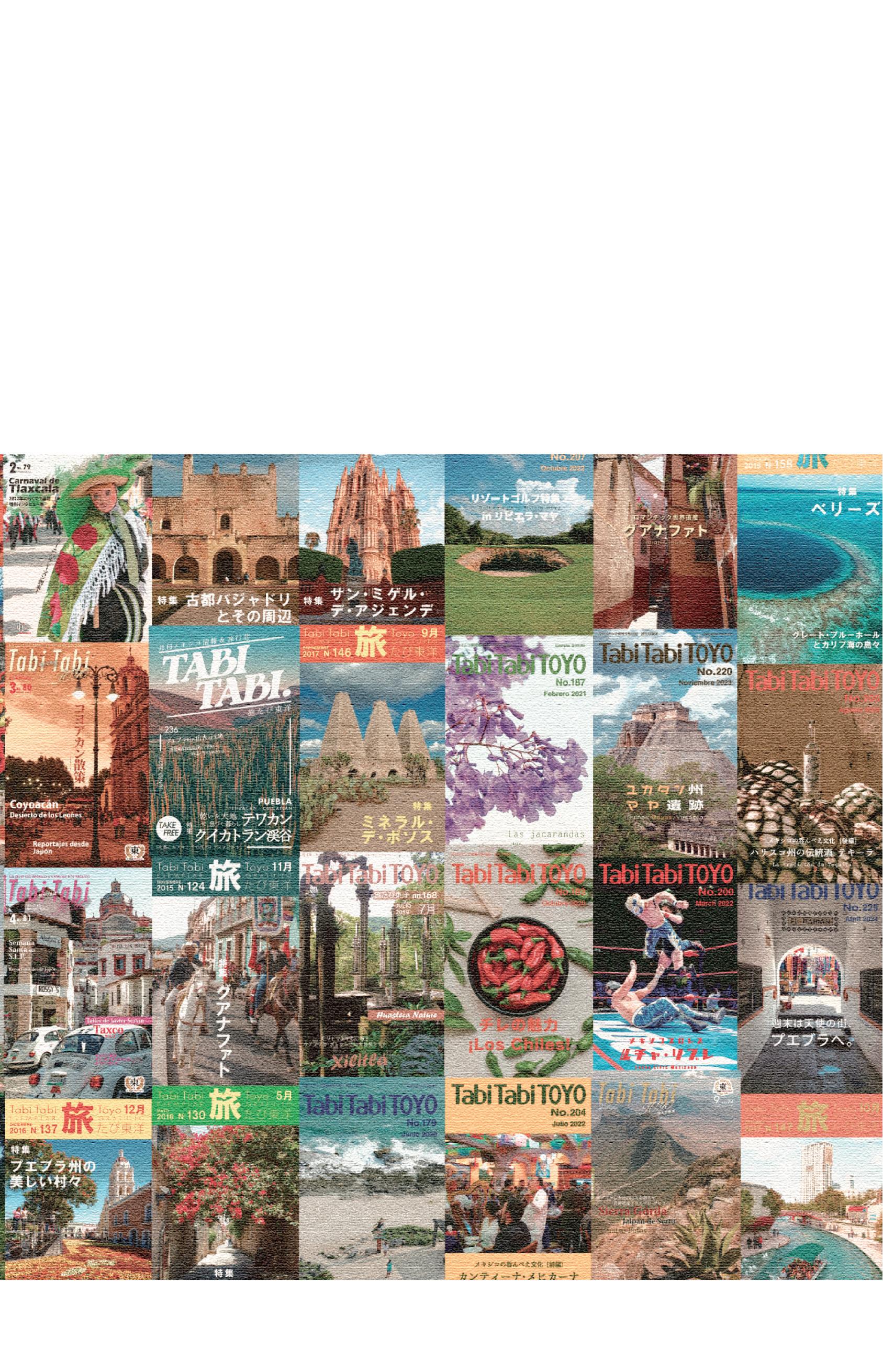

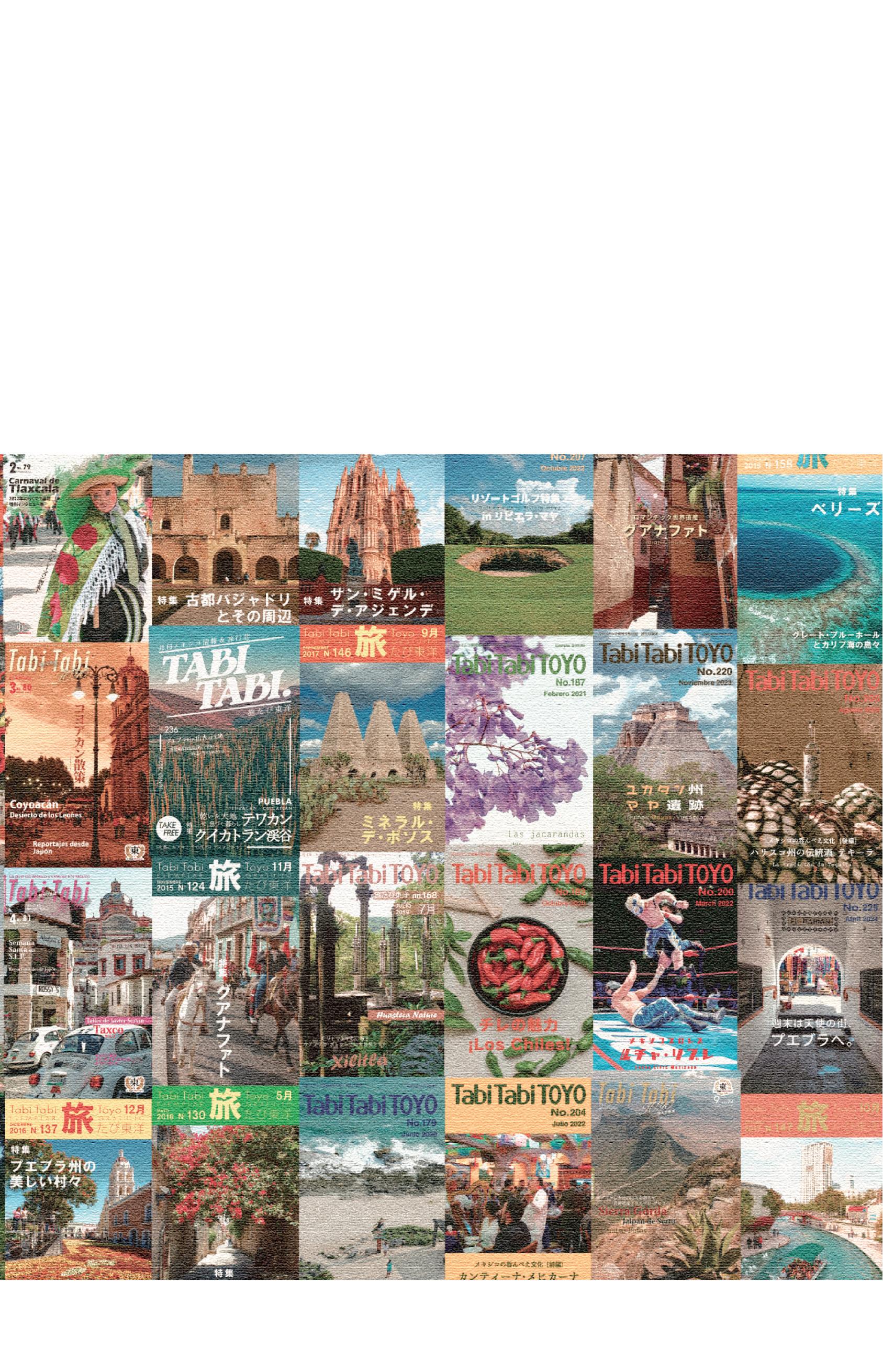

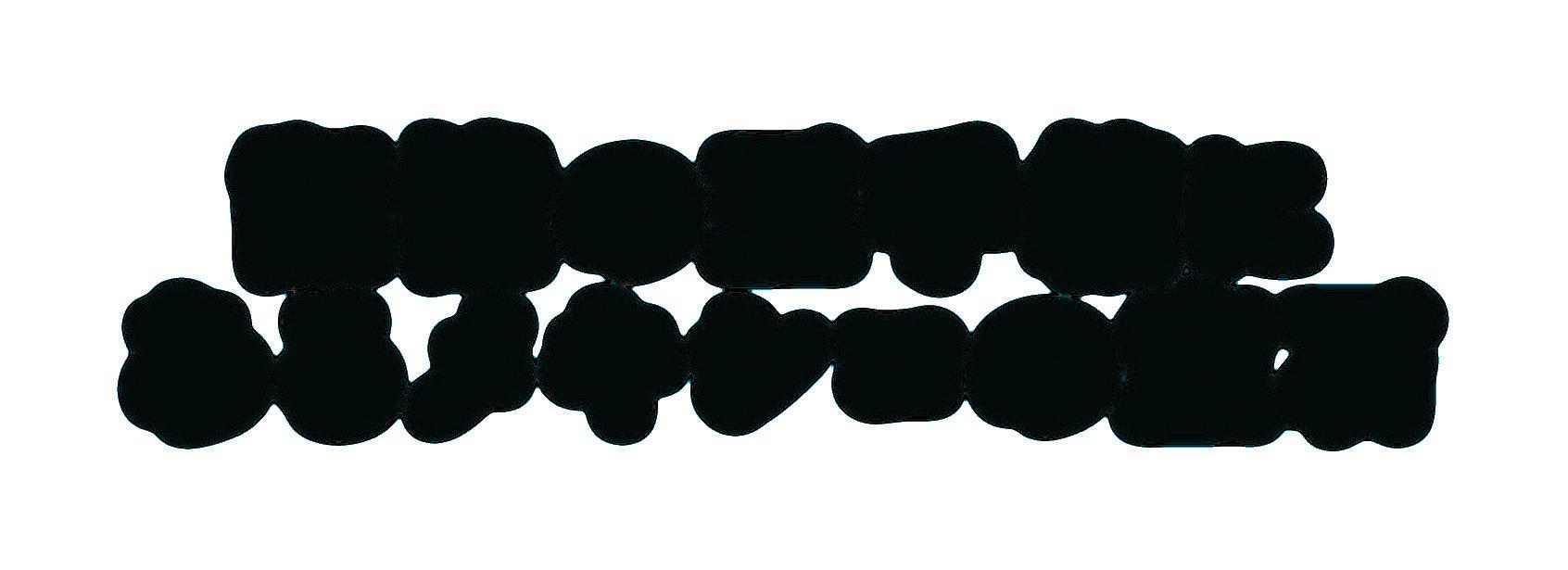

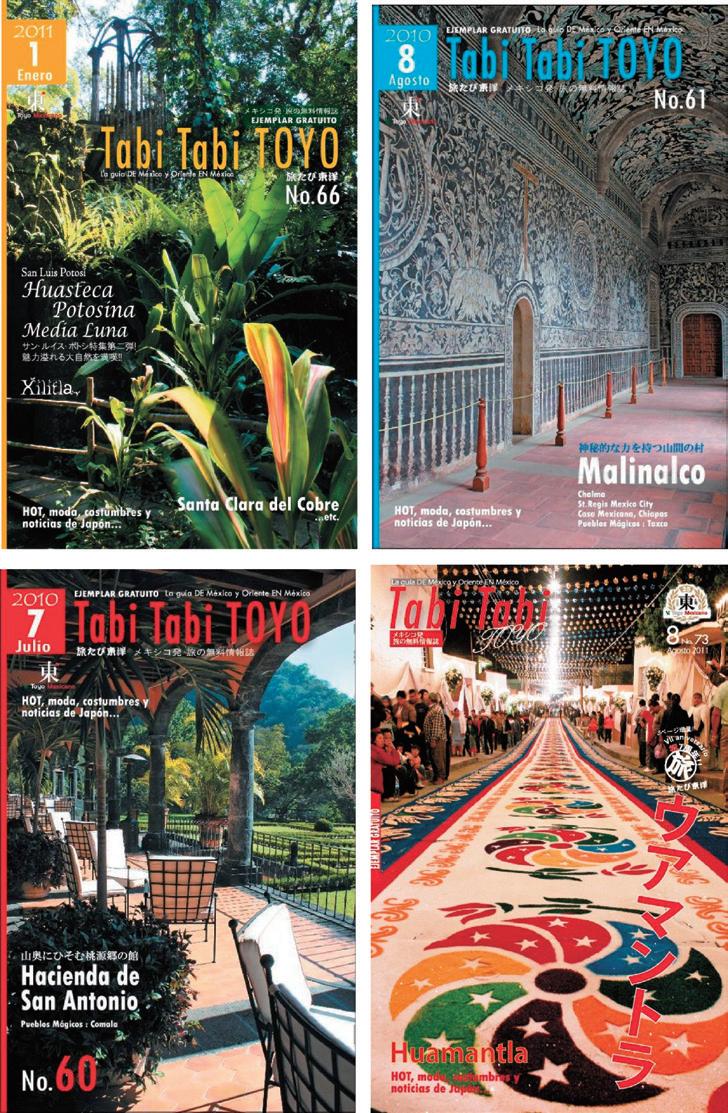

TabiTabiTOYO 20周年

今回の課題は、1000~1500字で20周年を振り返ると いうもの。ただでさえ長文な私には困難な設定の為、お 世話になった方々、携わった元編集スタッフへせめても の感謝を列挙するに留める所存でおります。記憶違いや 取りこぼし等はご容赦戴き、暫しお付き合い戴けると幸 甚です。

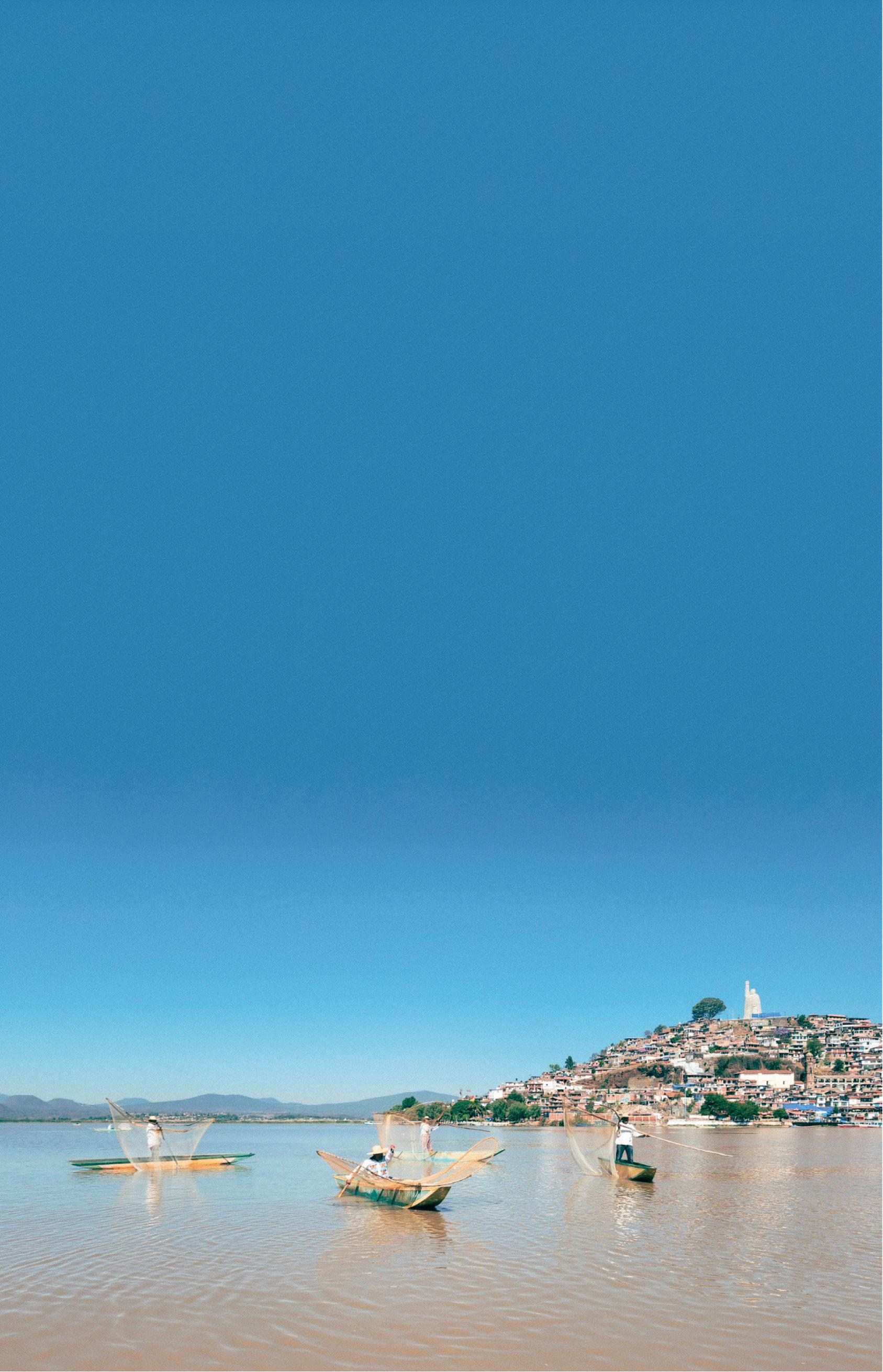

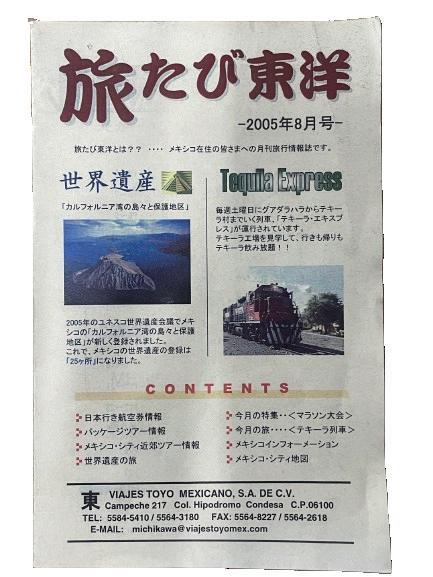

手元のバックナンバーでは、2005年から2008年8月 (37号)まで、表紙のロゴは「旅たび東洋」。当時「営利 目的のサークル」と呼ばれていた旅行会社ビアヘス東洋 の営業マンが、客先へ持っていくチラシを小冊子化した のが前身。日本語主体で日本行き航空運賃、北米・南米行 きパッケージ旅行紹介、世界遺産紹介記事などベーシッ クな内容でした。皆川、鍵浦、河内山、安村…黎明期の編 集スタッフの存在がなければ、今日を迎えることはな かったと深謝します。

同時に「旅たび東洋」初期を彩って戴いた連載陣、 UNAM大学の田中都紀代先生のアカデミックなカリブ 史。清水武氏「飛行機に乗ったドン・キホーテ」の洒脱な 旅コラム。小目奈々緒氏の「ちょっといいモノ見~つけ た!」など懐かしさと感謝を禁じ得ません。

2008年9月号(38号)から編集長として志田実恵 が加入。ロゴも「TabiTabi TOYO」と変更。情報量と読む 部分が多いスタイルを継承しつつ、デザイン等も刷新。 徐々にフリーペーパーとしての体裁が整ってきた時期 です。

余談ながら2008年9月号と言えば、若き日の思い出を 綴った「古き良きサカテカス」という拙文が、多くの読 者からお褒め戴きました。それ以降、2025年現在まで多 くのコラムを執筆してきましたが、サカテカスの話以外 は一切褒められたことがない為、今もしっかり記憶して いる次第です。

当時は、新進気鋭の建築家である廣澤氏・小笹氏の 「メキシコアルキのすすめ」。現在も多くのファンを獲 得している井出智広氏「BOXING熱病的観戦法」。私の 敬愛するネコ仲間JOEL NAVA氏の西語コラムに加え、 片岡恭子氏「ラテンアメリカde A á Z」。日置マリ氏「メ キシコで出会う味とアロマたち」。メキシコトラベル ファクトリー社のカンクン情報など連載が充実。これ に並行して、2008年は36頁。2009年は44頁。2010年 度には52頁と増ページを重ねた成長期となりました。

2009年6月号の新型インフルエンザがメキシコ発祥 のような扱いを受けていた最中、各分野で活躍する日 本人へのインタビュー記事「メキシコで働く私たち」 の特集により、旅行に特化したフリーペーパーから、メ キシコ生活情報誌という側面が強くなりました。横山 敦子と後任の長谷川律佳といった明るい編集スタッフ の影響、美容、食事、洒落た新店舗紹介など、駐在奥様方 を読者ターゲットとした編集方針もあったと考察しま す。

そして2011年3・11東日本大震災。志田編集長の 奔走により被災地支援の情報発信、支援金バザー、チャ リティーコンサートなど、在外日系フリーペーパーに 出来る「役に立ちそうなこと」を実行、発信する時期が あったこと。メキシコ人の善意や読者の温かい声に触 れたこと。小さな事でも行動ありきという編集長の思 いが、結果的に「TabiTabi TOYO」を認知して戴く機会 にもなり得たのかも知れません。

2012年頃には編集部長谷川がマクック昌子氏に写 真撮影の手ほどきを受ける「たびfoto講座」。

墨西哥文庫の館長芳賀裕子氏「メキシコ読書案内」な ど連載がパワーアップ。日本語も西語も30頁とするダ ブル表紙の時代でした。

発行人/松枝勝利

2012年8月には志田編集長が帰国。有名なガイド ブック「地球の…」へのステップアップ。バトンを託さ れた長谷川編集長、新人の新社員との新体制。イラスト レーターTEPPiNG氏のメキシコらしい優しい絵と随 筆「テッピンのちょっとよってティート」。モンテレイ 調理学院元教頭・Yamasan Ramenシェフの永田慎一郎 氏「Recomendación del Chef Nagata」連載。西語ペー ジではINSPi様、KINOKOPOWER様など多くの協力を得 て、表紙デザインの変更や紙面の刷新を図った時期で した。

2015年3月には長谷川律佳が育児のため退職。その 後、新三之介編集長と石井榮芭体制を経て、新vs岩下 誠明という久々の男性編集部が誕生するも、方向性の 違いから2016年9月から新一人体制となりました。木 全健一氏の交友関係とコンサート視聴数に驚かされる 「躍進するメキシコのクラシック音楽家たち」。Clínica

Acupuntura勝野馨太先生の健康コラム「セルフケア からはじめよう!」など新規強力連載のバックアップ により、新は旅コラムと編集作業に専念してくれまし た。

2018年9月からは、宮川将一、行田巻生の新人編集者 2人の試行錯誤の1年間。その間は小澤美佳氏 「コザベリ」の連載。そして、2019年9月からは行田編 集長のたった一人の挑戦が始まるものの、2020年1月 より長谷川律佳編集長が復活。復活から3ヶ月で新型 コロナ禍に突入しましたが、その間、佳 Asia Apuntura

様の「東洋医学でみるメキシコ」、林和宏先生の「メ キシコから視る世界、世界から視るメキシコ」。宮内千 奈美氏の「メキシコで一日一豆」。横尾咲子氏の「踊る 尼、メキシコを生きる!」。Ayanorosa(アヤノロサ)氏 「アモールとあや」などの連載陣。東洋医学、国際政治、 栄養学の専門的知識、メキシコでのアート、パフォー マンス、交流活動から、可愛らしい日常を切り取った

漫画まで、多岐にわたる連載と協力者を得たことは、 「TabiTabi TOYO」にとって多大な財産となったと思料 します。

2021年1月に長谷川律佳が帰国後は、再び行田の一 人体制へ。時折おかしな日本語フォントを使うのが玉 に瑕でしたが、日本から長谷川がサポートしつつも、一 人体制が2024年12月まで続いたのは驚きでした。

2024年12月からの休刊を経て、2025年4月「TABI. TABI.」の大きめな表紙ロゴで復活。新たにMaríaが編集 長に就任し、現在に至ります。

最後に、TabiTabiスタッフとして、彼がいなければ存 続はおろか、配送ひとつにしても支障が出たであろう 寡黙且つ有能アシスタント、LUCAS JIMENEZ氏への感 謝と同時に、広告主の皆様、執筆陣、読者の皆様に重ね て厚く御礼を申し上げて長文を終わります。

ありがとうございました。

『旅たび東洋-2005年8月号』

『うつろうもの』

文/ 横尾咲子

texto: Sakiko Yokoo

長かった酷暑も落ち着いて、気づけば10月。日本で はあちこちに「ちいさい秋みぃつけた」と、ちょっぴり 切なくも心躍る季節ではないでしょうか?

ここメキシコシティは、いつもカラリと乾燥してい て、冷房も暖房もなしで過ごせるという、快適かつエコ な気候ですが、その分、季節の叙情がないのが残念なと ころ。こちらに長くお住まいの彫刻家の方が、「何より 恋しいのは四季の変化」と呟いていましたが、全く同感 です。彼も私も雪国育ちなので、なおさらなのでしょ う。

様々な伝統工芸品や芸術に表象される日本人の繊細 な感性は、草花や風景の絶妙な移ろいによって育まれ たといえるでしょう。古来より日本人は、四季の変化に 人生の無常を重ねてきました。秋に枯葉が舞い、冬は一 面真っ白でどんなに寒くても、春がくれば暖かくなり、 いっせいに緑が萌える。無常とは決してネガティブな ものではなく、変化しながらも連綿と続いていく命の サイクル。この世のあらゆるものは刻々と変わってい

くように、人の心も移ろうもの。どんなに辛く悲しいこ

Información

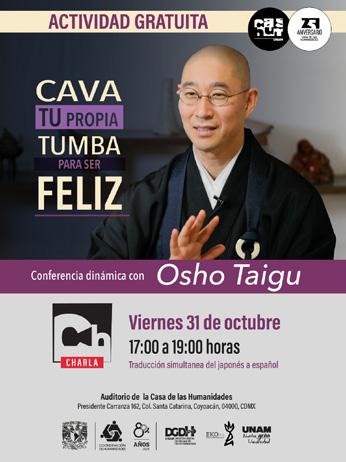

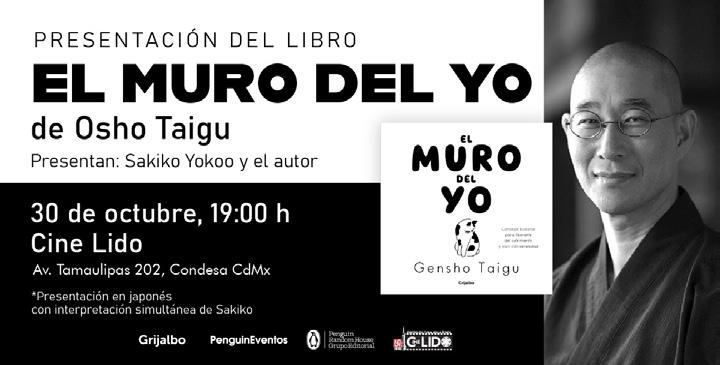

Osho Taigu, un reconocido monje budista viene a CDMX. En la presentación de su libro “El muro del yo” nos compartirá los consejos fundamentales para vivir con serenidad.

30 de oct 7pm

El Cine Lido, Condesa

31 de oct 5pm

La casa de las humanidades de la UNAM, Coyoacán

山形県出身。ダンサー。紙芝居家。

浄土真宗本願寺派僧侶。メキシコシティ・ナポレス にあるメキシコ恵光寺の住職。NPO法人手をつなぐ メキシコと日本代表。社団法人恵光日本文化館代表。

email: saki@ekoccj.com

とも、そして楽しいことも、永遠ではない。無常観を軸 とする仏教が日本に根付いたのも、日本独特の変化に 富んだ自然風土ゆえでしょう。

さてさて、メキシコはどうでしょうか?周囲のメキ シコ人に、何に秋をみつけるか聞いてみると、しばし考 えたのち、「日照時間」、「雨季の終わり」、「枯葉が増える …かな?」とこの程度。特にメキシコシティは人工建造 物だらけで、野菜や果物も年中入手できるので、季節感 はほぼゼロ!自然の移ろいよりも、9月16日の独立記 念日、11月1日・2日の死者の日、11月20日の革命記念 日など、行事によって秋を感じることが多いのが特徴 です。

今でこそ、9月は国旗トリコロール(赤白緑)、10月 は死者の日に向けてマリーゴールドとカラフルな骸 骨、それが過ぎればクリスマストリコロール(再び赤 白緑)で街は染まりますが、プレイスパニック時代はど うだったのでしょう?化学染料はもちろん、人工物が ほとんどなかった時代です。きっと人々は、自然のかす かな移ろいにも敏感に反応し、世の無常を悟り、その刹 那を愛でていたのではないでしょうか?そんな古代 に想いを馳せる秋の夕べです。ああ、鈴虫の歌声が恋し い!合掌。

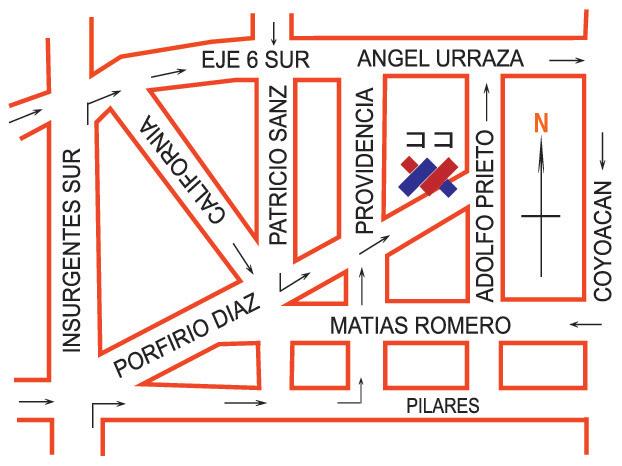

Tel.(55)5559-2100

WhatsApp.(55)8504-5047

みなさん、こんにちは! かつの鍼灸整骨院の内田久瑠美です。メキシコに来 て約半年。日中は日差しで暑いのに、スコールが来ると 一気に涼しくなる…太陽の国のはずなのに寒暖差に振 り回される毎日です。こんな環境だと「冷え」を感じる 方もたくさんいらっしゃるのではないでしょうか⁉︎今 回は、そんな冷え性のセルフケアについてお話ししま す!

冷え性を招く要因は大きく3つに分けられます! ・環境:朝晩の寒暖差や雨季の冷え込み

・生活習慣:冷たい飲み物や生ものの摂りすぎ、運動不 足、長時間の座りっぱなし

・体質やストレス:筋肉量の少なさや、自律神経の乱れ

冷えは手足が冷たくなるだけでなく、体全体に影響 します。血流の滞りは疲労感や肩こり、頭痛、むくみを 招き、自律神経の乱れは不眠やイライラを引き起こし ます。免疫力が下がれば風邪をひきやすく、消化器の不 調で下痢や便秘、食欲不振も起こります。女性は月経痛 やPMSが悪化し、美容面でも顔色の悪さや肌の乾燥な どが見られるため、冷えが「万病のもと」と呼ばれるの も納得です。

そんな冷え対策におすすめなのが、ドライヤーを 使った温熱ケアです。今回は、身体を内側から温めたい 時に特におすすめのツボを3つご紹介していきます。

ドライヤーの使い方

・温風をツボから10 ~15cmほど離して、1か所につき 30秒~1分ほど当てる

・「気持ちいい」と感じる程度が目安 ・寝る前や朝の支度中に習慣化すると◎

※やけどには十分ご注意を!同じ場所に長時間当てな いようにしましょう! ①三陰交(さんいんこう) 内くるぶしから指4本分上。冷えやむくみだけでなく 婦人科系の不調にも良い。全身の巡りを良くします。

②足三里(あしさんり) 膝のお皿の外側から指4本分下。胃腸を元気にして疲 労回復にも◎。「長寿のツボ」と呼ばれるほど養生に欠 かせません。

③太谿(たいけい)

内くるぶしとアキレス腱の間。体を芯から温めるツボ。 腰の冷えや足の冷えにも効果的です。

当院では自宅で使えるお灸「自宅灸」をご用意して いますので、興味のある方はお気軽にお声がけくださ い。冷え性は体質ではなく体からのサインです。特に寒 暖差の大きいメキシコでは、このようなセルフケアで 冷えに強い体を育てることが大切です。

それでは来月も日々の生活をちょっと楽にするセル フケアをお届けしていきますのでどうぞお楽しみに!

- Ramen Izakaya Tsumugui

Michoacán 9,Hipódromo, Cuauhtémoc,CDMX

月-日/12:00~23:00 (LO.22:15)

- Ramen Sairi Insurgentes

Insurgentes Sur 659, Nápoles, Benito Juárez,CDMX

火-日/11:00~23:00 (LO.22:15)

- Ramen Sairi Condesa Alfonso Reyes 139, Hipódromo,Cuauhtémoc,CDMX

月-土/10:30~23:00 (LO.22:15)

日/10:30~22:30 (LO.21:15)

- Sairi ramen San Luis Potosí Av. Veniatiano Carranza 1905,L- 1 , 2 y 3, Esquina Juan de Oñate, Col. Cuauhtémoc, SLP.

日/ 13:00-20:00 (LO 19:30)

水-土/ 13:00-24:00 hrs(LO 23:00)

宮内千奈美

管理栄養士・栄養学修士。元JICA海外協力隊。通算20年臨床 栄養中心に従事。2013年よりメキシコシティ在住。 @jo_armonia_fermentada_chinami @hakko_wa_saishoku

<材料>

・調理用バナナ(Plátano macho)

1本(約200g)

・オリーブオイル 大さじ1

・醤油麹 小さじ1

・甘酒又はみりん 小さじ1

•水 小さじ2

・お好みのナッツ 適量

<作り方>

①フライパンに油を熱し、スライスしたバナ ナを焦げ目がつくまで焼きます。

②①に調味料を加え水分が飛んだら盛り付 け、ナッツをまぶして完成です。

「セロトニン」は、今回ご紹介した、愛犬とのアイコンタクトで分泌量が増える「オキシトシン」同様「幸せホル モン」と呼ばれ、良質な睡眠に欠かせないホルモンとして注目されています。セロトニンは、大豆製品・乳製品・ レバー・穀類・ナッツ類・卵・バナナに多く含まれるトリプトファンと、腸内細菌が合成するビタミンB6などのビ タミンが揃って合成されます。

トリプトファンを多く含む食品は、腸内細菌が大好物の発酵食品や食物繊維と併せて摂ると良さそうです。

ヒトの健康とイヌ

メキシコの街を歩いていると、大小さまざまな犬の散 歩をしている人々とすれ違います。日本では見たことが ないような巨大な犬がいたり、両手に複数本のリードを 持ち、10匹以上の犬たちを上手に先導しながら散歩をさ せているアルバイトがいたり。自宅の近所を見回しても、 犬を飼っていない家庭の方が少ないのではないかと思え るほどです。

調べてみると、メキシコ人が動物への愛に溢れている というだけでなく、メキシコの歴史と深い関りがあるこ とが分かりました。死者の日をテーマにしたディズニー 映画「Coco」にも登場するXoloitzcuintli(ショロイツク インツレ:通称Xoloショロ)は、古代アステカ、マヤ、トル テカ文明であがめられ、死者の魂をあの世へ導く存在と 信じられていたそうです。そして死後の世界でも飼い主 を守るために同じ棺に納められることもあったとか。

現代に目を移すと、犬を飼育することで得られる健康 効果に関する研究が増えてきているようです。60代後半 ~70代後半の日本人約7900人を2年間追跡調査した研 究では、犬を飼育し運動習慣のある高齢者は、どちらの習 慣もない高齢者と比較すると、要介護状態になるリスク が半分以下になるという結果が出ています。また興味深 いことに、飼い犬とのアイコンタクトが多い飼い主ほど、 両者の「オキシトシン」(母性・愛着行動を促すホルモン)

の分泌が促進され、不安を軽減するメンタルヘルスの役 割を果たしているということも分かってきているようで す。更にオキシトシンには摂食欲求の抑制・エネルギー 消費量の増加・体温上昇・脂肪燃焼の神経路の活性化など の作用があるため、肥満予防や減量への活用も期待され ています。「あれ?うちには犬がいるけど効果を感じない なぁ。」という方は、愛犬とのアイコンタクトを意識的に 増やしてみるといいかもしれませんね! また10歳の子ども約3300人を対象にした研究では、 犬を飼育している家庭で育った児童は周囲との調和を保 ちながら積極的に関わろうとする社会性が高く、攻撃性 の問題が少ないという結果も出ているようです。大人も 子供も犬と共生することで得られる喜びは数多くあると 思いますが、心身の健康維持への恩恵も大きそうですね。 我が家にも10日ほど前から、生後1カ月半の子犬が仲 間入りしました。今はトイレトレーニングや甘噛み対策 などに振り回されっぱなしの日々です。でも、中年夫婦を 健康長寿に導いてくれる守護神を育てていると信じて、 めげずに取り組んでいきます。

10月より、What’s up内に“Club Joホ”

グループを立ち上げました。ご興味ある方は、 +525539019754まで。ご連絡をお待ちしています。

詳細はInstagram(@jo_armonia_fermentada_ chinam)をご確認いただけますと幸いです。

20años

21 年目の旅たび、

その先の旅たびを 支えてくださる 広告主を大募集。

歴史と信頼のあるフリーペーパーの未来 を一緒に築いていきませんか?

プロモーション期間中の広告費ディスカウントは広告サイズ、 掲載期間によって変動します。詳しくはお問合せください。

¡Anúnciate en Tabi Tabi TOYO, con una promoción especial de 20 aniversario! Para detalles, escribe a nuestro correo.

tabitabitoyo2019@gmail.com

Vol. 7 記念号と言うことで・・・

本誌、『たびたび東洋』が発刊20周年を迎えたと いう。おおっ、それは知らなかった。『たびたび東 洋』様、発刊20周年おめでとうございます!20周 年、というと、ボクがメキシコの地に降り立った年 と同じではないか。ボクは4月だけどね。ならばこ の20周年を振り返ってみようではないか。もちろ ん、ボクシングを交えてね。20年前の2005年、メキ シコは何回目かのボクシング黄金時代を迎えてい た。毎週木曜日、ポランコ地区にある『サロン21』 で現在は無くなった新人王戦が開催されていた。 さらに週末にはテレビアステカ、テレビサ、カナル 28の地上波3局がビール会社の大々的な支援のも と、同時間帯にボクシング興行を競うように放送 していた(今はテレビアステカのみ継続中)。それ に、ファン・マヌエル・マルケス、ジョニー・ゴンサ レス、フェルナンド・モンティエル等、日本のファ ンにも馴染みのある王者たちが数多く君臨してい た。その為、2007年春には日本王者の三谷将之が 武者修行に、7月にはあの亀田家が来墨している。

同年、三男和毅(ともき)はアマチュアのキャリア をここメキシコでスタートさせ翌年にはプロ転向 している。

その後も数々の日本人ボクサーが来墨し、強豪 メキシカンと拳を交えている。2008年6月には大 阪の國重隆がメキシコの人気王者エドガー・ソー サに挑戦した(8RTKO負け)。西岡利晃が王者とし て来墨し、モンテレーで大暴れしたのは2009年5 月のことだった。後に長谷川穂積をKOしフェザー

級(57.1kg)王者となる前出のジョニー・ゴンサレス を左ストレート1発で5m後ろまで弾き飛ばし会場 の度肝を抜いたのだ。そして、忘れられない一戦がこ れだ。2011年6月、メキシコの3階級制覇王者ウン ベルト・ソトvs東洋王者、策士の佐々木基樹。フリオ・ セサール・チャベスの再来と言われたソトに神風ア タックで肉薄し、あと一歩のところまで名王者を追 い詰めたのだ。大番狂わせはならなかったが、コスメ ル島に集まった40人の佐々木基樹応援団は一人残 らず佐々木の魂の籠った戦いに涙したのだ。 2014年2月~2023年2月まで元熱血高校教師古 川久俊氏とボクが主催した全27回の日墨スポーツ 交流を目指したボクシング興行『ボクシングルネッ サンス』も忘れられない出来事だ。フリオ・セサール・ マルティネス、マリオ・アンドラーデ、アンヘル・アビ レス、堀川謙一、岩川美香、このイベントに参加し後 に世界王者、地域王者になった者は数多い。それだけ に、多くの日系企業様支援のもとボクシング興行を 開催した甲斐があったというものだ。支援してくだ さった方々にこの場を借りて改めてお礼申し上げま す。

戦後すぐに交流を持った日本とメキシコのボクシ ング史。今、日本では井上尚弥という圧倒的な人気 と、有無を言わせぬ実力を持った怪物が現れ、それに 呼応するように若手が実力を上げている。これから もお互い切磋琢磨し、我々ファンに素晴らしい感動 を与えてもらいたいと思いつつ今回は筆を置くこと にしよう。

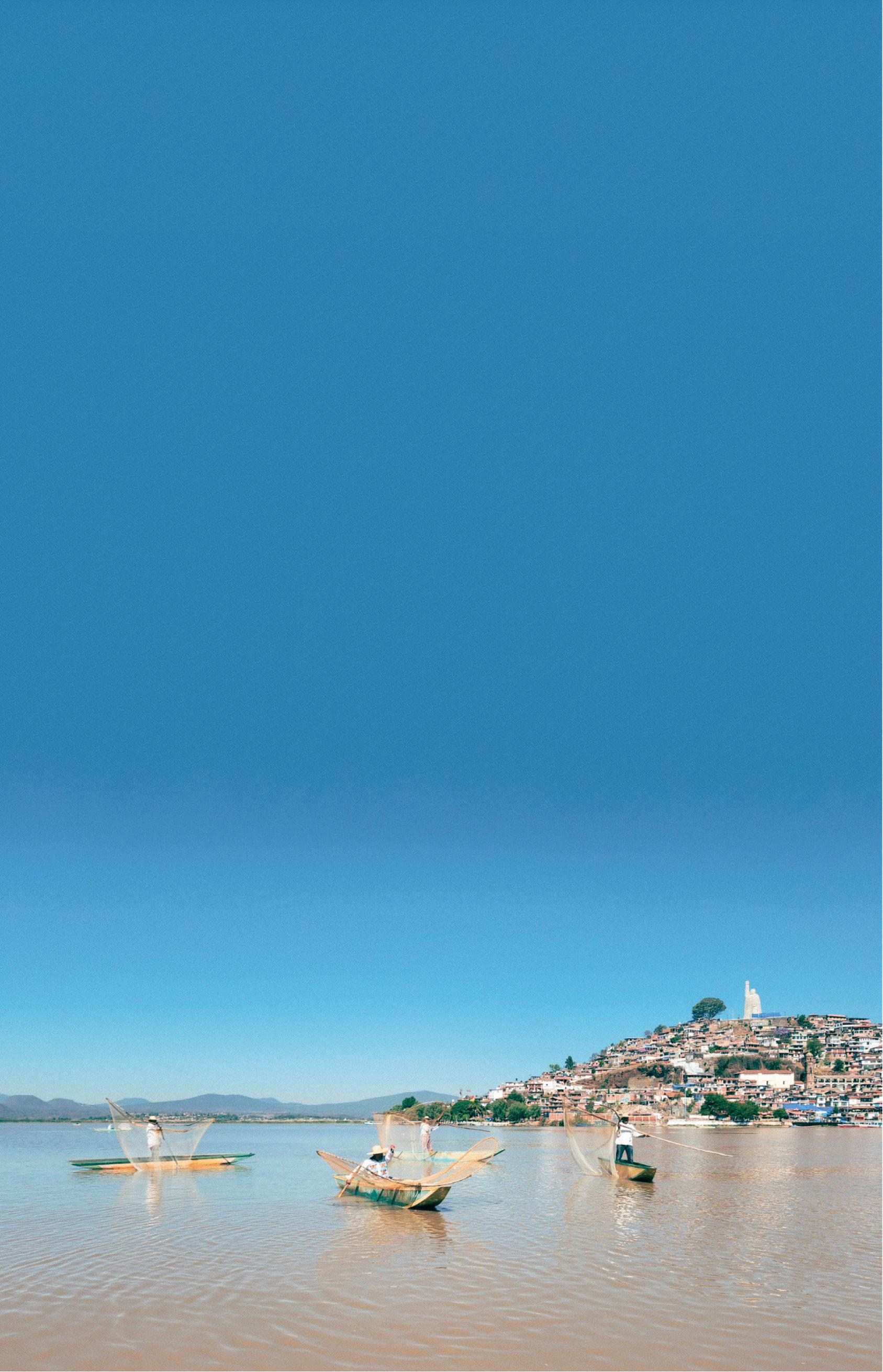

Festival Internacional Cervantino 2025

セレバンティーノ国際芸術祭

2025年10月10日(金)〜10月26日(日)

Sedes: Teatro Juárez, Explanada de la Alhóndiga,

Teatro Cervantes, Auditorio del Estado, y varias más.

Cervantino

毎年グアナファトで開催されるラテンアメリカで最も 重要な芸術・文化の祭典、セルバンティーノ国際芸術祭。

53回目となる今年は、イギリスとベラクルスを主賓とし て迎え、30か国以上から2,000人を超えるアーティスト が集まり、音楽、オペラ、演劇、ダンス、美術、文学、映像メ ディアなど、多彩な芸術分野の公演が行われます。

フアレス劇場やアロンディガ広場など各種会場、そして 街の主要な広場でも公演を楽しむことができます。

Feria del Alfeñique 2025 en Toluca

アルフェニーケフェリア@トルーカ

2025年10月1日(木)〜2025年11月5日(水) Centro Histórico, Toluca, Estado de México FeriaDelAlfeniqueToluca

毎年トルーカで開催される死者の日の祝典、アルフェ ニーケ(砂糖菓子)フェリア。期間中、ソカロのマーケッ トでは80人以上の職人たちが、死者の日おなじみのカラ ベラをはじめとするアルフェニーケ作品を展示・販売し ます。

Feria de los Barrios del centro histórico

バリオ(地域)フェア@メキシコシティ歴史地区

2025年10月15日(水)〜10月19日(日)

Plaza Manuel Tolsá, Centro Histórico.

GobiernoCDMX

メキシコシティ歴史地区にて第7回「バリオ(地域) フェア」が開催!100年以上続く老舗や、時計や靴の職 人など40年以上の経験を持つ職人たちが集まります。 さらに、ゲレロ、ラ・メルセ、テピート、ソノラ市場など、 歴史ある飲食店も参加します。街の伝統や職人技、食文 化を楽しみながら学べるイベントです。家族や友人と一 緒に、歴史地区の魅力をぜひ体験・応援してください。

今月号は「旅たび東洋 20周年記念」特集です! 巻頭では、私の大好きで尊敬する元編集部の方々からいた だいた特別コメントをたっぷりご紹介しています。数々の取 材でメキシコを知り尽くした皆さんが「ここは思い入れがあ る!」と語る場所は、記念号だからこそ聞けた貴重なお話ばか り。次の旅のヒントにしていただけたら嬉しいです。改めて振 り返ってみると2005年の創刊以来、本誌もいろいろな道のり を歩んできました。読者の皆さんをはじめ、コラムニスト、取 材先の方々、広告を出してくださった企業の皆様……多くの 人に支えられてこその今日なのだなと、しみじみ感じていま す。20年の節目を迎えたタビタビ、これからもどうぞよろし くお願いします!— María(編集部) 第55回 20周年!

エッセイ漫画「アモールとあや」連載中! Ayanorosa(アヤノロサ) 日本で知り合ったメキシコ人と国際結婚し、メキシコ に移住。現在は国際結婚をテーマにしたエッセイ漫画 を執筆中。レオンでカフェ個展なども開催している。

@amor.and.aya

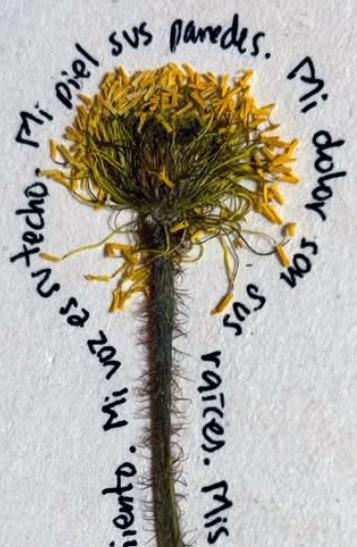

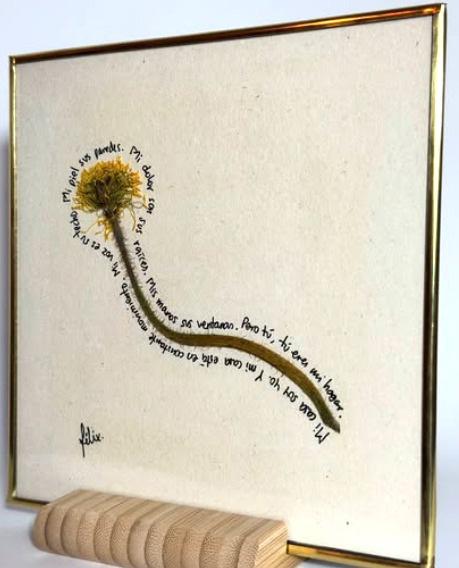

Flores de Pavimento

Texto: Joel Nava Polina

Foto: Félix Paola

La fecha del viaje de regreso a Japón cada vez estaba más cercana, pero… ¡yo no tenía resuelto qué obsequios enviaría a Tohoku!

Decidí resolver el sábado 30 de Agosto, y mis pasos me llevaron al 130 de la calle Orizaba, donde desde hace 115 años se yergue el Instituto Renacimiento, enclavado en la colonia Roma de la ciudad de México.

Allí, fue fácil internarme a su patio de recreo, pues los fines de semana ocurre estar abierto para el turismo, vecinos y curiosos paseantes. Uno se encuentra con stands atendidos mayormente por quienes producen ropa, collares, esencias y perfumes; joyería, arte, y una gama variada de alimentos gourmet y más productos que alegran la vista a cualquiera. Recorrí el primer pasillo, y mi naturaleza me acercó hacia una pintora argentina vendiendo unos cuadros de 20 x 20cm, pero… desistí.

-Si tuvieses obra más “pequeñita”, digamos de 5 x 7 centímetros… - deslicé a sus oídos a la artista, quien sonriéndome movió la cabeza de forma negativa. Continué mi andanza. Me asomé a una veintena de estantes,

mesas, mostradores, percheros… Casi desisto de mi empeño por enviar regalos, cuando entonces alcanzo la salida del laberíntico bazar, y mis ojos se clavan en unos pequeños marcos de hoja de lata.

Varios clientes se agolpan frente a la mesita, y observan con la misma curiosidad que la mía la hermosa elaboración de Félix Paola, la artista capitalina quien, orillada a mantenerse postrada luego de un accidente acaecido el mes de noviembre del 2024, creó el concepto @floresdefavimento (IG) .

Cada flor que literalmente ella localiza entre hendiduras de las calles, luego prensa entre hojas de libros y, finalmente encierra y enmarca acompañándolas con frases escritas de letras en castellano de canciones de la cultura pop en México, alcanzan uno de los destinos más lindos y naturales que yo mirase en el arte.

Paola no tiene un punto de venta fijo en la ciudad, pero pueden preguntar por DM en si Instagram, las fechas y domicilios donde venderá sus originales piezas seleccionadas, y quizás algún día, de forma permanente las encuentren ustedes en Garros Galería. Matane!

“Flores de pavimento es una invitación a ir más despacio y descubrir la belleza en lo simple. Este proyecto nació como un proceso de exploración y libertad creativa. Recolecto flores en mis caminos, las abrazo con color, y las acompaño de fragmentos de canciones, porque sin música la vida no tendría el mismo pulso. Las flores silvestres me salvaron: en su fuerza y autenticidad encontré inspiración. Con su rudeza, me recuerdan que siempre es posible florecer, incluso entre el pavimento. Cada pieza que creo es únicaw, y refleja mi amor por la naturaleza y el arte”.

Félix Paola

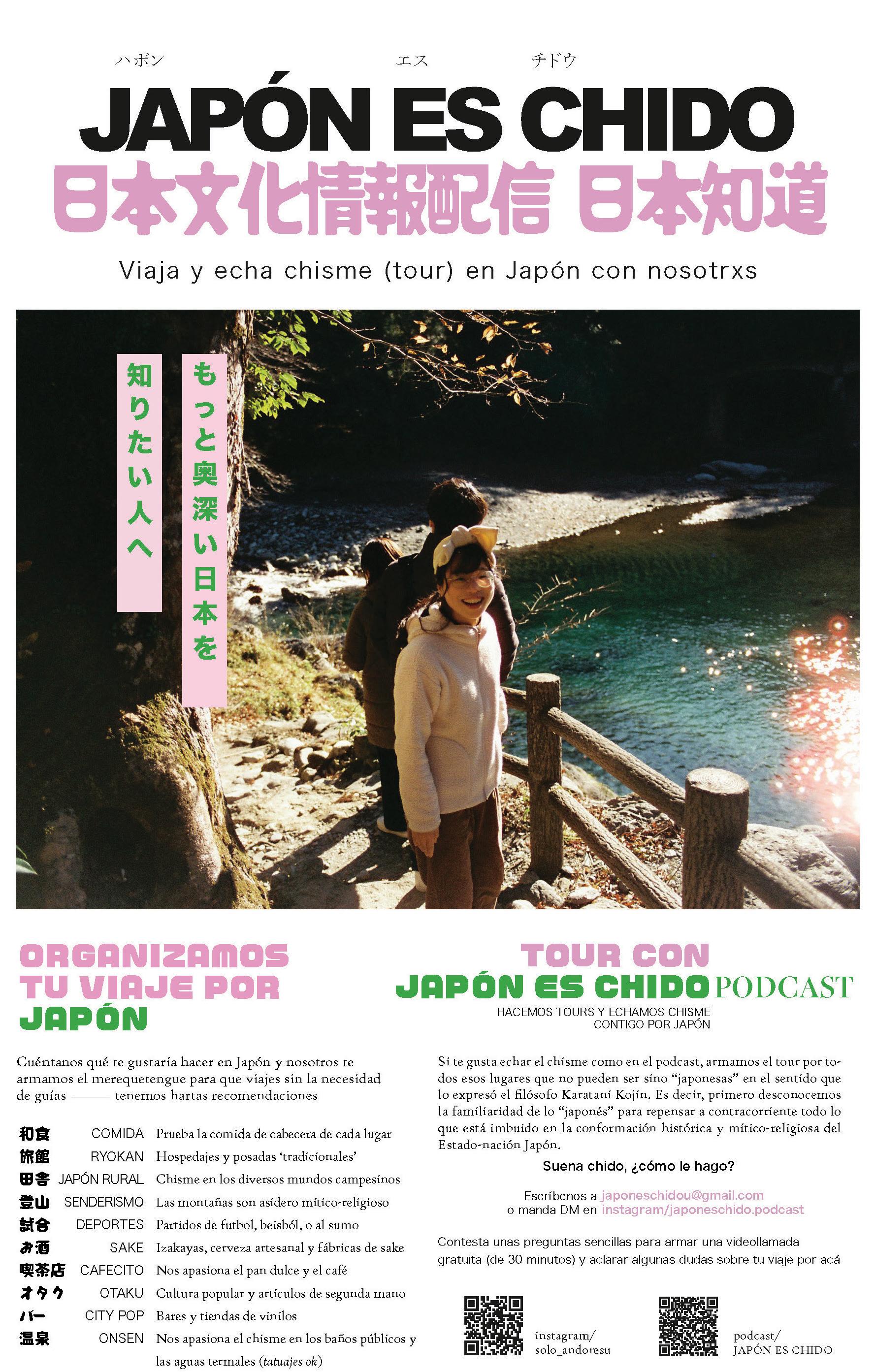

texto y fotos: Andrés Camacho @solo_andoresu

Escritor e investigador en las montañas de Nara sobre historia de Japón y chisme samurái. Echo chisme en el podcast “JAPÓN ES CHIDO” bajo la premisa de Karatani Koji en la que la familiaridad de lo asumido como ‘japonés’ debe ser desconocido primero para después llegar a diferentes formas de repensar lo ‘japonés’.

Danjiri pt.1:

preparativos para el festival más famoso de Osaka

Tan pronto se detuvo la lluvia, sacamos el santuario de su recinto. Aunque el quinto día de práctica para el “danjiri”, el festival más famoso al sur de Osaka, esa era la primera vez que lo tocaba y lo veía tan de cerca. Era inmenso y lo adornaban en cada centímetro majestuosas piezas de madera que narran las batallas Gempei, entre los ejércitos de los Taira y los Minamoto. En la parte trasera del danjiri están labradas las barcas de los Minamoto arremetiendo con banderines blancos hacia las barcas de los Taira, que protegen al Emperador Antoku, un niño de siete años que terminará arrojándose al agua con su abuela tras la derrota de los suyos.

A una semana del festival, sacamos el danjiri para sentir el peso del santuario y de las cuerdas mientras nos imaginamos recorriendo las mismas calles del barrio por donde pasaríamos el fin de semana. Durante dos días de festival, el santuario es jalado por las calles del barrio por docenas de hombres y mujeres. De principio a fin, un séquito exclusivo marca el ritmo de la marcha con tambores, campanillas y flautas que tocan desde las entrañas del santuario. Antes de cada vuelta, el danjiri se detiene y el ritmo celebratorio cambia sus compases esperando a la señal para que los muchachos al frente salgan disparados con el danjiri a sus espaldas.

Al girar por la

calle, la estabilización del santuario requiere una coordinación precisa entre los más de cien integrantes. Mientras unos corren, otros tiran y empujan para que el danjiri no choque ni caiga y las deidades del barrio puedan seguir celebrando con sus feligreses por la continuación del tiempo.

A diferencia de las otras prácticas, donde entrenamos jalando una camioneta en la noche por las calles de la zona industrial para coordinar nuestros cuerpos como uno solo, hoy pasamos todo el tiempo parado solamente junto al danjiri. Dos horas de risas, fumarolas e historias de quienes llevan años participando en esta festividad que invita a las deidades del barrio a ver a sus feligreses celebrarlos desde lo más alto del santuario. Si bien, el danjiri demanda un esfuerzo físico tremendo, también requiere una sensibilidad performativa en la que toda fuerza corporal queda diluida por la fuerza de las emociones. Esto no es una cosa menor, porque eso significa que todos ellos, en su mayoría, se escinden de su cuerpo durante el festival para elevar el espíritu hacia un lugar donde celebran con las deidades.

Regresamos el danjiri a la cochera y de inmediato volvió la lluvia que pausó para nuestra brevísima puesta teatral. Por ahora, sigo fallando en los tiempos y las formas en las que debería jalar o empujar según las distintas situaciones. De eso depende que el danjiri gire de perfectamente por las calles, o se estrelle y cause un accidente mayor; sin embargo, me dijeron mis compañeros que no me preocupara porque las deidades no son fijadas.

—Diviértete, lo más importante en cualquier festival es que te diviertas.

Mexico Kissa Club

@mexicokissaclub es una comunidad de café que ha estado activa en redes sociales desde 2022. ¡Síguenos en Instagram y TikTok!

“El viaje de una taza de café — de la finca a la cafetería”

En la cultura de las cafeterías japonesas, siempre se ha valorado “saborear lentamente una taza de café”. Sin embargo, esa taza no es solo una bebida: antes de llegar a nuestras manos, ha recorrido un largo camino lleno de procesos cuidadosos y del esfuerzo de muchas personas. Conocer el café en profundidad significa comprender ese viaje que comienza en la finca y termina en la taza.

El café se cultiva en tierras altas cercanas al ecuador. En México, los estados más representativos son Chiapas, Oaxaca y Veracruz. El sabor varía según altitud y clima; a mayor altitud, la maduración es más lenta, el grano crece más y el perfil de sabor se vuelve más complejo. Conversamos con el señor Amano, propietario de “Café Amano”, un lugar querido en Ciudad de México desde hace muchos años. Amano suele abastecerse en fincas de Coatepec, Veracruz, donde casi todo el pueblo vive del café, considerado el corazón de esta cultura.

El fruto del cafeto, la “cereza de café”, es rojo intenso. Su grado de maduración determina la calidad, por lo que se cosecha a menudo a mano. Una escena que impactó a Amano fue la de una empresa cerca de Córdoba: un enorme edificio con montañas de granos en cintas transportadoras, donde se retiraba la pulpa y los granos pasaban a secadores. Luego se clasificaban por tamaño: grandes para café de especialidad y pequeños para soluble. Un mundo oculto que los consumidores rara vez ven.

Tras la cosecha, el grano verde-azulado se tuesta, convirtiéndose en el producto aromático y oscuro que conocemos. Amano ajusta el tueste para equilibrar “ligereza y cuerpo”. Un tueste claro da un

日本語版はこちらから⇨ Versión en japonés aquí

café fresco y ligero, mientras que un tueste oscuro puede resultar suave si se domina la extracción.

El señor Amano y su hijo -en Córdoba,

El último paso es la preparación en la taza. Métodos como pourover, espresso o sifón ofrecen matices distintos. Para Amano, el sifón es insustituible: elegante, resalta los aromas y expresa la personalidad de cada grano. Planea reintroducirlo para que más personas lo disfruten.

Al seleccionar el café verde, Amano también se guía por evaluaciones de catadores profesionales. Según su experiencia, el café mexicano tiene “acidez marcada y un amargor perceptible”. No posee la dulzura de un Blue Mountain, pero su atractivo está en esa acidez con carácter.

En su cafetería, Amano cuida sobre todo “ofrecer siempre el mismo sabor”. Garantizar una taza estable genera confianza en los clientes. Tras el aroma del sifón, recuerda las montañas verdes y las manos que recogen las cerezas de café.

Así, su cafetería no es solo un lugar para beber café. Cada taza invita a saborear “la historia del grano, desde la finca hasta la mesa”. Ese es el verdadero encanto del café de Amano en Ciudad de México.

Café Amano

Eugenia 23, Nápoles, Benito Juárez, CDMX

Lunes a sábado : 13:00 a 19:00.

(Última orden: 18:15) Domingo: cerrado.

El señor Amano y su hijo -en Córdoba, Veracruz

Veracruz

青山学院校友会メキシコ支部担当

青山学院 校友会 メキシコ支部 メンバー募集

メキシコ在住の青山学院関係者の皆さま、ご連 絡をお待ちしております。

卒業校(幼稚園、大学など)、学部学科、卒業年 度をお知らせください。

ag.mx.25@gmail.com

TabiTabi掲示板

読者の皆様とのコミュ ニティ、TabiTabi掲示 板です! お知らせや誌面への感 想、編集部に質問など がある方は 下のフォームにて気軽 に送ってくださいね!

Dirección

2-2-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku

5min. a pie de la Estación JR Shinjuku A 1hora y 40 min. en Limusina del Aeropuerto de Narita

VIAJES

Teléfono 03-3344-0111

Garantizamos un tiempo para comodidad y relajación a todos nuestros clientes.