Bitte kaufen Sie nur bei

mit

Bitte kaufen Sie nur bei

mit

Ihre Eltern nahmen Drogen, sie wollte die Finger davon lassen. Doch dann stürzte sie ab. Heute ist Eliska clean.

Seite 8

«Ich habe mir von Anfang an geschworen, niemals Drogen zu konsumieren, weil es für mich schlimm war, dass meine Eltern das gemacht haben», sagt die 21-jährige Eliska. Und trotzdem – oder deswegen –stürzte sie schon als Teenager brutal ab. In der Rückschau könnte man sagen: Mit einer Mutter, die heroinsüchtig gewesen war, und einem Vater, der bis heute Koks nimmt, hatte Eliska nur wenig Chancen. Ihr Weg in die Drogen war wie vorgezeichnet. Aber ist es wirklich so einfach? Das Beispiel von Eliska, die heute clean ist, zeigt, wie brüchig und kantig Biografien sein können. Lesen Sie das berührende Porträt ab Seite 8.

Überhaupt keine Chance hatten mehrere hundert Migrant*innen an Bord des Schiffes «Adriana», das im vergangenen Juni im Mittelmeer sank. Sie werden bis heute vermisst. Inzwischen steht aufgrund der Beweislage die griechische Küstenwache im Verdacht, das Schiff zum Kentern gebracht zu haben; auch die Rolle

4 Aufgelesen

5 Stichwort Leistungsgesellschaft

5 Vor Gericht Obdachlos: verboten

6 Verkäufer*innenkolumne Wann wird das Klima mal wieder prima?

7 Die Sozialzahl Alters- und Pflegeheime im Wandel

8 Sucht «Ich hatte Himmel und Hölle vor mir»

14 Orte der Begegnung Herr Siegenthaler ist immer da

16 Migration Chronik eines beabsichtigten Todes

22 Sans-Papiers Keine Hilfe für Memet

der EU-Grenz- und Küstenwache Frontex wirft Fragen auf. Stattdessen standen diese Tage neun überlebende Migrant*innen vor Gericht. Sie wurden des «Schleppertums» beschuldigt, aber sind inzwischen frei. Wir rekonstruieren die Schiffskatastrophe von A bis Z, ab Seite 16.

Mit diesem Heft beginnen wir die Serie «Orte der Begegnung» – eine Liebeserklärung an Räume, Plätze und Ecken in unserer Gesellschaft, wo Menschen sich treffen, ohne dass sie sich extra dafür verabreden. Wo sie einander näherkommen oder auf Distanz bleiben, wo sie sich austauschen oder für sich sind, wo sie verweilen oder nur für kurze Zeit bleiben. Den Auftakt macht ein Migros-Restaurant in Bern, ab Seite 14. Kennen auch Sie solche Orte? Dann schreiben Sie uns an redaktion@strassenmagazin.ch.

24 Kunst Wer von euch kennt es auch?

26 Veranstaltungen

27 Tour de Suisse Pörtner in Würenlingen

28 SurPlus Positive Firmen

29 Wir alle sind Surprise Impressum Surprise abonnieren

30 Surprise-Porträt «Zum Glück kann ich trotzdem arbeiten»

Aufgelesen

News aus den über 90 Strassenzeitungen und -magazinen in 35 Ländern, die zum internationalen Netzwerk der Strassenzeitungen INSP gehören.

Anlässlich des hundertjährigen Jubiläums des Frauenwahlrechts in den USA vor drei Jahren kommen nun neue Sammlermünzen auf den Markt: Zusätzlich zu Lady Liberty, der Indigenen Sacagawea und der Frauenrechtlerin Susan B. Anthony werden 20 weitere prominente «superdiverse» USAmerikaner*innen auf der Rückseite von US-Quartern zu entdecken sein. Von jeder dieser Münzen gibt es durchschnittlich 500 Millionen. Die Vorderseite wird eine nach rechts gerichtete Ansicht von George Washington zeigen. Dieses vom üblichen Quarter abweichende Motiv wurde ursprünglich von einer Frau, Laura Gardin Fraser, entworfen und 1932 anlässlich des 200. Geburtstags von Washington eingereicht. Der damalige Finanzminister Andrew Mellon entschied sich damals aber für den Entwurf des männlichen Gegenbewerbers.

In Deutschland haben 2023 laut einer Studie mehr als 700 000 Wohnungen gefehlt – besonders Sozialwohnungen und günstige Wohnungen sind rar geworden. Deswegen hat die Bundesbauministerin Klara Geywirth (SPD) sich bereits vor einigen Jahren zum Ziel gesetzt, jährlich mindestens 400 000 Wohnungen zu bauen. Bisher ist man allerdings weit davon entfernt: Im Februar dieses Jahres wurden 18 200 Wohnungen gebaut, das wäre hochgerechnet lediglich etwas mehr als die Hälfte der Zielvorgabe.

80 Straftaten von Rechts gegen Geflüchtete – das ist die erschreckende Bilanz des Flüchtlingsrats Baden-Württemberg. Was der Verein, vielleicht wenig überraschend, auch herausgefunden hat: Rechte Gewalt gegen geflüchtete Menschen passiert nicht unabhängig vom politischen und medialen Diskurs, sondern wird durch diesen vielmehr mitverursacht.

Stichwort

Der American Dream geht so: Alle können es schaffen! Wenn sie sich nur genügend anstrengen, können sich alle den Aufstieg verdienen – mit allem, was dazugehört, Ansehen und Reichtum. Im Umkehrschluss heisst das: Diejenigen, die es nicht schaffen, sind selber schuld. Das ist auch die Logik der Leistungsgesellschaft, und sie ist natürlich nicht richtig. Denn das Arbeitstempo zieht an, die Startchancen und das Kapital sind unterschiedlich verteilt, und was vielleicht Chance sein könnte, wird zunehmend zum Druck. Leistung ist oft die Voraussetzung dafür, dass der*die Einzelne an der Gesellschaft teilhaben kann. Aber immer mehr können nicht mithalten.

Welche Folgen das hat, erfahren Sie im Kornhausforum Bern. DIF

Vielleicht sind Ihnen die Bilder vertraut, von den Zeltstädten in den Städten der USA, wo sich Obdachlose einrichten. Auf Trottoirs, in Parks, unter Plastikplanen, auf Kartonbetten und verschlissenen Kissen. Kein Randphänomen: Gemäss offiziellen Schätzungen leben in den USA derzeit um die drei Millionen Menschen in Notunterkünften und etwa 650000 ganz auf der Strasse. Tendenz stark steigend. Denn günstiger Wohnraum schwindet, die Lebenshaltungskosten gehen in die Höhe, die Löhne nicht. Besonders gravierend ist die Situation in den Bundesstaaten der Westküste. Dort ringen die Behörden um Lösungen. Dabei kamen einige Kommunen auf die Idee, Obdachlosigkeit ganz einfach zu verbieten.

zuletzt der Bundesberufungsgerichtshof. Einerseits weil dies einer ungewöhnlich grausamen Bestrafung gleichkomme. Anderseits stützten sich die Gerichte auf ein Grundsatzurteil des Obersten Gerichtshofs der USA, dem Supreme Court, aus dem Jahr 1962, wonach zwar ein Verhalten (wie Drogenkonsum) verboten werden kann, nicht aber ein Status (wie Drogenabhängigkeit).

Doch Grants Pass will die harte Gangart durchsetzen. Zusammen mit weiteren Regierungen haben sie die Sache vor den Supreme Court gebracht. In der mündlichen Anhörung vom 22. April beharrten sie darauf: Besonders betroffene Staaten bräuchten flexible Regeln in dieser Krise, um eine Handhabe bei gefährlichen und unhygienischen Lagerplätzen zu haben. Die Verordnung würde Menschen dazu motivieren, freie Plätze in Obdachlosenunterkünften anzunehmen.

Besuchen Sie die Ausstellung «Wie Strassenzeitungen Leben verändern» im Kornhausforum Bern und erfahren Sie mehr. Läuft bis am 3. August.

Zum Beispiel Grants Pass, eine Kleinstadt im Süden Oregons mit 40000 Einwohner*innen, wo rund 1000 Menschen kein Zuhause haben. Dort wird für das Übernachten auf öffentlichem Grund ein Bussgeld von 295 Doller erhoben. Im Wiederholungsfall können gar Geldstrafen von 1250 Dollar oder Freiheitsstrafen von bis zu 30 Tagen ausgesprochen werden. Es gehe darum, erklärte die Stadtpräsidentin bei der Einführung der Verordnung, es für Obdachlose in Grants Pass so ungemütlich zu machen, dass sie weiterziehen.

Mithilfe von NGOs formierte sich juristischer Widerstand gegen die Kriminalisierung von Obdachlosigkeit. Ist ein solches Vorgehen zulässig? Zumal die Stadt auch keine Notschlafstelle zur Verfügung stellt? Nein, sagten bislang alle Gerichtsinstanzen,

Das leuchtete selbst dem extrem konservativen, von Donald Trump ernannten Richter Brett Kavanaugh nicht ein: «Wie soll das helfen, wenn es gar nicht genug Betten gibt?» Auch seine linke Kollegin Sonia Sotomayor fragte: «Wo sollen die Menschen denn hin, wenn jede Stadt, jede Gemeinde ein ähnliches Gesetz verabschiedet?» Ob sie sich denn umbringen sollen, durch Schlafentzug? Das, antwortete die Anwältin, die Grants Pass vertritt, sei keine juristische, sondern eine politische Frage.

Da hat sie allerdings Recht. Nur hat die Politik ihre Antwort darauf längst gegeben: Priorität haben für sie nicht Notunterkünfte und bezahlbare Mieten und Löhne, die zum Leben reichen. Sondern das angenehme Leben jener, denen es ohnehin gut geht. Nicht nur in den USA. Das Urteil des Supreme Court wird im Juni erwartet.

YVONNE KUNZ ist Gerichtsreporterin in Zürich.

Verkäufer*innenkolumne

Da ist eine Mutter die zu ihrem Kinde schaut

Ihr Lächeln ist dem Kleinen so gänzlich vertraut

Die Mutter heisst Zukunft das Kind weiss es genau

Doch die Sonne brennt scharf und der Wind ist so rauh

Ein Sturm braust heran will fortfegen das Haus

Habe Kopf, habe zwei Hände Mit dem Kopf geh ich durch Wände Und die Hand, die handelt prompt: Händigt sich ein Werkzeug Erschafft selbst, ganz von selbst, was es zum Leben braucht Ist da auch ein Vater der zum Kinde schaut?

Kreidebleich wird der Kleine er denkt sich: Jetzt raus!

Jetzt raus.

Raus in eine neue Welt. Wo Händedruck ein Augenzwinkern ein Lächeln zählt.

Eine Welt der Zuversicht

Zu - ver - Sicht

Sehen: Ja, wir packens Notfalls schaff ichs sogar allein

NICOLAS GABRIEL, 59, verkauft Surprise an der Uraniastrasse Zürich. Mit bestem Dank für den Anstoss zum Thema Klima an Michael Hofer, ebenfalls Verkäufer*innenKolumnenschreiber.

Die Texte für diese Kolumne werden in Workshops unter der Leitung von Surprise und dem Autoren Ralf Schlatter erarbeitet. Die Illustration entsteht in Zusammenarbeit mit der Hochschule Luzern – Design & Kunst, Studienrichtung Illustration.

2022 lebten in der Schweiz gerade mal 14 Prozent der über 80-Jährigen in einem Alters- und Pflegeheim (APH). Bei rund der Hälfte der Bewohner*innen betrug die Aufenthaltsdauer weniger als ein Jahr. Nur ein Zehntel der Männer und ein Fünftel der Frauen leben mehr als fünf Jahre in einem APH. Hinter diesen Zahlen verbirgt sich ein tiefgreifender Wandel der Altersund Pflegeheime, der unter dem Druck der demografischen und sozialen Entwicklung immer deutlicher an Kontur gewinnt.

Die APH werden immer mehr zu Hospizen. Das Eintrittsalter in die Pflegeheime steigt seit Jahren kontinuierlich an, die durchschnittliche Aufenthaltsdauer sinkt. Für die Pflegeheime bedeutet dies, dass sie ihr Personal im Bereich der palliativen Betreuung und Pflege aus- und weiterbilden müssen. Die Begleitung in der letzten Lebensphase ist eine medizinische und psychosoziale Aufgabe zugleich. Darum braucht es nicht nur Pflegefachpersonen, sondern auch Fachpersonen aus Sozialen Berufen, um dieser Herausforderung gerecht zu werden.

Die APH werden auch immer mehr zu Armenhäusern. Ältere Menschen möchten verständlicherweise so lange wie möglich in ihrer eigenen Wohnung und in ihrem gewohnten sozialen Umfeld bleiben. Wer über genügend finanzielle Mittel und ein eng gestricktes soziales Netz verfügt, dem gelingt dies besser als vulnerablen älteren Menschen, die weder genug Geld haben, um sich Unterstützungsleistungen einkaufen zu können, noch über tragfähige Beziehungen verfügen, die ihnen zu Hilfe

kommen könnten. Für die Pflegeheime bedeutet dies, dass sie ihr Betreuungsangebot ausbauen müssen, weil bei vielen dieser Personen kaum mit regelmässigen Besuchen von Angehörigen oder von Freund*innen gerechnet werden kann.

Schliesslich werden die APH immer mehr zu Demenzstationen. Mit steigender Lebenserwartung nimmt auch das Risiko einer dementiellen Erkrankung zu. Viele Menschen mit diesem Krankheitsbild leben noch daheim und werden von ihren Lebenspartner*inen sowie von Angehörigen umsorgt. Doch es kommt der Tag, an dem die Situation so belastend wird, dass ein Übertritt in ein APH unvermeidlich ist. Für die Pflegeheime bedeutet dies, dass der Anteil der Bewohner*innen mit einer dementiellen Erkrankung dominant wird. Diese Menschen leben länger als andere in den APH und brauchen mehr und andere Formen der psychosozialen Betreuung. Diese kann nur mit zusätzlichem und entsprechend gut ausgebildetem Personal gewährleistet werden.

Der hier skizzierte Wandel der APH läuft auf einen zentralen Punkt hinaus: Es braucht mehr Personal mit speziellen Ausbildungen, und dies nicht nur im pflegerischen Bereich, sondern ganz besonders im Bereich der Betreuung. Ohne die Soziale Arbeit werden die APH ihren Aufgaben auf Dauer nicht mehr gerecht werden können.

Dauer der Aufenthalte in Alters- und Pflegeheimen, Anteile nach Geschlecht, 2022

PROF. DR. CARLO KNÖPFEL ist Dozent am Institut Sozialplanung, Organisationaler Wandel und Stadtentwicklung der Hochschule für Soziale Arbeit der Fachhochschule Nordwestschweiz.

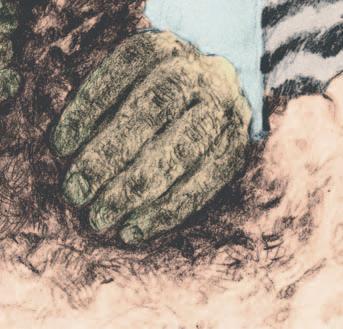

Sucht Ihre Mutter hat Heroin konsumiert, ihr Vater konsumiert Kokain. Auch Eliska, 21, nahm harte Drogen, jetzt ist sie clean.

Als Eliska (Name geändert) am 11. September 2002 geboren wurde, waren der Platzspitz und der Bahnhof Letten in Zürich längst Geschichte. 1992 war der Platzspitz geräumt worden, 1995 dann auch der Letten und damit eine der grössten offenen Drogenszenen im Europa der 1990er-Jahre. Eliska kam nicht, wie andere Platzspitzkinder, mit einem ersten Rausch auf die Welt. Ihre Mutter hatte es schon einige Jahre vor der Schwangerschaft aus der Sucht herausgeschafft.

Geht das überhaupt: nicht in den Drogen zu landen, wenn die eigenen Eltern harte Drogen genommen haben oder noch immer nehmen?

Ich habe mir von Anfang an geschworen, niemals Drogen zu konsumieren, weil es für mich schlimm war, dass meine Eltern das gemacht haben. Als ich kiffte, versprach ich mir selber: Ich werde nie harte Drogen konsumieren, denn meine Mutter hat Heroin genommen und mein Vater nimmt Koks. Nach dem ersten Koksen habe ich mir gesagt: Gut, mein Vater kokst ja nicht, er baset. Also werde ich nie basen. Bullshit.

Mit 13 Jahren zum ersten Mal Alkohol. Kiffen mit 14, mit 15 die Partydroge MDMA und Amphetamin, mit 16 Kokain. Gerauchtes Kokain, also Base, mit 17 und mit 18 Heroin. Und nun ist Eliska seit Dezember 2021 clean.

Bis vor kurzem lebte sie in Oberbuchsiten, am Jurasüdfuss zwischen Solothurn und Olten, wo das Dorfleben plätschert und die Autobahn rauscht. In einer Institution wohnte Eliska erst in der WG, danach in einer Wohnung. Ein Wohnzimmer mit offener Küche, ein Schlafzimmer, ein Gartensitzplatz. Auf dem Tisch der Wochenplan, unterschrieben von Eliska und

TEXT LEA STUBER FOTOS JOËL HUNN

einer Mitarbeiterin. Besuch muss sie anmelden, Alkohol ist nicht erlaubt. An vier halben Tagen arbeitet Eliska in der Nähe von Olten im Garten und im Textilatelier eines Sozialunternehmens.

Meine Mutter ist seit über 20 Jahren clean, mein Vater ist immer noch drauf. Ich hatte Himmel und Hölle vor mir. Ich habe mir gesagt: Ich will nicht so wie mein Vater enden, mit 61 immer noch konsumieren. Sicher nicht.

Die Mutter hat ihr gesagt: Eliska, ich will dich vor dem bewahren, was ich gemacht habe.

Wie meine Mutter zum Heroin gekommen ist, weiss ich nicht genau. Ich bin ihre Tochter, sie will mich nicht belasten mit solchen Sachen. Ich nehme an, es war wie bei den meisten Süchtigen: Man rutscht rein. Durch Freund*innen, ein falsches Umfeld.

Die Familie wohnte in einer umgebauten Scheune auf dem Land im Kanton Luzern, die Nachbar*innen lebten einen Kilometer entfernt. Eliska kletterte auf Bäume und half einem Bauern, Hühnereier einzusammeln. Einmal hatte sie zehn junge Kätzchen, weil zwei Katzen gleichzeitig trächtig geworden waren. Auch Meerschweinchen hatten sie und einen Hund, mit dem Eliska kuschelte und dem sie beibrachte, Menschen die Socken auszuziehen.

Die Mutter arbeitete im Nachtdienst als diplomierte Pflegefachfrau. Der Vater war Orthopädieschuhmacher und brachte Eliska am Morgen zur Tagesmutter, bevor er zur Arbeit ging. Eines Morgens, als die Mutter heimkam, lagen die Base-Utensilien verstreut auf dem Couchtisch. Statt bei der

Tagesmutter war Eliska noch zuhause und der Vater schlief.

Schon früher hatte er Eliska zu Dealern mitgenommen, hatte sie alleine im Auto gelassen, hatte sie nachts, die Mutter arbeitete, alleine gelassen. Als Eliska morgens aufstand, wusste sie nicht, wo ihre Eltern waren.

Vielleicht liegt es an mir, dachte ich. Ich konnte mich nicht auf meinen Vater verlassen. Und strebte doch nach seiner Liebe. Eigentlich tue ich das heute noch.

Dann trennte sich die Mutter vom Vater, Eliska war da vier Jahre alt. Ihre Mutter meldete sie bei einer Psychotherapeutin an, diese diagnostizierte ein ADHS. Darum erhält Eliska heute eine IV-Rente. Mit 18 Jahren wurde zudem eine Borderline-Persönlichkeitsstörung festgestellt.

Meine Mutter hat alles versucht, damit ich trotzdem eine normale Kindheit habe. Sie ist eine Löwin, sie wollte meine Wunden heilen. Ein Mensch alleine kann das aber nicht.

In der Schule war Eliska überfordert. Die anderen Kinder verstanden nicht, warum sie oft weinte, etwa wenn sie eine Aufgabe nicht auf Anhieb verstand oder wenn sie Gspänli für eine Gruppenarbeit wählen sollte. Beim Fussballspiel musste Eliska ins Tor, und wenn sie ein Goal kassierte, machten die anderen Kinder «Brennnesseln» an ihren Armen. Eliska, die Komische. Eliska, die Hässliche. Die Mutter und Eliska zogen um.

Welche Sorgen, welchen Schmerz und auch welche glücklichen Momente Eliskas Mutter und Eliskas Vater mit dieser Zeit verbinden, das bleibt ungesagt. Die Mutter lässt über Eliska ausrichten, dass sie damit

abgeschlossen habe und es nicht noch einmal aufrollen wolle. Mit dem Vater telefonierte Eliska Ende Sommer. Sie erinnerte ihn daran, dass sie bald Geburtstag haben werde. Er versprach ihr, sich zu melden, und dann hat sie nichts mehr von ihm gehört. Er erzählte ihr auch, dass ihn die Polizei mit grossen Mengen Heroin und Kokain erwischt habe und dass er wahrscheinlich ins Gefängnis müsse. In welchem und für wie lange, weiss Eliska nicht.

Jugend

Schon früh begann Eliska sich selber zu verletzen. Auch in der neuen Schule wurde sie von anderen Kindern gemobbt und erlebte Gewalt. Sie war oft in der Nachbarstadt, wo Sayeh, eine Freundin, hingezogen war. Dort lernte sie andere kennen, mit denen sie kiffte. Anfang Oberstufe wurden Eliska und eine Freundin betrunken ins Spital eingeliefert. Später in der Oberstufe verbrachten sie die Wochenenden im Rümli, einer Art Garage. Erst später wurde Eliska bewusst, wie viele Freiheiten sie damals gehabt hatte. Nächtelang unterwegs sein, erst morgens heimkommen.

Als im letzten Schuljahr einmal eine Freundin bei Eliska übernachtete, wollte diese mitten in der Nacht nochmals raus und einen Freund treffen. Doch die Mutter hatte die Wohnungstür abgeschlossen und den Schlüssel in den Nachttisch gelegt –sie begann ihr mehr Grenzen zu setzen, weil Eliska manchmal ein paar Stunden später als abgemacht heimgekommen war. Sie holten den Schlüssel neben der schlafenden Mutter und trafen den Freund. Er hatte MDMA dabei.

Ich sass auf diesem Holztisch und überlegte hin und her: Halte ich mein Wort? Oder breche ich es? Im Nachhinein sehe ich das als Auslöser meiner Sucht. Hätte ich in diesem Moment Nein gesagt, hätte ich vielleicht auch später Nein sagen können. Aber dann hatten wir es einfach lustig, meine

Freundin hat sich in ein Stück Holz verliebt und wir haben viel gelacht.

Als Eliska am Morgen heimkam, sagte ihre Mutter: Du hast gekifft. Sowieso war sie wütend, dass Eliska den Schlüssel genommen und noch rausgegangen war.

Besser sie denkt, dass ich kiffe, als dass sie vom MDMA erfährt, dachte ich.

Gefährdungsmeldung

Die Mutter erlaubte Eliska weniger. Und Eliska rebellierte. Sie blieb die ganze Nacht weg oder ging raus, wenn sie nicht gedurft hätte. Sie kam betrunken oder unter Drogen nach Hause. Eliska, die Draufgängerin. Die Mutter machte zusammen mit Eliskas Psychotherapeutin bei der Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde eine Gefährdungsmeldung. Ihren 16. Geburtstag verbrachte Eliska in einem Heim in Luzern.

Ich fühlte mich hintergangen, auch von meiner Psychotherapeutin. Ich wollte bei Mami bleiben. Wieder war ich nicht gut genug.

Eliska kam in ein weiteres Heim, dann in eine Tagesklinik. In der Schule, inzwischen machte sie ein Zwischenjahr, kokste sie am Mittag auf der McDonald’s-Toilette. Eines Tages wollte ihre Mutter ihr kein Geld mehr geben. Als sie zur Arbeit gegangen war, stieg Eliska in die Badewanne und schnitt sich die Arme auf. Ihr damaliger Freund rief die Mutter und die Ambulanz.

Eliska kam in eine Klinik. Auch dort konsumierte sie Kokain, Amphetamine, MDMA. Und so kam die nächste Stufe: Zu ihrem Schutz musste Eliska in den stationären Massnahmenvollzug, die Kesb hatte eine fürsorgerische Unterbringung angeordnet. Nach dem 16. Geburtstag im Heim folgte der 17. im Massnahmenvollzug.

Ich wollte clean werden. Also, für meine Mutter wollte ich es tun. Es bringt

Schon früh begann Eliska sich selber zu verletzen. Auch in der Schule wurde sie von

anderen Kindern gemobbt.

nichts, wenn dir alle sagen, du sollst aufhören. Du hörst ihnen nicht zu, du glaubst ihnen sowieso nichts. Du musst derb auf die Fresse fliegen, bevor du merkst: So geht es nicht weiter.

Nach drei Monaten im stationären Massnahmenvollzug durfte Eliska wieder nach Hause. Bald traf sie eine Kollegin und konsumierte mit ihr zum ersten Mal das, was sie sich noch zuletzt geschworen hatte, nie zu nehmen: Base. Sie kauften sich Kokain, und während die Kollegin es aufkochte und rauchte, schnupfte Eliska es. Weil gerauchtes Kokain schneller wirkt und auch schneller aufhört zu wirken, begann die Kollegin Eliska zu überreden, ihr Kokain auch aufzukochen. Zuhause sagte ihre Mutter, sie müsse einen Entzug machen.

Mir war klar, dass ich eigentlich keine Wahl hatte, ich war ja noch nicht volljährig. Also habe ich es einfach gemacht. Ein tatsächliches Wollen war das nicht.

Es folgten ein Rauswurf, nochmals ein Entzug, eine stationäre Therapie, ein Rückfall und ein Rauswurf, nochmals ein Entzug. Nach dem 16. Geburtstag im Heim und dem 17. im Massnahmenvollzug folgte der 18. in der Entzugsklinik. Danach eine weitere Therapie.

Auf den Goa-Partys, die ich besuchte, war ich wie ein Staubsauger. Ich nahm alles, was mir vor die Nase kam – Koks, Amphi, MDMA. Ohne darüber nachzudenken, welche Nebenwirkungen und Kreuzwirkungen das haben kann.

Erneut flog Eliska aus der Therapie. Und weil sie danach in der Entzugsklinik eine Beziehung anfing, folgte – ein Rauswurf. Mit diesem Mann, der täglich Base nahm, ging Eliska nach Luzern. Wenn das Geld für das Kokain nicht reichte, stahlen sie. Sie tauschten die teuren Steaks aus dem Supermarkt gegen Kokain. Während ihr Freund clean wurde, basete Eliska jeden Tag. Mit einem neuen Mann begann sie Kokainpulver zu kaufen. Sie kochten es auf und verkauften es als Base zu einem höheren Preis weiter. Eliska, die Kleindealerin. Wegen Mischkonsums – zusammen mit Heroin – hatte sie mehrere Überdosen. Sie putzte sich die Zähne nicht mehr,

duschte kaum. Auf ihre unreine Haut legte sie eine Schicht Make-up.

Manchmal konnte ich den Lippenstift nicht richtig auftragen, weil ich so zitterte – entweder war ich auf Entzug oder high.

Sie konsumierte auch bei ihrem Vater. Dann wisse er wenigstens, dass der Stoff sauber sei, sagte er. Von ihm bekam Eliska Kokain und Amphetamin. In der Drogenszene kannten ihren Vater alle, alle wollten seine besonders reinen Drogen.

Hey, ich bin die Tochter des Luzerner Drogenbarons! Das fand ich auch ziemlich cool, er beeindruckte mich. Aber war er halt doch nie für mich da.

Auf der Suche nach Geld begann Eliska sich zu verkaufen. Und sie betrog, wie schon in früheren Beziehungen, ihren Freund.

Ich kam mit mir selber nicht klar, ich wollte gar nicht Sex. Ich wollte nur Wertschätzung, Nähe und Liebe. All das, was ich als Kind nicht bekommen habe. Das finde ich aber nicht durch Sex, Männer oder Drogen. Das muss ich mir selber geben können.

Irgendwann kam der Punkt, da erkannte Eliska: «Was du in den Drogen suchst, kannst du auch in anderen Dingen finden.»

Die Momente, an die Eliska sich erinnern kann, sind von Eskalation geprägt. Sie trank eine Flasche Malibu und wollte aus dem Fenster springen; der Sanitäterin, die ihr Vater und ihr Freund daraufhin riefen, gab sie eine Ohrfeige. Oder sie spuckte einem Polizisten ins Gesicht. Sie schlief und ass kaum noch, wog noch 34 Kilo. Nach Hause zu kommen, erlaubte ihr ihre Mutter nicht mehr. Erst wenn sie bereit sei, einen Entzug zu machen. Eliska ging nach Hause und versuchte, kein Base zu nehmen. Nach ein paar Wochen rief sie einen Kollegen an und fuhr zu ihm.

Ich war über Nacht nicht nach Hause gekommen. Meine Mutter wusste genau, was passiert war – und sagte, ich müsse gar nicht mehr nach Hause kommen.

Clean werden

Die folgenden Tage verbrachte Eliska bei dem Kollegen. Sie versuchte sich selbst zu überlisten, indem sie ihr Geld statt für Drogen für Pizzas ausgab.

Ich sass auf dem Sofa und hatte keine Kraft mehr, ich war nur noch ein Häufchen Elend. Ich hatte das Hungergefühl richtig gerne, weil ich dann spürte: Ich bin noch hier, ich bin ein Mensch. Ich sagte mir: Eliska, entweder du änderst dein Leben jetzt oder du stirbst, und schrieb meiner Mutter: Mami, ech mage nöm, ech wott hei.

Ihre Mutter wiederholte: Du kannst nach Hause kommen, wenn du einen Entzug machst. Eliska willigte ein. Am nächsten Tag holte ihre Mutter sie ab. Sie fuhren ein paar Tage zum Campieren ins Bündnerland, und danach begann Eliska nach gut einem halben Jahr auf der Strasse und kurz vor ihrem 19. Geburtstag einen Entzug. Den ersten, den sie wirklich machen wollte. Erst wollte Eliska zwei Wochen in der Entzugsklinik bleiben, dann merkte sie, dass zwei Wochen nicht reichten. Sie wollte nun clean werden. So blieb sie zwei Monate in der Entzugsklinik, bevor sie in eine stationäre Langzeittherapie wechselte.

Eigentlich hätte Eliska mehrere Monate ins Gefängnis müssen, wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte. Die Institution, wo sie in Therapie war, startete aber einen Spendenaufruf, und es kam so viel Geld zusammen, dass sie die Haftstrafe in eine Geldstrafe um-

wandeln und begleichen konnte. Noch einmal, im Dezember 2021, hatte Eliska mit ihrem Freund, kennengelernt in der Entzugsklinik, einen Rückfall und konsumierte Base. Erneut sagte sie sich: Ich will das nicht mehr.

Mit einer Gruppe aus der Langzeittherapie wanderte sie von Südfrankreich über die Alpen nach Ligurien und bis ans Meer. Später bestieg sie in einer zweitägigen Bergtour freiwillig das Weissmies, einen Viertausender im Wallis.

Was mache ich da eigentlich?, fragte ich mich beim Aufstieg. Es war arschkalt, ich weinte und wollte nicht mehr weitergehen. Ich konzentrierte mich auf meine Atmung, und dann ging es wieder. Es war schwierig und anstrengend, dafür hatten wir den Sonnenaufgang erlebt. Was du in den Drogen suchst, kannst du auch in anderen Dingen finden.

Neues Leben

Vor ein paar Tagen wartet Eliska am Bahnhof Solothurn West. Sie sieht ein paar Leute, die Base konsumieren. Ich habe Geld dabei, denkt sie einen Augenblick lang. Dann ruft sie eine Freundin an, die sie im stationären Massnahmenvollzug kennengelernt hat, und bittet sie, am Telefon zu bleiben, bis ihr Zug kommt.

Wenn im Zug jemand herumschreit oder in einen Sitz boxt, frage ich mich: War ich auch so? Fuck, wie peinlich!

Um nicht den Leuten aus ihrer Drogenzeit zu begegnen, geht Eliska nur selten nach Luzern. Dafür hat sie zum Beispiel wieder mehr Kontakt zu Sayeh, der Freundin, die in die Nachbarstadt gezogen war und die sie wegen der Drogen aus den Augen verloren hatte. Und sie tut sich Gutes, färbt ihre Haare oder geht zur Nageldesignerin.

Am Anfang war das ein wichtiges Zeichen für mich. Ich gebe mein Geld nicht für Drogen aus, sondern für schöne Nägel. Dass ich weg komme von der alten Eliska, hat mir Kraft gegeben.

Eliska möchte Kinder haben. Sie möchte für jemanden da sein können und die bedingungslose Liebe zwischen Kind und Mutter spüren. Doch im Moment spreche ihre psychische Belastbarkeit und ihre finanzielle Situation dagegen. Weil sie früher oft ohne Billett Bus und Zug gefahren ist, hat Eliska Schulden. Einen grossen Teil konnte sie zurückzahlen, jetzt sind es noch 2500 Franken. Für ein Kind müsse auch der Mann passen – doch ihre bisherigen Partner hatten alle eine Sucht. Zum ersten Mal ist Eliska seit kurzem Single.

Das Alleinsein macht mir Angst. Aber ich habe es geschafft, mich aus einer toxischen Beziehung zu lösen, und lerne jetzt, dass ich auch alleine sein kann.

Sie schmunzelt. Und erzählt im nächsten Satz, dass sie gerade jemanden kennenlerne.

Wir wollen nichts überstürzen. Ich will lernen, gesunde Beziehungen zu führen.

Mindestens zwei Mal pro Woche geht Eliska ins Fitnessstudio. Wenn sie Zeit hat, näht sie alte Kleider um oder backt ihrer Mutter zum Geburtstag eine Schwedentorte. Und sie schreibt Songs und macht Musik.

Wenn es mir scheisse geht, ist Singen meine Heilung. Ohne Musik und Sport wäre ich nicht mehr hier.

Wenn sich alles andere in ihrem Leben stabilisiert haben wird, möchte Eliska ein Teilzeit-Praktikum im ersten Arbeitsmarkt machen. Ursprünglich sagte sie, dass sie im Sommer 2025 eine Lehre beginnen möchte. Jetzt sagt sie: irgendwann. Wenn sie bereit ist. Auch die Suche nach einer eigenen Wohnung hatte sie länger vor sich hergeschoben als geplant. Und nun ist Eliska nach Solothurn in eine eigene Wohnung gezogen. Drei Zimmer, in der Nähe der Bahnhof und die Aare.

«Wenn es mir scheisse geht, ist Singen meine Heilung.»

MIGROS-RESTAURANT Der Ort: das Migros-Restaurant in der Berner Länggasse, irgendein Nachmittag; seit zwanzig Jahren komme ich regelmässig hierher, um zu arbeiten, dazu trinke ich eine Sinalco. Die Hauptperson: Herr Siegenthaler, etwa 80, hager, Typ Lehrer, der immer da ist, wenn auch ich hier bin, weswegen wir uns bereits 2400-mal gesehen, aber nur dreimal miteinander geredet haben. Die Handlung : findet mehrheitlich im Kopf statt.

Vermutlich hat dieser Mann die nicht unwesentliche Gabe, andere nicht zu belästigen. Es gibt Leute, die suchen mit aufgesetzten Blicken und irrwitzigen Bewegungen unsere Aufmerksamkeit – wie aufdringlich das ist. Herr Siegenthaler ist nicht von dieser Sorte. Er ist, schon aus Höflichkeit, zurückhaltend. Vielleicht war er früher, in seinen jungen Jahren, schneidig und resolut, aufbrausend gar. Dass die Frauen damals seine hellblauen Augen an-

beteten, ist jedenfalls nicht ausgeschlossen. Heute sitzt er allein an diesem Tisch mit dem blassbraunen Fournier, nahe am Fenster. Er hat einen Kaffee vor sich, Doppelcrème, ein Stück Landfrauenkuchen aus Himbeer und Haselnuss, den Kuchenrand trennt er mit der Gabel ab, das tut Herr Siegenthaler immer so. Auf der Strassenseite gegenüber, man sieht es durch die grossen Glasscheiben, haben Menschen ihre Wäsche vors Fenster gestellt, ein leerer Klei-

derbügel dreht sich am Seil, es windet. Später werden die Vögel über der Migros kreisen wie immer am späten Nachmittag, vielleicht kommen sie aus dem Bremgartenwald oder von der Aare herauf.

Herr Siegenthaler, glattrasiert, gewelltes Haar, richtet die Wochenendausgabe der Berner Zeitung BZ vor sich aus, er reibt sich die Hände, vielleicht schmerzen seine Gelenke. Die meisten lesen als Erstes die letzte Seite einer Zeitung, so etwas würde Herrn Siegenthaler im Leben nicht einfallen, er beginnt ganz vorne, mit der ersten, grossen Schlagzeile.

An der Wand hinter seinem Rücken steht, wie wohl in jedem Migros-Restaurant von Brig bis Bottighofen, in grellgrüner Farbe: Dill, Gurkenkraut, Minze, Zitronenmelisse, Rosmarin, Thymian. Und es steht auch geschrieben: «Schön sind Sie unser Gast.»

Jetzt, es ist Samstag später Nachmittag, sind kaum noch Leute hier, zwei Tische neben Siegenthaler sitzt ein älteres Ehepaar, sie hat einen Rollator, er isst Käsekuchen. Später kommen noch zwei Frauen dazu, Mutter und Tochter, auch ihnen winkt Herr Siegenthaler freundlich zu, und wäre er ihnen draussen auf der Strasse be-

gegnet, hätte er sich wohl verneigt, aber womöglich bilde ich mir das bloss ein.

Was weiss man schon von einem Menschen, den man über so viele Jahre hinweg immer wieder gesehen, mit dem man aber kaum gesprochen hat? Immer schon trägt Herr Siegenthaler diesen dunkelblauen Regenmantel, doch erst heute fällt mir der leicht speckige Kragen auf.

Und eines Tages wird er einfach nicht mehr kommen, und die am Nebentisch werden denken, so, jetzt ist er tot.

Aber heute reden sie ganz aufgeregt über den Eurovision Song Contest und was dieses Spektakel noch mit Schlager zu tun hat, mit Peter Alexander, Wencke Myhre, Nicole – und Katja Epstein, wirft Herr Siegenthaler vom anderen Tisch her ein, worauf die eine Frau sofort «Dann heirat’ doch dein Büro» anstimmt und dazu schunkelt. Herr Siegenthaler schmunzelt und schaut zu mir herüber und immer, wenn er die Augen zukneift, zieht sich seine spitze Nase zurück, das goldfarbige Brillengestell hüpft nach oben, er öffnet den Mund, dem die hinteren Zähne fehlen. Ob seine Frau noch lebt, frage ich mich. Doch dann erinnere ich mich, dass er im Gespräch mit jemandem einmal erwähnte,

er sei Zeit seines Lebens Junggeselle gewesen und gut ist.

Ich wüsste nur zu gern, wie es ist in einem Migros-Restaurant, mitten in einer stockdunklen Nacht. Ob irgendwo Gläser klirren? Wohl kaum. Orte wie dieser sind dazu da, dass wir die Einsamkeit vergessen, die in uns heranwächst wie ein kleines, hungriges Tier. Und ist es einmal ausgewachsen, verschlingt es uns mit Haut und Haar.

Herr Siegenthaler hat übrigens dieses sanfte, vielsagende Lächeln, an dem auch Sie ihn erkennen würden.

In der Serie «Orte der Begegnung» begeben sich die Redaktionsmitglieder dorthin, wo in unserer funktionalen Welt ein leiser, informeller Austausch stattfindet.

Hintergründe im Podcast: Radiojournalist

Simon Berginz spricht mit Redaktor Klaus Petrus über die neue Serie. surprise.ngo/talk

0:44 (14. Juni)

Die Motoren der «Adriana» kollabieren, das Boot driftet nach Süden

18:34

2:06

Die «Adriana» sinkt

1:40

Der Crew der LS920 beschliesst, die «Adriana» abzuschleppen

17:56

Der Frachter «Lucky Sailor» trifft auf die «Adriana», es werden Lebensmittel übergeben

Der Riesentanker «Faithful Warrior» nähert sich der «Adriana», Menschen versuchen, an Bord des Tankers zu gelangen

22:40 Das Patrouillenboot LS920 trifft in der Nähe der «Adriana» ein

Migration Vor einem Jahr sank die «Adriana» mit über 750 Menschen an Bord auf dem offenen Meer vor der griechischen Küste. Mittlerweile gilt als sicher, dass die griechische Küstenwache das Schiff zum Kentern gebracht hat.

TEXT CHRISTOPH KELLEREs ist 10 Uhr 35 morgens an diesem 13. Juni, als Nawal Soufi auf der Plattform «X» eine Meldung absetzt. Ein Schiff mit 750 Personen an Bord, schreibt sie, sei «in Schwierigkeiten», die Menschen hätten kein Wasser mehr, sie seien daran, «Meerwasser zu trinken», mindestens zwei Tote. Es handele sich, bekräftigt Nawal Soufi, um ein eindeutiges «SOS», also höchste Gefahrenstufe auf See; acht Minuten später gibt sie die Koordinaten des Schiffs an. Nawal Soufi, Menschenrechtsaktivistin, lebt in Catania auf Sizilien, und beinahe alle, die an der nordafrikanischen Küste in einen morschen Kutter, in ein dünnwandiges Gummiboot steigen, haben ihre Nummer bei sich. Sie wissen, wenn die Aktivistin, die sie mal «Mama Nawal» nennen, mal «Ange des Migrants», Alarm schlägt, dann ist Rettung unterwegs. Nawal Soufi informiert umgehend das «Search and Rescue Operations Center» in Rom, und dieses alarmiert um 11 Uhr die griechischen Rettungsdienste.

Noch weiss niemand, um was für ein Schiff es sich handelt. Die «Adriana», ein rostiger, ausrangierter Fischtrawler, befindet sich zu dieser Zeit südwestlich des Peloponnes, etwa 25 Seemeilen (etwa 48 Kilometer) von der Stadt Pylos entfernt. Der Trawler kam ursprünglich aus Ägypten, er war vier Tage zuvor nahe der libyschen Stadt Tobruk in See gestochen, hatte sich in langsamer, aber stetiger Fahrt nördlich bewegt. Lange schon hatten die Menschen kein Wasser mehr, nichts mehr zu essen, die Maschine fiel ständig aus. Überlebende werden später berichten, dass im Unterdeck Frauen und Kinder eingepfercht waren, im Zwischendeck, eng an eng, vor allem Pakistani, oben an Deck Menschen aus Syrien, aus Afghanistan, aus Ägypten. Wer seinen Platz verliess, wurde verprügelt.

Um 12 Uhr 47 an diesem Tag überfliegt ein Flugzeug der Europäischen Grenzagentur Frontex die «Adriana» und filmt den schlingernden Kutter, das Deck übervoll mit Menschen, niemand trägt eine Schwimmweste. Frontex, die selber nur auf Ersuchen eines Mitgliedslandes eine Seenotrettung starten kann, fragt die griechische Küstenwache an, ob man Unterstützung brauche; die Agentur erhält keine Antwort.

Um 14 Uhr 17 trifft bei L., der seinen Namen nicht nennen will, Mitarbeiter bei Alarmphone in Zürich, ein Notruf ein. Alarmphone ist eine Notrufzentrale, die Hilferufe von Migrant*innen entgegennimmt, Rettung organisiert und Öffentlichkeitsarbeit macht. L. versucht mehrfach, mit der Crew der «Adriana» Kontakt aufzunehmen, erst um 16 Uhr 43 gelingt es ihm, die ungefähre

Position zu erfahren: 36°15’N, 21°02’E. Alarmphone alarmiert umgehend Frontex, auch die griechische Küstenwache, L. bleibt in den nächsten Stunden mit der «Adriana» in Kontakt. Das letzte, was er hören wird, ist der Funkspruch «Hello my friend ... The ship you send is ...», dann bricht die Verbindung ab.

Die «Adriana» befindet sich längst in der griechischen «Search and Rescue» Zone (SAR), aber die griechische Küstenwache braucht drei Stunden seit dem ersten Notruf, um einen Helikopter aufsteigen zu lassen; der macht Fotos, kehrt wieder zurück. Die Küstenwache befiehlt mehreren Frachtern, der «Adriana» mit Wasser, Nahrungsmittel und Treibstoff beizustehen und ordert ein Patrouillenboot in die Nähe; das Seenotrettungsschiff «Aigaion Pelagos» liegt im nahen Hafen von Githio, es wäre in sechs Stunden, also lange vor Einbruch der Dunkelheit, bei der «Adriana» gewesen.

Das Rechercheportal «Forensic Architecture» hat Minute für Minute aufgearbeitet, was sich in den nächsten Stunden ereignet. Um 17 Uhr 56 trifft der Frachter «Lucky Sailor» bei der «Adriana» ein, aus dem improvisierten Auspuff dringt weisser Qualm, der Kutter ist auf Drift. In einer komplizierten Operation werden Lebensmittel übergeben, dann erlaubt die griechische Küstenwache der «Lucky Sailor» über Funk die Weiterfahrt. Um 19 Uhr 55 geht der Riesentanker «Faithful Warrior» längsseits zur «Adriana», der Fischtrawler schwankt gefährlich, schlägt mehrmals gegen den Rumpf des Tankers, Menschen versuchen, an Bord der «Faithful Warrior» zu gelangen, fallen ins Wasser. Es ist 22 Uhr 40, als das griechische Patrouillenboot LS920 in der Nähe der «Adriana» eintrifft. Ein Kriegsschiff, sie hat Rettungsmittel für maximal 40 Personen an Bord, aber zwei gut sichtbare Bordkanonen an Deck. In den Worten des griechischen Ministerpräsidenten sind solche Patrouillenboote «schwimmende Grenzverteidigungen», die sechzehnköpfige Crew trägt schwarze Masken.

Die Internationale Seerechtskonvention ist in einem Punkt unmissverständlich: dass jedes Schiff verpflichtet ist, einem anderen beizustehen, wenn dieses in Not gerät.

Anna Petrig, Professorin für Völkerrecht an der Universität Basel und Spezialistin für Seerecht, hat daran mitgearbeitet, dass dieser Grundsatz in der «Geneva Declaration on Human Rights at Sea» festgehalten wird. Eines der Prinzipien dieser Deklaration

Überlebende werden später berichten, dass im Unterdeck Frauen und Kinder eingepfercht waren.

lautet, dass Menschenrechte überall gelten, auch auf See. Es darf «keine maritimen spezifischen Gründe für die Verweigerung der Menschenrechte» geben, also auch keine migrationspolitischen.

Die griechische Küstenwache sieht das anders, und zwar schon seit längerer Zeit.

Adriana Tidona, Migrationsexpertin bei Amnesty International, spricht von «systematischen Menschenrechtsverletzungen» durch die griechische Küstenwache. «Pushbacks», also das Zurücktreiben von Menschen auf der Flucht dorthin, wo sie herkommen, seien so systematisch, «dass wir sie als Bestandteil der griechischen Migrationspolitik verstehen müssen». Daran hat auch ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) im Jahr 2022 nichts geändert. Er verurteilte Griechenland, weil eine Patrouille der griechischen Küstenwache 2014 vor der Insel Farmakonisi ein Boot mit Migrant*innen in rauer See zurück in Richtung türkische Küste abschleppte und mit einigen ruppigen Manövern zum Kentern brachte; elf Menschen starben. Die New York Times dokumentierte einen weiteren Fall auf Lesbos, wo die Küstenwache Menschen auf einer Rettungsinsel mitten im Meer aussetzte.

Auch L. von Alarmphone bestätigt viele Fälle von «Pushbacks», nicht nur an der Grenze zur Türkei am Fluss Evros, sondern vor allem auch auf See; er spricht von einer «enormen Dunkelziffer» und unzähligen Toten, die nicht dokumentiert sind. Und L. weist darauf hin, was mittlerweile auch von der EU bestätigt wird: dass Frontex bei diesen Pushbacks nicht nur zuschaut, sondern auch schon aktiv mitgeholfen hat.

Wenig verwunderlich, dass die Menschen auf der «Adriana» erschrecken, als das Kanonenboot der Griechen in der Dunkelheit auftaucht. Gerade waren sie dem Kontrollbereich der rücksichtslos und brutal agierenden «libyschen Küstenwache» entronnen. Diese Flotte von «Seeleuten» auf von Europa gelieferten Schiffen ist unterwegs, um Migrant*innen auf See abzufangen und zurück in libysche Kerker zu bringen. Nun sind die Menschen auf der «Adriana» im Scheinwerferlicht des waffenstarrenden LS920 gefangen, alle wissen von den Pushbacks. Einige an Bord sollen gerufen haben, sie wollten «weiter nach

Italien», behauptet die Küstenwache. Gesichert ist, dass die Interessen der Küstenwache und der Hintermänner dieser Fahrt zusammenpassten. Die Schlepper und auch ihre Helfer an Bord würden ihren Lohn erst erhalten, wenn die «Adriana» ihre «Fracht» in Italien abgeladen hatte, geschätzte 3 Millionen Euro. Die Crew des Patrouillenboots ihrerseits will nichts anderes, als die «Adriana» in italienische Gewässer bringen, um das Problem ein Land weiter zu schieben.

Also befiehlt LS920 der «Adriana», Kurs West zu nehmen. Die Rekonstruktion von «Forensic Architecture» zeigt, dass das Patrouillenboot die «Adriana» eskortiert, mit relativ hoher Geschwindigkeit. Nach weniger als einer Stunde, um 0 Uhr 44, kollabieren die Motoren des Fischkutters, die «Adriana» driftet in der Strömung nach Süden.

Um 1 Uhr 40 beschliesst die Crew von LS920, die «Adriana» abzuschleppen, sie befestigt ein Seil an einem Poller, am Bug rechts, also an Steuerbord. Überlebende erzählen später übereinstimmend, sie hätten geschrien «No, no, no», weil sie voraussehen, was geschehen wird. Beim ersten Versuch reisst das Tau, aber die Maskierten befestigen erneut eines, wieder am selben Poller, das Patrouillenboot beschleunigt.

Und diesmal hält das Seil.

Die Crew der LS920 hatte zuvor das AIS ausgeschaltet, ein System zur automatischen Lokalisierung von Schiffen, auch das Videosystem an Bord blieb stumm. Und deshalb glaubte die Crew von LS920 wohl auch, sie könne der Öffentlichkeit ihre Version weismachen, dass die «Adriana» sich von selbst und «ganz plötzlich» zur Seite geneigt habe und innert Sekunden gekentert sei.

Die wenigen Überlebenden erzählen übereinstimmend eine andere Version: Dass das Patrouillenboot extrem stark beschleunigt habe, die «Adriana» habe sich zuerst stark nach Steuerbord geneigt, dann nach Backbord, und dann sei sie über Steuerbord gekentert.

Wer unter Deck war, die vielen Frauen, Kinder, die meisten Menschen aus Pakistan, hatten keine Chance. Wer es schaffte, kletterte auf den Rumpf, der kieloben im Wasser lag. Wer schwimmen konnte, schwamm auf das Boot der Küstenwache zu. Aber dieses fuhr davon, mit hoher Geschwindigkeit, die Bugwellen hätten dazu geführt, dass die «Adriana» noch schneller im Meer versank, auch das erzählen Überlebende übereinstimmend. Und dass das Patrouillenboot erst nach etwa 20 bis 30 Minuten zurückkehrte und mit der Suche nach Menschen begann.

Für die rechtskonservative griechische Regierung standen die Schuldigen bereits fest: die «Schlepper».

Um 2 Uhr 06 löste die Mannschaft des Patrouillenbootes internationalen Seenotalarm aus. Alle Schiffe in der Nähe sollten sich zum Unglücksort bewegen. Jetzt erst legte die «Aigaion Pelagos», das Bergungsschiff, im Hafen von Githion ab. Es kann bis zu 12,9 Knoten Fahrt machen, aber die Aufzeichnungen von «marinetraffic» zeigen, dass es mit bloss 5 Knoten unterwegs war.

Statt des Bergungsschiffs tauchte am Unglücksort eine hell erleuchtete, elegante Megajacht auf. Die «Mayan Queen IV», 92 Meter lang, 5 Oberdecks, mit Kabinen für 16 Gäste, bedient von einer Crew von 24, am Bug einen Landeplatz für Helikopter; allein ihr Unterhalt kostet 20 Millionen Dollar im Jahr. Sie gehört der Familie des verstorbenen mexikanischen Milliardärs Alberto Bailleres, der unter anderem im Minengeschäft, im Handel mit Silber reich geworden ist. Die Crew der «Mayan Queen IV» handelte professionell, sie beteiligte sich an der Suche nach Menschen, die ohne Rettungswesten um ihr Leben kämpften, nahm auch die auf, die sich auf das Patrouillenboot hatten retten können, versorgte sie mit Decken. Um 7 Uhr 37 verliess die «Mayan Queen IV» den Ort und nahm Kurs auf Kalamata in Griechenland, mit 105 Überlebenden an Bord; 81 Leichen wurden in den folgenden Stunden geborgen, eine weitere einen Tag darauf.

L. und die Aktivist*innen von Alarmphone erfuhren erst nach Stunden, was sich ereignet hatte. Sie haben schon viele Pushbacks dokumentiert, aber dass hier über 600 Menschen ihr Leben verloren, war unfassbar.

Adriana Tidona von Amnesty International sagt, sie sei «irritiert, dass es keine einzige Bildaufzeichnung dieser Katastrophe gibt». Das Patrouillenboot LS920 war mit allen technischen Finessen ausgerüstet, mit Drohnen, Unterwasserkameras, ebenso die «Mayan Queen IV», und doch gibt es keine Bilder. Irritierend auch, dass die Megajacht den Hafen von Kalamata nur wenige Stunden, nachdem sie die Überlebenden an Land gebracht hatte, verlassen und Richtung Kreta weiterfahren konnte; für das Sichern von Beweismaterial blieb da keine Zeit. Den schwer verstörten Menschen, die in Kalamata von Bord der «Mayan Queen IV» gingen, nahmen die griechischen Behörden als Erstes die Mobilgeräte ab. Für Adriana Tidona sind die Umstände dieser Konfiskation «unklar«, die Mobilgeräte bleiben bis heute unter Verschluss.

Die rechtskonservative griechische Regierung von Kyriakos Mitsotakis rief, zehn Tage vor den frühzeitigen Parlamentswahlen, eine dreitägige Staatstrauer aus. Man bedaure den Vorfall und spreche den Angehörigen das Beileid aus, aber gleichzeitig standen für die Regierung die Schuldigen bereits fest: die «Schlepper».

Derweilen behauptete der Kapitän des Patrouillenboots, Militiadis Zourdakis, beharrlich weiter, sein Boot habe keinen Versuch unternommen, die «Adriana» abzuschleppen. Die Menschen, die gerade eine Schiffskatastrophe überlebt hatten, die Freunde, Angehörige, Kinder verloren hatten, sie wurden im Hafen von Kalamata in einer Lagerhalle eingesperrt, mussten auf Matratzen schlafen, teils auf dem nackten Boden. Sie sollten so wirksam wie möglich abgeschirmt werden.

Aber es gelang nicht. Da war der Druck der Menschenrechtsorganisationen, die Masse der empörten Bürger*innen, die in Athen und anderen Städten auf die Strasse gingen und gegen die menschenverachtende Praxis ihrer Regierung protestierten. Da war der Oppositionsführer Alexis Tsipras, der vor der blechernen Lagerhalle in Kalamata stand und in die laufenden Kameras sagte, das Patrouillenboot wäre verpflichtet gewesen, die «Adriana» in einen griechischen Hafen abzuschleppen. Da waren die Reporter*innen, die erste Interviews mit Überlebenden machten, weiter auch eine Delegation von Human Rights Watch und von Amnesty International. Sie führte Gespräche mit der griechischen Küstenwache und interviewte 19 Überlebende.

Judith Sunderland, stellvertretende Direktorin bei Human Rights Watch, sagte, die «Disparitäten» zwischen den Darstel-

lungen der Überlebenden und der Küstenwache seien «extrem besorgniserregend». Einige, die überlebten, erzählten ihre Geschichte öffentlich, trotz aller Restriktionen, sie bekamen Namen, Gesichter. Haseebur-Rehman, ein Motorradmechaniker aus der Region Kashmir, der einen Aufpreis zahlte, um einen Platz auf dem Oberdeck der «Adriana» zu bekommen, sprach mit der New York Times. Hamza, ebenfalls aus Pakistan, erzählte Human Rights Watch von den unglaublichen Zuständen an Bord und schilderte sehr präzise, wie ein «Ruck» durch die «Adriana» ging, als das Patrouillenboot das Schiff in Schlepptau nahm; Hassan, auch er aus Pakistan, bestätigte, dass die «Adriana» mit einem Mal «extrem beschleunigte».

Nicht zuständig

Doch die griechische Küstenwache blieb bei ihrer Version und sie bleibt dabei, bis heute.

Mittlerweile hat sich die Sozialkommission des Europäischen Parlaments mit dem Fall befasst, Adriana Tidona hat dort ausgesagt, ebenso die Ombudsfrau der Europäischen Union, Emily O’Reilly, die eine Untersuchung der Katastrophe in die Wege geleitet hat. Sie koordiniert ihre Arbeit mit dem griechischen Ombudsmann Andreas Pottakis, der seinerseits in diesem Fall untersucht; beide schauen auch auf die Rolle von Frontex bei diesem und anderen Vorfällen.

In ihrem Bericht vom Februar dieses Jahres kritisierte Emily O’Reilly die Untersuchung der Katastrophe durch die griechischen Behörden scharf. Sie regte unter anderem an, dass Frontex angesichts der wiederholten Pushbacks der griechischen Küstenwache und der «wachsenden Sorge über die fortbestehenden Verletzungen der Menschenrechte» die Zusammenarbeit mit der griechischen Küstenwache suspendieren solle. Es sei nicht zuletzt bedenklich, schrieb sie, dass Frontex nicht über eine eigene Rettungsorganisation verfüge und dass bei Frontex interne Ressourcen zur Überwachung von Pushbacks bewusst zurückgehalten wurden, um diese nicht bezeugen zu müssen. Der Grundrechtsbeauftragte von Frontex, Jonas Grimheden, kritisiert seinerseits in einem «Serious Incident Report» zum Vorfall, dass die griechische Küstenwache es «bewusst unterlassen» habe, die Menschen auf der «Adriana» zu retten. Aber es gebe, schreibt er weiter, bei Frontex offenbar keine klaren Kriterien dafür, ob und wann sich ein Schiff in Seenot befindet; es gehe nicht an, diese Entscheidung einfach der Küstenwache zu überlassen.

Zwei Gerichtsverfahren stehen an, mit unterschiedlichen Zielrichtungen.

Das eine, angestrengt von 40 Überlebenden, wird vor dem Seegericht in Piräus verhandelt und soll Klarheit über die Rolle der Küstenwache bringen; es zieht sich, so Adriana Tirano, «schleppend in die Länge». Das andere fand am 21. Mai vor einem Dreiergericht in Kalamata statt, es richtete sich gegen neun ägyptische Staatsangehörige, die der Schlepperei beschuldigt werden und angeklagt waren, die «Adriana» zum Kentern gebracht zu haben. Einer der Angeklagten war Ahmed Ezzat, der aus dem Nildelta stammt, und stets beteuerte, er habe 4000 Euros für die Überfahrt bezahlt, wie alle anderen, wie die anderen 200 Ägypter*innen an Bord; ihm und den Mitangeklagten drohten jeweils bis zu hundert Jahre Gefängnis.

Alle Hoffnung ruhte auf dem Anwaltskollektiv, das für die Solidaritätsbewegung «Free Pylos 9» arbeitet und die Verteidigung der Angeklagten übernommen hat. «Free Pylos 9» hat bereits im Vorfeld dokumentiert, dass die Untersuchungsbehörden auf die befragten Überlebenden enorm Druck dahingehend ausübten, sie sollen die neun Angeklagten als «die Bootsführer» identifizieren; und das ist nur einer von vielen Druckversuchen in diesem Verfahren. An einer Pressekonferenz wiesen die acht Anwält*innen des Kollektivs darauf hin, dass die Kriminalisierung von Menschen auf der Flucht in Griechenland mittlerweile «systematisch» sei; über 2000 Migrant*innen sässen heute in Gefängnissen, viele ohne ordentliches Gerichtsverfahren. Dieser Prozess sei eine Gelegenheit, diese Praxis «zu hinterfragen». Nur, zu einem Prozess kam es dann gar nicht. Die zuständige Gerichtspräsidentin, Eftichia Kontaratou, entschied, das Gericht in Kalamata sei für den Fall nicht zuständig, weil die «Adriana» ausserhalb der griechischen territorialen Gewässer sank; es gebe deshalb «keine Zuständigkeit griechischer Gerichte». Die neun Angeklagten kamen unmittelbar frei, unter dem Jubel der Anwält*innen und Unterstützer*innen.

Alle Augen sind nun auf das Verfahren vor dem Seegerichtshof in Piräus gerichtet, dort soll die Schuldfrage geklärt werden. Die Schweiz, im Verwaltungsrat von Frontex mit zwei Beamt*innen vertreten, werde am Prozess nicht als Beobachterin teilnehmen, schreibt die Pressestelle des Bundesamtes für Zollwesen auf Anfrage; aber man setze sich dafür ein, dass «schwerwiegende Fälle» von Grundrechtsverletzungen weiterhin «aufgearbeitet werden müssen».

Die Kriminalisierung von Geflüchteten habe in Griechenland inzwischen System, kritisieren Aktivist*innen.

Sans-Papiers Der Tod eines StrassenzeitungsVerkäufers zeigt, wie schwierig es für Sans-Papiers in Nordmazedonien ist, Gesundheitsversorgung zu erhalten.

Vor genau einem Jahr wurde der Verkäufer des Strassenmagazins Lice v Lice (deutsch «Von Angesicht zu Angesicht») Memet Kamber in die Klinik für Anästhesie, Wiederbelebung und Intensivpflege (KARIL) in der nordmazedonischen Hauptstadt Skopje eingeliefert. Der Blutzuckerspiegel des 20-Jährigen hatte eine Grenze überschritten, die zu einer gefährlichen Überzuckerung, einer sogenannten Hyperglykämie, geführt hatte. Vieles deutete darauf hin, dass bereits Jahre der Behandlung verpasst worden waren. «Memet Kamber hatte höchstwahrscheinlich Typ-1-Diabetes, was bereits in der Kindheit auftritt. Er lebte womöglich schon lange mit Hyperglykämie und wurde erst zu uns gebracht, als diese einen zu hohen Wert erreichte», sagt Maja Mojsova, die behandelnde Anästhesistin. «Der Schaden war schon zu gross.» Kamber verstarb an einer Krankheit, die man mit der richtigen Behandlung hätte in den Griff bekommen können.

Kamber lebte in extremer Armut. Er wuchs als Angehöriger der Rom*nja-Minderheit ohne festen Wohnsitz auf und hatte keine offiziellen Ausweisdokumente und dadurch auch kein Anrecht auf staatliche Unterstützung. Er verkaufte die nordmazedonische Strassenzeitung Lice v Lice, etwa 150 Hefte im Monat. Sein regelmässiges Einkommen belief sich damit auf durchschnittlich 120 Euro im Monat. Ohne Ausweisdokumente galt der junge Mann als staatenlos im eigenen Land, ein Sans-Papiers

ohne Migrationsgeschichte. Seit langem schon hatte sich sein Gesundheitszustand zusehends verschlechtert. Kamber konnte jedoch keine Ärztin aufsuchen und sich untersuchen lassen: Ohne Papiere war ihm auch der Zugang zum nordmazedonischen Gesundheitssystem verwehrt. Dass er Diabetes hatte, wusste niemand.

«Bei einer diabetischen Ketoazidose, also einem schweren Mangel an körpereigenem Insulin, sind die Patient*innen anfälliger für Infektionen, da der hohe Blutzucker ein guter Nährboden für Bakterien ist. Dadurch werden andere gesundheitliche Komplikationen noch verschlimmert. Wäre Kamber rechtzeitig behandelt worden und hätte man den Blutzuckerspiegel vorher reguliert, hätte er vielleicht eine Chance gehabt. Er wurde wahrscheinlich nie untersucht. Wir können nicht wissen, ob er noch andere Krankheiten hatte. Wir haben um sein Leben gekämpft. Bei den meisten jungen Menschen, die von klein auf einen Insulinmangel haben, wird dies in der Regel rechtzeitig erkannt und behandelt», erklärt die Anästhesistin Mojsova. «Dann sind auch solche Krisensituationen wie diese viel besser zu bewältigen.» Bei KARIL werden viele Patient*innen eingeliefert, die nicht über Ausweisdokumente verfügen. «In der Notaufnahme nehmen wir alle auf», sagt Mojsova. «Uns interessiert nicht, ob sie versichert sind oder nicht, ob sie ausländische Staatsbürger*innen sind oder

welches ihr Alter oder ihre Nationalität ist. In diesem Moment befindet sich jemand in einer lebensbedrohlichen Situation. Wir kämpfen um das Leben eines jeden.» Allerdings: Wenn Kamber das Krankenhaus nach einer weiterführenden Behandlung lebend verlassen hätte, hätte er diesen Aufenthalt nicht bezahlen können und wäre auf einem Berg Schulden sitzen geblieben. Ohne ID konnte er wie viele andere nach damaliger Gesetzeslage keine Krankenversicherung bekommen.

Zu seinen Lebzeiten träumte Kamber davon, dass alles einfacher würde, wenn er einmal den langwierigen Prozess der sogenannten Identitätsfeststellung hinter sich hätte. An dessen Ende sollten die Betroffenen registriert sein und einen Ausweis erhalten. Doch dies habe sich hingezogen, berichtet Filip Peposki, Mentor am Tageszentrum für Strassenkinder im Skopjer Stadtteil Šuto Orizari, das Kamber regelmässig besuchte. Erst erreichte er seinen einzigen lebenden Elternteil nicht. Die Mutter hätte aber bei der Beantragung seines ersten Ausweises anwesend sein müssen. Zusätzlich verlangte das Amt einen Nachweis, um seine Wohnadresse zu ermitteln, aber da Kamber keinen offiziellen Wohnsitz hatte, konnte ein entsprechendes Dokument nicht erstellt werden, und alles blieb liegen.

Gesetzesreformen verabschiedet «Memet Kamber war engagiert und hatte den Wunsch, zu arbeiten und sich weiterzubilden. Sein grösstes Anliegen aber war es, einen Ausweis zu bekommen. Wir waren auf dem besten Weg. Es tut mir leid, dass er nicht miterleben konnte, wie sein Traum vom eigenen Ausweis und einer regelmässigen Beschäftigung in Erfüllung ging», sagt Magdalena Chadinoska Kuzmanoski von Public, der Trägerorganisation von Lice v Lice; sie ist hier Mentorin für Arbeitsintegration. Neben dem Tageszentrum für Strassenkinder, das rund hundert sogenannte Strassenkinder regelmässig betreut, war Public eine hilfreiche Anlaufstelle für Kamber. «Er war Verkäufer bei uns, wir haben ihn durch unser Mentoring-Programm auf den ersten Arbeitsmarkt vorbereitet», sagt Chadinoska Kuzmanoski. Das Strassenmagazin Lice v Lice ist Teil der NGO Public, die Arbeitsintegrationsprogramme für marginalisierte Bevölkerungsgruppen anbietet. Der Strassenzeitungsverkauf ist ein Angebot unter anderen und wird durch persönliches Mentoring begleitet.

Dank einer Initiative der Macedonian Young Lawyers Association (MYLA) in Zusammenarbeit mit anderen Menschenrechtsorganisationen wie dem European Roma Rights Centre (ERRC) wurden zwischen Sommer und Herbst 2023 mehrere Gesetzesreformen verabschiedet. Sie ermöglichen es sozial benachteiligten Personen, die in «illegalen Einrichtungen» oder in inoffiziellen Unterkünften leben, Zugang zu Ausweisdokumenten zu erhalten. «Wir erinnern [die Verantwortlichen] daran, dass das Recht auf Leben und Gesundheitsversorgung grundlegende Menschenrechte sind und dass alle Bürger*innen Zugang zu Gesundheitsversorgung haben müssen, unabhängig davon, ob sie Ausweispapiere besitzen», begründete MYLA ihr Anliegen.

MYLA-Anwältin Alexandra Efremova, die auf Staatenlosigkeit spezialisiert ist, findet es unverständlich, dass im 21. Jahrhundert junge Menschen «unsichtbar» sterben, obwohl sie sich bemühen, in die Gesellschaft integriert zu werden. Die Herausforderungen, mit denen Sans-Papiers konfrontiert sind, seien komplex. Lösungsansätze müssten deshalb flexibel sein. «Menschen ohne

In der Schweiz haben Sans-Papiers wie alle Menschen Zugang zu allen Gesundheitsleistungen, welche die obligatorische Krankenversicherung abdeckt. Allerdings nur, wenn sie krankenversichert sind. Und genau das ist die überwiegende Mehrheit der Sans-Papiers nicht. In vielen Kantonen erhalten sie deshalb lediglich Notfallversorgung. Weiter gehen etwa der Kanton Genf und seit kurzem die Stadt Zürich. Mehr dazu sowie zur Situation in Bern und Basel lesen Sie im Artikel «Keine Papiere, keine Medizin» aus Surprise 573/24 (online unter surprise.ngo/ magazine oder nachbestellen via info@surprise.ngo). LEA

festen Wohnsitz müssen das Recht haben, eine Adresse von einem Zentrum für Sozialarbeit oder eine Adresse der Gemeinde, in der sie leben, als Wohnadresse anzugeben. Oder aber der Prozess muss erleichtert werden, der erforderlich ist, um Ausweispapiere zu erhalten.» Der erste Schritt ist nun geschafft. Efremova weist aber darauf hin, dass es weiterhin Sensibilität für die Betroffenen braucht und vor allem Offenheit seitens des Systems. «Wer wie Memet Kamber ohne Papiere auf die Welt kommt, steht vom ersten Tag an vor einem rechtlichen Problem. Und zwanzig Jahre später hatte er immer noch dieselben Probleme. Nun ist es müssig, herausfinden zu wollen, wer im Fall Memet Kamber die Schuld trägt. Aber man kann jetzt verhindern, dass so etwas in Zukunft noch einmal passiert.» Auch die europäischen Aktivist*innen vom European Roma Rights Centre bleiben skeptisch. «Viel zu lange haben staatenlose und von Staatenlosigkeit bedrohte Rom*nja ein unsicheres und unsichtbares Leben geführt und hatten keinen Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen und Grundrechten», sagt Đorđe Jovanović, Präsident des ERRC. «Diese Gesetzesreformen sind zu begrüssen. Aber der Beweis wird in der Umsetzung liegen, und es wird eine genaue Überwachung erforderlich sein, um sicherzustellen, dass das System funktioniert und die am meisten gefährdeten Rom*nja vor allen Formen der Diskriminierung schützt.»

Valentin Rakip, ebenfalls ehemaliger Verkäufer von Lice v Lice, gelang es im September letzten Jahres nach fast zwei Jahrzehnten, eine Sozialversicherungsnummer und eine Geburtsurkunde zu erhalten; unterstützt wurde er dabei von MYLA, der Zivilgesellschaft und vom UNHCR, der Geflüchtetenorganisation der UNO. Nun wartet er auf seinen ersten Ausweis.

Sein verstorbener Freund und Kollege Memet Kamber erlebt dies nicht mehr mit. Er war gern Strassenzeitungsverkäufer und sah darin mehr als nur eine Integrationsmassnahme, wie er 2021 gegenüber dem Internationalen Netzwerk der Strassenzeitungen (INSP) sagte (zu dem auch Surprise gehört): «Für mich bedeuten Strassenzeitungen viel mehr als nur ein Job. Es bedeutet Inspiration – ich mag Rap- und Hip-Hop-Musik, und wenn ich auf der Strasse bin, inspiriert mich das zu den Songs, die ich schreibe. Die Kommunikation mit anderen Menschen ist sehr wichtig – sie gibt mir ein Gefühl von Zugehörigkeit.»

Mit freundlicher Genehmigung von LICE V LICE/INSP.NGO Aktualisiert und überarbeitet von Sara Winter Sayilir mit Hilfe von Lice v Lice-Programmleiterin Maja Ravanska.

Kunst Das Projekt «Oh, Darling, du zerfällst mir sehr» nähert sich multidisziplinär dem Thema Vergänglichkeit – und entdeckt in der Empathie mit einem Häuschen gemeinschaftliche Momente neu.

TEXT DIANA FREI

Schichten der Vergangenheit: ein zerfallendes Häuschen, Fahrten im alten Mercedes, und der Jahrmillionen alte Verrucano, der wegen des Eisengehalts schwer ist.

Manchmal staunt man, was andere alles wahrnehmen. Als die Kulturschaffende und Autorin Andrea Keller an einer Lesung einen Text über dieses bestimmte zerfallende kleine Häuschen in Mels im Kanton St. Gallen, neben der Autobahn A3 und dem Schienenstrang, vorliest und ins Publikum fragt: Wer von euch kennt es auch?, reagieren gleich mehrere Anwesende mit einer selbstverständlichen Begeisterung. Und zwar in Zürich Wiedikon, weit weg von Mels.

Man scheint es also zu kennen, dieses eigentlich recht unspektakulär, aber sehr gründlich zerfallende Häuschen. Dabei kann man es auch leicht übersehen, es steht abseits und geht einfach kaputt, senkt sich immer tiefer zum Erdboden hinab. Und doch haben viele diesen Seitenblick darauf: Es interessiert, ob es immer noch dasteht.

«Ich habe immer mit diesem Objekt sympathisiert. Es ist für mich auch eine wunderbare Projektionsfläche», sagt Keller. «Das Abseitsstehen ist oft sehr negativ konnotiert. Sachen, die kaputtgehen, Dinge, die nicht mehr funktional sind, haben keinen Platz mehr in unserem Alltag, in unserer Welt. Sie sind nicht repräsentabel. Das Zerfallende ist kein Aushängeschild. Und doch fasziniert es uns: das Häuschen, das sich so trotzig gegen die Zeit stemmt.»

Es wurde nun also zum Ausgangspunkt eines Kunstprojekts, das in ein Buch, einen Film, in Gesprächsrundfahrten in einem alten Mercedes und in eine Fotoausstellung mündet: «Oh, Darling, du zerfällst mir sehr» lautet der Titel. Es geht dabei um Vergänglichkeit, um unvorstellbare Zeitspannen, um die Geschichte, die in Materialien steckt, im Holz des Häuschens, im Stein vor Ort. Es geht aber auch ums Abseitsstehen, ums Übersehenwerden. Und um die Poesie in all dem.

In der Zweikanal-Videoprojektion von Raphael Zürcher rauschen die Autos am Häuschen vorbei, sie spiegeln sich in den zerbrochenen Fensterschreiben, blitzen kurz auf – und weg sind sie, während der morsche Giebel am Wegesrand weiter in sich zusammensackt. Im Grunde legt das Projekt offen, wie sehr das scheinbar Nebensächliche aus dem Augenwinkel doch gesehen und erkannt, auch anerkannt wird. Man spricht es nur oft nicht aus, solange niemand in die Runde fragt: Wer von euch kennt es auch?

Zum Häuschen kam bald der Steinbruch dazu, wo der Verrucano abgebaut wird, seit 1854 im Familienbetrieb der

Ackermanns, zu dem auch dieses ehemalige Arbeiterhäuschen gehört. Mit dem Stein kam zur Vergänglichkeit die vermeintliche Beständigkeit ins Projekt. Ein Zeitstrahl, der vor 260 Millionen Jahren anfängt und bis ins Jetzt führt. Zudem ein Stück Industrie- und Arbeitergeschichte. Andrea Keller hat das Museum Schaffen in Winterthur mitaufgebaut, das sich mit einem historisch-soziologischen Zugang dem Thema Arbeit widmet. Trotzdem wurde «Oh, Darling» mit dem Steinbruch nicht zum industriegeschichtlichen Lehrpfad. «Mich hat es aber sehr gefreut, dass so etwas Handfestes dazukam. Das Handwerk, das Baugeschäft und der Steinbruch. Dadurch waren schnell auch Menschen involviert, die nicht zur Kultur-Bubble gehören, und wir wollten ihrer Geschichte Raum geben. Zusammen führten wir auch Steinbruchführungen durch.»

Disco im Fels, Energie im Stein In der Videoprojektion gräbt sich auf dem zweiten Monitor eine Drehsäge durch den Stein, fräst sich durch die Jahrmillionen. Eine Steinplatte wird an einem Haken hochgehoben, der Handwerker arbeitet in einer sorgfältigen Langsamkeit gegen die Schwerkraft an. Der Mensch und das Material. Der Mensch und der Berg. Der Mensch und dieser Speicher von Zeit und Zeitlichkeit. Es folgen farbige Spotlights, die auf dem Fels in der Höhle tanzen. Silhouetten von Jugendlichen, die einen Felsvorsprung erklimmen. Mit der Disco des Wald- und Höhlenfestes Mels kommt etwas Tranceartiges ins Gestein, und in den Texten der Buchpublikation erfahren wir vom Kraftort, der hier bestehen soll, oder vom Ritter Tannhuser, dessen Geschichte mit diesem Ort verwachsen ist. Es geht um flüchtige Momente des Menschseins, aber auch um Energien, die im Stein gefangen sind (und in der Buchpublikation im Text von Gabriella Alvarez-Hummel recht rational nachvollzogen werden: «… und weil ich irgendwie darauf vorbereitet war, hier allenfalls auf Kommando zu spüren, atme ich einmal tief durch und: spüre»).

Das vom Grafikdesigner Paolo Monaco sorgsam gestaltete Buch versammelt vielfältige Zugänge zu Mels, zu dem Stein, dem Häuschen, der Vergänglichkeit: in der einen Leserichtung mit einer Reihe von journalistisch-dokumentierenden Beiträgen, in der anderen mit lyrisch-literarischen Texten, und in der Mitte mit atmosphärischen Fotos von Ariane Pochon.

In den Gesprächsrundfahrten im alten Mercedes wurde man, mit einem Verrucano-Stein als Souvenir in der Hand, in Gespräche über die Vergänglichkeit verwickelt. Je nachdem lief ein eigens erstelltes Radioprogramm mit alten Songs, zu denen man durch die Landschaft fuhr, am zerfallenden Häuschen vorbei (Seitenblick von ca. 11 Sekunden), um dann wieder ins Gespräch einzutauchen, in dem es um verstorbene Mütter ging oder darum, was das heisst, «sein Leben gelebt haben». Um Demenz und dann doch wieder um die Frage, wieso der Verrucano eigentlich so rot sei (es liegt am hohen Eisengehalt). Keine Rundfahrt war gleich: «Bei einigen Passagier*innen ging es wirklich um den Tod, bei den nächsten ums Lädelisterben oder um die Landschaft rundherum, je nachdem, was sie selbst erzählen und fragen mochten», sagt Keller.

Es sind gemeinschaftliche Momente, die hier entstanden. Die Gesprächsrundfahrten gab es nur in der bereits vergangenen Etappe in Mels, es folgen nun aber weitere Stationen mit Lesungen, Filmvorführungen und einer Fotoausstellung. In Zürich gibt es zudem ein Podiumsgespräch: «Wir versuchen das Element des Gesprächs so an andere Orte zu transferieren – wenn auch in einer klassischeren Form.» Und am Literaturfestival «Die Rahmenhandlung» lesen viele der Autor*innen der «Oh, Darling»-Publikation am gleichen Abend in verschiedenen Räumen eines Wohnhauses. «Das Thema an sich hat etwas sehr Verbindendes, weil Vergänglichkeit letzten Endes alle betrifft», sagt Keller. Und im schönsten Fall verbindet es auch Menschen, die im Leben sonst sehr unterschiedlich unterwegs sind.»

«Oh, Darling, du zerfällst mir sehr», Etappe Zürich: Lesungen mit Gabriella Alvarez-Hummel, Katja Alves, Franziska Hidber, Andrea Keller, Sunil Mann, Alon Renner, Christian Ruch, Tom Zai, Sa, 1. Juni, «Die Rahmenhandlung»; Fotoausstellung, bis Ende Juni, Vernissage Do, 6. Juni, Di bis Fr, 10 bis 19 Uhr, Sa, 10 bis 17 Uhr, «Never Stop Reading», Spiegelgasse 18 / Untere Zäune; Film und Installation, Fr, 28. bis So, 30. Juni, 11 bis 20 Uhr, mit Raphael Zürcher, Kulturhaus Helferei; Podiumsgespräch, Sa, 29. Juni, 19 bis 20.30 Uhr, Kulturhaus Helferei. Oktober / November weiteres Programm in Bern, Schaan, Winterthur. oh-darling.ch

Schaffhausen

«Who Cares?! Aktuelle Perspektiven auf Sorgearbeit», Ausstellung, So, 2. Juni bis So, 21. Juli, Do 18 bis 20 Uhr, Fr 16 bis 18 Uhr, Sa/So 12 bis 16 Uhr, Vebikus Kunsthalle Schaffhausen; mit etlichen Rahmenveranstaltungen vebikus-kunsthalle-schaffhausen.ch

Fudi putzen, Schuhe binden, Dreck wegräumen, Sachen aufräumen, Auftischen, Abtischen, Windeln wechseln, Kochen, Schnudernase putzen, Küchenboden putzen, Einkaufen, Haushalten, Geschirr spülen: Vielleicht haben so manche von uns bei diesen Worten heute noch die Flüche und den genervten Ton ihrer Mütter im Ohr. (Meine warf jeweils mit den zynisch gefärbten Worten «Was kocht die kluge Hausfrau heute?!» und aggressivem Unterton Kartoffeln und ähnliches in die Bratpfanne.) Nun, es sind viele Jahre verstrichen seit diesen Kindheitserinnerungen, aber Care-Arbeit gibt immer noch Stoff für eine ganze Ausstellung her, was uns zu denken geben müsste. Und sie wird ja nicht nur von Müttern geleistet, sondern auch von vielen anderen Menschen: auch ausserhalb des eigenen Haushalts, unter prekären Arbeitsbedingungen und mit tiefen Löhnen. Covid sei dank reden wir heute mehr darüber. Die Kunstschaffenden thematisieren in ihren Arbeiten für «Who Cares?!» etwa, wie sich Sorgearbeit auf Emotionen auswirken. Oder sie formulieren Wünsche, Begehren und Kritik, die hinter Care-Praktiken stecken. DIF

Zürich

«Symphony in the Streets of Addis», Fotoausstellung, bis Di, 9. Juni, Photobastei, Sihlquai 125 photobastei.ch derandereblick.ch

Eyerusalem Adugna Jiregna, geboren 1993, hat in Äthiopien und in den USA studiert und lebt und arbeitet seit knapp zehn Jahren als Fotografin und Modedesignerin in Addis Abeba. Als Fotografin arbeitet sie dokumentarisch und interessiert sich für die Menschen ihrer Stadt, sie zeigt einfühlsame Porträts und die lebendige Alltagsrealität der Einwohner*innen. Gleichzeitig hat sie einen Blick für knallige Farben. International bekannt wurde sie 2017 mit Bildern von Frauen in Harar, einer muslimischen Stadt im Osten des Landes. In ihren Bildern entfalten sich Er-

zählungen, mit denen sie durchaus auch die Absicht verfolgt, Vorurteile über ihr Land abubauen: «Es gibt viele Geschichten über mein Land, die nur von Hungersnöten und Krankheiten handeln, aber es gibt

auch andere Dinge, die hier geschehen, die schön und fortschrittlich sind, und ich möchte, dass andere Menschen die Prozesse, die wir durchlaufen, zu schätzen wissen –dass sie die Schönheit darin sehen.» Die Ausstellung ist organisiert durch den Verein «Der andere Blick», der den Fokus auf Fotografinnen (explizit Frauen) aus Afrika und Asien richtet. DIF

Bern

«Obdachlosigkeit –sichtbar unsichtbar», Podiumsdiskussion, Di, 11. Juni, 18.30 bis 20 Uhr, Polit-Forum Bern, Podiumssaal, 4. OG, Demokratie-Turm, Käfigturm, Marktgasse 67 polit-forum-bern.ch

Eine Studie der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW von 2022 zeigt, dass schweizweit schätzungsweise 2200 Menschen obdachlos sind. Die Ursachen sind vielfältig und oftmals miteinander verbunden: Wohnungskrise und steigende Lebenskosten, gesellschaftlicher Ausschluss wegen fehlenden Aufenthaltsrechten, sowie psychische Erkrankungen und Suchtbeschwerden. Und: All das nimmt zu, die Zahl der obdachlosen Menschen steigt. Während das Europaparlament erklärt hat, es wolle die Obdachlosigkeit bis 2030 abschaffen, gibt es in der Schweiz keinen nationalen Ansatz. In einzelnen Städten gibt es aber Strategien, in der Stadt Bern etwa die «Strategie Obdach 2024 – 2027». Dennoch, das Thema Obdachlosigkeit bekommt in der Politik zu wenig Aufmerksamkeit. Warum ist das so und wie könnte das verändert werden? Wer ist verantwortlich? Welche nachhaltigen Lösungen gäbe es? Es diskutieren Jörg Dittman, Autor der erwähnten Studie, Ruedi Löffel von der Kirchlichen Gassenarbeit Bern, Roger Meier, Surprise-Stadtführer in Bern, und Franziska Teuscher, Gemeinderätin Stadt Bern. Klaus Petrus, Co-Lei-

tung Strassenmagazin Surprise, moderiert. Die Veranstaltung entsteht in Zusammenarbeit mit dem Kornhausforum Bern und dem Strassenmagazin Surprise im Rahmen der Ausstellung «Wie Strassenzeitungen Leben verändern –How Street Papers Change Lives» im Kornhausforum Bern. DIF

«Reality Check! Arbeit, Migration, Geschichte(n)», Ausstellung, bis Jan. 2025, Mi bis So, 11 bis 18 Uhr, Do bis 20 Uhr, Museum Schaffen, Lagerplatz 9 museumschaffen.ch

Die Themen Arbeit und Migration sind aufs Engste miteinander verbunden. Beide haben Winterthur gross gemacht, sind prägend für Kultur und Gesellschaft in dieser Stadt, in der Schweiz überhaupt. Das Museum Schaffen lädt nun ein, sich dem Thema Migration aus der Perspektive der Arbeit zu nähern. Zugewanderte Menschen waren stets prägend, für die einst industriell geprägten Arbeiterstadt genauso wie für die gegenwärtige Wissens- und Kulturstadt. Die Vielfalt der Migrationsstadt ist aber auch mit Hürden und Ungerechtigkeit verbunden. Der Zugang ins Einwanderungsland und die Arbeitsmöglichkeiten sind streng reguliert. Im nachgebauten Migrationsamt beleuchtet die Ausstellung die komplexen Regelungen

der Migrationsbürokratie. Sind die Zulassungsverfahren für viele Migrant*innen eine prägende Erfahrung, sind diese für Schweizer Bürger*innen meist eine unbekannte Welt. Davon berichten Winterthurer*innen mit Migrationsgeschichte. Zugleich geht «Reality Check!» der Frage nach, wie das Zusammenleben in der Einwanderungsgesellschaft der letzten 100 Jahre organisiert und im Spannungsfeld zwischen wirtschaftlichen Bedürfnissen, staatlichen Regulierungen und zivilgesellschaftlichen Anliegen immer wieder neu verhandelt wurde. DIF

Tour de Suisse

Surprise-Standorte: Aarepark

Einwohner*innen: 5 116

Anteil Ausländer*innen in Prozent: 27,2

Sozialhilfequote in Prozent: 0,7

Ausbau und Eröffnung Megastore Aarepark: März bis November 2022

Junge Männer in T-Shirts, die erschossener Rapper gedenken, schlürfen an den Tischen des Grossverteilerrestaurants Milchkaffeegetränke aus Plastikflaschen, was nicht so recht zur Gangster-Attitüde passen will. Der Familienvater, der um vier Uhr nachmittags Bratwurst mit Pommes isst, trägt eine LA-Baseballmütze und Tätowierungen, seine Begleiterin einen pinken Haarschopf auf dem Kopf und Piercings im Gesicht, was aber keinerlei Aufsehen erregt. In dem Restaurant sitzen ausserdem Dreigenerationenfamilien, alte Ehepaare mit kleinen Hunden, Senioren, die auf Handys starren und hier parkiert wurden, damit sie beim Einkaufen nicht im Weg herumstehen, aber danach die Tüten ins Auto tragen helfen. Es gibt auch Leute, die dieselben festen Einkaufstage haben und sich dabei «wie immer» zu einem Kaffee treffen. Sie

berichten, was in der vergangenen Woche so geschehen ist, welches Auto erworben wurde, denn ohne das geht es hier nicht. Dringlich abgeraten wird von Fahrten in die Grossstadt, aufgrund der dort erhobenen horrenden Parkgebühren. Hier ist es weitaus günstiger.

Neben dem obligaten Lebensmittelhändler gibt es ein paar Kleidergeschäfte, für Frauen, für Kinder, für Jugendliche. Nur Männer scheinen sich anderswo einzukleiden. Schuhe und Sportartikel sind erhältlich, ebenso Haushaltwaren und elektronische Geräte. Es gibt eine Buchhandlung, die neben Büchern einen Haufen anderer Dinge verkauft, die der Freizeitgestaltung oder Hausdekoration dienen, wie Yogamatten, Gymnastikbälle, Massagegeräte, Badesalze, Duftkerzen. Buddhastatuen oder Klangschalen. Ein gewisser Überhang an

entspannungsfördernden Artikeln ist nicht zu verkennen. Wahrscheinlich ist das Leben auf dem Land eben doch stressiger, als es scheint, denn das Zentrum liegt idyllisch in einer Hügellandschaft, die namengebende Aare fliesst in der Nähe vorbei. Das Gebäude verfügt über zwei Stockwerke und eine Tiefgarage, eine geschwungene Fussgängerbrücke führt ins Do-it-Yourself-Center hinüber, das Restaurant bietet eine grosszügige Terrasse mit Aussicht ins Grüne und auf den Fussballplatz. Drinnen verspricht der Kids Club im 1. OG ein Jahr voller Spass. Das Programm diesen Monat unter anderem: Glitzer-Tattoos, Handballspass, Fajita- und Foto-Spass. Am Ausgang wirbt eine Demenzklinik, Zielpublikum sind Personen am anderen Ende des Generationenspektrums.

Der Elektronikhandel ist bereit für den Sommer, es stehen Ventilatoren und Luftbefeuchter bereit. Weiter vorne warten hochgezüchtete Wasserpistolen, Poolnudeln und Plastikschwimmbecken auf den Sommer, der bald hereinbrechen sollte. Die Einkaufswagen, in denen Kleinkinder mitgeführt werden können, haben die Form von Rennwagen und sehen aus, als wären sie ähnlich schwierig zu steuern.

Vor dem Geschäft des Telekom-Anbieters gibt es eine kleine Lounge mit gelborangen Polstermöbeln und einem zweiplätzigen Minikarussell, das mittels Münzeinwurf in Betrieb gesetzt werden kann. Dahinter wird Schmuck angeboten, der Verlobungsring scheint sich auch bei uns langsam durchzusetzen. Kinderkleider werden nebenan verkauft.

STEPHAN PÖRTNER

Der Zürcher Schriftsteller Stephan Pörtner besucht Surprise-Verkaufsorte und erzählt, wie es dort so ist.

Unsere Vision ist eine solidarische und vielfältige Gesellschaft. Und wir suchen Mitstreiterinnen, um dies gemeinsam zu verwirklichen. Übernehmen Sie als Firma soziale Verantwortung.

Unsere positiven Firmen haben dies bereits getan, indem sie Surprise mindestens 500 Franken gespendet haben. Mit diesem Betrag unterstützen Sie Menschen in prekären Lebenssituationen dabei auf ihrem Weg in die Eigenständigkeit.