DAL 1906 LA VOCE DEL CENTRO SPORTIVO ITALIANO

#16

gennaio/2026

#16

gennaio/2026

VOCI DELLO SPORT ITALIANO

Giuseppe Manfredi: il volley tra vertice e base

ATLANTE SPORTIVO

Educare o produrre campioni? La sfida globale

DOSSIER

Tra muri e periferie si impara la pace

Vittorio Bosio

Presidente nazionale CSI

Tra i numerosi articoli degni di nota in questo numero di Stadium, dedicato in modo particolare al binomio sport e pace, mi permetto di segnalarne tre che, nella profondità dei temi che affrontano, non mettono in ombra il resto della rivista ma la valorizzano, perché aiutano a leggere il presente e il senso più autentico del nostro impegno a favore dello sport alla luce disincantata di chi vede il dramma e intravede le soluzioni, proponendole con sincerità e amore per la verità.

È da non perdere, e da leggere con la dovuta attenzione, la bella intervista al Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini, che si confronta ogni giorno con la tragedia della guerra, della violenza, della crudele sopraffazione dei più deboli e degli indifesi.

Con il linguaggio sincero e profetico che lo contraddistingue, il Card. Pizzaballa, a Stadium, spiega, tra

l’altro, che «la pace non coincide con la sola cessazione delle ostilità: la fine della guerra non è automaticamente l’inizio della pace; è, semmai, il primo passo di un cammino lungo e paziente. Questo processo, però – aggiunge –, non si regge su slogan: richiede verità, giustizia, riconciliazione e perdono tenuti insieme; separati, diventano facilmente armi retoriche o spirituali che alimentano altro conflitto». Il cardinale ricorda che non possiamo lasciare che odio e vendetta prendano il cuore degli uomini. Bisogna – sottolinea –saper «chiedere giustizia senza spargere odio, e dire parole che aprano prospettive invece di chiudere porte». Ho scelto di proporre le precise parole del cardinale perché ogni parola è una pietra miliare sulla quale si edifica il pensiero dell’amore per il prossimo: l’unica alternativa alla reciproca distruzione, che è l’amore tra fratelli.

Da non tralasciare la sottolineatura sul valore dello sport e del gioco, per i bambini dei territori devastati dalla guerra: «Perché lo sport non resti “narrazione”, servono almeno due condizioni: un contesto educativo che contrasti stereotipi, segregazioni e indottrinamento alla violenza, aiutando le nuove generazioni a interiorizzare regole di vita comune e fiducia nell’altro; e una cultura dell’incontro, quella “ostinazione” dell’ascolto e del dialogo che fa cedere paura e sospetto e trasforma le differenze in ricchezza».

Raccomando la lettura di questa intervista perché, nella sua

integralità, offre parole che aprono orizzonti di speranza senza edulcorare la realtà, ma guardandola nella sua attuale tragica dimensione. Condividiamo inoltre con piacere l’intervista al Presidente della Federazione Italiana Pallavolo, Giuseppe Manfredi. Si tratta del primo incontro di un nuovo spazio di approfondimento per dialogare con i protagonisti del sistema sportivo italiano. Cerchiamo, con queste nuove analisi, di evidenziare le diverse competenze e le diverse potenzialità che, se messe in comune, nel rispetto reciproco dei ruoli, portano a risultati straordinari, sia per la diffusione capillare dello sport di base, sia per il conseguimento dei risultati che fanno la storia dello sport nazionale. Non a caso è stato scelto il Presidente della FIPAV, Manfredi, da sempre fautore di una proficua sinergia con gli Enti di Promozione Sportiva. Grazie alla sua capacità di promuovere collaborazioni concrete tra le istituzioni, Manfredi ha saputo guidare un movimento dalle enormi potenzialità, trasformando il contributo di ogni realtà nei traguardi importanti che la pallavolo italiana ha raggiunto a livello internazionale negli ultimi anni.

La rubrica Dossier dà voce a tanti protagonisti dello sport e della promozione sociale. Tornano i temi della pace, anche nella nostra nazione, in particolare a Scampia, dando parola a don Manganiello o raccontando le meravigliose attività di chi, nei teatri di guerra, propone occasioni di sport e di attenzione verso i più piccoli.

Editore e Redazione

dell’Assistente

Sport in Comune

Assisi: luogo di pace, santità e cultura 4

Dossier

Dai campetti alla diplomazia: la quotidianità di uno sport che costruisce la pace 6

L’intervista

Il Cardinale Pizzaballa: costruire il futuro tra le macerie 17

Attualità

Dal “bianco e nero” al futuro: il CSI festeggia ottant’anni di sport e comunità 20

Voci dello sport italiano

In campo con… Giuseppe Manfredi 22

Focus

Scuola: la “prima palestra” 26

Nati nel CSI

Buffa racconta... il suo CSI 29

Atlante sportivo Sport tra Italia e USA: confronto fra due modelli

e produttivi

PER CONTATTARE LA REDAZIONE

Telefono 06 68404550

Email stadium@csi-net.it

Web www.stadiumcsi.it Parola di

Centro Sportivo Italiano

Via della Conciliazione, 1 - 00193 Roma www.centrosportivoitaliano.it comunicazione@csi-net.it

Periodicità

Trimestrale

Direttore responsabile

Alessio Franchina

Direttore editoriale

Vittorio Bosio

Redazione

Felice Alborghetti, Daniela Colella, Massimiliano Dilettuso, Giorgia Magni (caporedattrice), Alessio Molinari Bucarelli, Laura Politi, Laura Sanvito

Foto

Comune di Assisi, Don Guanella Scampia 1996, Douglas Schneiders, Federico Cavana, Gabriele Lugli, Mauro Berruto, Pasotti David Fotografia, Patriarcato Latino di Gerusalemme, Phototoday, Ufficio stampa FIPAV.

La foto di copertina è stata gentilmente concessa dal Patriarcato Latino di Gerusalemme.

Segreteria di redazione

Laura Sanvito

Grafica

Roberto Mattiucci, Loretta Pizzinga

Hanno collaborato

Mario Beschi, Giorgio Borgognoni, Filippo Ciregna, Stefania De Fazio, Manuel Garattini, Michele Lepori, Francesco Luterotti, Martina Magno, Gilberto Manfrin, Giacomo Mattioli, Massimo Montanari, Miranda Parrini, Francesco Piccone, Gilberto Pilati, Maurizio Polizzi, Cristina Speziale, Daniele Zaccardi

Stadium è iscritto presso il Tribunale di Roma

Sezione Stampa al n. 158/2021 del 5/10/2021

Stampato da Varigrafica Alto Lazio, Zona Ind.le Settevene - 01036 Nepi (VT) Italia - su carta Fedrigoni Arena White Smooth da 140 gr. biodegradabile e riciclabile

Un dono e un compito da accogliere e testimoniare, ponendo un freno all’indifferenza

don Luca Meacci

Assistente Ecclesiastico nazionale CSI

Una nota canzone di Raf diceva: “Cosa resterà degli anni ’80”. Potremmo dire la stessa cosa oggi, del Natale che abbiamo da poco celebrato e dell’anno di Giubileo della Speranza appena chiuso. Possono sembrare domande retoriche, ma sono molto sfidanti, perché corriamo il rischio di essere come la Gerusalemme al tempo della nascita di Gesù: fervente e attiva in tante cose, ma distratta al punto da non rendersi conto che a pochi chilometri è nato il Re dei Re, il Messia. Perfino i Sacerdoti e gli Scribi di Gerusalemme sono stati costretti dai Magi a documentarsi nella Bibbia e a trovare in Michea 5,1 la risposta, ma nemmeno quello li ha messi in cammino. Ma torniamo alla domanda della canzone: cosa resterà? Cosa rimane in noi del Natale celebrato? Se guardiamo al percorso associativo, l’anno concluso ci ha riservato momenti belli e indimenticabili,

ma non ci distraiamo, perché dalla consapevolezza di quanto abbiamo celebrato si determina il nostro vivere cristiano.

L’evangelista Giovanni, nel Prologo alla sua opera, afferma: «E il Verbo si fece carne». Questo ci aiuta a non perdere di vista la forza dirompente del Natale: Dio ha tanto amato il mondo da inviare suo Figlio in mezzo a noi. Guai a far diventare scontato il fatto che Dio si sia fatto bambino diventando come uno di noi in tutto e per tutto, eccetto il peccato. Guai a dimenticare che Dio onnipotente e glorioso è nato in una mangiatoia, ha pianto ed è stato avvolto in fasce. Guai a dimenticare tutto ciò: significherebbe perdere di vista l’originalità stupenda della fede cristiana.

Sempre nel testo di Giovanni si dice che «il Verbo si è fatto carne e venne ad abitare in mezzo a noi», cioè pose la sua tenda in mezzo alle nostre case. In ebraico “tenda” è “shekinah”, cioè dimora. Dio ha voluto stabilire la sua dimora in mezzo agli uomini. La sua presenza ci ricorda che Gesù è il dono della pace all’umanità intera, dove questo dono non va solo accolto, ma anche testimoniato: la pace di Dio è un dono e un compito. Papa Leone, nel messaggio per la Giornata mondiale di preghiera per la pace del 1° gennaio, ci ha consegnato parole di forte responsabilità: la pace che viene da Dio ed è posta nelle nostre mani è una «pace disarmata e disarmante». Il mondo dello sport non può rimanere indifferente, deve avvertire che questa “consegna”

è rivolta ad atleti, dirigenti, tecnici e arbitri. A noi, amanti del gesto sportivo, è affidata la pace disarmata e disarmante, perché non ci può essere violenza, né nel linguaggio né nei gesti. Questo vale per tutti coloro che sono coinvolti nell’esperienza sportiva, genitori compresi. C’è ancora troppa violenza nei contesti sportivi: per questo lo sport ha bisogno di redenzione. Svuotare di aggressività, nelle parole e nei gesti, il momento sportivo. Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina avrebbero potuto essere l’occasione per riaffermare “la tregua olimpica”, ma la cattiveria umana prevale. Noi, uomini e donne del CSI, sentiamoci destinatari di questa pace, e proviamo a costruire relazioni e gare sportive dove il linguaggio e i gesti violenti sono banditi. La Pace ha bisogno di testimoni credibili; ecco che Papa Leone, richiamando questa necessità, aggiunge: «Sia che abbiamo il dono della fede, sia che ci sembri di non averlo, cari fratelli e sorelle, apriamoci alla pace! Accogliamola e riconosciamola, piuttosto che considerarla lontana e impossibile. Prima di essere una meta, la pace è una presenza e un cammino. Seppure contrastata sia dentro sia fuori di noi, come una piccola fiamma minacciata dalla tempesta, custodiamola senza dimenticare i nomi e le storie di chi ce l’ha testimoniata. È un principio che guida e determina le nostre scelte. Anche nei luoghi in cui rimangono soltanto macerie e dove la disperazione sembra inevitabile, proprio oggi troviamo chi non ha dimenticato la pace».

Il sindaco Stoppini racconta le diverse anime di una città memore del proprio legame con la storia e proiettata verso il futuro

DLo sport unisce, educa, crea senso di comunità. Per questo stiamo investendo in impianti, in progetti per i giovani, in eventi che utilizzano lo sport come linguaggio universale di dialogo e rispetto

a secoli Assisi è simbolo di una cultura di pace e spiritualità che affonda le sue radici nella storia. Tra la valorizzazione dell’eredità della città e la volontà di renderla sempre più una “comunità educante”, anche attraverso il ruolo dello sport, le parole del sindaco Valter Stoppini ripercorrono e annunciano volti e progetti del Comune umbro.

sul piano internazionale, come dimostra “Assisi per Betlemme”, un messaggio fortissimo: la pace non è solo un valore da raccontare, è un gesto concreto di fraternità. Infine, c’è lo sport, un’altra via alla pace per Assisi. Lo sport unisce, educa e crea comunità; per questo investiamo in impianti, progetti per i giovani ed eventi che utilizzano lo sport come linguaggio universale di dialogo e rispetto.

Sindaco Stoppini, Assisi è conosciuta in tutto il mondo per il suo legame con San Francesco e la cultura di pace che la anima. Non si tratta però solo di un’eredità storica. I valori che hanno reso celebre Assisi sono vivi ancora oggi ed emergono nelle attività della città, come dimostra il successo della mostra “Peace on Earth” che indaga il valore della pace nell’opera di Banksy. In che modo la sua struttura amministrativa tiene viva l’eredità di storia e valori della città attraverso eventi e iniziative? Assisi è un ponte tra spiritualità, arte, bellezza e impegno civile. Governarla significa custodire un’eredità secolare, ma anche avere il coraggio di innovare. La mostra “Peace on Earth” di Banksy nasce da questa visione: abbiamo portato alla Rocca Maggiore un artista incisivo della contemporaneità perché la sua denuncia parla la stessa lingua di questa città, quella della pace concreta, che chiede responsabilità. Abbiamo riportato la Rocca al ruolo di polo culturale, riattivato il Teatro Lyrick e avviato patti civici. Tenere viva l’identità di Assisi significa anche agire

La Rocca Maggiore è solo uno dei luoghi assisiati riconosciuti come patrimonio mondiale dell’UNESCO. Proprio lo scorso dicembre Assisi ha festeggiato i 25 anni dal prestigioso riconoscimento. Cosa significa per la città e quali sono i progetti per rendere Assisi sempre più un luogo di incontro?

Celebrare i 25 anni del riconoscimento UNESCO significa riconfermare che Assisi non è solo patrimonio artistico e storico: è responsabilità. Vogliamo fare della città un laboratorio internazionale di pace, dialogo e cultura. Nel 2026, per l’Ottavo Centenario della morte di San Francesco, daremo vita a un progetto condiviso: un docufilm, una mostra sulla memoria del 1926 e un percorso educativo per i giovani. E poi il “Cantiere UNESCO”, spazio permanente di ricerca e valorizzazione. Assisi è già simbolo mondiale di pace: ora vogliamo essere una città che non solo testimonia, ma genera pace.

La città è meta e luogo di passaggio di migliaia di pellegrini ogni anno. Secondo i dati della Statio Peregrinorum della Basilica di San Francesco, i camminatori

sono stati 4.483 nel 2024, registrando un equilibrio tra italiani e stranieri e tra donne e uomini. Ci sono progetti in atto per promuovere e sostenere gli amanti del turismo lento e sostenibile? Assisi è città di cammini da secoli: una terra che si attraversa, si respira, si assapora. I quasi 4.500 visitatori del 2024 confermano che qui si cerca un passo diverso, più umano ed essenziale. Per noi il turismo lento non è solo un segmento da valorizzare, ma una scelta culturale e politica su cui investiamo molto. Abbiamo rilanciato i cammini francescani, sosteniamo l’ostello donativo “Laudato Si’” e coordiniamo associazioni e realtà religiose per rendere l’esperienza accessibile, sicura e ricca di significato. C’è un impegno politico fondamentale: coinvolgere i giovani. Camminare verso Assisi è un percorso educativo: un incontro con il silenzio, la natura e una spiritualità che non impone, ma accompagna.

Infine, stiamo costruendo una rete regionale e nazionale sui cammini, con la Regione Umbria e le comunità locali, affinché il pellegrino trovi un’esperienza omogenea. È una sfida enorme, ma puntiamo a rendere Assisi la capitale italiana del turismo lento per qualità dell’accoglienza e autenticità dell’esperienza.

La Chiesa di Santa Maria Maggiore di Assisi, nota anche come Santuario della Spogliazione, ospita il corpo di Carlo Acutis, canonizzato pochi mesi fa e simbolo, tra gli altri, del rapporto tra giovani, religione e tecnologia. Il 15enne, portato via troppo presto a causa della leucemia, è un punto di riferimento per tanti giovani e non solo. Quale significato ha per la città il legame con Carlo Acutis? Assisi ha la grazia di essere la casa terrena di San Carlo Acutis, il primo santo millennial. Carlo non era nato qui, ma ha scelto Assisi per l’eternità: per noi è un valore immenso. Migliaia di pellegrini da ogni parte del mondo arrivano per

pregare sulla sua tomba e Assisi è diventata, ancora una volta, un faro per chi cerca speranza. Carlo è un ponte tra i giovani e la fede, tra la tecnologia e il Vangelo, tra il mondo frenetico di oggi e quella ricerca autentica che conduce sui sentieri francescani. La sua presenza nel Santuario della Spogliazione — dove Francesco si spogliò delle ricchezze per abbracciare il Cielo — crea una continuità spirituale potente: il giovane del nostro tempo accanto a quello di otto secoli fa; il “gigante” e il “ragazzo”, come ha detto il vescovo Mons. Domenico Sorrentino, insieme a ricordarci che la santità non è lontana o impossibile. È vicina, giovane, viva. Per la città, questo legame è un dono e una responsabilità. Un dono, perché Carlo porta ad Assisi freschezza, entusiasmo e una fede che si rinnova. Una responsabilità, perché ci chiama a essere sempre più casa dell’accoglienza e della fraternità. Carlo rende Assisi fedele alla sua vocazione: siamo la città che ispira, che raccoglie i passi dei pellegrini e custodisce i santi che parlano al mondo. Grazie a lui, diciamo a milioni di giovani: «La santità è possibile anche oggi, anche per te». Assisi porta nel cuore San Carlo Acutis e, ne sono certo, Carlo porta nel cuore Assisi. Sempre.

Il CSI ha un legame speciale con la città umbra. Assisi ha ospitato per anni il Meeting dell’Associazione, accogliendo centinaia di dirigenti, operatori e volontari, diventando culla di riflessioni sul passato e nucleo di progetti sul futuro sportivo, associativo, educativo di Comitati e società sportive. Quali sono le principali azioni messe in campo dal Comune per sostenere il tessuto sportivo locale e per rendere lo sport uno strumento di aggregazione e formazione per la comunità?

Il legame tra Assisi e il CSI è speciale: ci ha aiutato a capire quanto lo sport possa essere un vero strumento educativo e comunitario.

Abbiamo scelto di investire con forza nello sport non solo come attività ricreativa, ma come motore di benessere e inclusione. Abbiamo lavorato sulle infrastrutture, riqualificando gli impianti e sostenendo le società che li gestiscono. Penso al nuovo Palazzetto dello Sport e alla rigenerazione dell’area ex Montedison. Resta la partita, complessa ma fondamentale, dello stadio e della piscina comunale: il progetto è pronto e stiamo cercando le risorse necessarie. Parallelamente abbiamo lavorato sull’accessibilità per permettere a tutti di fare sport, attraverso sostegni dedicati, collaborazioni con associazioni, contributi per la promozione giovanile e premi alle eccellenze del territorio. Ma la parte più importante è quella educativa. Assisi ha costruito una “comunità educante”: patti con le scuole, campus sportivi, spazi di aggregazione creati con i ragazzi e percorsi contro la povertà educativa. Lo sport è dentro tutto questo: un luogo in cui ci si sente visti, accolti e accompagnati, che crea relazioni sane e senso di appartenenza. Vogliamo che Assisi sia una città dove lo sport non è solo movimento, ma comunità e futuro. Farlo al fianco del CSI, che interpreta lo sport come educazione e responsabilità, per noi è un valore aggiunto enorme.

Storie, regole e responsabilità dello sport tra comunità, conflitti e scena internazionale

di Giorgia

Magni

ABetlemme c’è un piccolo campetto da calcio che dal 2020 è diventato luogo di ritrovo, di futuro immaginabile e di comunità per il campo profughi di Aida, che oggi ospita circa 7.000 palestinesi, di cui oltre 1.000 bambini, adolescenti e giovani. A fare ombra sul terreno di gioco, costruito grazie all’impegno dell’Aida Youth Center attraverso un accordo con la Chiesa Armena e un regolare contratto di affitto, non sono le fronde degli ulivi tipici di questi luoghi, ma il muro di separazione eretto da Israele per dividere i territori della Cisgiordania occupata, da quelli israeliani. Su questo terreno di gioco — e non c’è coppia di parole che suoni più bella e necessaria in un’area così tormentata — si incontrano ogni giorno tentativi di normalità e sogni ancora interi per migliaia di giovanissime e giovanissimi. Qui si allenano anche le atlete della nazionale giovanile palestinese di calcio, arrivate terze al campionato dell’Asia occidentale. Ci sono allenatori, educatori, allenamenti, partite. C’è una breccia da cui filtra la vita, fragile ma ostinata, in un luogo che un reportage esclusivo della testata L’Indipendente ha spiegato essere stato nominato «il luogo più esposto ai lacrimogeni del mondo, a causa dei costanti gas lanciati dall’esercito per reprimere manifestazioni o proteste».

Nel momento in cui scriviamo, il campo potrebbe non esserci più. L’esercito israeliano ha dato mandato di abbatterlo entro la prima metà di gennaio

2026, nonostante quell’area ricada sotto la giurisdizione del governo palestinese. L’ultimatum è arrivato il 31 dicembre 2025, sul giro di boa di un nuovo anno che sembra minacciare vecchia violenza. Nonostante tutto questo, il campetto, che una mobilitazione internazionale sta cercando di salvare tramite una petizione rivolta a FIFA e UEFA, è un luogo che costruisce la pace tenendo viva la libertà* . Perché pace, per dirla come Papa Francesco, «non è soltanto silenzio delle armi e assenza di guerra; è un clima di benevolenza, di fiducia e di amore che può maturare in una società fondata su relazioni di cura». Ogni volta che lo sport protegge e si prende cura, là — anche sotto un muro, anche tra i lacrimogeni — costruisce una pace resistente nel quotidiano. Il centro giovanile del campo profughi di Aida ha creduto che attraverso un rettangolo di gioco si potesse tenere viva la dignità della vita, la capacità di restare umani crescendo costretti tra le mura e la responsabilità di prendersi cura dei più piccoli. Ed è forse proprio da qui che passa, oggi, una delle forme più radicali e necessarie di pace possibili.

Don Manganiello: il calcio per educare e costruire pace a Scampia

Lo sport non “porta pace” per natura. Produce pace solo quando riesce a costruire regole plausibili in un contesto dove le regole, fuori dal campo, non sono più credute, o non valgono per tutti. È

esattamente quello che accade a Scampia, dove da anni la legge è percepita come distante, mentre altre regole — quelle della camorra — sono quotidiane, chiare, coercitive. In un territorio così, la questione non è solo educare ai valori, ma rendere credibile un’alternativa.

Il progetto sportivo nato attorno all’Opera Don Guanella, voluto e difeso con ostinazione da don Aniello Manganiello sin dal 1994, si inserisce proprio in questo vuoto di fiducia. Qui lo sport non è solo un’attività ricreativa, è un’alternativa che può togliere i ragazzi dalla strada. È soprattutto un tentativo concreto di costruire un micromondo in cui le regole valgono davvero: arrivare puntuali, rispettare l’arbitro, riconoscere l’altro come avversario e non come nemico, rispettare l’impegno, costruire una società sportiva all’interno della legalità. Non eliminare la guerra, ma costruire la pace. Don Aniello arriva nel 1994 all’Oratorio Don Guanella, nella Parrocchia Santa Maria della Provvidenza di Scampia, dopo due esperienze romane molto diverse tra loro ma accomunate da un forte senso di comunità. A Roma aveva conosciuto una Chiesa capace di trascinare i parrocchiani in un impegno concreto e quotidiano fatto di volontariato a servizio dei più fragili, di attenzione culturale e di relazioni autentiche.

*Nel momento di andare in stampa è giunta la notizia del successo della petizione. FIFA e UEFA hanno trovato un accordo con l’istituzione israeliana, e il campo non verrà demolito.

Dai campetti alla diplomazia: la quotidianità di uno sport che costruisce la pace

«La mia esperienza da prete inizia a Prati, quartiere della Roma bene, dove il coinvolgimento dei parrocchiani era qualcosa che mi stupiva e mi riempiva il cuore — spiega don Aniello —. Dopo un’esperienza a Tor Bella Monaca, area invece popolare della Capitale dove si faceva messa in un garage, non presi bene l’assegnazione a Scampia. Una volta arrivato, però, capii che non c’era spazio per le nostalgie romane, che qui si poteva, e doveva, fare tanto e che c’era da rimboccarsi le maniche». Scampia non concede tempi di adattamento. È un territorio dove la presenza della criminalità organizzata non è sfondo, ma struttura. Dove il potere si esercita attraverso il controllo e l’intimidazione. Dove manca la pace. Proprio da uno degli spazi più simbolici e fragili — il campetto dell’oratorio — prende avvio il lavoro di don Aniello. Quel campo, fino a quel momento, era sotto ricatto: la camorra si allacciava illegalmente all’erogazione dell’acqua a spese della società sportiva, rendendo evidente chi decidesse davvero le regole. Don Aniello parte da lì. Taglia gli allacci abusivi,

licenzia il dipendente che gestiva il campo nell’omertà, rompe un equilibrio criminale che sembrava intoccabile. È un gesto semplice solo in apparenza. In realtà è un atto di rottura netta, che gli costa minacce di morte. Ma è anche l’inizio di una ricostruzione lenta, quotidiana. Nel contesto di Scampia questo ha un significato politico preciso. Un campo sportivo con regole applicate sempre, per tutti, diventa uno spazio di rottura culturale. Non garantisce automaticamente salvezza, ma introduce un’esperienza rara: una regola che non umilia, non minaccia, non compra consenso. Lo sport torna a rompere schemi per aprire varchi. Non ripara da solo le fratture sociali, ma in molti contesti impedisce che tutto precipiti definitivamente. Produce una pace fragile forse, ma reale, fatta di piccoli successi: una sera senza violenza, un ragazzo che torna a casa, un detenuto in messa alla prova che regge una regola, un giovane che sceglie di allontanarsi da un futuro che sembra segnato e decide di mettersi a servizio. Non è retorica. È la pratica sportiva che smette di essere neutra e diventa, nel

senso più concreto possibile, un esercizio quotidiano di pace. «Non sappiamo quanti giovani abbiamo accompagnato con la nostra attività, togliendoli dalla strada e mettendoli sulla via virtuosa; non abbiamo un numero preciso di quanti ne abbiamo attrezzati per un futuro pulito e sereno di scelte oneste e rispetto delle regole — racconta don Aniello —. Però, alcuni di questi ragazzi hanno dato una direzione diversa al loro destino; hanno capito, attraverso la frequentazione dello sport e dell’oratorio, che potevano fare della loro vita un’altra storia, darle un’altra dimensione, non arrendersi ad un destino da spacciatori solo perché nati in una famiglia di camorristi». È una testimonianza che non cerca assoluzioni né semplificazioni. «Molti di quei ragazzi giocavano e allo stesso tempo spacciavano. Vivevano una doppia appartenenza. Ma nel tempo alcuni hanno scelto il cambiamento. Oggi sono allenatori, genitori, presenze educative. Hanno svolto percorsi di messa alla prova all’interno della società sportiva e ora sono lì, pronti a dare una mano, a restituire ciò che hanno ricevuto. Si rendono utili. Costruiscono relazioni». Sbagliano anche come tutti i giovani. E lo sport, proprio perché non è uno spazio separato dalla realtà, riflette le stesse tensioni, gli stessi stigmi culturali e sociali del contesto in cui è immerso. Le cronache recenti lo hanno mostrato con chiarezza: la società Don Guanella Scampia è stata coinvolta in un episodio spiacevole durante un’amichevole, quando alcuni giovanissimi atleti hanno insultato e denigrato le calciatrici del Napoli Woman.

Per don Aniello è stato un colpo duro. Conosceva quei ragazzi, aveva condiviso con loro anche l’ultimo camp estivo, e il percorso fino a quel momento era apparso solido ed efficace. Ma invece di minimizzare o rimuovere, ha scelto di affrontare l’errore come

parte integrante del cammino educativo. Non una macchia da cancellare, ma un punto da cui ripartire. La linea è stata tracciata subito, con chiarezza: trasformare l’episodio in un’occasione di consapevolezza e crescita. «Dopo questi fatti ho già istituito percorsi di educazione e sensibilizzazione al rispetto della parità di genere. Faremo anche meno allenamenti magari, ma ci ritroveremo per discutere e partecipare a convegni sulla sensibilizzazione».

Provare a incidere con lo sport sul cambiamento culturale di un’area così intrisa di criminalità significa provare ad accorciare i tempi di una transizione generazionale verso la legalità. Agire sui piccoli significa crescere uomini e donne che rifiuteranno un destino deciso dalle famiglie della camorra. Significa avviare, da subito, un processo di abbandono di quei codici e di quelle logiche, costruendo una prospettiva di vita diversa non solo per i singoli, ma per l’intera comunità. Quanta speranza vera di pace concreta c’è in questo lavoro quotidiano!

«Che la gente trovi nella nostra società sportiva e nell’oratorio un riferimento valoriale diventa un’alternativa importante — racconta don Aniello —. Il rispetto, la comprensione, l’ascolto, l’incoraggiamento sono ciò che le famiglie possono trovare in questa esperienza. Qui incontrano testimonianze di cambiamento come quelle di ex detenuti che ora parlano di possibili vite diverse, esempi viventi di scelte importanti».

La portata sociale di questo impegno arriva anche oltre i confini del quartiere, dietro le sbarre. Alcuni detenuti appartenenti a clan camorristici fanno arrivare a don Aniello una richiesta speciale: continuare a portare i loro figli in oratorio, farli giocare, proteggerli, tenerli lontani dalla strada e dalle faide. È una richiesta che pesa come una responsabilità enorme. «Prima o poi, però, i ragazzi vanno via e allora il nostro compito è

attrezzarli con dei vincoli valoriali. Se non lo facciamo, falliamo. Possono vincere sul campo, ma, se non trovano una griglia di valori con cui possono affrontare la vita, abbiamo fallito». È una riflessione che va oltre Scampia e riguarda ogni esperienza sportiva educativa. «Ogni oratorio e società sportiva dovrebbe porsi questo obiettivo attraverso la pratica di uno sport libero, educativo, spirituale, semplice, formativo, di cui oggi ho molta nostalgia perché lo vedo sparire dietro a adempimenti burocratici e pressioni delle famiglie». Anche dal punto di vista prettamente sportivo, i risultati arrivano. Dalla prima squadretta, oggi la Don Guanella Scampia 1996 — nata già due anni prima nel 1994 — conta tredici squadre e diversi titoli, tra cui la vittoria del campionato CSI nel 1995 e la doppia conquista della Junior TIM Cup nel 2017 e della Philadelphia Junior Cup nel 2025. Ma il risultato più significativo resta invisibile alle classifiche: aver reso pensabile, in uno dei luoghi simbolo del potere mafioso, l’idea che un’altra regola fosse possibile. E che, a volte, proprio da un campo di calcio possa prendere forma una pace concreta, non proclamata ma praticata. Perché costruire pace, in questi contesti, non è un gesto simbolico. È un esercizio di coraggio continuo. Coraggio nel promuovere il cambiamento quando non esistono garanzie. Coraggio nel lavorare ogni giorno nel piccolo di quartieri e comunità segnate dalla fragilità, lontano dai tavoli della politica e della diplomazia, senza alleanze strutturate, senza reti di protezione, spesso senza riconoscimenti. È una pace che non nasce da accordi ufficiali, ma dall’assunzione di responsabilità individuali e collettive. Questo è il coraggio che anima, dal 1994, l’opera di Aniello Manganiello. Un coraggio che non si è tradotto in dichiarazioni, ma in scelte

Il centro giovanile del campo profughi di Aida ha creduto che attraverso un rettangolo di gioco si potesse tenere viva la dignità della vita, la capacità di restare umani crescendo costretti tra le mura e la responsabilità di prendersi cura dei più piccoli

Dai campetti alla diplomazia: la quotidianità di uno sport che costruisce la pace

coerenti, capaci di riaccendere speranza e di restituire credibilità all’impegno educativo e sociale. Una credibilità riconosciuta e rispettata dalla comunità di Scampia, proprio perché costruita sul campo, nel tempo, senza scorciatoie. Le sue azioni di rottura con la camorra hanno suscitato clamore, attirato attenzione mediatica e minacce di morte da parte di esponenti apicali dei clan del rione Don Guanella e delle aree limitrofe. Ma soprattutto hanno acceso negli sguardi dei più giovani la possibilità di un’alternativa. Un’idea semplice e radicale insieme: non tutto è già deciso, non ogni destino è obbligato. Don Aniello non ha mai accettato la scorta. Non per incoscienza, ma per coerenza. Chiedere alle famiglie di uscire dall’omertà, di liberarsi da una condanna criminale che spesso attraversa generazioni, non sarebbe stato credibile se fatto dalla posizione protetta di chi vive ogni giorno

separato dal rischio. La sua scelta è stata quella di condividere la vulnerabilità del territorio, assumendone il peso insieme alla comunità.

Il lavoro continua ancora oggi, in una fase in cui riconoscere la camorra è diventato più difficile. Non opera più nel clamore, ma nel silenzio. Non si mostra, ma controlla. Non spara, ma occupa spazi, case, relazioni. Utilizza codici nuovi, meno visibili, che rendono complesso intercettare le “giovani leve” e ancora più difficile offrire loro uno sguardo alternativo, aprire una breccia e costruire fiducia. È dentro questa complessità che lo sport prova a farsi spazio non come soluzione definitiva, ma come possibilità; come luogo in cui una regola diversa può essere sperimentata e interiorizzata; e dove, giorno dopo giorno, la pace smette di essere una parola astratta e diventa una pratica esigente, fragile, ma reale.

Ma il risultato più significativo resta invisibile alle classifiche: aver reso pensabile, in uno dei luoghi simbolo del potere mafioso, l’idea che un’altra regola fosse possibile

Le esperienze di Scampia e di Betlemme mostrano come lo sport possa costruire pace solo quando riesce a rendere credibili le regole, o a creare spazi praticabili di relazione e a restituire dignità in contesti segnati dalla violenza e dalla guerra. Quando questo accade, il campo sportivo smette di essere un luogo imparziale e diventa un dispositivo politico nel senso più concreto del termine: uno spazio in cui il conflitto non viene, purtroppo, azzerato, ma reso abitabile. È a partire da questa dimensione di prossimità che lo sguardo può allargarsi alla scena internazionale. Qui prende forma ciò che oggi viene definito diplomazia sportiva. Non una teoria astratta, ma una pratica che esiste da decenni e che utilizza lo sport come linguaggio di relazione, contatto e riconoscimento nei momenti in cui la diplomazia tradizionale è bloccata o inefficace. Quando la pace attende risposte politiche, ma la gente ha bisogno di azioni concrete,

lo sport diventa risorsa reale. Il termine Sport Diplomacy inizia a circolare in ambito accademico e politico tra gli anni Settanta e Ottanta, all’interno degli studi sulla Public Diplomacy e sul soft power. La sua origine simbolica viene fatta risalire a un episodio ormai canonico nella storia delle relazioni internazionali: la ping-pong diplomacy del 1971. In piena Guerra Fredda, una serie di incontri di tennistavolo tra atleti statunitensi e cinesi contribuì ad aprire un canale informale di comunicazione tra Stati Uniti e Cina, preparando il terreno alla visita del presidente Nixon a Pechino nel 1972. Lo sport non risolse il conflitto ideologico, ma rese possibile il dialogo là dove il linguaggio politico era irrigidito. Da allora, la diplomazia sportiva ha assunto forme diverse in contesti e decenni differenti. La cricket diplomacy tra India e Pakistan, avviata esplicitamente nel 1987 e riproposta in momenti chiave come il 1999 e il 2004, ha accompagnato tentativi di distensione tra due Paesi segnati da conflitti armati e rivalità identitarie profonde. Allo stesso modo, la baseball diplomacy tra Stati Uniti e Cuba ha rappresentato uno spazio simbolico e concreto di riavvicinamento: nel 1999 con la doppia amichevole tra i Baltimore Orioles e la nazionale cubana, e nel 2016 con la partita giocata a L’Avana dai Tampa Bay Rays alla presenza di Barack Obama e Raúl Castro, nel pieno del tentativo di normalizzazione diplomatica. Questi episodi, riconosciuti e analizzati dalla letteratura accademica sulle relazioni internazionali, mostrano che la diplomazia sportiva non consiste nel far pace giocando, ma nel creare spazi intermedi di contatto, contesti in cui l’altro smette di essere una categoria astratta e torna a essere un corpo, un volto, una storia. È la stessa logica che, su scala diversa, si ritrova nei campetti di Scampia o di Betlemme. È all’interno di questa cornice che si colloca una testimonianza recente e

particolarmente significativa, che rende evidente come la diplomazia sportiva non sia soltanto una categoria teorica, ma una pratica viva, attraversata dal conflitto.

Mauro Berruto, coach di volley in Palestina

Il deputato del Partito Democratico Mauro Berruto, ex allenatore della Nazionale Italiana di Volley, a fine novembre si è recato a Ramallah, in Palestina, su invito del Comitato Olimpico Palestinese. In quei giorni Berruto è stato ufficialmente il coach della nazionale palestinese di pallavolo: ha allenato, formato, incontrato atlete e atleti di discipline diverse, entrando in contatto con storie e famiglie che, fino a quel momento, viste dall’Italia erano solo volti indistinti e numeri dietro titoli di giornale e immagini televisive. È un progetto che restituisce dignità alla vita attraverso

l’attività sportiva, sottraendola alla narrazione esclusiva del dolore. «L’accoglienza per questa iniziativa è stata enorme ed entusiasta — ci racconta Berruto —. La vita che pulsa riparte dallo sport in un Paese che ha bisogno di riacquistare la sua identità e riaffermarsi attraverso una narrazione che non sia solo di dolore e morte». Lo sport, in questo racconto, assomiglia ai papaveri che crescono ai bordi delle massicciate ferroviarie o tra le crepe dell’asfalto: fragile, inatteso, ma capace di adattarsi e crescere nei luoghi più impervi e impensabili. È lo sport che, col rumore dei passi svelti di chi corre dietro ad una palla o salta per colpirne una, smuove una terra che ha sepolto in due anni oltre 67.000 uomini e donne — di cui oltre 18.400 bambini — e che ha visto fuggire 1,9 milioni di abitanti su 2,4 milioni che risiedevano in quei territori (dati Oxfam 2025). In un contesto simile, ogni

proposta che soffia vita diventa ossigeno. Va oltre la semplice assenza di conflitto: diventa l’inizio di una prospettiva. «In una giornata che per me resterà indimenticabile, ho incontrato un folto gruppo di allenatori e allenatrici, molti di loro un po’ assonnati perché, per arrivare puntuali, si erano messi in strada alle quattro del mattino — scrive il deputato in un articolo pubblicato su Avvenire il 7 dicembre 2025 —. La Cisgiordania è lunga solo 130 chilometri e Ramallah sta nel mezzo, le distanze non sarebbero un problema se non si dovessero superare i check point che, invece, possono ritardare o proprio impedire di arrivare». Eppure, giovani e adulti si mettono in cammino. Lo fanno perché l’istinto a vivere, quando riesce ancora a farsi sentire, non può essere soppresso neppure nella devastazione più estrema. Arrivare a un allenamento, a un incontro, diventa un atto di

Dai campetti alla diplomazia: la quotidianità di uno sport che costruisce la pace

resistenza silenziosa.

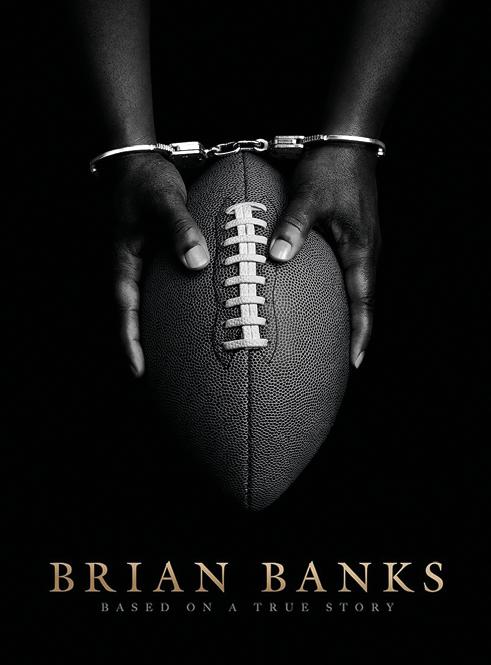

Prima della partenza Mauro Berruto ci aveva parlato della sua «emozione, che tiene dentro sia paura che speranza». Ora che è rientrato, nelle sue parole torna spesso lo sguardo di chi non dimentica i volti, le storie e le ore di allenamento professionale che, pur simili a tante altre nella sua carriera, non sono uguali a nessuna. «Quando la palla vola, la lingua diventa universale e allora basta uno sguardo o un’occhiata, per capirsi — si legge ancora nel suo scritto su Avvenire — […]. Vedo, nei loro occhi, una luce che non dimenticherò mai, vedo corpi che si muovono liberi, vedo cervelli che per due ore si concentrano su altro. Ed è già una vittoria». C’è una fotografia del gruppo allenato da Berruto a Ramallah. È la classica foto sportiva, felice, di chi si stringe ai compagni soddisfatto. C’è però un’altra foto che il coach ha pubblicato prima della partenza. Ritrae la nazionale palestinese su un campo. Anche qui gli atleti sono abbracciati, ma nell’immagine a colori quattro di loro sono ritratti in bianco e nero. Non è un errore di stampa, né un difetto di produzione, ma una desaturazione voluta e simbolica: sono atleti morti nei bombardamenti e negli attacchi israeliani degli ultimi anni. «Ho avuto modo di verificare allenando questa squadra, incontrando allenatori e allenatrici — racconta Berruto in un reel pubblicato sul suo profilo Instagram —, come questo

progetto di pulizia etnica, perché così va chiamato, ovviamente interessi anche lo sport […]. Abbiamo incontrato atleti molto giovani, vittime di tortura o dura carcerazione. Ci hanno raccontato come una cosa per noi normale, come fare sport, in questo momento sia impedita. Tutto ciò è in violazione a qualsiasi principio della Carta Olimpica». La missione che il deputato del Partito Democratico ha vissuto insieme a un gruppo di parlamentari — Laura Boldrini, Ouidad Bakkali, Sara Ferrari, Valentina Ghio e l’ex ministro Andrea Orlando — rientra a pieno titolo nella diplomazia sportiva: una pratica che non pretende di risolvere i conflitti, ma che sceglie di stare dentro le fratture, di attraversarle con il linguaggio del corpo, del gioco e della relazione.

Nazioni Unite, sport e diplomazia multilaterale.

A dare struttura istituzionale alle pratiche che utilizzano lo sport come strumento di costruzione della pace è intervenuto, negli ultimi decenni, il sistema delle Nazioni Unite, che ha riconosciuto formalmente l’attività sportiva come una leva utile alla promozione dello sviluppo umano, della coesione sociale e della riduzione dei conflitti. Questo riconoscimento si inserisce in un quadro più ampio di diplomazia multilaterale, in cui lo sport non è considerato fine in sé, ma come

mezzo operativo capace di incidere su alcune fragilità strutturali che attraversano le società contemporanee.

L’approccio noto come Sport for Development and Peace si fonda proprio su questa consapevolezza: lo sport, se progettato in modo intenzionale e accompagnato da politiche educative e sociali, può contribuire all’educazione delle giovani generazioni, all’inclusione delle persone più vulnerabili, all’empowerment dei gruppi marginalizzati, alla prevenzione della violenza e alla costruzione di comunità più resilienti. In questa prospettiva, l’attività sportiva diventa uno spazio di sperimentazione concreta di regole condivise, di convivenza possibile, di gestione non violenta del conflitto. Le Nazioni Unite hanno progressivamente integrato questo approccio all’interno dell’Agenda 2030, riconoscendo allo sport la capacità di contribuire in modo trasversale a numerosi Obiettivi di Sviluppo Sostenibile: dall’accesso all’istruzione alla parità di genere, dalla salute alla riduzione delle disuguaglianze, fino alla promozione di società pacifiche e inclusive. Non si tratta di una visione astratta o celebrativa, ma di un orientamento che trova applicazione in programmi,

Quando la pace attende risposte politiche, ma la gente ha bisogno di azioni concrete, lo sport diventa risorsa reale

partenariati e interventi rivolti a contesti segnati da povertà, conflitti armati, migrazioni forzate ed esclusione sociale. Una delle espressioni più chiare e riconoscibili di questa visione è la Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace, istituita dall’Assemblea Generale dell’ONU nel 2013 e celebrata ogni anno il 6 aprile. La Giornata non nasce come ricorrenza simbolica, ma come strumento politico e culturale volto a rafforzare la consapevolezza del ruolo che lo sport può svolgere nella costruzione di percorsi di pace concreta. In questa occasione, Stati membri, istituzioni sportive, scuole, organizzazioni della società civile e comunità locali sono invitati a promuovere iniziative sportive inclusive, momenti di riflessione pubblica, attività educative e campagne di sensibilizzazione. Il messaggio che l’ONU affida a questa giornata è chiaro: la pace non coincide esclusivamente con l’assenza di guerra, ma si costruisce attraverso pratiche quotidiane che favoriscono l’accesso ai diritti, la partecipazione e il riconoscimento reciproco. All’interno della diplomazia multilaterale, l’azione delle Nazioni Unite mostra come lo sport possa diventare un terreno di connessione tra livelli diversi — locale, nazionale e internazionale — e contribuire ad aprire varchi di dialogo anche in contesti segnati da tensioni profonde. Una diplomazia imperfetta, ma necessaria, che sceglie di investire nella relazione, nella presenza e nella realizzazione di possibilità reali.

Lo sport, i conflitti, le responsabilità politiche

Questo sguardo sullo sport trova una radice simbolica profonda nella storia stessa dei Giochi Olimpici. Nell’antica Grecia, infatti, lo svolgimento delle Olimpiadi era accompagnato dall’ekecheiria, la tregua sacra che prevedeva la sospensione temporanea dei combattimenti. Non si trattava di

una pace universale né definitiva, ma di una pausa condivisa e rispettata, necessaria affinché gli atleti potessero raggiungere Olimpia in sicurezza, le competizioni potessero svolgersi e la popolazione potesse assistervi. Già allora, lo sport non fermava la guerra, ma la interrompeva simbolicamente, creando uno spazio separato, regolato, riconosciuto come inviolabile.

Quella tradizione è spesso evocata anche oggi nel dibattito internazionale sul rapporto tra sport, conflitti armati e responsabilità politiche. In un mondo attraversato da invasioni, guerre, stermini e violazioni sistematiche dei diritti umani, la domanda torna con forza: è legittimo permettere la partecipazione alle competizioni sportive internazionali di atleti provenienti da Stati che si sono resi protagonisti di gravi crimini? Oppure l’esclusione diventa essa stessa uno strumento politico, strumentalizzato e sanzionatorio? Il dibattito non è nuovo e non ha risposte univoche. Negli ultimi decenni, federazioni internazionali come FIFA, UEFA e il Comitato Olimpico Internazionale hanno adottato decisioni di esclusione o sospensione di Stati e rappresentative nazionali, facendo riferimento ai principi fondativi dello sport internazionale.

Tra gli esempi più noti c’è quello del Sudafrica dell’apartheid, escluso dal 1964 al 1992 dai Giochi Olimpici, dai Mondiali e da gran parte delle competizioni internazionali su decisione del CIO e di numerose federazioni, come sanzione contro un sistema istituzionalizzato di discriminazione razziale; la Jugoslavia, sospesa nel 1992 a causa delle guerre nei Balcani ed esclusa dagli Europei di calcio e dalle Olimpiadi su decisione di UEFA, CIO e organismi internazionali; l’Iraq, la cui federazione calcistica fu sospesa tra il 2008 e il 2010 dalla FIFA in

tutte le sue competizioni, per le gravi violenze e le torture inflitte agli atleti da parte del regime; e la Russia, colpita prima nel 2018 per il doping di Stato e poi dal 2022 a oggi per l’invasione dell’Ucraina, con l’esclusione o la forte limitazione della partecipazione a Olimpiadi, Mondiali e competizioni internazionali, su indicazione del CIO e delle principali federazioni.

In questo contesto, è oggi apertissima la discussione internazionale sulla possibilità che lo stesso destino possa essere riservato a Israele, alla luce di quanto commesso negli ultimi due anni a Gaza. È in questa tensione — tra l’ideale di neutralità dello sport e la necessità di non legittimare la violenza e tutelare i diritti umani — che si colloca il dibattito attuale.

La Carta Olimpica, in particolare, richiama esplicitamente il rispetto della dignità umana, della pace e dei diritti fondamentali come pilastri del Movimento Olimpico, pur lasciando al CIO un ampio margine di valutazione politica e istituzionale. Ancora una volta, lo sport non offre soluzioni semplici, ma costringe a prendere posizione. Come accadeva nell’antichità, la tregua sportiva non elimina il conflitto, ma lo rende visibile, lo sospende, lo interroga. È proprio per questo che continua a essere, ieri come oggi, uno spazio carico di significato politico.

Il CSI e lo sguardo sportivo alle cause internazionali

Da tempo il Centro Sportivo Italiano ha scelto di rivolgere lo sguardo oltre i confini nazionali, intercettando una dimensione globale in cui l’attività sportiva diventa strumento di accompagnamento umano e educativo in contesti segnati da precarietà estrema, disuguaglianze profonde e assenza di opportunità per le nuove generazioni.

Il volontariato sportivo internazionale

Questa visione ha trovato una struttura stabile nella Fondazione CSI per il Mondo, costituita nel 2025 ma operativa dal 2011 con una prima esperienza ad Haiti. Da allora, il progetto di volontariato sportivo internazionale ha conosciuto uno sviluppo progressivo, costruendo relazioni, programmi e missioni in quattro dei cinque continenti. Nel tempo, alcune esperienze sono diventate punti di riferimento: Camerun, Congo, Perù, Cile, Madagascar e Bangladesh rappresentano oggi nodi consolidati di una rete che ha saputo estendersi anche a Burundi, Kenya, Zambia, Libia, Albania, Bosnia, Cina e in molte altre realtà attraversate da povertà materiale, fragilità sociali e mancanza di orizzonti per bambini e giovani. Non si tratta di presenze episodiche, ma di percorsi che si sviluppano nel tempo, adattandosi ai contesti e alle persone incontrate. Dal 2011 a oggi, sono 1.837 i giovani volontari e i formatori coinvolti. Accanto all’intervento diretto, infatti, CSI per il Mondo ha investito in modo significativo nella formazione locale, attivando 103 missioni in quasi quindici anni, di cui 17 dedicate in modo specifico alla preparazione di allenatori e educatori del posto. Qui non c’è diplomazia nel senso classico del termine, né un coinvolgimento diretto delle istituzioni politiche, eppure, in questi contesti, l’attività sportiva finisce per svolgere una funzione che va oltre l’intervento educativo: crea connessioni dove le infrastrutture mancano, accorcia distanze che sembrano insormontabili, anticipa tempi che altrimenti sarebbero lunghi generazioni. Lo fa attraverso la presenza costante, l’insegnamento di una disciplina e il valore del gioco come spazio sicuro. Costruiscono pace così, i volontari di CSI per il Mondo. Nei primi anni di missione ad Haiti,

i militari deposero le armi per partecipare alle Olimpiadi dello sport organizzate proprio dal CSI. Sport e pace si diceva… Ecco. Per i più piccoli, tutto questo significa avere un luogo in cui stare, un tempo protetto, un gruppo di riferimento. Per le comunità, vuol dire costruire fiducia, rafforzare legami, immaginare traiettorie diverse. È un lavoro che non promette trasformazioni immediate ma incide in profondità, perché si prende carico della complessità e prova, giorno dopo giorno, a semplificare la vita delle persone. Senza dichiararlo esplicitamente, CSI per il Mondo dimostra che, anche lontano dai tavoli della diplomazia e dalle grandi narrazioni internazionali, esiste una forma concreta di costruzione di futuro che passa dall’incontro, dalla cura, dalla responsabilità condivisa.

L’istinto a vivere, quando riesce ancora a farsi sentire, non può essere soppresso neppure nella devastazione più estrema. Arrivare a un allenamento, a un incontro, diventa un atto di resistenza silenziosa

Dentro questa trama di esperienze, lo sguardo internazionale è la prosecuzione naturale di un’idea di impegno sportivo che non si ferma ai confini, perché le fragilità, oggi, non hanno geografia stabile. È recente, in questo senso, la collaborazione siglata dal Centro Sportivo Italiano con Focsiv (Federazione degli organismi di volontariato internazionale di ispirazione cristiana), una rete composta da 100 enti associati in circa 80 Paesi. In oltre 50 anni di attività ha coinvolto più di 28.000 volontarie e volontari, costruendo percorsi di sviluppo umano orientati alla dignità della persona e alla riduzione delle disuguaglianze. Un impegno che si sviluppa tanto nei contesti internazionali quanto in Italia e in Europa, attraverso iniziative pensate per attivare cittadinanza, responsabilità collettiva e dialogo con le istituzioni, in coerenza con gli Obiettivi dell’Agenda 2030. Dal legame tra le due realtà è nata la campagna “Sport contro la fame – Lo sport nutre la speranza”, promossa in collaborazione con l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO). L’obiettivo, si legge nella presentazione dell’iniziativa, «è mobilitare la comunità sportiva italiana e l’opinione pubblica sul tema del diritto al cibo e della sovranità alimentare». L’intento è nobile, ma come può lo sport, anche questa volta, mettersi al servizio? «Attraverso eventi sportivi, attività di sensibilizzazione e attivazione — si legge ancora — la campagna mira a sostenere 58 progetti di sicurezza alimentare promossi dalla rete dei soci Focsiv nei Paesi più colpiti da fame e denutrizione». Si compie la valorizzazione di uno strumento come quello dell’attività sportiva, affinché nel suo essere inclusiva possa essere anche mezzo di educazione alla cittadinanza globale.

Le mobilitazioni sul territorio: “leghiamoci alla Pace”

L’attenzione nazionale alle grandi cause globali, e in particolare alla costruzione della pace attraverso lo sport, parte dalla sede centrale di Roma del CSI e, a cascata, raggiunge i Comitati territoriali. Tra le molte iniziative di sensibilizzazione sul tema del ripudio della guerra, la mobilitazione social promossa dal CSI Milano nel novembre 2025 ha generato un’adesione ampia e significativa da parte dei tesserati del Comitato.

“Leghiamoci alla Pace” era il nome della campagna, pensata per coinvolgere le società sportive milanesi e brianzole in una riflessione condivisa sul significato della pace. A presidenti, dirigenti e allenatori è stata recapitata una lettera: non una circolare, ma un pensiero. Tutte le squadre sono state invitate a scendere

in campo con uno straccetto bianco legato al braccio, al polso, ai capelli, alla fronte o alle caviglie. Anche i gruppi arbitrali del Comitato di Milano hanno risposto con piena adesione. Nella settimana compresa tra il 10 e il 16 novembre 2025 sono stati pubblicati oltre duemila contenuti, tra fotografie e video realizzati dalle società sportive e ricondivisi nelle storie Instagram del profilo CSI Milano (sono tuttora visibili nelle storie in evidenza dedicate alla pace). Un’adesione che ha superato le aspettative, non solo in termini quantitativi, ma anche per qualità e creatività. Le società, infatti, non si sono limitate a una singola immagine, ma si sono messe in gioco con veri e propri video in cui lo straccetto bianco diventava protagonista di sequenze e montaggi di grande efficacia comunicativa.

Dalle immagini emergeva con chiarezza il senso profondo di

un bisogno condiviso: ristabilire un’umanità sincera a partire proprio dai campetti e dalle palestre. Un mondo ideale, forse, in cui lo sport si faceva megafono di una voce consapevole di non poter cambiare gli equilibri del mondo, ma altrettanto consapevole di non potersi permettere l’indifferenza. Perché l’educazione che attraversa lo sport non può che essere, anche, educazione alla pace. Forse il punto non è decidere chi far giocare e chi no, ma capire cosa chiediamo allo sport. Se lo usiamo solo come intrattenimento globale, ogni scelta pesa poco. Se invece lo consideriamo un linguaggio pubblico, la pace non è uno slogan da esibire ma un metodo. È il lavoro quotidiano sul non-conflitto, sulla relazione, sul valore condiviso. Non ferma le guerre, ma può impedirne la normalizzazione, educando a stare insieme prima che dividersi diventi inevitabile.

di Antonella Stelitano

Il 19 novembre scorso è toccato al governo italiano insieme al CIO presentare all’Assemblea generale dell’ONU la risoluzione per la Tregua Olimpica. Un appello rivolto al mondo, che è stato scelto come strumento attraverso il quale il mondo olimpico ha voluto esprimere e promuovere ai più alti livelli la volontà di essere strumento di pace e promozione dei diritti umani in maniera ampia e trasversale. L’alleanza con l’ONU, formalmente ufficializzata nel 1993, è basata sulla condivisione dello stesso apparato valoriale e della stessa missione: lavorare per cancellare le discriminazioni e per portare la pace. La Tregua Olimpica è uno di questi strumenti, certamente il più suggestivo. Ammantata del fascino della sua più antica versione, vuole sensibilizzare gli Stati membri ad accogliere l’appello a fermare tutte le guerre in corso in corrispondenza di ogni celebrazione dei Giochi, per vivere un’autentica esperienza di incontro e fratellanza. Dalla prima risoluzione, approvata il 25 ottobre 1993, ne sono seguite altre, una ogni due anni, in corrispondenza della celebrazione di ogni edizione dei Giochi Olimpici e Paralimpici, estivi e invernali. È curioso notare che il titolo di queste risoluzioni non è mai stato cambiato e ripropone parole che De Coubertin per primo aveva pronunciato: «Building a peaceful and better world throught sport and the olimpic ideal».

Ma, al di là del fascino del richiamo all’antica Grecia, la Tregua Olimpica moderna differisce totalmente da quella antica perché, una volta scaduti i termini della tregua, non torna tutto come prima. Il progetto di pace che nasce dalla collaborazione tra CIO e ONU è un progetto da seminare e da alimentare ogni giorno. Un progetto di pace positiva, che comprende non solo l’assenza di guerra, ma un insieme di atteggiamenti, istituzioni e strutture in grado di favorire, creare e sostenere la pace. Da qui l’istituzione di una seconda serie di risoluzioni, finalizzate a dare forza e continuità al progetto, che oggi portano il titolo di “Sport come strumento per uno sviluppo sostenibile”, in coerenza con l’Agenda 2030. Quando parliamo di sport, pace e diritti umani, dobbiamo tener conto anche di questi atti finalizzati a creare il terreno più idoneo per abbattere discriminazioni e disuguaglianze che sono alla base dei conflitti. Un costante e continuo impegno per la pace che sposa la missione dei Giochi Olimpici di essere una forza unificante e transnazionale.

Il progetto di pace che nasce dalla collaborazione tra CIO e ONU è un progetto di pace positiva, che comprende non solo l’assenza di guerra, ma un insieme di atteggiamenti, istituzioni e strutture in grado di favorire, creare e sostenere la pace

tra le macerie

Lo sport come rieducazione alla non-violenza e argine contro l’odio

di Alessio Franchina

In una terra segnata e piegata da conflitti, odio e intolleranze, Sua Beatitudine il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini, parla di un cammino concreto per costruire la pace, attraverso un’educazione che contrasti gli stereotipi e inviti alla speranza. In cui anche il gioco e lo sport si fanno strumenti al servizio dell’ascolto e del dialogo.

Lei vive ogni giorno immerso in una realtà segnata da violenza, lutto e fratture profonde. Alla luce di ciò che vede e ascolta, oggi ha ancora senso parlare di pace come processo e non solo come desiderio? E quali gesti minimi, realistici, possono davvero essere “costruttori di pace” in questo momento storico?

Custodire la dignità dell’altro anche nel modo di parlare: perché

un linguaggio violento e disumanizzante

è già una forma di violenza che prepara altra violenza

Sì, ha ancora senso parlare di pace come processo. Anzi, oggi è forse l’unico modo serio di parlarne. La pace non coincide con la sola cessazione delle ostilità: la fine della guerra non è automaticamente l’inizio della pace; è, semmai, il primo passo di un cammino lungo e paziente. Questo processo, però, non si regge su slogan: richiede verità, giustizia, riconciliazione e perdono tenuti insieme; separati, diventano facilmente armi retoriche o spirituali che alimentano altro conflitto. Quanto ai gesti minimi, oggi li vedo così: non lasciare che odio e vendetta occupino tutto il cuore e il linguaggio, chiedere giustizia senza spargere odio, e dire parole che aprano prospettive invece di chiudere porte. Fare spazio all’altro (non “occuparlo”): cercare un posto per l’altro invece di negarlo, nella vita quotidiana e nelle comunità. Custodire la dignità dell’altro anche nel modo di parlare: perché un linguaggio violento e disumanizzante è già una forma di violenza che prepara altra violenza. Tessere fiducia con piccoli atti concreti e perseveranti (relazioni, collaborazione, ascolto): la pace si costruisce “capillarmente”, nei luoghi dove la vita reale forma le coscienze. Sono gesti piccoli, ma non insignificanti: sono “artigianato” della pace, lo spazio dove ciascuno può davvero essere fermento.

Lo sport viene spesso raccontato come linguaggio universale. Ma in un contesto come quello di Gaza e della Terra Santa, dove tutto sembra dividere, lo sport potrà mai essere, una volta ripristinata una normalità civile, uno spazio reale di incontro o rischia di restare una narrazione distante dalla vita quotidiana delle persone? Lo sport può diventare uno spazio reale di incontro, ma non automaticamente. In Terra Santa (e in molti contesti di frattura) la convivenza non è un’idea astratta: è una fatica concreta, legata a identità, appartenenze, paure e memorie. Perché lo sport non resti “narrazione”, servono almeno due condizioni: un contesto educativo che contrasti stereotipi, segregazioni e indottrinamento alla violenza, aiutando le nuove generazioni a interiorizzare regole di vita comune e fiducia nell’altro; e una cultura dell’incontro, quella “ostinazione” dell’ascolto e del dialogo che fa cedere paura e sospetto e trasforma le differenze in ricchezza. Se queste condizioni maturano, lo sport non è un accessorio: diventa un laboratorio concreto di convivenza, perché insegna che l’altro non è solo “avversario” ma persona, compagno di regole, limite e rispetto.

Pensando ai più piccoli, a bambini che conoscono prima il rumore delle bombe che quello di una palla che rimbalza: che valore può avere il gioco oggi, non come evasione, ma come atto profondamente umano? E cosa significa, per un bambino, poter giocare in un luogo dove la pace non è garantita? Ha senso pensare che serva o è troppo distante dall’annientamento che si vive ora in quei territori?

Per un bambino, poter giocare dove la pace non è garantita non è un lusso: è una affermazione di umanità. In tempo di guerra la tentazione è credere che l’unica cosa reale sia l’annientamento; invece, proprio nelle macerie, un gesto di vita – anche fragile – può diventare resistenza del cuore. Ma va detto con molta onestà: perché questo non suoni “romantico”, occorre fermarsi davanti al trauma e non banalizzarlo. Le ferite non si cancellano con una pace intesa come sola “assenza di guerra”; se non sono curate, elaborate, condivise, restano attive e generano altra violenza, spesso per generazioni. Per questo il gioco, oggi, ha senso se è inserito dentro un cammino più grande: protezione, prossimità, cura, educazione alla speranza. La speranza non è ottimismo: è “iniettare” futuro quando domina la paura, e l’educazione (scuole, comunità, spazi sicuri) è decisiva. In una mia recente visita e in vari incontri ho percepito quanto, oltre agli aiuti materiali, le persone – e in particolare i più vulnerabili –abbiano bisogno di parole e segni di vicinanza che non cedano all’odio ma aprano alla luce. Spesso i bambini con la loro innocenza sono coloro che

danno concretezza alla speranza e diventano la misura della ricostruzione possibile. Sono convinto che sono stati proprio loro, i bambini, a dare forza ed energia agli adulti, a salvarli e a resistere dentro questa guerra.

Lei incontra comunità ferite, famiglie spezzate, giovani cresciuti dentro il conflitto. Secondo la sua esperienza, in un discorso generale che esula dalla singola Terra Santa, come atto quasi preventivo del conflitto, il gioco e lo sport possono ancora insegnare qualcosa che la realtà sembra smentire ogni giorno: il rispetto dell’altro, la regola, il limite, la fiducia?

Sì: gioco e sport possono ancora insegnare ciò che la realtà sembra smentire, ma solo se non li trattiamo come “tecniche neutrali”. In contesti feriti, la regola non è solo disciplina sportiva, ma educazione al limite e alla convivenza; il rispetto non è galateo, bensì riconoscimento della dignità dell’altro; la fiducia non è ingenuità, ma scelta, spesso faticosa, di non ridurre l’altro a nemico. E qui torno a un punto che considero centrale: la pace richiede tempi lunghi, percorsi complessi, e soprattutto persone e comunità capaci di orientare, accompagnare, creare contesti dove ci si possa esprimere e incontrare senza essere subito tradotti in schieramenti. In generale, direi che gioco e sport possono essere “preventivi” del conflitto solo dentro una più ampia rieducazione alla pace e alla non-violenza, perché il conflitto si alimenta anche (e spesso soprattutto) con ciò che si insegna, si ripete, si normalizza.

Il traguardo e la nuova linea di partenza dell’Associazione

OOttant’anni di sport e di comunità non sono un punto d’arrivo, ma una promessa.

Il CSI guarda al futuro con la forza di una storia condivisa, mettendo al centro il “noi” e i valori che uniscono

di Massimiliano Dilettuso

ttant’anni non sono soltanto un traguardo: sono un racconto collettivo. Un intreccio di vite, volti e storie che, insieme, hanno dato forma a un progetto educativo e sportivo unico nel panorama sportivo italiano. La grande festa per l’ottantesimo anniversario del Centro Sportivo Italiano, celebrata a Roma il 4 ottobre 2025, ha restituito proprio questo: l’immagine di una comunità viva, grata del proprio passato e coraggiosa nel proiettarsi al futuro.

La giornata si è aperta nella prestigiosa cornice dell’Auditorium Conciliazione, a pochi passi dalla storica sede nazionale del CSI. Qui, fin dal mattino, si è respirata un’atmosfera densa di emozione. Oltre un migliaio sono stati i dirigenti, gli allenatori, gli atleti e i volontari arancioblu che hanno preso parte all’appuntamento. Le prime testimonianze, le immagini d’archivio e i saluti istituzionali hanno scandito un’introduzione che ha ricordato quanto il Centro Sportivo Italiano abbia saputo incidere nella storia sociale e sportiva del Paese.

A portare il proprio contributo, attraverso videomessaggi e interventi dal vivo, sono state alcune tra le voci più rappresentative del mondo ecclesiale, istituzionale e sportivo italiano. Dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, al cardinale Matteo Zuppi, passando per il presidente di Azione Cattolica Italiana Giuseppe Notarstefano, il presidente

del CONI Luciano Buonfiglio, il presidente del CIP Marco Giunio De Sanctis e il presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò.

L’attenzione delle istituzioni ha ribadito un punto cruciale: lo sport è davvero un diritto solo quando diventa accessibile a tutti. Accessibile non a parole, ma nei fatti, in grado di superare barriere economiche, sociali, culturali e fisiche. È una sfida impegnativa, che richiede coraggio, visione e alleanze solide. Proprio per questo, accanto al CSI, sono intervenute realtà associative, fondazioni, enti sportivi e partner che negli ultimi anni hanno collaborato per rendere più ampio e più forte il raggio d’azione dell’Associazione.

«Siamo sempre qui, presenti sul territorio per favorire l’attività sportiva che è gioia di incontro fra persone, aggregazione, dialogo, sfida leale e rispetto dell’avversario, mai nemico.

L’esperienza ci ha insegnato che ci si salva insieme, solo con un vero gioco di squadra, mettendo al centro il “noi”. Il CSI è chiamato a mettersi in gioco nella vita come nello sport, spendendosi per ciò che vale per davvero», ha affermato il presidente nazionale del Centro Sportivo Italiano, Vittorio Bosio, nel suo accurato e acclamato intervento.

Tre momenti di approfondimento hanno animato la mattinata.

Il primo ha messo in dialogo alcuni dei principali compagni di viaggio che hanno contribuito a sviluppare progetti innovativi e ad ampliare le possibilità di

intervento del CSI sul territorio. Si è parlato di responsabilità sociale, giovani, sport come strumento di cittadinanza attiva con il presidente di Lega Calcio Serie A, Ezio Simonelli, il Community Relations Coordinator di F.C. Internazionale Milano, Alberto Bassani, il responsabile nazionale Servizio Civile di Focsiv, Primo Di Blasio, e Maria Cristina Alfieri, segretario generale e direttrice di Fondazione Conad ETS. Il secondo momento è stato dedicato ai campioni “nati nel CSI”: atleti che hanno mosso i primi passi proprio nei campetti delle società sportive “ciessine”, e che oggi portano con sé i valori ricevuti in quelle esperienze formative. Dal nuotatore paralimpico Simone Barlaam alla mezzofondista Sinta Vissa, il mito del ciclismo Francesco Moser e la pallavolista Barbara Fontanesi, una delle prime medagliate (era il bronzo 1989 a Stoccarda) nella storia del volley azzurro. Le loro storie hanno ricordato quanto il CSI sappia essere, da sempre, una palestra di vita oltre che di sport. Il terzo panel ha dato voce alle società sportive: il cuore pulsante dell’Associazione. Dai quartieri difficili alle periferie, dai piccoli

paesi alle realtà metropolitane, i racconti delle comunità locali hanno mostrato la concretezza quotidiana dell’impegno associativo. Qui il CSI non è un acronimo, ma un volto familiare: è l’allenatore che accompagna i ragazzi dopo la scuola, è il volontario che apre la palestra ogni giorno, è il dirigente che si mette a disposizione per costruire opportunità dove spesso mancano. La mattinata si è chiusa con uno degli interventi più attesi: il monologo di un grande narratore sportivo, Federico Buffa, capace di tratteggiare, con il suo stile inconfondibile, un viaggio attraverso otto decenni di storia italiana intrecciati a quella del CSI. Dal dopoguerra alle sfide del presente, la narrazione ha restituito immagini vivide, ricordi condivisi e la consapevolezza di quanto il Centro Sportivo Italiano abbia saputo evolversi restando fedele alla propria missione originaria. Nel pomeriggio, il clima di festa si è trasformato in un cammino spirituale: un pellegrinaggio che ha condotto tutti i presenti da Piazza Pia verso la Basilica di San Pietro. Il passaggio della Porta Santa e la Celebrazione

Eucaristica, presieduta da mons. Nunzio Galantino, ex altista e arbitro del CSI, oggi vescovo emerito di Cassano all’Jonio, hanno rappresentato un momento di intensa partecipazione, che ha unito idealmente il percorso sportivo e quello di fede che da ottant’anni camminano parallelamente nel CSI. L’omelia ha richiamato gli sportivi a vivere con coraggio, responsabilità e speranza: valori che, nello sport come nella vita, non invecchiano mai.

La celebrazione dell’ottantesimo anniversario del Centro Sportivo Italiano non è stata soltanto una ricorrenza. È stata un’occasione per fermarsi, ascoltare, rileggere il cammino fatto e rimettersi in viaggio con rinnovato entusiasmo. Perché ottant’anni di storia non sono un punto d’arrivo: sono una promessa per il futuro. E il CSI, con la sua comunità di società sportive, volontari, dirigenti, arbitri, atleti e famiglie, ha dimostrato ancora una volta di essere pronto a proseguire il suo cammino, continuando a crescere restando giovane. Un traguardo che sancisce, a tutti gli effetti, un nuovo inizio.

Il ruolo e il futuro della pallavolo nelle parole del Presidente della FIPAV

di Alessio Franchina

Con questo numero di Stadium inauguriamo uno spazio di confronto e approfondimento che ci accompagnerà per i prossimi mesi. L’idea nasce dal desiderio di dare voce e concretezza ai tanti spunti arrivati in redazione: una richiesta diffusa di comprendere quale direzione stia prendendo il nostro sistema sportivo e in che modo le grandi visioni nazionali si intreccino con la vita quotidiana delle società sportive di base. Abbiamo scelto di aprire una finestra privilegiata sulla governance sportiva del Paese, incontrando i vertici delle Federazioni, del CONI, del Governo, di Sport e Salute e i più influenti dirigenti del settore. Non saranno semplici interviste tecniche, ma vere e proprie “chiacchiere di spogliatoio” ad alto livello: momenti di confronto per rileggere quanto è stato costruito finora e, soprattutto, per interrogarsi insieme sulle prospettive future e sull’evoluzione del modello sportivo italiano. In un tempo segnato da profondi cambiamenti legislativi e sociali, riteniamo essenziale accorciare le distanze tra chi programma lo sport “dall’alto” e chi lo vive e lo anima ogni giorno sui campi, negli oratori, nei quartieri e nelle periferie. Vogliamo comprendere quale visione abbiano i nostri interlocutori su temi per noi centrali: inclusione, valore educativo dello sport, sostenibilità sociale, economica e ambientale. Perché lo sport, quando fa bene al Paese, resta fedele alle sue radici ma guarda sempre avanti. Ad aprire questo viaggio è un protagonista d’eccezione: Giuseppe Manfredi, Presidente della Federazione Italiana Pallavolo, l’uomo che ha guidato il ciclo dei recenti grandi successi azzurri. La sua rielezione per il quadriennio 2025–2028, con il 96,8% dei voti, è un segno fortissimo di fiducia, ma anche una responsabilità nuova: continuare a mettere in dialogo l’alto agonismo con lo sport di base su un binario comune, quello della crescita educativa e umana delle giovani generazioni.

Presidente Manfredi, la sua lunga esperienza nella Pubblica Amministrazione le ha permesso di inquadrare lo sport come pilastro del tessuto sociale più che come semplice attività agonistica. Guidare oggi la FIPAV è, per lei, una forma di servizio al Paese? E in che cosa la logica di una Federazione sportiva l’ha costretta a ripensare categorie e metodi tipici della PA?

Ho sempre considerato lo sport parte integrante del tessuto sociale del Paese, non un mondo a sé. Guidare oggi la FIPAV è per me una forma

di servizio pubblico, anche se con strumenti e linguaggi diversi da quelli della Pubblica Amministrazione. La grande differenza è che nello sport le decisioni incidono immediatamente sulle persone, sulle famiglie, sui territori. Questo mi ha portato a ripensare categorie tipiche della PA, come tempi e procedure, mettendo al centro l’ascolto, la concretezza e la capacità di mediazione. Una Federazione deve saper programmare, ma anche capire cosa succede ogni sera nelle palestre.

Il quadriennio appena concluso è stato ricco di crescita e risultati, dentro e fuori dal campo. Guardando al 2028, qual è oggi la sfida più grande che immagina per questo nuovo percorso?

La sfida principale è confermarsi senza fermarsi. I risultati ottenuti ci hanno dato grande credibilità, ma ora dobbiamo trasformare i successi sportivi in un sistema ancora più solido, equilibrato e sostenibile. Guardando al 2028, il mio obiettivo è rafforzare il legame tra vertice e base, garantendo stabilità tecnica sia alle Nazionali che alle società. Vincere è importante, ma lo è ancora di più costruire un movimento che resti forte anche quando non si vince.

Nel suo programma ha richiamato spesso il ruolo educativo della pallavolo. Se dovesse sintetizzare in poche parole la “visione educativa” della FIPAV per i prossimi anni, quali elementi metterebbe al centro?

La pallavolo è prima di tutto un’esperienza educativa. La nostra visione si fonda su alcuni pilastri chiari: rispetto delle regole, inclusione, lavoro di squadra, parità di genere e centralità della persona. Vogliamo che ogni ragazzo e ogni ragazza che entra in palestra trovi un ambiente sano, accogliente e formativo, indipendentemente dal talento sportivo. Lo sport deve aiutare a diventare adulti consapevoli, non solo atleti vincenti.

Allenatori e dirigenti sono i veri educatori del nostro movimento. Per questo stiamo investendo molto sulla loro formazione, non solo tecnica ma anche umana e relazionale

Allenatori e dirigenti di base sono spesso i primi “maestri di vita” per i giovani atleti. In che modo la FIPAV sta investendo – o intende investire – sulla loro formazione non solo tecnica ma anche pedagogica, relazionale e valoriale?

Allenatori e dirigenti sono i veri educatori del nostro movimento. Per questo stiamo investendo molto sulla loro formazione, non solo tecnica ma anche umana e relazionale. I nostri allenatori sono tra i migliori al mondo, tanto che vengono richiesti ovunque, ma questo ci impone di formarne sempre di più. Vogliamo dirigenti preparati, capaci di gestire persone prima che risultati, e allenatori che sappiano leggere i bisogni dei giovani atleti, soprattutto nelle età più delicate.

Lei ha più volte richiamato la necessità di riportare “equilibrio nei costi”, in un contesto in cui la riforma del lavoro sportivo porta maggiori tutele ma anche nuovi oneri per le società. Come immagina una pallavolo più solida, meno dipendente dalle oscillazioni degli sponsor e allo stesso tempo capace di sostenere il lavoro quotidiano dei dirigenti di base?

La riforma del lavoro sportivo ha introdotto tutele sacrosante, ma anche nuovi oneri. Il nostro compito è aiutare le società a trovare un equilibrio sostenibile. Dobbiamo ridurre la dipendenza dagli sponsor occasionali e costruire modelli più stabili, fatti di programmazione, contenimento dei costi e servizi federali di supporto. Una pallavolo solida è una pallavolo che non vive nell’emergenza.

All’inizio del suo primo mandato, un tema su cui si sono accesi i riflettori è stato quello dei diritti contrattuali e della maternità nello sport femminile. A che punto siamo oggi? Quali passi concreti ha compiuto la FIPAV per garantire alle atlete la possibilità di conciliare carriera sportiva e vita privata?

Rispetto all’inizio del mio primo mandato abbiamo fatto passi concreti per tutelare le atlete, soprattutto sul tema della maternità. Oggi c’è una maggiore consapevolezza e strumenti più chiari per conciliare carriera sportiva e vita privata. Non è un percorso concluso, ma la direzione è tracciata: una pallavolo moderna non può prescindere dai diritti.

I successi delle Nazionali, a partire dallo storico oro di Parigi 2024, generano entusiasmo e un boom di iscrizioni. Come intende la FIPAV supportare le piccole società che accolgono questa ondata di nuovi atleti? E pensa ci sia spazio per un’alleanza più strutturata tra Federazione, mondo scolastico e società di base?

I successi delle Nazionali generano entusiasmo e aumentano i numeri, soprattutto nei club più piccoli. È lì che dobbiamo intervenire con maggiore forza, offrendo supporto organizzativo, formativo e, quando possibile, anche strutturale. L’alleanza con la scuola è fondamentale: senza scuola e società sportive non avremmo i risultati che oggi celebriamo. È un rapporto che va reso sempre più strutturato.

Tra la fine del settore giovanile e l’ingresso nei top club c’è una fascia d’età delicata. Qual è oggi la strategia della FIPAV – anche attraverso il progetto Club Italia – per accompagnare questi atleti nel passaggio più complesso della loro crescita sportiva e personale?

Il passaggio tra settore giovanile e alto livello è il momento più critico. Club Italia resta uno strumento importante, soprattutto se inserito in una visione più ampia. In passato ho avuto dei dubbi, ma oggi vedo un lavoro di qualità. L’obiettivo è accompagnare i giovani non solo come atleti, ma come persone, evitando dispersioni e scelte affrettate.