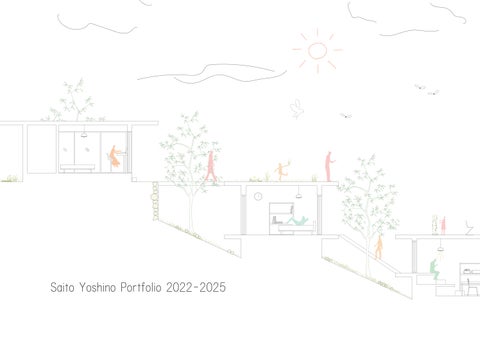

Saito Yoshino Portfolio 2022-2025

自己紹介/Profile

吉野 歳人 よしのさいと

2002 長崎県諫早市生まれ

2002-2008 千葉県にて育つ

2008 九州 長崎県に移住

2021 長崎日本大学高等学校を卒業後、大分大学に入学

2023- shiba-lab所属

2025 大分大学院 入学

設計思想/Philosophy

添えるように設計すること

私は、長崎という地形豊かな場所で幼少期を過ごしました。

そのため地形によってできる営みに興味があります。

急斜面を切り開き、段々畑を作り、みかん畑としたように 人は暮らしを築く中で地形と密接に関わりを持ってきました。

私は建築の存在を信じつつも、地形と暮らしの狭間に添え るようにおおらかな建築を設計したいと考えています。

2022-2024 松田周作建築設計事務所 アルバイト入所

2023 学生デザインCLTベンチ制作プロジェクト 参加

2023 株式会社INTERMEDIA オープンデスク

2024 矢橋徹建築設計事務所 オープンデスク

2025 北欧(スウェーデン-フィンランド-ノルウェー)1人旅 受賞

2024 令和5年度大分県大学建築設計創作展 優秀賞

2023.10-2024.2,Saganoseki

Member: Ito-Airi. Maeda-Gou. Yoshino-Saito

土地の力を呼び起こす建築

佐賀関は四国と大分市内をつなぐ要 所であり大分の玄関口として栄えてき た。また、佐賀関近海は中央構造 線によって出来る地形の影響で潮の 流れが速く、週末になると釣り人が 多く訪れている。

潮の流れに見るように佐賀関のこれま

での歴史やまちを構成する要素におい

て地形の関わりは大きかった。一方、

沿岸部の埋め立てによる居住区域の

拡大や海との距離の変化、地域住

民の高齢化に伴う生活範囲の縮小な ど、現在の暮らしの中で佐賀関をつ くって来た地形の面影を感じる機会が 減少して来ていることも分かった。

そこで、私たちは地方集落における

隣保班で見られる「おすそわけ」と 「たまり」の概念を計画の糸口とし、

佐賀関の産業や暮らしの背景にある

地形を顕在化するように、3つの建築 を設計することで佐賀関での暮らしを 再度地形と繋ぎ合わせることを目指した。

関係の継続や深まりをもたらす モノ モノ Diagram

siteA:まちのものづくり工房 -記憶のおすそわけ-

siteB:学びの散歩道

-エリアのおすそわけ-

siteC:みなとの東屋 -既存地形のおすそわけ-

敷地概要

× connect connect

siteAで作られた家具やモノ、siteCで売られる 新鮮な魚がsiteBに集まる代わりに、新たな 佐賀関の象徴となるsiteBから子供たちの賑 わいや眺望がおすそわけされる

人口約2000人の大分県大分市佐賀関は 中央構造線上に位置し、起伏のある地形 北に別府湾南に臼杵湾と400メートル弱 で2つの港に囲われて暮らしを築いてきた。

街の中央には関あじ関さば通りという2つの湾 をつなぐ地域住民にとって最も重要な通りが 存在する背景から、通り沿いを敷地とした。

Ⅰ 佐賀関精錬所

佐賀関は、古くから銅の精錬が盛んに行われてきた。

工場から排出される煙が、佐賀関のまちへ被害をも たらさないように建てられた大煙突は佐賀関の象徴と なっている。

Ⅲ 権現通り

佐賀関でかつて一番栄えていた商店街通り。 現在ではシャッターがおりているお店も多く、 かつての賑わいを考えると、寂しく感じる。

Ⅱ 早吸姫神社

漁業を生業として生活をしてきた人にとっては、心の 拠り所となっていた神社。年に一度佐賀関をご神体 が巡る神幸祭と呼ばれる祭りが行われている。

Ⅳ 佐賀関漁協組合

佐賀関の「関ブランド」は、漁の仕方や、出荷ま での過程に細かな工程が存在し、鮮度や味を保った まま、全国に流通されていく。

関あじ関さば通り

対象敷地となる関あじ関さば通りは、古くから佐賀関を構成 する二つの町(上浦と下浦)をつなぐ道として、重要な役割 を果たしており、地域住民が歩いて行き来していた。 そのため、そこに人は集い、店を出し、賑わいをみせた。 しかし、車移動の台頭による、通りの使い方の変化、住民の 高齢化による生活範囲の縮小によって、通りの賑わいは影を 潜めていく。

別府湾を持つ上浦は、銅の精錬所の創業に伴い、大正から、 昭和初期にかけて、大幅に埋め立てが行われた。

また、四国との結節点となる港を持ち、「風待ちの民」が多 く滞在し、商業の町としての歴史を持つ。

臼杵湾を持つ下浦は佐賀関北東に位置する潮の流れが速く、 好漁場として知られる「速吸瀬戸」の恩恵を受け、古くか ら漁業を生業とし、関あじ関さばといった「関ブランド」 を築いてきた。

siteA: 地形を作る

地形を建築する

siteB: 地形を縫う

siteA まちのものづくり工房-記憶のおすそ分け

siteC: 地形を使う

古くからの歴史を持つ権現通りと関あじ関さば通りの結節点であるsiteAは、上浦の埋め立てが行われた境でもある。

本来2つの層を持っていたまち。地形をつくるという行為によって上浦の持つ特徴を顕在化する。

地形によって生まれた空間に使われなくなった家具や道具が集まり、姿かたちを変え佐賀関のまちへと戻っていく。

siteA: 地形を作る

siteB: 地形を縫う

siteB:学びの散歩道-エリアのおすそわけ-

siteC: 地形を使う

s iteBは佐賀関の中心地点。中央構造線によってできる2つのを山を縫うような建築が佐賀関での暮らしの新たなランドマークとなる。

佐賀関の路地に広がる「増築」の手つきを山に対して行うというコンセプトのもと設計しており、山の木を切りだしてできたCLTによって できる3層の空間は、学びの場としての機能や観光客、地元民の散歩道としても使われ集まる人たちによって佐賀関の中心からまち 全体に賑わいをもたらす。

生活の場が拡大していく

水揚げされたばかりの新鮮な魚が市場に並ぶ

佐賀関漁協組合

1 既存地形のベンチ

2 個別ブース

3 屋外キッチン

配置図兼平面図S=1:150

境界を遵守

境界を侵食

角のない約400~800mmで緩やかに揺れ動く帯は、個人の境界を自由にする

境界の緩み

境界の増加