4.3 Biomécanique

Définition

La biomécanique du sport étudie les mouvements sportifs de la personne, ainsi que leur contexte mécanique. Les par ticularités et les caractéristiques des mouvements sont décrites selon les lois de la physique. L’objectif est, sur la base de connaissances concrètes, de comprendreetd’améliorer les composantes fondamentales de la performance spor tive. Le contenu est axé sur la pratique. Les exemples de formules complexes sont volontairement écartés.

Connaissances physiques de base

Une approche biomécanique exige quelques connaissances en physique. Les termes les plus courants sont présentés ici. D’autres termes sont expliqués dans les exemples pratiques.

•Le centredegravité du corps (CGC) est le point de concentration de toutes les masses du corps. Selon la position, le CGC peut se situer àl’intérieur ou àl’extérieur du corps.

•L’accélération (a’) est la grandeur physique de l’augmentation et de la réduction de la vitesse (accélération négative). Les accélérations sont produites par les for ces engagées.

•Leparallélogramme des forces permet de décomposer une force (R-F’1=F’2) ou de combiner deux forces pour obtenir une force résultante (F’1+F’2=R). Il présente la force résultante des forces agissant dans les différentes directions.

1 R' F'2

ill. 66: parallélogramme des forces

•La résistance est une force ayant un effet de ralentissement (freinage) lorsque des corps sont déplacés l’un contrel’autre. La résistance est provoquée par les for ces de frottement.

ill. 64: centredegravité du corps

•La force (F’) est la grandeur physique exprimée en Newton (1 Newton correspond àlamasse multipliée par l’accélération) àlaquelle le corps peut accélérer ou se déformer

ill. 67: résistance par adhérence et par glissement

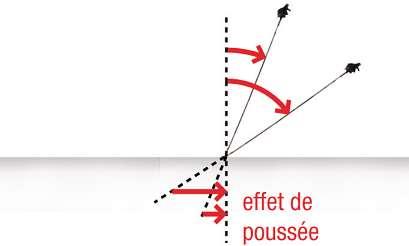

•Le principe d’action et de réaction décrit la loi des actions réciproques d’une force. Toute action (force) engendresimultanément une réaction d’intensité égale (force opposée), qui agit dans le sens opposé de l’action. La force opposée provient de la pesanteur,dela force de frottement et de l’inertie.

ill. 68: principe d’action et de réaction

F'

ill. 65: force (F’) 68 Concept de motricité sportive Swiss Snowsports

•Le moment de force (M’) décrit l’engagement d’une force àune certaine distance du point d’action. Il peut êtrecomparéàunlevier.Unmouvement de rotation est accéléréouamplifié par le moment de force. Plus la distance entrelepoint de mobilisation de la force et l’axe de rotation est grande, plus la force nécessairediminue. Un moment de force peut êtreprésent dans un corps autour de tous ses axes.

•Le principe d’inertie décrit l’état d’un corps qui se maintient dans l’état de repos ou de mouvement uniforme en ligne droite, àmoins qu’une force n’agisse sur lui et ne le contraigne àchanger d’état. Si le corps quitte l’état de repos ou de mouvement uniforme en ligne droite, la force d’inertie (ou la force centrifuge lors de mouvements circulaires) agit sur le corps.

ill. 69: moment de force (M’)

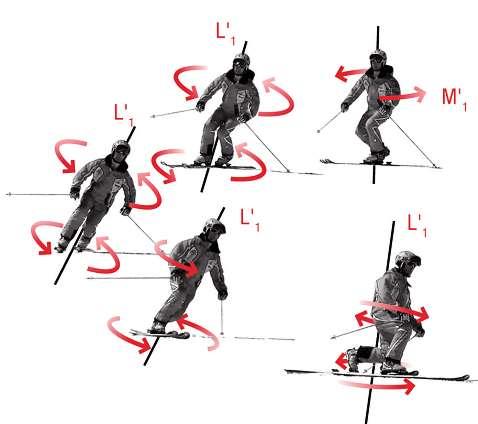

• Conservation du moment cinétique (L’): grandeur physique qui décrit qu’un corps en rotation dépend de la vitesse de rotation, mais aussi de la distance de la masse par rapport àl’axe de rotation. Le moment cinétique est déclenché par un moment de force.

ill. 73: force d’inertie (force centrifuge) lors de mouvements circulaires

ill. 70: conservation du moment cinétique (L’)

•L’état d’équilibre alieu lorsque les forces et les moments de force agissant sur un corps s’annulent mutuellement. Le corps se maintient en état de repos ou se déplace uniformément.

ill. 71: état d’équilibre(présentation simplifiée)

Légende: Centre de gravité du corps Résistance Force de gravité Force d‘inclinaison Force d‘inertie/centrifuge Force résultante Séquence/mouvement

ill. 72: force d’inertie due àunchangement de direction

ill. 72: force d’inertie due àunchangement de direction

69

Enseignement

des

sports

de

neige

Concept

de motricité sportive

La biomécanique dans les sports de neige

Le modèle technique (neige, engin, personne) est tout d’abord expliqué sous l’angle de la biomécanique. Ces couches sont ensuite mises en relation avec les forces internes et externes; les interactions des forces dans différentes situations et formes sont aussi illustrées. Pour finir,ontrouve un aide-mémoirebiomécanique sous forme de résumé.

Résistance de la neige

La neige en tant que surface de glisse provoque des résistances. La résistance de la neige peut êtreutilisée par le sportif de façon ciblée.

•Résistance de la neige en relation àl’axe longitudinal de l’engin

•Résistance de la neige en relation àl’axe transversal de l’engin

•Résistance de la neige perpendiculaireàlasurface de contact (force de soutien du sol)

ill. 74: modèle clé des sports de neige

Neige

La neige est la surface sur laquelle le pratiquant de sports de neige se déplace. Exceptionnellement, des éléments faits de divers matériaux (artificiels) sont aussi utilisés. Les différents types de neige (glacée, dure, molle, mouillée, préparée, etc.) exigent différents comportements. Aux nombreux types de surfaces correspondent divers types de résistances physiques.

ill. 75: résistances de la neige

personne

engin

neige

personne

engin

neige

70 Concept de motricité sportive Swiss Snowsports

Engin

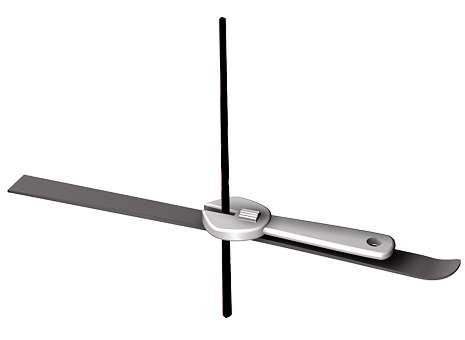

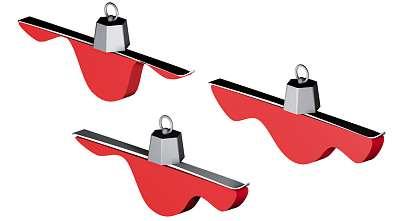

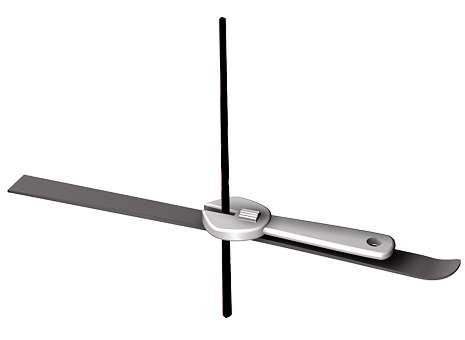

La grande quantité d’engins et les différentes disciplines sportives (slalom géant, slalom, freestyle, hors-piste, classique, skating, etc.) constituent le domaine d’application des sports de neige. De manièregénérale, (presque) tous les engins présentent certaines similitudes et fonctions identiques.

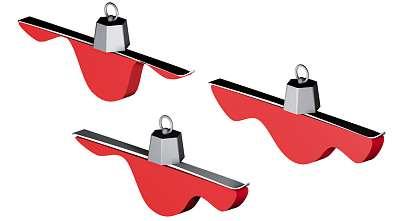

Géométrie/élasticité:

Fonction des engins «prendre/quitter l’appui» Par les propriétés de l’engin, le poids du sportif est réparti sur tout l’engin, et de ce fait sur la surface de glisse.

a c

R Flex

X

C

ill. 76: géométrie, en prenant l’exemple d’un ski

Longueur X: est mesurée de la pointe au talon.

Longueur de contact C: représente la zone d’appui, en contact effectif avec la neige.

Ligne de cotes R: la ligne de cotes présente une variation de la largeur par rapport àl’axe longitudinal de l’engin, et constitue ainsi le rayon de celui-ci.

Tension/comportement en flexion (flex): la tension et le comportement en flexion définissent la répartition du poids du corps (du sportif) sur l’engin.

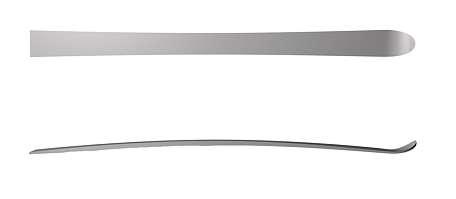

Fonction des engins «glisser»

Les caractéristiques de la semelle d’un engin lui permettent de glisser sur la neige. Pour cela, l’accélération de l’engin doit êtresupérieureàlarésistance due au frottement.

Fonction des engins «tourner»

La surface plane de la semelle permet àl’engin de tourner autour de son axe vertical.

ill. 78: le poids du corps du sportif est transmis àlaneige par l’engin (prendre/ quitter l’appui). (a) flex souple; (b) flex rigide; (c) flex rigide en spatule et flex souple en talon

Fonction des engins «prendrelacarre»

Lorsque l’engin est mis sur la carre, la surface de contact est modifiée. Par sa ligne de cotes et par la possibilité de prendre/quitter l’appui, l’engin se déforme.

ill. 77: l’engin peut tourner autour de son axe vertical lorsque l’angle de prise de carreest faible

ill. 79: en prenant/quittant l’appui, l’engin mis sur la carresedéforme

La prise de carremodifie considérablement la résistance due au frottement le long de l’axe transversal de l’engin. chaussure

engin

résistance de la neige

ill. 80: la prise de carreréduit la surface de contact, le ski s’enfonce plus et la résistance latérale due au frottement augmente considérablement

b

71

Enseignement des sports de neige

Concept de motricité sportive

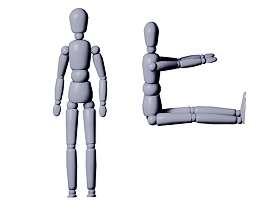

Personne

Les mouvements clés définissent de manièresimplifiée tous les mouvements corporels de la personne.

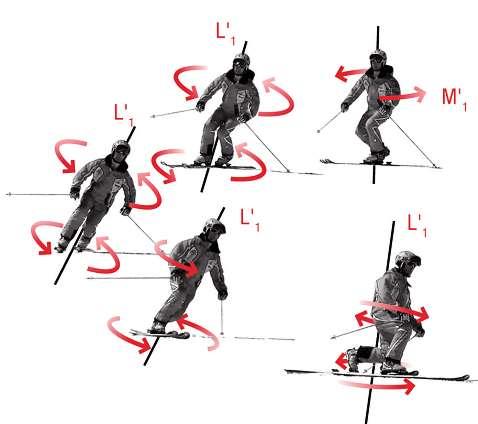

Mouvement clé «rotation»

Les rotations autour de l’axe longitudinal du corps se font par le mouvement clé «rotation». On fait ici la différence entre: •utiliser le moment de force opposé (contre-rotation): la rotation du haut du corps déclenche un moment de force M’1. Par le principe d’action et de réaction, le bas du corps subit un moment de force opposé –M’1 de même grandeur,sous la forme d’un mouvement opposé de même amplitude.

•constitution et conservation d’un moment cinétique (pré-/co-rotation): en bloquant le moment de force –M’1 de la partie inférieureducorps, un moment cinétique se produit, qui peut êtretransmis au corps entier par un relâchement du blocage et une tension corporelle suffisante.

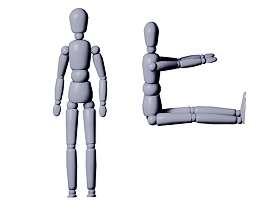

ill. 81: gauche: utilisation du moment de force opposé. Droite: constitution et conservation d’un moment cinétique

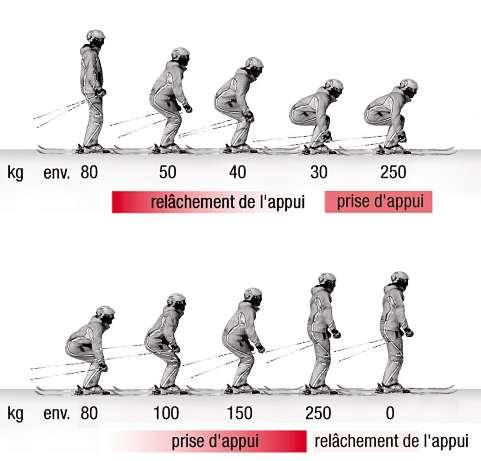

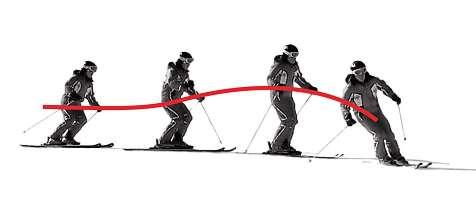

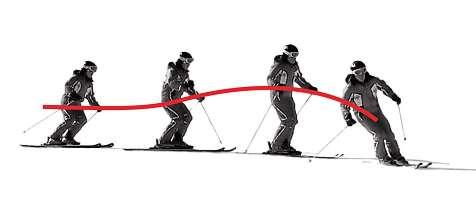

Mouvements clés «flexion/extension»

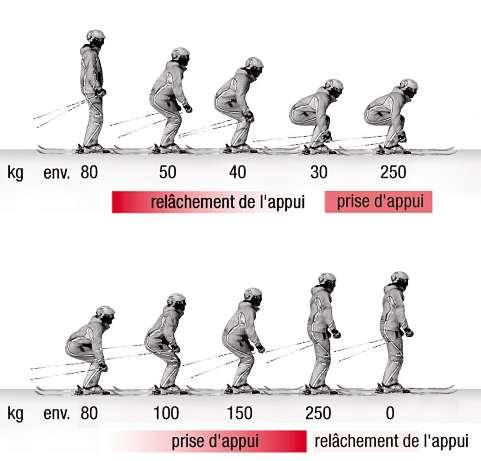

Les transmissions de force croissantes et décroissantes ont lieu au travers des mouvements clés «flexion/extension».

Les mouvements clés «flexion/extension» s’appliquent à des membres isolés du corps, ou àl’élévation/abaissement du CGC. Les deux actions ont le même effet.

•Laflexion provoque tout d’abordune diminution de la force (relâchement de l’appui), puis une augmentation de la force (prise d’appui). L’augmentation de la force provient ici de l’interruption nette du mouvement de flexion.

•L’extension provoque tout d’abordune augmentation de la force (prise d’appui), puis une diminution de la for ce (relâchement de l’appui). Dans ce cas, l’interruption nette du mouvement d’extension provoque une diminution de la force.

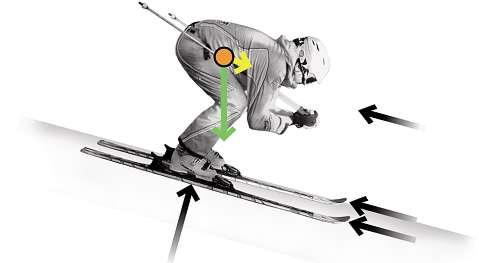

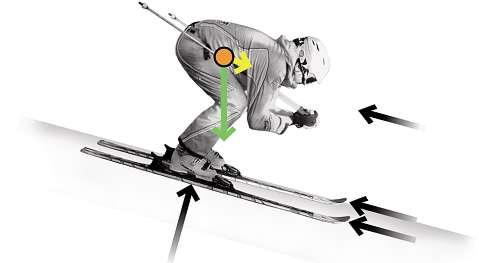

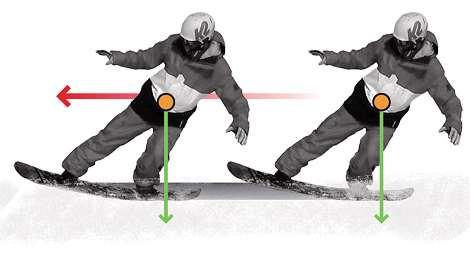

ill. 82: le principe d’action et de réaction est responsable de la prise d’appui de l’engin, et le principe d’inertie du relâchement de l’appui

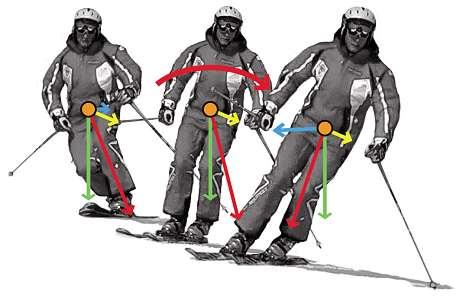

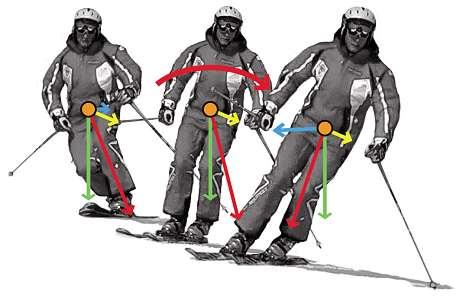

Mouvements clés «bascule/angulation»

Les rotations autour de l’axe longitudinal ou transversal de l’engin proviennent des mouvements clés «bascule/angulation». On fait ici la différence entre:

•Utiliser le moment de force opposé (angulation): l’angulation du haut du corps déclenche un moment de force M’1. Par le principe d’action et de réaction, le bas du corps subit un moment de force opposé –M’1 de même grandeur.

•Constitution et conservation d’un moment cinétique (bascule): le moment cinétique nécessairepeut êtrepro voqué par la flexion/extension ou l’angulation.

ill. 83: gauche: l’angulation provoque deux moments de force opposés et de même grandeur.Ceux-ci peuvent causer un déplacement du CGC. Droite: effet du moment cinétique, avec l’engin comme axe de rotation

72

Concept

de

motricité sportive

Swiss Snowsports

Personne –engin –neige

L’approche combinée est illustrée au moyen des forces internes et externes.

Le sportif se trouvant la plupart du temps en contact avec la surface de glisse, les forces internes (changement de position de différentes parties du corps) provoquent des forces externes.

•Les forces internes agissent entredifférentes parties du corps et sont provoquées par la force musculaire.

•Les forces externes proviennent de la force d’attraction terrestreousont des forces de réaction agissant sur le sportif.

Forces internes

Parmi les forces internes, on compte les mouvements clés «rotation», «flexion/extension» et «bascule/angulation». Le travail musculairepeut:

•lors d’un travail isométrique (position constante), opposer une résistance statique entreles forces externes et internes (en position de schuss, p.ex.);

•lors d’un travail concentrique, réduireles résistances externes et internes (lors de l’appel d’un saut, p. ex.);

•lors d’un travail excentrique, freiner les forces, agir en opposition en cédant dynamiquement (en atterrissant/ amortissant, p. ex.);

•lors d’un travail réactif (plyométrique), combiner le travail excentrique et concentrique (lors d’un atterrissage/ amortissement, immédiatement suivi d’un appel de saut).

Forces externes

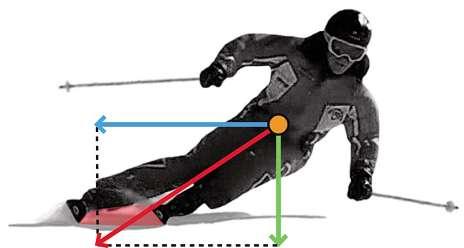

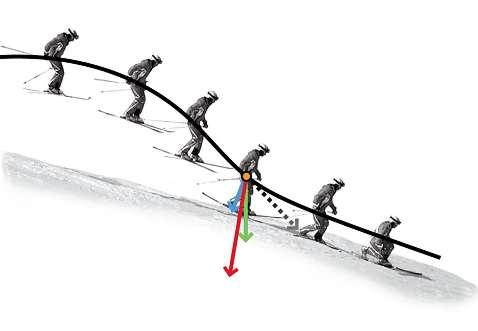

Les forces externes significatives dans les sports de neige sont les suivantes:

•la pesanteur, qui agit sur le CGC en raison de la force d’attraction terrestre;

•la force normale, perpendiculaireàlaforce de réaction de la surface de contact en raison du poids;

•la force de déclivité, qui résulte de la pesanteur et de la force normale;

•la force de frottement, force de freinage entrel’engin et la neige;

•la force d’inertie, qui se fait sentir lorsque le corps subit une accélération (positive ou négative);

•la force centrifuge, force d’inertie radiale qui pousse/ tirelesportif vers l’extérieur du virage àlasuite d’un changement de direction.

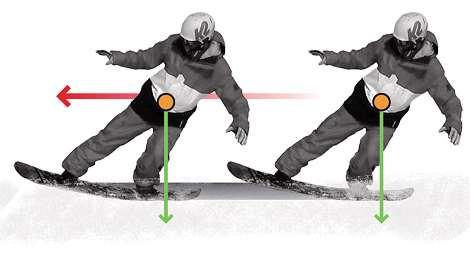

Surface d’appui

La surface d’appui est l’ensemble de la surface encadrée par les deux skis et/ou les bâtons/les bras. En snowboard, la surface d’appui est déterminée par toutes les zones en contact effectif avec la neige.

ill. 84: surfaces d’appui àski, en snowboard, télémark et ski de fond

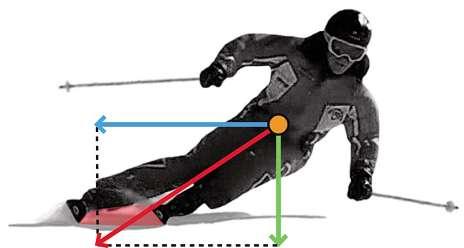

Position d’équilibredynamique

En jouant avec les forces internes et externes, des positions d’équilibredynamique peuvent êtreobtenues, maintenues ou quittées.

Une position d’équilibredynamique est obtenue lorsque la force résultante issue des forces externes passe par la sur face d’appui. Tant que cette situation demeure, le sportif peut conserver un équilibredynamique au moyen des forces internes.

ill. 85: position d’équilibredynamique sur la neige (présentation simplifiée)

73

Enseignement des sports de neige

Concept de motricité sportive

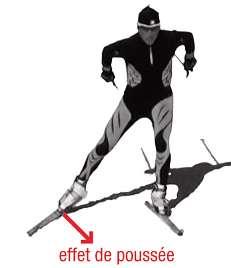

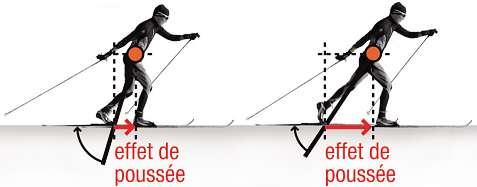

Effet de poussée de la jambe/du bras

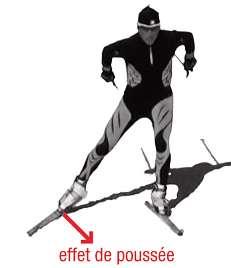

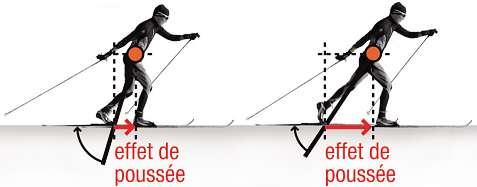

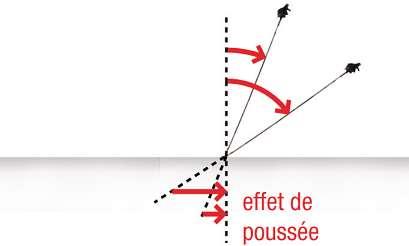

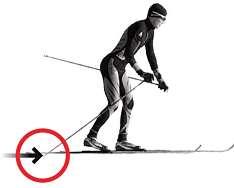

L’objectif de chaque pas est l’avancée au moyen d’une poussée de la jambe et/ou du bras. Lors des pas, les forces de poussée sont considérées sous l’angle du principe d’action et de réaction. Les forces en action sont réparties selon le parallélogramme des forces, ce qui permet de définir la force résultante.

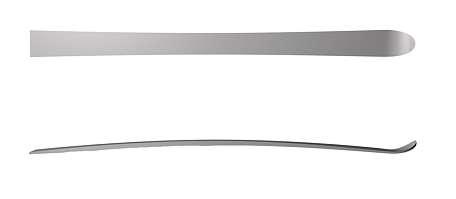

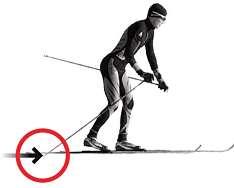

•Poussée de la jambe en style classique: avec la forme de déplacement classique, le ski est maintenu durant un instant àl’arrêt au moment de la poussée. Cette poussée est rendue possible par les forces de frottement obtenues sur l’axe longitudinal de l’engin, avec l’aide de moyens auxiliaires comme le fart d’adhérence, des écailles ou des peaux. La prise d’appui de l’engin et l’utilisation de la résistance de la neige peuvent être modifiées de manièreciblée.

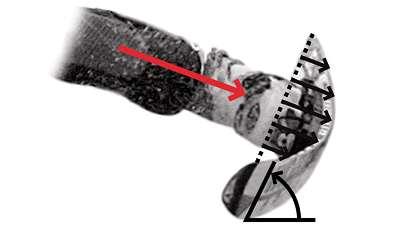

•Poussée de la jambe en skating: l’absence de zone d’adhérence sur l’axe longitudinal de l’engin permet d’effectuer une poussée àpartir de la carreintérieuredu ski glissant. L’engin est orienté en position divergente et une prise d’appui sur la carreest effectuée lors de la poussée.

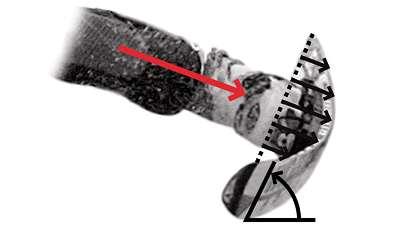

Rendement de la poussé de la jambe/du bras

Plus le rendement entrel’effort et l’effet de poussée produit est important, plus l’angle entrelajambe/le bâton de poussée et la neige est réduit. Une limite est déterminée par l’adhérence de l’engin.

ill. 86: gauche: lors de la poussée àpartir du ski àl’arrêt, ce sont les forces internes et la force de réaction de la neige qui agissent. Droite: la transmission des forces (effet de poussée) n’est possible que diagonalement àpartir de la carreduski glissant

ill. 87: le rendement augmente en diminuant l’angle entrelaforce de poussée et la surface de glisse

ill. 88: la diminution de l’angle entrelebâton et la surface de glisse agit sur le rendement

Angle de poussée en skating

L’angle de poussée entreladirection de déplacement et l’engin de poussée dépend de la vitesse de déplacement. Plus la vitesse de déplacement est élevée, plus l’angle de poussée est faible. Cette règle s’applique dans les conditions suivantes: même effort, même fréquence de pas et même terrain.

ill. 89: pour obtenir un angle réduit entreladirection de déplacement et la position du ski de poussée, la vitesse de déplacement doit êtresuffisamment élevée

74 Concept de motricité sportive Swiss Snowsports

Glisser et freiner

Les mouvements clés sont exécutés pour mettreenaction les fonctions souhaitées des engins. Lors de la phase de glisse, l’on s’efforce de maintenir le CGC àl’intérieur de la surface d’appui. Lors du dérapage, l’angle de la prise de carreetlaposition du CGC sont coordonnés par les forces internes. Les forces d’inertie qui apparaissent lors du freinage sont compensées par les forces internes.

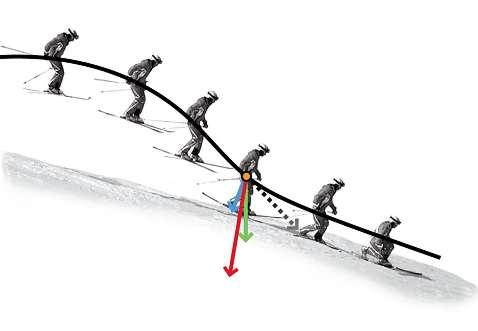

Glisser dans la ligne de pente

Si le sportif se trouve dans une pente, une force de déclivité résulte de la pesanteur (cf. parallélogramme des forces). Si les forces d’accélération sont plus grandes que les forces de freinage, le sportif commence àglisser

Déraper en traversée

En tournant l’engin dans la direction de la ligne de pente, celui-ci commence àglisser le long de son axe longitudinal, contrelarésistance due au frottement. Il en résulte un dérapage en traversée. Il s’agit ici de doser les forces internes pour réduirelaprise de carreetpour tourner

Le snowboardpeut êtremis sur la carredemanièrevariable par un effet de torsion (déformation le long de l’axe longitudinal), ce qui permet d’obtenir différents angles de prise de carre. Il est ainsi possible de gérer le dérapage en traversée.

ill. 90: pesanteur/force normale/force de déclivité et résistance de l’air/résistance de la neige lors d’une phase de glisse sur surface plane dans la ligne de pente

Déraper dans la ligne de pente

Si la force de déclivité est plus grande que la somme de la résistance de l’air et de la résistance de la neige sur l’axe transversal de l’engin, celui-ci commence àdéraper

ill. 92: forces en action lors du dérapage en traversée. Conséquence de l’effet de torsion lors du dérapage en traversée (cas spécial du snowboard)

Freiner

Une prise de carreplus marquée augmente la résistance de la neige par rapport àl’axe transversal de l’engin. Les résistances utilisées lors du freinage provoquent une force d’inertie sur le corps, qui doit êtrecompensée par des for ces internes.

ill. 91: résistance et force de déclivité lors du dérapage dans la ligne de pente

ill. 93: le freinage provoque des forces supplémentaires (augmentation de la résistance de la neige)

75

Enseignement des sports de neige

Concept de motricité sportive

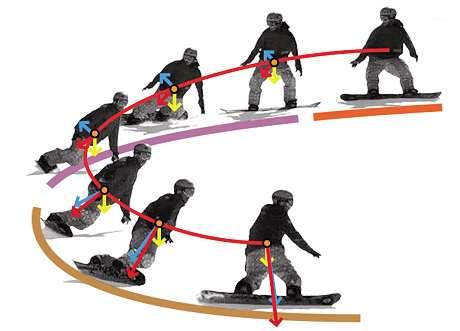

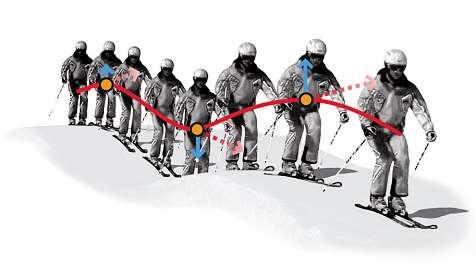

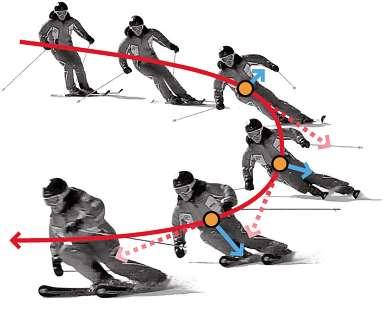

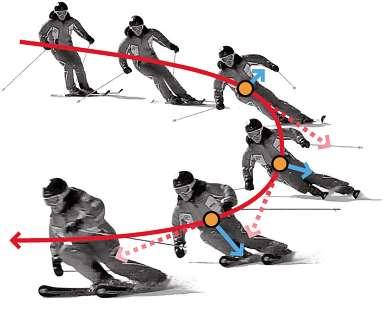

Déclenchement et conduite lors de changements de direction

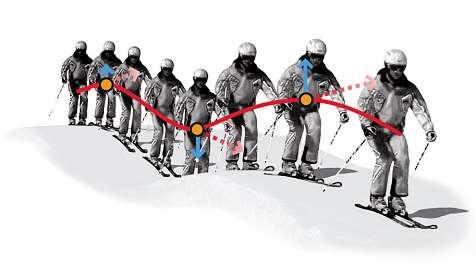

Lors de changements de direction, les fonctions des engins sont mises en action au moyen des mouvements clés, afin d’utiliser la résistance de la neige de manièrespécifique. L’objectif est de fairepasser le CGC d’une position d’équilibredynamique àlasuivante. Ce changement constitue la phase de déclenchement, alors que le dosage du changement de direction alieu lors des phases de conduite 1et2

Déclenchement lors de changements de direction

Au début de la phase de déclenchement, le sportif se trouve en équilibredynamique àpartir de la phase de conduite 2. Le passage àlaposition d’équilibredynamique suivante se fait par un déplacement du CGC (bascule).

Conduite lors de changements de direction

Lors des phases de conduite, une position d’équilibredynamique est adoptée et maintenue àl’aide des forces internes et externes. Les mouvements clés permettent de conduire le virage et de réagir aux forces externes. La vitesse et le rayon du virage déterminent jusqu’à quel point le CGC peut êtredéplacé vers le centreduvirage (bascule).

ill. 95: le changement de direction plus marqué provoque une augmentation de la force centrifuge et s’additionne àlaforce de déclivité. Pour cette raison, les forces externes les plus marquées agissent lors de la phase de conduite 2

Travail musculaireenvirages

Des forces externes agissant sur l’engin sont nécessaires lors du déclenchement; elles permettent au sportif d’engager ou de relâcher une force interne. Lors de la conduite, le sportif réagit aux forces externes par des forces inter nes isométriques (position constante), concentriques (effet d’accélération) ou excentriques (effet de freinage).

ill. 96: les forces internes peuvent êtreutilisées de manièreconcentrique (effet d’accélération) ou excentrique (effet de freinage)

ill. 94: déplacement du CGC lors de la phase de déclenchement d’un virage

76

Concept

de motricité sportive Swiss Snowsports

Dessin de la trace lors de changements de direction Àpartir des propriétés et des fonctions des engins, il est possible de distinguer deux types de changement de direction différents.

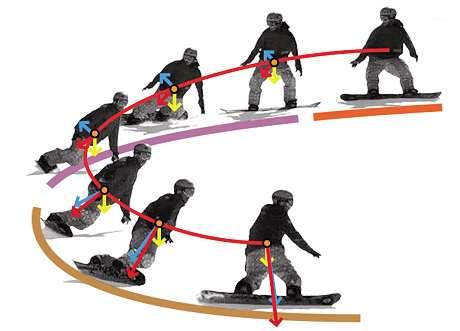

Virages dérapés

Lors des virages dérapés, la résistance de la neige est ré duite de manièreciblée, afin de permettrel’action d’un moment cinétique.

Virages coupés

Les forces de frottement agissant sur l’axe transversal de l’engin sont délibérément augmentées par une pression exercée dans la neige, ce qui empêche une rotation autour de l’axe vertical de l’engin.

ill. 97: moment cinétique dans un virage dérapé

Pour doser les changements de direction dérapés, le CGC est déplacé vers l’avant de l’engin. De cette manière, la ré sistance de la neige qui intervient le long de l’axe transver sal de l’engin n’agit pas au niveau de son axe de rotation, mais plus en avant. Le moment de force provoqué àcet endroit guide l’engin dans la nouvelle direction.

ill. 99: résistance de la neige sur l’axe longitudinal de l’engin en virage coupé

Même lorsque le ski coupe idéalement la neige (carving), il y atoujours une petite partie de la spatule qui dérape. Selon la dimension de la partie qui dérape (qui dépend de la ligne de cotes, du flex de l’engin, de la position vers l’avant et du type de neige), une trace caractéristique plus ou moins large se dessine.

prise d’appui de la spatule (action)

section du ski en carving

largeur de la trace section du ski en dérapage

résistance de la neige (réaction)

ill. 100: gauche: la ligne de cotes de l’engin permet de renforcer sa ligne de courbe dans la région de la spatule. Droite: la largeur de la trace dépend de la partie qui dérape en spatule

ill. 98: moment de force agissant sur l’engin en raison de forces externes

77

Enseignement des sports de neige Concept de motricité sportive

Sauts: déclenchement, phase de vol et réception

Lors des sauts, les mouvements clés sont appliqués pour utiliser la résistance de la neige lors du déclenchement, pour la réduirelors de la phase de vol et pour l’utiliser ànouveau de façon dosée lors de la réception. Pour les sauts, il s’agit également de fairepasser le CGC d’une position d’équilibredynamique àlasuivante. Ce changement se produit du début àlafindusaut.

Préparation et déclenchement d’un saut

En phase de préparation, l’appel se fait àl’aide de forces internes, àpartir d’une position d’équilibredynamique tenue lors de la phase de glisse sur surface plane dans la ligne de pente.

Lors de la phase finale de chaque saut, l’objectif est de poser l’engin sur la neige en profitant de la plus grande surface d’appui possible. Cette adaptation de l’engin au terrain –de la phase d’appel jusqu’à la réception –nécessite un moment cinétique. Le moment de force nécessaireest déclenché par des forces internes lors de la phase d’appel. Au moment de l’atterrissage, l’on peut voir si le moment cinétique déclenché était adapté au type de tremplin. Une réception sur l’arrièrerévèle un moment cinétique trop faible. Un moment cinétique trop fort mène àunatterrissage sur l’avant.

ill. 101: position d’équilibredynamique lors de la phase de déclenchement

Phase de vol et réception d’un saut

Comme aucune résistance au frottement utilisable n’est disponible en l’air,les forces internes agissent principalement selon le principe d’action/réaction et de conservation d’un moment cinétique.

Les forces agissant sur le sportif lors de la réception varient selon le type de tremplin utilisé.

ill. 103: un moment cinétique est produit lors de l’appel. Lors de la phase principale du saut, le moment cinétique est conservé

Spins, flips et formes de saut mixtes

Les mouvements clés provoquent des moments cinétiques par des déplacements du CGC.

•Une rotation mène àunmoment cinétique autour de l’axe longitudinal du corps.

•Labascule/l’angulation conduisent àdes impulsions de rotation dans l’axe longitudinal et perpendiculairedu corps.

•Tourner et basculer/anguler favorisent les impulsions de rotation dans tous les axes du corps.

ill. 102: les forces externes en présence doivent êtrecompensées par des forces internes lors de l’atterrissage

ill. 104: différents moments cinétiques débouchent sur différentes formes de saut

78

Concept

de motricité sportive Swiss Snowsports

Piste de bosses et dépressions

Lors d’une descente dans la ligne de pente sur une surface irrégulière, des forces centrifuges verticales entrent en jeu, qui compressent le sportif dans les dépressions et le font décoller sur les bosses. Les lignes d’inertie montrent le par cours du CGC tel qu’il serait si le CGC pouvait continuer à se déplacer àvitesse constante et sans subir l’influence de forces internes ou externes.

En haute neige, le sportif rencontreles forces externes nécessaires au déclenchement du virage dans un ordredifférent.

Une extension lors du déclenchement du virage mène à une prise d’appui de l’engin et modifie l’équilibredusportif découlant de la portance et de la pesanteur.Lesportif s’enfonce plus dans la neige, ce qui entrave le déclenchement du virage.

Le relâchement de l’appui provoqué par une flexion réduit l’effet de la pesanteur sur l’engin. Cela permet àl’engin de mieux flotter,facilitant ainsi le déclenchement des virages.

ill. 105: forces agissant lors d’une descente dans la ligne de pente sur surface irrégulière(piste de bosses et dépressions)

Hors-piste

Les changements de direction en haute neige sont comparables àceux effectués sur la piste ou en terrain non préparé.

Les exigences requises pour réduire, rechercher et utiliser la résistance de la neige sont modifiées: par la consistance de la neige fraîche, semblable àcelle de l’eau, la force de soutien plus marquée de l’engin gagne en importance. La portance est provoquée par la force de soutien (force de résistance de la spatule dans la direction de la glisse) et la force de compression de la neige (résistance provoquée par la neige comprimée), qu’il faut compenser par une position adéquate (en arrière) du corps. En disposant de suffisamment de vitesse et/ou de surface de contact de la part de l’engin, la portance augmente.

ill. 106: si la portance est supérieureouégale àlapesanteur du sportif (principe d’action et de réaction), celui-ci peut «flotter» en haute neige et glisser

ill. 107: la réduction de la pesanteur sur l’engin facilite le déclenchement du virage

79

Enseignement

des sports de neige Concept de

motricité

sportive

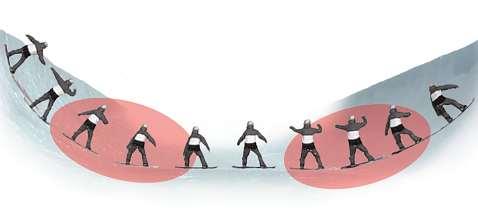

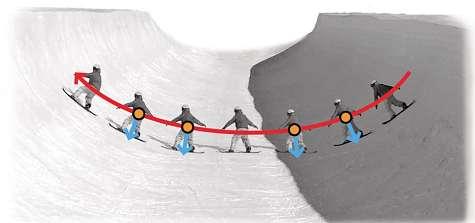

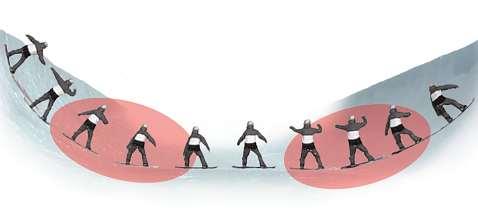

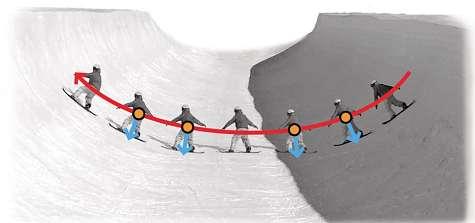

Halfpipe

Dans un halfpipe, glisser et sauter obéissent aux principes et descriptions biomécaniques des virages et des sauts.

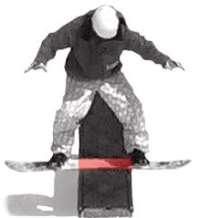

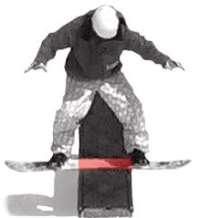

Box/rail

Sur une box ou un rail, les résistances dues au frottement se modifient fondamentalement. Un engin placé sur la carre ne trouve pas de résistance utilisable, la surface de contact dureétant trop petite. Pour cette raison, au moins un des deux skis ou le snowboarddoit êtreposé àplat.

La surface d’appui est délimitée par la zone se trouvant en contact avec le rail.

ill. 108: la prise d’élan est soumise aux principes biomécaniques des formes de virage, et le saut àceux des formes de saut

Une extension dynamique permet de gagner de la vitesse, àl’image d’une accélération en sortie de courbe. Le CGC se rapproche de l’axe de rotation grâce àune extension dynamique (d’où une réduction du moment d’inertie). Le moment cinétique se transforme alors en vitesse (conservation du moment cinétique). La zone où le changement de direction est le plus marqué en raison de la courbureduhalfpipe (située verticalement sous le centreimaginairedes cercles), se prête idéalement àcette action. La force d’inertie et la pesanteur freinent àcemoment-là.

ill. 110: différents engins offrent différentes surfaces d’appui

L’état d’équilibresur une box ou un rail est le même que sur la neige. Cela veut direque la résultante R’ doit toujours passer par la surface d’appui.

ill. 111: si la résultante R’ passe par la surface d’appui, le sportif se trouve en équilibredynamique

ill. 109: le moment idéal (zones rouges) pour une extension dynamique, dans le but d’accélérer

80

Concept

de motricité sportive Swiss Snowsports

Aide-mémoirebiomécanique

En disposant d’arguments biomécaniques, il est possible de formuler des énoncés clairs dans le domaine des sports de neige.

En relation àlaneige

•Moins l’engin s’enfonce dans les différents types de neige, plus la résistance de la neige le long de l’axe longitudinal et transversal de l’engin est faible.

Fonctions des engins

•Lalongueur de l’engin influence son comportement en rotation.

•Lalargeur de l’engin modifie sa réactivité lors de la ré duction et de l’augmentation de la prise de carre, ainsi que lors du changement de carre.

•Plus l’engin est long et large, plus la portance est impor tante en hors-piste.

•Laligne de cotes agit directement sur le rayon des virages.

•Leflex/la tension influence la répartition des forces sur la neige. Plus le flex est souple, plus la portance est grande en hors-piste. Une tension négative renforce encoreceprincipe.

Mouvements clés dans les structures des mouvements

•Une prise de carreest nécessairelors d’une pré-rotation.

•Plus la vitesse de la pré-rotation est élevée, plus celle-ci sera stoppée abruptement, plus le sportif sera mis en rotation.

•Lacontre-rotation est limitée par les possibilités de mouvement anatomiques.

•Laco-rotation lors d’un changement de direction dérapé ne fonctionne qu’avec un angle de prise de carre réduit.

•Une extension provoque tout d’abordune prise d’appui, puis un relâchement de l’appui de l’engin.

•Une flexion provoque tout d’abordunrelâchement de l’appui, puis une prise d’appui de l’engin.

•Labascule est toujours provoquée par une force interne supplémentaire.

Effet de poussée

•Par une bascule du corps en direction de l’avant des skis (position avancée), l’effet de poussée des bâtons peut êtreaugmenté (aide du poids du corps).

•Letalon libreentélémark et en ski de fond augmente l’amplitude de la bascule.

•Lors d’une poussée àpartir du ski glissant (skating), plus la vitesse de déplacement est élevée, plus l’angle de poussée est faible.

•Plus l’angle entrelebâton et la surface de glisse est faible, plus le rendement de la poussée du bâton est élevé.

Glisser/freiner

•Plus la surface d’appui est grande, plus la position d’équilibredynamique est stable. Plus le terrain est raide, plus la force de déclivité est grande.

•Plus le terrain est accidenté, plus les mouvements clés flexion/extension et bascule/angulation doivent être marqués.

•Plus le freinage est marqué, plus les forces internes doivent êtremobilisées.

•Silaforce résultante quitte la surface d’appui, le sportif tombe.

Changements de direction

•Plus la vitesse est élevée, plus la force centrifuge est grande.

•Plus la force résultante est grande, plus la résistance sur l’axe transversal de l’engin doit êtreélevée (angle de la prise de carrepar bascule/angulation).

•Plus le relâchement de l’appui est marqué, plus la résistance de la neige agissant sur l’engin est faible.

•Plus la prise d’appui est marquée, plus la résistance de la neige agissant sur l’engin est grande.

•Dans les phases de conduite, plus la vitesse est élevée et plus le changement de direction est marqué, plus la bascule peut êtremarquée.

•Plus l’attitude corporelle est compacte, plus la position du corps est stable.

•Plus la prise de carreest marquée, plus l’engin se courbe et plus le virage est serré.

Sauts

•Plus la zone d’appel et/ou la zone de réception sont raides, plus le moment de force lors du déclenchement doit êtremarqué, pour ne pas atterrir sur l’arrière.

•Plus la zone de réception est plate, plus les forces agissant sur le sportif sont grandes.

•Des mouvements circulaires des bras peuvent produire un petit moment de force, ce qui permet souvent de corriger une position arrière.

81

Enseignement des sports de neige

Concept de motricité

sportive

4.4 La neige

La neige est la base même du tourisme hivernal et des sports de neige. Le sportif est en contact avec elle, par l’interaction de l’engin avec la neige. Cette dernièremodifie des paysages entiers et symbolise l’hiver en tant que tel.

Formation

La neige se crée dans l’atmosphèrelorsque la vapeur d’eau, sous forme de gaz, se transforme en cristaux de glace àtrès basse température(passage de la forme gazeuse àlaforme solide). Pour cela, les minuscules gouttes d’eau froides se condensent sur des particules (poussières, p. ex.) en suspension dans les nuages, et se transforment en glace. Ces cristaux ont une taille de plusieurs millimètres et sont généralement fins et cassants. Ils se forment plutôt en plaquettes ou en prismes àbasse température, alors qu’à températureplus élevée ils prennent la forme de cristaux de glace étoilés (étoiles àsix branches). Les courants ascendants et descendants transportent les cristaux de neige vers le haut et vers le bas, processus durant lequel ils peuvent en partie fondreetsecristalliser ànouveau. L’humidité de l’air influence aussi le type de formation des cristaux de neige.

Àtrèsbasse température, les cristaux de glace sont plus petits et moins complexes. Il neige aussi moins, car l’air ne contient que très peu d’humidité. Àdes températures proches du point de congélation, les cristaux de glace s’agglutinent sous l’effet de petites gouttes d’eau, formant ainsi des flocons de neige ressemblant àdelaouate (neige collante).

Neige artificielle

Par températuresuffisamment basse, un mélange froid fait d’eau et d’air (températuredel’eau en dessous de 2° C) est comprimé puis pulvérisé àtravers de petites buses, au moyen de canons ou de lances àneige. Lors de leur expansion, les minuscules gouttes se congèlent partiellement avant d’atteindrelesol. Les caractéristiques de la neige artificielle se distinguent fortement de celles de la neige naturelle. Les gouttelettes d’eau gèlent de l’extérieur vers l’intérieur; selon le froid ambiant, ce processus peut durer de plusieurs heures àplusieurs jours. Les cristaux étant environ dix fois plus petits (0,1 à0,8 mm) que les cristaux de neige naturelle, une densité élevée est obtenue rapidement sur les pistes. Les cristaux explosent en outresouvent au moment de geler,d’où la formation d’éclats encoreplus petits et àarêtes vives. La neige artificielle est ainsi plus abrasive que la neige naturelle.

Types de métamorphose

Directement après leur formation dans l’atmosphère, les cristaux de neige entrent dans un processus de métamor phose permanent.

Il existe quatretypes de métamorphose de la neige: Métamorphose destructive

Les cristaux de glace qui forment la neige fraîche sont encorefinement ramifiés et dotés de branches pointues. Au sol, la forme de l’étoile de neige se modifie. Ses branches se décomposent et le matériau ainsi obtenu se dépose dans les anfractuosités. Les grains s’arrondissent et per dent en volume, ce qui provoque un tassement du manteau neigeux. Plus la températureest élevée, plus le processus de métamorphose est rapide.

ill. 112: métamorphose destructive, du cristal de neige fraîche àsix branches au grain de neige ancienne

Métamorphose constructive

La métamorphose constructive est une reconstruction des cristaux, due aux différences de températuredans le manteau neigeux. La plupart du temps, les couches inférieures sont plus chaudes et les couches supérieures plus froides. De la vapeur d’eau commence ainsi àremonter lentement vers la surface, pour atteindreles couches plus froides. À ce stade, l’air ne peut plus emmagasiner de vapeur d’eau; celle-ci se transforme en cristaux, qui croissent en étages au fil des semaines. Des gobelets se forment, appelés aussi givredeprofondeur

ill. 113: métamorphose constructive, des grains de neige ancienne aux gobelets anguleux par étages (en forme de prisme)

Lors de nuits de gel claires, de nouveaux cristaux se for ment aussi àlasurface du manteau neigeux. Il se forme ce qu’on appelle le givredesurface. Ces cristaux fins, pennés ou plats peuvent ensuite êtrerecouverts de neige, ce qui influence négativement la stabilité du manteau neigeux.

82 Concept de motricité sportive Swiss Snowsports

Métamorphose de fonte

La métamorphose de fonte alieu àdes températures supérieures à0°C.Lamétamorphose de fonte ne dépend pas de l’époque de l’année, mais elle est plus fréquente au printemps. Des fronts d’air chaud, de la pluie ou le rayonnement solaireprovoquent la formation d’un film d’eau sur la surface des cristaux. Par une succession de fonte et de regel, de la neige de type gros sel se forme (diamètredes grains supérieur à1mm).

eau angulaire eau libre chaleur

chaleur

ill. 114: métamorphose de fonte, de la fonte des arêtes et des angles jusqu’à la formation de gros sel instable

Métamorphose due au vent

Lors de ce processus, appelé aussi métamorphose mécanique, le vent transporte la neige tombante ou déjà au sol. Les cristaux de neige sont brisés, formant ainsi des cristaux plus petits qui composent une neige différente (la neige soufflée). Ces cristaux de taille réduite sont déposés et amassés de manièrebeaucoup plus dense que les étoiles de neige plus grandes. Ces fragments de cristaux sont dotés de nombreux points de contact, par lesquels ils se lient via des ponts de glace. Il en résulte de la neige compacte, à l’origine des avalanches de plaques de neige.

Caractéristiques de la neige

•Laneige peut dégager très efficacement de la chaleur.

•Lachaleur du soleil (sous forme de rayonnement àondes courtes) n’est que peu absorbée par l’espace. Lors d’un réchauffement à-3° Cousupérieur,les propriétés mécaniques de la neige se modifient considérablement. Celle-ci se ramollit, faiblit et devient malléable, sans pour autant entrer dans un processus de fonte.

•Dans la pratique, cela peut se traduirepar une piste de compétition «qui ne tient pas». Un produit durcissant (sel) peut apporter une aide temporairelorsque la neige contient déjà de l’eau libre. Une énergie importante est libérée lorsque le produit durcissant se dissout dans l’eau. L’énergie se retiredelaneige sous forme de chaleur.Laneige refroidit, l’eau gèle et la neige redevient résistante, jusqu’à ce que toute l’eau librecongèle.

•Les millimètres supérieurs de la couche de neige réagissent très rapidement aux modifications de température dues àlaprojection d’une ombreouaupassage d’un nuage. Mais comme le regel de l’eau libèrebeaucoup de chaleur,ilfaut plus de temps au sportif pour se rendrecompte du processus de gel.

•Lacouleur blanche de la neige est due au fait que la lumièreréfléchit et dissémine toutes les ondes visibles parmi les cristaux de neige, eux-mêmes transparents et regroupés de manièrealéatoire. Il en résulte un reflet diffus, qui donne àlaneige sa couleur blanche.

•Laneige poudreuse auneffet insonorisant.

•Leprocessus destructif de la neige se fait par évaporation directe (sublimation): lors du processus de fonte, la neige se transforme aussi bien en gaz qu’en liquide. Lors du dégel, la neige passe directement àl’état liquide.

•Lepoids des différents types de neige: Neige fraîche, sèche et poudreuse 30 –50kg/m3 Neige fraîche, densité faible 50 –100 kg/m3 Neige mouillée, densité élevée 100 –200 kg/m3 Neige ancienne sèche 200 –400 kg/m3 Neige ancienne, humide àmouillée 300 –500 kg/m3 Neige coulante 150 –300 kg/m3 Névé (plusieurs années) 500 –800 kg/m3 Glace 800 –900 kg/m3

83

Enseignement des sports de neige

Concept de motricité sportive

Volume 1: Enseignement des sports de neige Vo Volume lume 2: Ski Volume lume 3: Snowboard Volume lume 4: Ski de fond Volume lume 5: Télémark Volume lume 6: Tourisme et loi Volume lume 7: Hors-piste et randonnée

SWISS SNOWSPORTS Association www.snowsports.ch

ill. 72: force d’inertie due àunchangement de direction

ill. 72: force d’inertie due àunchangement de direction

personne

engin

neige

personne

engin

neige