Energie & Nachhaltigkeit

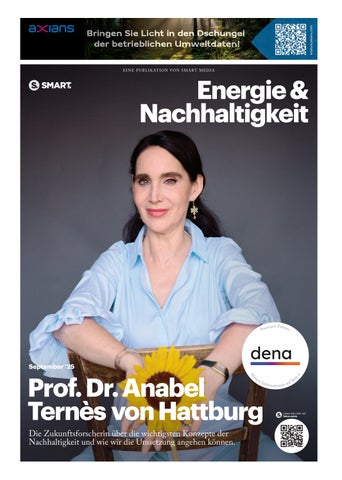

Prof. Dr. Anabel

Hattburg

Die Zukunftsforscherin über die wichtigsten Konzepte der Nachhaltigkeit und wie wir die Umsetzung angehen können.

Dr. Christine Lemaitre

Warum Nachhaltigkeit im Bauen trotz mancher

Widerstände die richtige Leitlinie ist

Acht Jahre ist es her, dass die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, kurz DGNB, zu ihrem zehnjährigen Jubiläum das Motto »Nachhaltig ist das neue Normal« ausgerufen hat. Damit verbunden war ein dreistufiges Gedankenspiel, das alle für sich einmal ausprobieren können.

Erstens: Würden Sie sagen, dass Nachhaltigkeit das neue Normal sein sollte? Die Antwort fiel damals wie heute meist eindeutig aus: Natürlich soll es das sein!

Spannender wird es bei der zweiten Frage: Sind Sie der Meinung, dass dies heute schon der Fall ist? Wenn im Jahr 2017 mehr als eine Handvoll Personen von 100 Menschen hier zustimmend den Arm gestreckt hat, war dies schon viel. Und heute? Heute gibt es eine ganz andere Art von Selbstverständlichkeit im Umgang mit den breit gefächerten Themen, die sich hinter der Idee des nachhaltigen Bauens verbergen.

Förderrichtlinien und regulatorische Vorgaben fokussieren nicht mehr nur die Energieeffizienz von Gebäuden, sondern betrachten auch den CO2-Fußabdruck, den diese über ihren gesamten Lebenszyklus verursachen. Das Prinzip des zirkulären Bauens, bei dem Ressourcen im Materialkreislauf gehalten und wieder- oder weiterverwendet werden, wird breit diskutiert und immer mehr angewandt. Die Gesundheit der Gebäudenutzenden findet zunehmend Beachtung, indem bei der Auswahl von Bauprodukten der Anteil an Schad- und Risikostoffen gezielter berücksichtigt wird. Und auch Biodiversitäts- oder Klimaanpassungsstrategien sind für viele Planende keine Fremdwörter mehr.

Diese Entwicklungen sind positiv, weil sie dazu beitragen, dass Gebäude nicht nur als begehbare Investitionsobjekte betrachtet werden, sondern als Räume für Menschen. Weil sie der Verantwortung, die dem Bau- und Immobiliensektor zukommen muss, gerecht werden. Schließlich ist der Gebäudebereich einer der wesentlichen Res-

Vorzuleben, wie es besser geht, und anderen ein Vorbild zu sein, ist, was zählt.

Die hier vorhandenen Potenziale bei jedem einzelnen Bauprojekt auszuschöpfen, ist kein Nice-to-have, sondern Pflichtprogramm.

Dass hier in den letzten Jahren viel in Bewegung gekommen ist, lässt sich bei der DGNB an verschiedenen Kennwerten ablesen. Über 2800 Mitgliedsorganisationen engagieren sich inzwischen im Non-Profit-Verein – mehr als doppelt so viele wie noch vor einigen Jahren. Die Anzahl der Gebäude- und Quartiersprojekte, die eine DGNB Zertifizierung durchlaufen, steigt weiter rasant. Bei den über die DGNB Akademie qualifizierten Expertinnen und Experten für nachhaltiges Planen, Bauen und Betreiben gab es in den letzten Jahren Rekordwerte. Und auch die Menge an Hochschulen, mit denen die DGNB bei der Grundlagenausbildung kooperiert, wächst stetig.

in Teilen der Bau- und Immobilienwirtschaft hartnäckige Widerstandskräfte und Vorbehalte, die durch die aktuelle politische Lage noch befeuert werden. Nachhaltiges Bauen und die dazugehörige Zertifizierung seien zu kompliziert, zu aufwendig und zu teuer. Ein Narrativ, dem in den meisten Fällen die Grundlage fehlt, das aber dennoch viel zu selten hinterfragt wird. Polemik schlägt leider viel zu oft Fakten.

Denn Baukosten zu sparen, heißt in erster Linie, zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Entscheidungen zu treffen. Dies geht mit einem Planungstool, das Zielkonflikte aktiv aufgreift und künftige Risiken präventiv adressiert, besser als ohne. Viel zu oft wird Nutzerkomfort mit Technikeinsatz gleichgesetzt, anstatt Angemessenheit zum Maß zu machen. Zudem entstehen relevante Mehrkosten primär durch kostspielige Umplanungen im Bauprozess und nicht durch die frühzeitige Auswahl von geeigneten Bauprodukten mit entsprechender Nachhaltigkeitsqualität.

Und so kommt bei dem Gedankenspiel rund um den Leitsatz »Nachhaltig ist das neue Normal« eine dritte Frage in den Fokus. Denn diese adressiert die Haltung von jeder und jedem Einzelnen von uns: Was machen Sie in Ihrem beruflichen oder persönlichen Umfeld dafür, dass wir diesem Ziel näherkommen, und haben Sie dafür das erforderliche Wissen?

Genau hierum geht es nämlich – um die direkten Einflussmöglichkeiten von uns allen. Es ist einfach, über die politische Lage oder die bürokratischen Hürden zu schimpfen. Vorzuleben, wie es besser geht, und anderen ein Vorbild zu sein, ist, was zählt. Und dies kann außerordentlich motivierend sein. Weil es Beiträge sind, unsere gebaute Umwelt ein Stück weit besser zu machen. Nicht nur für uns selbst, sondern für alle. Also machen Sie mit und engagieren Sie sich für mehr Nachhaltigkeit im Bauen!

Text Dr. Christine Lemaitre, Geschäftsführender Vorstand, Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen – DGNB e.V.

Lesen Sie mehr.

04 Bauen für morgen

06 Energiewende

08 Interview: Prof. Dr. Anabel Ternès von Hattburg

12 Green Tech und Smart Data

16 Ressourcen neu denken

18 Agrarwende

Smart Energie & Nachhaltigkeit Verlag und Herausgeber

Smart Media Agency AG, Gerbergasse 5, 8003 Zürich, Schweiz

Redaktion (verantwortlich)

Nicolas Brütsch

Smart Media Agency AG, Gerbergasse 5, CH – 8001 Zürich

Tel +41 44 258 86 10

Layout (vverantwortlich)

Mathias Manner

Smart Media Agency AG, Gerbergasse 5, CH – 8001 Zürich

Tel +41 44 258 86 10

Anzeigen (verantwortlich)

Rebecca Loyal

Smart Media Agency AG, Gerbergasse 5, CH – 8001 Zürich

Tel +41 44 258 86 10

Druckerei

Axel Springer SE

Viel Spaß beim Lesen! Rebecca Loyal Project Manager

KI ermöglicht Gebäude der nächsten Generation

Autonome Gebäude sind auf dem Weg zu mehr Energieeffizienz und Nachhaltigkeit in Städten entscheidend, denn sie denken mit – dank Technologien wie künstlicher Intelligenz (KI). Sie sparen Energie und erhöhen den Nutzerkomfort. Das bedeutet geringere Betriebskosten sowie eine bessere Zukunftssicherheit der Immobilie. Was wie eine Vision klingt, ist bereits heute in Teilen Realität. Was die größten Stellschrauben sind und warum Menschen trotz Digiatlisierung unverzichtbar bleiben, erklärt Susanne Seitz, CEO Buildings bei Siemens Smart Infrastructure.

Frau Seitz, was dürfen wir uns unter »autonomen Gebäuden« vorstellen? Autonome Gebäude sind die nächste Entwicklungsstufe nach den smarten Gebäuden. Während Letztere auf Basis von Daten optimieren, gehen autonome Gebäude einen Schritt weiter: Sie nutzen KI, um Daten kontinuierlich zu analysieren, daraus zu lernen und in Echtzeit eigenständig Entscheidungen zu treffen – all das, während sie menschliche Bedürfnisse in den Fokus stellen. So passen sie Parameter wie etwa Heizung, Lüftung, Klima (HLK) proaktiv an, noch bevor Gebäudenutzede eine Veränderung wahrnehmen. Dadurch entsteht ein ideales Raumerlebnis für Nutzende sowie effiziente und kosteneffektive Ergebnisse für Eigentümer und Betreiber. Intelligente, autonome Gebäude regulieren und optimieren sich selbst, ohne dass der Mensch aktiv eingreifen muss. Sie integrieren sich in angrenzende Systeme, Nachbargebäude und städtische Infrastrukturen. Das führt zu einem neuen Spektrum an Anwendungsfällen. Dann entscheidet KI nicht nur im Inneren des Gebäudes, sondern agiert über dessen Grenzen hinaus: Sie (ver-)mietet automatisch Parkflächen in der Umgebung, organisiert in Echtzeit eine optimale Flächennutzung oder bestellt eigenständig Techniker:innen bei einem Defekt. Dadurch wird das Gebäude zum aktiven Akteur im urbanen Ökosystem – flexibel, autonom, zukunftsweisend.

Wie sieht das heute in der Praxis aus? Ein Beispiel anhand von HLK-Systemen: Traditionelle Anlagen arbeiten oft nach fixen Zeitplänen oder simplen Wenn-dann-Regeln –etwa »Wenn die Außentemperatur unter 20 Grad fällt, dann Heizung an«. Das führt oft zu Überkonditionierung und unnötigem Energieverbrauch. In autonomen Gebäuden greifen KI-gestützte Systeme auf eine Vielzahl an Daten zurück – seien es Wetterprognosen, Belegungszahlen, Präferenzen der Nutzenden oder Sensorwerte. Die Informationen werden in Echtzeit verknüpft, um für jedes Stockwerk oder jeden Raum ideale Sollwerte zu berechnen. Die Systeme reagieren auf aktuelle Bedingungen, antizipieren und machen Anpassungen für die nächsten Minuten oder Stunden – etwa, wenn Wolken das Gebäude beschatten. So entsteht ein dynamisches, lernendes Energiemanagement, das den Nutzerkomfort verbessert und zugleich den Verbrauch reduziert.

Wie setzt Siemens das konkret um? Ein gutes Beispiel ist die Anwendung Comfort AI, die Teil der cloudbasierten Gebäudemanagementplattform Building X ist. Die reine Digitalisierung von Gebäudetechnik bringt bis zu 30 Prozent Energieeinsparung. Comfort AI legt mit modellprädiktiver Regelung durchschnittlich 6,5 Prozent obendrauf.

Was kommt als Nächstes für autonome Gebäude?

Wer heute in Technologien investiert, senkt Betriebskosten, CO2-Emissionen und steigert den Immobilienwert

sowie die Nutzerzufriedenheit.

Welche Rolle spielt die Integration in ein größeres Energiesystem?

Eine sehr zentrale, wenn wir Gebäude nicht als Inseln, sondern als festen Bestandteil intelligenter Städte, vernetzter Stromnetze und Infrastrukturen betrachten. Hier können autonome Gebäude flexibel als Verbraucher oder Produzenten agieren, also Lastspitzen im Netz abfedern, selbst Energie einspeisen oder sich mit Mobilitäts- und Versorgungssystemen koppeln. So werden sie aktive Player in der Energiewende sowie in nachhaltig vernetzter Stadtentwicklung.

Welche Technologien bilden das Rückgrat autonomer Gebäude?

Automationssysteme, die als ausführende Organe agieren, sind die Basis, während Sensoren Klima-, Helligkeits-, Belegungs- oder Energieflussdaten erfassen oder die Daten für Luftqualität, Brandschutz oder Gebäudesicherheit abfragen. Darauf baut ein Mix aus IoT-Geräten sowie Edge- und Cloud-Konnektivität auf. Daten werden zunächst möglichst nah an der Quelle – »am Edge« – vorverarbeitet, um schnelle Reaktionen und geringe Latenzzeiten zu ermöglichen. Komplexere Analysen und das Training von KI-Modellen laufen in der Cloud, wo große Datenmengen und Rechenkapazitäten verfügbar sind. Das Herzstück bildet die KI: Sie verknüpft Sensordaten mit Prognosen, erkennt Muster und leitet daraus Entscheidungen ab – von der kurzfristigen Anpassung einzelner HLK-Komponenten bis hin zur strategischen Optimierung des Gebäudebetriebs. Ergänzt wird dieses Zusammenspiel durch benutzerfreundliche

– Susanne Seitz, CEO Buildings, Siemens Smart Infrastructure

Bedienoberflächen, die ermöglichen, trotz Automatisierung stets die Entscheidungshoheit zu behalten. Warum gerade jetzt dieser Schritt? Zum einen verschärfen sich die Nachhaltigkeitsanforderungen. Gebäude sind für etwa 40 Prozent der globalen CO2-Emissionen verantwortlich, davon stammen 27 Prozent aus dem laufenden Betrieb?. Zum anderen stehen Eigentümer und Betreiber unter massivem Kostendruck: Energiepreise schwanken, Fachkräfte fehlen und Nutzende erwarten hohe Komfortstandards. Nicht zuletzt ermöglicht technologischer Fortschritt erstmals diese Entwicklung. KI-basierte Systeme bieten eine Antwort, indem sie Energieeinsparungen von über 35 Prozent ermöglichen, den Betrieb erleichtern und parallel dazu das Nutzererlebnis steigern. Wie begegnen Sie der Sorge von Facility-Teams, die befürchten, durch diese Technologie überflüssig zu werden?

Ob KI in Gebäuden akzeptiert wird, hängt stark davon ab, wie sie eingeführt wird. Entscheidend ist, Facility-Teams in Anschaffung und Weiterentwicklung einzubinden. So entsteht Transparenz und Vertrauen. Autonome Gebäude entlasten vor allem bei zeitaufwendigen Routinetätigkeiten und ermöglichen, noch effektiver zu arbeiten: Fehler werden vermieden und die Zeit fließt in wertschöpfende Aufgaben – etwa Systeme zu optimieren. KI ist der Co-Pilot, der unterstützt, während Facility-Teams die Richtung vorgeben.

Heute erleben wir erste Use-Cases wie autonome HLK-Steuerung, intelligente Gebäudesicherheit, Brandschutz oder Energieoptimierung. Doch das ist nur der Anfang. Schritt für Schritt kommen weitere Anwendungen hinzu – von selbstlernender Instandhaltung, die Fehler automatisch erkennt und Techniker:innen bedarfsgerecht einbindet, bis hin zu dynamischer Flächenoptimierung, die die Raumnutzung in Echtzeit anpasst. Langfristig werden autonome Gebäude nicht isoliert agieren, sondern im Verbund: Sie tauschen Ressourcen aus und werden Teil intelligenter Stromnetze. Auf diese Weise entsteht ein resilientes, CO2-neutrales städtisches Ökosystem.

Was ist Ihr Fazit für diejenigen, die heute entscheiden müssen, wie sie investieren?

Autonome Gebäude sind keine Zukunftsvision, sondern zunehmend Realität. Wer heute in Technologien investiert, senkt Betriebskosten, CO2-Emissionen und steigert den Immobilienwert sowie die Nutzerzufriedenheit. Ein häufiges Argument lautet: »Ich warte ab, bis die Technologie ausgereifter ist.« Stattdessen ist es von Vorteil, an heutigen Entwicklungen teilzuhaben, denn der technologische Fortschritt baut weiter darauf auf. Es stellt sich also nicht die Frage, ob, sondern wann autonome Gebäude zum Standard werden. Klar ist: Je früher man startet, desto schneller macht sich die Investition bezahlt – und desto besser ist man auf die nächste Welle technologischer Innovation vorbereitet.

Weitere Informationen unter: siemens.com

Susanne Seitz CEO Buildings, Siemens Smart Infrastructure

Nachhaltiges Bauen und Betreiben als Chance für ein besseres Leben

Laut dem Bundesumweltamt verursacht der Betrieb von Gebäuden in Deutschland »etwa 35 Prozent des Endenergieverbrauchs und etwa 30 Prozent der CO2-Emissionen«. Für Hausbesitzer:innen und die gesamte Immobilienbranche ist das eine Herausforderung – und zugleich eine Chance.

Denn die Energiesparpotenziale von Häusern, in denen wir leben und arbeiten, sind enorm – und können unseren Blick für die Möglichkeiten vor und hinter den Mauern schärfen. Die gute Nachricht ist: Nachhaltigkeit und Behausungen gehörten eigentlich schon immer zusammen. Wer in einem Haus oder einer Wohnung wohnt, weiß, wie wichtig Instandhaltungen sind, schätzt Sicherheit und Veränderungsmöglichkeiten, freut sich an der Natur im Garten oder auf dem Balkon. Wir wissen heute über Häuser mehr denn je – auch über deren Verbrauch, das Recycling von Materialien, eine gute Dämmung, natürliche Klimaanlagen, autarke Energieversorgung und technische Optimierung. Die Digitalisierung hat keinen Wert, wenn sie in der virtuellen Welt stecken bleibt, sie muss in der Realität wirken, um unser Leben und unsere Räume, in denen wir einen Großteil unserer Leben verbringen, zu verbessern.

Demografischer Wandel und Bestand Wenn wir von Energieverbrauch sprechen, geht es eben nicht nur um Strom und Wärme, sondern auch um die Umgebung, die unsere Häuser brauchen oder verwenden können, um ein Mitwirken mit der Sonne, mit Luft und Regen, um neue Lösungen wie Schwammdächer, Photovoltaik-Anlagen, begrünte Wände als Klimaanlagen. Nie zuvor konnte man die Hülle eines Hauses effizienter und umweltfreundlicher nutzen als heute.

Der demografische Wandel sorgt dafür, dass auch die Art der Hausaufteilung anders werden muss. Immer mehr Menschen wünschen sich variabel nutzbare Räume und neue Formen des Zusammenlebens. Häuser können Kommunikationstreffs sein, die für konkrete Lösungen stehen. Gleichzeitig werden in den nächsten Jahren

Wenn wir von Energieverbrauch sprechen, geht es eben nicht nur um Strom und Wärme, sondern auch um die Umgebung.

zahllose Häuser der Boomer-Generation vererbt – und stellen die neuen Eigentümer:innen vor Herausforderungen bei der richtigen Sanierung.

Bestand bedeutet: Die Mauern stehen schon – und die graue Energie, die beim Errichten eines Neubaus verbraucht wird, ist Vergangenheit. Somit können sich Bestandsbauten auf Erhalt und Umbau im Sinne der Nachhaltigkeit konzentrieren – was mehr denn je eine Investition in die Zukunft darstellt. Nachhaltiges Bauen und Weiterbetreiben hat mit einer bewussten Materialwahl, einem

Brandreport • Sonae Arauco Deutschland GmbH

Denken und Planen in Lebenszyklen, einem verbesserten Nutzerkomfort und auch einem eventuellen Rückbau zu tun.

Wohin steuern die Städte? Auch wenn die EU-Taxonomie und ESGBerichtspflichten von vielen als lästige Pflicht angesehen werden, darf man feststellen: Nie zuvor hat es für Unternehmen, Investor:innen und Bauherrschaften mehr Förderprogramme und nützliche Informationen zu einem guten Bauen, das sämtliche Aspekte von Gebäuden und deren Betrieb erfasst, gegeben.

Zahllose Initiativen, Vereine und Gesellschaften zeigen transparente und überprüfbare Nachhaltigkeitskriterien im Bausektor auf – und stehen als Bau- und Bestandsberater praktisch rund um die Uhr zur Verfügung.

Auch die Städte als Ansammlung bestehender Bauten auf engstem Raum stehen dabei vor großen Herausforderungen. Was wird aus den leer stehenden Büros oder Ladenlokalen? Wie kann es gelingen, die Menschen zurück in die Stadt zu holen, um die Vorteile der Stadt wieder erlebbar zu machen? Haben die Neubausiedlungen vor den Toren der Stadt, mit den Staukolonnen am Morgen und Abend, fertig?

Die Diskussion um neue Hochhäuser und Parkanlagen zeigt, dass vieles möglich ist. Wer mit offenen Augen durch die Innenstädte geht, sieht, wie sehr sich beispielsweise die Bahnhofsviertel, die jahrelang als »Problemviertel« galten, positiv verändern können – und mit besseren (Um-)Bauten auch die Menschen und deren Verhalten und Miteinander beeinflussen.

Um diese Nachhaltigkeit, also ein Miteinander sämtlicher Lebens- und Wohnkonzepte, zu erreichen, bedarf es keiner einseitigen Lösungen von gestern. So, wie wir mittlerweile in unseren Wohnungen sitzen, um Videocalls zu machen, Freunde zu empfangen, Menschen zu versorgen oder einfach nur abzuschalten, müssen wir auch sämtliche Aspekte des Bauens und Betreibens zusammendenken. Das sind wir nicht nur unserer Umwelt oder den Enkeln schuldig, sondern auch der Idee des Hauses, die wir mit modernen Mitteln, mit besseren Messmethoden und Materialien, weiterentwickeln sollten. Auch Häuser sind Lebewesen. Und ihre Emanzipation vom gebückten zum aufrechten Gang hat gerade erst begonnen.

Text Rüdiger Schmidt-Sodingen

Nachhaltige Werkstoffe für eine klimafreundliche Bauzukunft

Agepan-Modellhaus

Nachhaltigkeit ist längst mehr als ein Trend – sie ist ein entscheidender Pfeiler für Zukunftsfähigkeit und Wettbewerbsstärke. Bei Sonae Arauco ist sie fest in der Unternehmens-DNA verankert. Der Hersteller gilt als europäisches Vorbild für die innovative Nutzung des natürlichen, erneuerbaren und recycelbaren Rohstoffs Holz – und als Vorreiter einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft.

Das Unternehmen, das unter anderem vier Industriestandorte in seinem wichtigsten Markt Deutschland betreibt, hat sich der

Kreislaufwirtschaft verschrieben. Seine Produkte vereinen hohe Umweltstandards mit starker Leistungsfähigkeit. Damit eignen sie sich ideal für die Anforderungen des modernen, nachhaltigen Bauens und den Übergang zu einer CO2-armen Wirtschaft.

Pionierarbeit im Holzrecycling

Der Pioniergeist von Sonae Arauco zeigt sich in wegweisenden Projekten. Das Unternehmen baut die weltweit erste FaserplattenRecyclinganlage im industriellen Maßstab, die 2025 an einem portugiesischen Standort in Betrieb gehen soll. Diese Anlage wird ausgediente MDF-Platten in Rohmaterial für die Produktion neuer Platten umwandeln – ein entscheidender Schritt für die Holzindustrie.

Der umfassende Einsatz von Recyclingholz bei Sonae Arauco verringert den Anteil an benötigtem Frischholz und hilft, die Umweltvorteile zu maximieren. Recyceltes Holz macht bei Spanplatten bereits einen Anteil von über 70 Prozent aus. Die

holzbasierten Lösungen speichern CO 2 während ihres gesamten Lebenszyklus. Durchschnittlich halten die Produkte von Sonae Arauco drei Millionen Tonnen CO 2 pro Jahr während ihres Lebenszyklus zurück. Dabei stammt sämtliches Holz aus kontrollierten oder zertifizierten Quellen. Dies sichert die Rückverfolgbarkeit und stärkt eine nachhaltige und verantwortungsvolle Waldbewirtschaftung.

Bauen mit holzbasierten Lösungen Zu den holzbasierten Lösungen von Sonae Arauco gehören unter anderem die dekorativen Platten der Marke Innovus für den Innenausbau und die Möbelindustrie sowie die Produkte der Marke Agepan für Bau-, Dämmungs- und Renovierungsprojekte. Sie erfüllen höchste Anforderungen an Nachhaltigkeit, Energieeffizienz, Klimaschutz und Wohnkomfort. Die biobasierten Materialien stellen eine nachhaltige Alternative zu fossilen oder mineralischen Produkten dar und leisten einen wichtigen Beitrag dazu,

dass Bauprojekte eine Leed-Zertifizierung erlangen – ein international anerkanntes Nachhaltigkeitssiegel für Gebäude.

Die Reduzierung der CO 2 -Emissionen ist eine Herzensangelegenheit von Sonae Arauco. Langfristig strebt der Hersteller CO 2 -Neutralität bis 2040 für Scope-1und 2-Emissionen an – durch erneuerbare Energien, Energieeffizienzprogramme und Elektrifizierung der Flotte. Darüber hinaus arbeitet er aktiv an der Reduzierung seiner Scope-3-Emissionen, indem er die Dekarbonisierung seiner Logistik und der eingekauften Rohstoffe vorantreibt.

Weitere Informationen unter: sonaearauco.com

Bild iStockphoto/nazar_ab

Zukunft bauen: Wie Nachhaltigkeit zum Fundament moderner Bauvorhaben wird

Ressourcenknappheit, Kosten, Energieeffizienz und Klimaschutz – für eine nachhaltige Bauweise gibt es viele Gründe. Denn energieeffiziente Gebäude und ressourcenschonende Bauweisen senken langfristig die Kosten und erhöhen die Wertstabilität. Gleichzeitig erleichtern sie die Finanzierung und stärken die positive Wahrnehmung bei Kunden, Partnern und Mitarbeitenden. Das folgende Interview zeigt, wie die Köster GmbH maßgeschneiderte Immobilien realisiert, die den Kundenanforderungen an Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit sicher gerecht werden. Mit rund 2.000 Mitarbeitenden in über 20 Niederlassungen gehört Köster zu den führenden Unternehmen der Bauindustrie in Deutschland. Seit mehr als vier Jahren entwickelt Köster die eigene Strategie Richtung Nachhaltigkeit weiter, inzwischen sind bereits diverse Maßnahmen fester Bestandteil des operativen Tagesgeschäfts. Ziel ist es, das Unternehmen sowie die Bauprojekte im Auftrag des Kunden buchstäblich nachhaltig und damit zukunftsfähig zu gestalten. Schon heute bietet Köster umfassende Beratungs- und Planungsexpertise, um einzigartige Bauvorhaben nachhaltig und wirtschaftlich zu verwirklichen. Im Interview geben Nele Große-Brookhuis (Abteilungsleiterin Nachhaltigkeit) und Pia Strohmeyer (BIM-Managerin) Einblick in innovative Ansätze für eine ganzheitliche Betrachtung des Lebenszyklus eines Bauprojektes und erläutern, welche Rolle dabei Building Information Modeling (BIM) spielt.

Warum hat Köster das Thema Nachhaltigkeit in den Fokus gerückt?

Nele Große-Brookhuis (N. G.-B.): Rückblickend gab es drei Treiber: 1. Die eigene Einsicht, dass wir handeln müssen. 2. Die

politischen und gesetzgebenden Aktivitäten auf deutscher und europäischer Ebene. Und 3. Die Nachfrage nach nachhaltigen Baulösungen aus unserer Kundschaft.

Initiiert von der Geschäftsführung haben wir gehandelt, den Status quo im Unternehmen analysiert, Szenarien entwickelt und mit wissenschaftlicher Unterstützung des Fraunhofer IAIS sowie mit Unterstützung anderer Stakeholder eine ganzheitliche Nachhaltigkeitsstrategie mit ökologischen, ökonomischen und sozialen Handlungsschwerpunkten erarbeitet. Sie bilden heute den Rahmen für Projekte und Konzepte im Sinne der Nachhaltigkeit und werden stetig weiterentwickelt.

Wie ist es gelungen, das Thema im Tagesgeschäft zu verankern? N. G.-B.: Zunächst ganz wichtig: Nachhaltigkeit

ist von der Geschäftsführung gewollt, ist als fester Bestandteil der Unternehmensstrategie formuliert und wird von ganz oben gefördert. So gelingt es uns, alle Mitarbeitenden zu erreichen, zu sensibilisieren und zu unterstützen. Und das tun wir auf zwei Ebenen. Auf der ersten Ebene fokussieren wir uns auf Fragen, wie wir im eigenen Unternehmen zum Beispiel einen positiven Beitrag zum Klimaschutz leisten können. Auf der zweiten Ebene geht es um die Bauprojekte, die wir für unsere Kunden planen und/oder bauen. In unserer Abteilung Nachhaltigkeit erarbeiten wir Konzepte, um unseren Kunden ressourcenschonende, CO2e-optimierte und zirkuläre Baulösungen anzubieten.

Wie unterstützt Köster Kunden bei der Entwicklung klimafreundlicher und nachhaltiger Baukonzepte?

N. G.-B.: Im optimalen Fall werden wir

Nachhaltiges Bauen bietet handfeste Vorteile bei Betriebskosten, Wertstabilität und Finanzierung

Welche Innovationen setzt Köster ein, um CO2-reduzierte und energieoptimierte Immobilien zu realisieren?

N. G.-B.: Für einen Überblick betrachten wir vier große Bereiche.

Ein großer Bereich sind die Themen Re-Use und Recycling. Das kann den Bodenaushub ebenso betreffen wie ganze Konstruktionen, Materialien oder Produkte von Bestandsgebäuden, an deren Stelle ein Neubau entstehen soll. Hier erstellen wir beispielsweise Analysen, was erhalten bleiben und für den Neubau genutzt werden kann und was dem Recycling zugeführt werden kann.

Im Bereich der Baustoffe führen wir eine Bauproduktdatenbank, die kontinuierlich um die neuesten Innovationen erweitert wird. Um stets über aktuelle Marktentwicklungen informiert zu sein, kooperieren wir mit Hochschulen und erweitern unser Netzwerk an Produktherstellern. Projektspezifisch

setzen wir gezielt nachhaltige Materialien wie nachwachsende Rohstoffe (z. B. Holz und Lehm) oder CO2-reduzierten Recyclingbeton ein.

Weil ca. 70% der gesamten CO2e-Emissionen erst im Betrieb eines herkömmlichen Gebäudes entstehen, setzen wir im Bereich der Technischen Gebäudeausstattung auf innovative Technologien für die Energie- und Wärmeversorgung. Dazu gehören beispielsweise die neuesten Generationen von Photovoltaikanlagen und Wärmepumpen. Im Ergebnis können diesbezüglich völlig autarke Gebäude entstehen.

Und dann setzen wir auf innovative Bauprozessoptimierung mit digitaler Unterstützung. Das hat zur Folge, dass wir Bauprojekte häufig deutlich früher fertigstellen, also vor dem vereinbarten Termin übergeben können.

Wenn eine Baustelle zum Beispiel drei Monate früher fertig ist als geplant, hat das natürlich

einen positiven Effekt auf die CO2e-Bilanz und auf die Wirtschaftlichkeit des Projekts.

Welche Maßnahmen sind aus Ihrer Sicht notwendig, um die Bauwirtschaft insgesamt nachhaltiger zu gestalten, welche Vision haben Sie für die Zukunft?

N. G.-B.: Ich bin davon überzeugt, dass wir vor allem einen anderen Blick auf das Thema benötigen, eine Perspektive, die das nachhaltige Bauen zur Normalität werden lässt. Gebäude sollten als Teil der Lösung betrachtet werden. Durch den verstärkten Einsatz von Kreislaufwirtschaft, innovativen Baustoffen und nachhaltigen Energiekonzepten können sie –etwa durch die Nutzung von Bestandsmaterialien, CO2-Speicherung, Begrünung oder Regenwassermanagement – nicht nur ihre Umweltbilanz verbessern, sondern auch wirtschaftliche Vorteile schaffen. Und klar, es braucht dazu auch Rahmenbedingungen, die den potenziellen Bauherren Investitionsentscheidungen in nachhaltige Lösungen leichter machen.

frühzeitig eingebunden, sodass Nachhaltigkeitsaspekte bereits in der Entwurfsplanung Berücksichtigung finden. Kommen wir als Generalunternehmen erst später an Bord, ist es zwar möglich, aber der Aufwand für mögliche Umplanungen wird höher. Aber unabhängig vom Zeitpunkt können wir Bauherren von der ersten Idee bis zur Übergabe eines Bauwerks ganzheitlich beraten und bei allen Maßnahmen begleiten. Dabei geht es dann zum Beispiel um die Erfüllung von Kriterien für zu beantragende Fördermittel, um die EU-Taxonomie-Konformität von Bauwerken und um Gebäudezertifizierungen, wie etwa die der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (DGNB). Grundlage sind detaillierte Berechnungen, die wir anstellen.

Pia Strohmeyer (P.S.): Genau. Und für diese Berechnungen nutzen wir ein BIM-Modell des geplanten Gebäudes als digitales Bewertungstool für die Nachhaltigkeit.

Können Sie einfach erklären, welche Vorteile der Einsatz von BIM bei der Konzeption nachhaltiger Immobilien bietet?

P.S.: Das BIM-Modell ist der digitale Zwilling des zu bauenden Gebäudes, in dem intelligente Bauteilkomponenten in einem 3D-Modell mit hoher Detailgenauigkeit zusammengefasst sind. Damit lassen sich Varianten für Architektur, Tragwerk, Materialien und technische Gebäudeausrüstung schneller auf Basis von Lebenszyklusanalysen (z. B. CO2e oder Lebenszykluskosten) bewerten und anschaulicher darstellen. Unsere Kunden können so einfacher verlässliche Entscheidungen treffen.

Vielen Dank für die Erläuterungen. Möchten Sie zum Schluss noch etwas loswerden?

N. G.-B. & P.S.: Es ist toll zu sehen, dass es bereits zahlreiche innovative Ansätze gibt, um Bauprojekte nachhaltig und zugleich wirtschaftlich umzusetzen – und wir sind stolz darauf, in einem Unternehmen tätig zu sein, das diese Zeichen der Zeit frühzeitig erkannt und in die Praxis integriert hat.

Kontakt: Köster GmbH koester-bau.de

Nele Große-Brookhuis (links; Abteilungsleiterin Nachhaltigkeit, Köster GmbH), Pia Strohmeyer (BIM-Managerin, Köster GmbH) und rund 2.000 Kolleginnen und Kollegen von Köster liegen die Nachhaltigkeit von Bauprojekten am Herzen. Bildquelle: WfO | Lukas Günzel

Sponsored.

Die Energiewende gemeinsam anpacken

Der dena Energiewende-Kongress ist die führende branchenübergreifende Veranstaltung der Energiewende. Unter dem Motto »Sicher vorangehen« findet er am 3. und 4. November 2025 in Berlin statt.

Der Wunsch nach Sicherheit wächst angesichts vielfältiger Bedrohungen. Gerade in dieser Situation müssen wir mutig und entschlossen den Weg zur Klimaneutralität weitergehen. Auf dem dena Energiewende-Kongress treffen sich mehr als 1200 zentrale Akteure aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Gesellschaft. In vielfältigen Veranstaltungsformaten wird aktuellen Fragen der Branche auf den Grund gegangen: Wie kann die Sicherheit des deutschen Energiesystems – physisch und digital – gewährleistet werden? Was treibt Innovationen für smarte Netze und eine klimaneutrale Bauwirtschaft voran? Wo entwickeln sich neue Märkte und Geschäftsmodelle? Über diese und zahlreiche weitere Themen diskutieren die hochkarätigen Gäste.

Interesse beim dena EnergiewendeKongress 2025 im bcc Berlin Congress Center dabei zu sein? Die letzten verfügbaren Tickets unter: dena-kongress.de

Die unsichtbaren Dirigenten der Energiewende

Wenn Sonne und Wind Pause machen, springen Speicher ein. Sie sind die stillen Garanten dafür, dass Versorgungssicherheit kein Versprechen bleibt, sondern Realität.

Die Energiewende gleicht einem Orchester: Windräder drehen sich, Solarmodule liefern Takte im Rhythmus der Sonne, Netze transportieren den Klang. Doch ohne Dirigent droht Chaos. Genau diese Rolle übernehmen

Speicher. Sie sorgen dafür, dass aus vielen Einzelstimmen ein harmonisches Stück wird. Zuverlässig, stabil und jederzeit abrufbar.

Wer über die Energiewende spricht, denkt meist an den sichtbaren Ausbau: Windparks an den Küsten, Photovoltaik auf Dächern, Wasserstoff als Hoffnungsträger. Doch die wahren Helden der Transformation stehen oft abseits der Bühne. Speichertechnologien sind es, die Energie in den richtigen Momenten zugänglich machen. Sie verwandeln flüchtige Sonnenstrahlen und unstete Windböen in eine konstante Versorgung, die Industrieanlagen, Wohnquartiere und Mobilität verlässlich am Laufen hält. Ohne sie wird die schönste Symphonie zur Kakophonie.

Mehr als nur Batterien

Speicher sind keine Einheitslösung. Batterien sorgen für kurzfristige Stabilität, sie gleichen Schwankungen im Sekundentakt aus. Wärmespeicher machen aus sonnigen Stunden warme Nächte, Wasserstoff schafft Brücken über Wochen und Monate. Keine Technologie für sich allein kann den Takt halten, erst das Zusammenspiel macht das Netz robust. So entsteht ein Mosaik aus Lösungen, das flexibel auf die Launen von Wetter, Nachfrage und geopolitischen Unwägbarkeiten reagiert.

Die vergangenen Jahre haben vor Augen geführt, wie abhängig Energiesysteme von äußeren Faktoren sein können. Speicher wirken dieser Unsicherheit entgegen. Sie machen lokale Erzeugung wertvoll, weil sie deren Nutzen verlängern. Ein Windstoß im Herbst kann so zu Licht im Winter werden, eine Mittagsladung Sonne zu Strom für

Wer die Energiewende ernst nimmt, muss Speicher nicht als Nebenthema behandeln, sondern als zentrales Infrastrukturprojekt.

die Nachtschicht. Versorgungssicherheit bedeutet heute nicht mehr, Pipelines und Tanker unter Kontrolle zu halten, sondern dezentrale Flexibilität aufzubauen. Speicher schaffen genau diese neue Form der Resilienz.

Speicher als Hebel für neue Geschäftsmodelle

Auch ökonomisch machen Speicher gerade die Spielregeln. Unternehmen sichern sich durch eigene Anlagen gegen Preisschwankungen ab. Stadtwerke entwickeln Quartierslösungen, bei denen Strom, Wärme und Mobilität ineinandergreifen. Start-ups bringen Innovationen hervor, die zeigen, wie viel Dynamik in dem Markt steckt. Selbst große Industrieunternehmen setzen inzwischen auf Eigenversorgung und langfristige Lieferverträge, die durch Speichertechnologien verlässlich werden. Speicher sind damit nicht nur Technik, sondern auch ein Hebel für neue Geschäftsmodelle.

Technologie allein reicht jedoch nicht. Erst mit intelligenter Steuerung entfalten Speicher ihre volle Kraft. Künstliche Intelligenz analysiert

Verbrauchsmuster, prognostiziert Lastspitzen und steuert Lade- und Entladezyklen. So werden Speicher vom passiven Puffer zur aktiven Schaltzentrale. Das Netz reagiert nicht mehr nur, es antizipiert. Mit jedem Ladevorgang lernt es dazu und steigert die Effizienz. Speicher sind damit längst nicht mehr bloß graue Boxen, sondern lernende Bausteine eines vernetzten Energiesystems. Zwischen Anspruch und Wirklichkeit Trotz all dieser Potenziale ist der Weg nicht frei von Hindernissen. Bürokratie, langwierige Genehmigungen und eine bislang fehlende Speicherstrategie bremsen den Ausbau. Rahmenbedingungen, die eigentlich als Beschleuniger wirken sollten, entpuppen sich oft als Stolpersteine. Netzentgelte oder komplizierte Vorschriften erschweren Investitionen. Dabei ist klar: Wer die Energiewende ernst nimmt, muss Speicher nicht als Nebenthema behandeln, sondern als zentrales Infrastrukturprojekt.

Noch fristen viele Speicher ein Schattendasein: Container am Stadtrand, Tanks auf Industriearealen, Wärmespeicher im Untergrund. Doch ihre Bedeutung wächst mit jedem neu installierten Solarmodul und jedem zusätzlichen Windrad. Speicher sind keine Zusatzoption, sondern das Rückgrat der Versorgungssicherheit.

Und so wird aus dem Orchester der Energiewende erst mit ihnen eine Symphonie. Wind und Sonne liefern die Melodie, Netze den Klangkörper, doch ohne Speicher fehlt der Takt. Sie sind die unsichtbaren Dirigenten, die Chaos in Harmonie verwandeln. Und wenn die Energiewende eines Tages als Erfolgsgeschichte gilt, wird man feststellen: Die leisen Helfer im Hintergrund waren es, die den Ton gehalten haben.

Text SMA

Pflicht zur Transformation: Wie EWE Klimaschutz und Versorgungssicherheit neu denkt

Die Energie- und Klimawende ist mehr als eine technische Herausforderung. Sie ist ein gesellschaftlicher Auftrag. Rekordtemperaturen, Extremwetter und globale Krisen machen deutlich: Wir müssen jetzt handeln! Und mit unserem Handeln schützen wir nicht das Klima, sondern das Leben. EWE stellt sich dieser Verantwortung mit einem klaren Ziel: klimaneutral bis 2035. Unser vor kurzem veröffentlichter Klimatransitionsplan ist der Kompass für diesen Weg – mit 16 Milliarden Euro Investitionspotenzial, mit Innovation, mit Haltung und Verantwortungsübernahme. Um diesen Plan in die Tat umzusetzen, brauchen wir konsequentes Handeln und Vorgehen aller Akteure. Je länger wir zögern und relativieren, desto höher werden die Auswirkungen und Kosten. Und diese werden sich nicht nur in finanzieller Art zeigen.

Wasserstoff: Der nächste große Schritt Grüner Wasserstoff ist Schlüsseltechnologie für eine resiliente, klimaneutrale Energiezukunft. In Emden errichten wir bis 2027 einen der leistungsstärksten Elektrolyseure Deutschlands mit 320 MW. Zusammen mit dem ersten Großspeicher in Huntorf (Wesermarsch) und einer neuen Pipeline-Infrastruktur entsteht so das Rückgrat eines regionalen Wasserstoff-Ökosystems – mit Strahlkraft weit über den Nordwesten hinaus. Doch: Starre RFNBO-Vorgaben der EU führen derzeit zu Mehrkosten bei der Wasserstofferzeugung von bis zu 88 Prozent –eine bürokratische Bremse für Innovation und Nachhaltigkeit. Wir brauchen jetzt mutige Korrekturen, um unsere Energiesysteme zukunftssicher aufzustellen. Damit wird grüner Wasserstoff skalierbar, bezahlbar und systemdienlich.

Klimaneutral bis 2035: Unser Plan, unsere Verantwortung Seit dem Basisjahr 2018 konnte EWE die direkten CO2-Emissionen (Scope 1) um über 64 Prozent senken – allein 2024 durch den vollständigen Kohleausstieg der Konzerntochter swb in Bremen. Damit ist EWE dem nationalen Ziel der Bundesregierung um mehr als zehn Jahre voraus. Doch wir denken weiter: Unsere Investitionen steigen auf mehr als das Doppelte der letzten Dekade. Davon fließen 7,2 Milliarden Euro allein in neue Windkraftprojekte unserer Tochter Alterric. Weitere 5,5 Milliarden Euro sind für die Strom- und Wärmeinfrastruktur eingeplant – für eine sichere und CO2-freie Versorgung.

Investitionen, Digitalisierung, Kundennähe Digitalisierung ist für uns kein Selbstzweck. Über Glasfaser Nordwest bauen wir im Nordwesten ein flächendeckendes Hochgeschwindigkeitsnetz aus – über eine Milliarde Euro investiert unser Gemeinschaftsunternehmen in den FTTHAusbau, um über 1,5 Millionen Haushalte und Unternehmensstandorte an das Glasfasernetz anzubinden. Mit digitalen Steuerungs- und Messsystemen erhöhen wir die Energieeffizienz und ermöglichen unseren Kundinnen und Kunden, ihren Energieverbrauch aktiv zu steuern.

Auch Unternehmen begleiten wir auf dem Weg zur Dekarbonisierung – mit

individuellen Lösungen: von der LEDSanierung bis zu Wärmepumpen, PVAnlagen und Speichersystemen mit Energiemanagementsystemen. Ziel ist stets, Emissionen zu vermeiden, zu ersetzen und nur als letzten Schritt zu kompensieren.

Was wir jetzt brauchen: Sieben klare Forderungen Wir gehen konsequent unseren Weg und ermöglichen es unseren Kunden, diesen Weg mit uns zu gehen. Damit unser Beitrag Wirkung entfalten kann, braucht es mehr. Es braucht partnerschaftliche politische Rahmenbedingungen. Die Bundesregierung hat in den letzten Monaten erste Signale gesetzt – mit gezielten Entlastungen, klarem Bekenntnis zu Investitionen und einem Fokus auf Resilienz. Doch um ins Handeln zu kommen, braucht es jetzt Konkretes:

• Stromkosten für Elektrolyseure senken: Wir brauchen Netzentgeltbefreiung für netzdienliche Standorte und eine praktikable Ausgestaltung der RFNBO-Regeln. Wir wollen Windkraftanlagen bei einer Überproduktion nicht abschalten, sondern in diesen Zeiten für die Wasserstoffproduktion nutzen.

• Technologieoffene Förderung sicherstellen: Förderinstrumente müssen auch für strombasierten Low Carbon Hydrogen geöffnet werden. Der Fokus auf reine RFNBO-Kriterien für synthetisch hergestellte Kraftstoffe hemmt Innovation.

• Planungs- und Investitionssicherheit schaffen: Verzögerte Anschlüsse an das Kernnetz bremsen fertige Anlagen aus und gefährden Milliardeninvestitionen. Es braucht Absicherungsmechanismen – etwa flexible Fristen oder Stillstandskompensation.

• Nachfrage gezielt stimulieren: Verlässliche Nachfrageimpulse – etwa durch Quoten für grüne Industrieprodukte wie Grünstahl –sind Voraussetzung für eine funktionierende Wasserstoffwirtschaft.

• Europäische Koordination stärken: Marktintegration, Infrastrukturaufbau und Förderung brauchen einheitliche Regeln – nationaler Alleingang hilft nicht.

• Infrastrukturinvestitionen beschleunigen: Die Energiewende braucht

leistungsfähige Netze – für Strom, Wärme und Daten. Wir dürfen im überregionalen Netzausbau nicht nachlassen. Der Investitionsstau der letzten Jahrzehnte muss im Energienetz aufgelöst werden. Hier sparen zu wollen, ist wie bei einem Hausbau zu sparen, indem auf das Dach verzichtet wird. KfW- und EIB-Instrumente sollten stärker auf kommunale Versorger ausgerichtet werden.

• Partizipation und Vertrauen sichern: Die Menschen in den Regionen müssen von der Transformation profitieren – durch faire Netzentgelte, Beteiligungsmodelle, niedrigere Energiekosten und transparente Kommunikation.

Fazit: Transformation gelingt nur gemeinsam Unser Klimatransitionsplan ist ein Bekenntnis zur Zukunft. Wir investieren in erneuerbare Energien, moderne Netze, digitale Infrastruktur und grünen Wasserstoff. Wir unterstützen Unternehmen bei ihrer Dekarbonisierung und sorgen dafür, dass Bürgerinnen und Bürger auch in Krisenzeiten zuverlässig versorgt werden. Doch allein werden wir es nicht schaffen. Politik, Wirtschaft und Gesellschaft müssen gemeinsam handeln. Wir brauchen den Netzausbau und mehr Erneuerbare Energien, beschleunigte Genehmigungsverfahren für Windanlagen, praxisnahe Regulierungen für Wasserstoff und eine voranschreitende Digitalisierung. Ich bin überzeugt, dass wir eine sichere, nachhaltige und sozial gerechte Energiewende schaffen, wenn wir mutig investieren, innovativ denken und entschlossen handeln.

Dafür steht EWE. Mit Haltung. Mit Tatkraft. Und mit einem klaren Plan – für alle zu finden unter ewe.com/investor-relations/ publikationen

Stefan Dohler, Vorstandsvorsitzender der EWE AG Foto: © Sebastian Vollmert

EWE investiert in die Energiezukunft: Über das Joint Venture Alterric entstehen Windparks wie in Hatten. Foto: © Pascal Mühlhausen

8 Interview • Prof. Dr. Anabel Ternès von Hattburg

Prof. Dr. Anabel Ternès von Hattburg

»Wir müssen aufhören, einander in Schubladen zu drängen«

Keynote-Speakerin, Zukunftsforscherin, Firmengründerin und Buchautorin: Wenn Prof. Dr. Anabel Ternès von Hattburg ihre Expertise zu Nachhaltigkeit und Digitalisierung darlegt, sollte man die Ohren spitzen. Für »Smart« legt sie dar, wo sie die größten Herausforderungen sieht – und wo die Chancen liegen.

Interview SMA Bild zVg

Frau Ternès, das Magazin Forbes bezeichnete Sie als »Superwoman« und das Handelsblatt adelte Sie als Innovationsführerin. Woher stammt Ihr Antrieb, den Status quo stetig zu hinterfragen?

Das hat wohl mit meiner Prägung aus der Kindheit zu tun: Ich wuchs in einer Familie auf, in der starre Korsette wie Katholizismus und linksradikaler Kommunismus am Küchentisch aufeinandertrafen. Dies in Kombination mit meinem Migrationshintergrund, bei dem patriarchalische Vorstellungen dominant waren, führte dazu, dass mein Umfeld ein klares Bild davon hatte, wie ich mich als Mädchen zu benehmen hatte. Dies nährte in mir den Drang, meine eigenen Ansichten zu entwickeln. Das hat, so glaube ich, mein Leben deutlich geprägt und einen starken Erkundungsdrang in mir geweckt. Seither treiben mich Neugier sowie die Suche nach Wissen an – meine Mutter nannte mich als Kind passenderweise »Fragemonster«.

Im Kontext dieser Ausgabe interessieren wir uns besonders für Ihre Einsichten zu Nachhaltigkeit, Digitalisierung und zukunftsfähiger Führung. Alle drei Themen sind äußerst relevant, wurden aber schon sehr umfassend medial diskutiert. Darum besteht eine Herausforderung darin, sicherzustellen, dass die Leute bei diesen Inhalten nicht direkt »abschalten«.

Wie gelingt Ihnen das?

Ich vermeide die Verwendung abgenutzter Keywords und hole die Leute da ab, wo sie stehen. Ich predige nicht vom Elfenbeinturm herab, sondern versuche, mich in mein Publikum hineinzuversetzen. Das ist darum so wichtig, weil man den Leuten das Gefühl vermitteln muss, dass es noch nicht zu spät ist, um mit einer nachhaltigeren Handlungsweise Positives zu bewirken. Und ich glaube fest daran, dass es dafür noch nicht zu spät ist! Es muss uns dafür auf gesamtgesellschaftlicher Ebene gelingen, ein ökologisches Mindset zu kultivieren. Besonders relevant ist dabei die Frage, wie wir nachhaltige Transformation beschleunigen können durch Innovation, Bildung, Unternehmertum sowie interdisziplinäre Kooperation.

Mit Ihrem Unternehmen »Sustain Plus« unterstützen Sie Firmen dabei, auf allen Ebenen der Nachhaltigkeit voranzuschreiten und sich dadurch neue Potenziale zu eröffnen. Wo sehen Sie die größten Hemmnisse für das Gelingen eines solchen Wandels auf Betriebsebene?

Der größte Antagonist ist die vorherrschende Angst. Dass diese existiert, überrascht angesichts von Themen wie Krieg, Handelskonflikten sowie sozialen und wirtschaftlichen Unruhen nicht. Man neigt daher in vielen Firmen dazu, sich auf Bewährtes zu fokussieren und vermeintliche Risiken zu vermeiden. Um dieser Angst entgegenzuwirken, stehen Führungspersonen in der Verantwortung, in ihren Unternehmen eine innovative Kultur zu fördern, die auch Fehler zulässt. Denn nur so wächst Experimentierfreude, die das Schaffen neuer Ideen beflügelt und somit

Wir müssen über die Elektromobilität hinausdenken und eine Infrastruktur schaffen, die ein emissionsfreies Verkehrssystem ermöglicht.

– Prof. Dr. Anabel Ternès von Hattburg

wegwerfen«-Wirtschaft verabschieden und Ressourcen gezielt wiederverwenden. Hier kann die Digitalisierung als Enabler dienen, sie spielt generell eine entscheidende Rolle, um nachhaltiger zu wirtschaften. Denken wir nur an den gezielten Einsatz von künstlicher Intelligenz und dem Internet der Dinge (IoT). Mit diesen Technologien können wir beispielsweise Energieflüsse optimieren und so die Effizienz massiv steigern.

Wie bewerten Sie die Rolle der Politik, wenn es um die Förderung von Innovation und Nachhaltigkeit geht?

Der Wille ist definitiv vorhanden, doch eine zentrale Herausforderung liegt in den langsamen Entscheidungsprozessen: Die Geschwindigkeit der Politik kann nicht mit der Dynamik von Innovation und technologischem Wandel mithalten. Zudem fehlt es an Investitionsanreizen für Transformation, sprich es mangelt an Anreizen, um Unternehmen und Branchen zu motivieren, in nachhaltige Veränderungen zu investieren.

Wie löst man dieses strukturelle Problem?

zusätzliche wirtschaftliche Chancen eröffnet. Sustain Plus unterstützt Firmen dabei, sich in diesem komplexen Feld zurechtzufinden und Nachhaltigkeit als Opportunität zu nutzen.

Welche konkreten Ideen und Technologien tragen denn wesentlich zu mehr Nachhaltigkeit bei?

Eine Schlüsselrolle spielen die erneuerbaren Energien in Kombination mit Speichertechnologien – insbesondere im Kontext von Versorgungssicherheit und Dezentralisierung. Oftmals werden die Kosten für die Batteriespeicher als Gegenargument ins Feld geführt, doch ich bin der Ansicht, dass wir hier nicht kurzfristig denken dürfen. Die Technologien entwickeln sich weiter, was sich auch auf die Preise auswirken wird. Ein weiteres Schlüsselthema bildet die nachhaltige Mobilität.

Welche Punkte sind hier zentral?

Wir müssen über die Elektromobilität hinausdenken und eine Infrastruktur schaffen, die ein emissionsfreies Verkehrssystem ermöglicht. Das muss Hand in Hand mit einer intelligenten Stadtentwicklung gehen. Ein entscheidender

Punkt besteht darin, die Mobilitätsfrage nicht zu ideologisch zu diskutieren: In Deutschland wird die Debatte oft von einer »Dagegen-Haltung« geprägt, anstatt sich darauf zu konzentrieren, was wir dafür tun könnten. Wir suchen uns tendenziell eher Feindbilder, anstatt gemeinsame Lösungen zu ersinnen. Doch Städte wie Barcelona oder Kopenhagen zeigen uns, wie das geht: indem sie den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Ihre Ansätze sind weniger politisch und dafür umso praxisorientierter. Doch auch in Deutschland gibt es positive Beispiele: Hamburg etwa hat die Digitalisierung im Verkehrssektor sehr gut umgesetzt. Gleichzeitig muss sich die Deutsche Bahn deutlich verbessern. Man sieht hier oft das Ergebnis von Misswirtschaft – das Unternehmen hat sich zu lange auf seinen Lorbeeren ausgeruht.

Welche weiteren Entwicklungen erachten Sie als wesentlich? Klimaneutrale Produktion sowie Kreislaufwirtschaft werden immer wichtiger – von der konsequenten Reduktion der CO2-Emissionen bis hin zum zirkulären Design. Wir müssen uns dringend von der linearen »Nehmen, herstellen,

Lösungsansätze sehe ich in einem Mix aus Bildung, Empowerment und einer Vereinfachung der Prozesse. Wir dürfen die Menschen nicht mit bürokratischen Hürden überfordern, sondern müssen mit einfacher Sprache und konkreten Hilfestellungen agieren. Der Fokus sollte nicht auf Bestrafung liegen, sondern auf Förderung. Dazu gehört, klare Botschaften zu senden und nicht mit zu vielen Optionen zu überfordern. Ein gutes Beispiel ist die Ansprache von Hausbesitzerinnen und -besitzern: Statt abstrakter Vorgaben müssen wir ihnen konkrete, dezentrale Lösungen anbieten. Gleichzeitig muss Nachhaltigkeit fest in der Aus- und Weiterbildung verankert sein – sowohl auf Führungsebene als auch in der Breite der Gesellschaft. Weiterhin sind Innovationsförderung und Impact-Investments entscheidend, um Start-ups und Technologien zu finanzieren, die messbare Nachhaltigkeit bewirken. Und schließlich müssen wir das Silodenken überwinden: Akteure aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft müssen gemeinsam Systeme neu denken und gestalten. Dabei stehen auch die Medien in der Verantwortung. Welche Rolle spielen denn die Medien? Statt der Tendenz zu Schwarz-Weiß-Kategorien sollten Medien Raum für eine differenzierte Debatte schaffen und ein breiteres Spektrum an Stimmen zu Wort kommen lassen. Wir müssen als Gesellschaft den Mut haben, wieder mehr in den echten Diskurs zu gehen, miteinander zu reden und zuzuhören, anstatt uns gegenseitig in Schubladen zu drängen. Ich wünsche mir, wie bereits angesprochen, mehr Debatte, mehr Gehör, mehr Austausch. Also: Lasst uns reden!

Weitere Informationen unter: anabelternes.de

Energiewende inside Stromtrassen, Umspannwerke & Co. wollen gebaut werden

Auslöser für die Energiewende in Deutschland war die Reaktorkatastrophe in der japanischen Atomanlage von Fukushima am 11. März 2011. Ein schweres Erdbeben und ein Tsunami gingen dem GAU voraus. Der anschließend beschlossene Atomausstieg ist seit dem 15. April 2023 vollzogen, als die letzten drei Atomkraftwerke abgeschaltet wurden. Ziele waren die Umstellung auf erneuerbare Energien und eine höhere Energieeffizienz, um fossile und nukleare Energieträger zu ersetzen. Trotz Befürchtungen blieb die Stromversorgung nach dem Ausstieg stabil. Gleichzeitig wurde die Stromerzeugung mithilfe fossiler Stoffe reduziert und der Anteil erneuerbarer Energien nahm stetig zu.

2024 stammten rund 60 % des produzierten Stroms in Deutschland aus erneuerbaren Energien wie Solar- und Windenergie. Bis 2030 soll der Anteil auf 80 % steigen. Und das ist gut so. Denn so wird die Unabhängigkeit der deutschen Energieversorgung sichergestellt und gleichzeitig werden Umwelt und Klima geschont.

Die Entwicklung und die Ziele sind aber auch von Herausforderungen geprägt. Denn bevor Stromautobahnen mit Kabeln bestückt sowie Umspannwerke, Batteriespeicher und vieles mehr in Betrieb gehen können, müssen sie gebaut werden. Zum Beispiel von dem Generalunternehmen Köster mit Stammsitz in Osnabrück und rund 2.000 Mitarbeitenden in über 20 Niederlassungen deutschlandweit.

Das Unternehmen ist für die vier Übertragungsnetzbetreiber (Amprion, 50Hertz, TenneT, TransnetBW) im Einsatz und für viele der über 800 regionalen Verteilnetzbetreiber an unterschiedlichen Projekten in Deutschland beteiligt.

Beispiel Stromautobahnen Jahrzehntelang wurde Strom in der Region produziert, in der er gebraucht wurde. Mit dem Umstieg auf erneuerbare Energien hat sich das geändert, insbesondere bei der Windkraft. Der überwiegende Teil der Windkraftanlagen befindet sich Offshore oder Onshore im Norden, während sich viele energieintensive Unternehmen, beispielsweise der Chemie- und Automobilindustrie, im Süden des Landes angesiedelt haben. Diese Distanz soll mithilfe neuer, leistungsstarker Trassen, sogenannter Hochspannungsgleichstromübertragungs-Trassen (HGÜ-Trassen) überwunden werden. Dazu werden im Rahmen der

Bauvorhaben Ultranet, SuedOstLink und SuedLink Trassen in sechs sogenannten Korridoren durch ganz Deutschland verlegt. Sie wurden aufgrund einer Verbrauchsanalyse ermittelt und werden in Abstimmung mit der Bundesnetzagentur nach den entsprechenden Beteiligungs- und Beratungsverfahren von den Unternehmen Amprion, TenneT, 50Hertz und TransnetBW errichtet.

» In den letzten Jahren haben wir uns mit unserem Angebot an Komplettleistungen zu einem strategischen Partner für Netzbetreiber sowie nationale und regionale Energieversorger entwickelt. Es erfüllt mich mit Freude und Stolz, dass die Anstrengungen und Leistungen unserer Mitarbeitenden so hoch geschätzt und anerkannt werden. «

– Christian Strasser, Köster-Tiefbau-Geschäftsführer

Was muss eine Stromautobahn können?

Angesichts der großen Distanz ist es wichtig, dass der Strom mit möglichst geringem Leistungsverlust transportiert wird. Deshalb sind die bisherigen Leitungen für Dreiphasenwechselstrom (auch Drehstrom genannt) insbesondere zur Anbindung der Offshore-Windanlagen nicht geeignet. Stattdessen setzt man auf Gleichstrom, der über HGÜ-Leitungen transportiert wird. Diese müssen komplett neu errichtet werden. Das kann entweder überirdisch – also über von Masten getragene Hochspannungsleitungen – oder mithilfe von Erdkabeln geschehen. Beim Bau der Stromautobahnen kommen beide Verfahren zu Einsatz. Erdverkabelung ist zwar aufwendiger, greift aber weniger in das Landschaftsbild ein als die Überlandleitungen und die Flächen können nach der Fertigstellung wieder landwirtschaftlich genutzt werden. Auch deshalb erfährt die Erdverkabelung größere Akzeptanz in der Bevölkerung.

Neben den Kabeltrassen gehören zu jeder HGÜ-Trasse zwei Arten von Stationen, die den

reibungslosen Verkehr auf der Stromautobahn sicherstellen. Wo Erdverkabelung und überirdische Abschnitte aneinanderstoßen, stellen sogenannte Kabelübergabestationen die reibungslose Verbindung sicher. Die Verbindung der HGÜ-Leitungen zum bestehenden Stromnetz wird durch Konverterstationen hergestellt. Diese wandeln den Gleichstrom in Wechselstrom um. Hinzu kommen die Umspannwerke. Sie dienen dazu, Spannungen umzuwandeln – also z. B. von Hochspannung auf Mittelspannung oder umgekehrt.

Stromspeicher und kommunale Verteilnetze Der Ausbau der HGÜ-Trassen ist nur ein Schritt auf dem Weg zur Energiewende. Die Anpassung regionaler und lokaler Netze an die dezentrale Erzeugung und Einspeisung erneuerbarer Energien ist entscheidend, um nachhaltigen Strom bis zum Endverbraucher zu bringen. Städte und Gemeinden stehen vor großen Herausforderungen und hier setzt Köster mit umfassenden Leistungen an: Neben der baulichen Anpassung von Netzinfrastrukturen ganzer Stadtviertel bietet Köster auch Planungsunterstützung oder übernimmt als Totalübernehmer die gesamte Planung. So können Kommunen ihre Aufgaben verlässlicher, effizienter und in kürzerer Bauzeit als bisher erfüllen.

Um die Netzstabilität zu gewährleisten, die für die deutsche Industrie von existenzieller Bedeutung ist, gilt es die Herausforderungen der schwankenden Leistungen aus erneuerbaren Energiequellen effektiv zu lösen. Besonders bei gutem Wetter speisen Photovoltaikanlagen große Mengen Strom gleichzeitig ins Netz ein, während die zunehmende Zahl an E-Ladesäulen die Stromabgabe weiter beeinflusst. Neben dem Bau von Leitungen gehört deshalb der Bau von Speichereinheiten zu einem modernen regionalen Versorgungsnetz. Die in Batterieparks zusammengefassten Speicher erleichtern die Integration von erneuerbaren Energien, indem sie deren Unregelmäßigkeiten ausgleichen und die Stromnachfrage in Spitzenlastzeiten decken, ohne zusätzliche Kraftwerke hochzufahren. Die Köster GmbH besitzt auch in diesem Bereich umfangreiches Know-how und hat bereits zahlreiche Projekte erfolgreich umgesetzt.

Hinzu kommen Netz-Anpassungen an veränderte bzw. im Wandel begriffene Rahmenbedingungen wie die kommunale Wärmeplanung oder die Einbindung alternativer Energieformen wie Geothermie.

Spezialisten-Teams deutschlandweit im Einsatz

Aufgrund jahrelanger Erfahrung beim Bau von Energieinfrastruktur gilt Köster bei den Marktbeteiligten als begehrter Baupartner. Immer wieder treibt Köster zudem innovative Entwicklungen bei den Verfahren und Prozessen im Leitungsbau voran. So hält Köster beispielsweise ein Patent auf das offene Verlegverfahren TransVer. Köster setzt bei allen Trassenprojekten auf modernste Horizontalbohrverfahren, um Leerrohre für Kabeltrassen bis zu 2 km unterirdisch zu verlegen und so die Bodenoberfläche zu schonen. Dies ist besonders vorteilhaft in ökologisch wie verkehrstechnisch sensiblen Gebieten wie bei landwirtschaftlichen Flächen oder bei Verkehrswegen wie Kanäle und Straßen. Diese werden durch präzise Bohrungen sicher unterquert. Trotz des hohen technischen Aufwands überwiegen die ökologischen und wirtschaftlichen Vorteile, wie die Minimierung von Verkehrsstörungen und der Schutz der Umwelt.

Die Projekte, an denen Köster aktuell beteiligt ist heißen SuedLink, SuedOstLink und BalWin. Einige der Baustellenabschnitte sind so groß bzw. lang (bis zu ca. 100 km), dass die Arbeit nur in Arbeitsgemeinschaften (ARGE) zusammen mit anderen Unternehmen zu stemmen ist. So zum Beispiel beim TransnetBW-Projekt SuedLink B3 Los 1 + C1 Los 2 oder TenneT SuedOstLink C1. Insgesamt beträgt der Bedarf an neuen Hochspannungsleitungen etwa 16.800 Kilometer. Bis Ende 2025 sollen davon 4.400 Kilometer fertiggestellt sein.

Auch an den Anpassungen der kommunalen Versorgungsnetze an die neuen Anforderungen ist Köster beteiligt. Das Unternehmen arbeitet teils seit Jahrzehnten mit lokalen Energieversorgern zusammen und ist deshalb auch bei den aktuell anstehenden Veränderungen ein gefragter Partner.

Kontakt:

Köster GmbH koester-bau.de

Batteriespeicher: Gamechanger der Transformation

Im Bereich der Energiebeschaffung stehen Unternehmen heutzutage vor der Herausforderung, die drei Schlüsselelemente in Einklang zu bringen: Versorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit. Vielversprechende Lösungen bieten in diesem Fall Großbatteriespeichersysteme (BESS) und »Power Purchase Agreements« (PPA).

Gundolf Schweppe Vorsitzender der Geschäftsführung und EVP Sales

Während PPAs planbare Ökostrommengen sichern und Preissicherheit schaffen, liefern BESS die Flexibilität, schwankende Erzeugung mit dem Bedarf zu synchronisieren. In Kombination tragen sie dazu bei, erneuerbare Energien systemdienlich in den Markt zu integrieren, Preisvolatilität abzufedern und die Dekarbonisierung voranzutreiben.

Was Batteriespeicher leisten können

Ein Batteriespeicher ist ein vollständig integriertes System, das elektrische Energie speichern und je nach Zielvorgabe und Systemanforderung wieder ins Stromnetz einspeisen kann.

Auf diese Weise stabilisieren Batteriespeicher die Netzfrequenz von 50 Hz und ermöglichen den zeitlichen Ausgleich zwischen Erzeugung und Verbrauch: Laden bei niedrigen Preisen (etwa mittags bei hoher PV-Einspeisung) und Entladen bei hoher Nachfrage oder Preisspitzen.

Darüber hinaus entlasten BESS die Stromnetze, indem sie Energie lokal puffern und so die Auslastung an Netzanschlusspunkten schonen – oft eine schnellere und kostengünstigere Möglichkeit als ein Netzausbau. Allerdings ist diese netzdienliche Wirkung nicht automatisch gegeben, da sich BESS in der Regel an deutschlandweiten Marktsignalen orientieren, die nicht immer den lokalen Netzbedingungen entsprechen. Umso wichtiger sind hinsichtlich der BESS-Fahrweise die enge Abstimmung mit Netzbetreibern und die Entwicklung geeigneter Anreizmechanismen.

Exkurs: die Lage aktuell

Die globalen Batteriepack-Preise sind im letzten Jahr im Durchschnitt um mehr als 20 Prozent gefallen –ein Trend, der sich direkt auf die

Gesamtkosten von Batteriespeicherprojekten auswirkt. Parallel dazu verzeichnen Übertragungs- und Verteilnetzbetreiber Projektanfragen für BESS im dreistelligen GigawattBereich. Vor diesem Hintergrund ist ein deutlicher Hochlauf der aktuell installierten Großspeicherleistung von rund 2,2 GW in den kommenden Jahren zu erwarten.

Betreiber, Netz und Endkunden: eine Win-win-win-Situation Ein Beispiel aus der Praxis: Ein Stadtwerk betreibt ein profitables Asset, indem es den Batteriespeicher auf dem Regelenergie- und Großhandelsmarkt vermarktet. Der Netzbetreiber profitiert von einer netzdienlichen Fahrweise des Batteriespeichers, während die Endkund:innen durch stabile Netzentgelte entlastet werden. Für Stadtwerke kann insbesondere die sogenannte Tolling-Vereinbarung interessant sein. Dabei zahlen Unternehmen wie Uniper den Stadtwerken eine vereinbarte jährliche Gebühr, optimieren die Batteriekapazitäten in der eigenen Handelssparte und übernehmen so alle Marktrisiken. Vor der Umsetzung eines Projekts ist eine Machbarkeitsstudie, wie sie Uniper anbietet, sinnvoll. Damit werden Standorte, Netzanschlüsse und technische Auslegung überprüft sowie regulatorische Anforderungen und Vermarktungsstrategien untersucht. Auf dieser Grundlage lassen sich flexible Vertragsmodelle entwickeln – von Erlösaufteilungen mit Floor- bis hin zu risikoarmen Tolling-Lösungen.

Vollversorgung 2.0: BESS hinter dem Zähler

Für Industriekunden wird der Einsatz von Batteriespeichern zum Standortvorteil. Werden die Speicher in einen modernen Vollversorgungsvertrag integriert und gezielt gesteuert, können durch die Kappung von Lastspitzen Leistungspreise und damit verbundene Netzentgelte gesenkt werden.

Zusätzlich werden mit einem optimierten Lade- und Entladekonzept Kosten und Versorgungsrisiken reduziert, indem systematisch Phasen mit niedrigen Strompreisen für die Beschaffung genutzt werden. Das Resultat sind niedrigere Stromkosten und mehr Planungssicherheit bei gleichzeitiger Entlastung der internen Energieprozesse.

Überblick: Vermarktungskanäle und ihre Vorteile

– Primärregelung: sofortige Reaktion, stabilisiert Frequenzänderungen

– Sekundärregelung: Ausgleich der Systembilanz innerhalb weniger Minuten

– Minutenreserve: manuell aktiviert, deckt länger anhaltende Ungleichgewichte

– Arbitrage: Laden bei niedrigen, Entladen bei hohen Preisen auf DA- oder Intraday-Märkten – Schwarzstart: erhöht Resilienz und beschleunigt Netzwiederaufbau

Co-Location: gemeinsamer Netzanschluss, mehr Wert für PV und Wind

In Co-Location-Projekten teilen sich Erneuerbare und BESS den Netzanschlusspunkt. Diese Kombination steigert den Wert der EE-Anlage, da Abregelungen reduziert und die Möglichkeiten der Vermarktung verbessert werden. Zudem beschleunigt es Projekte gerade dort, wo Anschlusskapazitäten knapp sind: Der Speicher erhöht somit die Flexibilität am Netzanschlusspunkt, erhöht die Profitabilität des Projekts und steigert zugleich die Realisierungswahrscheinlichkeit.

Das ideale Zusammenspiel zur stabilen Energieversorgung PPA und Batteriespeicher sind eine optimale Kombination: PPAs ermöglichen es Unternehmen, von sinkenden Erzeugungskosten für erneuerbare Energien zu profitieren und gleichzeitig langfristig stabile und wettbewerbsfähige Strompreise zu sichern. Ein weiteres Plus ist die vertragliche Ausgestaltung. Denn möglich sind kurz- und langfristige Vertragslaufzeiten, abgestufte Liefermengen, zugeschnitten auf den Verbrauch, sowie unterschiedliche Preis- und Liefermodelle, die sich problemlos in die Beschaffungsstrategien der Kunden einfügen.

Auf der anderen Seite stehen Batteriespeicher, die entweder direkt von Anlagenbetreibern als Ergänzung zur Stromproduktion bereitgestellt oder vom Abnehmer selbst

eingesetzt werden, um die Flexibilität beim Strombezug zu erhöhen. In der Praxis erfolgt häufig zunächst der Abschluss eines PPA, gefolgt vom Einsatz eines Speichers zur Optimierung der Stromversorgung und zur Absicherung der Lieferfähigkeit.

Energiezukunft gestalten Batteriespeicher sind eine Schlüsseltechnologie für die Energieversorgung von morgen. Sie sorgen für Netzstabilität, machen erneuerbare Energien verlässlich verfügbar und eröffnen Unternehmen neue wirtschaftliche Chancen – etwa durch flexible PPA-Modelle. Kurz gesagt: Speicher schaffen die Balance, die die Energiezukunft braucht.

Weitere Informationen unter: decarbsolutions.uniper.energy

Zum Autor

Gundolf Schweppe verantwortet seit 2017 bei der Uniper SE das kommerzielle Downstream-Geschäft mit Kunden. Dazu gehören das Vertriebsgeschäft über alle wesentlichen Commoditys in der DACH-Region sowie das integrierte Kundengeschäft mit PPAs, Dampfund Kraftwerkskapazität auf Basis eigener Infrastruktur. Vorherige relevante berufliche Stationen waren in der Vertriebskanalsteuerung B2C der E.ON Energie Deutschland GmbH, im B2B-Wholesale-Geschäft von E.ON UK und in der kommerziellen Speicheroptimierung der E.ON Gas Storage GmbH.

© Uniper

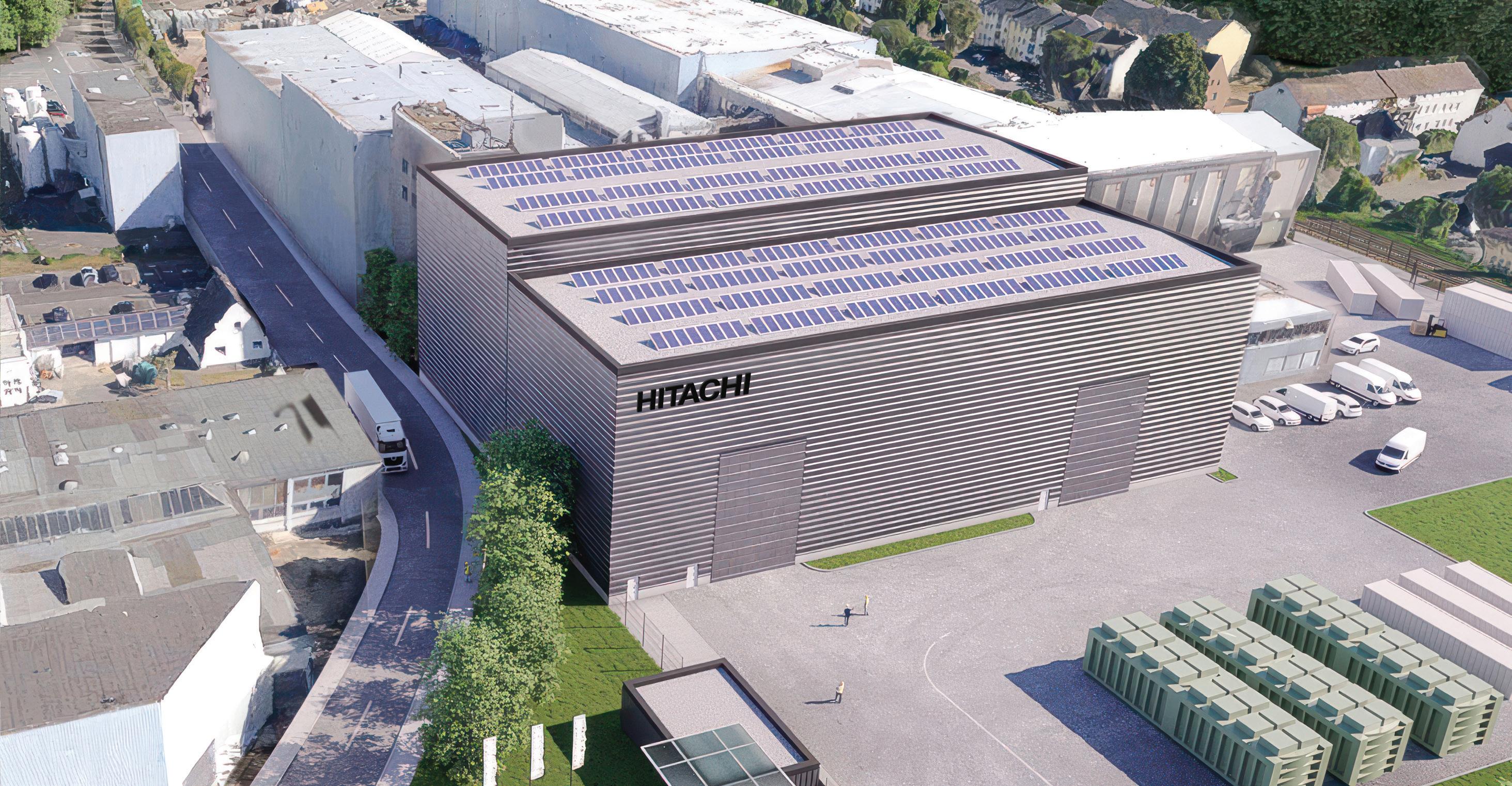

Innovation unter Hochspannung: mehr Energie für die KI-Zukunft

Pascal Daleiden Vorstandsvorsitzender

Hitachi Energy Germany AG

Herr Daleiden, weltweit ist von einem wachsenden Stromhunger die Rede – zuletzt auch durch künstliche Intelligenz. Wie groß ist die Herausforderung?

Sehr groß. Unsere Forschungen zeigen, dass sich der weltweite Stromverbrauch bis 2050 mehr als verdoppeln wird. Das liegt an der Elektrifizierung von Verkehr, Gebäuden und Industrie – und zusätzlich an der enormen Rechenleistung für KI. Elektrizität wird damit endgültig zum Rückgrat unseres Energiesystems. Die gute Nachricht: Wir wissen, wie wir diesen Bedarf klimaneutral decken können – die Technologien sind vorhanden. Woher soll dieser Strom kommen?

Vor allem aus erneuerbaren Quellen. Wind, Sonne und Wasserkraft sind die Eckpfeiler. Dort, wo Elektrifizierung nicht direkt möglich ist, kommt grüner Wasserstoff hinzu. Wichtig ist: Die Technologien sind vorhanden und werden weltweit bereits erfolgreich eingesetzt. Jetzt geht es darum, sie in noch größerem Maßstab zu nutzen.

Das klingt einfacher, als es ist. Wo sehen Sie die größten Engpässe?

In den Netzen. Strom wird künftig nicht mehr dort erzeugt, wo er verbraucht wird, sondern dort, wo er klimaneutral produziert werden kann – etwa in Offshore-Windparks in der Nordsee oder in Solarparks in Südeuropa. Um diesen Strom dorthin zu bringen, wo er gebraucht wird, sind leistungsfähige Übertragungsnetze die Voraussetzung. Zahlreiche dieser Projekte sind bereits im Bau oder in Planung.

Welche Rolle spielt dabei die HGÜ-Technologie?

Die Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung ist der Schlüssel. Mit ihr können wir große Mengen Strom verlustarm über weite Entfernungen transportieren. Hitachi Energy hat diese Technologie vor mehr als 70 Jahren erfunden, heute setzen wir sie weltweit ein – vom

Wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, wenn wir das Rennen um künstliche Intelligenz aufnehmen und bestehen wollen, dann müssen Netze, Speicher und Infrastruktur schneller gebaut werden.

– Pascal Daleiden, Vorstandsvorsitzender Hitachi Energy Germany AG

NordLink zwischen Deutschland und Norwegen bis hin zum SuedLink, der den Strom zu den Verbrauchszentren im Süden bringt.

Stromtransport ist das eine, aber wie wichtig sind Speicherlösungen?

Sie sind entscheidend. Denn erneuerbare Energien sind nicht konstant verfügbar. Daher brauchen wir Batterien, Kurzzeitspeicher und andere innovative Lösungen, um Schwankungen auszugleichen. Gemeinsam mit Netzbetreibern entwickeln wir sogenannte »Enhanced Statcoms«, Anlagen, die Netzstabilität mit Speichern kombinieren. Ohne Speicher lässt sich die Energiewende nicht realisieren – aber wir sind auf dem Weg. Und schon jetzt sind Fortschritte deutlich sichtbar.

Wo genau liegen die Herausforderungen bei der Netzstabilität?

Ein Stromnetz muss jederzeit eine stabile Frequenz und Spannung halten. Früher haben große Kraftwerke das erledigt. Heute übernehmen moderne Umrichter, Hochleistungskompensatoren und digitale Leitsysteme diese Aufgabe. Sie gleichen Schwankungen in Millisekunden aus. Wir sind also auf einem guten Weg, müssen diese Systeme aber noch breiter ausrollen.

Welche Technologien sehen Sie im Vordergrund bei Speichern? Kurzzeitspeicher, aber auch Batterien sind ideal für Sekunden bis Stunden. Für längere Zeiträume brauchen wir Power-to-Gas, Druckluft- oder Wärmespeicher. Entscheidend ist die Kombination. In vielen Projekten koppeln wir Strom, Wärme und Wasserstoff – diese Sektorkopplung erhöht die Flexibilität enorm.

Welche Rolle spielt künstliche Intelligenz in der Steuerung der Energiesysteme?

Eine immer bessere KI hilft uns, aus riesigen Datenmengen präzise Prognosen zu erstellen. Sie unterstützt Netzleitstellen dabei, frühzeitig auf Abweichungen zu reagieren und Engpässe zu vermeiden. In Zukunft wird KI Lastflüsse selbsttätig steuern können – natürlich unter Aufsicht von Ingenieurinnen und Ingenieuren. Erste Pilotnetze laufen bereits erfolgreich.

Neue Materialien spielen eine zentrale Rolle. Wo liegen die Schwerpunkte?

Ein Beispiel sind moderne Leistungshalbleiter aus Siliziumkarbid. Sie ermöglichen kleinere, leichtere und effizientere Umrichter. Auch bei Isolierstoffen und Kühlung gibt es Fortschritte. Viele Entwicklungen stehen kurz vor dem breiten Einsatz – das stimmt uns optimistisch.

Europa hat sehr unterschiedliche Stromnetze. Wie wichtig ist Standardisierung?

Sehr wichtig. Ohne gemeinsame Standards lassen sich keine länderübergreifenden Netze effizient betreiben. Wir arbeiten mit Netzbetreibern zusammen, um Schnittstellen und Steuerprotokolle weiter zu harmonisieren.

Energieversorgung muss auch resilient sein. Wie begegnen Sie Störungen und Risiken?

Das Netz der Zukunft muss nicht nur klimaneutral, sondern auch robust sein. Dazu gehören Redundanzen, intelligente

Schutzsysteme und ein hoher Standard bei der Cybersicherheit. Aktuelle Ereignisse zeigen, wie wichtig diese Maßnahmen sind.

Welche Investitionen tätigt Hitachi Energy, um diese Technologien in Europa zu sichern?

Wir investieren bis 2027 weltweit sechs Milliarden US-Dollar. In Deutschland modernisieren wir aktuell unsere Transformatorenfabrik in Bad Honnef mit über 30 Millionen Euro – das schafft bis zu 100 neue Arbeitsplätze. Gleichzeitig bauen wir Test- und Entwicklungszentren aus. Und wir sind auch bereit, noch mehr zu investieren. Denn unser Ziel ist es, Schlüsseltechnologien in Europa zu halten.

Sie sprechen die Fachkräfte an – finden Sie genügend qualifiziertes Personal? Das ist eine große Herausforderung. Wir haben in Deutschland mehr als 150 offene Stellen. Ohne Fachkräfte gelingt auch die Energiewende nicht. Aber wir sind überzeugt, dass wir die Menschen erreichen können: Viele junge Leute interessieren sich für Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Innovation und Technik. Wenn wir diese Themen verbinden, können wir sie begeistern und langfristig gewinnen.

Was erwarten Sie von der Politik? Vor allem Geschwindigkeit bei Planung und Genehmigung. Die Technologie ist vorhanden, die Unternehmen investieren. Aber Verfahren dauern vielerorts zu lange. Wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, wenn wir das Rennen um künstliche Intelligenz aufnehmen und bestehen wollen, dann müssen Netze, Speicher und Infrastruktur schneller gebaut werden – das ist technisch möglich, und wir sind bereit.

Weitere Informationen unter: hitachienergy.com/de/de

Bits, Bytes and Balance: wie Green IT und ESG Märkte neu formen

Was bisher getrennte Debatten waren, wächst jetzt zusammen: Klimaschutz und Digitalisierung formen die Spielregeln der Wirtschaft neu. Künstliche Intelligenz, Green IT und smarte Daten machen Unternehmen effizienter, transparenter und klimafreundlicher. Wer jetzt auf digitale Ökologie setzt, schafft sich Wettbewerbsvorteile – und gestaltet aktiv die Zukunft.

Nachhaltigkeit ist längst kein Wohlfühlthema mehr, sondern ein harter Wettbewerbsfaktor. Unternehmen stehen unter wachsendem Druck – von Regierungen, Investor:innen, Kund:innen und nicht zuletzt durch ihre Kostenstrukturen. Energiepreise, Lieferkettenrisiken und ESGStandards zwingen dazu, Geschäftsmodelle neu zu denken. Künstliche Intelligenz, IoT und digitale Plattformen werden zu Treibern einer grünen Transformation, die tief in Strukturen, Prozesse und Kultur eingreift.

Vom Gebäude bis zur Produktion

Intelligente Sensorik und KI-gestützte Systeme revolutionieren den Energieeinsatz in Gebäuden, Fabriken und Logistikzentren. Heizung, Klima und Beleuchtung passen sich in Echtzeit an Auslastung, Wetterprognosen oder Strompreise an. In der Produktion erkennt KI, wann Maschinen laufen sollten, um Lastspitzen zu vermeiden. Ergebnis: deutliche Einsparungen beim Energieverbrauch und eine bessere CO2-Bilanz. Auch im Transportwesen entstehen Effizienzsprünge: IoT-Sensoren überwachen Fahrweise, Motorleistung und Routen. Kombiniert mit KI lassen sich Kraftstoffkosten senken, Verschleiß reduzieren und Wartungsintervalle optimieren.

Brandreport • be2morrow GmbH

Gefragt sind Kooperationen und Weiterbildung, um die digitale grüne Transformation zu beschleunigen.

Nachhaltigkeit entlang der Lieferkette Was früher vor allem eine Preisfrage war, wird heute durch ESG-Kriterien erweitert: Herkunft, CO2-Fußabdruck, faire Arbeitsbedingungen und Kreislaufwirtschaft zählen. Green Procurement nutzt digitale Tools, um Lieferketten transparent zu machen. Blockchain ermöglicht Herkunftsnachweise, KI erkennt Risiken wie Umweltverstöße oder politische Instabilität. Das reduziert ESG-Risiken und stärkt Resilienz.

Smarte Routen und multimodale Netze Die Logistik gilt als großer Emittent. Dekarbonisierung heißt: Fuhrparks elektrifizieren, Wasserstoff erproben und intelligente Routenplanung einsetzen. KI kalkuliert Touren, vermeidet Staus und integriert intermodale Optionen wie die Kombination von Lkw und

Klimamanagement mit digitaler Präzision

Neue KI-Systeme vereinfachen die Emissionserfassung. Sie liefern schnell belastbare Daten – und schaffen Freiraum für die Umsetzung von Klimastrategien.

Der Wandel hin zu klimaneutralem Wirtschaften ist für Unternehmen aller Branchen unausweichlich. Politische Vorgaben, wachsende Erwartungen von Kund:innen und Investor:innen sowie neue Berichtspflichten wie die »Corporate Sustainability Reporting Directive« (CSRD) erhöhen den Handlungsdruck. Die größte Hürde liegt selten im fehlenden Willen, sondern meist in knappen Ressourcen, begrenzter Zeit und fehlendem Know-how.

Daten als Fundament der Nachhaltigkeit

Wer Nachhaltigkeit glaubwürdig umsetzen will, braucht eine solide Datengrundlage. Besonders in der Lieferkette liegen oft die größten Emissionsanteile – und die größten Herausforderungen. Unterschiedliche Datenquellen, fehlende Standards und zeitintensive Abstimmungen machen die Erfassung bislang aufwendig.

KI spart Zeit und Ressourcen

Durch die Kombination großer Sprachmodelle mit Emissionsdatenbanken werden Einkaufsdaten automatisch analysiert und passenden Emissionsfaktoren zugeordnet. Innerhalb weniger Minuten lassen sich große Teile der Scope-3-Emissionen berechnen – ohne hohen Personal- oder Beratungsaufwand.

Lösungen für den Mittelstand

Die be2morrow GmbH entwickelt mit

Partner:innen aus Wissenschaft und Wirtschaft praxisorientierte Tools speziell für kleine und mittelständische Unternehmen. Dazu zählen automatisierte Nachhaltigkeitsberichte, Emissionserfassung aus Buchungsdaten und die Integration von Satellitendaten. Ziel ist es, Prozesse zu vereinfachen und Freiraum für die eigentliche Umsetzung zu schaffen.

Strategie ohne eigene Abteilung Das zentrale Managementsystem enthält über 100 000 geprüfte Maßnahmen, erstellt individuelle Fahrpläne, setzt Prioritäten und schließt Lücken – auch in Betrieben ohne eigene Nachhaltigkeitsabteilung.

be2morrow GmbH Firnskuppenstr. 13 34128 Kassel +49 561 804 3921 be2morrow.de

Bahn. Multimodale Plattformen orchestrieren Verkehrsträger, machen nachhaltige Alternativen buchbar und wirtschaftlich attraktiv.

Regulatorische Treiber: CSRD, ESG und Lieferkettengesetz Mit der CSRD müssen Unternehmen seit 2024 detaillierte Nachhaltigkeitsberichte vorlegen. Das Lieferkettengesetz verpflichtet zur Einhaltung von Umwelt- und Sozialstandards. Ohne digitale Tools ist die Datenflut kaum beherrschbar. Smart-Data-Plattformen sammeln, konsolidieren und analysieren Informationen. Wer Transparenz nachweisen kann, gewinnt Vertrauen von Investor:innen und Kund:innen.

Die unsichtbaren CO2-Faktoren Digitalisierung ist kein Selbstläufer. Rechen-

Brandreport • Greeper GmbH

zentren gehören zu den größten Stromverbrauchern. Green IT bedeutet: Server effizienter kühlen, erneuerbare Energien nutzen und Software ressourcenschonend entwickeln. Unternehmen prüfen ihre IT-Infrastrukturen kritisch – von Cloud-Providern bis zu Green-Coding-Ansätzen.

Digitalisierung als Enabler für Nachhaltigkeit

Plattformökonomien senken Leerlauf und Verschwendung – bei Carsharing, Energiehandel oder Materialbörsen. Blockchain schafft Transparenz, etwa beim Recycling oder CO2-Zertifikaten. Smart Data steuert ganze Wertschöpfungsketten entlang von Nachhaltigkeitszielen. Ohne digitale Intelligenz wird die grüne Transformation nicht gelingen.

Hürden und Chancen

Cyberrisiken, fehlende Investitionen und Fachkräftemangel bremsen die Entwicklung. Gefragt sind Kooperationen und Weiterbildung, um die digitale grüne Transformation zu beschleunigen. Green Tech und Smart Data sind kein Trend, sondern ein Motor der neuen Wirtschaft. Wer jetzt digital-ökologisch denkt, steigert Effizienz, Resilienz – und sichert Zukunftsfähigkeit.

SMA

Nachhaltige Transformation braucht die besten Köpfe

Unternehmen stehen heute unter großem Transformationsdruck: komplexe Regulierungen, steigende Energiepreise, globale Krisen und hohe Erwartungen an Nachhaltigkeit. Gleichzeitig gibt es nur wenige Expert:innen, die diesen Wandel interdisziplinär gestalten können. Genau hier kommt Greeper ins Spiel.

Greeper versteht sich als spezialisierte Personalberatung und Executive Partner. Sie vermitteln Führungskräfte, die Nachhaltigkeit auf oberster Ebene verankern, und begleiten den Aufbau ganzer Teams. So stellen sie sicher, dass Organisationen für den Wandel gerüstet sind.

Aktuell herrscht Verunsicherung: Die sogenannte Omnibus-Initiative und die Diskussion zur CSRD in Brüssel setzen Unternehmen unter Druck und versetzen viele Mittelständler in Schockstarre. Gleichzeitig steigt jedoch die Nachfrage nach Expert:innen, die bei Dekarbonisierung, Reporting und digitalen Lösungen unterstützen. Großunternehmen, Berater und Wirtschaftsprüfer zählen bereits zu ihren Kunden – und auch in der Bauwirtschaft wächst der Bedarf an Nachhaltigkeitsexpert:innen.