Semper

Magazin der Semperoper Dresden

Stell dir vor, mehr ist mehr

Magazin der Semperoper Dresden

Stell dir vor, mehr ist mehr

Die Menschen an der Semperoper Dresden erschaffen mit Leidenschaft und Engagement kulturell Herausragendes. Seit mehr als 30 Jahren setzen wir als Stiftung Semperoper – Förderstiftung die Akzente, die große Inszenierungen unvergesslich machen – in der Spielzeit 2025/26 etwa bei „Falstaff“ von Giuseppe Verdi, „Parsifal“ von Richard Wagner oder „Onegin“ von John Cranko.

Ein besonderes Highlight in diesem Jahr: Der renommierte Rudi-Häussler-Preis, gestiftet von unserem Gründer und Stifter Senator h. c. Rudi Häussler, wird an die Sächsische Staatskapelle Dresden verliehen. Damit würdigen wir eines der traditionsreichsten Orchester der Welt für seine außergewöhnliche künstlerische Strahlkraft. Darüber hinaus reicht die Arbeit unserer Stiftung von der Premierenförderung bedeutender Werke über Stipendien bis hin zum Curt-Taucher-Förderpreis für hochbegabte junge Künstler*innen.

Was uns antreibt? Die Liebe zu Musik und Kultur – und zu „unserer“ Semperoper.

Die Frauen sagen: „Anakreon, du bist alt!

Nimm den Spiegel, schau: Es gibt keine Haare mehr, und deine Stirn ist kahl.“ Ob das Haar noch da ist oder verschwunden, weiß ich nicht.

Dies aber weiß ich: Dem Alten ziemt es um so mehr, vergnügliche Spiele zu treiben, je mehr der Tod sich nähert.

Der griechische Lyriker Anakreon ist Namenspatron für eine Sammlung anonymer Gedichte. Sie feiern in der Verehrung von Dionysos und Aphrodite die Freude an der Liebe und den irdischen Genuss. Die Texte stammen aus der Zeit vom 1. Jahrhundert v. Chr. bis ins 5./6. Jahrhundert n. Chr.

… Kunst spricht deine Sinne an.

In dieser Ausgabe unseres Magazins laden wir ein, die facettenreiche Welt des Genusses zu entdecken, wenn Musik, Tanz und Emotionen verschmelzen. Wir freuen uns auf die Premiere von Verdis Falstaff – ein heiteres Meisterwerk, das das Leben feiert und die kleinen Momente der Freude in den Fokus rückt.

Zudem entführt uns ein Ballettabend mit Choreografien von Stephanie Lake und Akram Khan in eine faszinierende Sphäre. In Colossus und Vertical Road geht es um rituelle und kollektive Bewegungsbilder im Spannungsverhältnis zwischen Individuum und Gemeinschaft.

1

Komödiantische Essenz des Lebens S. 14

2

Nicola Alaimo über seine Lieblingsrolle: Falstaff S. 20

3

Mahler, Takemitsu und die Sächsische Staatskapelle S. 28

4

Komponistin Unsuk Chin: Einblicke in ihr Leben S. 30

5

Emotionale Tiefen & Klangtraditionen: Ein Gespräch mit Daniele Gatti und Yuki Manuela Janke S. 32

6

Eine Bühne für junge Künstler: Kolossus Kids S. 36

7 Artist in Residence beim Semperoper Ballett: Stephanie Lake S. 38

8

Vertical Road von Akram Khan: eine spirituelle Reise S. 40

9

60 Jahre Musiktradition: Konzert des Landesgymnasiums für Musik S. 42

10

Die Seite für kleine Prinzessinnen & Könige S. 44

Stell dir vor, Groll vergiftet dein Herz

Was entfesselt sich, wenn Neid und dunkle Gefühle die Liebe verdrängen, wenn Verrat und Wahnsinn das Handeln bestimmen? - Die Antwort gibt Händels Oratorium Saul. David triumphiert zwar über Goliath, doch sein Erfolg ist trügerisch. König Saul sieht in ihm die Bedrohung seiner Macht und führt einen erbitterten Kampf gegen den jungen Krieger. Trotz aller Intrigen steht David unter göttlichem Schutz und Saul erleidet sein Schicksal. Davids Weg zum Thron ist ein gefährliches Spiel zwischen Manipulation, Verrat und göttlichem Willen.

1

Capell-Virtuos

Gautier Capuçon

Gautier Capuçon wird in der Saison 2025/26 als Capell-Virtuos der Sächsischen Staatskapelle Dresden einige seiner Lieblingswerke zur Aufführung bringen, beginnend mit dem Cellokonzert von Dvořák. Für ihn erzählt dieses Konzert die ergreifendste und tragischste aller Liebesgeschichten. Anschließend wird das virtuose Cellokonzert Nr. 1 von Saint-Saëns zu hören sein, das mit seiner Theatralik und Leidenschaft beeindruckt und als eine französische Hommage an Robert Schumann gilt. Gautier Capuçon ist es eine Ehre, als Capell-Virtuos einen Teil seiner musikalischen Identität mit der reichen künstlerischen Tradition der Sächsischen Staatskapelle verbinden zu können.

4

Lebensmittelpunkt Dresden Camilla Nylund

Die finnische Sopranistin Camilla Nylund gehört zu den gefragtesten Sängerinnen weltweit. Geboren in Vaasa, studierte sie Gesang in Turku und am Mozarteum in Salzburg. Nach Engagements in Hannover und an der Semperoper Dresden ist sie seit 2002 freischaffend und singt an großen Opernhäusern. Ihr Repertoire umfasst viele Rollen, besonders in den Werken von Wagner und Strauss. Die aus dem lyrischdramatischen Fach stammende Camilla Nylund war in den vergangenen Spielzeiten in ihren ersten großen dramatischen Partien äußerst erfolgreich. Aktuell freut sie sich auf ihr Rollendebüt als Turandot. Nylund schätzt die Ruhe und Natur in Dresden, das sie als Lebensmittelpunkt gewählt hat. hielt den Bayerischen Kulturpreis.

2

Intelligenz und Witz

Regula Mühlemann

Regula Mühlemann verzeichnete einen rasanten Karrierestart. Die Rolle des Ännchens in Jens Neuberts Verfilmung von Der Freischütz katapultierte die Sopranistin beinahe über Nacht ins Rampenlicht. Erste Engagements am Luzerner Theater sowie als Despina in Così fan tutte am Teatro La Fenice folgten. Weitere Stationen ihrer Karriere waren u.a. das Festspielhaus Baden-Baden, die Salzburger Festspiele, die Wiener Staatsoper, die Staatsoper Unter den Linden in Berlin und das Teatro alla Scala. Nun kehrt sie als Konstanze in Die Entführung aus dem Serail an die Semperoper zurück, nachdem sie im 12. Sinfoniekonzert (2024) mit Camilla Nylund, David Butt Philip, Michael Volle und Georg Zeppenfeld auftrat.

5

Echte Liebe

Aleksandra Kurzak & Roberto Alagna

In Tosca werden die Hauptpartien von Aleksandra Kurzak und Roberto Alagna verkörpert, einem Liebespaar im echten Leben, das seit 2015 verheiratet ist. Die polnische Sopranistin Kurzak, bekannt für ihre beeindruckende Bühnenpräsenz und ihr vielseitiges Repertoire von Mozart bis zu zeitgenössischen Werken und Roberto Alagna, ein international gefeierter französischer Tenor, der mit seiner kraftvollen Stimme und emotionalen Darbietungen klassischer Opern von Verdi bis Puccini überzeugt. Zusammen repräsentieren sie Tosca und den Maler Cavaradossi, deren Schicksal in die Machenschaften eines brutalen Regimes verwickelt wird.

3

Lieblingsoper

Oksana Lyniv

Die Dirigentin Oksana Lyniv wurde für ihre musikalischen Leistungen und ihr soziales Engagement vielfach ausgezeichnet. Zuletzt ehrte sie das Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst mit dem Bayerischen Kulturpreis 2024 als „Brückenbauerin zwischen Kulturen, Generationen und Nationen“. Ein besonderes Karrierehighlight war die Leitung von Der fliegende Holländer in Bayreuth, wo sie als erste Dirigentin in der Geschichte der Festspiele einen Meilenstein setzte. Sie studierte an der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber in Dresden. Im Juli gab sie sie an der Semperoper ihr Debüt mit Tschaikowskys Eugen Onegin geben – ihrer Lieblingsoper.

6

Rollendebüt

Christa Mayer

Christa Mayer feiert ihr Rollendebüt in Die Liebe zu den drei Orangen als Prinzessin Clarisse. Seit ihrem Eintritt in das Ensemble der Sächsischen Staatsoper Dresden im Jahr 2001 begeistert sie das Publikum mit ihrer kraftvollen Stimme und denkwürdigen Darbietungen. Mit Auftritten an namhaften Opernhäusern und in Zusammenarbeit mit führenden Dirigent *innen hat sie sich einen festen Platz in der Szene erobert. Ihre glanzvollen Momente, darunter Auftritte bei den Bayreuther Festspielen, sind beeindruckend. 2020 wurde sie zur Kammersängerin ernannt und erhielt den Bayerischen Kulturpreis. Christa Mayer feiert in der Spielzeit 2025/26 ihre 25. Spielzeit an der Semperoper – ein beeindruckendes Jubiläum.

Spritzige Liebe

Aperol, der spritzige italienische Aperitif, wurde 1919 in Padua von den Brüdern Barbieri kreiert und begeistert mit seinem leuchtenden Orange und dem einzigartigen bitter-süßen Geschmack. So wie der Aperol die Geselligkeit anheizt, dreht sich in der Oper Die Liebe zu den drei Orangen alles um die absurde und verspielt-fatalistische Suche nach der wahren Liebe – und das mit einer gehörigen Portion Orangenspaß!

Gastmahl Dresden is(s)t bunt Am 1. September 2025 wird die Hauptstraße in Dresden zur langen Festtafel! Vom Neustädter Markt bis zum Jorge-Gomondai-Platz kommen Menschen aus verschiedenen Kulturen bei köstlichem Essen und Gesprächen zusammen. Auch die Semperoper Dresden ist dabei. Feiern Sie mit uns Offenheit und setzten Sie ein Zeichen für ein buntes Miteinander!

Unsere neue

Merchandise Collection ist eingetroffen –egal, ob du ein treuer Opernfan oder ein neugieriger Neuling bist –diese Kollektion bringt die Magie der Bühne direkt in deinen Alltag.

süß, herzhaft oder erfrischend –schmackhafte

Lust reinzuhören?

Alle Songs finden Sie hier als Spotify-Playlist

Bart oder nicht Bart: der Chevronbart

uns

Von Mozarts Osmin bis zum modernen Stil –entdecken Sie, welcher Bart zu Ihrem

Charakter passt.

Der Chevronbart ist in den letzten Jahren zu einem echten Trend avanciert und findet immer mehr Anhänger.

Aktuelle Barttrends zeigen, dass der Oberlippenbart – trotz des Hypes um den Hipster-Vollbart – zunehmend an Populari tät gewinnt.

In humorvoller Betrachtung des Barttrends im Kontext von Mozarts Singspiel Die Entführung aus dem Serail erkennen wir, dass Bärte im 18. Jahrhundert weit mehr als nur modische Accessoires waren. Osmin, der grimmige Aufseher mit seinem imposanten Vollbart, entfaltet bei jedem seiner Auftritte eindringliche Bühnenpräsenz. Sein Bart ist dabei nicht nur Ausdruck von ausgeprägter Charakterstärke, er verfehlt auch seine Wirkung auf das Publikum so gut wie nie.

Im Gegensatz dazu steht Belmonte, der charmante Held, dessen bartloses Gesicht manche Herzen erobert. Schließlich Bassa Selim, dessen majestätischer Bart Autorität ausstrahlt. Sein Erscheinungsbild verdeutlicht, wie Bärte die Wahrnehmung beeinflussen können –wer braucht schon ein Zepter, wenn ein beeindruckender Bart genug Macht verleiht?

Wenn Sie das nächste Mal vor dem Spiegel stehen und überlegen, welcher Bart zu Ihnen passt, denken Sie an die Charaktere aus

Die Entführung aus dem Serail. Ob Sie sich für einen prächtigen Vollbart wie Osmin, einen stylishen Schnurrbart wie Pedro Pascal oder ein babyface-inspiriertes Aussehen wie Belmonte entscheiden – jeder Stil hat seine eigene Geschichte und Bedeutung. In der Welt der Bärte gibt es keine falschen Entscheidungen, nur verschiedene Wege, sich auszudrücken und das Selbstbewusstsein zu stärken.

Und was sind die neuesten Trends?

Neben dem Chevronbart ist auch der „3-Tage-Bart“ nie wirklich aus der Mode gekommen. Er ist bei vielen Promis besonders beliebt. Best-Practice-Beispiele beweisen einen lässigen, aber trotzdem gepflegten Look: David Beckham, Ryan Reynolds, Brad Pitt und Jude Law.

Und falls Sie über keinen Bartwuchs verfügen oder einfach keinen Bart tragen wollen, brauchen Sie nicht zu verzweifeln. Auch die Männer, die für weniger Gesichtsbehaarung oder einen glatten Look optieren, können mit einem gut gepflegten Brusthaar-Look Akzente setzen. Brusthaare sind ein oft unterschätztes „Nice to have“, das ebenso viel über den Charakter und Stil des Trägers verraten kann.

Text Sophie Östrovsky

Stell dir vor, der Stolz hindert uns an der Liebe

Eugen Onegin, ein eleganter Bürger der Metropole, flieht aufs Land und trifft Tatjana, die in ihm die Liebe aus ihren Büchern sieht. Doch Onegin weist sie kalt zurück, unfähig zu einer Bindung. Jahre später erkennt er seinen Fehler – zu spät, denn Tatjana ist inzwischen mit Fürst Gremin verheiratet. Pjotr I. Tschaikowsky schuf 1878 mit Eugen Onegin ein berührendes Meisterwerk, das die inneren Konflikte seiner Charaktere auslotet.

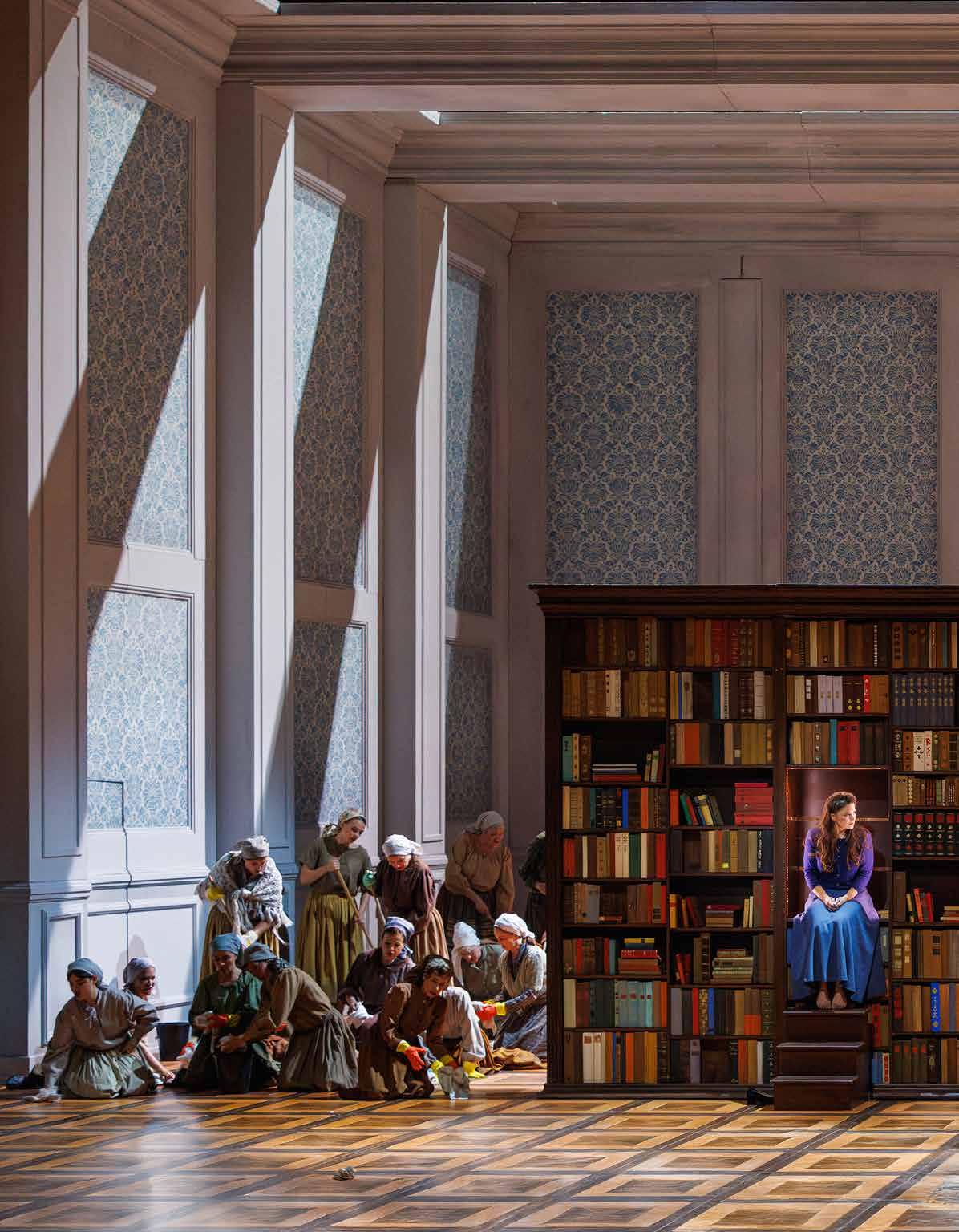

Markus Bothe inszenierte die Geschichte aus der Rückschau in einer Bildwelt, in der Erinnerung, Stimmung und gegenwärtiges Drama ineinanderfließen.

1Text

Tobias Hürter

Bilder

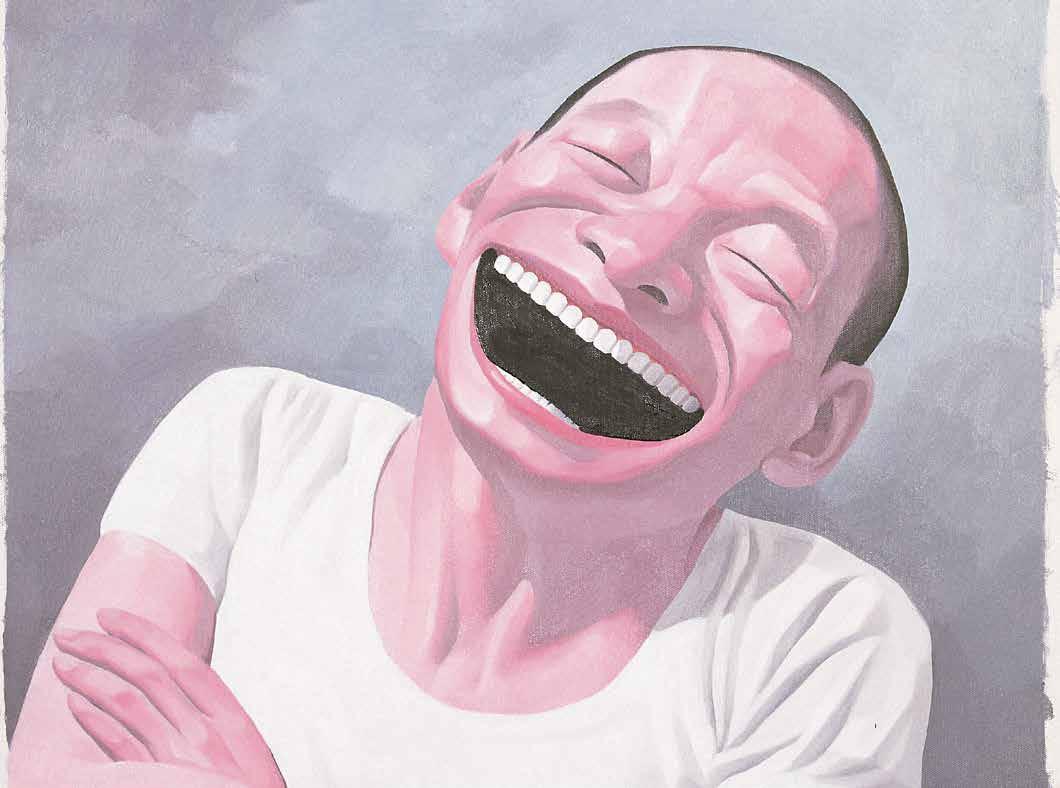

Yue Minjun

„Tutto nel mondo è burla“ singen Solisten und der Chor im großen Finale von Falstaff: Die ganze Welt ist eine Burleske. Zuvor hat sich der alte Lustmolch Falstaff zu seinem Rendezvous mit Alice in einer lächerlichen Verkleidung nachts in den Wald gestohlen –nur um erfahren zu müssen, dass die ganze Stadt ihn hereingelegt hat. Es entsteht ein wunderbares Durcheinander, ein Karneval mit Spott und Gelächter. Falstaff, der blamierte Möchtegern-Verführer, lacht mit.

Was für eine herrliche Szene! Es hätte ganz anders ausgehen können. Falstaff ist eine traurige Gestalt, fett, unbeholfen und pleite. Die Frauen, die er verführen will, stecken ihn in einen Waschzuber und werfen ihn in die Themse. Falstaff taucht wieder auf, ist nicht lange beleidigt, freut sich darüber, dass er dank seiner Körperfülle nicht untergeht. Er hätte wirklich Grund zu Selbstmitleid. Aber er lacht lieber über sein Missgeschick. Die Frauen, die es verursacht haben, lachen mit – ohne Bosheit. Der Spaß verbindet sie alle. Falstaff ist der Inbegriff eines Genussmenschen, er will lachen, zechen, lieben. Die Bezeichnung „Genussmensch“ enthält meistens eine Prise Gift. Da klingt mit: Der ist faul oder dekadent, das Klima und seine Gesundheit sind ihm egal. Asketen werden mehr geschätzt als Genussmenschen, da sie um einer höheren Sache willen auf Genuss verzichten – oder schlicht um des Verzichts willen. Sind Genussmenschen wie Falstaff also blöd oder willensschwach? Im Gegenteil. Falstaff ist kein Opfer seiner Triebe, sondern ihr Meister. Er spielt mit seiner Lust, ohne ihr blind zu verfallen. Ein Heiliger ist er bestimmt nicht, Moral ist keine Kategorie für ihn. Aber er tut, was Menschen nun mal tun: Er lässt es sich gutgehen.

Geht es nach manchen Philosophen und Ökonomen der Moderne, dann sollte sich niemand für seine Genüsse schämen müssen. Den Utilitaristen zufolge ist das Streben nach Genuss nicht nur menschlich, sondern die höchste Priorität. Im späten 18. Jahrhundert nannte Jeremy Bentham, der Begründer des Utilitarismus, Genuss oder Wohlergehen (pleasure) „das einzige Gut“, Schmerz (pain) „ausnahmslos das einzige Übel“. Diese „zwei Souveräne“ beherrschen laut Bentham das menschliche Leben. Das Streben nach Genuss und die Vermeidung von Schmerz seien letztlich die Motive allen menschlichen Handelns. Was Menschen in ihrer ganzen Vielfalt und Verrücktheit tun, folgt einem ganz einfachen Prinzip, wenn Bentham Recht hat: Sie suchen Genuss und vermeiden Schmerz. Danach bemisst sich alles Handeln, danach unterscheiden sich Gut und Böse. Wir alle sind Falstaff.

So einfach ist es aber dann doch nicht. Wir leben nicht alle wie Falstaff. Wir feiern nicht nur, sondern wir bauen auch Häuser, schreiben Bücher, treiben Sport, ziehen Kinder groß. Genuss ist so vielfältig wie der Mensch. Genuss bedeutet jegliche Art eines angenehmen Gefühls, jede Empfindung, die positiv kribbelt. Es gibt bedeutungsverwandte Wörter, die das Gleiche bezeichnen können: Freude, Behaglichkeit. Kurz gesagt: sich gut fühlen. Daher ist Genuss offensichtlich gut. Es ist gut, sich gut zu fühlen.

Allerdings muss man den Begriff „Genuss“ vom Klischee befreien, um Benthams Prinzip richtig zu verstehen. Es geht nicht nur um die „guilty pleasures“, denen der alternde Falstaff nachjagt, nicht nur Fressen, Saufen und Prassen. Menschen können alles Mögliche genießen. Schokolade – oder auf Schokolade verzichten zu können. Champagner und Wasser. Lieben und geliebt werden. Den Sommer. Eine wissenschaftliche Theorie. Ein Lächeln. Eine gute Tat. Manchmal den schlichten Umstand, lebendig zu sein. Was immer ein Mensch genießt, es geht darum, sich damit gut zu fühlen, und es wieder anzustreben, wenn es fehlt. Genuss ist vielfältig. Wir sind doch nicht alle Falstaff.

Klassische Utilitaristen wie Bentham betrachteten Genuss wie einen Regler, der sich hoch- und runterdrehen lässt. Das ist zu einfach. Es gibt nicht nur mehr oder weniger Genuss, es gibt verschiedenste Typen von Genuss, die sich nicht ohne Weiteres gegenein-

ander aufrechnen lassen. Da sind „einfache“ Genüsse ohne tieferen Gehalt und „kompliziertere“ Genüsse mit Bedeutungsgehalt. Ein einfacher Genuss ist zum Beispiel ein Stück Schokolade: diese angenehme, reiche, süße, cremige Empfindung im Mund. Ähnlich wie der Genuss, am Strand zu liegen: Sand auf der Haut, wärmende Sonnenstrahlen, Meeresrauschen. Nicht wie Schokolade, aber auch auf seine Art einfach.

Komplizierter sind Genüsse, die mit einer Tatsache verbunden sind: zum Beispiel die Freude über die Tatsache, dass die deutschen Fußballerinnen ein Tor geschossen haben. Oder darüber, dass die Tochter gerade ihr erstes Wort gesprochen hat. Das sind keine sinnlichen Genüsse. Es sind Genüsse von Tatsachen. Man muss den Gedanken denken können, dass das Nationalteam getroffen hat. Das sind Genüsse „über“ etwas. Tiere haben sinnliche Empfindungen und vermutlich einfache Genüsse. Eine Katze kann eine Streicheleinheit genießen. Sie wird jedoch nicht genießen können, dass ein Fußballteam ein Tor geschossen hat. Genüsse über Tatsachen sind weitgehend den Menschen vorbehalten.

Genuss findet im Kopf statt. Eine Schlüsselrolle spielt dabei der Botenstoff Dopamin. In den 1980er-Jahren stimulierten Neurowissenschaftler die Dopamin-Neuronen im Gehirn von Ratten mit elektrischen Reizen. Wenn die Forscher diese Stimulation an eine bestimmte Handlung koppelten, zum Beispiel das Betätigen eines Hebels, dann wiederholten die Tiere diese Handlung. Offenbar empfanden sie die Dopamin-Stimulation als angenehm. Auf gleiche Weise steuert Dopamin das menschliche Verhalten. Wenn ein Mensch in eine Kneipe geht, und glaubt, er täte es, um mit Freunden Bier zu trinken, dann kennt er nur die halbe Antwort. Er tut es auch, um eine Dopamin-Reaktion auszulösen. Schon die Erwartung der angenehmen Atmosphäre, der guten Getränke und des gemeinsamen Lachens in der Kneipe lässt das Dopamin fließen. Das Gehirn lernt solche Zusammenhänge rasch. Es verbindet die Kneipe mit Genuss.

Menschliche Kultur ist eine besonders raffinierte Neunutzung des Dopaminsystems. Ein Mensch macht eine Ausbildung, statt herumzuhängen. Der Mensch steckt Geld und Mühe in sie, mit der Aussicht auf ein angenehmes Leben für sich und seine Familie. Man könnte diese Entscheidung deuten als Sieg der Kultur über das primitive Belohnungssystem: Verstand über Bauch. Menschen haben einen Verstand, der ihre archaischen Impulse zügelt. Sie können fasten statt essen und schuften statt entspannen. Man kann Kultur aber auch anders sehen: als Umgewichtung von Belohnungen. Immanuel Kant gibt in seiner Kritik der praktischen Vernunft ein Beispiel. Er stellt sich jemanden vor, der „von seiner wollüstigen Neigung vorgibt, sie sei, wenn ihm der beliebte Gegenstand und die Gelegenheit dazu vorkämen, für ihn ganz unwiderstehlich“. Kant stellt sich also vor, an einem Bordell vorbeizugehen. Es reizt ihn, hineinzugehen. Aber dann denkt er an die sozialen Sanktionen. Sein Ruf ist ihm wichtiger als die Lust. Er geht lieber nicht hinein. Es wäre ihm peinlich. Was würde Falstaff an Kants Stelle tun? Eine rein hypothetische Frage natürlich, aber die Antwort liegt auf der Hand.

Kultur verändert den Belohnungswert von Erlebnissen und damit auch, was wir als positiv oder negativ empfinden. Zwischen den klugen kognitiven Systemen oben in der Großhirnrinde und dem dummen Dopaminsystem tief unten – zwischen Gewissen und Genuss – gibt es keinen strikten Gegensatz. Sie handeln den Beloh-

nungswert miteinander aus. Bei allem, was Menschen als lohnend erleben, spielt das Dopaminsystem mit. Nicht nur Sex kann ein Genuss sein, sondern auch das Erfolgserlebnis, am Freudenhaus vorbeigekommen zu sein. Eine Fernreise und das gute Gewissen, auf einen Flug verzichtet zu haben, können beide den Dopaminpegel heben.

Wenn alles nur eine Frage der Botenstoffe ist, warum stimulieren wir nicht einfach unser Dopaminsystem, statt in die Kneipe zu gehen – wie bei den Ratten im Labor? Was fehlt da noch? Die Vielfalt.

Genuss ist kein Monolith.

Ein genussreiches Leben besteht nicht nur darin, viel zu genießen, sondern auch darin, vielfältig zu genießen.

Schon ein Kneipenbesuch bietet eine Vielfalt von Erlebnissen, die kein dopamingeflutetes Gehirn aus sich selbst schöpfen kann. Ein gutes Leben ist ein genussreiches: Das ist die Botschaft der Utilitaristen. Aber diese Botschaft ist reichhaltiger, als sie zunächst klingt. Stellen wir uns den Menschen vor, der Falstaff gerne wäre: einen Lebemann, der seine Tage vor allem mit gutem Essen und wunderbaren erotischen Abenteuern verbringt. Ein Leben voller einfacher Genüsse. Dem Lebemann gegenüber steht eine Asketin. Sie trinkt nur Wasser, geht früh ins Bett, meditiert viel und hilft ihren Mitmenschen. Sie ist ein Anti-Falstaff.

Auf den ersten Blick scheint es, als hätte der Lebemann es besser. Doch das kann täuschen. Manchmal kommen Zweifel in ihm hoch, ob er das bestmögliche Leben führt. Sein Gewissen meldet sich. Die Asketin erlebt kaum sinnlichen Genuss. Manchmal vermisst sie ihn. Dafür begleitet sie ein stilles Gefühl von Zufriedenheit durchs Leben. Sie macht keine Luftsprünge. Aber sie genießt durchaus, nur auf andere Weise. Sie riskiert nicht, wie Falstaff in einen Fluss geworfen zu werden.

Unmöglich zu sagen, wer von beiden mehr genießt. Dem Lebemann fehlt die dauerhafte Zufriedenheit, wenn er von Rausch zu Rausch eilt. Der Asketin fehlen die sinnlichen Genüsse. Letztlich erleben beide ähnlich viel Genuss – auf ganz verschiedenen Wegen. Welcher Weg ist besser? Das Motto des Utilitarismus „Maximiere deinen Genuss!“ gibt da wenig Orientierung. Jeder Mensch muss seinen eigenen Weg finden, irgendwo zwischen Asketin und Lebemann, zwischen Kant und Falstaff.

Der Utilitarismus betrachtet das Streben nach Genuss als Motor allen menschlichen Handelns – das ist das berühmte Lustprinzip. Doch Falstaff folgt dem Lustprinzip nicht blindlings. Er spielt damit. Er ironisiert das Lustprinzip. Der Dicke will nicht nur trinken, er macht aus dem Trinken ein Ritual. Er will nicht nur verführen, sondern betreibt das Spiel der Verführung mit kalkulierter Übertreibung. Der Genuss wird zur Parodie.

Falstaff ist kein Narr wie Don Quijote. Er weiß, was gespielt wird – und spielt mit. Sein Genuss ist nicht naiv. Er ist souverän und kalkuliert. Mit seinen Eskapaden stellt er die Frage: Muss das Leben schwer sein, um ernst genommen zu werden? Muss Tugend immer nach Verzicht schmecken?

Die Asketin erlebt kaum sinnlichen Genuss.

Dafür begleitet sie ein stilles Gefühl von Zufriedenheit durchs Leben.

Oder kann Tugend auch in Leichtigkeit liegen: im Lachen über sich selbst, über die anderen, über das ganze Theater der Moral?

Das ist Genuss mit Raffinesse, der nicht nur angenehm ist, sondern auch befreit. „Tutto nel mondo è burla“: Die Welt als Scherz zu nehmen bedeutet, das letzte Wort über sie zu behalten. Falstaff rettet seine Würde, indem er sie nicht so ernst nimmt. Er kann über sich selbst im Speziellen und über die Absurdität menschlicher Begierden im Allgemeinen lachen.

Genuss mit solch einer Haltung kann für strenge Tugendwächter bedrohlich sein. Er hat subversive Sprengkraft. Auch sie zeigt sich in der Schlussszene, die alle soziale Ordnung durcheinanderwirbelt. Vergnügen ist kein Privileg der Adeligen oder Tugendhaften. Alle haben daran teil: die Frauen mit ihren cleveren Tricks, die jungen Liebenden mit ihrer Romanze, sogar das Ensemble in der ausgelassenen Schlussfuge. Die Oper endet nicht mit Strafe wie Don Giovanni, sondern mit Gelächter. „Tutto nel mondo è burla“: das ist nicht zynisch, sondern inklusiv. Das gemeinsame Lachen ist der Weg, um den abgedrehten Alten zurück in die Gemeinschaft zu holen, ohne Strafe oder Moralpredigt. Der Witz geht auf Kosten aller, und gerade das macht ihn so befreiend. Das Wirrwarr dieser Szene, die Maskerade, das gemeinsame Feiern, all das hat etwas von Rebellion. Vergnügen reißt Hierarchien ein und stärkt das soziale Gewebe.

Ein genialer Zug an Giuseppe Verdis Oper Falstaff ist, dass er und sein Librettist Arrigo Boito all diese Facetten des Genusses zur Geltung bringen, ohne sie durcheinanderzubringen. „Falstaff ist nicht nur ein Meisterwerk der Oper, sondern ein einzigartiges Werk, sowohl eine Komödie voller Spaß als auch große Kunst“, schrieb der amerikanische Dirigent und Musikkritiker Robert Craft. Die Oper ist selbst ein Genuss, sie zeigt Genuss und philosophiert über ihn. Vielleicht gelang Verdi dieses Meisterwerk, weil er es selbst genoss. Er habe die Oper ohne Auftrag geschrieben, erklärte er später. Ohne Absicht, damit Geld zu verdienen.

Einfach zu seinem Vergnügen.

Wenn Genuss wie ein einfacher Regler wäre, dann wären Drogen der direkte Weg zum Glück. Doch die meisten Menschen würden ein Leben vorziehen, in dem sie statt Sinnestäuschungen wirklich etwas verstehen, in dem sie etwas zustande bringen und ihren Platz in der Welt finden. Auch wenn sie dabei eine Art von Genuss verpassen, gewinnen sie andere, wertvollere Genüsse.

Menschen sind zu komplex für das einfache Rezept: Maximiere den Genuss. Sie sind denkende, moralische Wesen. Sie wollen wissen und verstehen, tiefe Beziehungen führen, gute Menschen sein. Der englische Philosoph John Stuart Mill entwickelte das Lustprinzip weiter, indem er „höhere Genüsse“ wie Kunst und Bildung, einschloss: „So unterschiedlich sind die Quellen des Vergnügens der Menschen, ihre Empfänglichkeit für Schmerz, die Einwirkung verschiedener körperlicher und moralischer Tätigkeiten auf sie, dass sie ohne einen entsprechenden Unterschied in der Lebensführung weder ihren gerechten Anteil am Glück erhalten, noch zu der geistigen, moralischen und ästhetischen Haltung gelangen, zu der sie nach ihren Anlagen fähig sind.“

Wer diese Vielfalt auskostet und lernt, die Dinge zu genießen, die ihm wirklich liegen, die seiner Haltung und seinen Fähigkeiten entsprechen, der kann Kant und Falstaff versöhnen – und das Leben in vollen Zügen genießen.

Tobias Hürter studierte Philosophie und Mathematik in München und Berkeley. Er war Stipendiat der Deutschen Forschungsgemeinschaft und arbeitete als Redakteur beim MIT Technology Review und bei der ZEIT. Seit 2013 ist er stellvertretender Chefredakteur des Philosophiemagazins Hohe Luft.

Gespräch

Dorothee Harpain

Der italienische Bariton Nicola Alaimo spricht über die Vielseitigkeit und die stimmlichen Herausforderungen der Partie des Falstaff

Sie kommen aus einer Musikerfamilie – wann entschieden Sie sich, selbst Sänger zu werden?

Nicola Alaimo — Ich bin mit Oper aufgewachsen – im wahrsten Sinne des Wortes! Schon im Alter von zwei Jahren sang ich Arien aus den Meisterwerken, die wir zu Hause hörten. Diese Leidenschaft wurde in mir von meiner Großmutter väterlicherseits, Anna, geweckt, die mich nicht nur in die Oper einführte, sondern mich auch ermutigte, Klavierspielen zu lernen. Von ihr habe ich die tiefe Liebe zu diesem wunderbaren Beruf geerbt. Natürlich fing ich erst an, es ernst zu nehmen, als ich älter wurde. Als ich 16 Jahre alt war, sang ich bereits vor und trat hier und da in sogenannten „marchette“ auf – kleinstädtische Marathons mit kaum Publikum, aber unglaublich wertvoll, um Erfahrungen zu sammeln und sich zu festigen! Der Gewinn des Giuseppe-di-Stefano-Wettbewerbs 1997 öffnete mir die Tür zu den Provinztheatern, an denen ich wachsen und lernen konnte. Ich habe acht Jahre lang das gemacht, was wir „gavetta“ (sich hocharbeiten) nennen – die harte, prägende Arbeit, die heutzutage oft fehlt. Leider gibt es in unserer Branche die Tendenz, sehr junge Sänger*innen ohne die nötige Vorbereitung direkt auf großen Bühnen auftreten zu lassen. Ich glaube, das ist ein großer Fehler. Junge Künstler*innen müssen arbeiten, ja, aber sie brauchen auch Zeit und Raum, um sich zu entwickeln – um die Art von professioneller Reife zu erlangen, die nur durch Erfahrung in kleineren Veranstaltungsorten entsteht. Erst dann sollten sie den Sprung zu den großen Theatern machen.

Sie haben Falstaff bereits u. a. an der Mailänder Scala, der Metropolitan Opera in New York und dem New National Theatre Tokyo gesungen und werden in dieser Partie Ihr Debüt an der Semperoper geben. Warum zählt Falstaff zu Ihren Lieblingsrollen?

Ich könnte einfach antworten: Weil diese Oper ein Meisterwerk ist, von der ersten bis zur letzten Note. Aber ich werde noch weiter gehen: Falstaff ist die Krönung von Giuseppe Verdis gesamtem Theaterschaffen. Es zeigt auch die Brillanz von Arrigo Boito, der Shakespeares Komödie in ein nahezu perfektes Libretto verwandelte. Verdi wollte uns mit dieser Oper eindeutig verblüffen und überraschen. Es gibt musikalische Passagen in Falstaff, die sofort an Momente aus seinen früheren Werken erinnern – Il trovatore, La traviata, Don Carlo, I vespri siciliani, Otello, Macbeth ... Es ist wirklich erstaunlich. Nur ein Genie konnte etwas so Detailreiches schaffen, so klug in der stimmlichen Gestaltung jeder einzelnen Figur. Natürlich dominiert Falstaff selbst die Oper, und für mich ist es die theatrale Seite der Figur, die am meisten hervorsticht. Das liegt daran, dass in Sir John Falstaff das gesamte Spektrum der menschlichen Erfahrung zu finden ist – einfach alles!

Denken Sie an ein beliebiges Gefühl – Liebe, Hass, Weisheit, Freiheit, Glück, Traurigkeit, Ironie, Sarkasmus, Stärke, Schwäche, alles ist da. Alles und auch das jeweilige Gegenteil. Es gibt den Untergang, aber auch die Erlösung. Es gibt den Überlebensinstinkt und es gibt den Intellekt. Sir John war ein kultivierter Mann – sprachgewandt, eloquent – auch wenn das Leben nicht ganz so verlief, wie er es sich

vorgestellt hatte. Es war Liebe auf den ersten Blick, als ich 2006 mit der Rolle debütierte. Ich habe sie 18 Monate lang einstudiert, bevor ich sie auf die Bühne brachte – und um ehrlich zu sein, habe ich seitdem nie aufgehört, sie zu studieren und zu verfeinern. Es gibt immer etwas zu korrigieren, etwas zu vertiefen.

Wie würden Sie Boitos und Verdis Falstaff charakterisieren?

Sir John Falstaff darf man nicht auf einen „Buffo“ reduzieren, denn das ist er absolut nicht. Er trinkt, ja, aber das liegt daran, dass der Wein der einzige Trost ist, den er im Leben hat. Er ist sein letzter Freund. Falstaff ist ein zutiefst verbitterter, trauriger Mann, der seinen Sinn im Leben verloren hat. Und wenn man keinen Grund mehr hat, morgens aufzustehen, fühlt man sich leer, und man beginnt, in den Abgrund des Nichts zu treiben. Er ist sich seines Zustands auch unglaublich bewusst. Verdi und Boito zeichnen dieses Bild sehr genau, besonders in der ersten Szene des dritten Aktes. Zugleich ist Falstaff ein Mann, der trotz allem über sich selbst zu lachen weiß. Seine Stimmung kann sich in einem Augenblick ändern. Vielleicht trägt der Wein dazu bei, aber auf jeden Fall sorgt er dafür, dass die Melancholie nicht die Oberhand gewinnt. Die dunklen Momente kommen und gehen, aber selbst, wenn sie nur ein paar Sekunden dauern, wiegen sie für ihn zentnerschwer und erschüttern ihn bis ins Mark. Er ist wirklich ein unglaublicher Charakter: unglaublich vielschichtig und menschlich zugleich.

Worin bestehen die musikalischen Höhepunkte und Herausforderungen dieser Rolle?

Die einzigen wirklichen Herausforderungen, auf die ich in Falstaff gestoßen bin, sind die schönen Falsett-Passagen wie „Io son di Sir John Falstaff“ oder „Alfin t’ho colto, raggiante fior“. Sagen wir einfach, Falsett ist nicht gerade meine größte Stärke! Aber mal ehrlich, liegt ein Teil der Schönheit eines Künstlers nicht auch in seinen Schwächen? Perfektion kann so langweilig sein! Abgesehen davon fließt alles so natürlich – es ist, als ob die theatralische Energie einen mitreißt. Aber das ist natürlich nur mein Eindruck.

Falstaff kurz gefasst

Sir John Falstaff liebt Essen, Wein und Frauen –und braucht dringend Geld. Er schreibt zwei gleichlautende Liebesbriefe an Mrs. Alice Ford und Mrs. Meg Page, um an das Geld ihrer Ehemänner zu kommen. Doch die Frauen durchschauen seinen Plan und drehen den Spieß um …

Damiano Michieletto inszeniert Verdis letzte Oper als temporeiche Komödie über den alternden Musiker Falstaff, der nostalgisch an seine früheren Banderfolge und Eroberungen zurückdenkt und zugleich für ordentlich Schwung in der konservativen Gesellschaft sorgt.

Haben Sie eine Lieblingsszene oder einen Lieblingsmoment?

Einer der stärksten Momente ist für mich die große Monologszene im dritten Akt, als Falstaff aus der Themse steigt, klatschnass und wütend. Aber diese Wut weicht schnell etwas Tieferem: der Realität ... und damit der Selbsterkenntnis. Falstaff wird klar, wer er ist, oder besser gesagt, wer er geworden ist. Und er sieht, dass er das nicht sein will. Er ist verbittert, desillusioniert, machtlos. Er weiß, dass er allein ist und er weiß, dass er allein sterben wird. Ihm ist bewusst, dass er alt und das Ende nahe ist. Wie entkommt er also diesem schmerzhaften Augenblick der Wahrheit? Natürlich mit „einem guten Glas warmen Wein“! Und plötzlich ändert sich alles. Der Himmel klart auf. Die Stimmung hebt sich. Und irgendwie scheint das Leben wieder erträglich.

Am Ende wird Falstaff ein zweites Mal für sein Verhalten bestraft. Aber er macht weiter: „Doch ohne mich würde es ihnen in all ihrer Aufgeblasenheit am kleinsten Körnchen Salz fehlen. Ich bin es, der sie gewitzt macht, und mein Scharfsinn weckt erst den ihren.“ Ist er in dieser Gesellschaft das sprichwörtliche „Salz in der Suppe“? Es geht um die Kraft weiterzumachen – das ist der Schlüssel! Falstaff ist großartig darin, sich selbst in Schwierigkeiten zu bringen, aber er ist noch besser darin, sich mit Ironie, Sarkasmus und manchmal auch Wut daraus zu befreien; wie in diesem epischen Moment, als er erkennt, dass er hereingelegt wurde! Er hat auch die Fähigkeit, über sich selbst zu lachen. Sind wir sicher, dass er wirklich alles meint, was er in diesem berühmten Satz sagt? Das glaube

ich nicht. Er scherzt mit sich selbst, ist sich seiner eigenen Klugheit bewusst, wenn er will, aber dann tappt er in Fallen, die so offensichtlich sind, dass selbst ein Kind sie bemerken würde. Was die Suppe wirklich würzt, ist diese unglaubliche Stärke, trotz allem weiterzumachen. Und er ist das perfekte Beispiel dafür.

Die Zeile „Alles ist Spaß auf Erden, der Mensch ist als Narr geboren. Einer macht sich über den andern lustig, doch wer zuletzt lacht, lacht am besten“ – das sind die letzten Worte, die Verdi und Boito (vor allem Verdi) uns in der Schlussfuge hinterlassen haben, die ein Meisterwerk im Meisterwerk ist. Besser hätte Verdi seine brillante, erfolgreiche Karriere nicht abschließen können und hinterlässt uns neben der Casa Verdi sein wichtigstes Vermächtnis: Falstaff. Und wir, die bescheidenen Künstler*innen, können nichts anderes tun, als ihm zu danken, ihn zu ehren und seine wunderbare, wertvolle Lehre auf der Bühne so gut wie möglich zum Leben zu erwecken.

Giuseppe Verdi

Falstaff

Commedia lirica in drei Akten

Premiere 5. Oktober 2025

Musikalische Leitung

Daniele Gatti

Inszenierung

Damiano Michieletto

Mit u. a.

Nicola Alaimo

Lodovico Ravizza

Didier Pieri

Simeon Esper

Marco Spotti

Eleonora Buratto

Rosalia Cid

Marie-Nicole Lemieux

Nicole Chirka

Sächsischer Staatsopernchor Dresden

Sächsische Staatskapelle Dresden

Mit freundlicher Unterstützung der Stiftung Semperoper – Förderstiftung

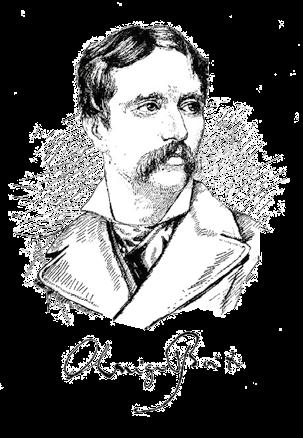

Text Ulrich Sautter

William Shakespeares Figur Sir John Falstaff stimulierte die Fantasie vieler Künstler: Vor Giuseppe Verdi versuchten sich Antonio Salieri und Ludwig van Beethoven an dem Stoff, nach ihm komponierte Edward Elgar eine sinfonische Studie und Orson Welles drehte einen Film. Auch die Zeitschrift Falstaff wird oft in einem Zug mit Verdis Oper genannt –das führende Magazin für kulinarischen Lifestyle im deutschen Sprachraum.

Shakespeare, so sagt man, habe am Beginn der Neuzeit ein neues Menschenbild auf die Bühne gebracht: Seine Figuren sind nicht mehr statisch und berechenbar wie die Charaktere der biblischen Schriften oder mittelalterlicher Passionsspiele, sie sind vielmehr so komplex und wandelbar, wie es einem Weltbild entspricht, das durch die kopernikanische Wende gegangen ist. Sir John Falstaff ist dabei Shakespeares Meisterstück: Auf den ersten Blick ein fetter Säufer, ständig hinter einem Rock her, diebisch und verschlagen, ein Aufschneider, der keinerlei moralischen Kompass zu haben scheint. Doch dann kommt eine weitere Eigenschaft hinzu, die dieser Figur eine nachgerade unschuldige Liebenswürdigkeit verleiht: die Fähigkeit zur Selbstreflexion und zu einer lakonischen Akzeptanz der eigenen Widersprüche. So wird Falstaff zum Advokaten der Würde der nackten menschlichen Existenz, all ihre Begrenzungen inklusive.

In Verdis Alterswerk wird dieses Motiv zu einem – man ist versucht zu sagen: süffigen – Lustspiel. „Oste! un’altra bottiglia di Xeres“ – „Wirt, noch eine Flasche Sherry!“ – ordert Sir John gleich in der ersten Szene des ersten Aktes. Wein ist der Schmierstoff, um den Spannungen des Lebens eine produktive Richtung zu geben. Ganz in diese Tradition stellten sich auch die Gründer des Falstaff-

Magazins, Helmut Romé und Hans Dibold. Seit den Anfängen 1980 hat Wolfgang Rosam das Magazin zu einem internationalen Genussmagazin gemacht, mit eigenen Ausgaben in Deutschland, Österreich, der Schweiz, in Italien und in der Slowakei. Als Ritter des guten Geschmacks ziehen wir Falstaff-Redakteure heute in den Kampf gegen Sauertöpfigkeit und Genussfeindlichkeit. Wenn Shakespeares Falstaff den Sherry dafür preist, dass er „im Gehirn alle dümmlichen, matten und geronnenen Dämpfe austrocknet, die Auffassungsgabe schärft, nachsichtig macht, und lebhafte, feurige und reizvolle Ideen hervorbringt“ ( Heinrich IV. , 2. Teil, 4. Akt, 3. Szene), dann bleibt nur anzufügen, dass der Sherry den Weg in Shakespeares Drama – und schließlich in Verdis Oper – durch einen Angriff der englischen Flotte unter Francis Drake gegen die spanische Armada im Jahr 1587 gefunden hat: Im Hafen von Cádiz erbeutete Drake 2.900 Fässer Sherry. Als Shakespeare schrieb, war der „Sherris Sack“ – eine Art einfacher Oloroso – in England das Getränk der Stunde. Wir sind aber gewiss: Sir John hätte auch einen Traminer aus Radebeuls Goldenem Wagen, einen Riesling vom Pillnitzer Königlichen Weinberg oder einen Weißburgunder von Schloss Proschwitz nicht verachtet!

Daniele Gatti blättert durch den Briefwechsel zwischen Boito und Verdi

Für Daniele Gatti ist Falstaff die erste Opernproduktion an der Semperoper als Chefdirigent der Sächsischen Staatskapelle – und ein Werk, das er besonders schätzt. Bereits als Student beschäftigte er sich mit Verdis Commedia lirica und dirigierte sie bereits mehrfach, u. a. zuletzt im Frühjahr 2025 an der Mailänder Scala. „Es ist eine anspruchsvolle Oper, in der ich immer wieder Neues entdecke“, erzählt er, „Falstaff ist eine Studie des Menschlichen: Verdi gräbt tief in den Seelen der Figuren und zeichnet gekonnt die Charaktere nach. Das macht dieses Werk so zeitlos und modern.“ Diese Oper, in der sich Giuseppe Verdi mit fast 80 Jahren nochmals der Komödie zuwandte, ist für ihn ein „echtes Wunder“. Dabei brauchte es zunächst einige Überredungskunst, wie aus den Briefen zwischen dem Librettisten Arrigo Boito, der William Shakespeares The Merry Wives of Windsor als Vorlage vorschlug, und Giuseppe Verdi hervorgeht. Anlässlich der Neuproduktion hat Daniele Gatti einige Briefstellen herausgesucht.

S. Giuseppe (Ivrea), 20. August 1889

Lieber Maestro, Ich lese Ihren Brief und antworte sofort.

Eine burleske Fuge ist just das, was wir brauchen; am Platz wird’s nicht fehlen, sie unterzubringen. Die Spiele der Kunst sind für die spielende Kunst da. Ich lebe mit dem gewaltigen Sir John, mit dem Schmerbauch, mit dem Bettendurchbrecher, mit dem Sesselzersprenger, mit dem Maultiertreiber, mit dem Schlauch süßen Weins, mit dem lebendigen Schmeichler, zwischen den Fässern des Xeres und den Festen jener warmen Küche im Wirtshaus zum Hosenbande. Im Monat Oktober werden auch Sie dort leben. In den ersten Tagen war ich verzweifelt. Die Typen mit wenigen Zügen skizzieren, die Intrige bewegen, den ganzen Zucker aus jener enormen Apfelsine Shakespeares pressen, ohne dass im kleinen Glas überflüssige Kerne plätschern, farbig, klar und kurz schreiben, den musikalischen Grundriss der Szene umreißen, damit eine organische Einheit entstehe, die ein Musikstück sei und auch wieder nicht sei, die lustige Komödie von Anfang bis Ende leben machen, sie mit natürlicher und verständlicher Lustigkeit zum Leben zu bringen ist schwer, schwer, schwer; aber es muss leicht, leicht, leicht erscheinen. – Mut und vorwärts. Ich bin noch im ersten Akt. Im September der zweite. Im Oktober der dritte.

Das ist das Programm. Vorwärts. Nochmals einen guten und starken Händedruck, um wieder Mut zu gewinnen.

Ihr

Arrigo Boito

Montecatini, 7. Juli 1889

Lieber Boito, Habt Ihr beim Entwurf des Falstaff je an die enorme Zahl meiner Jahre gedacht? Ich weiß wohl, Ihr werdet mir antworten, indem Ihr meinen guten, hervorragenden, robusten Gesundheitszustand übertreibt … und so mag er auch sein. Trotzdem werdet Ihr mir zugeben, dass ich großer Kühnheit beschuldigt werden könnte, wollte ich eine so große Aufgabe über- nehmen! – Und wenn ich der Schwäche nicht Herr würde?! – Wenn ich mit der Musik nicht zu Ende käme? – Wenn Ihr einen Grund fändet, und ich wüsste, wie ich mir ein Jahrzehnt von den Schultern heben könnte, dann …Welche Freude, zum Publikum sagen zu können: Wir sind noch da!! Bahn frei für uns!!

Addio, addio. Herzlich G. Verdi

Lieber Maestro, Tatsache ist, dass ich niemals an Ihr Alter denke, weder wenn ich mit Ihnen spreche noch wenn ich Ihnen schreibe, noch wenn ich für Sie arbeite. Die Schuld liegt bei Ihnen. Sie haben sich Ihr ganzes Leben lang ein schönes Thema für eine komische Oper gewünscht; das ist ein Zeichen dafür, dass die Ader der vornehm lustigen Kunst tatsächlich in Ihrem Gehirn existiert; der Instinkt ist ein guter Ratgeber. Es gibt nur einen Weg, besser als mit dem Otello zu enden, und das ist der, siegreich mit dem Falstaff zu enden. Nachdem Sie alle Schmerzensrufe und Klagen des menschlichen Herzens haben ertönen lassen, mit einem mächtigen Ausbruch der Heiterkeit enden! Das wird in höchstes Erstaunen versetzen! Ich erwarte lhre Entscheidung, die, wie üblich, frei und entschlossen sein wird.

Herzlichst Ihr Arrigo Boito

St. Agata, 18. August 1889

Lieber Boito, Ihr arbeitet, hoffe ich? Das Seltsamste ist, dass auch ich arbeite! … Ich amüsiere mich damit, Fugen zu machen! … Aber wieso eine komische Fuge? Warum komisch, werdet Ihr sagen? … Ich weiß nicht wie noch warum, aber es ist eine komische Fuge! Wie ich auf die Idee kam, werde ich Euch in einem anderen Brief erzählen! –Bis dahin Grüße und von Herzen addio.

Herzlich G. Verdi

Lieber Boito, Amen; und so sei es!

Montecatini, 10. Juli 1889

Machen wir also Falstaff! Denken wir im Augenblick nicht an die Hindernisse, das Alter, die Krankheiten! Inzwischen fangt, wenn Euch danach zumute ist, ruhig zu schreiben an. In den ersten beiden Akten gibt es nichts zu ändern, außer vielleicht dem Monolog des eifersüchtigen Gatten, der besser am Ende des ersten Teils stünde als am Anfang des zweiten. Er hätte mehr Feuer und Kraft.

Auf morgen. Mit Peppinas Grüßen sage ich Euch addio, addio.

Herzlich G. Verdi

Hätten Sie ihn erkannt? Auf dem prunkvollen Fries über dem Bühnenportal der Semperoper, inmitten von Göttern, Musen und berühmten Helden aus Oper und Drama, präsentiert sich auch er –imposant, korpulent, leicht derangiert: Sir John Falstaff.

Der von William Shakespeare als lustbetont, trinkfreudig und zugleich schlitzohrig gezeichnete Ritter repräsentierte damals wie heute das Genießer-Klischee per se. Kein Wunder also, dass er im Laufe der Zeit zum Publikumsliebling avancierte und auf dem Proszeniumsfries über der Dresdner Theaterbühne keineswegs fehlen durfte. Dieses beeindruckende Gemälde schuf James Marshall (nach einem Holzschnitt von Th. Langer) für das Königliche Hoftheater um 1877. Etwa 100 Jahre später wurde es beim Wiederaufbau der Semperoper aufwendig rekonstruiert. Sinnbildlich wacht die allegorische Figur der „Poetischen Gerechtigkeit“ in der Mitte des Bildes über die gerechte Beurteilung der Heldinnen und Helden in der Literatur.

Der Fries kündet in seiner beeindruckenden Größe von 17,20 mal 2,40 Metern von der Versöhnung menschlicher Konflikte durch die Kraft der Poesie – eine humanistische Utopie, die bis heute sprichwörtlich über dem Bühnengeschehen der Semperoper schwebt.

Sir John Falstaff steht in diesem ikonografischen Zusammenhang für das komische Element im Theater und brachte im Laufe der Zeit als Opernfigur das Dresdner Publikum immer wieder zum Lachen: Ab 1853 beispielsweise, seit der Erstaufführung von Otto Nicolais berühmter Oper Die lustigen Weiber von Windsor oder seit 1894, als Giuseppe Verdis Falstaff zum ersten Mal am Königlichen Hoftheater dargeboten wurde.

Auf dem Fries ist Falstaff gemeinsam mit seinem Pagen verewigt, der sich skeptisch von der Echtheit des stattlich gewölbten Ritterbauches zu überzeugen scheint – ein Augenzwinkern aus dem 19. Jahrhundert, das daran erinnert, dass die Oper nicht nur ein Tempel großer Gefühle, sondern auch ein Ort der Ironie sein kann.

Seelenbekenntnisse mit Mahler und Takemitsu

Text Christina Schnauß

Zum Auftakt der neuen Spielzeit am 31. August präsentiert Chefdirigent Daniele Gatti mit der Sächsischen Staatskapelle Dresden Musik des österreichischen Komponisten Gustav Mahler und des japanischen Tonsetzers Tōru Takemitsu. Das instrumental ausgerichtete Repertoire mit Mahlers Fünfter Sinfonie und Takemitsus Requiem wird ergänzt um Mahlers Rückert-Lieder, die von der Altistin Marie-Nicole Lemieux zu hören sein werden.

Die franko-kanadische Sängerin machte sich zunächst weltweit einen Namen als Interpretin von Barock-Opern, doch mehr und mehr erweiterte sie die Bandbreite ihres Repertoires. Sie hat bereits mit unzähligen namhaften Dirigent*innen und Ensembles zusammengearbeitet, wobei sie eine barocke Arie genauso stilsicher wie ein Klavier- oder Orchesterlied aus dem 19. bzw. 20 Jahrhundert interpretiert. Stets bestrebt um eine authentische Interpretation hält sie sich an die folgende sängerische Maxime: „Du solltest dir über einen guten Grund bewusst sein, warum du für die Leute singst und ihnen damit etwas von dir gibst. Man darf nicht einfach singen, um um jeden Preis geliebt werden.“

Gustav Mahlers sinfonisches Schaffen ist stark von der Idee des Vokalen geprägt, was sich bereits in seiner Ersten Sinfonie durch die Verarbeitung des Bruder Jakob-Kanons in der traurigen Molltonart und in Zitaten von eigenem Liedmaterial zeigt. Typisch für Mahler ist in seiner Fünften auch der motivische Bezug auf das Lied „Ich bin der Welt abhanden gekommen“ in dem langsamen Satz, dem berühmten Adagietto. Das wie alle Rückert-Lieder (mit Ausnahme von „Um Mitternacht“) im intimen, kammermusikalischen Ton gehaltene Lied soll Mahler zu folgender Aussage über seine innersten Seelenzustände veranlasst haben: „Das ist Empfindung bis in die Lippen hinauf, die sie aber nicht übertritt! Und: das bin ich selbst!“ Als er die fünf Lieder nach Texten von Friedrich Rückert „Blicke mir nicht in die Lieder!“, „Ich atmet’ einen linden Duft“, „Ich bin der Welt abhanden gekommen“, „Um Mitternacht“ und „Liebst du um Schönheit“ während der Sommerfrischen 1901 und 1902 schrieb, stand Mahler beruflich mit seiner Anstellung als Kapellmeister und Direktor an der Wiener Hofoper auf dem Höhepunkt seiner Karriere. In diese Zeit fallen auch die Arbeiten an seiner Fünften Sinfonie. Als bedeutendes privates Ereignis lässt sich die Eheschließung mit der 19 Jahre jüngeren Alma Schindler nennen. Seine schöpferische Inspiration holte sich der Komponist während dieser Sommer in dem neu bezogenen ma(h)lerischen Ferienhaus direkt am Ufer des Wörthersees, in dem Komponierhäusl im angrenzenden Wald sowie durch Schwimmen, Radfahren und Wandern in den Bergen. Die Uraufführung erfuhren vier der fünf – zunächst für Klavier geschriebenen – Rückert-Lieder in der Orchesterfassung am 29. Januar 1905 im Brahms-Saal des Wiener Musikvereins unter der Leitung des Komponisten. Diesen Ort wählte Mahler mit Bedacht, da er dem kammermusikalischen Charakter mit einem eher kleineren Aufführungsambiente gerecht werden wollte. Die Fünfte Sinfonie mit dem untypischen Eröffnungssatz mit einem Trauermarsch und einem fanfarenhaften Motiv in Anlehnung an Beethovens Schicksalsmotiv in dessen ebenfalls Fünfter Sinfonie wurde am 18. Oktober 1904 im Kölner Gürzenich uraufgeführt.

Das Requiem aus dem Jahre 1957 ist Tōru Takemitsus erstes größeres Instrumentalwerk, wobei der Titel der lateinischen Totenmesse auf ein Vokalwerk hindeuten könnte. Jedoch handelt es sich hierbei um ein Werk für Streichorchester. Ein persönlicher Bezug zu der Requiemsthematik im Leben des Komponisten lässt sich mit dem zwei Jahre zuvor verstorbenen Fumio Hayasaka, dem Filmkomponisten und Mentor Takemitsus herstellen. Takemitsu sieht sein Requiem als allgemeinen Trost für alle Menschen auf der Welt an, die nahestehenden Personen im nicht allzu lange zurückliegenden Zweiten Weltkrieg verloren haben. Er betont dabei seine pantheistisch anmutende Glaubenseinstellung: „Ich denke, Musik ist eine Form des Gebets. [...] Ich habe das Glück, keine bestimmte Religion zu haben. Mein Gott ist überall, im Dickicht der Bäume, in den Menschen und in einer Coca-ColaFlasche.“ Mit dem Requiem sollte er nationale Anerkennung erhalten und später mit weiteren Werken zum ersten weltweit anerkannten japanischen Komponisten in der Musikgeschichte avancieren.

1. Sinfoniekonzert

Dirigent

Daniele Gatti

Solistin

Marie-Nicole Lemieux, Alt

Tōru Takemitsu – Requiem für Streichorchester

Gustav Mahler – Lieder nach Texten von Friedrich Rückert

Sinfonie Nr. 5 cis-Moll

31. August 2025, 11 Uhr & 1., 2. September 2025, 19 Uhr

Im Anschluss an das Konzert am 31. August findet die Verleihung des Rudi-Häussler-Preises 2025 der Stiftung Semperoper – Förderstiftung an die Sächsische Staatskapelle Dresden statt

Weitere Konzerte im Mahler-Zyklus

4. Sinfoniekonzert

Dirigent

Daniele Gatti

14. Dezember 2025, 11 Uhr & 15., 16. Dezember 2025, 19 Uhr

7. Sinfoniekonzert

Dirigent

Daniele Gatti

27., 28. Februar 2026, 19 Uhr & 1. März 2026, 11 Uhr

Gespräch Arnaud Merlin

Die Capell-Compositrice Unsuk Chin spricht über ihren erstaunlichen Werdegang

Welche Erinnerungen haben Sie an Ihre Kindheit und an Ihr Heimatland?

Unsuk Chin — Ich wurde 1961 in Seoul geboren, Korea war zu diesem Zeitpunkt ein sehr armes Land. Mein Vater war Pastor, wir hatten kein Geld, nichts zu essen und lebten in einem kleinen Haus mit einem Strohdach. Als ich zwei Jahre alt war, kaufte mein Vater für die Kirchengemeinde ein Klavier, ein deutsches Instrument. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich ein Musikinstrument gesehen habe.

Sie hatten keine Berührung mit traditioneller koreanischer Musik?

Natürlich gab es viel traditionelle Musik, aber man lernte sie nicht, sondern hörte sie im Alltag. Wir spielten keine Musik in meiner Familie. Man muss bedenken, dass die koreanische Tradition unterbrochen und sogar verboten wurde: zunächst zu Beginn des 20. Jahrhunderts durch die europäischen Kolonialisten, danach von den Japanern. Mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges erhielten wir wieder viele Einflüsse von außen, vor allem aus der europäischen Kultur. Ich mochte beides, sowohl die traditionelle koreanische Musik als auch die europäische Musik, vor allem die Kirchenmusik. In unserer Kirche gab es eine kleine Orgel. Ich liebte es, die Gottesdienste zu begleiten, weil es eine gute Übung war, um die Harmonie der europäischen Musik zu erlernen und zu vertiefen.

Wie sind Sie auf das klassische Repertoire aufmerksam geworden?

Durch das Radio?

Später verfügten wir zu Hause über ein kleines Radio. Und Freunde besaßen kleine, tragbare Schallplattenspieler. Als ich acht Jahre alt war, sah ich einen Film mit Ingrid Bergman, in dem Beethovens Klaviersonate Pathétique zu hören war. Ich kannte weder Beethoven noch die Pathétique, aber es war so schön, dass ich ein oder zwei Jahre lang versuchte herauszufinden, um welches Stück es sich handeln könnte.

Ich habe versucht, mir das Klavierspielen beizubringen, und als ich in der Grundschule war, hörte ich immer mehr von der klassischen europäischen Musik, von Mozart und Beethoven. Ich war sehr neugierig und wollte unbedingt Musikerin werden, aber wir konnten es uns nicht leisten. So konnte ich mir nur langsam das Geld für Musiknoten und Partituren zusammensparen.

Wie wurde Ihnen bewusst, dass Sie Komponistin werden wollen?

Als ich zwölf oder 13 Jahre alt war, hatte ich in der Schule einen Musiklehrer, der Komponist war. Er gab mir auch Klavierunterricht, aber ich musste abbrechen, weil wir ihn nicht bezahlen konnten. Eines Tages spielte er mir Mozarts Kleine Nachtmusik vor und bat mich, sie aufzuschreiben. Da ich sie fünfstimmig wiedergab, sagte er, dass ich ein gutes Gehör hätte und dass ich mir überlegen sollte, Komponistin zu werden.

Wollten Sie auswandern oder war es schwierig, Ihr Land zu verlassen?

Das Leben damals war hart, das Elend groß, die Menschen hatten keinen Respekt voreinander, insbesondere nicht vor Frauen und Kindern. Alle, die flüchteten, hatten nur einen Traum: nach Europa zu gehen, insbesondere nach Deutschland. Ich auch.

Warum wurde es Deutschland und nicht etwa Frankreich oder ltalien?

Ganz einfach! Weil wir Bach, Mozart, Beethoven und Brahms kannten. Auf die Musik von Ravel traf ich erst wesentlich später.

Wie haben Sie diesen Traum verwirklicht?

Ich verfügte über keine finanziellen Ressourcen. Es stand außer Frage, dass ich Musikunterricht nehmen würde und Musiktheorie oder Klavierspielen lernen könnte. Ich versuchte, an der Universität zu studieren, aber ich scheiterte zweimal an den Aufnahmeprüfungen. Glücklicherweise hatte ich beim dritten Mal Erfolg.

So lernten Sie Ihren Lehrer, den koreanischen Komponisten Sukhi Kang (1934–2020), kennen, der selbst ein Schüler von Isang Yun (1917–1995) war.

Ich war Sukhi Kangs erste Schülerin, nachdem er von einem längeren Aufenthalt in Deutschland nach Korea zurückkehrte. Glücklicherweise unterstützte mich Sukhi Kang bei der Beantragung eines Stipendiums des DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst). Ich erhielt es.

Sie wurden 1991 mit dem sehr originellen Stück Akrostichon-Wortspiel bekannt: Wie kamen Sie auf diese Idee?

Ich habe mir sehr gewünscht, Vokalmusik zu schreiben. Die Koreaner lieben es zu singen. Parallel dazu habe ich mich in die Literatur des Absurden vertieft, in Werke von Lewis Carroll und in die Bücher von Michael Ende.

Einige Jahre lang folgten Sie dem Faden von Lewis Carrolls Alice in Wonderland, und aus dem Stück entstand 2007 eine Oper. Damals begeisterte ich mich für den Surrealismus und den Dadaismus. Ich verwendete abstruse Texte, ich hatte Angst, einen Text zu verwenden, der eine Semantik hat. Das hat mir Spaß gemacht und kreative Freiräume eröffnet. Ich konnte all meine verschiedensten musikalischen Interessen – elektronische Musik, Volksmusik, Kirchenmusik, Alte Musik, neue Musik, sinfonische Musik, Vokalmusik – ohne Einschränkungen unterbringen.

Heute ist das anders; meine musikalische Sprache wie auch meine Interessen haben sich in den vergangenen fünfzehn Jahren verändert. Mein Interesse an Astronomie und Astrophysik hat mich ebenfalls stark beeinflusst. Die Inspiration ist auch jedes Mal unterschiedlich.

Sie haben schon oft über den Einfluss von Träumen auf Ihre Kreativität gesprochen. Inspirieren Sie Träume? Oder möchten Sie, dass Ihre Musik wie Träume wahrgenommen wird?

Träume geben mir die Energie, die ich brauche, um das Leben zu meistern.

Porträtkonzert der Capell-Compositrice Unsuk Chin Dirigent

Jonathan Stockhammer

Werke von Deutsch, Schönberg, Benjamin, Zhu, Abrahamsen und Chin 6. November 2025, 20 Uhr, Hellerau - Europäisches Zentrum der Künste

4. Sinfoniekonzert

Dirigent

Daniele Gatti

Werke von Chin und Mahler 14. Dezember 2025, 11 Uhr & 15., 16. Dezember 2025, 19 Uhr

12. Sinfoniekonzert

Dirigentin

Elim Chan

Werke von Dukas, Chin und Prokofjew 5. Juli 2026, 11 Uhr & 6., 7. Juli 2026, 19 Uhr

Interview Wolfgang Mende

Im Oktober interpretiert

Chefdirigent Daniele Gatti Werke von Wagner und Strauss. Im Gespräch mit der 1. Konzertmeisterin Yuki Manuela Janke reflektiert er über die emotionale Tiefe der Musik und die deutsche Musiktradition.

Maestro Gatti, was fasziniert Sie besonders an den Werken von Wagner und Strauss, die Sie im Herbst mit der Staatskapelle dirigieren werden?

Daniele Gatti — Ich bin in Italien geboren und mit dem italienischen Repertoire aufgewachsen. Als ich begonnen habe, Klavier und Komposition zu studieren und meine ersten Schritte als Dirigent unternommen habe, hat mich das deutsche Repertoire sofort angezogen. Die Gefühle, die ich habe, wenn ich Wagner in Dresden mit diesem Orchester in diesem Haus dirigiere, sind kaum in Worte zu fassen. Und das gleiche gilt für Strauss, dessen Werke ich schon vielfach dirigiert habe.

Die Sächsische Staatskapelle ist ein Orchester, das sich sehr stark über eine eigene Klangtradition definiert, deren Wurzeln bis in die Zeit

von Strauss und Wagner zurückreichen. Ist es eine besondere Herausforderung für Sie, dieser Klangtradition gerecht zu werden?

DG — Ja, es ist eine große Herausforderung, aber es ist vor allem ein Geschenk, über ein Instrument, eine „Stimme“ zu verfügen, die vielleicht dem Ideal dieser beiden Komponisten am nächsten kommt. Aber wir müssen dabei einen allgemeinen Aspekt bedenken: Jedes Orchester hat seine eigene Stimme; aber jedes Orchester hat auch die Fähigkeit, seine Stimme zu verändern, wenn die Interpretation der Musik das erfordert. Wenn ich Wagner und Strauss mit der Staatskapelle mache, denke ich, dass ich die beste „Stimme“ für diese Musik habe. Aber ich habe auch die besten Musiker, die diese Stimme verändern können, wenn es notwendig ist.

Sie werden im kommenden Jahr auch Parsifal an der Semperoper dirigieren, Wagners einziges Bühnenwerk, das speziell für das Bayreuther Festspielhaus komponiert wurde. Sie haben dieses Werk 2008 auch schon in Bayreuth dirigiert, sind also mit den spezifischen akustischen Bedingungen im Festspielhaus bestens vertraut. Meinen Sie, dass es möglich ist, diesen speziellen Bayreuther Klang auf ein anderes Haus zu übertragen?

DG — Ich habe Parsifal schon an mehreren Bühnen dirigiert. Ich erinnere mich noch an meine erste Orchesterprobe in Bayreuth. Die erste halbe Stunde war ein Albtraum. Es gibt dort im Orchestergraben ein Telefon, das ist die einzige Möglichkeit, mit seinem Assistenten zu kommunizieren, weil man eingekapselt ist wie in einem U-Boot. Dieses Telefon klingelt natürlich nicht, sondern es leuchtet. Als ich zu dirigieren begann, war das Orchester so laut, dass ich die Sänger*innen nicht hören konnte. Ich signalisierte den Musiker*innen: „leiser, leiser“. Da leuchtet das Telefon: „Maestro, spielt denn die Klarinette überhaupt?“ „Natürlich spielt die Klarinette.“ „Maestro, spielen die Streicher überhaupt? Es ist zu leise, hier kommt nichts an.“ Kurzum, ich war mindestens 20 Minuten lang in Panik. Ich merkte, dass ich etwas ändern muss, und sagte meinem Assistenten: „Bitte rufe mich zehn Minuten lang nicht an, egal was passiert.“ In einem normalen Theater hört man die Sänger*innen und den Chor und

kann abschätzen, wie das im Publikum klingt. Aber hier musste ich mir klarmachen, dass, wenn ich piano bekommen will, das Orchester mezzoforte spielen muss. Und nach zehn Minuten habe ich angerufen, und sie sagten, dass es nun perfekt sei.

Frau Janke, im Heldenleben kommt Ihnen als Konzertmeisterin ein ganz herausragender Part zu, vor allem im dritten Abschnitt „Des Helden Gefährtin“, wo deren viele Charakterfacetten darzustellen sind. Das bietet eine glänzende Möglichkeit, sich als Solistin mit Ihrer gesamten Ausdruckspalette zu präsentieren. Allerdings spiegeln die von Strauss vorgeschriebenen Vortragsanweisungen wie „liebenswürdig“, „heuchlerisch schmachtend“, „keifend“ oder „leichtfertig“ offensichtlich die Geschlechterstereotypen des 19. Jahrhunderts. Ist es für Sie ein Problem, das Frauenbild, das Strauss hier zeichnet, musikalisch zu reproduzieren?

Yuki Manuela Janke — Ich sehe es so, dass Strauss ein sehr menschlicher Komponist ist und dass es in Heldenleben in der Tat um sein eigenes Leben geht. Und wenn man seine Frau Pauline kennt, ist sie wahrscheinlich wirklich sehr emotional gewesen. Insofern habe ich überhaupt kein Problem damit, das so wiederzugeben. In der damaligen Zeit war es vielleicht eher selten, dass Frauen einfach ihre Emotionen zeigen und dass die Männer auch ein bisschen kontrolliert werden. Dass Strauss das hier anders handhabt, zeigt, wie viel ihm seine

Frau bedeutet hat. Ich finde das einfach sehr modern, was er geschrieben hat.

Was ist für Sie der größte Moment in diesem Werk?

YMJ — Das Heldenleben ist für einen Konzertmeister natürlich das Stück schlechthin. Für mich ist der größte Moment aber gar nicht das Hauptsolo, sondern der Schluss, der den Helden und die Gefährtin quasi zusammen in die Erlösung bringt. Strauss soll gesagt haben, einen Schluss zu komponieren, sei sehr schwer. Nur die Großen, Beethoven und Wagner, hätten das gekonnt – und er selbst natürlich auch. Und er konnte es wirklich. Der Schluss mit seinen leisen Tönen ist unglaublich!

DG — Ich denke, dass sich das Violinsolo im Heldenleben von allen anderen Soli des sinfonischen Repertoires unterscheidet. In dem Moment, in dem hier das Solo beginnt, befinden wir uns in einer Oper. Die Sopranstimme spricht zu uns. Und das Orchester, das die Stimme von Richard verkörpert, ist am Anfang unfähig zu sagen: „Ich liebe dich“. Strauss verwendet dafür nur zwei verschiedene Töne, aber diese werden zunächst unterbrochen. Die komplette Phrase erklingt erst am Ende: „Ich liebe dich, meine Pauline“ – das ist wirklich eine kleine Theaterszene zwischen Bariton und Sopran. Und aus diesem Grund ist es so attraktiv.

3. Sinfoniekonzert Dirigent

Daniele Gatti

Richard Wagner

Sinfonische Suite aus Götterdämmerung

Richard Strauss

Ein Heldenleben Sinfonische Dichtung op. 40

26. Oktober 2025, 11 Uhr & 27., 28. Oktober 2025, 19 Uhr

Stell dir vor, die Nachtigall hätte verschlafen

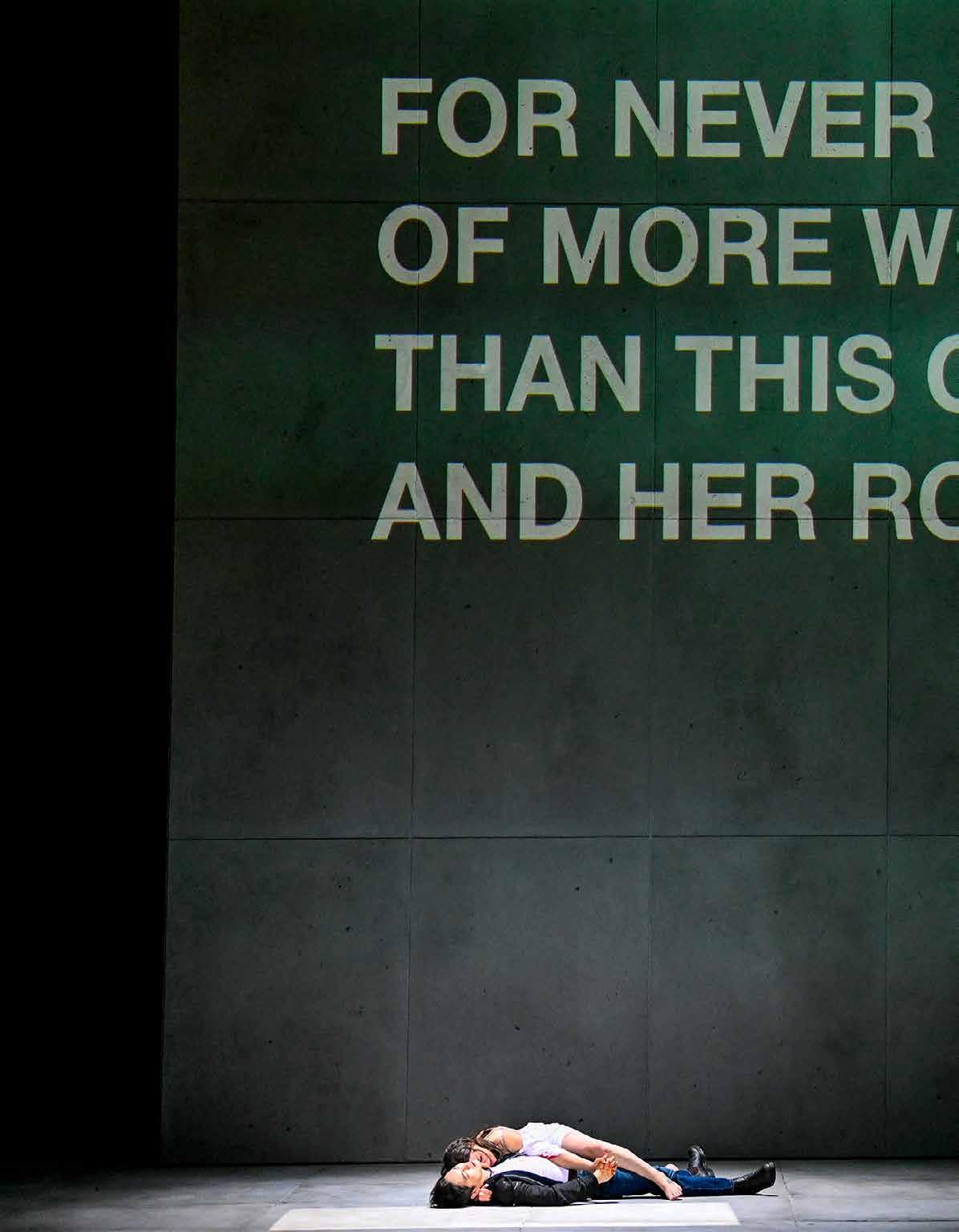

Zwei Herzen, die aus verfeindeten Familien stammen, wagen das Unmögliche: Liebe trotz aller Hindernisse. Romeo und Julia sprengen die Ketten der Tradition – doch ihr Mut kostet sie das Leben. Diese zeitlose Geschichte hat die Welt verzaubert und inspirierte unzählige Adaptionen, von Schauspiel über Film, Musical bis zur Oper. Besonders die Oper Roméo et Juliette von Charles Gounod, die 1867 in Paris uraufgeführt wurde, berührt bis heute mit ihren wunderschönen Melodien.

Das internationale Creative Team von Stephanie Lake lädt die nächste Generation ein, ihre Talente auf die Bühne zu bringen.

Interview

Julia Bührle

Stephanie Lakes Choreografie Colossus wurde 2018 am Melbourne Centre of the Arts uraufgeführt und seither mit großem Erfolg in Theatern von Genf bis Hongkong präsentiert. Das etwa 50-minütige Stück für um die 50 Tänzer*innen zu eigens komponierter Musik von Robin Fox erforscht das Verhältnis und die Spannung zwischen Individuum und Gruppe, zwischen Ordnung und Chaos. Es wurde schon von Tänzergruppen verschiedener Größe und Altersstufen interpretiert. In Dresden wird Colossus erstmals als Teil des Ballettabends Wings And Feathers zu sehen sein, mit Mitwirkenden des Semperoper Balletts und der Palucca Hochschule für Tanz. Doch bereits vor der Premiere von Wings and Feathers im November wird das Creative Team von Stephanie Lake, die mit der Spielzeit 2025/26 Artist in Residence des Semperoper Ballett wird, eigens eine Fassung für Jugendliche von zwölf bis 16 Jahren schaffen, mit dem Titel Kolossus Kids. An dieser Neukreation, die auf der komplexen Originalchoreografie von Colossus basieren wird, werden Schüler*innen der Palucca Hochschule für Tanz, des Heinrich-Schütz-Konservatoriums und des Kinder- und Jugendtanzvereins PUCK e.V. teilnehmen. Die Begegnung von Jugendlichen mit verschiedenen Hintergründen – vom leidenschaftlichen jungen Hobbytänzer zur beinahe fertig ausgebildeten Ballerina – verspricht, für alle spannend und bereichernd zu werden: sowohl für die Mitwirkenden als auch für das Publikum, welches das Ergebnis der Zusammenarbeit Ende Oktober in mehreren Vorstellungen auf der Bühne von Semper Zwei erleben wird. Zudem wird es im Rahmen von YOUth Moves Workshops für Schulklassen zu beiden Fassungen von Colossus geben.

Wir haben Sarah McCrorie, die beide Werke als Teil des Creative Team Stephanie Lake einstudieren wird, einige Fragen zu ihrer Arbeit mit Colossus und zum Kolossus Kids-Projekt gestellt.

Was sind Ihre Pläne für die Dresdner Produktion von Kolossus Kids, an der Tanzschüler*innen und Hobbytänzer*innen mit unterschiedlichem Hintergrund beteiligt sind?

Kolossus Kids ist ein sehr aufregendes Projekt, das die tanzende Jugend aus Dresden verbindet. Das ist eine tolle Chance für Austausch, Integration und gemeinsame Entwicklung. Der choreografische Prozess ist direkt vergleichbar mit dem für erwachsene professionelle Tänzer*innen, aber ganz nah an den „Kids“!

Juliana Sabino Wilhelm, Palucca Hochschule für Tanz

Wo haben Sie Colossus bisher einstudiert? Wie gehen Sie vor, wenn Sie das Stück an eine neue Kompanie anpassen?

Sarah McCrorie — Ich habe Colossus seit 2020 in Australien in Sydney und Brisbane, in Kanada in Montreal und Toronto und in der Schweiz in Genf einstudiert. Außerdem habe ich während der Corona-Lockdowns an Online-Proben für Aufführungen des Stücks in Taiwan, Paris und Hongkong teilgenommen. Wenn wir Colossus mit einer neuen Kompanie einstudieren, haben wir eine klare Methode. Wir haben normalerweise zwei Wochen Probenzeit und halten uns an einen strukturierten Zeitplan für die Vermittlung der Choreografie an die jeweiligen Tänzer*innen. Zu Beginn des Prozesses geht es darum, diese kennenzulernen, bevor wir anschließend zu detaillierteren Soloarbeiten und besetzungsspezifischen kreativen Aufgaben übergehen. Infolgedessen entwickelt sich jede Fassung des Stücks leicht weiter, da sie von den Eigenheiten und Beiträgen der jeweiligen Tänzer*innen geprägt ist.

Am Heinrich-Schütz-Konservatorium Dresden tanzen über 700 Schüler*innen. Kern unserer Tanzausbildung ist moderner und zeitgenössischer Tanz. Wir erarbeiten regelmäßig Choreografien mit und für unsere jungen Künstler*innen und zeigen diese auf Theaterbühnen. Wir haben uns sehr gefreut, als die Einladung kam, mit zwölf unserer Tänzer*innen an einem Projekt der Semperoper teilzunehmen. Durch die Arbeit mit einem internationalen Choreografen-Team und Tanzschüler*innen anderer Tanzeinrichtungen aus Dresden erhoffen wir uns neue Impulse für die Beteiligten.

Petra Steinert, Heinrich-Schütz-Konservatorium

Für Kolossus Kids haben wir vor, den Rahmen der ursprünglichen Colossus-Choreografie als Grundlage zu verwenden und die jungen Tänzerinnen und Tänzer einzuladen, ihre eigene Kreativität einzubringen. Wir freuen uns darauf, alle kennenzulernen und ihre spezifischen Fähigkeiten und Hintergründe dazu zu nutzen, jeden Abschnitt auf innovative Weise gemeinsam neu zu gestalten.

Für uns von Semperoper Aktiv! ist die praktische künstlerische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in allen möglichen Kontexten nicht nur Alltag, sondern auch Herzensangelegenheit. Mit Kolossus Kids eine Produktion zu begleiten, bei der die jungen Tanzschüler*innen unter professionellen Bedingungen mit einem international agierenden Künstler*innen-Team arbeiten, ist auch für mich ein besonderes, einzigartiges Projekt. Unser junges Publikum kann sogar selbst aktiv werden: In den Workshops YOUth moves arbeitet das Creative Team Stephanie Lake mit Schulklassen und bereitet diese tanzpraktisch auf den Vorstellungsbesuch vor.

Hannah Kawalek, Semperoper Aktiv!

Creative Team Stephanie Lake Kolossus Kids

Mit Schüler*innen und Studierenden der Palucca Hochschule für Tanz Dresden, des Heinrich-Schütz-Konservatoriums Dresden und des PUCK e.V.

Premiere

18. Oktober 2025, Semper Zwei

Inszenierung & Choreografie

Creative Team Stephanie Lake

Musik vom Tonträger

Workshops YOUth Moves geleitet von

Creative Team Stephanie Lake & Semperoper Aktiv! begleitet

Mit freundlicher Unterstützung der Sächsischen Semperoper Stiftung

Text Julia Bührle

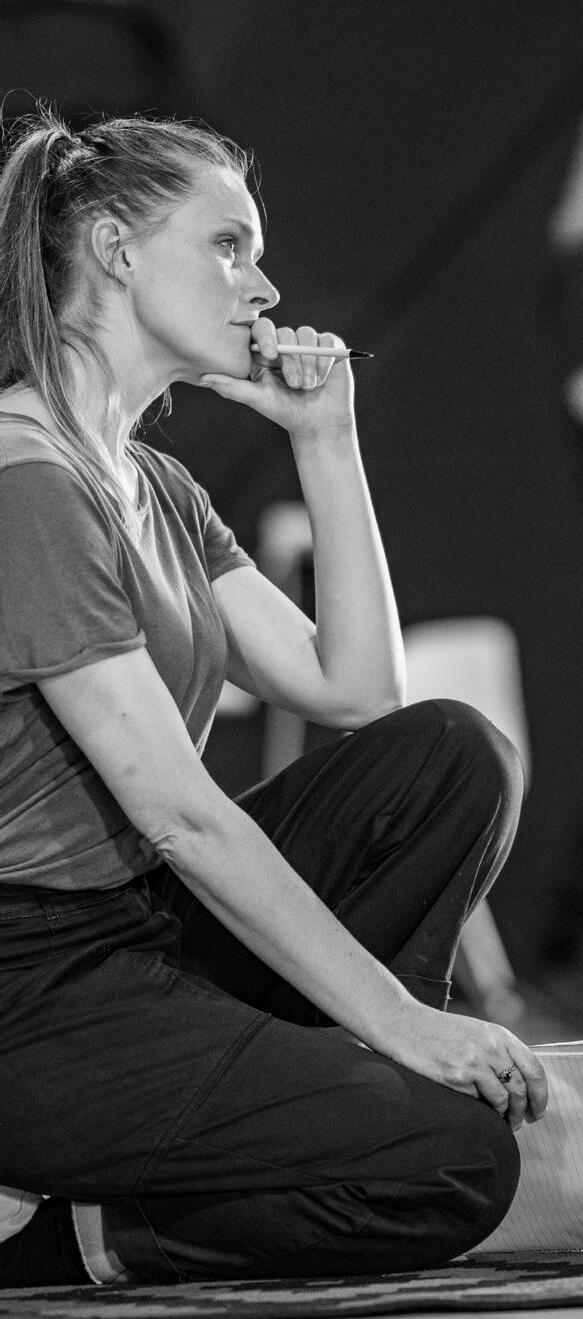

Ein Porträt von Artist in Residence Stephanie Lake

„Ich kann mich ehrlich gesagt nicht an eine Zeit erinnern, in der ich nicht ständig in Bewegung war.“ So antwortete Stephanie Lake in einem Interview auf die Frage, wann sie begonnen habe, sich mit Bewegung und Tanz zu beschäftigen. Schon als Kind tanzte sie gerne zu Hause, kostümierte sich und nötigte ihre Schwestern dazu, mit ihr aufzutreten – allerdings nur zu ihrem eigenen Vergnügen. Ihre ersten choreografierten Darbietungen vor Publikum gab sie nicht als Tänzerin, sondern als Eiskunstläuferin, einer in ihrer kanadischen Heimat sehr verbreiteten Sportart. Mit formalem Tanztraining begann sie erst als Teenagerin, nachdem ihre Familie von Kanada nach Tasmanien ausgewandert war. Dort wurde Stephanie Teil der Jugendtanzgruppe Stompin.

Aufgrund ihres späten Anfangs schien ihr eine Karriere als Tänzerin zunächst kaum möglich: „Ich dachte nicht, dass ich die technischen Voraussetzungen hatte, um auch nur davon zu träumen. Ich war groß, breit, stark; die Jungs konnten mich nicht leicht hochheben – in der Tat hob ich sie hoch; es machte mir wirklich Spaß, Leute durch die Luft zu werfen. Es gab nichts, was ich lieber tat als tanzen, aber ich sah es nicht als einen möglichen Beruf an.“ Trotzdem wuchs in ihr das Bedürfnis, Tanz zu studieren, und so überzeugte sie die zeitgenössische Company Tasdance, sie als Lehrling aufzunehmen. Dort fing sie ihre professionelle Tanzausbildung ganz von vorne an: „Ich musste lernen, wie man sich an der Stange festhält, in welche Richtung man schauen muss, wie man seine Zehen streckt, und damals war ich 19 oder 20 Jahre alt.“ Allerdings hatte sie bereits mehrere kurze Stücke für Stompin choreografiert und fühlte sich in diesem Bereich sicherer. Die Aufnahmeprüfung zum Victorian College of the Arts in Melbourne schaffte sie zwar nur um ein Haar, doch machte sie sich alsbald als Tänzerin und Choreografin bemerkbar. Nach einer mehrjährigen Karrierepause, die sie ihren beiden Töchtern widmete, begann sie, sich fast ausschließlich auf die Choreografie zu konzentrieren. Der Durchbruch gelang ihr mit ihrem ersten abendfüllenden Werk, Mix Tape, im Jahr 2010. Der Erfolg dieses Stücks brachte ihr zahlreiche neue Aufträge und Förderungen. Diese ermöglichten es ihr schließlich, im Jahr 2014 ihre eigene Kompanie zu gründen. Drei Jahre später begann sie die Arbeit an ihrem bis dahin ehrgeizigsten

Werk, Colossus, für eine Gruppe von 50 Tänzer*innen. Bereits in ihrer Studienzeit liebte es Stephanie Lake, Werke für möglichst viele Mitschüler*innen zu schaffen, und in späteren Jahren initiierte sie einige „flash mobs“ und „pop up“-Tanzereignisse für Hunderte von Teilnehmenden mit und ohne formale Tanzausbildung. Mit Colossus erfüllte sie sich schließlich den Traum, ein Werk mit großer Besetzung für die Bühne zu schaffen. Das Stück brachte Stephanie Lakes choreografische Stärken besonders eindringlich zur Geltung, vor allem ihre Fähigkeit, große Gruppen gekonnt zu dirigieren und zu arrangieren.

Es gab nichts, was ich lieber tat als tanzen.

Es beginnt eindringlich mit einer Vielzahl von Tänzer*innen, die in einem Kreis liegen und sich wie ein einziger Organismus bewegen; dann löst sich eine einzelne Tänzerin aus der Gruppe und scheint die anderen zu dirigieren. Momente der Konfrontation und der Trennung vom Kollektiv alternieren mit Momenten der Wiederherstellung der Gemeinschaft. Diese erscheint mal als harmonische Einheit, mal als fremdbestimmte Masse, beispielsweise, wenn eine Roboterstimme den Tänzer*innen Bewegungsanweisungen gibt, die diese marionettengleich ausführen. Die Musik wurde – wie in vielen Werken Lakes – eigens von Robin Fox komponiert.

Colossus wurde ein großer Erfolg, dessen internationale Verbreitung jäh durch die Coronakrise unterbrochen wurde. Lake wusste sich zu helfen, indem sie das Stück kurzerhand von Australien aus via Online-Konferenzen mit 57 Tänzer*innen in Frankreich einstudierte. Die Aufführung, mit der das Pariser Théâtre National de Chaillot nach dem Lockdown wieder eröffnet wurde, war nicht nur wegen der großen Anzahl an Mitwirkenden, die plötzlich wieder auf der Bühne zu sehen waren, ein spektakuläres Ereignis. Es folgten weitere aus der Ferne einstudierte Fassungen von Colossus in Hongkong und Taipeh, und das Werk, das im November 2025 erstmals an

der Semperoper zu sehen sein wird, zählt weiterhin zu Lakes beliebtesten Stücken. Nach Colossus schuf Lake zwei weitere Werke zu Musik von Robin Fox, die an Energie und Lebensfreude übersprudelten und die sie als „Anti-Lockdown-Stücke“ konzipierte. In ihrem Mittelpunkt standen jeweils Musikinstrumente: das laute, explosive Manifesto für neun Tänzer*innen und neun Schlagzeuger *innen auf der Bühne erinnert mit seiner Kombination von Strenge und Zerstörung sowie seiner präzisen Choreografie für die Musiker *innen sowohl an die Aufführung einer Militärband als auch an ein Rockkonzert. In dem ruhigeren, poetischeren Werk The Universe Is Here, das Lake als „ein verrücktes Märchen“ und eine Hymne an die Freude und das Licht verstand, spielt hingegen eine Harfe die Hauptrolle.

Zu ihrer Arbeitsweise sagt Stephanie Lake, sie komme immer gut vorbereitet mit vielen Ideen in den Ballettsaal, verwerfe diese aber meistens schnell wieder, um auf die spezifischen Tänzer*innen und Situationen einzugehen, die sie vor Ort vorfindet. Sie genießt sowohl das Chaos und die Improvisation des kreativen Prozesses als auch die detailgenaue und sorgfältige Arbeit, mit der sie aus ihrem Konzept und den verschiedenen Elementen, die ihr im Kreationsprozess begegnen, ihre Choreografie zusammenfügt.

Stephanie Lake ist inzwischen eine der gefeiertsten Choreografinnen Australiens, die international breite Anerkennung gefunden hat. Sie wurde 2024 zum Resident Choreographer des Australian Ballet ernannt und ist seit der Spielzeit 2025/26 Artist in Residence des Semperoper Balletts.

Stephanie Lake, geboren in Saskatoon und aufgewachsen in Tasmanien, ist eine preisgekrönte Choreografin und Tänzerin. Sie leitet die Stephanie Lake Company und ist Resident Choreographer des Australian Ballet. Ihre Werke wie Manifesto, Colossus und AORTA wurden international aufgeführt. Lake erhielt zahlreiche Auszeichnungen und war die erste Resident Director von Lucy Guerin Inc. sowie Guerins choreografische Assistentin am Lyon Opera Ballet.

Die Sächsische Semperoper Stiftung unterstützt ab der Spielzeit 2025/26 Stephanie Lake als Artist in Residence des Semperoper Ballett.

Text

Julia Bührle

Eine Entdeckungstour

durch Akram Khans kreativen Prozess und die Inspirationsquellen seines Werks.

Akram Khan, der mit seiner Choreografie Vertical Road im Rahmen des zweiteiligen Ballettabends Wings and Feathers erstmals im Repertoire des Semperoper Balletts vertreten sein wird, gehört zu den großen Stars der internationalen Tanzszene. Die Liebe zu dieser Kunstform erwachte früh bei dem Sohn bengalischer Einwanderer in London. Seine tanzfreudige Mutter brachte ihm Volkstänze aus ihrem Heimatland bei, um ihren Sohn mit dieser Kultur vertraut zu machen. Mit sieben Jahren schickte sie ihn zu dem Guru Sri Pratap Pawar, wo er die indische Tanzform Kathak erlernte. Ein früher Wendepunkt in seinem Leben war sein Auftritt in einer Inszenierung des indischen Nationalepos Mahabharata des revolutionären Theaterregisseurs Peter Brook. Khan bezeichnete die Begegnung mit Brook als den „entscheidendsten Moment meines Lebens“, denn sie „formte die Weise, wie ich die Welt sah und meine Beziehung zur Kunst“. Der Junge ging im Alter von nur 13 Jahren auf eine internationale Tournee mit berühmten Schauspieler*innen aus aller Welt und war beeindruckt davon, wie deren gesamte Existenz

seinen eigenen Stücken tritt Khan nicht nur selbst als Tänzer, sondern – wie im Kathak üblich – zuweilen auch als Musiker und Schauspieler auf.

von der Kunst geprägt war, die sie nicht als Arbeit, sondern als Lebensinhalt sahen. Zudem lehrte ihn Brook, die Dinge so zu vereinfachen, dass ihr wahrer Gehalt klar zum Vorschein kommt. Jahrzehnte später, wählte Brook Khan erneut aus, um in seiner Hamlet-Verfilmung aus dem Jahr 2002 als Mitglied der Schauspielgruppe aufzutreten, mit deren Hilfe Hamlet seinen Onkel Claudius des Mordes überführt. Auch in

Jedoch widmete sich der Junge nach dieser Erfahrung erst einmal seiner tänzerischen Ausbildung und erlernte auch westlichen zeitgenössischen Tanz an der De Montfort Universität in Leicester und der Northern School of Contemporary Dance in Leeds. Eine Zeitlang arbeitete er in Brüssel mit Anne Teresa de Keersmaeker. Gleichzeitig begann er sehr schnell, erste Choreografien zu präsentieren. Im Jahr 2000 gründete er schließlich seine eigene Kompanie in London, die Akram Khan Dance Company. Mit dieser erzielte er große internationale Erfolge, beispielsweise mit seinen Balletten Kaash aus dem Jahr 2002, das von der indischen Gottheit Shiva inspiriert war, und Ma, was auf Hindi „Mutter“ und „Erde“ bedeutet, aus dem Jahr 2003. Im Jahr 2005 wurde er zum Associate Artist des Sadler’s Wells Theatre ernannt, Londons zentraler Bühne für modernen Tanz. Khan verbindet in seinen Werken indische und westliche Einflüsse und Tanztechniken; dies zeigt sich auch in seinen künstlerischen Kooperationen. Für Kaash arbeitete er mit Anish Kapoor und Nitin Sawhney zusammen, zwei in England ansässige Künstler indischer Herkunft. Sawhney schrieb die Originalmusik zu vielen Stücken Khans, unter anderem auch Zero Degrees, das Khan im Jahr 2005 zusammen mit dem flämisch-marokkanischen Choreografen Sidi Larbi Cherkaoui schuf. In Zero Degrees wurden die Tänzer und Choreografen Khan und Cherkaoui mit Doppelgängerfiguren