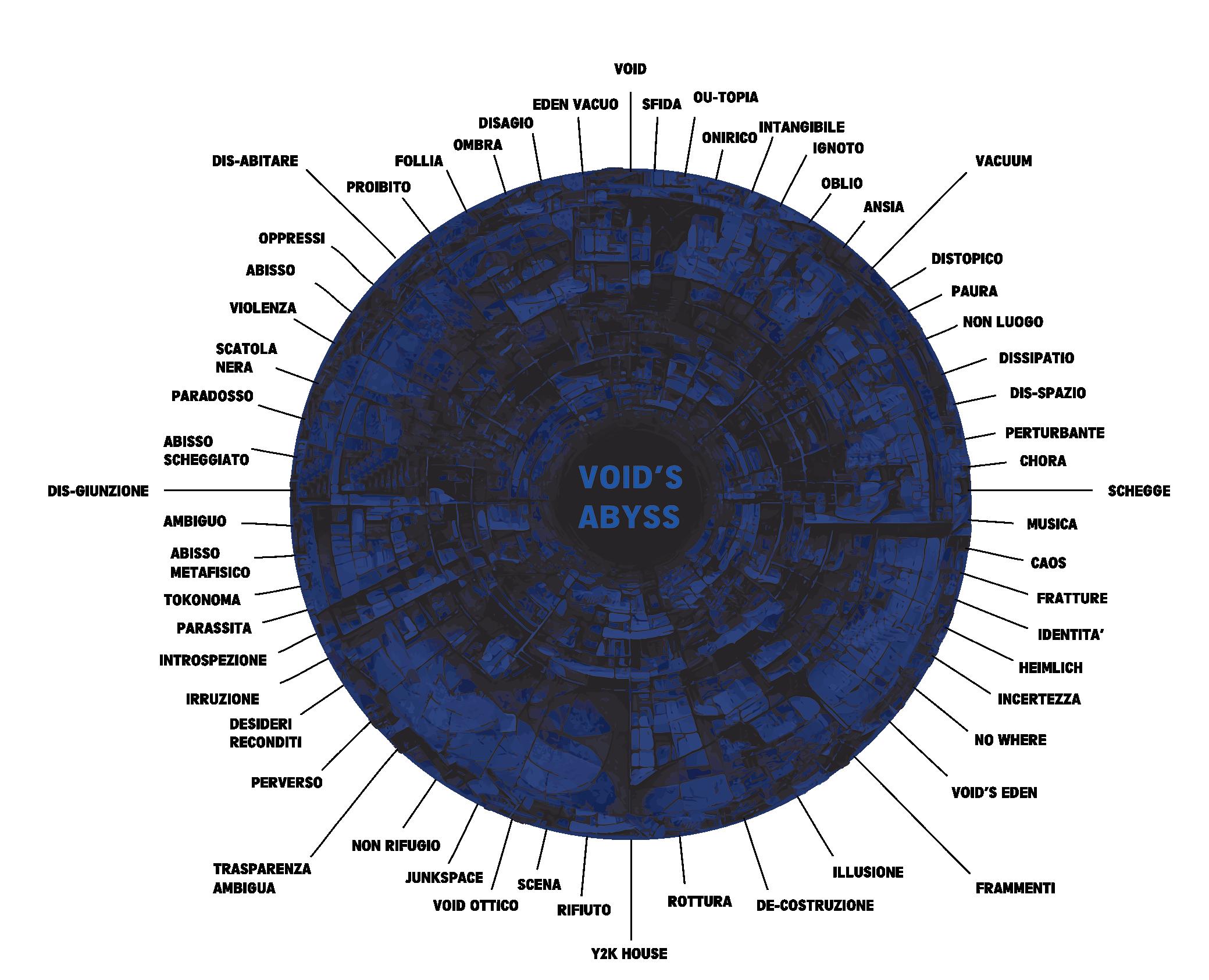

"E SE IL VUOTO FOSSE SOLO UN'ALTRA FORMA DI LIBERTÀ?"

“E questo mare che non mi fa addormentare, irrompe nei miei sogni e li frantuma, come fa con le onde [...]”1.

“La parola Utopia può derivare dalla parola greca ou-topia, dall’idea di non luogo o di un luogo diverso da quello nel quale attualmente ci troviamo, o nessun posto”2. Il luogo comune costringe ad uniformarsi alla massa, o peggio ancora, a perdersi in essa. Questo evidenzia la presenza di limiti. Limiti che opprimono, ci fanno perdere la capacità critica e immaginaria, costringendoci ad affogare nell’abisso illusorio secondo cui il luogo in cui siamo è l’unico vero luogo. L’utopia radicale in quanto “ou-topos”, in quanto “no-where”, “eviterebbe l’errata convinzione che l’essere umano abbia un suo luogo stabile e affermato, esistente e raggiungibile: ‘Erewhon’3.” “Tu non sai qual è la capitale dell’’Erewhon’, perchè non sospetti neppure lontanamente l’esistenza di un Paese chiamato ‘Erewhon’ e dunque non ti rendi conto di questo oblio nelle tue conoscenze. Non sai di non sapere”4. Per lungo tempo l’utopia ha aiutato a definire l’irreale e l’impossibile. Nonostante questo, noi soggetti parassiti del luogo “reale”, convinti del giusto, l’abbiamo posta in “antitesi al nostro stesso spazio”, non ci siamo ancora resi conto che sono le nostre ou-topie a rendere il nostro luogo tollerabile5. Notiamo come ci sia un abisso “tra le concezioni di felicità e le strutture che sono state erette per proteggerle”6.

Chiello

Gli unici colpevoli: noi, soggetti sedentari (o parassiti?), infestati d’ansie e paure dell’ignoto, vaghiamo su un ottimismo di superfIcie. Il carburante: giudicare, condannare qualcosa, qualcuno. “Ma è necessario rendersi conto che, senza la nostra volontà di credere”7, le fondamenta inizierebbero a scheggiarsi. Scheggia dopo scheggia, il castello di vetro crolla. “Sussiste un piano del naturale e del causale, oltre al piano dell’innaturale e dell’inspiegabile, e proprio questo coesistere esalta l’innaturale e l’inspiegabile”8. L’ignoto perturba la nostra esistenza, chiede di accoglierlo. “Non c’è scampo, aiuto, o consiglio”9. “J. Derrida sostiene che il termine ‘Void’ non corrisponde a ‘emptiness’, cioè il ‘vuoto’ concepito come uno spazio delimitato e definito, ma richiama piuttosto l’etimologia latina ‘vacuum’. In italiano, ‘vacuo’ suggerisce una qualità peculiare: un essere vacante, privo di determinazione o identità, distinto dal vuoto come assenza. Questo ‘vacuo’ è uno spazio potenziale, un dis-spazio che non si definisce autonomamente ma sempre in relazione a ciò che è mancante o rimosso. Derrida fa riferimento al verbo inglese ‘to void’, non come uno status statico, ma come un atto: liberare uno spazio da ogni convenzione o identità precostituita, trasformandolo in un luogo di possibilità infinita”10 .

Dove si trova l’ingresso dell’Eden?

Il Void insiste, cerca di penetrare nel nostro unico (dis-)spazio. Vuole dissipare i limiti dei dogmi, parassiti dei parassiti, come schegge soggette ad una dis-giunzione, che rompono la tipica visione della realtà e gli archetipi di continuità.

“Prevedere quello che potrebbe succedere non è nei nostri poteri, non ne sappiamo nulla. Ciò che succede non è pensabile, va oltre”11.

Potrebbe l’Eden, essere in realtà la ricerca di una condizione d’esistenza dis-giunta dalle convenzioni radicate nel nostro tempo?

Ciò comporterebbe la materializzazione di spazi mai esistiti, se non nelle nostre menti, nel nostro spirito. Spazi dominati dal Void, angusti, dis-topici, che illudono l’abitante. In esso nasce uno stato d’animo di dissoluta incertezza, un qualcosa da superare. I vortici dell’abisso risucchiano nel Void, spazio dove intervengono forme dei dis-spazi.

La dis-giunzione tra essi e tra lo spazio del reale e dell’irreale svela nuove emozioni dell’abitare, nonchè visioni distorte di ciò che appare. Il luogo ha sempre contenuto un non luogo (ou-topia), nel Timeo di Platone12, si definisce ‘Chora’, e viene vista come una cosa intermedia tra luogo e oggetto, tra contenitore e contenuto. Chora è lo spazio in cui le idee possono manifestarsi e prendere forma, un luogo di possibilità e potenzialità. È un ambiente primordiale che si presta alla creazione e alla trasformazione, dove le idee possono incarnarsi e diventare realtà. Nel contesto dell’ou-topia, Chora rappresenta un terreno fertile in cui coltivare nuove forme di società e governi ideali. È un luogo in cui le nostre aspirazioni e sogni per un mondo migliore possono trovare espressione e realizzazione. Tuttavia, Chora, è anche un no-where, un’entità indefinibile e sfuggente. È un limbo tra ciò che è conosciuto e ciò che è ancora da scoprire, un luogo

in cui le regole convenzionali non si applicano, rappresenta lo scorrere inesorabile del tempo. È un luogo che ci invita a esplorare e sperimentare nuove forme di esistenza e di pensiero. “Essa eccede la legge naturale del logos, ma non scivola nel mito; sta piuttosto ad indicare un luogo, ancora ignoto, che ci interroga sulla possibilità stessa di nominare qualche cosa”13. Potremmo considerare il vuoto non come un’assenza, ma come un’opportunità, uno spazio aperto dove ogni idea può nascere e ogni sogno può prendere forma. La paura dell’ignoto potrebbe trasformarsi in una danza di possibilità, dove l’intangibile diventa il palcoscenico su cui si esibisce la nostra anima.

1. Chiello, MACE, Golfo Paradiso, in Oceano Paradiso, 2021, min. 0:05.

2. F. Crespi, Introduzione, in L. Mumford, Storiadell’utopia (1922), Feltrinelli, Milano 2017, p. IX.

3. Ibid., p. XII.

4. M. Forsyth, The Unknown Unknown, Icon Books, Londra 2014; tr. it. L’ignoto ignoto, Laterza, Bari 2017, p. 4; nota al testo: Nowhere è il titolo del romanzo fantastico-satirico di Samuel Butler del 1872.

5. L. Mumford, Storia dell’utopia, cit., p. 11.

6. Ibid., p.121.

7. Ibid., p. 168.

8. G. Morselli, Dissipatio H.G. (1977), Adelphi, Milano 2012, p. 114.

9. Ibid., p. 121.

10. D. Libeskind, D. Gentili (a cura di), La linea del fuoco, Quodlibet, Macerata 2014, p.102.

11. G. Morselli, Dissipatio H.G., cit., p. 121.

12. Platone, Timeo (360 a.C.), Bompiani, Milano 2000.

13. D. Olivaw, Derridaechôra:decostruzionediunaparola, in “Chora Project”, www.choraproject.it, consultato il 29/09/24.

PRIMA - VOID

“A volte guardo il vuoto, altrettante volte lo ammiro, dei giorni sento il vuoto, altri giorni mi sento un divo”1 Arti 5ive

Il Void irrompe come principio di riflessione sul concetto stesso di spazio e di limite. La condizione abitativa nel Void non è semplicemente quella di un vuoto fisico o di un’assenza tangibile, ma si colloca in una dimensione filosofica che trascende le convenzioni architettoniche moderne. L’idea del Void come “non luogo” si inserisce nella riflessione contemporanea sugli spazi che non solo trascendono l’architettura convenzionale, ma diventano anche fessure di discontinuità, luoghi di incontro tra l’essenza e l’assenza, tra il tangibile e l’intangibile, rivelandosi quindi come un luogo in cui lo spazio “non è sono solo misura ma itinerario di senso che congiunge cose”2, costruendo un percorso dove ogni oggetto o struttura è parte di un sistema di relazioni che configura il senso di un mondo abitabile. Questo spazio, in continua tensione tra il vuoto e il pieno, “ci attrae e ci inquieta, poiché non riusciamo a comprendere appieno la logica delle proporzioni e della forma che esso crea”3.

Il Void sfida i paradigmi tradizionali dello spazio, proponendosi come metafora del no-where, del luogo assente che, paradossalmente, ospita possibilità infinite. Questo non luogo, dis-giunto dai riferimenti conosciuti e radicato nell’immaterialità, rappresenta un Eden utopico dove ogni convenzione

dell’abitare si dissolve, lasciando l’individuo a confrontarsi con la purezza del nulla. L’esistenza stessa di un luogo, di una forma, svuotata del contenuto evoca in chi lo abita angoscia4, timore dell’indeterminato e dell’imprevedibilità, un perturbante che l’architettura contemporanea spesso evita di contemplare. Qui, il dogma tra contenitore e contenuto si frantuma, facendo spazio a una nuova logica di convivenza tra vuoto e occupazione, tra percezione e assenza5, dove “la forma latente ambisce a calarsi nella materia e la materia ambisce alla forma”6. Non è, dunque, un semplice vuoto architettonico: diventa uno “spazio dell’indeterminato” dove l’individuo si confronta con l’inquietudine del perturbante, specchio scheggiato di una realtà instabile e frammentata. “La realtà non esiste, solo l’arte crea il reale”7. “L’arte rinnova i popoli e ne rivela la vita. […] Vano delle scene il diletto ove non miri a preparar l’avvenire. […] E che avvenire abbiamo?”8

Tale spazio rappresenta un contesto dove resta solo l’incontro tra l’esistenza sospesa e la sua negazione, un luogo che invita non tanto a costruire fisicamente, quanto a lasciarsi attraversare da un “sentimento dell’abitare”9. Il Void è una “presenza reale” che oscilla tra identità e frammentazione, tra memoria e potenzialità10. In questa realtà dis-giunta, il Void diviene la scheggia pulsante della riflessione utopica, una dimensione di assenza che ospita ogni possibilità, dove i dogmi si rivelano come frammenti di verità parziali e dis-locate in cui, abitare il Void, equivale a vivere una dialettica dis-continua: non è semplicemente l’assenza, ma un invito a creare significati

nuovi all’interno del vacuo, ad esplorare spazi che non sono solo fisici, ma mentali e spirituali, in cui la sensazione di essere nella “musica di un luogo”11, permette di sentire un’armonia nascosta, una vibrazione inedita.

A. d’Ippona, nel suo trattato De Musica, sostiene infatti che “la musica e l’architettura sono sorelle”12 , entrambe figlie di un’armonia numerica che eleva lo spirito, permettendo all’individuo di vivere e sentire lo spazio come riflesso di un ordine cosmico. Questo Void fertile, privo di forme definitive, si configura come uno “spazio indicibile”13, una dimensione dove ogni abitante è sospeso tra l’aspirazione al senso e la frammentazione, tra l’identità e la dissoluzione. Qui, si ignorano modelli e norme, si apre una dimensione complessa che appare quasi ineffabile14. Ma è proprio “nella celebrazione del processo di frammentazione e rottura che la casa trova la propria giustificazione”15, rivelandosi non come una “macchina per vivere”16, ma come un luogo per la vita.

Dis-Abitare la vacuità implica una relazione instabile tra l’involucro e il Void stesso, in un’architettura che non risponde alle regole consuete, ma le supera. Non è mai facile attribuire priorità, poiché nel continuo oscillare delle forme si perde la stabilità di una struttura definita: vuoto e involucro sono in simbiosi17. Vivere nel Void implica una realtà incompleta che invita a sospendere la propria identità in una danza di possibilità, accettando il viaggio verso l’abisso come unica condizione esistenziale in un Eden senza traguardi definitivi18, dove l’assenza e il caos non sono limiti, ma stimoli a

esplorare per creare una nuova forma d’abitare che, come nota L. P. Puglisi, “i luoghi non li subisce, ma li crea”19. È un movimento tra il familiare e lo sconosciuto, dove il concetto di casa si evolve in una forma di “simbolica chiusura”, un compromesso fra il senso e la sua assenza, tra la sicurezza del noto e l’attrazione dell’ignoto20 .

Il Void è ciò che rende tollerabile il nostro spazio reale, poiché introduce un margine di vacuità che permette di superare la rigidità dei dogmi abitativi. Il Void, in questa accezione, non è semplicemente un vuoto, ma diviene un “santuario oscuro” dove l’individuo si rifugia, una condizione di sospensione, di “mutabilità della vita umana”21. In questo spazio indefinito, i dis-abitanti “sentono senz’avvertire, dappoi avvertono con animo perturbato e commosso, finalmente riflettono con mente pura”22, seguendo un percorso di consapevolezza che si radica nel “perturbamento che contrasta l’ordine del deserto: è la precisione di un’etica che procede oltre le linee disegnate geometricamente e giunge all’asse centrale del Void, il cuore di ogni eternità”23. Questo costringe il vacuo parassita, nell’assenza del dis-abitare, a confrontarsi con il caos nascosto sotto la superficie che traspare ordine, in un processo di smarrimento continuo. Il Void emerge così, come dis-giunzione rispetto agli spazi convenzionali, come fessure nella trama stessa della continuità architettonica. Ogni abitante, in quanto parassita del reale, si trova a oscillare tra l’abisso del proprio essere e l’oblio di esso. La volontà di credere che il Void possa essere dis-abitato impone di trasformare la paura dell’ignoto in opportunità,

facendo emergere una danza di potenzialità che si stagliano sull’immaterialità dello spazio. È necessario, quindi, “cambiare direzione, cambiare verso, per poter affermare nuove abitabilità di spazi”24 dove il Void è uno spazio di possibilità in cui la contrapposizione tra l’abitabile e l’inabitabile consente di materializzare nuovi significati abitativi per una realtà spesso distrutta. ”La meta, agognata, precisa il senso del viaggio; a volte il viaggio appare come l’unico strumento atto a metterla a fuoco”25.

Se lo spazio fisico è una convenzione con limiti ben definiti, il Void ne sovverte la logica, incarnando l’idea di “ultima fortezza della metafisica”26 , un invito a costruire non un luogo, ma una condizione. Nel Void non si tratta di delimitare o definire, ma di far scaturire forme e significati dalla mancanza, dall’indefinito. Non è uno spazio domestico né un contesto urbano: è l’assenza di coordinate fisiche che ci spinge ad andare oltre il tangibile. L’abitare diventa così un viaggio interiore, una “poetica dell’indefinito” che riflette la complessità e la fragilità della vita umana. Tale concezione della dimora rimanda a un’esperienza abitativa che non è più fisicamente contenuta, ma che fluttua in un campo di infinite possibilità. In questo Void, come sostiene J. Derrida, l’identità spaziale si dissolve, e l’individuo è immerso in una “topografia frammentata”, in continuo dialogo con il nulla, dove i significati emergono come schegge evanescenti di esperienza. L’architettura diventa quindi un linguaggio di suggestioni, un riflesso del caos interiore che rispecchia il movimento incessante della psiche.

A tal proposito, architetti come D. Libeskind e P. Eisenman trovano nel Void non solo un aspetto strutturale, ma anche un elemento di mistero e ambiguità che interviene nella creazione di spazi abitativi, in quanto “si potrebbe sostenere che non c’è lo spazio, bensì gli spazi. Lo spazio non è uno, ma è plurale; spazio è una pluralità, una eterogeneità, una differenza. Ciò potrebbe anche farci guardare diversamente al fare spazio. Potremmo non essere alla ricerca di un solo spazio”27.

In essi, il vuoto introduce la sublimità dell’assenza, manifestandosi come catalizzatore di incertezze e perturbazione. Lungi dall’essere solo un vuoto fisico, il Void agisce come spazio psichico che incarna desideri inespressi e paure latenti, in un’armonia di contrasti tra luce e ombra, tra pieno e vuoto, creando un’atmosfera che sfida la stabilità dell’architettura convenzionale. Lo spazio diventa così più che mai soggetto al mutevole dinamismo della vita, una “irregolarità controllata”28 che riflette l’evoluzione continua della realtà contemporanea.

Il Void assume, secondo la poetica freudiana, una dimensione di “spazio psichico”, ovvero una rappresentazione mentale, uno spazio che riflette la complessità della psiche umana e il conflitto tra desiderio e identità.

In questo luogo, ogni identità si riscrive, e le ”ombre infinite che circondano la forma architettonica possono farla uscire dal suo silenzio”29.

In una dimensione in cui “l’azione è rottura dello spazio, dissoluzione dello spazio”30, l’architettura de-costruita, slegata dalle convenzioni, ci mostra “tutta l’impalcatura metafisica che costruisce la

forma e l’apparizione del manufatto architettonico”31, svelando un mondo “sostanzialmente dissestato”32 . Nel vacuo del luogo delle ombre, ogni abitante può proiettare il proprio “desiderio di una immaginata identità”33, per far emerge una dimensione complessa, uno spazio che forse in sè è nient’altro che un rapporto con lo spazio”34 stesso, capace di aprirsi: “e se fosse l’abisso che ripete se stesso in modo abissale, in piccolo e in grande, nella città, nelle parole, nel linguaggio, continuamente e abissalmente?”35 Nel Void, pertanto, “il domandare nel vuoto biforca il pensiero che s’allontana dal costruire e s’incammina nelle successive e interminabili domande del conoscere”36. Questa architettura invita a una connessione con il sogno, dove alcuni spazi sono percepiti come irrealistici o fantastici, contribuendo a un’esperienza quasi onirica della città. Allo stesso tempo, il concetto di trasparenza rappresenta l’idea di una società aperta, ma può anche minare la privacy e creare un senso di esposizione e vulnerabilità: “la trasparenza della modernità è un’arma a doppio taglio, che rivela e nasconde al tempo stesso”37. J. Lacan, inoltre, descrive questo vuoto come un “objet petit a”, un nucleo essenziale che sfugge alla piena comprensione soggettiva38.

Abitare il Void è, dunque, anche un confronto con sè stessi, dove le incertezze e le ambiguità dell’individuo emergono e si riflettono nello spazio abitato. S. Žižek evidenzia come questa vacuità sia una perturbazione psicologica, una mancanza che rende l’architettura del Void un linguaggio capace di interfacciarsi con la mente umana39.

In questo quadro, anche la casa tradizionale si trasforma in una metafora della precarietà umana, dove “diventa uno spazio di incertezze, dove la sicurezza è solo apparente”40. G. Perec afferma: ”i miei spazi sono fragili: il tempo li consumerà, li distruggerà: […] l’oblio s’infiltrerà nella mia memoria [...]”41. Il Void, dunque, incarna l’idea di un luogo che non è, una dimensione tra l’essere e il non-essere, tra la percezione e l’immaginazione. L’abitante, qui, non trova un riparo fisico, ma un rifugio spirituale in cui ogni definizione si dissolve.

Lo spazio intangibile del Void invita ad abbandonare l’idea di una dimora sicura e a sperimentare una realtà in continua metamorfosi, dove il concetto di identità spaziale si disintegra, lasciando un vuoto che accoglie schegge di esperienze e visioni.

Ogni elemento di questo spazio è frammentato, specchio di una condizione esistenziale segnata dall’incertezza e dal movimento costante. Nel Void, il significato non è solo dissolto, è evanescente, sfuggente come le ombre che si aggirano in un luogo inaccessibile, impossibile da definire con precisione. La casa cessa di essere un rifugio, diventando “solo la scenografia di un palcoscenico vuoto”42 per l’instabilità, uno spazio dove passato e presente, memoria e visione, si intrecciano. L’abitare è quindi un processo di negoziazione continua tra il vuoto e il pieno, tra ciò che si è e ciò che potrebbe essere. La frammentazione dell’esperienza abita il Void come riflesso di una realtà instabile, in cui ogni definizione si dissolve e ciò che resta è un incontro tra l’assenza e l’esistenza.

Nel contesto ou-topico del Void, Chora diventa un “ambiente primordiale”, un luogo di trasformazione che Platone descrive come contenitore vuoto, privo di forma, ma fertile per la manifestazione di idee: Chora rappresenta il Void come spazio di potenzialità, dove la tensione tra l’essere e il non essere permette la nascita di nuove realtà.

Come sottolinea l’artista russo d’avanguardia

N. Gabo, l’arte è fonte di ispirazione creativa per i nuovi architetti, una spinta a configurare nuove forme che travalicano le convenzioni43.

Ogni spazio creato, allora, contiene in sé “un futuro non esistente, opposto a un irrimediabile passato”44 : ciò significa accettare di oscillare tra il concreto e l’astratto, come in un limbo tra ciò che è conosciuto e ciò che resta ancora da scoprire, in cui “l’animo è giocato su queste due estreme proporzioni: il limitato e l’immenso”45.

La dimensione abissale, che si ripete nel costruito e nei pensieri, diventa così un riflesso della condizione umana, come un’anima che, prosciugata dalla profondità del simbolo, brilla di una nuova luce.46

Il Void ci perturba con domande sulla nostra stessa esistenza, mettendo in discussione la staticità dell’identità e dell’abitare, ci rivela come la condizione dell’abitare non sia più un’esperienza lineare, ma un mosaico di frammenti che si compongono e scompongono continuamente. In questo dis-spazio di incertezza, l’individuo non può fare altro che confrontarsi con le proprie paure, le proprie ansie, imparando a riconoscere la bellezza e la fragilità di una realtà incompleta, per una ricerca di connes-

sione con il profondo, un viaggio attraverso il labirinto delle emozioni umane, dove il caos e l’ordine coesistono in un delicato equilibrio. Ma “[…] a volte per poter affermare nuove abitabilità di spazi serve cambiare direzione, cambiare verso”47 .

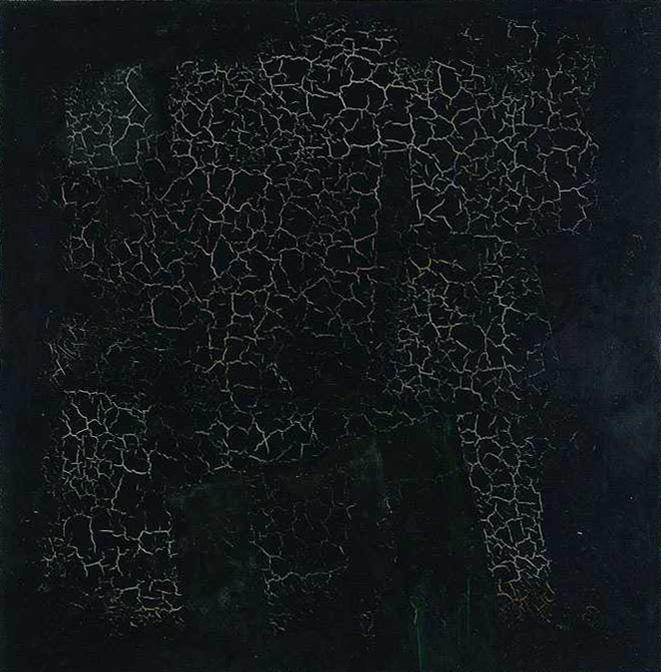

La casa, simbolo della sicurezza e dell’appartenenza, diventa così il punto di partenza per esplorare questa nuova dimensione di esistenza, dove il vuoto non è solo assenza, ma è anche presenza di nuove opportunità. È proprio questa sua ”assenza che eccita l’immaginazione, non la presenza della quale presto ci stufiamo”48. D’altronde è il vuoto a stimolare visioni inedite e nuove opportunità, evocando sfondi di vita, dei “vuoti metafisici che richiamano i quadri di G. De Chirico”49, spazi infiniti che, come in K. Malevic, si fanno Void ottico indisturbato, senza meta, come quando si guarda il mare”50.

“Se si vuole uno spazio infinito occorre lasciarlo libero, bisogna saperselo fare sfuggire”51 . Nell’opera Black Square di Malevic, si nota un tono di sfida verso la percezione tradizionale dell’arte. Viene proposta un’interpretazione radicale dell’astrazione , dove viene eliminato il rappresentativo creando una tensione tra il visibile e l’invisibile, che rispecchia il conflitto tra il vuoto e il significato.

In questo contesto, l’opera di J. M. Ballester, Espacios ocultos 52, evidenzia gli spazi vuoti permettendo di riscoprire il contesto e la composizione degli ambienti che solitamente passano in secondo piano.

Questi spazi diventano simbolo di solitudine e attesa, conservando la memoria delle presenze passate, come se fossero stati abitati da fantasmi che hanno

lasciato tracce invisibili. Guardare oltre il tradizionale diventa un invito ad esplorare ciò che normalmente ignoriamo, mentre gli spazi dell’architettura, oscurati dall’azione umana, si fanno metafore della condizione umana, spesso sospesa tra presenza e assenza.

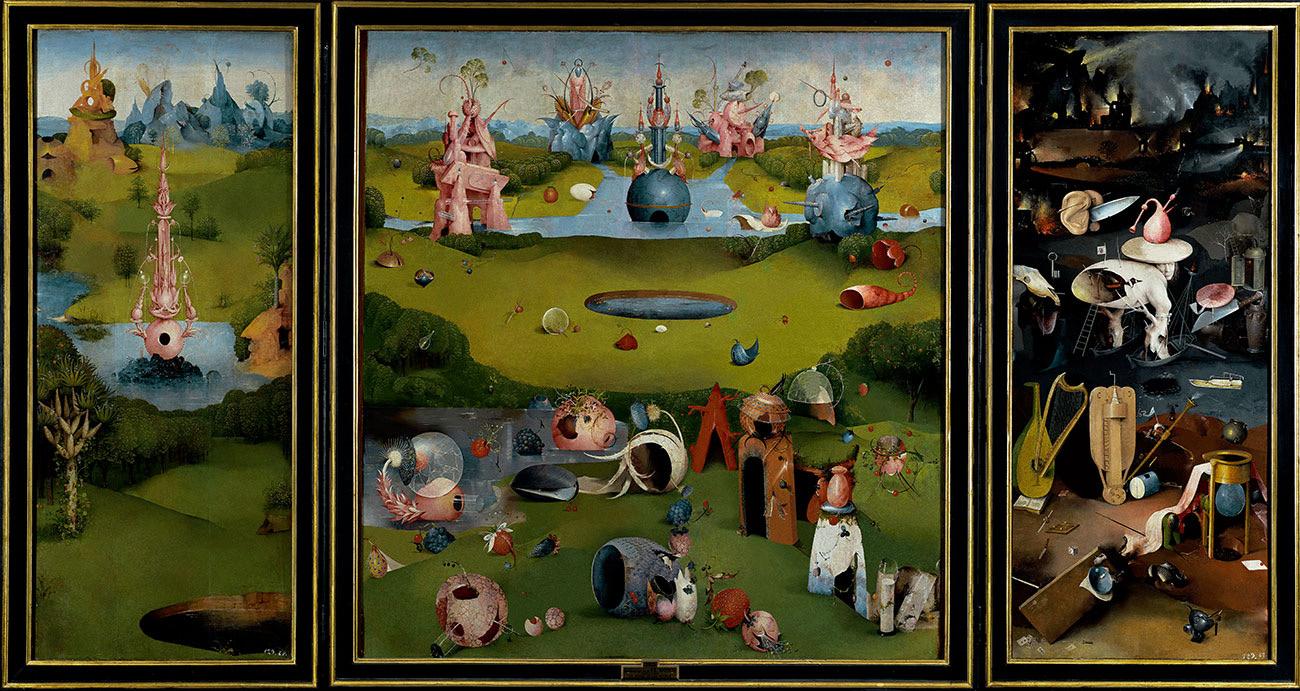

Questo porta a una sospensione della temporalità tra azione e inazione, dove i luoghi disabitati possono rivendicare la loro importanza, diventando fulcri di nuove dinamiche53. La reinterpretazione del Trittico del Giardino delle Delizie di H. Bosch da parte di Ballester, con El jardín deshabitado, esprime un’idea di introspezione e ricerca di identità, rivelando segreti e verità nascoste.

La dimensione del vuoto si collega a emozioni non espresse, nostalgia e memoria, mostrando che “le spazialità architettoniche non sono legate alla statica della geometria euclidea, ma si possono esplorare con dinamiche simultanee, non solo geometriche, ma anche temporali e sensoriali”54 .

La dis-abitazione dello spazio abitativo ci spinge a riconsiderare le nostre esperienze e le nostre relazioni, a confrontarci con le nostre vulnerabilità e a trovare significato nell’incertezza. Così, l’architettura del Void ci invita a esplorare l’abisso del nostro oblio, per dare forma alle nostre paure e aspirazioni, ai desideri reconditi…

Dis-abitare il Void è dunque anche un confronto con le incertezze e le ambiguità dell’individuo, che irrompono e si riflettono nello spazio dis-abitato. Esso rappresenta un terreno fertile in cui le idee possono germogliare, una dimensione di possibilità

infinita che ci sfida a confrontarci con il nostro passato e a immaginare il nostro futuro, per dare vita a uno spazio che non è mai esistito, “un’astrazione in attesa di essere sublimata”55 .

“Attraverso l’apparenza dello spazio si dà anche l’apparenza dell’attore, che entra nello spazio o sullo spazio. Ma nel processo di evoluzione di questo spazio l’attore realizza in qualche modo che ha ben poco da offrire vis-à-vis a questo tipo di spazio”56.

“Il tempo non ha tempo. Certo, ciò si oppone anche alla nostra idea di casa, spazio e palcoscenico. Si dice spesso: ‘noi possiamo sempre tornare a casa’, ‘possiamo sempre andare da qualche parte’. Ma questo ‘da qualche parte’ […] non è da nessuna parte. Questa è la fine dello spazio logistico. Possiamo andare a casa, ma la casa dove andiamo non è un luogo dove andare. È un’abitudine avere un luogo dove andare”57.

1. Arti 5ive, Ddusi, Sadturs, KIID, 64 BARRE IN FACCIA (Red Bull 64 Bars), singolo 2024, 1:55 min.

2. F. Papi, Filosofia e architettura. Kant, Hegel, Valéry, Heidegger, Derrida., Ibis, Como 2000, p. 71.

3. R. Moneo, Inquietudine teorica e strategia progettuale nell’opera di otto architetti contemporanei, Mondadori Electa, Milano, 2005, p. 242.

4. Ibid., p. 219.

5. OMA, in Rem Koolhaas and Mark Wigley in discussion, ww.oma.com, consultato il 17/10/2024.

6. S. Mavilio, Manuale per giovani architetti, 2022, p. 96.

7. G. Savatteri, La citta’ perfetta, GEDI (La Stampa - La Repubblica), Torino 2020, p. 45.

8. Ibid., p. 35; nota al testo: si fa riferimento alla scritta sulla facciata del Teatro Massimo a Palermo.

9. F. Papi, Filosofia e architettura, cit., p. 18.

10. Cfr. F. Espuelas, Il Vuoto. Riflessioni sullo spazio in architettura, Marinotti, Milano 2004.

11. F. Papi, Filosofia e architettura, cit., p. 60.

12. S. Mavilio, Manuale per giovani architetti, cit., p. 59.

13. Ibid., p. 70; nota al testo: tipico della poetica lecorbusierana.

14. R. Moneo, Inquietudine teorica e strategia progettuale nell’opera di otto architetti contemporanei, cit., p. 145.

15. Ibid., p. 225.

16. Espressione coniata da Le Corbusier.

17. R. Moneo, Inquietudine teorica e strategia progettuale nell’opera di otto architetti contemporanei, cit., p. 251.

18. S. Marini, Progetto Eden, in “Vesper”, n. 10, Primavera-estate 2024, p. 10.

19. L. P. Puglisi, voce genius loci, in Il controdizionario del’architettura, Lettera Ventidue Edizioni, Siracusa 2023, p. 112.

20. Cfr. G. Bachelard, Lapoeticadellospazio (1975), Edizioni Dedalo, Bari, 2015.

21. Cfr. F. Espuelas, Il Vuoto, cit.

22. J. Rykwert, Lacasadiadamoinparadiso (1972), Adelphi, Milano 1991, p. 97; nota al testo: G. B. Vico, ed.1858-59.

23. D. Libeskind, La linea del fuoco, cit., p. 102.

24. S. Marini, L’avversario, in “Vesper”, n. 9, Autunno-inverno 2023, pp. 12-13.

25. S. Marini, Progetto Eden, cit., p. 10.

26. F. Papi, Filosofia e architettura, cit., p. 80.

27. D. Libeskind, La linea del fuoco, ,p. 165.

28. T. Mayne, Intenzionalità e caso/Lavori in corso, in “The Plan”, n. 067, 2013, pag. 012.

29. F. Papi, Filosofia e architettura, cit., p. 17.

30. D. Libeskind, La linea del fuoco, cit., p. 166.

31. F. Papi, Filosofia e architettura, cit., p. 82.

32. Ibid., p. 11.

33. Ibid., p. 53.

34. D. Libeskind, La linea del fuoco, cit., p. 10. 35. Ibid.

36. F. Papi, Filosofia e architettura, cit., p. 55.

37. A. Vidler, Il perturbante dell’architettura. Saggi sul disagio nell’età contemporanea (1992), Einaudi, Torino 2006, p. 239.

38. Cfr. N. Lahiji, Void and Memory, in 1997 ACSA InternationalConferenceBerlin-BuildingasaPoliticalAct, Beth Young & Thomas C. Gelsanliter, www.acsa-arch.org, consultato il 30/10/2024.

39. Cfr. Ibid.

40. A. Vidler, ll perturbante dell’architettura, cit., p. 4.

41. G. Perec, Specie di spazi, Bollati Boringhieri, Torino 1989, p. 110.

42. D. Libeskind, La linea del fuoco, cit., p. 150.

43. A. Attori, IsettegrattacielidiStalin.L’architetturasovietica tra avanguardia e tradizione, Anteo, Cavriago 2021, p. 12.

44. P. Eisenman, Eisenman Inside Out: Selected Writings, 1963-1988, Yale University Press, New Haven 2004 , p. 79.

45. F. Papi, Filosofia e architettura, cit., p. 40.

46. D. Libeskind, La linea del fuoco, cit., p. 57; nota al testo: da frammenti di Eraclito.

47. S. Marini, L’avversario, cit., pp. 12-13.

48. L. P. Puglisi, voce “assenza”, in Il controdizionario del’architettura, cit., p. 034.

49. Ibid., voce “Gibellina”, p. 114.

50. Ibid., voce “Malevic”, p. 163.

51. Ibid., voce “Spazio infinito”, p. 251.

52. J. M. Ballester, Espacios Ocultos, www.josemanuelballester.com, consultato il 05/11/2024

53. I. Prisco, Comesarebberoicapolavoridellastoriadell’arte senza esseri umani?, in “ELLE DECOR”, www.elledecor.com, consultato il 10/11/2024.

54. M. Coppola, Architettura PostDecostruttivista (Vol.1). La linea della complessità, D Editore, Roma 2015, p. 86.

55. D. Libeskind, La linea del fuoco, cit., p. 225.

56. Ibid., p. 267.

57. Ibid., p. 179.

“Più che altro era la visione delle schegge, che mi inquietava, […] e questa presenza incompiuta, queste schegge, avrebbero pesato su qualunche altra attività intrapresa”1.

Arduino Cantafora

Nel vasto e intricato panorama dell’architettura contemporanea, il concetto di “schegge” si delinea come una metafora potente, rivelando la nostra condizione esistenziale in un’epoca caratterizzata da fratture e discontinuità. Le schegge non sono solo detriti del passato, ma rappresentano un insieme di significati, esperienze e memorie che si intersecano nel tessuto dell’abitare.

L’architettura è una somma di stratificazioni, un palinsesto di significati e forme. Questa stratificazione riflette non solo l’architettura fisica, ma anche le complessità della vita umana, dove ogni frammento di esperienza contribuisce alla costruzione della nostra identità. Nel pensiero di J. Derrida, la nozione di “différance”2 suggerisce che il significato è sempre in ritardo, mai completamente presente, un’idea che si applica perfettamente all’architettura e ai suoi frammenti. L’architettura diventa così un campo di tensione tra ciò che è visibile e ciò che è nascosto, tra la stabilità e l’instabilità, tra il presente e il passato. Le schegge che compongono gli spazi architettonici non sono solo elementi secondari, ma portatori di narrazioni, suggestioni e memoria collettiva.

La casa, come dis-spazio intimo e identità, diviene un palcoscenico su cui si recitano le storie delle generazioni, rivelando la complessità della nostra esperienza di vita.

“L’architettura diventa una rappresentazione del corpo umano frammentato, smembrato che esprime le tensioni moderne”3.

Il pensiero di A. Vidler si allinea con l’idea deleuziana di “assemblage”4, in cui ogni frammento diventa parte di una rete complessa di relazioni, dove gli spazi architettonici non possono essere considerati un caso a sè, ma solo nel loro contesto relazionale. Ogni scheggia del Void architettonico invita a interrogarsi sulla condizione umana, riflettendo non solo il nostro desiderio di stabilità, ma anche la vulnerabilità intrinseca alla nostra esistenza.

L’idea che i frammenti del passato, dis-giungano nella modernità, conferendo nuovi significati al Void domestico, domina le riflessioni sull’abitare.

Questi frammenti, come suggerisce Vidler, pongono la casa come simbolo dell’“heimlich”, contrapposto alla “homelessness” moderna5.

Qui, la casa si trasforma in un rifugio non solo fisico, ma anche psicologico, un luogo dove le memorie e le esperienze si intrecciano, creando un senso di appartenenza e identità. Tuttavia, questa stessa casa può divenire anche uno spazio di estraneità, dove il passato e il presente si scontrano, generando incertezze e conflitti. L’architettura del Void irrompe nel piano tangibile, lo frantuma in schegge, ma non vuole limitarsi a essere un semplice spazio vuoto,

piuttosto evolve in un non luogo di possibilità ed esplorazione. Secondo la pratica nietzschiana “se tu guarderai troppo a lungo in un abisso, l’abisso finirà per voler vedere dentro a te”6 , avvalorando l’idea che l’ignoto, lungi dall’essere temuto, è da abbracciare come una fonte d’ispirazione utopica. “[...] Lo spazio è un dubbio: devo continuamente individuarlo, designarlo. Non è mai mio, mai mi viene dato, devo conquistarlo”7.

La Y2K HOUSE di R. Koolhaas rappresenta un tentativo di riformulare la concezione di casa, infatuata dal Void e dall’ignoto, invitando a riflessioni profonde sulla condizione umana. Questo “no-where”, che si può definire come un “Void’s Eden”, diventa un non luogo in cui le aspirazioni e i desideri possono prendere forma, ma anche un campo di battaglia tra il caos della vita quotidiana e la ricerca di ordine. “Il centro si svuota, le ultime ombre abbandonano il rettangolo dell’inquadratura, probabilmente a malincuore, ma per fortuna non possiamo udirli. Il silenzio ora è rafforzato dal vuoto: l’immagine mostra bancarelle vuote, frammenti calpestati. [...] La città non esiste più”8. Questa è la visione distopica di Koolhaas che ri-mette in discussione i dogmi di-spazio e dell’abitare. Ciò si riflette nel contesto della società contemporanea, dove la dis-locazione e l’assenza di significato sono esperienze comuni.

“Le condizioni dell’abitare non possono essere determinate una volta per tutte e, pertanto, non possono essere ‘regolate’ e ‘ordinate’; come se l’uomo non fosse immerso in una storia e in un divenire

contrassegnato anche da traumi. Ogni volta, piuttosto, bisognerebbe ‘fare-spazio’, che secondo il pensiero di M. Heidegger ciò significa: dissodare, rendere libero un luogo incolto; il fare spazio apporta la dimensione del libero, dell’aperto, dello spazioso, in cui l’uomo può insediarsi e abitare”9, “dove può evacuare i luoghi ridotti a enclave affinché nuove località possano ravvivare lo spazio e la memoria che esse custodiscono, rendendo tale dis-spazio nuovamente abitabile. Eppure, sebbene lo spazio in quanto luogo non sia riducibile a geometria, tecnica e proporzioni, è pur sempre nella «fondazione di località» che il fare spazio di Heidegger trova la sua destinazione più propria”10.

I frammenti della vita urbana, le “schegge” della nostra esistenza, ci invitano a riflettere su come possiamo “farci spazio”.

Secondo G. Perec, “il nostro campo visivo dis-vela uno spazio limitato […]. Il nostro sguardo percorre lo spazio e ci dà l’illusione del rilievo e della distanza. […] Lo spazio è ciò che arresta lo sguardo, ciò su cui inciampa la vista: l’ostacolo […]. Lo spazio, […], è quando c’è un arresto, quando bisogna girare perchè ri-cominci”11 . Questo implica che il nostro modo di percepire lo spazio sia sempre scheggiato da esperienze e memorie. La capacità di accettare la nostra condizione di frammentazione e incertezza è fondamentale per costruire un futuro significativo.

Le schegge che formano la nostra identità non sono solo reminiscenze, ma opportunità per immaginare nuovi spazi di esistenza. Il Void, quindi, è fulcro di vita, non solo come assenza, ma come potenziale spazio di creazione. La sua presenza ci esorta a rendere visibile l’invisibile, senza cancellare completamente la sua invisibilità, suggerendo che la nostra ricerca di significato deve affrontare l’assenza e l’incertezza.

Questo approccio ci permette di vedere i Void come luoghi di incontro tra passato e futuro, dove ogni frammento racconta una storia e contribuisce alla nostra esperienza collettiva. In questo quadro, l’architettura può essere vista come una forma di “testo”, che, secondo Derrida è sempre aperto a interpretazioni multiple. Gli architetti, come gli autori, creano spazi che, attraverso le loro schegge, ci invitano a ri-scrivere continuamente le storie che ci narriamo e che ci vengono raccontate. Così, l’atto di abitare diventa un processo di costruzione e de-costruzione, di riconoscimento e rifiuto, in cui il significato emerge dall’interazione tra i diversi frammenti della nostra esperienza.

Schegge-frammenti ci invitano a esplorare le “complessità e contraddizioni”12 dell’abitare, riconoscendo che la nostra esistenza è un mosaico di esperienze, memorie e aspirazioni.

Questa consapevolezza non solo arricchisce la nostra comprensione dell’architettura, ma ci offre anche strumenti per navigare le sfide della vita contemporanea, evocando spazi in cui possiamo

non solo abitare, ma anche sognare e reinventare il nostro mondo. Ciò che è reale non è mai stato così reale come ciò che è fratturato13 ; perciò bisogna volgere lo sguardo perturbato alla bellezza della vita, cercandola nell’abisso della sua imperfezione e complessità, “per fare spazio alle nostre emozioni; emozioni che abiteranno quel non luogo per il giusto tempo di permanenza oppure, per sempre”14.

Le schegge del passato, come frammenti di un vetro rotto, riflettono la luce della nostra storia, trasformando il dolore in bellezza e l’incompletezza in possibilità. “La legge della casa quindi, può essere esplosa, de-costruita, in vista di un’altra esperienza dell’identità individuale e collettiva. Per questo però è necessario liberare la teoria e la prassi dell’architettura, l’esperienza stessa del Void, dal vincolo che la subordina alla legge della casa, dell’abitare”15.

1. A. Cantafora, Quindici stanze per una casa, Einaudi, Torino 1988, pp. 120-21.

2. Cfr. J. Derrida, La Différance, conférence prononcée à la Société française de Philosophie, in “Théorie d’ensemble”, Collectif, Seuil 1968.

3. A. Vidler, Il perturbante dell’architettura, cit., p. 79.

4. Cfr. G. Deleuze e F.Guattari, Mille piani: capitalismo e schizofrenia. Vol. 2, Editori Riuniti, Torino 1980.

5. A. Vidler, Il perturbante dell’architettura, cit., p. 16.

6. F. Nietzsche, Al di là del bene e del male. Preludio d’una filosofia dell’avvenire. Versione dal tedesco di Edmund Wiesel, Fratelli Bocca, Torino 1898, p. 83.

7. G. Perec, Specie di spazi, cit., p. 110.

8. Cfr. R. Koolhaas, Junkspace. Per un ripensamento radicale dello spazio urbano, Einaudi, Torino 2005.

9. M. Heidegger- E. Chillida, L’arte e lo spazio, S. Esengrini (a cura di),ww.academia.edu, p. 22.

10. D. Libeskind, La linea del fuoco, cit., p. 248.

11. G. Perec, Specie di spazi, cit., p. 96.

12. Cfr. R. Venturi, Complessità e contraddizione nell’architettura (1966), Dedalo, Bari 1980.

13. Cfr. G. Deleuze, La piega: Leibniz e il barocco, Einaudi, Torino 1996.

14. S. Mavilio, Manuale per giovani architetti, cit., p. 235.

15. Cfr. F. Vitale, Politiche della casa. Note su Jacques Derrida, architettura e decostruzione, in F. Filipuzzi e L. Taddio (a cura di), Costruire Abitare Pensare, Milano, Mimesis 2010.

- Y2K HOUSE

“La casa postumanista obbliga l’architetto ad un atteggiamento macchinico che [...], comporta una essenziale non finalità, una randomizzazione nel comportamento dell’architetto, votato a distruggere l’apparenza di un mondo reale e del possibile per far nascere forme diverse di materializzazione dell’incorporeo, senza altra possibile finalità che”1 “scoprire ciò che è represso dalle convenzioni o dalle norme in un dato momento”2. Iñaki Ábalos - Peter Eisenman

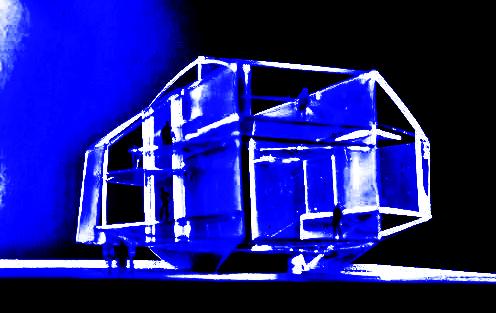

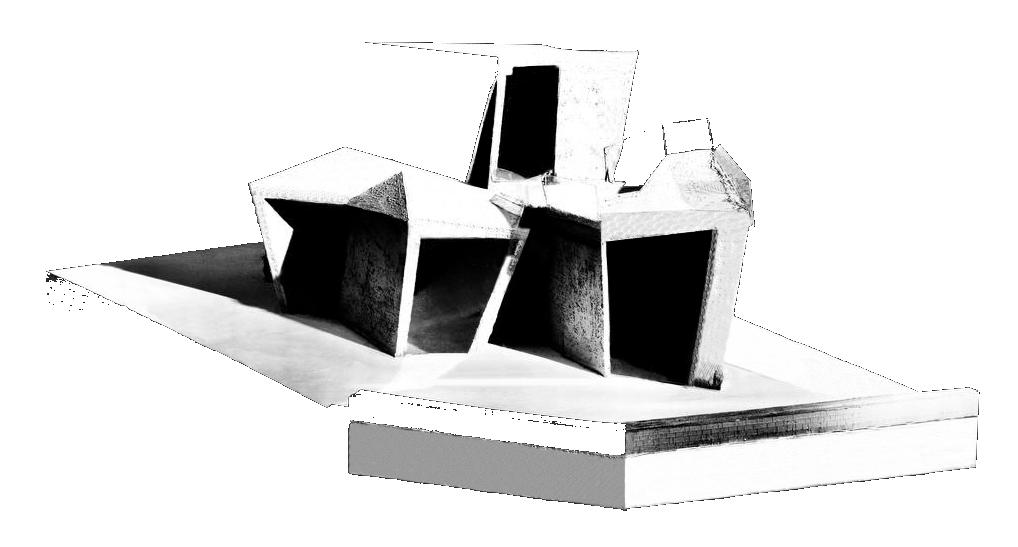

Nel 1998, l’Office for Metropolitan Architecture (OMA), guidato da R. Koolhaas, viene contattato da un cliente con esigenze particolari per la progettazione di una casa nei sobborghi di Rotterdam.

Il concept prenderà il nome Y2K HOUSE, rappresentando un esperimento architettonico che, pur non essendo mai stato costruito, ha gettato le basi per un’idea che si sarebbe successivamente evoluta nella progettazione della Casa da Música a Porto.

Il cliente, perturbato da ansie e preoccupazioni legate al problema informatico del millennium bug, anche detto “Y2K problem”, ha espresso tre requisiti fondamentali per la casa: un rifiuto del disordine, una preoccupazione per la sicurezza tecnologica dell’abitazione dopo l’anno 2000 e il desiderio di creare un’abitazione che potesse offrire sia spazi condivisi che separati per i membri della famiglia3. Y2K HOUSE risponde a queste esigenze specifiche, ma introduce anche concetti radicali sull’abitare: il Void. Koolhaas propone di reinventare il concetto stesso di casa, creando uno spazio innovativo

e utopistico. Il fulcro del Progetto è un Void ottico, una struttura a forma di tunnel centrale attorno al quale si articolano tutti gli spazi funzionali della casa, junkspace3 . Questa vacuità, che riflette l’idea di assenza come condizione dell’abitare, rappresenta uno spazio indefinito e mutevole che invita a una continua esplorazione interiore e relazionale.

La scheggia del tunnel visivo-abitativo non solo garantirebbe un punto di aggregazione per la famiglia, ma diverrebbe un frammento visivo su un vasto terreno, acquistato dal cliente in preda alla perturbazione per preservare l’apertura visiva.

“Abbiamo concepito uno strato spesso che circonda il tunnel su quattro lati e questi quattro lati contengono tutti gli elementi abitativi, in modo che la casa sia solo un’illusione, dove il tunnel sarebbe stato semplicemente un punto focale sulla vista”4. Questo riflette l’intenzione di Koolhaas di creare un rifugio non convenzionale, dove la struttura stessa diventa elemento scenico e spaziale, lasciando che il Void prenda il sopravvento delle funzioni vitali.

Il Void e la dis-funzione del tunnel visivo-abitativo

evocano una transizione fluida tra interno ed esterno, creando una connessione continua con il paesaggio circostante, mentre la casa stessa agisce da contenitore per nascondere tutto ciò che rappresenta il caos della quotidianità. Un “Void’s Eden” nel quale proiettare le proprie aspirazioni e pensieri più reconditi.

Le pareti spesse, inglobano gli spazi funzionali e nascondono gli elementi di servizio, introducendo il concetto di trasparenza ambigua.

Questo aspetto visivo non solo risponde al desiderio del cliente di evitare il disordine, ma diventa una metafora della vulnerabilità e della visibilità; ciò che doveva essere celato rimaneva visibile

solo in parte, conferendo al progetto un’estetica perversa e provocatoria, secondo le stesse parole di Koolhaas: “si può evidenziare come sia una casa senza muri, dove si vive all’interno della densità di cose che di solito sono nascoste”5.

Il Void irrompe la realtà, assumendo il controllo della vita. Dis-Instaura un rapporto con il luogo, evocando il ‘genius loci’, si fonde con il suo parassita-abitante, facendosi spazio nella quotidianità in modo metafisico. È fondamentale per l’architetto riconoscere che il genius loci rappresenta qualcosa di ‘irrinunciabile’, segnando una perdita incolmabile della sua essenza, di cui ci rimangono solo indizi e frammenti. Questo vuoto condiviso è ciò che ci unisce oggi e permette di evocare spazi inediti, idee che non hanno mai preso forma nel mondo reale, ma che esistono soltanto nelle nostre menti e nei nostri spiriti6 .

Il Void assume un ruolo stabile e dettante, attorno al quale si organizzano spazi in continua trasformazione. Spazi dissoluti e metafisici. La vacuità tra vuoto-solido dimostra la sua forza inghiottendo tutti questi junkspace sorprendenti, “o almeno mostrando che quei ‘rifiuti’ potrebbero essere riorganizzati in modo produttivo da esso”7, caricati di significato dal “rivestimento aggiunto, che non appare come tale, ma come la stessa sostanza del solido. Un solido con una vita segreta interna, un monolito con una promiscuità nascosta”8 che dis-abita la dialettica della Y2K HOUSE.

La violenza del Void prevale sul solido, rappresentando il desiderio del cliente di una casa aperta ma protetta, un paradosso che si riflette nell’intera struttura. Il Void-tunnel, intrappolato tra trasparenza e solidità, riflette la tensione e la dicotomia tra il desiderio di apertura pubblica e la necessità di protezione privata.

Koolhaas descrive questo spazio come “perverso”9 , in quanto esprime la volontà del parassita di creare una casa pubblica all’interno di un contesto privato, sovvertendo l’archetipo della capanna primitiva come rifugio intimo. Questo evidenzia la coerenza del progetto di Koolhaas nel voler contenere il caos della vita quotidiana dietro muri traslucidi, creando una sorta di invisibilità che tuttavia lascia intravedere frammenti del disordine.

Il Void, inteso come un “no where”, un dis-spazio di totale trasparenza, assume un ruolo quasi sacro all’interno del progetto, evocando il “tokonoma” della tradizione abitativa giapponese, secondo lo stile “sukiya-zukuri”.

Questo spazio aperto attua una dis-giunzione, “facendosi dis-spazio” nel cuore della struttura, suggerendo una visione non solo architettonica, ma anche esistenziale-utopica: la casa, pur essendo un rifugio, e quindi un luogo (where), rivela continuamente l’abisso del non-luogo (nowhere), ciò che normalmente sarebbe nascosto.

Inesistente.

L’invisibile diviene visibile attraverso l’invisibile, esplodendo violentemente i dogmi architettonici. Gli organi del Void, caos e sporco dis-abitato, vengono sostituiti da schegge armoniose, musicali, obbligando i frammenti funzionali ad una “dissipatio in continua evoluzione”.

Un Void centrale domina l’abisso metafisico, esploso e assediato, dis-abitato da volumi solidi e stratificati, repressi e perforanti, dis-giunto da schegge che perforano la realtà e gli archetipi di continuità.

L’irrealizzazione della Y2K HOUSE espone una [dis-] ou-topia d’astrazione di grande rilevanza: diventa quindi un esempio di architettura che abbraccia il caos come elemento strutturante. L’abitante è visto come un “parassita” che vive in un ecosistema di volumi dis-giunti e schegge, che contrastano la necessità di continuità e stabilità. Questo Void centrale non è solo uno spazio fisico ma anche un “Void’s Eden” che invita all’introspezione e alla scoperta delle parti più recondite dell’identità. Y2K HOUSE non offre sicurezza o un rifugio tradizionale, ma una Chora abitata dalla complessità e dall’ambiguità, un dis-spazio in cui ogni funzione domestica è fratturata, de-costruita e ricomposta in un’eterna tensione con il Void.

1. I. Ábalos, Ilbuonabitare:pensarelecasedellamodernità, Christian Marinotti Edizioni, Milano 2009, p. 178.

2. P. Eisenman, in A. E. Benjamin, Blurred Zones: Investigation of the Interstitial: Eisenman Architects 1988-1998, Monacelli Press, New York 2003; tr. it. Processi dell’interstiziale, in “Parametro”, n. 254, Novembre-dicembre 2004, p. 34.

3. OMA, Y2K HOUSE, www.oma.com, consultato il 10/10/2024.

4. OMA, in Rem Koolhaas and Mark Wigley in discussion, cit., p. 180.

5. Ibid., p. 177.

6. D. Libeskind, La linea del fuoco, cit., p. 252.

7. OMA, in Rem Koolhaas and Mark Wigley in discussion, cit., p. 194.

8. Ibid., p. 199.

9. Ibid., p. 197.

“Il concetto di disgiunzione è incompatibile con una visione statica, autonoma e strutturale dell’architettura”1

“[…] All’improvviso non avete più scelta, scappare è impossibile”2 Bernard Tschumi

La dis-giunzione è un principio centrale che definisce e de-struttura lo spazio contemporaneo, inteso non come un’entità coesa e stabile, ma come un perturbato insieme di frammenti disconnessi, ognuno portatore di fratture tra utilizzo e significato.

L’”atto del dis-giungere o condizione dell’essere dis-giunto implica una separazione, una divisione”3, un “[…] confronto piacevole e talvolta violento tra spazio e attività”4.

Irrompe una tensione tra ciò che lo spazio potrebbe rappresentare e ciò che effettivamente è chiamato a contenere, una dicotomia tra contenitore e contenuto. La frattura indotta dalla dis-giunzione de-stabilizza il dogma dell’abitare: lo spazio non è più un rifugio statico, bensì un non luogo dove convivono, talvolta violentemente, un abisso di schegge, dando origine a nuove interpretazioni sociali e filosofiche.

“Lo scopo, quindi, non è semplicemente realizzare un manufatto di per sè, ma anche rivelare, attraverso la de-costruzione, realtà e contraddizioni della società”5. “Mettere in dubbio le strutture tradizionali è il passo necessario verso un nuovo atteggiamento”6.

Dubbi sul dis-spazio necessariamente sorgono: così concepito, può trasformarsi in “uno strumento pacifico di trasformazione sociale, un mezzo per cambiare la relazione tra l’individuo e la società generando un nuovo stile di vita?“7

L’architettura diventa, così, uno strumento de-costruttivo che mette in discussione ogni certezza, rifiutando i confini dell’utilità e del significato prestabilito, dis-velando il palcoscenico delle maschere archetipe. La sua forza sovversiva risiede nella capacità di coniugare il paradosso, di trasformare ogni frammento in un Void autonomo che si oppone alla narrazione convenzionale di unità e coerenza. In questo senso, l’architettura della dis-giunzione “[…] privilegia l’instabilità progettuale, la follia funzionale. Non una pienezza, quanto piuttosto una forma ‘vuota’: les cases sont vides“8.

“L’architettura non può essere scissa dell’uso che se ne fa, poiché trova la sua forza e il suo potere sovversivo nella dis-giunzione tra spazio ed evento, una inevitabile coesistenza, tipica della nostra condizione contemporanea”9.

La frammentazione e la dis-sociazione caratterizzano la contemporaneità, suggerendo che la necessità di una visione unitaria è “una realtà dispersa e differenziata che segna la fine dell’utopia dell’unità”10.

Gli edifici, o meglio, le case e le loro funzioni, non sono più legati da relazioni causali dirette: la separazione tra spazio e utilizzo genera un non luogo angosciato da incertezze infinite, dove ogni elemento architettonico esiste esclusivamente in contrapposizione agli altri11.

“Ciò accade perchè in questa camera oscura, in questa scatola nera, in questo punto zero di ou-topia o non luogo, c’è anche la possibilità di un nuovo tipo di inizio”12.

G. Grosz guarda nell’abisso della metropoli, dove visioni e ossessioni si annodano e si oppongono alla resistenza dei legami13. Piuttosto ”dovremmo considerare le correlazioni che intercorrono tra la struttura della vita e le sue incarnazioni nel mondo, tra desiderio e possesso, tra libertà e necessità, tra utopia e ritorno a casa“14.

“I pericoli della metropoli moderna si risolvevano in una costante preoccupazione di ritrovarsi in un mondo in cui tutto era insignificante e ingiustificato. L’esperienza di una simile ansia era un’esperienza defamiliarizzazione, di “unheimlich”, di straniamento”15. Tale distanza crea un’esperienza abissale di dis-soluzione, come una maschera che suggerisce la presenza di qualcosa di ulteriore al di là delle apparenze. Ogni sistema di conoscenza ne nasconde un altro; “le maschere nascondono altre maschere, e ogni successivo livello di significato conferma l’impossibilità di afferrare la realtà”16.

Il piacere recondito del Void risiede proprio in questa ambiguità: nella tensione tra l’indicibile e l’assenza, nella poetica dell’inconscio e la stregua

follia17, nelle zone proibite del fatto architettonico, dove i limiti vengono sovvertiti e i divieti trasgrediti18 .

La dis-giunzione non rappresenta solo una condizione teorica, ma una struttura operativa, dove l’architettura non può esistere senza il programma, l’evento o l’azione. Essa è una “violenza” non tanto fisica, quanto metaforica: una forza che interroga l’individuo e il suo rapporto con lo spazio che dis-abita19 .

Il dis-spazio angusto del Void impone una sorta di “tortura”, costringendo chi li vive ad affrontare i dogmi, a trasgredirli o a cercare nuove modalità di esistenza. La violenza dello spazio non deriva, quindi, dalla materia stessa ma dall’impossibilità di sfuggire alla sua struttura, che, per sua natura obbliga un dis-abitare. In questa prospettiva, la dis-giunzione diviene una tecnica attraverso cui lo spazio viene “sentito” non come luogo definito ma come una forza in grado di influenzare la percezione individuale20.

Come l’erotismo di G. Bataille, l’architettura trasgredisce i limiti senza distruggerli; ne eccede i confini, mantenendoli in una perturbante tensione21.

“Essa non può sussistere senza movimenti o programmi che trasgrediscono quelle istituzioni che si suppongono stabili. […]

Non esiste senza quotidianità, movimento e azione. Sarà la dinamica delle loro dis-giunzioni a suggerire una nuova definizione di architettura”22.

“Dove finisce la capanna e dove comincia l’architettura?”23

“Il fare architettonico deve sfuggire […] alla dissoluzione che vi è nell’opera della natura, […], all’oblio che copre ogni lavoro dell’uomo24. “L’architettura è altrove e nostro compito è cercarla, vuoi che essa si manifesti, vuoi che la si debba rinvenire”25 . La possibilità di “sentire” lo spazio conduce a una conoscenza i cui angoli oscuri non sono diversi da un labirinto dove tutte le sensazioni e i sentimenti sono intensificati, ma dove non è possibile avere una visione d’insieme che fornisca indicazioni su come venirne fuori26. La sfida degli spazi dis-giunti è di “ricomporre insieme le diverse schegge di un globo che è stato frantumato, devastato, frammentato e riassemblato”27.

“Se la consapevolezza dello spazio si basa sull’esperienza propria di ognuno, allora la percezione dello spazio comporta una costruzione graduale anzichè uno schema pronto all’uso?”28 Uno spazio dis-abitato, uno spazio di pura architettura, è il non luogo in cui emerge l’angoscia di un mondo ridotto in schegge, frammentato e colmo di perturbazioni: un abisso che sospende le certezze e infrange la continuità, “poichè è solo riconoscendo il principio generale che domina l’architettura che il soggetto dello spazio può raggiungere la profondità dell’esperienza e la sua sensualità. Come l’erotismo, l’architettura ha bisogno sia delle regole che dell’eccesso”29 . Se l’architettura è legata all’idea di abitare, la

dis-giunzione si oppone radicalmente a questa concezione, affermando l’urgenza del dis-abitare.

“L’architettura è interessante solo quando domina l’arte delle illusioni perturbanti, creando punti di rottura che possono fermarsi in qualsiasi momento. Il suo piacere si trova dove il concetto e l’esperienza dello spazio coincidono improvvisamente, dove i frammenti dell’architettura si scontrano e si fondono nel piacere, dove la cultura architettonica è infinitamente de-costruita e tutte le regole trasgredite”30.

La casa è, in questa logica, l’evento di una collisione, la maschera di un volto celato, il segno di una promessa del non detto e dell’ignoto, un rapporto obliato con l’angoscia dell’indicibile.

“La frammentazione della nostra ‘folle’ condizione attuale suggerisce inevitabilmente nuove e impreviste riorganizzazioni dei suoi frammenti”31, costringendo il parassita a un continuo cambiamento per cogliere frammenti di nuova vita che identificano le forme nello spazio32. Dis-“abitiamo uno spazio caratterizzato da fratture, fatto di accidenti, dove le figure sono disintegrate”33 e il costrutto dell’ordine viene costantemente posto in discussione, sfidato, dis-simulato34. È il teatro dell’alienato, uno spazio che sfida e contraddice l’idea di un luogo sicuro, che si scompone in una dis-narrativa di frammenti e schegge che si dissolvono semplicemente nella scena delle possibilità di ricomporre le schegge di un globo frantumato, in un processo di dis-locazione continua di “Void’s Abyss” che rappresentano angoscia e alienazione.

Questi non-luoghi, come le città moderne, evocano paure sottili e disagi profondi. “Etimologicamente, definire lo spazio significa sia “rendere distinto lo spazio” che “stabilirne l’esatta natura”35.

“Se uno spazio definito è una cosa cui ci si può riferire, può diventare un simbolo (una forma che ha significato)?”36

“Se uno spazio definito può diventare un segno o un simbolo, esso può significare un pensiero o un concetto?”37

Il Void dis-giunto non abbraccia né si ferma, ma irrompe, allunga e contrae sequenze che aprono l’abisso a nuove possibilità. E se K. Malevic immaginava Architekton come pure strutture astratte, qui il Void diventa un dis-spazio proprio, un tunnel, un mare ottico, una pausa tra le schegge.

Questa combinazione di sequenze produce un ritmo inquieto, in cui ogni elemento ha la sua logica autonoma, ma si inserisce in un gioco in costante mutamento38. Nel processo di dis-abitare, quindi, le maschere, le frammentazioni e i Void suggeriscono l’impossibilità di afferrare una verità, confermando l’instabilità di ogni significato. Dis-abitare non è più la costruzione di un senso statico, ma il costante divenire di uno spazio che è, al contempo, luogo di apparizioni e dis-soluzioni.

Dis-abitare non lascia via di fuga, ti risucchia nella dis-giunzione dell’ignoto abissale.

1. B. Tschumi, Architettura e Disgiunzione, Edizioni Pendragon, Bologna 2005 , p. 268.

2. Ibid., p. 100.

3. Ibid., p. 9.

4. Ibid.

5. Ibid., p. 15.

6. Ibid., p. 17.

7. Ibid., p. 12.

8. Ibid., p. 160.

9. Ibid., p. 20.

10. Ibid., p. 160.

11. Ibid., pp. 22-23.

12. D. Libeskind, La linea del fuoco, cit., p. 166.

13. Ibid., p. 101.

14. Ibid., p. 48.

15. B. Tschumi, Architettura e Disgiunzione, cit., p. 192.

16. Ibid., pp. 74-75.

17. Ibid., p. 69.

18. Ibid., p. 75.

19. Ibid., pp. 97-98.

20. Ibid., p. 36.

21. Ibid., p. 54.

22. Ibid., p. 24.

23. Ibid., p. 30.

24. F. Papi, Filosofia e architettura, cit., pp. 58-59.

25. S. Mavilio, Manuale per giovani architetti, cit., p. 13.

26. B. Tschumi, Architettura e Disgiunzione, cit., p. 38.

27. D. Libeskind, La linea del fuoco, cit., p. 206.

28. B. Tschumi, Architettura e Disgiunzione, cit., p. 49.

29. Ibid., p. 44.

30. Ibid., pp. 75-76.

31. Ibid., p. 142.

32. Ibid., p. 139.

33. Ibid., p. 171.

34. Ibid., p. 165.

35. Ibid., p. 27.

36. Ibid., p. 51.

37. Ibid.

38. Ibid., pp. 131-32.

“Nella giostra dell’ignoto devi trovare in te stesso il tuo Rinascimento, anche quanto tutto intorno è vuoto e sembra fermo, come quella foto che hai nel cassetto”1.

Gemitaiz

Nell’abisso che si dis-piega tra l’essere e il non essere, tra la presenza e l’assenza, il Void si erge come simbolo ultimo di ciò che definiamo casa, al contempo, della sua inevitabile dis-soluzione. In questo spazio intangibile, ogni elemento che compone la casa diviene palcoscenico di schegge di memoria, un mosaico di frammenti che riflettono la nostra condizione esistenziale.

Il Void non è un semplice vuoto, ma una dimensione viva, un abisso che contiene le nostre paure, aspirazioni, e domande irrisolte, un luogo in cui risiede il silenzio della storia e l’eco di un futuro ancora non definito.

Come nel progetto Y2K HOUSE, l’Eden emerge come non-luogo, un viaggio interiore che trascende le coordinate fisiche. Nel cuore di questo Eden domina un “Void ottico” che diviene tanto fulcro dello spazio abitato quanto metafora della condizione umana: un vuoto che non rappresenta una semplice assenza, ma uno spazio di possibilità nascoste. Attraverso le pareti traslucide, il disordine della vita quotidiana si intravede senza mai svelarsi del tutto, evocando la vulnerabilità e l’ambiguità della nostra relazione con l’abitare.

Questo Void centrale, come un “tokonoma” perturbato, diventa un punto di incontro tra il mondo esterno e l’interiorità dell’abitante, uno specchio che riflette le nostre aspirazioni e paure.

Il Void è così un “Eden vacuo” che sfida e decostruisce le convenzioni dell’abitare, invitandoci ad accogliere l’incertezza e l’imprevedibilità.

Dis-abitare il Void significa aprirsi a una continua frammentazione, accettando che la casa non è altro che un riflesso del nostro stesso caos interiore.

In questo Eden distopico, non ci sono risposte definitive, ma solo domande che risuonano nel silenzio delle sue pareti trasparenti. Y2K HOUSE, con la sua trasparenza ambigua e perversa e la sua struttura aperta ma protetta, rappresenta perfettamente questo paradosso: un rifugio che trattiene appena la complessità della vita, rivelando solo frammenti del disordine e della vulnerabilità dell’abitare.

Il Progetto Eden diviene allora un invito a dis-abitare i limiti del noto e a vivere nella precarietà dell’ignoto, esplorando la casa non solo come rifugio, ma come condizione interiore, una Chora che accoglie frammenti e potenzialità.

In questo Eden senza traguardi, l’abitare non è più uno stato statico, ma un atto di creazione continua, una danza tra il vuoto e il pieno che ci conduce verso una realtà mai statica, sempre in divenire.

Alla fine, il vero Eden non è una meta, ma il viaggio stesso attraverso l’infinito del Void, un luogo che non è un riferimento fisso, ma si manifesta in ogni esperienza dis-abitativa.

In questo non-luogo, ogni frammento della casa, come le pareti traslucide nella Y2K HOUSE, lascia intravedere le infinite possibilità che nascono dall’assenza, come un invito a riscoprire ciò che rimane nascosto o represso nelle convenzioni dell’abitare. Dis-abitare il Void significa anche imparare a riconoscere la bellezza e la fragilità di una realtà incompleta, dove l’identità non è fissa, ma si ricompone in risposta al silenzio, alla trasparenza, alla dis-giunzione.

L’Altra Casa, “VOID’S ABYSS”, è quindi un invito a lasciare che lo spazio del Void ci conduca a nuove interpretazioni del vivere, dove l’essenza dell’abitare non risiede nella stabilità, ma nell’aprirsi a un mondo sempre in divenire. Attraverso questo Eden concettuale, la casa si trasforma in un non luogo indefinito, un punto di partenza per esplorare nuove dimesioni di noi stessi e della nostra relazione dis-giunta al contesto d’angosce e perturbazioni dovute alla contemporaneità.

“Viviamo nel periodo del rimpianto. [...] Non è il passato il problema, [...], ma il presente con il quale non sappiamo fare i conti e il futuro che genera timore crescente“2.

Ma possono i parassiti-abitanti trovare davvero un senso nel dis-abitare un “Void’s Abyss” che non offre sicurezza, ma solo una costante riscoperta di ciò che non conosciamo ancora di noi stessi?

1. Gemitaiz, Natura morta (outro) (feat. MACE), in “QVC 10Quello Che Vi Consiglio Vol. 10”, 2023, min 0:26.

2. L. P. Puglisi, voce ansia, in Il controdizionario del’architettura, cit., p. 024.

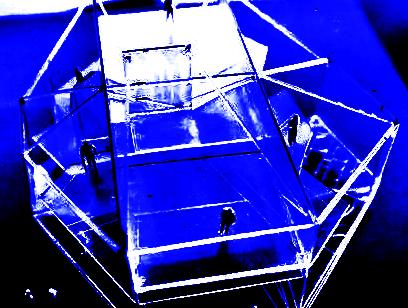

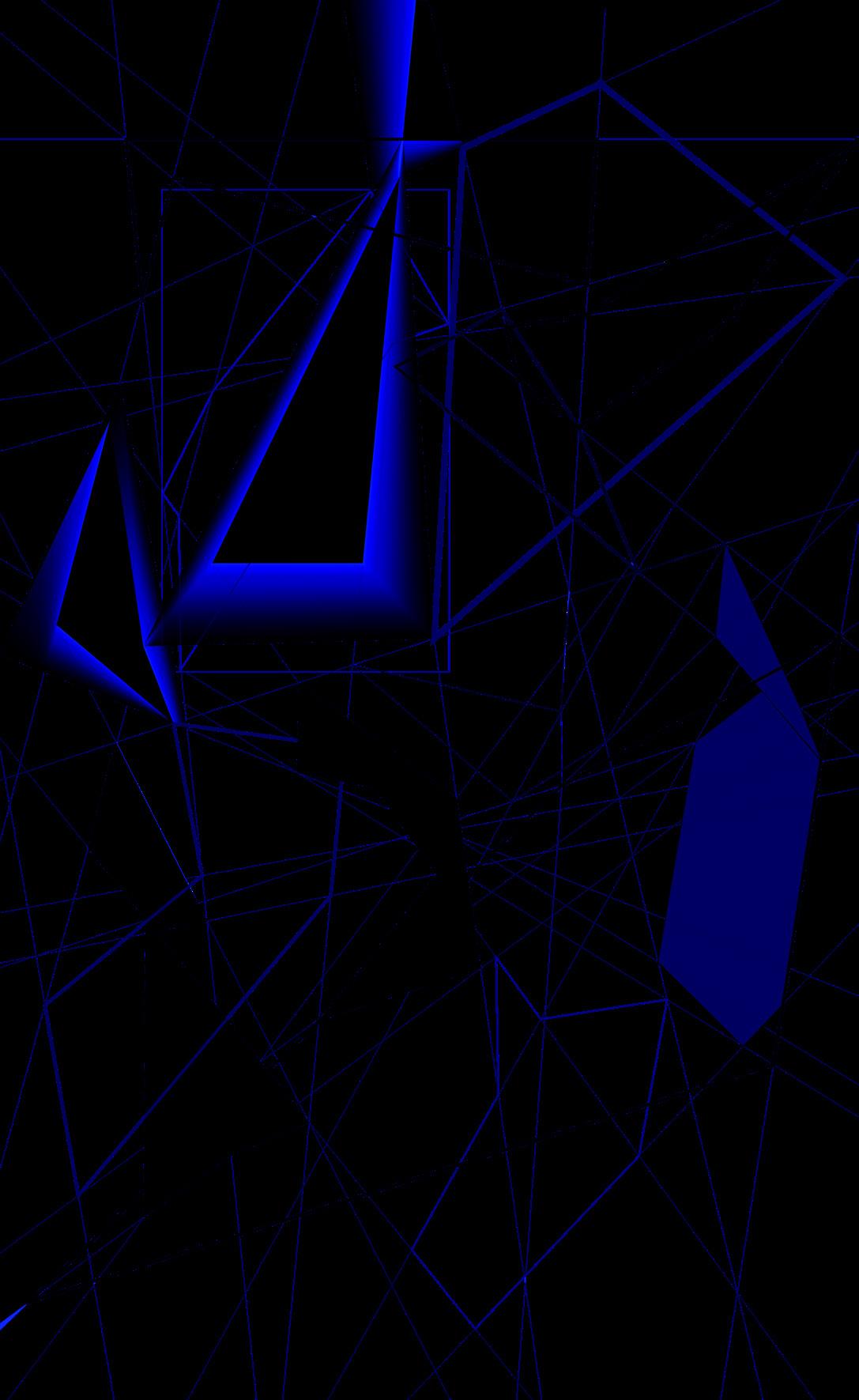

P. 4 A. Sardei, Void I, 2023.

P. 10 A. Sardei, Void II, 2024.

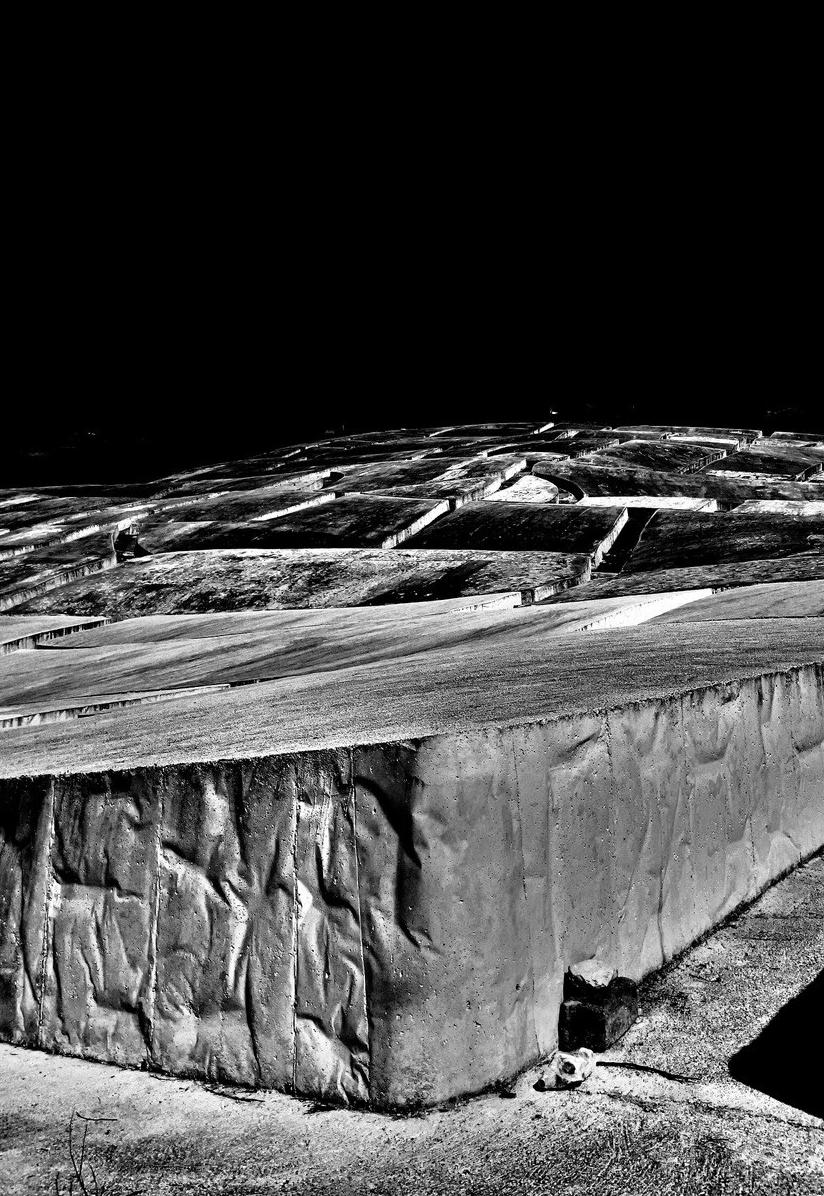

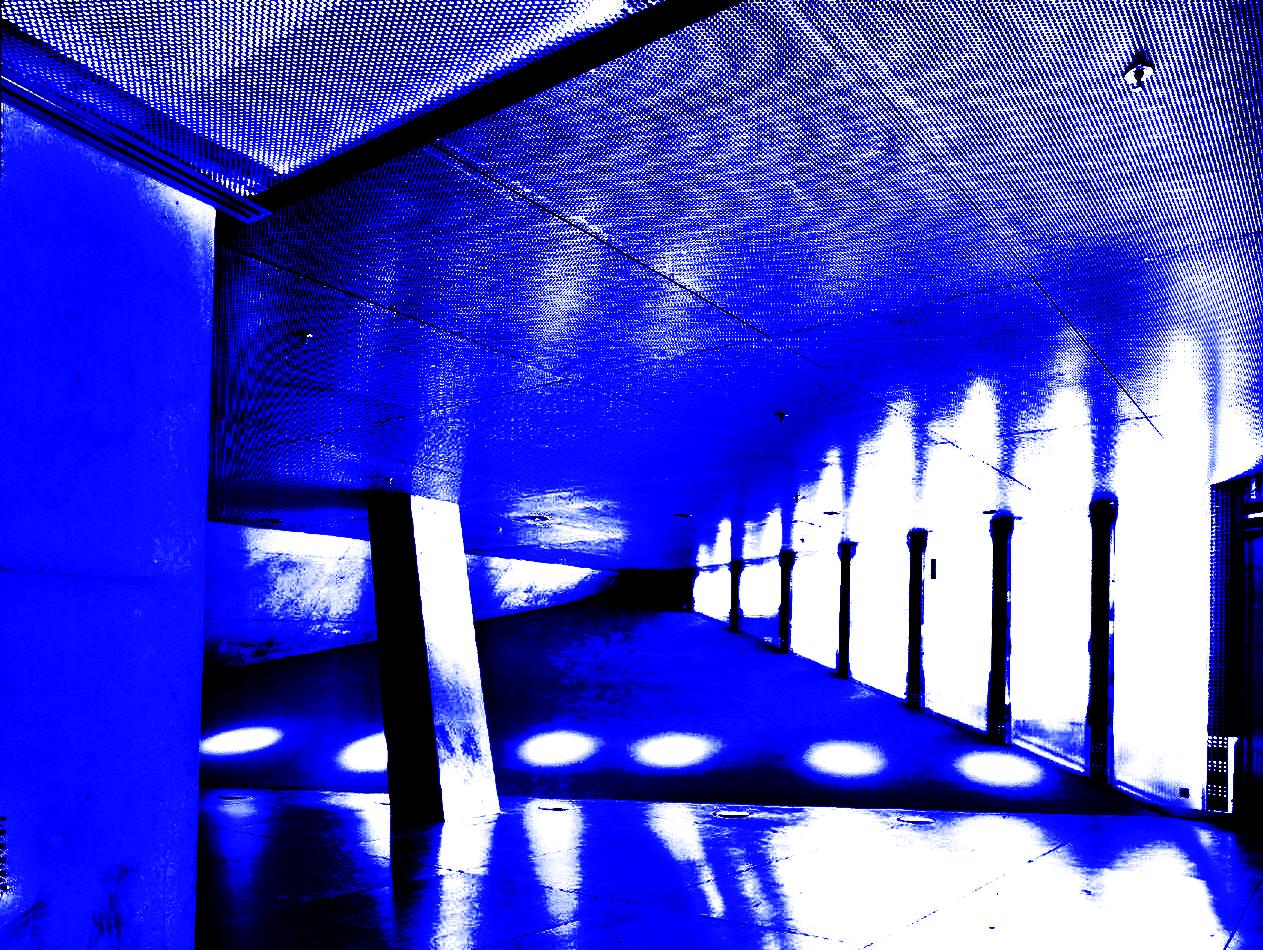

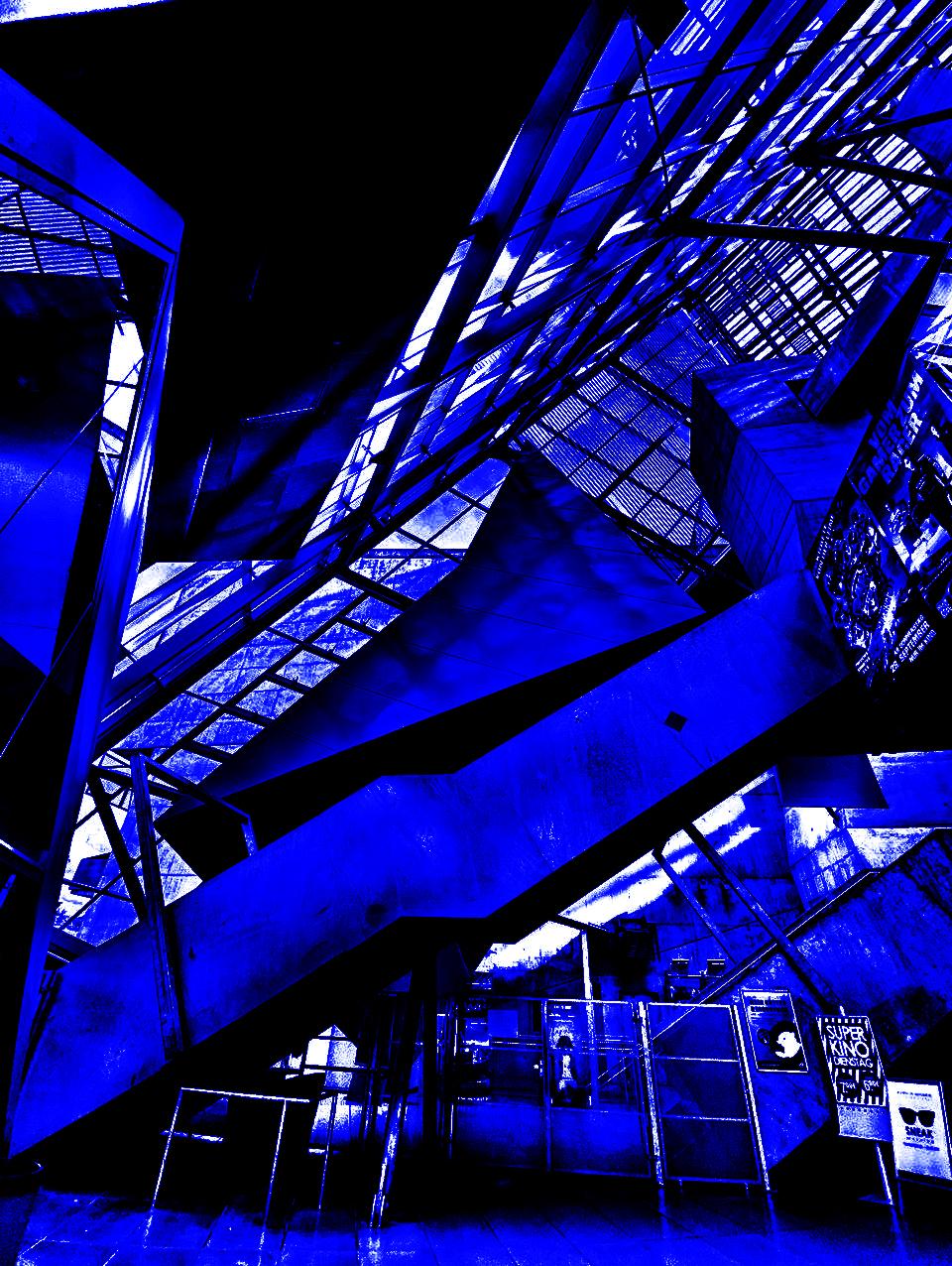

P. 12 L. Quaroni e L. Anversa, Chiesa Madre, Gibellina, 1972-85. Ph: A. Sardei, 2023.

P. 13

P. Eisenman, Memoriale per gli ebrei assassinati d’Europa, Berlino, 2003-05. Ph: A. Sardei, 2023.

P. 14 A. Sardei, Void III, 2024.

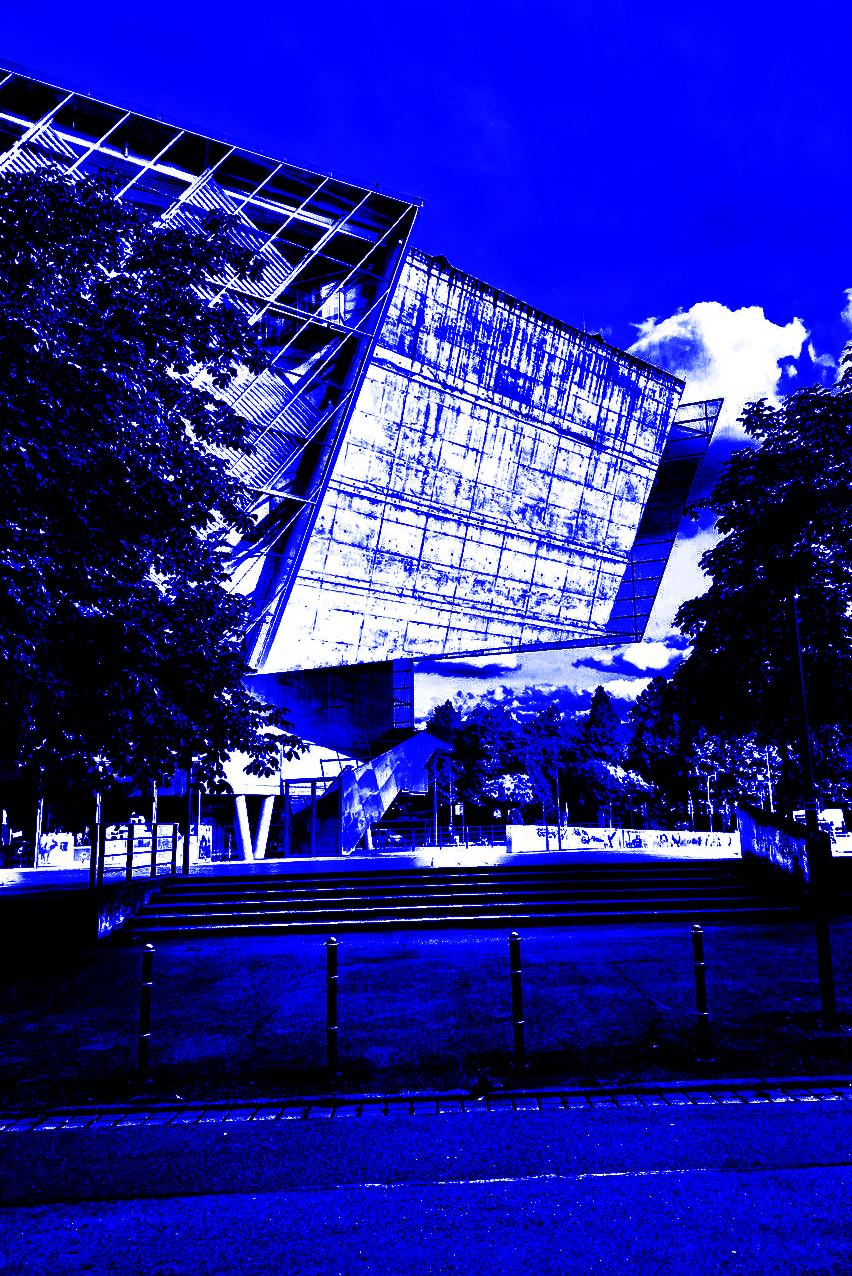

P. 1819-24

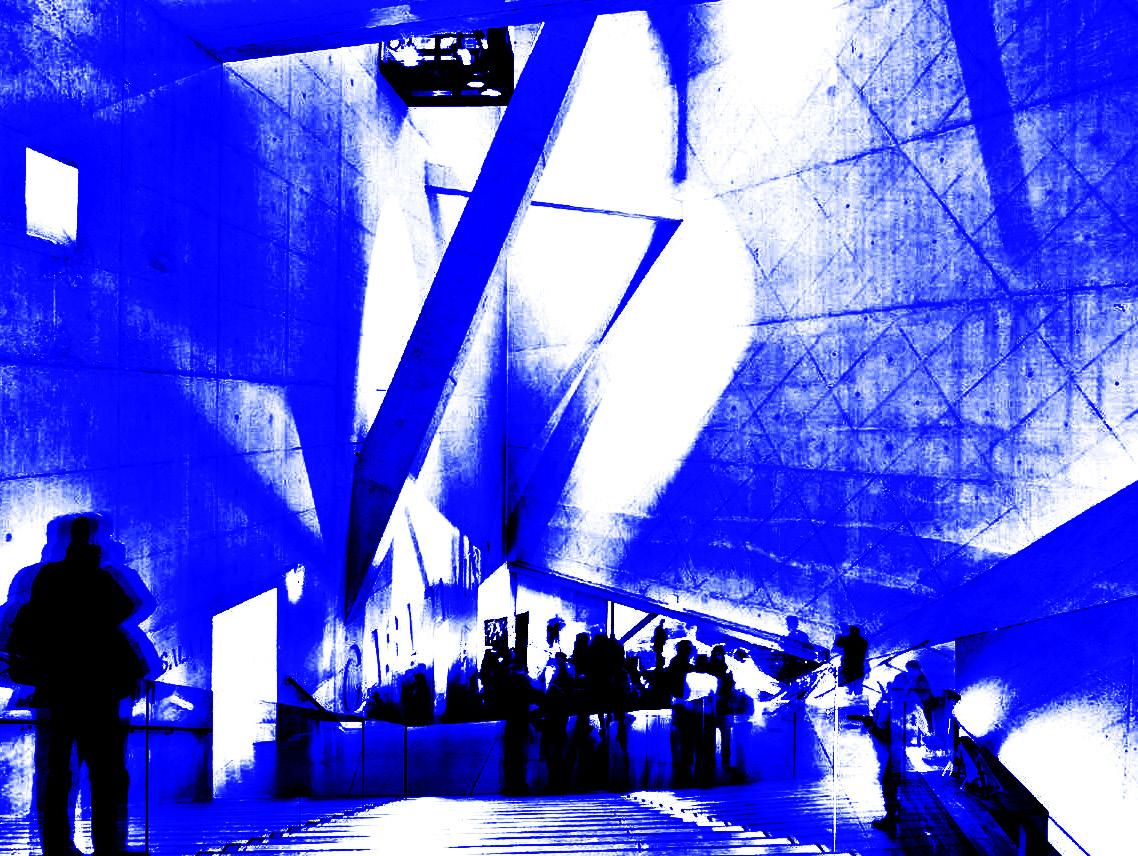

D. Libeskind, Jewish Museum, Berlino, 1999-2001.

Ph: A. Sardei, 2023.

P. 20 A. Burri, Grande Cretto, Gibellina, 1985.

Ph: A. Sardei, 2023.

P. 25 D. Libeskind, Memoria e Luce - 9/11 Memorial, Padova, 2005. Ph: A. Sardei, 2023.

P. 26

P. 30

P. 32

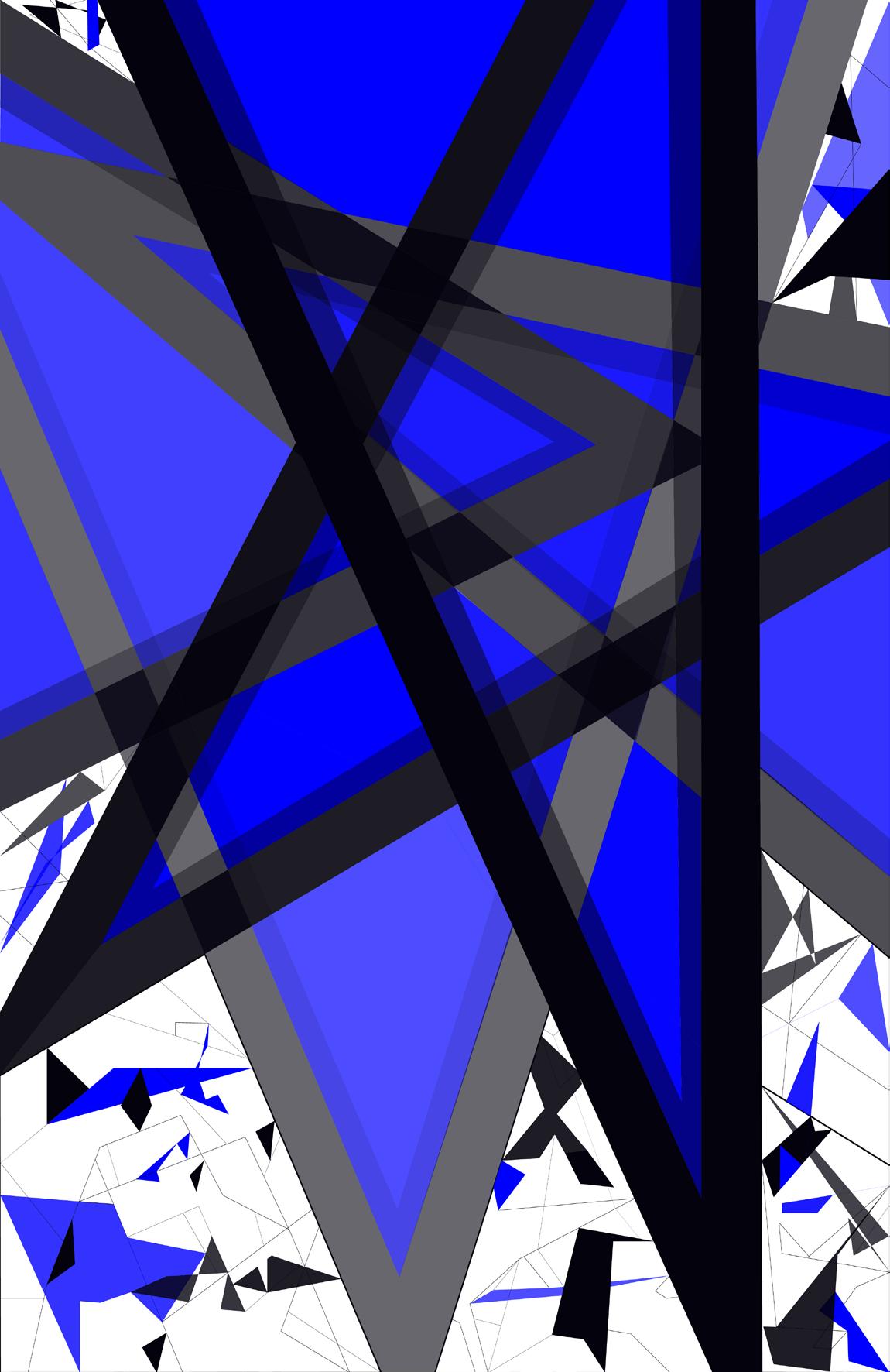

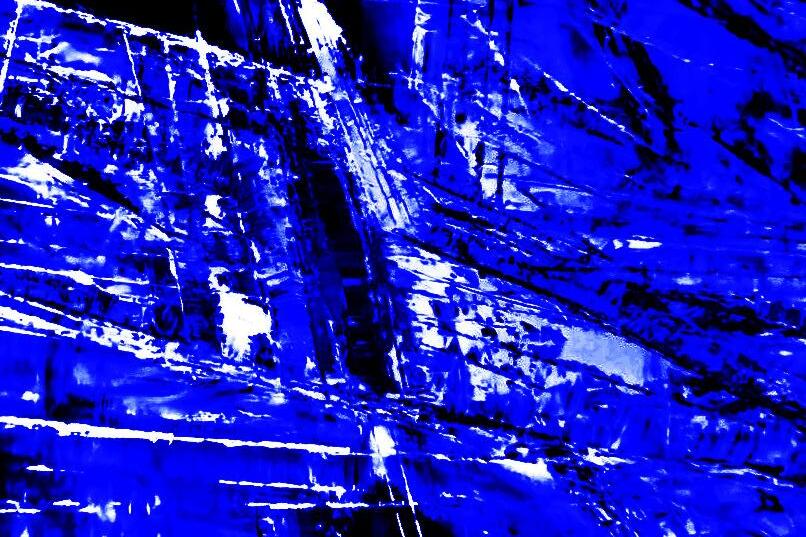

A. Sardei, Vacuum, 2023.

K. Malevic, BlackSquare , olio su tela, 106x106 cm, Tretyakov Gallery, Moscow, 1915.

J. M. Ballester, El jardín deshabitado, digitale, 2007.

P. 38 A. Sardei, Diagramma Di-Schegge, 2023.

P. 40 Z. Hadid Architects, Spittelau Viaducts Housing, Vienna, 1994-2006. Ph: A. Sardei, 2024.

P. 41 F. Purini e L. Thermes, Casa Pirrello, Gibellina, 1988-1990. Ph: A. Sardei, 2023.

P. 44 F. Wotruba e F. G. Mayr, Wotrubakirche, Vienna, 1974-76. Ph: A. Sardei, 2024.

P. 48 A. Sardei, Frammenti, 2024.

P. 5052-5356-5859-62-63

P. 5051-5657-64

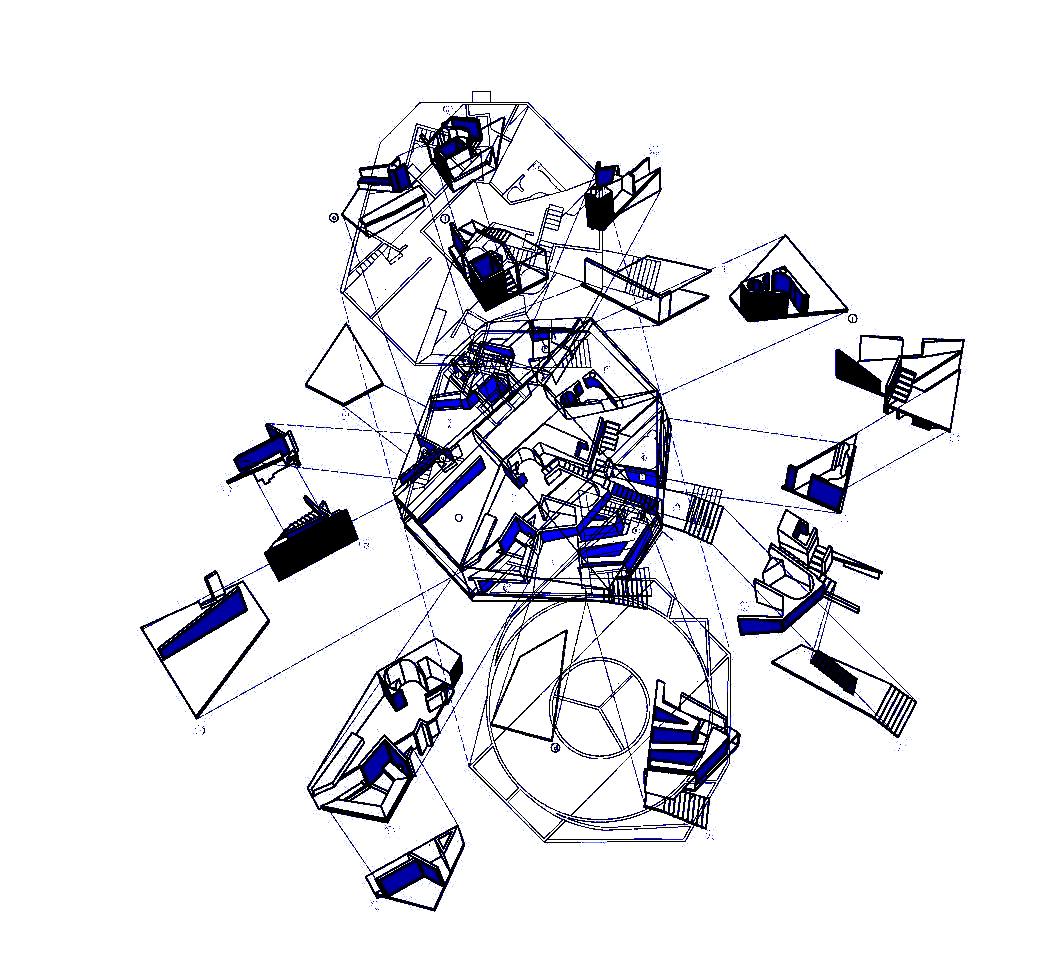

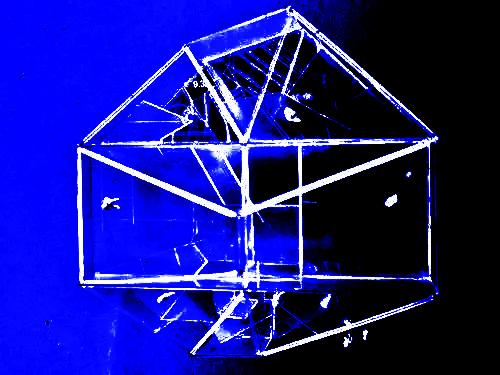

A. Sardei, to void, rielaborazione grafica del progetto Y2K HOUSE di OMA (1999), 2024.

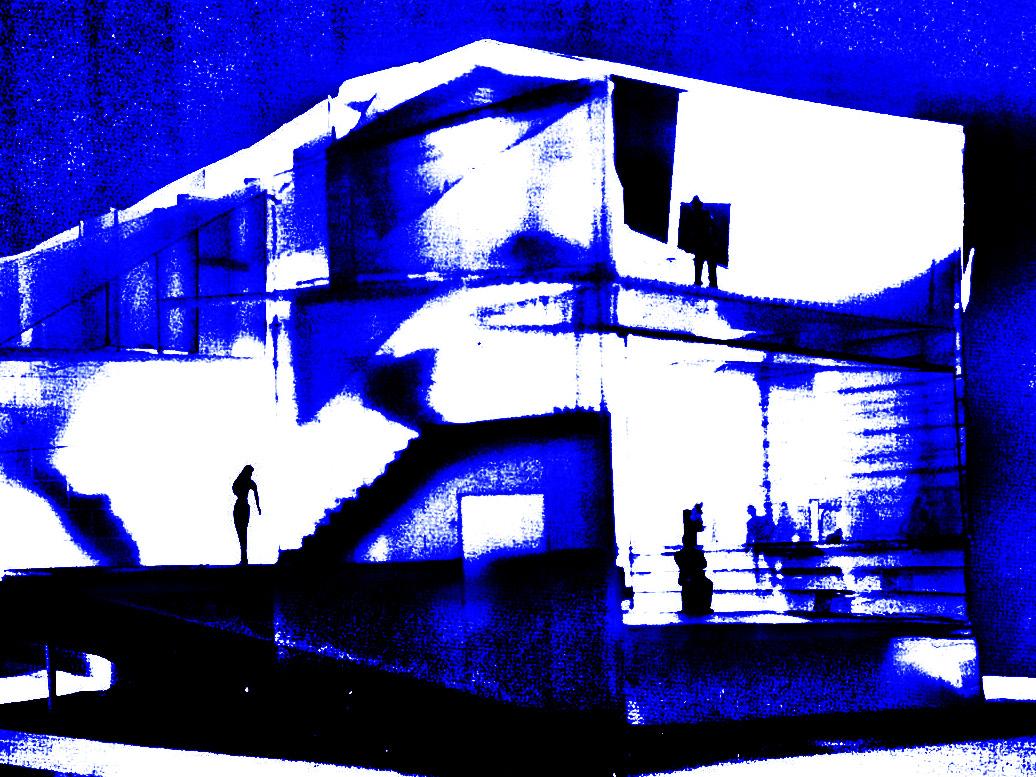

A. Sardei, Sporcavacuità, rielaborazione grafica di OMA, Casa da Música (1999-2005), ph: P. Ruault, 2024.

P. 52 A. Sardei, rielaborazione grafica in O. Tarro, Representationaldissectingoftheunbuiltresidentialproject,pullingandinspectingeach sectionofthehouseholdandrcreatingthehouse otasanenvelopeencasingprogrambutasa skeletonholdingontomuscle, 2013.

P. 5455-6061-64-65

P. 5455

P. 6061

A. Sardei, Enter the Abyss, 2024. OMA, Axel Springer Campus, Berlino, 2013-20. Ph: A. Sardei, 2023.

Coophimmelb(l)au, Ufa Cinema Center, Dresda, 1993-1998. Ph: M. Marion, 2023.

P. 65 Z. Hadid Architects, Salerno Maritime Terminal, Salerno, 2005-2016. Ph: A. Sardei, 2021.

P. 66 A. Sardei, De-Costruzione , 2022

P. 68 Gehry Partners, DZ Bank Building, Berlino, 19952001. Ph: A. Sardei, 2023

P. 69 K. Kuma & Associates, Nuovi Interni per le scale e l’atrio di Casa Batlló (A. Gaudí, Casa Batlló, Barcellona 1904-06), Barcellona, 2021. Ph: A. Sardei, 2021.

P. 7276

A. Sardei, Dis-Giunzione di schegge, Diagramma e Modelli di studio, 2022.

P. 78 A. Sardei, Dis-junction’s House, 2023.

P. 80 A. Sardei, Dissipatio dis-spaziale, 2024.

P. 82 Giardino Hotel Giotto, Padova. Ph: A Sardei, 2023.

P. 83 Studio di Architettura D. Bini & Associati, La Cupola, Costa Paradiso, 1969-1971. Ph: A Sardei, 2021.

P. 86 A. Sardei, Dis-Abitare, 2024.

P. 90 A. Sardei, Perturbamento Abissale, 2024.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

Espuelas F., Il Vuoto. Riflessioni sullo spazio in architettura, Marinotti, Milano 2004.

Koolhaas R., Delirious New York. Un manifesto retroattivo per Manhattan (1978), Electa, Milano 2001.

Libeskind D., Gentili D. (a cura di), La linea del fuoco, Quodlibet, Macerata 2014.

Moneo R., Inquietudine teorica e strategia progettuale nell’opera di otto architetti contemporanei, Mondadori Electa, Milano, 2005.

Morselli G., Dissipatio H.G. (1977), Adelphi, Milano 2012.

Mumford L., Storia dell’utopia (1922), Feltrinelli, Milano 2017.

Perec G., Specie di spazi, Bollati Boringhieri, Torino 1989.

Papi F., Filosofia e architettura. Kant, Hegel, Valéry, Heidegger, Derrida., Ibis, Como 2000.

Tschumi B., Architettura e Disgiunzione (1996), Edizioni Pendragon, Bologna 2005.

Venturi R., Complessità e contraddizione nell’architettura (1966), Dedalo, Bari 1980.

Vidler A., Il perturbante dell’architettura. Saggi sul disagio nell’età contemporanea (1992), Einaudi, Torino 2006.

Attraverso visioni outopiche e fratture inattese, Void’s Abyss invita a dissolvere i dogmi: a fare spazio all’indicibile, a contemplare l’abisso e lasciare che il vortice irrompa in noi.

La casa diventa un “dis-spazio” instabile, una scheggia tra reale e irreale. La dis-giunzione, il Void, il non-luogo non sono più idee astratte, ma territori da dis-abitare e sfidare. Il Void esplode ogni confine, frammenta l’esperienza dell’abitare e lascia che sia il perturbante a scolpire nuovi significati.

Esistono spazi senza confini, non-luoghi dove l’assenza di forma si fa possibilità. Il Void non è più mancanza, ma pulsazione nascosta, rifugio da scoprire.

VOID’S ABYSS Alessandro Sardei