De la même autrice

La langue qu’on affiche (avec la collaboration de J. Prud’homme, M. Rheault et J. Sergent), Montréal, VLB éditeur, 1992, 229 p.

Des mots pour décomprendre, Candiac, Éd. Balzac, coll. « L’écriture indocile », 1993, 174 p.

Les accros du langage (dir.), Candiac, Éd. Balzac, coll. « L’écriture indocile », 1993, 351 p.

Devos, à double titre, Paris, PUF, coll. « Le texte rêve », 1994, 129 p.

La Petite Vie ou Les entrailles d’un peuple, Montréal, XYZ éditeur, coll. « Documents », 2000, 199 p.

Hommage à Gilles Vigneault, le passeur, (dir. avec J. Sergent), Montréal, UQAM

« Le livre des Mémoires », 2004, 77 p.

Textes de l’internement – Manuscrits asilaires de Saint-Jean-de-Dieu, Montréal, XYZ éditeur, coll. « Documents », 2009, 189 p.

Foulard orange. Histoire d’une grève (dir.), Montréal, Lévesque éditeur & SPUQ-UQAM, 2015, 495 p.

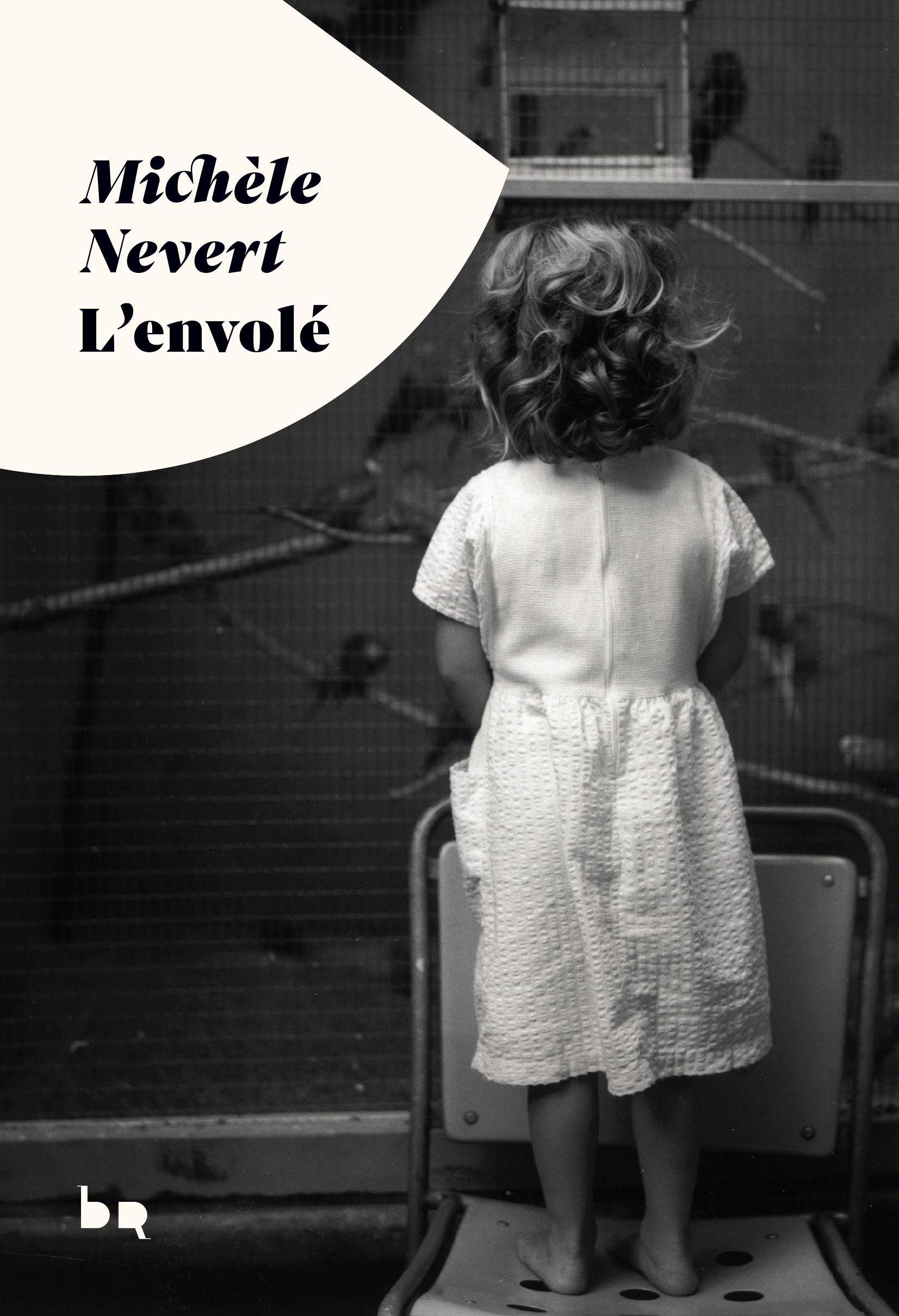

Graphisme de couverture : Odile Chambaut

Image de couverture © Hugues de Wurstemberger / Agence VU’ © Éditions du Rouergue, 2025 www.lerouergue.com

Michèle Nevert

l'envolé

la brune au rouergue

– Que faites-vous de vos morts ?

– Je ne sais pas ce que je fais de mes morts.

Je veux dire : je ne sais pas s’il y a un point commun entre ce que je fais d’eux.

Mais ce dont je suis sûre, c’est qu’eux me font. Il y en a un en particulier, je crois, qui me constitue.

Sophie Calle, Que faites-vous de vos morts ?, 2019

À mes deux frères…

Au pays du matin calme québécois, les matinées pourtant sont affairées. Il faut trancher des bouts de pomme sur la rambarde en bois pour les irascibles geais bleus, verser de l’eau sucrée pour les colibris impatients, et garnir de graines de pin et de tournesol noir les mangeoires du cardinal flamboyant et du chardonneret éclatant. Chaque point du jour, ce rituel accompagne la lente montée du soleil.

On n’imagine pas tout le vacarme que peuvent faire deux geais bleus qui constatent que leur morceau de fruit n’est pas encore servi. Ils marchent de long en large sur le rebord de la barrière, piaillent, sifflent et cajolent. Il n’y a aucun doute sur leur intention, on se fait enguirlander. Quand le silence revient sur le lac, les huards de la Mauricie effectuent leur danse au soleil et leur hululement plaintif déchire le ciel blanc. À cet instant précis, le vrombissement des ailes iridescentes des oiseaux-mouches autour de leur perchoir rivalise avec le bourdonnement des abeilles empressées qui cherchent à les

déloger. Dans un souffle de vent, un geai s’empare du quartier de noix repéré par l’écureuil noir au pelage luisant. Un cardinal s’envole, un fil bleu dans le bec, trace aérienne de la chevelure de ma fille cadette tombée de sa brosse à cheveux.

Assise à la table qui me sert de bureau, le grand livre d’ 'Attâr ouvert devant moi, je me tiens à égale distance des arbres aux oiseaux. Sur ma droite, le bouleau au tronc démultiplié abrite les colibris à plumes vertes et à col gris, tandis qu’à ma gauche les pins cachent et protègent les chardonnerets étincelants. Tout autour logent les geais bleus querelleurs, souverains incontestés du domaine et de la plage lorsque la douzaine que compose leur nuée décide de prendre un bain. Longtemps, une marmotte a partagé leur territoire. Elle balançait son arrière-train en traversant le terrain avant de s’installer au soleil sur une des bûches qui dépassent de la corde de bois. Elle n’a jamais semblé inquiète de la présence humaine, soutenant notre regard, ne cherchant ni à s’enfuir ni à nous faire fuir.

Parmi les œuvres majeures de la littérature persane, La Conférence des oiseaux, conte médiéval de Farîd od-dîn 'Attâr, le premier poète iranien d’importance, occupe une place prépondérante. Bellement traduit par Leili Anvar1, Le Cantique des oiseaux se présente sous la forme d’une mosaïque de nombreux récits enchâssés, songes étranges, anecdotes poétiques d’amoureux, contes merveilleux de rois, de princes et de princesses, paroles lumineuses de derviches, de saints ou de fous d’amour. (Il était une fois une fille de roi plus belle que la lune,

1 Farîd od-dîn 'Attâr, Le Cantique des oiseaux (1177), traduit du persan par Leili Anvar, illustré par la peinture en Islam d’orient, Paris, Éd. Diane de Selliers, 2016, 467 p.

un sultan très épris qui perdit la joie de vivre, une sorte d’illuminé chargé d’ans et de biens, un marchand cousu d’or, un vieil homme vendeur de fagots épineux, un ivrogne toujours ivre, la très sage Rabiah, figure ardente du pur amour, un amoureux transi, las de pleurs et de larmes, un homme libéré du malheur, de l’oubli, une mère éplorée sur la tombe de son enfant…)

Des milliers d’oiseaux, si nombreux qu’ils couvrirent et la mer et les cieux, dotés de parole et guidés par une huppe à la couronne d’or, s’envolent en quête de leur roi, Sîmorgh, divinité suprême qui deviendra l’emblème de la Perse. La traversée requise de sept vallées dure de longues années dans des contrées aux abords rudes et ardus. Contempler l’oiseau sublime s’avère toute une épreuve et beaucoup meurent au cours de leur voyage. Seuls une trentaine d’oiseaux vont atteindre leur but pour qu’à la fin du périple, l’Oiseau de feu, la Merveille des merveilles demeure invisible pour les yeux, indicible par la parole, inaudible à l’ouïe. C’est que la quête, quelle que soit la voie empruntée, demeure un voyage initiatique, et les récits magnifiques d’ 'Attâr sont les étapes d’un parcours intérieur qui conduit à l’exploration et à la découverte de soi.

Vous avez cherché l’autre en cheminant longtemps / Vous ne voyez pourtant que vous, rien que vous ! (distique 4277)

Cet été, tu aurais eu soixante-dix ans et il me vient soudain que tu ressemblerais à notre père… Je regarde des photos de lui à cet âge pour découvrir le visage du frère absent depuis toujours, et me faire la remarque que si tu étais vivant votre ressemblance nous permettrait de voir encore un peu de notre père de nos jours décédé.

Depuis l’enfance, dans la fosse creusée en ma poitrine 2, un cimetière vit en moi dans lequel les tombes s’accumulent sans jamais parvenir à recouvrir la tienne. Ton départ a été constitutif et perturbateur de mon identité. Je suis devenue à sa suite un être de rupture, d’agitation extérieure et de coma intérieur. Parce que ton cerveau d’enfant s’est brisé, le mien va tout oublier de toi, de ton existence et de nous deux. Or, c’est à moi qui n’ai rien vu, rien su et à qui nul n’a parlé autrement que pour me dire de me taire à tout jamais, que le petit frère, né plusieurs mois après la catastrophe, a reproché un jour mon silence. Cette histoire, même en creux, disait-il, est aussi la sienne.

Mais comment rapporter un évènement dont on ne conserve aucun souvenir ? Et lorsqu’on ne se souvient pas davantage du temps qui le précède et de celui qui le suit, par quel moyen le restituer en récit et rendre compte de ces périodes qui le scellent ? Sans images et sans mots, aller à la rencontre de tes traces me paraissait un défi insurmontable. J’ai eu si peu de temps pour faire provision de toi3 . Jusqu’à ce jour, je n’avais pas su faire une histoire de cette histoire, je n’en éprouvais pas non plus le désir. L’écriture agit comme un travail de séparation, et je te gardais farouchement en moi.

Même la venue pourtant très attendue de mes propres enfants n’avait pas déclenché le désir d’ouverture de mon tombeau intérieur… J’ai longtemps espéré que tu viennes vers moi, convaincue que c’était à toi, l’aîné, de te manifester. Je n’avais pas compris qu’étant adulte et toi, l’enfant éternel, je me

2 Victor Hugo (1856), « À celle qui est restée en France », Les Contemplations, Paris, Garnier (Classiques jaunes, n° 524), 1985, pp. 458-468.

3 Marceline Loridan-Ivens, Et tu n’es pas revenu, Paris, Grasset, 2015, 112 p.

devais de m’adresser d’abord à toi pour te permettre d’émerger. Aussi, et pour te retrouver, j’ai traversé les océans du temps4 .

J’entreprends de mettre des mots sur ton absence au moment où les témoins du drame s’en sont allés. Seule demeure encore, avec moi, notre mère, que la mémoire, par ailleurs, abandonne peu à peu. Pour la première fois cet été, aux anniversaires de ta naissance et de ta mort, elle n’a pas souligné la désolation de ton existence et de la sienne. Cet effacement silencieux du passé a précipité la nécessité de remonter du puits dans lequel je me suis enfermée avec toi. L’ascension qu’elle impose court le risque du jaillissement d’une douleur enfouie toujours vivace. Mais l’escalade est d’autant plus irrépressible que la fin de l’investissement professionnel qui m’a permis d’avancer contre ma mélancolie d’enfance me laisse elle aussi devant un trou béant.

J’écris pour t’inscrire dans la généalogie familiale, te redonner ta place à nos côtés et peut-être te faire grandir, mais je n’aspire plus à me souvenir, un jour, de toi. Rien n’a rendu cela possible et le temps à combler est trop vaste. Ce sont plus de douze années qui ont disparu. Les sept premières partagées avec toi ont coulé à pic avec ton départ, et j’ai passé les cinq autres à osciller au gré des flots de mon énurésie nocturne, sans que rien ne réussisse à s’ancrer. Bien plus tard, les nombreuses séances sur le divan, les satisfactions apportées par la vie professionnelle et la vie affective ont fait en sorte que ce qui avait été disloqué, réduit, affaibli a été bon an mal an redressé, rapiécé, consolidé. Raconter ton histoire revient, désormais,

4 Francis Ford Coppola, Bram Stoker’s Dracula, 128 min, États-Unis, American Zoetrope & Osiris Films, 1992.

à la manière du kintsukuroi, l’art japonais ancestral, à vouloir combler à l’aide de la matière précieuse de la langue, les fissures et les entailles qui me traversent et qui me constituent. Conter le destin de l’enfant au béret qui sauvait les oiseaux, c’est chercher à enluminer des cicatrices, transformer en un objet si possible lumineux le versant sombre d’une vie hantée par le silence assourdissant de ton absence. Une fois colmatées et dorées, les fêlures et les déchirures ne seront plus que les figures géométriques d’une professionnelle du tatouage.

Grâce à notre grand-mère dont la profession consistait à apprendre la lecture aux enfants, j’ai lu depuis l’âge de quatre ans des centaines de livres de fiction, de poésie, de théâtre, des bandes dessinées et des ouvrages scientifiques. Mais lorsque je pense à toi, que je m’adresse à toi, me reviennent ceux des Bibliothèque rose, verte et rouge & or. Ils m’ont escortée, entourée, cajolée les années qui ont suivi ta disparition. Ce sont des lectures que je reprenais sans cesse, le soir, parmi lesquelles la mort de Jean Valjean, pour permettre à mes larmes de couler. Ce n’est donc pas la destination atteinte un jour à l’autre bout du monde, ni le chemin parcouru avec ses aléas de joie et de tristesse, qui figure ma quête comme élément fondateur de ton empreinte sur moi, mais l’escorte puissante et solitaire de la littérature qui surgit sous la lumière de la lampe.

J’écris en écoutant les oiseaux chanter. Ceux blottis dans les broussailles et les fourrés, ceux haut perchés dans les cimes des arbres, ceux en vol qui tournent au-dessus des toits des maisons, et y compris Songs of Disappearance5, le chant de ceux

5 Australian Bird Calls: Songs of Disappearance, CD, Bowerbird Collective, 2021.

qui s’éteignent et disparaissent en Australie. Je les ai offerts à notre petit frère comme élément du lien entre nous trois, qui n'avons pourtant jamais été ensemble. Ce fil sonore qui me relie au ciel où je persiste à te chercher est aussi ce qui nous tient, toi, notre petit frère et moi. Jamais autrement liés que par le sang, les plumes et les ailes, nous possédons le même totem. Toi, l’aîné, le premier, le birdboy qui trouvais leurs abris dans les haies et les buissons, et sauvais les petits trop tôt tombés du nid, moi, la cadette, qui voulais maîtriser leur langue au point d’en faire un jour mon métier, et le benjamin, notre petit frère qui leur installe des nichoirs dans les arbres de son jardin, et occupe ses temps libres à suivre leur envol derrière des appareils sophistiqués, pour être au plus près des variations colorées de leur plumage, et de la chorégraphie de leurs ailes.

Les miettes que je possède de toi – quelques cahiers, une gravure sur bois, un missel, un livre, deux photos, un béret, un foulard, une cravate et quatre anecdotes rapportées – sont insuffisantes pour élaborer notre histoire commune ou seulement la tienne qui s’égrène sur neuf années d’une courte vie. Tenter d’en construire le récit ne peut se bâtir qu’avec des bribes disparates de réel et de fiction, des fragments d’écriture qui chancellent de l’un à l’autre et s’emparent de bouts de phrases lus ou entendus. Éclairer la mienne revient à décrire le parcours de ces enfants qui sautent scrupuleusement d’une flaque d’eau à une autre en prenant soin d’éviter le bitume sec, palpable et réconfortant. J’ai couru de nappe d’eau claire en marée boueuse, de lagon en étang, de barbotière en océan, selon les circonstances funestes et les rencontres avantageuses, avec toi bien caché au fond de moi. Dans ce périple solitaire, j’ai conservé les sons que la nature nous offrait, enfants : le

clapotis de la pluie et des rivières, le rugissement et le mugissement du vent, le chant et le ramage des oiseaux. Parmi ces derniers, le pépiement des moineaux sur les marronniers et les platanes du tour de ville, le trissement des hirondelles dès l’aube au retour de leur migration, le cri des martinets audessus des toits avant la tombée de la nuit, le hululement de la hulotte et du hibou qui berçait mes nuits sous la tente, le glatissement de l’aigle un jour de randonnée, le croulement de la bécasse et la babillerie de la grive que notre grand-père paternel chassait le dimanche, le tirelirement de l’alouette et le roucoulement des colombes de son village. Et, par-dessus tout, le piaulement de la buse au-dessus du pré où tu es tombé, le jacassement des perruches de la maison, le bavardage de la pie à laquelle on m’associait en classe et le trillement du rossignol enregistré sur une cassette, écouté en t’écrivant.

La volière imaginaire que tu m’as laissée constitue le fond sonore que j’emporte avec les sons qui jaillissent des bois, le craquement des branches et l’arôme des fougères. En arrivant au Québec, j’y ai annexé le jasement du geai, le zinzinulement du colibri, le chant grave et rauque des ouaouarons et la senteur de l’érable. La jouissance des fragrances et des aubades que nous avons connues, toi et moi ensemble et moi seule, ensuite, avec toi en moi, ne s’est jamais démentie.

Vers le pré en pente

Tu marches derrière notre grand-père paternel. Comme lui, tu portes un béret pour protéger ta tête du soleil, mais sans le mouchoir à carreaux qu’il glisse toujours en dessous de son feutre pour assurer une meilleure protection de la nuque. De part et d’autre du chemin, les bois alternent avec les prés, autorisant quelques moments de fraîcheur à l’ombre des rayons du soleil du mois d’août. Depuis que vous avez quitté le plat de la route pour entamer la côte qui ne prendra fin qu’à la ferme isolée, tu l’entends respirer bruyamment.

Tu sais que cette distance, le père de ton père l’a couverte des centaines de fois, et par tous les temps, encore enfant et abandonné de tous. Aussi, tu n’oses te plaindre, quand bien même tu regrettes ta prière insistante du matin d’accomplir le parcours à pied et de l’accompagner. Pour te donner du courage, tu penses que tu raconteras comment, toi aussi, tu as parcouru vaillamment le trajet qui sépare Cuzac, petit village du Lot, du lieu-dit Laborie, perdu au fond des bois. Ce sont

deux kilomètres cinq cents à sillonner, dont la pente compose les trois quarts. Tu as compris que ton parent retourne régulièrement dans ces bois et la maison de son enfance au moment de la chasse. Tu détestes que l’on tue les animaux, mais tu aimerais voir comment le canon du fusil se glisse dans le petit trou qu’il a creusé dans le volet de la cuisine, lorsqu’il s’est retrouvé seul, pour riposter à une éventuelle attaque. D’ailleurs, tu voudrais bien en connaître davantage sur ces longs mois où le jeune Paul a vécu isolé après la mort de sa mère, avec les quelques bêtes de la ferme qu’il a bien fallu nourrir. Son père n’était déjà plus là, quand il est devenu orphelin à treize ans à peine. Aucun oncle, aucune tante n’a voulu le prendre en charge, l’abandonnant au milieu des bois, loin de toute autre habitation. Il est resté ainsi pendant plus d’une année, avec la contrainte de vivre et, pour cela, de vendre le bétail, un animal après l’autre, à la foire mensuelle d’un village plus éloigné encore que le sien. Là, les paysans échangeaient leurs récoltes et leur production en toisant l’enfant démuni, tantôt avec pitié, tantôt avec cupidité. C’est une période de solitude forcée, dans une maison sans autre chauffage que le bois à couper et à transporter dans l’immense cheminée en pierre, et sans autre eau que celle à puiser avec le vieux seau dans le puits, en arrière des bâtiments. Nul n’a jamais su si les jours et les nuits ont été ponctués de faim, de larmes, de rage ou de cris déchirants dans la nuit des bois. Nul n’a rapporté de hurlements d’enfant paralysant d’effroi les lièvres et les perdreaux que Paul ira pourchasser beaucoup plus tard à l’automne.

Tu imagines ton ancêtre terrorisé dans la noirceur et désespéré de la séparation d’avec les siens. Tu le vois s’endormant au pied du lit, enroulé autour du chien et de son fusil de

chasse, dans l’attente angoissée des premières lueurs du jour. Et pénétré d’empathie, tu marches derrière un homme devenu un héros à son insu.

Caché derrière le comptoir de la boutique, tu avais entendu notre père repousser, par loyauté au sien, la main tendue par la famille qui s’était refusée à l’orphelin, venue une nouvelle fois demander pardon. Paul n’avait jamais voulu pardonner, et tu avais saisi que, de père en fils, tu porterais et transmettrais à ton tour le reproche de l’abandon. Et dans cette fidélité tacite, tu suis les pas de ton grand-père qui, à chaque virage que le chemin lui impose vers le pré en pente, sort un vaste mouchoir de la poche de son pantalon pour éponger la sueur de son front et de son cou. Soudain, un klaxon de voiture se fait joyeusement entendre. Vous vous écartez de la route pour apercevoir des bras et des mains qui s’agitent hors des fenêtres de l’automobile. Tu pousses un gémissement de plaisir. Nos cousins t’ouvrent une portière et la fraîcheur de la berline t’enveloppe aussitôt. Heureux et soulagé pendant que notre tante essuie tes mains et ton visage ruisselant avec une serviette, tu te jettes aux côtés des deux garçons tandis que la voiture repart.

Enfant joyeux au béret noir, tu ne sais pas que cette journée, tu t’en vas vers ta mort…