,-l1rt¡irill +u,i,l I É.*t*

tilh.f,r:.i* l'-\t r -l r;=M

t.:u::t{."¡ ;..,.,$ i+i{¿l,qÉl

,-l1rt¡irill +u,i,l I É.*t*

tilh.f,r:.i* l'-\t r -l r;=M

t.:u::t{."¡ ;..,.,$ i+i{¿l,qÉl

(Coedición SEP-UABC)

Baja California Comentarios políticos ffi

Peúne las reflexiones de este hombre que es, hasta la fecha, un personaje alrededor del cual surgen las más acaloradas discusiones y controversias.

Informe sobre el Distrito

Norte de la Baja Califurnia

Zste informe es un análisis muy preciso de los problemas económicos y políticos del distrito con propuestas prácticas para solucionarlos.

La revolución del des ierto. B aj a Califu rnia, 1911

tl auto, sigue paso a paso las acciones que dieron origen a la polémica sobre el filibusterismo en Baja California.

El otro México. Biografia de Baja Califurnia

/ernando Jordán vino a esta tierra y escribió este libro estremecedor con el cual redescubrió su existencia al resto de la nación.

Del Grijalva al Colorado. Recuerdos y vivencias de un político

A escribir Del Cryalva ai Colorado, su autor. Nfilton Castellanos Everardo. narra :uj experiencias dentro de la política en su estado natal

-Chiapas- ¡ en el que ha sido durante los últimr¡s cuarenla años su lugar de residen;ia: Baja Cal ifornia.

Memoria administrativa del gobierno del Distrito Norte de la Baj a Califurnia 1924 1927

/a memoria administrativa es un documento interesante en la historia de Baja California. A la tbcha es el único texto en la región que sintetiza Ia actuación y las perspectivas de un periodo de gobierno.

mundo es una posíbilidad visual, un enigma a resolver, un conglomerado de opciones que se nos presentan a toda hora: en el trabajo, en la escuela, en la casa. Ver la realidad a través de la pantalla de un televisor o de una computadora no es suficiente. Tampoco lo es contemplarla só1o en un libro o en una revísta, Hay que ir más a fondo, Hay que poner nuestro grano de arena para comprender el mundo y hallar solución a sus crisis, a sus desigualdades, a sus problemas siempre crecientes O El mundo, sus conflictos y cambios, exige una mirada crítica y propositiva alavez. Un análísis que contenga lo mismo una concÍencia histórica de nuestro transcurso corno ciudadanos del orbe, que un proyecto de ídentidad y autenticidad multÍcultural, diverso en sus expresiones, heterogéneo en sus visiones y realizaciones, Saber quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Unir el pasado con el futuro, la tradición con 1a modernidad. Ser, en todo caso, hijos de nuestro tiempo porque nos interesamos en conocerlo e interpretarlo a Ia Luz de nuestras razones y conocimientos a Y para lograrlo es necesario oír las voces de la sociedad contemporánea, el eco de nuestros antepasados ilustres, el murmullo de un mañana cuyas semillas son ideas que crecen en nuestra conciencia, textos para leerse en estas páginas.,§ (2 1

aaaaaaaaaaaoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaoaaa""""

EDITOR RESPONSABLE

Gabriel Trujillo Muñoz

Lic. Luis Javier Garavito Ellas Rector

M.C. Roberto de Jesús Verdugo Dfaz Secretario general

M.C. Juan José Sevilla Ga¡cla Vicerrector zona costa

C.P. Vlctor Manuel Alcántar Enrlquez Director general de Extensión Universitaria

Revisl¿ Universitaria

COORDINACIÓN CPNPNET

Luz Mercedes López Barrera

EDITOR LITERARIO

Tomás Di Bella

DISEÑO EDITORIAL

José Guadalupe Durán Ascencio

CAPTURA Y FORMACIÓN Palmira Gaxiola Espinoza

CONSEJO EDITORIAL

UABC: Eduardo Backhoff Escudero, Instituto de Investigaciones y Desarrollo EducativoEnsenada; René Palacios Barrios, Comisión de Planeación y Desarrollo Institucional; Marco Antonio Villa y Blanca Bastidas, Facultad de Ciencias Humanas; Marina del Pila¡ Olmeda Ga¡cia, Dirección General de Asuntos Academicos; René Suástegui León, Escuela de Turismo; Roberto Guerero Obscur4 Escuela de Ciencias Sociales y Pollücas.

Jorge Valenzuela Santiago

La crisis política del Estado mexicano es también una crisis ética y de identidad.

Jürgen Habermas. El pensamiento social

Rodolfo M. Gómez

Caslellanos

COMITÉ EDITORIAL

José A. Moreno Men4 Instituto de Investigaciones Sociales; Rodolfo Gómez Castellanos, Escuela de Ciencias Sociales y Politicas; Maria Aurora Lacavex Berumen, Facultad de DerechoMexicali; Georgina Walther, Jesús Becerra Villegas, Facultad de Ciencias Humanas; Rubén Gaillard Rlos, Escuela de Turismo.

Semillero aflo 6, nrimero 21, enero'muzo de 1998. Revista trimestral publicada por la Uni' versidad Autónoma de Baja Califomia. Los artlculos firmados son responsabilidad de su autor' Se autoriza la reproducción total o parcial de los materiales publicados siempre y cuando se cite la fuente. Certificado de licitud de tltulo núm. 7435. Certificado de licitud de contenido núm' 5349. Reserva de tltulo de derecho de Autor núm. 2845-93. Tiraje: 1500 ejemplares' Distribución: Distribuidora del Yalle, Madero 723, tel. 54'06-93, en Mexicali, 8.C., y San Luis, R.C. Son.; Distribuidora de Baja Califurnia, calle Segunda 342'A zona centro Ensenada, tel' 8-ll-90, en Ensenada y San Quintln, B.C., y La Paz, B.C.S. Impresión: Imparcolor. Mina y Felipe Salido número 25, Hermosillo, Sonora, Tel. l7-10-40. Correspondencia'. Revista Ilniiersitaria Coo¡dinación general UABC-Rectoría. Av. Obregón y Julián Carrillo s/n. Mexicali, 8.C., 21100. Tel. (65) 52-90-36 y 54'22'00, exts.3274 v 3276.

Los principales puntos estratégicos en el pensamiento del heredero de la tradición sociológica y filosófica de la escuela de Frankfurt.

Televisión universitaria dentro del horizonte del servicio público

Javier Esteinou Madrid

¿Es la televisión universitaria una herramienta para cambiar la mentalidad del auditorio de todo un país?

El servicio civil en la normatividad jurídica federal en México

María Aurora Lacavex

Berumen

Una semblanza de cdmo el Estado mexicano ha enfrentado una rápida evolución en su estructura jurídica.

Identidad y autenticidad

León Olivé

Un transparente artículo sobre el papel vital de la comunidad para la vida individual y parala identidad de las personas.

Luis González y González: un historiador en yilo

Gubriel Trujillo Mañoz

Una ilustradora entrevista con el principal promotor de la h istoria matria: la h istoria regional y no oficial de nuestro país.

,w

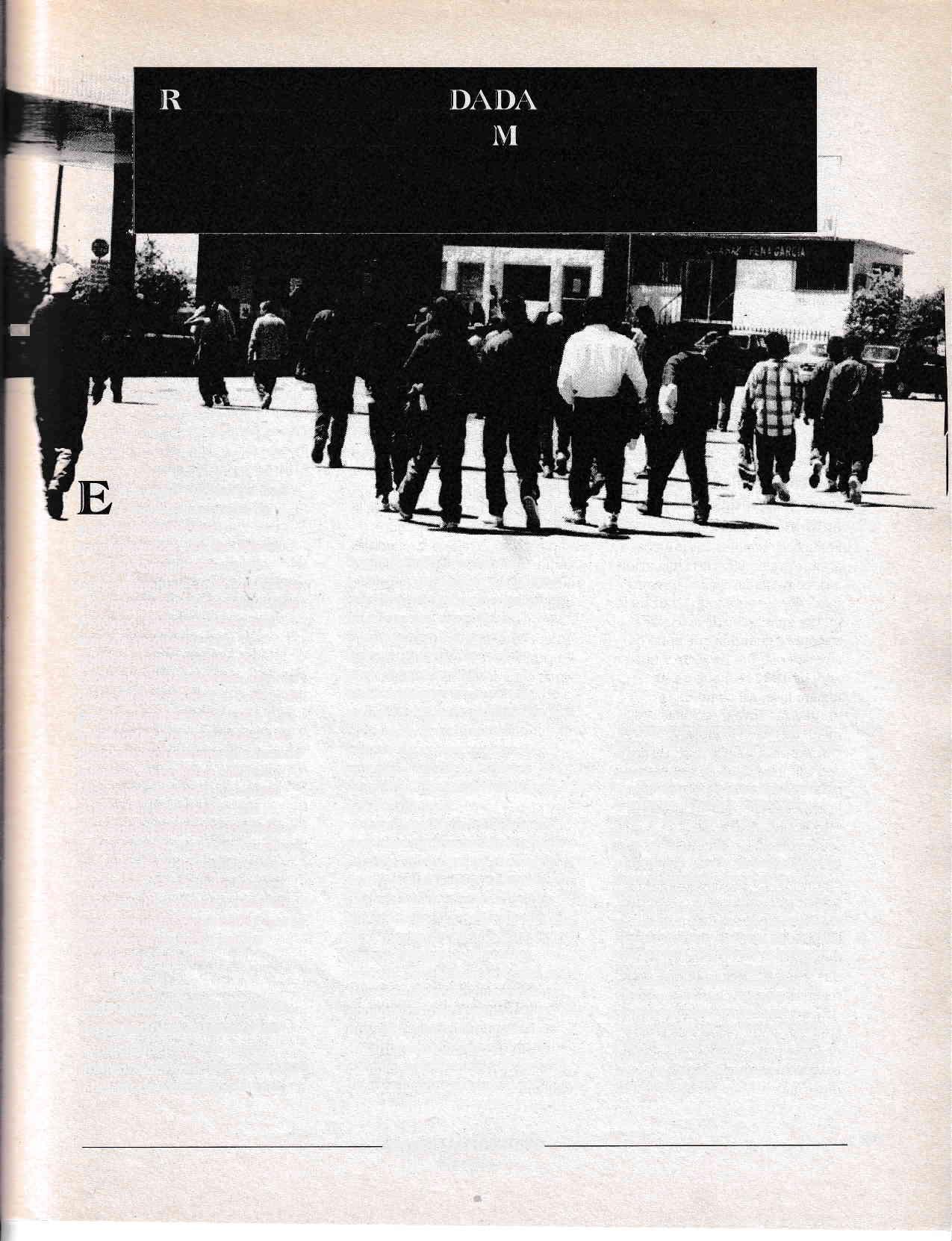

ciudadanas ante las políticas antiinmigrantes de Estados

Rosa Muría Avendsño Milldn

JoséA. Moreno Mena

Las organizaciones no gubernamentales que luchan contra el racismo, los maltratos y la xenofobia, son la respuesta efectiva para estos conflictos sociales.

a Rubén

Vizcaíno Valencia

Virgilio Muñoz

Emotivas palabras pronunciadas en el homenaje a Rubén Vizcalno

Valencia, escritor, maestro y promotor de la cultura bajacaliforniana.

F otografla de portada : VíctorBeltriín

Fotográfos e ilustradores: Luis Enrique Medina, Aurora Enríquez, José A. Moreno. Ilustraciones tomadas del libro llalter Anderson's,Ilustrations of Epic and Voyage,Redding S. Sugg, Jr., Southern Illinois University Press, I 980.

Hablar del Tlatoani es referirse al presidente de la república, actor principal delfenómeno de la llamada sucesión presidencial. Para los propósitos de este artículo, queremos manifestar que lo que se había venido dando de manera "pacífica" , por el acomodo de las fuerzas, por las transacciones en el ámbito nacional e internacional, hizo que el sistema político mexicano fuera tomado como modelo de equilibrio, estabilidad y negociación de las partes, sin embargo, esta realidad comenzó a cambiar.

Hacer textos relativos a la sucesión presidencial en México, cada cinco años casi es una tarea obligada de los especialistas en temas políücos, de los hombres de los medios de comunicación, ya sean locutores, periodistas e intelectuales de las instituciones de educación superior, pero también es una ocupación muy placentera de los trepadores de la pirámide y de los filósofos de café. Todos estamos interesados en el sucesor del presidente en turno, nadie quiere dejar de dar vuelo a la especulación, todos somos agoreros de un proceso sin

claves, sin reglas, irrepetible, pero sin lugar a dudas, acelerador de las pasiones de todos los mexicanos.

Los analistas más profundos continúan soslayando que este proceso sea de carácter antide mocráti co y autorita rio, piensan que es un compromiso del grupo gobernante empecinado en sostenerse, afirman que las familias beneficiadas por la Revolución mexicana, con tantos privile§ios de carácter plutocrático, simulan una lucha de intereses encontrados que les permite perpetuar los usufructos del poder político;

otro tipo de obseruadores sostienen que somos u'¡ sistema que se regula desde fuera, es decir, la sucesión presidencial de México se decide en Washington, específicamente en la Casa Blanca. Esta visión delfenómeno político más sensacional del México moderno, nos seduce de manera polar, por r¿zones históricas, porque los tiempos se truecan vertiginosamente para desgastar procesos y mitologías construidas por los propios hombres herederos de nuestras tradiciones políticas. Particularmente pensamos que el tapado y sus vicisitudes, mueren para dar

denomi nados liberalistas, centralistas republicanos, federalistas y constitucionalistas, hasta llegar al sistema de partidos políticos. Uno de los libros más importantes escritos antes de la revolucién fue [a sucesión presidencial, de Francisco l. Madero. Obra clásica que estableció las primeras reglas deljuego propuestas por un aspirante a crear un cambio de manos inspirado en el "sufragio Efectivo. No Reelección" y señalamientos democráticos de carácter electoral. En los últimos años nuestro presidencialismo ha sido tan arraigado por

origen a otro tipo de prácticas de elección más acordes con una sociedad más informada que no desea la perpetuidad de formas tan veladas de secretos únicamente determinados por un solo personaje.

Cada sexen¡o Io mismo

La sucesión presidencial es la práctica de cambio de investidura del poder ejecutivo en nuestro sistema de gobierno; éste se dio en el pasado entre bandos

la práctica política de manejar varios hombres del gobernante en turno como sus posibles sucesores, que los últimos procesos de relevo en el juego del poder, sólo Ia mano del hombre de Los Pinos, ha sido responsable de la designación del candidato del Partido Revolucionario lntitucional. El presidencialismo se entiende así como "el predominio del

*Profesor de la Facultad de Ciencias Humanas, U ABC

El slstema poIítico mexicano neceslta vlentos de camblo para sustituir pnáctlcas tradiclonales del elerclclo político

poder ejecutivo sobre los otros poderes y sobre los mecanismos de decisión política en el Estado".

México, al igual que los países de América Latina, tiene varias tendencias cu lturales trad icionales. El patriarcalismo, el caudillismo, el caciquismo y el presidencialismo, han hecho que aceptemos a la autoridad como si fuese algo natural. No hace más de un siglo que vivimos la fiera relación con un dictador; algunos paisanos lo admiran y la mayoría lo denosta, pero quienes hemos tenido contacto con lugareños de diversas regiones del país, sabemos que al ciudadano lo subyuga la figura tradicional de la autoridad, llámese presidente, gobernador, delegado, en los niveles: nacional, estatal o municipal.

En algunas regiones tradicionales de la campiña, es muy común, para los hombres de edad, otorgar a ciertos personajes gubernamentales un ósculo en la mano y hacer una reverencia con ínclinación de la rodilla; manifestación de respeto y símbolo de reconocimiento a la experiencia y a la jerarquía ganada en el trabajo; En algunas regiones esto se simboliza con el otorgamiento de un bastón de mando, nom brándolos generales y capitanes de comunidad.

En las circunstancias de cambio o de transición, los mexicanos nos la "jugamos" con los poderosos, nunca le apostamos a quien refleja carecer del tutelaje del poder establecido; el olvido, la pérdida de memoria, la traición, el engaño y el asesinato, han jugado un peso específico en un sistema político de vocación autoritario y personalista.

La mitomanía de nuestros

políticos

Nuestros políticos y dirigentes han jugado con el eterno mito de luchar por la democracia como forma de vida, pero hemos tenido partidos políticos por regiones, atomizados, respondiendo a órdenes y caprichos de facciones y caudillos, para poco a poco construir un partido de Estado y así llegar a los últimos

años del siglo xx. En el sistema político, todos los actores tanto del poder como de la oposición, se autonombran revol ucionarios, caballeros, u niversitarios, licenciados, obreros de la patria, embajadores de nuestra cultura, fieles de la justicia, y en los últimos años, se les conoce como los tecnócratas. Pero la realidad es que en este contexto político, sencillamente han existido triunfadores y perdedores; hemos tenido generaciones con poder, familias con gran influencia y en últimas fechas, se ha mencionado la existencia de grupos económicos y políticos que vienen determinando la lucha por el poder.

Este fraccionamiento de los grupos de intereses políticos, ha permitido que los investigadores hablen "de la familia revolucionaria" de "la clase política" de las orientaciones "hacia adentro" y "hacia afueta", de "la ideología de la Revolución mexicana" y del "sistema político mexicano"; en el mismo sentido, ha permitido también que en relación con los políticos y empresarios, se diga que unos ven hacia México y otros han puesto sus ojos en potencias extranjeras de carácter hegemónico.

Antecedentes de la sociedad civil

Los estudiosos piensan que el movimiento social estudiantil de 1968 fue el parteaguas de la historia moderna de México, que los cambios fueron dándose gradualmente entre demandas de carácter popular y social que se plantearon ante las autoridades gubernamentales: voto de los jóvenes, reforma política, procesos electorales, registro a todos los partidos políticos, derechos humanos. Todos estos movimientos se probaron en 1988 y dieron como resultado una tremenda derrota a las posibilidades de democratización nacional.

Pero un sistema no se entrega, no se autodestruye; el autoritarismo, la demagogia y la represión no tomaron en cuenta las propuestas de la ciudadanía,

pasaron sobre sus determinaciones y comenzaron a funcionar las estrategias perversas deljuego político que son consustanciales a nuestro proceso de lucha social. Hoy, en la década de los noventa, ondean en el país las banderas de la perversiSn política.

El sistema político mexicano y la sucesión presidencial de dicho sistema, han caminado hacia los avatares de la perversión, propiciando la injerencia de intereses foráneos que buscan perpetuar la explotación de nuestros recursos; así como injerencia de un fenómeno que golpea a toda la América Latina, lo que se conoce como el narcotráfico, que sin barreras, corrompe/ y manipula a hombres del sistema político para colocar de mahera abierta sus productos en los mercados de la región.

Se ha mencionado que la disputa por la nación tenía como protagonistas a fas familias poderosas, herederas de nuestro proceso "revolucionario". Se menciona al cardenismo y al alemanismo como "familias madres" de todo el sistema del poder que tiene redes con "familias hijas", que luchan por mantenerse dentro de las posiciones de influencia, llámense lopezmateísmo, ech(verrismo o sali nismo. En este tenor se llegd a decir que dos de los protagonistas más destacados de esta pugna son un candidato al gobierno del Distrito Federal en la campaña de 1997 y el ex presidente de México de 1988-1994. Los políticos modernos y sus personeros, desde los años de la década de los ochenta, iniciaron un proceso de neoliberalismo "necesario" para llevar a México aljuego económico dentro de la llamada globalización de nuestro tiempo; se trataba de modernizar a como diera lugar a un país atrapado en las caracterizaciones de un capitalismo tardío o de una forma de vida que en virtud del peso de la tradición no posibilitaba para nada cambios significativos en la infraestructura de la sociedad. Con esto se

tlquiere decir que el problema. del ingreso de México a la llamada democracia, adolece, en nuestro caso/ de un problema de voluntad política para cambiar nuestra rutina de vida y poder dar respuesta a las demandas de interés popular que los tecnócratas no han dejado de manipular.

Este conflicto por la sucesión presidencial nos lleva a la presencia de una lucha generacional, pero en el sentido de generaciones de mexicanos que se van al extranjero, pertenecientes a las familias poderosas y que estudiando en otros países, en universidades como Yale, Cambridge, Stanford, Harvard y Heidelberg, asumen los valores de estas sociedades y pretenden imponer sus modelos de vida y de juego político a nuestro país. El conflicto bipolariza a los grupos políticos de interés, clasificándolos entre los que estudiaron en México y los que se prepararon en el extranjero. Las disfunciones de las instituciones educativas extranjeras referidas, son por todos conocidas. Corresponden a modelos de educación implementados en países con estructuras económicas y sociales diferentes a las nuestras, lo que ha vuelto inoperantes los recursos humanos preparados en otros sistemas.

El asesinato del Cato Félix en Tijuana, la explosión de Pemex y la muerte del obispo Posadas en la ciudad de Cuadalajara; los asesinatos de perredistas, la masacre de campesinos guerrerenses y chiapanecos, ponen en evidencia las relaciones de armonía que se daban entre las instituciones gu bernamentales e importantds grupos de la sociedad. En 1994, el 23 de marzo, fue acribillado en territorio nacional Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato a la presidencia de la república por el Partido Revolucionario lnstitucional, un crimen artero, bestial, lleno de sinsentidos, irracional, de lÍderes corporativistas, de chivos expiatorios, todos ellos captados por la magia del video.

El asesinato del candidato del partido oficial hace pensar en una supresión de maquinación política, el pueblo puede ser confundido, pero históricamente no se equivoca.

Los cambios por ven¡r

El sistema político necesita vientos de cambio, en el sentido de sustituir caud i llajes apoyados por prácticas tradicionales del ejercicio político. Ya no son vendibles la imágenes que son impuestas por la sugerencias de políticos enriquecidos en los privilegios del poder político y económico. Tanto en la derecha como en la izquierda, continúan las secuelas del influyentismo familiar y la rutinización de dirigentes impuestos a las bases de la sociedad civil. En México se busca una cultura democrática de mayor partici pación ci udadana, si n autoritarismos y alejada de los siempre trepadores de la pirámide, carentes de proyectos de naturaleza social, ú n ica mente orientados por la política de los fines últimos, haciendo a un lado las responsabilidades históricas de la política como vocación.

Las cuestiones fundamentales a modificar para crear una nueva política en el país, tienen que ver con la necesaria reflexión sobre la desconfianza que generan las instituciones públicas y privadas, con la falta de credibilidad de los organismos políticos, con la carencia de proyectos políticos para reconstruir un sistema desgastado, y sobre todo, con la

necesidad de agotar la gobernabilidad creada por un puñado de familias, que se apoyan en un control corrosivo que cierra toda oportunidad de apertura para las nuevas generaciones de mexicanos.

Como estudiosos de los hechos sociales y políticos, la utopía o los sueños posibles, nos hacen pensar que la política entendida como una vocación de sewicio, es hoy todavía la mejor estrategia para aspirar a las ilusiones humanas. Es mejor tener ideas contrarias al sentido del cortejo hacia los poderosos, que vivir haciéndose cómplice de la perversión. Algunos políticos recomiendan hacer política todos los tiempos de la cotidianidad, pero en realidad lo que quieren significar es mantenerse bien con los ungidos del poder, expiando sus culpas escribiendo artículos para cambiar, perpetuando el caos conveniente a sus intereses.

Durante los últimos años, se han vuelto una perversión el sistema de representación política y los mecanismos de elección de los funcionarios al sbrvicio

de las instituciones gubernamentales. Los ideólogos y los estrategas viajan para presenciar todo tipo de acontecimientos políticos en otros países y vienen a proponer modificaciones a los sistemas electorales e impactan a la nación con las llamadas reformas estructurales. En verdad prod ucen imitaciones de realidades inoperantes en nuestro medio, y tarde que temprano serán devorados por la propia vorágine de un poder embriagado de autoritarismo.

No hay poder político para la eternidad. Por supuesto que es más fácil criticar y destruir que reconstruir y reformular, sobre todo si los ¡ntegrantes de la clase política desprecian a la inteligencia y la asesinan. El sistema político mexicano se tambalea, casi todos los caminos nos conducen al caos. Si no los paramos tocaremos fondo para perder el respeto por nosotros mismos, abandonando a las nuevas generaciones a la involución y las lamentaciones no nos ayudarán a resolver nuestro futuro presente.

Se espera que los conflictos en la llamada clase política, sean resueltos antes que la paciencia de la ciudadanía se agote. Hay nruchas formas de negociación para la representación presidencial. En el año 2000, tenemos que terminar con los efectos perversos de la vieja política, pues son de mayor cuantía los intereses

Méxlco 6a una naclón eon pasado y dest¡no - hlstórlco y SOtllOS protagonlstas de una cu¡tura nu€lya y fuerte en el mundo

generales de la nación, que los abyectos intereses económicos particulares de la pequeña población opulenta de México. México es una nación con pa5ado y destino histórico, y somos protagonistas de una cultura nueva y fuerte en el mundo de hoy. Tiempo es de renegociar nuestras dificultades internas; la patria vale más que los conflictos de intereses; aún es tiempo de salvarla.

No tenemos la menor duda de que I hacemos culto a la pérdida de la memoria, somos proclives a la deslealtad a los valores universales, éstos pueden ser los nichos de tanto retroceso. Luchemos contra la falta de escrúpulos de los influyentes que desean perpetuar la simulación, la manipulación y los privilegios de índole económica y política. Es fácil trasladar culpas de manera especulativa y aviesa; de nada valdrá saber en el 2025 qug pasó en nuestra época, b quiénes resultáron responsables; tratemos

dde salir adelante con la responsabilidad propia de un pueblo con anhelos de tener estilos de vida democráticos. Necesitamos recuperar el tiempo político de México. No hemos sido un país con facilidades y conjunciones. En la lucha por el poder, hemos tenido panoramas de anarquía, de enfrentamientos de carácter ideológico y religiosos, nos hemos visto envueltos eni catástrofes naturales y hemos salido gracias a la voluntad de todos los mexicanos, devolvamos la confianza y el respeto a las formas políticas y todos saldremos ganando. @

BECERRA Acosta, M. Sucesión en familia. Editorial Joaquín Martiz. Serie el volador. México 1988. 1 75 páginas.

CARPIZO, lorge. El presidencialismo mexicano. Siglo XXI editores. México 1978. 240 páginfs o

CORDfRO Campos, Rolando. las decrsiones dd/ poder Editorial cal y arena. México 1989. 148 págirhas.

CnÉSiOl José Antonio, Elecciones y democraciá, ,Cuadernos de investigación de la cultura demociática. lnsütuto Fedéral Electoral. 1México !lgss. ol páginas.

DE] vola, C L. tos últimos 91 días. Editorial Crijalvo. lyléxico 1978. 285 páginas.

MARTíNEZ fssad, C. La sucesión presidencial en México: coyuntura electoral y cambio político. Editorial nueva imagen. Editorial UNAM, México 1981 190 páginas (1).

MFISTER, Albert. f/ sistema mexicano. Serie a pleno sol. Editorial extemporáneo, México 1971. 2OO páginas.

M§LINA Piñeiro, Luis J. Estudios del poder y reglas del juego político en México. Editorial UNAM, Méx¡co 1976. 187 Páginas (1).

NARVÁEZ, Rubén. ta sucesión presidencial teórica y práctica de! tapadismo. lnst¡tuto Mexicano de Sociología Política, A.C., México 1988. 288 páginas (1).

SCHMIDT, Samuel. El deterioro del presidencialismo mexicano: los años de luis EcheverrÍa. Editorial edamex. México 1986. 273 páginas (1).

SOCIOLOCíA, Varios autores. Transición y Democracia en México: e/ sistema político hacia fin de siglo. Universidad Autónoma Metropolitana. Año 4, número ll. Septiembre y noviembre de 1989. 276 Páginas.

UNZUETA, Cerardo. Crisis y sucesión presidencial. Ediciones de Cultura Popular. México 1975. 82 Páginas.

Rodolfo M. Gómez Castellanos-

En Habermas existe la Ídea de que la lógÍca de la racíonalidad instrumental no queda sujeta a la comprensión del mundo en el ámbito de Ia producción material, sino que también ha corrompido la adminÍstracíón, la cultura y la política, Es por ello que se inclina por una relación entre teoría y pácticaque no se reduzca a imperativos técnicos, sÍno que debe de existir un conocimiento mediante una socÍalización que provenga de una esfera pública informada, en donde la líbertad en Ia acción comunicativa sea total,

*Soctólogo, profesor de tiempo completo de la Esc. de Clenclas Soctales y Polltlcas de la a¿¡c.

Este trabaio tiene como propósito fundamental, mostrar, de manera general, los principales puntos estratégicos en el pensamiento de )ürgen Habermas, heredero de la tradíción sociológica y filosófica de la escuela de Frankfurt, una de las corrientes más influyentes en el pensamiento social contemporáneo y en la que se emprende la crítica a laruzón instrumental, Además de ser un seguidor de las ideas de Adorno y Horkheimer, las fuentes intelectuales de las que se nutre son los grandes paradigmas clásÍcos de la sociología y la filosofía, comoKant, Hegel, Marx, Durkheim,Weber, Freud, Parsons entre muchos otros que en sus manos sufren un proceso de reconstrucción crítica. Habermas estudia cuáles son los posibles efectos de la racionalidad instrumental en el mundo contemporáneo y qué opciones tenemos para superarla,

Problemas estratéglcos

Las motivaciones profundas en la obra cie Habermas, es la construcción de una propuesta teóríco-práctica en donde se presenten las posibilidades que tiene Ia sociedad de desplazar sus potencialidades de la esfera del privatismo individual, tan acentuado en el capitalismo contemporáneo, hacÍa la solidaridad resultante de una ,

opinión pública ilustrada. Desde sus inicios, Habermas estuvo preocupado por las patologías modernas que provocan en gran medida una incapacidad en el pensamiento para descubrir nuevas perspectivas teóricas que mostraran otras alternativas de desarrollo para la sociedad, ya que según su teoría, la filosofía de la ciencia había desplazado a la teoría del conocimiento, por lo cual era necesario recuperar el pensamiento reflexivo disuelto por el pensamiento empírico-analítico. Según sus ideas, la razón positivista no puede explicar el

mundo social, ya que esa manera de razonar está incapacitada para j ustificar los fines o fundamentar filosóficamente los valores universales, debido a que los fines y los valores trascienden el ámbito de la razón, En este punto Habermas sigue a IGnt quien piensa que en el hombre existen dos facultades: el intelecto y la razón.Elintelecto llega hasta los ob¡etos, pero como cosas en sí, no como fenómenos. El intelecto no puede llegar hasta nuestra propia libertad moral, De ahí que la ciencia construida mediante el intelecto, sea insuficiente para explicar toda la realidad mundana. Kantpostuló gratuitamente un mundo al margen de la experiencia, distinto y superior con respecto de aquel que la observación y la ciencia ofrecen al hombre, La libertad humana debe realÍzar en el mundo sensible la finalidad planteada por sus propias leyes,t Es ante esta situacÍón en donde el positivismo niega una form a critica de reflexión. Para esto, Habermas propuso distinguir tres intereses cognoscitivos:

a) El co¡ocirniento téc¡icor Es el conocimiento propio de las ciencias empírico-analítÍcas, las cuales interpretan los fenómenos en términos de regularidades empíricas, que están capacitadas

lHumberto Cerroni, Metodologfa y ciencla soctal. Barcelona, Ed. Martlnez Roca,1971, pag.17.

para contrastar, confirmar, o falsear empírícamente cualquier teoría o hipótesis; son clencias fácticas que, paradó¡icamente, no soportan el principio de la contradicción, bloqueando toda capacidad de reflexión, sustrayéndose de la realidad,

b) El conocimiento práctico: Son las disciplinas mejor conocidas como las ciencias del espíritu o históricas -hermenéuticas de la Ínterpretación. Su objetivo fundamental es la interpretación del sentido de las acciones humanas, las cuales no es posible interpretar si las abstraemos acríticamente de su universo cultural.

c) Conocimiento e¡nanci p atoúot Habermas propuso esta síntesis de los dos conocimientos anteriores, la ideabásica de éste, es que todo interés cognoscitivo necesita de una comunicación abierta y libre de coaccÍón y para lograr esto, es necesario conocer e intuir las condiciones culturales y materiales para un recíproco entendimiento, Hasta aquí cabe hacer la aclaración de que Habermas no propone una sociedad emancipada en un sentido igualitarista y mediante una revolución, como lo hace el marxismo; esto sucede por el mal interpretado concepto de "Libre coacción", el cual es un concepto que define las relaciones humanas dentro de una sociedad democrática, justa y fraterna, Habermas no pretende descubrir una razón histórica formulada en leyes necesarias, como Io hizo el marxismo, más bien invoca a una nueva racionalidad ética y valorativa, En Habermas la relación de la teoría con la práctica no se concreta a la crítica de la razón técnica, sino que abarca la esfera de la racionalidad comunicativa, con el fin de que el progreso técnico y el

En la socledad se eneuentran mecanlsmos de integraclón siste]nátlca que pueden ser conslderados

productos de las acclones hurnanas

funcionamiento sistémico de la sociedad se aborde desde contextos problematizados y autorrefl exÍvos.

Habermas considera que toda sociedad debe de ser estudiada bajo dos aspectos que son el "mundo de vida" y "sistema". Estos aspectos corresponden a la integración social y la integración sistémica. Por integración social se entiende los mecanismos que coordinan las acciones de los participantes, mediante un consenso alc anzado comunicativamente o asegurado normativamente, La integracíón sistémica se refiere a los

mecanismos que a través de un entrelazamiento funcional de las consecuencías de la acción estabilizan centros de acción no pretendidos, La Ídea de introducir esta dualidad es para realizar una distinción metodológic4. Desde el punto de vista del participante en las relaciones sociales;.el proceso de integración social parece como un fenómeno relacionado con el mundo de vida, Por otra parte, desde la perspectiva dei observador exterior, el mismo fenómeno aparece como una integración sistémica. Es una distinción analítica de dos aspectos de la integración de una sociedad, los cuales se refieren a los mecanismos de formación del consenso y a los mecanismos de intercambio y poder. El fundamento de esto radica en que la sociedad no puede reducirse a un entrelazamiento comunicativo de las acciones; pensar esto es caer en la doble ficción de suponer una autonomía absoluta de los sujetos y una limpÍeza absoluta en el proceso de comunicación. La sociedad no es el resultado predeterminado de sus miembros. En la sociedad se encuentran mecanismos de integración sistémica que pueden ser considerados productos de las acciones humanas, pero se trata de instancÍas que llegan a trascender funcionalmente a las voluntades individuales.

El mundo de vida es el contexto cultural en el que cada sujeto accede a un entendimiento, el mundo es el ámbito en el que cada sujeto llega a un entedimiento, éste se divide en ;

a) M un do o bie ti vo : conjunto de estados o cosas sobre las que es posible hacer enunciados verdaderos.

b) M un do soci a I: Conjunto de normas e instítucionesvigentes en una sociedad.

c) M un do s u bje ti vo : Coniunto de vivencias e instituciones a las que cada cual tiene un acceso y que el hablante puede manifestar ante un público.

En su líbro La teoría de la acción comunicativa, se propone precisar la naturaleza dual que tiene el proceso de racionalización en el sistema capitalista. La idea central de este libro es que en las sociedades occidentales, la racionalización no puede basarse en la aplicación de subsÍstemas de la mecánica de la integración sistémica. Se piensa que la racionalización que conduce a las sociedades modernas es un proceso en dos sentidos.

La racionalÍzación del mundo de la vida o dicho de otra manera, la lingüistización de lo sacro, se

manifiesta como un cuestionamiento a las imágenes del mundo; esto tíene varias consecuencias, entre ellas, la sistematización del saber que caracteriza a las grandes religiones de nuestro tiempo. Posteriormente, mediante una continua confrontación con otros campos del saber, lleva a un desencantamiento delmundo.

Cuanto másavanza este proceso crítico de las imágenes del mundo, menos garantizado es el consenso del sistema mediante las creenciasy los códigos de conducta ya establecidos, Esto obliga a los actores sociales a buscar mecanismos para restablecer e1 entendimiento por medio de procesos comunicatÍvos, en donde el consenso es resultado de los esfue'rzos de interpretación de los individuos yde su toma de posición frente a pretensiones devalidez que pueden ser sujeto de crítica,

Para Habermas,laraz6n fundamental que anteriormente legitimaba las sociedades tradicionales fue desmembrada por el capítalísmo europeo y su fusión con la expansión progresiva de los sistemas de acción racional con arreglo a fines que Max Weber analizí en su libro Economía y sociedad. Simultáneamente a esto, la ciencia y la técnica se fusionaron con el mercado capitalista y la administración racional, En principio, el capitalismo liberal que era una sociedad emancipada, en donde la autorregulación del mercado capitalista y la existencia de un Estado guardián, despolitizaba toda interacción económica, la legitimación se centraba en las relaciones de producción y distribución propias del capitalismo. La ideología del libre mercado, conectado al ideal democrático, tendían a garantízar justicia por el principio de reciprocidad, buscando de esa forma, diluir 1as desigualdades materiales de la sociedad capitalista, Muy diferente a esto es la etapa del capitalismo tardío, en donde los ideales democráticos son olvidados por el nuevo pensamiento burgués. Aquí la prioridad central es la estabilización y secularización de las sociedades, a tal grado que la conciencia pública interíorizó irrefl exivamente las desigualdades de la sociedad. Mediante una nueva ideología basada en la razón técnica, de la economía, la política y la cultura, las socíedades índustriales más avanzadas se aproximaron a un tipo de control del comportamiento dirigido, más por estímulos externos que por normas, La reacción indirecta Por

estímulos condicíonados ha aumentado sobre todo en los ámbitos de aparente libertad sub;etiva, como el comportamiento electoral, el consumo y tiempo libre.

A diferencia del capitalismo liberal, el capitalismo avanzado junto con el llamado Estado de bienestar, repolitizó a la sociedad a partir de la segunda posguerra con el fin de hacer frente a la crisis del capitalismo. Esto trajo como consecuencia que las crisis periódicas del capitalismo se fueran desplazando de las esferas económíco-administrativas a las esferas socioculturales de la sociedad, con lo cual las formas de legitimación junto con la conciencia burguesa sufrieran una transformación radÍcal.

A la par de esto y como producto del debilitamiento del proyecto modernizador, han aparecido diversas ideologías de la posmodernidad, las cuales postulan la destrucción de los aparatos conceptuales y el aniquilamiento de los grandes relatos, el rechazo de la acción social normada por las funciones y los proyectos, la privatización de todo lo público, la fragmentación de las iniciativas, el desmantelamiento del Estado de bienestar y de los programas sociales y educativos, la despolítización de la sociedad. La informatización de la sociedad y el culto a la inteligencia artificial. La entronización de las tecnologías de la automatización. La disolución de las vanguardias y del concepto de creación cultural y de toda creación artística. Finalmente el descrédito de las utopías.

Actualmente somós testigos del establecimientode un neoliberalismo conservador fundamentado en la informática, el desarrollo tecnológico y el lado

negro de la globalización, que es el debilitamiento de la tradÍción, la cultura y la historia, Con el neoliberalismo se ha socavado el proyecto modernizador y se ha fortalecido la ideología tecnocrática sustentada en el neopositivismo y el sistemismo sociológíco contemporáneo. En el eapitalismo clásÍco, el ob¡eto de la crítica se sustentó en los ideales burgueses y por 1o tanto, toda la producción teórica se enfocó a la justificación de las clases sociales. En cambio, el capitalismo moderno ha experimentado una erosión de las culturas de clase y una transformación radÍcal en el papel de los partidos políticos, al menos en los países desarrollados capitalistas, lo cual ha influido en el pensamiento de Habermas, quien a diferencia de Carlos Marx, es un teórico de la democracia, de la integración social y de la solidaridad y no un partidario de la emancipación revolucionaria. En Marx la contradicción esencial del mundo capitalista es la relación que se da entre trabajo asalariado y capital; en cambio en Habermas, esa contradicción se desplazó haciael conflicto entre sistema y mundo de vída,

l,as

habermasianas

Habermas propone, partiendo de los conceptos de sistema y acción, la aparición de una ilustración política de la vida pública. Para é1 no es la práctíca política lo que probará la verdad en

la disputa de los discursos prácticos, sino la argumentación racional y el consenso de los argumentos en la confrontación, lo que haría posible que en las sociedades modernas, aislar hasta donde sea posible la írracionalídad, ya que en los discursos prácticos se ponen en la mesa de discusión las pretensiones de validez. Estas pretensiones universales están encajadas en las estructuras generales de la comunicación posible.

En Habermas exíste la Ídea de que la lógica de la racionalidad instrumental no queda sujeta a la comprensión del mundo en el ámbito de la producción material, sino que también ha corrompido Ia administración, la cultura y la política. Es por ello que se inclina por una relación entre teoría y práctica que no se reduzca a

imperativos técnicos, sino que debe de existir un conocimiento mediante una socialización que provenga de úna esfera pública informada, en donde la libertad en la acción comunicativa sea total.

La modernidad no puede negarse totalmente ya que no estamos frente a su terminación, sino másbien en su renovación. El no creer en el sujeto indivídual-y una razón instrumental no puede hacernos olvidar lo que fue la gloria del pensamiento moderno-, como la autonomía de la persona humana y de sus derechos inviolables, la lÍberación de los prejuicios y de la ignorancia, el proyecto no terminado de transformar el mundo natural y social en un orden más humanoy racÍonal.

En oposición aunaraz6n totalÍzadora del mundo, laaz6n obtiene con Habermas diferentes dimensiones. La época moderna consideró como única verdad a la r az6n teor ética-in strumental, tal como funciona en las ciencias naturalesy en latécnica, En oposición a esta razón instrumental, debemos luchar por establecer una renovación de la racionalidad ética, Só1o renovándola se pueden enfrentar los daños causados tanto a la naturaleza como a Ia sociedad por la reducción dela raz6n a ínstrumento de dominio y de transformación del mundo. Los valores no solamente sirven para dar un juicio sobre la realidad, sino para hacer posible el análisis de la propia relación de contradicción entre una realidad socialy el sistema de valores que implica la imagen colectiva de la misma.

Para Habermas, la superación de la razón de tipo instrumental no significa que deba eliminarse la racionalidad científica de las cÍencias de la naturaleza, como sugiere la posmodernÍdad2, sino solamente eliminar la premisa de considerarla como patrón de todo conocimiento. Esto es necesario porque desde sus inicios la razón lógico-instrumental de las ciencias de la naturalezaneg6 ala ciencia social toda validez científica, cancelando de esa manera el interés por la búsqueda de nuevas formas de lograr un orden social justo. Debemos regresar a la gran promesa de las ciencias sociales de posibilitar la vida del ser humano en un mundo más democrático e igualitario, en donde la brecha entre ricos y pobres no aumente día con día y existan las mismas oportunidades para todos. Éstas serán las principales prioridades de la ciencias sociales en México para el siglo :rt't. (J

ALONSO, Antonio, Metodología. Edicol, México, 1981, 1ra, ed.

CERRONL Humberto, Metodología y ciencia social. Ed. Martínez Roca, Barcelona.1971.

GIDDENS, Anthony, Turner Jonathan et al. La teoría social hoy, Alíanza iditorial, México, 1987, 1ra. ed. HABERMAS, Jügen, La lógica de las cienclas sociales. Ed. Tecnos, México, 1993, 1ra. ed.

ISSA G, Jorge (Coordinador). Aproxlma' clón a la metodologla de las clencias sociales. UAM, México, 1994, Ira. ed.

zla posmodernidad se podría caracterizar de la siguiente formar

b) Una crítica del conocímiento científico y del realismo en la era del capitalismo tardío.

c) Una crÍtica del sujeto en la teorla s ocial.

d) Una profunda desconfianza de la raz6n y de la ciencia como fuerzas que desean producír una sociedad utópica basada en consensos, acción racional comunicativa y libertad humana.

los antecedentesl

A partir del surgimiento de la televisión en México en la década de los años cincuenta ésta adopta el modelo comercial de desarrollo de la televisión estadounidense y enmarca mayoritariamente su fu ncionamiento bajo el régimen de concesión privada que conserva hasta nuestros días. Es dentro de este esquema comercial que la televisión mexicana se desarrolla y donde alcanza hasta ahora su mayor dinámica de expansión e influencia sobre la cultura nacional.

lárictualidad*#'bs avanzado mucho en la innovación de nuevas tecnálogíasde comunicación, en la forma espec¡alizada de córno transmitii los datos, en la capacitación de cuadros altamente proiesionales; pero el gran proble#á t¡,é H ía no sabemos córno utiliiar los canales de difusión para contríbuir a resolver los grandes

Contraria y paralelamente a esta realidad privada, aparece de manera muy tardía, a finales de los años

sesenta, la televisión pública en nuestro territorio. Su lenta incorporación al panorama cultural de la nación, provoca que ésta emerja y madure con una personalidad social poco definida, con menor experiencia audiovisual, proyecto cultural confuso, mayores presiones burocráticas, menor cobertura geográfica de influencia, grandes contradicciones en sus líneas de dirección, etcétera. Complementariamente a las realidades anteriores, aparece la televisión universitaria en la década de los cincuenta para dar, desde las instituciones de educación superior, otra

*lnvestigador titular del Departamento de Educación y Comunicación de la lJniversidad Autónoma Metropolitana, L)nidad Xochimilco, México, D.f lPara la elaboración de este texto he. tomado algunas ideas.de dos de mis siguientes trabajos: Hacia la primavera del espíritu nacional. Propuesta cuh.ural para una nueva televisión mexicana, Fundación Manuel Buendía y progiama Cultural de las Fronterai, México, D.F., 1989; y La televisión mexicana ante el nuevo modelo de desarrollo neoliberal, Fundación Manuel Buendía y programa Cultural de las Fronteras, México, D.F., julio de 1991.

respuesta cultural a la población. Así ésta emerge, como un ensayo audiovisual con pocos recursos económicos, tecnológicos y humanos que pretende ofrecer otras respuestas culturales al auditorio y que rápidamente se desarrolla aportando grandes contribuciones mentales para el crecimiento espiritual de nuestra sociedad.

No obstante estas limitaciones con que nace el modelo público, también podemos decir que en los últimos años esta modalidad conquistó algunos avances en el terreno económico, político, cultural, legal, organ izativo, tecnológico, creativo, etcéte ra. S n embargo, pese a estos progresos alcanzados, también podemos afirmar que salvo algunas excepciones, la información televisiva que produjo y ha difundido este proyecto de televisión a lo largo de las últimas décadas y que todavía continúa realizando en el presente, no se ha dedicado sustantivamente a crear conciencia sobre las principales necesidades que posee la población mayoritaria del paÍs y que debemos resolver para sobrevivir.

Es decir, pese a la existencia de estas dos importantÍsimas infraestructuras culturales en el país, la pública y la privada, observamos en términos generales que ambos modelos no han contribuido sustantivamente al desarrollo de la conciencia de la población frente a sus grandes conflictos de crecimiento. Por ello, se puede pensar que la televisión, tanto pública como privada, ha continuado desvinculada del análisis sistemático de los grandes obstáculos que impiden nuestro desarrollo nacional y de la difusión constante de las posibles alternativas para cada rama de nuestro crecimiento interno.

En este sentido, podemos decir que en general, la televisión sigue funcionando como cerebro colectivo divorciado de las necesidades del cuerpo social, porque mientras vivimos cotidianamente una profunda crisis socioeconómica, la televisión nos orienta a pensar, prioritariamente, en el triple eje cultural del consumo, los deportes y las ideologías del espectiáculo; y sólo ocasionalmente nos conduce a reflexionar y sentir los problemas centrales de nuestra sociedad. Estó es, la problemática nacional no pasa sustantivamente por la televisión, lo cual ha provocado la existencia de un modelo de funcionamiento esquizofrénico entre lo que difunde e inculca la programación televisiva y las necesidades o realidades que se viven cotidianamente en la sociedad mexicana.

De esta forma, podemos decir que como en un acto de magia que se lleva a cabo ante los ojos de

)

todos y el estupor de unos cuantos, desde hace dos décadas a la fecha, la televisión continúa realizando la hazaña verdaderamente fanüística de ocultarle su país a los mexicanos.2

Es por ello que dentro de un marco de profundo agotamiento de nuestro proyecto de desarrollo interno y de enorme cambio de nuestra sociedad ante la incorporación a los procesos de globalización mundial, debemos preguntarnos 2Cuál es el sentido que posee la existencia de la televisión de Estado en México?

2Para qué queremos la televisión pública en nuestra sociedad, cuando el esquema que domina en este nuevo modelo de desarrollo neoliberales el de la privatización de todos los órdenes? 2Cuál es el papel que puede ejercer la televisión universitaria en nuestra sociedad?

Televisión universitariay desarrollo nac¡onal

Para responder a la interrogante sobre cuál debe ser la función social que tiene que desempeñar la televisión universitaria en México, de una manera profunda y no quedar atrapados en la concepción

'?Virgilio Caballero; Cultura y medios de comunicación, ponencia presentada en el Foro sobre Cultura Contemporánea, documento sin datos, México, D.F., 1989.

hollywodense de ésta, antes tenemos que tener presente la vinculación que existe entre comunicación y desarrollo.

Reflexionando sobre la relación que se da entre comunicación, televisión y desarrollo, podemos decir que el crecimiento entendido como el mejoramiento general de los niveles de vida de la población, a través de la satisfacción de sus necesidades básicas, es producto de un conjunto de factores y procesos sociales complejos, dentro de los cuales, el detonador de todos esos elementos es la adquisición de conciencia sobre las realidades que se tienen que promover. Esto significa que para que se produzca un desarrollo material de la sociedad, antes se requiere generar un previo crecimiento mental de la misma. De lo contrario, no existen condiciones apropiadas para la gestación del desarrollo: el desenvolvimiento de un país, parte de la evolución de su intelecto y no de la multiplicación de simples acciones materiales. La revolución de una sociedad se da a partir del momento en que los individuos que la conforman modifican su concepción del hombre, del mundo y de la vida y la llevan a la práctica. La evolución de una nación empieza con su cambio cerebral y no con la simple mutación material.

El progreso del pensamiento parte del conocimiento que nuestros sentidos adquieren de la

realidad, y esto depende del grado de información veraz y oportuna que se recibe de ésta. De aquí la importancia vertebral que ocupa actualmente el papel de la producción, difusión, almacenamiento y procesamiento de la información para la superación de los conflictos de nuestra sociedad.

Debemos recordar que la distribución de información y de cargas emotivas de nuestra sociedad es un insumo central que acelera o retardá nuestro crecimiento colectivo: a mayor difusión, organicidad y objetividad en la circulación de la comunicación, mayor crecimiento de nuestra conciencia nacional y, por lo tanto, avance de la república.

No debemos olvidar que la distribución de nueva información en el país, produce nuevas formas de conciencia que/ a su vezl genera frescos cambios conductuales que transforman la nación.

Hay que considerar que la televisión es una gran excitadora de nuestro cerebro y emotividad, y por lo tanto, de nuestra conciencia. La difusión sistemática de realidades y afectividades sobre nuestros principales problemas nacionales a través de la televisiórt pública, puede provocar un avance cualitativo en el proceso de desarrollo de nuestra sociedad.

Sin embargo, es necesario tener presente que no es la simple cantidad de difusión de información la que propicia el desarrollo, como lo han señalado las tesis desarrollistas, sino la calidad y organicidad que guarda ésta con respecto a las prioridades de crecimiento que se requieren resolver.3 Para propiciar el desarrollo hay que crear y transmitir aquella información que permita relacionar nuestra toma de conciencia con aquellos programas de acción concr€ta que tiene instrumentados el aparato de gobierno y la sociedad civil para crecer. De lo contrario, de muy poco servirá la generación de conciencia social sobre nuestra problemática nacional/ a través de la televisión, si ésta no encuentra una canalización específica mediante los proyectos de trabajo de la sociedad y del Estado: la información puede obrar como abono del cambio social, sólo si se coloca en el campo cultural y social propicio para germinar.

Para lograr el desarrollo de nuestro país, más que producir y distribuir gigantescos torrentes

:rPara revisar cómo no es la cantidad de información que se arroja a la sociedad, vía las viejas y nuevas tecnologías de comunicación, lo que provoca el desarrollo social, consultar nuestro trabajo E/ sistema Morelos de saté/ites y su impacto en !a sociedad mexicana, V Encuentro Latinoamericano de Facúltades de Comunicación Social, Bogotá, Colombia, 6 al 10 de octubre de i986, p.29.

indiscrimadosde información ma- hábitos y la conductas de los siva sobre nuestros sentidos, que receptores. En una idea, dirige la lo que ocasionan es elembruteci- cultura cotidiana en cada miento y la enajenación de los sexenio de gobierno. Es decir, la televisión se ha transformado en mismos, se debe elaborar una jerarquíade necesidades informa- Para lograr et el principal mediadorcultural,a tivas acordes con las prioridades desarrollo de nuestro través del cual el Estado articula decrecimientoqueencaranuestra país, se debe elaborar ideológicamenteanuestra sociedad en cada fase de evolu- una ¡erarquía de sociedad, convirtiéndose en la ción por la que ésta atraviesa. Es necestdades principal organizadoracolectiva dentro de este contexto de trans- ¡nformat¡vas acordes de la historia moderna formaciónquelatelevisión/como ^- de México. el principal medio d".;-;;r- -con Ias prlorldades de sin embargo, esta mediación ción colectiva de nuestra civiliza- creclmlento que encara central qru "j"r." la televisión ción, ocupa un papel central en el nuestra socledad entre gobierno y sociedad, no desarrollo de las mentalidades y significa, en ningún momento, sensibilidades, y, por lo tanto, en que la capacidad de persuasión el desarrollo del país: hoy día la que realiza sea televisión se ha convertido en el sistema nervioso omnipotentemente eficaz para convertir en fundamental del avance o retroceso de nuestra socialmente dominante cualquier mensaje transmitido cotidianacultura nacional.a por ésta y mecánicamente doblegar las conciencias y Por ello, estamos conscientes que la televisión no las acciones de todos los ciudadanos que son tocados produce efectos automáticos sobre el auditorio. Que por ésta' La capacidad de convencimiento de la no es una aguja hipodérmica que inyecta televisión tiene límites de competencia muy precisos' mecánicamente sus contenidos en los cambios de la Empero, no obstante la existencia de diversos población. Que existen múltiples formas de límites reales en la tarea de mediación social que interpretar por parte del auditorio los mensajes realiza la televisión entre pueblo y gobierno, su televlsivos que recibe. Que por parte de los emisores capacidad de persuasión y de movilización de la no existen efectos acabados sobre los auditorios conlo población en el país, ha sido tan eficiente en diversos hemos creído en años anteriores. Que no es momentos, que ha generado fuertes fenómenos omnipotente para producir procesos mágicos' Que sociales de signos contrarios' normal mente refuerza tendencias previamente ya existentes en el seno de las comunidades. Que la ila televisión universitaria o cultural? conciencia humana no solamente se produce por la A diferencia de la estrategia mercadológica o acción simbólica de la televisión, sino por un conjunto hollywoodense, que .oni¡bu a los receptores como más amplio de relaciones sociales y de redes muá, .onrrridores reales o potenciales, culturales que impactan sobre la inteligenciu I.lu. . cliferenciados por estratos de ingresos, y que ha sido sensibilidad de los individuos. Que su efectividad de enormemente asimilado por los modelos mexicanos convencimiento no depende totalmente de las de televisión; nosotros pensamos que la función de la imágenes que se transmiten sino de otros procesos televisión universitaria debe ser el comprender a sus sociales complementarios, etcétera. auditorios como complejos sectores humanos

También sabemos que, a través de las propiedades enmarcados por múltiplés problemáticas educativas, físicas que ha conquistado y de los hábitos culturales laborales, ecánómicas, habitacionales, étnicas, que ha formado, la televisión cuenta con un alto nuúicionales, Iingúísticas, políticas, etcétera, que se margen de eficacia persuasiva comprobada para crear y cambiar las formas de pensar y actuar en México.

En la actualidad hay que tener en cuenta que en apara comprender por qué la televisión se ha converrido en el nuestro país, frente a la tradicional acción del sistema principal medio de comunicación en la sociedad escolar y religioso, la televisión se ha convertido en la contemporánea' consultar nuestro trabajo los medios de principat red educativ a capazde cambiar, .";;;; i'#í:'ii:;:"f:":,"JÍff:lÍ: ji #*"fru:;,'¡":ÍH1) rapidez y agilidad, los valores, las actitudes, los Sociales del Tercer Mundo (crtsrrr¡)' México' D'F'

deben resolver para subsistir. Es decir, deben ser abordadas como sectores que se encuentran en distintas fases de su desarrollo económico, polÍtico, social y cultural, y no como meros receptores pasivos de información y decisiones centrales.

Dentro de esta perspectiva, los medios audiovisuales deben funcionar frente a sus públicos como tecnologías culturales capaces de producir cargas informativas y atmósferas emotivas que puedan generar conciencia para enfrentar las contradicciones que impiden su progreso. En otras palabras, las televisoras universitarias deben actuar como instrumentos culturales de desarrollo nacional y regional, a través de Ia distribución de sensibilidades y conocimientos especializados por zonas de conflictos, y no como empresas aisladas productoras de abundante información parasitaria desvinculada de las urgentes necesidades municipales y estatales donde actúan. Situación que ha sido enormente demandada por los diversos grupos sociales y políticos de la sociedad mexicana.

Esto implica que las televisoras universitarias, como mediadoras culturales entre la universidad y la sociedad, a través de la elaboración y la difusión de diversas subjetividades y sensibilidades sobre nuestros obstáculos de desarrollo, deben gestar un ágil y permanente proceso de transformación de las estructuras mentales de la población frente a los grandes problemas nacionales y regionales que les impiden crecer.

Ello exige que las televisoras universitarias, en conjunto con otros.aparatos cu ltu rales, a través de su programación, formen otra neocorteza cerebral de conoci mientos y senti mientos en el país que nos permita armon izar cohe re nteme nte n u estras acciones colectivas como sociedad, con las urgentes necesidades nacionales de crecimiento que hay que solucionar para prosperar. Creemos que hoy día el mayor problema del país no es el pago de la deuda externa, ni el alto desempleo, ni la aguda inflación, ni la avanzada contaminación, ni la agobiante carestía, ni la ausencia de vivienda; sino nuestra trans-

formación mental y emotiva como sociedad frente a nuestros conflictos de crecimiento para poderlos resolver.

Por ello, nos preguntamos, Zsi durante décadas la televisión ha sido capaz de provocar nuestro cambio mental y afectivo para optar por otro wisky, brandy, cigarros, perfumes, automóviles, valores, creencias, etcétera; por qué no va a poder hacer cambiar nuestra mentalidad frente a los grandes problemas de desarrollo que enfrentamos como país? Por lo mismo, es necesario analizar de qué manera las televisoras universitarias pueden colaborar a producir en sus auditorios una cultura de avance nacional y no de retroceso regional.

Esto requiere la creación de un nuevo proceso de educación cotidiana de nuestras inteligencias y sentimientos para adquirir a través de las televisoras, mayores márgenes de claridad y sensibilidad colectivas sobre nuestras demandas de desarrollo y sus respectivas salidas. Tenemos que pasar de aplicar un proyecto televisivo narcotizante y fugaz, que en el mejor de los casos informa sobre algunos hechos; a instrumentar un proyecto de televisión universitaria que nos sensibilice sobre nuestras necesidades de desarrollo y movilice a la sociedad en función a la solución de las mismas. Ello implica producir para cada momento de nuestro crecimiento una ecoconciencia que nos permita abrir nuestros horizontes de conoci mientos y sentimientos índividuales hacia una nueva macrovisión cósmica que amplíe nuestros límites de lo posible y nos permita regresar al ciclo vital de la vida y de la naturaleza del cual velozmente nos hemos alejado tanto.

Esta moderna acción de reed ucación cotid iana, exi ge reducir la enorme distancia que actualmente existe entre la información y la afectividad que producen la televisoras universitarias, con las necesidades de desarrollo que enfrenta nuestra sociedad para afianzarse como nación.

La televisión universitaria tiene que convertirse en un instrumento que active el

desarrollo de la sociedad y que no lo retarde: la televisión universitaria nos puede hacer dar pasos de avance infinitos en la ampliación de nuestra conciencia a ritmos más acelerados que los que se han logrado en décadas anteriores, para llegar a ser una sociedad superior y no una simple masa inferior de habitantes.

Por ello, hay que recapacitar que salvo los problemas que nos impone la dinámica de la naturaleza, como son las inundaciones en el Bajío, los terremotos en el valle de México, las heladas en la frontera norte, las plagas en el golfo, las sequías en las zonas áridas, los huracanes en las costas, etcétera, el resto de los problemas que tenemos en nuestra sociedad, como la creciente pobreza, la fuerte desnutrición, las altas tasas de natalidad, la destrucción de la naturaleza,la arraigada corrupción, la macro concentración urbana, el aniquilamiento de especies animales, el uso irracional de recursos energéticos, el acentuado alcoholismo, el grave desem pleo, la se ria farmacodependencia, etcétera,

son realidades producidas por la mente del hombre y que pueden modificarse en la medida que se corrijan nuestras estructuras cerebrales y afectivas como sociedad.

Es decir, aunque aparentemente todas estas contradicciones surgen por procesos políticos, por formas de organización social, de tendencias históricas, de modelos de producción, de herencias materiales, de determinaciones económicas, de desequilibrios entre campo y ciudad, en última instancia, todos estos hechos parten de las visiones profundas, que los individuos poseen sobre el hombre, el mundo y la vida.

Frente a este panorama/ es necesario subrayar que son situaciones que no nos imponen las fuerzas naturales, sino que las genera el entendimiento deformado de los mexicanos. Por ello, insistimos que en nuestro país podrá existir progreso tecnológico, aumento de riqueza, expansión material, incremento de las com u nicaciones, perfeccionam iento científico, reagru pación pol ítica, modernización social, etcétera, pero si no hay transformación de nuestras estructuras psíquicas, finalmente, no hay avance de nuestra sociedad. De aquí, la trascendental importancia de educar y modificar nuestras bases de inteligencia para crecer como país.

Para esto, contamos en nuestra sociedad con el aparato ed ucativo tecnológicamente más desarrol lado y perfeccionado, hoy día, que es la televisión.

En la construcción de esta alternativa es importante tener presente que la clave para producir este nuevo proyecto de cultura nacional a través de la televisión universitaria, no consiste en sólo generar programas de nacionalidad mexicana y ya no importar contenidos, es decir, mexicanizar la pantalla, pues podemos producir todas las horas visuales que deseemos sin alcanzar avances en la formación de nuestra conciencia nacional. Lo que se requiere para crecer es elaborar una programación audiovisual que colabore a cambiar nuestras conductas colectivas sobre los grandes conflictos de desarrollo que encaramos.

Por lo anterior, creemos que una televisión universitaria que no fomente en la población un permanente proceso emotivo y racional que nos conduzca al análisis y a la autocrítica para regresar a nosotros mismos corno personas/ como familia, como barrio, como delegación, como municipio, como estado, como región/ como cultura, como nación y como humanidad, es una televisión que no generará un avance en sus auditorios, pues propiciará que

nuestra conciencia y afectividad se continúe evadiendo de la realidad concreta sin enfrentar los obstáculosque debemos asimilar para supe-

rarlos y crecer. Esto fomentará que la energía colectiva del país se ,continúe perdiendo a través de los ciclos ideológicos del desperdicio mental que erosionan salvajemente la formación de nuestra identidad nacional, y, por consiguiente,

prosiga el derroche de este monumental recurso psíquico de lasociedad para construir una nueva fase de la nación: nuestra energía mental.

Ante ello, nos cuestionamos. 2De qué nos servirán los desarrollados ojos tecnológicos que construirá la televisión universitaria si a través de ésta no podemos mirar a México, ni tampoco nuestro interior? El continuar conservando la opacidad de nuestra conciencia colectiva frente a nuestros fuertes conflictos de crecimiento, prolongará la confusión y el debilitamiento de la marcha de la sociedad, pues evitará la atención de su malestar interno impidiendo su progreso. Hay que considerar que los problemas de nuestra sociedad únicamente podrán ser resueltos en la medida en que colectivamente adquiramos conciencia racional y emotiva de su existencia y no en el porcentaje que los olvidemos. Por ello, la televisión universitaria debe optar por la vida y no por la muerte del país: si no forma conciencia sobre los conflicLos nacionales, se inclina por la muerte de nuestra sociedad.

Ahora bien, siendo que la televisión no puede propiciar de un sólo golpe la evolución de todos los cuadros mentales que existen en el país, sino sólo la

transformación de algunos, esto exige la elaboración de una estrategia cultural muy precisa para determinar cuáles son aquellas áreas mentales vitales, cuyo avance se tiene que fomentar para Senerar un desenvolvimiento integral de la nación. Para evitar un derroche de esfuerzos en la producción de esta estrategia, que es una tarea sumamente amplia y compleja de realizar, debemos partir de una economía muy estricta de reflexión y acción.

La guía de este análisis debe estar conducido por la claridad que aporten las siguientes tres preguntas: 1. ZCuáles son las necesidades de desarrollo que hoy en día enfrenta la sociedad mexicana?; 2. iCuáles son los actuales procesos sociales a través de los que se está originando el cambio fundamental de nuestro país?; y 3. 2Cuáles son los mapas mentales que estiín impidiendo el avance del conjunto de la sociedad mexicana y cuya transformación puede provocar un efecto multiplicador que acelere el progreso de ésta?

Creemos que la conjunción de estas tres vetas del pensamiento y acción confluyen en la ejecución de una sola labor: la localización de los grandes problemas nacionales que actualmente impiden el progreso de nuestra sociedad. Es por ello, que frente a esta situación, debemos cuestionarnos qué deben y qué pueden hacer las televisoras universitarias para propiciar la resolución de los principales conflictos estructurales de nuestro desarrollo.

Hasta el momento podemos decir, que en términos generales, la información que ha elaborado y

diseminado la televisión nacional, básicamente ha surgido de los intereses espontáneos, de las presiones burocráticas, de los requerimientos coyunturales, de las "relaciones amistosas", de decisiones improvisadas, del "estado de ánimo,,de los conductores, de propúestas experimentales, de la lógica del jefe, de las extremas presiones de tiempo que imponen la producción televisiva, un cotidiano proceso educatívo de evolución de las mentalidades y no esperar a que las contradicciones alcancen dimensiones críticas y desproporcionadas para que sean consideradas por las políticas informativas de las televisoras.

Desafortunadamente, ésta ha sido la tónica de funcionamiento generalizado que ha segujdo la televisión mexicana: la sensibilización de la población a través de la programación va enormemente rezagada de las inminentes necesidades de desarrollo que hay que solucionar, y éstas se encaran, sólo posteriormente cuando son realidades que adquieren

proporciones alarmantes que ya son difíciles de controlar por los órganos de gobierno establecidos. Por ejemplo, el caos ecológico no se abordó en sus orígenes a través de la televisión, sino que hasta que alcanzó la proporción de inversiones térmicas que redujeron la presencia del oxígeno para nuestras vidas. El problema del crecimiento demográfico no se enfrentó en sus principios, sino hasta que la concentración humana en manchas urbanas exigió la u rgentísi ma plan ificación natal. La descentral ización nacional no se planteó en los comienzos de la aglomeración social, sino hasta que la aguda falta de dotación de servicios y empleo en las ciudades exigió volver los ojos al interior del país. El desperdicio del agua no se abordó en su nacimiento, sino hasta que se agotaron los mantos acuíferos que sustenta la vida. La formación de una mínima cultura antisismos para el valle de México, requerida desde hace décadas por ser muy vulnerable esta región ante los movimientos telúricos, se ha preparado raquíticamente sólo después de los desvastadores terremotos del 1g y 20 de septiembre de 1 985. La generación de una amplia cultura sexual que incluyese el empleo de preservativos y otros métodos preventivos para evitar el embarazo y el contagio de enfermedades venéreas, requerida urgentemente desde principios de siglo, no se impulsó televisivamente a partir del surgimiento de este moderno medio de comunicación en los años c¡ncuenta, sino hasta 1 9BB cuando apareció la moderna peste negra del siglo xx: el sida.

El llamado a la solidaridad económica no se convocó ante los permanentes abusos de la clase gobernante, sino cuando la inflación llegó a 160% anual de deterioro del poder adquisitivo.

De lo contrario, de no efectuarse esta urgente y estratégica raci onalización de flujo televisivo, se seguirán produciendo monumentales

volúmenes cotidianos de infor-

enfrentar las diversas urgencias mación innecesaria que no se que encara cada comarca de la relaciona con las exigencias sub- repúblicamexicana. Esto jetivas que requieren adquirir los significa Que hay que elaborar a públicos para resolver sus contra- través de la televisión dicciones materiales y desvían y _ '' 'sitarianuevaspalíticasde Hay que elaborar a unlvel atomizan lasconciencias, evitando __ _ _-; _ ._ .-:_ -._ programación , f , por lo tanto, r ., r , . trawésdelatelevlalón el avance social de los mismos, de educación formal e informal con su consecuente retroceso unlversltarla nuevaa de los públicos, que partan de humano. fuí, por ejemplo, "la polítlcas de la localización de los conflictos radiodifusióncomercialcontinuará programaclón' de que determinan la vida de los desünandomásdesusdosterceras erlueaelón tormal e auditorios. partes de información al entre- ¡nforma¡ de los púl¡ltcos Porotraparte, paraabordar tenimiento, 10% a los programas el progreso del país desde la educativos y orientadores y 5% a televisión universitaria, hay que tareas publicitarias".s tenerar con anücipación a la Ante esta realidad, nos preguntamos presencia, telecomunicaciones suficientes para ZQué sentido tiene el que la televisión pública y provocar este avance de la sociedad mexicana. por privadainundedell0horasdiarias,TTOhoras ejemplo,desdelg2l hastalafecha,laindustriadela semanales y 3 080 horas mensuales los hogares radiodifusión ha crecido a un ritmo de 7.7% anual, mexicanos? áQué le deja a la maltrecha sociedad que es una tasa superior a la de la expansión mexicana la importación de miles de contenidos demográfica en este periodo. lncluso ha sido mayor a visuales? ZQué le deja al,país la difusión masiva de otras ramas de la comunicación más estratégicas para tanta información desvinculada de nuestros principales el desarrollo económico del país, como son los problemasnacionales? ferrocarriles, que en 77 aí,tos, es decir, desde la época

En la actualidad, nuestra república cuenta con la postrevolucionaria de 1920 a la fecha, sólo han infraestructura de intuiciones "creativas", de crecido 25% con un tendido de 5 000 kilómetros de oportunidades comerciales, de "compromisos vías férreas.6 contraídos", etcétera, pero no ha emanado el examen Esta expansión vertiginosa de las profundo y sistemático de las necesidades telecomunicaciones ha generado en 60 años, en el estructurales que enfrenta y requiere satisfacer el terreno material, una gigantesca capacidad instalada proyecto de crecimiento de la nación. De aquí, el de 1 6 000 kilómetros de microond as con 224 gran abismo que se ha producido entre la cultura estaciones repetidoras y 1 10 terminales; dos satélites televisiva que han inculcado las instituciones audio- de difusión doméstica, Morelos / y // (esüá por visuales y las deprimidas condiciones de vida instalarse el nuevo sistema de satélites llamados que soporta la población mayoritaria de los Solidaridad) con 205 estaciones terrenos para muncipios del país. televisión y radio (de las cuales 13 son estaciones Para evitar caer nuevamente en esta gravísima transreceptor as) y 27 más en proceso de instalación; desviación, es imprescindible, por una parte, que las 875 estaciones de radio de las cuales 665 son de televisoras universitarias planifiquen orgánicamente la amplitud modulada (25 son culturales) y 200 de elaboración de su información audiovisual a partir del frecuencia modulada (11 culturales); 192 estaciones diagnóstico de las principales carencias que requiere de televisión de las cuales 78 funcionan en convenios resolver cada zona de desarrollo de la nación. con empresas privadas y 111 son operadas por los En otras palabras, a través de las televisoras y otros gobiernos de los estados o patronatos locales; medios de comunicación, se deben producir distintos paquetes emotivos e informativos envueltos en todos ios géneros audiovisuates atractivos (telenovetas, '),[,i,il,»,Zi']","i,!:i::i::Ítr;^rr5[ffÍl[:#,':, , mesas redondas, series informativas/ programas Desarrollo Tecnológico (scr), primer Encuentro grabados, películas, series de concursos/ videos !1ti1o1T"''.c1no y del Caribe de Radio y Televisión, México éspectacuLres, etcétera.) cuyos contenido, g"n.,", lSlliflfi]],?jlfl::L',i"i:":::'|ji.i:J',j? *i o r t' una base de sensibilidad y conciencia que permita k¡lómetros"¿ fxce/sior, 10 de febrero de 1987.

4 canales de cobertura nacional (2, 5, 7 y 13); 72 sistemas de televisión por cable, más de 16 000 videoclubes, 40 empresas dedicadas a la producción del videó, y más de 3 500 salas cinematográficas con la presentación de aproximadamente 1 500 funciones diarias en el-país.7

En el campo de la formación de recursos humanos en comunicación, contamos con más de 60 escuelas de información, 15 000 docentes especializados en esta área, 30 000 alumnos y más de 100 000 profesionales formados de esta rama en toda la república.

Es por ello que a principios de siglo, por la íncipiente expansión de las comunicaciones masivas, no podíamos adquirir rápidos y nuevos estados de conciencia colectivos que nos permitieran evolucionar aceleradamente por los rumbos que exigía el cambio global de la sociedad prerrevolucionaria. Fueron los procesos de comunicación lentos y aislados los que, poco a poco, en la medida en que entraron en contacto unos con otros y se fecundaron entre sí, los que gestaron la visión de un cambio profundo de la sociedad mexicana que dio origen a la revolución de 1910.

Ahora, en 1995, contamos con un avanzadísimo sistema de telecom unicaciones electrónicas q ue pueden provocar una sistemática sensibilización de las conciencias a domicilio, para crear las mutaciones necesarias que requiere producir el urgente proyecto de sobrevivencia de la sociedad mexicana.

Por lo mismo, estamos convencidos que las condiciones tecnológicas y de formación de recursos humanos para el cambio espiritual del país ya están dadas. Lo que queda ahora es efectuar el trabajo político para lograr la reorientación del contenido de tales avances electrónicos para impulsar el urgente salto mental que requiere nuestra sociedad.

Creemos que de nada servirá el esfuerzo administrativo, político, de innovación tecnológica, de capacitación de cuadros humanos creativos, de organización, de movilización, que exige el nuevo proyecto de televisión pública, si toda esta infraestructura no es enfocada al cambio de nuestra mentalidad sobre los grandes problemas nacionales. Si la televisión universitaria no sirve para esto, nos preguntamos 2qué sentido puede tener su presencia en el país? Si la televisión sólo colabora a entretener, divertir, informar, pero no contribuye a la transformación humana de la población 2qué la puede justificar? Si la televisión no crea mayores niveles de conciencia colectiva sobre las trabas que impiden nuestro desarrollo, 2cómo defender la ampliación tecnológica que durante más de 50 años ha logrado el Estado mexicano a través del tejido televisivo para llegar a la recámara, la sala y la cocina de todos los hogares mexicanos? Si no es útil para estos fines 2por qué no dar paso entonces a otras relaciones de comunicación más vitales como son el encuentro familiar y los vínculos personales que tanto ha desplazado la presencia de la televisión?

Pensamos que en este periodo de transformación acelerada por el que atraviesa nuestra sociedad, el único sentido que fundamenta la existencia de la televisión universitaria, es el aprovechar al máximo su gran potencial pedagógico para producir mayores

7-Los medios de difusión masiva tienen un papel central en la renovación", Excelsior, l6 de noviembre de 1986.

niveles de conciencia colectiva sobre nuestras problemáticas, que nos sirvan para organizar a los municipios y delegaciones del país de forma que permitan recobrar los hilos del proyecto nacional perdidos y aminoren la crisis global que nos desintegra como nación.

Por lo anterior/ creemos que la razón de ser de la televisión universitaria es la de colaborar a través de ella para conocer y sentir más nuestro país, para adquirir mayores niveles de claridad que nos permitan hacerlo progresar y no desmovilizar y dispersar a la sociedad a través de la permanente diversión espectacular y el entretenimiento fugaz.

Tenemos que entender que el monumental esfuerzo material que ha hecho la sociedad mexicana durante más de 50 años para desarrollar el sistema nervioso televisivo del país, no ha sido para destinar este estratégico recurso cultural para la simple promoción publicitaria o el esparcimiento nocturno, sino enfocar estas herramientas para la educación y transformación mentales del país frente a sus grandes conflictos de crecimiento, uno de los cuales en un porcentaje mínimo, es el entretenimiento.