Ethnomathématiques

Directrice des rédactions : Cécile Lestienne

MENSUEL POUR LA SCIENCE

Rédacteur en chef : François Lassagne

Rédacteurs en chef adjoints : Loïc Mangin, Marie-Neige Cordonnier

Rédacteurs : François Savatier, Sean Bailly

HORS-SÉRIE POUR LA SCIENCE

Rédacteur en chef adjoint : Loïc Mangin

Développement numérique : Philippe Ribeau-Gésippe

Community manager et partenariats : Aëla Keryhuel aela.keryhuel@pourlascience.fr

Directrice artistique : Céline Lapert

Maquette : Pauline Bilbault, Raphaël Queruel, Ingrid Leroy, Ingrid Lhande

Réviseuses : Anne-Rozenn Jouble, Maud Bruguière et Isabelle Bouchery

Assistant administratif : Bilal El Bohtori

Responsable marketing : Frédéric-Alexandre Talec

Direction du personnel : Olivia Le Prévost

Fabrication : Marianne Sigogne et Stéphanie Ho

Directeur de la publication et gérant : Nicolas Bréon

Ont également participé à ce numéro : Laure Bonnaud-Ponticelli, Etienne Dumur, Mathieu Lihoreau, Antoine Petiteau, Gabriel Tobie

PUBLICITÉ France

stephanie.jullien@pourlascience.fr

ABONNEMENTS

www.boutique.groupepourlascience.fr

Courriel : serviceclients@groupepourlascience.fr

Tél. : 01 86 70 01 76

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30

Adresse postale :

Service abonnement groupe Pour la Science

20 rue Rouget-de-Lisle

92130 Issy-les-Moulineaux.

Tarifs d’abonnement 1 an (12 numéros)

France métropolitaine : 59 euros – Europe : 71 euros

Reste du monde : 85,25 euros

DIFFUSION

Contact kiosques : À Juste Titres ; Alicia Abadie

Tél. 04 88 15 12 47

Information/modification de service/réassort : www.direct-editeurs.fr

DISTRIBUTION

MLP

ISSN 0 153-4092

Commission paritaire n° 0927K82079

Dépôt légal : 5636 – Août 2023

N° d’édition : M0770550-01

www.pourlascience.fr

170 bis boulevard du Montparnasse – 75 014 Paris

Tél. 01 55 42 84 00

SCIENTIFIC AMERICAN

Editor in chief : Laura Helmuth

President : Kimberly Lau

2023. Scientific American, une division de Springer Nature America, Inc. Soumis aux lois et traités nationaux et internationaux sur la propriété intellectuelle. Tous droits réservés. Utilisé sous licence. Aucune partie de ce numéro ne peut être reproduite par un procédé mécanique, photographique ou électronique, ou sous la forme d’un enregistrement audio, ni stockée dans un système d’extraction, transmise ou copiée d’une autre manière pour un usage public ou privé sans l’autorisation écrite de l’éditeur. La marque et le nom commercial «Scientific American» sont la propriété de Scientific American, Inc. Licence accordée à «Pour la Science SARL».

© Pour la Science SARL, 170 bis bd du Montparnasse, 75014 Paris. En application de la loi du 11 mars 1957, il est interdit de reproduire intégralement ou partiellement la présente revue sans autorisation de l’éditeur ou du Centre français de l’exploitation du droit de copie (20 rue des Grands-Augustins, 75006 Paris).

Origine du papier : Autriche Taux de fibres recyclées : 30 %

« Eutrophisation » ou « Impact sur l’eau » : Ptot 0,007 kg/tonne

Imprimé en France

Maury Imprimeur SA Malesherbes

N° d’imprimeur : 271 672

Dessiner sur le sable passe pour un jeu d’enfant. Dans l’archipel du Vanuatu, l’exercice est réservé aux praticiens d’une tradition ancienne. L’œil naïf s’émerveillera des entrelacs délicats, figurant ici une tortue, là un papillon. Les populations pratiquant cet art enregistrent, elles, dans leurs réalisations leur mythologie et les épisodes de la vie collective.

L’ethnomathématicien Alban Da Silva y a vu la trace du concept mathématique de graphe eulérien, qui consiste à dessiner une figure imposée d’un seul trait sans repasser deux fois sur une même ligne. Il apporte la preuve, par une modélisation rigoureuse des pratiques observées, que certaines populations du Vanuatu ont littéralement la théorie des graphes au bout des doigts. Coexistent ainsi, dans ces fragiles et éphémères tracés, des règles empiriques transmises au fil des générations et celles d’une théorie très importante pour les mathématiciens, ravivant la fascinante question des fondements anthropologiques de la pensée mathématique.

À quelque 11 000 kilomètres à l’ouest du Vanuatu se joue une forme de coexistence autrement concrète : celle des humains et des léopards. La densité humaine dans les environs de Mumbai est telle que les rencontres avec les grands félins sont singulièrement fréquentes. L’éthologue indienne Vidya Athreya nous fait découvrir les conditions qui depuis des siècles rendent possible une cohabitation pacifique entre notre espèce et les grands félins. Et qu’il s’agit de remettre à jour dans un monde urbanisé.

Il n’aura pas échappé aux amateurs de science, ces dernières semaines, une autre forme de coexistence inattendue : celle d’annonces contradictoires accompagnant les dernières observations du télescope spatial James-Webb. Quel âge ont vraiment les premières galaxies de l’Univers ? Une équipe répond 320 millions d’années, une autre 200 millions, une autre encore abaisse la limite à 100 millions d’années. Ces annonces, présentées à quelques jours d’intervalle parfois, signent la dérive de la course à la publication, juge l’astrophysicien Nicolas Laporte. Il faudra attendre l’examen patient par les pairs pour obtenir une réponse consistante.

La science est une entreprise de clarification et de distinction, qui exige du temps. Elle sait faire le tri entre ce qui mérite crédit et ce qui doit être abandonné. Elle crée des liens éclairants entre des concepts et des domaines apparemment distants. Elle peut aussi, dans le champ de l’écologie, faciliter la découverte de terrains d’entente entre parties prenantes. Toutes œuvres utiles en temps de confusion informationnelle et de tensions environnementales. n

P. 6

ÉCHOS DES LABOS

• Le cerveau, un acteur régulateur de l’inflammation

• Les racines multiples de notre espèce

• Le son grave de l’Univers

• Un pouls peut en cacher un autre

• Ces appeaux préhistoriques chantent encore

• Une particule de son « coupée en deux »

• On pompe et la Terre bascule

P. 16

LES LIVRES DU MOIS

P. 18

DISPUTES ENVIRONNEMENTALES

Sortir la tête de la bassine

Catherine Aubertin

P. 20

LES SCIENCES À LA LOUPE

Le culte de l’innovation

Yves Gingras

BIOPHYSIQUE VERS UNE INGÉNIERIE DES FORMES VIVANTES ?

Philip Ball

Le champ émergent de la morphologie synthétique floute les frontières entre vie naturelle et artificielle.

BIOPHYSIQUE

« LA MATIÈRE BIOLOGIQUE EST À LA FOIS PHYSIQUE, ACTIVE ET RÉACTIVE »

Entretien avec Emmanuel Farge

Pour appréhender le vivant il faut tenir compte des interactions de ses propriétés physiques et des processus biochimiques qui lui donnent vie

ASTROPHYSIQUE

SUR LES TRACES DE L’AUBE COSMIQUE

ÉTHOLOGIE

VIVRE AVEC LES LÉOPARDS

LETTRE D’INFORMATION

NE MANQUEZ PAS

LA PARUTION DE VOTRE MAGAZINE GRÂCE À LA NEWSLETTER

• Notre sélection d’articles

• Des offres préférentielles

• Nos autres magazines en kiosque

Inscrivez-vous www.pourlascience.fr

En couverture :

© Eric Lafforgue

Les portraits des contributeurs sont de Seb Jarnot

Ce numéro comporte un courrier de réabonnement posé sur le magazine sur une sélection d’abonnés.

Nicolas Laporte

Quand les premières étoiles et galaxies sont-elles nées ? Depuis un an, le télescope spatial JWST est parti à leur recherche.

Et déjà un florilège de découvertes surprenantes surgit de ses observations

Vidya Athreya

Réapprendre à cohabiter avec les fauves : tel est le défi que la population indienne tente de relever pour préserver ses grands carnivores

P. 80

LOGIQUE & CALCUL RUINER LE CASINO OU SE RUINER ?

Jean-Paul Delahaye

NEUROPHYSIOLOGIE

CE QUE LA CHALEUR INFLIGE AU CERVEAU

Pieter Vancamp

Jour de canicule : on transpire, on rougit et on se sent groggy, voire confus, jusqu’à être incapable de travailler De fortes chaleurs nuisent à nos performances physiques et mentales. Pourquoi ? Et comment s’en prémunir ?

HISTOIRE DES SCIENCES

« UBU COCU » OU L’ARCHÉOPTÉRYX

SELON ALFRED JARRY

Eric Buffetaut

Qu’est venu faire le plus ancien oiseau identifié jusqu’à présent dans une pièce inconnue du père de la pataphysique ?

Contre toute attente, l’auteur de la saga du « Père Ubu » n’est pas le seul lettré à s’être intéressé de près à certains fossiles illustres.

Classés patrimoine immatériel de l’humanité par l’Unesco, les dessins que tracent sur le sable certains habitants du Vanuatu suivent des règles qui leur confèrent des propriétés... de graphes mathématiques ! Enquête sur le terrain.

Les mathématiques des jeux de casino indiquent comment jouer pour perdre le moins possible.

P. 86

ART & SCIENCE

« La Cène », vue de l’intérieur Loïc Mangin

P. 88

IDÉES DE PHYSIQUE

L’ombre de l’invisible Jean-Michel Courty et Édouard Kierlik

P. 92

CHRONIQUES DE L’ÉVOLUTION

Les éléphants se sont-ils domestiqués ?

Hervé Le Guyader

P. 96

SCIENCE & GASTRONOMIE

Connaissez-vous bien la mayonnaise ?

Hervé This

P. 98

À PICORER

Dans le noyau parabrachial du cerveau, les neurones marqués en rouge se projettent à travers tout le cerveau et contrôlent la libération de cortisone après la détection d’un signal inflammatoire dans le sang.

En centralisant de nombreux signaux d’alerte, une région du cerveau, le noyau parabrachial, modulerait la réponse anti-inflammatoire.

En cas de blessure ou d’infection, les cellules immunitaires, présentes dans les tissus ou circulant dans l’organisme, s’activent et déclenchent, notamment, la réponse inflammatoire. Dans les premières étapes de ce processus, elles libèrent diverses molécules ou « médiateurs de l’inflammation », par exemple des cytokines, des histamines, etc. Le rôle de ces molécules est de recruter des cellules circulantes du système immunitaire, d’éliminer les agents pathogènes ou encore d’engager la réparation des tissus lésés. Dans cette cascade de mécanismes complexes, le cerveau n’est pas en reste. En détectant la présence de médiateurs de l’inflammation dans le sang, il induit une réponse nommée « état de maladie », qui consiste à

réa ff ecter l’énergie au sein de l’organisme pour mieux lutter contre la perturbation. Cette réaction se traduit par des ajustements du métabolisme (fièvre, perte d’appétit, altération de la production d’hormones, etc.) ou du comportement (évitement social, sommeil, etc.).

La modulation du système immunitaire est réalisée notamment par la synthèse dans la glande surrénale de cortisone, une hormone produite sous le contrôle du noyau paraventriculaire de l’hypothalamus La libération de cette hormone est induite par différents signaux : psychologiques, sensoriels (liés à la douleur) ou immunitaires (avec les médiateurs de l’inflammation). En 1999, Andrew Turnbull et Catherine Rivier, de l’institut Salk , en Californie , avaient démontré que certaines cytokines médiatrices de l’inflammation déclenchaient une activation de l’hypothalamus conduisant à la production de cortisone dans la glande surrénale.

Certaines observations suggèrent que le cerveau a aussi une action régulatrice sur la réponse inflammatoire.

Cependant, l’activité du noyau paraventriculaire est connue pour être régulée par de nombreuses autres régions du cerveau Dès lors, il était possible que d’autres

Le cerveau détecte l’inflammation et, en retour, contribue à la réguler

circuits établissent une connexion entre les signaux du système immunitaire et l’hypothalamus. En étudiant les interactions du cerveau et du système immunitaire chez la souris , les équipes de l’immunologiste Gérard Eberl et des neuroscientifiques Pierre-Marie Lledo et Gabriel Lepousez, de l’institut Pasteur, de l’Inserm et du CNRS , ont justement découvert un tel circuit par lequel le cerveau détecte l’inflammation et, en retour, contribue à réguler cette dernière

Pour l’identifier, les chercheurs ont d’abord administré différents médiateurs de l’inflammation à des souris Ils ont alors constaté une production de cortisone importante pour seulement certaines cytokines , notamment l’interleukine 1 bêta (IL-1β). Ils ont remarqué qu’une dose croissante d’IL -1 β n’augmentait pas la concentration de cortisone émise , mais prolongeait sa réponse dans la durée

Les scientifiques de l’institut Pasteur ont constaté que cette interleukine active dans un premier temps des neurones d’une région du tronc cérébral ( situé sous le cerveau et directement relié à la moelle épinière ), le complexe vagal Après cette première étape, les informations sont transmises du complexe vagal vers une autre région du tronc cérébral, le noyau parabrachial Cette zone est connue pour traiter divers signaux provenant d’autres régions du cerveau, en lien avec la douleur et certaines mémoires aversives ou traumatiques De là , les signaux de l’inflammation conduisent à l’activation de neurones de l’hypothalamus, qui se traduit par une production et libération de cortisone dans le sang. Cette hormone réduit alors le développement de cellules immunitaires dans la moelle osseuse et le thymus, afin d’éviter un emballement immunitaire qui pourrait être fatal , comme c’est le cas lors d’un choc septique.

En collectant de nombreux signaux provenant de l’extérieur ou de l’intérieur de l’organisme, le noyau parabrachial permet au cerveau de coordonner la meilleure réponse possible – immunitaire , métabolique et comportementale – en cas d’inflammation et a ainsi un rôle central dans le processus de retour à l’équilibre de l’organisme n

Sean Bailly

Les analyses génomiques des quelque 5 000 échantillons collectés par la mission « Tara Pacific » sur les récifs coralliens du Pacifique révèlent un microbiome aussi riche que toute la biodiversité terrestre. Le microbiologiste Pierre Galand présente ces résultats étonnants.

intra-espèce de corail, nous avons prélevé les bactéries sur dix colonies par espèce. Pour le plancton, nous avons utilisé trois tailles de filtres pour séparer les bactéries libres (moins de 3 micromètres) du zooplancton et du phytoplancton, à proximité du corail, à la surface et à distance.

Quels étaient vos objectifs lors de cette expédition de plus de deux ans avec la goélette Tara ?

Nous voulions cartographier la diversité de ces précieux écosystèmes, découvrir des zones écologiques aussi riches que le « triangle de corail » entre la Malaisie, l’Indonésie et les Philippines, qui concentre la plus grande biodiversité marine du monde. Et voir si la biodiversité des récifs coralliens est en lien avec la diversité bactérienne.

Que savait-on de ce microbiome ?

La vision était parcellaire. Les récifs côtiers, situés entre 2 et 15 mètres de profondeur, sont la fabrique de la biodiversité marine : avec seulement 0,2 % de la surface du globe, ils abritent 32 % des espèces animales. On sait aussi que le corail est en symbiose avec des bactéries sans que l’on comprenne pourquoi. Avec le projet Tara Pacific, notre analyse, à l’échelle du Pacifique, avec un même protocole de séquençage de l’ADN, a établi un état des lieux précis des bactéries associées aux coraux, aux poissons qui y vivent et au plancton.

Quelle a été votre méthodologie ?

Tara a sillonné le Pacifique de mai 2016 à octobre 2018 et récolté 5 392 échantillons de microbiome dans 99 récifs coralliens de 32 îles de l’Amérique à l’Asie. Congelés à bord à – 80 °C, ces échantillons ont été envoyés par avion au génoscope du CEA. Dans un but de comparaison, nous avons ciblé les rares espèces présentes dans tout le Pacifique : trois coraux (Millepora platyphylla, Porites lobata et Pocillopora meandrina) qui di èrent par leur mode de vie et leur résilience ainsi que deux poissons (le chirurgien bagnard, Acanthurus triostegus, et l’idole mauve, Zanclus cornutus), l’un herbivore, l’autre carnivore. Pour vérifier la variabilité

Votre analyse microbiologique est d’une ampleur inédite…

Oui ! Impensable il y a dix ans… Nous avons séquencé l’équivalent de 50 000 génomes humains. Plus de 800 métagénomes et environ 540 000 portions d’ADN préalablement identifiées comme de bons marqueurs taxonomiques de bactéries. C’est beaucoup plus qu’on ne le pensait ! En extrapolant nos résultats à toutes les espèces connues de corail et de poissons du Pacifique, nous estimons que la biodiversité bactérienne de ces récifs coralliens du Pacifique est du même ordre que toute la biodiversité terrestre estimée. Quelles conclusions tirez-vous ?

Le plancton contient le plus grand nombre d’espèces bactériennes. La plupart des bactéries sont uniques à leur hôte que ce soit le plancton, les poissons ou le corail. Et le microbiome dépend du site. Mais ceux du Pacifique occidental, qui abrite une plus grande variété d’espèces de coraux que le Pacifique oriental, ne sont pas plus diversifiés. Nous n’avons pas trouvé de corrélation significative entre la température de l’eau de mer et la diversité des microbiomes. Ni de lien établi avec la biodiversité des récifs. Mais nous avons identifié trois nouvelles bactéries, abondantes partout, signe d’une coévolution pérenne, associées chacune à une espèce de corail. Et elles produisent l’indispensable vitamine B, ce qui pourrait être un des éléments de cette symbiose corail-bactérie. Plus largement, nous espérons identifier des bactéries indicatrices de l’état de santé des récifs pour certains déjà très dégradés, ou de l’environnement (température, salinité). n

, 2023.

L’encornet de Californie est doté d’un mécanisme d’édition de ses molécules d’ARN qui reconfigure la structure de certaines de ses protéines, les rendant plus e caces à basse température.

Les céphalopodes n’en finissent pas de surprendre par leur comportement, leurs capacités d’apprentissage, mais aussi et surtout par leur étonnante biologie. Des abysses glacials et obscurs aux eaux chaudes et peu profondes des tropiques, cette large famille d’animaux marins qui comprend les pieuvres, les seiches et les calmars occupe un grand éventail d’environnements océaniques. Pour mieux comprendre cette adaptabilité aux différentes températures de l’eau, Kavita Rangan et Samara Reck-Peterson, de l’université de Californie à San Diego, se sont intéressées à l’encornet de Californie (Doryteuthis opalescens), qui habite dans les eaux du Pacifique sud-ouest américain, connues pour leurs variations saisonnières de température. Elles ont découvert chez ces animaux un mécanisme d’édition de leur ARN messager, qui améliore la fonctionnalité de certaines protéines à basse température.

Habituellement, des enzymes lisent l’ADN et produisent des ARN messagers, à partir desquels sont synthétisées toutes les protéines d’un organisme. Mais certains processus d’édition de l’ARN permettent aux organismes de recoder ces molécules messagères afin qu’elles engendrent des protéines modifiées Il s’agit d’un processus très rare chez l’humain, mais relativement commun chez les céphalopodes à corps mou, comme l’encornet de Californie Dans leur étude, les deux biologistes ont scruté à l’échelle moléculaire ce mécanisme appliqué à deux protéines, la dynéine et la kinésine. Ces protéines jouent un rôle important de moteur moléculaire, transportant diverses cargaisons – des vésicules contenant des protéines, entre autres – le long d’autoroutes cellulaires qu’on appelle « microtubules », sortes de filaments qui constituent une partie du « squelette interne » des cellules.

Or il est fréquent que des baisses drastiques de température affectent l’efficacité de certaines fonctions physiologiques La kinésine, par exemple, se déplace plus lentement.

Travaillant sur des paralarves vivantes d’encornet, Kavita Rangan et Samara Reck-Peterson ont montré que, pour pallier cela, ces animaux avaient la capacité – par l’édition de leur propre ARN messager – de reconfigurer la structure en acides aminés de leur kinésine

L’encornet de Californie (Doryteuthis opalescens) est ectotherme : il ne produit pas sa propre chaleur interne. Malgré cela, il est capable de vivre dans une large variété de températures océaniques.

Cette reconfiguration survient en particulier lorsque les paralarves sont immergées dans des eaux froides Les chercheuses ont alors reconstitué ces kinésines modifiées en laboratoire , à l’aide d’une technique d’ADN recombinant , afin de mesurer leurs mouvements par microscopie optique. Résultat : la motilité des variants était en effet plus élevée à des températures basses.

Ce constat met en lumière l’étonnante plasticité phénotypique de ces animaux ; ils sont capables de moduler leur protéome (l’ensemble de protéines de leur organisme) en réponse à un stimulus environnemental comme une variation de température. Or Doryteuthis opalescens est un ectotherme, c’est-à-dire un animal qui ne produit pas sa propre chaleur interne . Kavita Rangan et Samara Reck- Peterson pensent que ce mécanisme expliquerait en partie comment, malgré cela, ces animaux sont capables de s’épanouir dans une si large variété de températures océaniques n

William Rowe-PirraLa fourmi Atta sexdens, une espèce coupeuse de feuilles présente au Brésil, est capable de transporter un fragment de végétal pesant jusqu’à six fois sa masse. Mais comment fait-elle pour ne pas couper de morceaux trop lourds ou, à l’inverse, trop petits, qui l’obligeraient à faire davantage d’allers-retours ?

Daniela Römer et ses collègues, de l’université de Würzburg, en Allemagne, ont réalisé une série d’expériences et ont montré que la fourmi ancre ses pattes arrière sur le bord de la feuille ce qui lui donne un point de référence pour définir la trajectoire de ses mandibules lors du découpage. Elle utilise aussi, dans une moindre mesure, les poils sensoriels situés au niveau de son cou. Ces derniers sont connus pour leur rôle dans le positionnement de la tête. n

Caroline BarathonLe cancer de la vessie est plus fréquent et agressif chez les hommes que chez les femmes. En outre, même si l’on prend en compte certains biais comme la surconsommation d’alcool et de tabac par les premiers, cette asymétrie persiste. Quelle est son origine ?

L’équipe de Dan Theodorescu, du centre médical de Cedars-Sinaï, à Los Angeles, avance une nouvelle explication qui est liée au chromosome Y. Chez les hommes âgés, le chromosome Y est parfois perdu lors de la division cellulaire. Cette perte, déjà connue pour provoquer d’autres maladies, notamment cardiaques, rendrait les cellules tumorales plus agressives et induirait un « épuisement » du système immunitaire. Cependant, l’équipe a aussi constaté que, chez la souris, certains anticorps qui réactivent le système immunitaire étaient plus efficaces quand les tumeurs étaient sans chromosome Y. Une piste pour améliorer l’immunothérapie de ce cancer. n

S. B.Le vent solaire souffle usuellement à des vitesses de 300 à 400 kilomètres par seconde, mais certaines pointes atteignent 800 kilomètres par seconde ! La pression thermique ne suffit pas à expliquer ces rafales extrêmes. Les spécialistes pensaient que le champ magnétique de l’étoile en était à l’origine, mais le mécanisme en cause faisait débat. Jusqu’à présent, les observations étaient réalisées de trop loin pour percer les détails du processus. Or la sonde Parker Solar Probe a été conçue pour pénétrer le plus loin possible dans la couronne solaire. En étudiant des données enregistrées lors de survols effectués à seulement 8 millions de kilomètres du Soleil, Stuart Bale, de l’université de Californie à Berkeley, et ses collègues ont montré que le vent solaire rapide serait lié au mécanisme de création de certaines structures magnétiques dans des régions nommées « trous coronaux ».

La surface du Soleil est constituée des cellules de convection de différentes tailles. Dans les trous coronaux, des zones relativement froides, les cellules atteignent parfois des tailles gigantesques affichant un diamètre d’environ 30 000 kilomètres – on parle alors de « supergranules ». Dans ces régions, les lignes de champ magnétique sont ouvertes, c’est-à-dire qu’elles se dirigent vers l’espace Mais près des bords des supergranules, ces lignes ouvertes interagissent avec des lignes de champ fermées (qui font des boucles à la surface du Soleil) : elles se reconnectent et produisent des structures magnétiques en forme de S, les switchbacks. « La reconnexion rapide induit une tension sur les lignes de champs qui est relâchée sous forme d’énergie », décrit Jean-Baptiste Dakeyo, de l’université Toulouse III. Cette énergie accélérerait les particules présentes, la source du vent rapide n

Évrard-Ouicem Eljaouhari

Grâce à un dispositif s’inspirant du principe des miroirs semi-réfléchissants, il est possible de manipuler quantiquement les ondes acoustiques comme on le fait pour les photons.

Lorsque Alice a traversé le miroir, elle n’imaginait par découvrir un monde merveilleux dont les règles défient en permanence l’intuition. D’une certaine manière, les physiciens sont les explorateurs d’un monde tout aussi fascinant que celui de Lewis Carroll, où la mécanique quantique mène à des phénomènes étonnants et contre-intuitifs. Ses lois expliquent par exemple comment une particule peut passer par deux chemins différents en même temps, un peu comme si elle avait été « coupée en deux » ! De tels tours de passe-passe sont maîtrisés depuis bien longtemps pour les photons, les particules de lumière. Mais peuton en faire autant avec les phonons, les « particules de son » ? L’équipe d’Andrew Cleland vient de développer un élément clé pour réaliser ce genre d’expérience.

L’idée de manipuler un phonon comme un photon est surprenante, car, contrairement à ce dernier, le phonon n’est pas une particule élémentaire. On parle plutôt de quasi-particule, car un phonon décrit en réalité un comportement collectif de typiquement 1015 particules, qui vibrent dans la matière et forment, par exemple, une onde acoustique Cependant, une quasiparticule se comporte par bien des aspects comme une particule unique et indivisible Et il est possible de mener des expériences quantiques avec de tels objets

Mais comment couper une particule en deux ? Une façon d’y parvenir consiste, dans le cas des photons, à utiliser un miroir semi-réfléchissant La particule de lumière a une certaine probabilité de traverser le miroir ou d’être réfléchie Si aucune mesure n’est réalisée, le photon se retrouve dans une superposition d’états quantiques, il est décrit par une fonction mathématique composée de l’état où il est réfléchi et de l’état où il est transmis Avec un jeu de miroirs, le photon passe alors par deux chemins en même temps et interfère avec luimême. C’est le principe de l’interféromètre de Michelson ou de celui de Mach-Zehnder

Ces manipulations menées sur les photons sont a priori applicables à tout type d’objets quantiques , même à des phonons. Mais un élément manquait dans la boîte à outils des physiciens manipulant les phonons :

1015

C’EST LE NOMBRE DE PARTICULES QUI PARTICIPENT TYPIQUEMENT AU MOUVEMENT COLLECTIF

D’UNE ONDE SE PROPAGEANT DANS LA MATIÈRE. CE PHÉNOMÈNE EST DÉCRIT PLUS SIMPLEMENT PAR UN PHONON, UNE QUASI-PARTICULE, QUI PRÉSENTE DE NOMBREUSES PROPRIÉTÉS DES PARTICULES.

l’équivalent du miroir semi-réfléchissant Or c’est exactement ce que vient de développer l’équipe d’Andrew Cleland

Le dispositif expérimental est composé de deux qubits supraconducteurs, qui servent de sources de photons uniques Chaque source est ensuite associée à un transducteur capable de convertir le photon en phonon unique , ou inversement de convertir un phonon en photon Entre les deux transducteurs, les chercheurs ont placé un « peigne » constitué de 16 dents métalliques que les phonons traversent. Chaque dent réfléchit environ 3 % de l’énergie acoustique Un phonon émis depuis l’un des deux supraconducteurs a donc environ 50 % de chances d’atteindre le second supraconducteur et les 50 % restantes de revenir à son point de départ Les chercheurs sont ensuite parvenus à montrer que le phonon se trouvait bien dans un état superposé

Avec ce « miroir semi-réfléchissant » pour phonons, les physiciens réfléchissent déjà à des dispositifs hybrides de calcul quantique ou le développement de réseaux de communication phononiques. Au pays des merveilles, l’imagination n’a pas de limite ! n

S. B.

3€ * 99

Scanner ce QR Code avec votre téléphone pour commander votre numéro, ou rendez-vous sur boutique.groupepourlascience.fr

> Au Vanuatu, un art traditionnel consiste à tracer avec le doigt des dessins sur le sable selon des règles précises.

> Il est possible de modéliser cette pratique pas à pas à l’aide d’outils mathématiques.

> Une telle modélisation révèle que les experts du dessin

sur le sable du Vanuatu ont une démarche qui relève d’une branche des mathématiques, la théorie des graphes.

> Elle fournit aussi des clés pour mieux comprendre cette pratique et les récits qui l’accompagnent, reflets des cosmogonies des sociétés vanuataises et de leurs traditions.

ALBAN DA SILVA ethnomathématicien, agrégé de mathématiques, docteur en histoire et philosophie des sciences, professeur en classe préparatoire en NouvelleCalédonie, chercheur associé au laboratoire Sphere de l’université Paris Cité

Classés patrimoine immatériel de l’humanité par l’Unesco, les dessins que tracent sur le sable certains habitants du Vanuatu suivent des règles qui leur confèrent des propriétés… de graphes mathématiques ! Enquête sur le terrain.

Octobre 2015, Port-Vila Ma mission de formation d’enseignants en mathématiques du lycée français de la capitale du Vanuatu touche à sa fin Le proviseur me convie à partager un kava, la boisson traditionnelle de l’archipel Je m’en rendrai compte un peu plus tard , mais pour tout chercheur en sciences sociales qui travaille sur les sociétés de ce pays, le partage du kava est un moment très fructueux pour la collecte d’informations Fabriquée à partir des racines de l’arbre du même nom , cette boisson induit un effet relaxant propice à la libération de la parole. Cette première rencontre avec le kava l’a été aussi avec le « dessin sur le sable ». Au cours de la soirée , l’un des stagiaires a sorti une grande planche recouverte d’un sable très fin. Après avoir soigneusement aplani la surface, il s’est mis à dessiner avec un doigt une « grille » faite de lignes horizontales et verticales, sur laquelle il s’est appuyé pour tracer un sillon sans jamais lever le doigt À la fin, l’artiste a fait le commentaire suivant en

bislama (ou bichlamar, un pidgin anglomélanésien utilisé au Vanuatu) : « Hemia hem i wan fis i ronwe i stap unda stone from i kat wan sak » ( « C’est un poisson qui se cache sous une pierre pour échapper au requin »).

La fluidité du tracé, mêlée aux effets du kava, m’a plongé dans un état de fascination et d’émerveillement La technique employée m’a immédiatement évoqué le défi intellectuel consistant à dessiner une figure imposée d’un seul trait sans repasser deux fois sur une même ligne Ce principe, utilisé dans certains cassetête, met en jeu le concept mathématique de « graphe eulérien »

Alors que je tentais de rassembler mes idées, un stagiaire s’est approché de moi et m’a glissé à l’oreille : « Alors Monsieur le professeur, où sont les mathématiques dans ce dessin ? » Sans le savoir, par cette remarque, il allait faire basculer les six années suivantes de ma vie dans un travail doctoral sur le dessin sur le sable. Une question m’a tout particulièrement animé : « Comment de tels dessins ont été créés ? » Mon enquête m’a mené bien plus loin que je ne l’imaginais En observant les experts dessiner

Avant de réaliser un dessin sur le sable, le praticien trace une grille, le plus souvent rectangulaire, mais parfois circulaire, comme celle-ci, qui servira de support au dessin Skul blo fis, « l’école des poissons », où seize poissons mangent autour d’un corail.

sur le sable, en les interrogeant sur leur manière de procéder, en collectant sur le terrain de nombreux dessins et leur histoire, et aussi en explorant les travaux d’ethnologues du XXe siècle déjà intrigués par ces représentations, j’ai mis au point un modèle mathématique de la pratique du dessin sur le sable qui suit fidèlement la réalisation des œuvres. Ce modèle fournit un cadre rigoureux qui m’a permis de montrer que la création de ces dessins et leur exécution s’apparentent à une approche mathématique : elles sont le fruit d’algorithmes et d’opérations de nature algébrique Le langage mathématique est donc approprié pour décrire les démarches des experts du dessin sur le sable Et même plus : il aide à comprendre comment ces démarches reflètent les relations que les sociétés du Vanuatu entretiennent avec leur environnement.

Le Vanuatu est un archipel où vit une population d’environ 315 000 personnes réparties sur 83 îles Ce pays possède la plus haute densité linguistique au monde, puisqu’on y dénombre

L’archipel du Vanuatu (nommé Nouvelles-Hébrides jusqu’en 1980) est le pays qui possède la plus grande densité linguistique du monde. Il existe souvent plusieurs langues sur une même île (ci-dessus une plage de l’île Espiritu Santo) et on en dénombre plus d’une centaine au total. Le dessin sur le sable se pratique sur les îles du centre (pointillé vert). L’auteur s’est concentré sur la province de Penama, plus particulièrement sur les îles Maewo et Pentecôte.

138 langues vernaculaires. Les deux langues officielles d’éducation sont le français et l’anglais, le bislama faisant office de langue véhiculaire Ce constat se traduit par des réalités culturelles très différentes du nord au sud du pays, voire au sein d’une même île, même si des traits sont communs à toutes les sociétés Ainsi, la pratique du dessin sur le sable n’est répandue que dans certaines îles du centre Elle n’est pas sans rappeler une autre manière de dessiner à même le sol existant dans le Tamil Nadu, en Inde Mais elle possède des caractéristiques uniques au monde qui ont amené l’Unesco à la classer au patrimoine immatériel de l’humanité en 2008.

Zone de pratique de dessins sur sable

Province de Penama

drawing en anglais , sandroing en bislama . Traditionnellement, elle consiste à réaliser avec le doigt – sur la terre battue des villages, le sable des plages ou la cendre – des figures formées le plus souvent d’une ligne continue refermée sur elle-même et contrainte par une grille composée de lignes ou de points Les mots « continue » et « fermée » ont ici le même sens qu’en mathématiques : un dessin sur le sable s’apparente à une courbe continue fermée du plan.

Ce dessin sur le sable évoque un poisson caché sous une pierre pour échapper à un prédateur.

Ma thèse repose sur deux enquêtes de terrain, menées sur les îles Maewo en 2018 et Pentecôte en 2019, notamment dans le nord de cette dernière, dans la société Raga (prononcer [Ra-ra]). Avec Ambae, ces deux îles constituent la province de Penama et sont liées par des mythes communs, ce qui a grandement facilité mes recherches.

L’activité « dessin sur le sable » est probablement millénaire Au Vanuatu, on la nomme sand

Il est difficile d’avoir une idée précise du nombre de dessins toujours pratiqués de nos jours , mais il est acquis que de nouveaux apparaissent alors que certains disparaissent çà et là Un système très proche de la propriété intellectuelle existe dans les sociétés du Vanuatu , rendant l’accès à ce savoir traditionnel parfois sensible et difficile .

L’objet se révèle pluridimensionnel S’il existe des dessins iconiques d’animaux, d’insectes ou de plantes, certains sandroing nourrissent des liens étroits avec les mythes, les cosmogonies, l’organisation sociale ou encore les traditions de ces sociétés, regroupées sous

le nom générique de kastom Ils servent aussi de support à des narrations révélant les dimensions éthiques ou politiques des sociétés du centre du Vanuatu. Dans de nombreux cas, chaque dessin porte un nom vernaculaire lié à ces différents aspects. Aujourd’hui, dans ces sociétés, cette pratique est reconnue comme un art graphique traditionnel comportant une dimension mnémotechnique impliquée dans la remémoration de connaissances rituelles, mythologiques et environnementales. Néanmoins, les mots de Jief Todali, un chef coutumier que j’ai côtoyé dans la région Raga, dans le nord de Pentecôte, sont éclairants pour comprendre quelle place occupe cette activité pour la population locale, les Raga Selon lui, les dessinateurs ne sont que les porte-parole : « Avant l’arrivée des tuturani (les étrangers blancs), les gens du nord de Pentecôte ne savaient pas parler Ils s’exprimaient à l’aide de dessins qu’ils traçaient sur le sol avec leurs doigts À la place des gens, les rochers, les pierres, le sol des collines et des vallées, le vent, la pluie, l’eau de la mer parlaient. Mais maintenant la situation est inversée, ce sont les gens qui parlent et la terre, le vent, la pluie et la mer se sont tus. Maintenant les gens Sia Raga disent parfois : “Nous devons parler pour la terre, car elle ne peut plus parler pour elle-même ” »

Ajoutons enfin que cet art éphémère – le dessin est effacé une fois terminé – stimule la narration. Les praticiens accompagnent généralement leurs dessins par le récit d’un mythe ou d’un conte, les plus doués étant capables de le faire tout en dessinant Il n’est pas rare qu’ils fassent alors appel à l’imagination des spectateurs, suggérant au sein du dessin des détails en lien avec leur histoire : des lieux, des personnages, des animaux, des légumes…

Il existe différents niveaux de pratique. Certaines personnes ne pratiquent pas du tout, d’autres connaissent quelques dessins plutôt simples, tandis que des « experts » – désignés comme tels par le reste des membres de chaque société – disposent d’un impressionnant répertoire (jusqu’à quatre cents dessins de l’aveu de certains). Si les premières ethnographies mentionnaient que cet art était réservé aux hommes, il semble que ce ne soit plus le cas de nos jours. Plusieurs femmes que j’ai rencontrées avaient un haut niveau d’expertise

Du débutant à l’expert, tous respectent un ensemble de « règles » Les sociétés du Vanuatu étant de tradition orale, il n’en existe aucune trace écrite, mais durant mon enquête de terrain j’ai établi une liste de principes suivis dans la majorité des cas Les dessins commencent tous par le tracé d’une grille qui constituera

Ce dessin a été réalisé en 2018 par Donia sur une plage du village de Naoné, dans le nord de l’île Maewo. Nommé Mat, il fait référence à la technique de tressage de nattes. Les nattes ont une grande importance rituelle et symbolique au Vanuatu. L’île Pentecôte est par exemple connue pour ses « nattes rouges », dont la technique de coloration les rend uniques dans l’archipel.

leur support et qui définit un ensemble de nœuds et d’arêtes (voir l’encadré page 28) Sept règles indiquent ensuite les mouvements autorisés : aller de nœud en nœud sans repasser par le même chemin, ne pas couper la grille autrement qu’en ses nœuds, revenir au point de départ sans lever le doigt… Tout cela s’apparentait étrangement à des mathématiques, mais quel était le lien exact entre ces deux pratiques ? Je n’étais pas le premier à me poser cette question. Mon sujet de thèse s’inscrit en fait dans la continuité des travaux menés par la mathématicienne américaine Marcia Ascher, une des pionnières de l’ethnomathématique

Depuis une quarantaine d’années, ce champ disciplinaire s’est structuré et institutionnalisé autour d’une communauté d’anthropologues et de mathématiciens qui questionnent les variations culturelles des concepts et savoirs mathématiques, notamment ceux élaborés en dehors du champ académique Auparavant, il était tenu pour acquis – notamment en raison de la prégnance des théories évolutionnistes en anthropologie – que le recours à l’écriture était une condition nécessaire à la pratique des mathématiques. Le plus souvent , les chercheurs n’avaient donc évalué les savoirs mathématiques développés dans les différentes sociétés du monde qu’à l’aune des sources textuelles qu’elles avaient produites. Ce faisant, ils avaient réduit ceux des sociétés dites « de tradition orale » aux pratiques de numération et aux aspects géométriques et procéduraux impliqués dans la création de divers artéfacts (tissage, vannerie, ornementation…). Certaines activités, que des ethnographes avaient pourtant documentées, s’étaient ainsi retrouvées négligées pendant fort longtemps

3 FORMULES AU CHOIX

Le magazine papier 12 numéros par an

Le magazine en version numérique 12 numéros par an

Le hors-série papier 4 numéros par an

Le hors-série en version numérique 4 numéros par an

Accès à pourlascience.fr actus, dossiers, archives depuis 1996

VOTRE

Commandez plus simplement ! Pour découvrir toutes nos o res d’abonnement et e ectuer un paiement en ligne, scannez le QR code ci-contre

4,90 € PAR MOIS

6,50 € PAR MOIS

30 % de réduction * 36 % de réduction *

8,20 € PAR MOIS

46 % de réduction *

À renvoyer accompagné de votre règlement à : Abonn’escient – TBS Group – Service abonnement Groupe Pour la Science 20 rue Rouget de Lisle - 92130 Issy les Moulineaux Courriel : serviceclients@groupepourlascience.fr

Je choisis ma formule (merci de cocher)

FORMULE

PAPIER

• 12 n° du magazine papier

FORMULE

PAPIER + HORS SÉRIE

• 12 n° du magazine papier

• 4 n° des hors-séries papier

1 2 3

Nom :

FORMULE

INTÉGRALE

• 12 n° du magazine (papier et numérique)

• 4 n° des hors-séries (papier et numérique)

• Accès illimité aux contenus en ligne

Mes coordonnées Mandat de prélèvement SEPA

Prénom :

Adresse :

Code postal Ville :

Tél. :

Courriel : (indispensable pour la formule intégrale)

J'accepte de recevoir les o res de Pour la Science ☐ OUI ☐ NON

* Réduction par rapport au prix de vente en kiosque et l’accès aux archives numériques. Délai de livraison : dans le mois suivant l’enregistrement de votre règlement. O re valable jusqu’au 31/03/2024 en France métropolitaine uniquement. Pour un abonnement à l’étranger, merci de consulter notre site boutique.groupepourlascience.fr. Photos non contractuelles. Vous pouvez acheter séparément les numéros de Pour la Science pour 7 € et les hors-séries pour 9,90 €. En souscrivant à cette o re, vous acceptez nos conditions générales de vente disponibles à l’adresse suivante : https://rebrand.ly/CGV-PLS.

Les informations que nous collectons dans ce bulletin d’abonnement nous aident à personnaliser et à améliorer les services que nous vous proposons. Nous les utiliserons pour gérer votre accès à l’intégralité de nos services, traiter vos commandes et paiements, et vous faire part notamment par newsletters de nos o res commerciales moyennant le respect de vos choix en la matière. Le responsable du traitement est la société Pour la Science. Vos données personnelles ne seront pas conservées au-delà de la durée nécessaire à la finalité de leur traitement. Pour la Science ne commercialise ni ne loue vos données à caractère personnel à des tiers. Les données collectées sont exclusivement destinées à Pour la Science Nous vous invitons à prendre connaissance de notre charte de protection des données personnelles à l’adresse suivante : https://rebrand.ly/charte-donnees-pls. Conformément à la réglementation applicable (et notamment au Règlement 2016/679/UE dit « RGPD ») vous disposez des droits d’accès, de rectification, d’opposition, d’e acement, à la portabilité et à la limitation de vos données personnelles. Pour exercer ces droits (ou nous poser toute question concernant le traitement de vos données personnelles), vous pouvez nous contacter par courriel à l’adresse protection-donnees@pourlascience.fr.

En signant ce mandat SEPA, j’autorise Pour la Science à transmettre des instructions à ma banque pour le prélèvement de mon abonnement dès réception de mon bulletin. Je bénéficie d’un droit de rétractation dans la limite de 8 semaines suivant le premier prélèvement. Plus d’informations auprès de mon établissement bancaire.

TYPE DE PAIEMENT : RÉCURRENT

Titulaire du compte

Nom : Prénom :

Adresse :

Code postal : Ville :

Désignation du compte à débiter

BIC (Identification internationale de la banque) :

IBAN : (Numéro d’identification international du compte bancaire)

Établissement teneur du compte

Nom :

Adresse :

Code postal : Ville :

Date

EMMANUEL FARGE est directeur de recherche Inserm à l’institut Curie, à Paris, où il est responsable de l’équipe Mécanique et génétique du développement embryonnaire et tumoral, au sein de l’unité mixte 168 du CNRS.

Depuis quelques années, on s’aperçoit qu’il est impossible d’appréhender le vivant sans prendre en compte ses propriétés physiques, les processus biochimiques en jeu, et leurs interactions.

Vous êtes physicien de formation et, depuis de nombreuses années, vous vous intéressez aux interactions de la biologie et de la physique durant le développement embryonnaire et la tumorigenèse. D’où est venu votre intérêt pour ce sujet ?

Cela s’est fait un peu par hasard Durant ma thèse, au début des années 1990, j’étais dans un laboratoire de l’Institut de biologie physicochimique, à Paris , où les chercheurs étudiaient une « pompe à phospholipide » appelée « flippase ». La membrane des cellules vivantes est constituée de deux couches de lipides couplées et la flippase pompe les lipides

de la couche externe vers la couche interne À l’époque , on ne connaissait pas la fonction physiologique de ce pompage et j’explorais la réponse physique de la membrane à la différence de surface induite par cette activité biochimique de pompage. La membrane est très facilement déformable, ses propriétés d’élasticité relèvent de la physique de la matière molle Par conséquent, le pompage la courbe nécessairement vers l’intérieur de la cellule.

J’examinais donc si la flippase était une force motrice de l’endocytose, le processus d’invagination de la membrane par lequel les cellules ingèrent des substances extérieures

J’avais commencé par travailler sur des systèmes mimétiques, des liposomes, puis, à l’institut Pasteur, sur des cellules vivantes en stimulant l’activité de la flippase, ce qui avait en effet stimulé l’endocytose J’ai donc eu rapidement confiance dans l’idée que le couplage biochimique - biomécanique engendrait des processus physiologiques importants pour la cellule C’est alors que j’ai appris l’existence de groupes, comme celui d’Eric Wieschaus à l’université Princeton, aux États-Unis, qui étudiaient le contrôle génétique de la morphogenèse biomécanique chez la drosophile Ces groupes étudiaient des mutants qui ne développaient

pas certains mouvements morphogénétiques et leur influence sur la forme de l’embryon. Je me suis alors demandé si l’inverse existait aussi

l’influence des déformations mécaniques de l’embryon sur l’expression des gènes –, et je me suis lancé.

Étiez-vous le premier à vous intéresser au rôle de la mécanique dans le contrôle des processus biologiques ?

Il y avait déjà eu des expériences , par exemple en cancérologie (dans le laboratoire de Mina Bissell, aux États-Unis), qui avaient montré que les cellules tumorales étaient plus rigides que les cellules saines en réponse à la rigidité de leur substrat – due à la fibrose qui se développe avec la tumeur –, ce qui stimulait leurs propriétés d’invasivité tumorale D’autres expériences sur les cellules endothéliales qui forment les parois des vaisseaux sanguins avaient aussi révélé qu’en réponse à des flux sanguins trop importants, les jonctions entre les cellules se renforçaient. Mais les e ff ets observés des stimulations mécaniques étaient plutôt de nature physique (renforcement de la structure, de la rigidité, motilité des cellules…). On ne trouvait pas d’expérience démontrant un contrôle mécanique de la différenciation des cellules, c’est-à-dire de leur destin, y compris dans le cadre du développement embryonnaire, le stade par excellence où les cellules se spécifient , certaines devenant par exemple l’endoderme – le tube gastrique primitif de

l’embryon –, d’autres l’ectoderme, qui donnera l’épiderme et le système nerveux.

Ne réfléchissait-on pas déjà de longue date à l’effet possible de la forme sur la biologie ?

Au début du XXe siècle, notamment, le biologiste écossais D’Arcy Thompson défendait l’idée que la physique et la mécanique intervenaient dans la structuration des organismes vivants…

Il y avait en effet une longue tradition d’approches physiques et mathématiques en embryologie, qui s’attachait à comprendre le développement des formes des organismes et en particulier de l’embryon. Ces approches ont été majoritaires tant que le seul observable en embryogenèse était la morphologie , avant l’avènement de la biologie moléculaire et de la génétique On voyait bien que différents organes possédaient différents types de formes liées à leurs fonctions Jusqu’à la fin du XXe siècle, des chercheurs ont ainsi essayé de comprendre le développement et l’évolution des formes soit via l’hydrodynamique – la mécanique newtonienne de l’écoulement des fluides –, soit via des démarches plus mathématiques comme celle de D’Arcy Thompson, qui recherchait si des transformations mathématiques simples suffisaient pour décrire les différences de morphologie entre deux espèces parentes Mais ces chercheurs ne pouvaient pas, évidemment, penser la différenciation cellulaire puisqu’à l’époque on ne connaissait pas l’existence des gènes.

Cette approche a disparu avec l’avènement de la biologie moléculaire ?

En fait, après la découverte du génome, dans les années 1950, et des gènes du développement, l’intérêt s’est focalisé sur le rôle de la morphogenèse biochimique dans le développement embryonnaire, c’est-à-dire sur le fait que certains tissus sont le produit de cellules qui ne sont pas différenciées de la même façon que les autres Pendant quarante ans, de façon naturelle, l’effort s’est majoritairement porté sur les aspects biochimiques du développement. Et finalement, les approches physicomathématique et biochimique ont avancé chacune de leur côté.

Les travaux de nature physique n’ont pas pris en compte l’existence du génome ?

Pas tous au début, semble-t-il. Cela faisait 2 400 ans (depuis les travaux d’Aristote) que l’observable était plutôt de nature physique, il était alors naturel que les recherches s’attachant à comprendre le développement de la morphologie biomécanique des structures multicellulaires du vivant à l’aide de la physique seule se poursuivent Les premiers couplages avec la génétique sont venus justement au début des années 1990 d’équipes qui se sont intéressées au contrôle génétique du développement des

forces induisant la morphogenèse biomécanique au cours de l’embryogenèse. L’un des premiers groupes qui a travaillé sur ce sujet est celui de Dan Kiehart , alors à l’université Harvard . En 1991, il a montré que durant le développement embryonnaire de la drosophile, un moteur moléculaire – une myosine – se concentre et se stabilise sur la surface apicale des cellules (vers l’extérieur de l’embryon) au pôle postérieur de l’embryon. Quand la myosine est stabilisée, une contraction se produit sous l’action de ce moteur, qui déclenche l’invagination et la formation du tube gastrique

À peu près au même moment , l’équipe d’Eric Wieschaus et d’autres identifiaient les gènes responsables de ces mouvements morphogénétiques C’est ainsi que quelques groupes de généticiens ont commencé à étudier le contrôle génétique du développement des formes physiques de l’embryon, et donc le contrôle de la morphogenèse biomécanique par des processus biochimiques Et c’est alors, à ma connaissance, que sont apparues les premières recherches ayant mené à coupler processus biomécaniques et biochimiques dans le développement embryonnaire

Mais le regard ne se portait alors que sur l’influence du génome sur la morphologie… Oui, mais c’est allé assez vite finalement puisque j’ai appris l’existence de ces recherches en 1996. C’est à ce moment-là que m’est venue l’idée de poser la question inverse. Il me paraissait naturel qu’il y ait un contrôle biomécanique de l’expression des gènes du développement embryonnaire, ne serait-ce que pour une question de « contrôle qualité ». Dans une vision alors encore très centrée sur le génome, vu comme l’organisateur du développement embryonnaire, il paraissait difficile d’imaginer qu’il ne soit pas en mesure de contrôler l’état d’élaboration de la forme qu’il « a la charge » de produire Si le produit est une différenciation biochimique, c’est assez direct, parce que le profil biochimique d’expression des gènes d’une étape donnée induit la différenciation de l’étape suivante via des signaux biochimiques : le profil d’expression des gènes change, ce qui informe le système sur l’étape du développement Mais si le produit est morphologique – mécanique –, comment cela fonctionne-t-il ? L’hypothèse la plus simple était que le génome détecte le champ de contraintes mécaniques lié à la morphologie qu’il façonne

Chez la drosophile, lors de la gastrulation – une déformation de l’embryon qui conduit à la différenciation de ses cellules en trois feuillets, le mésoderme, l’endoderme et l’ectoderme –, le gène snail contrôle des pulsations cellulaires qui induisent la contraction de l’embryon en stabilisant un moteur, la myosine-II, sur la surface externe des cellules, ce qui conduit à l’invagination de l’embryon et à la spécification

du mésoderme, caractérisée par l’expression du gène twist (à gauche) Quand on mute le gène snail, on bloque la gastrulation (au centre), mais si on stimule mécaniquement l’embryon muté pour remplacer les pulsations manquantes dans le mutant de snail par une simple déformation mécanique, on rétablit l’induction de la stabilisation de la myosine et l’expression de twist (à droite).

Et pour qu’il y ait un retour efficace, le plus simple était que certains gènes du développement embryonnaire soient mécanosensibles D’où l’hypothèse que j’ai été amené à formuler.

Comment cette hypothèse de gène mécanosensible a-t-elle été accueillie ?

D’abord, il a fallu la tester. On a commencé par des choses simples : déformer un embryon de drosophile suivant un axe, à l’aide d’un petit montage piézoélectrique, avant qu’il ne développe ses propres mouvements morphogénétiques et regarder si les cellules changeaient de destin. Pouvait-on induire une différenciation cellulaire en réponse à ces déformations ? La réponse a été « oui » : les cellules dorsales se sont mises à exprimer les gènes qui les transforment en cellules ventrales Les embryons n’avaient plus de polarité dorsoventrale. On obtenait un ventre tout autour de l’embryon, juste en le déformant ! On a appelé ce mécanisme « induction mécanique de la différenciation » C’est un processus de « reprogrammation génétique » mécaniquement induit Une grande partie des biologistes du développement ont bien reçu ces travaux, car cela ouvrait une nouvelle voie dans la compréhension des processus de développement embryonnaire Depuis, d’autres expériences, menées sur d’autres types d’embryons et d’autres systèmes, sont venues corroborer cette hypothèse. Récemment encore, en 2019, Ardon Shorr et ses collègues, à l’université Carnegie Mellon, aux États-Unis, ont obtenu le résultat que nous avions observé sur l’embryon de drosophile en déformant cette fois des centaines d’embryons par circulation dans des tuyaux dont ils contrôlaient le diamètre.

Mais c’est une chose de voir qu’on peut influer mécaniquement sur l’expression de gènes du développement embryonnaire, c’en est une autre de savoir si le système se développe en utilisant cette propriété . C’est ce qu’on a fait en bloquant la compression de certaines cellules de l’embryon de drosophile par ablation de tissus bien choisis et en rétablissant cette compression à l’aide de particules magnétiques On a montré qu’effectivement, dans certains domaines de l’embryon, les contraintes mécaniques internes de l’embryogenèse induisent l’expression massive d’un gène impliqué dans la différenciation cellulaire, twist Sans l’activation mécanique de son expression, le tube gastrique antérieur se forme, mais ses cellules ne sont pas différenciées. La moitié du tube est alors incapable de digérer, et la larve meurt de ne pas pouvoir se nourrir, signe que ce mécanisme est fonctionnel et vital

Donc, aujourd’hui, cette induction mécanique de la différenciation est intégrée dans la compréhension des processus de morphogenèse dans le monde vivant ?

?

En 2022, l’équipe d’Emmanuel Farge a montré qu’un choanoflagellé, un organisme proche des métazoaires (les animaux pluricellulaires) formé d’une colonie de cellules, inverse activement sa courbure sous l’effet de la houle, selon un processus qui implique l’activation du moteur myosine II, comme la gastrulation de l’anémone étoilée et celle de l’embryon de drosophile, déclenchée par une contrainte mécanique interne (voir la figure page 45). Ses travaux et les similitudes observées chez le poisson-zèbre et l’éponge suggèrent que la houle serait à l’origine de la gastrulation chez l’ancêtre de tous les métazoaires.

Oui , d’autant plus que maintenant on connaît le processus moléculaire à l’œuvre : le capteur – la β-caténine, une protéine des jonctions entre les cellules – et le mécanisme qui conduit de la contrainte mécanique à la différenciation cellulaire. Et d’autres équipes ont trouvé, par exemple, que ce mécanisme est impliqué dans la différenciation menant à la formation des follicules qui donneront les plumes dans l’embryon de poulet. Un mécanisme similaire faisant intervenir d’autres molécules mécanosensibles interviendrait aussi lors de la toute première différenciation cellulaire à l’origine du développement de la souris.

L’a-t-on observé chez d’autres espèces encore ?

Oui, et même très éloignées dans l’arbre du vivant. On s’est en effet aperçu que chez le poisson-zèbre comme chez la drosophile, les tout premiers mouvements morphogénétiques de l’embryogenèse induisent la différenciation du mésoderme, le premier tube à se former dans l’embryon et qui donnera les organes internes hormis le tube gastrique. Dans les deux cas, les

gènes activés diffèrent mais ont la même fonction de différenciation du mésoderme, et le mécanisme est le même, ainsi que le capteur mécanosensible, toujours la β-caténine On s’est donc demandé si un site de cette protéine crucial pour le mécanisme (une tyrosine qui devient accessible et activable quand la protéine se déforme) était conservé chez tous les métazoaires, c’est-à-dire non seulement les vertébrés (dont le poisson-zèbre) et les arthropodes (dont la drosophile), ou plus généralement les bilatériens (animaux présentant une symétrie bilatérale), mais aussi les cnidaires comme l’anémone de mer, ou même les éponges. Nous l’avons trouvé présent dans tous les animaux testés ! Cela ouvrait la possibilité que l’induction mécanique dépendante de la β-caténine qui conduit à la spécification des premiers feuillets embryonnaires soit partagée par les embryons d’un très grand nombre d’espèces ayant divergé d’un ancêtre commun il y a très longtemps, peut-être le premier métazoaire.

Est-ce

On l’a fait chez Nematostella, une anémone de mer constituée, pour simplifier, d’un tube digestif avec quelques systèmes protomusculaires qui lui permettent de se mouvoir et de capturer ses proies On a stimulé les embryons avec des flux hydrodynamiques marins – son environnement naturel Cela a suffi pour déclencher l’invagination du premier tube

BIBLIOGRAPHIE

N. M. Nguyen et al., Mechano-biochemical marine stimulation of inversion, gastrulation, and endomesoderm specification in multicellular Eukaryota, Frontiers in Cell and Developmental Biology, 2022.

P.-A. Pouille et al., Mechanical signals trigger myosin II redistribution and mesoderm invagination in Drosophila embryos, Sci. Signal., 2009.

N. Desprat et al., Tissue deformation modulates twist expression to determine anterior midgut di erentiation in Drosophila embryos, Developmental Cell, 2008.

embryonnaire de cet animal (l’endomésoderme) et sa différenciation à un stade où, normalement, elle ne se produit pas Et ce mécanisme est dépendant de ce même processus impliquant la β - caténine ! Donc l’ancêtre commun de Nematostella, du poisson-zèbre et de la drosophile, qui vivait il y a 600 à 700 millions d’années, présentait probablement déjà ce mécanisme. Le fait qu’il soit lié à la conservation d’une même tyrosine dans toutes les espèces suggère que ce mécanisme existe depuis l’ancêtre commun de toutes les espèces animales, y compris les éponges Mais il faudrait un laboratoire en bord de mer pour tester cette hypothèse sur ces dernières, car elles se cultivent difficilement

Ce mécanisme existe-t-il aussi chez l’humain ?

Oui, l’équipe de Valérie Weaver, à l’université de Californie à San Francisco, a réussi à stimuler mécaniquement la différenciation de cellules embryonnaires humaines en mésoderme par exactement le même mécanisme dépendant de la β - caténine . On le retrouve aussi dans la progression tumorale Notre équipe a montré que les pressions de croissance tumorale induisent l’activation de la voie β - caténine selon exactement le même processus dans les cellules saines comprimées avoisinant les tumeurs , participant à leur reprogrammation tumorale Celle de Valérie Weaver a trouvé les mêmes processus activés en réponse à la rigidité fibrotique tumorale

Finalement, le couplage biomécanique est partout, peut-être même à l’échelle cellulaire ?

Il est probablement présent dans de nombreux cas. Si on regarde toutes les protéines associées à des structures déformables dans une cellule – elles sont nombreuses –, elles ont toutes des sites actifs susceptibles d’être cachés par une conformation et ouverts par des déformations, et donc d’être activés mécaniquement Une fois que l’on a compris cela , la question devient plutôt : comment le système fait pour filtrer les signaux mécaniques fonctionnels ? Comment les systèmes ont évolué pour garder certaines voies mécanosensibles fonctionnelles, par exemple au cours du développement embryonnaire, et pour se protéger des déformations hasardeuses appliquées à d’autres voies ?

Donc oui, aujourd’hui, il est difficile de penser l’aspect physique sans penser l’aspect génétique du vivant et inversement. Les deux sont très fortement intriqués La matière biologique est à la fois physique – déformable – et, à travers les mêmes objets, active et réactive biochimiquement. De fait, il est probable que l’on ne puisse pas, dans de nombreux cas, échapper à ce couplage. n

Propos recueillis par Marie-Neige Cordonnier

Licence 1

Niveau Suivi

Licence 1 à Master 1

Formation en présentiel ou à distance Cours magistraux filmés et retransmis en direct ou en différé

Objectifs

Formation en ligne

Tutorat personnel et individualisé Cours thématiques avec de nombreux exercices

Acquérir un panorama des connaissances actuelles en astronomie et astrophysique auprès d’astronomes professionnel·le·s

Acquérir des bases solides en astrophysique à travers les parcours thématiques proposés

Se spécialiser grâce aux exercices suivis et corrigés à distance par un·e astronome professionnel·le

Contenu

Cours et TD (Mécanique Céleste, Ondes et Instruments, Soleil, Cosmologie, Galaxies etc.)

Stage pratique d’une semaine à l’Observatoire de Meudon (optionnel et sous conditions)

Stage d’observation à l’Observatoire de Haute Provence (optionnel et sous conditions)

Des parcours thématiques adaptés à tous :

• Des étoiles aux planètes (L1-L2)

• Cosmologie et Galaxies (L2)

• Mécanique céleste (L3)

• Sciences planétaires (L3)

• Fondamentaux pour l’astrophysique (L3)

• Fenêtres sur L’Univers (M1)

• Instrumentation (M1)

Plusieurs centaines d’exercices corrigés individuellement

Pages Web

http://ufe.obspm.fr/DU/DU-en-presentiel/ DU-Explorer-et-Comprendre-l-Univers/ contact.duecu@obspm.fr

Contact

http://ufe.obspm.fr/Formations-en-ligne/ LUMIERES-SUR-L-UNIVERS/ contact.dulu@obspm.fr

Date limite d’inscription 3 septembre 2023

https://espacecandidature.psl.eu

Ce texte est une adaptation de l’article Living with leopards, publié par Scientific American en avril 2023.

Réapprendre à cohabiter avec les fauves : tel est le défi que la population indienne tente de relever pour préserver ses grands carnivores.

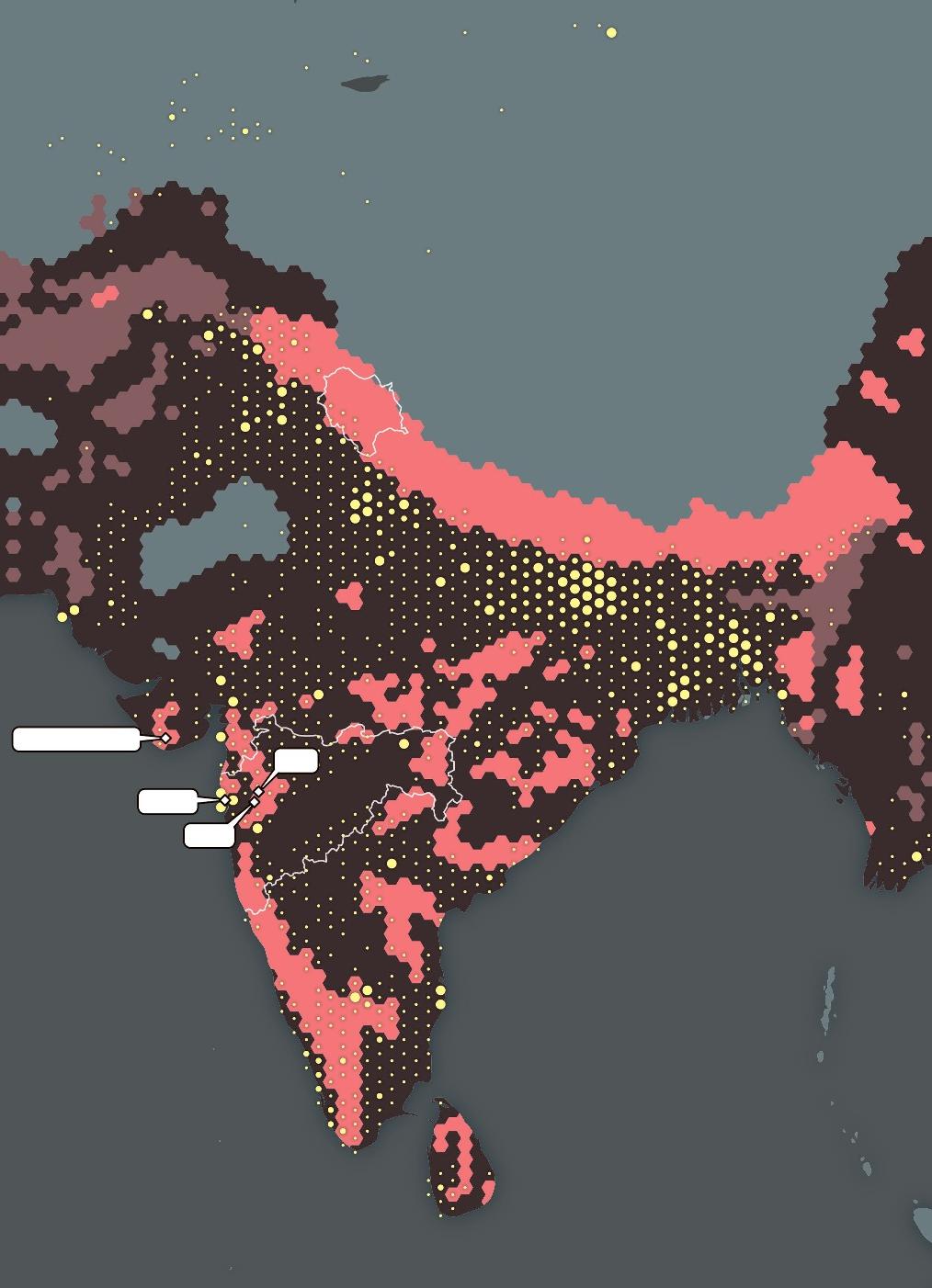

> Panthera pardus fusca, le léopard indien, vit au sein de nombreuses régions indiennes densément peuplées.

> Pour réduire les conflits avec les humains, la Fonction publique forestière indienne déporte des panthères dans les réserves naturelles, ce qui

les stresse et multiplie les accidents.

> L’étude du comportement des léopards montre que là où les habitants acceptent traditionnellement leur présence et savent se comporter avec eux, les conflits sont rarissimes.

Où vivent les animaux sauvages ? Notre réponse à cette question dépend de la culture dont nous sommes issus, de l’éducation que nous avons reçue et de ce que nous voyons sur les écrans La réponse de l’éthologue que je suis est plutôt conditionnée par un certain conflit entre ma formation scientifique et mes constatations de terrain. Quand, dans les années 1990, j’ai commencé ma carrière en étudiant le lion d’Asie et la panthère nébuleuse dans des réserves naturelles indiennes, je prenais encore très à cœur le principe de base de la biologie de la conservation : les animaux sauvages dans la nature sauvage ! Et cela s’appliquait d’abord aux grands carnivores… Puis dans les années 2000, j’ai été confrontée à une réalité : Panthera pardus fusca, c’est-à-dire le léopard indien, vit au voisinage, voire à l’intérieur même, de certaines agglomérations urbaines « Il ne devrait pas ! », a protesté l’éthologue en moi, mais il y vivait bien, franchissant les clôtures des réserves aussi nonchalamment que les murs mentaux érigés par les scientifiques entre la nature et l’humanité Voyons par exemple le cas de la première panthère – léopards et panthères sont une seule et même espèce ! – que j’ai équipé d’une balise GPS. Il s’agissait d’un grand mâle, qui, au cours de l’été 2009, était tombé dans un puits proche de Junnar, une ville située en arrière de Bombay, dans le Maharashtra, l’un des vingt-huit États indiens. Pour lui faire quitter le rebord dominant l’eau, où il s’était réfugié, les gardes forestiers installèrent une cage-piège au sommet d’une échelle , qu’ils descendirent dans le puits Manifestement fatigué par la chaleur de la journée, le vieux léopard resta imperturbable, même une fois en cage. Notre équipe était composée du vétérinaire Karabi Deka, d’Ashok Ghule, un agriculteur me servant de traducteur et de guide dans la région, et de moi-même, alors doctorante. Nous vérifiâmes d’abord que le vieil animal n’était pas blessé, puis nous l’anesthésiâmes

Il ne grogna même pas quand il reçut la fléchette Son calme et sa douceur nous incitèrent à le nommer Ajoba, ce qui en marathi, la langue officielle du Maharashtra parlée par 72 millions de locuteurs, signifie « grand-père »

Le soir même, à quelque 50 kilomètres de là, nous avons relâché Ajoba dans une forêt, avant, dans les semaines suivantes, d’observer ses étonnants déplacements grâce aux positions envoyées de proche en proche par son collier. Ajoba nous inquiéta, car, quittant la forêt que nous avions choisie pour lui servir de refuge, il franchit successivement des étendues agricoles, une réserve naturelle, la forêt d’usines fumantes d’une zone industrielle , une autoroute à quatre voies et une gare ferroviaire intensément fréquentée… Ayant parcouru 125 kilomètres en un mois, il s’installa à la lisière de la jungle du parc national Sanjay Gandhi , qui jouxte cette agglomération de plus de 20 millions d’habitants qu’est Bombay !

Traditionnellement , l’IFS – l’Indian Forest Service , c’est - à - dire la Fonction publique forestière indienne – gère la peur des panthères en capturant les félins découverts dans des zones habitées pour les relâcher en forêt. Et voilà que nous découvrions que la première chose que faisait le vieil Ajoba , sans doute tombé dans un puits du côté de Junnar parce que l’IFS avait cherché à l’éloigner des banlieues de Bombay, était de rentrer à la maison !

Nous autres , humains , pensons être les seuls à agir de notre propre chef. Toutefois, comme les dizaines de millions d’Indiens ruraux qui subissent actuellement la transformation de leurs forêts et de leurs champs en mines , usines , barrages et autres autoroutes, les animaux sauvages s’adaptent pour survivre dans ce monde de plus en plus difficile La biologie des grands félins implique qu’ils doivent être capables de franchir des dizaines, voire des centaines, de kilomètres pour trouver un partenaire et avoir des petits ; sans cette dispersion, la consanguinité serait rampante et l’extinction de leurs espèces imminente C’est bien parce que les grands chats indiens ne se laissent pas confiner aux 5 % de la surface du pays ayant le statut de réserves naturelles que l’Inde continue d’abriter, en plus de ses 1,4 milliard d’habitants , 23 % des espèces de carnivores de la planète,

dont la moitié de ses tigres, la seule population survivante de lions d’Asie , et près de 13 000 léopards…

Toutefois, la survie de ces grands carnivores implique qu’ils ne causent pas de dégâts susceptibles d’inciter les humains à se venger Dans le monde entier, la principale menace pesant sur les grands félins est l’homme (lire l’encadré page 65). En Inde, les braconniers à la recherche de peaux, de griffes ou d’os, qui font l’objet d’un trafic illicite, ou encore les paysans furieux d’avoir perdu du bétail, ont, selon les chiffres de la Société indienne de protection de la faune , tué entre 1994 et 2021 près de 5 200 panthères. Pour autant , la façon dont beaucoup de ruraux indiens considèrent les animaux sauvages rend possible la survie de milliers d’entre elles, même dans des zones où vivent 400 habitants par kilomètre carré. L’observation de ces fauves m’a convaincue : pour que les grands carnivores aient une chance de survie à l’avenir, il faut changer notre façon de les percevoir. Voici donc l’histoire commune de deux espèces hautement capables d’adaptation, et partageant le même espace. En ces temps sombres pour la vie sauvage, il s’agit d’une histoire pleine d’espoir, dans laquelle l’image des

redoutables grands félins assoiffés de sang est remplacée par celle d’animaux sauvages qui, comme les humains, tentent de survivre, d’élever leurs petits et de vivre dans leur propre société, une société qui s’entremêle à la nôtre

Petite fille, j’ai découvert l’histoire du dieu hindou Ayyappa. C’est depuis ce temps-là que les grands félins me fascinent Quand il était enfant, Ayyappa reçut l’ordre d’aller chercher du lait de tigresse Il y parvint, et revint à califourchon sur le dos de l’animal. Les images de mon livre étaient pacifiques, pleines d’empathie et de compréhension, et elles sont restées imprimées dans ma tête En 2001, après un master en écologie et en biologie évolutive, je me suis retrouvée dans le canton de Junnar, une zone rurale couverte de champs de canne à sucre Mère d’un enfant en bas âge, j’y avais suivi mon mari, physicien au Radiotélescope géant à ondes métriques , et je prévoyais de consacrer mon temps à ma fille. Toutefois, des reportages faisant état d’un grand nombre d’attaques de léopards dans la région m’intriguèrent : entre 2001 et 2003, près de Junnar, pas moins de 44 personnes furent attaquées

Bombay, une agglomération de plus de 20 millions d’habitants, borde le parc national Sanjay Gandhi et d’autres zones naturelles qui abritent une cinquantaine de léopards.

Si certaines de ces attaques étaient peut-être accidentelles, d’autres étaient clairement préméditées, comme celles de ces nuits chaudes pendant lesquelles une panthère vint saisir un petit enfant dormant dehors entre ses parents, le tuant si vite et si silencieusement qu’aucun des deux adultes ne se réveilla…

Cela n’avait aucun sens ! Comment autant de panthères pouvaient-elles vivre dans ce paysage agricole sans herbivores et autres proies sauvages ? Pourquoi étaient-elles si agressives ?

L’administration forestière du Maharashtra ne cessait d’en capturer dans les zones rurales de l’État et de les relâcher en forêt : intelligents, les léopards sont néanmoins des chats, de sorte qu’ils tendent à se laisser prendre dans les cages-pièges Dans la littérature scientifique, je n’ai trouvé aucun article sur la préservation de grands carnivores en dehors de réserves naturelles. Après m’être procuré une petite subvention, j’ai monté une équipe capable d’installer à leur encolure des puces électroniques non émettrices, mais identifiables à l’aide d’un lecteur portatif. J’ai alors commencé à noter où chaque léopard était capturé et pourquoi, et vite compris que si on les déplaçait dans les jungles, ce n’était pas parce qu’ils avaient attaqué quelqu’un, mais seulement parce qu’on les avait aperçus près d’un village

En 1972, le gouvernement indien a promulgué une loi – le Wild life (protection) act, c’està - dire la « Loi sur la protection de la vie sauvage » – selon laquelle il est interdit de chasser les espèces en danger, même si l’élimination occasionnelle d’un tigre ou d’un léopard « mangeur d’hommes » peut être accordée. Depuis les années 1980, l’IFS, qui a la responsabilité de gérer les gros animaux sauvages d’Inde, retranche

systématiquement les panthères errant dans les zones habitées afin de réduire les conflits avec les humains Pour autant, ce qui s’est révélé à Junnar dans les années 2000, c’est que le déplacement de ces superbes félins tachetés augmentait les conflits…

Pendant longtemps, les habitants du canton signalaient quatre attaques par an en moyenne. En réponse, l’administration des forêts lança en février 2001 un vaste programme de transfert, de sorte qu’en une année, les gardes forestiers déplacèrent quarante léopards vers deux réserves situées à des dizaines de kilomètres Les attaques triplèrent alors près des réserves, atteignant une moyenne de quinze par an ; la proportion d’attaques mortelles doubla, atteignant 36 % Elles devinrent aussi plus nombreuses à proximité des sites où l’on relâchait les fauves Une panthère capturée et marquée à Junnar, puis transférée dans une réserve située dans le nord-ouest de l’État du Maharashtra, attaqua plusieurs personnes près du lieu de son relâchement Une fois qu’elle fut recapturée, nous pûmes montrer grâce à la puce que nous lui avions implantée qu’il s’agissait bien du même individu . Même si depuis toujours des léopards vivent dans la région, c’était bien la première fois que les attaques se multipliaient à ce point Panthera pardus est extrêmement furtif, de sorte qu’observer comment une capture suivie d’une remise en liberté en forêt affecte un membre de cette espèce est difficile Ce que nous savons, c’est que le stress amplifie l’agressivité des grands félins On constate par exemple que le déplacement de grands chats de zoo en zoo augmente leurs taux d’hormones de stress Chez les chats, avoir un foyer est un impératif biologique ! Dans les rares zones où les léopards sauvages se montrent occasionnellement , comme au Sri Lanka et en Afrique, leur vie sociale est centrée sur les femelles ; il est logique que la perturbation de ces relations aggrave le stress dû au déplacement Des études menées en Russie sur des tigres équipés de colliers suggèrent qu’ils attaquent surtout après avoir été provoqués ou blessés. En 1988, pour la première fois depuis 1904, des lions d’Asie ont attaqué des humains : l’événement s’est produit après le déplacement de 57 lions, capturés dans des zones habitées, vers le parc national de Gir, la réserve qui leur est consacrée

Les félins que l’on déporte se mettent-ils à considérer les humains comme des menaces ? Quelle qu’en soit la raison, force est de constater que le déplacement de léopards hors de leur milieu habituel, suivi par leur relâchement en terrain inconnu, a eu des conséquences désastreuses pour les paysans qui les ont rencontrés par hasard Au début des années 2000, alors que je parcourais l’État du Maharashtra pour

Leopard (Panthera pardus) Status, Distribution, and the Research Efforts across Its Range, PeerJ, 2016 (statut par sous-espèces) ; Kontur (densité démographique)

L’insaisissable léopard (Panthera pardus) est le plus adaptable des grands félins. Puissant coureur, nageur et grimpeur, il parcourt les forêts tropicales, les zones arides et les champs cultivés d’Afrique et d’Asie du Sud jusqu’à l’extrême-orient gelé de la Russie. Chasseur invétéré, il se nourrit de tout ce qui lui tombe sous la patte : cerfs, singes, bovins, chèvres, chiens, voire rats ou poissons. Trois sous-espèces, les léopards de l’Amour (P. p. orientalis), d’Arabie (P. p. nimr) et de Java (P. p. melas), sont en danger critique d’extinction ; les autres sont en danger ou menacées.

HIMACHAL PRADESH Statut du léopard Présent Présence non prouvée Disparu

Habitants par kilomètre carré

250-1 000

1 000-1 500

Plus de 1 500

QUAND HUMAINS ET LÉOPARDS SE RENCONTRENT

Le léopard indien (Panthera pardus usca) vit dans des territoires très peuplés, et même aux abords de Mumbai. Le lien immémorial qu’entretiennent les populations rurales et surtout indigènes du sous-continent avec ce grand félin pousse de nombreux paysans à tolérer la perte occasionnelle d’une chèvre ou d’un chien. Les léopards s’attaquent rarement aux humains, et lorsqu’ils le font, l’attaque semble souvent liée à une violence précédemment infligée par ces derniers.

Densité humaine moyenne dans les zones d’habitat des léopards (personnes par kilomètre carré)

Sous-espèce de léopard

Panthera pardus orientalis

P. p. nimr

P. p. melas

P. p. kotiya

P. p. japonesis

P. p. delacouri

P. p. saxicolor

P. p. fusca

P. p. pardus

0 500 1 000

Statut selon la densité humaine Présent Disparu

Les maisons des Warlis sont souvent ornées de peintures traditionnelles de léopards ou d’autres animaux sauvages, illustrant leur tradition de coexistence avec les autres êtres vivants. Pour autant, eux aussi préfèrent ne pas avoir ce genre de visiteur nocturne dans leur maison !