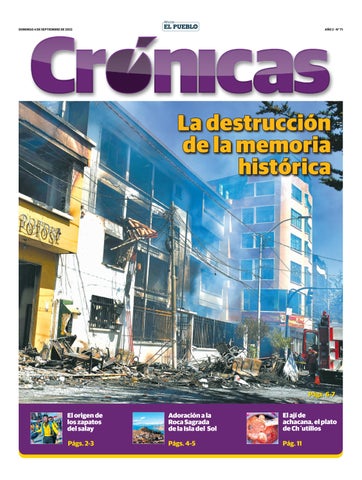

Ladedestrucciónlamemoriahistórica DOMINGO 4 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AÑO 2 - N° 71 Págs. 6-7 Págs. 2-3 Págs. 4-5 Pág. 11 El ají achacana,de el plato de Ch´utillos El origen de los zapatos del salay Adoración a la Roca Sagrada de la Isla del Sol

FRATERNIDAD SALAY COCHABAMBA Durante los primeros años, los miembros de la Frater nidad Artística Cultural Sa lay Cochabamba, en su afán de búsqueda de los calzados más idóneos, llegaron a usar las placas de metal que eran colocadas en los tacos y la pun ta de los calzados para poten ciar el sonido. Dichas placas eran adquiridas de una de las tiendas de la calle Esteban Arce de la zona de la ma rroquinería, que eran distribuidas a los frater nos para que un zapatero pudiera colocarlas. La persona que se hizo cargo de la adaptación de los calzados fue el señor Emilio Coca, quien ejerció de zapatero en Jaihuayco hasta media dos de la década de los 90. La incorporación de placas de metal, conoci da como ‘golpecitos’ en el dedo del pie y talón de los zapatos de sue la de cuero de los baila rines de TAP dance, sirvió de inspiración para incorporar los, ya que estos grifos permitían un nuevo nivel de rendimiento de audio y resaltar las compli cadas combinaciones y ritmos. Estas placas de metal tenían la forma de pequeños herrajes e iban colocadas en la planta del calzado de los varones; sin em bargo, el cambio de los calza dos con suela de cuero por los de PVC representaba un problema, ya que no podían clavar las herraduras a las suelas, motivo por el cual su uso dismi nuyó hasta desaparecer.

El origen de los zapatos del salay ELEMENTO CARACTERÍSTICO DEL BAILE

Después de varias pruebas, los danzarines definieron cuál es el calzado idóneo. Eligieron el zapato con taco de dos centímetros para los varones y de dos a cuatro para las damas.

Amediados de la década de los 80, en la zona de Jaihuayco, Cochabamba, grupos de danza como la Fraterni dad Artística Cultural Salay Cocha bamba, a raíz de la creación de la nueva danza del salay y la inexistencia de unos zapatos para su ejecución, se vieron en la necesi dad de elegir un tipo de calzado cuyas caracterís ticas se adecuen al contexto social y geográfico. Según los fraternos, dicha elección fue mejo rando con los años en las experiencias adquiridas durante los ensayos, como las entradas folklóri cas, ya que el zapateo, al ser una de las caracte rísticas más importantes de la danza, convierte al calzado en parte esencial de su ritmo, como en el TAP dance. Muchas veces tiende a ser utilizado como instrumento de percusión. En ese contex to, la importancia de contar con unos calzados adecuados motivó a los fraternos a innovar y pro bar una serie de opciones hasta llegar a aquellos zapatos que les brinden las condiciones más fa vorables para una buena ejecución. En la ciudad de Cochabamba, si bien existen un sinnúmero de mercados como tiendas espe cializadas en la venta de calzados, estos lugares suministraban calzados en una gran gama de co lores y combinaciones, siendo el color blanco uno de los que tenían la menor demanda en el mer cado. Por otra parte, además de estos centros de venta, cada zona tenía hasta hace pocos años su zapatero que fabricaba y reparaba todo tipo de calzados. Los zapateros en la actualidad con tinúan esa tradición, aunque en menor escala.

Entre los fraternos existe una inclinación por los zapatos con taco de madera y suela de cuero, por la resonancia que tienen los mis mos. Si bien este tipo de calzados produce una sensación acústica mucho más agradable, son factores como el desgaste en la planta duran te las entradas folklóricas donde se tienen que recorrer varios kilómetros zapateando, como también las plantas de suela resultan ser muy propensas a resbalar sobre superficies mojadas. Estas son, entre otras, las desven tajas que se presentan en este tipo de cal zado y fueron determinantes para no con siderar su uso dentro de la danza. Sobre los zapatos, Edwin Camacho Medrano, miembro fundador de la danza del salay, nos dice: El zapato ideal que nosotros ideamos era un zapato de cuero, con taco de suela y plan ta de suela. Pero no pudimos llegar a este tipo de zapato por el tema económico, ya que un za pato de estas características llegaba a ser muy

DOMINGO 4 DE SEPTIEMBRE DE 20222

René Peter López Churruarrín

DIRECTOR a.i. Carlos Eduardo Medina Vargas EDITOR DE CRÓNICAS Estéfani Huiza Fernández COLABORARON: Luis Oporto Ordóñez Víctor Montoya Rene Peter López Churruarrin Erik Catari Gutiérrez Ivert Elvis Fuertes Callapino Javier Andrés Sucre Cadima

CORRECCIÓN José Maria Paredes Ruiz Ana Peñaranda Cueto DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN Gabriel Omar Mamani Condo FOTOGRAFÍA Gonzalo Jallasi Huanca Redes Lawww.ahoraelpueblo.boSocialesPaz-Bolivia Calle Potosí, esquina Ayacucho N° 1220 Zona Central, La Paz Teléfono: 2159313 Placas metálicas Ubicación de las placas en la planta, dibujo a mano alzada.

Calzados con suela de goma. costoso. Obviamente algunos de nosotros pu dimos comprarnos o hacer un pedido especial en alguna zapatería, pero de forma muy indivi dual, sin llegar a la mayoría de la fraternidad. Asimismo, por experiencia personal, el zapa to con planta de suela no funciona, puesto que la planta de suela se vuelve muy resbalosa, así que un zapato e ideal sería el zapato de cuero con taco de suela (esto por el sonido que emi te y también porque un zapato con taco de ma dera y tapilla de goma tuvo muchos problemas, ya que este taco, siendo bueno para el sonido del zapateo, tiene su debilidad, pues se rompe). Entonces en la actualidad solo se recurre a lo que existe en el mercado, el zapato de consumo masivo, zapato de cuero, con planta entera de PVC o de goma, lo cual funciona si bien no con las especificaciones ideales, pero sí es accesible para todos los bolsillos, y no se rompe ni se par te. (Edwin Camacho Medrano, 2021) En muchas regiones, los calzados de las cho litas, por ejemplo, son de construcción simple y sin tacos, a manera de zapatillas con puntas re dondeadas, lo cual facilita la ejecución del zapa teo durante el baile. María Sandra Rojas Escóbar, fraterna fundadora del Salay Cochabamba, acla ra aún más la elección y los procesos de cambio del zapato femenino dentro de la danza. Desde el debut de los calzados del salay en 1987 hasta nuestros días, los zapatos de va rón han sufrido muy pocas transformaciones en cuanto al diseño, color y altura de los ta cos, conservando el zapato de vestir, el color blanco y un promedio de dos centímetros de altura en los tacos como máximo. En el caso de las damas tuvo algunas transformaciones en tanto al diseño, la altura y el color, cam biando el taco tipo galleta original que te nía cuatro centímetros de altura por el taco cuadrado de tres centímetros. En cuanto al color, se incluyeron algunos ornamen tos, los cuales van acorde al color del ves tido, aclarando que este cambio en el color del zapato de las damas se da únicamente en las figuras y ñustas y no así en el resto de las fraternas. (María Sandra Rojas Escobar, 2021) Sabemos que el zapato de tacón es un tipo de calzado que se ve caracterizado por la ele vación del talón por encima de la altura de los dedos de los pies. El tacón se define como la parte posterior del cal zado cuya función es proporcionar sufi ciente base de apo yo al talón y un área adecuada de contac to con el suelo. Es así que después de varias pruebas hechas por los dan zarines, se definió como el zapato idóneo al calzado de taco con un máximo de dos centímetros de taco para los varones y de dos a cuatro centí metros de taco para las damas.

3

Calzadosdetacotipogalleta.

Calzados de Vestir

Erik Catari Gutiérrez* L

Adoración a la Roca Sagrada en la Isla del Sol RITOS ANTES DE INGRESAR A SITIOS CEREMONIALES

a creencia en seres sobrenatu rales (dioses cosmogónicos) era parte íntima de la naturaleza an dina, a ellos se les efectuaban cul tos sagrados de adoración y vene ración como una forma de agradecimiento por los beneficios que obtenían. La máxima representación religiosa de la teogonía andina, para los habitantes del Tawantinsuyo, fue Wiracocha, de quien se dice que emergió del lago Titicaca en plena oscuridad para crear el mundo, y que con posterioridad se le vincula al Qhapaj Ñan (que es la ruta física del camino de los incas y preincas por donde anduvo).

Entre otras deidades están el Willka o Inti (Sol) que con su luz y calor permitía la produc tividad de la tierra, sustentando así la vida. Luego está la Pachamama (Madre Tierra), que era el sistema viviente dinámico que en su fecunda matriz cobijaba a la vida de plantas, animales y hombres bajo un destino común; la Paxs’i (Luna), que era la hermana y esposa del Sol; la Kota Mama (Madre Lacustre) que gobernaba los ríos, lagos y mares, entre otros. Los cultos sagrados también se hacían a las grandes montañas y/o nevados, a quienes eran reconocidos como sus ancestros y los llamaban Achachilas. A aquellas cosas que presentaban rareza como las grandes peñas u otros sitios parecidos la denominaban Apa chitas; y a los animales los reverenciaban por su fiereza, bondad o astucia.

DOMINGO 4 DE SEPTIEMBRE DE 20224

Los Andes fue cuna de la civilización tiwa nakota (1580 a. C. - 1200 D.C.), la más grande y una de las más antiguas de Sudamérica, desde donde se irradió el pensamiento y el saber ha cia otras culturas de los Andes. Cuna también de la civilización inca (1438 - 1532 D.C.), el último gran imperio que dio gran resplandor y un sitial de relevancia al lago Titicaca, reconociéndolo como el lugar primigenio de sus antepasados y la otrora isla Titicaca (hoy Isla del Sol) como lu gar de nacimiento de su imperio para que de allí se fueran a fundar la capital en Cusco. En ese contexto, los sitios sagrados natu rales o construidos por el hombre eran donde se adoraba a los dioses tutelares y teogónicos andinos. En lugares como la ceremonial Tiwa naku, ubicado a 72 kilómetros de la ciudad de La Paz y la Roca Sagrada Titicaca en la Isla del Sol del lago Titicaca asistían millares de feli greses consagrando su relevancia. En Tiwanaku, conocido para esta ocasión como el centro de celebración del Solsticio de Invierno, el 21 de junio se revivió el año 5530 del Willka Kuti, (en aymara = el retorno del sol). En otras regiones también se conoce como la fiesta del sol (en quechua = Inti Ray mi). Esto porque en esas épocas los incas fes tejaron ese día como algo grandioso, siendo el Sol, la deidad más importante para ellos. Y para los tiwanakotas era el punto de retor no del Sol hacia un nuevo ciclo y una nueva épo ca del año. Este evento, año tras año, se festeja en el Templo de Kalasasaya, que es un obser vatorio astronómico rectangular, orientado de sur a norte, donde se observaban los calenda rios agrícola y ceremoniales. Su construcción, a

Desde tiempos inmemoriales del periodo precolombino, en la región andina del Abya Yala, nuestros antepasados construyeron centros ceremoniales e identificaron espacios naturales, reconociéndolos como lugares sagrados de alta religiosidad.

Sin embargo, algo que llamó la atención a la población boliviana fue el mensaje vertido por el hermano vicepresidente del Estado Pluri nacional de Bolivia, jilata David Choquehuan ca Céspedes, quien durante el lanzamiento del Año Nuevo Andino y Amazónico (el 1 de junio de 2022), recomendó a todos recibir el año nue vo lleno de pureza espiritual y carnal, señalan do: “40 días antes, hermanos, no carne; 40 días antes, no trago, ni una gota de alcohol. Tenemos que limpiarnos. 40 días antes, no sexo. Tene mos que prepararnos. Hagan la práctica, herma nos, así hacían nuestros abuelos”. Sin duda, el vicepresidente David Choque huanca tenía toda la razón, ya que en tiempos precolombinos el acto de pureza era practicado para las personas que querían llegar a los cen tros ceremoniales de alta religiosidad, en este caso refiriéndonos a todos los sitios donde se re cibiría a los primeros rayos del Sol, el 21 de junio. LA ROCA SAGRADA Desde tiempos inmemorables del período precolombino, la sagrada roca Titicaca ubica da en la actual Isla del Sol fue uno de los san tuarios que más veneraron los habitantes de toda la región andina, en virtud a que las tradi ciones mitológicas decían que ese era el sitio donde Wiracocha había creado el mundo por segunda vez, luego del diluvio universal. Y para los incas, el último gran imperio que dio gran resplandor y un sitial de relevancia al lago Titicaca, también fue el lugar de primige nio de sus antepasados y la otrora isla Titicaca (hoy Isla del Sol) como lugar de nacimiento de su imperio para que desde allí se fuera a fun dar la capital en Cusco, Perú. Los historiadores del folklore, al respecto di cen: “En la Isla del Sol, viendo que esta ya no era suficiente para albergar a la crecida población y que sus tierras ya no producían lo necesario para alimentar al crecido número de su clan, el an ciano gobernador Mallku Willca (Poderoso Sol) mandó al más capaz, atrevido y valiente de sus hijos, Mallku Khapaj (Manco Kápac) y su her mana y/o esposa Mama Ocllo para que buscaran tierras más fértiles para sí y sus descendientes. Le entrega para ello una barra metálica de oro de complicado, no todos podían hacerlo, toda vez que dependían del resultado de las confesiones que realizaban en los distintos sitios.

UBICACIÓN La roca Titicaca se encuentra en lo alto al extremo nor-occidental de la isla en el área de nominada Kasapata, sobre una serranía desde donde se pueden observar ambos lados de los horizontes del Lago Mayor, a dos kilómetros del pueblo más cercano que es Challapampa. Muy cerca de la roca sagrada se encuentra el Ajillawasi, hoy denominado Chincana, que traducido al español quiere decir laberinto o lugar en donde uno se pierde. *Erik Catari Gutiérrez es investigador aymara de las culturas andinas y miem bro boliviano del Club de Exploradores con sede en Nueva York – Estados Unidos.

5 modo que donde esta se hundiera debía estable cer sus dominios. Para ello le mostró el camino hacia el norte. Así fue que Manco Kápac y Mama Ocllo cruzando el lago y siguiendo el camino que fue de sus antepasados en las faldas de un cerro establecieron su Imperio”. Durante el reino inca fue uno de los adorato rios de sublime importancia que en ornamento era capaz de rivalizar con el de Cusco (el Kori cancha); tercero en jerarquía, pero el más rico de todos, porque era el de mayor afluencia, pues to que era visitado por millares de feligreses de toda la región andina, la misma formaba un san tuario triangular con la isla Koati (actual Isla de la Luna) y Copacabana (que era el asiento que custodiaba este sitio sagrado). Según el padre Alonso Ramos Gavilán, uno de los cronistas que más se dedicó al estudio de la isla, en su libro Historia de Nuestra Señora de Copacabana (1621) sostiene que sobre la roca dice: “Entre estos costosísimos templos, y de ta mañas riquezas, fue el de la isla de Titicaca (…) el templo más visitado de todos, el más rico del Perú porque a él concurrían de todo el reino y todo cuanto al Inca estaba sujeto, eran grandes las ofrendas que enriquecían sus erarios”. Para el arqueólogo es tadounidense Adolfo Bandelier, la adora ción a la roca data de tiempos inmemo rables, es decir de épocas anteriores a los incas. Mien tras que el viaje ro George Squier (1863-65) sostiene que la roca fue el si tio más sagrado y más célebre del Perú. Los feligreses en su romería al sitio sagrado, an tes de llegar al adoratorio de la isla, fueron sometidos al primer confesorio en Yunguyo (actualmente, frontera con el Perú, cerca de Copacabana), donde los sacerdotes interrogaban a los feligreses, y se gún sus culpas les imponían el arrepentimien to de los pecados cometidos. Asimismo, se les exigía haberse abstenido a relaciones sexua les, no comer sal, carne ni ají para de esta ma nera entrar con más pureza a la isla. En Copacabana debían someterse a una se gunda serie de ritos confesorios con mayor exi gencia que en Yunguyo, para de esta manera en trar con más pureza a la isla; tal como señala el cronista Bernabé Cobo. Ya en la isla, pasaban por otras tres puertas en donde se volvían a someter a ritos purificatorios. Llegar a la roca Titicaca era su vez, coincide con los puntos cardinales y con sus vértices hacia los solsticios y los equinoc cios. Precisamente, el 21 de junio el Sol sale del vértice oriental, visto desde donde está el mo nolito Ponce. En ese contexto, allí hay dos mo mentos importantes vinculados con el calenda rio agrícola: el 21 de junio y el 21 de diciembre, cuando el Sol se aleja y se acerca al máximo de la Tierra. A este periodo se llama el taya pacha o tiempo frío, y cerca al fin de año viene el jallu pacha o tiempo húmedo. Estas fechas eran muy importantes para los habitantes andinos.

Ramos Gavilán se refiere: “Antes de llegar a este adoratorio, se había de pasar por tres puertas, que distaban las unas de las otras poco más de vein te pasos; la primera se llamaba Pumapuncu, que suena lo mismo que Puerta del León porque ha bía allí un león de piedra que guardaba la entrada, y antes de pasar se hacía una expiación de peca dos, confesándolos a un sacerdote que allí residía.

La segunda puerta tenía por nombre Kentipuncu, por estar matizada con plumas de tominejos, aquí volvían de nuevo a confesarse con otro sacerdote. La tercera puerta era el Pillcopuncu (puerta de es peranza), estaba adornada con plumas verdes de un pájaro llamado pillco, en esta el sacerdote que la custodiaba persuadía con gran eficacia al pere grino para que hiciese un riguroso examen, por que no había de pasar teniéndola agravada”. Los incas efectuaban una serie de fiestas solemnes en la Isla del Sol, y particularmente en el área del adoratorio al Sol. Allí las fiestas eran en abril y junio, como dice Ramos Gavi lán: En abril “…ofrecían cien carne ros listados y con la sangre de ellos regaban el adoratorio del Sol, ofreciendo mu chas riquezas, así de oro como de plata, con chas y plumería de pájaros diversos y muy vistosos”. En junio flores.dondedoundeltasera‘Aucaycusqui“llamabanIntiraimi…aquesta’unadelasfiesmássolemnesSol…haciendobaile.ExtendienporloscaminosporpasabanmuchasVestíanselosindios las más curiosas ropas y por el consiguiente las mujeres… todos iban de esa manera al adoratorio del Sol a ofrecer sus sacrificios. La peña del adoratorio se adornaba con admirable artificio y curiosidad”.

Los archivos se convirtieron en botines políticos apetecidos porque la información que contienen es crucial‘Huracán’EdgarparaRamírez.

LOS DESTRUCTORES DE LA MEMORIA Una tendencia destructiva de la memoria histórica se ha enraizado en nuestra sociedad. Los autores de este flagelo forman parte de lo que la historiografía bautizó como Biblio clastas (destructores de libros) y Memoricidas (destructores de documentos), que en conjun to han provocado más daños al patrimonio documental del Estado que todos los factores y vectores de Reflexionandodestrucción.sobreeste mal endémico, Ed gar ‘Huracán’ Ramírez, célebre archivista mine ro, afirmaba: “Habrá que levantar dos murales en el ingreso de los archivos históricos. En un costado estarán las figuras señeras de aquellos que dieron la vida para salvar los documentos y en el otro, los que con similar denuedo han de dicado todo su esfuerzo y los medios a su alcan ce para sustraerlos o destruirlos”. Cuánta razón tenía ‘Huracán’, pues los archi vos se convirtieron en botines políticos apete cidos por el valor intrínseco de los documentos porque la información que contienen es crucial para garantizar el desarrollo sostenible de la nación. Édgar Ramírez fue un defensor inclau dicable de la minería nacionalizada y por ello defensor de la información sobre los yacimien tos minerales. Con ese fin, el Archivo Históri co de la Minería Nacional, obra de su creación, fue blindado a la voracidad externa a través del Reglamento del Régimen de la Reserva, bajo el amparo del Art. 237 de la Constitución Política del Estado (CPE) y de la Ley 2341. Nunca como entonces el lema “la información es poder” tuvo tanta relevancia.

Entre el 21 y 23 de octubre de 2019, la Unión Juvenil Cruceñista, Resistencia Juvenil Cocha la y otros grupos paramilitares que responden orgánicamente a los Comités Cívicos de Beni, Santa Cruz, Chuquisaca, Tarija y Potosí que maron los tribunales departamentales electorales de Santa Cruz, Chuqui saca, Beni, Pando y Potosí, y cometieron destrozos en el de Tarija, afectando a sus archivos institucionales, siendo el Archivo del Servicio de Registro Cí vico de Potosí destrui do por completo. Esta fue la primera conse cuencia del prematuro rechazo al resultado de las fallidas elecciones del 20 de octubre de 2019, movilizados por la denuncia de un supuesto ‘fraude’, denun La violencia política y la destrucción INFORMACIÓN

DESTRUCCIÓN DE LA MEMORIA DOCUMENTAL POR CAUSAS DE VIOLENCIA POLÍTICA La violencia política desencadenó actos de destrucción de archivos a lo largo de la historia nacional. A la caída de un régimen sobrevenía el asalto de las casas de políticos para destruir sus bibliotecas y archivos. Así se fueron en las piras el Archivo y Biblioteca de José Rosendo Gutiérrez (1871), del expresidente Hernando Si les (1930), del expresidente Enrique Peñaranda (1943) y del político Guillermo Bedregal (1964). Las dictaduras militares planearon el asal Luis Oporto Ordóñez

6 DOMINGO 4 DE SEPTIEMBRE DE 2022 to del Archivo del Servicio de Inteligencia del Estado (1979), la destrucción por fuego del Ar chivo Legislativo, el asalto del Centro de In formación y Documentación de Bolivia y la destrucción del Archivo de la Federación Sin dical de Trabajadores Mineros de Bolivia y de la Central Obrera Boliviana (1980). En el siglo XXI, el 22 de febrero de 2003, orga nizaciones sociales movilizadas asaltaron insti tuciones-símbolo del poder político, destruyen do los Archivos de la Alcaldía Municipal de El Alto, Ministerio de Trabajo, Biblioteca del Mi nisterio de Planeamiento, Archivo del Tribunal Permanente de Justicia Militar y de los partidos políticos Movimiento Nacionalista Revolucio nario, Unión Cívica Solidaridad y Movimiento de Izquierda Revolucionaria (La Paz), así como los archivos de la Sociedad ‘10 de Febrero’ y de la Prefectura de la ciudad de Oruro. El 8 de septiembre de 2008, grupos opo sitores a la Asamblea Constituyente en la ciu dad de Santa Cruz de la Sierra procedieron a la toma violenta del Instituto Nacional de Reforma Agraria, Empresa Nacional de Telecomunicacio nes, Empresa Estatal de Televisión, Aduana Na cional, Administradora Boliviana de Carreteras, Servicio de Impuestos Nacionales, sedes de or ganizaciones indígenas, el Centro de Estudios Jurídicos y Sociales, quemando archivos y bi bliotecas. Ante la magnitud del hecho, los archi vistas de la ciudad de La Paz denominaron al 8 de septiembre como ‘Día Aciago de la Destruc ción de la Memoria Cruceña’. El 22 de junio de 2012, miembros de baja graduación de la Policía Nacional, planifica

ron la toma violenta de las instalaciones de la Dirección General de Investigación Interna de la Policía, sacaron voluminosos expedien tes del Archivo del Tribunal Disciplinario de la Policía Nacional y les prendieron fuego en vía pública. Similares hechos vandálicos ocurrieron en Oruro y Cochabamba. Vecinos del distrito 8 de La Paz asaltaron las instalaciones de la Alcaldía de El Alto, en febrero de 2016 y destruyeron por fuego archivos ediles, con el trágico saldo de seis muertos.

destrucción de la memoria histórica

EL 21060 Y LA DESTRUCCIÓN DE LOS ARCHIVOS SINDICALES El 29 de agosto de 1985, el gobierno del Dr. Víctor Paz Estenssoro promulgó el Decreto Su premo 21060, que impone la nueva política eco nómica cuyo objetivo formal es “detener la hi perinflación, disminuir el déficit fiscal y sentar las bases de reactivación productiva indispen sables para retomar la dinámica del desarrollo económico y social del país”. Ese decreto dio fin al modelo de acumulación del capitalismo de Estado, impuesto en la revolución nacional de abril de 1952. Al amparo del 21060, se dispone el cierre de operaciones de las empresas de la mi nería nacionalizada y se convierte a la Corpora ción Minera de Bolivia en una empresa holding, administradora de contratos de riesgo compar tido, iniciando así la era neoliberal, cabeza de playa del modelo de economía de libre mercado. Como consecuencia de esa medida políti ca, la memoria histórica de la minería naciona lizada y la memoria histórica del movimiento minero se perdió de manera irremediable, por cuanto los centros industriales y las sedes sin dicales fueron cerrados y con esto toda su do cumentación producida. Ante ese panorama, Édgar ‘Huracán’ Ramí rez Santiesteban impulsó el rescate de la memo ria minera destruida por efectos del DS 21060. Con el apoyo de la Biblioteca y Archivo Históri co del Congreso, se levantó el Censo de Archivos Mineros, base para el rescate de archivos mine ros que fueron concentrados para su custodia, organización, sistematización y servicio público en los Archivos Históricos de la Minería Nacio nal en El Alto (La Paz), Oruro y Potosí. Esa proeza archivística del siglo XXI fue re conocida a nivel internacional. Edgar Ramírez proyectó la memoria histórica de la minería na cional “desde la basura a la Memoria del Mundo”.

7 ciado por la misión de observadores enviados por el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro. La movilización contra las elecciones se pro longó por 21 días y derivó en el derrocamiento del expresidente Evo Morales, imponiendo un gobierno de facto elegido en instalaciones de la Universidad Católica Boliviana.

INFORMACIÓN ES PODER apetecidos por el valor intrínseco de los documentos para garantizar el desarrollo sostenible de la nación.

LA DESTRUCCIÓN DEL ARCHIVO DE LA FSTMB En 1980, como consecuencia del golpe de Es tado del Gral. Luis García Meza, el histórico edi ficio de la Central Obrera Boliviana fue derrui do, como un mensaje simbólico que anunciaba la destrucción del movimiento minero revolu cionario. La dirigencia de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) trató de salvar su Archivo. En esa ocasión, una ONG francesa convenció a la dirigencia de la FSTMB de resguardar su documentación fuera del país en tanto durase la dictadura, a cambio propuso la microfilmación como una forma de prevenir su destrucción. Los archivos mineros salieron del país y solo retornaron en versión microfilmada. La FSTMB planificó la recons trucción del Archivo minero mediante una exi tosa estrategia de reposición de memoria sobre la base del préstamo de los archivos de los sindi catos afiliados a la FSTMB, con lo que se creó el Sistema de Documentación e Informa ción Sindical (SiDIS). Al volunta rismo de su primera época le sucedió la transferencia consciente de las docu mentaciones inacti vas, con lo que este archivo se potencia cada día que pasa.

Las narraciones fantásticas no son una in Las narraciones fantásticas de la tradición oral

Víctor Montoya

En culturas como la boliviana, don de se mantienen vivas las creencias pagano-religiosas, los habitantes tie nen la mente proclive a las supersti ciones y la cotidianeidad está trans versalmente atravesada por la tradición oral, cuya sabiduría cultural se transmite de padres a hijos, de adultos a niños, a través de leyen das, mitos, cantos, oraciones, fábulas, refranes, conjuros y otras formas de manifestación de la oralidad, que ha sido desde siempre una de las mejores formas de preservar los conocimientos ancestrales y transmitirlos como testimonios de épocas pretéritas a las nuevas generaciones, con la finalidad de que éstas enriquezcan su bagaje cultural con los aportes del ingenio popular. No existe un solo individuo que no haya ali mentado su fantasía con las narraciones de la tra dición oral, puesto que en todos los hogares se cuentan historias de espanto y aparecidos, con las que disfrutan tanto niños como adultos. Los cuen tos de terror o de fenómenos paranormales siem pre fueron una fuente de la que bebieron los escri tores, porque contienen temas y personajes que nos son familiares desde la cuna hasta la tumba. Desde la más remota antigüedad, todas las civilizaciones crearon a sus personajes fantás ticos, concediéndoles atributos que los diferen ciaban de los simples mortales. Ahí tenemos a los titanes y dioses mitológicos, que poseían po deres sobrenaturales y una vida contextualiza da en dimensiones extraterrenales.

No es casual que los hombres primitivos, con una fantasía similar a la de los niños, hayan sido capaces de crear a los dioses y demonios, con la fi nalidad de proyectar su propio fuero interno, que luego se fue transmitiendo de boca en boca y de generación en generación hasta llegar a nuestros días como un legado de nuestro pasado histórico.

EL APORTE DEL INGENIO POPULAR Los cuentos de terror o de fenómenos paranormales siempre fueron una fuente de la que bebieron los escritores, porque contienen temas y personajes que nos son familiares desde la cuna hasta la tumba.

DOMINGO 4 DE SEPTIEMBRE DE 20228

Muchos de estos personajes ficticios, creados por la fantasía de los hombres primitivos y mo dernos, han llegado a formar parte de las comu nidades urbanas y rurales debido a que tienen una poderosa fuerza de atracción, que nos per mite cumplir nuestros sueños y deseos a través de las aventuras y desventuras que ellos prota gonizan en el mundo fantástico que los rodea, casi siempre estructurado sobre la base de una imaginación que transgrede los límites del ra cionalismo y la lógica formal.

SERES PODEROSOS Los personajes fabulosos, hechos de magia y fantasía, rompen con las franjas temporales y espaciales de un modo particular, ya que po seen la facultad de morir y resucitar, de aparecer y desaparecer, de transformarse en entes mate riales e inmateriales y, sobre todo, la facultad de ser dioses y hombres a la vez; una dicotomía que forma parte de su esencia desde el instante en que fueron creados como tales por la imagina ción de los simples mortales que, desde la edad primitiva de las civilizaciones, tuvieron siempre la necesidad de creer que existen, en otras di mensiones, seres más poderosos que los indivi duos del mundo terrenal.

9 cia, existen todavía quienes aseveran que las obras de carácter fantástico son creaciones au ténticas y originales de los tiempos modernos; una afirmación que, desde luego, está lejos de la verdad, puesto que la literatura fantástica, en su forma oral y escrita, existió desde siempre. Por lo tanto, como enseña el sabio proverbio: “No hay nada nuevo bajo el sol”. Todos los escritores, de un modo consciente o inconsciente, son plagiadores de los autores y las obras que los precedieron en su pro ceso de aprendizaje escritural. Esto lo reconocen, con la mano en el pecho, incluso los autores más prestigiosos de la literatura universal, conscientes de que el imaginario popular, desde los albores de la co munidad primitiva, fue el principal generador de na rraciones que pretendían mostrar lo irreal o extraño como algo cotidiano y común.

RAÍCES EN LA TRADICIÓN ORAL La llamada literatura fantástica de nuestros tiempos, con personajes monstruosos y te mas que abordan situaciones fabulosas, tiene sus referentes en autores y obras que se escri bieron mucho antes de la era cristiana, como el Poema de Gilgamesh, donde intervienen gi gantes, dioses y hechos sobrenaturales. Asi mismo, en los poemas épicos de Homero, par ticularmente en la Ilíada y Odisea, se describen numerosos episodios protagonizados por per sonajes mitológicos y criaturas fabulosas que vención de los escritores modernos, sino de los cultores de una antigua tradición literaria ancla da en la oralidad de las viejas culturas de Orien te y Occidente, pero también de las culturas pre colombinas, como en el caso de América Latina. Lo que quiere decir que la explicación empíri ca de la realidad, con una sobredosis de ficción, siempre ocupó la mente de los hombres en to das las épocas y culturas. Lo interesante es que las narraciones de la tradición oral, de un modo general, son similares en todas las culturas, así éstas no hayan establecido un contacto directo. Lo que hace suponer que los individuos, indistintamente del lugar geográfico y la época, com partían las mismas necesi dades de despejar las dudas concernientes a los fenó menos físicos de la natura leza, los instintos naturales de la condición humana, los misterios de la vida, la muerte y, por supuesto, la existencia de otras formas de vida después de la muerte; de lo contrario, no se creería en la existencia de una vida en el más allá ni en el espíritu de los indi viduos que, después de muertos, retornan como condenados al reino de los vivos. Todas estas creencias fascinantes del ingenio popular son elementos que sirven como base en la re-creación de una obra literaria que, más que ser el producto de una poderosa mente creado ra, resulta ser el compendio de la memoria co lectiva; es decir, la tradición oral convertida en literatura. No obstante, a pesar de esta eviden no existen en la realidad pero sí en el imagina rio popular o en la cosmovisión de un universo ficticio narrado con verosimilitud, intentando convencer al lector de que es posible lo impo sible, como ocurre en los cuentos de Las mil y una noches, que no tienen autor conocido debi do a que provienen de la tradición oral, como todos los cuentos compilados por Charles Pe rrault y los Hermanos Grimm. Tampoco es casual que los escritores del llamado realismo mágico, desde Juan Rulfo hasta García Márquez, hayan encontrado su fuente de inspiración en varias de las narracio nes del mundo bíblico, donde aparecen perso najes con asombrosos poderes sobrenaturales y se describen episodios insólitos que, más que haber existido en la realidad, parecen ha ber sido arrancados de las páginas de una no vela del género fantástico. De modo que la narrativa fantástica de nues tros tiempos honda sus raíces en los relatos de la tradición oral, en las cuales los cuenteros natos, para lograr personajes debidamente caracteriza dos y argumentos sostenibles, dieron verosimi litud interna a lo fantástico o irreal, como en la retórica destinada a convencer de que lo negro es negro y lo blanco es blanco. Por eso mismo los personajes y temas, plasmados en univer sos fantásticos de la forma más convincente y clara posibles, se acercan a los pensamientos y sentimientos de los oyentes y lectores, quienes se interesan, se identifican y se reconocen en las historias narradas con los recursos concebidos por la imaginación, capaz de mostrar que exis ten hechos reales que tienen una connotación fantástica, como existen hechos fantásticos que forman parte de la realidad cotidiana.

DOMINGO 4 DE SEPTIEMBRE DE 202210

especializada,

Entre las expresiones artísticas que tienen vigencia en Bolivia, al teatro de títeres se le ha reconocido una im portancia secundaria, al punto de ser considerado un “arte menor” o sola mente “una actividad recreativa para la niñez”. Es posible que dicho tratamiento tenga sus razones. Somos un país sin tradición titiritera a tal punto que, en los registros de la prensa nacio nal, apenas encontramos referencias a eventos, espectáculos, elencos o actores. No se puede ha blar en nuestro medio de una producción biblio gráfica especializada, tampoco de entidades de formación o series televisivas con títeres. De una fuente secundaria —la Enciclopedia Mundial de la Marioneta de UNIMA— sabe mos que, al finalizar la Guerra del Pacífico, un grupo de titiriteros del norte chileno se asen tó en el norte potosino —epicentro económi co y cultural ligado al estaño y al movimiento obrero— que de a poco se fue diluyendo. Entre ese momento (1879) y la Guerra del Chaco que enfrentó a Bolivia y Paraguay (1932), no ha sido posible encontrar otros indicios. Al rededor de ese acontecimiento bélico se hace referencia a grupos de anarquistas y trotskistas que —haciendo uso de los títeres— emprenden acciones opuestas a la guerra. Si de nombres se trata, resalta el de Antonio Paredes Candia en su papel de titiritero que, aún adolescente, recorre gran parte del país, contando y recogiendo his torias, leyendas, mitos y costumbres de la “Boli via clandestina”, que luego quedarán plasmadas en una enorme y valiosa producción bibliográfi ca de la que somos herederos. De ahí en adelante, otro enorme vacío ape nas interrumpido por la presencia esporádica —en las décadas de los 50 y 60— de titiriteros argentinos como Roberto Espina, los herma Grober Loredo O. En la actualidad un paciente, pero constan te encuentro colaborativo entre titiriteras y ti tiriteros de Santa Cruz, La Paz, El Alto, Oruro, Tarija, Sucre y Cochabamba parecen señalar que los títeres han regresado a Bolivia, pero esta vez para quedarse. *Grober Loredo O. es miembro de Títe res Elwaky El retorno de los títeres LLEGARON PARA QUEDARSE Somos un país sin tradición titiritera a tal punto que, en los registros de la prensa nacional, apenas encontramos referencias a eventos, espectáculos, elencos o actores. No se puede hablar en nuestro medio de una producción bibliográfica tampoco de entidades de formación o series televisivas con títeres. nos Di Mauro, el poeta y titiritero Manuel J. Castilla o Alexis Antigues. En la década de los 70 y bajo el cobijo de en tidades privadas y estatales, con Darío Gonzales (Teatro Ruma – Cochabamba) y Jaime Gonza les (Taller Nacional de Títeres y Objetos Anima dos), surge una nueva generación de titiriteros: Gonzalo Cuéllar, Federico Rocha, Juan Espino za, Hugo Alvarado, Sergio Ríos y otros. El Teatro Runa tendrá una vida de cinco años, mientras que el Taller de Títeres se extenderá por tres dé cadas. Paralelamente, a mediados de los años 80 harán su aparición un otro conjunto de elencos independientes que, bajo el régimen neoliberal, serán absorbidos por Organizaciones no Guber namentales (ONG). Ya en el siglo XXI, sin conexión con las an teriores generaciones, se producirá la reno vación de la escena nacional protagonizada por mujeres titiriteras como Carmen Cárde nas y Alexia Loredo (Títeres Elwaky), Giovana Chambi (Títeres del Río), Karina Noya (De tra pitos y botones), Maricel y Madai Sivila (La Pi rueta), que darán nuevas miradas a los temas, las formas y la estética del teatro de títeres. Esa renovación adquirirá mayor fuerza con jó venes titiriteros como Bayardo Loredo (Títe res Elwaky) que potenciarán sus capacidades con la formación académica y el aire innova dor con dedicación plena al oficio que impri mirá Juan Rodríguez (Títeres Paralamano).

¿CÓMO SE ENCUENTRA LA ACHACANA? La achacana es un producto comercializado por habitantes de varias comunidades del mu nicipio de Yocalla. Cristina Callapino Condori (52 años), de la localidad de San Antonio, recuerda que cuando ella era joven solía buscar la achaca

PATRIMONIO

Poco se habla de este platillo que es parte de la culinaria típica del de partamento de Potosí. Es uno de los más exóticos de la región porque su elaboración está hecha con base en un tubérculo cactáceo, una especie silvestre de cactus que es consumido por los habitan tes de la capital potosina y varias comunidades de la provincia Tomás Frías. En la localidad de San Antonio y en la ciudad de Potosí acostum bran efectuar una feria típica de este prepara do, en ocasión de celebrar la festividad de los Ch’utillos. Estos eventos culinarios sacaron a la luz las singularidades y particularidades de la preparación del suculento alimento que es de gustado por propios y extraños. La experimentada cocinera de la culinaria po tosina Angélica Saavedra Plaza (72 años) sostuvo que el plato típico es consumido, de forma tem poral, durante los meses de agosto para la fiesta de San Bartolomé, y noviembre durante la festi vidad de Todos Santos y Santos Difuntos. La ex perta agregó que el ají de achacana es un platillo de alma, ya que suele ser infaltable en las tumbas que se arman para esa celebración.

NACIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL

El alimento típico es consumido de forma temporal durante los meses de agosto, para la fiesta de San Bartolomé, y noviembre, en Todos Santos y Santos Difuntos. na junto a otras vecinas en las laderas y cerros cir cundantes al poblado, otras en cambio realizaban viajes hacia el sector de Cieneguillas, Leñas, Cha lla Mayu y demás comunidades que se encontra ban sobre la carretera a Oruro. En la actualidad, las zonas de abastecimiento del producto se en cuentran en ese territorio, donde existe en gran cantidad, ya que esa raíz cactácea no es consumi da por los pobladores de aquella región. Callapino sostuvo que cuando se encuentra el tubérculo, se debe poner un pequeño mo jón de piedras para localizarlo, mientras se si gue buscando otros más por el sector, ya que la planta se encuentra en el subsuelo y lo único visible son sus espinas, después se los extrae con la ayuda de una picota. Una vez que se ob tuvo una cantidad considerable de la achacana, el próximo paso consiste en hervir el alimento en abundante agua para quitar la cáscara y las espinas y después se comercializa en los prin cipales mercados de la Villa Imperial. La preparación es otro proceso que re quiere de mucha dedicación; la planta debe ser remojada y hervida en agua, ya que es amarga y requiere ser tratada para reducir su amargura. Claure indica que el producto debe ser cocido y molido en batán hasta con seguir una pasta muy fina, que servirá para elaborar el ají de achacana. El 25 de enero de 2014, el ají de achacana es declarado como Patrimonio Nacional del Estado Plurinacional de Bolivia, cuyo reco nocimiento colectivo se emitido a través de la Ley N° 485, llega además a la k’alapurka, la sopa de llulluch’a, la misk’i lawa, la salteña potosina y los tamales chicheños. (Ivert Elvis Fuertes es socio de número de la Sociedad de Investigación Histórica de Potosí y es docente universitario de la Universidad Autó noma Tomás Frías)

ACHACANA CON PASTEL DE QUINUA El ají de achacana fue comercializado de manera tradicional en el antiguo Mercado de la Recova, actual Mercado Central, según cuenta doña Angélica, quien además recuer da que su abuela, doña Dolores Rivas Morales, fue quien le enseñó el arte de cocinar ese rico platillo; relata que su abuela solía preparar el ají de achacana acompañado de un pastel de quinua. En la actualidad, esa forma de elabo ración parece ser algo inusual, debido a que las nuevas generaciones acostumbran consu mir el ají de achacana con arroz graneado. Saavedra indica que en la Villa Imperial la fe ria del ají de achacana se hizo por primera vez en 1987, ahí se rescató la receta tradicional y se empezó a preparar como lo hacía doña Dolores. La feria es uno de los eventos más loables que posibilitó la recuperación de una receta tradicio nal potosina. En la actualidad son pocos los que pueden consumir ese preparado de esa forma. Doña Angélica es una dama potosina, su pelo plateado delata las siete décadas que lle va encima, es una de las cocineras del Merca do Central, muy conocida en aquel sitio, es a través de su testimonio que se logra conocer que en el periodo republicano este platillo era acompañado con pastel de quinua. El pastel de quinua es un preparado a base de quinua cocida, pan molido, huevo y otros adere zos que forman una masa que es extendida en una lata de hornear, presenta aditamentos como el queso, ahogado o jigote, pasas de uva y sal al gusto, sin duda, el preparado y la presentación del ají de achacana es bastante singular. Por su parte, doña Jenny Claure Saavedra (53 años) destaca que en la actualidad se acostum bró a preparar ese plato con arroz, pero también puede servirse con pastel de quinua. “Servir se con este preparado es lo tradicional”, enfati za. En la segunda mitad del siglo XX se impuso el uso del arroz graneado como elemento que acompaña al exquisito plato potosino.

Ivert Elvis Fuertes Callapino

11

El ají de achacana, el plato de Ch’utillos

Javier Andrés Sucre

CadimaMEJORA

LA CAPACIDAD FUNCIONAL

El hábito clave para combatir la vida sedenta ria es el ejercicio físico que es considerado como “cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos” que, junto a las acti vidades deportivas, hábitos higiénicos y alimen ticios coadyuvan a mantener y mejorar la salud.

La inactividad física es considerada como uno de los mayores factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiacas tales como arterioesclerosis y dolencias respirato rias. Además, como consecuencia del seden tarismo se hace evidente la obesidad, donde la carencia de actividad física hace que las estruc turas osteomusculares pierdan fuerza y se de biliten, lo que provoca afecciones óseas como la osteoporosis, que dificulta actividades como subir escaleras, tener relaciones sexuales, ca minar, levantar objetos o correr.

(El autor es fisioterapeuta kinesiólogo)

La inactividad es considerada como uno de los mayores factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades tales como arterioesclerosis y afecciones respiratorias.

Los beneficios alcanzan a la salud mental, que incluye una mejor habilidad para pensar, disminu ye la ansiedad a corto plazo, reduce el riesgo de de presión, y permite conciliar el sueño.

DOMINGO 4 DE SEPTIEMBRE DE 202212

El ejercicio físico regular es una recomendación establecida para la prevención y el tratamiento de los principales factores de riesgo cardiovascular modificables, como la diabetes mellitus, la hiper tensión arterial y la dislipidemia. Hacer actividad física de intensidad moderada durante un mínimo de 30 minutos cinco días a la semana o de alta in tensidad durante un mínimo de 20 minutos tres días a la semana mejora la capacidad funcional y se asocia con reducciones en la incidencia de en fermedad cardiovascular y mortalidad.

El ejercicio físico evita enfermedades cardiacas, respiratorias y mentales E l ejercicio físico forma parte de un estilo de vida saludable. Las perso nas que llevan una vida activa tie nen menos probabilidad de enfer marse y mayor perspectiva de vivir una vida más duradera. Los informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) expresan claramente que uno de los flagelos modernos que provo can una situación crítica en la vida de los habitantes de todo el planeta es el sedentarismo, que es considerado una forma de vida con poco movimiento. Esta forma de vida es el resultado de varios elementos que dieron lugar a que se desarrolle la ‘cultura del hombre quieto’, que tiende a prevale cer en la sociedad, lo que afecta a la salud de las personas sin distinción de género, edad, situación geográfica, clase social, nivel educativo o cultural.