Giornale dei Biologi

Sottoscritto l’accordo tra Fnob e Figc : 13mila nutrizionisti “alleneranno” stile di vita e alimentazione degli atleti

Arlecchino e il destino dei Biologi di Vincenzo D’Anna

PRIMO PIANO

I biologi al servizio del calcio italiano: accordo tra FNOB e FIGC di Rino Dazzo

Nuova opportunità per la FNOB e gli Ordini regionali: in arrivo la rete digitale nazionale per gli albi dei biologi di Vincenzo D’Anna

FNOB: interoperabilità, tessera digitale e nuova identità professionale grazie al progetto PNRR

Nobel per la medicina 2025: premiati i biologi

Legge sull’obesità: Italia prima al mondo di Rino Dazzo

Gli obesi in Italia: il dramma dei bambini di Rino Dazzo

INTERVISTE

Il gene Hscharme influenza i cardiomiociti e la salute del cuore di Ester Trevisan

Le nuove frontiere della reumatologia: l’IA per la cura e la diagnosi precoce di Matilde Andolfo

Mappate oltre 350mila “conversazioni” tra RNA e proteine nelle cellule di Sara Bovio

Il primo database delle “cicatrici” del DNA per combattere il cancro di Sara Bovio

Colesterolo, cambiano i parametri: l’ultima minaccia è la Lipoproteina-a di Domenico Esposito

Obesità, un nuovo algoritmo aiuta i medici a scegliere i farmaci più efficaci di Sara Bovio

Salute del cuore: italiani poco attenti di Domenico Esposito

L’AI rivoluziona la diagnosi di retinopatia diabetica di Elisabetta Gramolini

Un amminoacido che cura l’intestino di Michelangelo Ottaviano

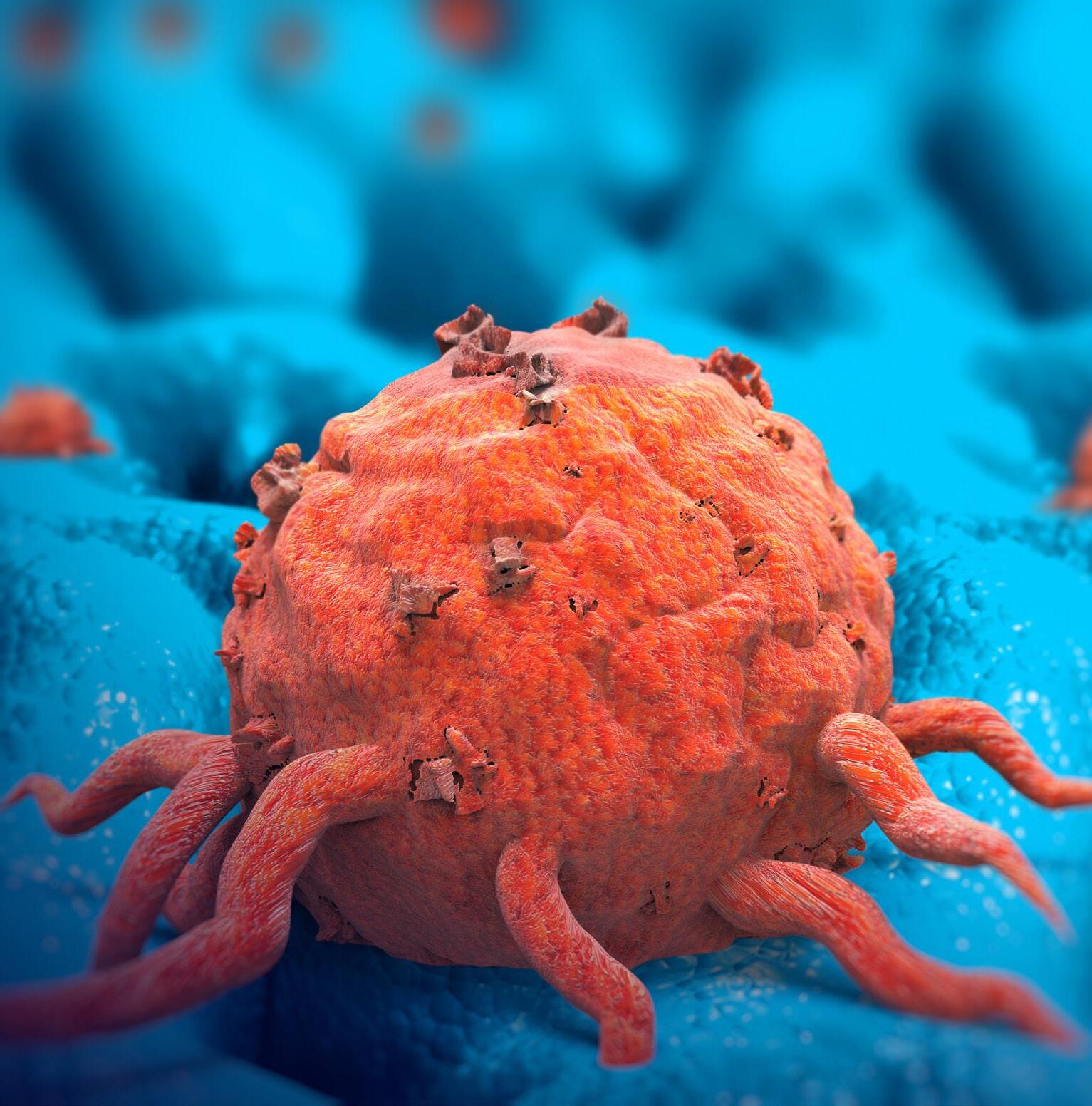

Tumori, boom di casi entro il 2050 di Domenico Esposito

Nanoparticelle “a scovolino”: una nuova frontiera nella lotta al cancro di Carmen Paradiso

Il metabolismo come orologio dello sviluppo, la scoperta dell’Embl di Carmen Paradiso

La longevità si può ereditare grazie alla proteina messaggera di Carmen Paradiso

Parkinson: bersagli terapeutici per potenziare i trattamenti di Carmen Paradiso

Neurocosmesi, interazioni pelle e sistema nervoso di Carla Cimmino

La vita animale nasce dalle spugne di Michelangelo Ottaviano 52 54

Il biologo ambientale: figura chiave per la tutela della biodiversità di Matilde Andolfo

Il biologo e la medicina del futuro: in 400 all’evento di Reggio Calabria

AMBIENTE

Il biologo ambientale: pilastro scientifico e garante ecosistemico nelle grandi opere infrastrutturali di Pierlisa Di Felice

Progetti rigenerativi in Liguria trasformano il fondale in laboratorio di Gianpaolo Palazzo

Film innovativi proteggono le celle solari, aumentandone l’efficienza di Gianpaolo Palazzo

Dalla tavola al cestino: la crisi invisibile del cibo che non consumiamo di Gianpaolo Palazzo

I nuovi numeri dello spreco alimentare in Italia: come fare la differenza di Livia Galletti

Smog fotochimico, il nemico invisibile che soffoca città e campagne del nord di Gianpaolo Palazzo

Riso Tea: rivoluzione nei campi di Michelangelo Ottaviano

Gliobastoma: Seqperglio guida la ricerca di Pasquale Santilio

Sand challenge: la voce analizzata dalla IA di Pasquale Santilio

L’anticorpo che rallenta il gliobastoma di Pasquale Santilio

Diagnosi precoce con la bi-rinfrangenza di Pasquale Santilio

Il biorestauro dei due capolavori del Moncalvo a Chieri di Rino Dazzo

Dalla pluricampionessa ai volti nuovi, ori e podi dell’atletica paralimpica di Antonino Palumbo

Sardegna a “gonfie vele”, fra titoli mondiali e lampi d’azzurro di Antonino Palumbo

Finn, astro nascente del ciclismo italiano di Antonino Palumbo

La milano del volley vince la supercoppa di Antonino Palumbo

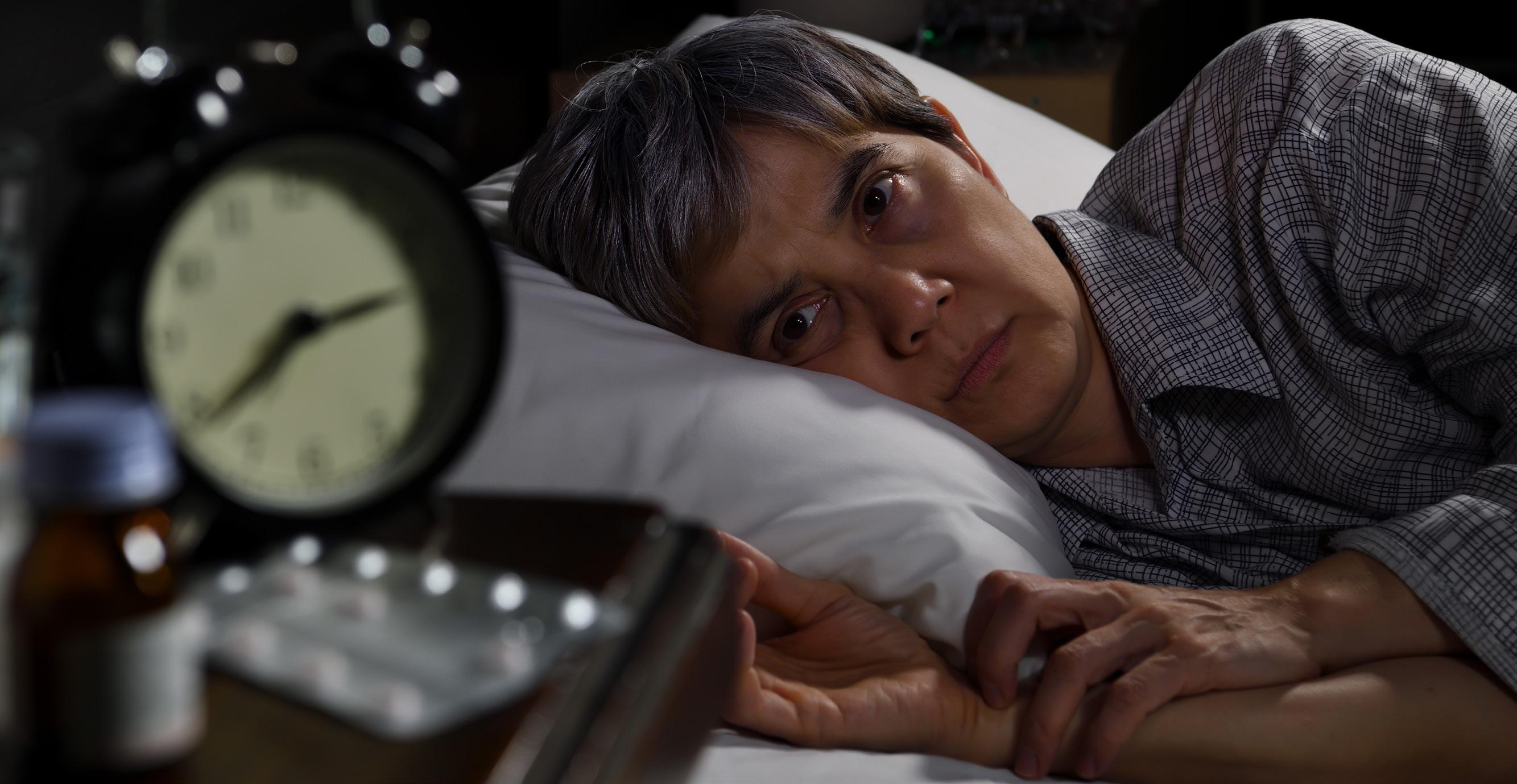

Insonnia: dalla genetica ai nuovi approcci di stimolazione cerebrale di Daniela Bencardino

Oltre il DNA: come l’editing genetico riscrive la medicina personalizzata di Davide Cacchiarelli e Daniela Sanges

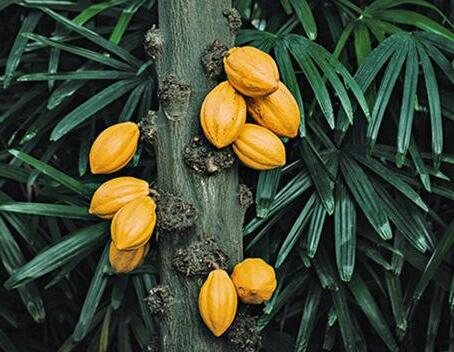

Storia del rapporto tra uomo e piante - prima parte di Giuliano Russini

Si informano gli iscritti che gli uffici della Federazione forniranno informazioni telefoniche di carattere generale dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle ore 13:30 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00. Il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00

Tutte le comunicazioni dovranno pervenire tramite posta (presso Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi, via Icilio 7, 00153 Roma) o all’indirizzo protocollo@cert.fnob.it, indicando nell’oggetto l’ufficio a cui la comunicazione è destinata.

È possibile recarsi presso le sedi della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi previo appuntamento e soltanto qualora non sia possibile ricevere assistenza telematica. L’appuntamento va concordato con l’ufficio interessato tramite mail o telefono.

UFFICIO CONTATTO

Centralino 06 57090 200

Ufficio protocollo protocollo@cert.fnob.it

Anno VIII - N. 10 Ottobre 2025

Edizione mensile di Bio’s

Testata registrata al n. 113/2021 del Tribunale di Roma

Diffusione: www.fnob.it

Direttore responsabile: Vincenzo D’Anna

Giornale dei Biologi

Questo magazine digitale è scaricabile on-line dal sito internet www.fnob.it

Sottoscritto l’accordo tra Fnob e Figc : 13mila nutrizionisti “alleneranno” stile di vita e alimentazione degli atleti

Questo numero del “Giornale dei Biologi” è stato chiuso in redazione il 30 ottobre 2025.

Contatti: protocollo@cert.fnob.it

Gli articoli e le note firmate esprimono solo l’opinione dell’autore e non impegnano la Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi.

Immagine di copertina: @ Igor Link/shutterstock.com

di Vincenzo D’Anna Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi

Ebbene sì, devo confessarlo,

cari colleghi: ho più volte

riconsiderato la bontà del passaggio dei Biologi nelle professioni sanitarie. Non tanto e non solo perché presiedo una categoria affatto incline a considerare le cose positive, ma dedita a prefigurare quelle negative, vocata al lamento più che al ringraziamento. Non c’è stata conquista, in questi ultimi sette anni - prima con l’ONB e poi con la FNOB - che abbia ricevuto un apprezzamento corale e manifesto da parte della categoria. Quest’ultima, intesa come l’insieme degli iscritti all’Albo e anche di coloro che, non avendo l’obbligo di iscriversi, non hanno comunque risparmiato critiche e rilievi a un Ordine professionale al quale comunque non aderiranno. In quest’ultimo caso, è da quelle fila che vengono infatti le critiche più feroci, alimentate spesso da frustrazioni personali e dalla circostanza che, non conoscendo le vicende, ci si erge comunque a giudici e saccenti. E tuttavia, nel primo quinquennio dal 2018

Non c’è stata conquista, in questi ultimi sette anni che abbia ricevuto un apprezzamento corale e manifesto da parte della categoria

al 2023, l’Ordine Nazionale dei Biologi è stato ricostruito pietra su pietra, rimesso in sesto economicamente, debito pregresso su debito pregresso. Sono state compiute scelte organizzative per migliorare i servizi e l’interlocuzione con gli iscritti, del tutto assente in passato; si è pensato all’inserimento in contesti politici e istituzionali dai quali eravamo esclusi o ignorati. E non è bastato, in quel tempo, redigere un libro bianco riepilogativo e didascalico di quanto fatto, per tacitare commenti puntuti, giudizi malevoli, valutazioni superficiali, figlie di quella pessima e diffusa abitudine che si chiama “il sentito dire”. All’atto dell’entrata in vigore della legge 3/2018, re -

Siamo alla vigilia dell’adozione dei decreti ministeriali che riscrivono, aggiornano e ampliano le competenze professionali

cante il riordino degli Ordini e dei Collegi professionali della sanità, ci è voluto del tempo perché se ne cogliessero i vantaggi. Oggi, infatti, siamo alla vigilia dell’adozione dei decreti ministeriali che riscrivono, aggiornano e ampliano le competenze professionali, rifondano il sistema e l’intera Categoria. Non passa giorno che, pur innanzi a questa rivoluzione copernicana, non compaia la voce di chi chiede altro ancora, puntando - in genere - sulla tutela del proprio microcosmo, quasi che venisse minacciato dalla modernità e dall’evoluzione raggiunta. Ci vorranno diversi anni perché qualcuno prenda nota e si renda conto che soddisfare il proprio piccolo particolare non renda

affatto alla Categoria; che una visione angusta del proprio interesse non fa crescere niente e nessuno. Comunque, ai Biologi - come agli amici più cari - si deve voler bene coi difetti che hanno, con le abitudini che si sono radicate negli anni dell’incuria verso i medesimi, con la necessità di doversi barcamenare nell’esercizio di una professione tanto ampia di prospettive, eclettica per variabilità di impiego, ma quasi sempre priva di normative e tutele legislative. Normative vecchie che fissavano la mera elencazione di aree di indirizzo professionale, genericamente indicate in una legge istitutiva “omnibus”, ma scarna di interpretazioni giuridicamente chiare. Quello che maggiormente pesa, però, è l’assenza di un “senso politico” della Categoria che, ancorché diversamente organizzata - dal centralismo dell’ONB al pluralismo degli Ordini territoriali - risente del solipsismo culturale e della vocazione campanilistica. Gli Ordini territoriali, spesso, sono finiti nelle mani di una dirigenza tetragona alla visione federativa che coordina e indirizza, nel senso degli obblighi di legge, la vita delle realtà regionali. A volte si trae l’impressione che ciascuno curi e difenda la propria organizzazione territoriale con fare malmostoso e sospettoso, quasi che si siano create “ditte” personalizzate. Le fibrillazioni non mancano e spesso qualche Ordine si rapporta con la Fe -

Gli Ordini territoriali, spesso, sono finiti nelle mani di una dirigenza tetragona alla visione federativa che coordina e indirizza la vita delle realtà regionali

derazione con fare competitivo, se non indifferente. Un agire che lascia prevalere le differenze e non le assonanze. Se la FNOB si piegasse a questo modo di intendere le cose, avremmo creato undici repubbliche autocratiche e non solamente autonome per competenze che la legge delega agli ordini territoriali. Un vestito di Arlecchino che non porta né unità d’intenti né concorde collaborazione. Dalla FNOB arrivano, con cadenza ormai frequente, conquiste per i Biologi che in passato erano sconosciute, riconoscimenti insperati per tutti noi. Tutto viene preso come se fosse stato facile ottenerlo e finanche dovuto, come tale non degno di notazione. Per quanto mi riguarda, que -

Dalla FNOB arrivano, con cadenza ormai frequente, conquiste per i Biologi che in passato erano sconosciute

sto tempo di servizio senza riscontro è scaduto: chi non dà segno di resipiscenza nel rispettare la funzione, il ruolo e l’autorevolezza della Federazione, dovrà procurarsi i mezzi in futuro per ottenere le cose che desidera. Così come si dovrà attrezzare per la prossima fase elettorale, dell’Ottobre 2026, in una prospettiva autoctona e autosufficiente sotto il profilo della raccolta del consenso democratico, che è l’unico a conferire legittimità a chi pretende di detenere il potere di governare. Sceglieremo i leali al disegno federativo e i generosi che si offrono al servizio dei Biologi. Perché si governa non per cupidigia di potere, ma per il dovere di fare del bene alla gente.

Stretta di mano tra i presidenti D’Anna e Gravina, siglato il protocollo d’intesa

Per 13mila nutrizionisti si aprono interessanti possibilità di carriera nello sport

Un’interessante possibilità di carriera per 13mila biologi nutrizionisti, ma anche e soprattutto un valido supporto all’attività di calciatori, calciatrici, squadre e società sportive. Lo scorso 29 settembre è stato siglato il protocollo d’intesa tra la FNOB e la FIGC: la Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi e la Federazione Italiana Giuoco Calcio legate da una partnership allo scopo di garantire ai protagonisti delle partite sul rettangolo verde, siano essi professionisti o dilettanti, una corretta alimentazione e uno stile di vita sano, insomma gli strumenti necessari a migliorare le prestazioni in modo naturale e sotto la stretta osservazione di specialisti competenti.

Per la FNOB si tratta di un primo, cruciale ingresso nel mondo dello sport, preludio ad analoghi accordi con realtà e istituzioni di altre discipline. Il mondo del calcio, dal canto suo, potrà contare su un buon numero di professionisti in grado di stilare piani alimentari ad hoc e programmi specifici per i propri atleti.

Ma cosa prevede il protocollo d’intesa tra le due federazioni, salutato dalla stretta di mano tra i presidenti D’Anna e Gravina? Sostanzialmente, l’organizzazione e la promozione, nell’ambito del Settore Tecnico della FIGC, di periodici corsi di aggiornamento e formazione che comprendono anche i biologi nutrizionisti regolarmente iscritti all’Albo professionale della FNOB. Lo scopo finale è la selezione e la preparazione di biologi professionisti strettamente qualificati nell’ambito della nutrizione applicata al calcio. Una platea di specialisti capace di guidare calciatori e club nel loro percorso alimentare, un passaggio strettamente propedeutico

Per la FNOB si tratta di un primo, cruciale ingresso nel mondo dello sport, preludio ad analoghi accordi con realtà e istituzioni di altre discipline. Il mondo del calcio, dal canto suo, potrà contare su un buon numero di professionisti in grado di stilare piani alimentari ad hoc e programmi specifici per i propri atleti. Come previsto dall’intesa, sarà creato un percorso formativo al cui interno la FNOB provvederà a dare il proprio supporto scientifico e didattico. Il corso di formazione sarà organizzato con cadenza annuale e avrà come oggetto la selezione e la preparazione di almeno venti biologi qualificati nello specifico ambito della nutrizione applicata al calcio

al raggiungimento di uno stato di forma ottimale. Un’intesa che promette di diventare una best practice in ambito calcistico e più in generale sportivo: l’obiettivo a medio e lungo termine, infatti, è coinvolgere un numero crescente di federazioni e discipline sportive (in primis lo stesso CONI), in modo da ottenere un miglioramento dello stato di salute e dei livelli delle prestazioni di tutti gli atleti.

La soddisfazione del mondo dei biologi è pienamente rappresentata dalle parole del presidente Vincenzo D’Anna al momento della firma del protocollo, avvenuta presso la sede della FIGC in via Allegri a Roma. Più precisamente, all’interno della sala intitolata a Paolo Rossi, l’indimenticato Pablito eroe del trionfo mondiale degli Azzurri nel 1982 in Spagna: «Ringrazio il presidente Gravina per aver consentito ai biologi nutrizionisti che si occupano di attività sportive, di accedere ad un riconoscimento qualificato della loro attività, anche in seno alle compagini di calcio. Un traguardo - ha sottolineato D’Anna - da tempo perseguito ed oggi realizzato».

Il presidente, inoltre, ha inteso omaggiare il presidente Gravina donandogli una maschera apotropaica di arte greca proveniente dalla Calabria. Un dono che è stato molto apprezzato dal suo omologo, il numero uno della Federcalcio.

Anche Gravina, dal canto suo, ha espresso analogo compiacimento: «Siamo felici di poter intraprendere questo nuovo percorso con la Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi. Nello sport, e nel calcio in particolare, c’è bisogno di sempre maggiore professionalizzazione e sono convinto che i biologi nutrizionisti possano contribuire in ma-

niera determinante - ha concluso Gravina - a migliorare le condizioni di salute e l’attività sportiva degli atleti». Dieci gli articoli del protocollo. Come previsto dall’intesa, sarà creato un percorso formativo al cui interno la FNOB provvederà a dare il proprio supporto scientifico e didattico. Il corso di formazione sarà organizzato con cadenza annuale dal Settore Tecnico della FIGC presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, in Toscana, e avrà come oggetto la selezione e la preparazione di almeno venti biologi qualificati nello specifico ambito della nutrizione applicata al calcio.

Il corso, infatti, si intitolerà proprio «Nutrizione Applicata al Calcio» e la selezione dei partecipanti al bando di concorso, per l’accesso al corso di formazione stesso, avverrà anche, se necessario, con il contributo professionale della FNOB. Come specificato nell’articolo 3, la federazione dei biologi «si impegna a proporre, su richiesta del Settore Tecnico, docenti per il citato corso di formazione, nonché a supportare il Settore Tecnico della FIGC nella definizione dei contenuti scientifici e formativi del corso». Nello stesso articolo si sottolinea come le parti «si impegnano, di comune accordo, a stabilire quanti posti del corso di formazione sono riservati ai biologi».

Inoltre, in merito alla partecipazione dei biologi al corso di formazione, «la FNOB provvederà ad erogare, esclusivamente ai biologi iscritti all’Albo professionale, e che saranno ammessi al corso, un contributo pari al 50% della quota d’iscrizione». Quota che sarà versata per intero al Settore Tecnico «da ciascun partecipante ammesso secondo le modalità fissate da medesimo Settore».

D’Anna*

Con l’approvazione del “progetto-obiettivo” da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sta per vedere la luce la rete digitale dedicata agli Albi e ai dati di attività della categoria dei Biologi. L’iniziativa punta a colmare il divario tecnologico rispetto ad altre Federazioni sanitarie, come quelle dei Medici e dei Farmacisti, integrando l’Albo Unico Nazionale dei Biologi (AUN) con il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), nell’ambito del programma PNRR.

L’obiettivo è consentire la verifica in tempo reale dell’iscrizione dei Biologi all’Albo, garantendo così un accesso sicuro e qualificato ai dati contenuti nel FSE e migliorando la qualità delle informazioni sanitarie.

Il progetto prevede inoltre l’introduzione di una tessera digitale professionale, integrata nell’IT-Wallet nazionale, che fungerà da moderno strumento di identificazione per gli iscritti. Sebbene l’uso della piattaforma e della tessera digitale resti facoltativo, la novità rappresenta un importante passo avanti verso una gestione più efficiente e trasparente dei dati dell’Albo, arricchiti da ulteriori informazioni sul tipo di attività svolta, sui recapiti professionali e su altri elementi utili all’integrazione con diversi sistemi informatici.

L’investimento previsto, pari a 680 mila euro, consentirà la creazione della “rete digitale” già contemplata daldi Vincenzo

* Presidente FNOB

la legge, che individua nella Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi (FNOB) il soggetto capofila della rete di collegamento dei sistemi informatici regionali.

In origine, gli undici Ordini territoriali avrebbero dovuto partecipare anche economicamente alla costituzione di tale rete. Tuttavia, al momento del loro insediamento, ciascuno ha optato per soluzioni informatiche autonome, creando notevoli difficoltà alla FNOB nella gestione e nello scambio dei dati con altri enti.

Un esempio emblematico riguarda l’invio dei crediti ECM al COGEAPS: il Centro Elaborazione Dati della FNOB ha dovuto infatti adattarsi ai diversi linguaggi informatici adottati dai singoli Ordini, elaborandoli uno per volta. Oggi, fortunatamente, la tecnologia consente di realizzare - e senza costi aggiuntivi - ciò che in passato risultava complesso, uniformando finalmente i vari sistemi in una rete unica e coerente a livello nazionale. La FNOB dovrà ora procedere, in tempi molto stretti, all’appalto pubblico per la realizzazione della rete, considerando che altre Federazioni hanno già avviato progetti analoghi.

In alternativa, potrà valutare l’affidamento dell’intervento direttamente al Dipartimento dello Stato competente, così da evitare ulteriori ritardi o, peggio, la perdita del finanziamento, eventualità che potrebbe comportare responsabilità personali davanti alla Corte dei Conti.

La speranza, condivisa da tutti, è che il progetto possa procedere senza nuove dispute o cavilli e che la rete digitale dei Biologi diventi presto una realtà operativa ed efficiente.

l progetto presentato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi (FNOB) nasce con l’obiettivo di integrare l’Albo Unico Nazionale dei Biologi (AUN) con il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), nell’ambito del programma PNRR.

L’iniziativa consentirà di verificare in tempo reale l’iscrizione dei biologi all’Albo per l’accesso e l’alimentazione dei dati nel FSE, migliorando così la sicurezza e la qualità delle informazioni sanitarie.

Il progetto prevede inoltre l’introduzione di una tessera digitale per gli iscritti, integrata nell’IT-Wallet nazio -

nale, che rappresenterà una forma moderna di identificazione professionale.

L’importo del finanziamento per la realizzazione del progetto è pari a 660.849,60 euro IVA inclusa.

L’intervento rafforza il ruolo della FNOB come soggetto istituzionale pienamente inserito nell’ecosistema digitale della pubblica amministrazione e contribuisce alla trasformazione digitale del sistema sanitario, valorizzando la figura del biologo e rendendo più efficiente la collaborazione tra Ordini territoriali, Federazione e istituzioni nazionali.

Anche quest’anno, il Karolinska Institutet di Stoccolma ha assegnato il riconoscimento a un team di cui fanno parte due biologi per gli studi sul funzionamento del sistema immunitario

Ancora una volta viene riconosciuto l’apporto della Biologia al progresso scientifico e il suo ruolo centrale nel panorama della ricerca internazionale. E ancora una volta, l’attestazione arriva dal Karolinska Institutet di Stoccolma, che ha assegnato il premio Nobel per la Medicina o la Fisiologia 2025 ai biologi Fred Ramsdell e Mary E. Brunkow e all’immunologo Shimon Sakaguchi per le loro “scoperte rivoluzionarie sulla tolleranza immunologica periferica, che impedisce al sistema immunitario di danneggiare l’organismo”.

Nelle motivazioni, l’istituto svedese spiega come i tre scienziati abbiano il merito di aver gettato le basi per un nuovo campo di ricerca che possa stimolare lo sviluppo di innovativi trattamenti per malattie autoimmuni, tumori e trapianti.

Ramsdell, Brunkow e Sakaguchi sono infatti stati de -

• Mary Brunkow, nata nel 1961 a Portland (Oregon), è una biologa. Si è laureata nel 1979 e ha poi conseguito una laurea in biologia molecolare e cellulare all’Università di Washington nel 1983. Ha completato un dottorato di ricerca in biologia molecolare all’Università di Princeton nel 1991. Attualmente è responsabile senior dei programmi dell’Istituto per la Biologia dei sistemi di Seattle Isb, un istituto di ricerca per lo studio delle relazioni tra le varie parti dei sistemi biologici e che promuove un approccio interdisciplinare alla ricerca biologica.

• Frederick Ramsdell, nato a Elmhurst nel 1960, è un biologo. Si è laureato all’Università della California di San Diego nel 1983 e successivamente ha svolto un dottorato di ricerca in immunologia all’Università della California di Los Angeles nel 1987. È direttore di ricerca presso il Parker Institute for Cancer Immunotherapy di San Francisco.

• Shimon Sakaguchi nato a Nagahama nel 1951, è un immunologo. Si è laureato in medicina nel 1976 e ha svolto il dottorato di ricerca nel 1982, entrambi all’Università di Kyoto. Ha svolto studi di post-dottorato alla Johns Hopkins University e all’università di Stanford. Lavora nell’ Immunology Frontier Research Center dell’Università di Osaka.

cisivi nel comprendere il ruolo che hanno nel nostro organismo le cellule T regolatrici, definite “i direttori d’orchestra del sistema immunitario”, le quali sorvegliano il corpo umano e controllano che questo non si comporti in modo anomalo, attaccando se stesso. Tale meccanismo di regolazione, che è alla base dell’insorgenza delle patologie autoimmuni, aiuterà a capire le ragioni per le quali non tutti gli individui sviluppano questa tipologia di malattie in forma grave.

Il progetto di ricerca è iniziato nel 1995 con le intuizioni di Shimon Sakaguchi, convinto che il sistema immunitario fosse molto più complesso di come i suoi colleghi lo consideravano. Secondo la teoria diffusa allora, esisteva un meccanismo definito ‘tolleranza centrale’, per il quale le cellule immunitarie pericolose venivano eliminate nel timo. Sakaguchi dimostrò che il sistema immunitario comprendeva cellule fino ad allora sconosciute, dette “T regolatorie”, specializzate nel controllare che il nostro corpo tolleri i tessuti dell’organismo al quale appartiene. Successivamente Mary Brunkow e Fred Ramsdell scoprirono l’esistenza del gene Foxp3, che si comportava come regista delle cellule identificate qualche anno prima dal collega giapponese.

«La biologia è la scienza del futuro - afferma Vincenzo D’Anna, presidente della FNOB - e come tale si contraddistingue per importanti riconoscimenti in settori, come quello della ricerca, che trovano nel progresso una componente imprescindibile. La nostra è una scienza giovane, prolifera e che sa guardare avanti, dimostrando ogni giorno di avere un’importanza cruciale nella cura e nella tutela della salute umana».

Il Premio Nobel per la Fisiologia o la Medicina, istituito dal testamento di Alfred Nobel nel 1895, è assegnato da una giuria di professori di medicina del Karolinska Institutet, Università medica svedese. Viene conferito agli autori di scoperte di vitale importanza, che hanno cambiato i modelli scientifici precedenti e che siano di enorme beneficio per il genere umano.

Nel 2024 il premio è stato assegnato ai due biologi Victor Ambros e Gary Ruvkun per le scoperte sul micro-Rna, un meccanismo che ha aperto la strada a diverse terapie geniche, in particolare alla “regolazione genica post-trascrizionale”.

Finora sono stati assegnati 114 Nobel per la Medicina, il più giovane degli insigniti aveva 31 anni (Frederick G. Banting nel 1923) e il più anziano 87 (Peyton Rous nel 1966), 14 le donne.

Riconosciuta come malattia cronica, progressiva e recidivante

La prevenzione e la cura passano in carico al SSN

Che nel paese ci sia sempre maggior attenzione verso la nutrizione lo dimostra l’approvazione definitiva, da parte del Senato, del disegno di legge per la prevenzione e la cura dell’obesità, avvenuta a inizio ottobre dopo che lo stesso disegno era stato licenziato a maggio dalla Camera. L’Italia è diventato il primo paese al mondo a dotarsi di una norma specifica su un problema alimentare annoso e, purtroppo, sempre più diffuso.

L’obesità è stata infatti riconosciuta come malattia cronica, progressiva e recidivante, al pari di altre patolo -

gie di interesse e rilevanza sociale, diventando oggetto di un programma nazionale educativo di cura e prevenzione. Le misure previste dalla legge riguardano vari settori: sanità, scuola, mondo del lavoro, informazione pubblica e formazione professionale. Il punto cardine è rappresentato dal diritto delle persone con obesità, esplicitamente riconosciuto dalla norma, ad accedere alle prestazioni sanitarie comprese nei Lea, i Livelli essenziali di assistenza.

Il Servizio Sanitario Nazionale dovrà farsi carico delle spese sostenute per diagnosi, terapie e monitoraggio,

anche se spetterà alle regioni far rientrare i servizi e le cure sanitarie degli obesi nei Lea. E qui potrebbero sorgere i problemi. Che succederà in quelle regioni, soprattutto al sud, dove i bilanci sono meno floridi, ci sono meno soldi in cassa e dove - per giunta - è concentrato il maggior numero di pazienti obesi? Sarà garantito lo stesso trattamento agli obesi in ogni parte d’Italia, oppure si andrà incontro a diseguaglianze? In attesa che l’applicazione della legge fornisca le prime risposte, sotto la lente di un apposito Osservatorio per lo Studio dell’Obesità creato ad hoc, il ministro della Salute Orazio Schillaci ha sottolineato la rilevanza e la portata storica della sua approvazione: «Siamo i primi a riconoscere l’obesità come malattia cronica. Parliamo di un problema di salute globale che non riguarda solo gli adulti, ma anche i bambini». Il programma è dotato di uno stanziamento iniziale di 700mila euro per il 2025 destinato a salire a 800mila euro nel 2026 e a un milione e 200mila euro per il 2027. Risorse ripartite tra le regioni e destinate alla promozione dell’attività fisica e di una corretta alimentazione sin dai primi anni di età, al sostegno all’allattamento al seno, a campagne di sensibilizzazione dei genitori, al miglioramento dell’informazione pubblica. Ma non solo. Altri 400mila euro annui a partire dal 2025 sono destinati alla formazione e all’aggiornamento di studenti universitari e personale del SSN, 100mila euro a campagne di informazione, educazione alimentare e promozione dell’attività fisica presso scuole, farmacie, medici di base ed enti locali. Previste inoltre misure di inclusione sociale, volte all’inserimento delle persone con obesità in vari contesti scolastici, sportivi e lavorativi. Un altro ddl riconosce infine il 16 maggio quale Giornata nazionale contro la denigrazione dell’aspetto fisico delle persone: il «body shaming». (R. D.).

Quanto è diffusa l’obesità in Italia? Molto, purtroppo. Un italiano su dieci è obeso, mentre quattro su dieci hanno un peso superiore alla media, finendo dunque nella categoria dei sovrappeso. E ancora: sono affetti da obesità sei milioni di adulti, il 12% della popolazione adulta, mentre un altro 40% è in sovrappeso. Dati che emergono dalle ultime rilevazioni dell’ISS, l’Istituto Superiore di Sanità, e dai più recenti report sulla salute, e che indicano come il trend rispetto agli scorsi non sia migliorato. Anzi.

A fare principalmente i conti con questa particolare malattia sono soprattutto le regioni meridionali: in Campania, Molise, Puglia e Basilicata, in particolare, quasi la metà della popolazione è obesa o in sovrappeso, condizione che - come è noto - predispone allo sviluppo di una serie di condizioni patologiche quali diabete di tipo 2, ipercolesterolemia, ipertensione, problemi cardiovascolari e neurologici, tumori, calcoli biliari, osteoartrite e tante altre ancora. Anch’esse, non a caso, in aumento.

Situazione che diventa ancor più preoccupante se si considera che sono assai elevate le percentuali di bambini e adolescenti obesi o gravemente obesi. Anche in questo caso, con profonde differenze tra una zona e l’altra del paese. Come riportano i dati del rapporto «I diritti dell’infanzia e dell’adolescenza - I dati Regione per Regione 2024», realizzato dal Gruppo di lavoro per l’attuazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, a fronte di una media nazionale del 9,8% di bambini obesi e gravemente obesi, in alcune regioni si raggiungono picchi del 18,6% (Campania), del 15,5% (Calabria) e del 14,8% (Puglia), mentre nella provincia di Trento la percentuale è appena del 3%. Stili di vita poco salutari, abitudini alimentari sbagliate, l’assenza di efficaci politiche di educazione alimentare contribuiscono all’aumen-

© DementevaJulia/shutterstock.com

Le due velocità della patologia, che viaggia diversamente tra nord e sud e tra disuguaglianze sociali ed economiche

to della percentuale di obesi, particolarmente diffusi tra gli uomini, con un livello di istruzione piuttosto basso e con difficoltà economiche.

I cibi sani come frutta, verdura e prodotti bio, infatti, costano più di quelli industriali. E le disuguglianze economiche si riflettono anche nella difficoltà a praticare sport o a seguire programmi di allenamento in palestre e centri specializzati, nemici naturali di una delle cause più favorevoli dell’obesità: la sedentarietà. Per perdere peso, soprattutto negli ultimi tempi, si sta facendo sempre maggiore ricorso a farmaci come l’Ozempic,

il Wegovy o il Mounjaro, che hanno però costi che escludono le fasce di popolazione meno abbienti (oltre a provocare effetti collaterali che non li rendono adatti a tutti), rafforzando i divari sociali in essere.

E ad avere costi notevoli sono anche gli interventi di chirurgia bariatrica, che tratta l’obesità grave intervenendo su stomaco e intestino per indurre perdite di peso e prevenire le malattie associate: il prezzo può variare tra 2500 e tremila euro per il palloncino gastrico fino ai 12mila euro di un bypass gastrico o di un intervento di gastrectomia a manica verticale. (R. D.).

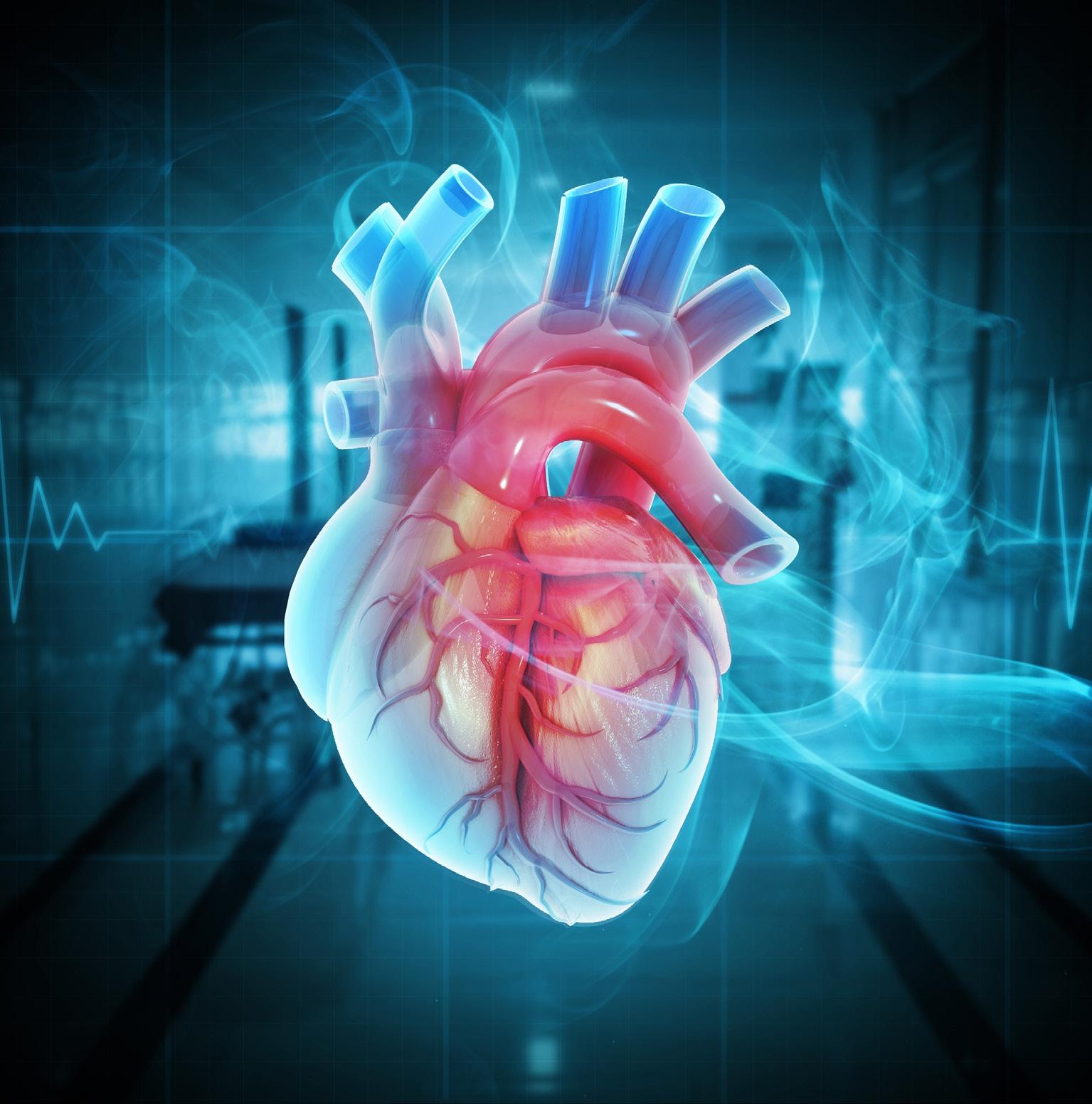

La scoperta apre la strada a cure personalizzate per le malattie cardiache Ne abbiamo parlato con la professoressa Monica Ballarino, del Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin” dell’Università La Sapienza di Roma autrice della ricerca con i colleghi del Cnr

di Ester Trevisan

Professoressa Ballarino, qual è stato il punto di partenza della vostra ricerca?

Il nostro obiettivo era capire se alcuni RNA non codificanti, cioè molecole che non producono proteine, ma regolano il funzionamento dei geni, potessero avere un ruolo chiave nello sviluppo e nelle patologie muscolari.

Partendo da sistemi cellulari murini, abbiamo dapprima identificato e studiato l’RNA non codificante Charme e poi, in uomo, il suo equivalente che abbiamo chiamato HSCHARME. Ci siamo chiesti se anche nell’uomo questo RNA potesse coordinare la formazione e la maturazione delle cellule cardiache, i cardiomiociti, che sono responsabili della contrazione del cuore.

Ci può descrivere la funzione del gene HSCHARME e perché è così importante per il cuore?

HSCHARME è un RNA non codificante particolare, lungo (lncRNA) ed espresso esclusivamente nelle cellule muscolari e nei cardiomiociti. Durante il differenziamento delle cellule staminali verso cardiomiociti, HSCHARME guida l’attivazione di geni essenziali per la contrazione e l’organizzazione del muscolo cardiaco.

Al contrario, quando la sua funzione è bloccata, i cardiomiociti mostrano ritardi nella maturazione, una ridotta capacità di contrazione e anomalie strutturali. Questo dimostra che HSCHARME è fondamentale per acquisire e mantenere l’identità e la funzione di queste cellule cardiache.

HSCHARME è alterato nei cuori di pazienti affetti da cardiomiopatie ipertrofiche e dilatative, due patologie che compromettono la funzione cardiaca. Capire come modulare HSCHARME potrebbe aprire la strada a nuove strategie terapeutiche basate sull’RNA, mirate a ripristinare la corretta espressione dei geni del cuore. È un passo importante verso una medicina più precisa, che agisca direttamente sui meccanismi molecolari alla base della malattia

Cosa si intende, in termini semplici, per “splicing alternativo”?

Lo splicing alternativo è un meccanismo con cui una cellula “taglia e cuce” in modi alternativi uno stesso RNA di partenza, producendo trascritti diversi e, di conseguenza, proteine differenti con funzioni differenti. Questo meccanismo aumenta le funzioni del genoma e permette alle cellule di adattarsi a diversi contesti. HSCHARME regola questo meccanismo, assicurando che i geni cardiaci vengano espressi nel modo corretto. Se lo splicing viene alterato, come nel caso in cui HSCHARME non funziona, l’informazione genetica non viene letta correttamente e possono insorgere patologie.

Come interagisce la proteina PTBP1 con HSCHARME?

Abbiamo scoperto che HSCHARME si lega direttamente alla proteina PTBP1, nota per inibire lo splicing di molti RNA. HSCHARME agisce come una sorta di “spugna” in grado di influenzare il legame di PTBP1 ai suoi bersagli e quindi il processo di splicing di trascritti la cui espressione è cruciale nei cardiomiociti. Questa interazione esemplifica un meccanismo di regolazione molto preciso, che mostra quanto sofisticata sia la biologia degli RNA non codificanti.

Quali tecnologie avete utilizzato per ottenere i risultati pubblicati su Nature Communications?

Per questo studio abbiamo combinato approcci all’avanguardia di biologia cellulare e molecolare. Con la tecnologia CRISPR/Cas9 abbiamo generato linee di cellule staminali umane prive di HSCHARME, per analizzare direttamente le conseguenze della sua assenza.

L’RNA sequencing ci ha permesso di studiare l’impatto globale sui geni e sullo splicing, mentre la microscopia confocale e le tecniche di immunoprecipitazione ci hanno consentito di osservare le interazioni dirette tra HSCHARME e PTBP1 nel nucleo delle cellule. In sintesi, abbiamo integrato strumenti di frontiera che spaziano

dalla genomica all’imaging cellulare, per descrivere un meccanismo di regolazione prima sconosciuto.

La scoperta di questo gene può contribuire allo sviluppo di terapie personalizzate per le malattie cardiache?

Assolutamente sì. Abbiamo visto che HSCHARME è alterato nei cuori di pazienti affetti da cardiomiopatie ipertrofiche e dilatative, due patologie che compromettono la funzione cardiaca. Capire come modulare HSCHARME potrebbe aprire la strada a nuove strategie terapeutiche basate sull’RNA, mirate a ripristinare la corretta espressione dei geni del cuore. È un passo importante verso una medicina più precisa, che agisca direttamente sui meccanismi molecolari alla base della malattia.

Come dico sempre ai miei studenti di biologia molecolare, la ricerca non è solo una questione di risultati, ma di domande giuste. È la curiosità a guidare ogni scoperta, ma poi è la capacità di osservare ciò che, a prima vista, sembra marginale a fare la differenza. Questa scoperta ci ricorda che nel genoma umano c’è ancora un mondo inesplorato: quello degli RNA non codificanti, che non vengono tradotti in proteine ma orchestrano la vita delle cellule. Capirli significa aprire nuove strade per la biologia e per il futuro della salute umana.

Monica Ballarino è professoressa associata di Biologia Molecolare e co-coordinatrice del dottorato in Genetica e Biologia Molecolare alla Sapienza. Studia gli RNA non codificanti e il loro ruolo nella regolazione genica e nelle malattie, integrando genomica, microscopia e bioinformatica. Grazie a finanziamenti nazionali e internazionali, il laboratorio sviluppa sistemi modello innovativi, inclusi organoidi neuromuscolari. È impegnata nella sensibilizzazione sulle tematiche di genere in accademia.

Il professore Enrico Tirri sottolinea l’importanza dei nuovi percorsi terapeutici che permettono di intervenire tempestivamente per evitare la progressione della malattia e le sue complicanze

L’“intelligenza artificiale (IA) in reumatologia trova impiego in vari ambiti, tra cui la diagnosi, la valutazione della sintomatologia e il percorso di cura. L’IA non sostituisce lo specialista ma lo supporta nel suo lavoro facilitando il percorso diagnostico e terapeutico del malato reumatico. Di questo e di altro ancora si è parlato a Napoli nel Congresso di Reumatologia in programma il 10 e l’11 ottobre.

Le malattie reumatiche sono circa 200 e si stima che attualmente ne soffra il 10-15% degli italiani - più di 5 milioni di persone. Altro aspetto importante ed attuale è la prevenzione delle malattie reumatiche. Oggi è ampiamente documentato, per esempio, che il fumo è il principale nemico da eliminare per evitare l’insorgenza di molte patologie di questo tipo.

Inoltre, incrementandone la conoscenza da parte del pubblico, si favorisce anche l’eventuale diagnosi precoce e la successiva adesione alle terapie.

Sul tema interviene Enrico Tirri, direttore dell’Unità Operativa di Reumatologia dell’Ospedale del Mare di Napoli, docente della Scuola di Specializzazione di Reumatologia dell’Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli”, delegato Regionale per la Campania della Società Italiana di Reumatologia (SIR) e consigliere Nazionale Fondazione Italiana Ricerca in Reumatologia.

Professore, qual è l’apporto che l’IA può dare al reumatologo?

«Negli ultimi anni, l’intelligenza artificiale ha fatto il suo ingresso anche in reumatologia contribuendo ad aiutare il percorso medico del paziente. Viene molto utilizzata per analizzare le tecniche di imaging, risonanza magnetica, ecografie muscoloscheletriche e radiografie. Questo ovviamente consente al medico di abbreviare i tempi di diagnosi, quindi, facilita il percorso della diagnosi precoce».

Può farci un esempio?

«L’Intelligenza Artificiale può aiutare a distinguere i sottotipi di artrite reumatoide di cui soffrono circa quattrocentomila persone in Italia. Distinguere i sottotipi di artrite reumatoide è fondamentale perché ogni forma può rispondere meglio a terapie specifiche».

Professore i dati rivelano che c’è un aumento dei casi delle malattie reumatiche. Qual è il motivo? Si è abbassata l’età di esordio delle malattie reumatiche oppure si è perfezionata la tecnica di diagnosi anche in termini di precocità?

«Nell’immaginario comune le patologie reumatiche colpiscono le persone anziane, ma non è vero. L’insorgenza delle principali patologie reumatiche autoimmuni avviene tra i 40 e i 50 anni. L’artrite reumatoide, ad esempio, colpisce persone di questa fascia d’età o addirittura più giovani.

E ancora, ci sono patologie autoimmuni reumatiche che colpiscono fette di popolazione non anziana. È il caso del lupus erimatoso sistemico, della sclerosi sistemica o della sindrome di Sjogren. Esistono poi malattie reumatiche che colpiscono i bambini, infanto-giovanili. L’artrosi e l’osteoporosi possono invece colpire le persone in un’età più avanzata».

Qual è lo strumento di diagnosi che definisce la malattia reumatica?

«In reumatologia utilizziamo l’ecografia articolare che è un esame ripetibile e poco dispendioso che ci consente di facilitare il percorso diagnostico soprattutto nelle fasi iniziali della patologia reumatica».

Parliamo della sintomatologia. Come distinguere i sintomi propri della malattia reumatica?

«I sintomi con cui ci confrontiamo più frequentemente riguardano l’artrite reumatoide e l’artrite psoriasica. La prima è una patologia infiammatoria articolare sistemica che non

Le malattie reumatiche sono circa 200 e si stima che attualmente ne soffra il 10-15% degli italiani - più di 5 milioni di persone. Altro aspetto importante ed attuale è la prevenzione delle malattie reumatiche. «L’insorgenza delle principali patologie reumatiche autoimmuni avviene tra i 40 e i 50 anni. L’artrite reumatoide, ad esempio, colpisce persone di questa fascia d’età o addirittura più giovani. E ancora, ci sono patologie autoimmuni reumatiche che colpiscono fette di popolazione non anziana. È il caso del lupus erimatoso sistemico, della sclerosi sistemica o della sindrome di Sjogren. Esistono poi malattie reumatiche che colpiscono i bambini, infanto-giovanili. L’artrosi e l’osteoporosi possono invece colpire le persone in un’età più avanzata»

colpisce solo le articolazioni. Tra i sintomi una certa rigidità delle mani al risveglio, “impacciate” in maniera simmetrica soprattutto nelle prime ore del mattino. Nell’artrite psoriasica, che fa parte del gruppo delle spondilo artriti, la sintomatologia caratteristica principale è la lombalgia infiammatoria, presente a riposo e che migliora col movimento».

Come è cambiato, negli anni, l’approccio terapeutico al lupus eritematoso sistemico?

«Fino a cinquant’anni fa erano disponibili soltanto i farmaci immunosoppressori, che recavano una serie di effetti collaterali, o il cortisone somministrato a dosi massicce. Oggi esistono i farmaci biotecnologici che possono intervenire nelle fasi anche più complicate del lupus, soprattutto quando è interessato il rene. Esistono farmaci che consentono una buona gestione della nefrite lupica, una delle complicanze più temibili del lupus eritematoso sistemico».

Esiste una componente ereditaria per l’artrite reumatoide?

«Esiste una genetica predisponente, ma per le patologie autoimmuni più che di ereditarietà parlerei di familiarità

associata ad una predisposizione genetica»

Qual è l’impiego degli anticorpi monoclonali nelle malattie reumatiche?

«Per la terapia dell’artrite reumatoide, già da 20 anni, sono a disposizione i farmaci biotecnologici; si tratta di farmaci che in maniera specifica bloccano le citochine pro-infiammatorie, quindi la “cascata infiammatoria” e quindi l’infiammazione nelle artriti. A differenza di quelli tradizionali i farmaci biologici consentono, più facilmente, la remissione di patologie croniche autoimmuni sistemiche».

E oltre la terapia biologica?

«A disposizione del paziente ci sono anche piccole molecole, le small molecules, vale a dire gli anti JAK che sono farmaci che agiscono in maniera specifica contro l’infiammazione immunomediata. A differenza dei farmaci biotecnologici, che sono somministrati per via sottocutanea, sono assunti per via orale. Sia i farmaci biotecnologici che gli anti JAK hanno dimostrato in questi anni efficacia e sicurezza».

Le malattie reumatiche sono circa 200 e si stima che attualmente ne soffra il 10-15% degli italiani - più di 5 milioni di persone. Solo in Campania si contano circa 650.000 pazienti. Sono caratterizzate dall’infiammazione, spesso immunomediata, di articolazioni, legamenti, tendini, ossa o muscoli, che a volte interessa anche organi interni. Compaiono soprattutto in età adulta, nel pieno della vita sociale e professionale e alcune non danno sintomi immediatamente evidenti. Ma se non diagnosticate e curate in tempo possono causare gravi disabilità con costi sociali elevatissimi. I sintomi sono dolore, gonfiore e rigidità delle articolazioni colpite associati a febbre, stanchezza eccessiva, fino a difficoltà respiratorie, incapacità a ingerire i cibi o insufficienza renale quando vengono interessati anche gli organi interni, per esempio nelle connettiviti come la sclerosi sistemica, il lupus eritematoso sistemico

04 Dicembre 2025 Ore 9:30 - 16:30

La possibilità di vedere tali interazioni nascoste potrebbe portare alla scoperta di nuovi bersagli farmacologici e approcci terapeutici per il cancro e le malattie cerebrali

All’interno delle nostre cellule esiste una fitta rete di “conversazioni” tra RNA e proteine che regolano in modo critico molti processi essenziali, dall’attivazione e disattivazione dei geni alla risposta allo stress. Fino a oggi però, i ricercatori sono riusciti a catturare solo una piccola parte di queste interazioni, la maggioranza di esse sono rimaste nascoste. Ora, grazie allo sviluppo di una nuova potente tecnica chiamata PRIM-seq (mappatura delle interazioni proteina-RNA tramite sequenziamento) messa a punto dai bioingegneri dell’Università della California di San Diego, sarà possibile mappare l’intera rete delle comunicazioni tra RNA e proteine all’interno delle nostre cellule. Secondo gli autori della ricerca questo importante risultato potrebbe offrire nuove strategie per il trattamento di malattie che vanno dal cancro all’Alzheimer.

Come spiegano gli autori nello studio, PRIM-seq è un metodo per l’identificazione simultanea da zero delle proteine che legano l’RNA e dei loro RNA associati. «Questa tecnica è come una mappa dei collegamenti delle conversazioni cellulari», ha affermato Sheng Zhong, professore presso il Dipartimento di Bioingegneria Shu Chien-Gene Lay della Jacobs School of Engineering dell’Università della California di San Diego, che ha guidato lo studio pubblicato su Nature Biotechnology. «La tecnica mostra quali RNA stanno fisicamente comunicando con quali proteine. Molte malattie, tra cui il cancro e le malattie neurodegenerative, insorgono quando questi “dialoghi” spingono le cellule a compiere azioni errate, come crescere quando non dovrebbero, ignorare i segnali di stress o eludere il sistema immunitario. Una volta individuate le specifiche conversazioni RNA-proteina rilevanti, possiamo progettare farmaci per silenziarle o reindirizzarle».

La nuova tecnica prevede che venga congelato il momento in cui gli RNA e le proteine entrano fisicamente in contatto all’interno delle cellule. Ogni proteina viene contrassegnata e collegata chimicamente all’RNA a cui si lega. Queste coppie RNA-proteina vengono poi convertite in codici a barre di DNA, che possono essere letti utilizzando macchine di sequenziamento standard. In questo modo i ricercatori possono ottenere un catalogo completo delle interazioni RNA-proteina prodotte in un unico esperimento.

Grazie alla nuova metodologia sono state individuate più di 350mila interazioni tra RNA e proteine mai osservate prima. Il team di Zhong ha confermato le proteine note che si legano all’RNA, ma ne ha anche scoperte centinaia di inaspettate. Un esempio è stato la fosfoglicerato deidrogenasi (PHGDH), un enzima che lo stesso team aveva precedentemente identificato come gene causale della malattia di Alzheimer e potenziale biomarcatore ematico per la diagnosi precoce. Dal nuovo studio è emerso che la PHGDH si lega agli RNA messaggeri collegati alla sopravvivenza cellulare e

La nuova tecnica prevede che venga congelato il momento in cui gli RNA e le proteine entrano fisicamente in contatto all’interno delle cellule. Ogni proteina viene contrassegnata e collegata chimicamente all’RNA a cui si lega. Queste coppie RNA-proteina vengono poi convertite in codici a barre di DNA, che possono essere letti utilizzando macchine di sequenziamento standard. In questo modo i ricercatori possono ottenere un catalogo completo delle interazioni RNA-proteina prodotte in un unico esperimento

alla crescita nervosa e questo suggerisce che l’enzima può influenzare la salute del cervello anche in altri modi.

Le nuove conversazioni tra RNA e proteine scoperte nello studio potrebbero contribuire inoltre alla scoperta di fattori che favoriscono la crescita e la diffusione dei tumori. Il team ha visto infatti che il lungo RNA non codificante LINC00339 comunica con quindici proteine di membrana ed è elevato in diversi tipi di cancro: le nuove interazioni trovate potrebbero aiutare a comprendere come esso faciliti lo sviluppo e l’espansione della malattia. Sempre partendo dalle interazioni scoperte, secondo il team americano si potrebbero individuare nuovi bersagli farmacologici e approcci terapeutici. «Le interazioni che fungono da leve di controllo per la malattia diventano bersagli farmacologici: l’RNA, la proteina partner o la superficie di contatto tra di essi», ha affermato il coautore dello studio Shuanghong Xue. «Se alcune interazioni RNA-proteina favoriscono la malattia, bloccarle potrebbe essere una potenziale strategia terapeutica. Se altre interazioni proteggono dalla malattia, si potrebbe cercare di preservarle o potenziarle».

Gli autori sottolineano che la tecnica PRIM-seq mostra nell’interazione tra RNA e proteina anche quale regione della proteina è coinvolta e quali sequenze di RNA sono preferite da una data proteina. Questo livello di dettaglio può offrire preziosi spunti per la progettazione di terapie mirate.

Tuttavia Zhong precisa: «Per la maggior parte delle nuove interazioni che abbiamo scoperto, i loro esatti ruoli biologici devono ancora essere definiti». «Il principale progresso in questo campo – continua l’autore - è che abbiamo creato una mappa completa delle potenziali partnership RNA-proteina. Questo apre la strada a future ricerche per capire quali di esse causano la malattia, quali sono protettive e come possiamo colpirle con i farmaci».

Il team di Zhong sta ora applicando la nuova tecnica a modelli di malattie neurodegenerative, tra cui l’Alzheimer e il Parkinson con l’obiettivo di identificare le interazioni RNA-proteina errate che potrebbero servire come base per terapie di nuova generazione. (S. B.).

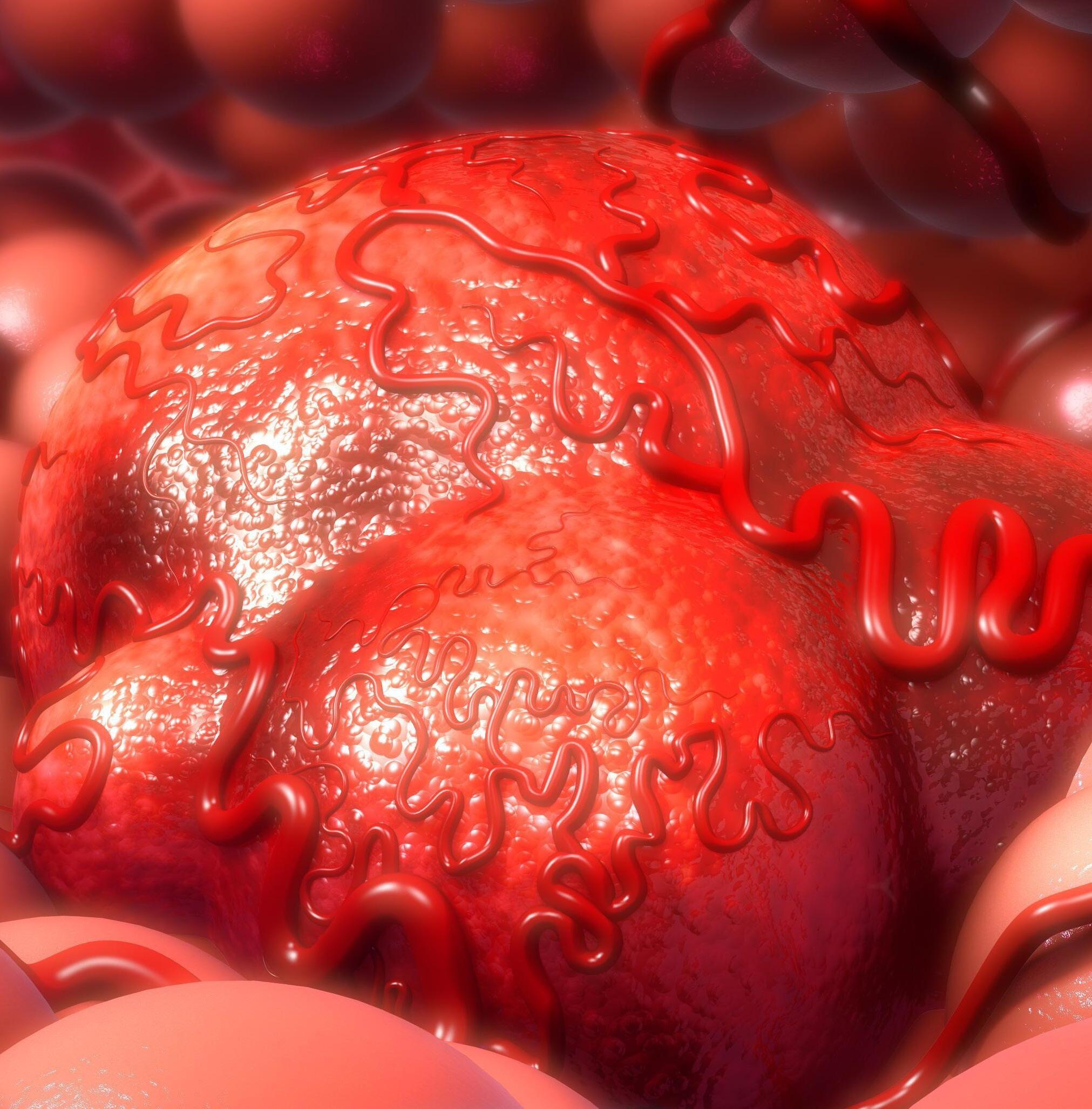

Iricercatori del Centro Nazionale di Ricerca sul Cancro (CNIO) in Spagna hanno realizzato il primo catalogo di circa 20.000 “cicatrici” del DNA umano, ovvero mutazioni prodotte dai meccanismi di riparazione cellulare che si attivano quando la doppia elica subisce un danno. Il team del CNIO ha identificato i diversi tipi di cicatrici e li ha raccolti e classificati in un portale web, chiamato REPAIRome umano, ora accessibile alla comunità scientifica internazionale. Questo strumento, affermano gli autori, potrà favorire lo sviluppo di nuovi trattamenti personalizzati contro il cancro e migliorare la precisione delle tecnologie di editing genetico attualmente in uso.

Il DNA può subire rotture nei suoi filamenti, causate ad esempio da radiazioni, sostanze chimiche o errori durante la replicazione. Per evitare la morte cellulare, la cellula attiva complessi sistemi di riparazione che, tuttavia, non sono perfetti: nel corso di questi processi possono generarsi modifiche stabili nella sequenza genetica, vere e proprie “cicatrici” del DNA.

Molte terapie antitumorali agiscono proprio provocando rotture nel DNA delle cellule tumorali. Tuttavia, con il tempo, i trattamenti possono perdere efficacia perché le cellule maligne imparano a riparare i danni indotti dai farmaci, sviluppando così resistenza alla terapia. Comprendere in dettaglio come la cellula ripara i danni al DNA, spiegano i ricercatori, può rivelarsi determinante per trovare nuove strategie capaci di superare la resistenza ai trattamenti antitumorali.

Queste “cicatrici” infatti contengono informazioni molto specifiche e rivelano il tipo di danno subito. Svelano anche altri dettagli, ad esempio come la cellula ha riparato la rottura. La conoscenza del REPAIRome può, in tal senso, aiutare a identificare nuovi bersagli terapeutici.

Come spiegano gli autori nello studio, ogni cellula in base ai geni

che esprime o che ha mutati/inattivi, lascia un “pattern” di cicatrici molecolari nel proprio DNA quando tenta di riparare i danni. Il modello di cicatrici varia quindi in funzione dei geni presenti o assenti. Il risultato ottenuto dal gruppo del CNIO è stato quello di rivelare come ciascuno dei nostri geni influisca sulle cicatrici.

Il catalogo, da poco pubblicato su Science, esamina l’impronta mutazionale causata dalle rotture del DNA in 20.000 diverse popolazioni cellulari, ciascuna delle quali priva di un gene specifico. «In questo modo, osservando determinate cicatrici nel DNA dei tumori, è possibile dedurre quali geni non funzionano, e questo è utile per progettare trattamenti specifici», spiega Felipe Cortés, capo del gruppo Topologia del DNA e rotture del DNA del CNIO e autore principale dell’articolo.

Lo sviluppo del REPAIRome umano ha richiesto un lavoro approfondito. I ricercatori del CNIO hanno generato circa 20.000 diverse popolazioni cellulari, disattivando un gene diverso in ciascuna di esse; hanno poi causato rotture in ognuna di esse, utilizzando lo strumento di editing genetico CRISPR. Infine, hanno osservato la traccia (cicatrice) lasciata sulla molecola dopo che la cellula ha riparato la ferita.

Come scrivono gli autori su Science, «REPAIRome è un catalogo che mostra come ciascuno dei circa 20.000 geni umani influenzi i modelli di mutazione derivanti dalla riparazione delle rotture del DNA. Il database può fornire informazioni sui meccanismi di riparazione del DNA, migliorare l’editing genetico e spiegare i modelli di mutazione osservati nel cancro». Il portale web REPAIRome consentirà ai ricercatori di tutto il mondo di verificare rapidamente in che modo ogni gene umano influisce sulla riparazione del DNA, analizzare le correlazioni funzionali tra i geni ed esplorare i percorsi molecolari coinvolti.

Molte terapie antitumorali agiscono proprio provocando rotture nel DNA delle cellule tumorali. Tuttavia, con il tempo, i trattamenti possono perdere efficacia perché le cellule maligne imparano a riparare i danni indotti dai farmaci, sviluppando così resistenza alla terapia. Comprendere in dettaglio come la cellula ripara i danni al DNA, spiegano i ricercatori, può rivelarsi determinante per trovare nuove strategie capaci di superare la resistenza ai trattamenti antitumorali

Grazie a REPAIRome sono già state scoperte nuove proteine coinvolte nella riparazione del DNA, alcune delle quali la favoriscono, mentre altre la ostacolano. Gli stessi autori hanno anche identificato un modello di mutazioni correlate sia al cancro del rene sia a condizioni di ipossia in altri tumori. Queste scoperte aprono la strada a nuove strategie terapeutiche.

Uno dei principali progressi che ha reso possibile lo studio è stato quello di eseguire l’analisi simultaneamente su tutte le 20.000 popolazioni, anziché una per una. Si tratta di uno sviluppo tecnologico specifico che, come afferma Israel Salguero, coautore dello studio «può essere utilizzato per studi futuri che mirano ad analizzare simultaneamente l’effetto di tutti i geni umani».

Gli autori sperano inoltre che il REPAIRome umano contribuirà a migliorare gli attuali strumenti di editing genetico, poiché i nuovi sistemi CRISPR-Cas si basano proprio sull’induzione di rotture per causare cambiamenti specifici nel DNA.

Oltre ad essere uno strumento per gli specialisti nella riparazione del DNA, nell’editing genetico e nell’evoluzione del cancro, il valore aggiunto del catalogo, secondo gli autori, è che consente a qualsiasi ricercatore di esplorare se un gene di interesse influisce sulla riparazione del DNA. (S. B.).

Nelle nuove linee guida Esc-Eas 2025 l’attenzione si sposta su colesterolo Ldl e su una particella ritenuta più subdola e pericolosa: il monito degli esperti

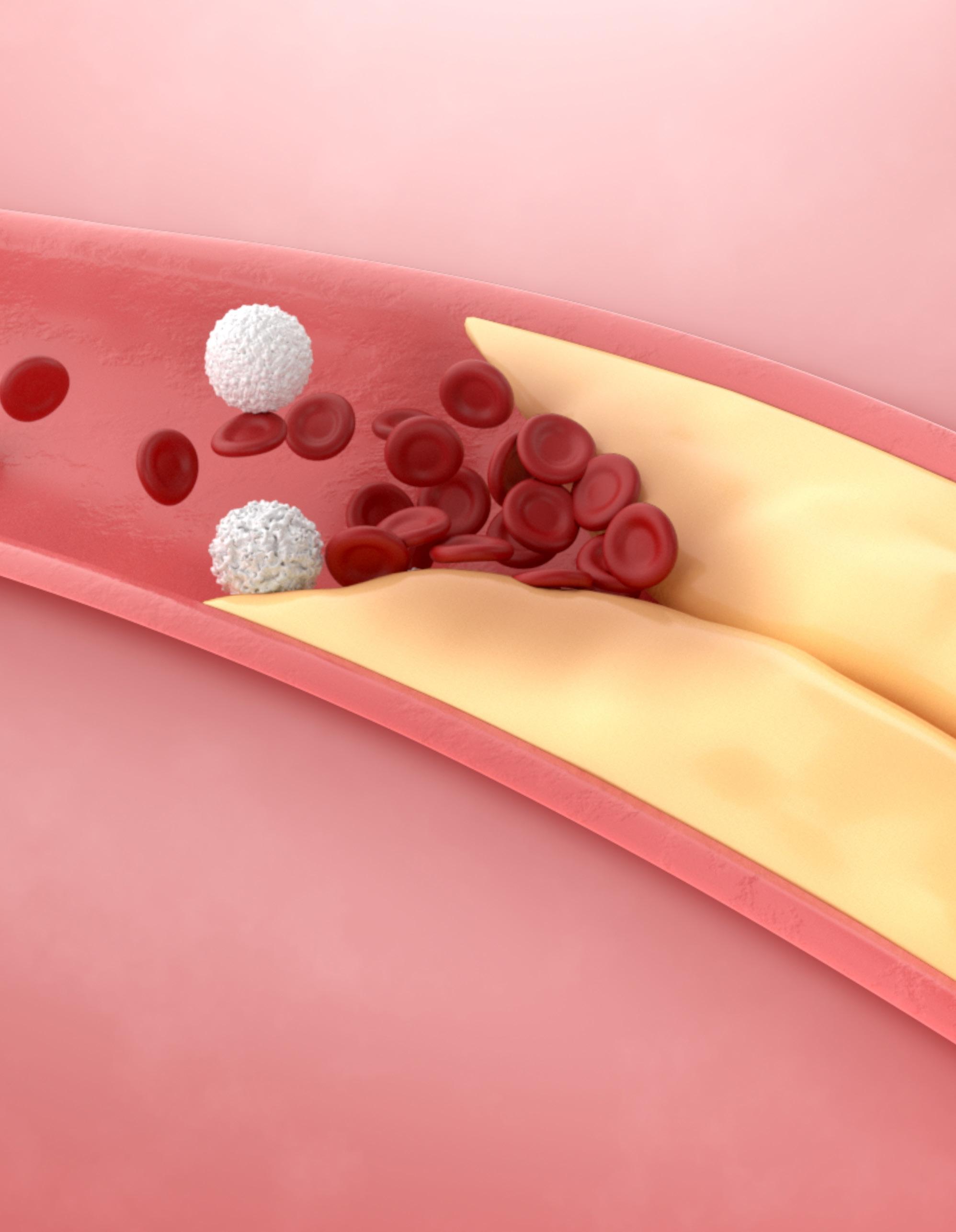

Per anni abbiamo guardato al colesterolo totale come principale indicatore della salute del cuore, ma le nuove linee guida europee dimostrano che quel numero da solo non racconta tutta la storia. Oggi i cardiologi si concentrano sul colesterolo Ldl, il cosiddetto cattivo, e sulla Lipoproteina(a), Lp(a), una particella più subdola e pericolosa, definita dagli esperti il super cattivo.

«Il totale non ha più valore clinico: potrà comparire nei referti, ma non serve a misurare il rischio né a guidare le terapie. Quello che conta davvero è l’Ldl e, d’ora in avanti, anche la Lp(a)», spiega Gianfranco Sinagra, presidente eletto della Società Italiana di Cardiologia. Questa novità sarà al centro della campagna di sensibilizzazione “E tu, hai a cuore il tuo cuore?”, promossa dalla Fondazione Cuore e Circolazione “Il Cuore Siamo Noi” e presentata al Senato lo scorso 2 ottobre in occasione della Giornata mondiale del cuore. La Lp(a) è più pericolosa del classico Ldl perché porta con sé una coda proteica, l’Apolipoproteina(a), che rende il sangue più denso e appiccicoso, favorendo la formazione di placche e trombi. «Il sangue diventa più viscoso e il rischio di trombi e aterosclerosi cresce in modo significativo», spiega Ciro Indolfi, presidente della Federazione Italiana di Cardiologia.

Le linee guida raccomandano di misurare la Lp(a) almeno una volta nella vita di ogni adulto, preferibilmente già al primo controllo del profilo lipidico. Valori superiori a 50 mg/dL devono essere considerati un campanello d’allarme, in grado di spostare una persona in una fascia di rischio più alta, anche se gli altri valori sembrano nella norma. In Italia, il colesterolo alto riguarda circa quattro adulti su dieci, con una prevalenza maggiore negli uomini sopra i 50 anni e nelle donne dopo la menopausa. Circa il 12% della popolazione adulta presenta Ldl superiori a 160 mg/dL, soglia oltre la quale il rischio cardiovascolare aumenta significativamente. Nel

mondo, quasi il 40% della popolazione ha valori di colesterolo elevati e ogni anno circa 4,5 milioni di morti sono collegati a infarti e ictus causati da dislipidemia. L’Ldl rimane il bersaglio principale delle terapie perché l’accumulo di colesterolo nelle arterie può restringere i vasi sanguigni, ridurre il flusso di sangue e provocare eventi acuti, spesso imprevedibili. La Lp(a), invece, rende il quadro più complicato: fino al 20-30% delle persone ha livelli geneticamente elevati, e questi valori non si abbassano facilmente con dieta o attività fisica.

In Italia le malattie cardiovascolari restano la prima causa di morte, con circa 230mila decessi l’anno, e rappresentano anche la principale voce di spesa sanitaria, stimata intorno a nove miliardi di euro l’anno solo per le complicanze acute. Conoscere e misurare il super cattivo può davvero fare la differenza tra un rischio sottovalutato e un infarto evitato

«Prima di passare ai farmaci, occorre curare lo stile di vita: alimentazione equilibrata, movimento regolare, riduzione di alcol e stop al fumo sono le prime mosse vincenti. Raggiungere i target di Ldl così è il risultato migliore possibile», sottolinea Pasquale Perrone Filardi, presidente della Sic. Oggi non ci sono farmaci approvati per abbassare la Lp(a), ma la ricerca è attiva e promettente. Terapie innovative basate su Rna e anticorpi monoclonali hanno mostrato di poter ridurre i livelli fino al 90-98%, aprendo nuove possibilità per

chi ha valori molto alti. Nel frattempo, chi presenta Lp(a) elevata deve prestare attenzione a tutti i fattori di rischio tradizionali: fumo, sedentarietà, ipertensione, diabete e sovrappeso.

La prevenzione resta fondamentale, perché le particelle aterogene agiscono silenziose per anni, accumulandosi prima di manifestare danni evidenti. Anche i più giovani dovrebbero iniziare a monitorare i propri valori lipidici e adottare stili di vita sani fin dall’adolescenza, evitando comportamenti che nel tempo aumentano il rischio cardiovascolare. Le nuove linee guida cambiano anche la pratica clinica: laboratori, software e medici dovranno aggiornarsi e la prevenzione deve diventare più personalizzata.

In Italia le malattie cardiovascolari restano la prima causa di morte, con circa 230mila decessi l’anno, e rappresentano anche la principale voce di spesa sanitaria, stimata intorno a nove miliardi di euro l’anno solo per le complicanze acute. Conoscere e misurare il super cattivo può davvero fare la differenza tra un rischio sottovalutato e un infarto evitato. Secondo studi recenti, nel Sud Italia i livelli di colesterolo alto sono più diffusi rispetto al Nord, legati a stili di vita e accesso ai servizi sanitari, mentre a livello internazionale Paesi con diete ricche di grassi saturi e zuccheri, come gli Stati Uniti, registrano più eventi cardiovascolari rispetto a quelli con regimi mediterranei. La misurazione della Lp(a) può identificare chi, pur avendo Ldl nella norma, è a rischio e ha bisogno di un’attenzione particolare.

Le terapie in sviluppo, insieme a stili di vita corretti e controlli periodici, rappresentano oggi le armi più efficaci per prevenire infarti, ictus e altre complicanze. Oggi il cuore guarda al dettaglio, all’Ldl e alla Lp(a), ma anche alle scelte quotidiane che tutti possiamo fare. Conoscere i propri valori, muoversi, mangiare bene e affidarsi a professionisti aggiornati significa dare a ogni cuore la possibilità di battere a lungo e senza rischi. (D. E.).

Il nuovo strumento clinico si basa su un approccio innovativo Non basta puntare alla perdita di peso, ma occorre considerare anche le eventuali complicanze legate alla malattia

di Sara Bovio

Un nuovo strumento clinico sviluppato dagli esperti dell’European Association for Study of Obesity (EASO) è ora disponibile per aiutare i medici a individuare la terapia farmacologica più efficace e sicura per curare dell’obesità. Si tratta di un algoritmo che mette ordine tra le opzioni farmacologiche stabilendo criteri condivisi per la loro applicazione clinica. Il nuovo algoritmo, pubblicato da un gruppo internazionale di ricercatori sulla rivista Nature Medicine, propone per la prima volta un approccio che tiene conto non solo della perdita di peso, ma anche delle diverse complicanze associate all’obesità come il diabete di tipo 2, le patologie cardiovascolari o la stenosi epatica. Paolo Sbraccia, autore dello studio, professore ordinario di Medicina interna e direttore dell’Unità operativa complessa di Medicina interna e del Centro medico dell’obesità del Policlinico Tor Vergata, spiega: “Questo algoritmo rappresenta un punto di svolta perché traduce la ricerca scientifica in uno strumento pratico per la clinica. L’obesità non è una condizione temporanea, ma una malattia cronica, che richiede un trattamento continuativo e personalizzato. Offrire ai medici criteri chiari per la scelta del farmaco più adatto significa migliorare la qualità delle cure e prevenire molte delle complicanze più gravi”.

L’indagine di EASO parte da un principio semplice, ma innovativo: la terapia farmacologica deve essere scelta in base alla presenza o assenza delle complicanze legate all’obesità. Non basta, quindi puntare esclusivamente alla riduzione del peso corporeo: occorre valutare il quadro generale del paziente, i rischi metabolici e cardiovascolari, la risposta clinica e la sicurezza del trattamento.

Come spiegano gli autori nello studio, l’obesità è una malattia multifattoriale, cronica, recidivante e non trasmissibile, caratterizzata da un accumulo disfunzionale e/o eccessivo di grasso corporeo. La malattia ha effetti negativi diretti sul funzionamento dei singoli organi, dell’intero organismo o di entrambi e costituisce una porta d’accesso a una vasta gamma di complicanze correlate ad essa. Il numero di farmaci disponibili per il trattamento dell’obesità è in costante aumento negli ultimi anni e si prevede che continuerà a crescere, offrendo ai medici una più ampia selezione di agenti con modalità d’azione distinte da utilizzare insieme agli interventi sullo stile di vita. “Grazie ai nuovi farmaci – precisa Sbraccia – è possibile ottenere risultati che fin a pochi anni fa sembravano impensabili. Ma il vero progresso è imparare a usarli nel modo giusto, integrandoli in un percorso terapeutico personalizzato. L’obesità non è solo una questione estetica, ma una malattia che coinvolge la salute generale e la qualità di vita. Curarla bene significa anche ridurre i costi sociali e sanitari legati alle sue complicanze”.

I ricercatori sottolineano che poiché i diversi farmaci variano nella loro efficacia per la perdita di peso totale e

L’obesità è una malattia multifattoriale, cronica, recidivante e non trasmissibile, caratterizzata da un accumulo disfunzionale e/o eccessivo di grasso corporeo. La malattia ha effetti negativi diretti sul funzionamento dei singoli organi, dell’intero organismo o di entrambi e costituisce una porta d’accesso a una vasta gamma di complicanze correlate ad essa. Il numero di farmaci disponibili per il trattamento dell’obesità è in costante aumento negli ultimi anni e si prevede che continuerà a crescere

nei loro effetti sulle complicanze legate all’obesità, la terapia personalizzata basata sulle caratteristiche individuali del paziente è diventata indispensabile. Nello studio ogni singolo farmaco è stato valutato in base alla sua efficacia nel promuovere la perdita di peso totale, al suo impatto sulle complicanze e al suo profilo di sicurezza. In seguito gli scienziati hanno formulato l’algoritmo con il fine di assistere i medici nella guida del trattamento dell’obesità, allineando il background sanitario di ciascun paziente con i profili d’azione dei farmaci disponibili. Dalla revisione dei principali studi clinici emerge in particolare che i farmaci semaglutide e tirzepatide rappresentano oggi le opzioni più efficaci, in grado di garantire una riduzione significativa del peso e un miglioramento complessivo del profilo metabolico. Per questo motivo, l’algoritmo li indica come trattamenti di prima scelta nella maggioranza dei casi. Quando invece è sufficiente un risultato più contenuto, il documento suggerisce l’impiego di altri farmaci già disponibili, sempre nell’ambito di una strategia di cura continuativa e controllata.

Il lavoro dell’EASO distingue inoltre tra le condizioni legate all’eccesso di massa grassa e quelle causate da un tessuto adiposo disfunzionale, offrendo per ciascuna un orientamento terapeutico specifico. Il team di esperti sottolinea infine la necessità di aggiornare periodicamente lo strumento per includere le nuove evidenze scientifiche che stanno emergendo con grande rapidità nel campo dei farmaci per l’obesità.

La pubblicazione sull’algoritmo arriva a breve distanza dall’importante approvazione della legge Pella che, per la prima volta in Italia, riconosce l’obesità come una malattia cronica, progressiva e recidivante. La normativa, approvata il primo ottobre, garantirà alle persone con obesità l’accesso alle prestazioni sanitarie incluse nei Livelli essenziali di assistenza (Lea) e istituisce un programma organico volto alla prevenzione, al trattamento e all’inclusione sociale delle persone affette.

Secondo i dati Passi quattro persone su dieci convivono con almeno tre fattori di rischio: ecco quali sono

Quattro italiani su dieci presentano almeno tre fattori di rischio cardiovascolare. È quanto emerge dai dati della sorveglianza Passi relativi al biennio 2023/24. A mettere a repentaglio la salute del cuore sono soprattutto sedentarietà, fumo ed eccesso ponderale, ovvero sovrappeso e obesità. Poi, le patologie. Come diabete, ipertensione e ipercolesterolemia. Non è una novità e lo certificano anche i dati più recenti snocciolati da Istat e Istituto Superiore di Sanità: il Belpaese è uno dei Paesi più sedentari d’Europa, anche

se in tal senso si registrano - per fortuna - timidi miglioramenti.

I numeri dicono che il 27% degli adulti e il 37% degli anziani non sono in linea con i criteri fissati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo cui per mantenersi in forma è necessario svolgere 150 minuti di attività fisica moderata a settimana oppure 75 di attività intensa. La situazione è più preoccupante al Sud, dove si toccano i picchi più alti di sedentarietà con il 38% (24% al Centro, 16% al Nord). Alla ‘pigrizia’ è di riflesso collegata anche la questione bilancia. Le cattive abitudini alimentari

coinvolgono proprio tutti, a partire dai bambini. In Italia già a nove anni un bambino su tre è in sovrappeso e uno dieci presenta obesità. Che è diventata una sfida a livello mondiale. Una novità senza precedenti è rappresentata dalla decisione del Senato di approvare in via definitiva la legge che riconosce l’obesità come malattia cronica, per cui i trattamenti - inseriti nei livelli essenziali di assistenza - diventano a carico del Servizio sanitario nazionale e gratuiti per i pazienti.

L’Italia capofila di una vera e propria rivoluzione a tutela dei suoi cittadini. Perché - lo ricordiamo - l’obesità riguarda anche il 12% della popolazione adulta, cioè circa sei milioni di persone. Tornando ai fattori di rischio cardiovascolare, se l’ipertensione è poco frequente tra i giovani adulti (poco più del 2%), il discorso cambia con l’avanzare dell’età (33% tra i 5069enni): la patologia, come si evince dalle statistiche, è molto spesso collegata all’eccesso ponderale ed è più frequente tra le persone socialmente più svantaggiate. Anche l’ipercolesterolemia è associata all’età (aumento fino al 30% tra i 50-69enni) e all’eccesso di peso: come riferisce il rapporto dell’Osservatorio Passi, colpisce più le donne che gli uomini.

Dai dati raccolti viene fuori che più di quattro persone su dieci che soffrono di colesterolo alto affermano di essere in trattamento farmacologico. Come contrastarlo? Riducendo il consumo di carne e formaggio a favore di frutta e verdura. Abbinando a questi suggerimenti una regolare attività fisica. Un altro elemento chiave è il consumo di sale. La buona notizia è che cinque italiani su dieci ne fanno un uso moderato o comunque provano a gestirlo con attenzione, ma ancora non basta. Sui rischi del sale in eccesso le donne risultano più consapevoli rispetto agli uomini (62% contro il 52) così come gli adulti lo sono più dei giovani (65% tra i 50-69enni; 45% tra i 18-34enni). (D. E.).

Corso Fad

14 novembre 2025

7,5 Crediti Ecm

Una nuova applicazione per individuare i casi di questa e altre patologie retiniche in meno di un secondo

di Elisabetta Gramolini

La battaglia globale contro la cecità prevenibile sta per ricevere un impulso significativo grazie a un’innovazione nell’ambito dell’intelligenza artificiale (IA). Un nuovo e rivoluzionario tracker retinico, basato sull’IA è stato presentato al convegno annuale della Endocrine Society (Endo 2025), tenuto a San Francisco tra il 12 e il 15 luglio, dimostrando la capacità di analizzare le immagini della retina con una precisione quasi assoluta e di diagnosticare la retinopatia diabetica e altre patologie retiniche in meno di un secondo. Questa scoperta ha il potenziale per ridefinire completamente le strategie di screening oculistico a livello mondiale.

L’applicazione in particolare si chiama Simple mobile ai retina tracker (Smart) e impiega degli algoritmi all’avanguardia per un’analisi rapida e mirata delle immagini del fondo oculare. Ciò che rende Smart particolarmente notevole è la sua funzionalità su comuni dispositivi connessi a Internet, inclusi gli smartphone, democratizzando l’accesso a esami specialistici.

La retinopatia diabetica è una delle principali cause di perdita della vista prevenibile che colpisce oltre 100 milioni di persone in tutto il mondo, un numero destinato a crescere in parallelo all’aumento globale dell’incidenza del diabete. In Italia, i dati epidemiologici dicono che almeno il 30% della popolazione diabetica sia affetto da retinopatia e che annualmente l’1% venga colpito dalle forme gravi e, nonostante l’importanza dello screening, la copertura attuale tra i pazienti diabetici non è ancora ottimale.

L’introduzione di soluzioni tecnologiche avanzate anche nel nostro Paese potrebbe essere di vitale importanza per migliorare la tempestività e la diffusione delle diagnosi. Come ha spiegato Jansi Rani Sethuraj, ricercatore dell’Università del Texas Health Sciences Center di Houston: «L’applicazione Smart AI è stata concepita per ottimizzare il lavoro degli oftalmologi, semplificando le procedure di screening e riducendo i tempi operativi».

sione dell’accesso a valutazioni retiniche di alta qualità anche in quelle regioni meno servite da cure oftalmiche specializzate, superando ostacoli geografici ed economici che in passato limitavano gravemente la prevenzione e il trattamento.

Per garantire la robustezza e l’affidabilità dei modelli di intelligenza artificiale, i ricercatori hanno impiegato migliaia di immagini retiniche anonimizzate, attingendo da diversi set di dati che rappresentano popolazioni eterogenee distribuite in sei continenti. I risultati ottenuti sono stati straordinari: lo strumento ha dimostrato un’impressionante precisione superiore al 99% nella rilevazione e classificazione della retinopatia diabetica, il tutto in meno di un secondo. Oltre a questa velocità sorprendente, il tracker ha anche mostrato la capacità di distinguere la retinopatia diabetica da altre patologie oculari con sintomi simili, un elemento fondamentale per assicurare diagnosi non solo rapide, ma anche altamente accurate.

L’affidabilità e la facilità d’uso di Smart sono state ulteriormente confermate da validazioni indipendenti condotte da professionisti sanitari di varie istituzioni internazionali, che ne hanno riconosciuto l’ampia applicabilità a livello globale. Questa convalida da parte di diverse entità sanitarie rafforza la fiducia nel potenziale dello strumento di affermarsi come una soluzione diffusa e standardizzata per lo screening oculistico.

Inoltre, il dispositivo offre ai medici di base la possibilità di integrare gli esami oculistici nelle visite di routine, favorendo una diagnosi precoce che può salvare la vista. Un altro vantaggio cruciale è l’espanLa retinopatia diabetica è una delle principali cause di perdita della vista prevenibile che colpisce oltre 100 milioni di persone in tutto il mondo, un numero destinato a crescere in parallelo all’aumento globale dell’incidenza del diabete. L’introduzione di soluzioni tecnologiche avanzate anche nel nostro Paese potrebbe essere di vitale importanza per migliorare la tempestività e la diffusione delle diagnosi

L’introduzione di strumenti come il tracker Smart segna un progresso decisivo nella prevenzione della perdita della vista. La retinopatia diabetica, infatti, è una condizione che progredisce spesso in modo asintomatico nelle sue fasi iniziali, causando danni che, se non trattati tempestivamente, possono diventare irreversibili. L’assenza di sintomi rende lo screening regolare un pilastro irrinunciabile per la diagnosi precoce.

Gli esperti, alla luce di questi risultati promettenti, prevedono che questa innovazione abbia la capacità di estendere lo screening a miliardi di persone in tutto il mondo, riducendo drasticamente il numero di casi di cecità evitabile causati dalla retinopatia diabetica e che un futuro, in cui la diagnosi precoce e accessibile diventi la norma grazie ai continui e straordinari progressi dell’intelligenza artificiale nel campo medico sia più vicino.

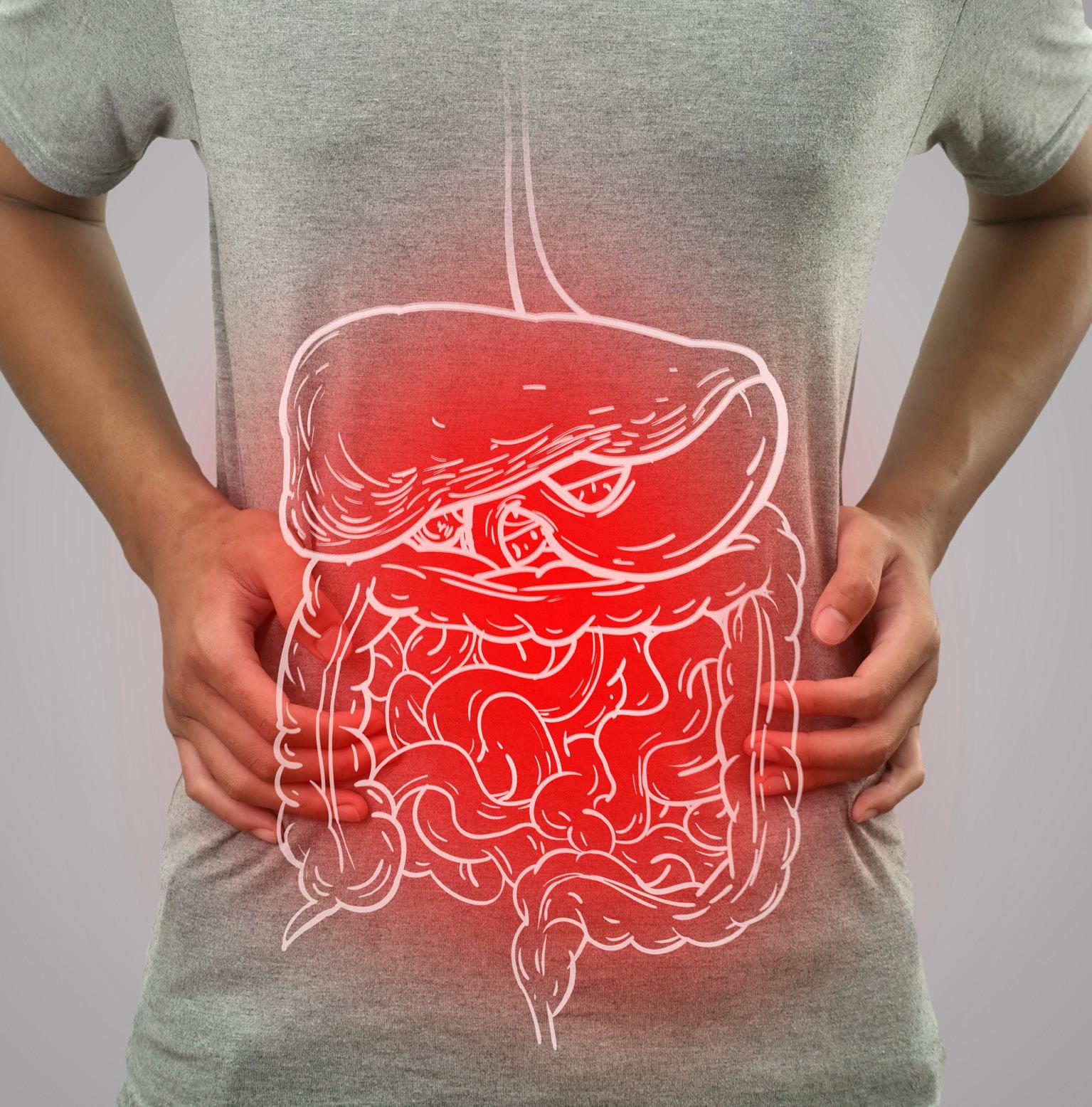

Uno studio del MIT rivela come la cisteina stimoli le cellule staminali e ripari il rivestimento intestinale

L’amminoacido che potrebbe rivoluzionare la medicina rigenerativa è la cisteina. Presente nella carne, nei latticini, nei legumi e nella frutta secca, essa è al centro di uno studio del MIT (Massachusetts Institute of Technology) pubblicato sulla rivista “Nature”, il quale dimostra come una dieta ricca di questo composto favorisca la rigenerazione del rivestimento dell’intestino tenue.

I ricercatori, guidati da Omer Yilmaz e Fangtao Chi, hanno testato venti amminoacidi per osservare l’effetto sulla rigenerazione delle cellu -

le staminali intestinali. La cisteina è l’amminoacido che ha mostrato l’impatto più significativo, attivando un meccanismo immunitario sorprendente: essa, una volta assorbita, viene convertita in CoA, un cofattore che stimola i linfociti T CD8 a produrre IL-22, una citochina (cioè una molecola proteica prodotta da vari tipi di cellule di solito in risposta a uno stimolo) fondamentale per la rigenerazione cellulare. Questo processo si verifica soprattutto nell’intestino tenue, dove avviene l’assorbimento delle proteine.

Gli effetti sono stati evidenti si -

mulando i danni che colpiscono i pazienti oncologici durante la radioterapia. In esperimenti successivi, il team ha osservato che la cisteina protegge anche da quelli causati dal 5-fluorouracile, un comune farmaco chemioterapico.

L’importanza di questa scoperta risiede nell’uso di un composto alimentare naturale e non sintetico, e la ricerca apre a nuove prospettive per la medicina nutrizionale e rigenerativa, suggerendo che un intervento dietetico mirato potrebbe supportare la guarigione dei tessuti danneggiati.

Gli scienziati puntano ora a verificare se la cisteina possa avere effetti simili su altri tessuti e tipi di cellule staminali. Se confermato, questo amminoacido diventerebbe un alleato preziosissimo nella lotta contro le malattie intestinali e gli effetti collaterali dei trattamenti oncologici.

Inoltre, lo studio è il primo a identificare un singolo nutriente capace di attivare una via immunitaria specifica per la rigenerazione intestinale. In passato, si era osservato come diete ipocaloriche o ricche di grassi influenzavano l’attività delle cellule staminali, ma mai era stato verificato con tanta precisione molecolare.