PORTFOLIO

2021.8-2024.8

Architecture works Nakanishi Futo .

仲西 風都 Nakanishi Futo

日本大学 理工学部 建築学科

建築設計研究室/古澤研究室

2002.4 長野県 塩尻市 出身 2018.4 長野県松本県ヶ丘高等学校 探究科 入学

2021.4 日本大学理工学部建築学科 入学 2023.10- 古澤大輔研究室所属

2021.12-2022.7 久米設計 アルバイト 模型制作

2022.9- 竹中工務店 アルバイト 模型制作/3D制作

2023.9-10 Ⅲarchitects インターン 模型制作 舞台美術の制作

2023.10- 石上純也建築設計事務所 アルバイト

2024.2-3 KASA インターン

終わらない建築

現代の都市では規範から逸れたものを斥けようとする理性的で教条的な力 が働いているように思う。そのような都市に住まう人々は自ら考えること を放棄し、疑うことを忘れ、あらゆる議論は政治的正しさよって回収され、 あるべき豊かな暮らしは淘汰されつつある。

僕が豊かだと思う建築は、時代が移ろいゆくとしても、その建築がその建 築であると認識される部分が揺がない強い建築である。そういう建築はあ らゆる行為を寛容に受け入れてくれるような包容力、設計者の思考の範疇 を超えた事象を自らの魅力としてしまうような力強さ、そして多義的な解 釈によって使い手と建築とが相互の関係を絶えず更新しづけられるような 柔軟さを持っている。

形式を信じ、形式を疑う。

枠組みや形式を超えていこうとする力にこそ、現代の都市、未来を豊かに する可能性が秘められていると思う。当たり前を疑うことから始め、創作 の力を、建築の力を信じ、豊かな建築・都市を考え続けていきたい。

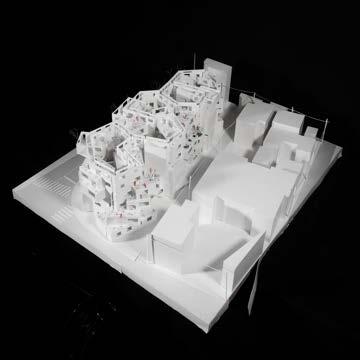

誘い込み拒むマチ

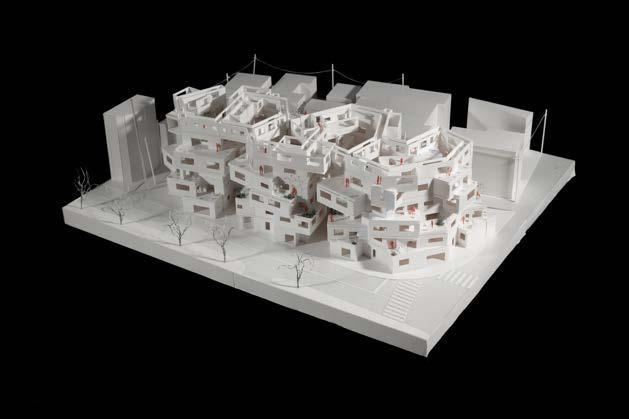

「豊かなオープンスペースをもつ複合施設」

これまで取り組んできたさまざまなビルディングタイプでの学びを統合し、複数の機能が 複合・積層された建築について、ゾーニング、動線計画、プランニング、構造計画などを調整・ デザインし、₁ つの建築としてまとめ上げることを修得する。

敷地は南青山の「根津美術館」(設計:隈研吾)の向かいで、近隣には安藤忠雄設計の商業 建築「コレッツィオーネ」や、都市における複合建築の名作「フロム・ファースト」(設計: 山下和正)がある。

わたしたちのいる千代田区などが顕著であるが、都市部には商業建築やオフィスビルばか りが集中するようになり、居住者が減少する傾向にある。「代官山ヒルサイドテラス」や前

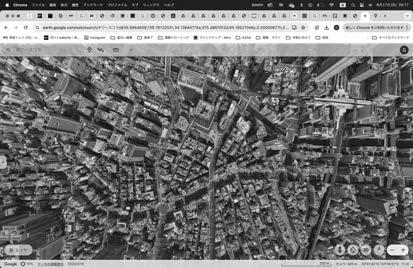

青山という街

青山の街は表参道を中心に商業施設が立ち並び、各々の個性が表層へと表出してい た。しかし、賑やかな通りを一つ外れればこの街で暮らす人々の生活があった。商 業と住が入り混じるこの街では、街を訪れる人々と生活者は混ざり合いながらも、 生活者は確かに自分のプライベートな領域を持っていた。地形の高低差や壁を巧み に利用してプライベート空間を作り出し、街の喧騒から逃れるように奥へ誘導して いたように思う。その隔たりはとても緩やかで曖昧であり、ふと気づいたらプライ ベート空間に入ってしまったのではないかという不安を抱く。境目が曖昧なこの緊 張感がこの街の魅力と捉え、誘い込みと拒みをコンセプトに青山という街の喧騒か ら逃れるマチを設計する。

表参道

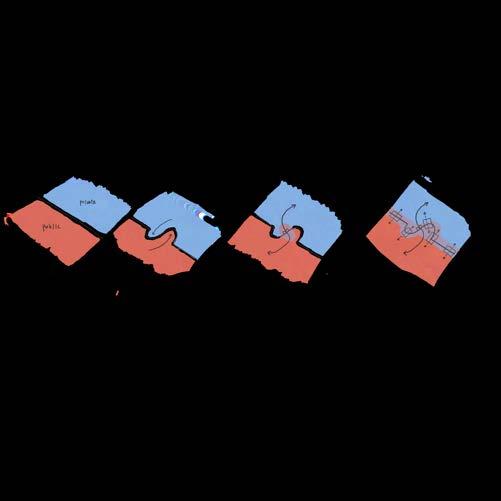

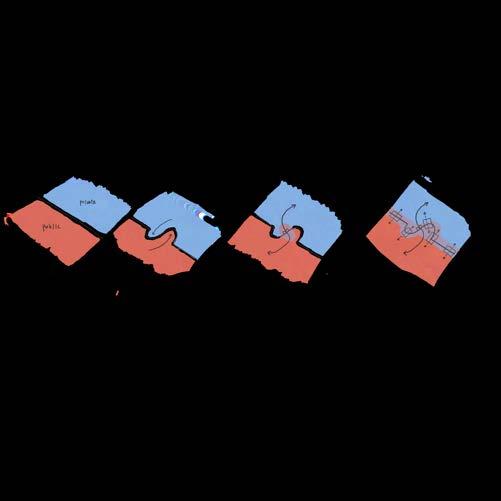

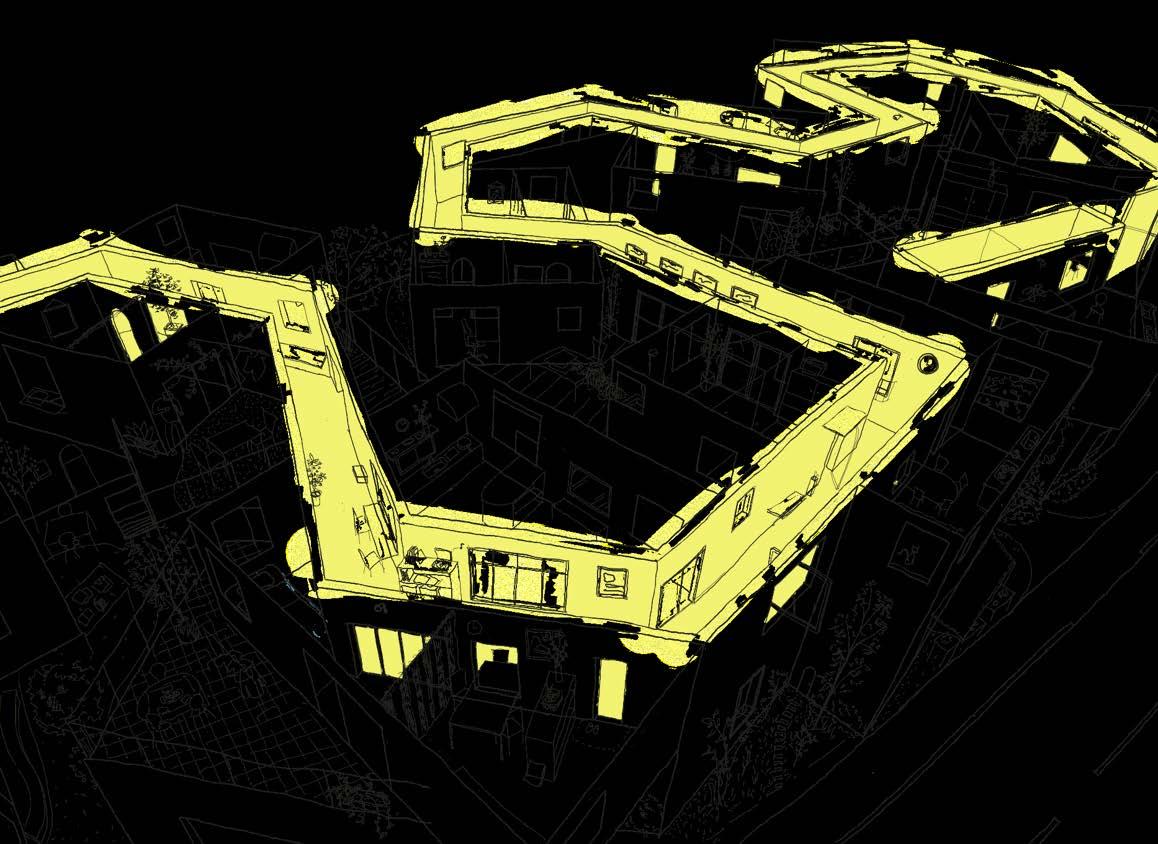

壁から襞へ

開きながら閉じる。

隔ながら繋がる。 誘いながら拒む。 内を作りながら外を作る。

マチを形成する襞は、ソトの領域を囲う存在で あると同時にウチの領域を囲う存在でもある。 その曖昧さに着目する。街からに隔るように閉 じながら、街と繋がりを持つように開く

公私を隔てる壁

互いに領域を押し広げるように壁を湾曲させる。 隔ながら互いを結びつける。

孔を穿つことで混ざり合う。 徐々に街とマチがお互いの適当な距離感を醸成する。

壁を跨ぐようにボリュームを配置する。それぞれがマチ の関所のような存在となり、商と住の関係をとりもつ。

古本屋

ソトを形成する壁はウチを形成す る壁へと連続的に移行し、誘い込 みと拒みの関係を取り持つ。

フリースペースの使われ方

生活者動線とパブリックスペースが交錯する

訪問者A

訪問者B 訪問者C

生活者動線とパブリック な空間が入り混じる。

ハレ:それぞれのお店から商品を持ち寄りマルシェを催したり、フリーマーケットや、個展を開いたり、街とマチの結節点である。 ケ:マチに住む住人のための空間。集会を開いたり、団欒をする。

空間を隔てる壁 道を内包する壁

b,廊下の使われ方

動線と住居空間の同居

生活を内包する壁

共用廊下が勝っている状態 住戸内の活動が廊下へと表出する。

拮抗している状態 住戸内の廊下のような使われ方。

住戸が勝っている状態 コアのように使われることもある。

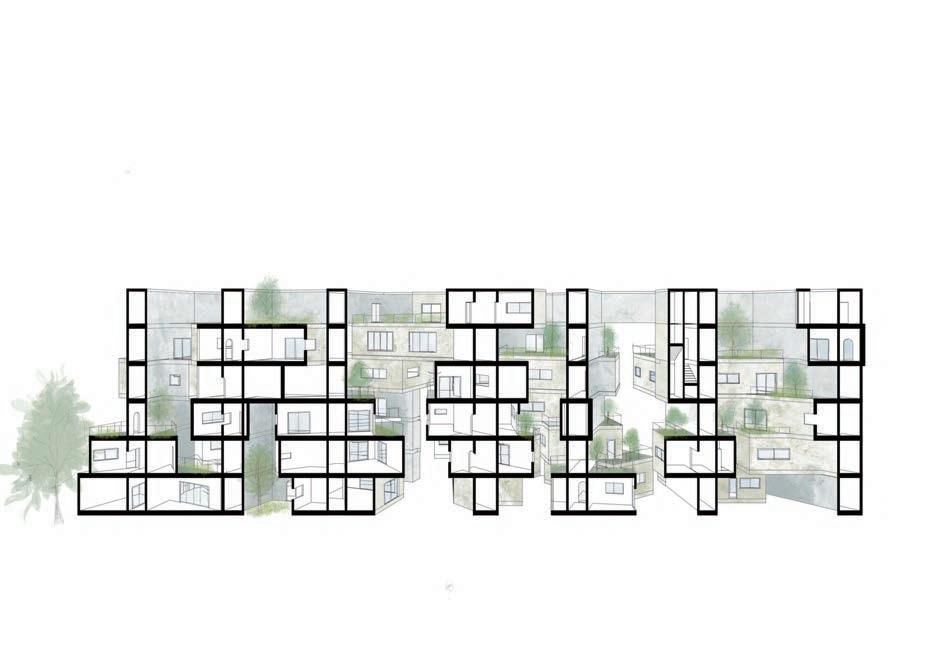

従来の住まいは「一住戸に対して一つの玄関」が一般的であるが、もし共用廊下を介して玄関がいくつもある集合住宅があった らどんなことが起きるだろうか。リビングの部屋、趣味の部屋、仕事の部屋、それぞれが廊下に面して入り口を持つ。全ての活 動は共用廊下を介して行われることになり、今まで外側だと認識されていた共用廊下という存在は、部屋と部屋の間、内側とい う性質を獲得することになる。部屋に収められた活動は次第に廊下へと繁茂し広がっていくことで、住戸間を超えた活動の広が りを見せるようになる。生活感の溢れた共用廊下は、路地を通る時のような豊かさをもつ。

全ての住戸の中央を廊下が貫入する 活動が廊下へと溢れ出す 廊下の雑多感と緊張感が生み出す誘い込みと拒み。従来廊下はただの住戸までの通り道であったがここでは交流の場であり、活動の場である。道とも言えない内部空間とも言えない生活感の 溢れ出した空間が僕らを拒む。そして繋ぐ。

対都市として、青山という街に対して誘いと拒みを。街に住む人と、街に来る人との間の誘い込みと拒み、 このマチに住む住人間における誘い込みと拒み、そして家族間における誘いと拒み。大きな都市的なス ケールから家族間というヒューマンなスケールまでこの曖昧な構造壁というエレメントが様々に階層に おいて誘い込みと拒みを引き起こす。店舗の共用廊下が住宅の共用廊下になったり、住宅の共用廊下が 住戸内の廊下のようになったり、はたまた完全に住戸内に取り込まれたりと各階層において図と地が反 転するように様々に変容し、誘い込みと拒みを引き起こす。青山という混沌とした街において、都市生 活で生まれる多様な感情を受け入れるためには、二者択一ではなく、両義的な状態を目指すことこそが 重要なのではないだろうか。

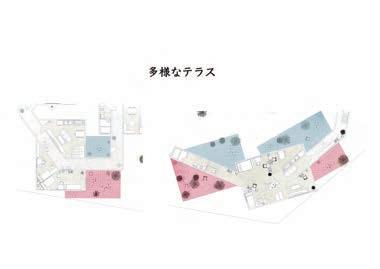

c,多様なテラスと生活

:静のテラス

:動のテラス

ボリュームをずらして積層する中で生まれたルーフテラスにおいても骨格となる壁によって静と動に切り取られ、内向的な テラスや外交的なテラスなど多様に変化する。家族間の誘い込みと拒み(パブリックとプライベート)においても壁が機能 する。

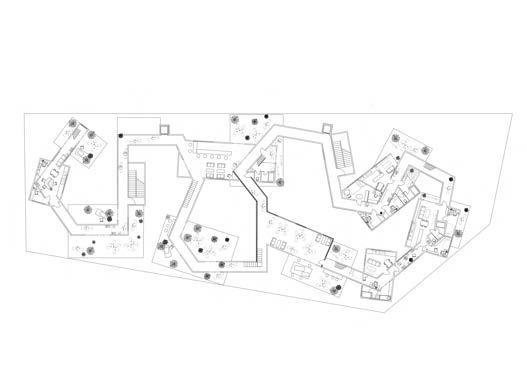

4階平面図

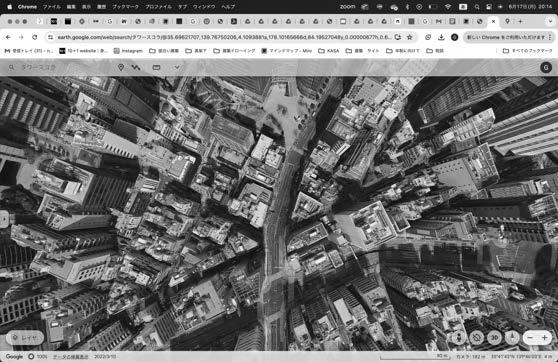

Vertical Theater

「サテライトキャンパス」

駿河台キャンパスに近い淡路町の一角に積層された₆ 階建て程度の建築物を設計す る。

この建築物は、理工学部駿河台キャンパスの校舎の一つと考え、デザイン系の演習(建 築設計など)や卒業設計・修士設計などを行うほか、教員や大学生・大学院生らの日 常的な研究、展示、講義などを行うことができるサテライトキャンパスとする。想定 される主な利用者は、皆さん自身である。

大学の授業や研究を通じて学生たちの豊かな創造力が育まれ、学生同士や学生と教員、 教員同士、そして社会の人々と大学の人々のさまざまな交流によって新たなデザイン を生み出すことができるような理想の校舎を計画してもらいたい。省エネルギー化や 建物・外構の緑化、バリアフリー化なども、積極的に提案に組み込んでもらいたい。

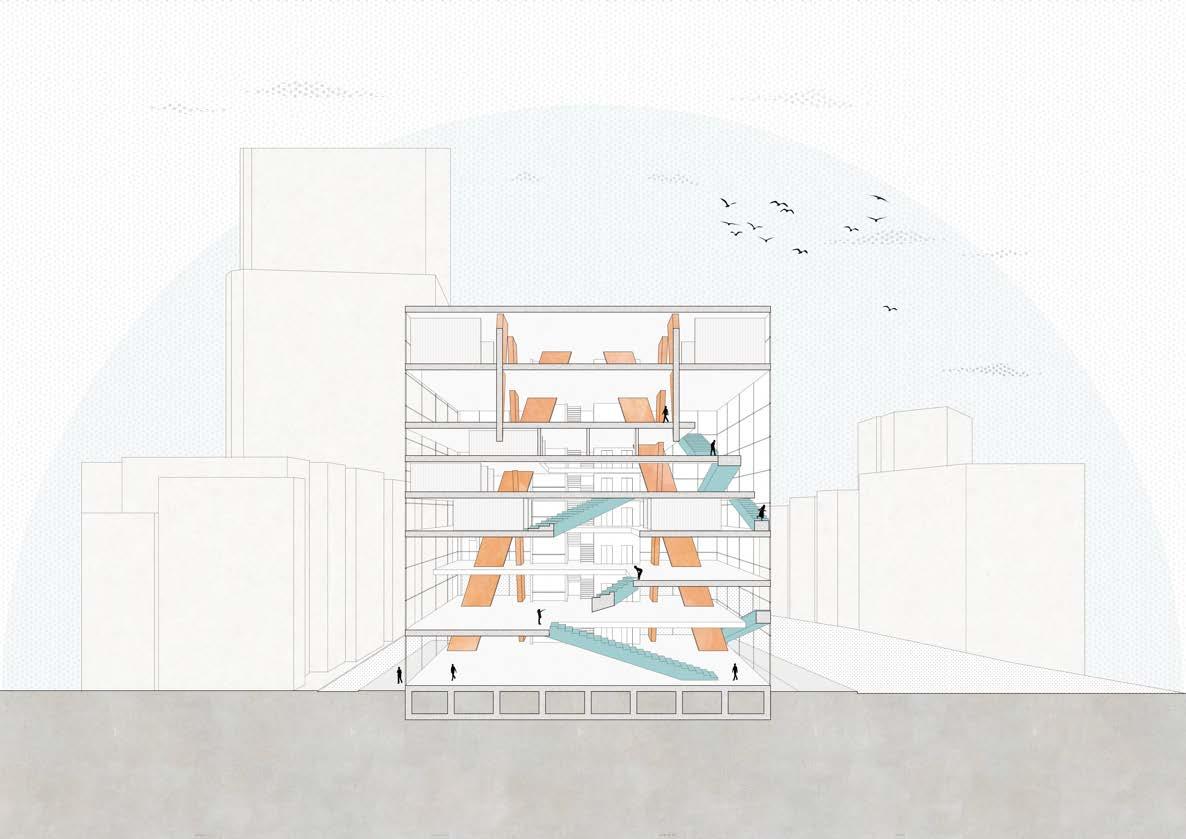

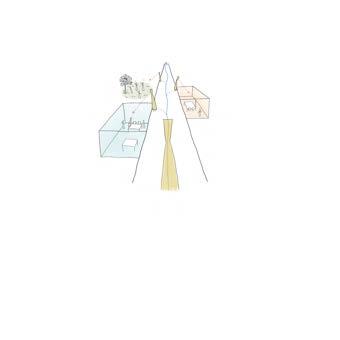

劇場性を持つ斜めの形態

本キャンパスからほどないオフィス街の一角に佇む。大学を発信するメ ディアとしての役割を担うサテライトキャンパス。開かれた建築である と同時に象徴性を有することが求められた。

両者を同時に満たす形態を導くために、本設計では「 斜め」の有する流 動性、不安定性に着目した。斜めに傾く構造体、誇大な階段によって導 かれるシークエンスはキャンパスに劇場性を与える。キャンパス全体を 大きな劇場と見立て、流動性を獲得することで、滞った人の流れを潤滑 にすることを試みた。

発散から収束へ、そしてまた発散へ

偶然なる劇的な交わり

保育園の子供達をも巻き込んで、大学の ことを知ってもらう場にしたい。

大通りからは斜めの形態が、立面に現れているこ とが視認できる。均質化されたオフィス街の中で、 一際目立つ象徴的な印象を街ゆく人に与える。 保育園

b,街並みと立面

観音坂

近くの飲食店が大学敷地内でお昼ご飯を売ったり、オフィスで 仕事をしている人たちが少し休憩をしにきたりする。

速度制限30km/hの通り。

車通りが少なく歩行者が自由に歩き回れる。

都道405号線

従来の水平垂直の柱梁構造 大きな壁柱を構造体とし、四方に配置。 中央に向けて傾ける。

ガソリンスタンド

オフィス集合住宅

全ての面が道路に接しているという敷地の特性を活かしながら、サテライトキャンパスとしての象徴性を保持することが求められた。

吹き抜けを多様し 斜めの構造体の動きを可視化する。

斜めの形態

斜めの構造体と、吹き抜けにかかかる階段はそ のまま建築のファサードとして表出する。運動 を想起させる斜めの形態は、滞った垂直方向の 繋がりを生み出し、自然な人の流れを建築内部 へと引き込む。

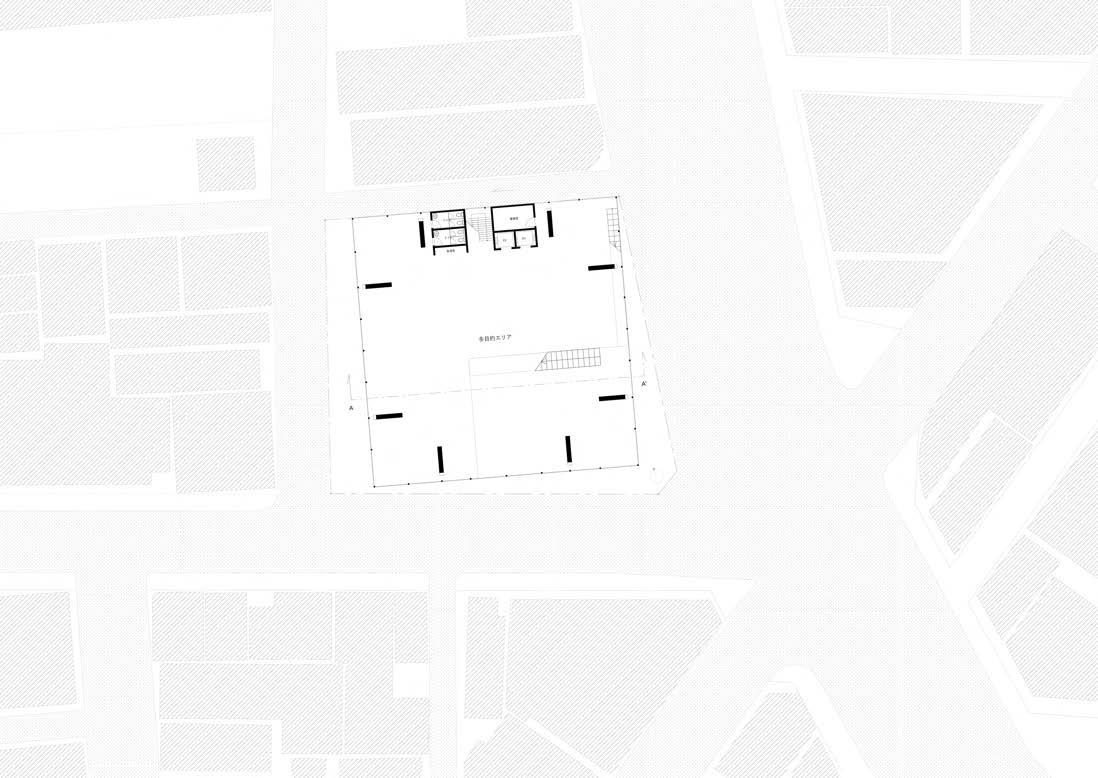

1階平面図兼配置図

5 10(m) S=1:100

吹き抜けに階段をかけ、 緩やかなシークエンスを付加する。

斜めの構造体が街へと開いた印象を 持たせ入り込むきっかけとなる。

c,多様なスケール

階によって階高に変化を持たせ、用 途や機能に合わせて調整をしている。

メリハリのある空間が斜めの構造体 のダイナミズムを助長させ、劇的な シーンを作り上げている。

e運動の増幅器としての階段

オーバースケールの階段は運動を増 長させるものである階段によるシー クエンスは斜めの構造体、多層の吹 き抜けとともに劇的なシーンを演出 する。

d,重なる吹き抜け

吹き抜けによって構造体の斜めの動 きが顕になる。上階への意識を自然 と感じさせることで階を跨いだ運動 を促進させる。

収束し始める

内向的な空間

収束する 求心的な空間

発散し始める

全体の広がり

斜めの構造体が多様な場を形成する。 立面に現れる斜めの構造体と増長された階段。

多層の吹き抜けによって構造体の動きが顕になる。

オーバースケールの階段によって生まれるシークエンスは斜めの構造体とともに劇的なシーンを演出する。

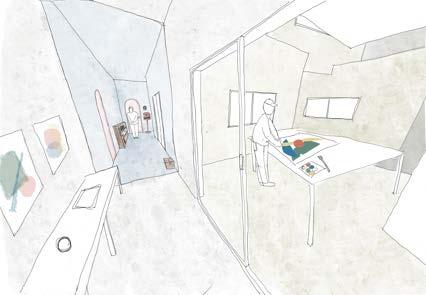

構造体はあらゆる活動を寛容に受け入れる アクティブラーニング室の様子

会議室の様子

もしかしたら構造体の斜めの角度は地球の地軸の傾きを暗示しているかもしれない。そう思った瞬間にただの斜めの構造体が壮大な物語を帯 び始める。

交差している2枚の構造体は遥か彼方からそれぞれ無根拠に伸び続けていて、たった今、この場所で偶然重なった。そしてまた彼方へと伸び続け消えていく。

互いに傾きあっているこの構造体は一体どこで重なるだろう。「斜め」は不安定で動的な形態ゆえに僕らの想像力を駆り立ててくれる。この世界に斜めが増えたらきっと楽しい。

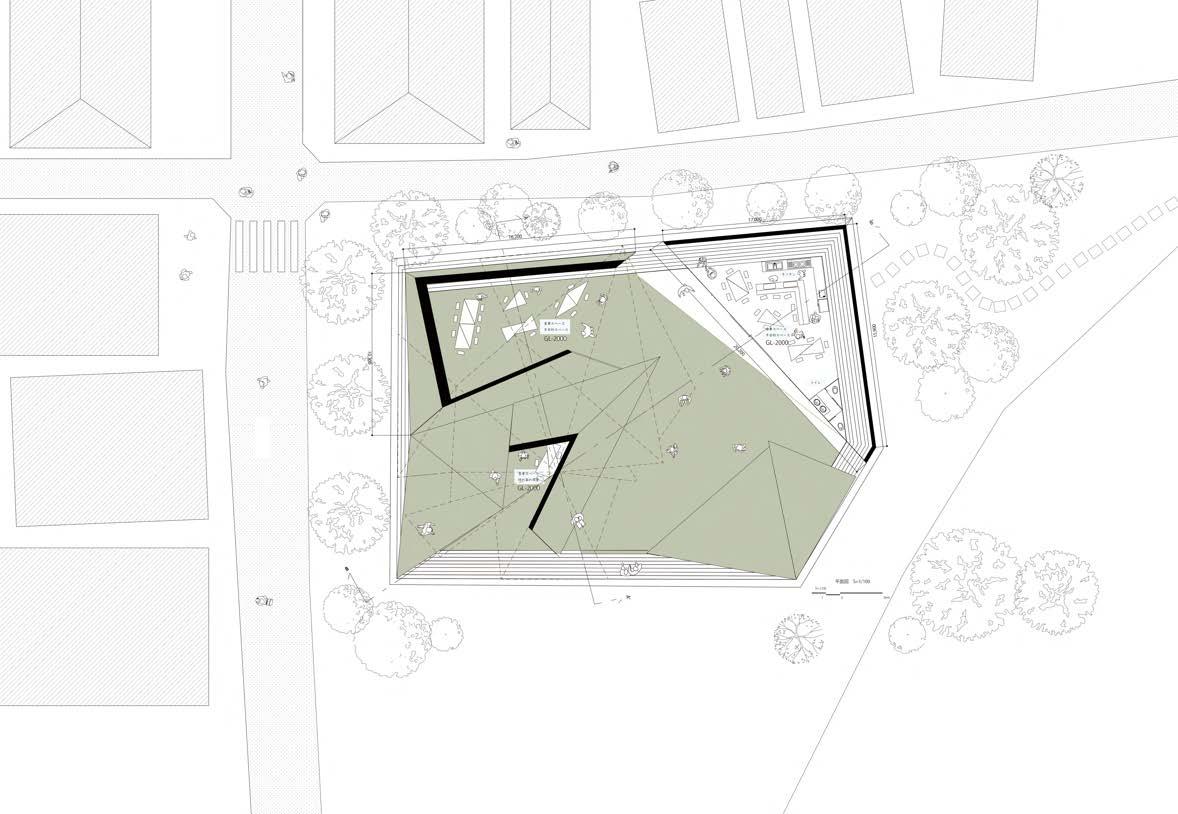

ながれ道

「地域センター」

東京都の郊外にある地域センターの建て替えを計画する。対象は武蔵野市の 西久保コミュニティセンターとする。世田谷区・三鷹市・武蔵野市などは昭 和40年代以降コミュニティセンターを計画的に整備した先進的な自治体であ る。設計対象の建物は昭和50年代前半に建てられたもので、武蔵野市におけ る住民コミュニティ形成の核となることが狙いであったが、現在では住民の 高齢化や少子化、共働き世帯の増加など地域施設を取り巻く社会的な環境は 大きく様変わりしている。建物自体も設備や各種の仕上げの老朽化などが進

この課題では、現在、地域住民が求めている地域センターへのニーズを各自 で考え、敷地に建て替えられる新しい地域センターを設計してもらいたい。

子どもから高齢者まで、年齢や性別を限らずに多くの市民が日常生活や地域 活動をより豊かにすることができるような開かれた地域施設を考えてほしい。

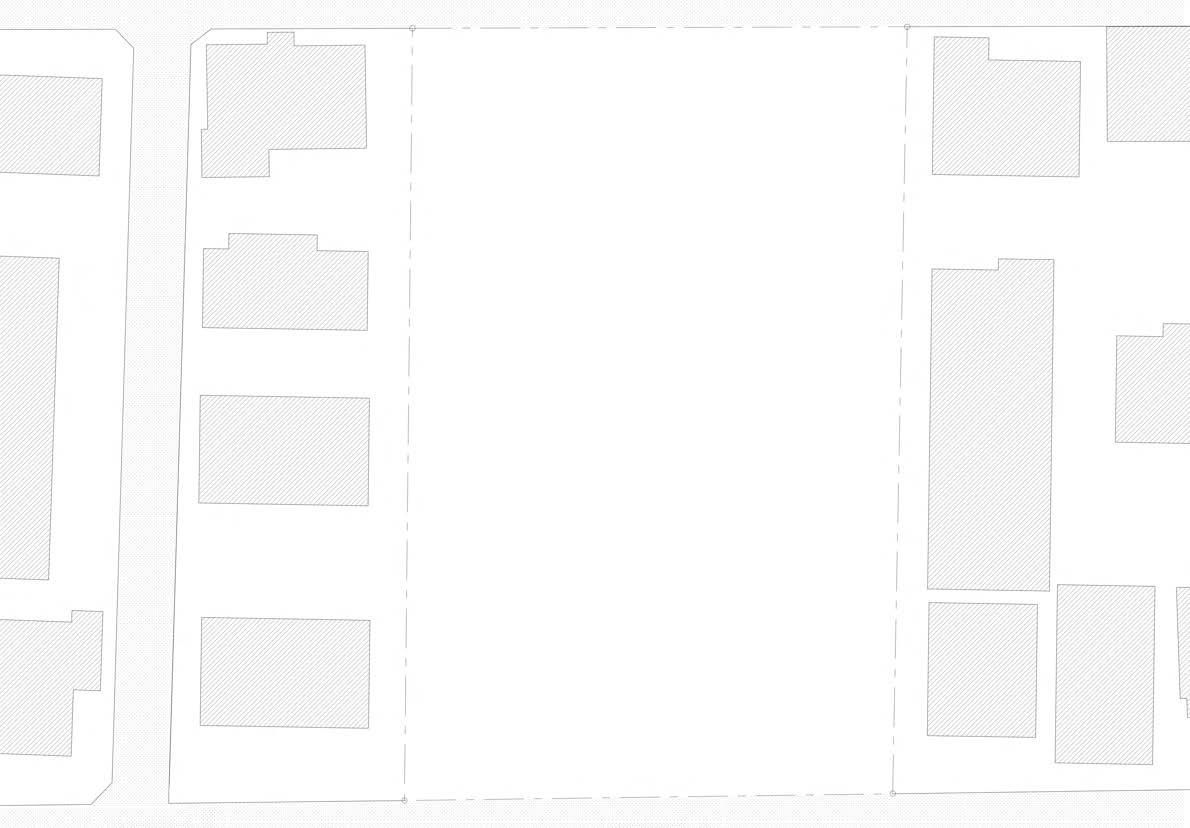

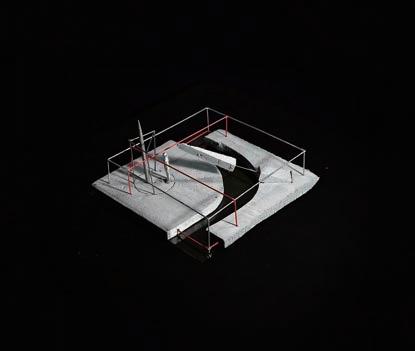

玉川上水と街

+

西久保周辺は地図を見ると玉川上水を境に二つの異なるグリッドが存在し街 を形成している。玉川上水が江戸時代に敷かれ、水を供給し人々の生活を守っ ていった背景を踏まえ、計画敷地に玉川上水に見立て“ながれ道”を敷いた。 人の流れを街へと受け流すポンプのような建築として、地域活性化を促進し てくれるだろう。

江戸時代に生活のための上水路として開削 された玉川上水は、そこからいくつもの分 水がつくられ、水の流れが人々の生活を繋 いできた過去がある。本設計では歴史を踏 まえた上で人の流れを川の水の流れと見立 て、地域活性化を促す、人の流れ方に着 目した地域センターを設計する。

駐車場

流れ道から広がる活動

備蓄倉庫

流れ道からあらゆる活動が展開され ていく。山から流れてきた水が地形 を侵食し、裾野を広げていくように、 人の流れが活気溢れる街の源流とな り、地域センターから街へと活動を、 活気を押し広げていく。

工作する庭

多様な性格を持った庭

襞上にボリュームが形成されることに伴い、 大小様々な庭が副次的に形成される。その 大きさと場所によって性格の異なる庭は訪 れる人々の多様なニーズに対応する。賑や かな庭。工作のできる庭。ゆっくり本を読 む庭。池のある日本庭園のような庭。いろ んな庭があったら嬉しい。

一人休む庭

工芸スペース

エントランスホール

多目的スペース

和室

受付・事務スペース

池のある静かな庭

豊かな庭と多様な利用者動線は交流のきっかけを産む

児童スペース

調理スペース

多目的ホールから全体を望む。あらゆる方向へと視線が抜けていき、あらゆる活動を共有する場となる。

流れ道から街へ

川の流れが大地を侵食し、裾野を広げていくように人の流れが街へと開いていく。

街にとって人と人との出会いを促進するポンプのような存在である。

周辺の建築と同程度のスケール感とし 街並みとの調和を図る。

7,184

9,000

ギャラリー (自由スペース)

駐車場

流れ道を歩きながら 見通す、見下ろすアクティビティを通して 様々なモノやコト、ヒトに出会う

6,500

通りぬけできるながれ道を2階に通し、流れ道沿 に吹き抜けを配置することで、流れ道を通りなが ら地域センターでのあらゆる活動を見渡すことが できる。流れ道を中心に繰り広げられる地域セン ターでの活動。毎日の何気ない通り抜けからコ ミュニケーションや交流のきっかけが生まれて行 く。流れ道は地域センターから街へと裾野を広げ、 街全体に流動的な人の流れを生み出して行く。

多目的ホール囲うように配置された回遊性のあるギャラリー空間。流れ道と連続し、自然な人の流入を促す

多目的ホールを囲うようにギャラリーを配する。流れ道と連動して地域センターでの活動を街へと発信する。

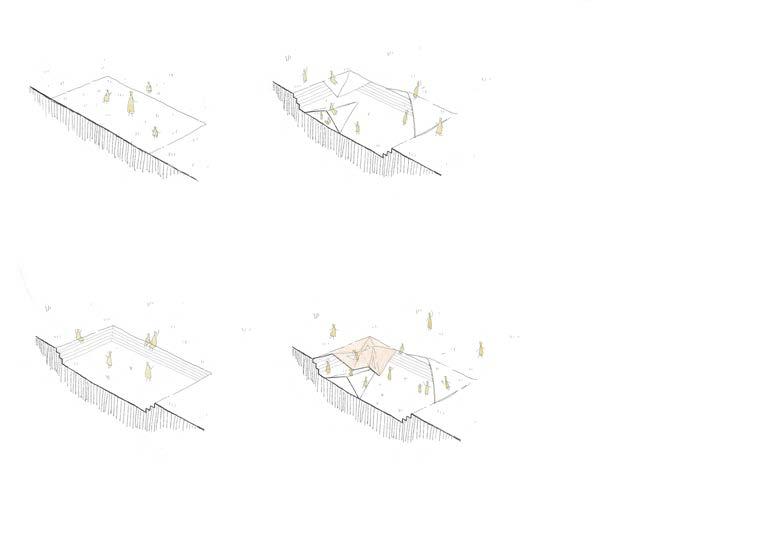

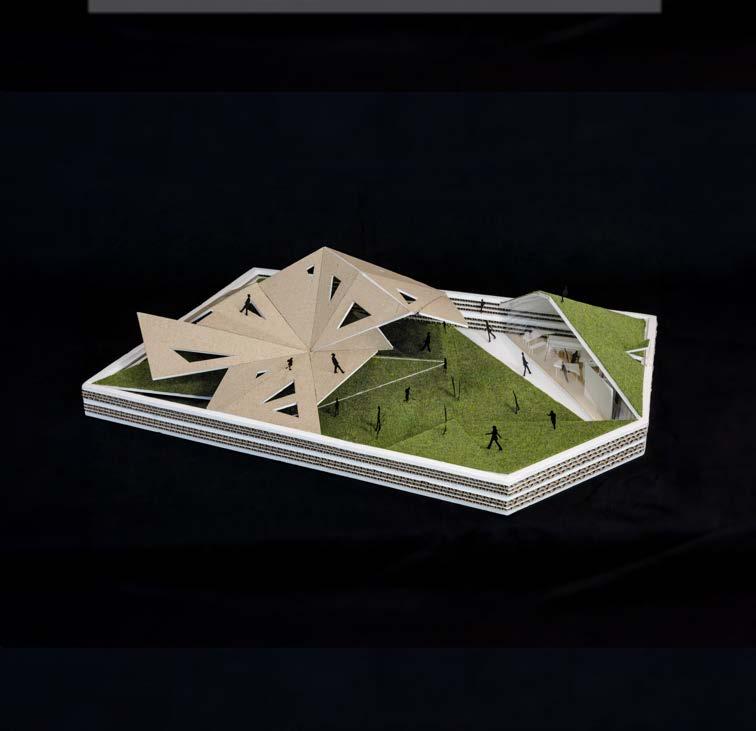

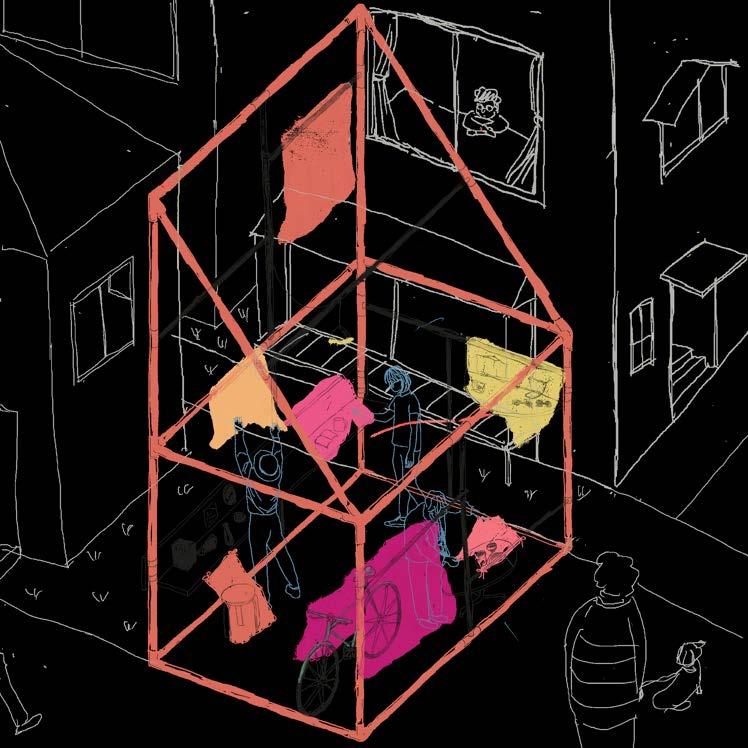

冒険的子ども食堂

想像し創造す

大きな公園の隅、木で陰った人気の少ないこの場所にただの子ども食堂を計画して果 たして利用者は現れるだろうか。という問題意識からスタート。子ども達にとってメ インエリアであるプレーパークでは一日を通して子供たちが手を汚し服を汚し、走り 回り、飛び回り、野生に帰ったように遊び回っている光景が目に入る。

山があれば駆け上がるし、ちょっとした段差があればジャンプして飛び越える。入る

ことが難しそうな 間も屈んで、体を斜めに傾けてどうにかして入り込む。それは本 能的に駆り立てられる衝動であり、子供たちにとって負荷となり得る起伏や野生的な 空間は格好の遊び場になるということだ。

子ども食堂としての機能を担保しつつ、子供たちの本能的な衝動を駆り立てる空間と することで 、滞った人の流れを引き込むことが出来ないか。冒険をするように地をは い、山を駆け上がり、寝たり、座ったり、本能に身を任せて動く子供たちの活動を寛 容に受け入れる器。敷地の大半は機能を限定せず、子供たちの本能を手がかりに使わ れ方が発明されていく、そんな冒険的子ども食堂をここに提案する。

プレーパークから、街のあらゆる所から、 人々が集える子ども食堂の設計を試みる

冒険的食堂

羽根木プレーパーク

b,斜めとアクティビティ a,羽根木公園に子ども食堂を置くということ

羽根木公園にはプレーパークあり、本敷地はそこ から少し離れた人気の少ない木陰に位置する。 滞った人の流れを呼び戻す。利用者の流入にはプ レーパーク以上の魅力を包含する必要がある。プ レーパークと呼応する子ども食堂を設計する。

小上がりを飛び越えたり、斜面をよじ登ったり、地面のわずかな 間を這ったり。そんな子供達の冒 険的な本能を駆り立てるような空間とすることが求められた。ここでは斜めに解決策を見出す。クロー ドパランが斜めの有用性を説いたように、不安定な場に身を置いた時人間は安定を求めて使い方を発 明していく。野生的な活動が展開される斜め空間こそがこの地に求められているように思う。斜めの 空間はその斜面の角度によって様々なアクティビティを許容する器となりうるだろう。

なだらかな勾配の構造体は地面と連続的に接続し、地面のような屋根のような多様な解釈を受け入れる寛容な器として子供達の活動を受け入

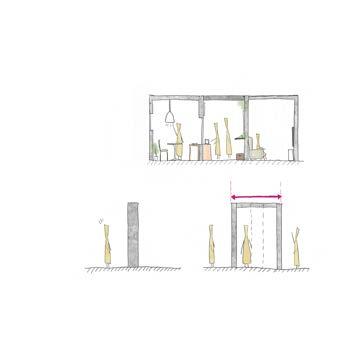

伸び縮みする一坪

小さな開口部一つの処理が空間全体へ多大なる影響を及ぼすことはよ く知られている。千利休は茶室・待庵において躙口や材の使い方を駆 使し、わずか2畳の空間をそれ以上の空間の広がりへと転化させてみ せた。

また、ジェームズタレルは開口部の鋭いエッジの処理により、天井面 と空が同一平面上にあるかのように奥行きを消し去り絵画のように空 を切りとってみせた。身体感覚と密接な一坪の空間。狭いようで意外 と広い。

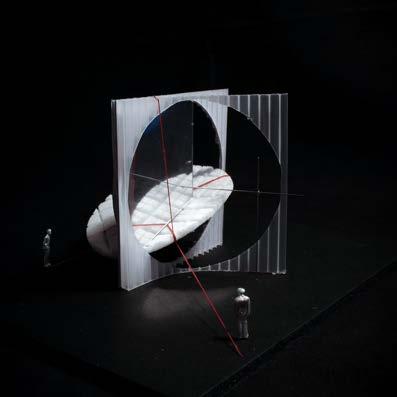

本設計では一坪特有の空間性に着目し、開口部の処理とそれによって 生まれる空間の広がりを実験的に示し、新しい一坪の見方を示すため の装置を提案をする。

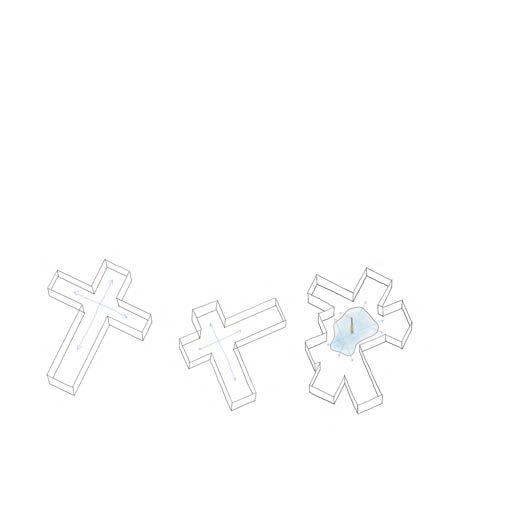

一坪を介して向こう側を見る

「1坪」という大きさに存在する4つの壁面が立ち上がる。立ち上がったヴォリュームがヴォイドとして周囲の 空間をつなぐ境界として存在する。

一様だった空間に立ち現れたヴォリュームがもつ4つの境界面によってこちら側と向こう側とで新たな関係性を 生む。

極端に薄い壁

極端に厚い壁

多重反射によって直接見えない像が鏡面に映し出される。一坪の空間が伸び、 不透明な奥行きを獲得する。

エッジが限りなく薄い開口が連続し、一坪の空間が縮 み、薄膜のような存在になる。

伸び縮みする一坪

一坪を介してその反対側を望む。

ある時一坪は極限まで薄くなり、空気の薄膜と化す。そしてまたある時は、多重反射によって直接 には視認できない像を鏡面に映し出すことにより、一坪は不明瞭な奥行きを獲得する。映し出され る像と、ワタシとの距離はとても曖昧なものになる。

無限の伸び縮みを獲得する1坪のボイド。

1坪の曖昧さを助長するこれらの操作により、1坪という曖昧な空間性を逆説的に示そうと試みた。

大きさの相対化装置として

サバンナの草原、渋谷オフィス街、木々が生い茂る森の中。置く場所によって見えてくる景色、伸縮の程 度は変化するだろう。

普段生きていてあまり意識しない1坪という空間性をささやかに示す装置。それは1坪の空間を示すこと と同時に外の世界との関係性を再定義する、あらゆる大きさを相対化する装置でもある。

この1坪のボイド空間はアナタにどんな世界を映し出してくれるだろうか。

Other works

・研究室活動ー造形演習ゼミ

・建築学の実践 上原通りの住宅 コンクリート模型 ・街を歩いて考えること

・写真

・ドローウイング

僕が普段考えていること、興味のあるモノ、コトを つらつらと。

僕はこの世界のあらゆるものに興味があります。人 間を介して生まれるあらゆるモノや現象に興味があ ります。僕らの想像力を喚起してくれるもの。

上原通りの住宅

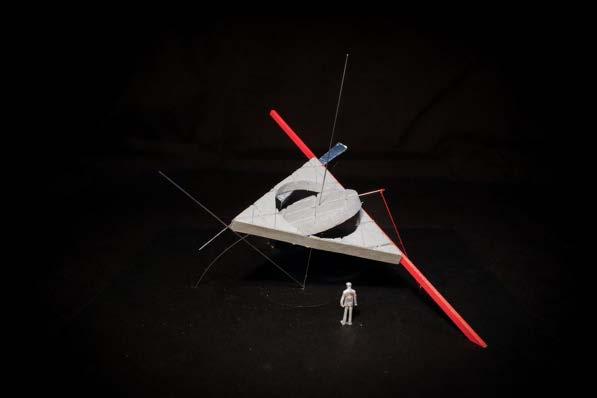

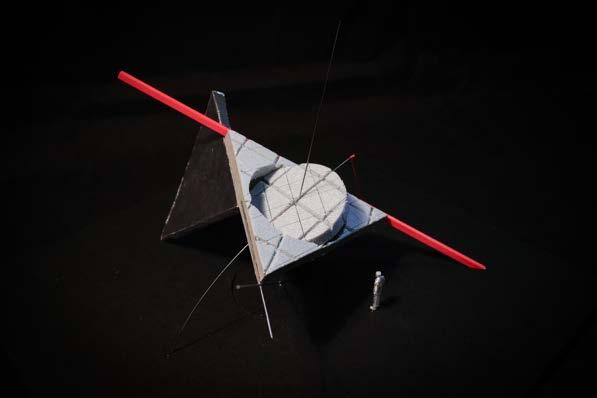

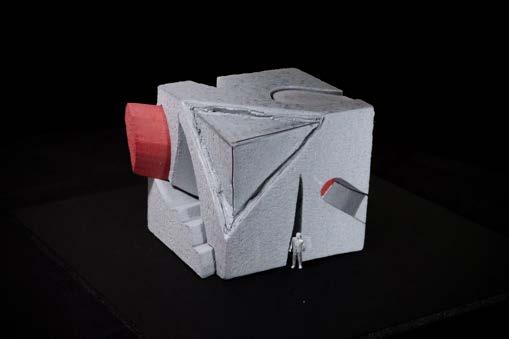

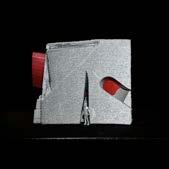

篠原一男 コンクリート模型の制作

triangle 篠原一男の上原通りの住宅の模型制作。実際にコンクリートを打設し制作。立面の方 と壁面との表情の違い、チリを再現するためにスタディを繰り返す。 実際にコンクリートを用いて模型制作をすることで、構造合理性によって導かれる造形の確かさ、物質としての構造体が場に与える力を再認 識することが できた。作り上げた模型は上原通りの住宅に実際に訪れた時に感じた空間の強さと、まさに同じ物質的な強さを持ち合わせていた。ぴたりと 全てが合致し た時に立ち現れる抽象表現としての模型を超えた異様なオーラ。模型を超え建築家の思想が具現化された物質。単なる模倣を超えた創作とし ての完成体。 模型を作るということはどういうことなのだろうか。本制作を通して、新たな模型制作の意義を発見できた。素材の特性、構造、施工、あら ゆる側面にお いて建築の面白さを感じると共に、素材一つ選ぶことでさえ大きな決断を伴うという逃れることのない建築行為に伴う責任と難しさとを実感 した。 模型を作るということ

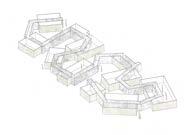

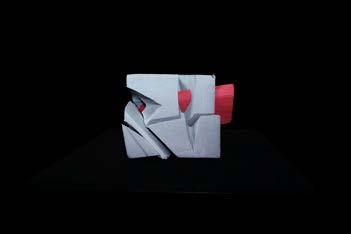

研究室活動 造形演習ゼミ 正方形・立方体、三角形・三角錐、円・球を題材に、建築的に美しい造形を探究するゼミ。