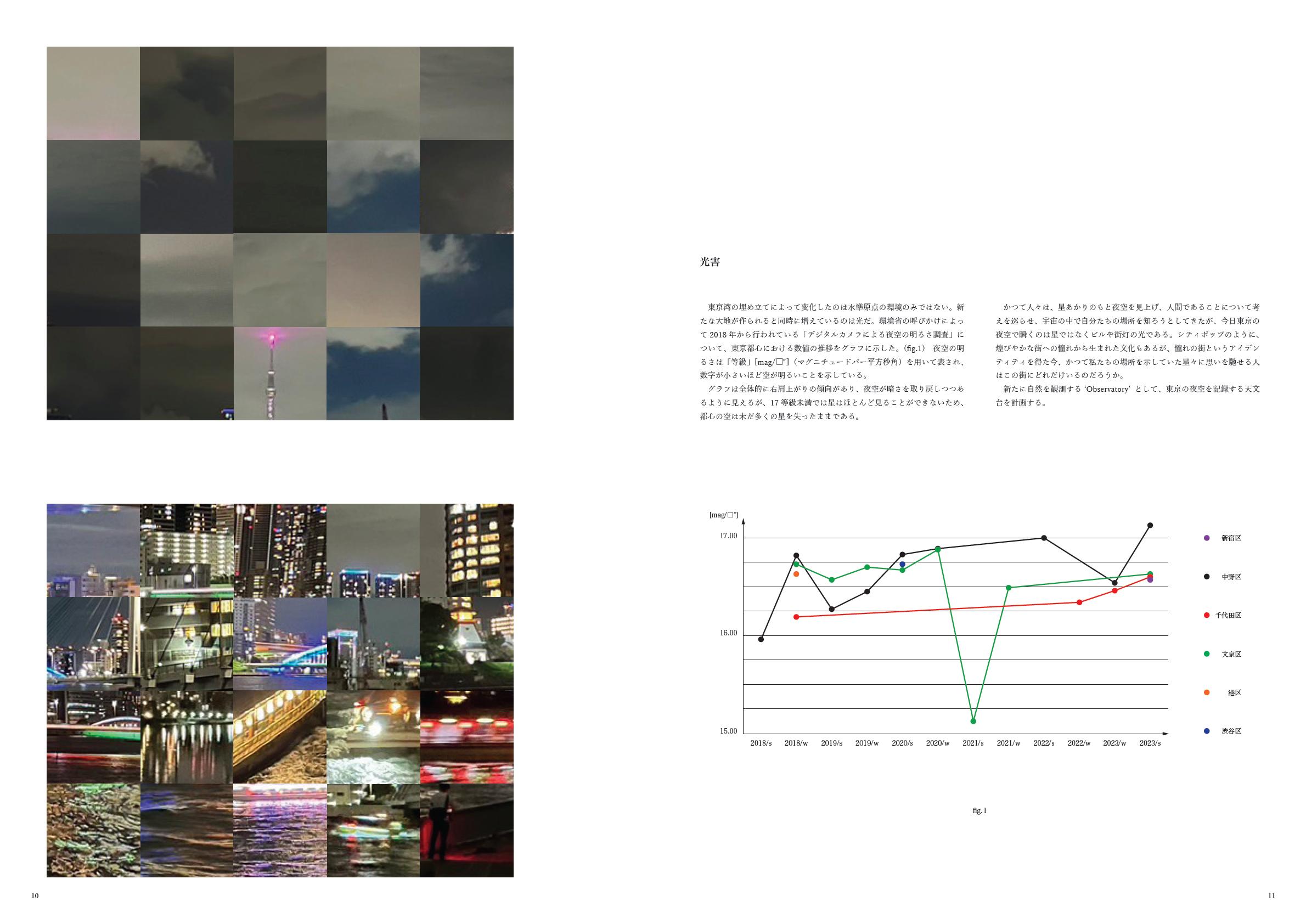

都会の光害は、次々と星を飲み込んでいく。

夜空を見上げて立ち止まる人は、この街に どれだけいるだろうか。

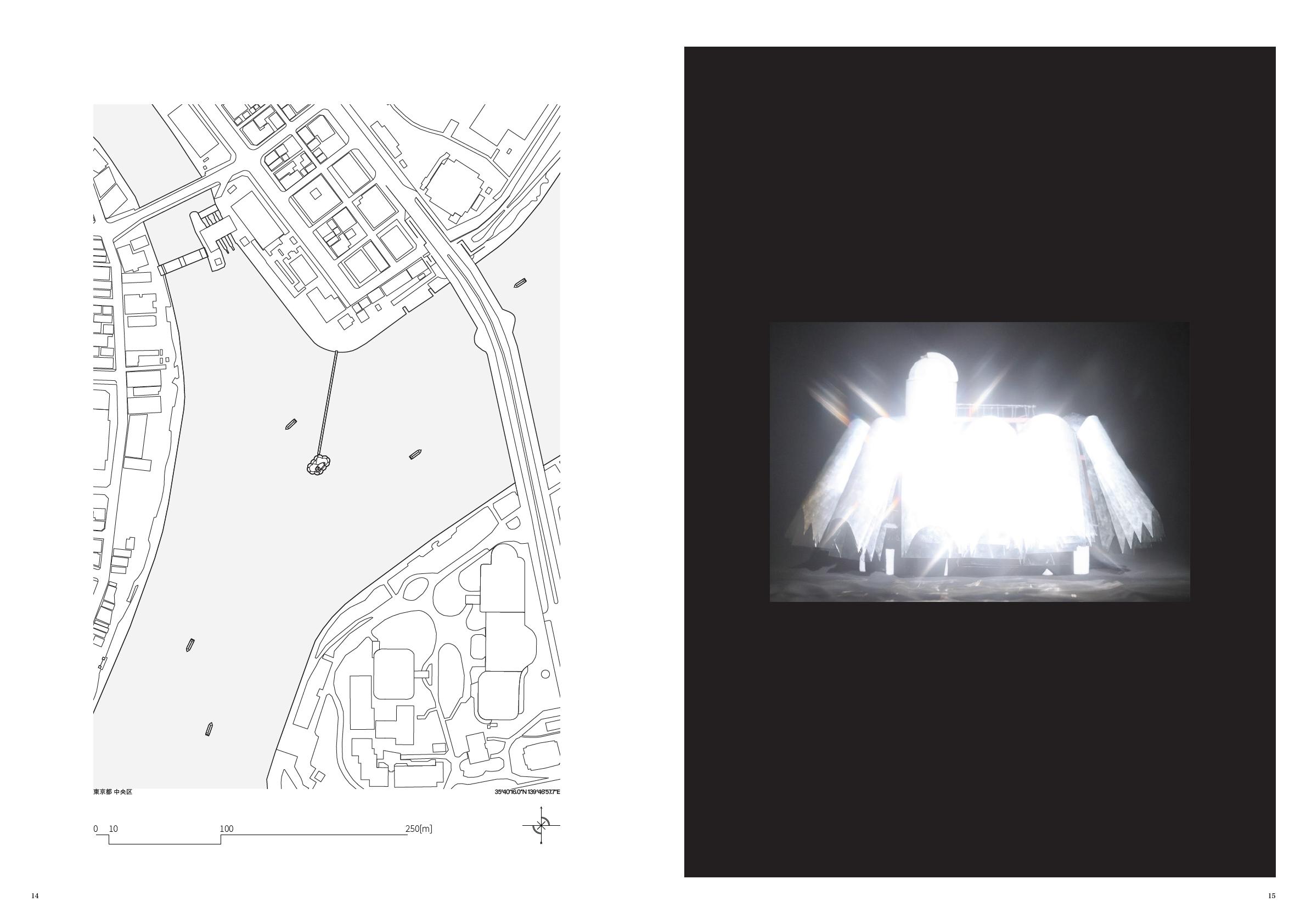

かつて水位を観測していた場所に建つ新た な観測所は、消えゆく星々を観測する。

“Reiganjima Observatory”

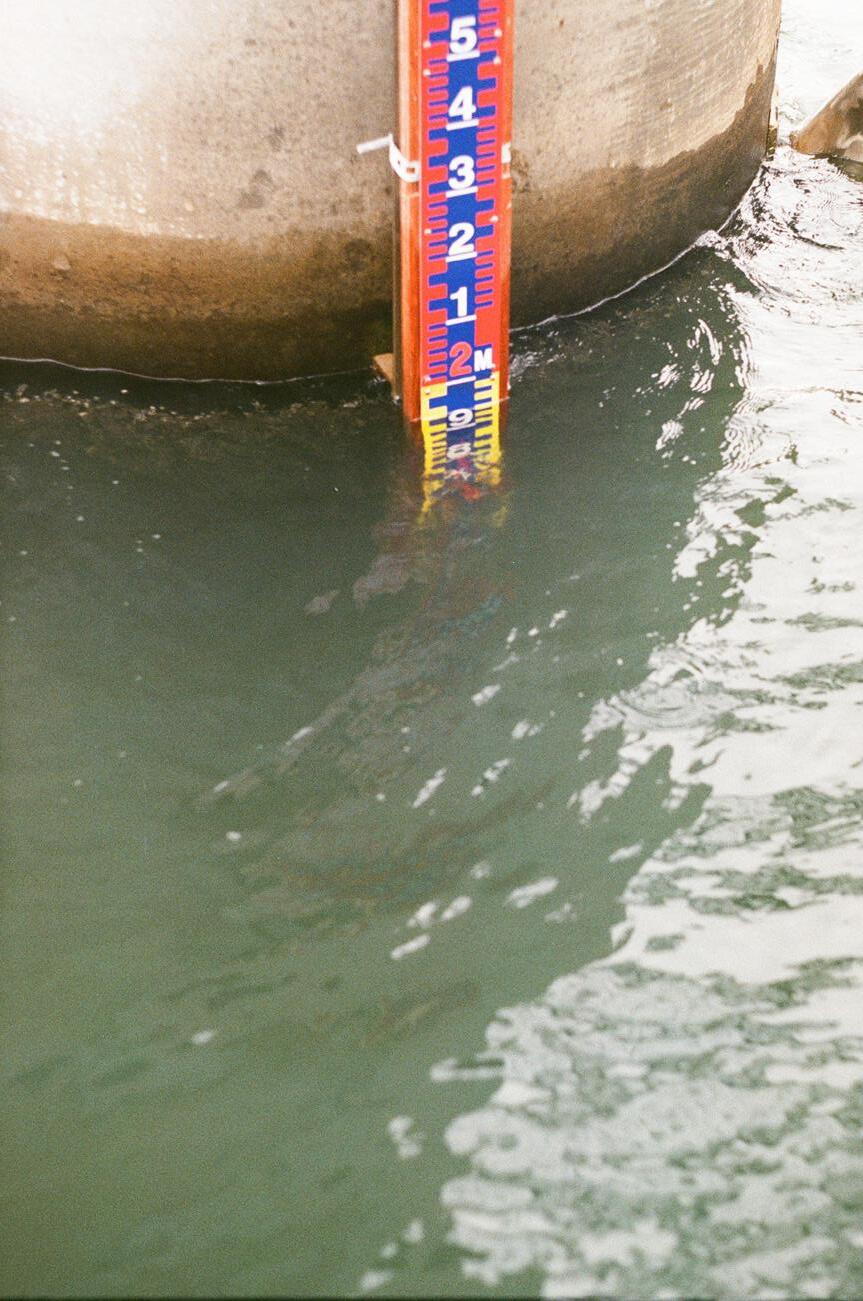

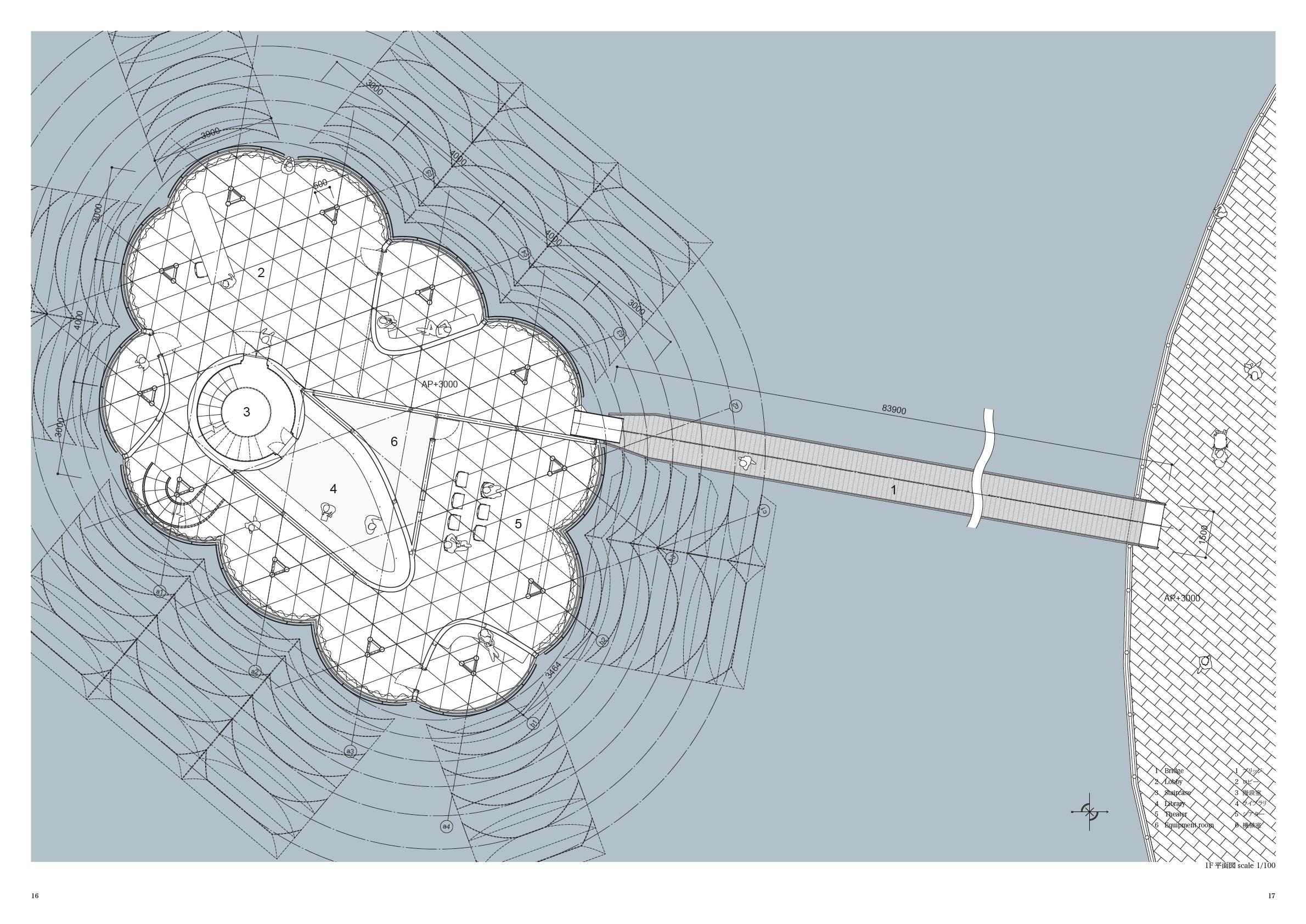

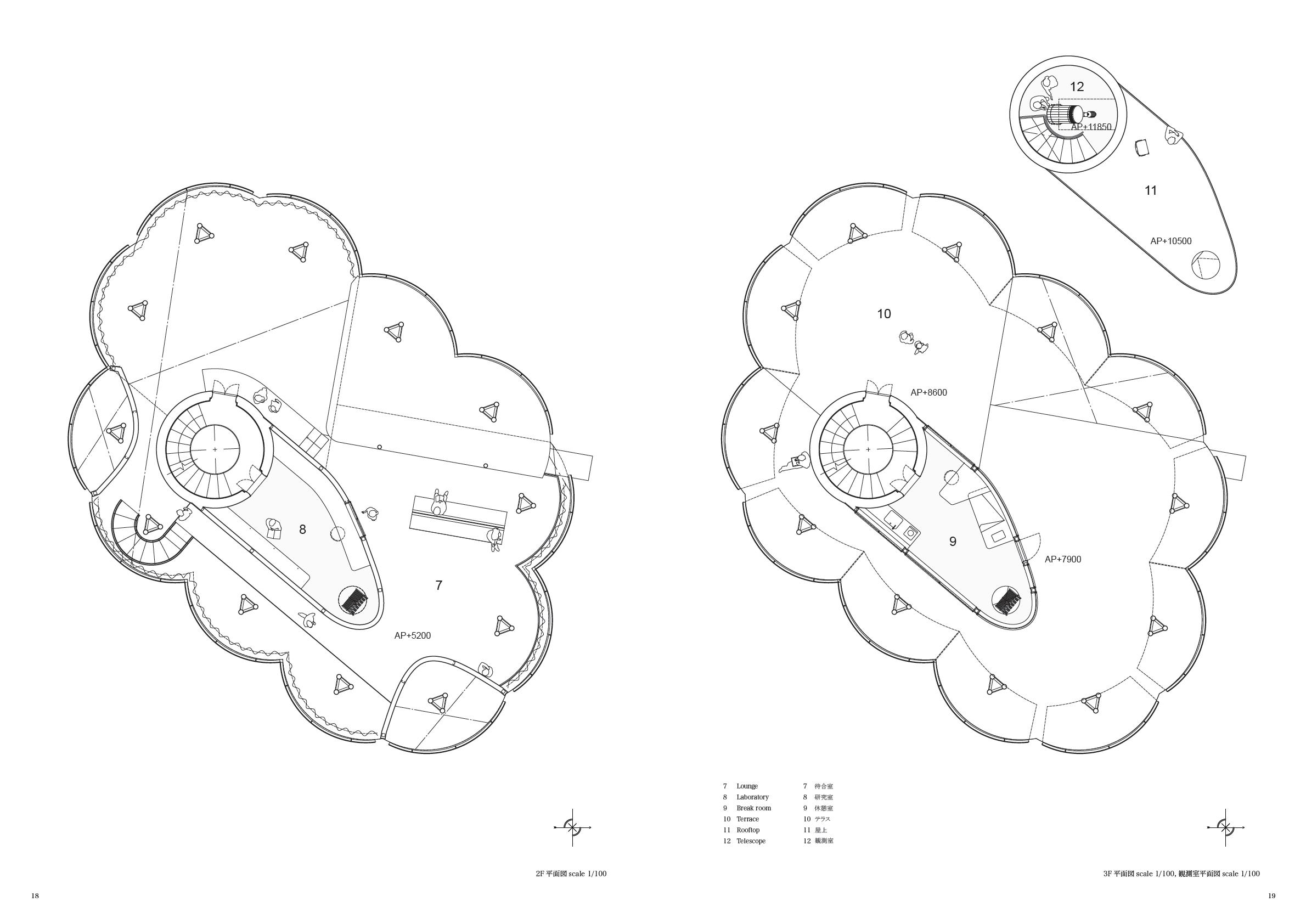

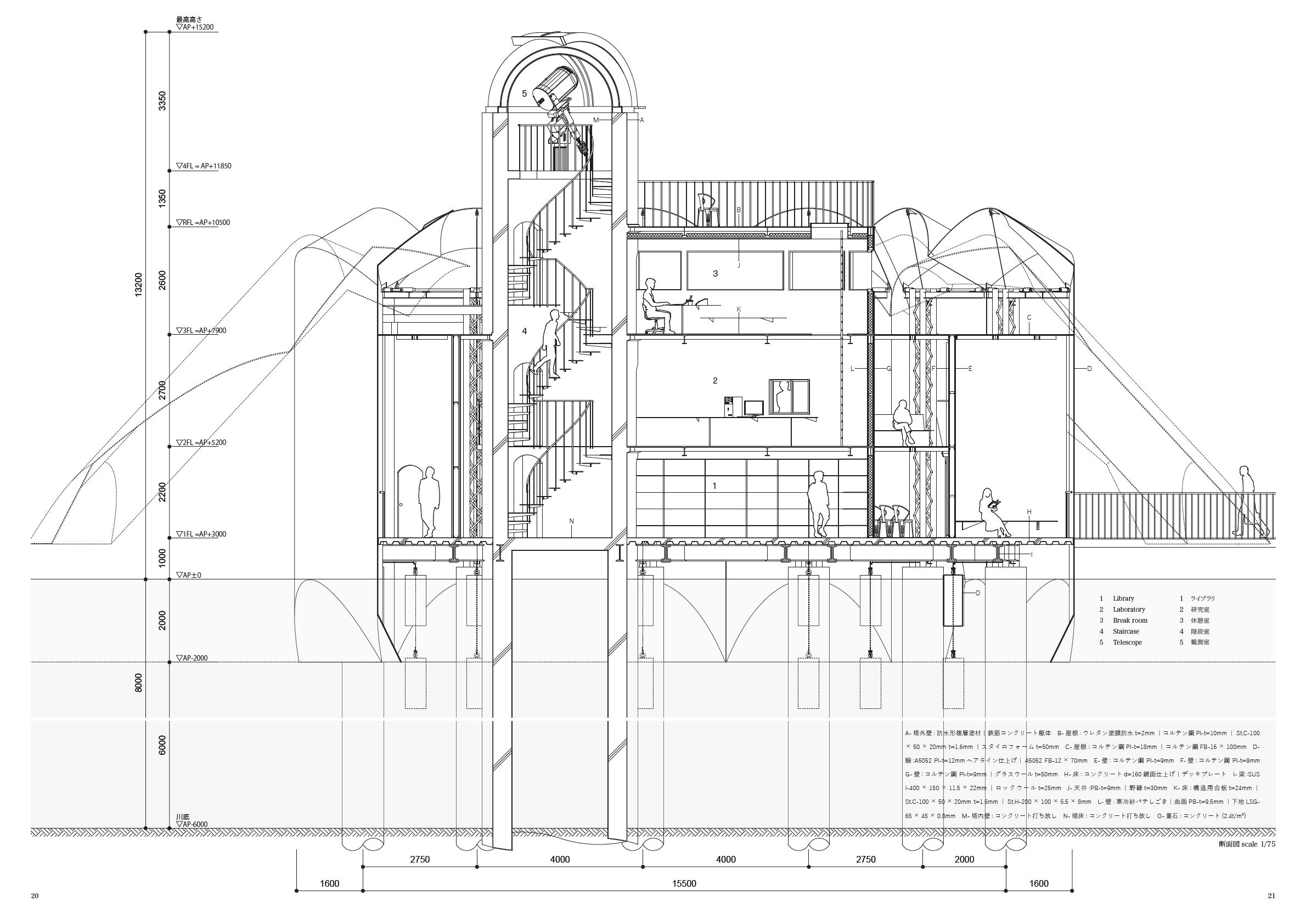

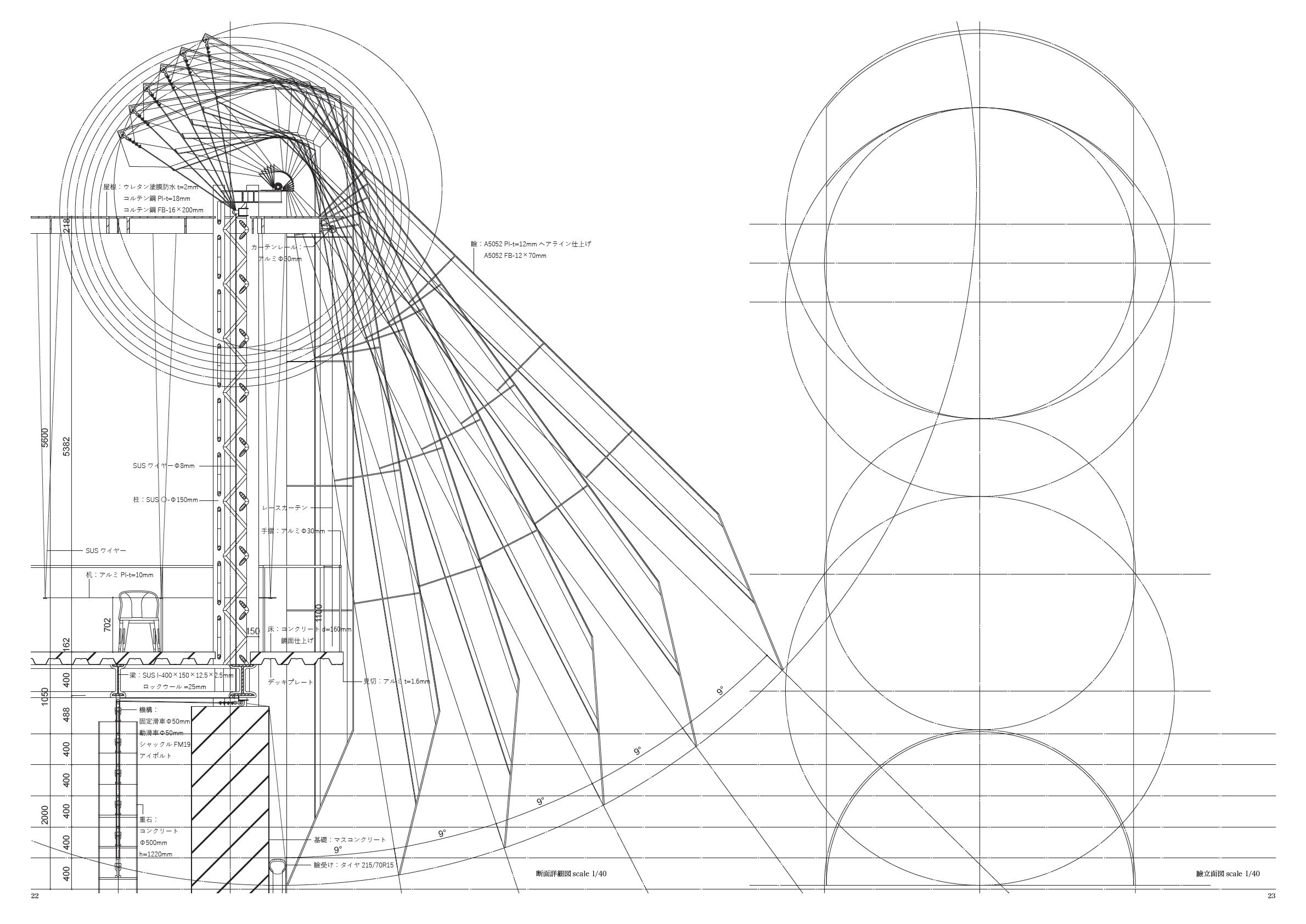

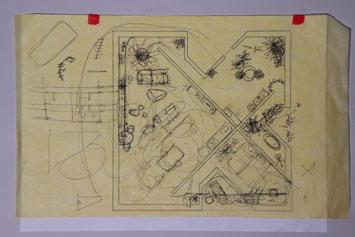

The project will focus on the existing Reiganjima Observatory, which stands in the Arakawa River. It is a sculpture of steel lines and planes which expresses the complicated geometries of the natural world, around it. The ‘clean’ geometry of the structure is balanced by the stains and rough barnacles that coat its lower surfaces.

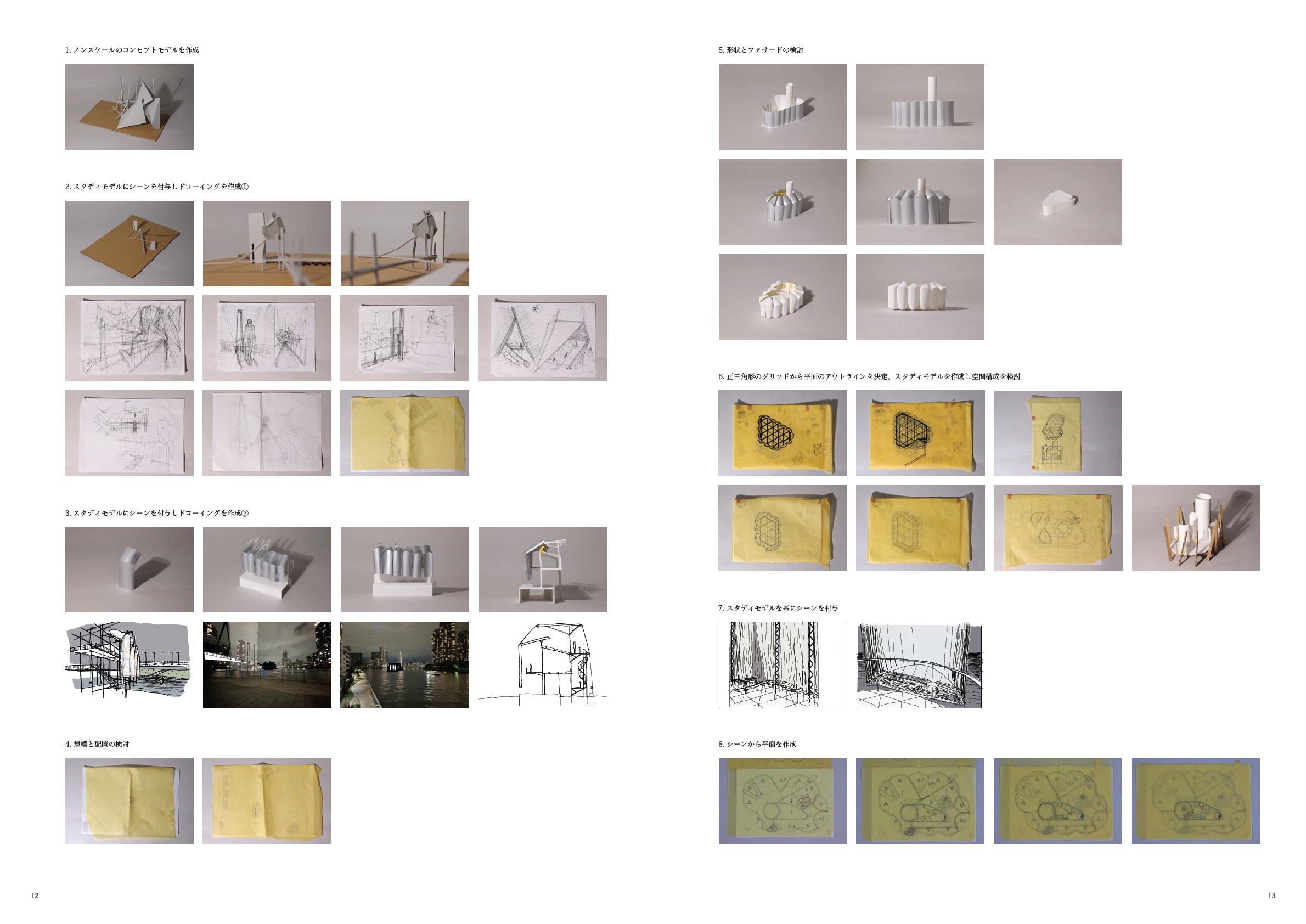

In this ‘design kadai’ we will imagine that the existing Reiganjima Observatory has been removed and a new building must be created. The Observatory will have a floor area of approximately 500 m sq. It will function as an archive / library / laboratory, and will have cafeteria for visitors, with water-gardens, a small theatre space for performances, and exhibition galleries (eg: displays of the Observatory’s discoveries, and Hokusai’s drawings of fishermen.)

We will imagine that the new building will be managed by a single scientist who measures the environmental situation at its location, every day - both the celestial factors and the terrestrial factors. Each student may decide the location of the new building, but it must stand in the water of the Arakawa river, and it must be accessed by boat and/or bridge.

Tom Heneghan (2023)

A.P. (Arakawa Peile)

霊岸島量水標零位「A.P.」(Arakawa Peil)は、1873年6月から1879年12 月に観測した霊岸島量水標における平均潮位の基本水準面(1.1344m)であ る。これは日本水準原点の水晶目盛板が示す標高の基になっている。 現在の霊岸島水位観測所は、テラス護岸の整備に伴い1994年に建て替え られたものであるが、その後の東京湾埋立てなどの影響から、水準原点の検 証を行う観測所として理想的な位置ではなくなり、現在その機能は神奈川県 三浦半島油壺の観測所に移されている。

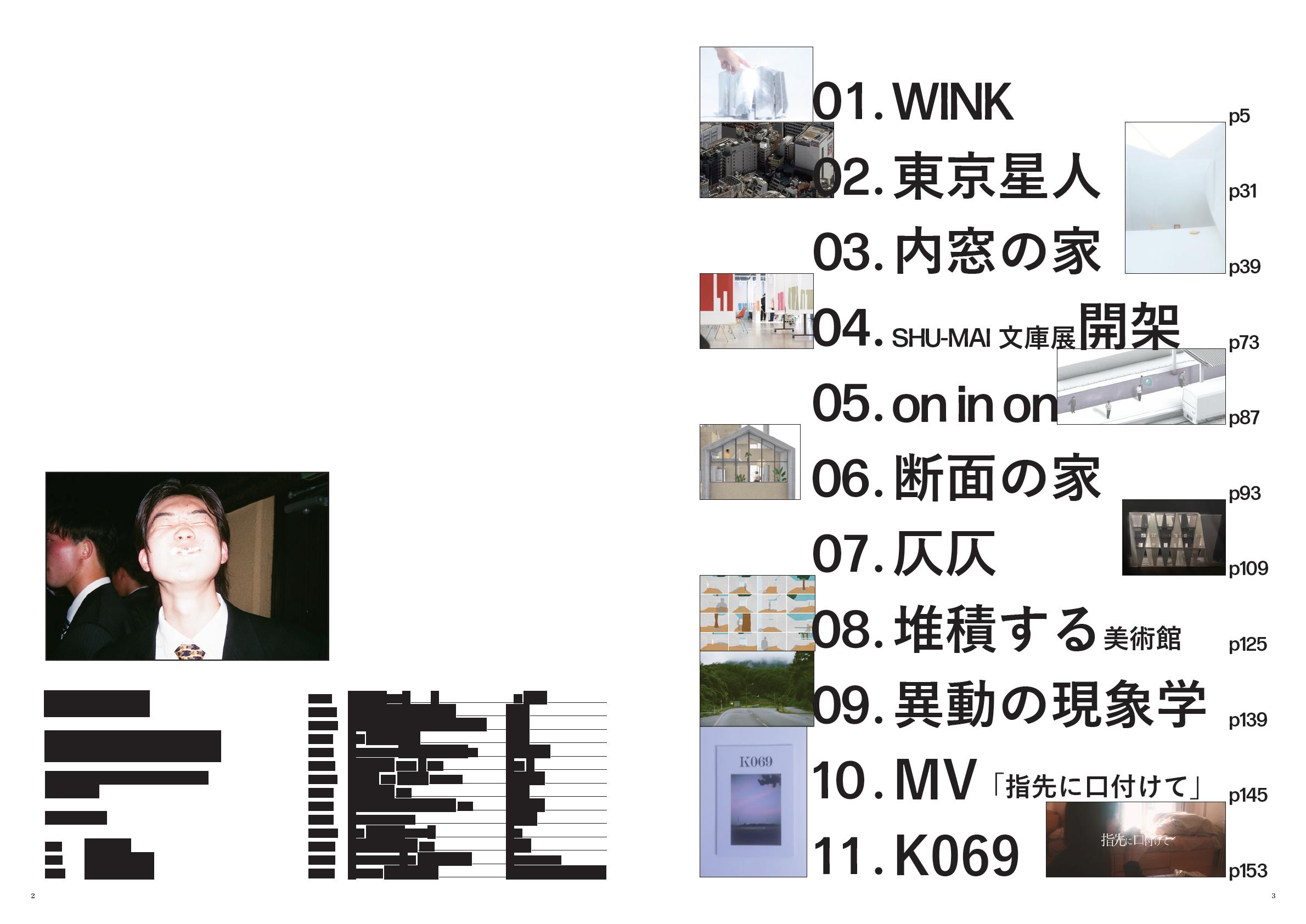

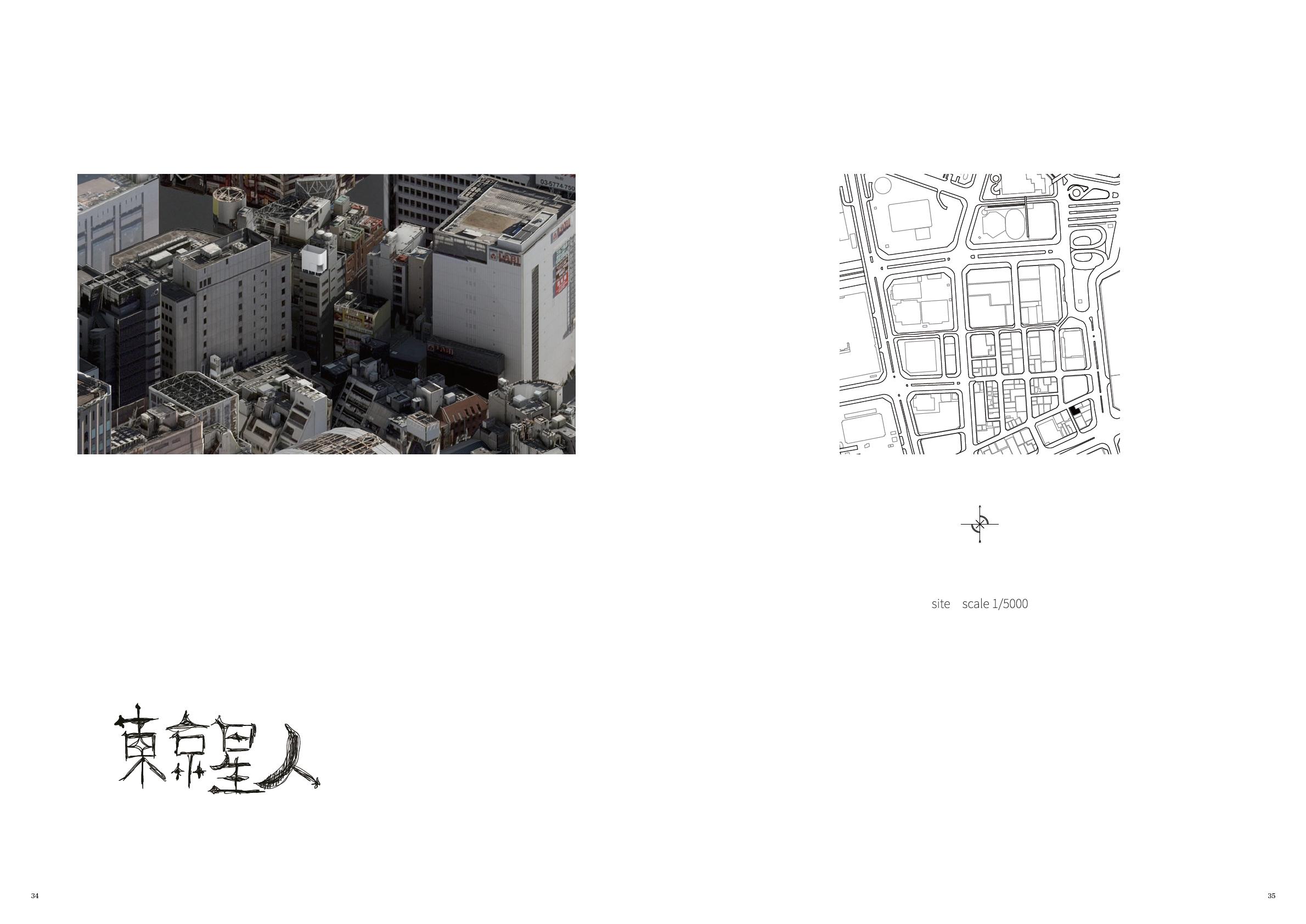

東京星人

Tokyo Alien Observer

日本ペイント 国際学生コンペティション 「他人と私の柔らかい器」柴崎友香 AYDA Awards 2023 優秀賞 Second Prize

共同制作/末松拓海

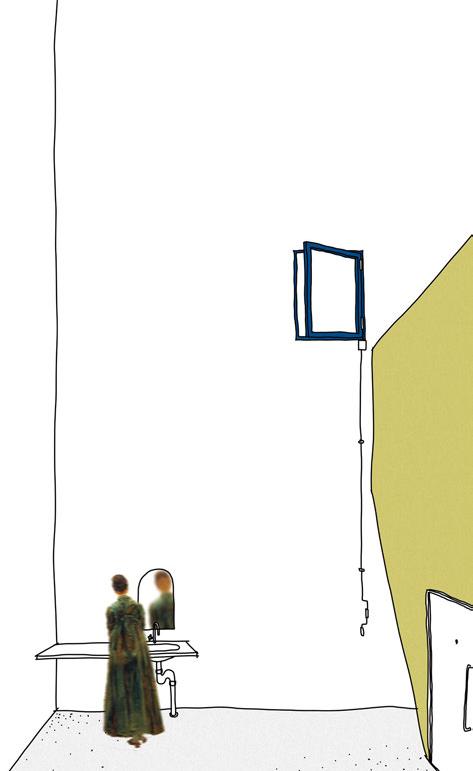

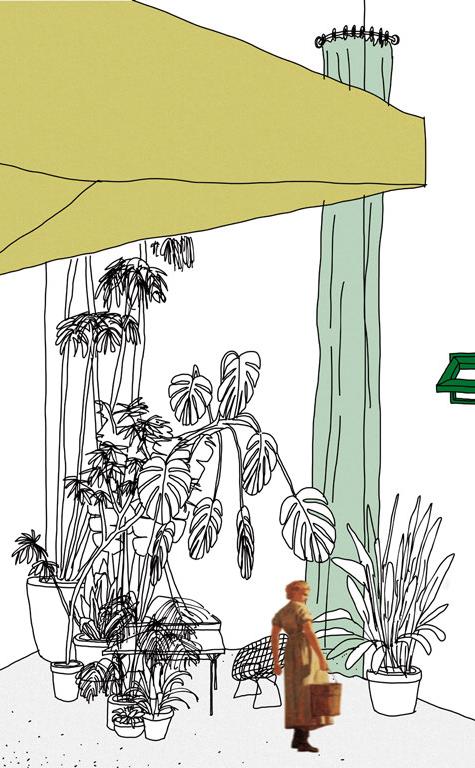

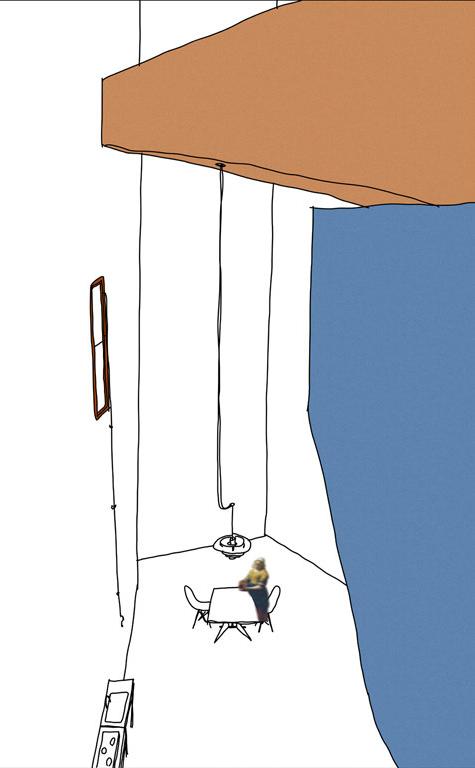

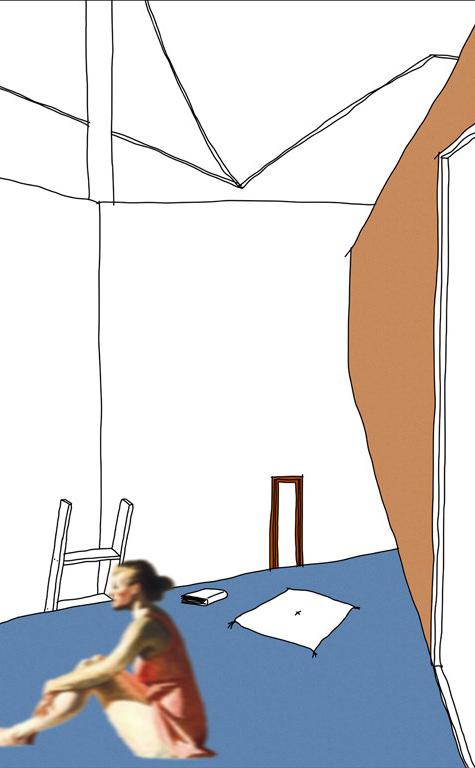

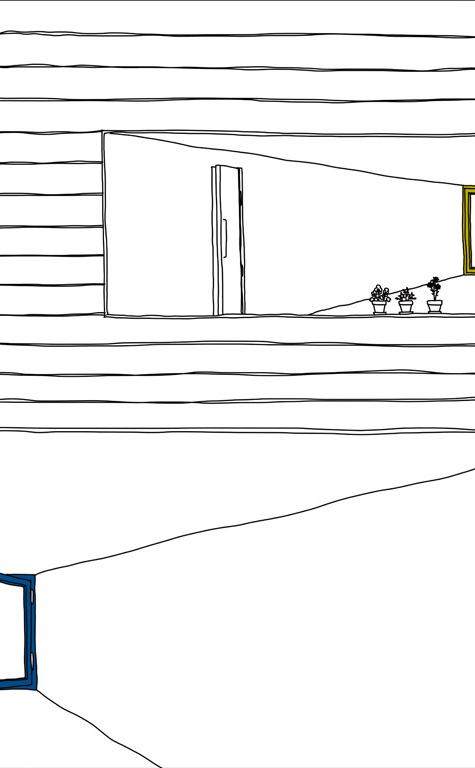

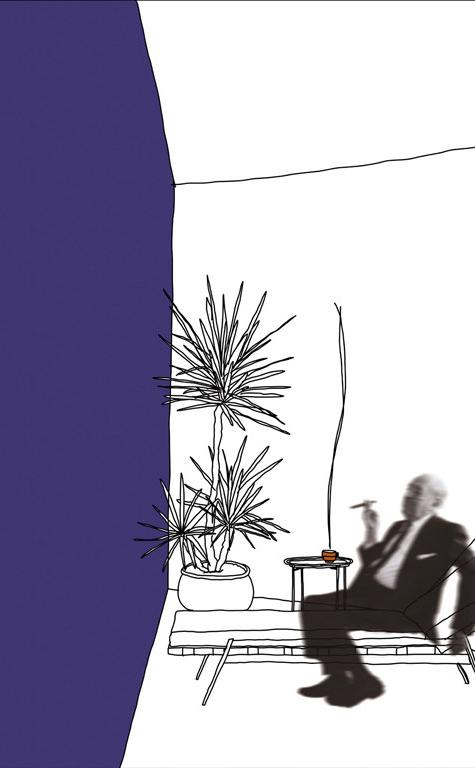

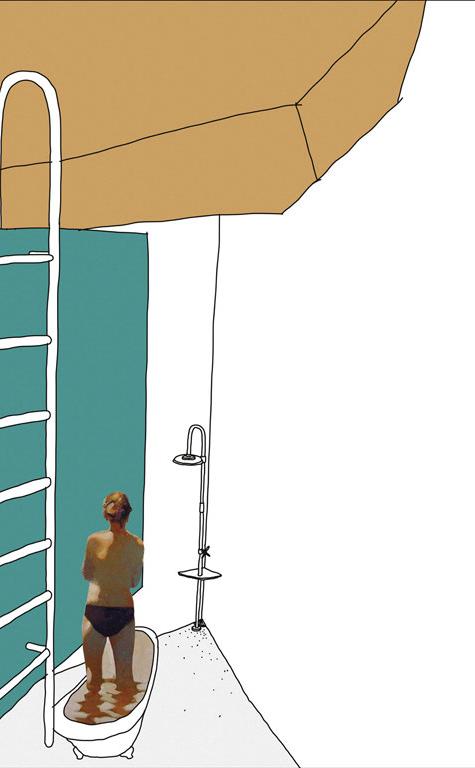

w/ Suematsu Takumi Inside Out Windows

デザインチャンピオンシップ 「開くと閉じるを同時に満たす建築」末光弘和 Design Chanpionship

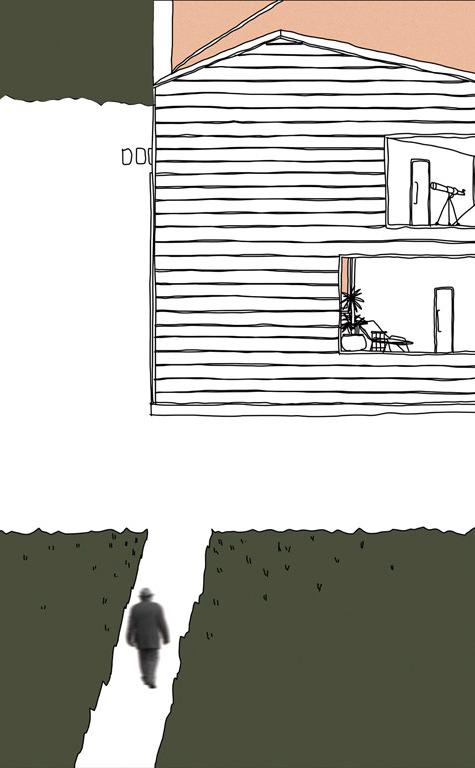

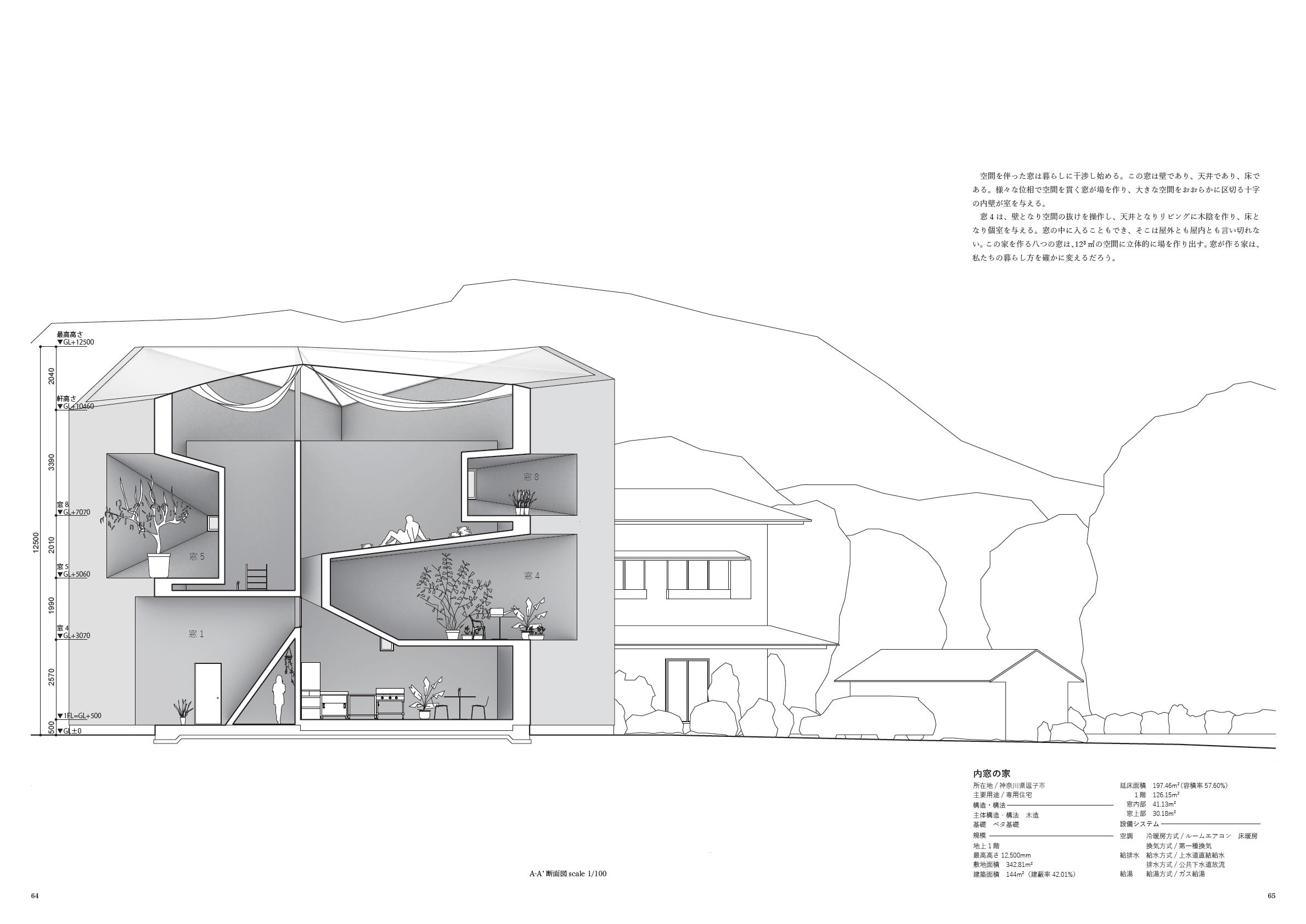

「地球温暖化に伴う環境的な性能追求は、建築デザインにおいても避 けては通れない時代になった。 これから様々な法整備のもと、建築 では開口率を減らす(閉じること)ことを余儀なくされることが予想 される。 しかし、一方で、人は自然とつながり、外部に開放された 建築(開くこと)を欲求するものでもある。 では、開くことと閉じ ることを同時に満たす両義的な建築はどのようなものか。」末光弘和 (2023)

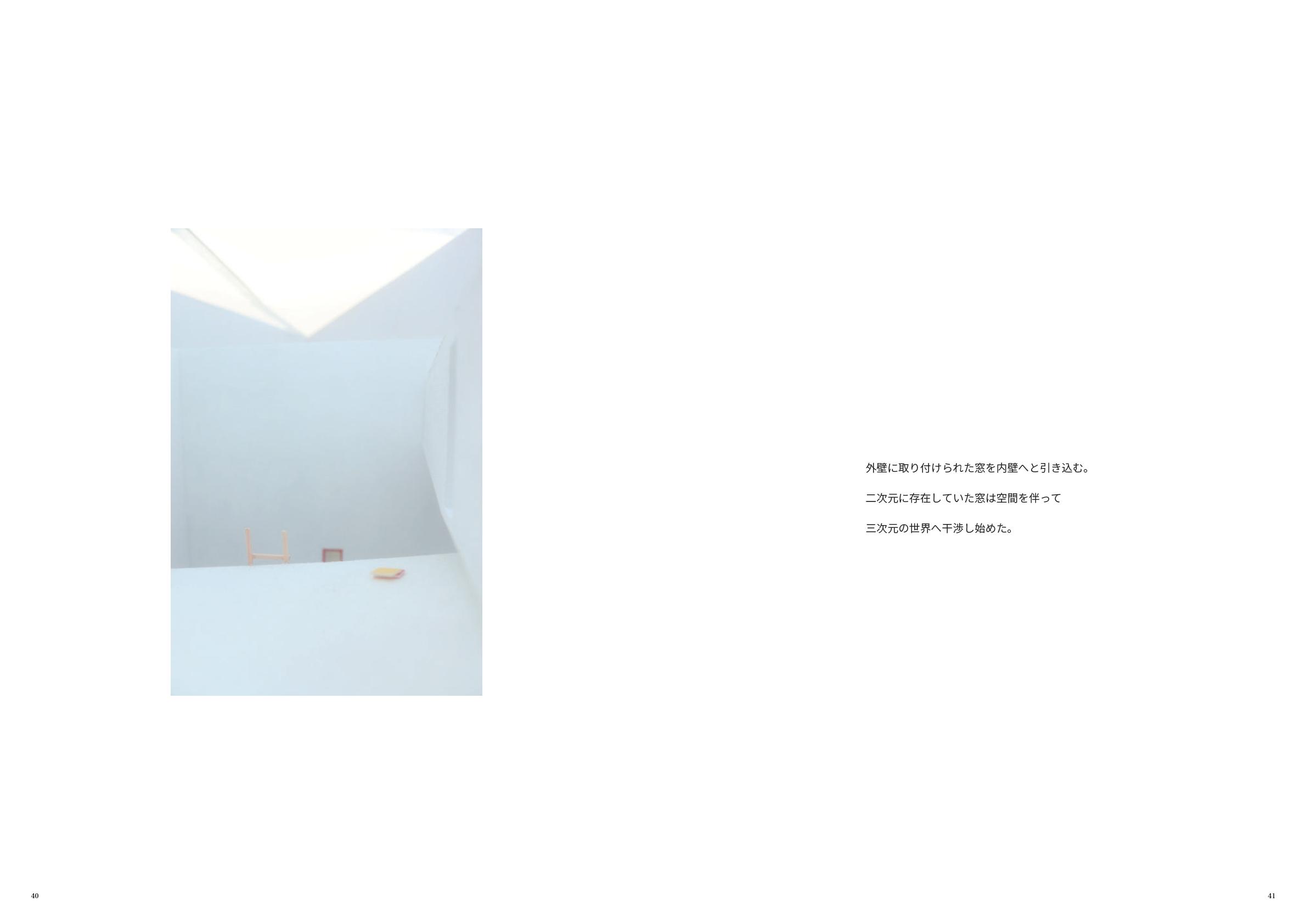

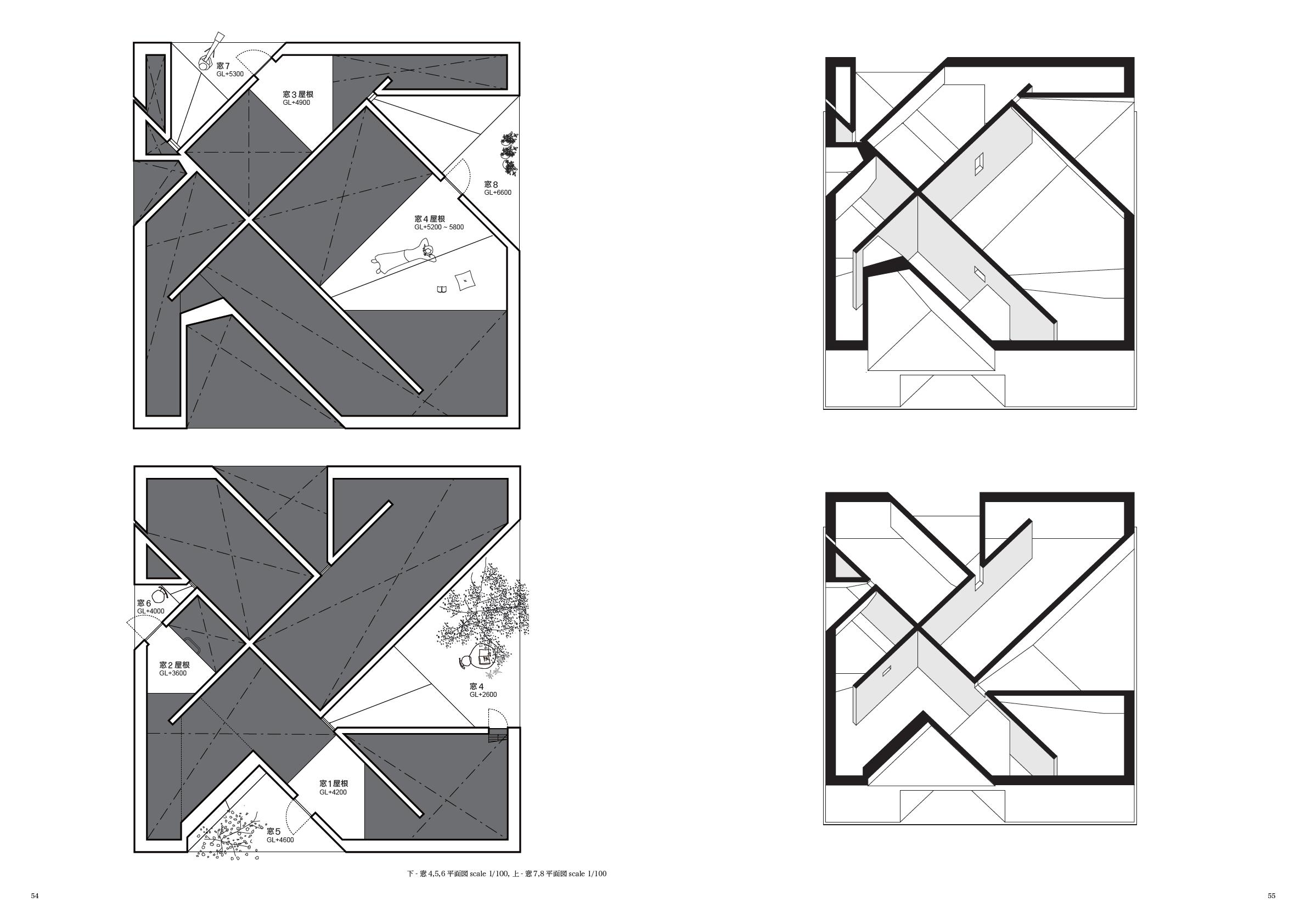

かつて窓は空間の様相に直結する要素であったが、産業革命以降の 窓は、鉄骨造やRC造の発達に伴い、空間の様相を決定づける要素と は分離していった。モダニズム以降はむしろ、空間が窓を決定づける ようになっていった。今日の一般的な住宅の窓も同様に、外壁に貼り 付けられたような印象を持ち、二次元の操作に過ぎないのではないか。 出題/「開くと閉じるを同時に満たす建築」

提案/窓を三次元的に取り付ける

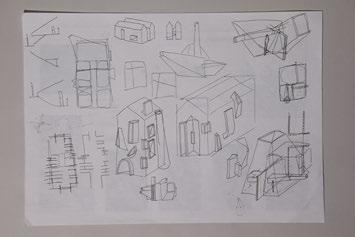

1モデルスタディによる対話 2スケッチによりスケールを付与

3ドローイングによる設計手法の模索 4手法を図式化

5スケールを与えスタディモデルを作成 空間の検討 6スタディモデルをもとにシーンを付与

7シーンのスケッチをもとにプランを検討

出題に対して、私たちは開くと閉じるを揺れ動く「窓」に興味を持っ た。だがこの矛盾を孕んだ問いには、窓としての根本的な構成から思 考し直す必要があった。そこで歴史を参照し窓を再考する。

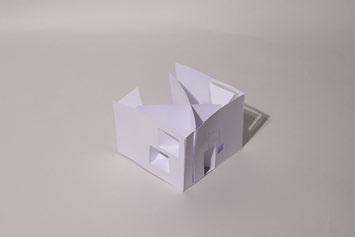

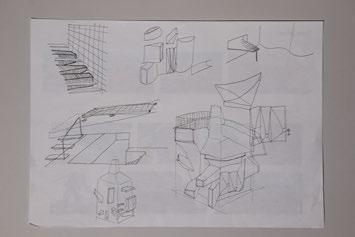

窓に対する三次元的な追求に検討の余地があるのではないかと考 え、窓を三次元化してゆく。以下は窓が三次元的に住宅へと展開され るプロセスである。

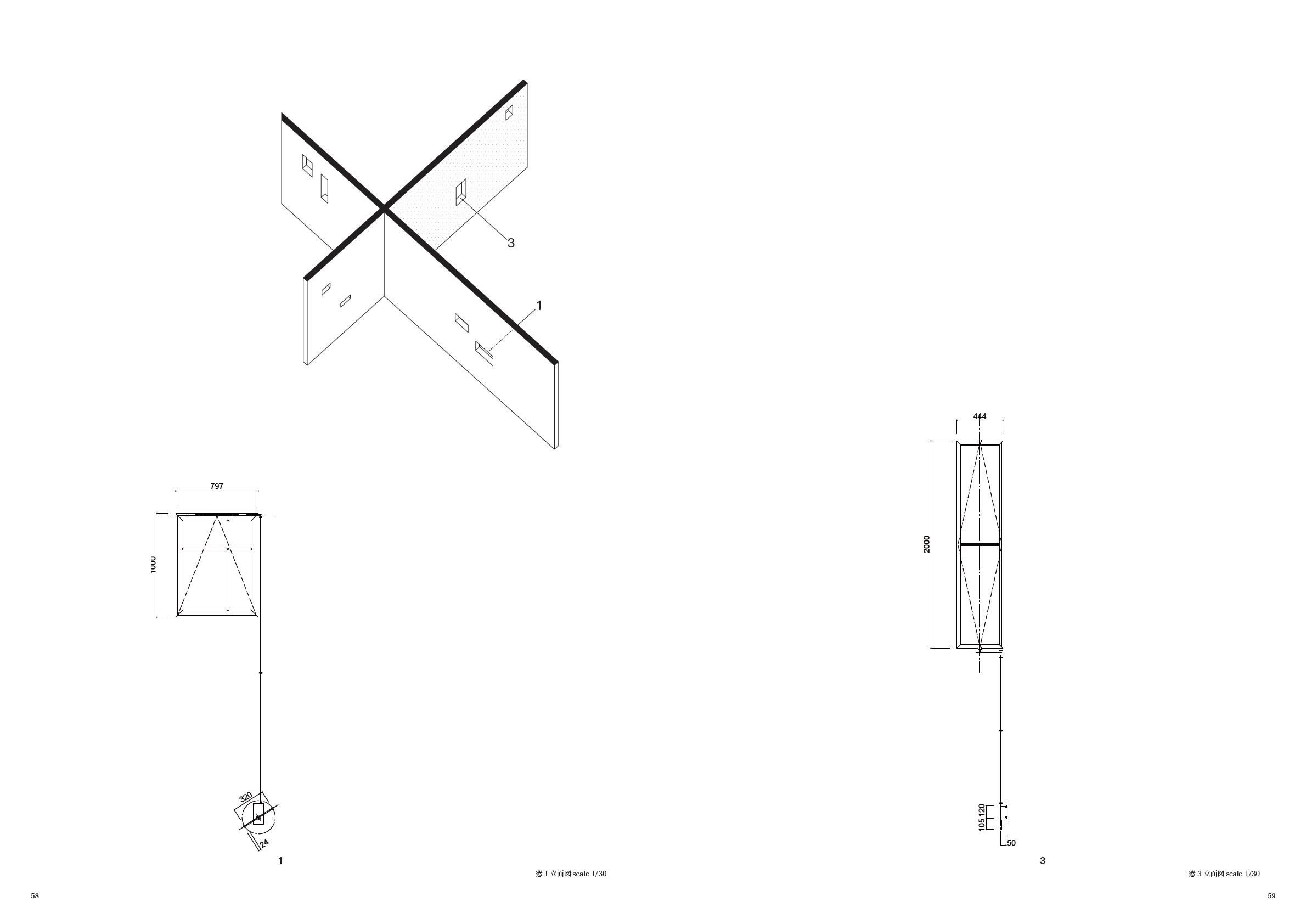

・内壁から反対側の外壁に窓をつなぐ ···[1] ・直行方向にも同じ操作をし、多様な場をつくる ···[2]

・外壁に向かって開口を拡張し、光を取り込む ···[3] ・壁と開口の角度を直角に揃える ···[4]

壁

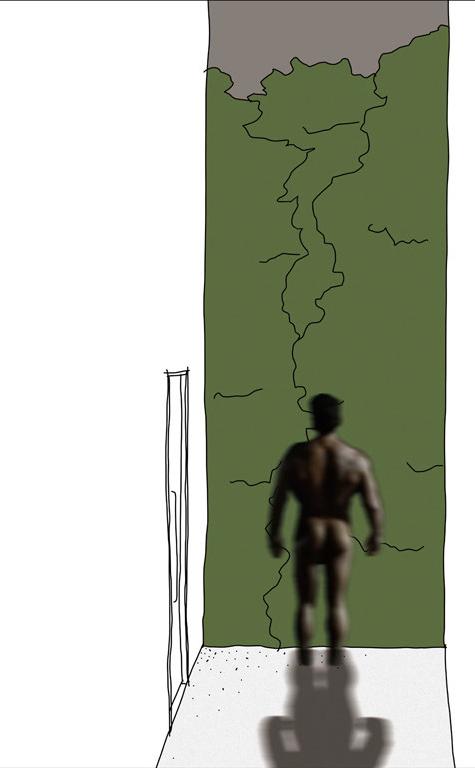

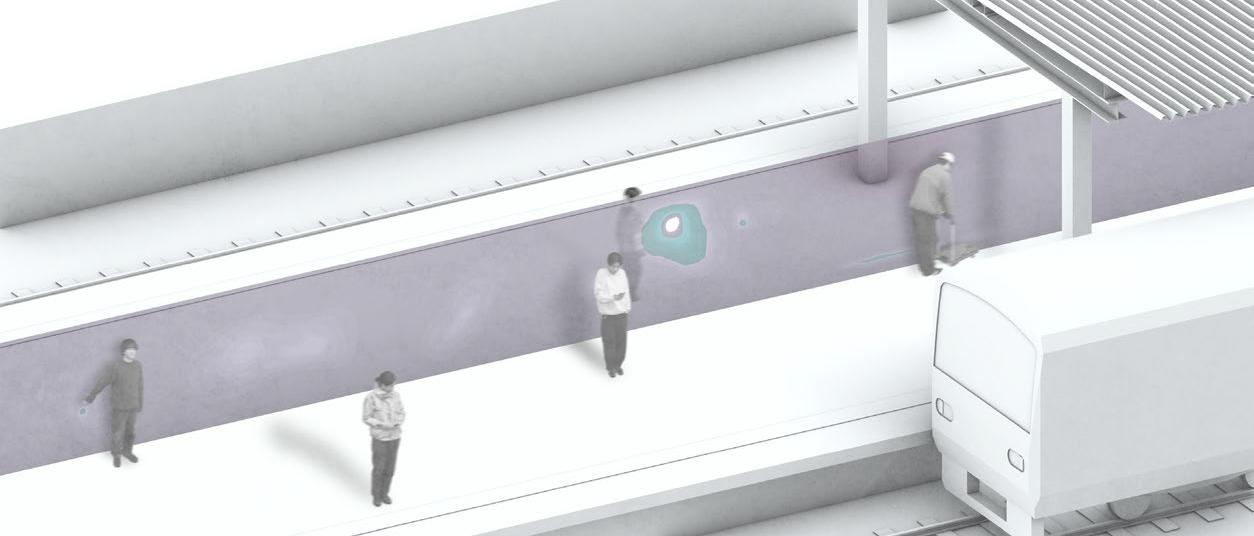

駅のホーム。異なる路線の乗り場を隔てる。 パブリックな面前に置かれたその壁は、両面 から多様な人々との物質的関係をもつ。

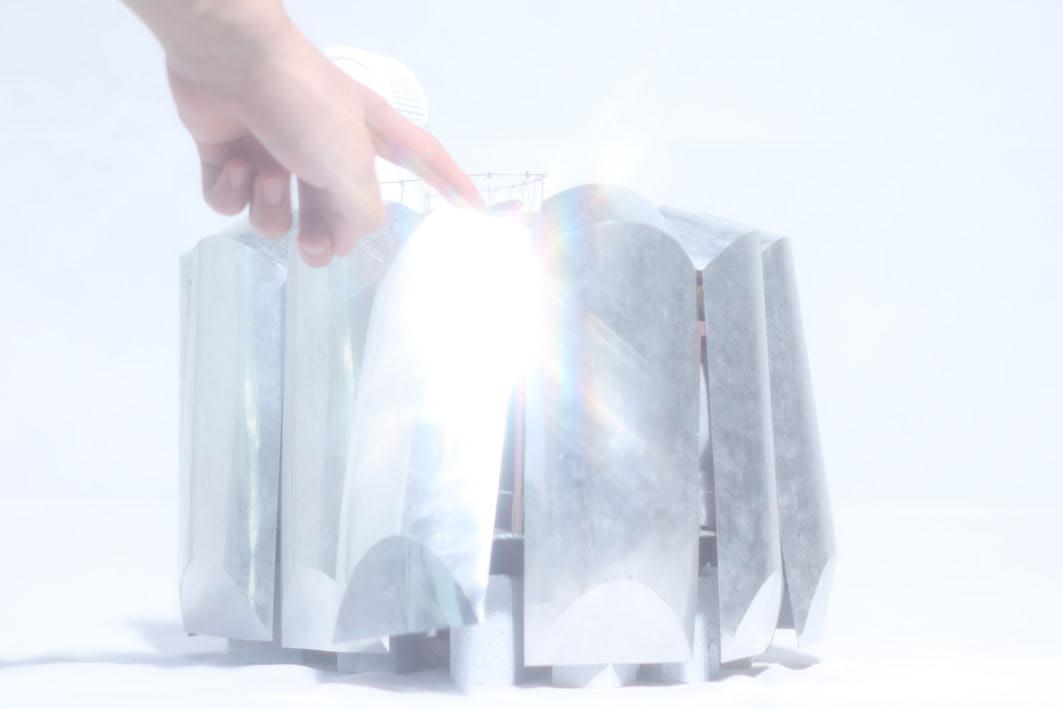

on in onは表面を残さない。

壁はその表面に壁画や汚れを現し、時間を 蓄積してきた。しかしこの壁は一枚また 枚 と薄くなり、時間の蓄積が光の透過に現れる。

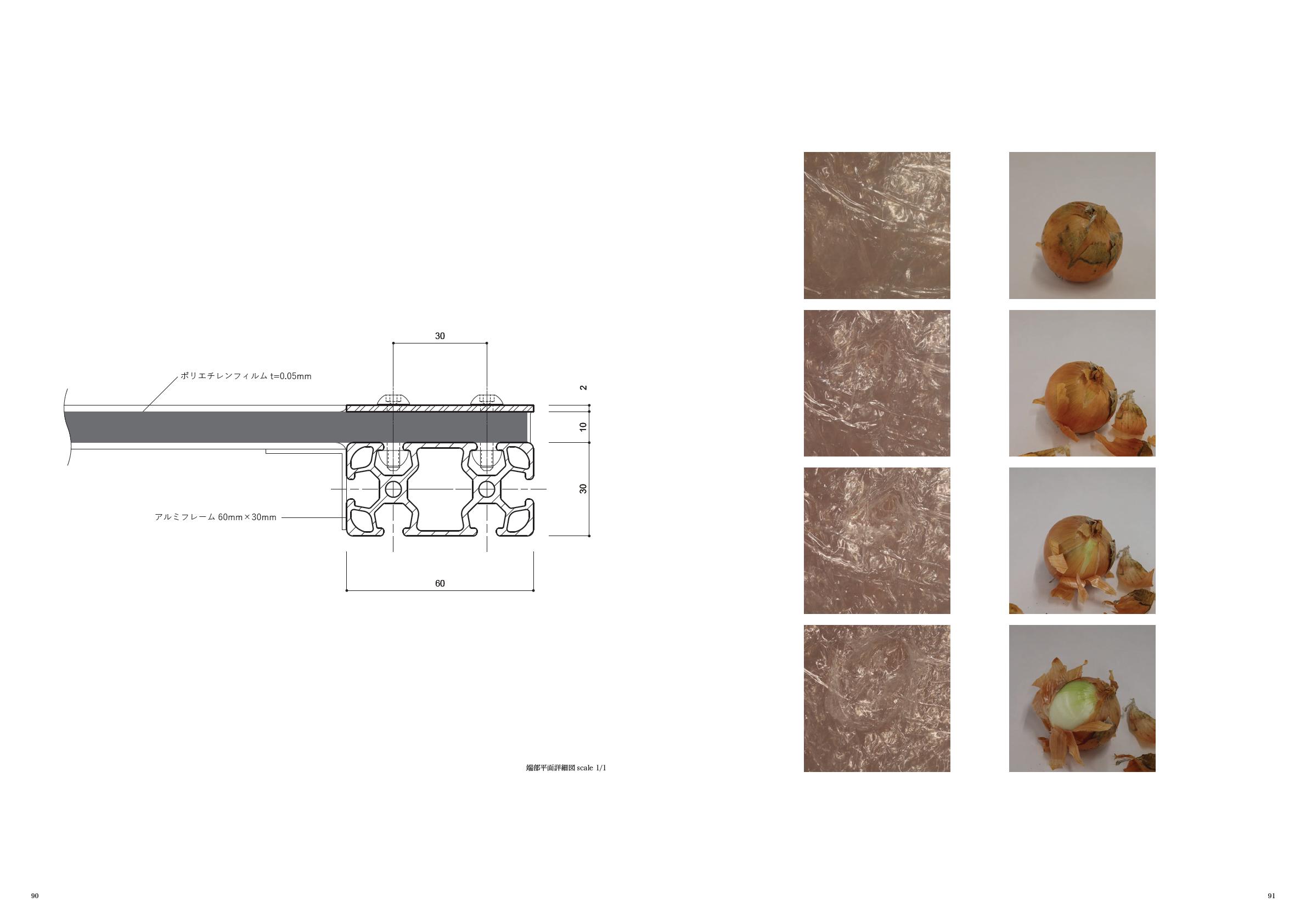

厚さ 0 05mmのポリエチレン製保護フィル ムを使用する。端部にテンションをかけて固 定し、フィルム同士の接着は自己粘着によっ て保たれる。

多層膜による光の屈折と反射が、見る位置 によって色が変化する複雑な色調を作り出 す。事後的に壁面に施されたデザインは、誰 かが剥がして消えてしまう。 消えた痕跡さ えもさらに剥がされて消えてゆく。意思を 持って剥がされるとも限らない。手癖で剥 がしていく人、ぶつけて剥がしてしまう人、 様々な人々の振る舞いがこの壁に表情を与え ていく。玉ねぎ< onion >のような壁である。 かつての壁面は、壁に面した者の痕跡を残 してきた。それは壁画として、傷や汚れとし て、あるいは主張として、そこにいた者の存 在を世界に繋ぎとめていた。しかし、アウラ の消失と共に壁は掲示板となり、今日パブ リックな壁面は広告で埋め尽くされている。 壁の前にいる者の存在を無視してしまってい るのではないだろうか。 on in on は壁が壁に面している存在と再び 関係を結ぶための試みである。