AICCER

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI CHIRURGIA DELLA CATARATTA E REFRATTIVA

RIVISTA SCIENTIFICA DI INFORMAZIONE

CHIRURGIA DELLA CATARATTA E REFRATTIVA

Innovazione e benefici della sostenibilità in sala operatoria

CHIRURGIA DELLA CATARATTA

Gestione di afachia e aniridia post traumatica con protesi iridea Customflex® e IOL Carlevale

CHIRURGIA DELLA CATARATTA

Cataratta e differenze di genere

CHIRURGIA DELLA CATARATTA

Caso clinico: gestione chirurgica di sublussazione del complesso sacco-IOL mediante sospensione sclerale con Gore-Tex, senza vitrectomia

CHIRURGIA DELLA CATARATTA

My personal retro pupillary locking technique in retro pupillary implantation of Iris-Claw IO

Aderisci anche tu

In omaggio il kit essenziale per la gestione della presbiopia

Il kit contiene:

Manuale “La compensazione della presbiopia con lenti progressive: oftalmiche e a contatto”

Opuscolo “Le principali cause di perdita della vista”

Opuscolo “Lenti Progressive: vedere bene, a ogni distanza”

Ricettario

Modulo di accompagnamento al medico oculista

Scopri di più su

www.osservatoriopresbiopia.com info@fgeditore.it

Responsabile Editoriale

Scipione Rossi

Direttore Responsabile

Ferdinando Fabiano

Comitato Pubblicazioni AICCER

Giovanni Alessio, Roberto Bellucci, Vincenzo Orfeo, Riccardo Sciacca

Redazione

Segreteria AICCER

AIM Group International - Milan Office Viale Forlanini, 23 - 20134 Milano tel. 02 56601.1

e-mail: segreteriaaiccer@aimgroup.eu

Scipione Rossi

e-mail: scipione.rossi@gmail.com

Grafica e Stampa

FGE S.r.l.

Pubblicità

FGE S.r.l.

Reg. Rivelle 7/F - Moasca (AT) tel. 0141 1706694

e-mail: info@fgeditore.it

ISSN 1973-9419

Registrazione presso il Tribunale di Asti n° 5/98 del 15/12/1998

Il contenuto degli articoli pubblicati è di esclusiva responsabilità degli autori. La riproduzione di articoli o parte di essi deve essere autorizzata dall’Editore.

Redazione: Strada 4 Milano Fiori, Palazzo Q7 – 20089 Rozzano (MI)

Sede operativa:

– Fax 0141 856013 e-mail: info@fgeditore.it − www.fgeditore.it

SOMMARIO

CHIRURGIA DELLA CATARATTA E REFRATTIVA

Innovazione e benefici della sostenibilità in sala operatoria

10 di Tommaso Candian, Giuliano Gualandi, Alessandro Galan

CHIRURGIA DELLA CATARATTA

Gestione di afachia e aniridia post traumatica con protesi iridea Customflex® e IOL Carlevale 14 di Eleonora Corbelli, Lorenzo Iuliano, Francesco Fasce, Francesco Bandello, Marco Codenotti

CHIRURGIA DELLA CATARATTA

Cataratta e differenze di genere

18 di M.L. Coviello, D. Miceli, E.M. Massari, A. Parenti, G.M Cavallini

CHIRURGIA DELLA CATARATTA

Caso clinico: gestione chirurgica di sublussazione del complesso sacco-IOL mediante sospensione sclerale con Gore-Tex, senza vitrectomia

22 di Michele Santoro, Gianluca Besozzi, Maria Carmela Costa

CHIRURGIA DELLA CATARATTA

My personal retro pupillary locking technique in retro pupillary implantation of Iris-Claw IO 26 di Isabel Prieto

di Gianni Alessio

Disfotopsie e lenti multifocali intraoculari, tra innovazione visiva e nuove sfide cliniche

Quando parliamo oggi di chirurgia refrattiva o di impianto di lenti intraoculari premium, siamo portati a pensare a una disciplina ormai “matura”, capace di risultati eccellenti, prevedibili e riproducibili. E in gran parte è vero. Tuttavia, chi come me ha avuto il privilegio – e la responsabilità – di vivere questa evoluzione sin dagli esordi, sa bene quanta strada sia stata fatta, e quanto cammino resti ancora da percorrere quando parliamo non solo di quantità, ma soprattutto di qualità visiva.

Quando iniziai la mia attività chirurgica, la nostra “tecnologia diagnostica avanzata” consisteva in un topografo e in un pachimetro a ultrasuoni. Non conoscevamo le aberrazioni sferiche, non avevamo idea di coma o trefoil, e la parola “aberrometria” apparteneva più alla fisica teorica che alla pratica clinica. Operavamo con passione, con grande impegno, ma anche con una certa dose di empirismo. C’erano pazienti che vedevano benissimo e altri che, pur con una visione di 10/10, non erano soddisfatti. All’epoca ci chiedevamo: come è possibile? Oggi sappiamo che la risposta è nascosta nella qualità ottica, nelle aberrazioni di alto ordine, nelle piccole interazioni tra luce, pupilla e retina che definiscono l’esperienza visiva reale.

Lo stesso percorso di maturazione si è ripetuto per le lenti intraoculari cosiddette premium. Negli anni ’80, il nostro gruppo partecipò ai primi studi clinici internazionali sui primi modelli multifocali, come la 3M diffrattiva e la IOLAB P571E. Ricordo ancora l’entusiasmo con cui presentammo i risultati al congresso: noi eravamo felici, perché i pazienti “vedevano” — le lettere sul tabellone c’erano, l’acuità visiva era buona. Ma i pazienti non erano altrettanto entusiasti: ci dicevano “vedo le lettere ma non leggo, vedo bene ma non come prima”. Erano le prime disfotopsie della nostra storia moderna, anche se non le chiamavamo ancora così.

Da allora abbiamo imparato che la visione soggettiva non è la stessa cosa della prestazione misurata. La disfotopsia – positiva o negativa che sia – è l’espressione più chiara di questa differenza. È l’incontro, o meglio lo scontro, tra la perfezione geometrica del nostro calcolo e la complessità del sistema percettivo umano.

Oggi, grazie a strumenti di analisi sofisticatissimi, conosciamo meglio la genesi di questi fenomeni: bordi delle lenti, geometrie asferiche, distribuzioni di potere diffrattivo, rapporto con il diametro pupillare e con la posizione del fascio visivo, compatibilità delle IOL con la cornea. La cornea è una lente imperfetta, diversa dall’occhio destro a quello sinistro dello stesso paziente e da individuo ad individuo per cui l’impianto della stessa IOL, che invece ha un’ottica perfetta, genererà una prestazione diversa per ogni occhio.

Tuttavia, nonostante i progressi, il tema resta attuale e vivo. Perché non esiste un’ottica universale: esiste un equilibrio personale tra prestazione ottica e percezione visiva, che cambia da individuo a individuo.

Negli ultimi anni, la chirurgia della cataratta e la chirurgia refrattiva hanno vissuto una convergenza straordinaria. Entrambe hanno come obiettivo non solo eliminare un difetto di refrazione, ma ottimizzare la qualità della visione funzionale. E se oggi disponiamo di aberrometri, tomografi, modelli di ray-tracing e software predittivi, resta comunque una componente di arte, di sensibilità clinica, che nessun algoritmo potrà sostituire.

Le disfotopsie ci ricordano proprio questo: che l’occhio non è una lente, ma un organo vivente che dialoga con il cervello e con la mente. Dietro un alone, una scia luminosa, un’ombra periferica, non c’è solo un parametro ottico, ma una persona che ha affidato a noi la propria capacità di vedere il mondo. E ogni volta che un paziente ci dice “vedo bene ma non come prima”, dovremmo considerarlo non un fastidio, ma un invito a capire di più.

In fondo, la storia della chirurgia refrattiva e della chirurgia della cataratta è la storia di un dialogo costante tra scienza e percezione. Abbiamo imparato a correggere l’errore refrattivo, ora dobbiamo imparare a modulare la percezione visiva. È un campo affascinante, dove ottica e chirurgia si incontrano, e dove il nostro ruolo di oculisti torna a essere profondamente medico, non solo tecnico.

Ed è proprio questo lo spirito con cui desidero invitarvi tutti al prossimo Congresso AICCER, che si terrà a Rimini, a marzo 2026. Sarà un’occasione straordinaria per continuare questo dialogo tra le diverse anime della nostra disciplina – la chirurgia refrattiva, la chirurgia della cataratta e l’ottica applicata – con un programma ricchissimo di innovazioni e confronti aperti. Parleremo ancora di qualità visiva, di aberrazioni, di nuove tecnologie, ma anche di come ascoltare e capire i nostri pazienti, perché alla fine il nostro obiettivo non è soltanto farli “vedere meglio”, ma farli vivere meglio con la loro visione. In fin dei conti, la domanda di fondo rimane la stessa di quarant’anni fa: il paziente è felice della sua visione? Finché continueremo a porci questa domanda, la nostra chirurgia non smetterà mai di migliorare.

Vi aspetto a Rimini, con lo stesso entusiasmo di allora, per continuare insieme questo straordinario viaggio verso la qualità visiva del futuro.

Percorsi tra REFRAZIONE, SCIENZA E RIABILITAZIONE

24-25

BOLOGNA

Presidente

Marcella Nebbioso (Roma)

Vice presidente

Emilia Gallo (Catania)

Segretario scientifico

Maria Rosaria Franco (Lecce)

Consiglieri

Federico Bartolomei (Bologna)

Rocco Di Lorenzo (Palermo)

Luigi Donato (Messina)

Federica Franzone (Torino)

Paolo Giuseppe Limoli (Milano)

Marco Ulisse Morales (Padova)

Erika Rigoni (Latina)

Sergio Zaccaria Scalinci (Bologna)

Lucia Scorolli (Bologna)

Gianfrancesco Villani (Verona)

Enzo Maria Vingolo (Roma)

Tutti i partecipanti verranno omaggiati di un percorso FAD 15

CREDITI ECM

Segreteria organizzativa

Fabiano Gruppo Editoriale

Reg. Rivelle 7/F - 14050 Moasca AT Tel. 0141 170 6694 - Fax 0141 856 013 a.manassero@fgeditore.it

INTERAZIONI

NOTIZIE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO

di Vincenzo Orfeo

Cari amici di Aiccer, si è da poco concluso a Trieste il XXVI congresso AICCER. Più di 2.200 persone si sono incontrate nel capoluogo friulano per diffondere cultura e scambiarsi impressioni che sono poi le motivazioni di ogni incontro congressuale oltre al piacere di rivedere tanti amici. Noi di Aiccer siamo molto orgogliosi della forza attrattiva che sta avendo, sempre più negli anni, il nostro congresso nazionale. Siamo tra i primissimi congressi italiani come gradimento degli oculisti e tra i più aperti agli oculisti giovani. Si è parlato della chirurgia della cataratta, sempre più impostata ad accoppiare all’intervento di asportazione del cristallino opaco, la correzione refrattiva per dare maggiore autonomia visiva al paziente ma uno spazio importante è stato dato anche alle numerose tecniche di Chirurgia Refrattiva sia mediante laser che mediante impianto di lenti fachiche. Queste ultime sono risultate sempre più apprezzate dai chirurghi sia quando le diottrie da correggere sono molte che quando sono presenti significative anomalie corneali che sconsigliano il trattamento sulla cornea.

Nel corso del congresso c’è stato anche il previsto momento elettorale con l’avvicendamento del Presidente che in Aiccer resta in carica per 3 anni. Ha concluso il suo mandato il prof. Daniele Tognetto che ha condotto magistralmente la società negli ultimi 3 anni portando ulteriore crescita di soci e di oculisti vicini ad Aiccer ed ha diretto in maniera esemplare questo congresso che si è svolto a Trieste, bellissima città dove Daniele dirige la Clinica Universitaria ed è molto amato dai suoi giovani allievi. Con le nuove elezioni abbiamo quindi votato come presidente Aiccer per i prossimi 3 anni, il prof. Giovanni Alessio, Direttore della Clinica Oculistica di Bari e socio fondatore di Aiccer nonché chirurgo di fama internazionale. Il nuovo Consiglio Direttivo 2025/2028 è quindi composto da Gianni Alessio Presidente, Leonardo Mastropasqua Vice-presidente Vicario, Alessandro Franchini vice-presidente, Emilio Pedrotti Segretario Scientifico, Giacomo Savini, Marco Tavolato e Riccardo Vinciguerra consiglieri. Segretario Amministrativo e Tesoriere, il sottoscritto Vincenzo Orfeo. Responsabile Editoriale, Scipione Rossi. Il Comitato Tecnico Scientifico è ora formato da Rosa Giglio, Rodolfo Mastropasqua, Alessandro Mularoni, Bernardo Mutani, Andrea Russo, Riccardo Sciacca e Vincenzo Scorcia. Come di consueto i presidenti, alla fine del loro mandato, entrano a far parte del Comitato dei Past President (Comitato dei Garanti di Aiccer) che attualmente vede la presenza di Giorgio Tassinari, Aldo Caporossi, Roberto Bellucci, Paolo Vinciguerra ed ora Daniele Tognetto. I nuovi ingressi nel Direttivo e nel Comitato tecnico Scientifico, sono tutti personaggi di altissimo profilo che avrete modo di conoscere meglio nei prossimi eventi che Aiccer proporrà. Infatti, oltre al congresso nazionale, ci saranno altri eventi locali in presenza e webinar sugli argomenti più dibattuti. Sempre di più Aiccer vuole essere una società che mira ogni giorno a migliorarsi cercando di stimolare le critiche positive o negative che mirino ad un miglioramento dei servizi culturali che offriamo. A questo proposito siete tutti invitati a scrivermi i vostri consigli sulla mail della nostra segreteria AIM che colgo l’occasione per ringraziare, nella persona di Chiara Rovelli, la coordinatrice del folto gruppo di persone dello staff che ci coadiuva e ci segue nelle nostre attività.

Scrivete a: segreteriaaiccer@aimgroup.eu Oggetto: Osservazioni ed idee per un’Aiccer sempre migliore. All’attenzione di Vincenzo Orfeo. Infine, nel valutare le nostre attività congressuali ed extra congressuali, un doveroso ringraziamento lo dobbiamo alle Aziende del settore che ci sono sempre vicine e che ci permettono di creare momenti di approfondimento culturale utili a giovani e meno giovani. Sono Aziende che credono in noi e nella nostra filosofia professionale di comunicazione che mira alla crescita degli oculisti italiani. A nome di tutto il Consiglio Direttivo e del Comitato Tecnico Scientifico, ringraziamo il supporto non condizionante fornito dalle aziende del farmaco e del chirurgico. Solo grazie al loro contributo, i nostri eventi sono realizzabili.

Continuiamo a lavorare tutti per un’Aiccer sempre migliore!

di Tommaso Candian, Giuliano Gualandi, Alessandro Galan

Innovazione e benefici della sostenibilità in sala operatoria

Cambiamento climatico

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha classificato il cambiamento climatico come la principale minaccia per la salute pubblica a livello globale. Oggigiorno, le problematiche ambientali rappresentano una fonte di crescente preoccupazione sia la popolazione generale che per gli operatori sanitari. Dal cambiamento climatico dipendono infatti minacce come siccità, incendi, inondazioni e tempeste, in grado di minare la salute comune.

Ironia della sorte, i sistemi sanitari deputati alla tutela e al miglioramento della salute rappresentano una delle principali cause delle emissioni di gas serra che contribuiscono al cambiamento climatico. A livello globale il settore sanitario è responsabile di circa il 5% delle emissioni. Negli Stati Uniti d’America, in

particolare, si registra una percentuale ancora più elevata con circa l’8,5% delle emissioni totali provenienti dal settore sanitario.

Le emissioni relative all’oftalmologia sono principalmente attribuibili al consumo di energia nelle sale operatorie, alla produzione di imballaggi per farmaci e dispositivi, nonché ai processi di smaltimento e riciclo dei rifiuti. A questi si aggiungono poi quelli indotti dal trasporto di pazienti, personale e spedizione di forniture mediche.

Se pensiamo che la chirurgia della cataratta sia una delle procedure chirurgiche più eseguite a livello globale e che tale domanda continui a crescere in virtù dell’aumento della popolazione e progressivo invecchiamento, appare chiaro quanto la sostenibilità delle sale operatorie in oculistica diventi un tema di crescente importanza nella pratica chirurgica moderna e di quanto anche gli oculisti siano chiamati ad impegnarsi per ridurre le emissioni di gas serra.

È chiaro che le misure da intraprendere a tal fine andranno sempre valutate in relazione ad altre importanti questioni di possibile conflitto, quali il controllo e la prevenzione delle infezioni, i risultati clinici di eccellenza, i requisiti normativi e legali, i protocolli applicati dagli enti di accreditamento, il contenimento dei costi e lo stress dei dipendenti.

Impronta di carbonio

La “carbon footprint” (impronta di carbonio) rappresenta una misura che quantifica le emissioni totali di gas ad effetto serra, tipicamente espresse in tonnellate di CO2 equivalente, associate direttamente o indirettamente a un prodotto.

A livello globale l’impatto ambientale dell’oftalmologia è in continua crescita e si stima che ogni anno

CHIRURGIA DELLA CATARATTA E REFRATTIVA

vengano eseguiti 20 milioni di interventi di cataratta. Secondo i dati disponibili, la chirurgia della cataratta a livello globale genererebbe 14,5 milioni di tonnellate di CO2 eq all’anno, con emissioni annuali di gas serra paragonabili a quelle di paesi come il Kenya (14,3 milioni di tonnellate), la Croazia (16,8 milioni di tonnellate) o lo Sri Lanka (18,4 milioni di tonnellate).

L’impronta di carbonio della chirurgia della cataratta può variare significativamente tra i centri chirurgici, con valori che vanno da 6 kg di CO eq in India a 181,9 kg di COeq nel Regno Unito. Prendendo quest’ ultimo esempio, un singolo intervento di cataratta può equivalere alle emissioni di carbonio prodotte da un’automobile lungo un percorso di 500 km. Le attuali pratiche nel Regno Unito come in altri paesi occidentali comportano di fatto una produzione di rifiuti ben 20 volte superiore a quella rigistrata in alcuni istituti Indiani.

A tal proposito non possiamo non riportare il caso dell’Aravind Eye Care System, che ha sviluppato un modello di chirurgia della cataratta ad alto volume, in grado di eseguire fino a 1000 interventi di cataratta al giorno pur riuscendo a ridurre significativamente il consumo energetico per intervento. Grazie al processo di sterilizzazione e recupero dei materiali sono solo 6 i kg CO2 eq raggiunti per ciascuna procedura. È chiaro che ad ostacolare l’implementazione di alcune pratiche sostenibili, come quelle messe in atto in questo caso, si annoverano i quadri normativi, le linee guida per il controllo delle infezioni e patologie e le aspettative socioeconomiche predominanti nei paesi occidentali.

Cause di emissioni

L’impronta di carbonio della chirurgia della cataratta è principalmente associata a quattro principali elementi.

Innanzitutto i materiali monouso, quali camici, teli e imballaggio degli strumenti, che costituiscono la principale fonte di emissioni, rappresentando fino al 73% dell’impronta di carbonio.

Il consumo energetico, in particolare nei processi di riscaldamento, ventilazione e sterilizzazione, rappresenta poi una quota significativa. Nel Regno Unito, ad esempio, il consumo energetico è responsabile di circa il 36% delle emissioni totali per intervento. Esistono poi rifiuti farmaceutici e medici da cui dipendono anche una grande quantità di sprechi. Si stima che la percentuale di farmaci scartati si attesti tra il 21,3% e il 65,8%.

Ed infine i viaggi effettuati da pazienti e personale, con un impatto particolarmente significativo nei casi che richiedono più visite. Spesso i pazienti, come ben sappiamo, devono recarsi più volte per valutazioni, interventi chirurgici e visite di controllo, incrementando così il consumo di combustibili fossili e contribuendo all’impatto ambientale.

Cosa fare

La raccolta differenziata e il riciclaggio dei rifiuti in sala operatoria possono esercitare un impatto positivo sia sull’ambiente che sul bilancio economico. Il personale di sala operatoria dovrebbe essere dunque adeguatamente formato sui protocolli di raccolta differenziata e riciclaggio dei rifiuti, e i medici

CHIRURGIA DELLA CATARATTA E REFRATTIVA

possono svolgere un ruolo fondamentale sia nella promozione che nell’educazione a queste tematiche. L’impiego di fonti rinnovabili rappresenta un’ulteriore significativa opportunità per ridurre l’impatto ambientale della chirurgia della cataratta. Ritornando all’esempio virtuoso dell’ Aravind Eye Hospital, la progettazione dell’ edificio ha previsto l’implementazione di soluzioni tecnologiche avanzate come ad esempio i refrigeratori e i sistemi di illuminazione a basso consumo energetico ma anche l’adozione di un sistema di trattamento delle acque reflue e di una rete di pannelli solari in grado di produrre il 60% del fabbisogno energetico dell’ ospedale. Queste misure potrebbero rappresentare un elemento chiave per mitigare l’impatto ambientale anche in altri contesti. Ritornando alla pratica clinica l’impiego di colliri multidose potrebbe determinare una riduzione del 97% del numero di flaconi smaltiti. L’uso di colliri monodose nel contesto preoperatorio e postoperatorio determina infatti significativi sprechi sia fisici che economici, con un impatto negativo sull’ambiente. Tali dispositivi sono associati a un incremento dei costi fino a tre volte superiore rispetto ai flaconi multidose.

Altro elemento da considerare è l’anestesia che rappresenta di per se un ulteriore ambito dell’assistenza suscettibile al rischio di sprechi e di emissioni ambientali superflue. È opportuno evidenziare che le opzioni di anestesia a basso impatto dovrebbero essere considerate prioritarie. Nel settore dell’oftalmologia, per fortuna l’anestesia generale viene impiegata di rado, tuttavia quando necessaria potrebbe essere utile tentare di evitare l’uso gas anestetici come il desflurano e sevoflurano e ridurre al minimo il rischio di combustione.

Infine il tema dei ferri chirurgici i quali andrebbero opportunamente ridotti al minimo indispensabile. Gli articoli che rimangono inutilizzati per un periodo prolungato dovrebbero essere rimossi dai kit chirurgici, ove possibile, al fine di ridurre i processi di steriliz-

zazione e dunqe costi. L’ottimizzazione dei kit procedurali può rivelarsi significativamente vantaggiosa, come dimostrato da diverse strutture che hanno riportato risultati positivi utilizzando alcuni ferri resi disponibili.

Incorporare la sostenibilità in sala operatoria non solo offre vantaggi ecologici ed economici, ma contribuisce anche a creare un ambiente più sano per pazienti e operatori sanitari.

Bibliografia

1. How Ophthalmologists Can Decarbonize Eye Care, Sherry, Brooke et al.Ophthalmology, Volume 130, Issue 7, 702 – 714

2. Cataract surgery and environmental sustainability: a comparative analysis of single-use versusreusable cassettes in phacoemulsification: Oscar Kallay et al. BMJ Open Ophthalmology 2024;9:e001617.

3. Advancing Sustainability in Ophthalmic Surgeries and Interventions: A Narrative Review of Environmental Impact and Best Practices. AlHilali S el al.Clin Ophthalmol. 2025;19:713-720

ORDINA LA TUA COPIA

VADEMECUM PER IL PROVETTO CHIRURGO

DELLA CATARATTA

Ricette di Oftalmologia

Dario Furgiuele

INGRANDIMENTO LA NOSTRA RISORSA

Un manuale per l’ipovisione

Edizione Italiana a cura di Mario Broggini

FABIANO GRUPPO EDITORIALE

Redazione: Strada 4 Milano Fiori, Palazzo Q7 – 20089 Rozzano (MI)

Sede operativa: FGE srl – Regione Rivelle 7/F – 14050 Moasca (AT)

Tel. 0141 1706694 – Fax 0141 856013 – e-mail: info@fgeditore.it – www.fgeditore.it

CHIRURGIA DELLA CATARATTA

di Eleonora Corbelli, Lorenzo Iuliano, Francesco Fasce, Francesco Bandello, Marco Codenotti

Gestione di afachia e aniridia post traumatica con protesi iridea Customflex® e IOL Carlevale

Introduzione

I traumi oculari rappresentano una importante causa di danno visivo grave negli adulti e nella popolazione pediatrica.

I traumi possono coinvolgere potenzialmente tutte le strutture bulbari, ma sono più frequentemente associati a lesioni del segmento anteriore (cornea, iride e cristallino). Con particolare riferimento all’iride, vanno evidenziate: le lacerazioni dello sfintere irideo (20% di tutti i traumi oculari), l’iridodialisi (10%) e l’aniridia traumatica (1%). Quest’ultima si può manifestare come un’assenza totale o parziale del tessuto irideo, che deriva dalla dialisi della radice dell’iride o dall’espulsione dell’iride stessa attraverso ferite sclero-corneali.

Dopo la riparazione primaria di una ferita penetrante o perforante, ed il trattamento di eventuali complicanze a carico del segmento posteriore, la ricostruzione del segmento anteriore diventa cruciale sia per il recupero funzionale che per il miglioramento estetico.

Nei pazienti che presentano estese lesioni iridee o iridodialisi potrebbe essere considerato l’impiego di lenti a contatto cosmetiche diaframmate, anche se tali soluzioni rimangono spesso provvisorie e meno appaganti dal punto di vista cosmetico (specie nei soggetti giovani o in età lavorativa). In tali situazioni, l’impianto di una protesi iridea potrebbe essere una soluzione valida e definitiva.

L’iride artificiale (IA) può essere impiantata sia isolatamente – come elemento protesico – sia in combinazione con una lente intraoculare (IOL), a seconda delle condizioni anatomiche del paziente.1-2 Sebbene esistano diverse strategie per la gestione

combinata dei difetti di cristallino e iride, attualmente non esiste un consenso unanime su quale dispositivo o approccio chirurgico rappresenti il gold standard.

In questo articolo descriviamo una tecnica chirurgica innovativa per l’impianto di un complesso di IOL con iride artificiale, come soluzione congiunta per il trattamento di casi di afachia associata ad aniridia parziale o completa.

Caso clinico

Giunge presso il nostro Servizio di Pronto Soccorso Oculistico un paziente maschio di 26 anni, per un trauma oculare sinistro da corpo estraneo (ramo di legno) occorso durante l’attività lavorativa. Il quadro clinico di presentazione è di una ferita penetrante a livello corneale paracentrale, condizionante espulsione del cristallino, lesione iridea subtotale, e prolasso vitreale con emovitreo. Viene quindi schedulato un intervento chirurgico in regime d’urgenza, con sutura corneale, pulizia della camera anteriore con asportazione di masse lenticolari e vitrectomia completa. Il seguente decorso operatorio si è mostrato favorevole, con la sintesi della ferita corneale, il mantenimento del tono oculare, e il “raffreddamento” del quadro infiammatorio. Il leucoma corneale residuo non andava a coinvolgere l’asse ottico.

A partire dai tre mesi successivi al trauma, l’acutezza visiva (con correzione da afachia e foro stenopeico) mostrava valori ragguardevoli (fino a 20/25 Snellen).

Dopo rimozione dei punti corneali, l’impiego di una lente a contatto correttiva diaframmata ha consentito di mantenere gli ottimi livelli di acuità visiva e di ottenere una gestione relativamente soddisfacente della fotofobia secondaria all’aniridia.

Si è pertanto deciso di procedere con una ricostruzione del segmento anteriore lesionato tramite un impianto secondario combinato di protesi iridea customizzata (Customflex® HumanOptics) e IOL a fissazione sclerale sutureless Carlevale (SOLEKO).

Tecnica chirurgica

La protesi iridea impiegata è di categoria “con reticolo” (meshwork interno in polietilene tereftalato [PET]), più resistente e strutturata, idonea agli ancoraggi sclerali diretti o al fissaggio alle IOL. La protesi è stata realizzata su commissione, personalizzata in base ad un’accurata documentazione fotografica dell’occhio adelfo.

La realizzazione “a banco” del complesso IA-IOL ha previsto le seguenti fasi chirurgiche:

– Customizzazione del diametro dell’iride artificiale (11.5 mm) mediante un trapano corneale (Ophtec), previo studio del white-to-white del paziente. Tale misura rende la protesi leggermente più piccola rispetto all’estensione dei plug della IOL Carlevale, garantendone un’adeguata esposizione per il corretto ancoraggio sclerale

CHIRURGIA DELLA CATARATTA

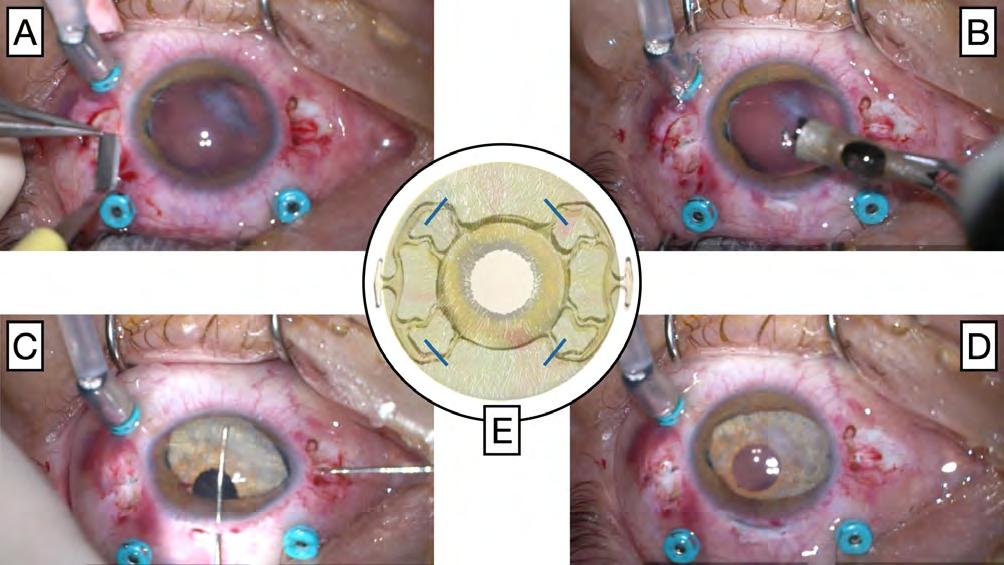

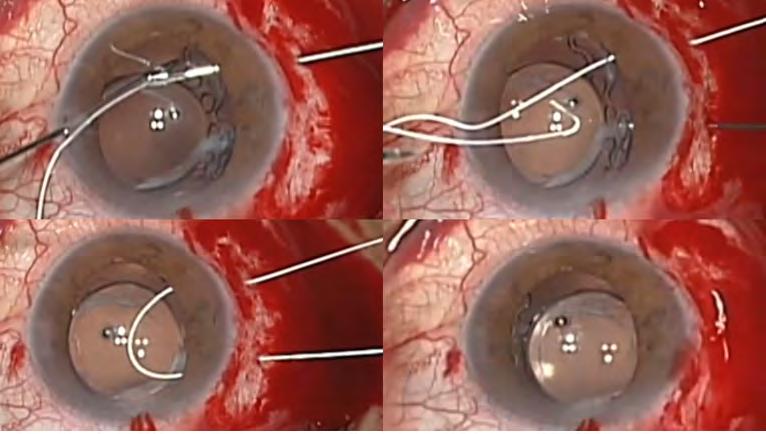

– Fissaggio della protesi alle 4 anse ad anello della IOL Carlevale mediante 4 punti singoli in polipropilene 10/0 (PROLENE®, Ethicon), che attraversano a spessore parziale il tessuto dell’iride artificiale. È importante, durante tale preparazione, rispettare il corretto orientamento di entrambi gli elementi protesici: sia il corretto “vaulting” della IOL, sia l’esposizione verso l’esterno della faccia iridea colorata (la faccia interna è nera) (Figura 1).

– Preparazione di un’iridectomia periferica triangolare (ca. 1.5 mm) nella regione della protesi che andrà ad essere collocata in corrispondenza dei minori residui iridei naturali. Tale accortezza massimizza la pervietà dell’iridotomia, prevenendone la possibile ostruzione dai residui di iride superstiti. Il tutto è mirato a prevenire un ipertono post-operatorio o una uveite.

L’impianto combinato di IOL e protesi iridea è stato condotto in anestesia generale, e ha previsto le seguenti fasi:

– Posizionamento di 3 trocar 25G in pars plana per infusione e strumenti

1. Tecnica chirurgica di impianto combinato di lente intraoculare a fissazione sclerale Carlevale® e protesi di iride CustomFlex® (HumanOptics). (A) Preparazione delle tasche intrasclerali (nasale e temporale) previa marcatura; (B) complesso IOL-iride ripiegato, pronto per l’impianto attraverso il tunnel sclerocorneale superiore; (C) Estrazione dei plug della IOL Carlevale® attraverso le sclerotomie, con contemporanea stabilizzazione e centratura del complesso IOL-protesi mediante trazione bilanciata dei plug all’interno degli alloggi sclerali; (D) aspetto finale prima delle suture dei siti di incisione; (E) schema centrale illustrativo della lente Carlevale® integrata con la protesi di iride CustomFlex® HumanOptics (in trasparenza) con evidenza dei 4 siti di sutura dell’iride alle aptiche della IOL (segmenti in azzurro).

CHIRURGIA DELLA CATARATTA

– Revisione del fundus oculi con indentazione e completamento della vitrectomia della base

– Peritomia limbare a ore 3 e ore 9, con dissezione dell’episclera e diatermizzazione del letto sclerale

– Marcatura con dermografica a 0-180° del sito delle tasche sclerali

– In tale corrispondenza, preparazione di due tasche sclerali attraverso una incisione radiale con bisturi 30° di 2.5 mm a spessore sclerale parziale; tramite tagliente bevel-up si è proceduto a sottominare –nello spessore sclerale – da ambo le parti la precedente incisione (Figura 1A)

– Realizzazione di due sclerotomie 25G a 1.5 mm dal limbus, nel letto delle tasche precedentemente preparate

– Verifica di pervietà delle sclerotomie

L’impianto del complesso iride-IOL è stato eseguito attraverso un tunnel sclero-corneale da 6.2 mm, piegando il complesso a metà mediante uso di due pinze non chirurgiche (il complesso “ripiegato” presenta la protesi iridea esternamente e la IOL più internamente) (Figura 1B). Il complesso ripiegato iride-IOL, supportato da una pinza McPherson, è stato quindi introdotto e posizionato tramite la tecnica “a stretta di mano”: essa prevede il passaggio del primo plug del complesso iride-IOL dalla pinza McPherson (usata per l’introduzione) ad una seconda pinza vitreoretinica monosuo, contemporaneamente inserita nella sclerotomia 25G delle tasche sclerali. Esegui-

to questo “passaggio di testimone” tra le due pinze, il plug della IOL può essere estratto dalla tasca sclerale (Figura 1C). Un secondo passaggio prevede, sempre con la pinza vitreoretinica, di afferrare il secondo plug ed estrarlo dall’altra tasca sclerale. Il complesso iride-IOL può quindi essere centrato, ed i plug vengono sottominati nelle tasche intrasclerali (Figura 1D).

Nella fase di chiusura, le tasche sono state per sicurezza suturate con Nylon 10/0 (con il nodo seppellito nella sclera), la cornea con punti staccati in Nylon 10/0, quindi la congiuntiva e le sclerotomie con Vycril 7/0.

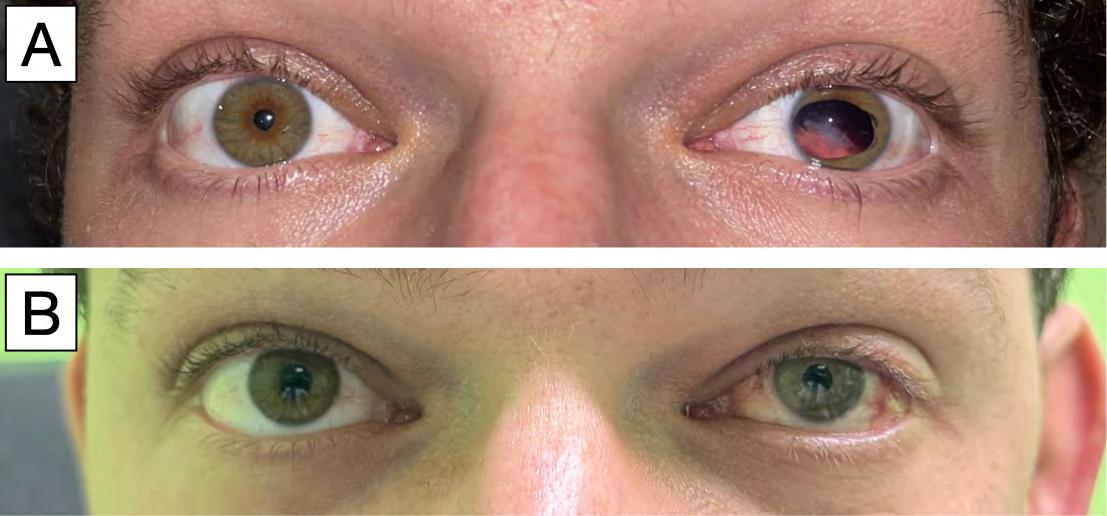

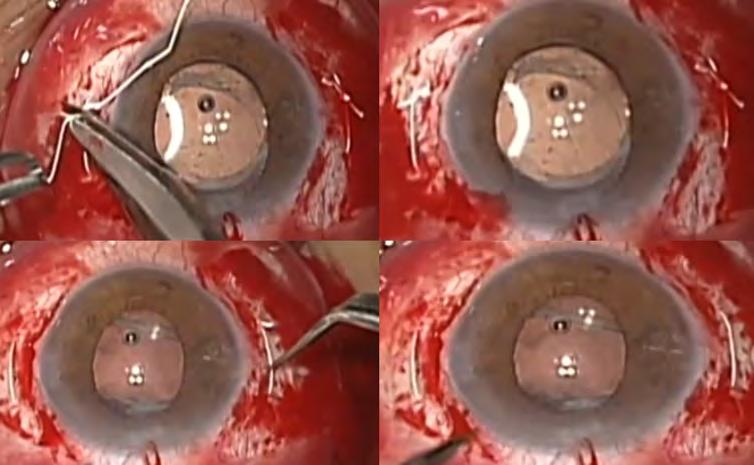

Il risultato cosmetico e funzionale è stato estremamente soddisfacente (Figura 2).

Discussione

La gestione combinata di afachia e aniridia posttraumatica richiede un attento studio e pianificazione. L’assenza di supporto capsulare e irideo rappresenta una delle principali sfide chirurgiche.

Le tecniche classiche descritte per la correzione simultanea di afachia e aniridia si possono raggruppare in:

1. Impianto separato di protesi iridea e IOL, a fissazione sclerale separata e indipendente: tecnica complessa, associata a maggior rischio di decentramento e complicanze legate alle numerose suture;

Figura 2. Quadro clinico pre- e post-operatorio. (A) Fotografia di entrambi gli occhi al pre-operatorio, dopo guarigione dall’intervento primario di riparazione della ferita penetrante condizionate afachia, aniridia e leucoma corneale paracentrale. (B) Analoga fotografia a 2 mesi dall’impianto combinato di lente intraoculare a fissazione sclerale Carlevale® e protesi di iride CustomFlex® (HumanOptics). Appare evidente il soddisfacente ripristino anatomico e cosmetico.

2. Preparazione di un complesso suturato IOL-protesi e successivamente fissazione sclerale con suture: migliora l’allineamento del complesso protesi iridea-IOL, ma mantiene rischi non trascurabili di dislocazione;

3. IOL a fissazione sclerale, con successiva sutura della protesi alla IOL: comporta rischi simili ai precedenti.

Il dislocamento del dispositivo protesico rappresenta una delle complicanze più frequenti (fino al 23% dei casi intraoperatoriamente). Le principali cause sono la mancanza di supporto anatomico (assenza capsulare, occhio vitrectomizzato), la rottura delle suture o il limitato numero di punti di ancoraggio. L’utilizzo di dispositivi più stabili, come la IOL Carlevale, e l’aumento dei punti di fissazione della protesi iridea riducono significativamente il rischio di tilting, decentramento e migrazione del complesso protesiIOL. 3-4

La nostra tecnica, che sfrutta i vantaggi della lente Carlevale – progettata per un impianto a fissazione sclerale senza suture – consente:

• Impianto mininvasivo (piccola incisione);

• Correzione refrattiva su ampia gamma diottrica (da -5.00 a +35.00 D);

• Possibilità di correzione dell’astigmatismo con la versione torica;

• Soddisfacente centratura e stabilità grazie ai plug “a T” e al fissaggio a 4 punti tra protesi e IOL.

CHIRURGIA DELLA CATARATTA

Conclusioni

La tecnica descritta rappresenta un’opzione innovativa e promettente per il trattamento simultaneo di afachia ed aniridia post-traumatica, garantendo eccellenti risultati in termini di stabilità, centramento e outcome refrattivo ed estetico.

Studi su casistiche più ampie e follow-up più estesi saranno fondamentali per validare ulteriormente la sicurezza, l’efficacia e la riproducibilità di questa metodica, nonché per perfezionare la tecnica stessa.

Bibliografia

1. Gius I, Tozzi L, De Biasi CS, Pizzolon T, Parolini B, Frisina R. Artificial iris: state of the art. J Cataract Refract Surg. 2023;49(4):430–7

2. Reinhard T, Engelhardt S, Sundmacher R. Black diaphragm aniridia intraocular lens for congenital aniridia: Long- term follow-up. J Cataract Refract Surg. 2000;26(3):375–81

3. Veronese C, Maiolo C, Armstrong GW, Primavera L, Torrazza C, Della Mora L, et al. New surgical approach for sutureless scleral fixation. Eur J Ophthalmol. 2020;30(3):612–5

4. Georgalas I, Spyropoulos D, Gotzaridis S, Papakonstantinou E, Kandarakis S, Kanakis M, et al. Scleral fixation of Carlevale intraocular lens: A new tool in correcting aphakia with no capsular support. Eur J Ophthalmol. 2022;32(1):527–33

FABIANO GRUPPO EDITORIALE Redazione: Strada 4 Milano Fiori, Palazzo Q7 – 20089 Rozzano (MI)

Sede operativa: FGE srl – Regione Rivelle 7/F – 14050 Moasca (AT) Tel. 0141 1706694 – Fax 0141 856013 – e-mail: info@fgeditore.it – www.fgeditore.it

CHIRURGIA DELLA CATARATTA

di Maria Luisa Coviello, Domenica Miceli, Elisabetta Massari, Andrea Parenti, Gian Maria Cavallini

Cataratta e differenze di genere

Introduzione

L’interesse sempre più ampio della comunità scientifica internazionale sull’oftalmologia di genere sta introducendo numerose informazioni sulle patologie oculari che presentano sostanziali differenze di genere per aspetti biologici, clinici e quindi terapeutici.

La cataratta rappresenta una delle forme cliniche che vengono interessate da questo contesto con un apporto straordinario di informazioni utili alla gestione di questa patologia così frequente e così tanto in aumento all’interno di una popolazione che sta invecchiando rapidamente.

Considerando che la prevalenza della cataratta nella fascia di età compresa tra i 75 anni e gli 85 anni raggiunge il 45% e che nel 2040 la percentuale di pazienti ultra 65 anni raggiungerà il 32% ciò determinerà un notevole aumento di chirurgia della cataratta dagli attuali 650.000 a più di 800.000 interventi nel 2040.

Numerosi studi epidemiologici hanno evidenziato una differenza significativa nella prevalenza e incidenza della cataratta tra uomini e donne. In generale, le donne presentano una maggiore incidenza. Studi come il Framingham Eye Study e il Beaver Dam Eye Study indicano un rischio relativo per le donne compreso tra 1,1 e 1,6 rispetto agli uomini. In particolare, il sesso femminile è più frequentemente associato alla cataratta corticale e, in misura minore, a quella nucleare.

Fattori alla base della maggiore incidenza femminile

La più elevata incidenza della cataratta nelle donne può essere attribuita a molteplici fattori di natura bio-

logica, ormonale, metabolica, ambientale e comportamentale.

Età e aspettativa di vita

Essendo la cataratta una patologia degenerativa, legata al progressivo accumulo di danni ossidativi a carico del cristallino, la maggiore aspettativa di vita delle donne rappresenta un fattore chiave nel loro rischio aumentato di sviluppare la malattia.

Patologie sistemiche associate

Alcune condizioni patologiche, più comuni nel sesso femminile, contribuiscono ad aumentare il rischio di cataratta.

• Ipertensione arteriosa: Dopo la menopausa, la prevalenza dell’ipertensione aumenta nelle donne. Questa condizione può incidere sul cristallino attraverso:

– danno vascolare, che compromette l’apporto di ossigeno e nutrienti;

– incremento dello stress ossidativo, con maggiore produzione di specie reattive dell’ossigeno (ROS);

– alterazioni metaboliche, con modificazioni nella composizione proteica e nella funzionalità delle pompe ioniche del cristallino.

• Osteoporosi: Le donne affette da osteoporosi tendono a presentare elevati livelli di infiammazione sistemica e stress ossidativo, che possono danneggiare le proteine del cristallino e le cellule epiteliali, aumentando il rischio di opacizzazione.

• Diabete: Anche se il diabete mellito tipo 2 è generalmente più comune negli uomini, le donne diabetiche sembrano sviluppare la cataratta in maniera più frequente e grave, soprattutto in età avanzata.

I meccanismi coinvolti includono:

• Alterazioni metaboliche: l’eccesso di glucosio comporta accumulo di sorbitolo e fruttosio nel cristallino, determinando iperosmolarità e alterazioni strutturali;

• Stress ossidativo: l’iperglicemia cronica aumenta la produzione di ROS;

• Modificazioni proteiche: le cristalline subiscono alterazioni che ne compromettono la funzione, promuovendo la formazione di aggregati proteici ad alto peso molecolare (HMW);

• Infiammazione cronica: i processi infiammatori giocano un ruolo rilevante nella fisiopatologia diabetica. Inoltre, fattori ormonali propri del sesso femminile possono amplificare tali meccanismi patogenetici.

Fattori ormonali: il ruolo degli estrogeni

La riduzione degli estrogeni in menopausa è stata associata a un incremento del rischio di cataratta. Gli estrogeni sembrano esercitare un effetto protettivo sul cristallino attraverso diverse vie:

• Effetto antiossidante e citoprotettivo: stimolano l’attività degli enzimi antiossidanti e riducono la produzione di ROS;

• Riduzione della biosintesi di H₂O₂: limitano lo stress ossidativo e attivano vie di segnalazione cellulare come la ERK2/MAPK, favorendo la sopravvivenza cellulare;

• Attivazione di meccanismi genomici: i recettori per gli estrogeni (ERα, ERβ, GPR30) espressi nell’epitelio del cristallino modulano l’attività della telomerasi, promuovendo la stabilità dei telomeri e la protezione cromosomica;

CHIRURGIA DELLA CATARATTA

• Miglioramento della funzione mitocondriale: attraverso i recettori mitocondriali (soprattutto ERβ), gli estrogeni ottimizzano l’efficienza della catena respiratoria e la produzione di ATP, favorendo il metabolismo cellulare del cristallino.

Tuttavia, è opportuno sottolineare che l’effetto degli estrogeni non è univocamente benefico: in funzione di dosaggio e durata dell’esposizione, può avere anche effetti avversi.

Fattori ambientali e comportamentali

L’esposizione cronica ai raggi ultravioletti (UV) è un noto fattore di rischio per lo sviluppo della cataratta. Anche il fumo di sigaretta e l’assunzione eccessiva di alcol sono associati a un aumentato rischio, in particolare per le forme nucleari e sottocapsulari posteriori. Tuttavia, le attuali evidenze non mostrano differenze significative tra i due sessi per quanto riguarda questi fattori comportamentali. Non si può dunque attribuire alle abitudini di vita un ruolo determinante nella maggiore incidenza femminile.

Differenze di genere

nella chirurgia della cataratta

Ruolo del genere nel calcolo delle IOL: la Kane Formula Un aspetto interessante riguarda l’introduzione del genere come variabile nella Kane Formula, una delle più avanzate per il calcolo del potere delle lenti intraoculari (IOL), in particolare le toriche. Tale innovazione si basa sul riconoscimento di differenze biometriche tra occhi maschili e femminili.

CHIRURGIA DELLA CATARATTA

Differenze biometriche

• Le donne tendono ad avere occhi più corti, camere anteriori meno profonde e cornee più curve.

• Gli uomini, al contrario, presentano occhi leggermente più lunghi e camere anteriori più profonde. Tali caratteristiche influenzano il posizionamento effettivo post-operatorio della IOL, noto come Effective Lens Position (ELP), che ha un impatto diretto sulla precisione del calcolo refrattivo.

Vantaggi dell’inclusione del genere nel calcolo

• Maggiore accuratezza refrattiva, soprattutto nei casi di IOL toriche, grazie alla migliore previsione della correzione astigmatica;

• Riduzione dell’errore refrattivo post-operatorio: differenze anche minime, nell’ordine di ±0,10-0,20 diottrie, possono essere clinicamente rilevanti;

• Particolare utilità nei pazienti con lunghezze assiali oculari estreme, dove l’influenza del genere sul calcolo biometrico diventa più significativa.

In sintesi, sebbene il genere non sia la variabile più determinante, il suo inserimento nel calcolo delle IOL contribuisce a ottenere risultati più predicibili e personalizzati.

Differenze di genere

nel decorso post-operatorio

Qualità visiva e risposta psicologica

La qualità visiva ottenuta dopo l’intervento è generalmente paragonabile tra uomini e donne. Tuttavia, le donne tendono a manifestare una maggiore ansia riguardo al recupero post-operatorio e ad aderire più scrupolosamente alle indicazioni terapeutiche e ai follow-up.

Comorbidità retiniche e impatto sulla prognosi visiva

• Le donne presentano una maggiore incidenza di degenerazione maculare legata all’età (AMD), glaucoma e occhio secco, che possono compromettere il miglioramento visivo dopo l’intervento.

• Gli uomini, invece, mostrano una maggiore prevalenza di retinopatia diabetica e miopia elevata, entrambi fattori di rischio per complicanze postoperatorie, come il distacco di retina.

Complicanze post-operatorie

• Distacco di retina: più frequente negli uomini (0,7% rispetto allo 0,3% delle donne), una differenza che può essere parzialmente spiegata da una maggiore prevalenza di miopia tra i pazienti di sesso maschile. La miopia elevata è infatti un noto fattore di rischio per il distacco retinico, poiché comporta un allungamento del bulbo oculare e una maggiore trazione vitreoretinica. Inoltre, negli uomini si osserva una maggiore incidenza di retinopatia dia-

betica, soprattutto nelle fasi avanzate della vita. In tale condizione, l’iperglicemia cronica danneggia i vasi sanguigni retinici, portando a ischemia, edema e formazione di neovasi anomali e fragili, che possono rompersi e causare emorragie o trazioni retiniche, predisponendo così al distacco.

• Edema maculare cistoide (CME): anche in questo caso gli uomini mostrano una prevalenza leggermente superiore (2,6% contro 2% nelle donne). Sebbene le cause precise di tale differenza di genere non siano completamente comprese, è plausibile che la maggiore incidenza di retinopatia diabetica e di patologie vascolari retiniche negli uomini giochi un ruolo significativo nella genesi dell’edema maculare. Il CME è infatti una complicanza infiammatoria e vascolare che può derivare da alterazioni della barriera emato-retinica, condizioni più frequenti nei pazienti con diabete o ipertensione.

• Opacizzazione della capsula posteriore (PCO): questa complicanza, spesso definita come “cataratta secondaria”, è più comune nelle donne, con un’incidenza del 13,3% rispetto al 10,4% degli uomini. Le cause di tale differenza sembrano essere multifattoriali:

• Fattori ormonali: gli estrogeni possono influenzare il comportamento delle cellule epiteliali residue all’interno della capsula posteriore, favorendo una maggiore proliferazione e migrazione cellulare, con conseguente opacizzazione;

• Fattori genetici o predisposizione biologica: alcune ricerche ipotizzano una suscettibilità intrinseca nelle donne, anche se i dati non sono ancora conclusivi;

• Differente comportamento nella ricerca di cure: le donne, generalmente più attente alla salute oculare e più propense a riferire sintomi visivi post- operatori, potrebbero ricevere una diagnosi di PCO con maggiore frequenza, il che potrebbe parzialmente spiegare l’apparente incidenza più elevata.

La PCO viene abitualmente trattata con capsulotomia mediante YAG-laser, una procedura ambulatoriale che permette il ripristino della trasparenza del cristallino artificiale. Tuttavia, resta una delle complicanze più comuni nel lungo termine, specialmente in soggetti più giovani o in pazienti predisposti, come appunto molte donne.

Nonostante le differenze riscontrate in termini di prevalenza delle comorbidità, profilo di rischio per specifiche complicanze e comportamento nel follow-up post-chirurgico, gli esiti visivi finali, valutati mediante la migliore acuità visiva corretta (BCVA), risultano sovrapponibili tra i due sessi.

Questo suggerisce che il genere, pur influenzando alcuni aspetti del percorso diagnostico-terapeutico e del recupero, non rappresenta un fattore limitante nella prognosi visiva a lungo termine, a condizione che il trattamento e il follow-up siano eseguiti correttamente.

Considerazioni finali

La maggiore incidenza della cataratta nel sesso femminile è riconducibile a una complessa interazione di fattori biologici, ormonali, sistemici e comportamentali. La comprensione di tali differenze di genere risulta cruciale non solo in ambito epidemiologico, ma anche per una pianificazione personalizzata del trattamento, che tenga conto delle specificità anatomo-fisiologiche e del profilo di rischio individuale.

Inoltre, l’integrazione del genere come variabile nella valutazione pre-operatoria, nel calcolo biometrico e nella gestione del follow-up, consente di ottimizzare i risultati clinici, migliorando la qualità visiva e riducendo le complicanze.

Un approccio medico centrato sulla persona e sensibile alle differenze di genere può quindi rappresentare una strategia vincente nella gestione della cataratta e nei programmi di prevenzione della cecità a livello globale.

CHIRURGIA DELLA CATARATTA

Bibliografia

1. Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)–Blindness and vision impairment, Fact Sheet 2021.

2. GBD 2019 Vision Loss Expert Group–Global estimates of visual impairment, Lancet Global Health(2021).

3. IAPB Vision Atlas–Gender and Vision Loss, International Agency for Prevention of Blindness (2021).

4. Smirthwaite G. et al.–Inequity in waiting for cataract surgery in Sweden,Int J Equity Health15, 10 (2016).

5. Prasad M. et al.–Gender differences in blindness & cataract coverage in India, BJO 104(2):220-224 (2020).

6. Lundström M. et al.–Changing practice patterns in European cataract surgery 2008–2017,JCRS 47(3):373-378 (2021).

7. BMC Public Health–Global burden and gender disparity of cataract, 22, 1649 (2022).

8. Mazzeo V.–L’Oftalmologia di Genere, Quaderno SOI – Società Oftalmologica Italiana (2016).

9. Rau M.–Gender differences in multifocal IOL outcomes, Healio Ocular Surgery News (2012).

10. Lundqvist B. & Mönestam E.–Gender-related differences in cataract surgery outcome, Acta Ophthalmol. 86(5):543-8 (2008).

11. Gender and cataract--the role of estrogen, Madeleine Zetterberg, Dragana Celojevic.

12. The role of sex in intraoperative floppy-iris syndrome Argyrios Tzamalis, Artemis Matsou, Maria Dermenoudi, Periklis Brazitikos, Ioannis Tsinopoulos.

13. Libro di testo: “L’oftalmologia di genere”, Vicenzina Mazzeo.

ORDINA LA TUA COPIA SU WWW.FGEDITORE.IT

Chirurgia della cataratta in casi difficili con la tecnica mini incisionale M-SICS

Alfonso Anania

FABIANO GRUPPO EDITORIALE

Redazione: Strada 4 Milano Fiori, Palazzo Q7 – 20089 Rozzano (MI)

Sede operativa: FGE srl – Regione Rivelle 7/F – 14050 Moasca (AT) Tel. 0141 1706694 – Fax 0141 856013 – e-mail: info@fgeditore.it – www.fgeditore.it

CHIRURGIA DELLA CATARATTA

Caso clinico: gestione chirurgica di sublussazione del complesso sacco-IOL mediante sospensione sclerale con Gore-Tex, senza vitrectomia

La sublussazione del complesso sacco-IOL rappresenta una sfida chirurgica, specialmente nei pazienti giovani, in cui la stabilizzazione a lungo termine della lente intraoculare è fondamentale. Il seguente, è il caso clinico di una sublussazione post-traumatica del complesso sacco-IOL, gestito con un approccio chirurgico di esclusiva pertinenza del segmento anteriore. Si è eseguita una sospensione sclerale della IOL sublussata, mediante sutura in Gore-Tex.1,2,3 Durante l’intervento non è stato necessario eseguire una vitrectomia. Il paziente presentava una sublussazione temporale del complesso sacco-IOL (IOL a quattro aptiche).

CHIRURGIA DELLA

CHIRURGIA DELLA CATARATTA

Si è optato per una fissazione sclerale della IOL sublussata, senza sostituzione della stessa, mediante l’utilizzo di un filo in Gore-Tex2,4, che è un materiale dotato di elevata resistenza meccanica5. La tecnica scelta, ha previsto, un primo approccio nel settore temporale ed un secondo approccio nel settore nasale: per ciascuno di questi settori, dopo una adeguata peritomia congiuntivale, sono stati creati, con uno sclerotomo da 27G, due accessi sclerali, a 2 mm di distanza dal limbus6 .

Le due estremità del filo in Gore-Tex sono state introdotte in camera anteriore, attraverso una paracentesi corneale controlaterale. Con l’aiuto di pinze vitreali da 27G, introdotte negli accessi sclerali, le due estremità del filo sono state fatte passare nelle aptiche della IOL ed estratte dagli accessi sclerali. Dopo aver centrato accuratamente la lente sul piano pupillare, i due capi del filo sono stati annodati tra loro per garantire la fissazione sclerale della IOL.

La stessa procedura chirurgica è stata eseguita prima nel settore temporale e poi nel settore nasale. Infine I nodi sono stati posizionati al di sotto della sclera per evitare decubito ed erosione congiuntivale e possibili complicanze infettive.7,8

L’intervento è stato completato con idrosutura delle paracentesi e sutura congiuntivale.

Questa tecnica si è dimostrata sicura ed efficace nel ripristinare la centratura della IOL.

La procedura è stata eseguita interamente con un approccio chirurgico del segmento anteriore, con una ridotta invasività chirurgica. Non è stato necessario eseguire vitrectomia in quanto, durante tutta la procedura, non vi è mai stato prolasso vitreale e pertanto è stato possible preservare l’integrità del vitreo del paziente.

Bibliografia

1. Michaels L, Moussa G, Ziaei H, Davies A. Dislocated 4-haptic intraocular lens rescue with Gore-tex suture scleral refixation. “Int J Retina Vitreous”. 2024 Jul 7;10(1):47.

2. Leuzinger-Dias M, Lima-Fontes M, Rodrigues R, OliveiraFerreira C, Madeira C, Falcão-Reis F, Fernandes V, RochaSousa A, Falcão M. Scleral Fixation of Akreos AO60 Intraocular Lens Using Gore-Tex Suture: An Eye on Visual Outcomes and Postoperative Complications. “J Ophthalmol”. 2021 Dec 20;2021:9349323.

3. Drummond SC, Feist JE, Crosson JN, Haider AA, Fuerst JS, Hughes DA, Feist RM. Scleral Fixated Secondary IOLs: An Outcomes Comparison Between the Yamane and GoreTex-Sutured Techniques. “Ophthalmic Surg Lasers Imaging Retina”. 2024 Jul;55(7):384-390.

4. Su D, Borkar D, Gupta O. Scleral Fixation of Posterior Chamber Hydrophobic Acrylic Intraocular Lenses Using Gore-Tex Suture. “Retina”. 2019 Oct;39 Suppl 1:S30-S32

5. Bydełek, Arkadiusz, Berdychowski, Maciej and Talaśka, Krzysztof. Modeling of Material Characteristics of Conventional Synthetic Fabrics “AUTEX Research Journal”, vol. 23, no. 2, 2023, pp. 200-208.

6. Miura S, Akashi A, Fujiwara R. A 27-gauge trocar-assisted intrascleral intraocular lens fixation technique using a silicone microtube. “Retin Cases Brief Rep.” 2023 Nov 1;17(6):747-750.

7. Sarwar Zahid, Md, Sayena Jabbehdari, Md, PhD. Addressing an Exposed Gore-Tex Suture After Scleral Fixation of an IOL. “New Retinal Physician”. November 1, 2023Vol Retinal Physician 20, Issue November/December 2023Page(s): 22-24

8. Patel NA , Shah P, Yannuzzi NA, Ansari Z, Zaveri JS, Relhan N, Williams Jr BK , Kuriyan AE, Henry CR , Sridhar J, Haddock L, Fortun JA, Albini TA, Davis JL, Flynn Jr HW. Clinical outcomes of 4-point scleral fixated 1-piece hydrophobic acrylic equiconvex intraocular lens using polytetrafluoroethylene suture. “Clin Ophthalmol”. 2019 Jul 22;13:1303

CHIRURGIA DELLA CATARATTA

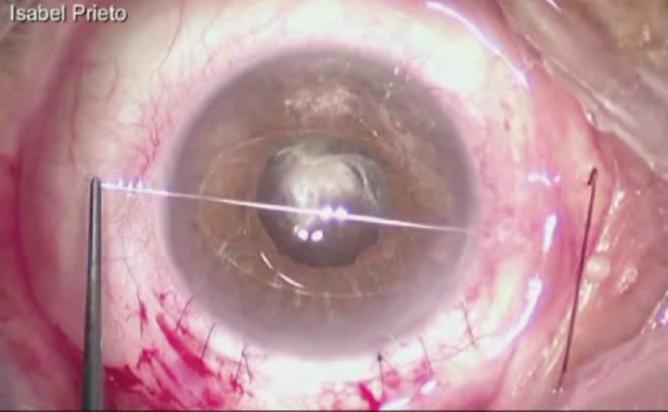

di Isabel Prieto

My personal retro pupillary locking technique in retro pupillary implantation of Iris-Claw IOL

Retro pupillary implantation of iris-claw IOL (RP– ICIOL) remains a valuable surgical option for managing aphakia, particularly in cases without capsular or zonular support.1,2 This approach is relatively straightforward, involves less manipulation and less operative time, and presents a shorter learning curve compared to scleral fixation techniques with or without suture. Despite these advantages, the RP-ICIOL approach has limitations. It requires a wider corneal/limbal incision (5.2 mm), resulting in a less predictable refractive outcome, and depends on iris condition (amount and integrity of the iris). Furthermore, performing the locking maneuvers without direct visualization of the claws can be challenging, hindering proper centration of the ICIOL and can lead to pupillary distortions and there is a risk of ICIOL loss to the posterior segment during the procedure. Considering these difficulties and to

ensure lens centration and symmetry of enclavation while avoiding distortions, I developed my personal locking technique for retropupillary enclavation of iris-claw IOLs, as a variant of the commonly used techniques. This involves the aid of a 10-0 prolene long straight needle (16 mm), typically used in other ophthalmological procedures like iris sutures and readily accessible (Fig. 1)

The locking technique consists of inserting the needle horizontally through the limbus, from one side to another (preferably in the temporal to nasal direction) which is positioned on the axis where we intend to fix the lens. The ICIOL is then introduced upside down and positioned over the iris (previous constrict) with the aid of a spatula in the desired location (it can

CHIRURGIA DELLA CATARATTA

4. Pos operative result of RP- ICIOL in cases: a) After intracapsular extraction of subluxated dense cataract in PEX, b) Traumatic aphakia with superior iris coloboma and corneal scar, followed by iridoplasty in the same procedure, c) IOL exchange in late subluxated IOL in-the-bag with PEX

be introduced before the needle depending on the case) (Fig. 2)

The ICIOL is then secured with the proper forceps and can be placed entirely behind the iris at once, but I usually perform this maneuver in two steps. First, one part of the IOL is placed behind the iris, the ICIOL is then tilted to engage the claw onto the needle. Then, the other half is moved behind the iris with the aid of the spatula and the same maneuver is repeated until the ICIOL remains suspended on the needle. Finally, the needle is carefully removed and the stability of the lens is confirmed. (Fig. 3 a, b, c, d)

All cases underwent anterior or pars plana vitrectomy, with triamcinolone preserved free anterior chamber administration and peripheral iridectomy with the vitrectomo (although there was no formal indication for it).

Since 2017, I used these lockink technique in all my cases with indication for retropupillary implantation of Iris-Claw IOL, with a small intraoperative complication, and in general, the aesthetic and functional results were very good with regular and centered pupils (Fig. 4 a, b, c)

The visual outcome was dependent on the underlying pathology presented and a few pos operative complications were noted, with only 2 cases of traumatic subluxation of the ICIOL, in 51 cases with a follow-up of 8 years to 4 months.

Bibliography

1. Drolsum, L., Kristianslund, O., “Implantation of retropupillary iris-claw lenses: A review on surgical management and outcomes”, Acta Ophthalmologica, 2021, 99, 826-836.

2. Thulasidas, M, Retropupillary Iris-Claw Intraocular Lenses: A Literature Review, Clinical Ophthalmology, 2021, 15, 27272739.

Entire video of the technique presented can be seen here

Tutti i partecipanti verranno omaggiati di un percorso FAD

SEGRETERIA SCIENTIFICA

Anna D’Ambrosio

Silvano Abati

Giovanni Giacomelli

Roberto Volpe

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Fabiano Gruppo Editoriale

Reg. Rivelle 7/F - 14050 Moasca AT Tel. 0141 170 6694 - Fax 0141 856 013 a.manassero@fgeditore.it

ORDINA LA TUA COPIA

Atlante di diagnostica oculare

Guida alla interpretazione delle immagini: Ecografia, OCT, OCTA, Fluorangiografia

Luisa Pierro

Volume 1

Volume 2

FABIANO GRUPPO EDITORIALE

Redazione: Strada 4 Milano Fiori, Palazzo Q7 – 20089 Rozzano (MI)

Sede operativa: FGE srl – Regione Rivelle 7/F – 14050 Moasca (AT) Tel. 0141 1706694 – Fax 0141 856013 – e-mail: info@fgeditore.it – www.fgeditore.it

Corsi RISE dell’AEA 2025

Scopri l’offerta formativa completa online dei corsi RISE dell’AEA.

RISE, il programma di Alcon per specializzandi e giovani oftalmologi, offre proposte di formazione in nuove tecniche e tecnologie, pensate per aiutare i professionisti a familiarizzare con le ultime novità del settore.

ISCRIVITI ad Alcon Experience Academy per accedere ai Corsi RISE

Aminoacidi per la riepitelizzazione corneale in monosomministrazione giornaliera

Indicato in caso di: Abrasioni corneali

Chirurgia refrattiva

Cheratite acuta (ad es. infettiva, traumatica)

Cheratite persistente (ad es. neurotrofica)

Cheratopatia secondaria ad altra patologia (ad es. diabetica)

Post-rimozione di corpi estranei

Dose giornaliera e modalità d'uso:

Si consiglia di assumere 1 bustina al giorno da sciogliere in un bicchiere di acqua (150 ml).

TABELLA NUTRIZIONALE

Sostanze ad e etto nutritivo o siologico

Miscela di L-leucina, L-isoleucina, L-valina (2:1:1)

di cui L-leucina di cui L-isoleucina di cui L-valina

L-lisina

Glicina

L-treonina

L-prolina

L-arginina

L-istidina

L-cistina

L-fenilalanina

L-metionina

L-tirosina

L-triptofano