Bachelors 2022 - 2025 ARCHITEKTUR PORTFOLIO

LUDWIG SCHOFER

LUDWIG SCHOFER

Gartenstraße 30 ludwig.schofer@gmail.com

Wuppertal,42107 +49 01573 3250648

NRW, Germany

ZITAT

Architektur gleicht einer Bibliothek, in der jedes Gebäude ein Buch und jede Sekunde ein neu aufgeschlagenes Kapitel ist, auf das jeder Leser anders antwortet.

2022 - 2025

BILDUNG

Bergische Universität Wuppertal

Architekture Bachelor of Science in Gange

ESL - Kaplan International Sprachschule Vancouver

Einmonatiger C1 Englisch Sprachkurs; mit Zertifikat

2006 - 2021

Gymnasium Am Kothen

Abschluss Abitur mit gutem Erfolg; Leitungsfächer Mathe, Kunst

BERUFSERFAHRUNG/ PRAKTIKA

2023 - 2026

Finanzbeauftragter der Fachschaft Architektur

Verwaltung und Dokumentation des Kontos der Studentenvertretung, Kommunikation mit der Finanzabteilung des AStA (Allgemeiner Studentenausschuss)

Trockenbau Praktikum Alan Toromanovic, zwei Monate

Unterstützung bei der Montage und Vermessung von Trockenbauwänden, dem Einbau von Decken sowie der Durchführung von Spachtel- und Malerarbeiten an Wand- und Deckenflächen.

Creme-Eis Wuppertal

Verkauf und Bedienung

WETTBEWERBE

2025

2024 - 2025

2020

The last nuclear bomb memorial edition #6

Fabrication

Rendering 2023 2021 2020

Design/ Modeling

Adobe CC

13. Schlaun-Wettbewerb 2024|2025 „Am Metallwerk – Konversion step by step“

Fortlaufend Teilnahme

Planspiel Deutscher Gründerpreis

2 Platz in der Stadt Wuppertal mit Projekt CLOBETA

KENNTNISSE

CNC, 3D Printing, Grasshopper, Hand drafting/modeling

V-Ray, D5

Rhinoceros, Archicad, MS office

Photoshop, Illustrator, InDesign, Lightroom

SPRACHE

Deutsch

Muttersprache

Englisch

C1

Französisch

Grundkenntnisse; B1

KAPITELÜBERSICHT

Biophilia

Ein Quartier als Biotop; urbanes Leben inmitten der Natur

Kappengarten

Ein Quartier als grüne Lunge, nachhaltiges Wohnen in Köln

Arkadenhalle

Die Markthalle als sozialer Knotenpunkt im urbanen Gefüge

Dekonstruktion

Interbau 1957 in einer neuen Form

Ingrunnen Horizontale

CircularLink aus wiederverwendeten Bauelementen mithilfe von Machine Learning

R3: connect

Entwicklung einer adaptiven Knotenverbindung

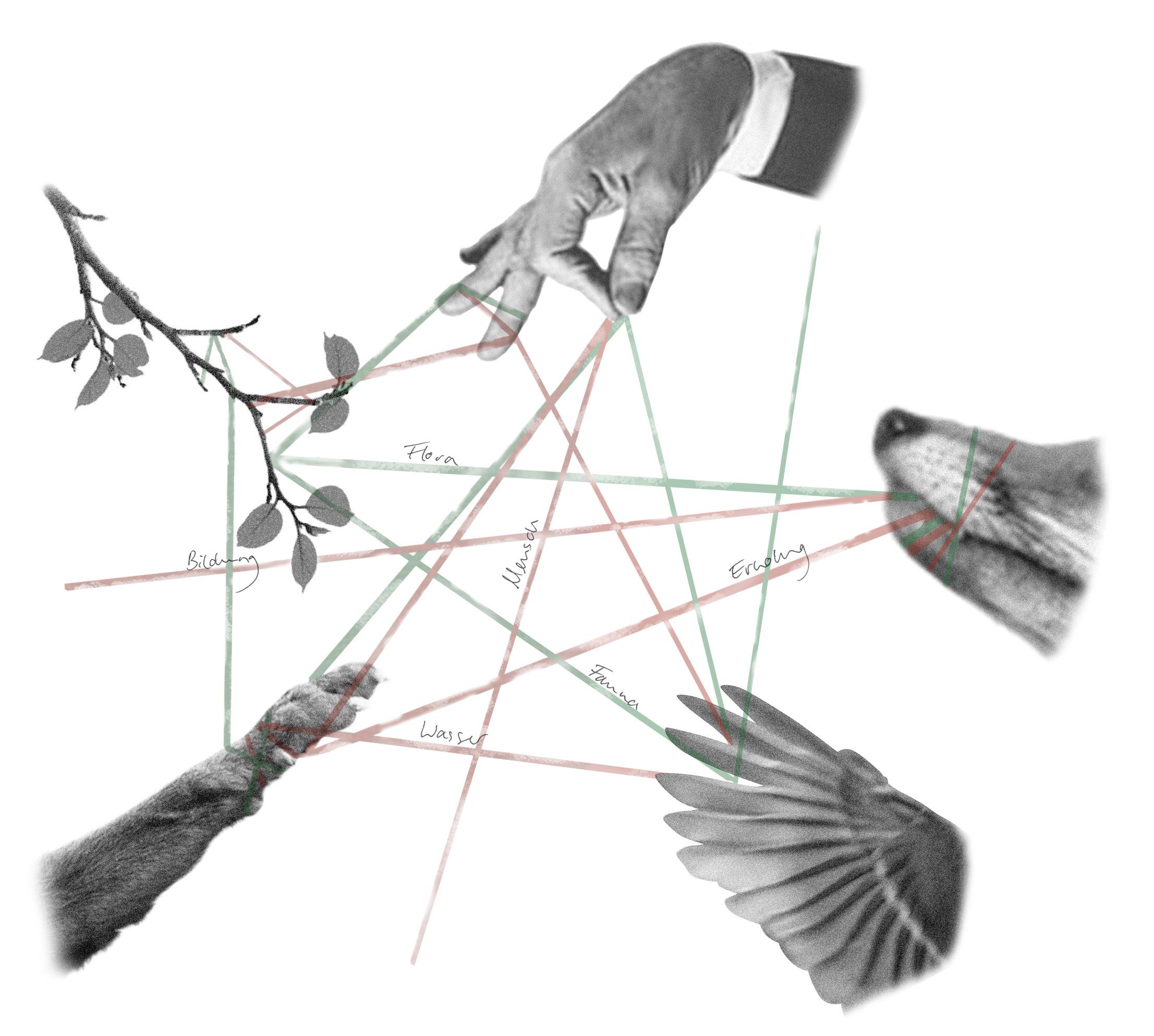

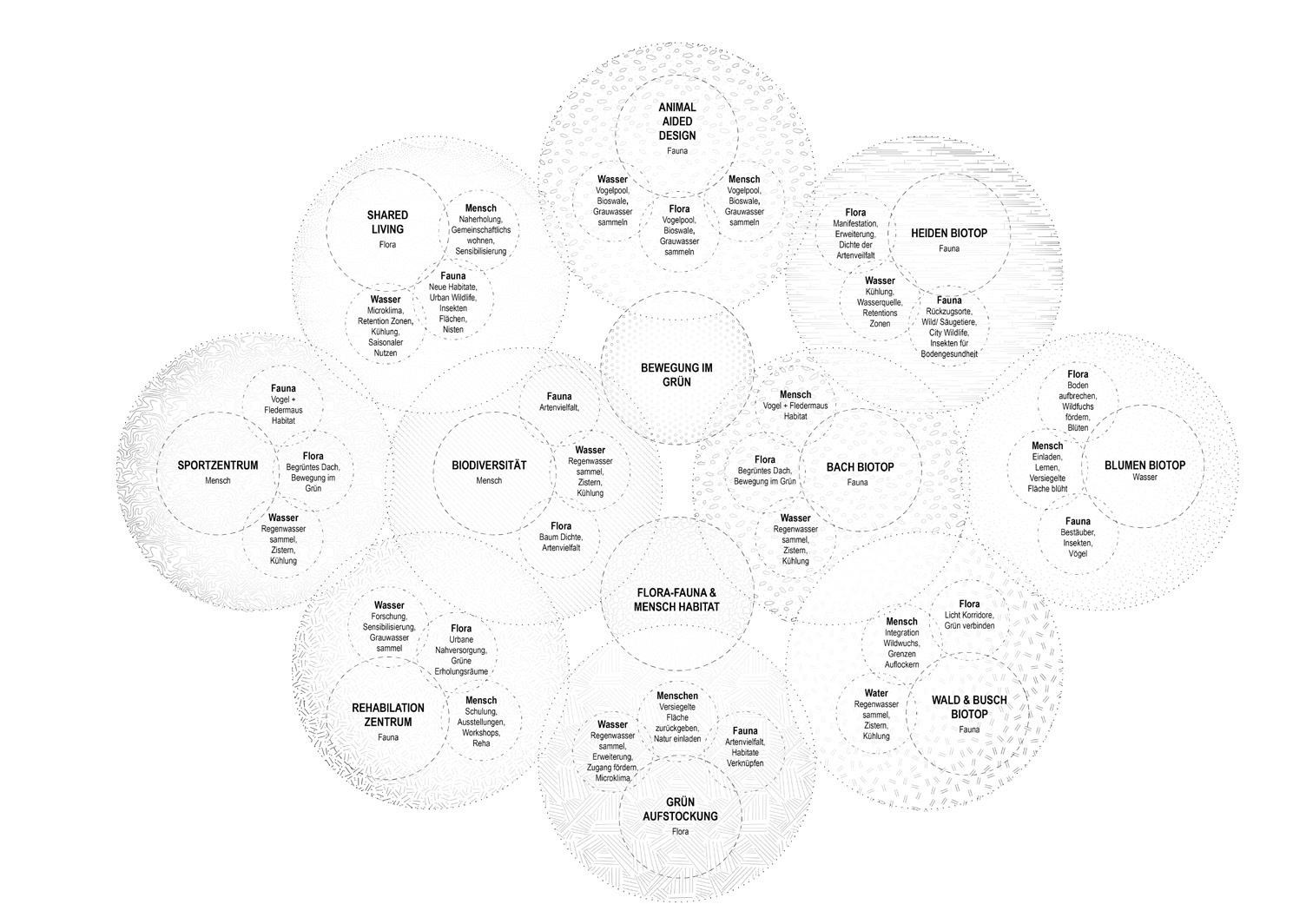

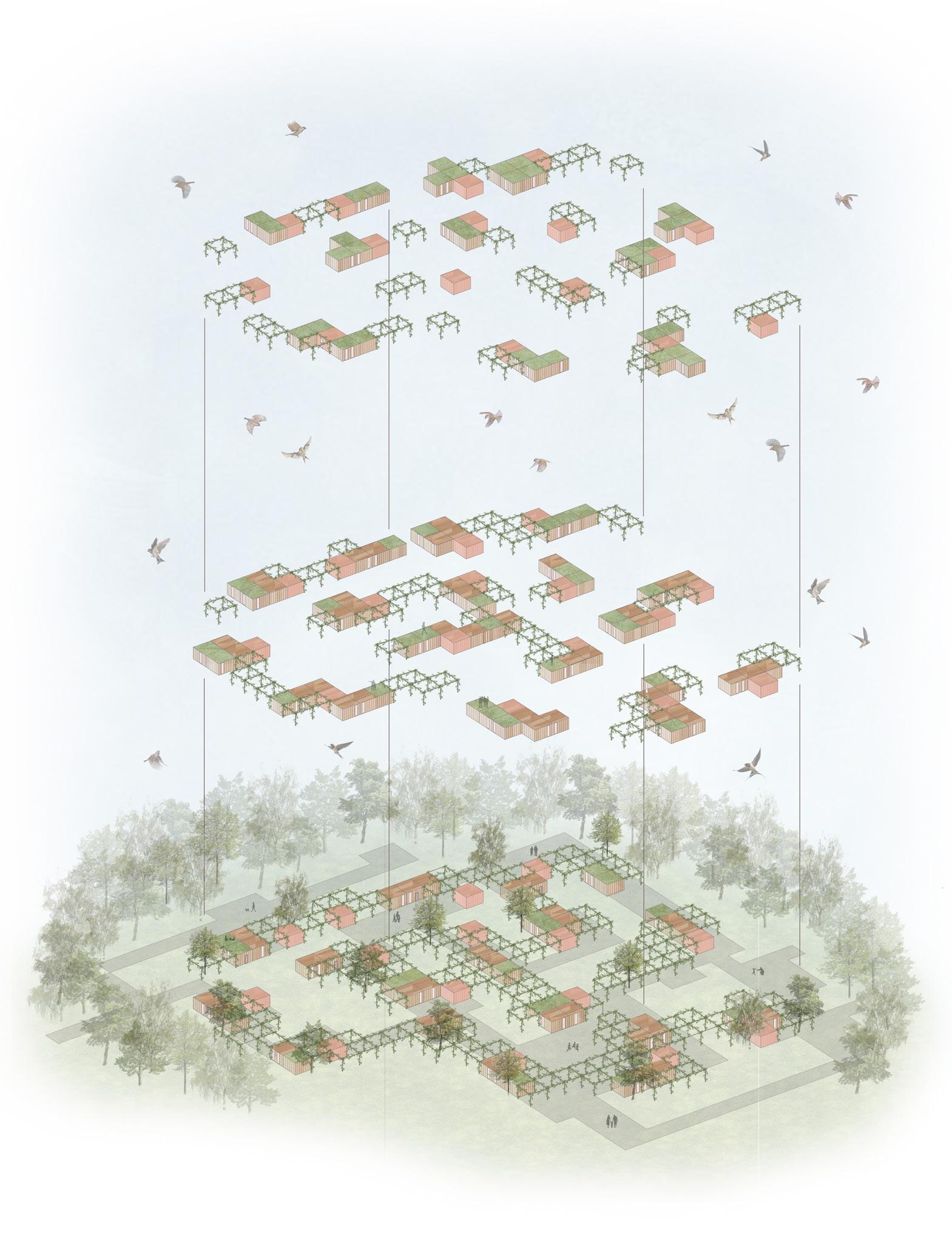

BIOPHILIA

Ein Quartier als Biotop; urbanes Leben inmitten der Natur

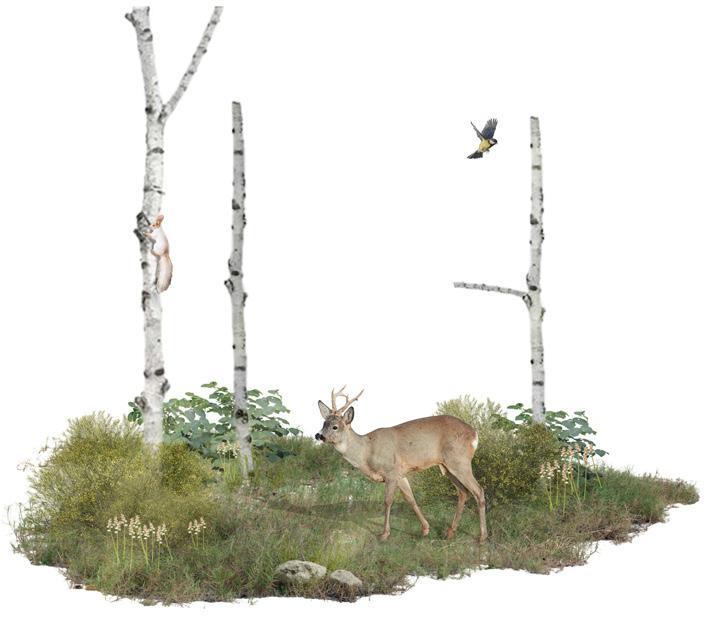

Im Fokus des Projektes steht die Idee, ein Quartier zu gestalten, dass Lebensraum von Mensch, Flora und Fauna dient und dessen Koexistenz fördert. Ein signifikanter Teil des kontaminierten Geländes wird in naturnahe Ausgleichsflächen umgewandelt, aufgeforstet und als vielfältige Biotope entwickelt. Es werden gezielt Rückzugsorte und Lebensräume für heimische Tier- und Pflazneartengeschaffen. Unterstützung werden diese Tierarten durch Animal-Aided-Dersigns in der Architektur.

Das Quartier ist darauf ausgelegt, eine harmonische Verbindung zwischen menschlicher Nutzung und natürlichem Umfeld zu schaffen, ohne die Integrität der Umwelt zu beeinträchtigen.

Das Konzept sieht zudem die Einrichtung eines Ko-Rehabilitationszentrums, einer Tierschule sowie grün integrierter Sportflächen vor. Die daraus resultierende Konsequenz manifestiert sich in der Entstehung eines lebendigen Ökosystems, in dem eine gleichberechtigte Koexistenz von Mensch, Tier und Pflanze evident wird. Das Konzept der „Biophilia“ kann als Gestaltungsprinzip für eine biodiversitätsfördernde und klimaresiliente Stadtentwicklung dienen. Das Ziel dieser Entwicklung ist die Schaffung eines Lebensraums für alle.

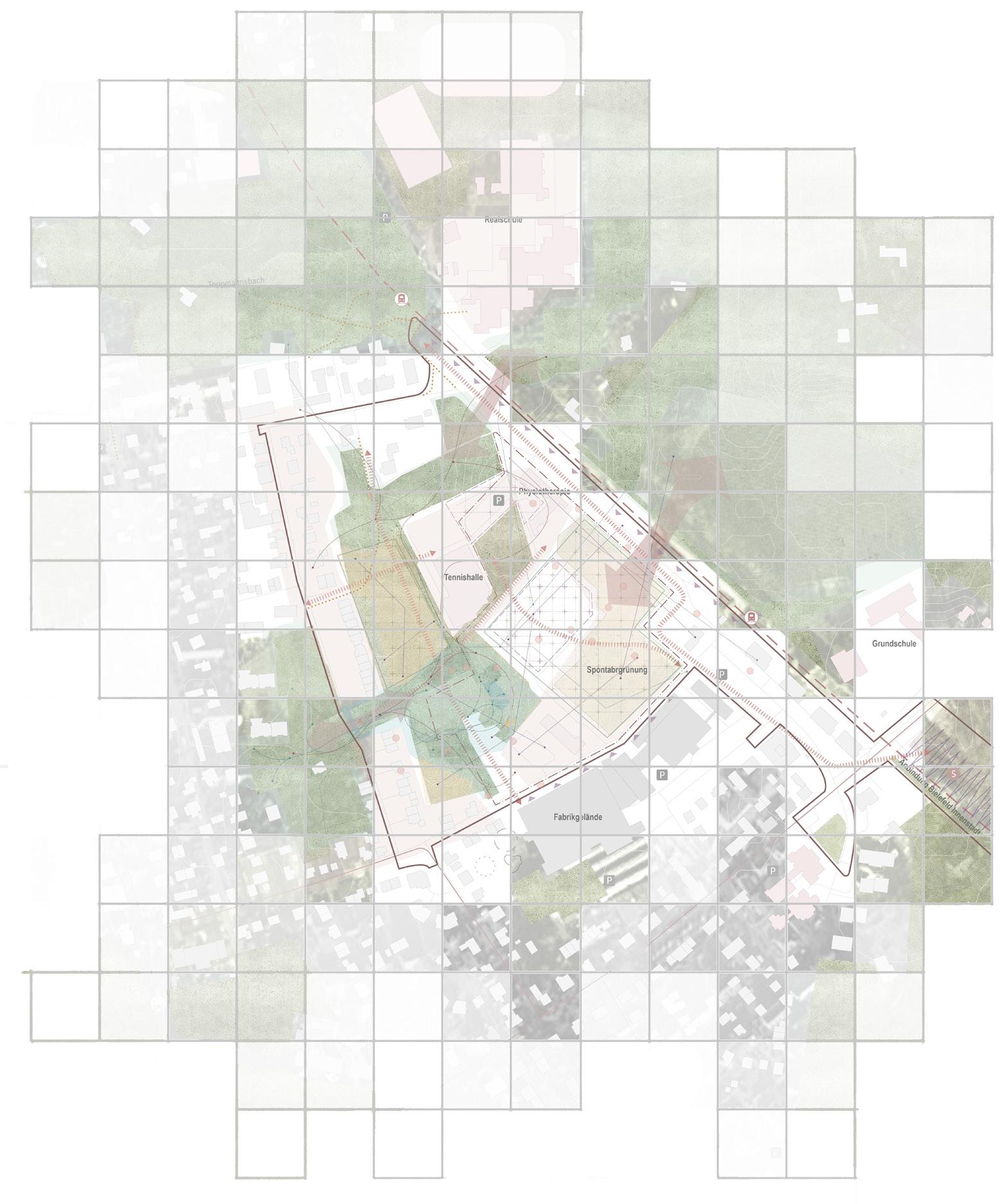

Standort: Am Metallwerk, Senne, Bielefeld

13. Schlaun Wettbewerb | Oktober 2024 - Februar 2025 | 5 Semester Gruppenarbeit mit Ilayda Öztürk, Nika Magas und Evalotte Balsam

50% Darstellung, 30% Konzept

Tutor : Prof. Dr.-Ing. Tanja Siems siems@uni-wuppertal.de

Faunahabitate Bestand Faunabewegung

Faunahabitate Erweiterung

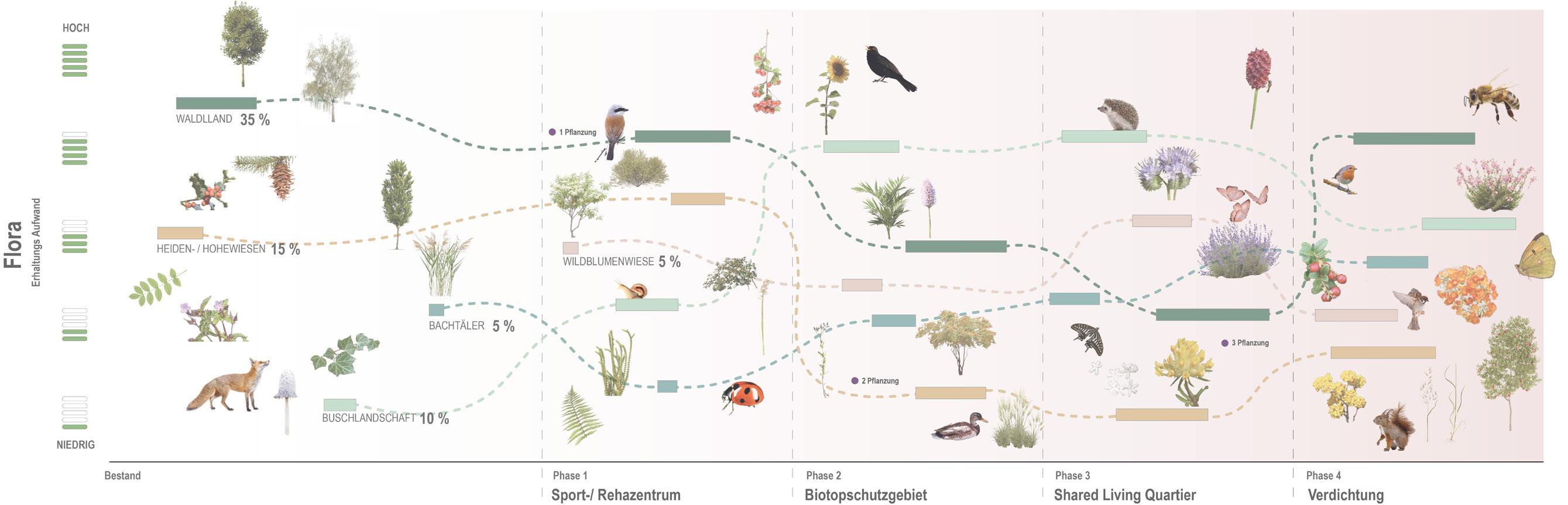

Der Fokus der Analyse lag auf den natürlichen Gegebenheiten der Flora und Fauna. Die bestehende Vegetation wurde hinsichtlich ihrer ökologischen Funktionen sowie ihres Potenzials zur Förderung der Biodiversität bewertet. Zudem erfolgte eine Untersuchung der Habitatansprüche und Bewegungsmuster der lokalen Tierarten. Hierbei wurden Wechselwirkungen zwischen den bestehenden Grünstrukturen und den Wanderkorridoren der Fauna ermittelt. Die Daten dienten der Planung, die die ökologische Durchlässigkeit des Quartiers verbessert und eine nachhaltige Integration naturnaher Räume ermöglicht.

Collage räumliche Beziehungen

Ökosystem Ideation

Bildungs & Erholungs Habitat

Wohn Habitat

Sport Habitat

Wildblumenwiesen Habitat

Buschlandschafts Habitat

Waldbach Habitat

Wald Habitat

Phasen des Flora-Wachstums

Heiden Habitat

Animal-Aided Design ist ein Planungsansatz, der darauf abzielt, Tiere als integralen Bestandteil urbaner Räume zu berücksichtigen. Dabei werden gezielt Strukturen geschaffen, die die Lebensbedingungen für bestimmte Tierarten verbessern und gleichzeitig die Aufenthaltsqualität für den Menschen zu erhöhen. Ziel ist es, nicht nur bestehende ökologische Gegebenheiten zu schützen, sondern aktiv neue Lebensräume für Tiere in städtischen Gebieten zu schaffen.

Im Kontext des beschriebenen Wohnquartiers wird Animal-Aided Design durch gezielt begrünte Gebäudeblöcke und Freiräume umgesetzt, die sowohl Aufenthaltsmöglichkeiten ür Menschen als auch Nistplätze wie auch Lebens- und Schutzräume für verschiedene Tierarten bieten. Diese Maßnahmen fördern die Kohabitation von Mensch, Flora und Fauna, indem sie urbane Strukturen mit ökologischen Funktionen verbinden. Dadurch entsteht ein nachhaltiges Quartier, das sowohl ökologischen als auch städtebaulichen Anforderungen gerecht wird.

Erweiterungsmöglichkeit Phase 1

Erweiterungsmöglichkeit Phase 2

Erweiterungsmöglichkeit Phase 3

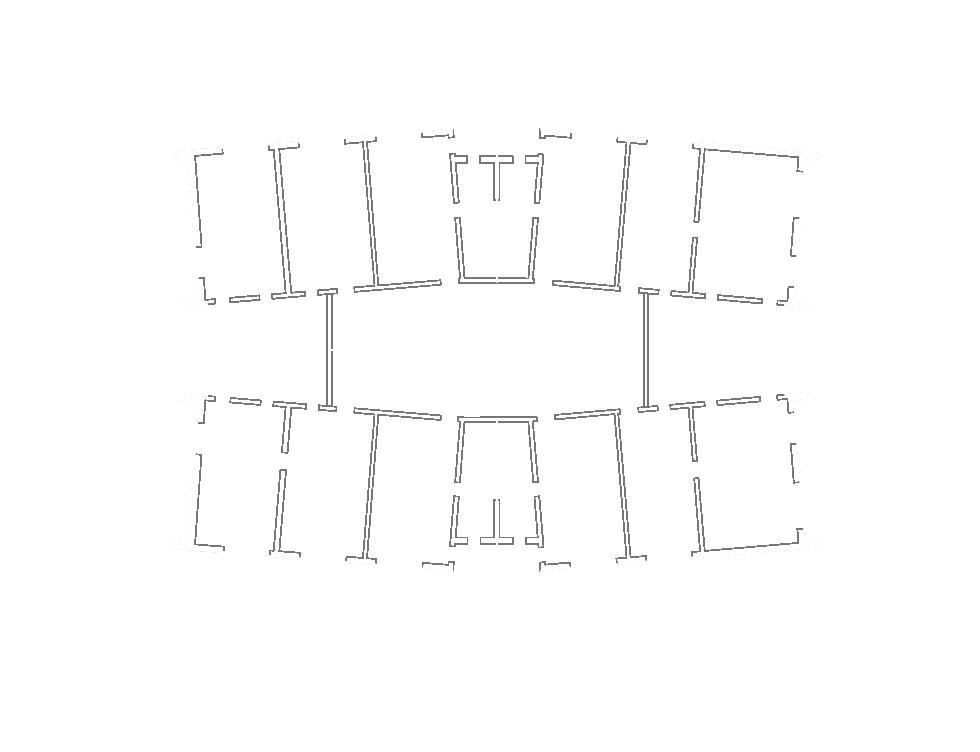

Boxel Module des Quartiers

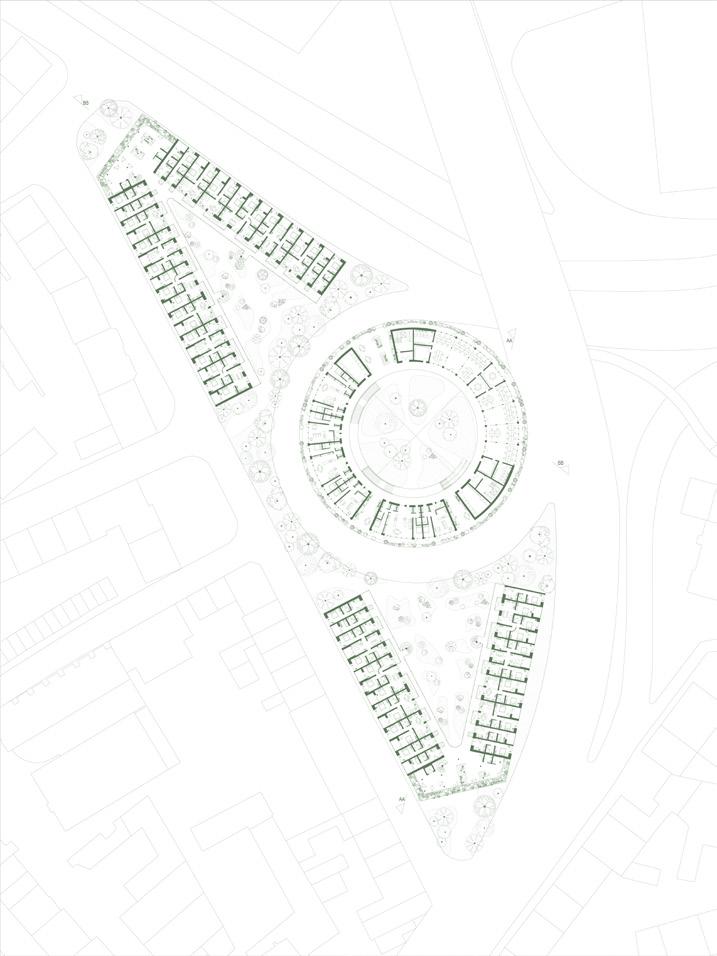

Grundriss EG

Das neu geschaffene Habitat des Menschen dient nicht nur als Wohnquartier, sondern auch als Bindeglied zwischen Mensch und Natur. Statt sich gegenseitig zu verdrängen, ergänzen sich die Lebensräume und fördern die Ausbreitung der, ohne dabei mit dem menschlichen Lebensraum in Konkurrenz zu treten.

Durch die entstehenden Biotope gewinnt das Wohnumfeld an hoher Lebensqualität und wird zu einem Naherholungsraum mit vielfältigen Freizeitmöglichkeiten in den Bereichen Sport und Kultur. Ein modernes Sportzentrum, ein Co-Rehabilitationszentrum sowie eine Naturschule bieten sowohl den Quartiersbewohnern als auch Menschen aus anderen Regionen wertvolle Bildungs- und Erholungsangebote.

Biophilia schafft eine harmonische Verbindung zwischen Natur und urbanem Leben, in der Mensch und Umwelt gleichermaßen profitieren.

Steg mit Aussichtsplatform

Steg Axonometrie

Vogelperspektive

Schnitt Sportzentrum & Reha

Schnitt Wohnquartier

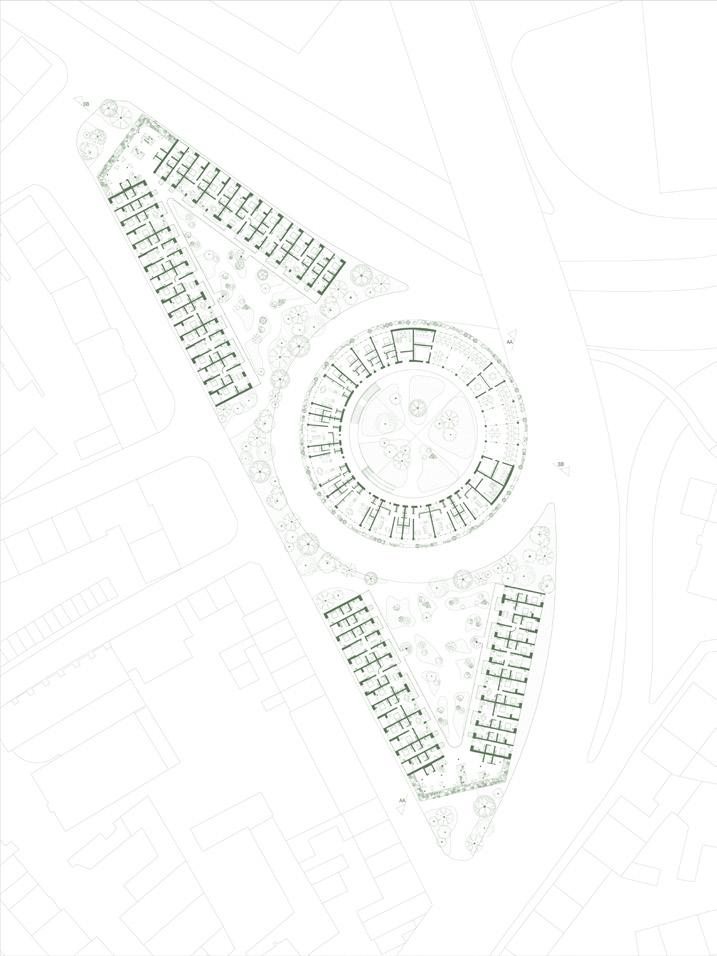

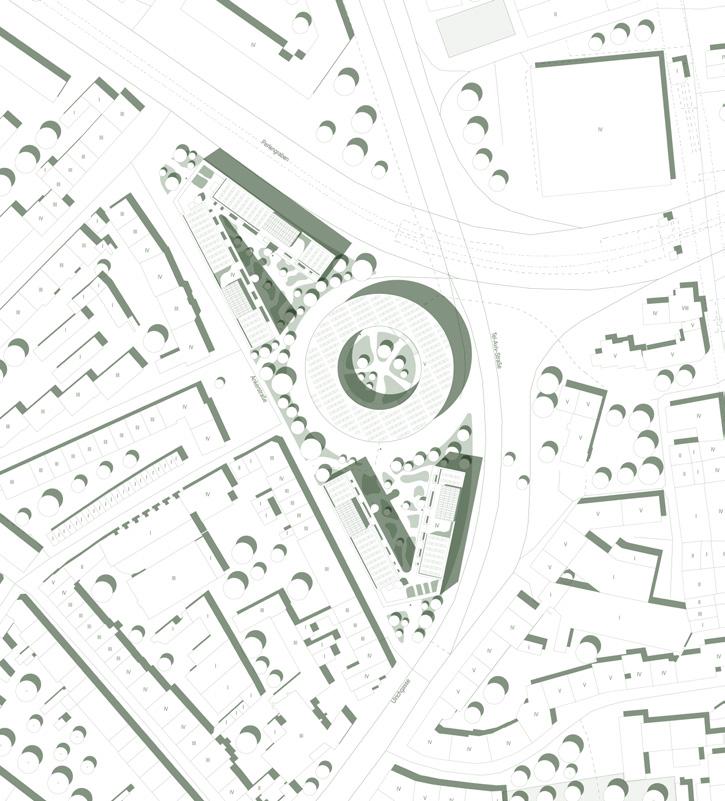

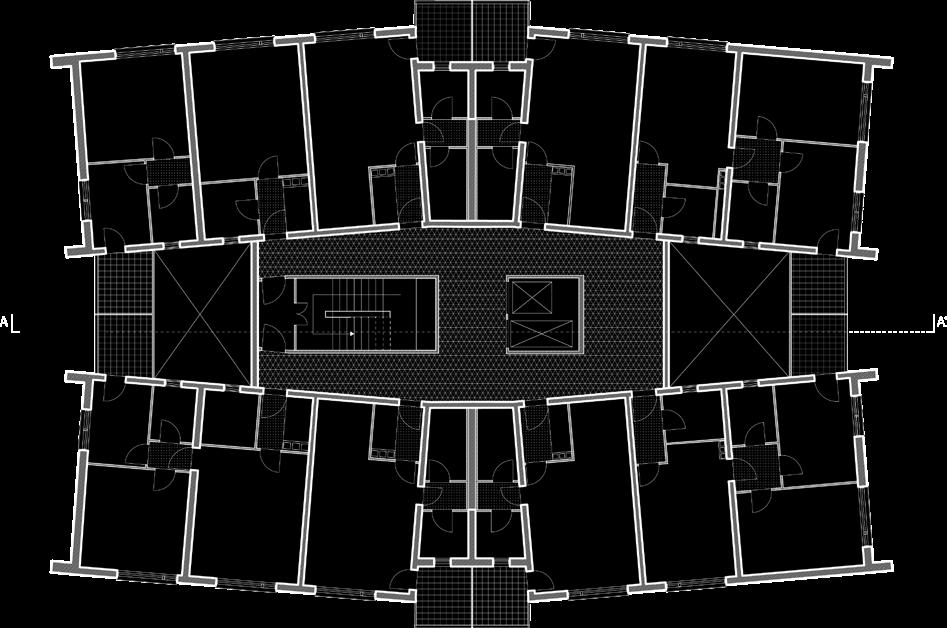

Kappengarten

Ein Quartier als grüne Lunge, nachhaltiges Wohnen in Köln

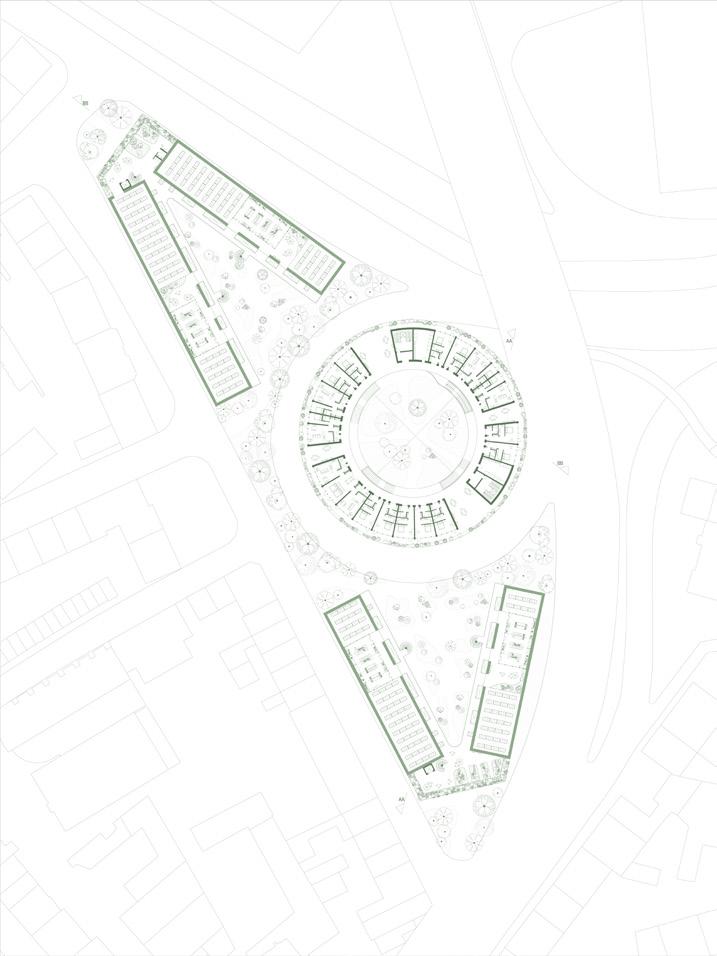

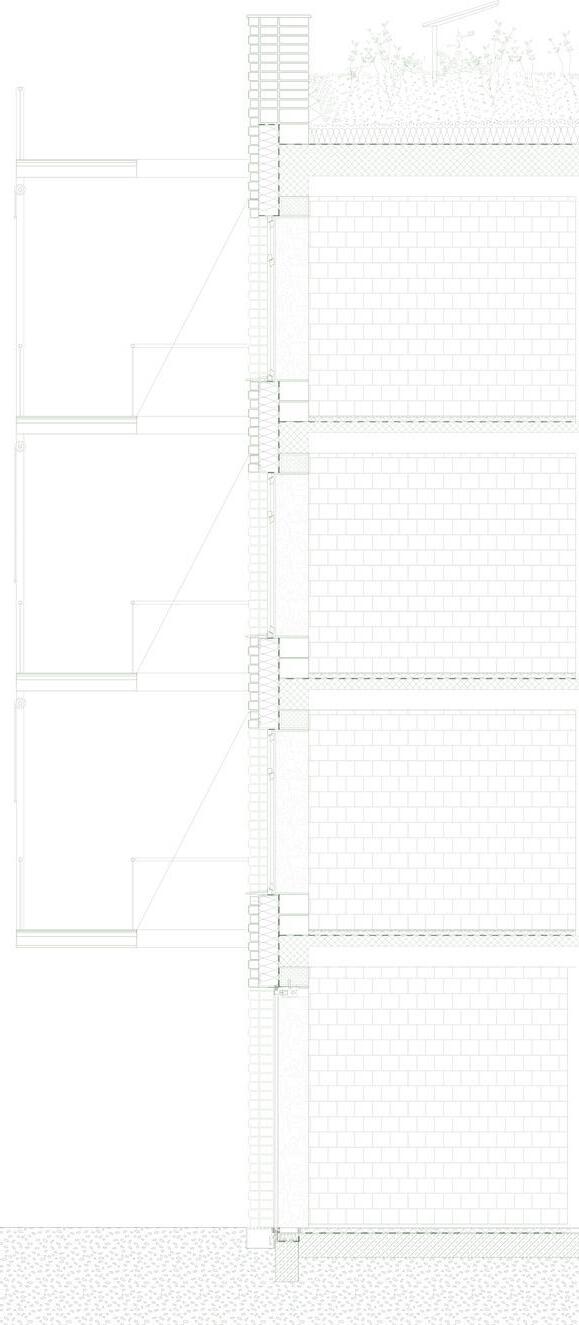

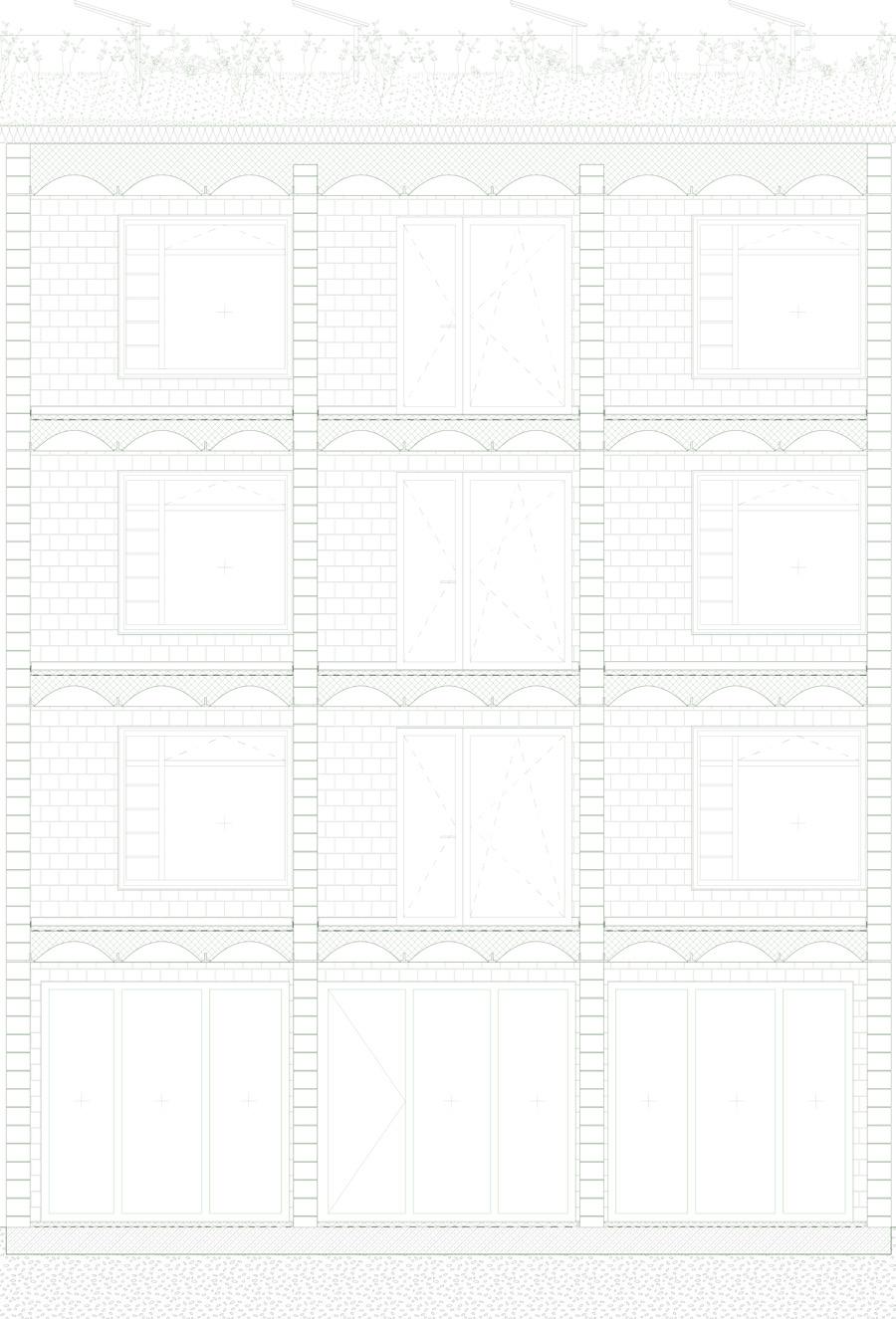

Das Wohnungsbauprojekt an der Tel-Aviv-Straße in Köln reagiert auf die besondere städtebauliche Lage an stark befahrenen Hauptstraßen mit hohen Lärm- und Emissionseinträgen. Ziel ist es, ein Wohnquartier zu entwickeln, das trotz dieser Belastungen eine hohe Aufenthalts- und Lebensqualität bietet. Kleine, intensiv begrünte Innenhöfe fungieren als geschützte Rückzugsräume, die sowohl atmosphärisch aufwerten als auch funktional die Luftqualität verbessern und Emissionen abmildern. Die nachhaltige Nutzung von Dachflächen durch Photovoltaikanlagen und gemeinschaftlich nutzbare Gärten stärkt die ökologische Qualität und fördert soziale Vernetzung.

Laubengänge und gemeinschaftliche Bereiche schaffen Treffpunkte und unterstützen nachbarschaftliche Interaktion. Die Fassadengestaltung greift traditionelle Kölner Bauformen auf, insbesondere die Verwendung von Kappendecken, die als historische Referenz und statisches Element dienen. Durch die Verbindung von historischer Anlehnung, ökologischen Maßnahmen und sozialen Konzepten entsteht ein städtisches Wohnprojekt, das städtebaulich sensibel, nachhaltig und architektonisch anspruchsvoll ist.

Standort: Ankerstraße, Pantaleons-Viertel, Köln

Akademisch | Juli 2024 - September 2024 4 Semester Gruppenarbeit mit Nick Schaller

80% Darstellung, 70% Konzept

Tutor : Prof. Dipl.-Ing. Ulrich Königs, M.Sc Timo Hornemann hornemann@uni-wuppertal.de

Foto von der Bundesstraße

Render von Umgebungsmodel

Schnittperspektive

Render von dem Innenraum

Render von dem Laubengang

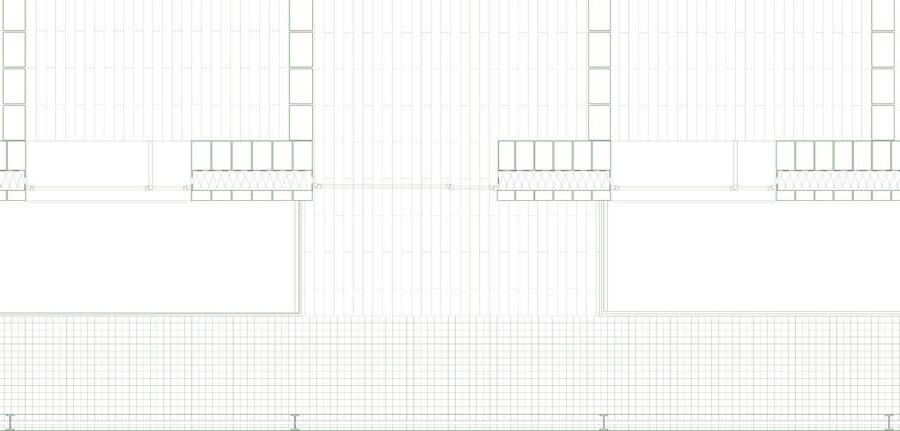

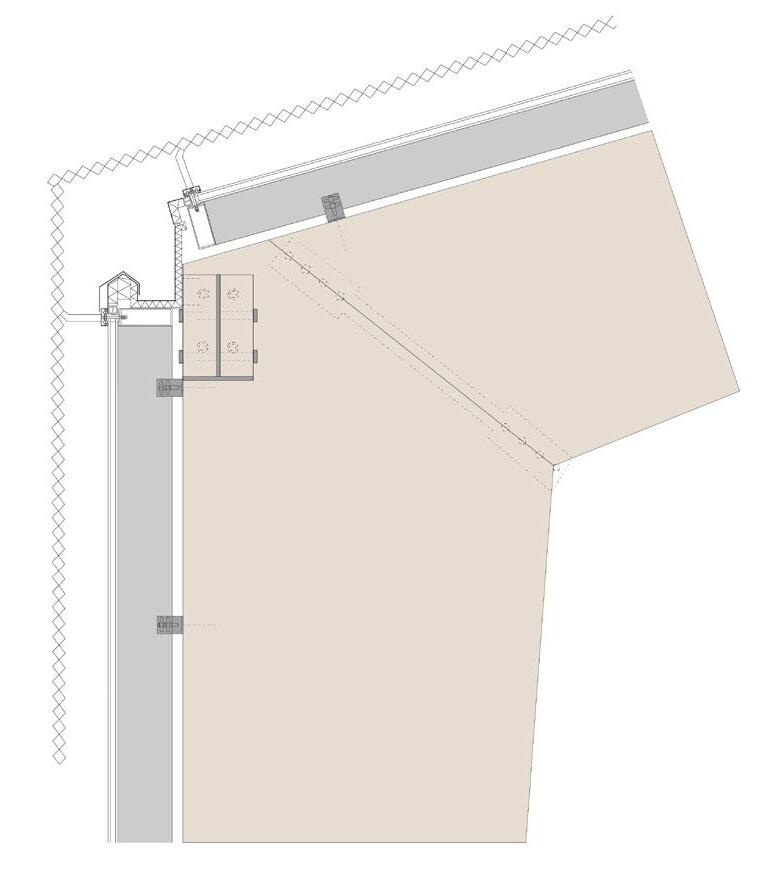

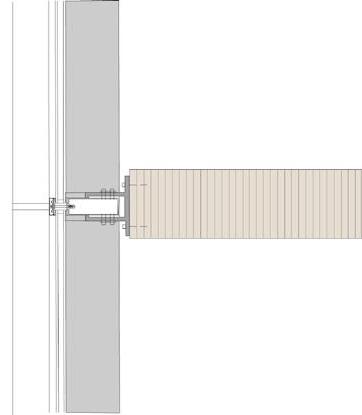

Außenwandaufbau

Zwischendeckenaufbau

Ansicht Dreitafel

Horizontal Schnitt Dreitafel

Render von dem Innenhof

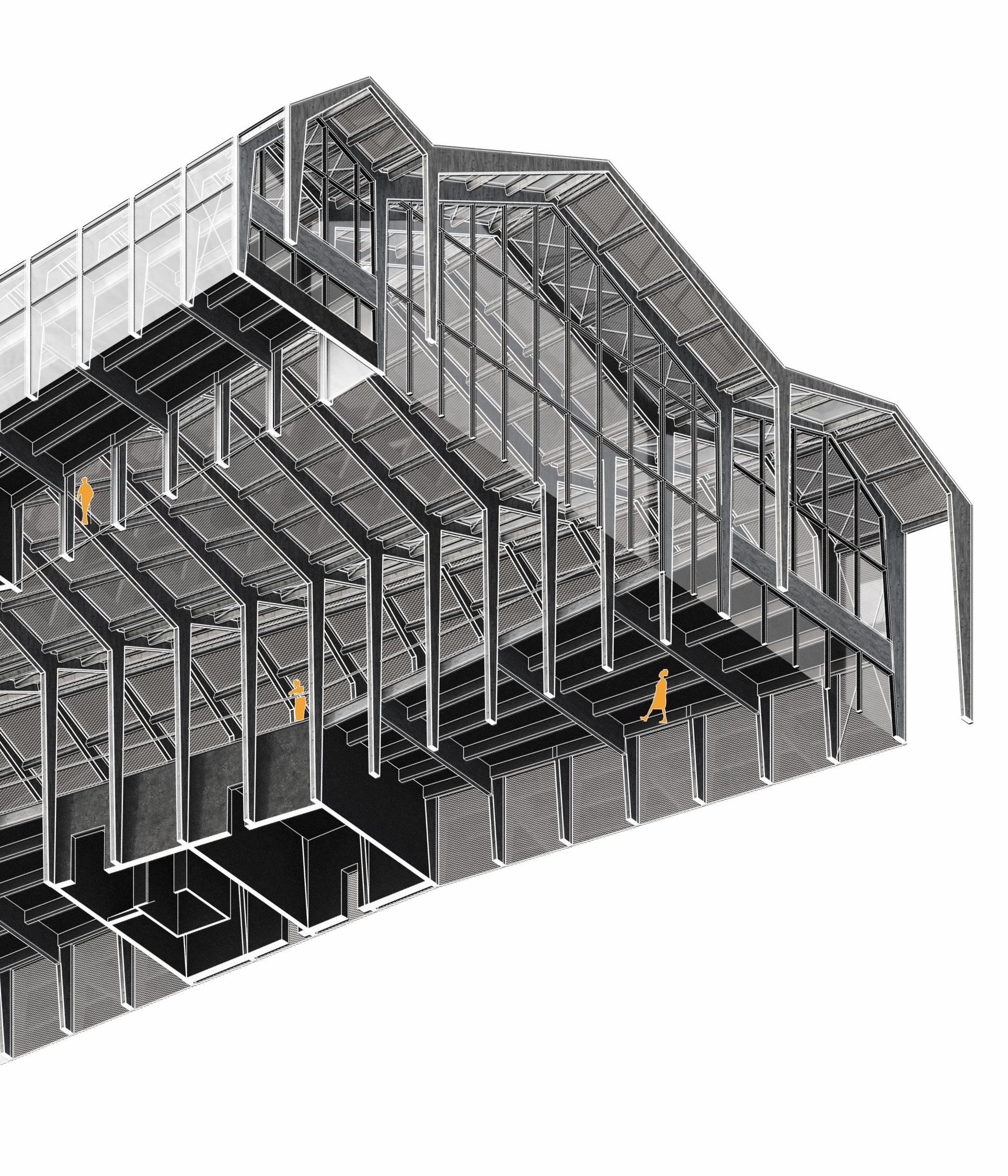

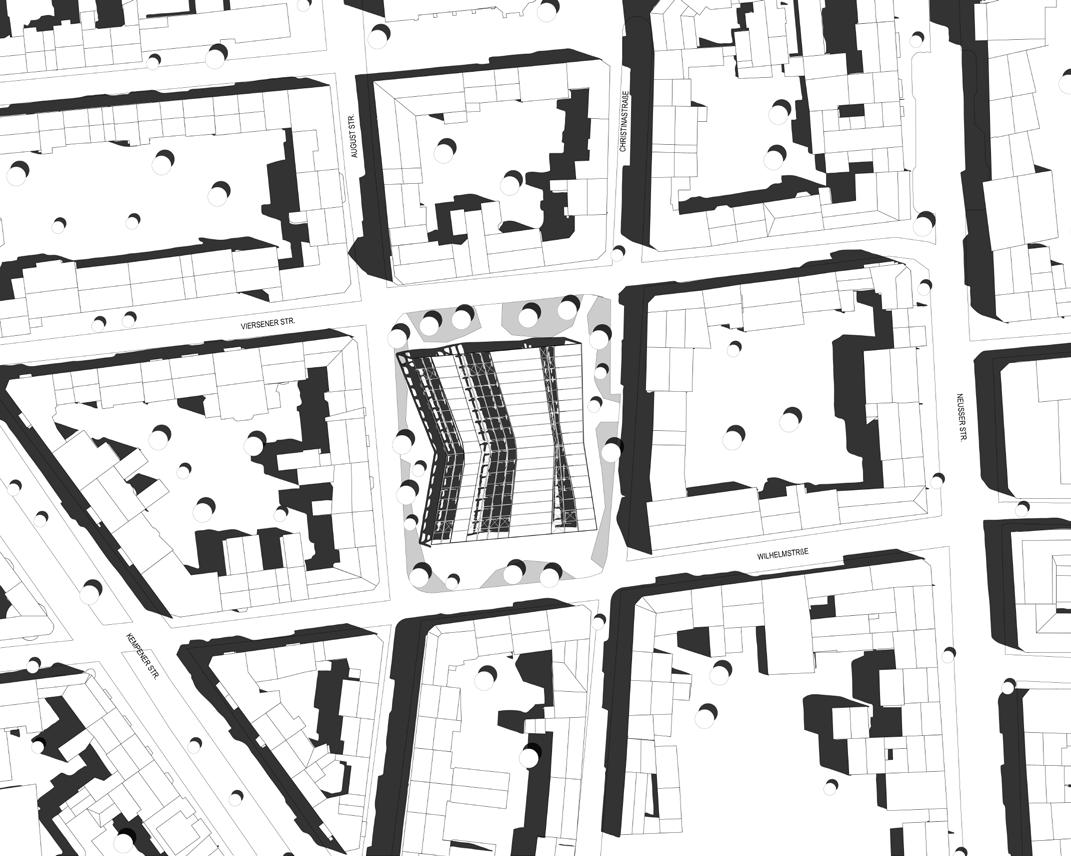

Arkadenhalle

Die Markthalle als sozialer Knotenpunkt im urbanen Gefüge

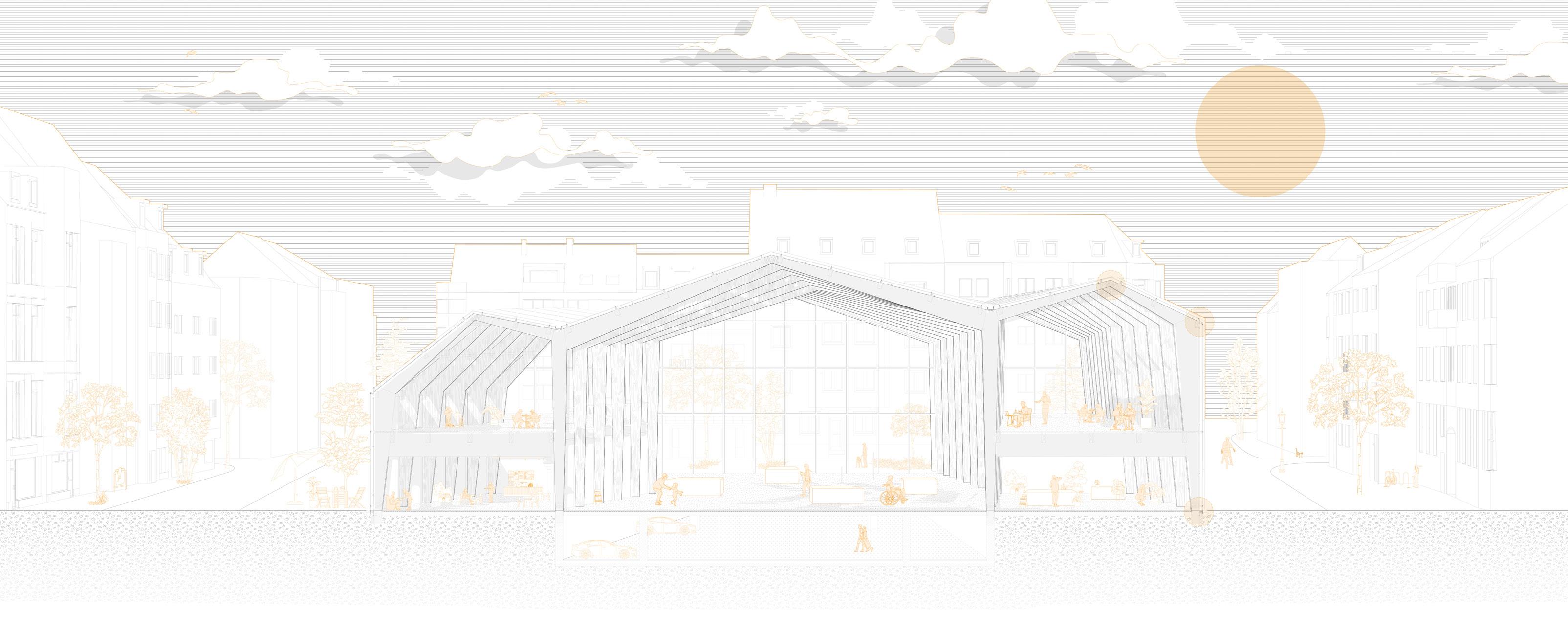

Die Markthalle am Wilhelmplatz in Köln ist als sozialer Knotenpunkt und multifunktionaler Raum konzipiert, der alltägliche Nutzungen wie Märkte und Gastronomie ebenso aufnimmt wie städtische Ereignisse oder Feste. Damit wird sie zu einem identitätsstiftenden Ort, der die Nachbarschaft aktiviert und als Bühne für das urbane Leben fungiert.

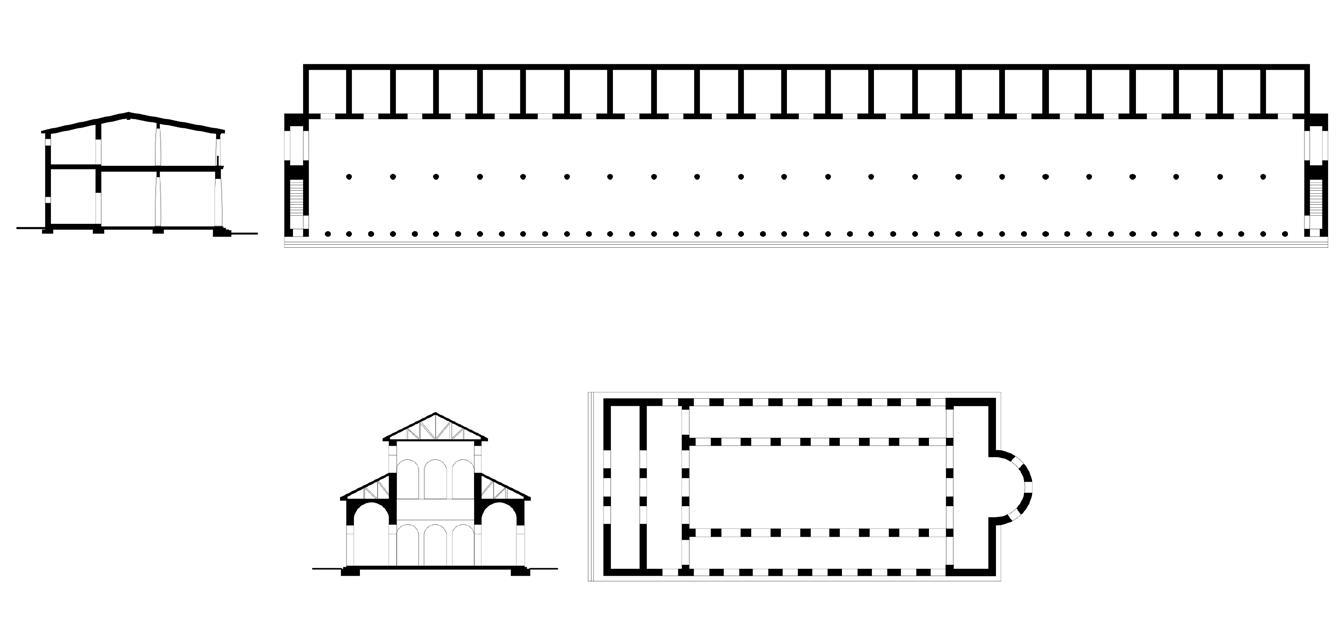

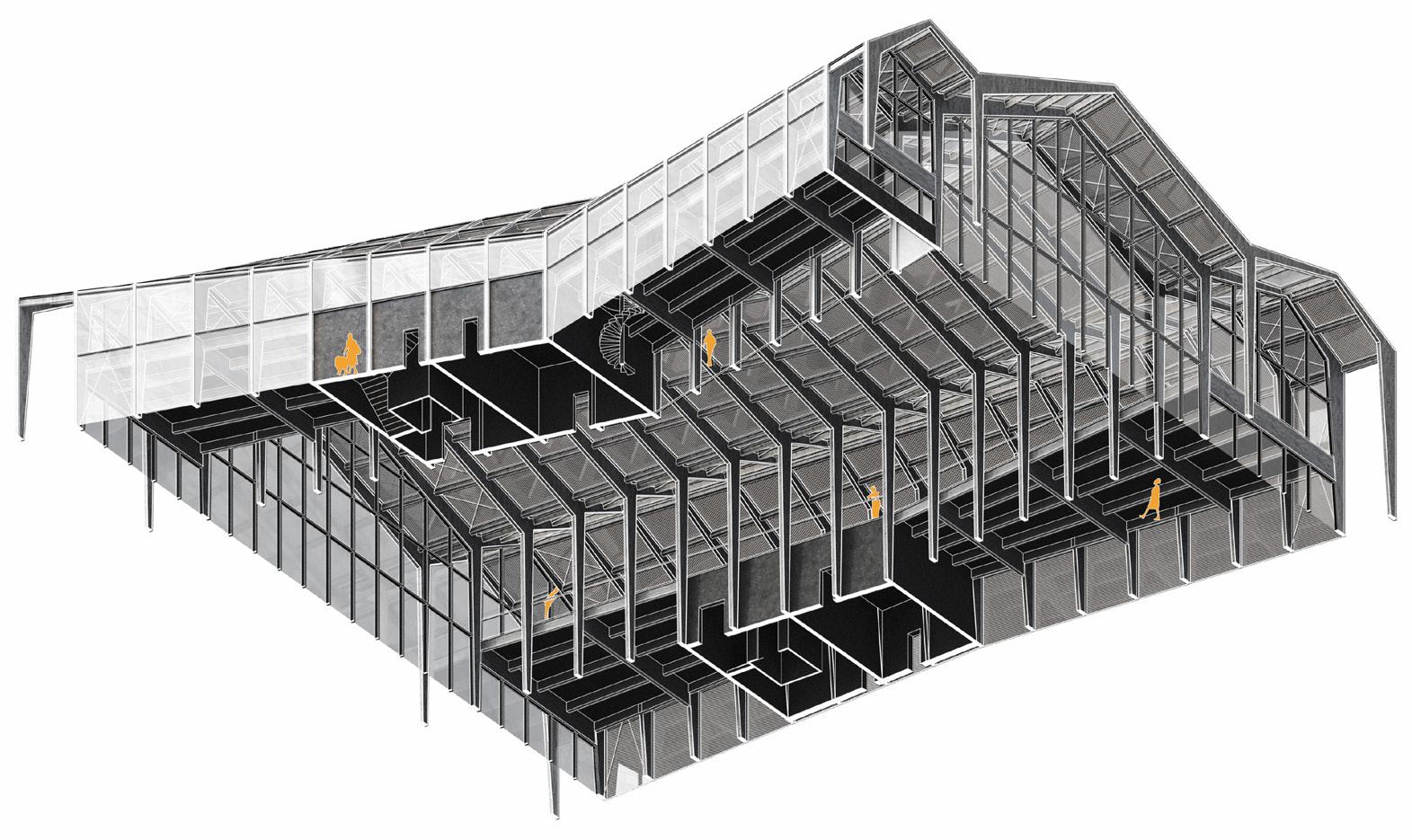

Architektonisch orientiert sich das Projekt an der Typologie der Stoa und Basilika. Ein Mittelschiff, flankiert von zwei Seitenschiffen und gegliedert durch Säulenarkaden, schafft eine klare, offene Struktur, die Tradition zitiert und zugleich in eine zeitgemäße Form transformiert. Diese archetypische Raumordnung verbindet Orientierung mit Flexibilität und verleiht dem Gebäude Großzügigkeit.

Das optimierte Holztragwerk bildet dabei nicht nur eine nachhaltige, ressourcenschonende Konstruktion, sondern zugleich das ordnende und gestalterische Prinzip der Architektur. In seiner Offenheit und Lesbarkeit erzeugt es eine räumliche Klarheit, die den Charakter der Halle prägt und ihre Nutzungsvielfalt unterstützt

Standort: Wilhelmsplatz, Nippes, Köln

Akademisch | Oktober 2023 - Februar 2024 | 3 Semester Gruppenarbeit mit Nick Schaller

70% Darstellung, 50% Konzept, Scia 30%

Tutor : Prof. Dipl.-Ing. Ulrich Königs, M.Sc. Nitsche, Frauke nitsche@uni-wuppertal.de

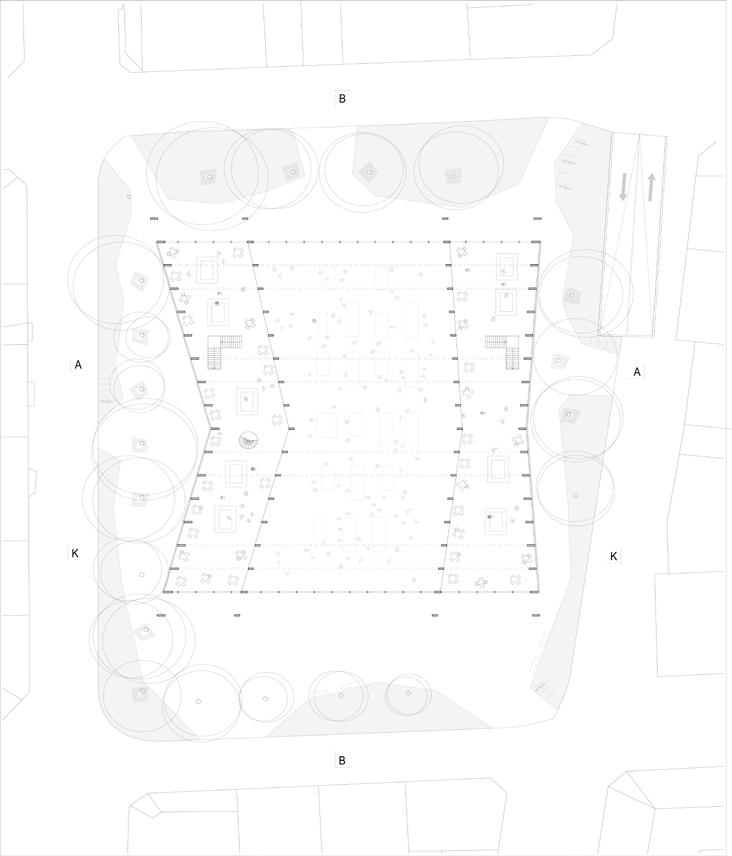

Lageplan

Feste Marktfläche

Offene Fläche

Foto von dem Wilhelmsplatz

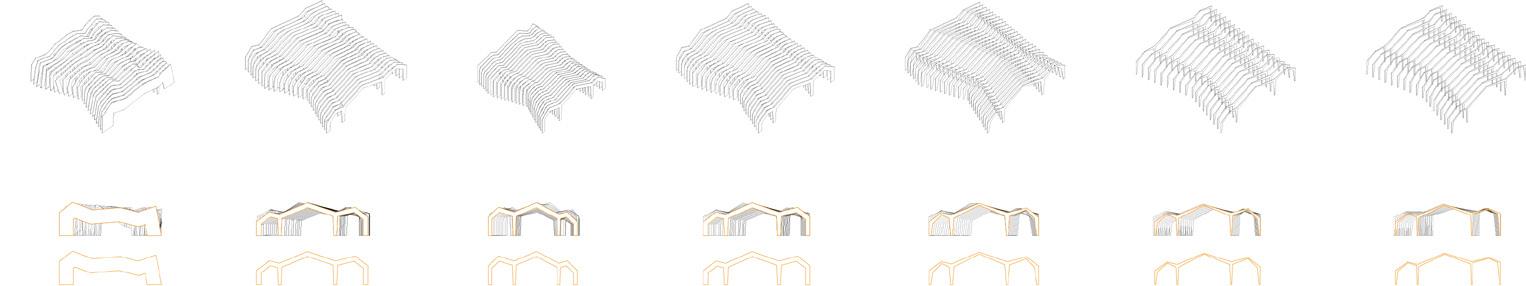

Entwicklung des Tragwerks

Zweigeschossig

Zweigeschossige Seitenschiffe

Attalos Stoa, Agora Athen, ca. 200 v. Chr. römische Basilika

Säulenarkaden

geöffnete Säulenreihe

erhöhtes Mittelschiff Seitenschiff

Die Markthalle basiert auf der Typologie von Stoa und Basilika, mit einem Mittelschiff und zwei Seitenschiffen, getrennt durch Säulenarkaden. Diese Dreischiffigkeit schafft klare Orientierung, Offenheit und Flexibilität für multifunktionale Nutzungen. Ein Seitenschiff weist bewusst einen Knick auf, der einen öffentlichen Platz herstellt und die Halle in den städtischen Außenraum integriert.

Die statische Analyse bildete die Grundlage für eine Optimierung der Holztragstruktur. Das Tragwerk wurde in einem konstruktiven Raster optimiert, die Querschnitte hinsichtlich Lastabtragung und Materialeinsparung angepasst. Durch diese Vorgehensweise entsteht eine ressourcenschonende Konstruktion, die die historische Typologie in eine zeitgemäße Form überträgt und zugleich die räumliche Offenheit und Verbindung zum urbanen Kontext betont.

Wandelhalle

Grundriss EG

Marktfläche 1 2 WC- Anlagen 3 Feste Marktstände 4 Cafe & Bäckerei

Grundriss Empore

Render der Markthalle

Kollage des Cafe-Außenbereich

Collage des Wochenmarkts

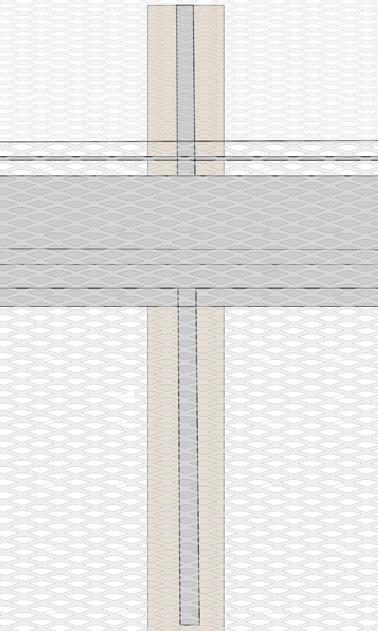

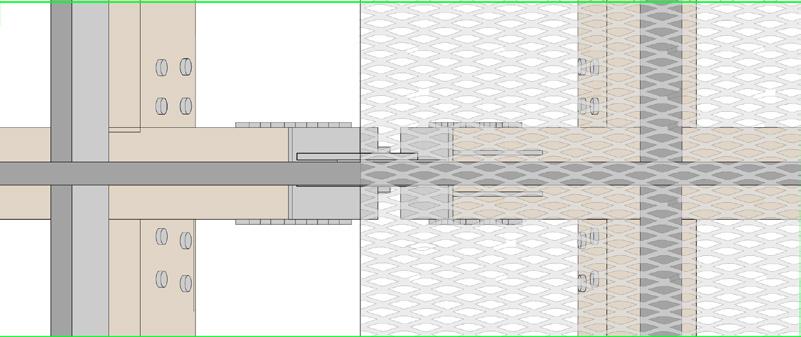

1. Fassadenaufbau

Streckmetall 50 mm Maschen, Thermische Hülle

Edelstahlrahmen 50/ 40 mm

Hinterlüftung 30mm

Edelstahlklammern

Pressleistenverglasung

2-fache Verglasung

Trägerlage 20/ 30

Träger 160/ 20; 80/ 20

2. Markthallenbodenaufbau

Gusasphaltestrich 40 mm Trennlage Graupappe 1 mm

Trittschaldämmung 50 mm Stahlbeton 240 mm

3. Emporenaufbau

Holzbeplankung 25 mm

Trittschalldämmung 25 mm Balkenlage 20/ 30 Schalung Holzbeplankung

4. Tiefgaragenbodenaufbau

Gusasphaltestrich 50mm Estrich 50mm Stahlbeton 500mm

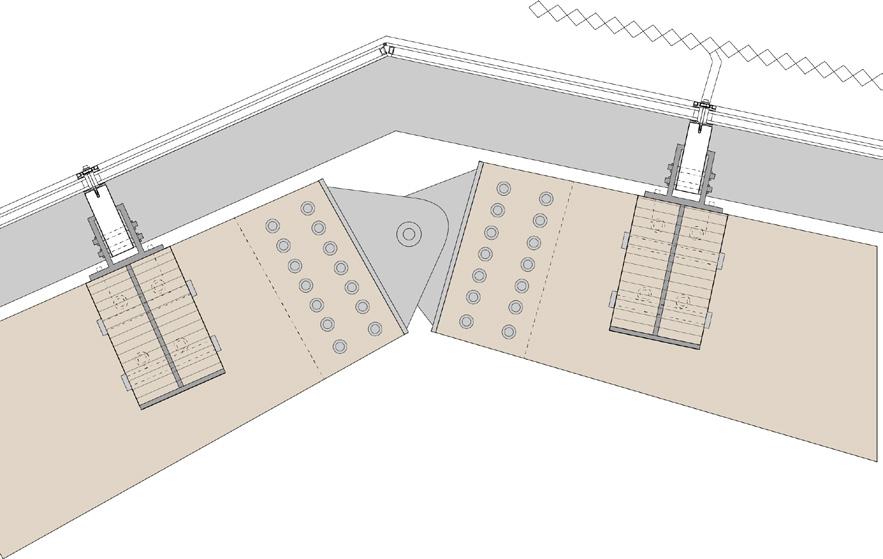

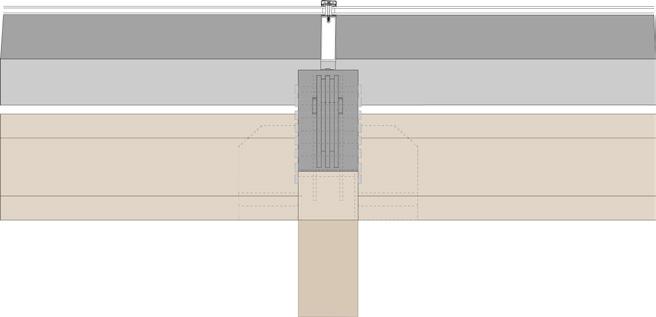

Konstruktionsschnitt

1 BSH Voute Stütze außen 1100mm(400mm)/ 200mm

2 BSH Voute Stütze innen 80mm(400mm)/ 200mm

3 BSH Voute Seitenschiff 600mm(300mm)/ 200mm

4 BSH Voute Mittelschiff 1100mm(400mm)/ 200mm

5 Vollholzträger Sekundärtragwerk 200mm/ 400mm

6 Vollständiges Kreisprofil (Auskreuzung) 10mm

7 BSH Tertiärtragwerk (Empore quer) 200mm/ 1200mm

8 BSH Tertiärtragwerk (Empore längs) 200mm/ 500mm

3m Trägerraster

2,7m Trägerraster der Empore

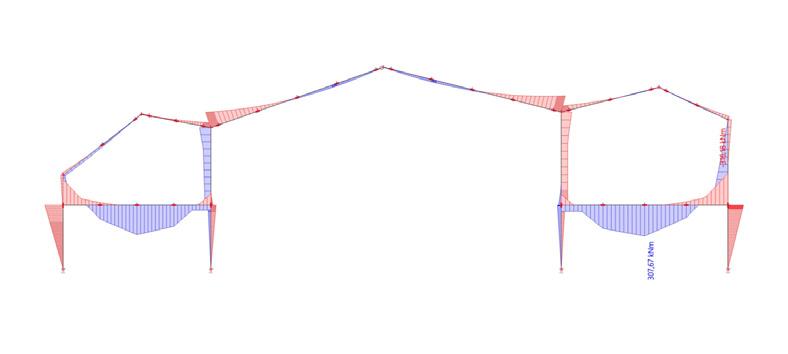

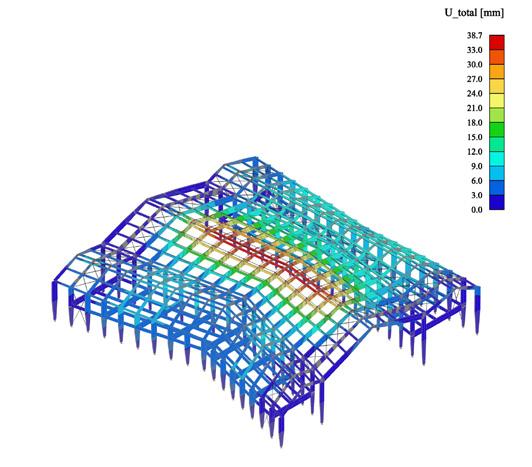

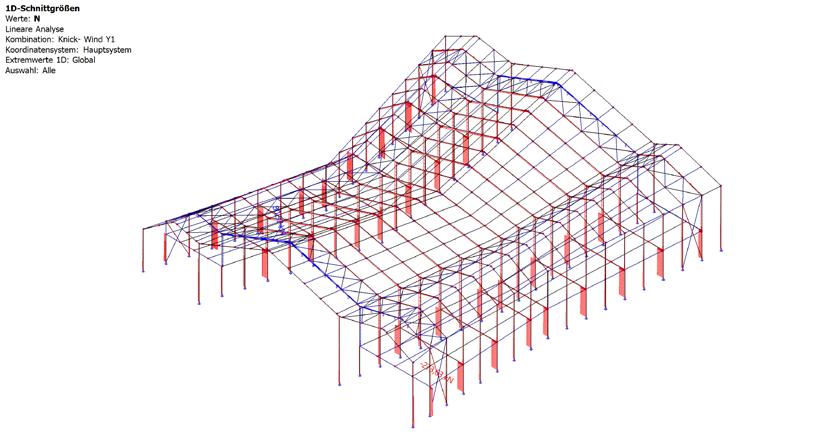

Schnittgrößen Charakteristischer Träger (Träger 4)

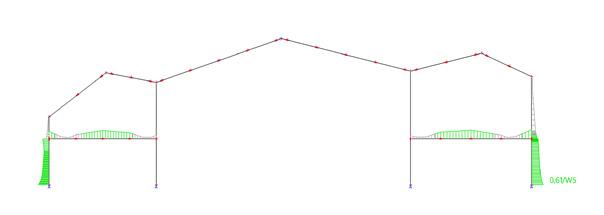

Aussteifung Y Richtung: 2 Auskreuzungsrigel im Seitenschiff

Aussteifung X Richtung: Selbstaussteifen/zusätzliche Auskreuzungen

Plausibilitätsanalyse

δ zul(min)= 6,7cm/ δmax 3,87cm δmax < δzul - Gebrauchstauglich

Knickuntersuchung

Max. Druck

Außenstützen/Empore knickgefährdet Nmax = 273,63 kN

Knicknachweis Träger 4

Auslastung: 61%

Tragwerksanalyse

04

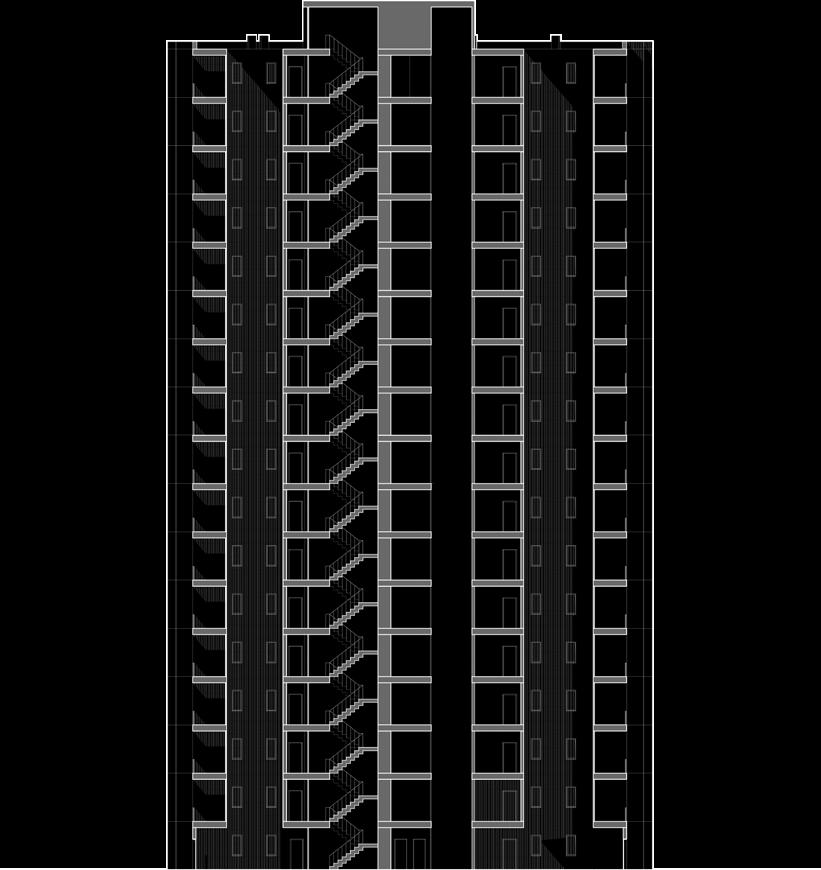

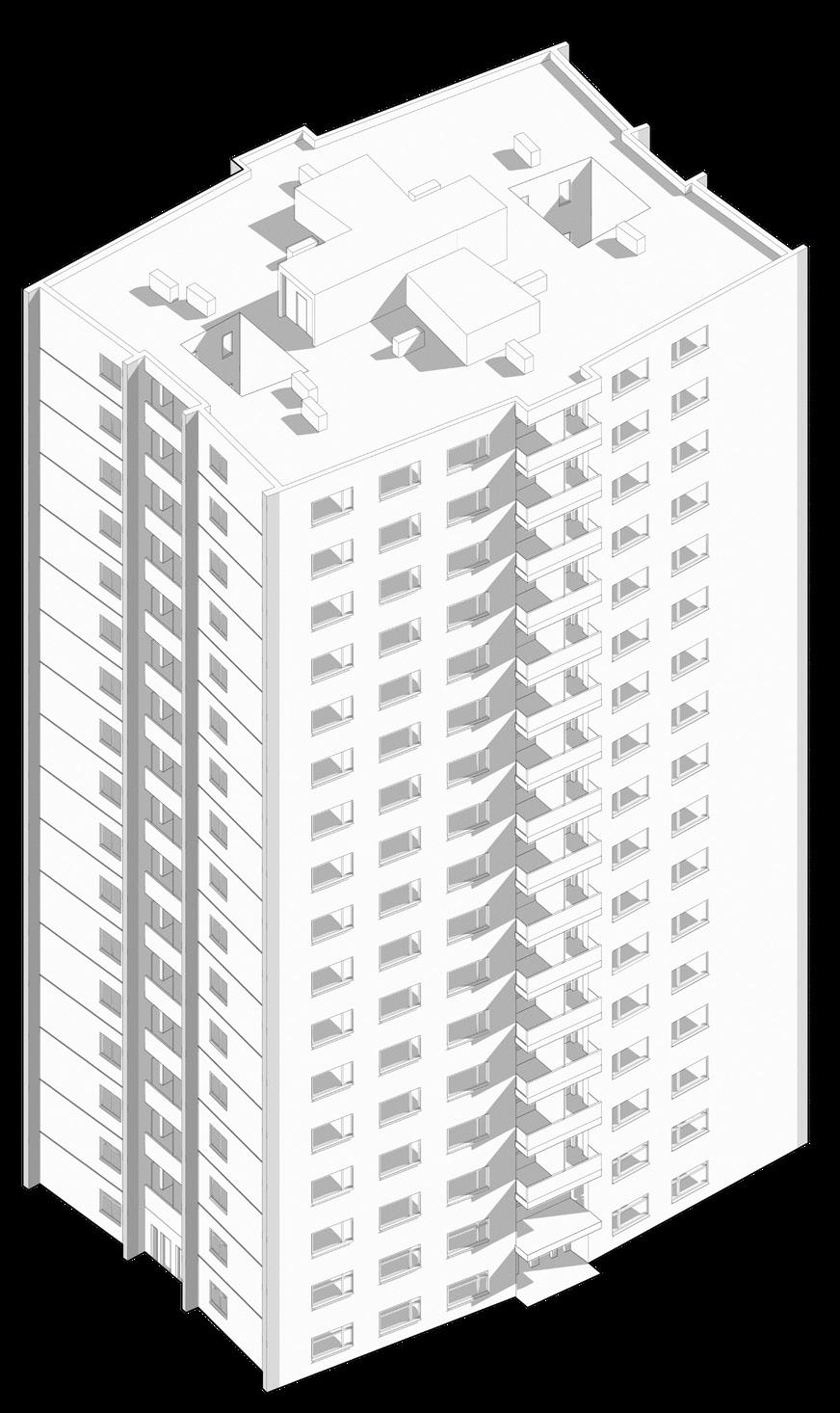

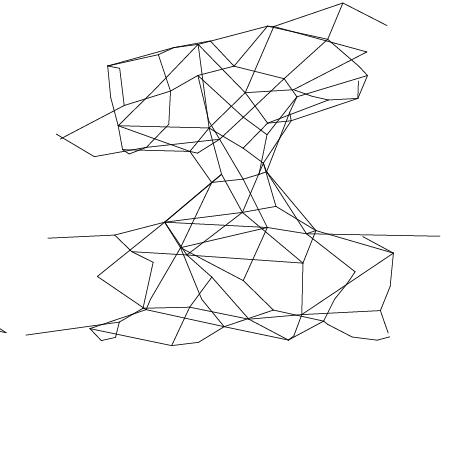

DEKONSTRUKTION

Interbau 1957 in einer neuen Form

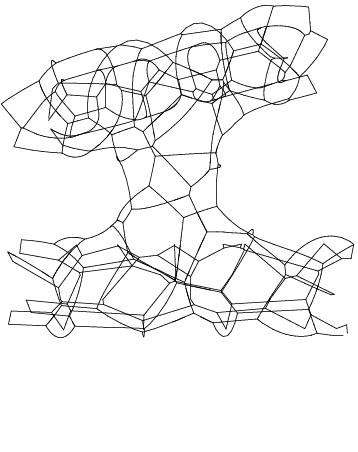

Das Projekt Dekonstruktion widmet sich der Neuinterpretation der Architektursprache der Bartningallee 5 von Luciano Baldessari

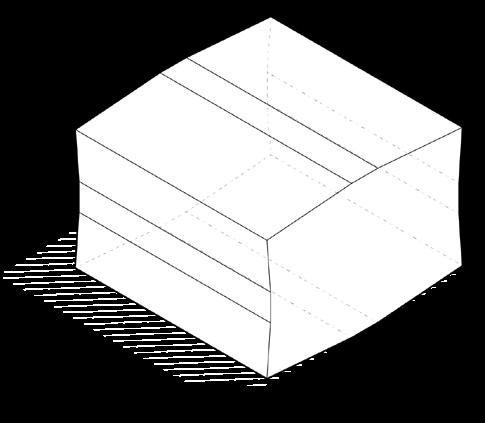

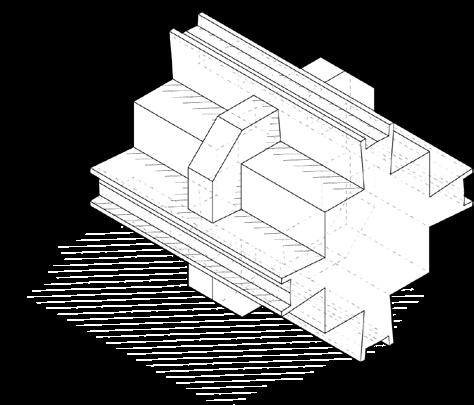

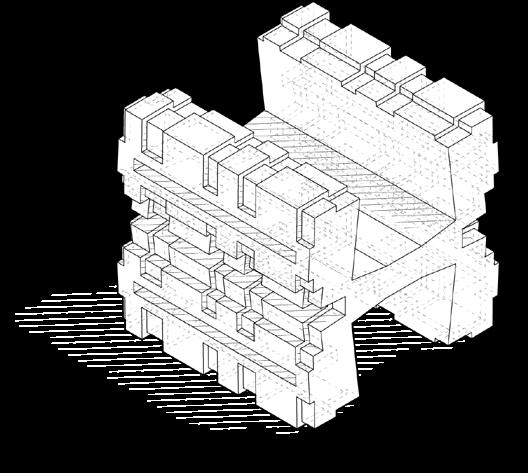

In der vorliegenden Untersuchung wird die Architektursprache in Bezug auf ihre grundlegenden Konzepte und räumlichen Anordnungen neu interpretiert und in einem dreidimensionalen Würfelmodell dargestellt.

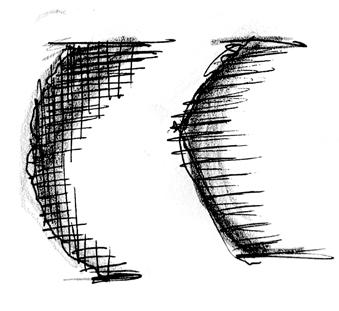

Das Gebäude wird einer dreigliedrigen Klassifikation unterzogen. Die vorliegenden Schleifen repräsentieren explizite architektonische Prinzipien, welche das Gebäude definieren. Angeordnet sind die Schleifen in einem 7 mal 7 3D-Würfelraster. Die vorliegende Schleifenstruktur weist drei Durchbrüche auf, die die Entstehung von drei Schächten bedingen.

Eine der Schleifen stellt die vereinfachte Form der Außenkontur des Gebäudes dar und verläuft in einem strikten vertikalen und horizontalen gekreuzten Kurs. Die zweite Schleife greift das Konzept des Grundrisses auf, ballt sich in dessen Mitte und tritt in den Ecken nach außen hervor. Die dritte Schleife widmet sich der Analyse der Strukturen und Wiederholungen in der Anordnung der Fenster und Lodgien. Die vorliegende Struktur definiert den Großteil der Randstruktur des Würfels.

Standort: Bartningallee 5, Hansaviertel, Berlin

Akademisch | Mai 2023 - September 2023 | 2 Semester

Individuelle Arbeit

Tutor Prof. Holger Hoffmann, M.Sc. Heiner Verhaeg verhaeg@uni-wuppertal.de

Schnitt AA

Grundriss OG

Rekonstruktion der Bartningallee 5

Dekonstruktion Formstudie

Schleifen Fragmente

Schleifen Pfad

Verbindung der Kanäle

7 x7 Raster

Spiegelung des Grudnriss

Finale Dekonstruktion der Bartningallee 5

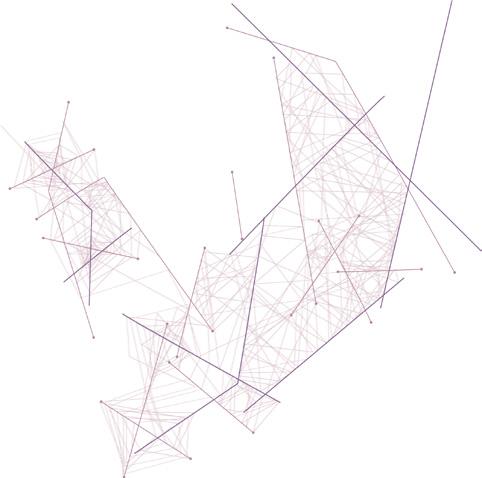

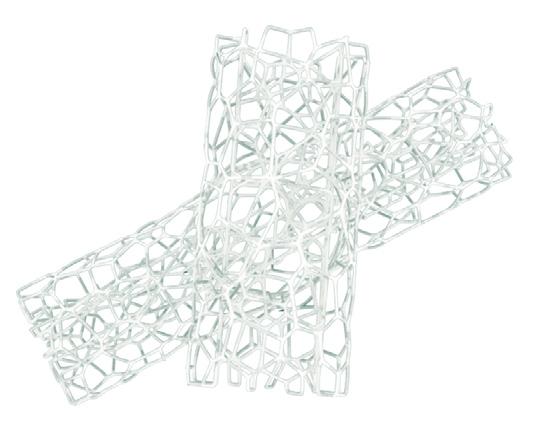

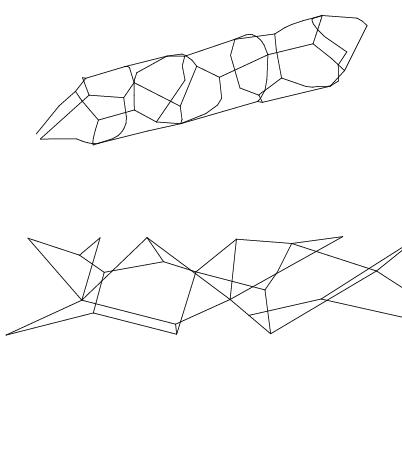

INGRUNNEN HORIZONTALE

CircularLink aus wiederverwendeten Bauelementen mithilfe von Machine Learning

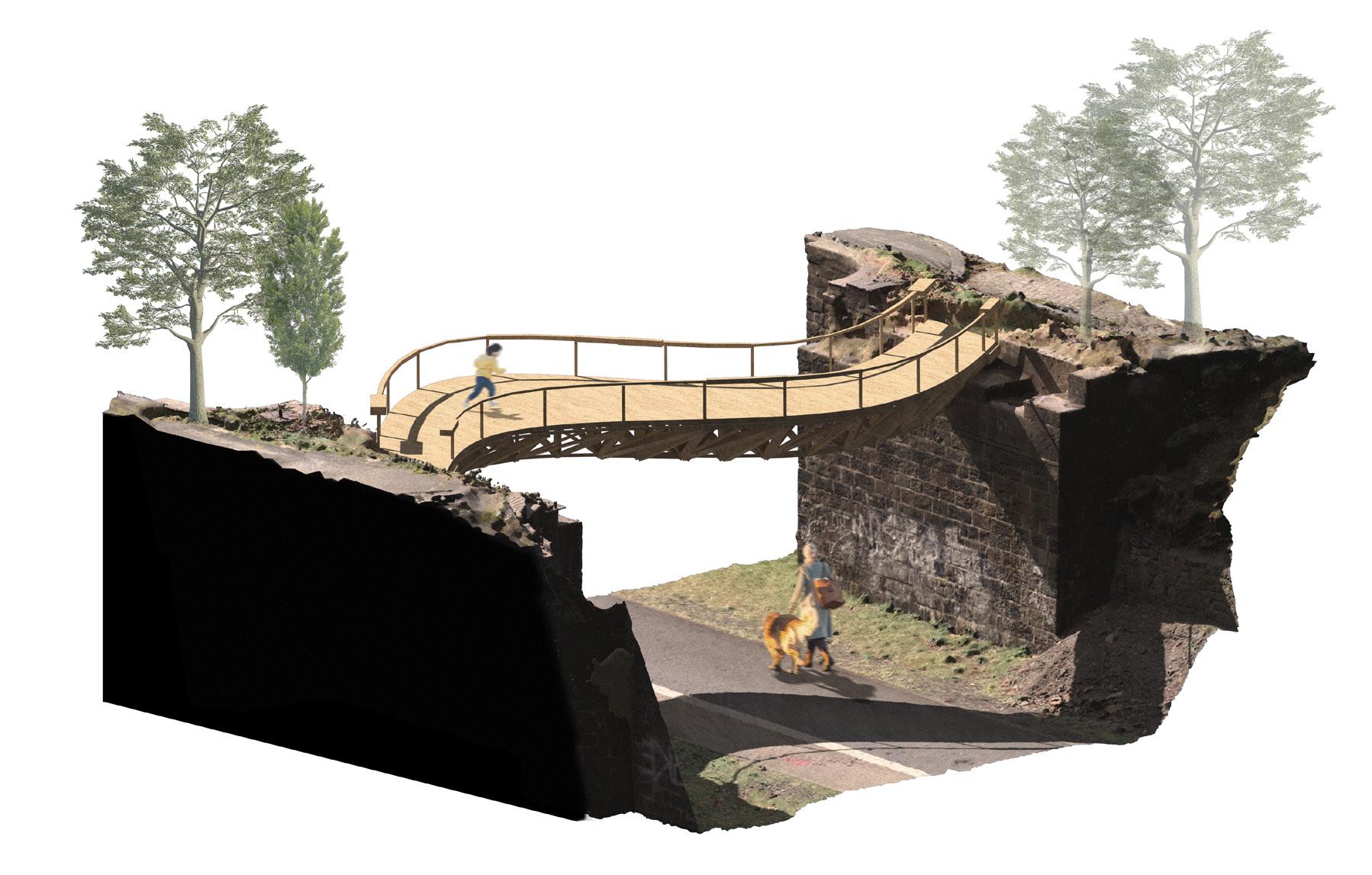

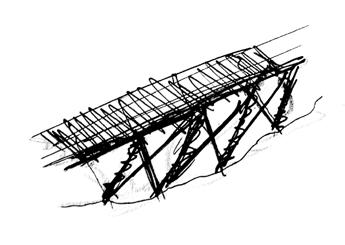

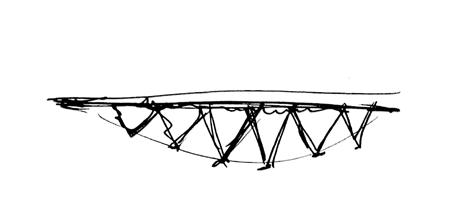

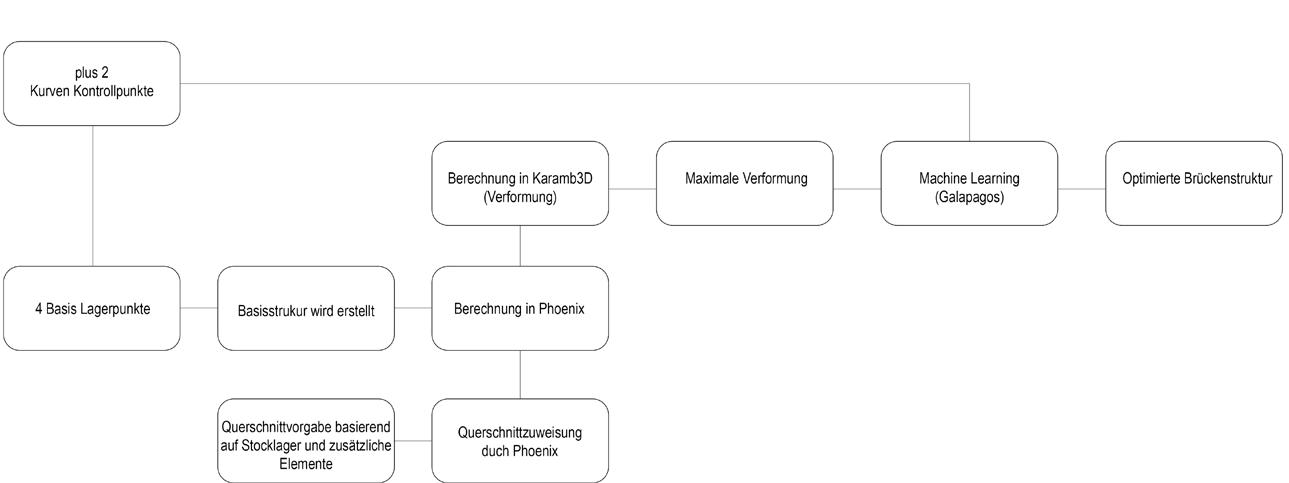

Der Entwurf dieser Fußgängerbrücke entstand durch die experimentelle Anwendung von Machine Learning in Verbindung mit einer ressourcenschonenden Bauweise. Das Ziel war vorhandene stabförmige Bauteile wiederzuverwenden und in einem strukturell effizienten Brückensystem einzusetzen. Diese Elemente bildeten die Grundlage eines parametrisch modellierten Fachwerks, das mithilfe eines Grasshopper-Skripts entworfen und optimiert wurde.

Die Besonderheit des Projektes lag darin, dass vorhandene Stäbe gezielt in die Struktur- und Formfindung integriert wurden. Die Materialverteilung erfolgte mittels Machine-Learning-Algorithmen in Galapagos. Dabei wurde die Ressourceneffizienz zum leitenden Kriterium. Das System suchte iterativ nach Lösungen mit minimalem Materialeinsatz, maximaler Tragfähigkeit und gleichzeitig minimaler Verformung.

Durch die Kombination aus statischer Analyse (Phoenix 3D, Karamba3D) und intelligent gesteuerter Materialzuweisung gelang es, eine nachhaltige, funktionale Struktur zu entwickeln, in die jedes wiederverwendete Bauteil konstruktiv sinnvoll eingebunden wurde. So wurde nicht nur die Tragstruktur datenbasiert optimiert, sondern auch ein zukunftsweisender Umgang mit vorhandenen Ressourcen im Bauwesen demonstriert.

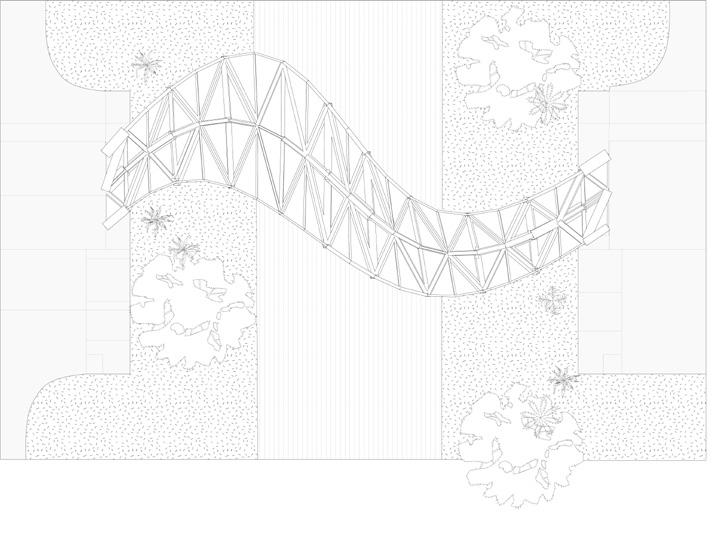

Standort: Norbahntrasse- Heubruch, Barmen, Wuppertal Akademisch | Dezember 2024 - März 2025 | 5 Semester Gruppenarbeit mit Nick Schaller

60% Darstellung, 50% Konzept, Script 20%

Tutor : Dr.-Ing. Alec Singh asingh@uni-wuppertal.de

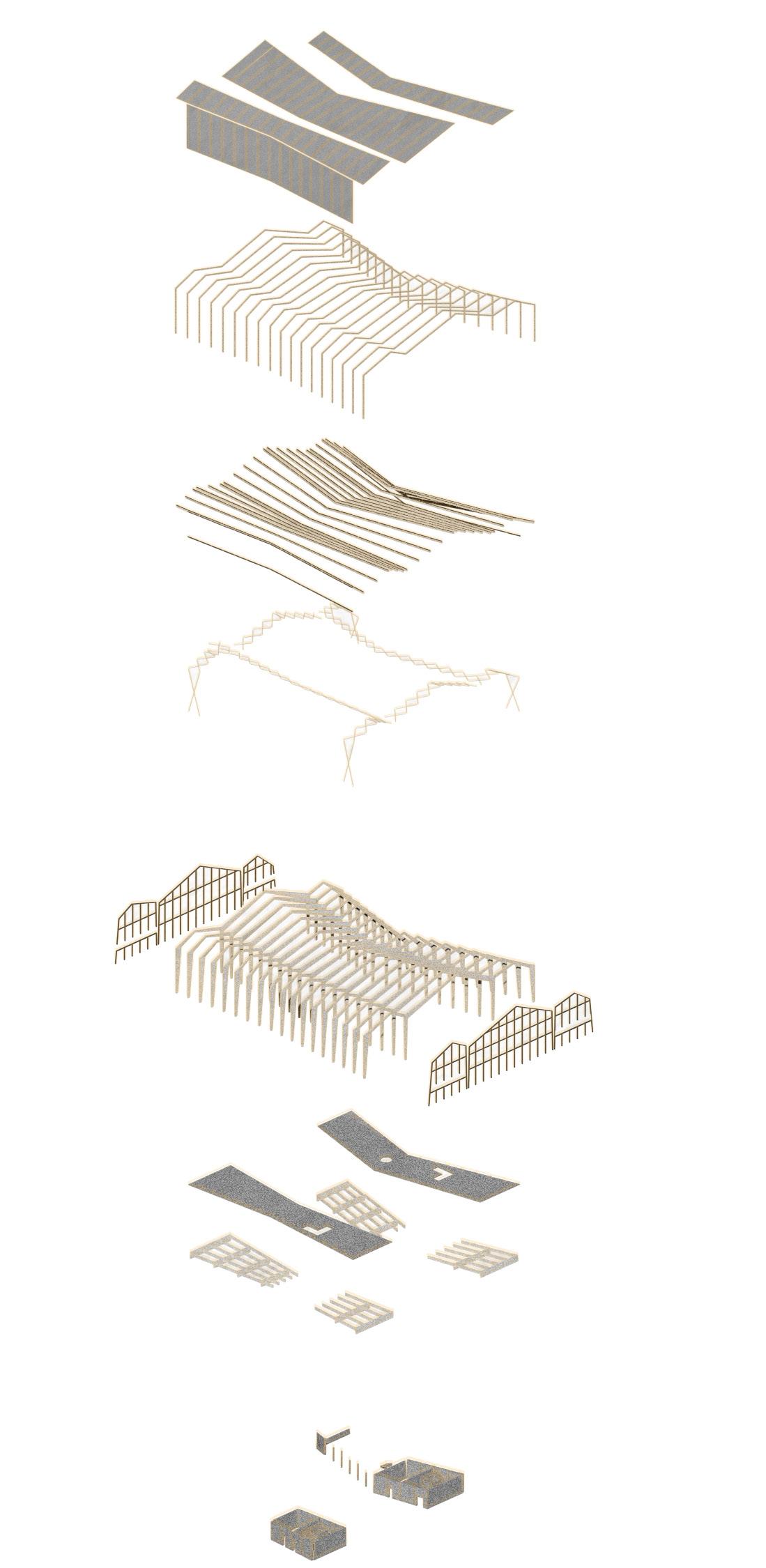

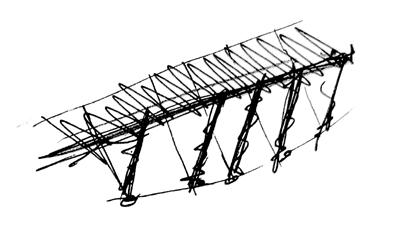

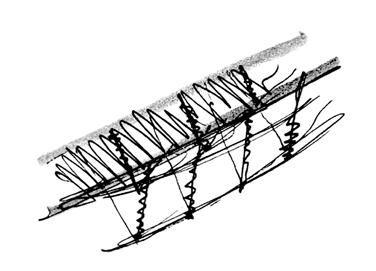

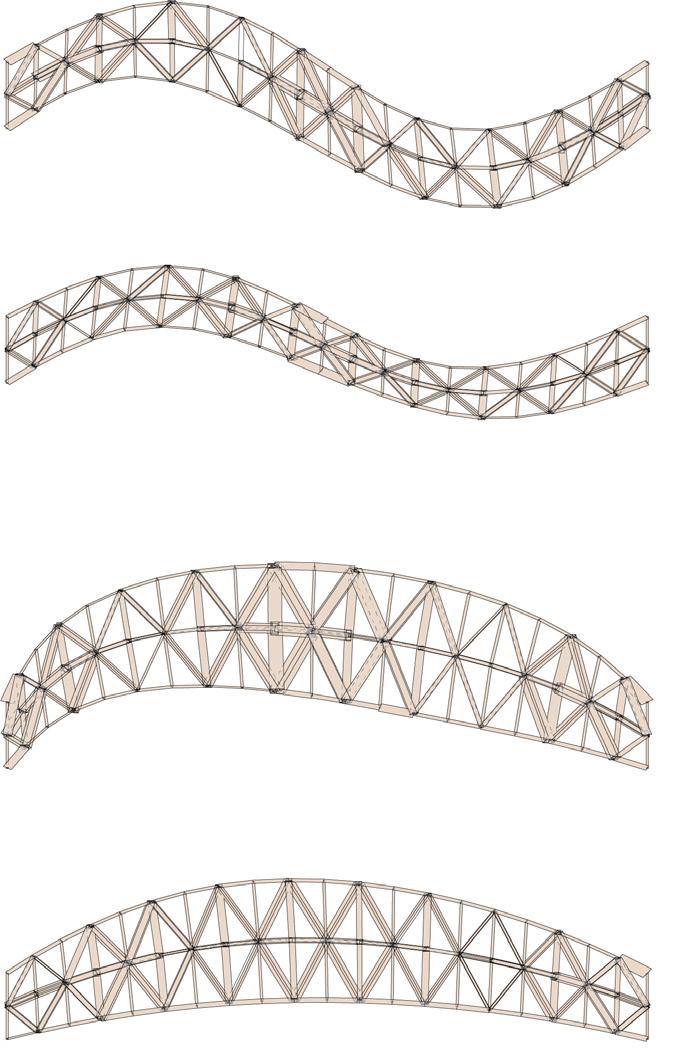

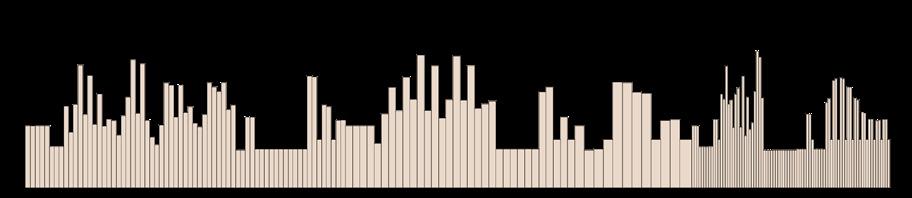

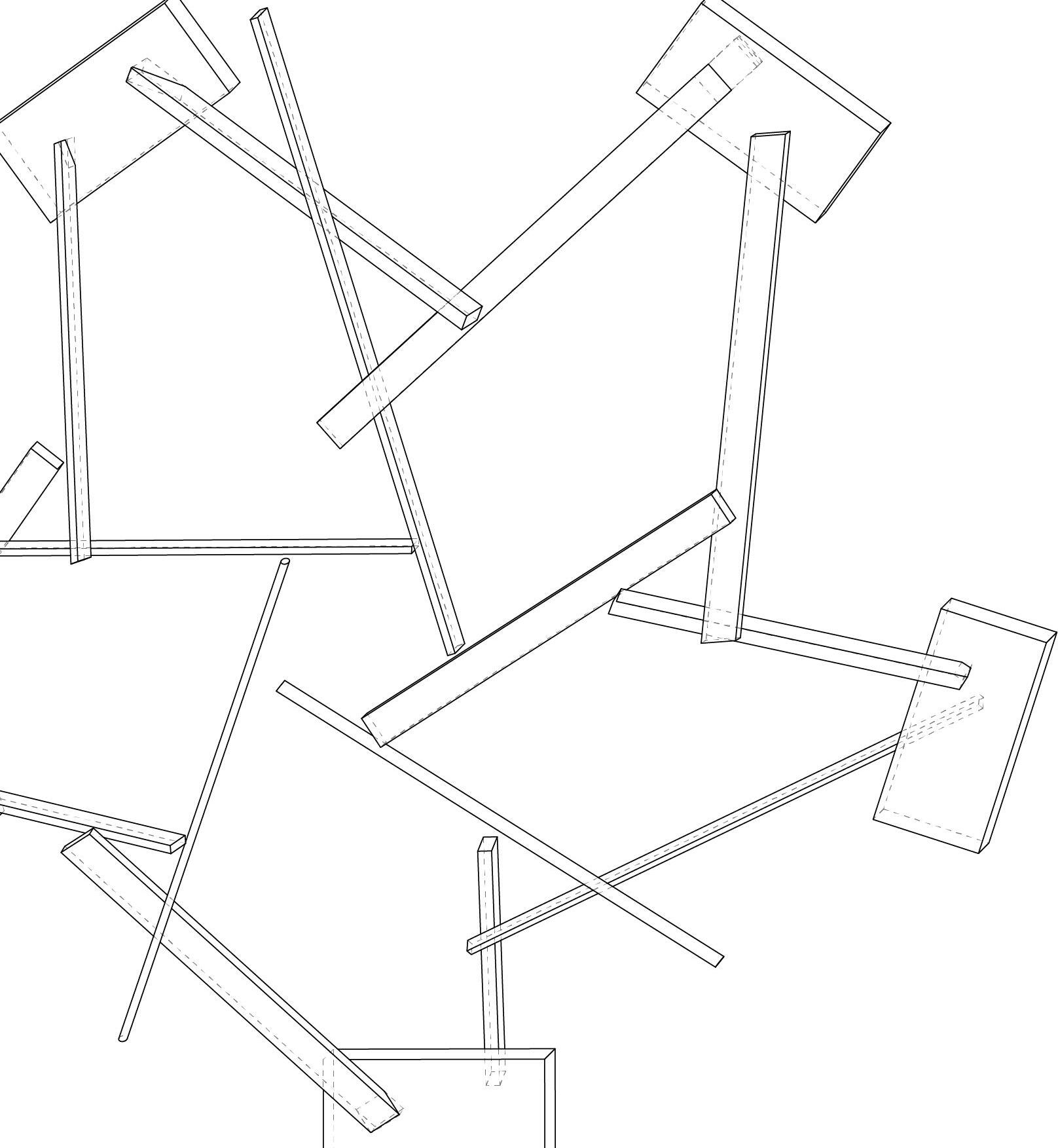

Untergurt + Fachwerk Varianten

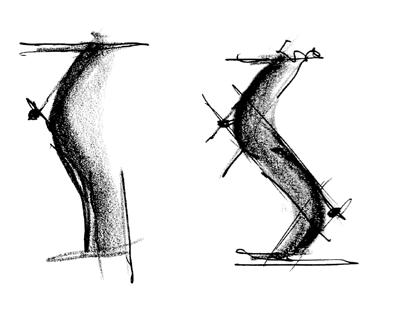

Leitkurven Konzeption

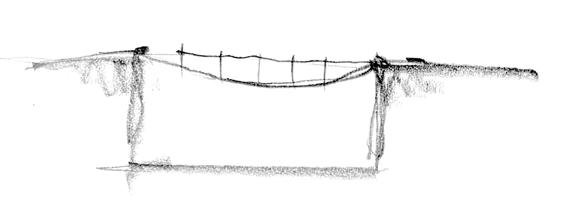

Die Grundstruktur der Brücke basiert auf zwei Fixpunkten mit einem Abstand von 14 Metern, die durch eine Linie verbunden wurden. Das Tragwerkskonzept folgt einem dreiecksförmigen Fachwerksystem, das mithilfe von Grasshopper generiert wurde

Die Hauptstruktur besteht aus zwei Randkurven als Basis, sowie einem Mittel- und einem Untergurt. Diese Elemente bilden das Rückgrat der Brücke und werden durch mehrere zusätzlichen Fachwerke verbunden. Die Konstruktion ist so konzipiert, dass sie sich in Abhängigkeit von den Optimierungsparametern an den Randkurven ausrichtet, um ein möglichst effizientes Tragverhalten zu erzielen.

Hauptachse

Leitkurven - zwei Knotenpunkte

Stabstruktur

Tragwerk

Variantenstudie

2 Kontrollpunkte

1 Kontrollpunkte

Grasshopper Script

Horizontal Schnitt

Draufsicht

Querschnitt Anzahl der Stäbe

R 50x50 Anzahl von R 50x50

R 50x50 Anzahl von R 50x50

R 100x100 67

R 100x100 67

R 120x120 14

R 120x120 14

R 150x150 32

R 150x150 32

R 200x200 11

R 200x200 11

R 240x120 11

R 240x120 11

R 250x250 1

R 250x250 1

R 300x160 1

R 320x100 9 R 50x50 82 R 80x80 14

R 300x160 1 R 320x100 9 R 50x50 82 R 80x80 14

Querschnitte

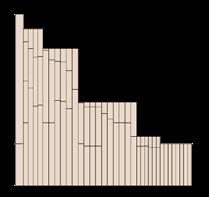

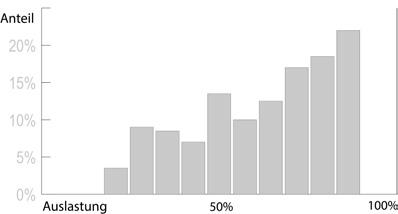

Auslastung der Träger

Verfügbarer Materialpool Genutzter Materialpool Materialpool

Die statische Berechnung der Brücke erfolgte in mehreren Schritten. Zunächst wurde die Lastanalyse mithilfe von Phoenix 3D durchgeführt, um die Belastungen auf die Struktur präzise zu ermitteln. Diese Berechnungen wurden genutzt, um eine gezielte Materialzuweisung vorzunehmen. Der vorgegebene Materialbestand wurde in den Code integriert und durch zusätzliche, nicht wiederverwendbare Stäbe mit Querschnitten von 50×50 mm bis 400×400 mm ergänzt.

Um eine möglichst materialeffiziente Konstruktion zu gewährleisten, wurden die Stäbe mit Phoenix 3D so zugeordnet, dass die Brücke eine minimale Masse bei maximaler Tragfähigkeit aufweist. Hierbei spielte die Optimierung der Materialverteilung eine entscheidende Rolle, um eine wirtschaftliche und ressourcenschonende Bauweise zu ermöglichen

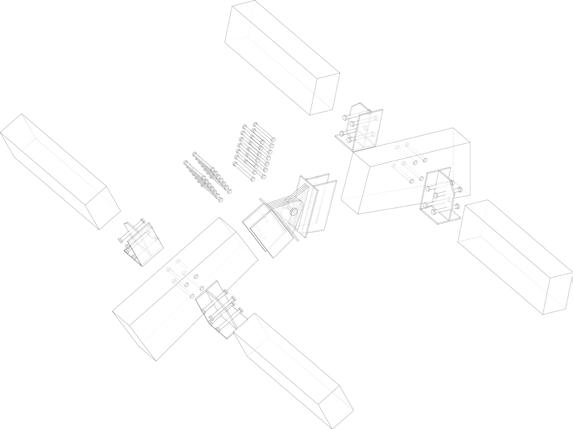

Knotendetail Render aus der Perspektive der Nordbahntrasse

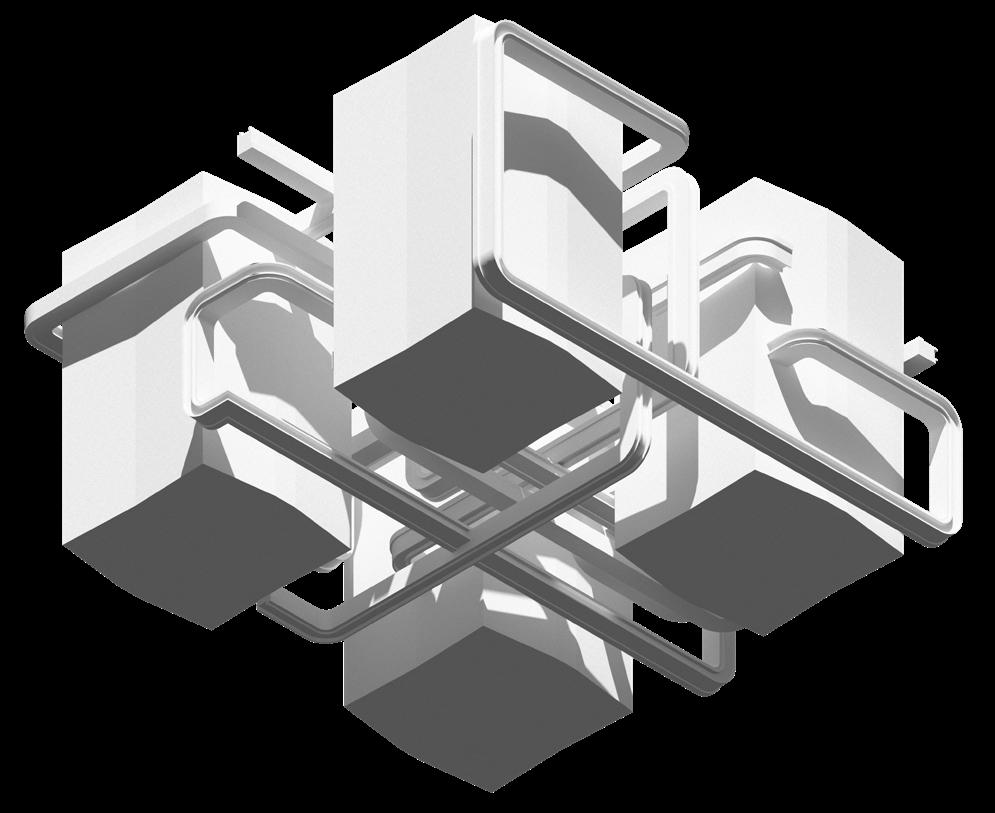

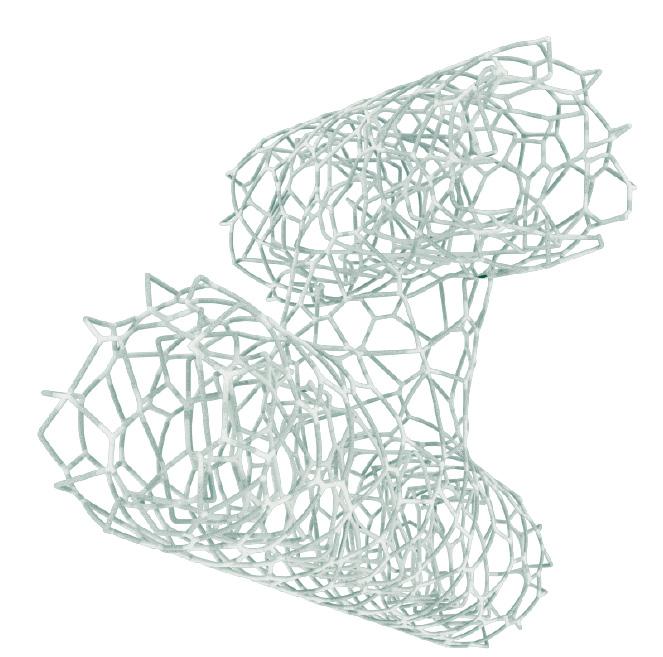

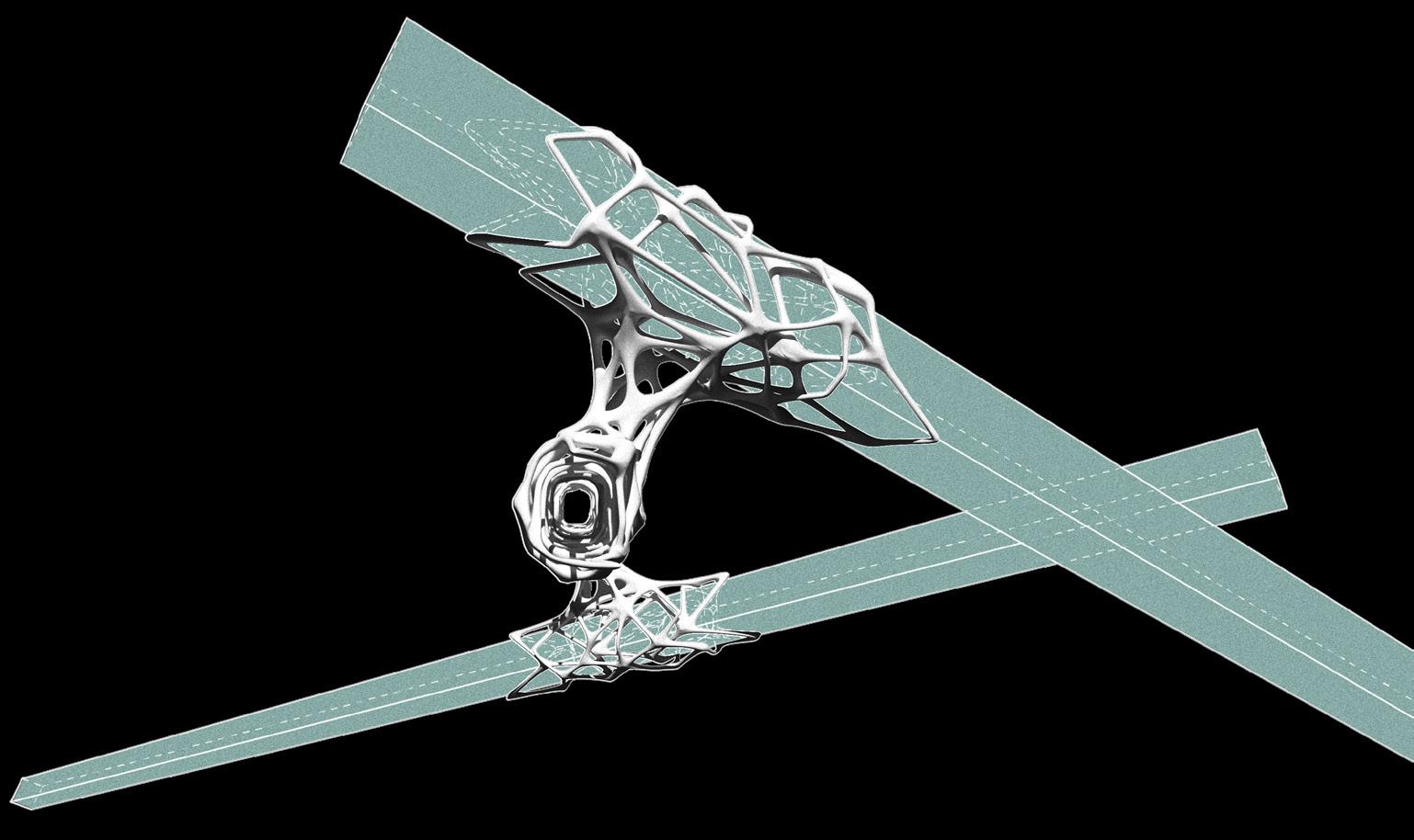

R3:connect 06

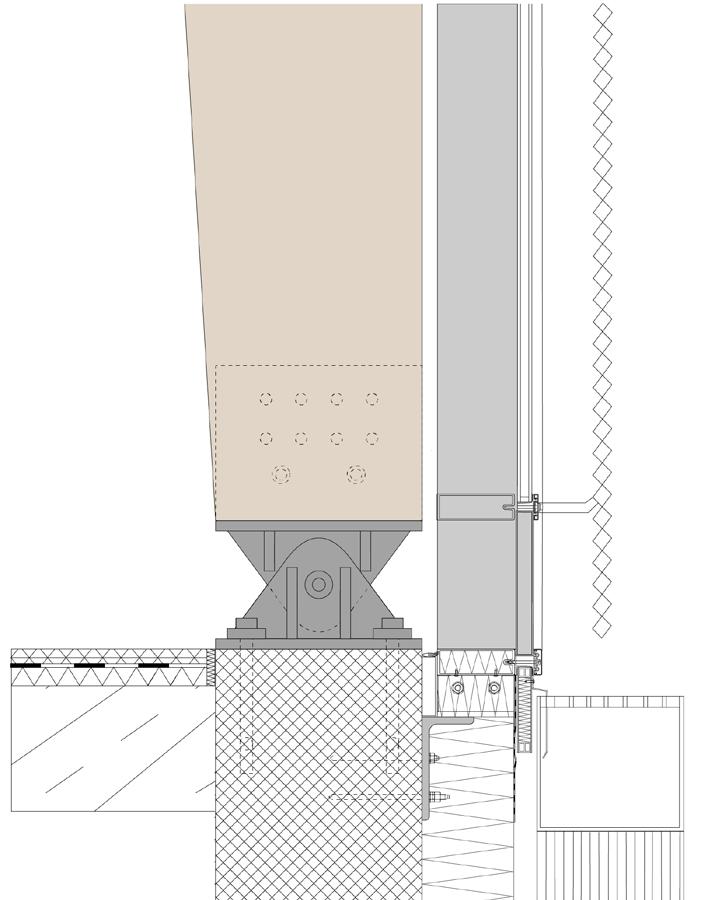

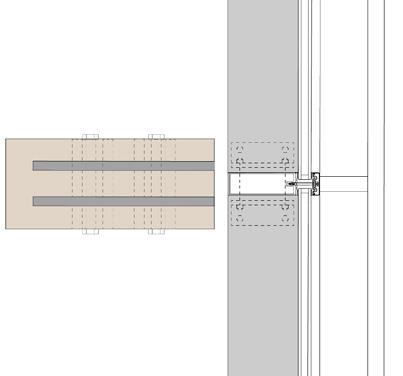

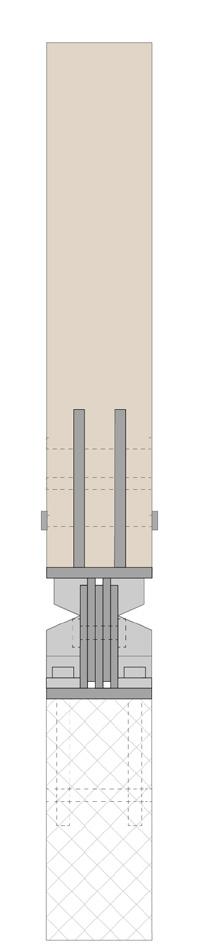

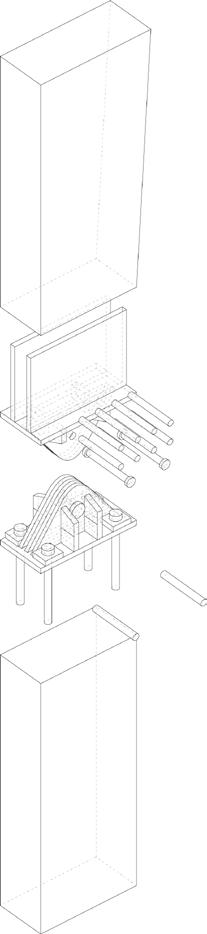

Entwicklung einer adaptiven Knotenverbindung

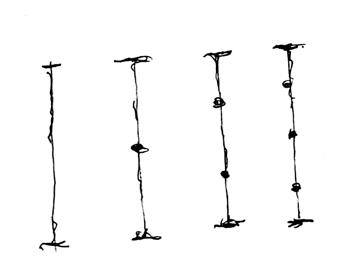

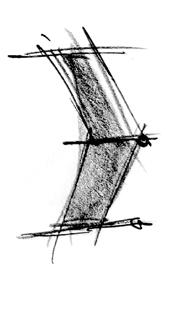

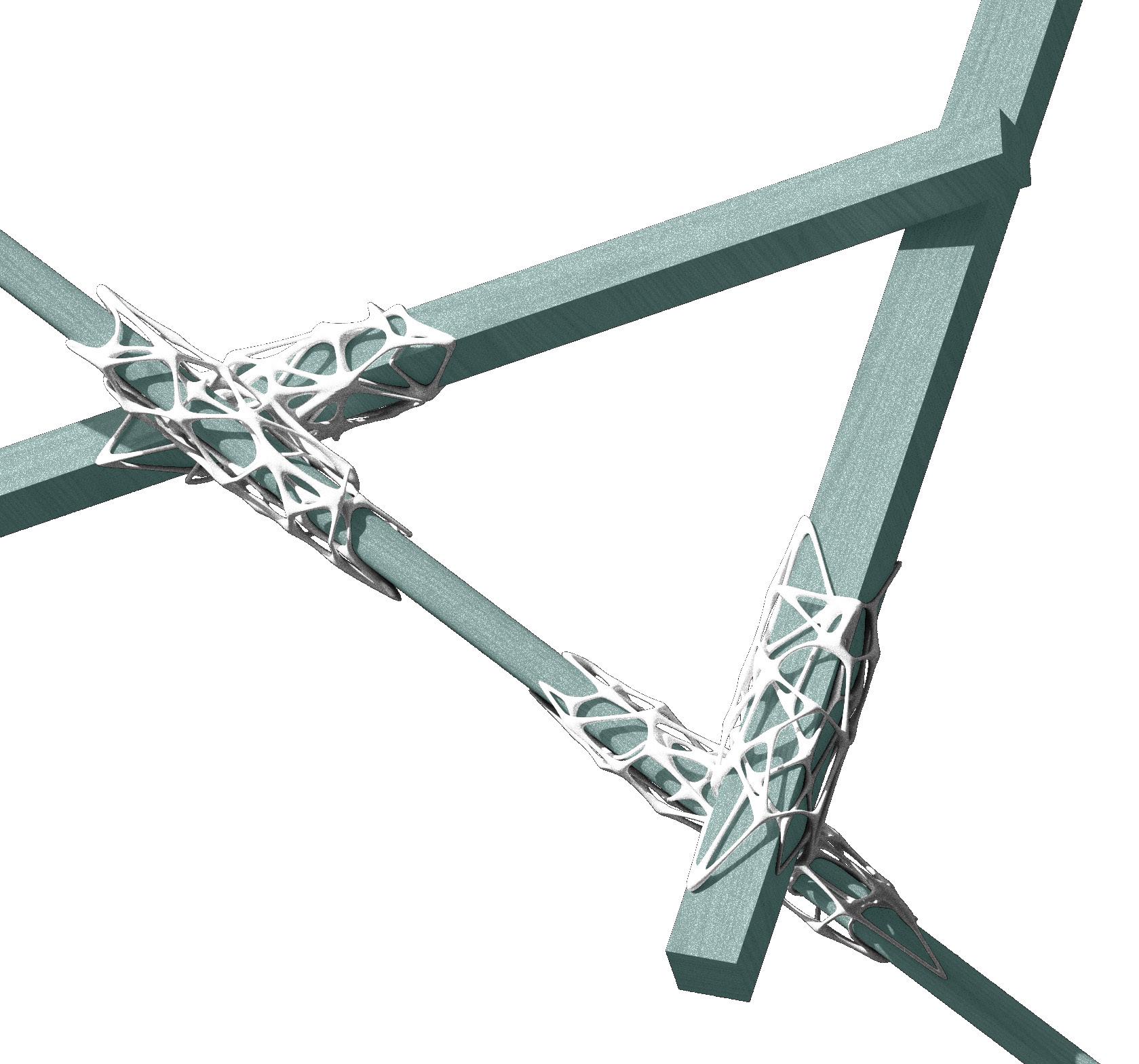

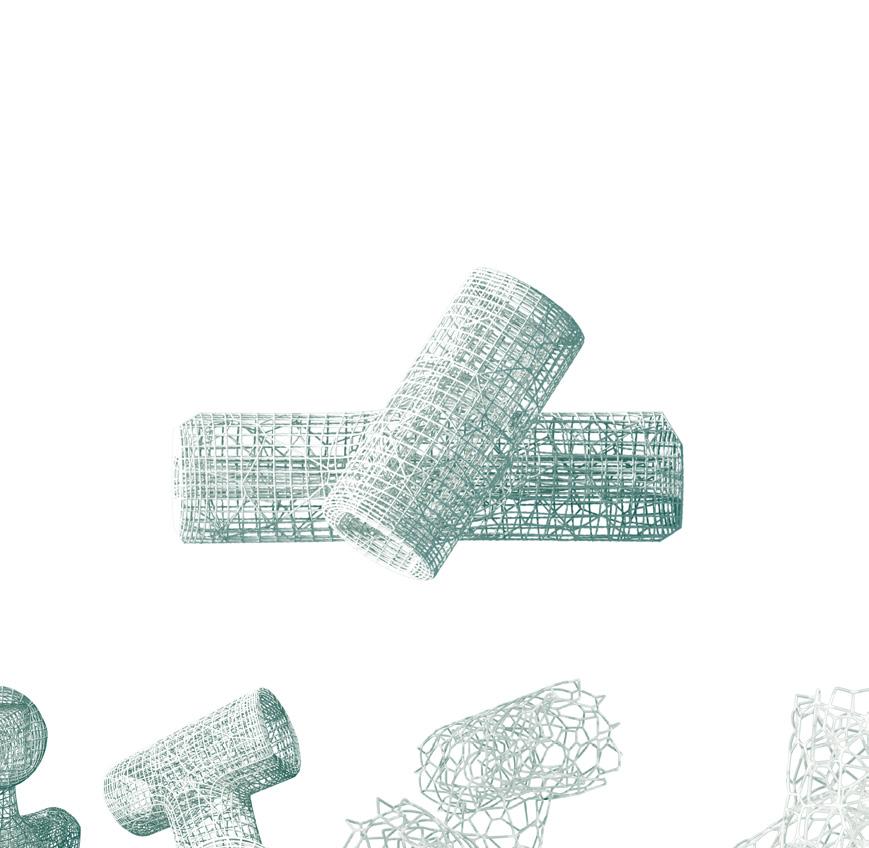

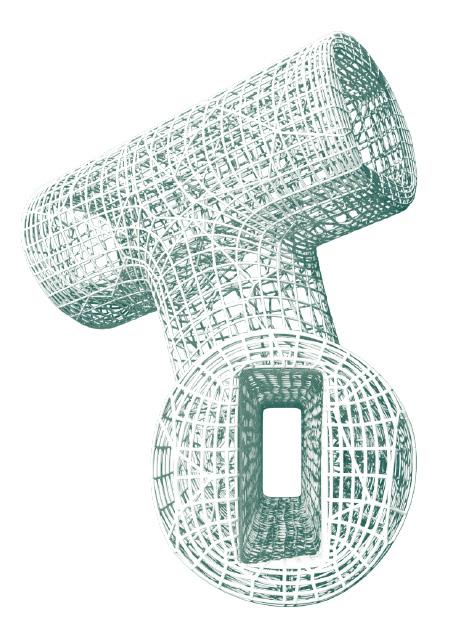

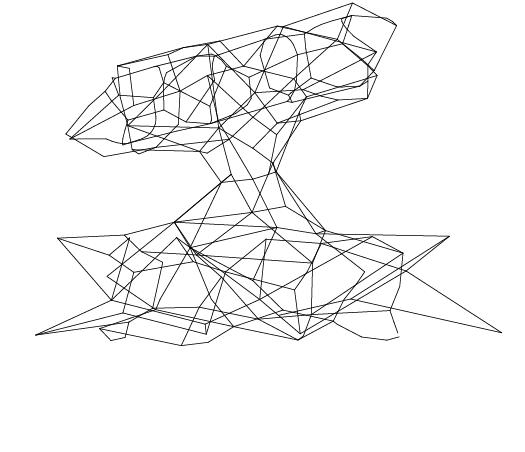

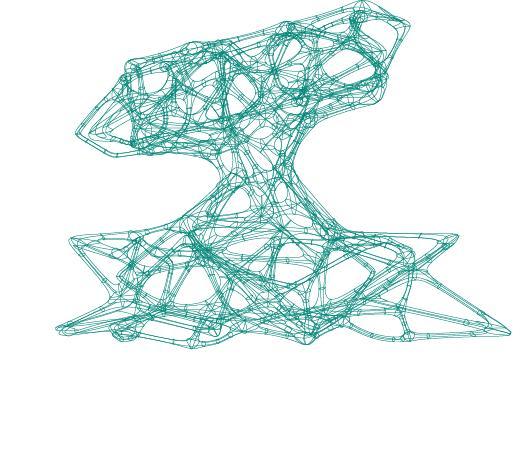

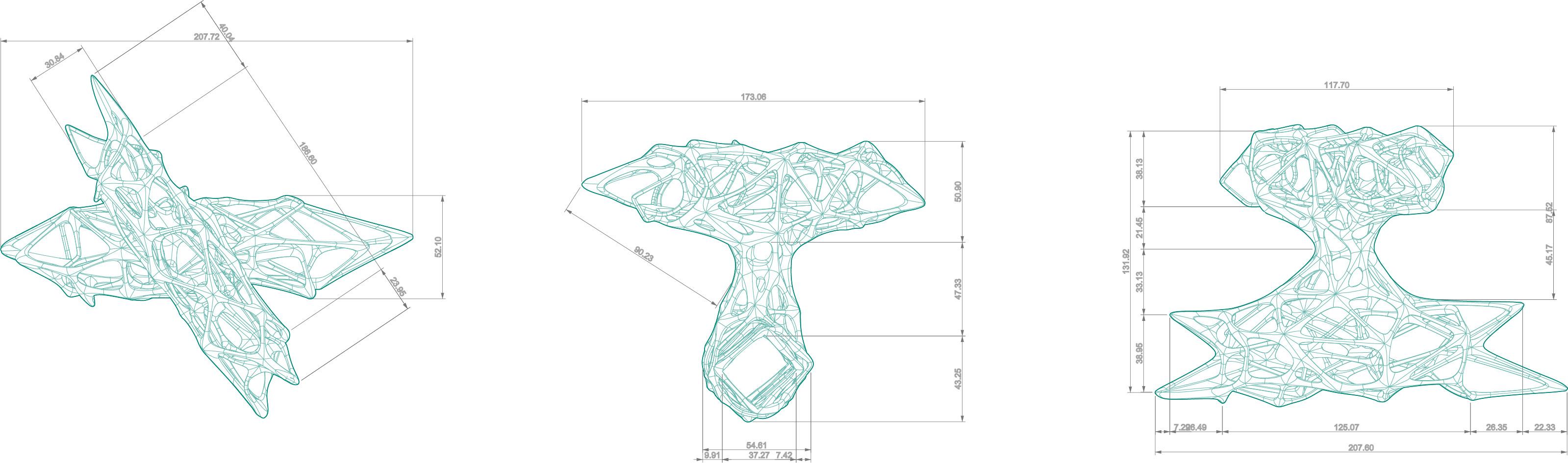

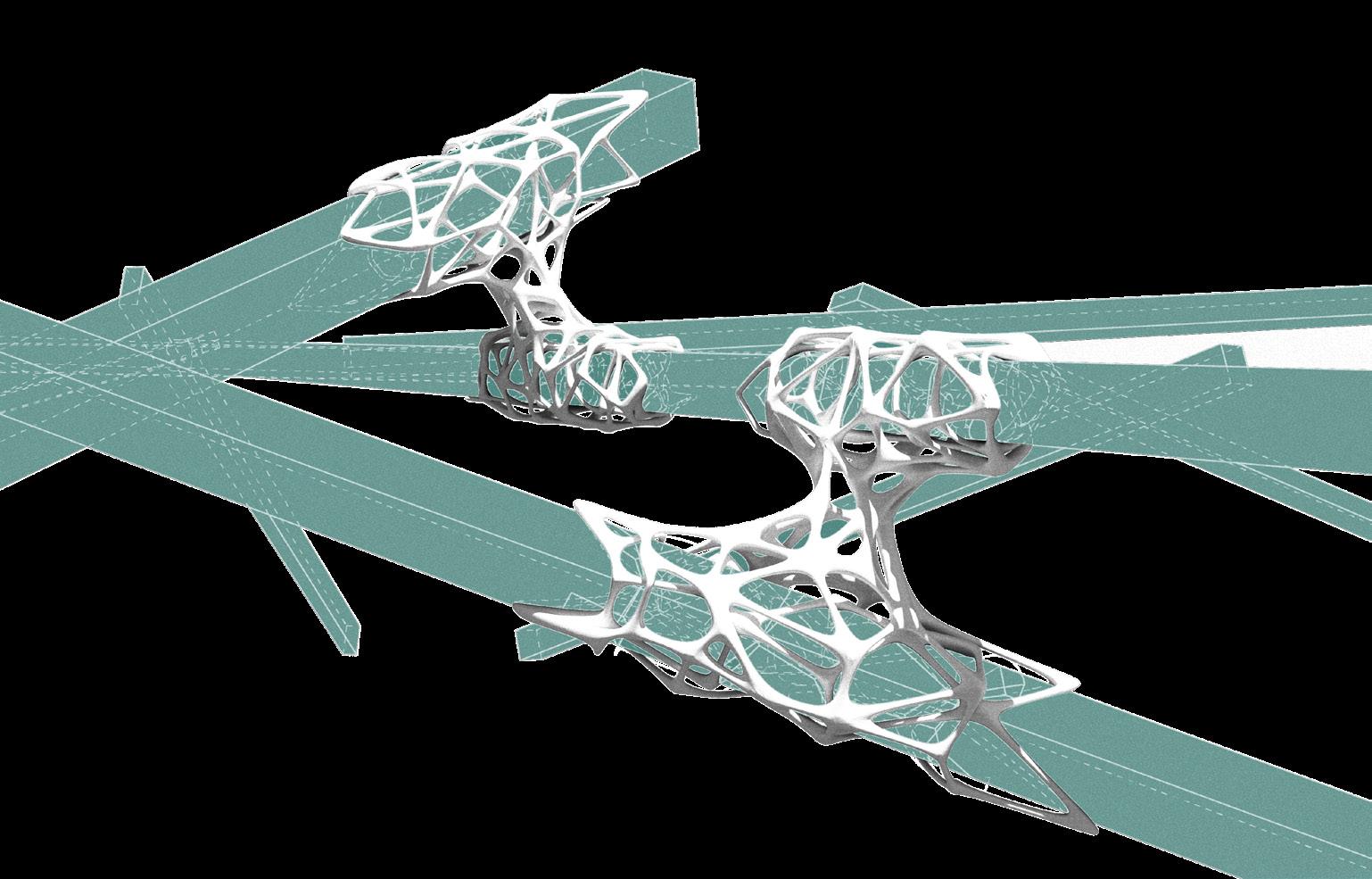

R3:connect ist ein experimentelles Leichtbauprojekt, das sich durch die Verbindung von digitaler Parametrik und nachhaltiger Materialnutzung auszeichnet. Im Fokus der Entwicklung steht die Adaption einer 3D-gedruckten Knotenverbindung, welche durch die Kombination wiederverwendeter Holzstäbe eine räumliche Gitterschale generiert.

Die Formfindung orientiert sich an biomimetischen Strukturen und wurde mithilfe algorithmischer Entwurfsmethoden in Grasshopper optimiert. Die Kombination von präziser digitaler Planung und handwerklicher Umsetzung resultierte in der Entwicklung eines konstruktiven Systems, das sowohl ästhetisch als auch funktional überzeugt. Es handelt sich um einen Knotenpunkt zwischen Naturprinzipien und innovativer Bautechnologie.

Standort: Uni Wuppertal, Haspel Akademisch Juli 2025 - August 2025 | 6 Semester Gruppenarbeit mit Ilayda Öztürk

100% Darstellung, 50% Konzept, Script 50% Tutor : Dr.-Ing. Alec Singh asingh@uni-wuppertal.de

Forminspiration waren integrierter Knotenverbindungen wie Klemmverbinder, modulare Rohrsysteme um ein stabiles, leichtes und formflexibles Tragwerk zu entwickeln

Die Gestaltung folgt biomimetischen Prinzipien und ersetzt starre Geometrien durch organische, netzwerkartige Strukturen nach Vorbildern wie Knochengewebe oder Astverzweigungen. Ziel ist eine hohe Stabilität durch effiziente Materialverteilung und fließende Übergänge, die technische Leistungsfähigkeit mit einer organischen, ästhetischen Formensprache verbindet.

Formfindung und Optimierung

Ansichten in [mm]

Perspektive der Knoten 1

Perspektive der Knoten 2