Der Tod als Inspiration

FRANZISKA EGGER Übersinnlich

Das älteste überlieferte Epos der Menschheitsgeschichte rückt bereits die Frage nach der Unsterblichkeit ins Zentrum seiner Erzählung. Höchst erstaunlich – und zugleich bezeichnend für die menschliche Kulturgeschichte – ist die Schlussfolgerung, zu der das Gilgamesch Epos vor über 4000 Jahren gelangt. Doch dazu später. „Der Tod ist die eigentliche Inspiration der Philosophie“, schreibt Arthur Schopenhauer (†1860) in seinem Hauptwerk Die Welt als Wille und Vorstellung Und Martin Heidegger (†1976) kommt in Sein und Zeit zum Schluss: „Das Sein zum Tode ist die höchste Möglichkeit des Daseins.“ Beide Erkenntnisse knüpfen übrigens an eine Überlegung an, welche die meisten von uns auf naive Weise bereits im Kindesalter anstellen. Nämlich, wenn wir uns der eigenen Sterblichkeit bewusst werden und uns die Frage befällt, ob ein unsterbliches Leben überhaupt Sinn mache; ob es sodann überhaupt eine Antriebsfeder gäbe, einen Grund irgendetwas jetzt zu tun, was man auch in 1000 Jahren tun könne. In den Worten von Gilles Deleuze (†1995): „Der Tod ist der Bruch, der die Zeit überhaupt erst eröffnet; ohne ihn hat der Zeitbegriff keinen Sinn.“

Sterben lernen

Eine viel häufiger diskutierte philosophische Frage als jene nach dem Sinn der Unsterblichkeit ist hingegen, ob umgekehrt ein sterbliches Leben Sinn macht. Die religiöse Antwort wäre: Ja, es macht Sinn in der Vorstellung des Todes als Ziel des Lebens und Eintritt in das ewige Leben. Deleuze würde an dieser Stelle einwenden, dass das Leben nicht auf den Tod hin orientiert sei, sondern auf Wiederholung und Werden. Der Tod selbst gehört der Ebene des Ereignisses an, denn er betrifft alle gleichermaßen und ist sozusagen – außerhalb des konkreten Ereignisses – unpersönlich. Kurz gesagt, das Sein bleibt bestehen, das Seiende vergeht. Dieser ontologische Vorrang bedeutet, dass der Kreislauf des Lebens das Sein und das Werden betrifft, jedoch nicht das Seiende wie das Individuum. Was aber kann der Einzelne, das Subjekt, mit dieser Erkenntnis anfangen?

Hierzu formuliert Michel de Montaigne (†1592) Jahrhunderte vor Schopenhauer und Heidegger einen ganz anderen Gedanken. Nicht der Tod ist bei ihm die Inspiration zum Denken, ergo zum Sein, vielmehr müsse

Der Tod ist groß, aber wie selbstbestimmt darf er sein?, fragt Roger Pycha

Sabine Foraboschi spricht mit Sonja Steger über die Begleitung auf der letzten Reise. Was Rechbretter sind, erklärt uns Ingrid Kofler

Nach Sterben, Tod und Trauer im Zeitalter der Digitalisierung fragt Laura Breitenberger

Dem umfriedeten Raum nähert sich Waltraud Holzner kulturhistorisch und literarisch.

SAVANNEN: Martha Fuchs Haller bringt persönliche Trauer zum Ausdruck.

Clemens Tschurtschenthaler bekommt Atelier-Besuch von Christian Lübbert

GALERIE

Laurin Böhm und Sabrina Mandelli befassen sich in ihren Uni-Abschlussarbeiten mit Trauer-Szenarien.

FOTOSTRECKE

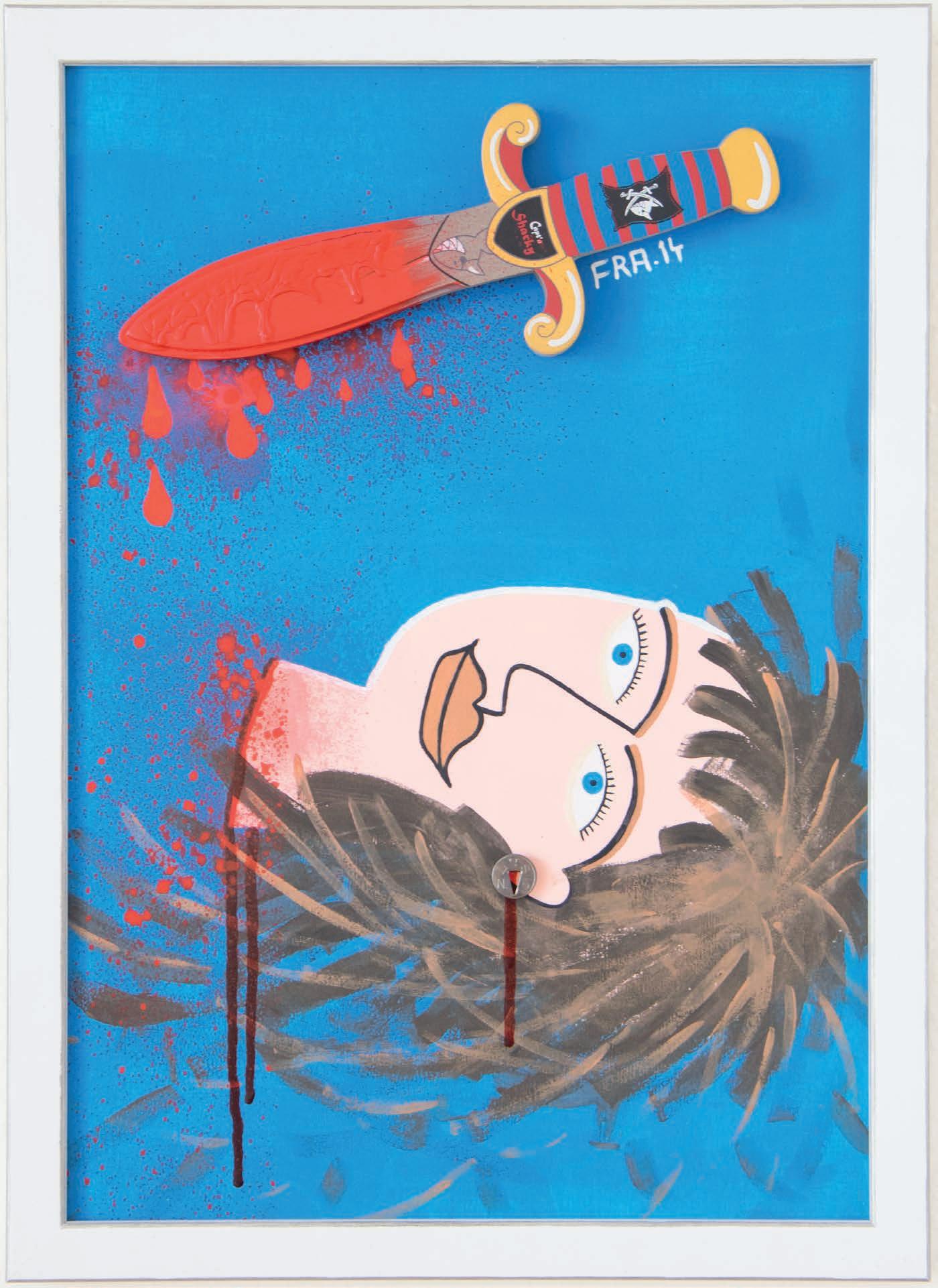

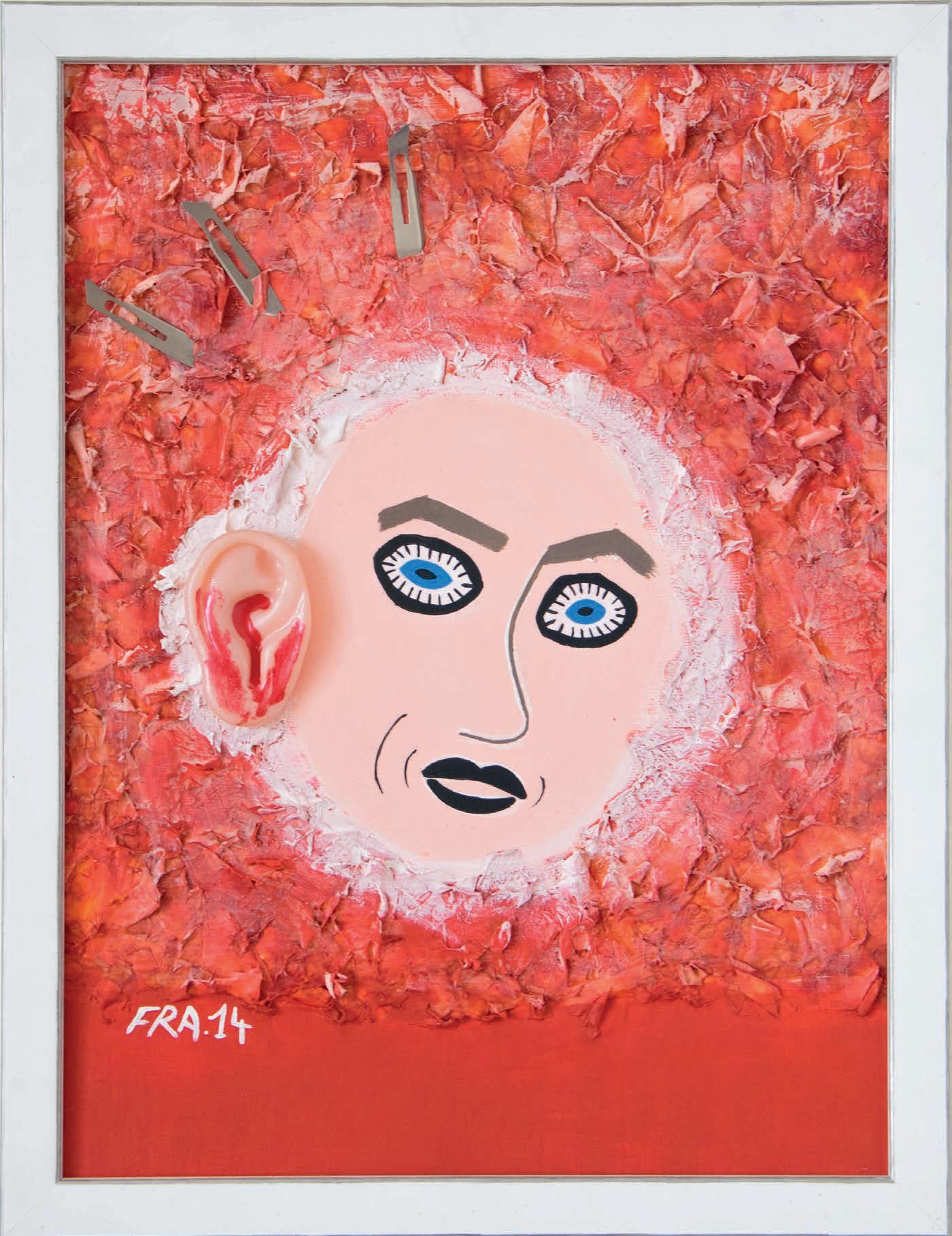

In bunten Bildern konfrontiert uns Franziska Egger mit Tod, Trauer und Martyrium.

Haimo Perkmann

Vom Sein zur Trauer

Als „Sein zum Tode“ beschreibt Martin Heidegger in Sein und Zeit den Menschen. Die Unvermeidlichkeit des Todes und somit die Endlichkeit ist ihm ein grundlegender Bestandteil der menschlichen Existenz. Erst durch das Verhältnis zum Tod kann das denkende Subjekt als Seiendes die unechten Sorgen ablegen und sich auf ein authentisches Leben fokussieren. Der Tod wird hier als „zu-eigenste Möglichkeit“ des Daseins betrachtet. Auf diese Vorstellung des Todes antwortet Jean Paul Sartre aus existenzialistischer Perspektive. Der Tod ist für ihn bloßer Abbruch des Lebens. Wenn er eintritt, ist es einfach zu Ende. Sartres Ende kam am 15. April 1980, etwa 50.000 Personen strömten auf den Pariser Boulevard du Montparnasse um seinen Trauerzug zu begleiten. Heidegger verstarb vier Jahre vorher am 26. Mai 1976 und wurde wunschgemäß in seinem Geburtsort Meßkirch beigesetzt. Zur Beerdigung las sein Sohn Gedichte von Hölderlin. Einen anderen Ansatz wählte Deleuze, dem zufolge das Leben als solches nicht auf den Tod hin orientiert sei, sondern auf Wiederholung und Werden. Dennoch ist auch bei ihm der Tod jener Bruch, der die Zeit überhaupt erst eröffnet. Vom Ende her gedacht: Wer stirbt, für den bleibt die Uhr stehen.

Unser Verhältnis zum Tod stellt seit jeher eine der größten Herausforderungen unseres Denkens und Fühlens dar. Er lässt uns trauern und zwingt uns, über die Existenz nachzudenken: über den Sinn von Sterblichkeit und Unsterblichkeit, über den durch den Tod sanktionierten Zeitbegriff, die Vergänglichkeit – und nicht zuletzt über das, was darüber hinausreichen könnte. Wie begegnen wir dem Leid des Sterbenden und der Angehörigen? Worüber und wie trauern wir?

Was bedeutet der Gedanke an den eigenen Tod – und wie bereiten wir uns darauf vor? Hart verhandelt wird entlang ethischer Fragestellungen, wo es um Themen wie Sterbehilfe, assistierten Suizid oder auch um Festlegungen in Grauzonen geht; etwa bei HirntodKriterien, lebensverlängernden Maßnahmen oder medizinischer Übertherapie.

Gerade in einer Zeit, in welcher der Tod aus dem Alltag verbannt und lieber verdrängt als besprochen wird, möchten wir einen Raum eröffnen, in dem man sich ihm nähern kann – um die Kirche mitsamt dem Friedhof wieder mitten ins Dorf zu tragen; vielleicht ist ja der Tod nicht das Ende des Gesprächs, sondern erst sein Anfang.

Hannes Egger / Haimo Perkmann

HERAUSGEBER Distel-Vereinigung

ERSCHEINUNGSORT Bozen

PRÄSIDENT Johannes Andresen

VORSTAND Peter Paul Brugger, Martin Hanni, Bernhard Nussbaumer, Reinhold Perkmann, Roger Pycha

KOORDINATION Hannes Egger, Haimo Perkmann

VERANSTALTUNGEN

PRESSERECHTLICH

VERANTWORTLICH Karl Gudauner

FINANZGEBARUNG Christof Brandt

SEKRETARIAT Hannes Egger

– 39100 Bozen, Silbergasse 15

Tel +39 0471 977 468

Fax +39 0471 940 718 info@kulturelemente.org www.kulturelemente.org

GRAFIK & SATZ Barbara Pixner

DRUCK Fotolito Varesco, Auer

LEKTORAT Annabel Herkströter

BEZUGSPREISE Inland Euro 3,50, Ausland Euro 4,00

ABONNEMENT Inland Euro 22,00, Ausland Euro 29,00

BANKVERBINDUNGEN Südtiroler Landessparkasse Bozen

IBAN IT30 F060 4511 6010 0000 1521 300 Gedruckt mit freundlicher Unterstützung der Südtiroler Landesregierung, Abteilung Deutsche Kultur

Die kulturelemente sind eingetragen beim Landesgericht Bozen

unter der Nr. 1/81. Alle Rechte sind bei den Autorinnen und Autoren. Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit Genehmigung der Redaktion und Angabe der Bezugsquelle erlaubt.

Franziska Egger: Dichotomien des Martyriums

Franziska Eggers Bilder aus der Reihe Märtyrer visualisieren das Leid und den Schmerz, der sich durch unsere Geschichte zieht. Während unzählige Menschen unsagbare Qualen und Martyrien erdulden mussten, erleben Kinder Momente des Schreckens, der Spannung und des Grauens beim Betrachten eben jener Märtyrerszenen auf Bildern und Fresken – in Kirchen oder auch zuhause an der Wand. Die Bilder und Collagen der Künstlerin aus Lana bestechen durch den Gegensatz zwischen Dargestelltem und ästhetischer Bildsprache. In Anlehnung an die Naive Malerei entstehen Arbeiten, die uns trotz ihrer farbenfrohen Motive und klaren Formgebung Einblicke in eine Welt eröffnen, die uns mit all ihren Schattenseiten umgibt. In einer Zeit der glatten, glänzenden Oberflächen, die sich gefällig an uns anschmiegen, folgen ihre Bilder einer Ästhetik, die sich dieser Glätte entzieht. Beinahe verborgen im dekorativen Chaos zeigen sich Brüche und Verletzungen aus der Vergangenheit – darunter punktuelle Erzählungen aus der Geschichte – und zugleich deren Rezeption in der ungefilterten Wahrnehmung von Kinderaugen, wo sie unauslöschbar weiterwirken. Bildhaft werden diese Eindrücke in die Welt der Erwachsenen herübergetragen. Die unverkennbaren Weltausschnitte und ornamentalen Muster rufen unaufdringlich, beinahe unbemerkt, verdrängte Bilder ins Gedächtnis. Die Risse im Spiel der Farben geben sich erst in einem zweiten Moment zu erkennen. Doch gerade sie sind es, die im Gedächtnis bleiben und bewirken, dass sich Franziska Eggers Bilder wie hinter Spiegeln immer wieder neu betrachten lassen.

Haimo Perkmann

sich das Denken selbst erst mit der Endlichkeit, der Sterblichkeit und dem Tod auseinandersetzen, um sich von der Angst und der Schwere der Existenz zu befreien: „Philosophieren heißt, sterben zu lernen.“ (Essais Buch I, Kapitel 20: „Que philosopher c’est apprendre à mourir“ ). Seine Erkenntnis über die Notwendigkeit, so früh wie möglich bereits über den Tod nachzudenken, folgte als Reflexion ganz bewusst auf Platons (†347 v. Chr.) berühmtes, fast gleichlautendes Diktum „Philosophieren heißt sterben lernen.“ Phaidon, 67e). Montaigne, der alle seine Kinder bis auf eine Tochter früh verlor, zudem von immer wiederkehrenden heftigen Koliken und einem beinahe tödlichen Reitunfall gezeichnet war, beschreibt in diesem Rückgriff auf Platon, wie das Denken an den Tod das Leben verwandeln kann. Wer seine Endlichkeit bedenkt, kann es schaffen, die Angst vor dem Tode zu verlieren, dadurch an Freiheit, Intensität und Gegenwärtigkeit zu gewinnen, und hat sich somit die Möglichkeit erarbeitet, freier und bewusster zu leben. Man muss bedenken, dass Montaigne die genaue medizinische Ursache seiner Koliken nicht kennen konnte und dass ihm die heftigen Schmerzen dieser Anfälle jedes Mal den Tod unmittelbar vor Augen führten.

Bereits Platon selbst legte in seinem Phaidon dem zum Tode verurteilten Sokrates die Worte in den Mund, dass wahre Philosophen bereits „wie Tote leben“: Sie lösen sich von der Sinneswelt und bereiten sich so auf die Unsterblichkeit der Seele vor. Philosophieren bedeutet hier eine Art „Übung im Sterben“, ein Loslassen des Leiblichen zugunsten des rein Geistigen τὸ νοητόν ). In diesem Sinne schreibt Platon: „Solange wir den Körper mit uns führen und unsere Seele mit diesem Übel behaftet ist, werden wir niemals das, was wir begehren, die Wahrheit, erreichen.“ Phaidon, 66b)

Seelenruhe durch Gelassenheit

In der Antike wurden zahlreiche weitere, wenngleich weniger rezipierte philosophische Lehren und Vorstellungen vom Tod entwickelt. Vorsokratiker wie Anaximander († n. 547 v. Chr.) fragten bereits nach Ursprung, Wandel und Vergänglichkeit allen Seins. Doch erst die Pythagoreische Seelenlehre erhob die „Unsterblichkeit der Seele“ zum Prinzip. Herodot (†425 v. Chr.) zufolge wurde diese Vorstellung jedoch aus Ägypten übernommen (vgl. Herodot, Historien II – ein Hinweis darauf, dass sich Fragen nach der Unsterblichkeit und die Idee des ewigen Lebens schon sehr früh als kulturübergreifende Motive und Themen etablierten.

Ein vielzitiertes dilemmatisches Argument bemühte Epikur (†271 v. Chr.) mit dem Ziel, seinen Zeitgenossen die Furcht vor dem Tod zu nehmen. So schrieb er in einem Brief an seinen Schüler Menoikeus, der ihn um Rat gebeten hatte: „Der Tod geht uns nichts an; denn solange wir da sind, ist er nicht da, und wenn er da ist, sind wir nicht mehr.“ Indem er ihn als nicht erfahrbar entlarvt, insofern man nie zugleich tot und lebendig sein kann, versucht er, die Angst vor dem Ableben zu bändigen. Eine Art negativ-existentiales, aber logisch begründbares Argument. Die Furcht vor dem Tod wird hier als unvernünftig dargestellt. Das hehre Ziel, die Gelassenheit oder auch Seelenruhe (ἀταραξία), wird dann erreicht, wenn das Unvermeidliche entdramatisiert wird. Einen wiederum anderen Zugang bzw. eine stoisch pragmatische Position formuliert Seneca (†65 n. Chr.) in De brevitate vitae: Nicht der Tod sei das Problem, sondern die vertane Zeit: „Es ist nicht wenig Zeit, die wir haben, sondern viel Zeit, die wir nicht nutzen.“ Trotz aller Differenzen wird in diesem carpe diem einmal mehr die Sterblichkeit zum Antrieb, bewusster zu leben. Das Leben als Möglichkeit zwischen telos (τέλος) und

kairos (καιρός). Alles geht zum Ende hin, doch kommt es auf den richtigen Umgang mit der Zeit und auf das Ergreifen des richtigen Momentes an.

Seinsweisen zum Tode Im Zuge der Lebensphilosophie und später Existenzphilosophie im 20. Jh. gewinnt die Todesreflexion nun also eine existenzielle Zuspitzung. Schopenhauer erklärt als deren Vorläufer den Tod zum Angelpunkt des metaphysischen Fragens. Es geht nicht wie in der frühen Neuzeit darum, die Vergänglichkeit anzuerkennen, um freier denken und leben zu können; vielmehr bringe erst das Bewusstsein der Vergänglichkeit den Menschen dazu, über den Sinn seines Daseins nachzudenken. Heidegger schließt im 20. Jh. wieder bei dem Grundgedanken Montaignes an, denn in Sein und Zeit wird der Tod zur „eigensten Möglichkeit“ des Daseins – keine, die man erlebt, sondern welche die Ganzheit des Lebens beschließt. Nur wer sich der eigenen Sterblichkeit stellt, kann „eigentlich“, also im eigentlichen Sinn leben. In seinem Spätwerk erwähnt Heidegger das „Sein zum Tode“ nicht mehr, es sei denn als „Seinsweise zum Tode“, welche hier nur mehr ein Gastspiel als Teil der existenziellen Strukturen menschlicher Existenz hat, die im psychischen Erleben vorkommen. Angst, Tod und Endlichkeit sind bei ihm keine Pathologien, sondern entdecken sich als ureigene Grundmöglichkeiten des Daseins. Der Tod ist solcherart keine äußerliche Tatsache, sondern „zu-eigenste Möglichkeit“ des Daseins.

Kirche und Friedhof im Zentrum des Dorfes Parallel dazu zeigen neue Denkansätze wie jener des Militärhistorikers Philippe Ariès (†1984), wie sich der gesellschaftliche Umgang mit dem Tod wandelte: In der Vormoderne war er öffentlich und gemeinschaftlich, auch „gezähmt“: Die Kirche und der Friedhof im Zentrum des Dorfes machten ihn sichtbar. Der Tod war Teil des Alltags. Heute ist er dagegen als dunkle Kehrseite der Existenz an die Ränder gedrängt, an die Friedhöfe in der Peripherie, in Krankenhäuser, Pflegeheime, Krematorien – möglichst weit weg. Michel Foucault (†1984) greift Ariès’ Diagnose auf und ver-

knüpft sie mit seiner Theorie der Biopolitik: In der Moderne wird der Tod nicht mehr als Teil des Lebens akzeptiert, sondern als Störung, die medizinisch verwaltet und zugleich kulturell verdrängt wird. Wie ein Raunen zieht sich die vormoderne Frage durch sein Werk, ob es nicht angebracht wäre, die Kirche samt Friedhof im Dorf zu lassen.

II – Neue Fragen an die Philosophie

Die philosophische Auseinandersetzung mit Tod und Sterben ist heute nicht verschwunden, aber sie hat ein anderes Profil. Die Probleme, welche die Philosoph*innen heute beschäftigen, sind weniger abstrakt. Thanatolog*innen versuchen, pragmatische Antworten auf die Probleme zu finden, die aus den Disziplinen der Medizin und Technik herrühren und sowohl Individualisierung als auch Digitalisierung betreffen. So geht es heute weniger um metaphysische Überlegungen, als vielmehr um Fragen der Gestaltung, Technisierung oder Autonomie und Vergemeinschaftung des Sterbens. Wie wollen wir sterben, wie wollen wir erinnern?

Thanatologie als interdisziplinärer Ansatz Philosoph*innen wie Marina Sozzi (Fondazione Fabretti, Turin) oder Davide Sisto knüpfen an Montaignes Gedanken an, dass ein Nachdenken über den Tod das Leben vertieft. Sozzi fordert in Anlehnung an das bemerkenswerte Werk von Philippe Ariès, den Tod aus seiner gesellschaftlichen Tabuzone zurückzuholen: Er müsse wieder „sagbar“ werden. Die Verdrängung des Sterbens führe zu Angst, Einsamkeit und Entfremdung – und verhindere, dass Menschen selbstbestimmt über ihr Lebensende nachdenken. In der Tat wurde und wird bis heute auch viel über den Tod gelacht. Das Sprechen und Lachen darüber nimmt den Menschen die Angst, es ist eine bejahende Form, damit umzugehen. In ihrem Buch Sia fatta la mia volontà plädiert Sozzi für Vorsorge, Patientenverfügungen und offene Gespräche als Ausdruck von Autonomie und Würde.

Klaus Feldmann, Soziologe und Thanatologe aus Österreich, betont, dass das Sterben kein bloß biologischer Vorgang sei, sondern eingebettet in soziale Rollen, Institutionen, Machtverhältnisse. Wer über Tod spricht, spricht damit immer auch über Gesellschaft. Andrea Marlen Esser bringt diese Fragen in die praktische Philosophie ein. In ihrem Aufsatz Tod und Sterben. Anthropologisch-praktische Überlegungen analysiert sie, wie plural und individuell Todesbilder heute geworden sind. Es gibt viele Weisen, mit Sterben umzugehen – religiös, säkular, technisch, privat, öffentlich. Sie erwähnt, dass das abstrakte philosophische Nachdenken über den Tod die konkrete Erfahrung des Sterbens und Trauerns ausblendet. All diese Ansätze berühren nun konkrete, medizinethische Konflikte: etwa das Hirntod-Kriterium, die Organspende, assistierter Suizid, Sterbebegleitung und die Rolle der Palliativmedizin... Sterben ist nicht mehr einfach ein Ereignis, das „geschieht“, sondern etwas, das gestaltet, geplant, medizinisch hinausgezögert und rechtlich reguliert werden kann – was wiederum ethische Verantwortung erzeugt.

Digitale und zellbiologische Unsterblichkeit Eine neue Dimension erhält das Thema durch die Digitalisierung: Social-Media-Profile und Cloud-Daten Verstorbener bleiben oft über Jahre online und erzeugen eine Art digitales Weiterleben. Viele von uns haben etwa Freund*innen, denen immer noch auf Social Media zum Geburtstag gratuliert wird, obschon sie seit einigen Jahren verstorben sind. Davide Sisto spricht hier von „digitalem Nachleben“ – einem Schwebezustand zwischen Leben und Tod, der die Trauer und den Abschluss verkompliziert. Erinnern wird technisiert, der Tod wird zugleich entwirklicht und dauerpräsent, ohne darüber zu sprechen. Auch religiöse Rituale wandeln sich: Friedhöfe und Bestattungsrituale werden medialisiert, virtuelle Gedenkseiten entstehen, Trauerhäuser ersetzen klassische Kirchenräume (Ana Cristina Vargas: sipuodiremorte.it).

Noch radikaler stellt sich die Frage, ab wann jemand eigentlich tot ist, in dem berühmten Fall der „unsterblichen“ Henrietta Lacks (†1951): Jene Zellen, die ihr kurz vor ihrem Tod ohne ihre Zustimmung entnommen wurden, leben heute in Laboren weltweit als HeLa-Zellen weiter. Kurz gesagt, biologisch ist etwas von ihr bis heute lebendig, obwohl sie selbst als Person längst tot ist. Das wirft ethische und ontologische Fragen auf: Was stirbt eigentlich beim Tod? Nur der Organismus – oder auch die Person? Kann etwas vom Menschen „weiterleben“, ohne dass er selbst noch existiert? Hier stößt die Wissenschaft an ethische und kognitive Grenzen zwischen Leben, Materie und Identität.

Zurück zum Anfang Zu welcher Schlussfolgerung gelangt nun der mythologische Gilgamesch vor über 4000 Jahren? Nachdem sein enger Freund und Gefährte Enkidu stirbt, wird aus dem siegreichen Helden ein nachdenklicher Mensch, der den Sinn sucht. „Angst hat mein Inneres ergriffen. Ich fürchte den Tod und fliehe durch die Steppe.“ Am Ende findet er die „Blume der Verjüngung“, welche ihm Unsterblichkeit verleihen kann, doch verliert er sie wieder und kommt daraufhin zum Schluss, dass es für ihn als Mensch nur eine Möglichkeit geben kann, Unsterblichkeit zu erlangen: durch seine Werke und Taten, die als schriftliches Vermächtnis fortbestehen. In gewissem Sinne antwortet das Epos damit ironischerweise auf die Frage des Umgangs mit dem Tod im digitalen Zeitalter.

Selbstbestimmt bis in den Tod?

Roger Pycha

„Der Tod ist groß. Wir sind die Seinen. Wenn wir uns mitten im Leben meinen, beginnt er zu weinen, mitten in uns.“ Verschränkter und ausgelieferter als Rainer Maria Rilke es geschafft hat, kann man unser Verhältnis zum Tod schwerlich beschreiben. Aber da gibt es auch Woody Allen mit seiner ungefilterten Urangst, die ihn in all seinen Filmen antreibt, und ihm doch nicht substanziell hilft, wenn er erklärt: „Ich möchte nicht durch meine Arbeit unsterblich werden. Ich möchte unsterblich werden, indem ich nicht sterbe.“ Unser aller Leben gewinnt an Dringlichkeit durch seine beschränkte Zeit. Wir möchten in ihr etwas erleben, begreifen, leisten. Alle Existenzphilosophen, am deutlichsten vielleicht Martin Heidegger, haben dieses „Zum Tode hin Sein“ gespürt und formuliert. Es ist neuerdings sogar zweideutiger als er es gemeint hat. Den letzten Schritt tut man womöglich selbst. Die moderne Medizin verspricht einerseits Lebensverlängerung. Früher war die bedrohlichste Erkrankung junger Frauen die Schwangerschaft. Zwischen 1770 und 2010 ist die Wahrscheinlichkeit einer werdenden Mutter in Europa, an der Geburt eines Kindes zu versterben, auf ein Dreihundertstel gesunken. Hygiene, Krankenhaus sowie Verhaltensregeln leisten ganze Arbeit. Andererseits bekämpft die moderne Medizin immer effizienter auch den Schmerz. „Der Tod täte mir nichts“, erklärte mir ein krebskranker Freund, „wenn das Sterben nicht wäre.“ Schmerzfrei einzuschlafen und dann nicht mehr zu erwachen als mögliche Lösung in schwierigster Lage? Tief zuinnerst haben wir doch alle mehr Angst vor dem Schmerz als vor dem Tod. Da stellt sich die Frage nach dem ärztlich assistierten Suizid. Präzise bedeutet dies: Der Betroffene tut selbst den letzten Schritt in seinen Tod, aber begleitet und unterstützt von der modernen Medizin. Sie liefert die Mittel dazu.

Italien hat eine wechselvolle Geschichte hinsichtlich eines Gesetzes, das man legge eutanasia nennt. Im deutschen Sprachraum ist der Ausdruck „Euthanasie“ ein von den Nazis verbranntes Wort, im Italienischen

wird es unbeschadet gebraucht, um einen „guten Tod“ – das ist die Übersetzung aus dem Griechischen –nahe zu legen. Italien erlaubt seit einem Verfassungsgerichtsurteil von 2019 die Beihilfe zum Suizid straffrei. Eine entsprechende Gesetzesvorlage ist am 10.03.2022 vom Abgeordnetenhaus verabschiedet worden, müsste jedoch noch durch den Senat. Sie sieht vor, dass, wer unerträglich und ohne Aussicht auf Besserung leidet und zurechnungsfähig ist, sich nach einer akzeptierten Palliativbehandlung für den assistierten Suizid entscheiden darf. Die Kirchen sind dagegen, weil sie den Schutz menschlichen Lebens gefährdet sehen. Weil sie vorhersehen, dass viele alte und kranke Menschen von ihren Verwandten, die sonst für sie aufkommen müssten, zu diesem Schritt gedrängt werden. Dass viele Betroffene in großer Unsicherheit, um anderen Mühen zu ersparen, schließlich einwilligen. Und dass diese medizinische Tötungserlaubnis dann ausgedehnt werden kann auch auf vorübergehenden Schmerz, der grundsätzlich heilbar ist oder gebessert werden kann. Die aktuelle rechte Regierung wird keine solche Selbsttötungserlaubnis verabschieden. Deshalb hat die Region Toskana am 11. Februar ein eigenes Gesetz verabschiedet. Auf dessen Grundlage hat sich der Schriftsteller Daniele Pironi am 17. Mai 2025 in Chiusi das Leben geplant genommen. Er litt seit 2008 an schwerstem Parkinson und konnte nicht mehr schlucken. Er wurde von einer fünfköpfigen Expertenkommission begutachtet, die eine Befürwortung an die Ethikkommission sandte. Diese entschied dann, dass der Betroffene mit Hilfe des öffentlichen Gesundheitswesens durch Abgabe eines geeigneten Medikamentes selbst zu Tode kommen dürfe. Dieser Entscheidungsvorgang muss in der Toskana innerhalb von 50 Tagen abgewickelt werden. In meinen Augen hat der assistierte Suizid in so sorgfältig abgewogenen Fällen allerdings seine Berechtigung, weil er für unerträgliche Schicksale eine Art Erlösung im Sinn des kleineren Übels bedeutet. Sigmund Freud ist in dieser Frage Vorreiter. Er litt wegen seines hohen Zigarrenkonsums an einem langsam fortschreitenden, mehrfach operierten, sehr schmerzhaften Gaumentumor. Im Londoner Exil bat er seinen Arzt Max Schur am 21.September 1939, ihm so hohe Dosen Morphium zu spritzen, dass er zwei Tage später für immer entschlief. Das war einer der ersten Fälle von assistiertem Suizid, oder genauer: von aktiver Sterbehilfe. Denn es war der Arzt, der den Tod auf Verlangen des Betroffenen herbeiführte. In den Niederlanden, in Belgien, Luxemburg und Spanien ist dies inzwischen sogar erlaubt – wenn sich Ärzte finden, die das freiwillig und überzeugt tun. Österreich hat ein Sterbeverfügungsgesetz, dem zufolge sich unheilbar Schwerkranke nach Überprüfung durch zwei Ärzte bei ausweglosem Leid und bleibendem Todeswunsch mit Hilfe eines Notars in ein Sterbeverfügungsregister eintragen lassen können. Dann haben sie ein Jahr Zeit, von ihrem Apotheker das tödliche Schlafmittel zu beziehen und zu nehmen – oder auch nicht. Die Schweiz macht Beihilfe zum Suizid straffrei, wenn damit keine Bereicherung verbunden ist. Und in Deutschland darf, wer nachgewiesenermaßen zurechnungsfähig und freien Willens ist, sein Leben autonom beenden, auch wenn keine schwere Krankheit vorliegt. Juval Noah Harari, der meistgelesene Historiker weltweit, hat in seinem Buch Homo Deus umfangreich dokumentiert, wie der Mensch sich immer mehr zu einem Gott macht. Wie er seine Reaktion beschleunigt und seine Gefühle positiv gestaltet, mit Helmen, die transkranielle Magnetfelder schaffen. Wie er genetisch eigene günstige Eigenschaften selektiert. Wie er im Unsterblichkeitsprojekt Calico von Google zunächst virtuell und später wohl materiell dauerhaft überleben will, über die Grenze von durchschnittlich 115 Jahren hinaus, die durch die Verkürzung unserer Chromosomen bei der Teilung bisher festgelegt ist. Den eigenen Tod auf eigenen Wunsch schmerzarm herbeizuführen, wenn die Außenumstände keine Hoffnung mehr zulassen, wirkt in der Umkehrung wie ein wichtiger Schritt auf diesem Weg.

Ein Leitfaden für die Begleitung auf der letzten Reise

Mit dem Tabuthema Sterben setzt sich die Krankenpflegerin Sabine Foraboschi in ihrem gleichnamigen Buch auseinander. Die Autorin teilt ihre erworbenen Erkenntnisse, bezieht Experteninformationen ein und fordert, dass ein gesellschaftliches Umdenken stattfinden sollte: bewusste, respektvolle Aufmerksamkeit, keine krampfhafte Verdrängung.

SONJA STEGER Frau Foraboschi, warum widmen Sie diesem Thema ein Buch?

SABINE FORABOSCHI Beruflich bin ich täglich mit dem Sterben konfrontiert. Es gibt viel Unwissenheit und Angst sowohl bei den Betroffenen als auch bei den Angehörigen. Für die meisten Menschen ist es eine enorme Überforderung. Das Thema betrifft jeden Menschen! Ich habe einen Leitfaden in gut verständlicher Sprache verfasst, der für jeden hilfreich sein kann. Außerdem ist das Schreiben ein wichtiger Teil meines Lebens und ich habe bereits mehrere Bücher zu gesundheitlichen und gesellschaftlichen Themen geschrieben, u.a. So lange ich schlief über den Umgang mit Wachkomapatienten.

Inhaltlich handelt es sich um eine Kombination aus eigenen Erfahrungen, Rechercheergebnissen und Aufsätzen. Wer kommt zu Wort?

Im Buch finden sich u.a. von Expert*innen verfasste Texte und solche, die auf Interviews mit ihnen basieren. Zum Beispiel von Massimo Bernardo, der Chefarzt der Abteilung für Palliativmedizin in Bozen war. Er ist inzwischen im Ruhestand und hat diese Abteilung mit aufgebaut. Von Daniela Moroder, Psychologin, Psychotherapeutin und Dozentin für Palliative Care. Sie geht auf die psychologische Komponente ein, die ja wesentlich ist.

Das ehrenamtliche Engagement ist eine wichtige Säule im Palliativbereich… Ja, die Helfer*innen, die sich bei der Caritas Hospizbewegung einbringen, sind rund um die Uhr erreichbar – es gibt eine Notfallnummer. Man kommt zu den Angehörigen nach Hause, wenn die Sterbebegleitung dort stattfindet, um bei der Bewältigung des schweren Alltags zu unterstützen. Im Buch kommt auch die Trauer- und Lebensbegleiterin Irene Theresia Volgger, welche die Caritas Hospizbewegung in Südtirol koordiniert, zu Wort.

Laut Statistiken stirbt nur ein Drittel der Menschen daheim, obwohl sich dies laut Umfragen rund 65 Prozent wünschen. Warum ist das so?

Weil die medizinische Versorgung im Krankenhaus oder einer Pflegeeinrichtung besser gewährleistet werden kann. Viele Patienten benötigen Schmerzmittel und müssen mit Sauerstoff versorgt werden.

Welche Anzeichen des Sterbeprozesses sind äußerlich erkennbar und gibt es Grundverhaltensregeln für die Begleitenden im Umgang mit Sterbenden?

Die Person hat kaum Appetit, ist immer weniger ansprechbar, die Haut verändert sich, Schnappatmung setzt ein, der Schluckprozess ist beeinträchtigt, trinken wird schwierig oder ist nicht mehr möglich. Daher ist es wichtig, die Lippen zu befeuchten. Es gilt, auf die Bedürfnisse des Sterbenden einzugehen, bei ihm zu bleiben, ihm die Hand zu halten oder etwas vorzulesen. Falls jemand religiös ist, kann man Gebete sprechen. Im Buch gehe ich auch auf Sterbe- und Abschiedsrituale in verschiedenen Religionsgemeinschaften ein. Die Begleitenden dürfen keinesfalls vergessen, auf sich selbst zu achten und sollten, wenn nötig, psychologische Unterstützung annehmen.

Im Buch finden sich auch Anregungen, was jeder von uns regeln sollte im Hinblick auf das eigene Ableben. Welche Themen kommen da zur Sprache?

Patientenverfügung, Organspende und das Testament. All dies gilt es frühzeitig zu regeln, auch als gesunder, junger Mensch. Ansonsten werden die Angehörigen zusätzlich zu ihrer Trauer mit schwerwiegenden Entscheidungen konfrontiert, z.B. wenn es um Organspenden geht.

Warum war es Ihnen wichtig, ein Kapitel dem Sterben von Kindern zu widmen?

Weil dieses Thema besonders traumatisch ist für Eltern, Geschwisterkinder und Verwandte. Ursprünglich war auch ein Kapitel über das Sterben von Tieren geplant, doch um den Ratgeber kompakt zu halten, haben wir schlussendlich darauf verzichtet.

In 1970er-Jahren wurde an der Harvard University die Charta der Menschenrechte am Lebensende formuliert…

Ja, dort sind wesentliche Punkte, die im Grunde selbstverständlich sein sollten, festgeschrieben. Sie beginnt mit dem Satz: „Ich habe das Recht, bis zum Tod als lebendiger Mensch behandelt zu werden.“ Weitere Punkte sind das Recht, nicht getäuscht zu werden, nicht einsam sterben oder leiden zu müssen.

Als Krankenpflegerin haben sie das Sterben von Patienten schon oft miterlebt. Wie hat das ihre Haltung zum Sterben verändert?

Für das Krankenhauspersonal, das täglich mit dem Tod von Patienten konfrontiert wird, gehört der Tod eines Patienten irgendwann zum Arbeitsalltag. Anders verhält es sich, wenn es sich bei dem Sterbenden um einen nahestehenden Menschen handelt. Da findet man sich plötzlich in der Rolle des begleitenden Angehörigen wieder, was eine andere Herausforderung darstellt. Durch das Schreiben dieses Buches habe ich das Thema zusätzlich vertieft. Es ergab sich die Erkenntnis, dass in anderen Kulturen viel offener mit dem Sterben und Tod umgegangen wird. Tod und Geburt werden als natürlicher empfunden, mit Festen und Ritualen gefeiert. In unserer Gesellschaft erlebt man viel Verdrängung. Da ich täglich die Endlichkeit vor Augen geführt bekomme, versuche ich, jeden Tag so zu leben, als ob es der letzte wäre.

Die Rechbretter am Nonsberg –ein (fast) verschwundener

Totenkult

In den Dörfern St. Felix und Unsere Liebe Frau im Walde war bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts ein Brauch lebendig, der heute nahezu vergessen ist: das Niederlegen der sogenannten Rechbretter. Das Wort leitet sich vom Dialektausdruck Rech für Leiche ab. Gemeint waren einfache Holzbretter, meist aus rohem Fichtenholz geschnitten, auf denen die Toten nach der Aufbahrung im Haus bis zur Beisetzung ruhten.

Die Aufbahrung im Sterbezimmer folgte einem festgelegten Ablauf. Zwei Holzblöcke wurden aufgestellt, darauf legte man das rohe Brett, meist ohne jede Verzierung. Der Verstorbene wurde angekleidet und auf das Brett gebettet. Drei Tage blieb er so im Haus, bevor er in den Sarg, die sogenannte „Truhe“, umgebettet wurde – oft mit Hobelspänen ausgelegt, als Zeichen von Reinheit und Übergang. Schon in dieser Abfolge zeigt sich, dass das Brett nicht irgendein Gegenstand war, sondern integraler Bestandteil des Rituals (cf. Greiter Alois). Nach dem Begräbnis hatte es keine profane Funktion mehr. Es wurde nicht zersägt oder für Holzarbeiten genutzt, sondern an bestimmten Stellen im Dorf und in der Umgebung niedergelegt: auf Kirchsteigen, in feuchten Wiesen, über kleine Wasserläufe. Wer dort vorbeikam, ging über das Brett, erinnerte sich an die verstorbene Person und sprach ein kurzes Gebet. Der St. Felixer Kurat Peter Saltuari beschrieb gegenüber Oswald Menghin (1913), dass es Brauch sei, beim Überschreiten der Bretter zu beten: „Herr, gib ihnen die ewige Ruhe.“ Die Rechbretter waren damit zugleich praktische Übergänge und sichtbare Erinnerungszeichen, die über Jahre im Dorf bestehen blieben. Mit der Zeit verwitterten sie, das Holz zerfiel und gerade dieser Prozess war Teil des Glaubens: Erst wenn das Brett vergangen war, fand auch die Seele des Verstorbenen endgültige Ruhe.

In den 1950er-Jahren gab es in St. Felix und Unsere Liebe Frau im Walde noch mehrere solcher Orte. In St. Felix sind die Klammklemm, das Odamertal der Greiterkiarl und die Wiesen oberhalb des Woldnertales überliefert, in Unsere Liebe Frau im Walde die Leiteräcker und das Bruggnwaldele (Aufderklamm, 1959). Ältere Dorfbewohner*innen sprachen schlicht von „bei die Reachbretter“, und diese Flurnamen sind bis heute

lebendig. Manche erinnern sich an die eingeschnitzten Zeichen: Initialen, Todesjahr, gelegentlich der Hofname. In seltenen Fällen wurde ein Kreuz in die Mitte gesetzt. Im Unterschied zu den kunstvoll bemalten Totenbrettern im Bayerischen Wald oder in der Oberpfalz blieben die Rechbretter des Nonsbergs schlicht. Dort wurden Szenen aus dem Leben des Verstorbenen, religiöse Symbole oder Sprüche angebracht, in St. Felix begnügte man sich mit dem Notwendigsten. Auch darin zeigt sich die Eigenart des Brauchs: Nicht das Dauerhafte und Sichtbare war entscheidend, sondern die schlichte Spur, die in der Landschaft zurückblieb. Die volkskundliche Forschung hat diesen Brauch früh wahrgenommen. Bereits Oswald Menghin interpretierte die Nonsberger Funde als südlichste Ausprägung eines ansonsten nordalpinen Totenkultes. Jakob Aufderklamm sah in den Brettern eine besonders ursprüngliche Form, die sich im bäuerlichen Milieu länger hielt als anderswo. Alois Greiter sammelte in den 1970er Jahren Erinnerungen an konkrete Bretter, Namen und Standorte (Greiter, 2024). Und Georg Hörwarter beschrieb den Brauch im Reimmichl-Kalender als Ausdruck einer Alltagsfrömmigkeit, die Praktisches und Religiöses verband (Hörwarter, 2008). Alle diese Stimmen machen deutlich, dass St. Felix und Unsere Liebe Frau im Walde ein einzigartiges kulturhistorisches Erbe bewahrt hatten, das sonst in Südtirol unbekannt war. Die Frage nach den Ursprüngen ist offen. Wurden die Bretter von frühen Siedlern aus Bayern mitgebracht? Oder brachten Arbeitsmigranten, die im 19. Jahrhundert aus dem Nonsberg nach Bayern gingen, den Brauch zurück in ihre Heimat? Fest steht: Außerhalb des Nonsbergs sind Totenbretter in Südtirol nicht nachweisbar. Damit wird die Region zu einem Sonderfall und zugleich zu einem südlichen Randgebiet einer weiter verbreiteten, mitteleuropäischen Tradition. Die Tradition ist heute zumindest in St. Felix nicht endgültig verschwunden. In jüngerer Zeit werden wieder neue Bretter niedergelegt: ein Zeichen dafür, dass das alte Ritual auch heute noch Resonanz findet. Neben den wenigen historischen Resten, den überlieferten Flurnamen und schriftlichen Quellen entstehen somit erneut sichtbare Spuren dieses eigenwilligen Totenkults.

Die Rechbretter zeigen eindrücklich, wie tief Erinnerungspraxis in Landschaft eingeschrieben sein kann. Sie waren keine repräsentativen Monumente, sondern vergängliche Spuren, die Gemeinschaft und Glauben im Alltag sichtbar machten. Sie verbanden das Nützliche mit dem Symbolischen: eine Brücke über Wasserläufe und Sümpfe, zugleich eine Brücke des Gedächtnisses. Wer ein solches Brett überschritt, wurde unweigerlich an die Vergänglichkeit erinnert und an die Verantwortung, den Verstorbenen im Gebet zu begleiten. Aus heutiger Sicht erzählen die Rechbretter nicht nur von einer bäuerlich-katholischen Frömmigkeit, sondern auch von einem spezifischen Umgang mit Tod und Erinnerung: Statt auf Dauerhaftigkeit zu setzen, vertraute man auf das bewusste Vergehen. Das Brett war zum Zerfall bestimmt und genau das machte seine Kraft aus. Es war nicht das Monument, das bleibt, sondern die Spur, die vergeht.

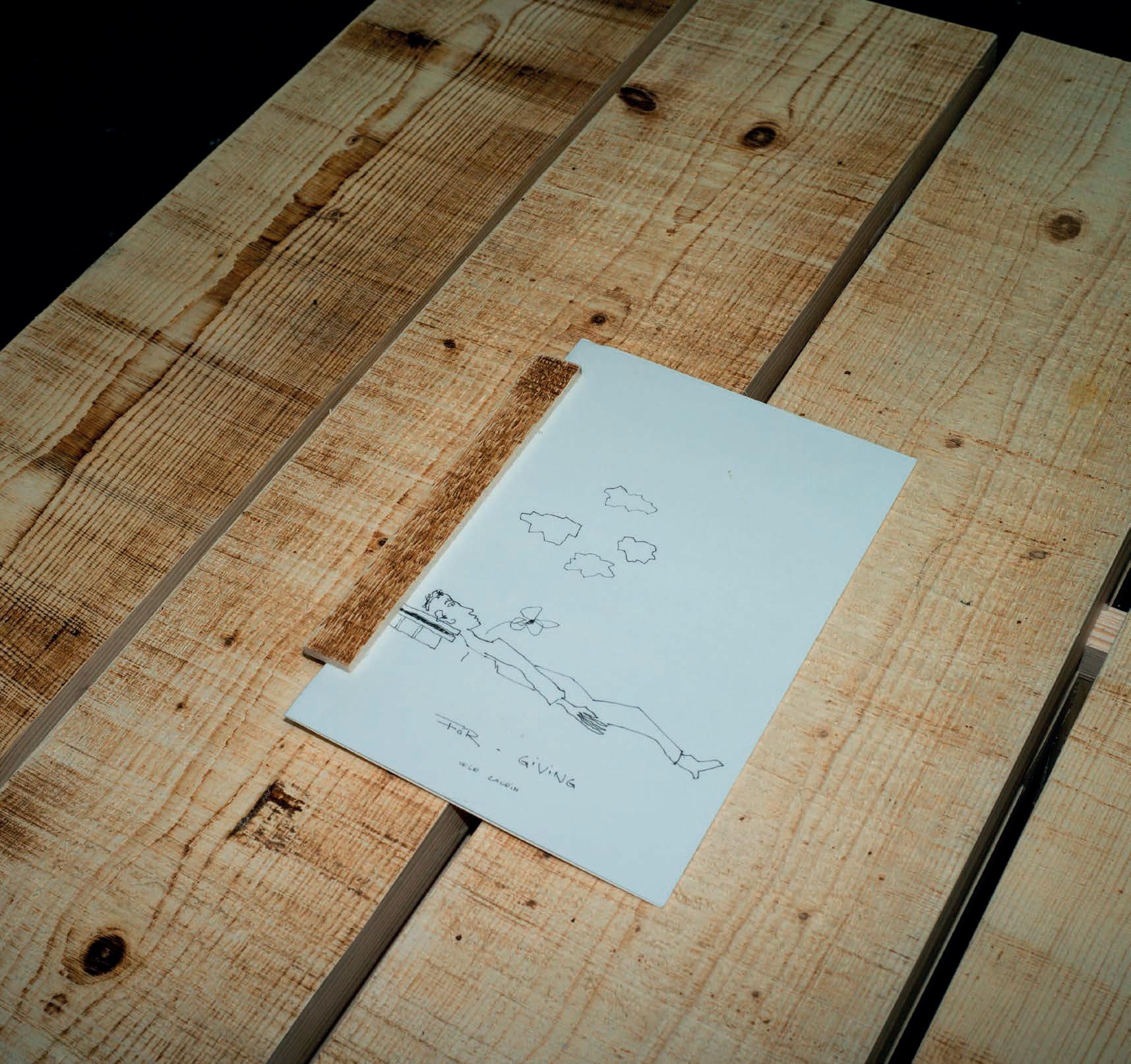

For – Giving Laurin Böhm

Aus stehenden Jahren wurden liegende Jahre.

Nach dem Tod meines Vaters habe ich nicht nur das Gefühl der Trauer geerbt, sondern auch das in meinem Körper verankerte Können eines Schreinerberufs. Die Schwere, die auf dem Material lag, und die Verantwortung, die auf meinen Schultern lastete, wollte ich jedoch nicht auf meine Hände übertragen – und mied die Werkstatt fünf ganze Jahre lang.

Dieses Projekt ist eine Rückkehr zum Holz, aber nicht als Fortführung des väterlichen Handwerks. Es ist der Versuch, eine neue Sprache mit dem Material zu entwickeln, die es mir ermöglicht, die Verletzung zu überwinden. Mit der Fachsprache des Schreiners schreibe ich meine Trauer um, übersetze Begriffe wie Schattenfuge, Stoß auf Stoß oder Verzeihen in Techniken, die wiederum in Objekten Gestalt annehmen. Jedes Objekt schafft eine Struktur der Unterstützung, die ein spezifisches Trauern erleichtert – für mich, für meine Geschwister, für uns als Familie.

Die Kollektion besteht aus drei Objekten, drei Vasen und drei Karten. Jede Arbeit ist das Resultat von Gesprächen über unsere sehr unterschiedlichen Weisen zu trauern: sichtbar, versteckt, geteilt, zurückgezogen.

Auf gesellschaftlicher Ebene versteht das Projekt Trauer nicht als rein privaten Akt, sondern als kollektive Aufgabe: eine Architektur des Haltens, die gerade in Zeiten von Kontrollverlust, Unsicherheit und Rückschlägen an Relevanz gewinnt. Strukturen des Supports kreieren Situationen getragen von Gesten – des Gebens.

Menghin, Oswald (1912): „Totenbretter aus Südtirol“. In: Zeitschrift für Österreichische Volkskunde.

Aufderklamm, Jakob (1959): Die Rechbretter am Nonsberg. Schlern-Schriften. Greiter, Alois (2024): Notizen und Aufzeichnungen zu den Rechbrettern in St. Felix Privatarchiv.

Hörwarter, Georg (2008): „Die Rechbretter von St. Felix“. In: Reimmichl-Kalender 2008, Innsbruck: Tyrolia.

Weiss, Maria Luise (2023): „Reachbretter. Totenkult in St. Felix“. Gastbeitrag auf salto.bz, 2023.

Laurin – Verzeihen

Bei diesem Objekt ist das Verzeihen entscheidend. Durch das Einsetzen von Schattenfugen und das Verbrennen beim Auftrennen der gehobelten Bohlen entstand ein Spielraum für Ungenauigkeit – das Holz verzeiht. Die Technik formte sich zu einem bodennahen Tisch, der als Kopfstütze dient, um ein kollektives oder einsames Schweigen und Ruhen zu ermöglichen.

Lucia – Traglast

Lucia war sehr jung, als unser Vater starb. Ihre Trauer musste sich oft ins Innere zurückziehen, da ihr der Halt von außen fehlte. Für sie entstand eine massive Bank aus verleimten Bohlen, deren viele Berührpunkte Haftung und Dauerhaftigkeit betonen.

Die Sitzfläche ist leicht geneigt, sodass sich zwei Körper aneinanderschmiegen und gegenseitig halten können.

Anton – Stoß auf Stoß

Anton trauert frontal, direkt, ohne Umwege. Das Objekt für ihn ist eine stehende Stütze, bei der zwei Menschen sich gegenüber positionieren. Eine Stoßverbindung auf Schulterhöhe, getragen von einer geradlinigen Konstruktion, nimmt das Gewicht der konfrontativen Begegnung auf.

Ingrid Kofler & Maria Luise Weiss

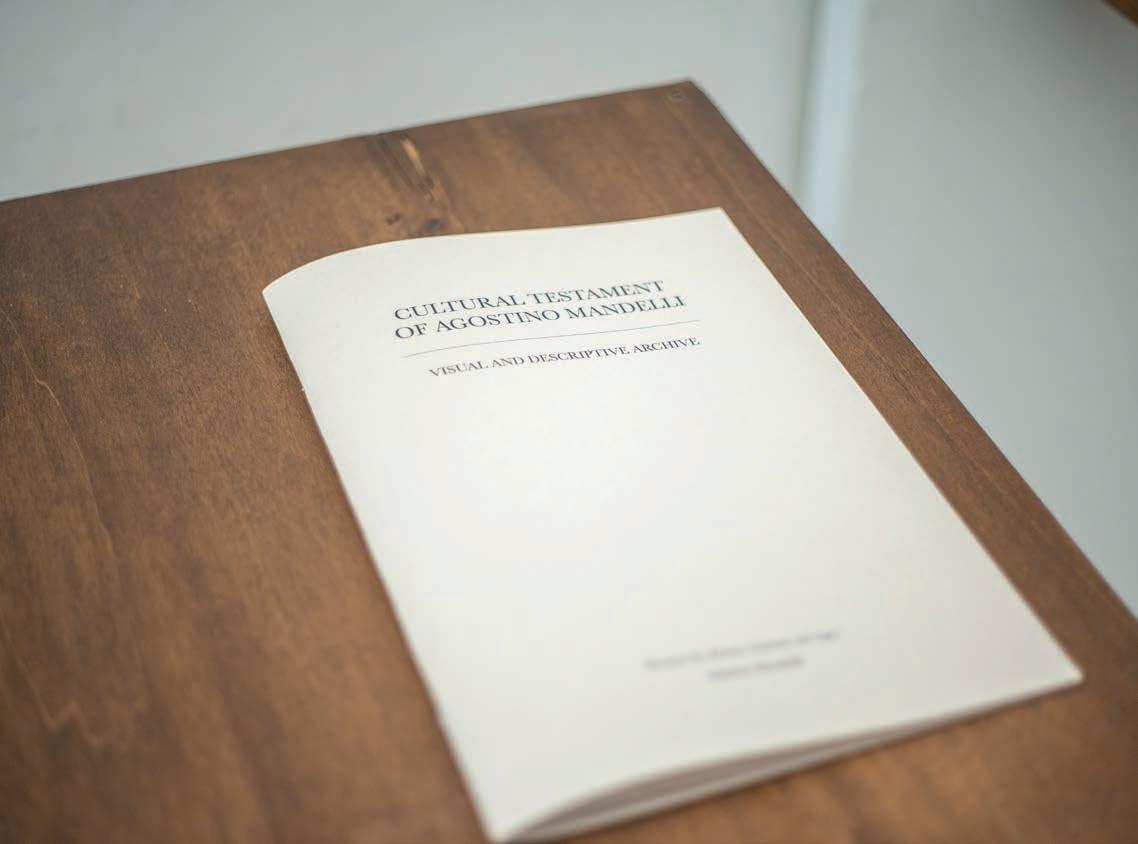

Presence by Absence Sabrina Mandelli

Presence by Absence (veniamo dal lago) entfaltet sich als Archivraum, in dem Erinnerung und Materie ineinander übergehen. Auf gegenüberliegenden Wänden ruhen Regale: auf der einen die Objekte des verstorbenen Großvaters der Künstlerin, auf der anderen die Stracciatella-Steine vom Wasser und der Zeit gezeichnet. Zwischen diesen beiden Polen entspinnt sich ein stiller Dialog – zwischen Natur und Kultur, Verwandlung und Bewahrung.

Durch eine behutsame Geste wird das Archiv lebendig: Die Künstlerin berührt die Steine, reinigt sie, ordnet sie neu. Es ist ein Ritual der Fürsorge, ein leiser Akt der Nähe zu den Dingen. Ein begleitendes Heft bewahrt Codes, Fotografien und Spuren der ausgewählten Objekte. Ein Audiostück trägt die Stimme der Künstlerin in den Raum – sie liest aus dem handgeschriebenen Notizbuch ihres Großvaters, das voller Dialektworte, Sprichwörter und Erinnerungen ist.

So öffnet die Installation einen Raum der Resonanz, in dem das Publikum eingeladen wird, über Trauer und kulturelles Erbe zu reflektieren – und darüber, wie Abwesenheit zur Form der Gegenwart werden kann.

Digitale Unsterblichkeit?

Jeder Mensch wird geboren und wird sterben. Aber wann, wo und wie? Der Prozess des Sterbens und der Tod als unausweichliches Ereignis gehören zum humanen Dasein dazu und markieren die Grenzen jedes menschlichen Lebens. Gerade durch die Unausweichlichkeit des Todes wird der Mensch im Laufe seines Lebens nahezu gezwungen, sich mit ihm auseinanderzusetzen. Denn der Mensch weiß, dass er jederzeit sterben kann, und irgendwann sterben muss.1 Im Sinne der ars moriendi, der Kunst des Sterbens, besteht das ganze Leben der Menschen demnach daraus, „sterben zu lernen“. Gleichzeitig kann die ars moriendi auch als ars vivendi gesehen werden, denn „gut leben kann nur, wer gelernt hat zu sterben“.2 Sterben lernen bedeutet daher immer auch leben lernen und meint die Entwicklung von Fähigkeiten, mit der eigenen Endlichkeit umzugehen.3

Die Auseinandersetzung mit dem Sterben, dem Tod und der Trauer begleitet die Menschheit seit jeher und unterliegt einem stetigen gesellschaftlichen Wandel. Nach einem Jahrhundert der Verdrängung erlangt der Tod im 21. Jahrhundert wieder mehr öffentliche Sichtbarkeit –nicht zuletzt durch die fortschreitende Digitalisierung. Virtuelle Räume eröffnen neue Möglichkeiten, den Sterbe- und Trauerprozess zu gestalten. Es werden Erinnerungen an Verstorbene öffentlich geteilt und virtuelle Friedhöfe besucht. Zudem können Online-Gedenkfeiern und das Anzünden virtueller Trauerkerzen Trost spenden. Immer häufiger nutzen Trauernde auch die Künstliche Intelligenz. So werden KI-generierte Chatbots als virtuelle Gesprächspartner*innen in der Trauerbegleitung genutzt. Doch die KI dient nicht nur als Medium, über Verstorbene zu sprechen, sondern auch als Simulation der Verstorbenen selbst – mit dem Ziel einer fiktiven Interaktion mit dem Jenseits. Denn das, womit viele nach einem Todesfall hadern, ist die Tatsache, dass keine soziale Interaktion mit der verstorbenen Person mehr möglich ist und man sich „für immer“ verabschieden muss. Künstliche Intelligenz versucht dem entgegenzuwirken, indem sie durch das Einspeisen persönlicher Daten ein digitales Abbild erschafft, das den verstorbenen Menschen imitiert. Dadurch wird die Möglichkeit geschaffen, mit bereits verstorbenen Personen in Form von KI-Chatbots und Avataren möglichst „persönlich“ und realitätsnahe zu interagieren, was helfen soll, den Schmerz des Verlusts zu lindern.5 Diese neuen digitalen Praktiken bergen aber auch die Gefahr, dass sich Menschen zunehmend von der Realität des Todes entfernen. Sterben und Trauer sind seelische Prozesse, die ehrliches Mitgefühl und den spürbaren Kontakt von Mensch zu Mensch brauchen. Durch solche digitalen Tools büßen sie an Menschlichkeit ein, eben weil das menschliche Dasein digital durch die Interaktion mit selbstlernenden Kommunikationssystemen ersetzt wird und dadurch eine versteckte Einsamkeit und Entfremdung von der Welt durch technisch kalkulierte Emotionen entstehen kann. 6 Während manche Menschen in ihrer Trauer Trost bei

Vom Umgang mit Sterben,

Tod und Trauer im Zeitalter der Digitalisierung

KI-Chatbots suchen und versuchen, mit virtuellen Kopien verstorbener Personen zu kommunizieren, beschäftigen sich andere bereits zu Lebzeiten mit der Erschaffung eines eigenen virtuellen Abbildes, um der Nachwelt erhalten zu bleiben. Denn nicht jeder möchte sich mit dem unausweichlichen Schicksal abfinden, „nicht mehr zu sein, nachdem man gewesen ist“.7 Es gibt genügend Unternehmen, die den Wunsch der Menschen nach einer unsterblichen, virtuellen Identität zu einem aufblühenden Geschäftsmodell gemacht haben und gegen Geld die Erschaffung von KI-Doppelgänger*innen anbieten. Durch Unmengen an Bild-, Tonund Videoaufnahmen wird die KI trainiert, eine realitätsnahe Kopie zu erschaffen, die der entsprechenden Person nicht nur mit ihrer Stimme nahekommt, sondern auch Gedanken und Schlussfolgerungen fasst, die dem Charakter und der Haltung der Person ähneln. Auf diese Weise soll der geistige Tod der Person verhindert und den Menschen die Angst genommen werden, in Vergessenheit zu geraten.8 Es scheint ein Bedürfnis der Menschen zu sein, nicht nur Materielles, sondern auch ihr Wissen und ihre Lebenserfahrungen weiterzugeben und etwas für die Nachwelt zu „erschaffen“, das über den eigenen, physischen Tod hinausgeht. Diese Form des digitalen Nachlasses zeigt den Versuch der Menschen, ihr Schicksal der Endlichkeit durch die Schaffung einer virtuellen Identität zu durchbrechen. Doch gelingt es durch diese neuen, digitalen Technologien wirklich „die unsterbliche Seele aus dem Gefängnis des vergänglichen Körpers zu befreien“9 und so die Endlichkeit des Lebens zu überwinden?

Franke und Nass halten fest: „Zum verantwortlichen Menschsein gehört die bewusste Vorbereitung auf Sterben und Tod.“10 Mit Blick auf die Digitalisierung stellt sich die Frage, wie verantwortungsbewusst wir wirklich mit dem Sterben und dem Tod umgehen: Was bedeutet es für die Menschheit, wenn die bis dato ausschließlich utopische Idee der Unsterblichkeit durch die rasant fortschreitende Entwicklung künstlicher Intelligenz immer realer wird? Wie gehen wir damit um, wenn die zeitliche Begrenztheit des menschlichen Lebens dadurch plötzlich ins Wanken gerät und die Grenze zwischen Leben und Tod, zwischen Endlichkeit und Unendlichkeit immer mehr zu verschwimmen scheint? Was bedeutet das für unser Verständnis vom Tod, wenn der Mensch – dasjenige Lebewesen, das seit jeher weiß, dass es sterben kann und muss – vermeintlich unsterblich wird? Wie Zirfas betont, kommt es – eben weil die Menschen sterben müssen – darauf an, „jeden Tag und jede Stunde im Hier und Jetzt zu nutzen und den Wert der Zeitlichkeit als Vergänglichkeit zu begreifen“.11 Nur wer das Sterben lernt und täglich bereit dazu ist, wird Achtung vor jedem einzelnen Augenblick empfinden12 und das Leben so gestalten, dass es nicht erst in Zukunft, sondern „in jedem gelebten Augenblick als sinnvoll erfahren wird“.13 Es liegt an uns und unserer Haltung mit der (Un-)Bestimmbarkeit und (Un-)Endlichkeit des Lebens umzugehen.

1 Zirfas, J. (2014a). Geburt und Tod. In C. Wulf & J. Zirfas (Hrsg.), Handbuch Pädagogische Anthropologie (S. 329–340). Wiesbaden: Springer VS. 2 Ricken, F. (2012). Ars moriendi - zu Ursprung und Wirkungsgeschichte der Rede von der Sterbekunst. In F.-J. Bormann & G. D. Borasio (Hrsg.), Sterben. Dimensionen eines anthropologischen Grundphänomens (S. 309–324). Berlin: De Gruyter. hier S. 316 3 Zirfas, J. (2014b). Gegenwart. In C. Wulf & J. Zirfas (Hrsg.), Handbuch Pädagogische Anthropologie (S. 363–373). Wiesbaden: Springer VS. 4 Franke, A. & Nass, E. (2024). Humanität von Sterben und Trauer im digitalen Zeitalter. Sondierung für eine Kultur- und Wertediskussion. In S. Scholz & J. Zerth (Hrsg.), Versorgung gestalten in vulnerablen Lebenslagen (S. 147–156). Stuttgart: Kohlhammer. 5 Wobst, B. & Winschewski, J. (2024). Wir hör'n uns, wenn ich tot bin! [ARD-Dokumentation]. Verfügbar unter: https://www.ardmediathek.de/video/37-grad-die-einzeldokus/ wir-hoer-n-uns-wenn-ich-tot-bin/zdf/Y3JpZDovL3pkZi5kZS9QUk9EMS9TQ01TXzYxMmU0YTUyLTU3NDQtNDJjZS04MWU5LTZlMThhYTBjNDA1OA 6 Franke & Nass, 2024 7 Brachtendorf, J. (2012). Sterben ein anthropologischer Konflikt sui generis? In F.-J. Bormann & G. D. Borasio (Hrsg.), Sterben. Dimensionen eines anthropologische Grundphänomens (S. 257–270). Berlin: De Gruyter. hier S. 257 8 Schönwandt, F. (2025). Mein Mann lebt als KI weiter –Lieben und Sterben mit Künstlicher Intelligenz [ARD-Dokumentation]. Verfügbar unter: https://www.ardmedia thek.de/video/mein-mann-lebt-als-kiweiter/mein-mann-lebt-als-ki-wei ter/mdr/Y3JpZDovL21kci5kZS9zZW5kdW5nLzI4MTA2MC8yMDI1MDEyMDIzMDUvcmVwb3J0YWdlLWRva3UtaW0tZXJzdGVuLTM5NA 9 Zirfas, 2014a, S. 330

10 Franke & Nass, 2024, S. 151

11 Zirfas, 2014b, S. 364

12 Korczak, J. (2007). Das Recht des Kindes auf Achtung [1929]. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus.

13 Zirfas, 2014a, S. 333

Laura Breitenberger

Umfriedeter Raum

Waltraud Holzner

Die Ausgangsbedeutung des Wortes Friedhof geht auf das althochdeutsche frithof zurück, was die Bezeichnung für einen eingefriedeten, also umgrenzten Platz ist. Mit der Zeit vollzog sich der Bedeutungswandel zu einem „Hof des Friedens“. Tatsächlich gibt es kaum einen Friedhof, der nicht von einer Mauer oder wenigstens einem Zaun umschlossen wird. Das Asylrecht, das im Innenraum einer Kirche bestand, erstreckte sich auch auf den Kirchhof. Umgrenzt wird etwas, das geschont und behütet, etwas, dem Ruhe, Respekt und Frieden garantiert werden soll. Mehr als jeder andere Ort werden Areale, wo Verstorbene ruhen, nicht nur als Gedenkstätten, sondern auch als erhabene Bezirke empfunden, ja, in vielen Religionen, so auch in der christlichen, als sakrale Orte. Deshalb sind Friedhöfe mit Tabus und moralischen Geboten behaftet, deren Beachtung von der Gesellschaft eingefordert wird. Die Verletzung der geltenden Regeln – zum Beispiel Störung der Totenruhe, Leichen- oder Grabschändung, Grabräuberei, Verschmutzung – wird als Entweihung empfunden und kann sogar gesetzlich geahndet werden.

Gräber sind die ältesten Zeugnisse menschlicher Kultur. Sobald die Menschen sesshaft wurden, also schon zu Beginn der Jungsteinzeit, bestatteten sie ihre Verstorbenen auf separaten Begräbnisplätzen. Die monumentale Ausstattung vieler Gräber lässt auf tiefsinnige kultische Handlungen und Riten schließen. Im Zuge der Christianisierung wurden die auf germanisch-keltischer Tradition beruhenden Gräber- und Urnenfelder als heidnisch abgelehnt.

Im Mittelalter setzte sich allmählich der Brauch durch, die Toten im Kirchenbereich ad sanctos – also bei den Heiligen – zu bestatten. Zwar war es 563 im Konzil von Braga per Gesetz verboten worden, Verstorbene innerhalb der Kirche zu bestatten, aber ab dem 9. Jh. konnte dieses Gesetz mittels angemessener Beträge, den sogenannten Bestattungspfründen, umgangen werden. Die Nähe des Tabernakels und die Fürsprache der Heiligen, deren Reliquien in den Kirchen aufbewahrt wurden, sollten bei der Erlangung der himmlischen Seligkeit hilfreich sein. Ein Grab innerhalb der Kirche war daher privilegierten Menschen von Rang und Namen vorbehalten, z. B. Bischöfen, Adeligen sowie Stiftern. Auch wer sich ein Plätzchen im Mauerwerk der Kirche reservierte, vermeinte sich damit himmlische Protektion zu sichern. Jeder Christ strebte danach, in geweihter, umfriedeter Erde zu ruhen, da er seine Seele an solchem Ort vor dem Zugriff des Teufels sicher wähnte. Es war aber bis vor gar nicht allzu langer Zeit keine Selbstverständlichkeit, auf dem Friedhof ruhen zu dürfen. Neugeborene und Kinder, die starben, ehe man sie taufen konnte, hatten kein Anrecht auf die geweihte Erde des Kirchhofes. In manchen Gegenden begrub man sie unter der Regenrinne von Kirchen und Kapellen, da man hoffte, das über die Dächer eines geweihten Gebäudes

geronnene Wasser könne sie posthum taufen. Menschen, die durch Suizid ihrem Leben ein Ende gesetzt hatten, Geächtete, Hingerichtete und Ketzer wurden am Schindanger verscharrt. Ein Esels- oder Hundsbegräbnis nannte man das. Mancherorts wurde sogar dem fahrenden Volk ein Begräbnis innerhalb der Kirchhofmauern verweigert. Alte Leute in Tramin können sich noch an die Galgenwies erinnern, ein brachliegendes Stück Land an der Gemeindegrenze zu Kaltern, das nicht nur der Hinrichtung, sondern auch der Beerdigung der Geächteten diente. Wer zu dem Platz kam, bekreuzigte sich eingedenk der schaurigen Bedeutung dieses Ortes. Heute ist dieses Fleckchen Erde kultiviert und wird nicht mehr als Galgenwies bezeichnet.

Vergangenheit und Zukunft sind im Heute verborgen. Das Gewesene trug Gegenwart und Zukunft in sich, die Zukunft wird alles Zurückliegende beinhalten. So sind Gräber wohl die Endstation für körperliche Aktivitäten, aber der Einfluss derer, deren Gebeine oder Asche nun darin ruhen, ist weiterhin spürbar. Ihr Nachlass besteht nicht nur aus testamentarischem oder genetischem Erbgut. Die Macht der physisch Toten ist manchmal sogar größer als die der Lebenden. Während das Leibliche dem Verfall preisgegeben ist, wirken geistige Energien weiter fort. Sie können auf geheimnisvolle Weise Handlungen und Entscheidungen beeinflussen und sich sogar unerschütterlich in irdischen Gefilden einnisten, zum Wohle oder Wehe derer, die noch darin leben. Es fällt uns schwer, die, die wir liebten, loszulassen und jene, an die wir uns mit zwiespältigen oder gar negativen Gefühlen erinnern, lassen uns nicht los. Es gibt zahllose Berichte über Verstorbene, die sich auf irgendeine Weise bemerkbar gemacht hätten. Solche Kontaktaufnahmen aus dem Jenseits werden im Allgemeinen als schaurig und furchterregend empfunden. Die Seelen der Verstorbenen sollten sich, bei aller Zuneigung und Trauer, doch lieber nicht mehr bei ihren Angehörigen umtun, sondern sich einen ihrem Zustand angemessenen Platz für ihr jenseitiges Treiben aussuchen. So wurde in vielen Gegenden des Alpenraumes der Sarg beim Hinaustragen aus dem Haus und bei Wegkreuzen niedergestellt, um Ablassgebete zu sprechen. Bei dieser Totenrast sollte der Geist des Toten verwirrt werden, indem man die Bahre dreimal in verschiedene Richtungen anhob oder die Pferde dreimal anziehen ließ, ehe man den Begräbnisplatz erreichte. Friedhöfe galten seit jeher als unheimliche Orte, wo die Seelen der Toten als Geister oder Gespenster wiederkehren, um alte Rechnungen zu begleichen oder um durch Gebet und Schuldvergebung der Lebenden Erlösung und Frieden zu finden. Solche makabren Visionen werden wohl durch Gewissenspein, Angst und Schuldgefühle ausgelöst und wurden schon seit dem 14. Jh. von Malern, Bildhauern, Dichtern und Komponisten künstlerisch umgesetzt, zum Beispiel im Thema Totentanz, das sich auf die Macht des Todes über den Menschen bezieht.

Der Friedhof, ein Ort, der uns zwar leiser werden lässt, der aber unweigerlich Erinnerungen in uns wachruft und damit starke Emotionen auslöst: Liebe, Sehnsucht, Schmerz, Wehmut, Reue, Verzweiflung, Wut, Hass –und die ohnmächtige Gewissheit der irdischen Endgültigkeit. Kein Wunder, dass die Verbindung zur jenseitigen Sphäre von manch einem gesucht oder aber befürchtet wird. Dieses Nicht-loslassen-Können gibt es, wenn die Liebe so groß und der Schmerz so tief ist, dass die Trennung nicht akzeptiert wird.

Während es bei antiken inner- und außereuropäischen Kulturen üblich war, Tote mit Grabbeigaben zu bestatten, verschwand bei den christianisierten Völkern schon ab dem 5. Jahrhundert dieser Brauch. Man war sich nun gewiss, im Jenseits keinen Bedarf mehr an irdischen Gütern zu haben. Tatsächlich sollten in alter Zeit die Grabbeigaben dem Verstorbenen im Jenseits gute Dienste leisten. Heute werden angeblich den Toten wieder Objekte in den Sarg mitgegeben oder auf das Grab gelegt. Nicht, weil man glaubt, der Verstorbene könne sie verwenden, sondern aus dem kindlichen Bedürfnis, dem Verstorbenen einen Liebesbeweis zu schenken in der Hoffnung, er könne sich aus jenseitigen Gefilden darüber freuen. So sind die Bärchen und Puppen auf Kindergräbern und die Christbäumchen auf so manchem Erdhügel rührende Zeugnisse dafür, dass die geliebten Verstorbenen nicht nur in jenseitigen Sphären angenommen werden, sondern auch in den Herzen ihrer Angehörigen weiterleben.

Es gibt natürlich von Land zu Land verschiedene Bräuche und Gepflogenheiten, die mit Sterben, Beerdigung und Grabkultur verbunden sind. Wenn wir uns umschauen, beherrschen die Grabsteine und Grabkreuze das Bild auf unseren Friedhöfen. Das Kreuz ist das Zeichen unseres Glaubens. Wir vertrauen auf den, der uns erlöst hat und uns Auferstehung und ewiges Leben verheißen hat.

Auf Steinen und Kreuzen ist schriftlich meist nur festgehalten, wer hier begraben ist, das Geburts- und Sterbedatum, manchmal ein Vulgoname oder die Berufsbezeichnung. Die Nachwelt erfährt also wenig über den Toten. Oft sind Sprüche am Grab zu finden; diese geben über die Empfindungen der Hinterbliebenen oder über deren Gedenken an den Verstorbenen Auskunft. In Kramsach in Tirol gibt es einen Museumsfriedhof, der davon kündet, dass im alpenländischen Raum in früheren Zeiten der Tod recht pragmatisch als unabwendbare Selbstverständlichkeit hingenommen wurde. Frisch-fröhlich und ungeschönt hielt man die Erinnerungen an die mehr oder weniger guten Taten eines Verstorbenen in markigen Sprüchen fest, die an wunderschönen schmiedeeisernen Kreuzen angebracht wurden:

Hier liegt der Brugger von Lechleiten, er starb an einem Blasenleiden. Er war schon je ein schlechter Brunzer, drum bet' für ihn ein Vaterunser.

Hier liegt mein Weib, Gott sei's gedankt, oft hat sie mit mir gezankt, oh Wanderer, geh gleich fort von hier, sonst steht sie auf und zankt mit dir.

Hier ruht mein lieber Arzt, Herr Grimm und alle, die er heilte, neben ihm.

Der Stein versinnbildlicht die lange Dauer der Zeit, in welcher der oder die Verstorbene unvergessen bleiben soll. Eine Wunschvorstellung, die nachdenklich macht. Es ist wohl berührend, wenn wir an alten oder sogar ausrangierten Grabsteinen Namen von Menschen finden, deren Leben wie unseres von Höhen und Tiefen geprägt war, Menschen, die vielleicht schwere Arbeit geleistet oder viel Gutes bewirkt haben und dennoch allmählich aus dem Gedächtnis ihrer Nachfahren verschwunden sind. Die Friedhofsordnungen in großen Städten begünstigen mittlerweile dieses Vergessen, indem sie aus Platzbedarf für neue Beerdigungen die Auflassung von Grabstätten nach 15 bis 20 Jahren vorschreiben. Privilegierte können aber nach wie vor dafür sorgen, dass ihr Verfall in angenehmer, ungestörter

Weise in sündteuren Grüften ohne Ablaufdatum stattfindet. Die Reichen und Mächtigen waren zu allen Zeiten bestrebt, dass ihrem Rang und Namen hier auf Erden womöglich bis zum Jüngsten Tag Bewunderung gezollt wird. So eine Pyramide oder eine eigene Krypta macht schon was her...

Das essenzielle Element auf dem Friedhof ist die Erde. Erde symbolisiert das Materielle, aus der Erde geht das Leben hervor und zur Erde geht es wieder zurück. Und auch der Stein, so unveränderlich und unverwüstlich er scheinen mag – auch er verwittert und wird zu Erde.

Mit Wasser wird die Erde des Friedhofs geweiht und gesegnet. Auf diesem „Gottesacker“ finden unsere mit Wasser getauften, also von der Erbsünde gereinigten Verstorbenen ihre letzte Ruhestätte. Wenn wir sie besuchen, sprengen wir geweihtes Wasser auf ihre Gräber. Wasser versinnbildlicht mit seinem unentwegten Lauf die Zeit und den Kreislauf der Natur, in den alle Lebewesen eingebunden sind. So ist Wasser auch Sinnbild für Werden, Vergehen und Wiedergeburt in ein ewiges Leben.

Wir zünden eine Kerze an. Mit der Wärme ihrer Flamme und ihrem Schein wollen wir ausdrücken, was wir kaum mit Worten sagen können. Glaube, Hoffnung und Liebe

sollen leuchten wie ein Schimmer des ewigen Lichtes, das wir für unsere Lieben erbitten.

Die Luft versinnbildlicht das Geistige, das man ebenso wie sie nicht greifen kann. Unserer Kehle entströmen Gebete, die sich, kaum gesprochen, in Luft aufzulösen scheinen, jedoch von der Hoffnung getragen sind, von einem Allwissenden, Allumfassenden angenommen zu werden.

Die vier Elemente sollen hier natürlich nicht von naturwissenschaftlichem Standpunkt aus betrachtet werden. Gerade hier auf dem Friedhof ist ihre spirituelle Bedeutung zu erspüren. Im Weltbild des Aristoteles und der mittelalterlichen Alchemisten war die Quintessenz das fünfte Element, der Äther. Als masselose, unvergängliche und unveränderliche Substanz wurde es als das Wesentliche, Eigentliche, Lebendige, Ewige erachtet. Sind nicht die Blumen, die wir unseren Verstorbenen auf die Erdhügel pflanzen, die Bäume, die die Gräber beschatten, ein treffendes Symbol für das Leben, das zwar in seiner irdischen Form an die vier Elemente gebunden und vergänglich ist, das aber letztendlich durch den Schöpfungsfunken mit diesem Wesentlichen, Unvergänglichen verbunden und von seinem Geist beseelt ist? Das Leben, das zum Wesen Gottes gehört wie die Liebe, in der wir uns für immer und ewig geborgen fühlen dürfen?

„Ich mag dieses Schwanken zwischen

physischer

Realität

und immaterieller Präsenz, dem An- und Abwesenden.“

Ein Gespräch zwischen dem Künstler Clemens Tschurtschenthaler und dem Kurator Christian Lübbert

CHRISTIAN LÜBBERT Vielen Dank für die Einladung in dein Studio. Wir treffen uns hier nun schon zum zweiten Mal. Beim ersten Besuch haben wir uns mit einigen deiner neuesten Arbeiten beschäftigt. Ich möchte die Gelegenheit heute nutzen, um einen näheren Blick auf diese Arbeiten und deine künstlerische Praxis zu werfen, indem wir uns diesen anhand deiner letzten Ausstellungen nähern. Beginnen wir mit der Ausstellung Café Memoriam, die 2022 im Kunstverein Ve.Sch gezeigt und die von Martin Vesely kuratiert wurde. Ich habe die Ausstellung damals bei meinem ersten Besuch im Ve.Sch gesehen, kurz nachdem ich als Juniorkurator an der Secession angefangen hatte. Ich weiß noch, dass bei mir der Eindruck entstanden ist, dass es sich um eine raumfüllende Installation handelt. Was hast du dort gezeigt und wie bist du mit dem Raum umgegangen?

CLEMENS TSCHURTSCHENTHALER Ich sehe sie auch wie eine Rauminstallation, die aus sechs Arbeiten besteht. Ein bisschen wie ein Album. Der Grundgedanke der Show ist die Spannung zwischen dem Ego im Austausch mit der Umgebung und der Gruppe. Ich arbeite medienübergreifend, es gibt also vier skulpturale Arbeiten, eine Videoarbeit mit Sound-Komposition und eine kinetische Installation.

Ich wollte einen Raum schaffen, der mit Erinnerung spielt. Der Titel der Ausstellung bezieht sich auf eine Bar, die es eigentlich nicht gibt. Für den Zeitraum der Ausstellung hat sich das Ve.Sch in einen Erinnerungsort verwandelt, in das Café Memoriam. Die Arbeit Feuer bestand zum Beispiel aus einhundert, mit der Aufschrift Café Memoriam bedruckten Feuerzeugen, die sich die Besucher*innen mitnehmen konnten. Der Gedanke war, dass sie ihr Feuer irgendwann verlieren oder weitergeben und sich das Café als gedachter Ort weiterverbreitet. Es ging mir darum, einen realen Ort zu schaffen, der gleichzeitig fiktiv ist.

Warum war dir das wichtig, dieser fiktive und zugleich reale Ort, dieses Café?

Spekulative Räume wollen keine allgemeine Wahrheit transportieren, sondern entstehen im Kopf und nähren sich aus subjektiven Erinnerungen und Erfahrungen. Es steht nicht direkt die einzelne skulpturale Arbeit im Zentrum, sondern vielmehr die Stimmung, die im Raum herrscht. Zusammen mit dem Sound im Raum entsteht

Clemens Tschurtschenthaler, wolf pack, 2024 FOTO Clemens Tschurtschenthaler

eine Art Täuschung, die den Gedankenraum erzeugt. Eine weitere Arbeit in der Ausstellung ist zum Beispiel mystic, fogged figure in the distance Eine manipulierte Windschutzscheibe, die an der Wand lehnt und sich, in Kombination mit Totholz und einer alten Lederjacke, zu einer balancierenden Skulptur zusammensetzt. Ein ausgemustertes Objekt, das ein Bild vom Zurücklassen zeichnet und so eine Zeitlichkeit impliziert, die ein Narrativ eröffnet. Ich mag dieses Schwanken zwischen physischer Realität und immaterieller Präsenz, dem An- und Abwesenden.

Bei der Wahl deiner Materialien ergibt sich eine Kontinuität. Du nutzt natürliche Materialien, aber auch vorgefundene Objekte und Architektur. Auch die zeitliche Ebene lässt sich bei dir als Material bezeichnen. Wie kommst du zu deinen Materialien?

Ich nutze industriell gefertigte Materialien und Bezüge zur städtischen Lebensrealität, aber auch organische Materialien. Zur natürlichen Zeitlichkeit, die zum Beispiel im Holz liegt, kommt die erzeugte Zeitlichkeit. In Form von Bewegung, Spuren im Material und Sound. So entsteht in den Arbeiten ein Zwischenzustand, in dem sich die Objekte und Räume von statischen zu animierten Charakteren und Situationen entwickeln.

Der öffentliche und städtische Raum, die darin befindliche Architektur und das Thema Schutz finden sich auch in der Ausstellung LIMBUS wieder. Sie hat 2024 im Ausstellungsraum DISPLAY in Parma in Italien stattgefunden. Kuratiert wurde sie von Ilaria Monti. Was hat es mit dieser Installation auf sich?

Die Idee war es, das Gefühl vom inneren Loop in eine Rauminstallation zu übersetzen. Es ist eine Installation mit einer zentral positionierten, kinetischen Skulptur. Ein zwei Meter hohes Drehkreuz aus Aluminium mit Soundkomposition. Man kennt das von Großevents, um die Leute in Schach zu halten, als Instrument, um Ruhe und Ordnung zu schaffen. Durch die Drehung der Skulptur und den Sound wird der Raum immer wieder in ein anderes Gefühl getaucht. Es ist ein Spiel aus Wiederholung und Unterbrechung.

Deine Arbeiten gehen häufig aus der Beschäftigung mit bestimmten Begrifflichkeiten hervor. Die Ausstellung DELLE fand 2024 im WAF, nextdoor in Wien als Duo mit Sebastian Haaf statt. Dort waren drei Arbeiten von dir zu sehen: wolf pack, ghost note und echo chamber Was war der Ausgangspunkt? Welche Form haben die Arbeiten angenommen?

Den Titel der Ausstellung gab es schon, bevor die Arbeiten da waren. Delle ist die Verbalisierung eines Transformationsmoments, eine Spur im Material. Das Wort strahlt so eine schöne Zeitlichkeit aus und hat auch etwas mit Wertigkeiten zu tun.

Ich habe mit Schutzschichten für den Körper gearbeitet. Die Arbeit wolf pack zum Beispiel, besteht aus einem Football Trikot, das mit Epoxidharz versteift wurde. Es hat die Form eines Brustpanzers. Das Shirt ist längs in der Mitte geteilt und Rücken an Brust wieder verbunden. Der Schutzpanzer definiert das Objekt, er fehlt aber gleichzeitig, da der eigentliche Panzer nicht mehr in der Arbeit präsent ist.

Mich würde interessieren, wie das Thema Sport in deine Arbeit gekommen ist? Es gibt immer wieder Punkte, an denen es zum Material deiner Arbeiten wird.

Ich bin in Südtirol aufgewachsen und, wie viele junge Buben, war ich viel in Sportvereinen – Fußball, ein bisschen Kampfsport und später Skateboarden. Das war ein großer Teil meiner Kindheit und Jugend. Der Sport, den du betreibst, definiert deine soziale Umgebung. Hat also ziemlich viel Einfluss auf eine Person. Das geht von Freundschaften über Zugehörigkeit, bis hin zum Verhalten in Gruppen.

An Sportutensilien interessieren mich die sozialen Konnotationen, aber auch die Objekte an sich; die Architektur und Ästhetik, die Exoskelette, die sich am Körper anschmiegen, schützen und absorbieren sollen. Ich sehe darin Symbole für die Schwellenräume zwischen dem Ich und der Umgebung. Wie viel Einfluss hat die Umgebung, die soziale Umgebung auf das Ich. Es geht mir um diese Wechselwirkungen zwischen dem Ego und der Gruppe.

Recht auf Trauer

Martha Fuchs Haller

Recht auf Trauer oder Blaue Ge(h)zeiten in den Denkräumen meiner Sommer am Meer hätte einen dichter als mann wie die mairöcker gehabt haben sollen, hätte nicht erst jetzt anfangen sollen zu versuchen, mich einzulassen in das wortmeer der silben, wo alles zuhause zu sein scheint, hätte früher angefangen haben wollen zu versuchen, keinen versuch auslassend, radikal denkend zu schreiben, das, was mir das leben schuldig geblieben, oder ich ihm schulde, durch alle gestorbenen tode hindurch, radikal hätte ich es versuchen müssen, ohne je wieder aufgehört haben zu sollen.

Trauer

Ich bin

Aufgestanden

Anders

Ich sehe den Baum

Ich frage

Stehst du noch

Baum

Ich frage

Stehst du noch

Er steht

Ich sehe die Rose

Ich frage

Stehst du noch

Rose

Ich frage

Stehst du noch

Sie steht

Ich sehe den Stuhl

Ich frage

Stehst du noch

Stuhl

Ich frage

Stehst du noch

Er steht

Ich spüre den Stich

Ich frage

Frage nach dem Stich

Ich frage

Nach dem Stich ins

Herz

Ich frage

Stich

Ich frage

Stich

SAAVanne

Die Rubrik der Südtiroler Autorinnen- und Autorenvereinigung

Herzlich willkommen in der SAAVanne. Kein immergrüner Regenwald, dessen Luftfeuchtigkeit Ihnen den Atem raubt. Keine Wüste, deren sengende Hitze Sie um den Verstand bringt. Lassen Sie den Blick in aller Ruhe schweifen – wenn Sie ganz genau hinschauen, können Sie sehen, was für feine Gräser, Sträucher und Bäume da wachsen…

Wo machst du Halt

Ich frage nach dem Stich

Dann rollt die Welle der Verzweiflung

Rollt ohne Absicht auf das Ufer zu

Und stürzt über Baum Rose Stuhl

Sodann

Ich springe auf

Den nächsten Sessel

Ich frage

Wo ist die Mitte

Ich frage

Wo ist die Mitte

Ihr dürft nicht sterben

Bevor ihr geboren seid

Ich frage

Wo ist der Halt

Ich frage

Nach dem Halt

Ich frage nach dem Stich

Umgefallen

Ist der Stuhl

Der sechste

Ich spüre den Stich Frage

Nach dem Stuhl Den Umgefallenen

Packe die Frage

In den Korb Neben den Stich den Baum die Rose Packe sie auf den Stuhl Den Umgefallenen

Den Sechsten

Packe sie in den Korb

Wo die Frage Nicht stirbt

Fragil

Wer es nicht ist

Möge die Hand erheben

Ich bin es

Mein Sohn war es

Die Gesellschaft ist es Wir alle sind es

Zugegebenermaßen Du auch Genau genommen

Aber wir tun so, und müssen es tun, (der Kopf ist uns im Wege oder der Fuß) Als balancierten wir nicht

Auf dem gespannten Seil

Zwischen

Geld Und Glück Und jetzt Und gleich Und Wort Und Sinn Und Dunkel Und Licht Und Wahrheit Und lügen uns selber an Weil wir wollen müssen Und die Liebe Nicht nur ein Wort Was dann? Halt auch Fragil

Schnittpunkt

Windschief Kalibrierten Wolkenwänden

Im Salzwasser Gespiegelt Laufen laufend Wellen davon Im ewigen Takt Des Mondes Währenddessen

Auf Meeresböden

Immer

Neue Kreuze In den Himmel Wachsen

Globale Erzählungen: Persönliche Schicksale und die grossen Fragen unserer Zeit

Drei Kontinente, vier Perspektiven – und überall dieselbe Kraft des Erzählens: Ob in einem von Gewalt gezeichneten Grenzdorf Osttimors, auf den vom Klimawandel bedrohten Inseln Ozeaniens, im Manila der Arbeitsmigration oder in Mexiko zwischen Freundschaft und Mutterschaft – diese Bücher verknüpfen individuelle Lebensgeschichten mit den großen Fragen unserer Zeit. Literatur, die Grenzen überwindet!

Lydia Zimmer

Den Auftakt macht Felix K. Nesis preisgekrönter Roman Die Leute von Oetimu, der die Geschichte Osttimors von der portugiesischen Besatzung bis zur Unabhängigkeit ins Zentrum rückt. Mit ausgreifender Komik, scharfer Beobachtung und Sinn für dramatische Zuspitzungen schildert er das Leben im Grenzstädtchen Oetimu, wo Sergeant Ipis Verlobung mit Silvy ein ganzes Dorf ins Chaos stürzt. Persönliche Schicksale verweben sich kunstvoll mit einer Historie, die von Gewalt, Machtwechseln und gesellschaftlichen Umbrüchen geprägt ist. Nesi erzählt mit grosser Geste – komisch, scharfzüngig und voller Cliffhanger. Kein Wunder, dass der Roman als „Bester Roman des Jahres“ ausgezeichnet und später vom indonesischen Ministerium für Bildung und Kultur prämiert wurde. Von Südostasien führt die literarische Reise weiter in den Pazifik: In Kein Land für Achtpunkt-Falter erhebt Julian Aguon, eine der eindringlichsten Stimmen Ozeaniens, seine Stimme für die bedrohte Schönheit seiner Heimat Guam. Mit der Klarheit eines Aktivisten und der Seele eines Dichters verbindet er die Geschichte kolonialer Unterdrückung mit der Klimakrise – und macht aus seiner Anklage eine zärtliche Liebeserklärung an die Weisheit indigener Traditionen. Es ist ein Buch, das gleichermaßen erschüttert und ermutigt, ein poetischer Weckruf, der die Dringlichkeit globaler Verantwortung spürbar macht.

Ein anderer Blick auf die Folgen globaler Verflechtungen eröffnet sich in Jose Dalisays Last Call Manila: Was als Pflichtauftrag eines Hilfspolizisten beginnt, die Begleitung eines Sargs aus Saudi-Arabien, entwickelt sich zu einer berührenden Spurensuche. Die Tote entpuppt sich als Schwester einer Sängerin, welcher der Hilfspolizist erst kürzlich begegnet ist. Daraus entfaltet sich ein vielschichtiges Porträt der philippinischen

Arbeitsmigration, geprägt von Identitätsverlust, familiärer Bindung und der Ausbeutung von Arbeitskräften im Ausland. „Ein Roman voller Überraschungen, üppig erzählt und gekonnt komponiert“, urteilte die Jury des Man Asian Literary Prize – und genau das ist das Buch: ein ungeschminkter, einfühlsamer Blick auf unsere heutige Welt aus philippinischer Perspektive. Da die Philippinen 2025 Gastland der Frankfurter Buchmesse sind, rücken Übersetzungen aus diesem Land jetzt verstärkt in den Fokus – eine Einladung, literarisches Neuland zu betreten. Für viele dürfte Last Call Manila eine der ersten Begegnungen mit einer philippinischen Erzählstimme sein.

Schliesslich führt Guadalupe Nettels Roman Die Tochter nach Mexiko – und ins Herz einer Freundschaft, die an einem Schwur zu zerbrechen droht: Niemals Mutter werden! Als Alina unerwartet schwanger wird, geraten Überzeugungen ins Wanken, Lebensentwürfe ins Rutschen. Laura, die sich bewusst gegen Kinder entschieden hat, sieht sich mit den Rissen in ihrem Weltbild konfrontiert. Dieses Buch war auf der Shortlist des Internationalen Booker Prices – zu Recht, denn mit emotionaler Wucht und psychologischer Präzision erzählt Nettel von den Ambivalenzen des Mutterseins, von weiblicher Solidarität und von den Brüchen, die entstehen, wenn Körper und Geist unterschiedliche Wege gehen. Eine Geschichte, die nachhallt – und alles in Frage stellt, was wir über Mutterschaft zu wissen glaubten. Literatur kann verbinden, was geografisch weit auseinanderliegt. Ob dramatisch, poetisch oder politisch –diese vier Bücher beweisen, wie facettenreich und lebendig Weltliteratur heute ist. Sie lassen uns miterleben, mitfühlen und mitdenken. Nehmen Sie sich Zeit, lesen Sie – und lassen Sie sich von diesen Stimmen um die Welt tragen!

INDONESIEN: Die Leute von Oetimu. Eine garantiert wahre Geschichte aus Timor von Felix K. Nesi. 312 Seiten. 2024.

OZEANIEN: Kein Land für Achtpunkt-Falter. Ein Weckruf aus Ozeanien von Julian Aguon. 144 Seiten. 2022.

DIE PHILIPPINEN: Last Call Manila von Jose Dalisay. 224 Seiten. 2023.

MEXIKO: Die Tochter von Guadalupe Nettel. 288 Seiten. 2025.

Autor*innen

Laurin Böhm Schreiner und Designer, Leipzig/Karlsruhe

Laura Breitenberger Studentin und Projektmitarbeiterin am Fachbereich Erziehungswissenschaft der Universität Salzburg, Ulten/Salzburg

Hannes Egger Künstler, Autor, Dozent an der Fakultät für Design und Künste der Freien Universität Bozen, Lana

Franziska Egger Künstlerin, Lana

Sabine Foraboschi Krankenpflegerin, Autorin, Kurtatsch

Martha Fuchs Haller Lehrerin und Autorin, Sterzing

Waltraud Holzner Autorin, Lana

Ingrid Kofler Professorin für Kultur- und Kommunikationssoziologie an der Fakultät für Design und Künste der Freien Universität Bozen, St. Felix

Christian Lübbert Kurator, Wien

Sabrina Mandelli Künstlerin, Torbole

Haimo Perkmann Kulturjournalist, Meran

Roger Pycha Psychiater, Psychotherapeut, Autor, Terlan

Sonja Steger Kulturarbeiterin, Schenna

Clemens Tschurtschenthaler Künstler, Meran/Wien

Maria Luise Weiss Kulturarbeiterin, St. Felix

Lydia Zimmer Literaturvermittlerin und Literaturexpertin, Basel