La lettura, che av ventura!

SUSSIDIARIO DEI LINGUAGG I PER LA QUINTA CLASSE

a cura di Renata Rava

La lettura, che av ventura!

SUSSIDIARIO DEI LINGUAGG I PER LA QUINTA CLASSE ALLA SCOPERTA DEL MONDO

a cura di Renata Rava

L’edizione di questo sussidiario dei linguaggi dà compiutezza e visibilità al lavoro di un gruppo di insegnanti che in questi anni ha individuato, selezionato e composto testi ed esercitazioni. La loro personale e collegiale ricerca è espressione della consapevole scelta di una proposta di lettura, scrittura e riflessione grammaticale essenziale e significativa nel percorso elementare. Per scoprirne di più, sulla pagina del libro sul sito www.itacascuola.it è disponibile la guida per l’insegnante.

Hanno collaborato: Mirella Amadori, Manuela Callaioli, Maria Teresa Carabelli, Barbara Righetti, Francesca Simonazzi, Giulia Zonca, Carlotta Piatti.

Consulenti: Raffaela Paggi per la riflessione grammaticale, Francesco Grava per la musica, Denise Marchiori per l’arte.

Sul sito www.itacascuola.it sono disponibili materiali integrativi per docenti e alunni. Inquadra il QR Code per:

registrarti e accedere ai materiali digitali del tuo libro

Alla scoperta del mondo 5.

Sussidiario dei linguaggi. Classe 5 www.itacaedizioni.it/scoperta-mondo-5

Prima edizione: marzo 2018

Sesta ristampa: maggio 2025

© 2018 Itaca srl, Castel Bolognese Tutti i diritti riservati

ISBN 978-88-526-0548-2

accedere alla pagina del tuo libro

Progetto grafico e impaginazione: Andrea Cimatti

Coordinamento di redazione: Cristina Zoli

Cura editoriale e ricerca iconografica: Isabel Tozzi

Illustrazioni: Luciano Mereghetti

Stampato in Italia da Lito Terrazzi, Prato (PO)

Col nostro lavoro cerchiamo di rispettare l’ambiente in tutte le fasi di realizzazione, dalla produzione alla distribuzione. Questo prodotto è composto da materiale che proviene da foreste ben gestite certificate FSC®, da materiali riciclati e da altre fonti controllate.

Utilizziamo inchiostri vegetali senza componenti derivati dal petrolio e stampiamo esclusivamente in Italia con fornitori di fiducia, riducendo così le distanze di trasporto.

Oltre alla versione digitale dei libri sul sito www.itacascuola.it, i nostri testi possono essere richiesti a:

Grazie alla collaborazione con Seleggo, la versione digitale ottimizzata di questo libro per studenti dislessici può essere ottenuta in download gratuito registrandosi al sito www.seleggo.org ®

Biblioteca Italiana per i Ciechi “Regina Margherita” www.bibliotecaciechi.it

Biblioteca digitale dell’Associazione Italiana Dislessia www.aiditalia.org

Per esigenze didattiche alcuni brani sono stati ridotti e/o adattati.

L’Editore è a disposizione degli aventi diritto con i quali non è stato possibile comunicare, nonché per eventuali involontarie omissioni o inesattezze nella citazione delle fonti. La realizzazione di un libro comporta aspetti complessi, che richiedono particolare cura in ogni sua parte e nei controlli finali.

Ciononostante è molto difficile evitare completamente refusi o imprecisioni.

L’Editore ringrazia chi vorrà inviare segnalazioni alla redazione, scrivendo al seguente indirizzo e-mail: itaca@itacalibri.it

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Referenze fotografiche

The Metropolitan Museum of Art, New York: Bequest of Miss Adelaide Milton de Groot (1876–1967), 1967, 21; Gift of Charles F. Iklé, 1960, 150 · Nasa 75 · National Gallery of Art, Washington, DC/Andrew W. Mellon Collection 89 · PxHere · Wikimedia Commons: Paologiorcelli 55, Thesupermat 105, Arild Vågen 112 · Shutterstock.com

QUESTO LIBRO APPARTIENE A:

SONO I N CLASSE:

Sommario

Pronti per l’avventura

Ogni uomo al suo lavoro T.S. Eliot 6

Viaggiatori Cantiamo insieme P. Amelio 6

Lo stretto di Magellano S. Zweig 8

La conquista della penna d’aquila A. Panont 10

Scelti per vivere un’avventura J.R.R. Tolkien 13

Il compito di Peter C.S. Lewis 17

In fondo al tunnel E. Franceschini 19

Il piccolo mietitore G. Pascoli 21

Il piccolo aratore G. Pascoli 21

Tra casa e scuola

Rima rimani B. Tognolini 22

Pick a Bale of Cotton

Cantiamo insieme Canto spiritual 22

Chissà come si divertivano I. Asimov 24

Io e la mia cartella Martino, classe V 27

Stai per cominciare I. Calvino 28

Volete un consiglio? Giacomo, classe V 29

Leggi! D. Pennac 30

Leggo per legittima difesa Maddalena, II media 32

Il tema M. Corradi 34

Giochi con la palla V. Pratolini 35

Giocavo a nascondino M. Serao 36

Il gioco E.H. Porter 37

Le clic-clac M. Schiani 40

Calciatori in gabbia N. Lanotte, S. Lem 41

Citius, Altius, Fortius M. Sulis 42

Una nuova amica S. de Beauvoir 44

Un pranzo movimentato G. Durrell 46

Parlatemi di vostra madre C. Manzoni 49

Pomeriggi con la mamma G. Papini 49

Questa storia A. Baricco 50

Un’avventura finita bene M.F. Moro 51

Nonno Tino Tommaso, III media 52

Nonno usa WhatsApp Lorenzo, classe V 53

La casa dei suoni C. Abbado 54

Il mio universo M. Labaky 56

Verso il cielo

Sereno G. Ungaretti 58

Notturno op. 9 no. 1

ascoltiamo insieme F. Chopin 58

Il cielo azzurro R. Filippetti 60

Vidi il cielo J.A. Gagarin 62

Cielo stellato G. Fanciulli 63

L’alba E. Corti 66

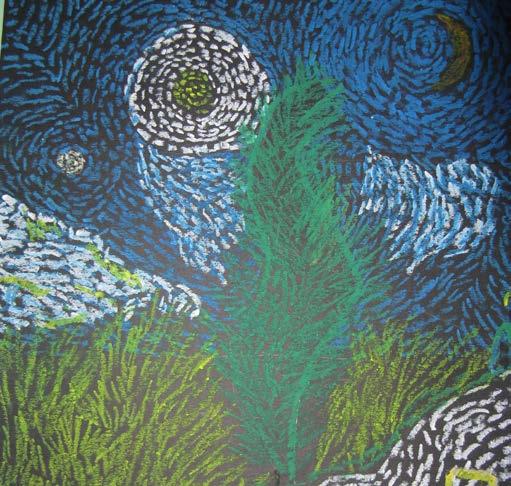

Notte stellata Mettiamoci all’opera 67

Il mostro dalle ali di pipistrello 68

Il ritorno della cometa M. Bersanelli 70

Stella mia C. Rebora 72

Mare G. Pascoli 72

Più in alto il Papa dialoga con l’equipaggio della

Stagioni e ricorrenze

Cantico di frate Sole San Francesco 76

Nuvole M. Corradi 78

L’autunno gioca D. Rebucci 79

Imitazione G. Leopardi 79

Le foglie Mettiamoci all’opera 80

Il Natale di Martin L. Tolstoj 81

La notte misteriosa scintillante J. Dobraczynski 84

La luce del mondo Benedetto XVI (J. Ratzinger) 88

La notte di Natale V.S. Solov’ëv 89

In oriente G. Pascoli 90

Jingle bells Cantiamo insieme 90

Una città diversa I. Calvino 91

Neve A. Negri 92

Fior di neve U. Saba 92

Primavera E. De Amicis 93

Pasqua A. Negri 94

Tu mi guardi dalla croce Cantiamo insieme 94

Inno alla Vergine D. Alighieri 95

Progetti per le vacanze M. Quoist 96

Una mattina d’estate L. Tolstoj 97

Scoperte

Perlaparola C. Carminati 98

Pata, Pata ascoltiamo insieme M. Makeba 98

Miriam Makeba F. Cavallo, E. Favilli 100

Il cannocchiale di Galileo C. Rando 101

L’invenzione di Marconi P. Caccialupi 103

La macchina per lavare M. Calabresi 105

Un caso straordinario:

Alessandro Fleming R. Truax

Gli sci dei primordi N. Lanotte, S. Lem

Il successo è nei dettagli J. Elliot, W. L. Simon

Tra grotte e foreste

Torri che scompaiono

Fisica da spiaggia

Senza paura

Gabbiani V. Cardarelli

Inno alla gioia, dalla Sinfonia n. 9

ascoltiamo insieme L. van Beethoven

Il soprannome P. Voranc

Superbia E. De Amicis

Non appartieni più al male V. Hugo

Lacrime come perle A. Leonardi

La signora Carla Carlotta, classe V

Il fazzoletto bianco V. Boldis, A. Toffolo

L’altalena di Kito M. Serra

La gita di prima media R.J. Palacio

Amici nonostante la guerra M. Labaky

Partenza per la Turchia F. Geda

Descrivere la persona

Autoritratto A. Manzoni

Pedro Pedreiro

ascoltiamo insieme C. Barque de Hollanda

Giuseppe E. Morante 144

I miei compagni E. De Amicis 145

Il mio amico Garrone E. De Amicis 147

Margaret L.M. Alcott 149

Il ritratto del compagno

Mettiamoci all’opera 150

Incontro con padre Gemelli E. Franceschini 151

Lucia A. Manzoni 152

Auda J. Verne 153

Pablo Picasso R. Grenci, D. Zanoni 154

Il ritratto della mia bambina U. Saba 156

Viola G. Papini 156

Il mio bambino E. De Amicis 157

Fiabe e racconti

La tartaruga Trilussa 158

Aria di Papageno, da “Il flauto magico” ascoltiamo insieme W.A. Mozart 158

Moby-Dick H. Melville 160

Il cappello C. Manzoni 162

L’operazione Tono (A. de Lara) 163

Ernestino L. Doninelli 165

Giufà e la statua di gesso I. Calvino 170

Gli occhialini d’oro A.C. Doyle 171

Tonino l’invisibile G. Rodari 172

La vera libertà Lauretta 174

Il brutto anatroccolo H.C. Andersen 177

Bellinda e il mostro I. Calvino 185

Il lino H.C. Andersen 191

Il principe Giovanni e gli omini neri

C. Romagnoni 194

Racconti storici

Profezia della gloria di Roma Virgilio 200

Storia di due bimbi appena nati L. Orvieto 202

Perché febbraio ha 28 giorni? 205

Il ponte 205

Esempi di eroismo

Il vessillifero della decima legione

C.G. Cesare 207

Acilio Plutarco 207

Cassio Sceva Plutarco 207

Un soldato Plutarco 207

Granio Petrone Plutarco 208

La visione di Costantino L. De Wohl 208

Come i Romani: la pavimentazione

a mosaico Mettiamoci all’opera 210

Scrittori antichi 211

I difetti Fedro 212

I nostri antenati Sallustio 212

Le lodi d’Italia Virgilio 213

Cause del terremoto il motivo del nostro timore Seneca

Eccomi alla fine della quinta! Matteo, classe V 215

Testi di narrativa per la lettura integrale in classe

La nascita di Roma L. Orvieto

Il viaggio di Elisabeth J. Gaarder

PRONTI PER L’AVVENTURA

Ogni uomo al suo lavoro

Nei luoghi deserti

noi costruiremo con nuovi mattoni.

Ci sono macchine e mani, e calce per nuovo cemento.

Dove i mattoni sono crollati noi costruiremo con nuove pietre.

Dove le travi sono spezzate noi costruiremo con nuovo legno.

Dove la parola non è pronunciata noi costruiremo con nuovo linguaggio.

C’è un lavoro comune, e c’è una fede per tutti, un compito per ognuno.

Ogni uomo al suo lavoro.

T.S. Eliot

Cantiamo insieme

Viaggiatori

Questa canzone di Paolo Amelio racconta di un viaggio fatto con compagni inaspettati, con guide di cui si impara a fidarsi, di errori e ripartenze, proprio come l’anno di scuola.

Siamo tutti di passaggio sempre in viaggio, su, coraggio come un gran pellegrinaggio non dimenticarlo mai: È chiarissimo il messaggio che ci arriva da chi è saggio: proseguendo scoprirai che felice arriverai.

Lo stretto di Magellano

Quelle giornate devono essere state le più cupe nell’esistenza di Magellano, forse le sole in cui egli, uomo di saldissima fede, ha perduto dentro di sé il coraggio. Si presenta per la prima volta nella sua mente la possibilità della ritirata. Una battaglia solitaria combatte dentro il suo animo finché non decide: avanti! Poche settimane dopo arriva la svolta. Le navi si avvicinano ad una strana insenatura dalle acque nerastre. Che paesaggio strano, singolare e austero! Colline a strapiombo, dalle linee irregolari e tormentate e ben lontane alte cime incoronate di neve. Magellano decide di entrarvi ed esplorarle. Deve essere stato uno spettacolo singolare e fantastico vedere per la prima volta le prime quattro navi dell’umanità scivolare lievi e silenziose su quella taciturna e fosca via mai solcata da creatura terrena.

Li attende un infinito silenzio. Il cielo sempre rannuvolato grava fosco sulle acque, come la nave di Caronte sulla palude stigia, i quattro velieri silenziosi procedono, ombre tra ombre, per questo mondo infernale. L’equipaggio della

Sant’Antonio, logorato da tanta desolazione, una notte si ammutina e fugge verso casa. Magellano non si arrende e continua l’esplorazione…

Non un essere umano si mostra, ma misteriosi fuochi fiammeggiano giorno e notte; per questo Magellano chiamerà questa regione Terra del fuoco.

Più volte viene mandata una spedizione ad investigare, ma i marinai non trovano né case né tracce di vita, non giunge una voce, non appare una figura.

Quel viaggio non è soltanto faticoso, ma anche pericoloso.

La via scoperta non è un canale dritto e comodo, come potremmo nei nostri sogni immaginare. È in realtà un labirinto, un groviglio di svolte, di insenature, di baie, di fiordi, di banchi di sabbia, di scogli.

Bisogna girare intorno alle rocce, mentre il vento ostile con improvvisi vortici agita le acque e lacera le vele.

Si può comprendere, da questa breve descrizione, perché nei secoli successivi lo Stretto di Magellano abbia rappresentato il terrore della gente di mare.

Nelle spedizioni successive, decine di navi naufragano in quello stretto terribile. E nulla dà migliore testimonianza dell’incomparabile maestria nautica di Magellano del fatto che proprio lui, primo esploratore di quel pericoloso percorso, fu anche per anni e anni l’unico a cui sia riuscito superare lo stretto senza perdere una nave.

Dopo un mese di navigazione in quel labirinto, una mattina si alza un grido: «Mare! Mare!».

Davanti a loro si apre finalmente il nuovo Oceano. Il grido di gioia si innalza verso un cielo che non ha mai sentito l’inno giubilante della voce umana.

Ed ecco accadere ciò che nessuno avrebbe osato supporre in un uomo così duro. D’un tratto la fiamma interiore prende il dominio sul rigido soldato.

La passione gli trabocca dagli occhi, lacrime calde, lacrime brucianti gli scendono per le guance. Per la prima, per l’unica volta in vita sua, quest’uomo di ferro piange di felicità.

«Il capitano generale lacrimò per allegrezza», così annota nel suo diario Pigafetta.

Stefan Zweig, Magellano, Bur

• Cosa decide di fare Magellano, quando si presenta nella sua mente per la prima volta la possibilità della ritirata?

• Perché lo Stretto di Magellano rappresentava «il terrore della gente di mare»?

• Dopo le grida «Mare! Mare!», cosa si apre alla vista di Magellano e cosa gli succede di inaspettato?

La conquista della penna d’aquila

In riva a un lago sorgeva un tranquillo villaggio indiano. Una sera d’estate gli uomini della tribù si raccolsero tutti nella tenda di Bisonte Nero, il grande capo, per consiglio dei saggi e degli anziani.

I giovani indiani se ne stavano seduti non molto lontano, in atteggiamento di attesa: i saggi e gli anziani infatti erano riuniti per una questione che li riguardava da vicino. Dovevano cioè decidere quale sarebbe stata la prova di forza e coraggio che alcuni di loro avrebbero dovuto superare per essere accettati a pieno titolo come membri della tribù.

I giovani «che avevano visto cadere dieci nevi» – come dicevano loro –, cioè che avevano compiuto i dieci anni, sapevano bene che durante l’estate sarebbe giunto il giorno della prova anche per loro: non potevano prevedere, però, quale prova sarebbe stata decisa quest’anno per l’ingresso fra i grandi.

Era ormai calato il sole quando dalla tenda uscirono i saggi, gli anziani e, infine, il grande capo. I giovani si avvicinarono, creando in un attimo un cerchio silenzioso intorno a Bisonte Nero.

Ascoltarono la voce del capo, solenne e profonda, che pur conoscevano bene, con un’attenzione tutta nuova: «La prova di forza e di coraggio sarà questa: domani all’alba, quando apparirà il primo raggio di sole, partirete con le vostre canoe. Sull’altra riva del lago, in un posto segreto, sarà nascosta una penna d’aquila dorata. Chi la troverà avrà vinto e dimostrato di avere forza, coraggio e saggezza».

Quella notte i giovani non fecero altro che pensare a penne d’aquila nascoste sulle cime di picchi rocciosi, in profondi burroni, sotto enormi massi di pietra; pensarono soprattutto di tornare al villaggio con la penna d’aquila dorata, guardati con ammirazione e orgoglio dai loro genitori.

Appena un primo chiarore apparve da dietro le montagne i giovani indiani portarono le loro canoe verso la riva del lago. Mentre erano tutti indaffarati a preparare i remi e le provviste videro arrivare Falco Bruno, un indiano anziano che abitava dall’altra parte del lago. Il vecchio si avvicinò e disse: «Questa notte sono stato ospite del vostro villaggio, ma ora devo tornare dalla mia tribù, sull’altra riva. Sono anziano e non ho forze: se dovessi percorrere a piedi tutta la riva non arriverei che a notte inoltrata. Qualcuno di voi mi potrebbe portare sulla sua canoa?».

Il giovane Piuma Rossa prese la parola: «Ma noi proprio oggi dobbiamo fare la prova di forza e coraggio…».

Castoro Grigio aggiunse: «No, non è possibile; fosse un altro giorno, magari, ma ora dobbiamo correre…».

In poche parole pensavano che chi avesse preso sulla sua canoa Falco Bruno sarebbe rimasto indietro e non avrebbe conquistato la penna d’aquila. Ma che

fatica per questo povero vecchio compiere a piedi il giro del lago! Dopo alcuni istanti di silenzio e imbarazzo Nuvola Rossa si avvicinò a Falco Bruno e disse: «Vieni, ti porto io».

Gli altri giovani indiani, sorpresi, lo guardarono e pensarono: «Un concorrente in meno per la penna d’aquila».

Ma ecco in quel momento spuntò da dietro le montagne il primo raggio di sole. Era il segnale della partenza: con un grido tutti balzarono sulle loro canoe, afferrarono i remi e… via veloci sul lago: era iniziata la grande prova.

Nuvola Rossa faticava di più perché doveva remare per due.

Rimase sempre più indietro. Gli altri mentre lo vedevano faticare si convincevano sempre più che fosse stato poco furbo, che avesse perso la sua occasione: proprio lui, Nuvola Rossa, tra i più abili e coraggiosi della giovane compagnia.

Da parte sua Nuvola Rossa vedeva i suoi amici molto più avanti, ormai lontani e cominciava a temere di avere sbagliato. Sarebbe arrivato sull’altra riva così tardi che sicuramente qualcuno avrebbe già trovato la penna d’aquila. Per rassicurarsi ogni tanto voltava lo sguardo verso Falco Bruno, la cui faccia soddisfatta e riposata sembrava suggerire: «Hai fatto bene, Nuvola Rossa, hai fatto bene». I giovani raggiunsero la riva opposta quando il sole era già molto alto sul lago: uno dopo l’altro saltarono a terra, tirarono in secco le canoe, corsero a inerpicarsi sulle rocce o si inoltrarono nei boschi. Ognuno scelse la sua strada: chi si mise a scalare un picco roccioso per avere una vista più ampia dall’alto; chi si cacciò coraggiosamente in una grotta buia, sperando di trovare la penna nascosta in qualche fessura della roccia; chi si arrampicò su un vecchio albero cavo, per calarvisi poi dentro, perché il trofeo poteva essere proprio lì…

Era ormai mezzogiorno quando arrivò la canoa di Nuvola Rossa. Il giovane indiano era tutto sudato per la faticosa traversata e pensava di trovare i suoi amici che già festeggiavano il vincitore. Ma, a quanto pare, nessuno aveva ancora trovato la penna d’aquila. Nuvola Rossa riprese allora forza: forse poteva ancora farcela. Salutò in fretta Falco Bruno e via di corsa anche lui alla ricerca. Ma l’indiano anziano lo chiamò: «Aspetta, Nuvola Rossa, vieni qui! Ti devo dire una cosa».

Un po’ a malincuore il bambino si fermò e si voltò verso Falco Bruno: ma era teso, come un arco pronto a scattare. «Ieri sera il grande capo Bisonte Nero mi ha convocato nella tenda e mi ha detto: “Domani all’alba, quando vorrai tornare al tuo villaggio, recati sulla riva del lago e aspetta; vedrai arrivare alcuni giovani della nostra tribù. Chiedi loro di portarti sulla riva opposta. A chi lo farà, quando sarete arrivati a destinazione, consegnerai questa”». Falco Bruno tirò fuori da sotto il suo poncho una penna d’aquila dorata. Nuvola Rossa non credeva ai suoi occhi: «Correte, correte: ho trovato la penna d’aquila!».

I giovani indiani cominciarono a passarsi la voce.

Dopo poco erano tutti raccolti intorno al vincitore. «Sì – disse Falco Bruno – ha vinto la prova di forza e coraggio, con la forza che ha dimostrato prendendomi sulla canoa e con il coraggio che ha avuto nel fare quello che nessun altro voleva fare».

«Che cosa ho fatto, dunque?» riprese sorpreso Nuvola Rossa.

E Falco Bruno: «Hai guardato chi ti si è presentato di fronte; hai accettato la sfida di un’occasione imprevista».

Gli altri giovani si guardarono l’un l’altro in silenzio.

Solo Castoro Grigio se la sentì di prendere la parola: «Questa volta, ragazzi, ci è mancato qualcosa».

Il silenzio di tensione si sciolse ben presto: quella volta era mancato qualcosa, ma per l’avvenire c’era la speranza di nuove occasioni per fare come il loro giovane amico Nuvola Rossa.

Padre Andrea Panont, L’alfabeto di Dio, Mimep-Docete

• In cosa consisteva la “prova di forza” che avrebbero dovuto affrontare i giovani indiani?

• Quale richiesta fece Falco Bruno ai giovani indiani, mentre erano tutti indaffarati a preparare i remi e le provviste, per poter affrontare la prova di forza?

• Chi accettò la proposta di Falco Bruno?

• Chi vinse tra i giovani indiani la gara di forza? In quale modo?

• Cosa era mancato ai giovani indiani rispetto a Nuvola Rossa?

Scelti per vivere un’avventura

Un mattino di molto tempo fa, nella quiete del mondo, quando c’era meno rumore e più verde, e gli hobbit erano ancora numerosi e prosperi, e Bilbo Baggins stava sulla porta dopo colazione fumando un’enorme pipa di legno che gli arrivava fin quasi alle pelose dita dei piedi (accuratamente spazzolate), ecco arrivare Gandalf.

Gandalf!

Se di lui aveste sentito solo un quarto di quello che ho sentito io, e anch’io ho sentito ben poco di tutto quello che c’è da sentire, vi aspettereste subito una qualche storia fuor del comune. Storie e avventure spuntavano fuori da ogni parte, dovunque egli andasse, e del tipo più straordinario. Non era più sceso sotto la Collina da un sacco di tempo, per l’esattezza da quando era morto il suo amico, il Vecchio Tuc, e gli hobbit avevano quasi dimenticato il suo aspetto. Era stato via oltre la Collina e di là dall’Acqua per certi suoi affari sin da quando erano tutti piccoli hobbit.

Tutto quello che l’ignaro Bilbo vide quel mattino era un vecchio con un bastone. Aveva un alto cappello blu a punta, un lungo mantello grigio, una sciarpa argentea sulla quale la lunga barba bianca ricadeva fin sotto la vita, e immensi stivali neri.

«Buon giorno!» disse Bilbo; e lo pensava veramente.

Il sole brillava e l’erba era verdissima.

Ma Gandalf lo guardò da sotto le lunghe sopracciglia irsute ancora più sporgenti della tesa del suo cappello.

«Che vuoi dire?» disse. «Mi auguri un buon giorno o vuoi dire che è un buon giorno che mi piaccia o no; o che ti senti buono, quest’oggi; o che è un giorno in cui si deve essere buoni?».

«Tutto quanto» disse Bilbo. «È un bellissimo giorno per una pipata all’aperto, per di più. Se avete una pipa con voi, sedetevi e prendete un po’ del mio tabacco! Non c’è fretta, abbiamo tutto il giorno davanti a noi!».

E Bilbo si sedette su un sedile accanto alla porta, incrociò le gambe e fece un bell’anello grigio di fumo che salì in aria senza rompersi e si librò sopra la Collina.

«Graziosissimo!» disse Gandalf. «Ma stamattina non ho tempo di fare anelli di fumo. Cerco qualcuno con cui condividere un’avventura che sto organizzando ed è molto difficile trovarlo».

«Lo credo bene, da queste parti! Siamo gente tranquilla e alla buona e non sappiamo che farcene delle avventure. Brutte fastidiose scomode cose! Fanno far tardi a cena! Non riesco a capire cosa ci si trovi di bello!» disse il nostro signor Baggins, e infilati i pollici sotto le bretelle fece un anello di fumo ancora più

grande. Poi tirò fuori la posta del mattino e cominciò a leggerla, ostentando d’ignorare completamente il vecchio. Aveva deciso che non era proprio il suo tipo e voleva che se ne andasse.

Ma il vecchio non si mosse. Stava fermo, appoggiato al suo bastone, fissando lo hobbit senza dire niente, finché Bilbo si sentì a disagio e anche un po’ seccato.

«Buon giorno!» disse alla fine. «Non vogliamo nessuna avventura qui, grazie tante! Potete tentare sopra la Collina o di là dall’Acqua».

Con ciò voleva dire che la conversazione era conclusa.

«Però, quante cose sai dire col tuo Buon giorno!» disse Gandalf. «Adesso vuoi dire che ti vuoi sbarazzare di me e che il giorno non sarà buono finché non me ne sarò andato».

«Niente affatto, niente affatto, caro signore! Vediamo un po’, non credo di conoscere il vostro nome…».

«Sì, sì, mio caro signore! E io conosco benissimo il tuo, signor Bilbo Baggins. E tu conosci benissimo il mio, anche se non ricordi che sono io a portarlo. Io sono Gandalf e Gandalf vuol dire me! E pensare che dovevo vivere per essere congedato con un ‘Buon giorno’ dal figlio di Belladonna Tuc, come se fossi un venditore ambulante di bottoni!».

«Gandalf, Gandalf! Figurarsi un po’! Quello stregone vagabondo che diede al Vecchio Tuc un paio di magici gemelli di diamanti che si attaccavano da sé e non si riusciva più a staccarli fino a che non glielo si ordinava? Quel tipo che alle feste raccontava splendide storie di draghi e orchi e giganti e la liberazione di principesse e la fortuna inaspettata di figli di vedove? L’uomo che sapeva fabbricare quei fantastici fuochi d’artificio? Quelli sì che me li ricordo! Il Vecchio Tuc li faceva a Ferragosto. Splendidi! Salivano come enormi gigli, bocche di leone e ginestre di fuoco, e rimanevano sospesi nel crepuscolo per tutta la sera!».

Vi sarete accorti che il signor Baggins non era proprio così prosaico come amava credere, e inoltre che era molto amante dei fiori.

«Povero me!» continuò. «Proprio il Gandalf che spinse tanti bravi ragazzi e ragazze a partire per l’Ignoto in cerca di pazze avventure: arrampicarsi sugli alberi, visitare elfi o andare per nave e far vela per altri lidi! Che il cielo mi perdoni, la vita era proprio interess… voglio dire, un tempo avevate l’abitudine di metter tutto sottosopra da queste parti! Vi chiedo scusa, ma non avevo idea che foste ancora in affari!».

«Che altro dovrei fare?» disse lo stregone. «Ma sono contento lo stesso di vedere che ricordi qualcosa di me. Sei gentile a ricordare almeno i miei fuochi d’artificio, e questo mi fa sperare bene. Sì, certo! Per amore del tuo vecchio nonno Tuc e per amore della povera Belladonna, ti darò quello che mi hai chiesto!».

«Vi chiedo scusa, ma io non ho chiesto niente!».

«E invece sì, e per ben due volte. Sei scusato. Te lo darò. Anzi, farò di più: ti darò una bella parte in quest’avventura, molto divertente per me, ottima per te, e anche proficua, probabilmente, se riesci a venirne fuori».

«Scusate! Io non voglio nessuna avventura, grazie! Non oggi! Buongiorno! Ma venite a prendere il tè, per piacere, quando vi pare! Perché non domani? Venite domani! arrivederci!».

Detto questo lo hobbit si girò, svignandosela per la verde porta rotonda, e la chiuse, appena osò farlo senza apparire maleducato. Dopo tutto, gli stregoni sono sempre stregoni. «Perché mai l’ho invitato a prendere il tè?» disse tra sé e sé andando in dispensa.

J.R.R. Tolkien, Lo hobbit o la riconquista del tesoro, Adelphi

• Cosa stava facendo Bilbo quando Gandalf si presentò a casa sua?

• Perché Gandalf era andato a trovare Bilbo? Chi stava cercando?

• Come reagisce Bilbo di fronte alla proposta di Gandalf? Perché?

• Perché, secondo te, Bilbo pensa «Perché mai l’ho invitato a prendere il tè?», riferendosi a Gandalf?

• Ti è mai capitato che qualcuno ti abbia invitato a vivere un’avventura? Come hai reagito all’invito? Cosa è accaduto poi? Racconta.

Il compito di Peter

In lontananza, si vedeva il mare azzurro dove erano sospese piccole nuvole che il tramonto colorava di rosa. Ma, là, dove il paese di Narnia era lambito dal mare, esattamente alla foce del Grande Fiume, si ergeva qualcosa che sembrava una montagna sfolgorante. Non era una collina di luce, ma un grande castello. Lo scintillio meraviglioso era dovuto al riflesso del tramonto che faceva brillare i vetri delle finestre, ma a Peter sembrò ugualmente che il castello fosse una stella splendente posata in riva al mare.

«Eccolo, uomo» disse Aslan. «Laggiù c’è Cair Paravel con i suoi quattro troni. Su uno di essi siederai tu, come re: sei il primogenito e dominerai sugli altri».

Peter rimase in silenzio, poi il suo orecchio fu raggiunto da uno squillo curioso: sembrava una tromba, ma era più cupo.

«È tua sorella che soffia nel piccolo corno» spiegò Aslan in un sussurro così basso che, se non temessi di mancargli di rispetto, direi che assomigliava al ron ron di un placido gatto.

Finalmente, Peter capì il significato di quelle parole e si lanciò di corsa verso la grande tenda di seta gialla, dove si trovava la sorella. Lucy correva verso di lui con tutta la velocità che le permettevano le sue gambette, pallida come un cencio lavato. Susan scattò verso un albero e cominciò ad arrampicarsi; la inseguiva una grossa bestiaccia grigia, che Peter scambiò prima per un orso, poi per un cane: ma era troppo grande, doveva essere un lupo. Era infatti un lupaccio ringhioso che si era alzato sulle zampe posteriori e, appoggiando quelle anteriori al tronco dell’albero, tentava di azzannare Susan.

Il lupo aveva i peli della schiena ritti come una cresta di fili di ferro. Susan era arrivata al secondo, grosso ramo e una delle gambe penzolava nell’aria, a pochi centimetri dai denti del lupo. Peter si chiese, stupito, perché la sorella non cercasse di salire più su o almeno di aggrapparsi saldamente: poi si accorse che stava per svenire e che sarebbe caduta immancabilmente nelle fauci della belva. Peter si lanciò impetuosamente verso il lupaccio e vibrò un colpo di spada, mirando al fianco. Il colpo non arrivò a segno perché il lupo, rapido come il lampo, si voltò verso il ragazzo, gli occhi fiammeggianti e la bocca spalancata, latrando furiosamente; era troppo furioso e il ragazzo ebbe il tempo di fare un balzo indietro. Peter tornò all’attacco e con tutte le forze, affondò la spada nel petto della bestiaccia, proprio in mezzo alle zampe anteriori, dritto al cuore.

Poi il nemico stramazzò al suolo e lui estrasse la spada senza fatica. Tremante da capo a piedi, aveva la fronte imperlata di sudore e si sentiva stanchissimo. Ansante, si volse a guardare Aslan.

«Hai dimenticato di ripulire la spada» disse il leone, severo.

Era vero e Peter arrossì di emozione vedendo la bella lama lucente ancora im-

piastricciata del sangue del lupo. Si chinò e strofinò la lama sull’erba: quando fu pulita del tutto, finì di asciugarla passandola sul vestito. «Ora dammela e inginocchiati, figlio di Adamo» ordinò Aslan. Peter obbedì e il grande leone gli battè sulla spalla con la spada messa di piatto, dicendo: «Alzati, ora sei un vero cavaliere e ti chiamerai Peter Flagello dei Lupi. Ma non dimenticare mai più di ripulire la spada».

C.S. Lewis, Il leone, la strega e l’armadio. Le cronache di Narnia, vol.2, Mondadori

In fondo al tunnel

Camminavo da ore. Respiravo. Non sentivo stanchezza. L’aria fresca mi fasciava tutto e pareva mi volesse portare. Sulle spalle, come sempre, un piccolo sacco. D’un tratto, il rumore di un volo deciso e fermo: davanti a me stava, calma, la cedrona. Una gioia incredibile mi prese. L’accarezzai. Non si mosse. La fissai negli occhi. Poi, come per indicarmi la strada, partì decisa fra i mughi e le sterpaglie volgendosi, di tanto in tanto, per vedere se la seguissi. Certo che la seguivo, certo. Avevo capito che aveva bisogno di aiuto ed ero pronto a darglielo, come potevo.

Dopo circa mezz’ora, fummo davanti ad una parete a picco.

«Qua passi tu sola» dissi, guardando desolatamente la parete nera «io no, sono senza ali».

L’animale fece cenno che la seguissi; e la vidi, subito dopo, scomparire. Stupito, cercai e trovai, assolutamente nascosto e invisibile ai piedi della parete, l’imbocco di una caverna, ma così stretta che ci passavo appena. M’introdussi… e dopo pochi metri fu notte fonda. Continuai come un cieco, appoggiandomi con le mani alle pareti umide e scivolose; andavo a tentoni nel buio. Quanto durò quell’andare a tentoni? Non lo so. So solo che a un certo punto quel tunnel nero finì.

Mi stropicciai gli occhi. Li aprii… e mi trovai davanti alla valle più bella del mondo. Non grande. Una cascata precipitava garrula in basso, formando un limpidissimo lago, cinto da prati verdi e difeso da quattro enormi abeti secolari; scoiattoli e uccelli di ogni genere, dappertutto. Ginepri con bacche mature, mirtilli neri e rossi. Ma ciò che mi colpì, più di ogni altra cosa, furono i galli cedroni di ogni età: ma erano stranamente fermi, davanti a me… stranamente fermi.

«Dev’essere il paradiso» dissi fra me «il paradiso dei cedroni».

Cercai con lo sguardo la guida. La vidi, s’incamminò. La seguii.

Mi condusse davanti ad un grosso ramo sul quale stava appollaiato il più grosso gallo cedrone che esistesse – credo – sulla terra: maestoso, immenso, regale.

Mi guardò, senza stupore, con gli occhi acuti ma velati. Lo toccai. Scottava. «Ma sei malato» dissi «sei malato!».

Guardai un’ala: nulla. L’altra: nulla. Ma intorno al collo vidi una vena infiammata. La seguii delicatamente con la mano. Soffiai fra il pelame. E capii. Un grosso pallino di piombo, sparato da un cacciatore, l’aveva raggiunto al collo e si era fermato vicino alla spina dorsale, senza romperla, fortunatamente: ma bisognava toglierlo, e subito, perché si era formata un’infiammazione che aumentava, e la cui fine sarebbe stata inevitabilmente la morte. Accarezzai l’animale.

«Ora ci penso io» dissi «ma ti chiedo di star fermo, anche se sentirai male, molto male: ma poi guarirai, vedrai, guarirai… te lo garantisco. Guarirai perché ti voglio bene».

Trassi dal sacchetto un pacchetto di sanità, che sempre porto con me durante le gite, e un grosso coltello da montagna. Intanto altri galli cedroni erano venuti, in silenzio, a vedere ciò che facevo al loro re. Anch’essi non dimostravano alcuna paura verso di me: mi parvero, curiosamente, degli assistenti intorno al chirurgo. Mi avvicinai al cedrone fino a toccargli il becco poderoso.

«È il momento» dissi «cerca di stare fermo, molto fermo».

E mentre disinfettavo con l’alcool la lama grande del coltello, pregavo: «Signore, dirigi la mia mano: è una tua creatura, fa’ che ancora per molti anni possa lodarti per i liberi cieli…».

Soffiai sulla fitta piuma. Scoprii il rigonfiamento, ormai paonazzo, del grosso pallino. Lo cosparsi di alcool. Poi, con un colpo rapidissimo, lo incisi. Spruzzò sangue e pus: e finalmente, premendo forte con le dita, uscì il micidiale pallino. Il cedrone era stato immobile: solo al colpo rapido di coltello la sua pelle rabbrividì.

«Bravo» gli dissi mostrandogli il pallino estratto «sei stato bravissimo. Ora disinfetto e chiudo la ferita. Ancora un po’ di pazienza».

Disinfettai tutto il solco della ferita; lo ripulii, schiacciai ancora dove c’erano piccole sacche di pus; quando tutto fu chiaro e lavato con alcool, vi misi sopra, dolcemente, un cerotto di finissimo tessuto, lo stirai e rimisi a posto le piume. «Eccoti» dissi «rimesso a nuovo. Ancora un po’ di riposo. Poi sarai di nuovo padrone dei cieli».

Il cedrone scosse le grandi ali. Le richiuse. Poi mise il suo poderoso collo sul mio petto. Lo guardai negli occhi. Quel velo che li offuscava era passato; essi stavano tornando a poco a poco lucidi e potentissimi.

Ezio Franceschini, La valle più bella del mondo, Vita e Pensiero

garrula: rumorosa, vivace.

Il piccolo mietitore

Legge… (la nonna ammira): ecco il campetto bianco di grano nero in lunghe righe: esso, tutt’occhi, con il suo falcetto a una a una miete quelle spighe; miete, e le spighe restano pur quelle; miete e lega coi denti le mannelle;

e le mannelle di tra i denti suoi parlano… come noi, meglio di noi.

Giovanni Pascoli

Il piccolo aratore

Scrive… (la nonna ammira): ara bel bello, guida l’aratro con la mano lenta; semina col suo piccolo marrello; il campo è bianco, nera la sementa.

D’inverno egli ara: la sementa nera d’inverno spunta, sfronza a primavera;

fiorisce, ed ecco il primo tuon di Marzo rotola in aria, e il serpe esce dal balzo.

Giovanni Pascoli

Due poesie molto simili tra loro come si vede dal primo verso:

Scrive… (la nonna ammira), Legge… (la nonna ammira): la nonna ammira il nipotino che impara a leggere e a scrivere.

Scrive, legge: questi due verbi all’inizio della poesia cosa c’entrano con il lavoro del piccolo aratore e mietitore? Cosa c’entrano con il lavoro della terra?

Eppure una somiglianza tra l’attività del contadino e quella del bambino c’è: imparare a scrivere e a leggere costa fatica come arare, seminare e mietere, ma dopo tanto lavoro si raccoglie qualcosa che serve a vivere. Chi meglio di un bambino di quinta può riconoscere questa evidenza mentre ammira e aiuta i bambini della prima classe chini sul loro quadernino all’inizio di settembre e poi, guardando sé, vede e riconosce il frutto di tanto lavoro?

TRA CASA E SCUOLA

Rima rimani

Apro la bocca e dico la rima

Ride il silenzio che c’era prima

Tutte le cose mi siedono intorno

Per aspettare la fine del giorno

Io le saluto, una per una

So le parole per sole e per luna

So quelle rime che tengono insieme

Fiore con fiume, sole con seme

Fiume di figli, inzuppati d’amore

Che solo il nome fa già buon odore

Che con il grido di uccelli felici

Danzano intorno a queste radici

Anche le cose ora danzano in tondo

La filastrocca che ha dentro il mondo

Sole tramonta, torna domani

Rima, rimani

Pick a Bale of Cotton

Canto spiritual che col ritmo e i movimenti

ripropone il lavoro nelle piantagioni di cotone.

You got to jump down, turn around and pick a bale of cotton

You got to jump down and turn around and pick a bale a day.

Chissà

come si divertivano

Margie lo scrisse perfino nel suo diario, quella sera. Sulla pagina che portava la data 17 maggio 2157, scrisse: «Oggi Tommy ha trovato un vero libro!».

Era un libro antichissimo. Il nonno di Margie aveva detto una volta che, quand’era bambino lui, suo nonno gli aveva detto che c’era stata un’epoca in cui tutte le storie e i racconti erano stampati su carta. Si voltavano le pagine, che erano gialle e fruscianti, ed era buffissimo leggere parole che se ne stavano ferme invece di muoversi, com’era previsto che facessero: su uno schermo, è logico. E poi, quando si tornava alla pagina precedente, sopra c’erano le stesse parole che loro avevano già letto la prima volta.

«Mamma mia, che spreco» disse Tommy. «Quand’uno è arrivato in fondo al libro, che cosa fa? Lo butta via, immagino. Il nostro schermo televisivo deve avere avuto un milione di libri, sopra, ed è ancora buono per chissà quanti altri. Chi si sognerebbe di buttarlo via?».

«Lo stesso vale per il mio» disse Margie.

Aveva undici anni, lei, e non aveva visto tanti telelibri quanti ne aveva visti Tommy. Lui di anni ne aveva tredici.

«Dove l’hai trovato?» gli domandò.

«In casa». Indicò senza guardare, perché era occupatissimo a leggere. «In solaio».

«Di che cosa parla?».

«Di scuola».

«Di scuola?» Il tono di Margie era sprezzante. «Cosa c’è da scrivere sulla scuola? Io, la scuola la odio».

Margie aveva sempre odiato la scuola, ma ora la odiava più che mai. L’insegnante meccanico le aveva assegnato un test dopo l’altro di geografia, e lei aveva risposto sempre peggio finché la madre aveva scosso la testa, avvilita, e aveva mandato a chiamare l’Ispettore della Contea.

Era un omino tondo tondo, l’Ispettore, con una faccia rossa e uno scatolone di arnesi con fili e con quadranti. Aveva sorriso a Margie e le aveva offerto una mela. Poi aveva smontato l’insegnante in tanti pezzi. Margie aveva sperato che poi non sapesse più come rimetterli insieme, ma lui lo sapeva e, in poco più di un’ora, l’insegnante era di nuovo tutto intero, largo, nero e brutto, con un grosso schermo sul quale erano illustrate tutte le lezioni e venivano scritte tutte le domande.

Ma non era quello il peggio. La cosa che Margie odiava soprattutto era la fessura dove lei doveva infilare i testi compilati. Le toccava scriverli in un codice perforato che le avevano fatto imparare quando aveva sei anni e il maestro meccanico calcolava i voti con una velocità spaventosa.

L’Ispettore aveva sorriso, una volta finito il lavoro, e aveva accarezzato la testa di Margie.

Alla mamma aveva detto: «Non è colpa della bambina, signora Jones. Secondo me, il settore geografia era regolato male. Sa, sono inconvenienti che capitano, a volte. L’ho rallentato. Ora è su un livello medio per alunni di dieci anni. Anzi, direi che l’andamento generale dei progressi della scolara sia piuttosto soddisfacente». E aveva fatto un’altra carezza sulla testa di Margie.

Margie era delusa. Aveva sperato che si portassero via l’insegnante per ripararlo in officina. Una volta s’erano tenuti quello di Tommy per circa un mese. Perché il settore storia era andato completamente a pallino.

Così, disse a Tommy: «Ma come gli viene in mente, a uno, di scrivere un libro sulla scuola?».

Tommy la squadrò con aria di superiorità. «Ma non è una scuola come la nostra, stupida! Questo è un tipo di scuola molto antico, come l’avevano centinaia e centinaia di anni fa».

Poi aggiunse altezzosamente, pronunciando la parola con cura. «Secoli fa».

Margie era offesa. «Beh, io non so che specie di scuola avessero, tutto quel tempo fa».

Per un po’ continuò a sbirciare il libro, china sopra la spalla di lui, poi disse: «In ogni modo, avevano un maestro».

«Certo che avevano un maestro, ma non era un maestro regolare. Era un uomo».

«Un uomo? Come faceva un uomo a fare il maestro?».

«Beh, spiegava le cose ai ragazzi e alle ragazze, dava da fare dei compiti a casa e faceva delle domande».

«Un uomo non è abbastanza in gamba».

«Sì che lo è. Mio papà ne sa quanto il mio maestro».

«Ma va’! Un uomo non può saperne quanto un maestro».

«Ne sa quasi quanto il maestro, ci scommetto».

Margie non era preparata a mettere in dubbio quell’affermazione. Disse: «Io non ce lo vorrei un estraneo in casa, a insegnarmi».

Tommy rise a più non posso. «Non sai proprio niente, Margie. Gli insegnanti non vivevano in casa. Avevano un edificio speciale e tutti i ragazzi andavano là».

«E imparavano tutti la stessa cosa?».

«Certo. Se avevano la stessa età».

«Ma la mia mamma dice che un insegnante deve essere regolato perché si adatti alla mente di uno scolaro o di una scolara, e che ogni bambino deve essere istruito in modo diverso».

«Sì. Però loro a quei tempi non facevano così. Se non ti va, fai a meno di leggere il libro».

«Non ho detto che non mi va, io» si affrettò a precisare Margie.

Certo che voleva leggere di quelle buffe scuole.

Non erano nemmeno a metà del libro quando la signora Jones chiamò:

«Margie! A scuola!».

Margie guardò in su. «Non ancora, mamma».

«Subito!» disse la signora Jones. «E sarà ora di scuola anche per Tommy, probabilmente».

Margie disse a Tommy: «Posso leggere ancora un po’ il libro con te, dopo la scuola?».

«Vedremo» rispose lui con noncuranza. Si allontanò fischiettando, il vecchio libro polveroso stretto sotto il braccio.

Margie se ne andò in classe.

L’aula era proprio accanto alla cameretta, e l’insegnante meccanico, già in funzione, la stava aspettando. Era in funzione sempre alla stessa ora, tutti i giorni tranne il sabato e la domenica, perché la mamma diceva che le bambine imparavano meglio se imparavano a orari regolari.

Lo schermo era illuminato e diceva: «Oggi la lezione di aritmetica è sull’addizione delle frazioni proprie. Prego inserire il compito di ieri nell’apposita fessura».

Margie obbedì con un sospiro. Stava pensando alle vecchie scuole che c’erano quando il nonno di suo nonno era bambino.

Ci andavano i ragazzi di tutto il vicinato, ridevano e vociavano nel cortile, sedevano insieme in classe, tornavano a casa insieme alla fine della giornata. Imparavano le stesse cose, così potevano darsi una mano a fare i compiti e parlare di quello che avevano da studiare.

I maestri erano persone…

L’insegnante meccanico faceva lampeggiare sullo schermo: «Quando addizioniamo le frazioni 1/2 + 1/4…».

Margie stava pensando ai bambini di quei tempi, e a come dovevano amare la scuola.

Chissà, stava pensando, come si divertivano!

Isaac Asimov, in B. Panebianco, P. Pullega, Il lettore consapevole. Manuale di analisi del testo narrativo, Clio

Io e la mia cartella

La mia cartella è grande, rossa e fatta a mano. Me l’hanno regalata quando frequentavo la prima elementare ed io vorrei che mi durasse fino alla quinta perché le sono affezionato e poi le ho appiccicato sopra una collezione di autoadesivi invidiata da tutti i miei compagni.

Io credo che anche lei mi voglia bene, eppure l’altro giorno ho sognato che si lamentava un po’ di me.

«Non mi tratti mica bene» mi diceva. «Io non ho la mania dell’ordine, ma qualche volta potresti darmi una pulitina e liberarmi da tutti quei pasticci che mi infili nella pancia: cartacce, gomme, gommine, penne rosicchiate, merende secche e strasecche…».

«Ma non sono pasticci» le rispondevo io, sempre nel sogno «sono cose a cui io tengo e che mi piace ritrovare nei tuoi scomparti…».

«Anche le merende secche?».

«No, quelle no, ma insomma…».

Ma le lamentele della mia cartella non erano ancora finite: «E poi, ragazzo mio, non capisco perché tu mi debba trattare come una ciabatta! Ieri mi hai fatto scivolare sul pavimento tanto forte che stavo rompendo il vetro della porta e l’altro giorno mi hai appoggiato sopra l’ombrello bagnato facendomi venire il raffreddore! Guarda un po’ il tuo amico Piero: ha sempre delle cartelle pulite e in ordine che sono l’ammirazione della scuola e sono sicura che dentro ha tutti i quaderni ordinati e senza “orecchie” e che i fogli grandi per i compiti in classe non hanno neanche una macchiolina così!».

«Beh, hai ragione, ma Piero è uno di quelli che cambiano cartella ad ogni anno scolastico e poi io non sono un pignolo come lui e…» stavo per mettermi a piangere ed allora la mia cartella si è impietosita ed ha cominciato a consolarmi: «Ma no, non te la prendere, io dicevo così per dire! Ti voglio bene come sei e spero di rimanere ancora con te, dividendo le tue ore di scuola, i tuoi nervi quando devi fare i compiti e, povera me, le corse e gli sballottamenti all’uscita di scuola!».

Quando mi sono svegliato ho guardato con simpatia ancora più grande la mia scassatissima cartella: era per terra, aperta, e da lei spuntavano fuori quaderni, pennarelli, del pongo e un puffo.

Chissà perché mi è sembrato che ridesse!

Se la tua cartella potesse parlare, cosa racconterebbe di te?

Martino, classe V

Stai per cominciare

Stai per cominciare a leggere un nuovo libro.

Prendi la posizione più comoda: seduto, sdraiato, raggomitolato, coricato. Coricato sulla schiena, su un fianco, sulla pancia. In poltrona, sul divano, sulla sedia a dondolo, sulla sedia a sdraio, sul pouf. Sull’amaca, se hai un’amaca. Sul letto, naturalmente, o dentro il letto. Puoi anche metterti a testa in giù, in posizione yoga. Col libro capovolto, si capisce.

Certo, la posizione ideale per leggere non si riesce a trovarla. Bene, cosa aspetti? Distendi le gambe, allunga pure i piedi su un cuscino o su due. Togliti le scarpe, prima.

Regola la luce in modo che non ti stanchi la vista. Fallo adesso, perché appena sarai sprofondato nella lettura non ci sarà più verso di smuoverti.

C’è qualcosa di particolare che ti aspetti da questo libro? Ci sono ragazzi che vivono in attesa di esperienze straordinarie: dalle persone, dai viaggi, dagli avvenimenti, da quello che succederà domani, dai libri.

Che cosa aspetti tu da questo libro?

Italo Calvino, Se una notte d’inverno un viaggiatore, Mondadori

• «Caro amico, ti consiglio di leggere questo libro, perché…». Scrivi una lettera ad un tuo amico, per consigliargli un libro che valga la pena leggere e che a te è particolarmente piaciuto.

• Parla di un personaggio che hai conosciuto leggendo un libro e che ti ha particolarmente colpito.

Descrivilo nelle sue caratteristiche, nelle sue azioni e spiega che cosa ti affascina di tale personaggio.

Volete un consiglio?

Volete un consiglio su cosa leggere quest’estate? Io vi suggerisco un libro di Salgari. I libri che ho letto di questo autore mi sono piaciuti molto.

Voglio raccontarvene uno, “I pirati della Malesia”, un romanzo di avventure e missioni impossibili a tutti, ma non al temerario pirata Sandokan, soprannominato “La tigre della Malesia”.

La storia è ambientata nel Sud-Est asiatico, dove predomina la giungla con piante esotiche di ogni genere, anche velenose.

Pensate che Salgari abbia visitato realmente questi luoghi? Assolutamente no. Il suo desiderio era quello di visitare luoghi lontani, ma nella sua vita lo poté soddisfare solo attraverso i suoi libri.

In questa avventura Tremal-Naik, il cacciatore di serpenti della Giungla Nera, viene incarcerato dagli Inglesi perché è stato accusato ingiustamente dai Thugs, una setta di fanatici fedeli alla dea Kalì e spietati nemici di Tremal-Naik. Però il fedele Kammamuri decide di andare a liberare il suo padrone e porta con sé Ada Corisant, la fidanzata di Tremal-Naik, impazzita per il dolore.

La moglie di Sandokan, la defunta Marianna, è parente di Ada Corisant, perciò Sandokan partecipa a questa impresa. Questo è solo l’inizio di una serie di meravigliose avventure che vedono Sandokan con i suoi tigrotti e Tremal-Naik combattere contro gli Inglesi, guidati dal terribile sterminatore di pirati, James Brooke.

Non vi anticipo la fine… non voglio privarvi del gusto della lettura!

Giacomo, classe V

Leggi!

«Leggi! Ma insomma, leggi! Diamine, ti ordino di leggere! Sali in camera tua e leggi!».

Risultato? Niente. Il verbo leggere non sopporta l’imperativo.

All’improvviso la finestra gli è apparsa spalancata su qualcosa di desiderabile, e da lì è volato via, per sfuggire al libro. E ora eccolo, di fronte a un libro che non legge. Tutta la voglia di essere altrove forma tra lui e le pagine aperte uno schermo che confonde le righe. Se almeno ci fossero dei dialoghi. Figurati! Pagine zeppe di righe strettissime, neri paragrafi ammassati gli uni sugli altri, e, qua e là, l’elemosina di un dialogo, due virgolette, come un’oasi, a indicare che un personaggio parla a un altro personaggio. Ma l’altro non gli risponde. Segue un blocco compatto di dodici pagine! Dodici pagine di inchiostro nero! Manca l’aria! Uh, se manca l’aria! All’inizio dell’anno, il ragazzo è approdato qui, in questa scuola, insieme a molti altri. Naturalmente non amano leggere. Almeno, questo è ciò che si desume dalla selva di mani alzate quando l’insegnante chiede:

«A chi non piace leggere?».

«Bene,» dice l’insegnante «visto che non vi piace leggere… sarò io a leggervi dei libri».

Apre la cartella tira fuori un libro: «Mettetevi comodi, rilassatevi».

«Ma… ci leggerà quel libro… a voce alta?».

«Non vedo come potreste sentire se leggessi a voce bassa».

«Abbiamo passato l’età…» pregiudizio abbastanza diffuso, soprattutto fra coloro che non hanno mai ricevuto il vero dono di una lettura. Gli altri sanno che non c’è età per questo genere di regali.

«Se fra dieci minuti sarai ancora dell’idea di aver passato l’età, alzi la mano e facciamo qualcos’altro. D’accordo?». Passano i giorni. Un’insegnante legge alcune pagine ogni settimana. Ma perché rimandare alla settimana prossima un piacere che ci si può concedere in una serata?

«Chi l’ha scritto questo libro?».

«Dove posso comprarlo?».

«Cos’altro ha scritto?». Non uno, tra gli alunni, aspetta che l’insegnante arrivi alla fine del libro: terminano prima di lui. Cos’è successo di tanto straordinario? Il merito dell’insegnante è nullo in tutta la vicenda. Il fatto è che il piacere di leggere era vicinissimo, imprigionato da una paura segreta: la paura di annoiarsi.

Quei ragazzi avevano semplicemente dimenticato che cos’era un libro, cos’aveva da offrire. Avevano dimenticato, per esempio, che un romanzo racconta prima di tutto una storia. Non sapevano che un romanzo deve essere letto come un romanzo: placare prima di tutto la nostra sete di racconto.

Scoprire che l’autore si rivolge a me, racconta la sua storia per me.

Daniel Pennac, Come un romanzo, Feltrinelli

Leggo per legittima difesa

Ricordo il primo libro che lessi all’età di circa sei anni. Era un libretto piccolo, sulla cui copertina era stampata un’oca bianca con un fiocco al collo e un cappellino arancione in testa. Non ricordo bene di cosa parlasse, ricordo però che più spesso del dovuto lo prendevo e lo leggevo attentamente. Non ricordo se la storia parlasse di un’oca avventuriera o se fosse semplicemente un libro di filastrocche con coniglietti di Pasqua e topolini; quello che ricordo bene era la totale concentrazione che mi prendeva quando avevo in mano quel libretto bianco. Era probabilmente la mia cosa preferita. Me ne stavo seduta nel mio letto, piccolo anche lui come me, come quel libretto, e me lo leggevo una, due, tre volte e anche di più. Non mi stancava mai, anche se le lettere, le frasi, erano sempre le stesse. Di tanto in tanto veniva mia madre in camera e me lo leggeva prima di andare a dormire; la sua voce dava alla storia qualcosa in più: dal tono con cui accentuava le lettere, dai gesti che faceva, la storia prendeva vita e tutto d’un tratto i personaggi uscivano, così io li vedevo parlare e agire davanti ai miei occhi. Di questo non mi stancavo mai.

Finito il periodo nel quale la mia conoscenza in fatto di libri si limitava a quell’oca dal cappello strano, cominciai a leggere libri un po’ più lunghi e articolati; stavolta si trattava di storie meravigliose, di principesse e draghi, polpi e campanari, di eroi e streghe dai lunghi artigli. Erano libri che ci davano a scuola, libri che rendevano migliore la mia convivenza tra articoli e somme, tra rimproveri e note di comportamento. A casa li leggevo sul mio letto che era stato spostato sotto la finestra: d’estate entrava tanta luce nella stanza e potevo leggere senza difficoltà; mia madre mi ripeteva continuamente di non leggere al buio, cosa che accadeva molto spesso.

Ai miei amici e a mia sorella non piaceva leggere: «Che noia!» esclamavano, e in quei momenti avrei voluto vederli sommersi di libri, senza poter fare nulla. Era quello che si sarebbero meritati per aver disdegnato la cosa che più amavo. Ciò che leggevo instaurava in me la voglia di scrivere a mia volta, ma, come mi succede sempre, scrivevo un inizio, lo rileggevo il giorno dopo, lo cancellavo e iniziavo una storia completamente diversa. Il mio computer strabordava di inizi di storie senza alcuno sviluppo; mi chiedevo come facessero gli autori delle storie che leggevo a immaginarsi una introduzione, uno svolgimento e una fine senza scrivere stupidaggini. Quelle persone scrivevano divinamente e non potevo fare a meno di desiderare di essere come loro, avrei voluto incantare la gente come loro incantavano me. Cosa aveva di così speciale leggere? Era davvero difficile intenderlo e lo è tuttora.

Il passaggio dalle elementari alle medie cambiò radicalmente il mio modo di vedere la lettura. Leggere non era considerata una grande cosa: se leggevi eri

un “secchione”, ed io non potevo mancare al mio perfetto alibi da sconsiderata e svogliata studentessa. Leggevo quasi di nascosto, e in ogni caso non era una cosa di cui mi vantavo troppo. Fu un periodo abbastanza povero in quanto a lettura, non ricordo nemmeno quali tipi di libri leggevo e soprattutto se li leggevo. Ripresi ad interessarmi verso la terza media quando mi capitò tra le mani la trilogia di Italo Calvino: Il barone rampante, Il visconte dimezzato e Il cavaliere inesistente. Quello che preferii in assoluto fu il primo, Il barone rampante, pensai che avrei potuto fare come lui: nascondermi tra gli alberi con una buona scorta di libri e non scendere mai più.

Da questo punto di vista i libri erano anche abbastanza pericolosi, mi suggerivano cose che probabilmente non sarebbero state del tutto sagge. Non m’importava, ovviamente. Non avrei rinunciato a leggere per nulla al mondo. Neanche se i miei genitori ogni giorno mi ripetevano di uscire perché c’era il sole, neanche se rischiavo di essere investita camminando con un libro in mano per strada, neanche se mi veniva un terribile mal di testa in macchina. Io dovevo sapere cosa sarebbe successo dopo, immaginare delle scene nella mia testa, tifare per il mio personaggio preferito. Non avrei mai sopportato di essere interrotta.

Al momento non potrei amare i libri più di così. Li adoro, sono cose preziosissime. Non sopporto chi pensa che leggere sia tremendo, ammiro invece chi, come me, lo trova fantastico. Di solito rispetto le opinioni altrui in una discussione, ma se qualcuno inizia con «Non mi piace leggere…» perde il mio rispetto e la mia considerazione in poco tempo. Alla gente non piace leggere perché la gente è pigra, non perché i libri non sono belli, questo è ciò che penso e magari è sbagliato ma per me è inconcepibile non amare i libri. Penso però che tutti dovrebbero leggere un libro almeno una volta. È qualcosa di inspiegabile, ti avvolge completamente e tutto d’un tratto sei fisicamente nel salotto di casa tua ma mentalmente in un posto di gran lunga migliore ad avventurarti tra personaggi favolosi.

C’è una frase che ho letto su una delle borse ammucchiate che mia madre tiene nel sottoscala: «Leggo per legittima difesa». Ho pensato subito che fosse una bellissima frase. Leggo per difendermi, difendermi dalle superficialità, dalle cose fredde e vuote, anche un po’ dalle persone e dal mondo.

Leggere è come sognare, essere trascinati in avventure meravigliose o nella vita di qualcuno. Una volta finito un libro senti che hai capito qualcosa di più del mondo in cui vivi.

Spiegare la lettura è qualcosa a me davvero difficile, ce la sto mettendo tutta per dare l’idea di cosa accade realmente quando si apre un libro. L’unica cosa da fare è prenderne uno in mano e cominciare a leggere, cominciare ad entrare in quelle fantastiche storie di gente, di posti, di castelli o di piccole oche dai buffi cappelli. Maddalena, II media

Il tema

Succedeva sempre alle nove di sera, quando si era già cenato, ed era ora che io andassi a dormire. Ma il tema, il tema per il giorno dopo era ancora lì da fare, come una spada di Damocle, angoscioso. Con il suo titolo su un quaderno a righe, e, sotto, la pagina completamente bianca. Andava sempre così: avevo otto anni, mi piaceva andare a scuola e, molto, leggere; ma quel titolo appeso nel nulla mi opprimeva, e per tutto il pomeriggio avevo lasciato il quaderno chiuso.

«E il tema?», chiedeva infine mia madre. Io, occhi bassi, ancora seduta a tavola: «Non so cosa scrivere». Com’è il titolo? chiedeva allora lei. E io, con una smorfia: «“Sta arrivando l’autunno”. E che cosa vuoi che dica dell’autunno? Non c’è niente da dire, sull’autunno», esclamavo indispettita. Mia madre sorrideva, del sorriso che aveva quando ancora mia sorella era viva. «Senti, domani il tema lo devi portare a scuola. Coraggio, proviamo». E andavamo nello studio di mio padre, e ci sedevamo al suo grande tavolo ingombro di carte.

«Dunque, l’autunno», cominciava mia madre. Io con la biro, china sul foglio di brutta copia, tracciavo degli scarabocchi, imbronciata. Che stupidissima cosa i temi, pensavo. Chissà perché i grandi devono affliggere i bambini con degli inutili temi. A me piacevano le fiabe, ne leggevo senza mai stancarmi. Ma, nelle fiabe succedeva qualcosa, e c’era un buono, e un cattivo. Nei temi, invece.

Mia madre: «Ti ricordi ieri mattina, quando siamo uscite e c’era quel vento forte che sollevava le gonne, e tu ridevi?».

«Mi ricordo», replicavo, accigliata. «Beh, quello era l’autunno. L’autunno è uscire di casa una mattina pensando che faccia ancora caldo, e invece una folata di vento freddo ti coglie e ti fa rabbrividire, e fa correre i mulinelli delle foglie come se scappassero via, rincorse da un nemico».

Detta così, la cosa sembrava più interessante. Mi piaceva, l’idea del nemico che inseguiva la foglie rinsecchite. «Facevano un rumore secco», dicevo allora timidamente, «sembravano voci di vecchie che si lamentano». Mia madre: «È vero, scrivilo questo: le voci secche delle foglie morte che scappano. E poi, non ti piaceva anche quella pioggia a raffiche? Hai detto che sembrava arrabbiata».

Già, e c’era, mi veniva in mente, anche quel cielo fosco, come caduto in basso su Milano. E l’odore, fuori da scuola, da un banchetto, delle prime caldarroste.

«Ecco, devi scrivere tutto questo, liberamente, e anche le cose che ti sembrano strane», spiegava mia madre.

E finalmente la mia biro correva. Mi pareva di avere scoperto, in quel foglio bianco, una libertà che non conoscevo. Sono grata a mia madre, per quelle sere nello studio, noi due da sole. Per avermi svelato quell’angolo in cui potevo dire ciò che avevo nel cuore: le lettere tonde della mia grafia infantile che adesso si lasciavano andare, come acqua liberata, in quello che ora mi sembrava un grande, bel gioco.

Giochi con la palla

Il campo di gioco per il calcio occupava metà della piazza; la “porta” estrema era segnata da uno dei quattro lampioni che inquadravano la cancellata del monumento e da un tombino; l’altra, vicina alle panchine, veniva delimitata da due strisce sulla ghiaia.

Si cominciò con una palla di cencio da pochi soldi; un giorno Dino, ch’era uno dei primi ad arrivare, e uno dei più appassionati al gioco, ed anche uno dei più capaci, apparve con una grossa palla fatta di giornali, più ottagonale che sferica, legata stretta con uno spago: durò alcuni giorni, stracciandosi via via.

Fu poi la volta di una palla di gomma multicolore che Rossini aveva trafugata a qualche ragazzo del Giardino Pubblico, ma balzava troppo e finì col bucarsi rimanendo infissa nella cancellata del monumento; finché mi riuscì di comperare un pallone numero tre, una camera d’aria, che solo io so come l’ottenni. Ma il pallone complicò le cose, attirò alcuni giovanotti che lavoravano in una tipografia vicina, i quali fino ad allora avevano aspettato la sirena bivaccando sulle panchine, cosicché giocavano loro soltanto, di prepotenza.

Tornammo alla palla fatta di giornali che Dino rinnovava meravigliosamente.

All’una dopo mezzogiorno si cominciava la partita, dividendoci in due squadre; come altri sopraggiungevano «tu con loro, tu con noi», le file si ingrossavano. Suonate le due, chi in fabbrica, chi a bottega, chi chissà dove, le file si assottigliavano di nuovo. Erano partite furiose, frammezzate da litigi e calci negli stinchi di ragazzi di dodici, di quattordici, di sedici anni.

Vasco Pratolini, Diario sentimentale, Bur cencio: straccio, pezza.

Giocavo a nascondino

Con molta serietà ci mettevamo in cerchio per la stanza da pranzo e tiravamo a sorte quello che doveva star sotto.

Se capitava a una bambina, faceva il muso e se ne andava borbottando a mettersi in un angolo, col viso rivolto al muro, con gli occhi chiusi per non vedere; se era un maschio, faceva il disinvolto e il sicuro di sé.

Dopo esserci assicurati che quello sotto non poteva vederci, partivamo in punta di piedi, in gruppi di due, di tre, per nasconderci: ed era una ricerca muta e nervosa di un nascondiglio impossibile.

Bisognava trovar presto e bene; avere astuzia e fantasia.

C’era il giocatore egoista che, trovato il nascondiglio per sé, ne cacciava gli altri, col pretesto che facevano rumore e che, altrimenti, l’avrebbero scoperto subito; c’era il giocatore immaginoso, che si ficcava negli armadi, fra i materassi, senza respirare, sorridendo; c’era il giocatore incerto che girava tutta la casa, senza trovare un cantuccio soddisfacente e c’era quello sciocco che si ficcava stupidamente sotto il letto. Quando tutti erano nascosti, si sentiva un grido di lontano: «Vieni!».

Allora quello di sotto si muoveva con precauzione, non allontanandosi troppo dal suo posto, guardando a destra e a sinistra, camminando a piccoli passi.

I nostri cuori palpitavano nei nascondigli; dove eravamo nascosti in due, l’uno diceva all’altro:

«No, non ci trova; è troppo scemo».

Che tipo di giocatore sei tu? Egoista, immaginoso o incerto?

Ti piace giocare a nascondino?

Quando ti capita di fare questo gioco? Racconta.

Il gioco

«Perché mi hai fatto tanto spaventare, signorina Pollyanna?» chiese Nancy ansimando, dopo che era arrivata ai piedi dello sperone di roccia dove la bimba era appena ridiscesa con evidente rincrescimento.

«Ti ho fatto spaventare? Oh, mi dispiace; ma non devi mai preoccuparti per me, Nancy. Anche papà e le signore dell’Assistenza si preoccupavano, finché si sono rassegnati. Tanto finivo per tornare sempre a casa senza un graffio».

«Ma non sapevo nemmeno che fossi uscita» disse Nancy, prendendo la ragazzina sottobraccio e correndo giù per il pendio. «Non ti ho visto uscire. Nessuno ti ha vista. Scommetto che te ne sei andata per il tetto».

Pollyanna saltellò soddisfatta. «È proprio quello che ho fatto. Solo che invece di salire sopra il tetto, sono scesa dall’albero».

Nancy s’arrestò di colpo. «Che cosa hai fatto?».

«Sono uscita dalla finestra e poi mi sono lasciata scivolare lungo i rami dell’albero».

«Benedetti numi!» disse Narcy quasi senza fiato, riprendendo la corsa. «Vorrei sapere quello che tua zia avrà da dire su questo!».

«Davvero? Bene, allora glielo dirò, così lo saprai» rispose Pollyanna con allegro candore.

«Per amor del cielo!» disse Narcy terrorizzata. «No, no!».

«Vuoi dire che si arrabbierebbe?» domandò Pollyanna chiaramente preoccupata.

«No… anzi, sì… beh, lasciamo perdere. Non m’importa sapere che cosa direbbe» disse Narcy borbottando, decisa a evitare a Pollyanna una sgridata, se non di peggio. «Ma è meglio che ci sbrighiamo; ho ancora tutti i piatti da lavare!».

«Ti aiuterò io» le promise immediatamente Pollyanna.

«Oh, signorina Pollyanna!» esclamò Nancy esitante.

Per un po’ procedettero in silenzio; il cielo si stava oscurando rapidamente e Pollyanna strinse più forte il braccio della sua amica. «Sono contenta, dopo tutto, di averti fatto stare in pensiero; perché così sei venuta a cercarmi» disse con un brivido.

«Povero uccellino! Devi anche aver fame; io… io temo che dovrai mangiare pane e latte in cucina con me. Tua zia vuole così perché non sei stata puntuale per la cena, capisci?».

«Ma non potevo. Ero lassù».

«Sì, d’accordo, ma lei non lo sapeva» disse Nancy. «E mi dispiace per il pane e latte, proprio davvero».

«Ma a me non dispiace per niente, sono contenta».

«Contenta? E perché?».

«Perché il pane e il latte mi piacciono, e perché così potrò mangiare con te, in cucina».

«Sembra che tu non faccia fatica a essere contenta di tutto» disse Narcy con una certa ironia, ancora scossa al ricordo del coraggioso sforzo di Pollyanna nell’accettare di buon grado la squallida stanza nel sottotetto.

Pollyanna abbozzò un sorriso. «Beh, comunque fa parte del gioco».

«Del… gioco?».

«Sì, il gioco del “sii sempre contento”».

«Di che cosa diavolo stai parlando?».

«Ma è un gioco! Me l’ha insegnato papà ed è molto carino» aggiunse Pollyanna. «L’abbiamo sempre giocato insieme, fin da quando ero piccola piccola. L’ho anche insegnato alle signore dell’Assistenza e qualcuna di loro ha persino provato a giocarlo».

«Com’è questo gioco? Non me ne intendo molto di giochi, io».

Pollyanna rise ancora, ma poi sospirò. Alla ormai tenue luce del crepuscolo il suo piccolo viso apparve affilato e pensieroso. «Beh, abbiamo cominciato quella volta che alla missione sono arrivate un mucchio di stampelle».

«Stampelle?».

«Sì. Vedi, io desideravo tanto una bambola e papà l’aveva anche scritto, ma quando le signore dell’Assistenza inviarono un po’ di roba alla missione, risposero che non avevano ricevuto nessuna bambola, ma diverse stampelle. Aggiunsero che ce le mandavano perché potevano sempre riuscire utili, prima o poi. Ed è stato allora che abbiamo iniziato per la prima volta a far questo gioco».

«Non vedo che cosa ci sia di divertente» disse Nancy quasi irritata.

«Ma sì, il gioco consiste proprio nel trovare in qualsiasi situazione qualcosa di cui potersi rallegrare; non importa che cosa» soggiunse candidamente Pollyanna. «E noi cominciammo proprio dalle stampelle».

«Ma benedetto il cielo! Non vedo come si possa essere contenti di ricevere un paio di stampelle quando si desidera una bambola!».

«E invece, una ragione c’è» disse Pollyanna. «Anch’io in principio non riuscivo a capirlo» aggiunse in uno slancio di sincerità. «Papà me l’ha dovuto spiegare».

«Bé, allora potresti spiegarlo anche a me» disse Nancy un po’ sarcastica.

«Ma è semplice! Tanto per cominciare puoi essere contenta di non aver bisogno delle stampelle» spiegò Pollyanna trionfante. «Come vedi, è molto facile, una volta che hai capito il meccanismo».

«Sì, sì, fra le tante cose strane ci sarà anche questa» ammise Nancy con scarsa convinzione.

«Non è strano, è bello» insistette Pollyanna con fervore. «Da allora, abbiamo sempre continuato a far questo gioco. E più era difficile, più era divertente!

Solo… solo… che qualche volta è troppo difficile, come quando papà se ne va in cielo e non ti restano che le signore dell’Assistenza».

«O come quando sei cacciata in un buco di stanza, con niente dentro, in cima alla casa» disse Narcy con rabbia.

Pollyanna sospirò. «Sì, anche in quel momento è stato difficile» ammise. «Soprattutto perché mi sentivo così sola e non avevo nessuna voglia di fare il gioco: desideravo proprio essere circondata da molte belle cose! Ma poi mi è venuto in mente quando odio guardarmi allo specchio e vedere tutte le lentiggini che ho, e mi sono sentita contenta che non ce ne fosse neanche uno. E per finire ho visto lo splendido panorama fuori dalla finestra, e ho capito che c’era proprio di che essere contenti. Vedi, quando ti capita qualcosa che ti fa dispiacere, come trovarti un paio di stampelle al posto di una bambola, pensi subito a cosa servono le stampelle, e allora ti ricordi che hai due gambe sane e robuste che ti permettono di correre e di salire sugli alberi: così dimentichi il resto».

«Uff!» sbottò Nancy, cercando di mandar giù il groppo che aveva in gola.

Eleanor H. Porter, Pollyanna, De Agostini

fervore: passione, entusiasmo.

Le clic-clac

Quell’estate aveva poi portato una voga che aveva contagiato tutti i ragazzi dai sette ai quattordici anni: quella delle Palline clic-clac. Si trattava di due sfere in plastica dura (disponibili in tutti i colori) congiunte da una cordicella attraverso una linguetta di plastica. Afferrata la linguetta tra pollice e indice, con un movimento del polso si incominciava a far sbattere tra loro le palline sopra e sotto la mano tesa con una serie di colpi che producevano una raffica di suoni, motivo di disperazione per chiunque ne fosse raggiunto nell’ora della siesta. I ragazzi ne erano invece orgogliosi: più lunga la raffica, più alto l’onore. In questa attività Chicco, è quasi superfluo dirlo, non aveva rivali. Dal porto e dalla collina, i ragazzi del paese convergevano alle Quattro Strade dove lui, magnanimo, volentieri dava prova della sua abilità. Nella sua mano le clic-clac ballavano e si scatenavano in raffiche frenetiche e incomparabili. Oltre che re, Chicco era dunque un campione.

Anzi, il campione.

Forse la sua abilità era tutta nella mano, forse nel polso: nessuno lo sapeva. Chicco aveva custodito il segreto alla perfezione.

L’unico, a dir la verità, che fosse mai riuscito a custodire in vita sua.

Mario Schiani, La banda delle quattro strade, Salani

Calciatori in gabbia

Alcuni fuoriclasse del calcio sono atleti naturali: possiedono forza, velocità, resistenza a livelli così elevati da far immaginare che, se invece che al calcio si fossero dedicati per esempio al decathlon o ai 400 ostacoli, avrebbero comunque primeggiato. Cristiano Ronaldo o Gareth Bale fanno parte di questa categoria.

Altri campioni non hanno doti atletiche così evidenti. Messi e Maradona, assieme a Pelé i più forti calciatori di sempre, non raggiungono il metro e settanta di statura e certo avrebbero difficoltà a far parte di una staffetta olimpica.

Ciò che fa di loro dei calciatori unici è la tecnica, la capacità di immaginare in pochi centesimi di secondo la sequenza di movimenti più adatta per ogni situazione, e di eseguirla con precisione assoluta a una velocità tale da prevenire la reazione dell’avversario (nelle parole di Andrés Iniesta: «Io e Messi facciamo le stesse cose, ma lui le fa al doppio della mia velocità»).

Si tratta di doti in gran parte innate, che l’allenamento può soltanto affinare, ma non creare da zero. Tuttavia esistono metodi che aiutano i calciatori a migliorare, entro certi limiti, le loro qualità tecniche.

Alcuni club di alto livello posseggono per esempio una speciale gabbia, al cui interno si piazza l’atleta. Lungo il perimetro della gabbia ci sono cannoni che sparano il pallone verso il centro. Nello stesso istante in cui il pallone viene sparato, uno dei 64 riquadri che formano la gabbia si illumina.

Il giocatore non sa da quale parte e a quale altezza, arriverà il pallone. Quando sente il rumore del cannone deve girarsi, controllarlo e calciarlo nel minore tempo possibile verso il riquadro illuminato.

I cannoni e i riquadri sono controllati da un software che cronometra anche i tempi di esecuzione e trasmette i risultati a uno smartphone.

La gabbia costituisce un simulatore di una tipica situazione di gioco: l’atleta riceve il pallone, lo controlla, individua il compagno libero (o la porta) e tira.

Il vantaggio del simulatore è che la situazione viene ripetuta decine di volte di seguito, in condizioni studiate appositamente per migliorare la velocità di reazione e di esecuzione del giocatore.

Nunzio Lanotte, Sophie Lem, Sportivi ad alta tecnologia. La scienza che aiuta a costruire i campioni, Zanichelli

Citius, Altius, Fortius

Arrivò stremato sull’Acropoli il povero Filippide: aveva percorso correndo la strada che separava Atene dalla città di Maratona per annunciare ai suoi concittadini che l’esercito ateniese aveva battuto quello persiano. Era il 490 a.C. e le notizie arrivavano “a piedi”. Si narra che il povero soldato ebbe appena il tempo di dire «Ateniesi, abbiamo vinto!» e poi si accasciò al suolo, sconfitto dalla fatica. Nel 1960 le Olimpiadi si svolgono nella cornice suggestiva della Città Eterna: Roma. I maratoneti partono dal Campidoglio, e sfiorano i monumenti più importanti. Sono tanti.

La folla, assiepata ai bordi delle strade, incita e applaude tutti, russi, cinesi, inglesi. Fra tutti i partecipanti ce n’è uno che attira più degli altri l’attenzione, non perché sia famoso; anzi, quando si è iscritto alla corsa in pochi hanno notato il suo tempo di gara e quasi nessuno lo dà tra i favoriti.

È un etiope di 28 anni, è sposato, ha due figli, ha la pelle lucida e gli occhi profondi ed è scalzo. Abebe Bikila è figlio di un pastore e nel suo paese fa il poliziotto per mantenere la famiglia. Qualche giorno prima della partenza per Roma, alla squadra etiope viene a mancare per un infortunio uno dei suoi atleti Wami Biratu e Abebe si rirova a far parte della nazionale olimpica in sostituzione di Wami.

Poche ore prima della gara, Bikila decide in accordo con il suo allenatore, lo svedese Niskanen, di gareggiare scalzo, le scarpe fornite dallo sponsor sono scomode, meglio senza. Con indosso il numero 11 cerca l’avversario da battere, il 26, il marocchino Rhadi, che invece è partito con un altro numero. Anche Rhadi fa il poliziotto al suo paese, anche lui è di umili origini, crede di avere 30 anni, ma non ne è sicuro; quando lo raccolsero orfano e in fasce dopo che il suo villaggio era andato distrutto, nessuno sapeva che età avesse. I due si confrontano per le vie di Roma dopo aver sfiorato in gruppo con altri atleti il Colosseo, il Circo Massimo… Un corpo a corpo non violento, scandito dal ritmo dei passi sempre uguali dei maratoneti che attraversano la città, passano per l’Appia antica e, solo quando ormai è sera, si dirigono verso il traguardo sotto l’arco di Costantino. Al ventesimo chilometro sono rimasti in due, Rhadi e Abebe, entrambi africani, entrambi soldati. Al trentesimo, Rhadi si arrende ad Abebe che sorpassa l’avversario e si mette in testa alla gara, anche se staccato di poco, ma è difficile sostenere quel ritmo sempre uguale; Abebe non ha mai cambiato passo, non ha mai ceduto né cede. A un chilometro dal traguardo, Rhadi cede definitivamente il primo posto all’etiope, che si avvia a vincere la medaglia d’oro. La straordinaria forza d’animo di quest’uomo si manifesta ancora quattro anni dopo, quando si presenta alle Olimpiadi di Tokyo dopo un’operazione chirurgica che gli ha impedito di allenarsi come dovuto, ma non gli impedisce di vincere

ancora, di essere il primo campione olimpico a fregiarsi del titolo di vincitore per due volte consecutive e di stabilire il record mondiale sulla distanza. Durante la sua carriera partecipò a 14 gare vincendone 12, fino al 1969, quando un incidente lo paralizzò dal torace in giù.

Non smise mai comunque di praticare sport e di allenarsi e gareggiare in altre discipline, dal tiro con l’arco al ping pong, alle paraolimpiadi.

Muore a 41 anni per emorragia cerebrale, e lo stadio di Addis Abeba gli viene intitolato. A pochi come a lui calzano le parole che sono il motto Olimpico: Citius, Altius, Fortius. Più veloce, più alto, più forte.

Una nuova amica