Portfolio

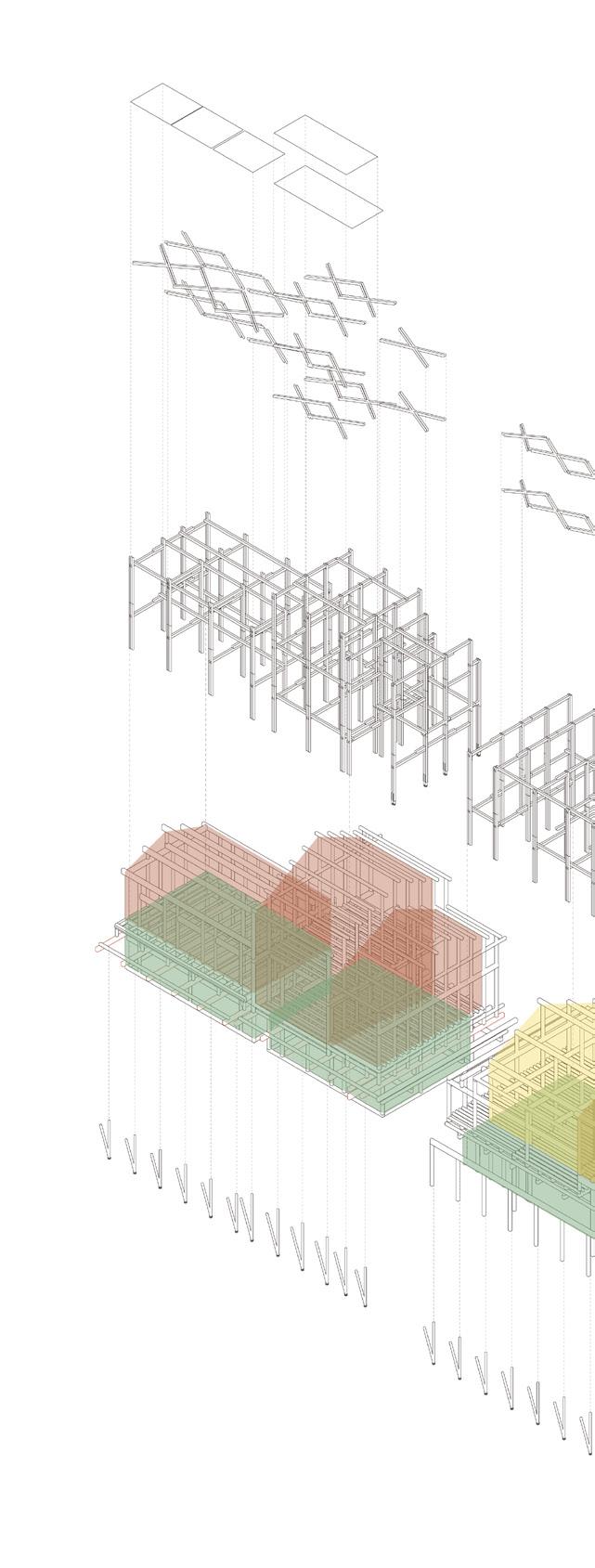

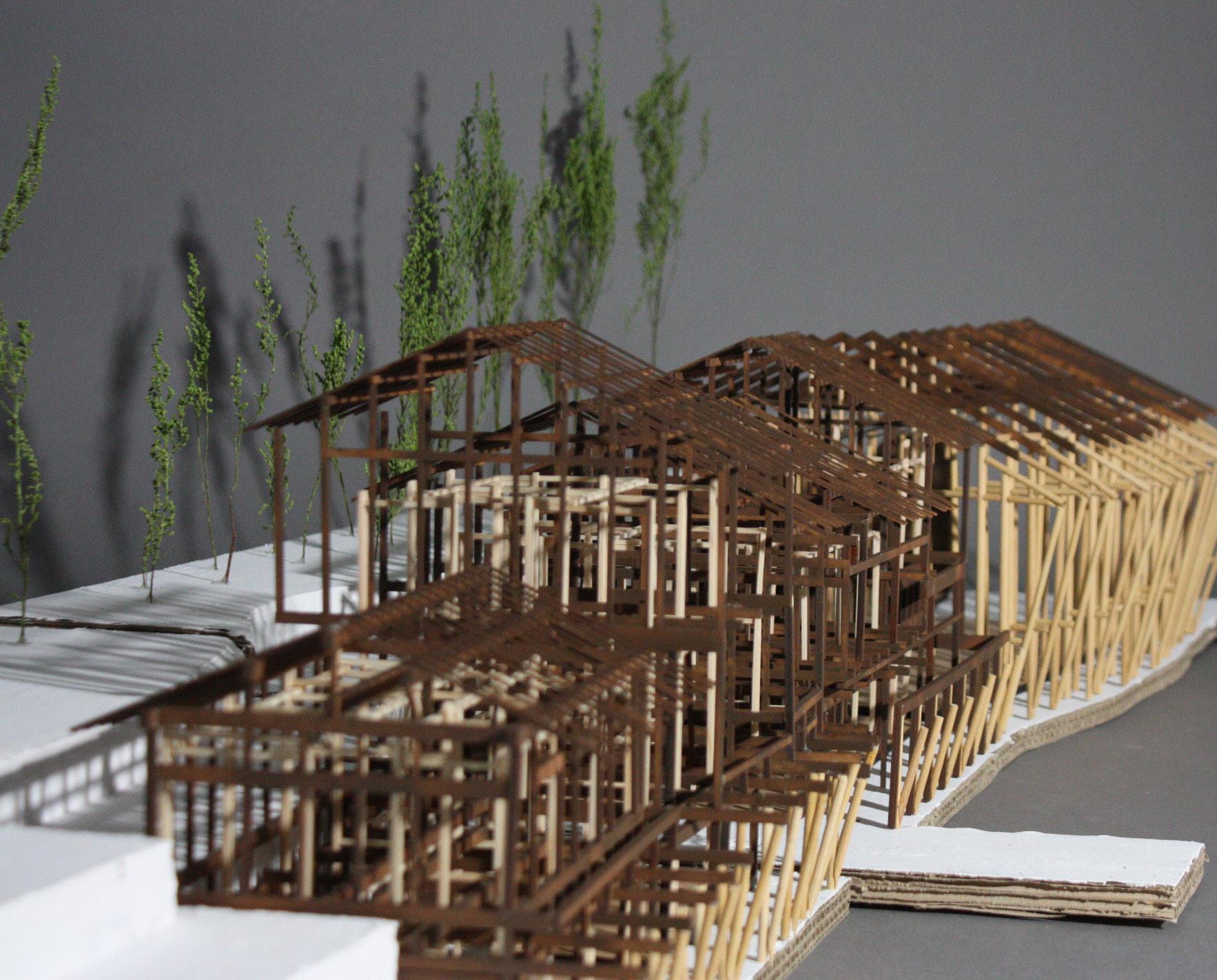

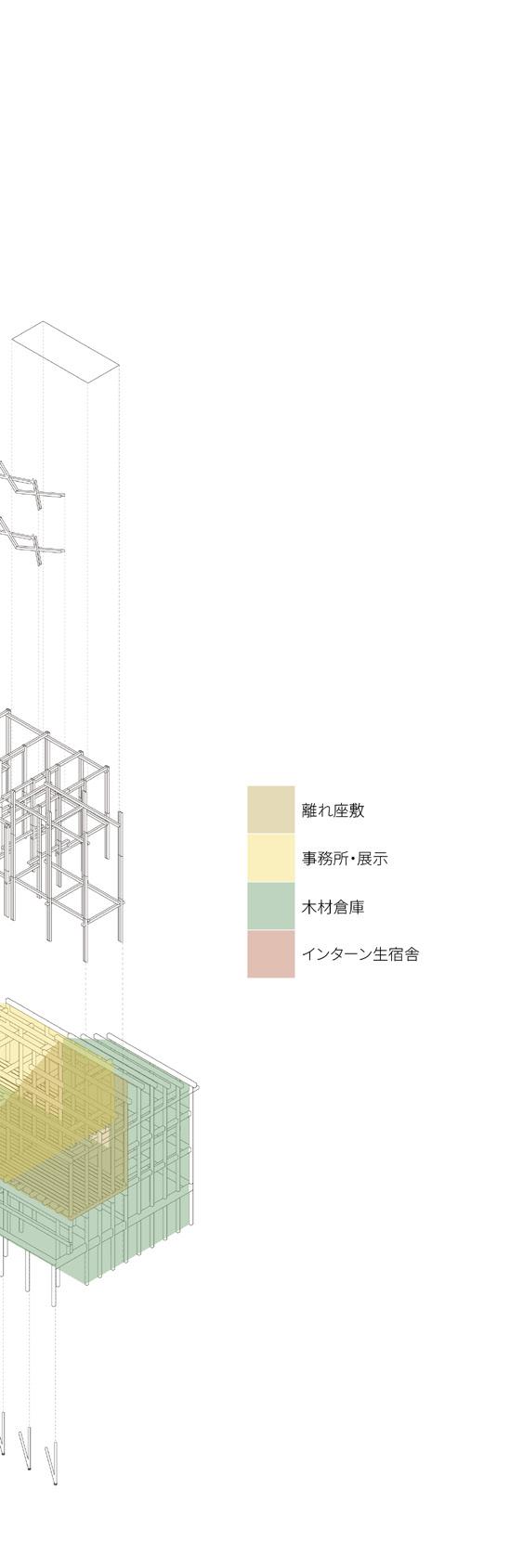

-木材倉庫群の改修 製材所の新築 を通じて丸太の活用法を提案住宅に床柱が利用されなくなり林業が衰退した北山・中川地区。市 街化調整区域に指定されており、生業に即した独特な建築が多く 残ってる。その中でも、現在利用されていない木造倉庫群は中川地 区の顔になっている。そんな木造倉庫群の機能を一部残しながら、 インターン生の受け入れ場所・製材所として改修・新築する。改修・ 新築を通じて北山丸太の使われ方を再考し、生業から景観を作る建 材としての価値を探す。北山丸太が再び都市の中で活躍するための きっかけになる設計を提案する。

は垂木や床柱として使われてきた。特に磨き丸太は、床柱とし ての利用されていた。しかし、

が増えたこと

」もデザインの一環として考えることができる。北山杉

、山林の手入れが出来ず杉が太くなりすぎている ことあげられる。

。しかし、京都の市街地まで山道を歩いていくと半日ほ どで一往復できる立地にあったため、人力でも運べる小さな木 に付加価値をどのようにしてつけるか、ということが昔の人た ちにとって重要であった。そのため、中川地区にある滝(菩提の滝)でとれる砂を利用し磨いた「

磨き丸太 」というデザイン された丸太を作るようになっていった。後に出てくる「

京都市北区中川を中心とした北山林業の地域は、古くから朝 廷や寺院の杣山として営まれ、木材や薪、炭、松明、菖蒲など を納めてた。北山は山が急斜面なため平地が少なく、わずかな 土地に点在する集落では、田畑よりも山林の資源を収穫する「山 稼ぎ」(林業)が生業になっていた。水が豊かで涼しい北山は、 杉の木を育てるには適した土地であった。しかし、木材を流し て運べる広い川がなく、

大きな木を運び出すのは困難な場所で

磨き丸太は売れなくなっている

床の間を作らない住宅

1・中川地区の林業を代表する

ようにする。また、 所 になる。

補強する。

建物を改修する

ことで、新たな北山

既存構造補強と新築製材所)

しやすい状態になっている。

。インターン生の所属は市の役員として また、中川地区に人が流入していくきっかけが生まれる。 近な物になり、イメージしやすい建材になる。

インターン生を受け入れる

1・北山林業の問題の 1

つである後継者不足に対応するために

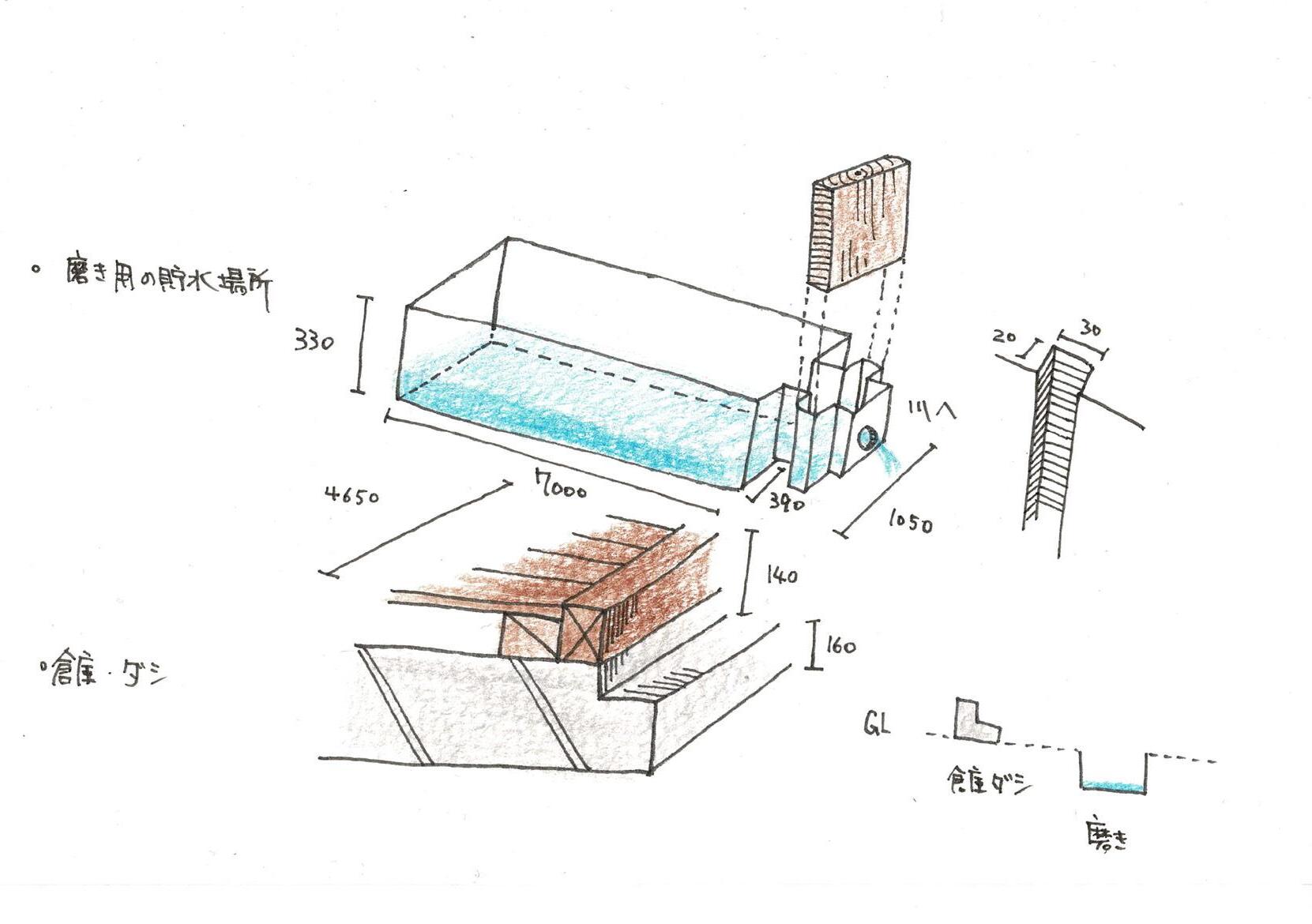

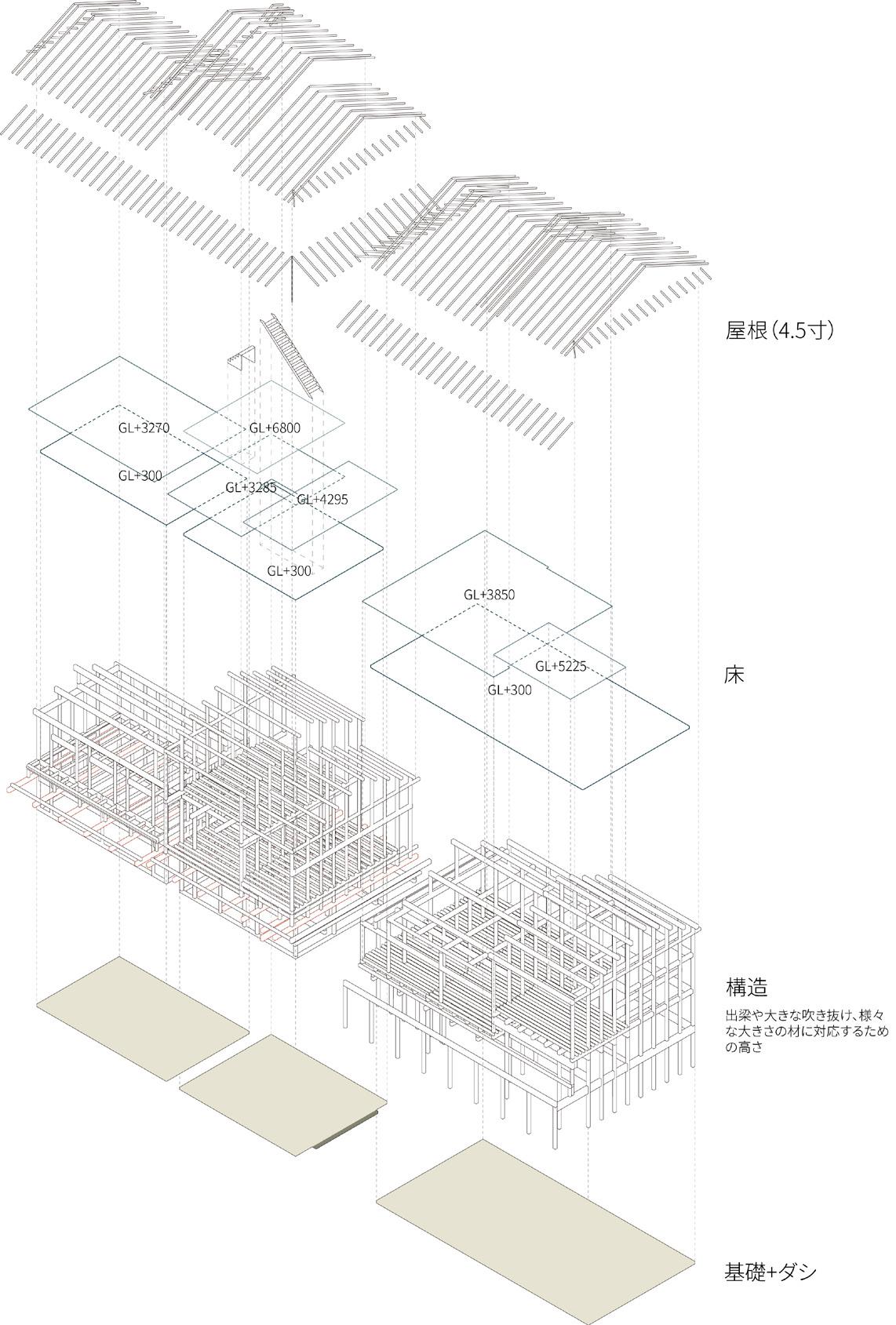

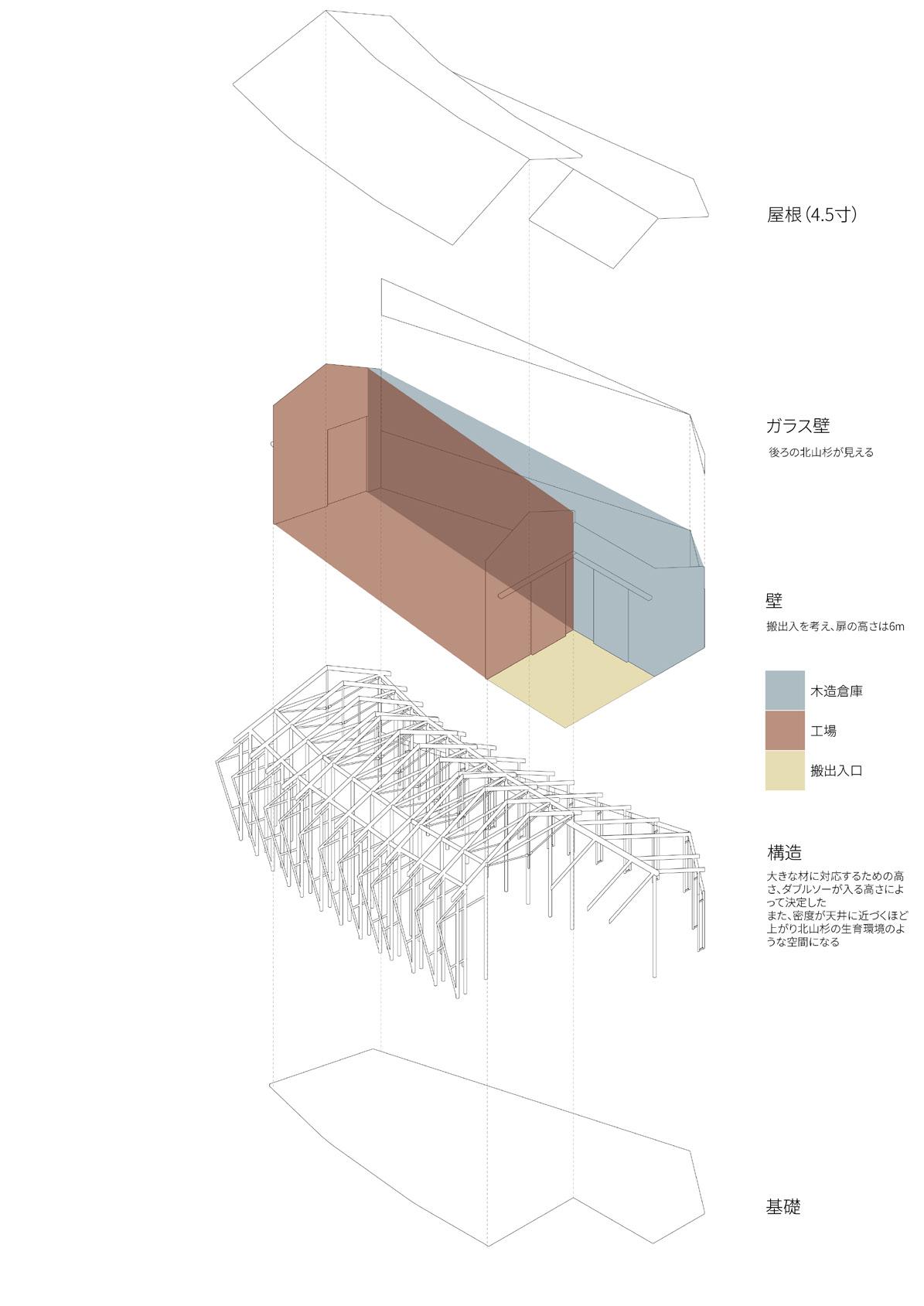

基礎

天井(合板を挟むすき間を作る)

構造用合板t=12mm

28 28

太鼓割 半割

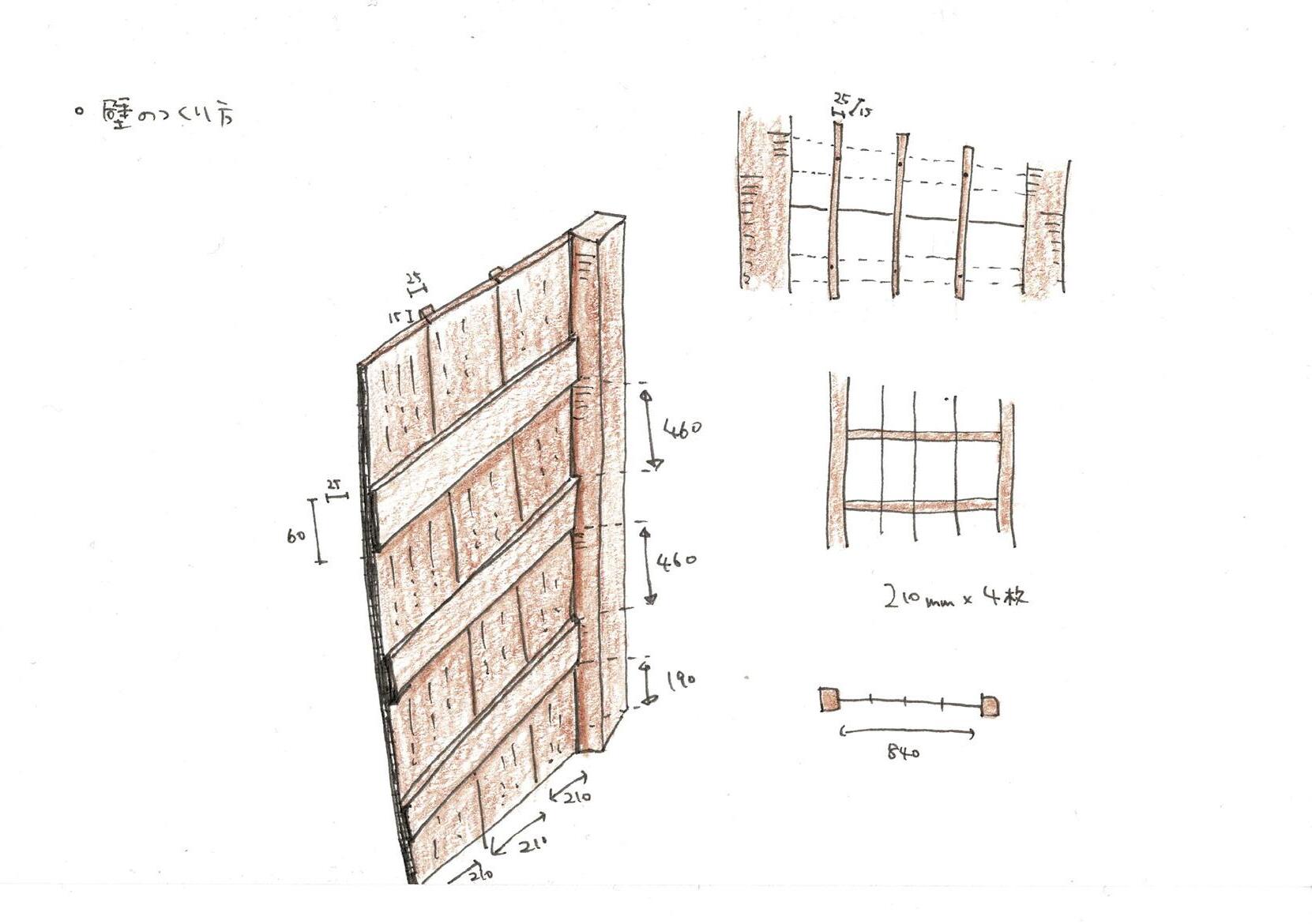

壁体(既存と組立柱の取り合い)

補助材 150×58@600

構造用合板t=12mm

防水シート

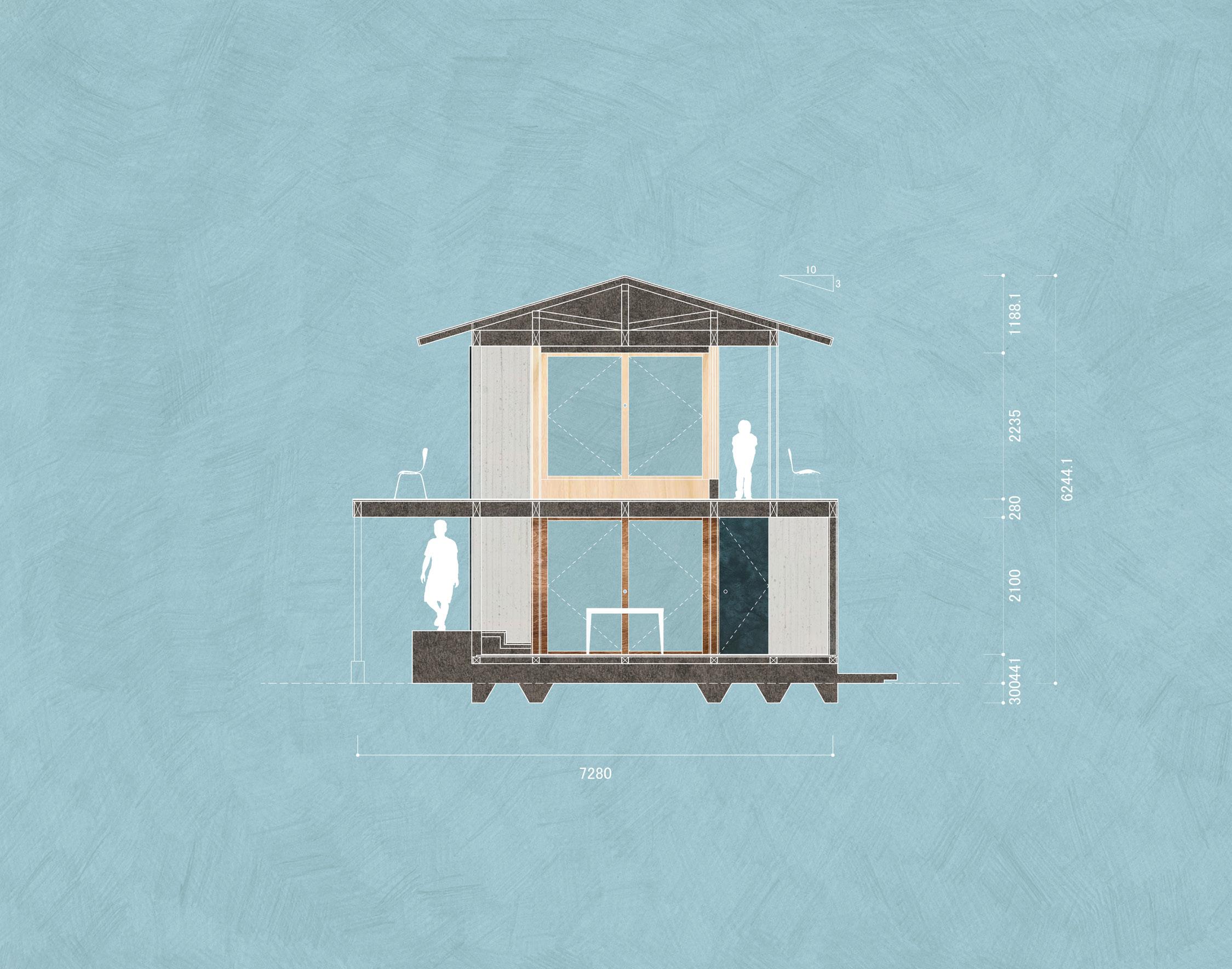

断面図

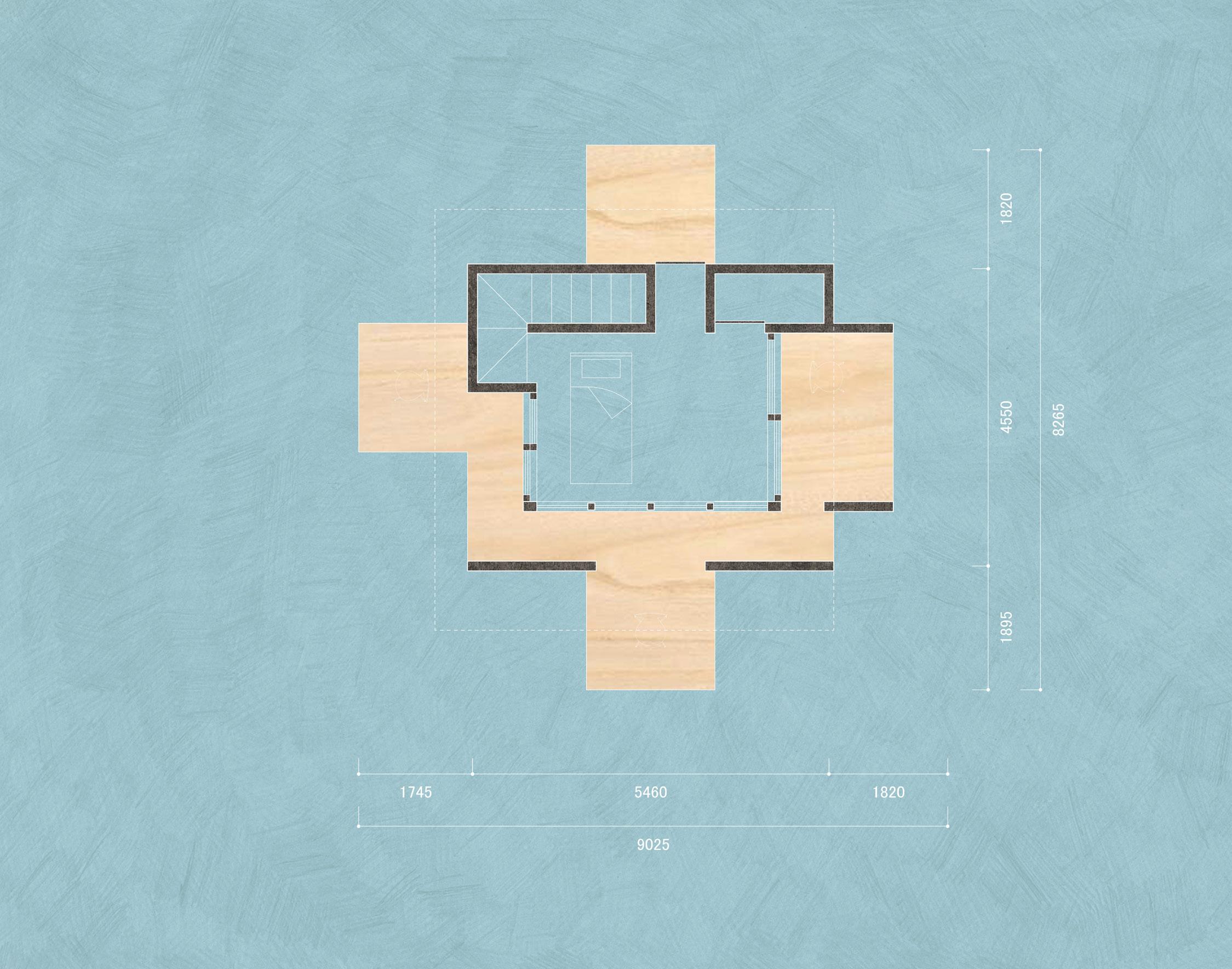

平面図(基本形)

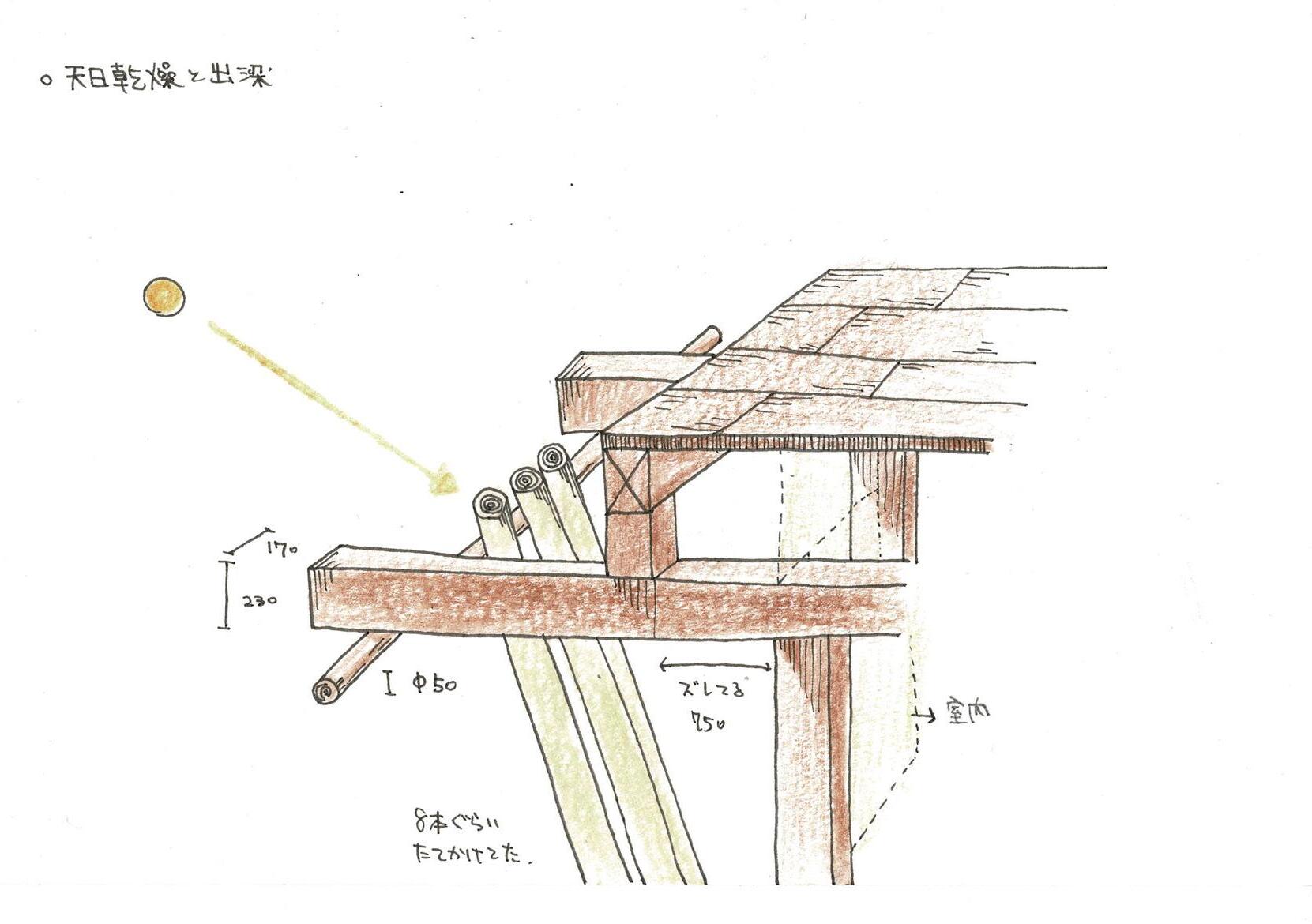

丸太の活かし方)

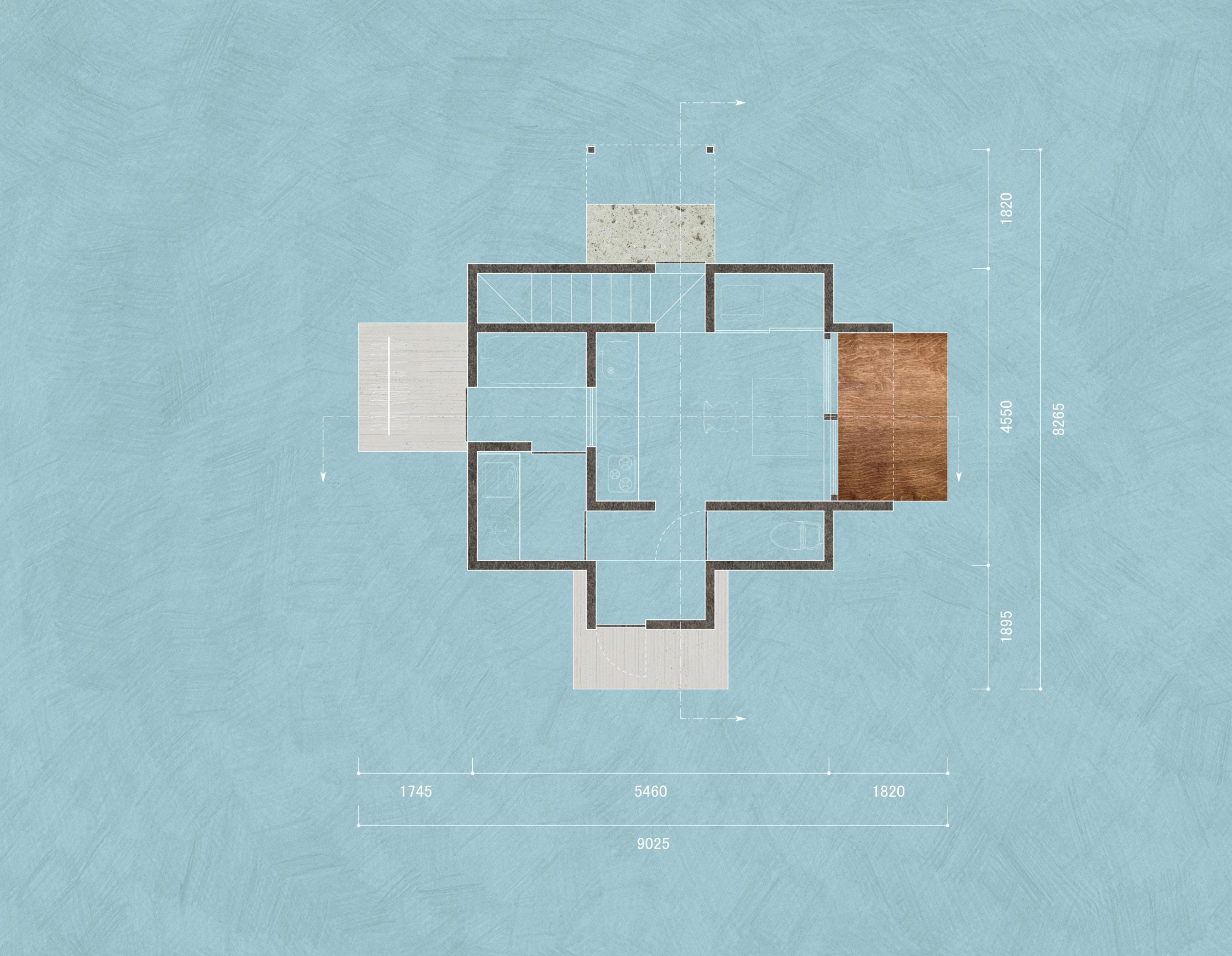

平面図(室を作る際には板が挟まる)

既存柱145×150 or

既存柱120×125

組立柱294×120

平面図

構造用合板t=12

ホールダウン金物t=2.3

構造用合板t=12

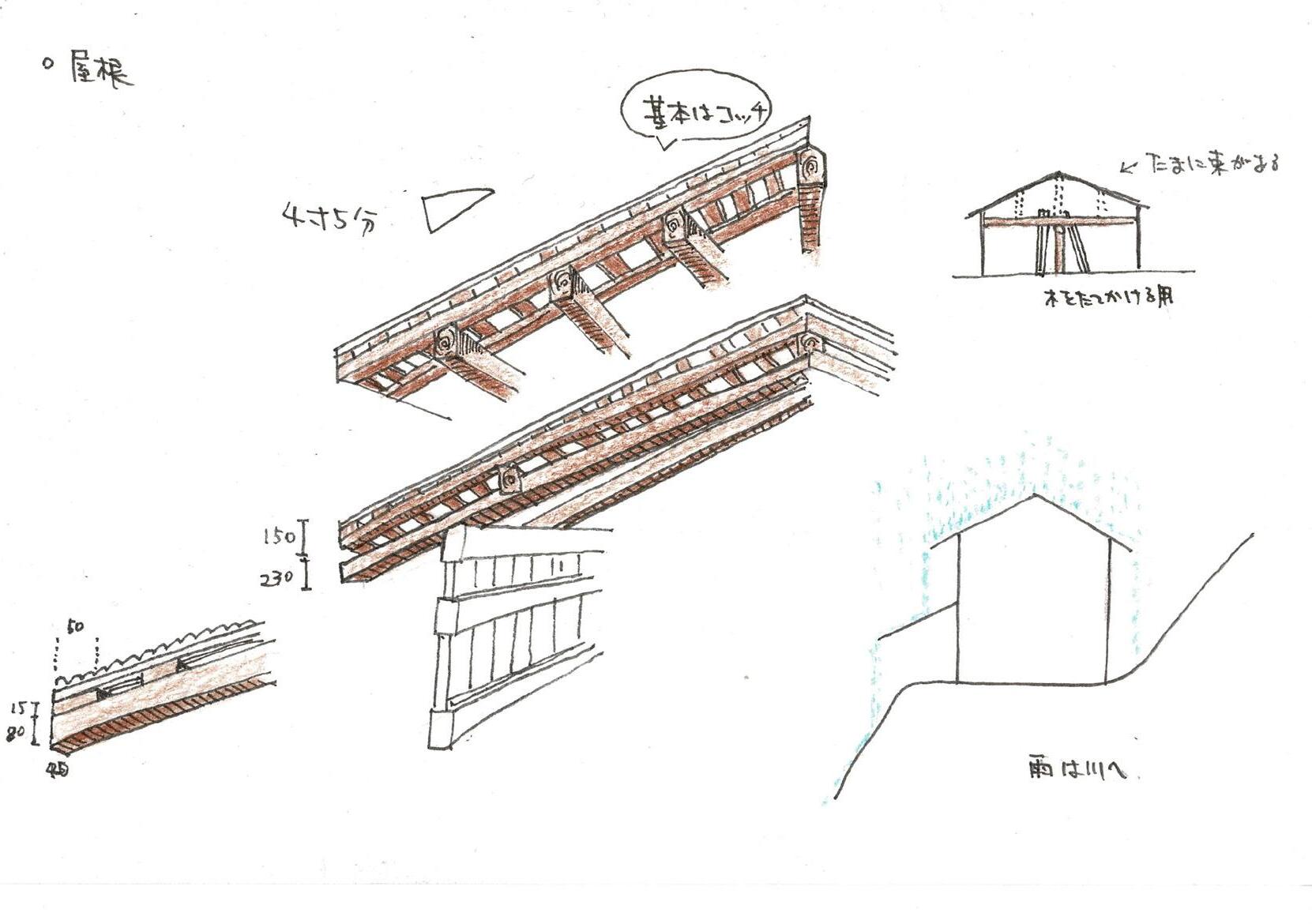

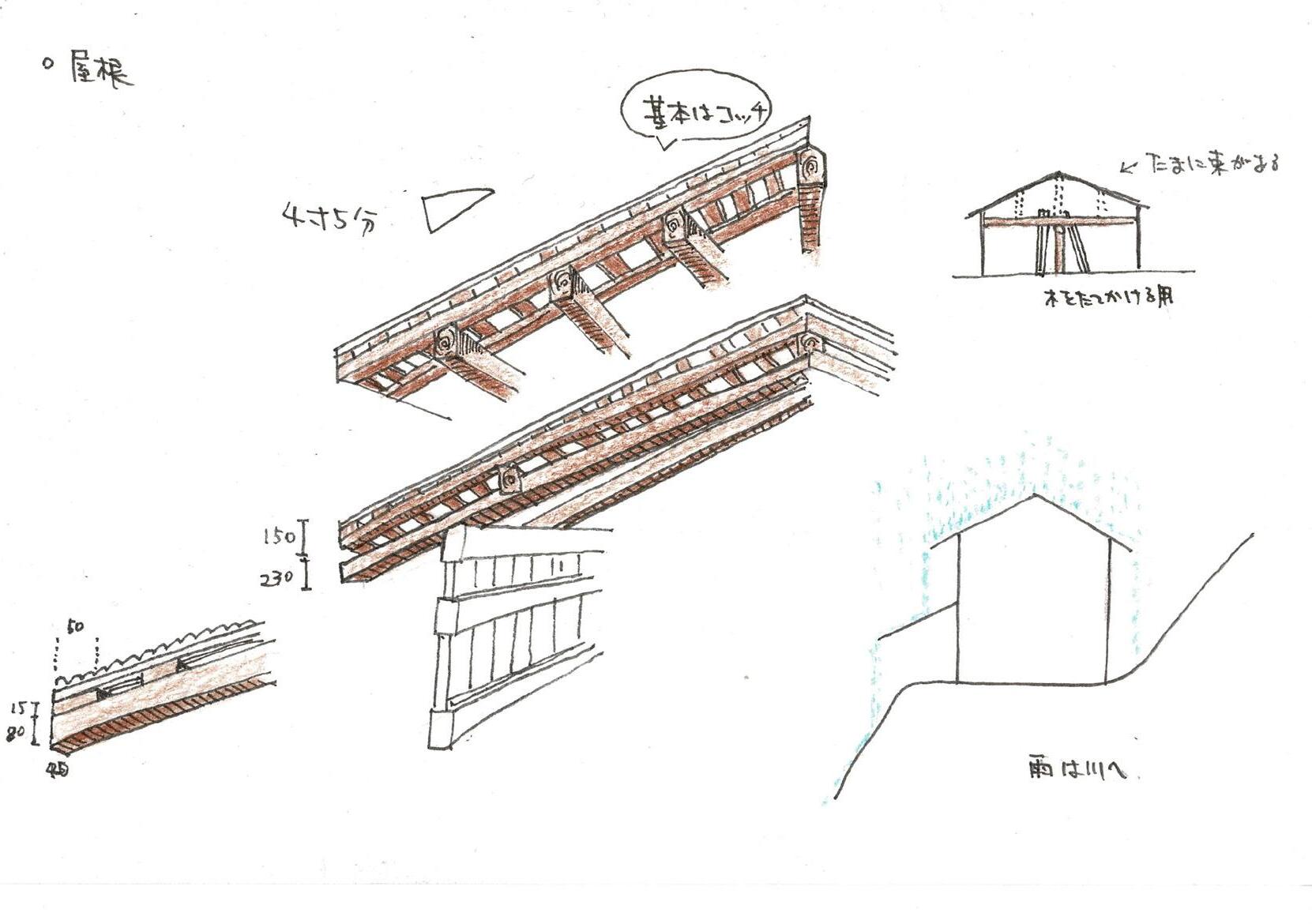

屋根(新築)

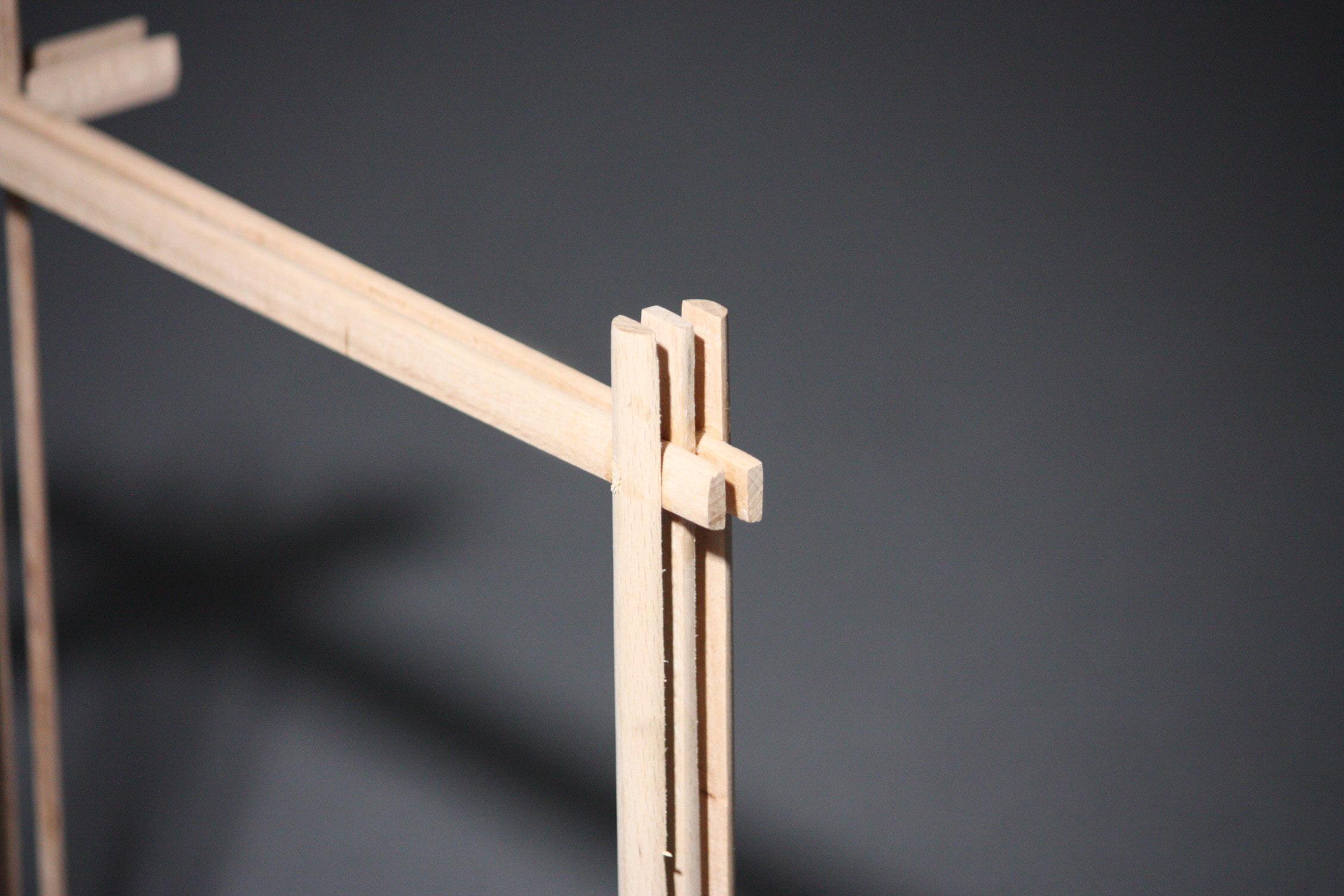

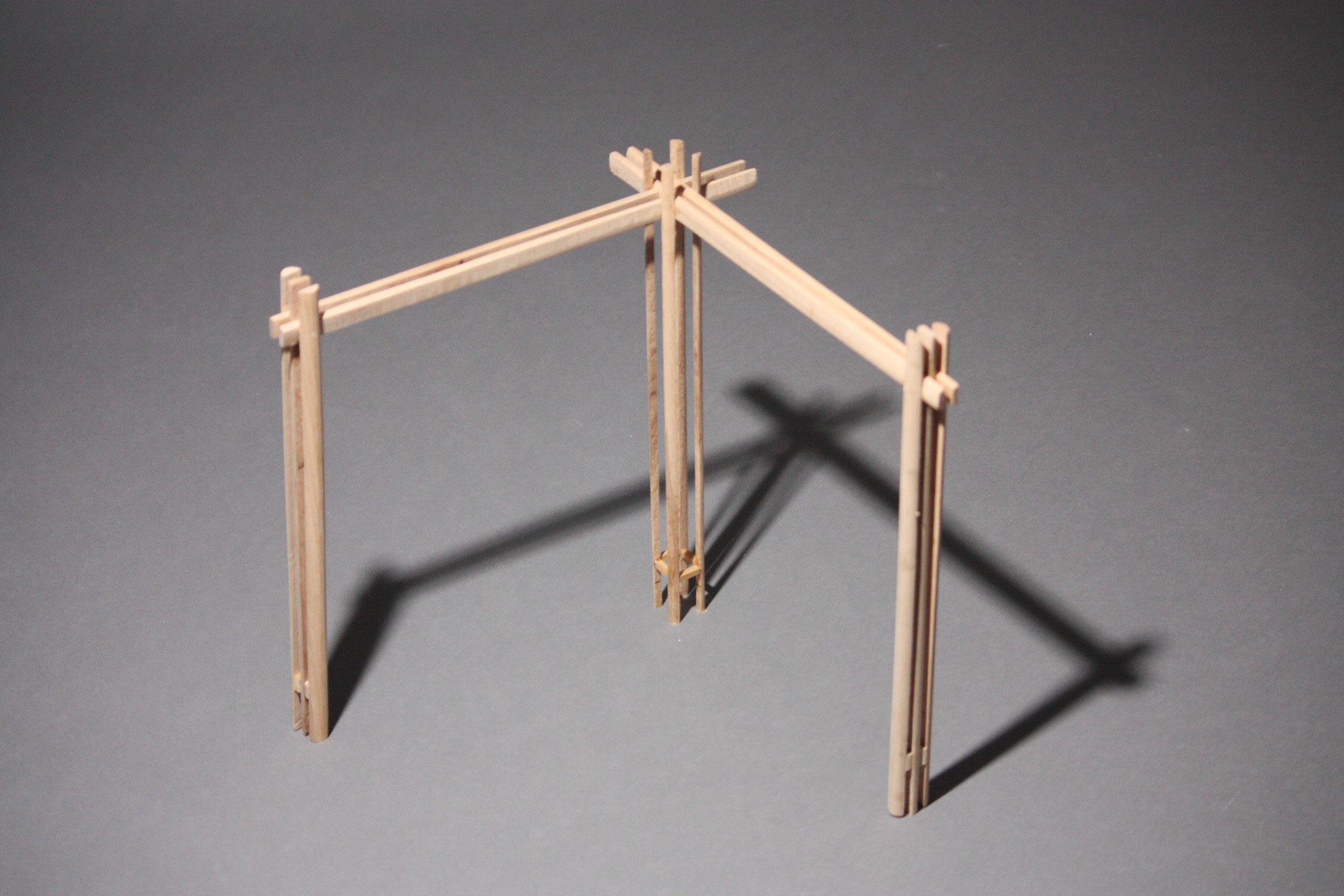

貫 Φ-40mm

ホゾ 90×90 h=15

頭貫

台座PL-12mm

出梁の補強 PL-61mm PL-12mm

無収縮モルタル25mm

3.5寸勾配

壁体(影を落としながら後ろの林と一体になる)

L-90×90×10 コーチボルト3-M12 タイドロット ガセット

丸太Φ-120

背割りに差し込む

構造用合板t=12 柱105×105

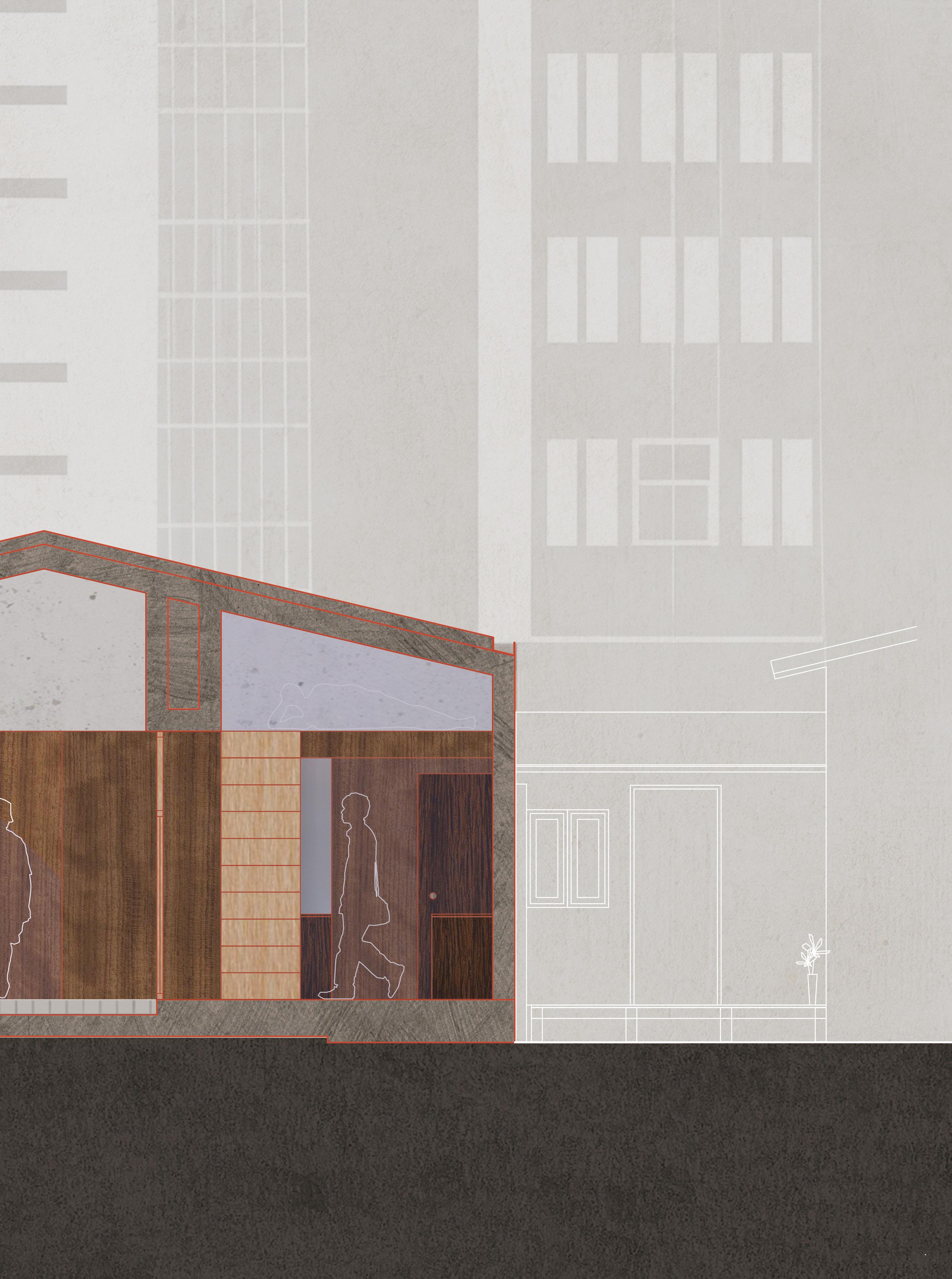

・町屋を半分にすることで生まれる新しい価値の提案

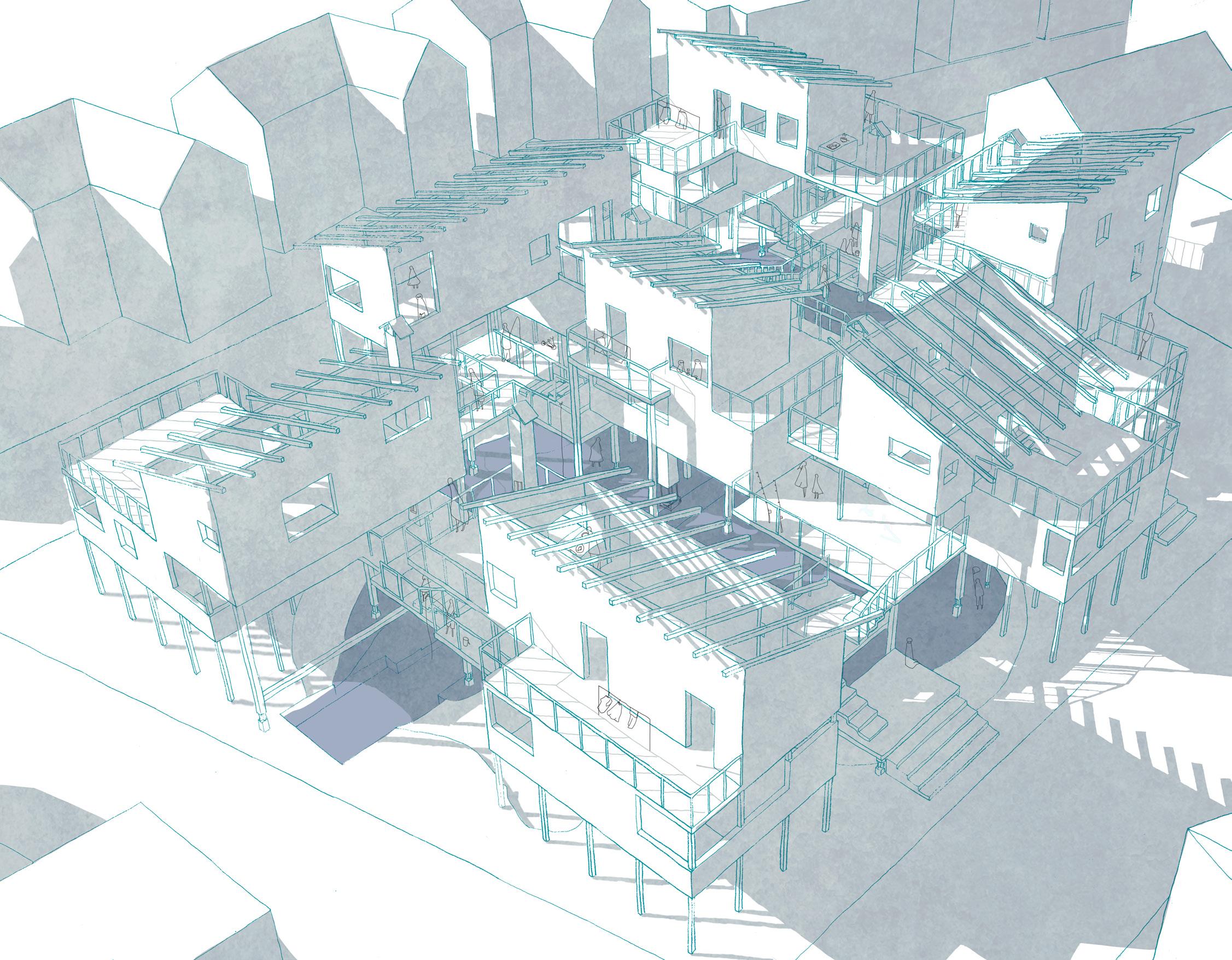

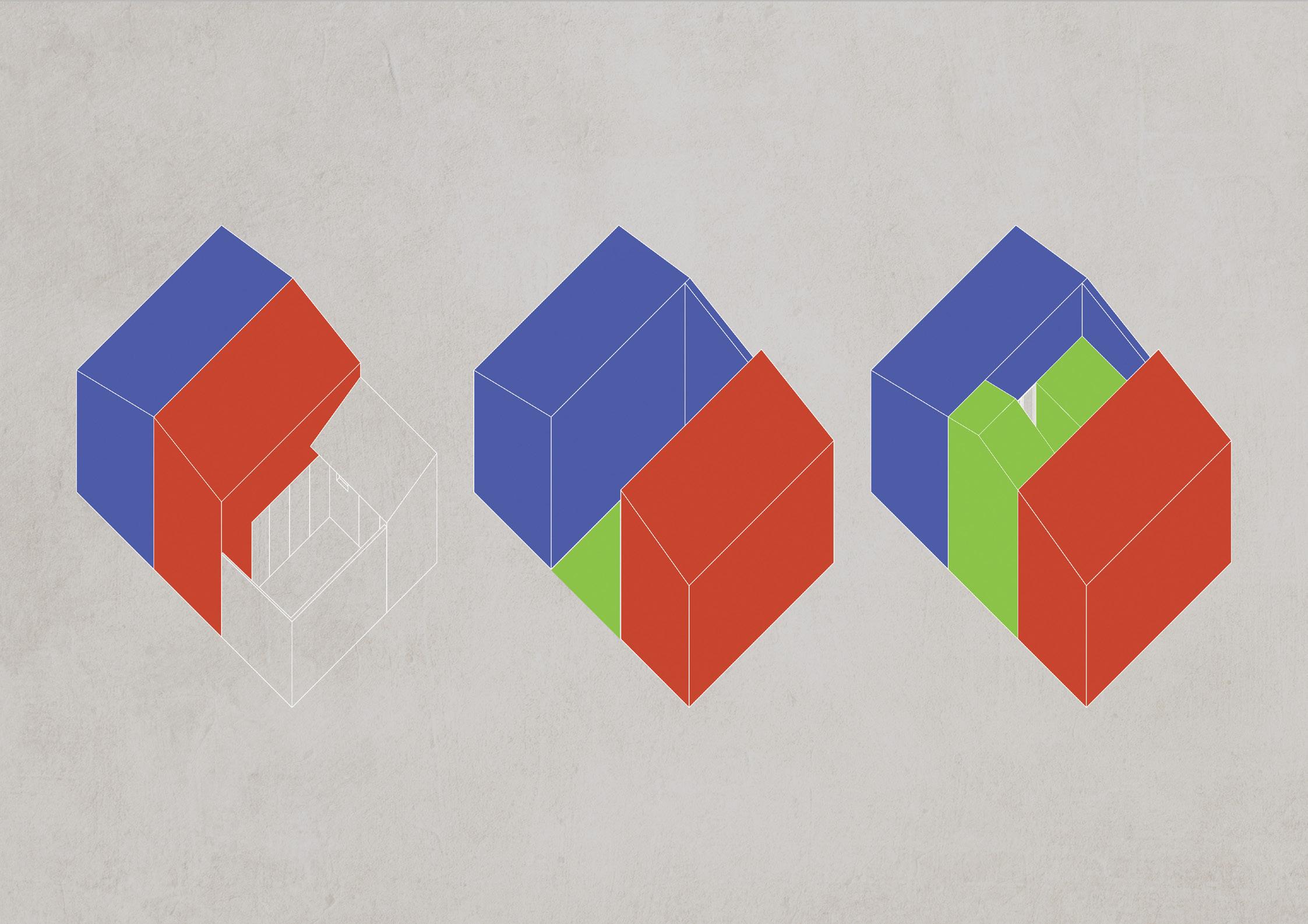

町屋が主流の都市構造と現代の都市構造には大きな違いがあります。旧来の両側町は、大勢の家族で共用する庭 や都市全体で共有されるお風呂の文化が存在しましたが、現代ではそれらが減少しています。また、車社会の発 展に伴い道が拡幅され、両側町の共同体が持つ繋がりも物理的な距離の拡大に併せて衰退し、住人間での会話も 減少しています。住人間で行われる会話の減少は、都市の魅力が減ることと同義ではないでしょうか。

そこで提案したいのが、120m×120mの大きな都市単位で文化や機能を共有するのではなく、小さな町屋単位で 共有できる「半分町屋」のアイデアです。ダイアグラム1のように町屋の一部を曳家にして、住宅の間に中庭の スペースをもってきます。

街路に面した町屋部分(ダイアグラム1の青色部分)は、表向きの町並みを保存しつつリモートオフィスや小さ なアートギャラリー、プライベートサウナとして活用し、都市に小さく還元する一方で、街路から離れた町屋(ダ イアグラム1の赤色部分)で生活の用途を満たします。ダイアグラム2のように、両側町の共有庭で生まれてい たコミュニティを各町屋で小さく再編成します。

中庭は密集した都市の中でも建築全体に万遍なく光を取り入れる機能の他に外気浴をする場など旧両側町の機能 を持ちながら、セミパブリックな空間として現代のプライベートとパブリックを緩やかに接続します。

住人と施設利用者の間でできる小さな共同体 は、アパートやマンションではなかなか作るこ とのできない小さな噂を作ります。小さな噂 は、悪い噂ではなく都市で遊ぶ人達の情報交換 によって作られます。直接合って、会話をし、 少し間違った知識や尾ひれのついた話が伝播す ることで都市の魅力が作られていきます。大き な空間では、話すことがない、密接な距離感が 生み出す独特な噂が新たな都市を作ります。

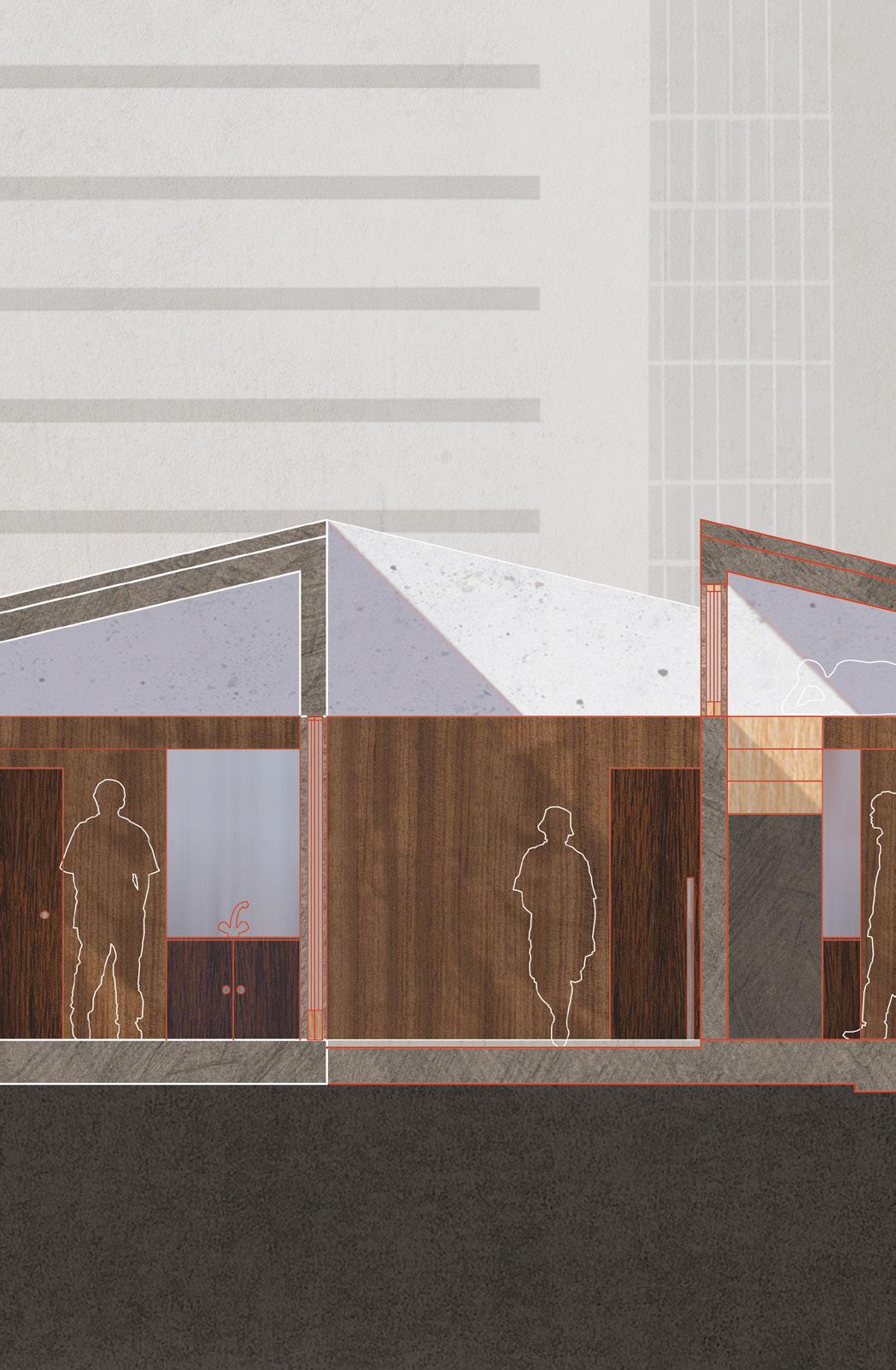

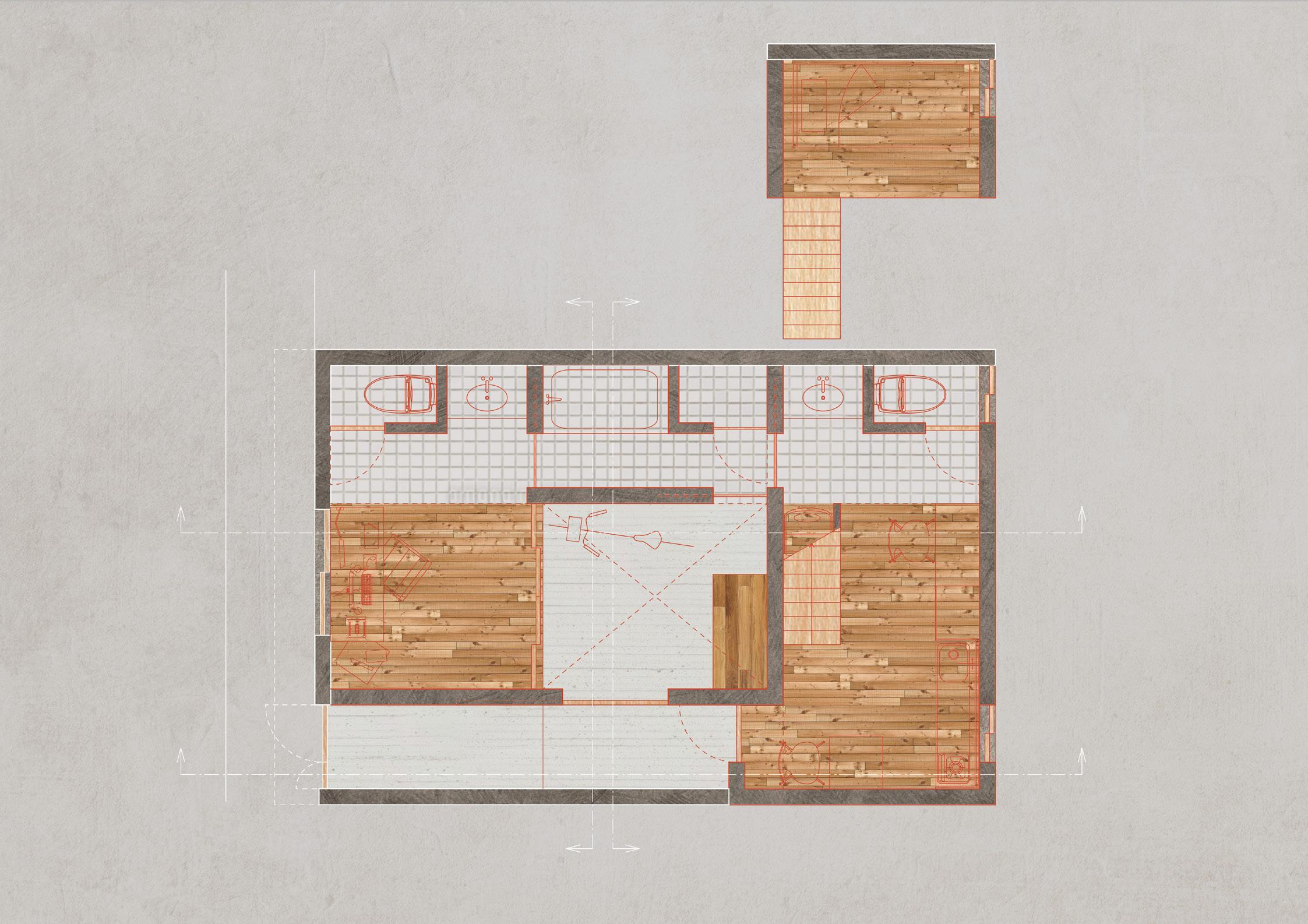

・自然を受け入れる4方向に伸びる縁側の提案

東西南北それぞれに個性的な縁側を配置することで、方角ご との自然の特徴を深く体感できる空間を提案します。現代の 電気設備により、居住者は従来ほど自然環境に依存しなく なり、「方角」を意識する機会が減少している現状がありま す。しかし、自然と豊かに関わり合い、土地を理解するた めには、各方角ごとの特性を感じ取ることが欠かせません。

そこで、西海市の風土を活かし、各方角に設けた縁側(1F平面図、 2F平面図のテクスチャ部分)が、それぞれ独自の光や風、雨、景色 と向き合える空間を創り出します。

例えば、東側の縁側では朝日を迎え、西側では夕日を見送り、季 節ごとの変化を楽しめます。一部の縁側は分離し、他の一部は 連続することで、各方角の特性が際立つだけでなく、周囲の環 境が移りゆくさまを一連の体験として味わうことができます。

さらに、素材やデザインにも独自の個性を反映させ、日射を遮りや すい木材、冷涼感を生む石材などを用いることで、方角ごとに異な る感覚的体験を可能にします。この設計により、住まう人々は毎日、 異なる方角から自然の表情を身近に感じ、環境との一体感を日常の 中で楽しめるでしょう。

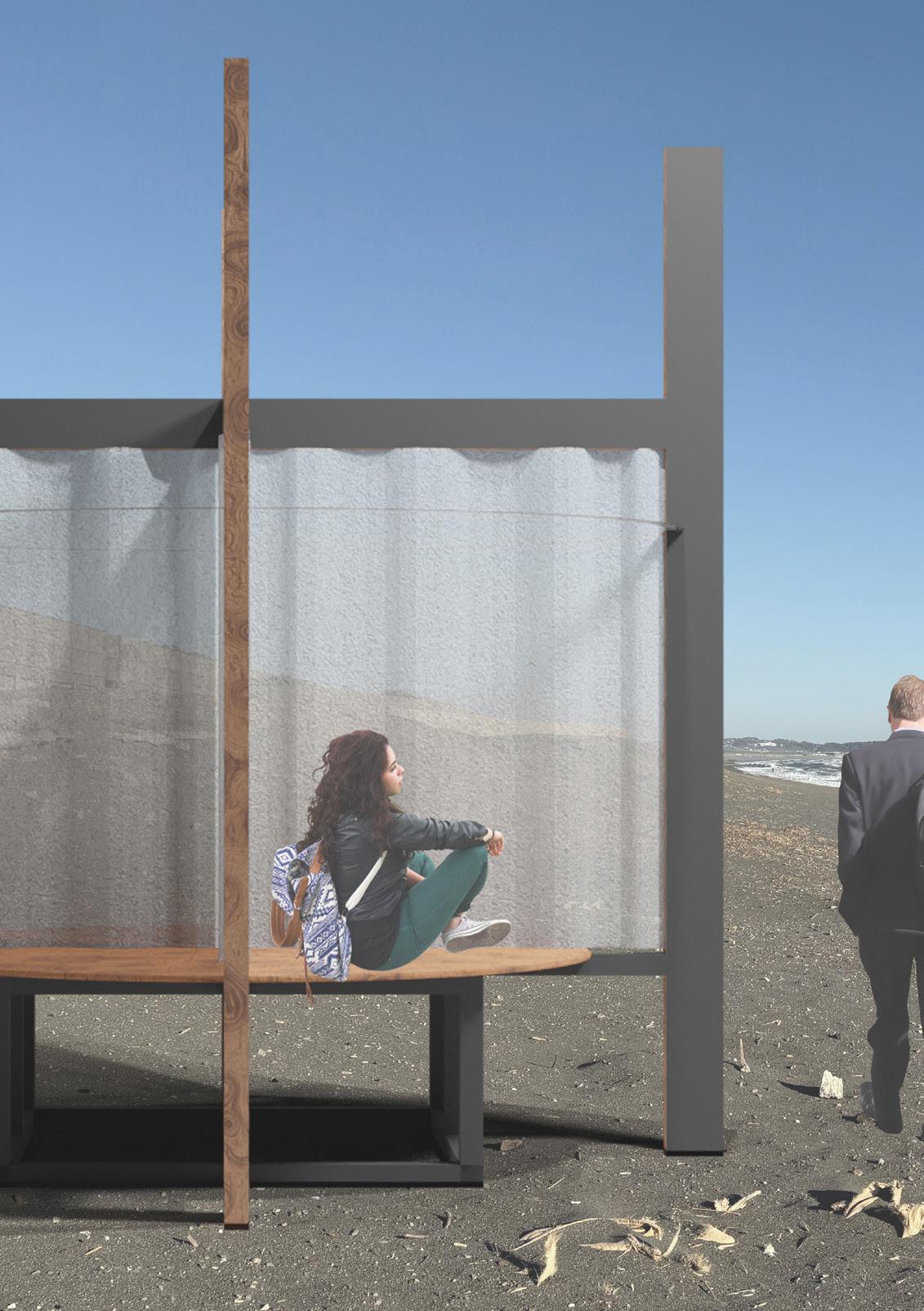

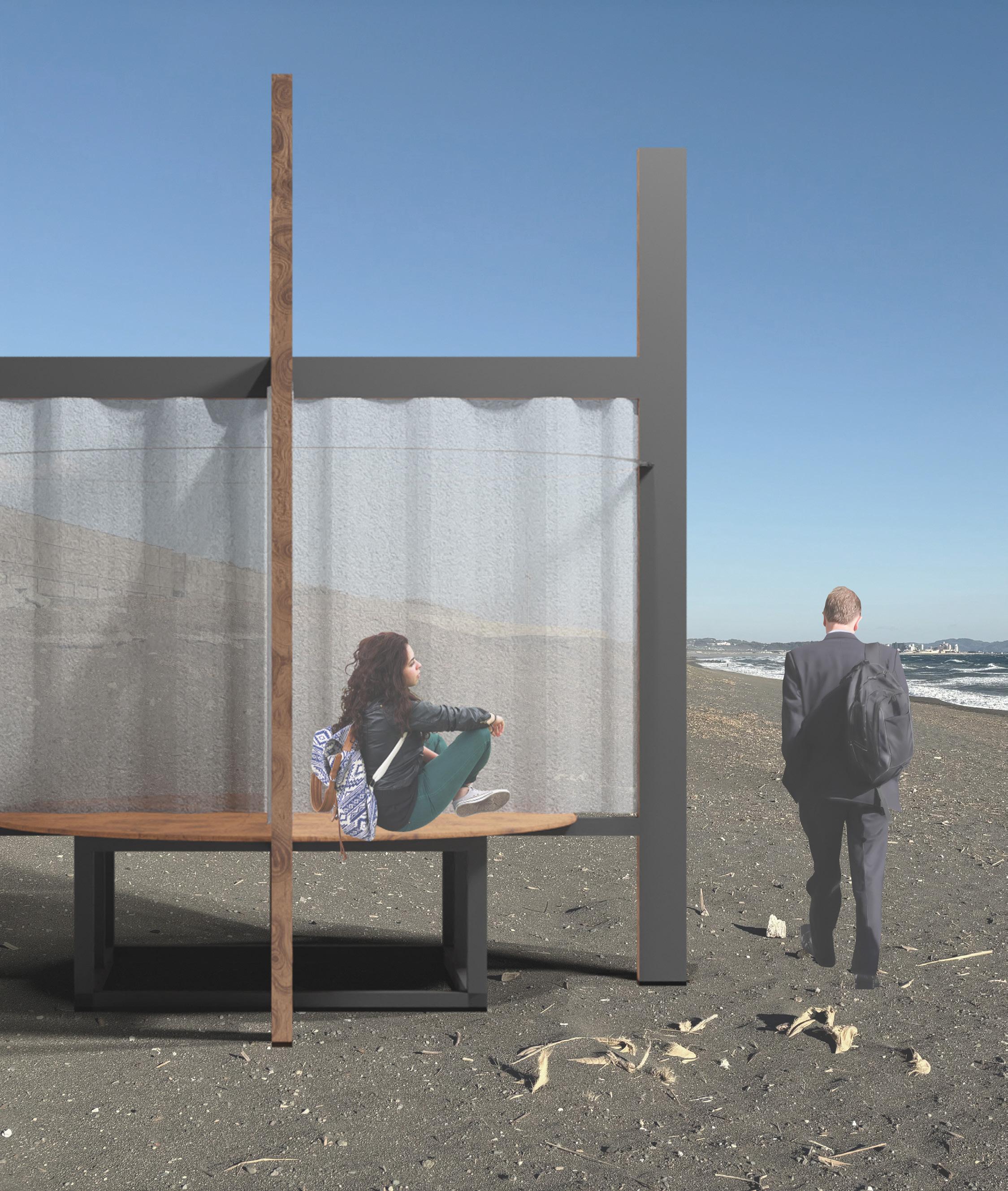

・日本的な「なつかしい」を感じるストリートファニチャー の提案

古くから伝わる寸法は、寸法そのものとしての意味を超え て、記号としての機能を持ちます。

記号としての寸法を利用することで、ストリートファニ チャーを体験した人達の中に「なつかしい」という感情を想 起させます。

「なつかしい」という感情には、当たり前に感じている歴 史や社会のつながりの中にいる安心感やストリートファニ チャーが一過性のものではなくここにあったかのように感 じさせる力があります。

日本的な空間の特徴

・日本的な空間は、境界があいまいで、空間の個性が境界からでたり入ったりする特性を持つ。つまり、たくさんの「見えがかり」によって空間が作られている。 外部とは屋根をかけ、床を持ち上げることで自然との境界を設けるが、完全に分節することは少ない。屋根を利用して借景や光を室内に取り込み、屋根の下に縁 側を設けることで、半屋外を作り出し、室内に土間を延ばすことで、室内に室外を持ち込んでいる。

また、内部は物や人のしぐさに対応している。例えば、ワンルームの部屋であったとしても、机が出ればご飯を食べ、机を片付けて布団を敷いて眠りにつくこと ができる。機能的な境界も人のふるまいの見えがかりによってあいまいになっている。

「なつかしさ」の発生方法

・「なつかしさ」は時間の対比によって感じることができる。時間は2種類存在している。1つ目は「人類学的な時間」である。2つ目は、「今を生きている人の時間」 である。「人類学的な時間」は自然環境や文化の積み重ね、共有された歴史によって構成されている。「今を生きている人の時間」は今ある技術によって構成され ている。「なつかしさ」は今を生きている人が今あるものとこれまでの文化の積み重ねを比較して、少し違和感を覚えることで感じることができる。 また、「なつかしさ」には方向性がある。言い換えれば、現代と「なつかしい」対象となる時代との違和感には時代ごとに種類が存在しており、違和感の作り出 し方が「なつかしさ」を誘発する。昭和に流行った色温度やネオン管を用いれば、昭和レトロな感性を呼び起こし、しとみどや膨らんだ太い柱を見れば寺社仏閣 を思い出させる。その時代を生きていなかったとしても、なつかしいと感じてしまう。つまり、その時代に流行した技術と材によって現代の技術は支えられてお り、現代と昔の共通点を感じながら時代にあわせて経年変化している部分を直感的に感じていることがわかる。

日本的な「なつかしさ」は日本の技術、材に即したものを利用することで、作り出せるのではないだろうか。

境界と記号化

・境界の特徴は2つある。1つ目は、表層を個別化すること。2つ目は、内部ルールを守るために外部からくる余計なものをはじくことである。

また、境界を構成するものには、屋根らしきもの、周壁らしきもの、床らしきものがある。

境界に日本的な記号(技術的に日本のものとわかる+境界があいまいになっている状況)を与えることで、境界の相互に現れる空間に対して日本的な「なつかし さ」を体験できるようにする。

そのために、以下の境界のエッジをなくしたり、境界のラインを重ねて合わせていく。

1:屋根らしきもの

屋根

借景(庇の深さで決定するからここにかく)

2:周壁らしきもの

襖

障子

鴨居

3:床らしきもの

土間

縁側

経年変化を感じる日本的な記号 寸法:

畳み割り(畳6畳なら高さは7尺7寸2330mm、畳8畳なら8尺2420mm) 鴨居の高さ(内法で5尺7寸、5尺8寸1750mm)

現行法規の定める寸法(居住スペースの高さ2100mm以上、階段幅750mm以上) 唐尺(3030×3030)

現代の柱太さ105or120(匠名以前は平面の0.06倍で柱を作る) 九間(能舞台の大きさ、3間5400x5400)

材:

ひのき(法隆寺で使用) ケヤキ(ひのきが減ってきて、江戸時代中期以降から利用されている) 今手に入りやすい材(スギ、ひのき、米松)

色;派手に塗装することはなく、材から染み出したような色を使う。

光: 水平的な光を入れる。光の強さを調整しながら奥に光を入れていく。

壁分割:茶室の壁は一色に塗られることはなく、様々な工法、材を使用することで、壁が持つ境界をあいまいにしている。 床の分割:土間・畳・地面からはなれた床の3種類を設ける。

本設計の寸法 850(現代の台所の高さ:躙り口の再考) 1750(鴨居の高さである5尺8寸より) 2100(現行法規の居室の最低高さ) 3030(唐尺:方丈庵より) 3640(現代の910グリッドから導き出される寸法) 4242(3030に日本の伝統的な比率である白銀比1:1.4から決定)