NOVA ÈPOCA

VOLUM 18

REVISTA DE LA SOCIETAT CATALANA D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA FILIAL DE L’INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS

ISSN: 2013-9640 • https://revistes.iec.cat/index.php/AHCT

Institut d’Estudis

NOVA ÈPOCA

VOLUM 18

REVISTA DE LA SOCIETAT CATALANA D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA FILIAL DE L’INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS

ISSN: 2013-9640 • https://revistes.iec.cat/index.php/AHCT

Institut d’Estudis

Editors en Cap

Àlvar Martínez-Vidal, Institut Interuniversitari López Piñero, Universitat de València

Alfons Zarzoso, Institució Milà i Fontanals de Recerca en Humanitats (CSIC, Barcelona)

Consell Editorial

Mar Cuenca Lorente, Universidad CEU Cardenal Herrera

Jordi Ferran Boleda, Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica

Oliver Hochadel, Institució Milà i Fontanals, CSIC

Silvia Pérez Criado, Max Planck Institute for the History of Science

Emma Sallent Del Colombo, Universitat de Barcelona

Josep Simon, Institut Interuniversitari López Piñero, Universitat de València

Consell Assessor

David Aubin, Université Pierre et Marie Curie, França

Patrice Bret, Centre Alexandre Koyré / CNRS-EHESS-MNHN, França

José Antonio Cervera Jiménez, El Colegio de México, Mèxic

Irina Gouzévitch, Centre Maurice Halbwach - École des Hautes Études en Sciences Sociales, França

Peter Heering, Universität Flensburg, Alemanya

Víctor Navarro Brotons, Universitat de València

José Pardo Tomás, Institució Milà i Fontanals de Recerca en Humanitats (CSIC, Barcelona)

Mònica Rius Pinés, Universitat de Barcelona

Antoni Roca Rosell, Universitat Politècnica de Catalunya

Xavier Roqué Rodríguez, iHC - Universitat Autònoma de Barcelona

Peter Scholliers, Vrije Universiteit Brussel, Bèlgica

Jean-Pierre Williot, Université François-Rabelais, França

Objectiu i contingut

Actes d’Història de la Ciència i de la Tècnica és la revista internacional de la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica, filial de l’Institut d’Estudis Catalans, que es regeix pel sistema d’avaluació anònima externa, doble cega. Fundada l’any 2008, la revista publicava a l’inici dos fascicles; el 2011 passà a ser anual i a editar-se digitalment. El sistema de gestió digital que s’utilitza és l’Open Journal System (OJS), de codi obert i ús gratuït que permet preparar la revista en línia i complir amb les normatives de qualitat científica nacionals i internacionals.

La revista està dedicada a la història de la ciència, la medicina i la tecnologia des de l’antiguitat fins al present. Publica articles, notes de recerca i revisions bibliogràfiques en llengua catalana, anglesa i altres.

És una revista que proporciona accés lliure immediat als seus continguts a través del seu URL (https://revistes.iec.cat/index.php/AHCT), basant-te en el principi que el fet de posar la recerca a disposició del públic de manera gratuïta afavoreix l’intercanvi global de coneixement.

NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025

REVISTA DE LA SOCIETAT CATALANA D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA

FILIAL DE L’INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS

ISSN: 2013-9640 • https://revistes.iec.cat/index.php/AHCT

Revista Actes d’Història de la Ciència i de la Tècnica

Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica

Institut d’Estudis Catalans

Carrer del Carme, 47 - 08001 Barcelona

Telèfon: 933 248 581

Adreça electrònica: schct@iec.cat

Les revistes de l’IEC allotjades a l’Hemeroteca Científica Catalana utilitzen com a descriptors les 15 propietats recomanades al Dublin Core Metadata Element Set, versió reduïda de la norma ISO 15836 (2009). Revista indexada a IEC; RACO; CARHUS Plus + 2018; Dialnet; MIAR; Latindex i ERIHPLUS

Aquesta revista és accessible en línia des de: https://publicacions.iec.cat i https://revistes.iec.cat/index.php/AHCT

Imatge de la coberta: Il·lustració «La Lagartija» de Paula Millán per al llibre de Josefa Martí de Tortajada, Los Animales (Madrid, Espasa-Calpe, 1943, p. 25). Procedent de l’exposició «Ilustradoras Científicas en la sombra» (Jardí Botànic, UCM, 2024-2025).

© dels autors dels articles

© Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica, filial de l’Institut d’Estudis Catalans, per a aquesta edició Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona

Textos en castellà i català revisats lingüísticament per Marina Sales Lorenzo

Disseny gràfic: Maria Casassas Compost per Fotocomposició gama, sl

ISSN: 2013-9640

Els continguts d’Actes d’Història de la Ciència i de la Tècnica estan subjectes —llevat que s’indiqui el contrari en el text o en el material gràfic— a una llicència Reconeixement - No comercial - Sense obres derivades 3.0 Espanya (by-nc-nd) de Creative Commons, el text complet de la qual es pot consultar a https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca. Així doncs, s’autoritza el públic en general a reproduir, distribuir i comunicar l’obra sempre que se’n reconegui l’autoria i l’entitat que la publica i no se’n faci un ús comercial ni cap obra derivada.

NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 5-7

Jon Arrizabalaga. Historiar las epidemias del pasado en tiempos de la paleogenómica ........................................... 15

Ángel Toca. Juicio global contra el Instituto Nacional de Física y Química 39

Agustí Camós Cabeceran. La presencia de las ideas de Lamarck en Cuba en el siglo xix 65

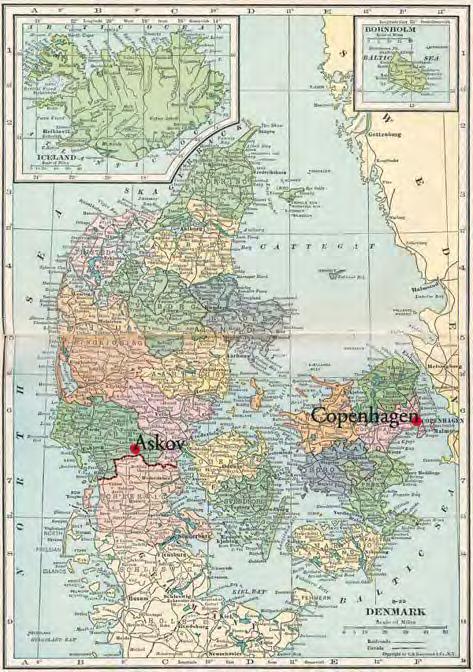

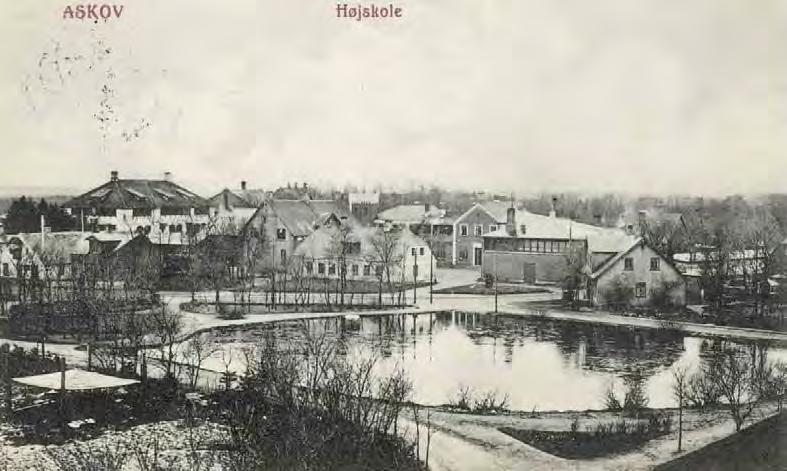

Hans Henrik Hjermitslev. Darwinism in Denmark: reflections on the history of evolution and religion from the cultural struggles in the 1870s to modern creationism 107

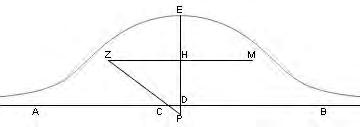

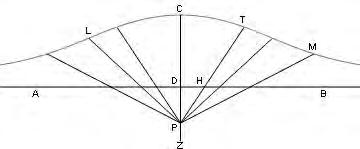

José María Ayerbe Toledano. La concoide de Nicomedes: génesis y aplicaciones ............................................. 135

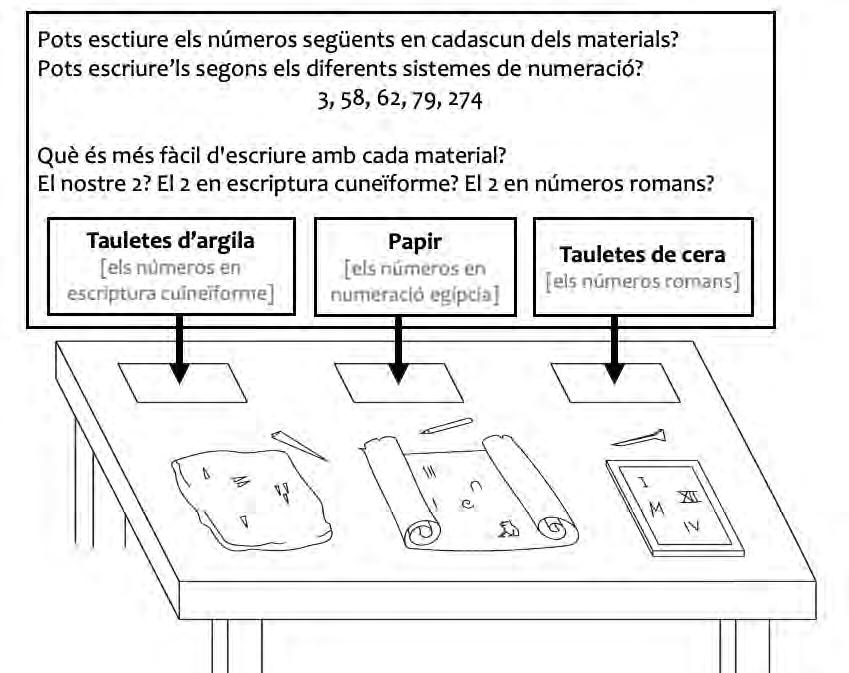

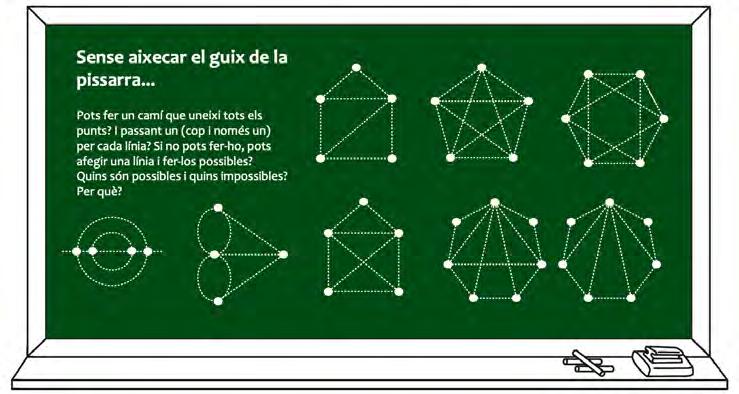

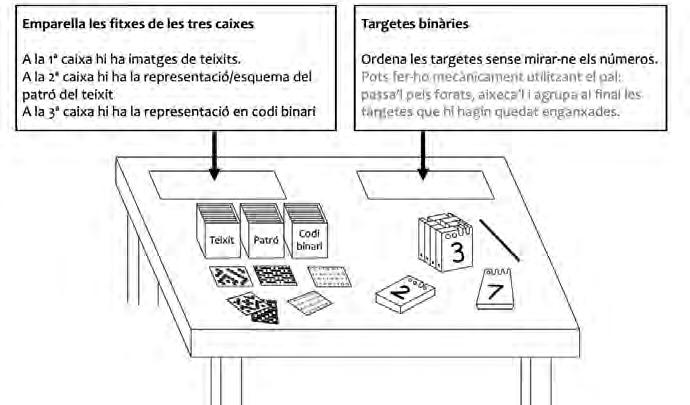

Elena Menta Oliva. La materialitat de les matemàtiques: Prohibit no tocar la història al museu 163

Alberto Rodríguez Lifante. Una revision crítica de la aportación de Manuel de Aréjula a la nueva nomenclatura química y la historia del lenguaje científico ................................................ 195

Dani Freixes, arquitecte de l’efímer: «Un museu ha de ser distret, però no ha de servir per distreure» (Júlia Massó) ......................... 211

Josep Lluís Barona (coord.) (2023). Manual de Historia de la Medicina. València: Tirant lo Blanch (Gerardo Martínez Hernández) ............ 223

Antonio Carbone (2019). Park, Tenement, Slaughterhouse: Elite Imaginaries of Buenos Aires, 1852-1880. Frankfurt/Nova York: Campus Verlag (Álvaro Girón Sierra) ..................................... 229

Elena Serrano (2022). Ladies of Honor and Merit: Gender, Useful Knowledge and Politics in Enlightened Spain. Pittsburgh: University of Pittsburgh (Paola Govoni).................................... 237

Luis Enrique Otero Carvajal; Santiago de Miguel Salanova (eds.) (2021). Sociedad urbana y salud pública. España, 1860-1936. Madrid: Catarata (Joaquim M. Puigvert i Solà) 241

David Cao Costoya; Rafael Ginebra i Molins (eds.) (2021). «Les epidèmies a Osona (segles xiv - xxi )». Ausa , 30 (187-188) (Pasqual Bernat) 245

Juan Bautista Corachán (2023). Avisos de Parnaso. Edición e introducción de Jorge García López. Girona: Documenta Universitaria (Pablo Montosa) 249

Rubén Mirón-González; María López Vallecillo (2025). Enfermería y cuidados transnacionales en contextos de guerra (1914-1945) . Madrid: Catarata (Alba Masramon Cruzate) 261

Antonio López Alemany (2021). Enfermedad y sociedad en Xàtiva durante el siglo xix. Las epidemias de cólera de 1834 y 1854. Xàtiva: Ulleye (Rosa Ballester) ...........................................

265

Exposició Leonor Ferrer: una vida entre línies. Barcelona, Sala 4 Cotxeres del Palau Robert, del 13 de setembre de 2024 fins al 2 de febrer de 2025 (Alba Masramon Cruzate) 271

Exposició Nens progidi: fama, ciència i política . Barcelona, Biblioteca de Catalunya, del 2 de setembre fins al 7 d’octubre de 2024 (Elena Serrano) ...............................................

275

Exposició Arte y transformaciones sociales en España, 1885-1910. Madrid, Museo Nacional del Prado, 2024 (Adrià Velasco) .............. 279

Exposició Los saberes del mundo: misión y conocimiento en los siglos xvi-xviii Madrid, Biblioteca Marqués de Valdecilla de la UCM, del 25 d’abril al 25 d’octubre de 2024 (José Ramón Marcaida)

Exposició La memoria colonial en las colecciones Thyssen-Bornemisza Madrid, Museo Thyssen-Bornemisza, del 25 de juny al 20 d’octubre de 2024 (Juan Pimentel)

283

287

Exposició Fontilles. La ciutat amagada. València, Sala d’exposicions de l’Institut Universitari d’Història de la Medicina i de la Ciència López Piñero, del 19 de desembre de 2024 fins al 22 de juny de 2025 (Jonathan Bustos) 291

Exposició Arte y anatomía en el Renacimiento. Juan Valverde de Amusco y la Historia de la composición del cuerpo humano. Madrid, Biblioteca Nacional de España, del 28 de novembre de 2024 fins a l’1 de març de 2025 (Maribel Morente) ...................................

Exposició Poètiques de la follia. Barcelona, Casa Elizalde, del 22 de gener fins al 22 de març de 2025 (Mònica Balltondre)

Exposició La infàmia. La participació catalana en l’esclavatge colonial Barcelona, Museu Marítim, del 21 de febrer al 26 d’octubre de 2025 (Yolanda Aixelà-Cabré)

Exposició Agde, el camp dels catalans (1939-1942). Barcelona, Seu de Comissions Obreres de Catalunya, del 26 de setembre al 11 de novembre de 2024 (Carles Hervás)

Exposició Ilustradoras científicas en la sombra. Madrid, Jardín Botánico de la Universidad Complutense de Madrid, del febrer de 2024 fins al febrer de 2025 i en línia (Alfons Zarzoso) ..........................

Exposició Fiebre de la materia. Acercamientos al Dispensario Antituberculoso del Raval. Barcelona, Galeria Àngels Barcelona, del 20 de març fins al 30 de juny de 2025 (Alfons Zarzoso)

295

301

305

309

313

317

Exposició Frederic Duran i Jordà (1905-1957) . Barcelona, Col·legi de Metges de Barcelona, del 10 d’abril de 2025 fins al març de 2026 (Sara Fajula) 321

Exposició Com dissenyar una revolució: la via xilena al disseny. Barcelona, Museu Disseny Hub Barcelona, del 7 de setembre de 2023 al 28 de gener de 2024 (Antoni Roca Rosell) 323

Sessió Assistència mèdica i solidaritat transnacional durant la Guerra Civil. Presentació de llibres. València, Institut Interuniversitari López Piñero, Palau de Cerveró, 18 de desembre de 2024 (Jonathan Bustos) 329

Sessió Què va passar als psiquiàtrics catalans durant la Guerra Civil? Barcelona, Recinte Modernista de Sant Pau, Sala Francesc Cambó, 18 de març de 2025 (Moritz Werner) ........................... 335

Crònica de Encontro Ciência e Arte: Vida e Obra da Angrense Maria Ramos Valadares. Angra do Heroísmo, Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro, 8 de novembre de 2024 (Alexandra Cabrita)... 339

Sessió Maricas en dictadura: cultura, censura i repressió. Presentació de llibres. València, Institut Interuniversitari López Piñero, Palau de Cerveró, 19 de febrer de 2025 (Jonathan Bustos) 343

Crònica de la XIII Escola Europea de Primavera en Història de la Ciència i la Divulgació Science, History, and Globalization, SCHCT – IME. Maó, Menorca, 8-10 de maig de 2025 (Albert Fàbrega, Andreu Garcia Raurell) 351

Crònica de la XI reunió de la European History of Science Society. Barcelona, setembre de 2024 (Jesús Català, Daniele Cozzoli, Oliver Hochadel, Annette Mulberger) .....................................

Efemèrides, homenatges i divulgació de la ciència. Algunes reflexions entorn a l’obra de teatre Sabbath: el metge de València (PUV, 2025), de Manuel Molins, i la figura del metge convers valencià Lluís Alcanyís (c. 1440-1506), representada a la Nau de la Universitat de València, 2 de juny de 2025 (Carmel Ferragud).

Crònica del 14th International Conference on the History of Chemistry. València, Institut Interuniversitari López Piñero – Universitat de València, 11-14 de juny de 2025 (Tiago Gomes, Patricia Nájera, Luz Narbona, Miguel Ángel Santana). .......................................

357

361

369

NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 9-11

Jon Arrizabalaga. Historicizing past epidemics in times of paleogenomics ................................................... 15

Ángel Toca. Global trial against the Instituto Nacional de Física y Química 39

Agustí Camós Cabeceran. The presence of Lamarck’s ideas in Cuba in the 19th century 65

Hans Henrik Hjermitslev. Darwinism in Denmark: reflections on the history of evolution and religion from the cultural struggles in the 1870s to modern creationism 107

José María Ayerbe Toledano. Nicomedes’ conchoid: genesis and applications ................................................. 135

Elena Menta Oliva. The materiality of mathematics: Forbidden not to touch history at the museum 163

Alberto Rodríguez Lifante. A critical review of the contribution of Manuel de Aréjula to chemical nomenclatura and the history of scientific language ................................................ 195

Dani Freixes, architect of ephemerality: «A museum has to be entertaining, but must not be exclusively aimed at entertaining» (Júlia Massó) .. 211

Josep Lluís Barona (coord.) (2023). Manual de Historia de la Medicina. València: Tirant lo Blanch (Gerardo Martínez Hernández) ............ 223

Antonio Carbone (2019). Park, Tenement, Slaughterhouse: Elite Imaginaries of Buenos Aires, 1852-1880. Frankfurt/New York: Campus Verlag (Álvaro Girón Sierra) ........................................ 229

Elena Serrano (2022). Ladies of Honor and Merit: Gender, Useful Knowledge and Politics in Enlightened Spain. Pittsburgh: University of Pittsburgh (Paola Govoni) 237

Luis Enrique Otero Carvajal; Santiago de Miguel Salanova (eds.) (2021). Sociedad urbana y salud pública. España, 1860-1936. Madrid: Catarata (Joaquim M. Puigvert i Solà) 241

David Cao Costoya; Rafael Ginebra Molins (eds.) (2021). «Les epidèmies a Osona (segles xiv- xxi)». Ausa, 30 (187-188) (Pasqual Bernat López) 245

Juan Bautista Corachán (2023). Avisos de Parnaso. Edición e introducción de Jorge García López. Girona: Documenta Universitaria (Pablo Montosa) 249

Rubén Mirón-González; María López Vallecillo (2025). Enfermería y cuidados transnacionales en contextos de guerra (1914-1945) . Madrid: Catarata (Alba Masramon Cruzate) 261

Antonio López Alemany (2021). Enfermedad y sociedad en Xàtiva durante el siglo xix. Las epidemias de cólera de 1834 y 1854. Xàtiva: Ulleye (Rosa Ballester) ........................................... 265

Exhibition Leonor Ferrer: una vida entre línies. Barcelona, Sala 4 Cotxeres del Palau Robert, 13th September 2024 to 2nd February 2025 (Alba Masramon Cruzate) ........................................ 271

Exhibition Nens prodigi: fama, ciència i política. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, 2nd September to 7th October 2024 (Elena Serrano) 275

Exhibition Arte y transformaciones sociales en España, 1885-1910. Madrid, Museo Nacional del Prado, 2024 (Adrià Velasco) .............. 279

Exhibition Los saberes del mundo: misión y conocimiento en los siglos xvi-xviii Madrid, Biblioteca Marqués de Valdecilla de la UCM, 25th April to 25th October 2024 (José Ramón Marcaida) 283

Exhibition La memoria colonial en las colecciones Thyssen-Bornemisza. Madrid, Museo Thyssen-Bornemisza, 25th June to 20th October 2024 (Juan Pimentel) 287

Exhibition Fontilles. La ciutat amagada. València, Sala d’exposicions de l’Institut Interuniversitari d’Història de la Medicina i de la Ciència López Piñero, 19th December 2024 to 22th June 2025 (Jonathan Bustos) .... 291

Exhibition Arte y anatomía en el Renacimiento. Juan Varlverde de Amusco y la Historia de la composición del cuerpo humano. Madrid, Biblioteca Nacional de España, 28th November 2024 to 1st March 2025 (Maribel Morente) ............................................. 295

Exhibition Poètiques de la follia. Barcelona, Casa Elizalde, 22nd January to 22nd March 2025 (Mònica Balltondre)

301

Exhibition La infàmia. La participació catalana en l’esclavatge colonial. Barcelona, Museu Marítim, 21st February to 26th October 2025 (Mireia Aixelà-Cabré) 305

Exhibition Agde, el camp dels catalans (1939-1942). Barcelona, Seu de Comissions Obreres de Catalunya, 26th September to 11th November 2024 (Carles Hervás) ....................................... 309

Exhibition Ilustradoras científicas en la sombra. Madrid, Jardín Botánico de la Universidad Complutense de Madrid, from February 2024 to February 2025 and online (Alfons Zarzoso) 313

Exhibition Fiebre de la materia. Acercamiento al Dispensario Antituberculoso del Raval. Barcelona, Galeria Àngels Barcelona, 20th March to 30th June 2025 (Alfons Zarzoso) 317

Exhibition Frederic Duran i Jordà (1905-1957) . Barcelona, Col·legi de Metges de Barcelona, 10th April 2025 to March 2026 (Sara Fajula) .... 321

Exhibition Com dissenyar una revolució: la via xilena al disseny. Barcelona, Museu Disseny Hub Barcelona, 7th September 2023 to 28th January 2024 (Antoni Roca Rosell) 323

Session Assistència mèdica i solidaritat transnacional durant la Guerra Civil. Presentació de llibres. València, Institut Interuniversitari López Piñero, Palau de Cerveró, 18th December 2024 (Jonathan Bustos) ............................................. 329

Session Què va passar als psiquiàtrics catalans durant la Guerra Civil? Barcelona, Recinte Modernista de Sant Pau, Sala Francesc Cambó, 18th March 2025 (Moritz Werner) 335

Report on Encontro Ciência e Arte: Vida e Obra da Angrense Maria Ramos Valadares . Angra do Heroísmo, Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro, 8th November 2024 (Alexandra Cabrita) 339

Session Maricas en dictadura: cultura, censura i repressió. Presentació de llibres. València, Institut Interuniversitari López Piñero, Palau de Cerveró, 19th February 2025 (Jonathan Bustos) 343

Report on XIIIth European Spring School on History of Science and Popularisation Science, History, and Globalization , SCHCT – IME. Maó, Menorca, 8th-10th May 2025 (Albert Fàbrega, Andreu Garcia Raurell) ............................................. 351

Report on 11th Conference of the European History of Science Society (ESHS). Barcelona, 4th-7th September 2024 (Jesús Català, Daniele Cozzoli, Oliver Hochadel, Annette Mulberger) 357

Ephemera, homages and science popularization. Some thoughts on the theatre play Sabbath: el metge de València (PUV, 2025), by Manuel Molins, and the figure of the converted Valencian doctor Lluís Alcanyís (c. 1440-1506), performed at La Nau, Universitat de València, 2nd June 2025 (Carmel Ferragud) 361

Report on 14th International Conference on the History of Chemistry. València, Institut Interuniversitari López Piñero – Universitat de València, 11th-14th June 2025 (Tiago Gomes, Patricia Nájera, Luz Narbona, Miguel Ángel Santana) ........................................ 369

ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA

NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 15-35

ISSN: 2013-9640 / DOI: 10.2436/20.2006.01.250

https://revistes.iec.cat/index.php/AHCT

Rebut: 31/03/2024 - Acceptat: 30/06/2024

INSTITUCIÓN MILÀ I FONTANALS DE INVESTIGACIÓN EN HUMANIDADES (IMF-CSIC), BARCELONA

ORCID 0000-0002-0740-4951

Resumen: A partir de su atención durante más de más de cuatro décadas a la historia de la enfermedad, el autor examina críticamente el constructivismo social, su proyección en la historiografía médica y la significación de esta perspectiva teórica para su labor investigadora. A su vez, reflexiona en clave posrelativista acerca del momento actual de este ámbito de estudio y del creciente impacto de la paleogenómica en el estudio de los restos orgánicos del pasado para conocer las condiciones de vida, salud y enfermedad de poblaciones humanas prehistóricas o históricas.

Palabras clave: historia de la medicina; historia de la enfermedad; constructivismo social; diagnóstico retrospectivo; anacronismo; presentismo; post-relativismo; paleogenómica

Abstract: Based on his attention to the history of disease for more than four decades, the author critically examines social constructivism, its projection in medical historiography and the significance of this theoretical perspective for his research work. At the same time, he reflects in a post-relativist perspective on the current state of this field of study and the growing impact of palaeogenomics in the study of the organic remains of the past to understand the conditions of life, health and disease of prehistoric or historical human populations.

1. Este ensayo se inscribe dentro de las actividades del Grupo impulsor del Programa transversal «Sostenibilidad global» (Plan Max, CSIC) en el seno de la Institución Milà i Fontanals de Investigación en Humanidades (IMF-CSIC) de Barcelona. El autor, que forma parte del Grupo de Historia de la Ciencia, agradece a la dirección de Actes d’Història de la Ciència i de la Tècnica la invitación a publicarlo en dicha revista y, a l@s colegas que lo han evaluado, su cuidadosa lectura y valiosas observaciones.

Introducción

Keywords: history of medicine; history of disease; social constructivism; retrospective diagnosis; anacronism; presentism; post-relativism; paleogenomics

A Andrew Cunningham

Mi interés por la historia de la medicina arranca del curso de introducción a la medicina durante el primer año de mi licenciatura en la Universidad de Navarra (1973-1979). Desde el bachillerato me había sentido atraído por las ciencias humanas y sociales y, específicamente, por la historia y el latín. Mi gusto por estas materias reverdeció entonces en contacto con la docencia de Juan Antonio Paniagua (1920-2010), mi profesor de historia de la medicina. Sus clases y seminarios despertaron no solo mi curiosidad por el pasado de la medicina, sino también mi consciencia sobre las potencialidades de la disciplina como herramienta de reflexión crítica sobre la realidad presente de la medicina, la salud y la enfermedad, al servicio de un mundo mejor.

Tras conocer a José María López Piñero (1933-2010) y frecuentar la biblioteca de su cátedra de historia de la medicina durante mi servicio militar en Valencia (1979-1980), decidí dedicarme profesionalmente a la historia de la medicina. Rosa Ballester y Emili Balaguer (1942-2014) hicieron posible mi primera experiencia profesional en la Universidad de Zaragoza (1980-1982). Luis García Ballester (1936-2000) me brindó la oportunidad de consolidarme profesionalmente en Santander, y con él trabajé estrecha e intensamente durante casi dos décadas, primero en la Universidad de Cantabria (1983-1987) y después, hasta su prematuro fallecimiento, en la Institución Milà i Fontanals (IMF-CSIC) de Barcelona. Desde entonces hasta el día de hoy, la historia de la medicina y de la ciencia ha constituido el centro de mi actividad profesional. Y, para bien o para mal, también una gran pasión: a Marga, mi mujer, le gusta bromear entre amigos diciendo que continúo volcado en la atención a urgencias del siglo xvi.

Al final de la licenciatura en medicina, inicié bajo la dirección de Juan Antonio Paniagua una tesis doctoral centrada en el problema de las llamadas «nuevas enfermedades» del Renacimiento europeo; más en concreto, en la popularmente conocida entonces como «mal francés» ( morbus gallicus ) o «mal venéreo», que la historiografía médica acostumbra a identificar con la actual sífilis. Desde su súbita irrupción en Europa durante los últimos años del siglo xv , esta «nueva» enfermedad suscitó, por su rápida difusión, por el dramatismo de sus manifestaciones clínicas, por su condición de afección crónica y crecientemente invalidante y por afectar a todos los estamentos sociales, un sinfín de respuestas desde los ámbitos más dispares, destacadamente entre los médicos universitarios contemporáneos. El testimonio de las respuestas de estos últimos ha pervivido hasta nuestros días en forma de un apreciable número de obras específica -

ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA

NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 15-35

mente dedicadas al tema, buena parte de las cuales se difundieron a través de las primeras prensas europeas. De forma particular me interesé entonces por la obra de Gaspar Torrella (Valencia, c. 1452-Roma, c. 1520), un médico universitario de formación italiana y afincado en la corte romana del cardenal Rodrigo de Borja (el papa Alejandro VI [1492-1503]), que se cuenta entre los tratadistas más tempranos y originales de la nueva enfermedad, a la que dedicó sendos escritos impresos en Roma en 1497 y 1500. En enero de 1983 defendí en la Universidad de Zaragoza, bajo la dirección conjunta de Paniagua y García Ballester, la tesis La obra sifilográfica de Gaspar Torrella: edición, traducción y análisis de su Tractatus cum consiliis contra pudendagram seu morbum gallicum (Roma, 1497)

Por prescripción de García Ballester, a finales de febrero de 1985 me embarqué en Santander con destino a Inglaterra para efectuar una estancia posdoctoral en la Unidad Wellcome de historia de la medicina, que formaba parte del Departamento de Historia y Filosofía de la Ciencia (HPS, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Cambridge. Con alguna interrupción forzada por obligaciones docentes en la Universidad de Cantabria, esta estancia se prolongó hasta setiembre de 1987. Desde el primer momento, el director de la Unidad y tutor de mi estancia, Roger French (1938-2002), mostró especial interés por el tema de mi tesis doctoral, y fui pronto instado a impartir un seminario al respecto en el marco del habitual ciclo de seminarios de aquella Unidad Wellcome. Como el tema previsto para mi investigación en Cambridge era otro, consulté este cambio de planes con Luis, que me animó a aceptarlo. A finales de marzo expuse, en mi rudimentario inglés de entonces, las principales conclusiones de mi tesis. En aquel tiempo ya había asistido a algún otro seminario del departamento, así que me había hecho una idea de a qué me enfrentaba. Me esforcé por responder de la mejor manera posible a las preguntas del público asistente. La amabilidad con que se me formularon no me impidió apercibirme, más conforme transcurrían los días siguientes, de la carga de profundidad para el marco conceptual y metodológico de mi investigación que algunas de ellas contenían. La intervención que me dejó más «tocado» fue sin duda la de otro colega de la Unidad Wellcome, Andrew Cunningham, quien, desde la última fila de la sala de seminarios, cuestionó la simplicidad con que yo había identificado el «mal francés» de la corte renacentista romana con la enfermedad actualmente conocida como «sífilis», a la vez que enfatizaba la necesidad de entender siempre el pasado en sus propios términos evitando los anacronismos.

Durante los seis meses siguientes, atravesé horas muy bajas. Dejé de escribir y opté por enclaustrarme en la biblioteca universitaria general de Cambridge, una extraordinaria biblioteca la mayoría de cuyos fondos eran de acceso directo para los usuarios y en cuyas naves me «perdía» al descubrir junto al libro que buscaba otros muchos en torno a los temas de mi interés y que hasta entonces me eran desconocidos. Me dediqué, pues, a leer cuanto allí encontraba sobre esta y otras cuestiones historiográficas cruciales y bási-

ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA

ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 15-35

cas para estudiantes de facultades de historia, pero no necesariamente obvias para quienes, como yo, veníamos de una facultad de medicina. Comencé entonces a ser más consciente de que el propósito, el contexto y el significado de cualquier actividad humana (incluidas la medicina y la ciencia) son diferentes en cada tiempo y lugar; y a asumir, en consecuencia, que la tarea principal de quienes se dedican profesionalmente a la historia es proporcionar reconstrucciones del pasado tan libres como sea posible de proyecciones del tiempo presente, evitando incurrir en anacronismos que, como el historiador y filósofo historicista R. G. Collingwood alertaba en su autobiografía a finales de la década de 1930, nos dejan «por completo a la deriva fuera de la región de la historia» (Collingwood, 1953: 64).

El constructivismo social y su impacto en la historiografía médica

Ingenuo de mí, solo entonces (1985) descubrí la existencia de una nueva perspectiva teórica conocida como constructivismo social o socioconstructivismo, que desde la década anterior se difundía con rapidez en la historiografía de la medicina y la ciencia, y comencé a apercibirme de sus potencialidades, particularmente en el ámbito de la historia de la enfermedad. En efecto, la teoría sociológica imprimía entonces un nuevo giro de tuerca «contextual» en la historiografía médica heredera del positivismo.

Los primeros pasos en la nueva dirección databan de la década de 1920, cuando la disciplina comenzó a verse crecientemente influenciada por el impacto de la historia social y la historia cultural, a su vez deudoras de distintas corrientes renovadoras de las ciencias humanas y sociales: la historia social, a partir del marxismo (ortodoxo o crítico), la sociología de la cultura y la sociología del conocimiento; la historia cultural, influida por la Kulturgeschichte, la Geistesgeschichte y los movimientos neokantianos, historicistas y fenomenológicos (Winau, 1983: 114-116). Pionera en el campo de la historia cultural, fue entonces la obra Les rois thaumaturges (1924) de Marc Bloch (1886-1944), en la que el padre fundador, junto a Lucien Fevbre, de la Escuela de los Annales abordó el estudio de los rituales curativos de las escrófulas mediante el «toque real» en Francia e Inglaterra durante las edades media y moderna (Bloch, 1988).

Ahora bien, solo a partir de la década de 1940 pudo apreciarse un cambio más neto hacia la historia cultural y social de la enfermedad, constatable en el notable incremento del número de estudios históricos en los que se subrayaba el influjo de los factores externos de diversa índole (económicos, sociales, políticos y culturales) en las enfermedades humanas, al tiempo que disminuía gradualmente el interés, propio de la historiografía positivista, por las historias centradas en las proezas de grandes figuras como los «cazadores de microbios», expresión que años antes había dado título a la monografía divulgativa del historiador bacteriólogo Paul de Kruif (1890-1971) (De Kruif, 1926). Este cambio alcanzó su cénit en el programa de investigación histórico-médico promovido por Henry Sigerist (18911957) y sus discípulos George Rosen (1910-1977), Oswei Temkin (1902-2002) y Erwin H.

ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA

NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 15-35

Ackerknecht (1906-1988), entre otros (Sigerist, 1941, 1943; Rosen, 1943, 1958, 1968; Temkin, 1945; Ackerknecht, 1945, 1971, 1972).2

Para todos ellos, el historiador, como el etnógrafo, debía situar la medicina en contextos socioeconómicos, políticos y culturales específicos, teniendo siempre bien presente que prácticas y saberes médicos son en parte resultado de las circunstancias sociales derivadas de la acción humana y, consecuentemente, están siempre sujetos a responsabilidad, mutabilidad y reformabilidad. De ahí que consideraran las enfermedades como fenómenos biológicos en ocasiones mutables en virtud de las variables circunstancias medioambientales, a la vez que realidades condicionadas por estructuras socioeconómicas e integradas en patrones culturales, y vivencias personales variables en cada situación histórica. A su juicio, pues, el sentido del conocimiento nunca podía ser esencial, sino siempre relacional en términos espaciotemporales.

Los planteamientos de Sigerist y sus discípulos representaban un movimiento hacia posiciones relativistas moderadas: sin dejar de aceptar las ideas de progreso científico y de la bondad intrínseca de la medicina y de la ciencia, cuestionaban sus usos. De todos ellos, fue Ackerknecht quien más profundizó en esta dirección. Ahora bien, su relativismo se restringió a los estudios etnográficos, bajo un fuerte influjo de la antropóloga Ruth Benedict (1887-1948). En sus estudios histórico-médicos, en cambio, Ackerknecht siguió sosteniendo la excepcionalidad de la ciencia y la medicina occidentales, cuyo desarrollo desde los inicios en el mundo clásico griego se habría caracterizado por una trayectoria progresiva única «en la dirección de la verdad empírica y la racionalidad». De hecho, repartía alabanzas y reproches entre actores históricos según hubieran contribuido, o no, al avance del saber médico, según se hubieran situado, o no, en la «línea correcta» del devenir histórico (Rosenberg, 2007: 522-527).

A partir de los años setenta, la perspectiva socioconstructivista representó un nuevo giro historiográfico por lo que respecta al papel del contexto en las investigaciones histórico-médicas. En virtud de la misma, cobró entonces un peso creciente la idea de que los fenómenos etiquetados como enfermedades eran no ya fenómenos biológicos a veces sujetos a circunstancias medioambientales, y más o menos influidos por factores económicos, sociales y culturales, sino ante todo construcciones humanas producto de contextos socioculturales específicos cuyo sentido solo era aprehensible dentro de los mismos.3

2. Robert Jütte (1992, 23) ha afirmado que «no fueron los historiadores, sino los sociólogos quienes primero señalaron la ‘historicidad’ de la enfermedad y de la salud, mostrando que estos dos fenómenos no eran ni ‘objetivos’ ni ‘naturales’ sino constructos sociales» y que «sólo ellos nos hicieron conscientes de la relatividad de categorías tales como ‘salud’ y ‘enfermedad’, al contrastar la conceptualización de la enfermedad en diferentes sistemas sociales y al describir las enfermedades típicas de distintas épocas históricas o de determinadas sociedades». En mi opinión, esta afirmación no hace justicia a las relevantes contribuciones hechas por Sigerist y sus discípulos a partir de la década de 1940.

3. Nicolson y McLaughin (1987: 122) han observado que los sociólogos de la medicina tienden a utilizar el término «construccionista» mientras que los sociólogos de la ciencia prefieren el de «constructivista». En cualquier caso, no se aprecian diferencias sistemáticas de significado entre ambos términos.

Los orígenes del constructivismo social se retrotraen a la sociología del conocimiento, una teoría sociológica surgida en las décadas de 1920 y 1930 de la mano de Karl Manheim (1893-1947) y Max Scheler (1874-1928), que se proponía estudiar la génesis social de las ideas, así como el efecto de las ideas dominantes en la sociedad. Exponente destacado de la misma en el ámbito de la historia y la teoría de la medicina fue Ludwik Fleck (18961961), quien en 1935 expuso su original «teoría del estilo de pensamiento y del colectivo de pensamiento» a propósito de lo que, a la luz de la historia, constituye un hecho científico-médico. Para ello recurrió al ejemplo del surgimiento y desarrollo de los conceptos de sífilis y de «reacción de Wassermann» –primer test serológico para el diagnóstico de esta afección, que había sido inventado en 1906.4

Pese a que tras la Segunda Guerra Mundial la hegemonía del funcionalismo en el área angloamericana la relegó a un plano secundario en la teoría sociológica, la sociología del conocimiento rebrotó en la década de 1960 a partir de la influyente monografía de Peter Berger (1929-2017) y Thomas Luckmann (1927-2016), La construcción social de la realidad (Berger y Luckmann, 1966). Recuérdese la publicación a comienzos de esa década de la obra de Thomas S. Kuhn (1922-1996), La estructura de las revoluciones científicas, la cual representó una aplicación efectiva de la sociología del conocimiento a la reflexión histórica y teórica sobre la ciencia y el cambio científico. No por casualidad, en su prefacio, Kuhn citó la monografía de Ludwik Fleck, para él «casi desconocida» y que «anticipaba muchas de [sus] propias ideas» (Kuhn, 1962: 11-12), por más que fuera una obra habitualmente tenida en cuenta entre los historiadores y filósofos de la medicina del área centroeuropea ya en los años cuarenta y cincuenta; una cuestión sobre la que López Piñero expresó una sentida queja poniendo de manifiesto la inconexión entre la historiografía de la ciencia y la de la medicina (López Piñero, 1993: 48-49).

Entre las contribuciones pioneras del constructivismo social en el campo de la historia de la enfermedad, destacaron el estudio de Karl Figlio sobre la «clorosis» en la Inglaterra victoriana (Figlio, 1978) y, ante todo, la obra de Charles E. Rosenberg –significativamente, discípulo de Ackerknecht– quien, ya en 1971, afirmaba expresivamente que «la mejor historia de la medicina es siempre, en distintos grados, una sociología histórica del conocimiento científico» (Rosenberg, 1971: 31). Desde la perspectiva histórica «constructivista», se subraya la condición dual –biológica y cultural, natural y social– de la enfermedad. Ello abrió la puerta a infinidad de controversias en torno al papel asignable a cada término de este binomio en la génesis y desarrollo de las enfermedades humanas en distintos contextos sociales pasados y presentes, así como al carácter necesario o negociado de dicha relación (Rosenberg, 1988: 12). Y, cómo no, se enfatiza la importan-

4. Originalmente publicada en alemán en 1935, la monografía de Fleck quedó, fuera del ámbito centroeuropeo en lengua alemana, postergada al olvido hasta su redescubrimiento y reedición en diversas lenguas a partir de finales de la década de los setenta (en inglés en 1979). La versión española (Fleck, 1986) es traducción de la nueva edición alemana (1980).

ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA

NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 15-35

cia de la inconmensurabilidad, con el consiguiente cuestionamiento de la identificación retrospectiva de enfermedades del pasado conforme a categorías nosológicas propias de la ciencia médica actual.

Surgidos de diferentes disciplinas –especialmente, la sociología médica, la antropología de la medicina, la historia social y los estudios sociales sobre la ciencia–, los distintos acercamientos «constructivistas» comparten énfasis en la premisa de que cualquier enfermedad es, ante todo, una realidad solo plenamente comprensible en su propio contexto sociocultural. En términos generales, no obstante, los estudios relacionados con las tres primeras disciplinas citadas asignan un papel adicional más o menos relevante a los complejos procesos biológicos del cuerpo, que se siguen considerando realidades objetivables mediante el conocimiento médico (Lachmund y Stollberg, 1992). En cambio, en los estudios sociales sobre la ciencia y, desde la década de 1980, también en los relacionados con algunas corrientes de la antropología médica, se ha negado el carácter neutral del conocimiento de los fenómenos biomédicos, que se contemplan igualmente como construcciones sociales. Esta última posición la han llevado al extremo quienes niegan la supuesta dualidad entre objeto y representación inherente al conocimiento científico. En su descalificación de lo que denominan la «ideología de la representación», arguyen que un objeto del conocimiento científico –la enfermedad, en nuestro caso– no puede considerarse una entidad real, objetiva y preexistente a su representación, ya que meramente consiste en ella (Woolgar, 1988).

Desde finales de la década de 1970, cobraron presencia creciente los acercamientos constructivistas que en mayor o menor medida según la corriente interpretativa, la naturaleza de la enfermedad estudiada y/o su contexto histórico, subrayaban la inherencia de lo sociocultural en la conceptualización de las enfermedades, acabando por impregnar un gran número de estudios históricos.5 Esta «infiltración» resultó controvertida y provocó disputas abiertas (Bury, 1986, 1987; Nicholson y McLaughlin, 1987; 1988) o sordas resistencias por parte de quienes percibían el constructivismo social como una amenaza para los presupuestos del realismo científico y filosófico (Bunge, 2015). Todo ello a pesar de que para la mayoría de los historiadores socioconstructivistas, tal relativismo no sea epistémico ni mucho menos ontológico, sino tan solo instrumental o metodológico.

Consecuentemente, en no pocos ámbitos han persistido hasta nuestros días resistencias frente al cuestionamiento de la imagen ideal positivista de la ciencia y la medicina como fuentes de un conocimiento racional, lineal e indefinidamente progresivo, que solo busca la verdad, y es universal, altruista y benéfico. Pueden rastrearse, por ejemplo, en la pervivencia de una venerable historiografía médica whig que continúa manteniéndose viva en círcu-

5. Cabría señalar, entre otros, Mishler, 1981; Wright y Treacher, 1982; Latour, 1987; Turner, 1987; Gilman, 1988; Rosenberg, 1988; Arrizabalaga, 1991; Vaughan, 1991; Cunningham, 1992; Lachmund y Stollberg, 1992; Ranger y Slack, 1992; Rosenberg y Golden y Golden, 1989; Wilson, 2000; y Peset, 2002.

los histórico-médicos amateurs,6 pero también en el peso creciente de un neopositivismo reactivo a dicho relativismo, al abrigo de las innovaciones biotecnológicas surgidas a partir de la década de 1980, particularmente en el campo de la genómica.

Constructivismo social e historia de la enfermedad: mi experiencia

Descubrir en 1985 el mediterráneo del constructivismo social me permitió salir del cul-desac mental en el que me encontraba atrapado. Comencé por preguntarme en qué medida mejoraba nuestro conocimiento del pasado concluir (suponiendo que ello fuera posible) que la enfermedad conocida como X en una comunidad Y y en un tiempo T, se identificaba, o no, con la conocida como X’ en el marco de la ciencia médica actual. Abordar desde esta perspectiva la cuestión con fuentes históricas, tanto escritas como gráficas, distorsionaba gravemente el pasado y conducía a anacronismos groseros, a menudo facilitados por una terminología llena de «falsos amigos». Por otra parte, desde las anteojeras de la medicina del presente, el interés de los documentos histórico-médicos para un historiador de la medicina no tardaba en agotarse: dejaban de tener sentido en sí mismos como objeto de las dilucidaciones del historiador, para convertirse en meros precedentes del conocimiento médico actual en el marco de una perspectiva histórico-médica guiada por la idea del progreso científico que, a la postre, desvalorizaba más y más el pasado de la medicina, la enfermedad y la salud conforme retrocedíamos en el tiempo.

Visto retrospectivamente, el apasionante ambiente que, a mediados de los ochenta, viví en Cambridge durante casi dos años marcó un antes y un después en mi vida profesional. A Andrew Cunningham, especialmente, le debo el empujón crítico que me permitió, tras aquel inolvidable seminario, ponerme a la ardua tarea de deconstruirme como médico y consolidar mi formación histórica. Sus publicaciones, junto a los trabajos de otros colegas dentro y fuera del departamento de Cambridge que iba descubriendo a partir de mis lecturas y contactos, fueron esenciales para ello.7 Superada mi crisis «epistémica», abandoné la

6. La «historia whig» o whigish remite a una concepción historiográfica, legitimadora del presente, que fue muy bien caracterizada por Herbert Butterfield (1900-1979) en un opúsculo originariamente publicado en 1931. La llamó así por la tendencia entonces dominante entre los cultivadores de la historia de Inglaterra a escribir en favor de los protestantes y del partido whig, que alababa solo las revoluciones que habían triunfado y subrayaba ciertos principios de progreso en el pasado, lo que generó, en última instancia, una historiografía que constituía la ratificación, cuando no la glorificación del presente.

7. Con el tiempo, la comunión de intereses entre los grupos de Historia de la Ciencia del IMF-CSIC en Barcelona y de la unidad de Cambridge, permitió desarrollar diversos proyectos de colaboración que, pese al lamentable cierre de la Wellcome Unit de Cambridge en diciembre de 2000, prosiguieron hasta finales de la segunda década del nuevo siglo. Primero fueron dos simposios sobre medicina en la Europa medieval organizados en Barcelona (1989) y Cambridge (1992), y que se tradujeron en sendos volúmenes publicados en 1993 (Cambridge University Press) y 1998 (Ashgate). Luego vinieron otros tres simposios organizados en Barcelona y cuyo fruto fueron otros tantos volúmenes: en 1996, sobre salud y socorro de pobres en la Europa contrarreformista (Routledge, 1999); en 2007, sobre la peregrinatio academica en la medicina europea temprano-moderna (Ashgate, 2010) y, en 2014, sobre venenos y fármacos en la medicina europea (Routledge, 2018).

ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA

NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 15-35

idea de seguir investigando desde la asunción de que las enfermedades del pasado se correspondían con las presentes, y reorienté mis trabajos relativos a la historia de la enfermedad hacia una perspectiva socioconstructivista, abriendo varios frentes en el transcurso de las décadas siguientes.

En primer lugar, mi tesis doctoral sirvió de embrión a una monografía sobre el «mal francés» o «venéreo» en la Europa del Renacimiento, que publiqué diez años después en coautoría con Roger French y John Henderson, otro colega vinculado a la Unidad Wellcome de Cambridge (Arrizabalaga, Henderson y French, 1997). En ella abordamos de forma comparada las percepciones y reacciones suscitadas por la «nueva» enfermedad entre profesionales sanitarios (médicos universitarios y otros sanadores, con o sin formación reglada) y «profanos». En contraste con el modo de proceder en la tesis, asumí como premisa historiográfica el cuestionamiento de la identidad común entre el mal francés que había irrumpido de forma epidémica en la Europa de los años finales del siglo xv y la actual sífilis. En términos kuhnianos, la disparidad de marcos teóricos y criterios definitorios de ambas enfermedades como resultado de su inscripción en distintos paradigmas médicos –el hipocrático-galénico y el bacteriano, respectivamente– hacía que ambas resultaran inconmensurables. Desde esta nueva perspectiva, me he acercado en otros trabajos a la historia del mal venéreo/sífilis en clave longue durée, recurriendo como guía a la categoría «ancestro conceptual» o «protoidea» que Ludwik Fleck desarrolló en su pionera monografía de 1935 (Arrizabalaga, 2021).8

Paralelamente, comencé a aplicar la metodología socioconstructivista a la historia cultural de otras enfermedades humanas, fundamentalmente las epidemias de alta letalidad, aunque también enfermedades mentales. Estudiar, a través de los escritos de seis destacados tratadistas de peste de mediados del siglo xiv, las percepciones y reacciones que la peste negra suscitó entre los médicos universitarios contemporáneos, me permitió adentrarme en la conceptualización de las «pestes» o «pestilencias» en las sociedades del Antiguo Régimen y mostrar su absoluta inconmensurabilidad con respecto a la actual peste humana (Arrizabalaga, 1994). Un avance con resultados parciales de esta investigación formó parte del dossier monográfico en torno a la historia de la enfermedad desde una perspectiva constructivista, que en 1991 edité en la revista Dynamis, integrado por diez artículos (ocho de ellos, a cargo de colegas españoles) con estudios de caso desde la perspectiva socioconstructivista, sobre diversas enfermedades infecciosas de los siglos xiv a xx (Arrizabalaga, 1991). La idea del monográfico me surgió a raíz del simposio «Epidemics and Ideas», que Terence Ranger y Paul Slack organizaron bajo el paraguas de la emblemática revista británica Past and Present en el Exeter College de Oxford en septiembre de 1989 y cuyos resultados darían lugar tres años después a un volumen colectivo (Ranger y Slack, 1992). Em-

8. En este artículo, revisé mi entrada «Syphilis» en una obra de referencia en torno a la historia global de las enfermedades (Arrizabalaga, 1993). A la obra de Fleck, le dediqué una reseña-ensayo con motivo de su publicación en castellano (Arrizabalaga, 1987-1988).

prendí este proyecto a invitación de Esteban Rodríguez Ocaña, director de Dynamis entonces y con quien coincidí en el simposio de Oxford. Por otra parte, el estudio contextual de otra obra médica de Gaspar Torrella dedicada a una misteriosa enfermedad epidémica conocida como «modorrilla» (Roma y Salamanca, 1505)9 me llevó a reflexionar acerca de cómo caracterizar en términos clínicos, evitando incurrir en anacronismos groseros, afecciones del pasado sin aparente parangón en el presente (Arrizabalaga, 1985-1986). La irrupción de esta enfermedad coincidió históricamente, y presentaba semejanzas clínicas y epidemiológicas, con la conocida como «sudor inglés» (sudor Anglicus), otra enfermedad epidémica que golpeó las áreas colindantes con el canal de la Mancha al menos en cinco ocasiones entre 1485 y 1551, y que, a día de hoy, sigue siendo para la epidemiología histórica un gran puzle irresuelto. Me intrigó la diversidad de enfermedades con las que, a falta del más mínimo consenso, se ha propuesto identificar el sudor inglés en el transcurso del tiempo, y me pregunté si ello podía obedecer a algún patrón específico (Arrizabalaga, 2002, 2006). Desde los estudios clásicos de Justus F. K. Hecker (17951850) y Christian G. Gruner (1744-1815), muchos historiadores de las epidemias han examinado las cinco ondas epidémicas documentadas de tan intrigante afección, con particular atención a su identidad, que han relacionado con distintas afecciones, si bien siempre llamativamente próximas a preocupaciones nosológicas propias de la medicina del momento. En efecto, a menudo se ha identificado esta enfermedad con la afección epidémica conocida como suette miliaire o miliar sweating que azotó Francia de forma repetida durante los siglos xviii y xix, pero también se han asignado al sudor inglés otras muchas y bien dispares identidades. Para Hecker (1834), por ejemplo, era una «fiebre reumática inflamatoria, acompañada de un gran trastorno del sistema nervioso», atribuible en gran medida «a la peculiaridad del clima, más aún a los cambios atmosféricos, y algo también a los hábitos de la población y las circunstancias de la época». A finales del siglo xix, en cambio, Charles Creighton (1847-1927), seguidor de la petenkofferiana teoría que relacionaba las enfermedades epidémicas con agentes ambientales, prefería atribuir su causa a un veneno del suelo cuya actividad periódica estaba determinada por «los movimientos del agua del subsuelo, a la vez dependientes de la humedad o sequedad de las estaciones», sugiriendo que este veneno era nativo de Normandía, donde el «sudor» se había desarrollado previamente «como una enfermedad indígena [endémica] en el transcurso de muchas generaciones», y había sido transportado a Inglaterra por los soldados que el rey de Inglaterra Enrique VII había prestado al rey francés Carlos VIII en su campaña italiana (recuérdese que a este ejército mercenario también se atribuyó la difusión del «mal francés» por toda Europa a partir de 1495) (Creighton, 1891-1894: I, 273-279).

9. Esa obra de Torrella estaba dedicada a la «modorrilla o enfermedad ovina», otra «nueva enfermedad», que había estallado de forma epidémica en la flota castellana de Flandes a comienzos del siglo xvi. Se trata de un aspecto que no abordé en mi tesis doctoral.

ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 15-35

En 1933, en plena era bacteriológica, el médico de Baltimore Manley Bradford Shaw atribuía el sudor inglés a un agente causal «desconocido», «aparentemente infeccioso y contagioso por naturaleza» y cuyo ritmo y formas de difusión eran análogos al de la gripe. Un año después, el bacteriólogo norteamericano Hans Zinsser, tras descartar su identificación «con ninguna enfermedad epidémica actualmente prevalente», como la gripe o el tifus, o su clasificación «junto a ninguna de las enfermedades infecciosas conocidas», se inclinó por asociarlo a «un virus filtrable de una variedad desconocida en el presente» y durante siglos «prevalente en el Continente bajo una forma más benigna», que en Inglaterra se había extendido «por una comunidad enteramente vulnerable» antes de su total extinción tras quedar también inmunizada la población británica (Zinsser, 1934: 99-100). En 1965 dos médicos británicos polemizaban sobre la naturaleza del sudor inglés: mientras Adam Patrick, fellow del Royal College of Physicians, negaba el carácter infeccioso del sudor inglés atribuyéndolo a un envenenamiento alimentario masivo por hongos o algún otro tóxico contaminante de cereales, para R.S. Roberts, historiador del Queen Mary College de Londres, había sido «una forma de gripe que había barrido Europa de modo epidémico en aquel tiempo». En los setenta, Maurice B. Strauss, profesor de medicina en la Tufts University de Boston, afirmaba, más cauto, que el sudor inglés era «un padecimiento misterioso diferente a cualquier enfermedad infecciosa conocida en los cuatro siglos siguientes» por más que su mecanismo de transmisión parecía, por su rápida difusión, similar al «del cólera o de la deshidratación del desierto».

En las dos últimas décadas del siglo xx, en cambio, las discusiones sobre la identidad del sudor inglés se focalizaron en las infecciones por arbovirus, un amplio orden de virus ARN vehiculados por artrópodos y causantes de cuatro diferentes grupos de afecciones (encefalitis, enfermedades con fiebre y erupción, enfermedades con manifestaciones hemorrágicas y fiebres benignas), proponiéndose su identificación con afecciones como la encefalitis del grupo B por garrapata, la fiebre hemorrágica de Omsk, el síndrome pulmonar por hantavirus y la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo. A comienzos del nuevo siglo, finalmente, el sudor inglés ha vuelto a asociarse al envenenamiento alimentario masivo con esporas de ántrax presentes en la lana sin lavar o en restos de animales infectados (McSweegan, 2004). Así pues, mi empeño por comprender las enfermedades humanas del pasado en su propio contexto histórico me ha llevado a encontrar esta sospechosa querencia de muchos historiadores por las preocupaciones nosológicas propias de la medicina del momento a la hora de proponer identidades para estas. Ello se ha inscrito en el marco de una atención sostenida a la reflexión historiográfica y teórica sobre la identidad de la enfermedad, particularmente en el caso de las enfermedades infecciosas, y en torno a cuestiones como la concepción ontológica de las enfermedades (ontologismo nosológico), la problematización de la práctica del diagnóstico retrospectivo y la crítica del presentismo (Arrizabalaga, 1999; 2002; 2005; 2006). Entre las circunstancias particularmente estimulantes al respecto, debo destacar mi participación en la International Conference on «The History of Registration of

ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA

ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 15-35

Causes of Death», organizada por George Alter y Anne Carmichael en la Universidad de Indiana (Bloomington, 11-14 noviembre 1993) y en la mesa temática «The History of Disease» organizada por José Luis Peset con ocasión del 19th International Congress of Historical Sciences (Oslo, 6-13 agosto 2000) (Arrizabalaga 1999, 2002).

Finalmente, la crisis epidemiológica del VIH-sida me llevó, a partir de los años noventa, a prestar atención a esta y otras afecciones entonces reconceptualizadas grupalmente como enfermedades infecciosas (re)emergentes (Arrizabalaga, 1997; 2009; 2016; 2021). Me empujaron a hacerlo por las aparentes similitudes clínicas y epidemiológicas, y los llamativos paralelismos existentes en los debates de expertos y profanos referentes al «mal francés» o «venéreo» a partir de su irrupción en Europa en 1495, y los suscitados por la temible plaga del sida en sus primeros años, a resultas de su letalidad y estigma. Opté por abordar este nuevo tema desde una perspectiva histórica que buscaba analizar críticamente diversas cuestiones biomédicas y sanitarias relacionadas con las enfermedades emergentes y la salud global con el fin de contribuir al debate de las políticas públicas del presente; una perspectiva acertadamente definida como «historia en la medicina» en contraste con «historia de la medicina» (Labish, 1998; Berridge, 1999; Perdiguero et al., 1991), o como «pensando con la historia», en contraste con «pensando acerca de la historia» en el ámbito más genérico de la historia (Tosh, 2008).

Hacia una historia posrelativista de la enfermedad

Tras haberme referido a mi labor en el campo de la historia de la enfermedad desde la perspectiva del constructivismo social, me gustaría hacer algunas consideraciones referentes al momento actual de este ámbito de estudio. Resulta imposible comprender plenamente la significación histórica del constructivismo histórico sin tener en cuenta los nuevos movimientos sociales (derechos civiles, feminismo, pacifismo y antimilitarismo, entre otros) surgidos a partir de los años sesenta y el consenso liberal-conservador que caracterizó las políticas gubernamentales del Occidente desarrollado desde el inicio de aquella década. El cénit de la nueva corriente sociológica coincidió con la ruptura drástica de dicho consenso al inicio de los ochenta a resultas del ascenso al poder en las democracias occidentales (sobre todo, Estados Unidos y Gran Bretaña), de una nueva derecha de corte autoritario que alzó la bandera del neoliberalismo y cuya hegemonía mundial se vio reforzada con el nuevo orden internacional surgido tras la caída del muro de Berlín (1989) y el fin de la Guerra Fría.

En las nuevas circunstancias, las interpretaciones más o menos relativistas de las enfermedades humanas comenzaron a recibir una fuerte contestación por parte del establishment biomédico, a la vez que resurgieron tesis profundamente deterministas que, en línea con el neodarwinismo social y la sociobiología, reinterpretaban en términos bioevolutivos estrictos no solo las enfermedades, sino también la propia naturaleza y conducta humanas, y hasta la organización social en su conjunto (Lewontin et al., 1984; Lewontin, 1993; 2001).

ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 15-35

Consecuentemente, durante las dos últimas décadas del siglo xx, las líneas de investigación dominantes sobre la enfermedad, la salud, la conducta y la inteligencia humanas gravitaron fuertemente en torno a estas premisas, teniendo sus resultados un eco apabullante en los medios de comunicación.10 Las políticas científicas de los países occidentales refrendaron fuertemente estas opciones reduccionistas y tecnocráticas a expensas de un discurso social evanescente, domesticado y sujeto a un régimen de «pensamiento único» (Ramonet, 1995).

A todo ello se sumó en el ámbito de las ciencias humanas y sociales durante la década de 1990, una profunda ofensiva antihistórica por parte no solo de los profetas del «fin de la historia», sino también de no pocos teóricos y críticos postmodernistas de marchamo pretendidamente progresista. Mientras para los primeros la historia había llegado a su culminación porque el capitalismo de las democracias liberales y de mercado libre había triunfado definitivamente en todos los frentes sobre el socialismo de las democracias populares y de economía planificada, los segundos cuestionaban la validez de los resultados derivados de las investigaciones sobre el pasado hasta el punto de negar la posibilidad de hacer historia.11

Por más que no siempre para bien, los acontecimientos globales de las últimas tres décadas han negado la premisa mayor de los profetas del fin de la historia a la vez que han revalorizado el conocimiento histórico como herramienta para comprender en mayor profundidad un siglo xxi lleno, casi desde su propio inicio, de nuevas incertidumbres que alimentan nuestra perplejidad. Un ejemplo ilustrativo de las mismas en el ámbito de la salud pública han sido las enfermedades (re)emergentes, concepto acuñado en los noventa ante el inesperado retorno a un primer plano de la epidemiología global, de las enfermedades infecciosas, unas veces nuevas, otras veces recurrentes, que habían comenzado a repuntar a partir de los años sesenta (Arrizabalaga, 2016; 2021). Esta dramática nueva realidad, particularmente en los casos de la pandemia global del VIH-sida desde los ochenta y de la COVID-19 en el periodo 2019-2023, ha tirado por tierra la pretensión biomédica de comprender las enfermedades humanas desde un reduccionismo biologicista que minimiza, cuando no niega por completo, sus dimensiones socioculturales y medioambientales tanto en el pasado como en el presente (Garrett, 1995). Pero, a mi juicio, las nuevas circunstancias también han puesto de manifiesto algunos excesos relativistas propios de la crítica cultural

10. Los resultados de estas investigaciones generalmente se difundían de modo acrítico a través de unos medios de comunicación que con demasiada frecuencia nos bombardeaban con descubrimientos supuestamente decisivos sobre las bases genéticas de realidades tan dispares como la esquizofrenia, la homosexualidad, la «conducta antisocial» o la supuesta inferioridad intelectual de las minorías étnicas; o creaban expectativas totalmente desorbitadas en torno a los beneficios que habrían de reportar a la humanidad investigaciones como el desinflado Proyecto Genoma Humano (González Silva, 2014).

11. En 1995, Manuel Vázquez Montalbán observaba lúcidamente que el discurso del «fin de la historia» se proponía desacreditar cualquier utopía que pudiera permitir al siempre creciente número de desposeídos de la humanidad imaginar un mundo mejor en el que soñar y por el cual continuar luchando (Vázquez Montalbán, 1995: 79-80).

radical de finales de los años setenta y comienzos de los ochenta con respecto a la teoría e historia de las enfermedades humanas.

En la introducción a un volumen colectivo sobre el VIH-sida publicado a finales de los ochenta, Charles Rosenberg, quien en los setenta había sido pionero en la aplicación del constructivismo social a la historia de la enfermedad, negaba de modo bien significativo la existencia de una «relación simple y necesaria entre las enfermedades y sus dimensiones biológicas y sociales», subrayando el carácter no necesario sino siempre negociado del sentido (Rosenberg, 1988: 12). Tras ello, afirmaba que el VIH-sida había contribuido, más que ningún otro fenómeno específico, a la creación de un nuevo consenso «posrelativista» sobre las enfermedades y su historia, en el cual había espacio para factores tanto biológicos como sociales, a la vez que remarcaba que las relaciones existentes entre ambos grupos de factores son siempre complejas y «equívocas» (Rosenberg, 1988: 13-14).

Un año después, Rosenberg profundizaba en este asunto en su introducción a una valiosa colección de estudios sobre historia cultural de la enfermedad (Rosenberg y Golden, 1989), enfatizando la condición esquiva y proteica de la enfermedad que, a su juicio, constituía, al mismo tiempo, «un acontecimiento biológico, un peculiar repertorio generador de constructos verbales que reflejan la historia intelectual e institucional de la medicina, una ocasión para políticas públicas y para la potencial legitimación de las mismas, un aspecto del rol social y de la identidad individual –intrapsíquica–, una sanción de valores culturales, y un elemento estructurador en las interacciones entre médico y paciente» (Rosenberg, 1992: xiii).12

Esta reconsideración de posiciones suyas previas llevó entonces a Rosenberg a proponer remplazar el vocablo «constructo» (construct) por el de «marco» (frame) a la hora de «describir la creación de modelos explicativos y clasificatorios de enfermedades específicas», por juzgar que el segundo constituía «una metáfora menos cargada en términos programáticos». Justificaba su empeño por evitar la expresión «construcción social» arguyendo que, a su juicio, el «argumento socioconstructivista» (1) había «tendido a exagerar los fines funcionalistas y el grado de arbitrariedad inherente a las negociaciones que dan lugar a cuadros morbosos aceptados»; (2) se había focalizado «en un puñado de diagnósticos culturalmente resonantes, como histeria, clorosis, neurastenia y homosexualidad, en los que el mecanismo biopatológico no está probado o resulta improbable», y (3) remitía a «un estilo peculiar de crítica cultural y un tiempo singular (…) a la vez que a una visión del conocimiento y sus proveedores como racionalizadores y legitimadores, habitualmente involuntarios, de un orden social opresivo» (Rosenberg, 1992: xiv-xv).

La evolución intelectual de Charles E. Rosenberg nos recuerda la necesidad de aplicar un enfoque invariablemente relacional y negociado (y no esencial ni necesario) del conoci-

12. Obra colectiva «Framing disease. Studies in cultural history» (The Milbank Quarterly, 67, Suppl. 1, 1989; Rutgers UP, 1992).

ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA

NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 15-35

miento no solo a las cuestiones objeto de nuestras investigaciones históricas, sino también a las y los profesionales de la historia como individuos generadores del mismo que siempre debe contemplarse como «conocimiento situado» (Haraway, 1995).

La paleogenómica en la historia de la enfermedad: algunas consideraciones Para acabar voy a referirme, siquiera brevemente, al impacto de las nuevas tecnologías biomoleculares en el estudio de los restos orgánicos del pasado como vía de acercamiento a las condiciones de vida, salud y enfermedad de poblaciones humanas prehistóricas o históricas. Mis consideraciones se ceñirán al campo de la paleogenómica. Desde mediados de los ochenta, el recurso a esta nueva tecnología ha experimentado un boom a la hora de analizar, mediante distintas técnicas de secuenciación paralela masiva, ADN antiguo procedente de restos humanos y animales del pasado, que habitualmente se preserva en tejidos, huesos, dientes, coprolitos y otros residuos orgánicos, al objeto, entre otras cuestiones, de diagnosticar retrospectivamente la identidad de las enfermedades de las poblaciones estudiadas. Indudablemente, el uso crítico y riguroso de esta y otras tecnologías biomoleculares puede suministrar –lo está haciendo ya– valiosas pruebas en investigaciones dirigidas a reconstruir la historia epidemiológica de dichas poblaciones traducida en términos médicos actuales. Tal como diversos autores han sostenido recientemente en sus trabajos (entre otros: Mitchell, 2011; 2015; Muramoto, 2014; Grauer, 2018), los nuevos datos, debidamente correlacionados con otros procedentes de diferentes tipos de fuentes históricas (escritas, gráficas o epigráficas, archivísticas o bibliográficas, manuscritas o impresas) y arqueológicas (vestigios materiales de la actividad humana y de su impacto en el medio ambiente), pueden ayudarnos a revisar sustancialmente el pasado histórico y prehistórico de la humanidad, su alimentación y sus enfermedades prevalentes.

Ahora bien, las distintas «tribus» investigadoras (historiadores, arqueólogos, antropólogos, epidemiólogos, paleopatólogos y, por supuesto, paleogenetistas) no siempre manejan con el rigor requerido las tecnologías paleogenómicas objeto de este boom. En ocasiones, sus resultados se extrapolan de forma abusiva, absolutizándose su valor con respecto a los procedentes de las otras disciplinas, que se ningunean aprovechando el habitualmente elevado impacto mediático de los mismos. Ello está conduciendo a la difusión con cierta frecuencia de lecturas simplistas de la historia cultural de las poblaciones humanas, estableciéndose inferencias que tergiversan la significación de los resultados paleogenómicos e incluso los instrumentalizan a veces al servicio de agendas políticas inquietantes, tal como se ha denunciado desde un editorial reciente de la revista Nature (Editorial, 2018).

Otras veces, se alimentan expectativas excesivas sobre la fiabilidad de los análisis paleogenómicos para diagnosticar retrospectivamente los patógenos implicados en las pestilencias del pasado, conduciendo a resultados engañosos. Investigadoras expertas en el análisis del ADN en retos arqueológicos han subrayado la crucial importancia de los procedimientos seguidos para obtener, preservar y manejar las muestras de material genético, prestando parti-

cular atención a tres cuestiones: (1) la procedencia orgánica del material analizado, su cantidad y el locus genético examinado; (2) el alto riesgo de contaminación en cualquier fase del proceso, y, por supuesto, (3) la fragilidad inherente al ADN, que se degrada fragmentándose con rapidez tras la muerte celular. Asimismo, han destacado: (1) el alto coste de estas tecnologías; (2) el elevado conocimiento bioinformático requerido para analizar los datos resultantes; (3) la necesidad de contar con datos comparativos para dar plena respuesta a muchas cuestiones, y (4) la importancia del diseño experimental (Nieves-Colon y Stone, 2008).

Por otra parte, en un amplio y agudo reportaje publicado en The New York Times Magazine sobre la información que puede proporcionarnos el análisis del ADN antiguo, el periodista especializado Gideon Lewis-Kraus se preguntaba si los resultados de sofisticados análisis de este material, efectuados en un número muy limitado de laboratorios internacionales cuya labor en los estudios paleogenómicos está resultando crucial a escala global, nos están permitiendo alcanzar nuevas verdades, o más bien llevando a caer en viejas trampas (LewisKraus, 2019). Finalmente, tampoco contribuye a mejorar las cosas el frecuente recurso a un formato de artículos superstar en revistas del primer centil (Science, Nature, PNAS, …), firmados por una miríada de autores, con el primer y el último lugar ocupado por investigadores de alto impacto, y que condensan en 6-8 páginas de texto toda la información analítica sustentadora del título de un trabajo, sin apenas espacio para la discusión y ninguno para una reflexión en profundidad.

Ya en el campo de las enfermedades epidémicas, Yersinia pestis, el bacilo de la peste humana, constituye con toda probabilidad el agente patógeno cuya historia evolutiva ha acaparado mayor atención hasta la fecha. La exhaustiva revisión de Monica Green (2020) sobre su filogenia y presumibles relaciones con las cuatro grandes pandemias establecidas permite hacernos una idea de la magnitud de estos esfuerzos. Conviene, en todo caso, recordar que la identidad de las pestes/pestilencias del pasado no puede reducirse a la cuestión de identificar el patógeno presuntamente causal en cada caso. Los factores que perfilan las peculiaridades clínicas y epidemiológicas de las enfermedades infecciosas en las comunidades humanas son numerosos, complejos y dinámicos, en la medida que las infecciones son expresiones bioevolutivas de interacciones parásitas entre seres vivos dentro de ecosistemas específicos. Se encuentran, por tanto, siempre sujetas a potenciales factores de cambio de carácter bien dispar (clima, desastres naturales, acción humana, etc.). Por si ello fuera poco, cualquier reconstrucción histórica se enfrenta a una restricción ineludible: la imposibilidad de reproducir experimentalmente las condiciones de todo orden que pudieron acompañar el surgimiento y desarrollo de una epidemia histórica. De ahí que no debiera sorprendernos que, más allá de acercamientos reduccionistas a esta cuestión y de interpretaciones abusivas de los resultados de análisis paleogenómicos, la identidad y vías de transmisión de las pestes/pestilencias históricas sigan siendo objeto de recurrentes debates entre «creyentes» y «escépticos», tal como se viene observando de modo reiterado (Nutton, 2008; Cohn, 2013; Pobst, 2013).

ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA

NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 15-35

En resumidas cuentas, frente a la cientifista pretensión de reducir la prehistoria y la historia a meras ciencias naturales, a las que pareciera sobrarles cualquier dato o relato ajeno a sus parámetros, debe quedar muy claro que los resultados de los análisis paleogenómicos no pueden explicar nada por sí mismos. El sentido del conocimiento nunca es esencial ni necesario sino invariablemente relacional y negociado. De ahí que solo un metadiscurso que los correlacione con otros datos procedentes de diferentes tipos de fuentes históricas y arqueológicas pueda permitir contextualizarlos y arrojar luz acerca de su potencial significación histórica.

No puedo cerrar este repaso de mis afanes, inquietudes y zozobras en el campo de la historia social y cultural de la enfermedad sin reiterar mi reconocimiento y gratitud a quienes, como he ido dejando caer en las páginas precedentes de mi ensayo, me incitaron o ayudaron a perseverar en ello en diferentes momentos desde aquel ya lejano año 1980.

ACKERKNECHT, Edwin H. (1945). Malaria in the Upper Mississippi Valley, 1760-1900 . Baltimore: The Johns Hopkins Press.

— (1972). History and Geography of the Most Important Diseases. Nueva York: Hafner. [Versión original alemana: 1963].

— (1971). Medicine and Ethnology . Berna: Huber. [Versión castellana: 1986].

A RRIZABALAGA , Jon (1985-1986). «El ‘Consilium de modorrilla’ (Roma y Salamanca, 1505): una aportación nosográfica de Gaspar Torrella». Dynamis , 5-6, p. 59-94.

— (1987-1988). «La teoría de la ciencia de Ludwik Fleck (1896-1961) y la historia de la enfermedad». Dynamis, 7-8, p. 473-481.

— (ed.) (1991). «Historia de la enfermedad: nuevos enfoques y problemas». Dynamis, 11, p. 17-385.

— (1994). «Facing the Black Death: Perceptions and Reactions of University Medical Practitioners». En: G ARCÍA B ALLESTER , Luis [ et al. ] (eds.). Practical Medicine from Salerno to the Black Death . Cambridge: Cambridge University Press, p. 237-288.

— (1997). «De la ‘peste gay’ a la enfermedad de ‘los otros’: quince años de historia del SIDA». Papeles de la FIM (Madrid), 8 (2ª época), p. 169-182.

— (1999). «Medical Causes of Death in Preindustrial Europe: Some Historiographical Considerations». Journal of the History of Medicine and Allied Sciences, 54 (2), p. 241-260.

— (2002). «Problematizing Retrospective Diagnosis in the History of Disease». Asclepio, 44 (1), p. 51-70.

— (2003). «Syphilis». En: KIPPLE, Kenneth F. (ed.). The Cambridge Historical Dictionary of Disease. Cambridge: Cambridge University Press, p. 312-317.

— (2005). «History of Disease and the Longue Durée ». History and Philosophy of Life Sciences , 27 (1), p. 41-56.

— (2006). «El léxico médico del pasado: los nombres de las enfermedades». Panace@, 7 (24), p. 242-249.

— (2009). De ‘peste gay’ a catástrofe en África subsahariana: la pandemia global de VIH/sida, veintiocho años después . Premios Virgilio Palacio, 6ª

edición, 2008. Oviedo: Médicos del Mundo – Asturias: Hospital Monte Naranco, p. 47-64.

— (2016). «The global threat of (re)emerging diseases: contesting the adequacy of biomedical discourse and practice». En: DAVIS, Joseph E.; GONZÁLEZ, Ana Marta (eds.). To Fix or to Heal. Patient Care, Public Health and the Limits of Biomedicine. Nueva YorkLondres: New York University Press, p. 177-207.

— (2021). «El desafío de las enfermedades (re)emergentes, los límites de la respuesta biomédica y el nuevo paradigma de salud global». História, Ciências, Saúde-Manguinhos, 28 (1), p. 255-281.

— (2021). «Infectious Diseases in Historical Perspective: French Pox Versus Venereal Syphilis». On_Culture: The Open Journal for the Study of Culture, 11. http://geb.uni-giessen.de/geb/volltexte/2021/16174/

A RRIZABALAGA , Jon; H ENDERSON , John; FRENCH, Roger (1997). The Great Pox. The French Disease in Renaissance Europe . New Haven, CT: Yale University Press.

BERGER, Peter; LUCKMANN, Thomas (1966). The Social Construction of Reality: a Treatise in the Sociology of Knowledge. Garden City, NY: Anchor Books.

BERRIDGE, Virginia (1999). «History in Public Health: a New Development for History?», Hygiea Internationalis, 1, p. 23-36.

BLOCH, Marc (1988). Los reyes taumaturgos. México: Fondo de Cultura Económica.

BUNGE, Mario (2015). Crítica de la nueva sociología de la ciencia. Pamplona: Laetoli.

BURY, M. R. (1986). «Social Constructionism and the Development of Medical Sociology», Sociology of Health & Illness, 8, p. 137-169.

— (1987). «Social Constructionism and Medical Sociology: a Rejoinder to Nicolson and McLaughlin», Sociology of Health & Illness, 9, p. 439-441.

BUTTERFIELD, Herbert (1931). The Whig interpretation of history. Londres: G. Bell & Sons.

C OLLINGWOOD , Robin G. (1953). Autobiografía. México: Fondo de Cultura Económica.

CUNNINGHAM, Andrew (1991). «La transformación de la peste: el laboratorio y la identidad de las enfermedades infecciosas». Dynamis, 11, p. 27-71.

ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA

NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 15-35

DE K RUIF , Paul (1986). Cazadores de microbios Barcelona: Salvat.

[EDITORIAL ] (2018). «Use and abuse of ancient DNA». Nature, 555 (29 de marzo), 559. https://doi. org/10.1038/d41586-018-03857-3

FEE, Elisabeth; FOX, Daniel M. (eds.) (1988). AIDS: the Burdens of History. Berkeley: University of California Press.

FIGLIO, Karl (1978). «Chlorosis and Chronic Disease in Nineteenth-Century Britain: the Social Constitution of Somatic Illness in a Capitalist Society». Social History, 8 (3), p. 167-197.

FLECK, Ludwik (1986). La génesis y el desarrollo de un hecho científico. Introducción a la teoría del estilo de pensamiento y del colectivo de pensamiento. Madrid: Alianza [versión alemana: Basilea: Benno Schwabe, 1935; versión inglesa: Chicago: Chicago University Press, 1979].

GARRETT, Leslie (1995). The Coming Plague. Newly Emerging Diseases in a World out of Balance . Londres: Virago.

GILMAN, Sander L. (1988). Disease and Representation. Images of Illness from Madness to AIDS. Ithaca, NY: Cornell University Press.

GONZÁLEZ SILVA, Matiana (2014). Genes de papel. Genética, retórica y periodismo en el diario El País (1976-2006). Madrid: CSIC.

GRAUER, Anne L. (2018). «A Century of Paleopathology». American Journal of Physical Anthropology , 165, p. 904-914.

G REEN , Monica (2020). «The Four Black Deaths». The American Historical Review, 125 (5), 1601–1631.

GRUNER, Christian G. (1847). Scriptores de sudore Anglico superstites. Jena: F. Markius.

HARAWAY, Donna (1995). Ciencia, cyborgs y mujeres: la reinvención de la naturaleza . Madrid: Ediciones Cátedra. [Versión original inglesa: 1991].

H ECKER , Justus F. C. (1834). Der englishe Schweiss. Ein ärztlicher Beitrag zur Geschichte des fünfzehnten und sechzehnten Jahrshunderts. Berlín: Enslin. [Versión inglesa: 1844, p. 79-174].

JÜTTE, Robert (1992). «The Social Construction of Illness in the Early Modern Period». En: LACHMUND,