THE MBM BRICK

現在,我們正面臨著對地球資源的極度耗盡,導致環境的惡化和污 染問題不斷加劇。在沉重的現實下,建築業也必須承擔其重要責任, 有責任去尋找永續性和再利用的解決方案,並開始探索更多在地材 料資源和建築形式之間的可能性。

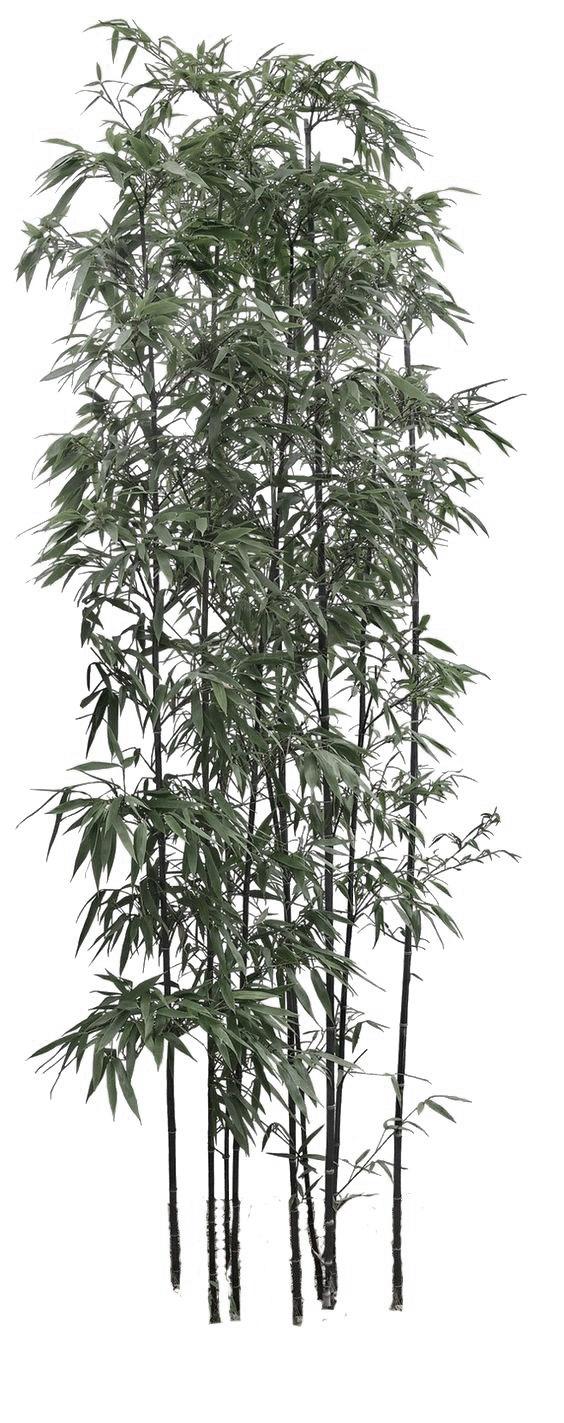

面對2050年實現淨零碳排的目標,我們選擇利用當地的竹纖維和袖 珍菇菌絲體作為主要建材。選擇尊重和保護生態環境,通過模組化 的製造和乾式施工法提出了新型的建築方法,減少對傳統永久性建 材的需求與資源消耗。想為環境創造一個喘息的空間,並將這種充 滿生命力的建築傳承給了未來的世代。這不僅僅是一種技術上的創 新,更是一種對可持續發展和生態保護的願景。

此建築方法不僅是為了應對當前的環境危機,更是為了確保未來世 代能夠生活在一個健康的環境中。透過這樣的設計,我們有機會為 地球的未來做出一點貢獻,同時也為人類環境的可持續發展有了一 點基礎。

在這個不斷變化的世界中,我們必須意識到每一個人都有責任去保 護我們居住的家,並尋找解決方案來應對當前的挑戰。通過共同的 努力,能夠建造一個更加美好、可持續的未來。

#KEYWORDS

Biodegradable materials; Bamboo Fiber; Mycelium Bamboo Substrates; Large-scale Mycelium Composite Materials; Degradable Structural Prototype.

設計方法

實證設計

研究背景

建築環境背景

生態綠建材

材料構想

菌絲體複合材與案例

竹結構與案例

材料培養與試驗

材料準備與介紹

生長混比與烘烤

抗壓實驗

結構型態

核心概念

形式與施工方法

組構與形構

模組化方法

單元形式發展

單元結構與形式測試

組構應用形式

未來發展可能

應用構想

組構形式A

組構形式B

製造以及未來

1:2模組製造

未來想像

設計方法 Design Process

根據現有的研究資料及相關 應用背景(Evidence-Based Design)進行分析及探索之後 進行設計。

從已知的研究以及數據去了解 材料的基本特性和適配性,再 進一步去深入探索兩種材料的 相容性及應用的可能,最後透 過設計將新型材料應用在建築 產業及施工過程中,讓未來的 建材有更多的可能性。

設計目標

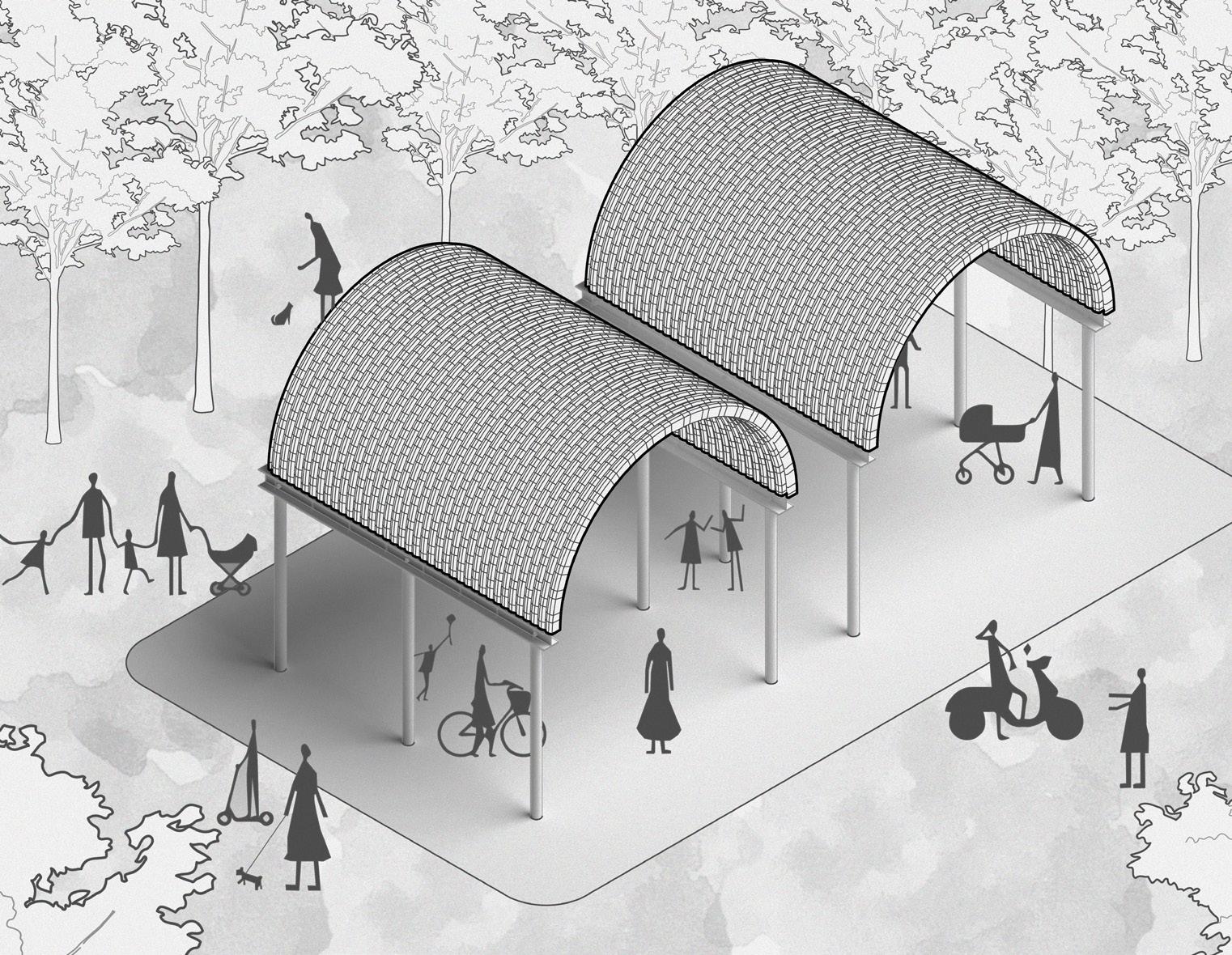

此設計結合兩種本土易取得的 天然材料,袖珍菇及桂竹纖維, 經由接種的方式在人為控制的 環境中培養,以相同方式以及 規格製造模組化的磚塊,並設 計結構以及造型的應用。

設計目標在於創建一個由模組 化卡扣模組所組成之獨立結構 體,藉此應用在屋頂及其他形 式的建築物上。

設計方法

Experiment Research (Evidence Base Design)

Material

Compatibility Recyclability (step.1) (step.3)

Design Thinking Process (step.2)

Design (step.4)

研究背景

Background

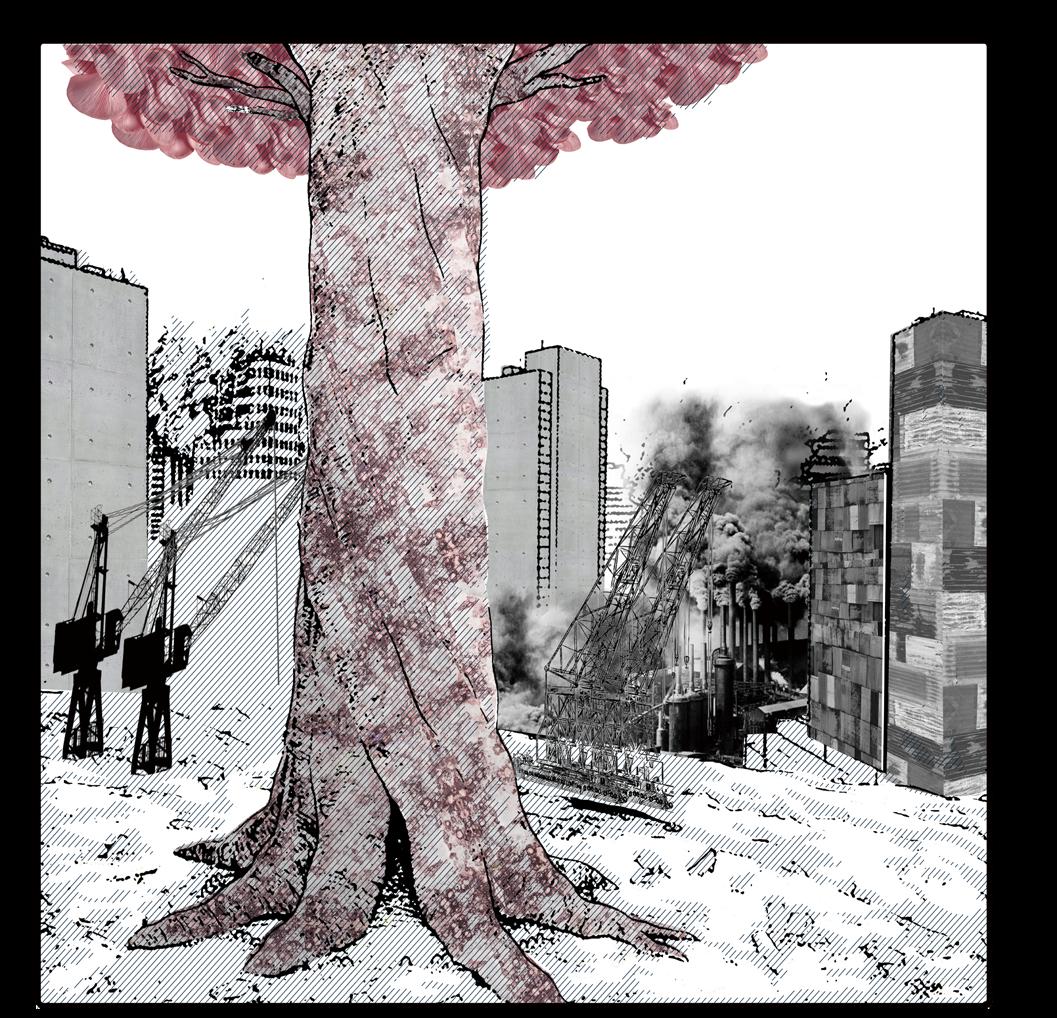

人類所創造出的建築環境, 地球已不堪負荷。

還有那個機會, 為地球做點甚麼...

2050淨零碳排

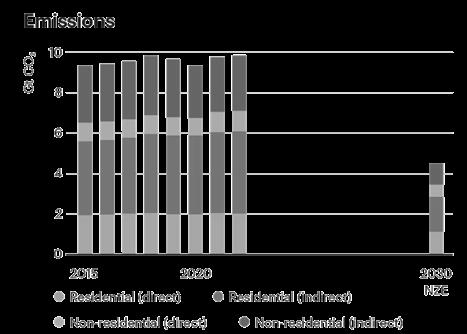

全球氣候變遷下,聯合國希望 在 2050 年前達到建材零碳 排的目標,各國也陸續呼應 「2050 淨零排放」的行動。台 灣也不例外,行政院經濟部在 2020年發布能源轉型白皮書, 預計在2050年達到100%新建 建築及超過85%既有建築物為 淨零碳建築,以10年為單位實 施建築節能50%進而達到節能 效益。在建築相關產業的碳排 放量相當可觀,由建築、建材、 性能皆是可以做為減碳目標的 一環。

目前全球碳排主要來自建築部 門,2020 年更有高達 37%的 碳排放來自住宅、建築業等直 接或非直接的碳排放。

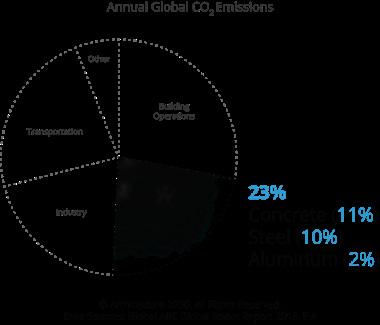

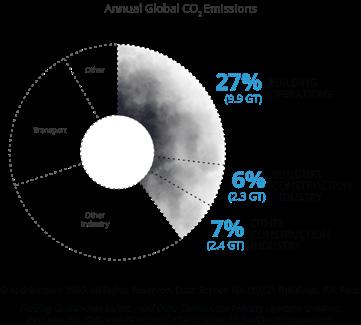

建築材料

能源署 (IEA) 的數據,全球每 年CO2排放量的近 40% 歸因於 建築環境。 其中 11% 是鋼鐵、 水泥和玻璃等建材製造的結果。 現今台灣營建業仍長期依賴鋼 筋混凝土,面對這兩項主要高 耗能建材,整體工程從材料開 採到使用,背後所付出的環境 成本及能源消耗遠超出我們的 預期。預計於 2060 年,原材 料使用量將增加一倍,其中鋼 鐵、混凝土和水泥已成為溫室 氣體排放的主要來源。

面對建材上剛性需求的必要性, 如何在有效地在生產材料過程 及製造強化減碳排技術並加以 應用,是現今面對未來能源消 耗所需要重視的一大課題。

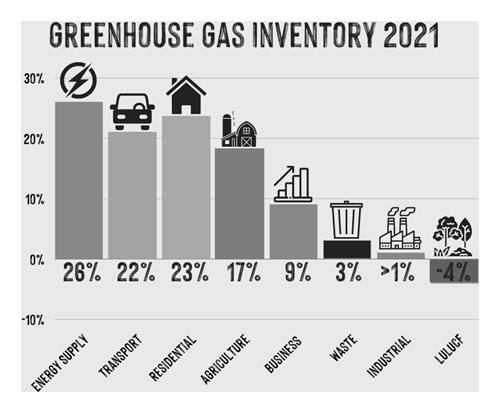

排碳比例

建築材料的使用排碳比例

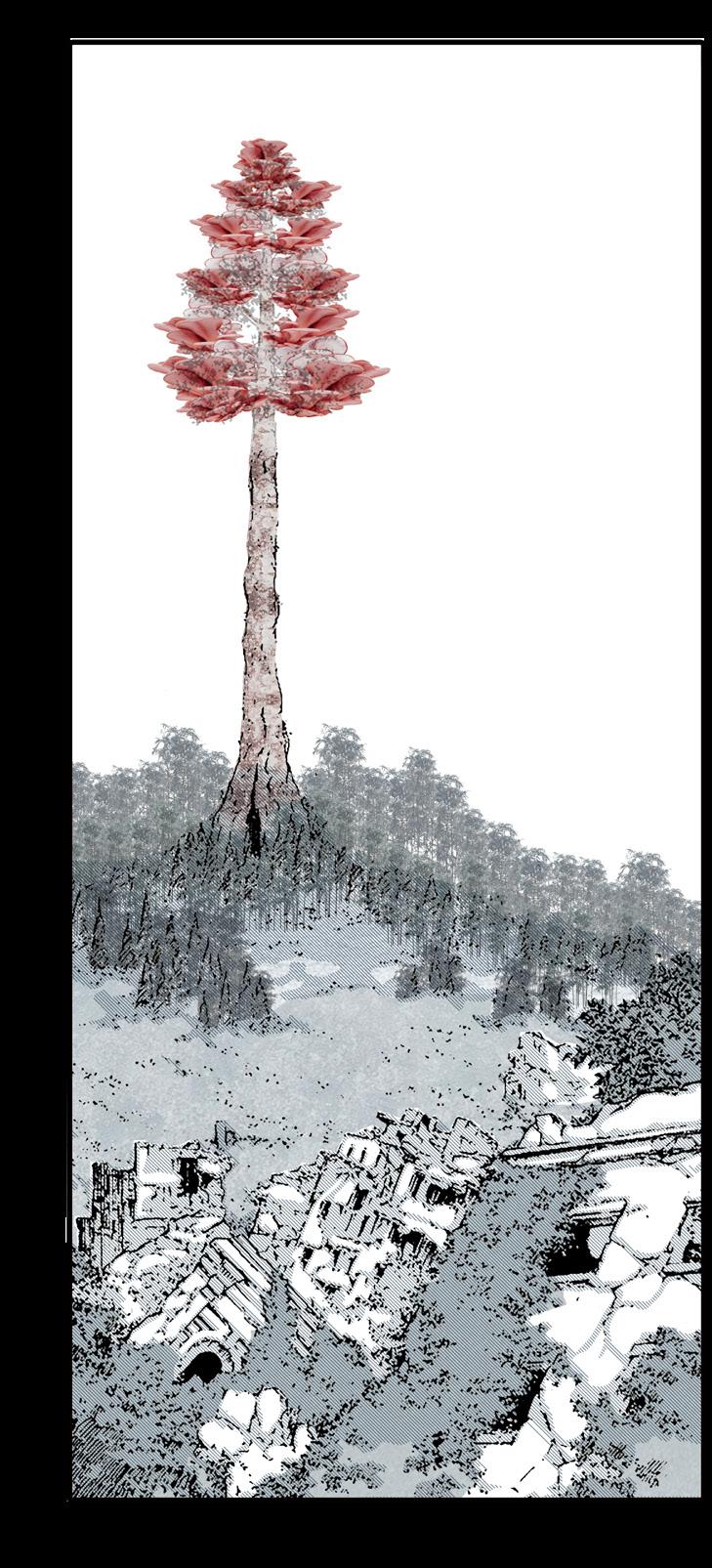

希望の材料

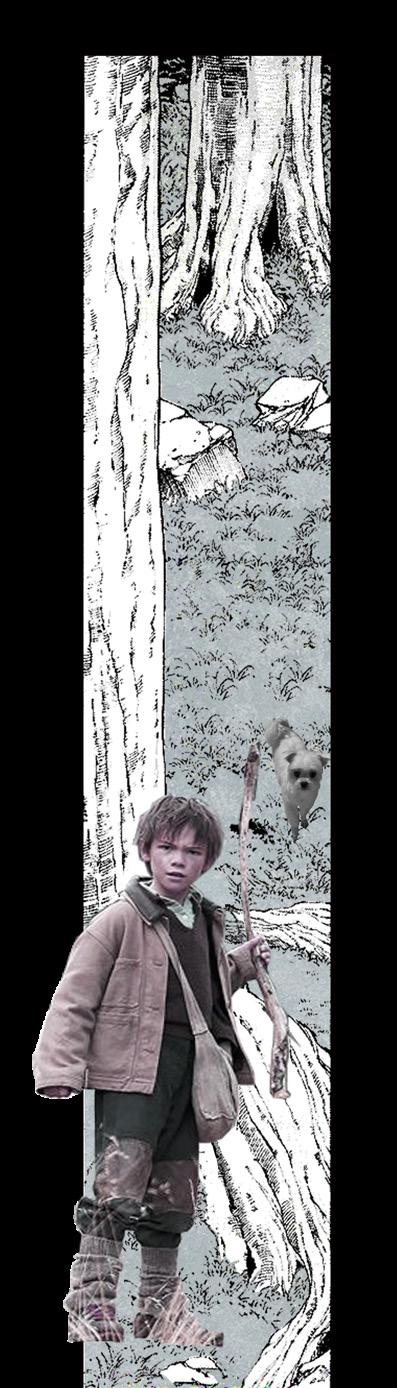

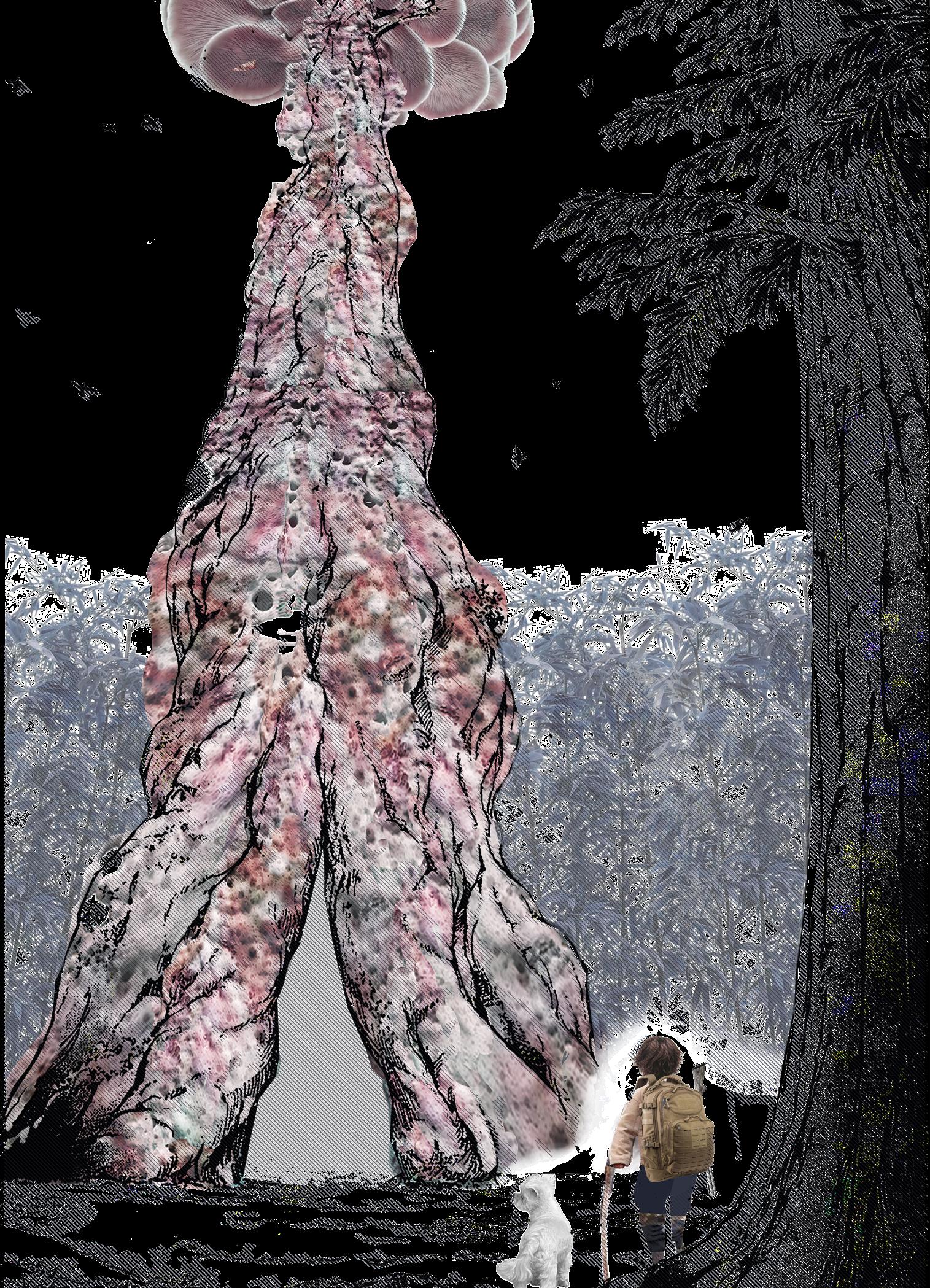

二十年之後...

曾經的市中心

只剩下結構的殘骸

是否還有一線生機

男孩穿越了

某座森林...

對環境做對的事情

以淨零建築為考量與未來的永續發展,我們試著在建材上去尋找另 一種新型態的生態綠建材。

生態綠建材係指「採用生生不息、無匱乏危機之天然材料,具易於 天然分解、符合地方產業生態特性,且以低加工、低耗能等低人工 處理方式製成之建材,稱為生態綠建材。」在既有生態綠建材的評 定項目有,木製建材、天然植物建材( 竹、麻纖維 )、天然隔熱建 材、等十三種建材。我們嘗試在天然植物建材中尋找可循環的可能, 從材料取得、施工順序、營建工程,達到一個永續、綠色循環。

選擇天然材料至少80%以上(體積比或重量比)生態綠建材,經過 自身循環週期達到有機降解,回歸自然。尋找一種可持續利用及自 然降解性,擁有一般建材穩定的結構承受力並且能有效降低碳排放 量的永續建材是我們的設計目標,對未來淨零碳排的目標至關重要, 也許會對現今既有的建築產業帶來不一樣的新氣象。

從永續出發,從生態綠建材下手,嘗試以竹纖維與菌絲體的複合產 物打造可循環利用的大尺度結構單元。

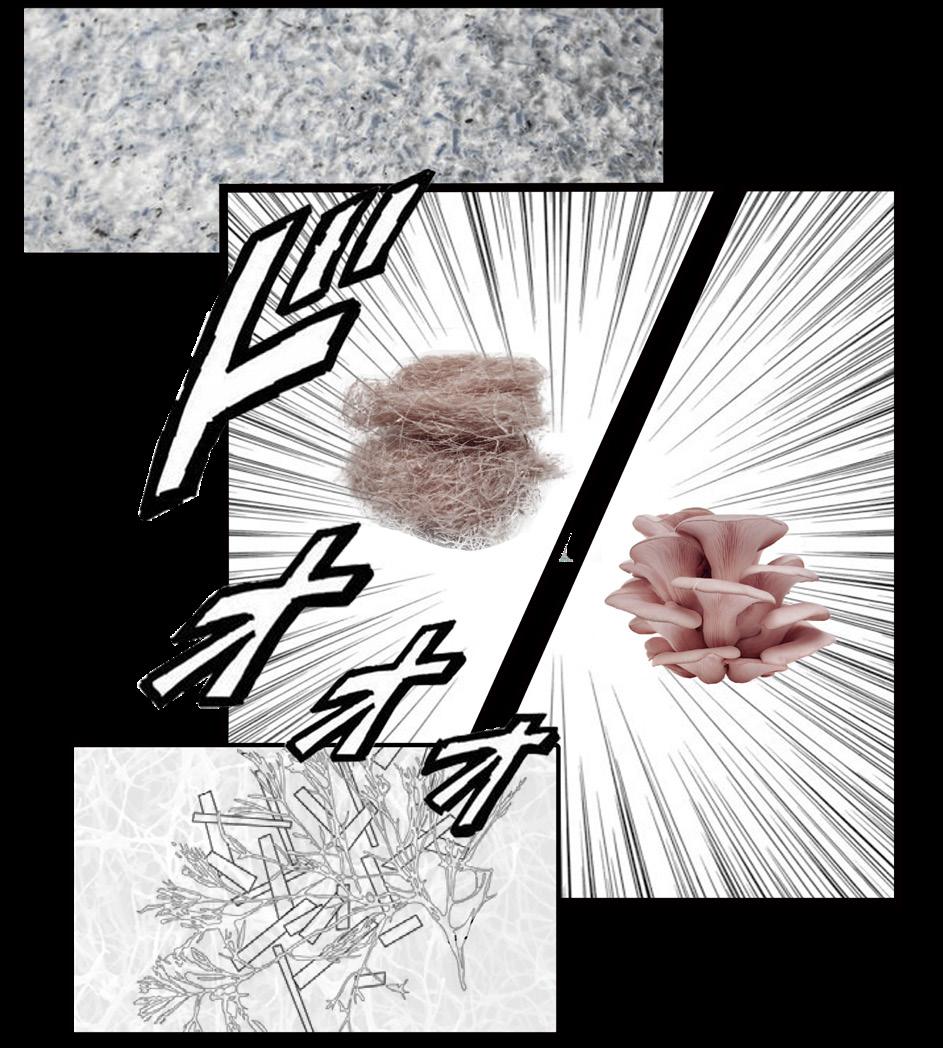

菌絲體與竹纖維複合材

材料構想

Material

菌絲體

菌絲體材料

菌絲體是真菌的營養部分,由 直徑為1-30µm的細白色網狀結 構組成,從單個孢子擴散到基 質的每個角落,每個菌絲體由 化學成分不同的物質相疊,包 括蛋白質,葡聚糖和幾丁質, 由有機物組成的基質為菌絲體 生長提供營養。

菌絲體類似於甲殼素內的碳酸 鈣菌絲體的強度與菌體中甲殼 素的含量成正比 (蝦、蟹、貝、 昆蟲外骨骼),甲殼素可能比 纖維素更硬、更穩定。

/ 生物降解性 / 自主連接性 / 材料適應性 / 材料絕緣性

成為建材的考驗

菌絲體本身為輕質材料,密度 (552 kg/m3)與一般木製品(460 kg/m3)相比更勝一籌,根據現 有文獻,抗壓強度(171psi)雖 是瓦(855psi)的1/5倍,但可 以藉由形構設計增強其結構性。

菌絲體為絕緣性材料,對隔熱 (0.11 W/mK)、隔音比一般建材 更佳;材料成本(0.07 US$/kg) 相較下差異更是明顯,面對現 今物價上漲,工業成本日漸升 高,菌絲體保有競爭力 菌絲體及農業廢棄物所組成的 合成製品可取代現今仍大量依 賴塑膠及石油產品,既能減少 面對碳排放量所帶來的環境負 擔,也能為建築產業未來發展 帶來不一樣的可能性。

基質與菌種 選擇竹纖維作為基質,提取秀珍菇菌種,在25度的室溫 下將環境ph值控制在6.0進行培養。

菌絲體與基質接合 首先菌絲釋放酶到周圍的基質中,將多醣、多肽等生 物聚合物分解成單體,這些小分子養分隨後透過促進 性擴散或主動運輸進入菌絲體中。

子實體 香菇由菌絲體和子實體組成。菌絲體是香菇的營食器官 ,由菌絲組成,菌絲不斷成長發育分化形成子實體(即 香菇)。而子實體是香的繁殖器官,菌傘、菌柄、菌褶 形成。

實體 大約在幾天後成熟,菌絲體會遍布整個太空包,並開始 使菌絲體於基質漸漸融於一體並成為有強度的材料,可 以將菌絲體的部分取出。

長出的菌絲體會與基質交結成緊密的網路,以高溫烘烤

現有實際案例

現有案例

• THE SHELL MYCELIUM / Giombattista Areddia+Asif Rahman+Mohamad Yassin 由真菌網格結構形成的菌絲體作為一種 替代建築材料,其環保特性,適合建造臨時結構。

• HY-FI TOWER / the MoMA PS1 Young Architects Program建築 圍繞著創新建築材料的使用:有機、可生物降解的磚塊,以適應 磚形模具的菌絲體及農業廢物所。

• REFUGIO FÚNGICO / Ramiro Carro+Juliana Lareu真菌可能是建 築材料的未來?

• THE CHART ART FAIR PAVILION / Nikolaj Emil Svenningsen+Sean Lyon + Søs Christine Hejselbæk「自然結構 和人造結構如何共存」。

• THE GROWING PAVILION / Pascal Leboucq&Lucas De Man&Eric Klarenbeek (Klarenbeek & Dros)“當前的污染和不健康的建築 和生活方式鼓勵工作室以一種美麗的方式使用有機材料。”

• MYCOTREE / KIT Karlsruhe+ETH Zürich+Singapore-ETH Centre 由承重菌絲體組成的空間分支結構。其幾何形狀是使用 3D 圖形 靜力學設計的,僅使弱材料處於壓縮狀態。

Step1.菌種培養 取得成熟的菌絲體樣本,並放 置在合適的溫度環境下,保持 菌絲體活性。

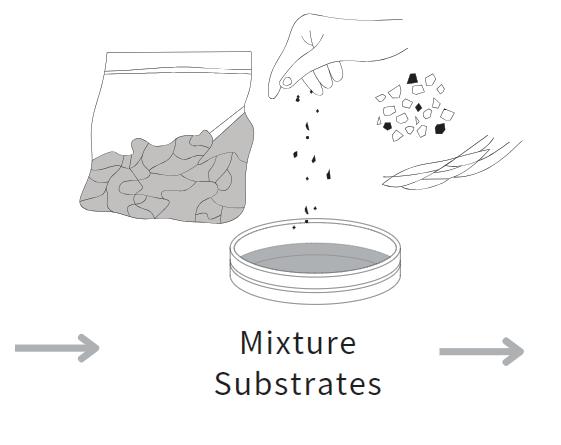

Step2.基質接種 加入適量的基質,並均勻攪拌 混合,等待約一周的生長期直 至均勻附蓋。

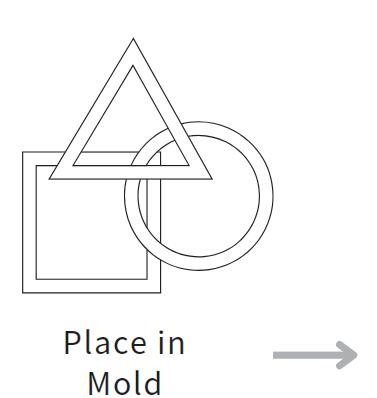

Step3.模具化 將一定的量放入設計模組中, 充分壓實及添加適當水分,用 保鮮膜封膜後放入控制環境中 繼續生長。

Step4.乾燥化 將菌絲體脫模後放入烤箱烘 乾,等待水分蒸發及纖維硬 化,即可獲得一個完成的菌絲 體磚。

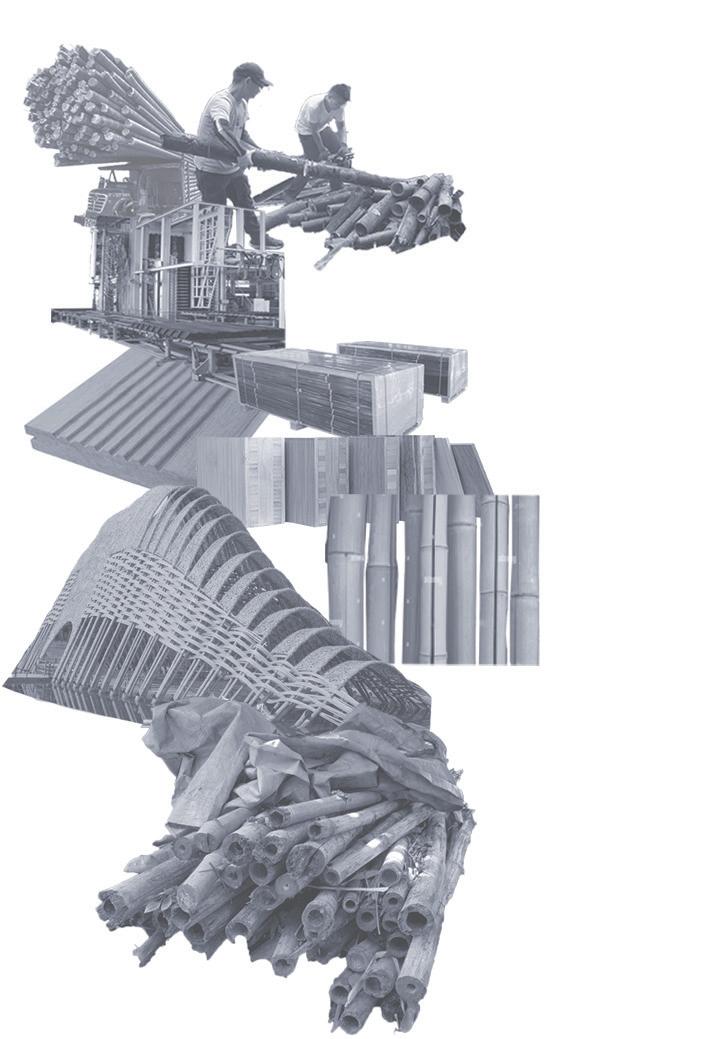

基質選擇

根據國外相關的菌絲體研究及 實驗,可以得知在基質上的挑 選很多選擇,油菜籽秸秆、黃 麻纖維、松木刨花、山毛榉木 屑、白橡木木屑...等等,有 多種農業廢棄物可以當作基質 添加,但以上所述的基質卻會 因所在地區的限制而難以取得。

因此在材料種類的限制下,我 們的設計所使用的基質種類選 用在地材料 — 桂竹,作為基 質添加。

桂竹是台灣常見的竹子樹種, 每年可封存47.36噸的二氧化 碳,生長快速,能在一到三年 內達到有效的生長循環,是極 佳的生態綠建材。

菌絲體複合材的建構過程

放置於模具

油菜籽秸秆

活

• 質量重

• 持續擴張

• 結構性差

• 鬆軟,水多

死

• 質量輕

• 停止擴張

• 結構性較佳

• 硬實,乾燥

菌絲體複合材的隔熱防火性

在{Thermal Degradation and Fire Properties of Fungal Mycelium and Mycelium - Biomass Composite Materials}文獻中,將菌絲體 的著火反應特性與市售聚合物 (例如 PMMA 和 PLA)進行了 比較。菌絲體的值(PHHR = 67 W/ g; THR = 6.8 kJ/g) 與PMMA (PHHR = 446 W/g; THR = 24.6 kJ/ g) 和PLA (PHHR = 375 W/g) 相 比顯著較低;THR = 21.5 kJ/ g)23,37,顯示該材料不易燃, 並且比PMMA和PLA具有更高的 防火安全性。

(PHHR = Peak of Heat Release Rate, THR = Total Heat Release)

菌絲體複合材的防水 目前可以確定的是在表面都長 滿菌絲體的基質,經過烤乾 後,潑水上去後會形成水滴 狀,在國外甚至有人將菌絲體 複合材做成一艘2.5 m長的船, 在湖上滑行,並創造了吉尼斯 世界紀錄。{A 7.5-feet-long mushroom canoe demonstrates the powerful versatility of mycelium}

但要注意的是長時間的反覆泡 水也有機會會使菌絲體複合材 被生物分解而讓結構性變差, 所以也需要做好一定的排水與 防水,使菌絲體材料儘量保持 乾燥。

菌絲體會形成防熱碳層

菌絲體小船

現代的竹構

竹子適合生長在熱帶及像台灣 一樣亞熱帶的地區,是當地易 取得的在地材料。以竹子做為 建構及嘗試設計,可以從以往 的案例知道面對未來的建築業, 竹子是佔有一定的影響力。

竹子被視為生態綠建材,做為 永續材料,其快速的生長速度, 能有效地在三年內達到一個生 長循環,可持續性的利用,有 效發揮最大效益。

以竹為特色的大藏聯合建築師 事務所設計的長榮大學禮拜堂 以及位於大湳森林公園的弦竹 亭都是用竹子去營造整體的空 間氛圍,體現竹材本身的力與 美,同時也降低對環境造成的 負擔。

純竹構的疑慮

在台灣的泰雅族傳統部落,用 全竹構所搭建的傳統竹屋,是 文化上的傳承也是歷史記憶, 但隨著時間流逝,竹構屋頂歷 經太陽的直接曝曬、溫度變化 及降雨因素,竹片屋頂也隨之 開裂,需要定時進行屋頂的更 換及維護,使得後來都以鐵皮 代替。

2020年在台中花博的竹跡館運 用竹編概念設計的展覽空間, 共構出象徵中央山脈的竹建築, 隨著時間推移,現場竹結構經 大量曝曬已有開裂的現象,若 要成為永久性結構,面對這種 狀況會使用人工漆刷塗在竹子 表面或搭配永久性建材鋼構與 鋼片做使用。

台灣竹構設計

竹結構使用疑慮及解套方式

材料耐候性與永續性

“When the moisture below 60% , it will crack.”

與其他生物材料一樣,竹子對水分的有嚴格的需求,若沒有好一定 的含水率,竹子會產生永久變形的開裂現象,嚴重甚至會影響其本 身結構性。竹構造也需像木構造嚴格規範規定含水率需趨近環境含 水率,以此保持竹構的穩定性。

現今純竹構多為暫時性結構體,目前對竹子的維護及預防,大多使 用石油為基底提煉而成的保護漆及膠類製品,或是搭配不可再利用 的永久性材料。我們試圖尋找另一種方式去減緩現今的困境,是否 竹複合材料,就是其中一個解決的方法。

現今建築產業大量使用永久性建材,在面對台灣環境條件下,很難 發揮其“永久”的材料特性,反之,更需要去處理其他衍生的問題 如鐵皮容易生鏽等等。在不繼續造成環境負擔的前提下,我們試圖 在暫時性建材及永久性建材之中尋找一個能符合環境需求及降低負 載力的平衡點,定義為類永久性的建材,既有建設性也有可循環利 用的可能。

竹的循環困境 建材的生命週期

類永久性

暫時性 3-5年 需定期更換 10年或更久 未來環境下

永久性

40年以上 理想環境下

材料培養與試驗

Incubation & Experiment

選用之材料

我們選用了當地的桂竹,以及 袖珍菇作為我們的菌絲體複合 材,來達成類永久性建材的目 標。

目前國際上關於竹纖維與菌絲 體複合材的研究非常有限。根 據先前的研究,可確定高戊聚 醣含量可以促進菌絲體生長, 所以我們選擇了含醣量較高的 一年生桂竹,含醣量最高的來 當作實驗的基質,提高實驗的 成功率。

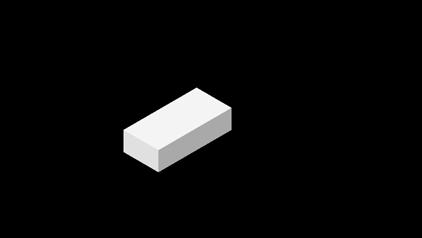

竹纖維與竹粉的製備

用鋸子將竹子切成1公分的段, 經 80°C烘烤2-3天。並打碎 過篩為纖維。在培養皿中培養 5:1、2:1 和 1:1 三種不同比 例,透過此實驗可以得知適量 得竹粉可以讓菌絲體更好地接 觸到基質並增加其生長效率。

因製作上時間有限,後面已平 均為5.031mm大小的桂竹竹纖 維餘料作為大量製造材料的基 質。

竹纖維:竹粉 / 1:3

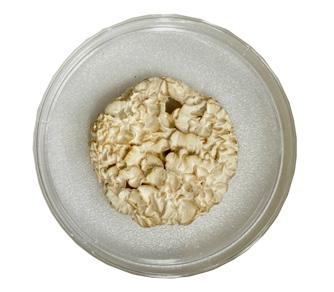

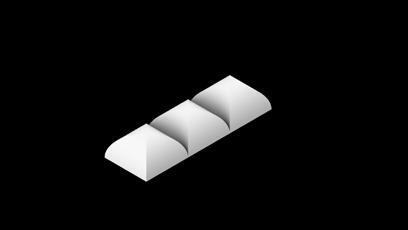

生長中圓柱試體

培養竹纖維菌絲體圓柱試體

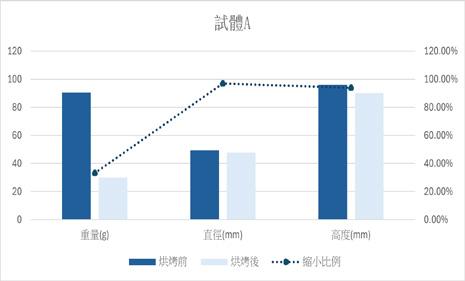

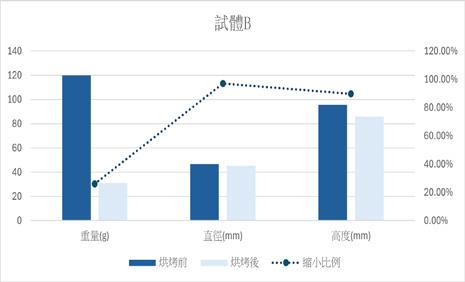

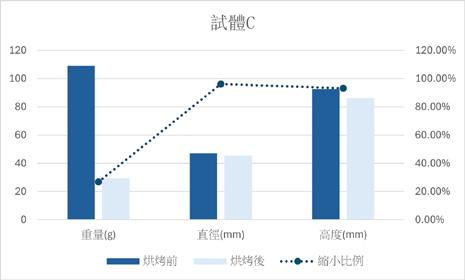

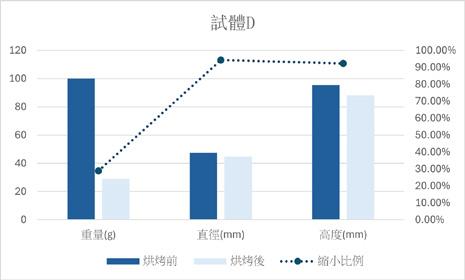

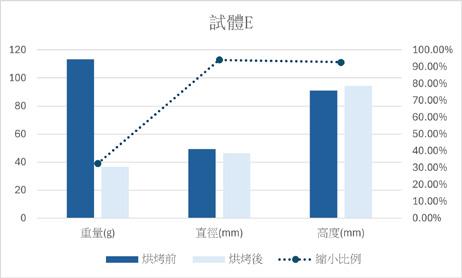

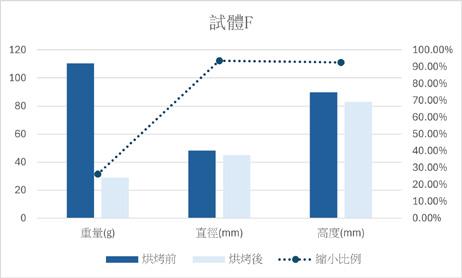

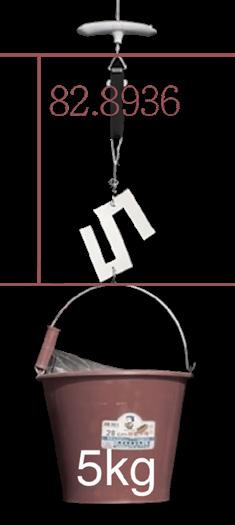

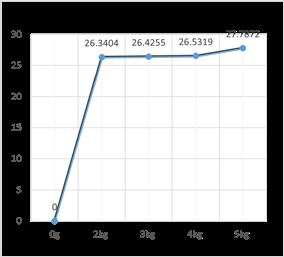

在前面的實驗中,我們得到秀珍菇菌絲體最適合生長在1:1竹纖維 與竹粉的混和比例的基質中,因此為了近一步的得到更多數據,我 們分別增加了兩種1:3和3:1相近的混合比例,經過十四天之後, 培養出了總共六組的竹纖維菌絲體圓柱。

從實驗中可以得知,竹纖維菌絲體圓柱經過60°C烘烤三天後,圓 柱體的重量平均減少了75%,直徑和高度平均減少了5%,根據實驗 可以證實竹纖維菌絲體複合材的確是屬於輕質性的材料

竹纖維:竹粉 / 1:1

烘烤前圓柱試體

竹纖維:竹粉 / 3:1

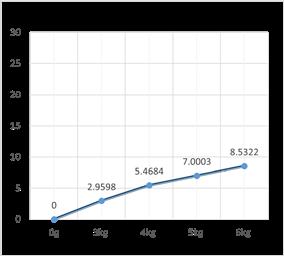

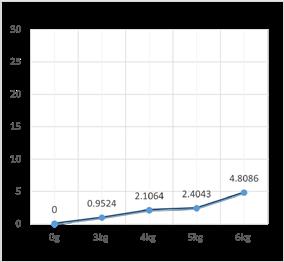

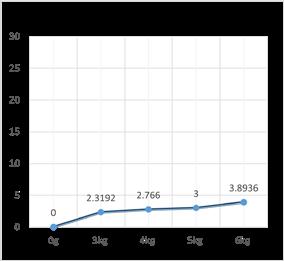

抗壓測試

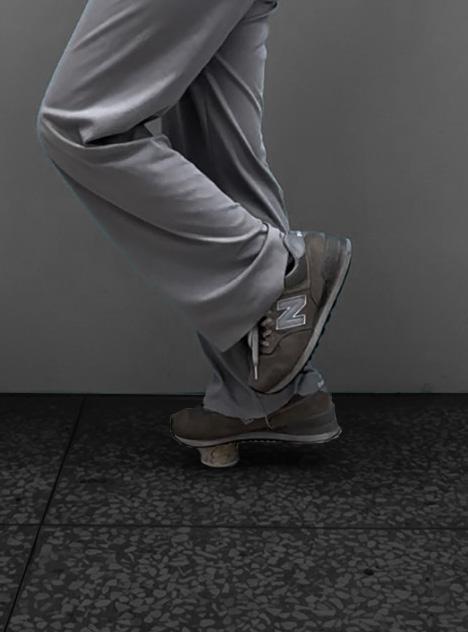

在抗壓測試時,我們限制z軸 壓縮位移量為15mm。經過實驗 發現,竹纖維:竹粉的比例在 3:1時,平均有更好的抗壓力, 我們可以得知當纖維的量越多 時,可以增加整個量體的抗壓 性。

在照片中我們也可以看到,當 一個50kg的人完全站在竹纖維 菌絲體圓柱時,雖然造成了永 久變形,但材料並未因此崩解, 也可以證實外表包覆的菌絲體 也為材料帶來了一定的強度。

而更多不同的比例搭配以及嘗 試混合不同品種的竹纖維或是 在基質裡添加其他天然有機物, 都是未來有機會去嘗試的。

抗壓強度之對比

在測試時發現,此材料跟保麗 龍或是一般隔熱材特性較為相 似,都是會被機器越壓越扁的 類型,所以我們希望將材料透 過特殊的形構設計形成可承受 自重的屋頂替換材料並具有獨 結構行為,若需在結構上增加 更多承載力,需要對實際用材 料做出來的整體結構下去進行 分析,才可以獲得更精確的數 據。

根據現有數據可得知目前所 測出的最低數據大約為1.85 MPa,也就是268 psi,約為的 瓦片(855 psi)的1/3,希望能 透過特殊的形體的設計讓此材 料有更多替代的可能性。 抗壓測試結果 抗壓測試過程

結構型態

Structure Type

構成型態的核心概念

永續與屋頂

首先藉由本設計前期的研究並 成功培養與實驗,透過實際的 數據證明了竹纖維菌絲體複合 材有機會可以被作為建材使 用,並且此材料應被定義為永 續綠建材。

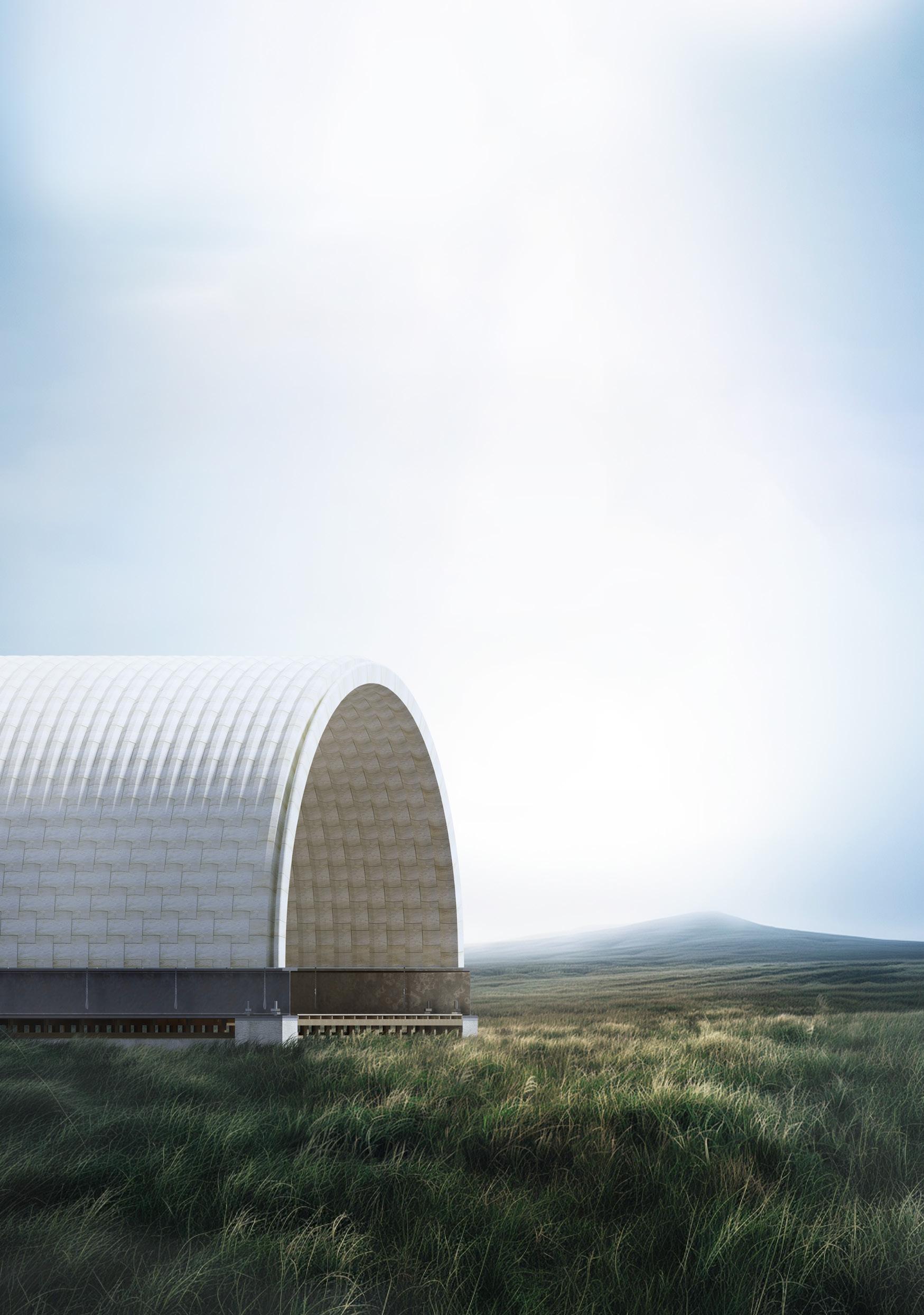

以菌絲體複合材下去應用,希 望透過設計將屋頂的結構進行 替換,因而替換掉更大範圍面 積並且可以代替目前無法有效 達到預期建築生命週期的永久 性建材的機能,進而對應到台 灣2020年所頒布的能源白皮 書,針對實際案例數據以及發 展較少的外部皮層提出另一種 材料與結構的可能性。

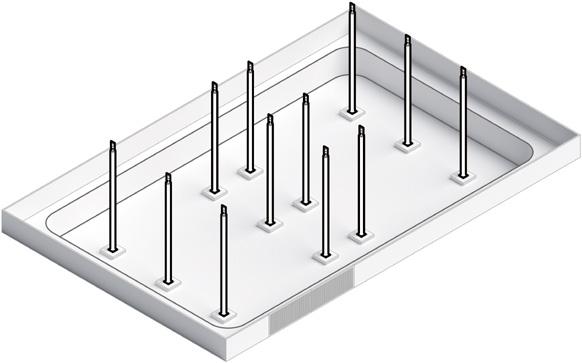

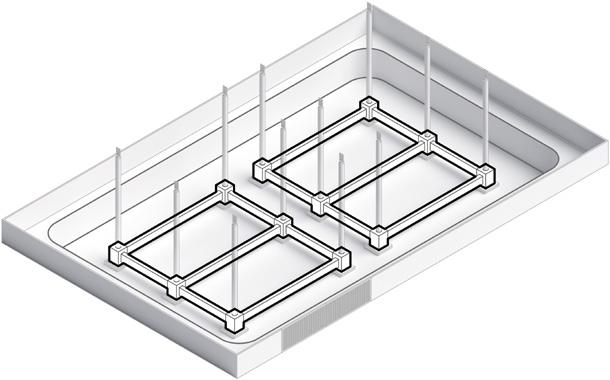

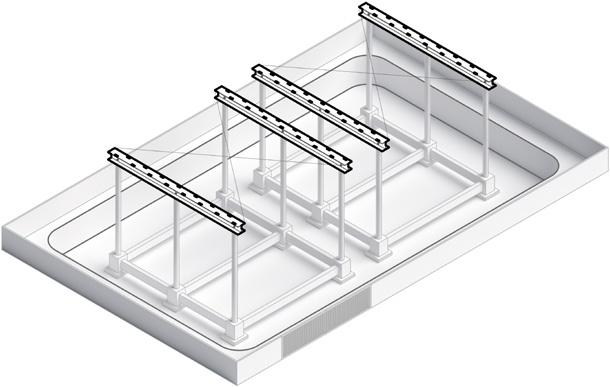

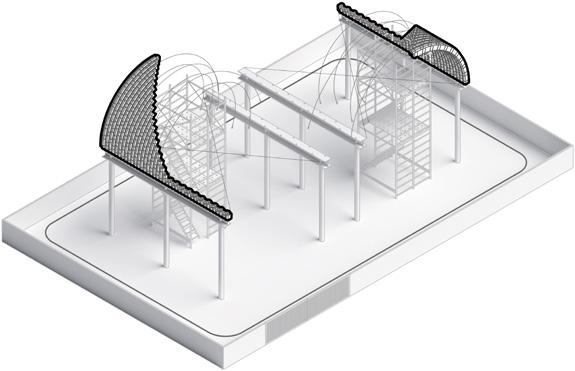

模組化與乾式施工

因為無法完全控制菌絲體的生 長範圍,所以希望透過較小的 模組化單元組成更大的結構, 模組化設計除了有助於此單元 可以更有效率的生產及運用, 也能最大的減少製造過程的能 源消耗。

利用乾式施工法,不僅可以讓 除了地基以外的所有材料皆可 以重複使用,也使施工方法容 易,並且讓沒有專業能力的人 也可以輕易上手,在不同環境 條件時也可以更有效率的組裝 甚至是促進社區參與。

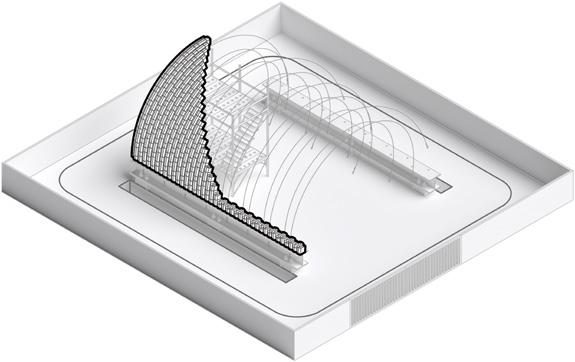

結構型態

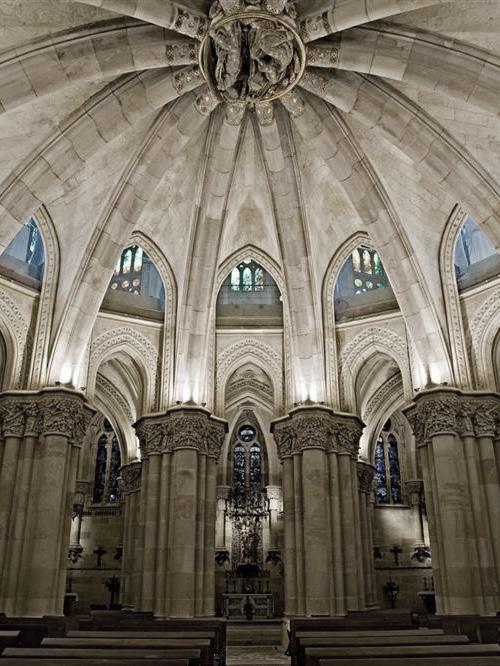

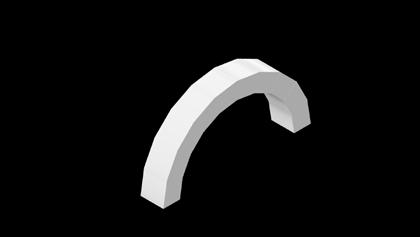

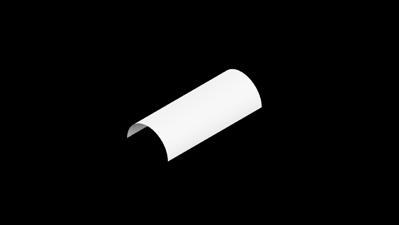

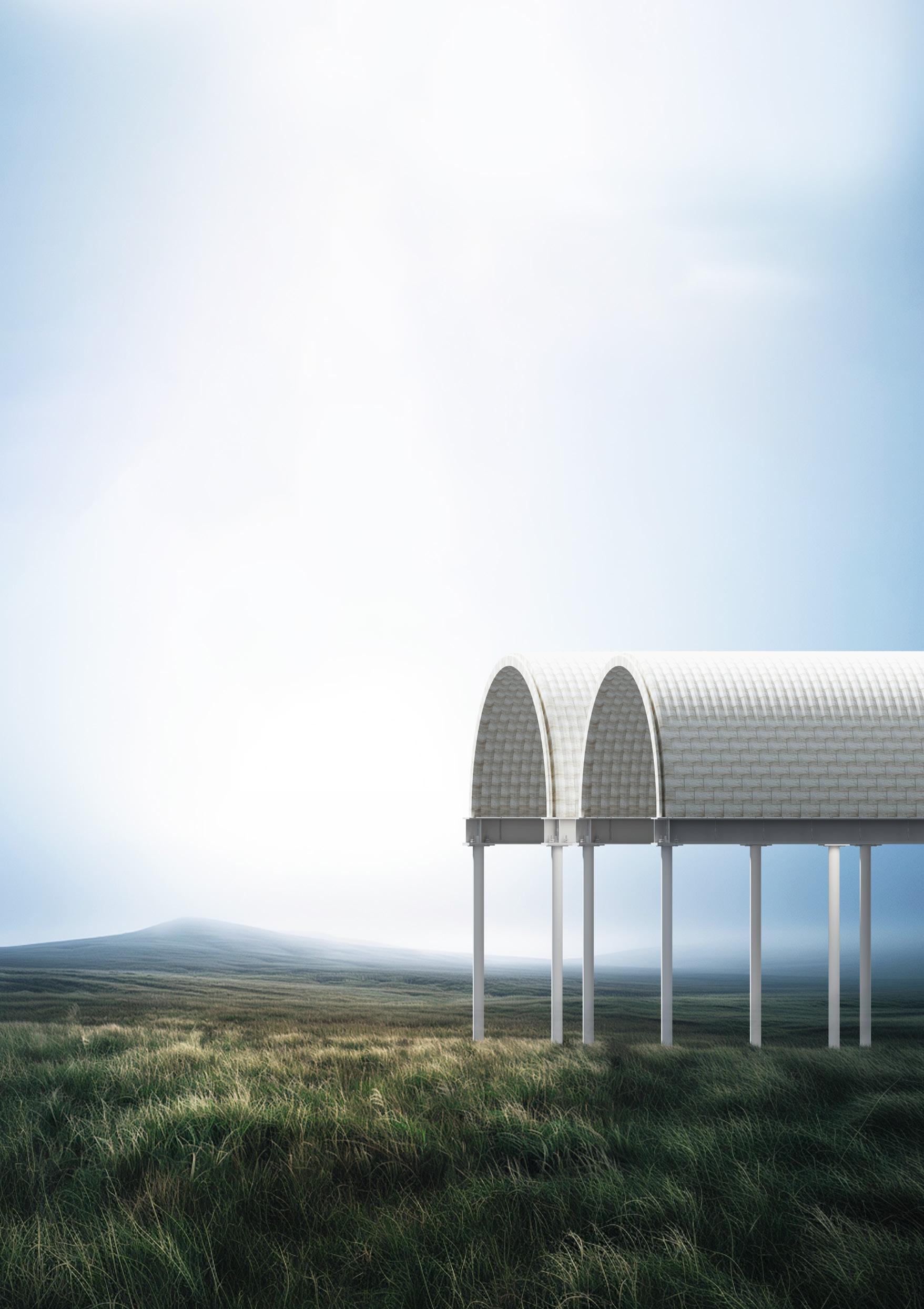

選擇拱的原因

拱具有壓力的形式以及特徵, 且符合菌絲體複合材的抗壓的 特性,能將力傳到兩個端點, 許多傳統的工法都利用拱去達 成很大的垮距,例: 羅馬水道橋(Pont Du Gard)。

並且我們能從圓心將半徑連線, 將拱切割為等分的大小,有利 於創造出模組化的單元。

拱的型態

根據{Shell Structures For Architecture Form Finding And Optimization}這本書得知 拱的兩種型態,一種是找型拱 (Form Finding Arch),另一種 是索道拱(Furnicular Arch), 由下方圖表可知索道拱的結構 線是一個正圓形並且位於輪廓 的中心,因此適合作為模組化 的形狀下去發展。

索道拱 Furnicular Arch

找型拱 Form Finding Arch

of Striatus Bridge

聖家堂

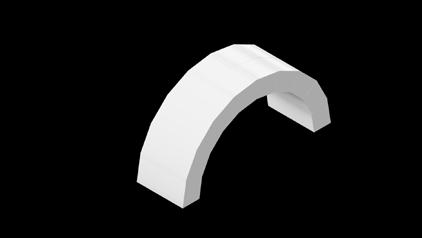

傳統磚需黏著劑克服結構弱點 等分依半徑切割圓周

透過鋼索將結構線串聯

單元餘留孔洞使鋼索串聯

由結構中心線向外延伸厚度

邊緣單元與基礎連結固定

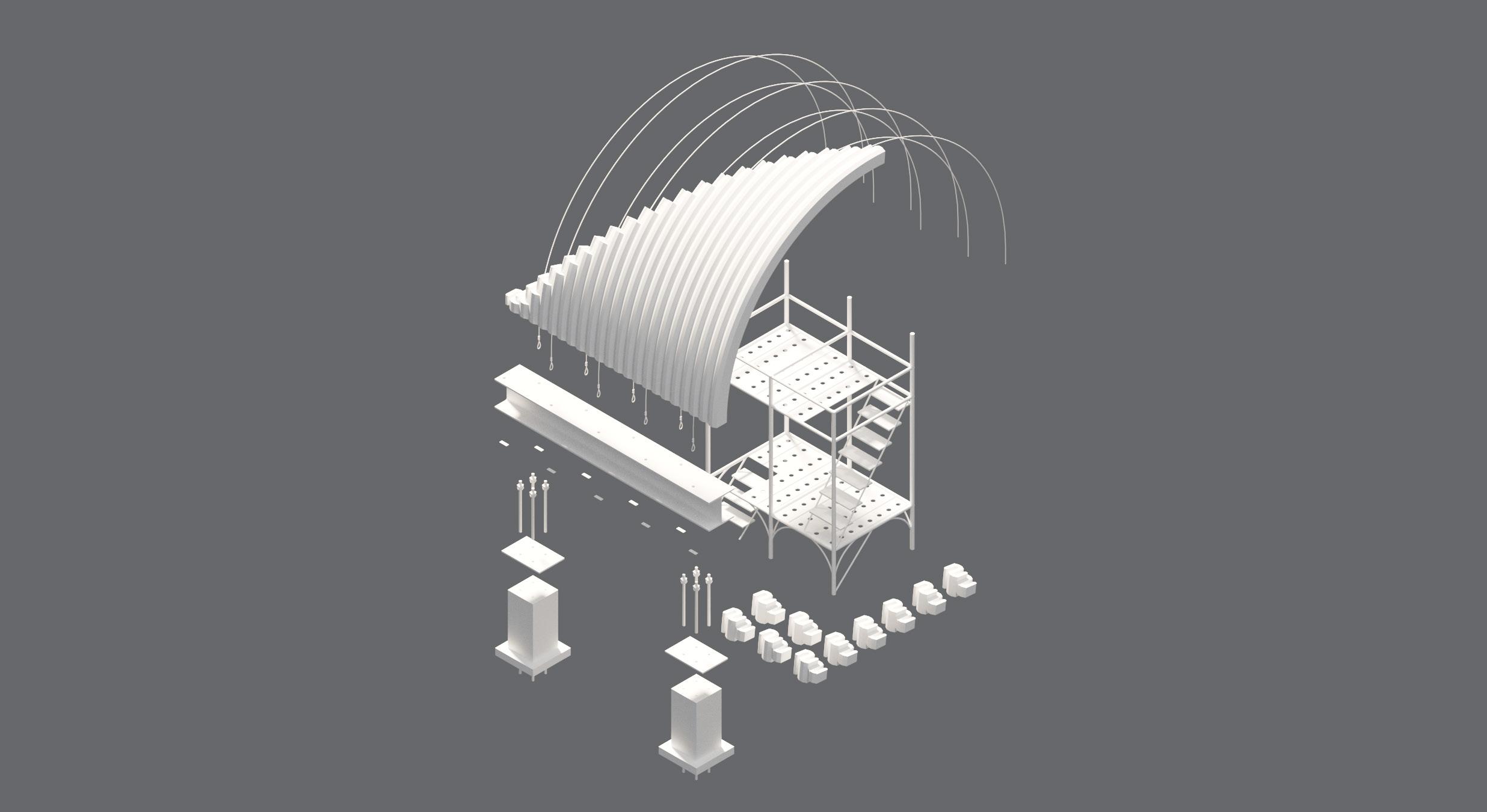

如何模組化製造拱形 尺度的應用及探討

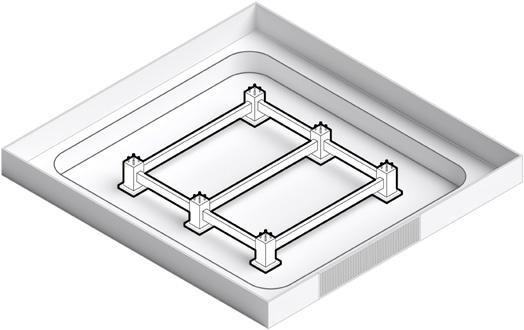

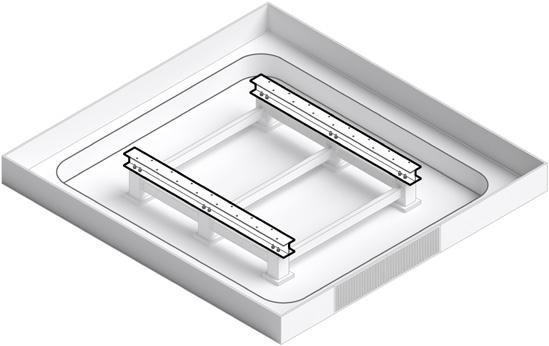

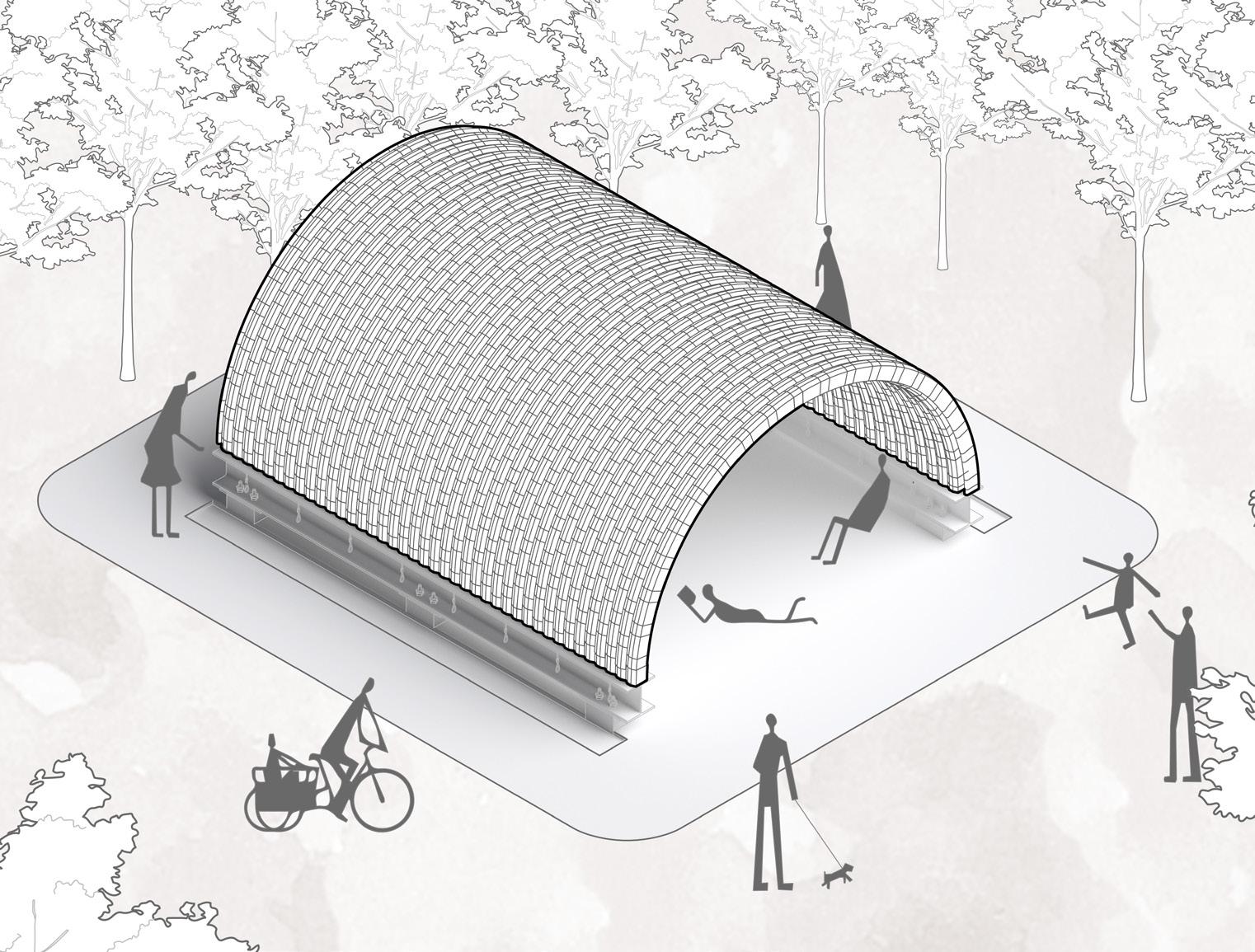

只需要透過專業人員灌製好水泥的基礎,其他的構造都是可以透過 卡楯以及預留孔洞銜接,並且屋頂的單元由工廠製作完成並運送到 工地。基於單元的重量很輕且一般人可以輕鬆搬運,我們希望這個 設計不論設置在何處,都有機會可以使附近的居民參與,不僅可以 增加了施工的效率,也能讓一起參與的人員更有凝聚力。並且因為 此構造的規模不大,所以在最高處只需要一些暫時的支撐,一般人 也只需要墊約一個板凳的高度就可以對構造的最高處進行施作,施 作完畢再將暫時性的固定移除即可,也不會產出裝修的粉塵。若因 為時間原因而使菌絲體竹纖維單元被生物分解,因為乾式施工的關 係,可以迅速地進行替換,而若因為其他因素需要拆除此建物,除 了基礎外的所有材料皆有再利用的可能性,也可以更方便的移動到 另一處。

因為此竹纖維菌絲體複合材料是較佳的抗壓材料,透過鋼索預力結 構不僅可以消除單元的剪力來去預防地震,也可透過鋼索將上下的 結構單元串聯,使結構更加穩固及完整,並且此設計將主結構的H 型鋼樑外露,讓不需要有專業知識的人都可以參與此預力系統的施 作來穩固此屋頂結構。

預鑄單元與乾式施工 鋼索預力結構

鋼索

預鑄單元

暫時固定

鋼索綑綁構件

H型鋼樑

鋼索固定器

預埋螺栓與螺母

收邊鋼片

水泥基礎

無荷重無張力

有荷重無張力

無荷重有張力 有荷重有張力

組構與形構 Morpho

模組化的構想

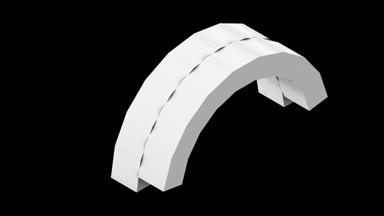

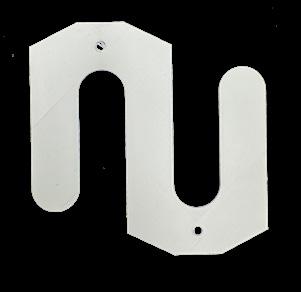

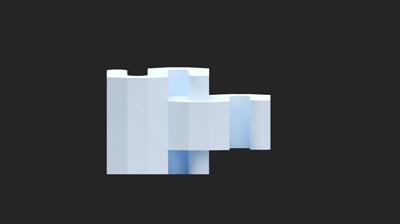

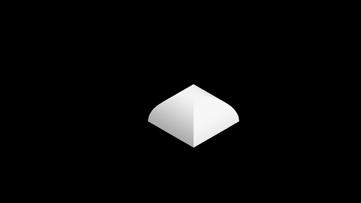

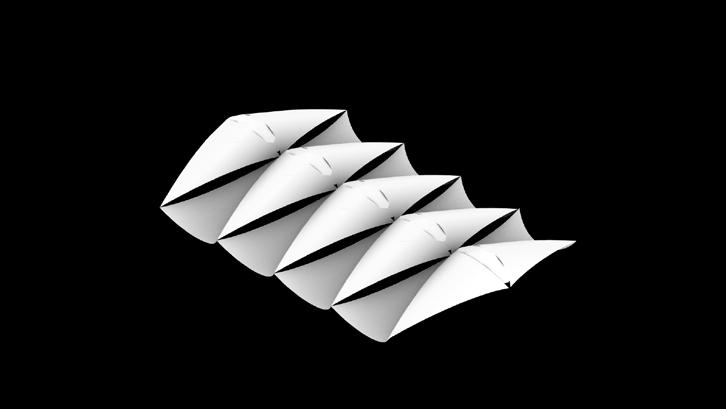

設計模組化自我卡扣結構

由傳統的磚作為構想,本設計 想要避免不永續的膠合黏著物, 如水泥砂漿,或是以些以石油 基底的膠合物。

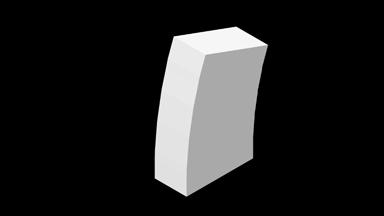

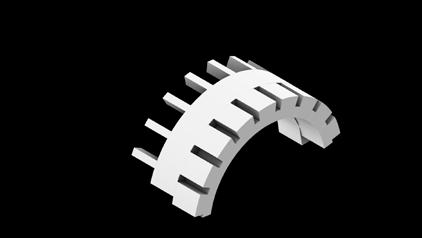

因而以正拱為出發點,將圓心 延伸出半徑,再將拱的量體等 分的切割成相同的單元,然後 將其平行複製,加入U型卡楯 的概念運用於其中,用於固定 左右相鄰的單元。

再者,將兩相鄰的單元以相同 的圓心進行旋轉,這樣就能創 造出交叉的效果並且以單元的 邊緣中心作為延伸支點,延伸 出相同長度的單元,用來固定 相鄰的上下單元

外觀構想

相對於用方與直線的造型,用 弧線的單元切割,讓單元卡扣 得更順利會是優先的考量點, 因而將卡扣的接合處倒圓角, 使卡扣的地方能順滑通過,然 後再透過室外可能需要排水的 機能來去做不同造型的測試, 再者內部的立面,也會透過是 否能在室內空間安裝管線及電 路,而去做一些造型的變化以 及留白,創造出更多可能性。

最後再透過建築上的美學與機 能去決定最終可能的單元造型。

組合外觀與形式

/菌絲體生長特性 /建築外觀造型 /面對天候變化之機能 /室內機能

單元形式的發展

階段發展

階段1:直線的單元堆疊,連接 處會有間隙。

階段2:加入弧形元素,使室內 與外立面做出不同變化 以及連接處的削角。

階段3:嘗試弧形且封閉的外立 面,有機會達到平滑表 面。

階段4:歸納與整理

外觀構想

嘗試用最初的幾何形去做不一 樣的造型嘗試,並根據對內對 外功能不同,去做一些凹凸變 化。

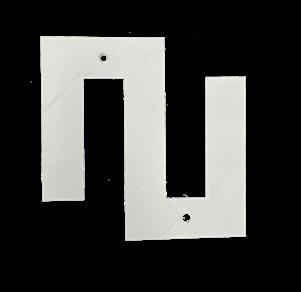

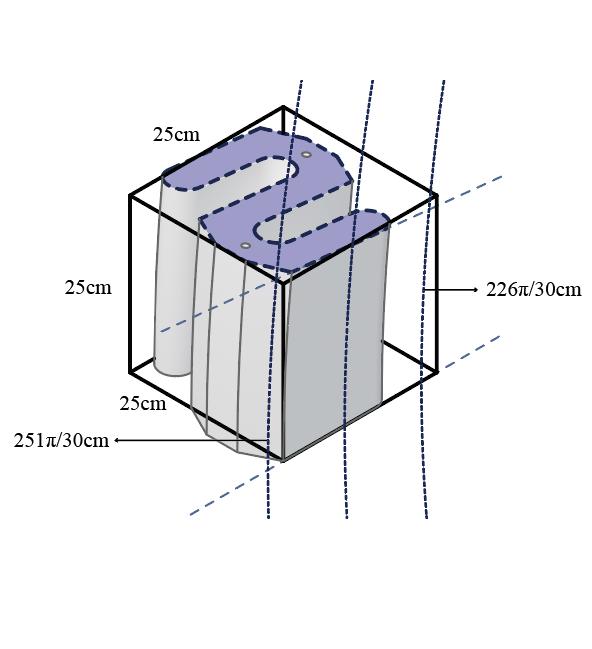

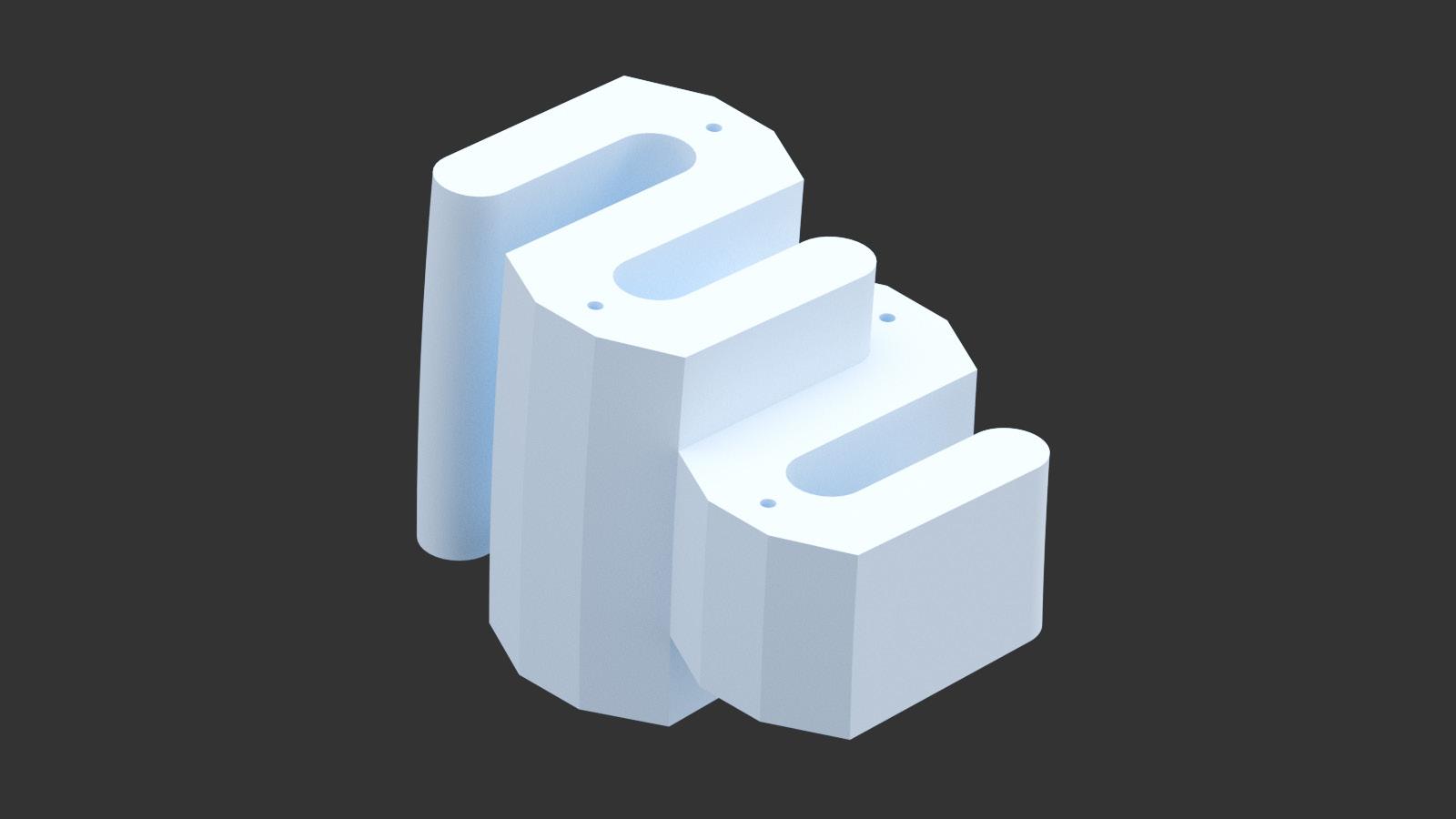

重構與分析剖面

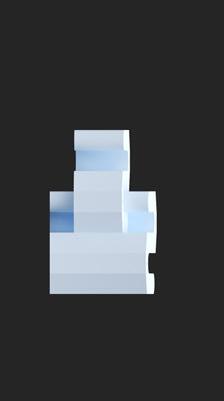

根據(Olivero, et al., 2023)文獻可知,若要讓菌絲體材料具有 結構行為至少要有3公分的厚度。並且將剖面重新設置為正方形而 不是長方形,使受力較為均勻。為了可以讓大部分的成年人容易的 拿起,所以將每個邊的尺寸設置為25公分,讓每個方向的厚度都可 以有5公分,沿著U卡楯成形,然後再針對形式上,用簡單幾何形 是去做增加或減少,並在於卡扣交接處做導圓角的優化,不僅能讓 卡扣組裝更加順利,也可以使菌絲體的生長不容易出現基質撥落的 現象並且預留好能穿過鋼索的開口。

最後在拉伸實驗的結果以及建築外觀以及機能上的考量,選擇了 FORM C 為最終要生產的單元。

重構剖面

將四個剖面的形式用以3D列印 出1mm厚度。最後進行將重量 設置於開口處進行拉伸實驗, 用以模擬兩個相連單元的水平 側向力的作用模式。根據實驗 我們可以得知,FORM A在五公 斤的成重已永久變形,而FORM D則是測試中最穩定的。根據實 驗歸納出直角的卡扣型態較脆 弱,並且直角的型態會讓菌絲 體的生長不易控制,直角也會 使卡扣較不容易。

單元的尺寸規範

在底部已經確定為25公分的正 方形,根據柯比意的黃金比例, 將弧形的高度設置於226公分, 以便於將手伸直就能進行組裝, 而根據弧形的大小(238.5π) 切個成大約25公分的大小,使 整個結構體成形在正方體的框 架內,同時此尺寸也適合一個 人獨自搬運,並且根據已知密 度為多少的前提下,一個單元 的重量大概為多少,也不會造 成負擔。

造成永久變形

正方體框架與尺寸

單元的應用形式

結構型態 設計模組化自我卡扣結構

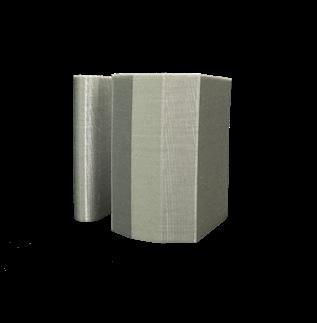

經過形狀模擬嘗試,實際模型 列印卡扣組裝,實驗的數據歸 納,還有考量建築上的使用以 及套用到竹纖維菌絲體材料的 特性,所綜合考量所設計出的 最終單元成果。

邊緣的客製化模組

原本相同的模組可以構成大約 90%的主結構體,但邊緣的部分 需要將原模組以三種不同的方 式去切割,才可以讓整個拱形 結構體完整,將邊緣收齊,體 現更良好的外觀與功能。

結構單元成果

客製化邊緣模組

正方體框架

倒圓角

等分切割

部分模組_2

卡扣單元

部分模組_1

部分模組_3

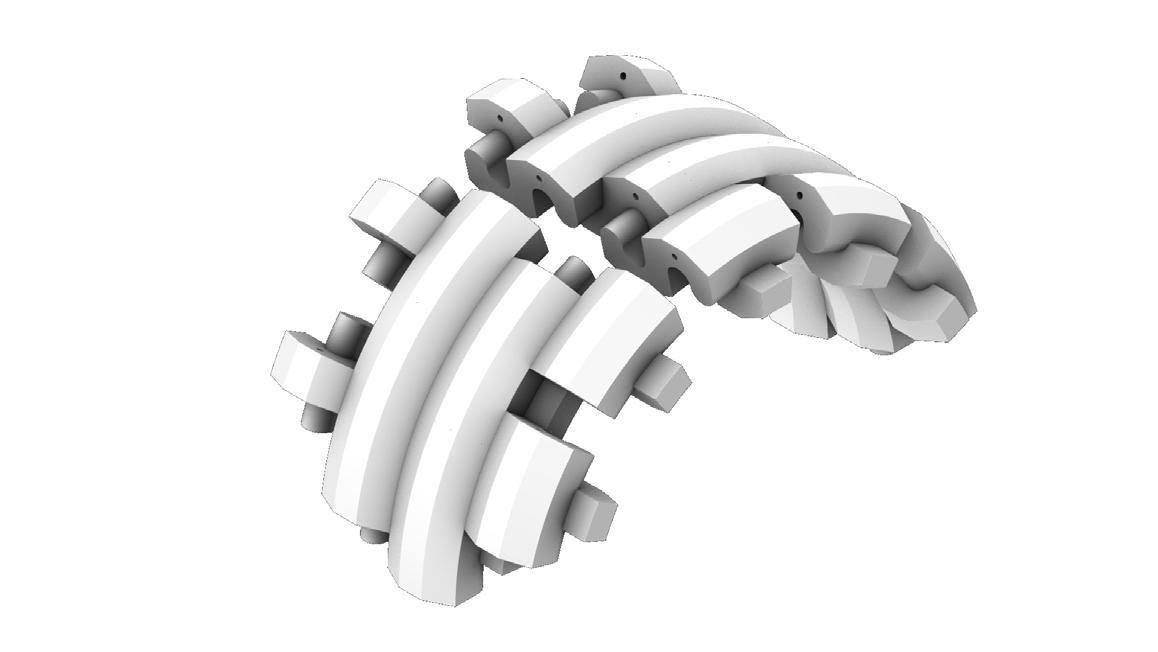

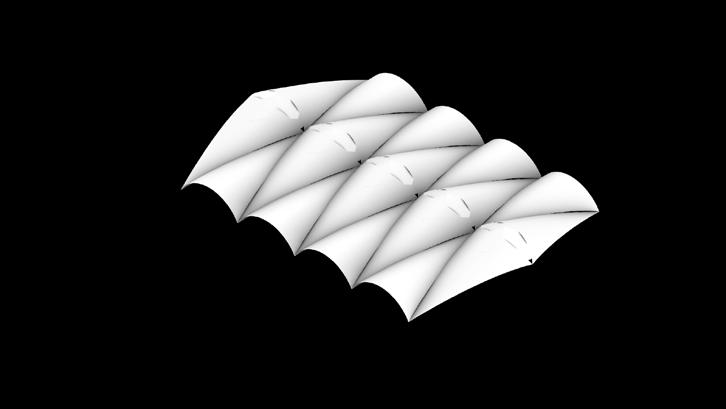

不同的屋頂形式

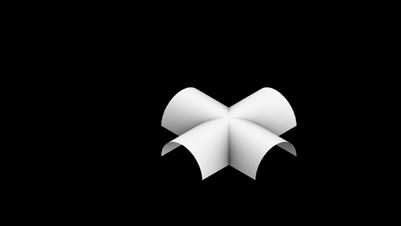

從平面的圓形開始發想,可以 組合出腹股溝式穹頂,是被廣 泛應用於西方國家的拱形構造 ,是一個可以透過菌絲體材料 製造出優美的曲線屋頂的一種 方式。

而當我們再把圓形透過三維空 間的方式構想,由點、線、面、 構成更多樣化的形式,可以去 切割成不同等分,再透過旋轉 或是鏡射等方式降切割出來的 形狀進行拼接,就可以創造出 更多有趣造型的屋頂形式,並 且可以依據不同的機能需求去 做些微的調整,讓空間更加實 用以及有趣。

需要過多的客製化模組

當用面來思考時,這些造型的 邊緣可以很好的接合,但如果 將模組化的單元套用回來時, 因為單元有一定的體積大小, 所以剩下得空隙,就會需要過 量的客製化的單元來去做調整, 即使其中可以找到一些規律, 但這樣所需要的製造方式與當 初所設定的概念不相符,不僅 需要增模具的時間與金錢成本, 在組裝上也不會像原本的拱形 那麼順利,故本設計先不採用 這些形式,但若未來有機會, 也許會有更良好的技術以及方 法來去幫助我們解決這些問題。

十字拱頂

應用構想 Application

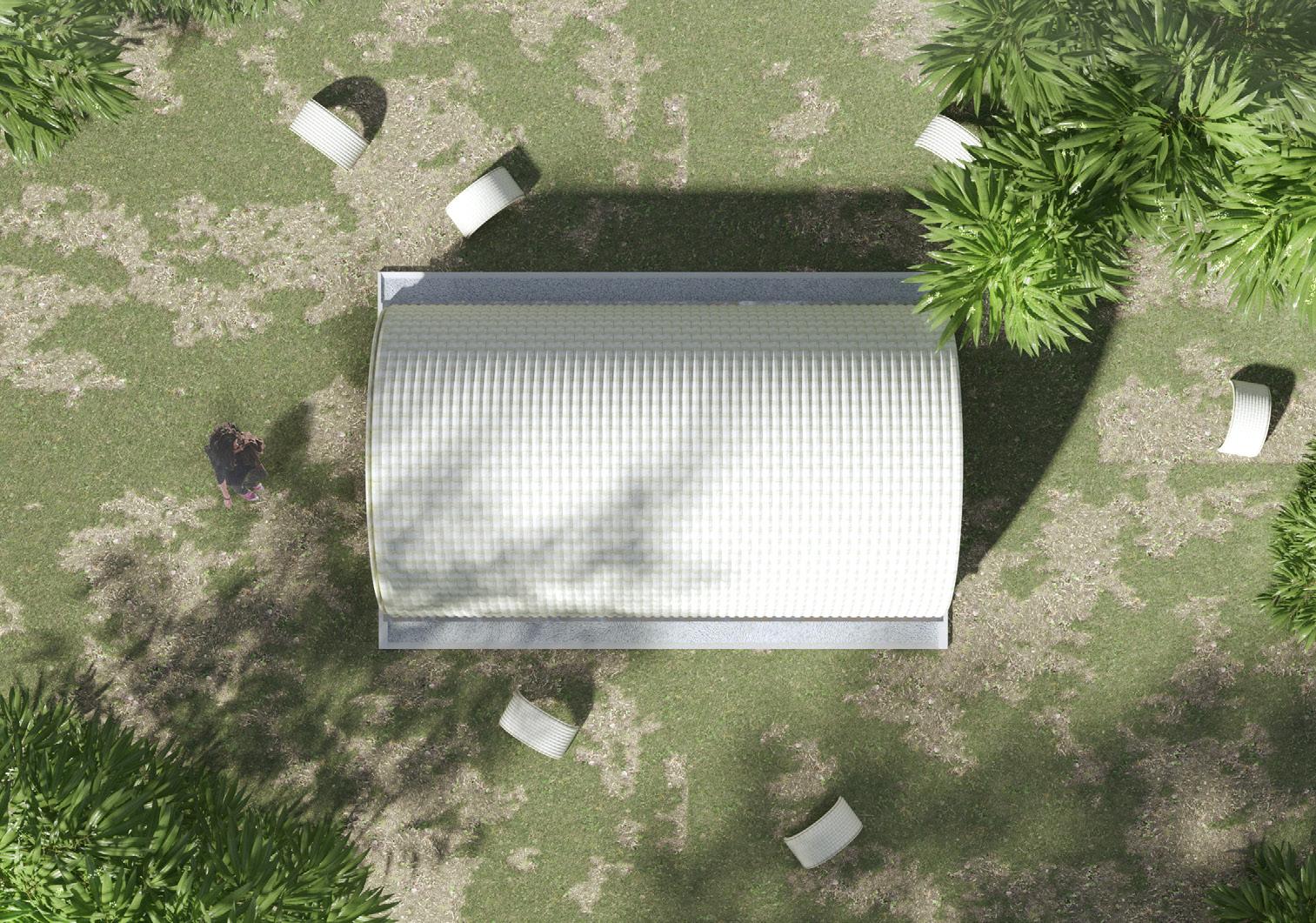

設計基礎資料 基地: 使用機能: 占地面積:

高度: 設計者:

台灣

屋頂替換結構,

涼亭,小書屋,

遊憩空間,菇業 養殖

約75.5平方公尺

約3.06公尺

曾睿禾,黃惠瑩

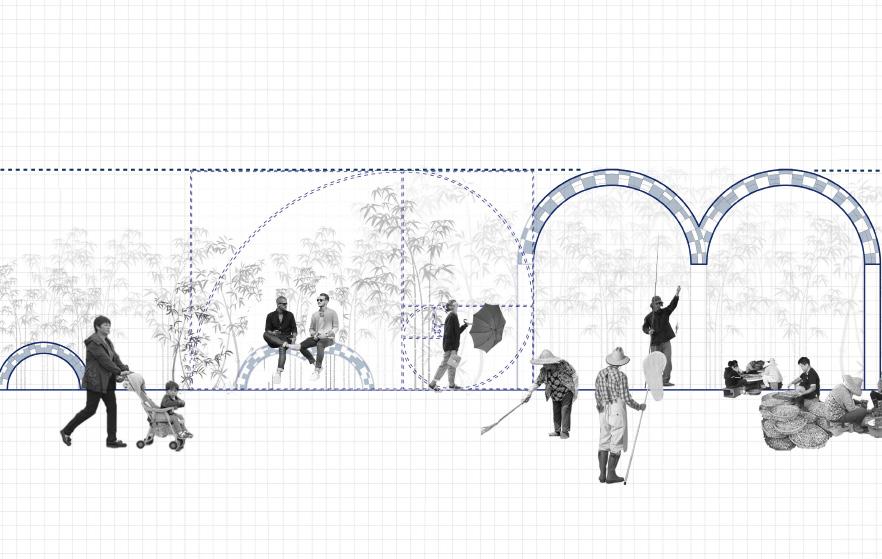

設計概念

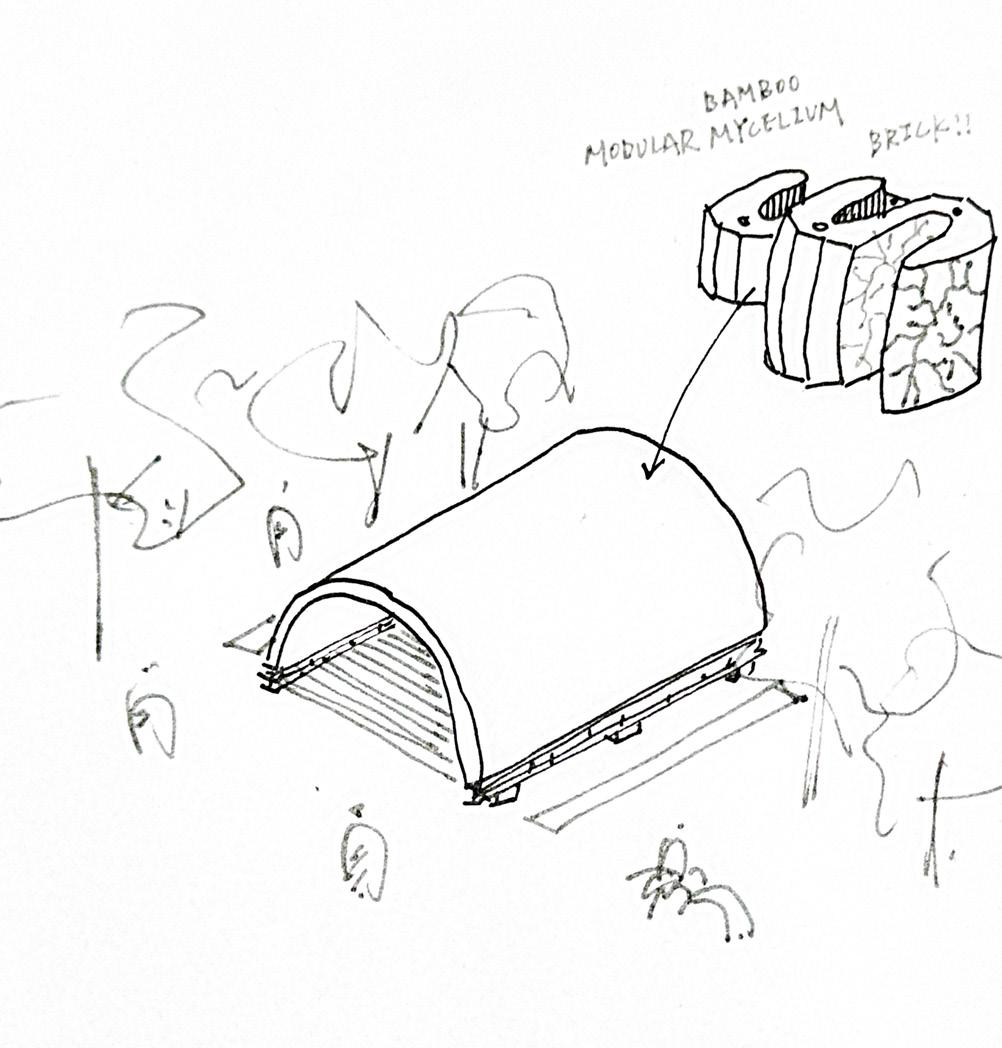

透過在地材料的創新應用與設 計,創造出一個,屬於在地的 特色結構體,希望不管在台灣 何處都容易負擔並且快速地被 製造與運用。透過簡易的型式, 創造出能應用於不同情境的空 間,也能因為地域性與人文的 不同讓此結構體有不同的個性 與表現,不僅可以符合未來台 灣所期望達成的永續建築環境 願景,也有機會讓在地化的材 料與建築物更有全球化的機會。 設計草圖

鋼板 t=22(SN400B)

固定螺栓16Ø

連續基礎 W=40

混凝土制模板 t=50

隔熱層 t=50

碎石t=100

2

PHASE 3

鋼索預留孔 20Ø

樑:St-H 400×400×13×21

五分螺母

#6鋼筋

連續基礎 W=40

PHASE 4

鋼索固定器L×W=50.8×139.7

不鏽鋼鋼索 10Ø

鋼板 t=22(SN400B)

連續基礎 W=40

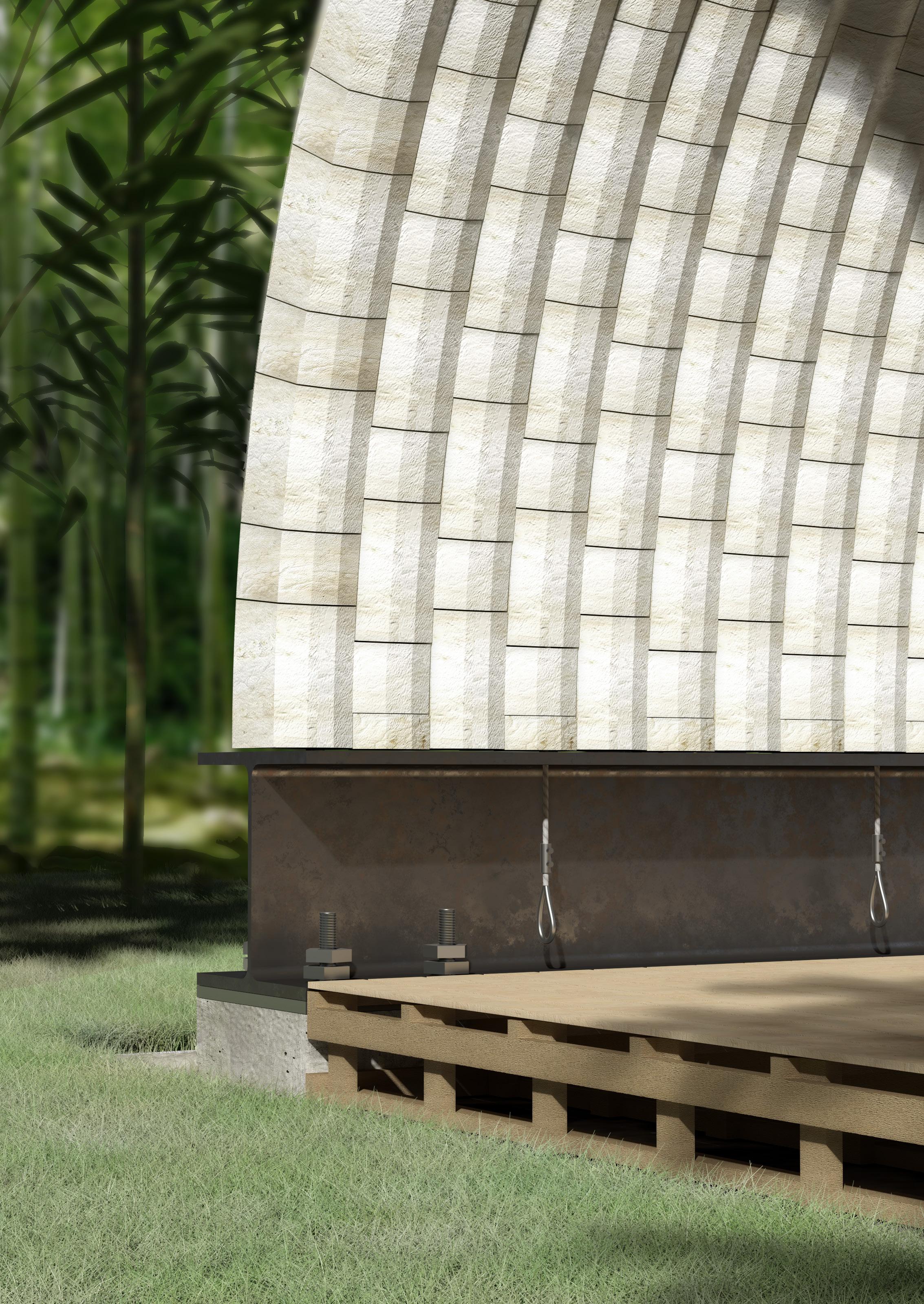

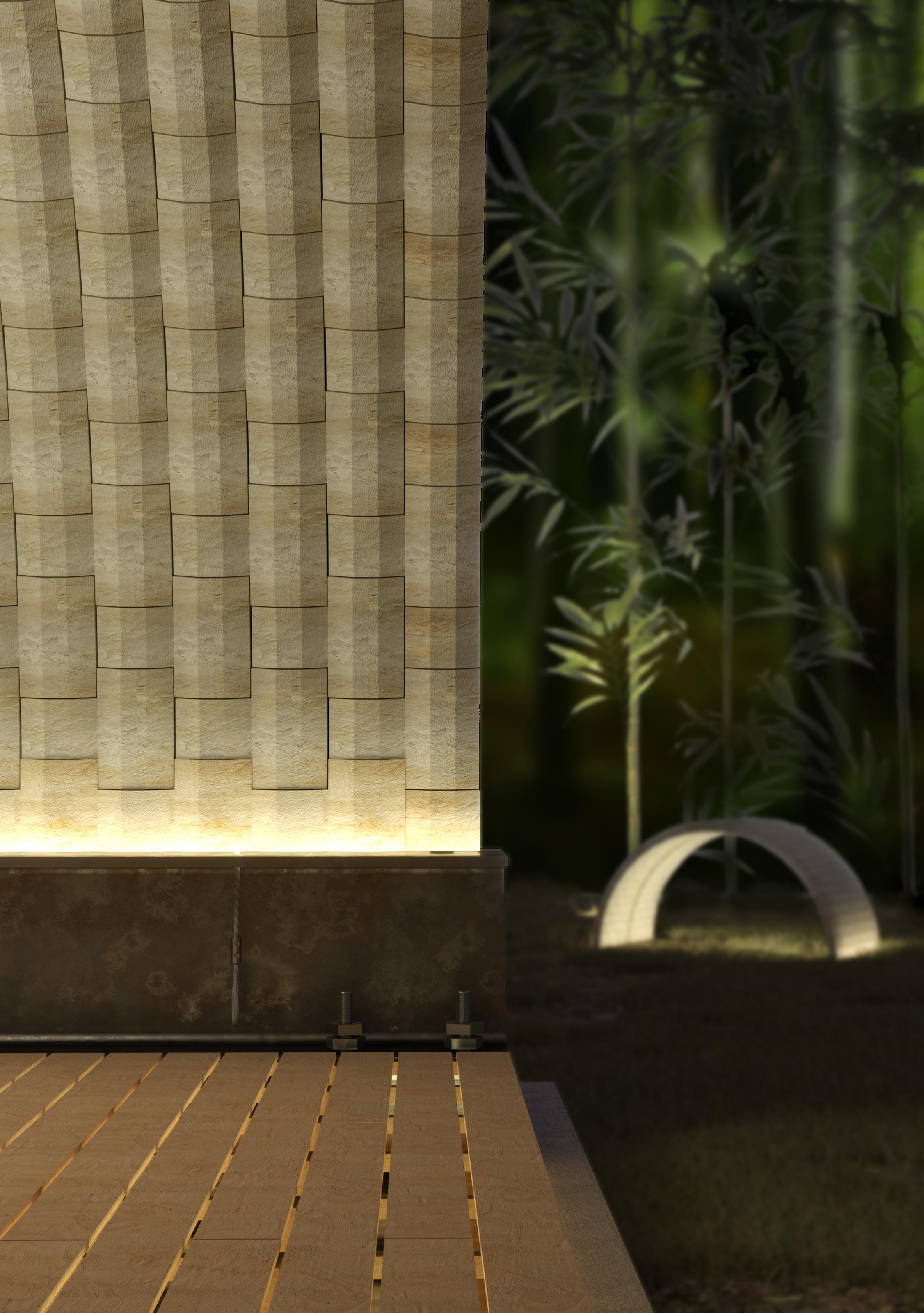

竹纖維菌絲體磚 250×400×250

擋水收邊板H=40

透明防水層

PVC排水管 60Ø

碎石透水層 Ø15

基礎預埋螺栓 S:1/4

固定H型鋼梁預留孔洞 S:1/4

後張力鋼索固定器與擋水收邊 S:1/4

臨時固定鷹架與磚塊模組 S:1/4

香菇培養空間

植栽與自耕空間

兒童遊憩空間

竹纖維菌絲體磚 250×400×250

厚張力結構系統:

不鏽鋼鋼索 10Ø

鋼索固定器L×W=50.8×139.7

樑:St-H:400×400×13×21

固定螺栓 16Ø

鋼板 t=22(SN400B)

排防水系統:

透明防水層

PVC 排水管 60Ø

碎石透水層 15Ø

植披

室內裝修面:

實心木板 t=25

六分木夾板t=1.8

角材 50×80

防潮布

地基:

有機土 t=30

水泥地樑 W=26

水泥基礎:

連續基礎 W=40

混凝土制模板 t=50

聚苯乙烯隔熱層 t=50

碎石 t=50

1

鋼柱170 Ø 工廠防鏽塗層

固定螺栓 t=20

不鏽鋼板 15Ø

隔熱層 t=50

碎石t=100

PHASE 2

鋼柱170 Ø 工廠防鏽塗層

連續基礎 W=40

#6鋼筋

固定螺栓 t=20

不鏽鋼板 15Ø

PHASE 3

WRK24可轉向鋼索固定器

鋼索預留孔 20Ø 加徑板 W=140

樑:St-H 400×400×13×21

鋼板 t=22(SN400B)

鋼柱170 Ø 工廠防鏽塗層

PHASE 4

竹纖維菌絲體磚 250×400×250

排水C 型鋼 t=60

鋼索固定器L×W=50.8×139.7

不鏽鋼鋼索 10Ø

8分螺栓與螺母

鋼柱170 Ø 工廠防鏽塗層

預鑄白鋼細圓柱 S:1/4

水泥基礎與地樑 S:1/4

H型鋼樑與後張力鋼索固定器 S:1/4

臨時固定鷹架與磚塊模組 S:1/4

▽GL+6030

竹纖維菌絲體磚 250×400×250

厚張力結構系統: 不鏽鋼鋼索 10Ø

鋼索固定器L×W=50.8×139.7

加徑板 W=140

樑:St-H:400×400×13×21

固定螺栓 16Ø

鋼板 t=22(SN400B)

屋頂排水: 1mm 不銹C型鋼

▽GL+3870

▽GL+3450

結構系統:

WRK24可轉向鋼索固定器

鋼柱 170Ø 工廠防鏽塗層

活動空間

▽GL+950

排防水系統: 透明防水層 PVC 排水管 60Ø

碎石透水層 15Ø 植披

▽GL+150 ▽GL+80

▽設計 GL±0

水泥基礎: 接合不鏽鋼板t=20

連續基礎 W=40

混凝土制模板 t=50

聚苯乙烯隔熱層 t=50

碎石 t=50

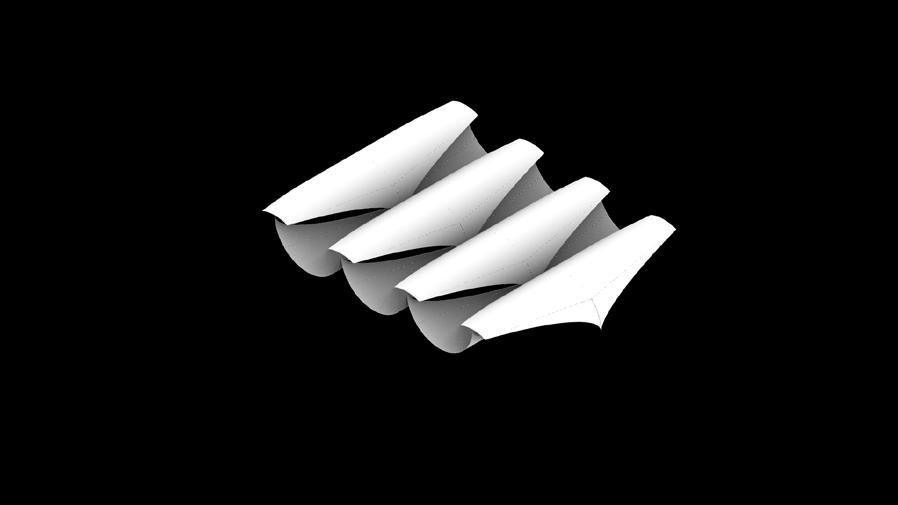

製造與未來 Application

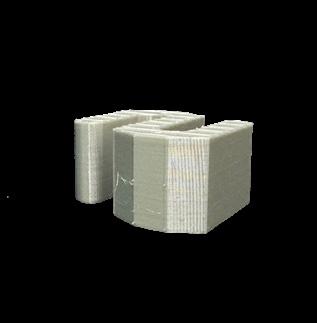

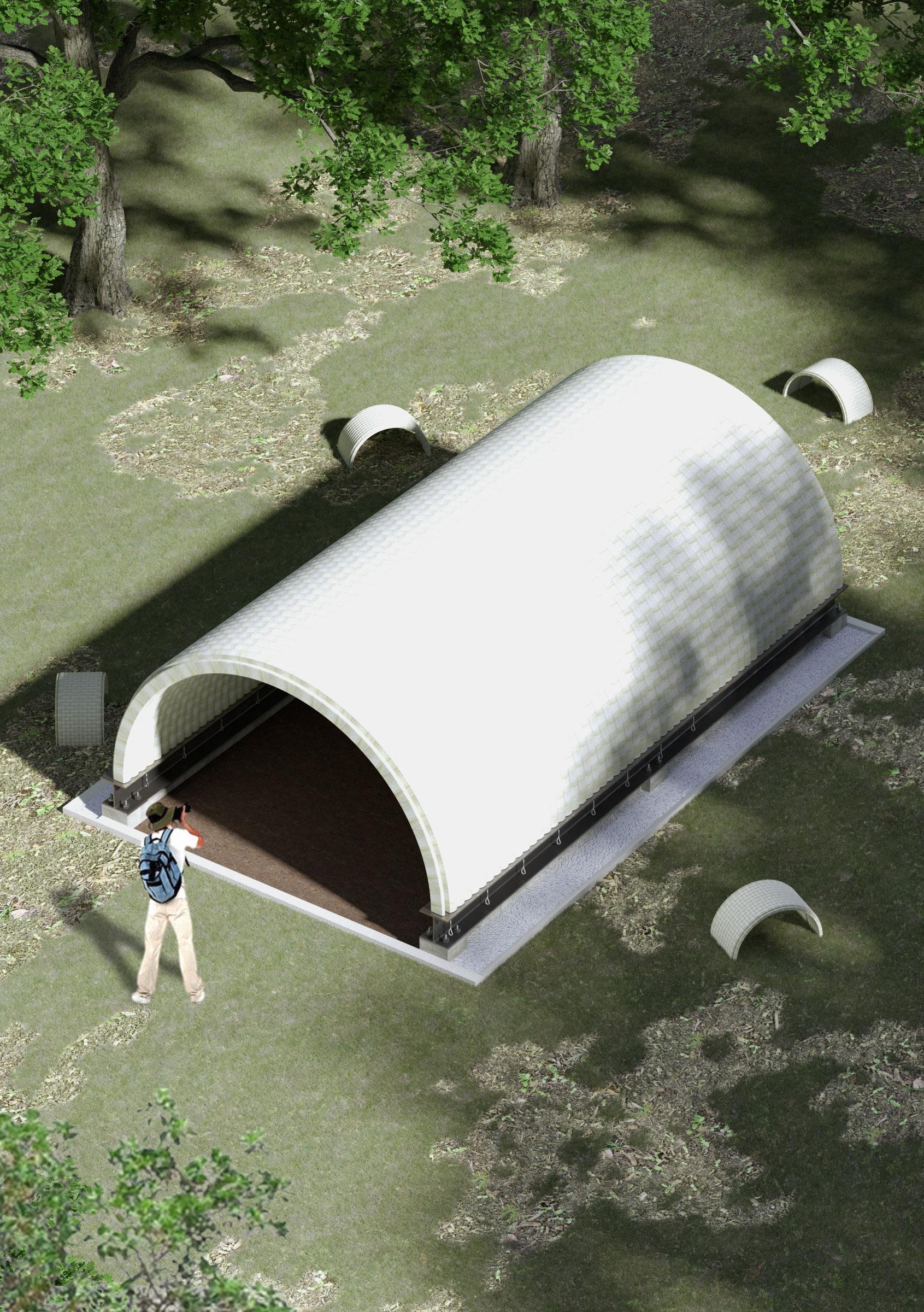

製造與未來 1:2的材料模型

目前已經將1:2大小的模具, 用1mm厚度3d列印出來並用竹 纖維菌絲體填滿,並且在這次 模具中嘗試使用特殊的灌注模 式,利用菌絲體自黏性與擴張 的優點,將模具分為兩半進行 灌注,經過兩周的培養後,菌 絲體會將重疊的剖面連接起來, 並且是穩固可以拆掉模具的, 但關於其他綜合的測試還須等 待其他部分完整的生長完並烤 乾再進行其他結構測試。

1:1的大量生產與製造

在1:2的模型確定可以形成材 料模組單元後,1:1的單元模具 將會以空壓的方式來製造,目 前1:1的單元已透過3D列印成 形,再透過空壓翻模,就可以 形成重複使用的模具並大量生 產。

模具與培養情況

A.砍伐桂竹

E.種植秀珍菇太空包

F.混合菇與竹纖維竹粉基質 菌里

當確定好基本的結構形體後,單用拱的形狀,透過三維空間的思考, 將其交錯與堆疊,就有機會創造出更多不同類型的屋頂結構造型, 使得空間有更多的變化以及樂趣。但是其他的形狀會造成許多客製 化模組的產生,不符合前述核心概念,所以先以單純的隧道拱作為 設計目標與結果,若未來有更多的研究與技術,希望有機會達成所 想像的 「菌里」這個目標。

B.將竹片切成固定大小

C.將竹纖維高溫乾燥與滅菌

D.將竹片研磨成竹粉

G.將混合物放入空壓模具

H.將預製好之單元組裝成

THE MBM BRICK VILLAGE

經過扎實五年的建築訓練,我們剛好有機會透過不同的設計方式來 呈現建築設計的結果,在過程中也學習到很多不同的專業知識。我 們認為建築其實是由許多不同的部分串聯成的一個領域,材料與結 構也是不可忽視的一環,透過這個的觀念與知識,我們也嘗試了自 己從未嘗試的設計方法以及學習新的專業知識並回來應用於自己在 這五年的所學並擦出不同的火花。

在學期中,我們也飛往國外參加研討會,使我們更有國際觀也有機 會見識到目前走在最前面的研究以及技術,了解建築有更多的可能 性存在。

Q&A

Q1:成形後的公差問題如何解決?

A1:將一批材料同時混合與製造,讓每一科的公差盡量一致,或是維 持在差不多的比例,單元與單元間的接縫,透過生物材料如:蠟、 菌絲體(活)等來填充。

Q2:有沒有想過將菌絲體作為接縫的黏合材?

A2:有,但是困難的點在於控制菌絲體的生長,除了有點難預測菌絲 體的生長方向以外、因為在生長期間會需要一定的水分以及養分, 長時間的泡水可能會使的原本烘乾的材料模組單元結構性降低。但 國外目前有人嘗試將菌絲體磚的上下兩側熱壓乾燥,讓磚塊中間保 持活性讓菌絲體還有在生長之可能,未來有機會進行更深入的探討 以及研究出可行的方式。

Q3:有沒有試過其他的竹種類的纖維?

A3:還未嘗試,因為時間的限制,所以我們首先嘗試有醣類較多的竹 種類來做為基質,來確保有較高的成功率,但不同的竹纖維種類的 確有可能造成結構強度的影響,這個方向是正確的嘗試方向。

Q4:使用竹子的話需要考慮它本身材料特性在高溫高壓下所產生的問 題,我們又是如何解決應用上產生的問題? A4:如同前面簡報上我們提到,竹子本身具有材料耐受性的疑慮,我 們不選用他作為結構主題也是考量到這個問題,選用打碎的纖維作 為基質添加,不只降低材料耐受性的風險,也能增加實驗結構性, 較小的粒徑及尺寸也能更好滲透菌絲體的生長,增加生長速度。

Mail : immagic1124@gmail.comTel : +886 975545671IG : washitsu_24

Mail : ahhathoo@gmail.comTel : +886 922893357IG : ying_.o._ying

指導老師:劉柏昇老師

材料供應:欣林竹藝社

協助人員:施冠廷、謝焌騰、王晧偉、李易恩、于可、黃釋億、吳 承翰、黃稚評、陳重宇、蘇奕丞、蘇洊漘、蔡承洋、黃心妤、羅紫嫺、 偉大的父母親、可靠的電腦、乖乖的3D列印機、未曾放棄的自己。