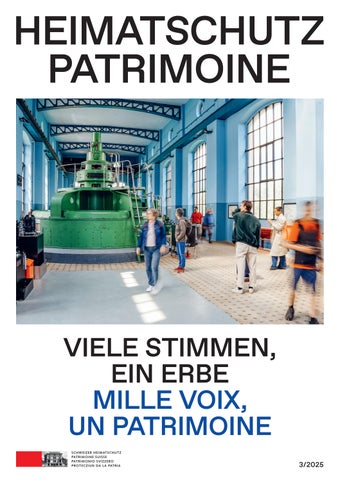

VIELE STIMMEN, EIN ERBE MILLE VOIX, UN PATRIMOINE

FOKUS FOCUS

20 GESPRÄCH MIT YUMA SHINOHARA ENTRETIEN AVEC YUMA SHINOHARA

4 Spuren der Saisonniers

Neue Fragen, viele Perspektiven

Ein Blick auf das Denkmalschutzjahr 1975 16 Ihre Lieblingsbauten

18 Weg der Vielfalt 20 «Wir möchten auch weniger sichtbare Themen ansprechen»

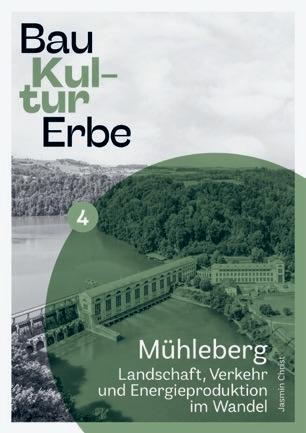

Verbandsnachrichten 24 Extrafahrt nach Mühleberg 29 Poschiavo kennenlernen 30 Grosse Feier in Basel 32 Angriffe auf das ISOS

Eine Pionierin des Ortsbildschutzes 35 Ferien in der Villa Elfenau

Begegnungen

38 Ein Spiel mit den Wellen

Heimat ist immer jetzt

Unterwegs in Geuensee 46 Wir empfehlen 48 Schlusspunkt

VERBANDSNACHRICHTEN VIE ASSOCIATIVE

24 EXTRAFAHRT NACH MÜHLEBERG

COURSE SPÉCIALE POUR MÜHLEBERG

BEGEGNUNGEN RENDEZ-VOUS

38 EIN SPIEL MIT DEN WELLEN JEUX D’ONDES

2 En

4 Sur les traces des saisonniers

Nouvelles questions, multiples perspectives 15 Retour sur l’Année du patrimoine architectural 1975

16 Vos lieux de patrimoine préférés

18 Le parcours de la diversité

20 «Nous voulons aussi traiter de sujets moins visibles»

Vie associative

24 Course spéciale pour Mühleberg

29 À la découverte de Poschiavo

30 Une grande fête à Bâle

32 Attaques contre l’ISOS

34 Une pionnière de la protection des sites construits

35 Vacances à la Villa Elfenau

Rendez-vous

38 Jeux d’ondes

42 Le patrimoine est ancré dans le présent

44 Chemin faisant à Geuensee

46 Coups de cœur

48 Point final

Ralph Brühwiler

Natalie Schärer

DAS KULTURERBE GEHÖRT UNS ALLEN LE PATRIMOINE EST UN BIEN COMMUN

1975 rief das Europäische Denkmalschutzjahr dazu auf, unser baukulturelles Erbe zu erkennen und zu schützen. 50 Jahre später stellen sich neue, grundlegende Fragen: Was gilt als Baudenkmal? Wer entscheidet darüber? Und für wen bewahren wir überhaupt? Es zeigt sich: Die Antworten auf diese Fragen sind vielfältig. Nicht überall, wo bauliche Zeugen erhalten werden, fühlen sich alle mitgemeint. Und manches Denkmal schmerzt – gerade weil es zu unserer Geschichte gehört. Heute gilt es, den Impuls des Europäischen Denkmalschutzjahres 1975 weiterzutragen: mit neuen Stimmen, neuen Perspektiven und einer Erinnerungskultur, die auch Raum für das bislang Unerzählte lässt.

Diese Ausgabe führt zum Bührer-Areal in Biel, zu einem Ort, der selbst vielen Einheimischen lange verborgen blieb, weil die Geschichte und die Lebensrealität der dort einst lebenden Saisonniers gezielt ausgelöscht wurden. In St. Gallen machen bislang übersehene Erinnerungsorte sichtbar, wie vielschichtig unser kollektives Gedächtnis ist. Und auf der Schweizer Karte auf Seite 16 versammeln sich Objekte, die Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, besonders am Herzen liegen – klassische Baudenkmäler ebenso wie überraschende Entdeckungen.

Unser Kulturerbe muss ausgehandelt werden, denn es gehört uns allen: Alten und Jungen, Hiergeborenen und Zugezogenen, Minderheiten und der grossen Mehrheit. Je mehr sich für unsere gemeinsame Vergangenheit einsetzen, desto lebendiger und inklusiver wird unsere Zukunft.

En 1975, l’Année européenne du patrimoine architectural appelait à reconnaître et à préserver notre patrimoine bâti. 50 ans plus tard, de nouvelles questions fondamentales se posent: qu’est-ce qu’un monument? Qui en décide? Et pour qui, dans le fond, préservons-nous? Les réponses à ces questions sont multiples. Tout le monde ne se sent pas forcément concerné par la conservation d’un bâtiment en particulier. Ce n’est pas parce que des témoins du bâti sont conservés que tout le monde s’y reconnaît. Aujourd’hui, il convient de poursuivre l’élan donné par l’Année du patrimoine architectural 1975, avec de nouvelles voix, de nouvelles perspectives et une culture de la mémoire qui fasse également place à ce qui, jusqu’ici, n’a pas été raconté.

Cette édition nous conduit sur le site Bührer, à Bienne – un lieu longtemps resté dans l’ombre, y compris pour de nombreux habitants de la région, parce que l’histoire et les conditions de vie des saisonniers qui y ont vécu ont été délibérément effacées. À Saint-Gall, des lieux de mémoire jusqu’à présent ignorés révèlent la complexité de notre conscience collective. Et la carte de Suisse, en page 16, rassemble des objets qui, chères lectrices et chers lecteurs, vous sont particulièrement chers – des monuments classiques aussi bien que des découvertes surprenantes.

Notre héritage culturel doit être débattu, car il nous appartient à toutes et à tous: jeunes et aînés, autochtones et immigrés, minorités et majorité. Plus nous nous engageons en faveur de notre passé commun, plus notre avenir sera vivant et inclusif.

Natalie Schärer und Peter Egli, Redaktion

FÖRDERPROGRAMM

LEBENSWERTE UND NACHHALTIGE ORTE

Planen Sie die Neugestaltung eines Ortes, um die ökologische, wirtschaftliche oder soziale Nachhaltigkeit zu stärken? Haben Sie Ideen, wie die Nachhaltigkeit bei der Gestaltung und langfristigen Nutzung unseres Lebensraums gefördert werden kann?

Die Ausschreibung des Förderprogramms «Nachhaltige Entwicklung 2025/2026» ist lanciert, in diesem Jahr als Kooperation zwischen dem Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) und dem Bundesamt für Kultur (BAK). Thema: «Lebenswerte und nachhaltige Orte». Gemeinden, Städte, Kantone sowie private Institutionen sind eingeladen, bis am 30. September 2025 Vorschläge für innovative und reproduzierbare Projekte einzureichen.

are.admin.ch/foerderprogramm

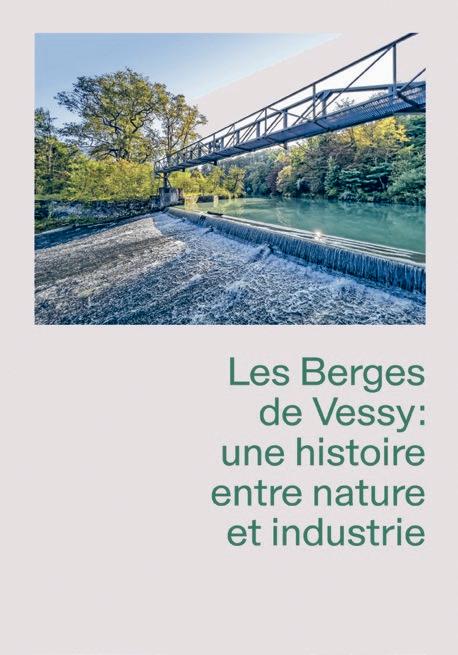

«HISTOIRES D’ARCHITECTURES»

À l’occasion du cinquantenaire de l’Année du patrimoine 1975, les Journées européennes du patrimoine 2025 vous invitent à un exceptionnel voyage dans le temps. Les 13 et 14 septembre, plus de 400 lieux culturels ouvrent leurs portes sous le titre «Histoires d’architectures».

decouvrir-le-patrimoine.ch

AUSSTELLUNG

WASSERKRAFT UND WIDERSTAND

Die Nutzung der Wasserkraft in den Alpen ist eine Erfolgsgeschichte der Ingenieurskunst und der erneuerbaren Energie. Die Errichtung von Staudämmen und Wasserkraftwerken ist aber auch eine Geschichte von Vertreibung, Enteignung und Widerstand. In einer Videoinstallation im Landesmuseum Zürich erzählen zehn Zeitzeuginnen und Zeitzeugen von persönlichen Erfahrungen. Im Rahmen des Ausstellungsformats «Erfahrungen Schweiz» zeigt die Videoinstallation zusammen mit einer interaktiven Vertiefungsstation, dass Wasserkraft nicht nur ein technisches oder ökologisches Thema ist, sondern auch ein soziales und kulturelles. Sie betrifft Menschen, Dörfer, Landschaften – gestern und heute. Bild: Protest gegen die Ilanzer Kraftwerke am 17. Juni 1979.

Landesmuseum Zürich 4.7.2025–2.11.2025 landesmuseum.ch/wasserkraft-widerstand

Schweizerische

Greina-Stiftung

PROJET INTERNET

CORRESPONDANCES

L’association Correspondances a pour centre d’intérêt l’architecture du XXe siècle et sa représentation par la carte postale. Le recul historique confère à la production de masse qu’est la carte postale, une dimension documentaire de premier ordre. Celle-ci, ainsi que la qualité photographique des prises de vues et l’intérêt architectural des bâtiments représentés constituent les critères de sélection de la collection, qui compte à ce jour 30 000 cartes postales. Afin de la rendre accessible au plus grand nombre, elle est en voie de numérisation et d’indexation dans une base de données. Le but de l’association est de toucher un public très large, de l’amateur à l’expert qu’il soit historien, architecte, photographe ou chercheur. Elle reprend également des collections de cartes postales afin d’éviter qu’elles ne disparaissent.

correspondances.ch

TAGUNG

BAUKULTUR UND RENDITE

Wie lassen sich Rendite, Nachhaltigkeit und Baukultur in Einklang bringen? Die Tagung «Baukultur und Rendite» bietet eine Plattform für Diskussionen rund um den Erfolgsfaktor «Baukultur» und fragt, welche Rolle diese Faktoren bei der Bewertung, der Wertsteigerung und der Rentabilität sowie der Anlagestrategie von Immobilienanlagegefässen spielen. Und: Wie lassen sich Quartiere resilient entwickeln bzw. sanieren, und wie trägt das zukünftige Bauen (und die zukünftige Stadtplanung) dem Erhalt einer hohen Baukultur Rechnung?

Die Tagung der Stiftung Baukultur Schweiz, in deren Stiftungsrat auch der Schweizer Heimatschutz vertreten ist, will den Austausch fördern und Handlungsempfehlungen an Entscheidungstragende in Politik und Wirtschaft geben.

12. November 2025, Universität St. Gallen stiftung-baukultur-schweiz.ch/baukultur-und-rendite-2025

MEINUNG

DAS NEUE BLATTEN?

VOM SCHWIERIGEN UMGANG MIT STARARCHITEKTEN UND ORTSFREMDEN EXPERTEN

Der Bergsturz von Blatten hat Hab und Gut einer kleinen, stolzen Lebensgemeinschaft zuhinterst im Lötschental zerstört. Schmerzhaft ist der Verlust von Haus und allen liebgewonnenen Gegenständen, noch schmerzhafter der Verlust von Nachbarschaften, Zusammengehörigkeit und Identität.

Wenige Tage nach dem Ereignis haben Fachkreise bereits öffentlich über Sinn und Unsinn eines neuen Blatten diskutiert. Mit Staunen hat man im Tal zur Kenntnis genommen, wie Wissenschaftler aus weiter Ferne Prognosen über die Zukunft des Tals verkündeten, wie Skeptiker bereits die Machbarkeit des neuen Blatten infrage stellten und wie Stararchitekten medienwirksam ihre Hilfe unentgeltlich anboten. Just jene Architekten, die vor Jahren die «alpine Brache» postulierten und Täler wie das Lötschental entvölkern wollten. Bei nationalen Tragödien ist es Brauch, dass die Fahnen auf halbmast gesetzt werden und der Betroffenen gedacht wird. Die Solidarität im Tal, in der ganzen Schweiz und darüber hinaus ist gewaltig und tröstet die Blattenerinnen und Blattner. Unverständlich und pietätlos ist es aber, wenn Fachleute in der Phase der Schockstarre genau wissen wollen, ob und wie es ein zukünftiges Blatten geben wird.

Müsste sich die Fachwelt angesichts dieser Tragödie nicht etwas demütiger verhalten und zugeben, dass auch sie keine Patentrezepte im Umgang mit den vielen offenen Fragen hat? Was das Tal jetzt braucht, sind keine Heilsverkünder, sondern Fachleute, die mit Empathie mithelfen, einen Prozess über den zukünftigen Lebensraum Lötschental unter Einbezug und Mitwirkung der Bevölkerung in Gang zu bringen. Der Druck von Bevölkerung und Politik auf einen raschen Wiederaufbau ist gross. Entsprechend werden technische Mittel und Geld im grossen Umfang zur Verfügung stehen. Gleichzeitig gilt es die Chance zu nutzen, das Grosse und das Kleine zusammen zu denken. Das ganze Lötschental steht vor der Herausforderung, sich touristisch und gesellschaftlich neu zu positionieren. Ebenso ist das qualitätsvolle Umnutzen und Weiterbauen der bestehenden Siedlungen ein wichtiges Anliegen. All dies in kurzer Zeit unter einen Hut zu bringen, braucht neu gedachte Prozesse und den Willen, diese partizipativ zu gestalten.

Wer die geballte Energie an der Gemeindeversammlung Mitte Juni über einen Zukunftsraum Blatten miterlebt hat, ist sich bewusst geworden, dass mit der Frage des Weiterlebens von Blatten nicht nur das Schicksal eines Bergtals verhandelt worden ist, sondern auch zukünftige Herausforderungen für eine föderalistische, offene und solidarische Schweiz.

Urs Heimberg, Stiftung Blatten

Präsident des Stiftungsrats, Prof. für Raumplanung und Städtebau BFH

SPUREN DER SAISONNIERS SUR LES TRACES DES SAISONNIERS

Florian Eitel, Historiker und Kurator

Die Saisonniers bauten die Schweiz mit –und sollten vergessen werden. Auf dem Bührer-Areal in Biel steht eine der letzten original erhaltenen Saisonnierbaracken. In dieser schlichten Unterkunft kommt ans Licht, was jahrzehntelang vertuscht, verwischt und versteckt worden ist.

Les saisonniers ont contribué à bâtir la Suisse, mais devaient être oubliés. Sur le site Bührer à Bienne se dresse l’une des dernières baraques de saisonniers encore conservées dans leur état d’origine. Dans ce logement rudimentaire, ce qui, pendant des décennies, a été dissimulé, effacé et tenu caché refait surface.

Hinter dem Maschendrahtzaun befindet sich eine der letzten erhaltenen Saisonnierunterkünfte der Schweiz.

Die Baracken auf dem Bührer-Areal zeugen von den prekären Lebensbedingungen der Gastarbeiter.

Derrière la clôture en treillis métallique se trouve l’un des derniers logements de saisonniers existant en Suisse.

Les baraques du site Bührer témoignent des conditions de vie précaires des travailleurs immigrés.

Die Geschichte der Saisonniers ist eine Geschichte der Marginalisierung, des Verdrängens und des Vergessens. Die Schweizer Wirtschaft rief sie als günstige Arbeitskräfte, die Mehrheitsgesellschaft fürchtete sich jedoch vor der «Überfremdung». Der helvetische Ausweg aus diesen beiden eigentlich nicht zu versöhnenden Ansprüchen war das Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer (ANAG) von 1931 mit dem Saisonnierstatut. Rotationsprinzip hiess die Patentlösung: Junge Menschen sollten je nach Bedarf für maximal neun Monate in die Schweiz kommen, Arbeit verrichten und wieder in ihre Herkunftsländer zurückkehren. Die Saisonniers gehörten nicht zur Schweizer Gesellschaft, entsprechend sollten sie wenig sichtbar sein. Spuren hinterliessen sie dennoch, auch wenn diese oft verwischt oder verborgen blieben. Das Bührer-Areal in Biel steht in dieser Hinsicht exemplarisch für die Schweizer Migrations- und Verdrängungsgeschichte der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

Verschwiegen und vergessen

Das Neue Museum Biel (NMB) machte sich im Rahmen der Ausstellung «Wir, die Saisonniers ... 1931–2022» auf die Spurensuche. Früh musste festgestellt werden, dass die Fremdenpolizei des Kantons Bern sämtliche Personendossiers der sich in Biel aufhaltenden Saisonniers vernichtet hatte. Die Behörde setzte damit konsequent den Geist des ANAG um: Die Saisonniers und noch weniger deren illegal sich in der Schweiz aufhaltende Partner und Kinder, die sogenannten «Schrankkinder», sollten nicht Teil der Gesellschaft sein, deren schriftliche Spuren nicht im Archiv landen, ihr Leben nicht Teil der kollektiven Erinnerung werden.

Auch Dutzende von den Saisonniers errichteten Wohn- und Infrastrukturbauten in Biel und Umgebung erinnern nicht an ihre Erbauer. Nirgends ist eine Gedenktafel angebracht für diejenigen, die die Zementsäcke buckelten, Mauern hochzogen und zum Teil sogar ihr Leben auf den Baustellen verloren. Emblematisch dafür steht der Bau des Bieler Kongresshauses, einer Ikone der Betonarchitektur der Schweizer Nachkriegszeit. An den Eröffnungsfeierlichkeiten 1966 nahmen «zahlreiche Ehrengäste, darunter Vertreter der bernischen Regierung und der Gemeindebehörden» teil. Der Bieler Gemeindepräsident Fritz Stähli bedankte sich beim Architekten Max Schlup und bei den Unternehmern, die den Bau geschaffen hatten. Geradezu zynisch für die Abwesenheit der Saisonniers anlässlich der Eröffnungsfeierlichkeiten ist die musikalische Begleitung des feierlichen Augenblicks: Der einzige «italienische» Beitrag am Festakt beschränkte sich auf ein in Latein vorgetragenes Werk eines italienischen Komponisten – das Orchestre de la Suisse Romande führte das Gloria von Vivaldi auf, «mit bedeutenden Schweizer Solisten», wie es in der Depeschenmeldung hiess. Die Hunderte von Saisonniers, die den Turm hochgezogen und das Schrägdach betoniert hatten, waren an diesem feierlichen Tag wortwörtlich keiner Rede wert.

Prekäre Wohnverhältnisse

Baracken dienten als Unterkunft für die euphemistisch genannten «Gastarbeiter», insbesondere in der Baubranche. Bezüglich Isolation, Platzverhältnissen, sanitärer Einrichtungen und allgemein hygienischer Zustände lagen diese schlichten Konstruktionen weit unter dem damaligen Schweizer Standard. In der Regel standen die Baracken auf dem Areal der jeweiligen Baufirma, teils jedoch auch in Hinterhöfen, am Rand der Stadt. Schweizer hatten – mit Ausnahme der einheimischen Angestellten der Firma – keinen Zutritt. Das

L’histoire des saisonniers est une histoire de marginalisation, de refoulement et d’oubli. L’économie suisse les appelait comme main-d’œuvre bon marché, mais la majorité de la population craignait une «surpopulation étrangère». Le biais trouvé par la Suisse face à ces attentes inconciliables s’est matérialisé avec la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE) de 1931 qui introduisait le statut de saisonnier. La solution s’appelait «principe de rotation»: de jeunes personnes devaient venir en Suisse selon les besoins, pour un maximum de neuf mois, travailler, puis retourner dans leur pays d’origine. Les saisonniers ne faisaient pas partie de la société suisse; ils devaient donc rester aussi peu visibles que possible. Ils ont pourtant laissé des traces, même si celles-ci ont souvent été effacées ou cachées. Dans cette perspective, le site Bührer à Bienne est exemplaire de l’histoire de la migration et du refoulement en Suisse durant la seconde moitié du XXe siècle.

Dissimuler et oublier

Dans le cadre de l’exposition «Nous, saisonniers, saisonnières… 1931–2022», le Nouveau Musée Bienne (NMB) s’est lancé à la recherche des vestiges de leur passage. Il a fallu constater très tôt que la police des étrangers du canton de Berne avait détruit tous les dossiers personnels des saisonniers qui avaient séjourné à Bienne. Les autorités étaient ainsi fidèles à l’esprit de la LSEE: les saisonniers, et a fortiori leurs partenaires et enfants – «les enfants du placard» –séjournant illégalement en Suisse, ne devaient pas faire partie de la société: la trace écrite de leur passage ne devait pas atterrir dans les archives, leur vie ne devait pas faire partie de la mémoire collective.

Même les dizaines de bâtiments et d’infrastructures bâtis par les saisonniers à Bienne et dans la région ne portent ainsi aucune trace de leurs bâtisseurs. Aucune plaque commémorative n’a été posée pour ceux qui ont porté les sacs de ciment, qui ont élevé les murs et qui, dans certains cas, ont même perdu la vie sur les chantiers. À cet égard, le Palais des Congrès de Bienne, une icône de l’architecture en béton de la Suisse de l’après-guerre, est emblématique. Lors de la cérémonie d’inauguration en 1966, «de nombreux invités d’honneur, parmi lesquels des représentants du gouvernement bernois et des autorités communales» étaient présents. Le maire de la ville, Fritz Staehli, remercia l’architecte Max Schlup et les entrepreneurs qui avaient créé le bâtiment. L’accompagnement musical de ce moment solennel fut particulièrement cynique compte tenu de l’absence des saisonniers lors de ces festivités: la seule contribution «italienne» se limita à une œuvre en latin, le Gloria de Vivaldi, interprété par l’Orchestre de la Suisse romande «avec de grands solistes suisses», comme l’écrivait l’Agence télégraphique suisse. Ce jour-là, aucune parole ne fut prononcée pour les centaines de travailleurs étrangers qui avaient érigé cette tour et bétonné son toit suspendu.

Des logements précaires

Des baraques servaient de logements pour ceux que l’on appelait «travailleurs immigrés», en particulier dans le bâtiment. Dans ces constructions sommaires, l’isolation, l’espace, les installations sanitaires et les conditions générales d’hygiène étaient largement en dessous des standards helvétiques de l’époque. En général, ces édifices se situaient sur le site des entreprises de construction, mais parfois aussi dans des arrièrecours, en périphérie des villes. Les Suisses, à l’exception des employés locaux de l’entreprise, n’y avaient pas accès. Mais

Zwei gegensätzliche Lebenswelten: das stattliche Cheminée des Bauunternehmers Bührer und daneben der kleine Kachelofen in der Saisonnierbaracke, der die Kammer kaum zu wärmen vermochte. Deux mondes opposés: la vaste cheminée du patron de l’entreprise de construction Bührer, et à côté, le petit poêle en faïence de la baraque de saisonniers, qui peinait à chauffer la chambre.

Nichtwissen über die erbärmlichen Unterkünfte für diejenigen Leute, die wesentlich zum Wirtschafts- und Bauboom der Schweiz der Nachkriegszeit beitrugen, beruht aber auch auf fehlendem Interesse seitens der Schweizer Bevölkerung.

Eine dieser Saisonnierbaracken stand mitten in der Gleisanlage des Rangierbahnhofs Biel. Für deren Bewohner bedeutete der Aufenthalt in dieser Unterkunft neben Isolation und Entbehrung auch Lebensgefahr: Es gab keinen gesicherten Bahnübergang, die Toilette war draussen, und in der Frühe fuhren Waggons entlang der Baracken. Diese Baracke zwischen den Gleisen wurde mittlerweile abgerissen, wie die meisten anderen auch. Die Mehrzahl dieser baulichen Zeugen der Saisonnierzeit und damit auch der Migrationsgeschichte der Schweiz verschwand nach der Abschaffung des Statuts im Jahre 2002 und machte Platz für Neubauten.

Besetzung und Wiederentdeckung des Bührer-Areals Eine weitere Etappe auf der Spurensuche nach Zeugnissen aus der Saisonnierzeit in Biel erfolgte im Rahmenprogramm der Ausstellung anlässlich eines partizipativen Stadtrundgangs. Das NMB lud in Zusammenarbeit mit dem Verein «Geschichte im Puls» Zeitzeuginnen und Zeitzeugen ein, die Stadt aus ihrem Blickwinkel neu zu betrachten. An verschiedenen Posten in der Stadt erzählten sie von ihren persönlichen Erinnerungen, so zum Beispiel auch der Gewerkschafter Mariano Franzin: Vor dem Gitter des verschlossenen Zugangstors sprach er von seinem Engagement für die Saisonniers auf dem Bührer-

l’ignorance des conditions d’hébergement misérables de ces travailleurs, qui ont largement contribué à la prospérité économique et au boom de la construction dans la Suisse de l’aprèsguerre, est dû aussi au manque d’intérêt de la population. Une de ces baraques de saisonniers se situait au milieu des voies de la gare de triage de Bienne. Pour ses occupants, y vivre signifiait, en plus de l’isolement et du renoncement, une mise en danger de leur vie: il n’existait pas de passage à niveau sécurisé, les toilettes étaient situées à l’extérieur et, dès l’aube, des wagons longeaient le bâtiment. Cette construction entre les voies ferrées a été rasée dans l’intervalle, comme la plupart des autres. La majorité de ces témoins de l’époque des saisonniers et, avec eux, de l’histoire des migrants en Suisse, ont disparu après l’abolition du statut en 2002 et ont été remplacées par de nouvelles constructions.

Investissement et redécouverte du site Bührer Une autre étape dans la recherche des traces des saisonniers à Bienne est intervenue à l’occasion d’un tour de ville participatif organisé dans le cadre de l’exposition. En collaboration avec la société «Geschichte im Puls» (le pouls de l’histoire), le NMB invita des témoins de cette époque à partager leur regard sur la cité. À différents points du parcours, ils partagèrent leurs souvenirs personnels – comme le syndicaliste Mariano Franzin, qui évoqua son engagement en faveur des saisonniers devant les grilles fermées à l’entrée du site Bührer. Au début des années 1990, il s’adressa aux autorités biennoises pour dénoncer

Areal. Anfang der 1990er-Jahre wandte er sich an die Bieler Behörden, um die baulichen Zustände der dortigen Saisonnierunterkünfte zu bemängeln. Zusammen mit der Gewerkschaft Bau und Industrie (GBH) übte er auch medialen Druck aus.

In der Folge überstürzten sich die Ereignisse. Eine Gruppe aus dem Hausbesetzerumfeld kletterte vier Tage nach dem partizipativen Rundgang über den Zaun und besetzte die Gebäude mit der Forderung nach einer Zwischennutzung. Ein über Jahrzehnte im Verborgenen gebliebener und schliesslich in Vergessenheit geratener Ort rückte binnen weniger Tage in den Fokus der medialen Aufmerksamkeit.

Die Besetzung bot die einmalige Gelegenheit, ins Innere des Areals und der Gebäude zu gehen. Mit Erstaunen konnte man feststellen, dass die Räumlichkeiten einen authentischen Blick in die Vergangenheit gewähren. Das Mobiliar war zwar grossenteils nicht mehr vor Ort, hingegen standen dort noch die sanitären Anlagen (WC, Wasserstelle), die mobilen Gasherde in der Küche sowie die Holzheizungen. Auch einzelne schriftliche Zeugnisse aus der letzten Phase der Nutzung während der 1990er-Jahre fanden sich noch, darunter spanische Kalender von 1992, einzelne damalige Zeitungen, Zahlungsbelege und ein handgeschriebenes Blatt, das auf Spanisch zum Lichterlöschen beim Verlassen der Unterkunft mahnte. Graffitis an den Wänden zeugen von den einstigen Bewohnern. Allen Beteiligten war bewusst, dass man unverhofft auf einen einzigartigen historischen Ort gestossen war. Wir hatten es mit einer der wohl letzten in ihrem ursprünglichen Zustand noch erhaltenen Saisonnierunterkünfte zu tun.

l’état des baraquements qui s’y trouvaient. Avec le Syndicat industrie et bâtiment (SIB), il alerta aussi la presse. Les évènements se sont alors enchaînés. Quatre jours après la visite participative, un groupe issu du milieu des squatteurs escalada la clôture et occupa les bâtiments, réclamant une utilisation transitoire des lieux. En quelques jours, un lieu dissimulé durant des décennies puis tombé dans l’oubli se retrouva au centre de l’attention médiatique.

L’occupation offrit une occasion unique d’accéder à l’intérieur du site et des bâtiments. On constata avec grande surprise que les locaux offraient une plongée authentique dans le passé. Certes, la plupart des meubles avaient disparu mais les sanitaires (WC, éviers), les gazinières mobiles dans la cuisine et les poêles à bois étaient toujours là. Quelques publications datant de la dernière phase d’occupation dans les années 1990 avaient également survécu, comme un calendrier espagnol de 1992, quelques journaux, des justificatifs de paiement et une feuille manuscrite qui invitait, toujours en espagnol, à éteindre la lumière en quittant les lieux. Sur les murs, des graffitis témoignaient du passage des anciens occupants. Tous les participants étaient conscients que l’on venait de découvrir par hasard un lieu historique unique. Il s’agissait vraisemblablement de l’un des derniers logements de saisonniers encore conservés dans leur état d’origine.

Nous avons pu constater à quel point les conditions de logement étaient précaires: en juin, sous le toit sans isolation, la chaleur était étouffante. Lors de visites ultérieures en hiver, on pouvait deviner le froid qui régnait.

Der pensionierte Gewerkschafter Mariano Franzin berichtet von seinem Kampf für bessere Unterkunftsbedingungen für Saisonniers der Baufirma Bührer vor den (noch) verschlossenen Toren des ehemaligen Bührer-Areals.

Syndicaliste à la retraite, Mariano Franzin raconte son combat pour améliorer les conditions de vie des saisonniers devant le portail (encore) fermé de l’ancien site Bührer.

Florian Eitel

Die klimatisch prekäre Wohnsituation konnten wir nachempfinden, war es doch in den Junitagen unter dem nicht isolierten Dach brennend heiss. Spätere Aufenthalte in den Wintermonaten liessen die Kälte in den Räumen erahnen.

Wenige Meter trennen Reichtum und Armut

Weitere Stärke entfaltet das Bührer-Areal als Erinnerungsort an die Zeit der Saisonniers und somit an die Schweizer Migrationsgeschichte durch den Kontrast mit der gegenüberliegenden Villa des Bauunternehmers, die sich ebenfalls noch in einem authentischen historischen Zustand befindet. Die 1954 errichtete Villa zeugt auch heute noch vom damaligen Luxus, der in einem völligen Kontrast zur Wohnsituation der Arbeiter stand: auf der einen Seite der Reichtum und Luxus des Patrons, auf der anderen die prekäre Wohnsituation der ausländischen Arbeiter. Nur wenige Meter sind es, die Reichtum und Armut, Schweizer und Ausländer voneinander trennen. Dies ist geradezu beispielhaft für die Schweiz des 20. Jahrhunderts.

Dass dieser schweizweit einzigartige Erinnerungsort an die Saisonniers noch steht, verdanken wir einem nicht realisierten Infrastrukturprojekt: Nach ursprünglichen Plänen des ASTRA sollten mittlerweile alle Gebäude auf dem Bührer-Areal abgerissen sein und dort die Baustelle für das letzte Teilstück des nationalen Autobahnnetzes stehen. Die Bewegung «WestAst, so nicht» brachte das Autobahnprojekt zum Erliegen. Es ist gewissermassen Ironie der Geschichte, dass ausgerechnet ein verhindertes Autobahnprojekt einen Erinnerungsort an die Saisonniers ermöglicht, an jene Menschen also, die ja fast alle Autobahnen der Schweiz gebaut haben.

Dieser Artikel ist eine gekürzte Version des Originaltexts, der in der Publikation A future for whose past? zum Denkmalschutzjahr 2025 erschienen ist (vgl. Seite 46 in diesem Heft).

Während die Saisonniers auf Gasherden gekocht haben, zeugt die Küche der Familie Bührer von Wohnkomfort. Tandis que les saisonniers cuisinaient sur de simples réchauds à gaz, la cuisine de la famille Bührer témoignait d’un certain confort de vie.

Wie geht es weiter auf dem Bührer-Areal in Biel? Der Kanton Bern als Besitzer des Areals hat 2024 mit dem Kollektiv «Quai du Bas 30» (quaidubas30.ch) eine Zwischennutzung vereinbart. Angeboten werden nun Aktivitäten und Dienstleistungen, darunter Essensverteilungen oder Reparaturwerkstätten. Die Vermittlung der Geschichte der Saisonniers ist ebenfalls Bestandteil der Zwischennutzung. Auf Vereinbarung können die ehemaligen Saisonnierunterkünfte besucht werden. Auch im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals werden am 13. September Führungen angeboten. Die Patron-Villa wird derzeit im Auftrag des Kantons Bern umgebaut. Dieser will in Zukunft das Gebäude als Unterkunft für Asylsuchende nutzen.

Que va devenir le site Bührer à Bienne? Le canton de Berne, propriétaire du site, a conclu en 2024 un accord d’utilisation transitoire avec le collectif «Quai du Bas 30» (quaidubas30.ch). Celui-ci propose désormais divers services et activités, dont des distributions de repas ou des ateliers de réparation. La transmission de l’histoire des saisonniers fait également partie intégrante de cette utilisation temporaire. Les anciens logements des saisonniers peuvent être visités sur rendez-vous, et des visites guidées seront également proposées le 13 septembre dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. L’ancienne villa du patron est actuellement en cours de transformation sur mandat du canton de Berne, qui prévoit d’y héberger à l’avenir des personnes en demande d’asile.

Seuls quelques mètres séparent la richesse et la misère Le site Bührer est un lieu de mémoire privilégié du temps des saisonniers et ainsi de l’histoire de la migration suisse avec, juste en face, la villa de l’entrepreneur qui se trouve également dans son état original. Construite en 1954, cette demeure témoigne encore aujourd’hui du luxe de l’époque, en contraste total avec les conditions de logement des ouvriers: la richesse et le luxe du patron d’un côté, les logements précaires des travailleurs étrangers de l’autre. Seuls quelques mètres séparent la richesse et la misère, le Suisse et l’immigré. Un exemple typique de la Suisse du XXe siècle. Nous devons la survie de ce lieu de mémoire unique à l’abandon d’un projet d’infrastructures. Selon les plans de l’Office fédéral des routes (OFROU), tous les bâtiments du site auraient dû être rasés afin de laisser la place au chantier d’un tronçon autoroutier. Le mouvement «Axe ouest, pas comme ça» mit un terme à cette idée. C’est, d’une certaine manière, une ironie de l’histoire que ce soit l’échec d’un projet d’autoroute qui a contribué à la préservation d’un lieu à la mémoire des saisonniers, alors que ceux-ci ont construit pratiquement toutes les routes nationales du pays.

Cet article est une version raccourcie du texte original paru dans la publication A future for whose past? à l’occasion de l’Année du patrimoine 2025 (cf. page 46 dans ce numéro).

NEUE FRAGEN, VIELE PERSPEKTIVEN NOUVELLES QUESTIONS, MULTIPLES PERSPECTIVES

Peter Egli, Redaktor

Unter dem Motto «Eine Zukunft für unsere Vergangenheit» markierte das Europäische Jahr für Denkmalpflege und Heimatschutz 1975 einen Meilenstein in der Geschichte der Denkmalpflege. Die Ortsbilder und die Lebensqualität gewannen an Bedeutung. 50 Jahre später bleibt viel zu tun. Und es stellt sich neu die Frage, wessen Vergangenheit mit «unsere» gemeint ist?

Vor rund 50 Jahren verkündete alt Bundesrat Ludwig von Moos in unserer Zeitschrift den Start ins Denkmalschutzjahr 1975, das sich in Analogie zum 1970 auch in der Schweiz erfolgreich durchgeführten europäischen «Jahr des Naturschutzes» um Probleme der Denkmalpflege aus europäischer Sicht kümmern sollte: «Wenn sich der Bundesrat am 18. Juni 1973 entschlossen hat, den vom Europarat ausgehenden Gedanken eines ‹Europäischen Jahres für Denkmalpflege und Heimatschutz 1975› aufzunehmen und ihm auch in unserem Schweizerland Gestalt zu geben, so waren dafür wohl zwei Überlegungen massgebend. Die Schweiz […] ist dank ihrer geographischen Situation, ihren kulturellen Strukturen und ihrer geschichtlichen Entwicklung mit den Ländern des europäischen Völkerkreises verbunden. Sie birgt aber zudem selber ein reiches geschichtliches und bauliches Erbe.» (Heimatschutz Nr. 2/1974).

Der Impuls von 1975

In seiner Funktion als Präsident der Eidgenössischen Naturund Heimatschutzkommission (ENHK) sowie des Nationalen Komitees betonte Ludwig von Moos, wie das Europäische Jahr für Denkmalpflege und Heimatschutz 1975 dazu beitragen solle, bekannte und weniger bekannte Baudenkmäler «nicht zu vernachlässigen oder sogar zerstören zu lassen, sondern sie zu pflegen, zu erhalten und den kommenden Generationen zu überliefern». Die Hoffnung war, dass in der Bevölkerung und bei den Verantwortlichen auf allen Stufen erkannt wird, dass der durchaus erstrebte technische und wirtschaftliche Fortschritt keineswegs «Missachtung und Zerstörung alter Bauten und Formen» zur Folge haben müsse. Den Verantwortlichen für das Denkmalschutzjahr war die Bewahrung der über Jahrhunderte gelebten Geschichte, die in unserem gebauten Erbe eingeschrieben ist, ein Kernanliegen. Angesichts der stürmischen wirtschaftlichen Entwicklung vor 50 Jahren ging es weniger um die in ihrer Bedeutung unbestrittenen Baudenkmäler als um die bescheideneren Bauwerke, deren künstlerischer und baulicher Wert oft weit geringer ist als deren Situationswert im Ortsbild.

Sous la devise «Un avenir pour notre passé», l’Année européenne du patrimoine architectural 1975 a marqué une étape dans l’histoire de la conservation des monuments et de la protection du patrimoine. L’attention portée aux sites construits et à la qualité de vie s’est accrue. 50 ans plus tard, il reste beaucoup à faire. Et la question se pose à nouveau: quel passé est désigné par ce «notre»?

Il y a 50 ans, l’ancien conseiller fédéral Ludwig von Moos annonçait dans notre revue le début de l’Année européenne du patrimoine architectural 1975. À l’instar de l’Année européenne de la conservation de la nature, menée avec succès en 1970 – y compris en Suisse –, cette initiative visait à aborder les enjeux de la conservation des monuments dans une perspective européenne. «Si le Conseil fédéral a décidé, le 18 juin 1973, d’accueillir favorablement l’idée, lancée par le Conseil de l’Europe, d’une Année européenne du patrimoine architectural et de la mettre en pratique dans notre pays, c’est que deux considérations lui ont paru déterminantes. (…), de par sa situation géographique, sa structure culturelle et son histoire, la Suisse est liée aux autres peuples européens. De plus, elle possède un riche patrimoine historique et architectural.» (Heimatschutz N° 2/1974).

L’élan de 1975

En sa qualité de président de la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage (CFNP) ainsi que du Comité national suisse, Ludwig von Moos soulignait que l’Année du patrimoine architectural allait contribuer à ce que les monuments – célèbres ou moins connus – ne soient «ni négligés ou même détruits, mais entretenus, conservés et transmis aux générations futures». L’espoir était que la population et les responsables à tous les niveaux reconnaissent que le progrès technique et économique, aussi souhaitable soit-il, ne doit nullement entraîner «le dédain et la destruction des édifices et des styles anciens».

Pour les responsables de l’Année européenne du patrimoine architectural, la préservation de l’histoire vécue à travers les siècles inscrite dans notre patrimoine bâti était un défi central. Compte tenu du développement économique fulgurant du demi-siècle précédent, il ne s’agissait pas tant des monuments dont l’importance était indiscutable que des édifices plus modestes, dont la valeur artistique et architecturale s’avère souvent bien moindre que leur situation dans le paysage urbain ou villageois.

Schlussveranstaltung zum Europäischen Jahr für Heimatschutz und Denkmalpflege 1975 in Rapperswil.

In der vordersten Reihe, zweiter von rechts alt Bundesrat Ludwig von Moos.

Cérémonie de clôture de l’Année européenne du patrimoine architectural 1975 à Rapperswil. Au premier rang, en deuxième à partir de la droite, l’ancien conseiller fédéral Ludwig von Moos.

Ortsbild im Mittelpunkt

Für das Europäische Denkmalschutzjahr 1975 leitete der Schweizer Heimatschutz das Sekretariat des Nationalen Komitees und nahm eine entsprechend führende Rolle bei der Umsetzung zahlreicher Aktionen und Projekte ein. Ein besonderes Anliegen war der Schutz der stark gefährdeten Ortsbilder. Der damalige Obmann des Schweizer Heimatschutzes, Arist Rollier, hielt die Gefahren fest (Heimatschutz Nr. 2/1974): «Entstellung durch eindringende Fremdkörper wie Glas- und Betonhäuser, aber auch Reklamen, Leitungsdrähte, Fernsehantennen, […] optische und akustische Entwertung durch den Verkehr; Steinfrass durch Abgase von Ölheizungen und Motorfahrzeugen; Herabsinken zur toten Geschäfts- und Bürostadt oder zum blossen Museum durch Bevölkerungsverlust; allmählicher Zerfall mangels Unterhaltung.» Zu den explizit erwähnten Forderungen gehörten verkehrsfreie oder -arme Innenstädte. Damit verbunden war der Aufruf, mithilfe des Denkmalschutzjahres Volk und Behörden wachzurütteln.

Ein wesentlicher Beitrag zum Europäischen Denkmalschutzjahr 1975 war denn auch der Beschluss des Eidgenössischen Departements des Innern (EDI) und des Delegierten für

L’importance des sites construits

La Ligue suisse du patrimoine national (aujourd’hui Patrimoine suisse) a dirigé le secrétariat du comité national de l’Année européenne du patrimoine architectural 1975. L’association a joué ainsi un rôle moteur pour la mise en œuvre de nombreux projets et actions. Une attention particulière a été portée à la protection des sites urbains et villageois gravement menacés. L’ancien président de la Ligue suisse du patrimoine national Ariste Rollier constatait les dangers (Heimatschutz No 2/1974): «Altération par la présence de corps étrangers tels que maisons de verre ou de béton, mais aussi réclames, fils électriques, antennes de télévision, (…) dépréciation visuelle ou acoustique par la circulation; altération de la pierre par l’émission de gaz provenant des huiles de chauffage ou des véhicules à moteur; déclin résultant de la transformation en villes commerçantes ou en bureaux ou simplement en musées, à cause de la diminution de la population; destruction progressive par manque d’entretien.» Parmi les revendications explicites figuraient des zones sans trafic ou à circulation réduite à l’intérieur des centres urbains. S’y ajoutait la volonté de réveiller la population et les autorités grâce à l’Année du patrimoine architectural.

Raumplanung, ein Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS) zu erarbeiten. Verantwortlich für das Projekt waren der Architekt J. Peter Aebi von der Sektion Naturund Heimatschutz des EDI (vgl. Heimatschutz/Patrimoine 2/2020) sowie die Architektin Sibylle Heusser (vgl. S. 34). Als Probelauf zur Feininventarisierung wurde das Ortsbild von Beromünster (LU) bearbeitet. Die Deklaration des Kongresses von Amsterdam über das europäische Bauerbe zum Abschluss des Denkmalschutzjahres auf europäischer Ebene hielt ganz im Sinne des ISOS fest: «Die Erhaltung der baulichen Schätze muss zum integralen Bestandteil des Städtebaus und der Raumplanung werden.» Bei Betrachtung der heutigen Angriffe auf das ISOS wünscht man sich das damals so starke wie breite Bewusstsein für die Bedeutung der Ortsbilder zurück.

«Von Leben erfüllt»

Das Jahr 1975 war reich an Aktionen – von Filmserien, Ausstellungen und Schulprojekten bis hin zum europäischen Vorzeigeprogramm der «réalisations exemplaires»: Alle Länder, die sich an der gesamteuropäischen Aktion beteiligten, reichten beim Europarat Projekte ein, mit denen sie in den städtischen oder ländlichen Gemeinden ein mustergültiges Programm von Sanierungen und Revitalisierungen vorantreiben wollten. Für die Schweiz schlug das Nationale Schweizerische Komitee vier Gemeinden vor: Murten (FR), Ardez (GR), Corippo (TI) und Martigny (VS). Die Auswahl sollte die sprachliche und kulturelle Vielfalt der Schweiz auch international aufzeigen. Im Ganzen konnten im Wettbewerb 40 Städte und Gemeinden ausgezeichnet werden. Die Schweiz schloss mit zwölf prämierten Wettbewerbsarbeiten sehr gut ab. Die Projekte wurden in Ausgabe 1/1976 von Heimatschutz gewürdigt und den Preisträgern im Schloss Rapperswil am 12. Februar 1976 die Urkunden des europäischen Wettbewerbs überreicht.

Une contribution essentielle à cette année européenne 1975 fut aussi la décision du Département fédéral de l’intérieur (DFI) et du délégué à l’aménagement du territoire de créer un Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS). L’architecte J. Peter Aebi, de la section Protection de la nature et du patrimoine au DFI, a été nommé à la tête du projet (voir Heimatschutz/Patrimoine No 2/2020), ainsi que l’architecte Sibylle Heusser (voir page 34). Le site de Beromünster (LU) servit de projet pilote pour le relevé détaillé. La déclaration du Congrès d’Amsterdam sur le patrimoine bâti européen, en clôture de cette année, allait tout à fait dans le sens de l’ISOS: «La planification urbaine et l’aménagement du territoire doivent intégrer les exigences de la conservation du patrimoine architectural (…).» À l’heure où l’ISOS fait l’objet d’attaques répétées, on ne peut que souhaiter le retour de la conscience, autrefois forte et largement partagée, de l’importance des sites construits.

«Respirant la vie»

L’année 1975 fut riche en actions – des séries de films au programme européen des «réalisations exemplaires», en passant par des expositions et des projets dans les écoles: tous les pays qui participaient à la campagne ont envoyé des projets au Conseil de l’Europe. Ils entendaient ainsi promouvoir des assainissements et des rénovations exemplaires dans les communes urbaines ou rurales. En Suisse, le Comité national proposa quatre communes: Morat (FR), Ardez (GR), Corippo (TI) et Martigny (VS). Ce choix devait témoigner, y compris à l’étranger, de la diversité linguistique et culturelle du pays. Au total, 40 villes et communes furent primées lors du concours. Par ailleurs, avec 12 travaux récompensés, la Suisse tira tout particulièrement son épingle du jeu. Ces réalisations furent honorées dans l’édition 1/1976 de la revue Heimatschutz, et les lauréats reçurent leurs

Die Preisträger des europäischen Wettbewerbs in Rapperswil am 12. Februar 1976 mit G. Kahn-Ackermann, Generalsekretär des Europarates (rechts aussen).

Les représentants des communes primées à Rapperswil le 12 février 1976 avec G. Kahn-Ackermann, secrétaire général du Conseil de l’Europe (tout à droite).

Mit dem Ende des Europäischen Jahres für Denkmalpflege und Heimatschutz 1975 zeigte sich, dass zwar viel bewegt wurde, viele der Probleme aber nicht gelöst werden konnten. Bis heute nicht. Es geht weiter darum, zeitliche und räumliche Zusammenhänge im gebauten Erbe erkennbar zu machen und bei allen Eingriffen an die Bedürfnisse der Menschen zu denken, wie bereits Ludwig von Moos festhielt (Heimatschutz Nr. 1/1976): «Eine Gruppe von Bauten, ein Strassenzug, eine Silhouette, ein Ortsbild, immer aber von Leben erfüllt und auf menschliches Mass zugeschnitten.» Die Erkenntnisse aus dem Denkmalschutzjahr 1975 können durchaus als Weiterentwicklung der Sinngebung des Denkmalschutzes verstanden werden. Sie haben eine neue, ganzheitliche Denkweise eingeläutet, die die Lebensqualität in den Mittelpunkt stellt. Auch aus Sicht des Schweizer Heimatschutzes zeigte sich der Heimatbegriff nun umfassender, indem er die Lebensqualität miteinbezog: «Anstelle des Nationalen und Patriotischen ist die Umwelt, unser alltäglicher Lebensbereich getreten. Hier müssen wir uns immer wieder fragen: Vermag das Bauen heute Heimat zu schaffen?» (Heimatschutz Nr. 1/1975).

Die Ziele bleiben, die Gesellschaft verändert sich Am 12. Februar 1976 fand das Europäische Jahr für Denkmalpflege und Heimatschutz 1975 im Schloss Rapperswil seinen Abschluss für die Schweiz. Auf den Fotos der Schlussveranstaltung sind fast ausschliesslich seriöse, ältere Herren im Anzug zu sehen. Wie in Wirtschaft und Politik verkörperten sie vor 50 Jahren auch die Spitze der Schweizer Denkmalpflege –anerkannt, erfahren, bestens vernetzt und mit hehren Zielen. Diese Ziele haben sich nur wenig geändert. Nach wie vor gilt es, dem sinnlosen Abriss wertvoller Bausubstanz entgegenzuwirken, sich für eine gute Lebensqualität in Stadt und Land einzusetzen und eine bessere Baukultur einzufordern.

Verändert haben sich jedoch die Menschen, die für diese Ziele kämpfen: Sie sind bunter und vielfältiger, jünger, weiblicher, anders – ein Spiegel der sich wandelnden Gesellschaft. Je mehr und unterschiedlichere Stimmen sich für unser Kulturerbe einsetzen, desto besser. Unser Kulturerbe schliesst uns alle ein, Alt und Jung, Hiergeborene und Zugezogene, Arme und Reiche und auch die Minderheiten, die Randgruppen und die Menschen ohne Lobby. Viele Stimmen – ein Erbe. Eine Frage stellt sich dabei immer wieder neu: Für welches Erbe stehen wir ein? Sind es die klassischen, seit Jahrzehnten gut gepflegten Baudenkmäler, die von den Blütezeiten und Höhepunkten der Schweizer Geschichte erzählen? Die mit ihrer Schönheit heimelig anrühren und uns von einst besseren Zei-

Mehr erfahren: Die im Artikel zitierten Textstellen und zahlreiche lesenswerte Artikel zum Denkmalschutzjahr aus den Jahren 1974, 1975 und 1976 finden sich in unserem Zeitschriftenarchiv unter heimatschutz.ch/e-periodica

Pour en savoir plus: Les passages cités dans l’article et de nombreux articles publiés en 1974, 1975 et 1976 à propos de l’année du patrimoine peuvent être consultés dans nos archives de revues à l’adresse patrimoinesuisse.ch/e-periodica

diplômes européens le 12 février 1976 au château de Rapperswil. Avec la fin de l’Année européenne du patrimoine architectural, il s’avéra que si beaucoup de choses avaient bougé, de nombreux problèmes n’ont pas pu être résolus – et ce jusqu’à aujourd’hui. Il convient toujours de mettre en évidence les relations temporelles et spatiales dans le patrimoine bâti et de réfléchir aux besoins des habitants lors de toutes les interventions, comme Ludwig von Moos l’exprimait déjà (Heimatschutz No 1/1976): «Un groupe de maisons, la perspective d’une rue, la silhouette d’un site mais faits à la taille de l’homme et respirant la vie.» Les enseignements de cette année peuvent être certainement considérés comme une évolution du sens donné à la conservation des monuments. Ils annonçaient un nouveau mode de pensée global qui met l’accent sur la qualité de vie. Pour Patrimoine suisse également, la notion de «Heimat» s’est élargie dès lors qu’elle englobait la qualité de vie: «La notion de patrie, de patrimoine national (Heimat) a pris une signification nouvelle. L’environnement, le cadre de notre vie quotidienne, est passé au premier plan. Et nous nous demandons une fois de plus: l’architecture d’aujourd’hui est-elle capable d’enrichir le patrimoine (Heimat schaffen)?» (Heimatschutz N° 1/1975).

Les objectifs restent, la société évolue Le 12 février 1976, l’Année européenne du patrimoine architectural 1975 trouva sa conclusion pour la Suisse au château de Rapperswil. Sur les photos de la cérémonie, on distingue presque exclusivement des hommes âgés sérieux, en costume. Comme dans les sphères économique et politique, ils représentaient alors les figures de proue de la conservation des monuments suisses – reconnus, expérimentés, disposant d’un large réseau et animés de nobles objectifs. Les objectifs n’ont guère changé. Il s’agit toujours de s’opposer à la vaine démolition d’une substance bâtie précieuse, de s’engager en faveur d’une qualité de vie élevée, en ville et dans les campagnes, et de promouvoir une meilleure culture du bâti.

Mais les personnes qui se battent pour ces idéaux ont changé: plus diverses, plus jeunes, plus féminines, plus hétérogènes – elles sont à l’image d’une société en mutation. Plus les voix qui s’engagent en faveur de notre patrimoine bâti sont variées et multiples, mieux c’est. Car ce patrimoine nous concerne toutes et tous: jeunes et aînés, immigrés et autochtones, classes aisées et modestes mais aussi les minorités, les groupes marginalisés et les personnes sans lobby. Mille voix, un patrimoine. Une question ne cesse de se poser: pour quel héritage voulons-nous nous battre? Les monuments classiques, choyés depuis des décennies qui racontent l’apogée et les grands moments

ten träumen lassen? Unbedingt, ja, denn sie sind ein wichtiger Teil der Identität und (touristischen) Attraktivität unseres Landes. Und auch unscheinbare Zeugnisse wie Industriebauten, Arbeitersiedlungen, Ställe in Bergregionen oder Bauten des 20. Jahrhunderts verdienen Schutz.

Ein breiteres Erbe

Nun folgt ein weiterer Schritt. Die Arbeitsgruppe Denkmalschutzjahr 2025 des ICOMOS Suisse stellt zum Jubiläum fest: «50 Jahre später stehen wir angesichts der Folgen von Krieg, Klimawandel, Migration und Vertreibung vor der Frage, wessen Vergangenheit mit ‹unsere› gemeint ist und ob wir überhaupt noch von einer gemeinsamen Vergangenheit sprechen können.» Die aktuelle Frage lautet, ob die durch Denkmal- und Heimatschutzgesetze geschützten Objekte tatsächlich die Geschichte repräsentieren. Welches Erbe ist für Minderheiten, Randgruppen und Menschen ohne Lobby bedeutend, und welche Massnahmen sind zu ergreifen, damit der Denkmalbestand der Zukunft die gesellschaftlichen Entwicklungen der Vergangenheit abbildet? Benötigen wir neue Inventare, Praktiken und Zugänge – und eine diversere Erinnerungskultur?

Das Resultat unserer Frage nach Ihren persönlichen Lieblingsbauten spiegelt dieses neue Denken. In der Auswahl der eingesandten Beiträge befindet sich auch ein Wohnwagen der Fahrenden oder ein einst als Provisorium gedachter Bau (vgl. S. 16/17). Die Arbeit der Denkmalpflege und des Heimatschutzes wird vielfältiger und komplexer. Und die Aufgabe bleibt, eine Zukunft für unser aller Vergangenheit zu sichern – gern mit möglichst vielen Heimatschutzmitgliedern an unserer Seite!

de l’histoire suisse? Ceux qui nous touchent au plus profond par leur beauté et réveillent en nous la nostalgie des temps meilleurs? Oui, sans aucun doute, car ils constituent une part essentielle de l’identité et de l’attractivité (touristique) de notre pays. Les témoins plus discrets comme des bâtiments industriels, des cités ouvrières, des étables en montagne ou encore l’architecture du XXe siècle méritent aussi d’être protégés.

Un vaste héritage

Une nouvelle étape s’annonce aujourd’hui. Le groupe de travail Année du patrimoine 2025 d’ICOMOS revient sur le thème de 1975 «Un avenir pour notre passé»: «50 ans plus tard, face aux conséquences des guerres, des dérèglements climatiques, des migrations et des déplacements forcés, se pose la question de savoir de quel ‹notre› passé il est question, et s’il est encore possible de parler d’un passé commun.» Autrement dit, les objets protégés par les lois sur la préservation des monuments et du patrimoine représentent-ils vraiment l’histoire? Quel patrimoine est porteur de sens pour les minorités, les groupes marginalisés et les personnes sans voix politique? Et quelles mesures faut-il prendre pour que les monuments de demain reflètent et représentent les évolutions sociales d’hier? Devonsnous revoir nos inventaires, nos pratiques et nos accès – avonsnous besoin d’une culture de la mémoire plus diversifiée?

Les résultats de notre appel à partager son bien patrimonial préféré reflètent cette nouvelle façon de penser. Parmi les contributions reçues figurent une caravane yéniche ou un bâtiment autrefois conçu comme une solution provisoire (voir pages 16/17). Le travail de la conservation des monuments et de la protection du patrimoine devient toujours plus diversifié et complexe. Mais la mission demeure d’assurer un avenir à notre passé commun avec, espérons-le, un grand nombre de membres de Patrimoine suisse à nos côtés!

Viele Stimmen, ein Erbe: Besuch des Bauernhofs Mollards-des-Aubert im Vallée de Joux im Rahmen des Clou rouge 2024 mit dem Waadtländer Heimatschutz Mille voix, un patrimoine: visite de la ferme des Mollards-des-Aubert sur les hauts de la Vallée de Joux dans le cadre du Clou rouge 2024 avec la section vaudoise de Patrimoine suisse

Liubov

Krivenkowa

EIN BLICK AUF DAS

DENKMALSCHUTZJAHR 1975

RETOUR SUR L’ANNÉE DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL 1975

Unter den Dokumentationen zum Denkmalschutzjahr 1975 sind in den Archiven der SRG einzelne Folgen einer extra produzierten Filmserie zu finden, die Herausforderungen von Denkmalpflege und Heimatschutz aus verschiedensten Gesichtspunkten beleuchtet. Parmi les documents consacrés à l’Année du patrimoine architectural 1975, on retrouve, dans les archives de la SSR, quelques épisodes d’une série produite pour l’occasion. Ces émissions illustrent sous des angles variés les défis de la conservation des monuments et de la protection du patrimoine.

Betonfluss

Auswirkungen des Baus der Expressstrasse in Zürich für Mensch und Umwelt: Der Film setzt ein grosses Fragezeichen hinter den grenzenlosen Strassenausbau. (SRF)

Morcote, un gioiello in pericolo

La modernità rischia di mettere a rischio il patrimonio architettonico e culturale. È il caso di Morcote e Vico Morcote, dove l’urbanizzazione selvaggia sta sottraendo terreno agricolo, deturpando il paesaggio e mettendo a rischio il settore turistico. (RSI)

Provisorisch geschützt

Aufruf zur Erhaltung der Bausubstanz aus der Zeit der Jahrhundertwende am Beispiel einzelner Bauwerke in der Stadt St. Gallen. (SRF)

Rivitalizzare Corippo

Il piccolo villaggio verzaschese di Corippo, raro esempio di architettura rurale rimasto intatto sul versante sudalpino, è stato scelto nell’ambito dell’anno europeo del patrimonio architettonico 1975 quale località da salvaguardare e rivitalizzare. (RSI)

Romainmôtier et Katharina von Arx L’écrivaine Katharina von Arx a redonné vie à la Maison du Prieur. Interview de 1966 (en français) et retour sur son expérience neuf ans plus tard dans le cadre de l’année du patrimoine (en allemand). (RTS/SRF)

Eine starke Frau und ihr Engagement für ein Baudenkmal: Erfahrungen der Schriftstellerin Katharina von Arx bei der Restaurierung und dem Unterhalt von Schloss Romainmôtier (VD) im Jahr 1966 und neun Jahre später. (RTS/SRF)

Videos anschauen: Eine Zusammenstellung finden Sie unter heimatschutz.ch/ videoarchiv.

Regarder les vidéos: vous trouverez les extraits sous patrimoinesuisse.ch/ archives-video.

zVg

IHRE LIEBLINGSBAUTEN VOS LIEUX DE PATRIMOINE PRÉFÉRÉS

In unserem Newsletter haben wir gefragt: Welches ist Ihr liebstes Baudenkmal, und was macht es für Sie besonders? Die Favoriten reichen vom prunkvollen Schloss bis zum historischen Wohnwagen.

Dans notre infolettre, nous vous avons demandé quel était votre bien patrimonial préféré et ce qui le rendait si spécial à vos yeux.

Vos choix vont du somptueux château aux caravanes historiques.

MONUMENT NATIONAL, GENÈVE

Nadia Braendle Retraitée

«Quel exemple pour l’avenir de la Suisse et pour l’importance des femmes hier et aujourd’hui! Je connais ce monument depuis mon enfance, lors de promenades sur les quais de la rade de Genève.»

MANOIR HAUTEROCHE, LE PONT (VD)

Philipp Maurer Raumplaner und ehemaliger Geschäftsführer Schweizer Heimatschutz

«Die Konstruktionsweise, eine frühe Betonkonstruktion von François Hennebique, kombiniert mit der wunderbaren Lage über dem Lac de Joux macht dieses Bauwerk besonders.»

Alle Stimmen und alle Lieblingsbauten sind unter heimatschutz.ch/ihr-baudenkmal aufgeführt und können in den kommenden Wochen auf unseren Social-Media-Kanälen entdeckt werden.

TEMPLE DE CHÊNE-PÂQUIER, CHÊNE-PÂQUIER (VD)

Denis Berdoz

«D’abord, ses qualités esthétiques: une forme harmonieuse qui dégage de la sérénité. Puis son architecture rare: une église de plan elliptique. Enfin, son caractère historique: il témoigne de la construction spécifique d’un bâtiment destiné au culte réformé.»

Toutes les contributions et tous les lieux de patrimoine préférés sont à découvrir sur patrimoinesuisse.ch/ votre-patrimoine, et seront présentés dans les semaines à venir sur nos réseaux sociaux.

CHÂTEAU DE CHILLON (VD)

Evelyn Riedener Guide du patrimoine culturel

«Le château montre une partie importante de l’histoire de la Suisse romande. Il est malheureusement devenu trop touristique.»

WASSERHÜS, ALBINEN (VS)

Gian Battista Castellani Architekt

«Das Projekt zeigt das Thema Wasser im Kontext mit dem Ort und dessen Bedeutung regional und national.»

SPYCHER NR.2, SCHWARZENBURG (BE)

Nicole Dahinden Geografin

«Ein wilder Zwilling mit viel Geschichte: Der Speicher mag ramponiert wirken, doch genau dieser Zustand hat über 20 Menschen inspiriert, seine Rettung in die Hand zu nehmen.»

die Hannover-Messe. Im Anschluss stand er bis 1983 auf dem Werkgelände der USM in Bühl (D). Nach einer Überarbeitung und Ergänzung der USM-Bauteile erstellte ich damit 1986 das Wohnhaus Bill in Grenchen.»

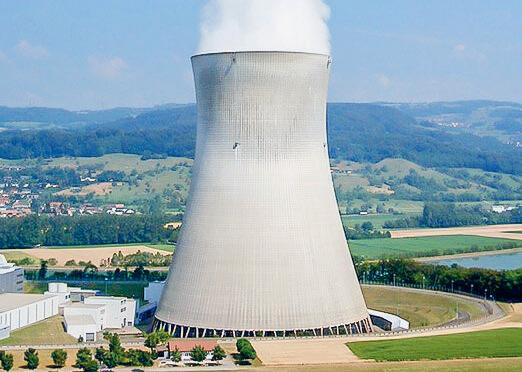

KÜHLTURM KERNKRAFTWERK LEIBSTADT (AG)

Hugo Schumacher

«Es gibt nur zwei erhaltene Kühltürme in der Schweiz als Zeitzeugen einer wichtigen energietechnischen Epoche. Dennoch bleibt dieser leider nicht erhalten.»

GLOBUS-PROVISORIUM, ZÜRICH

Stefan Hilbrand Architekt und Berater

«Ein ‹Mississippi-Dampfer› am Quai, filigran und leicht, scheinbar vorübergehend und doch widerstandsfähig, beständig und fest verankert. Beim Blick vom «Central» erschliesst sich die Seefahrerromantik.»

CULINARIUM ALPINUM, STANS (NW)

WOHNHAUS BILL, GRENCHEN (SO)

Remo Bill Architekt

«Die Produktion des Pavillons erfolgte 1974 als Demonstrationsobjekt der Firma USM für

Kornelia Schultze Pensioniert

«Hier ist es gelungen, die Atmosphäre eines Klosters in die heutige Zeit zu retten und nebenbei ein ganz ausserordentliches Hotel und Restaurant zu schaffen.»

HÄNKITURM, DIESSENHOFEN (TG)

Lucia Angela Cavegn

Kunsthistorikerin

«Mit seiner Geschichte, seiner Lage und seiner Erscheinung ist der Hänkiturm Diessenhofen Teil der Identität des Ortes. Als ehemaliger, umgenutzter Wehrturm weist er eine auffällig schlanke Form auf und ist in seiner Art einmalig.»

SALGINATOBELBRÜCKE, SCHIERS (GR)

Aaron Merlin Müller Physiker

«Das Baudenkmal ist eines der grossartigsten Bauwerke von Robert Maillart und vielleicht die schönste Brücke der Welt.»

HISTORISCHER WOHNWAGEN VON JENISCHEN, ZILLIS-REISCHEN (GR)

Willi Wottreng Schriftsteller und Geschäftsführer der «Radgenossenschaft»

«Ein solcher Wagen wird jenisch ‹Scharotl› genannt. Ein materielles Relikt einer oralen Kultur, die kulturarchäologisch kaum zu dokumentieren ist. Generell sollte ein derartiges Objekt – dieses hier ist unverkäuflich –auf dem Ballenberg einen Platz finden.»

Peter König Rechtsanwalt

«Gerade ihre scheinbare Unscheinbarkeit macht die Funicolare degli Angioli besonders – und der Umstand, dass die Anlage noch besteht und mit vergleichsweise wenig Aufwand wiederbelebt werden könnte.»

1944 wurden mit dem «Kasztner-Transport» 1368 jüdische Gefangene aus dem KZ Bergen-Belsen befreit und in die Schweiz gebracht, wo sie zuerst u.a. in der Turnhalle Kreuzbleiche in St. Gallen Aufnahme fanden. En 1944, le «train Kastner» transporta 1368 juifs libérés du camp de concentration de Bergen-Belsen vers la Suisse, où ils furent d’abord hébergés dans la salle de gymnastique Kreuzbleiche, à Saint-Gall, notamment.

WEG DER VIELFALT

LE PARCOURS DE LA DIVERSITÉ

Rassismus, Kolonialismus, Ausgrenzung –viele Orte im Stadtraum erzählen davon, oft ungesehen. Der Weg der Vielfalt in St. Gallen macht diese Geschichten sichtbar und setzt ein Zeichen für eine inklusive Erinnerungskultur. Doch was folgt daraus für die Denkmalpflege?

Den Anstoss für den Weg der Vielfalt lieferte ein Postulat im Stadtparlament. Die weltweit geführten Debatten rund um die Black Lives Matter-Proteste forderten eine verstärkte Auseinandersetzung mit dem kulturellen Erbe sowie dessen Vermittlung. Vor dem Hintergrund einer diversen Gesellschaft mit einer Vielfalt kultureller Herkünfte, Religionen, Identitäten und der kolonialen Vergangenheit stellt sich die Frage, wie wir mit belastetem kulturellem Erbe umgehen. Anstatt Zeichen der Vergangenheit aus dem öffentlichen Raum zu entfernen, soll die Stadt über sie informieren, aufklären und sie somit kontextualisieren.

Eine Fachgruppe übernahm die Projektleitung. In dieser waren verschiedene städtische Dienststellen und Archive vertreten, aber auch Expertinnen und Experten für Kolonialge-

Racisme, colonialisme, exclusion – de nombreux sites, souvent ignorés, en témoignent dans l’espace urbain. À Saint-Gall, le Weg der Vielfalt (parcours de la diversité) rend visible ces histoires et pose un jalon en faveur d’une culture inclusive de la mémoire. Avec quel impact sur les services des monuments historiques?

L’impulsion pour ce parcours de la diversité est née d’un postulat déposé devant le parlement de la ville. Les débats menés à l’échelle mondiale dans le sillage des manifestations Black Lives Matter ont appelé à une réflexion approfondie sur l’héritage culturel et sa transmission. Dans une société diverse, marquée par la pluralité des origines culturelles, des religions, des identités, et par un passé colonial, la question se pose: comment traiter un héritage culturel chargé? Plutôt que de faire disparaître les traces du passé de l’espace public, la ville entend informer, les expliquer et les contextualiser. Un groupe de travail a pris la direction du projet. Il réunissait des représentants de plusieurs services de la ville, dont les archives, mais aussi des experts de l’histoire coloniale, de

Matthias Fischer, Denkmalpfleger Stadt St. Gallen

schichte, für Frauen- und Geschlechtergeschichte, für Diversität und Inklusion sowie für Sozialanthropologie. Die Bevölkerung wurde eingeladen, auf einer Onlineplattform Erinnerungsorte vorzuschlagen, die in den Weg der Vielfalt aufgenommen werden sollten. Gesucht waren Orte, an denen sich die Geschichte der Diskriminierung von Minderheiten zeigt oder die positiv für einen erfolgreichen Kampf um Anerkennung stehen. An einem öffentlichen Workshop diskutierte die Fachgruppe die eingereichten und von ihr ergänzend eingebrachten Vorschläge mit Vertreterinnen und Vertretern verschiedener Interessengruppen.

Aus 150 Vorschlägen wählte die Fachgruppe rund 90 Orte für den Weg der Vielfalt aus. Dabei achtete sie darauf, Themen wie Frauengeschichte, Queerness, Kolonialismus oder jüdische Geschichte möglichst ausgewogen zu berücksichtigen –was aufgrund des unterschiedlichen Stands der Aufarbeitung jedoch nicht überall gelang. Die Fachgruppe und weitere beigezogene Autorinnen und Autoren verfassten Beiträge zu den einzelnen Stationen, die seit März 2025 auf der öffentlich zugänglichen Webseite wegdervielfalt.ch zu finden sind.

Den Denkmalwert neu denken

Anschliessend widmete sich die städtische Denkmalpflege der weiterführenden Informationsvermittlung im Kontext des Denkmalschutzjahres 2025, insbesondere mit der Jahresausstellung «Denkmal anders». Die im Weg der Vielfalt erhaltenen Erinnerungsorte unterscheiden sich stark hinsichtlich ihrer denkmalpflegerischen Kategorisierung. Zahlreiche Bauten stehen zwar unter Schutz, aber nur wenige sind wegen ihrer sozialgeschichtlichen, historischen oder kulturellen Bedeutung inventarisiert. Orte der Diskriminierung fehlen in den Inventaren (noch) ganz.

Im Inventarisierungsprozess gewichten Fachpersonen die denkmalpflegerische Bedeutung noch immer zu einseitig nach architektonischen oder baukünstlerischen Kriterien. Dabei kann auch eine historische Bedeutung, die nicht unmittelbar zu sehen ist, für sich allein schon einen Denkmalwert begründen. Bei der nächsten Aktualisierung des Inventars der schützenswerten Bauten sollte die Bevölkerung im Allgemeinen stärker miteinbezogen werden – insbesondere Bevölkerungsgruppen, deren Geschichte bisher im Inventar unterrepräsentiert ist. Wie beim Workshop zum Weg der Vielfalt können die Beteiligten gefragt werden, welche Gebäude für sie identitätsstiftend sind und deshalb als kulturhistorische Zeugnisse erhalten bleiben sollen. Neben der Erweiterung bestehender Inventare soll auch bereits geschützten Objekten ein erweiterter Denkmalwert zugeschrieben werden. So ist etwa die Turnhalle Kreuzbleiche (Abbildung links) nicht bloss ein Zeugnis für den aufkommenden Sportunterricht im frühen 20. Jahrhundert, sondern auch ein Erinnerungsort für die Flüchtlingsgeschichte im Zweiten Weltkrieg. Oder das «Haus zur Waage», das zwar für die Jugendstilarchitektur und Stickereiblüte in der Stadt St. Gallen steht, aber mit den stereotypen Porträtköpfen der Kontinente ebenso Ausdruck einer kolonialrassistischen Haltung zu Beginn des 20. Jahrhunderts ist.

Baudenkmäler erzählen Geschichten – und es ist die Aufgabe der Denkmalpflege, diese Geschichten ganzheitlicher zu erzählen als bisher. Nur so kann sie der gesellschaftlichen Vielfalt und dem Erbe von Minderheiten gerechter werden.

l’histoire des femmes et du genre, de la diversité et de l’inclusion ainsi que de l’anthropologie sociale. La population a été aussi invitée à proposer, sur une plateforme en ligne, des lieux de mémoire susceptibles d’être intégrés au parcours de la diversité. On recherchait des lieux témoignant de l’histoire des discriminations subies par les minorités ou symbolisant un combat positif pour leur reconnaissance. Lors d’un atelier public, le groupe a discuté, avec des représentants de différents groupes d’intérêts, des propositions reçues et de celles rassemblées durant son activité.

Parmi quelque 150 propositions, le groupe a sélectionné 90 sites pour le parcours de la diversité. Il a veillé à prendre en compte de manière aussi équilibrée que possible des thèmes tels que l’histoire des femmes, les identités queer, le colonialisme ou l’histoire juive – ce qui n’a pas été toujours possible vu l’état d’avancement différent des recherches. Le groupe de travail et des auteurs associés ont rédigé des contributions pour chacune des étapes du parcours que l’on peut désormais trouver sur la page web wegdervielfalt.ch mise en ligne en mars 2025.

Réévaluer la valeur patrimoniale

À l’issue du processus, le Service des monuments historiques de la ville s’est attelé à approfondir la transmission des connaissances dans le contexte de l’Année du patrimoine 2025 avec, en particulier, l’exposition «Denkmal anders» (le patrimoine autrement). Les lieux de mémoire du parcours de la diversité se distinguent fortement par leur typologie patrimoniale. De nombreux bâtiments sont certes protégés, mais rares sont ceux qui sont inscrits à l’inventaire en raison de leur importance sociale, historique ou culturelle. Ainsi, les sites témoins des discriminations n’y sont pas (encore) présents. Lors des procédures de recensement, les spécialistes évaluent l’importance pour le patrimoine selon des critères qui sont encore trop orientés sur l’architecture ou l’esthétique. Pourtant, une signification historique, qui n’est pas forcément perceptible au premier coup d’œil, peut justifier à elle seule une valeur patrimoniale. Lors de la prochaine actualisation de l’inventaire des bâtiments dignes de protection, il conviendrait d’associer davantage la population en général – et en particulier les groupes dont l’histoire est sous-représentée jusqu’à présent. Comme lors de l’atelier dédié au parcours de la diversité, il serait pertinent de leur demander quels bâtiments participent à leur sentiment d’identité et devraient donc être préservés en tant que témoins de l’histoire culturelle. Outre l’extension des inventaires existants, il convient aussi d’attribuer une valeur plus large à des constructions déjà protégées. Ainsi, la salle de gymnastique Kreuzbleiche (photo à gauche) n’est pas seulement un témoin de l’essor de l’éducation physique au début du XXe siècle. Elle constitue également un lieu de mémoire de l’histoire des réfugiés durant la Seconde Guerre mondiale. Ou encore la «Haus zur Waage» (maison à la balance), exemple remarquable d’architecture Jugendstil et symbole de l’âge d’or de la broderie à Saint-Gall, mais également l’expression du racisme colonial du début du XXe siècle avec ses bustes stéréotypés représentant les cinq continents.

Les monuments racontent des histoires, et il incombe au Service des monuments historiques d’en restituer une vision plus globale qu’auparavant. C’est ainsi seulement qu’il pourra rendre justice à la diversité de la société et à l’héritage des minorités.

wegdervielfalt.ch

wegdervielfalt.ch

Yuma Shinohara, Kurator im S AM Schweizerischen Architekturmuseum, in der «Denk Mal Bar» der aktuellen Ausstellung «Was War Werden Könnte» Yuma Shinohara, commissaire au S AM Musée suisse d’architecture, dans le «Denk Mal Bar» de l’exposition actuelle «Ce qui était pourrait devenir»

GESPRÄCH MIT YUMA SHINOHARA ENTRETIEN AVEC YUMA SHINOHARA

«WIR MÖCHTEN AUCH WENIGER SICHTBARE THEMEN ANSPRECHEN»

«NOUS VOULONS AUSSI TRAITER DE SUJETS MOINS VISIBLES»

Marco Guetg, Journalist

Marion Nitsch, Fotografin

Zum 50. Jubiläum des Europäischen Denkmalschutzjahrs 1975 beleuchtet das S AM Schweizerische Architekturmuseum in der aktuellen Ausstellung das Zusammenspiel von Architektur und Denkmalpflege. Kurator Yuma Shinohara gibt ein paar Einblicke.

In der aktuellen Ausstellung «Was War Werden Könnte: Experimente zwischen Denkmalpflege und Architektur» sind zehn Projekte zu sehen, die alle die Renovation, die Sanierung oder den Umbau bestehender Gebäude thematisieren. Nach welchen Kriterien wurden sie ausgewählt? Wir haben vor allem nach Projekten mit unterschiedlichen Lösungsansätzen gesucht. Ausgangspunkt war ein Kurs mit 20 Studierenden der Denkmalpflege an der ETH, den wir als Kuratoren mitbetreut haben. Unser Anliegen war, thematisch möglichst breit zu fahren und dabei kleine wie grosse Interventionen vorzustellen.

Die Tatsache, dass die Denkmalpflege im S AM temporär eine Heimat gefunden hat, kann als programmatisches Zeichen gedeutet werden, oder?

Auf jeden Fall. Die Anfrage kam vor Jahren von Silke Langenberg vom ETH-Lehrstuhl für Konstruktionserbe und Denkmalpflege. Sie hat vorgeschlagen, etwas zum 50. Jubiläum des Europäischen Denkmalschutzjahrs zu machen. Wir haben die Idee aufgenom-

Pour le Jubilé de l’Année européenne du patrimoine architectural 1975, le S AM Musée suisse d’architecture consacre une exposition aux interactions entre architecture et conservation. Le commissaire Yuma Shinohara nous en livre quelques clés de lecture.

men und uns überlegt, wie wir als Architekturmuseum das Thema in einen grösseren Kontext stellen könnten, und haben schliesslich den Fokus auf das Verhältnis zwischen Architektur und Denkmalpflege gelegt. Was nun zu sehen ist, ist eine Bestandesaufnahme.

Wann wird ein Gebäude ein Denkmal?

Schwierige Frage! Ich rette mich mit einer eher klassischen Definition. Ein Denkmal ist ein Objekt, das generell auch nach einer Generation – 30 oder 40 Jahre – noch als baukulturell wichtig eingestuft wird. Es ist ein Zeuge einer bestimmten Zeit und zeigt, wie damals gebaut und gelebt wurde. Je

L’exposition «Ce qui était pourrait devenir: expérimentations entre conservation et architecture» présente dix projets qui portent sur la rénovation, l’assainissement ou la transformation de bâtiments. Comment avez-vous orienté vos choix? Nous avons avant tout cherché des projets portés par des approches différentes. Nous sommes partis d’un cours réunissant 20 étudiants en conservation du patrimoine bâti à l’ETH Zurich. Ces étudiants ont fonctionné en tant que commissaires sous notre supervision. Nous voulions aborder les thèmes les plus variés possible et présenter aussi bien des interventions modestes que de grande ampleur.

Die Ausstellung «Was War Werden Könnte – Experimente zwischen Denkmalpflege und Architektur» (bis 14. September 2025) ist in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für Konstruktionserbe und Denkmalpflege (Prof. Dr. Silke Langenberg) der ETH Zürich entstanden: sam-basel.org

L’exposition «Ce qui était pourrait devenir: expérimentations entre conservation et architecture» (jusqu’au 14 septembre 2025) a été réalisée en collaboration avec la chaire de patrimoine bâti et de conservation des monuments (prof. Dr Silke Langenberg) à l’ETH Zurich: sam-basel.org

nach Aussagekraft kann auch ein jüngeres Objekt zum Denkmal erklärt werden, aber oft werden die Qualitäten erst durch den zeitlichen Abstand sichtbar. Die Schwierigkeit bei dieser klassischen Sicht ist das Tempo unserer Zeit. Gut möglich, dass ein Gebäude, das in 40 bis 50 Jahren als Denkmal gelten könnte, bis dahin längst verschwunden ist. Eine weitere definitorische Schwierigkeit liegt darin, dass ein Denkmal für viele Menschen etwas Unterschiedliches bedeuten kann. Es gibt durchaus Bauten, die nicht wegen ihres baukulturellen Wertes schützenswert sind, sondern für eine bestimmte Gruppe einen emotionellen Wert besitzen. Gelegentlich ist es schlicht auch eine Frage der Gesellschaft, ob sie ein Objekt zum Denkmal adeln will oder nicht.

Wir führen dieses Gespräch im vierten Raum der Ausstellung, in der sogenannten «Denk Mal Bar». Besuchende haben hier die Möglichkeit, via QR-Code Ideen zu lancieren. Tun sie es auch?

Eher wenig. Ich vermute, da liegt die Hemmschwelle etwas höher. Die restlichen Angebote hingegen werden stark genutzt und übertreffen unsere Erwartungen. Die drei bisherigen Debatten fanden bei vollem Haus statt. Auch bin ich immer wieder überrascht, wer den Weg in die Bar findet. Jeder Gast bringt sein eigenes Netzwerk mit und damit auch ein An -

gebot zum thematisch breiten Gespräch. Neugierde und Offenheit sind gross. Wir stellen fest, dass die Denkmalpflege oft plakative Bilder evoziert, die nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben. Hier wird das dann verhandelt. Es sind auch schon Besitzer alter Häuser erschienen, die sich bei uns erkundigt haben, was sie damit tun könnten. Das informelle Setting einer solchen Bar trägt natürlich auch dazu bei, dass man sich in lockerem Ambiente treffen und offen reden kann.

Die Themen, die in der Ausstellung gezeigt oder in der «Denk Mal Bar» diskutiert werden, sind auch Themen des Schweizer Heimatschutzes. In welcher Form war der Heimatschutz involviert?

Das Interesse am Thema ist seitens des Schweizer Heimatschutzes sehr gross. Wären wir etwas früher ins Gespräch gekommen, wäre der Heimatschutz in der Ausstellung mit Sicherheit präsenter. Inzwischen ist eine Medienpartnerschaft entstanden, und es besteht der gegenseitige Wille, die hier formulierte Botschaft hinauszutragen. In der Ausstellung selbst werden die Funktion des Heimatschutzes und seine Haltung zum Verbandsbeschwerderecht thematisiert.

Wie stehen Sie persönlich dazu?

Ich finde es grossartig, dass die Schweiz die Möglichkeit bietet, sich auf diese Art politisch einzubringen. Klar, dieses Rechtsmittel verzögert die

Le fait que la conservation du patrimoine ait temporairement trouvé un foyer au S AM peut-il être interprété comme un geste programmatique?

Assurément. L’idée de faire quelque chose pour le Jubilé de l’Année européenne du patrimoine a été proposée il y a plusieurs années déjà par Silke Langenberg, qui occupe la chaire de patrimoine bâti et de conservation des monuments à l’ETH Zurich. Nous l’avons suivie et nous sommes demandé comment, en tant que musée d’architecture, nous pourrions replacer ce thème dans un contexte plus large. Nous avons finalement opté pour la relation entre architecture et conservation des monuments. La présente exposition dresse un inventaire.

Quand un bâtiment devient-il un monument?

Vaste question! Je m’en tiens à une réponse classique pour m’en sortir. Un monument est un objet qui, après une génération (30 ou 40 ans), reste jugé important en termes de culture du bâti. C’est un témoin d’une époque qui montre comment on construisait et vivait en ce temps-là. Selon sa force d’expression, un objet plus récent peut déjà être considéré comme un monument, mais souvent les qualités ne deviennent perceptibles que plus tard. La difficulté de cette vision classique, c’est le rythme d’aujourd’hui. II est bien possible qu’un bâtiment qui pourrait être considéré dans 40 ou 50 ans

«Gut möglich, dass ein Gebäude, das in 40 oder 50 Jahren als Denkmal gelten könnte, bis dahin längst verschwunden ist.»

«II est bien possible qu’un bâtiment qui pourrait être considéré dans 40 ou 50 ans comme un monument historique ait disparu bien avant.»

Abläufe und fordert etwas Geduld. Darauf zu verzichten, fände ich aus demokratiepolitischen Gründen als nicht angebracht.

In Basel lebten und kämpften in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts zwei Persönlichkeiten, die sich fürs Bauen im Bestand und für die Stadtentwicklung engagiert haben: Lucius und Annemarie Burckhardt. Sie nehmen in der Ausstellung mit ihrem verlorenen Kampf gegen den Abriss des Stadttheaters Basel sowie mit der Tagung «Denkmalpflege ist Sozialpolitik» im Denkmalschutzjahr nur einen kleinen Raum ein. Aber ihr Denken war beim Konzipieren stets präsent. Burckhardts Schriften werden nach wie vor sehr stark rezipiert und haben dadurch auch entsprechend ihre Wirkung. Er war ein Vordenker, der vor 50 Jahren Themen angesprochen hat, die heute noch relevant sind.

Sie haben japanische Wurzeln, sind in den USA geboren und haben dort studiert. Sie haben dann in Berlin gelebt und gearbeitet. Seit 2018 sind Sie Kurator im S AM. Was wollen Sie hier bewegen und bewirken? Wenn ich Ziele und Absichten formuliere, dann spreche ich auch ein wenig über die Intentionen dieses Museums. Mit unseren Ausstellungen und Publikationen wollen wir auf die Relevanz von Architektur aufmerksam machen und Diskussionen auslösen, nicht nur unter Fachleuten, sondern in der breiten Gesellschaft. Denn was gebaut wird, beeinflusst unser Leben! Andererseits möchten wir Ausstellungen machen, die nicht nur die grossen Namen feiern, sondern auch weniger sichtbare oder diskutierte Themen ansprechen und experimentellen oder jüngeren Positionen eine Plattform geben.