CAROLYN FRY & EMMA WAYLAND

CAROLYN FRY & EMMA WAYLAND

Aus dem Englischen übersetzt von Claudia Buchholtz, Susanne Warmuth und Coralie Wink

HAUPT VERLAG

1. Auflage: 2025

ISBN 978-3-258-08409-1

Alle Rechte vorbehalten.

Copyright © 2025 für die deutschsprachige Ausgabe: Haupt Verlag, Bern

Jede Art der Vervielfältigung ohne Genehmigung des Verlages ist unzulässig.

Kein Teil dieses Werkes darf in irgendeiner Weise für das Training von Technologien oder Systemen der künstlichen Intelligenz verwendet oder vervielfältigt werden. Die Verwendung der Inhalte für das Text- und Data-Mining ist untersagt.

Aus dem Englischen übersetzt von Claudia Buchholtz, D-Rackwitz, Susanne Warmuth, D-Darmstadt, und Coralie Wink, D-Dossenheim Umschlaggestaltung und Satz der deutschsprachigen Ausgabe: Die Werkstatt Medien-Produktion GmbH, D-Göttingen

Gestaltung: © 2024 Quarto

Englische Originaltexte Kap. 1, 3 und 6: © 2024 Carolyn Fry

Englische Originaltexte Kap. 2, 4 und 5: © 2024 Emma Wayland

Die englischsprachige Originalausgabe erschien 2024 unter dem Titel

The Botanists’ Library bei Ivy Press, einem Imprint der Quarto Group. www.Quarto.com

Gedruckt in der Provinz Guangdong, China TT062025

Um lange Transportwege zu vermeiden, hätten wir dieses Buch gerne in Europa gedruckt. Bei Lizenzausgaben wie diesem Buch entscheidet jedoch der Originalverlag über den Druckort. Der Haupt Verlag kompensiert mit einem freiwilligen Beitrag zum Klimaschutz die durch den Transport verursachten CO2-Emissionen. Dabei unterstützt der Verlag ein Projekt zur nachhaltigen Forstbewirtschaftung in der Zentralschweiz. Wir verwenden FSC®-zertifiziertes Papier. FSC® sichert die Nutzung der Wälder gemäß sozialen, ökonomischen und ökologischen Kriterien.

Diese Publikation ist in der Deutschen Nationalbibliografie verzeichnet. Mehr Informationen dazu finden Sie unter http://dnb.dnb.de.

Der Haupt Verlag wird vom Bundesamt für Kultur für die Jahre 2021–2025 unterstützt.

Sie möchten nichts mehr verpassen?

Folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen und bleiben Sie via Newsletter auf dem neuesten Stand. www.haupt.ch/informiert ©

Wir verlegen mit Freude und großem Engagement unsere Bücher. Daher freuen wir uns immer über Anregungen zum Programm und schätzen Hinweise auf Fehler im Buch, sollten uns welche unterlaufen sein.

Haupt Verlag AG

Verantwortlich in der EU (GPSR): Falkenplatz 14 Brockhaus Kommissionsgeschäft GmbH 3012 Bern Kreidlerstr. 9

SCHWEIZ 70806 Kornwestheim herstellung@haupt.ch DEUTSCHLAND www.haupt.ch haupt@brocom.de

EINLEITUNG 6

FRÜHE TEXTE: DAS WISSEN

ÜBER PFLANZEN

BEGINNT ZU WACHSEN (ANTIKE–1450) 12

AUFKOMMEN DES BUCHDRUCKS (1450–1600) 50

STREBEN NACH ERKENNTNIS –BOTANIKER ENTDECKEN UND KLASSIFIZIEREN

IMMER NEUE PFLANZEN (1600–1750) 86

IM GROSSEN WIE IM KLEINE N –GLOBAL UND REGIONAL (1750–1830) 138

DIE BOTANIK WIRD ZUR WISSENSCHAFT (1830–1950) 184

DIE MODERNE BOTANISCHE BIBLIOTHEK ENTSTEHT (1950–GEGENWART) 228

STICHWORTVERZEICHNIS 264

BILDNACHWEIS 269

WEITERFÜHRENDE LITERATUR 270

DANKSAGUNG 272

Bücher soll eine anspruchsvolle botanische Bibliothek umfassen? Schwierige Frage, denn einerseits beschäftigen wir uns seit Jahrtausenden mit Pflanzen, andererseits entwickelt sich die Botanik als Forschungsgebiet ständig weiter. Das Thema umfasst außerdem sehr unterschiedliche Bereiche, da die Fortschritte in der Pflanzenkunde immer mit Entwicklungen in Medizin, Mythologie, Religion, Landwirtschaft, Kunst, Forschungsreisen, Gartenbau, Politik, Kriegen, Umwelt und Technik zusammenhingen. Botanisches Wissen ist weltweit von Bedeutung. Seit eh und je sind wir alle auf die Pflanzen angewiesen – für unsere Nahrung, Rohstoffe und die «Ökosystemleistungen» (sauberes Wasser und die Luft, die wir atmen), die von der biologischen Vielfalt als Ganzes geliefert werden. Als «Botanik» definieren wir in diesem Buch grob die Pflanzenwissenschaften (schließen hier, taxonomisch inkorrekt, aber auch die Pilze ein) und konzentrieren uns weitgehend darauf, wie das Gebiet entstanden ist und sich schließlich zu den modernen Pflanzenwissenschaften («Plant Science») entwickelt hat.

Unsere Geschichte beginnt mit den frühesten Manuskripten, die Pflanzen zum Thema haben. Einige enthalten sogar Informationen, die noch weiter zurückreichen, sei es aus älteren Manuskripten, die inzwischen nicht mehr existieren, sei es aus Wissen, das über Generationen mündlich weitergegeben wurde. Die ältesten Erwerbungen unserer virtuellen Bibliothek sind zwar 3500 Jahre alt, doch sie sind nicht die frühesten Belege dafür, dass Menschen Aufzeichnungen über ihre Beziehung zu Pflanzen anfertigten: Im Serra da Capivara National Park (Brasilien) fand man 10 000 Jahre alte rote Piktogramme, auf denen Menschen dargestellt sind, die einen Baum verehren. Unsere Sammlung besteht überwiegend aus Manuskripten und Büchern, als Verweis auf die Zukunftsentwicklung der Pflanzenwissenschaften haben sich jedoch auch ein paar digitale Ressourcen eingeschlichen.

Bücher werden leicht durch Ungeziefer, Feuer, Feuchtigkeit oder andere unglückliche Umstände zerstört – dieses Schicksal haben im Lauf der Zeit viele Texte erlitten. Andere haben eher durch glücklichen Zufall überlebt, so wie Historia plantarum und De causis plantarum (deutsche Ausgabe beider Texte in einem Doppelband: Theophrast’s Naturgeschichte der Gewächse); es handelt sich um wichtige Werke des antiken griechischen Botanikers Theophrast. Angeblich – so berichtete der Geschichtsschreiber und Geograf Strabon –vermachte Theophrast seine Bibliothek seinem Schüler Neleus, der sie nach Skepsis (in der heutigen Türkei) brachte. Neleus’ Erben versteckten die Sammlung in einem Keller, damit sie nicht von marodierenden Königen beschlagnahmt wurden, doch stattdessen wurden sie durch Insekten und Feuchtigkeit beschädigt. Zum Glück blieben die Werke des Theophrast – so wie bei vielen antiken Dokumenten der Fall – durch nachfolgende Abschriften und Übersetzungen über die Jahrhunderte erhalten.

Immer wieder wurden komplette Bibliotheken durch Feuersbrünste zerstört, und so gingen viele Texte verloren, die unter anderen Umständen als künftige Informationsgrundlage hätten dienen können. Eine der schlimmsten Katastrophen dieser Art ereignete sich 1193 an der bedeutenden Universität von Nalanda (im heutigen Bihar, Indien). Turkoafghanische Eroberer waren dafür verantwortlich, dass fast die gesamte Bibliothek –9 Millionen Palmblattmanuskripte – in Flammen aufging. Das unter der Gupta-Dynastie

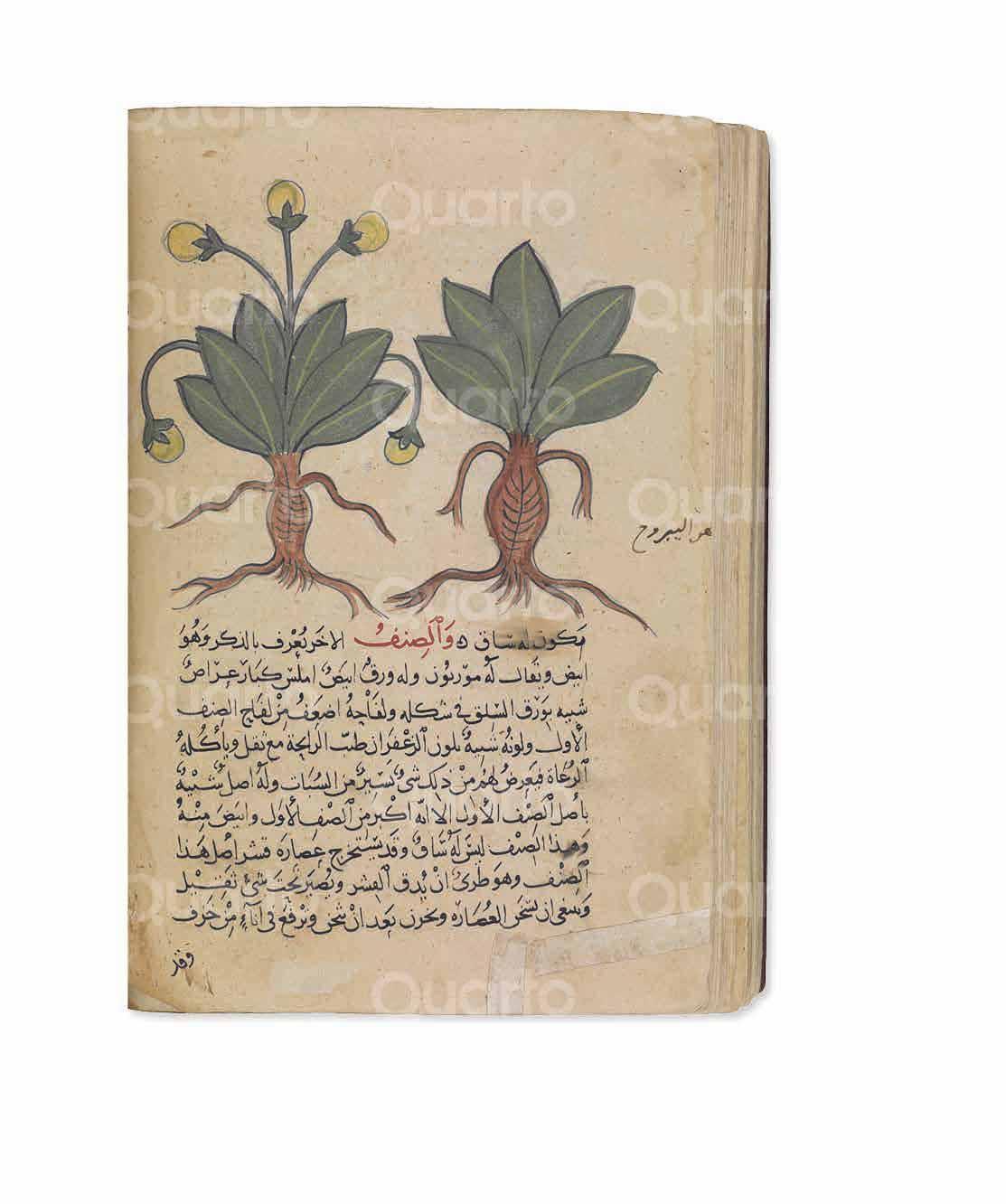

LINKS

De materia medica, Dioskurides (60–70 n. Chr.), Übersetzung aus dem Griechischen (arabische Handschrift, Bagdad 1334)

Seit Jahrtausenden werden Pflanzen zu medizinischen Zwecken eingesetzt. Dargestellt sind zwei Alraunen; wegen der menschähnlichen Gestalt ihrer Wurzel galten die halluzinogenen Alraunen früher als Zauberpflanze, Aphrodisiakum und fruchtbarkeitsfördernd.

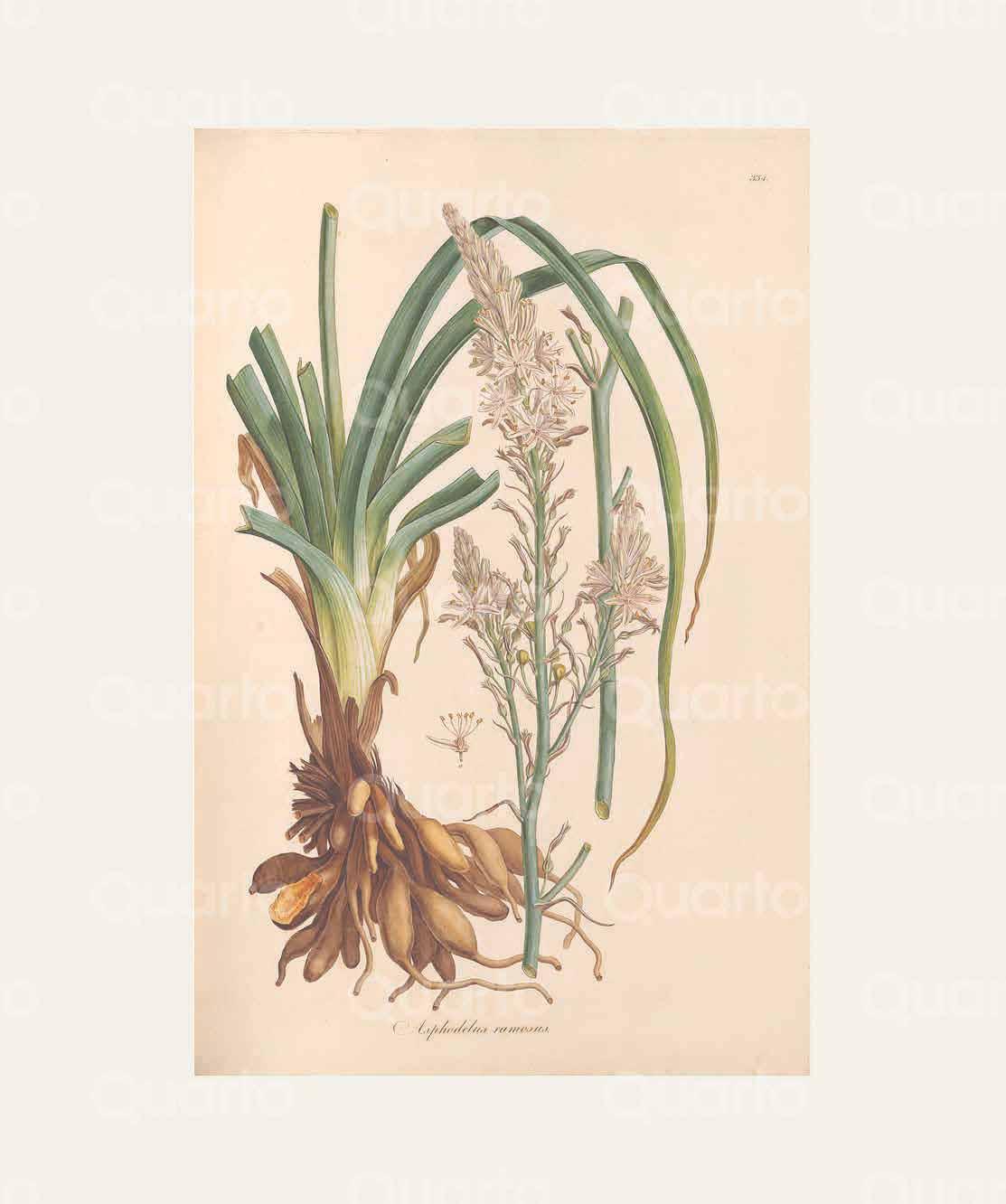

Les Vélins du Roi, Nicolas Robert (um 1665–1685)

Um die Wege nachzuvollziehen, auf denen Pflanzenarten weltweit verbreitet wurden, können die Darstellungen und Erwähnungen der jeweiligen Pflanzen in historischen Texten helfen. Abgebildet ist hier z. B. eine Sonnenblume aus Nordamerika; sie wurde im 16. Jh. von den Spaniern in Europa eingeführt.

gegründete buddhistische Kloster war seit 427 n. Chr. als Lehrzentrum aktiv. Dort wurde unter anderem die ganzheitliche Heilkunst des Ayurveda gelehrt, der auf natürlichen Prinzipien basiert. Nur wenige Manuskripte überlebten das Feuer. Wir können lediglich spekulieren, wie viel Wissen über Pflanzen und ihre Arzneiwirkung mit den zerstörten Texten verloren ging.

Heute gibt es generell strenge Regeln für Ausfuhr, Transport und Einfuhr von Pflanzen, und globale Abkommen sollen garantieren, dass alle Gewinne, die aus Forschung und Entwicklung von Pflanzen resultieren, in das Land zurückfließen, aus dem das Material ursprünglich stammt. Das war nicht immer so. Seit dem frühen Mittelalter gründeten europäische Länder auf allen Kontinenten Handelsniederlassungen, machten diese Länder zu Kolonien und beuteten häufig die lokalen natürlichen Ressourcen aus. Es entstanden viele botanische Texte, in denen die – aus der Sicht der europäischen Kolonialmächte –interessanten und potenziell nützlichen lokalen Pflanzen beschrieben wurden. Diese oft wunderschön illustrierten Werke sind auch heute noch wichtig: Einerseits liefern sie Belege für die Kolonialgeschichte und damit einhergehende Verbindungen zur Botanik, andererseits dokumentieren sie den damaligen Pflanzenreichtum. Doch sie vermitteln uns nur die koloniale Sichtweise, blenden gleichzeitig aber das indigene Wissen aus.

In die botanischen Bücher der Kolonialmächte floss – oft ohne weiteren Hinweis auf die Quellen – das Wissen der lokalen Experten ein, die teilweise sogar versklavt wurden. Wir haben derartige Fälle besonders herausgestellt und möglichst auf aktuelle Initiativen hingewiesen, die versuchen, Vergangenes wiedergutzumachen. So läuft zurzeit ein Projekt mit dem Ziel, die einzelnen indischen Künstler zu identifizieren, die von der Britischen Ostindien-Kompanie im 18. und 19. Jahrhundert mit der Anfertigung von Pflanzenbildern beauftragt wurden. Ihre Namen und ihr persönlicher Malstil wurden nämlich unter der pauschalen Angabe «Company School» oder «Kampani kalam» zusammengefasst und damit unkenntlich gemacht.

Carl von Linné gehört sicher zu den Persönlichkeiten, deren Name untertrennbar mit der Botanik verbunden ist. Der schwedische Naturforscher entwickelte im 18. Jahrhundert das erste Ordnungssystem für Pflanzen, das auf ihren Fortpflanzungsorganen beruhte, und führte die lateinische binäre Nomenklatur ein, die noch heute zur Benennung von biologischen Arten verwendet wird. Seine wissenschaftliche Arbeit wurde durch eine umfangreiche Korrespondenz (3000 Briefe von 60 Briefpartnern in Europa, Amerika, Asien und Afrika) beeinflusst und hatte weitreichende Folgen für die Botanik. Wir räumen aber ein, dass Linné, indem er die Menschen in vier Varietäten einteilte (Europäer/weiß, Amerikaner/rot, Asiate/dunkel und Afrikaner/schwarz), zu den Mitbegründern des «wissenschaftlichen Rassismus» gehörte – dieser legitimiert

UNTEN

Dieses Werk dokumentiert Lebensweise und Kultur der Azteken; der spanische Autor beschrieb auch die Nahrungspflanzen des Aztekenreichs.

UNTEN

Specimens of the plants and fruits of the island of Cuba («Die Früchte und Pflanzen der Insel Kuba»), Anne Wollstonecraft (19. Jh.)

Frauen sind in der historischen botanischen Literatur nur selten vertreten, was die damaligen gesellschaftlichen Einstellungen widerspiegelt.

Rassismus mithilfe von Pseudowissenschaft. Das Gebiet entwickelte sich weiter und lieferte später die Argumente für die angebliche Überlegenheit der Europäer gegenüber Nichteuropäern, was wiederum zur Rechtfertigung von Versklavung und Genozid diente. Auch Vorurteile gegenüber Frauen spielen in der Geschichte der Botanik eine große Rolle. Wir haben uns zwar bemüht, die Werke von Frauen herauszustellen, doch die meisten Bücher, die in den folgenden sechs Kapiteln vorgestellt werden, stammen von Männern. Die Geschichte der britischen Autorin und Künstlerin Beatrix Potter gibt einen Eindruck von den Widrigkeiten, denen Frauen früher ausgesetzt waren, um sich einen Namen in der Naturkunde zu machen. Potter ist als Autorin und Illustratorin von Kinderbüchern weltberühmt. In einer früheren Lebensphase widmete sie sich jedoch intensiv der Naturkunde. Als sie 1897 bei der Linnean Society in London einen wissenschaftlichen Beitrag einreichte, durfte sie diesen bei der Versammlung nicht selbst präsentieren oder auch nur anwesend sein, da sie als Frau nicht Mitglied der Linnean Society sein durfte. Als ihre Arbeit bei den Mitgliedern der Gesellschaft nur auf wenig Interesse stieß, und sie überdies befürchtete, ihre Proben seien verunreinigt gewesen, zog sie ihren Beitrag zurück, und dieser ging verloren. Erst nach ihrem Tod (1943) erkannte man ihre wissenschaftliche Begabung, nachdem sie einem Museum im Lake District (Nordengland) Hunderte mykologischer Zeichnungen

hinterlassen hatte. Schließlich formulierte die Linnean Society 1997 eine posthume Entschuldigung und räumte ihren Sexismus gegenüber Potter und anderen Frauen ein. Die präzisen und künstlerisch wertvollen Pilzdarstellungen von Beatrix Potter sind für heutige Mykologen eine Hilfe bei der Pilzbestimmung.

Die Bücher und Manuskripte, die wir in diesen Band aufgenommen haben, spiegeln wider, wie sich die Botanik im Lauf der Zeit inmitten von wechselnden Einstellungen, Ansätzen, Wissen und Ressourcen aus unserer Sicht entwickelt hat. Kapitel 1 reicht von der Antike bis 1450 und behandelt folgende Themen: das botanische Wissen im alten Ägypten, Indien und Griechenland; die Weitergabe des griechisch-römischen Wissens, das über Jahrhunderte in immer neuen Abschriften erhalten blieb; die traditionellen chinesischen Arzneibücher (Bencao); die Blüte der islamischen Wissenschaft zwischen dem 8. und 13. Jahrhundert und ihren Einfluss auf das neu erwachte Interesse an Botanik während der Renaissance. Kapitel 2 behandelt den Zeitraum von 1450 bis 1600 und folgende Themen: Ankunft des Buchdrucks in Europa; das Aufkommen bebilderter Kräuterbücher, botanischer Gärten und Herbarien (die dem Klassifizieren von Pflanzen dienten) in Europa; die frühe Klassifizierung von Pflanzen in der arabischen Welt; schließlich die ersten europäischen Kräuterbücher aus Südamerika, möglich gemacht durch spanische und portugiesische Forschungsreisen. Kapitel 3 folgt der Entwicklung der Botanik von 1600 bis 1750: Aufkommen von Florilegien (Blumenbüchern) und Florenwerken; botanische Werke der europäischen Kolonialmächte; frühe Abbildungen, die Pflanzen und Tiere gemeinsam darstellen; der Austausch von botanischem Wissen zwischen China, Japan und Europa; schließlich Linnés Klassifikation der Pflanzen nach ihren Fortpflanzungsorganen und sein Nomenklatursystem. In Kapitel 4 wird die Geschichte von 1750 bis 1830 weitererzählt: neue Ansätze der Klassifikation; die Entwicklung der Botanik in Europa und die Ausweitung der Kolonialherrschaft; die Etablierung der Botanik als eigenständiges Fach an Universitäten. Kapitel 5 behandelt die Jahre 1830 bis 1950: der Übergang von der Pflanzenkunde zu den Pflanzenwissenschaften; die Entwicklung der Evolutionstheorie; das Aufkommen der Umweltschutzbewegung. Zum guten Schluss führt Kapitel 6 die Geschichte bis in die Gegenwart fort: die bahnbrechende Entdeckung der DNA-Struktur; der Einsatz der Modellpflanze Arabidopsis thaliana; die Einführung der auf genetischer Verwandtschaft basierenden Klassifizierung; Sorgen um das ökologische Gleichgewicht des Planeten; die immer noch aktuelle Bedeutung der botanischen Illustration; schließlich Bücher, die die Wunder der Botanik für Wissenschaft und Allgemeinheit vermitteln.

Die Entwicklung der Botanik mit ihren Höhen und Tiefen lässt sich auf sehr unterschiedliche Weise erzählen – unsere Interpretation ist nur eine von vielen. Und die hier vorgestellten Bücher machen nur einen Bruchteil dessen aus, was im Lauf der Zeit in allen Teilen der Welt über Pflanzen geschrieben wurde. In den Bibliotheken der realen Welt kommen neue Bücher hinzu und alte verschwinden, daher ist unsere Textsammlung eine Momentaufnahme.

Vertiefen Sie sich in die lange Entwicklung, die aus der reinen Pflanzenkunde die heutigen Pflanzenwissenschaften entstehen ließ. Es ist eine turbulente Geschichte von Neugier, Macht und Gier – und von unserem hartnäckigen Bemühen, die Natur zu quantifizieren und zu klassifizieren, einem Bestreben, das heute noch andauert.

ZU WACHSEN (ANTIKE–1450)

GEGENÜBER

Papyrus Ebers, Autor(en) unbekannt (um 1500 v. Chr.)

In diesem Papyrus sind altägyptische Zubereitungen, Zaubersprüche und Beschwörungen festgehalten, mit denen Krankheiten geheilt werden sollen.

Menschen früherer Zeiten müssen Pflanzen als erstaunliche Alleskönner bestaunt haben. Sie boten nicht nur Nahrung, Medizin und Schutz, viele hatten auch wunderschöne Blüten und dufteten herrlich. Daher überrascht es nicht, dass Pflanzen zu den ersten Dingen gehörten, die thematisiert wurden, als vor etwa 3500 Jahren geschriebene Texte das mündlich überlieferte Wissen zu ergänzen begannen. Die Gelehrten jeder Zeit untersuchten die Vegetation, sinnierten über die Vielfalt der Pflanzen, versuchten zu verstehen, welche wohltuenden oder gefährlichen Eigenschaften Pflanzen hatten, bewunderten die Farben und Düfte von Blüten – und dann nahmen sie Griffel, Pinsel oder Federkiel zur Hand und hielten ihre Beobachtungen auf Palmblättern, Papyrus- oder Pergamentrollen fest. So wurde das Wissen ihrer Zeit über Generationen hinweg weitergegeben, und wir können daraus herauslesen, dass das Pflanzenverständnis unserer Vorfahren eng mit Nahrung, Religion, Mythen, Magie und Medizin verwoben war.

Der Papyrus Ebers ist eine 18 Meter lange Schriftrolle, die heute in der Universitätsbibliothek von Leipzig aufbewahrt wird; er gewährt Einblicke in das botanische Wissen des alten Ägypten. Es handelt sich um die umfassendste und die am besten erhaltene Dokumentation altägyptischer Medizin, niedergeschrieben um 1500 v. Chr. In 110 Kolumnen, geschrieben mit schwarzer und roter Tinte, sind 877 Zubereitungen aus 328 Zutaten aufgeführt, von denen die meisten aus Pflanzen stammen. Wahrscheinlich handelt es sich um eine Zusammenstellung von Rezepturen aus älteren Dokumenten, die schon lange verloren sind und auf der mündlichen Überlieferung von Generationen von Ärzten beruhten.

Der Papyrus zeigt, dass die altägyptischen Ärzte wohl überlegte Vorstellungen davon hatten, wie der Körper funktioniert, was zu Funktionsstörungen führt und welche Pflanzen sie als Medizin verwenden konnten. Sie glaubten, dass der Körper mtw enthielt, unendlich viele untereinander verbundene Gefäße, die die Körperflüssigkeiten, zum Beispiel Blut und Urin, transportierten. Aus der Beobachtung, dass es in manchen Gebieten zu Überflutungen, in anderen zur Austrocknung kommt, wenn Hindernisse den Nil aufstauen, leiteten sie ab, dass Blockaden in den Körpergefäßen zu Krankheiten führen. Auch für die Behandlung dieser Krankheiten suchten sie in der Natur nach Anregungen: Sie verwendeten Honig und Zwiebeln, um Infektionen zu behandeln, sie verschrieben aus Weiden gewonnenes Salicin, um Schmerzen und Entzündungen zu lindern (aus diesem Stoff wurde später Aspirin entwickelt), und sie nutzen Pflanzen wie Schlafmohn, um Patienten zu betäuben. Opium, der getrocknete Milchsaft des Schlafmohns, könnte geholfen haben, Menschen ruhigzustellen, die sich einer Amputation unterziehen mussten; in einigen altägyptischen Gräbern wurden Mumien mit Zehenprothesen gefunden, die deutliche Abnutzungserscheinungen aufwiesen.

Die alten Ärzte kannten auch schon Krebserkrankungen. Im Abschnitt «Behandlung von Geschwüren» des Papyrus Ebers findet sich die erste Erwähnung eines Weichteiltumors, außerdem ist darin vermutlich auch von Haut-, Magen-, Darm- und Gebärmutterkrebs die Rede. Zur Behandlung wird unter anderem Weihrauch verwendet, das aromatische Harz von Boswellia-Bäumen, oder Gerste, die «in nicht kochendem Wasser erhitzt» und danach «mit Dattelkernen vermischt» werden soll. Während einige Rezepturen Patienten vielleicht geholfen haben mögen, finden sich in nicht einmal einem Drittel der 260 medizinischen

zu wachsen

UNTEN

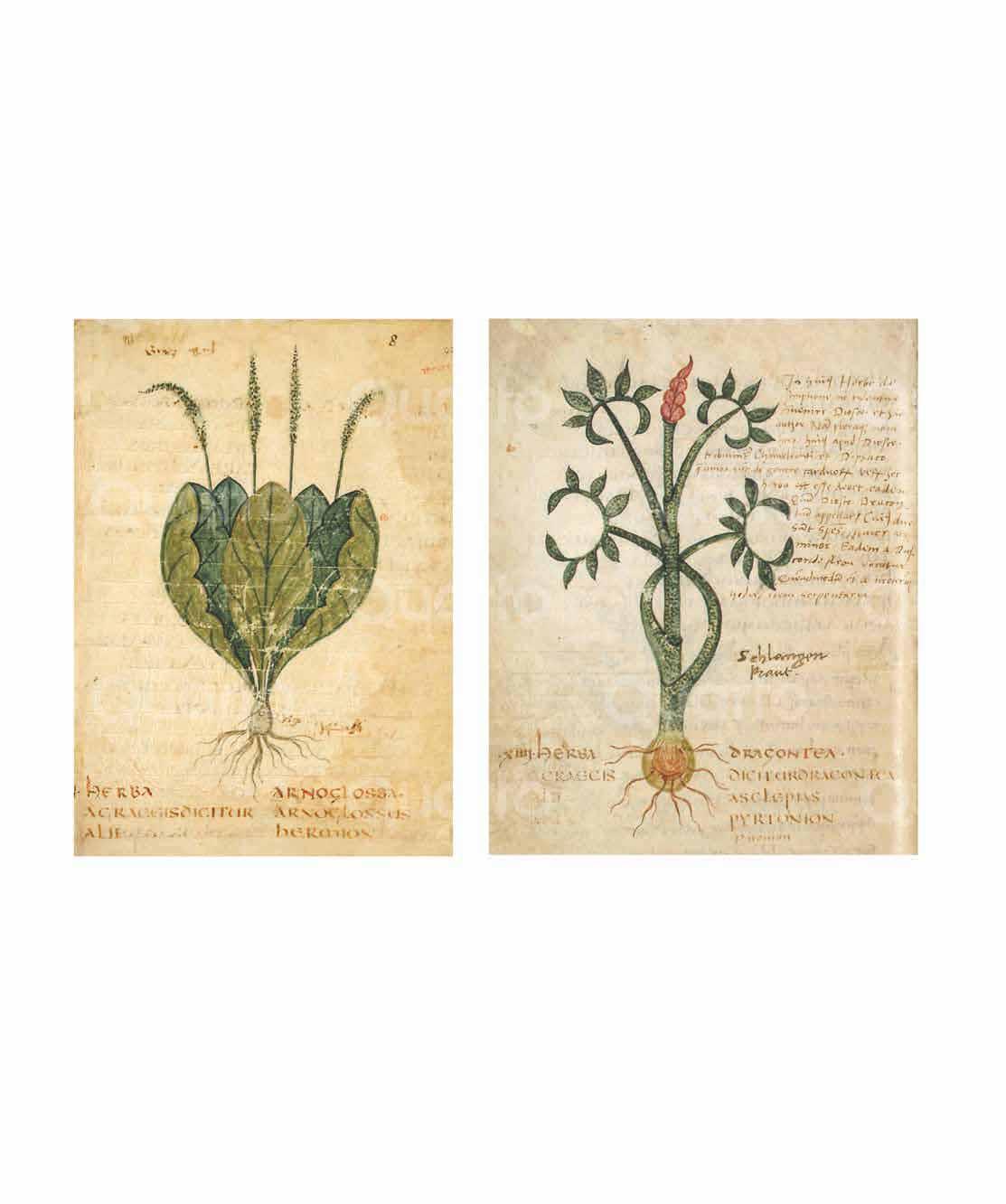

Herbarius, Pseudo-Apuleius (6. Jh.)

«Arnoglossa» (links) trägt inzwischen den botanischen Namen Plantago major (BreitWegerich); die fruchtende «Dragontea» (rechts) hieß schon damals auch Schlangenkraut, heute meist Gemeine Drachenwurz (Dracunculus vulgaris).

{ 32 } Frühe Texte: Das Wissen über Pflanzen beginnt zu wachsen

Während des Frühmittelalters (800–1000 n. Chr.) war die Kräutermedizin eng mit dem Christentum verbunden, und Mönche verfügten quer durch Europa über das größte medizinische Wissen. Die antiken Texte wurden von gelehrten Klosterbrüdern nicht nur übersetzt und kopiert, sondern auch mit Angaben ergänzt, die aus ihrem eigenen Erfahrungsschatz bei der Behandlung von Kranken stammten. Die Bibel wurde möglicherweise ebenfalls als Informationsquelle über die Heilpflanzen jener Zeit herangezogen: Die Alraune beispielsweise wird in der Genesis als Mittel zur Steigerung der Fruchtbarkeit erwähnt, Ysop kommt im Dritten Buch Mose (Levitikus) im Zusammenhang mit Reinigungsritualen vor. Ein in England entstandenes Werk, Bald’s Leechbook («Balds Arzneibuch»), auch Medicinale Anglicum genannt, wirft ein Licht auf den Umfang des Medizinwissens des Mittelalters. Verfasst in Altenglisch, enthält der dreiteilige Text alte englische Zaubersprüche und Heilmittel, die das mediterrane medizinische Wissen des 3. bis 9. Jahrhunderts mit lokalen Praktiken kombinieren. Der Text macht deutlich, dass spirituelle und magische Elemente in dieser Zeit integrale Bestandteile des Heilens waren, es finden sich darin aber auch möglicherweise wirksame Heilmittel. Eine 2015 von der University of Nottingham (GB) durchgeführte Studie zeigte, dass die Augensalbe aus «Balds Arzneibuch» multiresistente Keime (MRSA) bekämpfen kann. Die Originalsalbe wurde aus Porree, Knoblauch, Wein und Ochsengalle hergestellt und zur Behandlung von Gerstenkörnern verwendet. Anmerkungen in dem Manuskript belegen, dass die Kapitel über Krankheiten des Auges und vor allem über nachlassende Sehkraft bis ins späte Mittelalter hinein (1300–1500) für die Leserschaft interessant blieben.

UNTEN

Hebräische Bibel (um 1300)

In der Bibel finden Fachleute Hinweise darauf, welche Pflanzen im Nahen Osten seit etwa 1200 v. Chr. in Gebrauch waren.

GEGENÜBER

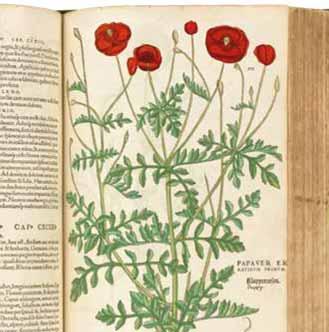

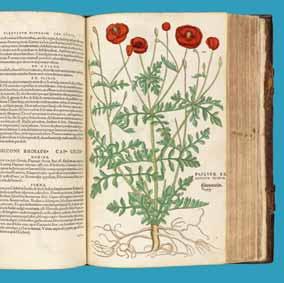

De historia stirpium, Leonhart Fuchs (1542)

Papaver rhoeas, der KlatschMohn, hier als Papaver erraticum bzw. «Klapperrose» bezeichnet, mit seinen roten Blüten auf langen Stängeln in einem handkolorierten Holzschnitt, links daneben der lateinische Text.

UNTEN

Leonhart Fuchs in einem Porträt von Heinrich Füllmaurer (1541)

Fuchs wird in diesem Ölgemälde mit einem Pelzkragen über dem schlichten Gewand eines protestantischen Gelehrten dargestellt; in der Hand hält er wahrscheinlich Gamander-Ehrenpreis (Veronica chamaedrys).

waren, wie zum Beispiel Studentenblumen (Tagetes), Kürbisse und Tabak, dem Fuchs den Namen Nicotiana verlieh. Der nannte seine Kritiker «elende Korinthenkacker», obwohl die meisten ihn drängten, die Neuheiten zu drucken, die er als Erster hätte zeigen können. Schließlich wurde die Fuchsie nach ihm benannt, um ihn zu ehren.

Diese Art von Kräuterbüchern waren Arbeitsmittel, oft mit Anmerkungen versehen, gelegentlich mit einem zwischen die Seiten gelegten und gepressten Pflanzenexemplar bestückt. Solche stark be- und abgenutzten Bücher wurden von Bibliothekaren und Antiquaren früher als «beschädigt» und «in schlechtem Zustand» eingestuft; in den letzten Jahren allerdings kam es zu einem Umdenken in dem Sinn, dass der Zustand Auskunft darüber gibt, wie die Bücher benutzt wurden und wie der Wissensstand auf diesem Gebiet war. In einem Exemplar von Fuchs’ De historia stirpium, das einst Lord Fauconberg gehörte und das sich heute in der Glasgow University befindet, beispielsweise wurden die englischen Trivialnamen eingetragen, Blätter von Pflanzen zwischen die betreffenden Seiten gelegt und Verweise auf das Herball, or Generall Historie of Plantes des berühmten englischen Kräuterkundlers John Gerard (1545–1612) eingefügt. Ein anderes Beispiel ist ein venezianisches Skizzenbuch aus dem 16. Jahrhundert, das der anglo-irische Naturforscher und Sammler Hans Sloane dem British Museum überlassen hat: Hier können wir sehen, wie der Künstler die Umrisse eines Salomonssiegels sorgfältig ganz genau so zeichnete wie in Fuchs’ Buch und dann ein paar eigens gepresste Blätter der gleichen Pflanze hinzufügte, um das Bild zu vervollständigen; Blätter, die selbst nach 500 Jahren noch schön anzusehen sind.

Etwa 650 botanische Werke wurden im 16. Jahrhundert in Europa veröffentlicht, sie vermitteln uns, welch reiche Kultur und welche Begeisterung ihr Gebrauch mit sich brachte. Die zunehmende Verstädterung und Krankheiten, die sich aufgrund der hohen Bevölkerungsdichte leicht verbreiteten, wie Cholera und die Pest, brachten den Kräuterkundigen mehr Zulauf; andererseits könnte man sich auch vorstellen, dass wachsender Wohlstand bedeutete, dass die neuen Kunden höhere Erwartungen an den Behandlungserfolg hatten. William Turner (1508–1568) war insofern ein typischer Vertreter des 16. Jahrhunderts, als er sich um eine gewisse Standardisierung bemühte: Wenn er Pflanzen auflistete, nannte er die griechischen, englischen, französischen und niederländischen Namen, außerdem oft noch eine Reihe von volkstümlichen Bezeichnungen; damit hoffte er, Apothekern beim Bestimmen einer Pflanze zu helfen.

Bücher dieser Art gaben ihren Besitzern das Gefühl, an einer neuen Kultur teilzuhaben, das Gefühl, kostbares, von Autoritäten der Antike zusammengetragenes Wissen im Gewand der neuen Zeit zu erleben. Die Leserschaft solcher Bücher fühlte sich als Teil einer Gemeinschaft, die danach strebte, bestehende Kontakte, Methoden und Fachwissen zu mehren, indem sie solche Bücher für Studium und Lehre verwendete, vielleicht in Verbindung mit der Untersuchung lebender Exemplare in der realen Welt – zum Beispiel in einem anderen, sich gerade herausbildenden Bereich: dem botanischen Garten.

DIESE DOPPELSEITE

Honzō Zufu, Iwasaki Tsunemasa (1828)

Abbildungen von Kamelien aus Iwasakis maßgeblichem Werk; es zählte zu den ersten, in denen Linnés Nomenklatur mit dem japanischen Wissen über die lokale Flora kombiniert wurde.

DIESE SEITE

Illustrations of Himalayan Plants, Joseph Hooker (1855)

Auf dem Titelblatt ist ausdrücklich der Künstler John Cathcart aufgeführt, der vor der Veröffentlichung des Werks starb. Cathcart hatte seinerseits die Arbeiten unbekannter indischer Zeichner als Grundlage genutzt.

Die Künstlerinnen und Künstler waren nur ein Teil im Herstellungsprozess der Abbildungen. Walter Hood Fitch betreute die Lithografien für Hooker, die nach Illustrationen eines bengalischen Beamten namens John Ferguson Cathcart (1802–1851) erstellt wurden. Dieser nutzte seinerseits Bilder, die von lokalen Künstlern, deren Namen wir nicht kennen, angefertigt wurden. Cathcart hatte auf diese Weise über 1000 Darstellungen von HimalajaPflanzen zusammengetragen. Die Lithografien sind vorzüglich – es zählen sowohl botanische Details als auch großformatige Darstellungen lebender Pflanzen in ihrer Umgebung dazu – und gehören wohl zu den schönsten jemals geschaffenen Pflanzenillustrationen. Wie bereits zuvor in der Kolonialzeit griff man weltweit auf indigene Menschen zurück, um botanisches Wissen für Außenstehende verfügbar zu machen; die Einheimischen arbeiteten als Sammler, Händler, Makler und Experten. Die Machtverteilung führte oft dazu, dass die Beziehung ausbeuterisch war, doch die lokalen Bewohner besaßen das Wissen vor Ort.

Ambitionierte Zeitgenossen konnten sich im 19. Jahrhundert vielleicht für populärwissenschaftliche Vorträge oder Veröffentlichungen begeistern, doch Menschen mit diesen Interessen stammten meist aus der oberen Mittelklasse. In der neueren Forschung versucht man nun, die Bedeutung von Pflanzenspezialisten aus dem Handwerkermilieu aufzuklären. Diese Experten kamen oft in Pubs zusammen, um einen gemeinsamen Treffpunkt zu haben, wo eine Kiste mit Büchern und Herbar sicher aufbewahrt werden konnte. «Wir leiten uns gegenseitig an, indem wir uns ständig treffen, sodass das Wissen des einen zum Wissen aller wird», sagte John Horsefield (1792–1854), Präsident der Prestwich Botanical Society (in der Nähe von Manchester, damals eine wachsende Industriestadt).

Diese Amateurbotaniker sammelten neue Arten, bestimmten die lokal häufigen Pflanzen und tauschten sich rund ums Botanisieren aus. Unabdingbar war es jedoch, die jeweiligen Pflanzenarten mit den wissenschaftlichen (lateinischen) Namen nach der Linné-Nomenklatur zu bezeichnen. Leo Grindon (1818–1904), ein Kollege Horsefields, legte ein derart umfangreiches Herbar an, dass es schließlich die Basis des 1860 gegründeten Manchester Museums bildete. Feldführer wie Grindons Manchester Flora (1859; «Flora von Manchester») waren wie geschaffen für die oben erwähnten Amateurbotaniker: In der Einleitung wurden die nötigen botanischen Begriffe (auf Englisch) in verständlicher Sprache erklärt, dazu kamen klare Illustrationen der morphologischen Details.

Es war ein mühsames Geschäft, die Botanik für breitere Kreise zugänglich zu machen. In ihrem Buch Botany for Ladies (1842; «Botanik für Damen») beklagte Jane Loudon (1807–1858) die Komplexität vieler Botaniktexte und meinte, diese seien für sie «Bücher mit sieben Siegeln». Sogar in John Lindleys Ladies’ Botany (1834) habe sie nicht einmal auf die Hälfte ihrer Fragen Antworten gefunden und einen Großteil des Inhalts gar nicht verstanden. Loudon bemerkte, diese Bücher seien anscheinend alle in der Annahme geschrieben worden, dass immer jemand für Erklärungen bei der Hand sei. Die moderne Leserschaft

UNTEN

Botany for Ladies, Jane Loudon (1842)

Botany for Ladies war eine auf Englisch verfasste Einführung in die Botanik für alle, die in der Schule kein Latein gelernt hatten. Die Autorin, Mrs Jane Loudon, ordnete die Arten nach dem «natürlichen System» von de Candolle und nicht nach dem System von Linné, das damals unmodern wurde.

Dieser wunderschön illustrierte Band stellt die historisch bedeutendsten Bücher und Manuskripte über Pflanzenkunde und ihren Einfluss auf Gesellschaft und Wissenschaft vor.

Am Anfang steht das alte botanische Wissen aus Ägypten, Indien, Griechenland und China, der Einfluss der islamischen Wissenschaft und die Wiederbelebung in der Renaissance. Es folgen die illustrierten Kräuterbücher und die Auswirkungen des Buchdrucks, das Klassifizierungssystem von Carl von Linné, das «goldene Zeitalter» der Botanik im 18. und 19. Jahrhundert und der Übergang zur modernen Pflanzenwissenschaft.

Vertiefen Sie sich in die lange Entwicklung, die aus der reinen Pflanzenkunde die heutigen Pflanzenwissenschaften entstehen ließ. Es ist eine turbulente Geschichte von Neugier und Machthunger – und von unserem hartnäckigen Bemühen, die Natur zu quantifizieren und zu klassifizieren.

ISBN 978-3-258-08409-1