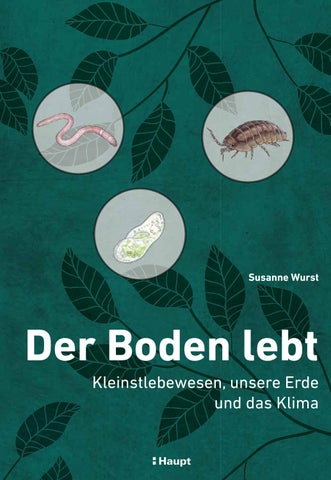

Kleinstlebewesen, unsere Erde und das Klima

Susanne Wurst

Haupt Verlag

Erinnern Sie sich an Ihre Kindheit? An selbstvergessene Momente, Momente des Spielens, Erkundens, die ausschließlich im Hier und Jetzt stattfinden. Achtsame Momente. Für mich ist so ein achtsamer Moment das Spielen mit Dreck. Erde, die ich konzentriert zu Matschsuppen verarbeitet habe. Erde, in die ich einen großen Samen aus dem Wald pflanzte und nach Wochen des Wartens das erste Eichenblatt bestaunte. Kühle, feuchte Erde, die man berühren, riechen und sogar schmecken kann. Oder erinnern Sie sich an das beglückende Gefühl, barfuß über eine Wiese zu laufen. Wann haben Sie das zum letzten Mal gemacht? Es scheint so, als ob man mit dem Größerwerden Zentimeter für Zentimeter der Erde entwächst. Man lernt, dass man Dreck nicht anfasst, dass man die neuen Schuhe, die Hose, das Kleid nicht dreckig machen soll und dass Spielen mit Regenwürmern und Schnecken «bäh» ist. Nach und nach entfremdet man sich der Erde, dem Boden, auf dem wir leben. Erde hat im Deutschen mehrere Bedeutungen: der Planet, auf dem wir leben, aber auch der Boden unter unseren Füßen. Es gibt die Mutter Erde, aber auch die Muttererde. Dass wir sowohl für «unseren» Planeten als auch für den Boden dieselbe Bezeichnung verwenden, ist vielleicht kein Zufall. Dass wir beide als Mutter bezeichnen, auch nicht.

Meine Faszination für die Natur, für die Erde als Lebensraum und die Erde unter unseren Füßen hat glücklicherweise das Erwachsenwerden überstanden. Ich habe Biologie studiert und interessierte mich damals und bis heute für die biologische Vielfalt auf und in der Erde. Bei einem einjährigen Aufenthalt und Studium an der Universidad Nacional in Costa Rica, das mir durch ein Stipendium ermöglicht wurde, konnte ich den tropischen Regenwald kennenlernen und war erstaunt, dass sich viele Arten im Verborgenen aufhalten. Man läuft durch den Regenwald und wundert sich, dass man keine Orchideen sieht. Bis man vor einem Ast steht, der aus dem Kronendach gefallen ist, auf dem unzählige Orchideen, Moose und Flechten wachsen. Auch viele Tiere bekommt man nie zu Gesicht, weil sie scheu und nachtaktiv sind. Erst durch Einsatz von Infrarotkameras und Nachtsichtgeräten kann man Fledermäuse bei der Bestäubung von Blüten zusehen, die sich nur nachts öffnen. Hier habe ich

gelernt, dass sich vieles im Verborgenen abspielt und uns nicht leicht zugänglich ist. Wir erfahren unsere Umgebung durch unsere Sinne. Was wir nicht sehen, nicht hören und nicht riechen, bleibt uns verborgen. Das bedeutet aber nicht, dass es nicht da ist.

Nach der Rückkehr aus dem Regenwald stellten sich mir als angehender Forscherin viele Fragen: Wie viel Unbekanntes liegt noch im Verborgenen? Welche Fragen sind noch unbeantwortet? Muss man in den Regenwald fahren, um Neues zu entdecken? Eigentlich wollte ich nicht auswandern. Auch konnte ich mich nicht entscheiden, was mich mehr interessiert: Botanik oder Zoologie? Aber konnte man die Natur wirklich in diese Bereiche trennen? Gibt es nicht unzählige Wechselwirkungen und Beziehungen zwischen Pflanzen und Tieren? Leben die verschiedensten Lebewesen nicht sehr eng zusammen und beeinflussen sich gegenseitig?

Bisher war ich und waren die meisten meiner Kurse an der Universität fast ausschließlich oberirdisch orientiert. Wie auch nicht? Das ist der Bereich, den wir mit den Sinnen erfassen. In Costa Rica hatte mich insbesondere der feuchte, neblige Bergregenwald fasziniert. Dort arbeitete ich an einem Forschungsprojekt über Baumfarne – baumhohe Farne, die aussehen, als gehörten sie nicht in unsere Zeit, sondern in die Steinkohlewälder vergangener Jahrmillionen. Mir war aufgefallen, dass viele dieser riesigen Farne in den Waldlichtungen in Reihen wuchsen. Die Farne brauchen Licht, deshalb konnten sie nur in den baumfreien Lücken heranwachsen. Aber warum standen sie in Reihen? Bei genauerer Betrachtung konnte man sehen, dass sie nicht direkt auf dem Boden, sondern auf organischem Material wuchsen. Das waren die Reste von umgefallenen Bäumen, die sich langsam zersetzten. Ich sammelte Sporen – die winzig kleinen Samen der Farne – und ließ sie zu Hause in meiner WG-Küche keimen, mein erstes kleines Experiment. Die Samen sollten auf Erde vom Standort im Nebelwald und auf dem organischen Material keimen, auf dem sie im Wald wachsen. Und siehe da, sie brauchten das organische Material, um zu keimen und zu kleinen Farnen heranzuwachsen. Wenn man das organische Material aber abkochte und steril, frei von Lebewesen, machte (das geht sogar im Schnellkochtopf, wenn man nichts anderes zur Hand hat), dann keimten die Sporen schlechter. Irgendetwas Lebendiges war also in dem organischen Material aus den umgefallenen Bäumen, das den kleinen Farnen half heranzuwachsen. Leider hatte ich zu der Zeit nicht die Möglichkeit, der Sache ganz auf den Grund zu gehen. Aber wahrscheinlich halfen Pilze den Sporen, zu keimen und die ins

Leben startenden kleinen Baumfarne mit Nährstoffen aus dem zersetzenden Holz zu versorgen. Dazu später mehr.

Pflanzen und ihre Beziehungen mit ihrer belebten und unbelebten Umwelt interessierten mich immer mehr. Die vielfältigen Netzwerke des Lebens –ein weites Feld. In der Regel hört jedoch die Betrachtung an der Bodenoberfläche auf. Als ich, zurück in Europa, auf einem Spaziergang eine Pflanze voller Blattläuse sah, begann ich mich zu fragen, ob es nicht auch auf den Boden ankommt, wie stark eine Pflanze von Schädlingen befallen wird. Könnte es sein, dass es an ihrer «Ernährung» liegt, wie resistent sie gegen Schädlinge ist? Und die Nahrung der Pflanze befindet sich in Form von Nährstoffen und Wasser im Boden …

Diese Fragen führten mich zu meinem zweiten, größeren Experiment, das ich in England im Rahmen meiner Diplomarbeit durchführte. Ich wollte wissen, wie sich unterschiedliche Böden und die darin lebenden Regenwürmer auf den Blattlausbefall einer Pflanze auswirken. Der Versuch zeigte, dass die Zahl der Blattläuse vom Boden und dessen Bewohnern abhing und sogar die Feinde der Blattläuse (kleine Wespen, die ihre Eier in die Blattläuse legen und auch als biologische Schädlingsbekämpfungsmittel eingesetzt werden) beeinflusste. Der Boden inklusive seiner Lebewesen ist also wichtig, nicht nur für das Wachstum der Pflanzen, sondern auch für deren Beziehungen mit anderen Organismen. Die versteckte und noch weitgehend unbekannte Welt im Boden hat also mehr Einfluss, als man gemeinhin denkt. Dieser «grauen Eminenz» soll im vorliegenden Buch mehr Beachtung geschenkt werden. Denn die meisten Menschen sind sich nicht bewusst, was im Verborgenen so alles abläuft und wie es ihr Leben beeinflusst und sogar erst ermöglicht. Das Buch soll ein wenig mehr Licht ins Dunkel unter unseren Füßen bringen …

In diesem Buch möchte ich die Vielfalt der Lebewesen im Boden vorstellen, auf ihre Funktionen und ihre Bedeutung für Ökosysteme und für uns Menschen eingehen und zeigen, wodurch sie bedroht sind. Gleichzeitig werde ich darstellen, wie wir gesunde Böden mit mannigfaltigem Leben fördern und damit auch zum Klima- und Artenschutz beitragen können. Unser (Über-)Leben auf der Erde hängt vom gemeinsamen Schutz des Bodens, der Artenvielfalt und des Klimas ab!

Boden –Leben

Einige Schlagzeilen zum Boden und seinen Wundern: In einer Handvoll Erde leben mehr Organismen als Menschen auf unserem Planeten, und das sind heute schon mehr als 8 Milliarden.

Mehr als die Hälfte aller Arten auf der Erde lebt versteckt unter der Erdoberfläche. Der Boden wird deshalb treffend als «Regenwald des armen Mannes» bezeichnet. An Artenvielfalt kann er es locker mit tropischen Regenwäldern aufnehmen, aber man muss sich in kein Flugzeug setzen und keine Weltreise unternehmen, um seine Arten kennenzulernen. Es reicht eine Handvoll Gartenerde und eine Lupe oder besser noch ein Mikroskop. Die meisten seiner Bewohner sind nämlich winzig klein und ohne Hilfsmittel gar nicht zu sehen.

In einem Kubikmeter Boden lebt eine erstaunliche Zahl an Organismen: mehr als 10 Billionen Bakterien, 100 Milliarden Pilze, 1 Million Fadenwürmer, 100 Regenwürmer und viele mehr …

Das sind ähnlich beachtliche Zahlen und Fakten wie die Tatsache, dass in und auf unserem Körper zehnmal so viele Bakterien wie menschliche Zellen vorkommen. Die meisten leben in unserem Darm. Dort zersetzen sie unsere Nahrung, sodass wir sie über die Darmwände aufnehmen können. Der Boden hat ein ähnlich schlechtes Image wie der Darm. Viele sehen in ihm nichts weiter als Dreck, Schmutz oder Unrat. Doch er bietet Lebensraum für Milliarden von Lebewesen, ernährt die Pflanzen, stellt Nährstoffe für ihr Wachstum zur Verfügung, zersetzt allerlei Abfallprodukte und wandelt sie so wieder in Nahrung um. Indirekt ernährt er somit auch uns, weil wir entweder Pflanzen essen oder Tiere, die wiederum Pflanzen essen, oder zumeist beides.

Doch auch im Boden kommt es wie im Darm auf die Zusammensetzung und den jeweiligen Charakter der Bewohner an. Manche haben positive, andere negative Effekte auf Pflanzen und letztlich auch auf uns. Wir sind nämlich vom Boden und seinen Bewohnern abhängiger, als die meisten von uns ahnen …

Fangen wir am besten mit den Organismen an, die viele kennen. Ein Bewohner des Bodens ist so gut wie jedem bekannt: der Regenwurm

Wie ein Regenwurm aussieht, weiß jeder. Dass er ein Zwitter ist, also sowohl männliche als auch weibliche Geschlechtsmerkmale besitzt, wissen wahrscheinlich schon weniger. Warum Regenwürmer bei Regen aus ihren Gängen kriechen und dann oberirdisch unterwegs sind, weiß niemand ganz genau, darüber gibt es mehrere Theorien. Eine besagt, dass die Regenwürmer aus ihren Gängen fliehen, um nicht zu ersticken. Sie können zwar längere Zeit unter Wasser überleben, doch sollte genügend Sauerstoff im Wasser gelöst sein. Sie atmen über die Haut, haben keine Lungen oder Kiemen, und der Sauerstoff im stehenden Wasser in den Gängen ist manchmal zu gering. Dann hilft nur die Flucht an die frische Luft. Eine andere Theorie besagt, dass die lichtempfindlichen und austrocknungsgefährdeten Regenwürmer bei Regenwetter auf Wanderschaft gehen, um einen Partner:in (ob weiblich oder männlich, da muss der Regenwurm nicht wählerisch sein …) zu finden. Manche denken auch, dass das Prasseln des Regens die Regenwürmer aufschreckt, weil sie das Herannahen von Feinden vermuten. Amseln klopfen zum Beispiel mit den Füßen auf dem Boden, um die Regenwürmer aus dem Erdreich hervorzulocken und dann zu verspeisen. Da das Verlassen des Bodens in diesem Fall für die Regenwürmer meist tragisch endet, ist davon auszugehen, dass die Amseln eher

den Regen nachahmen und die Regenwürmer versuchen, dem vermeintlichen Wassereinbruch in ihren Gängen zu entfliehen.

Regenwürmer sind blind und taub, doch sie spüren, zum Beispiel Vibrationen des Bodens. Woher weiß man das? Kein Geringerer als der Naturforscher und Evolutionsbiologe Charles Darwin hat Regenwürmer über Jahre beobachtet und Experimente mit ihnen gemacht. Er hat ihnen Klaviermusik vorgespielt, um zu testen, ob sie hören können. Zusammen mit seinem Sohn hat er den Regenwürmern Blätter verschiedener Pflanzen angeboten und beobachtet, wie sie die Blätter in ihre Gänge ziehen. Dabei gingen die Würmer so geschickt und offenbar planmäßig vor, dass Darwin ihnen eine gewisse Intelligenz attestierte. 1881, ein Jahr vor seinem Tod, wurde sein Buch «Die Bildung der Ackererde durch die Thätigkeit der Würmer» (im englischen Original: «The Formation of Vegetable Mould through the Action of Worms, with Observations on their Habits») veröffentlicht. Darin beschreibt Darwin zum Beispiel, wie durch die Aktivität von Regenwürmern frischer Boden aufgebaut wird und große Steine langsam im neu entstehenden Boden versinken. Ein oft zitiertes Fazit aus diesem Lebens- und Alterswerk verdeutlicht die Bedeutung, die Darwin den Regenwürmern für die Bodenbildung beimaß: «Man kann wohl

«Der Mensch ist nur ein Wurm.» Eine Karikatur über Darwins Evolutionstheorie in der Satirezeitschrift «Punch’s Almanack for 1882». (ark:/13960/t6836d56b)

Ihre Larven ähneln den erwachsenen Tieren meist in der Lebensweise und gehen ebenfalls auf die Jagd. Es gibt auch Laufkäferarten, die andere Essgewohnheiten haben und Vegetarisches oder Verrottendes fressen. Viele sind aber nicht strikt festgelegt und fressen Verschiedenes. Sie gelten als wichtige Nützlinge, weil sie Pflanzenfresser wie den Kartoffelkäfer bekämpfen und unter der Schadensschwelle halten können. Dadurch spielen sie als «Schädlingspolizei» in der Land- und Forstwirtschaft eine große Rolle.

Die Kurzflügelkäfer haben, wie schon ihr Name sagt, kurze Flügel. Das betrifft das erste, bei den Käfern chintinisierte, also harte und starre Flügelpaar, das auch als Flügeldecken (Elytren) bezeichnet wird. Darunter sind oft sorgfältig gefaltete häutige Flügel verborgen, die schnell entfaltet werden können, aber recht langsam wieder zusammengelegt werden müssen. Die meisten Kurzflügelkäfer sind räuberisch und wie die Laufkäfer in der Streu in Bodennähe unterwegs. Echte Bodenkäfer, die ihr ganzes Leben unterirdisch verbringen, sind seltener. Sie sind oft sehr klein, schmal und lang gestreckt, damit sie sich auch in kleinen Bodengängen und Hohlräumen bewegen können, und haben verkürzte Fühler und Beine. Sie sind an ihren Lebensraum angepasst und deshalb oft flugunfähig, blind und farblos, das heißt ohne Pigmente zum Schutz vor UV-Strahlung.

Viele andere Bodentiere halten sich ebenfalls in der Streuschicht auf und suchen unter Steinen Schutz. Wenn Sie einen größeren Stein zum Beispiel im Wald umdrehen, finden Sie sicherlich einige davon. Asseln, Tausendfüßer, Schnecken und Spinnen sind dort häufig zu finden. Für viele Menschen gehören sie nicht zu den Lieblingstieren, doch bei genauerem Hinsehen sind sie faszinierende Lebewesen mit erstaunlichen Anpassungen an ihren Lebensraum.

Landasseln (Isopoda) sind Krebstiere (sogenannte Höhere Krebse – Malacostraca) und gehören zu den wenigen Krebsen, die das Land bevölkern.

Sie atmen je nach Art und Anpassung an das Landleben mit Kiemen, Tracheen oder Lungen. Sie bevorzugen feuchte Orte unter Steinen oder im feuchten Laub. Die Jungen entwickeln sich aus Eiern, geschützt in einem Brutbeutel (Marsupium) an der Bauchseite der Weibchen. Auch zur Wasseraufnahme und Verteilung im Körper haben die Landasseln verschiedene Systeme entwickelt – es scheint also nicht einfach zu sein, sich an das Leben an Land anzupassen, und nur wenige Krebstiere haben es geschafft. Eine besondere Anpassung zeigt die sehr kleine, komplett weiße Landassel Plathyarthrus hoffmannseggi, die nur 4 Millimeter groß ist. Sie ist blind und lebt unterirdisch in verschiedenen Ameisennestern. Die Ameisen scheint das nicht groß zu stören, wahrscheinlich weil das kleine geisterartig weiße Tierchen die Nester sauber hält. Genaue Untersuchungen zu diesem Zusammenleben gibt es leider nicht, man hat aber schon in den 1940er-Jahren herausgefunden, dass die kleinen Asseln von Ameisensäure angezogen werden.

Die menschengemachte Klimakrise ist Realität und bekommt immer mehr

Aufmerksamkeit. Aber wir können uns nicht nur auf das Klima und die Reduzierung von Treibhausgasen wie Kohlendioxid konzentrieren.

Böden speichern mehr Kohlenstoff als die gesamte oberirdische Biomasse auf der Erde und die Atmosphäre zusammen. Damit sind sie der wichtigste terrestrische Kohlenstoffspeicher. Böden speichern jedoch nicht nur Kohlenstoff, sie geben ihn auch frei und spielen so für das Klima eine entscheidende Rolle.

Das Artensterben und der Rückgang der biologischen Vielfalt sind Katastrophen, die noch immer viel zu wenig Beachtung finden. Ausgestorbene Arten sind unwiederbringlich verloren und können nicht mehr zu Ökosystemleistungen beitragen. Auch Bodenorganismen gehen verloren. Das meiste, was wir verlieren, können wir nicht wiederherstellen, geschweige denn durch Technik ersetzen.

Die Überlebensformel heißt deshalb: Boden-, Arten- und Klimaschutz!

Diese drei Aspekte gehören eng zusammen und müssen zusammen gedacht, geplant und vor allem umgesetzt werden. Wenn wir den Boden schützen, profitieren unzählige Lebewesen in und außerhalb des Bodens davon. Die unter- und die oberirdische Welt sind eng miteinander verbunden. Bodenschutz bedeutet also Artenschutz! Der Schutz des Bodens trägt aber auch zum Klimaschutz bei. Ein gesunder, humoser Boden speichert mehr Kohlenstoff und trägt so zur Reduktion von Kohlendioxid in der Atmosphäre bei. Bodenschutz bedeutet also Klimaschutz! Aber auch Arten- und Klimaschutz hängen eng zusammen. Werden Wälder geschützt und nicht abgeholzt, wird der Lebensraum vieler Arten erhalten und Kohlenstoff bleibt in der pflanzlichen Biomasse und im Boden gespeichert. Artenschutz bedeutet also Klimaschutz! Und Klimaschutz bedeutet im Umkehrschluss auch Arten- und Bodenschutz. Denn wenn das Klima sich in kurzer Zeit dramatisch verändert, können sich viele Arten nicht daran anpassen und sind vom Aussterben bedroht. Auch der Boden kommt mit extremerem Klima schlecht zurecht, sei es Starkregen oder lang anhaltende Trockenperioden. Es ist also höchste Zeit, unser Handeln an dieser Überlebensformel auszurichten …

Der Boden und seine Funktionen sind von einer Vielzahl von Arten im und auf dem Boden abhängig. Sie wurden im ersten Kapitel vorgestellt. Ohne sie, lebendig oder tot, kann der Boden seine vielfältigen Funktionen nicht erfüllen. Die Zersetzung, der Aufbau von Humus, die Versickerung von Wasser, die Stoffkreisläufe, das Wachstum der Pflanzen, unsere Ernährung und vieles mehr hängt von gesundem Boden und der Vielfalt seiner Bewohner ab. Das sind Ökosystemleistungen des Bodens, die wir im zweiten Kapitel kennengelernt haben. Vielfältige Gefahren bedrohen den Boden, seine Lebewesen und damit auch die Funktionen, die ein gesunder Boden erfüllt. Mit diesen Gefahren haben wir uns im dritten Kapitel beschäftigt. Aber was ist die Lösung?

Boden-, Arten- und Klimaschutz gemeinsam denken und umsetzen!

Wir müssen unsere Lebensgrundlagen mehr wertschätzen und besser schützen. Der Schutz des Bodens, der Arten und des Klimas ist essenziell für unser (Über-)Leben auf der Erde. Durch den Schutz des Bodens und seiner Funktionen tragen wir auch zum Artenschutz und zum Klimaschutz bei. Wie eng diese drei Aspekte zusammengehören, darum geht es in diesem Kapitel. Es geht – etwas plakativ ausgedrückt – um eine Überlebensformel, denn sie betrifft unsere Lebensgrundlagen: das Netz des Lebens, von dem wir ein Teil sind und das wir brauchen, um auf der Erde zu leben.

Boden- und Artenschutz gehören zusammen und sind voneinander abhängig. Mehr als die Hälfte aller Arten lebt im Boden. Eine aktuelle Studie von 2023 von Mark Anthony und Kollegen im Fachjournal «PNAS» geht davon aus, dass 59 Prozent aller Arten auf der Erde im Boden leben. Das macht den Boden zum artenreichsten Lebensraum auf der Erde. Deshalb bedeutet Bodenschutz direkten Artenschutz. Aber auch das Wachstum und die Vielfalt der Pflanzen

ist von einem gesunden und diversen Boden abhängig. Von einer vielfältigen Pflanzenwelt hängen wiederum unzählige andere Organismen ab. Sie nutzen die unterschiedlichen Pflanzenarten zum Beispiel als Nahrung, als Baumaterial, als Versteck, Behausung und Lebensraum. Die höheren trophischen Ebenen der Nahrungskette sind wiederum von ihren Beutetieren abhängig, die sich oft von Pflanzen ernähren. Der Schutz des Bodens ist also Grundlage für den Erhalt eines diversen und funktionierenden Nahrungsnetzes.

Artenschutz, sowohl unter- als auch oberirdisch, spielt eine entscheidende Rolle für den Boden. Naturschutzgebiete schützen nicht nur die oberirdische, sondern auch die unterirdische Vielfalt. Im naturnahen Wald zersetzt zum Beispiel eine Vielzahl an Bodenorganismen organisches Material und wandelt es in pflanzenverfügbare Nährstoffe um. Pflanzen profitieren von diesen Nährstoffen und tragen dazu bei, dass diverses organisches Material über die Streu wieder in den Boden zurückkehrt. Mit ihren unterschiedlichen Wurzelsystemen sorgen die Pflanzen für eine Bodenlockerung und gute Nährstoffverteilung. Eine Forst- und Landwirtschaft, die sich an den unterschiedlichen Funktionen der Arten, den natürlichen Kreisläufen und Ökosystemleistungen orientiert und sie nutzt, ist nachhaltiger und fördert sowohl die Biodiversität als auch den Klimaschutz. Die Reduktion und bestenfalls der komplette Verzicht auf Pestizide belastet die Nahrungsnetze nicht unnötig mit Giften, wodurch sich auch keine Gifte in der Nahrungskette anreichern und Ökosystemleistungen wie die Bestäubung von Nutzpflanzen, die Zersetzung organischen Materials, die Stoffkreisläufe und die Bereitstellung von Nährstoffen durch unzählige, für uns unsichtbare Bodenorganismen erhalten bleiben.

Für das weltweite Klima spielt der Boden eine entscheidende Rolle. Laut Bodenatlas 2015 der Heinrich-Böll-Stiftung ist allein im Humus fast dreimal mehr Kohlenstoff gespeichert als in der gesamten lebenden Biomasse,

Abfall 99

Ackerbegleitflora 123

Actinomyceten 51

Aggregate 50

Agroforst/wirtschaft 147

Algen 39

Allesfresser 48

Ammoniak 81

Ammonium 44

Amöben 36

Antibiotika 56, 78

antibiotikaresistente Krankheitserreger 113

Arachnida 27

Araneae 28

Arbeit 155

Arcari 31

Archaeen 45

Artenschutz 139

Atmosphäre 138

Bacteria/Bakterien 43

Bakterivore 48

Bakterizide 110

Balkon 150

Bärtierchen 34

Bäume 147

Beikräuter 105

Beintastler 35

Belüftung 51

Bestäubung 71

Betonfladen 114

Beweidung 144

Bienen 116 -sterben 117

Biokohle 145

biologische Schädlingsbekämpfung 60

Biomasse 68

Bio-Strategie 2030 143

Bioturbation 75

Biozide 104

Boden

-aggregate 50 -art 52 -atlas 137, 140 -atmung 51

-bedeckung 141 -bewusstsein 152 -bildung 74

Dauerfrost- 130 degradierter -milben 31 -partikel 50 -schutz 151 -struktur 50 suppressiver 83 -textur 52 -verdichtung 123 -zustandserhebung 148

Bodenbearbeitung 123, 143 konservierende 143

Bordeauxbrühe 97

Care-Arbeit 69

Carson, Rachel 119

Chilopoda 24

Chitin 40

Clothianidin 117

Club of Rome 73

Collembola/ Collembolen 33

Cyanobakterien 39, 75

Darwin, Charles 13

Dauerfrostboden 130

Denitrifikation 81

Detritivore 47

Dichlordiphenyltrichlorethan (DDT) 119

Diplopoda 24

Diplura 35

Diptera 30

Doppelfüßer 24

Doppelschwänze 35

Drahtwurm 20

Drainage 123

Dünger/Düngung 77, 81

Dürre 131, 153

Enchytraeiden 35

Engerling 18

Erdüberlastungstag 152

Ernährung 76, 156

Erosion 94

EU-Biodiversitätsstrategie 2030 155

EU-Bodenstrategie 151

Eukaryota 37 Eutrophierung 122

Fadenwürmer 37 Feinstaub 103 Flächenverbrauch 92 Flagellaten 36 Flechten 39

Fleischproduktion 77 Forstwirtschaft 148 Fruchtfolge 44, 143

Fruchtwechsel 114 Fungi 40

Fungivore 48 Fungizide 110

Futtermittel 77

Garten 150 Gastropoda 26 gebietsfremde Arten 126

Gehölzstreifen 147 Gesetz

Bodengesundheits- 151 Bodenüberwachungs- 152 BundesBodenschutz- 151 Verordnung über die Wiederherstellung der Natur 155

Gewässer 122 Glyphosat 104 Grenzen des Wachstums 73

Gründüngung 44 Grundwasser 120 Grünland 138 Guano 83

Haber-BoschVerfahren 81 Herbivore 48 Herbizide 104

Humanpathogene 56, 84

Humus 79 -aufbau 143

Hundertfüßer 24

Imidacloprid 117 Initiative, 4 pro 1000- 145

Insecta/Insekten 18

Insektizide 115 invasive Arten 15, 126 Isopoda 23

Kationenaustauschkapazität 53

kbA (kontrolliert biologischer Anbau) 157

Klimakrise 80

Klimaschutz 139

Klimawandel 129

Knöllchenbakterien 44, 56

Kohlendioxid 51

Kohlenstoff 79 organischer 143

Kompost 116

Konsum 152, 157

Kooperationen 61

Krabbenspinnen 29

Krankheiten 83

Kulturpflanzen 76

Kunststoffe 99

Kupfer 97

Kurzflügelkäfer 22

Lachgas 80, 121

Landasseln 23

Landwirtschaft 77 industrielle 104, 124 konventionelle 144 ökologische 97, 143 regenerative 140

Laufkäfer 21

Lebensmittel 76

Leguminosen 44

Liebig, Justus 120

Lignin 44, 122

Luft 81

Maikäfer 18

Maiswurzelbohrer, Westlicher 118, 127

Makrofauna 17

Maschinen 123

Maulwurf 16

Maulwurfsgrille 17

Megafauna 17

Mesofauna 31

Methan 80

Mikrobivore 48

Mikrofauna 36

Mikroflora 39

Mikronährstoffe 108

Mikroorganismen 39

Mikroplastik 99

Milben 31

Mineraldünger 82, 120 Minimumgesetz 120

Mistkäfer 20

Mobilität 157

Moorböden 79

Moore 80, 138 Müll 99

Mutualisten 49

Mykorrhiza 41

Ekto- 42

Endo- 41

Myriapoda 24

Nährstoffe 53, 77

Mikro- 108

Nahrungskette/-netz 49

Nahrungsmittel 76

Nahrungssicherheit 145

Nanoplastik 99

Naturkapital 69

Naturschutzgebiete 137

Nematizide 114

Nematoda/ Nematoden 37 entomopathogene 59

Neonikotinoide 115

Neophyt 128

Neozoon 14

nichteinheimische Arten 15

Nichtzielorganismen 112 nikotinischen Acetylcholinrezeptoren 115

Nitrat 44, 120

Nitrifikation 81

Nutzpflanzen 76

Nutztiere 81, 113

ökologischer Landbau 97, 143

Ökosystem -funktionen 68 -Ingenieure 14, 49 -leistungen 68

Omnivore 48

Opiliones 27 organisches Material 47, 112, 137

Ozon 102

PAK 103

Pantoffeltierchen 36

Parasiten 49, 59

Pathogene 49, 77

Human- 56, 84 vom Boden übertragbare 84

Permafrost 130, 131

Permakultur 150

Pestizide 72, 104

PFAS 96

Pflanzenfresser 48

Pflanzenkohle 145

Pflanzenschutz integrierter 117 -mittel 72, 104

Pflanzenwurzeln 51, 54

Pflügen 123

Phosphor 58, 83 -kreislauf 82

Pilze 40

Pilzfresser 48

Plastik 99

Plattwurm 126

Poren 51

Prädatoren 49

Primärproduktion 74

Produktionsfaktoren 69

Prokaryota 37

Protozoen 37

Protura 35

Pseudoskorpione 30

Quorum sensing 55

Rädertierchen 39

Räuber 49

Reblaus 98

Regenwald 139

Regenwurm 12

Reifenabrieb 103

Renaturierung 155

Reptation 94

Ressourcen 69, 109, 125

Rhizobien 56

Rhizosphäre 54

Rohstoffabbau 125

Rotifera 39

Roundup 104, 107

Saatgutbeize 116

Saltation 94

Sauerstoff 44, 81

saurer Regen 102

Schadstoffe 78, 102

Schleimpilze 43

Schnecken 26

Schnellkäfer 20

Schwammstadt 154

Schwarzbrache 115

Schwefeldioxide 102

sekundäre Pflanzenstoffe 56, 108

Shikimisäureweg 104

Siedlungen 149

Siedlungsfläche 92

Singzikaden 45

Spinnentiere 27

Splash-Effekt 94

Springschwänze 33

Springspinnen 29

Starkregen 94

Stickoxide 102

Stickstoff 44 -fixierung 57 -kreislauf 81 -oxide 102

Stoffkreisläufe 45

Strigolactone 58 suppressive Böden 83

Suspension 94

Symbiose 41

Tagebau 125

Tapezierspinnen 29

Tardigrada 34

Tausendfüßer 24

TEEB 70

Terra preta 145

Thiamethoxam 117

Tierarzneimittel 113

Tipping point 130

Ton-HumusKomplexe 52

Totholz 148

Treibhausgas 80

Trinkwasser 72, 120 trophische Ebene 49

Überdüngung 120, 124

Überlebensformel 136

Übernutzung 124

Umweltsiegel 97

Uran 82

Verkehr 149

Verkehrsfläche 92

Vermüllung 99

Verschmutzung 124

Versiegelung 92

Viren 84

Volatile 56

Vorsorgeprinzip 109

Wald 95, 148 -baden 87 -sterben 102

Wasser 72

Weberknechte 27

Webspinnen 28

Wiedervernässung 80

Wimpertierchen 36

Wohnen 158

Wolfsspinnen 29

Wurzelexsudate 54

Wurzelraum 54

Zellulose 44

Zersetzer 47

Zersetzung 30, 44, 154

Zigarettenstummel 101

Zweiflügler 30

Zwischenfrucht 115

Dr. Susanne Wurst promovierte an der Technischen Universität Darmstadt im Bereich Bodenökologie und leitete als Juniorprofessorin an der Freien Universität Berlin die Arbeitsgruppe «Funktionelle Biodiversität». Derzeit arbeitet sie im Bundesprogramm Biologische Vielfalt zur Umsetzung der Nationalen Biodiversitätsstrategie in Deutschland.

1. Auflage: 2025

ISBN 978-3-258-08395-7

Umschlag, Gestaltung und Satz: Roman Bold & Black, D-Köln

Lektorat: Grit Zacharias, D-Leipzig

Hintergründe: Günter Albers/stock.adobe.com; Blätter (Umschlag): leafyori/stock.adobe.com

Illustrationen: Vreni Zimmermann, D-Wittenhagen

Alle Rechte vorbehalten.

Copyright © 2025 Haupt Verlag, Bern

Jede Art der Vervielfältigung ohne Genehmigung des Verlags ist unzulässig.

Kein Teil dieses Werkes darf in irgendeiner Weise für das Training von Technologien oder Systemen der künstlichen Intelligenz verwendet oder vervielfältigt werden. Die Verwendung der Inhalte für das Text- und Data-Mining ist untersagt.

Wir drucken mit mineralölfreien Farben und verwenden FSC®-zertifiziertes Papier. FSC® sichert die Nutzung der Wälder gemäß sozialen, ökonomischen und ökologischen Kriterien. Gedruckt in der Tschechischen Republik.

Diese Publikation ist in der Deutschen Nationalbibliografie verzeichnet. Mehr Informationen dazu finden Sie unter http://dnb.dnb.de.

Der Haupt Verlag wird vom Bundesamt für Kultur für die Jahre 2021–2025 unterstützt.

Sie möchten nichts mehr verpassen?

Folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen und bleiben Sie via Newsletter auf dem neuesten Stand.

www.haupt.ch/informiert

Haupt Verlag AG Verantwortlich in der EU (GPSR): Falkenplatz 14 Brockhaus Kommissionsgeschäft GmbH CH-3012 Bern Kreidlerstr. 9 herstellung@haupt.ch DE-70806 Kornwestheim www.haupt.ch haupt@brocom.de ©

Wir verlegen mit Freude und großem Engagement unsere Bücher. Daher freuen wir uns immer über Anregungen zum Programm und schätzen Hinweise auf Fehler im Buch, sollten uns welche unterlaufen sein.

Boden – Leben

Boden – Funktion

Boden – in Gefahr

Boden – Schutz

Der Boden ist für unser (Über-)Leben unverzichtbar und fristet doch ein Schattendasein. Er ernährt uns, wandelt Stoffe um und sorgt dafür, dass aus totem Material neues Leben entsteht. Dieser faszinierende Lebensraum ist die Recyclingmaschinerie der Erde. In einer Handvoll Erde findet man mehr mikroskopisch kleine Lebewesen, als es Menschen auf der Erde gibt. Sie tragen maßgeblich zu seinen Funktionen bei.

Susanne Wurst gibt einen Einblick in die spannende Welt unter unseren Füßen. Sie stellt die Bodenlebewesen und ihre Interaktionen mit der oberirdischen Welt vor. Außerdem zeigt sie die vielfältigen Leistungen des Ökosystems Boden und geht darauf ein, was ihn gefährdet und wie wir ihn schützen können.

Fazit: Boden-, Arten- und Klimaschutz gehören zusammen und sind überlebenswichtig! ISBN 978-3-258-08395-7