AUKTIONSPREISE

Werkstätte Auböck Wien

KUNST • ANTIQUITÄTEN • AUKTIONEN

AUSSTELLUNGEN

Tipps & Termine

AUKTIONEN

Kunst & Antiquitäten

Accessoires

Objekte der Begierde

AUKTIONSPREISE

Werkstätte Auböck Wien

AUSSTELLUNGEN

Tipps & Termine

AUKTIONEN

Kunst & Antiquitäten

Objekte der Begierde

Magnums weiblicher Blick

Zum 25. Geburtstag präsentiert C/O Berlin im Amerika Haus die Ausstellung „Close Enough. Perspectives by Women Photographers of Magnum“ bis 28. Januar 2026. Es ist eine konzeptuell adaptierte und erweiterte Version der Schau, die im Jahr 2022 in New York anlässlich des 75-jährigen Bestehens der Agentur Magnum erstmals gezeigt worden war. Das verbindende Element ist die Auseinandersetzung mit der Beziehung und der Nähe zwischen den Fotografinnen und ihren Motiven.

Der Titel greift ein bekanntes Zitat des Magnum-Mitgründers Robert Capa auf und hinterfragt es zugleich: „If your pictures aren’t good enough you’re not close enough.“ Ursprünglich im Kontext der Kriegsfotografie entstanden, erhält diese Aussage jetzt eine ganz neue und vielschichtige Bedeutung. Nähe steht nicht allein für räumliche Entfernung, sondern meint vielmehr Vertrauen, Komplizenschaft und Verbindung zwischen Fotografinnen und Porträtierten. Ihre Arbeiten erzählen von Zugehörigkeit, Intimität und Repräsentation, thematisieren aber auch Fremdheit, Verletzlichkeit und Machtverhältnisse. Mit dieser Ausstellung wird auch die Annahme infrage gestellt, dass physische Nähe automatisch Transparenz und Unmittelbarkeit schafft. Die Auseinandersetzung mit Nähe ist als zentrales Verhältnis im dokumentarischen Bild gedacht, zwischen Kamera und Subjekt, zwischen Blick und Reaktion, zwischen Macht und Empathie.

In „Close Enough“ werden unterschiedliche künstlerische Zugänge von langfristigen Kollaborationen bis hin zu Beobachtungen gesellschaftlicher Prozesse gezeigt. So begleitet Alessandra Sanguinetti, geboren 1968 in New York und aufgewachsen in Argentinien, in einer Langzeitstudie zwei Mäd-

chen über Jahrzehnte beim Aufwachsen im ländlichen Argentinien. Sanguinetti ist bekannt für ihre lyrischen Fotografien, die sich mit Themen wie Erinnerung, Örtlichkeit und den psychologischen Wandlungen in der Jugend beschäftigen. Sie erhielt Auszeichnungen wie das Guggenheim Fellowship und das Hasselblad Foundation Grant. Ihre Werke befinden sich in großen öffentlichen und privaten Sammlungen, darunter das Museum of Modern Art in New York. Myriam Boulos, 1992 im Libanon geboren, dokumentiert den gesellschaftlichen Umbruch im Libanon, von Protesten bis zu den Folgen der Hafenexplosion in Beirut 2020, aber auch die Aneignung der Stadt in ganz intimen Fotografien bei Nacht, die sich wie ein visuelles Tagebuch lesen. Mit sechzehn Jahren begann Boulos, ihre Kamera zu nutzen, um Fragen über Beirut, seine Menschen und ihre eigene Rolle darin zu stellen. Sie erwarb 2015 einen Master in Fotografie an der L'Académie Libanaise des Beaux Arts. Ihre Arbeiten wurden in Ausstellungen im Huis Marseille und im Institut des Cultures d'Islam, Paris, gezeigt. Sie nutzt Fotografie, um die Gesellschaft zu hinterfragen und Widerstand zu leisten und trat 2021 Magnum bei.

Hannah Price, 1986 in den USA geboren, verwandelt sogenannte Catcalls in fotografische Begegnungen, ein ambivalenter Akt zwischen Selbstermächtigung, Frustration und dem Gefühl von Anerkennung. Price ist eine Fotokünstlerin und Filmemacherin, die sich auf Beziehungen, race politics

und soziale Wahrnehmung konzentriert. Bekannt wurde sie durch ihr Projekt „City of Brotherly Love“ (2009-2012), eine Serie von Fotografien von Männern, die sie auf den Straßen von Philadelphia anmachten. Cristina de Middel, 1975 in Spanien geboren, porträtiert Männer, die Sexarbeiterinnen aufsuchen und kehrt dabei Machtverhältnisse im fotografischen Akt um. De Middel verbindet dokumentarische und konzeptionelle Fotografie, um das ambivalente Verhältnis der Fotografie zur Wahrheit zu erforschen. Sie hinterfragt die Massenmedien und die gängigen Darstellungsweisen. Ihre Arbeiten wurden international ausgestellt und mit zahlreichen Auszeichnungen ausgezeichnet, darunter der ICP Infinity Award. Sie war auch Finalistin des Deutsche Börse Photography Foundation Prize.

Susan Meiselas, 1948 in den USA geboren, versammelt visuelles Material über die indigene Gemeinschaft der Dani in Papua (Indonesien) und setzt sich kritisch mit Fragen der Repräsentation auseinander. Meiselas ist vor allem für ihre Berichterstattung über den Aufstand in Nicaragua und ihre Dokumentation von Menschenrechtsfragen in Lateinamerika bekannt. Sie arbeitet oft kollaborativ mit ihren Porträtierten und hat zahlreiche Bücher veröffentlicht. Ihre Arbeiten wurden international in wichtigen Museen ausgestellt, und sie erhielt viele Auszeichnungen, darunter die Robert Capa Gold Medal und den Leica Award for Excellence. Sie ist derzeit Präsidentin der Magnum Foundation. Carolyn Drake, 1971 in den USA geboren, erforscht in ihrer Werkgruppe gemeinsam mit ihren Protagonisten, wie sich Männlichkeit fotografisch darstellen lässt. Die inszenierten

Aufnahmen irritieren dokumentarische Erwartungen und verhandeln Macht, Kontrolle und Selbstbild auf spielerische Weise. Dabei richtet sie den fotografischen Blick bewusst aus weiblicher Perspektive auf den männlichen Körper. Drake arbeitet an langfristigen, foto-basierten Projekten, die dominante historische Erzählungen hinterfragen und alternative Interpretationen der Realität schaffen. Ihre Arbeiten untersuchen Gemeinschaft und deren Dynamik sowie die Verbindungen und Barrieren zwischen Menschen, Orten und Wahrnehmungen. Sie erhielt mehrere renommierte Auszeichnungen, darunter das Guggenheim Fellowship und das Fulbright-Stipendium. Weitere Arbeiten beschäftigen sich mit Körperlichkeit, Selbstinszenierung, religiöser Erziehung, marginalisierten Lebensrealitäten sowie subkulturellen Szenen zwischen Hedonismus und Protest. Ergänzt um neue Arbeiten und mit einem zentralen Fokus auf die Frage nach Nähe – verstanden als komplexes Verhältnis von räumlicher, emotionaler und sozialer Entfernung zwischen Fotografierenden und Motiv – gewährt die Schau Einblicke in aktuelle fotografische Positionen von Frauen, die zunehmend die Bildsprache der Agentur Magnum mitprägen. Zu sehen sind Werke von Olivia Arthur, Myriam Boulos, Sabiha Çimen, Bieke Depoorter, Carolyn Drake, Nanna Heitmann, Susan Meiselas, Cristina de Middel, Hannah Price, Lúa Ribeira, Alessandra Sanguinetti und Newsha Tavakolian.

Die Ausstellung „Close Enough. Perspectives by Women Photographers of Magnum“ wurde von den beteiligten Fotografinnen selbst initiiert, erstmals 2022 am International Center of Photography ICP in New York gezeigt und von Charlotte Cotton kuratiert. Die Ausstellung wurde in Zusammenarbeit mit Magnum Photos organisiert und für C/O Berlin von Boaz Levin kuratorisch adaptiert. Begleitend ist im Kehrer Verlag eine gleichnamige Publikation erschienen.

Ausstellung: Close Enough. Perspectives by Women Photographers of Magnum, C/O Berlin Foundation Amerika Haus, Berlin. Bis 28. Januar 2026

WEBSEITE | https://co-berlin.org/de

Dokumentarfotografie Förderpreis 15 der Wüstenrot Stiftung

Das Museum Folkwang und die Wüstenrot Stiftung zeigen bis 4. Januar 2026 neue Arbeiten von Nazanin Hafez, Kristina Lenz & Alex Simon Klug, Malte Uchtmann und Hannah Wolf. Die fünf Künstler und Künstlerinnen wurden 2024 mit dem Dokumentarfotografie Förderpreis 15 der Wüstenrot Stiftung ausgezeichnet und konnten die aktuellen Projekte dank des mit 10.000 Euro dotierten Förderpreises realisieren. Die Preisträger und Preisträgerinnen setzen sich in unterschiedlicher Weise mit bestehenden Sichtweisen auf unsere Welt auseinander, die die Gesellschaft und das Individuum betreffen. Die Strategien und Formen, die hierbei Anwendung finden, bewegen sich zwischen dokumentarisch-fiktionalen und KI-generierten Bildwelten.

Nazanin Hafez, Jahrgang 1991, studierte Freie Kunst in Mainz. Sie thematisiert in ihrer multimedialen Arbeit „Spectators“, 2025, Plätze öffentlicher Hinrichtungen im Iran. Sie untersucht, wie sich diese dokumentieren lassen, ohne Gewalt zu reproduzieren, und inwiefern die Zuschauenden eine moralische Mitverantwortung tragen. Dafür verwendet sie analoge Farbfotografien, Collagen, bestehend aus Found-Footage-Bildmaterial iranischer und internationaler Nachrichtenagenturen, Zeitungen und Social-Media-Beiträge sowie ein Video. Ihre Arbeit adressiert das menschliche Verantwortungsbewusstsein und ruft zu einem reflektierten Umgang mit Medienbildern auf.

Kristina Lenz & Alex Simon Klug, 1992 und 1991 geboren, studierten postgraduiert Mediale Künste an der Kunsthochschule für Medien Köln. Zuvor studierte Lenz Fotografie an der FH Dortmund, Klug Freie Kunst an der HfbK Hamburg.

Malte Uchtmann, Videostill aus „ANT*HOLOGY: De/Bugging the Cultural History of Ants“, 2025, algorithmisch basierte Zweikanal-Videoinstallation, Loop © Malte Uchtmann

Seit 2020 arbeiten sie an gemeinsamen Projekten. In „your choices should be grounded in reality“, 2025, arbeiten sie mit öffentlich zugänglichen KIGeneratoren. Durch den Prompt „close-up speaking mouth“ generieren sie unterschiedliche Nahaufnahmen von Lippenbewegungen und verdeutlichen so den Einfluss synthetisch erzeugter Bilder auf unsere Gegenwart. Mit einer archäologischen Herangehensweise dokumentieren sie die Entwicklungsstadien der KI visuell – vergleichbar mit Betonabgüssen, die die Spuren vergangener Schichten sichtbar machen – und zeigen, wie schnell sich KI-Modelle verändern. Dadurch unterliegt ihre künstlerische Arbeit kontinuierlichen Anpassungen.

In „ANT*HOLOGY: De / Bugging the cultural history of ants“, 2025, erforscht Malte Uchtmann, Jahrgang 1996, der an der Hochschule Hannover Fotojournalismus studiert hat und derzeit Teil der Klassen Fotografie und Medien und Expanded Cinema an

der HGB Leipzig ist, Realitätskonstruktionen durch dokumentarisch-fiktionale Bildstrategien. Die Kulturgeschichte von Ameisen bildet die Grundlage für seine Auseinandersetzung mit menschlichen Gesellschaftsformen. Mit einer raumgreifenden, auf einer Algorithmus basierenden Zweikanal-Videoarbeit hinterfragt er, wie Systeme von Wissen, Ordnung und Repräsentation unsere Wahrnehmung und Verhalten prägen. Gegenstand der Zweikanal-Videoarbeit „Die Dialektik dieser Arbeit“, 2025, von Hannah Wolf, die Textildesign an der KHB sowie Kunst an der HGB Leipzig und der HfK Bremen studiert hat und anhand von Architektur ideologische Narrative untersucht, ist die Rüstungsindustrie in Deutschland. Die 1985 in Kassel geborene Künstlerin filmt für ihre Videoarbeit Gebäude von Rüstungsunternehmen im Detail und im Kontext. Durch die dokumentarischen Ansichten von Architekturen macht Wolf auf „die Alltäglichkeit des Nichtalltäglichen“ aufmerksam.

Seit 1994 werden die Dokumentarfotografie Förderpreise von der Wüstenrot Stiftung in Zusammenarbeit mit der Fotografischen Sammlung des Museum Folkwang an vier künstlerische Positionen vergeben. Für die Preise, die jeweils mit 10.000 Euro dotiert sind, gingen in diesem Jahr 79 Bewerbungen von Absolventen und Absolventinnen deutscher Kunsthochschulen und fotografischer Ausbildungsstätten ein. Es ist die bedeutendste Auszeichnung dieser Art in Deutschland und richtet sich an jene, die mit zeitgenössischen dokumentarischen Bildstrategien und Darstellungstechniken die Gegenwart befragen. Die Mitglieder der internationalen Jury waren Karolina Gembara (Künstlerin, Researcher, Aktivistin, Berlin/Warschau), René Hartmann (Wü-

stenrot Stiftung, Ludwigsburg), Luise Marchand (Künstlerin, Preisträgerin DF13, Berlin), Thomas Seelig (Leiter Fotografische Sammlung, Museum Folkwang, Essen) und Francesco Zanot (Kurator, Mailand).

Ein gleichnamiger Katalog liegt kostenfrei zur Mitnahme in der Ausstellung und kann als digitale Version von der Website der Wüstenrot Stiftung heruntergeladen werden kann. (www.wuestenrot-stiftung.de/dokumentarfotografie-foerderpreise/)

Die Ausstellung der Dokumentarfotografie Förderpreise 15 der Wüstenrot Stiftung wird nach dem Museum Folkwang in der Staatsgalerie Stuttgart und im Museum für Photographie Braunschweig gezeigt.

Ausstellung: Dokumentarfotografie Förderpreise 15 der Wüstenrot Stiftung: Nazanin Hafez, Kristina Lenz & Alex Simon Klug, Malte Uchtmann, Hannah Wolf, Museum Folkwang, Essen. Bis 4. Januar 2026

WEBSEITE | www.museum-folkwang.de

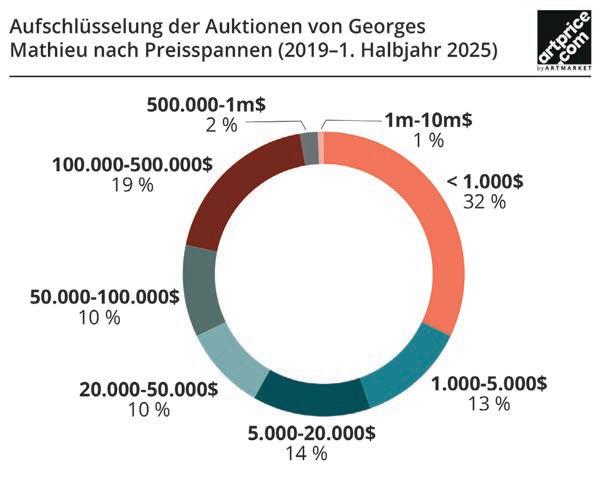

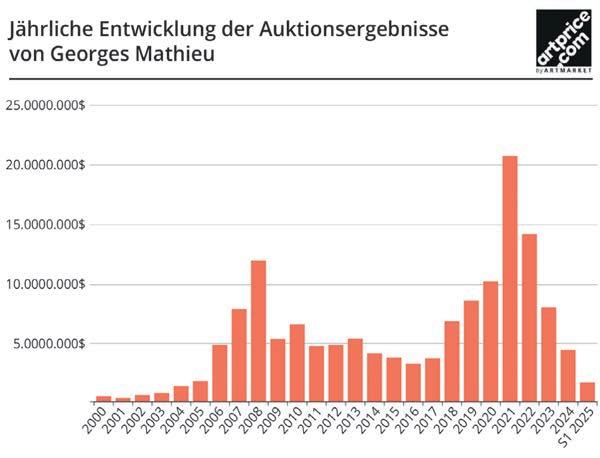

Die explosive Dynamik und der kurze Atem des Marktes

Nach einer sechsmonatigen, großen Ausstellung zu Georges Mathieu in Paris, die in der französischen Münzprägeanstalt Monnaie de Paris gezeigt worden war, befasst sich auch Artprice erneut mit diesem führenden Künstler der lyrischen Abstraktion, dessen Marktwert in einem dynamischen Markt pulsiert: zwischen spektakulärem Aufschwung, einflussreichen Unterstützern und gedämpftem Weltmarkt. Der Franzose Georges Mathieu (1921-2012), eine schillernde Figur in der Kunstszene unter der Präsidentschaft Pompidou (19691974), hat mit seiner fulminanten Malerei ebenso beeindruckt wie mit seiner Selbstinszenierung. Der erklärte Dandy mit ausdrucksvollem Schnauzbart, der wie ein barockes Ornament daherkommt, trägt dreiteiligen Anzug, prahlt mit seinen 350 Krawatten und 100 Paar Schuhen und thront in seinem, von ihm als „Kanzlei“ benannten Büro auf einem monumentalen und mit goldenen Putten verzierten Sessel. Alles an ihm ist eine Sache von Stil und Flair. Doch hinter der Selbstinszenierung steckt Leidenschaft. Als überzeugter Royalist verachtet er die bürgerlichen Werte wie Sicherheit und Kompromisse und propagiert dagegen eine Malerei der Aktion, die auf Geschwindigkeit, Risiko und Revolte beruht. Größenwahn? Zweifellos. Aber er verfügt über außergewöhnliche Disziplin und Energie, sodass er es vermag, in Japan innerhalb von drei Tagen 21 Gemälde zu malen, oder eine Reihe von Vorträgen zur Rolle des Künstlers in der Gesellschaft

zu halten. Eine Persönlichkeit durch und durch, zugleich exzentrisch, produktiv und zutiefst geschäftig.

Bahnbrechende Kunst

Georges Mathieu will die Malerei von allen Fesseln befreien. In einem noch vom Zweiten Weltkrieg gebeutelten Europa leitet er seit den beginnenden 1940er-Jahren eine malerische Revolution ein, die jeden Bezug zur Realität ablehnt. Bei ihm wird die Malerei zu einem Aktionsfeld. Er arbeitet ohne Skizzen, führt die Tube wie ein Schwert, sprüht die Farbe auf und gießt Lackfarbe in erklärter Dringlichkeit direkt aus der Dose. Lange bevor Jackson Pollock zum Meister des Drip Paintings wurde, experimentiert Mathieu seit 1945 mit denselben spontanen Bewegungen – und mit visionärer Intensität. Dieser radikale Ausdruck bildet die Grundlage für das, was er lyrische Abstraktion nennt. Eine Malerei, in der Geschwindigkeit, Intuition, Energie und Risiko wichtiger sind als jede Methode. Das Malen wird zu einem Akt, einer direkten Konfrontation mit der Zeit, der Bewegung und dem Unvorhergesehenen. Seine Happenings – wahre Glanzstücke –verwandeln den Akt des Malens in ein Spektakel, bei dem Geschwindigkeit und Risiko auf die Spitze getrieben werden. Eine seiner bedeutenden Performances findet im Mai 1956 im Théâtre de la Ville in Paris statt. Vor rund 2.000 Zuschauern schafft Mathieu in Echtzeit ein monumentales zwölf mal vier Meter großes Werk. Er steht auf einer beweglichen Plattform und hantiert mit Hunderten von Farbtuben, um in weniger als 20 Minuten ein Gemälde von überwältigender Intensität zu komponieren.

(Durchwachsene) Erholung des Marktes

Georges Mathieu wird in den 1950er- bis 1970er-Jahren vor allem in den USA und Japan hochgelobt. Ab den 1980er-Jahren nimmt sein Einfluss in der Kunstwelt ab und er wird bis zum Zeitpunkt seine Todes von den musealen Institutionen weitgehend stiefmütterlich behandelt. Demselben Muster folgt der Marktwert für seine Bilder: 2012, im Jahr seines Todes, liegt der Auktionsrekord für seine Werke bei 1,8 Millionen Dollar (im Jahr 2008 erreicht), also weit entfernt von den Spitzenwerten, welche für die Arbeiten seiner europäischen Zeitgenossen gezahlt werden (2011: Pierre Soulages, 3,3 Mio. Dollar; Nicolas de Staël, 9,4 Mio. Dollar). Der Marktwert für Mathieu-Werke steht in keinem Verhältnis zu demjenigen für Arbeiten amerikanischer abstrakter Expressionisten wie Jackson Pollock oder Franz Kline, für deren Arbeiten 2012 jeweils 40,4 Millionen Dollar erzielt worden sind. Eine eklatante Diskrepanz, die auf einen Künstler hindeutet, der neu bewertet werden musste. Es bestand Nachholbedarf –und sei es nur gegenüber den großen Namen der europäischen Abstraktion. Während die Galerien Templon und Applicat-Prazan seit den 2010er-Jahren daran arbeiteten, Mathieus Werk wieder ins Rampenlicht zu rücken und den Markt für seine Bilder anzukurbeln, wurde 2019 aufgrund des Engagements zweier Kunstmarkt-Giganten ein neuer

Kurs eingeschlagen. 2019 erlebte das Werk von Georges Mathieu ein spektakuläres Comeback, das von einer beispiellosen Allianz zwischen zwei Schwergewichten des Kunstmarkts getragen wurde: der Familie Nahmad, die als die einflussreichste Händlerdynastie unserer Zeit gilt und im Besitz einer schwindelerregend großen Privatsammlung ist, und Emmanuel Perrotin, eine wichtige Schlüsselfigur der zeitgenössischen Kunstszene, der zwölf Galerien auf drei Kontinenten leitet. Beide, Nahmad und Perrotin, entwickelten gemeinsam eine Strategie, um die Kunst Georges Mathieus international neu zu positionieren – ähnlich wie dies die Galerie-Riesen Gagosian, Zwirner oder Pace tun. Den Auftakt bildete eine Ausstellung bei Nahmad Contemporary in New York, wo vier Hauptwerke von Georges Mathieu aus den späten 1970er-Jahren gezeigt wurden. Es folgte ein unerwarteter Triumph: Zwei Gemälde wurden von Richard Prince für die 2019er-Ausstellung „Artistic License“ im New Yorker Solomon R. Guggenheim Museum ausgewählt. Daraufhin gab es auf der Frieze Masters in London einen Stand, der alleinig Georges Mathieu gewidmet war und der von Perrotin und Nahmad Contemporary gemeinsam betreut wurde – mit Mathieus musealen Werken und begeistertem Pressefeedback. Diese koordinierte Offensive trug schnell Früchte. Zwischen 2019 und 2021 verdoppelten sich die Auktionsverkäufe für Werke von Mathieu von acht auf 16 Millionen Dol-

lar, mit Rekorden von über zwei Millionen Dollar. Konkret: 2,23 Millionen Dollar bei Christie’s im Jahr 2020 und 2,3 Millionen Dollar bei Sotheby’s im Jahr 2021 für monumentale Gemälde von sechs Metern Länge. Diese Zuschläge erfolgten in Hongkong. Ein deutliches Zeichen für das Interesse asiatischer Sammelnder. Georges Mathieus Werke begeistern weit über die Grenzen Europas hinaus in Peking, Tokio, Shanghai, Singapur und Seoul (dort gab es eine Ausstellung in der koreanischen Zweigstelle von Perrotin im Jahr 2024). Nach Asien wurde Georges Mathieu aber auch in New York gefeiert. Im November 2022 verzeichnete Sotheby’s mit dem Verkauf von „Camp de Carthage“ von 1951 für 1,4 Millionen Dollar (gegenüber einem hohen Schätzwert von 600.000 Dollar) den ersten Verkauf eines Mathieu-Werks auf amerikanischem Boden in Millionenhöhe. Ein symbolischer Meilenstein für ein Werk eines Künstlers, den Clement Greenberg, der einflussreiche Kritiker des amerikanischen Abstrakten Expressionismus, einst als „unumgängliche europäische Figur“ bezeichnete. Seit diesem Durchbruch ist die Begeisterung jedoch wieder abgeflaut . Ebenso wie der globale Markt schrumpft auch derjenige für Mathieu. Es gibt immer weniger bedeutende seiner Werke, und die Auktionen verlieren an Schwung. Am 11. April 2025, am Tag der Eröffnung der großen Pariser Ausstellung, die ihm die Monnaie de Paris gewidmet hatte, veräußerte Christie’s „Crissay“ von 1969, ein mittelgroßes Gemälde, das für 71.250 Dollar verkauft wurde –ein maßvoller Preis, weit entfernt von den 100.000 oder 140.000 Dollar, die für ähnliche Werke wie „Asphodèle“ oder „Quanta Mina“ drei Jahre zuvor noch erzielt werden konnten. Der Schwung hat nachgelassen, die Nachfrage ist abgeflacht. Nach dem von den Marktriesen organisierten Hype hat sich die Aufregung gelegt. Aber Georges Mathieus Geschichte mit dem Kunstmarkt ist wahrscheinlich noch nicht auserzählt.

QUELLE | www.artprice.com

von Hans-Jürgen Flamm

Die Schmucksammlung des MAKK. Museum für Angewandte Kunst in Köln gehört zu den herausragenden in Deutschland. In ihr sind rund 7.000 Jahre Schmuckkunst dokumentiert, von der altorientalischen Gemme aus dem 5. Jahrtausend v. Chr. bis zu aktuellen Kreationen. In ausgewählten Themenstellungen findet man hier einen vielfältigen und individuellen Zugang zu den unterschiedlichsten Epochen und Kulturlandschaften und einen Überblick über Schmuckgeschichte in hoher künstlerischer und gestalterischer Qualität.

In den Vorstellungen der frühen Menschen von Zauber und Magie liegen wohl die Ursprünge des Schmucks. Der Glaube an die magischen Kräfte bestimmter natürlicher und durch Menschen geschaffener Gegenstände führte zu Frühformen von Amulett und Talisman. Hier liegen die Grundlagen für die Entwicklung von Schmuck. Frühe Amulettringe oder Armreife mit Tierköpfen belegen zum Beispiel den Jagdzauber, archäologische Funde aus der Vorgeschichte zeigen, dass solche Gegenstände nicht nur Zierde oder Statussymbol waren, sondern als Amulett vor den Gefahren des Lebens schützen sollten. „Muschelketten verliehen Frauen Fruchtbarkeit, anhand der Krallen und Zähne, die sie von der Jagd mitbrachten, stellten die Männer ihre Überlegenheit über das Tierreich und ihre Männlichkeit zur Schau“ (Katalog). Die Kölner Sammlung enthält auch Jahrhunderte später getragene Amulette, deren Schmucksteine als magische und medizinische Kräfte helfen sollten, etwa die Koralle, von der man annahm, dass sie Blutkrankheiten lindert.

SCHMUCK DER ANTIKE

Seit Urzeiten wurde Schmuck auch als Zeichen von Liebe, Freundschaft und Ehe getragen. Im alten Griechenland waren Schmucksteine Ausdruck und Anregung von Liebe und Begehren, ein späthellenistischer Ohranhänger trägt die vollplastische Figur eines Eros, der griechische Gott der erotischen Begierde. Der hier abgebildete hellenistische Schmuckan-

Anhänger, hellenistisch, 3.-2. Jh. v. Chr., Gold, kombinierte Techniken, granuliert; Almandin, grüne Glassteine, transparentes Zellenschmelz-Emaille mit verschiedenen Einschlüssen

hänger (3.-2. Jh. v. Chr.) besteht aus zwei Teilen, die ursprünglich wohl nicht zusammengehörten. An einem als Heraklesknoten ausgeformten Kettenglied hängt ein Schmetterling. Das aus Golddraht verschlungene Element mit volutenförmig ausgebildeten Ecken und einem querovalen Almandincabochon in der Mitte wird als Heraklesknoten bezeichnet, ein gleicher Stein bildet den Körper des Insekts. Dieser Knoten war in der Antike ein beliebtes Schmuckmotiv, ihm wurden bestimmte Heilkräfte sowie die Fähigkeit zugesprochen, den bösen Blick abzuwenden. Zur Römerzeit war er Teil verschiedener Hochzeitsbräuche, da er als Symbol einer starken und dauerhaften Bildung galt. Die Etrusker haben auf dem Gebiet der Goldschmiedekunst außergewöhnliche Leistungen vollbracht, am bekanntesten ist die Granulation. Bei dieser Technik werden oft mikroskopisch kleine Goldkügelchen als Zierelemente auf eine goldene Unterlage aufgeschweißt. Im römischen

Reich herrschte später gelegentlich eine derart große Prunksucht, dass mit Gesetzen gegen diesen übertriebenen Schmuckluxus vorgegangen wurde.

Der Ring am Finger ist ein Schmuckstück mit vielschichtiger Bedeutung. Im Lauf der Jahrhunderte beeinflussten ihn soziale Veränderungen, der Wandel in Mode und Geschmack und die Weiterentwicklung der technischen Herstellungsmöglichkeiten. Erhalten hat sich dabei der vorwiegend schmückende Charakter, manchmal gepaart mit kultischen oder abergläubischen Eigenschaften. Ein Ring hatte auch praktische Funktionen oder eine hierarchische Kennzeichnung. Es gibt Hochzeitsund Verlobungsringe, Liebes- und Freundschaftsringe, Trauer- und Gedenkringe, wir kennen Amts- und Zunftringe, Amulett- und Giftringe sowie Daumenringe für die Bogenschützen. Zu den ältesten Anwendungen gehört der Siegelring. In der ägyptischen Tradition galt diese Form als Privileg des Pharaos und der Priesterkaste. Dieser Gemmen-Zuschnitt ging in die Tradition phönizischer und etruskischer Schmuckkunst über, die Griechen führten diesen Typus als Skarabäoid weiter. In der römischen Antike fand man an geschnittenen Gemmen mit unterschiedlichsten Bildthemen, Formaten und auch Inschriften Gefallen. Namensringe, die den Besitzenden bezeichneten, waren in der Epoche der Völkerwanderung im westlichen Europa und im byzantinischen Reich verbreitet. Die sich ändernde Motivwahl hatte Auswirkungen auf die verwendeten Materialien, gefragt waren nun Gold, Silber und Bronze. Seit dem griechischen Altertum waren Siegelringe mit erotischen Dar-

Fede-Ring, Italien, 1560/70, Gold, gegossen, ziseliert, graviert, TiefschnittEmaille, Körperemaille