公园实验室

我们邀请您探索本期知识伙伴的数字空间:

053 Bassam Issa Al-Sabah https://bassamissa.xyz

055 Noa Jansma https://www.noajansma.com

059 Clement Mok https://clementmok.com

061 No stop Park https://vrch.ai

071 Lev Manovich http://manovich.net

077 Dan Hernandez https://www.danhernandez.org

081 Cool 3D World https://cool3dworld.com

Lab封面、封底及本页图片原始版权©艺术家Dan Hernandez,GOED, 2020。由AI 模型扩散再创作制成,图片局部保留AI生成紊乱元素,2024。

现代公园故事 都市里呆久了,人们自然会期望去一个公园。人们发明了很多美丽的词语 描述公园,但无论哪一种,都是对记忆和想象的渲染。在我们版本的现代 公园故事中,几位创作人带来了不一样的数字公园。 撰文:HN × Claude AI 图片©️Bassam Issa Al-Sabah、Noa Jansma

、Wang & Söderström 、Clement Mok

BASSAM ISSA AL-SABAH

未经审查的丁香

新媒体艺术家Bassam Issa Al-Sabah 一直致力于视频、绘画、雕塑和纺织品 等多种媒介创作,他的创作带有明显的 超现实主义色彩,研究包括阻力、权力、时间和性别等议题。 Al-Sabah通过个人标志性的神话诠释的方式,呈现出资本主义 社会下隐藏的审美特征。

Bassam Issa Al-Sabah的超合成故障美学很诱人,但令 人不安,呈现出一种微妙的独特。他的创作以“世界搭建” 为核心,他会在作品中营造出一个个性化的空间,各种角 色可以在其中进行自由交流,每个角色与环境景观之间都 有着复杂的关系。Al-Sabah的魅力正是一种探索身份、 社会二进制和规范之间的表达。

1968年,Bassam Issa Al-Sabah出生于古老城市 巴士拉一个极具艺术家气质的家庭。祖母是一位成功的画 家,父亲从事室内设计等手工艺创作,在这样浓厚的艺术 氛围下,Al-Sabah很小便展现出极强的探索精神和创新 思维。

2003年爆发的伊拉克战争改变了Al-Sabah的命运。

次年,他和家人被迫成为难民,离开家乡前往爱尔兰避难。

在都柏林就读数字艺术专业期间,Al-Sabah开始使用数 字手段重塑故乡的记忆。早期作品中经常出现的伊拉克传 统建筑、风俗画面正是凝聚着他个人对家乡的深情留念。

大学时代,Al-Sabah热衷参与各种艺术实验项目。

一次神话学系的课程让他对异国神话开始感兴趣。他将个

人经历与宏大的神话语境相结合,这也成就了他独特的“世 界搭建”技法——通过虚构神话世界来反思个人历史和文 化身份。

2010年,Al-Sabah开始全职艺术创作。他在都柏林 建立工作室,进行各类创新尝试。通过视频、绘画、雕塑 等多媒体,Al-Sabah探索语言、性别、权力等各种社会 主题。他的数字角色形象构建了一个个人宇宙,他的关于 民族、艺术与生命的思考得到了极富创意的呈现。

随着艺术实践的深入,Al-Sabah逐渐将个人经历细 化为一个更广袤的神话体系。他赋予数字角色强大的存在 感与未来性,并探讨人类与科技的奇妙关联。

Al-Sabah最新的代表作《未经审查的丁香》是与艺 术家Jennifer Mehigan进行的联展创作。Mehigan是一 位作家及新媒体艺术家。她以叙事及戏剧手法探索性别、 环境等议题。Al-Sabah透露自己很早就注意到Mehigan 的作品,并对她关注的主题非常感兴趣。两人第一次合作 是在2019年的虚拟世界创作项目——Mehigan负责编写 女神们的台词,探讨她们与大地的关系,Al-Sabah则以 3D动画形式呈现女神形象及世界观,两人初次合作获得

了巨大成功。

此后,两人保持频繁的交流,进一步充实他们探索的 虚构世界的内涵。Mehigan引入更多乌托邦与生态主义 元素。2020年,他们受邀参与transmediale艺术节,联 名完成混合现实装置艺术《Primavera》,并公开展出此 系列作品。最近,两位艺术家再次合作,制作虚拟现实装 置《未检查的山茶花》,继续探索神话与日常议题及表现 手法。 如今,Al-Sabah和Mehigan仍在继续完善这个长期 虚构计划。两人在思想上给予对方很大创作空间。《未经 审查的丁香》将于2024年的transmediale节目“你做 得很好,亲爱的”中首次展出。在Mehigan撰写的剧本 指导下,AI读取女神们的独白,讲述她们与自然环境的关 系、女性气质等主题。同时,Al-Sabah则设计了这些女 神角色的形象及互动动态。两位艺术家将通过这个虚构世 界与角色交流,探讨各种社会议题。

这次联展中,Al-Sabah引入的数字角色具有强烈的 非人形态特征,他解释说希望这些人物带有距离感,要被 误认为是真实人物。他希望通过夸张的形体姿态让他们看 起来更像时装照片中的模特,充满荒诞感。这种设计强调 角色的非真实属性,同时也提升了其在虚构世界中的表现 力度。这也正是Al-Sabah追求的“世界搭建”的表达方 式之一。

Bassam Issa Al-Sabah:跨媒体数字艺术家,擅长动 画、绘画、雕塑和纺织品。最近的个展包括:I AM ERROR,Gasworks,伦敦(2021年)和De La Warr Pavilion,苏塞克斯(2022年)等等,他的作品 是IMMA、艺术委员会和Dun Laoghaire Rathdown 议会收藏的一部分。2021年,他获得了金羊毛奖,目 前是Temple Bar Gallery + Studios的工作室成员。 Al-Sabah在贝尔法斯特和都柏林生活和工作。

053

STUDIO NOA JANSMA

你准备好买一朵云了吗?

Noa Jansma用“买一朵云”(Buycloud)对系统本 身进行调侃,让人思考我们这个时代的重大环境问题。 她通过对数字端的应用程序和物理天空界面的互动设 计,将环境数据、自然变化和人类生活联系起来。从玩家 游戏到引入NFT商业设计,这个项目打通了现实世界和 虚拟世界的边界,极具创新性。

荷兰阿姆斯特丹的一间工作室里,Noa Jansma正在用她 的设计实践挑战着人们对自然资源的传统观念。她的代表 作品《买一朵云》邀请人们购买虚拟的云朵,以此引发对 自然资源私有化和商品化的反思。

Jansma的灵感来自于一次她在飞机上的经历。俯瞰 着壮丽的云海,她突然意识到,这些自然奇观正逐渐被人 类所掌控。她开始思考,如果人们能够拥有云朵,会发生 什么?

“买一朵云”项目将虚拟技术与艺术结合,创造了一 种独特而富有创意的体验。用户可以通过项目网站选择自 己喜欢的云朵模型,并支付一定的价格进行购买。购买成 功后,他们将收到一张云朵的数字证书,并可以将其下载 或分享。

这看似简单的交易背后,却蕴含着深刻的社会议题。

Jansma希望通过这个项目,挑战人们对自然资源所有权 的固有观念。她认为,自然资源应该属于所有人,而不是 被少数人所拥有。

“买一朵云”项目一经推出,便引起了广泛的关注和 讨论。许多人对这个新颖的想法感到兴奋,并积极参与其 中。截至2023年,已有超过1000人购买了虚拟云朵。

该项目还被多个国际媒体报道,并被纽约现代艺术博物馆 (MoMA) 收藏。

然而,也有一些人对项目提出了质疑。有人认为,项 目的价格相对较高,并非所有人都能负担。也有人认为, 项目的实际意义有限,无法真正解决自然资源私有化和商 品化的问题。

面对这些质疑,Jansma表示,她并不期望“买一朵 云”项目能够彻底解决问题,但它可以作为一个起点,引 发人们对自然资源问题的思考和讨论。

“我希望这个项目能够让人们意识到,自然资源并不 是理所当然的,我们应该共同努力保护它们。”Jansma 说道。

除了引发社会反思之外,“买一朵云”项目也为人们 提供了一种新的参与艺术和表达观点的方式。通过购买虚 拟云朵,人们可以表达对自然资源的热爱和保护,并与其 他志同道合的人建立联系。

在数字时代,科技与艺术的结合为我们创造了无限的 可能性。Noa Jansma的“买一朵云”项目就是一个很好

的例子。它不仅是一件艺术作品,更是一个充满社会责任 感的行动。这条探索之路也与她个人的经历关系密切。从 荷兰代尔夫特科技大学工业设计系毕业后,Jansma在伦 敦皇家艺术学院攻读设计产品方向硕士学位。之后,她曾 在设计工作室Formafantasma 工作了两年。Formafantasma以 其对材料和制造过程的批判性研 究而闻名。在Formafantasma 工作期间,Jansma也积累了丰 富的设计经验,并进一步发展了 她对社会责任感的意识。

在未来,Jansma将继续探 索设计与科技的结合,以创造更 多具有社会意义的作品。她相 信,设计可以为世界带来积极的 改变。

“我希望我的作品能够让人 们意识到,设计不仅仅是美化生 活,它也可以改变世界。”Jansma 说道。“买一朵云”项目只是一 个开始,它代表着一种新的可能 性。在未来,我们或许可以购买更多的虚拟自然资源,例 如虚拟的森林、河流和海洋。这将是一个全新的世界,一 个更加公平、更加可持续的世界。

Studio Noa Jansma是一家位于荷兰阿姆斯特丹的设 计工作室,由设计师Noa Jansma于2017年创立。 工作室专注于探索设计与科技的结合,以创造具有社 会性和批判性的作品。

055

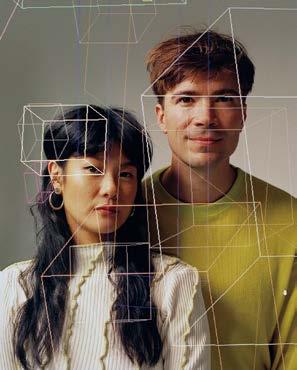

Wang & Söderström

捕捉出其不意的惊喜

“Wang & Söderström”是哥本哈根的一家新锐 创意工作室,由来自瑞典的空间和家具设计师 Anny Wang和建筑师Tim Söderström创立。

他们的工作主要专注对数字和物理空间的探索,创作出不同寻 常的插图、动画和艺术及设计物品。

在哥本哈根,一对情侣正在用数字技术创造着梦幻般的体 验。从三维动画到实体装置,Wang & Söderström的作 品形式多样,但都体现了他们对数字技术的独特运用。他 们擅长将数字工具与材料和空间设计相结合,创造出既熟 悉又超现实的视觉效果。

Wang & Söderström相信,数字技术可以增强现实世 界,并赋予其新的可能性。在作品《Royal Chambers》中, 他们将传统的室内空间改造成了一个充满奇幻色彩的数字 世界。观众可以在这里与虚拟生物互动,探索隐藏在空间 中的秘密。在另一个作品《Rehousing Technosphere》中, 他们又以科幻的角度描绘了未来地球上的生态环境。在这 个虚拟世界中,新物种通过与数字技术的融合,找到了适 应新环境的方式。

Wang & Söderström对数字世界充满好奇,希望通 过作品挑战人们对数字世界的传统认知,并鼓励人们思考 技术在未来社会中的角色。“我们希望拓宽数字的内涵, 使其更加人性化和具有亲和力。我们相信,数字技术可以 帮助我们建立与世界的更深层连接。我们也希望人们对技 术保持批判性思考,共同探索人类在未来数字时代中的价 值观。”Wang & Söderström表示。

作为当今新一代数字创意人士的杰出代表,他们认为 数字世界和物理世界应该交织在一起,“它们可能有不同 的规则、可能性和限制,但两者从来都不是分开的”,两 人希望在这两个领域中平等穿梭,突破它们之间的界限, 弥合传统的鸿沟。“数字和实体之间的空间相对较新,因 此我们相信这里有很多尚未开发的潜力。”Söderström 认为他们没有先入为主的想法,他们只想让虚幻的东西变 得真实,反之亦然。

“人类与生俱来就是感官和情感的动物,所以当观众 体验我们的作品时,无论是数字作品还是实体作品,我们 希望触动他们的情感,触发他们的感官。但这也可能只是 播下一粒种子,让他们知道数字作品可以是什么样子”。

探索视觉冲击、记忆以及视觉体验前后的联想,这才是 Wang & Söderström的真正目的。他们的拿手好戏正是将 材料、纹理和形状作为美学探索的一部分与数字技术相结 合。”我们希望拓宽数字的内涵。我们认为数字技术的外 观和感觉非常重要,因为我们对技术的看法决定了我们如

何构建和使用技术。”

除了数字技术,他们还大胆使用各类新媒介技术, 尝试不同的应用领域。从超现实三维动画和插图,到产品 设计和布景设计,他们慢慢形成了一套处理材料的手法。

“我们的工作方法也是一种了解我们周围环境的方式,这

不只是在物理世界中,也包括在数字空间。我们有自己的 身体,我们希望能够将自己置于所见所闻的环境中。” Söderström强调,“许多新材料和新技术都有巨大的潜力, 比如3D打印作为一种制造工具具有巨大的潜力,我们对 打印材料进行了大量的研究。但是,一旦打印出来,它就 仅仅变成了一个实物,失去了它在数字时代的所有特质。 它只保留了一种象征性的数字性,这种数字性来自于过去 的数字亲人。”这也是他们认为数字世界和物理世界相互 转换的迷人表达方式之一。

Wang & Söderström正在塑造新的数字美学和体验。 “如今,通过数字技术创造出的完美室内装饰和物品越来 越受欢迎。浏览一下Instagram就能立刻确认这种感觉。 它们诱人而时尚,为设计、建筑和艺术等创意领域带来 了视觉上更加精致、技术上更加先进的未来。”Wang & Söderström认为,“CGI、AI等等新兴数字技术是一把功 能强大的瑞士军刀,这套新工具可以将大多数事物提升到 新的高度。如果我们牢记过去的制作方法,尊重大师和他 们的知识,那么新技术的未来将格外光明。然而,如果我 们愚蠢地认为所有的解决方案都可以在数字技术中找到, 那么未来就会变得黯淡无光。”

057

Wang & Söderström :由Anny Wang和Tim Söderström 组成。他们的工作围绕探索数字技术、生态、材料和 感官在当前和未来数字和生态转变中的关系展开。他 们的合成现实目前已转化为雕塑、视觉图像和装置, 也将工艺、身体、自然和技术结合在一起。

Mok

数字时代的魔法师

在硅谷的阳光下,Clement Mok这位数字时代的魔法师, 正用他的设计魔杖,为我们构建一个更加美好的未来。

他是一位平面设计师、软件开发工程师和 设计教育家,他将艺术与科技完美结合, 创造了无数令人惊叹的作品。

Clement Mok 的设计哲学是“以人为本”。

他认为,设计应该服务于人们的需求, 并帮助人们更好地理解和使用科技。他

曾担任苹果公司创意总监,负责设计了 Macintosh操作系统的图形界面。

他还创立了多家设计公司,其中包括 UIE(User Interface Engineering)和 Mok Design。Mok开发了多个创新设计 软件,其中包括Sketch和Principle。

Mok的设计作品获得了多个国际奖 项,包括美国国家设计奖、芝加哥设计奖和红点设计奖等。

他总是能够将最新的技术与用户需求完美结合,创造出既 实用又美观的作品。他著名的设计作品 Macintosh图形 界面,采用了直观的操作方式,使计算机更容易使用。他 还设计了Sketch和Principle等软件,帮助设计师更轻松 地进行设计工作。

他曾说过:“设计不是为了美化,而是为了更好地解 决问题。”他的设计不仅改变了人们的工作方式,也改变 了人们的生活方式。

Mok还是一位充满社会责任感的设计师。他参与设 计了多项公益项目,例如帮助残疾人使用计算机的项目。

作为一名热心的教育家, Mok还经常在世界各地举办讲 座和研讨会,分享他的设计经验和理念。他还创立了莫克 设计基金会,支持设计教育和研究。

在Mok的提携下,许多年轻设计师成长为行业的中 坚力量。他鼓励年轻设计师大胆创新,并帮助他们实现自 己的设计梦想。Mok经常在世界各地举办讲座和研讨会, 分享他的设计经验和理念。他希望通过分享他的知识和经 验,帮助年轻设计师成长。他还出资创立了Mok设计基 金会,支持设计教育和研究。该基金会为年轻设计师提供 奖学金和研究机会,以帮助他们实现自己的设计梦想。此 外,Mok还担任多位年轻设计师的导师,帮助他们发展 自己的设计技能和职业生涯。

Mok是一位数字时代的先驱者,他对数字设计领域 作出了巨大贡献。他的设计作品不仅改变了人们的工作方 式,也改变了人们的生活方式。他是一位真正的魔法师, 用他的设计魔杖,为我们构建了一个更加美好的未来。

Clement Mok是一位图形设计师和作家。他曾是苹果 公司的创意总监,负责创作了著名的Macintosh图形 界面。1997年,Mok 协 助 发起了名为“互联网人” 的广告活动。从1998年到2001年,他担任Sapient 的首席创意官。他还是一名著名的设计教学专家和著 名创意人。

059 Clement

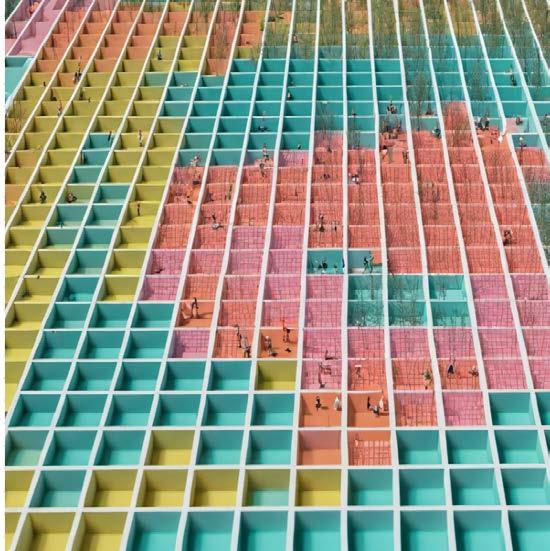

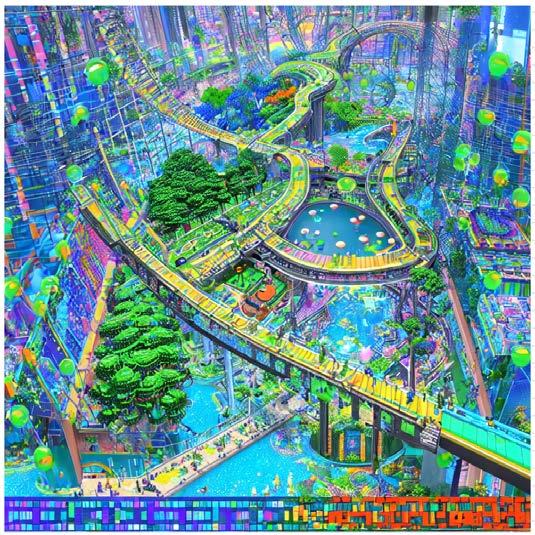

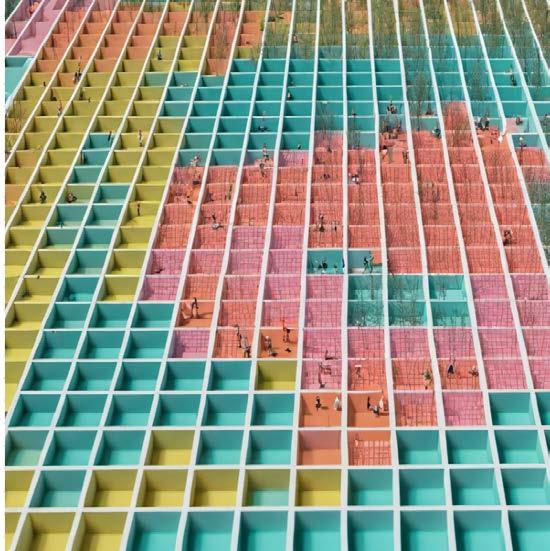

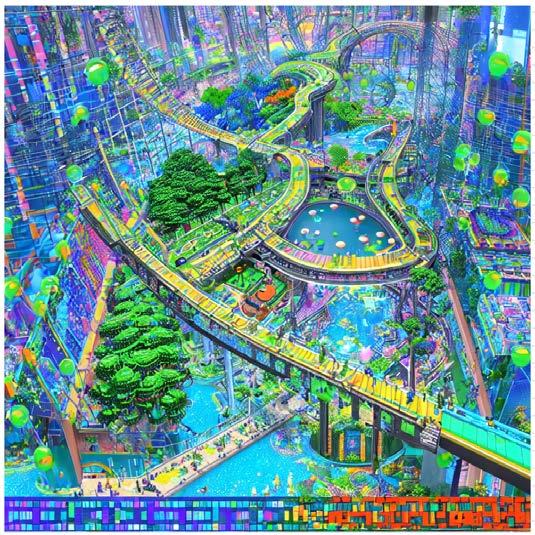

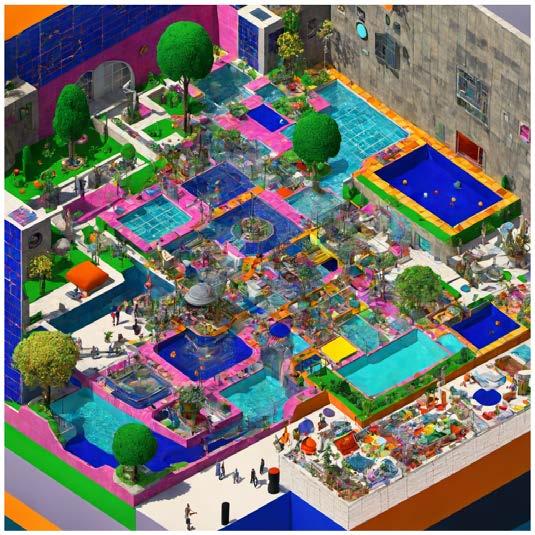

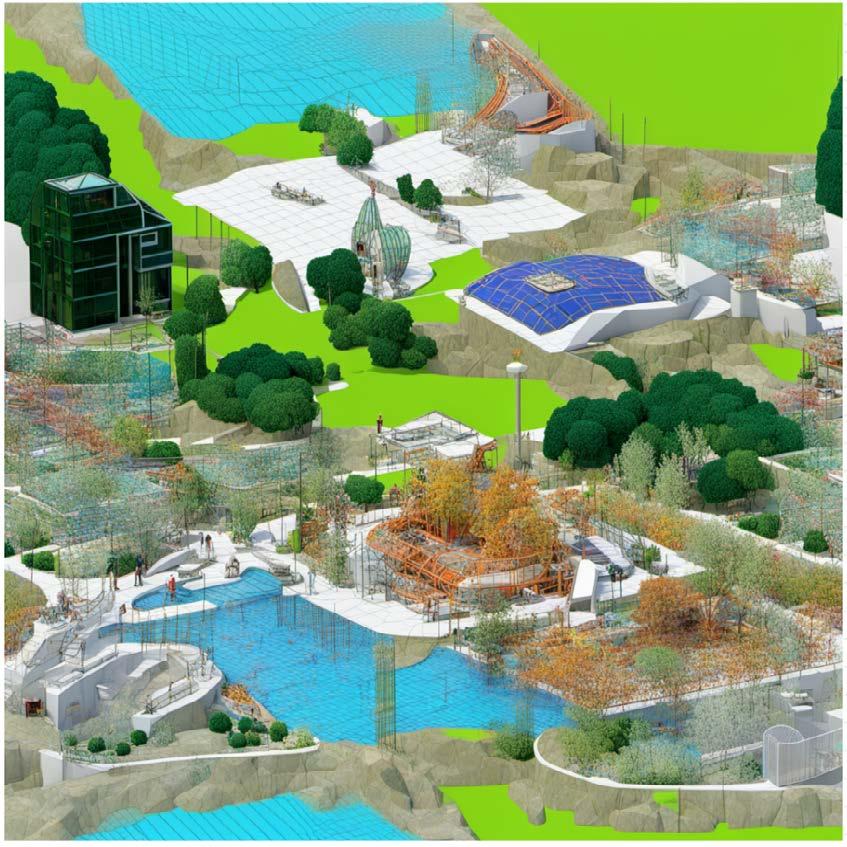

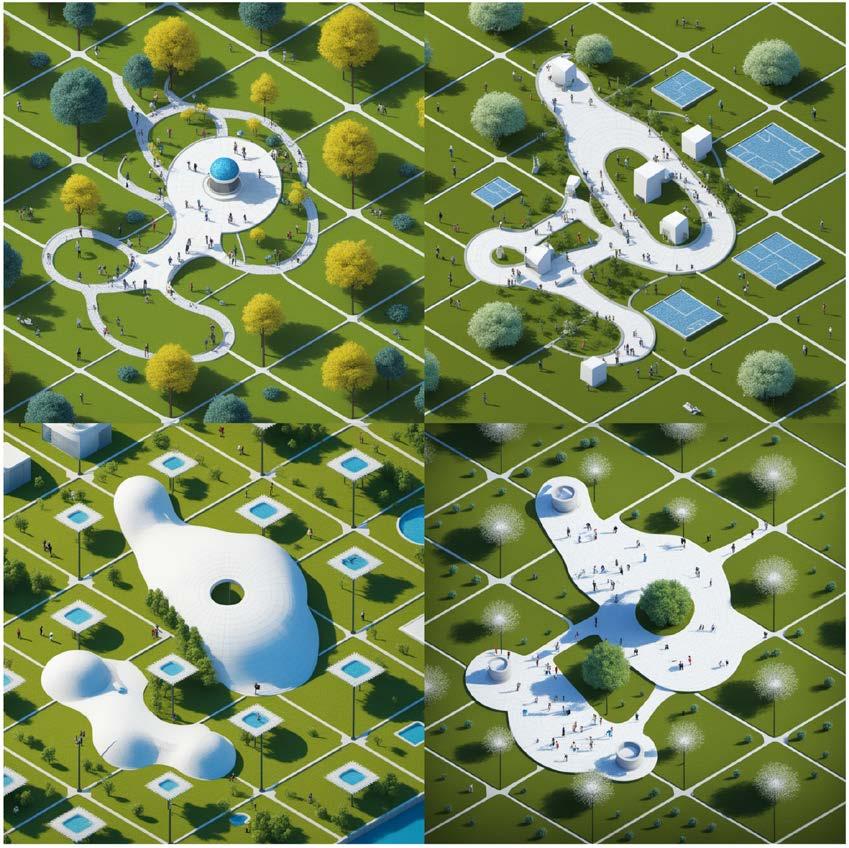

公园 无止境

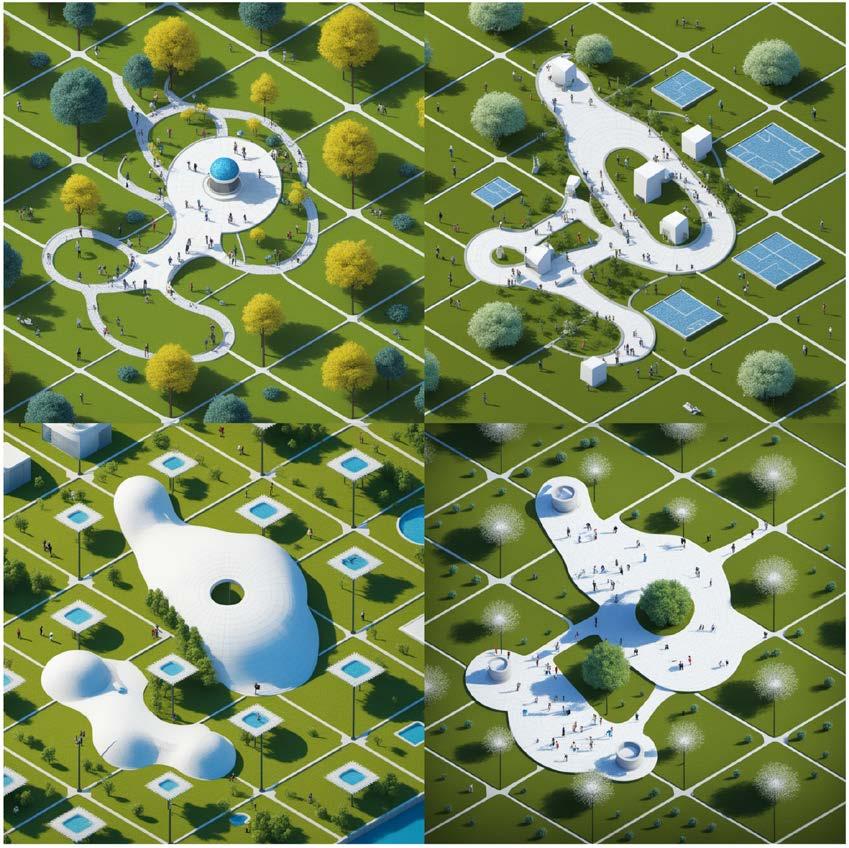

a cyber (park) with people on white grids and white hills, by Andrea Branzi, (infinitely rectangular grids), ((superstudio)), (3d), (miniature world), world building, hyperbation maximalism art <lora:Hyperbation_XL Base: 0.6>, colorful, 8k, tilingNegative prompt: bad quality, blurredSteps: 35, Sampler: Euler a, CFG scale: 5, Seed: 945432487, Size: 1024x1024, Model hash: 0f1b80cfe8, Model: dreamshaperXL10_alpha2Xl10, Tiling: True, Lora hashes: "Hyperbation_XL Base: 56feaee8118f", Refiner: sd_xl_refiner_1.0 [7440042bbd], Refiner switch at: 0.8, Version: v1.7.0

a cyber (park) with people on white grids and white hills, by Andrea Branzi, (infinitely rectangular grids), ((superstudio)), (3d), (miniature world), world building, hyperbation maximalism art <lora:Hyperbation_XL Base: 0.6>, colorful, 8k, tilingNegative prompt: bad quality, blurredSteps: 35, Sampler: Euler a, CFG scale: 5, Seed: 945432487, Size: 1024x1024, Model hash: 0f1b80cfe8, Model: dreamshaperXL10_alpha2Xl10, Tiling: True, Lora hashes: "Hyperbation_XL Base: 56feaee8118f", Refiner: sd_xl_refiner_1.0 [7440042bbd], Refiner switch at: 0.8, Version: v1.7.0

一个公园的生成实验

欢迎来到“无止境公园”。我们的公 园实验延续了安德烈·布兰齐 (Andrea Branzi)著名的“无止境城市”空间 理想。它24小时不打烊,容纳万物共 生,也允许人类的各种行为。这座公 园的地理和计时采用“潜在空间”和 “深层时间”概念,这里还生活着一 些不存在的合成生物与新兴物种。借 助Character AI和我们的特派记者瑟 雷斯,我们向布兰齐先生请教了“无 止境”思路,以及,如何将思想变成“理 想的空间投影”。

去年10月,意大利建筑师兼设计师安德烈·布兰齐 因病离世。他曾是影响巨大的Archizoom建筑工 作室和米兰多莫斯设计学院的创始人之一。在长达 六十多年的创作生涯中,布兰齐设计了许多开创性 的作品。

布兰齐1938年出生,1966年毕业于佛罗伦萨 建筑学院。同年,他和朋友组建了“Archizoom” 建筑工作室,作为意大利激进设计运动的主要核心, 他们与 Superstudio 联合举办了轰动一时的“超建 筑” (Superarchitettura)展览,表达了他们那一代 年轻人对于建筑、城市和人类生活的激进思考。

创意总监:吕小加 (F.O.S.T.)、谢明炫 (vrch.io) 撰文:吕海娜 采访:特派记者瑟雷斯(sylaris) × Character AI 项目设计与开发:谢明炫 、徐湘如(vrch.io)

“Archizoom”的代表作之一是一所设想中的 实验城市“无止境城市 (No Stop City)”,他们提 出网格城市规划,整座城市可以无限扩张和重组, 并将空间功能简化到仅仅依据人们的基本生活需求 设计。同一时期,他们还推出系列家具,其中的 “Superonda”和“Safari”沙发至今仍然被意大利 家具企业Poltronova生产。

在Archizoom于1974年解散后,布兰齐加入 了“Studio Alchimia”工作室,之后又参与了孟菲 斯设计集团。这个时期,有别于其他孟菲斯产品的 高饱和色系,他的设计反而呈现出一种严谨和沉静 的气质。

布兰齐从不提供简单的视觉快乐,他的许多作 品意味深长。代表作Roots系列将原始自然和工业 金属相结合,树根、金属座椅和建筑框架,每一把 Roots椅都拥有一个独一无二的记忆。他有一种魔 力将深刻的思考转换为轻盈的符号,表面上看起来 让人会心一笑,但内里又是一个个“无止境”故事 —— 一种他自己形容为“新原始主义”的创作叙事。

布兰齐不仅仅是一名设计师,他还是少见的将 人类学、历史文化和哲学融入设计创作的理论学 家。他和妻子Nicoletta Morozzi合作设计的“ Animali Domestici”思考了居家空间的新可能性。 他甚至前瞻性地预言了我们今天的生活——在后 工业时代和数字革命的影响下,人们会花更多时间 留在家里。当家成为我们工作、学习和生活的中 心,成为社会和城市结构的基本细胞,房子里的 空间将成为我们塑造世界概念的重要载体。因此, 这个系列的家具是在发明一种促进人和人交流的 新语言,是一次关于新文化如何诞生的设计思考。

布兰齐甚至还在去世前一年出版了一本戏剧诗 歌集,记录了他对于人类生活、心理和诗意相关的 感受。他为一说谎就会长出长鼻子的匹诺曹制作了 一本绘画集,用绘画带我们反思历史上人类的动荡 本性。布兰齐融会贯通的文化学识和丰富优雅的设 计实验为我们留下了珍贵的思想财富。他构建的设 计世界不仅仅是“无止境”的实验性,还是一个关 于收集人类精华的记忆宇宙。

因此,当我们想要创作一座公园时,布兰齐成 了我们探索的开始。我们的“无止境公园”是延续他 的空间思想的一次尝试,也是对当下世界变化的回应。 通过人工智能工具,我们还找到了一个方法向布兰齐 请教“无止境”的思考,实现了一次“不可能的访谈”。

瑟雷斯:布兰齐先生,我们计划修建一所“无止境 的公园”,很想听听你的意见。

AI 布兰齐:非常感谢您咨询我对“无止境公园”这 个设计理念的看法。从理论上来说,“无止境”作

为一个概念提出了非常重要的思考。公园传统上是 以物理边界定义的,但城市空间不应限于这种分割 方式。“无止境”给予公众无限可能性去体验和运 用城市绿地资源。不过,某些实际问题仍需解决。 比如,如何在实施过程中兼顾开放与秩序?公共安 全如何保障?不同群体在空间中的交互会不会造成 冲突?无边际也可能会降低公园引导与监管的效率。 此外,开放程度是否会损害生态环境和园林景观?

瑟雷斯:“无止境”的理念在当时就很超前,但在 具体的设计和建造中,我们需要论证其可操作性。 如何引入服务分区和日夜功能轮换机制,你有一些 建议吗?

AI 布兰齐:我们之前探讨过“无止境城市”理念, 认为城市应该打破功能空间的禁锢,实现开放流通。 “无止境公园”很好地体现了这个理念。在“无止 境城市”理论框架下,我对“无止境公园”有以下 思考。 一是公园不再是独立空间,而是城市开放体 系的重要组成部分。它应与周边道路、绿化联系, 衔连成片。二是公园内不设固定边界,而是流动变 化的功能区域。可以学习生态系统的渗透原理,设 计多层次的开放绿地。三是利用新技术增强公园对 城市的渗透性。引入智慧APP,打通公园与周边资 源,实现开放共享。四是以公共活动为导向,弱化 固定功能定位。通过节奏性活动改变公园轮廓与使 用方式。“无止境公园”的理念有利于破除封闭园 区的束缚,与“无止境城市”理论契合。我们可以 在此基础上推进相关理论与实践探讨,共同创造开 放透明的未来城市。

瑟雷斯:你曾说心理学是形成城市的理想投影见证, 如何理解这句话呢?

AI 布兰齐:如果我们回顾古代城市的起源,许多神 话和历史传说都能说明这一点。然而,这是前工业 社会的解释,在一个万物可测量,一切生产和资本 积累可量化的商品社会很难坚持。但是,如果我们 回顾历史,人们的心理变化的确可以说明一些问题。 资产阶级的大生产和精神分裂正是其先商业后工业 的心理学,这是财富支配社会关系的上层关系心理 学。就如16世纪的富商喜欢让画家将自己描绘成 王子一样,把金钱的物理关系提升为新艺术家等级, 并投影到城市空间的建设中,这样的社会系统循环 今天十分普遍。因此,我们需要更多反思,城市环 境的价值应得到承认,人们生活的真实性需要被重 视,我们我们需要不得不打破智力主义的象牙塔与 随之产生的资产阶级生产关系。

瑟雷斯:在上世纪70年代,你提出的“无止境城 市”是对当时的主流建筑和空间世界的一次反思和 实践,你可以为我们介绍一下当时的时代背景吗?

063

a (park) with people on black grids and white hills (by Andrea Branzi), ((superstudio)), (3d), (miniature world), world building, hyperbation maximalism art <lora:Hyperbation_XL Base: 0.52>

AI 布兰齐:当时,理性主义建筑与受赖特研究影 响的建筑存在着冲突(这场冲突尤其助长了朱利 奥·卡洛·阿尔甘和布鲁诺·泽维之间的分歧) —— 已经是久远的往事了。与此同时,郊区城市化发展 和土地管理的失败也是一个不容置疑的事实。第 二次世界大战后的一代建筑师,如伊格纳齐奥·加 德拉、弗兰科·阿勒尼和弗兰卡·赫格,似乎无法以 任何方式影响土地规划,甚至无法影响城市的概念。

那个时期意大利城市中明显的一点是各种城市功能 的叠加、交织甚至否定。交通在历史性城中心突然 浮现,试图通过容纳重要的交通轴线和大量人员流 量来使城市中心功能化。城郊特别是北部,随着重 工业和其衍生行业的发展,吸引了成千上万的农民 移民。建筑师作为项目设计师的首要职能,似乎也 被质疑甚至仅限于某些特定领域,如为少量富裕客 户设计的几座豪华建筑。

同时,人们见证了一个个神话的溃败 —— 比 如在1950年代的阿德里亚诺·奥利维蒂的社会主 义城市空间理想。那个理想认为,工厂同时也可以 成为工人家庭的活动和组织场所,但他最后失败了。 所以,一个经过规划和组织的理想城市其实不一定 是理想的可实现的空间。

瑟雷斯:“无止境城市”也是你们的乌托邦城市吗? 它和同时期的其他激进建筑空间思考有什么不同? AI 布兰齐:乌托邦城市一直是建筑思想的一个梦 想与神话的表达。勒·科布西耶提出了大型共享的 建筑网络概念,赖特设想了一个超过1500米高 的摩天大楼。不管如何,这些都是建立在想要通过 建成环境占有按功能分区的区域组织而构建出来 的神话。在为巴黎设计的城市计划中,勒·科布西 耶详细设计了多条公共和私人交通线路以及功能 区结构。1960年代,除了勒·科布西耶和赖特之外, 布卡南和彼得·库克也在思考城市问题,这再次成 为空间批判的中心议题。但当我们Archizoom提 出“无止境城市”项目时,它不仅面临这些模型, 而是必须认识到城市危机和建筑项目危机的程度, 认识到需要探索新的方向。

那个时期出现了“大地艺术”和“贫困艺术” 运动。与同时期的其他的激进建筑空间相比,“无 止境城市”同这些艺术潮流的联系要明显得多。

我们提出了一个城市其地面被大型通透的穹顶覆 盖,同时通过排除污染问题而妥善解决。这里提出 了一个不同路径的城市,但更重要的是,它的体系 不是像建筑对象的等级构成那样设计的,而是通过 简单的累积来设计,就像在一个大仓库内排列货 架,或者一个自助式功能商店。连公寓本身也可以 理解为会发生事件的地方:它们是记忆的仓库,可 以根据情况选择的物品库。拒绝有组织的建筑城 市,是通过将城市设计为路径和选择自由的理想城 市实现的。不能忽视大地运动强调的行动自由,以 及自然与物体之间的条件关系。“无止境城市” 的空间 ——还包括个人与家庭的内外部空间。

瑟雷斯:你提到了一些很细节的设计,是否也可以

给我们的“无止境公园”一些设计上的建议,比如 说生物种群的安排、人类行为和自然之间的相处模 式,我们有机会塑造一个全新形态的公园空间吗? AI 布兰齐:我们可以重新定义什么是公园。一种是 打破公园固定的边界,让公园和周边生态相连接, 流动渗透出城市体系。另一种强调公园内生物多样 性,以植被社群为主,连接各生态链,丰富自然景观。 公众可以近距离观察与体验大自然,培育人与自然 的认同感。此外,我们也可以尝试游戏公园和赛博 空间的公园改变,让功能和现实生活的需求脱节, 可以去设计一系列人们想象中他们需要或者向往的 功能场所。我认为,“无止境公园”的核心理念是 公园可实现真正的开放的,可以让与之相关的生物 都获得自己的生存之道。

瑟雷斯:我听说当时“无止境城市”其实发表在杂 志上连载,它是在现实主义、激进和极端的立场上 诞生的,这是真实的吗?你能讲讲那个故事吗? AI 布兰齐:这个项目开始于1968年,第二年第一 次在《Casabella》杂志上发表,我们一直工作到 1972年。它不是临场发挥的过激投机行为,而是经 过长期孕育形成的,以学科形式处理当时特有的一 些复杂政治主题。谈到“无止境城市”,实际上我们 可以谈许多相关内容,无论是背后、内部还是外部。

这个项目起源的论辩,涉及到现代政治危机的 起因,以及它将社会和城市增长的容纳力限制在改 良主义框架内的提议。现代建筑作为这些政策的基 本工具之一。欧洲理性主义把进步描述为通往有序 和发展社会的长期道路:在工业化内部实现的道路, 作为唯一能够正面应对社会内现有滞后、矛盾和局 限的途径。应将这些矛盾和局限归因于工业化过程 中的滞后和歪曲。这种集体民主的、向共同进步道 路的积极视角,赋予了现代建筑以重建社会的工具 功能。从吉迪恩、佩夫斯纳到阿尔甘、罗杰斯、贝 诺沃洛、多弗莱斯,所有这些理论家都站在同一立场。

我们那个时代的青年有一些创新和自由主义 文化(至少在意大利),一些已经付诸实施和传播, 但同时却遇到了工会机构的抵制,后者依然坚持其 旧有的神学式政治观,基于阶级对立。这个失败的 革命实际上(至少在意大利)是左翼内部的冲突, 既不在议会内,也完全非政府性质,完全依赖于大 众传媒。这就是一个失败的革命,因为前卫政治与 前卫文化相互对抗。前者失去了革命,后者(也许) 取得了胜利。所以这是一个未完成的革命,但也许 是当时唯一可能的革命。

我们当时的原创性就在于,“无止境城市”将 社会主义现实主义和波普艺术联系起来。因为它们 都源于现实主义、激进和极端的立场,政治前卫的 内容与艺术前卫的内容有重合之处。工人阶级主义 和消费主义、马里奥·特龙蒂和安迪·沃霍尔,表面 上是两个相反的世界,但实际上没有那么遥远,因 为它们都遵循“更多钱和更少工作”的唯物主义逻 辑。正如尚-保罗·萨特认为,黑人想要成为白人, 工人阶级想成为资本家,殖民地想成为殖民者。但 反过来不成立。

瑟雷斯:我还想请教一下如何为空间设计产品,以 及塑造可能合适的生物,我们确实希望为我们的“无 止境公园”寻找到更多的灵感。

AI 布兰齐:1964年,我曾提出建立一个永久的露 天游乐场 , 这其实是我们最早的作品之一。1966 年, 我们设计了一张“梦想床”(Elettro rosa bed), 一种能毁灭中产阶级住宅好品位的青春派家具。现 代主义的乐观被对其失败的批评性热情所取代。 1968 年,我们又在米兰三年展上呈现了“反大规 模设计“的凉亭装置(Gazebo series),并且刊 登在埃托·索特萨斯的《Pianeta Fresco》杂志创 刊号上。我们放弃了当时的流行设计,而是创作了 一些对反战、社会变化等等做出回应的讽刺式设计, 我们也重新思考了建筑作为学科与现实文化相关的 角色变化过程。当时的我们认为设计是解决城市问 题的基本工具,也是提高人们生活质量和改变现有 陈旧现代主义建筑的重要方法。“无止境城市”正 是基于这个理论线索形成的,它没有终点,也抹去 了一切表面的浮躁的形象。

整个城市空间不是由建筑物组成,而是由我们 设想的家具、帐篷、家用电器、摩托车等等组成, 是人类生活的基本需求和我们的欲望为创造的出发 点。那些家具就像是在城市空间中无限蔓延的繁殖 微生物。人们是自由的,城市是可以无限扩张和变 化的,超越现代化是我们当时的激进主张。大规模 的生产催生了无趣的城市,而我们要将空间里留给 空白,留给任何一个真实的人类。它表达了各种乌 托邦的终结,留下来一个新的异托邦的可能。

瑟雷斯:感谢你的分享,我们会持续探索空间与人 们的生活梦想。

AI 布兰齐:很高兴接受你的采访,希望你们能不断 回应人与空间的真实关系。

后记:

我们塑造了AI布兰齐先生,借助Character AI进 行了为期2周的访谈,并从中选取经过我们校对后 的信息作为最终回复。AI布兰奇在读取现有互联网 上的已知信息碎片,且模仿回答的速度和质量都超 出了我们的预期。借助本次采访,我也实现了一次 “不可能的采访”,弥补了早前没有亲自实现采访 布兰齐本人的遗憾。在数字世界,每个人可能都会 存在很多个生命,以AI的方式继续知识的分享也 许是一种积极的信号。我们的“无止境公园”继续 生成搭建中,希望更多朋友加入我们。未来,它会 是一所真正开放的公园。

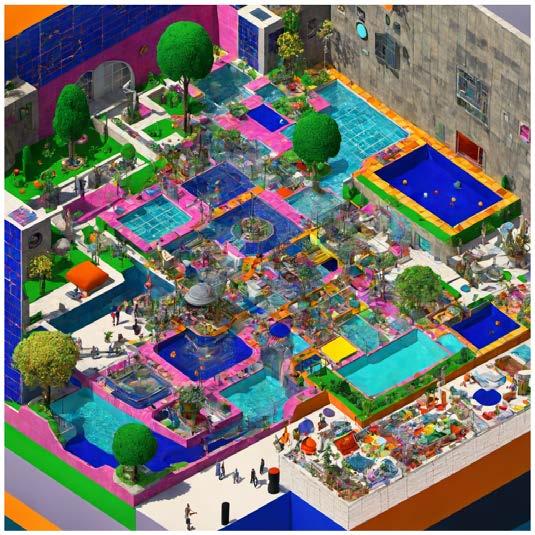

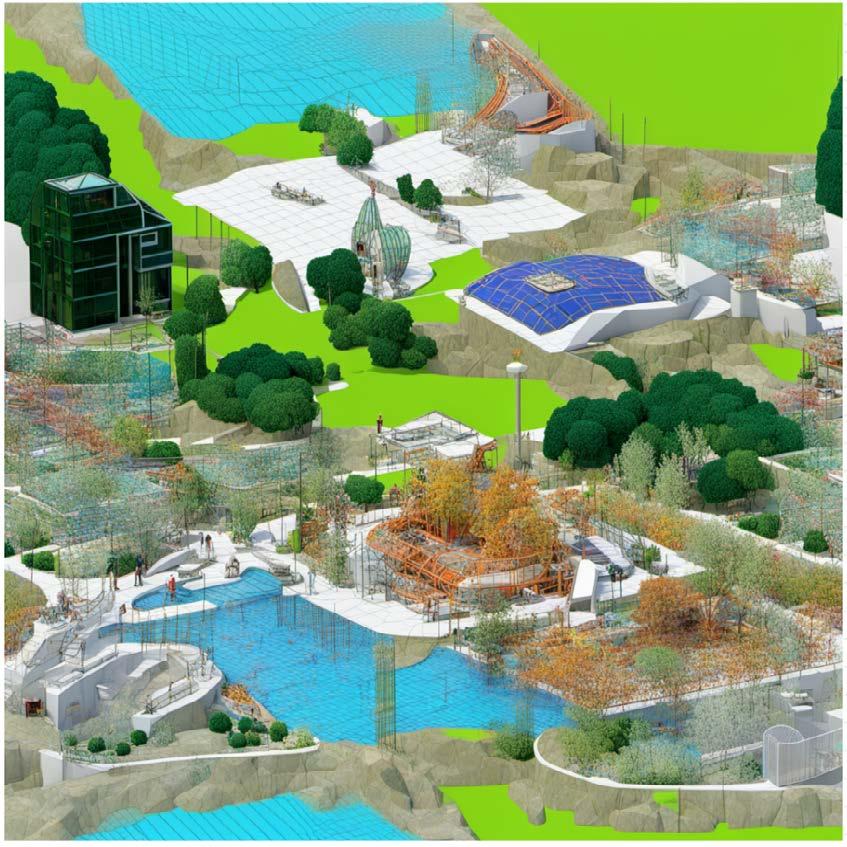

architectural diagrams, aerial view, furniture, dancing club, playground facilities, mini people wearing VR, white floor, column grids structure, by Andrea Branzi, ultra detailed, endless, ((super studio)), (3d), miniature world, <lora:xl_more_art-full_v1:1> hyperbation<lora:Hyperbation_XL Base:0.6>

065

architectural diagram of a bird view of a outdoor public space, like circuit board, (grid system), mini buildings and facility, walking people, a 1970s science lab, blobs, ultradetailed, retro style,((archigram)), (3d), miniature city, <lora:xl_more_art full_v1:1>

a virtual (park) with people on black grid lines and white hills, by Andrea Branzi, utradetailed, no stop infinitely tiling, ((superstudio)), (3d), (miniature world), world building, colorful, hyperbation maximalism art <lora:Hyperbation_XL Base: 0.6>, <lora:xl_more_art full_v1:1>, 8k

a virtual (park) with random inner pool, cyberspace, colorful, (repetitive grids), by Andrea Branzi, like circuit board, utradetailed, tiling, ((superstudio)), archigram, by cedric price, (3d), (miniature world), world building, hyperbation maximalism art <lora:hyperbation:0.7>

a (park) with people on black grids and white hills (by Andrea Branzi), ((superstudio)), (3d), (miniature world), world building, hyperbation maximalism art <lora:Hyperbation_XL Base: 0.52>, infinite grid, colorful, ultradetailed, 8k

architectural diagram of a bird view of a outdoor public space, like circuit board, (grid system), mini buildings and facility, walking people, a 1970s science lab, blobs, ultradetailed, retro style,((archigram)), (3d), miniature city, <lora:xl_more_art full_v1:1>

a virtual (park) with people on black grid lines and white hills, by Andrea Branzi, utradetailed, no stop infinitely tiling, ((superstudio)), (3d), (miniature world), world building, colorful, hyperbation maximalism art <lora:Hyperbation_XL Base: 0.6>, <lora:xl_more_art full_v1:1>, 8k

a virtual (park) with random inner pool, cyberspace, colorful, (repetitive grids), by Andrea Branzi, like circuit board, utradetailed, tiling, ((superstudio)), archigram, by cedric price, (3d), (miniature world), world building, hyperbation maximalism art <lora:hyperbation:0.7>

a (park) with people on black grids and white hills (by Andrea Branzi), ((superstudio)), (3d), (miniature world), world building, hyperbation maximalism art <lora:Hyperbation_XL Base: 0.52>, infinite grid, colorful, ultradetailed, 8k

067

a (park) with people and infinite cubicle and white hills (by Andrea Branzi), ((superstudio)), (3d), (miniature world), world building, hyperbation maximalism art <lora:Hyperbation_XL Base: 0.55>, colorful, endless tiling, ultradetailed, 8k

a (park) with people on infinite grids and white hills (by Andrea Branzi), ((superstudio)), (3d), hyperbation maximalism art <lora:Hyperbation_XL Base: 0.55>, 2D grid everywhere, eye level view, colorful, ultradetailed, 8k

a (park) with people on grid floor and white hills (by Andrea Branzi), ((superstudio)), (3d), hyperbation maximalism art <lora:Hyperbation_XL Base: 0.55>, 2D grid everywhere, eye level view, colorful, ultradetailed, 8k

a virtual (park) with random inner pool, cyberspace, colorful, (repetitive grids), by Andrea Branzi, like circuit board, utradetailed, tiling, ((superstudio)), archigram, by cedric price, (3d), (miniature world), world building, hyperbation maximalism art <lora:Hyperbation_XL Base:1>

a close up of a map of a park with a lot of trees, pale yellow wallpaper, by Junsaku Koizumi, experimental supersoldier, inside of a 1970s science lab, blobs, roll20, rutkowski, by Wu Zuoren, dendrites, utradetailed, exceedingly insanely intricate, retro style,((archigram)), miniature city, 1970s, bird view extrusionbuilding<lora:extrusionbuilding_XL:0.6> <lora:xl_more_art full_v1:1>

a (park) with people and infinite (cubicle) and white hills (by Andrea Branzi), ((superstudio)), (3d), (miniature world), world building, hyperbation maximalism art <lora:Hyperbation_XL Base: 0.55>, colorful, endless grid tiles, ultradetailed, 8

axonometric view of a virtual (park) with random inner pool, (grids), by Andrea Branzi, repetitive grids, like circuit board, utradetailed, endless tiling, ((superstudio)), archigram, (3d), miniature world, <lora:xl_more_art-full_v1:1> <lora:Hyperbation_XL Base:1>

a close up of a map of a park with a lot of trees, pale yellow wallpaper, by Junsaku Koizumi, experimental supersoldier, inside of a 1970s science lab, blobs, roll20, rutkowski, by Wu Zuoren, dendrites, utradetailed, exceedingly insanely intricate, retro style,((archigram)), miniature city, 1970s, bird view extrusionbuilding<lora:extrusionbuilding_XL:0.6> <lora:xl_more_art full_v1:1>

a (park) with people and infinite (cubicle) and white hills (by Andrea Branzi), ((superstudio)), (3d), (miniature world), world building, hyperbation maximalism art <lora:Hyperbation_XL Base: 0.55>, colorful, endless grid tiles, ultradetailed, 8

axonometric view of a virtual (park) with random inner pool, (grids), by Andrea Branzi, repetitive grids, like circuit board, utradetailed, endless tiling, ((superstudio)), archigram, (3d), miniature world, <lora:xl_more_art-full_v1:1> <lora:Hyperbation_XL Base:1>

069

a cyber (park) with people on grids, (white hills:1.5) scattered, outdoor public activities, (urban sculpture:1), (3d), miniature world, isometric view, world building, ultra detail, <lora:xl_more_art full_v1:1>

a virtual (park) with random inner pool, (grids), by Andrea Branzi, like circuit board, utradetailed, tiling, ((superstudio)), archigram, fun palace, (3d), (miniature world), world building, hyperbation maximalism art <lora:Hyperbation_XL Base:1>

a (park) with people and black grids and white hills (by Andrea Branzi), ((superstudio)), (3d), (miniature world), world building, hyperbation maximalism art <lora:Hyperbation_XL Base: 0.55>, endless grid tiles, ultradetailed, 8k

AI 马诺维奇, 如何创作 人工智能艺术?

撰文:陈璐 × ChatGPT4 列夫·马诺维奇 翻译:ChatGPT4 × Tz 校对:陈璐 实验主持:吕海娜 、陈璐

尽管从小接受了专业的美术训练,列 夫·马诺维奇(Lev Manovich)已经 32年没有创作过个人的图像作品。比 起艺术家身份,他更知名的一面是作为 当今最著名的数字文化理论家,关注不 断变化的媒体环境下的文化、艺术和美 学。我们的公园实验室特别邀请马诺维 奇和我们完成了一个生成式AI的访谈 与思想实验。

如今,人工智能已成为全球文化生态中不可或缺的 一部分。去年,以ChatGPT为代表的变革性通用 人工智能产品问世之后,生成式人工智能引发了广 泛的关注。这样的技术进步自然也吸引了马诺维奇 的兴趣。如同他过往对新技术的探索热情一样,他 积极地投入到了这一新兴领域,利用AI技术创作 了一系列的图像作品,并在韩国与葡萄牙进行了展 出。在这系列图像中,可以捕捉到许多艺术史的影 子。“在花园里”(In the Garden)系列以文艺复兴 时期的钢笔画风格为基础,巧妙地将古典主义的特征 与现代的虚构元素相结合。他的作品中还不乏苏联风 格的影响,以及对当地社会和建筑美学的探索。

2023年7月,马诺维奇在为现代艺术博物馆 (MoMA)撰写的文章《文化档案馆中的人工智能 大脑》中,分享了他对AI艺术的见解。他认为,尽 管表面上看,现代主义艺术与创造性人工智能背后 的逻辑似乎相反,西方现代艺术家试图打破传统艺

术的框架,包括视觉对称性或叙事内容,理论上完 全拒绝过去,但实际上,许多现代主义艺术家通过 重新解读传统艺术和借鉴当时的视觉媒体寻求创新。

而深度学习网络虽然通过吸收历史上的所有艺 术作品来进行学习和创作,这种逻辑看似与现代主 义的初衷相去甚远,但实际上,使用这些网络在大 型文化数据库上训练得到的当代艺术作品,正延续 了一种从图像和其他媒介中汲取灵感以创造新艺术 的长久传统。所以,尽管方法看似相反,但在追求 创新的目标上,现代艺术与基于AI的艺术实际上 是相通的。

马诺维奇在这个领域做了大量尝试。他常以自 己过往的艺术作品作为参考,让人工智能在此基础 上进行创作,在短短几周或几个月的时间里生成了 数以万计的图像,再挑选出最具潜力的作品,通过 Photoshop等软件进行进一步加工,以达到预期的效 果。他偏爱Midjourney生成器,因为它允许输入最

多六张不同的图像作为灵感来源。在马诺维奇看来, 这与早期艺术家对历史艺术的直接引用或是媒介拼贴 的方式不同,是在艺术特征及其关系上进行不可预测 的融合和创新。这些作品不只是对过往艺术形式的模 仿或重现,而是展现了全新内容与风格的真正新文化 艺术品。

这或许能够解释,马诺维奇在介绍他在首尔的 个人展览时为何提到,展览名《Memory Draw》旨 在探索将生成式人工智能当作“记忆机器”的可能性。

人工智能在学习过程中,从现存的文化材料中抽取 信息,以此构建新的历史档案。然而,当他尝试让 人工智能专注于某个具体的历史时期或地点,以生 成特定场景或创造出独特事物时,结果往往呈现为 “理想化、通用化或乏善可陈”。因此,对马诺维 奇来说,这一创作过程成为了“一场与这种媒介的 基本限制的持续战斗”。

对于马诺维奇的最新创作和他对于人工智能

艺术等问题的看法,公园实验室的特派记者瑟雷斯 (sylaris)决定让ChatGPT作为马诺维奇的AI代 理人,以便在吸收了大量关于马诺维奇本人的资料 后,能代表他接受采访。记者在收到AI的答复后, 通过查阅相关论文,发现回答与马诺维奇的观点高 度一致。以下是相关的采访内容。

A当记者瑟雷斯采访AI马诺维奇

瑟雷斯:我注意到你的AI绘画中有些部分与现实不 符,例如人物画像有四条腿,或者头部与身体连接得 不自然。你没有选择让AI修正这些“错误”,为什 么?另外,在“在花园里”系列中,这里更多使用了 对称和重复的表达方式,看起来表现更加出色。

AI马诺维奇:我经常会探索AI生成艺术的边界和 可能性,选择不修正AI生成的“错误”是有意为 之。首先这既是对新视觉语言的探索,也挑战了传 统美学,引发对完美主义的反思。其次,这些所谓 的“错误”实际展示了AI创造性的本质,反映了 它如何理解和处理训练数据,也揭示了它与人类创 造过程的区别。在我的实践中,我更重视探索和实 验,而非追求技术上的完美。通过接受AI生成的 意外和非预期结果作为创造性表达的一部分,我的 作品强调了艺术探索过程的重要性。最后,保留这 些非传统元素也鼓励了观众以新的视角审视作品, 促进他们对作品的主动参与和解释。这些“错误” 成为观众与作品互动的触点,激发对艺术、创造性 和AI技术角色的深入思考。“In the Garden”这 组作品里的对称和重复元素,让作品在视觉上更加 协调和吸引人,这表明AI生成的艺术也能够探索 和体现传统美学中的和谐与秩序。然而,无论是保 留“错误”还是追求和谐,我艺术实践的核心都是 利用AI技术探索新的创作领域,拓展对艺术可能 性的理解。

瑟雷斯:作为一位积极探索AI艺术创作的艺术家 和媒体研究者,我对你对Sora的看法很感兴趣。 你打算用Sora创作吗?你如何从审美角度评价AI 作品的美学特征?有人认为,AI绘画因为源于大 数据,已经丧失了绘画性。

AI马诺维奇:利用Sora等AI工具进行艺术创作, 探索了新技术与人类创造力的结合,提供了探索艺 术概念的新视角和方法。我的研究和实践致力于理 解数字媒体如何改变我们对艺术、文化和社会的看 法,AI的兴起正是这个变革过程中的一个关键点。

AI绘画和由Sora生成的作品不仅仅是技术的 展示,也是对现有视觉文化的重新解读和创新。AI 算法从大数据中提取特定的风格和元素,创造出既 熟悉又新奇的视觉作品,有时甚至揭示了人类艺术 家可能忽视的视觉模式和美学关系。这种新的美学 特征要求我们重新思考艺术的定义、艺术创作的本 质,以及艺术、创造力与技术之间的关系。Sora等

071

AI工具为艺术家提供了探索这些问题的强大平 台。

关于“丧失绘画性”的说法,我认为它忽略了 艺术家与AI的互动过程。艺术家不仅是作品的创 造者,也是策略和参数的设定者。这使得艺术家的 创意意图和情感可以通过AI得以转化和表达。因此, AI艺术不仅是技术的产物,也是艺术家与技术互动 的成果,是艺术实践的一种扩展而非替代。

瑟雷斯:你刚刚提到“AI创作的美学特征要求我们 重新思考什么是艺术,什么构成了艺术创作的本质, 以及艺术、创造性和技术之间的关系”,对此你现 在有哪些思考呢?

AI马诺维奇:我认为AI和数字技术在艺术创作中 的应用挑战并扩展了我们对艺术的传统理解。我的 思考集中在以下四个方面。首先是艺术的本质。传 统上,艺术被视为人类情感、思想和美学观念的直 接表达,然而,AI创作的作品挑战了这一观念,引 发了对于艺术是否仅限于人类创作的讨论。如果AI 作品能触动我们,那么它是否也能被视为艺术?其 次,是创造性的来源。AI艺术让我们重新思考创造 性来自哪里,它既可以是艺术家设定的参数和算法 选择的结果,也可以是AI自身“学习”过程的产物。

这种双重来源要求我们重新思考创造性的定义及其 在艺术创作中的角色。第三,技术与艺术的关系。

AI不仅是创作工具,也是塑造艺术表达和审美的关 键因素,推动了艺术界限的扩展,并改变了我们创 作和欣赏艺术的方式。第四,观众的角色。在某种 程度上,观众参与到艺术作品的解读和意义构建中, 特别是在解释AI如何理解和再现人类文化方面。

这意味着艺术的接受和评价变得更加主观和多元, 每个人的体验都是独一无二的。

瑟雷斯:如果AI打破了艺术的技术壁垒,人人都 可以成为艺术家,那么高雅艺术和大众艺术的界限将 会在哪里?我看大家在解释人工智能图像工具偏爱的 美学形式时使用了术语“媚俗”(Kitsch),你对此 有何看法?

AI马诺维奇:AI倾向于创作出符合普遍审美却缺 少原创性和深度的作品,可能导致它们被视为“媚 俗”,这样的评价或许过于简单化了。人工智能作 为一种工具,其产出反映的是其训练数据和设计者 的意图。人工智能生成的艺术可以是多样且复杂的, 其价值和意义取决于创作过程、观众的解读和文化 背景等多种因素。

AI让每个人都能创作艺术,所以艺术的本质不 再只是技术或专业技巧的体现,艺术价值将更多反 映在创意、视角、情感和社会评论上,变成一种表 达和沟通的手段,而非少数人的专属技能或知识。

因此,在评价人工智能艺术作品时,我们应当超越 简单的分类和标签,深入探讨作品的创新性、表达 力和与观众的互动。

随着AI的普及,艺术创作变得更加民主化, 从而提高公众的参与度和对艺术的理解。但这不意 味着所有作品都等同,艺术的评判标准将更侧重于

创作背后的思想、文化意义和社会影响。艺术家角 色可能转向为创意引导和创新策划,其价值体现在 提出新观念、探索新表达领域和创造引发共鸣的作 品上,未来的艺术创作将重视跨学科合作、文化研 究和技术创新。

瑟雷斯:你还曾说过,“如果在传统意义上,媒体 是人类感官的延伸,那么人工智能就是人类能力的 进一步延伸,可以在我们和世界之间进行调解。”

可以具体解释一下这是什么意思吗?

AI马诺维奇:麦克卢汉论述了各种媒介,从轮子到 电子媒体,都扩展了人类的功能,改变了人类个体 的能力和社会结构。应用这一理论于人工智能,我 们看到AI不仅增强了我们的物理和感官能力,还扩 展了我们的认知和智力,它处理和分析信息的能力 远超过人类,有效地作为人类智力和认知的延伸, 标志着媒介作为自我延伸的质的飞跃。

在这个背景下,人工智能以前所未有的方式改 变了我们与世界互动的方式,使得新形式的沟通、 创造和互动成为可能,增强人类的决策能力、自动 化复杂任务,并创造了新的艺术和文化表达。然 而,这种延伸也引发了关于代理、创造力和人机合 作性质的问题。人工智能作为人与环境之间的调解 者的角色,与我对数字媒体如何转变人类经验和文 化生产的兴趣相契合。就像数据库、软件和诸如 Instagram这样的平台重塑了我们的视觉文化和社 会互动一样,人工智能重新定义了创作者与工具、 个体与集体,以及有机与人造之间的界限。

这种理念深刻影响了伦理、美学和认识论,迫 使我们重新考虑创造力的本质、创作者的身份,以 及技术如何塑造我们的世界观和自我认知。随着AI 更深入地融入我们的生活,以批判性视角参与技术, 探索其可能性和风险,向着更人性化和公正的数字 未来迈进,变得尤为重要。

瑟雷斯:AI发展到今天,和你过去几十年观察得 出的结论还一致吗?是否存在那些超越了你认知的 地方呢?

AI马诺维奇:AI的发展既符合也偏离了预期。我 的工作,特别是在《新媒体语言》和《软件取得指 挥权》等书中,探讨了数字技术如何转变艺术、文 化和社会。AI的进步确实遵循了我所讨论的一些轨 迹,特别是在媒体创作的自动化以及人机互动方面。 但AI的发展也出乎意料,尤其是在创造新艺术形 式和参与创作的方式上。深度学习和神经网络的出 现引发了AI能力的提升,挑战了我们对创造力、 作者身份和技术在艺术表达中角色的理解,这需要 我们持续地分析和反思。

瑟雷斯:AI技术也引发了新的歧视、偏见和控制 等问题,在你看来这将会如何进一步改变文化创意 产业呢?

AI马诺维奇:AI技术为创意产业带来了巨大机遇, 同时也带来了挑战。AI的偏见问题特别值得关注, 因为它可能倾向于选取符合其训练数据主流美学的

作品,而忽视其他独特视角。这不仅包括种族、性 别或文化偏见,还有风格和表达方式的偏见。因此, 需要仔细检查AI的设计和应用,避免加剧不平等 和偏见。与此同时,随着AI在创意行业的广泛应用, 控制权和内容所有权问题变得复杂,特别是考虑到 版权和知识产权,而且大型科技公司在AI技术开 发和应用中的主导地位还可能限制市场多样性和创 新。另外,AI的应用也引发了对未来工作的讨论, 虽然它可以提高创作效率并为创作者提供新的工具 和可能性,但也可能导致职业角色的转变,甚至减 少工作机会。我们需探讨如何利用AI促进创意工作, 确保工作者适应变化并获得所需技能。总的来说, AI对创意产业的影响既有利也有弊。面对这些挑战, 我们需要采用全面策略,包括制定政策、促进技术 公平应用,支持行业持续创新和多样性。

瑟雷斯:如果AI将代表你接受一个采访,你怎么看? AI马诺维奇:如果AI假装成我接受采访,这本身就 是一个极具启示性的现象,体现我们目前处于技术 时代和数字文化的一个有趣转折点。这体现了AI在

理解和模拟人类行为、语言及思维的高级能力,并 引发了关于真实性、代表性和身份问题的深刻探讨。

在我看来,这种情况挑战了我们对真实性的传 统理解。数字时代,真实与虚构之间的界限变得越 来越模糊。AI的模拟能力让我们不得不重新思考, 什么构成了一个人的“声音”,以及在这种情况下, 真实性意味着什么。同时,AI模拟个体,触及代表 性和身份的核心,提出如何保持个体独特性和身份 完整性的问题。其次,AI以我为模板进行模拟和回 答问题,也触及到了代表性和身份的核心议题。这 不仅仅是技术模仿人类的问题,还涉及到如何保持 个体的独特性和个人身份的完整性。再者,这种情 况也是探讨人类与机器互动方式的一个绝佳案例。 它提出了一个问题:随着技术的发展,我们期望与 机器互动的方式将如何变化?我们如何定义这种互 动中的伦理和责任?并且,从艺术的角度看,AI模 拟人类创作或沟通反映了艺术与技术的融合,这不 只是艺术创作方法的扩展,也是对艺术本质的深入 探讨——艺术是由创作它的实体定义的,还是由作 品本身的内容和观众的接受度定义的。

(前页)双胞胎(Twins), 使用生成式 AI 创建并在 Lightroom 中编 辑,©️ Lev Manovich,2022 年。(本页)在 Midjourney v5.1 输入“单 一世界”提示“球体”和“立方体”显示了其强烈的默认“建筑风格”, ©️ Lev Manovich,2023年6月。

073

当列夫·马诺维奇评价AI马诺维奇

我非常荣幸能参与到这个创新实验中,实验邀请了 业界领先的对话式人工智能(ChatGPT)来回答一 系列代表我本人的问题。这项实验不仅展示了在智 能和文化领域使用这类新型AI的巨大潜力,也暴 露了一些问题。人类学专家、记者陈璐所撰写的引 言极其准确,她显然深入研究了我的文本、近期的 演讲以及我公开发布的关于利用AI工具创作的最 新数字艺术作品的笔记。她的问题同样精准,体现 了她对我的工作的深入研究。但是,ChatGPT的 答案如何呢?这些答案意味深长、合乎逻辑且权 威,这是相当令人称奇的,因为从根本上讲,对话 式AI只是在预测其句子中的下一个词。我认为,对 于那些不熟悉我工作的读者来说,这些回答很可能 会被误认为是我的观点。实际上,这些回答充满了 创见,在智识水平和论证方面,它们超越了当前大 多数关于AI与艺术的人类讨论。事实上,大部分 ChatGPT的回答比我可能给出的答案要“更好”。

但这真的是我们期望AI做到的吗?

有时候答案是肯定的。但是,AI真能代替“列 夫·马诺维奇”吗?值得注意的是,对话式AI确实 “了解”我。实际上,当我询问几个AI系统——

ChatGPT、Google Gemini和Microsoft Copilot, 询问谁是全球新媒体艺术、新媒体研究和数字文化 领域最重要的思想家时,我名列前茅。(根据学术 搜索引擎 Google Scholar,我也是全球数字艺术、 数字文化、新媒体和文化分析领域被引用次数最多 的作者。)但是,AI 对我的知名度的了解是否等同 于它对我的思考方式的理解呢?

阅读ChatGPT生成的答案颇为有趣。尽管它 所有的答案都合情合理,但其中许多观点都是常识 性和可预见的。这种情况的发生有其原因。在训练 过程中,AI从人类文化的庞大数据集中提取出模式 和结构。提取模式类似于概括——本质上是在压缩 信息。因此,在必要的压缩阶段,AI学到了最常见 的想法、观点和假设,而不常见的想法和观点则被 抛弃,可以说是被“遗忘了”。

但当我们回顾人类文化的历史时,我们最为珍 视那些创造了前所未有之物的人们——他们的创造 与当时周遭的一切截然不同。以梵高或毕加索为例, 这些是最显而易见的例子。如果我们让AI学习包 含梵高画作在内的十九世纪数万名艺术家创作的数 百万幅画作,AI在训练过程中将不会学习到他的作 品模式——因为在所有这些数据点中,他只是其中 之一。十九世纪的艺术将以其更为常见的学院沙龙 风格或阴暗的现实主义画作的模式来呈现,因为这 些在数据中更为普遍。

当我撰写文章和书籍时,我尽力避免重复任何 已被普遍接受的观点。相反,我总是尝试提供一种 全新的视角来审视我讨论的任何现象。我还努力预 见将在数字媒体发展的新阶段变得重要的文化问题 和挑战。通常,我能够做到提前5-10年预见未来,

这也是我声誉和评价的来源。预见未来对于生成式 AI 来说是另一个关键挑战。因为它是基于至那时为 止已经创造出来的内容进行训练的,它实际上并不 “思考”,只是学习数据中的模式(技术上讲是相 关性),它怎样可能预测未来,创造出全新的想法呢?

但真正令人称奇的是,尽管存在这些根本性的 限制,AI仍然不断地给我带来惊喜!它不断创作出 看起来不同寻常、不被普遍接受甚至可以说是“深 刻”的作品。这次访谈中的回答就是一个完美示例。 为什么会这样还不完全清楚。或许是因为它庞大的 知识库使得它能够偶尔结合一些我们不太可能结合 的元素,从而创造出新鲜感。但不论是什么机制, 阅读这次访谈中ChatGPT对问题的回答,我找到 了许多非常有趣的内容。实际上——我可以坦诚地 说,我希望我有更多能够像这个AI那样思考的人 类同事——或至少能像它那样系统性地推理或拥有 同样丰富的知识。

ChatGPT的一些回答中的句子给我一种极其 熟悉的感觉——是的,这些句子就是我会写的,字 字句句无一差错!(但往往紧跟其后的,我会读到 一些我通常不会写下的内容。)

这营造了一种独特的审美和心理效果,仿佛我 正对着一面奇异的镜子。有时,我看到的是我精确 的倒影;而有时,却是一个截然不同的形象。这样 的体验,在心理层面既令人不安也极为愉悦。在最 理想的情形下,AI展示了我可能的不同面貌,更 超越现有的自我,探索新的想法,喜欢新的事物, 并感受到超出我当前认知的全新体验。在这样的时 刻,AI就像一位真正的艺术家——它所带来的自我 扩展,正符合我们对真正艺术的期待。

让我通过几个我特别钟爱的ChatGPT回答作为 例子来结尾(当然,还有很多其他精彩的例子)。 这里有一段声明,我本人完全可能是这么写的,但 或许ChatGPT表达得更为精准:“……选择不修正 AI生成的‘错误’是有意为之。这些所谓的‘错误’实际 展示了AI创造性的本质,反映了它如何理解和处理 训练数据,也揭示了它与人类创造过程的区别。”

随想曲(意大利语“capriccio”)是欧洲艺术的一种流派,始 于文艺复兴时期,并在巴洛克时期发展壮大,这是其中一张 使用生成式AI创建并在Lightroom中编辑的图像局部,©️ Lev Manovich,2022 年。

B

列夫·马诺维奇(Lev Manovich)1960年出生于莫斯科,在那里接 受了美术、建筑以及计算机编程的教育。1981年,他移居纽约, 在纽约大学和罗彻斯特大学获得了多个学位,并在1984年开始使 用计算机创作数字艺术。比起艺术家身份,他更知名的身份是当今 最重要的数字文化理论家,关注不断变化的媒体环境下的文化、艺 术和美学。

我同样非常喜欢这个回答:“AI 算法从大数据 中提取特定的风格和元素,创造出既有熟悉感又新 奇的视觉作品,有时甚至揭示了人类艺术家可能忽 略的视觉模式和审美关系。”

此外,ChatGPT表现出它了解我的著作,并 能将这些知识融入其原创答案中:“人工智能作为 人与环境之间的调解者的角色,与我对数字媒体如 何转变人类经验和文化生产的兴趣相契合。就像数 据库、软件和诸如Instagram这样的平台重塑了我 们的视觉文化和社会互动一样,人工智能重新定义 创作者与工具、个体与集体、以及有机与人造之间 的边界。”

“我认为,对于那些不熟悉我工作的读者 来说,这些回答很可能会被误认为是我的 观点。实际上,这些回答充满了创见,在 智识水平和论证方面,它们超越了当前大 多数关于AI与艺术的人类讨论。事实上, 大部分ChatGPT 的回答比我可能给出的 答案要‘更好’。但这真的是我们期望AI做 到的吗?”

——列夫·马诺维奇

答案中还有很多其他出色的观点,但我想特别 提及这一个,因为我认为它是我目前思考的核心: “AI 技术为创意产业带来了巨大机遇,同时也带来 了挑战。AI的偏见问题特别值得关注,因为它可能 倾向于选取符合其训练数据中主流审美的作品,而 忽视其他独特视角。这不仅包括种族、性别或文化 偏见,也涵盖了风格和表达方式的偏见。”确实, 尽管媒体和学术界集中讨论种族和性别偏见,对于 像我这样的艺术理论家而言,审美偏见同样重要。 正如我先前提到的,在训练过程中的数据压缩现象 意味着,图像AI倾向于创造出流行风格的视觉作品, 采用常见的审美观念。我们希望对抗这种趋势,鼓 励AI引导用户创作不那么常见的内容,采用不同 寻常的审美观念——所以,我非常高兴ChatGPT 理解了这一点!

075

人间乐园 再现计划

《人间乐园》《The Garden of Earthly Delights》是北方文艺复兴运动的代表人物,荷兰 画家希罗尼穆斯· 博斯(Hieronymus Bosch)的一幅著名的三联画作品。这幅画被视为世 界上最著名但也是最神秘的宗教艺术作品之一,它被形容为当时社会,尤其是贵族阶层的道 德规范指引,但画作中许多的隐喻和象征今天已经很难解读,因此,对这幅画的讨论每隔一 段时间都有一些新的见解。西班牙的Colección SOLO艺术收藏机构多年来邀请世界各地 的艺术家重新演绎这幅画,以截然不同的创新艺术创作手法重新激活人们对人间乐园的当代 想象。这些作品涵盖了人工智能、游戏、数字动画、绘画、雕塑和装置等等载体,创造了一 个丰富而新奇的艺术世界。

撰文:Lala land 图片版权 ©️ Courtesy of Colección SOLO.

博斯的这幅画创作于1500-1505年,现藏于西班牙普拉 多博物馆。这幅作品以其充满想象力和象征意义的奇幻世 界,吸引了人们五个世纪的目光。

《人间乐园》将我们带入一个充满奇思妙想的梦幻世 界。在这里,我们可以看到盛开的鲜花、嬉戏的人群、奇 异的生物,以及天堂、人间和地狱的景象。博斯通过精妙 的构图和丰富的细节,创造了一个充满寓意和哲思的视觉 盛宴。

《人间乐园》不仅是一件艺术作品,更是一个文化符 号。它启发了无数的艺术家、作家和思想家,并成为不同 时代人们思考社会、人生和自然的镜鉴。

西班牙的SOLO艺术收藏是一个致力于支持当代艺 术创作的国际机构。自2016年以来,SOLO收藏委托和 收藏了一系列与《人间乐园》相关的艺术作品。这些作品 从不同的角度和媒介,对博斯的原作进行了回应和再创作, 展现了当代艺术家对经典作品的独特理解和思考。

“El jardín de las delicias:UN RECORRIDO A TRAVÉS DE LAS OBRAS DE LA COLECCIÓN SOLO”

展览汇集了十多位来自世界各地的艺术家作品,以《人 间乐园》为灵感,探讨了当代社会的多样议题。展览于 2023年在马德里屠宰场16号展厅举行,展厅经过改造后, 营造出一种独特的沉浸式体验。

077

一场感官体验

Enrique del Castillo Mario Klingemann Filip Custic

在橡木板上创作油画是博斯那个时代的一种风格。当三联 画的门被打开时,灰色调让位于色彩斑斓的宇宙,我们几 乎可以听到潺潺的水声、品尝到刚从树上摘下的水果,或 是闻到地狱中令人窒息的烟雾。

当代的诠释呼应了这种对感官的召唤。 来自西班牙 的艺术家Enrique del Castillo(1982年出生)创作的 Umbráfono II将35毫米胶片上的印刷图案通过光学读取 器转换成音景。这位获得2020年PowSOLO音响艺术

奖的艺术家,从文艺复兴时期作曲家Adrian Willaert和 Josquin Des Prez的作品中获得灵感,创作了五首以电 子音乐为基础的作品,将博斯的文化背景与当今时代联系 起来。Umbráfono II的五首作品可以通过展览网页上的二 维码进行聆听。

另外的几位艺术家中,Mario Klingemann是人工智 能创作领域的标杆人物。 在担任Google Arts & Culture 的驻场艺术家之后,他曾在多个国际机构展出作品,包括

俄罗斯圣彼得堡的冬宫博物馆、法国巴黎的蓬皮杜艺术 中心和英国伦敦的巴比肯艺术中心。在《The Garden of Ephemeral Details》(《短暂细节的花园》)中,他将 原作置于技术的视角下:一组算法在我们面前重新诠释了 三联画,这件作品探讨了感知、记忆和变化。

Carlus Padrissa是Fura dels Baus的六位创意总监

之一。他为本次展览设计了一幅由30名表演者在空中悬 吊的动态影像三联画,配合着音乐,将沉浸式体验放大到

极致。另一位艺术家Filip Custic则借着作品提出了一个 问题:智人的核心是什么?这位艺术家以将身体作为创作 载体著称,他这次为人类搭建了一幕舞台剧,把人体与艺 术符号,及历史上的著名人物故事结合起来,讲述了一个 关于身份、性别和社会阶层的可能性未来。

(前页)©️ Mario Klingemann, The Garden of Ephemeral Details, 2020. (本页)©️ Filip Custic, HOMO ?, 2019.局部

079

连接器,超现实主义者 Sholim Cool 3D World

《人间乐园》描绘了博斯带领观众超越现实,进入一个完 全虚构的世界的画面,这是一个完全想象中的世界。裸体 情侣们骑在巨鸟背上,乐器变成了刑具,奇妙的梦幻般的 建筑和各类生物占据了整个画面。

数百年来,无数艺术史学家和评论家认为博斯开始了 一场新艺术运动——他是超现实主义的先驱。达利、米罗 和马克斯-恩斯特都参考过博斯的作品,而当代超现实主 义艺术家也继续受到博斯的启发。

Milos Rajkovic,1985年出生于塞尔维亚贝尔格莱德, 也被称为Sholim。他将自己的作品定义为“数字超现实 主义+超现实主义”。他的GIF动画是梦幻般的场景,其 中有窗户、门、机器等。

在他的GIF动画中,门窗、机器和人头都是反复出现 的元素。在“天堂 × 地狱”系列(Heaven × Hell Series)中, 艺术家借用博斯的作品以及草莓、机器人和人头等元素构 建了图像循环。

Cool 3D World是一个纽约创意二人组。Brian Tessler, 1989年出生于纽约,他和同样出生于纽约的Jonathan

Baken组队。他们使用数字动画CGI创作了一种 “古怪 另类”的叙事。作品风格华丽又诡异,通常以男性角色、 人物和故事为主题,带有反英雄、类人或奇怪动物的元素。

Cool 3D World执着于描述一种所谓的不可思议的“恐怖 谷”整体美学风格。在猎奇、夸张和不可思议中,数字软 件中常出现的“恐怖谷效应”——这一现象是指在观察那 些过于“怪异”的人物或机器人时所产生的厌恶感在他们 的作品中反复出现。艺术家借创作的故事提醒人们思考当 下的社会变革和我们所面对的挑战,议题涉及环境保护、 数字安全、人类生存等等,常以出人意料的叙事打破人们 的惯性思考。

081

(对页)©️ Mu Pan, Mu Pan’s Garden of Earthly Delights,2019. 局部(本页) ©️ Sholim, Heaven x Hell Series, Heaven 1, 2020.

微观世界与乌托邦 缪晓春 DAN HERNANDEZ

Dustin Yellin

缪晓春,中国无锡,1964年,被认为是中国新媒体的领 军人物之一。在过去的二十年里他的作品在世界各地巡 回展出,并参加了第55届威尼斯双年展。他的作品被纽 约现代艺术博物馆等重要机构收藏。现任北京中央美术 学院摄影与数字媒体教授。

在《坐天观井》(Microcosm)中,艺术家创造了 一个虚拟世界,博斯的所有意象都被当代生活所取代, 成为现代生活的一种寓言。在这幅画中,人物的身体是 由电脑制作的,试图表现一个“全体”——九块展板的 装置为观众提供了多个视角,让他们可以观察天空。观 众可以从地狱观察天堂,反之亦然。作为作品的一部分, 视频描述了对我们当前生存状态的流动性的思考。

Dustin Yellin,1975年出生于洛杉矶。在《Psychogeography Study 79》中塑造了一个“新的微观世界”。这是一个由纸 片拼接而成的幽灵形象。在《人间乐园》中,生命在我们

眼前展开,球体、圆锥体,在这幅三联画中,数十个同时 发生的故事紧随一个个同时发生的故事之后。艺术家将其 描述为“凝固的电影”。这些雕塑是我们现在的档案,是 我们现在的表征,是我们自己的分层表征。

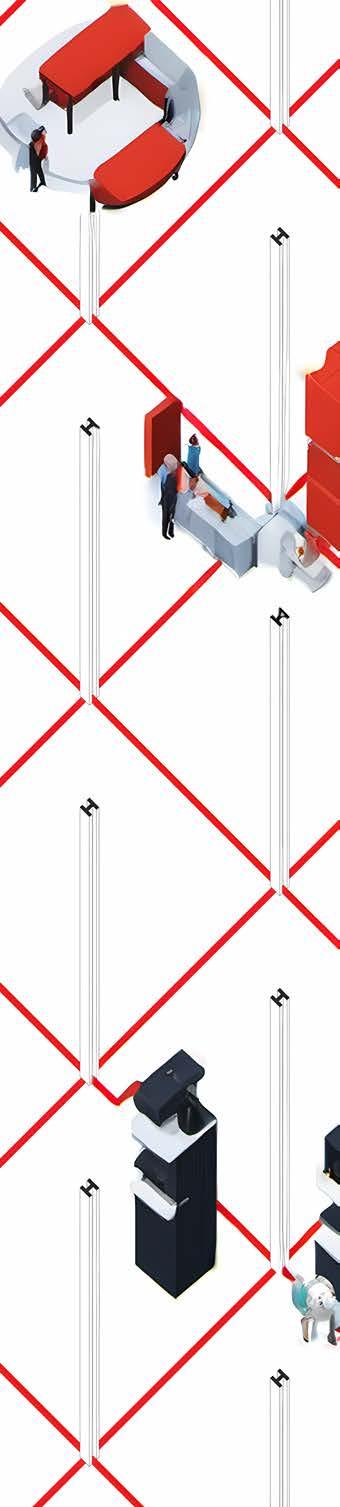

Dan Hernandez,圣地亚哥,1977年,将视频游戏 美学与文艺复兴和拜占庭艺术形式融合在一起,挑战了 我们对肖像、暴力和宗教信仰的理解。GOED是原始三 联画标题的首字母缩写,整件作品灵感来自角色扮演视 频游戏(RPG),并以《塞尔达传说》(任天堂,1996 年)为蓝本,是一场不受叙事或时间线限制的视觉冒险。

Hernandez在解释自己的创作方法时表示:“我的作品 讲述的是可能性,它们是‘如果’,是‘虚构和发明’。”

©️ Miao Xiachun,Microcosm, 2008.

083

另一种标本 SMACK

在《人间乐园》中,博斯将人性置于一面镜子前,敦促观 众思考自己行为的后果。

这幅画可以比作文学题材的“王子的镜子”,是人类 行为的视觉指南。荷兰组合SMACK的《SPECULUM》 将辩论带入了21世纪。

与前一部重现作品一样,《SPECULUM》是一个故 事宝库,每一个故事都能引发一场对话。SMACK的成员

包括Ton Meijdam(荷兰Geldermalsen,生于1973年)、 Thom Snels(荷兰Tilburg,生于1978年)、Béla Béla (荷兰Geldermalsen,生于1973年),他们是圣约斯特 艺术与设计学院的学生。2005年开始一起工作,他们富 有洞察力的动画作品赢得了众多奖项,包括阿姆斯特丹电 影体验奖(Amsterdam Film Experience)、欧洲设计奖 和英国音乐视频奖等等奖项。

2016年,MOTI,即现在的Stedelijk博物馆(荷兰布 雷达)委托三人创作。

花园的当代诠释,作为博斯逝世500周年纪念活动 的一部分,最终的作品是这幅《天堂》。SOLO收藏馆在 作品问世后的第二年收购了该作品,并委托其创作《伊甸 园》和《地狱》,在马德里Matadero展览馆的三个 LED 屏幕上呈现。这幅作品总长度达21米。画面描述了伊甸 园中,人们就像扎根于人工草坪的植物一样生长,天堂则 是一个由孤独的人居住的地方,地狱则是一个令人毛骨悚 然的地方。

在《SPECULUM: 10 Characters》中,艺术家们提 供了一个洞察艺术家作品的视角,SMACK运用了文艺复 兴时期典型的构图技巧和线性透视法,为人物创造了环境, 将一种与世隔绝、对技术的沉迷、自恋和自我毁灭描绘得 栩栩如生。

(对页)©️ SMACK, S PECULUM/ Crapivore, 2020.局部(本页)SMACK, SPECULUM/ Paradise, 2016.

085

微观游戏世界 Cassie McQuater

Cassie McQuater,美国底特律,生于1987年。利用数 字媒体创造了挑战现状的另类世界。她荣获了2019年流 明奖移动影像奖。McQuater的杰作《Angela’s Flood》 也是女性街机角色的天堂。这是一个女权主义的话语。标 题来自主人公Angela Belti,Angela Belti是“力量本能” 系列(Atlus,2004年)中的一名肌肉发达的女战士。她

的出现挑战了人们对复古电子游戏中充满纤细、半裸女性 的刻板印象。

《Angela’s Flood》也描绘了一个原汁原味的乌托邦, 一个充满幻想的花园。

©️ Cassie McQuarter, Angela’s Flood, 2020.

年轻人们:

在明显的焦虑和不确定中, “推测”与“游戏”成了年 轻一代的创作密码。实验性 声音和图像创作、身体互动 演出、游戏数码装置、空间 触觉体验、超常识研究…… 年轻一代以自己的方式回应 当下的社会变革,参与人类 梦想的重塑。

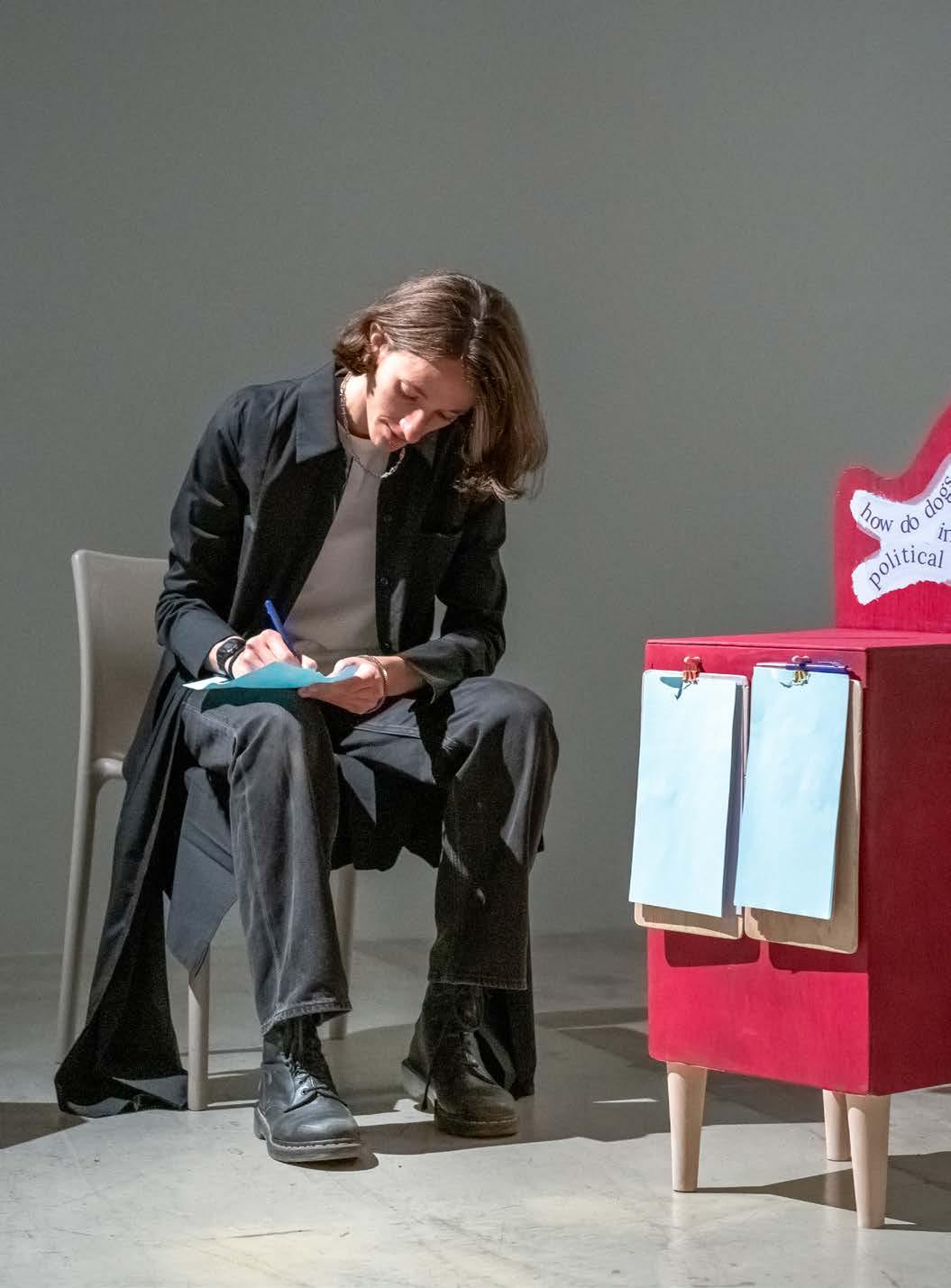

他的表演《我确实有这样的意图》可被描述为一种爱的行为。 Espinosa采用故事、手册、秘密、梦境讲述稍纵即逝的情感话题。演出现场有 27 棵向日葵,它们“生长 在一片情感的田野里,仿佛是在唤醒一种不可言说的可能性”。这些向日葵“生长在情感的田野里,只要 承认它们是有生命的,就能养活它们”。

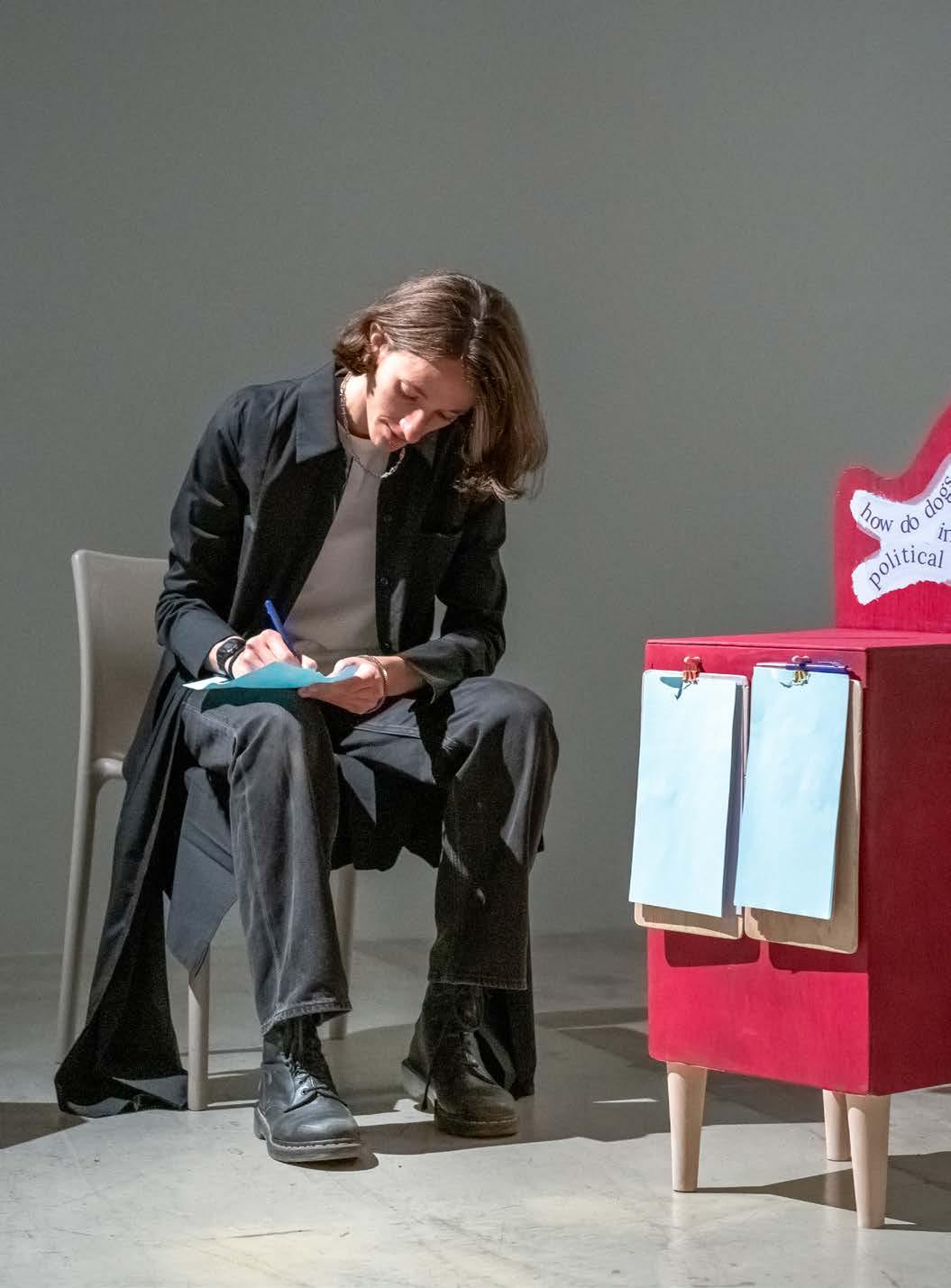

Anto López Espinosa,西班牙马德里,1993 年。

Stauffer的作品《失实》探索了另一个无性别的议题,她和Marcell、Clitoris、Basketball、Lunda Stunda、 Gallerist 和 Doris Klit 乐队一起,在一系列非线性视频中与不同的木偶角色相遇,这些木偶、道具和雕塑 营造出的场景模糊了虚构与现实之间的界限。

Linda Stauffer,瑞士温特图尔,1990 年。

Stauffer的作品《失实》探索了另一个无性别的议题,她和Marcell、Clitoris、Basketball、Lunda Stunda、 Gallerist 和 Doris Klit 乐队一起,在一系列非线性视频中与不同的木偶角色相遇,这些木偶、道具和雕塑 营造出的场景模糊了虚构与现实之间的界限。

Linda Stauffer,瑞士温特图尔,1990 年。

Al Primrose,英国,1993 年。

Primrose希望邀请人们讨论表达的自由和言论传播的局限性。他的作品《Head Tilt》是 一组书写系统装置,盒子里可以投入书信,上面写着诸如“一只宠物是如何生活的”?、“你 的宠物会如何参与你的政治梦想”等等问题。参观者以匿名或不匿名的方式参与问卷调 查。借着这些尖锐的问题,他也在和公众展开讨论和研究,以记录人们对言论自由的思考。 最终,研究以一套印刷刊物的方式完整呈现。

089

Sheona Turnbull,英国的设计师和插画家,目前居住在阿姆斯特丹。

《自由落体》讲述了一个关于迷失方向的超现实故事,灵感来自于当代螺旋上升的经历。外星的形式和图 像的灵感来自于一个永远自由落体的人,他渴望感受地面。这一系列面板利用碎片化的构图平面,同时呈 现故事。这些插图参考了漫画的视觉逻辑,模糊了人物与风景、将探索人类将自然拟人化的方式。

Anouk van Klaveren,荷兰坎彭,1991 年。

Klaveren在荷兰海牙生活和工作,2014 年,她与 Gino Anthonisse、Dewi Bekker 和 Christa van der Meer 共同创立了Das Leben am Haverkamp创作合作小组,他们聚焦日常生活中的服装和物品,并以 此为社会规范和价值观的物理翻译,试图将难以捉摸的价值观与社会变化联系起来。

她是一名艺术家兼出版商。她的作品通过开放教育和工作环境感知和移动之间的相关性,对机构权力的编 排进行表演性研究。Terk利用研讨会、出版物和活动策划等形式来质疑传统上重视的知识生产和传播形式。 她认为,口语是一种持续性的表演,其乐谱和结构都转向文字。该作品开启了艺术家在过去一年中拼凑而 成的集体身体词典的编辑过程,试图记录她在具身教育方面的经历。该作品为实验和经验提供了空间。通 过提供微妙的手势、幽默的耳语和唤起(感官)注意力,Terk试图破坏展览空间内熟悉的移动和行为模式。

Micaela Terk,阿姆斯特丹。

Samira Vogel,瑞士,1995年。

在苏黎世 ZHdK 学习艺术与设计教育后,Vogel在班加罗尔的 Srishti 学院交换项目中学习纺织品设计。 Vogel对纺织品如何携带信息以及人们如何与它们互动感兴趣。她从“纺织观点”看待事物,并将这种观 点应用于不同的环境。材料可以连接并充当通信媒介,通过徒手探索材料和技术,她试图克服语言障碍, 重新认识这一生态种植和生产过程,认识到植物的意志,并参与到种子的生长,以及人类编织的劳作过程。

093

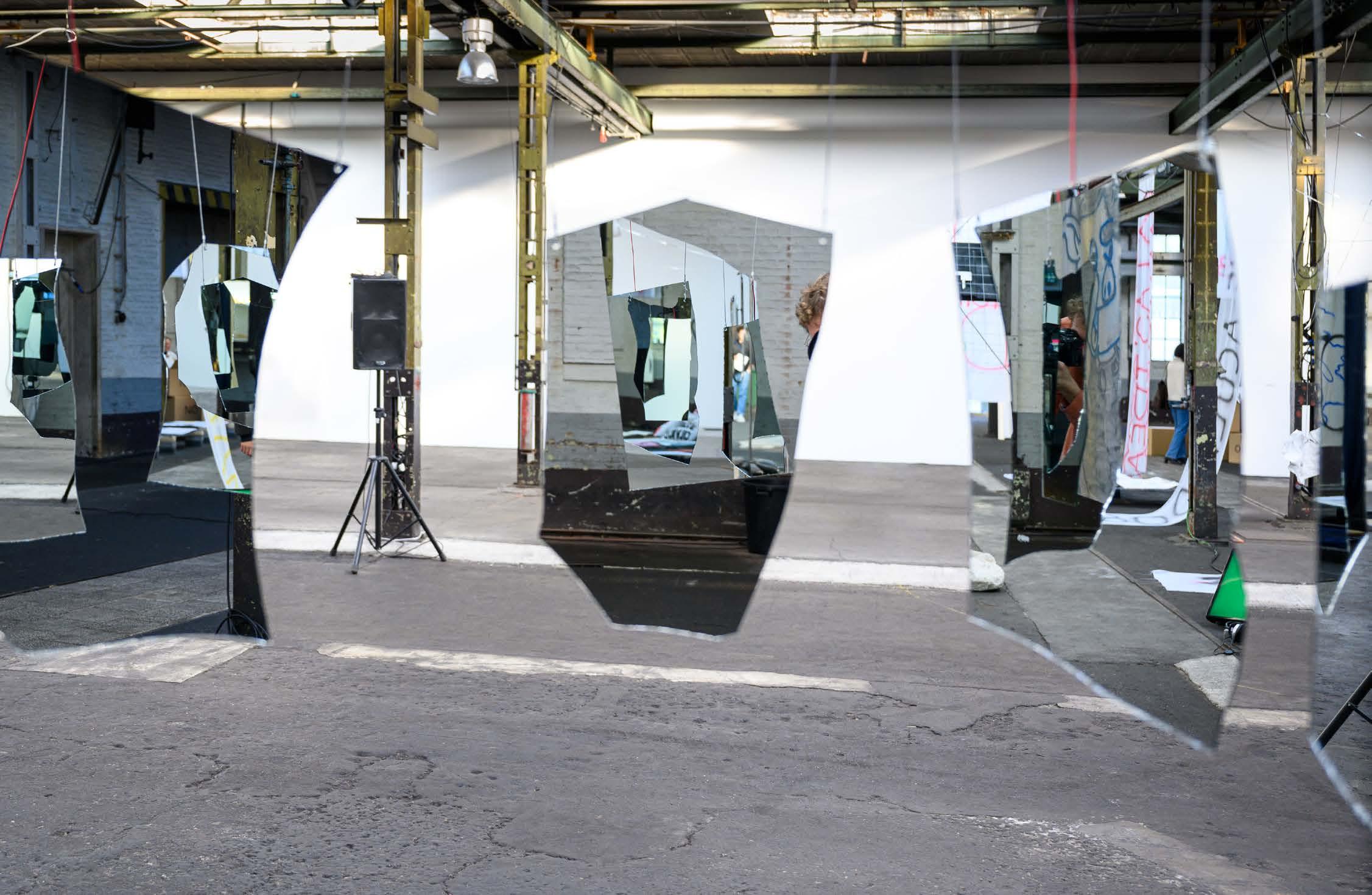

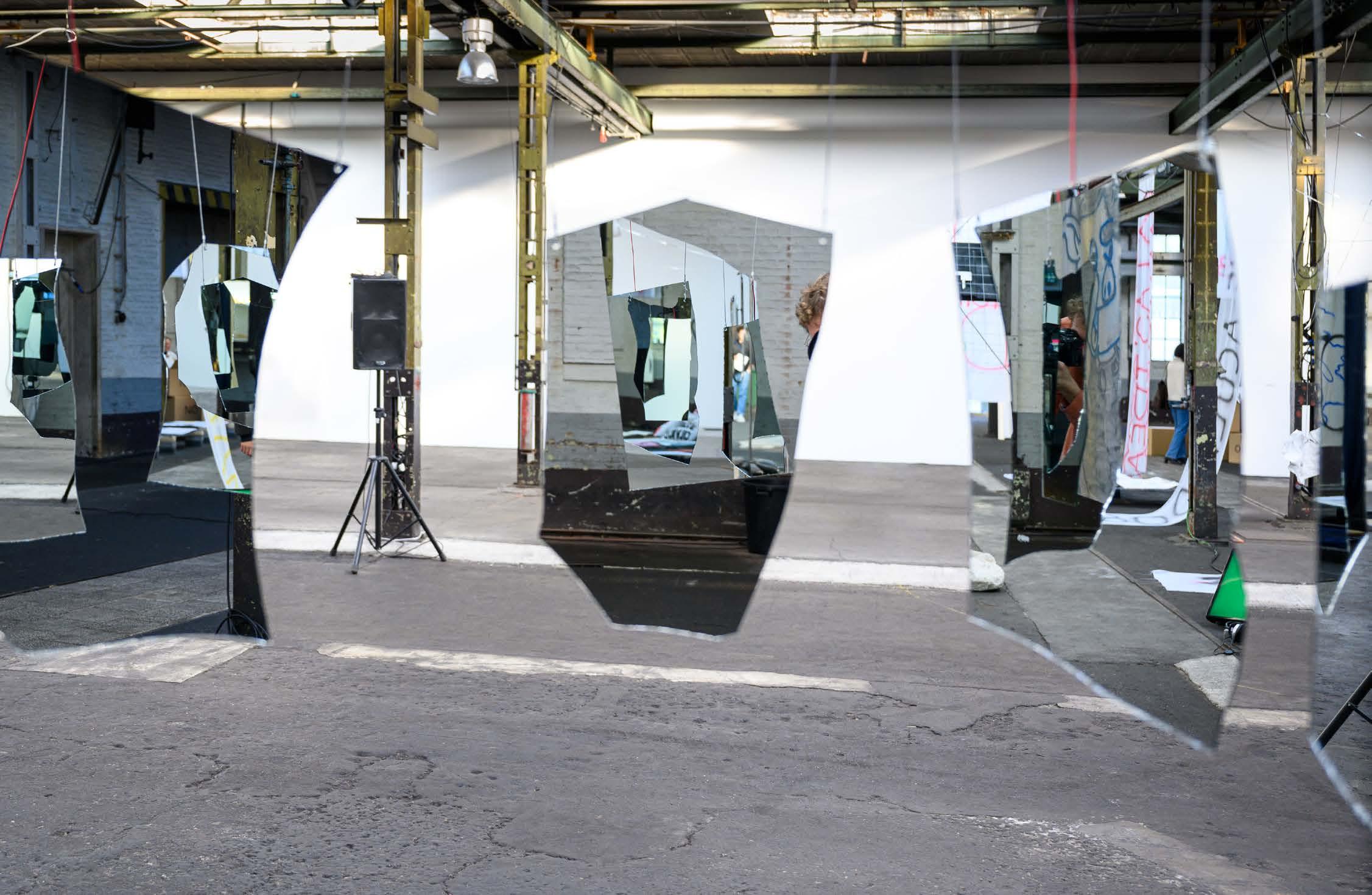

Margaux Koch Goei,瑞士,1993年。

Goei 是一位激进的女性艺术家。她以表演、互动装置的方式表达对女性议题和社会关怀。在作品《Another from of Oloyga》中,她用一组声音和玻璃装置呈现音频震动和女性的生存之间的关联。在镜面装置 《Untitled》中,参观者被邀请站在镜子的不同方位。当站在中间时,你会被碎片镜子包围,镜像中的你 和你的周围世界是一幅幅碎裂后的画面,站在外面时,又能看到镜子另一面的声音问诊器,Goei 借此表 达个体对主观世界和外部世界的反馈、行动和思考。

Mariana Fernandez Mora,墨西哥城。

艺术家、研究员、建筑师。作为一名艺术家,Mora一直对权力关系感兴趣,她经常通过重新解释和揭露 现有的叙事来创造新的叙事,并将陈词滥调和幽默作为一种表现方式。她将讲故事视为探索人类身份与居 住空间之间关系的一种方式,一种研究社会影响的方式。

.../... Loading...

探索数字技术和社会梦想

联合创意制作:

吕小加 瑟雷斯

谢明炫 陈璐 <。)#)))≦

@ F.O.S.T. @ No stop Park @ vrch.io @ LuChen @ yuyuweiwen

a cyber (park) with people on white grids and white hills, by Andrea Branzi, (infinitely rectangular grids), ((superstudio)), (3d), (miniature world), world building, hyperbation maximalism art <lora:Hyperbation_XL Base: 0.6>, colorful, 8k, tilingNegative prompt: bad quality, blurredSteps: 35, Sampler: Euler a, CFG scale: 5, Seed: 945432487, Size: 1024x1024, Model hash: 0f1b80cfe8, Model: dreamshaperXL10_alpha2Xl10, Tiling: True, Lora hashes: "Hyperbation_XL Base: 56feaee8118f", Refiner: sd_xl_refiner_1.0 [7440042bbd], Refiner switch at: 0.8, Version: v1.7.0

a cyber (park) with people on white grids and white hills, by Andrea Branzi, (infinitely rectangular grids), ((superstudio)), (3d), (miniature world), world building, hyperbation maximalism art <lora:Hyperbation_XL Base: 0.6>, colorful, 8k, tilingNegative prompt: bad quality, blurredSteps: 35, Sampler: Euler a, CFG scale: 5, Seed: 945432487, Size: 1024x1024, Model hash: 0f1b80cfe8, Model: dreamshaperXL10_alpha2Xl10, Tiling: True, Lora hashes: "Hyperbation_XL Base: 56feaee8118f", Refiner: sd_xl_refiner_1.0 [7440042bbd], Refiner switch at: 0.8, Version: v1.7.0

Stauffer的作品《失实》探索了另一个无性别的议题,她和Marcell、Clitoris、Basketball、Lunda Stunda、 Gallerist 和 Doris Klit 乐队一起,在一系列非线性视频中与不同的木偶角色相遇,这些木偶、道具和雕塑 营造出的场景模糊了虚构与现实之间的界限。

Linda Stauffer,瑞士温特图尔,1990 年。

Stauffer的作品《失实》探索了另一个无性别的议题,她和Marcell、Clitoris、Basketball、Lunda Stunda、 Gallerist 和 Doris Klit 乐队一起,在一系列非线性视频中与不同的木偶角色相遇,这些木偶、道具和雕塑 营造出的场景模糊了虚构与现实之间的界限。

Linda Stauffer,瑞士温特图尔,1990 年。