RAPPORT ANNUEL 2024

Le Forum des éducatrices africaines (FAWE) est une organisation non gouvernementale panafricaine à base d’adhésion dont les activités sont menées par 34 antennes nationales en Afrique subsaharienne et ce, en vue de promouvoir l’éducation des filles et des femmes. La vision, la mission et l’objectif du FAWE sont tous résolument orientés vers le bien-être de l’éducation des filles. Le Secrétariat régional du FAWE est basé à Nairobi, au Kenya.

Antennes nationales du FAWE: Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Comores, Congo, Ethiopie, Gabon, Ghana, Guinée, Kenya, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Mozambique, Namibie, Nigéria, Tchad, République démocratique du Congo, Rwanda, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Soudan du Sud, Swaziland, Tanzanie, Gambie, Togo, Ouganda, Zambie, Zanzibar et Zimbabwe.

DROIT D’AUTEUR:

Cette publication ne peut pas être reproduite à quelque fin que ce soit sans l’autorisation écrite préalable du FAWE. Le FAWE ne peut être tenu responsable de toute inexactitude. Des parties de cette publication peuvent être copiées à des fins de recherche, de plaidoyer et d’éducation, à condition que la source soit reconnue.

©FAWE Forum for African Women Educationalists (FAWE).

Photo de couverture: Des écoliers du Zimbabwe présentent fièrement leur trophée du prix d’excellence en STIM.

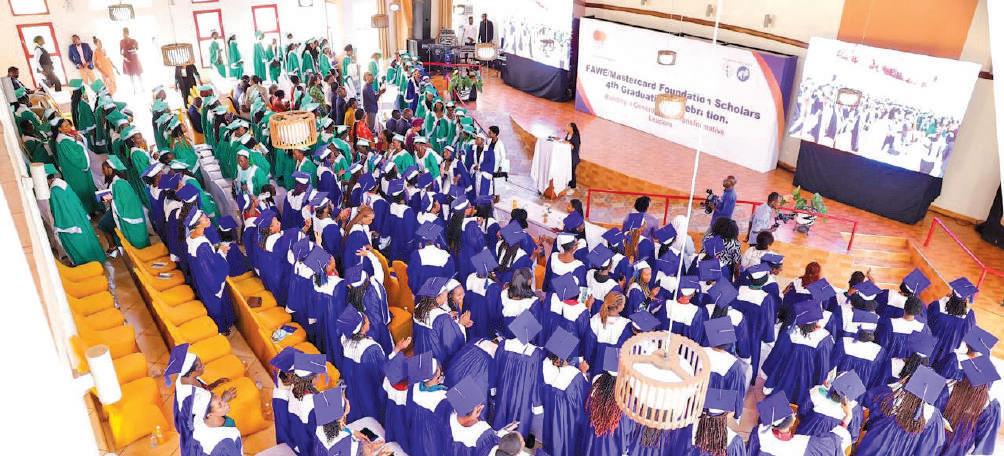

Les participants au programme de bourses FAWE/Fondation Mastercard lors de leur cérémonie de remise des diplômes à Kigali, au Rwanda.

boursiers éthiopiens bénéficient d’une nouvelle chance en matière d’éducation

D’un petit village à l’université de Woldia - l’histoire de Sindu Yitna

Améliorer la vie des jeunes filles kenyanes: le projet Imarisha Msichana

Le triomphe de Mary contre des forces presque insurmontables

Le meilleur gain de Sharlyne Achieng grâce aux clubs Tuseme

Promouvoir les meilleures pratiques journalistiques tenant compte de l’égalité des sexes

SHARE: Promouvoir l’égalité des sexes et les droits de santé en Afrique

L’information se rapproche des communautés au Ghana

Améliorer les soins de santé inclusifs: 120 agents de santé formés à la santé sexuelle et

36

37

38 reproductive et au langage des signes

Les femmes et la participation politique: Renforcer les capacités de la prochaine génération de 39 leaders africains

Données pour le changement II: utilisation des preuves pour mettre fin à la violence basée sur le 40 genre en milieu scolaire

Construire des espaces d’apprentissage plus sûrs: Co-création d’un Manuel de prévention des VBG 40 pour l’enseignement supérieur

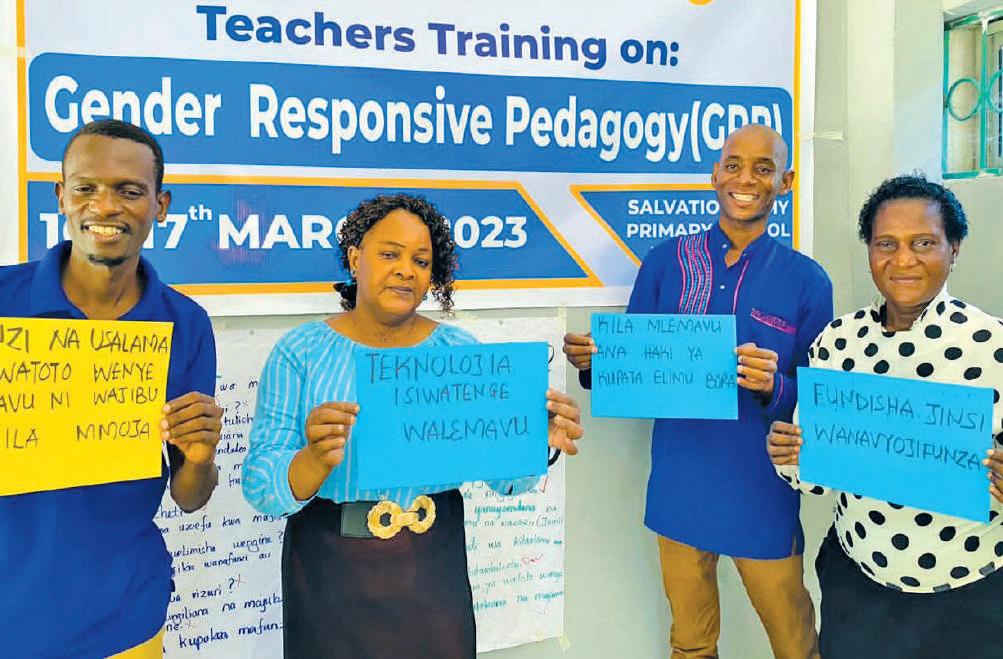

Promouvoir l’enseignement sensible au genre grâce au programme Echidna

41

Ouvrir des portes, changer des vies: Les initiatives du FAWE en matière de bourses d’études pour 42 l’éducation des filles

Bourses du Commonwealth: Promouvoir le leadership des femmes grâce à l’enseignement supérieur

42

Le Fonds pour l’éducation des filles africaines (AGEF): Un engagement local en faveur de la 43 deuxième chance

Bourses Imarisha Msichana: Une seconde chance pour les mères adolescentes

43

Bourses d’aide sociale attribuées par le personnel: La solidarité en action 43

Renaître les rêves: Le combat d’Alice pour l’éducation 44

Politique. Pouvoir. Progrès: Le plaidoyer du FAWE en action

L’Année de l’éducation 2024 de l’UA : Un moment décisif pour l’avenir de l’éducation en Afriquee 47

Un tournant pour l’agenda de l’éducation en Afrique

Principales réalisations de l’Année de l’éducation 2024 de l’UA

47

48

L’impératif de genre: Promouvoir l’éducation des filles et des femmes 48

Perspective d’avenir: Maintenir l’élan audelà de 2024

FAWE au Comité de la condition de la femme (CSW68)

Le FAWE au Sommet pour l’avenir: Assurer une place aux filles et aux jeunes femmes dans l’Afrique

48

50

52 de demain

Le FAWE participe à la Conférence inaugurale de la CAE à Arusha, en Tanzanie

53

Promouvoir l’éducation des filles: FAWE Nigeria montre la voie avec vision et conviction 54

Le FAWE dirige le GIMAC en mettant l’accent sur l’éducation

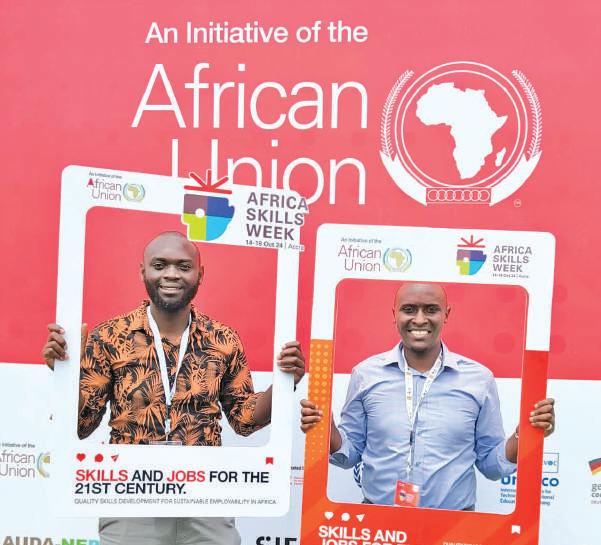

La semaine compétences en Afrique 2024: Changer le langage sur l’EFTP et l’autonomisation des filles

Le FAWE se fait le champion de la participation des filles aux STIM lors de la Conférence continentale

55

56

57 de l’UA

ASSUREZ LEUR SÉCURITÉ: L’engagement du FAWE à mettre fin à la VBG en milieu et les communautaire

Le FAWE plaide en faveur de l’éducation des filles lors de la 81ème session ordinaire de la CADHP

58

60

L’égalité entre les sexes dans le domaine éducatif: Le leadership du FAWE au sein du Groupe 61 sectoriel pour l’éducation des filles et des femmes du CESA

Priorité aux droits et au bien-être de l’enfant africain

Le FAWE se fait le champion de l’éducation des filles au CIES 2024 à Miami

62

63

Définir l’avenir de l’éducation en Afrique: Le FAWE à la Conférence continentale de l’UA sur l’éducation 65

Des connaissances qui favorisent le changement: Le programme de recherche et 66 d’apprentissage du FAWE

Donner vie à la recherche: Documentation des expériences des enfants au Ghana et au Sénégal

67

Construire des écoles sensibles au genre pour un changement durable: Les programmes KIX CoE et 67 KIX Normes de genre

L’éducation en temps de crise: Donner la parole aux enfants réfugiés et déplacés à l’intérieur du pays

68 grâce au programme KIX Tuseme du GPE

Urgence de l’éducatiion: Des chiffres qui racontent l’histoire

Tuseme: Une voix dans le chaos

Leçons tirées du terrain: Ce qui marche dans les environnements fragiles

Au-delà de Tuseme: Un appel à des solutions holistiques

Renforcer les systèmes de connaissances: Jeter les bases d’un centre de recherche sur l’éducation

69

70

71

71

72 des filles en Afrique

Le manuel du FAWE sur les violences basées sur le genre en milieu scolaire

73

Mise à l’échelle des initiatives qui marchent: Les modèles éducatifs du FAWE en action 74

Les modèles du FAWE : Le moteur de l’accès à une éducation de qualité, à la formation et au bien-être 75 des jeunes Africains

Pédagogie sensible au genre (GRP) 75

Enseignement et Formation Techniques et Professionnels (EFTP)

Lutte Contre la Violence Basée Sur le Genre en Milieu Scolaire

Agir pour une bonne cause: Les anciens du FAWE bâtissent un patrimoine

Sommaire exécutif

Une démarche courageuse pour l’éducation des filles en Afrique

L’année 2024 a marqué un point tournant pour le Forum des éducatrices africaines (FAWE). Dans le cadre de l’Année de l’éducation de l’Union africaine, le FAWE a lancé son nouveau Plan stratégique 2024-2028, une feuille de route qui intègre l’égalité des sexes et l’apprentissage inclusif au cœur du programme de développement de l’Afrique.

Ancré dans trois objectifs stratégiques, le travail du FAWE au cours de cette année a mis l’accent sur:

• L’amélioration de l’accès des filles et des femmes à une éducation et à des formations de qualité

• La production et l’utilisation de la recherche pour éclairer les politiques et les pratiques éducatives

Dr Martha Muhwezi, Directrice Exécutive du FAWE Afrique.

• Le renforcement des capacités institutionnelles et l’efficacité opérationnelle du réseau du FAWE Du niveau communautaire jusqu’au niveau international, le FAWE est resté un promoteur fort et défenseur de systèmes éducatifs sensibles au genre qui autonomisent les filles et les jeunes femmes en Afrique.

Principaux jalons de 2024

• La phase II du partenariat entre la Fondation Mastercard et le FAWE a été lancée. Elle vise à offrir à 10 550 jeunes de 10 pays africains des bourses, des possibilités de formation professionnelle et un soutien à l’entrepreneuriat, afin de donner plus d’autonomie aux jeunes les plus marginalisés d’Afrique, en particulier les filles et les jeunes en situation de handicap.

• La phase II du programme a été lancée avec succès dans quatre pays (Ouganda, Zambie, Malawi et Éthiopie), réunissant les principales parties prenantes afin de jeter les bases d’une mise en œuvre harmonieuse.

• 272 boursiers ont obtenu leur diplôme au Rwanda et plus de 5 000 filles ont repris l’école au Kenya dans le cadre du programme Imarisha Msichana. En Éthiopie, une aide d’urgence a permis à des filles menacées d’abandon scolaire de poursuivre leurs études en médecine, témoignant ainsi de leur résilience et de l’efficacité d’une intervention rapide.

• Grâce à l’innovation numérique du FAWE, une application Tuseme a été testée dans 160 écoles à travers le Kenya, avec plus de 15 000 apprenants inscrits, favorisant l’autonomisation et l’acquisition de compétences pratiques grâce à une plateforme numérique accessible.

• Le FAWE a participé à des plateformes mondiales et continentales de plaidoyer de haut niveau, notamment le Sommet de l’avenir, l’ACERWC, l’ACHPR et les conférences GIMAC, où il a plaidé en faveur d’investissements dans l’éducation des filles, le leadership des jeunes et les droits sexuels et reproductifs.

• En partenariat avec l’UNESCO et l’ADEA, le FAWE a contribué à la réalisation des rapports fondamentaux sur l’alphabétisation « Spotlight on Africa » en documentant les expériences vécues par des enfants au Ghana et au Sénégal, faisant ainsi le lien entre la recherche et l’impact réel.

• Le FAWE a continué à mener des efforts de recherche dans toute la région, publiant des études sur les normes de genre, l’accès à l’éducation, l’impact des écoles sensibles au genre et un manuel sur la violence basée sur le genre en milieu scolaire qui est utilisé pour former les enseignants sur cette question à travers le continent. Le travail du FAWE au Burkina Faso, au Tchad, en RDC et à São Tomé a révélé de nouvelles perspectives sur l’engagement communautaire, la gestion des règles et la persistance de normes sociales néfastes.

• Le FAWE a également mené des actions de renforcement institutionnel à travers des ateliers régionaux de renforcement des capacités, améliorant les compétences des équipes nationales dans les domaines de la communication, de la collecte de fonds, de la gestion des subventions et de la mise en œuvre des programmes, afin de garantir un impact plus fort et plus durable à travers le réseau.

• Le FAWE a œuvré à l’amélioration de la gouvernance de ses antennes à travers des assemblées générales et des séances d’initiation des membres du Conseil d’administration au Bénin, au Nigeria, au Rwanda, etc.

Perspectives

La mission du FAWE reste claire: libérer le potentiel de toutes les filles africaines grâce à l’éducation. L’organisation est fière de ce qui a été accompli, mais encore plus inspirée par ce qui reste à faire. En collaboration avec ses partenaires, les gouvernements et les communautés, le FAWE continuera à briser les barrières, à lutter contre les inégalités et à construire un avenir où chaque fille pourra s’épanouir.

Leur réussite est notre objectif. Leurs rêves sont notre responsabilité. Dr Martha Muhwezi,

Directrice exécutive du FAWE

En lisant ce rapport annuel, nous vous invitons à réfléchir au chemin parcouru et à vous joindre à nous pour continuer à bâtir un avenir où chaque fille africaine aura le droit et la possibilité d’apprendre, de diriger et de s’épanouir.

Remerciements

Le Forum des éducatrices africaines (FAWE) adresse ses sincères gratitudes à toutes les personnes qui ont contribué aux réalisations présentées dans ce rapport annuel.

Nous tenons tout d’abord à remercier le Conseil d’administration du FAWE Afrique, sous la direction de l’honorable Aicha Bah Diallo, pour sa supervision stratégique, son engagement et ses conseils sans faille, qui continuent de conduire l’organisation vers sa vision de l’égalité des sexes dans le cadre éducatif.

Nous saluons également le dévouement et le leadership du Secrétariat régional, dirigé par Mme Martha Muhwezi, Directrice exécutive, dont la vision continue d’étendre l’impact du FAWE en Afrique. Nous tenons à remercier tout particulièrement Mme Teresa Omondi-Adeitan, Directrice exécutive adjointe et responsable des programmes, pour son travail exceptionnel dans la coordination de la mise en œuvre du Plan stratégique du FAWE et la supervision de l’excellence des programmes au sein du réseau.

Nous sommes profondément reconnaissants à nos partenaires au développement et à nos bailleurs de fonds pour leur confiance, leur partenariat et leur soutien sans faille. Vos contributions ont joué un rôle déterminant dans le maintien et la croissance de nos initiatives visant à autonomiser les filles et les jeunes femmes africaines grâce à l’éducation.

Nous exprimons notre sincère gratitude à nos 34 antennes nationales. Votre dévouement et votre leadership au niveau national ont permis de traduire la vision du FAWE en actions permettant de changer la vie des communautés. Vos efforts inlassables sont la clé de notre succès.

Nous remercions également l’ensemble du personnel du Secrétariat régional du FAWE, dont le professionnalisme, la collaboration et l’engagement ont contribué à réaliser ce rapport.

Nous tenons à remercier tout particulièrement le département de gestion des connaissances, dirigé par M. Gordon Aomo, qui a veillé à ce que ce rapport soit basé sur des données factuelles et reflète l’impact de notre travail.

Nous remercions également le département de communication, sous la direction de M. Kossi Tsenou, avec le soutien de Mlle Emily Buyaki, M. Birane Diarra, M. Jérémie Sagna et M. Alvin Musebe, pour avoir efficacement documenté, conçu et diffusé les étapes importantes et les témoignages du FAWE.

À nos membres, anciens boursiers et participants aux programmes, nous vous remercions pour vos témoignages, vos expériences et votre résilience. Vos témoignages sont au cœur de ce rapport et continuent d’inspirer notre mission collective.

En lisant ce rapport annuel, nous vous invitons à réfléchir au chemin parcouru et à vous joindre à nous pour continuer à bâtir un avenir où chaque fille africaine aura le droit et la possibilité d’apprendre, de diriger et de s’épanouir.

Préambule

WL’éducation d’une fille ne se limite pas à transformer sa vie : elle crée un effet en cascade qui améliore la vie des familles, revitalise les communautés et accélère le développement national. Depuis plus de 33 ans, le Forum des éducatrices africaines (FAWE) poursuit sans relâche sa mission visant à éliminer les obstacles à l’éducation des filles et à défendre les droits des femmes et des filles en Afrique.

L’année 2024 n’a pas été une année comme les autres. Déclarée Année de l’éducation par l’Union africaine, elle a été l’occasion d’une réflexion et d’une réinvention, une chance d’imaginer une Afrique où chaque enfant, en particulier chaque fille, a accès à une éducation transformatrice, inclusive et préparée pour l’avenir. Le FAWE a saisi cette occasion avec une vision claire et un engagement sans faille.

Honorable Aïcha Bah Diallo, Présidente du Conseil d’administration du FAWE Afrique.

Sous la direction de la directrice exécutive, le Dr Martha Muhwezi, et avec le soutien du Secrétariat régional, le FAWE a réalisé des progrès significatifs tout au long de l’année. L’organisation a lancé son nouveau plan stratégique (2024-2028) et mis en place le programme « Second Chance Pathways for Increased Access to Tertiary Education for Marginalized Young Women and Men » (Une deuxième chance pour améliorer l’accès à l’enseignement supérieur des jeunes femmes et hommes marginalisés), un programme étalé sur sept ans mis en œuvre dans dix pays et qui vise plus de 10 550 jeunes, notamment des réfugiés, des mères adolescentes et des jeunes en situation de handicap, à accéder à l’enseignement supérieur et à des moyens de subsistance dignes.

Les efforts de plaidoyer du FAWE ont eu un impact tout aussi important. En tant que principal organisateur de la plateforme GIMAC pendant l’Année de l’éducation de l’UA, l’organisation a amplifié la voix des filles et des jeunes femmes, veillant à ce que leurs besoins restent au cœur des priorités éducatives du continent.

Le FAWE a également renforcé son rôle dans les espaces régionaux consacrés aux politiques et aux droits humains, en gardant son statut d’observateur auprès du Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant (ACERWC) et de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (ACHPR). À Maseru et à Banjul, le FAWE a présenté des recommandations clés sur l’éducation des filles, lesquelles ont figuré dans les documents officiels finaux, affirmant ainsi la crédibilité et l’influence de l’organisation.

En outre, le FAWE a continué à codiriger le groupe de travail de l’Union africaine sur l’éducation des filles et des femmes, tout en contribuant aux groupes de travail sur le développement professionnel des enseignants, l’éducation de la petite enfance et l’EFTP, garantissant ainsi que la perspective de genre reste intégrée dans l’ensemble de l’écosystème éducatif africain.

L’année s’est achevée par la participation du FAWE au Sommet de l’Avenir à New York, où l’organisation s’est jointe aux leaders mondiaux pour élaborer un programme d’éducation inclusive. En marge de cet événement, lors de la réunion parallèle « Powering Parity » organisée par la Fondation Mastercard, le FAWE a lancé la phase II de son partenariat avec la Fondation, une étape importante dans la mission commune visant à transformer les possibilités d’éducation pour les jeunes les plus marginalisés d’Afrique.

Derrière chaque chiffre de ce rapport se trouve une histoire de courage, de résilience et de transformation, qu’il s’agisse de filles qui reprennent leur place à l’école après une grossesse, d’enseignants qui adoptent des pratiques inclusives ou de communautés qui commencent à considérer les filles non plus comme une charge, mais comme les leaders de demain.

Ce rapport annuel est plus qu’un simple bilan des réalisations accomplies ; c’est un appel à l’action. Le FAWE invite tous ses partenaires et parties prenantes à approfondir leur collaboration, à amplifier leur voix commune et à maintenir le cap pour construire un avenir où aucune fille africaine ne sera laissée pour compte et où chaque rêve aura la possibilité de s’épanouir.

Par l’honorable Aïcha Bah Diallo, présidente du conseil d’administration du FAWE Afrique

Abbreviations and Acronyms

ACER-UK Conseil australien de la recherche en éducation

ADEA Association pour le développement de l’éducation en Afrique

AMWIK Association des femmes œuvrant dans le domaine des médias au Kenya

AU CIEFFA Centre international pour l’éducation des filles et des femmes en Afrique de l’Union africaine

AUDA-NEPAD Agence de développement de l’Union africaine

AU ESTI Union africaine, Éducation, Science, Technologie et Innovation

CAE Communauté d’Afrique de l’Est

CESA Stratégie continentale pour l’éducation en Afrique

CFF Commission de la condition de la femme

CIES Association d’éducation comparée et internationale

COCAFEM Concertation des Collectifs d’Associations de Femmes de la région des Grands Lacs

CUA Commission de l’union africaine

DG Directeur general/ Directrice générale

ECOSCOC Conseil économique et social

EDUFAM Éducation des filles pour un avenir meilleur

EFTP Enseignement et formation techniques et professionnels

FLN Lecture et calcul de base

FPP Femmes et Participation Politique

GIZ Agence allemande pour la coopération international

GIMAC La campagne « Le genre: mon programme »

GPE Partenariat mondial pour l’éducation

GRP Pédagogie sensible au genre

HEAC Certificat d’accès à l’enseignement supérieur

HERS-EA Ressources éducatives pour l’enseignement supérieur – Afrique de l’Est

IDP Déplacé interne

INES Ruhengeri (Rwanda) Institut d’Enseignement Supérieur de Ruhengeri

KCPE Certificat d’enseignement primaire du Kenya

KCSE Certificat d’enseignement secondaire du Kenya

MGF Mutilations génitales féminines

NU Nations unies

OIT Organisation internationale du travail

RDC République démocratique du Congo

SDSR Santé et droits sexuels et reproductifs

SPG Groupe de planification stratégique

SR Secretariat régional

SRGBV Violence basée sur le genre en milieu scolaire

STIM Science, technologie, ingénierie et mathématiques

TI Technologie de l’information

UA Union africaine

UE Union européenne

UNESCO Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture

UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’enfance

VBG Violence basée sur le genre

CHAPITRE

Le Dr Fikadu Asfaw, responsable du développement de la force de travail à la Fondation Mastercard, Éthiopie, signe un tableau pour marquer le lancement de la phase II du programme FAWE/Fondation Mastercard en Éthiopie. Sont présentes la Dr Martha Muhwezi, Directrice Exécutive du FAWE (à droite), Mme Lydia Madyirapanzi, Directrice Exécutive du FAWE Zimbabwe (deuxième à droite), Mme Mary Mwakawago, responsable de programme du FAWE Tanzanie (au centre), et Mme Susan Opok Tumusiime, Directrice Exécutive du FAWE Ouganda (tenant un téléphone portable).

Dr. Martha R.L. Muhwezi: Une source d’inspiration pour l’éducation des filles en Afrique.

Le FAWE Afrique célèbre l’obtension du doctorat de sa Directrice exécutive, Dr. Martha Muhwezi, qui a servi l’organisation avec dévouement pendant plus de 15 ans. Martha a obtenu son doctorat en études sur les femmes africaines à l’Université de Nairobi. Le choix de sa spécialisation n’est pas une surprise, car elle est réputée pour sa passion pour l’éducation de qualité des filles et l’égalité des sexes dans l’éducation pour les filles africaines. Cette réussite académique renforce son expertise en matière de politique éducative et de défense de l’égalité entre les hommes et les femmes, ce qui lui permet de jouer un rôle de premier plan dans l’élaboration de politiques en faveur de l’éducation des filles en Afrique. Cette étape remarquable témoigne de son dévouement, de sa persévérance et de sa passion pour la promotion de l’égalité des sexes et de l’éducation.

À un moment où les progrès vers l’égalité des genres dans l’éducation connaissent des reculs, le FAWE reste convaincu qu’avec une cheffe d’équipe d’exception, cette distinction académique viendra renforcer la production de recherches de qualité qui éclairent les politiques éducatives à travers le continent. Sa voix est reconnue dans les principaux forums, y compris l’Union africaine et les sommets mondiaux sur l’éducation, où elle continue à promouvoir des politiques de transformation qui garantissent aux filles un accès égal à une éducation de qualité. Elle a été reconnue et récompensée par diverses institutions, notamment en étant nommée parmi les 10 finalistes pour la médaille de l’éducation en Afrique de 2023 par T4 Education et HP en collaboration avec Microsoft. La médaille de l’éducation en Afrique est la plus prestigieuse distinction africaine dans le domaine éducatif.

Mme Martha continue d’être à l’avant-garde des efforts visant à remédier aux disparités entre les sexes dans le domaine de l’éducation. Elle a plaidé

sans crainte en faveur des politiques éducatives tenant compte de la dimension de genre en Afrique, en menant des actions de plaidoyer de haut niveau auprès des gouvernements, des partenaires au développement et des organisations de la société civile pour défendre des politiques qui maintiennent les filles à l’école, notamment la réintégration des mères adolescentes, la lutte contre la violence basée sur le genre en milieu scolaire et l’amélioration de l’accès des filles aux sciences et technologies de l’ingénerie.

Sa recherche doctorale s’est spécifiquement penchée sur les perspectives de genre dans l’enseignement technique et professionnel (EFTP); une base analytique plus profonde pour relever les défis auxquels sont confrontés les jeunes dans le monde entier porte sur l’acquisition de compétences dans le monde

Dr Martha Muhwezi, Directrice Exécutive du FAWE Afrique.

des sciences. Le domaine examine le lien entre les structures sociales, la dynamique du pouvoir et les inégalités systémiques - des questions clés qui influencent directement les politiques éducatives. Forte de cette expertise, Martha Muhwezi est bien placée pour faire en sorte que les recommandations politiques soient davantage fondées sur des données probantes et tiennent davantage compte de la dimension de genre, tout en s’alignant sur les objectifs plus larges de

La dernière réussite académique de Martha Muhwezi n’est pas seulement un triomphe personnel, c’est un investissement dans l’avenir de la politique éducative en Afrique. En combinant sa vaste expérience sur le terrain avec une recherche avancée, elle est prête à renforcer l’impact du FAWE, à favoriser une meilleure mise en œuvre des politiques et à élever le niveau du débat sur l’égalité des sexes dans le secteur de l’éducation. Elle est une source d’inspiration pour les filles en Afrique que le FAWE défend en faveur de leurs droits à l’éducation.

“On nous dit de laisser notre lumière briller et si elle brille, nous n’aurons pas besoin de le dire à qui que Dwight L. Moody

Gardez toute la lumière, Dr. Martha, le FAWE est fier

Un héritage de leadership transformateur et de partenariat avec le FAWE

Pendant plus d’une décennie, Reeta Roy a fait preuve d’un leadership visionnaire au sein de la Fondation Mastercard, en lançant des initiatives qui ont façonné l’éducation, les opportunités économiques et l’équité entre les sexes en Afrique. Alors qu’elle quitte son poste de présidentedirectrice générale, le FAWE réfléchit à l’héritage remarquable qu’elle laisse derrière elle - un héritage défini par l’impact, la collaboration et un engagement inébranlable en faveur de l’autonomisation des jeunes femmes et des jeunes filles.

Le mandat de Reeta à la Fondation Mastercard a transformé le FAWE et le secteur de éducatif en général. Sous sa direction, la Fondation a privilégié les

Reeta Roy, Présidente et Directrice Générale de la Fondation Mastercard.

solutions africaines, reconnaissant que le changement durable doit être ancré dans les connaissances, les aspirations et l’action des communautés locales. Cette philosophie était au cœur de notre partenariat, permettant au FAWE d’étendre sa portée, de renforcer ses capacités institutionnelles et d’affiner ses efforts de plaidoyer afin d’influencer les politiques aux niveaux national et régional.

Grâce à des initiatives telles que le programme des bourses de la Fondation Mastercard, le Programme d’accès à l’enseignement supérieur (HEAC) et le programme Phase II qui a changé la donne, des milliers de jeunes femmes qui étaient autrefois confrontées à des obstacles considérables en matière d’éducation ont eu la possibilité de réécrire leur avenir. Ces programmes n’ont pas seulement amélioré l’accès à l’éducation, mais ont également fourni un mentorat, un développement du leadership et des voies d’accès à un emploi digne, garantissant que l’éducation se traduise par des opportunités dans le monde réel.

Le FAWE s’est consolidé grâce à cette collaboration. Avec le soutien de la Fondaion Mastercard, nous avons pu renforcer nos structures, améliorer notre approche programmatique et amplifier notre plaidoyer en faveur de systèmes éducatifs sensibles au genre. Ce partenariat a renforcé la capacité du FAWE à plaider en faveur de l’éducation des filles à grande échelle, en veillant à ce qu’aucune fille ne soit laissée pour compte, quel que soit son origine ou sa situation.

Martha Muhwezi, Directrice exécutive du FAWE, s’est exprimée sur le leadership et l’impact de Reeta Roy :

“Le leadership de Reeta Roy a été véritablement transformateur, non seulement pour la Fondation Mastercard, mais aussi pour les millions de jeunes dont la vie a changé grâce aux opportunités qu’elle a contribué à créer. Sa foi dans le potentiel des filles et des jeunes femmes africaines a alimenté des programmes révolutionnaires qui ont remodelé le paysage de l’éducation et de l’emploi. Le FAWE lui est profondément reconnaissant pour son partenariat, sa vision et l’impact durable de son travail. Alors qu’elle entame un nouveau chapitre, nous célébrons l’héritage qu’elle laisse derrière elle - un héritage d’inclusion, d’autonomisation et d’opportunités.

Alors que Reeta quitte la Fondation, le FAWE reste engagé à promouvoir la vision commune d’une Afrique où l’éducation libère le plein potentiel de chaque fille. Son héritage continuera à nous inspirer et à nous guider dans nos efforts pour que l’éducation reste un outil puissant de transformation, d’équité et de prospérité.

Le FAWE exprime sa profonde gratitude à Reeta Roy pour son leadership extraordinaire et son soutien indéfectible. Les graines qu’elle a plantées continueront à fleurir, façonnant la vie des générations à venir.

Le leadership de Reeta Roy a été véritablement transformateur, non seulement pour la Fondation Mastercard, mais aussi pour les millions de jeunes dont la vie a changé grâce aux opportunités qu’elle a contribué à créer. Sa foi dans le potentiel des filles et des jeunes femmes africaines a alimenté des programmes révolutionnaires qui ont remodelé le paysage de l’éducation et de l’emploi. Le FAWE lui est profondément reconnaissant pour son partenariat, sa vision et l’impact durable de son travail. Alors qu’elle entame un nouveau chapitre, nous célébrons l’héritage qu’elle laisse derrière elle - un héritage d’inclusion, d’autonomisation et d’opportunités.

Le FAWE Afrique dévoile son Plan stratégique 2024-2028 à l’occasion de la Journée internationale de l’éducation

Le 24 janvier 2024, le FAWE Afrique a marqué un point tournant dans son parcours vers l’égalité des sexes dans le domaine éducatif en lançant son Plan stratégique 2024-2028 à Lusaka, en Zambie. Cette nouvelle feuille de route a réaffirmé l’engagement inébranlable du

SO 1

Améliorer l’offre et l’accès à une éducation de qualité et à des opportunités de formation pour les filles et les femmes en Afrique.

FAWE à promouvoir l’éducation des filles et des femmes dans le continent.

Le Plan stratégique s’articule autour de trois objectifs stratégiques clés:

SO 2

Améliorer la production et l’utilisation des résultats de recherche pour éclairer les politiques et les pratiques éducatives.

“Le Plan stratégique 2024-2028 du FAWE représente notre vision de l’avenir. Il s’agit d’un cadre global qui fixe des objectifs et des stratégies ambitieux pour résoudre les problèmes complexes qui entravent la réalisation de l’équité entre les sexes dans l’éducation “, a déclaré Mme

Aïcha Bah Diallo, Présidente du Conseil d’administration du FAWE Afrique.

Chacun de ces objectifs stratégiques est aligné sur des initiatives ciblées conçues pour créer un impact durable. En privilégiant les politiques sensibles au genre, en éliminant les barrières systémiques et en favorisant un environnement éducatif inclusif, le FAWE vise à autonomiser des millions de filles et de femmes à travers l’Afrique.

S’exprimant lors du lancement, le ministre zambien de l’éducation, l’Honorable Douglas Syakalima, a souligné l’alignement entre la vision du FAWE et les objectifs nationaux en matière d’éducation : “Le Plan stratégique du FAWE s’intègre parfaitement aux objectifs de la Zambie en matière d’éducation, en mettant l’accent sur l’inclusion et l’égalité des chances pour tous. Dans un pays où l’accès à l’éducation reste un défi, le FAWE a été une lueur d’espoir, travaillant sans relâche pour démanteler les barrières qui entravent le parcours éducatif, en particulier pour les jeunes filles”. Le dévoilement du Plan stratégique souligne l’engagement

SO 3

Renforcer les capacités institutionnelles et améliorer l’efficacité opérationnelle du réseau du FAWE.

de longue date du FAWE en faveur de la promotion de l’égalité des sexes dans l’éducation. Au cours des trois dernières décennies, le FAWE a collaboré avec les gouvernements, les partenaires locaux, les écoles et les communautés afin d’intégrer le genre dans les politiques et les interventions en matière d’éducation, influençant ainsi un changement transformateur à travers l’Afrique. Martha Muhwezi, Directrice exécutive du FAWE Afrique, a fait part de ses réflexions sur les réalisations et les aspirations futures du FAWE:

“Je suis profondément fière des étapes remarquables franchies au cours des cinq dernières années et de l’héritage durable construit au cours des 30 années d’existence du FAWE. Ensemble, nous avons autonomisé d’innombrables filles à travers l’Afrique, en brisant les barrières et en ouvrant les portes de l’éducation. Alors que nous entamons le prochain chapitre avec notre nouveau plan stratégique, je suis pleine d’optimisme. Avec un engagement inébranlable et des efforts de collaboration, nous visons à amplifier notre impact, à transformer plus de vies et à définir un avenir où le potentiel de chaque fille est nourri et célébré.”

L’élan s’est poursuivi en 2024, avec les antennes nationales du FAWE telles que le FAWE Zambie, le FAWE Malawi et le FAWE Sierra Leone qui ont lancé leurs propres plans stratégiques, renforçant ainsi leur engagement

en faveur des meilleures pratiques de gouvernance et de l’impact local.

Le Plan stratégique 2024-2028 du FAWE sert de feuille de route pour l’action et un impact mesurable. Au cours des cinq prochaines années, le FAWE se concentrera sur le renforcement des capacités organisationnelles et du leadership, l’amélioration des résultats programmatiques et la promotion du développement durable. Les principaux domaines prioritaires comprennent l’élargissement de l’accès à une éducation de qualité, l’amélioration des résultats de l’enseignement et de l’apprentissage, la promotion de politiques sensibles au genre et le plaidoyer en faveur de réformes systémiques aux niveaux national et régional.

Alors que le FAWE s’engage dans cette nouvelle phase stratégique, l’organisation reste fidèle à sa mission qui consiste à s’assurer qu’aucune fille n’est laissée pour compte dans la transformation de l’éducation en Afrique.

Avec des aspirations audacieuses et une vision claire, le FAWE est prêt à réaliser des progrès significatifs en matière d’égalité des sexes et d’éducation à travers le continent.

Numérisez Pour Accéder au Document

Complet du Plan Stratégique.

As we embark on the next chapter with our new strategic plan, I am filled with optimism. With unwavering commitment and collaborative efforts, we aim to amplify our impact, transforming more lives and shaping a future where every girl’s potential is nurtured and celebrated.” Dr. Martha Muhwezi

(En haut) Le ministre de l’Éducation de Zambie, l’Honorable Douglas Syakalima, coupe le ruban symbolisant le lancement du Plan stratégique du FAWE Afrique (2024-2028) en Zambie. L’honorable Aicha Bah Diallo, Présidente du Conseil d’administration du FAWE Afrique (troisième à gauche), la professeure Sarah Anyang Agbor, vice-présidente du Conseil d’Administration du FAWE Afrique (à droite), la professeure Enala Tembo Mwase, Présidente du Conseil d’Administration du FAWE Zambie (deuxième à gauche) et l’Honorable Simon De Comarmond, l’une des fondatrices et membre du Conseil d’administration du FAWE Afrique, assistent à la cérémonie.

(En bas) Photo de groupe lors de la cérémonie de lancement.

La gouvernance: Le pilier de la force du réseau du FAWE

Au Forum des éducatrices africaines (FAWE), la gouvernance n’est pas seulement une structure - c’est le fondement qui soutient et propulse la mission du réseau, à savoir promouvoir l’éducation sensible au genre à travers l’Afrique. Tout au long de l’année 2024, le FAWE a réaffirmé son engagement ferme en faveur d’une gouvernance participative, transparente et responsable au sein du secrétariat régional et de ses 34 Antennes nationales.

Au niveau national, plusieurs Antennes nationales ont tenu leurs Assemblées générales, renforçant ainsi l’importance de la participation des membres et du renouvellement du leadership. Les Assemblées générales sont des moments essentiels pour examiner les réalisations, fixer des priorités stratégiques et s’assurer que les structures de gouvernance sont alignées sur la vision et les valeurs fondamentales du FAWE.

En 2024, le Secrétariat régional du FAWE a soutenu les systèmes de gouvernance dans les différentes antennes, notamment le FAWE Kenya, le FAWE Congo Brazzaville, le FAWE Tanzanie, le FAWE Libéria, le FAWE Éthiopie et le FAWE Burundi. Des Assemblées générales complètes, suivies de l’intronisation de Conseils d’administration

nouvellement élus, ont été organisées au FAWE Seychelles, au FAWE Guinée, au FAWE Nigéria, au FAWE Bénin et au FAWE Mali. Chacune de ces réunions a joué un rôle crucial dans le renforcement du leadership, le renouvellement des mandats et la réaffirmation de l’engagement des antennes à l’égard de la mission du FAWE.

Reconnaissant la nécessité d’une capacité institutionnelle forte pour soutenir une programmation efficace, le FAWE a donné la priorité au renforcement des capacités de gouvernance. Au total, 42 participants issus de 11 Antennes nationales ont été formés en 2024 sur la gestion efficace des programmes et les pratiques de gouvernance afin de renforcer l’égalité entre les sexes dans le domaine de l’éducation. En outre, plusieurs antennes, notamment le FAWE Zimbabwe, le FAWE Ghana, le FAWE Libéria, le FAWE Tchad, le FAWE Mali, le FAWE Namibie, le FAWE Somalie, le FAWE Togo et le FAWE Zambie, ont entrepris des initiatives de renforcement de la gouvernance, allant de la révision des politiques internes à l’augmentation du nombre de membres et à la planification stratégique.

Au niveau régional, le FAWE Afrique, conformément

Dr Martha Muhwezi, Directrice Exécutive du FAWE Afrique (à gauche) et l’Honorable Aïcha Bah Diallo, Présidente du Conseil d’Administration du FAWE Afrique (à droite) lors de la Conférence panafricaine de l’UA sur l’éducation des filles et des femmes.

(en bas à gauche) De gauche à droite, Mme Catherine Mwangi, Chargée des finances du FAWE, Mme. Moussa Ba, Secrétaire Général du Conseil d’administration du FAWE

Mali, Mme Magnigne Diarra, Directrice Exécutive du FAWE Mali, le Dr Amadou Sy Savané, Ministre de l’Éducation du Mali, Mme Teresa Omondi-Adeitan, Directrice exécutive adjointe et responsable des programmes du FAWE Afrique, Mme Fraciah Kagu, Chargée du plaidoyer et des partenariats du FAWE Afrique, et Mme Fatimata Kane, Chargée de programme du FAWE Afrique, posent avec le ministre malien de l’Éducation dans les bureaux du ministère à Bamako, au Mali.

à ses statuts, a organisé avec succès deux réunions du Conseil d’administration en 2024. Le Conseil d’administration du FAWE Afrique, composé d’éminents éducateurs et dirigeants du continent, assure la supervision, l’orientation stratégique et la responsabilité fiduciaire de l’ensemble du réseau. Les réunions du Conseil d’administration ont été l’occasion d’examiner les performances régionales du FAWE, sa viabilité financière et son orientation politique. Des décisions clés ont été prises pour rendre opérationnel le Plan stratégique 2024-2028, renforcer la collaboration entre les Antennes nationales et affiner le programme de plaidoyer du FAWE au niveau continental.

Tout au long de ces processus, l’engagement du FAWE

(en bas à droite) Le personnel du FAWE Sénégal et du FAWE WASRO dans les bureaux du ministère de l’Éducation à Dakar, au Sénégal. De gauche à droite : Mme Ndeye Fatou Diouf, Mme Ndeye Oumou, Mme Khairy Sall Diouf, Mme Adama Mbaye et Mme Fatimata Kane.

en faveur d’une gouvernance inclusive et participative est resté clair. Les Assemblées générales et les réunions du Conseil d’administration ne sont pas simplement des exercices administratifs - ce sont des espaces essentiels où les visions sont affinées, les partenariats sont renforcés et l’énergie collective est exploitée pour promouvoir l’éducation des filles et des femmes en Afrique.

Dans un paysage où la gouvernance est souvent le facteur de différenciation entre la vision et l’impact durable, le FAWE continue d’être un phare de la façon dont une gouvernance forte, transparente et axée sur les valeurs peut transformer des vies à travers les générations.

(En haut) Membres du Conseil d’Administration du FAWE Afrique.

Renforcer le réseau du FAWE: Renforcement des capacités pour créer un impact

Conformément à l’objectif stratégique 3 du FAWErenforcer les capacités institutionnelles et améliorer l’efficacité opérationnelle du réseau du FAWE - deux formations essentielles sur le renforcement des capacités ont été organisées en 2024. Ces sessions, qui ont eu lieu en Ouganda (avril 2024) et à Saly au Sénégal en mai 2024, ont rassemblé les Antennes nationales du FAWE afin de renforcer les compétences, les connaissances et la collaboration au sein du réseau.

Les formations ont couvert un large éventail de sujets essentiels à l’avancement de la mission du FAWE, notamment les stratégies de collecte de fonds, la communication efficace, la gestion des subventions, la gouvernance, le plaidoyer et la mise en œuvre des modèles éprouvés du FAWE. Ces sessions ont fourni aux Antennes nationales les outils nécessaires à la mobilisation des ressources, à l’amélioration des efforts de plaidoyer et au renforcement de la mise en œuvre des projets pour

un plus grand impact.

Grâce à l’apprentissage par les pairs et aux sessions dirigées par des experts, les participants ont approfondi leur compréhension des meilleures pratiques en matière de croissance et de durabilité organisationnelles. Les formations ont également favorisé la collaboration entre les pays , garantissant que le plaidoyer et les interventions programmatiques du FAWE restent solides, fondés sur des preuves et adaptés aux besoins des filles et des femmes en Afrique.

En investissant dans son réseau, le FAWE continue à construire une base plus solide pour réaliser sa vision d’un système éducatif équitable et inclusif en matière de genre dans le continent. Ces initiatives de renforcement des capacités témoignent de l’engagement du FAWE à doter ses équipes des connaissances et des compétences nécessaires pour susciter un changement durable dans le domaine de l’éducation.

Le personnel du FAWE Afrique lors de la réunion de lancement de la Phase II du programme FAWE/Fondation Mastercard qui s’est tenue à Mbale, en Ouganda.

Le personnel du FAWE des antennes nationales, le personnel du FAWE Afrique et les membres du Conseil d’administration du FAWE Afrique lors d’une réunion de renforcement des capacités à Saly, au Sénégal.

Le personnel du FAWE de toute l’Afrique pose pour une photo de groupe lors de la réunion de lancement de la Phase II du programme FAWE/Fondation Mastercard qui s’est tenue à Mbale, en Ouganda.

CHAPITRE

Transformer Les Vies Grâce À L’éducation et aux Opportunités

Accorder une deuxième chance: La Phase II du programme FAWE-Fondation Mastercard

Que représente le programme?

Lancé en 2024, la Phase II du Programme FAWE- Fondation Mastercard, intitulé Second Chance Pathways for Increased Access to Tertiary Education for Marginalized Young Women and Men (Parcours de deuxième chance pour améliorer l’accès à l’enseignement supérieur des jeunes femmes et hommes marginalisés), est une initiative transformatrice d’une durée de sept ans (20242030) mise en œuvre dans 10 pays africains: Ouganda, Rwanda, Zambie, Malawi, Ghana, Liberia, Tanzanie, Zimbabwe, Éthiopie et Sénégal.

Le programme cible 10 550 jeunes femmes et hommes âgés de 15 à 25 ans, en mettant délibérément l’accent sur l’atteinte des groupes marginalisés, notamment les jeunes handicapés et les réfugiés, qui représentent 10 à 15 % de la population cible. Ledit programme cherche à améliorer l’accès à l’enseignement supérieur et à la formation professionnelle pertinente, en créant des voies viables vers un travail digne, l’entreprenariat et l’apprentissage tout au long de la vie.

Ancré dans l’engagement du FAWE en faveur de l’innovation et de l’équité, le programme s’aligne sur la stratégie “Young Africa Works” de la Mastercard Foundation et sur son cadre de programmation plus large en matière d’éducation et de transitions, qui prévoit que 30 millions de jeunes Africains, en particulier des femmes, auront un emploi digne d’ici 2030.

Lancement officiel dans quatre pays

L’année de sa création, le programme a été lancé en Ouganda, en Éthiopie, en Zambie et au Malawi, à l’issue d’un processus rigoureux de planification et d’intégration. Ces lancements sont le fruit d’une coordination et d’une collaboration étroites avec les parties prenantes locales, notamment les ministères de l’éducation, les institutions publiques et les partenaires de la société civile.

L’engagement des parties prenantes a mis l’acent sur l’élimination des obstacles systémiques à l’enseignement supérieur, en particulier le manque d’opportunités de transition qui aident les jeunes défavorisés à passer de l’enseignement secondaire à l’enseignement supérieur. S’appuyant sur les leçons tirées de la Phase I en Ouganda, où les programmes de transition ont considérablement amélioré l’accès à l’université et aux filières d’EFTP, le FAWE est en train d’étendre ce modèle de plaidoyer à huit autres pays.

En échangeant avec les ministères de l’éducation, les conseils nationaux de l’enseignement supérieur, les organismes d’accréditation des programmes d’études, les universités et les institutions d’EFTP, le FAWE jette les bases de l’institutionnalisation des opportunités de la deuxième chance. Ces engagements de haut niveau sont essentiels pour créer un environnement politique et des systèmes d’appui institutionnel qui permettent un accès équitable à l’enseignement supérieur.

(de gauche à droite) Mme Susan Opok-Tumusiime, Directrice Exécutive de l’antenne nationale du FAWE en Ouganda, Mme Lydia Madyirapanzi, Directrice Exécutive du FAWE au Zimbabwe (au centre) et Mme Antonia Mutoro, Directrice Exécutive de l’antenne nationale du FAWE au Rwanda (à droite) lors du lancement de la Phase II du programme FAWE/Fondation Mastercard en Éthiopie.

(à gauche): l’Honorable Madalitso Kambauwa Wirima, Ministre de l’Éducation du Malawi, et le Dr Martha Muhwezi, Directrice Exécutive du FAWE, lors du lancement de la Phase II du programme FAWE/Fondation Mastercard au Malawi.

(à gauche) M. Wesley Chabwera, Directeur Exécutif du FAWE au Malawi, Mme Susan Opok-Tumusiime, Directrice Exécutive du FAWE en Ouganda, M. Richard Chelagat, Directeur Administratif et Financier et du FAWE Afrique, le Dr Martha Muhwezi, Directrice Exécutive du FAWE Afrique, Mme Teresa Omondi-Adeitan, Directrice Exécutive Adjointe et responsable des programmes du FAWE Afrique, M. Costern Kanchele, Directeur Exécutif du FAWE Zambie, Mme Mary Mwakawago, Responsable de programme du FAWE Tanzanie, et Mme Lydia Madyirapanzi, Directrice Exécutive du FAWE Zimbabwe, lors du lancement de la phase II du programme FAWE/Fondation Mastercard en Zambie.

Les participants au lancement de la Phase II du programme FAWE/Fondation Mastercard en Ouganda posent pour une photo de groupe.

Anciens boursiers du FAWE, à savoir (de gauche à droite) Abayneh Abule, Abdurahman Mohammed, Maria Andualem, Kasech Dires et Fitsum Wendesen lors du lancement de la Phase II du programme FAWE/Fondation Mastercard en Éthiopie.

Le ministre de l’Éducation de Zambie, M. Douglas Syakalima, coupe le ruban symbolisant le lancement du plan stratégique du FAWE Zambie (2024-2028) en Zambie. Sont présents le professeur Enala Tembo Mwase, Président du Conseil d’administration du FAWE Zambie, la Directrice Exécutive du FAWE, le Dr Martha Muhwezi, (à gauche) le Dr Maggie Madimbo, membre du Conseil d’administration du FAWE Afrique, Mme Chiemelie Umenyiora, Responsable des affaires publiques et de la communication à la Fondation Mastercard, et Mme Teresa Omondi-Adeitan, Directrice Exécutive Adjointe et responsable des programmes du FAWE Afrique.

(de gauche à droite) Mme Naomi Kamitha, chargée de programme au FAWE Afrique, Mme Chiemelie Umenyiora, responsable des affaires publiques et de la communication à la Fondation Mastercard, et Dr Martha Muhwezi, Directrice Exécutive du FAWE.

(de gauche à droite) Mme Emily Gumba, Responsable des programmes au FAWE, M. Costern Kanchele, Directeur Exécutif du FAWE Zambie, et Mme Catherine Mwangi, Chargée des finances du FAWE Afrique.

Mme Emily Gumba, responsable de programme senior du FAWE (3eà gauche), pose avec le personnel du FAWE Éthiopie.

Inscription des jeunes femmes et des jeunes hommes issus de communautés défavorisées

D’ici à la fin de 2024, le programme s’est fixé pour objectif d’inscrire 1 100 participants dans les quatre pays de lancement et a presque atteint cet objectif avec 1 092 inscrits (789 femmes et 303 hommes), ce qui témoigne d’une forte dynamique depuis le début.

Ouganda: 500 étudiants inscrits

Éthiopie: 192 étudiants inscrits

Zambie: 200 étudiants inscrits

Malawi: 200 étudiants inscrits

Cette réussite est attribuée à l’efficacité des campagnes de mobilisation et de sensibilisation qui ont suscité une forte adhésion des communautés et encouragé les jeunes, en particulier les filles, à saisir l’opportunité d’une seconde chance d’éducation et d’une amélioration de leurs moyens de subsistance.

Une étape stratégique: le lancement du partenariat lors d’un événement parallèle de l’AGNU

Le programme a été officiellement lancé a l’échelle mondiale lors de l’événement Favoriser la parité: L’éducation inclusive pour un avenir durable, en marge de la 78e Assemblée générale des Nations unies à New York. Organisée par la Fondation Mastercard, cette réunion a rassemblé des ministères de l’éducation, des partenaires au développement, des représentants de la société civile et des agences multilatérales afin d’accélérer l’éducation inclusive pour les jeunes Africains.

La signature de la phase II du partenariat entre le FAWE et la Fondation Mastercard, qui réaffirme leur

vision commune de l’équité en matière d’éducation et de l’apprentissage sensible au genre, a été au cœur de cette rencontre.

Cette deuxième phase s’appuie sur l’héritage de la Phase I, qui a amélioré l’accès à une éducation de qualité pour des milliers de filles en Afrique. Avec une portée plus large et une inclusion plus profonde des populations marginalisées, la Phase II représente un engagement encore plus important pour transformer les systèmes éducatifs et s’assurer qu’aucun jeune n’est laissé pour compte.

La directrice Exécutive du FAWE, Dr Martha Muhwezi (3eà gauche), se joint à des partenaires et parties prenantes clés pour manifester leur solidarité lors d’un événement parallèle organisé par la Fondation Mastercard en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, aux États-Unis.

Le Programme de bourses d’études

FAWE/Fondation

Mastercard: Une lueur d’espoir pour les jeunes femmes et les jeunes hommes

Le FAWE, en partenariat avec la Fondation Mastercard, a permis à des jeunes gens doués sur le plan académique mais financièrement défavorisés, en particulier en Afrique, d’accéder à un enseignement secondaire et universitaire de qualité et pertinent. Les étudiants sélectionnés pour le programme bénéficient d’un ensemble holistique de soutiens financiers, sociaux et académiques tout au long de leurs études et lors de leurs transitions post-universitaires. Le programme est constitué d’un réseau mondial d’établissements d’enseignement et d’organisations à but non lucratif. En Éthiopie, le programme a touché un total de 800 jeunes femmes et hommes (600 filles et 200 garçons) tandis qu’au Rwanda, le programme a aidé 1200 jeunes femmes à obtenir une éducation de qualité tout au long de l’école secondaire et de l’université.

600

Des jeunes femmes éthiopiennes bénéficient du programme de bourses FAWE/ Mastercard Foundation

1,200

200

Des jeunes hommes en Éthiopie ont bénéficié du programme de bourses FAWE/ Mastercard Foundation

Les jeunes femmes soutenues par le programme bénéficient d’une éducation de qualité tout au long de leurs études secondaires et universitaires au Rwanda.

Les participants au programme de bourses du FAWE/Fondation Mastercard lors de leur cérémonie de remise des diplômes à Kigali, au Rwanda.

272 boursiers du FAWE et de la Fondation Mastercard diplômés au Rwanda

Le 27 septembre 2024, le FAWE Rwanda a organisé une cérémonie émouvante pour célébrer la remise des diplômes et la réussite de 272 jeunes femmes qui faisaient partie du programme de bourses d’études, rendu possible grâce à un partenariat avec le FAWE Afrique et la Fondation Mastercard. Ces boursières ont obtenu leur diplôme à l’Université du Rwanda et à

l’INES Ruhengeri, marquant ainsi une étape importante dans leur parcours académique et personnel.

La remise des diplômes a été honorée par la présence d’éminents partenaires issus de ministères, de partenaires de développement, du secteur public, de membres du FAWE et d’anciens étudiants du FAWE, tous réunis pour célébrer cette étape importante.

L’événement a été empreint de joie et de fierté, car ces jeunes femmes ont non seulement achevé leurs études, mais ont également acquis des compétences cruciales utiles pour l’avenir. Grâce au soutien de la Fondation Mastercard. Cette bourse complète comprend les frais de scolarité, l’allocation, le mentorat, l’orientation professionnelle, la formation au leadership, les compétences en matière d’entrepreneuriat et le soutien à la création d’entreprise. Ces ressources ont préparé les diplômés à entrer avec confiance dans la prochaine phase de leur vie, qu’il s’agisse d’entrer sur le marché du travail ou de poursuivre des études. Cette cérémonie de remise des diplômes a non seulement mis en lumière les réalisations individuelles de ces boursières, mais aussi l’impact qu’un soutien complet peut avoir sur la construction d’un avenir prospère pour les jeunes femmes au Rwanda.

Au cours de cette cérémonie, le FAWE Rwanda a récompensé le personnel qui a accompli un long et difficile parcours avec les boursières pendant une période de 10 ans depuis qu’elles ont rejoint le programme. Ils ont travaillé sans relâche et contribué à la réussite de ces boursières. Ces personnes, qui ne sont pas seulement des membres du personnel du FAWE Rwanda, ont travaillé et travaillent encore très dur pour s’assurer que ces boursiers reçoivent tout le soutien dont ils ont besoin et qu’ils se portent bien physiquement et psychologiquement, ils les suivent jour et nuit, quelle que soit l’heure, pour s’assurer que rien n’empêchera le boursier de bien réussir à l’école, et c’est pourquoi les boursiers les appellent Tantes et Oncles. Les boursiers les plus performants, qui ont été de grands leaders à

(En haut) L’Honorable Claudette Irere, Ministre d’État à l’Éducation du Rwanda, Mme Teresa Omondi-Adeitan, Directrice Exécutive Adjointe et responsable des programmes du FAWE Afrique, et Mme Antonia Mutoro, Directrice Exécutive du FAWE Rwanda, lors de la cérémonie de remise des diplômes du programme de bourses du FAWE/Fondation Mastercard à Kigali, au Rwanda.

divers égards, ont également été récompensés.

À ce jour, 704 jeunes femmes ont obtenu leur diplôme grâce à ce partenariat, dont plus de 75 % ont réussi à trouver un emploi digne et 29 % d’entre elles ont poursuivi des études supérieures. Cette réussite témoigne du pouvoir de l’éducation et de l’engagement d’organisations telles que le FAWE et la Fondation Mastercard Foundation à élever les jeunes femmes et à les aider à réaliser leurs rêves.

Des jeunes femmes ont obtenu leur diplôme grâce à ce partenariat, plus de 75 % d’entre elles ayant réussi leur transition vers un emploi décent et 29 % d’entre elles poursuivant leurs études supérieures à ce jour.

Le discours de clôture a été prononcé par la Ministre de l’Education, l’Honorable Irere Claudette, qui a félicité le FAWE Rwanda pour sa contribution essentielle à l’avenir du Rwanda et de l’Afrique. Elle a rappelé aux diplômés que l’obtention d’un diplôme implique de grandes responsabilités et les a exhortés à continuer à viser l’excellence, car ils sont la clé du progrès.

(En bas) Mme Teta Kayitaba, membre du Conseil d’Administration du FAWE Rwanda (à l’extrême droite), M. Daniel Mundeva, responsable du réseau du programme de bourses de la Fondation Mastercard, en compagnie du personnel du FAWE Rwanda lors de la cérémonie de remise des diplômes du programme de bourses du FAWE/Fondation Mastercard à Kigali, au Rwanda.

Tsedeke Wondesen, ancienne boursière du programme FAWE/Fondation Mastercard.

Wontesha Woma, ancienne boursière du programme FAWE/Fondation Mastercard.

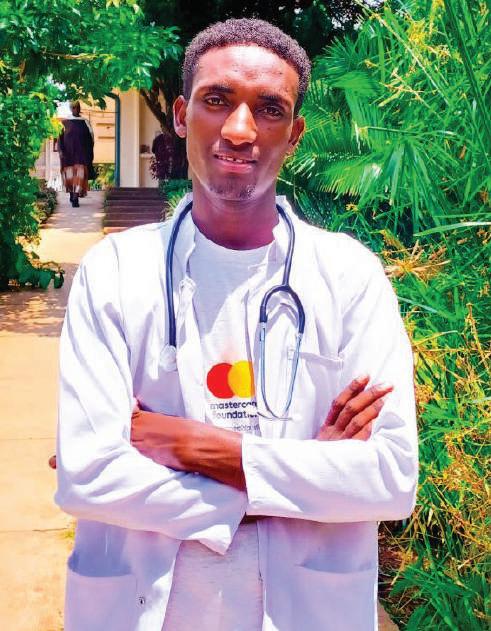

3 boursiers éthiopiens bénéficient d’une nouvelle chance en matière d’éducation

En Éthiopie voisine, FAWE-Éthiopie a obtenu une demande urgente d’aide grâce à son réseau d’anciens boursiers : trois étudiants en médecine risquaient de devoir abandonner leurs études en raison de difficultés financières. L’un d’entre eux avait déjà quitté l’école de médecine. Comprenant la gravité du problème, le FAWE Éthiopie est rapidement passé à l’action. Grâce à leur intervention, deux étudiants - Wontesha Woma et Tsedeke Wondesen - ont reçu une aide financière non liée aux frais de scolarité, notamment une allocation mensuelle, des frais médicaux, du matériel pédagogique, des fournitures sanitaires et des vêtements, ce qui leur a permis de poursuivre leurs études sans interruption. Quant au troisième étudiant, Habtamu Abebe, qui avait déjà abandonné ses études, il a bénéficié d’une aide financière pour poursuivre ses études en gestion d’entreprise jusqu’à ce qu’il passe à l’école nationale de l’armée de l’air, où ses dépenses ont été entièrement prises en charge par le gouvernement. Aujourd’hui, Wontesha et Tsedeke poursuivent leur parcours pour devenir médecins, tandis qu’Habtamu s’engage avec confiance dans une nouvelle voie. Leurs réussites témoignent de la puissance d’une intervention opportune et d’un dévouement sans faille à la formation des futurs professionnels.

Aujourd’hui, Wontesha et Tsedeke poursuivent leur parcours pour devenir médecins, tandis qu’Habtamu s’engage avec confiance dans une nouvelle voie. Leurs réussites témoignent de la puissance d’une intervention opportune et d’un dévouement sans faille à la formation des futurs professionnels.

Sindu Yitna, ancienne boursière du programme FAWE/ Fondation Mastercard.

D’un petit village à l’université de Woldial’histoire de Sindu Yitna

Sindu Yitna, une jeune femme tenace originaire d’un modeste village, a transformé les défis en une odyssée inspirante qui résonne à travers les générations. Élevée par sa mère dévouée à la suite de la disparition de son père, la poursuite de l’éducation par Sindu est un symbole de résilience. Surmontant les contraintes financières, les prouesses académiques de Sindhu l’ont conduite au FAWE en 2014, où elle a trouvé un soutien inestimable en matière d’orientation professionnelle et de conseil, de service de mentorat, de formation linguistique et d’autonomisation. Animée par sa passion pour l’apprentissage et sa détermination à surmonter les obstacles dans son village, Sindu a déménagé à Adama City où elle avait vécu dans la maison de sa tante. Son parcours académique s’est poursuivi à l’université de Woldia en 2010 E.C., marquant un pas décisif dans la quête de connaissance et de développement personnel

de Sindu. Tout au long de son parcours, la détermination inébranlable de Sindu et son engagement en faveur de l’éducation témoignent du pouvoir de transformation de la résilience et de la poursuite de ses aspirations.

Alors qu’ils étaient à l’Université de Woldia, Sindu et Rahel Tekalign, anciens boursiers du FAWE, se sont lancés dans une mission visant à unir les étudiants au-delà des divisions sociétales. Leur vision s’est concrétisée par la création du club d’éthiopianisme, un symbole d’unité célébrant la riche histoire de l’Éthiopie.

Sindu Yitna, une jeune femme tenace originaire d’un modeste village, a transformé les défis en une odyssée inspirante qui résonne à travers les générations.

Le club d’éthiopianisme, né de leur vision, visait à primer sur les divisions ethniques et à favoriser la capacité des étudiants à résoudre les problèmes. L’association était un bastion de l’unité, organisant des célébrations et contribuant au paysage culturel et littéraire. Leurs programmes allaient de l’exploration de la littérature historique à l’organisation de débats d’experts, en passant par l’organisation d’événements caritatifs destinés à aider les enfants des rues et les personnes démunies. Le sens du leadership et le dévouement inébranlable de Sindhu l’ont distinguée et lui ont valu d’être reconnue à l’intérieur et à l’extérieur de l’université. Sa participation à des programmes culturels, ses expressions poétiques et son engagement dans des actions caritatives sont devenus emblématiques de son caractère. Cherchant à étendre son impact, Sindu s’est plongée dans une formation à la gestion de programmes en ligne, ce qui témoigne de sa résilience et de sa détermination.

Améliorer la vie des jeunes filles kenyanes: le projet

Imarisha Msichana

La grossesse chez les adolescentes reste un défi important au Kenya, en particulier à la suite de la pandémie du COVID-19. Pour y remédier, le FAWE Kenya, en partenariat avec la Fondation Mastercard, met en œuvre le projet Imarisha Msichana dans 20 comtés, dont Migori, Homa Bay, Siaya, Busia, Nairobi, Machakos, Kiambu et au-delà. Cette initiative transforme la vie de milliers de filles en les sensibilisant à l’éducation sexuelle, en favorisant la réinsertion des mères adolescentes dans les écoles et en améliorant la culture numérique des apprenants.

L’une des principales stratégies à l’origine de ce changement est le modèle d’autonomisation TusemeFAWE qui encourage les filles et les garçons à s’élever contre les obstacles à l’éducation. En réponse à l’ère numérique, le FAWE a numérisé le modèle Tuseme, élargissant ainsi sa portée et son impact. La phase pilote au Kenya a touché 160 écoles, formé 8 000 apprenants à la culture numérique et à la sécurité en ligne, et inscrit plus de 15 000 élèves à l’application Tuseme pour une formation en ligne.

Le projet a permis à plus de 5 000 mères adolescentes de retourner à l’école, réclamant ainsi leur droit à l’éducation et à l’avenir. Notamment, 153 de ces filles ont reçu des bourses complètes, couvrant plus que les frais de scolarité et assurant un soutien holistique.

Le projet Imarisha Msichana a également renforcé la collaboration multisectorielle, en engageant les parties prenantes dans les 20 comtés pour renforcer les systèmes d’orientation et promouvoir la santé et les droits sexuels et reproductifs (SDSR). Une étape importante a été le lancement du rapport d’analyse de la situation sur les grossesses chez les adolescentes,

(En haut) Mme Ruth Oloo, Responsable du programme Genre à la Fondation Mastercard, avec Mme Emily Gumba, responsable principale de programme au FAWE, lors du lancement du rapport d’analyse situationnelle du programme Imarisha Msichana sur les grossesses chez les adolescentes au Kenya et de la remise des prix des médias à Nairobi, au Kenya.

qui a rassemblé les parties prenantes, y compris les responsables gouvernementaux et les partenaires au développement, afin d’éclairer la politique et l’action. Dans un effort supplémentaire pour maintenir l’impact, le projet a déployé une composante d’engagement des médias et de récompenses, formant les journalistes à des reportages sensibles au genre et reconnaissant ceux qui ont fait prevue d’excellence dans la mise en lumière de l’éducation des filles et des questions de genre. À l’avenir, l’application Tuseme, actuellement testée au Kenya, devrait être déployée à l’échelle du continent, afin que des milliers d’autres jeunes Africains aient accès à cette plateforme numérique transformatrice. Vous trouverez ci-dessous des histoires de changement résultant du programme.

Le triomphe de Mary contre des forces presque insurmontables

Voici Mary Wanjiru Mbugua, originaire de la ville de Murungaru à Kinangop, dans le comté de Nyandarua, dont l’histoire ne ressemble à aucune autre. Mary n’était qu’une adolescente lorsqu’elle est tombée enceinte en 2020. Elle a perdu tout espoir de réaliser son rêve de terminer ses études lorsqu’elle a été contrainte d’abandonner l’école, ses parents ne pouvant subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant.

En juin 2022, sa vie s’est améliorée lorsqu’elle est retournée à l’école. Elle a rejoint le club Tuseme où elle a été encadrée et soutenue pour faire face à sa situation unique de mère étudiante adolescente, ce qui lui a valu les moqueries et les railleries de ses camarades de classe. Elle a pu reprendre espoir et confiance, et a finalement été élue présidente du club TUSEME, où elle a défendu la protection des filles contre les abus et les grossesses précoces, la participation des filles à l’enseignement des STIM et la conservation de l’environnement avec le soutien du Mouvement Ceinture Verte. Elle a également été élue à la tête de l’école, inspirant d’autres filles à devenir des leaders.

En 2024, Mary passe ses examens KCSE à l’école secondaire de Murungaru et obtient la moyenne de B. Ces excellents résultats lui permettront d’obtenir une place dans l’une des universités kenyanes dans le cadre des stages en cours. Elle envisage d’obtenir une licence en sciences infirmières et d’être un modèle pour les jeunes filles, en leur montrant qu’en dépit de

leur situation du passé, c’est possible d’atteindre ses objectifs. Avec le soutien d’organisations telles que le FAWE, elle souhaite devenir mentor afin d’aider les mères adolescentes à se réinscrire à l’école et à renouer avec leurs rêves. La direction de l’école lui a offert une opportunité où elle sert actuellement de mentor à ses pairs.

En ses propres termes, Mary déclare,

Je voudrais remercier le FAWE pour sa contribution à l’autonomisation des filles et des femmes. Tout le bien que vous faites continuera à transformer la jeune fille et la société en général. Je suis convaincue que pour de nombreuses filles, le FAWE est comme une oasis. Vous avez donné de l’espoir à celles d’entre nous qui ne voyaient que l’obscurité sur leur chemin. Je vous remercie personnellement de tout cœur de m’avoir permis de faire partie de votre histoire. Le voyage jusqu’à la Conférence de la Campagne Gender is My Agenda, au Ghana, pour représenter le FAWE lors du lancement du Manuel du FAWE sur la violence basée sur le genre en milieu scolaire (SRGBV) en juillet 2024, a été l’apogée du rêve de toute écolière. Continuez à tenir la lumière pour les autres. Que Dieu vous bénisse énormément. Merci. Mary Wanjiru Mbugua

Alors que les étudiants font face aux défis de la vie, on remarque que les flux et les reflux de la vie présentent un caractère unique. Les clubs Tuseme ne sont pas seulement réservés aux mères adolescentes qui ont obtenu une seconde chance d’éducation en retournant à l’école. L’histoire de Sharlyne ci-dessous montre comment Tuseme a été une bénédiction de la manière la plus inattendue qui soit.

Mary Mbugua, participante au programme Imarisha Msichana.

Sharlyne Achieng’, participante au programme

Imarisha Msichana.

Le meilleur gain de Sharlyne Achieng grâce aux clubs Tuseme

Sharlyne Achieng est originaire du comté de Bungoma. Son espoir de poursuivre ses études a été anéanti lorsque sa mère est décédée en 2020, pendant les vacances de décembre. Elle a obtenu 313 points lorsque les résultats du KCPE ont été publiés quelques jours plus tard. Sa tante maternelle l’a accueillie, mais au lieu de l’emmener à l’école, elle a été contrainte à travailler comme serveuse dans un bar local, où elle a été arrêtée pour avoir travaillé comme mineure. Sharlyne s’est enfuie après avoir été libérée pour aller chez son oncle maternel qui l’a inscrite à l’école secondaire. Cette expérience a malheureusement été de courte durée, car elle a dû abandonner momentanément l’école en raison de problèmes familiaux. Sharlyne a alors trouvé un bienfaiteur qui l’a ramenée à l’école où elle a rejoint le club Tuseme.

Avec d’autres membres, Sharlyne Achieng s’est profondément impliquée dans les activités du club. Les membres ont commencé à parler des difficultés qui les affectaient et, avec les conseils spécialisés des parrains, ils ont commencé à partager leurs expériences, y compris les obstacles scolaires et sociaux à leur développement. C’est à ce moment-là que Sharlyne a fait part de ses difficultés aux membres du club. Elle avait été sauvée par un bienfaiteur qui ne pouvait cependant pas payer ses frais de scolarité. Grâce au club, elle a réussi à trouver un autre bienfaiteur qui l’a aidée à payer ses frais de scolarité.

Bientôt, la vie sociale et scolaire de Sharlyne a commencé à évoluer positivement. Avec la garantie d’un logement et du paiement des frais de scolarité, elle a commencé à améliorer son travail scolaire. Sur le plan social, elle a acquis la confiance nécessaire pour dire NON aux activités socioculturelles qui nuisent au bien-être et au développement d’une jeune fille. Grâce à sa participation

active, elle a représenté le club dans divers forums organisés par le FAWE dans le comté.

Avant de rejoindre le Tuseme Club, ses résultats étaient de l’ordre de la moyenne de D+ et moins, mais elle a commencé à s’améliorer. Son comportement était exemplaire à l’école, ce qui lui a permis de guider d’autres élèves. Sharlyne a passé le KCSE en 2024 et a obtenu la moyenne de C+, ce qui lui a permis d’entrer directement à l’université. Elle souhaite faire carrière dans le secteur de la santé.

Interrogée lors de la réunion d’évaluation d’Imarisha Msichana, Sharlyne a déclaré: “Le club Tuseme est une bénédiction,

Le club Tuseme est une bénédiction pour moi, je n’ai jamais eu le courage de me tenir devant les gens et de prendre la parole en public, mais grâce au club Tuseme et aux enseignements du club, j’ai acquis le courage de parler des problèmes qui me touchent, je n’avais pas d’endroit où rester, mais grâce à Tuseme, j’ai pu obtenir l’aide d’un bienfaiteur pour payer mes frais de scolarité et un endroit où me sentir chez moi”, a déclaré Sharlyne lorsqu’elle a raconté son histoire lors de la réunion d’évaluation de l’IMP à Bungoma, en 2024. Sharlyne Achieng

Les histoires de Mary et de Sharlyne sont quelques-unes des nombreuses histoires positives qui ont émergé de l’installation des clubs Tuseme dans les écoles du Kenya. Chaque élève qui rejoint le club a une histoire positive unique à raconter sur l’impact du club dans sa vie et celle de ses proches. Les clubs Tuseme sont un cadeau qui ne cesse d’être offert.

Promouvoir les

meilleures pratiques journalistiques tenant compte de l’égalité des sexes

Les médias sont un élément essentiel de la communication telle que nous la connaissons aujourd’hui. Ceux-ci jouent un rôle essentiel en informant, en persuadant et en changeant la culture du public sur diverses questions d’actualité. Ils ont été en première ligne dans la lutte contre les grossesses chez les adolescentes et les mariages précoces en Afrique, en particulier au Kenya. Toutefois, les êtres humains n’existent pas dans le vide, car ils sont le produit de leur société et de leur environnement. Il est donc probable que même lorsque les journalistes écrivent des articles sur des sujets tels que la grossesse des adolescentes et le mariage précoce, des préjugés et des stéréotypes personnels peuvent apparaître. C’est pour cette raison que le FAWE, par l’intermédiaire du FAWE Kenya, a organisé une formation pour 60 journalistes sur la rédaction et le reportage sensible au genre. Tirée des 20 comtés où le programme Imarisha Msichana est mis en œuvre, cette activité visait à doter les journalistes des compétences nécessaires pour couvrir des sujets portant sur le genre de manière responsable et respectueuse de la dignité humaine.

Les participants étaient des représentants de journalistes travaillant dans la presse écrite, l’audiovisuel et les médias sociaux, issus de diverses maisons de presse locales et internationales, ainsi que des journalistes indépendants.

Dans le but de reconnaître et de promouvoir l’excellence en matière de reportage sensible au genre, le FAWE a organisé une cérémonie de remise des prix aux médias afin de récompenser les journalistes formés qui ont fait preuve d’un engagement et d’une excellence remarquables pour mettre en lumière les questions de genre dans leurs reportages. L’événement a été le point culminant des efforts visant à encourager les reportages inclusifs qui amplifient les voix des groupes marginalisés et promeuvent l’équité en matière de genre. Au total, 45 articles ont été soumis par des journalistes des comtés où nos projets sont mis en œuvre, ce qui témoigne d’une grande diversité de récits et de reportages percutants. Un jury indépendant, composé de journalistes expérimentés du Conseil des médias du Kenya et de l’Association des femmes dans les médias du Kenya (AMWIK), a examiné les candidatures. Les critères d’évaluation étaient les suivants: la pertinence et l’impact de l’article

La profondeur de la recherche et l’exactitude des faits

Approches novatrices en matière de narration

L’éthique du reportage et la sensibilité au genre.

Nancy Kering, journaliste de Citizen TV, a remporté le concours. Son reportage a mis en lumière le nombre de filles qui se marient avant l’âge de 18 ans, peu après avoir subi des mutilations génitales féminines (MGF) dans le comté de Kajiado, au Kenya. Dans son article, Nancy a présenté les efforts entrepris par le FAWE dans la lutte contre le mariage des enfants et les mutilations génitales féminines, tels que la création de clubs Tuseme dans les écoles et le plaidoyer en faveur de la réinsertion des mères adolescentes à l’école.

Le FAWE, par l’intermédiaire de l’équipe du programme Imarisha Msichana et des journalistes, a établi une formidable relation de travail. Les journalistes se sont également engagés à améliorer et à accroître leurs reportages sur les questions de genre.

Regardez le Reportage Gagnant Ici.https://www. youtube.com/ watch?v=7sr8oB9x_

La journaliste de Citizen TV Nancy Kering (à gauche) reçoit un prix d’excellence pour ses reportages sur les questions de genre de la part de Mme Catherine Matara, représentante du ministère de l’Éducation du Kenya, lors du lancement du rapport d’analyse de la situation sur les grossesses chez les adolescentes au Kenya et de la remise des prix des médias du programme Imarisha Msichana.

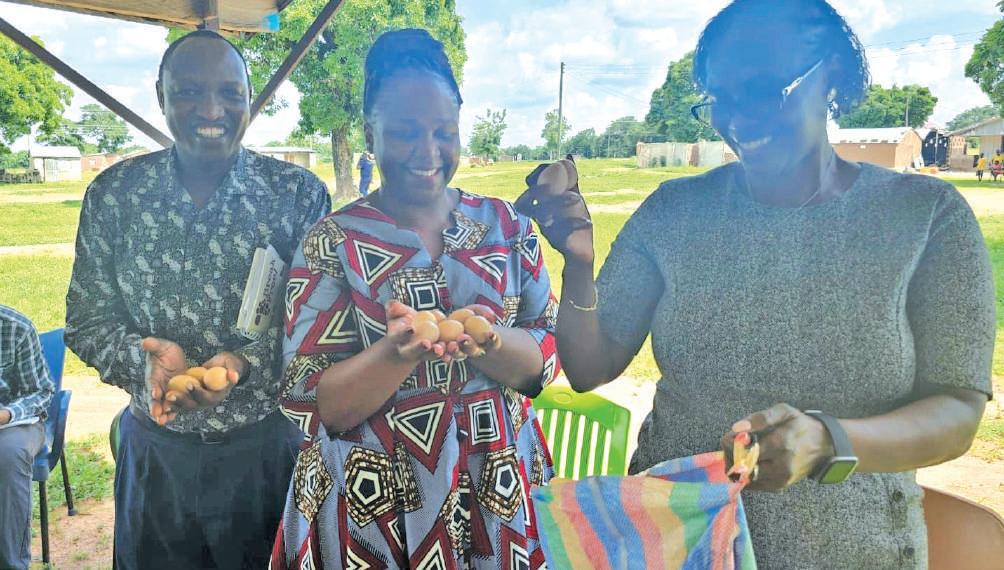

(De gauche à droite) M. Richard Chelagat, Directeur Administratif et Financier du FAWE, le professeur Hazel Mumbo, Trésorière honoraire du Conseil d’Administration du FAWE, et Mme Teresa Omondi-Adeitan, Directrice Exécutive adjointe et responsable des programmes du FAWE Afrique, reçoivent des œufs de la communauté ghanéenne.

SHARE: Promouvoir l’égalité des sexes et les droits de santé en Afrique

Le programme SHARE (Sexual Health and Reproductive Education - Éducation à la santé sexuelle et reproductive) continue de promouvoir l’égalité des sexes et les droits à la santé des filles et des jeunes femmes marginalisées au Ghana et en Ouganda. Ancré dans des solutions communautaires, le programme, fondé par Affaires mondiales Canada, autonomise les jeunes femmes et renforce les systèmes locaux afin de soutenir leurs droits, leur éducation et leur bien-être.

En Ouganda, le FAWE a facilité la réintégration scolaire de 247 filles, les aidant à reprendre leurs études après des périodes d’interruption, souvent dues à des grossesses précoces ou au travail des enfants. L’adoption d’un règlement local dans le district de Buyende, interdisant la pêche des enfants et les marchés de nuit - deux activités connues pour exposer les filles à l’exploitation et à l’abandon scolaire - a constitué une avancée politique significative.

En outre, 53 jeunes femmes ont été dotées de compétences de vie essentielles et d’un soutien psychosocial, tandis que 71 membres de la communauté de pratique ont été formés au leadership féminin et aux stratégies de plaidoyer. Ces efforts permettent de mettre en place un solide réseau de base qui s’engage

à promouvoir les systèmes d’éducation et de santé sensibles au genre.

Au Ghana, les efforts de plaidoyer ont mis l’accent sur la remise en question des normes sociales défavorables aux femmes et sur la lutte contre les causes profondes des grossesses chez les adolescentes, de la violence basée sur le sexe et de l’inefficacité des soins parentaux. Le programme a formé 78 dirigeants communautaires à la santé et aux droits sexuels et reproductifs (SDSR), leur dotant les moyens de mener des conversations et des interventions éclairées au sein de leurs communautés.

En outre, 21 journalistes ont été formés à plaider en faveur de la santé et des droits sexuels et reproductifs des adolescents, en mettant l’accent sur des reportages tenant compte des spécificités de chaque sexe. Cela a conduit à un changement notable dans les repportages des médias, mettant en évidence une couverture responsable et basée sur les droits des questions touchant les filles et les jeunes femmes.

Le programme SHARE est un exemple puissant de la manière dont le plaidoyer collectif, le leadership local et l’autonomisation des jeunes peuvent créer des environnements où les filles sont protégées, soutenues et habilitées à s’épanouir.

M. Richard Chelagat, Directeur Administratif et Financier du FAWE, et le professeur Hazel Mumbo, Trésorière Honoraire du Conseil d’administration du FAWE, lors d’une réunion au Ghana.

(De gauche à droite) – Le chef suprême de la région traditionnelle de Bongo, dans le nord-est du Ghana, Nana Baba Salifu Atamale Lemyaarum, en compagnie de M. Martin Okhako, chargé de programme au FAWE. L’équipe du FAWE a rendu une visite de courtoisie au chef dans le cadre du programme SHARE.

L’information se rapproche des communautés au Ghana