Pasión por la vida

Homenaje a las instituciones de salud y a sus profesionales

Este libro cuenta con el aval de la Academia Nacional de Medicina - Buenos Aires y el reconocimiento de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires.

Edición general: Nora Bär

Investigación periodística y textos: Martín De Ambrosio

Dirección editorial: Juan Manuel Duhalde

Asesoramiento editorial: Gigliola Zecchin (Canela)

Arte y diseño gráfico: Daniela Coduto y Ariana Jenik

Asesoramiento de contenidos: Dr. David Peña

Investigación y edición fotográfica: Silvia Gabarrot

Traducción al inglés: Camila Rufino

Producción gráfica: Daniela Coduto y Ariana Jenik

Corrección: Irene Domínguez

Producción general: Canela Producciones SA

Supervisión editorial: Laboratorios Bagó. Relaciones Institucionales

Bär, Nora

Pasión por la vida : homenaje a las instituciones de salud y sus profesionales / Nora Bär ; Martín De Ambrosio ; Contribuciones de Silvia Gabarrot ; Daniela Coduto ; Editado por Gigliola Zecchin ; Juan Manuel Duhalde ; Fotografías de Marcelo Gurruchaga.1a edición especial. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Laboratorios Bagó, 2025. 160 p. ; 30 x 22 cm.

Edición para Laboratorios Bagó

ISBN 978-631-90209-2-2

1. Historia Argentina. I. Gabarrot, Silvia, colab. II. Coduto, Daniela , colab. III. Zecchin, Gigliola, ed. IV. Duhalde, Juan Manuel, ed. V. Gurruchaga, Marcelo, fot. VI. Título. CDD 982

ISBN 978-631-90209-2-2

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio, sin permiso escrito de los titulares del copyright.

Queda hecho el depósito que previene la ley 11.723. ©2025, Laboratorios Bagó SA

Carta presentación 7

Palabras preliminares 9

Prólogo, Dr. Miguel Luis Podestá 11 01 02 03 04 05 06 07 08

Allá lejos y hace tiempo… 16

Hospitales históricos y emblemáticos 32

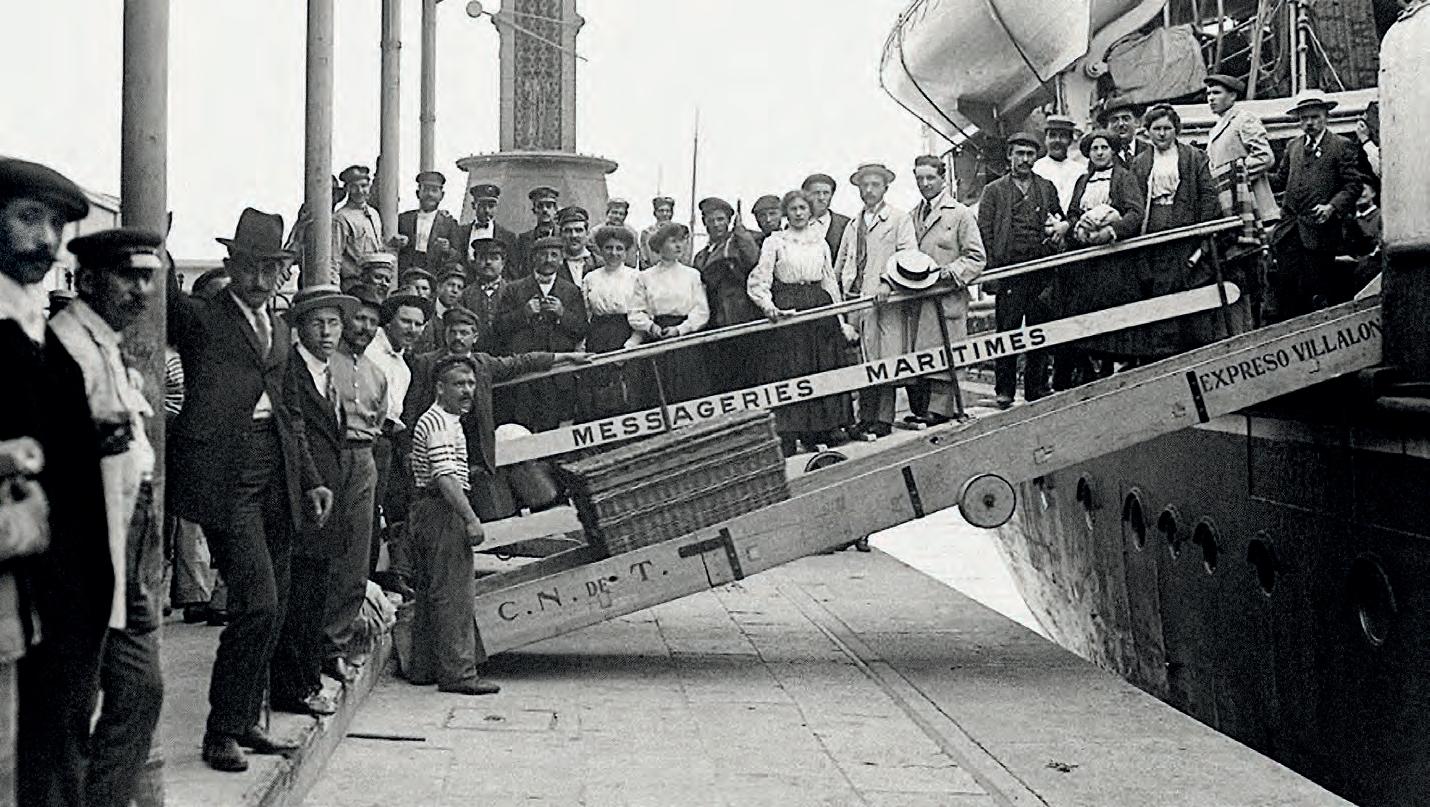

Los hospitales que nacieron con la marea inmigratoria 52

Hospitales especializados, de alta complejidad y centros de referencia 70

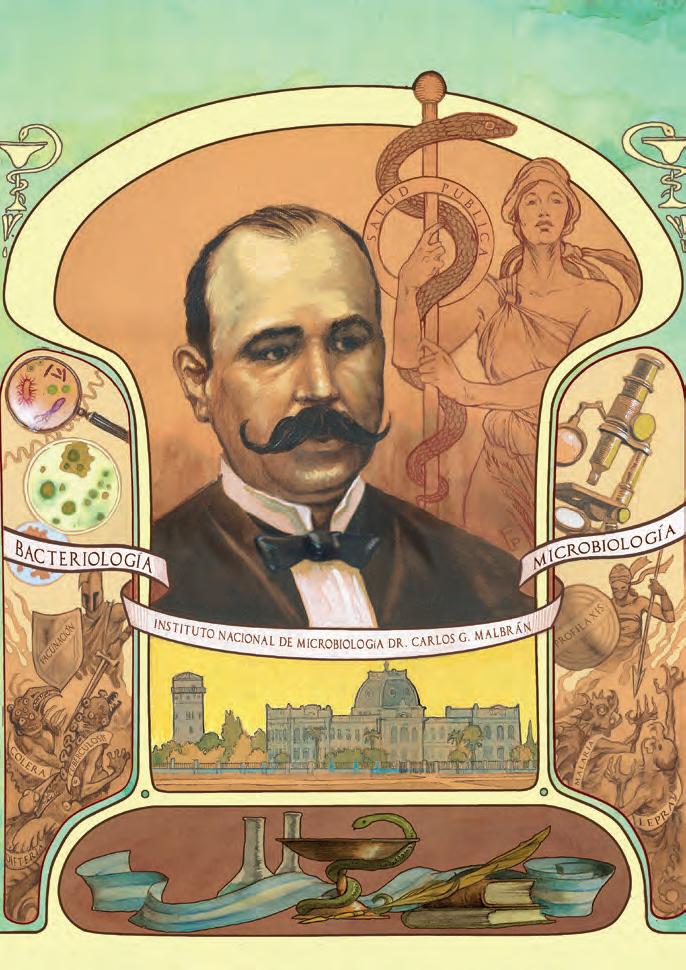

Centros de investigación 90

Cuidar y curar en contextos extremos 104

Hospitales universitarios: formación, práctica y asistencia 120

Los hospitales del futuro 134

Traducción al inglés 152

Bibliografía 157

Créditos fotográficos 158

Agradecimientos 159

Al seleccionar la temática de cada uno de los libros que integran la Colección Bagó, buscamos profundizar en aspectos que definen nuestra identidad y configuran nuestro pasado, presente y futuro como sociedad.

Con este espíritu presentamos en esta ocasión Pasión por la vida. Homenaje a las instituciones de salud y a sus profesionales , una obra que profundiza sobre el virtuoso ecosistema de atención médica de todo el país que sostiene con vocación, conocimiento y dedicación el bienestar de nuestra comunidad.

Los orígenes de los hospitales, sus historias, su relación con las oleadas inmigratorias, los profesionales que les dan vida, su rol en la enseñanza, los centros especializados y de investigación, sus capacidades en contextos extremos, los cambios que exige el futuro son algunos de los temas que proponemos en este revelador recorrido.

Esta publicación cuenta con la dirección editorial de la reconocida periodista científica Nora Bär, el prólogo del presidente de la Academia Nacional de Medicina, Dr. Miguel L. Podestá, y la asesoría editorial de Gigliola Zecchin (Canela) junto con el aval de la Academia Nacional de Medicina y el reconocimiento de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires.

A través de datos, anécdotas e imágenes esta crónica nos permitirá redescubrir la intensa relación entre profesionales y auxiliares del arte de curar y sus pacientes en los más diversos ámbitos creados como redes de protección. Espacios donde nuestro país ha sido a menudo pionero y modélico, para el que aspiramos un futuro de innovación y eficiencia.

Los invitamos a recorrer esta obra que, como explicita su título, quiere convertirse en un pequeño homenaje a estas instituciones argentinas que nacieron, se desarrollan y avanzan hacia el futuro con el pulso que marcan los profesionales que nutren, día a día, la creencia en un mañana cada vez más saludable para todos.

When selecting the topic for each of the books included in the Bagó Collection, our purpose is to explore the aspects that define our identity and that shape our past, our present and our future as a society.

It is in this spirit that we present now Passion for Life. A Tribute to Healthcare Institutions and their Professionals (Pasión por la vida. Homenaje a las instituciones de salud y a sus profesionales), a work that delves into the virtuous ecosystem of health care throughout Argentina, an ecosystem that supports the welfare of our community with vocation, knowledge, and dedication.

The origins of hospitals, their history, their relationship with the immigration waves, the professionals that bring life to hospitals, their role in teaching, the specialized and research centers, their capacities in extreme contexts, the changes required by the future... These are just some of the topics that we suggest in this revealing journey.

This publication has the editorial management of the renowned scientific journalist Nora Bär, the foreword of the president of the National Academy of Medicine, Dr. Miguel L. Podestá, and the editorial consulting of Gigliola Zecchin (Canela), as well as the endorsement of the National Academy of Medicine and the recognition of the Buenos Aires National Academy of Sciences.

Through the data, anecdotes, and images included in this work, this chronicle will help us rediscover the intense relation between professionals and assistants in the art of healing and their patients in the most diverse environments created as protection networks. Sectors where our country has often been a pioneer and a model and for which we desire a future of innovation and efficiency.

We invite you to explore this work which, as stated in the title, seeks to be a small tribute to those Argentine institutions that were born and that develop and advance towards the future with the pace set by the professionals who foster every day the belief of an increasingly healthy tomorrow for everyone.

Acd. Lic. Sebastián Bagó

Acd. Dr. Juan Carlos Bagó

La belleza geométrica de las escaleras del Hospital de Clínicas José de San Martín, Ciudad de Buenos Aires.

Alo largo de la existencia, a todos nos toca transitar por los pasillos de un hospital. Sin embargo, pocos sospechamos lo que se esconde detrás de ese mundo de seres que, desde las primeras horas del día, fluyen como la marea hacia sus salas en busca de alivio para dolencias leves o graves. Cada uno de ellos es un corazón palpitante qu e marca el compás de la vida, donde la fragilidad humana, la empatía y la entrega son el telón de fondo de alegrías y tristezas, y donde se establece ese vínculo reparador entre médicos y pacientes. Todos ellos enhebran el sistema nervioso de la salud argentina.

Este libro, que nos ha confiado Laboratorios Bagó, invita a recorrer el sendero a través del cual estos y otros centros de salud se fueron engarzando a todo lo largo y ancho del país desde los tiempos de Pedro de Mendoza en que, según cuenta Ángel Jankilevich en Hospital y Comunidad, habían venido “los hombres con tanta flaqueza que todos los trabajos cargaban en las pobres mujeres, ansi en lavarles las ropas como en curarles, hacerles de comer lo poco que tenían, limpiarlos, hacer zentinela, rondar los fuegos”. Primero, la caridad y la fe; luego, las grandes epidemias y las necesidades de poblaciones olvidadas moldearon su infraestructura y, ya en el siglo pasado, la visión de antiguos pioneros sentó las bases para su crecimiento y dio paso a la ciencia.

La travesía comienza en el Buenos Aires colonial, con aquellos primeros centros de socorro donde la asistencia médica era un acto de piedad, a menudo a cargo de órdenes religiosas. Eran tiempos en los que las prácticas tradicionales, la oración y la superchería se conjugaban en el tratamiento de la enfermedad. A poco de andar, e impulsados por visionarios que hoy son próceres de la medicina local, los hospitales fueron transformándose de meros hospicios en usina de conocimiento, observación, experimentación y recursos humanos.

A lo largo del siglo XX fueron el escenario de una revolución. La cirugía se volvió más segura, la farmacología avanzó a pasos agigantados y la tecnología diagnóstica transformó la práctica clínica. Los hospitales se diversificaron, especializándose para atender a personas de todas las edades, desde el parto y la infancia hasta la vejez, y desde las enfermedades más comunes hasta las más complejas. El sistema creció, se expandió y se fue adaptando a las demandas de un país —una cultura y una sociedad— en constante cambio. Según los datos más recientes del Registro Federal de Establecimientos de Salud (REFES), en la Argentina existen alrededor de 1500 instituciones públicas con internación, y un número algo mayor de clínicas y sanatorios privados. Esta obra explora unas 150 ubicadas en jurisdicciones de todo el territorio nacional, hasta en la Antártida. En ellas busca representar y homenajear a ese universo de atención médica que nos protege día a día.

Pero esta historia no trata solo sobre el pasado. Es también una mirada al futuro que ya se vislumbra con avances como la inteligencia artificial, la robótica, la telemedicina y la terapia génica, que ofrecen más herramientas al imprescindible rol del médico, y están redefiniendo el arte de curar al plantear nuevos horizontes y, también, nuevos desafíos.

Es, en suma, un viaje de descubrimiento. De esa trama elaborada por personajes, algunos anónimos y otros célebres, que los imaginaron, los construyeron, y trabajan cada día para que todos los que habitamos en suelo argentino tengamos derecho a la salud.

Nora Bär

Galería del Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano, Ciudad de Buenos Aires, 1910.

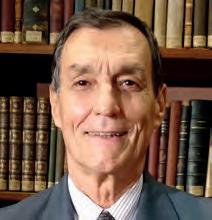

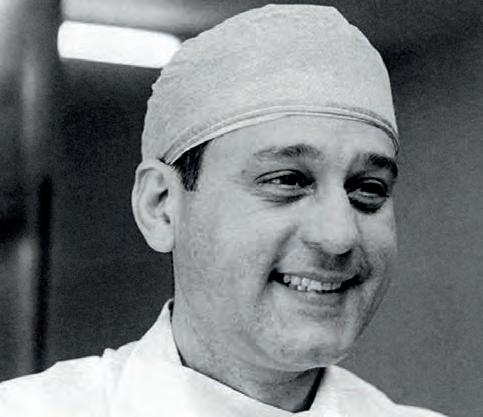

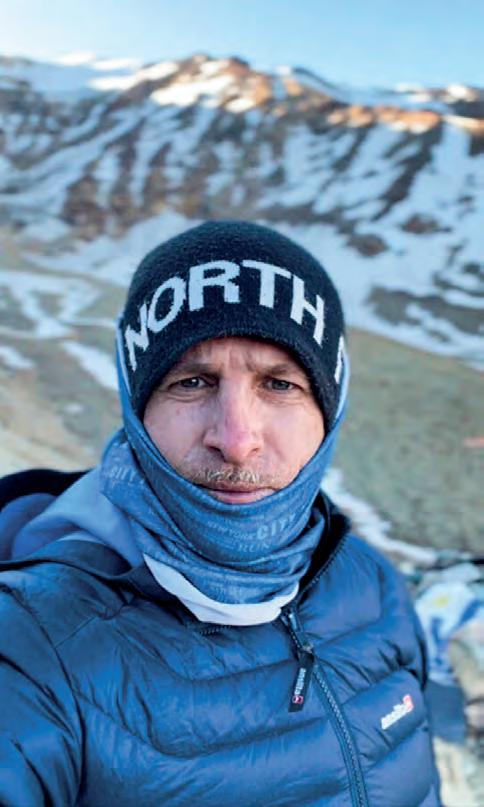

Dr. Miguel Luis Podestá

Presidente de la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires (2024-2026). Médico urólogo, profesor universitario, investigador e impulsor del desarrollo de la urología pediátrica en la Argentina y en la región. Cursó su formación primaria y secundaria en la Escuela Escocesa San Andrés. Se recibió de médico en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires en 1972 con Diploma de Honor.

Fue residente de primer año de Urología en el Servicio de Cirugía del Hospital Argerich. En 1974 ingresó al Hospital de Clínicas José de San Martín, donde completó la residencia. Una beca del British Council (1978-1980) posibilitó su prestigiosa formación en Londres. En el ámbito asistencial público, trabajó en el Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez (HGNRG); y en el privado, en CEMIC, el Hospital Alemán y otros centros de salud. Miembro activo y dirigente de numerosas sociedades científicas, fue presidente de la Sociedad Argentina de Urología y de la Sociedad Iberoamericana de Urología Pediátrica (SIUP).

Desarrolló una vasta carrera académica en Urología. Ha dictado clases en diversas Unidades Docentes Hospitalarias, y desde 2002 está a cargo de la del HNRG. Fue director de múltiples rotaciones de residentes de hospitales nacionales y extranjeros en el servicio de Urología y en el Laboratorio de Urodinamia del HGNRG y del CONICET. Dirigió tesis y tesinas.

Disertante en 165 actividades científicas, conferencista en 41 eventos internacionales y organizador de 19 congresos, publicó numerosos trabajos de investigación clínica y capítulos en libros de su especialidad. Galardonado con múltiples premios, fue distinguido como Maestro de la Medicina Argentina en 2007 por la Prensa Médica Argentina, y designado Miembro Titular de la Academia Nacional de Medicina.

Este libro es un viaje íntimo y una evocación colectiva, que rinde homenaje a las instituciones de salud que abrieron sus puertas desde los tiempos coloniales, los agitados años posteriores a la emancipación y el período que creó los reglamentos necesarios para dar a la Argentina un orden semejante al europeo. “Dejando de lado la consideración de esa minoría intelectual de grandes maestros de la medicina que llamamos generación del 80”1, muchos alumnos destacados fueron llamados para una labor más anónima, pero no menos noble: la del médico de barrio o rural. Más allá de su función sanitaria, aquellos hospitales fueron refugios de esperanza en medio de la adversidad, espacios donde se cruzaron la caridad cristiana, la entrega desinteresada y el saber incipiente de una medicina que todavía se abría camino entre carencias materiales y desconocimiento científico.

En mi caso, imagino a aquella Buenos Aires de fines del siglo XVI, todavía pequeña, con apenas unos centenares de habitantes, donde la fundación de un hospital era casi un acto de fe más que una empresa material. El primero, instalado en 1580 en una humilde choza, denominado Hospital de San Martín, no fue más que un dispensario precario. Sin embargo, con el tiempo se transformó en el germen de algo mayor que obedecía al principio de que la comunidad debía organizarse para cuidar de sus enfermos. Esa convicción fue sostenida por religiosos y por laicos, por hombres y mujeres que, sin grandes recursos, decidieron dedicar sus vidas al servicio de los demás.

1 Federico Pérgola y Florentino Sanguinetti, Historia del Hospital de Clínicas, Buenos Aires: Ediciones Argentinas, 1998.

Como nos cuenta el primer capítulo, ya en el siglo XVII, los betlemitas asumieron la dirección del hospital, introduciendo prácticas médicas que, vistas desde hoy, asombran por su valentía: amputaciones realizadas con medios rudimentarios, fitoterapia aplicada como recurso de primera línea, intervenciones para aliviar los dolores de cálculos vesicales. No eran gestos menores: eran actos de amor y de coraje frente a la fragilidad humana. Y en cada cama, en cada sala, en cada gesto de atención, se iba forjando la identidad de la medicina rioplatense.

Hacia mediados del siglo XVIII comenzaron a experimentarse cambios más profundos. La Hermandad de la Caridad, que más tarde se transformaría en la Sociedad de Beneficencia, fundó el primer asilo de niñas huérfanas —con el tiempo daría lugar al Hospital de Mujeres—, saldando una deuda largamente postergada: la atención médica destinada específicamente a ellas. La Residencia jesuítica se transformó en hospital, y durante las Invasiones Inglesas los conventos de San Francisco, Santo Domingo y San Ignacio improvisaron hospitales de sangre. Allí, médicos, estudiantes, religiosos y religiosas, cada cual desde su lugar, se convirtieron en héroes silenciosos que enfrentaron el dolor y la urgencia con lo poco que tenían a mano.

De este modo, hacia comienzos del siglo XIX, Buenos Aires ya contaba con dos grandes hospitales: el de Belén o de la Residencia, destinado a los hombres, y el de la Hermandad de la Caridad, dedicado a las mujeres. El pequeño recinto de Santa Catalina, por su parte, se convirtió en un centro de urgencias y tuvo un papel decisivo en los días turbulentos de las invasiones. Así, en la trama urbana y social de una ciudad que todavía estaba dando sus primeros pasos hacia la modernidad, los hospitales aparecieron como verdaderos faros de humanidad.

Con la emancipación, el panorama sanitario se transformó. El Estado asumió progresivamente un papel más activo en la organización de la salud pública, pero nunca dejó de apoyarse en la beneficencia y en la entrega de las instituciones civiles y religiosas. Surgieron entonces hospitales que no solo ampliaron la cobertura médica, sino que se convirtieron

Pasión por la vida. Homenaje a las instituciones de salud y a sus profesionales

La “joven” guardia del Hospital Rivadavia, el más antiguo del país.

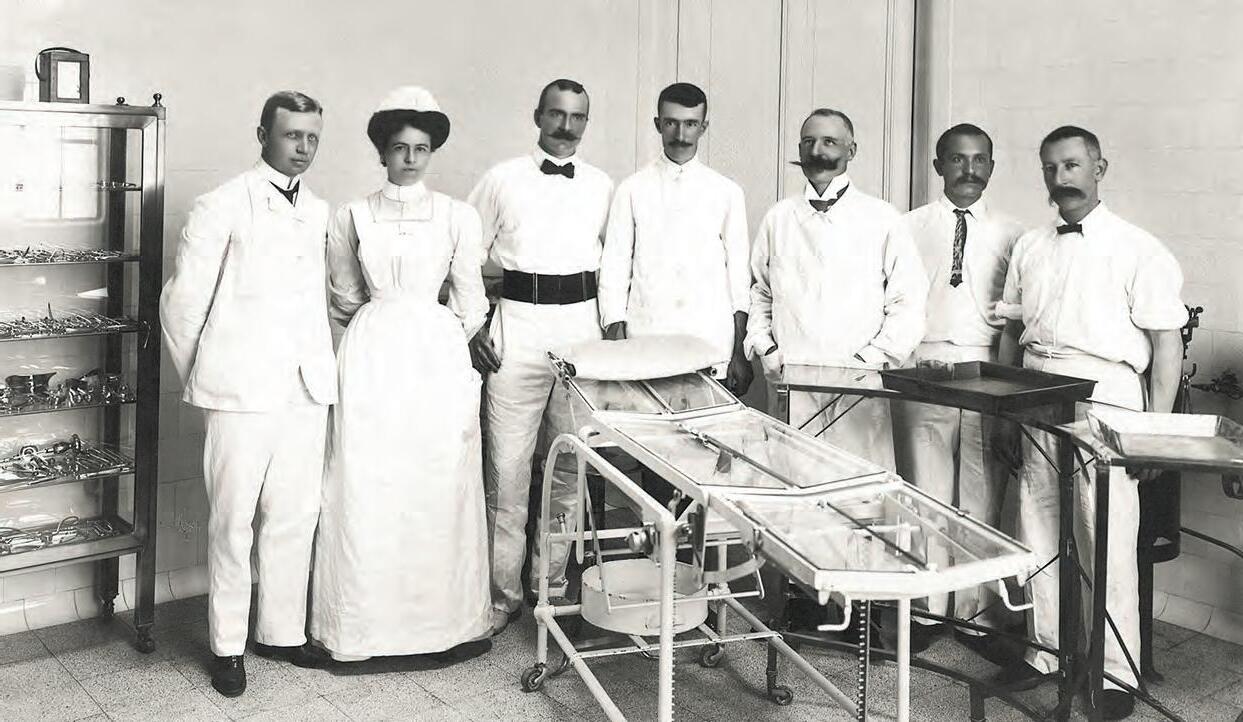

Practicantes del renombrado

Hospital Juan Antonio Fernández, Ciudad de Buenos Aires, 1910.

Seis años antes, y desde 1889, Hospicio de Inválidos y Sifilicomio.

en espacios de enseñanza y de investigación. Allí se formaron generaciones de médicos y se transmitieron valores que, en definitiva, definieron la vocación de servicio de nuestra profesión, como se lee en los sucesivos capítulos de este libro.

Entre esos que marcaron época, el Ramos Mejía ocupa un lugar destacado. Nacido como lazareto en los Corrales de Miserere, en medio de las epidemias de cólera y fiebre amarilla que asolaron a la ciudad en el siglo XIX, se transformó con los años en un hospital polivalente de referencia. Fue en la guardia de este hospital, a cargo del Dr. Corbella, donde, como tantos otros, tuve mi primer contacto con los pacientes en carácter de estudiante, participando con la ilusión intacta de descubrir el pulso vivo de la medicina. Allí aprendimos que ser médico no es solo dominar técnicas y diagnósticos, sino también acompañar al enfermo en su vulnerabilidad, respetar su dignidad y sostenerlo con la palabra cuando el remedio aún no alcanza.

Pero dejando de lado mi historia profesional o, mejor dicho, contextualizándola históricamente, a fines de 1870, el Hospital de Hombres se encontraba en condiciones deficitarias, lo que motivó la construcción de uno nuevo en 1877, en el terreno que hoy ocupa la Plaza Houssay. Antes de concluir las obras, estalló el conflicto por la federalización de Buenos Aires, y en 1880 fue utilizado como cuartel y centro de asistencia para heridos. Tras la derrota de la provincia, el edificio fue entregado a la Facultad de Medicina, cuyo decano, el Dr. Manuel Porcel de Peralta, lo denominó “Hospital de Buenos Aires”, nombre que luego cambió a “Hospital de Clínicas”.

La Facultad adquirió un terreno frente al hospital para trasladar allí las cátedras no clínicas y, aunque el nuevo edificio no estaba terminado, comenzó a funcionar parcialmente en él. Ante la falta de recursos, en 1902 se arancelaron las prestaciones; se construyó un pabellón de Semiología, se modernizaron salas y se incorporaron laboratorios y aulas de conferencias. Sin embargo, el arancelamiento limitaba el acceso de los pacientes, por lo que fue eliminado.

Paralelamente, la Facultad proyectó la ampliación del edificio para integrar todos los servicios médicos, y se reactivó la construcción del nuevo edificio, cuya piedra fundamental se colocó en 1927. En 1972 se trasladaron todos los servicios al nuevo Hospital de Clínicas, que contaba con 18 plantas y tres subsuelos, y tres años más tarde se demolió el antiguo, dando paso a la actual Plaza Dr. Bernardo Houssay, donde aún se conserva la capilla original, hoy Parroquia de San Lucas.

Fue en el viejo Hospital de Clínicas donde cursé en la Unidad Hospitalaria Docente a cargo del Prof. Osvaldo Fustinoni los últimos tres años de la carrera de grado. Viví el traslado al nuevo edificio antes de graduarme de médico por la Universidad de Buenos Aires.

Tuve la suerte de comenzar mi formación profesional como residente de Urología en el Hospital de Clínicas José de San Martín, completándola como jefe de Residentes bajo la dirección del Prof. Dr. Raúl Borzone, junto con un grupo selecto de urólogos de gran creatividad y vocación docente.

Otro pilar fundamental de nuestra historia, y de la mía propia, es el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, pionero en la pediatría latinoamericana. El precario cuidado de la salud infantil y la gran cantidad de niños abandonados durante la colonización del Río de la Plata motivaron la creación de la Casa de Niños Expósitos en 1779. Casi un siglo después se fundó el Hospital de Niños, inicialmente en una habitación bajo la dirección de la Sociedad de Damas de Beneficencia. Las diferencias políticas entre esta sociedad y el presidente Domingo F. Sarmiento retrasaron la concreción del hospital pediátrico.

Su primera sede formal se estableció en 1868 en la actual calle Hipólito Yrigoyen al 3420. El Dr. Ricardo Gutiérrez fue designado primer director, pero asumió el cargo a su regreso de Francia, al cabo del reemplazo interino del Dr. Rafael Herrera Vegas. En 1876, el hospital se trasladó a Arenales 1462, donde funcionó el primer microscopio traído al país por pedido del Dr. Ignacio Pirovano.

En 1890 se adquirió un terreno en Gallo 984, financiado mediante aportes del Hipódromo Nacional, el Jockey Club y el corso de Flores. Allí se formaron figuras extraordinarias como Florencio Escardó y Carlos Antonio Gianantonio, que transformaron la pediatría argentina con ideas innovadoras y un profundo sentido humanista. Escardó promovió la internación conjunta de madres e hijos, y Gianantonio propuso la creación de residencias en clínica pediátrica. En 1946 el hospital pasó a llamarse oficialmente “Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez”.

“Alejandro Posadas”. Escultura en mármol de carrara esculpida por Hernán Cullén Ayerza, en Roma, 1910. Hall de entrada del Hospital de Clínicas José de San Martín, Ciudad de Buenos Aires (calle Paraguay).

Mi propio camino me llevó, en 1982, a ingresar al Servicio de Urología a cargo del Dr. Emilio Quesada, luego de cumplir una beca de perfeccionamiento en Londres, en centros como el Great Ormond Street, el Middlesex y Guy’s Hospital. En el “Niños”, grandes maestros me enseñaron no solo ciencia médica, sino también contención y dedicación hacia los pacientes. Siempre conservo una profunda gratitud hacia ellos: guardo un agradecimiento indeleble hacia ese hospital y hacia quienes me acogieron como colega y compañero.

En cada uno de estos hospitales late no solo la historia institucional de Buenos Aires, sino también las historias

Pasión por la vida. Homenaje a las instituciones de salud y a sus profesionales

personales de sus profesionales. Recorrer sus pasillos, escuchar las voces de maestros y pacientes, presenciar la lucha cotidiana contra la enfermedad nos permite comprender que la medicina es, en el fondo, un encuentro humano. Cada hospital guarda la memoria de miles de vidas, de dolores compartidos y de esperanzas renovadas. No son meros edificios: son casas de la compasión, templos de la ciencia y refugios de la dignidad humana. Hoy, al rendirles homenaje, quisiera subrayar que su legado trasciende los siglos. Como se lee en estas líneas, nacieron como espacios de caridad cristiana, crecieron de la mano de la beneficencia y se consolidaron con el apoyo del Estado y de las universidades. Pero más allá de las estructuras, lo que permanece es el espíritu que los animó desde el principio: el deseo de servir, de aliviar, de acompañar. Ese mismo espíritu es el que sigue guiando a cada médico, a cada enfermero, a cada trabajador de la salud que elige dedicar su vida a los demás.

Ni este prólogo, ni este libro, que se presenta como una mirada agradecida y reverente hacia los hospitales que son un faro en el sistema de salud, pretenden agotar su derrotero, ni abarcar cada detalle de su evolución. Son, más bien, un testimonio personal y colectivo, un puente entre la historia y la experiencia vivida, una invitación a recordar que la medicina se funda siempre en la vocación y en el servicio. Evocar estos hospitales es también reconocernos en lo que somos: herederos de una tradición que combina ciencia y compasión, técnica y humanidad, conocimiento y esperanza.

A la larga, elegimos el lugar al que pertenecemos. Yo lo encontré en estos edificios, entre salas colmadas de enfermos, en guardias interminables, en clases improvisadas en los pasillos, en las miradas de los pacientes y en el ejemplo de maestros inolvidables. Y si hoy vuelvo la vista atrás para rendir homenaje a esas instituciones, lo hago con la certeza de que su legado no pertenece al pasado, sino al presente vivo de cada médico y de cada paciente, y al futuro que todavía debemos construir juntos:

A todos aquellos hombres y mujeres que, en silencio y con entrega, hicieron de los hospitales argentinos un refugio de esperanza y dignidad.

Dr. Miguel L. Podestá Presidente de la Academia Nacional de Medicina

Izquierda: Hospital Británico, Ciudad de Buenos Aires, hoy. Derecha: Hospital Cosme Argerich. Sala de operaciones, 1910.

Allá lejos y hace tiempo…

Orígenes de la salud pública en la Argentina

En el principio fue el cuidado: antes que curar, solucionar un problema del cuerpo, ayudar, ser un soporte. La medicina estaba preparada para poco más que para el consuelo. Hasta bien entrado el siglo XIX no se impondría la teoría de los gérmenes y apenas había algunas técnicas curativas disponibles, con escasa evidencia científica, como las sangrías, los emplastos y las purgas. Las oraciones y los votos predominaban porque todavía persistía la convicción de que la enfermedad era un posible castigo divin o por malas acciones más que un hecho de la naturaleza. En aquel tiempo, los largos siglos XVI, XVII y XVIII, las pampas eran iguales a otros sitios influidos por la colonización de base católica: los hospitales estaban asociados con congregaciones religiosas que cristianamente se ocupaban de los padecientes. Como se podía, como un consuelo.

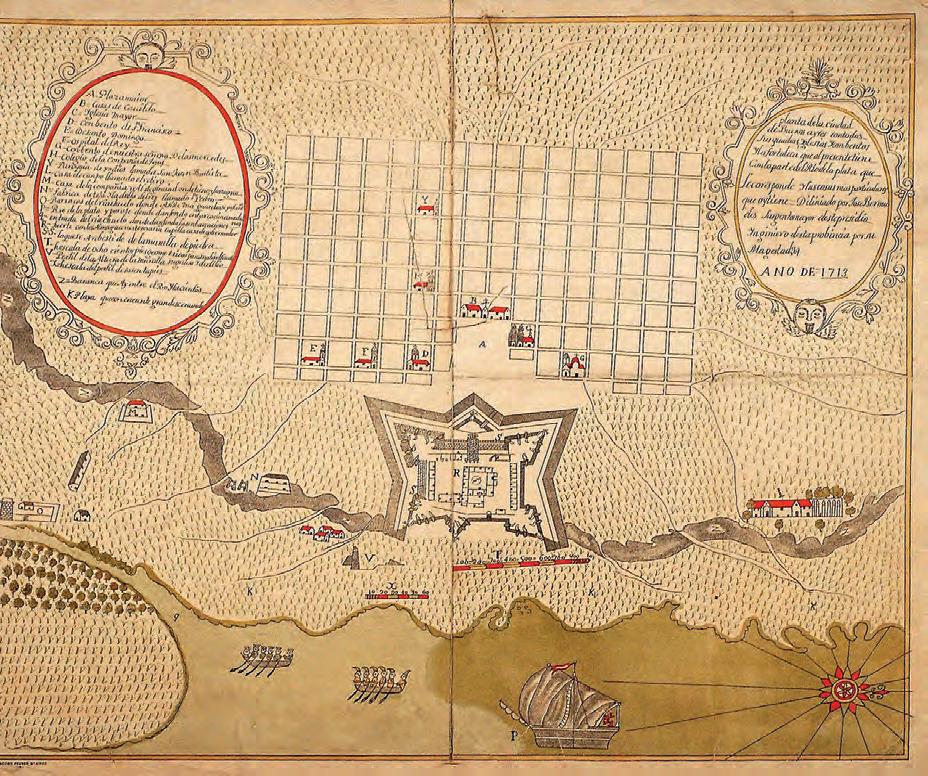

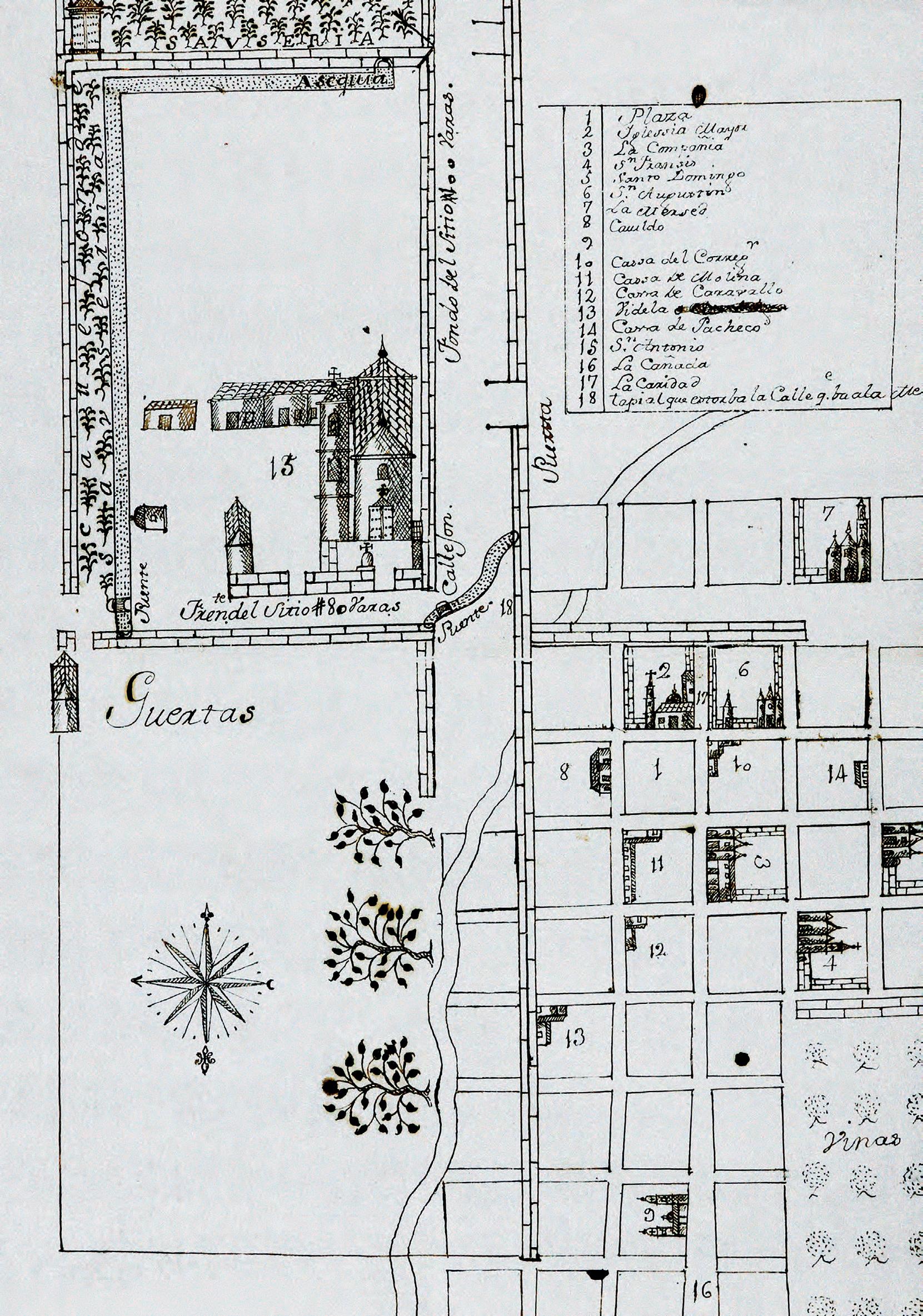

Aunque los españoles en estas tierras siempre sumaban un hospital o asistencia pública en sus planes de fundación de ciudades, su alcance era muy restringido, también acotado por la escasez de recursos monetarios. De hecho cuenta el historiador médico Federico Pérgola si bien cuando se lleva a cabo la segunda fundación de Buenos Aires, Juan de Garay no trajo médicos, al momento de proyectar la ciudad en manzanas dispuso una para edificar un futuro hospital por orden real y con administración del Cabildo local. Como del dicho al hecho hay un abismo, se tardó décadas en concretar la intención del plano, y el cuidado de los enfermos se hacía en domicilios de par ticulares rentados a tal efecto, como la casa de Francisco Álvarez de Gaitán, según consta en los documentos datados en 1591 que sobrevivieron.

Pasarían todavía más de veinte años hasta que ese esfuerzo de los pi oneros españoles se tradujera en un establecimiento, aún precario, poco más que una capilla. Fue el Hospital San Martín de Tours. El acta de inauguración de este primer hospital de la Ciudad de Buenos Aires, que estrenó “i nstalaciones” el 11 de noviembre de 1614, exhibe cómo era el universo

“

El hospital es un símbolo de la civilización y la humanidad, donde la solidaridad y el saber se unen para aliviar el sufrimiento.

José de San Martín (1778-1850).

Ambroise Paré (1509-1590), barbero, cirujano, médico de los reyes de Francia. Grabado, E. J. C. Hamman; coloreado con acuarela por C. Manigaud.

Arriba: Instrumental odontológico (llave y pelícano), siglos XVIII y XIX. Abajo: Mapa de la Ciudad de Buenos Aires. Archivo General de Indias, 1713.

de a quienes estaba destinado: estaba pensado como lugar de estadía de soldados heridos, pobres, indios o enfermos que carecían de sustento, pero en todo caso personas a las que no consideraban como forman do parte del mismo vecindario.

Una especie de reclusión, también válida en caso de las frecuentes epidemias. Lo había decidido el propio Juan de Garay. Se llamó “Hospital y Ermita de San Martín” y se estableció en la manzana delimitada por las actuales Sarmiento, Corrientes, Reconquista y 25 de Mayo, inmediata a la del Monasterio de la Merced. Dicen las crónicas que tuvo como primer mayordomo —encargado— al lugarteniente capitán Manuel de Frías. No es extraño que fuera un miembro del escalafón militar dado que estaba destinado sobre todo a miembros del ejército y, de manera accesoria, a los pobres de la ciudad. Entonces, Buenos Aires tenía alrededor de mil habitantes. Y el hospital estaba tan desfinanciado que sus administradores tuvieron que salir a pedir donaciones entre aquellos escasos vecinos para su manutención (el sistema de impuestos todavía era menos que ineficiente y el contrabando, la ley). Los hospitales constituían, antes que nada, muestras de buena voluntad, antecedentes de las entidades complejas de miles de metros cuadrados que se conocen desde el siglo XIX. Pero hay que respetarlos, como a todo progenitor. Hacia finales de ese siglo, con la consolidación del Estado nacional, llegaría una profusión de hospitales. Desde 1880 hasta 1910 se creó buena parte de la infraestructura que hoy conocemos, por lo que muchas instituciones celebraron ya su centenario. Esa consolidación se expresa en una progresiva profesionalización y capacitación de los médicos, cada vez más especializados, y de una mayor capacidad de respuesta a enfermedades complejas. Más tarde, en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial, se volvieron a generar condiciones para el crecimiento de la salud pública en la Argentina y comenzaron a multiplicarse las ofertas privadas, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino también en el resto de las jurisdicciones del país. La diversidad de nuevas instituciones cada vez más pujantes, sumada a la incorporación de avances tecnológicos que comenzaron a ofrecer s oluciones impensables no mucho tiempo antes, hizo que los servicios se fueran superando día a día a velocidad de vértigo. Esto significó un gran desafío: competir en un mundo globalizado sin dejar de lado la calidad humana del médico que, como indican numerosos estudios, es fundamental en el arte de curar.

Pasión por la vida. Homenaje a las instituciones de salud y a sus profesionales

“

El entretenimiento del Hospital [San Martín de Tours] era pues, miserable cuando su encargado debía acudir a estos extremos, porque no hay renta, y las limosnas son cortas y no alcanzan para poder sustentar enfermos si no es solo alguno, y aunque en la ciudad hay muchos enfermos, pobres, indios y españoles, no se puede curar por no haber renta, médico ni barbero

Carta de Diego Góngora, gobernador de Buenos Aires (1618-1623).

La visita del doctor, óleo de Jan Steen, ca. 1661.

Una cierta autonomía

Era el Cabildo, a falta de licencias, colegiaturas y ministerios de salud, el encargado de otorgar autorizaciones a prácticas que, en sentido laxo, podrían considerarse médicas. El 19 de octubre de 1635 se ve en sus actas que autorizó “a curand e ar y sacar muelas a Gaspar Azevedo”, a la vez “mayordomo del hospital y enfermero, [quien] es barbero y sangra, echa bentosas y cura algunas veces de surujía”, según la particular gramática y ortografía de la época.

Es que la situación durante todo ese siglo XVII era frágil: “Era necesario traer de… más de cuatrocientas leguas médicos y medicinas... ya que no hay en estas tierras quién haga un jarabe, ni una purga, ni de qué [hacerlos], y este trabajo y necesidad no se reservan ni aún los señores de la Real Audiencia como se experimentó en la enfermedad y muerte del Licenciado Don Pedro de Rojas y Luna, oidor de esta Real Audiencia que en

Vista de Buenos Aires. Acuarela sobre papel de Carlos Enrique Pellegrini, ca. 1829.

su enfermedad le faltó médico de ciencia y experiencia y botica donde poder lo necesario para el reparo de la vida humana”, según se queja en carta de 1664 el obispo de Buenos Aires.

Y la precariedad no solo era humana e institucional sino también arquitectónica: el “hospita l” e staba hecho de barro y se perdió casi enteramente durante una tormenta. Quedó en pie solo la ermita de Nuestra Señora de Copa Cabana ( sic ). Aquel Hospital San Martín tuvo que ser reconstruido desde sus mismos cimientos en noviembre de 1670, para, en teoría, llegar a una capacidad de veinte camas. Diez trabajosos años después, en 1680, el edificio estaba arreglado, pero no tenía enfermos ni médicos por falta de recursos, lo esencial para que una institución pueda s er definida como hospital; en consecuencia, pidieron que se destinara, aunque más no fuera, al cobijo de huérfanas.

Sin embargo, la idea de organizar los tratamientos médicos en instituciones continuab a.

Pasión por la vida. Homenaje a las instituciones de salud y a sus profesionales

Caballeros atendiendo a los sacerdotes enfermos en el hospital, atribuido a Lucas Valdés, ca. 1699.

Óleo sobre lienzo, 55 x 70 cm. (Hospital de la Hermandad de los Venerables, Sevilla).

En 1663 José Martínez de Salazar asumió como gobernador de una Buenos Aires que tenía unos tres mil habitantes, y pidió al rey ayuda para armar y rearmar la atención sanitaria. Así, le escribió al rey de España solicitando enfermeros, cirujanos y religiosos. En su reclamo detalla incluso las necesidades materiales acuciantes: dos cajas de medicinas y cirugía, sábanas, mantas, y en cuanto al personal: un sacerdote, dos cirujanos, practicantes y un enfermero. Se los negaron; le dijeron que se arreglara con los recursos de que pudiera la ciudad disponer. Así las cosas, un siglo después de creado, hacia junio de 1713, el hospital tenía entre cinco y doce enfermos. Los asistía, con suerte, un barbero-cirujano que hacía sangrías y ponía ventosas; tenía esclavos asistentes y apenas si contaba con dinero para adquirir las comidas de los internados y cera

para la capilla, dada la importancia de las velas antes de la era de la corriente eléctrica. Recién en la década de 1740 llegó a los quince pacientes promedio, casi todos militares atendidos por un cirujano que había arribado desde España (como los mismos militares, dicho sea de paso).

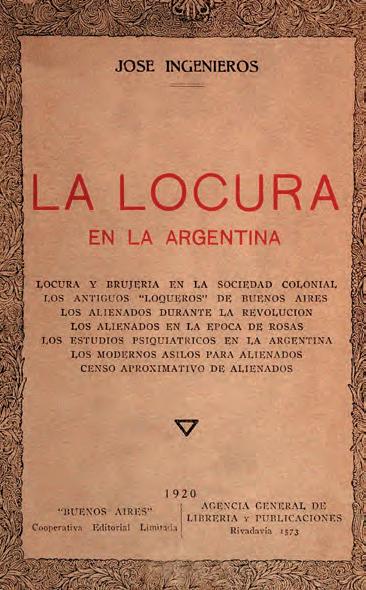

Cuenta José Ingenieros en La locura en la Argentina —un libro en el que registra minuciosamente esta historia de los primeros hospitales y centros de salud patrios— que, en muchas de las ciudades fundadas por los españoles en la región, la constitución de los hospitales era puramente nominal; es decir, se ubicaba un sitio donde habría un hospital, pero no existían los recursos para establecerlo, como pasó con las intenciones de Garay. Eso es lo que otros historiadores calculan que ocurrió con el primero de todos los hospitales que se

erigieron en territorio argentino. Se trata del Real Hospital de Santiago del Estero, nominalmente existente desde 1553. En su Historia de la medicina en Santiago del Estero: su evolución conjunta al desarrollo científico-técnico-cultural local, desde mediados del siglo XVI hasta promediar en siglo XX, Vicente Oddo, cuenta que “a muy poco de fundada, ciertamente la ciudad [de Santiago] contaba con un modesto edificio habilitado a tal efecto (como hospital); esto no sólo por la importancia a priori que se le concedió a la incipiente capital, y por cuanto es de suponer de ello hubiere necesidad para el aislamiento de enfermos pestosos e indigentes” ( sic ). Lo mismo tuvieron luego las otras ciudades que crearon los españoles en la primera oleada colonizadora: Mendoza, San Juan, Tucumán, Salta, Jujuy, Santa Fe, Corrientes y Paraná, aunque —en los casos en que efectivamente se construían— se trataba de los centros bastante precarios de contención de enfermos que ya se describieron. Los vecinos fundaban el “hospital” que consistía en un cuarto de enfermería contigua a la capilla; cada cabildo nombraba un vecino que vivía ahí como mayordomo. Eran como el San Martín de Buenos Aires: hospitales sin médicos ni farmacia, y apenas si tenían enfermos. Una cáscara para lo que vendría, una esperanza de un futuro mejor.

En enero de 1605, se presentó al Cabildo [de Buenos Aires] el sujeto Manuel Álvarez “Médico Zurujano esamynado”, ofreciendo sus servicios por un salario anual que pagarían a escote los vecinos; el Cabildo cerró con él formal contrato el 7 de marzo, obligándose Álvarez a servir en esta ciudad a toda ella, “a los vezinos y moradores y yndios y esclavos dellos, en todas sus enfermedades que tubiesen de cualquier género que fuesen y sangrarlos y ventosearlos, pagándole el estipendio que buenamente fuesen para su sustento”, aparte del salario anual que se le pagaría en frutos del país. El incauto sangrador intentó ausentarse a los dos meses, pero el Cabildo le ordenó permanecer en la ciudad, por el año de su contrato.

José Ingenieros, La locura en la Argentina

Pasión por la vida. Homenaje a las instituciones de salud y a sus profesionales

Vista de la portada y la fachada norte de la catedral de Santiago del Estero. Melchor Suárez de la Concha, 1678. Archivo General de Indias.

La colonia

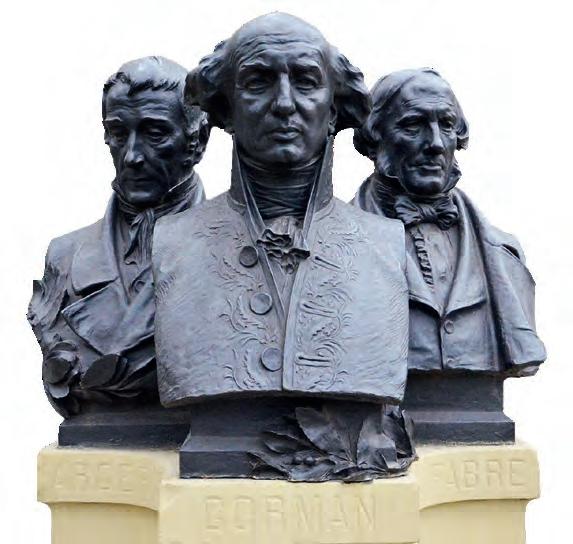

Con el establecimiento del Virreinato del Río de la Plata, en 1776, al separarse del Virreinato del Perú —del cual dependían estas provincias—, se organizó algo más el sector sanitario. En 1780 se estableció el Protomedicato, la organización sanitaria que regulaba el sector, especie de protoministerio. Fue un médico irlandés, Miguel O’Gorman, el primer “protomédico” y “Alcalde Mayor de todos los facultativos en Medicina, Cirugía y Farmacia en todos los distritos del virreinato”, según la comunicación oficial. Faltaba todavía para que se impusiera el paradigma higienista, pero O’Gorman dictó normas pioneras acerca de cómo debía hacerse el abastecimiento del agua potable, sobre la construcción de las letrinas, hizo un reglamento para los cementerios y para que se llevara a cabo un

Bustos de Cosme Argerich, Miguel O’Gorman y Agustín Fabre, Plaza Dr. Bernardo Houssay, sobre la calle Junín, Ciudad de Buenos Aires. Autor: Miguel Blay y Fábregas.

correcto tratamiento de la basura, así como para la regulación de la fabricación del pan y de las ventas en los mercados. Tenía una concepción integral de la salud, incluso en estos aspectos preventivos, antes que de mero tratamiento de personas que se enferman. Un adelantado a su época.

Y más: el activo irlandés impulsó la variolización (exposición a la enfermedad para generar inmunidad) así como la vacunación en la fecha tan temprana de 1805, algo que tras dos siglos de recurrentes epidemias de viruela que segaban a la población era un principio de solución; también instó a aislar a los enfermos contagiosos. Como se ve, fue una especie de primer ministro de Salud del Río de la Plata. Había nacido en Ennis, provincia de Munster, Irlanda, y cursado estudios en las universidades de Reims y París. Allí, en Francia, se había hecho amigo de españoles, se puso al servicio del rey

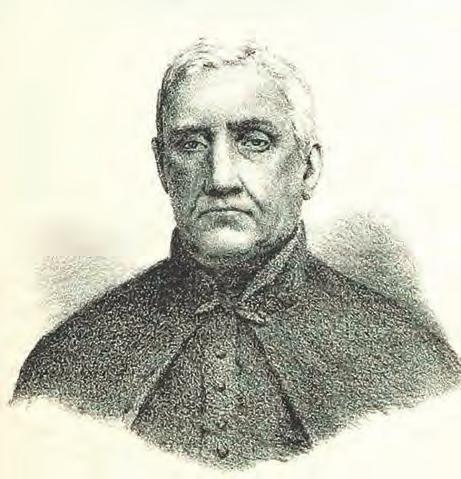

Miguel O’Gorman, el primer “ministro” de Salud

Nacido en 1736, egresado de la Universidad de París y reconocido por su experiencia en España, fue convocado para la organización sanitaria de una gigantesca expedición armada que se dirigía a Montevideo, comandada por quien luego sería el virrey Cevallos. Luego de superar conflictos con sus pares, subordinados y superiores durante la travesía y una vez instalado en el Virreinato del Río de la Plata, O’Gorman encontró una grave situación de impericia con relación a la atención médica, y decidió asumir la difícil tarea de dirigir la política sanitaria de este extenso territorio, por lo que fue nombrado primer protomédico del Virreinato. Sus atribuciones incluían el control del ejercicio profesional y la lucha incesante contra el curanderismo. Su interés primordial fue formar profesionales competentes para ejercer la medicina, lo cual se concretó con la creación la Escuela de Medicina del Tribunal del Protomedicato. O’Gorman dedicó su vida a la ardua tarea de transformar la atención sanitaria virreinal, pero fue más lo que dio que lo que recibió por parte de las autoridades de la época. Murió en Buenos Aires, en 1819, en la indigencia.

Alicia Damiani, “Bicentenario de la muerte de Miguel O’Gorman. Primer protomédico del Virreinato del Río de la Plata”.

de España y fue designado como primer médico en una expedición a Argelia (como su madre era española, hay investigadores que sostienen que en realidad O’Gorman había nacido en La Coruña y era irlandés solo por la rama sanguínea paterna). En el viaje a América fue “primer médico” y tenía a sus órdenes a su colega, Jaime Menos y Llanos, y a siete practicantes; un cirujano llamado Francisco Puig vino con él. (El apellido O’Gorman dejó otra historia trágica: la de su sobrina-nieta Camila, quien fuera ejecutada en 1848, a los 20 años de edad, tras descubrirs e su relación con el cura Ladislao Gutiérrez.)

El Protomedicato, que fue un antecedente de las estructuras administrativas sanitarias en lo que sería más adelante la Argentina, continuó luego de 1810 y recién fue reemplazado décadas después por un tribunal de medicina y el Consejo de Higiene; se encargaba de inspeccionar los h ospitales y las casas de particulares donde atendían pacientes para normativizar situaciones y generar estadísticas. Y era autónomo tanto de Lima c omo de España.

Durante el período del Virreinato, después de todo no tan extenso (duró 34 años, hasta 1810), había tres hospitales a cargo de la orden católica de los betlemitas que aprovecharon la expulsión de los jesuitas en 1767, acusados de conspirar contra la monarquía española, para tomar la posta en la atención sanitaria. La llamada Convalecencia de Belén desde 1799 funcionó literalmente para “incurables, locos y contagiosos”; además, estaba el Hospital Santa Catalina para enfermos agudos. El tercero, según cuenta José Ingenieros, existió durante algún tiempo y era el Hospital del Rey, que se ubicaba sobre la barranca del río, y también para hombres exclusivamente; junto a él había una Casa de Expósitos, donde se alojaban niños sin padres. La Residencia o Convalecencia de Belén se convirtió en el Hospital General de Hombres.

Por otra parte, el Hospital de la Caridad, regenteado por la Hermandad de la Santa Caridad de Nuestro Señor Jesucristo, estaba destinado a las mujeres y se fundó en 1766, pero era muy pequeño al principio. Con el correr del tiempo se anexaron casas vecinas para extender la sala de enfermas; todo se costeaba con limosnas

Pasión por la vida. Homenaje a las instituciones de salud y a sus profesionales

Este cuadro, obra del pintor argentino Antonio González Moreno, representa la solemne ceremonia de inauguración del Protomedicato en la Ciudad de Buenos Aires, el 17 de agosto de 1780 (Aula Magna de la Facultad de Medicina - UBA).

Fondo: Plano de la ciudad de Mendoza y tierras del convento de los betlemitas, 1764 (Archivo Nacional, Santiago de Chile).

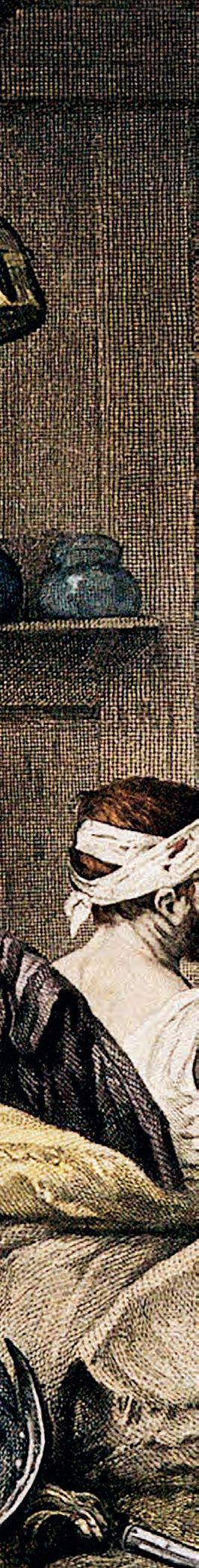

Óvalo: Hermano Pedro de San José Betancourt, fundador de la Orden Betlemita, asistiendo a enfermos. Grabado en acero hecho en Roma.

Los betlemitas en el Río de la Plata

La betlemita es una congregación católica poco conocida en comparación con las célebres de los jesuitas o los franciscanos, por poner dos ejemplos. Pero los betlemitas fueron claves en la fundación y administración de los primeros hospitales y asilos del país. En 1726 se hicieron cargo durante veinte años del Hospital San Martín. En 1762, comenzaron a asistir enfermos en Córdoba —en el Hospital San Roque, creado por ellos mismos— y en la ciudad de Mendoza. ¿Pero quiénes eran? Oficialmente, “la Orden de los Hermanos de Bethlem fue la única orden monástica creada en América, instituida en Guatemala en 1653 por el terciario franciscano Pedro de San José de Betancourt y aprobada por el Papa en 1687. Era una orden religiosa católica masculina, clerical, de vida apostólica y de derecho pontificio”, según el Ministerio del Interior argentino. Popularmente, se los conocía como “barbones” justamente por la barba que se dejaban crecer.

La orden se instaló en Buenos Aires en 1745, obtuvo licencia del rey para fundar un hospital y lo nombró Hospital de Santa Catalina Virgen y Mártir (o Santa Catalina, para abreviar), al lado del convento del mismo nombre, donde se formaban novicios. Tras la Revolución de Mayo, fue suprimida, el 24 de diciembre de 1822, a través de la sanción de la Ley de Reforma General en el Orden Eclesiástico.

“El Hospital de los Betlemitas —narran Juan Carlos Veronelli y Magalí Veronelli Correch— se destacó por la generosidad con que atendió a los heridos, fuera cual fuese el bando al que pertenecían. Un batallón británico, regresado a su patria, envió al Hospital un reloj con la inscripción: ‘Huye el Tiempo irrevocable, pero no huye el recuerdo del beneficio’. A un lado, con letras de oro, tenía la siguiente inscripción: “Con grato recuerdo de los Santos Barbones, por los muchos y grandes beneficios y por la benignidad con que trataron a los enfermos, la Septuagésima Legión Británica, con unánime asentimiento, ofrecen y donan un pequeño obsequio, un reloj, pero lo hacen con una gratitud nada pequeña (2 de abril de 1809)”.

que pe dían los hermanos en las calles. Este Hospital General de Mujeres fue el predecesor del Hospital Rivadavia. Tenía sede en la “manzana de San Miguel”, es decir en las actuales Suipacha, Bartolomé Mitre, Esmeralda y Rivadavia de Buenos Aires. Estaba pegado a la Iglesia del Arcángel San Miguel y a un orfelinato. Según los registros era bastante popular: entr e el 1º de enero y el 17 de febrero de 1809 ingresaron 242 pacientes, de las que: 159 egresaron curadas, 59 murieron y 24 permanecían en el establecimiento, según El derecho a la salud, 200 años de políticas sanitarias en Ar gentina , documento del Ministerio de Salud de la Nación de 2010.

La lista de los profesionales afines que había en Buenos Aires hacia las postrimerías del siglo XVIII es un indicador de cómo se vivía la salud entonces: había 9 médicos, 2 cirujanos, 6 sangradores, 5 boticarios y 48 barbero s (los barberos, por raro que nos parezca hoy, no solo se ocupaban de las barbas ajenas sino también de las dentaduras y, en algunos casos, hasta reemplazaban el trabajo de los cirujanos).

Describen Juan Carlos Veronelli y Magalí Veronelli Correch en Los orígenes institucionales de la salud pública en la Argentina el panorama en el r esto de las provincias: “Córdoba había obtenido en 1766 la aprobación real para la fundación de un gran hospital que reemplazase a dos anteriores en instalaciones que estaban por terminarse; en Santiago del Estero habría existido un hospital antes de 1726, que estaba en estado de abandono en 1728 y que en 1736 carecía de un médico de profesión. Santa Fe tuvo desde muy temprano un hospital, aunque en 1594 su edificio estaba en ruinas. Desde 1763 funcionó un hospital betlemítico en Mendoza”.

Después de la liberación de los mandatos españoles serían necesarios más hospitales militares para la defensa de la autonomía, y así fue c omo, por ejemplo, el Convento de San Francisco se convirtió en un hospital improvisado. Uno de los h éroes de la independencia, Manuel Belgrano, generó un hospital ambulante para sus expediciones, cirujanos incluidos. Pero eso es parte de la siguiente era, la posterior a la Revolución de Mayo.

Pasión por la vida. Homenaje a las instituciones de salud y a sus profesionales

Ciudad de Santa María Puerto de la Santísima Trinidad de Buenos Aires. Plano, 1810 (Archivo General de la Nación).

Hospital Rivadavia, el más antiguo en pie

Cuando el Hospital de Mujeres (ubicado en Esmeralda y Mitre, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires) cerró en 1887, las autoridades, el personal médico, el mobiliario e incluso las enfermas fueron trasladados a un edificio flamante en la avenida Las Heras, en el barrio de Palermo. El terreno se había comprado una década antes y las calles entonces se llamaban Chavango y del Sar (hoy Sánchez de Bustamante); al costado pasaba un arroyo que llegaba hasta la actual calle Austria. Si se toma como una continuidad, el rebautizado Hospital Rivadavia es el más antiguo del país. Según cuenta Rodio Raíces, fundador del Museo Histórico del nosocomio, “las obras comenzaron el 6 de mayo del año siguiente [a que se colocara la piedra fundamental, en diciembre de 1880], bajo la dirección del arquitecto sueco Enrique Aberg, autor de los planos, y se hizo en pabellones de influencia neoclásica, separados por jardines, de acuerdo a modernos cánones europeos que exigían la presencia de cierta superficie libre por paciente internada, a fin de adyuvar a una más rápida y segura curación. La parquización fue ejecutada por el primer intendente que tuvo la Capital Federal, don Torcuato de Alvear (1882-1886), que donó la botica de su propio peculio y la mantuvo hasta su muerte, acaecida en 1890”.

El Hospital de Mujeres se había inaugurado en 1774, con trece camas, lindaba con el Asilo de Huérfanas y estaba a metros de la iglesia de San Miguel. Sigue Raíces en su Breve Historia del Hospital Rivadavia: “La existencia de esta unidad asistencial vino a llenar un tremendo vacío social, ya que la casa de los frailes betlemitas o barbudos (Hospital de Belén), albergaba a hombres solamente”. Las tres construcciones originales fueron realizadas por una congregación de laicos llamada Hermandad de la Santa Caridad de Nuestro Señor Jesucristo, fundada en 1727 por el gaditano Juan Alonso González (bisabuelo del futuro general Belgrano), para enterrar a las víctimas de la epidemia de ese año. Fue un hijo de él, llamado José González Islas, el primer capellán y administrador del hospital.

En 1822 Bernardino Rivadavia, ministro de Gobierno de Martín Rodríguez, provincializó el asilo y el hospital, y dejó el templo en manos del clero secular, tras la disolución de la orden de los betlemitas. Allí se creó la primera maternidad local, en diciembre de 1853. En 1887, fue el escritor y médico Eduardo Wilde, entonces ministro del Interior, quien inauguró el conjunto edilicio (5 pabellones, 300 camas) iluminados a gas y a los que había que entrar en vehículos movidos por caballos para superar las zonas inundables. El edificio del centro quedó como Asistencia Pública y se usó en el control sanitario de inmigrantes y escolares.

Hoy, el Hospital Rivadavia forma parte del sistema de hospitales municipales de la Ciudad de Buenos Aires y atiende unas 300.000 consultas externas por año.

Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia, 1935.

Los niños, primero

Es el Hospital de Niños más antiguo de América. En un momento se lo conoció como “Casa Cuna”. El Hospital General de Niños Pedro de Elizalde, ubicado hoy sobre la Avenida Montes de Oca, en el barrio de Barracas, comenzó a funcionar en agosto de 1779, fundado como “hospital y casa de niños expósitos”, bajo el Protomedicato que había instituido el virrey Vértiz para una Buenos Aires que contaba con alrededor de 25.000 habitantes. Estaba en las actuales calles Perú y Alsina, en una construcción que había pertenecido a los jesuitas. Los niños “expósitos” eran aquellos huérfanos o abandonados y, por lo tanto, estaban expuestos a las vicisitudes de vivir en las calles y a morir sin haber sido bautizados. Hasta fecha tan tardía como 1891 existía un torno de madera en el que las madres podían dejarlos de manera anónima. Durante años se financió con una plaza de toros, un corral de comedias y una imprenta propia en la que los mismos niños armaban almanaques, gacetillas y bandos eclesiásticos, entre otras publicaciones. En una época lo administró la Hermandad de la Santa Caridad. El primer médico que trabajó en el lugar, en 1817, se llamaba Juan Madera y se había destacado en el cuidado de heridos durante las invasiones inglesas, la década anterior; en 1818 llegó para reemplazarlo Cosme Argerich.

Luego de su paso por un edificio de Moreno y Balcarce (entre 1784 y 1838 y entre 1852 y 1873) se trasladó a su ubicación actual, en 1873, en zona de quintas de gente acaudalada. Sus primeros directores en el nuevo sitio fueron Juan A. Argerich, Juan M. Bosch y Ángel Centeno, quien allí mismo hizo la primera radiografía pediátrica en el país.

Pedro de Elizalde, que ingresó en el hospital en 1903, generó tal revolución que años después motivó el cambio de su denominación “Casa Cuna”, adoptada en 1920, por la actual. De Elizalde —hijo de un ministro de Mitre— organizó la escuela de madres, creó la escuela de enfermería, implementó el servicio médico-social y normalizó la recepción de leche. En 1935 se convirtió en director del hospital, armó una revista e instaló una cátedra de Pediatría; trabajó ahí hasta su muerte, en 1949. Su obra fue tan notable que, en 1961, mereció el tal cambio y la ahora “Ex Casa Cuna” se transformó en el Hospital Dr. Pedro de Elizalde. Desde 1963, bajo administración municipal. Es cierto que tuvo un período de decadencia, pero fue refaccionado y ampliado para el 30 de mayo de 2007 volver a ser inaugurado con fachada restaurada y el doble de número de camas. Hoy tiene 144 consultorios externos, 308 camas (40 de terapia intensiva), 7 quirófanos y se atiende a más de medio millón de niños por año.

Óvalo: Dibujo del Dr. Cosme Mariano Argerich (1758-1820).

Abajo: Fachada del Hospital General de Niños Pedro de Elizalde.

La Revolución de Mayo

Tras el primer gobierno patrio y la declaración de la independencia, en 1816, los hospitales fueron paulatinamente cambiando su organización. Ya en 1814, durante el gobierno del director supremo interino José Ignacio Álvarez Thomas, se decretó que los frailes betlemitas dejaran la administración y dirección de los hospitales en todas las provincias y quedaron como meros empleados. Pese a que durante unos cincuenta años habían hecho un buen trabajo, su relación con los jesuitas y la sospecha del gobierno patrio de que estaban en relaciones con los españoles (muchos de ellos, en efecto, lo eran) decretó su suerte. Como nota lúgubre: el célebre betlemita Fray José de las Ánimas apareció involucrado en el motín de [Martín de] Álzaga, en julio de 1812, y en la represión de los criollos fue ahorcado en la plaza principal de Buenos Aires. El resto de los betlemitas fueron secularizados, y recibieron pensiones e indemnizaciones. Incluso consta en documentos que uno de ellos colgó los hábitos y decidió cursar estudios en la Escuela de Medicina. Se llamaba Mariano Martínez y se graduó en 1827 con una tesis sobre “operación cesárea”. Tras ese cambio de manos, por un tiempo una sociedad filantrópica se hizo cargo

Ilustración de la revista Caras y Caretas, 21 de mayo de 1910.

de los hospitales, pero después pasaron a poder del gobierno, con la intención de darles una administración civil dirigida por egresados de la facultad local, recién nacida.

Pasados los primeros años de luchas independentistas, el gobierno patrio decidió activar la salud pública. El 9 de noviembre de 1822 la Sala de Representantes de Buenos Aires autorizó al gobierno a construir una sala en el Hospital General de Hombres, al mismo tiempo que disponía se proyectaran otras dos, con urgencia. “Con este aumento —cuenta José Ingenieros— el hospital se componía en 1826 de una sala primera, baja, estrecha, antiguo claustro, que contenía veinticuatro camas; su costado derecho daba a la calle; en ésta se colocaban las afecciones quirúrgicas, por lo que se llamaba por los estudiantes sala de cirugía”. Ingenieros agrega una detallada descripción de cómo era el resto de las salas para que el lector pueda imaginárselas: “Una sala segunda para clínica médica en el fondo del patio, algo oscura, aunque grande, contenía como cuarenta camas. La sala tercera, que hacía cruz con ésta, dando un costado al segundo patio, era la nueva construcción, grande, elevada y bien ventilada por ventanas al patio. La sala cuarta estaba situada en un corredor estrecho y muy obscuro que conducía a lo que se llamaba el cuadro o departamento de dementes. Esta sala era muy obscura y húmeda, se denominaba sala de presos, porque allí se asistían a los delincuentes y tenía un centinela a la puerta”. Y se completa así el retrato: “Hubo, además, una sala en el primer patio, situada al fondo, que contenía diez camas, destinadas para la asistencia de los oficiales del ejército de línea. Por último, al lado del cuadro que alojaban los dementes, había otra sala donde estaban alojados los viejos incurables y se llamaba de crónicos”. Al país le costó terminar de organizar la Nación buena parte de ese siglo XIX en el que lo desangraron las luchas intestinas (como la de unitarios versus federales), y recién se dio una Constitución en 1853, más de cuatro décadas después del primer gobierno patrio. Pero tras ese logro sobrevendrían los cada vez más acelerados cambios que marcarían todo el siglo XX y lo que llevamos del XXI.

30

Pasión por la vida. Homenaje a las instituciones de salud y a sus profesionales

Florentino Sanguinetti, médico y pintor apasionado (Butterflies, 2016, collage y acuarela sobre papel, 60 x 70 cm).

El Estado argentino crecería, cobraría más impuestos, se convertiría en faro de inmigración (sobre todo, pero no solo, desde Europa), terminaría de definir sus límites y alcances en provincias, y entre sus múltiples funciones centrales incorporaría precisamente el cuidado de la salud. De ese afán por lograr que cada habitante de esta tierra pudiera acceder a un bienestar físico y mental —considerado por la Organización de las Naciones Unidas como uno de los derechos básicos del ser humano y que en 1966 sería consagrado por su Asamblea General— iría naciendo y tomando forma la estructura hospitalaria de todo el país.

Hospitales históricos y emblemáticos

Fines del siglo XIX. La Argentina tiene apenas 40, 50, 60, 70 años de creada; tan solo dos millones de habitantes, pero en crecimiento. Para que la Nación cobre sentido tiene que sostener a su población y ser capaz de curarla. Por eso, algunos de los más emblemáticos hospitales datan de esta etapa, y continúan tan sólidos, cotidianos e indispensables como entonces. Si para Juan Bautista Alberdi gobernar era poblar, los encargados de consolidar este país naciente tácitamente estuvieron de acuerdo en que construir, planificar y edificar hospitales era gobernar y progresar. Y eso no se llevó a cabo solo a través del Estado y sus incipientes resortes, sino que fue algo que se hizo carne en la comunidad a través, por ejemplo, de mutuales de nacionalidades por entonces extranjeras que del mismo modo pusieron manos a la obra.

Entonces la Argentina era una idea que entusiasmaba. Era una tierra pródiga, lista para prosperar y con todo por hacerse. Entre 1850 y principios del siglo XX hubo un torrente de construcciones, euforia que también se correspondía con la influencia de una ciencia empírica en Europa, madre intelectual de las élites criollas. La larga trayectoria de la salud pública nacional se inicia en esos años, aunque lógicamente, con el transcurso de las décadas, ciertos aspectos fueron mutando y, otros, consolidándose.

A comienzos de este período, las sociedades de beneficencia fueron reemplazando a las órdenes religiosas que se encargaban de los enfermos durante la colonia (aunque todavía quedan algunas instituciones confesionales, como la Clínica San Camilo y el Sanatorio Mater Dei, en la Ciudad de Buenos Aires, y la Casa Hospital San Juan de Dios en Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires, por citar algunos); luego, el Estado se hizo cargo de buena parte de estas instituciones en la transición. Más tarde, como veremos, aparecieron las mutuales relacionadas con las colectividades a las que se sumaron las asociaciones de trabajadores por gremio, las obras sociales y, finalmente, las entidades privadas o prepagas. Estas últimas adquirieron más protagonismo

“El acceso universal a la salud y la educación son las bases para una sociedad equitativa y prospera. La medicina y la ciencia deben estar al servicio de todos, sin distinción ni exclusión, para construir un futuro más justo y humano.

Alicia Moreau de Justo, médica, dirigente feminista y activista social, pionera en medicina social y en la lucha por los derechos humanos en Argentina.

desde fines del siglo XX, lo que acompaña una tendencia mundial que, incluso, se acrecienta en este comienzo del siglo XXI. Más allá de lo organizativo, desde el aspecto médico-científico, la llegada de la teoría microbiana ofrecía una base sólida al tratamiento de los pacientes; y los cirujanos realizaban con más éxito operaciones hoy consideradas sencillas, como remociones de cálculos o intervención en fracturas óseas, a la vez que comenzaban a desplazar a los barberos, que durante mucho tiempo habían oficiado también de cirujanos. Los hospitales, en su mayoría especializados, empezaban a ser el sitio en el que se entrenaban los médicos. Asumieron una doble tarea: curaban y entrenaban a los que iban a curar. En esa época empezó la mejor tradición de la medicina argentina. En esos días se plantan las semillas que florecerán en los diversos hospitales que han dejado una huella en la memoria colectiva, y aún hoy siguen presentes de diversas maneras, por los vestigios de su arquitectura, sus aportes medicinales o su rol en momentos críticos de la historia. El Muñiz y el Ramos Mejía, de Buenos Aires; el Rawson de San Juan y el de Córdoba; o el Argerich y el Pirovano, también en la Capital, son considerados insignia a grado tal que en el habla cotidiana ni siquiera hace falta decirles hospital: son “el” Pirovano, “el” Muñiz o “el” Rawson. Y con eso alcanza.

El héroe olvidado

Caricatura del Dr. Domingo Cabred, realizada por José María Cao, revista Caras y Caretas, julio de 1902.

Un personaje clave y quizás no debidamente reconocido de esta época fue Domingo Cabred. Correntino de Paso de los Libres y recibido de médico a los 21 años, había sido designado presidente de la Comisión Asesora de Asilos y Hospitales Regionales, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (por este último motivo: las instituciones tenían relación íntima con la Iglesia) durante el gobierno de Julio Argentino Roca. Entre 1905 y 1929, año en que murió, su gestión incorporó unas 7000 de las casi 12.000 camas hospitalarias habilitadas en todo el país. Chaco y Neuquén, por poner apenas dos ejemplos alejados geográficamente, no tenían ni una cama hasta su llegada a la gestión, así que supuso una especie de revolución para la salud federal.

Hugo Arce en su libro El sistema de salud: de dónde viene y hacia dónde va enumera algunos de los hospitales que impulsó Cabred con esta visión que incluía a las provincias: “El Sanatorio Nacional de Tuberculosos de Santa María [en Córdoba, hoy abandonado], el Sanatorio de Tuberculosos de Cosquín, el Hospital de Belleville y el Asilo de Alienados de Oliva (Córdoba), la Colonia para Leprosos de la Isla del Cerrito (Corrientes), el Hospital para Palúdicos

Pasión por la vida. Homenaje a las instituciones de salud y a sus profesionales

San Juan de Dios salvando a los enfermos del incendio del Hospital Real de Granada, óleo sobre tela de Manuel Gómez-Moreno González, 310 x 195 cm, ca. 1880. Museo de Bellas Artes de Granada.

“La Casa Hospital San Juan de Dios pertenece a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, una organización internacional sin fines de lucro, cuyo origen se remonta al siglo XVI en Granada, España. Pero… ¿Quién fue San Juan de Dios? La persona que se inmortalizó como Juan de Dios, nació en 1495 en Portugal con el nombre de João Cidade (“Juan Ciudad” en portugués). Su nacimiento tuvo lugar en un pequeño pueblo llamado Montemor-o-Novo, ubicado a unos 100 kilómetros de Lisboa, hacia el centro del país. Él fue el fundador de la Orden Hospitalaria. Se lo considera por muchos historiadores como uno de los creadores del Hospital moderno. Desarrolló métodos de atención calificada e integral a la persona necesitada, respetando su dignidad y defendiendo sus derechos. San Juan de Dios es reconocido como el Patrono Universal de los Hospitales, enfermos y enfermeros.

Página web del Hospital San Juan de Dios, de Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires.

de Güemes (Salta) […] y el Instituto de Cáncer Ángel Roffo”, además del Hospital Regional de Resistencia, el de Allen (otro importante centro, ubicado en esa ciudad de Río Negro) y el Común Andino, de La Rioja, entre otros.

Como se puede ver, tras la simple enumeración, queda claro no solo el espíritu federal, de llevar la salud a regiones que no tenían hospitales en kilómetros a la redonda, sino también el de la especialización en enfermedades representativas, como la lepra, la tuberculosis, la malaria e, incluso, el cáncer. Cabred había estudiado en Europa y desde Escocia trajo el modelo de puertas abiertas (“open door”) para tratar a los entonces llamados “alienados” o “dementes”, y por eso se lo considera uno de los pioneros y mayores referentes de la psiquiatría de Latinoamérica. Parte de ese cono -

cimiento lo trasladó a la Colonia Nacional de Alienados, en Luján, primera de su tipo en América Latina, de la que fue su director. Su sistema de puertas abiertas se hizo tan conocido y fue tan admir ado que incluso a la misma zona se la conoce simplemente como Open Door. Allí, los internos producían sus propios alimentos en granjas, quintas y hasta tenían un tambo. “Gr atitud pública merece esa noble iniciativa. No solo de parte de aquellos que tienen la razón alterada, pero que no obstante aprecian y r ecuerdan el bien que reciben, sino también de todos los que valoran las obras destinadas al alivio de la mayor de las desgracias humanas”, dijo Cabred, en 1899, el día de la inauguración de la institución que una década después tendría más de mil internos.

Primeros hospitales porteños

1868

Hospital

Guillermo Rawson

1868

Hospital General de

Agudos José María

Ramos Mejía

1881

Hospital de Clínicas José de San Martín

1889

Hospital Juan Antonio Fernández

1896

Hospital Ignacio Pirovano

Pasión por la vida. Homenaje a las instituciones de salud y a sus profesionales

Intervención quirúrgica, Hospital Dr. Guillermo Rawson, Ciudad de Buenos Aires, octubre de 1942.

1900 Hospital Cosme Argerich

1901 Hospital Teodoro Álvarez

1904 Hospital Tornú

1907 Hospital de Crónicos Intendente Crespo

1910 Hospital Torcuato de Alvear

El pintor errante

Nació en Londres y era un gran pintor. Este inicio podría servir para, por lo pronto, cientos de ar tistas. Sin embargo, la vida de Stephen Robert Koekkoek (se pronuncia “kuk-kuk”) es tan singular como la de Van Gogh, Rembrandt o Vermeer, al menos en su parte americana. Nacido en 1887, sintió la necesidad de viajar a estos territorios; vivió en Chile y Bolivia. Pero fue en la Argentina donde su adicción a la morfina lo llevó a errar una noche de marzo de 1926 por la zona de Plaza Lavalle, en el centro porteño: ello motivó su detención y un posterior traslado al entonces Hospicio de las Mercedes, hoy c onocido como Hospital Interdisciplinario Psicoasistencial José Tiburcio Borda, en el barrio d e Barracas. Tuvo la suerte de que los médicos entendieran su sensibilidad y le acercaran el material con el que mejor se relacionaba: telas y pinceles para ejecutar sus obras. Al sentirse en su elemento, dejó por un rato la convicción de ser un Napoleón Bonaparte británico y creó arte que envió a exposiciones de todo el país. Su delicadeza, su fama de maldito y su temprana muerte —antes de los 50 años— hacen que sus luc es crepusculares todavía generen admiración (algunas de esas pinturas fueron dejadas como parte de pago en hoteles de Constitución). Tanto como la que generan los vanguardistas profesionales de la salud en ese Buenos Aires de principio de siglo que advirtieron que un artista tenía que hacer lo que mejor sabía hac er, pese a las adicciones y tormentos personales.

Stephen Robert Koekkoek, El caminante. Óleo sobre tabla, 19 x 21 cm, 1930. Colección de Galería Zurbarán.

Los pioneros porteños

Hacia la primera década del siglo XX, la Ciudad de Buenos Aires, ya capital del país, contaba con 2600 camas de hospital. Muchos de los más emblemáticos nosocomios porteños fueron construidos en ese cuarto de siglo que va desde fines del siglo XIX hasta que se completa la década de 1910.

El Hospital Guillermo Rawson se fundó durante la Guerra contra el Paraguay ante la necesidad de atender a los heridos. Su primer nombre fue Hospicio de los Inválidos. Adolfo Alsina, gobernador de la provincia de Buenos Aires, colocó el 24 de mayo de 1868 la piedra fundamental en la calle de la Convalecencia y el camino al Paso de Burgos (hoy, Vieytes y Amancio Alcorta, en el barrio de Barracas). En 1887 modificó su nombre a Hospital Mixto de Inválidos. Recién en 1892 se le impone el nombre que homenajeaba a un médico que fuera ministro del Interior de Bartolomé Mitre; se especializaría en cirugías complejas y fue el escenario de la célebre primera transfusión de sangre que realizara Luis Agote. Fue cerrado definitivamente en 1978.

En 1896 nació el Hospital Pirovano, primero con el nombre de Hospital de Belgrano, siete años después de que se comprara un terreno en su ubicación actual (salvo que la calle Rivera se llamaba Guanacache). Luego, se lo rebautizó en honor al cirujano Ignacio Pirovano, integrante de la Generación del 80, y su primer director fue Arturo Billinghurst. En 1910 contaba ya con 180 camas de internación y disponía, cuenta la página web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de una ambulancia de auxilio y de un carruaje. Entonces, hacía falta un cer-

De izquierda a derecha: Dres. Ignacio Pirovano, Luis Agote y Telémaco Susini.

tificado de pobreza expedido por la Policía para ser atendido. Hoy concurren para tratarse allí de sus dolencias unas 2000 personas por día.

El Hospicio de Inválidos y Sifilicomio ( hoy Hospital Fernández) fue inaugurado en 1889: nació por la necesidad de controlar las enfermedades de transmisión sexual como la sífilis, muy extendida hasta la aparición de la penicilina , en la década de 1940. En 1893 pasó a llamarse Hospital del Norte y comenzó a ser usado como nosocomio general, en una zona de casas bajas y por entonces relativamente marginal de la capital. Tiene el actual nombre, Hospital Dr. Juan Antonio Fernández , desde 1904, en honor al médico salteño, muerto en 1855, conocido como “el Hipócrates argentino” y fundador de la Academia Nacional de Medicina. Su antigua construcción se modificó hacia fines de la década de 1930 y hoy es clave en la atención de accidentados en la vía pública de un sector importante de la ciudad, entre otras especialidades.

El Hospital G eneral de Agudos Dr. Cosme Argerich , tal su nombre completo, abrió sus puertas en 1900. Nació para cubrir las necesidades de los vecinos del barrio de La Boca, en el sur de la ciudad, sobre la calle Brandsen, cuando era apenas una sala de primeros auxilios, y luego en la calle Pinzón. Ya en 1924 tenía una pionera sala de cirugía. En su ubicación actual Avenida Almirante Brown y la calle Pi y Margall , donde está desde 1940, atiende a miles de pacientes y hace cientos de cirugías, incluyendo algunas tan complejas como trasplantes.

El Hospital General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez se inauguró en 1897 como Hospital Vecinal

Pasión por la vida. Homenaje a las instituciones de salud y a sus profesionales

El Ramos Mejía

Ubicado en el barrio de Once, el Hospital General de Agudos Dr. José María Ramos Mejía nació apenas como una serie de galpones para atender a los enfermos afectados por la epidemia de cólera de 1868, relacionada con la Guerra del Paraguay, por lo cual también atendió a los soldados que volvían heridos de la contienda. Lidió con otro brote, también herencia de la cruel Guerra de la Triple Alianza: el de fiebre amarilla, en 1871. Recién se institucionalizó como hospital unos años después, en 1883 —se lo bautizó San Roque luego de haber sido el “Lazareto de San Roque”—. En 1888 —ya como Hospital General de Hombres San Roque— se decidió construir cuatro pabellones, dada la alta demanda: en un momento se atendió en carpas en los jardines del predio. Estaba ubicado en la calle Caridad (hoy, General Urquiza), entre Venezuela y México; eran “los corrales de Miserere”. Luego, se amplió para atender a mujeres y a niños.

En 1914, tras la muerte de José María Ramos Mejía, un médico, escritor y político de mirada positivista y director del establecimiento durante diez años, se le impuso su nombre. Entre los ilustres que atendieron allí figura Cecilia Grierson, la primera mujer médica que tuvo la Argentina. Durante la gestión de Ramón Carrillo como ministro de Salud, a principios de la década de 1950, se modernizaron las instalaciones y se agregaron dos anexos de 12.000 m2 (destruidos en 1977 para reconvertirlos en plazas de estacionamiento para autos).

Hoy integra la red de 33 hospitales y 60 centros de salud la Ciudad de Buenos Aires, con atención primaria y derivaciones de alta complejidad de otros establecimientos de la ciudad, de las provincias e, incluso, del extranjero. Tiene 427 camas de internación y abastece más de 450.000 consultas ambulatorias por año.

Hospital General de Agudos José María Ramos Mejía, Gral. Urquiza 609, Ciudad de Buenos Aires.

Arriba: Personal médico del Hospital Dr. Juan A. Fernández, 2025. Abajo: Personal técnico del Hospital Dr. Enrique Tornú, 1910. Ambos, Ciudad de Buenos Aires.

de Flores, en la calle San Pedrito 43. El 17 de junio de 1901 se le cambió el nombre por el de Hospital Teodoro Álvarez, que es el que conserva hasta h oy. Uno de sus impulsores fue Telémaco Susini (cuyo apellido es sinónimo de radio porque su hijo, Enrique Telémaco Susini, fue uno de los “loc os de la azotea” que en 1920 realizó la primera transmisión mundial).

En 1904 se habilitó el Sanatorio Tornú , primero exclusivamente para personas con tuberculosis. El año siguiente, 1905, se abrieron sus c onsultorios para el público en general, en la zona de Parque Chas. Tenía en sus comienzos dos pabellones dedicados exclusivamente a h ombres.

Bautizado Hospital de Crónicos Intendente Crespo , este centro creado en 1907 estaba ubicado en la calle Azcuénaga 1637, barrio de Recoleta. Fue una de las instituciones más efímeras de la ciudad: solo estuvo activo durante tr es años, pues dejó de funcionar en septiembre de 1910.

El Hospital Torcuato de Alvear nació en 1910, al mismo tiempo que el barrio que lo cobija: La Paternal. Se habilitó parcialmente en diciembre de 1909 y fue inaugurado oficialmente en octubre de 1910 como hospital de crónicos y convalecientes. Una parte se demolió en la década de 1970 y orientó su especialización hacia el tratamiento de enfermedades psiquiátricas.

Todas estas instituciones fueron, en principio, pensadas según el modelo de pabellones.

Pasión por la vida. Homenaje a las instituciones de salud y a sus profesionales

La solidaridad siempre transforma

El Hospital Fernández, desde hace más de 30 años, cuenta con el acompañamiento constante e invaluable de la Fundación Fernández, una institución que trabaja con pasión y compromiso para fortalecer cada área del hospital.

Gracias a su gestión, se han concretado proyectos trascendentales: la creación del laboratorio de células madre, la renovación integral del shock room, la puesta en marcha de una moderna sala de diálisis, el equipamiento completo de 10 quirófanos y la incorporación de ecógrafos, tomógrafos y aparatología de última generación. Cada una de estas mejoras se traduce en diagnósticos más precisos, tratamientos más efectivos y, sobre todo, en personas mejor atendidas.

La Fundación no solo aporta tecnología; día a día, su equipo se integra activamente al quehacer hospitalario para garantizar respuestas expertas y cada vez más rápidas ante las casi 300.000 consultas anuales que recibe el hospital.

Así es que, cuando la salud pública se encuentra con la solidaridad organizada, el resultado es progreso. La colaboración entre instituciones estatales y organizaciones sin fines de lucro no solo potencia los recursos disponibles, sino que eleva la calidad de la atención médica para toda la comunidad.

Comisión Directiva de la Fundación Fernández (de derecha a izquierda: Silvina Grimaldi, Connie Vallarino, Mariel Quintana, Lili Monsegou, Horacio Piuma, Miriam S. de Bagó, Florencia Anzorreguy, liana Vinacur, Mariana Apella de Bagó y Eduardo Gálvez) en la inauguración de la Sala de Diálisis del hospital.

de San Juan, 15 de enero de 1944.

Rawson para todos

¿Cuántos hospitales Rawson hay en el país? Además del porteño, cerrado en la década de 1970, otros homenajean a Guillermo Rawson, médico e higienista argentino nacido en San Juan y que murió en París en 1890, ministro del Gobierno de Bartolomé Mitre y principal impulsor de la Cruz Roja Argentina.

El Hospital Rawson, de San Juan, fundado a comienzos del siglo XVIII (como Hospital Juan de Dios y, luego, Hospital de Hombres). Fue proyectado con el estilo francés de pabellones en la primera década del XX. El edificio completo se inauguró en 1928, con un ala norte para hombres y la sur de mujeres. Su robusto diseño soportó los terremotos de 1944, 1952 y 1977.

También la ciudad de Córdoba tiene Hospital Rawson. Creado en 1918 como “Hospital de Infecciones Modelo de Higiene y Confort”, se ocupaba de tuberculosis, fiebre tifoidea y similares brotes epidémicos, pero en los últimos años incorporó la atención de enfermedades oncoginecológicas. Se rebautizó en 1921 y desde entonces funciona la cátedra de Infectología de la UNC. Pero no terminan ahí los homenajes: hay calles, institutos, colegios y hasta una ciudad en Chubut, su capital.

Enfermeras de la Cruz Roja, en el marco del terremoto

Arriba: Sala de internados, Hospital Fernández, 1910. Abajo: Vincent van Gogh, Dormitorio en el Hospital de Arlés, óleo sobre tela, 92 x 74 cm, 1889. Ilustración de fondo: El Fuerte de Carros del Libro de la Casa Medieval del Castillo de Wolfegg, ca. 1485.

“

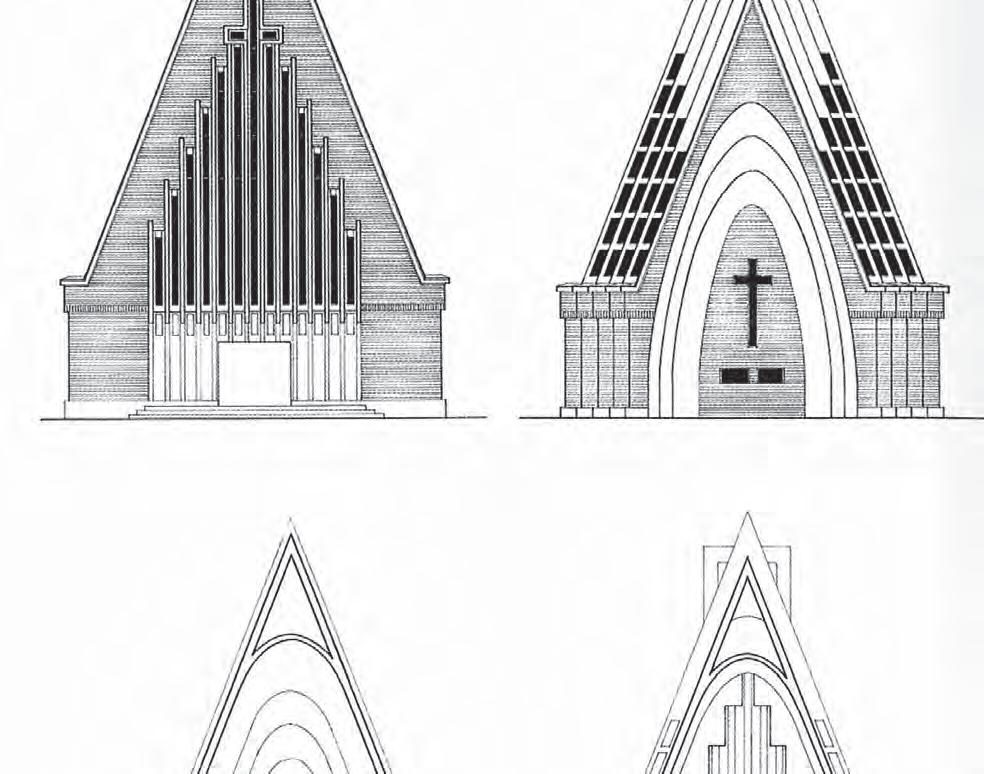

La cuestión arquitectónica

“Pabellón” es una palabra que proviene del antiguo francés “pavillon”, que en el siglo XI significaba “tienda de campaña”, y después derivó en “glorieta”, y luego en “edificio aislado”. Para mayor poesía, hay etimólogos que relacionan su origen con el término latino para mariposa (papilio), porque el flamear de las carpas se asemeja al aleteo del insecto. Como fuera, lo cierto es que la idea de separar los sitios de atención en pabellones, como tantos conceptos no solo arquitectónicos, también proviene de Francia.

Cuenta Hugo Arce cómo se habían diseñado en el país estos hospitales “pabellonados”; es decir, con “varios edificios de dos a cuatro plantas, separados

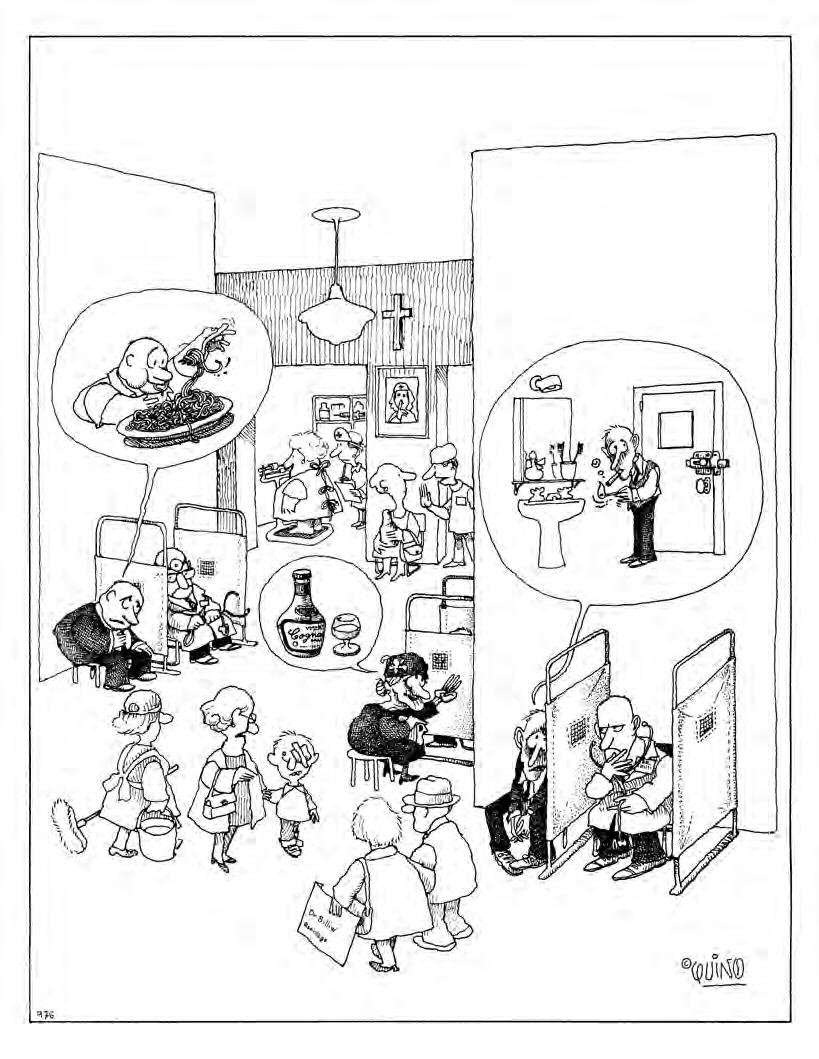

Los espacios eran muy amplios, con techos altos, aberturas grandes de madera y vidrio que permitían abundante luz y ventilación. En los hospitales de tuberculosos se agregaban galerías protegidas del exterior, con extensos ventanales de vidrios azules. Las salas no tenían tabiques que separaran las camas: cuando se necesitaba aislar visualmente un enfermo, se usaban biombos de tela con marcos metálicos. Los espacios de circulación en el centro de la sala, e incluso entre camas, permitían la cómoda permanencia del jefe, sus asistentes, estudiantes y enfermeros. En el pasillo central de la sala se completaba el mobiliario con grandes mesas de mármol y hierro. Las paredes, invariablemente, estaban revestidas con azulejos blancos y los pisos eran siempre de mosaicos. Los uniformes del personal eran rutinariamente blancos y el aspecto general era marcadamente austero, con escasas decoraciones o accesorios en las paredes. En los pasillos de circulación eran características las salivaderas enlozadas, así como los carteles en las paredes de prohibido escupir en el suelo. Los elementos de uso corriente en la atención de los internados como chatas, papagayos e irrigadores para enemas eran asimismo de hierro enlozado.

Hugo Arce, El sistema de salud: de dónde viene y hacia dónde va