Exploring the Variety of Random Documents with Different Content

Kürzer und einfacher sind folgende Lebensregeln:

Ein wahrer Menschenfreund bleibt weise, wenn er lacht, und heiter, wenn er weint.

(Cronegk)

Wir wollen, Pilgrime der Erden, Der kurzen Wallfahrt uns erfreun, In unserer Jugend weise sein, Um einstens im Alter recht fröhlich zu werden.

Einen alten Bekannten werden viele in den Gellertschen Zeilen finden:

Lebe, wie du, wenn du stirbst, Wünschen wirst, gelebt zu haben.

Güter, die du hier erwirbst, Güter, die dir Menschen gaben, Nichts kann dich im Tod erfreun. Diese Güter sind nicht dein.

Überhaupt bestätigt sich, daß Gellert den überragenden Einfluß auf die sittliche Bildung des Zeitalters behauptet.

Naturgemäß findet auch Gottesfurcht verschiedentlich ihren Ausdruck. Aber auch das Religiöse bewegt sich meist im Gedankenkreise der Aufklärung. Von Herrnhuter Einfluß ist nichts zu finden. Von den sogenannten »Pietisten« wird nur Canitz (aus dem Freundeskreise Speners) angeführt:

Hilf, daß ich wandeln mag, als brächt’ ein frommes Leben Mir hier in dieser schon die Schätze jener Welt; Dabei, Herr, wolltest du mir solchen Glauben geben, Der sein Verdienst vor nichts und dich vor alles hält!

(Canitz)

Recht nüchtern muten uns auch die Verse an, in denen das Lob der Tugendgesungen wird:

Wird sie geliebt, so liebt sie wieder, Erfreut den Geist, belebt die Glieder, Bringt wahren Ruhm, versöhnt die Feinde,

Genießt das Glück der treusten Freunde, Verjüngt das Alter, schmückt die Jugend: die edle Tugend. –

Durch dich, o göttliche Tugend, durch dich nur können wir freudig

Das Meer des Lebens durchschiffen. Laßt diesen Pharus uns leuchten, So sehn wir den Hafen des Glücks trotz Ungewitter des Zufalls, Trotz aller Leidenschaft Sturm, der nur den Einlauf befördert, So wird die Vorsicht uns weise, der Himmel uns gnädig bedünken.

(Kleist)

Neben den Altären der Tugend rauchen die Altäre der Freundschaft. Ist doch das ganze Buch der Freundschaft gewidmet. Deshalb hat man ihm folgenden Vers vorangesetzt:

Mensch, lerne doch dein Leben dir versüßen, Und laß dein Herz von Freundschaft überfließen, Der süßen Quelle für den Geist!

Sie quillt nicht bloß für diese kurzen Zeiten, Sie wird ein Bach, der sich in Ewigkeiten Erquickend durch die Seel’ ergeußt.

(Gellert.)

Mehr in der Tonart der »Empfindsamkeit« gehalten sind folgende Verse, die zwar auch der Freundschaft gelten, in denen aber der Modeausdruck »Sympathie« in erster Linie gebraucht wird:

Wen erhabene Sympathie, Durch dein Band verbunden, Deine Zauberstimme nie

Froh in Abendstunden

Hand in Hand und Brust an Brust, Mit Empfindung grüßet, Wem sie mit der reinsten Lust

Nicht die Zeit versüßet: Der hat nur aus Eitelkeit

Musen Treu’ geschworen

Und von deiner Zärtlichkeit, Freundschaft, viel verloren. –

Durch Sympathie will ich mit Dir Das Glück der wahren Freundschaft singen,

Empfinden – und so wollen wir

Uns einst als Greise noch umschlingen.

Im scharfen Gegensatze hierzu steht die Äußerung eines bitteren Spötters:

Maler, male mir den Jüngling, dessen Herz von Freundschaft glüht

Und gefühlvoll an den Busen seines einz’gen Lieblings flieht, Wie er noch in späten Jahren dieses Feuer nährt! –

Du staunst und sprichst, dies sei original? –

Gut! malihn mir einmal!

So wird mein Wunsch mir doch gemalt gewährt.

Maler, male!

Den Ausgleich bildet der von Lessing geschriebene Spruch:

Satius amicum habere nullum quam levem.

Nach dem hohen Liede der Freundschaft erwarten wir das hohe Lied der Liebe. Doch von Liebe ist bezeichnenderweise wenig die Rede, um so mehr von Empfindung, damals gleichfalls ein Modeausdruck. Es heißt da zum Beispiel:

Ein empfindungsvolles Herz und eine weisheitsbegierige Seele –beides eine Welt voll Glück und Unglück! –

Stiller Freuden sich bewußt, Mancher edlen Tat:

Dies sind Güter einer Brust, Die Empfindung hat. –

Holder Zärtlichkeiten

Hohe Seligkeiten

Sind ganz ungemein.

Ihre schönsten Stunden Wollen nur empfunden, Nicht beschrieben sein. –

Freund, ein einziger Blick von einer Seele begeistert, Die von der süßen Gewalt ihrer Empfindungen bebt, Und ein Seufzer mit vollem Verlangen, mit voller Entzückung Ausgedrückt auf einen zitternden, blühenden Mund, Ein beseelender Kuß ist mehr als hundert Gesänge

Mit ihrer ganzen langen Unsterblichkeit wert.

Etwas weniger klar ist der Ausspruch:

Empfindsamkeit ist das Genie zur Tugend.

Natürlich kann es im Zeitalter der Schäferspiele und Einsiedlerhütten nicht an Sprüchen fehlen, welche die Schönheitdes ländlichen, in idyllischer Zurückgezogenheit verbrachten Lebens preisen:

Nur der ist ein Liebling des Himmels, der fern vom Getümmel der Toren Am Bache schlummert, erwachet und singt. Ihm malet die Sonne Den Ost mit Purpur, ihm haucht die Wiese, die Nachtigall singt ihm. Ihm folget die Reue nicht nach, nicht durch die wallenden Saaten, Nicht unter die Herden im Tal, nicht an sein Traubengeländer. Mit Arbeit würzt er die Kost. Sein Blut ist leicht wie der Äther.

Sein Schlaf verfliegt mit der Dämm’rung, ein Morgenlüftchen verweht ihn.

(Kleist.)

An klassische Vorbilder gemahnt:

Glücklich ist der, der, fern vom Altar der feilen Chikane, Richter und Anwalt nicht kennt und seinen ruhigen Morgen In dem Gefolge der Musen, von Würden verschonet, dahinlebt.

(Zachariä.)

Denselben Gedanken, nur ein bißchen mehr ins Spießbürgerliche übertragen, bringt folgender, gleichfalls von Zachariä verfaßter Vers zum Ausdruck:

Oh, wie beglückt ist der, der seinen Morgen braucht, Und früh beim klugen Buch sein sichres Pfeifchen raucht, Der Tee des Nachmittags, Kaffee des Morgens trinket Und früh sein Mädchen sieht, wenn sie sich nicht geschminket!

Doch bald werden wir wieder zu höheren Schichten erhoben:

So wie ein Silberbach hinfließt, Den keine Welle schlägt, Wenn er sich sanft ins Tal ergießt, Von keinem Sturm bewegt,

So sanft fließe auch deine Zeit

Durchs Tal des Lebens hin.

Mit Blumen sei dein Weg bestreut, Stets fröhlich sei dein Sinn!

Der Naturbetrachtung ist ein Vers von Brockes gewidmet, der uns schon wieder ins Gebiet des nüchternen Rationalismus führt:

Sag, o Mensch, auf welche Weise

Kann sich zu des Schöpfers Preise

Uns’re Seele schöner schmücken, Als wenn wir von seinen Werken Dadurch, daß wir sie bemerken

In den Geist ihr Bildnis drücken!

Aber gleich darauf kommen Verse, die Sonnenschein, Friede und süße Lieder atmen:

Dein Leben gleiche dem Liede

Der Musen im Myrtenhain, Es tanze dahin wie jugendlicher Friede Im heitern Sonnenschein! –

Oh, laß beim Klange süßer Lieder

Uns lächelnd durch das Leben gehn Und, sinkt die lange Nacht hernieder, Mit diesem Lächeln stille stehn!

Einen begeisterten Hymnus auf die Musik stimmt der Organist Ernst Friedrich Rösler in Plauen an. (Vielleicht hat er den jungen Herrn in der Kunst des Flötenspieles unterrichtet):

Die Tonkunst macht die Freuden süße. Sie kann die Schwermut selbst erfreun. Sie macht entzückender die Küsse, Den Scherz belebt und süß den Wein. Das Gastmahl fliehn die Fröhlichkeiten, Dem Freiheit und Musik gebricht, Und bei dem Klange sanfter Saiten Hört man der Narren Plaudern nicht.

(Jacobi.)

Ein anderer wieder schätzt die Musik im Rahmen heiterer Lebenslust:

Ein fühlbar Lied, das Heinriettchen singt, Hat mich oft zärtlich eingenommen.

Doch wenn mein Trinkglas dazu klingt, So ist erst die Musik vollkommen.

Den hübschenKinderngilt mancher Vers:

Freund, wider eines Mädchens Reiz Hilft weder Fürstenhut noch Kreuz. –

Wer glücklich leben will, der lebe so wie ich. Ich lieb’ ein hübsches Kind Und bleibe doch vor mich.

Ein Offizier schreibt:

Hübsche Mädchen sind erschaffen

Für Soldaten, nicht für Pfaffen. Drum erwählt ich diesen Orden Und bin ein Soldat geworden.

Ein weiterer Eintrag beweist, daß Logaus Vers

Wie kannst du weiße Lilien Zu roten Rosen machen?

Küß’ eine weiße Galathee; Sie wird errötend lachen

nicht erst durch Kellers »Sinngedicht« weiteren Kreisen bekannt geworden ist. – An anderer Stelle finden wir ein eigenartiges Rezept für die Behandlung heranwachsender Töchter:

Soll ein Mädchen lüstern sein, Gebt ihr einen Wächter: Die verbotne Frucht allein, Reizet Evens Töchter.

Honigsüß wird der Genuß, Wenn die Väter dräuen.

Und im Winkel schmeckt ein Kuß Besser als im Freien!

Ein Studiengenosse streift das Gebiet der Eindeutigkeiten:

Ein schwarzes Auge, dessen Nacht Nicht List noch Schalkheit fehlen.

Ein Mund für deinen Kuß gemacht, Den Lieb und Scherz beseelen.

Ein Busen, halb dem Auge bloß, Erobernde Gebärden, Ein Körper – –

Hier überlasse ich Ihnen, welche Schönheiten usw.

Aber es gibt auch strenger Denkende:

Ein Stammbuch, Freund, soll, wie ich denke, Ein heiliger Ort und keine Schänke, Kein Sammelplatz von Zot und Wahnsinn sein. Die Freundschaft stiftet sich hier Tempel und Altäre, Nur reiner Weihrauch füllt der Göttin Atmosphäre, Der Freund ätzt hier sein Bild in reinstem Marmor ein, Und so wie dieses Bild muß seine Freundschaft sein.

Man frägt sich unwillkürlich, ob bestimmte Einträge im Stammbuch dem Einzeichner Anlaß zu dieser Ermahnung gegeben haben. Im allgemeinen war man ja damals nicht übermäßig prüde. Ich habe ein anderes Stammbuch aus derselben Zeit gesehen, das wesentlich derbere Einträge enthielt. Und dieses Stammbuch gehörte einem Theologen! Vielleicht aber haben Einträge im Reiboldtschen Stammbuch gestanden, die über das, was damals als zulässig galt, hinausgingen, und der Besitzer hat diese Seiten nachträglich entfernt. Hierfür würde der Umstand sprechen, daß mehrere Seiten fehlen, die – nach der Seitenbezeichnung zu schließen – ursprünglich darin waren. Andererseits könnten es auch leere Blätter gewesen sein, denn auch der jetzige Bestand weist eine Anzahl unbeschriebene Seiten auf. Und hier erhebt sich die weitere Frage, warum das Stammbuch vom Jahre 1778 an nicht mehr benutzt worden ist. Erschien dem Besitzer nach seiner Rückkehr ins Philisterium die Umwelt so öde und nüchtern, daß es ihn nicht verlockte, seinem neuen Bekanntenkreise ein bleibendes Andenken zu sichern? Oder sollte er sich grollend vor den Erscheinungen der

neuen Zeit zurückgezogen haben? Der Inhalt der Randvermerke spricht dagegen. Aus anderen Quellen habe ich über sein späteres Leben nichts erfahren können, als daß er sich mit Henriette Eleonore Sophie von Watzdorf vermählt hat und im Jahre 1799 als Amtshauptmann des Vogtländischen Kreises unter Hinterlassung von sechs Kindern in Taltitz gestorben ist. –

Kehren wir zum Buche zurück! Es ist bezeichnend für den Geist des Zeitalters, daß von Liebe zur Heimat oder von Begeisterung für das Vaterland so gut wie niemals die Rede ist. Aber auch Weltbürgertum wird nur einmal, und zwar in dem kurzen Wahlspruche »Patria est, ubi bene est« (zu deutsch: Wo es mir gut geht, ist mein Vaterland) gepredigt. Hingegen findet das Ideal der Freiheit, das anderthalb Jahrzehnte später so gewaltige Umwälzungen hervorrufen sollte, in einigen der Einträge einen, wenn auch nur vorsichtigen Ausdruck:

Wer den Wert der Freiheit kennt, Nimmt aus ihr die Lehre, Daß, was die Natur vergönnt, Unser Wohl vermehre.

Rückt das Ende nun heran, Oh, so wird ein freier Mann Andrer Welten Ehre. –

Der Wahrheit echter Freund haßt Stolz und Heuchelei. Denkt von der Gottheit groß, von Menschen gut doch frei, Traut nie zu kühn dem oft sich täuschenden Verstande Und trägt auch nicht als Knecht des Aberglaubens Bande.

(Clodius.)

Im Gegensatz hierzu steht der Eintrag des Schwagers Heinrich Christian August von Tümpling, der sich an das Altüberliefertehält:

Wir Kinder wollen’s so wie unsre Väter halten; Treu, redlich, ohne Falsch, so hielten ’s auch die Alten.

Nüchterner Rationalismus und schwärmerische Sentimentalität hielten sich – das geht auch aus unseren Einträgen hervor – im Zeitalter des Rokoko die Wage. Aber es hatte sich auch schon ein

drittes gemeldet. Friedrich der Große hatte an die Pforten der Zeit geklopft. Mannesmut, Ehre, tätiges Leben wurden nun wieder erstrebenswert. Auch dies hat seinen Niederschlag im Stammbuch gefunden:

Die Ehre kennt keinen Obern. Wer ihr zum Nachteil was gebeut, Den fürchte nicht, wenn dich dein Leben zum Schutz der Ehre nicht gereut.

(Logau.)

Das Genie ist ein mutig Pferd, geht immer seinen stolzen, sichern Gang vor sich hin, sprengt weg über alles, was ihm im Wege steht, über Gräben und Hügel, Felder und Gebüsch – wohl ihm, wenn es nie zu kurz faßt! –

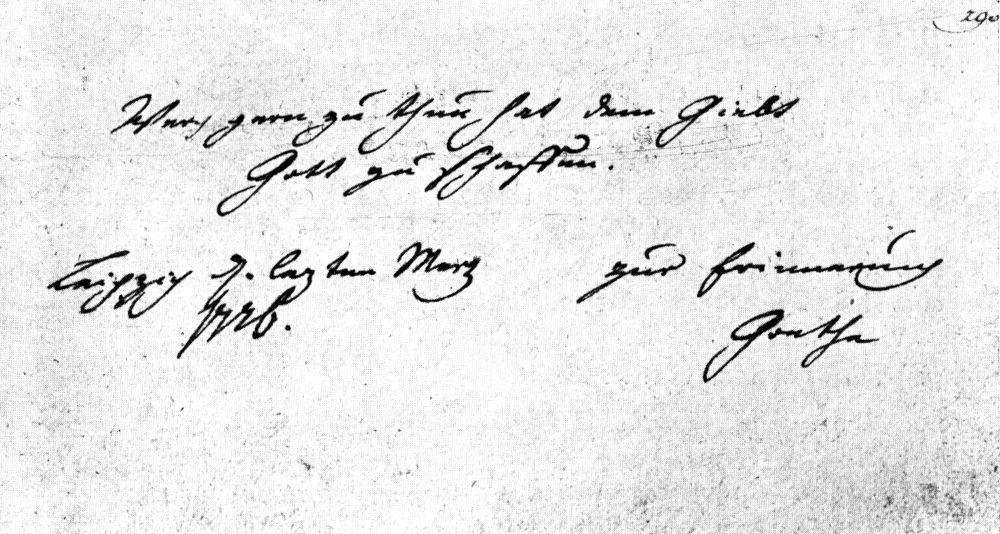

Wer gern zu tun hat, dem gibt Gott zu schaffen.

(Eintrag Goethes.)

Wer groß im kleinen ist, wird größer sein im großen.

(Haller.)

Wir haben uns bis jetzt in der Hauptsache mit dem Kern der Einträge beschäftigt, mit den Aussprüchen in gebundener oder ungebundener Rede, die der Einzeichner dem Besitzer des Buches als Geleitwort zum bleibenden Andenken mit auf den Weg gab. Dazu kam die eigenhändige Unterschrift und, wie wir gesehen haben, in einigen Fällen das Wappen. Oft aber war auch noch anderes Beiwerk vorhanden.

Abb. 6 Eintrag Goethes

Da findet sich z. B. neben der Unterschrift die Angabe eines sogenannten »Symbols«; wir würden »Wahlspruch« sagen. Meist sind es kurze Stichworte: »toujours sincère« (immer aufrichtig), »toujours le même« und »semper idem« (beides: immer derselbe), »Sympathie«, »Alles um Liebe«. Nur zweimal finden sich als Wahlspruch Verse:

Nicht immer Weise, Nicht immer ein Tor! und

Poor is the friendless master of a world. A world in purchase of a friend is gain.

(Young)

(zu deutsch: Arm ist der freundlose Herr einer Welt. Eine Welt als Kaufpreis für einen Freund ist Gewinn.)

Sodann die Höflichkeits-Bindesätze: So wie wir es noch jetzt für unschicklich halten, unter unsere Briefe schlankweg unsern Namen

zu setzen, so glaubten damals viele – besonders scheinen es die älteren Leute gewesen zu sein – einen Verstoß gegen die Regeln des guten Tones zu begehen, wenn sie ihre Unterschrift mit dem eigentlichen Eintrage nicht durch einen Schwall von Höflichkeitsfloskeln verbanden. So heißt es zum Beispiel:

Mein Herr! Ich hatte das schätzbare Glück, mit unter die Zahl Ihrer Freunde aufgenommen zu werden, und da ich itzt Sie verlassen muß, so tue ich es mit dem Wunsch, daß Sie mich fernerhin Ihrer schätzbaren Freundschaft und geneigten Andenkens würdigen mögen.

Noch schöner machen sich solche Redensarten auf französisch:

Monsieur – La permission que Vous m’avez donnée de mettre mon nom dans ce livre d’amis me fait espérer l’exaucement de ma prière que j’adresse par ceci à Vous en Vous conjurant de me conserver toujours la même amitié dont Vous m’avez honoré jusqu’ici, qui je suis – Monsieur – Votre – usw.

Herzlicher klingen die Worte:

Teuerster, schätzbarster Freund! Erinnern Sie sich bei diesen wenigen Worten Ihres Freundes, der Sie auch in der Entfernung so lieben und hochschätzen wird, wie es Ihr vortrefflicher Charakter verdient.

Aber die Zeitenwende zeigt sich auch auf diesem Gebiete. Die verbindenden Worte werden kürzer. Goethe schreibt nur »Zur Erinnerung«; andere setzen den nackten Namen darunter.

Eigenartig sind die nicht seltenen Vermerke, durch welche zum Ausdrucke kommt, daß zwei Personen, die sich hintereinander eingetragen haben, durch Bande der Freundschaft verknüpft sind. Meist geschieht dies durch die über zwei Seiten hinwegreichenden Worte: Haec pagina || jungit amicos oder Quos junxit amicitia || junguntur pagina (der Papierbogen verbindet die Inschriften von Freunden). An anderer Stelle heißt es kürzer; Amici || tia (Freundschaft). Auch der Abschiedsgruß »Adieu mein || liebster Freund« ist offenbar aus demselben Gedanken erwachsen. Noch schlichter und zu Herzen gehender wird der Gedanke durch die Worte ausgedrückt: »Ich suchte || dich, Freund.«

Je mehr man sich in das Buch vertieft, um so stärker wird man gefesselt. Die Umwelt des Christian Ferdinand von Reiboldt und das Zeitalter des ausgehenden Rokokos treten greifbar vor unsere Seele. Aber auch das Buch selbst erhält Leben, wird ein selbständiges Wesen, dem man seine Liebe dadurch bezeugen möchte, daß man kosend mit der Hand über den Einband hinfährt.

Unwillkürlich zieht es uns zu Vergleichen. Man denkt daran, was unsere – angeblich so hochentwickelte – Zeit aus den Stammbüchern gemacht hat. Sie führen gar nicht mehr den ehrlichen Namen »Stammbuch«. Bestenfalls heißt es »Album«, ein Wort, das so gut wie gar nichts sagt. Aber es kommt noch schlimmer. Denn »Poesie« leuchtets in Golddruck von dem schäbigen Einband. Aber was darin steht, ist vielfach barbarische Unkultur, und der abgedroschene Witz, auf die letzte Seite des Buches den Vers zu schreiben:

Wer dich lieber hat als ich, Der schreibe sich nur hinter mich!

gehört immer noch zu den besseren Einfällen.

Doch wir wollen gerecht sein. Die Stammbücher spielen bei uns auch nicht entfernt die Rolle, die ihnen in früheren Jahrhunderten zukam. In der Hauptsache stammen die Einträge ja doch nur von Kindern und jungen Leuten, die noch nicht recht flügge geworden sind, allenfalls von Lehrern und Geistlichen, die in Erfüllung einer Art von Berufspflicht den Eintrag bewirkten. Wer einmal in hundert Jahren die Stammbücher aus dem letzten Drittel des neunzehnten und dem ersten Viertel des zwanzigsten Jahrhunderts betrachtet, der täte uns Unrecht, wenn er unsern Kulturgrad nach diesen Büchern beurteilen wollte. Ganz so tief sind wir im großen und ganzen denn doch nicht gesunken!

Fußnoten:

[2] Vergleiche die von Oskar von Hase verfaßte Denkschrift »Breitkopf u. Härtel«, Verlag Breitkopf u. Härtel, I. Band, S. 116.

[3] Vergleiche Band XIII, Heft 1/2, Seite 9 ff. der Mitteilungen des Heimatschutzes.

[4] Näheres über Gottlob und Stenzel in der schon erwähnten Denkschrift »Breitkopf u. Härtel«, I. Band, Seite 115 ff.

Leineweber-Weihnachten auf der Neusorge vor fünfzig Jahren

Von WilliamBergmann, Sebnitz

Als ich im Jahre 1866 auf der Neusorge das Licht der Welt erblickte, war Sebnitz ein armes Weberstädtchen. Von seinen Weihnachtsfeiern will ich erzählen.

Wenn der liebe Herbst herankam, die Abern – Kartoffeln klang fremd – im Keller lagen, finstere Nächte begannen, die Erde in Dunkel zu hüllen, dann leuchteten aus der Ferne die ersten Strahlen des kommenden Weihnachtssternes in die Nacht. Jetzt begann die Zeit der seligen Weihnachtsträume. Jeder Tag und jede Nacht wurden gezählt.

Die Anfangsvorbereitungen galten der Christmette, welche den Glanzpunkt des Festes bildete. Wochenlang vorher fing man an, die Lichter zu kaufen, die man zur Mette brauchte. »Pfenglichtel« hieß man sie damals, die man nur nach und nach kaufen konnte, denn es gab weniger Pfennige als heute. Die meisten Kinder – auch Erwachsene – hatten jedes einen langen Nagel am Fenstergewändel, an welchem die Lichter aufgehängt wurden, und zwar so, daß man sie durchs Fenster von außen sehen konnte.

Es wurde gewetteifert, soviel als möglich Lichtel zusammenzubringen, und man war stolz und glücklich, wenn sich die »Globbe« vermehrte. Nun ging es in die Nachbarschaft gucken. Siehe da: Der Hillemann Emil hatte schon zwölf, ich erst acht, der Schwach Karle hatte noch mehr, aber der Just Elwin hatte wieder weniger, das war ein Trost.

Die weiteren Vorboten kamen in Gestalt der Zimmermann Karoline, Funkhähnel Male, Adler Mine und Pate Biesold seiner

Mutter, welche mit Pfefferkuchen in allen möglichen Farben, Figuren und Formen hausieren gingen. Damit zu Weihnachten der nötige Vorrat da war, wurden immer einige Stück gekauft und hingelegt.

Die Ausstellungen hatten begonnen. Man besichtigte bei Henkbäcken, Hillbäcken, Krachbäcken, Heymannbäcken, Endlerbäcken, Laubnerbäcken, Giebnerbäcken, Hochbäcken, wo ich Pfefferkuchen mit malen durfte, weil seine Frau die Gruhnert Guste von der Neusorge war, mit Bewunderung die Fenster mit den ausgestellten Männern, Frauen, Reitern usw. Die schönsten Pfefferkuchen hatte der Güntherbäcke …

Sorgenvolle Stunden bereitete die Ruprechtzeit. – Ob er heute kommen wird? … Da plötzlich schlug die Rute unbarmherzig an die Fensterläden. – Der Ruprecht kommt! der Ruprecht kommt! – Vor Schreck schleunigst alle unter die Leineweberstühle gekrochen und gebetet. – Die Äpfel und Nüsse mußten in allen Ecken und Winkeln zusammengesucht werden und wurden sofort verspult. Aus den leeren Nußschalen wurden Schnepperchen gemacht, Zwirnsfäden drumgebunden und Holzspänel hineingesteckt. Damit wurde bis Weihnachten geschneppert.

HaufensGroßer parierte immer nicht. Den hat der Ruprecht in den Sack gesteckt und mitgenommen. Der hat aber gezappelt und gegorgelt …

Das Ausschneiden der Modellierbogen spielte eine große Rolle. Es entstanden Kirchen, Häuser, Burgen, deren Fenster mit buntem Papier überzogen, durch Lichtel erleuchtet, einen herrlichen Anblick boten.

Zum Kammerfenster wurde jeden Morgen hinausgeguckt. Oh, es hat geschneit! Diese himmlische Freude! Von diesem Tag an mußten alle Pferde auf den Straßen Glockengeläut tragen, und dieser Klang läutete in unsere Herzen die seligmachende, gnadenbringende Weihnachtszeit ein.

Während der Adventszeit erfüllte die Leineweberstube täglich der Gesang der Weihnachtslieder: »Ehre sei Gott in der Höhe«, »O

Tannenbaum, o Tannenbaum«, »Ihr Kinderlein kommet« oder »Stille Nacht, heilige Nacht« usw.

Der Vater ging jeden Sonntag in die Kirche und offenbarte zu Hause in der Familie die Weihnachtsbotschaft, die er durch die Predigt vernommen hatte.

Nicht unerwähnt soll bleiben, daß in den letzten Wochen in vielen Geschäften die bunten Wachsstöckel in allen Größen ausgestellt waren, welche hauptsächlich ein Geschenk für die Kundschaft bildeten. Große Bewunderung riefen die Spielsachen bei Buchbinder Schuberts und bei Eckböhmens hervor. Stundenlang wurden sie angestaunt.

Was nun den finanziellen Teil der Leineweber betraf, so konnte von Reichtümern keine Rede sein. Der dicke Haufe, bekannt als der fleißigste Leineweber von der Neusorge und Retschine, machte jede Woche eine Werfte ab und verdiente fünf Taler. Die übrigen Leineweber, wie mein Vater, brauchten ziemlich zwei Wochen dazu. Vor dem Abmachen mußte gewöhnlich eine Nacht durchgearbeitet werden; denn Montag war öfters blauer Montag. Die Woche vor dem Fest ging es natürlich feste Tag und Nacht, damit Geld ins Haus kam. Als der heilige Abend herangekommen war, gingen Vater und Mutter – Mutter mit dem Tragkorbe – in die Stadt einkaufen. Der geheimnisvolle Bescherungsakt ließ dann nicht mehr lange auf sich warten. Beim Onkel Adolfhorchten wir ungeduldig auf das Zeichen. In Blitzesgeschwindigkeit war der Gabentisch gestürmt. Nun wurde bewundert, probiert, gekostet, und es wurden die Häuflein kritisch betrachtet, daß ja nicht eins mehr hatte als das andre.

Das Christgeschenk erhielt seinen Platz auf dem Längertüchel, das nur Sonntags und Festtags den Leineweberstuhl zierte, oder auf der Sitzebank.

Ins Bette wollte niemand gehen. Die Glocken tönten, die Mette wurde eingeläutet. Der Höhepunkt war da. Alle Lichtel und Wachsstöckel wurden mitgenommen und in langen Reihen aufgestellt. Tausende von Lichtern erglänzten, und ein köstlicher

Duft durchströmte die Kirche. Die alte, in Fleisch und Blut übergegangene Bergsche Motette, das Mettelied, verfehlte nicht ihre Wirkung und erfüllte alle Herzen mit heiligem Zauber. Umfangen von reinster und seligster Weihnachtsstimmung gings nach Hause.

Aus vielen Häusern leuchtete Kerzenglanz.

Im eisernen Ofen in der Mitte der Stube wurde Feuer gemacht und sich drumgesetzt. Die Schmauserei ging los mit beneidenswertem Appetite so lange, bis alles weg war.

Vom ersten Feiertag bis zum Hohen Neujahr zog alle Welt durch die Stadt, um die Schattenspiele, Hirtenhäuser, Pyramiden, Sterne und Christbäume – letztere waren damals noch nicht so Mode wie heute – in Augenschein zu nehmen. Die Fensterläden waren natürlich alle offen. Bei Bauer Stohbachs war ein Krippel mit Springbrunnen aufgestellt, ein Wunderwerk der ganzen Umgegend. Scharenweise standen die Leute vor dem Fenster.

Wir zu Hause hatten das unbeschreibliche Glück, auch ein Krippel zu besitzen, beweglich mit Handbetrieb. Alle Kinder der Neusorge kamen und wollten die Leier leiern. Außer Joseph und Maria, die das Christkindlein bischte, sah man die Weisen aus dem Morgenlande, Hirten und Schafe. Auf zwei beweglichen Bahnen liefen durch die Häuserreihen Figuren, deren jede einen Sebnitzer Namen bekommen hatte. – Achtung! Jetzt kommt die HampelHanne, die Bockmale, die Kahlguste, die Krausenguste, der Franz vom Hofe, der Postelbatz, der dicke Vollmann, der Bergmann Emil, der Lautevetter, der Hundehenke, der Trampelhenke, der Bäumelhenke, der Nasenhenke, der blecherne Hantzsch, der eiserne Hantzsch, der Kullrübentürke, der Gückelpeschke, der alte Schleifer Hartmann, der Kätzrichter, Budäus genannt, Kacheltopp, der alte Knöfel, der alte MäuerschneidersKitzwauwau, Türmelwirtund Finkenritterusw.

So feierte man Weihnachten vor fünfzig Jahren.

Flurnamen im Dienste der Ortsgeschichte

Von OskarMerker, Dresden

Lamprecht schreibt im dritten Bande seiner »Deutschen Geschichte«: »Weit mehr als die Eroberung der Slawenländer im zwölften und dreizehnten Jahrhundert erscheint ihre Germanisation als ein wahrhaft erstaunlicher Vorgang: es ist die Großtat unseres Volkes während des Mittelalters.« Aber gerade diese Zeit ist noch voller ungelöster Rätsel, vor allem deshalb, weil das wichtigste Mittel geschichtlicher Forschung, die Urkunde, gerade für jene Zeit uns so gut wie im Stich läßt. Und doch sind wir nicht so verlassen, wie es zunächst aussieht! Meitzen sagt in seinem Werke über »Siedelung und Agrarwesen der West- und Ostgermanen«: »In der Tat wandeln wir in jedem Dorfe gewissermaßen in den Ruinen der Vorzeit, und zwar in Ruinen, die an Alter die romantischen Trümmer der mittelalterlichen Burgen und Stadtmauern weit hinter sich lassen. Bei jedem Schritt, überall in Hof und Feld können wir Spuren der ältesten Anlage begegnen, und das Kartenbild der Besitzungen ist eine eigenartige Schrift, die uns Ideen und Absichten der Gründer wie in Hieroglyphen lesbar übermittelt«.

Diesen Gedanken wollen wir heute etwas nachgehen, und zwar vor allem unter Berücksichtigung der Flur Schullwitz (östlich Dresden, südlich Radeberg).

Schullwitz liegt am Schullwitzbache, einem rechten Nebenflüßchen der Wesenitz. Die Gehöfte liegen auf der Höhe rechts und links des Baches. Die Fluren ziehen sich in langen Streifen von jedem Gehöft nord- bzw. südwärts. Also das typische Bild des mit Waldhufen ausgestatteten Zeilendorfes – also: eine Gründung der Kolonisationszeit! Das Jahr der Gründung nennt uns keine Urkunde.

1378 ist die älteste bis jetzt durch das »Zinsregister von 1378« bekannte Jahreszahl[5] .

Die Hufen mit der Richtung nach Süden enden am Landraine. Er bildet nach Oberreit[6] die Grenze zwischen dem Amte Dresden, zu dem Schullwitz gehörte, und dem Amte Lohmen. Parallel zu ihm, aber im Norden durchzieht »die Straße« die Dorfflur. Nicht die Dorfstraße war also die eigentliche Verkehrsstraße; schon daß die Dorfstraße mit dem Dorf im Osten eigentlich aufhört, beweist dies. Die Straße im Norden – noch heute wird sie nicht selten schlechthin »die« Straße genannt – hat eine gar reiche Geschichte. Ich brauche nur die Namen aufzuzählen, die sie im Laufe der Jahrhunderte geführt hat, um sie zu beleben: die DreßnischeStrasse– Stolpischer Weg – Hornstraße – Poststraße – Hohe Straße – aber auch: alte Dresdner Straße – alte Hornstraße – alte Poststraße – alte Hohe Dresdner Straße: der Verkehr ist abgelenkt auf die jenseits der Höhen geführte Bautzner Straße[7]!

Auf der Skizze habe ich nördlich der »Straße« den Namen »Ameisenberg« eingetragen, zugleich die Dorfstraße mit diesem Ameisenberge verbunden. Diese Verbindung führt nun heute noch den Namen Viebig, Viehweg. Die Zeiten werden wieder lebendig, wo das Vieh zur Weide hinausgetrieben wurde, hinaus zu dem der Allgemeinheit gehörenden Besitze, der Allmende. Knothe sagt einmal, daß dieses Wort in der Lausitz nicht festzustellen sei. Dr. Schoof hat sich nun mit diesem Wort eingehend beschäftigt[8] . Er kommt zu dem Ergebnisse, daß das Wort »Ameisenberg« unter volksetymologischer Anlehnung an mundartliche Formen für Ameise aus jenem »Allmende« entstanden ist. Dann kennt aber auch die Lausitz dieses Wort.

Ich habe nun auch das Sammelwerk der Luise Gerbing[9] durchgearbeitet. Leider ist diese fleißige Sammlerin vollständig voraussetzungslos an ihre Aufgabe herangetreten. Trotzdem wären wir glücklich, wenn wir recht viele solcher Flurnamensammlungen hätten! Auch Sachsen braucht noch viele Helfer!! – Aus der Sammlung der Luise Gerbing einige Beispiele zu unserer Frage: Wie

hat sich das Wort »Allmende« gewandelt? In der Flur Emleben heißen Wiesen »die krummen Alken«, mundartlich »die krummen Alten«, urkundlich 1453 »bie der krummen Almten, Almpten«; 1469 »in der krummen Almoten«; 1479 »in der krummen almeit«; 1492 »in der almeth«; 1641 »in der krummen Alten«. Dazu steht die Bemerkung: »Eines der seltenen Beispiele von Erhaltung des Almende-Namens im Gebiet. Die betreffenden Flurstücke sind Gemeindewiesen.« In einer andern Flur: »Die Alten oder Alken«, mundartlich die Alten, 1641 »uf der Alten«. – Anmerkung: »Früher Gemeindeland.« Einer der wenigen im Gothaischen erhaltenen Anklänge an »die Almende«. Noch ein drittes Beispiel: »Am Falkenrode«; mundartlich »Dalkenrode«; »Wüstung«? Schade, daß die Sammlerin nicht auch hierin das Wort Alke (D – alken – rode!) –erkannt hat, sie hätte dann sicherlich wie bei so vielen ähnlichen Beispielen »Gemeindeland« hinzufügen müssen. Und das ist das Wesentliche, daß alle diese Fluren Gemeindeland sind oder doch gewesen sind. Auch für unsere Flur Schullwitz trifft das zu. Der »Ameisenberg« liegt ja auch an der Grenze des Gebietes, im ansteigenden, hügeligen Gelände. Den entgegengesetzten Abhang besitzt die Gemeinde Weißig. Diese kennt nun zwar anschließend an unsern »Ameisenberg« diesen Namen nicht, sie spricht dafür aber von »Hutung vom Dorfe nach dem Gemeindebusche«[10] . Also auch hier wieder: Verbindung von Gemeindeland und Viebig, Viehweg!

Wenn wir nun in Schullwitzer Flur den Namen »Alke« lesen, so wird wohl niemand mehr an die Dohle denken, die nach Lexer[11] und andern mittelhochdeutsch alke geheißen hat, wir werden vielmehr sagen:

Alke= Ameisenberg= Allmende.

Und damit erweitert sich ungesucht der Gemeindebesitz im Grenzgebiete der Flur! Daß noch das Kroki von 1835 Waldreste auch hier zeigt, ergänzt diese Gedankenreihe.

Nun habe ich daneben den Flurnamen »Aspigstraße« und »Am Aspig« eingetragen. »DerAspigam Rodelande« sagt der Volksmund und weckt damit Bilder der vergangenen Tage. Aber Aspig? Ist Aspe

= Espe = Zitterpappel? Dr. Schoof schreibt 1917 in den »Deutschen Geschichtsblättern«: »Es steht heute fest, daß die große Zahl von Bäumen (wie Erle, Esche, Espe, Buche, Eiche, Hasel, Ulme), die scheinbar in den Flur- und Ortsnamen enthalten sind, erst später durch Volksetymologie eingedeutet worden sind, daß es unsern Vorfahren bei der ersten Besitzergreifung und Besiedelung des Bodens ferngelegen hat, denselben nach rein zufälligen, äußeren Merkmalen zu benennen. Für sie war die Verwertung des Bodens als Acker-, Trift-, Wiesen-, Heide-, Waldboden und die Art seiner rechtlichen Ausnutzung allein maßgebend.« Und an anderer Stelle[12] schreibt er: »Erkennungsmerkmale für die Umdeutung bieten meist noch die zweiten Kompositionsteile, ferner die Tatsache, daß alte Flurnamen nie nach Zufälligkeiten, sondern nach tiefeingreifenden, dauernden Lebensverhältnissen (Ackerbau, Jagd, Viehzucht) benannt und erst später bei veränderter Kultur nach zufälligen Ereignissen willkürlich oder unwillkürlich umgedeutet worden sind. Hierfür bietet die systematische Flurnamenforschung immer neue Belege, und sie räumt mit den alten märchenhaften Deutungsversuchen (Mythologie, Keltentum) auf«.