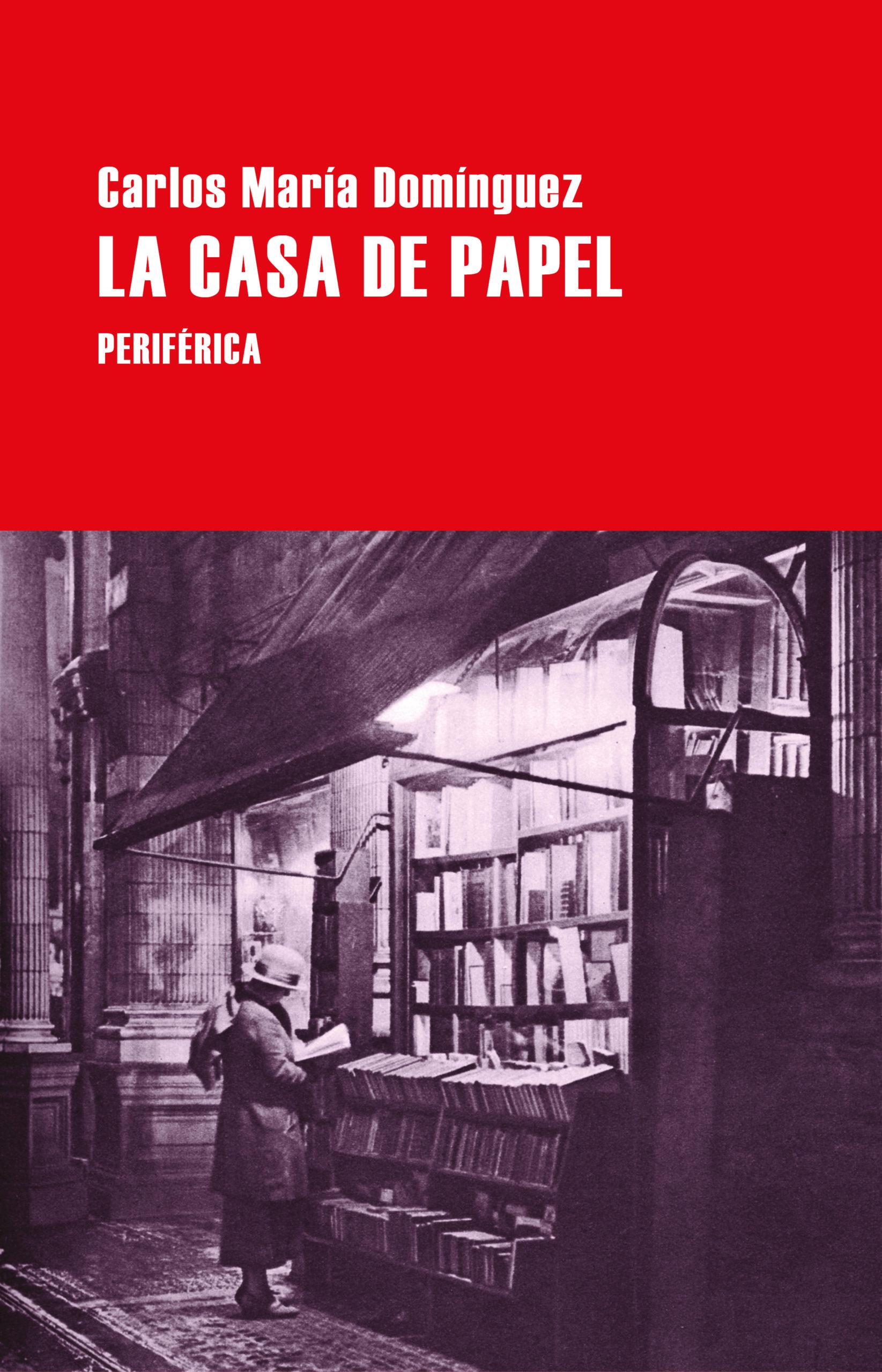

Carlos María Domínguez

LA CASA DE PAPEL

EDITORIAL PERIFÉRICA

primera edición : febrero de 2025

© Carlos María Domínguez c/o Schavelzon Graham Agencia Literaria www.schavelzongraham.com

© de esta edición, Editorial Periférica, 2025. Cáceres info@editorialperiferica.com www.editorialperiferica.com

isbn : 978-84-10171-41-1 depósito legal : cc -01-2025 impresión : Kadmos impreso en españa – printed in spain

La editora autoriza la reproducción de este libro, total o parcialmente, por cualquier medio, actual o futuro, siempre y cuando sea para uso personal y no con fines comerciales.

En la primavera de 1998, Bluma Lennon compró en una librería del Soho un viejo ejemplar de los poemas de Emily Dickinson, y al llegar al segundo poema, sobre la primera bocacalle, la atropelló un automóvil.

Los libros cambian el destino de las personas. Unos leyeron El tigre de Malasia y se convirtieron en profesores de literatura en remotas universidades. Siddhartha llevó al hinduismo a decenas de miles de jóvenes, Hemingway los convirtió en deportistas, Dumas trastornó la vida de miles de mujeres y no pocas se salvaron del suicidio gracias a los manuales de cocina. Bluma fue su víctima.

Pero no la única. El viejo profesor de lenguas antiguas Leonard Wood quedó hemipléjico al

recibir cinco tomos de la Enciclopedia Británica en la cabeza, desprendidos de su biblioteca; mi amigo Richard se quebró una pierna al intentar llegar hasta ¡Absalón, Absalón!, de William Faulkner, mal ubicado en un estante que lo llevó a caer de la escalera. Otro amigo de Buenos Aires enfermó de tuberculosis en los sótanos de un archivo público y conocí a un perro chileno que murió indigestado con Los hermanos Karamazov, después de devorar sus páginas en una tarde de furia. Cada vez que mi abuela me veía leer en la cama, solía decirme: «Dejá eso, que los libros son peligrosos». Durante muchos años creí en su ignorancia, pero el tiempo demostró la sensatez de mi abuela alemana.

El funeral de Bluma convocó a numerosas autoridades de la Universidad de Cambridge. En el oficio religioso, el profesor Robert Laurel le dedicó una soberbia despedida, luego editada en fascículo por su mérito académico. Resaltó su brillante carrera universitaria, sus cuarenta y cinco años de sensibilidad e inteligencia, y, en el cuerpo principal del trabajo, sus decisivos aportes a la investigación

de la huella anglosajona en las letras latinoamericanas. Pero culminó con una frase controvertida: «Bluma consagró su vida a la literatura –dijo–, sin imaginar que iría a llevársela de este mundo».

Quienes lo acusaron de malograr la pieza con «un torpe eufemismo» enfrentaron la acérrima defensa de los ayudantes de Laurel. A los pocos días, en casa de mi amiga Anny, oí a John Bernon decir a un grupo de discípulos de Laurel:

–La mató un auto. No el poema.

–Nada existe fuera de su representación –argumentaron dos muchachos y una chica judía que llevaba la voz cantante–. Cualquiera tiene derecho a elegir la representación que quiera.

–Y de hacer mala literatura. De acuerdo –rebatió el viejo con ese aire falsamente conciliador que le dio fama de cínico en el campus, revuelto por las próximas entrevistas del posgrado en el que Bernon competiría con Laurel–. Hay un millón de paragolpes sueltos en las calles de la ciudad que les demostrarán de lo que es capaz un buen sustantivo.

Las polémicas sobre la famosa frase se extendieron por la universidad y hubo un torneo de estudiantes bajo la convocatoria «Relaciones entre realidad y lenguaje». Se calcularon los pasos de Bluma en la vereda del Soho, los versos de los sonetos que habría llegado a leer, la velocidad del vehículo; se debatió con celo sobre la semiótica del tránsito en Londres, el contexto cultural, urbano y lingüístico del segundo en que la literatura y el mundo colapsaron sobre el cuerpo de la querida Bluma.

Yo debí suplantarla en el Departamento de Lenguas Hispánicas, ocupar su oficina y hacerme cargo de sus cursos, nada seducido por el rumbo de las discusiones. Una mañana recibí un sobre dirigido a mi difunta colega. Traía sellos postales de Uruguay, y si no fuera por la ausencia de remitente hubiera creído que se trataba de una de esas ediciones de autor que le enviaban a veces, con la expectativa de que la reseñara en una revista académica. Bluma nunca hacía eso, salvo que el autor fuera lo bastante conocido como para sacarle algún rédito. Solía pedirme que se

los llevara al depósito de la biblioteca, no sin antes anotar en la tapa utc (unlikely to consult: consulta improbable), que lo condenaba al ostracismo para siempre. En efecto, era un libro, pero no el que esperaba. Apenas abrí el sobre sentí una instintiva aprehensión. Me dirigí a la puerta de la oficina, la cerré y volví a contemplar el desquiciado y viejo ejemplar de La línea de sombra. Conocía la tesis que preparaba Bluma sobre Joseph Conrad. Pero lo sorprendente era que la cubierta y la contratapa traían adherida una mugrienta costra. Los cantos de las páginas mostraban pequeñas partículas de cemento que derramaron un polvillo fino sobre la espejada madera del escritorio.

Saqué un pañuelo y atrapé, perplejo, una pequeña piedra. Era portland, sin duda, restos de mezcla que debían de haberse pegado al libro con mayor solidez, antes de un deliberado intento por quitarlas.

No había misiva dentro del sobre, apenas el maltrecho ejemplar que no me decidía a sostener en las manos. Al levantar la cubierta con los dedos, descubrí una dedicatoria de Bluma.