Cantos de sirena charmian clift

Traducción de Patricia Antón edicionesTítulo original: Mermaid Singing

Copyright © Charmian Clift, 1956

First published in 1956 by Michael Joseph Ltd. This translation has been published by arrangement with the Jane Novak Literary Agency, Australia.

© de la traducción: Patricia Antón, 2022 © de esta edición: Gatopardo ediciones S.L.U., 2022 Rambla de Catalunya, 131, 1º-1ª 08008 Barcelona (España) info@gatopardoediciones.es www.gatopardoediciones.es

Primera edición: junio de 2022

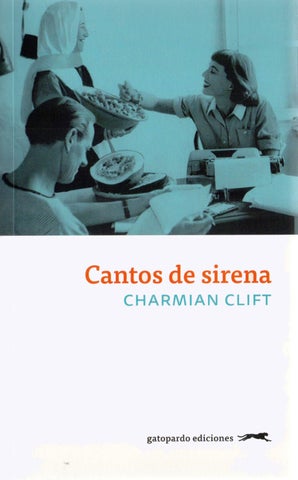

Diseño de la colección y de la cubierta: Rosa Lladó Imagen de la cubierta: George Johnston y Charmian Clift con su asistenta doméstica Sevasti, Kálimnos, Grecia, © Cedric Flower (1954) Ilustración de interior: © Sofía Bianchi (2022) Imágenes de interior: Pág. 81: Vista de la isla de Kálimnos, © Bert Christiaens Pág. 89: Kálimnos, Dimitris A. Harissiadis (1950), © Benaki Museum/Photographic Archives Pág. 169: Charmian Clift y su hijo Martin en Grecia (años cincuenta), © Archivo de la familia Johnston, cortesía de Harry Fatouros Pág. 265: Charmian Clift en Atenas (1957), © Archivo de la familia Johnston, cortesía de Harry Fatouros

ISBN: 978-84-124199-4-8

Depósito legal: B4130-2022

Impresión: Liberdúplex S.L. Impreso en España

Queda rigurosamente prohibida, dentro de los límites establecidos por la ley, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, ya sea electrónico o mecánico, el tratamiento informático, el alquiler o cualquier otra forma de cesión de la obra, sin la autorización previa y por escrito de los titulares del copyright.

Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

Para mi madre, Amy Lila Clift

Llegamos a la isla de Kálimnos en el Angellico, un pequeño caique gris, rodeando punta Cali con un siroco que arrecia ba desde el suroeste, un triángulo de vela negra y remen dada flameando sobre nuestras cabezas, y un cargamento de pavos, mandarinas, vasijas de barro cocido y cestos del mercado, y las inevitables viejas con chal negro que for man parte del mobiliario de todos los caiques del Egeo.

Parecía una manera estupenda y valiente de llegar a un sitio.

—¡Madre de Dios! —jadeó una señora anciana entre vómito y vómito—. ¡Esos pequeñines! ¡Mírenlos, no en tienden nada!

—¡Qué va, vieja abuela! —dijo el marinero de cubier ta de pelo rizado arrojando el contenido de un cubo a la enorme montaña de aguas verdes y encabritadas que se alzaba sobre nosotros—. Esos niños son navegantes. ¡Ma rineros! Cualquiera puede verlo.

La ola nos cayó encima. Los bancos salieron despedi dos y se estamparon con estrépito contra el otro lado de la cubierta.

—¡Arrg! —soltó la anciana con un extraño grito ahogado y tratando de aferrar el aire.

El marinero de pelo rizado se sujetó con gesto despreocupado al marco astillado de la puerta y, muy servicial, tiró del cubo que había al final de su cuerda. Los «peque ñines», que son míos, emergieron chorreando de un con vulso montón de pavos, bancos, maletas de cartón, cerámica rota, cestos del mercado y señoras viejas cabeza abajo, con las manitas llenas de mandarinas y los pequeños ros tros teñidos de carmesí de puro éxtasis.

Era evidente que aquello le ganaba de calle al festival en los jardines de Battersea.

—¡Mamá! ¿Cómo es que le sale eso tan amarillo y lleno de grumos? —(Martin tiene siete años e inclinaciones científicas.)

—Porque no ha masticado ni ha tragado bien el desa yuno. —(Shane tiene catorce meses menos y es niña.)

El marinero de cubierta arrastró a la anciana hasta la puerta como si fuera un lío de harapos mojados y le metió la cabeza en el cubo.

—¿Has visto, abuela? —preguntó con desdén mientras le sujetaba la cabeza empapada a la pobre mujer—. ¡Son marineros!

Nuestro flacucho amigo y autoproclamado guía, Manolis, que se había visto lanzado al otro extremo de la cu bierta a cuatro patas, se incorporó con una dignidad que me pareció muy admirable y, volviéndose hacia mí y hacia George, dijo con el aire de un patriarca que hubiera con ducido a su tribu hasta la tierra prometida:

—Hermano, hermana: ya llegamos a Kálimnos. Y así era, en efecto.

Pues ahí mismo, surgiendo pesadamente sobre las al tas crestas de las olas, se veían unas montañas descarnadas y grises, surcadas por sulfurosas fisuras, como cicatrices, y envueltas en jirones de nubes. Y al pie de esas montañas había una ciudad, una urbe improbable que desde el proceloso

mar parecía formada por cajas de cerillas de colores cuidadosamente dispuestas: una ciudad de muñecas con la que una niña pudiera distraerse una tarde de lluvia. Más allá de los pequeños cubos en blanco, azul y amarillo ocre, una coli na se elevaba de un valle con una muralla en ruinas y tres torres redondas; y por debajo de las casas, un bosque de mástiles como cerillas se agitaba en lo que, sin duda, acabaría siendo un plato de bebé lleno de agua del grifo del lavabo.

El Angellico avanzó dando bandazos y cabeceando y dio una última y mareante sacudida en las aguas embra vecidas. Y entonces, por increíble que parezca, rodeó el rompeolas y fluyó suavemente hasta recobrar la estabili dad, y las ancianas empapadas se santiguaron y empezaron a poner orden en sus fardos con afable serenidad. Nos des lizamos hasta un muelle pequeño junto a un feo edificio de aduanas y tres casas que parecían robadas de una pintura de Christopher Wood.

Desembarcaron a los niños en volandas como si fue ran héroes, en medio de una gran admiración. Menos mal, debo decir, que ni George ni yo sabíamos suficiente griego para explicar que los habíamos atiborrado de biodramina antes de salir de Cos. Tengo la teoría de que nadie nace marinero, sino que se aprende a serlo, y de que los produc tos de los laboratorios de bioquímica siempre son mejores medidas preventivas que un puñado de hierbas o las pieles de mandarina, o incluso, sospecho, las súplicas desespera das a san Nicolás que constituyen el acompañamiento de fondo de las travesías por el Egeo. Hasta varios días des pués no me enteraría de que aquella mañana dos pasajeros del caique procedente de Vathy habían caído por la borda ni de que se había perdido toda la carga de cubierta, aun que en su momento sí me sorprendió un poco que Manolis se santiguara con tanto fervor en el preciso instante en que sus pies se hallaron de nuevo en tierra.

—¡Bravo! —exclamó con tono de admiración dirigiéndose a los niños, y luego a nosotros—. ¡Este maldito Angellico ! En la próxima travesía volcará, ¡ya lo veréis! Apenas dos horas antes, en Cos, con un mar turbu lento y picado ya desde fuera del puerto hasta la mismísima Turquía y las barcas de pesca deslizándose raudas hacia tierra bajo tirantes velas naranjas, había sido el mis mo Manolis quien nos había animado a subir a bordo del Angellico , que ya se bamboleaba y cabeceaba incluso al abrigo de los muros del castillo.

—Po po pó! ¡Nada, nada! —había exclamado señalando el mar, los jirones de nubes en el cielo, el abanico de mo tas naranjas de las velas que se alejaban con urgencia de Bodrum—. Vais a Kálimnos ahora. Muy buena isla, muy buena gente.

Y nos había ayudado a subir a bordo del Angellico como si se tratara del Semíramis a punto de zarpar hacia el Pireo en un crucero veraniego.

—Ya veréis —añadió mientras desplazaba hábilmen te a dos ancianas de sus asientos para hacernos sitio—. Hoy en Kálimnos os encontraré una buena casa. Ya no tendréis que volver a Cos.

Supongo que el hecho de que un griego te diga siem pre lo que quieres creer no hace sino indicar el alcance de su gentileza. Lo cierto es que Manolis había cruzado de Cos a Kálimnos un centenar de veces y era perfectamente consciente del peligro que había ese día, que sin duda no era el adecuado para hacerse a la mar con dos niños peque ños. Sabía que deseábamos llegar a Kálimnos desespe radamente y que confiábamos en tener una travesía tran quila: eso había puesto en marcha su despreocupada actitud de bajar la guardia ante cualquier riesgo. Estoy segura de que se habría ofendido profundamente si alguien le hubiese sugerido que debería haberse preocupado más

Ahora, mirando atrás, me parece que simplemente fue buena suerte que encontráramos una casa en Kálimnos, y solo en menos de media hora desde nuestra llegada, además, exactamente como había pronosticado Manolis en Cos. Era una casa amarilla y estrecha frente al mar, con un pequeño balcón de hierro forjado que daba sobre la platía y cuatro ventanas que miraban hacia el amplio paseo ma rítimo con sus hileras de cafeterías bajo las desgreñadas casuarinas y hacia los pequeños cubos de colores que se amontonaban sin orden ni concierto en la base de la montaña. La inspeccionamos junto con la propietaria, una mu jer corpulenta y efusiva con un traje azul de chaqueta y falda y las gafas de sol que aquí son símbolo de clase y dis tinción social y por tanto se llevan también de noche o cuando está muy nublado.

Nuestro séquito para la inspección consistía en Manolis, dos jovencitos flacos y tímidos con atuendos de tra

bajo a quienes presentó como sus sobrinos, un ingeniero con cara de mono llamado Mike que había trabajado en Estados Unidos y hablaba inglés, la mujer del propietario de la cafetería adyacente y unos veinte críos harapientos y mocosos, parte de la estridente horda de varios centenares que nos habían seguido desde la orilla, abarrotaban ahora la habitación, se apretujaban en las escaleras o esperaban abajo en la platía a ver qué pasaba.

Había cuatro habitaciones desnudas con paredes en caladas, pálidas y veteadas, y un número improbable de puertas de doble hoja con delicados grabados romboidales y pintadas de blanco. Había una gran cocina blanca con suelo de piedra roja y dos diminutos hornillos de ladrillo encalado tras la cortina floreada que cubría la enorme chi menea. No había cuarto de baño, como ya me habían ad vertido, y el excusado era tan fétido como había esperado, pero por lo menos estaba separado de la cocina y tenía una cisterna encima, a la que le faltaba la cadena.

¿Sería tan amable la dueña —pedimos— de solicitar que le pusieran una cadena a la cisterna?

¡Claro, cómo no, cómo no! Nada podía ser más sencillo. Se ocuparían del asunto al día siguiente. ¡Y de cualquier cosa que quisiéramos! ¡Lo que fuera!

El alquiler se fijó en seiscientos dracmas al mes, una cifra que analizaron y debatieron todos los presentes en la habitación, incluidos los niños harapientos, que a su vez trasladaron la información a la atestada escalera, desde donde se transmitió a la paciente multitud en la platía. Y allí, diría, se le dio muchas vueltas, y no me extraña que fuera así, teniendo en cuenta que era un robo a mano armada. Sin embargo, en aquel momento no teníamos modo de saberlo, siendo como éramos unos tontos con dinero, por así decirlo, recién llegados de los alquileres londinenses.

—¿Está bien de precio, Manolis? —preguntó George. —¡Mi querido hermano! —exclamó Manolis, que a todas luces había leído en nuestras expresiones levemente desesperadas la confianza en que el alquiler fuera justo.

Si accedíamos a pagar esa suma, ¿sería tan amable la casera de proporcionarnos las sábanas y mantas necesarias para las camas, armarios para colgar la ropa, cubiertos y manteles y utensilios para la cocina?

¡Todo! ¡Todo! Pondría a nuestra disposición lo mejor que tuviera. Su principal preocupación era que nos sintié ramos tan cómodos como si estuviéramos en nuestra propia casa y que los adorables pequeñines fueran felices.

Los adorables pequeñines andaban para entonces dando brincos arriba y abajo por el túnel azul que comu nicaba con la calle, haciendo las muecas más estúpidas e insultándose a gritos, para sorpresa de su público: los niños de Kálimnos, que los miraban con ojos abiertos como platos. Durante unos instantes, conscientemente avergonzada del contraste entre los adorables pequeñines, tan regorde tes y bien alimentados, con su ropa mullida y su odioso comportamiento, y los otros niños serios y sorprendidos, mal vestidos y desnutridos, que les dirigían aquellas miradas tan dulces y tímidas, habría renegado encantada de mis dos hijos. Pero cuando les tomé firmemente una manita con cada una de las mías noté que las tenían húmedas y ca lientes, y que los dos pares de ojos azules que se obcecaban en no mirarme estaban llenos de tensión e incertidumbre.

A Martin empezó a temblarle el labio inferior. Sus de dos se crisparon convulsivamente. Shane, siempre alerta por si le daban pie, inspiró profundamente de esa manera temblorosa tan suya que suele anunciar un bramido.

—¡Ay, esto es horrible, mamá! —lloriqueó Martin—. Desde Londres que no tomo mantequilla de cacahuete, y no entiendo nada de lo que dice nadie.

Era evidente que habían llegado al límite de lo soportable. Y ¿quién podía culparlos? Ellos, que siempre habían llevado una vida tan cómoda, segura y ordenada debido a unos ingresos desahogados, un hogar confortable y unos padres cariñosos, llevaban aquellas dos últimas semanas subiendo y bajando a rastras de aviones, barcos en el Egeo y caiques apestosos, y entrando y saliendo de hoteles y pen siones; les habían hecho comer calamares tibios y bañados en aceite de oliva, macarrones fríos, pan sin mantequilla, leche de cabra hervida que les daba un asco horrible. En lugar del paraíso de sol, cielos azules y adorables burritos que les habían prometido, se habían pasado muchas horas de desánimo y cansancio encaramados a pilas de equipaje en terminales deprimentes y en muelles batidos por el viento y la lluvia. Tenían frío, se sentían desdichados y año raban su hogar. Me compadecí de ellos con todo mi corazón, pues yo, de repente, me sentía igual.

—Dile que nos quedamos la casa.

Daba igual que el alquiler fuera demasiado elevado, o la casa muy húmeda, o que el desván estuviera infestado de ratas. Habíamos llegado a un punto en que teníamos que parar y organizarnos.

Fue justo en ese momento cuando reparé en que el grifo sobre el fregadero de la cocina estaba conectado a un pequeño depósito de hojalata pintada sin el menor indicio de tuberías que llevaran hasta él.

—Pero ¿de dónde viene el agua? —quise saber. No quedaba muy lejos. Nada, a solo cinco minutos andando. Encontraría un grifo público en la calle tras la cafetería de la esquina, y por supuesto estaban también los pozos. Podía conseguir una lata vieja de queroseno. Y si no me apetecía ir yo misma en busca de agua, había una señora muy simpática que se alegraría de tener trabajo. Ella traería el agua, fregaría los suelos, nos lavaría la ropa y la

dejaría muy limpia por poco dinero. ¿Me parecía bien entrevistarla a la mañana siguiente?

—¡Mi querida hermana! —murmuró con vehemencia Manolis—. ¡No te dejes engañar! La hija de mi hermana, que vende verduras muy buenas en la tienda de la esquina, os traerá el agua y os lavará la ropa por mucho menos dinero. ¡Esta mujer solo trata de encontrarle empleo a una pariente!

—Podemos dejar eso para más adelante —dije—. Lo que me interesa en este momento es la cuestión del agua. Si no hay agua corriente, doy por hecho que la cisterna no funciona, ¿no?

Manolis se encogió de hombros.

—Pero ¿qué sentido tiene ponerle una cadena a una cisterna vacía?

La casera sonrió de oreja a oreja y abrió mucho los brazos. Era lo que yo había pedido, y su único objetivo en la vida era complacerme y hacer felices a los adorables pe queñines.

En la vacía sala de estar, los sollozos ya remitían y, entre hipos, me llegó la voz de George:

—… Y esas goletas junto al faro se llaman «depósitos». Veréis, llevan toda la comida para los pescadores de esponjas, porque todos los años se pasan mucho tiempo lejos de casa, seis o siete meses…

—¿Tú crees que llevarán mantequilla de cacahuete?