Comprendre l’architecture et la floraison des arbustes

Comprendre l’architecture et la floraison des arbustes

Valoriser

durablement les arbustes au jardin

PRÉFACE GILLES CLÉMENT

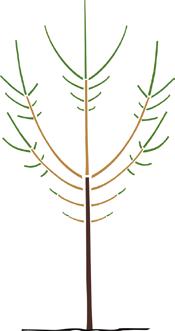

Médiatonie

Plante chimère regroupant tous les éléments architecturaux et physiologiques qui doivent être pris en compte dans l’analyse d’un arbuste avant de la tailler :

• Son mode de construction architecturale : acrotonie, méso-/médiatonie et basitonie ;

• Son mode de floraison : pousses de l’année ou bois de l’année précédente.

Le dessin est repris en page 178 en associant toutes les possibilités de taille qui se rapportent à chacun des éléments de la chimère. Seule l’application de ces principes permet d’intervenir avec un maximum de respect du végétal.

Une véritable connaissance des arbustes passe par une appréhension de leur construction architecturale — donc de leur évolution naturelle — et de leur mode de floraison. Ce n’est qu’une fois ces principes maîtrisés qu’une taille peut être envisagée. Cette première partie apporte les clés indispensables à la lecture et la compréhension des végétaux ligneux. Elle développe également les stratégies qu’ils sont capables de mettre en place pour tenter de se réparer après une agression.

La définition d’un arbuste varie selon que l’on est professionnel de l’horticulture, botaniste, écologue ou concepteur/gestionnaire, mais également selon le but recherché. Le critère de hauteur, fréquemment mis en avant, trouve rapidement ses limites et n’est d’aucune utilité d’un point de vue pratique. Pour bien comprendre, quelques explications et démonstrations sont nécessaires.

Analysons le comportement et le fonctionnement de quelques végétaux : Euphorbia characias est considérée comme plante herbacée, tandis que le framboisier (Rubus idaeus) fait partie des arbustes . À y regarder d’un peu plus près, ils ont pourtant beaucoup plus de points communs que de différences : ils émettent tous deux des pousses régulièrement depuis leur base, leur cambium a une faible longévité (voir p 64) et, du moins pour le framboisier non remontant, ils fleurissent sur les rameaux qui se constituent l’année précédente Leur principale différence ? L’euphorbe n’a que très peu de lignine tandis que le framboisier en possède .

1| Euphorbia characias (euphorbe).

2| Rubus idaeus non remontant (framboisier).

3| Quercus robur (chêne rouvre).

4| Quercus coccifera (chêne kermès), le chêne des garrigues.

Comparons maintenant ces deux chênes : Quercus robur et Quercus coccifera . Tous deux prolongent leurs branches depuis le sommet, année après année, font du bois (de la lignine) et fleurissent sur les bois de l’année précédente Pourtant, le premier est classé dans les arbres car il peut mesurer 25 à 30 m de haut tandis que le second est un arbuste puisqu’il ne dépasse que très difficilement les 3 m .

Il faut donc se rendre à l’évidence, il y a plus de différences entre un framboisier et un chêne kermès (Quercus coccifera), pourtant tous deux appelés arbustes, qu’entre ce même framboisier et une Euphorbia characias . Cette démonstration met en évidence les limites et les lacunes d’une classification essentiellement basée sur la hauteur !

Pour bien comprendre les arbustes et les gérer judicieusement, une autre définition s’impose donc . 4|

Contrairement aux plantes vivaces, qui produisent chaque année une végétation nouvelle à partir d’une base pérenne (racines, souche, bulbe ou rhizome), les plantes ligneuses se servent, chacune à sa manière, de ce qu’elles ont construit les années précédentes et le capitalisent pour construire une charpente plus ou moins conséquente et volumineuse. Les techniques et les modalités de taille reposent essentiellement sur les différents modes de construction.

Tous les végétaux ligneux vont se construire, année après année, en élaborant des axes qui s’articulent, s’ordonnancent les uns par rapport aux autres . Un axe se caractérise par la formation d’une ligne continue, constituée en une saison de végétation (bambou, framboisier) ou sur plusieurs années (troncs d’épicéas, de sapins), par relais de croissance à partir de l’apex (extrémité d’une pousse) ou par des successions d’apex subterminaux C’est une ligne de construction, que l’on peut qualifier, suivant sa situation, de tronc, branche, rameau, tige…

Selon sa nature acrotone, basitone ou médiatone, chaque végétal ligneux va faire se succéder ses axes suivant une manière qui lui est propre .

Comprendre la notion d’axes permet d’aborder plus facilement les techniques de taille (voir p . 170) .

La numérotation des axes importe peu pour appréhender les interactions entre architecture des plantes et possibilités de taille Souvenons-nous simplement qu’un axe est une ligne complète de construction végétale que le ou les axes 1 qui représentent le ou les troncs se forment la plupart du temps depuis le sol et que chaque catégorie d’axe se forme sur une catégorie inférieure (les axes 2 se forment sur les axes 1…)

La disposition et la continuité des axes varient considérablement d’un végétal à un autre. Elles sont très marquées et très régulières chez de nombreux conifères mais plus complexes chez de nombreux arbustes.

La floraison est la sexualité des plantes . Or, pour les végétaux, comme pour les animaux, la maturité sexuelle ne s’exprime qu’à un certain stade physiologique, différent pour chaque individu — le délai pour atteindre la « puberté » n’est pas aussi long chez la souris que chez l’éléphant . En toute logique, les végétaux ligneux doivent donc atteindre un certain volume végétatif et, majoritairement, être suffisamment ramifiés avant d’acquérir leur capacité à fleurir Là encore, le temps nécessaire n’est pas le même entre une Spiraea japonica (spirée du Japon) et un Liriodendron tulipifera (tulipier) !

Un arbuste doit donc se construire a minima avant d’être capable de fleurir . Développer des axes est un bon moyen d’y parvenir . Inversement, une réduction des axes (ce que fait si bien le taille-haie…) agit comme un retour en enfance et chacun de ces axes doit se reconstruire ou se ramifier avant d’être à nouveau capable de fleurir

En conséquence, contrairement à de très fortes idées reçues, la taille ne favorise pas la floraison, elle favorise la vigueur végétative ! D’autres démonstrations seront établies tout au long de cet ouvrage .

Chaenomeles japonica. La réduction de volume a été si sévère que même un an après l’intervention, la vigueur est trop importante pour qu’une sexualité puisse s’exprimer sur les pousses. Il faudra attendre une année supplémentaire avant de voir apparaître des fleurs en partie haute… si bien sûr aucune nouvelle réduction du volume n’est effectuée dans l’intervalle…

Dans la nature, la croissance des axes est fréquemment perturbée par divers aléas : biologiques (broutage de jeunes pousses par des herbivores) ou climatiques (tempêtes…) Mais au cours de leurs 380 millions d’années d’expérience, les végétaux ligneux ont développé une multitude de stratégies régénératrices et réparatrices . L’une des plus visibles consiste à réveiller des bourgeons situés juste sous la coupe et à lancer au plus vite un processus de réparation des préjudices subis en émettant de nouvelles pousses .

Toutes les plantes ligneuses poussent en constituant des axes, c’est-à-dire des pousses, rameaux, branches… mais toutes ne les constituent pas et ne les organisent pas de la même manière. Elles ont également toutes besoin de construire un minimum de structure, propre à chaque espèce, avant d’être en capacité de fleurir.

De façon naturelle et selon son patrimoine génétique, chaque plante se construit par des axes qui se succèdent suivant un positionnement et un rythme qui déterminent son architecture, son port, et sa hauteur . La lecture de la constitution de ces axes permet d’effectuer une classification indispensable à la bonne utilisation et à la bonne gestion des arbustes .

Les principaux termes définis ci-dessous ont été proposés par des scientifiques allemands en 1937 [3] pour rendre compte de l’organisation spatiale du mode de ramification . Ils constituent un gradient de développement qui favorise certains bourgeons et en pénalise d’autres, en fonction de leur position sur les axes .

La terminologie scientifique a été complétée par des termes pragmatiques créés pour faciliter la compréhension de l’architecture des arbustes et des mécanismes en lien avec la taille

Du grec acro = sommet, extrémité et tonie = tonus . L’acrotonie est le principe par lequel des axes réveillent prioritairement les bourgeons situés en extrémité, entraînant un développement plus important des rameaux en zone supérieure

L’acrotonie

Dans la très grande majorité des cas, les bourgeons de la base ne se réveillent pas ; ils restent latents et peuvent ne jamais débourrer, sauf si un accident de végétation survient et lève les inhibitions qu’ils subissent .

Le plus souvent, les rameaux sont multiples et d’autant plus vigoureux qu’ils sont situés à proximité de l’extrémité de l’axe précédemment constitué . En phase adulte, sur de vieux arbres notamment, l’acrotonie peut cependant ne plus s’exprimer que par un court prolongement terminal

D’un point de vue scientifique, l’acrotonie n’est liée qu’à une notion de position des nouvelles pousses et non de vigueur Toutefois, pour faciliter la compréhension, l’expression acrotonie décroissante est utilisée pour exprimer une croissance terminale de plus en plus faible au fil des années, pouvant aboutir à la mort du bourgeon terminal

De même, l’acrotonie ne s’applique qu’aux ramifications et non aux plantes elles-mêmes Il n’est donc pas juste de qualifier une plante d’acrotone, hormis quand elle ne constitue sa structure verticale que depuis un seul axe, comme peuvent le faire des arbres à tronc unique tels que les épicéas . Néanmoins, par pragmatisme et parce que les possibilités de taille ne sont pas liées au nombre d’axes d’une plante mais s’appuient sur le comportement de chacun des axes qui la composent, les végétaux qui constituent leur structure par succession d’axes dont le comportement est acrotone sont qualifiés de plantes acrotones, que ces axes soient d’origine naturelle ou qu’ils soient consécutifs à des tailles de formation

Acer palmatum, arbre ou arbuste selon le cultivar, mais toujours acrotone.

Malgré sa très petite taille, le thym (Thymus vulgaris) est l'une des plus petites plantes acrotones. D’un point de vue architectural, il est donc beaucoup plus proche d’un photinia (en photo Photinia x fraseri ‘Red Robin’) que d’une spirée ou d’un deutzia, avec qui il ne partage pas grand-chose.

Qu’un seul axe (tronc) ou que plusieurs axes partent du sol, qu’ils soient naturels ou consécutifs à une taille, le comportement de chacun d’eux définit la nature de la plante. Une plante dont les axes ont un développement acrotone est donc qualifiée de plante acrotone.

Tailler un arbuste, c’est dialoguer avec lui. Mais pour que la compréhension soit bonne, il faut que le langage utilisé soit commun. Qu’il soit acrotone, médiatone ou basitone, qu’il fleurisse sur les pousses de l’année ou les bois des années précédentes, chaque arbuste répond à ses propres règles. Cette troisième partie propose d’appliquer les techniques de taille expliquées dans les pages précédentes. Elle rassemble, au travers d’une centaine de fiches, des végétaux couramment rencontrés dans nos jardins.

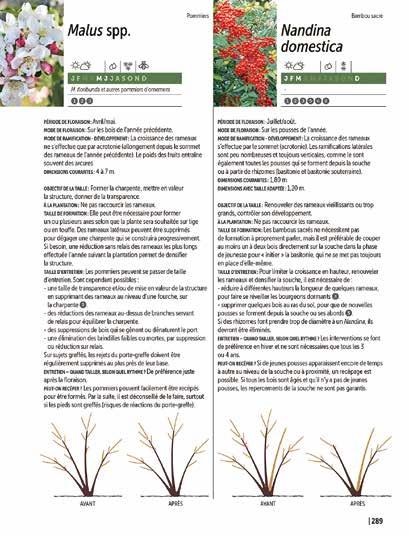

espèce principale

Si la fiche mentionne spp. après le nom de genre (pour species pluralis, signifiant « espèces multiples » en latin), les principes de taille s’appliquent à toutes les espèces du genre.

Autres espèces et variétés se taillant de manière identique.

espèce particulière

Nom vernaculaire

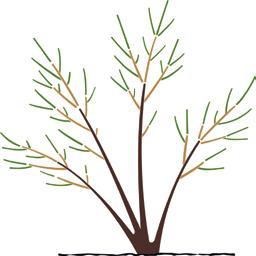

Schémas de taille avant/après

Situation : plein soleil mi-ombre ombre

Résistance au froid (rusticité) : résistant moyennement résistant peu résistant

Besoins en eau : faibles moyens élevés

Plantes mellifères

Période de taille :

J F M principale

J F M possible

J F M peu propice ou inadaptée

Possibilités de taille : Les chiffres sur fond noir indiquent les possibilités de taille pour la plante donnée. Le ou les mêmes chiffres dans le texte indiquent les modalités de taille les plus appropriées et représentées par les schémas.

1 aucune taille.

2 Éclaircie sur charpente : suppression sur charpente et/ou réduction sur relais.

3 contrôle ou réduction du volume sur relais non réduits : réduction sur relais (potentiels ou dominants).

4 Éclaircie sur charpente et réduction sur prolongements : suppression sur charpente et Réduction sans relais des rameaux conservés.

5 Éclaircie sur la souche, sans réduction des rameaux : suppression sur souche (sans réduction).

6 Éclaircie sur la souche avec possible réduction des rameaux : suppression sur souche et possible réduction des rameaux conservés.

7 tonte régulière : réduction sans relais de tous les rameaux.

8 recépage : suppression sur souche de tous les rameaux.

PÉRIODE DE FLORAISON : De mai (sur les pousses de faible vigueur) jusqu’aux gelées.

MODE DE FLORAISON : Sur les pousses de l’année.

MODE DE RAMIFICATION - DÉVELOPPEMENT : Le développement de nouvelles pousses se fait à la fois depuis la base (basitonie) et depuis des rameaux médians qui se succèdent et se superposent en formant des arcures. La croissance en extrémité des rameaux est vite limitée mais la pérennité des bois est assez bonne. Plus les cultivars sont vigoureux, plus une médiatonie est présente (prise de hauteur depuis la partie médiane).

DIMENSIONS COURANTES : 2,25 m x 2,50 m.

DIMENSIONS AVEC TAILLE ADAPTÉE : 1,50 m x 1,50 m.

OBJECTIF DE LA TAILLE : Permettre le renouvellement de rameaux, si l’esthétique s’amenuise. Contraindre dans un volume raisonnable une plante qui serait trop vigoureuse.

À LA PLANTATION : Aucune.

TAILLE DE FORMATION : Aucune, puisque les abélias ne constituent pas de véritable charpente.

TAILLE D’ENTRETIEN : Même si les abélias ont une grande acceptabilité des différentes tailles, ils peuvent parfaitement se passer de toute intervention si la place est suffisante pour qu’ils poussent sans contraintes et que les conditions sont optimales (sol bien adapté et humidité importante). Le renouvellement des rameaux est l’intervention la plus fréquente, la plus adaptée et la plus esthétique. Pour ce faire, les bois les plus anciens, qui ont perdu beaucoup de vigueur et ne sont plus guère florifères, sont coupés au plus près de la souche, éventuellement au-dessus de rameaux médians (relais renouvelables) 6.

D’autres natures d’interventions sont possibles, comme par exemple :

- La réduction de jeunes pousses trop vigoureuses pour contenir le volume ;

- Une tonte régulière annuelle de tous les rameaux pour une conduite en haie. Bien qu’il ait une forte basitonie, mais parce que la pérennité des rameaux est généralement bonne, la prise de volume peut être relativement contenue en ne faisant que réduire (sans relais) les jeunes pousses qui sortent de la touffe de rameaux. Il est néanmoins possible de supprimer également quelques vieux bois sur la base tous les 3 à 4 ans. En fait, les abélias sont parmi les plantes qui, physiologiquement et esthétiquement, acceptent le plus de tailles différentes.

ENTRETIEN – QUAND TAILLER, SELON QUEL RYTHME ? En hiver mais de légères interventions sont parfaitement possibles en cours de saison de végétation. La taille n’est pas nécessaire tous les ans.

PEUT-ON RECÉPER ? Le recépage est le moyen le plus rapide et le plus simple pour rénover un abélia vieillissant ou mal taillé. Il est préférable de l’effectuer en février. La plupart du temps, la floraison s’effectue malgré tout en fin d’été/automne.

A. palmatum, A. japonicum 123

PÉRIODE DE FLORAISON : Mars/avril, souvent sans réel intérêt.

MODE DE FLORAISON : Sur les bois de l’année précédente.

MODE DE RAMIFICATION - DÉVELOPPEMENT : La croissance des rameaux ne s’effectue que par acrotonie. Chaque année, de nouvelles pousses apparaissent en extrémité des rameaux de l’année précédente.

DIMENSIONS COURANTES : 5 à 8 m pour les espèces type, moins de 1 m pour certains cultivars.

OBJECTIF DE LA TAILLE : Former la charpente, effectuer une taille de transparence ou maîtriser modérément le volume.

À LA PLANTATION : Ne pas raccourcir les rameaux.

TAILLE DE FORMATION : Elle peut être nécessaire pour orienter l’arbuste vers une forme qu’il ne prendrait pas forcément de lui-même (obtention d’un plus grand nombre de troncs, symétrie de la silhouette ou, au contraire, aspect tourmenté, déséquilibré…).

TAILLE D’ENTRETIEN : Parfaitement acrotone, la taille n’est pas nécessaire dans la plupart des cas. Elle ne consiste qu’à accompagner la plante dans sa croissance pour lui donner l’aspect harmonieux souhaité. Uniquement si nécessaire : - éclaircir la structure (taille de transparence et/ou de mise en valeur de la structure) en supprimant des rameaux au niveau d’une fourche, sur la charpente 2 ; - réduire des rameaux au-dessus de branches servant de relais pour équilibrer la charpente ; - supprimer des bois qui se gênent ou dénaturent le port ; - éliminer les brindilles et bois morts.

ENTRETIEN - QUAND TAILLER, SELON QUEL RYTHME ? Ne s’effectuant qu’avec parcimonie, la taille peut s’effectuer en toute saison, en hiver ou en végétation (taille en vert).

PEUT-ON RECÉPER ? Hormis dans sa phase juvénile, il est fortement déconseillé de recéper un érable du Japon car la souche mise à nu est fréquemment attaquée par des champignons lignivores et sa capacité à repercer est aléatoire.

A. canadensis, A. ovalis, A. laevis, A. lamarckii 12358

PÉRIODE DE FLORAISON : Mars/avril.

MODE DE FLORAISON : Sur les bois de l’année précédente.

MODE DE RAMIFICATION - DÉVELOPPEMENT : La croissance des rameaux se fait essentiellement par acrotonie : chaque année, de nouvelles pousses apparaissent en extrémité des rameaux. Selon les sujets et la nature du sol, ils peuvent émettre de nouvelles pousses depuis la souche ou à partir de rhizomes.

DIMENSIONS COURANTES : 3 à 8 m en tous sens.

DIMENSIONS AVEC TAILLE ADAPTÉE : 2,50 m à 3 m.

OBJECTIF DE LA TAILLE : Densifier une plante ou régénérer ses rameaux.

À LA PLANTATION : Ne pas raccourcir les rameaux.

UN AN APRÈS LA PLANTATION : Réduire des rameaux pas assez denses ou recéper les plantes pour qu’elles soient bien ramifiées à la base.

TAILLE DE FORMATION : Aucune formation n’est nécessaire, hormis si un but particulier est défini (formation en tige par exemple).

TAILLE D’ENTRETIEN : Si des interventions sont pratiquées, elles doivent être minimalistes et se limiter à : - un renouvellement de rameaux depuis la base, en supprimant de vieux bois pour déclencher la formation de nouvelles pousses 5 ; - un éclaircissage de la structure en supprimant des rameaux au niveau d’une fourche ou en effectuant des réductions sur relais potentiels 3

ENTRETIEN - QUAND TAILLER, SELON QUEL RYTHME ? S’il faut intervenir, il est préférable de l’entreprendre juste après la floraison afin de la préserver. Une taille légère reste toutefois possible en hiver. N’intervenez qu’en cas de réelle nécessité.

PEUT-ON RECÉPER ? Un recépage exceptionnel est possible, mais attention, une taille sévère entraîne des pousses vigoureuses et une diminution notable de la floraison l’année suivante, voire pendant plusieurs années. Il est préférable d’effectuer les recépages en hiver, même si la prochaine floraison s’en trouve sacrifiée.

A. arbutifolia, A.

PÉRIODE DE FLORAISON : Mars/avril.

MODE DE FLORAISON : Sur les bois de l’année précédente.

MODE DE RAMIFICATION - DÉVELOPPEMENT : Chaque année, de nouvelles pousses apparaissent en extrémité des rameaux de l’année précédente mais leur vigueur tend à s’amenuiser progressivement (acrotonie assez rapidement décroissante). De nouveaux rameaux se forment fréquemment à partir de la souche ou de rhizomes (basitonie souterraine).

DIMENSIONS COURANTES : 2 m.

DIMENSIONS AVEC TAILLE ADAPTÉE : 1,50 m.

OBJECTIF DE LA TAILLE : Redonner de la vigueur à des plantes dont les rameaux vieillissent mal.

À LA PLANTATION : Aucune.

TAILLE DE FORMATION : Sans intérêt.

TAILLE D’ENTRETIEN : Supprimer quelques rameaux au niveau de la souche quand la croissance s’affaiblit, selon le comportement des plantes 5

ENTRETIEN - QUAND TAILLER, SELON QUEL RYTHME ? La taille s’effectue au cours de l’hiver. De faibles interventions peuvent être effectuées en vert. Intervenir tous les 3 à 4 ans environ, en alternant le renouvellement des rameaux. Tailler un aronia n’est nécessaire que quand la croissance des rameaux montre de grands signes de fatigue et que le bois mort tend à prédominer sur des axes.

PEUT-ON RECÉPER ? Si la taille n’a pas été effectuée par éclaircie régulière sur la souche, un recépage peut être ponctuellement réalisé. Mais attention, plus les plantes sont âgées, plus leur aptitude à repercer sur la souche diminue. Un recépage entraînera l’absence de floraison et de fructification pendant une année (floraison sur les bois de l’année précédente), voire plus.

J F M A M J J A S O N D

PÉRIODE DE FLORAISON : De mai à juin selon les régions.

MODE DE FLORAISON : Sur les bois de l’année précédente.

MODE DE RAMIFICATION - DÉVELOPPEMENT : Les berbéris développent leurs nouvelles pousses d’un peu partout mais c’est essentiellement grâce à des arcures médianes (mésotonie) qu’ils prennent du volume. La croissance en extrémité des rameaux est assez limitée et la basitonie décroît au fil des années. Elle réapparaît très facilement en cas de suppression de vieux bois sur la souche.

DIMENSIONS COURANTES : De 0,80 m x 1 m à 3 m x 3 m selon les cultivars.

DIMENSIONS AVEC TAILLE ADAPTÉE : De 0,50 m x 0,50 m à 2 m x 2 m.

OBJECTIF DE LA TAILLE : Contenir dans un volume acceptable. Les berbéris acceptent d’être taillés en haies strictes mais la floraison s’en trouve fortement réduite, voire supprimée. C’est en port libre qu’ils sont les plus intéressants.

À LA PLANTATION : Si le but est de laisser un port libre ultérieurement, réduire chaque rameau de moitié si la densité n’est pas satisfaisante. L’opération peut être renouvelée l’année suivante.

TAILLE DE FORMATION : Les rameaux les plus vigoureux peuvent être réduits, afin de densifier la plante.

TAILLE D’ENTRETIEN : Si la place est suffisante, il est bien plus intéressant de ne pas tailler un berbéris, qui fera merveille en fond de massif. En cas de besoin, on peut maîtriser le volume de la plante en faisant des réductions sur relais 3. Le volume peut également être contenu en renouvelant quelques rameaux sur souche, mais attention aux épines 5 !

ENTRETIEN - QUAND TAILLER, SELON QUEL RYTHME ? La taille s’effectue en cours d’hiver, mais de légères interventions peuvent être pratiquées en vert. Elle n’est pas nécessaire chaque année.

PEUT-ON RECÉPER ? Sauf si la souche a été privée de lumière pendant de très nombreuses années, le recépage est en général possible. Il s’effectue en hiver.

PASCAL PRIEUR, concepteur de jardins et formateur spécialisé depuis plus de 30 ans, est aujourd’hui la référence en matière de taille des arbustes. Membre très impliqué de l’association « Les Arbusticulteurs », qui regroupe les spécialistes et les passionnés d’arbustes de tout l’hexagone, il observe et expérimente notamment dans son propre jardin à Allonnes, près du Mans. Il anime de nombreuses formations sur toute la France, Belgique, Suisse, Luxembourg, mais aussi au Québec et en Roumanie. Auteur de nombreux ouvrages dont Tailler facilement tous les arbustes d’ornement aux éditions Ulmer.

Proposition pédagogique inédite, cette encyclopédie est la seule à penser la taille des arbustes en fonction de leur architecture, de leur développement et de leur floraison, liant la théorie botanique et scientifique à la pratique jardinière. Dans un langage précis et accessible, Pascal Prieur, riche d’une expérience de plus de trente ans, propose une synthèse rigoureuse qui facilite la gestion de la taille des arbustes dans les jardins privés comme dans les espaces publics. Il invite ainsi jardiniers, paysagistes, enseignants et amateurs éclairés à changer radicalement de regard sur les arbustes et la manière de les tailler afin de préserver leur équilibre et de valoriser leur beauté naturelle.

MIEUX CONNAÎTRE LES ARBUSTES : une présentation des différentes architectures des arbustes (acrotones, basitones ou médiatones) pour adapter les modes de taille en fonction de chaque espèce, de l’emplacement, de la saison et de l’esthétique recherchée. Tout ce qu’il faut savoir pour pratiquer la taille raisonnée ou la non-taille, favoriser les floraisons et les silhouettes naturelles. Résultat : des arbustes en bonne santé et plus résilients face au changement climatique.

100 FICHES PRATIQUES : forsythias, hortensias, seringats, spirées, rosiers, plantes grimpantes… pour chaque plante, des informations précises (architecture, gestion de la taille, époque et mode de floraison, ce qu’il faut éviter) pour apprendre à bien tailler les arbustes les plus courants sans compromettre leur santé ni leur rôle écologique.

PLUS DE 350 SCHÉMAS ET 600 PHOTOS viennent valider une expérience et une expertise confrontées aux réalités du terrain et font de cette encyclopédie la référence pour respecter au mieux la nature des arbustes et bien les gérer en toutes circonstances.