Von göttlicher Macht zum physikalischen Gesetz: Die Geschichte der Astronomie

Eine Ausstellung von Ursula Kampmann und Daniel Baumbach

Eine Ausstellung von Ursula Kampmann und Daniel Baumbach

Eine Ausstellung von Ursula Kampmann und Daniel Baumbach

© 2022 Herausgegeben von: Sunflower Foundation / MoneyMuseum Hadlaubstrasse 106 8006 Zürich www.moneymuseum.com

Text: Ursula Kampmann und Daniel Baumbach Gestaltung und Umsetzung: Claudia Neuenschwander

Vorwort .......................................................................... 4

Von göttlicher Macht zum physikalischen Gesetz: Die Geschichte der Astronomie

Die Kunst der Beobachtung ......................................... 8

Die Deutung der Beobachtungen .............................. 15

Die Kunst der Berechnung ......................................... 20 Geänderte Spielregeln ................................................ 26 Das Phänomen Galileo Galilei ................................... 35 Die Weltmaschine ....................................................... 44

Ist da noch jemand? ................................................... 63 Star Trek oder Star Wars? ........................................... 70

Station 1

Der Blick von der Erde ................................................ 77

Station 2

Die Kirche und die Lehre der Astronomie ................ 89 Station 3

Neue Bedingungen ................................................... 101

Station 4

Galileo Galilei – ein Märtyrer der Wissenschaft? .... 111

Station 5

Newton offenbart den Sterblichen das Universum 123

Station 6

Der Traum von fremden Welten .............................. 137

Ursula Kampmann, Historikerin, Nu mis matikerin und Kuratorin der Bü chersammlung des MoneyMuseums.

Eigentlich fand ich die Geschichte der Astronomie immer todlangweilig. Wen interessiert es schon, wann welcher Stern entdeckt worden ist, und wer welches Modell vom Universum entwickelte? Ich gebe zu, als mich Jürg Conzett beauftragte, einen Essay über die Geschichte der Astronomie anhand der Bücher des MoneyMuseums zu verfassen, habe ich mich erst einmal ein paar Monate lang vor der Arbeit gedrückt. Aber Jürg Conzett beharrte auf seinem Vorhaben, und so kaufte ich mir ein paar gängige und populäre Stan dardwerke zur Geschichte der Astronomie und las sie. Sie bestätigten all meine Vorurteile: todlangweilig! Der Durchbruch kam erst mit einem Buch des Wissenschaftsautoren Thomas de Padova, der anhand des Verhältnisses zwischen Kepler und Galilei auf schlüsselte, in welchem historischen Umfeld die beiden Forscher ihre Entdeckungen machten. Mein Interesse war geweckt, als ich plötzlich begriff, dass auch der

Titelbild: Ein Blick mit Weltraumteleskop Hubble auf den Tarantelnebel: Ob irgendwo da draussen intelligentes Leben existiert? Urheber: NASA, ESA, ESO, D. Lennon and E. Sabbi (ESA/STScI), J. Anderson, S. E. de Mink, R. van der Marel, T. Sohn, and N. Walborn (STScI), N. Bastian (Excellence Cluster, Munich), L. Bedin (INAF, Padua), E. Bressert (ESO), P. Crowther (Sheffield), A. de Koter (Amsterdam), C. Evans (UKATC/STFC, Edinburgh), A. Herrero (IAC, Tenerife), N. Langer (AifA, Bonn), I. Platais (JHU) and H. Sana (Amsterdam).

Fortschritt in der Astronomie nichts anderes ist als das Ergebnis aus dem Zusammenspiel von sozialen, politischen und wirtschaftlichen Zwängen. Und als ich realisierte, dass das in den populären Medien verbre itete Bild vom wissenschaftlichen Fortschritt nicht im Geringsten der historischen Vergangenheit entspricht, begann ich zu hinterfragen, woher wir unsere Bildungs versatzstücke beziehen.

Plötzlich hatte ich ein Déjavu. Ich war wieder in der Vorbereitung zur letzten Ausstellung des Money Museums über die Geschichtsbilder der Schweiz. Genau wie bei Wilhelm Tell gab es auch in der Wissenschaftsgeschichte Interessensgruppen, die ihre eigene Agenda hatten, wenn sie Galileo Galilei oder Isaac Newton zu den großen Heroen der Wissenschaft stilisierten. Die Frage, warum wir uns an manche Namen erinnern und an andere nicht, schien mir noch viel spannender, als das Geschehen selbst.

Ich gebe zu: Es hat mich gepackt. Was ein kleiner Text von ein paar Seiten werden sollte, wuchs sich zu einem längeren Essay aus.

Sie können ihn als Einleitung zur Ausstellungspublikation lesen. Daniel Baumbach hat die darin zusammengefassten Erkenntnisse auf einige Bücher des MoneyMuseum angewandt, die Sie in der Ausstellung des Winterhalbjahres 2022/23 sehen.

Wir beide hoffen, dass Sie uns nach der Lektüre resp. dem Besuch der Ausstellung zustimmen werden: Die Geschichte der Astronomie ist total aufregend.

Ursula Kampmann

Rund 120 Milliarden US Dollar investiert die Mensch heit im nächsten Jahrzehnt in die Raumfahrt, und das obwohl es auf der Erde genug andere Problemfelder gäbe, für die man dieses Geld ausgeben könnte. Warum wollen wir seit mehr als 2500 Jahren wissen, was über den Wolken ist? Und hat dieses Wissen irgendwelche Auswirkungen auf die Gesellschaft, die unter diesen Wolken lebt? Sind gar Gesellschaftsstruktur und das Wissen über den Himmel in irgendeiner Form voneinander abhängig? Das sind die Fragen, denen dieser Essay nachspürt.

von Ursula Kampmann

Es ist ein ewiger Kreislauf: Die Sonne geht auf; die Sonne geht unter. Der Mond nimmt ab; der Mond nimmt zu. Aus Winter wird Frühjahr, aus Frühjahr Sommer, aus Som mer Herbst, und auf den Herbst folgt der Winter. Immer wieder. Und irgendwie, das haben wir Menschen schon in grauer Vor zeit begriffen, hängt dieser stetige Wandel mit Sonne und Mond zusammen. Sie sind die Herrscher der Himmel: die Sonne am Tag, der Mond in der Nacht.

Was interessieren uns die Gestirne?

In einer Zeit, in der wir Brot bei der Backstation und Gemü se im Supermarkt kaufen, können wir uns nicht mehr vor stellen, dass es vor 5000 Jahren von existentieller Bedeutung war, über Sonne, Mond und ihre Verbindung zum Kalender Bescheid zu wissen. Damals war der Mensch den Jahreszei ten ausgeliefert. Für den Ackerbauern war es lebenswichtig nicht nur zu ahnen, sondern zu wissen, wann der richtige Zeitpunkt für die Aussaat gekommen war und wann der Winter vor der Tür stand. Deshalb suchten diejenigen, die eine Gemeinschaft leiteten, schon früh nach Zeichen, die den Wechsel der Jahreszeiten untrüglich vorhersagten. Sie fanden sie am Himmelszelt. Die Ägypter zum Beispiel verehrten schon um das Jahr 3000 v. Chr. den Hundsstern

Der Sonnenwagen von Trondholm gibt uns einen Einblick in die Vorstellungswelt des Nordens Mitte des 2. Jahrtausends v. Chr. Foto: UK.

Sirius, der durch sein Erscheinen die jährliche Nilschwem me ankündigte.

Sonne und Mond spielten in allen vorgeschichtlichen Religionen eine zentrale Rolle. Die einen stellten sich vor, dass der Sonnenwagen von Pferden über den Himmel gezogen wird. Andere behaupteten, der Sonnengott fahre in der Nacht auf einer Barke den unterirdischen Nil hinab und durchquere so den Leib der Göttin Nut, um am Morgen verjüngt am Himmel wiedergeboren zu werden. Wieder andere opferten ihr Blut, um so die Sonne für ihre tägliche Reise zu nähren.

Stonehenge am Tag der Wintersonn wende: Der Bau dieses vorge schichtlichen Him melsobservatorium wurde Mitte des 3. Jahrtausends v. Chr. begonnen. Foto: Chuta Kooanantkul / Shutterstock.

Bestandteil der astronomischen Uhr von Antikythe ra aus dem 1. Jh. v. Chr. Foto: KW.

Die Kunst der Beobachtung

Die Kunst der Beobachtung

Jeder kann die Phänomene am Himmelszelt beobachten, wenn er sich dafür genug Zeit nimmt. Um die eigenen Beobachtungen zu objektivieren und für eine Gemeinschaft nutzbar zu machen, entwickelten Astronomen schon sehr früh Messinstrumente wie Stonehenge mit seinen festste henden geraden und waagrechten Linien. Jede gerade Mauer kann als künstlicher Horizont dienen, an dem ein Punkt Aufgang und Untergang eines Gestirns fixiert. Ein anderes Instrument ist der Winkelmesser. Er hilft, den höchsten Punkt eines Gestirns festzulegen.

Je mehr Wissen über die Gestirne existierte, umso komplexer wurden die Instrumente. Um das Jahr 250 v. Chr. soll der griechische Astronom Eratosthenes bereits die erste Armillarsphäre konstruiert haben. Sie bildete den sich wandelnden Himmel ab und machte es möglich, zukünftige Sternpositionen vorauszusagen. Wie kompliziert solche Apparate beschaffen waren, erfahren wir aus den Funden, die aus dem um 70 v. Chr. vor Antikythera gesunkenen Wrack geborgen wurden. Einige von ihnen lassen sich zu einer astronomischen Uhr zusammensetzen, die den Stand der Sonne, des Mondes und der Sterne nachvollzog.

Nun ist es eine Sache, den Himmel zu beobachten und aus wiederkehrenden Erscheinungen allgemeingültige Regeln abzuleiten. Eine ganz andere ist es, aus den eigenen Beobachtungen Hypothesen über die Beschaffenheit des Himmelsgewölbes abzuleiten, mit denen sich alle bekann ten Phänomene erklären lassen. Denn wir dürfen nicht vergessen: Bevor der erste Mensch in einer Raumkapsel die Weiten des Weltraums erkundete, war jedes Modell des Kosmos’ nur eine Hypothese, eine Hypothese, die Mathe matiker mit Hilfe von komplizierten Rechnungen zu be gründen versuchten.

Ägyptischer Obelisk vor der römischen Kirche Trinità dei Monti. Foto: UK.

Fassen wir an dieser Stelle zusammen, dass die klassische Astronomie vor dem Beginn der Raumfahrt nur über zwei Methoden verfügte: die Beobachtung die Mathematik Beide zusammen summierte jeder Astronom zu seiner eigenen Hypothese, wie das Weltall beschaffen sein könnte. Diese Hypothese diente ihm vor allem dazu, zukünftiges Himmelsgeschehen genau vorherzusagen.

Viele dieser Vorhersagen wurden in praktische Anwendun gen des Alltags umgesetzt. Das einfachste und gleichzeitig beste Beispiel dafür ist die Sonnenuhr, die bereits von den Ägyptern des 4. Jahrtausends vor Christus genutzt wurde. Es ist ja auch so leicht zu beobachten, dass ein Stab einen Schatten wirft. Jeder, der diesen Schatten mehrere Tage hintereinander beobachtet, wird feststellen, dass er mit dem Lauf der Sonne fest verbunden ist. Ein nächster Schritt ist es, den Weg, den der Schatten tagsüber zurücklegt, mit Hilfe von permanenten Markierungen in gleiche Teile aufzuteilen. Unsere Stunden beruhen auf diesem Prinzip. Dass eine primitive Sonnenuhr im Winter kürzere Stunden zeigt als im Sommer, störte in der Antike niemanden. Die Zeit und ihr

Titelblatt des Stan dardwerks von Johann Friedrich Penther über die Konstruktion einer Sonnenuhr, nach gedruckt 1768 in Augsburg.

Erleben ist nämlich relativ. Seine Zeit minutengenau ein zuteilen, wird erst dann zum Bedürfnis, sobald es eine Möglichkeit gibt, das Verstreichen der Zeit minutengenau anzuzeigen, und es war erst die weite Verbreitung der Ta schenuhr, die dies möglich machte. Sie veränderte das Zeitempfinden ihrer Nutzer und hatte damit gleichzeitig Rückwirkungen auf die Konstruktion der Sonnenuhren.

Die verschwanden nämlich nicht mit dem Erscheinen der Taschenuhr. Im Gegenteil, sie erlebten in der frühen Neuzeit ihre grösste Blüte und blieben bis weit ins 18. Jahr hundert die dominierende Form der Zeitmessung. So konn te das MoneyMuseum jüngst im Antiquariat Rezek einen Bestseller aus dem Jahr 1768 kaufen, der sich mit der Konst ruktion von Sonnenuhren beschäftigt.

Nun mag man sich fragen, warum trotz der Erfindung der Taschenuhr die Konstruktion von Sonnenuhren immer noch von solch grosser Bedeutung war. Die Antwort ist einfach: Nur die wenigsten Uhrmacher waren so geschickt, dass ihre Erzeugnisse Tag für Tag exakt liefen. Die meisten Uhren gingen jeden Tag mehrere Minuten vor oder nach. Um sie zu justieren, brauchte es die Sonnenuhr, die un bestechlich die Mittagsstunde anzeigte.

Dass sich das Zeitverständnis der Menschen durch die mechanischen Uhren mit ihren Minutenzeigern gewandelt hatte, zeigt die Tatsache, dass die Sonnenuhren des 18. Jahr hunderts wesentlich genauer gehen mussten als ihre rö

mischen Vorbilder. Ein einfacher Stab reichte schon lange nicht mehr aus. Im 18. Jahrhundert waren Sonnenuhren hochkomplexe Messgerät, die Stunden und Minuten messen konnten, wenn man sie passend zum geographi schen Längengrad einstellte und die zur Jahreszeit passende Skala besass.

Die Konstruktion einer Sonnenuhr gemäss dem grundlegenden und weit verbreite ten Werk von Jo hann Friedrich Penther war alles andere als einfach, wie Tafel XI zeigt.

In der Vorrede stellt Autor Johann Friedrich Pen ther fest, dass es sich bei seinem Werk um ein «Mathematisches Tractat» handelt.

Der Autor unseres Buchs über die Sonnenuhren verstand sich nicht als Astronom, sondern als Mathematiker. Johann Friedrich Penther (1693–1749) war das, was wir heute einen Ingenieur nennen würden. Er verdiente sich seinen Lebens unterhalt, indem er verschiedene Aufgaben mit Hilfe ange wandter Mathematik löste. Er vermass für seinen Auftragge ber Grundstücke, berechnete die Flugbahn von Kanonen und legte die Stelle fest, wo der feindliche Festungswall am leichtesten zu durchbrechen sein würde. Ausserdem konst ruierte er eine damals höchst innovative Sonnenuhr, die heute noch vor der Wolfenbütteler Bibliothek zu sehen ist. Sie wurde berühmt und ihr Urheber Penther hielt in seinem grundlegenden Buch fest, was es brauchte, um so eine Sonnenuhr zu konstruieren – und das war eben keine Astro nomie, sondern reine Mathematik.

Halten wir an dieser Stelle fest, dass die Raumfahrt Johann Friedrich Penther bei der Konstruktion seiner Sonnenuhr nicht weitergebracht hätte. Für seine Berechnungen spielte das Weltall nämlich keine Rolle. Um die Gestirne im prakti schen Leben zu nutzen, brauchte und braucht es nämlich keinerlei Wissen um den Aufbau des Weltalls, sondern lediglich ein grosses Mass an Beobachtungsgabe und Erfah rung.

Menschen sind sinnsuchende Wesen. Sie beobachten nicht nur, sondern inter pretieren ihre Beobachtungen. Hatten Jahrtausende lang Mythen zur Interpretation genügt, kon struierten die Griechen mit Hilfe der Mathe matik ein Modell des Kosmos, das auch ohne ein Eingreifen göttlicher Mächte funktio nierte. Manche ihrer Ideen beeinflussten die Astronomie noch fast 2000 Jahre später.

Die griechischen Wurzeln des geozentrischen Weltbilds

Für einen griechischen Philosophen war die Mathematik die Sprache der Götter, in der sich die Weltenharmonie ausdrücken liess. Und so dienten ihnen Geometrie und Logik dazu, ein stimmiges Modell des Kosmos zu erdenken, das all ihre Beobachtungen erklärte. Dabei entwickelte jeder Philosoph seine eigenen Vorstellungen vom Weltall, und ja, es gab auch damals schon Menschen, die behaupteten, dass die Erde sich um die Sonne drehe. Zur communis opinio entwickelte sich diese Idee nicht. Meinungsmacher wurde stattdessen Aristoteles: Er beschrieb die Erde als eine Kugel, um die sich – an transparenten Sphären befestigt – Planeten und Sterne bewegten.

Diese Vorstellung übernahm der wohl einflussreichste Astronom der Antike, der alexandrinische Gelehrte Claudi

1 Die Kunst der Beobachtung

Eine Darstellung des geozentrischen Weltbildes nach Johannes von Sacrobosco.

us Ptolemaios. Er lehrte im 2. Jahrhundert n. Chr. am Mu seion von Alexandria und schrieb ein viel rezipiertes Werk, das ursprünglich den Titel Mathematike Syntaxis trug. Übersetzt bedeutet das Systematische Darstellung der Mathematik. Mathematik wohlgemerkt! Nicht Astronomie! Aber weil zu den Anwendungen der Mathematik eben auch die Astronomie gehörte, fasste Claudius Ptolemaios darin alles zusammen, was die Gelehrten so über den Kosmos zu wissen glaubten. Und das war eben die Tatsache, dass Planeten und Sternbilder an Sphären geheftet waren, auf denen sie um die kugelförmige Erde kreisten. 1025 Sterne in 48 Bildern listete Ptolemaios in seinem epochalen Werk auf und zeigte, wie ihre Bahn vorausberechnet wurde. Übrigens lieferte Claudius Ptolemaios nicht nur die Grundlagen der antiken Astronomie. Er war als Kind seiner Zeit überzeugt, dass die Sterne das Schicksal der Menschen beeinflussen. Seine Ausführungen bildeten die Basis der Astrologie, die viele Jahrhunderte lang als Schwesterwissen schaft der Astronomie existierte. Denn auch wenn die Herren Wissenschaftler gerne aus reinem Erkenntnisdrang in den Himmel starrten, lag ihren Auftraggebern viel mehr an den praktischen Ergebnissen des Starrens. Und wer von

sich behauptete, er könne durch eben dieses Starren die günstigste Stunde für eine Hochzeit, einen Angriff, eine Vertragsunterzeichnung festlegen, musste nicht lange um Forschungsmittel betteln.

Aber zurück zur Mathematike Syntaxis des Claudius Ptolemaios. Sie wurde zu einem Bestseller, den man in byzantinischen und vor allem arabischen Bibliotheken eifrig studierte. Dort erhielt sie auch den Namen, unter dem sie die europäischen Gelehrten des Mittelalters kannten: Almagest, abgeleitet vom arabischen Artikel al, und vom griechischen megistos . Übersetzen könnte man diese Be zeichnung vielleicht am treffendsten mit Das Grösste. Das Kennenlernen erfolgte im 12. Jahrhundert. Damals übersetzten zwei Gelehrte von einander unabhängig den Almagest ins Lateinische: Der eine in Sizilien aus dem Griechischen, der andere in Toledo aus dem Arabischen. Ihre Übersetzungen verbreiteten sich durch handschriftli che Kopien von Universität zu Universität.

Einer der den Almagest mit Begeisterung las, war Johannes von Sacrobosco. Er wurde zum einflussreichsten Astrono men des Hochmittelalters. Viel wissen wir nicht über sein Leben. Er könnte 1195 in Schottland geboren worden sein und starb sicher in Paris, vielleicht um 1256. Sicher ist auch, dass Johannes von Sacrabosco Geistlicher war und an der Pariser Universität lehrte, und zwar bevor sie als Sorbonne Berühmtheit erlangte.

Damals musste jeder Student, ehe man ihn zum Studium der Theologie, der Medizin oder der Rechtswissenschaften zuliess, die sieben freien Künste gemeistert haben. Dazu gehörten im Grundstudium Grammatik, Rhetorik und Dialektik, im Aufbaustudium Arithmetik, Geometrie, Musik und Astronomie. Für die Astronomie war in Paris Johannes

Titelblatt des Trac tatus de Sphaerae von Johannes von Sacrobosco. Das im MoneyMuseum aufbewahrte Exem plar erschien 1591 in Köln.

1 Die Kunst der Beobachtung

von Sacrobosco zuständig. Er wird so gelehrt haben, wie das damals alle Professoren taten: Er besass sein eigenes Manu skript zum Lehrstoff, das er während der Vorlesung vorlas. (Daher die Bezeichnung Vorlesung. ) Seine Studenten schrieben mit und machten sich anhand seiner Erklärungen Anmerkungen zu schwierigen Passagen.

Der Tractatus de Sphaera des Johannes von Sacrobosco, den wir 2022 im Antiquariat Rezek erwarben, dürfte aus diesem Skript hervorgegangen sein. Jahrhundertelang lasen ihn Professoren ihren Studenten vor. Und immer neue Generationen von Studenten schrieben ihn während der Vorlesungen mit. Deshalb kursierte der Traktat in unzähli gen Handschriften, von denen Hunderte bis heute überlebt haben.

Der Erfolg des Traktats hatte einen guten Grund. Es war nicht nur didaktisch hervorragend aufbereitet, sondern auch auf dem neuesten Stand der Forschung. Sacrobosco benutzte die arabischen Ziffern. Damit war er einer der ersten westlichen Mathematiker, die dies taten. Darüber hinaus verarbeitete er nicht nur den Almagest des Ptole maios, sondern zitierte die arabischen Astronomen, sofern sie in lateinischer Übersetzung vorlagen. Zu ihnen gehörten Thabit ibn Qurra aus Bagdad, der im 9. Jahrhundert das Werk des Ptolemaios überarbeitet hatte, und der um 1015 verstorbene Al-Biruni, der die indische Forschungstradition vertrat.

Basierend auf ihren Erkenntnissen schilderte Sacrobos co den Kosmos wie ihn die Griechen beschrieben hatten: In der Mitte die Weltkugel, umkreist von den sieben Plane ten – Mond, Merkur, Venus, Sonne, Mars, Jupiter und Saturn, darum das Firmament, die Sphäre der Fixsterne. Die göttli che Sphäre umhüllte und hielt diese Welt.

Mit Hilfe dieses Modells berechnete Sacrobosco die Planetenbahnen. Dabei stellte sich ihm allerdings ein geo metrisches Problem. Von der Erde aus beobachtet, verliefen diese Bahnen nicht linear. Sie glichen vielmehr einer Schlei

fe, was nur damit erklärt werden konnte, dass die Planeten eine Art Purzelbaum vollführten. Eindeutig ein Schönheits fehler des göttlichen Weltenplans. Eine Purzelbaumschla gende Sonne! Aber das störte niemanden – oder sagen wir besser noch niemanden.

1472 wurde Sacroboscos Buch erstmals gedruckt. Es blieb nämlich auch im 16. Jahrhundert das verbindliche Elementarlehrbuch zur Astronomie. Wie gross seine Bedeu tung war, kann man daran ermessen, dass es in alle wichti gen westeuropäischen Volkssprachen übersetzt wurde. Bis zum Jahr 1650 erschienen 240 Drucke dieses Standardwerks. Einen davon erwarb das MoneyMuseum kürzlich in einer Ausgabe des Jahres 1591. Sie überliefert nicht nur den ei gentlichen Text von Sacrobosco, sondern auch die Kom mentare bekannter Astronomen. Eli Vinet (1509–1587) war der bekannteste der drei als Autoren genannten Persönlich keiten. Er lehrte an der Universität von Coimbra im König reich Portugal und war damit ein Zeitgenosse des Pedro Núñez, dessen berühmtester Schüler der Jesuit Christoph Clavius werden sollte.

Die Schleifen, die Planeten nach dem geozentrischen Weltbild auf ihren Bahnen zu ziehen scheinen, brachten Mathematiker ins Grübeln.

Das 16. und 17. Jahrhundert sollte die entscheidende Epoche für die Astronomie werden. Quasi im Monatstakt machten Sterngucker neue Entdeckungen und ver breiteten sie mit Hilfe der noch jungen Druckerpresse. Damit vervielfältigte sich das astronomische Wissen über die Stern bewegungen. Durch das zusätzliche Daten material gewannen die Mathematiker ganz andere Möglichkeiten zur Berechnung der Planetenbahnen. Das war auch drin gend nötig, denn die Zeit war aus dem Takt geraten.

Der bekannteste Astronom des 16. Jahrhunderts: Christopher Clavius

Als Lichtgestalt der Astronomie galt im 16. Jahrhundert weder Kopernikus, noch Kepler oder gar Galilei, sondern der heute im breiten Kreisen vergessene Christopher Cla vius. Er beeinflusste unser tägliches Leben nachhaltig. Ihm verdanken wir den immer noch gültigen Gregorianischen Kalender von 1582, nach dem heute die ganze Welt ihre Termine festlegt.

Clavius wurde 1538 in Bamberg geboren. Er war nicht nur hoch intelligent, sondern auch tief gläubig, eine Kombi nation, die ihn für eine Karriere bei den Jesuiten prädesti

Porträt des Chris toph Clavius im geistlichen Ge wand. Er hält einen Zirkel in der Hand, das wichtigste Hilfsmittel für geometrische Be rechnungen. Im Hintergrund weite re astronomische Messgeräte.

nierte. Kein anderer Orden liess seinen Schützlingen eine vergleichbare Ausbildung angedeihen: Clavius trat 1555 –also mit 17 Jahren – dem Orden bei. Schon ein Jahr später schickte man ihn an die berühmte Universität von Coimbra, wo damals der Mathematiker und Astronom Pedro Núñez lehrte. Núñez revolutionierte die Positionsbestimmung der Gestirne, so dass deren Stand wesentlich akkurater als zuvor dokumentiert werden konnte. Seine Innovationen waren von entscheidender Bedeutung für die Datenerfassung.

Fünf Jahre später wurde Clavius ans Collegio Romano in Rom berufen. Dort ernannte man ihn 1563 zum Professor für Mathematik – Mathematik nicht Astronomie! Aber wie wir bereits mehrfach betont haben, gehörte die Astronomie zu den mathematischen Wissenschaften. Deshalb zeichnete Clavius auch verantwortlich für die Reorganisation der päpstlichen Sternwarte.

Und das führt uns zu einer entscheidenden Frage: War um besass der Papst überhaupt ein astronomisches For schungszentrum? Schliesslich glauben wir doch alle zu

Christi. Isenheimer Altar von Matthias Grünewald. Col mar. Foto: KW.

wissen, dass sich der Vatikan nicht für den astronomischen Fortschritt interessierte.

Tatsächlich gehörte die Kirche zu den wichtigsten Förderern der Astronomie, und zwar aus einem einfachen Grund: Sie hatte ein Sonne-Mond-Kalender-Problem. Während sie den Jahreswechsel nach dem Julianischen – auf der Sonne basierenden – Kalender berechnete, fixierte sie das Datum für das Osterfest nach dem Mondkalender: Es fiel auf den Sonntag nach dem ersten Vollmond nach dem Frühjahrs äquinoktium, also nach dem Tag, an dem die Sonne im Frühjahr genauso lang über wie unter dem Horizont steht. Damit musste im voraus(!) berechnet werden, auf welchen Tag des kommenden Julianischen Jahres das Äquinoktium fallen würde. Dieses Datum musste man in den Mondkalen der umrechnen, um den nächsten Sonntag als Ostertag zu benennen und davon ausgehend einen Teil des Kirchenjah res festzulegen.

Nun hat dummerweise das Sonnenjahr nicht 365, son dern 365,2422 Tage, eine ungerade Zahl, die der Julianische Kalender mit einem Schalttag alle vier Jahre ausgleicht. Trotzdem weicht das Julianische Jahr jedes Jahr um exakt 0,0078 Tage vom Sonnenjahr ab. Das summierte sich. 1235, als Sacrobosco einen Vorschlag für eine Kalenderreform machte, betrug dieser Zeitunterschied bereits ca. 10 Tage!

Das hätte in Rom niemanden kümmern müssen, hätte der Papst nicht als pontifex maximus den Anspruch erho ben, weltweit die Verantwortung für die Zeitrechnung zu tragen. Er hatte dieses Amt von seinen römischen Vorgän gern geerbt, von denen der berühmteste pontifex maximus Julius Caesar die letzte Kalenderreform durchgeführt hatte. Vor allem in einer Zeit, in der überall Kritik am Papsttum laut wurde, war es eine sinnvolle PR-Massnahme, wenig

Seite aus dem Manuskript des Kopernikus, auf dem er ein Weltall konstruiert, bei dem die Erde sich um die Sonne

stens diesen Missstand zu beseitigen. Die Mittel waren vorhanden: Der Papst leistete sich die besten Astronomen der Welt zur Berechnung des Osterdatums. Sie trugen den Ehrentitel Computisten. Christopher Clavius war einer von ihnen.

Und diesen Computisten lieferte Nikolaus Kopernikus mit seinem Buch De revolutionibus orbium coelestium (= Über die Umlaufbahnen der Himmelssphären) im Jahr 1543 eine neue Methode, wie sich die Umlaufbahnen der Planeten wesentlich einfacher vorherberechnen liessen. Wenn man davon ausging, dass die Erde um die Sonne kreiste, fielen auf einen Schlag all die lästigen Purzelbäume der Gestirne weg, die so schwierig vorherzusagen waren. Seine Zahlen und Methoden wurden deshalb sehr schnell

Titelblatt einer der zahlreichen Aufla gen des Lehrbuchs von Christoph Clavius mit dem Titel In sphaeram Ionnis de Sacro Bosco commentari us. Unser Exemplar erschien 1596 in Venedig

akzeptiert. Weltanschauliche Probleme gab es keine, denn der Herausgeber der Schrift hatte vorsichtshalber eine anonyme Einführung vorausgeschickt, in der er festhielt, dass Kopernikus sein Buch als ein Gedankenspiel ver standen habe, als eine Hypothese, mit deren Hilfe sich alle Berechnungen leichter durchführen liessen. Kopernikus konnte dem nicht mehr widersprechen. Er starb am 24. Mai 1543 im heute polnischen Frauenburg. Wahrscheinlich hat er sein in Nürnberg gedrucktes Buch nie in Händen ge halten.

So flossen also auch die Erkenntnisse des Nikolaus Koper nikus ein, als Christoph Clavius im Jahr 1570 sein epochales und grundlegendes Lehrbuch zur Astronomie publizierte. Dieses Lehrbuch, das Clavius bescheiden In sphaeram Ioannis de Sacro Bosco commentarius (= Kommentar zu den Sphaeren des Johannes von Sacrobosco) nannte, löste das Werk des Sacrobosco an allen Universitäten ab. Alle wichtigen Astronomen lernten ihr Handwerk fortan anhand des Buchs von Christopher Clavius. 2022 konnte das MoneyMuseum im Frankfurter Anti quariat Tresor am Römer ein Exemplar dieses neuen Lehr buchs kaufen. Es handelt sich um eine Ausgabe von 1596. Das Buch des Clavius wurde nämlich schon zu seinen

Das neue Lehrbuch von Christoph Clavius war in der Theorie nur ein Kommentar zu Sacrobosco. Aller dings übertrafen die von Clavius verfassten Passa gen die Länge des eigentlichen Textes um ein Viel faches.

Lebzeiten ständig nachgedruckt: allein zwischen der Erst publikation und dem Tod des Clavius sieben(!) Mal. Der Autor erweiterte und ergänzte jede einzelne Ausgabe, um auf dem neuesten Stand der Forschung zu bleiben. Er er wähnt zum Beispiel in einer der späteren Ausgaben die Beobachtungen, die Galilei mit seinem Fernrohr machte.

Wer also auf dem neuesten Stand der Forschung bleiben wollte, musste sich alle sieben Ausgaben des Clavius vom Buchmarkt kommen lassen! Bis 1618, also in den sechs Jahren nach dem Tod des grossen Astronomen, erfuhr das Werk neun weitere Auflagen!

Das stellt uns vor zwei Fragen: Warum explodierte das astronomische Wissen in der Zeit um 1600 derart, dass dieses grundlegende Werk ständig ergänzt werden musste? Und wieso schluckte der Buchmarkt derart viele Ausgaben? Um das zu erklären, müssen wir vier Faktoren in Rechnung stellen:

1. Die grosse Kalenderreform

2. Die Erwerbsmöglichkeiten für Astronomen

3. Die verbesserten Messmethoden

4. Die Erfindung des Fernrohrs

Es gibt eine alte Scherzfrage unter Historikern: Was geschah am 10. Oktober 1582? Die Antwort ist einfach: Nichts. Denn der 10. Oktober 1582 wurde durch die Gregorianische Kalenderreform als einer von 10 Tagen ersatzlos gestrichen. Tatsächlich bewegten diese 10 fehlenden Tage mehr als die meisten Schlachten: Sie veränder ten nicht nur die Zeitrechnung, sondern machten die Astronomie zu einem zen tralen Thema.

Titelblatt der Bulle Inter gravissimas, mit der die Grego rianische Kalen derreform allen Katholiken zur Pflicht gemacht wurde.

Die Idee einer Kalenderreform war nicht neu. Seit Jahrhun derten wurde darüber diskutiert. Aber mit Papst Gregor XIII. und Christoph Clavius waren zwei «Macher» am Drücker. Gregor setzte eine Kommission ein, und Clavius verwandelte die vielen Vorschläge, die Mathematiker aus allen Winkeln der katholischen Christenheit der Kommission vortrugen, in eine 800 Seiten umfassende Handlungsanweisung, die Gregor XIII. mit seiner Kalenderreform in die Tat umsetzte.

Und so verlas der Papst feierlich am 24. Februar 1582 eine Bulle, in der er für alle katholischen Gläubigen ver pflichtend dekretierte, dass das Jahr 1582 10 Tage weniger haben solle. Auf Donnerstag, den 4. Oktober 1582, werde Freitag, der 15. Oktober, folgen. Zukünftig werde man auf

Blick auf den Marktplatz von Augsburg in den Monaten Oktober, November und Dezember. Der Schnee erinnert daran, dass im 16. Jahrhundert die Menschen eine kleine Eiszeit durchlebten.

den Schalttag, der alle vier Jahre zusätzlich fällig wurde, jeweils zur Jahrhundertwende verzichten, um weitere Verschiebungen zwischen den natürlichen und den ka lendarischen Jahreszeiten zu vermeiden.

Während des Augsburger Reichstags im September des Jahres 1582 forderte der päpstliche Legat alle Reichsstände auf, den neuen Kalender einzuführen. Die Gründe dafür waren eigentlich überzeugend. Trotzdem weigerten sich die protestantischen Reichsstände, dies zu tun. Sie hatten dafür religiöse Motive: Mit der Übernahme des Kalenders hätten sie den Papst als pontifex maximus anerkannt. Mit diesem Titel war im alten Rom die Oberhoheit über den Kalender sowie der letzte Entscheid in allen Glaubensfragen verbun den. Und letzteres konnten und wollten die Protestanten dem Papst auf keinen Fall zugestehen. Deshalb verweiger ten sie die Kalenderreform und blieben beim Julianischen Kalender. Eine kuriose Situation!

In der bedeutenden Reichsstadt Augsburg zum Beispiel stellten die Protestanten die Mehrheit der Bevölkerung. Die Lebensmittel der Stadt kamen aber aus dem Umland, das zum strikt katholischen Herzogtum Bayern gehörte. Diese Lebensmittel durften ausschliesslich an den von der Obrig keit festgelegten Markttagen in die Stadt gebracht und gehandelt werden. Entschlossen sich nun die Ratsherren, der Auffassung protestantischer Extremisten zu folgen und

den julianischen Kalender beizubehalten, während im Umland nach dem neuen gregorianischen Kalender gerech net wurde, war das Durcheinander vorprogrammiert: Wie sollten sich die einfachen Bauern mit zwei völlig unter schiedlichen Kalendern zurechtfinden?

Deshalb entschied der Augsburger Stadtrat, den päpstli chen Kalender anzunehmen. Sehr zum Ärger der evangeli schen Geistlichkeit. Die wetterte auf den Kanzeln gegen den Beschluss und löste damit schwere, ja blutige Unruhen aus. Wir müssen uns vorstellen, dass bald an jedem Tisch in den Augsburger Gasthäusern, bei jedem Treffen unter Fremden und Freunden, heftig die Vor- und Nachteile der beiden Kalender diskutiert wurden. Und dies wird nicht nur in Augsburg, sondern im ganzen Reich so gewesen sein, ja, die ganze damals bekannte Welt musste sich mit der päpstlichen Aufforderung auseinandersetzen, den Kalender umzustellen.

Und das bedeutete, dass plötzlich Menschen, die sich noch nie in ihrem Leben mit den Sternen beschäftigt hatten, über die verschiedenen Konjunktionen parlierten. Wer nicht wusste, was das war, konnte nicht mitreden.

Auf welchem Niveau die Bürger im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation damals diskutierten, darüber in formiert uns eine kleine Broschüre, die der Augsburger Druckerei-Besitzer Michael Manger 1582, also im Jahr der Kalenderreform, herausgab. Ihr Verfasser hiess Nikolaus Winkler (1529–1613). Er war seines Zeichens Stadtrat und Astronom der Reichsstadt Schwäbisch-Hall, im 16. Jahrhun dert eines der aktiven Zentren des Luthertums. Der Titel seiner Broschüre lautet in modernes Deutsch gebracht: Erwägungen über die zukünftige Veränderung der weltli chen Ordnung und das Ende der Welt in den Jahren von 1583 bis zu den Jahren 1588 und 1589 anhand der heiligen Schrift, der Schriften der Altvorderen und der Naturgesetze.

Es ist nicht die einzige Schrift, die Winkler zu diesem Thema verfasste. Er hatte sich auf Apokalypsen spezialisiert und war damit nicht der einzige. Apokalyptische Prophe

zeiungen boomten im 16. Jahrhundert und wurden von der protestantischen Geistlichkeit durchaus gefördert. Die Endzeitstimmung verlieh nämlich der Reformation ein Gefühl der Dringlichkeit. Wer mit dem Ende der Welt rech nete, war eher geneigt, überkommene und bequeme Glau bensvorstellungen aufzugeben. Viele Drucker befeuerten diese Bewegung, denn sie war ein gutes Geschäft. Schon damals gaben Menschen Geld aus, um zu lesen, dass es nur noch schlimmer kommen werde.

Für uns ist Winklers Broschüre deshalb so interessant, weil sie zeigt, welches Vorwissen ein populärer Autor bei seiner Zielgruppe, dem Deutsch lesenden, gebildeten Bürgertum voraussetzen konnte. Seine Leser kannten den Begriff der Konjunktion, also der scheinbaren Begegnung zweier Himmelskörper, und wussten, wie die Planeten sowie die wichtigsten Sternzeichen hiessen und mit wel chen Kürzeln sie bezeichnet wurden. Keine Selbstverständ lichkeit! Kurz zuvor war das noch Wissen gewesen, das lediglich in gelehrten Zirkeln existierte.

Spannend ist in diesem Zusammenhang auch die Tat sache, dass Nikolaus Winkler keinen Unterschied zwischen Astronomie und Astrologie machte. Für ihn war die Astrolo gie eine naturwissenschaftliche Methode, um das Schicksal von Mensch und Welt vorherzusagen. Auch wenn das im 16. Jahrhundert nicht mehr unumstritten war, gab es viele, die auf die Sterne vertrauten. Noch Kepler beschrieb die

Titelblatt der von Nikolaus Winckler verfassten Bro schüre Bedencken Von Künfftiger verenderung Welt licher Policey vnd Ende der Welt auss heyliger Göttlicher Schrifft vnnd Pat ribus, auch auss dem Lauff der Natur des 83. biss auff das 88. vnd 89. Jars, erschie nen in Augsburg im Jahr 1582.

Winckler erklärt auf dieser Seite seinem Leser die verhängnisvollen Konjunktionen, also welche Plane ten wann zusam men zu sehen sein werden, um so das Schicksal der Menschen zu be einflussen.

Die Weltallschale

Rudolfs II. bezeugt, in welch hohem Masse Astronomie damals Teil der Selbstdarstellung eines Herrschers war. Kunstgewer bemuseum Berlin. Foto: UK.

Astrologie als «das närrische Töchterlein der achtenswerten Mutter Astronomie» und war froh, dass er mit dem Stellen von Horoskopen sein klägliches Einkommen aufbessern konnte.

Halten wir also an dieser Stelle fest, dass die Kalender reform das allgemeine Interesse an der Astronomie enorm förderte.

Nun wissen wir heute, in welch grossem Masse das öffentli che Interesse die Wissenschaft fördert und damit lenkt. Schliesslich müssen auch Wissenschaftler essen, und am liebsten essen sie gut. Das heisst, dass die Wissenschaft dort blüht, wo sie reichlich entlohnt wird. Nun war die Astrono mie seit dem Mittelalter ein universitäres Lehrfach. Sie wurde sowohl an geistlichen als auch an weltlichen Schulen im Rahmen des Lehrbetriebs gepflegt. Die Kirche schätzte gute Astronomen und zeichnete sie als Computisten aus. So fanden also Astronomen seit dem Hochmittelalter ein zufrie denstellendes Auskommen, doch wirklich reich wurden sie erst danach. Und wie reich manche von ihnen wurden!

Denn nach der Kalenderreform wollte jeder gebildete Mann mitreden können, sobald es um Astronomie ging. Man bildete sich dafür entweder selbst weiter oder man hielt sich – wenn man über die Mittel verfügte – einen eige nen Astronomen. Der plauderte an der festlichen Tafel amüsant über astronomische Themen, nachdem die Hof narren ihre Scherze gemacht hatten. Und damit bot sich jedem Mathematiker ein reiches Auskommen an den vielen fürstlichen Höfen, so er willens war, sich auf Astronomie zu spezialisieren. Die bekanntesten Astronomen wurden nämlich mit beeindruckenden Jahresrenten gelockt. Für die Widmung astronomischer Bücher revanchierten sich die so Bedachten mit wertvollen Geschenken. Und selbst im

Die Sternwarte von Uraniborg. Zeitgenössische Darstellung von 1598.

bürgerlichen Haushalt fand der nicht ganz so bekannte Sterngucker im Austausch für sein Wissen zumindest Quartier und Unterhalt.

Kurz: die Kalenderreform schuf einen Markt für astrono misches Wissen. Was vorher eine mathematische Disziplin war, wurde zu einem Luxusprodukt, mit dem sich richtig viel Geld verdienen liess. Und so bestritten immer mehr Wissen schaftler ihren Lebensunterhalt mit der Astronomie, was geradezu zwangsläufig zu einer Beschleunigung der For schung führte: Wer Geld verdienen wollte, musste seine Beobachtungen drucken lassen. Und je mehr Astronomen ihre Himmelsbeobachtungen niederschrieben und als Buch veröffentlichten, umso mehr Zahlenmaterial stand zur Verfügung, um immer genauere Berechnungen der Sternen bahnen anzustellen. Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, wann ein kühler Rechner darauf kommen würde, dass nicht nur die Erde um die Sonne kreist, sondern sie dies nicht auf einem Kreis, sondern einer Ellipse tut.

Einen entscheidenden Beitrag zu dieser Erkenntnis leistete ein dänischer Adliger namens Tycho Brahe. Bemerkenswert ist daran schon einmal, dass die Astronomie mittlerweile derart chic war, dass ein Mitglied des höchsten Standes sich dafür entschied, Astronom zu werden, statt in der Verwal

Das Titelbild der 1627 von Johannes Kepler publizierten Rudolfinischen Tafeln, in denen die Stellung der Sterne so exakt wie nie zuvor beschrieben wurde. Man beach te, dass die stabils ten Säulen des Vordergrundes die Namen Kopernikus und Tycho Brahe tragen. An ihnen hängen die astro nomische Messins trumente. Noch Isaac Newton nutz te dieses Buch, um seine Gravitations theorie herzulei ten.

tung oder im Heer Karriere zu machen. Und das obwohl sein Vater über hervorragende Verbindungen zum Königs hof verfügte. So kam es, dass König Friedrich II. von Däne mark und Norwegen ein Vermögen investierte, um zwei grosse Observatorien unter der Leitung von Tycho Brahe zu unterhalten.

Nun war Brahe ein genialer Organisator und die Galli onsfigur des Projekts. Sein Verdienst ist es, die Methoden der Positionsbestimmung von Sternen verfeinert und die Richtlinien vorgegeben zu haben, nach denen die Beobach tungen dokumentiert wurden. Die eigentliche Arbeit aber wurde von Dutzenden schlecht besoldeter Assistenten erledigt, die Nacht für Nacht den Himmel mit dem blossen Auge absuchten, um die sich verändernden Positionen der Sterne festzuhalten. Ihre Erkenntnisse summierten sich zur umfangreichsten Datensammlung, die bis zu diesem Zeit punkt zusammengetragen worden war. Tycho Brahe hielt diese Daten streng geheim. Er wollte sie ausschliesslich für seine eigenen Berechnungen nutzen, nur dumm, dass er selbst alles andere als ein genialer Mathematiker war.

Und damit kommen wir zu Johannes Kepler, seines Zei

Der Mathematiker, der seinen Nutzen aus dieser Entdeckung zog

chens Mathematiker, wie viele seiner Vorgänger. Er war nicht nur Mathematiker, sondern auch Protestant. Seinen Lebensunterhalt verdiente er in der katholischen Steier mark. Das war ein Problem im Zeitalter der Glaubenskriege. Kepler verlor seinen Posten, und da traf es sich gut, dass man am (wesentlich toleranteren) Kaiserhof einen Mathe matiker brauchte. Dorthin war Tycho Brahe nämlich umge zogen, nachdem sein königlicher Förderer gestorben war. Mitgenommen hatte er sein gewaltiges Zahlenmaterial. Um das auszuwerten, brauchte er einen Mathematiker.

Man könnte nicht gerade behaupten, dass Kepler und Brahe sich auf den ersten Blick sympathisch waren, im Gegenteil. Brahe hielt die Zahlen zurück, liess Kepler gerade mal das sehen, was der für seine Rechnungen brauchte. Und der war schon dabei, die Arbeit hinzuschmeissen, als Brahe völlig überraschend starb. Für die Wissenschaft war das ein Glück. Kepler wurde Brahes Nachfolger als kaiserlicher Hofastronom. Er erbte das gesamte Zahlenmaterial. Auf dieser Basis entwickelte er seine berühmten Gesetze, die beschrieben, dass die Planeten die Sonne auf elliptischen Bahnen umkreisen. Kepler wurde zum grossen Unterstützer und Förderer von Galileo Galilei, der, wie er, ein heliozentri sches Bild des Kosmos entwarf, allerdings mit ganz anderen Argumenten.

Um 1600 blühte nämlich ein eigentlich schon seit der Antike bekanntes Handwerk auf: Die Glasproduktion. Die reichen Haushalte prunkten mit schönen, farbigen Gläsern, die mit aufwändig eingeschliffenen Mustern verziert waren. Viel wichtiger für unseren Zweck war aber die gestiegene Nach frage nach geschliffenen Linsen. Wer mit schlechten Augen beim flackernden Schein der Kerze lesen wollte, brauchte eine Brille. Die entwickelten sich zu einem begehrten Lu xusartikel, den die Glasbläser und Linsenschleifer im vene

Johann Kunckel (1630–1703), ein bedeutender Che miker und Glasma cher der Zeit der Aufklärung, über setzte das grundle gende Werk des Antonio Neri (1576–1614) zur Glasmacherei aus dem Italienischen ins Deutsche. Neri dokumentiert, welch hohen Stan dard die veneziani sche Glasherstel lung um 1600 hat te.

25/Strahlengang durch ein holländisches Fern rohr. cc by 3.0 Unported. LehrerCN.

zianischen Murano und in den Niederlanden herzustellen wussten. In diesen Zentren der Linsenproduktion entstand dann auch die neue Technologie, die die Astronomie revolutionierte.

Für das Jahr 1608 besitzen wir den ersten dokumentari schen Nachweis eines Fernrohrs. Ob es ein Zacharias Jans sen, ein Hans Lipperhey oder ein Jacob Metius erfunden hat, ist umstritten, auf jeden Fall war der Erfinder ein Linsen schleifer und die Herstellung eines solchen Rohrs ein Kin derspiel – für einen Linsenschleifer jedenfalls. Deshalb verbreitete sich das Instrument so schnell in ganz Europa. Und da traf es sich doch hervorragend, dass in Padua ein Mathematikprofessor sein bescheidenes Jahresgehalt mit dem Bau von wissenschaftlichen Instrumenten aufbesserte.

Der Instrumentenbauer, der seinen Nutzen aus dieser Entdeckung zog

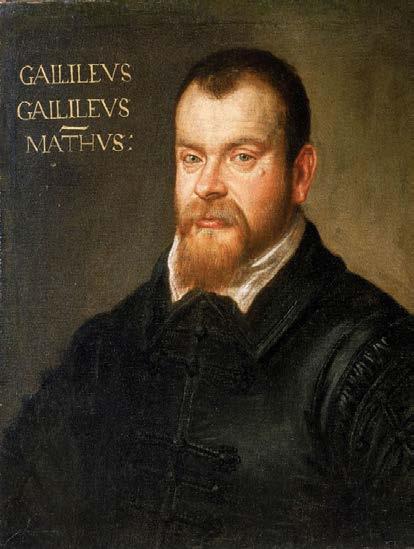

Der Mathematikprofessor hiess Galileo Galilei. Er wurde am 15. Februar 1564 als Sohn eines Musikers und Gelegenheits tuchhändlers aus verarmtem Adel geboren. Als Galilei 1609 das erste Fernrohr in Händen hielt, war er nichts als ein mediokrer Dozent, der sein Amt dem Einfluss eines Gön ners verdankte. Doch dank seiner Instrumentenproduktion kannte Galilei die besten Glasbläser und Linsenschleifer von Murano. Sie waren der Konkurrenz überlegen, so dass Galileis Fernrohr es ebenfalls war. Mit diesem Fernrohr sah Galilei klarer und genauer als je ein Mensch vor ihm, was sich am Himmel ereignete.

Er gilt als einer der Heroen, ja Märtyrer unserer modernen, wissenschaftlichen Welt, jener Galileo Galilei, dem die Ge schichtsschreibung unterstellt, er habe für die Freiheit der Forschung gekämpft. Tatsächlich war alles viel weniger idealistisch. Galilei ging es in erster Linie um Geld, und zwar um viel Geld, das sich mit seinem Fernrohr und den damit ge machten Entdeckungen generieren liess.

Im März des Jahres 1610 publizierte Galileo Galilei seinen «Sternenboten» in der für die damaligen Verhältnisse relativ grossen Auflage von 550 Exemplaren. In dieser Schrift präsentierte er – übrigens mit Druckerlaubnis der Kirche und Venedigs – die neuen Entdeckungen, die er mit Hilfe seines Fernrohrs gemacht hatte. So erläuterte er, dass es sich bei der Milchstrasse nicht um einen Nebel, sondern um eine Fülle von kleinen Sternen handle. Er beschrieb den Mond mit seiner rauen Oberfläche, seiner hellen und dunklen Seite. Am Vielversprechendsten waren vier kleine Sterne, ganz nahe bei Jupiter. Die Dinger verschwanden und tauch ten wieder auf. Das erklärte Galilei damit, dass ihre Bahn sie zeitweise hinter den Jupiter führte. Das barg wissenschaftli chen Zündstoff: Hatte Galilei recht, war bewiesen, dass

Porträt des Galileo Galilei, gemalt von Domenico Tinto retto.

1612 publizierte

Galileo Galilei seinen Disput über Dinge, die auf dem Wasser schwim men. Er widmete ihn seinem Auf traggeber, dem Herzog von Flo renz. Uns liegt die Neuauflage des Werks von 1655 vor, als die Werke Galileis theoretisch immer noch von der Inquisition verboten waren. Da sich aber dieses Buch nicht mit dem kopernikanischen System befasste, sah die Inquisition keinen Grund ein zuschreiten.

wenigstens vier Planeten nicht um die Erde, sondern einen anderen Planeten kreisten.

Und das bedeutete nicht nur wissenschaftliche Anerken nung, sondern die Chance, einen wirklich potenten Förde rer für die eigene Forschung zu interessieren. Galilei widme te dem jungen Cosimo de’ Medici, Grossherzog der Toskana, seinen Sternenboten. Als Draufgabe nannte er die Monde sidera medicea – Mediceische Gestirne.

Galilei hoffte, sich mit seiner Schrift als Anwärter auf einen Posten am Florentiner Hof zu qualifizieren. Doch dort wartete man erst einmal die Reaktion der anderen Astrono men ab, die mehr als positiv ausfiel. Johannes Kepler, als kaiserlicher Hofastronom eine der anerkannten Kapazitäten, gab seine Laudatio auf den Sternenboten sogar in Druck. Der päpstliche Hofastronom Christopher Clavius nahm die Mediceischen Gestirne in sein Lehrbuch auf. Nicht zu vergessen, die vielen Briefe, in denen selbst die höchsten Monarchen Europas demütig um ein von Galilei gebautes Fernrohr baten.

Europa interessierte sich für Galilei, und damit interes sierte sich auch der Florentiner Hof für ihn. Denn der Patron eines so begehrten Mannes zu sein, verschaffte Cosimo II. Prestige. Und dafür war er bereit, tief in die Tasche zu greifen. Cosimo ernannte Galilei noch im Herbst des Jahres 1610 zum Florentiner Hofmathematiker, Hofphilosophen und zum leitenden Mathematikprofessor der Universität von Pisa, selbstverständlich ohne jede Lehrverpflichtung. Das bedeutete ein üppiges Gehalt, zusätzliche Geschenke sowie alle Vergünstigungen, die ein fürstlicher Hof so zu bieten hatte.

Ein üppiges Gehalt aus der Kasse eines mächtigen Mannes bedeutete gleichzeitig, dass Galilei unter Druck stand, stän dig neue Erkenntnisse zu liefern. Ausserdem goutierte sein

Herr keine steilen Thesen, die den offiziellen Positionen der katholischen Kirche widersprachen. Galileo befand sich also in einem Interessenskonflikt. Er musste spektakuläre Erkenntnisse liefern, ohne an den kirchlichen Dogmen zu rütteln.

Einen Ausweg boten seine Forschungen zu schwimmen den Gegenständen. Jahrhundertelang hatten gelehrte Wissenschaftler in der Nachfolge von Aristoteles behauptet, dass es die Form sei, die Gegenstände auf dem Wasser schwimmen lasse. Gegenstände mit einer grossen Ober fläche wie Blätter oder Eis würden nicht sinken, weil sie die Wasseroberfläche nicht durchdringen könnten. Galilei ging dieses Problem von einer neuen Seite an – und das war wirklich brillant: Er experimentierte. Er legte Gegenstände aufs Wasser und betrachtete, was sank und was nicht sank. Danach formulierte er seine neue Theorie: Es gehe nicht um die Form, sondern allein um das spezifische Gewicht. Eis würde nicht sinken, weil es verdünntes Wasser sei.

Die wissenschaftliche Welt war elektrisiert. Galilei hatte eine Methode vorgeführt, mit der man Aristoteles ad ab surdum führen konnte. Natürlich empörte sich die Front der Aristoteliker, die vehement auf der Meinung ihres Ab gottes beharrten. Aber Galilei tat sich nicht schwer, den konkreten Beweis anzutreten – selbstverständlich in An wesenheit des Herzogs von Florenz und seines gesamten Hofes.

Als der Bologneser Buchdrucker Evangelista Dozza 1655 eine Neuauflage dieses Werks veröffentlichte, waren die Thesen von Galileo Galilei allgemein akzeptiert. Dass Dozzo trotzdem zwei längst widerlegte Streitschriften seiner Kon trahenten dazubinden liess, hatte nur einen Zweck: Galileis Genie durch den Kontrast noch heller erstrahlen zu lassen. Seine experimentellen und mathematischen Überlegungen waren wissenschaftlich um Klassen überzeugender, als die stilistisch geschliffenen, aber methodisch völlig veralte ten Entgegnungen der Aristoteliker.

Titelblatt der Streitschrift des Lodovico delle Colombe gegen Galileis Buch über schwimmende Gegenstände; es handelt sich um eine der beiden gegnerischen Streitschriften, die die Neuauflage des Werks von Galilei 1655 begleiteten.

Mit der wissenschaftlichen communis opinio des 17. Jahr hunderts haben diese beiden Beiträge genauso wenig zu tun, wie die immer wieder zitierte Weigerung einiger weniger Gelehrter, durch Galileos Fernrohr zu schauen. Natürlich gab es solche Extremisten, aber ihre Ansicht als die massgebliche Meinung der Kirche zu betrachten, wäre genauso als würden wir heute behaupten, die Auf fassung der Kreationisten, Gott habe die Welt in sieben Tagen geschaffen, sei communis opinio aller jüdischen und christlichen Theologen.

Was die Zeitgenossen im Florenz des beginnenden 17. Jahrhunderts von Lodovico delle Colombe und seinen Anhängern hielten, lässt sich schön an ihrem Spottnamen zeigen. Man nannte sie die Liga der Pippione. Die Bezeichnung spielt mit dem Namen delle Colombe. Sie lehnte sich an piccione (= Taube) an und bot damit die Assoziation zu pippo für einen einfachen, naiven und ziemlich albernen Menschen.

Zu Beginn feierten auch die massgeblichen kirchlichen Astronomen Galileo Galilei und seine Entdeckungen. Das fiel ihnen nicht schwer, denn Galilei hielt sich geradezu vorbildlich zurück, sobald es darum ging, den Wahrheits gehalt der Bibel in Frage zu stellen, indem er ihre Aussagen mit dem heliozentrischen Weltbild konfrontierte. Andere waren da weniger zurückhaltend, so zum Beispiel der italienische Karmelitermönch Paolo Antonio Foscarini. Er versuchte, die Schrift mit den neuen Tatsachen insofern zu versöhnen, als er sich dafür aussprach, dass einige Passagen der Bibel metaphorisch gemeint sein müssten.

Sein Buch erschien 1615. Die Folgen der Reformation waren zu diesem Zeitpunkt auf einem Höhepunkt. Der Kirchenstaat hatte geradezu drastisch an Einfluss verloren,

weil 1517 ein Mönch in Wittenberg seine eigene Auffassung von der Bibel durchsetzen wollte. Wie hätten die kirchlichen Autoritäten dulden können, dass nun in Italien dieselbe Diskussion neu entfacht wurde? Der Papst sah keine andere Möglichkeit, als seine Deutungshoheit über die Heilige Schrift kompromisslos durchzusetzen. Und so machte man Foscarini den Prozess. Sein Buch wurde verdammt; Fos carini in seinen Konvent heimgeschickt. Während seines Prozesses wurde die offizielle Haltung der Kirche fixiert: Abhandlungen auf der Basis des kopernikanischen System waren erlaubt, aber nur solange das System nicht als Tatsa che, sondern lediglich als Hypothese behandelt wurde. Das bot für Forscher einen bequemen Ausweg. Auch Galilei nutzte ihn. 1623 schien wieder Bewegung in die Frage zu kommen. Der für seine wissenschaftlichen Neigungen bekannte Maffeo Barbarini bestieg als Urban VIII. den Papstthron. Er war seit vielen Jahren ein guter Bekannter und Förderer Galileis. Der reiste bereits 1624 nach Rom, um sich der Unterstützung eines so hochgestellten Gönners persönlich zu versichern. Sechsmal gewährte ihm Urban VIII. eine Audienz. Er soll ihn bei dieser Gelegenheit ermutigt haben, sein Buch über das kopernikanische System zu publizieren –selbstverständlich unter der Bedingung im hypothetischen Bereich zu bleiben.

Der inzwischen gut 60-jährige Galilei machte sich ans Werk. Wegen seines unzuverlässigen Gesundheitszustands war das Manuskript erst im Mai 1630 fertig. Sein Titel lautete Dialogo di Galileo Galilei sopra i due Massimi Sistemi del Mondo Tolemaico e Copernicano (= Dialog von Galileo Galilei über die zwei wichtigsten Weltsysteme, das ptole mäische und das kopernikanische). Für den Druck brauchte Galilei eine offizielle Erlaubnis. Urban VIII. unterstützte ihn dabei. Gelesen hatte der Papst das Buch nicht, sonst hätte er gemerkt, dass Galilei nicht beim Hypothetischen geblieben war. Stattdessen argumentierte der, dass Ebbe und Flut

einen Beweis für die Bewegung der Erde darstellen würden (was heute übrigens widerlegt ist). Wie gesagt, Urban VIII. wusste das nicht. Er befahl seinem eigenen Zensor mit Nachdruck, die Druckerlaubnis zu erteilen. Doch im Gegen satz zum Papst hatte der das Buch gelesen. Er äusserte Bedenken. Nun schaltete Galilei auch noch den Grossher zog von Florenz ein. Der Zensor gab klein bei und stellte lediglich die Bedingung, dass zu Beginn und am Ende des Buches klar ausgesprochen würde, dass der Heliozentris mus nur eine Hypothese sei.

Galilei tat das, fand aber dafür – vielleicht im Glauben, Urban VIII. habe sein Buch tatsächlich gelesen und stimme ihm zu – seine eigene Lösung. Sein Buch war nämlich ein literarisches Meisterwerk, geschrieben für das gebildete Bürgertum, und zwar nicht in lateinischer, sondern in italie nischer Sprache, ohne allzu viel Mathematik und Theorie. Stattdessen erfand Galilei ein Gespräch, bei dem der intelli gente Salviati und der ziemlich dumme Simplicius versu chen, einen gebildeten Bürger von ihrem Weltbild zu über zeugen. Natürlich sind die Argumente des Simplicius leicht zu durchschauen. Seine Art der Argumentation machen die kirchliche Position geradezu lächerlich. Und so kann man es nur einen schlechten Scherz nennen, dass Galilei die vom Zensor gewünschten Schlussworte ausgerechnet vom Ignoranten Simplicius sprechen lässt.

Damit beging Galilei eine krasse Fehleinschätzung. Auch ein Papst, der privat vielleicht seine Meinung teilte, konnte es sich nicht leisten, die eigene Position in Frage zu stellen, vor allem weil Urban VIII. im Jahr 1632 unter grossem politi schem Druck stand. Wir müssen hier nicht auf die päpstli che Politik eingehen. Es genügt, an dieser Stelle zu sagen, dass die Position Urbans derart gefährdet war, dass er sich nach Castel Gandolfo zurückzog, wo ihn seine Leibwache besser vor einem Attentat schützen konnte.

In dieser Situation konnte Urban VIII. es sich nicht leisten, ein Buch durchgehen zu lassen, das ihn wie einen

Idioten dastehen liess. Nach etlichen päpstlichen Zornaus brüchen kam es zum Inquisitionsprozess, der weder für die Kirche, noch für Galilei ein Ruhmesblatt ist. Galilei vertei digte den Heliozentrismus nicht. Im Rahmen des zweiten Verhörs argumentierte er sogar, er habe Kopernikus eigent lich widerlegen wollen, habe aber im Übereifer der Gegen seite zu gute Argumente in den Mund gelegt. Nun ja. Am 22. Juni 1633 schwor Galileo Galilei seinen «Irrtümern» ab. «Aufrichtigen Herzens und ungeheuchelten Glaubens» verabscheue er seine Ketzereien, so lesen wir es in den Prozessakten.

Irgendwann erfanden die Anhänger Galileis eine tröst liche Legende: Ihr Heros habe sich nach seinem Schwur erhoben und gemurmelt: «Und sie bewegt sich doch!»

Und warum verehren wir Galilei als einen Heroen der Wissenschaft?

Galilei verbrachte die letzten Jahre seines Lebens im ehren vollen und bequemen Hausarrest. Er starb am 8. Januar 1642 im Alter von 77 Jahren. Der Bann, den die Kirche über sein Werk ausgesprochen hatte, wurde 1718 aufgehoben, als ein Florentiner Drucker mit guten Verbindungen sein Ge samtwerk neu auflegen wollte.

Und damit erhebt sich die Frage, warum sich der reale so sehr vom «gefühlten» Galilei unterscheidet. Warum wurde ausgerechnet dieser Opportunist zum Märtyrer für die Freiheit der Wissenschaft stilisiert?

Tatsächlich ist dieser Galilei eine Erfindung der Histori ker des 19. Jahrhunderts. Im 19. Jahrhundert entstand ein neues historisches Konzept: Entwicklung wurde als Resultat eines Kampfes verstanden. Marx entdeckte den Klassen kampf. Französische Historiker behaupteten ernsthaft, mit der französischen Revolution hätte sich das gallorömische Bürgertum gegen die eingewanderten Merowinger durchge setzt. Und wieder andere Historiker deuteten den Fortschritt

Die Gesamtausga be der Werke des Galileo Galilei, die 1718 in Florenz publiziert wurde. Damit dieses Werk in Italien gedruckt werden konnte, hatte der Papst den Bann der Wer ke Galileos aufgehoben. Es fehlen lediglich die Dialo go, die zum Inqui sitionsprozess geführt hatten.

als eine Art Krieg zwischen Wissenschaft und katholischer Kirche. Nun gibt es viele historische Konzepte, die inzwi schen längst überholt sind. Nur zu dumm, dass sich die Deutungen mancher Historiker trotzdem noch im kollekti ven Gedächtnis halten.

Den Grundstein zur Heroisierung von Galilei legte John William Draper im Jahr 1874 mit seinem Buch «History of the Conflict between Religion and Science». Darin konstru ierte er künstlich einen Antagonismus zwischen Kirche und Wissenschaft. Galilei kam darin die Rolle des Kämpfers für die Erkenntnisfreiheit des Menschheit zu. Drapers Buch erlebte innert kürzester Zeit 50 Auflagen und wurde in zehn Fremdsprachen übersetzt. Mindestens genauso erfolgreich wurde Andrew Dickson Whites Kampfschrift von 1896. Sie trägt den Titel «A History of the Warfare of Science with Theology in Christendom» und widmete viele Seiten dem «War upon Galilei», also dem «Krieg» gegen Galilei.

Die Kampfschrift Whites beeinflusst unser Bild von Galilei auch heute noch, ohne dass irgendeine Tatsache daran etwas zu ändern scheint. Wir zitieren aus diesem Buch in leicht gekürzter und übersetzter Form Whites Ausführungen zum Prozess des Galileo Galilei:

«...Galileo verfasste sorgfältig eine Abhandlung in Form eines Dialogs, in der er die Argumente für und wider das kopernikanische und das ptolemäische System darstellte, und er bot an, sich allen Bedingungen zu unterwerfen, die das Kirchentribunal ihm auferlegen könnte, falls man es ihm erlauben würde, es in Druck ausgehen zu lassen. Zu letzt, nach Verhandlungen, die sich über acht Jahre erstreck ten, stimmten sie zu, unter einer demütigenden Bedingung – ein Vorwort, geschrieben in Übereinstimmung mit den Ideen von Vater Ricciardi, unterzeichnet von Galileo.

Galileos neues Buch – der Dialog – erschien im Jahr 1632 und hatte gewaltigen Erfolg. ... Das rief die Feinde auf den Plan: die Jesuiten, Dominikaner und die grosse Mehr

heit der Kleriker starteten ihren brutalen Gegenangriff und in der Mitte stand Papst Urban VIII. ... Er warf seine gesam te Macht gegen Galileo in die Waagschale. ... Zu Beginn bestand die Strategie der Feinde darin, den Verkauf des Werks zu verbieten; aber das brachte nichts, weil sich die erste Auflage bereits in ganz Europa verbreitet hatte. Urban wurde nun noch ärgerlicher als zuvor, und beide – Galileo und seine Werke – wurden der Inquisition übergeben. ... Dort wurde er, so lange verborgen, aber jetzt vollständig enthüllt, immer und immer wieder mit der Folter bedroht, auf ausdrücklichen Befehl von Papst Urban, und – wie die Protokolle des Verfahrens detailliert schildern, unter Dro hungen gezwungen und auf Befehl des Papstes gefangen gesetzt. ... Die lange Serie von Versuchen, die im Interesse der Kirche unternommen wurden, dieses Geschehen zu verschleiern, ist letztlich gescheitert. Die Welt weiss heute, dass Galileo sicher Entwürdigung, Gefangenschaft und Drohungen schlimmer als Folter ausgesetzt war, und dass er letztlich gezwungen war, öffentlich zu widerrufen.»

Dieses Bild des Astronomen findet sich in vielen Romanen und populärhistorischen Darstellungen. Wahrer wird es dadurch nicht. Wir müssen uns endlich daran gewöhnen, Fiktion und Kunst nicht als realen Spiegel einer Vergangen heit zu begreifen, sondern als meist schlecht recherchierte Machwerke von Menschen, die ihre eigenen Ideale mit Hilfe der Autorität einer historischen Persönlichkeit vertreten sehen möchten.

Wolfgang Heinz als Galileo Galilei in einer Aufführung von Bertold Brechts Theaterstück Das Leben des Galilei, Ekkehard Schall (r.) und Dieter Knaup (l.) stellen Kardinäle dar.

Bundesarchiv, Bild 183 K1005 0020 / Katscherowski (verehel. Stark), / CC BY SA 3.0

5 Das Phänomen Galileo Galilei

5 Das Phänomen Galileo Galilei

Am 22. Juni 1633 endete der Prozess gegen Galileo Galilei. Nur eine Generation später soll Newton in seinem «annus mirabilis» die Regeln der Gravitation entdeckt haben, die Keplers und Galileis heliozentrisches Weltbild als communis opinio der wissen schaftlichen Welt bestätigten. Deshalb gilt Newton als ein Heros der Wissenschaft. Zu Recht?

Am 28. November 1660 gab eine illustre Gesellschaft von Erfindern, Wissenschaftlern und Naturphilosophen in London bekannt, dass sie sich in Zukunft wöchentlich versammeln werde, um gemeinsam Experimente durchzu führen und wissenschaftliche Vorträge zu hören. Der engli sche König Charles II., der erst wenige Monate zuvor aus dem Exil zurückgekehrt war, erlaubte ihr, das Attribut könig lich zu benutzen. Die Royal Society war geboren. Sie wurde zu einem Motor des wissenschaftlichen Fortschritts. Durch den regelmässigen Kontakt, den die Royal Society ermög lichte, inspirierten sich die führenden Geister Grossbritan niens gegenseitig. Gleichzeitig sorgte der Sekretär der Ge sellschaft dafür, dass ihre Mitglieder stets auf dem neuesten Stand der ausländischen Forschung blieben. Vor allem

der ständige Austausch auf informeller Ebene beschleunigte die Wissenserweiterung enorm. Dauerte es früher mitunter Jahre, bis ein Wissenschaftler seine Ideen, Experimente, Beobachtungen und Ergebnisse zu einem Buch zusammen fasste und so die Forschung einen Schritt weiter brachte, diskutierten die Mitglieder der Royal Society bereits zu einem viel früheren Zeitpunkt die gewonnenen Erkenntnisse. Damit dachte nicht nur der Mann über eine gute Idee nach, der sie ursprünglich gehabt hatte, sondern viele Männer – keine Frauen; sie wurden erst 1945 als Mitglieder der Royal Society zugelassen.

Die neue Vorgehensweise brachte einen unangeneh men Nebeneffekt: Hatte früher der Publikationstermin eines Buchs eindeutig festgelegt, wer der Urheber einer neuen Entdeckung war, verschwamm mit der Royal Society diese Genauigkeit. Wem sollte die Urheberschaft an einer Entde ckung zugeschrieben werden: Dem, der eine Idee erstmals geäussert hatte, oder dem, der den Beweis der These lieferte? Immer wieder kam es zu Plagiatsvorwürfen. In den Griff bekam die Royal Society dieses Problem nie. Kein Wunder, ihr Vorgehen beruhte ja auf der wissenschaftlichen Schwarmintelligenz ihrer Mitglieder. Und da war es unmöglich aus zumachen, wer den entscheidenden Beitrag zu einer Entdeckung geleistet hatte.

Eine Sammlung von Lichtmühlen, entwickelt von William Crooke, aus der Sammlung der Royal Society. Sie sind ein gutes Beispiel dafür, dass auch im 19. Jahr hundert das wis senschaftliche Experiment von der Royal Society gepflegt wurde. Foto: cc by 4.0 / The wub / Wiki commons.

Dumm nur, dass zwei Dinge sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht geändert hatten: Den grössten finanziellen Gewinn machte immer noch derjenige, der als Urheber einer Theo rie gefeiert wurde. Und auch die Geschichtsschreibung tut sich bis heute mit Gruppenleistungen schwer. Deshalb feiern wir ausschliesslich Isaac Newton als genialen Erfinder des Gravitationsgesetzes und wissen nichts über sein wissenschaftliches Umfeld. Dabei arbeitete auch Newton nicht im luftleeren Raum, obwohl er selbst oft betonte, alle seine Entdeckungen in der ländlichen Einsam keit des Jahres 1666/7 gemacht zu haben. Das stimmt so sicher nicht. Deshalb werfen wir in diesem Kapitel auch einen Blick auf die Männer, mit denen sich Newton um die Urheberschaft seiner Ideen stritt.

Einer von hiess Robert Hooke (1635-1703) und stammte aus einer Familie von Priestern. Als sein Vater im Jahr 1648 starb, sorgten dessen Amtskollegen dafür, dass der begabte, aber mittellose Junge eine hervorragende Ausbildung erhielt.

Hooke zeigte eine Begabung für die Naturwissenschaften und entwickelte ein einzigartiges Talent dafür, auf Grund von Ideen und Plänen andere funktionierende Apparate zu bauen. Viele wohlhabende Privatgelehrte schätzten (und bezahlten) Hookes Unterstützung. Der wichtigste war Robert Boyle, das 14. Kind des Great Earl of Cork. Für ihn realisierte Hooke im Jahr 1659 eine Vakuumpumpe nach deutschem Vorbild.

Nun war Boyle eines der zwölf Gründungsmitglieder der Royal Society. Er führte Hooke als seinen Assistenten in die

Gesellschaft ein. Auch die wusste Hookes Talente zu schät zen und ernannte ihn im Jahr 1662 einstimmig zu ihrem (bezahlten) «Curator of Experiments». 1663 nahm sie ihn gar als (nicht zahlendes) Mitglied auf. Hooke war finanziell völlig auf die Unterstützung seiner Förderer angewiesen. Die verschafften ihm genügend Posten, damit er sich seinen Forschungen ohne wirtschaft liche Sorgen widmen konnte. Doch das bedeutete, dass Robert Hooke ständig unter Druck stand, Aussergewöhnli ches liefern zu müssen. Tatsächlich trug er enorm zu unserem modernen Weltbild bei. Wir nennen an dieser Stelle nur sein Auflichtmikroskop, mit dem er der Menschheit den Mikrokosmos erschloss. Das von Hooke geprägte Wort «cell – Zelle» gehört heute zum Allgemeinwissen.

Wie alle Wissenschaftler seiner Zeit beschäftigte sich Hooke mit den unterschiedlichsten Themen, und dazu gehörte auch die Astronomie. So konstruierte er ein verbes sertes Fernrohr, mit dem er erstmals nachwies, dass sich Jupiter und Mars um ihre eigene Achse drehten. Doch gerade in diesem Forschungsbereich erwuchs dem brillan ten Kopf ein Konkurrent um die Gunst der reichen Förderer: der um sieben Jahre jüngere Isaac Newton.

Newton: Ein Genie vom Lande Isaac Newton wurde am 25. Dezember 1642 als Sohn eines Schafzüchters geboren. Der Vater starb noch vor seiner

Der junge Newton führt einer interes sierten Öffentlich keit seine Experi mente mit dem Licht vor. Durch ein Prisma wird das farblose Licht in die Spektralfar ben aufgespalten. Wie viele Bilder Newtons entstand auch dieses lange nach seiner Kanonisierung als britischer Held der Wissenschaft. cc by 4.0; https:// wellcomecollecti on.org/works/ dfggz9ra

Geburt; durch die Heirat mit einem wohlhabenden Gutsbe sitzer gelang der Mutter ein gesellschaftlicher Aufstieg, der es ihrem Sohn Isaac ermöglichte, am Trinity College in Cambridge zu studieren. Doch die kompletten Studienge bühren konnte sich die Familie nicht leisten. Deshalb war der junge Newton in den ersten Jahren gezwungen, als Kammerdiener für Studenten aus wohlhabenden Familien zu arbeiten. Ob es das war, was zu Newtons Verbitterung führte, die ihn trotz all seiner Erfolge zu einem recht uner quicklichen Zeitgenossen machte?

Nach Abschluss des Bachelors im Jahr 1665 kehrte New ton auf das väterliche Landgut zurück. Nicht freiwillig. Die Universität von Cambridge stellte wegen der grossen Pest ihren Betrieb ein. Diese Zeit auf dem Lande verklärte New ton später als sein annus mirabilis , sein Jahr der Wunder. Er behauptete, in diesem Jahr seine drei grossen Entdeckun gen gemacht zu haben: seine Theorie des Lichts, die Infini tesimalrechnung und das Gravitationsgesetz.

Zumindest für das Gravitationsgesetz wissen wir, dass Newton es nicht in diesem wunderbaren Jahr bewies, son dern erst viel später. Und es war sicher nicht der vom Baum fallende Apfel, der ihn auf die Idee brachte, sondern gezielte Forschung. Denn die ganze Royal Society diskutierte damals darüber, wie sich Keplers aus Beobachtungen abgeleitetes drittes Planetengesetz mathematisch-physikalisch würde begründen lassen.

Sie erinnern sich: Kepler berechnete auf der Basis des Zahlenwerks von Tycho Brahe die Planetenbahnen. Er postulierte, dass es sich bei diesen Bahnen nicht um Kreise, sondern um Ellipsen handle und dass die Planeten sich mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten auf diesen Bahnen bewegten. Mathematisch formuliert heisst das:

Die Quadrate der Umlaufzeiten zweier Planeten verhalten sich wie die dritten Potenzen der grossen Halbachsen ihrer Bahnen.

Nicht dass Sie das verstehen oder sich gar merken müssten. Wichtig ist nur, dass Kepler mit diesem Gesetz beschrieb, was er anhand der vorgegebenen Zahlen berechnet hatte. Die Mitglieder der Royal Society stellten sich nun aber die Frage, wie die Kraft beschaffen sein musste, die dieses Ergebnis erzielte. Und hier kommt Edmond Halley ins Spiel. Wir kennen ihn heute als Namensgeber des Halleyschen Kometen. Seine Zeitgenossen schätzten ihn als wohlhaben den Gentleman, der seine Zeit astronomischen Studien widmete und – natürlich – ein Mitglied der Royal Society war. Selbstverständlich ein zahlendes. Schliesslich war sein Vater ein reicher Londoner Seifensieder. Damit hatte es Halley nicht nötig, um Ämter und Pfründen zu konkurrieren. Er förderte stattdessen seine weniger glücklichen Kollegen, sofern sie gute Ideen hatten.

Und dieser Edmond Halley interessierte sich nun dafür, welche Kraft die Sterne auf ihren Bahnen hielt. Was dann genau geschah? Nun, das werden wir wohl nie mit letzter Sicherheit wissen, denn alle Beteiligten erzählten die Ge schichte etwas anders. Eine mögliche Version wäre Folgen de: Im Januar 1684 sass Edmond Halley mit Robert Hooke und Christopher Wren (ja, genau, dem grossen Architekten) in einem Kaffeehaus und diskutierte mal wieder die Frage nach dem Beweis für Keplers drittes Gesetz. Robert Hooke soll sich damit gebrüstet haben, dass er diesen Beweis bereits zu Hause liegen habe. Doch als Halley ihn darauf festnagelte, musste Hooke nach einigen Monaten eingeste hen, dass er den Beweis einfach nicht mehr finden könne, und dass es ihm auch nicht gelang, ihn zu rekonstruieren. Daraufhin wandte sich Halley im August desselben Jahres an Isaac Newton, damals ein arrivierter, aber sicher nicht wohlhabender Wissenschaftler an der Universität von

Cambridge, der seit 1672 ebenfalls der Royal Society an gehörte.

Newton hielt seit 1669 den Lehrstuhl für Mathematik am Trinity College. Für ihn hatte man im April 1675 sogar die Sondergenehmigung erlassen, dass er sein Amt bekleiden dürfe, ohne sich zum Priester weihen zu lassen. Für Newton war das von entscheidender Bedeutung, denn seine finanzi elle Situation war alles andere als rosig. Zeitweise war seine Geldnot so gross, dass ihn die Royal Society von den Mit gliedsbeiträgen entband.

Und dieser relativ unbekannte Mathematikprofessor schilderte Halley im November 1684 brieflich, wie die Kraft beschaffen sein dürfte, die alle Planeten auf ihrer Bahn um die Sonne festhalte. Es handle sich um dieselbe Kraft, die auf der Erde Gegenstände auf den Boden fallen lasse.

Halley fuhr sofort nach Cambridge. Im persönlichen Gespräch überzeugte ihn Newton von der Richtigkeit seiner Theorie. Am 10. Dezember 1684 schrieb Halley an den Sekretär der Royal Society, um ihn darüber in Kenntnis zu setzen, dass Isaac Newton das Problem gelöst habe. Im Februar 1685 lag der Royal Society ein 24 Seiten umfassen der Aufsatz aus der Feder Newtons vor, der seine Thesen zusammenfasste. Der Titel des Traktats lautete De motu corporum , übersetzt: Über die Bewegung der Körper .

Damit galt Newton als Urheber der Gravitationsgesetze. Er formulierte sie weiter aus und legte mit ihrer ausführli chen Publikation im Jahr 1687 die Grundlagen der moder nen Physik. Sein epochales Werk nannte er Philosophiae naturalis principia mathematica , übersetzt: Die mathe matischen Grundlagen der Naturphilosophie. In die Wis senschaftsgeschichte ist dieses Werk als die «Principia» eingegangen. Den Druck bezahlte übrigens Edmond Halley, weil Newton sich das nicht leisten konnte und der Fond der Royal Society zu diesem Zeitpunkt bereits ausgeschöpft war.

Noch während Newton in Zusammenarbeit mit Halley den Druck vorbereitete, informierte ihn dieser, dass Robert Hooke erwarte, dass sein Anteil an den Entdeckungen gebühren gewürdigt werde.

Tatsächlich verdankte Newton seinem Kollegen einen entscheidenden Hinweis. Wir wissen, dass Hooke Newton brieflich auf die Idee brachte, dass die Anziehungskraft zwischen zwei Planeten nicht konstant sei, sondern mit der Entfernung abnehme. Diesen Denkanstoss sah Hooke im Vorwort Newtons zu den Principia nicht angemessen be rücksichtigt. Newton reagierte schroff. Er teilte Halley mit, dass er Hooke diese Ehre nicht zollen werde und strich alle Hinweise auf ihn aus seinem Text.

Robert Hooke ging damit an die wissenschaftliche Öf fentlichkeit. Doch die folgte Newtons Argumentation, dass nicht derjenige eine Entdeckung für sich in Anspruch neh men könne, der sie intuitiv als erster formuliert, sondern derjenige, der sie allgemeingültig bewiesen habe.

Heute, in einem Zeitalter, in dem die Geschichte aus dem Blickwinkel der Verlierer neu geschrieben wird, haben Robert Hookes Ansprüche viele Verteidiger gefunden. Nur so kann man es sich erklären, dass man derzeit Newton gerne unterstellt, er habe als Präsident der Royal Society das Porträt Robert Hookes aus ihren Räumlichkeiten entfernt –und zwar aus blankem Neid. Diese Behauptung hält sich, obwohl es ziemlich unwahrscheinlich ist, dass es überhaupt ein Porträt gegeben hat (und falls doch, hing es sicher nicht in den Räumen der Royal Society).

Die Principia,

derart grossen Bedeutung waren Warum aber legte Hooke so grossen Wert darauf, ausgerech net in diesem Werk angemessen gewürdigt zu werden?

Das Titelblatt der 1687 erstmals pub lizierten Philoso phiae naturalis principia mathe matica. Die für den Druck notwendige Erlaubnis gab ein heute sehr bekann ter Tagebuch schreiber: Samuel Pepys. Auch die Royal Society wird auf dem Titel als Societatis Regiae erwähnt.

und warum sie von einer

Schliesslich hatte er selbst derart viele bedeutende Entde ckungen gemacht, dass wir uns nicht vorstellen können, dass er auf eine mehr oder weniger angewiesen war. Nun, die Principia besassen eine andere Qualität, das verstanden ihre Zeitgenossen sofort. Die Principia waren nicht einfach ein weiteres wissenschaftliches Werk, sondern veränderten den menschlichen Blick auf das Verhältnis zwischen Erde und Weltall grundlegend. Newton verband nämlich durch sein Gravitationsgesetz erstmals Erde und Kosmos derart, dass es zwischen beiden Sphären keinen Unterschied mehr gab. Sein revolutionäres Gesetz wird heute in folgende Worte gefasst:

Die zwischen zwei Körpern wirkende Gravitationskraft entspricht dem Produkt der Masse dieser beiden Körper geteilt durch den Abstand ihrer Massenmittelpunkte multipliziert mit der Gravitationskonstante.

Mit anderen Worten: der Apfel, der vom Baum fällt, wird vom Erdmittelpunkt angezogen, und dies geschieht auf Grund der gleichen Gesetzmässigkeiten, die den kleineren Mond auf seiner Bahn um die Erde halten resp. die Erde auf ihrer Bahn um die Sonne.

Newton formulierte noch viele andere Ideen in den Principia, mit denen wir uns an dieser Stelle nicht beschäfti gen müssen. Wir wollen uns vielmehr ansehen, was seine Zeitgenossen aus dieser einen Kernaussage seines Buches machten.

Erinnern wir uns daran, dass Newtons Principia in einer Epoche publiziert wurden, in der sich die so genannte Aufklärung formierte. Der 30-jährige Krieg hatte allen den kenden Menschen vor Augen geführt, welch schrecklichen Folgen es haben konnte, wenn Fürsten die Religion vorscho ben, um ihre eigenen Machtansprüche zu bemänteln. Gleichzeitig war der Einfluss der katholischen Kirche zu rückgegangen, weil die Herrscher im Zeichen des Absolutis mus keine zweite Autorität in ihrem eigenen Staat dulden

mochten. Und damit war zumindest in den Augen einer kleinen intellektuellen Elite der Weg frei zu einer völlig neuen Form der Religion, einer Religion, in der nicht mehr Autoritäten die Glaubensinhalte vorschrieben, sondern der gesunde Menschenverstand.

Newtons Entdeckungen passten dazu: Nein, Gott war nicht der bärtige Greis, der in sieben Tagen den Kosmos und die Welt geschaffen hatte. Nein, Gott war nicht willens, seine eigenen Naturgesetze zu brechen. Und Gott war vor allem nicht der kleinliche Moralapostel, als den ihn manche seiner Vertreter erscheinen liessen. Gott wurde zum grossen Uhrmacher, der aus Liebe zum Menschen seine wunder bare Welt gebaut hatte, die wie ein Automat nach den immer gleichen Regeln funktionierte. Man musste diese Regeln nur verstehen, und genau das hatte Newton mit seinem Gravita tionsgesetz getan.

Deismus nannte man das neue Konzept. Die meisten grossen Wissenschaftler und Philosophen des 18. Jahr hunderts empfanden sich als Deisten. Sie glaubten an einen Gott, dessen Wirken auf der Erde ausschliesslich durch seine Naturgesetze erfahrbar war. Ein Deist war kein Atheist, die Schöpfung für ihn kein Zufall. Nicht einmal der grosse Kirchenkritiker Voltaire, der in seinem Candide so wortge waltig die These von der besten aller Welten widerlegt hatte, wollte ohne einen Gott auskommen.

Aber natürlich erkannte er, welch grosse Bedeutung das Werk Newtons für sein – das deistische – Weltbild hatte. Ob ihn seine damalige Geliebte, die Mathematikerin Émilie du Châtelet, auf Newton aufmerksam machte? Immerhin wissen wir, dass – obwohl Voltaire als alleiniger Autor der Elements de la philosophie de Newton verantwortlich zeich nete – die mathematischen Passagen aus der Feder von Émilie du Châtelet stammen. Das 1738 bei Jacques Desbor des in Amsterdam erschienene Werk popularisierte die Leistungen Newtons auf dem Kontinent und trug dazu bei, das Andenken an den Heros der Wissenschaft zu verklären.

Titelkupfer zu Voltaires Elements de la philosophie de Newton von 1738.

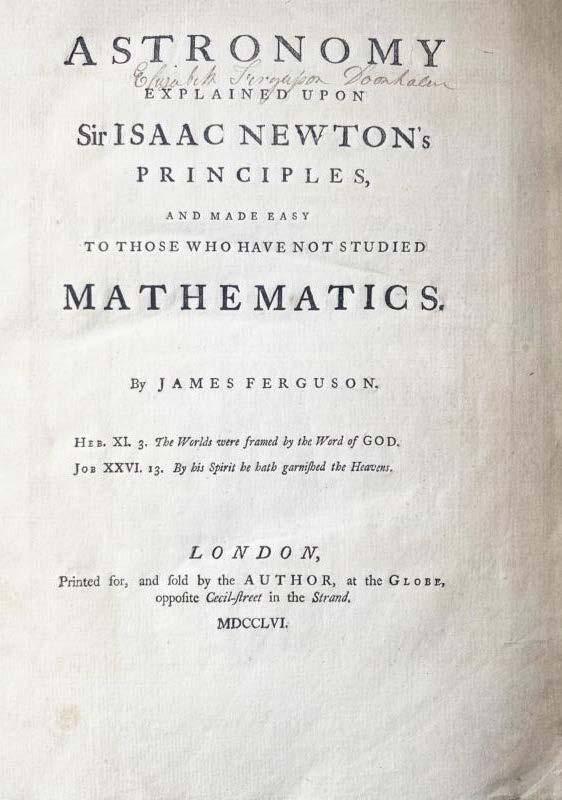

Die deutschspra chige Welt entwi ckelte eine eher kritische Sicht auf diese Überhöhung Newtons. Hier ein Bilderbogen des 19. Jahrhunderts. Wellcome Collecti on. Public Domain Mark.