CONSTRUCCIONES

REVISTA DE LA CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN

CONOCÉ NUESTRO FORMATO DIGITAL

CONOCÉ NUESTRO FORMATO DIGITAL

2024/2026

Presidente

Vicepresidente 1°

Vicepresidente 2°

Vicepresidente 3°

Vicepresidente 4°

Vicepresidente 5°

Vicepresidente 6°

Secretario

Secretario del Interior

Secretaria del Conurbano

Tesorero

Prosecretario

Prosecretaria del Interior

Protesorero

Vocales

Ing. Marcelo Bargazzi

Ing. Horacio Berra

Ing. César Borrego

Ing. Pablo Brottier

Ing. Evangelina Buracco

Ing. Gustavo Burgwardt

Ing. Pedro Campos Saravia

Ing. Cristian Cardini

Lic. Alejandro Cartellone

Lic. Inés Chediack

Dr. Julio César Crivelli

Dr. Hugo Dragonetti

Lic. Eduardo Epszteyn

Ing. Francisco Gallicchio

Sr. Sebastián Galluzzo

Sr. Patricio Gerbi

Tribunal Arbitral Titulares

Suplentes

Comisión Revisora de Cuentas Titulares

Suplentes

Ing. Gustavo Weiss

Sr. Carlos Folatti

Ing. Fernando Porretta

Arq. Luis Lumello

Ing. Carlos Bacher

Dr. Ricardo Griot

Ing. Carlos Galuccio

Ing. León Zakalik

Ing. Juan A. Castelli

Sra. Graciela de la Fuente

Ing. Miguel Marconi

Ing. Fabián Gurrado

Lic. Laura Hereñú

Sr. Juan Manuel Touceda

Sr. Hugo Molina

Ing. Carlos D. Mundín

Sr. Julio Paolini

Ing. Antonio Pécora

Ing. Henry Perret

Dr. Julián Rins

Ing. Santiago Riva

Ing. Mario Rovella

Ing. Fernando Sananez

Ing. Pablo Scafati

Ing. José A. Soulard

Sr. Alberto Squillaci

M.M.O. Néstor Iván Szczech

Sr. Matías Tarchini

Ing. Mauricio Zonis

Ing. Alfonso Aramburu

Ing. Ana Weiss

Ing. Fernando R. Lanusse

Ing. Diego Buracco

Ing. Federico Lufft

Lic. Bautista Simón

Ing. Jorge Arsuaga

Sr. Ramón Martínez

Dra. Rocío Soriano

Ing. Carlos Quirico

Lic. Lucía Dragonetti

Lic. Sofía Riva

C.P.N. Anahí Díaz

M.M.O. Sergio Winkelmann

Número 1280 - 1ra Edición 2025

Staff

Editor

Sebastián Orrego

Coordinación general

Jini Hwang

Contenidos Escuela de Gestión de la Construcción

Juan Manuel Barreto

Contenidos Área de Pensamiento Estratégico/ TIIC

Cecilia Cavedo

Daniel Galilea

Producción general

Agustina Gómez

Maribel Díaz

Colaboración periodística

Eva Risso

Facundo Ayora

Facundo Farías

Florencia González

Santiago Lubian

Nohemí Patiño

Sofía Pirolo

Guadalupe Azcurra Milens

Cristian Giménez Restano

Rodrigo Kantor

Departamento comercial

Natalia Méndez

Sandro De Ambrosio

Diseño y diagramación

Ilitia Grupo Creativo ilitia.com.ar

Edición y corrección

Dolores Cuenya

Impresión

BOLDT Impresores

Propietario

Cámara Argentina de la Construcción Av. Paseo Colón 823 (1063)

Buenos Aires, Argentina Tel: 4118-5200

CUIT: 30-52544196-9

Ejemplar Ley 11.723

ISSN 2451-5892

Realizada por la Cámara Argentina de la Construcción

Dirección Nacional de Derecho de Autor Expediente RE-2020-11075988

Se prohibe la reproducción total o parcial del contenido de esta revista sin previa autorización.

La Dirección de la revista no se hace responsable de las opiniones, datos y artículos publicados. Las responsabilidades que de los mismos pudieran derivar recaen sobre sus autores.

NOTA EDITORIAL

Sumario #03

Transformación digital: una oportunidad que no podemos postergar #06

Infraestructura al resguardo de la cultura

ENTREVISTA

Graciela de la Fuente, una mujer de negocios

Nuestras delegaciones #12 #21

La transformación digital ya llegó a la construcción #04

Vuelve el Ciclo CAMARCO: una nueva edición para seguir construyendo futuro

Novedades de las delegaciones

#22

Escuela de Gestión de la Construcción EGC #25

Área de Pensamiento Estratégico APE #51

Transformar e Innovar la Industria de la Construcción TIIC #73 #18

Laconstrucción está viviendo un momento de cambio. En un sector tradicionalmente vinculado al esfuerzo físico, los materiales y la obra concreta, hoy empezamos a ver con más claridad cómo lo digital empieza a formar parte de nuestra actividad diaria. Lejos de ser una tendencia ajena o remota, la transformación digital ya es una realidad que interpela a nuestras empresas, profesionales y trabajadores. Esta edición de Construcciones pone el foco precisamente en ese proceso: cómo se está dando, con qué herramientas y, sobre todo, con qué desafíos y oportunidades.

La transformación digital ya está entre nosotros. No se trata solo de incorporar herramientas o software, sino de repensar la forma en que trabajamos, apren-

demos y colaboramos. En esta edición de Construcciones veremos que muchas empresas del sector ya comenzaron este camino. Vemos claras señales de avance, desde el uso de plataformas simples para mejorar la gestión de obra, hasta la implementación de tecnologías más complejas, como el BIM.

Pero también aparecen los desafíos: falta de capacitación, escasa inversión, ausencia de estrategias claras. Estos obstáculos no deben paralizarnos. Por el contrario, son una hoja de ruta que nos marca por dónde avanzar si queremos construir un sector más competitivo, eficiente y sustentable.

Desde CAMARCO entendemos que acompañar esta transformación es parte de

nuestra responsabilidad. Impulsamos espacios de formación, promovemos el intercambio de buenas prácticas y trabajamos junto a todos los actores para que esta evolución sea posible, inclusiva y federal.

La digitalización no es una amenaza, sino una oportunidad para modernizar nuestras empresas, atraer nuevas generaciones de profesionales y mejorar la productividad sin perder lo esencial: el valor del trabajo bien hecho.

Ing. Gustavo Weiss Presidente de la Cámara Argentina de la Construcción

La Cámara Argentina de la Construcción posee 25 delegaciones en todo el país (última actualización: mayo 2025).

DELEGACIÓN

PROVINCIA DE JUJUY

Presidente: Ing. Luciano Bellomo Güemes 1220 - San Salvador de Jujuy jujuy@camarco.org.ar (0388) 4232012

DELEGACIÓN

PROVINCIA DE SALTA

Presidente: Ing. Juan Manuel Guiñez Alvarado 521, 1º Piso Of. "B" - Salta salta@camarco.org.ar (0387) 2429740 / 15 5095872

DELEGACIÓN

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO

Presidente: Cdora. María Eugenia Sarquiz La Rioja 26 - Santiago del Estero santiagodelestero@camarco.org.ar (0385) 5176782

DELEGACIÓN

PROVINCIA DE TUCUMÁN

Presidente: Ing. Mario Naha s San Martín 623, 8° Piso Of "4" - San Miguel de Tucumán tucuman@camarco.org.ar (0381) 2578097 / 15 4773061

DELEGACIÓN

PROVINCIA DE CATAMARCA

Presidente: CPN. Anahí Daniela Díaz

Av. Los Misioneros y Padre José Brands - Catamarca catamarca@camarco.org.ar (0383) 4431697

DELEGACIÓN

PROVINCIA DE LA RIOJA

Presidente: Cdor. Héctor Spallanzani

Av. Castro Barros 1420 - La Rioja larioja@camarco.org.ar (0380) 4427494/ 15 4932228

DELEGACIÓN

PROVINCIA DE SAN JUAN

Presidente: D. Ramón Martínez

Nicanor Larraín Este N° 360 - San Juan sanjuan@camarco.org.ar (0264) 4200453

DELEGACIÓN

PROVINCIA DE MENDOZA

Presidente: Ing. Juan Mar tin Sanchis Grafigna Patricias Mendocinas 617, 1° Piso - Mendoza mendoza@camarco.org.ar (0261) 4230628 / 0638

DELEGACIÓN

PROVINCIA DEL NEUQUÉN

Presidente: Ing. Giulio Retamal

Diag. 9 de Julio 67, 3° Piso Of. 2 - Edif. Acipán - Neuquén neuquen@camarco.org.ar (0299) 4435632

DELEGACIÓN

PROVINCIA DE LA PAMPA

Presidente: Ing. Adrián Pérez Habiaga

Av. Circunvalación Ing. Santiago Marzo Este 2196 - Santa Rosa lapampa@camarco.org.ar (02954) 15 595959

DELEGACIÓN

PROVINCIA DE RÍO NEGRO

Presidente: Lic. Natalia Guido Buenos Aires 230, 1º Piso - Viedma rionegro@camarco.org.ar (2984) 15 645020

DELEGACIÓN

PROVINCIA DEL CHUBUT

Presidente: Ing. Juan Cruz Villegas Libertad 468 - Trelew chubut@camarco.org.ar (0280) 4598861

DELEGACIÓN

PROVINCIA DE SANTA CRUZ

Presidente: Lic. Bautista Simón Zapiola 184, 2° Piso, Of. 2, Río Gallegos santacruz@camarco.org.ar

DELEGACIÓN

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Presidente: Lic. Lucas Luciano Calle 7 N° 1076 - La Plata secretaria@cacba.o rg.ar (0221) 4226680 / 5759

DELEGACIÓN

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Presidente: Ing. Santiago Riva Av. Paseo Colón 823, 7° piso ciudadbuenosaires@camarco.org.ar (011) 41185200

DELEGACIÓN

CIUDAD DE MAR DEL PLATA

Presidente: CPN. Juan Car los Zamora Catamarca 2474 - Mar del Plata mardelplata@camarco.org.ar (0223) 4954399

DELEGACIÓN

CIUDAD DE BAHÍA BLANCA

Presidente: Lic. Diego Moguiliansky Zelarrayán 746 - Bahía Blanca bahiablanca@camarco.org.ar (2915) 708593

DELEGACIÓN

PROVINCIA DEL CHACO

Presidente: Ing. Alejandro Salgado La Rioja 426 - Resistencia chaco@camarco.org.ar (0362) 15 4600913

DELEGACIÓN

PROVINCIA DE FORMOSA

Presidente: Ing. Edgardo Hoyos Salta 283 - Formosa formosa@camarco.org.ar (0370) 4433433/ 15 4261234

DELEGACIÓN

PROVINCIA DE CORRIENTES

Presidente: Arq. Gustavo Alejandro Rosselló Mendoza 341 - Corrientes corrientes@camarco.org.ar (0379) 4421265

DELEGACIÓN

PROVINCIA DE MISIONES

Presidente: Ing. Oscar Marelli Troazzi 1129 - Posadas misiones@camarco.org.ar (0376) 4405953

DELEGACIÓN

CIUDAD DE SANTA FE

Presidente: Arq. Octavio Benuzzi Corrientes 2645 - Santa Fe santafe@camarco.org.ar (0342) 4593057 / 4593058 / 15 6400293

DELEGACIÓN

CIUDAD DE ROSARIO

Presidente: Ing. Mariano Schor Córdoba 1951 - Rosario rosario@camarco org ar (0341) 4408038 / 2414285

DELEGACIÓN

PROVINCIA DE CÓRDOBA

Presidente: Ing. Horacio Berra Poeta Lugones 340 - Córdoba cordoba@camarco.org.ar (0351) 4684455 / 15 3910946

DELEGACIÓN PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

Presidente: Lic. Laura Hereñú Córdoba 538 - Paraná entrerios@camarco.org.ar (0343) 4222349 / 15 4485398

En los primeros 25 años de este milenio, ya vivimos cambios radicales en las formas de comunicarnos, informarnos, aprender, entretenernos y, por supuesto, trabajar. Hoy, casi todo lo que hacemos está mediado por dispositivos móviles.

Latecnología avanza a un ritmo vertiginoso y este fenómeno no deja a nadie indiferente, ni siquiera a los sectores más tradicionales. Y aunque se suele pensar que las empresas constructoras están rezagadas en este aspecto, la realidad es que son muchas las que están adoptando innovaciones tecnológicas para sacarle provecho a las oportunidades de esta nueva era.

Para profundizar en este tema, hablamos con Laura Lacaze y Sabina Estayno, dos expertas con gran trayectoria en el ámbito de la transformación digital en el sector de la construcción. Su experiencia abarca una amplia gama de proyectos, entre ellos el Diagnóstico de Madurez 4.0 para Empresas Constructoras, así como estudios en países de la región, como Brasil, Bolivia y El Salvador.

Ellas nos ayudaron a dimensionar el esta-

do actual de la digitalización en el sector, en una etapa que describen como “de transición o transformación tecnológica”.

El principal hito de los últimos años fue dejar atrás la falta de conciencia sobre la necesidad de digitalizarse. “Hoy el escenario está fuertemente marcado por un convencimiento relativamente generalizado de que la transformación digital es más que una tendencia: es un escenario en el cual las organizaciones y los profesionales tienen mucho para ganar”, señala Laura Lacaze. Esto representa el punto de partida imprescindible para avanzar de manera sostenida en la transformación digital.

Una vez dado ese primer paso, el siguiente desafío de las empresas constructoras es la efectiva adopción de estas tecnologías. En este punto, es importante realizar una distinción entre distintos niveles.

Laura Lacaze Directora de TresT

Pablo Seno Jefe de Administración de Winkelmann S.R.L.

Sabina Estayno Coordinadora de Gestión de TresT

Santiago Lubian Analista de la Escuela de Gestión de la Construcción. Cofundador de Concept Studio BIM.

Tenemos empresas que basan el 80 o 90 % de sus procesos en planillas de cálculo (...). Son herramientas que tienen más de 40 años.

Por un lado, tenemos las tecnologías 1.0 y 2.0, herramientas básicas, maduras y, sobre todo, genéricas, no específicas del sector de la construcción. La gran mayoría de las empresas, en Argentina y en buena parte del mundo, se encuentran hoy en las fases iniciales de su trayectoria digital, utilizando mayoritariamente este tipo de tecnologías.

Según Laura Lacaze, “tenemos empresas que basan el 80 o 90 % de sus procesos en planillas de cálculo, por ejemplo. Son herramientas que tienen más de 40 años y, aunque automatizan ciertas tareas, no aportan componentes específicos para los procesos del sector”. Y agrega: “Esto hace que las empresas hayan ganado terreno, pero con beneficios limitados”.

La segunda fase de la transformación digital está caracterizada por las tecnologías 3.0, utilizadas por un número todavía minoritario de empresas, pero cuya implementación crece a gran velocidad. Esta segunda fase se caracteriza por “una transformación más profunda, que revisa procesos, invierte en nuevas herramientas y en las habilidades de los colaboradores”.

Un ejemplo paradigmático es BIM. A diferencia de las tecnologías 1.0 y 2.0, “BIM es una metodología de trabajo específica para el sector de la construcción. Es decir, quien compra hoy una licencia recibe un software que está pensado para su oficio. Tiene una curva de aprendizaje mucho más alta que una planilla de cálculo, pero su potencial para generar beneficios también es infini-

tamente superior”, señala Lacaze.

A pesar de su aún limitada penetración en el mercado, estas tecnologías ya no son consideradas de vanguardia. Las tecnologías realmente emergentes, como la inteligencia artificial y el machine learning, forman parte de la categoría 4.0; representan la siguiente fase de la transformación digital.

En este punto es crucial remarcar que hoy no existen atajos: para incorporar tecnologías 4.0 es necesario contar primero con una base sólida de tecnologías 3.0. “No existe empresa hoy que pueda incorporar en sus procesos funcionalidades de inteligencia artificial, desde un conjunto desestructurado de informaciones en planillas de Excel. Hay un proceso de trans-

La incorporación de herramientas requiere de nuevas habilidades y de una mirada estratégica sobre el cambio.

formación previo”, afirma Laura Lacaze. “Los procesos de inteligencia artificial que se pueden aprovechar en la planificación de obra, la generación de escenarios y demás, se basan en datos asociados a modelos paramétricos BIM”.

Entonces, una vez conocidas las fases del proceso, ¿qué debe hacer una empresa constructora para avanzar en este camino? En primer lugar, saber que la transformación digital no se reduce a la incorporación de herramientas; requiere de nuevas habilidades y de una mirada estratégica sobre el cambio.

Una de las competencias fundamentales para dar ese primer paso es la capacidad de identificar qué tecnologías son relevantes y útiles para el trabajo diario de la organización. No es una tarea simple, implica poder seleccionar, dentro del constante bombardeo de información y novedades, aquellas soluciones que realmente dialo-

gan con la actividad de la empresa.

Una vez realizado el diagnóstico, el siguiente desafío es revisar y transformar las prácticas de trabajo. Como explica Laura Lacaze, no se trata solo de “aprender a usar herramientas nuevas”, sino de “hacer las cosas desde una lógica diferente”.

No es un proceso que genere resultados inmediatos, ni lineales. “Esto se logra con mucho aprendizaje, con mucho conocimiento, con mucha paciencia y, sobre todo, con mucha articulación”.

En esa línea, Sabina Estayno subraya la importancia de buscar referencias externas: “Creo que es muy importante buscar ejemplos en otras organizaciones y entender que el proceso es largo, que no se están haciendo las cosas mal, sino que el proceso requiere ese tiempo”. Esa perspectiva permite sostener el rumbo y no desmotivarse frente a los múltiples obstáculos.

Esto remite a un aspecto central: la dimensión humana del cambio. Más allá de lo tecnológico, lo que está en juego es el trabajo cotidiano de las personas. “Las organizaciones tienen que aprender a hacer cosas, pero también tienen que desaprender a hacer cosas —afirma Lacaze—. Y ese desaprendizaje supone alterar la cotidianeidad de la organización y, por ende, de todas las personas que la componen”.

Para profundizar en estas ideas a partir de un caso concreto, podemos poner la lupa en uno de los ejemplos más representativos: la adopción de BIM en la industria.

Santiago Lubian, analista de la Escuela de Gestión de la Construcción y cofundador de Concept Studio BIM, describe el panorama actual: “En los últimos años, la adopción de BIM ha crecido impulsada por la difusión de sus beneficios. Hoy podríamos decir que cada vez más personas conocen esta metodología, pero que no

todos ellos han logrado implementarla debido a experiencias fallidas. La evolución ha sido gradual y todavía falta mayor articulación entre los distintos actores del sector para lograr una implementación más extendida y eficiente”.

Se trata de un escenario muy heterogéneo. “Algunas empresas han integrado BIM en toda su cadena de valor, desde las primeras etapas de proyecto hasta la operación, mientras que otras lo utilizan únicamente en etapas puntuales, como el modelado o la detección de interferencias para la materialización. También hay empresas que aún no han adoptado BIM debido a barreras económicas, falta de capacitación o desconocimiento de sus beneficios”, señala Lubian.

Las cámaras empresariales cumplen un rol fundamental, ya que pueden facilitar procesos de capacitación, establecer estándares compartidos y promover instancias de colaboración entre el sector privado y los organismos públicos.

Un factor clave es el tamaño de la empresa. Mientras muchas grandes constructoras han avanzado significativamente, las pymes se encuentran, en su mayoría, en etapas iniciales o exploratorias. “Las grandes constructoras suelen contar con mayores recursos para invertir en formación y tecnología, lo que les permite desarrollar estrategias BIM más robustas y sostener una curva de aprendizaje prolongada. Sin embargo, su implementación no está exenta de desafíos: muchas deben replantear su cultura organizacional, reconfigurar equipos y adaptar procesos arraigados a nuevos flujos de trabajo digitales. Por esta razón, varias optan por modelos de adopción híbridos o directamente tercerizan servicios BIM”.

Las pequeñas y medianas empresas, por su parte, suelen mostrar mayor agilidad y flexibilidad para incorporar cambios, lo que puede facilitar instancias de capacitación más directas y procesos de implementación más dinámicos. “No obstante, la falta de estandarización en los flujos de trabajo puede convertirse en un obstáculo, ya que incorporar BIM en estructuras no definidas puede implicar más ajustes de los esperados”.

Respecto de las dificultades que enfrentan las organizaciones en la adopción de BIM, Lubian distingue entre barreras internas y externas. Entre las primeras encontramos la falta de capacitación, la resistencia al cambio y los altos costos iniciales en la inversión de software y hardware. A nivel externo, nombra la ausencia de una estrategia nacional, la falta de políticas públicas y la escasez de un marco normativo claro, lo que genera incertidumbre en las empresas sobre cómo y cuándo invertir en BIM.

Superar estos obstáculos requiere un enfoque integral y articulado. Aquí, las cámaras empresariales cumplen un rol fundamental, ya que pueden facilitar procesos de capacitación, establecer estándares compartidos y promover instancias de colaboración entre el sector privado y los organismos públicos.

Simultáneamente, las instituciones educativas deben asumir el desafío de formar

El trabajo con TIIC es un buen termómetro para poder evaluar estos proyectos y ayudar a la Cámara a vincular estas empresas de innovación con nuestro sector.

profesionales con conocimientos aplicados a la realidad del sector. Superar la curva de aprendizaje y aprovechar el potencial de BIM requiere de una capacitación adecuada. “Es fundamental enfocarse en la comprensión de los procesos y flujos de trabajo BIM, más allá del uso específico de herramientas de software, para asegurar una integración efectiva y sostenible en el tiempo”, enfatiza Lubian.

Hoy en día, las empresas cuentan con múltiples alternativas y estrategias posibles para incorporar herramientas tecnológicas que mejoren su gestión y les permitan ganar eficiencia.

Un ejemplo concreto es el de Winkelmann S.R.L., una firma santafesina que comenzó en 2003 brindando servicios como contratista de redes de agua y cloacas y que con el tiempo fue ampliando su alcance hacia obras de mayor envergadura en infraestructura de saneamiento.

Actualmente, la empresa dispone de una extensa flota de equipos livianos y pesa-

dos que le permite encarar obras rápidamente, pero que también representa un desafío de gestión. Ante esa necesidad, uno de los primeros pasos fue la creación de una estructura organizativa, reorganizando el obrador central, asignando un responsable general y mejorando la trazabilidad de movimientos y mantenimientos.

Mientras avanzaban con la reorganización interna, Pablo Seno, Jefe de Administración de Winkelmann, comenzó a participar de TIIC (Transformar e Innovar la Industria de la Construcción), un espacio estratégico de CAMARCO que conecta a empresas del sector con soluciones tecnológicas desarrolladas por startups

“Había podido observar algunas empresas que buscaban el apoyo de la incubadora de la Cámara para mejorar sus productos”, cuenta Seno. “Y para el ámbito de la gestión de flotas y equipos, vi el potencial de tener un sistema eficiente de mantenimiento y control, para optimizar costos y mejorar la operatividad”.

Fue en ese contexto que conocieron a Bilderit, una empresa incubada en TIIC que propone una solución integral para la gestión de maquinarias. “Empezamos a conversar con Agustín Fonseca, cofundador de Bilderit, sobre la necesidad de un acompañamiento especial. Estábamos desarrollando un nuevo puesto y necesitábamos implementar un sistema para la persona que iba a estar a cargo de todo el equipamiento de la empresa”.

El vínculo con la startup permitió adaptar el sistema a las necesidades específicas de Winkelmann, sumando herramientas para la gestión de órdenes de trabajo y el control del consumo. “El trabajo con TIIC es un buen termómetro para poder evaluar estos proyectos y ayudar a la Cámara a vincular estas empresas de innovación con nuestro sector. Porque tal vez el expertise lo tenemos nosotros, y ellos tienen todas las ganas y todas las ideas”.

Para medir el impacto del trabajo realizado, Winkelmann utiliza herramientas como Power BI, que toman la información de Bil-

derit y permiten visualizar datos clave y detectar desvíos en la operación. “Por ejemplo, si dos vehículos idénticos, de modelos muy similares, tienen gran dispersión en el consumo de combustible, aflora el indicio de que el equipo funciona mal o está perdiendo combustible por algún lado. Si el desgaste de cubiertas o el pedido de recambio supera lo esperado, también ahí surge una alerta”, explica Seno.

Entre los principales beneficios de esta adopción, destaca la optimización de repuestos críticos y costos, así como una mayor visibilidad y control del mantenimiento preventivo; y la posibilidad de descentralizar la información y facilitar el acceso.

Sin embargo, también señala que no es algo automático. “Hay que dedicarle tiempo, dedicarle cabeza y cranear estas cuestiones. Dentro de la mejora continua, siempre hay un montón de aspectos para ir descubriendo”.

En definitiva, la transformación digital es un proceso que no está exento de dificul-

tades ni de trabas en el camino. Por eso, Laura Lacaze comparte algunas recomendaciones clave para quienes estén por iniciarlo —o lo estén atravesando—:

“El primer mensaje sería que no va a ser fácil, pero es imprescindible. El proyecto de transformarse digitalmente tiene que ser encarado como prioritario, y si no lo es, va a ser muy difícil que se concrete, porque es muy difícil que le gane a los problemas de la coyuntura del día a día”.

“Segundo, las potencialidades de la transformación digital son independientes de la coyuntura macroeconómica, del valor del dólar, de la tasa de inflación, del volumen de obra. Hoy es un imperativo; y sería importante que se tome como tal para no desaprovechar oportunidades estratégicas”.

“La tercera cuestión es que, pese a este escenario que parece medio ingrato, hoy los profesionales y las organizaciones no están solos. Existen muchísimas herramientas e instancias de apoyo para impulsar esa transformación. Mi recomen-

dación es que busquen esos espacios y que traten de minimizar lo más posible los esfuerzos realizados en soledad”.

Aunque cada proceso es distinto, la adopción tecnológica no solo es posible, sino que puede convertirse en un punto de inflexión para las empresas del sector. Con compromiso, aprendizaje continuo y redes de apoyo, la transformación digital deja de ser una meta lejana para transformarse en una herramienta concreta para construir un presente más eficiente y un futuro con mayor potencial.

La transformación digital es, en definitiva, una chance para repensar el sector desde una lógica más eficiente, colaborativa e innovadora. Aprovecharla implica apostar al cambio con visión estratégica, compromiso sostenido y una profunda comprensión del presente.

Donde hay transformación, hay oportunidad. Y el momento de tomarla es ahora.

Lic. Maribel Díaz

Licenciada en Comunicación Social, Universidad de Buenos Aires. Periodista de la Revista Construcciones.

Agradecimientos: Por Panedile,

Desde las entrañas de la tierra, en el corazón de la selva de la provincia de Jujuy, emerge una imponente estructura de metal, piedra, madera y vidrio. Se trata del Museo Lola Mora, que se construye en el barrio Alto La Viña. Sobre un lote de 5.000 m², con una superficie cubierta total de 3.735 m², este gigante arquitectónico que se entrelaza con el entorno rodeado de árboles se convierte en un espacio que une infraestructura, naturaleza y cultura.

El proyecto fue encomendado por el Gobierno provincial al arquitecto argentino, reconocido mundialmente, César Pelli, quien falleció posteriormente, por lo que su estudio, Pelli Clarke & Partners, quedó a cargo. El museo fue pensado específicamente con el objetivo de albergar y resguardar seis esculturas famosas de la reconocida artista argentina Dolores Candelaria Mora Vega, conocida como Lola Mora. Durante el siglo XX, Lola Mora se

El museo fue pensado específicamente con el objetivo de albergar y resguardar seis esculturas famosas de la reconocida artista argentina Dolores Candelaria Mora Vega, conocida como Lola Mora.

destacó por ser considerada la primera mujer escultora del país y por su arte vanguardista, que en algunos casos fue visto como audaz para la época. Dichas esculturas son: la Justicia, la Paz, el Trabajo, el Progreso, la Libertad y los Leones, que hoy se encuentran distribuidas en diferentes lugares y edificios de la provincia.

La empresa constructora Panedile es quien tiene a cargo la construcción de la obra, que inició en julio de 2023 y que se estima terminará este año. Hasta el momento, el avance es de aproximadamente un 80 %. “Es inminente su finalización”, señala Osvaldo Gala, Jefe de Obra.

Desde lo alto se aprecia que el edificio principal tiene forma de cincel, en homenaje a la escultora y su arte. Está formado por un solo nivel, con un edificio principal destinado exclusivamente al museo y un subsuelo en donde se ubicarán los vestua-

rios, las oficinas, la sala de máquinas y depósitos. Además, contará con tres edificios complementarios: una mediateca -que incluirá una tienda-, un taller y un restaurante. Para acceder al edificio principal hay que atravesar un puente, que cuenta con 25 metros de luz libre y representa la unión entre el presente y el pasado, según Gala.

La mediateca, el taller y el restaurante se construirán en hormigón armado con un exterior en piedra laja amarilla, colocada en forma de pirca. La mediateca y el taller contarán con una planta oval. En la primera se realizarán actividades, se brindará información sobre el edificio y habrá una tienda de objetos alegóricos a la artista. El segundo tendrá una cubierta metálica en forma de serrucho que permitirá que la luz natural ingrese al lugar. El restaurante contará con dos plantas circulares y placas solares para la generación de agua caliente.

1 https://www.argentina.gob.ar/inpres/ingenieria-sismorresistente/zonificacion-sismica.

Desde lo alto se aprecia que el edificio principal tiene forma de cincel.

La sustentabilidad y el diseño arquitectónico son pilares fundamentales en la concepción y ejecución de la obra, representando un desafío para la constructora. Además, debe realizarse siguiendo lo establecido por el reglamento INPRES-CIRSOC 103 (Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles - Instituto Nacional de Prevención Sísmica) y su Mapa de Zonificación Sísmica, el cual clasifica al lugar donde se ejecuta la obra como zona 3, es decir, de alta peligrosidad ¹.

La obra está resuelta con una estructura de 2.300 m³ de homigón armado antisísmico y los principales materiales utilizados son hormigón, madera, vidrio y piedra. Al ubicarse en la zona de la yunga jujeña, el cuidado y la preservación de la vegetación son muy importantes para la constructora. En ese sentido, Gala señala que “es un diseño bastante complejo dado que

son todas formas curvas”. Especialistas en topografía moldearon esas formas adaptando el trabajo al terreno. “Debido a la complejidad del diseño, fue necesario desarrollar sistemas constructivos especiales que permitieran materializar las formas propuestas”. Con respecto al vidrio utilizado en el edificio, se trata de un material muy especial. Pelli quería que nada opacara el cielo de Jujuy, por lo que se eligió un vidrio 100 % transparente (low iron), de 9 metros de altura. Esta decisión refleja el compromiso del diseño con el entorno priorizando la integración con el paisaje jujeño.

En cuanto a la estructura metálica, se diseñó con una forma aerodinámica que se sustenta en un núcleo de hormigón, con voladizos de 18 metros. Además, está alabeada y apoyada sobre ocho columnas, cubriendo casi 110 metros lineales de techo. Desde un punto de vista estructural, tiene muy pocos apoyos, lo que representó un gran desafío en su fabricación. Fue necesario desarrollar una ingeniería precisa para ensamblar y fijar todos los elementos con placas, bulones y otros sistemas de anclaje.

La obra incluye 850 m² de paneles solares, que corresponden a 309 placas fotovoltaicas distribuidas en dos sectores. Uno, de 1 metro por 2 metros sobre parte de la cubierta no transitable; y otro, de 0,45 metros por 0,45 metros de baldosas en un sector transitable de acceso al edificio. Además,

La obra incluye 850 m² de paneles solares, que corresponden a 309 placas fotovoltaicas distribuidas en dos sectores.

Es un molino con un generador de 2 KVA y está previsto que genere unos 77 megavatios al año. Es el primero que se hace en el país.

se construyó una torre de metal y hormigón con un molino eólico de 30 metros de altura, con un eje vertical sobre el cual giran cinco aspas helicoides colectoras de vientos, realizadas en fibra de carbono. Así, los paneles y el molino generan energía eléctrica que se acopia en baterías. “Se trata de un edificio constructivamente

muy tecnológico, que ha ganado el premio Net Zero, lo que significa que todo lo que consume lo genera a través de sistemas de abastecimiento de energías limpias”. El diseño del molino y su material liviano hacen que con vientos de 5 km/h produzca electricidad que se deposita en un generador ubicado en la base, para ser enviado

luego a unas baterías. Según señala Gala, se trata de un tipo de molino urbano de última generación. “Es un molino con un generador de 2 KVA y está previsto que genere unos 77 megavatios al año. Es el primero que se hace en el país”.

También, se ha incorporado al edificio

un sistema inteligente de BMS (Building Management System) con el que se configuran el funcionamiento de movimientos eléctricos como la iluminación, las bombas, los controles de acceso e incendio, entre otros, administrando eficientemente el uso de la energía. Este sistema funciona teniendo en cuenta variables como la temperatura interior, el horario y la luz natural de los diferentes sectores. “Este BMS es el cerebro del edificio. Todo está configurado de modo de optimizar el uso de todos estos sistemas”, destaca Gala.

La sustentabilidad en esta obra no se limita al uso eficiente de energías renovables; también implica la selección de ciertos materiales para generar el menor impacto ambiental, estrategias para la eficiencia en el uso de recursos y un diseño que armonice con su entorno. “Es una pieza arquitectónica con formas muy orgánicas que se adaptan al terreno, cuidando la naturaleza”. En este sentido, se tomaron medidas específicas, como la creación de sistemas atípicos de excavación y cimentaciones que bordearan las raíces de los árboles para no dañarlos. “Hubo que generar tablestacados para evitar desmoronamientos”.

Otra de las medidas adoptadas con el objetivo de minimizar el impacto ambiental, fue evitar el traslado de materiales y personal desde zonas lejanas, por eso se seleccionaron estratégicamente algunos materiales autóctonos, como la piedra y la madera. En el piso del edificio se colocó la madera de palo blanco, proveniente de Abra Pampa, una zona que limita con Bolivia; mientras que el revestimiento de la parte central del edificio es de madera de pacará que, según Gala, se caracteriza por tener mucha

trabajabilidad y un funguicida natural que evita el ataque de bacterias.

El trabajo artesanal de la piedra fue otro desafío para la constructora. A través de la técnica de pircado, las piedras fueron talladas y colocadas en el hormigón de superficies curvas. La implementación de esta técnica implicó dos cosas: por un lado, el personal de trabajo debió capacitarse y, por el otro, se generó gran cantidad de residuo que fue utilizado para realizar una molienda con siliconas con la cual se construyeron los pisos exteriores: unas

Es una pieza arquitectónica con formas muy orgánicas que se adaptan al terreno, cuidando la naturaleza.

La obra en números

Edificio principal 1

Edificios complementarios 3

(mediateca, que incluirá una tienda, un taller y un restaurante)

Excavación 7.000 m³

Hormigón armado 2.300 m³

Mampostería 2.000 m²

Cubierta metálica 2.100 m²

Membrana técnica para cubierta 1.875 m² para el museo y 270 m² para el taller

Window wall 1.565 m²

Paneles solares 850 m²

Turbinas eólicas 5

caminerías drenantes. Asimismo, debido a la inexistencia de moldes estándar con las formas curvas requeridas por el proyecto, la constructora optó por fabricar encofrados utilizando fenólicos cilindrados reforzados con zunchos metálicos en su parte exterior.

En relación con la mano de obra, fueron contratados ayudantes, oficiales y técnicos residentes de la zona. “Priorizamos que la mano de obra fuera lo más local posible, por varios motivos: por respeto a la provincia, por entender la realidad del país y porque también significa sustentabilidad, ya que hay menos movimiento de cosas y menos gasto de energía”. Según

Gala, se generaron aproximadamente entre 80 y 100 puestos de trabajo.

El Museo Lola Mora representa un importante reto constructivo para Panedile, afrontado con experiencia, capacidad técnica y una visión comprometida con el cuidado del medioambiente. Pero más allá de esto, esta obra simboliza algo aún mayor: la inversión en infraestructura no solo impulsa el desarrollo económico y social de un país, sino que también preserva su cultura. La creación de un museo dedicado a las esculturas de Lola Mora resguarda su arte, pero también fortalece nuestro vínculo con la historia.

Entrevista a la Secretaria del Conurbano de la Cámara Argentina de la Construcción

Es, sin duda, una pionera entre las mujeres del sector de la construcción. En 2009 fue la primera mujer elegida para presidir una delegación de la Cámara. Siempre con una sonrisa y un olfato agudo para los negocios, supo transformar el buen humor en una herramienta poderosa de liderazgo.

¿Cómo fue el camino hasta llegar a la presidencia de la Delegación Provincia de Buenos Aires?

Me eligió un Consejo compuesto íntegramente por hombres y eso me dio aún más fuerza. En esa época no se hablaba de género ni de diversidad. Fue un orgullo enorme. Nunca me sentí excluida, pero sí fui consciente de que estaba abriendo una puerta para otras mujeres. A ellas siempre les digo: no se achiquen. Todo se puede hacer. Se puede trabajar, ser madre y tener una vida propia.

¿Cómo liderás sin perder tu esencia? Nunca dejé de ser yo. Me gusta vestirme bien, arreglarme, conservar mi femineidad. No creo que haya que endurecerse para liderar. Todo lo contrario: el equilibrio

entre firmeza y sensibilidad es una fortaleza, no una debilidad.

¿Cómo enfrentás actitudes agresivas o tóxicas en el entorno profesional?

No hay una fórmula exacta. Pero mi mejor herramienta es el humor; y muchas veces también la empatía. Siempre trato de entender qué hay detrás. Es posible que esa persona esté pasando por algo difícil. No justifico la agresión, pero intento desarmarla, bajarle el volumen.

¿Cuál ha sido tu secreto para mantenerte a flote en contextos inestables?

Lo importante es entender el cuadro completo, no solo el detalle. Hay que mirar desde arriba, como desde un helicóptero, y tener una lectura clara del país para poder decidir.

Mientras tenga energía, quiero seguir creando, aprendiendo, haciendo.

¿Cómo te definirías en una frase?

Soy una mujer de negocios que le sonríe a la vida. En la construcción, actividad que heredé de mi padre, y con nuestra empresa familiar (Martínez y de la Fuente) encontré a mis amigos y me desarrollé como dirigente de la Cámara, a la que considero un factor de unión fundamental para nuestro sector. Además hace más de veinte años que presido Megatrans, una compañía de tecnología.

¿Qué es lo que más te entusiasma de emprender?

Me divierte pensar ideas, empezar algo nuevo, armar equipos. Crear trabajo me divierte. Así de simple.

¿Cuál fue el negocio que más te divirtió?

En algún momento tuvimos un sistema de televisión por cable en La Plata y fue una experiencia increíble. Era muy joven, me animé a probar cosas nuevas y no tenía miedo al fracaso. Era muy audaz. Luego lo vendimos a un grupo importante. Fue mi negocio más divertido por su infinita conjunción de actividades.

¿Cuál es tu objetivo hoy?

No parar. Mientras tenga energía, quiero seguir creando, aprendiendo, haciendo. Ver a mi papá, que con más de 90 años aún va todos los días a la oficina, me inspira. Él es mi modelo.

¿Una frase que te defina?

No es que la vida me sonríe. Yo le sonrío a la vida.

una nueva edición para seguir construyendo futuro

La Cámara Argentina de la Construcción lanza una nueva edición del Ciclo CAMARCO, una iniciativa que se consolida como espacio clave para el intercambio de ideas y la proyección de la industria.

Bajo el lema “Nuevas oportunidades”, este año el Ciclo renueva su compromiso con el diálogo entre profesionales y referentes del sector, promoviendo la reflexión colectiva sobre los desafíos que se avecinan.

El puntapié inicial será, como ya es tradición, la Convención Anual: un encuentro que reúne distintas voces, miradas y experiencias del mundo de la construcción.

Luego, el Ciclo continuará con una serie de entrevistas y charlas con especialistas para incentivar la reflexión, el debate y potenciar el desarrollo de la industria a través de la colaboración.

Para más información, ingresar en www.camarco.org.ar

CAMARCO Córdoba compartió su herramienta de huella de carbono en un encuentro internacional de sostenibilidad.

Con el respaldo institucional nacional, la Comisión de Sustentabilidad de la Delegación Córdoba participó del 3° Encuentro Nacional de la Construcción Sostenible (ENASOC 2025), realizado del 8 al 10 de abril en Chile y organizado por la Cámara Chilena de la Construcción.

En el marco de la Misión Chile 2025 – Sustentabilidad, Tecnología y Productividad, el equipo cordobés intervino en el taller “Midiendo la huella de carbono para mejorar la gestión”, donde presentó su propia herramienta de cálculo ante representantes del ámbito empresarial y académico, aportando una mirada técnica sobre gestión ambiental en obras.

Esta experiencia internacional refuerza el compromiso institucional con una construcción más eficiente, consciente y alineada con criterios económicos, sociales y ambientales. Tal como señalan desde la Delegación Córdoba, “la sustentabilidad ya no es un valor agregado: es un motor de innovación, optimización de procesos y acceso a modelos de gestión más sostenibles”.

El trabajo de la Comisión de Sustentabilidad actualmente incluye líneas de acción vinculadas a la medición de huella de carbono, innovación, gestión de residuos, uso de biocombustibles y elaboración de reportes sustentables, con una clara visión a largo plazo basada en la acción climática y el aprendizaje continuo.

Provincia de Entre Ríos

Entre el 12 y el 14 de septiembre, la ciudad de Paraná será escenario de la 4ª Muestra de la Construcción, organizada y encabezada por la delegación. Este evento, ya consolidado en la agenda sectorial, convoca a empresas, profesionales, trabajadores y representantes de los sectores público y privado, generando un espacio de intercambio y visibilidad para la industria.

En este marco, el jueves 11 de septiembre también se llevará a cabo en la provincia el Consejo Federal de CAMARCO, que reunirá al Consejo Ejecutivo Nacional con representantes de todas las delegaciones del país. Será una instancia clave para el análisis conjunto de la coyuntura y la proyección del sector a nivel federal.

Ambas actividades posicionan a Entre Ríos como punto de encuentro estratégico para promover el desarrollo de la industria, fortalecer vínculos institucionales y visibilizar las oportunidades que ofrece la región.

Provincia de Santa Cruz

La delegación continúa fortaleciendo la articulación con actores estratégicos del ámbito público y privado. En este marco, se llevaron a cabo dos encuentros clave que apuntan a consolidar el crecimiento productivo y territorial de la provincia.

Por un lado, representantes de la delegación mantuvieron una reunión con Enrique Jamieson, Presidente de la Sociedad Rural y de la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz, con el objetivo de establecer un canal de diálogo en torno a intereses comunes entre el sector agropecuario y el de la construcción. A nivel nacional, ambas entidades participan en espacios como el Grupo de los Seis (G6) y el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), ámbitos donde se impulsa el desarrollo económico, productivo e institucional del país.

Asimismo, la Comisión Directiva recibió al Lic. Hernán Capeluto, referente del Consejo Federal de Inversiones (CFI) en el área de Desarrollo Territorial y Garantía. Durante el encuentro se presentaron las herramientas de financiamiento disponibles para iniciativas privadas, una instancia clave considerada por la delegación para el acompañamiento del crecimiento del sector.

Ciudad de Santa Fe

La Ciudad de Santa Fe fue el punto de encuentro del debate nacional sobre vivienda e infraestructura.

Con la presencia del Presidente de la Delegación, Arq. Octavio Benuzzi, y el titular nacional de la entidad, Ing. Gustavo Weiss, se desarrollaron dos jornadas clave para el sector de la construcción. El foro “La casa posible”, iniciativa de la delegación, y el 145° Consejo Federal de CAMARCO, donde se debatió sobre el acceso a la vivienda y la infraestructura en Argentina.

En el foro se abordó el déficit habitacional y se propusieron políticas sostenibles con foco en crédito hipotecario accesible y participación estatal.

Durante el Consejo, el Ministro de Obras

Públicas de la provincia, Lisandro Enrico, presentó su plan de obras ante empresarios de todo el país, destacando más de 1.700 obras activas.

La ciudad reunió a funcionarios, empresarios, referentes institucionales y especialistas en un debate profundo sobre el futuro de la vivienda y la infraestructura en el país, posicionándose como un espacio de articulación nacional entre el sector público y el privado.

Provincia de Misiones

Encuentro entre CAMARCO Misiones y UOCRA para fortalecer el trabajo conjunto.

La Delegación llevó adelante una reunión con representantes de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), en la que se compartieron miradas sobre la coyuntura actual del sector y los principales desafíos que enfrenta la actividad en la provincia.

En el encuentro, encabezado por el Presidente de la Delegación, Ing. Oscar Marelli, se abordaron diversas problemáticas comunes que impactan en el desarrollo de la industria a nivel local. Ambas partes destacaron la importancia de mantener canales de diálogo abiertos y fomentar el trabajo colaborativo como herramientas clave para fortalecer al sector.

Provincia del Neuquén

Representantes de la delegación, entre ellos su Presidente, Ing. Giulio Retamal, y funcionarios públicos como el Gobernador de la provincia, Rolando Figueroa; el Intendente de la ciudad de Neuquén, Mariano Gaido y el Ministro de Energía de la provincia, Gustavo Medele, participaron de la Misión Empresaria OTC (Offshore Technology Conference), uno de los eventos más relevantes del sector energético a nivel mundial, que se desarrolló del 4 al 8 de mayo en Houston, Estados Unidos.

La misión incluyó actividades como la participación en la feria y su stand institucional, una agenda de visitas a empresas e instituciones clave y diversas actividades de networking organizadas junto a la Cámara de Comercio Argentina-Texana, FECENE e IAPG, lo que repre-

sentó una oportunidad estratégica para los empresarios neuquinos, quienes pudieron generar vínculos, identificar oportunidades de negocio y seguir posicionando a la provincia como un actor clave en el desarrollo energético.

SUMARIO

• BIM y otras tecnologías emergentes

• La capacitación y el desarrollo en las organizaciones

• Sistemas de compliance: nuevos paradigmas

• Gestión estratégica en pymes constructoras: claves para navegar la coyuntura Argentina

• Impulsa: un recorrido hacia la industria del futuro

• La inserción de los jóvenes profesionales en el ámbito laboral y ocupacional: un desafío para muchos actores sociales

• Productividad en obra: el impacto de Lean Construction

• Higiene y seguridad en la construcción: claves para una industria más segura y eficiente

@egc_argentina @escueladegestion @egc_argentina

¿Cuál es el estado actual de BIM en las empresas constructoras?

El nivel de adopción de BIM en las empresas constructoras argentinas es heterogéneo. Mientras algunas grandes compañías han avanzado en su implementación, muchas pymes aún están en etapas iniciales o exploratorias. El uso de BIM ha crecido en proyectos de gran escala, pero la estandarización y la interoperabilidad siguen siendo desafíos pendientes.

¿En qué distintas situaciones se encuentran las empresas?

Algunas empresas han integrado BIM en toda su cadena de valor, desde las primeras etapas de proyecto hasta la operación, mientras que otras lo utilizan únicamente en etapas puntuales como el modelado o la detección de interferencias para la materialización. También hay empresas que aún no han adoptado BIM debido a barreras económicas, falta de capacitación o desconocimiento de sus beneficios.

El uso de BIM ha crecido en proyectos de gran escala, pero la estandarización y la interoperabilidad siguen siendo desafíos pendientes.

¿De qué forma usan BIM las empresas constructoras?

El uso de esta metodología varía según la madurez de cada empresa. Algunas lo aplican para la coordinación de disciplinas, la planificación 4D y la gestión de costos, mientras que otras lo incorporan en la gestión de obra mediante modelos actualizados en campo. En proyectos más avanzados, BIM se vincula con herramientas de IoT (internet de las cosas) y análisis de datos para optimizar la ejecución y la operación del activo.

¿Existen diferencias en la adopción de BIM entre grandes empresas y pymes constructoras?

Las grandes constructoras suelen contar con mayores recursos para invertir en formación y tecnología, lo que les permite desarrollar estrategias BIM más robustas y sostener una curva de aprendizaje prolongada. Sin embargo, su implementación no está exenta de desafíos: muchas deben replantear su cultura organizacional, reconfigurar equipos y adaptar procesos arraigados a nuevos flujos de trabajo digitales. Por esta razón, muchas optan por modelos de adopción híbridos o directamente tercerizan servicios BIM para facilitar esta transición.

Las pymes, en cambio, suelen ser más ágiles y flexibles, lo que facilita capacitaciones más directas y una implementación más efectiva. No obstante, la falta de estandarización en los flujos de trabajo puede con-

vertirse en un obstáculo, ya que incorporar BIM en estructuras no definidas puede implicar más ajustes de los esperados.

¿Cómo ha evolucionado la adopción de BIM en la industria en los últimos años?

En los últimos años, la adopción de BIM ha crecido impulsada por la difusión de sus beneficios, especialmente durante la pandemia. Hoy podríamos decir que cada vez más personas conocen esta metodología, pero que no todas ellas han logrado implementarla debido a experiencias fallidas. Para quienes siguen en carrera desde entonces, la evolución ha sido gradual y en el plano general todavía falta mayor articulación entre los distintos actores del sector para lograr una implementación más extendida y eficiente.

¿Cuáles son las principales barreras y desafíos para que crezca su adopción?

Las barreras endógenas incluyen la falta de capacitación, la resistencia al cambio y la inversión inicial en software y hardware, especialmente en empresas con procesos poco estandarizados. Por su parte, las barreras exógenas radican en la ausencia de una estrategia nacional, la falta de políticas públicas y la escasez de un marco normativo claro, lo que dificulta la adopción a gran escala, generando incertidumbre en las empresas sobre cómo y cuándo invertir en BIM.

Las barreras endógenas incluyen la falta de capacitación, la resistencia al cambio y la inversión inicial en software y hardware, especialmente en empresas con procesos poco estandarizados.

¿Qué rol pueden cumplir las cámaras empresarias y las instituciones educativas en la masificación del uso de BIM?

Las cámaras empresarias pueden actuar como facilitadoras, promoviendo espacios de capacitación, generación de estándares y articulación entre empresas y organismos públicos. Por su parte, las instituciones educativas tienen el desafío de formar profesionales con conocimientos BIM aplicados a la realidad del sector, asegurando una transición más fluida hacia la digitalización en las próximas generaciones.

¿Qué rol juega la capacitación en la adopción de BIM por parte de las empresas?

La capacitación es clave para reducir la curva de aprendizaje y facilitar la adopción de BIM. Sin una formación adecuada, las empresas pueden enfrentar dificultades en su implementación y no aprovechar todo el potencial de la metodología. Es fundamental enfocarse en la comprensión de los procesos y flujos de trabajo BIM, más allá del uso específico de herramientas de software, para asegurar una integración efectiva y sostenible en el tiempo.

¿Cómo se articulan las herramientas BIM con otras tecnologías, como IoT, drones o inteligencia artificial?

Si bien son usos avanzados, BIM se complementa con IoT para el monitoreo en tiempo real de obras, con drones para levantamientos topográficos precisos y con inteligencia artificial para la automatización de procesos y análisis predictivo. La integración de estas tecnologías permite mejorar la toma de decisiones y optimizar la ejecución de proyectos.

¿Cuál sería el siguiente paso para la adopción de BIM en la industria?

El siguiente paso es avanzar en la implementación de estándares nacionales y en la digitalización del ciclo completo de vida de los proyectos. Además, es fundamental fortalecer la capacitación sostenida en el tiempo y fomentar la interoperabilidad entre plataformas para que la colaboración entre actores sea más eficiente.

¿Qué tendencias tecnológicas emergerán en el futuro?

En el futuro, veremos una mayor automatización mediante la inteligencia artificial, el uso de gemelos digitales para el mantenimiento predictivo y la incorporación de realidad extendida para mejorar la visualización y capacitación. La integración de BIM con blockchain también podría revolucionar la trazabilidad y gestión contractual en la construcción de nuestro país.

Lic. Juan Manuel Barreto

Licenciado en Relaciones Internacionales, especializado en educación. Director de la Escuela de Gestión de la Construcción.

En un mundo incierto, volátil y complejo como el que vivimos, las organizaciones se enfrentan constantemente a desafíos que requieren de liderazgos y una fuerza laboral cada vez más preparados.

Laformación en las organizaciones representa una instancia fundamental para el desarrollo humano y el logro de los objetivos estratégicos.

Resulta imprescindible, por lo tanto, considerar a la capacitación como una inversión a corto, mediano y largo plazo, y no solo como un costo, ya que permite a los trabajadores adquirir nuevas competencias y habilidades que pueden ser aplicadas en sus tareas diarias y, de esta forma, mejorar tanto su desempeño como el compromiso con la organización.

Asimismo, la capacitación representa una herramienta potente para mejorar la productividad y la eficiencia organizacional, dado que se enfoca en responder a las necesidades actuales, pero también a los retos del futuro.

Es importante señalar, también, que las organizaciones deben diseñar programas que no solo se orienten a la adquisición de competencias técnicas, sino que incorporen el entrenamiento de las habilidades sociales e interpersonales y la capacidad de trabajar en equipo.

Esto implica la realización de un diagnóstico de necesidades que contemple las experiencias previas y las expectativas de los empleados, la implementación de metodologías que fomenten la aplicación práctica de conocimientos, la adopción de mecanismos de retroalimentación que permitan ajustar y mejorar los procesos formativos, y la promoción de un entorno organizacional que valore e impulse el aprendizaje permanente.

Además, llevar a cabo un proceso de evaluación continua permite medir los progre-

Las organizaciones deben diseñar programas que no solo se orienten a la adquisición de competencias técnicas, sino que incorporen el entrenamiento de las habilidades sociales e interpersonales y la capacidad de trabajar en equipo.

sos y ajustar los programas de formación conforme a las necesidades tanto de la organización como del propio empleado. De esta manera, la formación no será solo una respuesta a una necesidad inmediata, sino una cultura que se sostiene a lo largo del tiempo.

Conocimiento colectivo

Según Ernesto Gore, las organizaciones más robustas son aquellas que logran construir un contexto en el que el conocimiento se comparte y se construye de manera colectiva entre todos sus miembros.

Se trata de dejar de abordar el conocimiento en términos individuales, y comenzar a pensarlo desde un enfoque colaborativo, donde cada miembro contribuye al enriquecimiento del conocimiento general de la organización.

Cuando los empleados tienen acceso al conocimiento de toda la organización, no solo mejoran sus competencias individuales, sino que también pueden impulsar contribuciones más efectivas y tomar decisiones más informadas y menos fragmentarias.

La capacitación y la formación, entonces, deben diseñarse para acompañar el conocimiento individual, así como para promover una cultura en el que el intercambio de ideas y el aprendizaje compartido sean prácticas habituales.

Construcción de aprendizajes significativos y situados

El aprendizaje significativo, de acuerdo con lo planteado por el psicólogo y pedagogo David Ausubel, sucede cuando los nuevos conocimientos se relacionan de manera coherente y relevante con aquello que la persona ya sabe. Este tipo de aprendizaje se caracteriza por la integración de los conocimientos nuevos a los preexistentes.

En el ámbito organizacional, por lo tanto, la capacitación debe diseñarse con el objetivo de vincular las nuevas competencias con las experiencias y conocimientos previos de los empleados.

A su vez, el aprendizaje es más efectivo cuando se lleva a cabo en un ambiente que refleja situaciones del mundo real. Esto significa que las actividades de ca-

La inversión en capacitación debe verse reflejada y traducida en mejoras de desempeño y de resultados.

pacitación deben ser relevantes para los empleados, permitiendo que apliquen el conocimiento en escenarios prácticos, donde la teoría y la práctica se encuentren integradas.

También es clave la creación de contextos de aprendizaje colaborativos, en los que la formación no se convierta en un evento aislado, más bien en un proceso que promueva la interacción, fortaleciendo la cohesión, el sentido de pertenencia y el fortalecimiento de la cultura.

La inversión en capacitación debe verse reflejada y traducida en mejoras de desempeño y de resultados, es decir, no solo en términos de aprendizaje individual, sino también de aprendizaje organizacional.

A partir del modelo creado hace ya varios años por Donald Kirkpatrick, la efectividad de los programas puede ser medida a través de diferentes dimensiones.

Por un lado, es necesario evaluar cómo los participantes perciben el curso profe-

Un aspecto clave es determinar si el retorno de inversión (ROI) de la capacitación justifica los costos asociados.

sional, si lo consideran relevante y claro, y si el contexto de aprendizaje es el adecuado. Esta información puede relevarse a través de encuestas o cuestionarios al final de la capacitación, siendo una herramienta fundamental para determinar si la formación cumplió o no con las expectativas de los participantes y si tuvo la capacidad de generar un compromiso positivo durante su implementación.

Un segundo nivel o dimensión tiene como finalidad evaluar los conocimientos, competencias o actitudes que los participantes han adquirido o mejorado durante el proceso de capacitación, por medio de exámenes, simulaciones o cualquier otro instrumento que consiga constatar los conocimientos adquiridos.

Si bien se busca asegurar que los contenidos hayan sido apropiados y comprendidos por los participantes, es importante resaltar que el aprendizaje no siempre se traduce inmediatamente en cambios de comportamiento o resultados organizacionales concretos.

cando en su trabajo cotidiano aquello que han aprendido en la capacitación, ya sea mediante observaciones directas, entrevistas con supervisores, encuestas y evaluaciones de desempeño. De no observarse cambios en el comportamiento de los empleados capacitados, es posible que la capacitación no haya sido efectiva, incluso si los participantes han incorporado el contenido brindado de manera satisfactoria.

terminar si el retorno de inversión (ROI) de la capacitación justifica los costos asociados, lo cual será crucial, también, al momento de requerir apoyo y recursos para futuros programas. Esta dimensión es la más compleja de evaluar, ya que requiere de un análisis profundo de los efectos de la formación en el largo plazo.

En una dimensión complementaria, es preciso conocer si los participantes están apli-

El último nivel del modelo se enfoca en los resultados organizacionales derivados del proceso formativo, estableciendo determinados indicadores de desempeño (productividad, calidad, eficiencia, rotación de empleados, satisfacción del cliente/ usuario) que consigan medir el impacto final del mismo. Un aspecto clave es de-

Estos cuatro niveles o dimensiones proporcionan tanto la posibilidad de medir el impacto de manera integral como de tomar decisiones informadas sobre el diseño, la implementación y la mejora de los programas. Resulta esencial, por ende, que los esfuerzos destinados realmente contribuyan al logro de los objetivos estratégicos, aumentando su relevancia y efectividad.

Es esencial promover una cultura de conocimiento colectivo, donde el intercambio de ideas y el aprendizaje compartido enriquezcan a toda la organización.

En un contexto de creciente precariedad laboral y desafíos económicos fuertemente dinámicos, la transformación del mercado laboral, las nuevas pautas de consumo y los procesos de automatización derivados de la incorporación de tecnologías y metodologías en las formas de trabajo han creado la necesidad de reconfigurar la manera en que abordamos la capacitación profesional.

Los programas de formación no pueden limitarse, por ende, a la transmisión de conocimientos, sino que deben promover un enfoque que fomente la capacidad de las organizaciones para adaptarse y ser sostenibles en el tiempo. Asimismo, no deberían agotarse en la mejora de la empleabilidad, transformándose, además, en una herramienta central para el desarrollo social.

Conjuntamente, para que la capacitación sea efectiva, debe ir más allá de la formación técnica, incluyendo habilidades sociales, interpersonales y de trabajo en equipo.

Un diagnóstico de necesidades exhaustivo, la integración de práctica y teoría, la retroalimentación permanente y un entorno que valore el aprendizaje continuo, son cruciales para el diseño e implementación de programas formativos relevantes. A su vez, es esencial promover una cultura de conocimiento colectivo, donde el intercambio de ideas y el aprendizaje compartido enriquezcan a toda la organización.

Se torna indispensable reafirmar, desde esta perspectiva, que la capacitación im-

plica una inversión estratégica de corto, mediano y largo plazo con la potencialidad de impulsar la mejora del desempeño individual y colectivo, junto con el logro de los objetivos organizacionales.

Las actividades de formación deben aspirar a la construcción de aprendizajes significativos y situados, conectando nuevos conocimientos con las experiencias previas de los empleados y aplicándolos en contextos reales.

Finalmente, la inversión en formación requiere de una evaluación integral de su impacto a través de diversas dimensiones, como la percepción de los participantes, la adquisición de conocimientos, los cambios en el comportamiento y los indicadores clave de desempeño.

La medición del ROI, en particular, se vuelve fundamental para justificar los esfuerzos destinados y asegurar el apoyo a futuros programas.

En resumen, la capacitación y la formación son herramientas para mejorar las competencias individuales de los empleados, pero fundamentalmente, motores para el crecimiento organizacional, siempre y cuando comprendamos cómo la capacitación técnica, el progreso personal y el conocimiento colectivo pueden integrarse para mejorar el rendimiento, la innovación y la adaptabilidad. En un mundo cada vez más interconectado y dinámico, estas estrategias representan piezas fundamentales para la supervivencia y el desarrollo.

Desde junio de 2018 se aplica en el país la Ley 27.401, que establece la responsabilidad de las personas jurídicas en los delitos vinculados a la corrupción.

Algunas naciones que fueron pioneras en la lucha contra la corrupción ahora reconsideran sus políticas en favor de un enfoque más flexible para dinamizar sus economías.

Esa norma ha generado grandes esfuerzos en las empresas argentinas para adecuar sus estructuras a los nuevos requerimientos normativos, incorporando nuevas terminologías en la cotidianeidad de las organizaciones. Entre ellas se encuentran códigos de éticas, manuales de vinculación con el sector público, capacitaciones, mapeos de riesgos, líneas de denuncias, etc.

Al mismo tiempo, los tribunales han comenzado a sustanciar investigaciones en contra de las personas jurídicas presuntamente involucradas en casos de corrupción; es decir que no solo se busca sancionar penalmente a las personas humanas que han tomado intervención en las acciones, sino que se pretende sancionar penalmente a las sociedades conducidas por esos sujetos.

El caso de Securitas marca un precedente en la aplicación de la Ley 27.401 en Argentina. La empresa se autodenunció ante la Justicia Federal de San Isidro y solicitó la eximición de pena por delitos cometidos por su anterior equipo de gestión, amparándose en el artículo 9 de la ley.

Tras adquirir la compañía, los nuevos propietarios detectaron que la gestión

Mientras nuestro país refuerza su marco normativo, la geopolítica global muestra signos de retroceso.

anterior realizaba negocios basados en la corrupción. Para evitar verse involucrados en sus consecuencias legales, denunciaron los hechos ante la justicia.

La ley establece que una empresa puede quedar eximida de pena si cumple con tres requisitos clave:

1. Denunciar antes de que lo haga cualquier otra parte.

2. Devolver los beneficios obtenidos a través de actos ilícitos.

3. Acreditar la implementación de un Programa de Integridad.

Así, los nuevos dueños de Securitas buscaron deslindar responsabilidades y garantizar una gestión alineada con la transparencia y las normativas vigentes.

Los integrantes del management fueron procesados y ahora resta que la justicia defina cómo hace la compañía para devolver el dinero del cual se ha beneficiado como consecuencia del obrar corrupto (Causa Nº FSM 3084/2020/35/CA7, Carátula: “Legajo Nº 35 - IMPUTADO: FARÍA, JORGE CHRISTIAN Y OTROS s/LEGAJO DE APELACIÓN”, del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de San Isidro Nº 1, Secretaría Nº 1).

En los últimos años, Argentina avanzó en la adopción de estándares internacionales en materia de integridad y transparencia. Sin embargo, mientras nuestro país refuerza su marco normativo, la geopolítica global muestra signos de retroceso.

Paradójicamente, algunas naciones que fueron pioneras en la lucha contra la corrupción ahora reconsideran sus políticas en favor de un enfoque más flexible para dinamizar sus economías.

Un ejemplo clave es el de Estados Unidos desde la sanción de la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) en 1977, que penalizaba a las empresas estadounidenses que incurrieran en sobornos en el extranjero. No obstante, el entonces Presidente Donald Trump suspendió su aplicación por 120 días, marcando un giro en la histórica postura del país.

La FCPA había sido un referente en Occidente al establecer reglas claras para hacer negocios dentro de un marco de transparencia y control ciudadano. Su impacto se vio reflejado en casos como el de IBM-Banco Nación en Argentina. Durante las privatizaciones de los años noventa, la ley generó un desbalance competitivo: mientras las empresas estadounidenses debían operar bajo estrictas normas anticorrupción, sus pares europeos podían contabilizar sobornos como un simple gasto empresarial, otorgándoles una ventaja en licitaciones y negociaciones.

Este cambio de rumbo en EE. UU. plantea interrogantes sobre el futuro de las regulaciones anticorrupción a nivel global y sus implicancias en el comercio internacional.

En 1997, gracias al impulso de la FCPA, Europa se alineó con Estados Unidos, prohibiendo los sobornos en transacciones internacionales. Este avance quedó formalizado en la Convención de la OCDE sobre la lucha contra la corrupción de agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales.

Por el contrario, en Oriente, particularmente en China, las regulaciones en materia de transparencia son menos estrictas. Las empresas chinas no están sujetas a restricciones similares, lo que les permite operar con mayor flexibilidad en el extranjero sin enfrentar consecuencias legales en su país de origen por posibles prácticas corruptas.

Con esta nueva decisión del Presidente Trump se rompe el equilibrio que se había logrado en Occidente para combatir la corrupción y ahora las empresas norteamericanas podrán pagar sobornos, sin consecuencias en su país. Ello, en términos económicos, tiende a nivelar la competencia con Oriente.

Los fundamentos que se utilizan para adoptar esa medida son de naturaleza económica, pero también de crítica a las formas –excesivamente rigurosas– en que se aplicaba esa norma en los EE. UU.

El desafío que se plantea ahora es determinar si los ciudadanos y los Estados que rechazan el pago de sobornos para concretar negocios podrán demostrar que los avances logrados en Occidente en los últimos 40 años de lucha anticorrupción son sólidos y consistentes, o si, por el contrario, solo fueron acuerdos temporales motivados por conveniencias coyunturales.

Este problema, en la teoría de los juegos (Axelrod), se denomina tit-for-tat (nuestro “toma y daca”) y consiste en cooperar inicialmente y luego ajustar el comportamiento en función de la acción del otro.

Estados Unidos cooperó activamente desde 1977 con la implementación de la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) para reducir los sobornos en el mundo. Sin embargo, ha decidido eliminar o reducir esa

Ganar un negocio a través de un soborno distorsiona la confianza de los ciudadanos en sus gobiernos y en la calidad de los productos que consumen.

colaboración, al considerar que las medidas anticorrupción —al menos tal como se han aplicado hasta el momento— afectan la competitividad de su economía y comprometen su seguridad nacional.

Ganar un negocio a través de un soborno distorsiona la confianza de los ciudadanos en sus gobiernos y en la calidad de los productos que consumen. Se pierde la transparencia en las contrataciones estatales y las razones detrás de cada decisión quedan ocultas, dificultando cualquier intento de control o investigación.

Este cambio en las reglas genera un estado de incertidumbre generalizado, poniendo en crisis años de lucha contra la corrupción. Incluso, muchas de las condenas aplicadas bajo el sistema anterior podrían percibirse como injustas: más que agentes corruptos, algunos podrían ser vistos como simples facilitadores de reglas más competitivas para mercados y empresas.

Es fundamental recorrer el arduo camino de demostrar que ciertas distorsiones eco-

nómicas no pueden servir de excusa para abandonar normas que benefician al conjunto de la sociedad. Hacer negocios en un marco de transparencia garantiza que la decisión de los servidores públicos no se encuentre teñida o cruzada por intereses personales y que, en consecuencia, la decisión que adopta el funcionario público sea la más conveniente para los ciudadanos.

Ganamos previsibilidad, confianza y seguridad

Ya vemos el caso de la empresa Securitas, que aun a riesgo de perder importantes sumas de dinero, reputación y clientela, decidió escoger uno de los caminos que propicia la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas para evitar sufrir males mayores.

Realmente estamos frente a un cambio de paradigma en la lucha contra la corrup-

ción, que obligará a repensar los sistemas de compliance de las empresas. No solo habrá que orientarlos en cumplir la ley y evitar sanciones, sino también en internalizar estas prácticas para las actividades que se desarrollan.

No es lo mismo obedecer la ley por miedo al castigo, que obedecerla porque existe convicción acerca de que lo que ella manda es bueno para el conjunto social del que se forma parte.

Estoy convencido de que muchas empresas americanas que aplican estas reglas internas contra los sobornos desde hace muchos años, y que han visto que casos como Odebrecht o Siemens han destruido el valor de sus activos, apostarán a seguir reforzando sus políticas anticorrupción, rehusando concretar negocios a fuerza de sobornos.

Esa será una prueba irrefutable de que las normas anticorrupción que prohíben pagar sobornos a los funcionarios extranjeros han logrado enraizarse en las sociedades y empresas, más allá de la voluntad de los gobiernos de turno.

No pagar sobornos garantiza la equidad de un negocio y alinea los incentivos de todos los participantes en la ecuación.

Estamos frente a un ciclo de cambio de época política, pero la robustez del sistema anticorrupción seguramente resistirá los embates y serán las propias empresas y ciudadanos quienes saldrán en defensa del modelo, permitiendo que las cosas vuelvan a su cauce natural: pagar sobornos está mal, daña las economías nacionales y distorsiona los negocios.

Diagnóstico del negocio: entender la situación para tomar mejores decisiones Las pymes constructoras en Argentina operan en un entorno económico volátil, donde factores como la inflación, la brecha cambiaria y la incertidumbre macroeconómica condicionan cada decisión operativa. Estos factores no solo afectan la rentabilidad, sino que también dificultan la planificación a mediano y largo plazo, obligando a las empresas a adaptarse constantemente a nuevas reglas del juego. En este contexto, la gestión del día a día se vuelve especialmente compleja y cada movimiento financiero o productivo puede tener un impacto significativo en la salud del negocio.

El análisis FODA se presenta como una herramienta estratégica de gran valor; permite identificar con claridad las fortalezas que pueden convertirse en ventajas competitivas y anticipar debilidades y amenazas.

En este escenario, realizar un diagnóstico estratégico del negocio no es una opción, sino una necesidad. Entender en profundidad la situación actual de la empresa y analizar con perspectiva los desafíos del entorno permite tomar decisiones más informadas y anticipar riesgos. Este proceso sienta las bases para una mejora continua, impulsando una gestión más sólida, adaptable y preparada para los vaivenes del mercado.

Para ello, es fundamental revisar algunos indicadores claves, tales como la estructura de costos, rentabilidad por proyecto, evolución del flujo de caja y exposición al dólar (ya que muchos materiales se cotizan en moneda extranjera).

Así, el análisis FODA se presenta como una herramienta estratégica de gran valor; permite identificar con claridad las fortalezas que pueden convertirse en ventajas competitivas y anticipar debilidades y amenazas que podrían comprometer la sostenibilidad del negocio. Actualmente, por ejemplo, una oportunidad concreta surge del repliegue de grandes empresas que abandonan obras medianas, lo que abre nuevos espacios para que las pymes ganen terreno. Al mismo tiempo, la caída de la obra pública representa una amenaza importante, al reducir una fuente clave de demanda. Esto exige un cambio de enfoque hacia el sector privado, donde cobran relevancia el mantenimiento edilicio, la refacción y otros servicios vinculados a la construcción liviana y personalizada.

Fuente:

https://www.ellitoral.com/economia/construccion-cayo-4-octubre-acumula-29-caida-10-meses_0_ J50uIpcY0j.html

Estrategia y posicionamiento: adaptarse para sobrevivir y crecer

Es fundamental, en la coyuntura que se atraviesa actualmente, que las empresas cuenten con capacidad de adaptación. Aquellas organizaciones que logran mantenerse vigentes en el mercado son las que entienden los cambios en el entorno y adaptan su propuesta de valor, sea posicionándose en rubros de nicho, como obras de menor escala, mantenimiento industrial, arquitectura sostenible o reformas de viviendas.

La obra pública, que históricamente fue el motor del sector, atraviesa un proceso

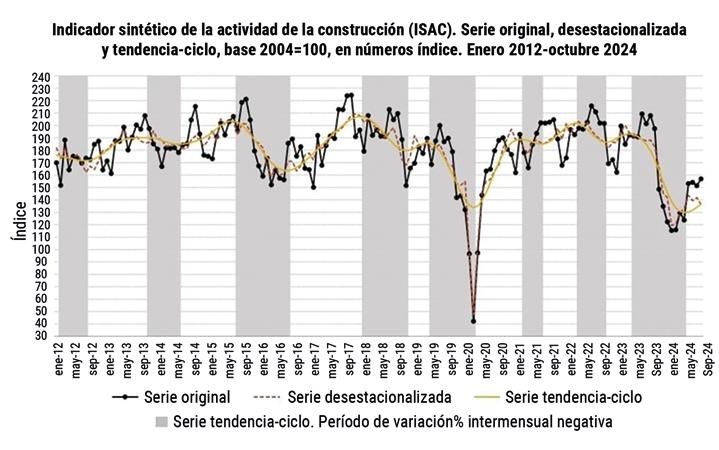

de recorte que implica la reorientación de muchas pymes. Por ejemplo, en el gráfico es posible ver la disminución del indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC), mostrando una baja del 24,5 % en el rango octubre 2024 / octubre 2023. Si se profundiza el análisis, la acumulación del índice original de los diez (10) meses del 2024 presenta una disminución del 29 % respecto del mismo período del 2023.

Esto plantea un nuevo escenario competitivo en donde puede resultar una buena estrategia posicionarse en el mercado privado. El desarrollo de vínculos sólidos con actores claves como estudios de arquitectura, desa-

rrolladores, entre otros, se vuelve importante para la proyección de trabajo a futuro.

Además, la flexibilidad para trabajar con esquemas de contratación creativos (ajuste por índice de precios, pago en etapas, cláusulas de redeterminación) permite negociar condiciones más justas en un contexto de precios inestables.

Gestión eficiente de procesos y recursos: eficiencia como ventaja competitiva

Con márgenes cada vez más ajustados, la eficiencia operativa se convierte en un factor crítico de competitividad. Las pymes constructoras necesitan procesos ágiles y bien controlados, que les permitan cumplir en plazo, calidad y costo.

La digitalización, aunque aún incipiente en muchas empresas del rubro, ofrece herramientas accesibles para organizar compras, controlar avances de obra, emitir reportes y gestionar presupuestos. Software de gestión simple, hojas de cálculo bien diseñadas y una planificación rigurosa pueden marcar la diferencia.

Por otro lado, la gestión de proveedores y subcontratistas requiere una estrategia clara: acuerdos de largo plazo, negociación de precios con previsión de aumentos y planificación de acopios para anticiparse a eventuales faltantes o subas.

Finalmente, se debe considerar al manejo del dinero como un capítulo aparte ante la volatilidad del contexto. Tener un flujo de caja organizado, completo y actualizado puede ser una fuente determinante