INFORME ESPECIAL

CIMENTACIÓN

REVISTA No. 125 - 126 BOGOTÁ, D.C. Noviembre de 2025 - Febrero de 2026 ISNN1794-3213

Pág.42

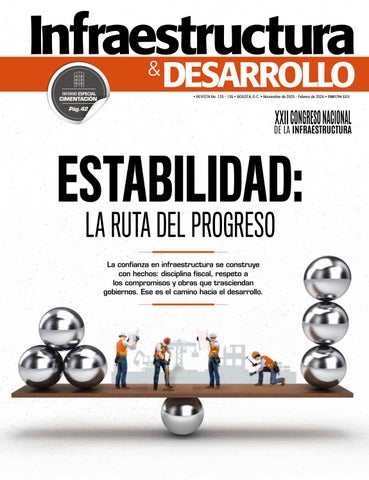

ESTABILIDAD: LA RUTA DEL PROGRESO La confianza en infraestructura se construye con hechos: disciplina fiscal, respeto a los compromisos y obras que trasciendan gobiernos. Ese es el camino hacia el desarrollo.