C E M A N O S D E C R E M A Ç Ã O

No dia 30 de Dezembro de 2025 completar-se-ão cem anos desde a primeira cremação oficial realizada no crematório do Cemitério do Alto de São João.

Em funcionamento desde Novembro de 1925, foi necessário esperar o falecimento de uma pessoa que tivesse expressado em vida que era esse o destino pretendido para os seus restos mortais, para proceder à primeira cremação oficial; essa pessoa foi o capitão reformado de artilharia Anibal Augusto da Silva.

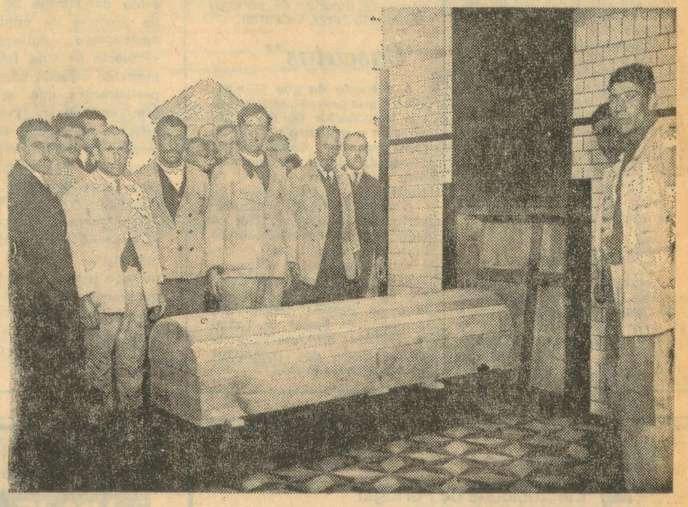

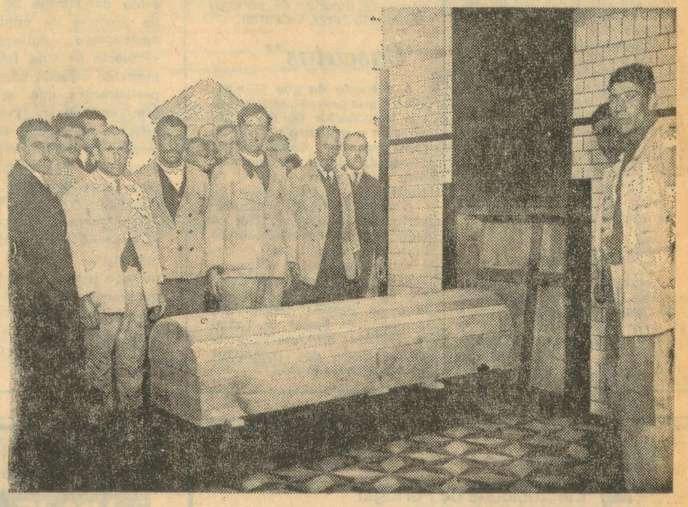

A sua cremação foi alvo de várias noticias e reportagens fotográficas – umas mais poéticas que outras – e a entrada do caixão no crematório ficou eternizada em fotografia e em papel de jornal

A sinalização do primeiro centenário do crematório do Alto de São João é também o momento comemorativo dos cem anos da cremação em Portugal, mas não podemos começar a história em 1925, é preciso recuar, encontrar o momento em que primeiro se colocou a hipótese de esta ser uma solução viável – e desejada – como destino final dos restos mortais dos cidadãos de Lisboa, e isso… leva-nos a 1857.

Parte I – A ideia de cremação

Em 1857, enquanto estudava direito na Universidade de Coimbra, Francisco de Sousa Holstein (1838-1878), Marquês de Sousa Holstein e décimo segundo filho do 1º Duque de Palmela, Pedro de Sousa Holstein (1781-1850), fazia publicar n ’O Instituto, o «jornal scientifico e litterario» da universidade de Coimbra, um artigo em que defendia a cremação em detrimento da inumação: Inconvenientes dos Cemitérios Sua Substituição pela Ustão dos Cadaveres . 1

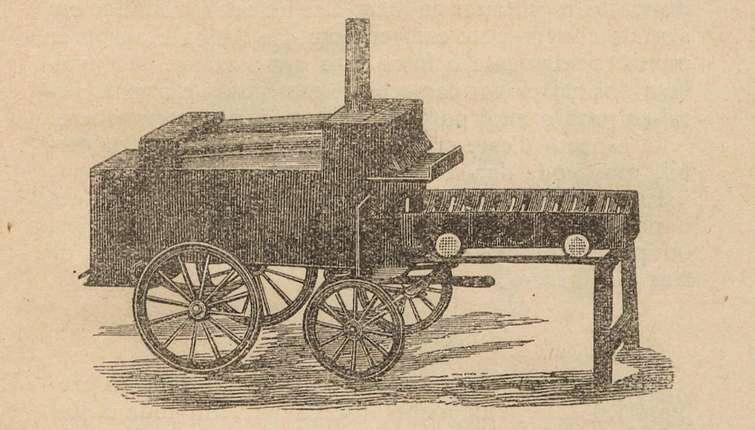

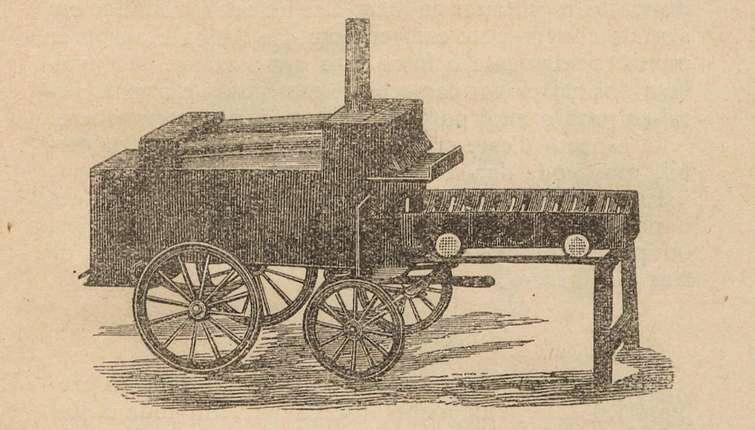

Holstein modelou o seu artigo a partir da proposta do francês Alexandre Bonneau (1820-1890) que, em 1856, publicou um conjunto de artigos no jornal francês La Presse , onde enunciava o que considerava serem problemas e deficiências dos cemitérios parisienses. Bonneau propunha que estes fossem substituídos por um novo edifício, afastado da zona urbana, onde os cadáveres seriam conduzidos e colocados sobre uma prancha metálica que os faria deslizar para uma câmara intensamente aquecida que os reduziria a cinzas. Esta sua invenção, a que chamou de «sarcophèbe» – purificador de carnes –, permitia manter a solenidade necessária às homenagens, incluindo a recolha das cinzas, que seriam levadas para casa ou colocadas nos mausoléus dos cemitérios, numa recuperação das práticas romanas 2 3

Percebemos que Holstein ficou entusiasmado com o que leu, já que no seu artigo apresentou a mesma argumentação, trocando Paris por Lisboa, propondo a construção de «sarcophebos» , mas alertando que «é natural que o povo mostre no principio alguma repugnancia», mas assegurando que considerava que «esta dificuldade é simples questão de tempo» e que inevitavelmente «o povo deixaria de oppôr-se à ustão , logo que lhe reconhecesse as vantagens» Neste ponto, Holstein demonstra uma visão bastante acertada do futuro, mas a muitas décadas de distância. Em sentido oposto, demonstra desconhecimento sobre o mecanismo que possibilita a cremação, ao referir que «estes apparelhos são hoje vulgares e de preço pouco elevado»: na verdade, apesar do conceito de Bonneau – uma câmara aquecida e plataforma metálica de condução de cadáveres ao seu interior – mimetizar o que viriam a ser os fornos crematórios, estes ainda não existiam em 1857

Será em Viena, na Exposição Universal de 1873, que Lodovico Brunetti (1813–1899), professor de anatomia patológica na Universidade de Pádua, apresentará um modelo de fornalha concebido para funcionar como forno crematório, tornando-se o criador do primeiro crematório moderno.

Efectivamente, apesar de nos anos de 1856-58, terem surgido diversas publicações e palestras promovendo e propondo a cremação de cadáveres em diferentes países –Bonneau em Franca, William Wylie (1811-1887) no Reino Unido, Ferdinando Coletti (18191881) na Itália, Holstein em Portugal – apenas na década de 1870 se conseguiram concretizar as primeiras cremações4

A primeira cremação moderna teve lugar a 22 de Janeiro de 1876, no recém-construído crematório do Cemitério Monumental de Milão; considera-se esta a primeira cremação por ser a «primeira vez que uma cremação é realizada em circunstâncias normais e solenes»5

O primeiro cadáver foi Alberto Keller (1800-1874), que ajudou a financiar a construção do crematório e que, tendo morrido em 1874, foi preservado «até a cremação poder ser praticada» . 6

i E este foi, efectivamente, um ano chave para o movimento cremacionista internacional: em Junho de 1876, em Dresden, decorreu pela primeira vez o Congresso Internacional de Cremação, também conhecido como Primeiro Congresso Europeu dos Amigos da Cremação Foi nesse congresso que se estabeleceram regras para a cremação de cadáveres que, mais tarde, foram adoptadas em Lisboa quando se inaugurou o forno crematório

Um pouco por todo o lado, a instalação de fornos crematório prosseguiu Nos Estados Unidos da América aconteceu em Dezembro de 1876, com a abertura do crematório LeMoyne na cidade de Washington, na Pensilvânia; em 1878, ficou completa a construção do crematório de Gotha, na Alemanha e, no ano seguinte, o primeiro crematório do Reino Unido, construído em Woking pela Cremation Society of Great Britain, mas que só teve autorização para proceder a cremações de cadáveres humanos em 1885 7

É também na década de 1870 que ressurge em Portugal o tema da cremação – ou incineração, termo comummente usado na época – agora defendido maioritariamente por personalidades dos «meios médicos e da administração municipal de Lisboa»8

Em 1877, no contexto de uma discussão sobre segregação religiosa nos cemitérios de Lisboa , o vereador Rodrigo Afonso Pequito (1849-1931) «entendia que aos cadaveres se devia applicar a icineração, entregando-se depois ás familias dos fallecidos, as cinzas d‘estes para lhes darem o destino que entendessem; porém, que no nosso paiz, por prudencia ou por fraqueza, só se introduzia um melhoramento qualquer por importação do estrangeiro» Este desejo, expresso numa reunião de câmara extraordinária, apesar de ter ficado discretamente submergido face à importância e visibilidade da questão religiosa e ideológica que nesse momento se discutia, permite-nos perceber que era uma ideia que continuava a ser equacionada pelas mentes menos religiosamente arreigadas. 10 11

Fora da Assembleia Municipal de Lisboa, continuava o «debate técnico-cientifico» , resultando em diversas publicações na área médica e cientifica Destaque, por exemplo, para a tese de João Rodrigues dos Santos, em Julho de 1878, defendida na Escola MedicoCirurgica de Lisboa , em que o autor demonstra estar a par das mais recentes teorias relacionadas com a cremação –citando Sir Henry Thompson (1820-1904), considerado pai do movimento cremacionista moderno – e apresentando, em termos simples, outros métodos vanguardistas em alternativa aos cemitérios comuns . São listadas as primeiras cremações conhecidas e os vários mecanismos existentes, sendo eleito o forno desenvolvido pelo engenheiro americano William Siemens (1823-1883) como o mais adequado e aquele que deveria ser implementado em Portugal.

Na conclusão, cautelosa e acertadamente, refere que «a reforma ha de ser feita com vagar, porque é extremamente difficil destruir costumes de milhares d’annos» . 15 Também em Julho de 1878, também Bernardino Pacheco Passos submetia a sua tese na Escola Medico-Cirurgica do Porto , apresentando argumentação e estrutura muito semelhantes, também citando Thompson e elogiando o forno crematório de Siemens: as mentes científicas mais progressistas da área estavam a pensar em uníssono Passos defende que «a destruição dos corpos pelo fogo, a incineração dos cadáveres, a cremação» é «a maneira mais rápida e segura, com menos inconvenientes e perigos para a saúde publica, de reduzir os cadáveres aos seus elementos mineraes» .

18

Em 1880 é apresentado à Assembleia Municipal de Lisboa um relatório elaborado por uma comissão, nomeada na sessão de 30 de Dezembro de 1878, que tinha como propósito «indicar o modo pratico de extinguir as vallas [comuns]» existentes nos cemitérios de Lisboa. Esse relatório, redigido pelo médico Theophilo Ferreira (18401894) – que assim ficou para sempre associado à história dos cemitérios em Portugal –, após «condemna[r] em absoluto (…) o immoral e repugnante uso da valla» propõe a criação «d’um vasto cemitério distante do centro da cidade» ; reservado à inumação de cadáveres e acedido por comboio Este novo cemitério permitiria limitar os cemitérios existentes «a jazigos, catacumbas e monumentos» . Finalmente, para resolver definitivamente o problema das valas comuns, seria ainda essencial o «estabelecimento dos fornos destinados, não só a inceneração dos cadaveres, mas ainda para a queima de todas as ossadas» abandonadas 19 20 21 22 23

Para sustentar a validade desta proposta disruptiva, a comissão apresenta um estudo detalhado dos vários exemplos de cremação na Europa e no Brasil, apresentando até estatístas relativas à cremação nas cidades de Milão e Gotha. No capítulo dedicado às conclusões, a comissão é clara, propondo:

«5º – A queima facultativa para os cadaveres dos individuos, que o houverem determinado por disposição conveniente, precedendo exame medico-legal, na conformidade do regulamento que para esse fim deve ser elaborado, por modo a prevenir qualquer crime;

6º – A incineração obrigatória de todas as ossadas que não forem recolhidas nas catacumbas, decorridos os cinco annos de inumação;»24

O relatório foi apresentado a 22 de Dezembro de 1879 e citado na comunidade civil Por exemplo, o jornal Commercio de Portugal, «órgão do commercio e industria portugueza», partilhava um resumo da palestra que o escritor e provedor da Instrução, João José de Sousa Telles (1826-1903), havia proferido no dia 10 de Abril de 1880 no Grémio Popular, subordinada ao tema Morte Aparente – Enterramento e Cremação Entre a plateia encontra-se Theophilo Ferreira, «o mais vivo exemplo do estudo e do trabalho» , que ouviu o seu relatório ser citado e Sousa Telles secundar a proposta «pronunciando-se abertamente pela cremação dos cadaveres» . Apesar destas referências, não consta que tenham sido iniciadas acções concretas com vista à implementação da cremação 25 26

É preciso recordar que Portugal era um país católico e que a Igreja Católica se opôs à cremação até meados do século XX, como detalharemos mais adiante

Continuou a discutir-se pontualmente este tema, em assembleias municipais e juntas de saúde, associado a propostas de índole ideológico-administrativa ou de saúde pública Destacando algumas das mais emblemáticas, podemos referir que, em 1892, o vereador e médico José Joaquim da Silva Amado (1840-1925) apresentou uma proposta à Assembleia Municipal, discutida durante Novembro . Dessa discussão resultou a criação de uma comissão com o objectivo de estudar a implementação da cremação em Portugal; faziam parte da comissão nomes incontornáveis da época como os médicos Miguel Bombarda (1851-1910) e Eduardo Burnay (1852-1924) ou o engenheiro Frederico Ressano Garcia (1846-1911) 27 28

Mais tarde, no contexto de uma epidemia de cólera que grassou em Lisboa em 1894, durante uma sessão da Junta de Saúde Púbica, o médico Francisco Augusto de Oliveira Feijão (1850-1918) apresentou uma proposta para tornar obrigatória a cremação dos cadáveres contaminados, no caso de epidemias intensas e extensas. Essa proposta acabou por ser reprovada, mas sublinhou-se a necessidade de serem elencadas as providencias a tomar para os casos existiam indicações testamentárias no sentido do falecido ser cremado.

No final de Fevereiro de 1909, o vereador José Miranda do Valle (1877-1966), médico veterinário e professor, submeteu uma proposta à assembleia com vista ao «estudo de projectos e orçamentos para a construcção de fórnos e apparelhos de cremação ou incineração de cadaveres» sendo posteriormente secundado por um ofício da Associação do Registo Civil que se mostrava «a favor do estabelecimento de fornos crematorios, como processo fundamentalmente hygienico e racional» .

29 30

Durante todo este período, desde o primeiro texto escrito por Holstein em 1857 até ao ofício da Associação do Registo Civil em 1909, a verdade é que, mesmo que alguém decidisse instalar um forno crematório em Portugal, seria impossível estabelecer a cremação como solução viável: a lei portuguesa não previa a cremação de cadáveres.

Parte II – a legalização da cremação

Considerando que a ideia da cremação acabava por ter maior visibilidade «quando se intensific[ava] a campanha anticlerical e laicista» em Portugal, não foi surpreendente que, a publicação do novo Código do Registo Civil, em Fevereiro de 1911 pelo Governo Provisório da recém-implantada República, passasse a contemplar a cremação

31

De forma clara e explícita afirma-se que «é permittida a cremação dos cadaveres» no seu artigo 264º , elaborando depois sobre questões mais práticas como autorizações, existência de crematórios, etc. Passou assim, finalmente, a ser legalmente possível realizarem-se cremações de cadáveres; no entanto, não existindo um crematório, tal continuava, na prática, a ser impossível 32

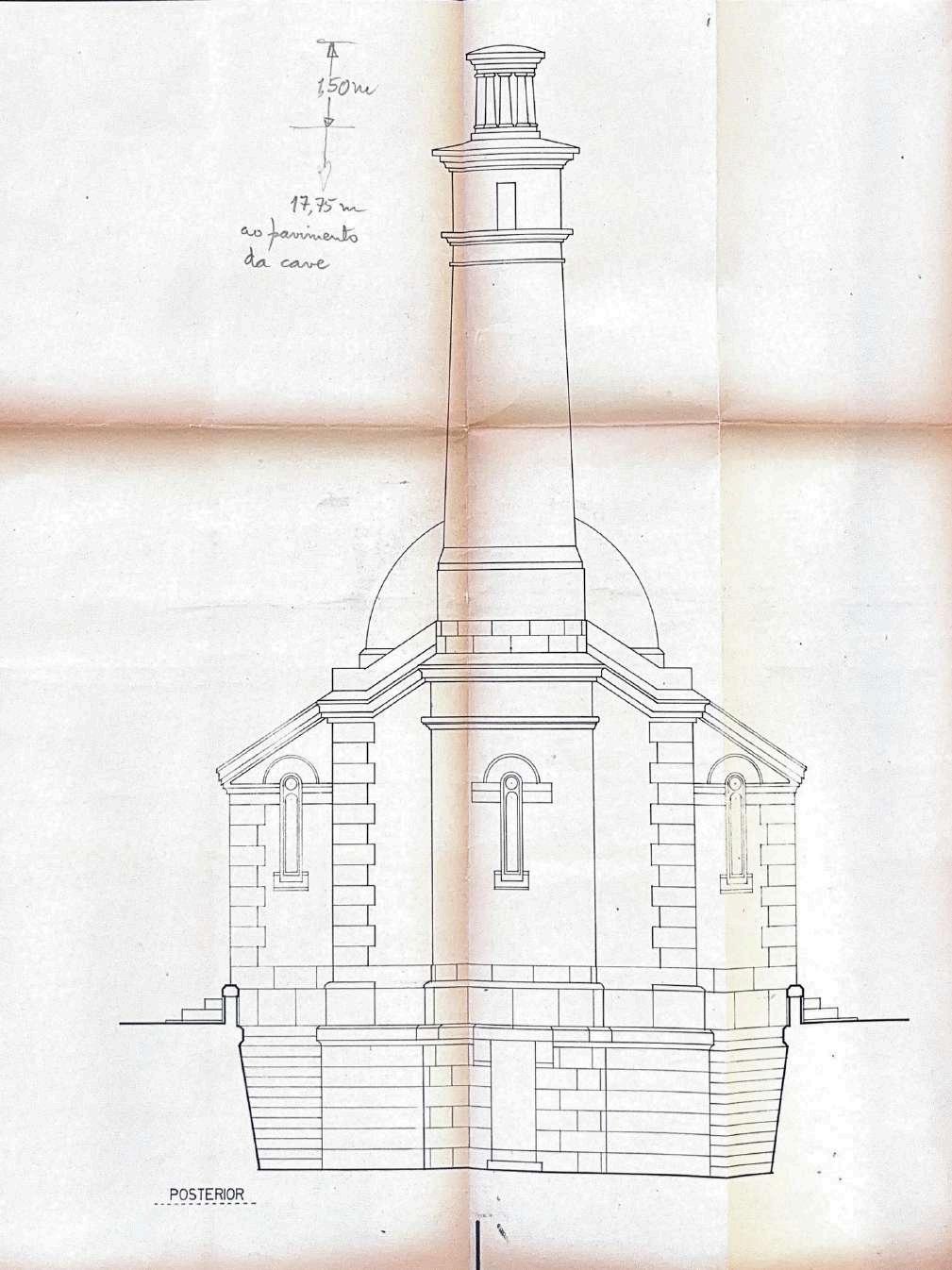

Lisboa não perdeu tempo: três dias depois da publicação do novo Código do Registo Civil, o vereador José Mendes Nunes Loureiro (1873-1928) apresentou uma proposta –imediatamente aprovada – para que a repartição de Obras Públicas da Câmara de Lisboa elaborasse «com urgencia o projecto e orçamento para a construcção de um forno crematorio no 1 º cemiterio»33

Em Maio de 1912, na Associação do Registo Civil, Magalhães Lima apresenta uma conferencia sobre a cremação da cadáveres onde recorre a argumentos higienistas, afasta as preocupações judiciárias e reforça o lado economicista, apresentando a cremação como sendo, em tudo, superior à inumação Termina com uma chamada de acção, dizendo «não descansaremos, enquanto a Câmara Municipal não estabelecer em Lisboa o primeiro forno crematório»

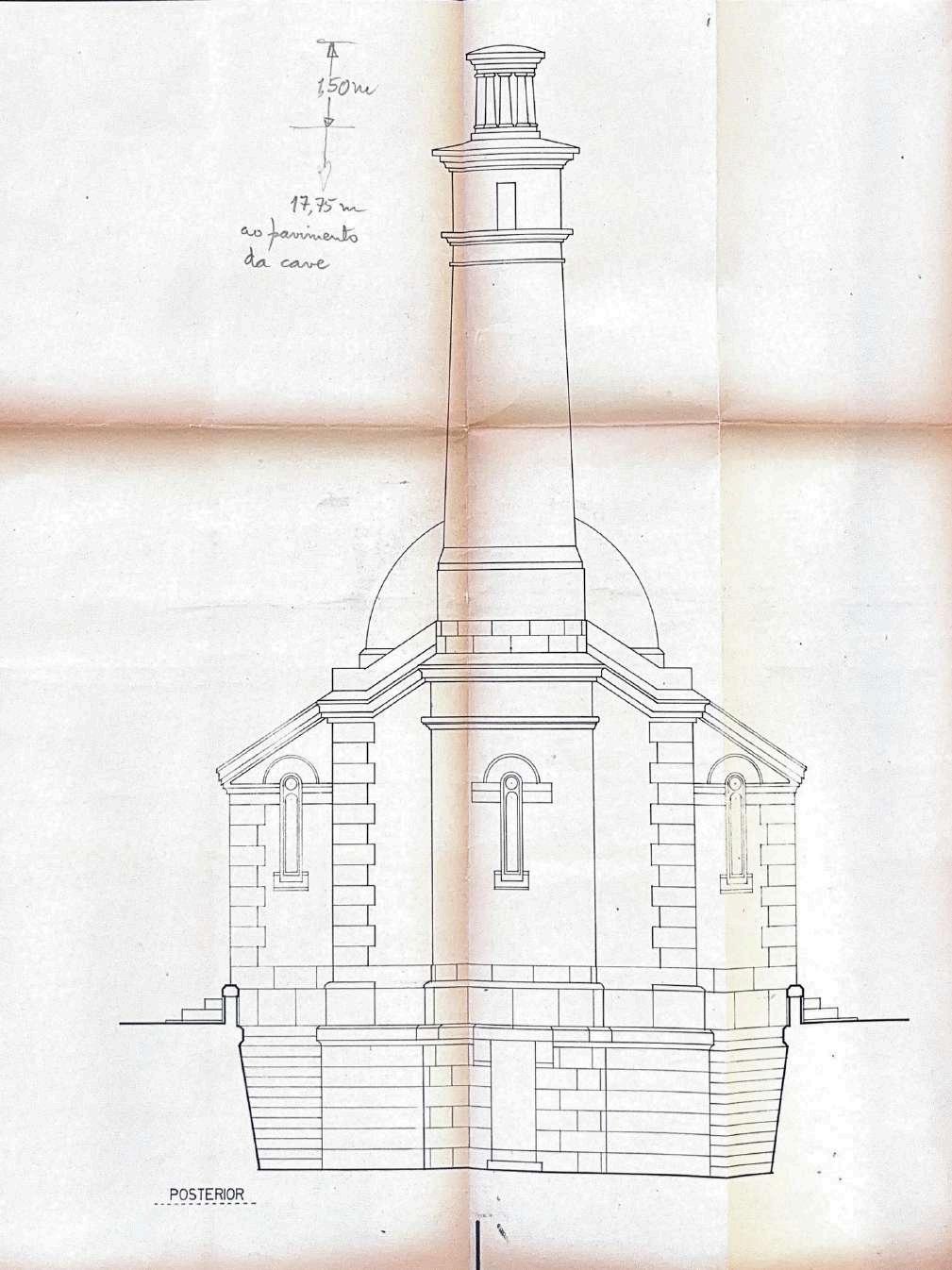

Em Dezembro de 1912, quase dois anos depois, o projecto e o orçamento do crematório são finalmente apresentados para apreciação da Câmara, sendo aprovados. O desenho do arquitecto José Alexandre Soares (1873-1930) , à data responsável pela repartição de Arquitectura da Câmara de Lisboa, foi alvo de «rasgados elogios» , tendo o arquitecto Miguel Ventura Terra (1866-1919) considerado a proposta um «bello trabalho» . Com o orçamento de 15:500$00 aprovado, as obras iniciam-se pela repartição das Edificações Urbana, mas em 1914 ainda o edifício está em construção e foi necessário orçamentar mais 5:617$40, para dar continuidade à obra. E é nesta altura que se inicia a Grande Guerra que irá estender-se até 1918

Em 1916 ainda se debatiam nas reuniões de Câmara os atrasos na obra do forno crematório, apontando-se que o principal problema era «falta de pedra apropriada e de pessoal» e, mais tarde, acrescentando-se que os materiais tinham aumentado «quasi 50%» Em Novembro de 1918, dias antes do Armistício, num ponto de situação sobre a obra do crematório é referido que «o fôrno estava quasi concluido faltando-lhe a parte metálica: que devido à guerra não pudera ser recebida em Lisboa»

Vai ser o poeta e vereador Alfredo Guisado (1891-1975) quem vai recuperar a obra e lutar pela sua conclusão, tornando-se um dos principais responsáveis pelo estabelecimento do primeiro crematório em Portugal. Nomeado vereador com o pelouro dos cemitérios e jardins, Alfredo Guisado foi responsável por um conjunto elevado de melhorias nos cemitérios de Lisboa: construção de jazigos e ossários municipais, estabelecimento das sepulturas perpétuas, reordenação e alinhamento de jazigos e ruas, construção de diversos de monumentos de homenagem a heróis da República e, claro, conclusão do forno crematório do Cemitério do Alto de São João Aliás, na notícia sobre a primeira cremação oficial, o Diário de Lisboa declara que Alfredo Guisado iria apresentar um projecto de lei no Parlamento para que todos os cadáveres destinados à vala comum pudessem ser simplesmente cremados Infelizmente, a Ditadura Militar, instaurada em Maio de 1926, fecharia as portas do Parlamento, impedindo-o de prosseguir com esse desígnio

No Verão de 1924, Guisado propõe que se possa atribuir uma verba para a obra do forno crematório, que se encontra quase concluído, mas abandonado, e que «a continuar como se encontra, se vai derruindo a pouco e pouco» Recorda que cremação pode «atenuar um pouco a falta de terreno para cemitérios, com que está lutando actualmente o Município» e também que «em todas as cidades civilizadas do mundo se procede á cremação dos cadáveres». A proposta foi aprovada por unanimidade e o tema do crematório foi recuperado.

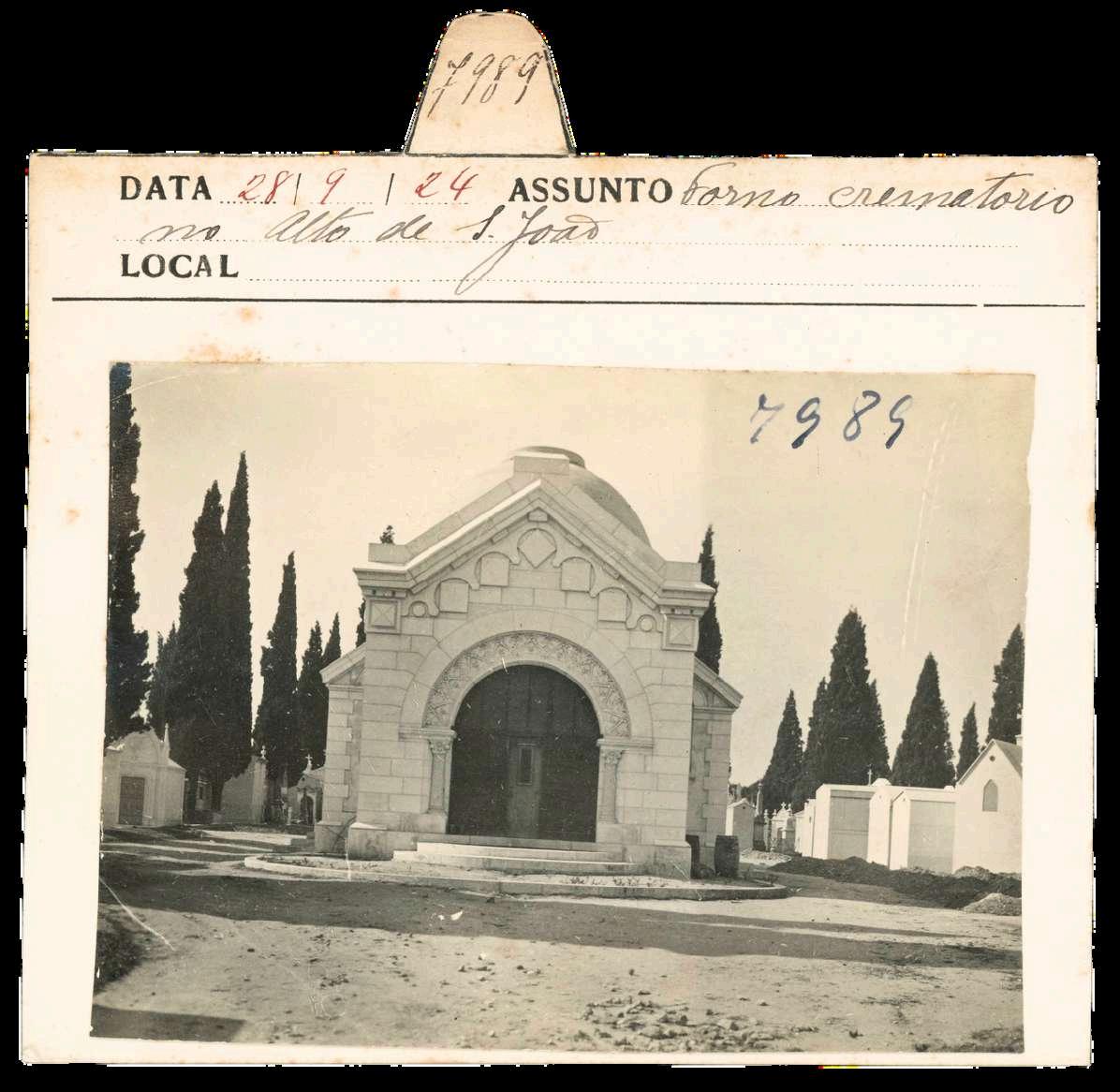

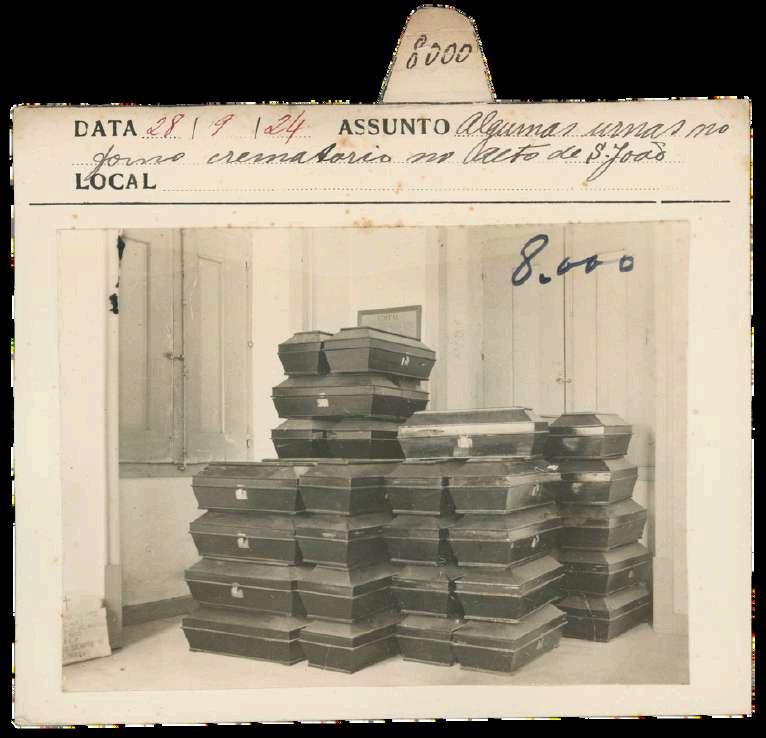

Em Setembro, o jornal O Século envia um fotógrafo ao Cemitério do Alto de São João e encontra o edifício concluído, utilizado como depósito de urnas, guardando as ossadas das vítimas da revolução de 5 de Outubro de 1910 , mas não faz notícia, limitando-se a colocar uma fotografia discreta do edifício num canto da capa, com a legenda «forno crematório do Alto de S João que vae ser inaugurado em 5 de Outubro».

40

A pressão funciona: fecha-se o ano com a aprovação d a atribuição de 80:000$00 para a conclusão do crematório no orçamento de 1925.

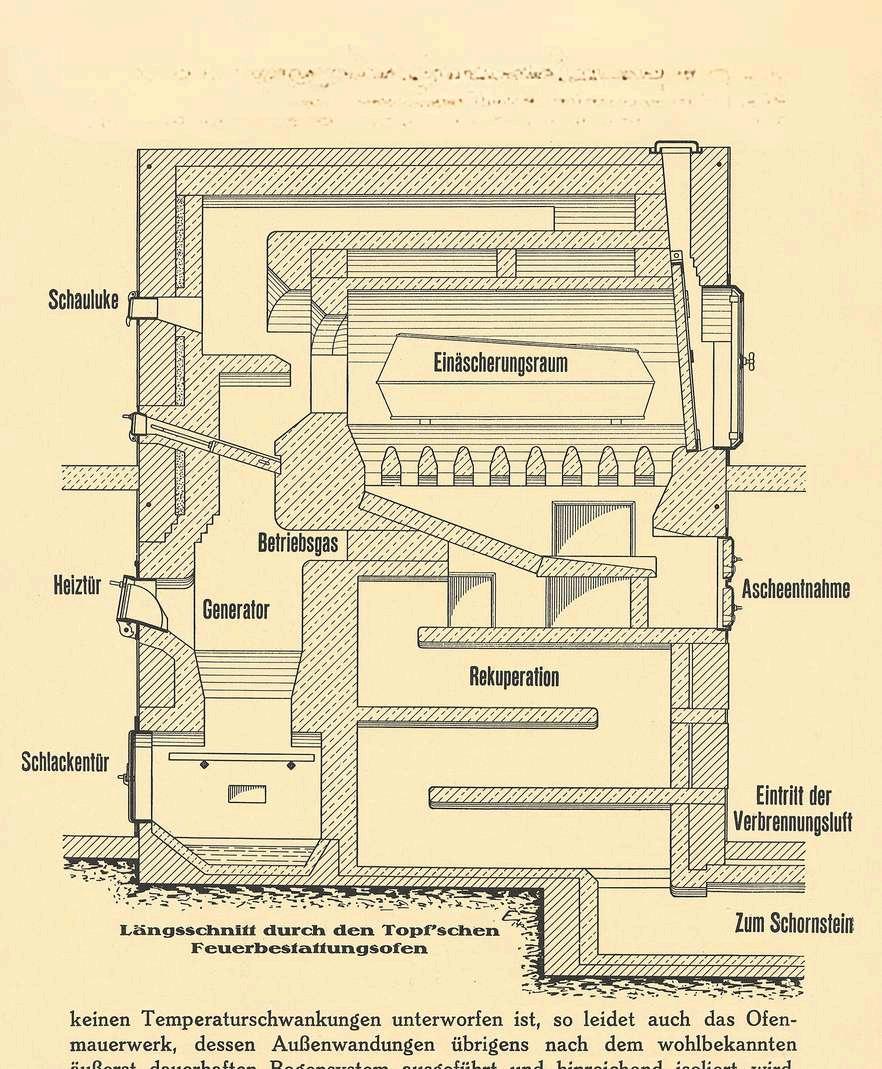

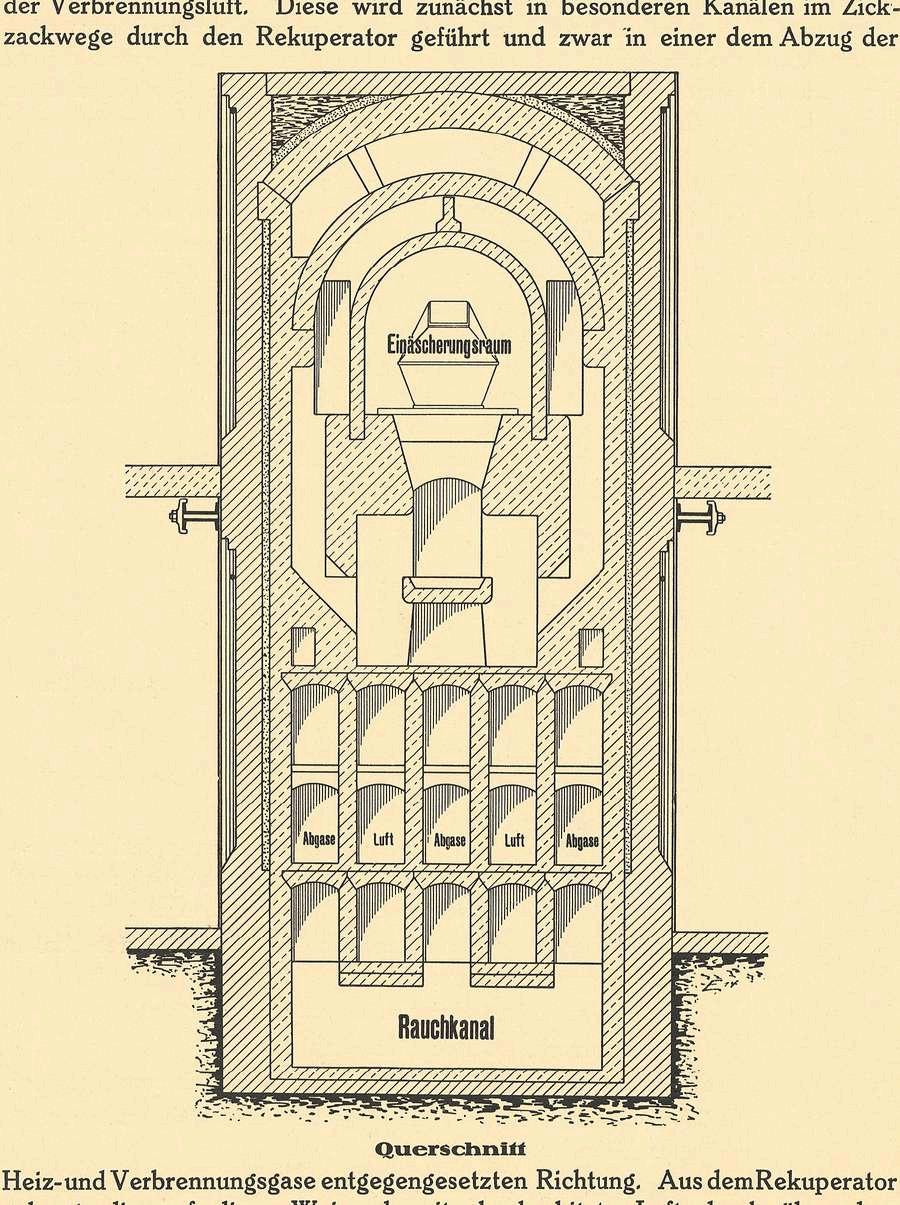

Guisado começa o ano de 1925 decidido a tornar a cremação uma realidade Em Fevereiro apresenta a proposta de adquirir o forno crematório - o tal que, em 1918, não podia ser enviado para Portugal devido à Europa estar em guerra

O vereador foi claro, recordou que a decisão da Câmara remontava a 1911, que o edifício estava construído, mas que não tinha forno, e que verba para aquisição do forno estava inscrita em orçamento, recomendando avançar com a proposta mais vantajosa e económica. Isso implicaria adjudicar a compra à Empresa Industrial Portuguesa, representante nacional da empresa alemã Topf&Söhne, a compra do forno

A proposta é aprovada por unanimidade 41

Criada por Johann Andreas Topf (1816-1891) em 1878, a Topf&Söhne começou por ser uma empresa de fabricação de sistemas para destilaria que se estabeleceu nos arredores de Erfurt, na Alemanha. Em 1914, quando já trabalhavam na fábrica cerca de quinhentas pessoas, foi criado um departamento dedicado a fornos para crematórios, que ganhou especial importância após a contratação do projectista e engenheiro mecânico Kurt Prüfer (1891-1952)

Na década de 1920, precisamente quando Portugal decide comprar o forno crematório para o Cemitério do Alto de São João, a Topf&Söhne era a líder do mercado neste sector. No arquivo do Deutsches Museum encontra-se uma brochura publicitária de 1934 onde a Topf&Söhne lista as cidades onde estão instalados fornos construídos pela empresa e Lisboa surge em 1926 42

O forno adquirido era alimentado a carvão de coque e, para funcionar plenamente, era necessário realizar um conjunto de alterações ao edifício já existente

Uma dessas alterações implicava a instalação de uma chaminé para a expulsão dos fumos; três empresas responderam à consulta relativa à «empreitada para a construção de uma chaminé em betom, camisa refractaria, e torre que a envolve em alvenaria» , tendo os trabalhos sido adjudicados à empresa de António Ferreira. Cumprindo com o pretendido, apresentava também o melhor preço.

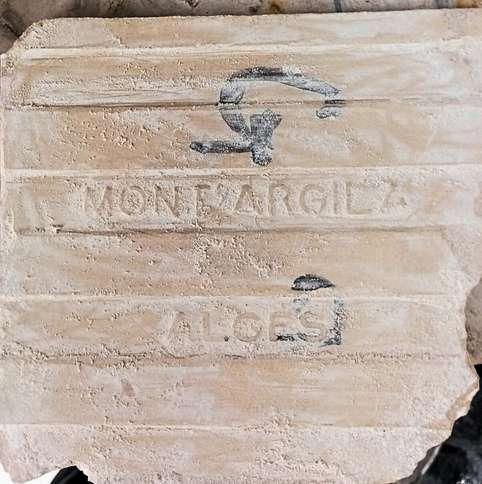

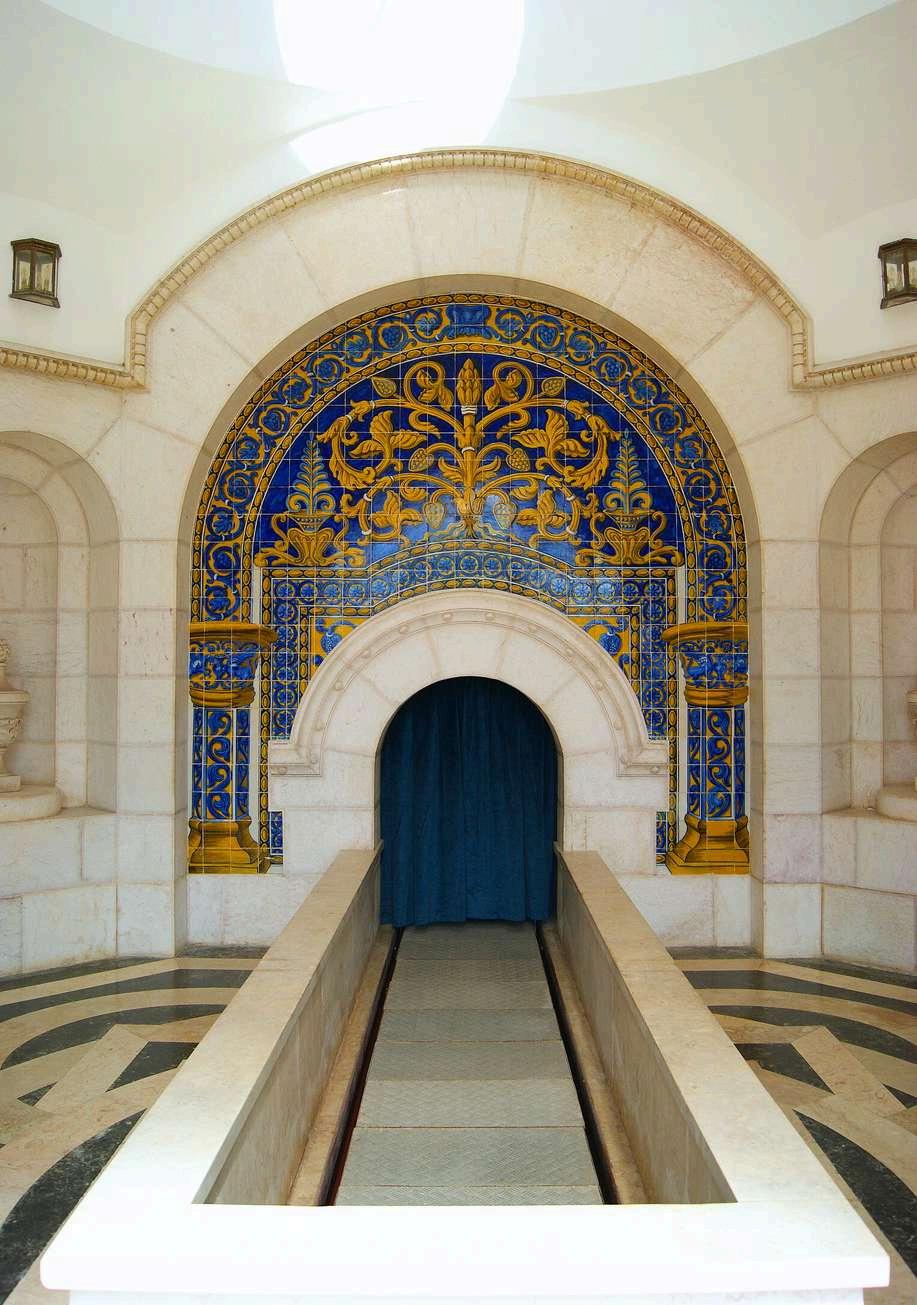

Foi nesta altura que foram instalados os painéis de azulejos que decoram o interior do crematório. Encomendados à fábrica Montargila, de Algés, foram executados por Carlos Botelho (1899-1982) que, à época, era um dos operários da fábrica, habitualmente pintando peças comuns em série. Décadas mais tarde, quando já era conhecido como “ o pintor de Lisboa”, relatava este momento como tendo sido «muito auspicioso»44

Em Abril de 1925, com os trabalhos de finalização do edifício do forno a decorrerem com normalidade, Alfredo Guisado preparou uma proposta de adenda para o Regulamento dos Cemitérios que se encontrava em vigor. Aprovado em 1918, quando o forno crematório ainda não estava completo, não tinha sido considerado necessário incluir regulamentação relativa à cremação

Para a adenda, Guisado apresentou dez artigos Como é de esperar, esses artigos eram compostos maioritariamente de um conjunto de processos e procedimentos administrativos, mas vale a pena destacar, por exemplo, a pretensão de Lisboa poder vir a ter fornos crematórios em todos os cemitérios – o que, só por si, representa a crença que a cremação iria ter um número muito elevando de adeptos e que o próprio município via aí uma solução para as limitações de espaço, sentidas em praticamente todos os cemitérios da capital.

Regulamentaram os columbários, uma nova tipologia de compartimento municipal , destinados à colocação de cinzas e, quanto a estas, definia-se claramente como acomodar, onde colocar, taxas a aplicar

Quanto à cremação em si, para além de especificar a documentação necessária, definia-se quem poderia estar presente durante o acto e as especificidades do caixão e preparação do corpo; nas etapas do processo, remetia-se para as regras estipuladas a 30 de Junho de 1876, no Congresso Internacional de Cremação de Dresden, que são transcritas na proposta:

« 1.º A cremação deve ser completa e sem deixar residuos carbonizados.

2.º A operação deve ser directa e só pode ter lugar em aparelhos destinados exclusivamente à cremação de cadáveres humanos

3 ° O gás e o vapor não devem produzir qualquer cheiro que possa espalhar-se no ar

4 º As cinzas devem ser puras e esbranquiçadas e poderem rápida e facilmente juntarem-se.

5.º A incineração dum cadáver deve ser feita no mínimo tempo possível.

i 6.º O aparelho deve estar construído de forma que possa fazer ràpidamente muitas cremações sucessivas, a bem da salubridade pública e sob o ponto de vista do respeito que deve haver pelos mortos i 7 º Que o cadáver possa ser queimado dentro dum caixão feito de materiais de fácil combustão.

8.° Que forno crematório seja acessível por todos os lados, durante a operação da cremação aos parentes e amigos do defunto, para que possam assistir à marcha da operação.

9 º Que todas as operações (introdução do caixão no forno, recolhimento das cinzas) se façam o mais ràpidamente possível »46

Adiado o tema para o dia seguinte, Guisado propôs também que fosse comunicado ao Governador Civil de Lisboa que se pretendia que o forno crematório do Cemitério do Alto de São João pudesse começar a operar em Agosto, formalizando o pedido de autorização exigido pelo Código do Registo Civil de 1911.

Por fim, informou que iria pedir a isenção do pagamento de taxas alfandegárias ao Ministro das Finanças Infelizmente, o pedido de isenção não foi aceite e quando, no início de Junho, o forno chegou ao Porto de Lisboa, a cobrança das taxas tornou-se um novo motivo de atraso: é que não se sabia que taxas aplicar, já que era a primeira vez que chegava a Portugal tal mecanismo. Aparentemente, os funcionários da alfândega «em ar de troça» chegaram a propor aplicar a mesma taxa que se aplicava a um «forno de luxo para coser pão» , mas com a substituição do Ministro das Finanças, Guisado comunicou que haveria acordo para que o forno crematório fosse isento ou pagasse um valor mínimo de taxa alfandegária.

Finalmente, o forno foi desalfandegado e instalado no edifício do crematório; o Diário de Lisboa informou em Novembro que «o forno crematório do cemitério do Alto de São João está a «aquecer ” » , e que, a partir de dia 20 estaria «pronto a funcionar» , descrevendo detalhadamente o processo crematório, mas usando como exemplo um forno alimentado a gás em vez de um forno alimentado a carvão de coque, como era o instalado em Lisboa. 49

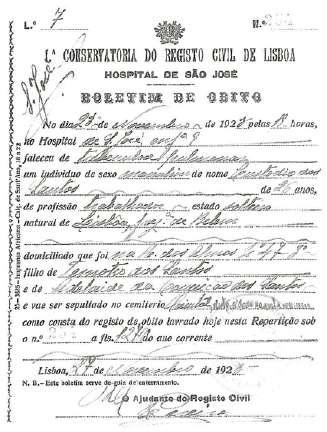

Efectivamente, a 18 de Novembro, Alfredo Guisado pediu à Comissão Executiva uma autorização especial para testar o forno crematório, começando por realçar que o engenheiro especialista, vindo da Alemanha, tinha de regressar ao seu país e não o podia fazer sem testar o forno. A Comissão, considerando que o forno já estava licenciado pelo Governo Civil, autorizou que se realize o teste, usando para isso «um dos cadáveres destinados à vala comum, que se encontrassem nas condições da lei»51

Vai ser O Século a dar notícia do primeiro ensaio, informando os leitores que o crematório tinha sido «inaugurado, á porta fechada» ; ironizando e recorrendo a uma linguagem de choque, explicava que tinha sido difícil à Câmara de Lisboa «experimentar a maravilha com que pretende reduzir-nos a torresmos» por falta de um cadáver Apesar de referir o nome próprio errado, informa que, finalmente, o corpo não reclamado de um jovem de 26 anos, falecido no Hospital de São José por tuberculose pulmonar e entregue à Faculdade de Medicina para as aulas de anatomia, foi libertado para ser sepultado na vala comum do Cemitério do Alto de São João e, assim, permitiu testar do forno crematório.

53

A mãe, que escolhera não reclamar o corpo por questões familiares, viria a insurgirse nos dias seguintes, depois da publicação da notícia, o que obrigou Alfredo Guisado a dar explicações nos jornais

Ainda assim, no dia 28 de Novembro foi cremado Custódio dos Santos, um jovem abandonado na morgue do hospital, cujo cadáver serviu a ciência na Faculdade de Medicina e, depois, foi ainda o primeiro cremado em Portugal.

As suas cinzas foram «recolhidas numa pequena urna e esta guardada piedosamente na administração do cemitério Imediatamente, em frente do forno, começou a ser aberta uma cova onde, segundo ouvimos, será definitivamente sepultada a urna A Câmara Municipal mandará abrir no local por estes dias, uma lápide com o nome do primeiro incinerado» . 54

Apesar da polémica, em Novembro de 1925, estava finalmente em pleno funcionamento o crematório do Cemitério do Alto de São João, o primeiro de Portugal.

Parte III – uma primeira realidade

«A incineração de hoje realizou-se nas melhores condições, tendo o forno atingido a temperatura de 1 300 graus A operação durou pouco mais de uma hora. O cadaver, encerrado em caixão de madeira, entrou dentro do forno numa vagoneta, começando pouco depois a incineração.

A pouco e pouco, as tabuas do caixão fôram ardendo, saíndo pela chaminé um ligeiro fumo que não espalhou na atmosfera o menor cheiro nauseabundo Dentro do forno, ha a maior limpeza, não se tendo sentido durante a incineração nenhuma especie de cheiro incomodo. As chamas que subiam da fornalha, onde arde carvão de pedra, fôram devorando lentamente o cadaver, que dentro em pouco ficou apenas reduzido a ossos calcinados Por um orificio aberto numa das paredes do forno, fômos seguindo as diversas fases da incineração, que hoje foi mais demorada por o forno não estar ainda convenientemente aquecido e em virtude de a madeira do caixão ter uma grande expessura.

O interior da enorme fornalha onde o cadaver ardia sobre uma pira, era todo ele uma grande chama rubra, que de quando em quando levantava faulhas de oiro sobre o corpo do incinerado

O espectaculo é quasi belo Tem a beleza colorida e selvagem de uma forja lendaria de Nibelungos, onde o fogo modelou o oiro do Reno.»55

Foi assim, detalhada e poeticamente, que o Diário de Lisboa descreveu a cremação de Anibal Augusto da Silva a 30 de Dezembro de 1925. O Século tinha apresentando alguns detalhes práticos, sublinhando também a deficiência da temperatura e acrescentando a presença do engenheiro António Lameira Bueri (1890-?), chefe dos serviços de transportes municipais de Lisboa, que se tornara especialista no funcionamento do forno

A cremação era ainda algo novo e socialmente desconfortável: no dia anterior às cerimónias fúnebres, na secção de necrologia, O Século dava nota do falecimento do capitão reformado no Hospital Militar da Estrela, após uma operação, e esclarecia que «por expressa determinação do finado, o cadaver será incinerado, não fazendo a família, pelo mesmo motivo, qualquer participação do triste desenlace» . 56 Falava-se já na fundação de uma «associação cremacionista» em Portugal e, algumas semanas depois, foi cremado José das Dores Gonçalves, um oficial aduaneiro, mas a chegada da Ditadura Militar em Maio de 1926 encerrou o crematório nos oito anos seguintes; o forno só seria reactivado em Novembro de 1933, já sob a alçada do Estado Novo 57

Em 1926 e 1927, Ladislau Estevão da Silva Batalha (1856-1939) escreveu no «suplemento literário e ilustrado» d ` A Batalha sobre o tema, usando títulos como as «vantagens económicas da cremação» ou «o fanatismo supersticioso e a cremação» , alertando que considerava não ser o raciocínio «a criar dificuldades à cremação em Portugal, mas o fanatismo obcecante nuns e o espírito de intolerância noutros» ; mas o forno continuo sem funcionar. E sem que pareça ter-se sentido essa necessidade, já que até Magalhães Lima, «paladino do cremacionismo em Portugal» , deixou em testamento instruções para a sua inumação, não escolhendo ser cremado 58 58 60 61

Foi a morte do marinheiro japonês Shingeru Ishü, em Novembro de 1933, que levou à reactivação do forno crematório pelo engenheiro Lameira Bueri, com o apoio de Mário Carnot, chefe do escritório técnico dos serviços industriais do município; presentes durante a cremação estiveram representantes da legação do Japão em Portugal e o exvereador Alfredo Guisado

De facto, a demora dos processos de cremação – aparentemente decorrente de deficiências relativas à temperatura do forno – e o tipo de combustível vão ser referenciados nos relatórios internos décadas depois, quando se planeou a segunda reactivação do forno.

Nos anos seguintes, ocorreram dezoito cremações, antes do forno voltar a encerrar Quase todas elas de estrangeiros, com parcas menções nos jornais, ainda que os seus nomes estejam cuidadosamente registados no livro de «Registo dos Incinerados» do Cemitério do Alto de São João.

iDas quatro cremações que ocorreram em 1934, destaque para a cremação de Guilhermina von Allen que, tendo falecido a 18 de Agosto de 1924 – quando ainda não existia em Portugal a possibilidade de cremação – ficou o seu cadáver depositado num jazigo particular aguardando oportunidade Em Setembro de 1934, foi finalmente possível «cumprir a sua ultima vontade»62

Em 1935, o número de cremações duplicou e começaram a normalizar-se as notícias. Em vez de encontrarmos duas colunas com dados relativos às temperaturas, presenças e tempos de cremação, já se dizia simplesmente que «foi ontem incinerado o cadáver». Começava a cremação a ser observada com maior naturalidade?

Em 1936, ano em que ocorreram seis cremações, O Século anuncia a cremação de Augusto César Dias, engenheiro auxiliar aposentado da Câmara Municipal de Lisboa e um dos últimos a ser cremado no forno crematório de carvão de coque, com um breve «o cadaver será incinerado, conforme as determinações do extinto» . Depois… parou. 63

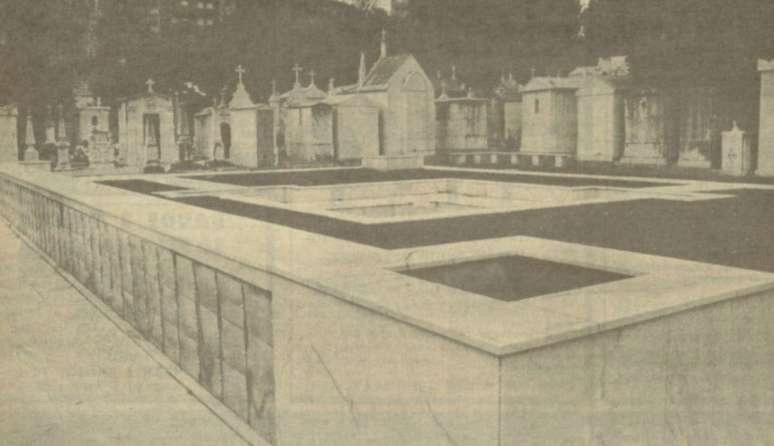

A última cremação ocorreu a 3 de Dezembro de 1936 e foi de Louis Testino, cidadão estrangeiro, cujas cinzas seguiram um mês depois para Nova Iorque. Em 1937, nas reuniões de câmara, discute-se o ajardinamento da área em volta do crematório, mas não há referências ao seu não funcionamento

Não foram encontrados relatórios, informações, memorandos internos ou anúncios da época que possam apontar para uma eventual avaria ou decisão administrativa de encerrar o crematório. Mais tarde, os motivos vão ser incluídos em documentação interna oficial, mas – até ao momento – não foram encontrados documentos contemporâneos do encerramento com qualquer justificação

Durante o período de quarenta e oito anos em que o crematório esteve sem funcionar, este foi sendo mencionado em situações especificas, sem nunca se apontar o motivo da sua indisponibilidade.

Um desses casos ocorreu em 1943. Lisboa estava ainda aturdida pela queda de um avião inglês da carreira Lisboa-Londres – que se despenhou no Tejo ao efectuar um voo de teste após reparação no aeroporto de Cabo Ruivo, causando a morte a onze pessoas – quando o hidroavião Yankee Clipper, proveniente dos Estados Unidos, tocou com uma asa na superfície do rio durante a preparação para amaragem, sofrendo o mesmo destino. O robusto hidroavião de quatro motores partiu-se e afundou-se, espalhando passageiros, tripulação e muitos objectos na água, causando a morte a vinte e quatro pessoas e deixando feridas outras treze

O elevado número de mortos levou «as entidades americanas manifestar[em] o desejo dos corpos das vitimas serem incinerados, e enviadas as cinzas para a America» mas, tal como reportou O Século, uma vez que «o fôrno crematório do Alto de S. João não funciona» os cadáveres, depois de autopsiados, identificados e embalsamados no Instituto de Medicina Legal, acabaram por seguir por via marítima para Boston 64 65 Mais uma vez, a notícia não dá qualquer indicação para o motivo que leva Lisboa, uma importante capital europeia, a não ter nenhum forno crematório operacional na década de 1940.

A situação agravou-se quando, em 1946, morreu repentinamente em Lisboa Natwarsinhji Fatehsinhji, Marajá do principado indiano de Chhota Udaipur, e foi exigida a cremação imediata do cadáver do chefe de estado, de acordo com o rito hindu. Para dar resposta a este pedido, foi necessário realizar a cremação numa pira erigida no interior do Cemitério do Alto de São João, após o encerramento dos portões66 Efectivamente, vale a pena considerar que, se a decisão de encerrar o forno crematório fosse puramente administrativa, certamente que a gravidade da situação e as implicações diplomáticas associadas a este caso teriam levado a ser aberta uma excepção.

Ao mesmo tempo, apesar de não ser possível realizar cremações de facto por não existir nenhum crematório operacional no país, de jure a cremação parece ter sido simplificada em 1958, com alteração da legislação de suporte O Código Civil de 1958 deixava cair a exigência de parecer do Conselho Superior de Higiene quando era estabelecido um novo forno crematório, permitia a cremação sem espera em situações de morte súbita e tornava as cinzas “livres”, ou seja, acabava com a obrigatoriedade de estas ficarem depositadas nos cemitérios ou de só poderem ser deslocadas com autorização da Conservatória do Registo Civil No entanto, obrigava «declaração escrita deixada pelo falecido, na qual manifeste expressamente a vontade de vir a ser incinerado» , o que – em boa verdade – dificultava o processo.

67

Não podemos esquecer que a Igreja Católica considerava que «os corpos dos fiéis defuntos devem ser sepultados, sendo reprovada a sua cremação» e, caso fosse essa a vontade do falecido, esta devia ser ignorada, dizendo-se explicitamente que «se alguém, por qualquer forma, dispuzer [sic] que o seu corpo seja cremado, não é lícito cumprir-lhe a vontade» Apenas no Concílio Vaticano II, em Maio de 1963, a Igreja Católica levanta a proibição da cremação: 68 69

«com a Instrução Piam et constantem, de 5 de Julho de 1963, o então chamado Santo Ofício, estabeleceu que “seja fielmente conservado o costume de enterrar os cadáveres dos fiéis”, acrescentando, ainda, que a cremação não é “ em si mesma contrária à religião cristã”. Mais ainda, afirmava que não devem ser negados os sacramentos e as exéquias àqueles que pediram para ser cremados na condição de que tal escolha não seja querida “ como a negação dos dogmas cristãos, ou num espírito sectário, ou ainda, por ódio contra a religião católica e à Igreja” » 70

Esta alteração não teve qualquer impacto em Portugal Em 1968, na sua monografia Cemitério, Jazigos e Sepultura, Victor Manuel Lopes Dias escreve que o forno crematório existente no Cemitério do Alto de São João «não está presentemente em condições de funcionar» , mas – mais uma vez – não é apresentado o motivo. 71

No entanto, também em 1968, em Moçambique – à época ainda sob administração portuguesa – faz-se publicar um novo regulamento para os cemitérios da cidade de Lourenço Marques (actual Maputo). Nesse regulamento, que estabelece o Cemitério de São José de Lhanguene como o principal cemitério da cidade - encerrando os cemitérios mais antigos por se encontrarem esgotados - existe um capítulo dedicado à cremação de cadáveres, onde se esclarece as condições em que esta poderia ocorrer e se informa que a comunidade hindu «construiu a suas inteiras expensas um forno crematório no cemitério, adaptado aos ritos dessa religião» . 72

Também decorrente do regulamento, o forno crematório passou a ser administrado pela Câmara Municipal de Lourenço Marques, demonstrando que não existia uma determinação institucional contra este tipo de processo

Aliás, em 1970 há um pedido para realizar uma cremação e essa cremação é autorizada; no tanto, esclarece-se que «o forno crematório erigido no Cemitério do Alto de S. João não está em condições de funcionar» sendo por isso realizada uma segunda cremação em pira neste cemitério 73 74

Efectivamente, a partir da necessidade de realização desta segunda cremação em pira, inicia-se um movimento interno na Câmara Municipal de Lisboa com vista à recuperação do forno crematório que apenas irá concluir-se quinze anos depois, em 1985.

Parte IV – a regresso da cremação

«Desde há algum tempo vem esta D[irecção de] S[erviços] desenvolvendo insistentes esforços no sentido de obter proposta para o estudo da unidade de incineração de restos mortais instalado, em edifício próprio, no Cemitério do Alto de S João, com vista a modifica-la em termos de a transformar em elemento válido, pois, concluída a sua construção em 1925, e tendo, na mesma sido realizado, até 1936 – altura em que se suspendeu o seu funcionamento –, pouco mais de uma vintena de incinerações, crê-se que ela sempre se mostrou carecida de ser dotada de fonte de calor mais eficiente, atendendo a que decorreram sempre, aquelas incinerações com demasiada lentidão, e segundo se supõe, mais pela natureza daquela fonte – queima de coque – que, pròpriamente por qualquer deficiência de concepção do forno em questão.» 75

Era nestes termos que, em Julho de 1974, em ofício interno da Direcção de Serviços de Salubridade e Transportes, se fazia um ponto de situação dos trabalhos relativos à reactivação do crematório

Em Outubro de 1973 tinha-se tentado obter uma proposta de adaptação do forno a um novo combustível, mas sem sucesso. No ano seguinte, na sequência da instalação de um incinerador para cremação de cadáveres de animais e desperdícios associados no Canil Municipal, surgiu uma nova oportunidade Estes trabalhos, ocorridos dentro da mesma direcção de serviços, levaram a uma maior compreensão da forma de funcionamento dos fornos e a uma nova tentativa de reactivar o forno com o menor custo possível e reaproveitamento da estrutura existente.

76

77

Fundamentava-se assim a adjudicação de um estudo que permitisse perceber quais as acções concretas para adaptar o forno a uma nova fonte de calor – gasóleo ou a gás, em vez de carvão de coque Estimava-se que a aquisição e instalação de um novo forno crematório rondaria um valor entre «dois mil a três mil contos» , mas considerava-se que, «em virtude do reduzido interesse da incineração de restos mortais no nosso País» , devia ser estudado um modo de adaptação.

78

O estudo – concreto e detalhado – apresentava várias hipóteses de instalação dos cremadores, alterações e melhorias a realizar, preocupações com a segurança dos operadores do forno e dos gases libertados para a atmosfera Seria um dos embriões para o concurso público que chegaria nos anos seguintes.

Em 1979 foi adjudicado à REPA – Sociedade Portuguesa de Papéis e Representações, enquanto representante nacional da sucursal francesa da empresa TABO, a instalação do novo forno crematório Todo um conjunto de dificuldades e impedimentos – próprios de um processo novo, sem precedentes em Portugal, para o qual era preciso trazer técnicos especializados do estrangeiro e importar quase todas as peças – foi mais demorado do que inicialmente previsto . Em paralelo, decorriam as obras para a criação do cendrário e a ampliação do crematório.

79

A ampliação acabou por se concretizar na construção de uma estrutura metálica coberta com vidros, desenhada pelo arquitecto Carlos Guedes de Amorim (1945-), colocada em frente do edifício original. Citado em documentação interna, o arquitecto explicou que «a intervenção possível limitou-se à criação de um espaço –propositadamente neutro na medida em que os rituais variam e o espaço é sempre o mesmo – espaço esse destinado aos acompanhantes das cerimónias e concebido de tal forma que não ofendesse o edifício» Uma vez que, à época, era objectivo da CML desactivar o forno do Cemitério do Alto de São João com a construção de novos fornos crematórios no projectado Cemitério de Carnide. Acrescenta que a solução construtiva permitiria «desmontar a estrutura de ferro e os panos de vidro, restituindo assim ao velho edifício, o espaço fronteiro entretanto “emprestara”, mantendo-se as zonas ajardinadas e a pequena praça que lhe dá acesso»

81

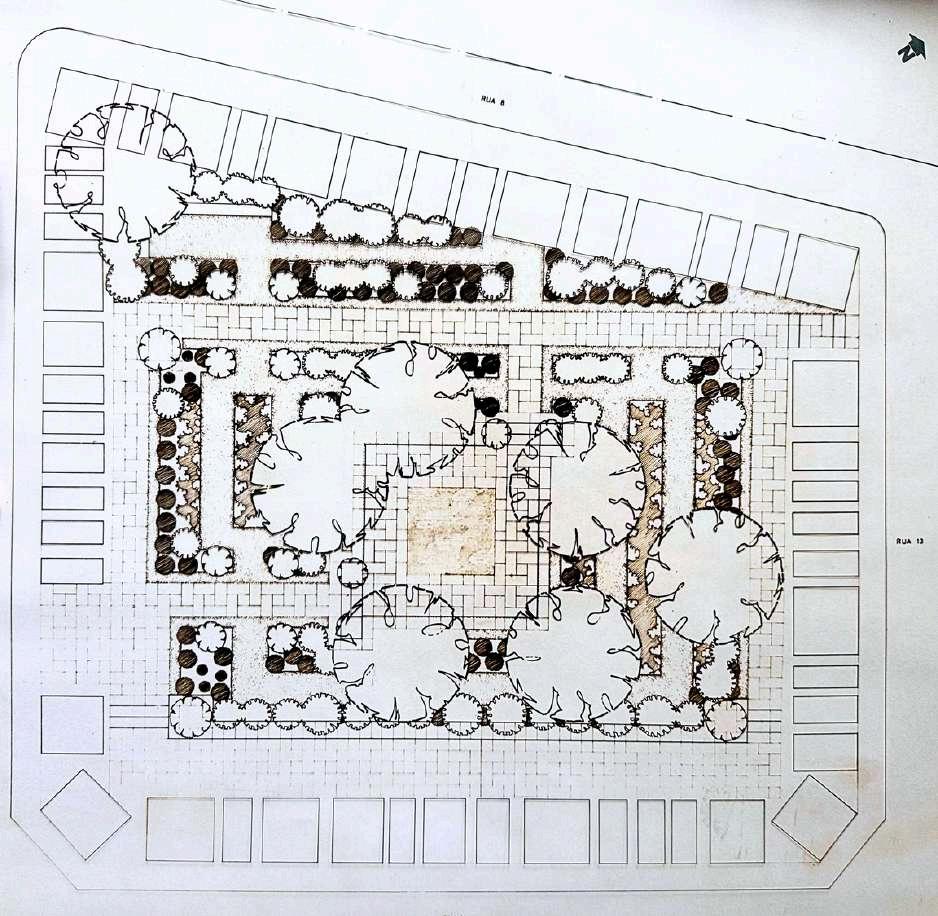

O cendrário, designado por Jardim da Saudade, foi concebido pelo arquitecto paisagista Júlio Moreira (1929-2024) e «construído sensivelmente a meio do cemitério, numa zona de fácil acesso, e tem forma quadrangular. Apresenta, no centro, um aquário ou pequeno lago, com repuxos, cercado por terra para receber as cinzas de quem pretenda misturar-se com o húmus» Em volta, no muro baixo que circunda a zona ajardinada, foram incluídos os novos columbários que, apesar de estabelecidos em 1925 por Alfredo Guisado, só então estavam a ser implantados

82

O arquitecto paisagista Júlio Moreira teve um papel de destaque nos cemitérios de Lisboa, em especial no novo Cemitério de Carnide que, concebido em parceria com Guedes de Amorim, introduzia uma nova tipologia de cemitério em Lisboa «concebido como um amplo parque, agradável de visitar, mesmo por pessoas que não tenham lá os restos mortais de entes queridos» . 83

Aliás, foi em Maio de 1985, numa conferência de imprensa liderada pelo vereador Pedro Feist, que se anunciou um conjunto significativo de alterações e melhorias aos cemitérios lisboetas, onde se incluía a construção do novo Cemitério de Carnide – que seria inaugurado em 1996 – e o restabelecimento do forno crematório do Cemitério do Alto de São João, que acabou por acontecer, discretamente, em Setembro de 1985.

Estava de volta a cremação a Portugal

A procura pela cremação teve um arranque lento, próprio da novidade que era, mas ainda assim, entre Setembro e Dezembro de 1985 realizaram-se dezoito cremações, quase tantas quantas as cremações ocorridas nos onze anos de funcionamento inicial A CML, para divulgar e promover a prática, levou a cabo diversas iniciativas entre as quais se incluiu a publicação de um folheto informativo sobre a cremação, com o testemunho de D. Albino Cleto (1935-2012), explicando a posição da Igreja Católica face à prática da cremação . 84 85

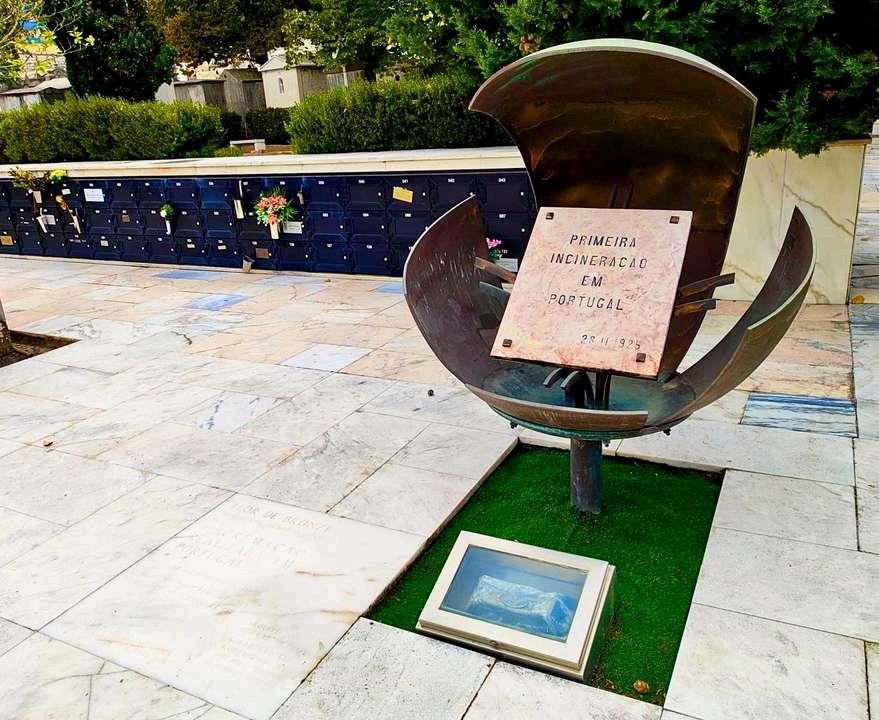

Em Novembro de 1992 foi implantada, junto do Jardim da Saudade, a escultura Flor de Bronze, concebida pelo arquitecto Mário Martins, celebra a primeira cremação ocorrida em Portugal, integrando a pedra que se encontrava na frente do crematório e a pequena urna de chumbo encerrando as cinzas de Custódio dos Santos

Também a cremação de figuras nacionais de destaque, como a escritora e poetisa Natália Correia (1923-1993), ajudava a promover e disseminar a cremação em Portugal.

Um pouco por todo o país, começaram a surgir novos fornos crematórios e, mesmo em Lisboa, em 2002, foi instalado um forno crematório no Cemitério dos Olivais Foi em 2008, no ano em que o número de cremações nos cemitérios de Lisboa, ultrapassou pela primeira vez o número de inumações, que se avançou com a segunda grande alteração no forno do Cemitério do Alto de São João: passou a ser utilizado gás natural como combustível, abandonado o gasóleo da década de 1980 86

Considerando a procura, em 2009 foi instalado um segundo forno no crematório do Cemitério dos Olivais, duplicando assim a capacidade de resposta deste espaço. Em 2025 foi inaugurado o quarto forno crematório dos cemitérios de Lisboa, no Cemitério de Carnide, integrado no Edifício Saudade, um espaço multiconfessional que passou a dar uma resposta ampla e integrada à diversidade cultural e religiosa da cidade de Lisboal87

Se regressarmos ao início, estamos hoje na realidade descrita por Holstein em 1857 – ou seja, na realidade imaginada por Bonneau – certamente não pelas razões por eles explanadas, mas com os mesmos resultados

Loc cit Idem, p 42 24

25 Loc cit

Commercio de Portugal, Nº 243, 16 de Abril de 1880

26 i O Economista, Nº 3246, 9 de Julho de 1892; O Economista, Nº 3347, 6 de Novembro de 1892; O Economista, N Economista, Nº 3359, 20 de Novembro de 1892; O Economista, Nº 3361, 24 de Novembro de 1892

27 O Economista, Nº 3376, 11 de Dezembro de 1892

28 Actas das sessões da Câmara Municipal de Lisboa no anno de 1909 p 114

29 Idem p 127

31

30 CATROGA, op cit , p 288

Diário do Governo, Nº 41, 20 de Fevereiro de 1911

32 Actas das sessões da Câmara Municipal de Lisboa no anno de 1911, p 118

34

33 Infelizmente até ao momento os projectos originais do forno crematório não foram localizados O desenho mais arquivos é de 1977, quando se iniciaram os trabalhos de recuperação e foi feito um levantamento detalhado

36

35 Idem, p 854

Actas das sessões da Câmara Municipal de Lisboa no anno de 1912, p 854

37 Idem p 809

Actas das sessões da Câmara Municipal de Lisboa no anno de 1916 pp 612-613

38

Actas das sessões da Câmara Municipal de Lisboa: Comissão Executiva e Comissão Administrativa de 1918, p 753

39 Não foi encontrado até agora um documento que identifique, com clareza, de quem são as ossadas das urnas q crematório no dia 28 de Setembro de 1924; sabemos, no entanto, que estão na imagem mais de quarenta e sete urnas 1910 são entre cinquenta a sessenta Sabemos também que na reunião de câmara de 29 de Outubro de 1924 Alf «sepultar condignamente» as vítimas do 5 de Outubro que, segundo ele «se encontram ainda no 1º Cemitério sem Sabemos também que a 3 de Agosto de 1925 foi inaugurado o jazigo-monumento às vítimas do 5 de Outubro no Cemi foram colocados os seus restos mortais A partir destas informações, podemos especular, com elevado grau de certe iguais juntos e empilhados no interior do edifício do crematório só podem corresponder aos das vítimas do 5 de Ou Executiva da Câmara Municipal de Lisboa: Livro de Actas da Comissão Executiva de 1924 p 587

Sessões da Comissão Executiva da Câmara Municipal de Lisboa: Livro de Actas da Comissão Executiva de 1925, pp 83-8 41 i A partir de 1939 a Topf & Söhne começou a fornecer fornos crematórios à Schutzstaffel, mais conhecida por concentração nazis A Topf & Söhne desenvolveu um novo conceito de fornos crematórios de câmaras múltiplas, gerado acelerando o processo de cremação de cadáveres enquanto reduzem os custos e desperdícios térmicos De (1905-1945), neto do fundador da fábrica e responsável pelos contractos com a SS, acabou por se suicidar Actualment foi recuperado e musealizado, criando o Erinnerungsort Topf & Söhne Para mais informações consultar https://wwwto

Ofício N º 966/2ª-ST, 29 de Julho de 1974, Arquivo Interno DGC 75 Estes cadáveres eram enterrados em aterros próprios ou incinerados com recurso ao forno da Escola de Veterinária levaram à instalação de forno próprio pela CML 76 Ofício N º 966/2ª-ST, 29 de Julho de 1974, Arquivo Interno DGC 77 Loc cit 78 Por exemplo, as dificuldades em assegurar a presença do especialista neerlandês em Portugal para a instalação do estando em Lisboa – finalmente – a instalar as componentes uma infiltração de água da chuva na claraboia do forno o país de origem causando novos atrasos 79 Informação N º 94/00033/DO, 28 de Fevereiro de 1994, Arquivo Interno DGC 80 Loc cit

Diário Popular, 9 de Maio de 1985 82 Loc cit 83

Sobre o crescimento da cremação e o seu impacto na gestão cemiterial da capital, consultar o artigo “A Importânci Operacional dos Cemitérios de Lisboa” por Sara Gonçalves, neste Boletim Cultural 84 A transcrição desta nota pode ser encontrada neste Boletim Cultural 85 Todos os fornos crematórios do país e a sua data de implantação podem ser encontrados no infográfico deste Bole

86 Mais sobre este tema no Boletim Cultural Especial N º 5 – Edifício Saudade Abril 2025 87

A 11 Outubro de 1946 chegava a Lisboa Natwarsinhji Fatehsinhji, Marajá do principado indiano de Chhota Udaipur , acompanhado da sua esposa, do médico e dos secretários pessoais. Numa breve paragem a caminho de Espanha, a sua estadia na capital portuguesa teria passado quase despercebida do grande público, não fosse a sua morte repentina num quarto de hotel e a necessidade de, por motivos religiosos, assegurar a cremação do corpo o mais rapidamente possível, levando a que fosse realizada a primeira cremação em pira conhecida em Portugal 1

A chegada do Marajá a Lisboa quase não foi notada. Tirando um pequeno destaque para o «lindíssimo modelo «Dodge» 1946», disponibilizado pela Sociedade de Transportes em Automóveis de Luxo, no qual o Marajá e a esposa passeavam pela cidade - referido num rodapé do Diário de Lisboa, mais como anúncio publicitário do que como verdadeira notícia, quase nada é referido nos jornais da capital.

Apesar da pouca visibilidade – ou talvez por causa dela – a escala em Lisboa estava a ser do agrado do Marajá, que aproveitava para conhecer a cidade com a esposa, passeando e divertindo-se, instalados no afamado Hotel Avis, onde residia Calouste de Gulbenkian No sábado à noite tinham estado numa festa no Casino do Estoril, onde dançaram alegremente e, no domingo, num restaurante português típico, com fado e boa comida, seguido de cafés e vinhos; entre conhaque e whisky, celebraram o aniversário de um dos filhos do marajá até perto das cinco da madrugada. Era também a despedida de Lisboa: na manhã seguinte, estava prevista a viagem para Madrid Quando tudo estava pronto para a partida, um dos secretários particulares bateu à porta do quarto, mas o Marajá não respondeu. Insistiu e continuou sem resposta: algo se passava Com a ajuda da gerência do hotel, conseguiram aceder ao quarto, encontrando o Marajá vestido, caído sobre a cama O médico particular acorreu e confirmou o receio de todos: o Marajá estava morto. Imediatamente foram chamados outros médicos, que confirmaram o que já se sabia. Chegaram depois a Polícia Judiciária, elementos do Consulado Inglês e o Delegado de Saúde. Declarado o óbito pelo Dr. Francisco Félix Machado, acabou por ser dispensada a autópsia, obtendo-se também permissão do ministro da Justiça para ser realizado o ritual hindu e proceder à cremação do corpo

A notícia chocante da morte do Marajá correu a capital e os jornalistas acorreram às redacções para fazer as suas manchetes. Nos dias seguintes, nas capas dos jornais, informava-se que o Marajá seria cremado – com O Século a indicar inicialmente que seria usado o forno crematório do Cemitério do Alto de São João – numa pira de sândalo de valor incalculável.

O corpo foi retirado para o Cemitério Britânico, onde ficou a ser velado na capela, sendo depois transportado pela Agência Magno para o Cemitério do Alto de São João

Com todas as autorizações, foi feita uma pira, acesa à meia-noite do dia 16 de Outubro, sendo as cinzas recolhidas num cofre de prata, selado pela Polícia Administrativa de Lisboa e entregues ao Consulado Inglês, que as entregou à viúva

No dia 19 de Outubro de 1946 o jornal The Strait Times referia a chegada da viúva a Londres e anunciava a sua iminente partida para a Índia, transportando as cinzas do marido para serem realizadas as cerimónias de despedida oficiais, encerrando assim este curioso capítulo na história da cremação em Portugal

A cremação em pira que se seguiu ocorreu em 1970 e foi esta cremação que, por se tratar de um cidadão comum e não de um chefe de Estado estrangeiro, estabeleceu o procedimento que seria seguido até 1985 e, por isso, vale a pena analisá-lo em detalhe . 2

A 17 de Julho de 1970 morria, no Hospital de São José, Hematrai Deuchande, um jovem de 24 anos, solteiro, natural de Diu, a estudar em Lisboa e a morar na residência universitária de Campo de Ourique. Alguns dias depois, o seu irmão, que frequentava a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, pediu autorização para que –seguindo os ritos da religião hindu professada pela família – o falecido pudesse ser cremado

A esse pedido, de acordo com o artigo 260º do Código do Registo Civil em vigor em 1970, anexou um atestado de autópsia, passado pelo Instituto de Medicina Legal de Lisboa e confirmado pelo Delegado de Saúde e uma declaração da Polícia Judiciária, informando não se opor à referida cremação. De acordo com a lei, faltava, no entanto, um dos documentos exigido no Código Civil de 1958: uma declaração escrita do falecido expressando a sua vontade de ser cremado Pretendia-se que esta ausência fosse ultrapassada pelo facto de Hematrai ser hindu, mas, ainda assim, foi necessário um despacho do Ministro da Justiça autorizando a dispensa dessa declaração, o que só ocorreu a 12 de Agosto A autorização do Governo Civil chegou a 16 de Agosto Enquanto isso, o processo seguia o seu curso: recebido o pedido na Câmara Municipal de Lisboa e, considerando que o forno crematório erigido no Cemitério do Alto de São João não estava «em condições de funcionar», propôs-se que fosse realizada uma «incineração em pira a constituir em local do mesmo cemitério» havendo o cuidado de pedir autorização para que esta pudesse ser feita «segundo as indicações dos parentes e amigos do falecido», «dada a natural falta de experiência serviços camarários»

Paralelamente, com um sentido prático e minucioso, o chefe da repartição responsável pelos cemitérios definiu um conjunto de pontos essenciais para o processo, onde se incluía a necessidade de assegurar a presença dos bombeiros sapadores e da polícia municipal, considerar a possibilidade da presença de jornalistas e fotógrafos, definir uma taxa a cobrar e, naturalmente, «considerada a naturalidade do cadáver», ponderar a «necessidade de ser dado conhecimento à Polícia de Defesa do Estado».

Obtidos todos os pareceres, autorizações e dispensas necessárias, foi escolhido um espaço no interior do Cemitério do Alto de São João, afastado da via pública e recatado, pertencente a uma zona de ampliação do cemitério que ainda não estava em uso, designado por Quinta do Alemão – onde, a partir de 1976, ocorreria a maioria destas cremações – e agendada para as 20:00 horas de 17 de Agosto de 1970, exactamente um mês após o falecimento de Hematrai Deuchande. Sabemos quais os procedimentos realizados pelo irmão do morto e todos os detalhes técnicos do processo graças a um rigoroso relatório de três páginas elaborado por Fernando Silva, o administrador do cemitério à data Destacamos apenas alguns elementos da parte técnica que, certamente, serviram de base para a preparação das piras seguintes: a sua forma terá sido rectangular, usando mais de 3 toneladas de madeira em «cavacas de 2,00 m e 1,50 m de eucalipto sobre pinho vulgar», sendo que, depois de colocado o caixão, foi «lançada manteiga [de vaca], 30 kg e tudo regado com 30 litros de gazolina vulgar» e, finalmente, «lançada uma mecha para incendiar a pira»

As chamas queimaram durante muito tempo, com a presença de uma equipa de sapadores bombeiros e de um auto-tanque durante vinte e quatro horas, e com a Polícia Municipal a acompanhar o processo até à meia noite do primeiro dia. A temperatura elevada levou a que fosse impossível a recolha de cinzas ocorrer no dia 18, tendo sido realizada na manhã do dia seguinte, pelo irmão. Em viatura própria, desceu até ao Tejo, entrou num barco e, quando se encontrava no meio do rio, lançou as cinzas à água. As restantes cinzas foram recolhidas pelos coveiros e enterradas numa das secções em uso, sem qualquer identificação

No final, foram cobrados 396$00: 30$00 para o depósito do cadáver, 60$00 para a inumação das cinzas e 306$00 relativos às trinta e seis horas de trabalho dos coveiros do cemitério

Dois anos depois, em 1972, era cremada uma criança japonesa de 3 meses, que faleceu em contexto hospitalar O processo foi mais célere – o bebé morreu a 31 de Julho e foi cremado a 11 de Agosto – e foi seguido o rito Budista, não havendo disponível muita informação sobre este ponto. Sabemos que as cinzas foram recolhidas e colocadas no Ossário Municipal n º 12197 no Cemitério do Alto de São João, mas que em Março de 1975 foram levadas para o Japão

Percebemos que as cremações não eram comuns e, quando aconteciam, eram pedidas por estrangeiros, seguidores de religiões que utilizavam a cremação nos seus ritos funerários e que contavam com o apoio das embaixadas dos seus países Sabemos que, após a cremação em pira de 1970 recuperou-se a preocupação com a necessidade de actualização do forno crematório e a sua reabertura, mas os trabalhos teimavam em não começar3

Com a Revolução de 25 de Abril de 1974 e, posteriormente, a chegada a Portugal de um grande número de hindus, maioritariamente vindos de Moçambique – onde desde 1968 que estava regulamentada a cremação num crematório construído e gerido pela Comunidade Hindu de Lourenço Marques no Cemitério de São José de Lhanguene – a cremação turnou-se uma necessidade.

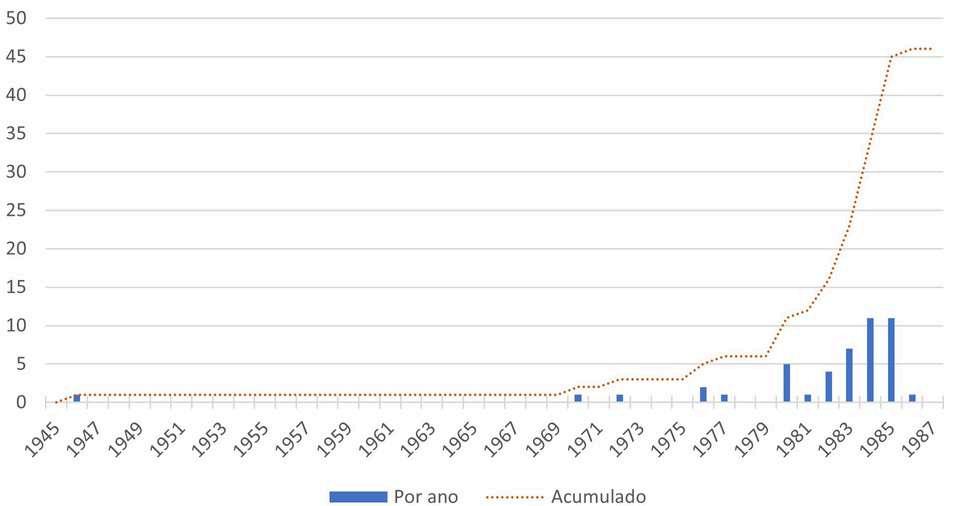

As cremações em pira reiniciaram em 1976, mas é em 1980 que os números passam a ser verdadeiramente significativos, acumulando 44 cremações até à reabertura do crematório no Cemitério do Alto de São João em Setembro de 1985. 4

Nestes casos, muitas das cinzas tiveram como destino ser «inumadas no local» onde se realizava a pira, havendo referências à secção 14, 18 ou 22 e, principalmente à zona designada por «ampliação», a Quinta do Alemão, onde foi cremado Hematrai Deuchande.

Deste período, o destaque foi para o caso de Manuel Antonio Collona, um jovem mexicano, licenciado em Letras, que estaria em viagem de lazer pela Europa. A sua morte, auto-infligida, acabou por chegar aos jornais e a cremação, uma das primeiras após a Revolução dos Cravos, foi fotografada e descrita em detalhe, assim como a sua vida e morte, num tom critico, próprio do contexto político da época, ao referirem que Manolo pertencia a uma família rica e influente.

i Em 1985, já com as obras do crematório a decorrer, as cremações em pira continuavam a surgir nos jornais, em fotografias marcantes que despertavam a atenção do público para uma realidade ainda pouco conhecida em Portugal.

Número de Cremações em Pira em Portugal (1945-1987)

Em Setembro de 1985 era finalmente reaberto o forno crematório do Cemitério do Alto de São João, passando as cremações a ocorrer com recurso a esse equipamento. Por motivos que ainda se desconhecem, a última cremação em pira teve lugar a 28 de Dezembro de 1986, já com o crematório em funcionamento, encerrando com um - ainda - mistério o capítulo das cremações em pira nos cemitérios nacionais

A I M P O R T Â N C I A D A C R E M A Ç Ã O P A R A A G E S T Ã O O P E R A C I O N A L D O S C E M I T É R I O S D E L I S B O A

Ao lermos os relatórios elaborados pelos responsáveis pela gestão dos cemitérios municipais de Lisboa, deparamo-nos frequentemente com frases como considerando que se torna urgente e indispensável o alargamento do 4.º cemitério, (há) falta de terreno para enterramentos naquele cemitério ou é necessário construir um novo cemitério

A sobrelotação dos cemitérios é uma realidade comum, não apenas em Lisboa ou em Portugal, mas em praticamente todas as cidades consolidadas do mundo O crescimento populacional e a limitação física de espaço fazem com que muitos cemitérios, enfrentem dificuldades estruturais para continuar a receber novos enterramentos Na prática, existem apenas três soluções possíveis para lidar com esta situação A primeira é ampliar indefinidamente os cemitérios ou construir novos, o que apenas é possível em países ou regiões com grandes extensões de terreno disponível e onde os cemitérios possam ser implantados fora dos centros urbanos, opção que é incompatível com cidades históricas densamente ocupadas A segunda é a reutilização de sepulturas, recorrendo ao enterramento temporário, prática que foi implementada em Lisboa desde a fundação dos cemitérios municipais e que permite fazer uma nova inumação no mesmo local, após exumação A terceira opção é o recurso à cremação

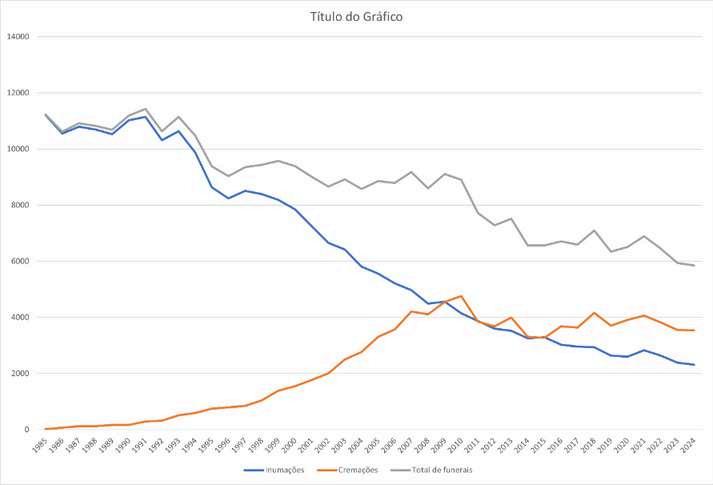

O Crematório do Alto de S João, inaugurado em 1925, manteve-se em funcionamento até 1936, registando nesse intervalo apenas 22 cremações A decisão de implementação de medidas incrementadoras da cremação em Lisboa, entre as quais a reabertura deste crematório em 1985, foram decisivas para inverter o cenário de falta de espaço nos cemitérios de Lisboa

Embora a procura tenha sido baixa nos primeiros anos, entre 1985 e 2001, o número de cremações em Lisboa registou um crescimento muito significativo Em 1985 realizaramse apenas 18 cremações, enquanto em 2001 o número chegava muito perto das 1800 Este crescimento expressivo demonstra uma transformação gradual, embora profunda, nas atitudes da população perante as práticas funerárias tradicionais, acompanhando uma tendência observada também noutras grandes cidades europeias

Em 2002 foi inaugurado um forno crematório no Cemitério dos Olivais, reforçando a capacidade instalada O continuado aumento da procura pela cremação levou, em 2009, à instalação de um segundo forno no mesmo local (1)

Em simultâneo com este crescimento, observou-se um inevitável decréscimo das inumações, tendo 2009 marcado o momento em que o número de cremações passou a exceder o das inumações.

A partir dessa data, começaram igualmente a ser instalados crematórios noutros municípios da área metropolitana de Lisboa, o que contribuiu para uma estabilização dos números observados nos crematórios do município de Lisboa, que se deve também às limitações operacionais inerentes à capacidade de cada crematório. Uma vez que cada processo dura, em média, cerca de duas horas, o número diário de cerimónias é naturalmente restrito

Número de Inumações e Cremações em Portugal (1985-2024)

O gráfico evidencia ainda o impacto do pico de mortalidade verificado em 2021, associado à pandemia de COVID-19, período em que se observa um aumento temporário do total de funerais Após essa fase excecional, os valores voltaram a estabilizar, refletindo um equilíbrio entre as práticas de inumação e cremação, com esta última consolidada como uma opção cada vez mais comum entre os lisboetas, representando já mais de 60% das escolhas.

Embora as taxas de cremação se mantenham mais elevadas nas principais áreas urbanas, nos últimos quarenta anos o país evoluiu de um único crematório para cerca de quarenta unidades em funcionamento, distribuídas por todo o território nacional A este número acrescem ainda diversos equipamentos atualmente em fase de planeamento ou construção, evidenciando a expansão e descentralização desta infraestrutura funerária.

O aumento gradual da adesão à cremação permitiu eliminar a pressão sobre o espaço nos cemitérios, tendo um impacto profundo na sua gestão diária Hoje, já não se verifica a situação crítica que antes obrigava a recorrer a todas as áreas disponíveis, mesmo às que apresentavam dificuldades de utilização. Atualmente deixaram de ser usadas para novas inumações algumas secções de difícil acesso para visitantes, com terrenos demasiado inclinados ou zonas onde é impossível o acesso de escavadoras Em algumas secções dos cemitérios de Lisboa, é hoje possível fazer a inumação em filas alternadas, permitindo não só um melhor acesso a familiares e amigos, mas também a mecanização de tarefas, facilidade de operação e de tarefas de manutenção

Outro contributo fundamental da cremação relaciona-se com a gestão dos restos mortais abandonados, que representam hoje uma percentagem significativa. O DecretoLei 411/98 determina no seu artº 16º , que a cremação por iniciativa do cemitério pode ser realizada em cadáveres já inumados ou ossadas que tenham sido considerados abandonados ou que estejam inumados em locais ou construções que tenham sido considerados abandonados Ao optar pela cremação destes restos mortais, fazendo-o sempre com respeito e garantindo um local apropriado para deposição das cinzas, evita-se a ocupação de espaço de forma indefinida e liberta-se capacidade para outras necessidades

A introdução da cremação tem também contribuído significativamente para uma gestão mais eficiente dos jazigos particulares, nos quais os restos mortais se encontram depositados em urnas metálicas A limitação de espaço nestas estruturas tem sido uma das causas do seu abandono. Com a possibilidade de recorrer à cremação, tem-se verificado um aumento do interesse por parte das famílias na recuperação e regularização dos seus jazigos, quer para os continuarem a utilizar enquanto jazigos de família, quer com vista à alienação da respetiva concessão a terceiros

A cremação está ainda alinhada com políticas públicas que promovem a sustentabilidade ambiental e a utilização racional do espaço urbano. Ao reduzir a necessidade de novas áreas para enterramentos, contribui-se para preservar os cemitérios como espaços de memória, cultura e história, ao mesmo tempo que se garante a sua viabilidade operacional a longo prazo

Em suma, a cremação deixou de ser apenas uma alternativa ao enterramento tradicional para se tornar um pilar essencial da gestão funerária municipal. Permitiu resolver um problema histórico de falta de espaço, melhorou as condições de trabalho, otimizou recursos e assegurou que os cemitérios possam continuar a cumprir a sua função com dignidade, eficiência e respeito pelas famílias

1925 Crematório do Cemitério do Alto de São João

2001 Crematório de Ferreira do Alentejo 3 1995 Crematório do Cemitério do Prado do Repouso 2 2008 Crematório de Rio de Mouro 5

Crematório I do Cemitério dos Olivais

Complexo Funerário de Elvas

2008 Centro Funerário e Crematório da Figueira da Foz

2009 Tanatório de Matosinhos

Crematório II do Cemitério dos Olivais

Crematório de Camarate

Crematório de São João da Madeira

Póvoa

Iria

Crematório

Complexo Fúnebre de Setúbal

Crematório do Cemitério da Lapa no Porto

Tanatório de Paranhos 19

2016 Crematório de Coimbra 20

2016 Centro Funerário de Cascais 21

2017 Crematório de Mangualde 22

2017 Crematório Municipal de Castelo Branco 23

2018 Tanatório de Braga 24

2019 Crematório de Leiria 25

2020 Crematório de Santarém 26

2020 Crematório de Faro 27

2020 Crematório de Albufeira 28

2020 Complexo Funerário de Casal de Cambra 29 2020 Crematório Municipal o Entroncamento 30

2020 Crematório de Almeirim 31 2022 Crematório de Guimarães 32 2023 Centro Funerário de Aveiro 33

2024 Crematório de Valpaços 34

2024 Crematório do Barreiro 35

2025 Crematório do Edfício Saudade 36

E G I Õ E S A U T Ó N O M A S A Ç O R E S R E G I Õ E S A U T Ó N O M A S M A D E I R A

2008 Cemitério de S. Joaquim, Ponta Delgada, ilha de S Miguel 1

2018 Crematório da Ilha Terceira 2

2008 Crematório de Porto Santo 1 2

2014 Crematório do Funchal

Madeira

Açores

O edifício do crematório, composto por um piso térreo e uma cave com acesso externo através de escadaria num fosso aberto, está implantado no lado esquerdo da rua 1, a meio caminho da capela

O projeto do edifício data de 1911, em alvenaria, sendo a construção anos seguintes. O forno foi instalado na cave em 1925, data da 1.ª cremação experimental.

A ampliação, construída nos anos 80 em metal e vidro, tem a função de cobertura e proteção da zona de despedida

O edifício encontrava-se em mau estado com infiltrações generalizadas, telas, rebocos e pinturas em desagregação, buracos e ferrugem nas peças metálicas, alguns vidros da estrutura partidos, drenagem de coberturas entupidas, cobertura transparente danificada, condicionando o conforto térmico

A estrutura metálica de suporte não aparentava ter problemas de corrosão, mas o revestimento em chapa metálica sim Sobretudo tectos e zonas em contacto com o solo, no exterior. As peças mais degradadas foram substituídas e as outras reparadas com betume com resinas poliéster Para aumentar o conforto térmico no interior do espaço envidraçado, tomaram-se várias opções e uma delas foi alterar a cor da estrutura de vermelho-escuro para um tom bege dourado bem mais claro, reflexivo e neutro fazendo a continuidade da cor das cantarias de lioz na envolvência do edifício O material usado foi um esmalte de poliuretano da CIN com base de C-POX Mastic da mesma marca

Com a mesma finalidade substituiu-se a cobertura transparente por uma nova em material alveolar e aplicou-se película refletora transparente nos vidros com maior incidência solar.

As paredes de alvenaria e as coberturas de betão apresentavam fissuração e descasque de rebocos, telas e pinturas. Todos os revestimentos foram retirados e substituídos Neste processo todas as juntas entre cantarias, paredes, estrutura metálica e vãos foram limpas e betumadas reduzindo drasticamente a entrada de água dentro do edifício.

O sistema de drenagem não funcionava permanecendo as águas retidas nas coberturas por onde se infiltravam. Os tubos de queda e caixas no interior do edifício, estavam colmatados por raízes e sem hipóteses de serem recuperados sem danificar os pavimentos em pedra Optou-se pela execução de tubos de queda pelo exterior, de secção quadrada, adoçados à estrutura não alterando o aspecto estético do edifício.

No interior, os painéis de azulejo apresentavam eflorescências e desagregação nas juntas devido a infiltrações pelas paredes A sua reparação e limpeza, por especialistas em restauro de azulejos, só foi efetuada depois da reparação total do edifício.

Com esta obra os problemas mais prementes foram corrigidos sendo prolongado o tempo de vida útil do edifício e aumentado o conforto térmico para funcionários e munícipes

Um Lugar de Memória e Património

O Cemitério do Alto de São João faz parte da paisagem lisboeta desde 1833. No seu interior, encontramos o primeiro crematório público do país, inaugurado em 1925, edifício que celebra agora, em novembro de 2025, cem anos de serviço à cidade

Logo à entrada, quem visita este espaço é surpreendido por um conjunto notável de azulejos que reveste as paredes interiores São painéis cheios de cor, de detalhe e de simbologia, que nos falam de espiritualidade, de silêncio e de transcendência. Para além do seu valor artístico, estes azulejos fazem parte da identidade do lugar e testemunham uma época em que a arte cerâmica era presença habitual em muitos edifícios públicos A sua produção ficou a cargo da fábrica Montargil, que, apesar do nome, estava situada em Algés. Esta fábrica teve um papel importante na azulejaria portuguesa do século XX, produzindo obras que ainda hoje se encontram em estações, escolas, igrejas e, como aqui, em espaços de memória No verso de algumas peças destacadas, devido ao seu estado de conservação, foi possível ler-se, gravado na argila, o nome “Montargil – Alges”, carimbo de produção. Preservar este património é respeitar a história da cidade e das pessoas que a constroem A Z U L E J O S D O A L T

A intervenção realizada nos meses de maio e junho teve como principal objetivo valorizar este património azulejar singular, preservando os seus valores estéticos, históricos e simbólicos Após a reabilitação da cobertura e da fachada exterior do edifício, chegou o momento de voltar a atenção para o interior, em particular para o notável conjunto de azulejos que o compõe.

Os sinais de degradação eram evidentes: acumulação de sujidade, contaminações por sais, fissuras, perdas pontuais de material cerâmico e alterações resultantes de intervenções anteriores A urgência de uma ação especializada tornou-se incontornável O trabalho, de elevada exigência técnica e precisão, foi conduzido pela equipa de conservação e restauro do Atelier Samthiago, com sede em Viana do Castelo, sob responsabilidade da Câmara Municipal de Lisboa, entidade adjudicante da obra

As metodologias adotadas responderam às necessidades específicas identificadas no diagnóstico: limpeza de superfícies, consolidação de elementos em risco de destacamento, colmatação de juntas e lacunas, e reintegração cromática. Todos os procedimentos seguiram princípios de intervenção mínima e respeito pela autenticidade material e visual do conjunto, devolvendo-lhe estabilidade e leitura estética

Um dos principais desafios desta obra residiu na sua realização num espaço em funcionamento contínuo – o crematório.

Cuidar do Passado para Preservar o Futuro

Esta circunstância exigiu um planeamento cuidadoso e uma grande sensibilidade por parte da equipa, que teve de adaptar os trabalhos à dinâmica do local, procurando garantir que a sua presença não interferisse com o recolhimento e a serenidade de quem ali acorre num momento particularmente delicado

A cooperação estreita entre os responsáveis pelo equipamento e o Atelier Samthiago foi determinante para o sucesso da intervenção. Mais do que uma obra de conservação, esta ação reflete o compromisso com a dignidade dos espaços de memória e com a preservação do património cultural da cidade