breve

Das Programm auf einen Blick

Symphonie ist nicht gleich Symphonie. Dass die berühmteste aller orchestralen Gattungen über die Jahrhunderte und auch innerhalb einer Epoche völlig unterschiedliche Ausprägungen hervorbrachte, stellen Josef Sabaini und seine Philharmonices mundi unter Beweis. So scheint Joseph Haydns 1769 komponierte und erst nach seinem Tod mit dem populären Beinamen ›Maria Theresia‹ versehene 48. Symphonie C-Dur mit ihren galanten Melodien und prachtvollen Bläserfanfaren einer gänzlich anderen Klangwelt zu entspringen als Wolfgang Amadé Mozarts nicht einmal 20 Jahre später entstandene, bereits auf Beethoven vorausweisende 39. Symphonie C-Dur. Benjamin Brittens Simple Symphony schließlich zeigt, dass es für eine Symphonie nicht mehr braucht als eine Handvoll einfallsreicher Melodien, die der Komponist im Alter von 10 bis 12 Jahren zu Papier brachte.

war ihm qua Dienstvertrag untersagt. Ebenso durfte er externe Kompositionsaufträge nur mit Erlaubnis des Fürsten wahrnehmen. Haydns Renommee taten diese Vorschriften allerdings keinen Abbruch. Neben Kompositionen für den höfischen Gebrauch – darunter hauptsächlich Kammermusik und Vokalwerke wie Opern – fanden vor allem Haydns Instrumentalkompositionen wie Symphonien, Streichquartette und Klaviermusik auch außerhalb des Esterházy’schen Hofes Verbreitung. Stimmenabschriften seiner Werke wurden kommerziell von Wien, Leipzig und Genua aus ver trieben, aber auch privat weitergegeben. Haydn erlangte

Joseph Haydn // Symphonie Nr. 48 C-Dur

so europaweite Bekanntheit. Selbst Kaiserin Maria Theresia erwähnte ihn 1772 in einem Brief an ihre Schwiegertochter Maria Beatrix von Este als Innovator der Instrumentalmusik: »Pour les instruments il y a un certain Haydn qui a des idées par ticulières« (»Im Bereich der Instrumentalmusik gibt es einen gewissen Haydn, der außergewöhnliche Einfälle hat«).

Kaiserin Maria Theresia verdankt Haydns Symphonie Nr. 48 auch ihren Beinamen, der allerdings wie so häufig nicht vom Komponisten selbst stammt, sondern sich erst im Laufe des 19. Jahrhunderts etablierte. Angeblich soll Haydn die Symphonie bei einem Besuch von Maria Theresia –entweder 1770 auf Schloss Kittsee oder 1773 am Hofe von Esterháza –für die Kaiserin aufgeführt haben. Dabei zählte er auf die außergewöhnlichen Fähigkeiten des Esterházy’schen Orchesters – eine Gruppe hochvirtuoser Musiker, von denen manche gleich mehrere Instrumente meisterhaft beherrschten. Die überbordenden künstlerischen Möglichkeiten des Ensembles spiegeln sich im hohen Schwierigkeitsgrad der Symphonie Nr. 48 wider, die virtuose Höchstleistungen und souveräne Präzision im Zusammenspiel von den Interpret:innen verlangt.

Formal ist das Werk der Sonatenhauptsatzform verpflichtet – hier erlaubte Haydn sich keine Experimente. In prachtvoll strahlendem C-Dur beginnt der erste Satz mit einem schwungvollen Hauptthema, das im Folgenden – trotz einiger lyrischer Momente – kaum Zeit zum Atemholen lässt. Als Gegenpol zur stürmischen Festlichkeit des Kopfsatzes entspinnt sich der zweite Satz zunächst als anmutiges Zwiegespräch zwischen erster Violine und Oboe. Insgesamt drei ebenbürtige Themeneinfälle stellt Haydn hier vor, die er fließend miteinander verbindet. Einer dieser drei musikalischen Gedanken wird im anschließenden Menuett zu einem eigenständigen Thema mit tänzerischem Charakter –unterbrochen durch eine Fanfare im gesamten Orchester. Ein Jagdruf, militärisches Signal oder gar feierliche Ankündigung der Kaiserin? Nach einem vornehm verhaltenen Trio in c-Moll kehrt jedenfalls das tänzerische MenuettThema wieder zurück: Der Tanz geht weiter und findet seinen krönenden Abschluss im rasanten Finale der Symphonie, das nochmals virtuose Höchstleistungen von allen Beteiligten erfordert.

Sonatenhauptsatzform bezeichnet den dreiteiligen Aufbau (Exposition – Durchführung – Reprise) eines ersten oder letzten Satzes einer Sonate, einer Symphonie oder eines Solokonzerts

Benjamin Britten // Simple Symphony

Benjamin Britten // Simple Symphony

Etwa 170 Jahre später entstand Benjamin Brittens Simple Symphony in einem gänzlich anderen Kontext: Während Haydn seine Symphonie für die versiertesten Instrumentalisten seiner Zeit komponierte, schrieb der britische Komponist seine Symphonie für ein Schulorchester, also für Laienmusiker:innen. Britten war es sein Leben lang eine Herzensangelegenheit, Werke für Amateur:innen, Kinder und Jugendliche zu komponieren und dabei klangliche Avanciertheit mit einem technischen Schwierigkeitsgrad zu kombinieren, den auch nichtprofessionelle Musiker:innen bewältigen können. Die Uraufführung der Simple Symphony in Norwich (England) 1934 dirigierte der junge Britten – damals erst 20 Jahre alt –höchstpersönlich.

Schon seit seinem fünften Lebensjahr hatte Britten kontinuierlich komponiert – ein Talent, das von seinen Eltern, besonders von seiner Mutter, früh gefördert wurde. Von ihr erhielt Britten ersten Klavierunterricht, einige Jahre später lernte er auch das Spielen der Viola. Die Simple Symphony widmete Britten seiner Bratschenlehrerin aus Kindheitstagen Audrey Alston. Sie war es, die Britten 1927 dem Komponisten Frank Bridge vorstellte, der zu einem ersten wichtigen Mentor für ihn wurde. Während seiner letzten drei Schuljahre nahm Britten bei Bridge ausgedehnten Kompositionsunterricht und konnte so seinen musikalischen Horizont entschieden erweitern. Dank seines Lehrers lernte er Komponisten wie Béla Bartók, Alexander Skrjabin, Arnold Schönberg, Anton Webern und Alban Berg kennen, die damals in England kaum bekannt waren. Nach diesen frühen künstlerischen Impulsen von Bridge konnte Britten während seines anschließenden Studiums am Royal College of Music ab 1930 mit dem hauptsächlich auf englische Musik ausgerichteten Curriculum nur wenig anfangen.

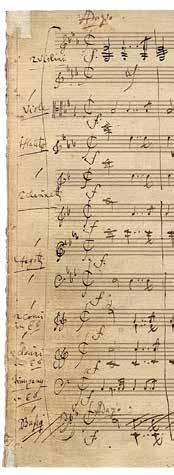

Nach Abschluss seiner Studien trieb es den jungen Komponisten zurück zu seinen Anfängen: Seine Weihnachtsferien 1933/34 verbrachte Britten damit, durch seine zahlreichen Jugendwerke zu stöbern. Eine beeindruckende Anzahl von insgesamt circa 800 Kompositionen hatte er im Alter zwischen 6 und 18 Jahren geschaffen. »Ich schrieb eine Symphonie nach der anderen, ein Lied nach dem anderen« erinnerte sich Britten 1946 an

seine hochproduktive Jugend. Aus diesem mannigfaltigen Schatz an Frühwerken wählte er schließlich acht Themen aus, um sie in seiner Simple Symphony zu verarbeiten. Das Werk basiert vollständig auf Material aus Kompositionen, die Britten im Alter von 9 bis 12 Jahren angefertigt hatte – auch wenn er nun die Themen aus Kindertagen gekonnt weiterzuentwickeln wusste.

Kontrapunkt mehrstimmige Satztechnik, bei der verschiedene eigenständige Melodien miteinander verwoben werden

Die vier Sätze der Simple Symphony orientieren sich an klassischen Gattungs- und Tonartenverhältnissen, allerdings in Miniaturform: Kopf- und Finalsatz sind in Sonatenhauptsatzform konzipiert und rahmen ein Scherzo und einen langsamen Satz ein. Die suggestiven Satztitel mit humorvollen Alliterationen beziehen sich wiederum auf historische Tänze, die im Barock als Einzelsätze der Suite Einzug in die Instrumentalmusik hielten. Diese historischen Bezüge zu Klassik und Barock verbindet Britten innermusikalisch zu einem originellen Personalstil, in dem Alt und Neu nahtlos verschmelzen: Im ersten Satz Boisterous Bourrée orientieren sich zwar die Behandlung der Themen und die harmonischen Verhältnisse an den Konventionen der Sonatenhauptsatzform, zugleich zeichnen die Musik jedoch kontrapunktische Texturen aus, die auf die Musik des Barocks verweisen. Der zweite Satz macht seinem Namen Playful Pizzicato alle Ehre: Durchgehend gezupft, entwickelt sich ein verspieltes Hauptthema in rasender Geschwindigkeit. Der Satz übernimmt so einerseits die Funktion eines klassischen Scherzos, hat aber ebenfalls tänzerische Qualitäten, die vor allem in den stampfenden Rhythmen des klar abgegrenzten Trios hervortreten. Fast so lang wie alle drei anderen Sätze zusammen ist die Sentimental Sarabande. Ein klagend-folkloristisches Thema entwickelt sich in fließenden, scheinbar unendlichen Melodiebögen, die entfernt an die Volkslied-Vertonungen von Brittens Landsmann Ralph Vaughan Williams erinnern. Das Frolicsome Finale lebt wiederum von extremen dynamischen Kontrasten, unerwar teten Akzenten und rhythmischen Verschiebungen.

Wolfgang Amadé Mozart // Symphonie Nr. 39 Es-Dur

Frühjahr entstanden in den Sommermonaten zahlreiche kammermusikalische Werke wie verschiedene Trios, zudem seine drei letzten Symphonien. Die Grundtonarten dieser drei Werke Es-Dur, g-Moll und C-Dur scheinen dabei einen versteckten Bezug zu Haydn darzustellen. Im Dezember 1787 hatte dieser zwei neue Symphonien-Serien herausgegeben, die ersten drei Werke der ersten Serie stehen in denselben Tonarten. Gut möglich, dass Mozart beabsichtigte – wie bereits 1785 im Genre der Streichquartette geschehen –, mit seinem Freund und Kollegen in einen künstlerischen Dialog über die Gattung zu treten.

Der erste Satz der Symphonie Nr. 39 beginnt mit einer majestätischen langsamen Einleitung, die wie ein musikalisches Portal in die Architektur der Symphonie hineinzuführen scheint. Dabei arbeitet Mozart mit zahlreichen Kontrasten zwischen Konsonanz und Dissonanz, Forte und Piano, schwergewichtigen Akkorden und federleichten Skalen. Der Übergang am Ende der Einleitung geschieht fließend in Form einer ausgedehnten chromatischen Linie, von Flöte, Fagott und Violine unisono gespielt. Daraufhin folgt das erste Thema in Es-Dur, das sich lyrisch im Dreivierteltakt entwickelt. Der elegante zweite Satz zeichnet sich durch kammermusikalische

Intimität aus, die zu mehreren hochdramatischen Gefühlsausbrüchen führt, während der dritte Satz als derb stampfendes Menuett tänzerischvolkstümlichen Charakter hat. Das Werk schließt mit einem energetisch brodelnden Finale, das vor Tatendrang zu strotzen scheint – passenderweise wird das rasante Thema zu Beginn des Satzes auch als »Wirbelmotiv« bezeichnet. Mozart gelingt es in einer seiner letzten Symphonien so, ein breites Spektrum von Stimmungen und musikalischen Einfällen

Josef Sabaini

Dirigent

Der gebürtige Wiener studierte zunächst in Linz, anschließend in Wien und Bern und später am College Conservatory of Music an der University of Cincinnati. Von 1968 bis 1981 war Josef Sabaini Konzertmeister des ORF Kammerorchesters, von 1971 bis 1981 jener des Bruckner Orchesters Linz. Danach spielte er bis 1992 bei den Festival Strings Lucerne. Seine Konzert- und Aufnahmetätigkeit führte ihn unter anderem in die USA, nach Japan, China, Deutschland, Spanien und Belgien. Seit seiner Gründung 1991 leitet Josef Sabaini das Orchester Philharmonices mundi, mit dem er auch als Stehgeiger bei den beliebten Strauss-Konzerten auftritt. Ab 1985 lehrte er am damaligen Brucknerkonservatorium, heute Anton Bruckner Privatuniversität Linz, wo er von 2002 bis 2009 als Fachgruppenvorstand und Institutsdirektor für Saiteninstrumente und ab 2004 bis zu seiner Emeritierung als Universitätsprofessor für Violine arbeitete.

Klänge sehen – Bilder hören

Sa, 13. Sep 2025, 19:30

Gatti & Sächsische Staatskapelle

Dresden

Daniele Gatti und die Sächsische Staatskapelle Dresden bringen Gustav Mahlers 5. Symphonie und Tōru Takemitsus Requiem für Streichorchester ins Brucknerhaus Linz.

Do, 18. Sep 2025, 19:30

Chen, Fateyeva & ORF RadioSymphonieorchester Wien

Das ORF Radio-Symphonieorchester Wien und Saxofonistin Asya Fateyeva präsentieren unter der Leitung von Mei-Ann Chen Werke von Erich Wolfgang Korngold, Péter Eötvös und John Williams.

So, 28. Sep 2025, 18:00

Bolton & TonkünstlerOrchester Niederösterreich

Ivor Bolton und das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich bringen eine vollendete Rekonstruktion von Bruckners 9. Symphonie in ihrer ganzen Farbenpracht zum Klingen.

So, 5. Okt 2025, 18:00

Die 12 Cellisten der Berliner Philharmoniker

Das wohl berühmteste Streicherensemble der Welt interpretiert neben Anton Bruckners »Locus iste« Werke von Heitor Villa-Lobos, Gabriel Fauré und George Gershwin, Filmmusik und mitreißenden Tango.

brucknerfest.at

IHR PARTNER FÜR

UHREN

& SCHMUCK

Zwei Mal in Linz