8. April 2025

19:30 Uhr, Großer Saal

8. April 2025

19:30 Uhr, Großer Saal

Das Große Abonnement VIII Saison 24–25

Karten und Infos: +43 (0) 732 77 52 30 brucknerhaus.at

So, 11. Mai 2025, 11:00

Großer Saal

Sabaini & Philharmonices mundi

Josef Sabaini und seine Philharmonices mundi zeigen mit Werken von Joseph Haydn, Wolfgang Amadé Mozart und Benjamin Britten, wie vielfältig die Form der Symphonie klingen kann.

Di, 27. Mai 2025, 19:30

Großer Saal

Gražinytė-Tyla, Kopatchinskaja & Orchestre Philharmonique de Radio France

Das Orchestre Philharmonique de Radio France und Mirga

Gražinytė-Tyla gastieren mit Werken von Joseph Haydn, Lili Boulanger und Richard Strauss sowie Alban Bergs Violinkonzert »Dem Andenken eines Engels«, gespielt von Patricia Kopatchinskaja.

Mi, 25. Jun 2025, 19:30

Großer Saal

Damrau, Kaufmann & Deutsch

Ein Liederabend der Superlative: Mit Diana Damrau und Jonas Kaufmann geben sich zwei Weltstars die Ehre. Begleitet werden sie am Klavier von Helmut Deutsch.

Das Programm auf einen Blick

Neue Welten! So könnte das Motto des heutigen Konzerts lauten – im buchstäblichen wie im übertragenen Sinn: Während Robert Schumann in seinem »dramatische[n] Gedicht mit Musik« auf Grundlage von Lord Byrons Manfred eine bis dahin ungeahnte Symbiose von Musik und Dichtung und damit »etwas ganz Neues und Unerhörtes« schaffen wollte, betraten die beiden anderen Komponisten des Programms, Joseph Haydn und Antonín Dvořák, sowohl künstlerisch als auch geografisch neue Welten.

Ersterer komponierte seine Sinfonia concertante im ›Wettstreit‹ mit seinem Schüler Ignaz Pleyel während seiner ersten Reise nach London 1792, Letzterer ließ sich bei seiner 9. Symphonie von den Eindrücken seines mehrjährigen Aufenthalts in den USA inspirieren und verschränkte dabei die Musik seiner tschechischen Heimat mit Anklängen aus der ›Neuen Welt‹.

Andreas Mendel | Oboe

Nadia Perathoner | Fagott

Tomasz Liebig | Violine

Yishu Jiang | Violoncello

Bruckner Orchester Linz

Alexander Joel | Dirigent

Robert Schumann 1810–1856

Ouvertüre es-Moll zum dramatischen Gedicht

Manfred op. 115 // 1848–49

Joseph Haydn 1732–1809

Sinfonia concertante für Oboe, Fagott, Violine, Violoncello und Orchester B-Dur Hob I:105 // 1792

I Allegro

II Andante

III Allegro con spirito

// Pause //

Antonín Dvořák 1841–1904

Symphonie Nr. 9 e-Moll op. 95 »Aus der Neuen Welt« // 1893

I Adagio – Allegro molto

II Largo

III Scherzo. Molto vivace – Poco sostenuto

IV Allegro con fuoco

Konzertende ca. 21:45 Uhr

Robert Schumann // Manfred-Ouvertüre

Ein neues Genre, eine neue Form des künstlerischen Dialogs zwischen Musik und Sprache, in eigenen Worten ein »dramatisches Gedicht mit Musik« wollte Robert Schumann mit seiner Vertonung von Lord Byrons Lesedrama Manfred schaffen. »Es wäre etwas ganz Neues und Unerhörtes«, teilte er etwa seinem Freund und Kollegen Franz Liszt am 5. November 1851 mit. Unmittelbar nach Abschluss seiner ersten – und letztlich einzigen – Oper Genoveva hatte Schumann im Sommer 1848 mit der Komposition einer Ouvertüre begonnen, die er zugleich als Eröffnungsstück des schließlich am 13. Juni 1852 unter Liszts Leitung in Weimar uraufgeführ ten poetischmusikalischen Gesamtwerks Manfred wie auch als Konzertstück konzipierte; so dirigierte Schumann die Ouvertüre als separates Werk bereits am 14. März 1852 im Leipziger Gewandhaus. Während das Publikum zwar wohlwollend, von der strukturellen Komplexität und enormen emotionalen Bandbreite aber überfordert war, zeigten sich Musikerkolleg:innen begeistert. Ignaz Moscheles etwa befand das Stück dem Bericht Clara Schumanns zufolge für »das Herrlichste, was Robert geschaffen«

Ignaz Moscheles Komponist und Klaviervirtuose, Lehrer von Felix Mendelssohn Bartholdy und einer der führenden Instrumentalpädagogen seiner Zeit

Dem lässt sich nur beipflichten, wenn man bedenkt, dass Schumann in seiner ManfredOuvertüre das Kunststück gelang, die komplexen Verwicklungen von Byrons Drama in gut zehn Minuten Musik zu konsolidieren und damit den spannungsvollen Widerspruch des gesamten Werkes einzufangen: Während Schumann die Vermischung von Musik und Sprache in seinem »dramatische[n] Gedicht mit Musik« auf ein absolutes Minimum reduzierte, musikalische und gesprochene Teile also hauptsächlich nachund nebeneinander stellte, versuchte er in der Ouvertüre, die Handlung durch die Musik als »die höhere Potenz der Poesie«, wie er es in jungen Jahren in seinem Tagebuch formulierte, wiederzugeben und gleichsam

in höhere Sphären zu transformieren. Die innere Zerrissenheit des Protagonisten Manfred, einer faustische Figur, die sich durch Geisterbeschwörung Erlösung von Schuld in Bezug auf den Tod seiner Schwester Astarte erhofft, mit der ihn eine inzestuöse Liebe verband, spiegelt sich schon in den synkopischagitierten Akkorden des Beginns wider. In weiterer Folge der Ouver türe wechseln sich Passagen lyrischer Zartheit –etwa das weit ausschwingende ›AstarteThema‹, das über einer absteigenden Bassfigur zugleich besänftigend und schmerzhaft wirkt – mit gewaltigen FortissimoAusbrüchen, untermalt von rastlos auf und abschwirrenden Begleitfiguren ab. Zuletzt versinkt die Musik in kontemplative Stille. Manfreds Ende? Oder erst der Anfang?

Manfreds Ansprache an Astarte, Zeichnung von Juliusz Kossak, 1859

»Wir haben gestern die Ouvertüre zu Manfred probirt; meine alte Liebe zur Dichtung ist dadurch wieder wach geworden. Wie schön, wenn wir das gewaltige Zeugniß höchster Dichterkraft den Menschen vorführen könnten! Sie gaben mir Hoffnung dazu, haben Sie einmal wieder darüber nachgedacht? […]

Das Ganze müßte man dem Publikum nicht als Oper oder Singspiel oder Melodram, sondern als ›dramatisches Gedicht mit Musik‹ ankündigen. – Es wäre etwas ganz Neues und Unerhörtes.«

Robert Schumann am 5. November 1851 an Franz Liszt

»Wenn man unter einer gantzen Gesellschafft der Musicorum etzliche / und bevorab die besten und fürnembsten [i. e. vornehmsten] Gesellen heraus sucht / daß sie […] gleich gegen einander streitten / also / daß es immer einer dem andern zuvor thun / und sich besser hören lassen wil. Daher auch das Wort Concerti sich ansehen lest / als wann es von Lateinischen verbo Concertare, welches mit einander scharmützeln heist / seinen Ursprung habe.«

So definierte der Komponist Michael Praetorius den Begriff des ›Konzerts‹ im 1619 erschienenen dritten Band seines Syntagma musicum. Auch in Johann Gottfried Walthers 1732 erschienenem Musicalischen Lexicon, dem ersten deutschsprachigen enzyklopädischen Musiklexikon überhaupt, findet sich diese Deutung bestätigt: »Concert […] bedeutet […] ViolinSachen, die also gesetzt sind, daß eine jede Partie sich zu gewisser Zeit hervor thut, auch mit den andern gleich in die Wette spielet.« Joseph Haydns 1792 komponierte Sinfonia concertante für Oboe, Fagott, Violine, Violoncello und Orchester BDur verkörpert diese Idee dabei nicht nur auf musikalischer Ebene, sondern verdankt sogar ihre Entstehung einem ›Wettstreit‹. Längst genoss Haydn als Komponist europaweite Bekanntheit, als er 1790 nach 29 Jahren in Diensten der Fürsten Esterházy von Anton I. Esterházy de Galantha – dem gänzlich unmusikalischen Sohn und Nachfolger von Nikolaus I. – in Pension geschickt wurde. Über die ungewohnte Freiheit war der zu diesem Zeitpunkt 58Jährige geradezu beglückt, hatte er doch zuvor in Briefen über »traurige Einsamkeit« geklagt und bemerkt, »es ist doch Traurig, immer Sclav zu seyn«. Da kam ein Angebot des Geigers und Impresarios Johann Peter Salomon gerade recht, der Haydn nach London einlud, um dort für das King’s Theatre neue Werke zu schreiben und Konzerte zu dirigieren. Nach 19tägiger Reise mit Zwischenstopp in Bonn, wo er erstmals den jungen Ludwig van Beethoven

Joseph Haydn // Sinfonia concertante

Joseph Haydn während seines Aufenthalts in London, Ölgemälde von Thomas Hardy, 1791

traf, kam Haydn am 2. Jänner 1791 in London an. Aufgrund des gewaltigen Erfolgs seiner dortigen ersten Konzertsaison, im Rahmen derer Haydn unter anderem seine neu komponier ten Symphonien Nr. 93 bis 96 uraufführte, verpflichte Salomons Konkurrent Wilhelm Cramer für seine Reihe der ›Professional Concerts‹ Haydns ehemaligen Schüler Ignaz Pleyel in dem Bestreben, durch den von der Presse befeuerten Konkurrenzkampf beider Künstler Publikum zu gewinnen.

Auch wenn das private Verhältnis der beiden weiterhin freundschaftlich blieb und Pleyel seinem Lehrer geradezu unterwürfig gegenüber trat, zeigte sich Haydn von dieser Situation nicht unbeeindruckt. So schrieb er am 2. März 1792 an Maria Anna von Genzinger: »[M]eine arbeithen erschweren sich durch die ankunft meines schüllers Pleyl [...] Er kam mit

Maria Anna von Genzinger Klavierschülerin Haydns, die in Wien einen bekannten musikalischen Salon unterhielt und einen regen Briefwechsel mit dem Komponisten führte

Joseph Haydn // Sinfonia concertante

einer menge neuer Composition, welche Er schon lang vorhero ver fertigte anhero an, Er versprache demnach alle abende ein neues Stück zu geben, da ich dan diss sahe, und leicht einsehen konte, daß der ganze haufen wider mich ist, liesse ich es auch Publiciren, daß ich ebenfals 12 neue verschiedene stücke geben werde, um also worth zu halten, und um den armen Salomon zu unterstüzen mus ich das Sacrifice seyn und stets arbeithen […].« Wenige Tage zuvor hatte Pleyel ein neues Werk für acht Soloinstrumente – Flöte, Oboe, Fagott, zwei Violinen, Viola, Violoncello, Kontrabass – und Orchester zur Aufführung gebracht und Haydn saß nun bereits über seiner eigenen Sinfonia concertante, die er für Oboe, Fagott, Violine, Violoncello und Orchester setzte. Die Uraufführung am 9. März 1792 geriet zu einem großen Erfolg, so berichtete etwa der Morning Herald: »Die letzte Aufführung in Salomons Konzerten verdient als einer der reichsten Genüsse erwähnt zu werden, die diese Saison bisher geboten hat. Eine neue ›Concertante‹ von Haydn verband alle Vortreffichkeit an Musik, sie war gründlich, lebhaft, anrührend und originell, und die Aufführung stand im Einklang mit dem Rang der Komposition. Salomon insbesondere hat sich bei dieser Gelegenheit alle Mühe gegeben, der Musik seines Freundes Haydn gerecht zu werden.«

Zwischen Symphonie und Konzert bewegt sich der Kopfsatz, in dem die vier Soloinstrumente fast nahtlos mit dem Orchestertutti verschränkt sind, zuweilen nur für kurze Momente aus der Menge

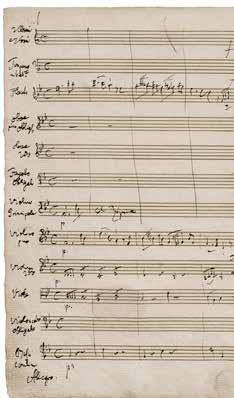

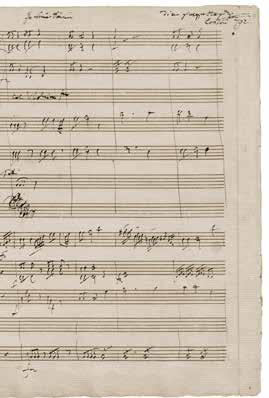

Beginn der Sinfonia concertante in Haydns Handschrift, 1792

Joseph Haydn // Sinfonia concertante

heraustreten und an anderer Stelle kammermusikalische Quartettmomente schaffen. Dezidiert kammermusikalisch wiederum gestaltet sich der von den Solist:innen getragene 2. Satz, bei dem das Orchester den Quartettsatz lediglich dezent begleitet. Im Finale schließlich bietet Haydn jedem Soloinstrument die Möglichkeit, zu glänzen, wobei der Violine mit exponierten Solopassagen eine besonders prominente Rolle zukommt – kein Wunder, ließ es sich Haydns Freund und Auftraggeber Salomon doch nicht nehmen, den Solopart für die Uraufführung selbst zu spielen.

»[I]ch arbeithe gegenwärtig für Salomons Concert, und bin bemüssigt mir alle erdenckliche mühe zu geben, weil unsere gegner die Profesional versamlung meinen schüller Pleyel von Strassburg haben anhero kommen lassen, um ihre Concerten zu Dirigiern. es wird also einen blutig Harmonischen Krieg absetzen zwischen dem Meister und schüller, […]. Pleyel zeugte sich bei seiner ankunft gegen mich so bescheiden, daß er neuerdings meine liebe gewann, wür werden unseren Ruhm gleich theillen und jeder vergnügt nach hause gehen.«

Joseph Haydn am 7. Jänner 1792 an Maria Anna von Genzinger

Antonín Dvořák // Symphonie Nr. 9 e-Moll

»Aus der Neuen Welt«

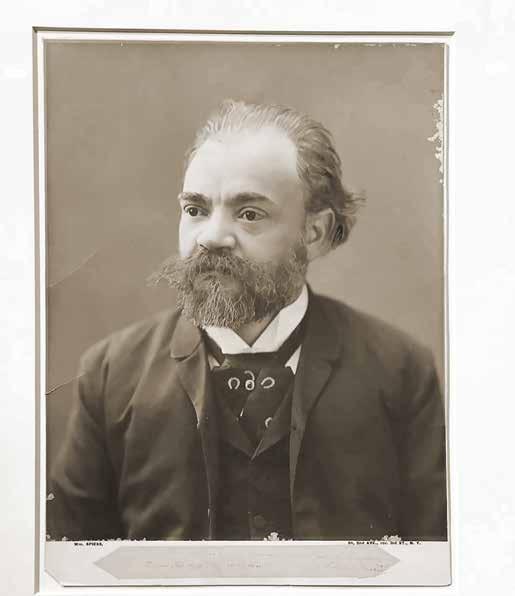

Wie Haydn hundert Jahre vor ihm, genoss auch Antonín Dvořák bereits europaweite Bekanntheit als Komponist, als er im Alter von 49 Jahren den Aufbruch in neue Welten wagte. Im Juni des Jahres 1891 erreichte den Komponisten in Prag ein Telegramm von Jeannette Thurber, der Gründerin und Präsidentin des National Conservatory of Music of America: »Würden Sie ab Oktober 1892 eine Anstellung als Direktor des New Yorker Nationalkonservatoriums annehmen? Und außerdem sechs Konzer te mit eigenen Werken dirigieren?« Auf der Suche nach kultureller Identität und einer eigenständigen ›amerikanischen‹ Kunstmusik hoffte Thurber, Dvořák »möge helfen, die neue Welt der Musik dem Kontinent hinzuzufügen, den Columbus einst fand«, so Colonel Thomas Wentworth Higginson in seiner Festansprache zum Antrittskonzert Dvořáks am 21. Oktober 1892 anlässlich der 400JahrFeier der ›Entdeckung‹ Amerikas in der New Yorker Carnegie Hall. Mit seiner Frau Anna, seiner Tochter Otilie und seinem Sohn Antonín war der tschechische Komponist, der das Angebot nach langem Zögern wohl vor allem aufgrund des verlockenden Gehalts von 15.000 Dollar jährlich annahm (etwa das 25Fache seines bisherigen Einkommens), nach neuntägiger Seereise wenige Wochen zuvor an Bord des deutschen Schiffes Saale nach New York gelangt und hatte schon bald mit der Komposition seiner Symphonie Nr. 9 eMoll op. 95 begonnen, in der er seine künstlerische Vision einer »zukünftige[n] Musik dieses Landes« erstmals zu Papier brachte: »Ich studierte sorgfältig eine gewisse Zahl indianischer Melodien, die mir ein Freund gab, und war vollständig erfüllt von ihren Eigenschaften – von ihrem Geiste. Diesen Geist habe ich in meiner neuen Sinfonie zu reproduzieren versucht, ohne die Melodien tatsächlich zu verwenden«, erläuterte er seine Vorgehensweise in einem Interview mit dem New York Herald und fügte hinzu: »Ich bin jetzt überzeugt, daß die zukünftige Musik dieses Landes auf dem basieren muß, was man ›Negro songs‹ nennt. Das muß die wirkliche Grund

Antonín Dvořák // Symphonie Nr. 9 e-Moll »Aus der Neuen Welt«

lage einer jeden ernsthaften und originellen Kompositionsschule sein, welche in den Vereinigten Staaten zu entwickeln ist. Diese schönen und vielfältigen Themen sind das Produkt des Landes. Sie sind amerikanisch. In den ›Negro songs‹ finde ich alles, was für eine bedeutende und vornehme Schule der Musik nötig ist. Sie sind pathetisch, zart, leidenschaft

Antonín Dvořák // Symphonie Nr. 9 e-Moll »Aus der Neuen Welt«

Seidl

Anton Seidl, ungarisch-amerikanischer Dirigent, von 1891 bis 1898

Chefdirigent der New York Philharmonic

Mascagni der italienische Komponist Pietro Mascagni, der mit seiner Oper Cavalleria rusticana in den 1890er-Jahren in Wien große Erfolge feierte

Bereits Anfang des Jahres 1893 hatte Dvořák die ersten drei Sätze als Entwurf fertiggestellt, am 24. Mai konnte er die Partitur vollenden. Den Titel »Aus der Neuen Welt« verlieh er seiner Symphonie dabei erst in buchstäblich letzter Sekunde, wie sein Assistent Josef Kovařík berichtet: »Seidl begann damit, er habe gehört, der Meister habe eine ›neue Sinfonie‹ und ersuchte ihn, er möge ihm erlauben, die neue Sinfonie bei einem der nächsten Konzerte der New Yorker Philharmonie zu spielen. Der Meister überlegte – aber beim Abschied versprach er Seidl, ihm die Sinfonie zur Aufführung zu überlassen. […] bevor ich mich mit der Partitur auf den Weg machte, schrieb der Meister im letzten Augenblick auf das Titelblatt hinzu: ›Aus der Neuen Welt‹. […] Die Bezeichnung […] verursachte damals und verursacht noch jetzt, wenigstens hier in Amerika, viel Aufsehen und Hader, es gab und gibt viele, die glaubten und glauben, daß mit dieser Bezeichnung eine ›amerikanische‹ Sinfonie gemeint sei und daß der Meister der Sinfonie mit diesem Namen gleichsam ein ›amerikanisches Siegel‹ aufgeprägt habe. Sie sind im Irrtum. Das Hinzuschreiben der Bezeichnung ›Aus der Neuen Welt‹ im letzten Augenblick war einer der unschuldigen Späße des Meisters und bedeutet nichts mehr als ›Eindrücke und Grüße aus der Neuen Welt‹, wie er sich selbst einmal ausdrückte.« Die Uraufführung am 16. Dezember 1893 in der New Yorker Carnegie Hall war ein voller Erfolg, über den Dvořák selbst seinem Verleger Fritz Simrock berichtete: »[…] die Zeitungen sagen, noch nie hatte ein Komp[onist] ein[en] solchen Triumph. Ich war in der Loge, die Halle war mit dem besten Publikum von N[ew] York besetzt, die Leute applaudierten so viel, daß ich aus der Loge wie ein König!? à la Mascagni in Wien (lachen Sie nicht!) mich bedanken mußte.«

Mit einer langsamen Einleitung hebt der 1. Satz an und etabliert mit synkopierten Rhythmen und pentatonischen, also aus einer fünftönigen Skala gebildeten, Melodien sogleich ein folkloristisches Idiom, das auch das prägnante Hornthema des sich kraftvoll aufbauenden Allegros aufgreift. Ob dieses Idiom nun amerikanischer oder tschechischer Natur ist, lässt auch das von der Oboe vorgestellte Seitenthema offen, dessen Melodik an amerikanische Volkslieder erinnert, während der Rhythmus

Antonín Dvořák

eher einer Polka entspricht. Für das kurze dritte Thema der Flöte ließ sich der Komponist hingegen deutlich hörbar vom Spiritual »Swing low, sweet chariot« inspirieren. Der zweite Satz, den Dvořák selbst ursprünglich als »Legenda« überschrieben hatte, ist eng mit Plänen zu einer Oper verknüpft, mit denen er sich zeitgleich zur Komposition der Symphonie auf Anregung Jeannette Thurbers beschäftigte. Thurber hatte ihm Henry Wadsworth Longfellows episches Gedicht Das Lied von Hiawatha als Sujet vorgeschlagen und sogar ein Libretto verfassen lassen. Auch wenn Dvořák die Idee letztlich wieder verwarf, blieben einige seiner Einfälle für die Oper im 2. Satz seiner Symphonie erhalten. So symbolisiert die elegische Melodie des Englischhorns den Skizzen zufolge die Klage des Indianers Hiawathas über den Tod seiner Geliebten Minnehaha. Und auch das folgende Scherzo steht in Verbindung mit den Opernplänen. »Der Anstoß für das Scherzo der Sinfonie war die Festszene in Hiawatha, wo Indianer tanzen«, bestätigte Dvořák selbst. Neben diesen Bezügen zur ›Neuen Welt‹ fußt der Satz aber auch in der ›alten‹: So wirken die einleitenden TuttiAkkorde, aus denen sich nach und nach der ostinate Rhythmus des Satzes herausschält, fast wie ein Zitat vom Beginn des Scherzos von Ludwig van Beethovens 9. Symphonie. Die blockhaft strukturier ten Melodieelemente und lang gedehnten, unablässig gesteigerten Überleitungspassagen erinnern wiederum stark an den ScherzoStil Anton Bruckners. Erneut zwischen Elementen amerikanischer und tschechischer Folklore changiert das Finale, dessen Mittelteil die zentralen Themen des gesamten Werkes miteinander kombiniert, ehe die Musik mit Motiven des 2. und 3. Satzes zu verstummen scheint – doch noch einmal baut sich das Hauptthema des Finales zu voller Größe auf und beschließt die Symphonie in strahlendem EDur.

Andreas Meier

Oboe

Andreas Mendel, Absolvent der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim, ist seit 2009 SoloOboist beim Bruckner Orchester Linz. Er vereint gelegentliche solistische Auftritte, unter anderem mit dem Kurpfälzischen Kammerorchester oder dem Concerto Classic Wien, mit internationaler Tätigkeit als Gast bei renommier ten Orchestern wie dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, dem Deutschen SymphonieOrchester Berlin, der Camerata Salzburg, dem Sinfonieorchester Basel oder dem Royal Philharmonic Orchestra London. Dabei arbeitete er mit namhaften Dirigenten wie Christopher Hogwood, John Eliot Gardiner oder Daniel Harding zusammen. Neben seiner Arbeit als Orchestermusiker widmet sich Andreas Mendel gerne der Kammermusik in verschiedensten Besetzungen und unterrichtet als Dozent bei Meisterund Kammermusikkursen im In und Ausland.

Nadia Perathoner wurde in Bozen geboren. Den ersten Fagottunterricht erhielt sie mit zwölf Jahren am dortigen Conservatorio Claudio Monteverdi. Es folgte ein Fagottstudium an der Hochschule für Musik und Theater Hannover und an der Musikhochschule Stuttgart. Sie ist Preisträgerin verschiedener Wettbewerbe, unter anderem des Concours International d’Execution Musicale Geneve. Sie war mehrere Jahre Mitglied des European Union Youth Orchestra. Seit 1997 ist Nadia Perathoner SoloFagottistin des Bruckner Orchester Linz. Sie betreibt eine rege Kammermusiktätigkeit im Inund Ausland und wirkt in verschiedenen Kammerorchestern mit. Als Solistin trat sie mit dem Bruckner Orchester Linz und mit der Streicherakademie Bozen auf. Außerdem brachte sie das Fagottkonzert von Gioachino Rossini in Österreich zur Erstaufführung. Sie wird regelmäßig als Jurorin zu Probespielen und Wettbewerben eingeladen.

Seit seinem Debüt mit Orchester als 12Jähriger in Warschau ist Tomasz Liebig weltweit aufgetreten. Er wurde mit den höchsten Preisen bei Wettbewerben in Europa und in den USA ausgezeichnet. Seine Ausbildung absolvierte er in Warschau, BadenBaden und an den Universitäten von Southern California und Miami. Er hat an Meisterkursen mit Shlomo Mintz, Aaron Rosand, Eugene Fodor, Valery Klimov, Tadeusz Gadzina und Mark Peskanov teilgenommen und an Festivals in Michigan, Florida, Ohio, Aubenas, Stettin und Warschau mitgewirkt. Tomasz Liebig hat als Geiger im Bergonzi Quartett gespielt, war stellvertretender Konzertmeister im Miami City Ballet Orchestra und im Boca Symphony Pops Orchester. Seit dem Jahr 2000 ist er Konzertmeister im Bruckner Orchester Linz. Zudem spielte er mit Orchestern in Frankreich, Slowenien, Polen, Deutschland, in Südamerika und den USA.

Violoncello

Yishu Jiang, geboren in Chengdu, China, studierte an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (mdw) bei Wolfgang Herzer, Stefan Kropfitsch und Reinhard Latzko, wo sie ihr Studium mit Auszeichnung abschloss. Beim Wettbewerb Gradus ad Parnassum gewann sie den 1. Preis und wurde beim anschließenden Konzert mit dem Bruckner Orchester Linz im Brucknerhaus für ihre Interpretation von Dvořáks Cellokonzert mit dem Klassikpreis Österreich 2009 ausgezeichnet. Daraufhin trat sie mit dem Orchester mit Elgars Cellokonzert auf. Yishu Jiang war Lehrbeauftragte für Konzertfach Violoncello an der mdw. Nach einem Engagement beim ORF RadioSymphonieorchester (RSO) Wien wurde sie 2. Solocellistin im Orchestre Philharmonique de MonteCarlo. Seit 2016 ist sie Stimmführerin im Bruckner Orchester Linz. Zudem gastiert sie regelmäßig als Solocellistin beim RSO Wien und bei den Bamberger Symphonikern.

Das Bruckner Orchester Linz (BOL) zählt zu den führenden Klangkörpern Mitteleuropas, blickt auf eine mehr als 200jährige Geschichte zurück und trägt seit 1967 den Namen des Genius loci. Das BOL ist Botschafter Oberösterreichs und seines Namensgebers auf Konzertpodien weltweit und nimmt im Linzer Musiktheater seine Aufgaben als Orchester des Landestheaters wahr. Seit dem Amtsantritt von Markus Poschner als Chefdirigent vollzieht das BOL einen weithin beachteten Öffnungsprozess, der neue Formate generiert, unerwartete Orte aufsucht, in der Vermittlung überraschende Wege findet und vor allem für künstlerische Ereignisse in einer unnachahmlichen Dramaturgie sorgt. Das BOL wurde beim Österreichischen Musiktheaterpreis 2020 als »Bestes Orchester« und 2024 mit dem ICMA Special Achievement Award für die Gesamteinspielung der BrucknerSinfonien in allen Fassungen unter Markus Poschner ausgezeichnet.

Alexander Joel begann die Spielzeit 2024/25 am Royal Opera House Covent Garden mit einer Wiederaufnahme von La traviata. Es folgte die Wiederaufnahme von Il trittico an der Welsh National Opera, danach gab er sein Debüt an der Israel National Opera mit Brittens War Requiem. Im Jänner kehrte er mit einer Tournee der Wiener Volksoper nach Japan zurück. Anschließend dirigierte er La Bohème an der Malmö Opera und an der Staatsoper Hamburg Così fan tutte. Demnächst gibt er sein Hausdebüt am Nationaltheater Mannheim mit Parsifal. Alexander Joel ist regelmäßiger Gast bei der New York Philharmonic, der Sächsischen Staatskapelle Dresden, beim ORF RadioSymphonieorchester Wien sowie am Royal Opera House Covent Garden, an der Bayerischen und der Hamburgischen Staatsoper, der Deutschen Oper Berlin, der Semperoper Dresden, der Vlaamse Opera sowie an den Opernhäusern von Lyon, Stockholm, Zürich und Genf.

Impressum

Herausgeberin

Linzer Veranstaltungsgesellschaft mbH, Brucknerhaus Linz, Untere Donaulände 7, 4010 Linz

Redaktion

Andreas Meier

Biografien & Lektorat

Romana Gillesberger

Gestaltung

Anett Lysann Kraml, Lukas Eckerstorfer

Abbildungen

J. Wesely (S. 2 & 21), gemeinfrei (S. 6–7, 9 & 13), R. Winkler (S. 16–20)

Programm-, Termin- und Besetzungsänderungen vorbehalten

LIVA – Ein Mitglied der Unternehmensgruppe Stadt Linz

Wir danken für Ihren Besuch und wünschen Ihnen ein schönes Konzert!

Werke von Mozart, Liszt und Beethoven

VERANSTALTUNGSORT UND KARTEN

Brucknerhaus Linz · Untere Donaulände 7 · 4010 Linz +43 (0) 732 77 52 30 · kassa@liva.linz.at 8. Mai 2025 · 19:30 Uhr C. Bechstein Centrum Linz / Klaviersalon Merta GmbH

Bethlehemstraße 24 · A-4020 Linz · +43 (0) 732 77 80 05 20 linz@bechstein.de · bechstein-linz.de