20. März 2025 19:30 Uhr, Mittlerer Saal

Beethoven Septett

Kammermusik III

Saison 24–25

alla breve

Das Programm auf einen Blick

Klarinette, Fagott, Horn, Violine, Viola, Violoncello und Kontrabass: Für diese außergewöhnliche Besetzung komponierte Ludwig van Beethoven sein 1799 entstandenes Septett – ein Werk, das bei seinen Zeitgenoss:innen kaum Nachahmer:innen fand, aber beim Wiener Publikum auf Begeisterung stieß. Schon bald gehörte das Septett zu den populärsten Werken des Komponisten.

Beethovens Unikum in sechs Sätzen trifft in der ersten Hälfte des Konzerts auf zwei kammermusikalische Werke des 20. Jahrhunderts: Carl Nielsens humorvolle Serenata in vano für Klarinette, Fagott, Horn, Violoncello und Kontrabass von 1914 und das 1933 entstandene Streichtrio des französischen Komponisten Jean Françaix, der sich künstlerisch ganz einer »musique pour faire plaisir« (»Musik, die Freude macht«) verschrieb.

Besetzung

Sebastian Manz | Klarinette

Dag Jensen | Fagott

Felix Klieser | Horn

Franziska Hölscher | Violine

Haesue Lee | Viola

Andrei Ioniță | Violoncello

Dominik Wagner | Kontrabass

Brucknerhaus-Debüt

Programm

Carl Nielsen 1865–1931

Serenata in vano für Klarinette, Fagott, Horn, Violoncello und Kontrabass CNW 69 // 1914

Jean Françaix 1912–1997

Trio für Violine, Viola und Violoncello // 1933

I Allegretto vivo

II Scherzo. Vivo

III Andante

IV Rondo. Vivo

‒// Pause ‒//

Ludwig van Beethoven 1770–1827

Septett für Klarinette, Fagott, Horn, Violine, Viola, Violoncello und Kontrabass EsDur op. 20 // 1799–1800

I Adagio – Allegro con brio

II Adagio cantabile

III Tempo di minuetto – Trio

IV Andante con Variazioni

V Scherzo. Allegro molto e vivace

VI Andante con moto alla marcia – Presto

Konzertende ca. 21:15 Uhr

»Musique pour faire plaisir«

Werke von Carl Nielsen, Jean Françaix und Ludwig van Beethoven

Carl Nielsen hat es weit gebracht: Der dänische Komponist, dessen 60. Geburtstag im Jahr 1925 von der Crème de la crème in Kopenhagen gefeiert wurde, stammte aus ärmlichen Verhältnissen. 1865 in einer Siedlung auf der Insel Fünen geboren, wuchs er in einer Familie von insgesamt zwölf Kindern auf. Der Vater verdingte sich als Tagelöhner, spielte außerdem auf Hochzeiten Geige und Kornett. Es überrascht nicht, dass auch Carl rasch Violinunterricht erhielt und den Vater bei dessen Auftritten unterstützte. Ein lokaler Musikverein spornte die künstlerische Entdeckungslust des Buben mit Aufführungen von Haydn- und Mozartwerken an, mit 14 gelang Nielsen die Aufnahme ins Regimentsmusikcorps von Odense, der nächstgelegenen Großstadt: Hier spielte er Signalhorn und Posaune, nahm in seiner Freizeit weiteren Violinunterricht und komponierte auch bereits. Mit 18 konnte er dank der Unterstützung von Gönner:innen nach Kopenhagen reisen und stellte sich am dortigen Konservatorium vor. Mit Erfolg: Nielsen wurde als Stipendiat mit dem Hauptfach Geige aufgenommen, erhielt zusätzlich Unterricht am Klavier, in Musiktheorie und Kontrapunkt – der Grundstein für eine professionelle Musiker:innenlaufbahn war gelegt.

In den Folgejahren arbeitete sich Nielsen als Komponist gehaltvoller Werke die Karriereleiter empor: Bereits seine 1. Symphonie beförderte ihn in die erste Reihe der dänischen Tonsetzer:innen, seine heitere Maskarade avancierte gar zur Nationaloper. Gleichwohl entwickelte Nielsen mehr und mehr eine komplexe, expressive Klangsprache: Seine Violinsonate Nr. 2 und seine Sinfonia expansiva, verfasst rund um seinen 50. Geburtstag, erregten diesbezüglich Aufmerksamkeit. Wie zum Ausgleich schrieb der Däne in jener Zeit aber auch Lieder im volkstümlichen Stil, die den

Der 14-jährige Carl Nielsen in Uniform des Regimentsmusikcorps von Odense, 1879

Schein des Bekannten erweckten und ihren Schöpfer wohl an dessen Kindertage erinnerten. Folklore klingt auch in der Serenata in vano von 1914 an – aber augenzwinkernd. Die Komposition für die ungewöhnliche Besetzung Klarinette, Fagott, Horn, Violoncello und Kontrabass war von dem befreundeten Kontrabassisten Anton Hegner bestellt worden. Nielsen verfasste das Stück innerhalb weniger Frühlingstage, eine öffentliche Aufführung fand aber erst ein Jahr später, im April 1915, statt.

Nielsen, an sich kein Freund von Programmmusik, schildert in dieser Partitur ausnahmsweise eine komödiantische Szene – wobei die Musik die Handlung beschreibt, aber auch ein Teil von ihr ist: Eine Gruppe von Herren versucht, mit einem Ständchen das Herz einer Schönheit zu erweichen, beißt aber auf Granit. Nielsens formulierte es so: »Die Serenata in vano ist eine humorvolle Kleinigkeit. Zuerst spielen die Herren in einer etwas ritterlichen und protzigen Art, um eine Schönheit auf den Balkon zu locken, aber diese taucht nicht auf. Dann spielen sie in einer leicht verführerischen Manier (poco adagio), aber auch das bewirkt nichts. Nachdem sie vergeblich (in vano) gespielt haben, scheren sie sich keinen Deut darum und schlurfen zur Melodie eines kleinen Schlussmarschs heim, den sie zu ihrem eigenen Vergnügen spielen.« Das rund sechsminütige Stück besteht aus drei Teilen, die fließend ineinander übergehen: Im ersten scheint ein:e Klarinettist:in zu Beginn das Instrument aufzuwärmen, das Klanggeschehen wechselt mitunter recht schlagartig die Tonart (Sprünge, die auch im weiteren Verlauf des Stückes erfolgen und humoristische Wirkung erzielen). Im zweiten Teil erklingt die eigentliche Serenade, die mit Anspielungen an Genrewerke von Johannes Brahms und Wolfgang Amadé Mozart gespickt ist und in einem pastoralen Moment auch an Richard Wagners Siegfried-Idyll gemahnt. Der Schlussmarsch erheitert nicht zuletzt wegen seiner hölzern-groben Basstöne.

Jean Françaix // Trio für Violine, Viola und Violoncello

Als Meister des humorvollen Esprits hat sich der Franzose Jean Françaix der Musikgeschichte eingeschrieben: Seine Werke werden regelmäßig mit Attributen wie »gewitzt«, »augenzwinkernd« oder »schalkhaft« bedacht. 1912 in Le Mans in eine Musiker:innenfamilie geboren, entwickelte sich sein Talent in seiner Kindheit rasant, bevor er am Pariser Konservatorium zum Lieblingsschüler der legendären Nadia Boulanger aufstieg. Bereits in seinen Zwanzigern hatte Françaix eine eigene Handschrift ausgeprägt und machte 1936 in der Fachwelt mit seinem Klavier-Concertino Furore, das trotz seines leichten Tonfalls künstlerisches Gewicht und Raffinesse besaß. Dogmen mied Françaix wie der Teufel das Weihwasser: Statt Dodekaphonie oder Serialismus hielt er einem Personalstil die Treue, der die Tonalität nicht sprengte, dafür aber mit Verve, Grazie und Feinsinn bestach. Dass er unbeeindruckt von den Entwicklungen der Avantgarde mit schneller Hand Werk um Werk schuf, machte ihn aus gegnerischem Blick zu einem ›George Simenon der Musik‹. Françaix antwortete auf derlei Kritik mit mildem Spott, ver trat seine Position selbstbewusst. Während die Avantgarde Begriffe wie »Hörvergnügen« scheel beäugte, hatte Françaix sich das »faire plaisir« auf die Fahnen geschrieben.

George Simenon belgischer Schriftsteller des 20. Jahrhunderts, der über 175 Romane, knapp 200 Groschenromane und mehr als 1000 Kurzgeschichten verfasste. Bekannt wurde er als Autor von Kriminalromanen, sein vielfältiges Schaffen lässt sich aber kaum einem Genre zuordnen.

Auch sein frühes Trio für Violine, Viola und Violoncello bereitet Freude –und hat damit Erfolg: Die Musiker der Uraufführung, das Trio Pasquier, führten das Werk seit 1933 mehr als tausendmal auf. Der Kopfsatz fegt im flotten Tempo dahin (Allegro vivo) und glänzt mit einer Melodie, die durch ihre Feingliedrigkeit verblüfft. Nach nicht einmal drei Minuten hat

Ludwig van Beethoven // Septett Es-Dur

das brillante Klanggeschehen schon wieder sein Ende erreicht. Das ebenso knapp gehaltene, Pizzicato-reiche Scherzo scheint trotz seiner kecken Dissonanzen mit einem Walzer des 19. Jahrhunderts zu kokettieren, das sangliche Andante entwickelt im Anschluss mit seinem gedämpften Ton eine berückende Ausdruckskraft. Das Finale erweist sich im besten Sinne als neoklassizistisch, indem es die Rondoform mit einem geistreichen Klangfluss befüllt. Das Tüpfelchen auf dem i: Ein leiser Schluss, der unwiderstehlich zum Schmunzeln und Klatschen anregt.

Ludwig van Beethoven // Septett Es-Dur

Wiewohl Ludwig van Beethoven der Nachwelt von Gemälden und Büsten entschlossen und heroisch, ja bisweilen fast grimmig entgegenblickt, konnte das deutsche Musikgenie auch gefällige Werke schreiben. Das macht sich vor allem in seinem Frühwerk bemerkbar, in dem auch zwei Serenaden auftauchen – vielsätzige Werke also, die in erster Linie unterhalten sollten und entsprechend gestaltet waren: Eingängige, bisweilen volkstümliche Melodien, einfache Formen und ein schlichter Satz bildeten die Erkennungsmerkmale dieses Genres im 18. Jahrhundert. Mozart hatte dafür hochwertige Beiträge verfasst, der junge Beethoven tat es ihm gleich. Sein Septett op. 20, weitgehend im Jahr 1799 entstanden und damit zwischen den beiden Serenaden, besitzt ein gewisses Naheverhältnis zu jenem Genre: Es ist vielsätzig angelegt und der Tonfall oft gefällig. Nichtsdestotrotz sollte man sich hüten, das rund 40-minütige Stück für Klarinette, Fagott, Horn, Violine, Viola, Violoncello und Kontrabass easy listening zu nennen: Dieses Septett lässt auch symphonische Züge erkennen – eine Gattung, in der Beethoven zur selben Zeit debütierte.

Nach den 18 einleitenden Adagio-Takten des Kopfsatzes stimmt die Geige ein aufgewecktes Allegro-Thema an, das sogleich auf die Klarinette übergeht; ein dreistimmiger Streichersatz führt das Seitenthema ein. Ein Teil des Hauptthemas (der auftaktige Beginn) prägt die Durchführung, der Tonfall der Musik bleibt bis zum Schlussakkord charmant. Das Adagio cantabile danach, komponiert im strömenden 9/8-Takt, wird anfangs von Kantilenen der Klarinette bestimmt. Trotz einer kurzen dramatischen Eintrübung bleibt der Satz einer melodiösen Schönheit verpflichtet, die

Ludwig van Beethoven, Kupferstich von Blasius Höfel nach einer Zeichnung von Louis Letronne, 1814

an ein Ständchen oder Notturno denken lässt. Während an dritter Stelle ein bündiges, maßvoll beschwingtes Menuett steht, folgt danach ein Satz in Variationsform, dieser für Beethoven so bedeutenden und bereits hier meisterhaft gehandhabten Technik. Das Thema dieses Satzes, zur damaligen Zeit als rheinisches Schifferlied ausgewiesen, wird fünfmal variiert und strebt dabei jedes Mal eine neue, in sich geschlossene Gestalt an. Eine witzige Coda scheint die Musik in dramatische Regionen zu führen,

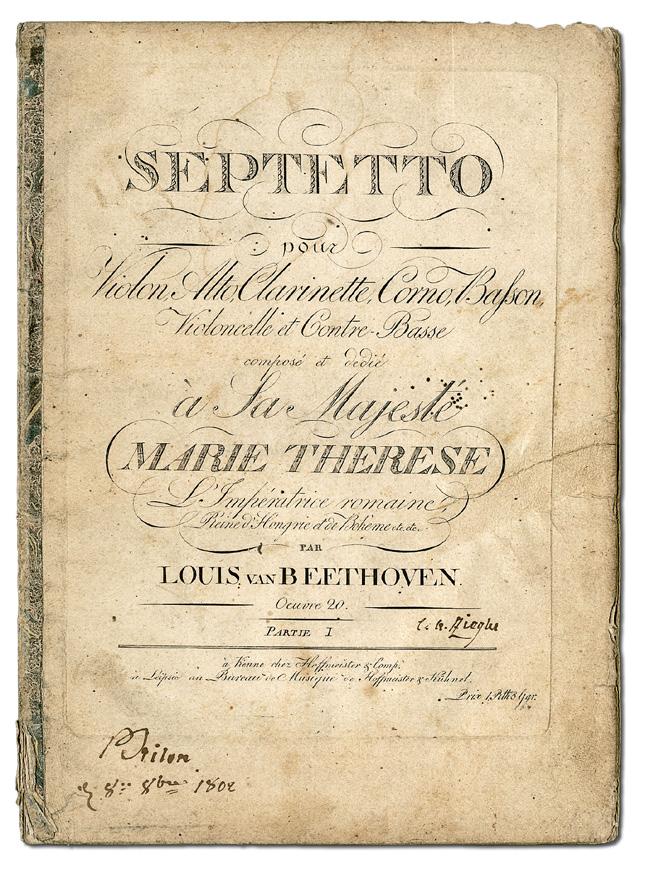

Titelblatt der Originalausgabe des Septetts, um 1802

dann leise verklingen zu lassen, beendet das Werk aber letztendlich in kräftigem B-Dur. Der fünfte Satz, ein Scherzo, startet mit einem DreiklangSignal des Horns und betört wenig später mit einer behaglichen CelloMelodie. Das Finale schlägt nach einer düsteren Marscheinleitung in ein heiteres Rondo-Presto um, das von einer sonnigen Melodie bestimmt wird und serenadenhaft locker gestaltet ist. Brillante Triolenketten der Geige schmücken die Schlusstakte und verstärken die Applauswirkung.

Tatsächlich hatte das Septett mehr Erfolg, als seinem Urheber lieb war. »Sein Septett konnte er nicht leiden und ärgerte sich über den allgemeinen Beifall, den es erhielt«, erinnerte sich Carl Czerny. Als sich im Jahr 1802 die Veröffentlichung des Drucks in die Länge zog, mahnte Beethoven den Verlag mit den folgenden, viel zitierten Worten zur Eile: »Mein Septett schickt ein wenig geschwinder in die Welt – weil der Pöbel drauf harrt […].« Ein Werk, das den Pöbel anzog? Der Verdacht liegt nahe, dass Beethovens Groll durch eine gewisse Eifersucht verursacht war: Er hätte den Beifall, den sein Septett einheimste, wohl lieber kühneren Werken aus seiner Feder gewünscht. Gleichwohl dürfte ihn eine gewisse Hassliebe mit seinem fröhlichen, erfolgreichen Septett verbunden haben. Immerhin arbeitete es Beethoven 1805 für eine andere, praktikablere Besetzung um – und adelte diese Fassung für Klavier, Klarinette (Violine) und Violoncello mit einer eigenen Opusnummer.

Christoph Irrgeher Ludwig

Sebastian Manz

Klarinette

Sebastian Manz, Solist, Kammermusiker und Soloklarinettist des SWR Symphonieorchesters, feierte seinen Durchbruch 2008 beim Internationalen Musikwettbewerb der ARD in München. Dort erhielt er den 1. Preis in der Kategorie Klarinette, der seit 40 Jahren nicht mehr in dieser Rubrik vergeben worden war, sowie den Publikumspreis und weitere Sonderpreise. Zuvor gewann er mit seinem Klavierpartner Martin Klett den Deutschen Musikwettbewerb. Seitdem wurde er dreimal mit dem Echo Klassik sowie mit dem Emerging Artist Award ausgezeichnet. Sein 2019 erschienenes Album A Bernstein Story brachte ihm den Opus Klassik in der Kategorie »Klassik ohne Grenzen« ein. Der Enkel des russischen Geigers Boris Goldstein sang im Knabenchor, lernte zunächst das Klavierspiel, konzentrierte sich aber bald auf die Klarinette. Sabine Meyer und Rainer Wehle zählen zu seinen wichtigsten Lehrer:innen und Förder:innen.

Dag Jensen

Fagott

Dag Jensen studierte an der Norwegischen Musikhochschule in Oslo. Bereits mit 16 Jahren bekam er seine erste Anstellung als Kontrafagottist beim Philharmonischen Orchester Bergen, wo er nach kurzer Zeit die stellvertretende Solofagott-Position übernahm. Daneben studierte er weiter in Hannover. Von 1985 bis 1988 war er Solofagottist der Bamberger Symphoniker und von 1988 bis 1997 beim Kölner Rundfunk-SinfonieOrchester. Von 2003 bis 2005 hatte er die Solofagott-Stelle im Lucerne Festival Orchestra unter Claudio Abbado inne. Seiji Ozawa holte ihn als Solofagottist ins Saito Kinen Orchestra. Dag Jensen war zweimal Gewinner beim ARD-Musikwettbewerb in München. 14 Jahre lehrte er an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover, seit 2011 hat er eine Professur an der Hochschule für Musik und Theater München inne. Zudem ist er Professor für Fagott an der Norwegian Academy of Music.

Felix Klieser

Horn

Felix Klieser ist in jeder Hinsicht ein außergewöhnlicher Künstler. Im Alter von fünf Jahren nahm er den ersten Hornunterricht, mit 13 wurde er Jungstudent an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover. 2014 erhielt er den Echo Klassik als Nachwuchskünstler des Jahres. 2016 war er Preisträger des Leonard Bernstein Awards des Schleswig-Holstein Musik Festivals. Er konzertierte unter anderem mit der Camerata und dem Mozarteumorchester Salzburg, dem Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, dem Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, den Festival Strings Lucerne und dem Kammerorchester des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks. Als Kammermusiker gastierte er bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern, in Bremen, Essen, Düsseldorf und Bonn, beim Oxford Chamber Music Festival und beim Gstaad Menuhin Festival. 2023 gab Felix Klieser sein Debüt bei den BBC Proms in London.

Franziska Hölscher

Violine

Die Geigerin Franziska Hölscher ist eine der vielseitigsten Musikerinnen der jungen Generation. Sie ist als Solistin, Kammermusikerin und Festivalleiterin Gast in der Philharmonie und im Konzerthaus Berlin, im Festspielhaus Baden-Baden, im Concertgebouw Amsterdam, im Palais des BeauxArts Brüssel und im Rudolfinum Prag. Sie konzertiert bei der Bachwoche Ansbach, der Schubertiade in Hohenems, dem Schleswig-Holstein Musik Festival, dem Rheingau Musik Festival, dem Heidelberger Frühling und den Schwetzinger SWR Festspielen. Mit dem Autor Roger Willemsen entwickelte sie das Bühnenprogramm Landschaften mit Korrespondenzen zwischen Wort und Musik. Als Botschafterin des Projekts Rhapsody in School setzt sie sich für die Vermittlung von klassischer Musik in Schulen ein. Franziska Hölscher ist künstlerische Leiterin der Kammermusikreihe Klangbrücken im Konzerthaus Berlin sowie des Fränkischen Sommers.

Haesue Lee

Viola

Die Bratschistin Haesue Lee ist Gewinnerin des 1. Preises und des Publikumspreises beim ARD-Musikwettbewerb 2023 sowie bei der Primrose International Viola Competition 2018. Nach ihrem Debüt in der New Yorker Carnegie Hall im Alter von zwölf Jahren trat sie mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, dem Münchener Kammerorchester, dem Philadelphia Orchestra und der Prince George’s Philharmonic auf. Sie gab Konzerte an der Brigham Young University, in Chicago und Seoul sowie im Korean Cultural Center in Paris. Als leidenschaftliche Kammermusikerin wurde sie ins »Blaue Haus« des koreanische Präsidenten, zum Marlboro Music Festival, zum Ravinia Festival und zum Bridgehampton Chamber Music Festival eingeladen. Sie teilte die Bühne mit Künstler:innen wie Tabea Zimmermann, Nobuko Imai, Miriam Fried und Paul Biss. Haesue Lee spielt auf einer Bratsche von Gasparo de Salò von 1590.

Andrei Ioniță

Violoncello

Andrei Ioniță ist einer der meistbeachteten Solisten auf seinem Instrument. Die Zeitschrift Gramophone nennt ihn »einen Meister am Cello mit großen Fähigkeiten und musikalischer Vorstellungskraft, der sich der Musik unserer Zeit verpflichtet fühlt«. Er spielt mit namhaften Orchestern wie den Münchner Philharmonikern, dem Tonhalle-Orchester Zürich, dem Polnischen Nationalen Rundfunk-Sinfonieorchester, dem London Philharmonic Orchestra, der Staatsphilharmonie Nürnberg, der Dresdner und der Tschechischen Philharmonie. Regelmäßig tritt er in den USA mit den Sinfonieorchestern von Chicago, Detroit, Milwaukee, San Diego und Grand Rapids auf. Andrei Ioniță hat mit renommierten Dirigent:innen wie Lawrence Foster, Herbert Blomstedt, Paavo Järvi, Cristian Măcelaru, Joana Mallwitz, Sylvain Cambreling, Kent Nagano, Michael Sanderling, Sascha Goetzel und Jonathan Bloxham zusammengearbeitet.

Dominik Wagner

Kontrabass

Der gebürtige Wiener Dominik Wagner ist Echo Klassik-Preisträger und Stipendiat der Anne-Sophie Mutter Stiftung. Er hat nahezu alle Kontrabasswettbewerbe gewonnen, wobei seine Erfolge beim ARD-Musikwettbewerb in München und beim Eurovision Young Musicians hervor zuheben sind. Bei letzterem spielte er im Finale Serge Koussevitzkys Kontrabasskonzert mit dem WDR Sinfonieorchester vor dem Kölner Dom. Um das Repertoire für sein Instrument zu erweitern, beschäftigt er sich intensiv mit zeitgenössischer Musik. So spielte er bereits die Uraufführungen mehrerer Kontrabasskonzerte und Werke für Kontrabass solo, darunter das Kontrabasskonzert von Georg Breinschmid. Dominik Wagner begann seine Ausbildung in Wien zunächst als Cellist, ab 2007 als Kontrabassist. Von 2009 bis 2015 studierte er an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien und aktuell an der Hochschule für Musik Nürn berg.

Klänge sehen – Bilder hören

Sa, 13. Sep 2025, 19:30

Gatti & Sächsische

Staatskapelle Dresden

Daniele Gatti und die Sächsische Staatskapelle Dresden bringen Gustav Mahlers 5. Symphonie und Tōru Takemitsus Requiem für Streichorchester ins Brucknerhaus Linz.

Do, 18. Sep 2025, 19:30

Chen, Fateyeva & ORF RadioSymphonieorchester Wien

Das ORF RadioSymphonieorchester Wien und Saxofonistin Asya Fateyeva präsentieren unter der Leitung von MeiAnn Chen Werke von Erich Wolfgang Korngold, Péter Eötvös und John Williams.

So, 28. Sep 2025, 18:00

Bolton & TonkünstlerOrchester Niederösterreich

Ivor Bolton und das TonkünstlerOrchester Niederösterreich bringen eine vollendete Rekonstruktion von Bruckners 9. Symphonie in ihrer ganzen Farbenpracht zum Klingen.

So, 5. Okt 2025, 18:00

Die 12 Cellisten der Berliner Philharmoniker

Das wohl berühmteste Streicherensemble der Welt interpretiert neben Anton Bruckners »Locus iste« Werke von Heitor VillaLobos, Gabriel Fauré und George Gershwin, Filmmusik und mitreißenden Tango.

brucknerfest.at

Impressum

Herausgeberin

Linzer Veranstaltungsgesellschaft mbH, Brucknerhaus Linz, Untere Donaulände 7, 4010 Linz

Redaktion

Paula Schlüter, MA

Biografien & Lektorat

Romana Gillesberger

Gestaltung

Anett Lysann Kraml, Lukas Eckerstorfer

Abbildungen

K. Kikkas (S. 2), gemeinfrei (S. 7, 9 & 11), BeethovenHaus Bonn, Sammlung Hanns J. Elle (S. 12), M. Borggreve (S. 14 & 17), privat (S. 15), J. Wesely (S. 16), K. Shinjoong (S. 18), N. Lund (S. 19), J. Wesely/Wiener Konzerthaus (S. 20)

Programm, Termin und Besetzungsänderungen vorbehalten

LIVA – Ein Mitglied der Unternehmensgruppe Stadt Linz

Wir danken für Ihren Besuch und wünschen Ihnen ein schönes Konzert!

Werke von Mozart, Liszt und Beethoven

VERANSTALTUNGSORT UND KARTEN

Brucknerhaus Linz · Untere Donaulände 7 · 4010 Linz +43 (0) 732 77 52 30 · kassa@liva.linz.at 8. Mai 2025 · 19:30 Uhr C. Bechstein Centrum Linz / Klaviersalon Merta GmbH

Bethlehemstraße 24 · A-4020 Linz · +43 (0) 732 77 80 05 20 linz@bechstein.de · bechstein-linz.de