Liebe Leserin, lieber Leser, wofür sind wir dankbar? Eine nur vordergründig einfache Frage, schnell gestellt – und doch schwierig zu beantworten. Wer in sich hineinhorcht, kommt rasch großen Fragen auf die Spur: Gesundheit als höchstes Gut kommt wohl auf einen der vordersten Plätze, Hand in Hand mit Liebe, Familie und Freundschaft mit Menschen, die Gutes im Schilde führen. Die Seelenruhe, die Abwesenheit existenzieller Probleme und Sorgen stehen sicherlich auch auf der DankbarkeitsSkala ganz oben. Mancher wird auch die Wahrhaftigkeit in Begegnungen nennen – denn mitunter, das haben wir gelernt, trügt selbst der schönste Schein. Wann haben Sie sich zuletzt gewünscht, einmal hinter die Fassaden schauen zu können?

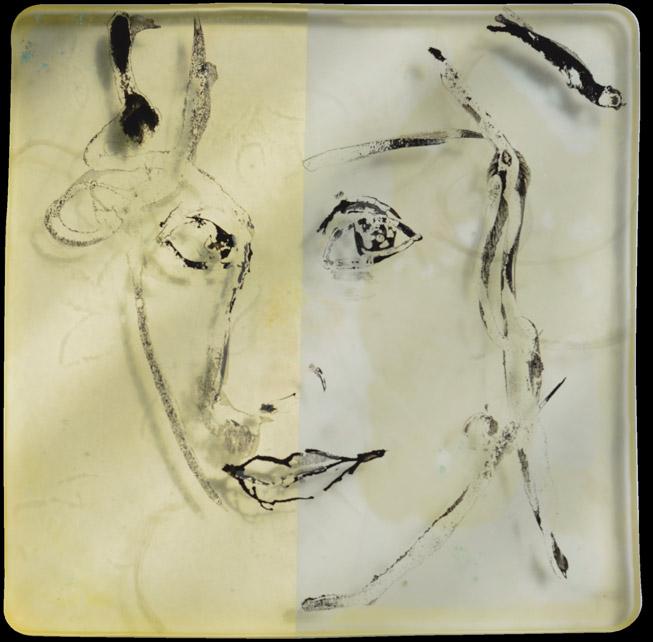

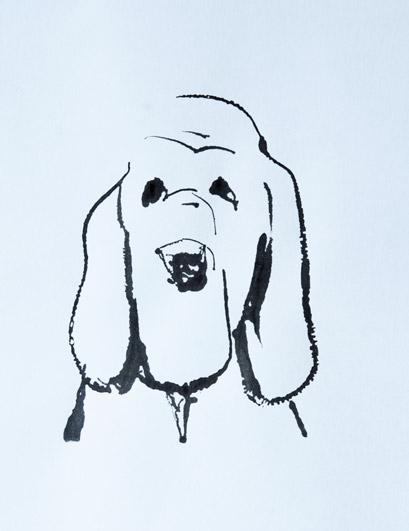

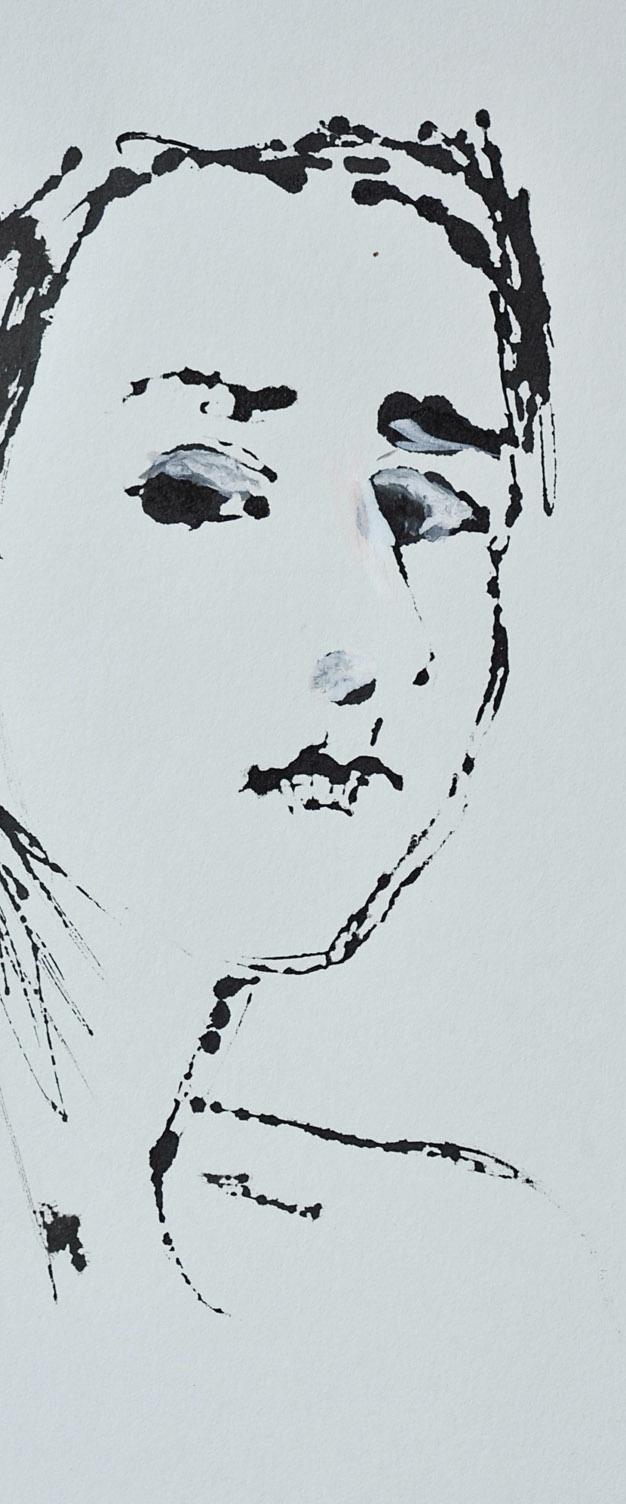

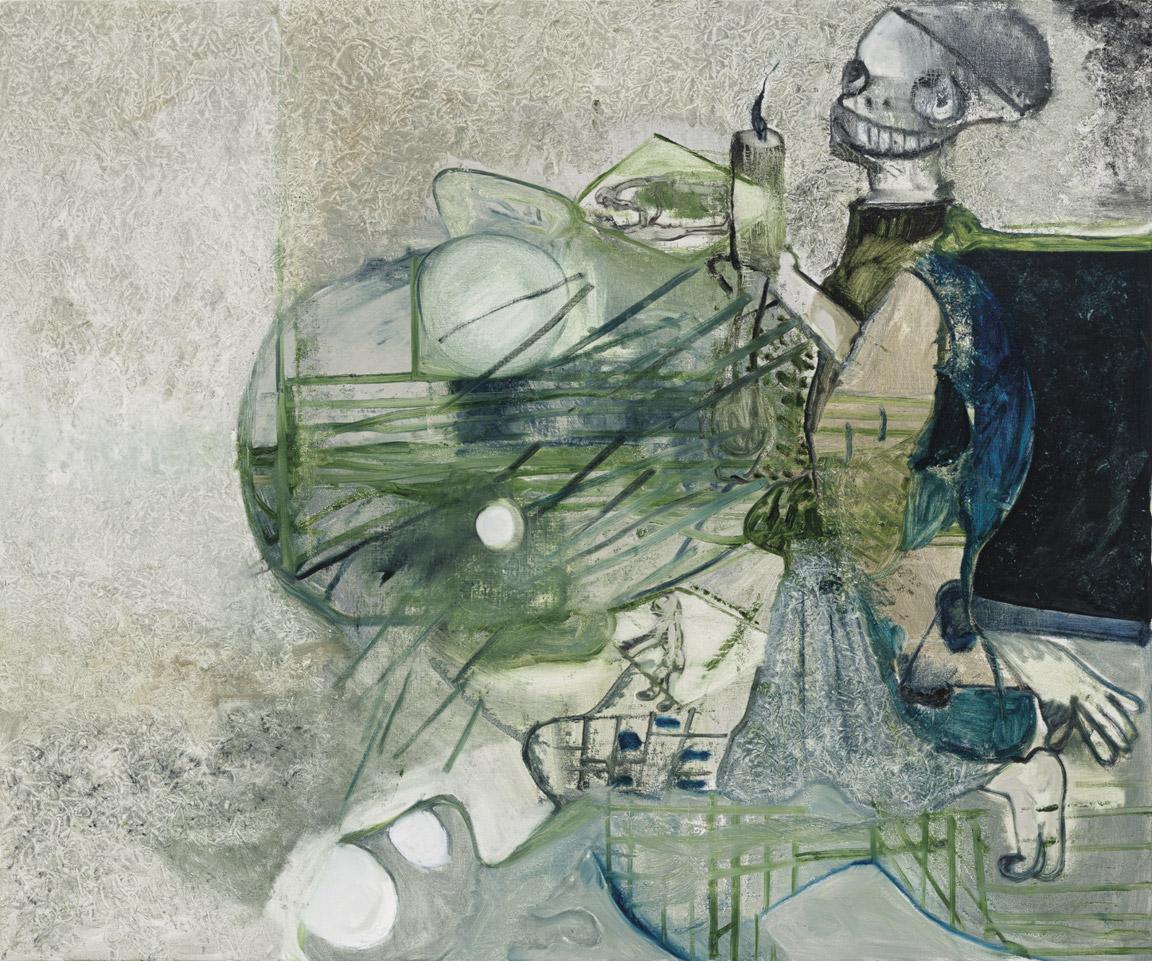

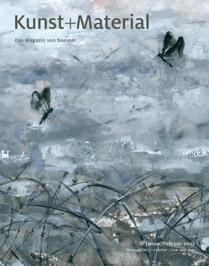

Die Malerei von Ute Fründt hat dies zu einem ihrer Themen gemacht: Sie blickt hinter das Vordergründige, befragt das Dasein des Menschen samt seinen Abgründen und Emotionen und sucht nach inneren Wahrheiten auch im Kleinen. Ihre Bilder entführen gleichermaßen vor und hinter die Kulissen und evozieren zumindest eine Ahnung von dem, was außerhalb der Darstellung liegen mag. Thomas Hirsch hat die Berliner Malerin für Kunst+Material in ihrem Atelier in Kreuzberg besucht.

Das Bild der Stadt Rom wird bis heute von den Ansichten bestimmt, die der gebürtige Venezianer Giovanni Battista Piranesi im 18. Jahrhundert großformatig radierte. Kühn und mit zahlreichen perspektivischen Kunstgriffen inszeniert, verankerten sich seine Vedute di Roma schnell im kollektiven Bildgedächtnis zur Ewigen Stadt. In seinem Sonderthema zeigt Stefan Morét, dass der berühmte Radierer, Bauforscher und Architekt eine schillernde Persönlichkeit der Kunstszene und ein gewiefter Geschäftsmann war, der mit antiken Marmorobjekten weithin Handel trieb – ein Blick in Werkstatt und Geschäftsbeziehungen ist dabei natürlich inbegriffen.

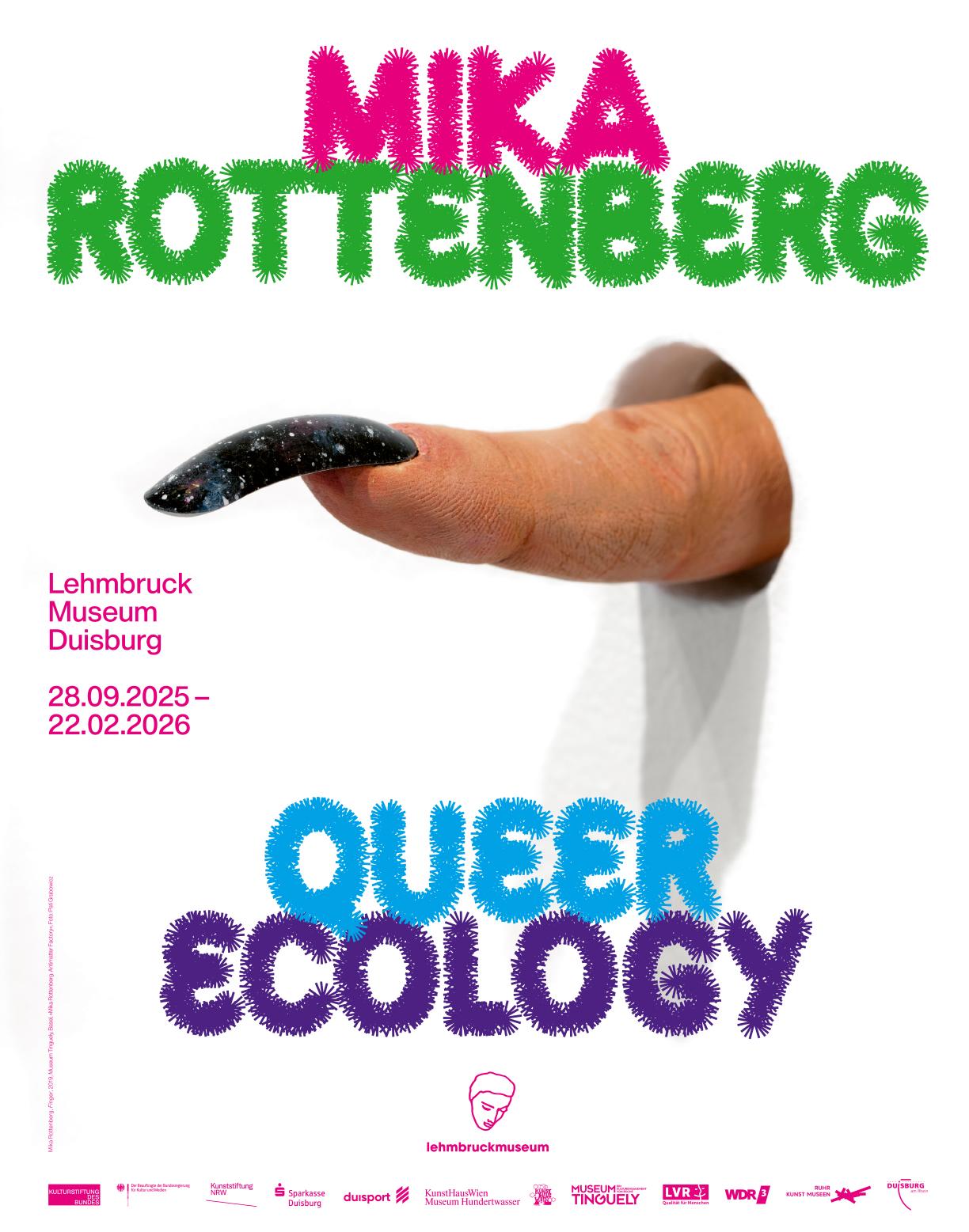

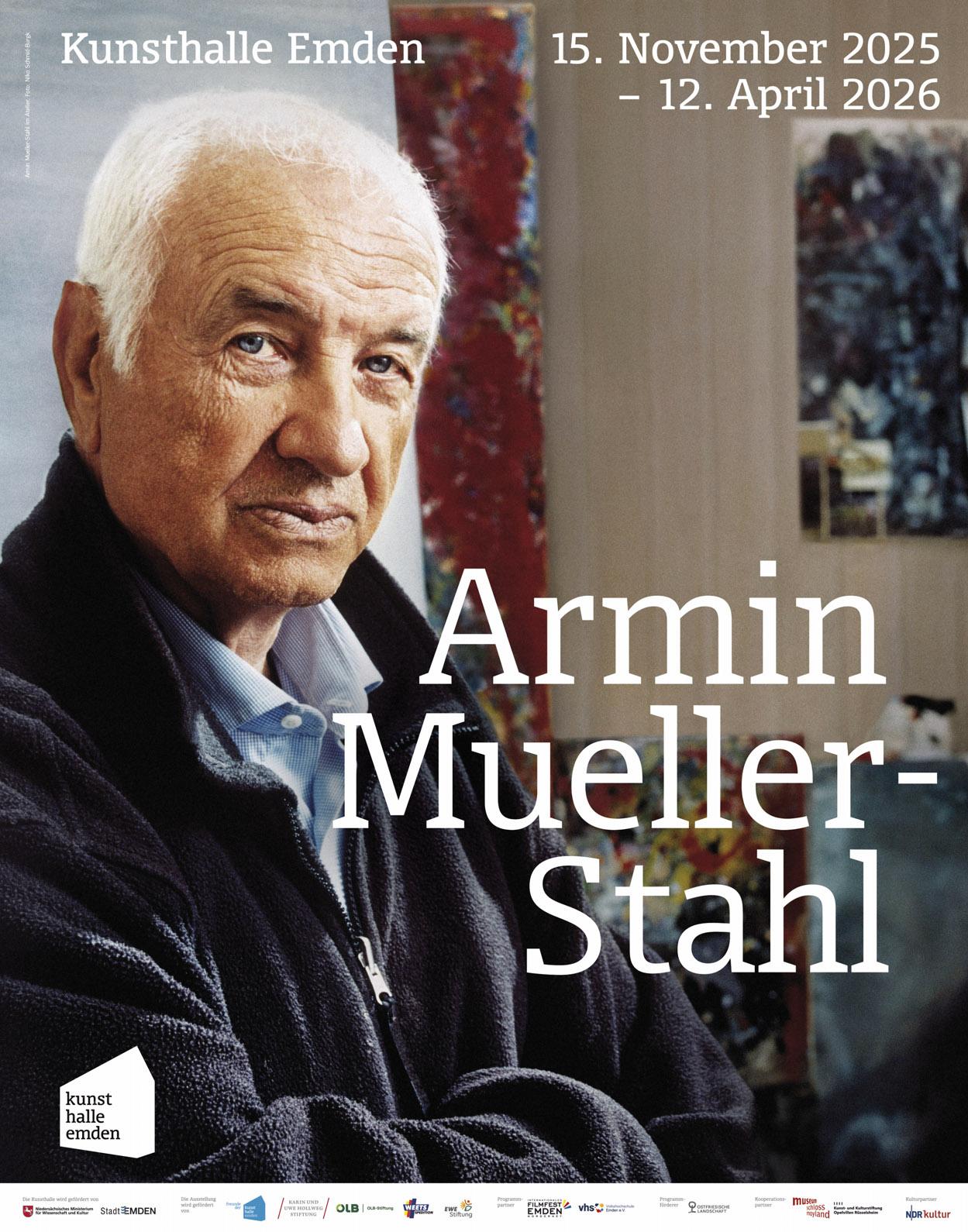

Dies sind zwei der vielen Beiträge, zu denen die neue Ausgabe von Kunst+Material einladen möchte: Entdecken Sie zudem die Vorzüge von klassischem Kreidegrund und faszinierende Monotypien, die zwischen Malerei und Zeichnung angesiedelt sind und mit Gel-Platten gedruckt werden. Der Bronzeguss steht im Fokus des Hintergrund-Themas, und natürlich bietet Ihnen diese Ausgabe auch wieder interessante Lektüreempfehlungen für entspannte Stunden auf dem Sofa sowie Tipps für sehenswerte Ausstellungen.

Last but not least möchten auch wir uns an dieser Stelle herzlich bei Ihnen bedanken – für Ihr fortwährendes Interesse an unseren Themen, für Ihre Treue und Ihr kontinuierliches Feedback!

Einen unbeschwerten Jahresausklang wünscht

Dr. Sabine Burbaum-Machert

Porträt

6–19 Kulissen der Schönheit Die Berliner Malerin Ute Fründt

Thema

20–35 Giovanni Battista Piranesi Radierer, Bauforscher und Antikenhändler im Rom des 18. Jahrhunderts

36–43 Jeder Druck ein Unikat Monotypien mit Gel-Druckplatten

44–45 „Mein metaphysischer Fundus“ Nikola Jaensch arbeitet mit gefundenen Papieren

Hintergrund

46–49 „Aus der Hülse, blank und eben, Schält sich der metallne Kern“ Bemerkenswertes über den Bronzeguss

Technik

50–55 Gesso! Gesso! Gesso!

Bücher

56–65 Bücher, Buchtipps 89 Kunst+Material im Abonnement

Labor

66–67 Klare Linien

Titel: Ute Fründt, Welt (Ausschnitt), 2025, Öl auf Nessel, 60 x 50 cm, Foto: Archiv Ute Fründt, Berlin. 50 20

70–75 Die Kraft der Ambivalenz Tobias Pils im mumok in Wien

76–79 Liebe und Unendlichkeit „Niki. Kusama. Murakami. Love You for Infinity“ im Sprengel Museum

80–88 Termine

90–91 Kurz notiert

92–95 Im Gespräch

96 Vorschau, Impressum

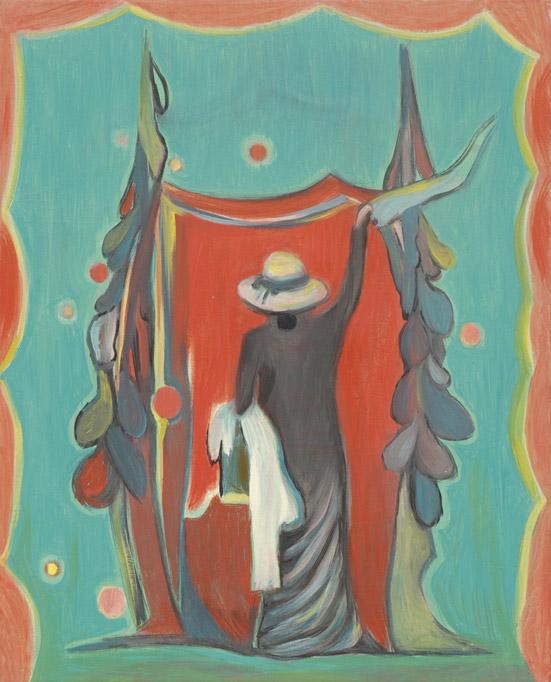

In ihrer Malerei entwickelt die Berliner Künstlerin Ute Fründt eine surreale Attraktivität und entlarvt sie zugleich als gesellschaftliche Konstruktion. Thomas Hirsch hat sie in ihrem Atelier in Kreuzberg besucht.

Es ist ein wunderbares Wiedersehen im Atelier nach einem Jahrzehnt. Der Ort ist geblieben, ein Seitenarm vom Mehringdamm, mitten in Berlin-Kreuzberg, dort, wohin der Lärm der rauen Hauptverkehrsstraßen kaum dringt. Stattdessen beginnen hier die Grünanlagen, der Kreuzberg selbst ist eine Ecke weiter. Der Weg zu Ute Fründt führt durch die Hofeinfahrt eines großen Wohnhauses. Die typischen Berliner Hinterhöfe. Vom Balkon im Hinterhaus winkt sie freundlich, verbindlich und still. Am Interesse an ihrer Malerei war sie schon immer etwas erstaunt, für sie ist das Malen eine selbstverständliche Tätigkeit zu allen Zeiten, nichts, was man besonders betonen müsste. Aber dann blättern wir auch jetzt in den Regalen mit ihren Gemälden. Nach langer Zeit einzelne der Bilder wieder zu sehen, ist eine großartige Erfahrung: Die Bilder verlieren nichts von ihrer Intensität, dem Rausch der Farben mit ihren ornamental anmutenden Binnenformen, der Simultaneität der Perspektiven und diesem erstaun[1] Ute Fründt im Atelier, Sommer 2025.

lichen vibrierenden Kippen der Linien, Kreise und Punkte von der Fläche in die räumliche Tiefe.

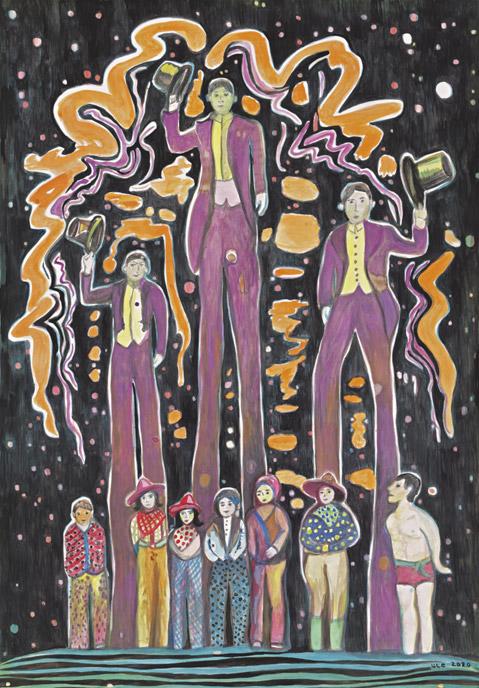

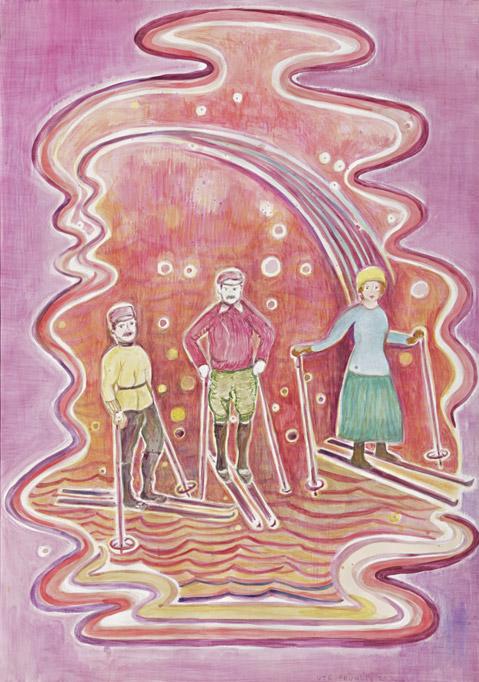

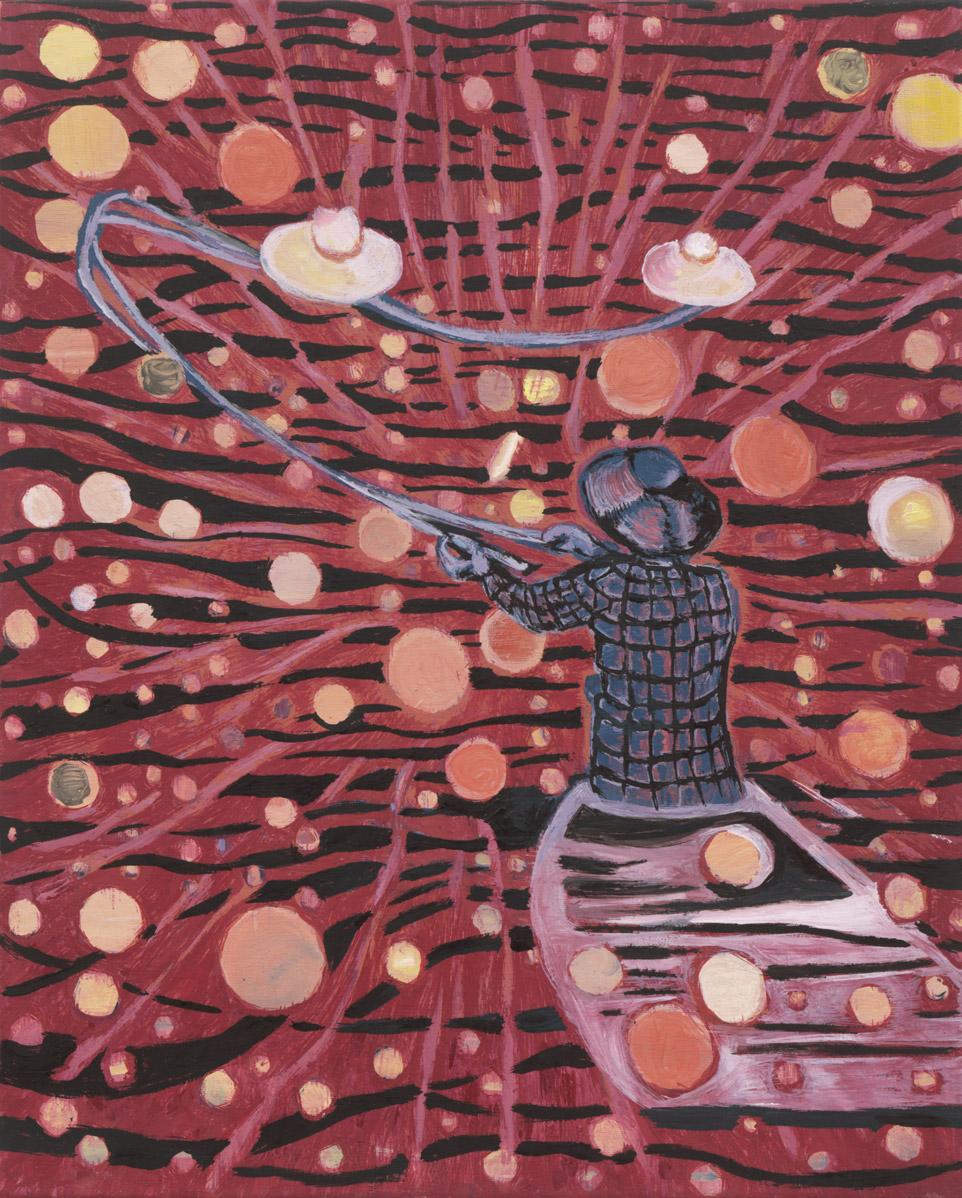

Im Atelier selbst hat Ute Fründt einige der neuesten Bilder auf dem Boden nebeneinandergestellt und an die Wand gehängt. Auf dem Tisch im Raum liegt eine Mappe mit großformatigen Papierarbeiten – im Grunde sind es Malereien auf Papier, ein Kapitel, das sie in dieser Intensität und Eigenständigkeit erst seit einigen Jahren ausformuliert und das noch weitgehend unveröffentlicht ist. Begonnen hat sie mit diesen Papierarbeiten während der Corona-Zeit und sie ist damit nach vielen Jahren wieder ganz zur menschlichen Figur als Sujet zurückgekehrt, parallel nun auch bei ihren Gemälden auf Leinwand. Die Protagonisten sind jetzt Männer mit Hüten, Zirkusartisten, Angler und Skiläufer. Auch wenn sie im Mittelgrund stehen oder von einem linearen Geflecht umhüllt werden oder wie in einer Schnee-

kugel zusammengedrängt sind, ziehen sie alle Blicke auf sich, werden noch fokussiert und stellen selbst ihre Befähigungen heraus. So initiieren sie gestenreiche zauberhafte Dinge, verrätseln das Bild und wirken zwischen schematisch flächiger Darstellung und plastischer Ausformulierung seltsam real und gleichzeitig seltsam fern. Mitunter erwecken sie die Natur und vielleicht sogar das ganze Universum zum Leben … Auch bei diesen Bildern sind das Programm und die Aura geblieben, die durchgehend zu den Qualitäten der Kunst von Ute Fründt gehören: Das betrifft den Klang des Feierlichen, Besonderen, in Verbindung mit der atmosphärischen Aufladung. Die Konzentration auf wenige, umso mehr sinntragende Motive, vorgetragen mit den Möglichkeiten des Realismus, oft unter Einbezug von Ornament und farbigen Bahnen, auch als Spiralen, die sich in die Tiefe und nach außen wölben. Der Hintergrund ist überhaupt mit Mustern aus Sternen, repetierenden Linien, Streifen und Bändern strukturiert, [2]

die zwischen Innenraum (Tapete) und landschaftlichem Außenraum (Blüten, Himmel) wechseln und dazu die Spannung zwischen beidem halten. Und schließlich ist da der sinnliche Glanz, das Leuchtende, das von den Motiven der Natur und den frei flottierenden Formen ausgeht und so mit seinen pastellenen, in mehreren Schichten aufgetragenen Farben eine andere Welt erhellt, die vom Nebenschauplatz ins Zentrum rückt. Wenn es nicht die Menschen sind, dann zeigt Ute Fründt eine Natur, die fremd und exotisch anmutet, tatsächlich aber der Wirklichkeit – teils in der Ferne – entnommen ist und uns staunen lässt. Wie wirken die Erscheinungen doch erst, wenn sie alleine zu sehen sind, im Gegenüber, aus der Untersicht. Schönheit, Pracht und Seltenheit stellen sich ein, denen meist noch ein Moment des Erhabenen oder des Vergangenen früherer Zeiten innewohnt. Zu sehen sind damit auch Klischees, Künstlichkeit und die Träume, die dazu bestimmt sind, im realen Leben Träume zu bleiben.

„Schönheit, Pracht und Seltenheit stellen sich ein, denen meist noch ein Moment des Erhabenen oder des Vergangenen früherer Zeiten innewohnt. Zu sehen sind damit auch Klischees, Künstlichkeit und die Träume, die dazu bestimmt sind, im realen Leben Träume zu bleiben.“

Hier nun muten sie als kollektive Sehnsucht an, vielleicht sogar als Rückerinnerung an die Kindheit, als alles riesig war und im Entdecken zum ersten Mal außerordentlich empfunden wurde. Ein eindrucksvolles, schon etwas älteres Beispiel dafür ist die verhältnismäßig kleine Ölmalerei Diva von 2008. Es zeigt eine Frau im rotvioletten Kleid, die in der Mitte vor den Vorhang einer Bühne tritt. So lässig sie gemalt scheint, so hingebungsvoll sind doch ihre Formen und der schimmernde Glanz des roten Kleides erfasst und das Schlanke und zugleich Zerbrechliche der Figur vermittelt. Die Detailliertheit des Vorhangs, durch den sie tritt, ist eindrucksvoll. Er wird begrenzt von weißen Fransen, die sie sanft berührt und dadurch für sich öffnet. Auf dem Boden aufliegend, verfügt er mit seinen welligen Faltungen über ein komplexes, schwarz eingezeichnetes, bedeutungsvoll wirkendes Linienmuster. Mitten im Spalt des Vorhangs nun bewegt sich die Diva, den Kopf zur Seite geneigt, auf die Bühne nach draußen in

die gleißende Helligkeit. Nur wenig Licht dringt von vorne in den hinteren, dunklen Bereich der Bühne. Zeichnet sich dort nicht eine Treppe ab, welche die Frau heruntergeschritten ist? Über sie ist die Diva von einer Sphäre der Verinnerlichung in den öffentlichen Bereich der Entäußerung getreten … Ute Fründt entnimmt derartige Darstellungen dem Glamour von Hollywood, den Konstruktionen des Films und den Abbildungen in Hochglanzmagazinen, hinter denen andererseits reale Menschen mit ihren persönlichen Geschichten stehen – mithin fließt bei ihren Malereien die Differenz zwischen Schein und Sein ein, der sie nachgeht und so noch hinter das Vordergründige blickt. Und selbst wenn sie stattdessen die Natur mit ihren Bäumen und Spinnennetzen zeigt, bleiben die Darstellungen existenziell. Während sie sinnlich verwirrend, wie ein Kaleidoskop ausstrahlen, befragen sie das Dasein des Menschen mit seinen Emotionen und Abgründen.

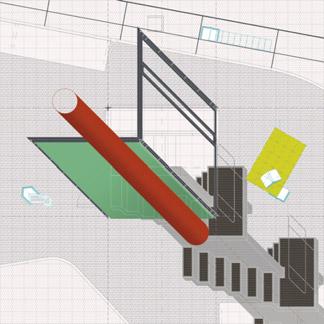

Bekannt wird Ute Fründt wenige Jahre nach ihrem Studium, das sie als Meisterschülerin von Bernd Koberling an der Universität der Künste in Berlin abgeschlossen hat, durch das Berliner „Goldrausch“-Stipendium 1996/97. Dazu ist ein Katalog, der die Serie Studio zeigt, erschienen: Auf 20 x 15 cm kleinen Malereien in Gouache auf Nessel sind Frauen in häuslichen Szenen zu sehen. Der Hintergrund ist schon hier farbig strukturiert – da noch im händisch-lässigen Auftrag der Linien, Überkreuzungen, rechteckigen Flächen –, sodass die Figur mit ihren unterschiedlichen Kleidern, Röcken oder in Unterwäsche wie auf einer Bühne auftritt und dort etwa Malerpaletten und Pinsel hält oder eine Tasche oder Besen trägt. Ute Fründt dekonstruiert hier Rollenbilder, auf einzelnen Bildern bezieht sie den Mythos Walt Disney mit der Mickey Mouse auf spielerische Art ein, das Ganze präsentiert sie ausgesprochen unspektakulär. Mit der anschließenden Serie der Holly Golightly aus „Frühstück bei Tiffany“ wendet sie sich dem Glamour zu. Sie zeigt das Porträt des leichthin das Leben feiernden Partygirls, das von Audrey Hepburn gespielt wird. Sie konzentriert sie als Ausschnitt, die Kleidung ganz im Trend, die Haare modisch frisiert, mit und ohne Sonnenbrille, mit laszivem Augenaufschlag, dazu die Farbe weitgehend herausgezogen, fast in Schwarz-Weiß. Hier kommt der Blick als Strategie der Verführung hinzu. Nicht nur die Accessoires und das Aussehen selbst, sondern auch das Anschauen vermittelt Reize. Unser Blick wird erwidert oder spiegelt sich geradezu in der Sonnenbrille. Holly Golightly träumt vom Wohlstand und vom „Schöner Wohnen“ als kollektive Wünsche, die aber eben doch Oberfläche sind und die Frage nach Glück aufwerfen. Ute Fründt geht dem noch in kleineren Bildtafeln nach, die in klaren, flächig getrennten Farben Architektur und Mobiliar zusammenschieben und durch die Bildtitel (Monte Carlo, Forty Deuce, Menotti, Pool, Broadway) assoziativ Attraktivität vermitteln. Da ist der Schminktisch von Karl Lagerfeld oder die Spirale eines Treppenhauses, gesehen steil von oben, oder eine Sitzgruppe mit ihren roten runden Kissen. „Fründt is painting a critical reference to western culture and encourages us to reflect upon its impact”, hat Helene Lundbye Peterson

dazu im Katalog zur Gruppenausstellung „Realism Reversed“ in Kopenhagen und Oslo 2005 geschrieben.

Ute Fründt hält inne, schüttelt energisch den Kopf und stützt sich auf dem Tisch auf: Die Bilder, um die es dabei geht, sind in den frühen 2000er-Jahren entstanden. Zu lange zurück, um noch mal auf sie einzugehen. Die nachfolgenden Bilder sind wichtiger, aktueller – die, mit denen sie sich der Natur zugewandt hat, die damit zugleich an Komplexität und Raffinesse gewonnen haben und die ebenso von unserem Sehen und Begehren berichten. Ein zentrales Sujet ist bis heute der Baum. Er wird etwa von Schnee ummantelt oder ist mit seinen Nadeln Tannenwald oder zeigt die Kirschblüte, überhaupt handelt es sich meist um exotische Gattungen. Vor allem die Palmen vermitteln einen Hauch von Sehnsucht. Die Vegetation selbst interagiert mit dem musterartigen Bildgrund und hebt sich doch in ihrer malerischen

Attraktion ab. In Absolute Stille (2005) umspannt eine kokonartige, milchig weiße Hülle einen Baum und verdeckt dabei ein aus Punkten und Strichen angelegtes Haus. Einzelne Zweige ragen nach vorne heraus. Im unteren Bereich liegt davor ein schwarz konturiertes, amorphes Rosa und erinnert an das Inkarnat der Haut. Wie eine Hand fokussiert es die Szene weiter und führt eine Distanz des Sehens ein. Zumal im Kontrast zum Wuchernden, das die Bäume zunächst gekennzeichnet hat, erinnern spätere Bilder an die flächig aufgefassten Holzschnitte der japanischen Kultur. Das domestiziert Künstliche ist bei ihnen durch die Anlage der Äste und merkwürdige, teils stachelige Früchte gesteigert. Zu sehen sind Naturschauspiele. Schließlich erfasst das Bewegte auch die Bäume selbst, deren Stämme weich und biegsam werden, ja, sich in der Balance halten müssen. Einzelne lassen vielleicht an Knochengerüste denken, um die als dichter Flaum mit einer leuchtenden Korona die Belaubung gelegt ist.

Die Verläufe des Baumes wechseln zwischen zackig und gebogen und reagieren damit noch auf die Bänder und Sterne im Hintergrund. In dem neuen Gemälde Welt (2025) kommen einige dieser Aspekte zusammen. Die beiden eng nebeneinanderstehenden, aus einem Hügel herauswachsenden Bäume wirken fast wie Scherenschnitte kommunizierender Lebewesen. In ihr helles Braun sind Strukturen eingeritzt, die das kantige Verzweigen der Äste ergänzen und begleiten. Auf ihnen sitzen Blüten auf, die mit ihren rötlichen Halbkugeln an die Hüte von Pilzen erinnern und von einer Vielzahl an blauen Farbkugeln begleitet werden, die noch wie Seifenblasen – oder die Flocken eines Schneegestöbers oder die Luftblasen einer Unterwasserwelt? – wirken. Andererseits evozieren die Verläufe der Lichtpunkte, die sich von einzelnen Zentren wie Seesterne ausbreiten, den Anschein von Sternbildern und von Feuerwerk, das sich nun wie Girlanden über das gesamte Bild legt. Dazu treten hier Schmetterlinge auf, die in der Verschiedenheit ihrer Arten die Schönheit und Natürlichkeit betonen und die eigentlichen Akteure dieses Bildes sind und dieses weiter verlebendigen.

Was für ein Potenzial für ihre künstlerischen Anliegen das Spinnennetz besitzt, hat Ute Fründt in ihrer Malerei erstmals Mitte der 2000er-Jahre untersucht, indem sie ein solches ausschließlich gemalt hat. Zur Wirkung trägt mitunter ein tiefschwarzer Bildgrund bei, der noch mit mäandernden, farblich nuancierten Bändern gegliedert sein kann. Die Netze davor setzen sich aus einzelnen, zögernd, aber auch elegant aufeinanderfolgenden gold-gelben Setzungen zusammen, die Fragilität mit Robustheit verknüpfen. Ute Fründt hat diese Farbtropfen, die an Perlen erinnern und hier wie Tau wirken, so aufgetragen, dass sie plastisch auf der Bildfläche stehen. Für sich auf ein Epizentrum hin angelegt, breiten sich die Netze nach allen Richtungen aus. Einzelne querstehende Stege stabilisieren die Konstruktion, dazwischen hängen Fäden durch oder sind in Parallelführungen eng zusammengerückt und konterkarieren so die Ordnung und Perfektion. Ein äußerer, umlaufender Faden hält das alles zusammen und ist, außerhalb der Darstellung, wie zwischen Ästen

gespannt. Aber was ist bei diesen Gebilden auf der Bildfläche vorne und was hinten: das Zentrum oder der stufig sich nach draußen wölbende, ebenso genaue, wie verwackelte, weil noch vom Wind verrückte Aufbau der Netze? In dieser Malerei sind die Spinnennetze mit ihren Fäden größer, breiter als in der Realität. Zugleich klingen Assoziationen an Sternbilder und im übertragenen Sinne an Schallwellen an. Vor allem stehen die Spinnennetze für die Leistungen und das erstaunlich Widerstandsfähige der Natur und werden zu Parabeln für einen Plan und ein Geschehen, das sich nach allen Regeln der Kunst verselbständigt und bei dem Scheitern und Gelingen sich die Waage halten. Sie stehen für eine reine Schönheit dort, wo man sie wahrscheinlich nicht erwartet, und für einen Entwurf der Welt.

Seit dieser Zeit intensiviert Ute Fründt auch die Bänder und Muster und die Anordnung von Scheiben im Hinter- und im

Vordergrund. In den geschwungenen Verläufen erreicht sie eine Dynamisierung, bei der sie das gesamte Bildfeld zum Leuchten und Vibrieren bringt und das Schauen nie zur Ruhe kommt. „Farb- und Formereignisse verzahnen sich in der dichten Malerei zu einem polychromen, fluktuierenden Mosaik, die materielle Oberfläche löst sich in mehrschichtige, mehrfarbige Muster auf, die selbständig auf der Fläche tanzen, im und als Licht flimmern und strahlen“, hat Dorothée Bauerle-Willert geschrieben. „Sie arbeitet mit Dezentrierung und fremden Hierarchien, mit Wiederholung und Rhythmus, und das Bildfeld wird – auch in der durch den ornamentalen Grund in Gang gesetzten Expansion über den Bildrand hinaus – zu einer beweglichen Simultaneität, die die rigiden Zuordnungen von Zeichen und Sinn in Frage stellen“. (Kat. Herbert-Weisenburger-Stiftung, Rastatt 2010) Diese Bilder wirken psychedelisch, sie erinnern an Op Art und vereinen diese mit Motiven des Symbolismus. Dazu verwendet sie über-

zeitliche Topoi und Verfahren. Zugleich geht es um das Sehen und die Synästhesie der Wahrnehmung, um das Zusammenbringen von inneren und äußeren Bildern und Temperamenten.

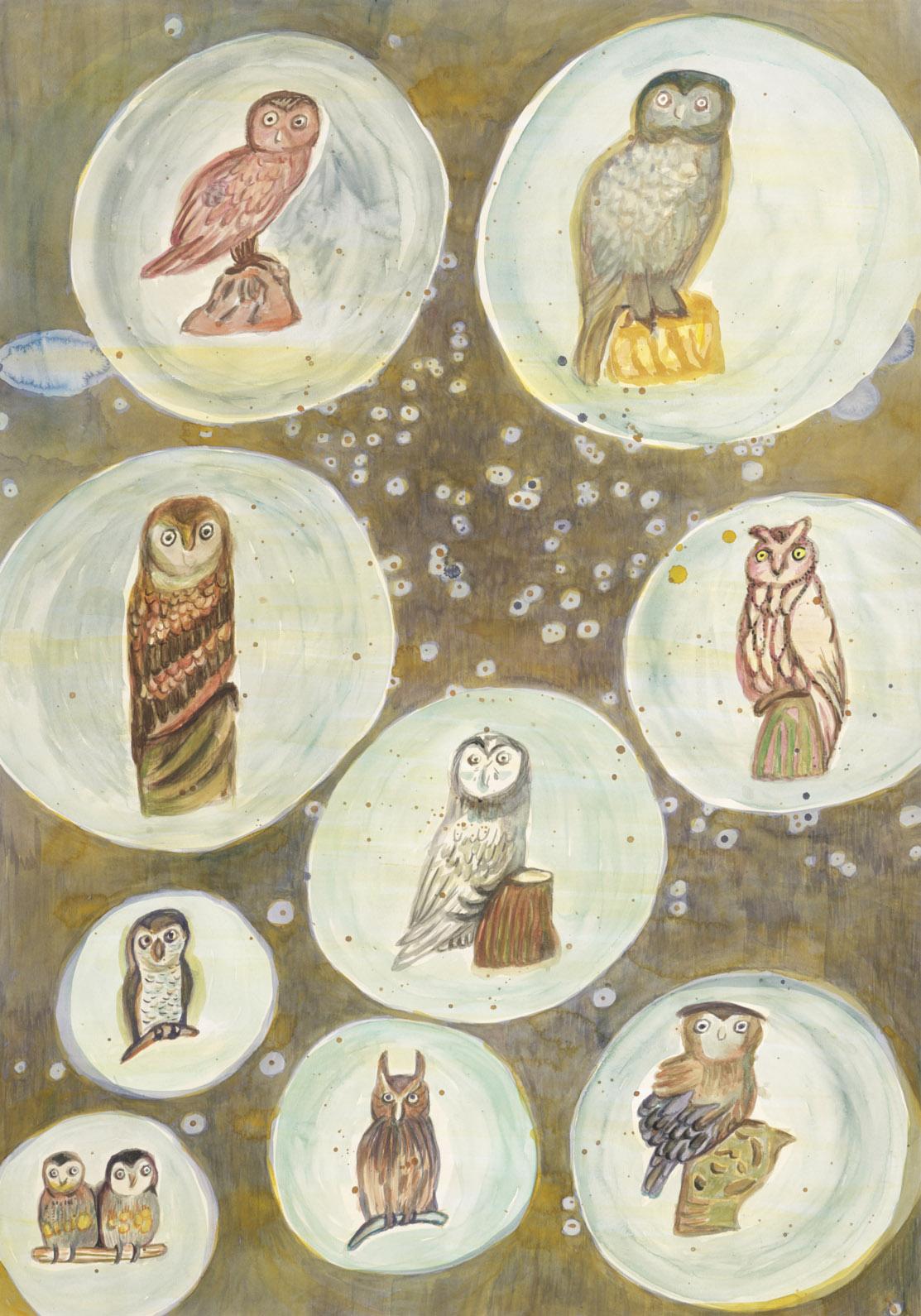

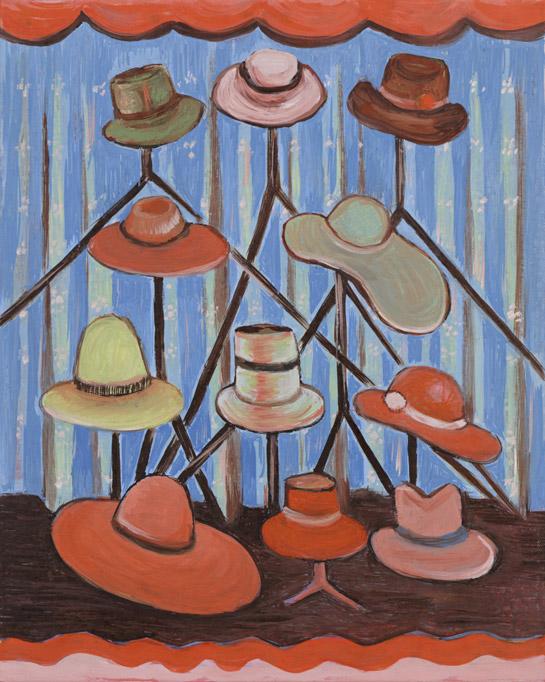

In ihren neueren Malereien sucht sie nach einer inneren Wahrheit in kleinen besonderen Situationen mit einigen wenigen Motiven, die sie mit Energie auflädt. Zugleich nimmt sie das Ornament zurück. Daraus entstehen merkwürdige, teils groteske Szenen mit Menschen als Akteuren, die aus einer vergangenen Zeit zu kommen scheinen. Nun gewinnt die Bühne, jetzt in Verbindung mit Theatralik, wieder Bedeutung, der Zirkus und seine Formen der Präsentation spielen eine Rolle, Zelte öffnen sich. Ein Gemälde zeigt einen Angler, der in seinem Kahn mit dem Rücken zum Betrachter in das Bild hineintreibt. Wie ein Cowboy schwingt er die zwei Zügel über den Wellen der rot-schwarzen, holzschnittartigen Wasserfläche. Mit dieser Angelrute fängt er Hutformen ein. Auch hier liegt eine Vielzahl an Blasen, die alle einen gelb-roten Ton besitzen, über und im Ereignis selbst. Nun verwandeln sich die Kugeln aber auch in nierenartige Formen. Das trifft auf die Darstellung einer Schautafel zu, auf der, wie in Bernstein gegossen, Eulen abgebildet sind. Ein anderes Gemälde zeigt Hüte auf ihrer Ablage in einem Schaufenster, das mit Vorhängen begrenzt ist. Überhaupt verwendet sie immer wieder Hüte, die auch Pilze sein können oder an Seifenblasen anspielen, also auf Erinnerung, Fantasie und eine in sich abgeschlossene Welt weisen. Farewell (2021) schließlich zeigt eine aufgerichtete Frau in Rückenansicht vor einem grünen Durchgang, der an die verschobenen Rauten von Spielkarten erinnert und seinerseits von einem orangefarbenen Außenfeld umfangen ist. Sie trägt ein langes Kleid und einen Sonnenhut und hat ihren rechten Arm erhoben: Winkt sie oder schiebt sie ein grünes Band zur Seite, um durch die Öffnung zu gehen? Am linken Arm hält sie eine Tasche und ein Kleidungsstück. Zu sehen ist eine Szene des Abschieds, der immer auch ein Neubeginn ist: Die Bilder von Ute Fründt spielen vor und hinter den Kulissen.#

Thomas Hirsch

1965 geboren in Gifhorn

1988–1993 Studium Freie Kunst (BfA) an der UDK Berlin

1994 Meisterschülerin (MfA) bei Prof. Bernd Koberling

2007 Arbeitsstipendium Stiftung Kunstfonds Bonn

1997 DAAD-Stipendium, London

1996 Stipendium zur Förderung des künstlerischen Nachwuchses (Nafög), Berlin

1996 Goldrausch-Stipendium, Berlin

1992 Arbeitsstipendium für Barcelona des Royal College of Art, London

1992 Förderung durch das Frauenprojekt der UDK

2024 Konnichiwa, Alte Schule, Wasbüttel

2022 Wie die Vöglein so lieblich singen, Jägerschere, Wiepersdorf

2021 Mein kleiner Mann im Ohr, DRK Kliniken Berlin Westend

2017 Zwanzig, Galerie Barbara Thumm, Berlin

2010 Herbert-Weisenburger-Stiftung, Rastatt

2005 Realism reversed, Christian Dam Galleries, Kopenhagen und Oslo

2001 Firemousegod – cult and fame, Galerie Barbara Thumm, Berlin

1999 Galeria Guido Carbone, Turin

Radierer, Bauforscher und Antikenhändler im Rom des 18. Jahrhunderts

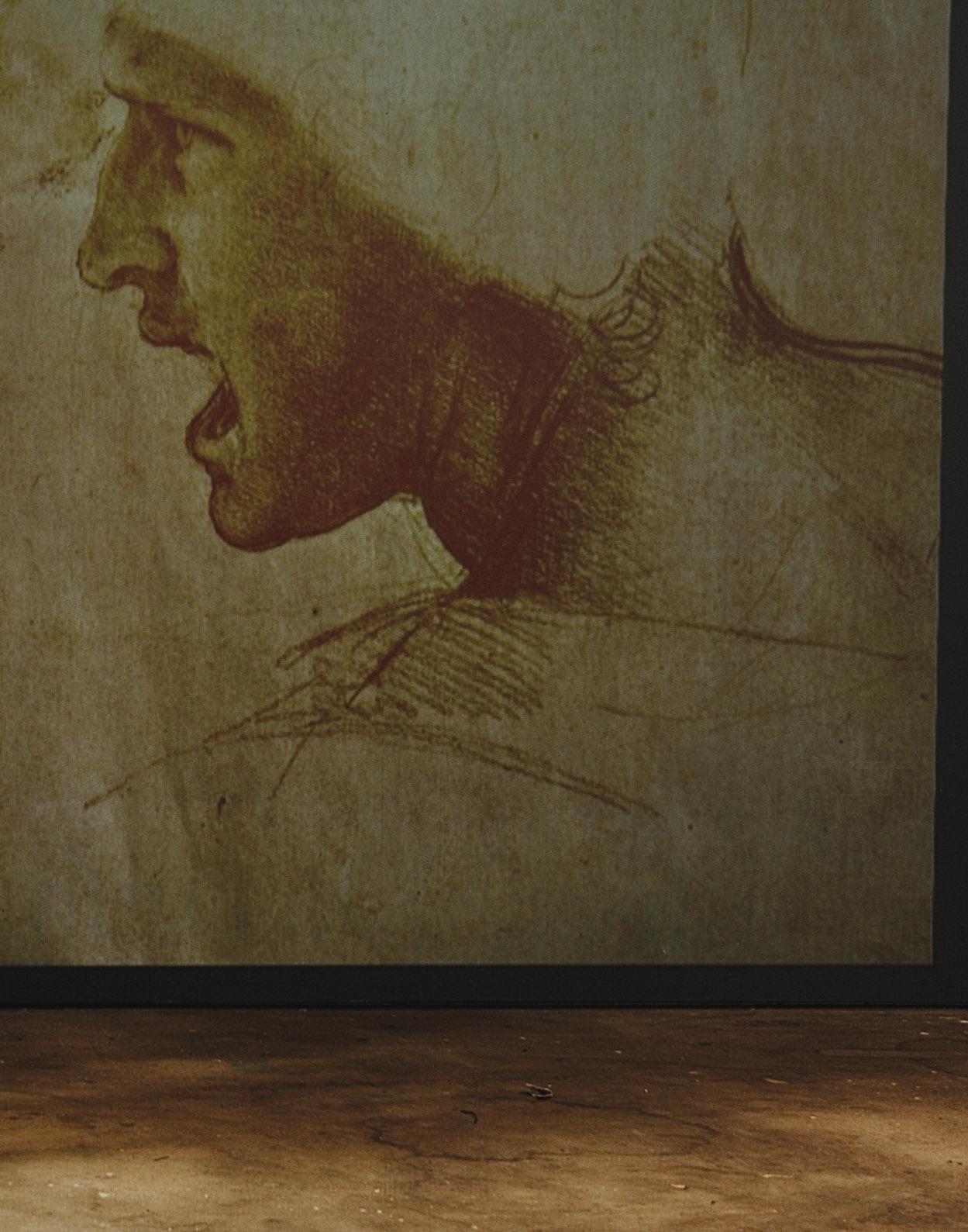

Der Architekt, Radierer, Zeichner, Antikenforscher und -händler Giovanni Battista Piranesi (1720–1778) [1] war zu seinen Lebzeiten eine der einflussreichsten, aber auch umstrittensten Persönlichkeiten im römischen Kunstbetrieb. Viele seiner künstlerischen und geschäftlichen Aktivitäten sind fast in Vergessenheit geraten. Heute wird der Name Piranesi vor allem mit seinen kühn inszenierten radierten Ansichten der Monumente Roms und seiner Umgebung in Verbindung gebracht. Viele der Radierungen Piranesis prägten und prägen bis heute die Vorstellung von der Ewigen Stadt und sind tief im kollektiven Bildgedächtnis verwurzelt.

Piranesi betrat 1740 im Alter von 20 Jahren das erste Mal römischen Boden, und zwar als Zeichner im Gefolge des venezianischen Botschafters Marco Foscarini, der nach der Wahl Papst Benedikts XIV. Lambertini aus der Lagunenstadt nach Rom entsandt wurde. Zu diesem Zeitpunkt hatte Piranesi bereits eine Ausbildung als Architekt und Wasserbauingenieur absolviert sowie Grundlagen der Perspektive und das Radieren gelernt. Der Künstler stammte aus einer Familie von Bauhandwerkern und Architekten, in der ihm offenbar schon sehr früh die Begeisterung für die Architektur und Kultur der Antike vermittelt worden war.

Nur zu gerne wüsste man heute, welche Gedanken dem jungen Architekten durch den Kopf gingen, als er Rom zum ersten Mal gegenüberstand. Dass er von der Großartigkeit der Stadt mit ihren mächtigen antiken Ruinen und Überresten, die noch heute überall das Stadtbild prägen, den prächtigen neuzeitlichen Kirchen, Palästen und Plätzen tief beeindruckt gewesen sein muss, lassen seine späteren Werke erkennen. Bis auf einen kurzen Zeitraum in den 1740er-Jahren, in dem er wegen Geldmangels gezwungen war, nach Venedig zurückzukehren, blieb Rom fortan Piranesis Lebensmittelpunkt.

Nach der Ankunft in der Ewigen Stadt musste der junge Architekt jedoch bald erkennen, dass hier keine Bauaufträge zu erhalten waren. In Rom gab es nach mehr als 200 Jahren einer kulturell außerordentlich glanzvollen Periode kaum noch Aufgaben für Maler, Bildhauer und Architekten. Tatsächlich wurden hier in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts nur wenige größere Bauten ausgeführt.

Die meisten, wie die Spanische Treppe von von Francesco De Sanctis (1679–1731) oder die Fassade von San Giovanni in Laterano von Alessandro Galilei (1691–1737), waren gerade abgeschlossen, andere waren seit einigen Jahren im Gange, wie der Neubau der Fontana di Trevi von Nicola Salvi (1697–1751).

So muss der junge Künstler nach Alternativen suchen, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Er tritt in die Werkstatt des auf Romansichten spezialisierten Stechers Giuseppe Vasi ein. Doch bereits nach wenigen Monaten verlässt er Vasi nach einem Streit wieder, denn er glaubt, dieser verrate ihm nicht alle Geheimnisse seiner Radierkunst.

Nach der Trennung von Vasi entstehen einige kleinformatige Darstellungen römischer Monumente als Illustrationen für den von Ridolfini und Amidei herausgegebenen Romführer Roma Moderna Distinta Per Rioni. Hier lässt sich bereits Piranesis Potenzial erkennen, das wenige Jahre später zur vollen Entfaltung kommen wird.

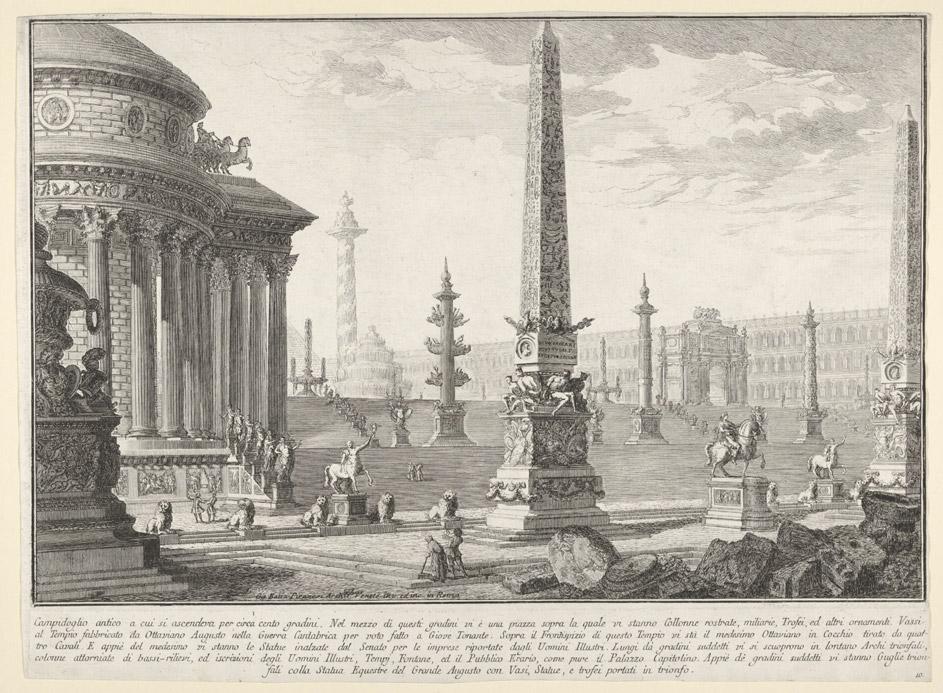

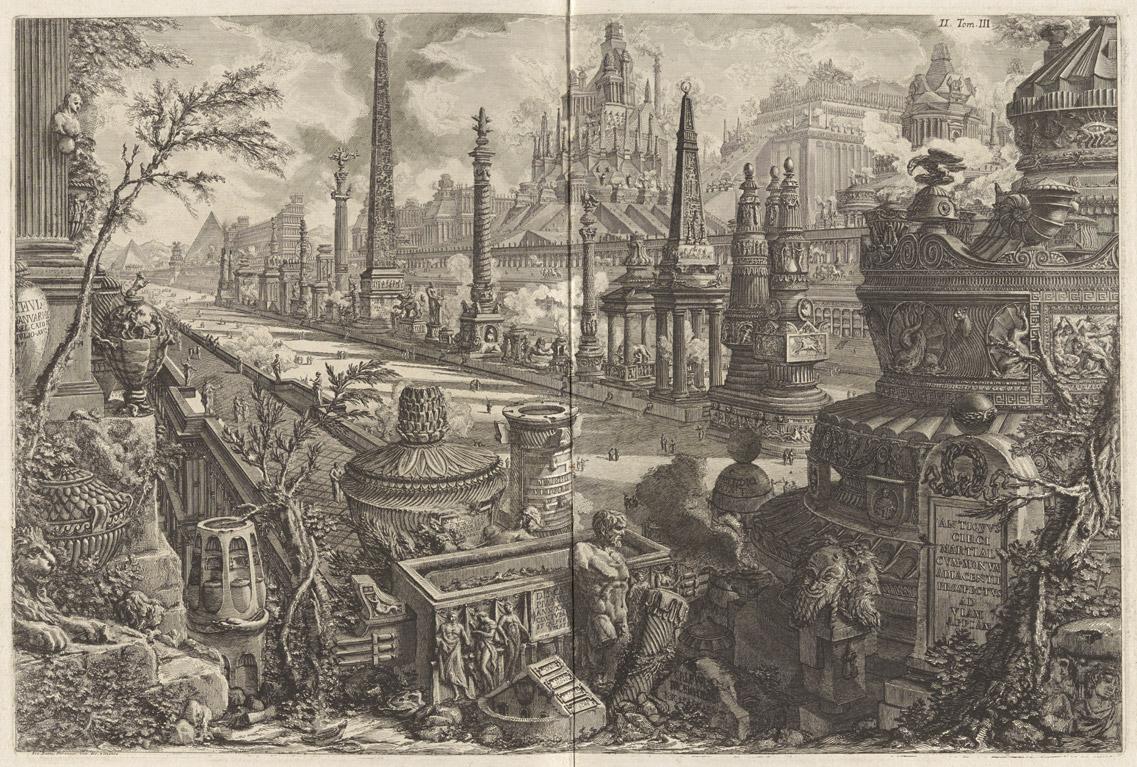

Gleichzeitig übt die die antike römische Architektur eine ungeheure Faszination auf den jungen Venezianer aus und er beginnt gemeinsam mit Gleichgesinnten, die antiken Ruinen zu studieren und zu vermessen. Diese Beschäftigung mündet 1743 in Piranesi eine erste Radierungsfolge mit dem Titel: Prima Parte

di Architetture e Prospettive …, in denen er seine Vision der antiken Stadt mit fantastischen Architekturen oder Ruinenlandschaften vor Augen stellt [2]

Im gleichen Jahr muss der junge Architekt Rom aus Geldmangel verlassen und kehrt nach Venedig zurück. Hier verbringt er einige Zeit im Atelier von Giovanni Battista Tiepolo, der als Maler und Grafiker zu dieser Zeit auf dem Höhepunkt seiner Karriere steht. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Piranesi die aktuellen Tendenzen der venezianischen Druckgrafikproduktion genau studiert hat, wie etwa die Radierungen von Canaletto, dessen Technik der lockeren und virtuosen Linienführung den jungen Künstler vermutlich stark beeindruckt hat. In den Jahren, in denen sich Piranesi in Venedig aufhält, boomt die Produktion von Stadtansichten, den so genannten Vedute, und jene von Capricci, einer druckgrafischen Gattung, bei der schöpferische

Ideen und Erfindungen ohne vorgegebene Regeln dargestellt werden konnten.

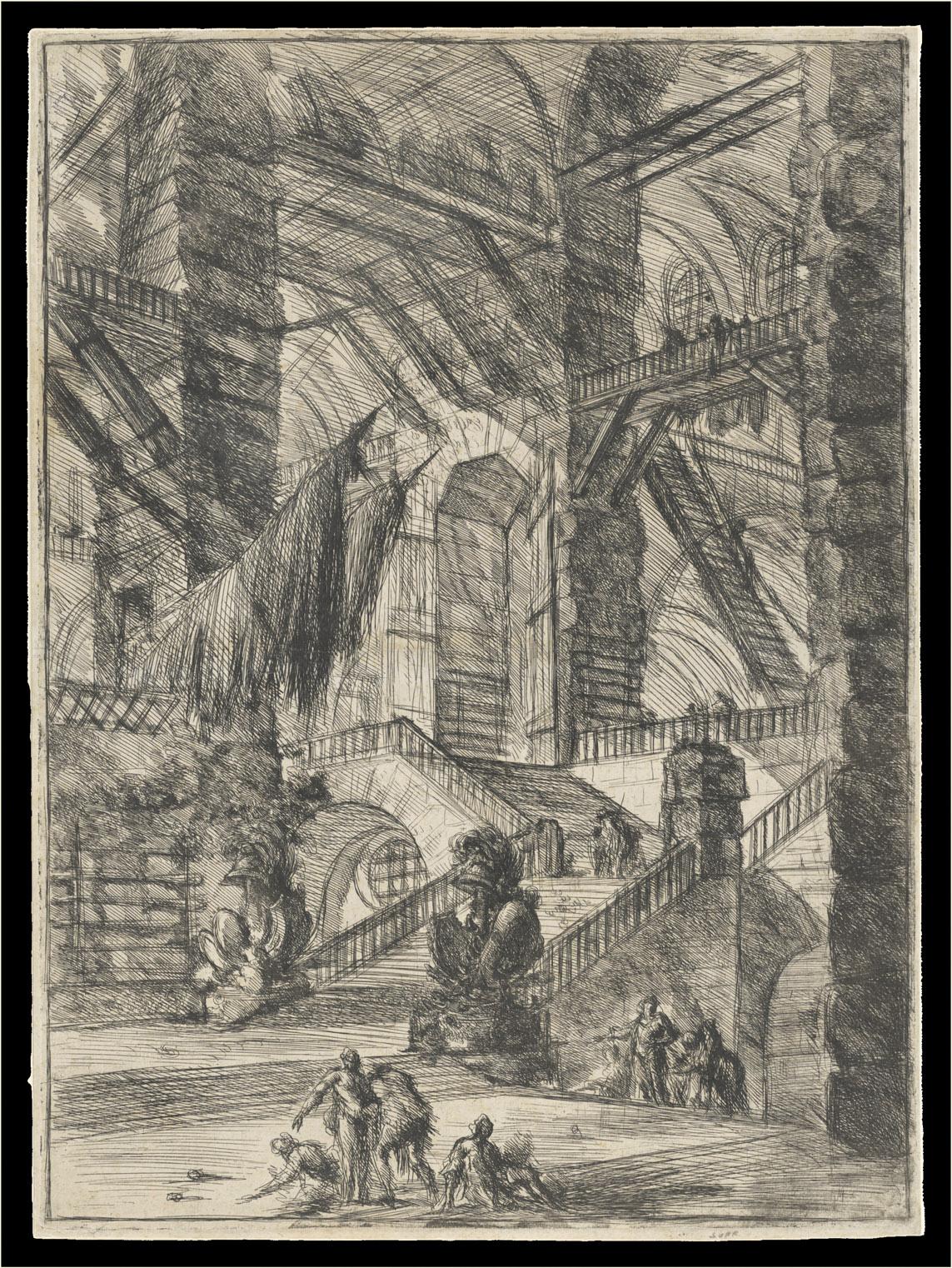

Mit derartigen Anregungen im Gepäck kehrt Piranesi 1747 nach Rom zurück. Wenige Jahre später, 1749/50, erscheint seine berühmte Serie der Carceri, Kerkerdarstellungen, die nach den Prinzipien des Capriccio organisiert sind [3]. Diese Folge imaginierter, bedrohlich wirkender Kerker ruft durch die fantastischen und zugleich bedrückenden Raumstrukturen den Eindruck hervor, es gäbe aus ihnen kein Entrinnen. Ebenso lassen die selten explizit gezeigten, doch meist angedeuteten Folterszenen in den Kerkern die Betrachtenden tief verstört zurück.

Kurz vor den Carceri hatte Piranesi mit der Produktion einer weiteren außergewöhnlichen druckgrafischen Serie begonnen, den Vedute di Roma. Anders als die meisten anderen Radierungsserien Piranesis

[2] Giovanni Battista Piranesi, Campidoglio antico [...], Tafel 10 aus: Prima parte di Architetture, e prospettive inventate, ed incise da Gio. Batt'a Piranesi Architetto Veneziano [...], Rom 1743. [3] Giovanni Battista Piranesi, Die Treppe mit Trophäen, aus: Carceri, 1. Auflage, Rom 1749/50, New Haven, Connecticut, Yale University Art Gallery, Inv. 1984.54.128.

– auf die später noch eingegangen wird – erschienen diese großformatigen Ansichten der Monumente Roms und seiner Umgebung als Einzelblätter über einen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten.

Die Vedute di Roma sollten den Ruhm des Künstlers über seine eigene Lebenszeit hinaus bis in die Gegenwart begründen. Doch was war es, das Piranesis römische Ansichten so erfolgreich gemacht und für ihre Verbreitung in ganz Europa gesorgt hatte? Wie unterschieden sich Piranesis Romansichten von denen seiner Vorläufer seit dem 16. Jahrhundert? Wie inszenierte er die römischen Bauten und Monumente in seinen Radierungen, um zu seinen ikonischen Bildprägungen zu kommen? Dies soll an drei Beispielen hier gezeigt werden.

Bei seiner Darstellung der Kirche Santa Maria Maggiore [4] leitet Piranesi den Blick der Betrachtenden auf die Basilika durch so genannte Repoussoirarchitekturen, die als Begrenzung an den Bildrändern im Schatten liegen. Die Fassade erscheint in leichter Schrägansicht, wodurch erstens die Symmetrie der Darstellung vermieden und zweitens die Plastizität des wenige Jahre zuvor, 1741, von Ferdinando Fuga errichteten Portikus und der darüber liegenden Benediktionsloggia gesteigert wird.

Die Säule, die eigentlich vor der Mitte der Fassade auf dem Platz steht, hat Piranesi nahe an den vorderen Bildrand herangeschoben, so dass sogar die Madonna oben abgeschnitten wird. So wird die Wirkung der antiken Säule gesteigert, die 1614 aus der antiken Maxentiusbasilika auf dem Forum, dem vermeintlichen Friedenstempel, entnommen und als Friedenssäule auf dem Platz aufgestellt worden war. Die Säule und die Gebäude

werden in leichter Untersicht gezeigt, was gemeinsam mit den viel zu kleinen Staffagefiguren die Monumente erheblich größer erscheinen lässt, als sie tatsächlich sind. Die im Vordergrund auf dem Platz liegenden antiken Architekturfragmente erinnern die Betrachtenden daran, dass die Antike stets gegenwärtig ist. Der Himmel mit seinen bewegten Wolken verleiht der Darstellung einen dramatischen Charakter.

Ähnliche Inszenierungsprinzipien bemerkt man auch bei einem anderen Blatt Piranesis, der in der zweiten Hälfte der 1740er-Jahre entstandenen Veduta della Piazza del Popolo [5] Die Piazza del Popolo liegt direkt am nördlichen Stadttor Roms und war somit der Platz, den die aus dem Norden kommenden Reisenden als erstes sahen. Von hier aus führen drei gerade Straßen als ein Dreistahl in die Stadt. Zwischen diesen liegen zwei kleine Zentralkirchen. Wieder vermeidet Piranesi eine

symmetrische Darstellung, wodurch die beiden gleich großen Kirchen mit ihren Kuppeln unterschiedlich groß dargestellt werden. Die Via del Corso in der Mitte zwischen den Kirchen erscheint extrem geweitet, obwohl sie tatsächlich nur etwa so breit ist wie die beiden flankierenden Straßen. Ähnlich wie die Säule vor Santa Maria Maggiore rückt Piranesi in seiner Radie rung den antiken Obelisken, der in der Mitte des Platzes steht, dicht an den vorderen Bildrand. Dort befinden sich wieder antike Spolien und sehr kleine Staffagefiguren, die die Monumente umso größer wirken lassen. Damit der Obelisk ganz ungestört wirken kann, platziert Piranesi ihn so, dass der Gloc kenturm der rechten Kirche, Santa Maria dei Miracoli, von ihm vollständig überschnitten wird.

Vergleicht man Piranesis Vedute mit der seines zeitweiligen Lehrers Giuseppe Vasi, der denselben Ort in einer streng sym-

[5] Giovanni Battista Piranesi, Veduta della Piazza del Popolo, um 1748, New Haven, Connecticut, Yale University Art Gallery, The Arthur Ross Collection, Inv.

metrischen Komposition darstellte [6], wird Piranesis Originalität sehr deutlich.

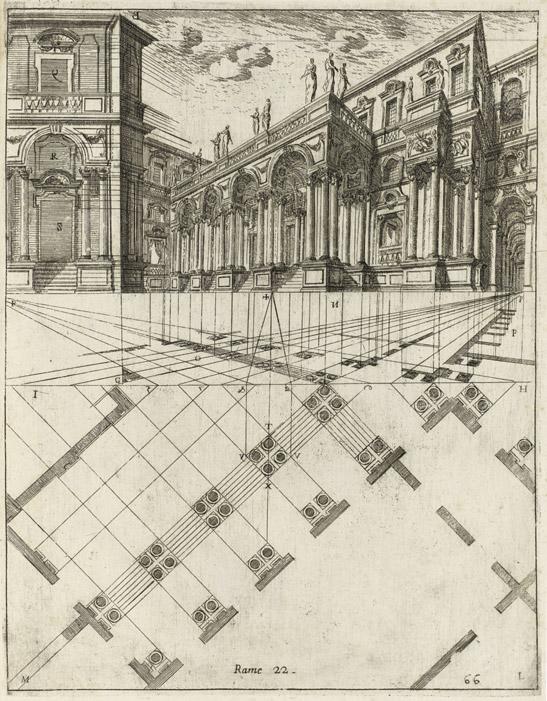

Piranesi zeigte oft Gebäude oder antike Monumente über Eck und in Untersicht, so dass der Blick der Betrachtenden in zwei Richtungen gelenkt wird. Dabei machte er sich ein Kompo si tions prinzip aus der Theaterarchitektur zunutze und entwickelte es weiter, nämlich die so genannte scena per angolo, die der Bologneser Architekt und Szenograf Ferdinando Galli da Bibbiena (1657–1743) im Jahre 1711 zum ersten Mal publiziert hatte [7]. Es handelt sich dabei um eine schräg einzusehende Raumkonstruktion, die ausgehend von einer vorgezogenen Gebäudeecke über zwei Fluchtpunkte entwickelt wurde und sich in zwei diagonalen Richtungen scheinbar zu unendlichen Raumfolgen hin öffnete. Der Blick wurde dabei nicht auf einen zentralen Fluchtpunkt gelenkt, sondern gleichzeitig nach links und rechts gezogen. Es entstand so der Eindruck, die Architektur komme auf die Betrachtenden zu. Sehr deutlich wird dies bei Piranesis Veduta della Basilica di San Paolo fuori delle Mura aus den 1750er-Jahren [8]

Neben der Produktion der großformatigen Ansichten Roms beschäftigte sich Piranesi in den 1750er- und 1760er-Jahren verstärkt mit der Erforschung, Darstellung und Interpretation der römischen Architektur. Diese Forschungen mündeten in eine Reihe von archäologischen Publikationen. Man muss sich diese als großformatige Bücher vorstellen, die opulent mit radierten Abbildungen in zahlreichen Tafeln ausgestattet waren, die zum Teil herausgeklappt werden konnten. Dabei ergänzten sich Text und Bilder gegenseitig.

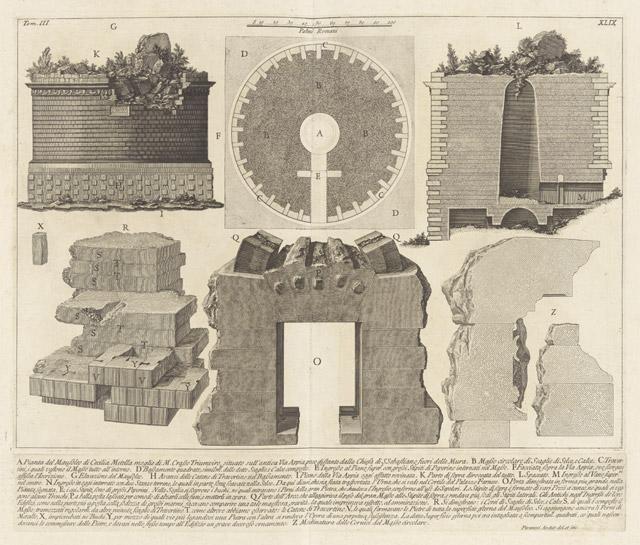

In seinem Werk Le Antichità Romane (Die Römischen Altertümer), das 1756 in vier Bänden erschien, beschäftigte sich Piranesi im ersten Band mit den Resten der antiken Gebäude, in Band II und III mit den römischen Grabmonumenten und im vierten Band mit den „ponti

[6] Giuseppe Vasi, Piazza del Popolo con Obelisco Egizio, aus : Le Piazze principali con obelischi, colonne ed altri ornamenti , Rom 1752. [7] Ferdinando Galli da Bibbiena, Scena per angolo, Tafel 22, aus: L’architettura civile..., Parma 1711, New Haven, Connecticut, Yale University Art Gallery, The Arthur Ross Collection, Inv. 2012.159.4.

antichi, gli avanzi de' teatri, de' portici e di altri monvmenti di Ro ma“, also den antiken Brücken, den Resten der Theater, den Portiken und den anderen Monumente von Rom. Die vier Bände enthalten insgesamt 252 radierte Darstellungen in kleinformatigen Abbildungen, ganzseitigen Tafeln sowie doppelt oder mehrfach gefaltete Tafeln zum Ausklappen. In seinem Vorwort beschreibt Piranesi ausführlich die Gründe, die ihn zu dieser Publikation geführt hätten und was er damit habe bezwecken wollen:

„Da ich sah, dass die Überreste der antiken Bauten Roms, die zum großen Teil über die Gärten und andere landwirtschaftlich genutzte Flächen verstreut sind, von Tag zu Tag mehr zusammenschrumpfen, teils durch die Verwüstungen der Zeit, teils durch die Habgier der Besitzer, die mit barbarischem Gleichmut die Ruinen heimlich abreißen und die Steine zur Verwendung bei Neubauten verkaufen,

habe ich mir vorgenommen, sie mit dem Mittel des Druckes zu bewahren […].

Deshalb habe ich in den vorliegenden Bänden mit aller erdenklichen Sorgfalt die erwähnten Relikte abgebildet: Ich habe bei vielen nicht nur ihr äußeres Erscheinungsbild wiedergegeben, sondern auch ihren Grundriss und das Innere, ich habe die einzelnen Teile durch Schnitte und Aufrisse unterschieden und die Materialien, gelegentlich auch die Konstruktionsweise der Bauten angegeben, wozu ich mir die Einsichten im Verlauf langer Jahre unermüdlicher und ge naues ter Beobachtungen Grabungen und Untersuchungen erworben habe.“ (Deutsche Übersetzung von Corinna Höper)

Blättert man durch die Bände der Antichità Romane, so findet man dieses Konzept anschaulich mit Radierungen der unterschiedlichsten Genres verwirklicht, die alle Piranesis Vorstellung

[8] Giovanni Battista Piranesi, Veduta della Basilica di S. Paolo fuor delle mura, 1748, New Haven, Connecticut, Yale University Art Gallery, The Arthur Ross Collection, Inv. 2012.159.11.46.

der antiken römischen Baukunst und Zivilisation dokumentieren. So findet man neben exakten Aufmaßen und Detailwiedergaben [9] auch fantastische Rekonstruktionen, wie die des Circus an der Via Appia [11] mit seinen Monumenten sowie Tafeln, die die antike Bautechnik erklären. Nicht selten fügt Piranesi kleinere Bilder ins Hauptbild ein [10], auf denen weitere Details gezeigt werden. Der Eindruck ähnelt einem heutigen Desktop mit mehreren geöffneten Fenstern.

Diese äußerst systematische und zugleich künstlerisch höchst anspruchsvolle Darstellungsweise in Kombination mit den Texten Pi ranesis sicherte den Antichità Romane europaweit einen durchschlagenden Erfolg. Wenige Monate nach Erscheinen der vier Bände wurde Piranesi am 24. Februar 1757 zum Ehrenmitglied der Society of Antiquaries of London ernannt.

1761, fünf Jahre nach der Publikation der vier Bände der Antichità Romane, setzte Piranesi die Reihe seiner archäologischen Publikationen mit dem Werk Della Magnificenza Ed Architettvra De' Romani (Über die Großartigkeit und Architektur der Römer) fort. Die Konzeption ist jedoch eine andere als bei den Antichità Romane, denn das Buch stellt Piranesis ersten theoretischen Beitrag zur Debatte um die Vorrangstellung der römischen oder griechischen Kunst dar, die in den 1750er- und 1760er-Jahren von Gelehrten und Architekten geführt wurde.

Ungeachtet des architekturtheoretischen Zusammenhanges, in den man das Werk Della Magnificenza … einordnen muss, ist auch hier, ebenso wie bei den Antichità Romane, die künstlerische Qualität der Radierungen außerordentlich hoch.

Piranesis antiquarische Werke stellten die Früchte einer unermüdlichen Arbeit des Forschens, Ausgrabens, Vermessens und Zeichnens dar. Seine Publikationen basierten auf hunderten, wenn nicht tausenden von Zeichnungen, die vor Ort und im Atelier angefertigt worden sein müssen.

[9] Giovanni Battista Piranesi, Aufnahmen von Details vom Grabmal der Cecilia Metella an der Via Appia, aus: Le Antichità Romane, vol. III, Rom 1756, New Haven, Connecticut, Yale University Art Gallery, The Arthur Ross Collection, Inv. 2012.159.12.3.1-54. [10] Giovanni Battista Piranesi, Erklärung der Technik, mit der die großen Steine am Grabmal der Cecilia Metella versetzt wurden, aus: Le Antichità Romane, vol. III, Rom 1756, New Haven, Connecticut, Yale University Art Gallery, The Arthur Ross Collection, Inv. 2012.159.12.3.1-54.

Bis vor wenigen Jahren waren nur sehr wenige dieser Zeichnungen bekannt. Die meisten von ihnen befinden sich in der New Yorker Morgan Library. Viele von diesen Blättern konnten und können nicht als Vorzeichnungen für die Radierungen der archäologischen Werke angesprochen werden. Es bestand also eine große Differenz zwischen den relativ wenigen bekannten Zeichnungen Piranesis und seinem großen druckgrafischen Werk.

Dieses Rätsel konnte die Forschung zum Teil lösen, nachdem 2014 ein Zeichnungskonvolut von etwa 300 Blättern in der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe als Teil des Zeichnungsbe-

standes der Piranesiwerkstatt identifiziert werden konnte. Diese Zeichnungen waren mit dem Nachlass des klassizistischen Karlsruher Architekten Friedrich Weinbrenner (1766–1826) nach Karlsruhe gekommen. Er hatte sie in den 1790er-Jahren in Rom vom Sohn Piranesis erworben, um sie als Vorlagen für seine eigene Arbeit zu verwenden.

Die Karlsruher Blätter ergeben in Kombination mit den Zeichnungen der Morgan Library oftmals ein kohärentes Bild, wie in der Werkstatt Piranesis gezeichnet und wie die Zeichnungen genutzt wurden. Weiterhin wurde in den folgenden Jahren klar,

[11] Giovanni Battista Piranesi, Phantastische Rekonstruktion des Circus an der Via Appia, aus: Le Antichità Romane, vol. III, Rom 1756, New Haven, Connecticut, Yale University Art Gallery, The Arthur Ross Collection, Inv. 2012.159.12.3.1-54

dass Piranesi in seiner Werkstatt über die Jahre eine größere Anzahl von Zeichnern beschäftigt hatte und dass diese Mitarbeiter mit ganz unterschiedlichen Aufgaben betraut gewesen waren. So waren es in der Regel die Mitarbeiter, die die Skizzen Piranesis ins Reine zeichneten. Dabei entstand im Laufe der Jahre ein umfangreiches Werkstattarchiv mit Nachzeichnungen von antiken Bauornamenten wie Kapitellen, ornamentalen Friesen oder Bauplastik.

Nach der Veröffentlichung der Antichità Romane war Piranesi schlagartig in ganz Europa berühmt geworden. In der Folge wurde er als Experte der antiken römischen Architektur zu einer Anlaufstelle für Architekten des beginnenden Klassizismus aus ganz Europa. Forschungen an der Kunsthalle Karlsruhe konnten zeigen, dass beispielsweise Architekten wie die Brüder Robert (1728–1792) und James Adam (1732–1794) aus London oder der

deutsche Architekt Friedrich Wilhelm von Erdmannsdorff (1736–1800) nicht nur während ihrer jeweiligen Romaufenthalte mit Piranesi in Kontakt traten, sondern auch, dass sie Zeichnungen nach antiken Ornamenten erwarben, die im Laufe von Piranesis Forschungsarbeiten in seiner Werkstatt angefertigt worden waren [12]

Viele der Architekten aus Nordeuropa, die in den der 1750erund 1760er-Jahren nach Rom kamen, hatten einen großen Be darf an hochwertigen Darstellungen antiker Ornamente, die direkt nach den antiken Vorbildern gezeichnet waren, um sie als Motivvorrat für die eigene Arbeit zu nutzen. Doch meist hatten sie keine klassische Zeichenausbildung genossen wie die italienischen Künstler und dazu wenig Zeit. Daher erwarben sie eher Zeichnungen, als selbst zu Kreide und Papier zu greifen.

[12] Zeichner der Piranesiwerkstatt, Fries mit Löwengreifen, nach antikem Vorbild aus der Domus Flavia auf dem Palatin, Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle Inv. Nr Inv. Nr. IX5159-35-15-2.

Die Untersuchung des Karlsruher Zeichnungskonvolutes offenbarte, dass in den Jahren vor und nach 1760 solche Zeichnungen für europäische Architekten geradezu manufakturmäßig in größerer Menge hergestellt wurden. Piranesis Mitarbeiter be dienten sich dazu des Verfahrens des Abklatsches. Dabei wird eine in Kreide ausgeführte Zeichnung mit der bezeichneten Seite auf ein zuvor angefeuchtetes Papier gelegt und dann werden bei de Blätter durch die Druckerpresse getrieben. Auf diese Weise entsteht eine seitenverkehrte, etwas schwächere Kopie der originalen Zeichnung. Das Abklatschen sparte Zeit und Arbeitskraft, denn eine einmal fertiggestellte Zeichnung konnte man so ohne großen Aufwand vervielfältigen und brauchte sie nicht noch einmal von Hand zu kopieren.

Oft wurden die Abklatsche noch einmal übergangen, das heißt die Linien wurden mit Kreide aufgefrischt, so dass man auch von einer solchen Kopie einen Abklatsch nehmen konnte. In verschiedenen Nachlässen von Architekten der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts aus ganz Europa findet man solche Abklatschkopien nach Zeichnungen aus Piranesis Werkstatt.

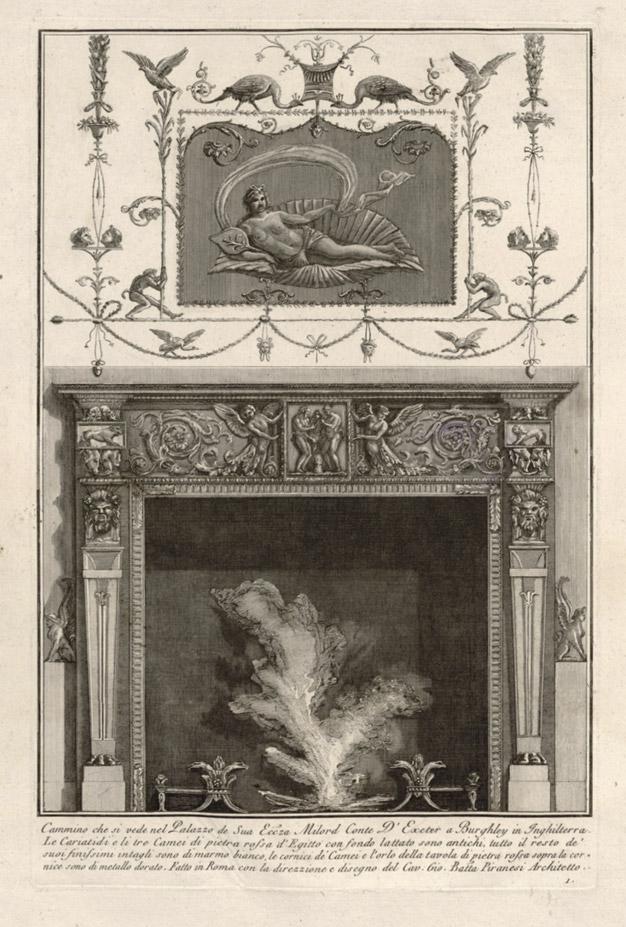

Piranesi als Architekt und als Entwerfer von Kaminen

Nachdem am 6. Juli 1758 der Venezianer Carlo della Torre Rezzonico als Clemens XIII. Papst geworden war, verbesserten sich für Piranesi die Bedingungen seiner Arbeit und die Auftragslage seines Unternehmens. Der neue Papst und seine Verwandten förderten ihren Landsmann nicht nur mit Steuererleichterungen für den Erwerb von Druckpapier, sondern erteilten Piranesi auch verschiedene architektonische Aufträge, von denen jedoch nur der Umbau der Kirche des Malteserordens, Santa Maria del Priorato auf dem Aventin, und die Gestaltung des zugehörigen Vorplatzes realisiert wurden.

Piranesi entwarf eine neue Fassade [13] und schuf für den Innenraum der Kirche eine elegante weiße Stuckausstattung. Er kreierte für die Kirche eine eigene Ornamentik, bei der er

in höchst fantasievoller Weise antike römische Motive mit den Symbolen des Malteserordens und den Wappenbestandteilen der Familie Rezzonico kombinierte.

Den Platz vor dem eigentlichen Zugang zur Kirche des Malteserordens gestaltete Piranesi mit einem Torhaus sowie durch eine Reihe von Stelen und Obelisken, die er an zwei der drei Platzseiten errichtete. Die so geschaffene Platzsituation ist zweifellos von Piranesis Vorstellung antiker römischer Plätze und Straßen inspiriert, wie er sie mehrfach in seinen gedruckten Werken in Form fantasievoller Rekonstruktionen gezeigt hatte.

Von der Herstellung von Kaminen mit integrierten antiken Fundstücken war es nur ein kleiner Schritt zu den prächtigen pseudoantiken Dekorationsobjekten aus Marmorfragmenten, die vor allem bei englischen Romtouristen beliebt waren.

[14]

Noch ein weiteres Bauprojekt fällt in das Pontifikat Clemens XIII., nämlich der Plan für den Umbau des Chores der Basilika San Giovanni in Laterano. Dafür schuf Piranesi eine große Anzahl von Entwürfen, die allerdings nicht ausgeführt wurden.

Die kreative Beschäftigung Piranesis mit antiken römischen Ornamenten mündete 1769 in ein weiteres Buch, bei dem der Schwerpunkt jedoch mehr auf dem interior design lag. In seinem Werk Diverse maniere d’adornare i cammini (Verschiedene Arten die Kamine zu gestalten) präsentierte er eine große Zahl von Kamin- und Dekorationsentwürfen sowie Entwürfe für Möbel und verschiedene Geräte. Als Kenner der antiken Baukunst und ihrer Ornamente nahm Piranesi in seinen Kaminradierungen die verschiedensten ornamentalen Vorbilder als Ausgangspunkt, die ihm in den Zeichnungen seiner Werkstattmitarbeiter in großer Zahl zur Verfügung standen. Diese kombinierte er völlig frei und höchst fantasievoll zu neuen Schöpfungen, seinen eigenen Vorstellungen entsprechend.

Schon einige Jahre zuvor hatte Piranesi begonnen, für nordeuropäische Auftraggeber Kaminumrahmungen zu entwerfen. Dabei hatte er nicht auf sein Zeichnungsarchiv zurückgegriffen, sondern antike Fragmente aus dem eigenen Besitz zum Ausgangspunkt für seine Entwürfe genommen und diese in den jeweiligen Kamin integriert. Die Kamine wurden in Rom durch spezialisierte Steinmetzen und Bildhauer ausgeführt, die für Piranesi arbeiteten. In den Di verse Maniere … sind einzelne Kamine abgebildet, bei denen Piranesi in der Bildunterschrift darauf hinweist, dass sie bereits ausgeführt worden seien. Tatsächlich finden sich in englischen Landhäusern erhaltene Kamine, die von Piranesi an englische Adlige verkauft worden waren. Einer dieser Kamine befindet sich heute in Burghley House, dem Sitz des Earl of Exeter. Auf Tafel 1 der Diverse Maniere … [14] beschreibt Piranesi den Kamin wie folgt: „Kamin, den man im Palast seiner Excellenz Mylord Exeter in Burghley in England sieht. Die Karyatiden und die drei Kameen aus ägyptischem rotem Marmor mit hellem Hintergrund sind antik, der ganze Rest seiner feinsten Bildhauereien ist aus weißem Marmor, die

Rahmen der Kameen und der Rand der Tafel aus rotem Stein oberhalb des Rahmens sind aus vergoldetem Metall. Sie sind hergestellt in Rom unter der Aufsicht und nach dem Entwurf des Cavaliere Giovanni Battista Piranesi, Architekt“ (Übersetzung Autor)

Piranesi kreierte also unter Verwendung antiker Bestandteile nach seinem Entwurf Kamine, die dann von Rom aus zu ihren Auftraggebern gesandt wurden, wo sie als nützliche Statussymbole ihren Dienst versahen.

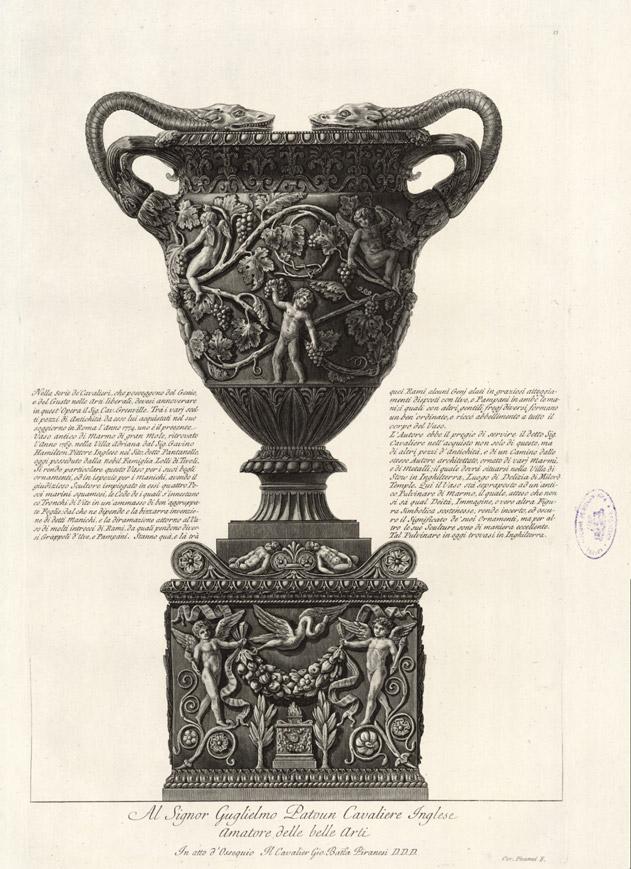

In den folgenden Jahren weitete Piranesi das lukrative Geschäft mit antiken bzw. meist semiantiken Marmorgegenständen aus. Ausgangspunkt für die zahlreichen Vasen, Kandelaber und anderen Gegenstände waren in der Regel antike Fundstücke, die von Piranesi zu prunkvollen Dekorationsobjekten gestaltet und ergänzt wurden. So besteht die nach ihrem ersten Besitzer, einem englischen Bankier, benannte Lyde-Browne-Vase [15] überwiegend aus einem antiken Brunnentrog, den Piranesi mit antiken und neuen Teilen zu einer Vase formte.

Auch ein Paar über zwei Meter hohe marmorne Kandelaber [16] wurden von Piranesi aus verschiedenen Bruchstücken zusammengesetzt, die in der Villa Adriana ausgegraben worden waren. Der englische Politiker Sir Roger Newdigate kaufte sie 1775 während seines Aufenthaltes in Rom direkt bei Piranesi. Die Stücke wurden dann in Teilen nach England verschifft. Piranesi hatte einen genauen Plan mitgeschickt, wie die Kandelaber wieder zusammenzusetzen seien. Newdigate schenkte die beiden Kandelaber später der Universität Oxford, an der er studiert hatte. Sie befinden sich heute im Ashmolean Museum in Oxford.

Die große Zahl von dekorativen Marmorgegenständen, die Piranesi seit den 1760er-Jahren nach seinen Entwürfen produzieren ließ und die ihren Weg in die unterschiedlichsten Sammlungen fanden, lässt darauf schließen, dass die Nachfrage enorm war. Piranesi unternahm eigene Ausgrabungen in der Villa Adriana, um den Nachschub an antiken marmornen Fragmenten sicherzustellen, die zu passenden Objekten verarbeitet werden konnten. Der Export solcher Objekte war relativ unproblematisch, ganz im Gegensatz zu antiken Statuen, deren Ausfuhr massiven Beschränkungen unterworfen war.

In zeitgenössischen Briefen, meist von Kunstagenten in Rom an ihre Auftraggeber in England, ist öfters von Piranesi die Rede. So beschreibt der Architekt Vincenzo Brenna (1747–1820) in einem Brief vom 20. Februar 1770 an den Londoner Sammler

[16] Giovanni Battista Piranesi, Veduta in prospettiva di un candelabro antico di marmo, aus: Vasi, Candelabri ..., Rom vor 1775, New York, Metropolitan Museum of Art, Inv. 41.71.1.13.

Charles Townley (1737–1805) die Situation im Hause Piranesi wie folgt: „[Piranesi] hat das Radieren fast aufgegeben und sich ganz dem Handel mit antiken Marmoren verschrieben.“

Tatsächlich aber ging auch die Produktion der Druckgrafik, wie die der Vedute di Roma, weiter, wenn auch Piranesi vermutlich nicht mehr selbst alle Radierungen ausführte, sondern vieles seinen Mitarbeitern überließ. Die letzte große Publikation Piranesis war aufs Engste mit der Herstellung der antiken Marmorobjekte verbunden.

1778, kurz vor Piranesis Tod, erschien ein zweibändiges Werk mit dem Titel, Vasi, candelabri, cippi, sarcofagi, tripodi, lucerne, ed ornamenti antichi disegnati ed incisi dal Cav. Gio. Batt. Piranesi. Das Format wird dem sperrigen Titel durchaus gerecht, sind doch die beiden Bände im Großfolioformat aufgeschlagen mehr als einen Meter fünfzig breit. In diesem Werk publizierte Piranesi dem Titel entsprechend eine Sammlung von antiken Vasen, Kandelabern, Grabaltären, Dreifüßen, Lampen und antiken Ornamenten. Einzelne der Radierungen waren schon vorher seit 1768 nach und nach erschienen.

Ein Teil der Tafeln zeigt Objekte, die sich in adligen römischen Sammlungen oder im Kapitolinischen Museum befanden. In der Mehrzahl aber handelt es sich um Stücke, die Piranesi bereits an – meist englische – adlige Romreisende verkauft hatte, sowie schließlich solche, die noch „nel Museo dell’Autore“ , also in Pira nesis eigener Kollektion zu erwerben waren.

Allen Tafeln waren Beschreibungen beigegeben, in denen Piranesi entweder die besonderen Eigenschaften des Stückes lobte, oder aber – und dies besonders bei den bereits verkauften Exemplaren – die jeweiligen Käufer und ihren guten Geschmack besonders hervorhob.

Die geschieht bei der sogenannten Stowe- oder Grenville-Vase [17][18], die sich heute im Los Angeles County Museum of Art befindet, in sehr ausführlicher Form:

„In die Gruppe derjenigen, die Geist und Geschmack für die freien Künste besitzen, muss man angesichts dieses Werks den Cavaliere Grenville rechnen. Von den vielen ausgezeichneten antiken Stücken, die er bei seinem Aufenthalt in Rom im Jahre 1774 erworben hat, ist eines die hier gezeigte antike Vase aus Marmor von großem Format, die 1769 in der Villa Adriana von dem englischen Maler Gavin Ha milton im Gebiet des Pantanello gefunden wurde, das heute der adeligen Familie Lolli aus Tivoli gehört.“

Hier nun folgt eine detaillierte Beschreibung der Vase. Im letzten Abschnitt bringt Piranesi dann noch einmal sich selbst ins Spiel,

indem er darauf hinweist, dass er den Vorzug genossen habe, dem adligen Herrn nicht nur mit dem Erwerb dieses Stückes gedient zu haben, sondern auch mit weiteren sowie mit einem marmornen Kamin, den er, Piranesi, entworfen habe. Alle diese Stücke befänden sich nun in Stowe, dem Landsitz der Familie Grenville.

Zweifellos verfolgte Piranesi mit den Tafeln und den Beschreibungen in den Vasi, Candelabri … mehr als ein Ziel: Diejenigen, die in den Jahren vor Erscheinen des Werkes bei Piranesi eines oder mehrere seiner antiken Objekte erworben hatten, sahen sich und ihre Erwerbungen gewürdigt. Damit man dies zurück in England auch entsprechend auskosten und genießen konnte, war es notwendig, auch das aufwendige Druckwerk Piranesis dazu zu erwerben. Piranesis Abbildungen und Beschreibungen von antiken Objekten im Buch, die sich noch im „Museo dell’autore“ befanden, also noch gekauft werden konnten, machte die Vasi, Candelabri … zugleich zu einem Verkaufskatalog, der ihm weitere Käufer erschlossen haben dürfte.

Schließlich ist jede Tafel einer meist hochgestellten Person gewidmet, oft mit dem Zusatz „amatore delle arti“ (Liebhaber der Kunst) oder ähnlich. Doch waren diejenigen, denen eine Tafel gewidmet wurde, nicht die Käufer oder Besitzer des jeweils darauf abgebildeten Objektes. Somit gab es auch für diejenigen, die nicht bei Piranesi Kunden waren, Gründe, das ganze Druckwerk oder zumindest die einzelne Tafel mit der entsprechenden Widmung zu erwerben.

Die Vasi, Candelabri… waren für Piranesis Antikengeschäft die perfekte public relation, mit der er die Nachfrage nach seinen Produkten innerhalb seines adligen Kundenkreises anzuheizen wusste. Zugleich waren die Bände – wie Piranesis frühere Publikationen auch – eine Mischung aus antiquarischer Wissenschaft und aufwendig gestaltetem Kunstwerk eigenen Wertes.

Piranesis marmorne Antikenerfindungen und seine archäologischen und architekturtheoretischen gedruckten Werke machten den venezianischen Architekten und Antiquar zu Lebzeiten im römischen Kunstbetrieb zu einer der schillerndsten Persönlichkeiten. Seinen phantastischen Carceri war bei Kennern und Gelehrten eine lange, bis in die Gegenwart reichende Rezeptionsgeschichte beschieden.

Die Vedute di Roma dagegen entfalteten eine große Breitenwirkung und wirkten lange über Piranesi hinaus, indem sie das Bild und die Vorstellung von der Ewigen Stadt für Generationen prägten.

Stefan Morét

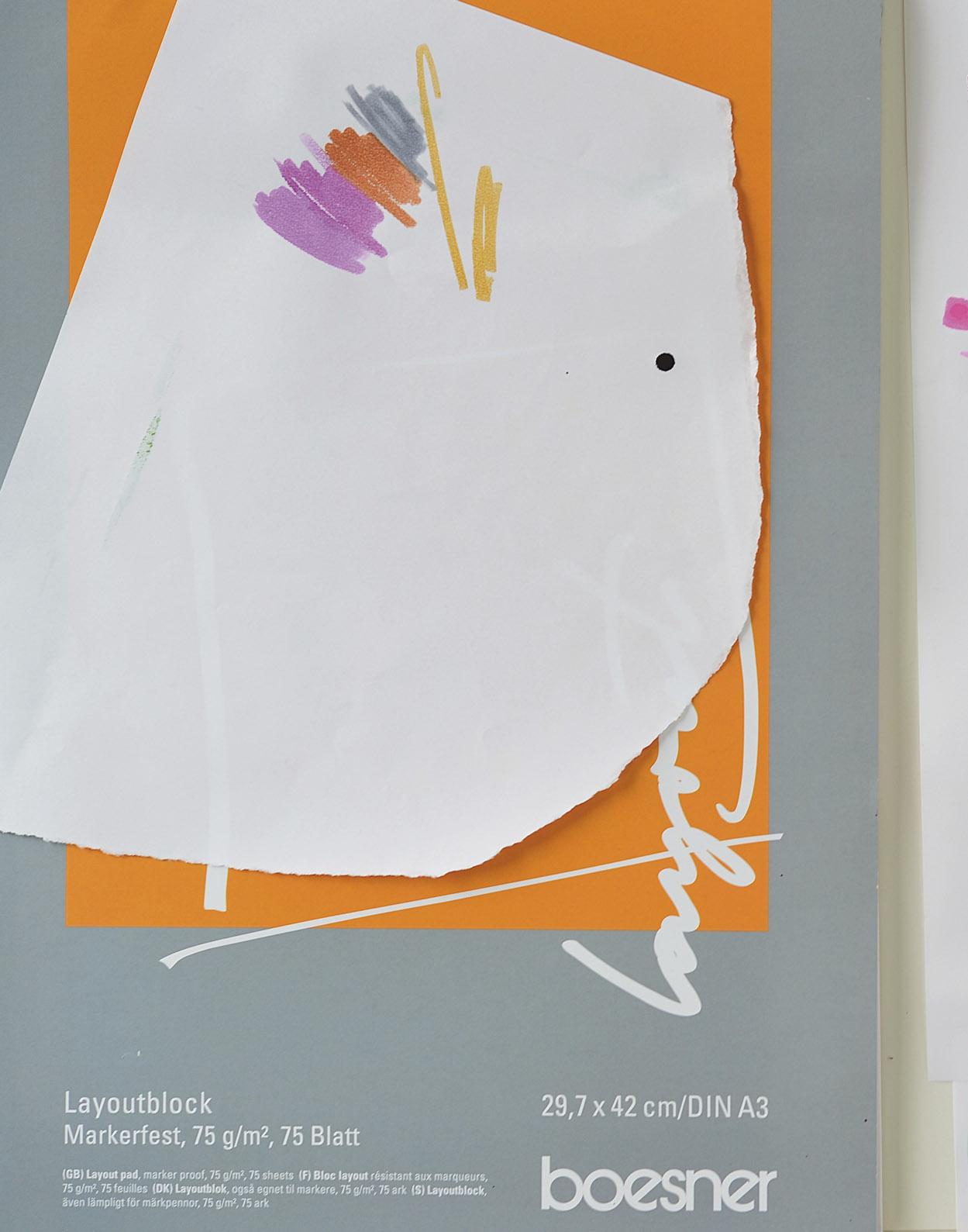

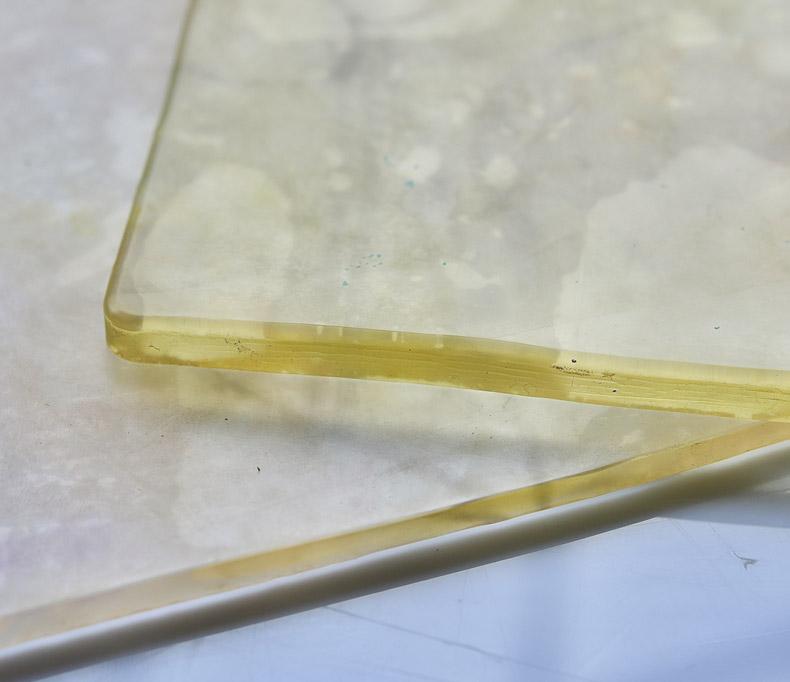

Monotypien bewegen sich künstlerisch zwischen Malerei und Grafik: Der Druckstock wird bemalt bzw. bezeichnet und abgedruckt, solange die Farbe noch feucht ist. Ein solcher Druck ist immer ein Unikat, weshalb die Monotypie üblicherweise nicht der herkömmlichen Druckgrafik zugewiesen wird, bei der viele, nahezu identische Abdrucke von einer Platte möglich sind. Monotypien mit der gummiartigen Gel-Platte sind Flachdrucke –denn hier druckt die gesamte, glatte Oberfläche, also weder erhabene Stellen wie beim Hochdruck (Holz- oder Linolschnitt) noch die Vertiefungen wie bei der Radierung oder beim Kupferstich. Eine Druckplatte – viele Möglichkeiten: Transparente Gel-Platten sind einfach zu handhaben, immer wieder verwendbar und gut zu reinigen. Sie sind in unterschiedlichen Formaten erhältlich und eignen sich perfekt für den Einmaldruck, die Monotypie. Ohne besondere Hilfsmittel, einfach und schnell lassen sich mit Gel-Druckplatten auch auf einem kleinen Arbeitstisch verblüffende Ergebnisse erzielen.

In der Welt der Druckkunst sind Gel-Platten ein vergleichsweise neues Medium und ein interessantes Instrument zur Umsetzung zeichnerisch-malerische Projekte. Mit Pinsel und Farben kann direkt auf die Platte gemalt bzw. gezeichnet werden – monochrom oder mehrfarbig. Als Farbe eignet sich eine flüssige Acrylfarbe ebenso wie eine entsprechend verdünnte Gouachefarbe oder Linoldruckfarbe auf Wasserbasis. Wer mag, kann auch Stoffe unter Verwendung von speziellen Stofffarben bedrucken. Sehr nass aufgetragen eignet sich auch eine wasserbasierte Ölfarbe, und selbst das Arbeiten mit Tuschen ist möglich (allerdings muss bei der Verarbeitung von Tuschen

darauf geachtet werden, dass die Tusche nicht zu stark verläuft, auch sollte das Papier nicht zu porös sein).

Wichtig ist bei allen Farben, dass sie beim Auftrag einen gewissen Nässegrad aufweisen, denn die Farbe muss noch feucht sein, wenn der eigentliche Druck beginnt und der Papierbogen auf aufgelegt wird. Ist die Farbe erst einmal angetrocknet, wird der Druck naturgemäß schwierig. Daher ist auch zügiges, wenig zögerliches Arbeiten gefragt – nicht zu fein, nicht zu genau, nicht zu detailreich: Gerade die spontane Skizze findet in den GelDruckplatten ihr ideales Medium.

Monotypien bewegen sich künstlerisch zwischen Malerei und Grafk. Die Gel-Druckplatten werden bemalt bzw. bezeichnet und abgedruckt, solange die Farbe noch feucht ist.

Nicht zu fein, nicht zu genau, nicht zu detailreich: Gerade die spontane Skizze fndet in den Gel-Druckplatten ihr ideales Medium.

Ist die Malerei bzw. Zeichnung vollendet, wird der Papierbogen auf die Platte gelegt und mit einer Gummiwalze oder einem Handreiber gut und gleichmäßig angedrückt oder mit der Hand mit leichtem Druck geglättet. Die Farbe wird auf das Papier übertragen, das behutsam abgezogen wird – fertig ist die Monotypie.

Dieses Blatt kann ebenso End- wie Zwischenergebnis sein: Da der Prozess des Malens und Druckens nur kurze Zeit in Anspruch nimmt, kann direkt ein erneuter Druck erfolgen, um etwa Linien zu vervollständigen oder Farben zu ergänzen. Zuvor sollte die Platte jedoch gründlich gereinigt werden: Am besten sofort, denn manche Farben lassen sich nach dem Antrocknen nur schwierig entfernen. Ideal ist lauwarmes Seifenwasser (mit Seife oder Spülmittel, aber ohne scharfe Substanzen). Sollten trotz aller Sorgfalt doch einmal Spuren auf der Platte zurückbleiben, lassen sie sich mit etwas Oliven- oder Babyöl wieder vollständig entfernen. Danach muss die Platte erneut mit Seife gereinigt werden, um sie von öligen Rückständen zu befreien.

Für mehrere aufeinanderfolgende Drucke kann man sich die Transparenz der Platte zunutze machen: Damit der nächste Druck passgenau auf dem ersten Druck zu stehen kommt, kann man die Platte mit der Farbseite nach unten auf das bereits bedruckte Papier setzen und so die Position genau bestimmen.#

Malerei, Realisation und Fotografe: Ina Riepe Text: Sabine Burbaum-Machert

Nikola Jaensch arbeitet mit gefundenen Papieren

Nikola Jaensch, geboren 1973 in Würzburg, lebt und arbeitet in Mainz und im Hegau/Bodensee. www.nikolajaensch.wordpress.com, Instagram: nikola_jaensch, Porträtfoto: Marlene J. Riesener.

2023 erschien der Roman „Das glückliche Geheimnis“ des Bestseller-Autors Arno Geiger, in dem er von seiner bis dato heimlichen Leidenschaft spricht, in die vom Wiener Abfallwirtschaftsamt bereitgestellten Papiercontainer wortwörtlich hineinzutauchen, um darin nach weggeworfenen persönlichen Schriftstücken verschiedenster Art zu forschen, die ihm dienen sollten als Materialsammlung, als Impulsgeber und nicht zuletzt als Erweiterung seines Wortschatzes, vor allem aber seines Horizonts möglicher menschlicher Gefühle und Leidenschaften überhaupt.

Mich erinnerte diese originelle Fischerei nach unvorhergesehenen Fundstücken aus dem Bodensatz des Verworfenen an meine eigene Sammelleidenschaft, die sich seit der Studienzeit in den letzten drei Jahrzehnten herausgebildet hatte, und die mich zwar nicht zum „Containern“ brachte, sondern eher in die stille Abgeschiedenheit der Antiquariate, aber auch auf jede Art von fröh-

lichen Floh- oder Trödelmärkten. Daneben suche ich regelmäßig Einrichtungshäuser auf, um nach Katalogen aus der Mode gekommener Möbel, Tapeten und sonstiger Accessoires zu fragen. Selbst an öffentlich aufgestellten Bücherschränken kann ich nicht vorbeigehen und bediene mich mitunter an ihnen. Selbstverständlich hebe ich auch alle Nummern der abonnierten Wochenzeitung Die Zeit auf, wegen ihres ebenso großzügigen wie großspurigen Sinnes für typografische Attacken aller Art. Aufgrund dieser orchestrierten Art von Sammelwut stapeln sich mittlerweile Kisten und Kästen voller Material in meinen Ateliers und inzwischen auch in den Kellerräumen. All das zusammen nenne ich meinen „metaphysischen Fundus“.

Bis zum Werk ist es allerdings ein weiter Weg. Als Beispiel greife ich das Gemälde Moi-même et le monde aus dem Jahre 2010/2011 heraus, entwickelt auf einer gespannten, vorgrundierten Leinwand im Format 80,5 x 66 cm.

Den malerischen Anteil bewältige ich meist mit Ölfarben, am liebsten von Schmincke, und mit 133 mir zur Verfügung stehenden Pigmenten aus dem Farbenklavier meines Vaters nach dem System des Farbtheoretikers Wilhelm Ostwald.

Betrachtet man die genannten Mittel der Realisation als materiellen Aspekt, so steht dem gleichwertig das Immaterielle von Reflexion und Recherche gegenüber, als tragendes Fundament meiner Arbeit.#

Nikola Jaensch

Wenn ich von einem Gemälde spreche, ist das unvollständig, denn es ist nicht nur gemalt im eigentlichen Sinne, sondern in Teilen lediglich gezeichnet – erscheint also auch teils grafisch – und ist darüber hinaus konstruiert, montiert und collagiert. Denn im eigentlichen Sinne bin ich Zeichnerin, da die Linie in ihrer Unmittelbarkeit am eindrücklichsten die Lebensspuren zu Papier bringt: Solche spontanen Niederschriften treffen auf vorgefundene grafische Elemente und weisen im bildnerischen Prozess unvorhergesehene neue Wege. Dieser Dialog zwischen meiner eigenen Zeichenwelt und der Welt der Fundstücke ist Motor (Motivation) und Inspirationsquelle für die nächsten Schritte. Dabei sind mir neben dem gut sortierten Werkzeugkasten der Zeichnerin, Malerin und Grafikerin weitere Materialien und Werkstoffe treue Helfer. Um die Begegnung von Zeichnung bzw. Malerei mit Collage-Elementen auf der Leinwand zu realisieren, verwende ich neben anderen Klebstoffen Kleister und Buchbinderleim. Mit dem Falzbein glätte ich unebene Stellen. Moi-même et le monde, 2010/11, Grafit- und Farbstifte, Tempera- und Ölfarbe, Collage (Fundpapiere), Wachsfirnis auf Leinwand, 80,5 x 66 cm, VG Bild-Kunst, Bonn 2025 / Nikola Jaensch, Foto: VG Bild-Kunst, Bonn

„Aus der Hülse,

Friedrich Schiller, Das Lied von der Glocke

Bronze, dieses Metall aus einer Legierung aus Kupfer und Zinn, ist bereits seit über 5000 Jahren in Gebrauch und hat auch einer Epoche ihren Namen gegeben. Es dient der Herstellung von ganz unterschiedlichen Gegenständen, darunter auch Kunstwerken. Der Guss, gerade von großen Figuren, ist auch heute noch mit Risiken verbunden. Friedrich Schiller (1759–1805) hat mit seiner Ballade von der Glocke nicht nur Schüler*innengenerationen gequält, sondern vor allem eindrücklich die Schwierigkeiten beim Guss beschrieben. Im Film Andrej Rubljow von 1966 schilderte Andrej Tarkowksi (1932–1986) in faszinierenden Bildern den Guss

einer Glocke. Und Wilhelm von Kaulbach (1804–1874) malte 1854 den Guss der Bavaria [1]

Der Titel täuscht. Nur der fertig gegossene Kopf der Bavaria wird aus der Gussgrube emporgehoben. Der eichenlaubbekränzte Kopf ist an Seilen befestigt, die zu einer Winde führen. Dort rackern sich sieben Männer ab, die all ihre Kräfte bündeln müssen, damit sich das Rad der Winde dreht. Links steht der Leiter der königlichen Erzgießerei in München, Ferdinand von Miller (1813–1887), und erteilt seine Anweisungen. Ihm zu Füßen achtet ein Geselle

[1] Wilhelm von Kaulbach, Die Erzgießerei in München: Das Personal ist beschäftigt, das kolossale Haupt der Bavaria aus der Gußgrube emporzuwinden, 1854, Öl auf Leinwand, 73,3 x 156,6 cm, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Neue Pinakothek, München, Foto: Wikimedia Commons.

darauf, dass der Kopf nirgends anstößt, ein anderer hält Bretter bereit, die zum Unterlegen gebraucht werden. Ganz links sind zwei Männer mit den Feinarbeiten an der bereits gegossenen Hand beschäftigt. Im Hintergrund erkennt man schemenhaft einige Skulpturen. Mit dem dunkel gekleideten Herrn rechts im Bild hinter der Winde hat Kaulbach dem kurz zuvor gestorbenen Gründer der Erzgießerei, Johann Baptist Stiglmaier (1791–1844), ein Denkmal gesetzt.

Das Bild gehört zu einem Zyklus von Entwürfen, die dann in Fresko an den Außenfassaden der damals neu eröffneten Neuen Pinakothek angebracht wurden, dem Wetter allerdings nicht lange standhielten. Der Zyklus sollte die Geschichte der Kunst unter Ludwig I. darstellen. Der bayerische König (1786–1868) hatte nicht nur den Bau der Neuen Pinakothek mitsamt diesem Zyklus veranlasst, sondern auch den Guss der Bavaria [2]. Sein Hofbildhauer Ludwig von Schwanthaler (1802–1848) schuf das Modell für die mit 18,52 Metern Höhe größte Bronzefigur seit der Antike, die Ausführung übernahm erst Johann Baptist Stiglmaier, dann Ferdinand von Miller. Es war eine gewaltige Herausforderung, diese innen hohle (und begehbare) Figur in mehreren Teilen zu gießen, die dann später zusammengefügt werden mussten. 1837 begann Schwanthaler mit der Planung, von 1844 bis 1849 dauerte der Guss, 1850 stand die Figur auf ihrem hohen Sockel vor der Ruhmeshalle auf der Theresienwiese, wo Jahr für Jahr zu ihren Füßen das Oktoberfest stattfindet. Und der Guss war so spektakulär, dass er nicht nur in den Freskenzyklus von Kaulbach Eingang fand, sondern die Münchner Erzgießerei weit über die Grenzen von Stadt und Land berühmt machte. Sie belieferte die ganze Welt bis hin nach Amerika und Australien mit Kolossalstatuen, Reiterstandbildern, Brunnen, Büsten und unzähligen kleineren Figuren.

Nach wie vor ist die Bavaria der größte Bronze-Hohlguss der Welt, die Technik, in der sie gegossen wurde, war seit tausenden von Jahren bekannt und hat bis heute Bestand: der Guss in der verlorenen Form, entweder mit dem Wachsausschmelz- oder dem Sandformverfahren. Doch über diese Techniken gibt es so viele Abhandlungen und Bücher, dass sie hier nicht weiter erörtert werden sollen, sondern stattdessen bestimmte Spezifika, die dem Bronzeguss vor allem im 20. Jahrhundert zu eigen sind.

Da ist einmal der Negativschnitt, den der in Vergessenheit geratene Moissey Kogan (1879–1943) in den Bronzeguss einführte. Der aus dem damaligen Bessarabien (heute Moldawien) stammende Kogan kam 1903 nach München, um dort Bildhauerei zu studieren, zog es dann aber vor, an der reformorientierten Debschitz-Schule zu lernen. Zu Anfang konzentrierte er sich auf die Herstellung von Medaillen, Plaketten, Vasen in Terrakotta und Stickereientwürfen, die er auch selbst ausführte, bis er 1908 in Idar-Oberstein die Kunst des Gemmenschneidens lernte. Schon

davor, 1905, hatte er in Paris Auguste Rodin (1840–1917) kennengelernt, der ihn dazu ermutigt hatte, sich der Bildhauerei zuzuwenden.

Durch den Gemmenschnitt, also den Negativschnitt, angeregt, schnitt Kogan seine Reliefs aus dem Gips und goss dort hinein flüssiges Wachs, das er dann für das Wachsausschmelzverfahren benutzte. So entstand zum Beispiel das nur kurz nach seinem Aufenthalt in Idar-Oberstein zu datierende Relief Das goldene Zeitalter, das sich heute im Münchner Lenbachhaus befindet [3]

[2] Ludwig von Schwanthaler, Bavaria, 1837–1850, Bronze, Höhe: 18,52 Meter, München, Theresienhöhe, Foto: Wikimedia Commons.

Kogan lebte ab 1911 überwiegend in Paris, hatte dort Kontakt auch zu Aristide Maillol (1861–1944), Wilhelm Lehmbruck (1881–1919) und dem damals noch nicht völkisch gesinnten Arno Breker (1900–1991), der ihn mehrfach porträtierte. Von seinen Plastiken, die er aus Kostengründen häufig aus Terrakotta oder Zement formte, sind viele verloren. Nach 1933 wurden sie in Deutschland aus öffentlichen Sammlungen entfernt, nicht nur, weil sie zu modern anmuteten, sondern vor allem, weil Kogan aus einer jüdischen Familie stammte. Nachdem die Deutschen 1940 in Paris einmarschierten, floh er nicht, sondern versteckte sich. Allerdings ging er auch immer wieder hinaus und wurde so am 4. Februar 1943 von der Pariser Polizei aufgegriffen und über das Lager in Drancy nach Auschwitz deportiert, wo er sofort nach seiner Ankunft am 13. Februar in den Gaskammern ermordet wurde. Die Wiederentdeckung seines Werks hat lange gedauert.

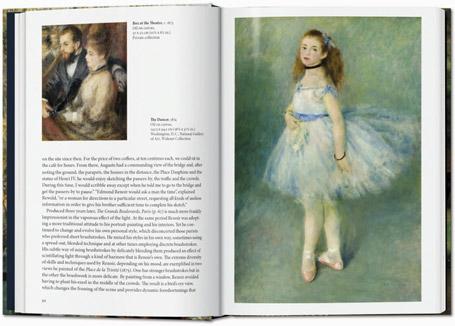

Auguste Rodin, der nicht nur Kogan, sondern auch viele weitere Bildhauer*innen maßgeblich beeinflusste, gehörte zu den Künstler*innen, die das Material Bronze aus der Erstarrung des Heldendenkmals lösten, indem sie die geglätteten Oberflächen aufrissen und mit Furchen und Graten versahen. Ein Beispiel für diese andere Behandlung des Metalls ist die Figurengruppe der Bürger von Calais, von der nämlichen Stadt 1885 in Auftrag gegeben und 1895 vollendet, obwohl das Modell bereits 1889 für den Guss bereitstand. Das Denkmal, aber auch die einzelnen Figuren, hatte Rodin 1885 in kleinerem Format modelliert, die Modelle wurden zu unterschiedlichen Zeiten in Bronze gegossen. Das Modell eines der Bürger [4][5] zeigt einen in ein von einem Strick zusammengehaltenes Büßerhemd gekleideten Mann, dessen Gesten Todesbereitschaft, Verzweiflung, aber auch Mut ausdrücken. Das zer-

rissene Hemd fällt dabei nicht einfach faltenlos herunter, sondern bildet vor allem im Rücken tiefe Einschnitte. Das Denkmal verlor durch die Art der Darstellung, aber auch durch einen fehlenden hohen Sockel, seine Monumentalität, das Material durch die Art der Behandlung seine Nobilitierung.

Dieser Umgang mit dem Material Bronze findet eine Steigerung in den Figuren von Alberto Giacometti (1901–1966), bei denen die Modellierung im nicht geglätteten Gips sichtbar bleibt. Die Spuren der Fingerabdrücke, der Spachtel oder anderer Werkzeuge, derer sich Giacometti bediente, sind nicht eliminiert, was dazu führt, dass die Verletzlichkeit des Materials (Gips) im Bronzeguss nachvollzogen werden kann und darüber hinaus die Verletzlichkeit des dargestellten Wesens, sei es Mensch oder Tier, widerspiegelt. Zwei Beispiel dafür befinden sich im Kunstmuseum Basel, Die Katze von 19501 und Diego mit Jacke von 19532

[3] Moissey Kogan, Das Goldene Zeitalter, 1908/09, Bronzerelief, München, Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München. [4][5] Auguste Rodin, Der Bürger von Calais Pierre di Wiessant, 1885 modelliert, um 1900/07 gegossen, Bronze, 45,1 x 22,5 x 21,6 cm, 9,2 kg, New York, Metropolitan Museum.

Bronze als Material ist teuer, viele Künstler*innen konnten und können sich den Guss erst leisten, wenn Käufer*innen gefunden sind. Heute stehen zudem zahlreiche Alternativen zur Verfügung. Dennoch gibt es nach wie vor in Bronze gegossene Figuren und die dafür notwendigen Gießereien, wenn auch nur wenige.

Susanna Partsch

1 https://www.giacometti-stiftung.ch/sammlung/ objekt/?tx_artcollection_single%5Bartpiece%5D= 421&cHash=2378a97eade7195ecf455185397c477b.

2 https://www.giacometti-stiftung.ch/sammlung/ objekt/?tx_artcollection_single%5Bartpiece%5D= 237&cHash=2dc21a86408a5d9042027f0786abc1b9.

Mit dem praxisbewährten Planatol Buchbinderleim für manuelle Klebebindungen und dem hochwertigen Falzbein für saubere Kanten gelingt jedes Projekt!

Zeichnen und Malen auf Kreidegrund

Immer wieder offenbart eine dickflüssig-zähe Mischung aus Kreide, Wasser, Weißpigment und Leim seine besonderen Qualitäten: Jeder Malerin und jedem Maler bekannt und unentbehrlich, ist ein selbst gemischter Kreidegrund oder gebrauchsfertiger Gesso das bewährte Grundiermittel für bespannte Keilrahmen mit Rohgeweben und die traditionelle Basis für Ölmalerei auf Leinwand oder Holz. Gesso kann auch zum Einfärben von Papieren, zum Bearbeiten von Holzrahmen und für viele weitere Zwecke eingesetzt werden.

Aber auch in weniger klassischer Hinsicht tut ein Kreidegrund gute Dienste: Er kann z.B. direkt bezeichnet werden. Zunächst wird die Grundierung kreuzweise (senkrecht/waagerecht) in zwei Schichten aufgetragen und muss zwischendurch antrocknen. Dann kommen Schleifpapier oder Stahlwolle (erst grob, dann fein) zum Einsatz, um die Oberfläche seidenglatt zu polieren.

Die Aquarell-Skizze rechts zeigt einen sonst weniger beachteten Vorzug: Vor allem selbst zubereitete Kreidegründe sind extrem saugfähig. Ein Aquarell kann daher sogar in senkrechter Position, z.B. auf der Staffelei, gemalt werden – im Vergleich zu fett oder halbfett grundierten Leinwänden ein großer Unterschied. Zwar läuft beim Aquarell mitunter ein Tropfen oder es entsteht eine kleine „Nase“, dies aber nur in geringem Maße. Die Aquarellskizze der Zeitung lesenden Frau wurde recht nass und mit vollem Pinsel gemalt, schnell und ohne Abtupfen. Vorausgesetzt, die Aquarellfarben sind lichtecht, eröffnet sich hiermit eine nicht-papiergebundene Möglichkeit der Aquarellmalerei.

Ob selbst gemacht oder gebrauchsfertig:

Kreidegrund und Gesso sind weithin bekannt und im Atelier unentbehrlich.

Kreidegrund oder Gesso kann mit wenig Pigment eingefärbt werden, um eine Art Grundstimmung des Gemäldes zu erzeugen. Im Beispiel links und den Step-by-Step-Abbildungen dazu auf dieser Seite links wurde der Kreidegrund in einem GrauBeige-Rosaton gefärbt, um eine tonige Hinterund Untergrundfarbe zu erzeugen, die mit den erdig-warmen Gouachen der Malerei harmoniert. Die Gouachen wurden recht dünn vermalt, manchmal überlagern sie die Blei-Zeichnung, manchmal bleibt diese komplett offen.

Auf den beiden Bildern rechts außen ist die Vorzeichnung gut sichtbar, der Himmel ist leicht rosa getönt. Hier wurde der Kreidegrund weiß belassen, die Malerei dagegen mit Ölfarbe ausgeführt. Die Farbe ist mal lasierend, mal deckend aufgetragen, die Blei-Zeichnung in Fenstern, Baum und Kontur blieben erhalten.

Bei diesem Stillleben mit Schalen ist die Bleizeichnung offenkundiger Teil der Bildabsicht. Hier ist alles zu sehen: Jede Schraffur schafft Modulationen und Tiefe, bleibt sichtbarer Teil der Malerei. Der Kreidegrund wurde weiß belassen, die Malerei in dünnen Ölfarben-Lasuren ausgeführt.

Übrigens kann jede Bleizeichnung auf Kreidegrund mit einer Lasur aus Leinöl und Balsamterpentinöl dauerhaft fixiert werden; eine solche Lasur kann auch durch Zugabe einer geringen Menge Ölfarbe getönt werden. Dabei ist zu beachten, dass die Bleizeichnung auf die Mischung der Fixierung reagieren kann: Je stärker das Leinöl mit Balsamterpentinöl verdünnt wird, desto stärker wird die Bleizeichnung angelöst und verwischt. Im Umkehrschluss bedeutet dies: Je höher der Leinöl-Anteil in der Lasur, desto klarer bleibt die Zeichnung.#

Malerei, Realisation und Fotografe: Ina Riepe Text: Sabine Burbaum-Machert

Das Farbenbuch

367 Pigmente und Farbstoffe, 17 Pigmentanalysen von Gemälden, 19 Farbgeschichten

Stefan Muntwyler, Juraj Lipscher, Hanspeter Schneider (Hrsg.), 496 S., durchg. farb. Abb., 24 x 33,5 cm, Halbleinen m. 3 Lesebändchen, dt., alataverlag 2022, ISBN 9783033088795, EUR 196,00 (D), EUR 196,00 (A), CHF 196,00 (CH)

Wir sind umgeben von Farben. Farbe erzeugt aus sich selbst heraus Wirkungen, sie kann aber auch einen bestimmten Zweck verfolgen. Wir empfinden sie einerseits als selbstverständlich, auf der anderen Seite sind wir fasziniert von ihrer Schönheit.

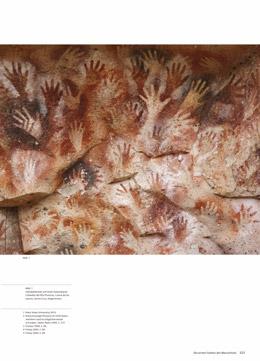

Farbe als Farbe ist Chemie, Physik, Optik, Biologie. Der Mensch gewinnt aus Mineralien, Pflanzen und tierischen Produkten seit Jahrtausenden Farbmittel. Das zeigen die bisher ältesten bekannten Höhlenmalereien, von denen man vermutet, dass sie vor über 30.000 Jahren entstanden sind. Damals standen offenbar nur ein paar Ockertöne zur Verfügung. Später kamen Kreide und Holzkohle hinzu. Im alten Ägypten konnte man künstlich Blau- und Grünpigmente herstellen und für die Bemalung antiker Skulpturen kamen in Griechenland und dem Römischen Reich Rot und Gelb dazu.

Angewandte Farben waren zu dieser Zeit bereits symbolträchtig aufgeladen. Sie galten als Kostbarkeit, als wertvolles Besitztum, waren Tausch- und Handelsware. Viele kulturelle Errungenschaften der Menschheit wie die Malerei, die Textilgestaltung, die materielle Kultur, weltliche und religiöse Rituale und die Kommunikation fußen auf den Möglichkeiten der Farbgestaltung und Deutung.

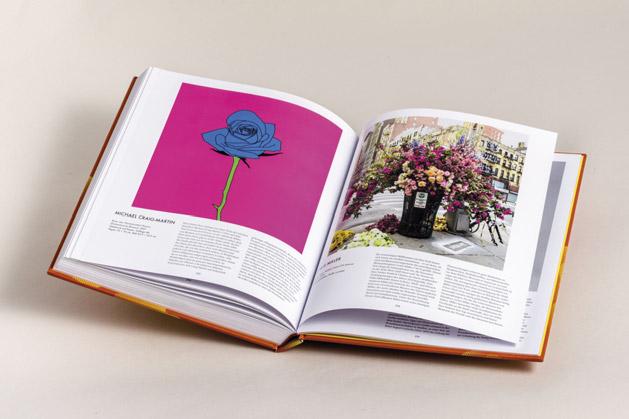

„Das Farbenbuch“ trägt diesem komplexen Phänomen Rechnung: Dreieinhalb Kilo, Großformat. Ein Statement. Für den 2022 im alataverlag erschienenen Buchklotz haben sich drei Farbbesessene zusammengeschlossen: Der Maler und Farbforscher Stefan Muntwyler, der Chemiker und Spezialist für Pigmentanalysen Juraj Lipscher sowie der Grafiker und Fachmann für Farbumsetzung Hanspeter Schneider. Nach acht Jahren ist aus der intensiven Zusammenarbeit ein aufschlussreiches Fachbuch entstanden. Die weite Palette der Farbmittel ist darin nach chemischen Kriterien gegliedert, der Einbezug von über 30 Gemälden und

anderen Kunstwerken (z.B. Fresken) aus allen Epochen der Malerei verknüpft die Welt der Farbmittel direkt mit der Kunstgeschichte. Das vermittelt nicht nur sehr anschaulich historisches und theoretisches Wissen, sondern auch Praxisbezug.

Ursprünglich wurden Farben fast ausschließlich aus der Natur geschöpft: Mineralien, Pflanzen und tierische Stoffe waren die materielle Basis zur Herstellung von Pigmenten und Farbstoffen. Durch tiefgreifende Entwicklungen in der Chemie wurden natürliche Farben seit dem 18. Jahrhundert immer mehr durch synthetisch hergestellte ersetzt, sodass heutzutage eine fast unbegrenzte Zahl an Pigmenten und Farbstoffen zur Verfügung steht.

Das Farbbuch stellt eine reichhaltige Auswahl davon vor: Alle Farbmittel, die historisch von Bedeutung waren, sind dargestellt, von der Ur- und Frühgeschichte bis hin zur Gegenwart.

Das Kompendium: 367 Pigmente und Farbstoffe werden mit Namen und Synonymen, mit ihrer chemischen Zusammensetzung und Formel vorgestellt, ebenso das Vorkommen, die Herstellung, Historisches, die Eigenschaften und Anwendungen. Um die unterschiedlichen Anmutungen vorstellen zu können, wurden 693 Farbmuster hergestellt sowie 78 Färbungen auf Wolle und Seide. Die systematische Ordnung der Pigmente und Farbstoffe richtet sich nach Herkunft und Entstehung. Auf diese Weise lassen sie sich in organische und anorganische Farbmittel unterteilen und nach natürlichen und synthetischen unterscheiden. Kurze Ausführungen u.a. zu Bindemitteln sowie eine Zeitachse der Pigmente und Farbstoffe schließt Kapitel 1.

Welche Gemeinsamkeit teilen Leonardo da Vinci und Andy Warhol? Mit 17 Pigmentanalysen im anschließenden Kapitel stellt „Das Farbenbuch“ einen fundierten Praxisbezug zu den wichtigs-

ten Epochen der Kunstgeschichte her. Juraj Lipscher hat die Auswahl der Gemälde und Wandmalereien, denen hier auf den Grund gegangen wird, kenntnisreich vorgenommen. Mit wissenschaftlicher Akribie werden die Malschichten optisch bis in die Tiefe untersucht. Selbstverständlich wird auch die Frage zu Beginn dieses Abschnitts beantwortet.

Es folgt ein Kapitel mit „19 Farbgeschichten“. Anschaulich, kenntnisreich und leicht nachvollziehbar geschrieben, vermittelt es Wissenswertes von den ersten Farben der Menschheit über Ägyptisch Blau und Grün bis zu DPP oder Ferrari-Rot. Ein Glossar beschließt das Buch.

Unterstützt werden die drei Herausgeber durch die konzentrierten Beiträge eines interdisziplinären Kollektivs aus Restauratoren, Chemikerinnen, Archäologen, Kuratorinnen, Architekten, Historikerinnen, Künstlern und Kulturwissenschaftlerinnen.

Und dann ist da noch die Umsetzung! Heute werden Büchern echte Farbaufstriche nicht mehr beigegeben, eine solche Publikation wäre unerschwinglich. Die Herausgeber haben sich daher für eine drucktechnische Wiedergabe der Farben entschieden, für einen Druck in CMYK plus sechs zusätzlicher Pantone-Farben. Manche Bogen hat Hanspeter Schneider mit bis zu 18 Farben bedrucken lassen.

Das Resultat der hohen Papier- und Druckqualität führt zu einer überdurchschnittlichen Farbtreue der abgebildeten Farbmuster und Kunstwerke. Dem Buch ist die Liebe anzumerken, mit der es hergestellt wurde, die Kenntnis und der Sachverstand. Das gewichtige Werk ist ein Fachbuch für Maltechniker*innen, Restaurator*innen, an Maltechnik interessierte Studierende der Kunst wie der Kunstgeschichte sowie für Kunstschaffende.#

Abbildungen aus dem Innenteil des Buches, © bei den Fotografen/alataverlag 2022.

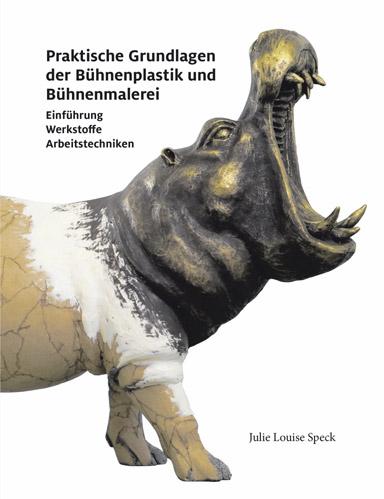

Julie Louise Speck vermittelt in einem umfassenden Nachschlagewerk praktische Grundkenntnisse der Bühnenplastik und Bühnenmalerei

Bühnen gibt es nahezu überall: Ob klassische Kulissen für Theater, Film und Fernsehen oder die perfekte Geometrie des Messebaus, ob aufwendige Kostümplastiken für Werbung und Show oder Realisationen für Konzeptkünstler – Bühnenplastik und Bühnenmalerei lassen sich auf allen erdenklichen Bühnen finden. Kultur, Kunst und Show brauchen dieses besondere Handwerk und sein Know-how, um ihre Events perfekt in Szene zu setzen.