Partner: Luiss Data Lab, RAI, TIM, Ansa, T6 Ecosystems, ZetaLuiss, NewsGuard, Pagella Politica, Harvard Kennedy School, ministero degli Esteri, Alliance of Democracies Foundation, Corriere della Sera, Reporters Sans Frontières, MediaFutures, European Digital Media Observatory, The European House Ambrosetti, Catchy, CY4GATE, ministero dell’Istruzione e del Merito

Cover Story

«Vedo il mio Paese che brucia»

di Paolina Palmisciano e Antonia Verderosa

«Orgogliosi di questa gioventù»

di Andrea De Luca Italia

Photogallery, l’Iran si ribella di Marco Chiaradonna e Valerio Forte

Venezuela

«Grazie, Trump», la diaspora si fa sentire di Salvatrice D’Anna Campo

Da Caracas, voci che non tacciono di Salvatrice D’Anna Campo

Da Miami a Doralzuela di Andrea Charur

La Conferenza dei vescovi: prudenza di Vincenzo Lilli e João Kerr Bidetti

Europa

«Erasmus vuol dire scambio» di Paolina Palmisciano

Biologia marina in undici atenei di Lavinia Ceci

I piccoli alla scoperta dell’Europa di Antonia Verderosa

Esteri

A Gaza la guerra diventa musica di Andrea De Luca Italia

I versi per riscoprire la vita di Camilla Stacchiotti

«Non potevo restare a guardare» di Silvia Sisto

«Finché non c’è un corpo, una madre spera» di Maria Giulia Giordanelli

La Polizia speciale di Rio de Janeiro di Costanza Saporito

Tra guerra, fake news e satellitari di Lorenzo Gironacci

Social media

I giovani che danno voce ai politici di Valerio Forte

Il potere dei meme di Davide Bertusi

Ferschetty, viaggio nel mondo dei colori di Giovanni Denti

Dalla Rete allo scaffale di Alessandro Marchiello

AI & Tech

Un vaccino contro i deep fake di Michelangelo Mecchia

Se l’IA entra in tribunale di Sofia Vegezzi

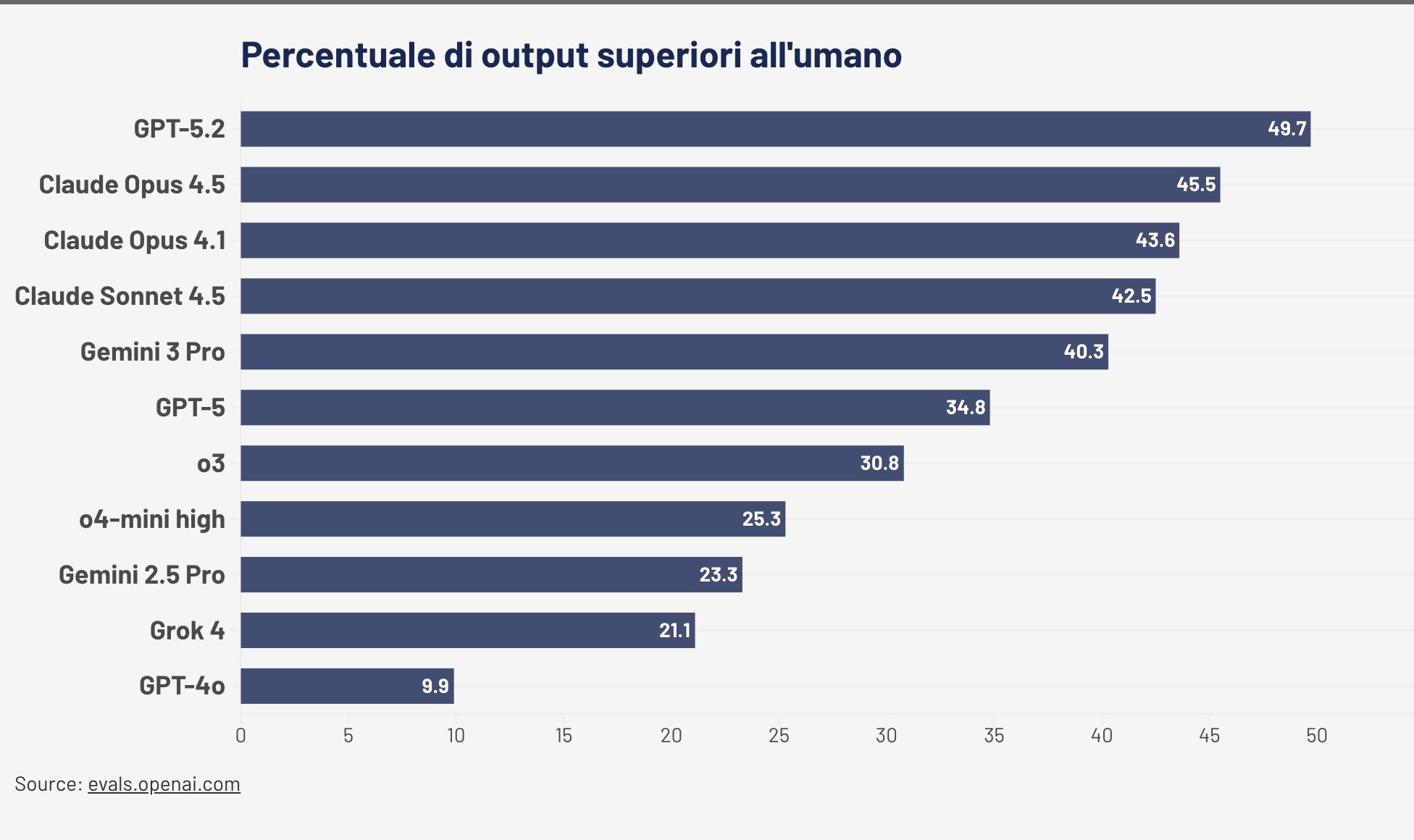

Il benchmark misura quanto siamo utili di Gianluca Brazzioli

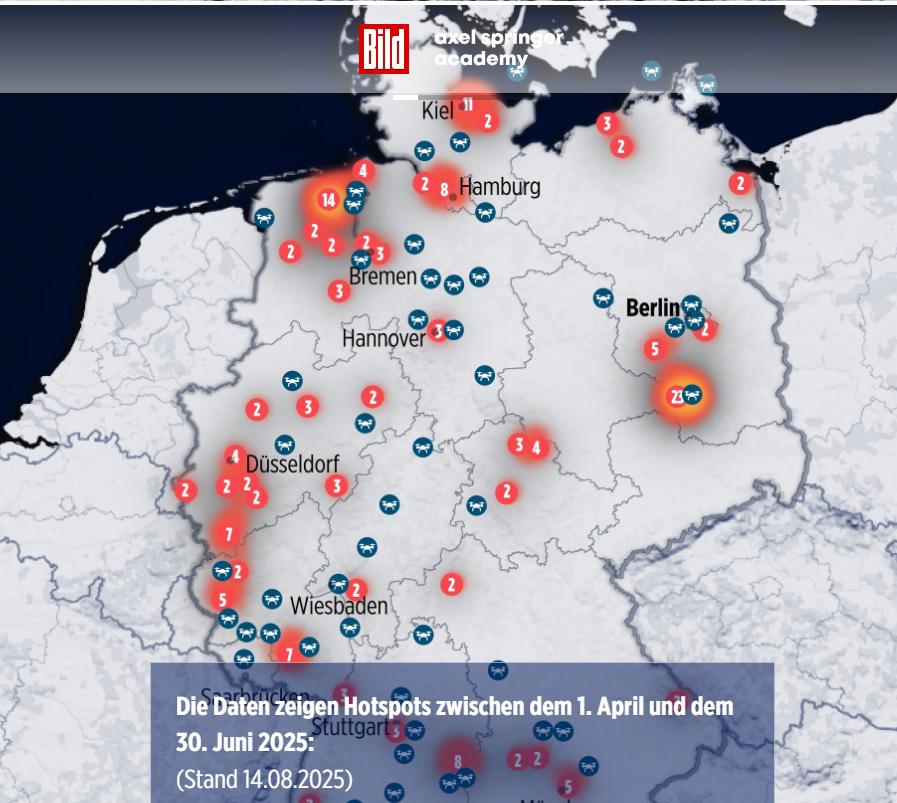

Droni, navi e dati aperti di Gianmaria Oroni

Società

Così l’Italia rinasce dalla memoria di Desirée Palombelli

Dai gommoni alle fabbriche di Andrea Carbotti

Fuori dal branco di Matilde Risi

Aborto sicuro, un’opportunità dall’Europa di Alice Pavarotti

Se la crescita della donna spaventa l’uomo di Annavera Scandone

Dalla cameretta al mondo di Ludovico Falzone

Il mistero dell’esorcista di Bianca Bettacci

Roma

La sfida difficile dei migranti LGBTQ+ di Joe Toolan

È texano il futuro degli ex Mercati Generali di Dylan Browne-Wilkinson

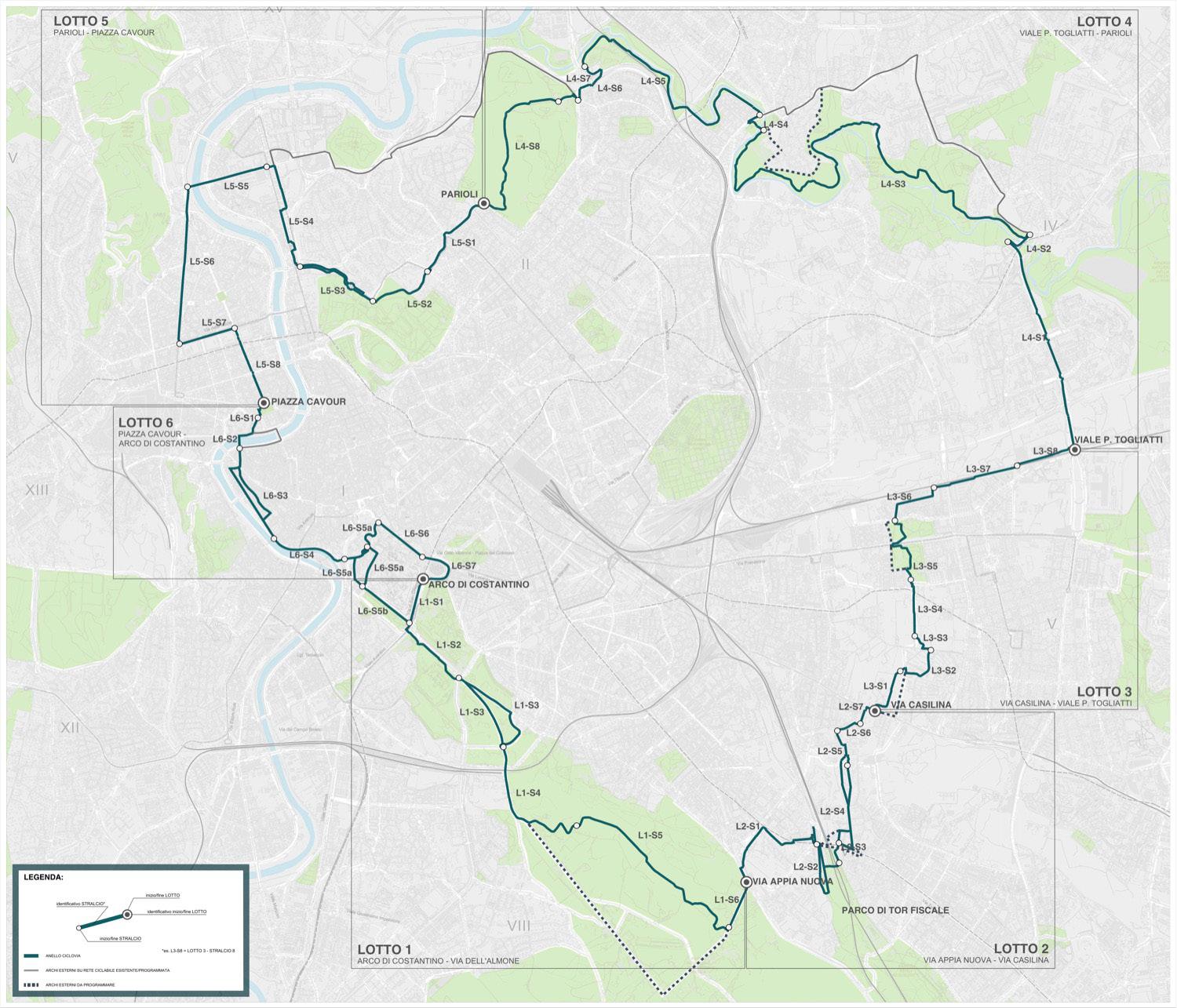

Un grande anello per i ciclisti di Elin Kaasa

Condividere l’energia di Tommaso Provera Cultura

La nuova Black British music di Luca Galati

Alla ricerca dei dischi perduti di Marco Chiaradonna

Photogallery, Il restauro che fa ballare di Marco Chiaradonna

La narrazione dell’ugly hot man di Paola Del Prete e Sabrina Fasano

L’amore che lo sport non vuole vedere di Federico D’Onofrio

Sport

Senza di loro non c’è partita di Pietro Morolli

Calcio, uno spazio per riscoprirsi di Chiara Servino

Recensioni a cura di Autori vari Zeta risponde a cura di Andrea Carbotti

Zetazodiaco a cura di Sabrina Fasano

Periodico della Scuola di Giornalismo e Comunicazione multimediale

Università Luiss Guido Carli Numero 27 Gennaio 2026

Le frontiere del nostro tempo sono luoghi di separazione e di incontro, di difesa e di contesa. Sono passaggi controllati, violati e attraversati, talvolta nello stesso istante. Osservarle da vicino significa interrogarsi su come viviamo lo spazio, il potere, i diritti.

Negli ultimi mesi abbiamo visto queste tensioni manifestarsi in forme radicali. In Iran, il controllo si è fatto muro invalicabile. In Venezuela, la sovranità è diventata uno spazio fragile, compressa tra autoritarismo e ingerenze esterne. Lo stesso avviene in conflitti che segnano il nostro tempo, come in Ucraina o in guerre che restano ai margini dell’attenzione pubblica, come in Sudan. A Gaza, il confine è una condizione quotidiana: regola accessi, spostamenti, futuro.

In questi casi, la frontiera è un dispositivo che interrompe relazioni, riduce lo spazio del possibile, stabilisce chi può muoversi e chi resta fermo. Accanto a queste chiusure nette, esistono soglie meno visibili. Quelle che attraversiamo ogni giorno e che ridefi-

ZETA

Periodico della Scuola

Superiore di Giornalismo

“Massimo Baldini” supplemento

Direttore responsabile

Gianni Riotta

Condirettori

Giorgio Casadio

Alberto Flores d’Arcais

Supervisione

Giorgio Casadio

niscono il modo in cui agiamo, comunichiamo, costruiamo fiducia. L’intelligenza artificiale è ormai parte di queste infrastrutture invisibili: un ambiente che media ciò che vediamo, ciò che riteniamo credibile, ciò che resta ai margini. In questo spazio si giocano nuove decisioni, spesso opache, che incidono sul potere, sull’accesso alle informazioni, sulla possibilità di orientarsi nel presente.

Altre frontiere funzionano come varchi. Programmi come l’Erasmus hanno insegnato a generazioni diverse che muoversi significa cambiare sguardo prima ancora che indirizzo. Il ritorno del Regno Unito nel circuito di scambio europeo riapre collaborazioni, dialogo, immaginari comuni.

Queste pagine guardano anche altrove per capire come cambiano linguaggi, pratiche, modi di stare insieme. Il primo numero di Zeta del Biennio 2025/2027 nasce da qui. Dalla volontà di abitare queste soglie, di riconoscere le tensioni che attraversano il nostro tempo, di raccontare il presente nella sua complessità.

Redazione Viale Pola, 12 – 00198 Roma

Stampa Centro riproduzione dell’Università

Contatti

0685225358 giornalismo@luiss.it

a cura di Paolina Palmisciano

La guerra di Piero

Ed arrivasti a varcar la frontiera

In un bel giorno di primavera E mentre marciavi con l'anima in spalle

Vedesti un uomo in fondo alla valle

Che aveva il tuo stesso identico umore

Ma la divisa di un altro colore

Fabrizio De André (1966)

Confine

Confine diceva il cartello cercai la dogana, non c’era non vidi dietro il cancello ombra di terra straniera

Giorgio Caproni (1975)

(dal provenz. ant. frontiera, der. del lat. frons frontis «fronte») a. Linea di confine, soprattutto in quanto ufficialmente delimitata e riconosciuta e dotata, in più casi, di sistemi difensivi

b. Nella storiografia americana, il termine indicava una regione scarsamente e recentemente colonizzata

c. Linea che separa situazioni o concezioni differenti, e che in alcuni casi è intesa come confine fisso, invalicabile, in altri come confine che può essere spostato e modificato

Tra repressione violenta, blackout delle comunicazioni e proteste, l’Iran attraversa una fase di rottura profonda. Un’analisi delle fratture del regime, delle debolezze dell’opposizione e dei possibili scenari futuri

Il fumo sale denso dalle carcasse delle auto incendiate, annerisce il cielo sopra Teheran e rende l’aria irrespirabile. A terra restano bossoli, vetri rotti, scarpe perse nella fuga. I manifestanti continuano a marciare tra i colpi, mentre corpi senza vita vengono trascinati via e lasciano macchie scure sull’asfalto. Sono le immagini circolate online prima del blackout digitale imposto l’8 gennaio 2026 dalla Repubblica islamica dell’Iran. «È un bagno di sangue», dice Arash Azizi, giornalista del mensile The Atlantic e ricercatore iraniano residente negli Stati Uniti. «Migliaia di persone sono state uccise e ho paura che la situazione peggiori ancora». La sua voce è venata dalla tensione di chi guarda il proprio paese bruciare da lontano.

Il silenzio digitale si affianca alla violenza nelle strade. «La mia famiglia è in Iran», racconta Azizi a Zeta: «Come molti iraniani all’estero, non ho avuto modo di mettermi in contatto con loro per una settimana. Quando siamo riusciti a parlare è stato per brevi telefonate, per sapere che erano vivi e stavano bene». Le comunicazioni restano frammentarie, intermittenti, sempre a rischio di interruzione.

Le proteste iniziate il 28 dicembre 2025 hanno segnato una nuova fase di scontro aperto in Iran. La crisi economica, l’isolamento internazionale, la repressione sempre più violenta hanno fatto esplodere una rabbia che covava da anni. «Lo status quo è semplicemente insostenibile», spiega Azizi: «Lo è sul piano materiale perché le persone non riescono più a far fronte ai costi della vita, ma lo è anche perché il regime non è in grado di offrire alcuna prospettiva al popolo iraniano». La Repubblica islamica, nata nel 1979 a seguito della cacciata dello scià di Persia Mohammad Reza Pahlavi, è incapace di rispondere ai bisogni di una società giovane, istruita e distante dall’ideologia del regime.

«Questa frattura non è nuova», spiega Azizi, mentre ripercorre le proteste che da oltre vent’anni scuotono il paese. Dal movimento studentesco del 1999 alle manifestazioni del 2009, fino alle ondate del 2017, 2019 e 2022. La società iraniana ha continuato a sfidare un potere che il giornalista non esita a definire «profondamente antidemocratico, dove l’80% del potere è concentrato nelle mani di un solo uomo». Il riferimento è all’ayatollah Ali Khamenei, guida suprema dell’Iran

al potere dal 1989. «Ci sono intere generazioni che hanno conosciuto un solo leader, che esercita un potere assoluto e teocratico per mezzo di una costituzione folle», riflette Azizi con amarezza, «un modello che ricorda il re-filosofo della Repubblica di Platone».

«Il problema è che si tratta di una rivolta spontanea, nata dal rifiuto di un ordine che non funziona, ma che proprio per questo resta frammentata». Sono proteste a cui manca una leadership riconoscibile in grado di offrire una proposta politica strutturata e alternativa. Un passo importante è stato il movimento “Donna, vita, libertà”, nato nel 2022 dopo la morte della 22enne curda Masha Amini, arrestata per aver indossato lo hijab in modo ritenuto improprio. «Le persone hanno cominciato a sognare una vita diversa, un Iran libero e progressista. Una visione che, però, è rimasta sospesa: non è riuscita a tradursi in un progetto politico capace di sostenerla e darle continuità».

Nella Repubblica islamica dell’Iran la vita quotidiana è sottoposta a un controllo capillare e il regime esamina ogni aspetto dell’esistenza: «Una canzone vietata, un libro proibito, un sito web non autorizzato, un abito ritenuto inadeguato: tutto rischia di diventare un crimine». Un rigido scrutinio «paragonabile solo al regime dei Talebani in Afghanistan» che gli iraniani non tollerano più. Dal conflitto armato scoppiato a giugno con Israele la credibilità dell’ayatollah si è incrinata: «Per decenni il regime ha giustificato l’esercizio di un potere così pervasivo con la necessità di proteggere i cittadini da minacce straniere, ma dalla guerra dei 12 giorni questa motivazione non regge più e Khamenei non sembra più intoccabile».

Tra chi sventola bandiere con il sole e il leone dell’antica Persia, qualcuno inneggia a Reza Pahlavi, figlio dell’ultimo scià. «Molti lo sostengono perché è l’unico nome che conoscono», osserva Azizi, riflettendo sulle diverse anime che compongono le proteste: «Ma tanti suoi sostenitori odiano lo slogan “Donna, vita, libertà” e le sue implicazioni». La conseguenza è un vuoto politico difficile da colmare: «Gli iraniani hanno bisogno che gli oppositori al regime si uniscano e formino un’ampia coalizione che sia in grado di rappresentare i loro interessi».

Una trasformazione che secondo il giornalista può arrivare dai vertici del potere: «Non escludo una svolta dall’interno, magari con un colpo di stato e lo smantellamento graduale di alcune strutture chiave, mantenendo in vita parte del potere».

Il futuro più probabile delineato da Azizi per il Paese ricorda la recente parabola venezuelana: dopo la cattura del dittatore Nicolás Maduro il potere non è passato all’opposizione democratica guidata da María Corina Machado, ma a Delcy Rodríguez, vice del leader chavista e figura di continuità dell’apparato di governo.

«In Iran potrebbe avvenire qualcosa di simile», afferma il ricercatore, che non esclude un intervento statunitense: «Un attacco militare degli Usa o d’Israele non è impossibile, ma è molto difficile che riescano ad arrestare o uccidere Khamenei. Si nasconderebbe nella regione sudorientale del paese, dove diventerebbe impossibile da rintracciare. È anche un problema di intelligence». La voce di Arash Azizi è tesa, mentre dagli Usa ripensa alla patria e agli affetti lontani: «Il mio sogno è fare ritorno in un Iran più libero e forse, un giorno, di vivere tra i due

paesi». Si definisce «un internazionalista», ha vissuto in Canada, Germania, Malesia e Messico ma nessuna distanza ha reciso il legame con il luogo d’origine: «Mi sento a casa dappertutto, ma in Iran sono nato, occupa un posto speciale nel mio cuore». È in questo spazio sospeso tra distanza e appartenenza, che oggi si gioca il futuro dell’Iran: nelle strade invase dal fumo, nei silenzi digitali imposti dal regime, nella determinazione di una società che, osserva Azizi, «continua a bussare alle porte della storia, cercando di cambiare il proprio destino».

Conversazione con un padre e un figlio iraniani rifugiati in Italia. Il punto di vista di due differenti generazioni sulle rivolte popolari contro il regime di Khamenei

di Andrea De Luca Italia

Arman, nome di fantasia, ha la voce gentile per essere un nemico di Dio. Un mohareb. In Iran, il Paese dov’è nato senza esserci mai vissuto, lo condannerebbero così per la sua voglia di essere libero. La stessa che avevano Rubina Aminian, Yasin Mirzai e tutti i suoi coetanei ventenni assassinati dal regime di Teheran nelle proteste di piazza del gennaio 2025. La stessa che negli anni ’90 ha spinto suo padre Farid, nome di fantasia, a fuggire «da un inferno senza futuro», prima di trovare asilo in Italia.

«È difficile spiegare quello che ho visto, quello che ho vissuto, a chi è nato in Occidente: svegliarsi nel terrore di non poter formulare un pensiero», racconta Farid. «Non c’era futuro per i giovani in Iran allora e non c’è neanche oggi. Non ne faccio un discorso solo di diritti, ma anche economico, il popolo si è dovuto abituare alla miseria a cui l’ha ridotto una classe dirigente avida. Come potrebbe stupirmi vedere le immagini delle moschee in fiamme, sapendo l’odio che la Repubblica Islamica si è tirata addosso in tutti questi anni? Era l’unica conseguenza possibile».

«Non è la prima volta che le persone scendono in piazza per provare a riprendersi l’Iran. Penso alle manifestazioni del 2019 scoppiate per l’aumento del prezzo della benzina o a quelle del 2022, in risposta all’omicidio di Mahsa Amini». Mentre nomina Amini, altra voce di questa Generazione Z spenta dal regime, morta a vent’anni nelle carceri del Basīj, la polizia religiosa, dopo aver violato la legge sull’obbligo del velo, lo sguardo del padre incrocia quello del figlio.

«Soffro. Mi fa stare male il pensiero che ci sia voluto così tanto tempo per arrivare a una consapevolezza così estesa», dice Arman. «Ma al tempo stesso sono davvero orgoglioso, sono felice di vedere che sono i giovani a provare a cambiare un Paese che per lungo tempo ho smesso di sentire mio, a causa di quello che ha riservato alla mia famiglia. Dalle generazioni precedenti non mi aspettavo molto: chi ha contribuito alla Rivoluzione Islamica del 1979 di sicuro non ha cambiato idea oggi. Non potevano che essere le vittime di quel sistema a volere una svolta».

«Il vero problema, secondo me, è stato quello di non essere riusciti a trovare una guida che convogliasse su di sé lo spirito delle proteste degli ultimi anni. Sono rimasti episodi senza una struttura». Farid annuisce. È l’unico dei due ad avere un ricordo dell’ultimo leader laico in Iran, lo scià Mohammad Reza Pahlavi, padre di quel Reza che dal suo esilio statunitense si candida in

maniera sempre più forte a raccogliere l’eventuale eredità dell’ayatollah Khamenei. «È vero che il popolo è stato abbandonato – replica – ma non sono sicuro che il ritorno dello scià sia la soluzione ai problemi dell’Iran. La gente tende a dimenticare. Anche prima del 1979 il Paese aveva seri problemi: penso alle minoranze nel Kurdistan o nell’Azerbaigian persiano e al trattamento repressivo che è stato riservato loro. Ho anche il timore che dietro un’operazione così ben studiata si possa nascondere l’interesse degli Stati Uniti».

E anche quando Arman prova a ricordargli che «la gente di Teheran avrebbe dei motivi validi per accettare un male minore», Farid non ha dubbi. «Trump non ha attaccato il Venezuela per porre fine a una dittatura. Ha attaccato il Venezuela per il suo petrolio. L’Iran è il terzo Stato per riserve petrolifere al mondo. Temo che le bombe non tarderanno a cadere su Teheran. Penso alla Libia, alla Siria. Ho paura che il Paese scivoli in una guerra civile da cui sarà difficile riprendersi».

«Perch’i’ no spero di tornar giammai». Poiché io non credo che farò più ritorno. C’è questo verso del poeta duecentesco Guido Cavalcanti nella pausa infinita che Farid fa dopo aver pronunciato l’ultima frase. L’angoscia di chi vorrebbe tornare, ma sa che non potrà farlo. «Ogni volta che ascolto le note di una musica persiana, piango», riesce ad aggiungere. «C’è qualcosa nelle radici che non si può cancellare. Per quanto un luogo che chiami casa può averti fatto male, rimane pur sempre casa».

«Ogni volta che penso alle storie di mio padre sulla sua adolescenza, a mio nonno sulla soglia del suo negozio a Teheran… anche se non ho mai visto niente di tutto questo con i miei occhi, non per scelta mia ma di chi avrebbe voluto impormi idee in cui non potrò mai identificarmi, so che una parte di me è lì», è il controcanto di Arman.

«E anche se ora la paura è grande, per le possibili ripercussioni di un regime che non è ancora caduto o per lo scoppio di una crisi senza ritorno, ho ancora un po’ di speranza che la prima volta in cui vedrò l’Iran, sarà un Iran libero».

«Sono davvero orgoglioso, sono felice di vedere che sono i giovani a provare a cambiare un Paese che per lungo tempo ho smesso di sentire mio»

Alcune delle poche foto scattate a Teheran durante le proteste successive al blocco di internet da parte del regime: scritte che inneggiano al ritorno del principe Reza Pahlavi, una manifestante che innalza la sua foto, una moschea in fiamme, manifestanti che occupano le strade a cura di Marco Chiaradonna e Valerio Forte

L'arresto di un leader di lunga data ha scatenato emozioni contrastanti all'estero e all'interno del Paese, mettendo in luce divisioni sul coinvolgimento militare

«È molto difficile descrivere lo stato d’animo generale. C’è grande gioia espressa intensamente dalla diaspora venezuelana in tutto il mondo, mentre all’interno del Venezuela stesso l’umore è molto più contenuto e cauto», afferma Tomás Páez, sociologo venezuelano e direttore dell’«Osservatorio della diaspora venezuelana», spiegando i sentimenti complessi nei confronti dell’operazione militare statunitense del 3 gennaio 2026, che ha portato alla cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro.

L’escalation statunitense in Venezuela è iniziata nell’agosto 2025 con il dispiegamento di una task force navale nei Caraibi meridionali nell’operazione Southern Spear, presentata dal Presidente Donald Trump come una campagna antidroga. Dopo una serie di attacchi aerei contro navi vicino alle acque venezuelane, un rapido raid ha portato alla cattura di Maduro e della moglie, trasferiti a New York con accuse di narcotraffico.

Páez, attualmente residente in Spagna, ha osservato come i venezuelani di tutto il mondo si siano riuniti nelle strade per festeggiare collettivamente la rimozione di Maduro, cantando «Venezuela libre» («Venezuela libero»). Sono circa 8 milioni i venezuelani che hanno lasciato il Paese. Nonostante l’euforia iniziale, Páez non crede che ciò si tradurrà in un’inversione significativa dei modelli migratori. «L’80% della diaspora venezuelana ha costantemente affermato che non tornerà in Vene-

zuela. Sono passati ventisette anni e molti di coloro che sono arrivati come genitori sono ora nonni; molti di coloro che sono arrivati single ora hanno figli. Non è facile invertire questa tendenza».

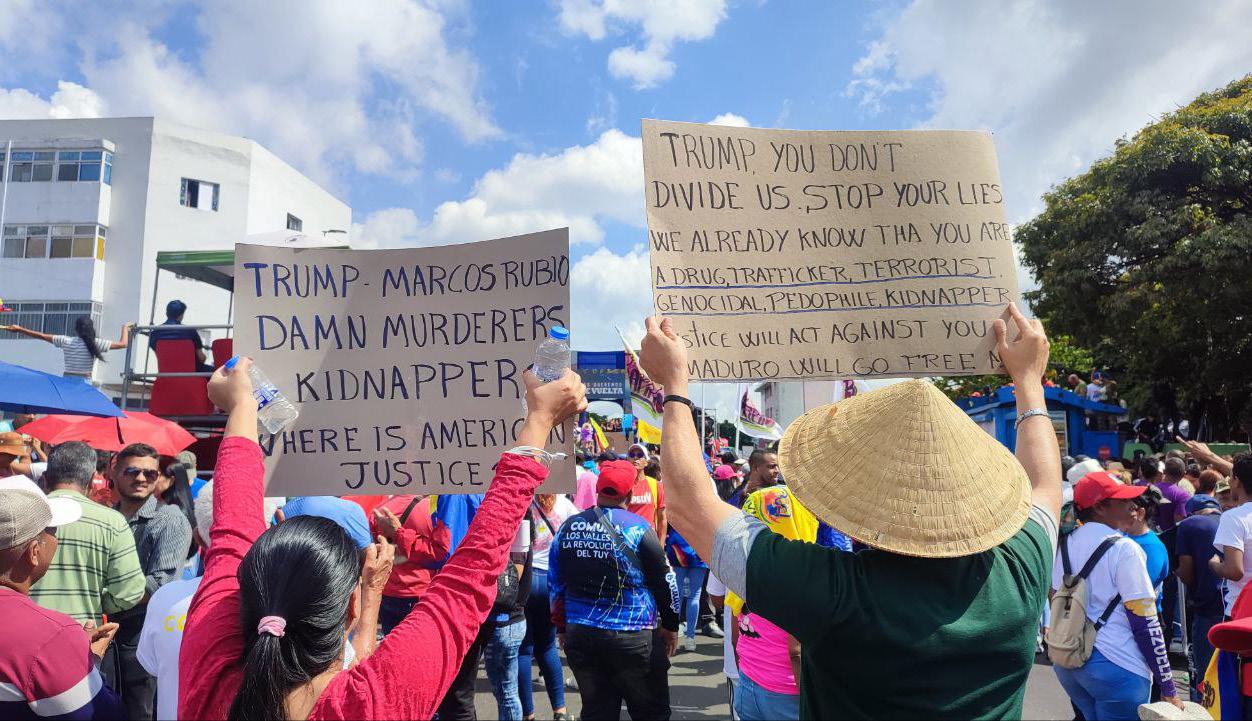

Sebbene molti abbiano gioito, vestiti di rosso, blu e giallo, cantando e applaudendo, e persino esclamando «grazie, Trump», è emersa una significativa divisione tra i venezuelani all’estero e quelli all’interno del Paese riguardo all’intervento degli Stati Uniti. A Caracas sono scoppiate proteste quando migliaia di persone hanno marciato contro l’intervento straniero, cantando «Maduro aguanta, el pueblo se levanta» («Maduro, resisti, il popolo si sta ribellando») e «tú a mi país no lo vas a intervenir» («non interverrai nel mio Paese»).

Páez ha sostenuto che «il governo non ha alcun sostegno e qualsiasi mobilitazione ufficiale è stata ottenuta costringendo la popolazione. Naturalmente, alcuni sono convinti e sostengono il governo, ma sono, ripeto, una minoranza assoluta».

Che l’opinione pubblica fosse divisa si rifletteva nei dati dei sondaggi. Secondo AtlasIntel il 64% dei venezuelani all’estero sosteneva l’azione militare degli Stati Uniti contro Maduro, rispetto al 34% dei venezuelani all’interno del Paese. Indipendentemente dal fatto che i venezuelani residenti nel Paese approvassero in generale il governo, il sondaggio mostrava solo un sostegno minimo all’intervento straniero come linea d’azione praticabile.

Páez ha poi sottolineato che la legge statunitense richiede l’approvazione del Congresso, spiegando come tale vincolo possa essere aggirato qualificando l’operazione come "un’estrazione giudiziaria". Ha anche definito «inappropriati» i commenti di Trump riguardo al presunto controllo statunitense sulle riserve petrolifere del Venezuela.

Mentre molti nella diaspora hanno espresso la volontà di scambiare il petrolio con la libertà, altri che sono rimasti nel Paese, in particolare quelli che sono scesi in piazza per protestare, hanno ribadito con forza la loro rivendicazione sulle risorse naturali del Venezuela e hanno rifiutato l’intervento straniero come prezzo del cambiamento politico.

1. Venezuelani a Buenos Aires, in Argentina, che celebrano la cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro il 3 gennaio 2026, tenendo un cartello con scritto ‘Llego el día, Venezuela Libre’ (in italiano: «È arrivato il giorno, Venezuela libera»)

2. Tomás Páez; sociologo e direttore dell'”Osservatorio della diaspora venezuelana"; foto crediti a "Casa de America" 2

Le reti comunitarie si sono mobilitate per proteggere i cittadini, mostrando la forza della resilienza

«Esiste un potere popolare organizzato molto forte, un movimento ampiamente sottovalutato dall’esterno», afferma da Caracas la giornalista venezuelana Andreína Chávez Alava. Nel paese si è progressivamente consolidata una rete di organizzazione comunitaria che ha sostenuto intere popolazioni dal basso. Chávez spiega che questi gruppi hanno organizzato la produzione alimentare, i servizi essenziali e le reti di difesa, consentendo alle comunità di resistere per anni alle sanzioni e di trovarsi oggi in prima linea nella risposta del Venezuela alle ingerenze straniere.

Chávez racconta che la mattina dopo la cattura del presidente Nicolás Maduro da parte degli Stati Uniti, era tranquilla: la gente restava in casa o faceva scorte di cibo e acqua di fronte a un futuro incerto, prima che la calma lasciasse spazio alla mobilitazione popolare. Migliaia di persone hanno riempito le strade di Caracas, sventolando bandiere mentre si dirigevano verso il Palazzo Miraflores, sede del governo venezuelano. La folla avanzava unita denunciando «il bombardamento, l’aggressione militare e il fatto che un capo di Stato in carica fosse stato rapito, il che è contrario alle norme internazionali e alla Carta delle Nazioni Unite».

La mobilitazione è stata sostenuta dalla forza organizzativa delle comuni venezuelane, strutture di base riconosciute dalla Costituzione e fondate su assemblee, che affermano di aver rafforzato la propria resilienza contro un decennio di sanzioni statunitensi. Passando dalla dipendenza dalle importazioni a una quasi autosufficienza alimentare, gestiscono reti come "Pueblo a Pueblo" ("Dal popolo al popolo"), che distribuiscono cibo a prezzi accessibili in tutto il Paese. Chávez ha aggiunto che il movimento comunitario stava già resistendo a quello che descrive come un blocco navale illegale imposto dal presidente

Donald Trump. «La maggior parte delle persone in Venezuela fa parte di qualche tipo di organizzazione popolare. Ecco perché la mobilitazione avviene così rapidamente: esiste già una rete di comunicazione tra loro».

È proprio la voce interna venezuelana che, secondo Chávez, viene messa a tacere. «È piuttosto disonesto da parte dei media internazionali proiettare l’idea di una diaspora festante e ignorare ciò che sta accadendo all’interno del Paese», ha sottolineato. La diaspora celebrata dai media «non rappresenta tutti» e molti fuori dal Paese le hanno scritto: «Non siamo tutti uguali».

Una delle narrazioni non reali è quella dell’esistenza di un governo di transizione. «All’amministrazione Trump conviene affermare di aver rimosso Maduro e di aver avviato una transizione di potere. Ma questo non è vero: l’autorità politica, compresa Delcy Rodríguez, rimane la stessa dell’era Maduro».

Nonostante la continuità nella leadership, dopo le minacce di Trump alla presidente ad interim Delcy Rodríguez, i venezuelani temono per lei un destino peggiore di quello di Maduro. «Il Paese è già stato bombardato una volta, sappiamo che sono capaci di farlo, sappiamo che ci sono minacce di farlo di nuovo. Non c’è altra scelta che negoziare». Eppure, Chávez descrive l’amministrazione come capace di mantenere una governance calma ed efficace, coinvolgendo i settori agricolo, industriale e comunitario. La gente può vivere normalmente, andare al lavoro, gestire le proprie attività e portare i figli a scuola. «La normalità è un modo per rivendicare la pace e la sicurezza che provavamo come nazione prima degli eventi del 3 gennaio».

Traccia un parallelo tra il Venezuela e altri Paesi in cui gli Stati Uniti sono intervenuti, come l’Iraq e la Libia, dove inizialmente molti hanno festeggiato. «C’erano persone che pensavano che qualsiasi cambiamento sarebbe stato migliore. Oggi, nella società irachena, si riscontra un forte antiamericanismo. Nessun Paese che ha subito l’intervento e l’occupazione degli Stati Uniti esprime gratitudine per tutto ciò che hanno fatto. Perché sappiamo già come andrà a finire».

Manifestanti durante una protesta di strada a Caracas, nel corso delle mobilitazioni delle comuni venezuelane del 7 gennaio 2026; Crediti: Andreína Chávez Alava

1. Un gruppo regge un cartello che chiede la liberazione di Nicolás Maduro e Cilia Flores, indicati come sequestrati

2. Persone tengono cartelli con accuse di sequestro e messaggi di protesta rivolti a Donald Trump e a Marco Rubio 2

Tra la speranza per il futuro della patria e le preoccupazioni per le nuove politiche migratorie statunitensi

di Andrea Charur

A Miami, nel quartiere Doral, fuori da una stazione di servizio chiamata El Arepazo, il 3 gennaio 2026 i passanti hanno notato una folla che sventolava bandiere venezuelane e cantava inni. Oggi quel quartiere ha un nuovo nome: Doralzuela. I manifestanti celebravano la rimozione del presidente venezuelano Nicolás Maduro dopo un’operazione militare statunitense ordinata da Donald Trump. L’azione ha di fatto posto fine al regime chavista iniziato con l’elezione del leader di estrema sinistra Hugo Chávez nel 1998. Con l’esodo dei venezuelani in fuga dal declino economico degli anni successivi, la Florida è diventata un polo migratorio: il 40% dei venezuelani negli Stati Uniti vive nello Stato.

Aileen Chirinos ha lasciato il Venezuela nel 2019 dopo tre lunghi anni di crisi economica. Ha vissuto carenze di cibo, medicine e materiale di primo soccorso, dopo che nel 2016 il governo Maduro aveva aumentato il controllo sul settore alimentare. Sono seguite proteste alle quali lei e la sua famiglia hanno partecipato, ma questo ha portato a una vera e propria persecuzione. I suoi tre figli sono stati i primi ad abbandonare il Paese. Nel 2022 Chirinos è tornata in Venezuela, ma pochi mesi dopo

se n’è andata di nuovo, trasferendosi a Miami. «Che cosa vedo in Venezuela? La stessa criminalità, la stessa povertà mascherata». Prima dell’alba del 3 gennaio, suo fratello ha bussato alla sua porta per dirle che alcuni amici in Venezuela avevano sentito dire che Maduro non c’era più. Chirinos ha cercato su Internet informazioni verificate, ma soprattutto ha deciso di ascoltare chi era rimasto nel Paese. «So che è un passo; so che abbiamo rotto il primo strato», ha detto, ma «non c’è ancora libertà di espressione e io festeggerò solo quando festeggeranno anche i venezuelani che sono lì».

Vicentina Parillo ha ricordi diversi del Venezuela. Si è trasferita negli Stati Uniti nel 1982, a 15 anni, non per necessità ma perché sua madre voleva essere più vicina ad altri familiari. «A me il Venezuela piaceva tantissimo», ha raccontato. Quando Chávez è salito al potere, è stata tagliata fuori dal Paese e non è riuscita a tornarvi nemmeno per rinnovare il passaporto venezuelano. Parillo ha trovato conforto lasciando il freddo di New York per Miami, dove ha costruito una carriera e una famiglia. Mantiene il legame con il Venezuela attraverso una chat WhatsApp con amici delle scuole medie e superiori e invia spesso loro denaro per cibo, medicine e altri beni essenziali.

Sia Parillo sia Chirinos sostengono la decisione di Trump di rimuovere Maduro, nonostante la sfida al diritto internazionale. Parillo, cittadina statunitense senza affiliazione politica, ha detto che l’operazione non ha cambiato le sue altre valutazioni sul presidente. «Io la vedo in questo modo: lui sta facendo qualcosa che favorisce anche sé stesso». Per Chirinos, la mossa di Trump e altre iniziative internazionali sono benvenute. «Credo che stia facendo ottimi passi verso un cambiamento mondiale».

La fine dello Status di Protezione Temporanea (TPS) per i venezuelani, decisa da Trump — una scelta con cui Parillo non è d’accordo — impedisce ora ad altri venezuelani di unirsi a coloro che sono riusciti a fuggire. La stessa Chirinos si dice «molto spaventata» da come le politiche migratorie potrebbero influire su di lei come richiedente asilo per persecuzione politica, ma afferma che «quando le cose si fanno nel modo giusto, si ottengono questi benefici». (Si sono verificati casi di richiedenti asilo trattenuti dall’ICE durante procedimenti legali).

Chirinos ha spiegato anche che adattarsi al sistema di Miami le è costato fatica, ma di aver trovato «molta tranquillità e molta pace». Nonostante la caduta del regime, ha aggiunto: «Tornare in Venezuela per me è come tornare in un Paese che non conosco più. È come ricominciare da capo».

Sostegno ai fedeli, appello alla calma e al dialogo e i limiti di un ruolo non politico, ma morale

Nel 2019 Papa Francesco rispose a una giornalista, su un volo di ritorno da Panama, di appoggiare «tutto il popolo venezuelano, perché è un popolo che sta soffrendo, quelli che stanno da una parte e quelli che stanno dall’altra». Ma, aggiunse, «se io entrassi a dire “date ascolto a questi paesi, date ascolto a questi altri”, mi metterei in un ruolo che non conosco, sarebbe un’imprudenza da parte mia e farei danno». La Chiesa non può sostituirsi alla politica, ma può ricordarle i suoi limiti.

Alla notizia dell’arresto del presidente Maduro, i circa sette milioni di venezuelani emigrati all’estero hanno celebrato la caduta di un leader a loro giudizio responsabile del drammatico impoverimento del Paese. In patria invece, i timori sulle ricadute per un popolo privo sia di beni che di prospettive hanno sovrastato l’entusiasmo. La Chiesa cattolica venezuelana, rappresentante del 70% della popolazione, intercetta queste inquietudini e le restituisce al dibattito pubblico. Jesús González Salas, presidente della Conferenza episcopale venezuelana, ha descritto a Vatican News lo stato d’animo dei fedeli, rivelando che «per molti, in questo momento, ci sono più interrogativi che risposte»; non è chiaro se il governo guidato da Delcy Rodriguez, avrà potere decisionale o se a prevalere saranno i diktat Usa.

Se da un lato la reazione dei cittadini è stata fare scorta di beni essenziali, dall’altro si è percepito il desiderio di tornare alla normalità il prima possibile e la domenica successiva «la partecipazione alle celebrazioni eucaristiche è stata quasi normale». Salas ha anche spiegato che «la realtà dinamica ci ha insegnato a privilegiare l’accompagnamento del nostro popolo» e a «mantenere una comunicazione costante con i nostri sacerdoti».

Salas ha proseguito ringraziando Leone XIV, che «ha dimostrato grande amore per i venezuelani e conoscenza della nostra realtà». Il Pontefice statunitense con cittadinanza peruviana, che ha amministrato a più riprese la sua diocesi di Chiclayo, è un punto di riferimento essenziale per tutto il Sudamerica.

Nell’udienza ai membri del Corpo diplomatico, a una settimana dall’operazione Usa, ha espresso preoccupazione per «l’acuirsi delle tensioni nel Mar dei Caraibi e lungo le coste americane del Pacifico», tra cui il blitz in Venezuela, l’attenzione di Trump su Cuba e la sua politica anticinese a Panama. Poi, a sorpresa, il cambio di marcia. Il 12 gennaio Leone accoglie nel Palazzo Apostolico la leader dell’opposizione venezuelana, la premio Nobel per la pace María Corina Machado, assieme al cardinale Segretario di Stato Parolin, ex nunzio apostolico proprio a Caracas.

La Chiesa venezuelana ha un margine d’azione ristretto: proteggere i fedeli da nuove lacerazioni sociali, senza però sostituirsi alle istituzioni ed essere percepita parte in causa, come disse Francesco.

La vicinanza ai venezuelani è stata riaffermata dall’intera comunità cattolica sudamericana, con il Consiglio episcopale latinoamericano che ha inoltrato un messaggio di solidarietà firmato dal suo presidente, il cardinale Jaime Spengler. Un’attenzione pastorale che oltrepassa il continente verso il resto del mondo. I cardinali europei, asiatici ed americani riunitisi nel Concistoro straordinario del 7 e 8 gennaio hanno discusso apertamente della crisi venezuelana e ribadito, in conferenza stampa, per bocca del filippino Pablo Virgilio David, l’obbligo di percorrere la «via del dialogo» e la necessità di una «costruzione reale e concreta della pace».

Gli studenti raccontano le conseguenze dell’allontanamento tra Londra e Bruxelles e le loro speranze per il futuro sette anni dopo la Brexit

Nell’aria c’è odore di birra, fumo di sigaretta e sudore. Lo schermo del piccolo televisore all’angolo della sala mostra un uomo dai capelli biondi e arruffati. È la sera del 12 dicembre 2019 e in Inghilterra il partito conservatore ha vinto 365 seggi su 650, guadagnandosi la maggioranza assoluta a Westminster. Seduto su uno sgabello alto e traballante in un pub di Leeds, Marco Chiaradonna tamburella le dita su un bicchiere vuoto e a Boris Johnson pensa poco. In quel momento non immaginava che sarebbe stato l’ultimo studente dell’Università di Perugia a studiare in Inghilterra grazie ai fondi europei. A sei anni di distanza, sa che il trionfo dell’allora primo ministro inglese ha portato all’uscita del Regno Unito dall’Unione europea (Ue) e dal programma Erasmus+. Una decisione che ha ridotto le partenze da e per la Gran Bretagna di migliaia di studenti. Fino al gennaio 2027, quando gli scambi riprenderanno su iniziativa del governo laburista del nuovo premier Keir Starmer.

Dopo mesi di trattative e tentativi di riavvicinamento, il 10 dicembre 2025 il ministro britannico per le relazioni con l’Ue Nick Thomas-Symonds ha incontrato a Bruxelles Maroš Šefčovič, commissario Ue al Commercio. I due hanno discusso le condizioni per il rientro della Gran Bretagna nel programma europeo di scambi universitari Erasmus+ e il 17 dicembre 2025 è stata annunciata la conclusione dell’accordo e il rientro del paese nel circuito di mobilità studentesca. L’intesa è parte di un piano di rilancio delle relazioni tra le due sponde della Manica e s’inserisce nel quadro del «nuovo partenariato strategico» siglato a maggio tra Londra e Bruxelles. «È un’enorme vittoria per i nostri giovani» ha sostenuto Thomas-Symonds: «Non si tratta solo di viaggiare», ma di consentire «alla prossima generazione di accedere alle migliori opportunità possibili».

Il Regno Unito aveva lasciato il circuito nel dicembre 2020 a seguito della Brexit. «Una decisione difficile», l’aveva definita Johnson al tempo, giustificandola con i costi elevati e la disparità tra gli studenti partiti e quelli accolti nel paese. In sostituzione il governo britannico aveva lanciato il “Turing Scheme”, dal nome del matematico Alan Turing, che dal 2021 ha consentito agli studenti «di andare non solo in università europee, ma nelle migliori università del mondo». Nonostante la promozione di un piano sostitutivo, la scelta del governo conservatore di lasciare l’Erasmus aveva causato disappunto negli studenti britannici e dell’Europa continentale.

«Sono un po’ arrabbiata», confessa con tono malinconico Alice Burton, ex studentessa di Cambridge, che da settembre 2023 ad agosto 2024 ha studiato sei mesi a Napoli e sei a Berlino grazie al “Turing scheme”. «Sono felice per chi avrà l’opportunità di ricevere finanziamenti per andare a studiare in Europa» ci tiene a specificare: «Ma non posso fare a meno di chiedermi perché io abbia dovuto rinunciarvi». «Non posso lamentarmi delle esperienze fatte», aggiunge e la voce le si addolcisce quando ripensa al suo periodo all’estero. La paura di lasciare casa, la prima volta che ha visto il mare di Napoli, il primo giro ai mercatini delle pulci a Berlino. Gli amici trovati in Italia e in Germania. «È stato l’anno più bello della mia vita», dice convinta: «Ma sarebbe stato molto più semplice se avessi potuto avere accesso ai fondi Erasmus».

Eliza Dean, laureata di Oxford, ricorda i mesi a Parigi come i più intensi e formativi. Avendo studiato francese è stata obbligata a trascorrere un periodo in Francia tra il 2022 e il 2023. «Sapevo fosse richiesto per laurearmi e quando gli accordi Erasmus sono stati interrotti ho avuto paura di non riuscire a ottenere una borsa di studio», spiega mentre la preoccupazione torna a farle aggrottare la fronte. «Sono stata fortunata perché Oxford aveva fondi avanzati dagli anni precedenti, ma ho dovuto fare due lavori per mantenermi. È stato faticoso e avevo poco tempo per me, ma sono contenta di averlo fatto». Ride ripensando al primo giorno a Parigi, quando guardando i tetti grigi delle palazzine dalla terrazza di un bar scoppiò a piangere tra le braccia della madre. «Stare lontana dai miei cari mi terrorizzava, ora non più e l’ho imparato partendo».

«Sognavo l’Erasmus da quando avevo quattordici anni, ma al mio secondo anno di università ho dovuto fare i conti con l’interruzione degli accordi», nelle parole di Matthew Robson, laureato in italiano

e francese a Manchester, c’è un pizzico di amarezza. «Se studi lingue sei costretto a partire e sono contento del mio periodo in Italia, ma ottenere i visti necessari è stato un inferno», ammette mentre ripensa a chi ha scelto di restare a casa per evitare la procedura e i costi. «È un processo lungo e dispendioso» aggiunge e spiega di essere stato costretto a lavorare al British Council come assistente linguistico nel corso degli otto mesi trascorsi a Varese tra il 2023 e il 2024. «Se avessi potuto accedere ai fondi Erasmus, avrei scelto di studiare invece di lavorare, ma non è stato possibile».

«Più che la sospensione dell’Erasmus è stata la Brexit a rendere difficile la mobilità», riflette Eliza ripensando alle difficoltà per ottenere il visto, «ma chissà forse un giorno anche quello cambierà». Per ora Matthew spera che «anche se il Regno Unito non è più nell’Ue possiamo ancora lavorare insieme». È in un’ottica di collaborazione che il governo britannico ha annunciato un contributo al programma da 570 milioni di sterline (650 milioni di euro) per l’anno 2027-2028.

«Mi sembra un passo importante», sorride Marco e lo sguardo gli si anima mentre ripensa al libro di poesie che si è dovuto guadagnare in una piccola libreria di York, rispondendo alle domande della vecchia proprietaria: «Per me Erasmus vuol dire scambio: di letteratura, di idee, di musica». Adesso c’è una generazione che si è disabituata allo scambio. Ma ce n’è un’altra che può tornare a imparare.

Valigie sempre pronte e città che cambiano: nei progetti Erasmus Mundus il master è una vita in movimento, tra burocrazia, ricerca sul campo e nuovi inizi globali

di Lavinia Ceci

«Ho scelto di partecipare all’International Master of Science in Marine Biologica Resources (IMBRSea) perché, oltre alla qualità della formazione, potevo spostarmi e conoscere nuovi contesti di ricerca», dice Anna, tedesca, che negli ultimi due anni ha vissuto tra Europa e Australia. Oggi la sua valigia contiene pochi vestiti e molti dati grezzi di laboratorio, appunti di campo e fotografie scattate in aeroporti di passaggio: una sintesi perfetta della vita frenetica e frammentata di chi parte per un master Erasmus Mundus, il programma dell’Unione europea che finanzia joint degrees (master congiunti) gestiti da consorzi di università in paesi diversi.

Alla fine del biennio, gli studenti ricevono un diploma firmato da tutte le università partner. Si tratta di una miscela intensa e difficilmente replicabile, che ridisegna il modo di stare al mondo e di approcciarsi al lavoro. Soprattutto quando si tratta di campi poco diffusi nelle grandi università per mancanza di fondi, laboratori o reti internazionali adeguate, come nel caso della biologia marina. Da questa esigenza nasce IMBRSea: un master finanziato da Erasmus Mundus e realizzato da undici università europee, tra cui l’Università Politecnica delle Marche.

«In ogni progetto Erasmus Mundus l’obiettivo è connettere i ragazzi tra di loro e con équipe di studiosi d’eccellenza», racconta Yans Vandenboer, Project Officer di IMBRSea. «La scienza è sempre di più una disciplina internazionale, e networking e scambio di punti di vista sono una parte fondamentale della formazione». Il consorzio seleziona ogni anno studenti con borse Erasmus Mundus che possono coprire tasse

e parte del sostentamento. A loro volta i ragazzi scelgono le destinazioni in base agli indirizzi della disciplina, e spesso si inseriscono nei contesti di ricerca visitati durante il programma. I progetti Erasmus Mundus come IMBRSea, infatti, garantiscono una «quality label» sul curriculum: un modo per farsi conoscere e apprezzare nell’ambiente – «il mondo della biologia marina è molto piccolo e i grandi nomi si fanno sentire». Inoltre, sottolinea Vandenboer, progetti ad alta mobilità permettono di sviluppare soft skill fondamentali, primo tra tutti lo spirito di adattamento.

«Si tratta di capacità molto spendibili nel settore della ricerca, soprattutto della biologia marina, in cui i laboratori sono spesso in zone isolate e poco accoglienti». Lo conferma Virginia Sofia, italiana, che ha studiato anche nelle Filippine e in Brasile. «A Mati era umido, faceva caldo e passavamo ore in acqua. Abbiamo fatto immersioni e dormito poco per seguire la ricerca». A Rio de Janeiro, invece, la situazione era più vivibile: «Faceva molto caldo e nuotare nell’oceano per studiare il comportamento dei pesci era pazzesco!». Viaggiare è una delle ragioni che spinge molti a partire. «Ho scelto di partecipare a IMBRSea perché, oltre alla qualità della formazione, potevo spostarmi e conoscere nuovi contesti lavorativi e di ricerca», afferma Anna, tedesca, che ha studiato tra Europa e Australia. E c’è anche chi arriva da oltreoceano, come Isabella, colombiana: «È stata una bella esperienza, ma ai futuri studenti extra-Ue dico: “Attenzione al visto!” Purtroppo per ragioni burocratiche ho potuto spostarmi solo tra Belgio e Italia, ma ho conosciuto una dimensione più locale della ricerca, con tutti gli alti e i bassi di un piccolo centro».

Per molti, alla fine del biennio, più del diploma conta la mappa delle città in cui hanno vissuto e delle persone che hanno conosciuto. Sta poi a ciascuno decidere se quella valigia da rifare ogni sei mesi diventerà la regola di una vita o il ricordo di due anni irripetibili.

L'Erasmus coinvolge i primi anni di scuola, promuovendo inclusione e apertura culturale

di Antonia Verderosa

Qualcuno vola per la prima volta, qualcun altro saluta già con un timido «hola». Un gruppo di bambini di tre, quattro e cinque anni sale su un aereo stringendo gli zainetti colorati. Direzione Malaga, Spagna. «Non pensavo che mio figlio potesse partire così sereno», racconta la mamma di uno dei piccoli. «Per lui era un’avventura. Non aveva paura, era solo curioso». I protagonisti del viaggio sono tra i più giovani studenti Erasmus d’Europa.

Il programma Erasmus+, promosso dall’Unione europea, nel ciclo 2021-2027, sta ampliando il proprio raggio d’azione, consentendo a studenti e docenti di ogni ordine e grado di vivere esperienze di mobilità in scuole europee.

«L’Erasmus non è soltanto spostarsi da un Paese all’altro, ma imparare a guardare la scuola con occhi nuovi», spiega Gianluca Marano, Ambasciatore Erasmus. «Il nostro ruolo è aiutare le scuole a progettare e a immaginare percorsi di internazionalizzazione che nascano dai bisogni reali degli studenti».

A livello nazionale iniziano a diffondersi progetti che coinvolgono anche i più piccoli. È il caso della Scuola paritaria dell’infanzia La Girandola di Sirignano, in provincia di Avellino, tra le prime in Italia a organizzare una mobilità di dieci giorni a Malaga. «Per noi è stata una grande emozione», continua la mamma. «Grazie all’approccio innovativo della scuola, abbiamo potuto vivere un’occasione unica, totalmente gratuita». Per i bambini coinvolti tutto è iniziato molto prima della partenza: ancora in Italia, le insegnanti hanno introdotto semplici parole in lingua straniera, hanno letto storie ambientate nel Paese ospitante, hanno preparato piccoli rituali quotidiani. «A casa mio figlio continuava a cantare una canzoncina in spagnolo. Non capiva tutto, ma sentiva che stava succedendo qualcosa di speciale».

L’esperienza Erasmus, a questa età, si costruisce soprattutto attraverso il corpo, le emozioni e il gioco. Arrivati nella scuola partner, i bambini hanno partecipato a laboratori didattici e attività creative con i compagni spagnoli, con cui hanno condiviso merende e sorrisi. «I bambini comunicano con uno sguardo, con un gesto. Anche senza parlare la stessa lingua, si sono capiti subito».

Il viaggio è stato anche un’opportunità per scoprire culture e tradizioni diverse dalle proprie. «Durante il soggiorno abbiamo assaggiato piatti tipici, visitato luoghi insieme alle famiglie spagnole. È stata un’immersione nella vita quotidiana di un altro Paese».

Le famiglie diventano parte attiva del percorso. «Non è solo “mandare” i bambini all’estero, ma sostenerli, vivere con loro l’apertura al mondo. Ci siamo sentiti onorati di far parte di questa avventura».

Secondo Marano, il progetto Erasmus+ offre opportunità educative insostituibili: «Anche i più piccoli sviluppano competenze fondamentali: la scoperta della diversità, il rispetto verso l’altro, la capacità di adattarsi a contesti nuovi. Sono semi che germoglieranno più avanti, magari senza un ricordo preciso, ma con una traccia duratura». Inclusione, sostenibilità e cittadinanza europea sono i valori al centro del programma Erasmus+. «L’idea è che nessuno resti indietro. Il programma dà priorità a chi non ha mai avuto opportunità simili e prevede strumenti specifici per garantire la partecipazione di tutti, con fondi specifici per studenti con disabilità».

Alla fine del viaggio, restano il diario di bordo, le foto, qualche parola nuova e soprattutto un’esperienza che difficilmente si dimentica. «Mio figlio non saprà spiegarti cos’è l’Erasmus», conclude la mamma, «ma sa che esistono bambini come lui in un altro Paese, e che può giocare con loro. Forse è da qui che comincia davvero l’idea di Europa».

Mohannad Al-Ashram sognava di diventare un musicista ma l’esercito israeliano ha distrutto la sua casa e i suoi strumenti. Ora insegna ai bambini palestinesi come l’Arte può diventare una cura

di Andrea De Luca Italia

In una poesia di Bertolt Brecht i bambini giocano alla guerra. In una tenda nel campo profughi di Al-Maghazi a Gaza, invece, i bambini giocano con la guerra. Un coro di voci bianche duetta con i caccia militari. Sullo scoppio di una bomba ci si appoggia per tenere il ritmo. Una conchiglia sul pollice e una sull’indice diventano le nacchere di una nuova canzone.

Prima di insegnare musica ai suoi giovani studenti, Mohannad Al-Ashram insegna loro che, per parafrasare di nuovo il poeta tedesco, anche tra le macerie, anche nei tempi bui, si può ancora cantare.

Al-Ashram ha appena vent’anni quando la guerra prova a togliergli la voce. Nel 2023 suona in una band chiamata Dozan, tiene concerti in Palestina, il suo Paese, sogna di diventare un musicista. Lo scoppio del conflitto israelo-palestinese, nel novembre di quell’anno, cambia tutti i suoi piani. «Io e la mia famiglia eravamo dentro casa nostra, quando i bombardamenti l’hanno colpita e rasa al suolo. Siamo rimasti intrappolati tra i detriti per un po’ di tempo, feriti e insanguinati», racconta.

«Grazie a Dio ne sono uscito vivo, ma molti dei miei familiari non ce l’hanno fatta. Tutti i miei strumenti, chitarre, violini, oud (strumento a corde tipico del Medio Oriente, ndr) sono stati distrutti, così come lo studio di registrazione che avevo costruito e dentro cui lavoravo in quel periodo. La mia convalescenza è durata fino al 2024».

«Quando mi sono ripreso – dice sicuro – sapevo già cosa avrei fatto: volevo aiutare i bambini di Gaza a convivere con la devastazione e farlo tramite la musica».

Esiste una parola araba, sumūd, che descrive bene l’approccio di Al-Ashram a questa nuova vocazione. Un atteggiamento in cui «le attività quotidiane diventano una forma di resistenza elementare, un modo di trasfor-

mare la semplice presenza in un’ostinazione privata», come la descrive nel 1986 lo scrittore Edward Said in After The Last Sky: Palestinian Lives.

Il musicista palestinese capisce che, se non può fermare la guerra, può almeno provare a trasformarla in uno strumento di cura. In uno dei video con più visualizzazioni condivisi sul suo profilo Instagram nel gennaio 2025, Al-Ashram è seduto in un’aula-tenda, davanti a una lavagna su cui ha scritto: «Musica, sogniamo insieme». Tiene in braccio una chitarra classica e insegna ai suoi studenti il nome delle note. Un drone israeliano sovrasta il suono del canto.

«La prima volta che ho pensato di usare il rumore di un drone militare come uno strumento musicale è stata durante una lezione in un campo profughi. Quel ronzio alto e costante continuava a interromperci e a turbare i bambini. Erano tutti distratti, tesi, spaventati».

«Ho chiesto loro di concentrarsi e ascoltare con attenzione la tonalità di quel rumore, provando a intonare le loro voci. Volevo che reclamassimo insieme il controllo su un evento traumatico. Che non fossero più dominati sul piano emotivo, ma che fossero in grado di interagire con quel disturbo in maniera creativa. Questo li ha aiutati a calmarsi, ad accrescere la loro consapevolezza sulle loro doti musicali, soprattutto la capacità di ascolto e la precisione vocale, e ad allontanare la paura. Hanno capito di poter vedere le cose da un punto di vista differente».

Nonostante il cessate il fuoco scattato il 9 ottobre 2025 e il piano di pace approvato dal Consiglio di Sicurezza dell’Onu il 17 novembre 2025, la situazione a Gaza, racconta Al-Ashram, rimane complessa. «Il cessate il fuoco ha ridotto l’intensità dei bombardamenti, ma non li ha fermati del tutto», spiega.

«La quotidianità è ancora difficile. Molte famiglie sono sfollate, beni di prima necessità come cibo, elettricità e acqua pulita sono disponibili in quantità limitate. Il trauma è ancora molto radicato, soprattutto tra i bambini con cui sono a contatto ogni giorno ad Al-Maghazi,

Deir al-Balah e nel resto della Striscia di Gaza. Questo per me è lo stimolo principale per continuare il mio lavoro: l’urgenza di avere musica, arte e sostegno emotivo è più alta che mai, oggi». Per Al-Ashram la musica non è solo terapia. È anche un modo per tenere in vita un’identità, quella palestinese, messa a dura prova da due anni di conflitto. «Per me – spiega – preservare l’identità musicale palestinese è di fondamentale importanza. Strumenti tradizionali come l’oud rappresentano una parte vitale del nostro patrimonio, riflettono il nostro percorso e raccontano una storia che non può essere dimenticata».

«Salvaguardare questo patrimonio significa non far morire la memoria di un intero popolo e dare voce alle storie vissute dai nostri antenati. Utilizzare questi strumenti non è solo un modo per onorare il passato, ma anche una dichiarazione del fatto che siamo ancora qui, vivi. E che la nostra musica continua a prosperare ed evolversi».

Una dichiarazione che non si esaurisce nella musica, come dimostra ad esempio Melodies of Hope, progetto che ha dato vita nell’agosto 2025 a una rivista curata da Al-Ashram insieme ai bambini gazawi. «Abbiamo costruito il primo numero con disegni, illustrazioni e pensieri scritti da loro durante i laboratori. L’obiettivo è quello di raccogliere dei fondi per finanziare l’acquisto di cibo e vestiti, ma anche condividere con il mondo quello che creiamo qui a Gaza, qualcosa che va oltre l’Arte».

In una pagina della rivista, accanto al disegno di Lama M., 16 anni, la didascalia recita: «Lama ha disegnato sé stessa mentre guarda al futuro con ottimismo, dal centro della guerra. Non ha perso la speranza di poter raggiungere i suoi sogni nonostante la sofferenza e la distruzione che si sono abbattute su Gaza. Sogna ogni giorno un futuro migliore».

«La lezione più grande che ho imparato dai miei studenti – aggiunge Al-Ashram – è che l’Arte, in particolare la musica, non si limita a note o melodie: è uno stato di connessione emotiva e umana. Questi ragazzi, nonostante tutte le sfide che affrontano, mi insegnano ogni giorno come essere artisti sia una finestra per la crescita personale e l’espressione di sé. Mi mostrano che la creatività non ha limiti e che la musica può essere uno strumento per trovare la pace interiore, anche nei contesti più difficili».

«Utilizzare questi strumenti non è solo un modo per onorare il passato, ma anche una dichiarazione del fatto che siamo ancora qui, vivi. E che la nostra musica continua a prosperare ed evolversi»

Bayan Rok, giovane madre palestinese, oggi rifugiata di guerra nelle Marche, compone poesie e sogna di diventare scrittrice

di Camilla Stacchiotti

«Sono partita da Gaza attraversando il valico di Kerem Shalom, dopo essere stata sottoposta ai controlli dell’esercito israeliano. Il percorso è stato lungo e carico di paura, fino a quando siamo arrivati in Italia alle tre del mattino. Non riesco a descrivere quella prima visione: ho sentito la vita tornare dentro di me, dopo due anni di guerra. Ho rivisto la natura, le luci delle strade, i tetti colorati delle case e ho ritrovato la speranza».

A raccontarlo è Bayan Rok, 24 anni, madre palestinese di due bambini di quattro e tre anni, Wael e Maryam, che vive a Porto Recanati. Nel nostro Paese è arrivata verso la metà di giugno, grazie a uno dei corridoi umanitari attivati nella striscia di Gaza dalla Croce Rossa Internazionale e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), per consentire l’evacuazione medica di persone in condizioni sanitarie critiche. La figlia Maryam, infatti, rientra nei quasi duecento bambini con gravi patologie congenite o ferite di guerra, comprese amputazioni, accolti negli ospedali italiani dall’inizio del conflitto. Le cure sono state rese possibili grazie alla collaborazione della Presidenza del Consiglio, del Ministero degli Esteri e della Protezione Civile italiana ed europea. «All’Ospedale Regina Margherita di Torino mia figlia è stata operata per una patologia cardiaca. La sera successiva all’intervento è stata la prima volta, dopo molto tempo, in cui abbiamo dormito serenamente, senza paura. Ricordo il silenzio quasi assordante della stanza, sembrava irreale», racconta la giovane donna.

La scelta di iniziare una nuova vita in una piccola città affacciata sul Mare Adriatico non è stata casuale. A trasferirla da Torino nelle Marche con lo status di rifugiata è stata l’associazione locale no profit Porto Recanati Solidale, che da anni opera nel volontariato e negli aiuti umanitari in aree critiche del mondo. «Ho conosciuto Bayan durante una missione svolta tra la Turchia e Gaza per la consegna di forniture idriche in quei territori martoriati. Da lì è nata un’amicizia profonda, che mi ha spinto a compiere un gesto concreto per lei e la sua famiglia», spiega Giampiero Cappetti, presidente dell’organizzazione. Da questo legame è nata anche la volontà di andare oltre, cercando di realizzare il sogno

«Vedo i ricordi come fantasmi che si formano nella nebbia, come se li vivessi di nuovo.

Vedo la nebbia abbracciare i miei desideri, li porta lontano, e io seduta su quella sedia li guardo, con uno sguardo profondo;

Se li inseguissi li afferrerei, e se li lasciassi andare li raggiungerei. Ho chiuso un po’ i miei occhi freddi

e ho fatto una breve passaggiata nella mia mente, trovandomi più calma.

Mi chiedo, sarà questa calma buona o cattiva?

È una luce affievolita o una morte silenziosa dentro di me?

Sono tornata di nuovo, ho lasciato quella sedia al centro della piazza e sono andata via, portando i miei desideria nei sogni, che forse un giorno troveranno la strada per tornare a me»

della donna di diventare scrittrice. Prima dello scoppio delle ostilità, Bayan frequentava infatti un circolo di scrittura a Khan Yunis, la sua città di origine, un’attività interrotta bruscamente quando è stata costretta ad abbandonare la propria casa per rifugiarsi in uno dei numerosi campi allestiti per la popolazione civile. «Sono cresciuta in un ambiente contadino molto semplice, a contatto con la natura e gli animali, ma ho sempre sentito in me l’esigenza di esprimermi attraverso le parole. Le 28 lettere dell’alfabeto arabo sono diventate presto la mia guida, il mio faro, una costante fonte di ispirazione, da cui sono nati poesie, racconti e storie».

Una passione che non si è spenta neppure sotto i bombardamenti dell’esercito israeliano. Grazie al contatto telefonico quotidiano con l’associazione marchigiana, è nata l’idea di pubblicare un diario digitale sulla piattaforma Facebook, attraverso il quale la giovane madre ha continuato a coltivare la propria vocazione letteraria e a condividere aggiornamenti sulla sua vita, mantenendo viva l’attenzione sulla situazione nei territori d’origine. «Stiamo pensando anche a un libro, per non disperdere le testimonianze e le esperienze vissute in questi due anni» precisa Cappetti.

In attesa che questo progetto prenda forma, Bayan prosegue il suo percorso a Porto Recanati, dove frequenta insieme ai figli un corso di lingua italiana, con il pensiero costantemente rivolto ai familiari rimasti a Gaza: «Il mio desiderio più grande è riunirmi con mio marito e i miei genitori e sapere che stiano bene. Anche dopo la firma del cessate il fuoco lo scorso ottobre, gli attacchi sono continuati e il senso di insicurezza persiste. Spero però che un giorno io possa ritrovare le mie radici lì dove sono nata, in Palestina».

La scelta di Polo, volontario italiano al fronte, il racconto di chi combatte per difendere la libertà del popolo ucraino

di Silvia Sisto

«Attualmente mi trovo a Zaporižžja, la situazione sul fronte peggiora di giorno in giorno, i russi sono sempre più vicini alla capitale Kyiv e la loro tecnologia per uccidere è sempre più letale, economica e precisa». A parlare è Polo, nome di battaglia di uno dei numerosi cittadini italiani che hanno scelto di unirsi alle forze ucraine, rispondendo all’appello lanciato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky il 27 febbraio 2022: «Chiunque voglia unirsi alla difesa dell'Ucraina, dell'Europa e del mondo può venire e combattere fianco a fianco con gli ucraini contro i russi criminali di guerra».

Il “callsign”, spiega Polo, serve a proteggere la sua identità e a rendere immediato il riconoscimento tra i combattenti: «Deve essere breve, facile da pronunciare e ricordare, perché quando intorno emerge il caos dello scontro, sono i minuti quelli che contano».

La sua storia da combattente inizia quando lascia il suo lavoro come project manager nel settore dei servizi alla persona e sceglie di arruolarsi. Una scelta influenzata anche da legami personali: «Avendo partecipato al programma Erasmus avevo amici ucraini che mi raccontavano direttamente il dolore e la disperazione che l'esercito russo ha scatenato contro di loro».

Oggi Polo mette a disposizione le sue competenze per costruire servizi per i volontari combattenti attraverso l'associazione STUR, che fornisce supporto psicologico per i combattenti e le loro famiglie, protezione sanitaria e protezione legale. Alla domanda sulle motiva-

zioni che lo hanno spinto a partire risponde: «Per quanto mi riguarda, ideologiche, personali e legate al senso del dovere. Provengo da una famiglia di partigiani e non ho scordato le lezioni di chi ieri ha mangiato pane e cipolla e ha vissuto la solitudine, la paura, le fucilazioni, le rappresaglie e la speranza connesse alle azioni compiute per liberare l'Italia dalle catene dei totalitarismi. Questo non deve accedere mai più».

Chi come Polo ha fatto questa scelta è abituato a sentirsi affibbiare molti epiteti, «foreign fighters, freedom fighters, voluntary fighters, pazzi, mercenari, infiltrati, assassini», ma ci tiene a rivendicare il loro ruolo: «Operiamo come regolari soldati dell'esercito ucraino. Su di noi oneri e responsabilità del ruolo, al pari degli ucraini, ma con elementi di maggiore "morbidezza" dovuti al fatto che siamo volontari che vengono da lontano per aiutare a tutelare il diritto all'autodeterminazione degli ucraini».

Ognuno di loro ha un compito ben preciso: «Chi ha esperienza di trincea, come me, passa le giornate a controllare che i russi non arrivino, a ripararsi dall'artiglieria che martella le trincee, a nascondersi dai droni che sganciano granate o ti si schiantano addosso carichi di esplosivo, a cercare di curare l'igiene personale, a scavare per rinforzare le posizioni difensive» e poi ci sono «le notti a sperare che i rumori che provengono dall'esterno dei blindage (buchi sottoterra pieni di zanzare, topi e umidità) non siano squadre di russi assaltatori che si muovono nel buio più nero».

Volontari provenienti da tutto il mondo ma «il minimo comune denominatore che sottende tutte le motivazioni di chi viene qui a combattere è uno e sempre presente in tutti: non abbiamo accettato di stare a guardare mentre il violento e più forte, pretendeva di piegare il più debole. Questa è l'essenza ultima del foreign fighter».

Ciò che lo colpisce di più, però, sono le notizie degli amici conosciuti in addestramento o al momento dell'arruolamento, che risultano morti, mutilati, scappati o dispersi: «Spezzano il cuore, la mente e lo spirito».

Il dramma dei dispersi nella “nebbia della guerra” ucraina

di Maria Giulia Giordanelli

Le mani di Alina si muovono agitate tra le pieghe del grembiule, come se cercassero qualcosa che non riescono a trovare. Quando parla di suo figlio disperso al fronte, non usa mai il passato. Il tempo per lei non scorre: è fermo lì, in una trincea che non ha mai visto, ma che immagina ogni notte. «È da più di un anno che non ho notizie di Yuri. La mia speranza è che sia prigioniero, perché finché non c’è un corpo, una madre può solo continuare a sperare e ad aggrapparsi anche a una possibilità così dolorosa pur di non pensare al peggio».

Sono passati 23 anni da quando Alina ha lasciato l’Ucraina. Al tempo, il paese attraversava la difficile transizione post-sovietica sotto la presidenza di Leonid Kuchma. Un’epoca segnata da una crisi economica che divorava salari e risparmi, una corsa alle privatizzazioni e un sistema politico sempre più piegato agli oligarchi e alla corruzione, e molte delle grandi strutture che per decenni avevano garantito lavoro e stabilità chiudevano i battenti. «Anche l’albergo di cui ero direttrice è fallito. Poi mi hanno offerto altri posti, ma lo stipendio non bastava per vivere».

Con un marito assente e due figli di 12 e 15 anni, Alina si ritrova sola a reggere il peso delle responsabilità familiari. Decide così di partire per l’Italia, senza sapere quando sarebbe tornata. «Pensavo che venire qui fosse la soluzione. Appena sono partita mi sono pentita, ma dentro di me sapevo che tornare indietro non era possibile». I figli restano in Ucraina, con la nonna. «Separarmi da loro è stato il dolore più grande della mia vita. Ho pianto per mesi, ogni sera. Non riuscivo a smettere».

Quando arriva in Italia, Alina si sente sopraffatta da una realtà che non riesce a decifrare. «Il primo ricordo che ho è il rumore di tutte le parole che non capivo. Mi sentivo sola e persa». Lavora come collaboratrice domestica, si sposta da una casa all’altra, impara la lingua. «All’inizio contavo i giorni» ma, col tempo, il legame con l’Italia diventa profondo. «Ho incontrato persone

«Pensavo che venire qui fosse la soluzione. Appena sono partita mi sono pentita, ma dentro di me sapevo che tornare indietro non era possibile»

meravigliose che mi hanno aiutata a costruirmi una vita qui». Poi, nel 2022, la guerra irrompe nella quotidianità della sua famiglia. Alina la guarda da lontano, attraverso lo schermo del televisore, dove le immagini delle città sventrate si confondono con i ricordi dei luoghi della sua giovinezza. I suoi figli partono per il fronte. Uno dei due, Ivan, torna ferito e ottiene il congedo permanente: è vivo, ma porta con sé i segni indelebili, fisici e psicologici, di ciò che ha vissuto. Di Yuri invece si perdono le tracce. «Da quando ho saputo che è disperso ho smesso di vivere. Non so se è vivo o morto, non so niente di niente».

La storia di Alina si intreccia con quella di decine di migliaia di famiglie, condannate a un’incertezza assoluta sul destino dei propri cari, caduti o catturati dall'inizio del conflitto. Reperire dati affidabili in tempo di guerra è un'impresa quasi impossibile: quella che in gergo militare si chiama "Fog of war", la nebbia della guerra, non copre solo i campi di battaglia, ma anche gli archivi e le statistiche. Informazioni frammentarie, spesso contraddittorie e protette dal segreto militare trasformano i numeri in un terreno instabile, continuamente riscritto.

I dispersi possono riapparire come prigionieri, i prigionieri essere dichiarati morti, i morti restare senza nome. Le liste si sovrappongono senza combaciare, aggiorna-

te con ritardo, quando non restano del tutto opache. In questa confusione, l’identità di una persona si frantuma in categorie burocratiche che non restituiscono verità, ma solo ipotesi. La Risoluzione del Parlamento europeo del 9 luglio 2025, dedicata al costo umano della guerra russa contro l'Ucraina, fornisce uno dei quadri più recenti. Secondo il documento, «più di 70 mila ucraini, tra cui civili, bambini e personale militare, figurano ufficialmente nell'elenco delle persone scomparse». Un numero a cui si aggiunge quello dei detenuti: circa 16 mila civili attualmente prigionieri «in Russia e nei territori ucraini temporaneamente occupati».

Si tratta di un sistema di oltre 280 centri di detenzione, spesso inaccessibili alla Croce Rossa Internazionale o ad altri osservatori indipendenti, dove, secondo le denunce delle organizzazioni umanitarie, le condizioni violerebbero sistematicamente i principi delle Convenzioni di Ginevra sui diritti umani in guerra. Ma, come sottolinea il testo, il numero reale dei prigionieri «potrebbe essere notevolmente più elevato».

Dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, Amnesty International ha documentato - oltre ai costanti attacchi deliberati contro obiettivi civili - crimini di guerra come arresti arbitrari, sparizioni e trasferimenti forzati, deportazioni e torture. «La maggior parte dei prigionieri di guerra ucraini è isolata dal mondo esterno e le loro famiglie sanno poco o nulla su dove si trovino, sul loro attuale status e in generale sul loro destino», denuncia l’organizzazione.

Per Alina, come per tante altre madri come lei, l'assenza di notizie si traduce in una "perdita ambigua”: uno stato di sospensione in cui una persona è fisicamente assente ma continua a essere psicologicamente presente, perché non esiste una conferma della morte né la certezza di un possibile ritorno.

È la condizione di chi non può celebrare un funerale né prepararsi al ricongiungimento. È una sedia che non può essere tolta dalla tavola, un telefono che deve restare acceso anche di notte, l'impossibilità di decidere cosa fare dei vestiti nell'armadio di un figlio. «È straziante non sapere nulla. Ogni giorno spero che possa essere l’ultimo senza risposte».

Alina guarda l'orologio. Deve tornare al lavoro. C’è una casa da tenere in ordine, una vita che deve continuare. Si asciuga le lacrime, poi si alza. Liscia le pieghe del vestito e si stringe i lacci del grembiule dietro la schiena. Mentre si avvia verso la porta, le sue dita ricominciano a tormentare compulsivamente l'orlo del tessuto bianco, come se in quelle pieghe potesse davvero nascondersi una risposta.

«Da quando ho saputo che è disperso ho smesso di vivere. Non so se è vivo o morto, non so niente di niente»

Luci

e ombre della lotta al

crimine nella megalopoli brasiliana

di Costanza Saporito

Un teschio trafitto da un pugnale e, sullo sfondo, due pistole incrociate. È questo il simbolo del BOPE (Battaglione per le operazioni speciali di Polizia), il reparto d’élite della Polizia militare di Rio de Janeiro, specializzato in operazioni ad alto rischio e in prima linea nella lotta al narcotraffico.

L’unità, nata nel 1978 con l’obiettivo di gestire i casi in cui fossero coinvolti ostaggi, è stata in seguito riorganizzata più volte, perfezionandosi nel combattimento urbano ravvicinato. I suoi membri, i “caveiras” (teschi in portoghese), sono chiamati a fronteggiare situazioni di crisi nelle favelas, aree sottratte al controllo dello Stato, in cui vive un abitante su quattro e in cui i reparti regolari di polizia sono restii a intervenire.

«Il reclutamento avviene su base volontaria. Bisogna superare una selezione molto dura: la resistenza fisica è necessaria, ma è la tenuta psicologica a fare la differenza. Operiamo in scenari complessi: nelle favelas lo Stato è sostituito dalle organizzazioni criminali che esercitano un potere parallelo e crudele sui cittadini che vi abitano» spiega Raphael Rodrigues (nome di fantasia), ex membro del BOPE che risiede all’estero.

Questo reparto speciale si è imposto nell’immaginario collettivo in seguito all’uscita, nel 2007, del film “Tropa de Elite”, che segue le vicende quotidiane di un capitano del BOPE. «Il film è molto efficace nel restituire l’immagine, fedele alla realtà, di una società al collasso, in cui una forza altamente addestrata viene costantemente chiamata ad intervenire in uno scenario che assomiglia in tutto e per tutto ad una guerra. In qualità di forze speciali operiamo in contesti in cui il tempo per prendere decisioni è per forza di cose limitato ed essere supportato dalla squadra giusta è fondamentale.»

Dalla fiction alla realtà, questa unità d’élite è stata protagonista, nel tempo, di operazioni che ne hanno rivelato la natura controversa. L’intervento condotto lo scorso ventotto ottobre da duemilacinquecento agenti del BOPE ad Alemão e Penha, favelas nella zona nord di Rio, finalizzato alla cattura dei narcotrafficanti del Comando Vermelho- una delle fazioni criminali più influenti del Brasile- si è concluso con ottantuno ar-

resti e oltre centotrenta morti, tra i quali numerosi civili e quattro membri delle forze dell’ordine, e ha riportato al centro della scena nazionale ed internazionale il dibattito sulle modalità di intervento di questo reparto di polizia speciale. La morte di civili in seguito ad operazioni del BOPE non costituisce infatti un’eccezione e le diverse reazioni che hanno accompagnato quella che è stata definita «l’operazione di polizia più letale della storia brasiliana», riflettono i differenti modi di valutare le politiche di sicurezza del governo.

Molti cittadini di Rio «stanchi del silenzio delle autorità, esausti dalla paura imposta dal crimine», sostengono senza riserva l’operato di questo reparto. Altri, invece, si fanno portatori di una visione opposta, che ne contesta la legittimità. È il caso, ad esempio, di Dani Monteiro, deputata federale del partito Socialismo e Libertà, secondo la quale «operazioni di questo tipo si traducono troppo spesso in un massacro di fatto e vanno dunque fermate.»

«Quando le altre istituzioni falliscono, il peso delle conseguenze di questo fallimento, che si traduce in un diffuso sentimento di ingiustizia, tende a ricadere quasi sempre sulle forze di polizia. In una società complessa e divisa come quella di Rio il BOPE resta un’unità capace di operare con successo in scenari di estrema violenza» conclude invece Raphael.

Il mondo ha finalmente iniziato a parlare delle atrocità del conflitto sudanese, ma alcune notizie false sono diventate virali sui social

di Lorenzo Gironacci

Le fake news non risparmiano neanche la violenza della guerra. La conquista, da parte delle RSF (Forse di Supporto Rapido), di El-Fasher, capitale del Darfur settentrionale, segna uno spartiacque nella narrazione del conflitto sudanese.

Dopo questo evento, infatti, l’attenzione mediatica per la guerra civile, scoppiata nel 2023, è cresciuta vertiginosamente, in particolare sui social media: influencer e giornalisti hanno iniziato a denunciare le atrocità del conflitto, come stupri, fucilazioni di massa e torture. Questa nuova attenzione mediatica ha reso il terreno fertile per fake news e sensazionalismi, e spesso delle legittime denunce sociali sono scadute nella mera condivisione di foto e video senza un’adeguata verifica delle fonti. Il caso più esemplare è quello delle immagini satellitari, prese da fonti come Google Earth, che mostrerebbero corpi, terreno bruciato e strade insanguinate. Un account di X, in data 3 novembre 2025, ha scritto su un'immagine satellitare «SPEAK ON THE GENOCIDE OF SUDAN»

La foto è stata rilanciata da molti account, soprattutto su Instagram e Reddit. Secondo alcuni utenti, l’immagine, che ha ricevuto 15 milioni di visualizzazioni sul singolo post su X, mostrerebbe diversi corpi di civili sudanesi, immersi in una pozza di sangue. Benjamin Stirck, esperto di analisi Open Source Intelligence (OSINT), ha subito confutato questa tesi, affermando che si trattasse, in realtà, di un abbeveratoio con del bestiame.

Questo caso è solo uno tra i tanti esempi di una “corsa” digitale, iniziata dopo la conquista di Al-Fasher, per trovare delle immagini satellitari che ritraggono presunte

atrocità in Sudan. Infatti, durante il mese di novembre 2025 sono stati aggiunti su Google Maps dei segnaposto, visibili a tutti, con la dicitura «Save Sudan», dagli stessi utenti, per segnalare anomalie sul terreno o presunti corpi.

Le varie segnalazioni seguono la stessa logica dell’immagine satellitare condivisa su X: mostrano un terreno rossastro e oggetti non meglio identificabili ma che, a un osservatore inesperto e carico di emotività, possono apparire rispettivamente come sangue e corpi umani. Non si tratta di deep-fake o contenuti generati dall’IA, ma di fonti reali gestite da un pubblico amatoriale, la cui spinta morale di comunicare le atrocità della guerra offusca le necessità di analisi e approfondimento. Al contrario, un rigoroso studio delle immagini satellitari dopo la conquista di El-Fasher è stato condotto dallo Yale Humanitarian Research Lab. Il paper, pubblicato in data 16 dicembre 2025, analizza il periodo che va dal 26 ottobre al 28 novembre, concludendo che «le RSF hanno condotto uccisioni di massa diffuse e sistematiche di persone che erano rimaste intrappolate all'interno della città e avevano tentato di fuggire da El-Fasher».

A più di mille giorni dal suo inizio, il conflitto sudanese ha causato più di centocinquantamila morti e ventidue milioni di sfollati, con entrambi gli eserciti (RSF e SAF) accusati di crimini contro l’umanità. Data l’insufficiente copertura giornalistica sul campo, le immagini satellitari sono uno dei pochi strumenti a disposizione per portare gli occhi del mondo su uno dei peggiori disastri umanitari del pianeta.

1. Immagine satellitare di Google Maps dell’area del Darfur settentrionale, Sudan

2. L'immagine satellitare pubblicata su X. Coordinate: 10.961076, 26.414408, Kumia, Sudan

3. Tre donne sudanesi all’ospedale Salam Center di Khartoum, Sudan. Foto dell’inviato Rai Giammarco Sicuro 1

Marcello Mangolini e Livia Bonacini raccontano il loro ruolo a fianco dei vertici dei partiti italiani

di Valerio Forte

Rassegna stampa e telefono acceso appena svegli. Marcello Mangolini e Livia Bonacini sono due giovani militanti politici. Prima di fare politica si occupano di gestire quella degli altri. Mangolini, oltre a essere assistente al Parlamento europeo, cura la comunicazione digitale di Stefano Bonaccini, presidente del Partito Democratico. Bonacini, responsabile comunicazione di Forza Italia Giovani, si occupa dei social di Stefano Benigni, vicesegretario nazionale di Forza Italia. Ideali diversi ma stesso ruolo: tradurre la politica in contenuti per i social network.

Bonacini sottolinea che il social media manager è un lavoro in equilibrio tra pianificazione e imprevisto: «Il mio mantra è programmare il programmabile». Emerge la necessità del calendario editoriale, ma la comunicazione, come del resto la politica, vive soprattutto d’attualità. «Su base annua direi 40% pianificazione e 60% alla giornata. La rassegna stampa è fondamentale al mattino per proporre temi da trattare sulla pagina».

Mangolini racconta una comunicazione che aiuti a disegnare la persona dietro al politico: «Devi essere pronto a fare tutto, ovunque. Canva e CapCut sono strumenti quotidiani che serve avere a portata di mano sul telefono. Non sai mai dove sei quando bisogna pubblicare».