curriculum vitae

EXPÉRIENCE

Stagiaire en architecture (OAQ)

Atelier Projectoire

Outremont, Montréal

Participation à toutes les étapes d’un projet d’architecture résidentielle: de l’esquisse au projet préliminaire, de l’étude des codes et règlements à la demande de permis, de l’estimation des coûts à la production de détails d’enveloppe, le tout en coordination avec les client.es

Auxiliaire de recherche

Laboratoire d’étude de l’architecture potentielle

Faculté de l’aménagement, Université de Montréal

Organisation d’un concours étudiant dans le cadre d’un projet de recherche-création financé par le CRSH ayant pour objet l’aménagement d’écoles primaires en centre-ville

FORMATION

Maîtrise en architecture

Faculté de l’aménagement, Université de Montréal

Baccalauréat en architecture

Faculté de l’aménagement, Université de Montréal

DEC Sciences pures

Collège de Maisonneuve, Montréal

COURS SUIVIS

Santé et sécurité sur les chantiers de construction

Formation continue et aux entreprises, CVM et ASP Construction

Revit Architecture - Introduction

Formation continue et aux entreprises, CVM

PRIX ET DISTINCTIONS

Prix d’excellence Bisson-Fortin

Projet thèse de maîtrise

Faculté de l’aménagement, Université de Montréal

Appréciation de la vision critique et prospective des enjeux de la mobilité à Montréal présentée dans le projet ‘2070: l’autoroute Ville-Marie’

Bourse de maîtrise du Fonds Sid Lee Architecture

Chaire UNESCO en paysage urbain (CUPUM)

Projet thèse de maîtrise

Faculté de l’aménagement, Université de Montréal

Reconnaissance de la réflexion du projet thèse de maîtrise portant sur l’impact de l’infrastructure routière sur le bien-être urbain

Atelier Hors les Murs Brésil

Atelier d’architecture 5 (troisième année du baccalauréat)

Faculté de l’aménagement, Université de Montréal

Participation à un atelier d’architecture se déroulant dans di érentes villes du Brésil (places limitées)

Prix Epsylon pour Rhombe

Atelier d’architecture 4: Résille Solaire

Faculté de l’aménagement, Université de Montréal

Appréciation de la qualité du travail de conception et de construction d’une résille solaire

BÉNÉVOLAT

Trésorerie du Regroupement des Étudiant.e.s en Architecture de l’Université de Montréal (RÉA)

Faculté de l’aménagement, Université de Montréal

Veiller à la concrétisation des activités de la vie étudiante par la gestion des flux financiers (de manière bénévole)

table des matières

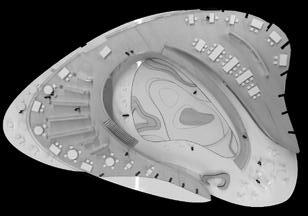

2070 : L’AUTOROUTE VILLE-MARIE

Projet thèse de maîtrise

Anne Cormier, Frédéric Dubé, Georges Adamczyk et Christine Robitaille

Maîtrise, deuxième année

H2020 - A2020

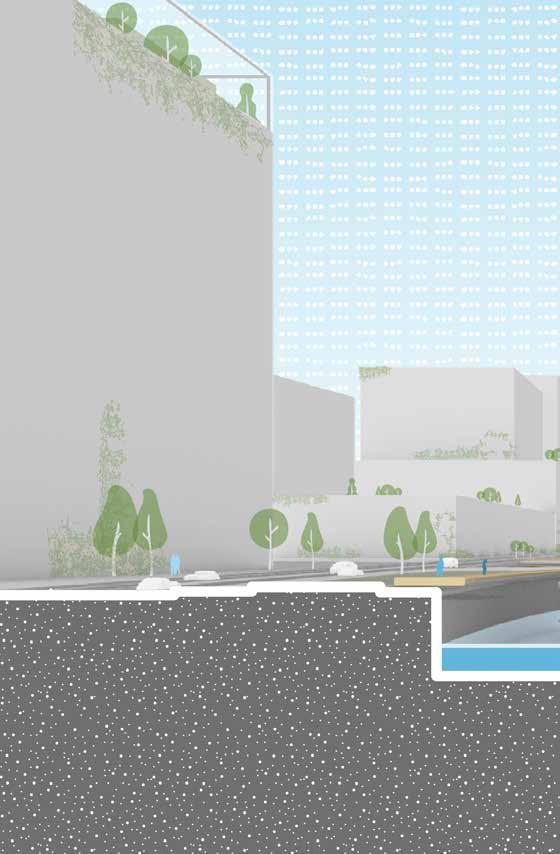

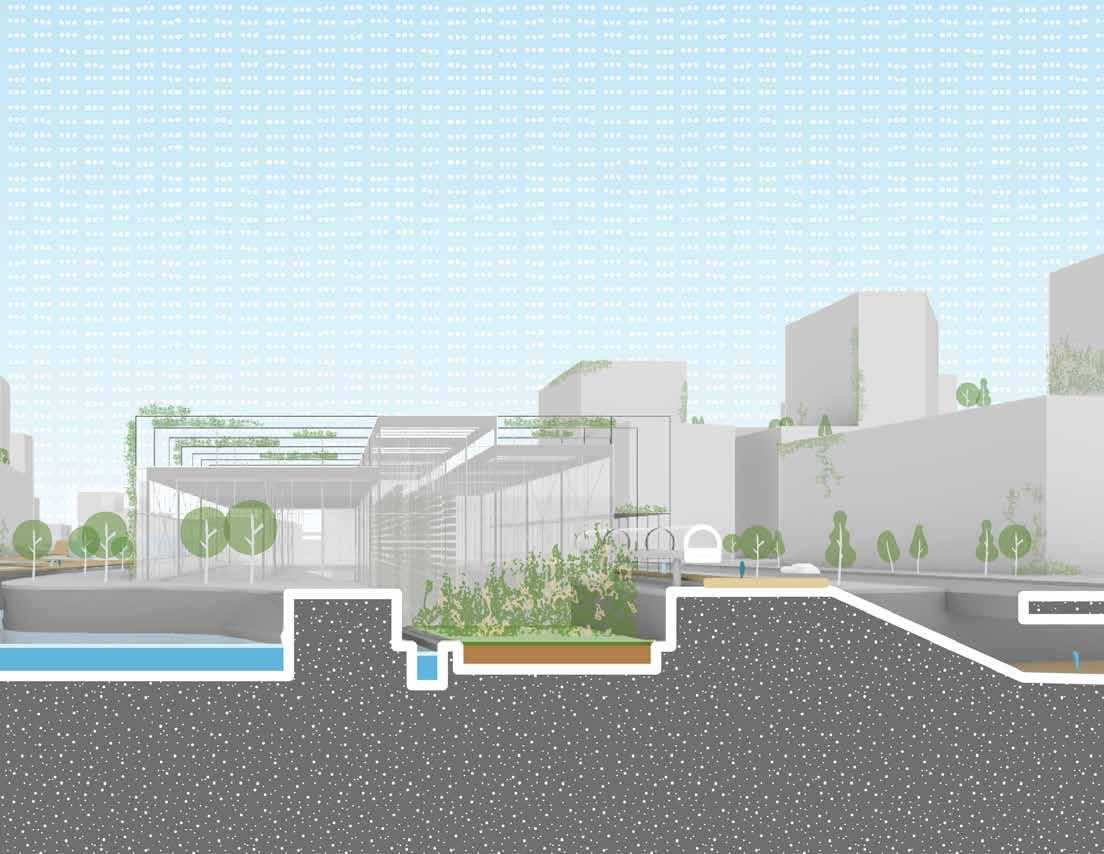

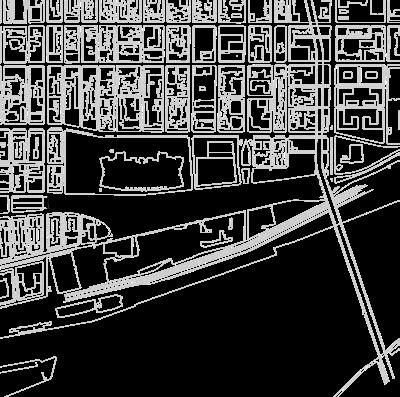

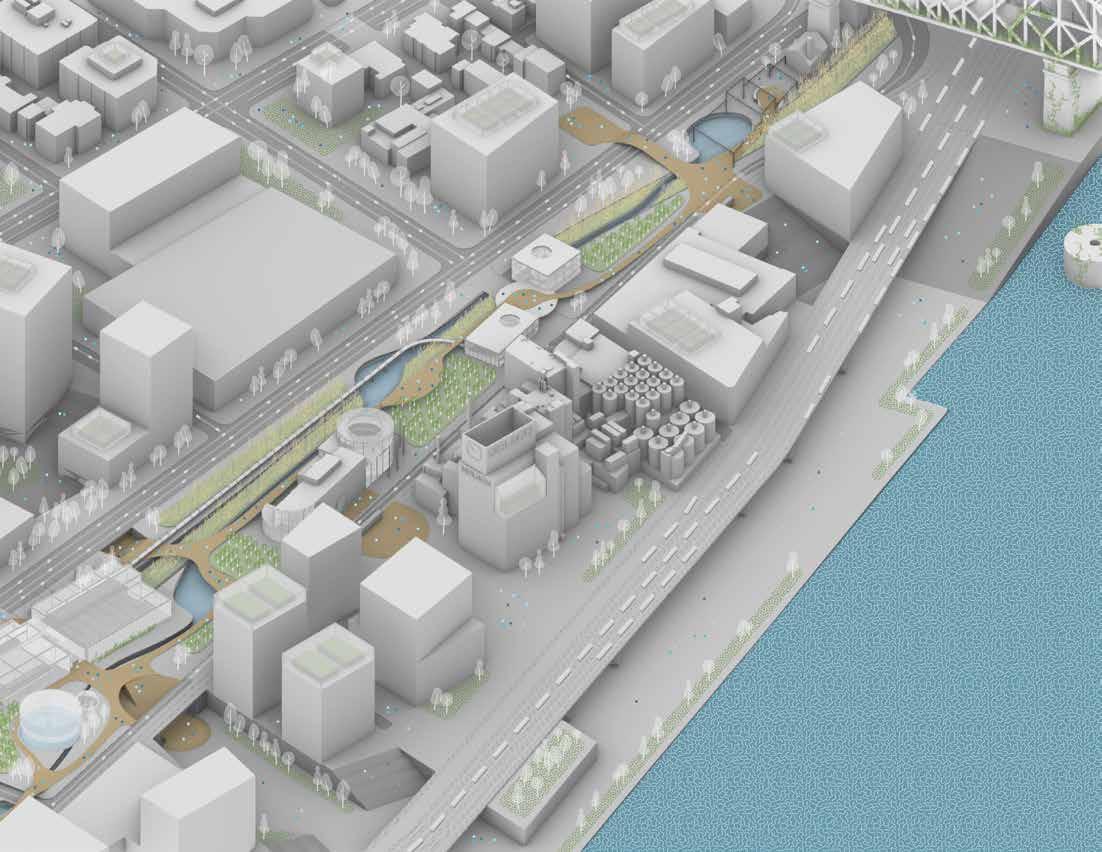

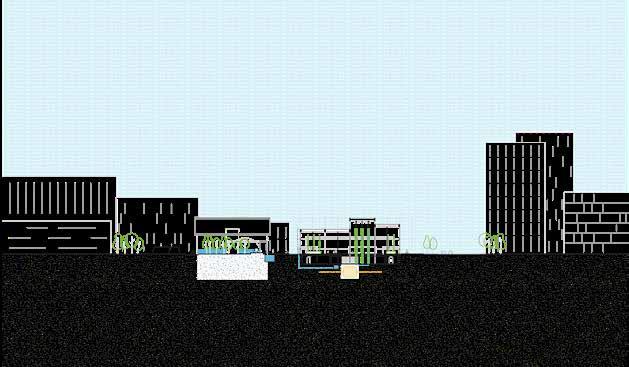

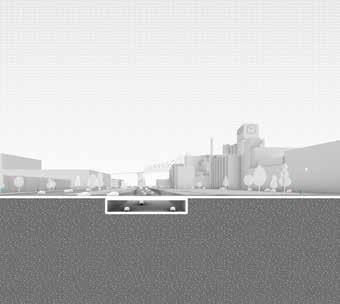

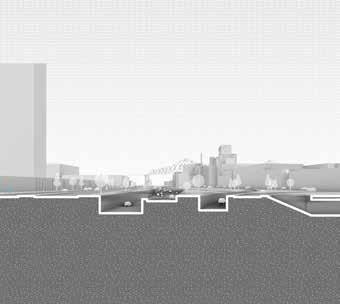

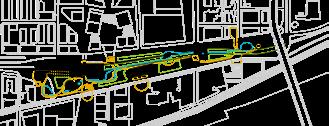

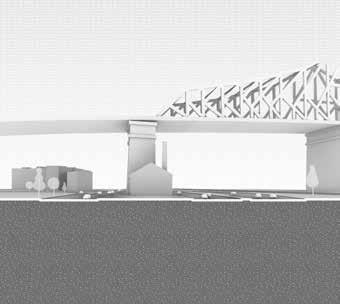

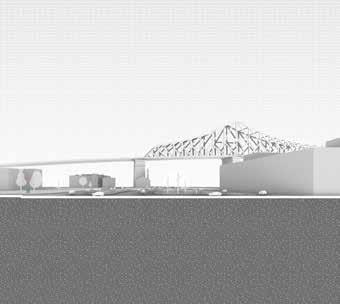

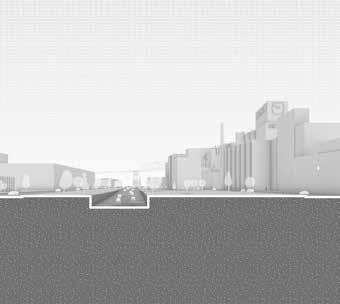

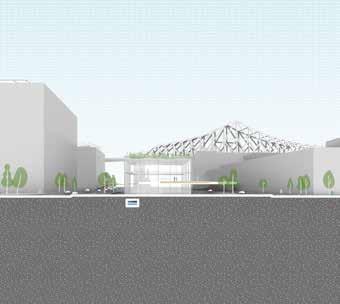

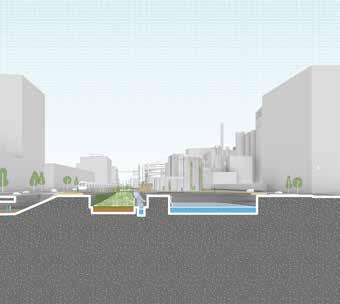

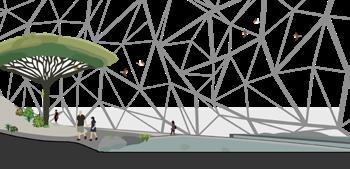

À Montréal, deux autoroutes importantes traversent l’île d’ouest en est: l’autoroute métropolitaine (40) et l’autoroute Ville-Marie (720). Ici, c’est sur la dernière que l’attention est portée, dans une volonté de renouveler sa présence dans le secteur des Faubourgs, situé tout juste à l’est du centre-ville. En posant la conjecture que l’avenir urbain sera moins dépendant de la voiture, ce projet adopte une perception nouvelle de ce que devrait être une infrastructure publique en ville, autant pour la communauté du quartier ciblé que pour l’écologie.

L’exploration de nouveaux modes d’occupation de la tranchée viaire se pose sur un horizon temporel de cinquante ans, soit de 2020 à 2070. Cette vision prospective o re l’occasion d’imaginer une transformation optimale du lieu, afin de justifier le besoin impératif de revoir la présence urbaine de cette infrastructure et de renouveler la qualité des milieux de vie qui la bordent.

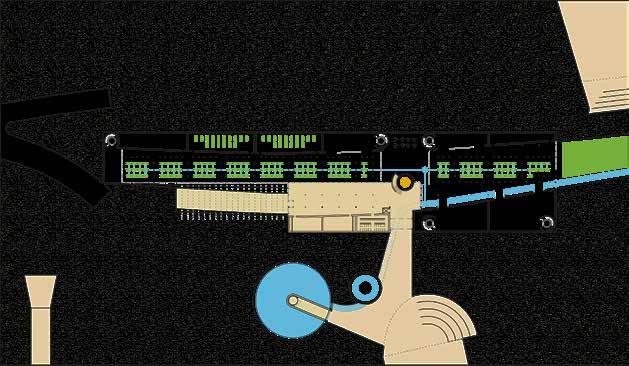

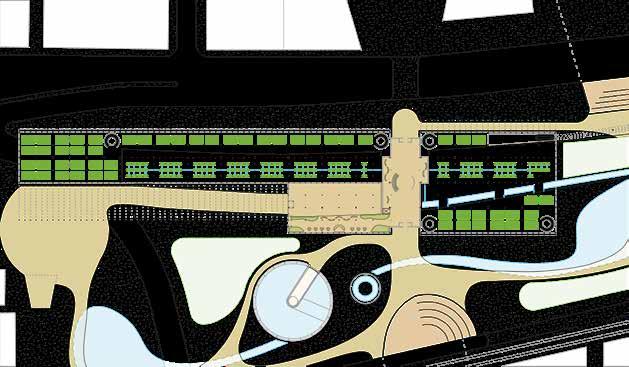

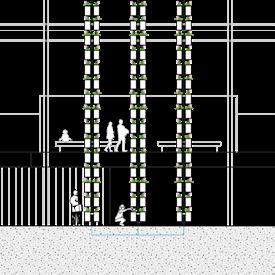

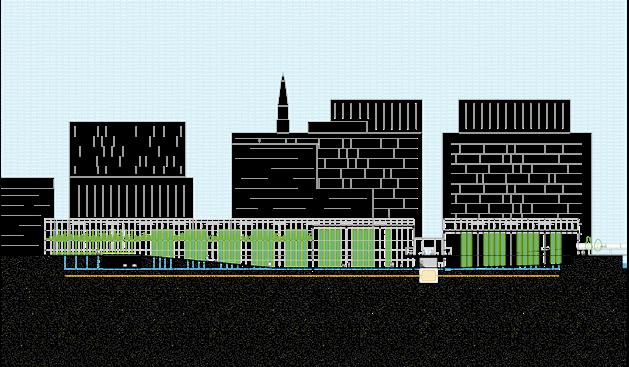

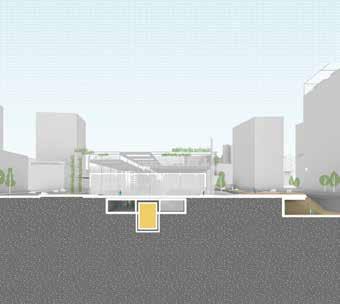

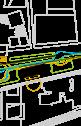

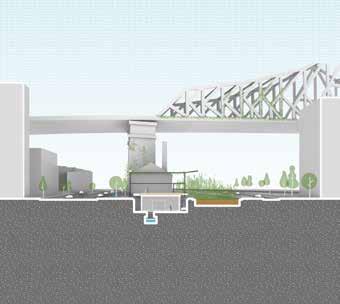

En stimulant l’imaginaire de la vie en ville et en tirant profit de ce paysage d’infrastructure hostile, le nouveau mandat du site envisage rétablir le bris d’échelle occasionné par l’autoroute, en retissant la trame urbaine du nord au sud, en o rant des lieux publics et communautaires appropriables et en réintroduisant des acteurs biotiques (eau et végétation). À cet e et, l’eau reprend place à peu près là où un cours d’eau coulait autrefois, le ruisseau Saint-Martin. L’eau, pompée du fleuve par la station Craig alors remise en fonction, est versée d’est en ouest jusqu’à l’axe de la rue Beaudry, où un tunnel aujourd’hui abandonné permettra à l’eau de s’écouler et de retourner au fleuve. Cet «ensauvagement», de pair avec de nouvelles végétations, prépare le site à l’arrivée de quatre pôles codépendants, soient une serre de production alimentaire, un centre d’interprétation, un marché public et une station de mobilité intermodale. Ce programme, implanté en phases successives jusqu’à 2070, pourra constituer un écosystème quasi autosu sant, utilitaire et productif pour le quartier.

Dans l’ensemble, cette «machine-paysage» se veut une réponse à des besoins futurs anticipés, bien que tout à fait élémentaires (s’alimenter, socialiser, bouger, s’instruire et se divertir).

Sur un horizon temporel rapproché et éloigné, quelle potentielle métamorphose programmatique et formelle de la friche de l’autoroute Ville-Marie participerait à une vision nouvelle de la vie de quartier, au retissage du secteur des Faubourgs et à l’atteinte d’une plus grande résilience urbaine?

L’eau et l’agriculture comme éléments biologiques codépendants.

L’échelle longitudinale et l’échelle transversale comme expressions d’entités constitutrices distinctes.

La topographie et les promenades publiques comme liants aux lieux publics avoisinants.

a serre

b station intermodale

c marché

d centre d’interprétation

plantations extérieures promenades publiques cours d’eau in situ

espaces techniques et rangements toilettes publiques zones employé.e.s espace multifonctionnel

superficie totale de culture en serre au Québec en 2018 comparée à la superficie proposée (et quelques comparatifs)

citerne

notre-dame

compost

viger

bretelle de sortie vers la rue notre-dame

compost

viaduc panet

ROSEMONT

Projet complet

Sergio Morales

En collaboration avec Frédérique Fortin

Maîtrise, première année

A2019

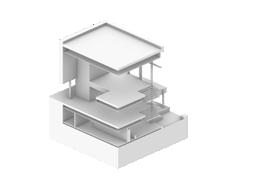

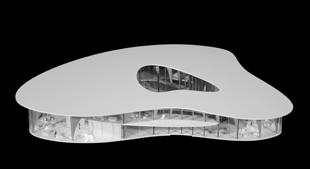

Le projet s’inscrit dans un contexte résidentiel et communautaire du quartier Rosemont – La-Petite-Patrie, où il est question de revitaliser un centre aquatique (ca) existant. Le terrain étant assez ample, il permet d’y installer une maison de la culture (mc) en plus, ce qui, dans l’ensemble, représente un pôle important pour le quartier.

Partant de l’idée de faire interagir ces deux programmes dans un seul et même bâtiment, la connexion prévue avec le bibliothèque existante amplifie la présence et la valeur de ce centre tout à fait multifonctionnel. D’abord, il est question de conserver une grande partie du patrimoine bâti existant. Le volume administratif joint à la bibliothèque, la façade art déco de la 8e Avenue et la cour déjà engendrée par ceux-ci, forment une opportunité d’entretenir la relation avec les bâtiments voisins. Puis, la question de la fonctionnalité s’installe. Où passeront les piétons et les cyclistes ? Où seront livrées les marchandises ? Où passeront les automobiles ? En ayant en tête que la rue de Bellechasse est prévue pour devenir une autoroute cyclable, l’aménagement de pistes directement sur le terrain poursuit l’animation de cette rue, et connecte au boulevard Rosemont, tout en passant par l’entrée principale du bâtiment. Cette ligne de force ainsi créée est un outil morphologique pour tout le bâtiment ainsi que pour sa structure. Afin d’animer le rythme de la voie active et de faire reflet avec la cour déjà présente, le bâtiment s’ouvre à nouveau par une cour intérieure bien particulière.

Dans l’ensemble, le bâtiment est marqué par la continuité spatiale du rez-de-chaussée, du boulevard Rosemont à la rue de Bellechasse, et ce, malgré le dénivellé non négligeable. Les usagers de la bibliothèque, du centre aquatique et de la maison de la culture sont ainsi encouragés à se rencontrer dans ce bâtiment à mixité programmatique profitable pour tous.

bâti existant

B / galerie de verre

C / espace de transition inter-programmes

Repérage du programme sur les plans

1 / (ca) gradins

2 / (ca) vestiaire des employés

3 / (ca) salle multifonctionnelle A

4 / (mc) amphithéâtre

5 / (mc) accueil et billeterie

6 / café

7 / (mc) salon des artistes

8 / (mc) loges

9 / (mc) réserve de la salle d’exposition

10 / (mc) salle d’exposition

11 / bibliothèque

12 / (ca) dépôts des piscines

13 / (ca) bassins

14 / (ca) vestiaire universel

15 / (ca) régie de surveillance

16 / (ca) vestiaire

17 / (mc) rangement pour l’amphithéâtre

18 / locaux techniques et mécaniques

coupe transversale A / jardin, galerie de verre et bâti existant

coupe transversale B / amphithéâtre et hall

coupe transversale C / vestiaires, cour intérieure, galerie de verre et voie active

coupe longitudinale D / bassins, cour intérieure, hall, jardin et bibliothèque

A / solin minimal

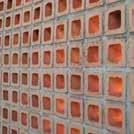

B / écran pare-pluie de brique

C / e et de suspension de la masse

D / voie active

E / hall double hauteur

masse fragment axonométrique A voile fragment axonométrique B 1:200

A / Dans le but d’a rmer la présence volumétrique du bâtiment ainsi que le découpage de son enveloppe, le solin à la toiture est conçu pour être de hauteur minimale, laissant ainsi toute la place à l’expression du flottement de la brique.

B / L’écran pare-pluie en brique rappelle la matérialité déjà installée dans l’environnement voisin, et dans le bâti existant de l’îlot. Il permet à la fois de contrôler les apports de lumière dans tout le bâtiment, et ainsi les potentiels gains de chaleur.

Galerie de verre

Continuité visuelle entre hall et voie active

Circulation verticale entre paroi de verre et paroi de blocs de verre

Cour intérieure d’eau

C / L’enveloppe de verre en retrait intérieur par rapport au parement de brique donne une impression de suspension ou d’apesanteur à la masse que constitue les surfaces de maçonnerie.

D / La voie active est interpellée à l’intérieur du bâtiment, et le hall se projette à l’extérieur. L’ancrage minimal du verre avec le béton encourage une continuité visuelle entre deux des espaces importants du bâtiment.

E / Le hall étant déjà un lieu de partage de programmes, sa présence se retrouve encore plus amplifiée du fait qu’il est de double hauteur le long de la voie active, et ce, de la cour intérieure d’eau au jardin près de l’entrée principale.

F / La tectonique du parapet à cet endroit, comme partout ailleur où le verre est prédominant, est devancé afin de rappeler le détail des façades où la brique est dominante.

G / Cette galerie de verre, la deuxième du projet, est en relation directe avec la cour intérieure, la voie active et l’escalier principal. Elle connecte l’espace d’observation des bassins au reste du bâtiment. Cet espace se veut une connexion visuelle maximale de tout, en plus de permettre une continuité spatiale horizontale du rez-de-chaussée sur tout le site.

H / Le mur de blocs de verre départage la circulation verticale des espaces adjacents et définit la circulation sur les planchers plus aisément. Les blocs de verre représentent une autre façon de faire réagir la lumière, ce qui enrichit l’ensemble du noyau présenté. Les blocs de verre sont en partie ceux récupérés des façades de la piscine précédente.

I / La cour intérieure apporte une nouvelle matérialité à l’enveloppe. Autour de celle-ci, le verre est omniprésent, tant par les parois verticales, les meneaux de verre que le mur de bloc de verre qui délimite la circulation verticale. La transparence et la réflexion animent cet espace plutôt contemplatif et voué à la célébration de la lumière et de l’eau. Ce dernier représente aussi un noyau programmatique et volumétrique important.

DYADE

Atelier Nature Captive Yves de Fontenay et Hubert Pelletier

En collaboration avec Julie Farrant

Baccalauréat, troisième année

A2018

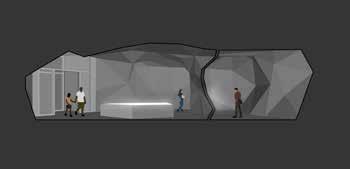

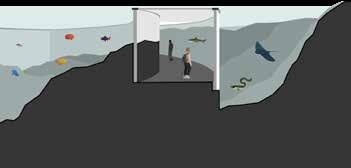

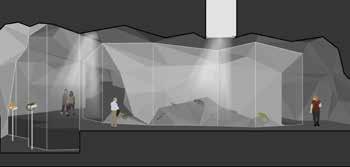

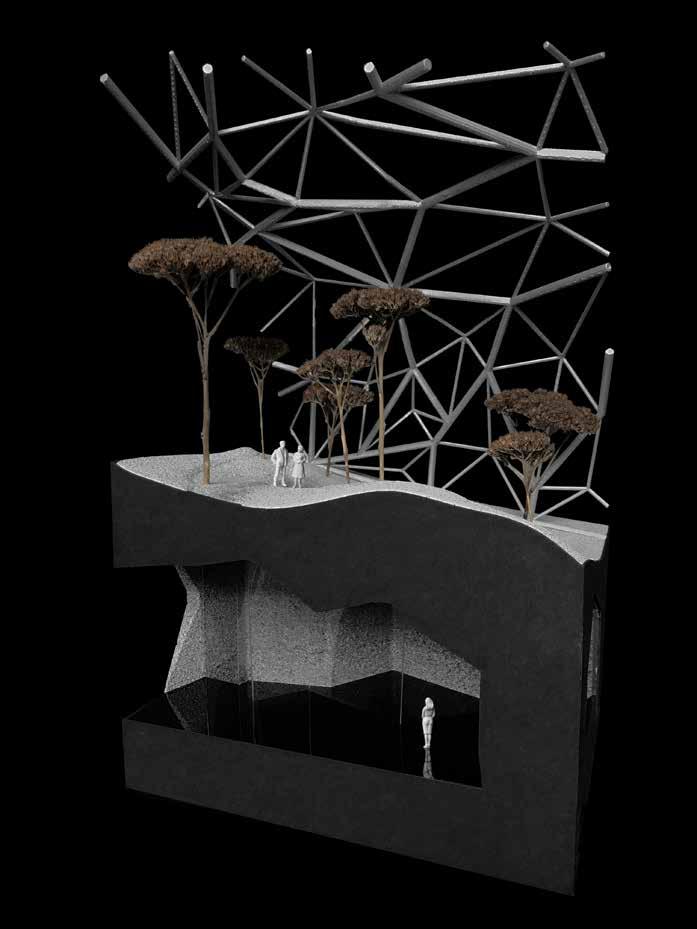

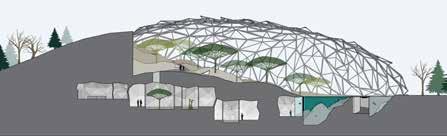

Partant d’une réflexion sur la relation entre l’homme et l’environnement, le projet implanté dans le jardin botanique de Montréal o re une expérience double. C’est-à-dire que le climat étranger choisi y est présenté de deux manières distinctes, d’où la dyade. Ceci permet de changer le regard des visiteurs sur leur relation avec l’environnement, de les transporter d’une émotion à une autre.

Les deux sections du parcours s’enchaînent comme suit: de l’étude scientifique à l’expérience immersive. Débutant en souterrain, les galeries présentent une fraction de la flore et de la faune endémiques de Socotra, qui est une île au large du Yémen. Les spécimens naturalisés sont identifiés, classés et présentés derrière des parois vitrées. Cette première section permet au visiteur de se familiariser d’abord avec la nature particulère du climat choisi. Ensuite, les visiteurs émergent dans la serre par la rampe de l’aquarium, qui est d’ailleurs le moment charnière du parcours. Les visiteurs qui se trouvaient en position d’observation ou de cognition sont maintenant participants. L’expérience dans la serre est aussitôt immersive, sensorielle et intuitive. Tous les spécimens préalablement étudiés se rencontrent et interagissent sous les yeux des visiteurs.

En ce qui attrait à la morphogénèse, elle se distingue à nouveau en deux propositions. Au sous-sol, les galeries reprennent l’idée de topographie montagneuse en angulant toutes les surfaces faisant o ce de mur et de plafond. Une fois au rez-de-chaussée, la serre reprend une typologie plus habituelle. Cependant, le treillis est construit selon le mode de croissance caractéristique à l’arbre le plus important de l’île: le dragonnier. Ce dernier grandit en divisant constamment ses branches en deux. Ainsi, l’armature de la serre se veut une interprétation géométrique de l’arbre célèbre de l’île de Socotra.

NOEUD

Atelier Léa Zeppetelli

Bibliothèque du Plateau

En collaboration avec Gaëlle

Iseulte PelletierBaccalauréat, deuxième année

H2018

La bibliothèque du Plateau de Gatineau se présente comme une occasion de concevoir un troisième lieu, un endroit où tous se rassemblent dans un sentiment de confort et où la culture s’enrichit par et pour la communauté. Selon cette tangente, la bibliothèque se veut l’expression métaphorique et géométrique d’un centre, d’un noeud.

Conçus dans l’idée d’un environnement concentrique, les espaces s’enchaînent et o rent aux visiteurs un parcours continu, une promenade autour du noyau qui se veut sensible, paisible et introspectif. La cour intérieure, ou noyau, permet des connections visuelles entre des espaces en vis-à-vis et crée une variété de paysages à observer à partir de l’intérieur. Ainsi, les visiteurs sont portés à des moments d’arrêt, à la contemplation.

Les di érents scénarios programmatiques s’installent dans la bibliothèque selon le niveau de contraction ou de dilatation o ert. Ainsi, à travers ces espaces définis bien que malléables, chacun a l’occasion d’y trouver son confort.

Le bois et le béton communiquent et garantissent un équilibre visuel. D’ailleurs, le bois est utilisé pour mettre en valeur un des éléments conceptuels importants, celui du parcours. Il revêt l’ensemble de la mezzanine, du début de la rampe jusqu’à l’escalier. Le béton, quant à lui, a rme les arches qui forment la structure et qui octroient un rythme régulier à l’espace. Elles rappellent également la morphologie concentrique du lieu.

ancrage au sol

Semelle filante et drain français

Dalle et chape avec système de chau age radiant

mur rideau

Meneaux indépendants de l’arche, attaché à celle-ci à trois endroits, soit au sol, au niveau de la mezzanine et en toiture

arche

Structure en acier sur laquelle est coulée du béton, ce qui permet une épaisseur minimisée de l’arche

toiture

Dalle de béton en toiture

Treillis métallique pour passage de la mécanique

Revêtement de gypse au plafond

Revêtement métallique blanc à l’extérieur

Free University Library in Berlin

Norman Foster

Hiroshi Senju Museum Ryue Nishizawa

Tama Art University Library in Tokyo Toyo Ito

Maquette échantillon Sans échelle

Free University Library in Berlin

Norman Foster

Hiroshi Senju Museum Ryue Nishizawa

Tama Art University Library in Tokyo Toyo Ito

Maquette échantillon Sans échelle

PROJETS

Atelier Hors les Murs au Brésil

Randy Cohen

En collaboration avec Amélie St-Amand Baccalauréat, troisième année

E2018

Structuré tel un triptyque, l’atelier de Randy Cohen a permis de réaliser plusieurs petits projets, ayant duré chacun environ une semaine.

Dans un premier temps, il a été question de concevoir un complexe de résidences étudiantes dans la grande ville qu’est São Paulo, pour une des écoles d’architecture qui y est installée.

Ensuite, après une ou deux journées de reconnaissance, le deuxième projet questionne l’animation de la grande place publique qui s’étend entre les bâtiments ministériels, face au Palácio do Congresso Nacional, de la capitale Brasília. Un des thèmes principal est l’échelle: construite dans les années 50, la capitale représente bien cette caractéristique particulière au mouvement moderne.

Enfin, arrivés à Rio de Janeiro, la question est de médier un des espaces qui partage à la fois la ville et l’entrée d’une favela, celle de Santa Marta. Un centre d’interprétation doit s’implanter sur la Praça Corumba et doit comprendre un espace d’exposition permanente, un espace d’exposition temporaire, un café et une petite boutique.

a AFFICHES D’EXPOSITION, MONTRÉAL

Grandement marqué par le mouvement moderne, le Brésil présente beaucoup d’explorations constructives du béton. C’est d’ailleurs ce qui a permis d’arrêter le choix d’image de fond de l’a che sur celle d’un bâtiment connu à Belo Horizonte, soit l’édifice éponyme construit par Oscar Niemeyer. Les balcons courbés de cet immeuble d’appartements sont bien représentatifs de la nouveauté architecturale propre à cette période. L’ensemble des images proposées sont des photographies personnelles, prises dans toutes les villes visitées, soit São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Ouro Preto et Rio de Janeiro. La typologie de texture permet un bon niveau d’abstraction, ce qui, selon mes collègues et moi, semblait être une bonne direction à prendre. Complétée après plusieurs explorations d’alignement des blocs de texte, l’a che est di usée pour invitation, publiée sur les réseaux sociaux (en une version adaptée) et imprimée. Elle est aussi accompagnée du logo multicolore cicontre, créé par Juliette Allard.

b CURSO DE ÁGUA, SÃO PAULO

Dans un contexte très dense du centre ville de São Paulo, le projet de résidences étudiantes joue un rôle de vecteur de connexion entre la vie étudiante, l’Universidade da Cidade et la ville. Son rez-de-chaussée sur pilotis à double hauteur s’ouvre sur la rue pour o rir une atmosphère invitante par le biais du café et de l’extension de l’espace d’exposition de l’établissement scolaire. Des bassins d’eau proposent une circulation qui s’articule par plusieurs changements de niveaux, générant des seuils et délimitant les espaces ouverts au public des espaces dédiés aux étudiants. Un second étage collectif anime le projet au niveau intermédiaire en scindant horizontalement les deux bâtiments en quatre volumes distincts. Cet étage ponctué de pilotis ainsi que les zones de circulation marquent une ambiguïté entre les espaces intérieurs et extérieurs rappelant ainsi la vie active et dynamique du niveau de la rue aux étages supérieurs.

c RELEVO CULTURAL, RIO DE JANEIRO

Prenant place dans le contexte socio-économique particulier de Rio de Janeiro, cette place publique marque le point d’entrée de la favela Santa Marta, construite à flanc de montagne dans le quartier de Botafogo. La place publique sert de lieu de rencontre et de partage entre les communautés. Afin de tirer profit de cette situation géographique, la place accueille un centre culturel desservant les di érents groupes susceptibles d’occuper celle-ci. L’objectif est de rendre la culture plus accessible à tous, tout en favorisant le partage entre les communautés. La place publique reprend l’idée de vivre sur un terrain accidenté, de par la création d’une topographie dans laquelle se découpent des pavillons et des chemins, rappelant ainsi les tunnels et les habitations de la favela. L’ensemble est également organisé sous forme pavillonnaire avec un total de 5 pavillons d’accès libre afin de créer une ambiance informelle et invitante pour tous.

propositions de texture

ARQUITETURA NO MEIO ARQUITETURA NO MEIO

DIRIGÉ PAR RANDY COHEN

No meio évoque l’entre-deux, soit le contexte dans lequel l’atelier se déroule: entre Montréal et villes brésiliennes, entre milieu construit et nature libre, entre espace intérieur et espace extérieur, entre visites et conception...

VERNISSAGE 5 SEPTEMBRE 17H30

JUSQU’AU 17 SEPTEMBRE 2018

Juliette Allard Julie Bédard

Marie-Ève Fortier Frédérique Fortin

Mina Germanov Millie-Ann Grenon Khalid Jerrar Mathieu Jobin Justine Laviolette-Constantin

François-Mathieu Mariaud De Serre

Audrey-Anne Roberge Roxanne Sauvé

Amélie St-Amand Audrey St-Pierre Wei Nam Wong @horslesmurs2018

RHOMBE

Atelier Léa Zeppetelli

Résille solaire

2ième prix Epsylon

En collaboration avec Mina Germanova, Elsa Le et Mohamed Seddiki

Baccalauréat, deuxième année

H2018

Le mock-up est un fragment à échelle réelle qui permet de faire de la recherche conceptuelle, mais aussi de confirmer certaines techniques d’assemblage. Il va de soi que la matérialité prévue, la structure et les détails de fabrication sont exprimés à travers la réalisation de cet échantillon.

La géométrie de base du projet, soit le losange, est inspiré du Hispasat Technology Center à Madrid par Herreros Arquitectos. Les losanges, ainsi dérivés de l’hexagone par translations, alignements et pivot, sont rythmés et répétés et imposent une envergure matérielle et tectonique riche. La structure filigrane en bois est accompagnée d’un verre translucide, laissant passer la lumière mais brouillant la vue vers l’intérieur ou l’extérieur. Cette dualité matérielle renforce la présence du plein et met en valeur le vide. L’ossature de bois se lit elle aussi par dualité. Deux trames de losanges, des grands et des petits, s’entrecroisent verticalement, se tissent, et o rent un e et d’oscillation et de flottement, bien que l’ensemble est fixe.

La lumière, directe et di use, se faufile vers l’intérieur par les interstices et tapisse au sol un couvert bien géométrique et dramatique. Les tracés d’ombres se tressent et laisse paraître des fragments lumineux, tantôt linéaires, tantôt surfaciques, animant ainsi l’espace architectural. Le verre givré participe lui aussi au traitement de la lumière et tamise l’ambiance intérieure.

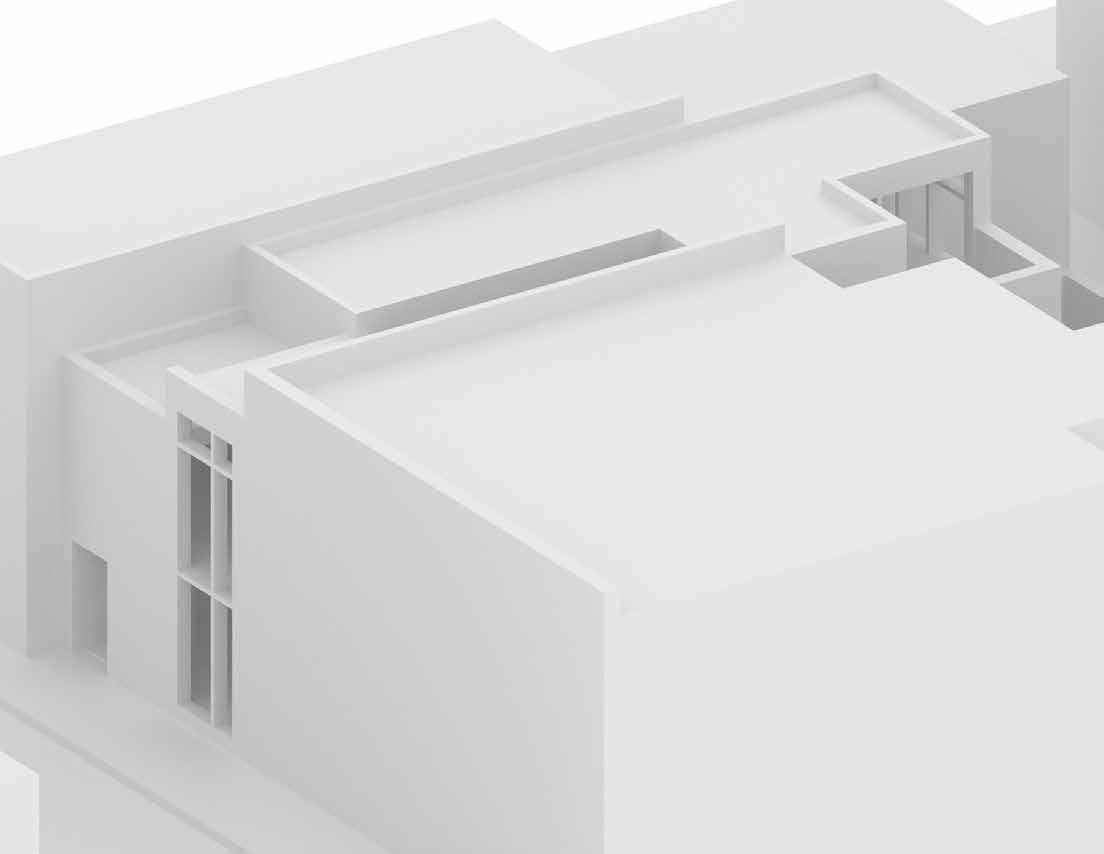

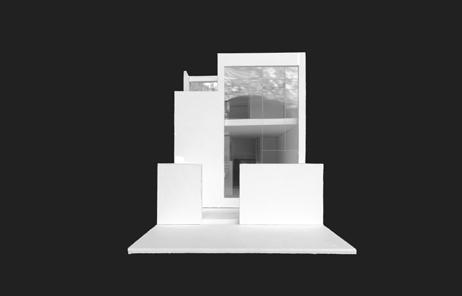

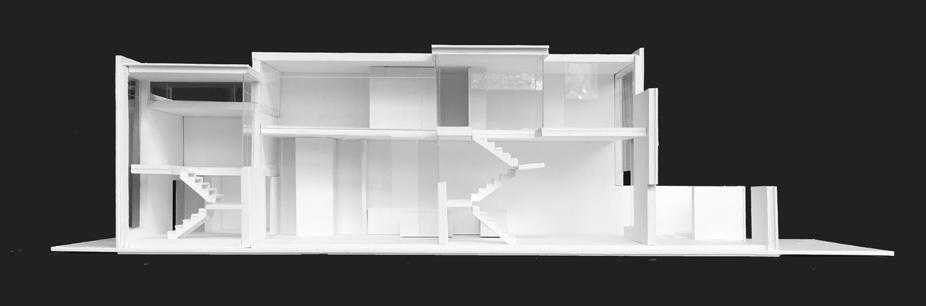

CHEZ L’HORLOGER

Atelier Cécile Baird Maison pour un collectionneur Baccalauréat, deuxième année

A2017

La maison de ville type se distingue par deux caractéristiques initiales: la mitoyenneté et la verticalité. Parallèlement, le quartier résidentiel qu’est le Plateau Mont-Royal présente cette typologie de manière plutôt continue. La morphologie des façades sont souvent rappelées d’un pâté à l’autre: trois étages, logements étroits et profonds, escalier extérieur et expression tectonique de la brique La maison pour un collectionneur questionne l’interaction entre le lieu d’habitation et le lieu de création.

Travaillant avec minutie, l’horloger ne requiert pas d’un atelier avec plafond haut ni trop de lumière directe. Le lieu de travail se veut davantage introspectif et de petite échelle. L’atelier est placé à l’avant de la maison et profite d’une vue sur la rue Rivard. Ainsi, si l’horloger a à recevoir des visiteurs, ceux-ci sont dirigés vers l’escalier avant qui mène directement à l’atelier.

La morphogénèse de la maison se base sur une travée horizontale de la rue à la ruelle. Celle-ci occasionne à la fois transparence et privauté, mais elle permet aussi un meilleur apport de lumière naturelle, par la cour intérieure qui s’impose à mi-chemin, devant la cuisine. Enfin, la travée permet aussi d’exposer à la rue certains espaces communs ou presque publics et d’en cacher d’autres plutôt privés et intimes.

Tout compte fait, le développement de ce projet s’est fait aussi dans l’idée de garder la maison polyvalente pour des occupations variées et futures, la durée de vie du bâti étant souvent plus grande que la période particulière de la vie d’un humain. La maison manifeste un souci de durabilité, d’écologie, d’adaptabilité et de qualité.