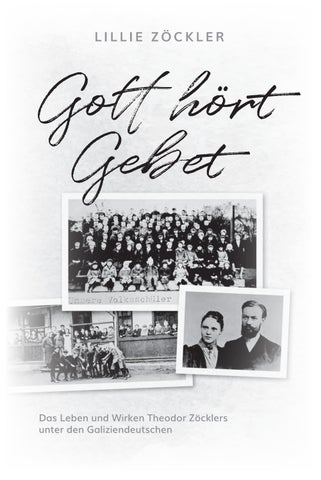

LILLIE ZÖCKLER

Gott hört Gebet

Das Leben und Wirken Theodor Zöcklers unter den Galiziendeutschen

Galizien im heutigen Zusammenhang Europas

Lillie Zöckler

Gott hört Gebet

Das Leben und Wirken Theodor Zöcklers unter den Galiziendeutschen

Best.-Nr. 271827

ISBN 978-3-86353-827-9

Christliche Verlagsgesellschaft Dillenburg Für Bibelzitate wurde die Übersetzung von Martin Luther 1912 oder früher verwendet.

1. Auflage

© 2022 Christliche Verlagsgesellschaft Dillenburg www.cv-dillenburg.de

Satz und Umschlaggestaltung: Christliche Verlagsgesellschaft Dillenburg Umschlagmotiv: © unsplash.com/Kseniya Lapteva Bildnachweis: Die Galiziendeutschen-Geschichte und Erinnerungskultur e.V. www.galizien-deutsche.de

Druck: GGP Media GmbH, Pößneck Printed in Germany

Wenn Sie Rechtschreib- oder Zeichensetzungsfehler entdeckt haben, können Sie uns gerne kontaktieren: info@cv-dillenburg.de

In Berlin

In Lissa

Reise nach Stanislau

Von Lissa nach Stade

Heimgang

Buchempfehlungen

Hinweis zu den Anmerkungen

Sie wurden vom herausgebenden Verlag hinzugefügt, um an Ort und Stelle Erläuterungen und Informationen zu ergänzen, wenn bestimmte Begriffe oder Personen dem heutigen Leser unverständlich oder unbekannt sind.

Vorwort

Erleben Sie in diesem Buch, wie ein junger deutscher Theologe sich nach Galizien aufmacht, eigentlich um Juden zu Jesus als ihrem Messias zu rufen. Haupthindernis ist der kümmerliche, ja, abschreckende Zustand der dortigen evangelischen Gemeinschaft. Schnell merkt der Pastor Theodor Zöckler: Zunächst ist die kleine Gemeinde der dort angesiedelten deutschen Landsleute seine Hauptaufgabe. Seine „Waffen“ sind das Wort Gottes und die Arbeit der christlichen Nächstenliebe. Das bewährt sich auf erstaunliche Weise: Waisenkinder erhalten Geborgenheit, liebevolle Erziehung und Schulbildung. Alte erhalten Wärme und Pflege. Junge Leute erhalten Ausbildungs- und Arbeitsplätze. Glaube, Liebe und Hoffnung entfalten Freude und Lebensmut. Ungläubige Mitmenschen kommen dazu und werden frohe Christen. Hitlers Abgesandte finden kein Echo bei dem Hirten und Leiter der Zöcklerschen Anstalten.

Der anschauliche Lebensbericht von Theodor Zöckler hat in mir die Gewissheit gefestigt: Die Verkündigung von Gottes unverfälschtem Wort ist die Kraft, die geistliches Leben schafft. Dazu gehört die Liebestätigkeit im Namen Jesu, wie es uns schon von der Urgemeinde berichtet wird. Theodor Zöcklers Leben und Werk zeigen uns: Das Wort Gottes und die mit ihm verbundene Diakonie schaffen, was Jesus seinen Jüngern zusagte: Ihr seid das Salz der Erde – Ihr seid das Licht der Welt! Dieses Buch hat in mir die Freude an Jesus vertieft und neu gezeigt, dass seine Jünger „das Licht der Welt“ sind, wenn sie ihm gehorsam dienen.

Der Ehefrau Lillie Zöckler (1874–1968) gebührt Hochachtung: für ihren entscheidenden Anteil an der Entstehung und Entwicklung dieses Glaubenswerkes sowie für den lebendig vermittelten Bericht über diese Arbeit in Osteuropa, die im Trubel von Flucht und Vertreibung bisher zu sehr im Hintergrund geblieben ist. Mit der Neuherausgabe dieses Buches und seinem Vertrieb über den Buchhandel kann dem Abhilfe geschaffen werden. Dazu

beitragen wird nicht zuletzt die ebenfalls erstmalige Aufnahme von umfangreichem Bildmaterial zum Lebenswerk Zöcklers, wofür den Verantwortlichen des Vereins „Die Galiziendeutschen –Geschichte und Erinnerungskultur e.V.“ sowie der Familie Zöckler herzlich zu danken ist.

Uwe Holmer

Geleitwort von Bischof D. Otto Dibelius

Theodor Zöckler war der Bodelschwingh der Volksdeutschen in der galizischen Diaspora. Niemand kann die Geschichte der evangelischen Liebesarbeit in den letzten 100 Jahren schreiben, ohne Theodor Zöcklers zu gedenken. Er hat es schwerer gehabt als Bodelschwingh. Er wurde nicht getragen von dem kirchlichen Sinn und der christlichen Opferbereitschaft eines Landes, wie es die Minden-Ravensberger Landschaft war und zum Teil noch heute ist. Er hatte nicht den Zugang zu den Einflussreichen dieser Welt, wie ihn Bodelschwingh, der Spielgefährte königlicher Prinzen, hatte. Ihm kam nicht der glänzende wirtschaftliche Aufstieg zustatten, den das Industriegebiet Westdeutschlands in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nahm. Was ihn umgab, war eine unendlich arme deutsche Kolonistenschar inmitten einer polnisch-jüdischen Umwelt, die mit wenig freundlichen Gefühlen das Werk des deutschen Pastors ansah. Alles, was er schuf, musste er unter primitivsten Verhältnissen schaffen, ganz auf sich selbst gestellt. Unsägliche Schwierigkeiten mussten überwunden werden, und sie wurden nur dadurch überwunden, dass Zöckler und seine Frau ihre ganze Existenz in das Werk hineingaben – nicht nur ihre geistige und ihre physische Kraft, sondern auch alles, was sie an Geld und Gut besaßen.

Die Arbeit in Stanislau1 war aus Opfern geboren, vom ersten Tage an bis zum letzten. Darin lag das Geheimnis ihres Segens. Es war, wie wenn Mose mit seinem Stab an den Felsen schlug und das Wasser hervorsprang. Ein Volk, von seiner fremden Umgebung fast erdrückt, erwachte zum Bewusstsein seiner selbst, als ihm Zöckler in Stanislau einen Mittelpunkt schuf. Unter

1 Heutiger Name der Stadt: Ivano Frankivsk

evangelischen Kolonisten, die seit Generationen keinen evangelischen Religionsunterricht mehr und kaum noch evangelische Gottesdienste hatten, brach in ihm ein mächtiges Verlangen nach Gottes Wort hervor. Die Stimme wurde wieder gehört, die da sprach: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke!

Es war noch etwas Besonderes in Theodor Zöcklers Lebenswerk. In dem fernen Galizien erwuchs unter seiner Hände Arbeit ein Stück lebendiger Kirche, zusammengeschlossen um einen Dienst der Barmherzigkeit. Das gab es im deutschen Vaterland nirgends. Hier war die Innere Mission in allen ihren Zweigen unter dem schützenden Dach eines jahrhundertealten Kirchenwesens entstanden. Sie hatte sich nicht zu beschweren brauchen mit den Verantwortungen, die einer Kirche auferlegt sind: nämlich das Gesamtleben der Nation, in die sie hineingestellt ist, mit ihrer Verkündigung zu durchdringen und jede neu heranwachsende Generation in ihrer Gesamtheit vor das Wort von Jesus Christus zu stellen. Sie hatte ihre besondere Aufgabe leben können, bald in mehr, bald in weniger freundschaftlicher Berührung mit dem, was man die „offizielle Kirche“ nennt.

Theodor Zöckler ist der einzige in der Geschichte der evangelischen Diakonie, der durch seine Liebesarbeit zugleich zum Leiter eines Kirchenwesens emporwuchs. Gewiss eines kleinen Kirchenwesens, von dem die deutsche Heimat nicht eben viel Notiz nahm. Aber wo immer evangelischen Gemeinden der Blick für die Diaspora geöffnet und das Herz für die Vorposten im glaubensfremden Land warm geworden war, da wusste man von dieser Kirche, die einzig war in ihrer Art. Da wusste man auch, dass die groben Maßstäbe der Zahl in der Diaspora nicht galten, sondern dass dort draußen auch eine kleine Minderheit ihre unvergleichliche Bedeutung haben konnte, vor Gott und Menschen. Theodor Zöckler hat sein Werk geschaffen und es durch schwere Erschütterungen mit sicherer Hand hindurchgeführt. Er hat es schließlich unter den furchtbaren Umwälzungen, die der Zweite Weltkrieg im Gefolge gehabt hat, zusammenbrechen sehen. Aber er selbst ist darüber nicht zerbrochen. Das ist wohl das

Größte an seinem Leben gewesen, dass sein Glaubensmut und sein starker Wille, im Namen seines Herrn Jesu Christi anderen ein Helfer zu sein, unerschüttert geblieben ist. Er war ein lebendiger Zeuge der christlichen Gewissheit, dass eine Arbeit, die auf ein ewiges Ziel gerichtet ist, niemals durch äußere Ereignisse zerstört werden kann. Denn ihre Früchte sind in eine ewige Welt hineingewachsen. Was können irdische Zerstörungen dieser ewigen Welt anhaben?

Diesem wahrhaft gesegneten Leben Theodor Zöcklers hat seine Frau auf den nachfolgenden Seiten ein Denkmal gesetzt. Sie konnte es so, wie es kein anderer gekonnt hätte. Denn sie war seine Gefährtin, seine Mitarbeiterin, und in den späteren Jahren, als seine Schwerhörigkeit immer mehr zunahm, sein „Ohr“. Schlicht, wie es seinem Wesen entspricht, hat sie sein Leben erzählt. Niemand wird diese Seiten ohne innere Bewegung lesen. Niemand ohne Dank für das, was die evangelische Kirche an diesem Mann gehabt hat, und ohne die Bitte zu Gott, dass er dem deutschen Volk in den Zeiten seiner Not wieder Männer schenken möchte, wie er einer war – Männer des selbstlosen Dienstes, der Glaubensfreudigkeit und des Gebets, Zeugen der großen Taten, die Gott noch immer unter seinen Menschenkindern tut!

Kindheit

Theodor Zöckler wurde am 5. März 1867 in der kleinen pommerschen Universitätsstadt Greifswald geboren. Sein Vater, D. Otto

Zöckler, war im Herbst 1866 als ordentlicher Professor der Kirchengeschichte von Gießen nach Greifswald berufen worden und wirkte dort 40 Jahre lang in großem Segen an der theologischen Fakultät. Seine Mutter Charlotte war die Tochter des Gymnasialdirektors Geist in Gießen.

In einer überaus sonnigen Kindheit wuchs der kleine Theo zur Freude seiner Eltern heran. In jedem Herbst fuhren sie mit ihm und seinen beiden jüngeren Schwestern in ihre hessische Heimat. An die Reise im Jahr 1870 knüpfte sich seine allerfrüheste Kindheitserinnerung, von der er als 75-Jähriger seinen Kindern in einem Rundbrief erzählt:

„Die Nachricht von dem großen Sieg der deutschen Armee bei Sedan rief einen Aufruhr ohnegleichen in dem großelterlichen Haus in Gießen hervor. Ich glaube, es noch immer vor mir zu sehen, als wäre es gestern gewesen, wie irgendjemand mit einem Blatt Papier hereinkam und wie dann alle zu jubeln anfingen, sich in die Arme fielen und vor Freude tanzten. Auch ich, obwohl ich natürlich nicht begriff, worum es sich handelte, wurde von diesem Jubel angesteckt. Am Abend gingen wir durch die Straßen, und ich sah zum ersten Mal in meinem Leben eine Illumination; das machte einen tiefen Eindruck auf mich. Einige Tage später begaben wir uns alle auf das platte Dach eines Hauses, von wo man in die Fenster der vorbeifahrenden Eisenbahnzüge sehen konnte. In einem Sonderzug sollte der gefangene Kaiser Napoleon III. durch Gießen nach Kassel fahren. Ich weiß noch, wie gespannt ich auf Napoleon war. Ich stellte mir darunter ein furchtbares Ungeheuer vor, etwa so ähnlich wie die Tiere, die ich kurz vorher auf der Durchreise im Zoologischen Garten

in Berlin gesehen hatte, und ich weiß noch, wie enttäuscht ich war, als plötzlich ein allgemeines Geschrei war: Da ist er, da ist er! und ich durch das Fenster einen ganz gewöhnlichen kleinen Mann sah und weiter nichts.“

Im Winter 1870/71 zupfte Theo fleißig Scharpie2, und im Sommer 1871 sah er in Greifswald den Einzugsmarsch des siegreich heimkehrenden pommerschen Jägerbataillons, das in Greifswald stationiert war.

So wuchs Theo in der Blütezeit des ersten deutschen Reiches auf und in die große Freude seiner Eltern über das geeinte Deutschland hinein. Er liebte seine pommersche Heimat und die Ostsee. Sein Vater fing früh an, seinen Sinn für die Natur zu wecken. Mit dem Vater spazieren zu gehen war etwas Herrliches für den Jungen. Der Vater kannte jede Pflanze, und das große Herbarium aus seiner Studentenzeit, das er noch besaß, regte Theo an, ebenfalls Pflanzen zu pressen und sich ein Herbarium anzulegen. Vor allem aber machte ihm sein Vater die kleine Tierwelt lieb, die Schmetterlinge, Käfer und überhaupt die Insekten. Sie fuhren oft zusammen in einem kleinen Schiff nach Eldena, einem Schifferdorf an der Ostsee. Auf den Wiesen und am Rand der schönen Buchenwälder dort wurden Schmetterlinge gefangen und Raupen gesammelt. Die Schmetterlinge spannte der Vater abends auf, die Raupen wurden im Raupenhaus entwickelt. Das Baden und Schwimmen in der See und im Winter das Schlittschuhlaufen waren eine große Freude für den heranwachsenden Jungen. Da er die ersten drei Schuljahre mit sieben Professorensöhnen bei einem tüchtigen Volksschullehrer Privatunterricht hatte, der täglich nur eine bis anderthalb Stunden dauerte, blieb ihm viel Zeit für das Leben in der Natur, und die Liebe zu ihr war bis ins Alter hinein eine große Freudenquelle für ihn.

2 Scharpie oder Charpie (von lateinisch carpere „zupfen“, „pflücken“) war ein bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts gebräuchliches Wundverbandmaterial, das aus Fasern bestand, die durch Zerzupfen von Baumwoll- oder Leinenstoffen gewonnen wurden. (Wikipedia)

Der Geist im Elternhaus war ein echt christlicher; in dem gleichen Weihnachtsrundbrief erzählt er seinen Kindern:

„Zu meinen schönsten Erlebnissen gehörte die Erzählung der biblischen Geschichten durch meinen Vater. Ich weiß noch, wie ich immer wartete, bis er abends ins Wohnzimmer kam, wo er sich im Winter gewöhnlich in den Lehnstuhl setzte und seine Füße an den Ofen hielt. Dann nahm er mich auf den Schoß und erzählte mir, und ich konnte nicht genug hören. Von den neutestamentlichen Geschichten waren mir die Wunder Jesu, vor allem die Auferweckung des Jünglings zu Nain und die Stillung des Sturmes auf dem Meer, so lieb, dass ich sie immer wieder hören konnte, aber ebenso lieb wurden mir die alttestamentlichen Geschichten, Josefs Geschichte, Moses, die Ausführung aus Ägypten, Samuel, Saul, David, Elias und Elisa. So wie mir mein lieber Vater die biblischen Gestalten gezeichnet hat, so sehe ich sie eigentlich noch heute. Ihm verdanke ich es auch, dass mir das Alte Testament wohl nicht ganz gleichwertig, aber doch als ein herrliches Buch voll göttlicher Wahrheit und Weisheit erscheint.

Und noch etwas anderes verdanke ich, menschlich geredet, meinen lieben Eltern: das persönliche Gebetsleben.

Mein lieber Vater war sehr zurückhaltend und vorsichtig. Bei der Morgenandacht betete er nie frei, sondern meistens Luthers Morgensegen oder ein Gebet aus dem Andachtsbuch. Da machte es mir umso größeren Eindruck, dass ich einmal abends, als ich nicht einschlafen konnte, was aber die Eltern nicht merkten, Zeuge war, wie mein Vater am Bett der Mutter niederkniete und mit ihr betete. Er betete auch für mich und meine Schwestern – das bewegte mich aufs Tiefste, und ich weiß, dass ich von da an auch immer wieder für meine lieben Eltern und Schwestern betete.

Und ich verdanke es auch meinen Eltern, dass ich schon in früher Kindheit einen sehr festen Glauben an

Gebetserhörung hatte, mit dem ich manchmal in kindlicher Weise sogar meine Mutter beschämen konnte. So erinnere ich mich noch, wie sie einmal sehr verzweifelt war über das schreckliche Wetter, denn am nächsten Tage sollte Umzug sein. Ich weiß noch, wie ich zu ihr trat und sagte: ‚Aber Mudding, wir können doch einfach beten, dann wird gutes Wetter.‘ Sie gab mir natürlich recht, obwohl ich den Eindruck hatte, dass sie nicht so ganz sicher war. Aber ich betete einfach kindlich um gutes Wetter für unseren Umzug, und wie glücklich war ich, und ich glaube, auch meine liebe Mutter, als morgens um 5 Uhr schon die leuchtende Sonne am Himmel stand.

Meiner Mutter verdanke ich es auch, dass ich vor oder bei dem Gang in die Schule immer ein stilles Gebet nach oben schickte. Am Morgen meines ersten Schultages hatte sie mit mir gebetet und mir gesagt: ,Vergiss es nie, ehe du in die Schule gehst, im Stillen den lieben Gott um seinen Segen zu bitten.‘“

Nach drei Jahren Privatunterricht kam Theo aufs Gymnasium; das Lernen machte ihm Freude und fiel ihm leicht, sodass er immer den ersten oder zweiten Platz innehatte. Er wurde von dem besten Freund seines Vaters, dem von ihm sehr geliebten und hochverehrten Professor D. Hermann Cremer3 konfirmiert. Dieser versah neben der dogmatischen Professur das Pfarramt St. Marien und hielt in der schönen, alten gotischen Marienkirche auch die Universitätsgottesdienste. Theo erhielt mit zwei anderen den Konfirmationsspruch: „Wir sind nicht von denen, die da weichen und verdammt werden, sondern von denen, die da glauben und die Seele erretten“ (Hebräer 10,39). Dieser Spruch prägte

3 Hermann Cremer (1834–1903) war ein deutscher lutherischer Theologe. Er gilt als der wichtigste Kopf der sog. Greifswalder Schule. Zur Greifswalder Schule zählten auch Otto Zöckler, Viktor Schultze, Samuel Oettli und anfänglich noch Adolf Schlatter. (Anm. d. Hg.)

sich ihm dadurch ganz besonders ein, dass einer seiner beiden Mitkonfirmanden sich wenige Monate später das Leben nahm, aus Angst vor seinem Vater, weil er ein schlechtes Zeugnis in der Schule bekommen hatte.

Bei seinem Abitur wurde Theo vom mündlichen Examen befreit und durfte nun als Mulus4 zum ersten Mal allein zu seinen Verwandten nach Hessen reisen. Da seine Eltern aus Hessen stammten, war ihm das schöne Hessenland zur zweiten Heimat geworden, und noch im Alter wünschte er sich, die liebliche Gegend, die Gebirge und Wälder wiederzusehen, mit denen ihn fast ebenso viele schöne Jugenderinnerungen verbanden wie mit der geliebten Ostsee und ihren von mächtigen Buchenwäldern begrenzten Ufern.

4 Frühere Bezeichnung für einen Abiturienten

Studienzeit

Mit großer Selbstverständlichkeit entschloss sich Zöckler zum Studium der Theologie. Er hatte an seinem Vater und seinem verehrten Lehrer Cremer die besten Vorbilder dafür, welcher Segen von Theologen ausgeht, die sich ganz Gott hingeben. Er hatte in seinem gastfreien Elternhaus viele führende Theologen kennengelernt, deren Anschauungen, Überzeugungen und Charaktere ihn für diesen Beruf begeisterten. So waren Bodelschwingh5, Stöcker6, Wangemann7 und Warneck8 oft Gäste im elterlichen Haus. Dazu kam die große, ausgezeichnete Bibliothek des Vaters, zu der der Sohn immer Zutritt hatte und in der er schon als Gymnasiast fleißig gelesen und geforscht hatte. Vor allem aber wollte er Gott sein Leben zur Verfügung stellen und ihm dienen. Jeden Sonntag hatte er unter Cremers Kanzel gesessen; seine Eltern nahmen ihn schon dorthin mit, als er noch Volksschüler war.

Diese Predigten waren ihm so groß und wichtig, dass er noch im Alter sonntäglich in dem Cremerschen Predigtband „Das „Wort vom Kreuz“ las und in der Erinnerung beglückt war, dass er sie in seiner Jugend selbst gehört hatte.

Zuerst studierte er zwei Semester in Greifswald. Es war ihm selbstverständlich, dass er in die christliche Studentenverbindung „Wingolf“ eintrat. Sein Vater, der im Jahre 1852 ein Mitbegründer des Gießener Wingolf war, hatte ihm schon lange vorher von dessen Zielen und Idealen erzählt, die er in der Durchdringung des Studentenlebens mit dem Glauben an Christus erblickte.

5 Friedrich von Bodelschwingh der Ältere (1831–1910) war evangelischer Pastor und Theologe in Deutschland. Er arbeitete in der Inneren Mission. Nach ihm sind die v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel in Bielefeld benannt. (Anm. d. Hg.)

6 Adolf Stoecker (1835–1909) war ein evangelischer deutscher Theologe und Politiker.

7 Hermann Theodor Wangemann (1818–1894) war ein lutherischer Theologe und Missionar (Afrika).

8 Gustav Adolf Warneck (1834–1910) war ein evangelischer Theologe und Begründer der systematischen protestantischen Missionswissenschaft.

In Greifswald studierten im Jahre 1885 gegen 350 Theologen, und im Wingolf waren etwa 150 Studenten aktiv. Mit großer Freude arbeitete er an dem inneren und äußeren Leben der Verbindung mit, und das Freundschaftsband, das ihn mit vielen jungen Theologen verknüpfte, hielt ein Leben lang.

Neben der Betätigung in der Studentenverbindung wurde er aber noch in ein anderes Vereinsleben hineingezogen. Das war der Greifswalder Jünglingsverein, dessen Leiter, Herr Bräder, ein älterer, frommer Chausseeaufseher war. Er bat Zöckler um seine Mithilfe, und so erzählte dieser manches Mal im Kreis der Handwerker und Arbeiter, hielt Andachten und leitete auch eine Zeit lang den Posaunenchor. Es machte ihm tiefen Eindruck, wie Bräder als echter Christ dem Einzelnen seelsorgerlich nachging, manchem Trinker zur Bekehrung half und Leichtsinnige zum rechten Leben zurückführte. Aus dem Verein zogen im Lauf von wenigen Jahren sieben Missionare in die Heidenwelt hinaus.

Das dritte bis fünfte Semester studierte Zöckler in Leipzig, das sechste und siebente in Erlangen. Auch in Leipzig und Erlangen nahm er eifrig an dem Leben im Wingolf teil, half aber auch in den Gemeinden bei Kindergottesdienst und Armenpflege.

Daneben musizierte er in der Musikstadt Leipzig viel mit Freunden. Die musikalische Begabung und Liebe zur Musik hatte er von seinem Vater geerbt. Beide spielten ausgezeichnet Klavier, und das Vierhändigspielen der Sonaten und Symphonien von Beethoven, der Sonaten von Mozart oder Haydn war ihnen eine immer neue Freude. In Leipzig begleitete Zöckler häufig Freunde, die Künstler im Violin- und Cellospiel waren, und es war immer traurig, wenn Zöcklers Wirtin ins Zimmer schaute und die Freunde im schönsten Spiel mit dem lakonischen Ruf unterbrach: „Herr Zöckler, ’s ist zähne!“

Dass Zöckler überall die Vorlesungen und Seminare fleißig besuchte und immer tiefer in das theologische Studium und seine Probleme hineinwuchs, braucht man kaum zu erwähnen. Nach dem siebenten Semester bestand er sein erstes theologisches Examen mit „sehr gut“.

Wie Zöckler nach Stanislau kam

Zöcklers Vater hatte gehofft, dass sein einziger Sohn auch die akademische Laufbahn einschlagen und seinen Lizentiaten9 machen werde. Aber Gott wies ihm ganz andere Wege. In Leipzig hatte Zöckler reichen Segen von den Vorlesungen des bedeutenden alttestamentlichen Professors Franz Delitzsch10, eines Freundes seines Vaters, in dessen Haus er auch verkehren durfte. Dieser war erfüllt von einer großen Liebe zum jüdischen Volk. Das Judentum in Osteuropa war damals in starker geistiger Gärung begriffen. Die begabte jüdische Jugend hungerte nach geistiger Freiheit, nach moderner Bildung und westlichem Wissen. Ernste Christen hofften, dieses Ringen und Sehnen durch das wahrhaft freimachende Evangelium in die rechte Bahn zu leiten und ihnen für den erschienenen Messias die Augen zu öffnen. Delitzschs Ziel war, junge Theologen für diese bedeutungsvolle Missionsarbeit unter den Juden zu begeistern, er hatte 1888 in Leipzig das Institutum Judaicum, eine wissenschaftliche Ausbildungsstätte für Judenmissionare, gegründet. Mehrere Freunde Zöcklers besuchten die Seminare des Instituts, so die später bekannt gewordenen Judenmissionare Johannes Müller, Heinrich Lhotzky, August Wiegand. Durch sie wurde auch Zöckler in diesen Kreis mit seinen Aufgaben hineingezogen. Im Institutum Judaicum unterrichteten jüdische und nichtjüdische Lehrer. Der Talmud wurde gründlich studiert, es wurde eifrig Hebräisch und Jiddisch gelernt. Zöckler, der ein ausgesprochenes Interesse und eine besondere Begabung für Sprachen hatte, betrieb Hebräisch so intensiv, dass er beim

9 Inhaber einer akademischen Lehrerlaubnis

10 Franz Julius Delitzsch (1813–1890) war ein deutscher evangelisch-lutherischer Theologe mit dem Schwerpunkt alttestamentliche Exegese und tätig in der christlichen Judenmission. Er gilt als herausragender Kenner der hebräischen Sprache.

Abschied von Leipzig eine hebräische Rede hielt, von der noch lange erzählt wurde. Es wurde viel über das seltsame Volk, dem der Heiland entstammt, disputiert.

Ein Judenchrist von ganz besonderer Art machte auf August Wiegand und später auf Zöckler einen tiefen Eindruck und übte auf beide einen entscheidenden Einfluss aus. Das war Christian Theophilus Lucky. Er stammte aus dem kleinen galizischen Städtchen Tysmjenitz bei Stanislau, sollte Rabbiner werden und wurde wegen seiner außerordentlichen Begabung zur höheren jüdischen theologischen Ausbildung nach Berlin geschickt. Dort sollte er in einer wissenschaftlichen Arbeit nachweisen, dass Christus nicht der Messias des Alten Testamentes sei. So bekam er zum ersten Mal das Neue Testament in die Hand, erkannte, dass Jesus der im Alten Testament verheißene Messias ist, und wurde Christ. Er kam dann weit herum in Deutschland, England, Nordamerika und im europäischen Osten. Bei äußerlich sehr bescheidenem Aussehen war er hochgelehrt und sehr gebildet, er sprach dreizehn Sprachen. Seine innige Liebe zu Jesus als dem Messias und dem Erlöser von Sündenschuld verband sich mit einer großen Treue zu seinem Volk. Wie die Judenchristen der Apostelzeit beobachtete er auf das Genaueste die mosaischen gesetzlichen Ordnungen. Er besuchte wie die Juden am Samstag die orthodoxen Synagogen und versäumte am Sonntag nie den evangelischen Gottesdienst. Sein höchster Wunsch war, dass sich echte judenchristliche Gemeinden zusammenschließen möchten, um Jesus, ihrem Messias und König, zu dienen. Daneben sollten sie aber wie er das jüdische Ritualgesetz halten, wie dies auch Paulus getan hatte. Er war daher ein Gegner der Judenmission; diese löse die einzelnen Judenchristen aus ihrem Volk und entfremde sie ihm.

Im Herbst 1889 traf Lucky in Kischinew in Bessarabien mit den jungen Theologen August Wiegand und Max Meißner zusammen, die sich dort auf einer Studienreise befanden. In erregten Disputen suchte Lucky ihnen klarzumachen, dass sich die Juden nie zum Christentum bekehren würden, solange es in der evangelischen Diaspora des Ostens so traurig aussehe. „ Meinen Sie“, so

fragte Lucky die beiden jungen Judenmissionare, „dass das jüdische Volk an Jesus Christum und das Evangelium glauben kann, wenn es bei den evangelischen Christen in den Ländern des Ostens kein wahrhaft christliches Leben gibt? Das steht ja im Gegensatz zu der von Ihnen behaupteten Lebenskraft des Evangeliums.“

Dann erzählte er von Stanislau, an dessen evangelischem Kirchlein er manchmal vorübergegangen war; die kleine Gemeinde habe dort nur kümmerliche Lesegottesdienste und wenig geistliche Pflege. „Dahin sollten Sie gehen“, rief er Wiegand zu, „erwecken Sie dort neues Leben, und wenn Ihnen das gelingt, dann sehen Sie zu, ob Sie etwas für Israel tun können!“

Diesen Gedankengang hat Zöckler in seiner Weise sein Leben lang vertreten. Er diente dem Evangelium, weil er in ihm allein die Macht sah, die die Nöte des Einzelnen und den Hass der Völker überwindet. Wie Lucky auch als Christ an seinem Volkstum festhielt, liebte Zöckler sein Volk. Es sollte durch das Evangelium erneuert werden und so zum Träger der Völkerversöhnung werden. Reichgottesarbeit war für ihn, sein Volk in den Dienst der alle Völker einenden Botschaft Christi zu stellen.

Doch zurück zu der Begegnung Luckys und Wiegands. Diesem leuchtete Luckys Mahnung ein. Er folgte dem Rat und machte auf der Rückreise von Kischinew mit Lucky zusammen einen ersten Besuch in Stanislau. Die Lage und Vereinsamung der dortigen kleinen evangelischen Schar ergriff ihn so, dass er sich entschloss, ihr zu helfen. Der Superintendent von Galizien und der Pfarrer, zu dessen weit ausgedehntem Pfarrsprengel auch Stanislau gehörte, gaben ihm die Erlaubnis, dort zu predigen und Religionsunterricht zu erteilen.

Nachdem Wiegand noch in Leipzig ein halbes Jahr später im Institutum Judaicum seine Ausbildung vollendet hatte, ging er im Frühjahr 1890 nach Stanislau. Hier teilte er sein Zimmer mit Lucky. Dieser, dankbar, dass Wiegand seine Weisungen so treu befolgt hatte, stand ihm mit Rat und Tat zur Seite. Wiegand predigte, machte viele Besuche in der Gemeinde und gab den Kindern Religionsunterricht. Weihnachten veranstaltete er eine Feier in

der Kirche, die tiefen Eindruck machte. Vor dem Altar strahlten zwei Weihnachtsbäume im Lichterglanz; eine solche Feier hatte die Gemeinde noch nie erlebt.

Wiegand musste nach Deutschland zurückkehren, um seine zweite theologische Prüfung zu machen. Er bat Zöckler, der ihn im Sommer schon einige Tage auf einer Studienreise nach Budapest und Kischinew besucht hatte, ihn für ein halbes Jahr zu vertreten. Gern folgte dieser dem Ruf. So kam er an den Ort, den ihm Gott für die Arbeit in seinem Reich bestimmt hatte, und an dem er nahezu ein halbes Jahrhundert wirken durfte.

Die Gemeinde in Stanislau

Stanislau hatte um diese Zeit etwa 30.000 Einwohner, von denen mehr als die Hälfte Juden, vom Rest etwa zwei Drittel römisch-katholische Polen und ein Drittel griechisch-unierte Ukrainer waren. In diesem Völkergemisch lebten nun etwa 300 evangelische Deutsche. Galizien war bei der ersten Teilung Polens Ende des 18. Jahrhunderts an Österreich gefallen. Als Kaiser Joseph II. das neue Kronland bereiste, war er erschüttert über das dort herrschende Elend, über Armut, Unordnung und Verfall auf allen Gebieten. Um Ordnung und Wohlstand zu schaffen, rief er Ansiedler herbei, versprach ihnen Feld, Steuerfreiheit, Gewerbezulassung und andere Vorteile, erlaubte ihnen unter anderem auch die Gründung von Privatvolksschulen. So kamen gegen 14.000 evangelische Deutsche aus der Rheinpfalz, aus Württemberg, Baden und anderen Gegenden nach Galizien. Es entstanden größere und kleinere deutsche Dörfer, man nannte sie Kolonien, die sich bald vorteilhaft von den ukrainischen Dörfern und den kleinen jüdischen Städten in Ostgalizien abhoben, wohin der Hauptstrom der Einwanderer kam.

Das war auch der Anfang einer kleinen Siedlung bei Stanislau, die Knihinin-Kolonie, die später mit dem Wachstum der Stadt in dieser aufging. Nach und nach waren auch aus anderen Kolonien Deutsche nach Stanislau gezogen, um besseren Verdienst für ihre meist großen Familien zu haben. Zum großen Teil waren es Eisenbahner, die in der Bahnwerkstätte arbeiteten oder als Zugführer und Kondukteure angestellt waren. Manche waren sehr arm und mussten sehr ums Durchkommen ringen. Der Pfarrer der Gemeinde wohnte in Ugartsthal, einem Dorf, das man in anderthalb Stunden Eisenbahnfahrt und einer halben Stunde Wagenfahrt erreichte. Sein Pfarramt, zu dem sieben größere und etliche kleine Filialen gehörten, umfasste rund 8458 Quadratkilometer. So war es kein Wunder, dass er nur viermal im Jahre in Stanislau Gottesdienst halten konnte. Dazu war er schwer lungenkrank. Es