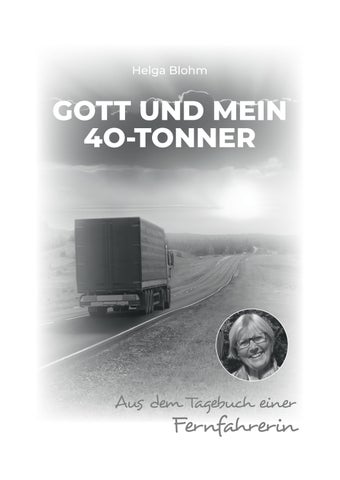

Helga Blohm

GOTT UND MEIN

4O-TONNER

Aus dem

Tagebuch

einer Fernfahrerin

Helga Blohm

Gott und mein 40-Tonner

Aus dem Tagebuch einer Fernfahrerin

Best.-Nr. 271824

ISBN 978-3-86353-824-8

Christliche Verlagsgesellschaft Dillenburg

Es wurden folgende Bibelübersetzungen verwendet: Lutherbibel, revidierter Text 1984,

© 1999 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart. (LUT)

Elberfelder Bibel 2006 © 2006 by SCM R.Brockhaus in der SCM-Verlagsgruppe GmbH, Witten/Holzgerlingen. (ELB)

1. Auflage

© 2022 Christliche Verlagsgesellschaft Dillenburg www.cv-dillenburg.de

Umschlaggestaltung: Jürgen Frey, afo

Satz: Christliche Verlagsgesellschaft Dillenburg

Umschlagmotiv: © iStock.com/Apriori1

Illustrationen im Innenteil: © Freepik.com/macrovector (Reifenspur), © Unsplash.com/maxime-horlaville (Fußspur)

Fotos im Innenteil: © Privat, © Christoph Blüthner

© iStock.com: LianeM (Abruzzen), fabio lamanna (Turin), SimonSkafar (Lissabon)

© Shutterstock.com: Woskresenskiy (Spanische Hochebene), Pawel Uchorczak (Toskana), Taiga (Südfrankreich)

Druck: GGP Media GmbH, Pößneck

Printed in Germany

Gewidmet meinen verstorbenen Eltern. Von meinem Vater habe ich die Leidenschaft für Autos und das Fahren geerbt. Außerdem stand er mir auch immer mit Rat und Tat zur Seite. Dank meiner Mutter war ich von den Alltagspflichten zu Hause entbunden und konnte mich ganzheitlich in meinem Beruf als Fernfahrerin einbringen.

Auch gewidmet meinen Kollegen. Euch gilt mein Dank für Eure selbstlose Hilfsbereitschaft, die ich unterwegs erfahren habe. Ihr „harten Kerle“ seid mir als feine Menschen begegnet. Herzlichen Dank! Ich wünsche Euch auf allen Euren Wegen allzeit gute Fahrt – Gott schütze Euch!

In diesen Wunsch schließe ich alle ein, die auch heute unterwegs sind.

und Wirrnisse

mit den neuen Bundesländern

Heidekraut – Erikas über Erikas

Winterliche Erlebnisse in der Schweiz

Wie man an Aufträge kommt

Impressionen von unterwegs

Andere Länder, andere Sitten

Berge – und die Polizei

Das traurige Ende

Der Gott der Bibel – warum Jesus Christus mir so wichtig geworden ist

Schlusswort

Danksagung

Vorwort

Ich befinde mich nun im Ruhestand und habe Zeit, meine Erinnerungen an meinen Fernfahrerberuf zu Papier zu bringen. Damals führte ich stichwortartig Tagebuch, um eventuell bei späteren Rückfragen rekonstruieren zu können, wann ich wo gewesen bin. Heute habe ich die Freude, das Ganze beim Niederschreiben noch einmal erleben zu dürfen. Meine Aufzeichnungen sind eine Mischung aus Reiseberichten, knallhartem Lkw-Fahrer-Alltag und Erfahrungen mit Gott – Jesus Christus –, an den ich glaube.

Mehrere Jahre durfte ich in meinem Traumberuf arbeiten, zunächst aushilfsweise, dann von 1989 bis 1994 als vollzeitliche Lkw-Fahrerin.

Es war für mich eine spannende Zeit, die mich nicht selten herausforderte und an Pionierarbeit erinnerte. Anders als heute gab es zu der damaligen Zeit keine Handys und keine Navigationsgeräte – ein Umstand, der viele meiner Erlebnisse zu einem Abenteuer werden ließ. Ich möchte Sie, liebe Leserin und lieber Leser, einladen, mich auf meinen Fahrten zu begleiten. Lassen Sie sich überraschen von den vielfältigen Erlebnissen, die ich hierbei quer durch Europa machen konnte.

wIe kommt eIne Frau zum lkw-Fahren?

meine kindheit und autos

Meine ersten Worte, die ich aussprechen konnte, waren: „Mama“, „Papa“ und als drittes „Auto“. Das Auto gehörte quasi zur Familie.

Mein Vater – ein gelernter Autoschlosser bei „Benz“ – bastelte und reparierte gerne an Autos, und das erfolgreich. Bekannte suchten meinen Vater samstags auf, um sich bei ihm Rat und Hilfe zu holen. Da ich das Hosenbein meines Vaters nur selten losließ, war ich beim Reparieren der Autos selbstverständlich immer mit dabei. Während er unter dem Auto lag, reichte ich ihm das Werkzeug und sah neugierig zu, wie er die Teile fachmännisch zusammensetzte und reparierte. Als ich Kleinkind war, brachte mir mein Vater nach der Arbeit öfter mal ein Spielzeugauto der Marke Schuco mit, das noch aus Blech hergestellt worden war. Meine Freude war jedes Mal groß; ich lag auf dem Boden und spielte selbstvergessen mit den kleinen und großen Autos, denen meine ganze Aufmerksamkeit und Faszination galt.

Einmal schenkte er mir ein mit Batterie betriebenes, ferngesteuertes Spielzeugauto, ein türkis-metallic-farbenes Mercedes-Benz Cabrio. Oh, wie war meine Freude groß! Das Auto ließ sich mit einer kabelverbundenen Fernbedienung steuern. Das Tolle an dem Spielzeug war, dass es ein Lenkrad besaß, mit dem ich das Auto in alle möglichen Richtungen bewegen konnte, also wie im „richtigen Leben“. So lernte ich spielerisch quasi aus der Vogelperspektive, wie ich das Lenkrad einschlagen musste, um einzuparken oder rückwärts in eine provisorisch auf dem Boden eingerichtete Parklücke, die aus Papier- oder Kartonstreifen

bestand, zu fahren. Meistens jedoch musste das Muster des Teppichs als Straßenersatz herhalten. Das alles machte mir einen riesigen Spaß. Zusammenfassend kann ich sagen, dass ich unzählig viele Spielzeugautos besessen habe, mit denen ich abwechselnd unterwegs war, während meine Schildkröt-Puppe namens Karin und die zwei Teddybären, die bei mir im Bett schlafen durften, eine untergeordnete Wichtigkeit darstellten. Allerdings habe ich den einen Bären heute noch. Obwohl er total abgenutzt aussieht, hat das Bärchen einen Ehrenplatz in meinem Wohnzimmer.

Die ersten Fahrstunden

Am Sonntagmorgen holte mein Vater sein blitzblank geputztes Auto, einen VW-Käfer, aus der Garage und fuhr mit mir in das Industriegebiet von Mannheim. Warum ausgerechnet dorthin? Weil dort am Sonntagmorgen so gut wie kein Auto unterwegs war. Dann nahm mich mein Vater auf den Schoß. Mit meinen knapp vier Jahren –meine Nase reichte gerade bis zur Windschutzscheibe – durfte ich erstmals ein Lenkrad bedienen. Mein Vater hatte seine Hände noch leicht am Lenkrad, sodass er sofort hätte eingreifen können, wenn das Auto von der Straße abgekommen wäre. Es war für mich Freude pur.

Seine Worte „Wenn eine Polizeistreife kommt, Kopf runter“ machten das Ganze noch spannender. So verliefen meine ersten Fahrstunden. Später, als ich neun oder zehn Jahre alt war und meine Füße gerade bis an die Pedale des Autos reichten, lehrte mich mein Vater bei uns im Hof das Anfahren: „Kupplung treten, ersten Gang einlegen, Kupplung langsam kommen lassen, ein wenig Gas geben“, lautete seine Instruktion. Nachdem ich das Auto ein paar Mal „abmurkste“, hatte ich es begriffen. Die nächste Lektion war das Einfahren in die Garage und das Wieder-Herausfahren. Auch das Wenden und das Rückwärtsfahren gehörten zum Lernprogramm.

Mein Vater besaß damals auch einen Fiat 500, mit dem ich üben durfte. Anfangs saß mein Vater noch als Beifahrer neben mir, um mir

bei Bedarf sofort Hilfestellung geben zu können, wenig später fuhr ich ganz alleine.

Einmal war ich sehr dicht an die Hauswand gefahren und traute mich nicht, das Auto von dort wieder wegzufahren, obwohl vielleicht noch eine Handbreit zwischen Auto und Wand Platz war. Ganz verunsichert holte ich lieber meinen Vater, bevor ich eine Delle in das Auto gefahren hätte. Schmunzelnd zeigte Papa mir, worauf ich achten musste, und fuhr das Auto wieder mittig auf den Hof. Durch diese Übungen bekam ich nach und nach ein Gefühl für die Maße des Autos.

Mit 18 Jahren meldete ich mich zum Pkw-Führerschein an. Die Ausbildung verlief ohne Probleme. Meistens saß mein Fahrlehrer entspannt neben mir und gab mir nur in verkehrstechnischer Hinsicht Hinweise. Offenbar habe ich ihm wenig Nervenkitzel bereitet, denn das Wesentliche hatte ich bereits bei meinem Vater gelernt. Nach zwölf Pflichtfahrstunden hielt ich glückstrahlend die langersehnte Fahrerlaubnis in der Hand.

Zwei wichtige Regeln gab mir mein Vater mit auf den Weg:

Erstens: „Fahre nur so weit rückwärts, wie du unbedingt musst, da der ‚Tote Winkel‘ beim Rückwärtsfahren sehr groß ist.“

Zweitens: „Verlasse dich niemals auf den Beifahrer, der ‚mitfährt‘. Als Fahrerin bzw. Fahrer bist du alleine verantwortlich für das, was du tust.“ In der Praxis bedeutet dies, dass ich mich immer selbst davon zu überzeugen habe, ob beispielsweise die Kreuzung frei ist, bevor ich in die gewünschte Richtung abbiege.

Für beide Hinweise war ich meinem Vater unendlich dankbar, denn einige Jahre später retteten sie einem Kind das Leben und später sogar mein eigenes. Gott über allem – väterliche mahnung ernst nehmen

Ich parkte mit meinem Citroën 2 CV, auch „Ente“ genannt, an einem breiten Gehweg direkt neben einer Hofeinfahrt, in der ein kleiner Junge Ball spielte. Nachdem ich später nach meinen Erledigungen

wieder eingestiegen war, setzte ich das Auto in Richtung dieser Einfahrt zurück, um dann in die andere Richtung loszufahren. Beim Rückwärtsfahren hatte ich natürlich das Kind in der Einfahrt im Auge. Plötzlich und unerwartet sah ich, wie links direkt hinter meinem Auto ein kleiner Junge mit einem Tret-Gokart hervorkam. Ich erschrak und fragte mich: „Wo um Himmels willen kommt dieses Kind auf einmal her?“ Ich hatte den kleinen Jungen nicht gesehen, da ich nur auf das im Hof spielende Kind fixiert war, und was sich direkt unterhalb der Heckscheibe abspielte, war meinem Blick entzogen. Wäre ich nur wenige Zentimeter weiter zurückgefahren, hätte ich das Kind überfahren! Gott sei Dank (!) fuhr ich nur so weit rückwärts, wie es notwendig war.

In meiner späteren Lkw-Fahrer-Zeit fuhr ich ausnahmsweise mit einem Beifahrer den Lkw. Wir standen an einer Kreuzung, als er meinte: „Rechts ist frei.“ Die Worte meines Vaters im Ohr vergewisserte ich mich selbst noch einmal und sah gerade noch rechtzeitig, wie von rechts ein Lkw mit hoher Geschwindigkeit auf die Kreuzung zugebraust kam. Gott sei Dank hatte ich selbst noch einmal einen Blick nach rechts geworfen und vermied somit einen Unfall.

Die ersten selbstständigen Fahrerlebnisse

Mit meiner „Ente“ nahm ich regelmäßig an Autoturnieren des ADAC teil, die die vielsagende Bezeichnung „Geschicklichkeit am Steuer“ trugen. Die Teilnehmer mussten einen Slalom fahren, rückwärts einparken, auf nur wenigen Metern wenden sowie vorwärts und rückwärts durch eine schmale Flaschengasse fahren, die rechts und links mit Holzklötzen bestückt war. Weiter war ein Tor aufgebaut, bestehend aus zwei Pfosten. Der Fahrer musste einschätzen, ob er mit seinem Auto durch das Tor hindurchpasste. Entschied er sich dafür, fuhr er rechts an dem Tor vorbei. Ging er davon aus, dass die Durchfahrt zu schmal sei, dann fuhr er links vorbei. Bei alledem kam es auf die Geschwindigkeit an. Außerdem durfte kein Pfosten

oder Holzklotz angerempelt werden, da dies sonst Punktabzug bedeutet hätte.

Da stand ich nun mit meiner Ente. Die meisten Teilnehmer fuhren einen kleinen, wendigen Mini-Cooper, der die optimalen Voraussetzungen bot, diesen Parcours brillant zu bestehen. Mein 2 CV dagegen war relativ groß und unübersichtlich und eben eine „lahme Ente“ (nur 28 PS). Darüber hinaus neigte sich mein Auto durch den außergewöhnlichen Federungskomfort bei rasanten Fahrten in den Kurven so stark zur Seite, dass ich aufpassen musste, die Begrenzungslatten nicht zu touchieren. Dadurch bot ich den Zuschauern ein spektakuläres Bild.

Die Teilnehmer frotzelten: „Hast du überhaupt so viel Benzin im Tank, dass du mitmachen kannst?“

Alle paar Wochen fand irgendwo in der näheren Umgebung ein Autoturnier statt, an dem ich teilnahm. Vorher übte ich fleißig in unserem Hof oder auf einem öffentlichen Fahrübungsplatz, um ein Gefühl für die Maße meines Autos zu bekommen. Es dauerte nicht lange, dann lehrte ich meine Konkurrenten das Fürchten. Auf meinem Regal wuchs die Anzahl der Pokale, die ich mit nach Hause brachte. Auch mit einer „Ente“ kann man erfolgreich sein!

mein wunsch, lkw zu fahren

Das Autofahren hat mich nie losgelassen. Einige Jahre später wuchs die Sehnsucht, einen Lkw zu fahren: Diese großen Laster, diese schiere Kraft, gepaart mit Freiheit und der Möglichkeit, die weite Welt zu sehen, faszinierten mich und zogen mich in ihren Bann.

Mir war klar, dass der Beruf des Lkw-Fahrers eine reine Männerdomäne ist. Für mich als Frau sah ich keine Chance, je da hineinzukommen. So haderte ich lange Zeit mit mir und überlegte, wie ich meine Leidenschaft zum Beruf machen könnte.

Gisela, eine gute Freundin, riet mir, den Lkw-Führerschein zu machen: „Was du hast, das kann dir keiner mehr nehmen, unabhängig

davon, ob du ihn später einmal brauchst oder nicht“, meinte sie. „Wenn dir so viel daran liegt und du Freude daran hast, dann leg los. Andere geben ihr Geld für drei Wochen Spanien-Urlaub aus, warum sollst du dir dann nicht die Freude gönnen, den Lkw-Führerschein zu machen?“ Ich dachte: „Recht hat sie!“ Gesagt, getan.

Für einen siebeneinhalb Tonnen schweren Lkw hätte ich in fast jeder Fahrschule eine Ausbildung machen können. Mein Traum war es jedoch, einen 40-Tonner zu fahren. „Nach der Ausbildung ist das Fahren eines großen Lkws für mich vorbei“, so dachte ich jedenfalls damals. „Wer aber bildet mich auf einem 40-Tonner aus?“

Nach einigen Recherchen stieß ich auf das „Deutsche Kraftfahrt-Bildungsinstitut GmbH DKBI“ in Haßloch/Pfalz. Dort meldete ich mich an, um den Führerschein auf einem „Großen“ zu machen.

Nie werde ich den Moment vergessen, als ich das erste Mal in so einem großen Lkw saß. Es war ein unbeschreibliches Gefühl, vom Fahrerhaus, so weit oben sitzend, alles im Blick zu haben. Als ich später wieder in meinen Pkw stieg, kam es mir vor, als würde ich in einer Seifenkiste Platz nehmen.

Die Ausbildung war sehr spannend. Auf den schmalen Landstraßen in der Pfalz lernte ich das Fahren. Mein Fahrlehrer ermahnte mich: „Bei einem entgegenkommenden Lkw auf keinen Fall nach rechts ausweichen, sonst landen wir im Acker und kommen ohne fremde Hilfe nicht mehr heraus!“ Weiter wies er mich an: „Achten Sie nur auf Ihre Spur! Ich kann Ihnen nicht in das Lenkrad greifen, da ich zu weit weg sitze. Also, unbedingt die Spur halten!“

Leichter gesagt als getan. Als mir das erste Mal ein Lkw entgegenkam, wurde mir ganz schön heiß. Vom Gefühl her hätte ich ausweichen wollen, aber die Worte meines Fahrlehrers, mit denen er mir einbläute, genau das nicht zu tun, waren deutlich genug. So ging ich vom Gas, hielt mit schweißnassen Händen krampfhaft das Lenkrad und richtete den Blick geradeaus. Am liebsten hätte ich für einen Moment die Augen geschlossen. Aber ich hielt die Spur. Zwischen meinem Außenspiegel und dem des entgegenkommenden Lkws waren nur wenige Zentimeter Platz, aber es reichte. Nach der ersten

Doppelstunde war ich ganz schön erschöpft. Die nervliche Anspannung war immens, das zeigte sich auch an meinem nassgeschwitzten Hemd. Das hielt mich aber nicht davon ab, weiterzumachen.

Langsam wurde ich sicherer, da spielte es auch keine Rolle, dass noch ein Anhänger mitgenommen wurde. Zu beachten war nur, dass ich bei Kurvenfahrten weiter ausholen musste und bei Überholvorgängen nicht gleich wieder nach rechts einscheren durfte. Die 18 m

Länge müssen immer mitbedacht werden. Das Rückwärtsrangieren gehörte allerdings nicht zum Schulungsprogramm.

Die Prüfung bestand ich ohne Probleme. Als ich den Führerschein entgegennahm, freute ich mich riesig, allerdings auch mit etwas Wehmut. Im Stillen dachte ich: „Das war es jetzt, nie mehr werde ich einen Lkw fahren.“ Das war im Jahr 1986. Aber es sollte anders kommen.

2

DIe ChanCe

meine ersten Fahrerlebnisse mit dem lkw

Über die Turniere „Geschicklichkeit am Steuer“ lernte ich Dirk kennen. Er besaß zwei Sattelzugmaschinen. Dirk hatte sich ein kleines Transportunternehmen aufgebaut und fuhr für Schausteller diverse Fahrgeschäfte wie Riesenräder und Achterbahnen von einem Festplatz zum nächsten, und das deutschlandweit, in die Beneluxländer und ins Elsass.

Wir kamen ins Gespräch. Da er von meinen Fahrleistungen im Parcours angetan war, durfte ich bei ihm aushilfsweise, meist am Wochenende, Lkw fahren. Man muss wissen: So ein Fahrgeschäft kann schon mal aus zehn und mehr Aufliegern/Anhängern bestehen, die so schnell wie möglich von A nach B transportiert werden müssen.

Warum schnell? Ganz einfach. Je eher die Auflieger am nächsten Festplatz ankommen, desto mehr Platz hat der Schausteller, sein Fahrgeschäft mittels Kran ungehindert aufzubauen, bevor die anderen Fahrgeschäfte daneben ebenfalls Platz zum Aufbauen ihrer Attraktionen beanspruchen.

Bei Dirk konnte ich eine Menge praktische Erfahrungen sammeln, wie das Fahren von Aufliegern mit Überlänge oder von Anhängern mit Mitlenkerachse. Dazu gehörten auch die Ladungssicherung und der Umgang mit Problemen wie Reifenpannen, einer defekten Lichtmaschine oder defekten Bremsen.

Es hätte auch passieren können, dass die Sattelzugmaschine nicht mehr ansprang. Also durfte ich den Lkw auf der gesamten Tour nicht ausgehen lassen (der Lkw war nicht mehr der Jüngste). Letztendlich

musste man bei Dirk nicht nur fahren können, sondern auch gut zu Fuß sein, um zu telefonieren und Hilfe zu holen, denn Handys gab es zu der Zeit noch nicht. Wir schreiben das Jahr 1989.

Gott mit mir

Eines Nachts fuhr ich mit dem Sattelzug auf einem riesigen, nahezu leeren Festplatz mit hohem Tempo. In einer Kurve trat ich impulsiv und urplötzlich voll auf die Bremse, bis der Lkw zum Stehen kam. Im ersten Moment konnte ich mir nicht erklären, wieso ich das tat, denn vor mir war kein Hindernis zu sehen. Ich drehte mich verwundert um. Dann sah ich durch das Rückfenster (die Lafette, also der Auflieger, auf den zum Beispiel ein Container aufgesetzt werden kann, war leer), dass ich bei der Rechtskurve einen dort einsam geparkten Wohnwagen beinahe mit der hinteren Achse gerammt hätte. Zur Erklärung: Bei einem Sattelzug mit einer Länge von über 16,50 m spurt der Auflieger bei Kurvenfahrten weiter nach innen.

Die vordere der hinteren drei Achsen kam nur wenige Zentimeter vor dem Wohnwagen zum Stehen. Was mit dem Wohnwagen und den Menschen, die darin geschlafen haben, passiert wäre ohne meine Vollbremsung, möchte ich mir nicht ausdenken. Für mich war das kein Zufall. Das war eine höhere Macht! Denn ich hatte eine freie Strecke vor mir, und es gab für mich keinen Grund zu bremsen. Ich wunderte mich ja selbst, warum ich anhielt. Ich kann nur sagen: Gott sei Dank, der mich in dem Moment auf die Bremse treten ließ!

Die Faszination für das Lkw-Fahren ließ mich nicht mehr los und mein Wunsch, dies auch beruflich zu tun, wurde immer größer. Hinter diesem Wunsch steckte die Sehnsucht, aus der Enge des Alltags auszubrechen, die Welt zu entdecken und einen Hauch von Freiheit und Abenteuer zu erleben. Von Beruf bin ich gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte. Aber der Büroberuf erfüllte mich nicht wirklich.

Als einige Bekannte von meinem neuen Berufswunsch hörten, meinten sie: „Lass die Finger von dem Beruf, das ist nicht dein Niveau!

Von den primitiven Kerlen wirst du nur blöd angemacht.“ Typisches Klischeedenken! In der Realität zeigten sich diese „Kerle“ mir gegenüber ganz anders. Ich wollte unbedingt Lkw fahren; all die Einwände interessierten mich nicht. So bewarb ich mich bei verschiedenen Speditionen – wie ich erwartet hatte, ohne Erfolg. Als Begründung wurde mir gesagt: „Sie sind Berufsanfängerin und Frau ...“

hoffnungsvolle aussichten

Ich war schon fast am Resignieren, als mich am 14.09.1989 der Anruf eines Spediteurs erreichte: Über einen Bekannten erfuhr er, dass ich den Lkw-Führerschein habe. Sein Fahrer sei frech zur Polizei gewesen und habe die Polizeistation demoliert, worauf er verhaftet und der Lkw bis zur Zahlung der Strafe beschlagnahmt worden sei. Der Lkw stünde jetzt in der Schweiz in Bellinzona auf dem dortigen Polizeiparkplatz.

Dem Spediteur war es offensichtlich egal, ob ich Männlein oder Weiblein bin. Wichtig war einzig und allein, dass die Fracht schnellstens weiter nach Italien gefahren wurde. Er fragte mich, ob ich diese Tour übernehmen kann. Er würde mich um 22.00 Uhr mit seinem Pkw abholen und nach Bellinzona fahren. Dort könnte ich dann den Lkw übernehmen. Ich überlegte nicht lange und sagte begeistert zu.

auf nach Italien – meine erste auslandsfahrt

Es war früh am Morgen, als wir in Bellinzona ankamen. Mein künftiger Chef löste den Lkw aus, kündigte dem Fahrer, übergab mir einen Stapel Zollpapiere mit dem Hinweis: „In Chiasso, an der Grenzstation zu Italien, wird Ihnen schon irgendjemand weiterhelfen. Die Betriebsanleitung liegt im Lkw, gute Fahrt!“

So stand ich nun da, in der einen Hand einen Stapel Zolldokumente, von denen ich keine Ahnung hatte, in der anderen Hand

meine Reisetasche. „Jetzt oder nie“, dachte ich, „das ist meine Chance!“ Man könnte auch so sagen: Das war der Sprung ins kalte Wasser. Hier war ich auf mich allein gestellt. Bei Dirk sind wir meistens im Konvoi gefahren. Ich sprach mir Mut zu nach dem Motto: „Tausend andere können das, warum sollst du das nicht auch lernen?“, und bat Gott um Hilfe.

So näherte ich mich respektvoll dem Lkw, es war ein 1224 Benz Jumbo mit Tandemanhänger. Damit fuhr ich auf dem großen Polizeiparkplatz, der zu der frühen Uhrzeit, um etwa 6.00 Uhr morgens, noch recht leer war, Slalom, um zu sehen, wie der Tandemanhänger beim Kurvenfahren reagierte. Denn bei engen Kurven holt diese Art von Anhänger hinten sehr weit aus. Das muss man wissen und beim Kurvenfahren berücksichtigen, sonst wird es für den Chef teuer, und für mich wäre es wahrscheinlich die letzte Fahrt gewesen. „Ob der Lkw 8 oder 16 Gänge hat, wird sich beim Fahren herausstellen“, sagte ich mir. Wichtig waren für mich Hupe, Bremse und Licht. Nach dem Einstellen der fünf Außenspiegel – nicht um mich darin besser sehen zu können, sondern um den toten Winkel, welcher beim Lkw recht groß ist, so klein wie möglich zu halten – ging es los in Richtung Chiasso, Italien.

An der Grenze in Chiasso reihte sich Lkw an Lkw. Ich hatte keine Ahnung von Zollformalitäten. Fremde Kollegen halfen mir, den Laufzettel auszufüllen. Die Zöllner sahen mir wohl an, dass ich mit der Materie nicht vertraut war, und zeigten sich geduldig. Im Schritttempo ging es vorwärts – vom Schweizer zum italienischen Zoll, Lkw für Lkw. Dort erlebte ich ähnliche Papierformalitäten. Die Zollprozedur konnte je nach Lkw-Aufkommen schon mal mehrere Stunden in Anspruch nehmen.

Die Fracht musste nach Mailand; der hierfür zuständige Zollhof befand sich in dem Dorf Concorezzo. Auf meinen Papieren stand „Dogana“. Ich ging davon aus, dass es sich um einen Vorort handelte. Ein Kollege erklärte mir dann, dass „Zoll“ auf Italienisch „Dogana“ heißt. Wie froh war ich über diesen Hinweis! Der kleine Ort Concorezzo in der Lombardei mit seinen ca. 15 000 Einwohnern war auf

meiner Straßenkarte, auf der der ganze italienische Stiefel zu sehen war, leider nicht eingezeichnet. Ein Kollege, der meine ersten „Gehversuche“ im Fernverkehr mitbekommen und wohl meinen fragenden Blick bemerkt hatte, bot mir an – da er zufällig eine ähnliche Strecke zu fahren hatte –, vor mir herzufahren. Über Funk instruierte er mich, welche Abfahrt ich nehmen musste und worauf ich achten sollte, um den Zollhof zu finden: „Immer dem Schild ‚Dogana‘ nach!“

Endlich spätabends bin ich in Concorezzo angekommen; der Zollhof war bereits geschlossen. Aber ich bin angekommen, und das war die Hauptsache!

auf dem zollhof

Vor dem Zollhof befand sich ein riesiger, mehrere Fußballfelder großer, bewachter Lkw-Parkplatz, der mit einem etwa vier Meter hohen Drahtzaun eingezäunt war, inklusive Wachhäuschen. Der Parkplatz war mit hellem Flutlicht beleuchtet, auch liefen Wachleute Patrouille. Der Platz wirkte wie ein Hochsicherheitstrakt und war natürlich gebührenpflichtig. Ich überlegte, wie ich die Kosten für den Parkplatz sparen könnte, und entschied: „Ich parke vor dem Parkplatz. So haben die Wachleute meinen Lkw auch im Blick und könnten einen

Diebstahl der Ladung oder eine Beschädigung der Plane verhindern.“ Als ich das einem Kollegen erzählte, belehrte er mich: „Fahr bloß in den ‚Käfig‘“ – so nennt man den bewachten Parkplatz – „sonst organisieren die Wächter einen, der deine Plane aufschneidet, damit du das nächste Mal auf den bewachten Parkplatz fährst.“ Ich war entsetzt und fuhr sogleich in den besagten „Käfig“. Eine beschädigte Plane hätte mir großen Ärger beschert und einen enormen Zeitaufwand bei der Zollabfertigung verursacht, da man wohl vermutet hätte, dass ich Ware geschmuggelt haben könnte.

Im „Käfig“ gab es auch sanitäre Anlagen. Nach einer kalten Dusche am frühen Morgen, die mir den Kaffee ersetzte, fuhr ich in den Zollhof ein. Hier hatten sich unzählige Lkws versammelt. Bis die

Zolldokumente bearbeitet waren, hatte ich eine Wartezeit von knapp einem halben Tag. Ich rief im Büro an, um meinen Standort mitzuteilen, reinigte den Lkw, trank einen Kaffee und unterhielt mich mit Kollegen, die auch auf ihre Papiere warteten.

Ich war naiv und dachte, meine Straßenkarte, auf der der ganze Stiefel aufgezeigt war, sei völlig ausreichend. Nun wurde ich eines Besseren belehrt. Wie mir ein Kollege erklärte, war diese Karte für einen Berufsfahrer, der zum Be- oder Entladen in die kleinsten Dörfer fahren musste, völlig untauglich. Er zeigte mir die „grünen Bücher“, die nur in Italien erhältlich sind. Es sind exzellente Straßenkarten, auf denen wirklich jedes noch so kleine Dorf eingezeichnet ist. Super! Sogleich kaufte ich mir eines. Jetzt würde ich mich sicher zurechtfinden. Zu jener Zeit gab es noch keine Navigationsgeräte, man war daher auf gute Straßenkarten angewiesen!

Ein anderer Kollege brachte mir vier wichtige Worte auf Italienisch bei: „Domani mattina alle otto.“ Übersetzt heißt das: „Morgen früh um acht Uhr.“ Wenn man nachmittags nach 17 Uhr auf ein Firmengelände kam, hieß es: „Domani mattina alle otto.“ Das merkte ich mir gut. In Italien begann die Arbeitszeit nicht vor 8 Uhr morgens und endete auch immer pünktlich um 17 Uhr. Das war für mich als LkwFahrerin sehr praktisch. So konnte ich mich darauf einstellen, dass ich entweder vor 17 Uhr an meinem Ziel ankam, oder ich suchte –falls das nicht zu schaffen war – die letzte Raststätte vor der Autobahnabfahrt auf, um dort zu übernachten. Meinen „Dienstbeginn“ am nächsten Morgen richtete ich mir zeitlich so ein, dass ich um 8 Uhr bei der Firma eintraf. In Deutschland ist es möglich, beinahe den ganzen Tag und die ganze Nacht zu be- und entladen, was für den Fahrer oft puren Stress bedeutet. Nach den Zollformalitäten fuhr ich weiter zur Abladestelle. Anschließend telefonierte ich mit meinem Chef, um mir die Ladeadresse für die Rückladung nach Deutschland geben zu lassen. Anders als heute musste man damals zum Telefonieren erst einmal Lire in Gitone – so nannte man die Telefonmünzen – eintauschen und nach einem Telefon fragen. Dies war alles recht umständlich und zeitaufwendig.

Die Rückfracht war für die Firma Freudenberg in Weinheim bestimmt. Da in der Schweiz von 22 Uhr bis 5 Uhr Fahrverbot für Lkws besteht, fuhr ich erst mal nur bis Luzern und verbrachte dort die Nacht auf einem Parkplatz, was angesichts der hinter mir liegenden Strecke gar nicht so schlecht war. Am nächsten Morgen ging die Fahrt weiter über Basel nach Deutschland. Am Grenzübergang wurde ich von einem sehr unfreundlichen, mürrisch blickenden Zöllner abgefertigt.

Nach meiner ersten Auslandsfahrt war ich von den vielen neuen Eindrücken und Erfahrungen doch ganz schön erschöpft und zugleich überaus glücklich, als ich gegen Mittag auf den Betriebshof in Schwetzingen einfuhr und aus dem Lkw stieg.