LETTRES & MANUSCRITS AUTOGRAPHES, LIVRES & PHOTOGRAPHIES

Vente aux enchères

Aguttes Neuilly

164 bis, avenue Charles-de-Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine

10 octobre 2023, 14h30

Exposition publique

Jeudi 5 octobre : 10h-13h et 14h-18h

Vendredi 6 octobre : 10h-13h et 14h-17h30

Lundi 9 octobre : 10h-13h et 14h-18h

Mardi 10 octobre : 10h-12h

La vente se continue le 11 octobre à 14h30 par un important ensemble de manuscrits vendus en lots. Consultation obligatoire pour enchérir.

Les conditions et termes régissant la vente des lots figurant dans le catalogue sont fixés dans les conditions générales de vente figurant en fin de catalogue dont chaque enchérisseur doit prendre connaissance. Ces CGV prévoient notamment que tous les lots sont vendus « en l’état », c’est-à-dire dans l’état dans lequel ils se trouvent au moment de la vente avec leurs imperfections et leurs défauts. Une exposition publique préalable à la vente se déroulant sur plusieurs jours permettra aux acquéreurs d’examiner personnellement les lots et de s’assurer qu’ils en acceptent l’état avant d’enchérir. Les rapports de condition, ainsi que les documents afférents à chaque lot sont disponibles sur demande.

The terms and conditions governing the sale of the lots appearing in the catalogue are set out in the general terms and conditions of sale appearing at the end of the catalogue, which each bidder must read. These GTC provide in particular that all the lots are sold “as is”, i.e. in the condition in which they are found at the time of sale with their imperfections and defects. A public display prior to the sale taking place over several days will allow buyers to personally examine the lots and ensure that they accept their condition before bidding. Condition reports, as well as documents relating to each vehicle, are available on request.

Aguttes Neuilly

164 bis, avenue Charles-de-Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine

3

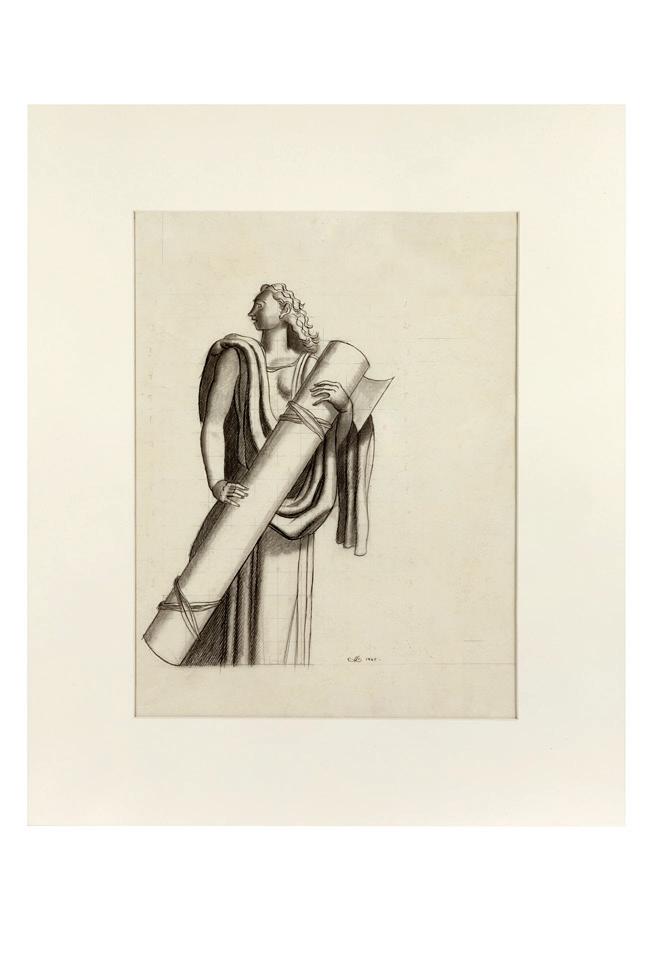

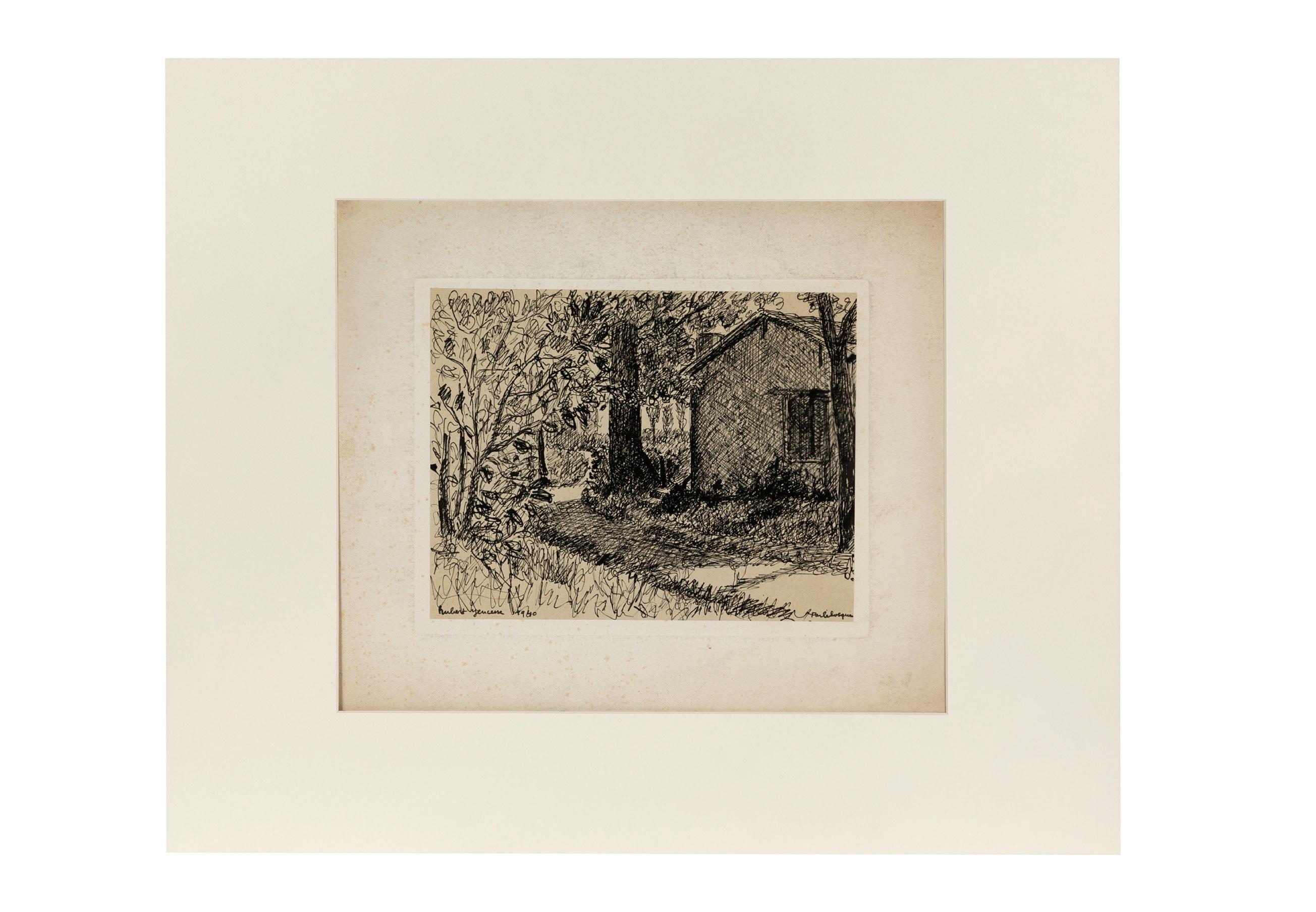

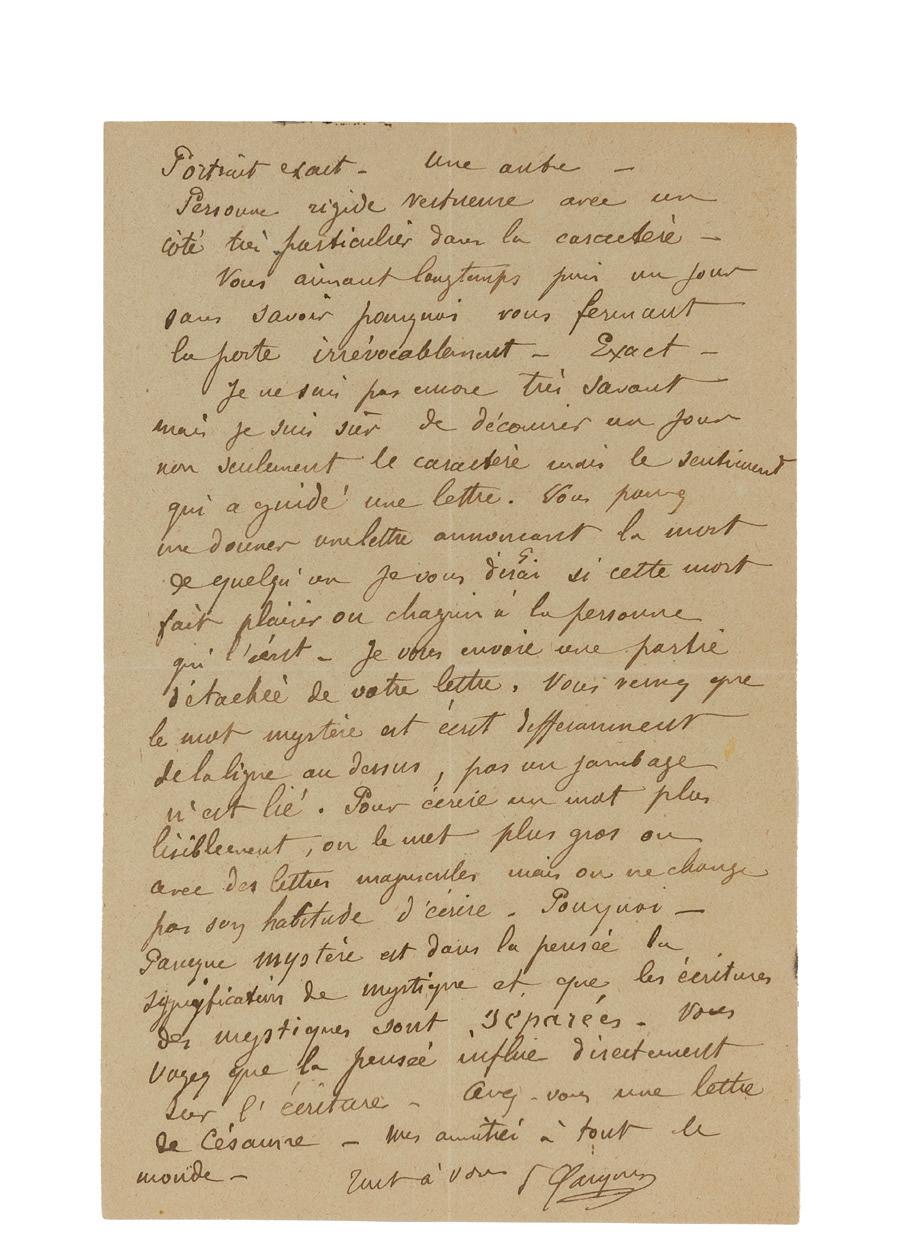

detail lot 67

Rendez-vous dès à présent sur aguttes.com pour découvrir la liste complète des lots, les photos et les conditions de vente. Pour toute demande concernant cette vente ou pour laisser vos ordres d’achat, merci de prendre contact avec : Maud Vignon

+33 (0)1 47 45 91 59 • vignon@aguttes.com

4

99

Lot 30 Lot

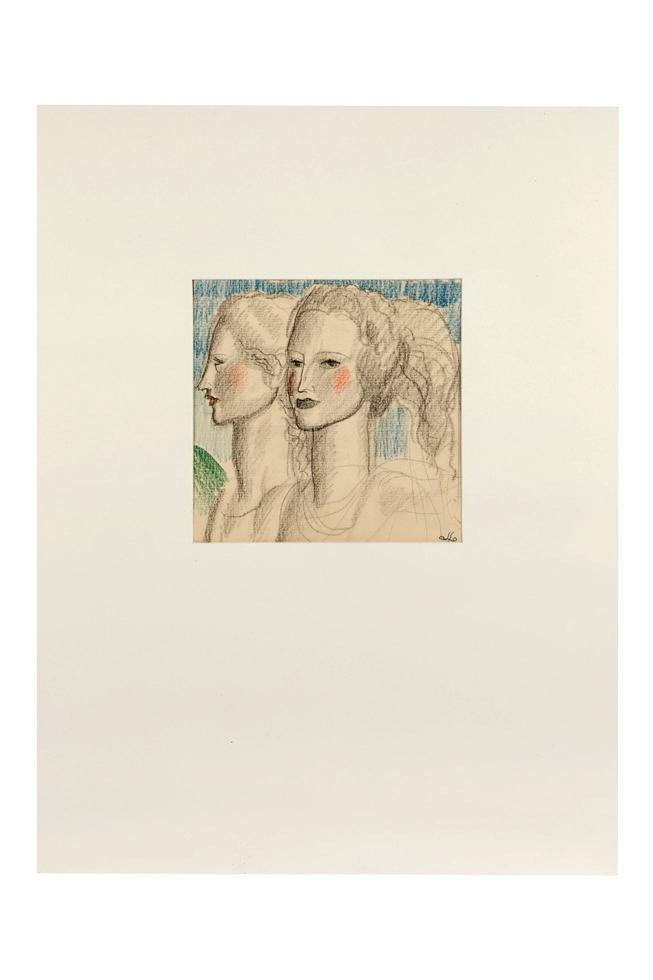

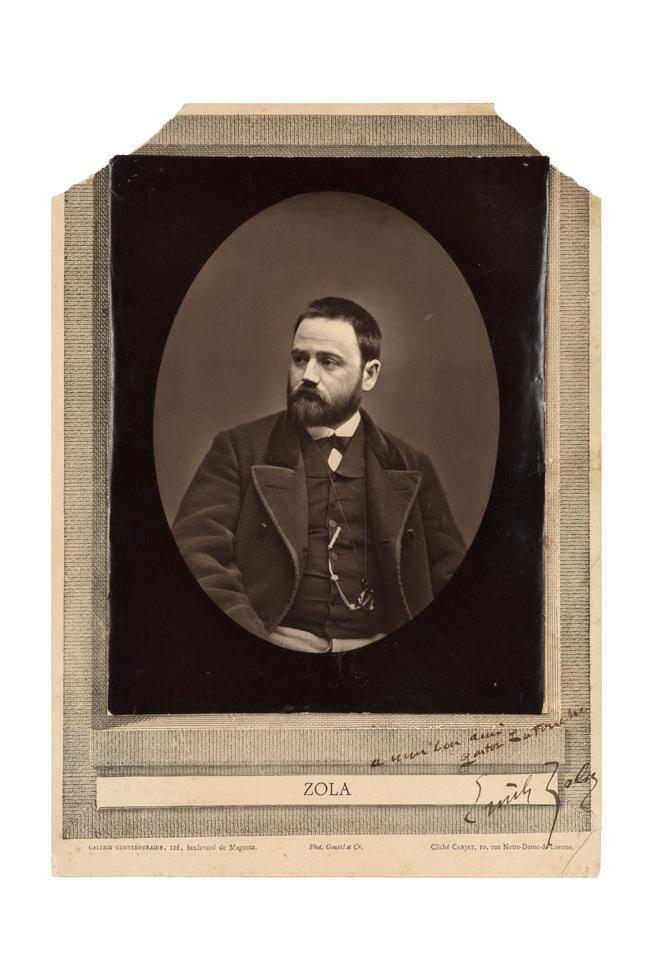

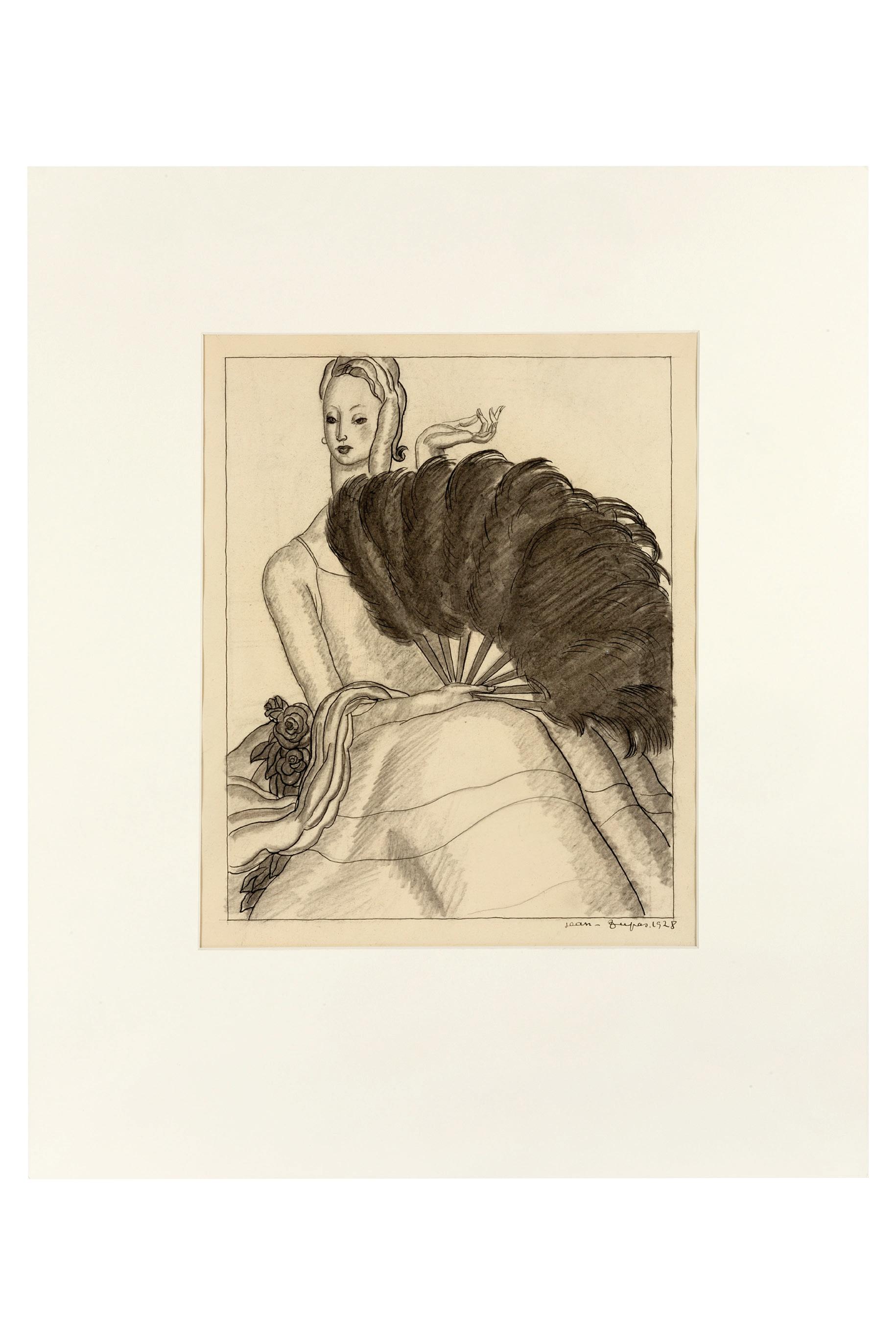

5 Lettres, manuscrits, autographes, livres & photographies 10 octobre 2023 Lot 127 Lot 156 Lot 55 Lot 67

1

ACADÉMIE FRANÇAISE, XVII e siècle.

CHAPELAIN Jean. 6 L.A.S., Paris 1664 - 1670, à Carlo DATI, à Florence (11 p. in-8 ou in-4). Bel ensemble au secrétaire de l’Accademia della Crusca que Chapelain nomme « Primo Umanista nello Studio Fiorentino ».

PELLISSON-FONTANIER Paul. L.A.S., Saint-Germain en Laye 20 novembre 1670, à l’évêque d’Angers Henri ARNAULD (3 p. in-8). Sur son abjuration du protestantisme et sa conversion au catholicisme. Plus une autre L.A.S. (1675) et un manuscrit autographe

2

ACADÉMIE FRANÇAISE, XVIII e siècle.

LEFRANC, marquis de POMPIGNAN Jean-Jacques. L.A.S., Paris 27 novembre 1760 (4 p. in4). Belle et longue lettre sur la campagne menée contre lui par VOLTAIRE, et sur sa décision de démissionner de l’Académie Française. On joint un manuscrit autographe, Les Travaux et les Jours (cahier de 19 p. in-4), manuscrit de travail d’une traduction d’Hésiode en vers.

THOMAS Antoine-Léonard. 6 L.A.S., 2 L.A. et 1 L.S., Paris 1770 - 1779, au président Antoine Bonnier d’Alco, à Montpellier (10 p. in-4, adresses). Belle correspondance littéraire.

MONTESQUIOU-FÉZENSAC Anne-Pierre, marquis de. 4 manuscrits autographes de poèmes, et une L.A.S., 1771 et s.d. (8 p. in-8 ou petit in-4). On joint 2 lettres de l’abbé de Montesquiou.

DUCIS Jean-François. Poème autographe signé et 7 L.A.S., Paris et Versailles 1786 - 1814 (2 et 14 p. in-4). »… Plus 10 lettres ou pièces relatives à Ducis.

LEBRUN Ponce-Denis Écouchard (1729 - 1807). 7 manuscrits autographes de poèmes (8 p. in-4 ou in-8), dont un sur la suppression de l’Académie. Plus une L.A.S (1763).

FRANÇOIS DE NEUFCHÂTEAU Nicolas-Louis. 5 L.A.S., 1792 - 1824 (9 p. formats divers, portrait joint), à Dumouriez, Raynouard, N. Lemercier, etc.

GARAT Dominique-Joseph. 10 L.A.S. et 4 L.S., 1793 - 1825 et s.d., à Marmontel, Jarente, Raynouard, Lacretelle, son neveu Maillia-Garat, etc. ; plus une P.S. cosignée par Pache et un décret portant sa griffe (1792), une lettre de son frère Garat aîné, et 2 décrets impr. de la Convention.

DEVAINES Jean. 5 L.A.S., 2 L.S. et un ms autogr., 1771 - 1803.

On joint 8 L.A.S. de Jean-Baptiste DELISLE de SALES, 1807 - 1816, plus un ms autogr. et une note jointe.

ACADÉMIE FRANÇAISE. – GUIBERT Jacques-Antoine-Hippolyte, comte de (1743 - 1790) officier, tacticien et écrivain.

MANUSCRITS autographes pour son Histoire de la constitution militaire de la France depuis la fondation de la monarchie jusqu’à nos jours, [vers 1780] ; 145 pages in-fol. ou in-4.

Important ensemble de manuscrits pour son Histoire de la constitution militaire de la France restée inachevée De cet ouvrage, Guibert n’a écrit que la « Préface » et une « Introduction », recueillies dans les Œuvres militaires publiées par sa veuve, tome V, Œuvres diverses (Magimel, 1803). Les présents manuscrits correspondent aux pages 3 à 176 de ce volume. * Préface (titre et 26 pages en un cahier in-fol.), abondamment raturée et corrigée. Guibert y explique l’histoire de la conception de son ouvrage, et son projet de remonter jusqu’aux Gaules et à la fondation de la monarchie française, pour aller jusqu’à l’administration du prince de Montbarey (1777 - 1780). « Qui je suis ? Un militaire citoÿen, ces deux titres […] doivent supposer de la hardiesse et du courage »... Etc.

* Introduction. Tableau de la décadence de l’empire romain en Occident. Invasion des Gaules. Commencements de la monarchie françoise. 5 cahiers : 2 cahiers in-fol. numérotés « 4 » et « 5 », un cahier in-4 numéroté « 2 et 3 », plus 2 petits cahiers in-4, formant un manuscrit de premier jet de 42 pages in-fol. et 77 pages in-4, abondamment raturé et corrigé. Sur l’Empire romain, admirable par sa constitution, ses routes, ses monuments, son juste partage entre les autorités civile et militaire, sa législation, l’universalité de sa langue, son système militaire, ses soldats aguerris, disciplinés et ayant le sens de l’honneur, quoi qu’en dise Montesquieu… * Plus un dossier de pièces utilisées par Guibert pour sa documentation, et de pièces historiques diverses.

On joint 2 autres manuscrits autographes : * Testament militaire d’un vieux officier général, [vers 1789 ?] ; cahier de 16 pages in-fol. Projet de préface pour un ouvrage militaire, avec de nombreuses corrections et additions.

* Compte rendu à l’assemblée generale par Mrs les commissaires ; 8 pages in-fol. Projet de réforme et de règlement d’une société littéraire, « le Sallon ».

Provenance : Archives du comte de GUIBERT (vente 14 octobre 1993, n° 64, 62 et 68).

400 - 500

LOT DESCRIPTIF ESTIMATION (€) 6

400 - 500 3

-

500

700

4 ACADÉMIE FRANÇAISE. – LAMARTINE Alphonse de (1790 - 1869).

2 L.A.S. « Lamartine », 16 et 27 octobre 1829, à Abel VILLEMAIN ; 3 et 4 pages in-8 (quelques petites fentes).

Lamartine prépare son élection à l’Académie française (il sera élu le 5 novembre 1829).

Au château de Montculot, 16 octobre : « il y a plus que l’admiration dans mes sentiments envers vous. […] Je sens que je devrais être à Paris, aider au moins mes amis dans ce qui me concerne moi-même. Je le sens, je le dis, j’en rougis et je ne puis prendre sur moi d’y aller. L’amour-propre est plus fort que la convenance, je songe au lendemain d’une élection malheureuse, aux condoléances de mes amis, au rire mal voilé de mes adversaires, à la peine de mon père et de ma mère, au ridicule d’aller deux fois avec assurance chercher et raporter un désapointement. […] Mais je prie du moins sur la montagne ». On lui dit que CHATEAUBRIAND ne votera pas pour lui, et que CUVIER votera le duc de Bassano…

27 octobre. « Je crois que si je ne suis pas admis vos quatre lettres me consoleront. Mes descendants diront à l’avenir : regardez il ne fut pas reçu parmi l’élite des hommes de son époque mais M. Villemain jugea leur jugement et le trouva digne d’être son collègue autant que son ami. N’ayez donc pas de souci trop fort de mon élection, si j’ai un échec j’en suis consolé d’avance. [...] La tristesse et l’ennui sont mes deux muses. Qui les connaît mieux que moi ? L’âme se replie en elle-même et ses tortures sont ce qu’on appelle du génie »...

On joint 2 autres L.A.S. , château de Montculot 20 octobre 1829 et s.d., à un duc et à Amédée de Pastoret, sur sa candidature à l’Académie. Plus 3 L.A.S., une lettre dictée et la copie d’une lettre (28 mai 1848).

On joint aussi 2 L.A.S. de Jules SIMON concernant l’Académie, 1861 et 1875 (plus 9 L.A.S. à divers).

5 ACADÉMIE FRANÇAISE. – TROYAT Henri (1911 - 2007).

MANUSCRIT autographe signé « Henri Troyat », Discours de réception à l’Académie Française, 1960 ; 2-127 feuillets petit in-fol. montés sur onglets et reliés en un volume petit in-fol. carré demi-chagrin bordeaux à coins. Manuscrit de travail de son discours de réception à l’Académie française au fauteuil de Claude Farrère

Lev Aslanovitch Tarassov, dit Henri Troyat, a été élu le 21 mai 1959 à l’Académie au fauteuil de Claude Farrère (décédé le 21 juin 1957) ; né à Moscou, il était le premier écrivain d’origine étrangère admis dans cette institution.

La réception eut lieu le 25 février 1960 ; Henri Troyat fut reçu par le maréchal Juin.

Troyat fait part de son émotion en songeant à sa Russie natale, « à la distance qui sépare mon lieu de naissance du lieu où me voici », aux coupoles du Kremlin bien différentes de celle-ci, au petit garçon enfin qu’il était et qui, « fuyant avec ses parents son pays déchiré par la guerre, débarqua à Paris au début de l’année 1920 », pensant qu’il n’y resterait que quelques mois. Il évoque la force qu’eurent bientôt la culture et l’art français sur le jeune immigré qu’il était : « Bientôt la France le saisit tout entier ». Puis il retrace, avec son talent de biographe, la vie et l’œuvre de son prédécesseur Claude FARRÈRE (1876 - 1957), pour conclure : « Pareil aux vieux conteurs arabes qu’il avait rencontrés, Claude Farrère a voulu, jusqu’à son dernier souffle, imaginer des fables et les répandre autour de lui pour notre délassement. À une époque où trop d’écrivains croiraient déchoir s’ils n’apportaient au monde un message politique, mystique, esthétique ou social, il a eu le naïf courage de n’être qu’un romancier. Si certains de ses héros manquent de poids, si une psychologie sommaire les anime, si des péripéties invraisemblables les poussent d’un chapitre à l’autre, l’espèce d’entrain chaleureux que met l’auteur à écrire ses livres lui gagne plus d’une fois la sympathie du lecteur. Que ceux qui jugent sévèrement la littérature dite d’évasion interrogent bien leur mémoire : il n’est personne, ou presque, qui, à un moment de sa vie, n’ait été charmé par un roman, par un conte de Claude Farrère, personne qui, à l’âge des vocations hésitantes, ne lui soit redevable d’une envie de voyage, d’un rêve japonais, turc ou indochinois, d’un élan d’héroïsme ou d’amour, personne dont l’univers intérieur ne porte sa marque, à l’étage des belles illusions de l’adolescence »...

Le manuscrit, de premier jet, à l’encre bleue au recto des pages de bifeuillets, comporte de nombreuses ratures, des passages entiers biffés (souvent au crayon rouge), des renvois et des ajouts sur le verso de la page en regard, et des variantes avec le texte publié (Plon, 1960). Il a été offert au grand bibliophile Jean DAVRAY (1914 - 1985), ami très intime de Troyat, comme en témoigne cette belle dédicace (sur le feuillet suivant la page de titre) : « Pour Jean Davray. Mon cher Jean, tu fus si près de moi tandis que j’écrivais ce discours ! Nous en avons tellement parlé ensemble ! Reçois-en le manuscrit comme gage de mon amitié fraternelle ! Henri le 19 mars 1960 ». Jean Davray a fait relier en tête une belle photo de Troyat jeune, le bulletin de souscription pour son épée d’académicien et 4 cartons d’invitations.

On joint 3 L.A.S., 1954 - 1959, à André MAUROIS ; et une L.A.S. à André Lasseray, 1959 (avec brouillons de Lasseray).

Plus 2 L.A.S. de Paul CLAUDEL relatives à une éventuelle candidature à l’Académie (1927 - 1932).

7 Lettres, manuscrits, autographes, livres & photographies 10 octobre 2023 LOT DESCRIPTIF ESTIMATION (€)

300 - 400

500 - 600

ALBUM AMICORUM.

Ensemble de 25 feuillets avec poèmes et P.A.S. de divers écrivains ; 25 feuillets oblong in-4 tirés d’un album, tranches dorées.

Poèmes par Jacques ANCELOT ( Adieux de Lord Byron à Venise, annoté par J. Janin), Émile BARATEAU (Pour Marie, quand elle aura trois ans), Hippolyte BIS (Fragment du Cimetière en vente), Louis BOULANGER (« Il est au fond des forêts sombres »…), Edmond COTTINET (Octobre), Antoni DESCHAMPS (« Dans ce temps d’égoïsme »…), Alexandre DUMAS père (« Vierge à qui le calice à la liqueur amère »…, avec note de Jules Janin), Charles DUPEUTY (« Excusez-moi, je ne vous connais pas »…), Charles-Guillaume ÉTIENNE (extrait de la comédie des Deux Gendres), Ernest FOUINET (Sonnet écrit pour la loterie tirée à l’opéra, au profit des pauvres), Jean-Baptiste de PONGERVILLE (« Si tout périt en nous »…), SAINTE-BEUVE (Sonnet à Madame xxx), Eugène de PLANARD (Prologue inédit de La Belle au Bois dormant, opéra-comique), J.B.A. SOULIÉ ( À la Lune), Alexandre SOUMET (fragment de l’Enfer racheté ), Alfred de VIGNY (L’Esprit Parisien, Sonnet pour la fête de la mi-carême à l’Opéra, au bénéfice des pauvres), Jean-Charles VIAL (« Monsieur de Castignac »… sizain)…

Textes divers par Virginie ANCELOT, Antoine JAY, P.F. TISSOT (Sur la jeunesse de notre temps), Joseph MICHAUD, etc.

7 ALBUM AMICORUM.

Environ 25 lettres, cartes, dessins ou inscriptions autographes ou autographes signés (plus qqs photos), 1911 - 1927, au poète Roger de NEREŸS et aux siens ; in-8, reliure maroquin bordeaux, tranches dorées, étui (qqs mouill.). R. de NEREŸS, Jules MASSENET, Henri de RÉGNIER (quatrain), Louis BARTHOU, Jean RICHEPIN (poème), Édouard SCHURÉ (vers), Sarah BERNHARDT (avec fleur séchée), Henri BERGSON (maxime), Antoine CALBET (dessin), Vincent d’INDY (extrait de Fervaal ), Pierre CARRIER-BELLEUSE (dessin), CAROL-BÉRARD (9 mesures de sa Symphonie des forces mécaniques), Han RYNER, Jean de BONNEFON, H. de CALLIAS (dessin aquarellé), Jean de GOURMONT, Émile BOURDELLE (belle L.A.S. ornée de 2 aquarelles, 1921, au sujet de ses Peintures pour la Reine de Saba), Francis VIELÉ-GRIFFIN (poème, Transposition), Raoul GUNSBOURG, J.-C. MARDRUS, etc.

8 ALEXANDRE I er (1777 - 1825) Tsar de Russie.

L.S. « Alexandre », Sarskoe Selo 8 octobre 1821, à « Votre Altesse Royale » (le Prince EUGÈNE DE BEAUHARNAIS) ; 2 pages in-4 ; en français.

Le Tsar n’a pu répondre à la lettre du 26 juillet (lui parlant sans doute de la mort de Napoléon qui fut connue seulement à cette époque en Europe). Alexandrevoue à Eugène « un trop sincère attachement pour ne pas ressentir une vive peine de son affliction [...] Le vœu dont Votre Altesse Royale m’entretient [...] honore Ses sentimens, et il seroit impossible de n’y pas trouver une nouvelle preuve des qualités de Son cœur. Il me semble néanmoins que dans cette occasion les affections, quelques vives qu’elles soient [...] devraient céder aux calculs de cette prudence qui a toujours marqué la conduite de Votre Altesse Royale. Je crois donc que sous tous les rapports il seroit préférable qu’elle renonçât à Son désir. Dans les temps où nous vivons, la malveillance est si active, ses interprétations sont si perfides et si fausses, qu’on ne saurait mettre trop de soins à s’abstenir de toute démarche dont elle pourrait s’emparer »...

9 ALEXANDRE II (1818 - 1881) Tsar de Russie.

L.A., S.P. [Saint Petersbourg] 7/19 janvier 1868, à Catherine DOLGOROUKI, « Katia » ; 4 pages in8. Lettre d’amour à sa maîtresse

Il lui reproche de lui faire une scène, et il a la mort dans l’âme. Il cite longuement la lettre de Katia, et ajoute : « Après tout cela je te laisse juger toi même ta conduite, envers l’être qui vit et ne respire que par toi ». Il ne peut lui en garder rancune, car il l’aime « plus que la vie […] je veux que tu viennes, car ce serait par trop vilain de ta part de me priver du bonheur de te revoir et comme preuve, que tu ne gardes rien sur le cœur, je te supplie, quand tu m’apperceveras, de toucher de ta main ton médaillon au cou et moi en réponse je toucherai ma croix de St George. Tu me rendras la vie par là »…

10

ANDERSEN Hans Christian (1805 - 1875).

POÈME autographe signé « H. C. Andersen », Stuttgart 2 octobre 1860 ; 1 page oblong in-8 (montée sur carte ; un peu jaunie, avec traces de montage) ; en allemand.

Tercet en allemand

« Die Vernunft in der Vernunf[t] ist das Wahre. Die Vernunft in den Willen ist das Gute, Die Vernunft in der Phantasie ist das Schöne ! »

Ce qui compte c’est la raison dans la raison. Ce qui est bien c’est la raison dans la volonté, Ce qui est beau c’est la raison dans la fantaisie !

1 000 - 1 500

1 500 - 2 000

1 500 - 2 000

LOT DESCRIPTIF ESTIMATION (€) 8 6

800 - 1 000

800 - 1 000

11 ART CANANÉEN.

Plaquette (élément de mobilier) sculptée en léger relief dans un encadrement.

« Dame à sa fenêtre » : tête féminine parée d’une lourde perruque égyptisante dégageant les oreilles et surmontant une balustrade soutenue par quatre colonnettes. Il s’agit probablement d’une représentation de la déesse Astarté-hor. Ivoire.

Dépôt calcaire. Restaurations.

Art Cananéen, IXe -VIII e s. av. J.C. 7,3 x 5,8 cm.

Des plaquettes similaires sont conservées au Musée du Louvre et au British Museum, provenant des sites d’Arslan Tash et Nimrud.

Provenance : vente Piasa 17 mars 2003.

CITES N°FR2309200222-K

12 ARTS.

6 L.A.S. de peintres adressées à Jacques LASSAIGNE, par André BEAUDIN (2), Geneviève CLAISSE, François DESNOYER, Jean LE MOAL, Francis TAILLEUX ; plus un tapuscrit corrigé, Francis Gruber vu par Francis Tailleux

Robert DOISNEAU. « La voiture de Tabou décolant devant l’église Saint Germain », photographie de Robert DOISNEAU. Exceptionnel tirage argentique d’époque, photomontage représentant le peintre Yves CORBASSIERE au volant de la célèbre voiture du Tabou. Signé au dos du cachet timbre humide de l’artiste, titré au crayon par sa main et daté de 1947 (23,5 x 27 cm). Probablement un tirage unique. Photo originale pièce N° 2494. Plus un dessin de danseuse par Hubert YENCESSE (31,5 x 23,5 cm).

13 APOLLINAIRE Guillaume (1880 - 1918).

L.A.S. « Guillaume Apollinaire », Paris « 15 rue Gros » 5 septembre 1910, à Pierre LAFITTE ; 3 pages in-8.

Belle lettre au directeur de la revue Excelsior

Il rappelle sa « qualité d’ancien collaborateur de la Revue Blanche », et pense qu’il n’est pas un inconnu pour l’éditeur. « Depuis la Revue Blanche, j’ai beaucoup travaillé et je crois avoir fait des progrès sensibles. C’est pourquoi je pense pouvoir être utile à un journal qui consentirait à insérer régulièrement mes productions littéraires ». La réussite de sa démarche auprès de Lafitte « est pour moi de la dernière importance et me délivrerait de mille soucis, de toutes les difficultés qui embarassent ma vie » ; et il attend avec confiance une réponse favorable. Il annonce la parution à la fin de septembre chez Stock d’un « livre [L’Hérésiarque et Cie] où vous retrouverez les nouvelles qui ont eu l’honneur de paraître dans la Revue Blanche. C’est M. Élémir Bourges qu a eu l’extrême bonté de chercher un éditeur pour ce livre et obtenir des conditions excellentes »…

14 APOLLINAIRE Guillaume (1880 - 1918).

MANUSCRIT autographe, Avertissement ; 2 pages in-12, sur des bulletins de demande de livres à une bibliothèque [Bibliothèque Mazarine], quelques ratures et corrections.

Notice pour une édition du « roman célèbre de Bernard de Trévies », L’histoire de Pierre de Provence et de la belle Maguelonne : « L’édition que nous avons suivie est une des plus anciennes et peut-être même la plus ancienne. C’est un petit in-folio gothique », probablement antérieur à 1490… « on ne doute pas que le lecteur instruit ne trouve un délicat plaisir à lire l’histoire des amours de Pierre, fils du comte de Provence et de la belle Maguelonne, fille du roi de Naples. Ces deux parfaits amants dont les aventures ont été traduites en flamand, en grec vulgaire, en castillan, en catalan, en allemand, en danois et en polonais, méritent encore aujourd’hui de retenir l’intérêt des gens de goût ».

9 Lettres, manuscrits, autographes, livres & photographies 10 octobre 2023 LOT DESCRIPTIF ESTIMATION (€)

800 - 1000

200 - 300

1 000 -

1 200

1 000 - 1 500

ARAGON Louis (1897 - 1982).

MANUSCRIT autographe signé « Aragon », Une histoire contemporaine : Claude-André Puget, [1947] ; 22 pages et demie in-4 (quelques bords légèrement effrangés).

Préface pour le recueil de poèmes de Claude-André PUGET (1900 - 1975), La Nuit des temps (Clairefontaine, 1947).

« D’où naît le chant, et qui est le chanteur ? Qu’est-ce que c’est que cette murmurante folie dans un jeune homme, qui s’éveille... Qu’est-ce que c’est que cette musique en lui, ce besoin de la communiquer aux autres par des arrangements de mots, arbitraires sûrement, arbitraires... On dit c’est un poète ; il fait des vers... […] Ce siècle est un puits profond et noir, et si je me penche à la margelle, que de choses inexplicables au tréfond ! […] Un poète aussi est la créature du temps. [...] Il se croit libre, il invente sa romance, il avance et se met à chanter. [...] comment sont les poètes cingalais, ou ceux de Carcassonne ? Les uns écrivent pour les yeux, et d’autres ne sont que voix, et j’ai connu des poètes de l’absence, qui prenaient leur grandeur de ce qu’ils ne disaient pas. […] C’est vers 1920, à dix-sept ans, à Nice, […] que Claude-André Puget écrivit les premiers poèmes qui nous sont parvenus de lui ! ».... Arago parcourt alors l’œuvre poétique de Puget, depuis son premier livre Pente sur la mer… « C’est une poésie de la chute. C’est pourquoi elle méprise les tambours, la rime. Chose extraordinaire qu’un chant qui n’est chant que d’être retenu. Ce jeune homme que nous entendons encore, quel trouble exprimait-il donc, quel trouble à ces poèmes commun, quelle tristesse si différente des plaintes du temps de la Pléiade ou de cette nostalgie de Lamartine qu’on aurait cru, le prenant au mot, même à vingt ans, toujours sur le point de mourir ? […] Je ne parle pas d’influence : je constate les analogies du chant sur une assez courte période de la poésie française, comme si dans un temps donné les chanteurs ne pouvaient sortir de certaines règles informulées, d’un certain cadre vocal, où le chant se plie à des traditions neuves, aussi exigeantes que celles du sonnet ou de la sextine. J’aime ces premiers livres où les hommes très jeunes livrent d’eux-mêmes plus qu’il ne paraît »… Etc. Aragon continue à explorer et commenter les divers recueils de Puget, faisant de nombreuses citations, pour terminer par La Nuit des temps : « Oui, nous sommes à une charnière du siècle, à un seuil de l’aventure humaine, et à ce lieu de passage il faut savoir lire aux variations de la poésie les variations de l’homme. J’ai suivi pas à pas ce poète pendant vingt années, et il pouvait ne sembler suivre que sa rêverie, mais je sais cependant que comme les reflets d’un incendie sur les nuages, ces variations du rouge au noir par le rose venaient d’un brasier extérieur et lointain. Rien n’est arbitraire dans la poésie, bien qu’on en pense. Et c’est à ce moment seul où la voix du poète semble dans la réalité se perdre, qu’elle chante enfin, qu’elle emplit le cœur de sa musique, et les yeux de larmes, à ce moment où la poésie avec le destin de l’homme se confond, dans La Nuit des Temps »…

16 AUERBACH Berthold (1812 - 1882) écrivain allemand.

MANUSCRIT autographe signé, Lederherz ; et 26 L.A.S., 1862 - 1881, à Ignaz ELLISSEN ; 13 pages in-4 (plus un feuillet de dédicace ; qqs légers défauts), et 49 pages in-8, plusieurs à son chiffre ou à son nom, qqs enveloppes ; en allemand.

Très bel ensemble de l’auteur des Schwarzwälder Dorfgeschichten ( Récits villageois de la Forêt Noire) Le manuscrit, sur papier bleuté, sans autre correction qu’une addition marginale, est daté en fin de Berlin 6 février 1862. Il est dédié sur un feuillet liminaire à son ami Ignaz Ellissen. Lederherz (Cœur de cuir) est sous-titré « Aus den Erinnerungen des Pfarrers vom Berge » (des souvenirs du pasteur des montagnes), et a été publié anonymement par Auerbach dans ses Deutsche Blätter. Beilage zur Gartenlaube (N° 261, p. 81-85), éditées par Auerbach de 1862 à 1864, comme a bien voulu nous l’indiquer M. Eberhard Koestler. Lederherz (Cœur de cuir) est l’histoire d’un pauvre colporteur juif en Alsace, qui vend du cuir ; son surnom vient des pièces de cuir qui couvrent les coudes de sa redingote ; il est l’ami du cordonnier Lipp, très versé dans l’étude de la Bible, qui l’aidera à mourir religieusement. Ce texte est marqué par les idées de tolérance politique et religieuse, et par l’amour de l’humanité. Nous en citons le début : « Wahre Menschenfreundlichkeit zeigt sich darin, dass wir jedem Mitlebenden, der uns ungekannt und flüchtig begegnet, die gemeinsam gegebenen Augenblicke mit Gutem zu erfüllen trachten. Die wahre Menschenliebe bethätigt sich darin, dass wir den Gedanken der Zusammengehörigkeit festhalten, auch da, wo wir den Widerspruch und Gegensatz vor Augen haben. Nur wenn wir uns liebevoll gegen Menschen anderen Glaubens, anderer Überzeugung bewähren, nur dann haben wir das Recht, uns Bekenner der Religion der Liebe zu nennen »...

C’est à Ignaz ELLISSEN, habitant Frankfurt am Main, qu’est adressée l’importante correspondance littéraire et amicale, commençant le 9 janvier 1862 pour s’achever le 8 mars 1881. La plupart des lettres sont écrites de Berlin ; pendant les vacances de 1863, Auerbach séjourne à Cannstatt près Stuttgart (août), à Heiden dans le canton d’Appenzell (septembre)… Auerbach a joint à deux de ses lettres de 1862 des lettres reçues des professeurs B. Frankfurter et Russ. Cette correspondance est complétée par la copie ancienne de 5 lettres manquant à l’ensemble, comme l’explique une lettre jointe de l’exécuteur testamentaire d’Ellissen, transmettant l’ensemble en 1884.

3000 - 3500

LOT DESCRIPTIF ESTIMATION (€) 10 15

1 500 - 2 000

17 BALZAC Honoré de (1799 - 1850).

L.A.S. « de Balzac », 8 octobre [1831], à l’imprimeur-lithographe Charles MOTTE ; 2 pages in-8, adresse (pli central du bifeuillet fendu).

Belle lettre accompagnant l’envoi des Romans et contes philosophiques

« Mon cher Monsieur Motte, je n’ai pas perdu le souvenir des obligations que j’ai contractées envers vous. Vous m’avez donné de charmantes lithographies et je vous promis de vous faire des articles. Ils n’ont point été faits et cette conduite constituerait une sorte d’indélicatesse très éloignée de mon caractère ; mais la Mode a changé de maîtres à cette époque ; je me suis brouillé avec le Tems ; et les occasions de vous servir n’ont pas répondu au désir que j’en avais. Voilà l’histoire de mon manque de soin apparent ; perdonate mi ». Il n’a pas osé demander le prix de l’album (de lithographies) qu’il a reçu de Motte : « voulez-vous me permettre de vous offrir un échange de nos productions ; échange auquel vous perdrez ; mais au moins avec le tems, la quantité de mes produits finira peut-être par équivaloir à la qualité des vôtres et ma conscience sera plus tranquille. Maintenant permettez-moi d’ajouter sérieusement que je vous offre mon livre comme un témoignage de notre ancien voisinage, et comme une marque de profonde estime pour vous qui n’êtes pas le moindre artiste parmi ceux dont vous traduisez les œuvres »... [Motte avait son atelier rue des Marais-Saint-Germain (actuelle rue Visconti), où Balzac avait aussi son imprimerie, de 1826 à 1828.] Balzac ajoute en post-scriptum : « Il va sans dire, qu’aussitôt que par une position journalistique je pourrai vous être utile, vous n’aurez qu’à demander. Pour le moment, je serais en mesure à l’Artiste et j’ai des amis au Messager ».

18

BALZAC Honoré de (1799 - 1850).

L.A.S. « de Balzac », 22 mai [1833, à Émile DESCHAMPS] ; 1 pages et demie in-8 sur papier fin. Belle lettre, en partie inédite, sur les Contes drolatiques

[Le « premier dixain » des Contes drolatiques avait paru chez Gosselin en avril 1832, et le second allait paraître chez le même éditeur en juillet 1833. Balzac complimente Deschamps sur son conte « physiologique » René-Paul et Paul-René qui venait de paraître dans le tome III du Livre des conteurs.]

Il envoie ses remerciements à Deschamps « pour la bonne fortune que vous m’avez donnée. J’avais déjà lu, en voyage, alléché par votre nom, les Deux Frères que je viens de relire en rentrant dans mon bouge parisien – et cette ravissante aventure, pleine de poësie m’avait si fort frappé que je désirais la relire. Par le déluge de contes dont nous sommes inondés, votre Paul, cet être double, est une de ces créations destinées à demeurer dans toutes les mémoires artistes. Mais j’aurais voulu plus de détails, non pas un conte, mais une histoire, un livre, comme Paul et Virginie, gourmand que je suis ! mais vous êtes parti pour faire un conte et sans le savoir ou le sachant sans doute, vous avez été plus loin, comme tous les esprits qui (passez moi cette trivialité,) agrandissent toujours le trou par lequel ils passent parce qu’ils sont grands. […]

Pour n’être pas insolvable moi-même j’espère pouvoir vous envoyer d’ici à qlq. jours le 1er et le 2e dixain des Contes drolatiques, et si, par hazard, je vous avais envoyé le 1er dixain, faites le moi savoir, car Gosselin est avare comme un libraire, et me mesure l’exemplaire comme Dieu mesure le vent aux brebis tondues. Je voudrais que cet échange de nos produits coloniaux me valût encore un livre de vous, trop paresseux poëte qui rêvez sans doute vos livres et ne les écrivez pas, en sultan jaloux de votre sérail intellectuel ».

[Émile Deschamps répondit à Balzac le lendemain : « Je garderai toute ma vie de ce monde votre lettre qui est une lettre de noblesse pour moi. C’est un titre de famille dont j’ai le cœur et le front triomphants »…

19

BALZAC Honoré de (1799 - 1850).

L.A.S. « Honoré », [Sèvres, aux Jardies 3 juin 1839], à Madame DELANNOY ; 1 page in-8, adresse.

Balzac raconte sa chute dans sa propriété des Jardies

« Ma chère madame Delannoi, il vient de m’arriver un petit accident assez déplorable, je me suis foulé le tendon d’Achille et les nerfs qui envellopent la cheville, dans une chute sur un terrain glissant et je suis condamné à demeurer au moins dix jours au lit, à la campagne sans pouvoir bouger sous peine d’être blessé pour le reste de mes jours, ainsi point de mercredi ! pardonnez moi d’être si malheureux, c’est arrivé bien à contretemps pour mes affaires. un de vos enfants Honoré ».

3 000 -

2 500 - 3 000

1 000 - 1 200

11 Lettres, manuscrits, autographes, livres & photographies 10 octobre 2023 LOT DESCRIPTIF ESTIMATION (€)

Correspondance (Bibl. de la Pléiade), t. I, p. 413, n° 31-103. 4 000

Correspondance (Pléiade), t. I, n° 33-84, p. 796.

Correspondance (Pléiade), t. II, n° 39-103, p. 493.

20

BARRE Auguste et Albert (1811 - 1896 et 1818 - 1878).

9 CARNETS de DESSINS ; 9 carnets oblong in-12 (8 x 12 à 8,5 x 14,5 cm), couvertures cartonnées, toilées ou maroquinées, les carnets inégalement remplis, principalement à la mine de plomb.

Carnets de croquis et dessins des deux frères, sculpteurs, dessinateurs, graveurs et médailleurs . Des archives de la dynastie BARRE, derniers graveurs généraux et indépendants à l’Hôtel des Monnaies de Paris et en France à statut privé.

3 carnets d’Auguste. – Groupe « 1832 Mme Tremyn et sa fille », ornements et éléments décoratifs, têtes de femmes et de Cérès, projet de médaille de la République française, esquisses d’orateurs (dont Odilon Barrot), bijou… – Tête de pape, esquisse de la statuette de Rachel, mère donnant la bouillie à un enfant, broderie, poignées de glaive… – Feuilles de vigne, amours, barque en construction, enclume et outils, emblèmes pontificaux…

6 carnets d’Albert . – Notes autographes (scènes historiques, recette de fixatif), esquisses de vignettes ou tableaux (sujets antiques ou religieux, scène de jeunesse de Diderot, Jean-Jacques Rousseau…), aigle impériale, une femme dans un intérieur, mobilier… – Esquisse de femme à la sanguine, plans d’un appartement. – Brèves notes de voyage en Italie (côte amalfitaine, 1844) ; têtes et statues antiques ; signes du zodiaque ; vues de Paestum et Sorrente… – Notes de voyage à Gand et Bruges, comptes (1847) ; sujets de tableau ; un fauteuil ; études de têtes et de costumes ; paysage ; ornements et éléments décoratifs… – Vues de Saint-Malo et de rochers, croquis au Mont Saint-Michel… – Recettes pour bronzer le cuivre, souder l’étain ou l’acier, faire « la colle au fromage » (3 photos de statues jointes, dont la princesse Mathilde).

On joint 21 lettres adressées à Albert BARRE, 1858 - 1880, par José de Araújo Ribeiro, A. Brochon (avec d’autres membres de la Société de progrès de l’Art industriel), le général Malherbe, Ch. Masset, Natalis Rondot (3), JeanLouis Ruau, Henry Uhlhorn (3), F.G. Wagner jeune, Bronislaw Zaleski, etc. ; la minute a.s. d’une lettre d’Albert Barre à Hainol, directeur de la Monnaie de Munich ; plus la minute d’une lettre de son père Jean-Jacques Barre (et 4 lettres à lui adressées).

21

BAUDELAIRE

Charles (1821 - 1867).

L.A.S. « Ch. Baudelaire », [Paris, vers le 16 février 1860, à l’écrivain Philoxène BOYER] ; 1 page in-8 avec ratures et corrections.

« Ayez l’obligeance, cher ami, de laisser ici pour moi une note-catalogue des différents ouvrages écrits sur la Vénus de Milo. GUYS m’écrit de Londres à ce sujet. Je crois qu’il veut écrire une brochure, un article, illustré de dessins représentant les hypothèses, c’est-à-dire la Vénus restaurée selon les différentes imaginations des auteurs »…

[Baudelaire éprouvait une vive admiration pour le talent du peintre Constantin GUYS dont il fit l’éloge dans Le Peintre de la vie moderne. Il mit en contact Guys avec plusieurs auteurs au sujet de ce projet autour de la Vénus de Milo, mais aucun ne convint à l’artiste. Baudelaire appréciait également Philoxène BOYER, auteur de pièces dramatiques et de vers, pour sa grande culture et les banquets littéraires qu’il organisait.]

Correspondance, Pléiade, t. I, pp. 671 - 672.

22 BAUDELAIRE Charles (1821 - 1867).

L.A.S. « CB », 6 janvier 1863, à POULET-MALASSIS à la maison d’arrêt des Madelonnettes ; 1 page et demie in-8, adresse, marque postale, trace de cachet cire rouge. Lettre à son éditeur emprisonné

[Poulet-Malassis est alors détenu et en attente de procès pour ses agissements républicains.]

Baudelaire vient de dîner avec un ami [probablement Charles Asselineau] dont la jambe va mieux et qui pense, comme lui, que le fameux cadeau de Poulet-Malassis est une idée tout à fait absurde... Puis il donne quelques nouvelles de la vie artistique et littéraire parisienne : Théophile GAUTIER quitterait Le Moniteur et recevrait des fonctions aux Beaux-Arts, le comte de Nieuwerkerke [alors directeur des Musées impériaux] irait au Sénat « et M. DELACROIX prendrait la direction des Musées. [...] Enfin, pour comble d’absurdité, F. Desnoyers prétendait hériter de d’AUREVILLY au Pays. Mais son ami Ulysse Pic, devenu directeur du Pays, n’a pas cru pouvoir oser cela »...

BEETHOVEN Ludwig van (1770 - 1827).

Cinq éditions anciennes de Sonates pour piano.

Grande Sonate pour le Clavecin, ou Fortepiano… Œuvre XXVI [Op.26] (Leipzig, Bureau de musique, [ca 1802]),

19 pages, cotage 118 [Hoboken 136]. Première édition allemande, quasiment contemporaine de la première édition à Vienne chez Cappi.– Sonata quasi una Fantasia… Op.27 n° 2 [« Clair de lune »] (Vienna, Cappi, [ca 1806]), 15 pages, cotage 879 [Hoboken 144] (sous chemise verte toilée, marges un peu froissées et déchirées). – Trois Sonates pour le Piano-forte, Op. 31, n os 1-3, « Edition tres Correcte. Prix 6 francs » (Bonn, Simrock, [1803 - 1804]), 65 pages (renumérotées à l’encre, coin réparé au dernier f.), cotage 345 [cf Hoboken 171 - 172]. – Sonate für das Piano-Forte, Op.110 (Wien, Cappi & Czerny, [ca1826]), 15 pages, cotage N° 2500. – Deux Sonates pour le Pianoforté et Violoncell... Op.102 Liv[raison] 1 [Sonate pour violoncelle op.102, n° 1] (Bonn: Simrock, [1817]), cotage 1337, en partition, sans la partie séparée de violoncelle, première édition [Hoboken 423]

1 000 - 1 500

LOT DESCRIPTIF ESTIMATION (€) 12

300 - 400

1

23

1 200 -

500

600 - 800

24

BEETHOVEN Ludwig van (1770 - 1827).

Messa a quattro Voci coll’ accompagnamento dell’ Orchestra… Drey Hymnen für vier Singstimmen mit Begleitung des Orchesters… 86 s Werk (Leipzig, Breitkopf & Härtel, [1812]) ; un volume oblong in-fol. (26,5 x 35 cm) de 107[1] pages, couverture d’origine sur papier bleu-gris (le plat sup. imprimé Messe von L. v. Beethoven, avec prix ms), sous cartonnage ancien (petites déchirures marginales réparées p. 71-74, tache d’encre marginale à partir de la p. 59, quelques trous infimes, fente marginale à la p. 106 ; cachets de possession ; cartonnage usagé et dos usé).

Rare première édition de la Messe en ut, la première des deux Messes de Beethoven Édition gravée, chaque planche portant le n° de cotage 1667. [Hoboken 374]. Dédiée au Prince von Kinsky, elle est divisée en trois parties titrées « Erster [Zweyter, Dritter] Hymnus » (pp. 3, 39, 71).

État original des pp. 92-93 (début de l’Agnus Dei ) ; « Anmerkung » pour la p. 71 au verso de la p. 107.

25 BEETHOVEN Ludwig van (1770 - 1827).

[Ouverturen]. Recueil de cinq premières éditions, [1823 - 1838] ; 5 partitions in-fol. (32,5 x 24,5 cm) reliées en un volume, reliure ancienne dos percaline vert bronze avec titre doré et orné.

Premières éditions de cinq Ouvertures en partition d’orchestre

Musique gravée. Cachets encre sur les pages de titre A. Le Lièvre et Musis Sacrum 1828

Ouverture zu Aug: v: Kotzebue’s Ruinen von Athen, Op. 113 (Wien, S.A. Steiner und Comp., [1823]) ; 26 pages, cotage S: u. C: 3951, [Hoboken 469]. – Grosse Ouverture in C. dur [ut], Op. 115 [« Jour de fête »] (Wien, S.A. Steiner & Comp., [1825]) ; 43 pages, cotage S: u. C: 4682, [Hoboken 475]. – Grosse Ouverture (in Es) zu König Stephan, Op. 117, 2e éd. (Wien, Tobias Haslinger, [1828]), 48 pages, cotage S: u. C: 4691, [Hoboken 479]. – Ouverture en Ut à grand orchestre, Op. 124 [« Die Weihe des Hauses »] (Mayence, B. Schott Fils, [1825]), 60 pages, cotage 2262 (manque la liste des souscripteurs) [Hoboken 498]. – Ouverture in C. componiert im Jahre 1805 zur Oper Leonore, Op. 138 [Leonore I] (Wien, Tobias Haslinger, [1838]), titre gravé décoré, 48 pages, cotage T.H. 5141 [Hoboken 537].

26 BELLMER Hans (1902 - 1975).

L.A.S. « Bellmer », Revel [vers 1946], à René MAGRITTE ; 2 pages in-4. Longue lettre dans laquelle Bellmer évoque les pamphlets de Magritte « Votre lettre et celle qui m’est parvenue parallèlement d’Eliane m’ont fait un plaisir immense : si je ne vous ai pas répondu de suite [...] c’est que ma vie a subi une modification totale et bouleversante. Ceci et, encore, un travail pour lequel je n’étais pas outillé (eaux-fortes) – déménagement etc. ne m’ont pas laissé de répit [...] Parmi vos tracts et publications qui me sont parvenus par l’un ou par l’autre chemin, c’est particulièrement celui qui porte le titre l’enculeur qui me paraît efficace et essentiel comme une bonne potion d’acide nitrique »… [La plupart de ces pamphlets particulièrement virulents, dirigés contre le gouvernement belge, avaient été confisqués par la poste]. « Dès la “libération”, j’avais proposé à un ami fidèle Brun de faire imprimer des feuilles qui, pliées en quatre, rentreraient facilement dans les enveloppes habituelles. Nous étions trop isolés, trop emmerdés et trop chargés de travail quelconque pour les réaliser ». Mais il ajoute avoir « l’intention de faire un petit tract de ce modèle sur ce que l’on a pas dit pendant et depuis cette guerre : la glorification froide et nette de celui qui n’a pas marché (déserteurs, objecteurs de conscience, résistants etc.) – et il y en a qui ont payé cher le maintien de cette position [...] Brun vient de me dire que vous insérez mes “lettres d’amour” dans ce “savoir vivre” [...] Ces lettres d’amour sont extraites d’un livre : Petite anatomie de l’inconscient physique qui doit paraître – comme suite des Jeux de la Poupée mais il en manquent deux, dont une sera une lettre de haine »…

27 BIZET Georges (1838 - 1875).

Carmen. Opéra Comique en 4 actes Tiré de la nouvelle de Prosper Mérimée. Poème de H. Meilhac et L. Halévy. Musique de Georges Bizet (Paris, Choudens Père et Fils, s.d. [1875]). In-4 de (4)-351 pp. (titre lithographié, catalogue des morceaux et musique imprimés) ; reliure demi-basane fauve à coins (fortes rousseurs, accidents aux premier et dernier feuillets, réparations, plats frottés).

Rare édition originale de Carmen (partition pour chant et piano)

Bibl. : James Fuld, The Book of World Famous Music, 4 e éd (New York, 1995, p. 585) ; Hugh Macdonald, The Bizet Catalogue (en ligne).

13 Lettres, manuscrits, autographes, livres & photographies 10 octobre 2023 LOT DESCRIPTIF ESTIMATION (€)

600 - 800

600 - 800

500 - 600

1 000 - 1 200

29

BLANC Louis (1811 - 1882).

L.A.S. « Louis Blanc l’un des deux rédacteurs en chef du Bon Sens », Paris 10 février 1836 : 2 pages in-4 à en-tête

Le Bon Sens, journal de la démocratie

« Nous n’accordons à personne le droit de révoquer en doute notre sincérité et de nier notre patriotisme. Celui qui vous répond écrit dans le Bon Sens depuis plus de deux ans. Et il sait le cas qu’on doit faire des reproches qui portent sur la versatilité de ce journal demeuré scrupuleusement fidèle à son origine. […] le Bon Sens est celui de tous les journaux qui s’est imposé pour le peuple le plus de sacrifices et qui a apporté le plus d’abnégation dans son œuvre de propagande ». Il rejette comme une insulte l’accusation de patriotisme de la Bourse, alors qu’il reçoit des lettres de soutien « de patriotes qui sont ouvriers aussi […] Et certes au lieu des travaux, des fatigues, des chagrins de tout genre auxquels nous expose la défense d’une cause sainte, il est consolant pour nous d’acquérir de plus en plus cette conviction : qu’il n’en est pas de la reconnaissance des Peuples comme de la reconnaissance des rois »…

On joint 3 L.A.S. par E.X. Poisson de LA CHABEAUSSIÈRE (1811, à Stanislas Champein), LAMOTHE-LANGON (1830, à M. Sclesinger) et SULLY-PRUDHOMME (1896).

BONAPARTE Joseph (1768 - 1844) frère aîné de Napoléon, Roi de Naples puis d’Espagne.

MANUSCRIT autographe, Mon Brouillon de la lettre sur l’histoire de M. de Norvins. – Réponse à M. de Norvins, Philadelphie janvier 1829 ; 25 pages in-4

Brouillon d’un article adressé aux rédacteurs du Courrier des États-Unis pour réfuter les erreurs de l’Histoire de Napoléon du baron de Norvins

Sous couvert de l’anonymat, l’auteur se donne comme l’interlocuteur privilégié du comte de Survilliers, ayant consulté des pièces originales inédites… Il défend notamment le bilan politique et militaire de Joseph en Espagne. On joint une copie avec une nouvelle conclusion, et des corrections, feuillet intercalaire et couverture autographes ; et une autre copie avec qqs corrections et des compliments autographes ; plus le numéro du 31 janvier 1829 du journal new-yorkais avec qqs notes autographes.

30

BOULEZ Pierre (1925 - 2016).

MANUSCRIT MUSICAL autographe signé, Deuxième Sonate pour piano (1948) ; 1 feuillet de titre et 23 pages in-fol. Précieux manucrit de la Deuxième Sonate pour piano, œuvre majeure de la production du premier Boulez et du répertoire pianistique du vingtième siècle

Composée d’octobre 1947 à mai 1948, elle fut créée par Yvette Grimaud à l’École Normale de Musique, au Concert des éditeurs, le 29 avril 1950, et publiée la même année chez Heugel.

Le manuscrit est tracé avec précision à l’encre noire sur papier à 26 lignes Il est signé et daté en fin : « mai 48 / octobre-novembre 47 février 48 ». Il porte cette note en tête : « Remarque générale : Pour l’interprétation des nuances, éviter absolument, surtout dans les tempos lents, ce que l’on convient d’appeler les “nuances expressives” ».

La Sonate est divisée en quatre mouvements :

I. Extrêmement rapide ;

II. Lent ;

III. Modéré, presque vif (page 15 : 22 mesures biffées et insertion d’un feuillet avec 9 mesures nouvelles) ;

IV. Très librement, avec de brusques oppositions de mouvement et de nuance

Citons le beau commentaire de cette Deuxième Sonate par André Boucourechliev : « Dans cette œuvre, le système dodécaphonique se transforme en une conception sérielle – beaucoup plus élargie – du langage musical, qui régit non plus les sons mais les rapports sonores, et fait entrer le rythme, sous une forme extrêmement développée et une organisation autonome, dans ses nouvelles structures. Boulez procède ici par cellules rythmiques brèves, constituées en véritables thèmes rythmiques indépendants, et développées selon des principes mis en valeur et enseignés par Messiaen : rythmes non rétrogradables, canons rythmiques, transformations, augmentation et diminutions proportionnelles des valeurs, etc. L’autonomie rythmique des contrepoints dans la Sonate de Boulez (où, comme l’indique le compositeur, toutes les voix sont également importantes), l’abolition totale de toute pulsation régulière (la barre de mesure n’est plus qu’un repère visuel pour l’exécutant), créent un temps musical nouveau, d’une totale discontinuité, qui exige de la part de l’auditeur une écoute nouvelle car, évidemment, c’est tout le contraire d’une évasion que nous propose l’œuvre de Boulez ; elle fait appel à notre participation, à notre propre inquiétude : alors seulement – et bien plus vite qu’il ne semble au premier abord – elle se révèle, avec ses violences rythmiques discontinues et imprévisibles, étonnamment proche de nous, de notre sensibilité d’hommes modernes ».

On a joint les épreuves corrigées (Heugel 1950) tirées en bleu par le graveur Buchardt (48 pages chaque) : la première épreuve (8 décembre 1949) est surchargée de corrections autographes ; la 2e épreuve porte la commande du tirage (datée 21-2-50).

Plus une L.A.S. de Pierre Boulez (1 p. in-8), avec une page in-4 de corrections autographes pour l’Errata ; plus le feuillet d’épreuve de l’Errata.

Bibliographie : Dominique Jameux, Pierre Boulez (Fayard 1984), p. 298 - 315 (analyse détaillée de la Deuxième Sonate).

Discographie : Maurizio Pollini (Deutsche Grammophon, enr. 1976).

1 200 - 1 500

30 000 - 40 000

LOT DESCRIPTIF ESTIMATION (€) 14 28

100 - 150

31 BRAHMS Johannes (1833 - 1897).

Sonate… für das Pianoforte, Op. 1, 2 et 5 (Leipzig, [1853 - 1854] ; 3 partitions gravées ; in-fol. Premières éditions des trois Sonates pour piano de Brahms

Sonate (C Dur) für das Pianoforte .... Joseph Joachim zugeeignet, Op.1 (Leipzig, Breitkopf & Härtel, [1853]) ; 31 pages in-fol. (34 x 27 cm), musique gravée, cotage 8833, couverture originale d’éditeur jaune (brunissure) avec le catalogue des œuvres de Beethoven au verso [Hofmann p. 3 ; Hoboken n° 1].

Sonate Fis moll für das Pianoforte ... Frau Clara Schumann verehrend zugeeignet, Op.2 (id., [1854]) ; 27 pages in-fol. (32,2 x 26 cm), musique gravée, cotage 8834, sans la couv., signature du possesseur « Rheinthaler » sur le titre, sous chemise à rabats percaline verte, pièce de titre sur le plat sup. [Hofmann p. 5 ; Hoboken 2].

Sonate (F moll) für das Pianoforte... der Frau Gräfin Ida von Hohenthal gb. Gräfin von Scherr-Thoss zugeiegnet…

Op.5 (Leipzig, Bartholf Senff, [1854]) ; 39 pages in-fol. (32,5 x 26 cm), musique gravée, cotage n° 101, cartonnage moderne avec couverture d’éditeur impr. collée sur le plat sup., dos de veau fauve titré [Hofmann, p. 11 ; Hoboken 5].

On joint : Variationen für das Pianoforte über ein Thema von Robert Schumann, Frau Clara Schumann zugeeignet…

Op.9 (Leipzig, Breitkopf & Härtel, [1854]) ; 19 pages in-fol. (33 x 26 cm), musique gravée, cotage n°9001, couvertures d’éditeur impr. sur papier vert, la couv. sup. (avec la dédicace à Clara Schumann) montée sur cartonnage de l’époque à dos toilé, la couv. inf. avec le catalogue des « Robert Schumann’s Werke im Verlage von Breitkopf & Hærtel in Leipzig » (quelques notes musicologiques au crayon, léger manque dans le coin sup. de la couv.) [Hofmann, p. 21 ; Hoboken 10].

32 BRASSAÏ Gyula Halasz dit (1899 - 1984) photographe.

Tapuscrit signé « Brassaï » avec corrections autographes, Marie, [ca 1948] 47 pages in-4 sous chemise titrée. Le dossier comprend également le tapuscrit corrigé des Nouveaux propos de Marie (5 pages in-4), reprenant certains passages de Marie avec des variantes

On joint l’édition originale : Histoire de Marie, avec une introduction par Henry Miller (Paris, Éditions du Point du jour, 1949), in-8, broché.

33 BRETON André (1896 - 1966).

MANUSCRIT autographe signé « André Breton », Magie quotidienne, avec 2 dessins à la plume, Paris 1955 ;

1 page in-4 sur papier vert.

Curieux texte, relatant un cas de hasard surréaliste

Ce beau manuscrit, illustré de deux dessins, est déidé à Lise DEHARME : « Pour Lise ». Magie quotidienne a paru dans la revue La Tour Saint Jacques en novembre 1955.

« Lundi 21 février. – 20 heures. À mon retour chez moi, mon chien, Uli, m’accueille par des transports de joie tout à fait inhabituels. […] c’est comme s’il avait à m’avertir d’un événement exceptionnellement heureux. » Breton retrouve ensuite dans son courrier une enveloppe qui « contient une plaquette intitulée Salades, par Robert-Guy, qui porte cette dédicace : “A M.A.B., en souvenir du chien qui faillit nous rapprocher” ». L’avocat Robert- Guy l’avait en effet aidé auprès du gérant de l’immeuble pour qu’il puisse garder son chien. Le manuscrit est agrémenté de deux dessins faisant écho au contenu du texte.

34 BROSSOLETTE Pierre (1903 - 1944) journaliste, homme politique ; héros de la Résistance, il se suicida pour ne pas parler.

L.A.S. « Pierre Brossolette », Royan 27 août 1930, [à G. PELLETIER, de l’Agence économique de Madagascar] ; 1 page in-8.

Très rare lettre du grand résistant, au début de sa carrière journalistique

« J’ai fait beaucoup de copie pour une foule de revues, achevé un bouquin pour POMARET, assuré la permanence rue Oudinot. L’amitié a souffert de tout cela – et je m’en excuse. L’activité “ministérielle” demeure toujours aussi vague et incoordonnée. Il “tient” plus que jamais aux projets qui nous sont chers. Nous savons tout cela. Et ça devient plutôt exaspérant. Serez-vous à Paris au début de septembre. J’y passerai, après quelques jours de mer (il fait beau par hasard) et avant quelques jours de campagne… hélas quasi électorale. Je serais heureux de vous voir »…

15 Lettres, manuscrits, autographes, livres & photographies 10 octobre 2023 LOT DESCRIPTIF ESTIMATION (€)

800 - 1 000

1 000

1 200

-

1 000 - 1 500

1 000 - 1 200

36

CALDER Alexander (1898 - 1976).

L.A.S. « Alexander Calder », Roxbury 2 novembre 1949, à Mr & Mrs. Bressler ; 1 page in-4 à son cachet en-tête (traces d’adhésif) ; en anglais.

Sur ses mobiles

Il vend souvent ses mobiles lui-même en direct, les prix allant de 100 $ pour les petits à plusieurs milliers. Il aimerait savoir ce que les Bressler ont dans l’idée, où ils veulent le placer, la couleur des murs, afin qu’il puisse travailler pour eux..

« I often sell my “mobiles” myself – (direct). Perhaps that is what you would like. Prices range from $ 100 – for very minute affairs – up to several thousands. If you will let me know what you had in mind, i.e., where you wanted to put it, surroundings, etc, color of walls, etc., and, perhaps, what you had thought of spending on it, I will let you know what I would make for you »…

CAMBRONNE Pierre (1770 - 1842) général.

L.A.S. « C A », [Boulogne vers 1804], à Augustine CORBISEZ, chez le général Joba à Nieuport ; 1 page in-fol., adresse au verso avec marque postale Boulogne-sur -Mer (petite déchirure en tête par bris de cachet). Magnifique lettre amoureuse et érotique à une maîtresse

« Ma chère Augustine Mon amour, on attachement pour toi, sont si grands, que je ne puis m’cmpecher de vouloir ce qui te fait plaisir ». Il approuve donc ce qu’elle a « fait faire à mon portrait », et elle a bien fait de suivre son caprice : « Ta lettre est si jolie touchant ce vestige que je voudrois tous les jours que tu aies de pareilless occupations et encore en ton lit que de délicieux moments sont venus se retracer à ma mémoire, je te croyois tenir dans mes bras étant dans les instants delicieux malheureusement passés ou tes beaux bras me faisoient jouir de si douces étreintes, ma chere si je ne craignois d’être traité de polison comme tu me fis une fois, cette lettre seroit couverte du sperme que je verse tous les jours pour toi et plus particulièrement à cette minute où la seule pensée de ton amour inviolable me le fait répandre naturellement. Tu m’avois promis de ne me rien faire cadeau à la foire, d’après ce que je t’écrivois, tu n’as pas tenu parole, tu m’as donné un habit neuf et tu ne veux rien recevoir de moi, j’espère que tu reviendras de cette décision et que tu me diras que tu acceptes aussi le mien […] Sais tu que tu agis un peu militairement dans tes actions, tu fais ce que tu veux […] c’est assez montrer ta force et ma foiblesse elle est trop naturelle, mon amie, c’est pour une jolie aimable adorable enfin parfaite femme, je n’en rougis donc pas et me trouve trop heureux de pouvoir conserver une aussi chère maîtresse que toi à ce prix. Je t’embrasse et suis pour la vie non seulement ton constant mais même fidèle amant ».

37 CAMPAGNE DE RUSSIE.

L.A.S. « Delbois », Moscou 6 octobre 1812, à ses parents, « Monsieur Delbois, cultivateur à Chamant près Senlis » ; 2 pages in-4, adresse avec marque postale N°11 Grande Armée (quelques défauts, mouillure dans la marge inf.). Rare lettre de soldat racontant l’incendie de Moscou

Il écrit à ses parents « d’une ville qui a été la proie des flammes ; l’incendie de cette ville, belle, riche, la plus vaste & la plus commerçante de l’Europe, nous offrait un spectacle aussi magestueux qu’effrayant. Plusieurs milliers de forçats lachés par l’ennemi, et à qui on avait promis le pillage, attendirent que nous fussions tous entrés dans Moscou, et espérant nous trouver dans l’ivresse & dans la joie, et nous faire périr par les flammes, ils mirent le feu à plus de vingt endroits ; en un moment un vent impétueux porta la flamme dans presque tous les faubourgs, et dans une grande partie des quartiers de la ville ; de sorte que les deux tiers d’une cité qui devait faire l’admiration des voyageurs ont été brûlés. Personne ne fut victime des mauvais desseins de ces scélérats, et le mal qu’ils voulaient nous faire retomba sur leur tête ; car on en fusille autant qu’on en trouve. On aura bien de la peine à rétablir Moscou dans sa première beauté, & l’Empire de Russie fait une perte irréparable dans la ruine de cette ville qui pouvait passer pour la plus commerçante de l’univers, puisque toutes les marchandises de l’Asie y abondaient »…

38

CAMUS Albert (1913 - 1960).

L.A.S. « Albert Camus », Le Panelier (Haute-Loire) 6 septembre [1942], à Raymond QUENEAU aux éditions Gallimard ; 1 page oblong in-12 sur carte postale avec adresses au dos. Belle lettre littéraire sur Pierrot mon ami

Il remercie Queneau de son livre, qu’il a lu d’un trait avant de le reprendre avec plaisir... « Je crois que vous avez raison de vouloir appeler votre livre un poème. Il fait penser aussi aux compositions admirables des Flamands ou, plus près de nous, aux mascarades de James Ensor. Vous excellez dans le “fantastique naturel” : personnages lunaires, foires, belluaires, monstres et fakirs, le tout jeté dans les arrondissements de Paris. Parce qu’il y a aussi Paris et sans lui on ne comprendrait pas votre œuvre. Je pense ici à Odile que j’ai beaucoup aimé. Est-ce encore à cause de Paris ? Vos livres, malgré les apparences, ne sont pas gais. Ils racontent presque tous des échecs. Ce sont des féeries vraies et mélancoliques »...

1 000 - 1 500

1500 - 2000

1 000 - 1 200

LOT DESCRIPTIF ESTIMATION (€) 16

35

800 - 1 000

39 CASSATT Mary (1844 - 1926).

2 L.A.S., [Paris 1911], au critique d’art Achille SEGARD ; 3 et 2 pages in-8 à son adresse 10 rue de Marignan (deuil). Au futur auteur de Mary Cassatt, un peintre des enfants et des mères (Ollendorff, 1913).

18 octobre [1911]. Elle le prie d’excuser son retard à lui répondre : « La vérité est que je suis en ce moment une pauvre femme malade, incapable de m’occuper de rien. Après un hiver passé en Egypt j’ai eu la grande douleur de perdre le dernier membre de ma famille à Paris au printemps dernier [son frère Gardner]. La chose a été trop pour moi et je ne commence que maintenant à sortir d’une dépression nerveuse qui m’a enlevé toute force »… Elle ne fait que passer à Paris pour voir un médecin, et remet à plus tard le plaisir de le voir. « Quant à ce que Monsieur Destrées vous a dit, il y a erreur je ne possède qu’un seul de mes tableaux, et je ne crois pas que ce soit parmi les meilleurs. Mess. DURAND-RUEL savent beaucoup mieux que moi où sont mes tableaux, aussi chez M. VOLLARD

6 rue Lafitte il y a des pastels »… Elle le charge de répondre au souvenir de CLEMENCEAU « J’espère qu’il garde toujours sa grande vitalité et son bel énergie. Les hommes en Amérique s’en vont de si bon heur terrassé par la lutte à soixante ans. Combien on est plus sage ici »… Jeudi. Elle est rentrée mardi et aura plaisir à le voir, en début d’après-midi, « car je suis obligée de prendre l’air quand le temps est beau »…

40 CASSATT Mary (1844 - 1926).

L.A.S., Mesnil-Breaufresne par Mesnil-Theribus (Oise) Samedi [automne 1911], au critique d’art Achille SEGARD ; 4 pages in-8 à son adresse (petit deuil).

« J’étais à Paris cette semaine pour deux jours, mais je n’aurais pas eu la force de causer art, je suis en convalescence mais c’est long et je ne travaille pas encore. Je suis obligée de vous demander de venir ici puisque je ne puis retourner de suite à Paris ». Sa nièce, qui va repartir pour l’Amérique, doit venir la voir… « Mon auto est en réparation mais j’ai une petite voiture en location, je serai obligée de vous demander de venir jusqu’à Chaumont en Vexin. Je serais heureuse de vous dire de vive voix combien j’admire votre beau livre sur le SODOMA [Giov. Antonio Bazzi detto Sodoma et la fin de l’école de Sienne au XVI e siècle]. Je l’ai lue avec un grand plaisir. Quand au livre que vous me dédiez, il me semble que mon bagage artistique est bien léger. Il y a bien longtemps que je n’ai vue de mes tableaux, on me dit qu’il y a deux très anciennes choses au salon d’Automne de moi. Comment trouvez-vous ce procédée, d’exposer des tableaux d’un peintre sans lui en demander l’autorisation ? »…

41 CÉLINE Louis-Ferdinand (1894 - 1961).

L.A.S. « Destouches », [Prison de Copenhague] Jeudi 1er août 1946, à son avocat danois Thorvald MIKKELSEN et à SA FEMME Lucette DESTOUCHES ; 2 pages in-4 au crayon sur papier rose à en-tête de la prison Københavns

Fængsler, Vestre Foengsel

Belle lettre de prison, en grande partie à sa femme Lucette , publiée dans les Lettres de prison à Lucette Destouches et à Maître Mikkelsen (Gallimard, 1998, n° 103).

« VOLTAIRE caractérise la France comme une nation “légère et dure”. Rien hélas n’est plus exact » ; il est vain d’attendre une amnistie : « Je n’attends rien de la magnanimité française ! ». Quant à CHARBONNIERE, « ce petit roquet foireux enragé représente ma pauvre Patrie »…

À sa femme : il ne faut plus compter sur une libération prochaine, il en a pour des années : « L’impatience est le vinaigre des supplices ». Il est vain d’attendre de l’aide de BIDAULT, « un pauvre petit merdeux éclos dans la mascarade de la résistance où tout petit merdeux capable de dévaliser un bureau de tabac s’est pris pour un nouveau Clemenceau », de TEITGEN et autres nabots, « poux de catastrophe ». Il fait des recommandations pour l’hiver à Lucette, et pour le chat BÉBERT. Il regrette : « J’ai manqué de réflexe, de vivacité, d’instinct de conservation. […] Plus éveillé je filais en Espagne 1 an plus tôt et tout était dit. […] Ce sont les vieux sangliers qui tombent les premiers à la chasse ».

42 CÉLINE Louis-Ferdinand (1894 - 1961).

L.A.S. « LFC », [Kørsør] Le 31 [décembre 1947], à son ami Georges GEOFFROY ; 3 pages in-fol., enveloppe. Il lui souhaite une bonne année, et l’encourage à venir le voir... « je te vois encore bien mélancolique avec ton Hélène ! Et foutre elle rigole bien, baise bien, bouffe bien. Elle te ménage pardi dans le cas où… Si tu es assez cave pour te laisser mettre au placard, en pot de confiture éventuel ! » Qu’il fasse comme Popol [Gen-Paul] qui « jouit seconde par seconde. Fais en autant bordel ! Demain quand [les] Chinois seront Place de la Concorde, ce n’est pas le souvenir d’Hélène qui te rattrapera le moment perdu ! […] quand on est condamné à mort on va tout de suite à l’essentiel on ne le quitte plus. 4 ans de misère infecte de supplice sans nom vous ôtent le goût des vains chichis. […] L’homme libre est celui qui a de l’argent en poche. Alors la vie, les filles, la liberté, l’amour, et nom de Dieu la jeunesse ! »...

17 Lettres, manuscrits, autographes, livres & photographies 10 octobre 2023 LOT DESCRIPTIF ESTIMATION (€)

1 200 - 1 500

1 000 - 1 500

1 000 - 1 500

800 - 1 000

43 CÉLINE Louis-Ferdinand (1894 - 1961).

L.A.S. « LF Céline », Meudon 28 juin [1957], à Pascal PIA ; 3 pages in-4 à son cachet en-tête, enveloppe. Il a pris connaissance de son article dans Carrefour [à propos de son roman D’un Château l’autre] et est très heureux « d’être si bien compris et si justement commenté […] Que les autres critiques en prennent de la graine ! avant que j’expire !... et eux aussi !... Petit détail… si je suis encore à peu près en vie et capable de vous remercier c’est que j’ai quitté la France en Août 44… où pouvais-je aller ?... en Espagne ? C’était signer ma condamnation… restait le Danemark neutre où j’avais déposé tous mes droits d’auteurs, qui nous servirent à vivre moi et ma femme, en prison et hors prison, pendant sept ans… Mais le Danemark via l’Allemagne, pas d’autres chemins !... Il faut se reporter aux époques et aux faits, pour se mettre à ma place… En France je n’aurais même pas vu la Cour de Justice, j’étais écharpé bien avant d’être jugé ! À mesure que les années passent tout devient conforme à une certaine vérité “convenable” et complètement déraillée…abracadabrant… »… Il termine en l’invitant à venir le voir : « en deux mots, vous en saurez plus que cent équipes de jaseurs à vide »…

44 CHAMFORT Sébastien Roch Nicolas de (1740 - 1794) écrivain et moraliste.

L.A.S. « de Chamfort », Paris 16 septembre [1770, à Jean-François de LA HARPE] ; 3 pages et demie in-4. Il se dit inconsolable de n’avoir pu lui répondre plus tôt, mais une fièvre l’a forcé à prolonger son séjour à la campagne... Son ami connaissait les raisons qui l’ont « privé du plaisir de passer quelque tems auprès de vous et de M e de Marnesia », mais le silence lui faisait craindre d’avoir perdu sa si précieuse amitié : « Je suis charmé […] d’être rassuré par vous même et j’attribue tout à cette mauvaise goute dont vous parlez ». Il serait ravi « si je pouvois me dedomager cet hyver du tems perdu », mais il est retenu à Paris par sa santé et toutes sortes d’engagements, dont sa comédie Le Marchand de Smyrne « qui sera peut-être joué cet hyver, une autre bagatelle qui le sera à la cour au commencement de novembre, une tragédie qui doit être prête au printems prochain, voila plus de besogne qu’il n’en faut à une tête et à une santé comme la mienne. Ainsi Monsieur je suis obligé de remettre à un autre tems le projet d’aller partager votre solitude »… Il est enchanté de le voir songer à un Éloge de Fénelon : « Ce sujet vous convient de toutes les manières et son âme est digne d’être louée par la votre. Des occupations d’un autre genre m’empêcheront d’être votre concurrent et mes vœux sont sans réserve pour l’amitié »…

45 CHATEAUBRIAND François-René de (1768 - 1848).

L.A., Lausanne 26 juin 1826, à son amie la duchesse de DURAS ; 2 pages et quart in-4. Lettre évoquant la censure et la publication du Dernier Abencérage

Il annonce leur retour à Paris; Mme de Chateaubriand va bien et l’infirmerie la rappelle. « Moi, j’ai mis au net la plus difficile besogne et je souffre tant que ces deux raisons me déterminent à abréger. Enfin, imaginez que dans cette république on vient d’établir la censure. Je fuis cette peste au risque de la retrouver à Paris ». Il va faire un bref voyage à Genève, avant de revenir pour une douzaine de jours à Lausanne, et de rentrer à Paris. « Je ne sais rien de ce monde, ni de la politique après la session, ni même de mon édition et du destin d’Aben-Hamet. Je n’écris à personne, personne ne m’écrit, et je serois dans le repos le plus complet si vous n’étiez pas malade, si je ne travaillois pas trop et si je n’étois pas boîteux. J’ai dormi la nuit dernière quatre heures pour la première fois depuis trois semaines : je plains bien à présent les insomnies du pauvre Frisel. Je vais voir à Genève une autre malade M de de CUSTINE. Elle me fait grand’pitié. Astolphe est venu me voir. [...] Que devenez-vous ? Restez-vous dans votre forêt ? Allez-vous à la mer ? Enfin avant un mois je vous verrai. Dieu soit loué de tout ».

46 CHRISTINE DE SUÈDE (1626 - 1689) Reine de Suède.

L.A. (minute), [Rome 1669 ?], à Franz Egon von FÜRSTENBERG, évêque de Strasbourg ; 4 pages in-4 avec ratures et corrections.

Belle lettre d’exil à Rome sur sa situation financière difficile, et ses relations avec la Cour de France au sujet de l’argent promis lors de son abdication

Elle remercie l’évêque de sa lettre pour la nouvelle année, « vous priant de croire que ces marques de vostre amitie ont este agreablement receus de moy et je veux bien aussi vous asseurer qu’on ne vous a pas trompé en vous persuadant que je suis sincerement vostre amye a vous et a Mr le Prince vostre frere ». Elle le remercie de son offre « de me servir a la cour de France », et lui expose « lestat des choses »…

« Il y a longtemps qu’on me doit un reste de subsides des gens passes d’Allemange que je me suis reserve a mon Abdication », et qu’elle a sollicité à la Cour de France « en personne lorsque j’y estoy. Lon me promit de me satisfaire et on me paya mesme quelque peu dargent que je receus a ce conte differant le reste a un temps plus comode », qu’elle n’a pas réclamé. « Mais les malheurs du temps et la perte de tous ce que possedois en Suede et en Allemange mont forcé de remettre sur le tapis cette ancienne pretension, qui est lunique ressource qui me reste dans lestat present […] Cest pourquoy jescrivis sur ce sujet en France pour tacher den tirer quelque chose ou du capital ou de linterest ». Le cardinal d’ESTE a été chargé de lui porter la réponse, où elle comprit « quon nestoit pas dispose a me rendre justice la dessus a present, et je ne men estonnoy pas trop sachant tres bien que je ne suis pas la seulle au monde a qui largent manque »… Le cardinal d’Este est retourné en France, et elle attend son retour avec espoir… « Vous ne me persuaderez pas aysement que les dispositions de la Cour de France se treuvent favorables pour moy car je say les bons offices quon my rendt touts les jours dycy qui ne manqueront pas de produire leurs effets ordinaires comme ils les ont produits autrefois. Par bonheur je me suis accoustume depuis que jay lage de la rayson a me passer de tout ce qui nest pas Dieu, ainsi vous voyez que je nauray pas de poine a me consoler de tous les malheurs qui marrive »…

1 000 - 1 500

1 000 - 1 200

LOT DESCRIPTIF ESTIMATION (€) 18

1 500 - 2 000

2 500 - 3 000

47 COCTEAU Jean (1889 - 1963).

6 POÈMES autographes, dont 3 signés ; 12 pages in-4 et 1 page in-fol. Bel ensemble de poèmes de jeunesse, la plupart inédits

La Trahison, 6 quatrains (2 ff.) : « A seize ans on n ’a pas une attache profonde »…

Petite chanson plaisante pour la dame inconnue, 8 quatrains, signé « Jean Cocteau » (3 ff. sur papier bleu) :

« Nul prestige ne te décore / (Et sur quel sol ? Et sous quel toit ?) »…

Éloge d ’une tranche de pastèque, 4 quatrains, signé (3 ff.), publ. dans les « Poèmes de jeunesse inédits », Œuvres poétiques complètes, Bibl. de la Pléiade, p. 1522) : « Verte gondole où gèle et vogue un sorbet au palais de Doges »…

« Pourtant ce n ’est plus l’âge où je devais bientôt / Sentir couler en moi l ’adolescence émue »…. 6 quatrains (1 p. in-fol.), signé « JC ».

« Peut-être un grand vapeur qui fait escale aux rives / Mènera-t-il un jour mon tumulte enfin las »…., sonnet signé « JC » (1 p.).

« Tu seras sur ma bouche et contre mon oreille »…, , 7 quatrains, signé « JC » (3 ff.).

48 COLETTE (1873 - 1954).

L.A.S. « Colette et Maurice », La Treille Muscate, à Misz MARCHAND ; 2 pages in-4 sur papier bleu à en-tête de La Treille Muscate

« Ma-Misz, le beau temps, la mer tiède ne m’empêchent pas de regretter Costaérès et mes Léo. [...] J’ai déjà accompli mille travaux, trouvé une grenouille verte adorable dans mon fauteuil et sauvé un beau lézard tombé dans un petit bassin. Il levait les bras pour appeler au secours ! Je suis arrivée à temps. La couleuvre de la cuisine s’est établie dans le garage. Beaucoup d’oiseaux, à cause de la sécheresse environnante. Et des fleurs. Et tout. Tout, mais pas mes Léo »…

49 COURTELINE Georges (1858 - 1929).

MANUSCRIT autographe signé « Georges Courteline », Un mec ; 12 pages in-8 ou in-12..

Amusant conte, où Courteline, apprenant que son ami d’enfance Lagrillade est devenu maquereau, évoque ses années de collège, le projet de son livre Les Leçons de la Vie, puis trace avec humour les 4 types d’« Incorrects » : le Poseur de lapins, le Gigolo, le Gigolo appointé et le Mec proprement dit... Le manuscrit, de l’écriture du jeune Courteline, présente des ratures et corrections. Il a été découpé pour l’impression, et remonté.

Ancienne collection Daniel SICKLES (XIII, 5253).

50 DAUDET Alphonse (1840 - 1897).

MANUSCRIT en partie autographe, Bompard et Tartarin, aventures de deux alpinistes, [ Tartarin sur les Alpes, 1884] ; 239 feuillets petit in-4 (21,5 x 17 cm), foliotés 1 à 241 (83-84 et 93-94 sur un feuillet) ; reliure maroquin bleu nuit, dos à nerfs, doublure de maroquin havane, encadrement de feuillages mosaïqués de maroquin vert et rouge, gardes de faille havane, doubles gardes de papier jaspé, étui.

Manuscrit complet du roman Tartarin sur les Alpes

Suite des aventures de Tartarin de Tarascon, le roman raconte le nouvel exploit du chasseur de fauves, parti à l’assaut des sommets alpins, la Jungfrau et le Mont Blanc…

Le manuscrit porte le titre primitif : Bompard et Tartarin, aventures de deux alpinistes. Seul le premier chapitre est autographe (16 feuillets) est autographe. Le reste du manuscrit est de la main de son secrétaire Jules Ebner, à qui Daudet dictait, et porte de nombreuses corrections autographes de Daudet. Le manuscrit est rédigé à l’encre brune au recto des feuillets ; il présente de nombreuses ratures et corrections ; il a servi pour l’impression de l’édition originale, publiée sous le titre Tartarin sur les Alpes. Nouveaux exploits du héros tarasconnais (Calmann-Lévy, « Collection Guillaume », 1885), et porte des indications du typographe au crayon bleu. Il est divisé en 14 chapitres, le dernier, XIV, intitulé Épilogue

On a relié en tête : – un portrait de Daudet gravé par Adrien Nargeot ; – 2 L.A.S. d’Alphonse Daudet à l’éditeur Édouard Guillaume : Champrosay 25 juillet 1884 (1 p.in-8) : « Décidément votre offre me séduit et je suis prêt à m’engager avec vous et vos associés pour un roman inédit à illustrer. Comme vous avez plus la pratique des affaires que moi, veuillez faire un traité que nous lirons et débattrons ensemble. Mes conditions sont celles-ci : une prime de 25.000 francs me sera payée quand je livrerai la première moitié de mon manuscrit. Je toucherai 3 fr. 50 par exemplaire sur le volume à 20 francs [...] Titre provisoire : Bompard et Tartarin, ou le Voyage en Suisse »… 10 mars 1885 (1 p. in-12) : « Tartarin est à Interlaken, il veut aller à Montreux. Quel chemin de fer prend-il, par où passe-t-il pour arriver vite ? » – Un reçu autographe signé de Daudet, Paris 30 décembre 1885 : « Reçu de MM.Guillaume la somme de vingt mille francs »…

Provenance : Alain de Suzannet (ex-libris armorié ; vente 1936, n° 44) ; Pierre Guérin (ex libris) ; Du Bourg de Bozas Chaix d’Est Ange (ex-libris armorié, vente 27-28 juin 1990, n° 170).

1 000 - 1 500

19 Lettres, manuscrits, autographes, livres & photographies 10 octobre 2023 LOT DESCRIPTIF ESTIMATION (€)

800

600 -

1 000 - 1 200

4 000 - 5 000

51 DICKENS Charles (1812 - 1870).

L.A.S. « Charles Dickens », [Londres] « 48 Doughty Street » mercredi matin [1837 ?], à William B. ARCHER Esquire ; 4 pages in-8 (légères traces d’encadrement) ; en anglais. Belle lettre de conseils littéraires, et sur la présence des morts bien-aimés dans les pensées et les rêves des vivants

Il a lu avec plaisir et intérêt le récit d’Archer, et lui fait des suggestions, notamment de fortement condenser la scène d’ouverture avec le prêtre, et même de supprimer complètement la visite au château, en ajoutant quelques mots sur les rapports que nos esprits entretiennent couramment avec ceux des morts bien-aimés dans des pensées éveillées et dans des rêves dans lesquels nous les voyons (les sachant ne plus être de ce monde) sans crainte ni douleur…. [À cette période, Dickens est hanté par le fantôme de sa belle-sœur, Mary Hogarth (décédée le 7 mai 1837), dont on trouvera la trace peu après dans Nicholas Nickleby.]

« I would condense – greatly condense – the opening scene with the priest […] But to my mind you would make the tale a much better one if you wholly omitted the visit of the Priest and yourself to the castle, […] adding a few words to the effect that our spirits commonly hold intercourse with those of the beloved dead in waking thoughts and dreams in which we see them (knowing them to be no longer of this world) without fear or pain, tender might come to the story. I would materially shorten the commencement of the story itself, and I would describe a little more forcibly the Heros holdness when he sees the shade and mokes after it […] I reserve my final suggestion for a fresh paragraph, because it is a sweeping one. I beg you to understand that I leave it entirely to yourself, and if you prefer the paper in its present and that if there be any case in which strong and blameless sympathy could be supposed to bring the dead and living together, it would be such a case as you describe »…

52 DIVERS

Environ 95 lettres ou pièces, la plupart L.A.S. d’hommes politiques ou militaires.

Joseph Barthélemy, Louis Barthou, R. Bérenger, V. de Broglie, F. Buisson, Émile Combes, Ad. Crémieux, Élie duc Decazes (1884), Th. Delcassé, Paul Deschanel, Eug. Étienne, Fabvier (à Gourgaud), C. de Freycinet, Galliffet, Yves Guyot, Ed. Herriot, Anatole de La Forge, amiral Mornet, g al Négrier, Paul Painlevé, Louis Passy, G. Payelle, R. Poincaré, Antonin Proust, Th. Ribot, g al Rolin, Léon Say (4), Jules Simon, Édouard Vaillant, m al Vaillant, René Viviani, R. Waldeck-Rousseau, etc.

Plus un registre de signatures pendant la maladie d’Élie Le Royer et lors son décès (1897).

53 EINSTEIN Albert (1879 - 1955).

L.S. « Albert Einstein », Le Coq que mer 14 juillet 1933, à Édouard GUILLAUME ; 1 page in-4 dactylographiée (traduction anglaise jointe).

Il soutient chaudement l’initiative de Lisa Einstein pour obtenit la permission d’un éjour en Angleterre. Lisa Einstein est la fille d’un des meilleurs docteurs de Stuttgart. Elle a étudié la médecine pendant deux ans mais est forcée, à cause des mesures contre les juifs allemands (« durh die gegen die deutschen Juden gerichteten Massnahmen ») d’abandonner ses études. Elle souhaite devenir infirmière, carrière qui lui est également interdite en Allemagne à la suite des nouveaux réglements. Le Guys Hospital de Londres serait prêt à l’accueillir…

54

EINSTEIN Albert (1879 - 1955).

L.A.S. « Albert », [Berlin] 27 mars 1931, à Mileva EINSTEIN-MARIC ; 1 page in-4 ; en allemand. À sa première femme

Il est, Dieu merci, de retour du tourbillon des États-Unis (« Wieder zurück von dem Strudel von Amerika – gottseidank »). Il y a cherché en vain les cactus demandés par Mileva ; mais il a appris que des cactus rares sont élevés par une pépinière d’Erfurt.

Il aimerait contribuer financièrement au déménagement de son fils Albert, mais préfère confier l’argent à Mileva, ayant toute confiance en ses capacités financières (« weil ich zu Deinen wirtschaftlichen Fähigkeiten besonderes Vertrauen habe »).

Il profite de la tranquillité (relative !) de Berlin et travaille d’arrache-pied sur l’espace à structure parallèle : « Ich arbeite fest und geniesse die (relative !) Ruhe von Berlin. Es geht immer noch um den Raum mit Parallelstruktur ».

Il est très content des messages qu’il a reçus de Tetel (Eduard son second fils), dont Toni lui a parlé avec beaucoup d’enthousiasme…

LOT DESCRIPTIF ESTIMATION (€) 20

1 200 - 1 500

200 - 300

1 000 - 1 200

2 000 - 2 500

55 EINSTEIN Albert (1879 - 1955).

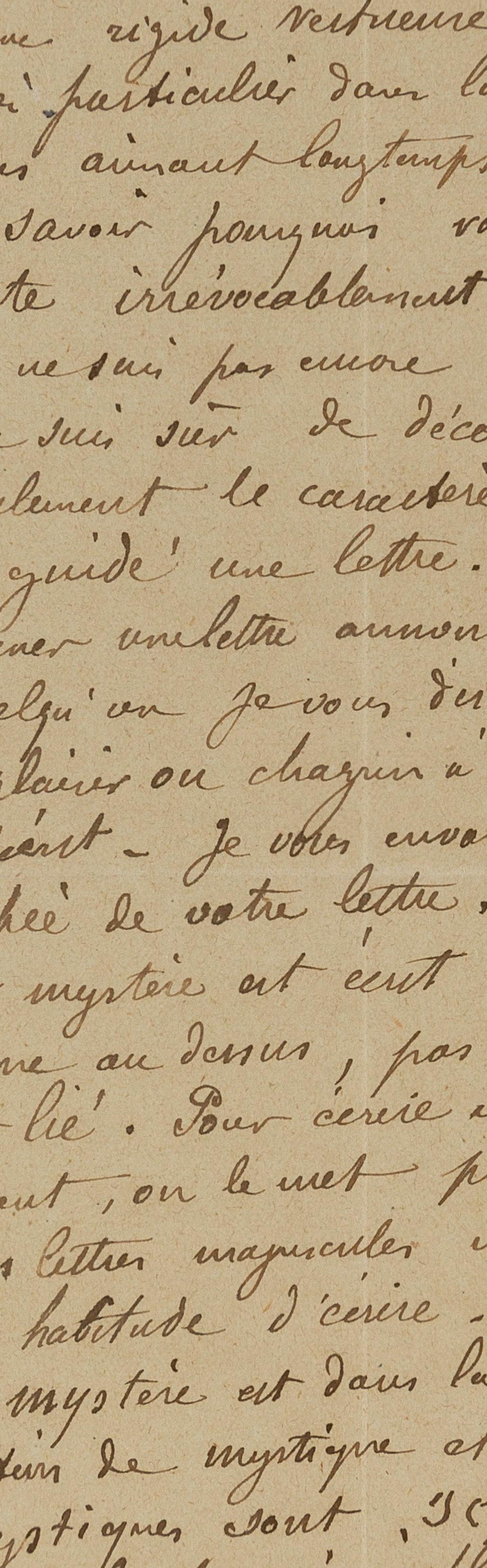

L.A.S. « A.E. », 11 mai 1950, à Ernst Gabor STRAUS ; 2 pages in-4 très remplies d’une écriture serrée ; en allemand. Belle lettre scientifique sur la question de la compatibilité dans la théorie de la relativité, avec calculs, équations et tableau