Mejorar los sistemas productivos de la zona centro de San Luis en sus aspectos económicos y ambientales optimizando el uso del agua

Ing. Agr. Vanesa E. Barbero

Gerente Técnica de Desarrollo Chacra San Luis - Promotor Asesor Cambio Rural II

Diciembre 2016

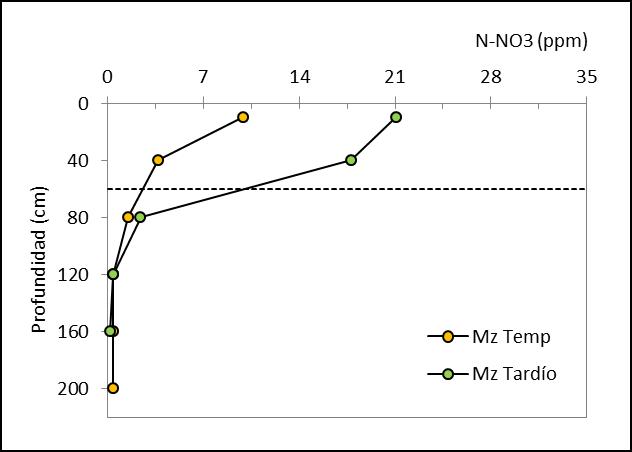

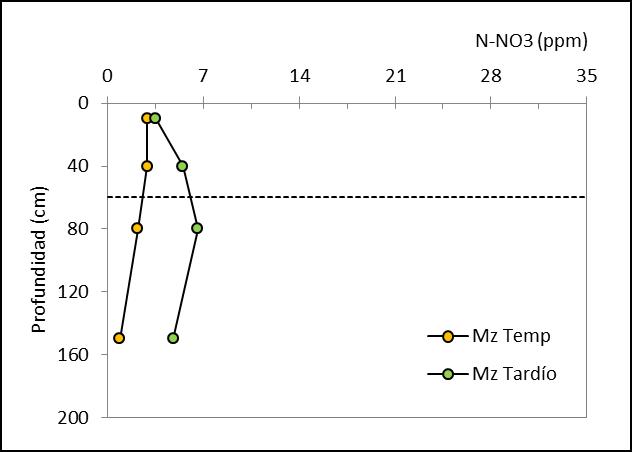

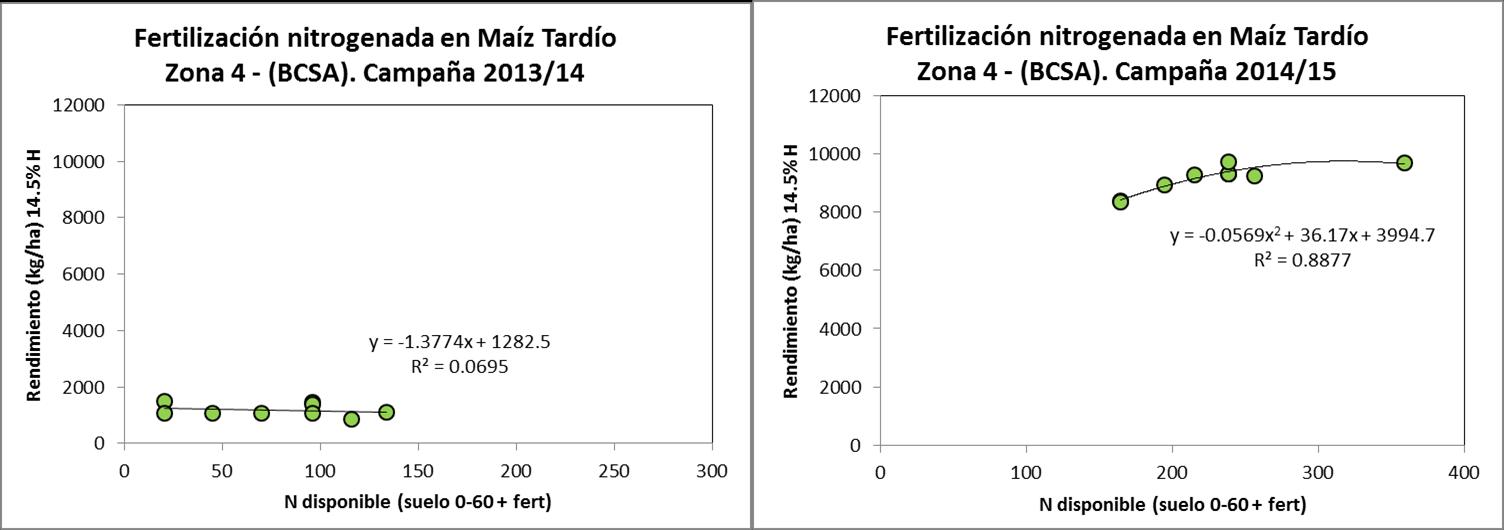

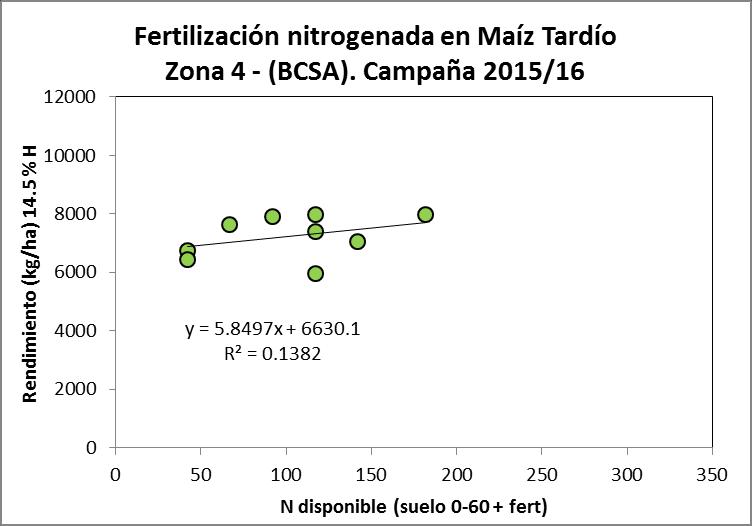

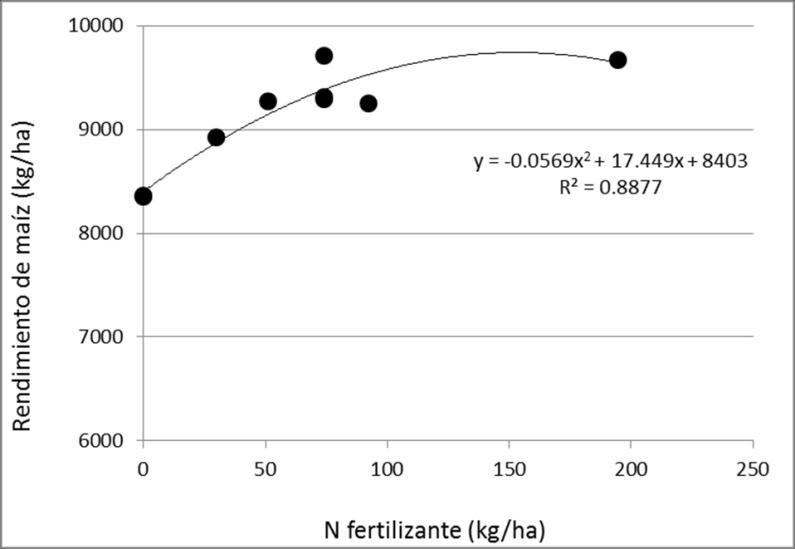

Miembros Fundadores de la Chacra San Luis

Espartaco Bailleres (Bailleres Comercial S.A.)

Roberto Vergés (Don Primo Vergés)

Daniel Lusich (Los Estribos S.A.)

Juan Ignacio Capretto y Milton Chagalj (Gonfer S.A)

Ricardo Meirovich (RIVI S.A.)

Nicolás Ríos Centeno (Serbeef S.A.)

Sebastián García Sosa y Guillermo Ordoñez (Granos del Oeste S.R.L.)

Juan Pablo Ruggeri (Jupace S.A.)

Mesa Técnica de Expertos

Ing. Agr. M.Sc. Jorge Luis Mercau (AER - INTA San Luis)

Ing. Agr. PhD. Juan Cruz Colazo (EEA - INTA San Luis)

Ing. Agr. PhD. Martín Torres Duggan (Tecnoagro S.R.L.)

Ing. Agr. M.Sc. Alberto Belgrano Rawson (AER - INTA San Luis)

Equipo Sistema Chacras Aapresid

Ing. Agr. M.Sc. Rodolfo Gil (Director Académico Científico)

Ing. Agr. M.Sc. Leandro Ventroni (Gerente de Programa)

Ing. Agr. Tomás Coyos (Coordinador Técnico Zonal)

Ing. Agr. Vanesa E. Barbero (Gerente Técnica de Desarrollo 2015-2016)

Ing. Arg. Martín A. Ibarra (Gerente Técnico de Desarrollo 2013-2014)

Instituciones que participaron

Aapresid (Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa)

INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) - Cambio Rural II

GEA (Grupo de Estudios Ambientales. CONICET - Universidad Nacional de San Luis)

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Descripción de series climáticas históricas y cartas de suelos para diferenciar ambientes productivos en la región centro de San Luis 11

Inclusión de centeno (Secale cereale L.) como cultivo de cobertura antecesor de maíz y soja, en el centro de la provincia de San Luis. 23

Fecha de Siembra y Grupo de Madurez en Soja. Combinación de factores de manejo determinantes de los rendimientos máximos alcanzables y mínimos aceptables en la zona centro de San Luis 73

Respuesta a la fertilización nitrogenada de maíces tempranos y tardíos. Como optimizar la nutrición del cultivo de maíz en la zona centro de San Luis 93

Indicadores de resultados económicos de las actividades agrícolas de las empresas que integran Chacra San Luis. 160

Lista de Abreviaturas

AU: agua útil

CC: cultivo de cobertura

CH: costo hídrico

CV: cultivo de verano

Dap: densidad aparente

EB: eficiencia de barbecho

EUA: eficiencia en el uso del agua

EUN: eficiencia en el uso del nitrógeno

MO: materia orgánica

MS: materia seca

N: nitrógeno

PFS: primera fecha de secado

PMP: punto de marchitez permanente

SFS: segunda fecha de secado

UC: uso consuntivo

Introducción General del Proyecto

Martín A. Ibarra1 y Vanesa E. Barbero2

El desarrollo de la agricultura en San Luis se sustenta en la viabilidad de dos objetivos económicos que se complementan, uno productivo inmediato y otro inmobiliario de mediano plazo. El primero debe permitir a la empresa mantener su funcionamiento y generar las ganancias esperadas, el segundo debe atender al cuidado y agregado de valor al capital inmobiliario de la misma.

Para cumplir con esos objetivos, en San Luis los productores se enfrentan a distintas fuentes de riesgo. En los ambientes semiáridos, la escasa lluvia y su elevada variabilidad hacen que el resultado económico de las empresas que producen en secano esté expuesto a posibles quebrantos en años malos. Se dispone de poca información local que permita cuantificar firmemente esos riesgos y no hay acuerdo en una metodología adecuada para analizarlos. Además los suelos sobre los que se produce, con una estructura superficial relativamente débil, tienen una elevada fragilidad que los torna vulnerables a los procesos erosivos. En San Luis hay evidencias de procesos graves de erosión eólica cuando el suelo seco y descubierto es expuesto a los fuertes vientos de algunas épocas del año. A la baja pluviometría local se le suma las pérdidas de agua por drenaje profundo y escorrentía superficial, que causa en algunos sitios de la provincia cárcavas y hasta la aparición de nuevos ríos. Estos procesos no son generalizados y hay planteos de producción que la minimizan y hasta la evitan, pero la información disponible es insuficiente para identificar las prácticas más convenientes.

Proyecto

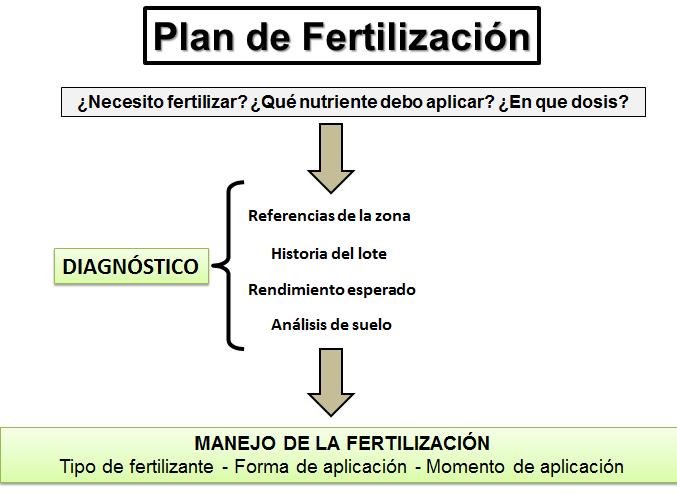

La “Mejora de los sistemas productivos de la zona centro de San Luis en sus aspectos económicos y ambientales optimizando el uso del agua” es una tarea prioritaria que la Chacra San Luis ha decidido abordar. Ese camino se pretendió transitar desde cinco enfoques, que son interdependientes:

i) Estudiar oportunidades para una mejor “Estructura de los sistemas de producción”. El ensamble de distintos cultivos y su ubicación a lo largo del año tiene un alto impacto en los resultados económicos y ambientales. Se consideró prioritario:

1 - GTD Chacra San Luis (Aapresid) período 2013 - 2014; 2- GTD Chacra San Luis (Aapresid) período 2015-2016.

La evaluación de estrategias para la incorporación de cultivos de cobertura entendiendo su impacto en los resultados económicos inmediatos y en la atenuación de los principales riesgos ambientales.

El establecimiento de criterios para definir una siembra temprana o tardía de maíz

La comparación de estrategias de producción de soja que apunten a aumentar el rendimiento alcanzable con otras que procuren ser más estables.

ii) Evaluar la “Productividad del Agua” de los planteos agrícolas y procurar estrategias que la aumenten. Frente a la escasa y variable oferta hídrica, su transformación eficiente en rendimiento y cobertura del suelo permite evitar el deterioro de los ambientes. Se exploraron dos caminos que permitieron el aumento de la productividad:

La reducción de las pérdidas de agua en los sistemas de producción y el aumento del consumo por las plantas. En particular se exploró la eficiencia de los barbechos con distintas coberturas y el uso del agua de los cultivos de cobertura previos a maíz y a soja.

El aumento de la productividad del agua por los cultivos para transformarla en rendimiento, biomasa y/o cobertura. En particular se estudió en maíz: fechas de siembra y nutrición nitrogenada, en soja: fecha de siembra y grupo de madurez.

iii) Optimizar la “Nutrición del cultivo de maíz” en los ambientes representativos de la chacra San Luis. Se trabajara en:

Desarrollo de una herramienta de decisión de la dosis de fertilización nitrogenada en maíces tempranos y tardíos para los ambientes representativos de la Chacra San Luis.

iv) Cuantificar los “Riesgos ambientales” ocasionados por erosión hídrica y eólica1. El movimiento interno de agua en el suelo y el grado de cobertura del suelo son indicadores a través de los cuales puede inferirse el riesgo de erosión hídrica y eólica.

v) Generar herramientas para una mejor “Gestión de los riesgos empresariales”. Se pretendió seguir dos estrategias2:

1 Línea de trabajo parcialmente abordada en el ciclo 2013 - 2016.

2 Línea de trabajo parcialmente abordada en el ciclo 2013 - 2016.

Cuantificar con indicadores económicos simples las diferencias entre los distintos ensayos y situaciones a campo evaluadas (márgenes brutos, ingreso/gasto, etc).

Conocer y discutir formas de evaluar los resultados a nivel de empresa que contemplen las distintas fuentes de riesgo.

En el siguiente esquema se resumen los puntos anteriores planteados con la estructura de un árbol de problemas. En el mismo se plantearon las estrategias a ser evaluadas que, atacando distintos aspectos, apuntan a resolver el problema central que se plantea como desafío la Chacra San Luis:

Mejorar los sistemas productivos de la zona centro de San Luis en sus aspectos económicos y ambientales optimizando el uso del agua

Estructura del sistema de producción

- Intensificación y CC

- Fecha de siembra en maíz.

- Planteos de soja (FS x GM)

Productividad del agua

-Captación de agua: eficiencia de barbecho, costos hídricos CC

- Conversión de oferta y consumo en rinde y cob. suelo.

Nutrición del cultivo de maíz

Riesgos ambientales Gestión de riesgo empresarial

- Modelos para definir dosis de N en maíz

- Variables críticas para procesos erosivos eólicos e hídricos

-Erosión eólica

- Indicadores económicos del sistema de prod: Costo unitario, Margen bruto de la secuencia.

-¿Sorgo o Maíz?

Árbol de problemas “Chacra San Luis”

Nivel 1: Problema central demandado por los miembros de la Chacra San Luis.

Nivel 2: Causas posibles priorizadas por ellos mismos

Nivel 3: Vacíos de información identificados por los miembros, que definen el plan de acción.

Finalidad y objetivos del proyecto3

“Mejorar los sistemas productivos de la zona centro de San Luis en sus aspectos económicos y ambientales optimizando el uso del agua”

OG 1 Mejorar el diseño de la estructura de los sistemas de producción en secano que contempla Chacra San Luis.

OE 1.1 Evaluar casos que permitan la incorporación de un cultivo de cobertura sobre la dinámica del agua, control de malezas y el rendimiento del cultivo siguiente en las secuencias agrícolas para los principales ambientes que explora la Chacra San Luis. PE: Resultado comparativo de diferentes estrategias de incorporación de los CC sobre dinámica del agua, control de malezas y rendimiento del cultivo siguiente.

OE 1.2 Establecer criterios para definir una siembra temprana o tardía de maíz en diferentes ambientes representativos de la Chacra San Luis. PE: Criterios para la elección de fechas de siembra temprana o tardías en maíz de acuerdo al ambiente que va a explorar el cultivo.

OE 1.3 Comparar diferentes combinaciones de fechas de siembra y grupos de madurez de soja que tiendan a: 1- Maximizar el rendimiento, 2- Estabilizar la producción en ambientes representativos de la chacra San Luis. PE: Criterios para definir ciclo y fecha de siembra de soja de acuerdo al ambiente que va a explorar el cultivo.

OG 2 Mejorar la productividad del agua en los distintos ambientes explorados en secano por la Chacra San Luis, en términos de rendimiento y cobertura del suelo.

OE 2.1 Evaluar el impacto de distintas coberturas de rastrojos sobre la oferta de agua para los cultivos siguientes. PE: Eficiencias de barbecho con distintas coberturas del suelo.

OE 2.2 Evaluar el impacto de la inclusión de CC sobre la oferta de agua para los cultivos siguientes y sus rendimientos. PE: Costo hídrico de realizar un CC y efecto del CC sobre el rendimiento del cultivo siguiente.

OE 2.3 Cuantificar la productividad del agua en cultivos de cobertura en distintos momentos de secado. PE: Impacto de la fecha de secado del CC en la capacidad de generar biomasa y cobertura del suelo.

3 OG (objetivo general); OE (objetivo específico); PE (producto esperado).

OE 2.4 Evaluar el impacto de diferentes fechas de secado de CC sobre la oferta de agua para el cultivo siguiente y su rendimiento. PE: Oferta de agua y rendimiento del cultivo siguiente según la fecha de secado del CC.

OE 2.5 Analizar casos de CC en lotes comerciales de los productores Chacra San Luis. (Especies, fertilización, etc). PE: Impacto de diferentes prácticas sobre la productividad del agua de los CC.

OE 2.6 Cuantificar la productividad del agua del cultivo de maíz en distintas fechas de siembra. PE: Impacto de la fecha de siembra en la capacidad del cultivo para generar rendimiento y cobertura del suelo con el agua disponible.

OE 2.7 Cuantificar la productividad del agua de cultivos de maíz con diferentes niveles de fertilización nitrogenada en siembras tempranas y tardías. PE: Impacto la fertilización de maíz en la capacidad del cultivo de generar rendimiento y cobertura de suelo con el agua disponible.

OE 2.8 Cuantificarla productividad del agua de diferentes combinaciones de fechas de siembra y grupos de madurez de soja que tiendan a: 1- Maximizar el rendimiento 2Estabilizar la producción. PE: Impacto de la elección de un planteo de producción de soja en la capacidad del cultivo de generar rendimiento y cobertura del suelo con el agua disponible.

OG 3 Optimizar la nutrición del cultivo de maíz en los sistemas productivos en secano en la Chacra San Luis.

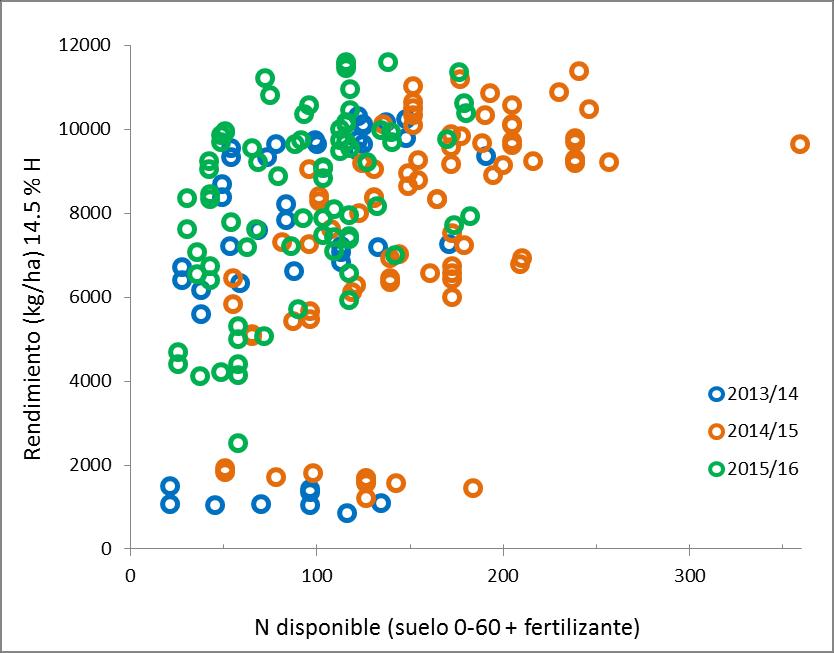

OE 3.1 Generar una herramienta de decisión para definir la dosis de fertilización nitrogenada en maíces tempranos y tardíos en los principales ambientes de la Chacra San Luis. PE: Modelo agronómico simple para definir la fertilización nitrogenada en maíz temprano y tardío de secano en la zona centro de San Luis. Evaluación del error de la simulación de la respuesta a la fertilización nitrogenada en siembras tempranas y tardías con el modelo de cultivo Ceres-Maize. Curvas de respuestas simuladas con Ceres-Maize para los ambientes de producción en secano del centro de San Luis.

OG 4 Cuantificar los “Riesgos ambientales” a los que se exponen los sistemas de producción de la zona centro de San Luis.

OE 4.1 Estimar las diferencias que generan diferentes planteos productivos en la magnitud del drenaje profundo y de la cobertura del suelo en momentos críticos para la

erosión hídrica y eólica. PE: Probabilidad de riesgo ambiental en diferentes planteos productivos.

OE 4.2 Estimar los efectos de las rotaciones actuales sobre los niveles de erosión eólica en distintas combinaciones de suelo y clima representativos de los sistemas productivos de la Chacra San Luis. PE: Nivel de erosión eólica (actual) sobre las rotaciones típicas en los ambientes representativos de la Chacra San Luis.

OG 5 Integrar analíticamente los resultados físicos del sistema productivo en indicadores económicos, considerando los riesgos económicos que enfrentan las empresas de Chacra San Luis.

OE 5.1 Evaluar la relación económica competitiva entre sorgo y maíz en ambientes de diferente potencial productivo representados en la Chacra San Luis. PE: Resultado económico comparativo entre sorgo y maíz para diferentes ambientes productivos.

OE 5.2 Evaluar la estabilidad del resultado económicos de siembras tempranas y tardías en maíz y de planteos productivos de soja en los ambientes representados por Chacra San Luis. PE: Resultado económico comparativo entre fecha de siembra temprana y tardía en maíz.

OE 5.3 Evaluar la estabilidad del resultado económicos de combinaciones de fecha de siembra y grupo de madurez en soja en los ambientes representados por Chacra San Luis. PE: Resultado económico comparativo entre diferentes combinaciones de grupos de madurez y fecha de siembra.

OE 5.4 Evaluar el resultado económico de diferentes niveles de fertilización nitrogenada en maíz en los ambientes representativos de la chacra San Luis. PE: Respuesta económica a la fertilización nitrogenada en Maíz.

OE 5.5 Evaluar el impacto de incluir cultivos de cobertura sobre el resultado económico del sistema. PE: Resultado económico de incluir cultivos de cobertura.

OE 5.6 Conocer y discutir en el grupo distintas formas de evaluar los resultados a nivel de empresa que contemplen el riesgo que caracteriza la región en el corto y largo plazo. PE: Capacitación empresarial en metodologías de gestión del riesgo a nivel de empresa en un ambiente con elevada variabilidad y expuesto a procesos de deterioro.

CAPÍTULO 1. Caracterización Ambiental

Descripción de series climáticas históricas y cartas de suelos para diferenciar ambientes productivos en la región centro de San Luis

Vanesa E. Barbero1-2

1.1. Introducción

El incremento de la superficie agrícola en sistemas mixtos y su expansión en sistemas frágiles de la provincia de San Luis, ha desencadenado procesos de deterioro ambiental tales como la degradación de la cubierta vegetal, procesos erosivos de suelos (eólicos e hídricos) y ascenso progresivo de la napa freática con ascenso de sales en algunos casos y origen de nuevos cursos de agua en otros (Jobbagy et al. 2015). Esta situación es acentuada con la expansión de la actividad agrícola hacia áreas menos aptas para tal fin, que en últimos años avanzó cada vez más al sur y al oeste de San Luis, debido en general a emprendimientos de inversión que encontraron tierras de escasa aptitud agrícola, pero con grandes extensiones y precios de arrendamiento más bajos que los de otras regiones sembradas del país (Garay et al. 2009). No obstante, es la agricultura de cosecha la que constituye una importante alternativa de diversificación productiva dentro de la empresa agropecuaria, cuyo componente ganadero es relevante. Es por ello que en este capítulo, se mostrarán los análisis de series climáticas históricas y cartas de suelos, para caracterizar el ambiente productivo donde producen los miembros de la Chacra San Luis.

El techo productivo de un cultivo en secano, queda definido por la oferta ambiental de una localidad determinada (nivel de radiación, temperatura y lluvias), las condiciones de suelo que ésta presente y, por ciertas adversidades climáticas (heladas, golpes de calor, granizos, déficit y excesos hídricos).

Las heladas, provocan daños en la producción de los cultivos debido a su duración, intensidad o fecha de ocurrencia. Los cultivos de maíz y soja son muy sensibles a las heladas en todo su ciclo, cuando éstas son tardías provocan pérdidas variables en el número de plantas y en la biomasa generada por senescencia de hojas; mientras que la ocurrencia de heladas tempranas al final del ciclo en ambos cultivos, puede ocasionar la finalización del ciclo, acortando la duración del período de llenado de granos y disminuyendo su peso (Otegui y López Pereira, 2003).

1 GTD Chacra San Luis (Aapresid); 2 Cambio Rural II (INTA)

Por su parte, el golpe de calor se define como un ascenso de la temperatura por encima de un valor umbral y durante un período de tiempo suficiente, provocado daños irreversibles en el crecimiento y desarrollo de los cultivos. En el maíz, las temperaturas supra óptimas en antesis pueden provocar mermas en la viabilidad del polen y por ende, una disminución en el número de granos (Otegui y López Pereira, 2003), como también afectar el llenado de los granos.

Por último, el déficit hídrico afecta no solo el rendimiento de los cultivos sino que también la supervivencia de los mismos. Este fenómeno ocurre principalmente cuando hubo escases de lluvias previamente a la siembra del cultivo y durante su ciclo. Es por ello que en estas condiciones las características del suelo cobran suma importancia, porque dependiendo de su textura, profundidad, relieve, etc., los suelos adquieren mayor o menor capacidad para almacenar agua y tenerla disponible para el consumo de las plantas.

1.2. Objetivo

Caracterizar ambientalmente la zona centro de San Luis, definiendo cuatro zonas productivas a través de características edáficas y pluviométricas.

1.3.

Metodología

Se utilizó la información climática histórica diaria para la serie 1980 - 2015, de la EEA INTA Villa Mercedes. El conjunto de datos incluyó los valores diarios de temperatura máxima y mínima (°C) y precipitaciones (mm). Esta información fue relacionada con los eventos ENSO (fases niña, niño o neutro) de acuerdo a los registros históricos disponibles en el CPC4. También se utilizó el registro histórico de lluvias diarias de los establecimientos Los Algarrobitos, San Pedro, La Cleides y Paso de las Carretas.

A partir de esta información se estimó la probabilidad de ocurrencia de temperaturas sub óptimas (heladas) y supra óptimas (golpes de calor) para los cultivos. El período libre de heladas fue definido como el período comprendido entre el último día del año con probabilidad de ocurrencia de temperaturas menores a 0 °C a 5 cm de la superficie, a la salida de la primavera “última helada” y, el primer día del año con probabilidad de ocurrencia de temperaturas inferiores a 0 °C a 5 cm de la superficie en otoño “primera helada”.

4 Climate Prediction Centre.

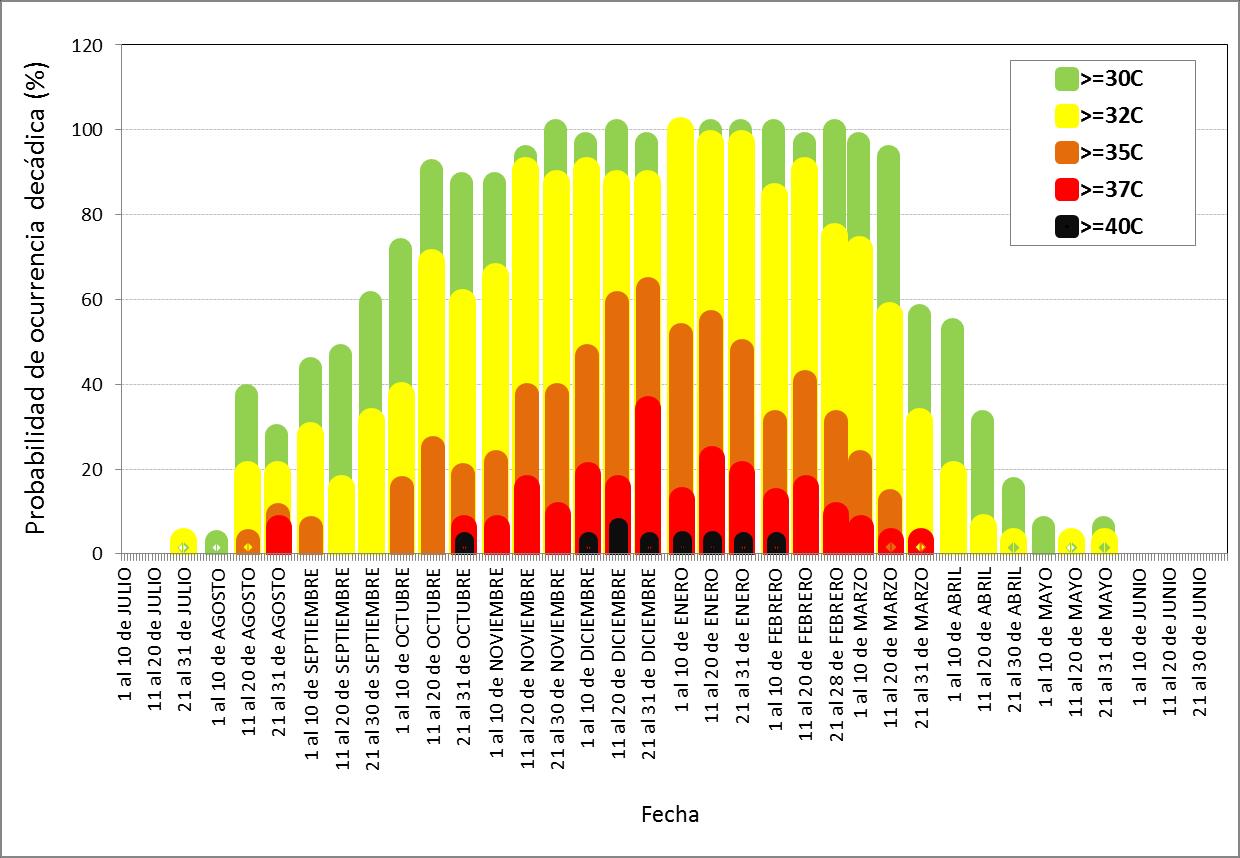

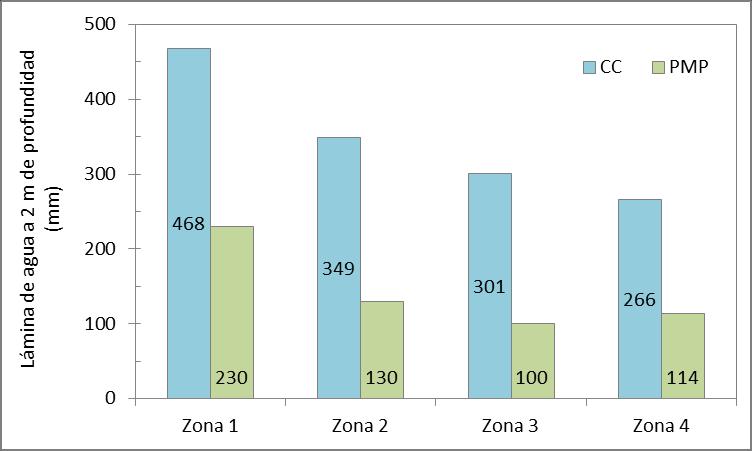

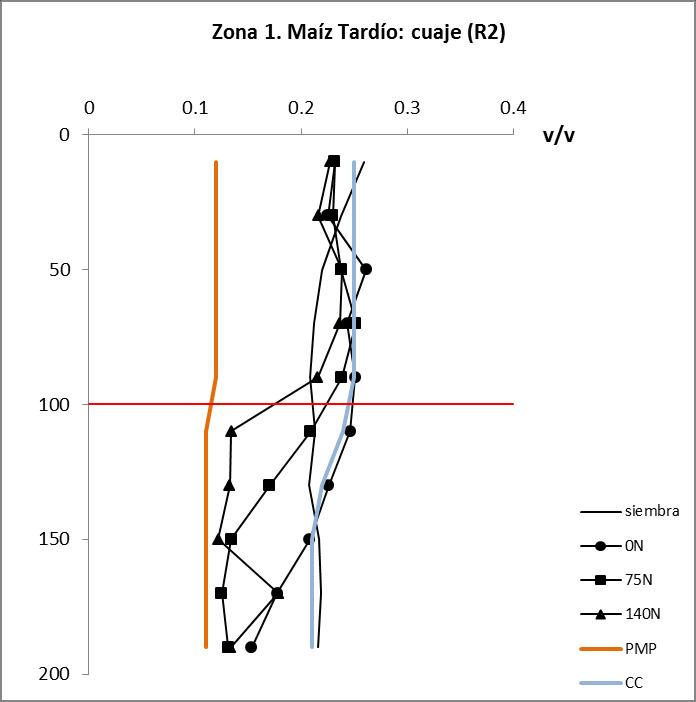

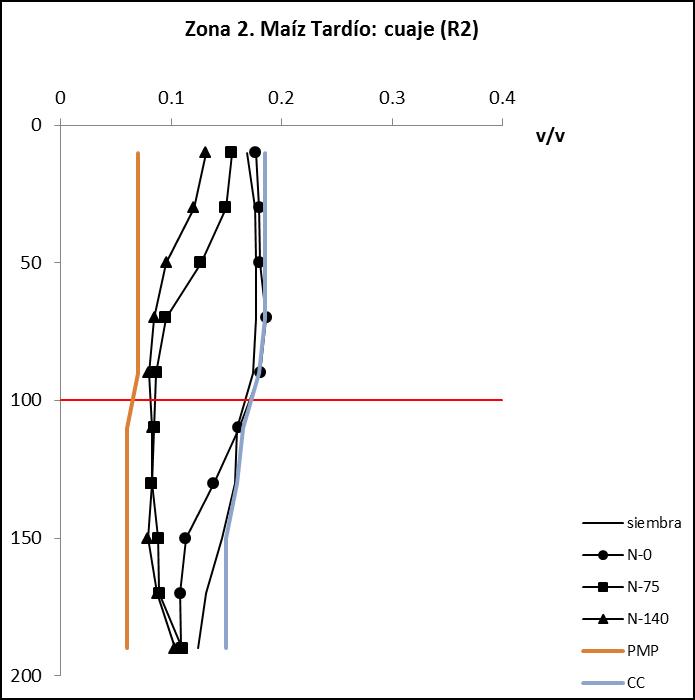

Para el caso de daños por golpe de calor, se estimó la probabilidad de ocurrencia diaria de eventos con temperaturas máximas superiores a los 32 o 35 °C, que pudieran afectar la floración o interrumpir el llenado de los granos. Finalmente, para determinar el agua útil (AU) en cada perfil de suelo (donde se llevaron a cabo diferentes ensayos de la Chacra San Luis), se estimaron las constantes hídricas de punto de marchitez permanente (PMP) y capacidad de campo (CC) a partir de los datos de textura y materia orgánica para cada horizonte, empleando las funciones propuestas en Soil Water Characteristics (software de acceso libre USDA), ajustando cada una de estas curvas a las curvas hídricas reales que se obtuvieron a partir de los muestreos a campo.

1.4. Resultados

1.4.1. Área de influencia de la Chacra San Luis

El área de influencia de la Chacra San Luis abarca establecimientos próximos a las localidades de Barranquitas, Villa Mercedes, Fraga, La Cumbre, Liborio Luna, Alto Pelado, Eleodoro Lobos y Comandante Granville (Figura 1.1)

Figura 1.1. Ubicación geográfica del área de influencia de la Chacra San Luis.

1.4.2.

Componentes climáticos

Temperatura

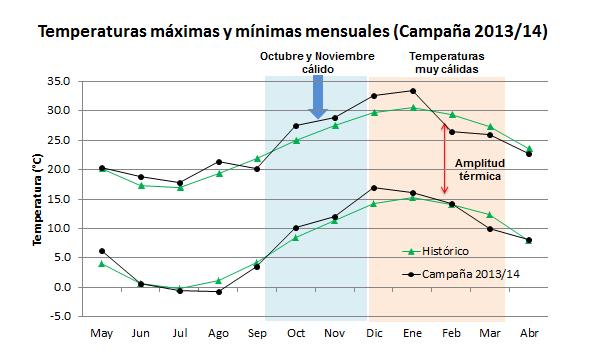

Como puede observarse en la Figura 1.2, el clima es relativamente moderado, con una temperatura media diaria y temperaturas máximas y mínimas promedio que se encuentran a lo largo del año dentro de un rango óptimo de crecimiento, para los principales cultivos extensivos de la zona centro de San Luis (soja y maíz).

Máx Prom Mín Prom Media

16-Jun 26-Jun Temperatura diaria ( ° C)

Fecha

Figura 1.2. Evolución anual de las temperaturas media, máxima y mínima diarias. Elaboración propia con datos del INTA Villa Mercedes, San Luis (Serie 1980-2015).

La ocurrencia de temperaturas sub y supra óptimas, definen la posible estación de crecimiento de los cultivos a lo largo del año, especialmente los momentos donde deben ubicarse los períodos críticos para la determinación del rendimiento. Esta estación dependerá del riesgo que se asuma para los cultivos, respecto a la probabilidad de ocurrencia de dichas temperaturas, y de los valores de temperaturas fijados. Se identificaron así los momentos en el año con probabilidades de ocurrencia de heladas o probabilidades de ocurrencia de golpes de calor. Considerando la fecha de ocurrencia de última y primera helada (temperatura mínima a 5 cm de la superficie, menor a 0 °C), para la serie histórica 1980-2015, la estación de crecimiento se estableció entre el 17 de

noviembre y 28 de marzo (Figura 1.3), 131 días con riesgo en uno de cada diez años (P ≤ 10 %).

Para el caso de daños por golpe de calor, se calculó la probabilidad de ocurrencia diaria de eventos con temperaturas máximas superiores a los 32 °C (cultivos invernales) ó 35 °C y 37 °C (cultivos estivales). La ocurrencia de temperaturas sobre 32 °C comienza a ser elevada en la segunda semana de noviembre (Figura 1.4). El llenado de grano de los cultivos invernales debería completarse mayormente antes de esta fecha de modo de evitar daños por altas temperaturas. Entre el 11 de diciembre y el 20 de enero se observan las probabilidades de ocurrencia de temperaturas superiores a 35 °C más altas (60-50 %) que pudieran afectar a los cultivos estivales, en especial si se ubica el período crítico en esas fechas. La probabilidad de temperaturas extremas mayores a 37°C resulta elevada especialmente entre el 21 y 31 de diciembre.

Probabilidad de ocurrencia de heladas (%)

21-Mar 5-Apr 20-Apr 5-May 20-May 4-Jun 19-Jun 4-Jul

3-Aug

Helada temprana

Helada tardía

16-Dec 31-Dec 15-Jan 30-Jan 14-Feb 1-Mar 16-Mar 31-Mar 15-Apr 30-Apr 15-May 30-May 14-Jun 29-Jun 14-Jul 29-Jul 13-Aug 28-Aug 12-Sep 27-Sep 12-Oct

Figura 1.3. Probabilidad de ocurrencia de heladas después o antes de una determinada fecha (heladas tardías y tempranas). Elaboración propia con datos del INTA Villa Mercedes, San Luis (Serie 1980-2015).

Figura 1.4. Probabilidad diaria de ocurrencia de temperaturas iguales o superiores a 30, 32, 35, 37 y 40 °C en algún día de la década mensual. Elaboración propia con datos del INTA Villa Mercedes, San Luis (Serie 19802015).

Oferta de agua

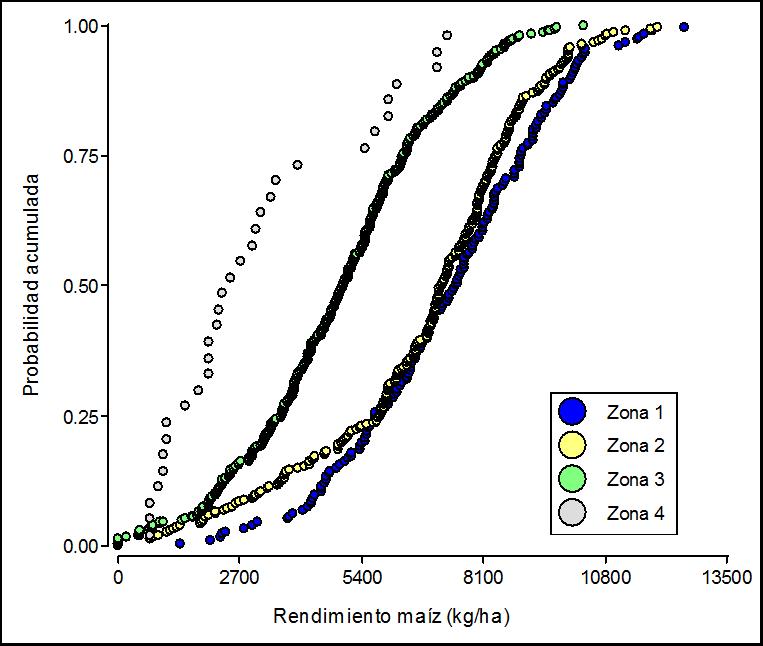

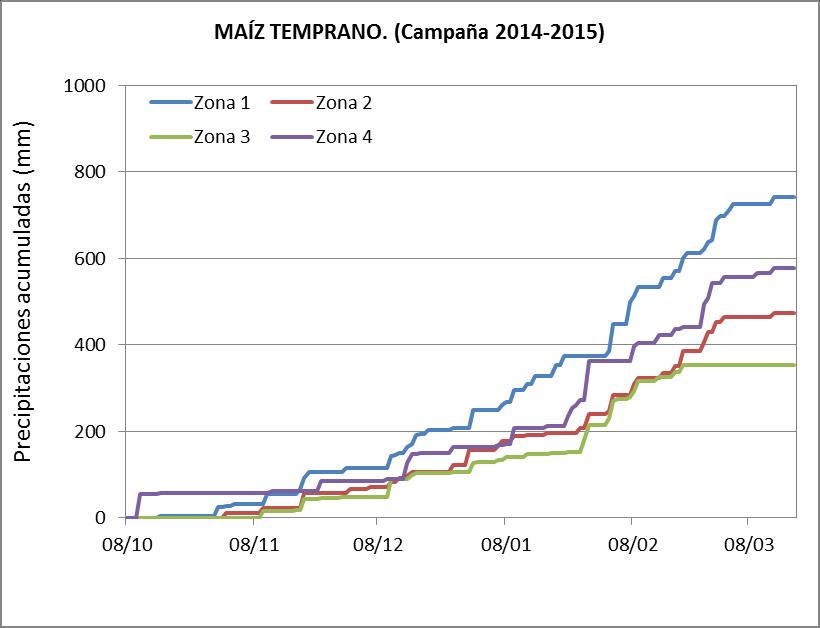

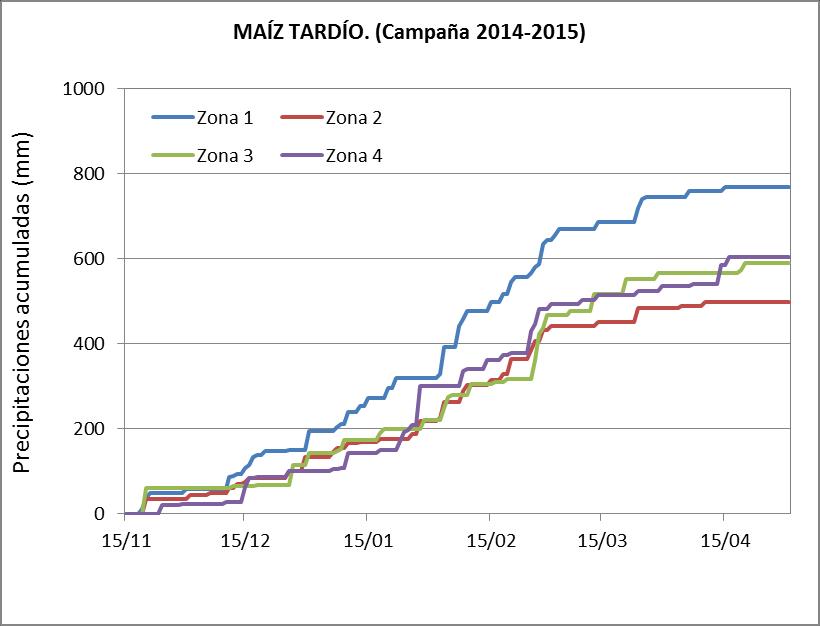

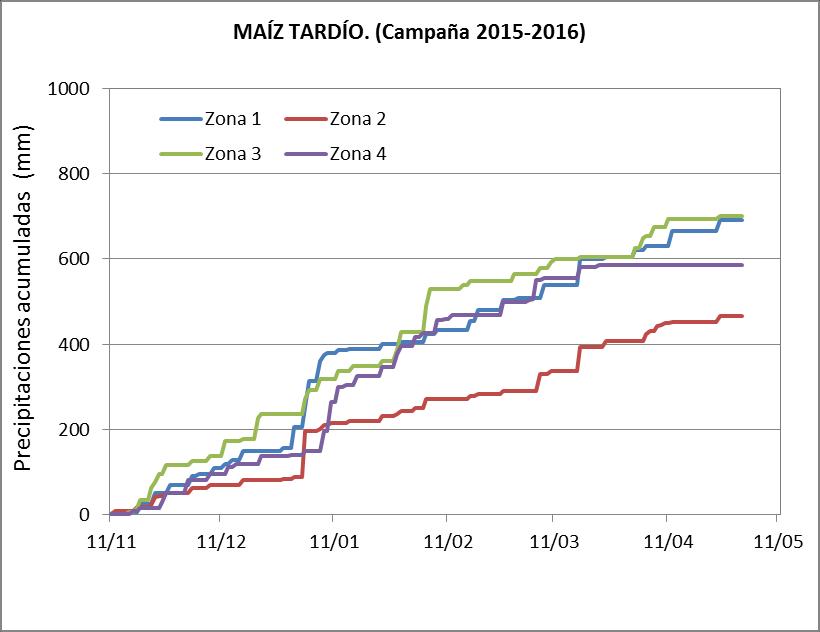

La distribución anual de lluvias para las cuatro zonas productivas5 que comprende el área de influencia de la Chacra San Luis, se corresponde con un régimen monzónico (precipitaciones concentradas en los meses estivales).

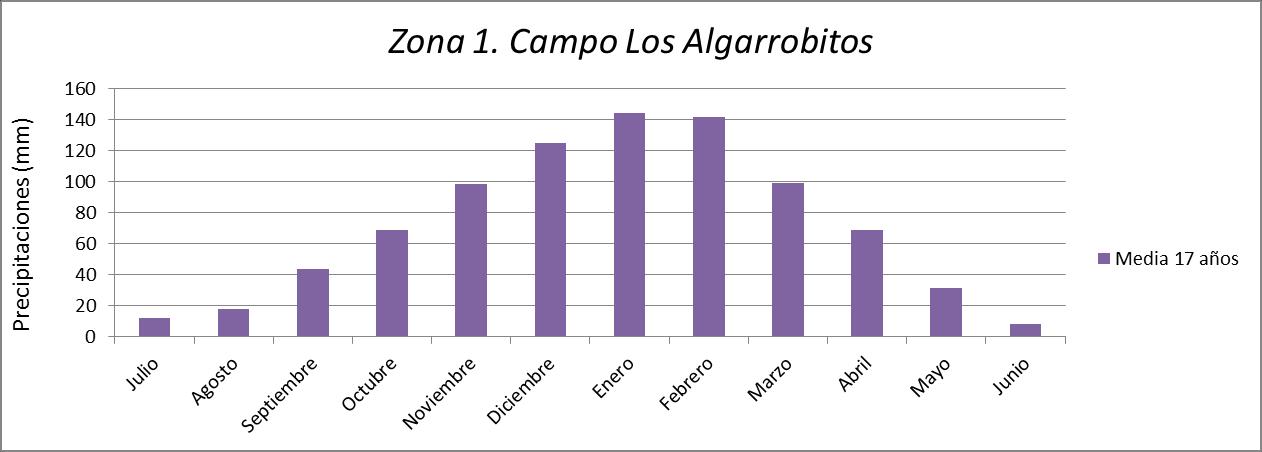

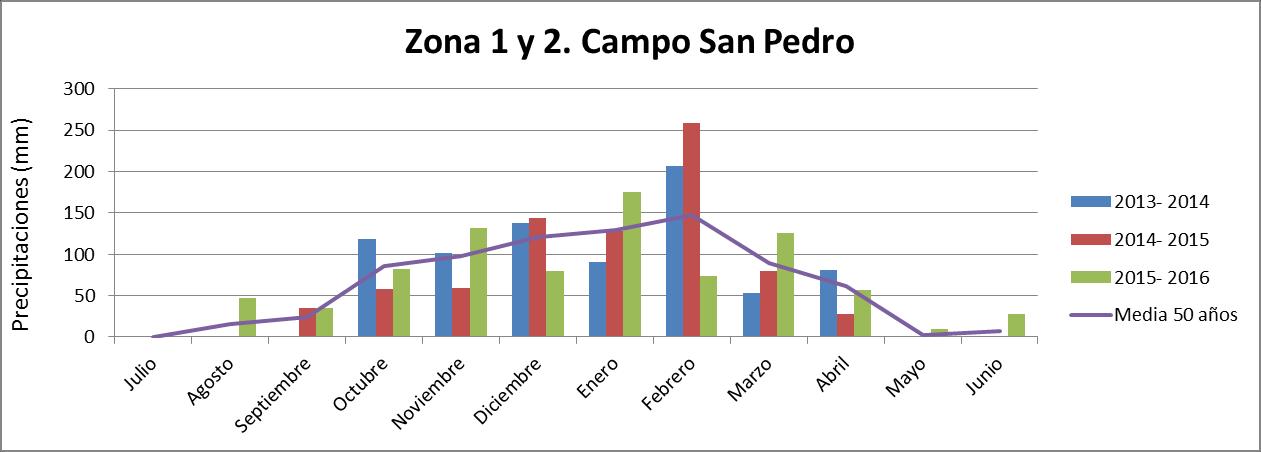

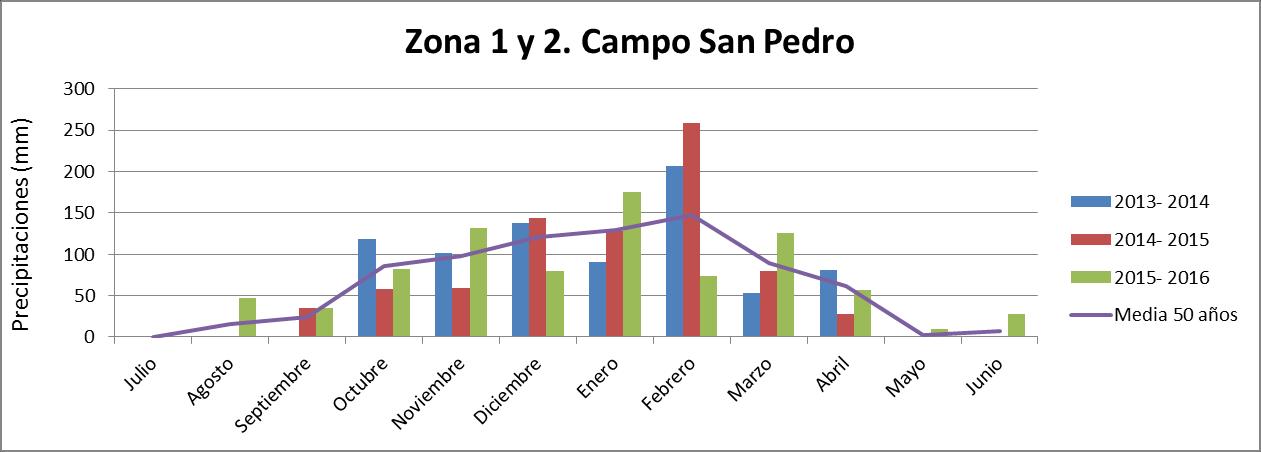

Zona 1 (Barranquitas, El Amparo, Cuatro Esquinas): La oferta hídrica anual promedio se encuentra alrededor de los 856 mm (Figura 1.5), con extremos entre 432 mm y 1226 mm, y un coeficiente de variación (CV) cercano al 24 %.

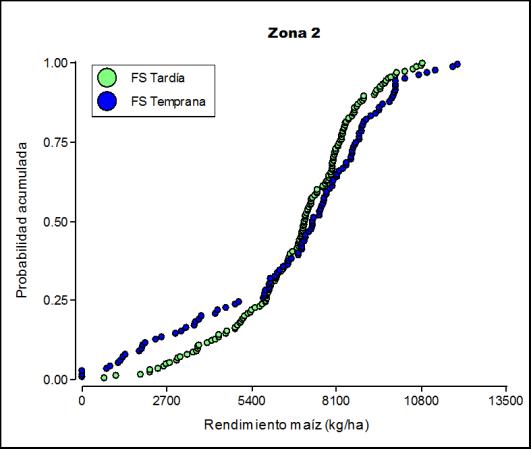

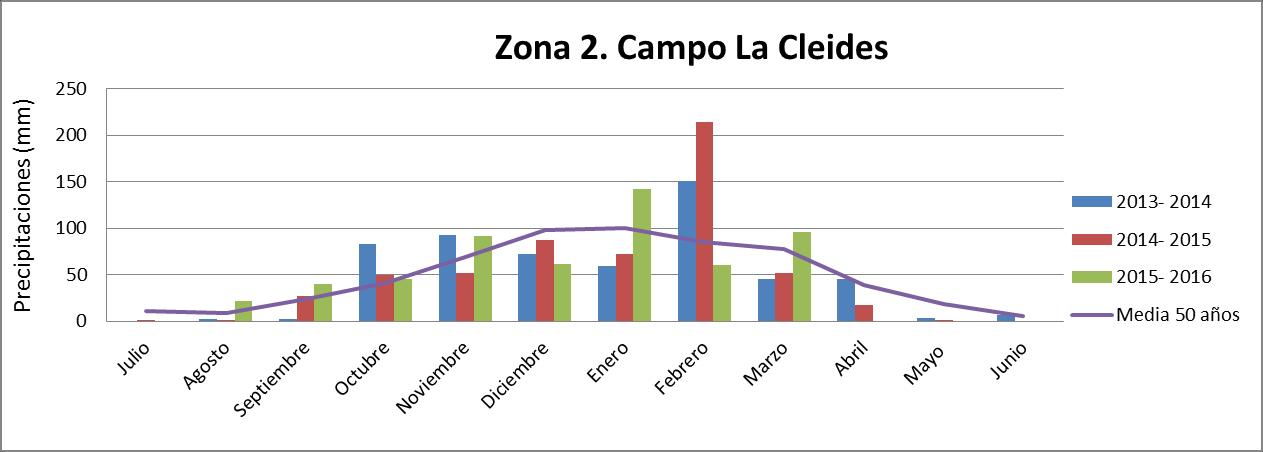

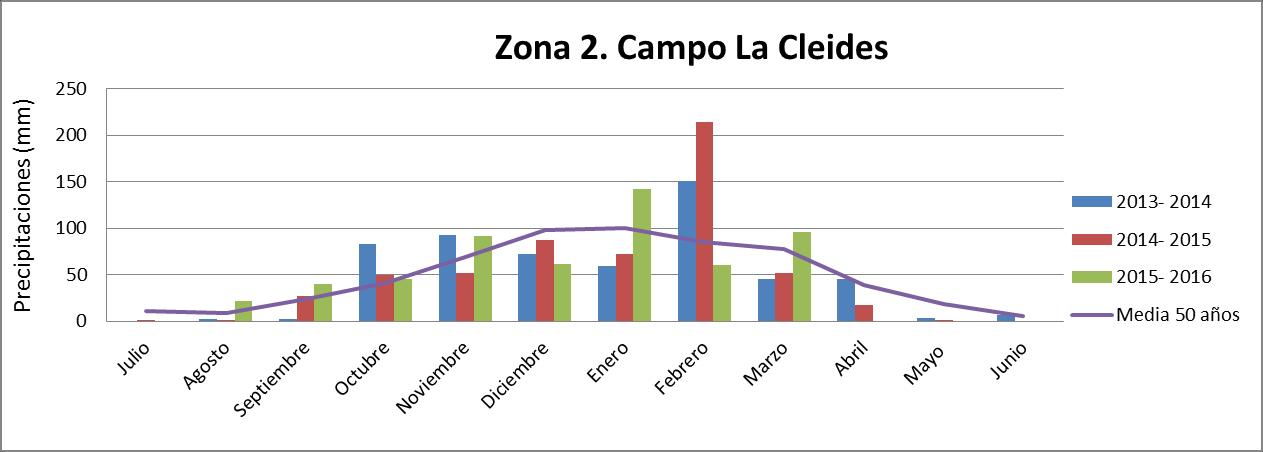

Zona 2 (La Cumbre, La Petra, Eleodoro Lobos): La oferta anual promedio se encuentra alrededor de los 665 mm (Figura 1.6) con extremos entre 315 mm y 1201 mm, y un coeficiente de variación (CV) cercano al 27 %. La variabilidad interanual es sumamente marcada como puede observarse en la Figura 1.7.

5 Zonas productivas que siguen un gradiente hídrico de N a S.

Figura 1.5. Distribución mensual de la oferta de lluvias, promedio de la serie 1998 - 2015 en la zona 1 (Barranquitas, San Luis).

Figura 1.6. Distribución mensual de la oferta de lluvias, promedio de la serie 1966 - 2016 en la zona 2 (La Cumbre, San Luis).

Precipitaciones (mm)

Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun

Figura 1.7. Variabilidad interanual de las precipitaciones en zona 2 (La Cumbre, San Luis). Serie 1968-2016.

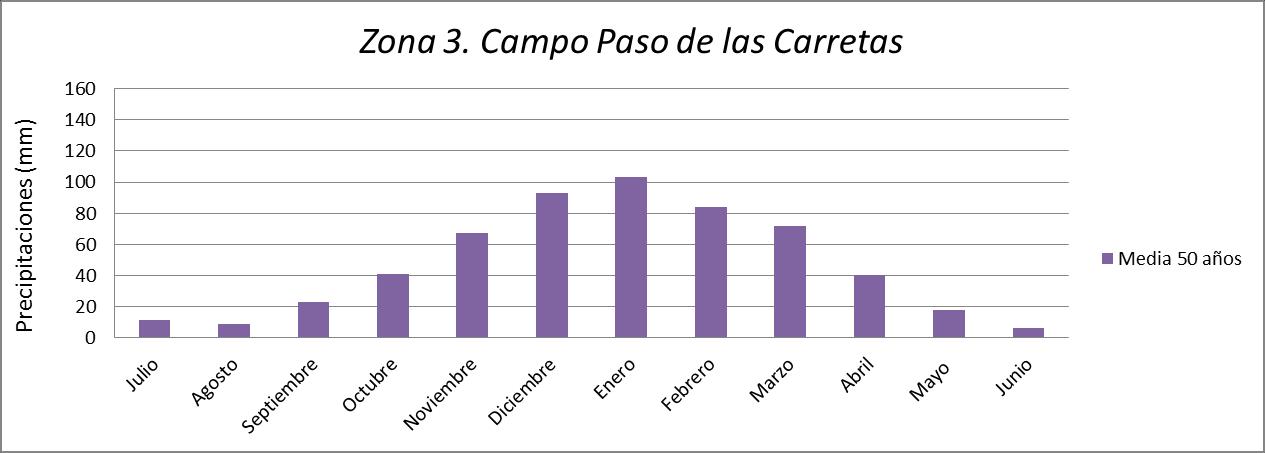

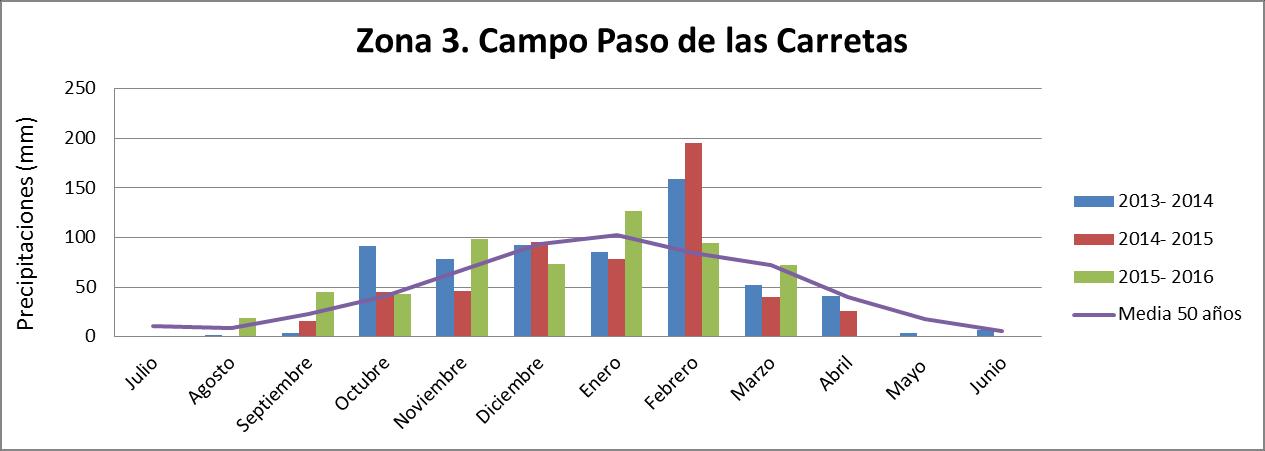

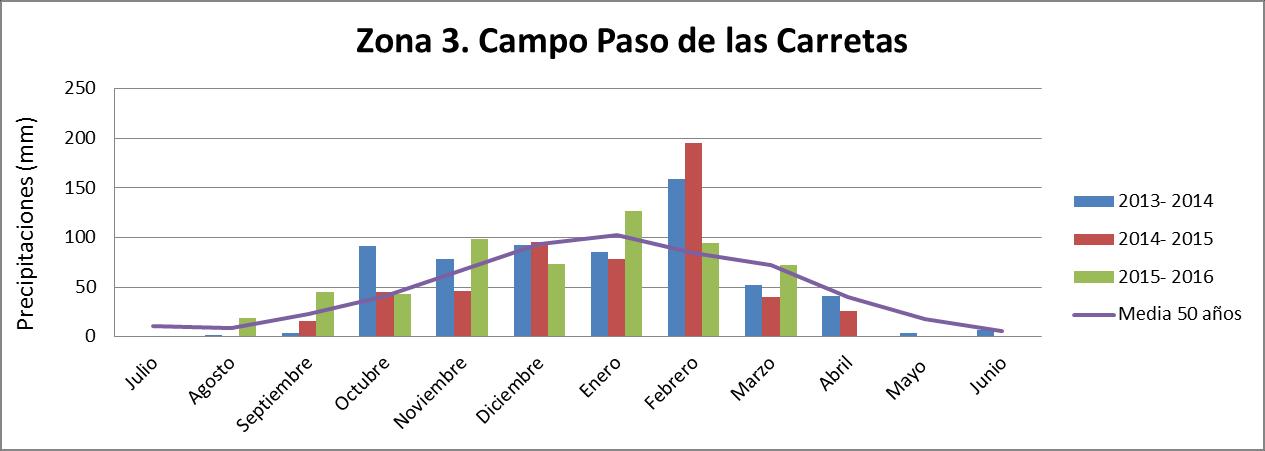

Zona 3 (Cte. Granville, Fraga, Liborio Luna): La oferta anual promedio se encuentra alrededor de los 680 mm (Figura 1.8) con extremos entre 161 mm y 1205 mm, y un coeficiente de variación (CV) cercano al 24 %. La variabilidad interanual es sumamente marcada como puede observarse en la Figura 1.9.

Figura 1.8. Distribución mensual de la oferta de lluvias, promedio de la serie 1966 - 2016 en la zona 2 (La Cumbre, San Luis).

Precipitaciones (mm)

Figura 1.9 Variabilidad interanual de las precipitaciones en zona 3 (Villa Mercedes, San Luis). Serie 19802015.

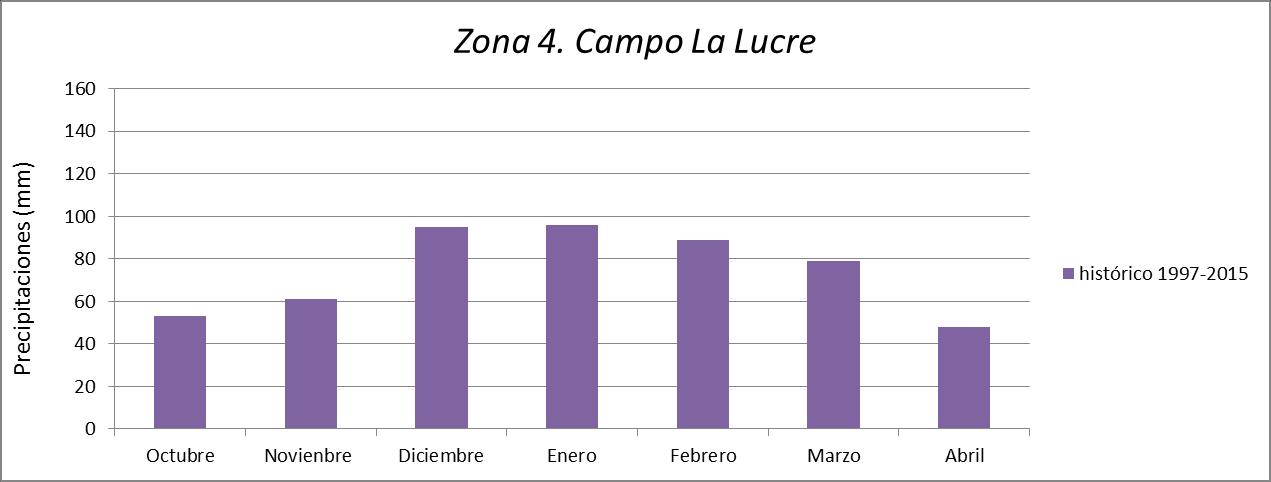

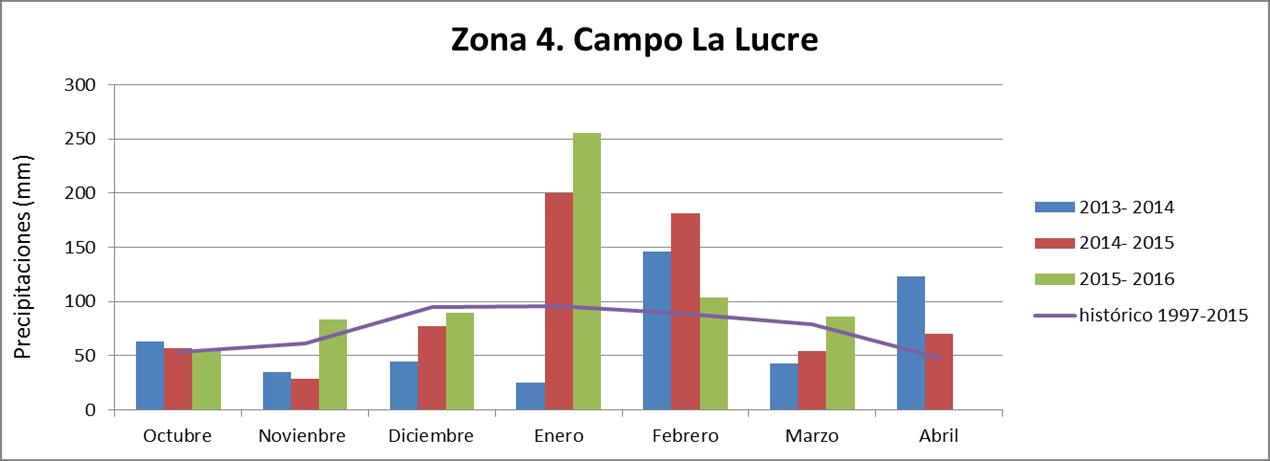

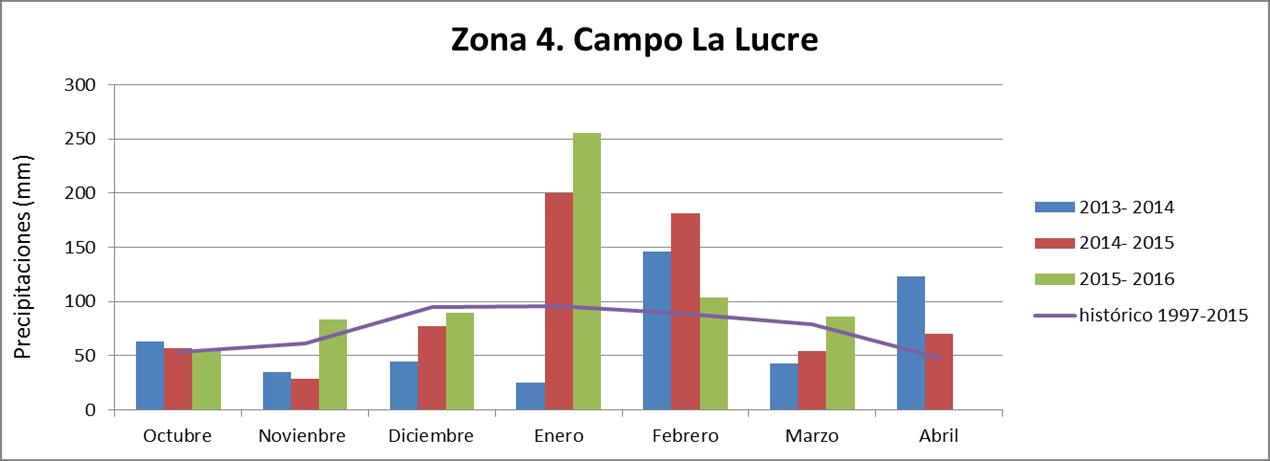

Zona 4 (Alto Pelado): La oferta anual promedio se encuentra alrededor de los 400 mm (Figura 1.10).

Figura 1.10. Distribución mensual de la oferta de lluvias (período octubre - abril), promedio de la serie 19972015 en la zona 4 (Alto Pelado, San Luis).

El fenómeno de El Niño - Oscilación Sur (ENOS) es un patrón climático recurrente que implica cambios en la temperatura de las aguas en la parte central y oriental del Pacífico Tropical. En períodos que van de tres a siete años, las aguas superficiales de una gran franja del Océano Pacífico Tropical, se calientan o se enfrían entre 1 ° C y 3 ° C, en comparación a la temperatura normal. Este calentamiento oscilante y el patrón de enfriamiento, es conocido como el ciclo ENOS (o ENSO por sus siglas en inglés), afectando directamente a la distribución de las precipitaciones en las zonas tropicales y puede tener una fuerte influencia sobre el clima en los otras partes del mundo. El Niño y La Niña son las fases extremas del ciclo ENOS; entre estas dos fases existe una tercera fase llamada Neutral. Es por ello, que parte de la variabilidad de lluvias entre años para una región, puede ser explicada a partir de las diferencias observadas en la oferta y distribución de lluvias entre años Neutros, años Niño y años Niña. En la Figura 1.11 se observa que los años Niños para la zona centro de San Luis, presentan picos de precipitaciones por encima de los años Neutros-Niña6, en los meses de diciembre y enero, cayendo considerablemente durante el mes de febrero y parte del mes de marzo. En años Neutros-Niña, la oferta hídrica resulta menor, especialmente a fines de la primavera y a comienzo del verano (que suelen ser más secos, con bajos niveles de precipitaciones en noviembre, diciembre y enero).

6 A diferencia de lo que ocurre en la región centro y este del país, en San Luis los años neutros registran menos lluvias que los años niñas, por dicha razón se decide juntar ambos tipo de fase en la Figura 1.11.

Precipitaciones mensuales (mm)

Niño Promedio Neutro-Niña

Figura 1.11 Oferta mensual de lluvias promedio, para años Niño, Neutros y Niña. Elaboración propia con datos del INTA Villa Mercedes, San Luis (Serie 1980 - 2015).

1.4.3. Componente suelos

Dentro de los establecimientos seleccionados para la conducción de los ensayos de la Chacra San Luis (ver Capítulos 2 y 4), se definieron los tipos de suelo predominantes.

Zona 1 (Barranquitas)

En el campo Los Algarrobitos, predominan los haplustoles énticos de la consociación La Toma 4 (LT4). De acuerdo a la carta de suelos, esta unidad se encuentra ubicada en un paisaje ondulado, con severa susceptibilidad a la erosión hídrica en surcos. Son suelos de textura franco limosa. Presenta una capacidad de uso IVes y un índice de productividad de 45.

Zona 2 (E. Lobos y Paso de Las Carretas)

En los campos El Mangrullo y La Cleides, predominan suelos del tipo ustortentes típicos de la consociación La Petra 2 (LP2). Dicha unidad cartográfica se encuentra ubicada en un paisaje de planicie ondulada con pendiente del 1 %, de escurrimiento medio, permeabilidad moderada y con buen drenaje. Son suelos bien drenados, profundos, de textura franco arenosa, y con poco contenido de MO. Presenta una capacidad de uso IVes y un índice de productividad de 57.

Zona 3 (C. Granville, Fraga y L. Luna)

En los campos La Primavera, Fraga y La Nena, predominan suelos del tipo ustortentes típicos de la consociación Fraga (Fg y Fg3). Corresponden a suelos arenosos eólicos, dispuestos en lomas alargadas. Son suelos sueltos con escasos contenidos de MO, profundos y excesivamente drenados. Presentan una capacidad de uso VIes y un índice de productividad de 42 (serie Fg) y una capacidad de uso VIIes y un índice de productividad de 21 (serie Fg3). En el campo PDC, predominan haplustoles enticos de la consociación Comandante Granville (CG). Son suelos de textura areno-franca y de drenaje algo excesivo. Presenta una capacidad de uso IVes y un índice de productividad de 72.

Zona 4 (Alto Pelado)

En el campo La Lucre, predominan suelos del tipo torripsamentes típicos de la consociación Nahuel Mapa (Na7). Suelos de textura arenosa, excesivamente drenados y muy susceptibles a la erosión eólica. Presenta un índice de productividad 19.

Capacidad de almacenamiento de agua en los suelos de influencia de la Chacra San Luis

Los contenidos de arcilla, limo y arena de cada horizonte determinan diferentes capacidades de almacenaje de agua. Suelos con mayor contenido de arcilla, presentan una mayor retención de agua a capacidad de campo que suelos areno-franco o arenosos.

Sin embargo, con mayor contenido de arcilla aumenta también la tensión con la que se encuentra retenida el agua, presentando un punto de marchitez más elevado (Figura 1.12).

Figura 1.12. Lámina de agua retenida a capacidad de campo (CC) y a punto de marchitez permanente (PMP) hasta 2 m de profundidad, para las cuatro zonas productivas. Agua útil (AU)= CC - PMP.

1.5. Comentarios Finales

La combinación de las características climáticas y edáficas, determinan diferencias de aptitud en las cuatro zonas (detectadas a lo largo del gradiente hídrico que contempla la Chacra San Luis), y por lo tanto posibilidades o alternativas a evaluar, para aumentar la estabilidad de los rendimientos de los cultivos agrícolas. De este análisis se puede destacar como herramienta para la toma de decisiones: A) la caracterización regional de los períodos libre de heladas y golpes de calor, para definir fechas de siembra óptimas y elección de genotipos de acuerdo a la duración de su ciclo, evitando la ocurrencia de dichos eventos en los momentos críticos para el cultivo, B) la caracterización edáfica de los suelos predominantes de la Chacra San Luis, en cuanto a textura y capacidad de almacenaje de agua.

Es de suma importancia obtener registros de demanda hídrica en cada una de las zonas productivas (expresadas como evapotranspiración), a los fines de poder caracterizar la probabilidad de períodos de déficit o excesos hídricos a lo largo del ciclo de los cultivos, de acuerdo a la fase ENSO pronosticada.

1.6.

Bibliografía

Garay J., J. Veneciano y C. Peña Zubiate. 2009. Áreas agroecológicas y superficie cultivada. En: Aspectos de la evaluación y el manejo de los suelos en el este de San Luis. Ed. INTA. pp 7-14.

Jobaggy E.G., Nosetto M.D., Bernasconi H.O., Colazo J.C., Galvan M.J., Mercau J.L., Saenz C.A., Colazo E.R., Larrusse C.E., Marchi A.A., Barbosa O., Giaccardi A., Hellmers M.M., Martínez Alvarez D. y Tripaldi A. 2015. Los nuevos cursos de agua en la cuenca de El Morro: descripción del proceso y pautas para su gestión. INTA. 2006. Carta de Suelos de la República Argentina. Hoja San Luis. Provincia de San Luis.

INTA. 2000. Carta de Suelos de la República Argentina. Hoja Villa Mercedes. Provincia de San Luis.

INTA. 1992. Carta de Suelos de la República Argentina. Hojas Martín de Loyola y Varela. Provincia de San Luis.

Otegui M. E. y M. López Pereira. 2003. Fecha de siembra. En: Producción de granos. Bases funcionales para su manejo. Ed. FAUBA. Buenos Aires. Argentina. pp 257-275.

CAPITULO 2. Inclusión de centeno (Secale cereale L.) como cultivo de cobertura antecesor de maíz y soja, en el centro de la provincia de San Luis. Vanesa E. Barbero1-2, Tomás Coyos3, Jorge L. Mercau4 y Juan C. Colazo4

2.1. Introducción.

Los productores de la zona centro de San Luis enfrentan importantes riesgos que impactan sobre la sustentabilidad de sus sistemas productivos y empresariales, a causa de la escasez de lluvias, su alta variabilidad de ocurrencia tanto espacial como temporal y por la fragilidad de los suelos en los que producen. A ello, se le suma la alta frecuencia de vientos fuertes que potencian los riesgos de erosión eólica cuando los años son secos. Cuando los años son húmedos, el escaso uso del agua de los modelos agrícolas actuales genera excesos hídricos que culminan en procesos erosivos por escurrimiento superficial y pérdida de agua en profundidad que aumenta el nivel freático, pudiendo en este último caso contribuir al fenómeno de aparición de ríos subterráneos (Jobbágy et al., 2015). Por lo tanto, la baja productividad del agua y el riesgo de erosión de los suelos de San Luis, están relacionados con la intensificación agrícola y sus rotaciones, de allí que la Chacra San Luis evalúa el impacto de la inclusión de los CC invernales dentro de la secuencia de cultivos más empleada en la región (soja-maíz), sobre la oferta de agua para los cultivos siguientes y sus rendimientos.

Los CC han sido utilizados tradicionalmente para controlar la erosión, por lo que generalmente no son pastoreados, incorporados al suelo, ni cosechados, quedando los residuos en superficie luego de interrumpir su crecimiento mediante la aplicación de un herbicida. También pueden cumplir otras varias funciones en el sistema productivo (Galarza et al., 2010), de acuerdo al objetivo de mejora que se plantee en un sistema agrícola en particular, por ejemplo mejorar el balance de carbono, fijar N para reducir los requerimientos de fertilizantes, reducir la presión de malezas y el uso de herbicidas, mejorar la captación de agua, etc. (Kruger y Quiroga, 2012).

Se conoce que los CC aumentan la eficiencia del uso del agua para capturar carbono, especialmente en suelos con baja capacidad de retención de agua (Duarte, 2002), evitando pérdidas hacia capas más profundas de suelo. Aunque se sabe que el consumo hídrico de los CC durante el período invernal puede interferir en la normal oferta hídrica para el cultivo de cosecha siguiente (Álvarez et al. 2015).

1 GTD Chacra San Luis (Aapresid); 2 Cambio Rural II (INTA); 3 CTZ Sistemas Chacras (Aapresid), 4 INTA San Luis.

El centeno (Secale cereale L.) es la gramínea más tolerante al frío y al estrés hídrico y produce abundante cantidad de residuo que se descompone más lentamente que el de otras gramíneas de invierno (alta relación C/N). Por tal motivo, este es el cultivo más empleado por los productores y técnicos de la zona de influencia de la Chacra San Luis.

Puesto el esfuerzo en mejorar las prácticas de manejo, estableciendo las fechas de siembra y los momentos de secado de los CC más oportunos, se podrá optimizar la producción de biomasa, la competencia con malezas difíciles y el reciclado de nutrientes, especialmente manteniendo al mismo tiempo niveles hídricos no limitantes en el suelo. El presente trabajo tiene por objetivo responder las siguientes preguntas: ¿qué impacto tuvo la inclusión del CC en la rotación agrícola, sobre el rendimiento de los cultivos de grano siguientes? ¿Logramos recargar y conservar más agua para el cultivo de cosecha, incluyendo CC en los sistemas actuales? ¿Cuál es el costo hídrico de un CC? ¿Cómo fue la dinámica del agua entre períodos y estratos de suelo? ¿Cómo fueron las eficiencias de barbecho en los esquemas evaluados? ¿Cuáles son las decisiones de manejo que más afectaron la productividad de los CC? ¿Qué otros beneficios se pueden obtener al incluir un CC a la rotación agrícola?

2.2. Metodología.

2.2.1 Descripción general de los ensayos.

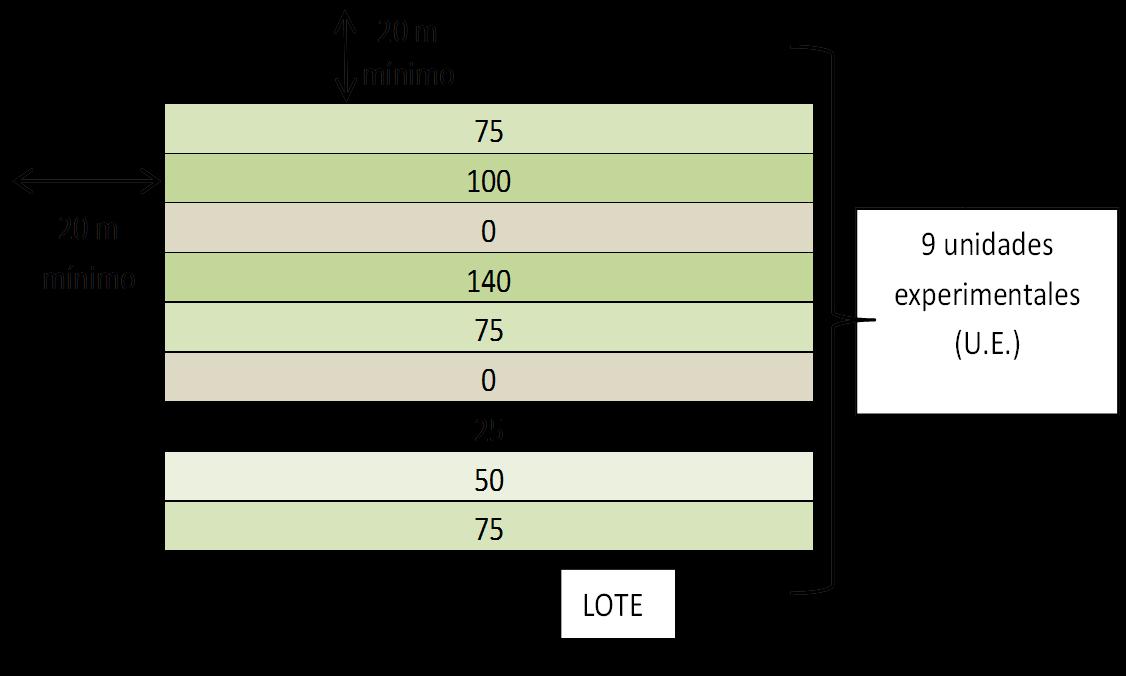

El estudio se desarrolló durante las campañas agrícolas 2014/15 y 2015/16, bajo condiciones de secano, en cuatro zonas productivas7 que caracterizan distintos ambientes edafo-climáticos a lo largo de un gradiente hídrico (Tabla 2.1), en el centro de la provincia de San Luis. Los ensayos fueron instalados en lotes que provenían del cultivo antecesor soja (Glycine max L.) grupo de madurez (GM) entre IV (largo) y V (corto) durante las campañas 2014/15 y 2015/16, y del antecesor maíz picado para silo (Zea mays L.) durante la campaña 2015/16, empleándose centeno (Secale cereale L.) como CC, al cual le continuó en la secuencia agrícola el cultivo de maíz y soja, respectivamente (Figura 2.1).

7 Zona productiva 1: Jupace S.A. (campo Los Algarrobitos). Zona productiva 2: Gonfer S.A. (campo El Mangrullo) y Granos del Oeste S.R.L. (campo San Pedro). Zona productiva 3: Serbeef S.A. (campo PDC) y Los Estribos (campo Mi Sueño). Zona productiva 4: Bailleres Comercial S.A. (campo La Lucre).

Dichos ensayos fueron realizados con un diseño de grandes franjas a campo, con una superficie mínima de 0.12 ha para maíz y 0.2 ha para soja.

Tabla 2.1. Características de las zonas productivas donde se llevaron a cabo los ensayos de la Chacra San Luis (INTA 2006, 2000 y 1992).

Zona Productiva 1 2 3 4

Lluvia histórica (mm/año) > 700

Tipo de suelo

Haplustol entico

Torripsament típico; Ustortente típico

Ustortente típico; Haplustol entico

< 400

Torripsament típico

Textura superficial Franco Franco-Arenoso Areno-franco Arenoso

Figura 2.1 Esquema simplificado del manejo del centeno dentro de las secuencias A) soja-CC-maíz y B) maíz picado para silo-CC-soja.

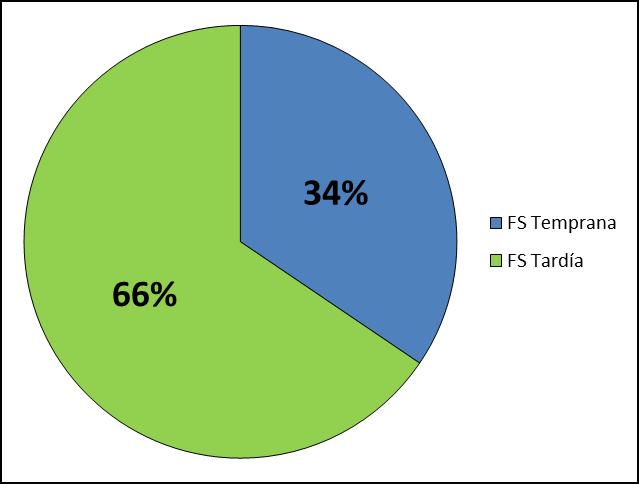

El centeno fue sembrado entre abril y junio a una densidad aproximada de 40 kg/ha, con un distanciamiento entre hileras (DEH) definido según sembradora disponible por el productor (Tabla 2.2). Durante la primera etapa de la experiencia, los tratamientos establecidos fueron: sin CC y con CC con dos fechas de secado, una temprana cuando el centeno estaba llegando a hoja bandera y la otra tardía cuando estaba próximo a espigar (Tabla 2.2). Posteriormente se implantó el maíz (siguiendo la secuencia soja-CC-maíz) sobre las parcelas sin CC y con CC, con fecha temprana (10 de octubre ± 10 días) la cual coincidió con el secado tardío, y con fecha de siembra tardía (25 de noviembre ± 10 días).

Los híbridos utilizados fueron los más sembrados por la Regional San Luis, con una distancia entre surco de 0.52 m (Tabla 2.2). De esta manera, quedaron definidas 10 parcelas o unidades experimentales (U.E.): A) sin CC - maíz temprano; B) sin CC - maíz tardío; C) con CC secado tarde - maíz temprano; D) con CC secado tarde - maíz tardío; E) con CC secado temprano - maíz tardío y F) con CC fertilizado o sin fertilizante dependiendo la zona, secado tarde - maíz tardío (ver más adelante). Las parcelas B y D se repitieron tres veces, a los fines de conocer la variabilidad entre las U.E. que recibieron el mismo tratamiento (conocer el error experimental)

En el caso de la soja, se establecieron dos planteos de soja, uno denominado techo sembrado a principios de noviembre con un GM3 largo o GM4 corto y el otro planteo llamado piso sembrado en la segunda década de noviembre con GM5 corto con una densidad intermedia (200-250 mil plantas logradas). Aquí también quedaron definidas 10 parcelas o U.E.: A) sin CC - soja techo; B) sin CC - soja piso; C) con CC secado tardesoja techo; D) con CC secado tarde - soja piso; E) con CC secado temprano - soja piso y F) sin CC sobre rastrojo de maíz cosecha - soja piso. Las parcelas B y D se repitieron tres veces, a los fines de conocer la variabilidad entre las U.E. que recibieron el mismo tratamiento.

Tabla 2.2. Manejo agronómico de los ensayos de cultivo de cobertura para la secuencia A) soja-CC-maíz (2014/15), B) soja-CC-maíz (2015/16) y C) maíz-CC-soja (2015/16).

A) Variables agronómicas

Zonas Productivas 1 2 3 4

Fecha de siembra CC 20/05/2014 01/05/2014 10/06/2014 21/04/2014

DEH (m)

0.35 0.205 0.175 0.19

Plantas logradas (pl m-2) s/d s/d 134 264

Fecha de secado temprano 17/09/2014 19/09/2014 26/09/2014 23/09/2014

Fecha de secado tarde s/d 16/10/2014 21/10/2014 08/10/2014

Fecha de siembra temprana maíz s/d 26/10/2014 15/11/2014 no se hizo

Fecha de siembra tardía maíz 02/12/2014 21/11/2014 03/12/2014 27/11/2014

B) Variables agronómicas

Zonas Productivas 1 3 4

Fecha de siembra CC 11/05/2015 20/06/2015 14/05/2015

DEH (m) 0.35 0.21 0.19

Plantas logradas (pl m-2) 197 s/d 232

Fecha de secado temprano 11/09/2015 no se hizo 23/09/2015

Fecha de secado tarde 17/10/2015 21/10/2015 13/10/2015

Fecha de siembra temprana maíz 28/10/2015 no se hizo 23/10/2015

Fecha de siembra tardía maíz 01/12/2015 01/12/2015 04/12/2015

C) Variables agronómicas

Zonas Productivas 1 2 4

Fecha de siembra CC 11/04/2015 04/04/2015 06/05/2015

DEH (m) 0.35 0.17 0.19

Plantas logradas (pl m-2) 118 88 299

Fecha de secado temprano 26/08/2015 02/09/2015 23/09/2015

Fecha de secado tarde 11/09/2015 18/10/2015 13/10/2015

Fecha de siembra soja techo 05/11/2015 s/d 20/11/2015

Fecha de siembra soja piso 13/11/2015 30/11/2015 15/11/2015

2.2.2. Mediciones en suelo y planta

Humedad edáfica

Al inicio del CC, al momento de cada fecha de secado y durante la siembra, el cuaje de granos y en madurez fisiológica del cultivo de maíz y soja, se tomaron muestras de suelo

hasta 280 cm de profundidad a intervalos de 20 cm, para determinar el contenido de agua gravimétrica (Ec 1). A partir del dato gravimétrico y conociendo la densidad aparente de cada suelo donde se instalaron los ensayos, se calculó la humedad volumétrica (Ec. 2) para dejar representada gráficamente la dinámica del agua.

H° Gravimétrica [gr/gr] = (Peso suelo húmedo-Peso suelo seco) / Peso suelo seco (Ec. 1)

H° Volumétrica [cm3/cm3] = H° Gravimétrica [gr/gr] * Dap [gr/cm3] (Ec. 2)

Con el dato de H° Volumétrica se obtuvo la lámina de agua del perfil (Ec. 3), a fin de realizar los cálculos de EUA y eficiencia de almacenaje. Para determinar el AU (Ec. 4), se estimaron las constantes hídricas de punto de marchitez permanente y capacidad de campo a partir de los datos de textura y materia orgánica para cada horizonte, empleando las funciones propuestas en Soil Water Characteristics (software de acceso libre USDA), ajustando cada una de estas curvas, a las curvas hídricas reales que se obtuvieron a partir de los muestreos a campo.

Lámina [mm] = H° Volumétrica [cm3/cm3] * Profundidad [mm] (Ec. 3)

AU del perfil [mm] = Σ Lámina - PMP (Ec. 4)

Uso consuntivo del CC (UC)

Se calculó mediante la suma del contenido hídrico del suelo al momento de la siembra y las precipitaciones ocurridas durante el ciclo del centeno, a la cual se le descontó el contenido hídrico del suelo al momento de finalizar el ciclo del CC (Ec. 5).

UC [mm] = H° siembra CC - H° secado CC + PP ciclo CC (Ec. 5)

Producción de biomasa del CC

Al momento de finalización de su ciclo (secado), se determinó mediante 10 cortes al ras del suelo de una superficie de 0.25 m2, la producción de materia seca acumulada (kg MS/ha) y de esta muestra compuesta se tomó una alícuota para estimar la relación tallo (incluyendo espigas) y hojas (incluyendo láminas y vainas).

Eficiencia en el uso del agua (EUA)

Se determinó a través del cociente entre la producción de MS del centeno, obtenida durante el período de crecimiento y el UC, como lo proponen Bennie y Hensley, 2001 (Ec. 6).

EUA [kg MS/mm]= MS / (H° siembra CC - H° secado CC + PP ciclo CC) (Ec. 6)

Costo hídrico (CH)

Se estimó como la diferencia entre el AU del barbecho (sin CC) y el AU en el centeno (con CC), al momento del secado (Ec. 7).

CH [mm] = AU barbecho - AU centeno (Ec. 7)

Eficiencia de barbecho (EB)

Para interpretar la eficiencia que tiene el CC en la captación y en la conservación del agua pluvial. Esta eficiencia se calcula a través de la diferencia entre el contenido agua final e inicial de cada período, dividido por las precipitaciones ocurridas. Luego se lo multiplicó por 100 para expresarlo en porcentaje (Ec. 8).

EB [%] = (H° final - H° inicial) / PP período (Ec. 8)

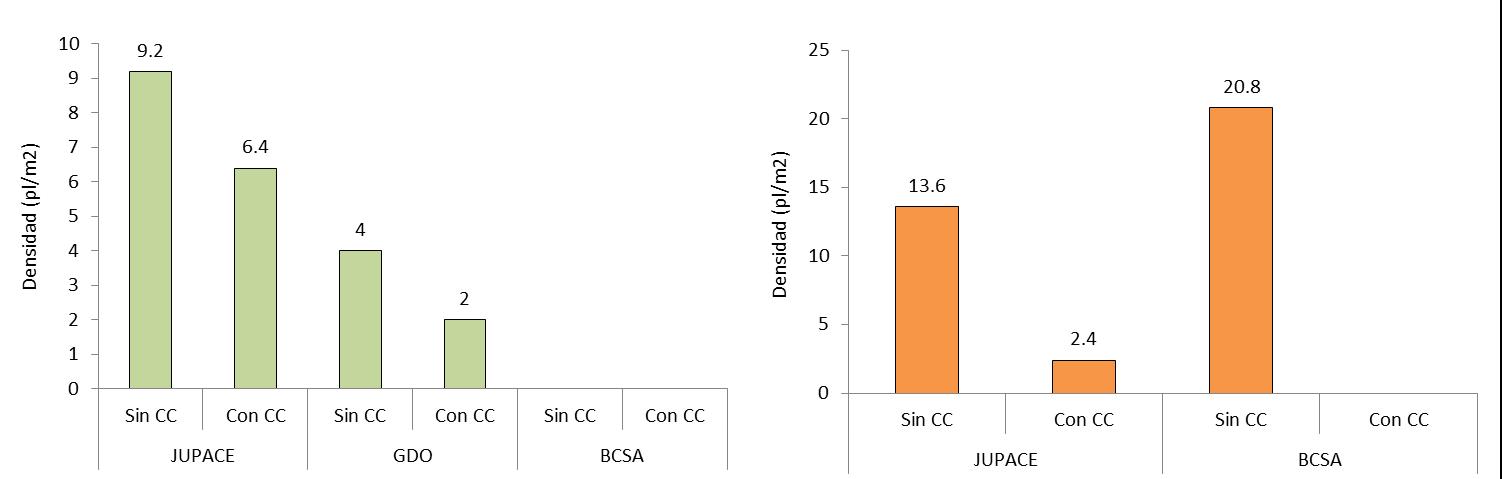

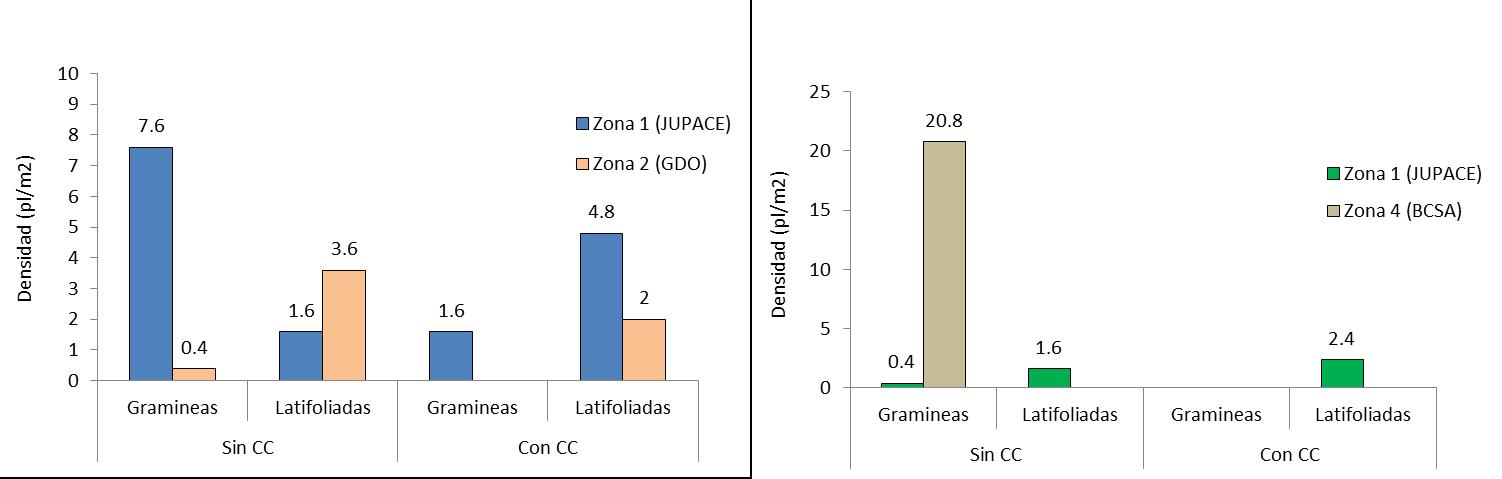

Recuento e identificación de malezas

El método utilizado fue lanzar 10 veces un aro de 0,25 m2 y registrar la observación dentro del aro tanto en las parcelas con CC como en las de barbecho o sin CC.

Rendimiento y sus componentes

Se cosecharon todas las parcelas mecánicamente8 determinando el rendimiento y el contenido de humedad del material pesado a campo. Los rendimientos fueron corregidos a 14,5% de humedad para maíz y a 13,5% de humedad para soja.

8 En madurez fisiológica (MF), se cosecharon manualmente todas las plantas (maíz) de los dos surcos centrales y contiguos, a lo largo de 1.9 m, en 1 parcela por tratamiento.

2.3. Resultados. Campañas 2014/15 y 2015/16.

2.3.1. ¿Cuáles son las decisiones que más afectaron la productividad del CC?

Generar volúmenes de biomasa del CC, asegura el cumplimiento de los objetivos por los cuales se decide incorporarlo a la rotación agrícola, sean estos: mejorar el uso del agua en el sistema productivo, evitar la erosión del suelo, disminuir la presión de malezas, disminuir la lixiviación de nutrientes, mejorar la actividad biológica, etc.

Para los suelos de la zona centro de San Luis, con alta susceptibilidad a procesos erosivos, la cobertura de suelo es clave para producir en forma sustentable, ya que mejora la captación-retención de AU, evitando pérdidas por evaporación, escurrimiento y/o drenaje profundo.

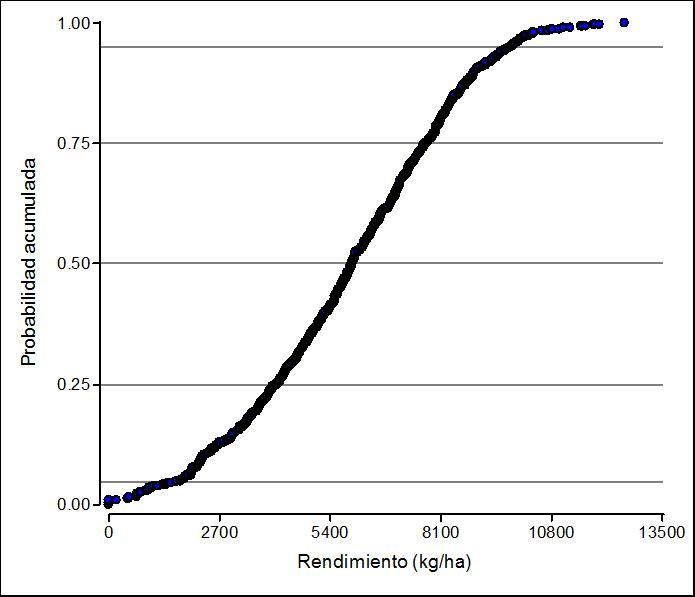

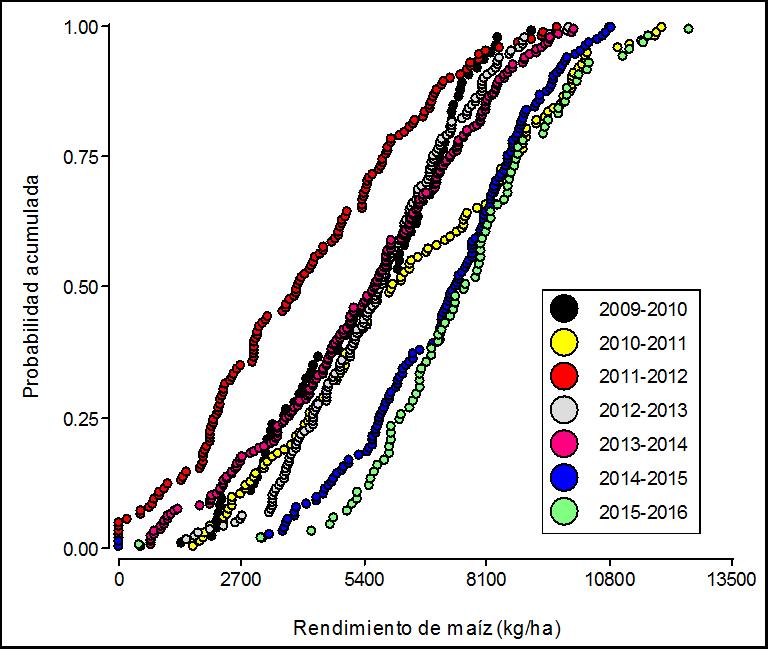

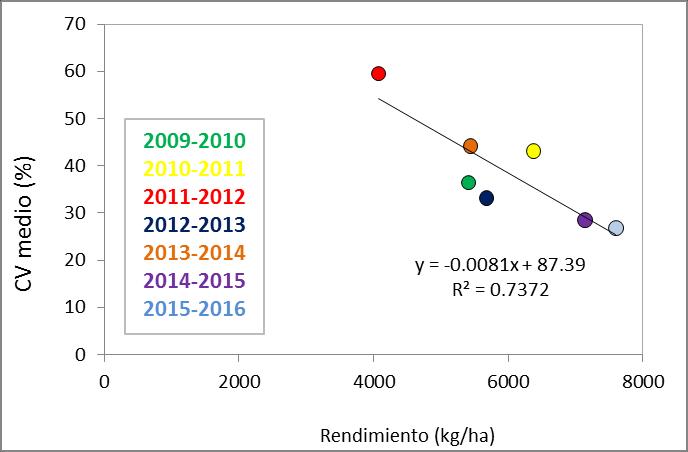

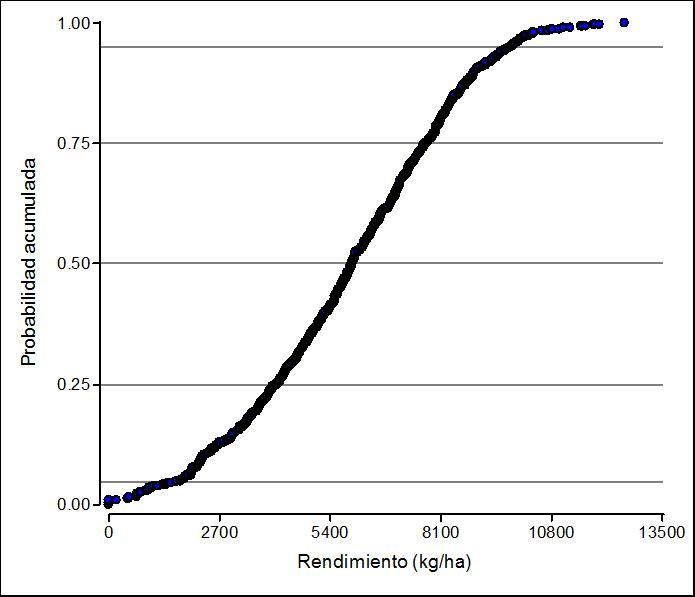

En la Figura 2.2 se observa la variabilidad en la generación de biomasa aérea del CC, en las cuatro zonas productivas bajo estudio, durante dos campañas agrícolas, obtenida empíricamente (n=46). La producción media de materia seca (MS) para los datos analizados fue de 2876 kg/ha, independientemente de la fecha de secado del CC, la fecha de siembra del mismo, si tuvo o no fertilización, etc., registrándose como valores extremos 608 y 6531 kg MS/ha. Por tal variabilidad, es necesario conocer cuál es la medida de manejo de mayor impacto sobre la productividad del CC a los fines de lograr resultados satisfactorios que permitan solucionar o mejorar la problemática planteada según el sistema de producción.

Figura 2.2. Probabilidad acumulada de producción de biomasa de centeno (kg MS/ha) lograda en las cuatro zonas productivas durante las campañas 2014/15 y 2015/16.

2.3.1.1. Fechas de secado del Cultivo de Cobertura

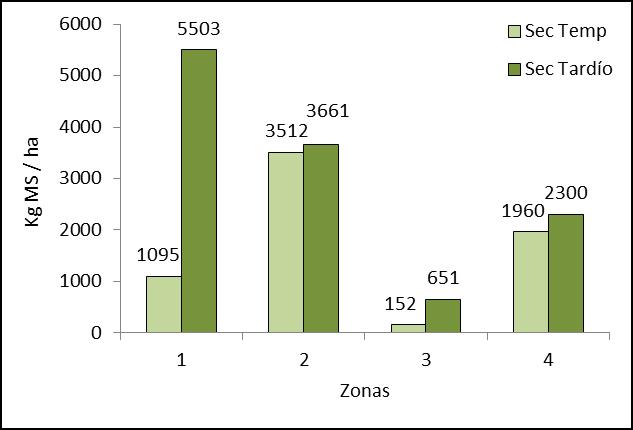

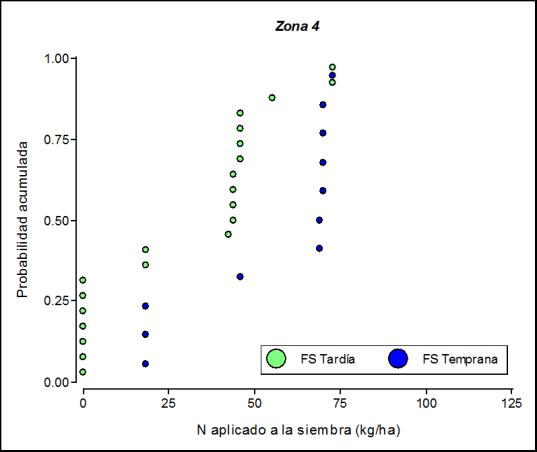

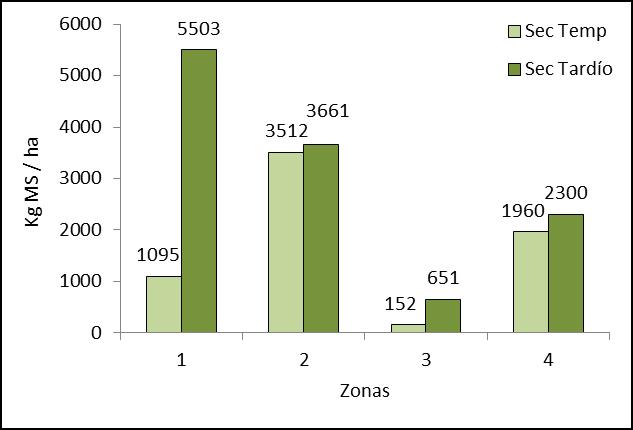

En la Figura 2.3 se puede apreciar la producción de biomasa (kg/ha) del CC, generada en las distintas zonas productivas durante la campaña 2014/15, cuando el antecesor fue soja. En la zona 1, se destaca la alta productividad del centeno cuando fue secado tarde, debido a una mayor prolongación del ciclo de crecimiento del CC, período en el cual se registraron 50 mm de lluvia. En la zona 2, solo se registraron 149 kg MS/ha de aumento de biomasa por secar tarde, habiendo transcurrido aproximadamente un mes entre ambas fechas de secado y llovido 70 mm durante dicho período. Este resultado estaría indicando la potencialidad del ambiente. En la zona 3, la baja productividad de biomasa del centeno se debe principalmente al retraso de la siembra (junio), aunque el secado tardío permitió generar 500 kg MS/ha más respeto a la PFS. La zona 4, mostró un incremento de producción de biomasa por secar tarde, aunque poco significativo debido a la proximidad entre fechas de secado (15 días).

Figura 2.3. Producción media de MS (kg/ha) del centeno con antecesor soja al momento del secado temprano y secado tarde, según zonas productivas, durante la campaña 2014/15.

En la Figura 2.4, se observa la producción de biomasa (kg MS/ha) de centeno producida en la campaña 2015/16 cuando el antecesor fue maíz picado para silo, para las zonas productivas 1, 2 y 4. Claramente se puede apreciar que al secar el CC en fecha más tardía, se consiguen mayores producciones media de biomasa aérea respecto a lo producido en PFS, debido principalmente a la prolongación del ciclo de crecimiento del CC, independientemente de la zona productiva. Este aumento en la generación de

biomasa trae aparejado una mayor eficiencia en el uso del agua respecto al secado temprano, como se verá más adelante.

La alta producción media de biomasa generada en la zona 1, es atribuida al índice ambiental más que al momento del secado, aunque cabe aclarar que hubo sólo 16 días de diferencia entre PFS y SFS (retraso logístico de la SFS). En las dos zonas restantes, el período comprendido entre ambos secados superaba los 20 días, lo que permitió exponer al CC a una mejor oferta ambiental (lluvias + temperatura) y lograr altos incrementos de producción de MS al momento del segundo secado.

Figura 2.4 Producción media de MS (kg/ha) del centeno con antecesor maíz al momento del secado temprano y del secado tarde, según zonas productivas.

En la Figura 2.5, se observa la producción de biomasa (kg MS/ha) de centeno producida en la campaña 2015/16 cuando el antecesor fue soja, para las zonas productivas 1, 3 y 4. Dicha producción de biomasa aérea, fue menor en ambas fechas de secado y en las distintas zonas cuando el cultivo estival antecesor fue soja respecto al antecesor maíz, salvo al momento del segundo secado en zona cuatro. Con estos análisis se pudo estimar que a partir de la PFS, se lograron aumentos diarios de biomasa de 48, 31 y 69 kg MS/ha por día de retraso de la SFS para las zonas 1, 2 y 4 respectivamente, cuando el cultivo estival antecesor fue maíz. Cuando el antecesor fue soja, estos aumentos de MS diarios se incrementaron a 71 y 126 kg/ha por día de retraso del segundo secado a partir de la PFS, en las zonas 1 y 4 respectivamente.

Figura 2.5 Producción media de MS (kg/ha) del centeno con antecesor soja al momento del secado temprano y secado tarde, según zonas productivas.

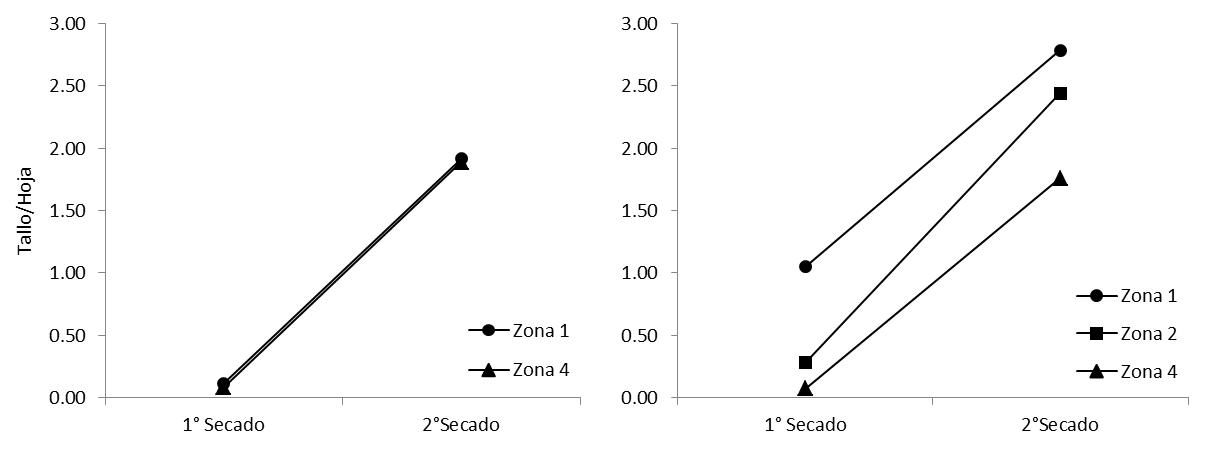

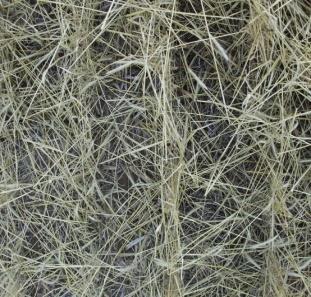

Por otra parte, el efecto del momento de secado, se mantuvo en los residuos del CC al momento de la siembra de los CV, ya que los CC secados en PFS presentaron relaciones Tallo/Hoja más bajas que los CC secados tardíamente (Figura 2.6). Esto está asociado al estado fenológico del centeno en ambas fechas de secado (PFS: hoja bandera, SFS: espigazón), con lo cual, estados avanzados de desarrollo del CC favorecen la estabilidad de los residuos de CC en el suelo, permaneciendo cubierto por más tiempo (Figura 2.7).

Figura 2.6 Relación Tallo/Hoja del centeno utilizado como CC en dos momentos de secado para las secuencias A) soja-CC-maíz y B) maíz-CC-soja en las zonas productivas bajo estudio (Campaña 2015/16).

Figura 2.7 Residuos de CC A) secado temprano y B) secado tarde, al momento de la siembra del maíz (Zona 1. Campaña 2015/16). Residuos de CC C) secado temprano y D) secado tarde al momento de la siembra de la soja (Zona 4. Campaña 2015/16).

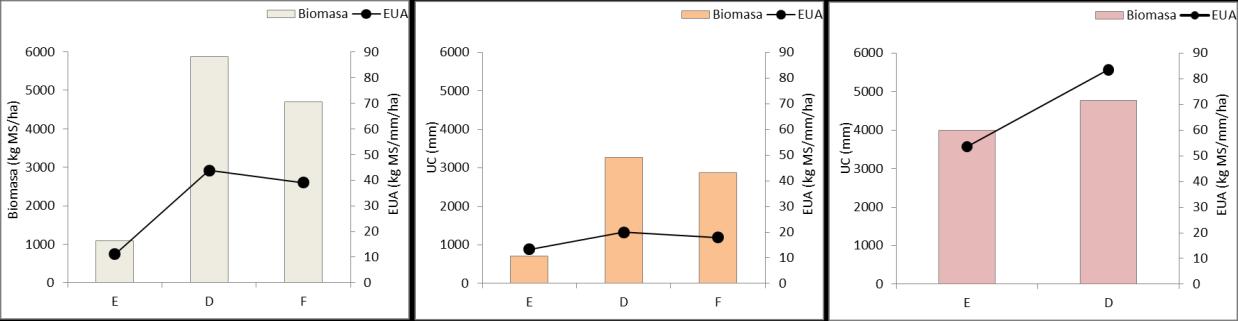

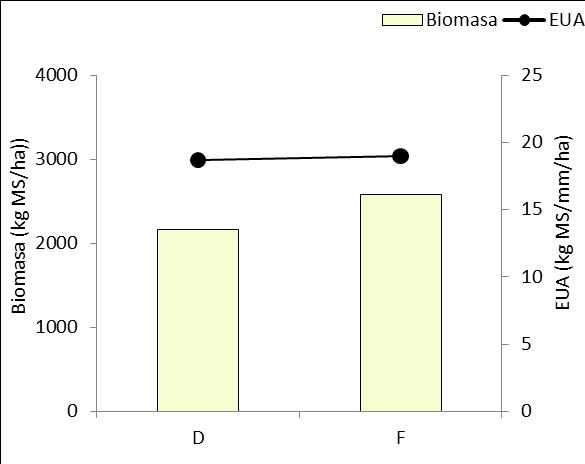

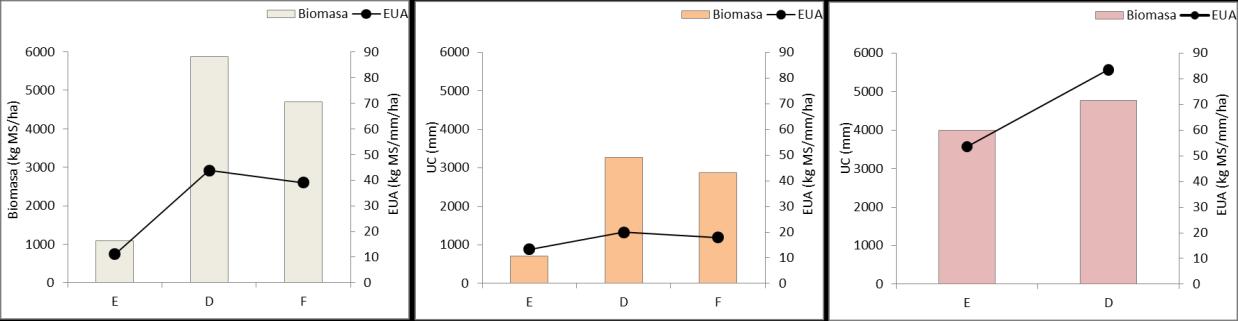

En relación a la biomasa de CC generada y la EUA, se puede observar que al secarlo en fecha más tardía el CC produjo más biomasa y con mayor eficiencia, en las distintas zonas bajo estudio durante las dos campañas evaluadas y para ambas secuencias agrícolas. Las EUA registradas en el primer estrato de suelo (0-1 m) para la secuencia soja-CC-maíz (campaña 2014/15), fueron 11 y 13 kg MS/ha cuando el CC se secó temprano en la zona 1 y 4 respectivamente (Figura 2.8 A y 2.9 A), mientras que en la campaña siguiente las EUA registradas para la misma fecha de secado del CC fueron de 13 y 6 kg MS/mm en zona 1 y 4 respectivamente (Figuras 2.8 B y 2.9 B). Al momento del secado tardío en cambio, las EUA fueron 44 y 17 kg MS/ha (campaña 2014/15) en zona 1 y 4 respectivamente (Figuras 2.8 A y 2.9 A) y en la campaña 2015/16 de 20 y 23 kg MS/mm en dichas zonas respectivamente (Figuras 2.8 B y 2.9 B).

Figura 2.8. Producción de biomasa (kg MS/ha) y eficiencia en el uso del agua (EUA) del centeno, para las secuencias A) soja-CC-maíz (Campaña 2014/15), B) soja-CC-maíz (Campaña 2015/16) y C) maíz-CC-soja (Campaña 2015/16). Zona 1. (Profundidad: 0-1 m).

Referencias:

A) E= CC fertilizado secado temprano; D= CC fertilizado secado tarde y F= CC sin fertilizar secado tarde.

B) E= CC sin fertilizar secado temprano; D= CC sin fertilizar secado tarde y F= CC fertilizado secado tarde.

C) E= CC secado temprano y D= CC secado tarde.

Figura 2.9. Producción de biomasa (kg MS/ha) y eficiencia en el uso del agua (EUA) del centeno, para las secuencias A) soja-CC-maíz (Campaña 2014/15), B) soja-CC-maíz (Campaña 2015/16) y C) maíz-CC-soja (Campaña 2015/16). Zona 4 (Profundidad: 0-1 m).

Referencias:

A) y B) E= CC fertilizado secado temprano; D= CC fertilizado secado tarde y F= CC sin fertilizar secado tarde.

C) E= CC secado temprano y D= CC secado tarde.

Para la secuencia maíz-CC-soja (Campaña 2015/16), las EUA del centeno secado temprano fueron 54, 17 y 7 kg MS/mm en zona 1, 2 y 4 respectivamente (Figuras 2.8 C, 2.10 A y 2.9 C) mientras que al secarse tarde las eficiencias logradas fueron 84, 20, 19 y 15 kg MS/mm para las zonas 1, 2, 3 y 4 respectivamente (Figuras 2.8 C, 2.10 A, 2.10 B y 2.9 C). Esta variación en la EUA fue mucho más amplia que la encontrada por Scianca et al. (2009) de entre 54 y 21 kg MS/mm para el cultivo de centeno.

Figura 2.10. Producción de biomasa (kg MS/ha) y eficiencia en el uso del agua (EUA) del centeno para las secuencias A) maíz-CC-soja y B) soja-CC-maíz, en zona 2 y 3 respectivamente. Campaña 2015/16 (Profundidad: 0-1 m)

Referencias:

A) E= CC secado temprano y D= CC secado tarde

B) D= CC fertilizado secado tarde y F= CC sin fertilizar secado tarde.

2.3.1.2. Fertilización nitrogenada

El centeno de la secuencia soja-CC-maíz (Campaña 2015/16) recibió una fertilización nitrogenada previa al macollaje en la zona 1 de 100 kg Urea (46 kg N/ha), parcela identificada como F. En zona 3 y 4 en cambio, se fertilizó al momento de la siembra todo el ensayo salvo una parcela identificada como F, con 91 y 90 kg Urea en las zonas 3 y 4 respectivamente. Si bien el contenido inicial de N en el estrato de 0-60 cm al momento de la siembra del CC fue bajo en las 3 zonas (50.25, 34.02 y 26,68 kg N/ha para las zonas 1, 3 y 4 respectivamente), no se encontró una respuesta favorable en cuanto a la producción de biomasa y la EUA del centeno que fue fertilizado (Figuras 2.8 B, 2.9 B y 2.10 B). Con lo cual, se espera que el aporte de N por la incorporación del CC fertilizado, produzca mayores rendimientos en el cultivo de maíz siguiente. En la campaña 2014/15 en cambio, se pudo observar una respuesta a la fertilización nitrogenada (mayor producción de MS y EUA) (Figuras 2.8 A y 2.9 A), probablemente por contenidos iniciales de N más bajos 46 y 14.79 kg N/ha en las zonas 1 y 4 respectivamente.

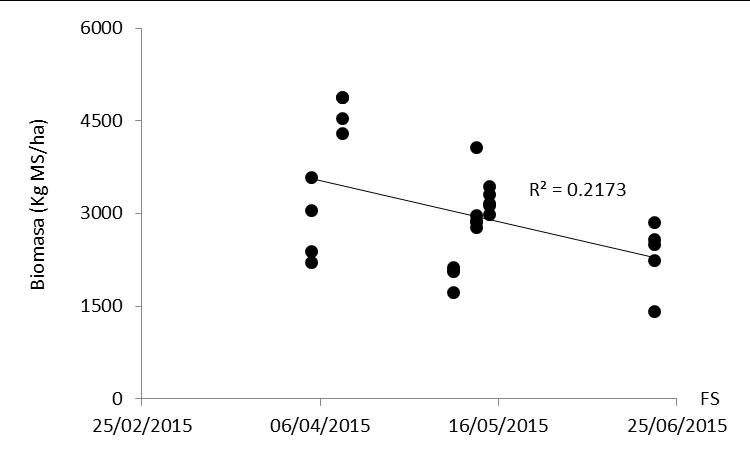

2.3.1.3. Fecha de siembra del Cultivo de Cobertura

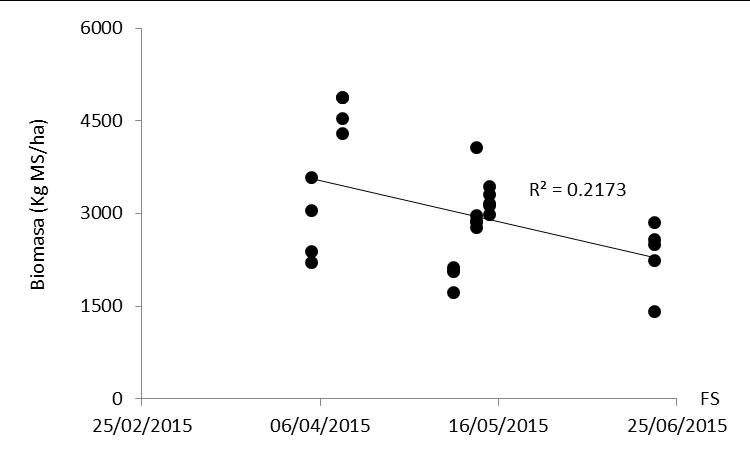

El momento de siembra del CC es crucial para definir altas producciones de MS y asegurarnos un stand de plantas (mejores condiciones de temperatura y humedad del suelo), para dejar una buena cobertura de suelo al momento del secado del CC. En la Figura 2.11 se observa una tendencia decreciente de producción de biomasa del CC a medida que la fecha de siembra se retrasa, en ambas secuencia de cultivo y para las 4 zonas evaluadas, durante la campaña 2015/16. Ese mismo comportamiento se registró en la campaña 2014/15, donde la producción de biomasa del CC decrecía con el retraso de la siembra. Por lo tanto sembrar tarde un CC tiene como inconvenientes: a) la reducción en el número de plantas logradas, generando manchones que luego pueden ser ocupados por malezas; b) menor tasa de crecimiento del CC que evita cubrir rápidamente el entresurco, afectando la eficiencia de captura-retención de agua y c) retraso en la fenología del CC (especialmente encañado-espigazón), lo cual puede interferir en la decisión del momento a secar.

Figura 2.11. Producción de biomasa (kg MS/ha) según fecha de siembra del CC al momento del secado tardío en las secuencias soja-CC-maíz y maíz-CC-soja en las cuatro zonas bajo estudio (Campaña 2015/16)

2.3.2. ¿Qué impacto tuvo la inclusión del CC sobre los rendimientos de los cultivos siguientes?

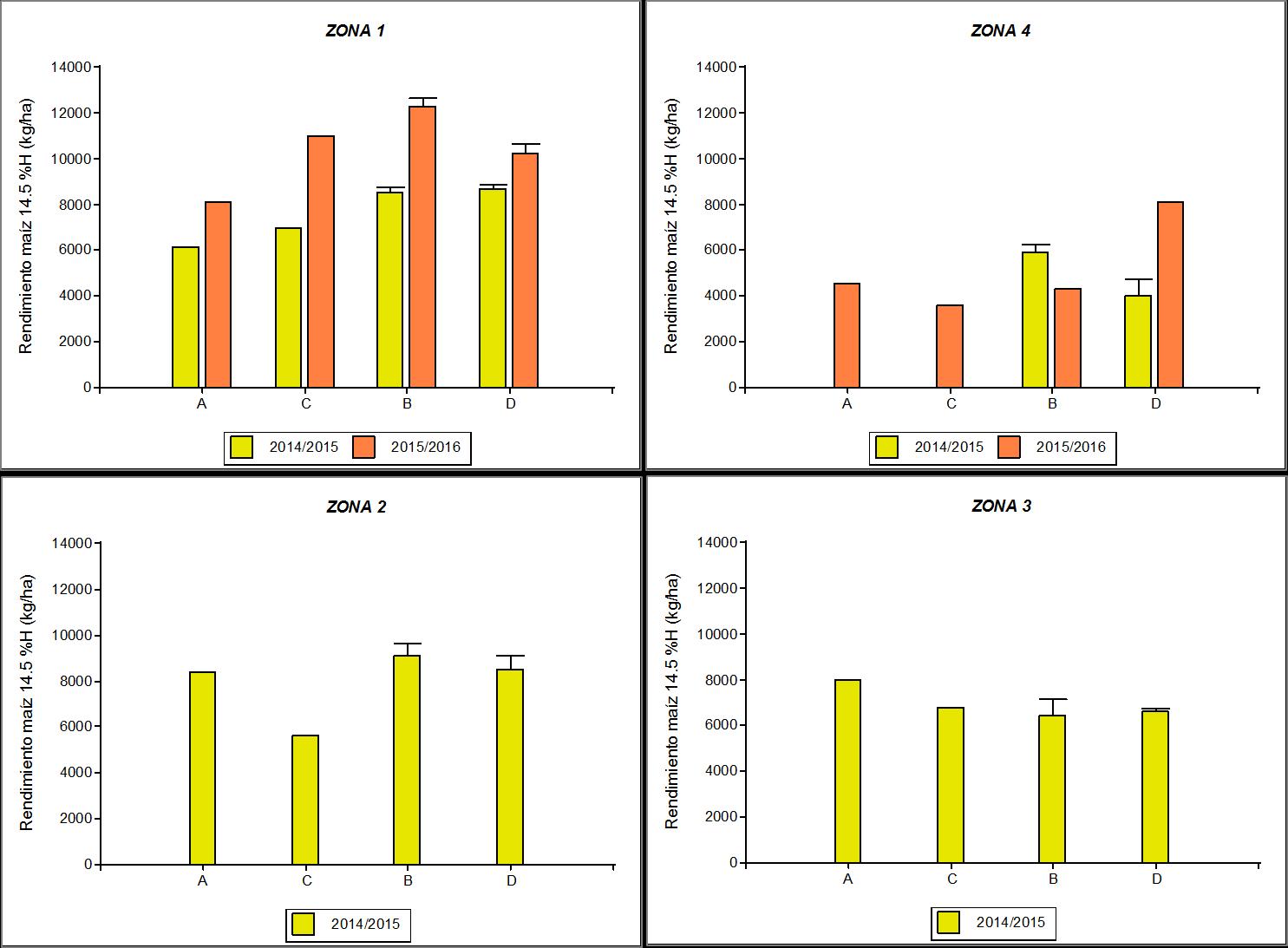

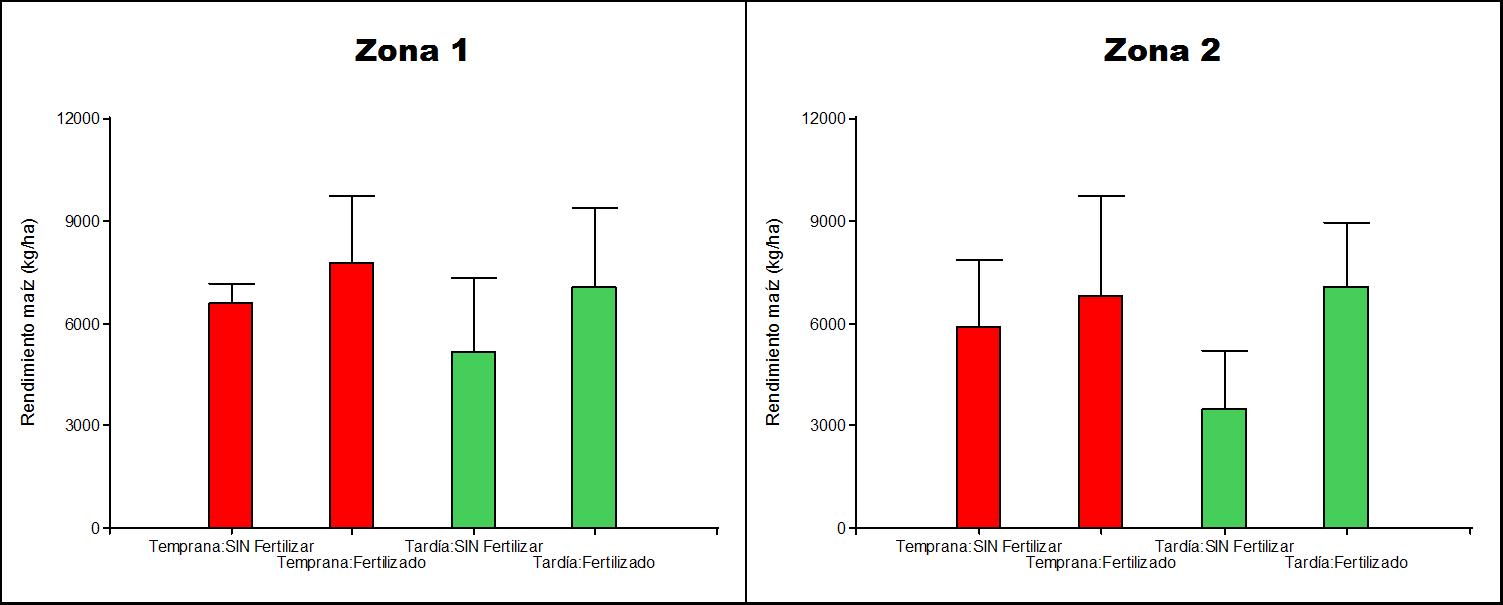

Cultivo de Maíz

En la campaña 2014/15, la zona 1 obtuvo rendimientos inferiores a los 7000 kg/ha cuando los maíces se sembraron en fecha temprana, mientras que en fecha tardía no se superaron los 9000 kg/ha (Figura 2.12). Dicha merma de rendimiento se debió al daño severo por granizo que sufrió el cultivo en varias ocasiones a lo largo de su ciclo, comprometiendo el llenado efectivo de los granos (los maíces tardíos pudieron recuperarse más rápidamente, por ser dañados en etapas tempranas de desarrollo).Sin embargo, en la campaña siguiente e independientemente del tratamiento con y sin CC, los rendimientos alcanzados estuvieron acordes al potencial de la zona, siendo estos superiores a los 8000 kg/ha (Figura 2.12). En la campaña 2015/16 el maíz tardío sin CC obtuvo un rendimiento medio de 12282 kg/ha (con una variabilidad de rendimiento de 579 kg/ha), superando en 2064 kg/ha al rendimiento medio alcanzado por el maíz tardío con CC (Figura 2.13). Esta diferencia de rendimiento puede estar asociada a una limitación de N, la cual se evidencia por el amarillamiento de las hojas basales, producto de la translocación de N hacia las hojas más jóvenes (síntoma más pronunciado en el tratamiento con CC) (Figura 2.14). Para los maíces sembrados en fecha temprana, se observó un mejor comportamiento del maíz con CC, el cual rindió 10985 kg/ha vs. el maíz sin CC que alcanzó los 8079 kg/ha (Figura 2.12). Este resultado permite pensar como

estrategia factible de manejo, a la siembra de un maíz temprano luego de un CC en la zona 1.

Figura 2.12. Rendimiento de maíz (kg/ha) sembrado temprano sin CC (A) y con CC secado tarde (C); y maíz sembrado tarde sin CC (B) y con CC secado tarde (D), durante las campañas 2014/15 y 2015/16.

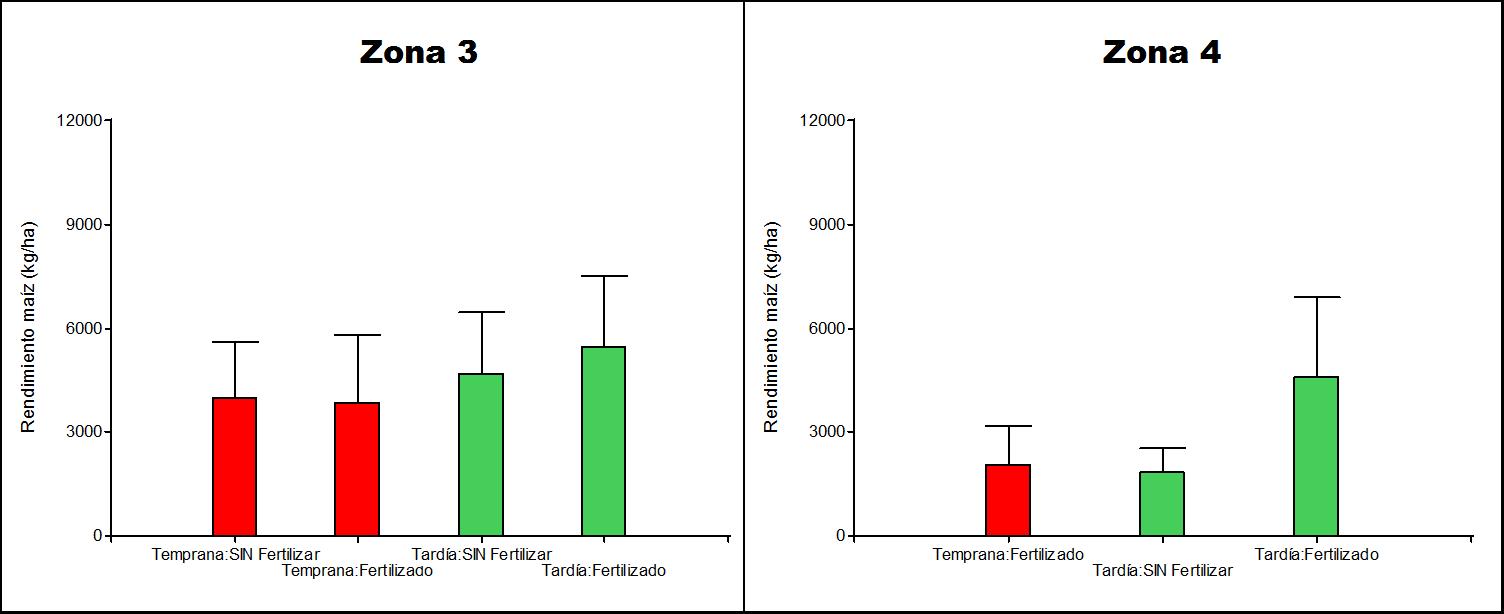

Durante la campaña 2014/15, en el otro extremo del gradiente hídrico evaluado por la Chacra San Luis (zona 4), el maíz temprano no pudo sembrarse por falta de humedad en el perfil del suelo (Figura 2.12). Allí, el maíz tardío sin CC alcanzó un rendimiento medio de 5918 kg/ha (con una variabilidad de rendimiento de 498 kg/ha), superando al maíz antecedido por el CC que rindió 4031 kg/ha en promedio, el cual registró un máximo de 5460 kg/ha y un mínimo de 3168 kg/ha. En la campaña 2015/16, los rendimientos logrados fueron de 4551 kg/ha en maíces sin CC y de 3606 kg/ha en maíces con CC sembrados en fecha temprana. Los rendimientos obtenidos en los maíces tardíos, corresponden a cosechas manuales efectuadas durante el muestreo de MF del cultivo, debido a que dichas parcelas fueron cosechadas mecánicamente con el resto del lote, antes de cosechar el ensayo propiamente dicho. Con la cosecha manual, el maíz tardío

sin CC rindió 4335 kg/ha, mientras que el maíz con CC alcanzó los 8100 kg/ha (Figura 2.12). Salvo la situación anterior, la zona 4 muestra un mejor comportamiento en aquellos maíces que vienen de un barbecho de soja, respecto a los antecedidos por el CC. Sin embargo, la incorporación del CC a la rotación agrícola habitual de la zona, no debe desestimarse sin antes conocer la dinámica del agua, que puede contribuir a un manejo sustentable del ambiente, reduciendo los procesos erosivos de los suelos.

2.13. Estimación de rendimiento de maíz (kg/ha) sembrado tarde, para los tratamientos sin CC y con CC secado tarde. (Campaña 2015/16).

2.14. Síntoma de deficiencia de N en maíces sembrados tarde A) sin CC y B) con CC, al momento del cuaje de los granos. (Campaña 2015/16).

Figura

Figura

En la Figura 2.12 (zona 2), se puede observar que el maíz (independientemente de su fecha de siembra), obtuvo rendimientos menores con CC. Sobre los maíces tempranos se observó un mayor daño foliar por efecto del viento, durante el período crítico. La mayor disparidad de rendimiento de maíz se dio en fecha temprana (2790 kg/ha a favor del maíz sin CC), registrándose visualmente, un severo estrés hídrico sobre el maíz con CC, en el estado fenológico de grano lechoso (R3). El maíz tardío sin CC obtuvo un rendimiento medio de 9110 kg/ha (con una variabilidad de rendimiento de 888 kg/ha), mientras que el maíz tardío con CC rindió en promedio 8494 kg/ha (con una variabilidad de rendimiento de 1000 kg/ha).

Finalmente en la zona 3 (Figura 2.12), se registraron rendimientos medios entre 6445 y 6800 kg/ha independientemente del tratamiento, salvo cuando el maíz se sembró temprano sin CC, donde el rendimiento fue mayor alcanzando los 7958 kg/ha. Cabe mencionar, que este ensayo se caracterizó por la baja productividad del CC (siembra muy tardía del centeno), quedando el suelo prácticamente desnudo a la siembra del maíz tardío, tanto en las parcelas con CC secado temprano como con CC secado tarde.

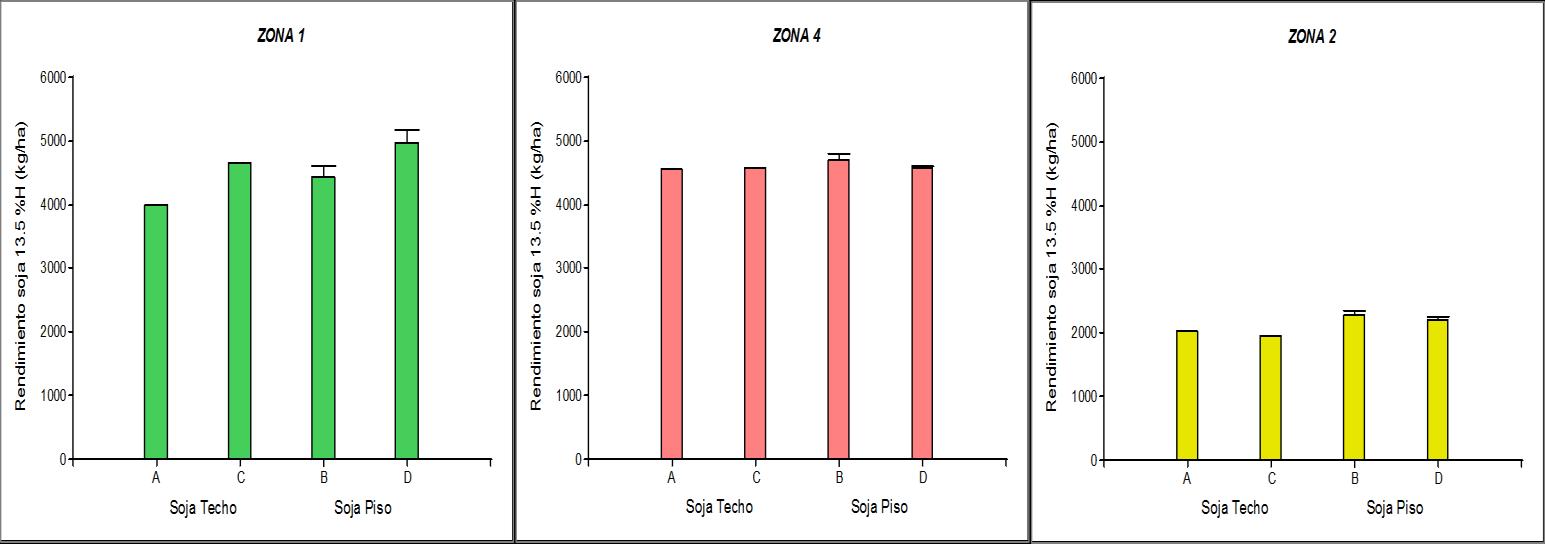

Cultivo de Soja

En la Figura 2.13, se muestran los rendimientos de soja techo y piso obtenidos en la campaña 2015/16, en las zonas 1, 2 y 4.

Figura 2.13 Rendimiento de soja (kg/ha) techo, sin CC (A) y con CC secado tarde (C); y soja piso sin CC (B) y con CC secado tarde (D), durante la campaña 2015/16.

En la zona 1, las sojas con CC tuvieron un mejor comportamiento respecto a las sojas sin CC. El porte alcanzado por las plantas fue destacable (tanto en las sojas techo como las sojas piso), habiéndose volcado las mismas por su propio peso. La soja techo sin CC rindió 4000 kg/ha y con CC 4648 kg/ha; mientras la soja piso sin CC alcanzó un rendimiento medio de 4429 kg/ha y con CC 4965 kg/ha, con una variabilidad de rendimiento de 302 y 345 kg/ha respectivamente.

En la zona 4, la fecha de siembra de la soja techo se vio retrasada por cuestiones logísticas, resultando 5 días de diferencia entre la siembra de la soja techo y la soja piso.

En este ensayo, los rendimientos obtenidos en los diferentes tratamientos fueron muy similares entre sí, logrando 4544 y 4589 kg/ha la soja techo sin CC y con CC respectivamente, mientras que la soja piso tuvo un rendimiento medio de 4696 y 4577 kg/ha sin CC y con CC respectivamente (la variabilidad de rendimiento obtenida fue de 172 kg/ha en la soja piso sin CC y de 35 kg/ha en la soja piso con CC).

Por último en el ensayo de la zona 2, la soja techo fue descartada por haberse resembrado (bajo poder germinativo de la semilla empleada). Sin embargo, las parcelas fueron cosechadas para registrar alguna diferencia entre el tratamiento con y sin CC. Los bajos rendimientos obtenidos en todo el ensayo, se debió principalmente al daño severo provocado por granizo, en un estado de desarrollo avanzado de las plantas. Respecto a las sojas piso, los rendimientos medios logrados fueron 2285 y 2203 kg/ha sin y con CC respectivamente, con una variabilidad de rendimiento de 105 kg/ha para ambos tratamientos.

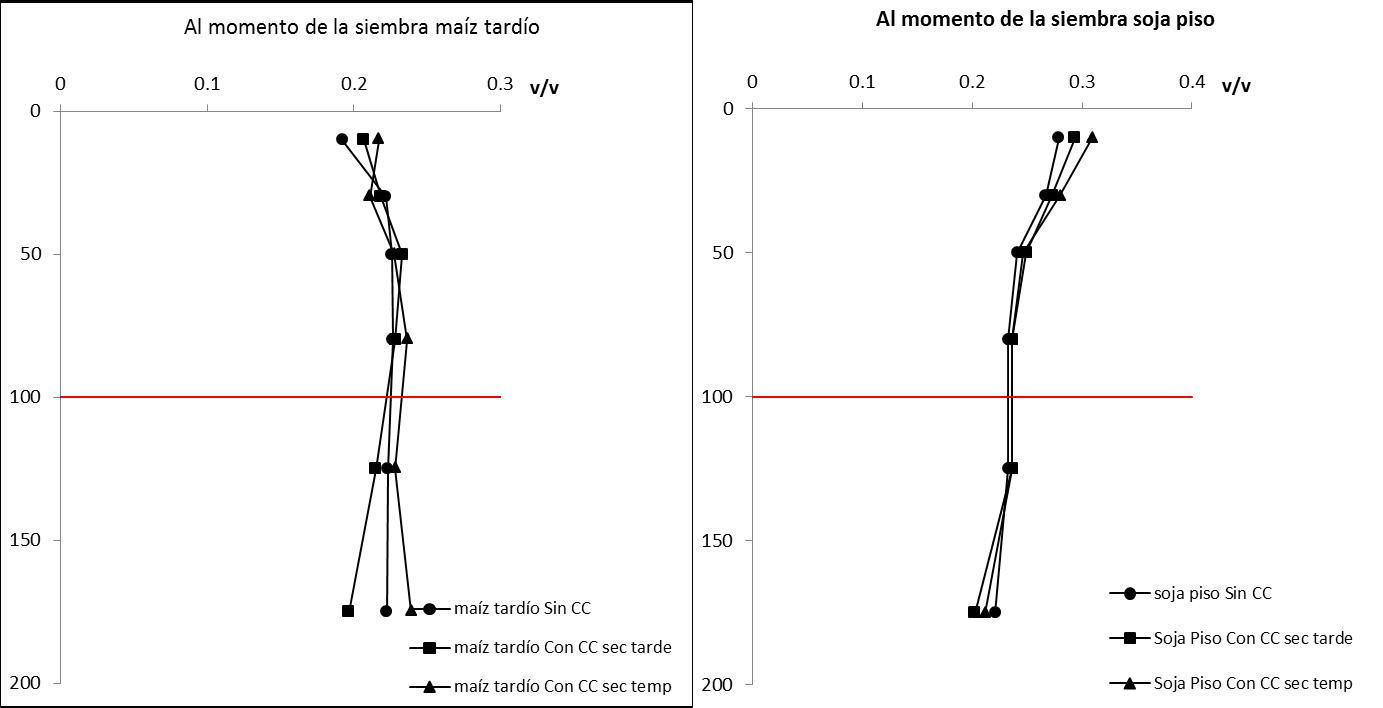

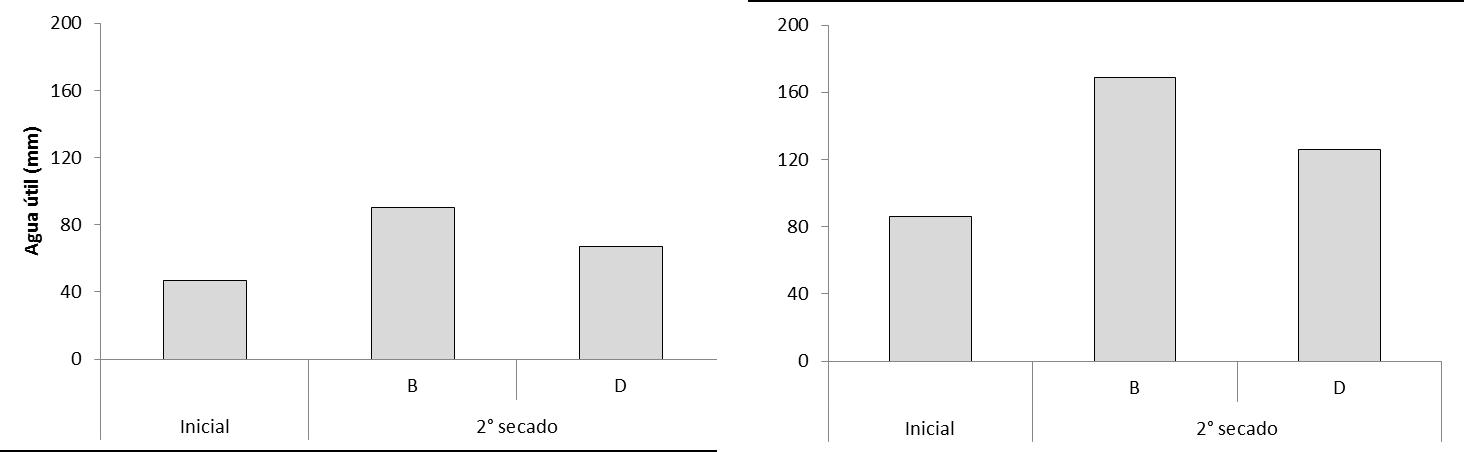

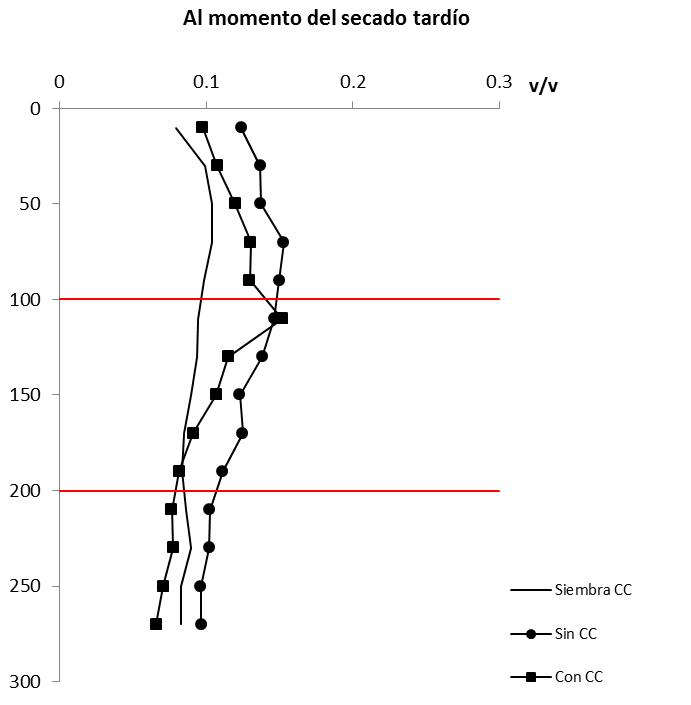

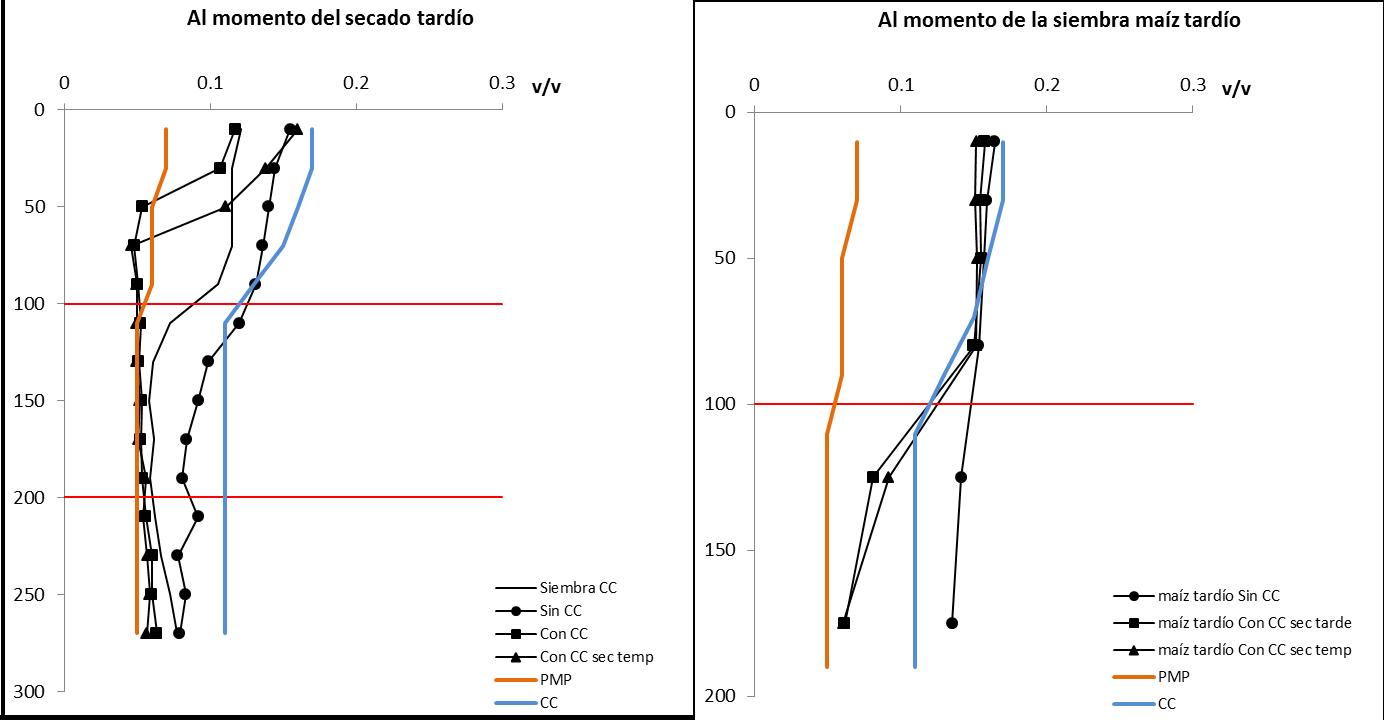

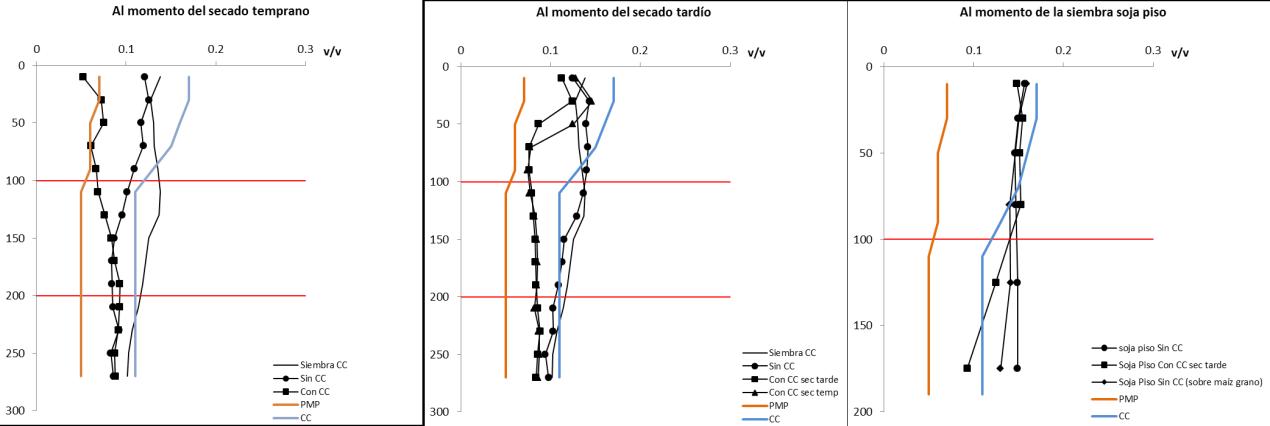

2.3.3. ¿Logramos recargar y conservar más agua para el cultivo de cosecha incluyendo CC en los esquemas actuales? Campaña 2015/16.

ZONA PRODUCTIVA 1

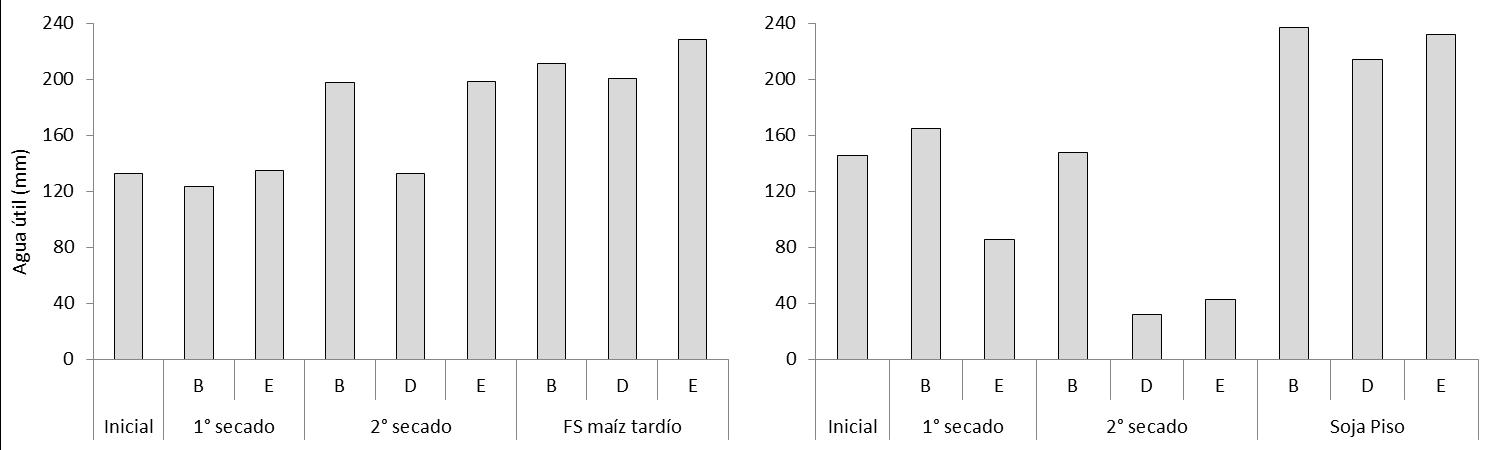

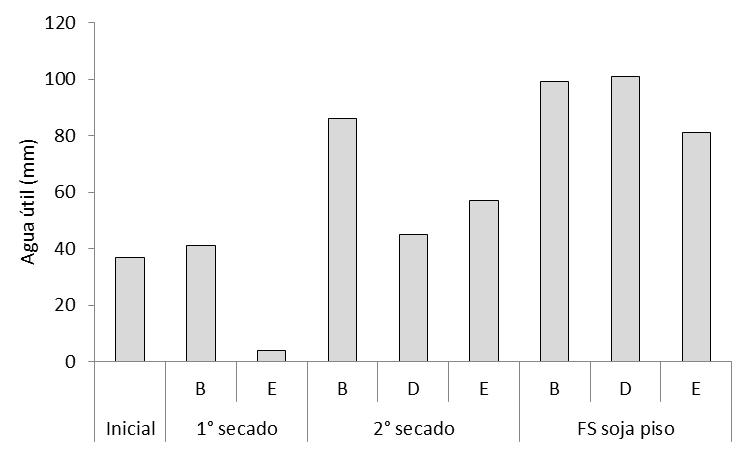

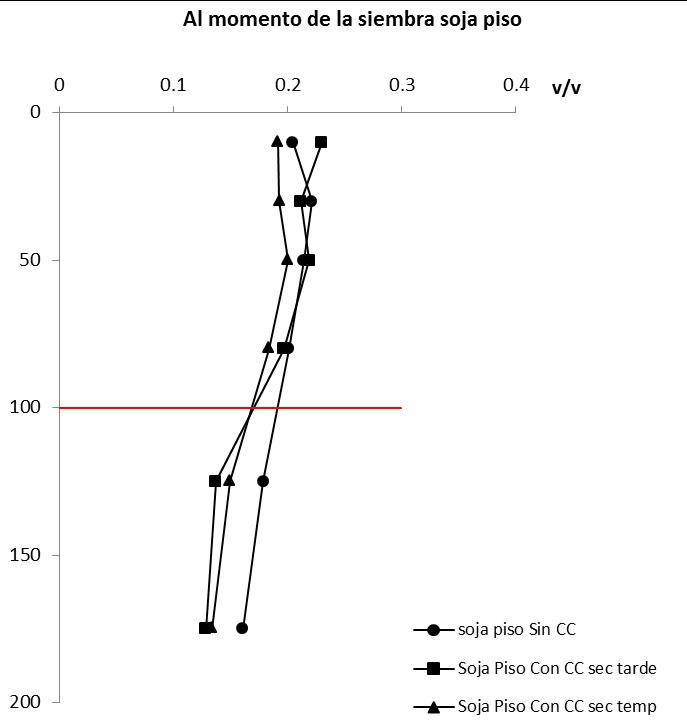

En la Figura 2.14 se presentan los contenidos medios de agua útil (AU) del suelo hasta dos metros de profundidad y en diferentes momentos (comprendidos desde la siembra del cultivo de cobertura hasta la siembra de los cultivos de verano), correspondientes a dos secuencias agrícolas en la zona productiva 1.

Figura 2.14. Contenidos medios de AU (mm) al momento de la siembra del CC, del secado en hoja bandera (1° secado), del secado en espigazón (2° secado) y a la siembra de los CV sucesores en las secuencias i) soja-CC-maíz y ii) maíz-CC-soja. (Profundidad: 0-2 m)

Referencias: (B) barbecho; (E) CC secado temprano y (D) CC secado tarde.

Los contenidos de AU al momento de la siembra del cultivo de verano (CV), presentaron diferencias entre tratamientos. En ambas secuencias el CC secado temprano (E) presentó un contenido de AU mayor comparado con el secado tardío (D). Comparando las fechas de secado con la situación de barbecho (B), se observa que el secado tardío nunca llegó a alcanzar los niveles de AU de la situación de barbecho, generando un costo hídrico. En cambio, el secado temprano en la secuencia soja-CC-maíz, logró mayores niveles de AU que B ofreciendo la mayor oferta de AU para el CV, donde los efectos positivos (mayor captura y conservación de agua) se expresaron superando el consumo. Esto puede ser explicado por el significativo aumento en el consumo de agua en la situación de secado tardío (prolongación del ciclo de crecimiento), no compensado por un aumento en la captura de agua y conservación de la misma.

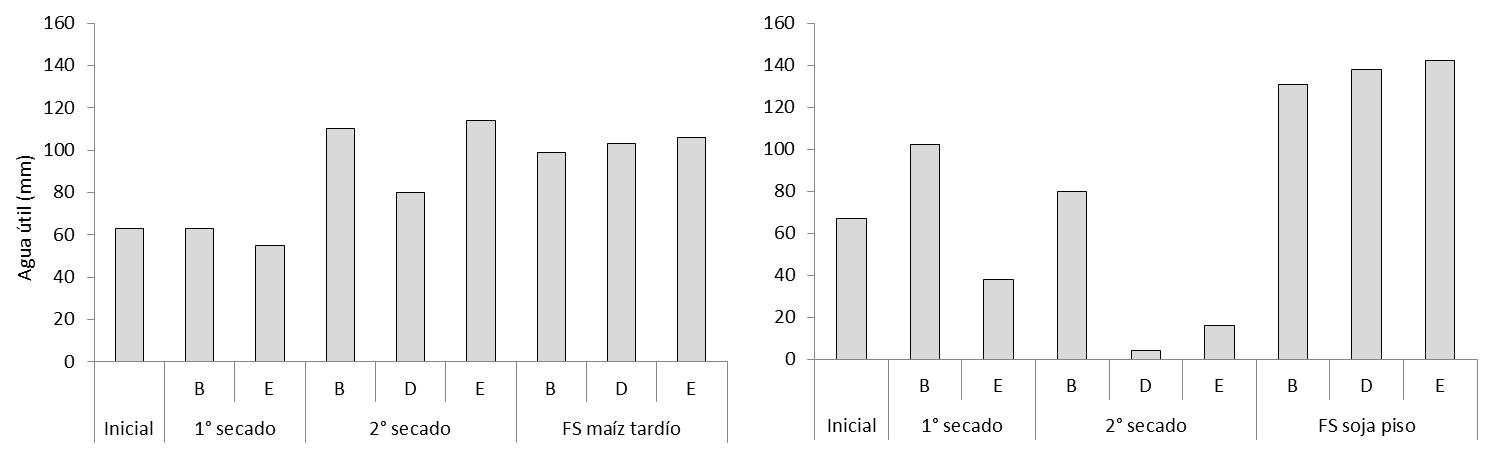

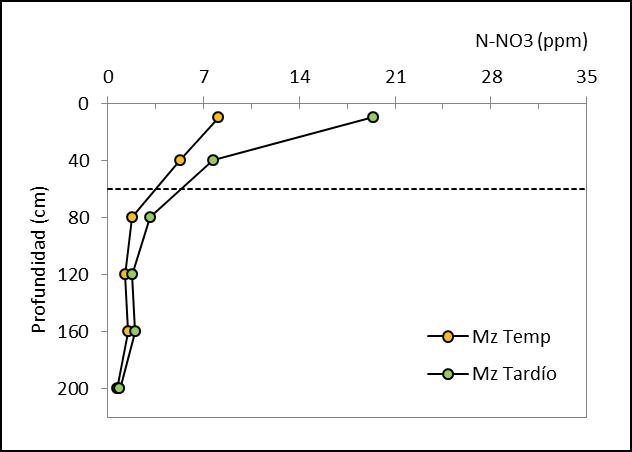

¿Qué pasó al metro de profundidad de suelo?

Los resultados variaron analizando solo el primer metro de profundidad de suelo. En la Figura 2.15, se presentan los contenidos medios de AU en el primer metro de profundidad, desde la siembra del CC hasta la siembra de los CV, correspondientes a las dos secuencias evaluadas de la zona productiva 1. En ambas secuencias agrícolas, el barbecho presentó mayor cantidad de agua útil respecto a los tratamientos con CC, al momento de la primera fecha de secado (PFS) en agosto y segunda fecha (SFS) en septiembre, encontrándose que en la PFS el CC consumió prácticamente toda el agua disponible que contenía el suelo cuando tuvo por antecesor el cultivo de maíz. Sin i ii

embargo, a la siembra de los CV el barbecho tuvo menos cantidad de agua útil que los tratamientos con CC, es decir que la generación de cobertura permitió maximizar las entradas de agua y minimizar las pérdidas, resultando en una mayor oferta hídrica al CV cuando se incluyó el CC. Este menor contenido hídrico en el B, podría atribuirse a una mayor tasa de evaporación directa desde el suelo causada por la mayor temperatura que este adquiere por tener menos cobertura (Fernández et al. 2006 y 2008) y a una menor eficiencia de captura del agua ofertada.

Estos resultados sugieren que (para las condiciones evaluadas) la inclusión de CC, logra capturar y conservar mayores niveles de AU disponible a la siembra del CV con respecto al B en el primer metro de profundidad de suelo.

Figura 2.15 Contenidos medios de AU (mm) al momento de la siembra del CC, del secado en hoja bandera (1° secado), del secado en espigazón (2° secado) y a la siembra de los cultivos de verano sucesores en las secuencias i) soja-CC-maíz y ii) maíz-CC-soja, en zona productiva 1 (Profundidad: 0-1 m)

Referencias: (B) barbecho; (E) CC secado temprano y (D) CC secado tarde.

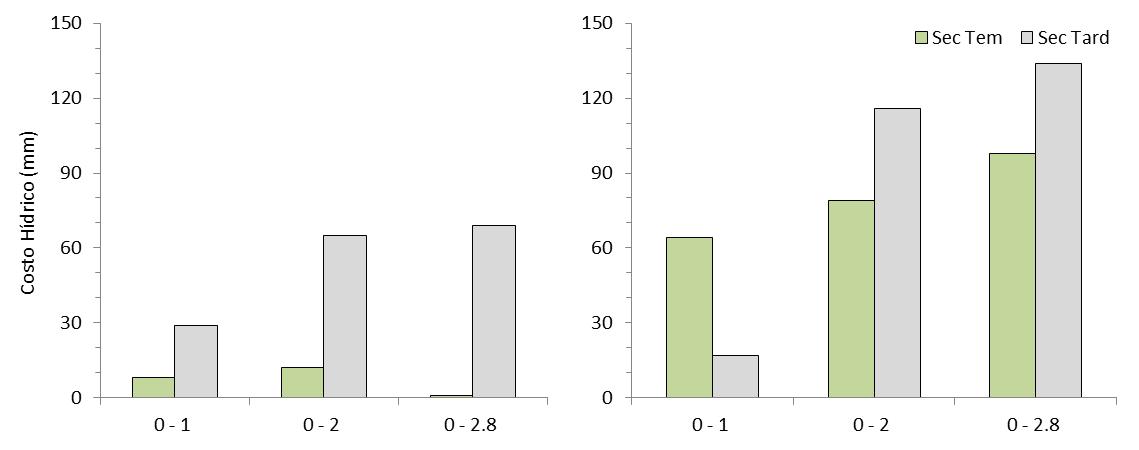

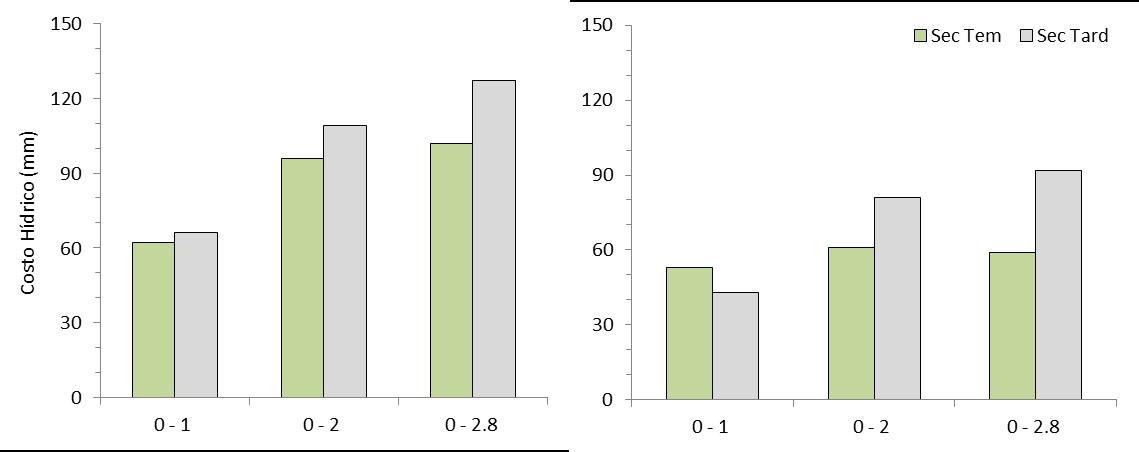

¿Cuánto cuesta hídricamente realizar un CC?

El costo hídrico (CH) de realizar un CC, considerado como la diferencia entre el nivel de AU de la situación B y las situaciones de CC al momento de la siembra del CV, varío entre fechas de secado y secuencias agrícolas (Figura 2.16). En la secuencia maíz-CC-soja el costo hídrico fue de 6 y 23 mm hasta los 2 m de profundidad, para la situación de secado en hoja bandera (PFS) y secado en espigazón (SFS) respectivamente. Mientras que en la secuencia soja-CC-maíz, el costo hídrico del CC secado tardío fue de 11 mm y en el secado temprano fue de 17 mm negativos, es decir que en este último planteo se logró acumular 17 mm más de AU que la situación de barbecho y 28 mm más de AU que el secado tardío para la misma secuencia. i ii

Figura 2.16 Costo hídrico del CC al momento de la siembra de los CV según fecha de secado para las secuencias soja-CC-maíz y maíz-CC-soja. Zona 1. (Profundidad: 0-2 m)

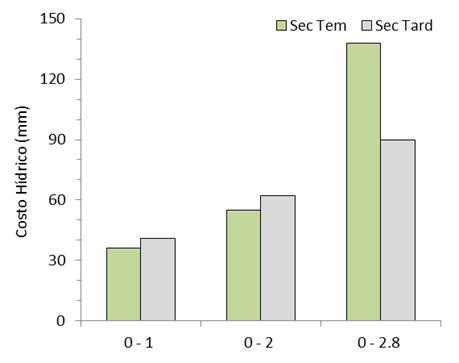

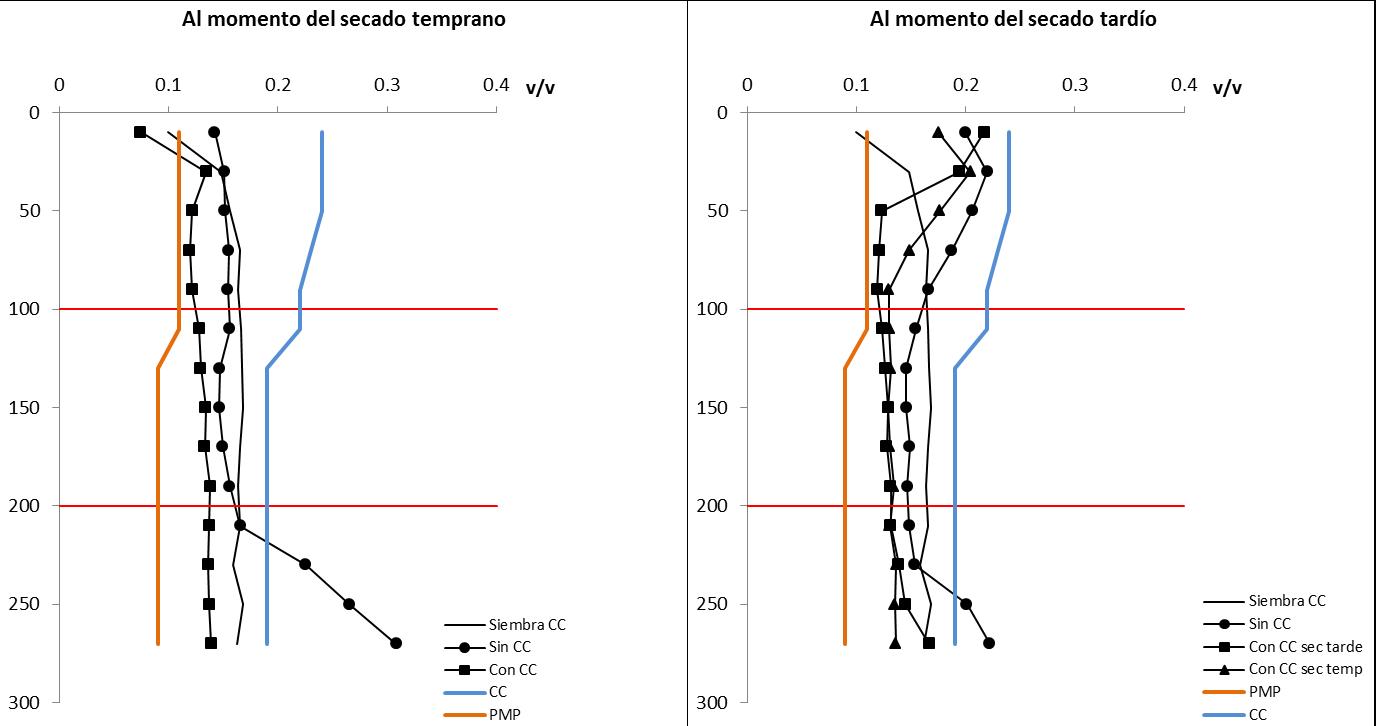

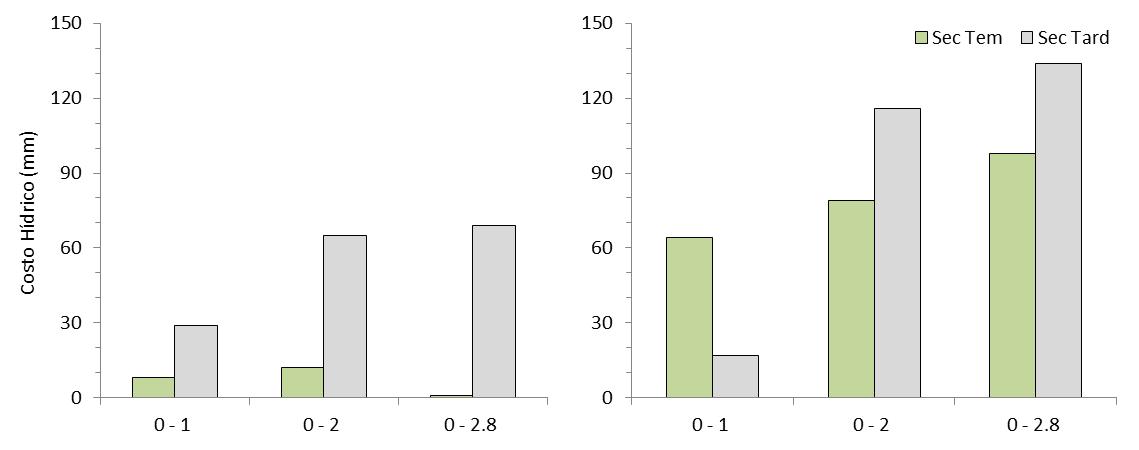

¿Cómo fue el CH y la dinámica del agua según periodos y estratos?

Periodo siembra del CC – secado del CC

Se evidencian diferencias entre el contenido de AU del barbecho respecto al CC, al momento de los secados (Costo Hídrico al momento del secado), las cuales variaron en magnitud según el cultivo antecesor estival y la profundidad de suelo considerada. En la secuencia soja-CC-maíz (Figura 2.17 i), se obtuvo un CH de 8 mm con el secado temprano en el primer metro de profundidad El CH en la SFS fue de 29, 65 y 69 mm en los estratos 0-1 m, 0-2 m y 0-2.8 m de suelo respectivamente. Valores superiores de CH se registraron en la secuencia maíz-CC-soja (Figura 2.17 ii) respecto a la secuencia con antecesor soja, aumentando a mayor profundidad de suelo independientemente de la fecha de secado. Los valores registrados para la PFS en el 1°, 2° y 3° estrato de suelo fueron 64, 79 y 98 mm respectivamente, mientras que en SFS los CH alcanzados fueron 17, 116 y 134 mm en el 1°, 2° y 3° estrato respectivamente. En el primer metro se observa un mayor CH secando el CC temprano debido a que el barbecho perdió 22 mm de agua desde el primer al segundo secado. ¿Qué surge de este análisis? Al aumentar la profundidad de evaluación los CH son mayores probablemente porque en el primer estrato tenga más efectos positivos el CC. El mayor costo hídrico se produce del primer metro al segundo, posiblemente porque el CC consume agua de dicho estrato y no permite que el perfil se recargue. Por otra parte, el secado tardío siempre fue más costoso hídricamente que el temprano, debido a que los efectos positivos no compensaron el consumo

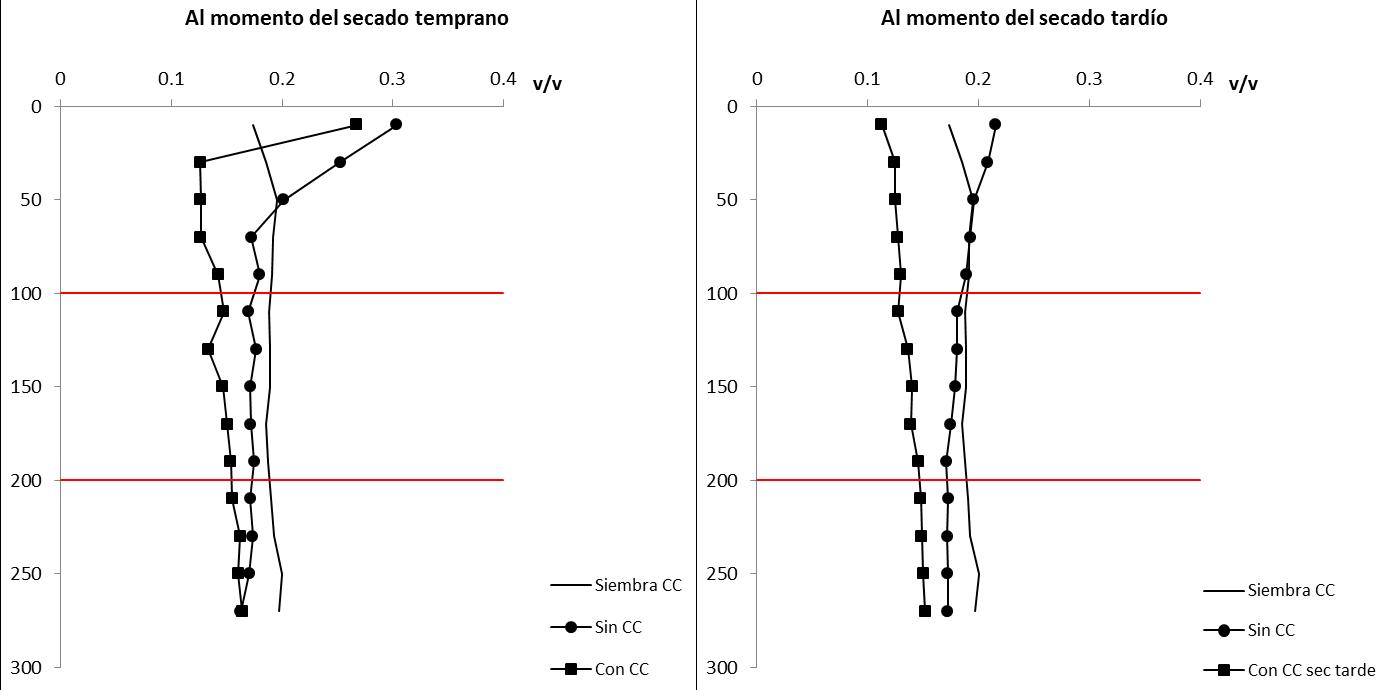

Figura 2.17. Costo hídrico (mm) del CC para cada momento de secado por estrato de suelo (0-1 m, 0-2 m y 02.8 m) para las secuencias i) soja-CC-maíz y ii) maíz-CC-soja. Zona 1.

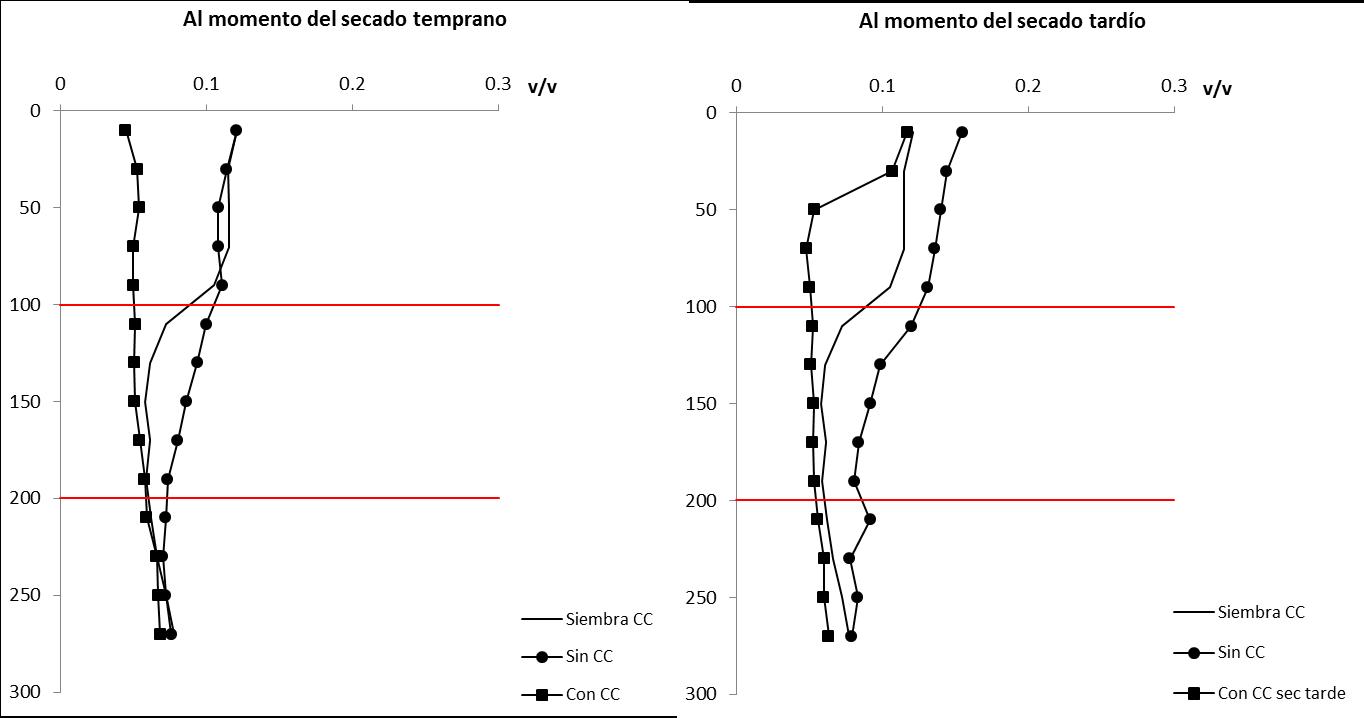

En la Figura 2.18 se observa el contenido volumétrico de agua hasta los 2.8 m de profundidad para la secuencia soja-CC-maíz, al momento de la siembra del CC y en ambas fecha de secado, para los tratamientos con CC y sin CC. Al momento de secado temprano se observa que el contenido hídrico del barbecho, fue similar al de la siembra del centeno en los primeros 40 cm de suelo, mientras que con CC el agua disponible disminuyó por el consumo generado (Figura 2.18 A). En el segundo metro de suelo en cambio, se registró una diferencia entre los contenidos hídricos del B y el CC de 20 mm a favor del CC, siendo incluso 10 mm superior a lo almacenado al momento de la siembra del centeno. Las precipitaciones entre la siembra del CC y el secado temprano fueron de 45 mm.

Figura 2.18. Contenido volumétrico medio de AU en el perfil de suelo para los tratamientos con CC y sin CC al momento del A) secado temprano y B) secado tardío, para la secuencia soja-CC-maíz. Zona 1. i ii A B

Durante el ciclo del CC secado en la fecha más tardía (Figura 2.18 B), se registraron 181 mm de lluvias totales, de las cuales 136 mm se concentraron entre septiembre y octubre. Estas precipitaciones permitieron una recarga superficial del perfil superior al contenido hídrico inicial, tanto en el barbecho como en el tratamiento con CC. . El centeno secado tarde consumió a lo largo de su ciclo de crecimiento, 181 mm de AU hasta los 2 m de profundidad, mientras que en el barbecho se perdieron 116 mm de AU fuera del sistema. Por debajo de los 2 m no se observaron diferencias en los contenidos de AU entre el barbecho y el CC.

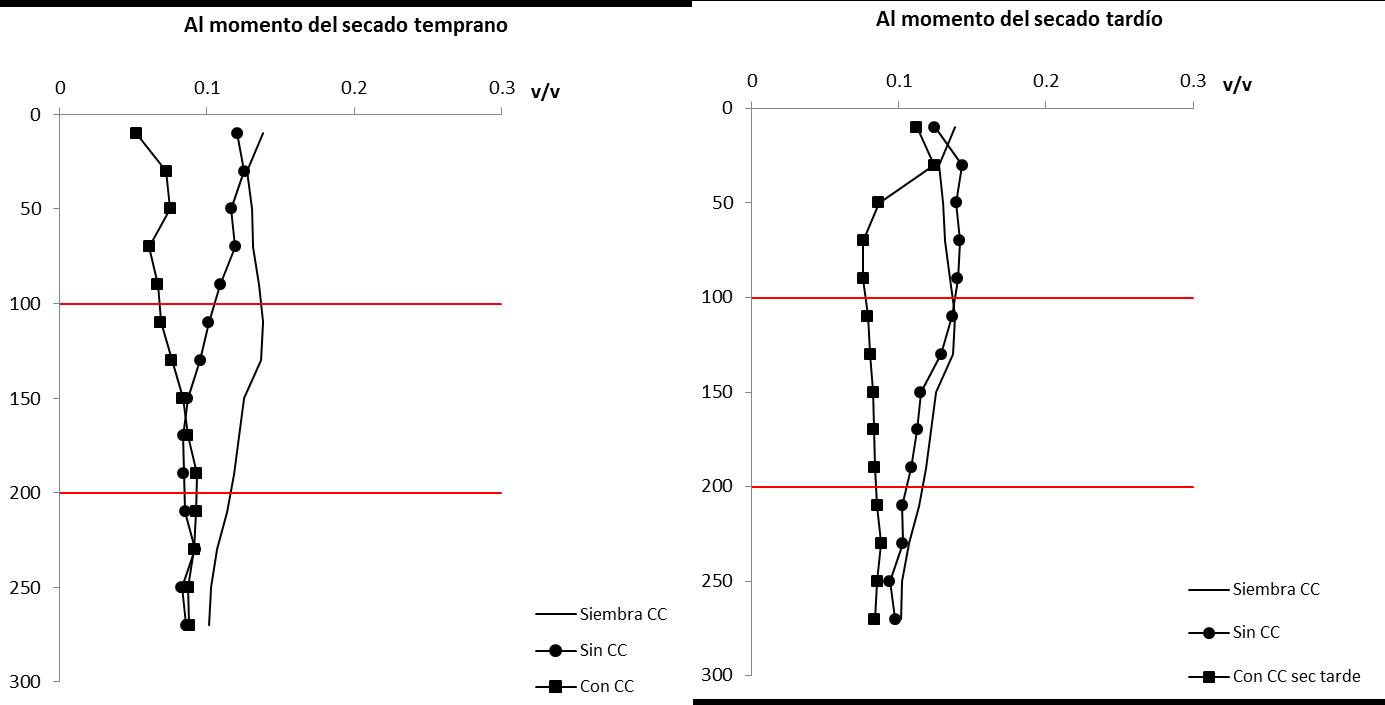

En la Figura 2.19, se observa los contenidos volumétricos de agua en los tres estratos de suelo para la secuencia maíz-CC-soja, durante ambas fecha de secado para el tratamiento con CC y sin CC, en la zona 1.

A la siembra del CC, el suelo se encontraba cercano al 70 % de su capacidad máxima de retención con 213 mm de AU (0-2.8 m). Desde la siembra del CC hasta la PFS, se registraron 45 mm de precipitaciones correspondientes a la última lluvia invernal, que permitieron la recarga de los 40 cm superficiales de suelo (Figura 2.19 A). No obstante, ambos tratamientos (con y sin CC) mostraron una reducción en el contenido de agua por debajo del medio metro, siendo mayor esta reducción por el consumo del CC. Al momento del secado tardío, el CC presentó menores niveles hídricos que B a lo largo de todo el perfil (Figura 2.19 B), debido a la prolongación del ciclo de crecimiento. Desde la primera a la segunda fecha de secado, llovieron 136 mm que no fueron suficientes para que en los tratamientos con CC se alcanzara el nivel hídrico inicial, situación que si se logró con el barbecho a nivel superficial.

Sintetizando, podríamos decir que teniendo en cuenta los dos primeros metros del perfil, existe un costo hídrico evaluando un periodo desde la siembra del CC hasta la fecha de secado del mismo salvo en la secuencia soja-CC-maíz. Estos costos se acrecentaron en las situaciones de secado tardío y a medida que el análisis incluye más profundidad de suelo.

Figura 2.19 Contenido volumétrico medio de AU en el perfil de suelo para los tratamientos con CC y sin CC al momento del A) secado temprano y B) secado tardío, para la secuencia maíz-CC-soja. Zona 1.

Período secado del CC - siembra del CV

El siguiente análisis pretende describir que pasó en el periodo comprendido entre secado del CC y la siembra del CV, para verificar si la cobertura generada logra reponer o aumentar la oferta de agua para el CV siguiente.

i ii

Figura 2.20. Contenido volumétrico medio de AU en el perfil de suelo para los tratamientos con CC y sin CC al momento de la fecha de siembra del CV para la secuencia i) soja-CC-maíz y ii) maíz-CC-soja, en Zona 1.

Secuencia soja-CC-maíz: con las precipitaciones ocurridas durante los períodos de barbecho intermedio y corto (períodos comprendidos entre la PFS del CC y la siembra del CV y entre la SFS del CC y la siembra del CV) de 273 y 137 mm respectivamente, se logró una recarga del perfil de suelo previo a la siembra del cultivo de cosecha, causa por la cual no se registró un costo hídrico, es decir una disminución en el contenido de AU para el CV por haber incluido un CC (Figura 2.20 i). El tratamiento con CC, llegó a la siembra del maíz tardío con 7 y 4 mm más que el tratamiento sin CC cuando fue secado en fecha temprana y tardía respectivamente. Mientras que hasta los 2 m de profundidad, se registró un CH de 11 mm sobre el CC secado tarde.

Secuencia maíz-CC-soja: del mismo modo que para la secuencia soja-CC-maíz, en esta secuencia se logró una recarga del perfil del suelo previo a la siembra del cultivo de verano, evitando el costo hídrico en el primer metro por haber incluido CC (Figura 2.20 ii), con valores de 11 y 7 mm más de AU a favor del centeno secado temprano y tarde respectivamente. En cambio, hasta el segundo metro se encontró un CH de 6 y 23 mm de AU para los tratamientos con CC tanto en PFS como SFS, respectivamente

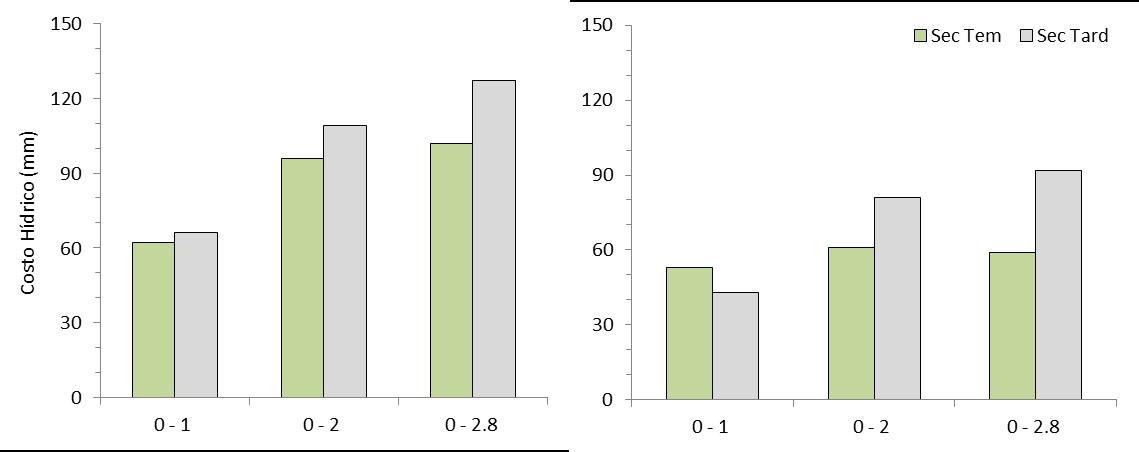

Eficiencias de Barbecho

Para analizar este período se calcularon las eficiencias de barbecho (EB) para cada situación. Este concepto se refiere a qué proporción de lluvias fue almacenada en el perfil de suelo y está disponible para el CV al momento de su siembra

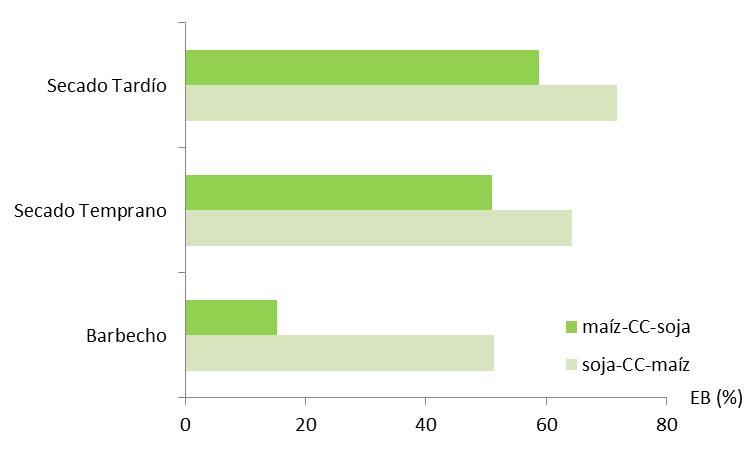

En la Figura 2.21 se ilustran las EB, para los tratamientos con CC secado tarde, secado temprano y barbecho en las secuencias soja-CC-maíz y maíz-CC-soja. Cabe mencionar que para el tratamiento barbecho, se consideró el período desde siembra del CC a siembra del CV a los fines de calcular su eficiencia.

Cuando el antecesor al CC fue el maíz, se observó niveles de EB mayores tanto en ambas fechas de secado como en la situación barbecho, respecto al antecesor soja. Los valores más altos de EB se registraron con el tratamiento CC secado tarde para ambas secuencias, alcanzando valores de 63 y 49 % para las secuencias maíz-CC-soja y soja-CC-maíz respectivamente. Para el caso del secado temprano, la EB fue de 49 % en la secuencia maíz-CC-soja y de 34 % en la secuencia soja-CC-maíz. Los barbechos tuvieron las eficiencias más bajas, presentando valores de 27 y 25 % en las secuencias maíz-CC-soja y soja-CC-maíz, respectivamente. Estos resultados se asocian positivamente con la cantidad de biomasa generada en cada situación (datos no

mostrados en esta sección). Posiblemente el secado tardío al generar mayores niveles de cobertura aumentó la infiltración del agua ofertada por las precipitaciones y evitó las pérdidas por evaporación.

Figura 2.21 Eficiencia de barbecho de los tratamientos con CC secado temprano, con CC secado tarde y sin CC, para las secuencias soja-CC-maíz y maíz-CC-soja. Zona 1. (Profundidad: 0-2 m)

Es de suma importancia remarcar que si bien se logró una mayor EB en la situación de secado tardío no se logró llegar al contenido hídrico de la situación de barbecho en ninguna secuencia, quedando menos agua disponible para el CV. Para el caso del secado temprano, esta estrategia si logró alcanzar y superar el nivel hídrico observado en la situación de barbecho, ofertando 17 mm más de AU al CV (Figura 3). El barbecho solo logró capturar el 25 % del total de las lluvias durante todo el periodo en ambas secuencias agrícolas, totalizando 279 mm de agua perdidos en la secuencia soja-CC-maíz y 251 mm en la secuencia maíz-CC-soja.

ZONA PRODUCTIVA 4

En la Figura 2.22 se presentan los contenidos medios de agua útil (AU) del suelo hasta dos metros de profundidad y en diferentes momentos (comprendidos desde la siembra del cultivo de cobertura hasta la siembra de los cultivos de verano), correspondientes a dos secuencias agrícolas en la zona productiva 4.

Figura 2.22. Contenidos medios de AU (mm) al momento de la siembra del CC, del secado en hoja bandera (1° secado), del secado en espigazón (2° secado) y a la siembra de los CV sucesores en las secuencias i) soja-CC-maíz y ii) maíz-CC-soja. (Profundidad: 0-2 m)

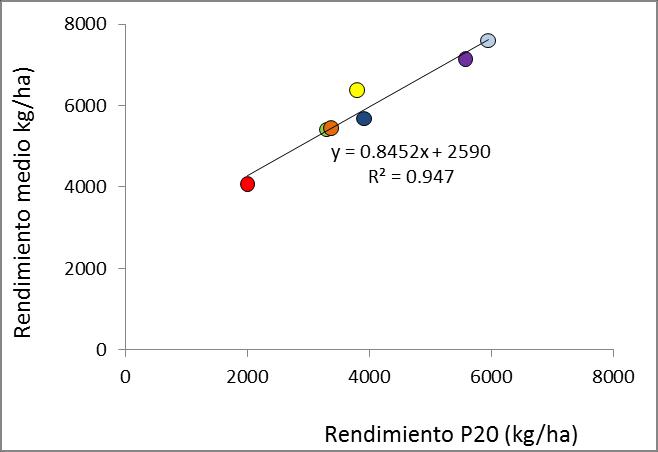

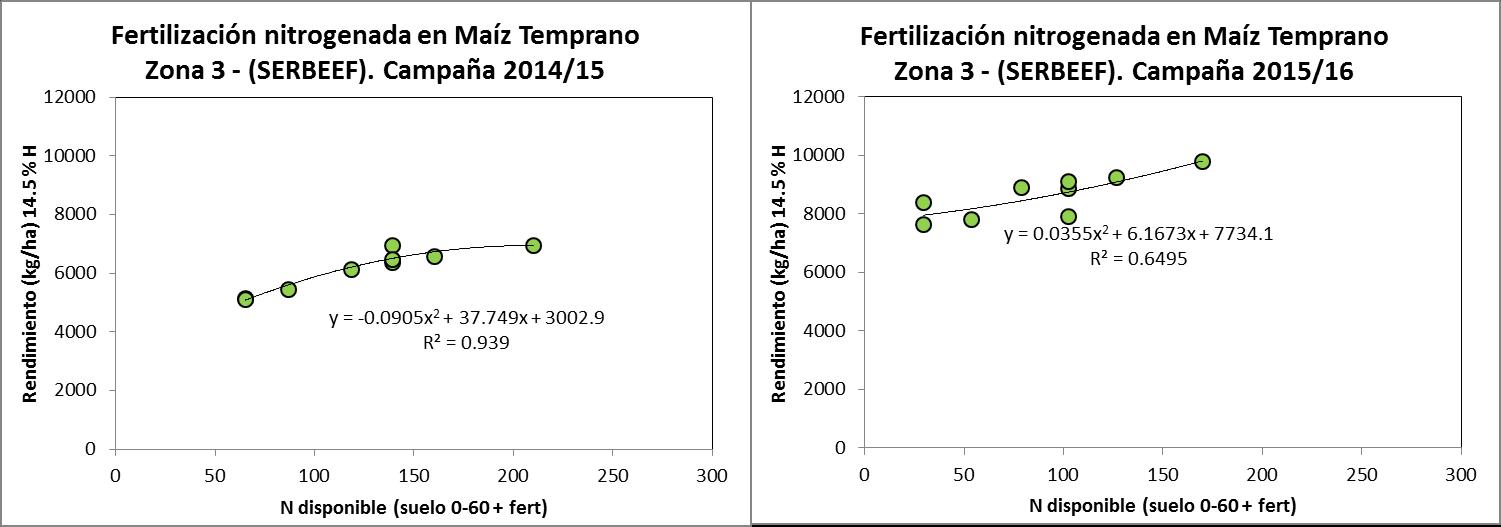

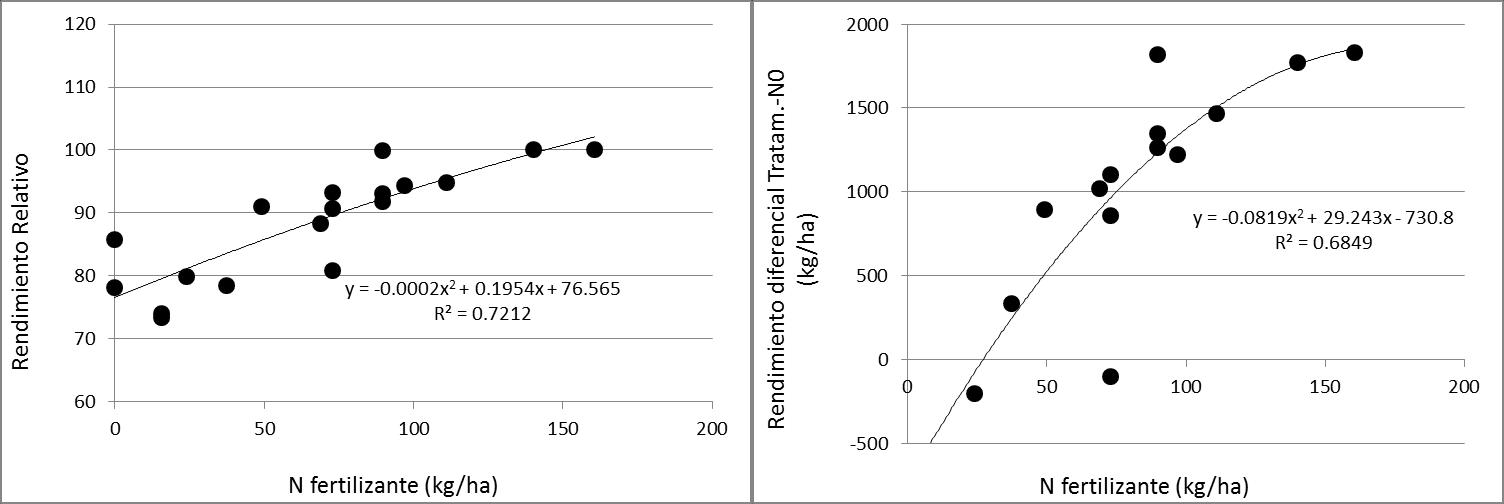

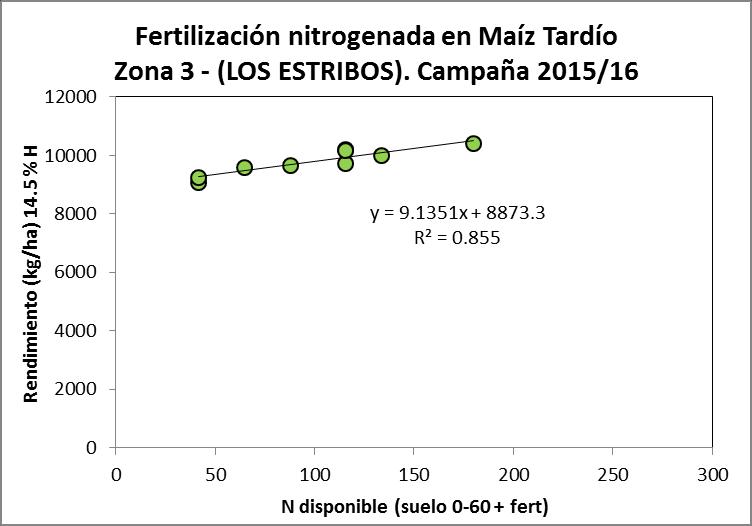

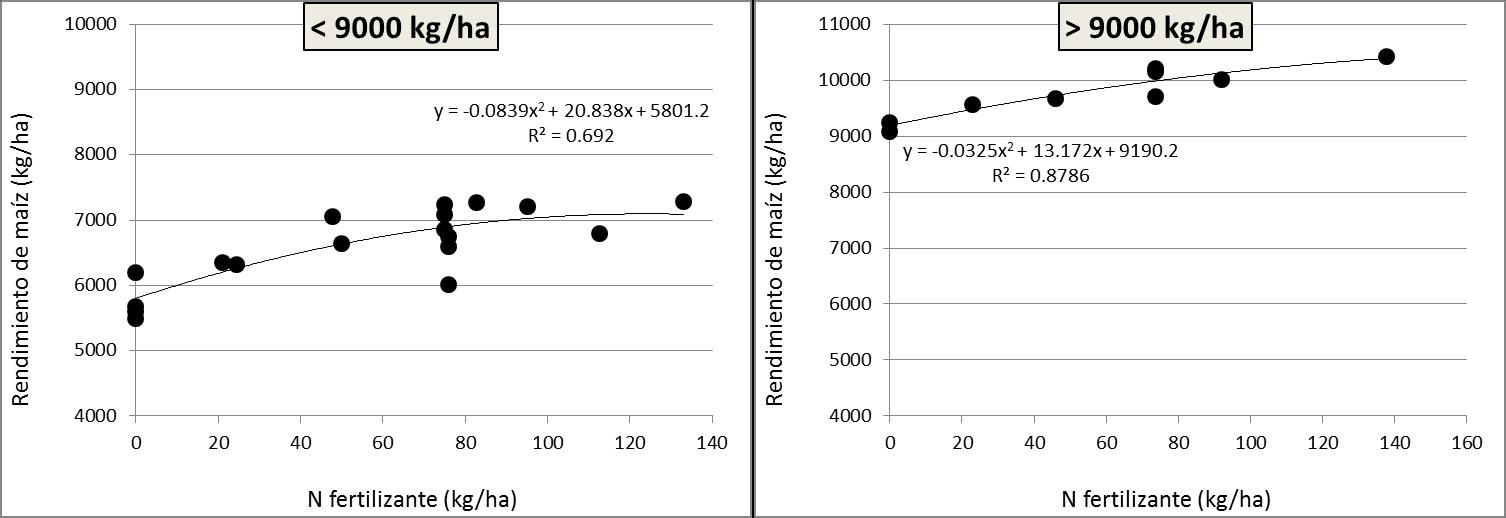

Referencias: (B) barbecho; (E) CC secado temprano y (D) CC secado tarde.