“Contribuir a mejorar la competitividad de los sistemas de producción a través de la intensificación, diversificación y nutrición sistémica.”

Informe Final Chacra Bragado – Chivilcoy

Ing. Agr. Dr. Ignacio Alzueta (GTD)

Ing.Agr. Alejo Ruiz (CTZ)

Ing.Agr. Florencia Accame (ACTZ)

Ing.Agr. Msc. Rodolfo Gil (DAC)Marzo, 2020

Empresas participantes (Representantes):

• El Progreso de Rawson (Alejandro Macagno)

• Bernardo Matías Romano

• El Parque SRL (Julieta Lastra y Julián Morán)

• Alejandro Petek

• Traulen Co SA (Graciela Verla)

• Establecimientos La Negra SA (Juan M. Veiga)

• Patricio Ariel Laffan

• Eduardo Zanlungo

• Estancia La Brava SA (Pablo Barros)

• Aibal SA (Javier Gotta)

• Chacras del Bragado (Fernando Spelanzón h.)

• Germán Molea

• Pablo Nicolás Guida

• Juan Manuel Iglesias

• Mauricio Battaffarano

• Ignacio Suiffet

Mesa de Expertos:

Ing. Agr. Dr. Martín Torres Duggan (Tecnoagro SRL, Fertilidad de los suelos).

Ing. Agr. Guido Di Mauro (UNR, Fisiología de cultivos)

Ing. Agr. Dr. Daniel Julio Miralles (FAUBA, Fisiología de cultivos).

Ing. Agr. Dra. Betina Kruk (FAUBA, Biología de las malezas)

Ing. Agr. José F. Andrade (FAUBA, Fisiología de cultivos- secuencia y rotación de cultivos).

Ing. Agr. Dra. Olga Heredia (FAUBA, Edafología)

Instituciones que participan:

Aapresid. Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Estaciones Experimentales Oliveros y Castelar. Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires.

Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Rosario.

Apoyan Sistema Chacras:

4.2. ¿Cómo mejoramos la calidad de nuestro trigo manteniendo los altos rendimientos actuales? 50

(i) Evaluación del comportamiento de indicadores rápidos y sencillos para la toma de decisiones en cuanto al porcentaje de proteínas en granos de trigo pan. 54

(ii) Evaluar el impacto que tienen la aplicación de fertilizantes nitrogenados alrededor de floración sobre el rendimiento y la calidad 59

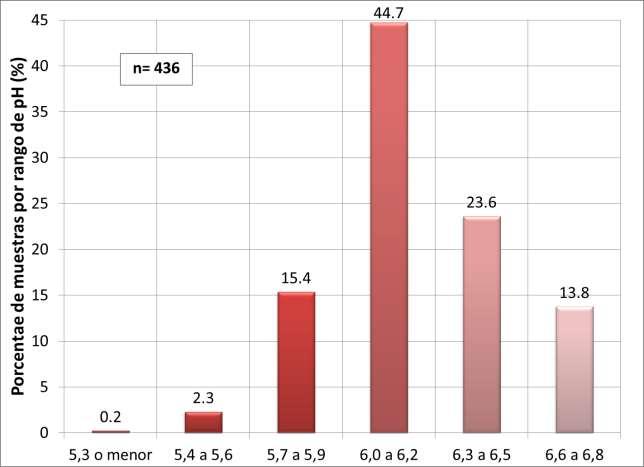

Capítulo 5. Línea acidificación de suelos –Chacra Bragado-Chivilcoy. 63

5.1 Causantes de la acidificación del suelo

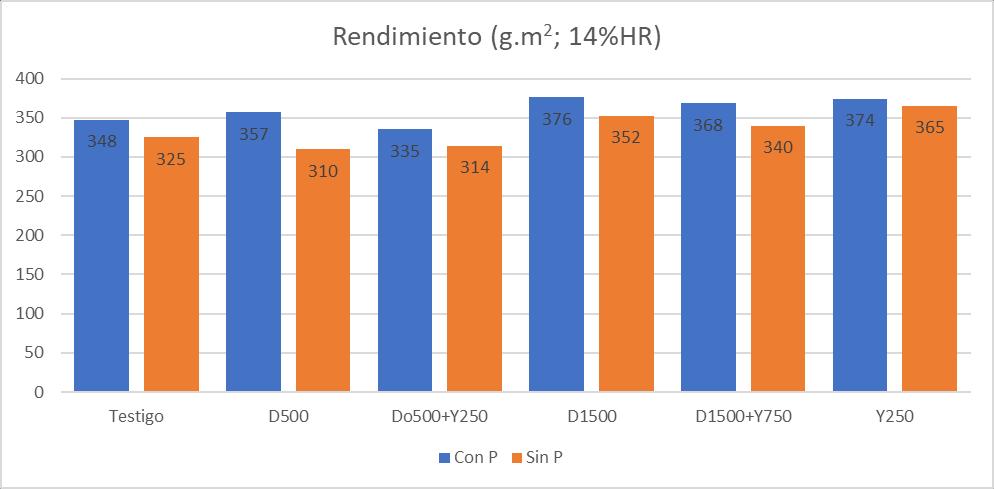

5.2 Evaluación del impacto de estrategias de uso de enmiendas sobre el pH en el suelo y los rendimientos de los cultivos. 67

Bibliografía ¡Error! Marcador no definido.

Capítulo 1. Introducción proyecto chacra Bragado-Chivilcoy 2017-2019.

La finalidad del proyecto es “Contribuir a mejorar la competitividad de los sistemas de producción a través de la intensificación, diversificación y nutrición sistémica”

1.1. Objetivos generales planteados para la 2da etapa de la Chacra Bragado-Chivilcoy

• Intensificación. ¿Hasta dónde y cómo?

• Diversificación ¿Con qué y cómo?

• Nutrición ¿Cómo nutrir el sistema?

• Impacto ambiental ¿Cómo podemos minimizarlo?

• Beneficio de la empresarial ¿Cómo traducirlo en beneficio económico?

• Escala/logística de campo ¿Cómo desarrollarlo a nivel de Sistema?

1.2. Objetivos específicos, interrogantes y productos esperados para la 2da etapa de la Chacra Bragado-Chivilcoy

1- Competitividad de los sistemas de producción

OE: ¿Es posible incrementar la productividad de los sistemas actuales reduciendo el impacto sobre el ambiente?

PE: Impacto de la intensificación y diversificación de cultivos sobre la productividad, el impacto ambiental y el resultado económico de los actuales sistemas agrícolas en cada establecimiento

OE: ¿Hasta qué punto y cómo es posible intensificar nuestros sistemas agrícolas?

PE: Identificar y cuantificar los pro y contras que pueden aportar modelos de producción intensificados (aportes de N biológico, supresión de malezas problemáticas, aportes de carbono, resultado productivo y económico).

OE: ¿Cuál es el impacto de los cultivos de servicio como antecesores a maíces tempranos y tardíos sobre la productividad del maíz?

PE: Impacto de los CS sobre la productividad de maíz, impacto ambiental y el resultado económico de los actuales sistemas agrícolas en cada establecimiento.

2- Nutrición de los sistemas agrícolas

OE: ¿Cuáles son los cuellos de botella en nuestro sistema nutricional actual?

PE: Enlistar fortalezas y debilidades del manejo nutricional actual

OE: ¿Qué criterios tomar para nutrir nuestro sistema de producción con una visión a largo plazo?

PE: Enlistar criterios y nuevas propuestas para manejar la nutrición a nivel de sistema en el medio –largo plazo.

OE: ¿Cómo mejoramos la calidad de nuestro trigo manteniendo altos niveles de rendimiento?

PE: Impacto de utilizar diversas fuentes y del fraccionamiento de las dosis de nitrógeno sobre rendimiento y calidad.

3-Acidificación de suelos

OE: ¿Puedo corregir los niveles de acidificación con la utilización de enmiendas? ¿Mejoran los rendimientos de los cultivos?

PE: Impacto de uso de enmiendas sobre el pH en el suelo y los rendimientos de los cultivos.

Capítulo 2. Intensificación de rotaciones agrícolas

1. Introducción

La necesidad de incrementar la productividad de nuestros sistemas agrícolas, intentando asegurar la oferta de alimentos ante la creciente demanda por el aumento de la población mundial, es actualmente una preocupación y desafío para el futuro cercano. Mejora la productividad por unidad de superficie se ha convertido de vital importancia, especialmente si se considera que el área cultivada mundial actual es limitada y la expansión de las misma podría implicar la pérdida de hábitats naturales e incrementarlos riesgos de contaminación del medio ambiente (Andrade et al. 2015 y citas que ahí se detallan). En las últimas décadas, muchas regiones mundo, incluyendo la pampa argentina, han aumentado los rendimientos de sus cultivos anuales gracias a la creciente incorporación de nuevos genotipos de alta productividad, aumentos del uso de los recursos a través de la fertilización y el riego, y la protección de los cultivos de malezas, plagas y enfermedades (Cassman, 1999; Foley et al, 2005; Satorre, 2005). Por otra parte, se masifico el uso de dos o más cultivos en la misma superficie por año (Andrade y Satorre, 2015; Calviño y Monzón, 2009; Monzón et al, 2014).

Como se detalló anteriormente, entre los miembros de la Chacra Bragado-Chivilcoy, existe la percepción de que una de las causas de la brecha y variabilidad productiva existentes, podrían ser explicadas a partir de posibles limitantes químicas y físicas de los suelos de los distintos ambientes. Parte de la información histórica recopilada por el grupo y muestreos exploratorios en ambientes representativos de la Chacra (ver capítulo 1) permiten identificar ciertas problemáticas como la disminución en los niveles de pH de los suelos, bajos niveles nutricionales generalizados, o la presencia de densificaciones en los horizontes superficiales y subsuperficiales, entre otras. De acuerdo con lo expresado por técnicos y productores, parte de estas limitantes podrían estar asociadas a los modelos productivos actuales, con rotaciones con predominio de soja de 1ª y criterios de fertilización de suficiencia o que apunten a maximizar el margen del cultivo en esa campaña.

Estas observaciones son coincidentes con estudios recientes que sugieren que el deterioro físico de los suelos, producto de rotaciones agrícolas con bajos aportes de carbono, podrían estar limitando los niveles productivos en la región pampeana (Bacigaluppo et al., 2011; Sasal, 2012). Rotaciones más intensas y con mayor proporción de gramíneas que las utilizadas tradicionalmente permitirían mayores aportes de rastrojo y de carbono (Studdert y Echeverría, 2000), y mejoras en la estructura del suelo y el balance de agua (Sasal, 2012; Doran y Parkin, 1994; Havlin, 1990), contribuyendo a estabilizar la producción y elevar los rendimientos, y a aumentar la eficiencia en el uso de recursos (Caviglia et al., 2004 y Romaniuk et al. 2018), como así la actividad biológica del suelo (D’Acunto et al., 2018). Otros autores sugieren que los niveles nutricionales actuales de los suelos de la región, producto de balances negativos de elementos como N, P, K y S generados por estrategias de fertilización conservadoras y apuntadas a un único cultivo, podrían estar limitando los rendimientos (Ferraris y Couretot, 2009 y Sainz Rosas et al., 2013).

La utilización de estrategias de fertilización a mediano-largo plazo, con criterios de reposición y reconstrucción de nutrientes ha demostrado un incremento en los rendimientos alcanzados en cultivos individuales como maíz y soja (Ferraris y Couretot, 2009) y un incremento en la producción acumulada de grano de las rotaciones (Ferraris et al., 2012). A su vez, se ha observado que estrategias de manejo tecnológico que combinen la aplicación de micronutrientes, fungicidas foliares e inoculación con fijadores y promotores de crecimiento contribuyen a aumentar los “techos productivos” (Ferraris y Couretot, 2012, Salvagiotti et al., 2016). En ensayos de larga duración de la región Sur de Santa Fe (CREA-IPNI), se han observado rendimientos cercanos a los potenciales para soja y maíz utilizando estrategias que combinen una mayor intensificación de cultivos con criterios de fertilización de reposición/reconstrucción y un manejo tecnológico intensivo (Boxler, 2013; Lagos et al., 2013).

A partir de esto, es que el proyecto de la Chacra Bragado-Chivilcoy se plantea como objetivo evaluar localmente diferentes alternativas de intensificación de la secuencia de cultivos en cuanto a su productividad, eficiencia de utilización de recursos y su resultado económico.

2. Metodología

Descripción general de los ensayos

Rotaciones: Para cada “mega-ambiente” seleccionado en el capítulo de caracterización ambiental, se eligió un lote representativo de la serie, fase de suelo, e historia agrícola. En cada lote se definieron 4 rotaciones agrícolas con distinto índice de intensificación (número de cultivos al año). Las rotaciones a evaluadas hasta el momento se resumen en la tabla 1. Si bien existen diferencias ambientales (texturas, relieves, influencia de napa) y diferentes objetivos empresariales, se planteó como objetivo que los cultivos participantes en las rotaciones no difieran marcadamente entre cada “mega-ambiente”. Como criterio, se procuró evaluar alternativas de mayor intensidad y diversidad frente a lo que tradicionalmente se realiza en cada caso.

Tabla M&M. Rotaciones inicialmente propuestas para los ensayos de modelos mejoradores. Chacra BragadoChivilcoy.

Rot. Secuencia

1

2

3

4

5

Rotación de mayor intensificación

Dos cultivos de granos al año, alternativas de cultivos invernales (CI; Trigo, Cebada, Arveja)

Cultivos estivales más cultivos de cobertura invernales (Alternativas: Avena, Triticale, Vicia, Vicia + Centeno)

Rotación de amplia difusión en la zona (tesigo)

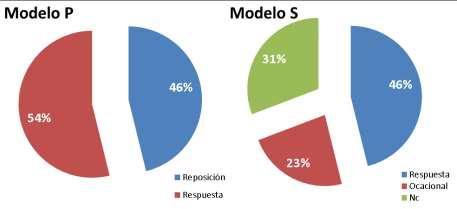

Manejo tecnológico: Las rotaciones fueron manejadas con un planteo tecnológico medio representativo del manejo que actualmente efectúan los miembros de la chacra B-C al que denominamos Tecnología del Productor (TP). La rotación testigo y su espejo, fueron también evaluadas bajo un manejo de Tecnología Ajustada (TA). Cada rotación ocupó una superficie de 5 hectáreas y en el caso de esta última rotación se separó en dos franjas que cubrieron la posible variabilidad ambiental, con un ancho mínimo 75 a 100m para facilitar la logística. El criterio de “Tecnología Ajustada” incluyó:

• Criterios de fertilización alternativos: se utilizaron criterios de reposición y reconstrucción para a altos rendimientos. Se procuró aplicar dosis de nutrientes que repongan lo que se estima se extraerá en grano (IPNI, 2009) para rendimientos de 14-17 tn/ha en maíz, 9 tn/ha de trigo, 7 tn/ha de soja y 4.5 tn/ha de soja de 2ª. De acuerdo con los análisis de suelo presiembra, se aplicaron también la dosis adicional para llevar los niveles hasta umbrales definidos como óptimos (“reconstrucción”) ej. 20ppm de P-Bray.

• Nutrición balanceada: fertilización apuntando a cubrir requerimientos conjuntos de N, P, K, S, Ca, Mg, Zn y micronutrientes (Bo, Cl, Mn, Fe), de acuerdo a análisis de suelos.

• Formas de aplicación se utilizaron fertilizantes que maximicen la eficiencia de uso, minimicen toxicidad: Aplicaciones divididas (presiembra, vegetativo); productos tratados (ej. Urea tratada con inhibidor de ureasa) o de menores pérdidas (ej. Nitrato de amonio Calcáreo; Solmix, UAN); aplicación de P al costado y debajo de la semilla.

• Inoculación: se buscó potenciar el crecimiento radicular y la fijación de N a través de la inoculación con PGPR (promotores de crecimiento como Azospirillum y Pseudomonas).

• Arreglo espacial: altas densidades y menores espaciamientos por una mayor oferta ambiental. Asegurando un adecuado stand de plantas dentro de los rangos en los que el ambiente lo permita, cubrir lo antes posible el entresurco; permitir un mayor aporte de “raíces” por unidad de superficie (apuntando a posibles mejoras en la infiltración de agua para el cultivo siguiente).

• Genética “de punta”: se utilizó genética catalogada para altos potenciales de acuerdo a la información de los semilleros.

• Protección de cultivo para altos rendimientos: se procuró evitar pérdidas en biomasa y rendimiento a partir de aplicaciones preventivas de fungicidas y de insecticidas de acuerdo a umbrales conocidos.

Este tratamiento de TA apuntó a dos objetivos. Por un lado, a buscar que cada uno de los cultivos intervinientes en la rotación (Trigo, Soja de segunda y Maíz) para cada campaña y en cada ambiente no encuentre limitaciones en su producción, a excepción de las disponibilidad hídrica propia de cada campaña, para estimar el Rendimiento Máximo Alcanzable (RMA) para cada situación y contrastarlo contra el rendimiento logrado con TP para estimar la brecha de producción (Lobell et al., 2009). Y por otra parte TA está apuntado a un efecto a mediano-largo plazo (“residual”) sobre los aportes de rastrojo y C al sistema, mejora de las propiedades físico-químicas, y aumento de la eficiencia de uso de recursos.

Intensificación de la secuencia de cultivos

La intensificación de cada una de las secuencias de cultivos se caracterizó de dos formas, por un lado, en función del número de cultivos realizados durante los años que dure la rotación (Índice de Intensificación de la Rotación Anual; IIRa) y por otro lado en función de la cantidad de días ocupados con cultivo en activo crecimiento sobre el total de días transcurridos en el período en estudio, denominando Índice de Intensificación de la Rotación Diario (IIRd). El mismo se calculó haciendo la sumatorias de los días desde emergencia a madurez fisiológica (periodo de activo crecimiento) de cada uno de los cultivos intervinientes en la rotación y dividiéndolo por el número de días transcurridos entre la emergencia del primer cultivo y la madurez fisiológica del último cultivo de la rotación. En el caso de los cultivos de cobertura se consideró como final la fecha de secado de los mismos. (Figura M&M)

Figura M&M. Esquema ilustrativo de secuencia de cultivos y ocupación del suelo a lo largo del tiempo. Las barras grises indican períodos con barbecho y las barras negras períodos con cultivo vivo.

Rendimiento, componentes, aportes de carbono y uso de recursos.

A cosecha de los cultivos, en cada tratamiento se realizaron al menos 3 determinaciones de rendimiento y aporte de rastrojo por cosecha manual de 2 m2. Se pesó a campo todo el material cosechado y se tomaron muestras de la biomasa vegetativa y de la biomasa de grano, para llevar a estufa a 65°C por 48 hs. Se complementaron las determinaciones manuales con cosechas mecánicas con pesaje mediante la balanza de la tolva y mapas de rinde. Se registró el peso de 1000 granos y el número de granos se estimó indirectamente a partir del rendimiento y el P1000. El Carbono aportado por cada cultivo en cada rotación, se determinó a partir del modelo propuesto por Andriulo et al., (1999). Se determinó la biomasa aérea aportada (BAT-rendimiento) y se estimó la biomasa radical (BAT x 30% o 15% según sea cereal u oleaginosa). La biomasa aportada (rastrojo + raíces) se afectó por el contenido de C de la materia seca (40%). Por último al C aportado se lo afectó por un coeficiente de humificación (0,13 para las especies de gramíneas como trigo, cebada, avena, triticale, maíz y centeno; 0,17 para soja, 0,11 para arveja, 0,25 para vicia y 0,18 para la mezcla entre vicia y centeno, para cuantificar el C humificado que ingresará al “pool” del suelo.

El rendimiento total de las rotaciones (sumatoria de los rendimientos de cada cultivo individual) fue analizado a través de dos variables respuesta, por un lado, los kilogramos totales de grano producidos y por otro los kilogramos totales de equivalente glucosa para considerar las características energéticas de cada uno de cultivos producidos (Andrade y Satorre, 2015). Se relacionaron ambos atributos y se observó una fuerte relación entre ambos (b= 1,2; r2: 0.98), además de similares tendencias en los diferentes análisis posteriormente realizados, por lo que solamente se mostraran en esta sección los resultados en kilogramos de granos totales, dado que es una variable más “amigable” para el lector.

A su vez, se estimó cual fue la brecha productiva de cada una de las rotaciones bajo estudio. Para ello, se comparó relativamente el rendimiento total de cada rotación respecto a la rotación de tercios, por ser la más difundida dentro de los sistemas agrícolas actuales (1,3 TP).

Eficiencia de uso de recursos:

Se estimó la productividad de la radiación, agua y nutrientes en cada rotación a partir de lo propuesto por Caviglia et al. (2004), considerando sus distintos componentes (captura, uso).

Ef. Cap. = Σ Captura del recurso / Σ recurso disponible

La eficiencia de uso o productividad delos recursos se estimará a partir de la biomasa o grano producido y el recurso utilizado por el cultivo:

EURecursoBAT(kg/mm) = Σ Biomasa Aérea Total cultivos (kg/ha)/ Σ recurso disponible (Grassini et al., 2009; 2011 y 2015)

Rentabilidad:

Para cada cultivo integrante de la rotación se calculó el margen bruto como el balance entre los ingresos y los costos implantación, protección, cosecha y comercialización. Al fin de la rotación, se sumaron los márgenes individuales de cada cultivo para estimar el margen total de la rotación.

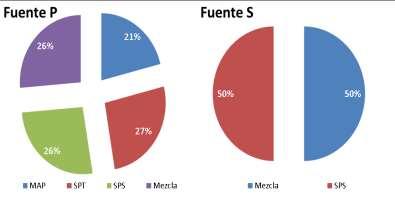

Los resultados presentados incluyen desde la campaña estival 2014/15 a la campaña estival 2018/19 (5 campañas estivales y 5 invernales) y son producto del avance de los ensayos a la fecha. Por ello, se consideró como referencia los precios de insumos y granos vigentes al 01/11/2019 (Tabla M&M2). Estos se tomaron fijos utilizando un planteo técnico de referencia para cada situación, mientras que la fertilización fosforada y nitrogenada fue variable, adjudicándose el costo de acuerdo a las dosis utilizadas en cada momento. Los precios de referencia de los nutrientes fueron de 2,30 U$S/kg P, utilizando el valor de mercado del MAP, ya que fue la fuente que se utilizó en el 98% de los casos, mientras que en el caso del N se le adjudicó el costo de la urea granulada, por lo que el valor de referencia fue 0,89 U$S/kg N.

Tabla M&M2. Costos directos de labores, genética e insumos para protección (U$S/ha), precios brutos (U$S/tn), costos de comercialización, flete y cosecha (%) y precio neto (U$S/ha), considerados para evaluar económicamente el resultado de cada uno de los cultivos llevados adelante en las rotaciones evaluadas de los sitios de la Chacra Bragado-Chivilcoy. Precios de referencia al 1/11/2019. Cultivo

Impacto ambiental:

A partir del registro de aplicación de fitosanitarios en cada una de las rotaciones analizadas, se utilizó el sistema RIPEST (Riesgo de Pesticidas) para estimar un valor de riesgo ambiental. El mismo tiene un enfoque basado en el rasgo que vincula la toxicidad de distintos pesticidas (herbicidas, insecticidas o fungicidas) con su dosis empleada (http://malezas.agro.uba.ar/ripest/index.php/).

3. Resultados y discusión

3.1. Intensificación de los sistemas de producción y su impacto sobre la productividad total

La secuencia de cultivos que se han desarrollado en cada uno de los sitios experimentales puede observarse en la Tabla 1. El grado de cumplimiento y uniformidad de las rotaciones planteadas ha sido elevado, destacándose el sitio. Los Manuelitos (LM), donde se alcanzó un 100% de cumplimiento. En DR no se realizó la rotación de menor intensidad y durante la campaña invernal 2015/16, no se logró realizar con éxito ninguno de los cultivos de grano, ni de cobertura por presentarse una situación de alto riesgo de anegamiento la cual impido la implantación de los mismos, no llegándose a sembrar. En tanto en La Ydalina (LY) durante la campaña 17/18 en las rotaciones 2,0 CC y 2,0 DC, por haberse sembrado muy tarde el maíz tardío y de segunda, no lograron realizarse los cultivos invernales de cosecha planificados, aunque se

Tabla 1. Secuencia de cultivos logrados en cada sitio experimental de la Chacra Bragado-Chivilcoy. La letra e, significa rotación en espejo.* En DR no se realizó la rotación 1,3 TP

Sitio Rotación y manejo

DR

LM

LY

Campaña 2013/14

Campaña 2014/15

Campaña 2015/16

Campaña 2016/17

Campaña 2017/18

Campaña 2018/19

# cultivos de granos

1,5 TA Trigo/Soja 2da Trigo/Soja 2da Maíz Trigo/Soja 2da Maíz Trigo/Soja 2da 10

1,5 TP Trigo/Soja 2da Trigo/Soja 2da Maíz Trigo/Soja 2da Maíz Trigo/Soja 2da 10

2 DC TP Trigo/Soja 2da Cebada/Maíz 2da Soja 1ra Cebada/Maíz 2da Trigo/Soja 2da Cebada/Maíz 2da 11

2CC TP Trigo/Soja 2da ViciaCenteno/Maíz Soja 1ra Vicia-Centeno Cob/Maíz Trigo/Soja 2da Vicia-Centeno Cob/Maíz 8

1,5 TA Maíz Trigo/Soja 2da Maíz Trigo/Soja 2da Maíz Trigo/Soja 2da 9

1,5 TP Maíz Trigo/Soja 2da Maíz Trigo/Soja 2da Maíz Trigo/Soja 2da 9

2 DC TP Maíz Trigo/Soja 2da Arveja/Maíz 2° Trigo/Soja 2da Trigo/Maíz 2da Trigo/Soja 2da 11

2CC TP Maíz Centeno/Soja 1ra Vicia/Maíz Centeno/Soja 1ra Vicia+Trigo/ Maíz Trigo/Soja 2da 7

1,3 TP Maíz Soja 1ra Trigo/Soja 2° Maíz Soja 1ra Trigo/Soja 2da 8

1,5 TA Trigo/Soja 2da Trigo/Soja 2da Maíz Trigo/Soja 2da Maíz Trigo/Soja 2da 10

1,5 TP Trigo/Soja 2da Trigo/Soja 2da Maíz Trigo/Soja 2da Maíz Trigo/Soja 2da 10

2 DC TP Trigo/Soja 2da Avena/Maíz 2da Trigo/Soja 2da Avena/ Maíz 2da Avena Cob/Soja1ra Trigo/Soja 2da 11

2CC TP Trigo/Soja 2da Vicia/Maíz Avena Cob/Soja 1ra Vicia/Maíz Soja1ra Vicia/Maíz 7

1,3 TP Trigo/Soja 2da Maíz Soja Trigo/Soja 2da Maíz Soja 1ra 8

El rendimiento total (RT) de cada una de las rotaciones (sumatoria de rendimientos individuales de cada cultivo) fue en promedio, considerando todos los sitios y rotaciones desde la campaña invernal 2013/14 hasta la campaña estival 2018/19, aproximadamente 50 tn/ha de granos. Siendo DR el sitio que mayor nivel de productividad alcanzó (ca. 53,4 tn/ha).

Las rotaciones más productivas fueron 2,0 DC TP (56,7 tn/ha y 1,5 TA (56,4 tn/ha) en el promedio de los 3 sitios, mientras que la rotación testigo 1,3 TP (48,8 tn/ha) produjo en promedio 7,9 y 7,2 tn/ha menos que las anteriores. Estos resultados nos estarían indicando que ajustando el manejo de cada uno de los cultivos dentro de la rotación, para este caso 1,5 TA, podemos elevar la producción lograda con un manejo promedio (1,5 TP) en 4,4 tn tn/ha La rotación 1,3 TP con 48,8 tn /ha, solo superó a la rotación 2,0 CC TP (48,2 tn/ha), ya que este último tuvo en promedio un cultivo menos de cosecha, por solo realizarse cultivos estivales

Tabla 2. Rendimiento total de granos (tn/ha) en cada sitio experimental y cada una de las rotaciones bajo estudio entre las campañas 2013/14 y 2018/19. Chacra Bragado-Chivilcoy. Letras diferentes indican medias estadísticamente diferentes (LSD Fischer; α: 0,05).

Rotación Sitios

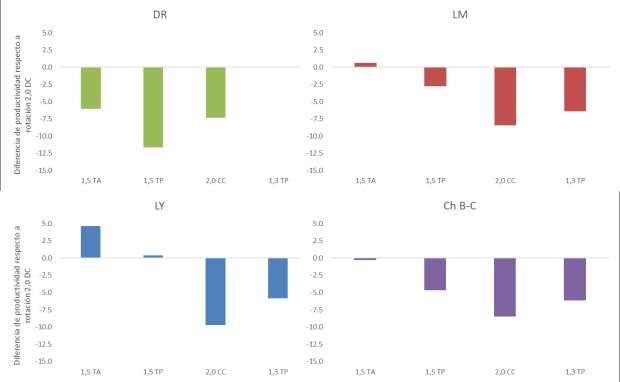

Brecha de rendimiento de los diferentes sistemas productivos

Haciendo un análisis de la diferencia absoluta y relativa de cada una de las rotaciones por sitio, respecto a la rotación de doble cultivos de granos, observamos que en DR fue el único sitio donde la rotación 2 DC TP mostró el mayor RT, siendo superado tanto en LY y LM por la rotación 1,5 TA, este resultado es producto que en ambos sitios los cultivos de maíz temprano en las rotaciones 1,5 mostraron excelentes resultados

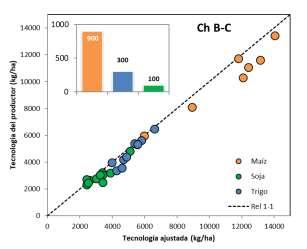

En el caso de LM y DR los niveles de productividad alcanzados, nos indicaron una gran similitud entre las rotaciones más intensificadas, logrando superar ampliamente al testigo (1,3 TP) por incrementar el número de cultivos de granos por año (2,0 DC TP) como por intensificar el manejo nutricional (1,5 TA; Figura 1. En todos los sitios donde las rotaciones con menor nivel de productividad fueron las 2,0 CC TP. Por lo tanto, parece que intensificar con DC y/o el manejo nutricional, parece un camino viable para mejorar la productividad del ambiente. Resultados similares fueron observados por Novelli et al. (2016) en el oeste de la provincia de Entre Ríos (Paraná) y Andrade et al. (2015) para la zona norte de Bs As, donde utilizando combinaciones de dobles cultivos incrementaron marcadamente la productividad comparado con sistemas con niveles de intensificación muy bajos como las secuencias Soja-Soja, que predomina en esa región.

Figura 1. Diferencias de productividad total de los sitios experimentales para cada rotación respecto a la rotación de doble cultivos de granos (2,0 TP). Ch B-C es el promedio de todos los sitios. En DR la rotación 1,3 TP no se llevó adelante.

Al analizar la brecha productiva de cada rotación relativo respecto a la rotación de doble cultivos de granos, se pudo observar que la rotación 1,5 TA y mostró brechas relativas muy pequeñas (ca. 1%) en DR y LM, mientras que en LY, produjo un 12% más que la rotación 2,0 DC (Tabla 3). Cuando a la misma rotación se la maneja con un nivel nutricional inferior (1,5 TP), los RT caen hasta un 6%, indicando la importancia de realizar un manejo nutricional equilibrado y pensando en el sistema y no en los cultivos individuales (Tabla 3). Por su parte, las rotaciones que menos cultivos de granos poseen (2,0 CC y 1,3 TP) mostraron menores RT que la rotación de referencia, siendo en promedio para todos los sitios un 19% (2,0 CC) y 11% (1,3 TP) menor, respectivamente (Tabla 3).

Tabla 3. Brecha productiva a nivel de sistema para cada una de las rotaciones analizadas en los ensayos de la Chacra Bragado-Chivilcoy, los porcentajes son los niveles de productividad relativos a la rotación 2,0 DC TP.

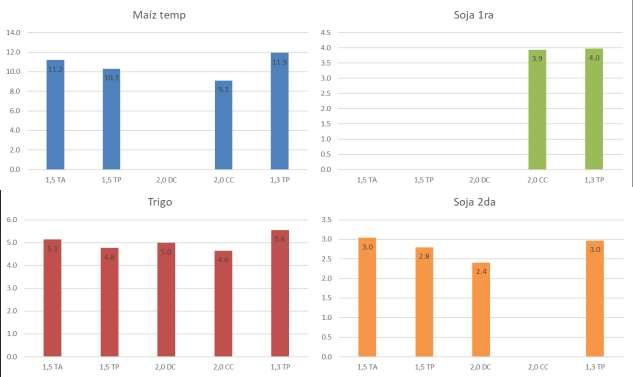

3.2. Rendimientos a nivel de cultivo individual.

Los rendimientos alcanzados por los diferentes cultivos durante estas cuatro últimas campañas en los ensayos de rotaciones de la Chacra Bragado-Chivilcoy bajo el manejo de Tecnología del Productor (TP) fueron muy buenos, ya que superaron a los rendimientos observados en los análisis de brecha productiva realizados con los registros históricos de lotes de producción de los miembros de la Ch B-C.

Al analizar el comportamiento de los principales cultivos de granos en cada una de las rotaciones, se pudo observar que; en el cultivo de Soja 1ra y Soja 2da se observaron rindes promedio de 4 5 y 2 7 tn/ha, los cuales superan ca. 1

y 0.3 tn/ha respectivamente a los rendimientos medios reportados para estos cultivos en el Informe “Brecha de producción de soja de primera y soja de segunda”. Solamente se evaluaron cultivos de soja de primera en 2 rotaciones, la rotación 1,3 TP y 2,0 CC. Se observaron los mejores rendimientos en la rotación 2,0 CC (3.9 tn/ha; n=6) sobre los cultivos realizados en la rotación 1,3 TP (4 0 tn/ha; n=4), aunque cabe destacar que esta última, se incluye la campaña 17/18 que por cuestiones de déficits hídricos marcados presento un rendimiento de 1.6 tn/ha, muy por debajo de lo que habitualmente se podría alcanzar. Por el contrario, en soja 2da los máximos rendimientos se observaron en la rotación 1,5 TA y 1,3 TP (ambas 3.0 tn/ha), seguido por la rotación, 1,5 TP (2.9 tn/ha) y finalmente la rotación 2,0 DC (2.4 tn/ha; Figura 2). En los cultivos de trigo, y maíz se observó un comportamiento similar al de soja de 2da, destacándose en rendimiento individual en la rotación menos intensificada (1,3 TP), seguida de la rotación “mejor” nutrida (1,5 TA).

El comportamiento observado a nivel general de los cultivos individuales, puede explicarse des el lado que sistemas más intensificados suelen presentar mayores inconvenientes para realizar algunas tareas claves como la fecha de siembra y cosecha optima en tiempo y forma, afectando el rendimiento. Un ejemplo de ello puede ser la secuencia, cosechas tardías de maíz conllevan fechas de siembra de trigo tardías y consecuentemente cosechas más demoradas que lotes que se sembraron más tempranos, repercutiendo a su vez en la soja de segunda. El resultado de los cultivos en la rotación 1,5 TA nos sugiere que la nutrición es una posible vía para compensar esas pérdidas y que se deben ajustar otras cuestiones del manejo agronómico como duración de los ciclos, para lograr reducir las demoras que se ocasionan en varias de las actividades que luego repercuten en el rendimiento.

Los cultivos de Arveja, Avena y Cebada contaron con muy pocos casos para poder permitir un análisis profundo de su comportamiento.

Figura 2. Rendimientos medios (tn/ha) de los cultivos utilizados en los ensayos de la Chacra Bragado-Chivilcoy, en cada una de las rotaciones evaluadas

Tiempo de ocupación del lote de acuerdo al grado de intensificación

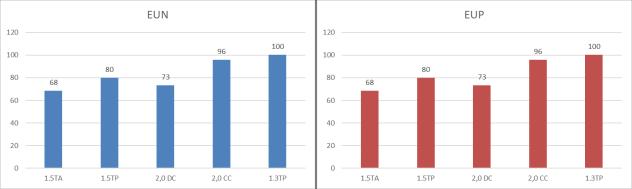

A partir de la información tomada durante el transcurso de los ensayos, se pudo caracterizar el grado real de intensificación de cada una de las secuencias de cultivos a través del Índice de Intensificación de la Rotación Diario (IIRd). De este análisis surge que, considerando todas las rotaciones y todos los sitios, se ocupó el suelo con un cultivo vivo entre un 54 y 77% del tiempo del período considerado, lejos de un 100% de ocupación como se puede lograr con una pastura perenne. Cuando se compararon los valores de ocupación entre rotaciones, estos se agruparon de acuerdo a lo esperado, siendo la que mayor valor mostró la rotación de 2,0 DC (77%), seguido por la de 2,0 CC (73%), la de 1,5 TA y TP (67%) y finalmente la de 1,3 TP (54%; Figura 3). Los resultados observados en nuestros ensayos muestran una tendencia similar a la observada por Andrade et al. (2013), Agosti et al. (2014) en el norte de Buenos Aires y Novelli et al. (2016), en el oeste de Entre Ríos, cuando evaluaron diferentes secuencias de cultivo con diferentes grados de intensificación.

Figura 3. Tiempo de ocupación (IIRd) de cada secuencia de cultivos en cada sitio experimental de la Chacra BragadoChivilcoy.

Al relacionar el RT (kg/ha) con el porcentaje de ocupación, se puede observar una tendencia positiva entre ambas variables a nivel general y en la mayoría de los sitios a excepción de DR, donde esta relación puede ser más difusa producto de no contar con la rotación 1,3 TP y no haber contado con los cultivos invernales 2015/16.

Efecto del manejo tecnológico sobre los sistemas de producción

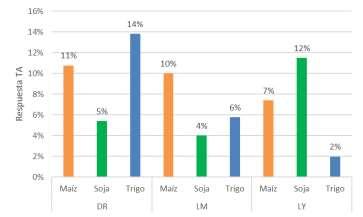

Al analizar la productividad de trigo, soja de segunda y maíz bajo los dos manejos propuestos (TP y TA) se observó una respuesta media en rendimiento para todos los cultivos en todos los sitios de ca. 9%.

El maíz mostró una respuesta absoluta promedio de ca. 900 kg/ha (9%), el trigo de ca. 300 kg/ha (6%) y la soja de 100 kg/ha (3%; Figura 4). De todos los casos analizados, solamente el trigo en LM mostró respuestas absolutas negativas, el resto de los casos mostró respuestas que variaron desde 0 a 28% (Figuras 4 y 5). Si consideramos que los ensayos en TP mostraron valores de rendimiento mayores a la media de los lotes de producción, estos resultados refuerzan la idea trasmitida en los informes previos relacionados con brecha productiva, que existe al menos un rango de mejora en la productividad cercano al 10% para todos los cultivos. Si bien es importante considerar que existen algunos trabajos que muestras que resultados en experimentos a veces no son fácilmente observables a escala de lote comercial por otros factores que tiene en cuenta en el manejo de la escala del productor (Andrade et al., 2019 y Kravchenko et al., 2017). Ahí se encuentra una de las riquezas de usar enfoques complementarios, y a diferentes escalas espaciales/temporales como está trabajando dentro de la Chacra.

Figura 4. Rendimientos obtenidos con el Tecnología del Productor vs. Rendimientos obtenidos con Tecnología Ajustada en los ensayos de la Chacra Bragado-Chivilcoy. El inset muestra la diferencia de rendimiento promedio para cada uno de los cultivos analizados (kg/ha).

El sitio que mostró las mayores respuestas al juste tecnológico en el cultivo de maíz fue DR con un 11%, esto estuvo asociado a que fue el sitio que mayor incremento en la dosis de N aplicado se alcanzó (ca. 140%). A su vez, en DR se observaron las mayores respuestas al ajuste de la nutrición fosforada en soja (16%), a pesar de que se encontraron valores de P elevados (ca. 19 ppm), donde es esperable una baja respuesta a la nutrición fosforada.

Figura 5. Diferencia en rendimiento (%) entre los tratamientos Tecnología Ajustada y Tecnología del Productor para Maíz, Soja de segunda y Trigo en los ensayos de la Chacra Bragado-Chivilcoy. Los valores indican la respuesta porcentual promedio para cada tipo de cultivo.

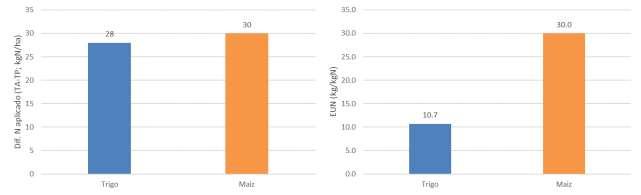

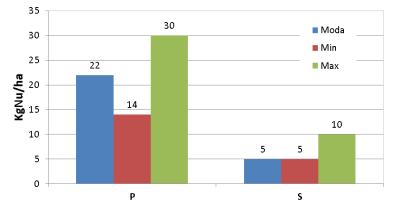

Cuando analizamos ambos manejos entre los cultivos de gramíneas se pudo observar que se adicionaron en la tecnología ajustada para el cultivo de trigo en promedio 28 kgN/ha y 30 kgN/ha en maíz, respecto a la tecnología del productor, lo cual nos permitió generar unos 10 y 30 kg/ha más de granos por cada kg de N adicionado, respectivamente (Figura 6).

Figura 6. Diferencia en rendimiento (kg/ha) entre los tratamientos Tecnología Ajustada y Tecnología del Productor para Maíz, Soja de segunda y Trigo en los ensayos de la Chacra Bragado-Chivilcoy. Los valores indican la respuesta porcentual promedio para cada tipo de cultivo.

Si se analiza el resultado económico del agregado de esos kg de N y P en la rotación, considerando los precios de los granos e insumos al 1/11/2019, se pudo observar que tanto en trigo como maíz se mejoraría el MB entre 20 y 65 US$/ha (Tabla 4).

Tabla 4. Margen bruto (US$/ha) acumulado en tres años de las rotaciones Maíz, Trigo/Soja de segunda (1) y Trigo/Soja de segunda, Maíz (2) manejadas en tecnología ajustada (TA) y tecnología del productor (TP) en los ensayos de la Chacra Bragado-Chivilcoy.

Trigo Maíz

Costo N (US$/kg)

aplicado extra (kg)

P (US$/kg) 2.31

aplicado

Estos resultados avalan lo observado en el análisis de brechas de la primera etapa de la chacra (capítulo 3) respecto a que la nutrición es una de las principales causas de la brecha de rendimiento en los cultivos que hemos analizado. Sugiriendo que los planteos nutricionales actualmente utilizados, estaría por debajo del óptimo para maximizar su rendimiento.

3.4. Eficiencia en el uso de recursos

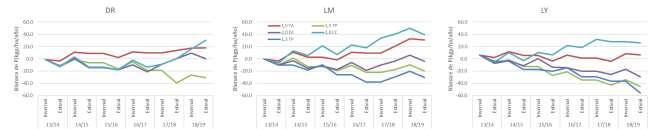

3.4.1. Uso del agua

La oferta de agua total por precipitaciones durante el periodo de análisis fue de los 5617 mm en promedio para todos los sitios, variando desde 5015 mm hasta 6293 mm, dependiendo el número total de cultivos realizados y el sitio donde se realizaron. Por su parte, las precipitaciones ocurridas, durante el ciclo de los cultivos vivos fue de 3635 mm, siendo mayor en la rotación 2,0DC (4393 mm) y menor en la rotación 1,3 TP (2998 mm). Sin embargo, el consumo total varió entre sitios y secuencias de cultivos analizados. En todos los sitios, se observó que mientras mayor fue el número de cultivos al año, mayor fue el consumo de agua total, sean todos estos cultivos de granos o combinados con CC. Por lo que, la rotación 2,0 DC fue la que mayor consumo de agua mostró durante todo el periodo analizado, seguido en todos los casos por la rotación 2,0 CC (Figura 7). Resultados similares fueron

observados para el noreste de la pcia. de Buenos Aires por Andrade et al. (2013) y Agosti et al. (2014), cuando compararon situaciones de doble cultivo comparadas con situaciones con cultivos estivales solos.

La eficiencia de captura de agua (mm durante el ciclo de los cultivos/mm disponibles) de las rotaciones varió entre 48% y 70% según la intensidad de la rotación y el sitio considerado. Se puede deducir que al menos un tercio del agua disponible no fue utilizada para producir cultivos, la que se perdió por evaporación directa o bien generando un excedente que provocó la saturación de los suelos, elevando en muchos casos las napas a niveles riesgosos para la producción de cultivos (< 0,5 m). Situación similar observó Agosti et al. (2014) comparando rotaciones de diversa intensificación en la Chacra Pergamino de Aapresid.

De las rotaciones analizadas, la rotación 2,0 DC con un 70% de utilización de las precipitaciones disponibles (Figura 7), coincidiendo con Andrade et al. (2013) y Agosti et al. (2014). Mientras que la rotación 1,3 TP solo alcanzaría una captura del 48%.

Al analizar Productividad del Agua para Rendimiento (PArend; kg grano/mm agua) se observó que las rotaciones 2,0 DC y 1,5 TA fueron las de mayor PArend para todos los sitios. Se destacó también la menor PArend de la rotación 2 CC TP respecto al resto de las rotaciones, dado por tener menos cultivos de granos durante el periodo de análisis (Figura 7).

Figura 7 Eficiencia de captura de agua (mm durante el ciclo de los cultivos/mm disponibles) y Productividad del Agua para Rendimiento (PArend; kg grano/mm agua), para las rotaciones evaluadas en los ensayos de la Chacra Bragado-Chivilcoy.

3.4.2. Uso de la radiación

La oferta de radiación total durante el periodo de análisis fue de los 64957 Mj/m2 en promedio para todos los sitios. Dependiendo el número total de cultivos realizados y el sitio donde se realizaron, de la radiación disponible entre 30663 y 38443 MJ/m2 , pudieron potencialmente ser capturados por cultivos vivos. En todos los sitios, se observó que mientras mayor fue el número de cultivos al año, mayor fue la captura de radiación. Por lo que, la rotación 2,0

DC fue la que mayor captura de radiación mostró durante todo el periodo analizado, seguido en todos los casos por la rotación 1,5 TA y TP. Resultados similares fueron observados para el noreste de la provincia de Buenos Aires por Andrade et al. (2013), cuando compararon situaciones de doble cultivo comparadas con situaciones con cultivos estivales solos.

La eficiencia de captura de radiación de las rotaciones varió entre 57% y 74% según la intensidad de la rotación y el sitio considerado. Se puede deducir que entre la mitad y un 25% de la radiación disponible no es utilizada, dependiendo de la intensificación que se utilice.

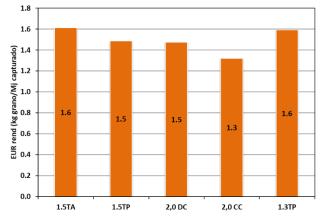

Al analizar eficiencia en el uso de la radiación, se observó que las rotaciones 1,5 TA y 2,0 DC fueron las de mayor EUR para todos los sitios. Se destacó también la menor EUR de la rotación 2 CC TP respecto al resto de las rotaciones, dado por tener menos cultivos de granos durante el periodo de análisis (Figura 8).

Figura 8. Eficiencia del uso de la radiación para rendimiento (EUR; kg grano/Mj/m2), para las rotaciones evaluadas en los ensayos de la Chacra Bragado-Chivilcoy.

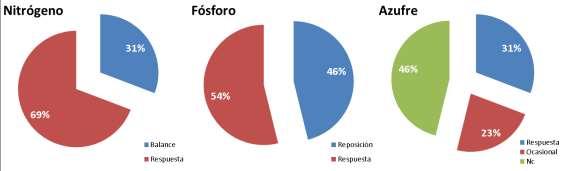

3.4.3. Eficiencia en uso de los nutrientes

Del total de nutrientes disponibles para los cultivos durante el periodo de análisis, buena parte de ellos son aplicados complementariamente como fertilizantes, siendo los principales nutrientes utilizados el nitrógeno (en gramíneas) y fosforo en todos los cultivos. Durante las seis campañas en la que se realizó el seguimiento de los cultivos se aplicaron en promedio 151 kgP/ha variando entre 74 hasta 98 kgP/ha y 187 kgN/ha, mientras que en lo que refiere al fertilizante nitrogenado, el promedio aplicado fue de 659 kgN/ha, los cuales variaron entre 475 hasta 925 kgN/ha, dependiendo de la rotación analizada. Fue la rotación 1,5 TA (826 kgN/ha) y 2,0 DC (774 kgN/ha) a las que se les aplicó la mayor cantidad de fertilizante nitrogenado complementario, siendo a la que menos N se le aplicó las rotaciones 2,0 CC (502 kgN/ha) y 1,3 TP (487 kgN/ha). Mientras que en cuanto a la fertilización fosfatada fueron las rotaciones 2,0 CC y 1,5 TA las que mayor cantidad de P se aplicó (176 y 184 kgP/ha, respectivamente), mientras que la rotación 1,3 TP y 1,5 TP fueron las que menos P se les aplicó con 107 y 121 kgP/ha, respectivamente. Al analizar eficiencia en el uso de ambos nutrientes (P y N), se observó que las rotaciones 1,5 TA y 2,0 DC fueron las de menor eficiencia para generar rendimiento por unidad de nutriente (Figura 9). Este es un resultado que a priori sería previsible, dado que buena parte de los nutrientes que demandaron sus cultivos fueron suplidos con fertilizantes que aportamos, mientras que en la rotaciones “más eficientes”, mucho de los nutrientes utilizados por los cultivos provenían de la mineralización del suelo, seguramente afectando a largo plazo la salud química de los mismos.

Figura 9. Eficiencia en el uso del fosforo y nitrógeno aplicado para rendimiento (EUP y EUN; kg grano/kg Un aplicado), para las rotaciones evaluadas en los ensayos de la Chacra Bragado-Chivilcoy.

3.5. Impacto ambiental

Balance de nutrientes

Uno de los parámetros de sustentabilidad que se han analizado durante los ensayos de la chacra Bragado-Chivilcoy fue el balance aparente de nutrientes, es decir el balance entre la demanda de nutrientes por parte de los cultivos de cada rotación y cuando esos nutrientes fueron aportados a través de la fertilización. Para luego ser contrastado con análisis de suelo realizados luego de 6 campañas agrícolas tanto estivales como invernales. (2013-2019). Balances negativos de los nutrientes pueden estar asociados a niveles de degradación química del suelo (MO, C, diversos nutrientes), consecuentemente reduciendo la fauna, micro-fauna, hongos y bacterias de los suelos, reduciendo su potencialidad de mineralización y lo cual también puede repercutir negativamente sobre la salud física de los suelos, perdiendo así capacidad productiva.

En Argentina, los balances negativos de P, N y S y consecuentemente MO, han sido observados en numerosas regiones (Sainz Rozas et al., 2011). De tal forma, los contenidos de MO han disminuido a partir de la introducción de la agricultura en la segunda mitad del siglo XIX. En una evaluación reciente, Sainz Rozas et al. (2010) determinaron reducciones de la MO del orden del 36% al 53% comparando suelos bajo condición agrícola con suelos bajo condición prístina (García y San Juan, 2013).

De las rotaciones analizadas en las últimas cuatro campañas, se pudo observar que todas mostraron balances fuertemente negativos de N, siendo el balance más negativo en la rotación menos intensificada (1,3 TP; Figura 10), mientras que por el otro extremo se ubicó la rotación 1,5TA, que, si bien tuvo un balance no tan negativo, lo sigue siendo y de manera consistente. Este balance negativo suele estar asociados a pérdidas de MO y sobre todo de la fracción lábil que generalmente aporta al rendimiento de los cultivos a través del proceso de mineralización de esta

En el caso del P, uno de los objetivos de la rotaciones 1,5 TA era cambiar el método de fertilización fosfatada, pasando de usar modelos de suficiencia a modelos de reposición y enriquecimiento, por lo que se observaron junto a la rotación 2,0 CC balances de P positivos, por lo tanto se puede decir que se ha enriquecido el suelo en esos casos, mientras que por el otro extremo la rotación 1,3TP o 1,5 TP con planteos de nutrición de suficiencia mostraron balances claramente negativos (Figura 10). Estos últimos casos son similares a los documentados por Sainz Rosas et al. (2011) quienes observaron que al menos el 50% de los lotes bajo producción de soja se encuentra con niveles de P Bray por debajo de los umbrales de respuesta.

Figura 10. Balance aparente de P (kg/ha) de las rotaciones evaluadas de la Chacra Bragado-Chivilcoy. El mismo fue realizado en base a tabla de requerimientos nutricionales de IPNI, 2015.

Análisis de la “salud” del suelo luego de 6 años de intensificación.

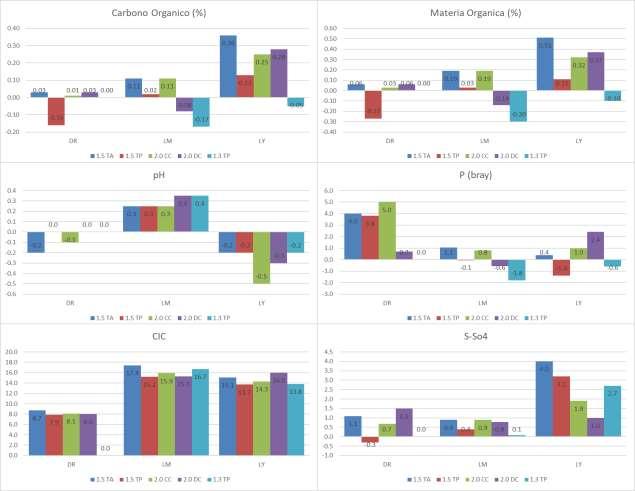

Uno de los objetivos de la segunda etapa de la Chacra Bragado-Chivilcoy fue analizar cual fue el impacto de las diferentes alternativas de intensificación y manejo nutricional sobre la calidad química y física de los suelos. Para ello, luego de 6 campañas agrícolas (tanto estivales como invernales) se llevaron a cabo muestreos intensivos dentro de cada franja de cada tratamiento para evaluar cual fue el impacto del manejo propuesto en cada una de ellas. Las variables analizadas fueron: pH, CO, MO, Nan, DAP, NT, C/N, P, Ca, Mg, K, Na, CIC y S-So4. De la mayoría de ellas se contaba con un muestreo inicial a fines del año 2013 que nos permitió contrastar las evaluaciones recientes con la situación “inicial”.

Al comparar los resultados del análisis de Carbono Orgánico, como Materia Orgánica, de cada franja con los valores iniciales del lote en 2013, se pudo observar que en la mayoría de los sitios y rotaciones hubo una leve tendencia a incrementar ambas variables, excepto en la rotación 1,3 TP que mostró en los 2 sitios evaluados reducciones en los niveles de CO y MO, lo mismo que se observó en DR rotación 1,5TP y LM en la rotación 2,0 CC. En cuanto al pH el comportamiento fue diferencia entre sitios, LY y DR mostraron tendencias a acidificar el pH o mantenerlo estable, mientras que en LM se observó un incrementó en todas las rotaciones. Por su parte, la CIC incrementó en todos los sitio y rotaciones entre 8-18 (meq/100g), siendo mayor el incremento en LM y LY donde los suelos son más arenosos, mientras que la rotación que mayor incremento mostró fue la 1.5 TA, aunque de su magnitud fue pequeña respecto al resto de las rotaciones. Similar a lo observado con la CIC, el S tendió a incrementarse en la mayoría de las rotaciones, si bien no en todas se lo uso masivamente, si bien incremento su uso, seguramente estará ligado a los mayores niveles de MO encontrados. En lo que se refiere al P, se observaron incrementos en los niveles en las rotaciones, intensificadas, excepto en la rotación 2,0DC en LM, tanto la rotación 2,0 CC como la 1,5 TA mostraron incrementos de diferente magnitud en todos los sitios. La rotación 1,3 TP mostro leve reducciones en los 2 casos que se evaluó, mientras que la rotación 1,5 TP, mostró Leves a nulos incrementos en DR y LM, mientras que en LY se redujo (Figura 11). Este último nutriente mostró tendencias similares a las observadas en el balance aparente de P mostrado anteriormente, pero de menor magnitud, dejando suponer que los niveles de extracción de P reales son algo menores que los estimados a través del modelo de IPNI (2015).

Figura 11 Diferencia entre cada rotación (2019) y el valor inicial (2013) de diferentes parámetros de la “salud” química de los suelos de la Chacra Bragado-Chivilcoy.

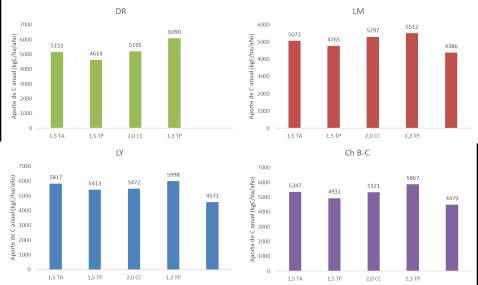

Aportes de C en las rotaciones

El aporte de C esta fuertemente ligado a la producción total de biomasa y a la familia que pertenezca la especie en cuestión. Por lo tanto existe una fuerte relación entre los rendimientos totales y el aporte de carbono alcanzados. En nuestro análsisis se destacaron las rotaciones de 2,0DC y, 1,5 TA, ya que fueron la que mayores rendimientos obtuvieron y mayor tiempo de ocupación mostraron, mientras que la rotación 2,0 CC, si bien fueron las que menos rindieron, mostraron aportes de C muy elevados, principalmente vinculadoa su tiempo de ocupación con cultivos de servicio (Figura 12). Este resultado puede asociarse a que la generación de biomasa total del cultivo está estrechamente asociada a la duración del ciclo cada cultivo y a la cantidad de cultivos realizados anualmente. Por lo tanto, a medida que el tiempo de ocupación sea mayor, mayor será el aporte de C de una rotación, coincidiendo con Novelli et al. (2016), quienes observaron un incrementó marcado en el aporte de C producto de mayores niveles de producción de biomasa cuando evaluaron secuencias de cultivos de mayor intensificación.

Figura 12. Aporte de carbono (tn/ha) de las rotaciones evaluadas de la Chacra Bragado-Chivilcoy.

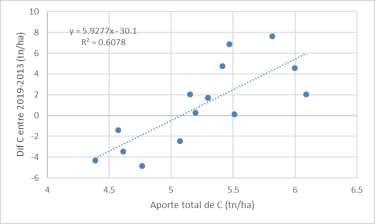

Si contrastamos los aportes estimados de C a través del modelo de Andriulo con los cambios generados en el suelo luego de 6 años de aportes, podemos observar q a medida que el aporte fue mayor, el stock de C en el suelo incrementó significativamente (Figura 13). Estando asociados los bajos aportes a las rotaciones menos intensificadas como la rotación 1,3 TP y con un manejo nutricional deficitario, como la rotación 1,5 TP (Figura 13).

Figura 13. Aporte de carbono (tn/ha) de las rotaciones evaluadas de la Chacra Bragado-Chivilcoy.

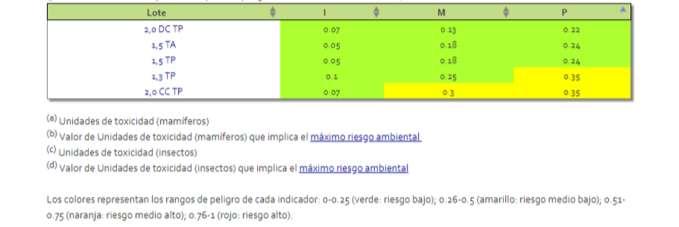

Riesgo ambiental por fitosanitarios

A partir del registro de aplicación de fitosanitarios en cada una de las rotaciones analizadas, se utilizó el sistema RIPEST (Riesgo de Pesticidas) para estimar un valor de riesgo ambiental. El mismo tiene un enfoque basado en el rasgo que vincula la toxicidad de distintos pesticidas (herbicidas, insecticidas o fungicidas) con su dosis empleada (http://malezas.agro.uba.ar/ripest/index.php/).

Este análisis mostró que en general, el riesgo de toxicidad sobre insectos (I), fue menor al sobre que se puede aplicar sobre mamíferos (M) y que las rotaciones 2,0 DC y 1,5 TA y TP presentaron valores de riesgo bajos con valores de P que rondaron en 0.22 y 0.24 unidades. Mientras que las rotaciones 1,3 TP y 2,0 CC mostraron valores de P de 0.35, los cuales ya pueden considerarse de riego medio bajo (Figura 14).

Estas dos últimas rotaciones mostraron mayores valores de toxicidad debido principalmente a que se realizaron cultivos de soja de primera, en el planteo de fitosanitarios utilizados, se destacan algunos herbicidas y sobre todo la cantidad de insecticidas que terminan provocando que se alcancen altos valores de P.

Como ejercicio teórico se analizó un planteo de la rotación de 2,0CC pero reduciendo fuertemente la utilización de herbicidas pre-emergentes (residuales) y algunos insecticidas, producto del aprendizaje que se ha realizado en estos años de experiencias y se pudo observar que el valor de P de 0.35, podría disminuir a 0.22, mejorando notablemente el riesgo toxicológico.

Figura 14. Resumen de resultados del análisis de riesgo ambiental de pesticidas para las rotaciones evaluadas de la Chacra Bragado-Chivilcoy.

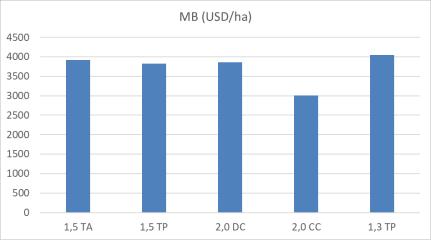

3.6. Resultados Económicos

Cuando se analizó el MB a nivel de la secuencia de cultivos total en el promedio de todos los sitios, se observó que para el periodo 2013/14 a 2018/19, el resultado de la rotación 1,3 TP fue la mayor (4045 US$/ha), seguido de la rotación 1,5 TA (3916 US$/ha); 2,0 DC (3860 US$/ha); 1,5 TP (3820 US$/ha) y finalmente 2 CC TP (3002 US$/ha; Figura 15).

Al analizar el resultado económico de las diferentes alternativas para cada sitio, se observó que la mejor alternativa en cada sitio difirió entre ellos.

Parte de la explicación de esto dependió de la cantidad de cultivos que han podido ser analizados hasta el momento, por el corto periodo de análisis. Buena parte del excelente resultado de las rotaciones 1,3 TP, es que al no diferenciarse marcadamente el número de cultivos realizados, el cultivo de soja 1ra la favorece por el resultado económico de esta como cultivo individual.

La rotación 2,0 DC mostró resultados bajos en relación a si se realizó el cultivo de Arveja o no, ya que por lo que mostrado anteriormente este cultivo mostró resultados económicos negativos, perjudicando claramente a las secuencias que contaban con ella. Por ejemplo, en LY donde los DC no incluyeron arveja, fue una de las rotaciones que mejor MB total mostró.

Figura 15. Margen Bruto (U$S/ha) promedio para todos los sitios de la Chacra Bragado-Chivilcoy, de cada una de las rotaciones analizadas.

Por su parte la rotación 2,0 CC, tendió a mostrar los menores valores en casi todos los sitios, esto debido a que se le infiere un costo relativamente alto y no da una retribución monetaria directa. Se debería trabajar a futuro en disminuir los costos de implantación y adaptar el manejo de los cultivos posteriores a los CC, sacando provecho de una posible reducción del uso de fertilización nitrogenada y herbicidas residuales en el cultivo de maíz.

Las rotaciones 1,5 TA mostraron que no repercuten negativamente en el resultado económico final respecto a las rotación 1,5 TP.

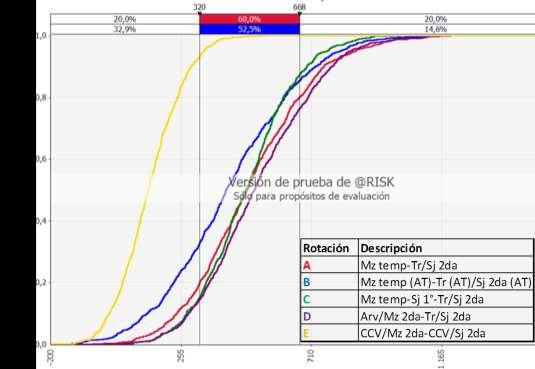

Por otro lado, se tomó la probabilidad de rendimiento de cada uno de los cultivos analizados, tomando como base principal la información recompilada para el análisis de brecha de rendimiento de la chacra durante su primer etapa y la probabilidad de ocurrencia de precios de los granos durante los últimos 8 años (2010-2018), considerando un costo fijo de implantación y manejo de los cultivos en US$. A partir de esa información y la utilización del complemento de Microsoft Excel denominado Risk, se evaluó la probabilidad de ocurrencia del MB de cada una de las rotaciones.

De este análisis que intenta ver el resultado económico considerando la variabilidad de rendimientos y precios, se pudo observar que la rotación que mejor MB medio (p: 0,5) mostró fue la rotación 2,0 DC (Figura 16; D), seguida por las rotaciones 1,3 TP (C) y 1,5 TP (A) con el mismo resultado y siendo las rotaciones 1,5 TA y 2,0 CC las que menores valores medios de MB mostraron (Figura 16). Sin embargo, a medida que se dan mejores rendimientos y precios, son las rotaciones más intensificadas y con manejo elevado de nutrición las que muestran los mejore resultados (1,5 TA y 2,0 DC).

Figura 16. Probabilidad de ocurrencia del margen bruto (U$S/ha) para cada una de las rotaciones analizadas por la Chacra Bragado-Chivilcoy.

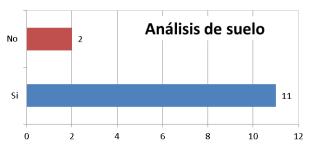

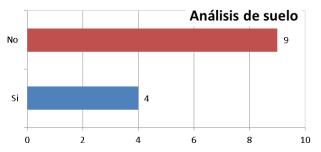

3.7. Adopción de tecnologías de procesos e insumos

Con el objetivo de evaluar el sistema productivo que actualmente desarrollan los miembros de la Chacra BragadoChivilcoy y el grado de adopción de tecnologías de procesos e insumos evaluadas durante los últimos 4 años, se realizó una encuesta entre los miembros de la Chacra Bragado-Chivilcoy, de los 17 miembros actuales respondieron a la misma 14 personas. A continuación se detallan las preguntas realizadas y las respuestas obtenidas.

¿Qué rotaciones utiliza en su sistema de producción?

Rotación Más frecuente

Cereal invernal/Soja 2da – Maíz – Soja 1° 13 1

Cereal invernal/Soja 2da – Maíz

Maíz –Soja 1°

Cereal invernal/Soja 2da – CC/Maíz

Cereal invernal/Soja 2da – CC/Maíz – CC/Soja 1°

CC/Maíz – CC/Soja 1°

Otra:

frecuente

Esta información confirma que aún sigue siendo la rotación de tercios (1,3 TP) la que se utiliza con mayor frecuencia dentro del grupo de la regional. Sin embargo, es destacable que a diferencia de lo que ocurría hace cuatro años cuando comenzó el proyecto de la Chacra Bragado-Chivilcoy, varios de los miembros declaran realizar con frecuencia intermedia o baja rotaciones más intensificadas, en las cuál se utilizan cultivos de servicio como herramienta.

¿Qué factores tiene en cuenta a la hora de planificar su rotación? Indique el grado de influencia en su decisión

(MB, inversión, etc.)

(Maquinaria, Capacidad laboral, tiempo, etc.) 1

Sustentabilidad (aporte de C, riesgo ambiental, etc.)

Climático (Pronósticos, AU disponible, Napas, etc) 2

Otra:

A la hora de planificar la rotación, sigue siendo la productividad, principalmente alcanzar altos rendimientos la causa por la que se diseñan de una manera u otra una rotación, seguido por el factor económico, la sustentabilidad del sistema y el pronóstico climático.

De las tecnologías de procesos e insumos evaluadas durante los últimos 4 años en la Chacra Bragado-Chivilcoy. ¿Cuál ha adaptado recientemente en sus sistemas productivos?

Tecnología #

Incremento nutrición nitrogenada en gramíneas 6

Incremento nutrición fosfatada en la rotación 4

Incorporación de otros nutrientes en el plan nutricional de sus cultivos (Azufre, Zinc, otros) 2

Intensificación de las rotaciones 4

Incorporación de cultivos de servicios 6

Cambios en la estructura de los cultivos (Densidad y fecha de siembra, genética, etc.) 2

De las tecnologías de procesos e insumos evaluados durante estos 4 años dentro de la Chacra B-C, cabe destacar que el incremento en la nutrición nitrogenada de gramíneas, como la incorporación de cultivos de servicios han sido las tecnologías más adoptadas, seguidos por incrementos en la nutrición fosfatada en la rotación completa. Buena parte de esta información fue resultado extraídos del análisis de brecha productiva de la primera etapa.

Si usted ha incorporado los cultivos de servicios en sus sistemas productivos, ¿por qué razón/es lo ha hecho?

Razón #

Aportes de Carbono 6

Aportes de Nitrógeno 3

Aportes a la dinámica del agua 4

Supresión de malezas 6

Sustentabilidad del sistema 1

Descompactación de suelos 1

Las principales causas por las que se han incorporado los cultivos de servicio a los sistemas productivos han sido considerandos los aportes de C, pensando en la salud de los suelos y la supresión de malezas, siendo este último la principal causa de incorporación de los mismos a nivel regional. Cabe destacar que durante la última encuesta de planificación agrícola para la campaña 18/19, se declaró que se realizarían aproximadamente 3500 has de cultivos de servicios, siendo notorio el incremento respecto a años anteriores.

3.8 Resumen final

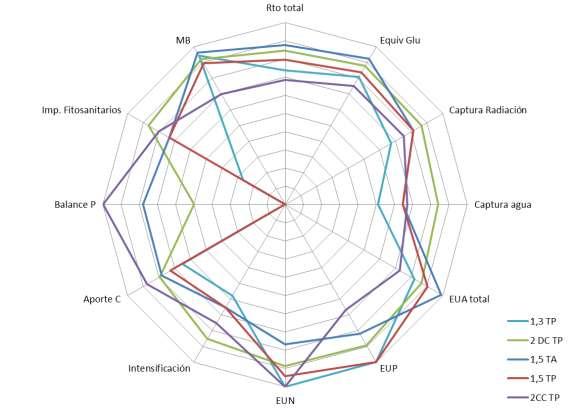

Con el fin de resumir gráficamente los resultados observados hasta el momento por el estudio a mediano-largo plazo de la Chacra Bragado-Chivilcoy en cuanto a las rotaciones de cultivos empleadas en los sistemas agrícolas de la región, se decidió realizar un gráfico de araña. Este tipo de gráfico es un tipo de representación que permite mostrar visualmente qué aspectos, cualidades y atributos y en qué medida se asocian con un conjunto servicios. Cada uno de los parámetros o servicios analizados se representan del 0-100%, siendo 100% (perímetro) que ha

alcanzado su objetivo completamente y 0% (centro) que no ha brindado ningún tipo de servicio positivo en el parámetro analizado.

A su vez, de la encuesta de adopción anterior se extrajo información para determinar según la importancia de los miembros de la Chacra B-C, que indicadores les resultan más importantes a la hora de diagramar una rotación. De esta manera se le asignó un valor relativo de importancia a cada uno de esos indicadores, esto nos permitiría generar un valor único que represente a cada rotación (0-100), siendo 100 una rotación que está más cerca de ser altamente competitiva y sustentable.

De este análisis surge que rotaciones más intensificadas como 1,5 TA y 2,0 DC se destacan sobre las demás notoriamente en los indicadores de productividad (rendimiebto) e impacto ambiental (aportes de C, balance de Un y riesgo toxicológico) y presentan un resultado económico levemente superior. Sin embargo, si bien presentan niveles de captura de recursos como agua y radiación mejores, las eficiencias de uso son menores a los de rotaciones menos intensificadas como las de tercio (1,3 TP; Tabla 5 y Figura 17).

Tabla 5. Porcentaje cumplimiento de un objetivo determinado de cada uno de los parámetros analizados, en cada una de las rotaciones evaluadas en la Chacra Bragado-Chivilcoy.

Figura 17. Gráfico de araña resumiendo el aporte de cada uno de los parámetros analizados, para cada una de las rotaciones analizadas por la Chacra Bragado-Chivilcoy.

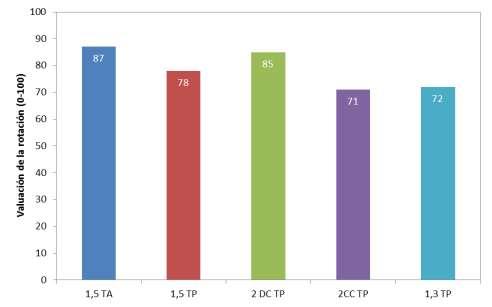

A modo de resumen general se pudo observar que las rotaciones más competitivas y que consideran marcadamente la sustentabilidad de los sistemas agrícolas son las rotaciones 2,0 DC y 1,5 TA (Figura 18). Sin embargo, todavía tienen un margen de mejora en sus indicadores. La incorporación de nuevas especies de cultivos de granos y servicio, sumado a mejoras en el manejo de la nutrición siguiendo las mejores prácticas de manejo de los nutrientes (aplicar la fuente de nutriente correcta, en la dosis, el momento y el lugar correctos) y un manejo integrado de malezas, plagas y enfermedades, pueden generar mejoras en estos indicadores.

Un ejemplo puede ser incluir cultivos de servicios en los periodos de “descanso” de la rotación de tercios y de ser posible algún cultivo de granos más, esto mejoraría los aportes de C, reduciría la aplicación de herbicidas y mejoraría los balances de nutrientes si se lo acompaña con un planteo más ajustado.

Figura 18 Valuación de cada rotación resumiendo el aporte de cada uno de los parámetros analizados, para cada una de las rotaciones analizadas por la Chacra Bragado-Chivilcoy.

4. Comentarios finales

• Podemos incrementar la productividad del sistema ajustando el manejo tecnológico de cada uno de los cultivos. El manejo de Tecnología Ajustada en todos los sitios y cultivos mostro incrementos en los rendimientos respecto al manejo de Tecnología del Productor. Este incremento fue en promedio de 9% para trigo, maiz y soja de segunda, mostrando que existe un margen de mejora en la productividad actual de los cultivos.

• Las rotaciones más intensas lograron ocupar el suelo con cultivo vivo como máximo un 70% del tiempo. Cabe destacar que no es posible intensificar en todos los ambientes según lo planificado (ie. DR) debido al alto riesgo de anegamiento para los cultivos invernales.

• Intensificando los sistemas, mediante el incremento de número de cultivos de grano por año y/o el ajuste tecnológico para alta producción, logramos maximizar el rendimiento global. La rotación de 2 cultivos de grano por año en TP y la rotación de 1,5 cultivos de grano por año en TA son las que mayores niveles de productividad total mostraron, siendo marcadamente superior a la 1,3 TP, la cual es una de las más difundida en el medio productivo.

• La intensificación mejora el aporte de carbono y la captura de agua y radiación, mostrando la misma tendencia que lo observado en productividad total, donde las rotaciones 2,0 DC y 1,5 TA mostraron valores superiores a los observados en las rotaciones más difundidas en la actualidad.

• El resultado económico, de la rotaciones más intensificadas, (# cultivos y TA) tendió a ser mayor, excepto en los sitios donde se incluyó la arveja como cultivo invernal, la cual tuvo individualmente un resultado muy negativo por su precio de comercialización. Por el contrario, el costo de los CC parece no poder compensarse con el aporte que le dan al rendimiento los cultivos posteriores, al menos en estas 3 campañas analizadas.

• En base a estos resultados parciales, en los ambientes de la Chacra Bragado-Chivilcoy donde el régimen de precipitaciones ronda en los 1000 mm anuales, existen diferentes vías para incrementar la productividad del

sistema, las cuales pueden utilizarse individualmente o combinándolas para maximizar el resultado. Estas estrategias pueden ser: (i) incrementando en el número de cultivos de granos anuales; (ii) ajustando el manejo del cultivo a situaciones de alta productividad; y (iii) considerando incorporar al sistema cultivos de cobertura previo a los cultivos estivales en caso de no poder realizar cultivos de granos previamente.

Capítulo 3. Cultivos de cobertura o servicios como herramienta de intensificación previo a maíz temprano

1. Introducción

Dentro del marco actual donde se desarrolla la agricultura, es necesario asegurar un sistema sostenible en el tiempo que permita desarrollar una calidad de vida aceptable y previsible. Una agricultura sostenible en el tiempo puede describirse como aquella que a través de la gestión de tecnologías ecológicamente racionales, se enfoque no solamente en la obtención de altos rendimientos de un producto en particular, sino en la optimización del sistema en su conjunto (Altieri, 1992; Alessandri, 2014). Actualmente, el proceso de agriculturización registrado en los sistemas agrícolas de la región pampeana y el aumento de hasta un 80 % de la superficie agrícola dominada por cultivos continuados de soja ha llevado a pérdidas en la cobertura de los suelos aún en sistemas de siembra directa (Ridley, 2013).

A su vez el incremento de la superficie con cultivos de verano, y la intensificación en los planteos ganaderos (más silos y/o rollos), sumado a la coyuntura productiva actual, han provocado una disminución marcada en el área de producción de los mismos y consecuentemente un significativo cambio en los aportes de carbono al suelo. Estos cambios exponen al sistema agrícola a grandes pérdidas de su potencialidad productiva, principalmente por la degradación de sus suelos. En este contexto, la inclusión de cultivos de cobertura en la rotación aparece como una oportunidad para mitigar y/o revertir una serie de procesos que pueden condicionar la sostenibilidad de los sistemas de producción, complementando y/o suplementar la producción de cultivos invernales (Kruger y Quiroga, 2013; Alessandri, 2014).

Se define Cultivo de Cobertura (CC) a “una cobertura vegetal viva que cubre el suelo y que es temporal o permanente, el cual está cultivado en asociación con otras plantas (intercalado, en relevo o en rotación)". Esto es, todo cultivo que se siembre entre dos cultivos sucesivos, que no tiene un valor económico en sí mismo, pero que agrega valor al cultivo siguiente, que es el de interés económico (Alessandri, 2014).

Según Kruger y Quiroga (2013), existen un gran número de razones por las que podemos incorporar a los CC en nuestros sistemas, por ejemplo:

• mejorar el balance de C

• fijar N para reducir los requerimientos de fertilizantes

• atenuar las pérdidas de suelo por erosión eólica e hídrica

• disminuir la presión de malezas y el uso de herbicidas

• mejorar la captación de agua y reducir encharcamientos/encostramiento

• mejorar transitabilidad

• reducir riesgos de salinización por ascenso capilar desde napas

• reducir evaporación incrementando la eficiencia de conservación y disponibilidad de agua en el perfil

• disminuir la lixiviación de nutrientes

• disminuir la susceptibilidad a la compactación

Si bien, las ventajas que presentan los CC son muchas y con objetivos variados, existen algunas “desventajas” que deberían tenerse en cuenta. Por ejemplo, se reconoce que el consumo hídrico de éstos durante el invierno interferiría en la normal oferta de agua para el cultivo siguiente (Duarte, 2002; Quiroga et al., 2007; Ridley, 2013), podría generar problemas de implantación en los cultivos siguientes, como también ser hospedante de diferentes plagas y enfermedades.

Si bien, de acuerdo a la definición de cultivos de cobertura cualquier especie puede ser utilizada como tal, existe un grupo de ellas que son las más comúnmente usadas, de acuerdo a la finalidad que se esté buscando en cada sistema productivo particular. Dentro de las gramíneas, donde se persigue el objetivo principal de aportar carbono al suelo, las más comúnmente usadas como CC son: Avena, Centeno, Triticale, Raigras; mientras que entre las leguminosas que tienen como uno de sus principales objetivos cubrir parte del requerimiento de nitrógeno (N) de los cultivos estivales sembrados posteriormente a su secado, se encuentran: Vicia con un alto número de especies, V. villosa,

V. sativa, V. faba, V. benghalensis, V. dasycarpa y V. angustifolia (Fageria et al., 2005), algunas arvejas, trébol blanco y trébol rojo. (Tabla 1).

Tabla 1. Diferentes especies utilizadas como CC y su finalidad de uso. Extraído de Alessandri, 2014.

Especie Nombre científico

maleza s Protección del suelo Estab. Agregados Reducir costra MO Romper horiz. Fijar N Captar N Control plagas y enf,

Raigras anual Lolium multiflorum X X X

Trigo Triticum aestivum X X

Trigo cerraceno Fagopyrum esculentum X X

Centeno Secale cereale X X X

Avena Avena sativa X X

Sorgo Sorghum caffrorum X X X

Vicia Vicia villosa X X X

Trebol rojo Trifolium pratense X X X

Trebol blanco Trifolium repens X X

Arvejas Pisum sativum X X X

Rabanito Raphanus sativus X X

Nabo y colza Brasica rapa y B. napa X X X X

Mostaza Sinapsis alba X X X

Como se detalló en el capítulo 2, la intensificación es una herramienta clave a la hora de pensar en un sistema agrícola que logré ser sustentable. El grupo productores de la Chacra Bragado-Chivilcoy se encuentra en la búsqueda de alternativas para intensificar sus sistemas de producción. Estando en una zona de alto potencial de producción de cultivos como trigo y cebada, la intensificación de los sistemas debiera pasar por la inclusión de los mismos en las rotaciones. Sin embargo, muchas veces existen situaciones que impiden su inclusión (elevado riesgo de anegamiento, lotes de alto potencial donde se busca hacer un cultivo de primera, dificultades en la comercialización) y es para esta situaciones en donde es necesario buscar alternativas y ajustar su manejo para hacer viable su inclusión en los sistemas.

Con el fin de avanzar sobre estos objetivos específicos y productos asociados a esta línea de trabajo, se llevaron a cabo ensayos en lotes de producción durante las campañas 2015/16, 2016/17 y 2017/18 en la localidad de Coronel Seguí, provincia de Buenos Aires.

En suelos Argiudoles típicos que se encuentran con cierto grado de degradación (densificaciones, estructuras laminares), los productores perciben que la intensificación de las rotaciones es el camino para recuperar la capacidad productiva de los mismos. Para ello están implementando en algunas situaciones rotaciones intensivas como Trigo/Soja de 2da-Maíz 1° temprano y dentro de este esquema se plantean si es factible la inclusión de cultivos de cobertura como antecesores maíces tempranos (Fecha de siembra de principios de octubre) para acelerar el proceso de recuperación de los suelos mediante el aporte de C pero con la premisa de no impactar negativamente en el rendimiento del maíz.

2. Metodología

Durante las campañas 2015/16, 2016/17 y 2017/18 se llevaron adelante 3 ensayos en lotes de producción cercanos a la localidad de Coronel Seguí, Buenos Aires. El suelo de los lotes fue caracterizado como Argiudol típico serie O´Higgins (GEOINTA, 2014) y el cultivo antecesor en ambos casos fue soja de primera. Se evaluaron cultivos de cobertura (y combinaciones) como antecesores de maíz temprano tales como Vicia villosa y Trifolium alexandrinum (Trébol de Alejandría) como potenciales fijadores de N del aire al sistema, Centeno (Secale cereale) como especie aportante de carbono; y Colza (Brassica napus) y Rabanito forrajero (Raphanus sativus) como posibles “descompactadores” de los primeros centímetros del suelo, por su raíz pivotante.

En 2015/16 los tratamientos fueron: a) Centeno cv. Don Edwal + Vicia villosa (C+V); b) Centeno + Trébol de Alejandria (C+T); c) Centeno + Vicia villosa + Colza (C+V+Co); d) Centeno + Trébol de Alejandría + Colza (C+T+Co); y e) Barbecho (sin cultivo de cobertura). El ensayo se realizó en franjas sin repeticiones, las mismas fueron de 15 m de ancho por 460 m de largo (ca. 0,69 ha). En 2016/17 los tratamientos fueron: a) Centeno cv. Don Edwal) + Vicia villosa (C+V); b) Centeno + Vicia villosa + Rabanito forrajero (C+V+Rab); c) Centeno + Rabanito forrajero (C+Rab); y d) Barbecho (sin cultivo de cobertura). El ensayo se realizó en franjas con 2 repeticiones, las mismas fueron de 9,1 m de ancho por 320 m de largo (ca. 0,29 ha). En 2017/18 los tratamientos fueron: a) Cultivo multi-especie (9 especies) Centeno + Triticale + Cebada + Vicia villosa + Trebol olor amarillo + Trebol persa + Colza + Rabinito forrajero + nabo forrajero y b) Barbecho (sin cultivo de cobertura). El ensayo se realizó en franjas con 2 repeticiones, las mismas fueron de 9,1 m de ancho por 320 m de largo (ca. 0,29 ha).

Los cultivos de cobertura se sembraron el 18 de mayo de 2015, el 12 de mayo de 2016 y 9 de junio de 2017, durante 2015/16, 2016/17 y 2017/18, respectivamente. Los mismos se interrumpieron químicamente el 17 de septiembre de 2015, 15 de septiembre de 2016 y 5 de octubre de 2017 (ca.120 días de ciclo de crecimiento), para permitir una siembra del maíz en los primeros días de octubre. En 2015/16, por un exceso de precipitaciones en esa época del año, la siembra del maíz se demoró hasta el 7 de noviembre de 2015; mientras que en 2016/17 y 2017/18 el maíz se sembró el 4 de octubre. Cabe destacar que la siembra del cultivo de maíz sobre el cultivo de cobertura se realizó sobre el cultivo vivo, sembrando directamente sobre el mismo e interrumpiéndolo al día siguiente químicamente.

El manejo agronómico aplicado a las diferentes situaciones se detalla en la tabla M&M 2.

Tabla M&M 2. Detalles de manejo (densidad y fertilización) de cada uno de los tratamientos invernales evaluados durante 2015/16, 2016/17 y 2017/18. Chacra Bragado-Chivilcoy.

Campaña Cultivo de cobertura

Centeno + Vicia

Centeno + Vicia + Colza

2015/16

2016/17

Centeno + Trébol

Centeno + Trébol + Colza

Centeno + Vicia

Centeno + Vicia + Rabanito

Densidad Fertilización

+ 10 kg ha-1

+ 10 + 5 kg ha-1

+ 10 kg ha-1

+ 20 + 13 kg ha-1

Centeno + Rabanito 30 + 13 kg ha-1

kg ha-1 MAP

kg ha-1 MAP

kg ha-1 MAP

kg ha-1 MAP

kg ha-1 MAP

Centeno+ Cebada +Triticale 8 + 8 + 8 kg ha-1 115 kg ha-1 SPS

2017/18 Vicia + Trébol olor + Trébol persa 10 + 5 + 5 kg ha-1 115 kg ha-1 SPS

Rabanito Forrajero + Nabo Forrajero + Colza 2 + 2 + 2 kg ha-1 115 kg ha-1 SPS

*todas las semillas contaron con tratamientos de inoculación y protección.

Determinaciones y seguimiento

Se realizaron determinaciones de humedad gravimétrica hasta los 2 metros de profundidad en cinco estratos (0-20 cm, 20-50 cm, 50-100 cm 100-150 cm y 150-200 cm) en 4 momentos: siembra de las coberturas, secado de las coberturas, siembras del maíz y cosecha del maíz. Con los datos de humedad gravimétrica se estimó el contenido de agua útil hasta los 2 metros en cada momento de medición para cada uno de los tratamientos. Se calculó el costo hídrico (CH) de los cultivos de cobertura en dos momentos, al secado de las coberturas y a la siembra del maíz. El

CH de cada tratamiento se calculó como la diferencia de la lámina de agua útil a los 2 m entre el tratamiento barbecho y cada uno de los tratamientos. Las lluvias diarias durante los ciclos evaluados fueron tomadas del registro propio del establecimiento.

Como variables respuestas de determinó la biomasa total generada por los cultivos de cobertura y por el maíz, el rendimiento del maíz y el margen bruto de cada tratamiento en su conjunto, como medida del resultado económico.

La Biomasa Aérea (BA; kg∙ha-1) de los cultivos de cobertura se determinó mediante cosechas manuales de BA de 5 estaciones de muestreo de 3 m2 en cada tratamiento. Luego del corte se pesó en el campo la materia verde de cada unidad de muestreo, se tomó una alícuota para enviar a laboratorio y determinar el porcentaje de humedad de la muestra, y luego determinar la MS de cada repetición.

El rendimiento del cultivo de maíz se determinó por cosecha mecánica y se tomaron muestras de grano para determinar el contenido de humedad; luego el rendimiento se corrigió a humedad comercial (14,5%). La BA aportada por los residuos del maíz se estimó como:

BA= Rend IC Rend

Donde BA en la biomasa en kg∙ha-1 aportada por el cultivo de maíz; Rend es el rendimiento del maíz en kg∙ha-1 expresado a 0% de humedad; e IC es el índice de cosecha que se fijó en 0,48.

A partir de la información recopilada, se pudo evaluar a través del método de Andriulo et al. (1999), el aporte de carbono en cada una de las alternativas productivas propuestas.

Para determinar los momentos más adecuados para la interrupción de los CC se tuvo en cuenta, la disponibilidad hídrica en perfil del suelo, el volumen de biomasa aérea generada y la fecha de siembra objetivo del cultivo posterior.

En la campaña 2016/17 en el cultivo de maíz se dejó una franja sin fertilizar en sentido transversal a como se habían sembrado los cultivos de cobertura. Al momento de floración del maíz (R1; Ritchie y Hanway, 1985) sobre las parcelas con antecesores C+V+Rab y Barbecho en el sector si fertilizar se tomaron muestras de suelo cada 20 cm hasta 80 cm de profundidad y se determinó en cada una el contenido de nitratos del suelo, como un estimador del aporte N de las coberturas.

A su vez en la campaña en la campaña 2016/17, al interrumpirse los cultivos de cobertura, se realizó una evaluación visual del grado de densificación del suelo para los diferentes tratamientos a través del método de estallido (Peralta 2016. comunicación personal).

Finalmente, se estimó para secuencia de cultivos analizada (invernal + estival) el margen bruto (MB) como la diferencia entre los ingresos por venta de grano y los costos de implantación, protección, cosecha y comercialización. Para esto se consideró como referencia los precios de insumos y granos vigentes al 1/10/2016 y 1/5/2017.

3. Resultados y discusión

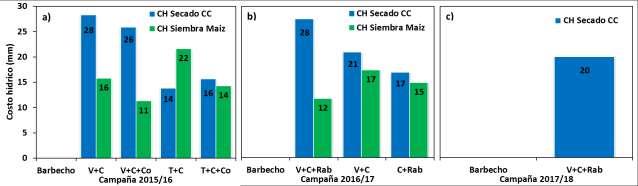

Costo hídrico de la inclusión de las coberturas

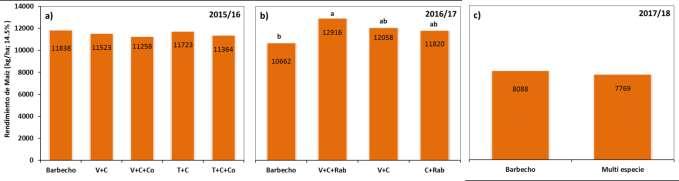

El costo hidrico (CH) al momento de secado de las coberturas en todas las campañas para las alternativas evaluadas siempre fue inferior a 30 mm (Figura 6). Durante la campaña 2015/16, de las cuatro alternativas de cobertura evaluadas, las que incluyeron vicia mostraron un consumo levemente superior a las que no lo tuvieron (ca. 10-12 mm; Figura 8a). En 2016/17 el tratamiento C+Rab fue el que menor CH mostró.

El CH a la siembra del maiz se redujo respecto al evaluado al momento del secado de las coberturas. En 2015/16 para todos los tratamientos fue en promedio 16 mm, habiendo llovido 140 mm entre el secado de las coberturas y

la siembra del maiz. En 2016/17 el CH a la siembra del maiz fue en promedio 15 mm para todas las coberturas, aunque solo llovieron 40 mm entre el secado de las coberturas y la siembra del maíz. En la campaña 2017/18, se interrumpio el cultivo de servicio un día despues de la siembra del maíz, por lo que el CH al secado y siembra se estima como similar.

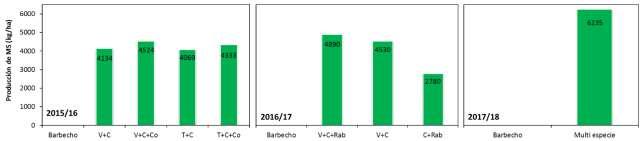

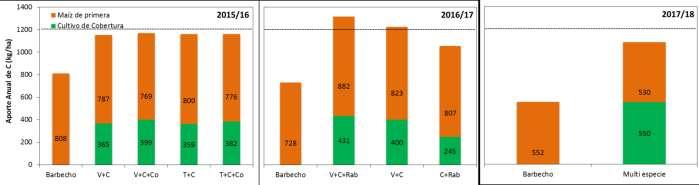

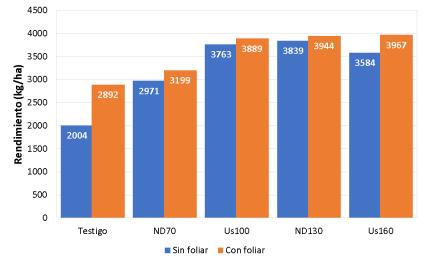

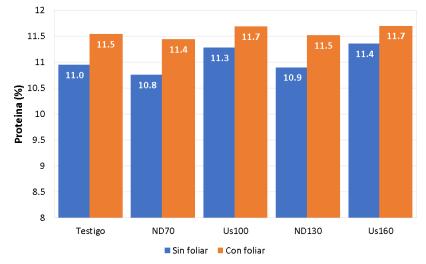

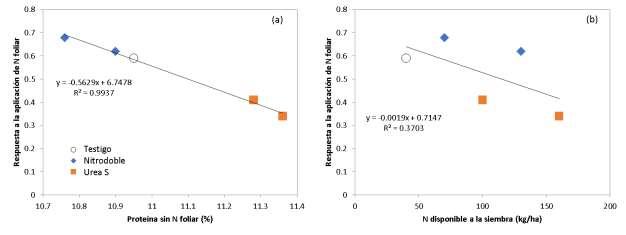

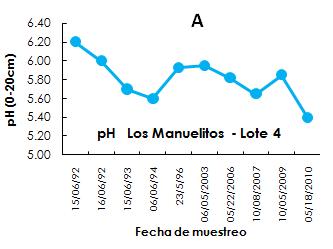

Por otra parte cabe remarcar que la Eficiencia de Barbecho [(AU Siembra Maiz - AU inicio Barbecho)/Lluvias en el barbecho*100] fue de tan solo 7,2%, y 14,4%, para las campañas 2015/16 y 2016/17, repectivamente. Captandose en 2015/16 solamente 41 mm de los 676 mm de lluvia caidos en el período de barbecho y 15 mm de los 107 mm en 2016/17.