Epigenetik bei Wildtieren Fütterung

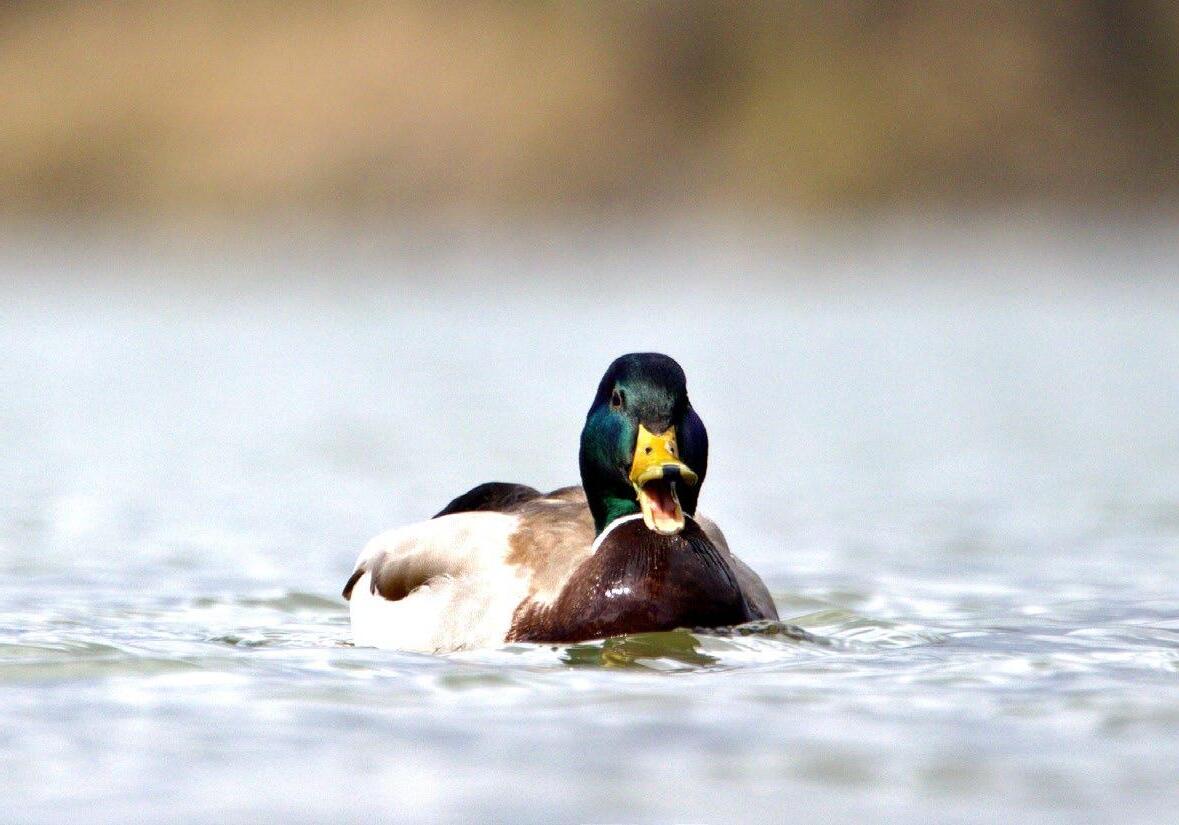

von Wasserwild

WEIL ES MENSCHLICH IST

Dieser Sommer erinnert mich wettermäßig sehr an die niederschlagsreichen, ernteerschwerenden Tage im Juni, Juli und August meiner Kindheit und Jugendzeit. Vor etwa 50 Jahren war der Sommer „im Land des Regens“ wie der heurige. Die zahlreichen Hitzetage und Tropennächte der letzten Jahre sind heuer die seltene Ausnahme, ganz so wie früher. Unweigerlich erinnert mich dieser eigentlich ganz normale Sommer von damals an die Situation der Jagd. Vieles hat sich in der Jagd entwickelt und verändert; ob freiwillig, gewachsen oder erzwungen. Vor allem die Ansprüche an die Jägerinnen und Jäger haben sich in den letzten Jahrzehnten vervielfacht. Die Jagd hat immer mehr gesellschaftlichen Forderungen zu entsprechen, und viele Menschen – ob berechtigt oder nicht – beteiligen sich meist wortgewaltig mit ihren subjektiven Vorstellungen einer zeitgemäßen Jagd. So werden Funktionen, Dienstleistungen und Nützlichkeiten oft sehr fordernd definiert und die Jagd hat diesen Wandel gefälligst zu vollziehen... Oder ist da noch mehr?

Genauso wie die klimatische Veränderung uns scheinbar in südlichere Klimazonen verschiebt, verändern die angesprochenen Forderungen das Wesen der Jagd. Aber nur scheinbar! Denn das Wesen der Jagd, die Leidenschaft, unsere Empathie, das Eintauchen und Einswerden mit der Natur haben nur wenig mit Funktion, Dienstleistung, Nützlichkeit und Optimierung zu tun.

Das Wesen unserer Jagd drückt sich in der einzigartigen alpenländischen Jagdkultur aus. Nämlich als Naturverbundenheit, Demut, Dankbarkeit, Staunen, Stille, Traurigkeit, Freude und Leidenschaft. Diese Werte sind unverrückbar, zeitlos und zukunftsfähig. Diese Werte sind es auch, die so viele Jungjägerinnen und Jungjäger in unserer Zeit zur Jagd führen. Überall dort, wo die Jagd zur reinen Funktion und Dienstleistung verkommt, ist sie am Sterbegang. Unsere Jagd ist lebendig von großem gesellschaftlichem Interesse und enormem Zuwachs geprägt. Weil es menschlich ist, zu jagen, weil es in unseren Genen sitzt, Jäger zu sein.

Bekennen wir uns also gemeinsam zum Wesen der Jagd, zu ihrer Vielfalt und Individualität, zur Leidenschaft. Unser Werken und Wirken ist ein Ausdruck aber auch ein berechtigter Antrieb und ein Zeugnis für die Zukunft unserer geliebten Jagd.

Ein herzliches Weidmannsheil für die bevorstehende Herbstjagdzeit wünscht Herbert Sieghartsleitner Landesjägermeister von Oberösterreich

Dass Rebühner anpassungsfähig sind, zeigt dieses Foto, wo ein Scheunendach als Aussichtspunkt gewählt wurde. Foto: I. Koch

EDITORIAL

„In der Vielfalt liegt die Schönheit“

Wie wahr dieses Sprichwort ist, zeigt sich nicht nur in der Jagd und unserer Jägerschaft, sondern auch in diesem Oö Jäger, den Sie, liebe Leserin, lieber Leser, gerade aufgeschlagen haben.

Wir hoffen, dass für jeden etwas Spannendes dabei ist: ein Fachbeitrag zum Nachdenken und Wissenserweiterung, ein lebendiger Veranstaltungsbericht oder Beitrag aus den Bezirken und Revieren, der Lust auf Austausch und Begegnung macht.

Die Jagd schenkt uns Freude, Spannung und besondere Erlebnisse. Gleichzeitig verlangt sie Verantwortung, Sorgfalt und das Einhalten sämtlicher gesetzlicher Vorgaben – auch wenn das manchmal immer umständlicher und bürokratischer wird.

Unsere Geschäftsstelle ist jedenfalls immer für Sie da – mit Rat, Unterstützung und Service.

In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen! Ihr

Mag. Christopher Böck Geschäftsführer, Wildbiologe, Redaktionsleiter

JAGDMUSEUM SCHLOSS HOHENBRUNN

Gratis Eintritt für alle oö. Jägerinnen und Jäger. Wunderschönes Ambiente für Ihre Familien- und Firmenfeiern.

… ist in allen heimischen Gefilden unterwegs, ungesehen durchstreift er Wald und Flur, er sieht alles, hört alles und äußert sich höchstselten dazu. Der Frechdachs hat wohl seine eigene Meinung zu den Dingen, die er sieht. Allerdings belässt er es meist bei einem Schütteln seines mächtigen Kopfes, einem Schnauben, einem vergnügten Schmunzeln.

Und doch gibt es Themen, die ihn so ganz und gar nicht unberührt lassen und über die er dann gerne sinniert.

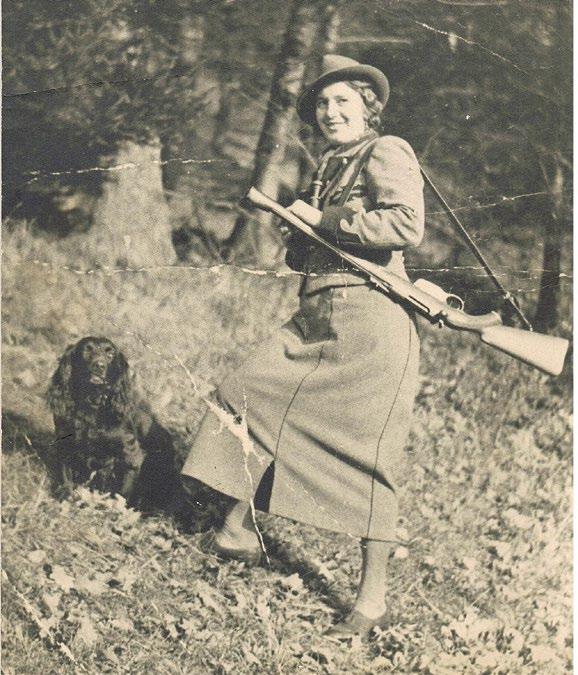

DIE GUTE ALTE ZEIT

Jüngst machte der Frechdachs unter einem sehr alten Baum eine kleine Pause. Der Baum ist keine hundert Jahre, sondern gleich mehrere hundert Jahre alt. Und plötzlich musste der Frechdachs schmunzeln, weil er daran dachte, wie oft die Menschen sagen: „Die gute alte Zeit“. Auch manche Jäger werden nicht müde zu betonen: „Früher war die Jagd noch ganz anders, viel echter. Überhaupt sei alles besser gewesen.“ Interessanterweise steigen in diesen Kanon auch mittelalte Menschen mit ein, die gar nicht wissen können, wie dieses „Früher“ überhaupt war. Der Frechdachs will sich da gar nicht ausnehmen. Über richtige Winter wird da gesprochen und dass die Jäger noch richtige Jäger waren, fast beiläufig fallen diese Sätze und niemand will sie so richtig hinterfragen. Offenbar vermittelt der Gedanke an die Vergangenheit ein tröstlicheres Gefühl als jener an die Zukunft.

Jedenfalls saß der Frechdachs da, lauschte dem Wind und wurde beinahe ein wenig sentimental, hat es sich dann aber doch anders überlegt.

Denn je mehr er nachdachte, desto bewusster wurde ihm, die Jagd ist ja kein Kinofilm voll nostalgischer Rückblicke. Sie war immer Motor. Hat die Menschheit ernährt, geformt und verbunden. Hat Gesellschaften verändert und sich dabei selbst verändert. Und für manche vielleicht überraschend, weil ojeoje so viele Veränderungen überdauert. Bis heute. Man kann der Jagd also im weiteren Verlauf der Menschheitsgeschichte noch einiges zutrauen. Jetzt so auf mehrere hundert oder tausend Jahre gedacht. Wie das wohl geschehen wird? Keine Ahnung. Das ist ja die Krux an der Zukunft, niemand kann sie voraussagen, man kann sie nur möglich machen.

Nur wer immer zurückblickt, wird halt nicht sehen, wo es lang geht. Und das wäre man der Jagd an sich schon schuldig. Hin und wieder am Hochstand über den Horizont hinauszublicken. Zumindest so weit, wie es einem halt möglich ist.

Denn Brauchtum, Traditionen und des Jägers viel geliebte Stille des Waldes. Das alles ist wichtig und erhaltenswert, dient aber vorerst nur einem selbst. Erst im Spiegelbild der Gesellschaft wird man sehen, ob das uralte Versprechen der Jagd an die Menschheit gehalten werden kann, in der Natur nicht nur ein schönes Schauspiel und keine reine Ressource zu sehen, sondern den Herzschlag, der alles Leben hervorbringt.

In diesem Sinn Weidmannsheil, euer Frechdachs

ZWISCHEN WEIDE UND WALD: Wie Rehe helfen könnten, Parasiten zu bremsen

TEXT UND GRAFIK: MAG. MED. VET. HELENA SEIBERL, MSC

FOTO: CH. BÖCK

Wer mit dem Fernglas über die morgendliche Wiese späht, hat meist anderes im Sinn als Würmer und Parasiten. Doch gerade dort, wo Rehwild und Weidetiere auf denselben Flächen unterwegs sind, spielt sich ein oft unsichtbares, aber entscheidendes Wechselspiel ab: Die Verbreitung von Magen-Darm-Parasiten.

EIN GEFÄHRLICHER WINZLING

Haemonchus contortus ist ein blutsaugender Parasit, der sich im Labmagen von Wiederkäuern ansiedelt – insbesondere bei Schafen und Ziegen, aber auch beim Rehwild. Vor allem bei Jungtieren kann ein Befall zu schweren Schäden führen: Blutarmut, Abmagerung, Leistungsabfall, im schlimmsten Fall sogar Verendung. Die wirtschaftlichen Schäden in der Nutztierhaltung sind enorm. Die Bekämpfung erfolgt in der Landwirtschaft durch regelmäßiges Entwurmen. Doch genau das hat Folgen: Mit der Zeit entwickeln sich resistente Parasitenstämme, gegen die herkömmliche Mittel kaum noch wirken. Das stellt Tierärztinnen und Tierärzte sowie Landwirtinnen und Landwirte – und letztlich auch Jägerinnen und Jäger – vor große Herausforderungen.

DAS REHWILD ALS JOKER?

Wildtiere, wie beispielsweise Rehe, dürfen und sollen, nicht zuletzt auch auf aktueller Empfehlung des Landesjagdverbandes, nicht entwurmt werden – und genau das könnte laut Forschung ein Vorteil sein. Denn dort, wo keine Medikamente zum Einsatz kommen, bleiben empfindliche Parasitenstämme bestehen. Tragen diese zur „Verdünnung“ resistenter Formen bei, sprechen Fachleute vom sogenannten „Refugium“, also einer Art natürlichem Schutzraum. Doch kann Rehwild wirklich eine solche Rolle spielen? Um das zu untersuchen, wurden 90 Rehe im Bezirk Kirchdorf an der Krems beprobt –mit tatkräftiger Unterstützung der Oberösterreichischen Jägerschaft. Aus dem Enddarm erlegter Stücke wurde Losung entnommen und im Labor auf Parasiten untersucht. Zum Vergleich wurden auch 20 Proben von Schaf- und Ziegenherden analysiert.

SPANNENDE ERGEBNISSE FÜR DIE JAGDPRAXIS

Die Untersuchung zeigte: Rehe sind häufig, aber meist schwächer befallen als kleine Hauswiederkäuer. Während 75 % der untersuchten Nutztiere mit dem Magenwurm infiziert waren, waren es beim Rehwild dennoch auch 62 %. Die Intensität des Befalls – gemessen an der Anzahl der Wurmeier pro Gramm Kot – war beim Rehwild im Mittel niedriger, allerdings mit hoher Streuung: Einzelne Rehe zeigten ebenfalls hohe Belastungen.

Der Anteil an resistenten Parasiten war beim Rehwild deutlich geringer. Während bei Schafen und Ziegen über drei Viertel der gefundenen Parasiten Anzeichen für Resistenz zeigten, lag dieser Wert beim Rehwild bei nur rund 11 %. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass Rehwild vor allem Parasiten beherbergt, die noch empfindlich auf gängige Entwurmungsmittel reagieren.

Einzelne Resistenzen konnten zwar auch beim Rehwild nachgewiesen

werden, allerdings in deutlich geringerer Ausprägung. Die genaue molekularbiologische Auswertung und Interpretation dieser Resistenzdaten wird derzeit im Detail wissenschaftlich aufbereitet und in einer Fachpublikation veröffentlicht. Und noch etwas fiel auf: Weder Alter noch Geschlecht noch die Nähe zu Nutztierweiden hatten einen signifikanten Einfluss auf den Parasitenbefall oder die Resistenzlage beim Rehwild.

WILDTIERE ALS NATÜRLICHER PARTNER IM PARASITENMANAGEMENT

Was bedeutet das nun für die Praxis? Rehwild ist offenbar kein Hauptverursacher, sondern eher ein stabilisierender Faktor im Krankheitsgeschehen. Die Tiere können zwar Parasiten aufnehmen und auch ausscheiden, da sie jedoch nicht entwurmt werden, beherbergen sie vor allem empfindliche Stämme. Genau diese könnten auf Wiesen und Weiden dabei helfen, das Überleben nicht-resistenter Parasiten zu sichern und damit die Wirksamkeit von Medikamenten in der Nutztierhaltung länger zu erhalten.

Dieses Zusammenspiel von Wild und Nutztier ist komplexer als gedacht –und zeigt, wie wichtig eine Zusammenarbeit von Jagd, Landwirtschaft und Forschung ist!

FAZIT FÜR DIE JÄGERSCHAFT

Die Ergebnisse sind ein weiteres Beispiel dafür, wie eng Wildtierökologie und Landwirtschaft miteinander verflochten sind. Sie zeigen, dass die Jagd nicht nur eine Aufgabe des Wildbestandsmanagements ist, sondern auch einen wertvollen Beitrag zur Tiergesundheit im weiteren Sinne leisten kann – nicht zuletzt auch durch die tatkräftige Unterstützung bei der gezielten Datenerhebung, regionaler Rückmeldungen und die Bereitstellung von Proben.

Zugleich verdeutlicht die Studie, dass pauschale Schuldzuweisungen – „die Wildtiere bringen Krankheiten!“ –

zu kurz greifen. In Wahrheit ist das Zusammenspiel zwischen Wild und Nutztier vielschichtig – und manchmal hilft gerade das Wild dabei, eine Balance zu erhalten.

Rehe als Helfer im Kampf gegen resistente Parasiten? Klingt zunächst ungewöhnlich – doch die Ergebnisse sprechen eine klare Sprache: Das Rehwild ist nicht nur Teil der Natur, sondern womöglich Teil der Lösung.

EIN HERZLICHES WEIDMANNSDANK AN DIE UNTERSTÜTZER

Ein besonderes Dankeschön gilt der örtlichen Jägerschaft im Bezirk Kirchdorf an der Krems, die bereitwillig und unkompliziert wichtige

Hintergrundinformationen sowie Proben bereitstellte. Ebenso bedanke ich mich bei den betroffenen Schaf-, und Ziegenbauern für die Teilnahme mit ihren Herden am Projekt. Für die finanzielle Unterstützung beim Oberösterreichischen Landesjagdverband, dem Tiergesundheitsdienst Oberösterreich (TGD OÖ) und der Veterinärmedizinischen Universität Wien, insbesondere beim Institut für Parasitologie für die organisatorische und wissenschaftliche Unterstützung, bedanke ich mich recht herzlich.

Ein besonderer Dank gilt Herrn OVR Univ. Doz. Dr. Armin Deutz, der diese Arbeit im Rahmen einer Master-

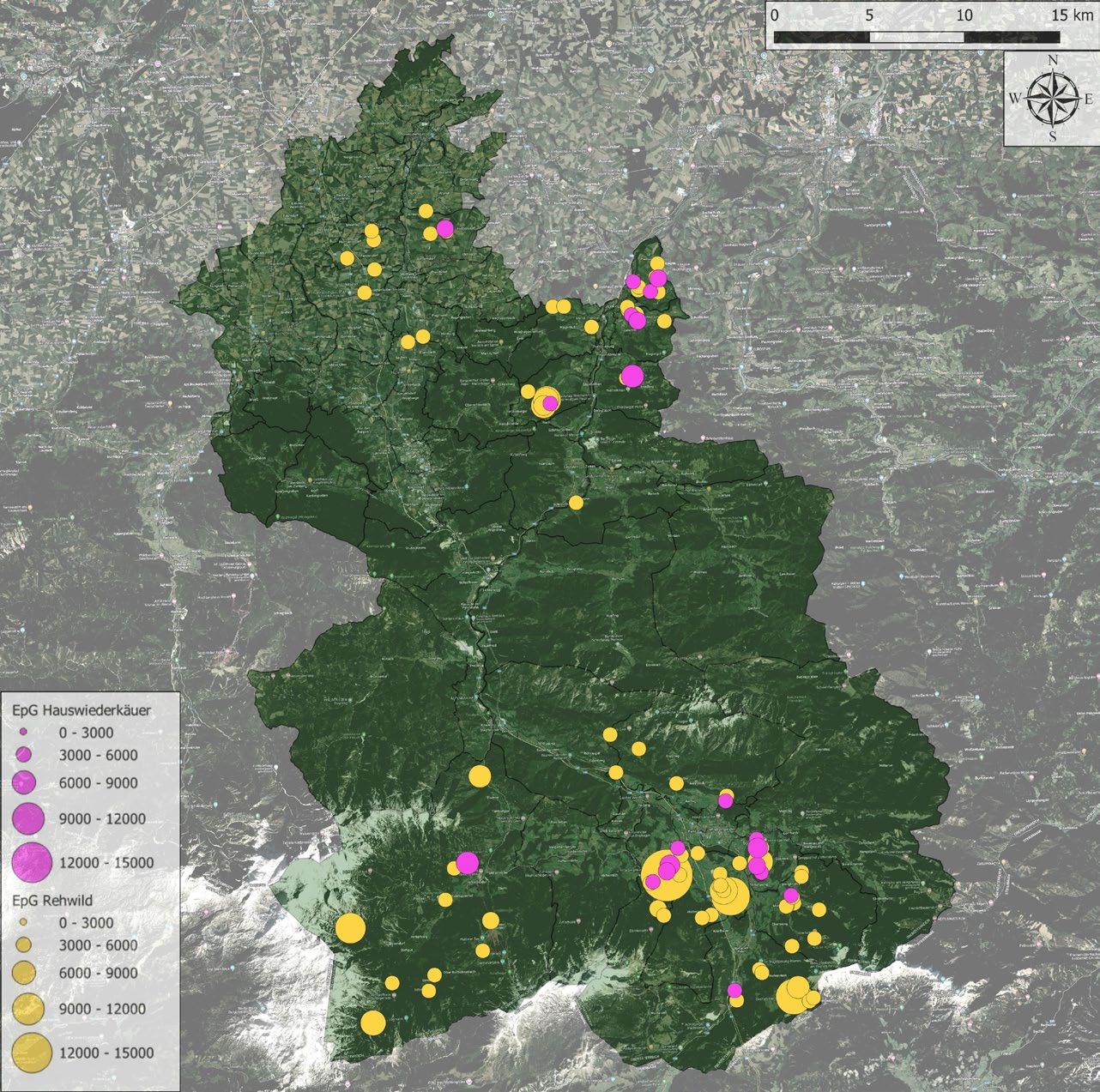

Die Karte zeigt die Belastung mit Magen-Darm-Strongyliden (gemessen in Eiern pro Gramm Kot – EpG) bei Hauswiederkäuern (Schafen und Ziegen, pink) und Rehwild (gelb) im Bezirk Kirchdorf an der Krems in Oberösterreich.

Die Größe der Kreise stellt den Schweregrad der Belastung dar –von geringer (0-3.000 EpG) bis sehr hoher Belastung (12.000-15.000 EpG).

arbeit fachlich begleitet und mit großem Engagement betreut hat. Solche interdisziplinären Forschungsprojekte sind nur möglich, wenn Jagd, Wissenschaft und Tiergesundheit/Landwirtschaft an einem Strang ziehen; diese Arbeit ist ein schönes Beispiel dafür.

DRAUSSEN IM REVIER

TEXT: BJM-STV. ING. ELFI MAYR, BEATE MOSER

FOTOS: R. HUFNAGL

Es gibt sie, die Topschützen mit Talent und konstanter Trefferquote. Gehören Sie zu dieser Spezies, ist dieser Artikel wahrscheinlich nichts für Sie. Anders, wenn Sie zu jenen Jungjägerinnen und Jungjägern gehören, die eher unsicher sind an der Wurftaube. Die zwar öfter trainieren wollen, aber dann dennoch immer eine kleine Ausrede parat haben, warum es gerade jetzt nicht passt. Und die sich –Hand aufs Herz – auch nicht 100-prozentig wohlfühlen, wenn -zig Blicke darauf achten, ob die beschossene Taube zerbröselt oder nicht.

Wir haben mit Elisabeth Hufnagl, Jägerin aus Stroheim (Bezirk Eferding) und erfolgreiche Sportschützin gesprochen. Sie gab uns einen ehrlichen, erfrischenden und motivierenden Einblick über ihre Anfänge, über ihre Entwicklung bis hin zu ihrer Teilnahme an internationalen Schießbewerben.

Geboren im Mühlviertel und geprägt vom Umfeld einer passionierten Jägerfamilie, war Elisabeth der Gedanke an die Jagd schon früh vertraut. Gemeinsam mit ihrer Schwester Ulrike sollte im Jahr 1999 die Jagdprüfung absolviert werden – ein hehres Vorhaben, das schließlich durch Studium und Beruf auf später verschoben wurde. 2011 absolvierte Elisabeth die Jagdprüfung. Und das sollte der Startschuss sein für ihre spätere Leidenschaft: das Wurftaubenschießen.

Man muss die Taube lesen lernen

„WARUM SCHIESST DU EIGENTLICH NICHT MIT?“ –DIE INITIALZÜNDUNG

Zunächst begleitete Elisabeth ihren Mann Ralf Hufnagl, selbst passionierter Jäger und Sportschütze, auf Bewerbe im In- und Ausland. Trug das Gewehr, verwaltete die Patronen und war seelische Unterstützung. Doch eines Tages kam die überraschende Frage: „Lisi, warum schießt du eigentlich nicht mit?“ Damals hätte sich Elisabeth Hufnagl nicht gedacht, dass sie jemals für den JSV Oberösterreich bei nationalen und internationalen Bewerben starten wird. Denn bei den Treibjagden ging es ihr durchwachsen, hatte zwar ihre Treffer, aber als gute Schützin hätte sie sich zu dem Zeitpunkt nicht bezeichnet. Es begann also zunächst mit einem leichten Zweifel. Bis sie ihre Entscheidung traf: Warum eigentlich nicht? Raus aus der Komfortzone! Was folgte, war der klassische Einstieg über das Bezirks- und Landesschießen, und dann ging es Schlag auf Schlag: Elisabeth, längst Mitglied im Jagd- und Wurfscheibenclub Ansfelden (der leider zwischenzeitlich aus genehmigungstechnischen Gründen aufgelöst wurde), bewies Talent, Biss und den nötigen Sportsgeist.

TRAINING, TECHNIK & TAUBEN: DER WEG ZUM ERFOLG

Professionelle Einzeleinheiten mit renommierten Trainern, wie unter anderem Staatsmeister Josef Melcher, legten das Fundament, darauf baute Elisabeth mit Ausdauer und gezieltem Üben auf. Denn die Disziplin „Jagdparcours“ oder „Compak“ nach FITASC-Reglement, ist

nichts für Hobbyisten mit Sonntagsambitionen. Jede Wurftaube fliegt anders, jeder Ablauf muss sitzen. Schießsport ist kein Glücksspiel, sondern eine Gleichung aus Planung, Konzentration und zugegeben auch ein bisschen Bauchgefühl. Dabei ist nicht nur der Kopf gefragt. Auch Arme, Schultern und Rumpf wollen trainiert sein. Am Anfang kostet das Schießen Kraft, blaue Flecken an der Schulter inklusive. Wie bei jeder Sportart heißt es durchhalten. Und sich nicht irritieren lassen.

Wir fragen nach, ob Männer denn tatsächlich mit der Flinte besser schießen als Frauen. „Die Kraft betreffend tun sich Männer im ersten Augenblick sicher leichter. Als Frau sollte man sich daher anfangs nicht zu sehr mit den männlichen Kollegen vergleichen. Vielmehr geht es darum, wie bei jeder Sportart seine eigenen Voraussetzungen zu kennen und dementsprechend zu trainieren. Übrigens, wer den Damen bei der Weltmeisterschaft zusieht, wird nicht mehr hinterfragen, ob Frauen weniger gut schießen. Es geht darum, seinen eigenen Stil bzw. Weg zu finden. Das gilt für Schützinnen und Schützen gleichermaßen“, erklärt uns Elisabeth.

Ein entscheidender Erfolgsfaktor beim Wurftaubenschießen ist die richtige Technik – dazu zählen eine stabile Schießhaltung, präzises Zielen und das gleichmäßige Mitschwingen mit der Wurftaube.

„Du musst immer vor der Taube sein – je nach Distanz und Geschwindigkeit“, hört man am Schießstand immer wieder von den erfahrenen Schützen. Das sei der Schlüssel zum

Erfolg, erklärt uns Elisabeth. Doch für sie war diese Aussage zunächst zu abstrakt.

Erst als der Schießtrainer sie fragte, ob es einfacher wäre, wenn das Vorhaltemaß in Metern oder in Zentimetern relativ zum Sichtfeld – also dem

Elisabeth Hufnagl

Abstand zwischen Korn und Taube erklärt werde, wurde es für sie greifbarer. Und genau das war für sie der Durchbruch.

Wir sind neugierig, und wollen wissen, ob Mentaltraining bei den Profischützen ein Thema ist. „Auf alle Fälle, selbst absolute Top-Schützinnen und Top-Schützen können nervös werden, wenn die Blicke anderer Profis auf sie gerichtet sind. Mentalcoaching hilft, Nervosität und Unbehagen zu verringern. Visualisierungstechniken, um den Schießablauf, welchen man sich im Zuge des Trainings aufgebaut hat, abzurufen, und durch Erfolg den nötigen Spaß an der Taube zu entwickeln. Das ist mentale Stärke. Und es muss ja nicht immer um den Bewerb gehen. Diese mentale Stärke kann man auch gut trainieren, wenn man zum Beispiel mit den eigenen Jagdkollegen am Schießstand ist. Einfach mal ausprobieren, nachher ist man froh, es versucht zu haben. Der Erfolg gibt einem Recht.

Um gut und konstant treffen zu können, muss das Gewehr zu 100 % passen. Dazu soll beim Kauf der Flinte auf die Beratung des Profis, des Trainers oder des Waffenhändlers gesetzt werden. Die Munition betreffend ist Elisabeth wichtig, immer dasselbe Fabrikat zu verwenden, keine Experimente einzugehen. Manche Schießstände schreiben die Verwendung von bestimmten Arten von Munition vor: Subsonic oder nicht, Blei oder bleifrei, die Vorgaben sind im Regelfall auf der jeweiligen Betreiber-Homepage ersichtlich.

Auch zu Hause kann man im Trockentraining an der Technik feilen. Elisabeth empfiehlt, das Gewehr (entladen, versteht sich!) aus dem Schrank zu nehmen und auf einen vorher fixierten Punkt im Raum den Anschlag dynamisch hin zu üben. Auch das Entlangvisieren an einer Längslinie, zum Beispiel entlang einer Gardinenschiene, verbessert die Zielsicherheit.

JAGDPARCOURS UND TREIBJAGD

Am Ende unseres Gesprächs wollten wir wissen, ob man automatisch auch bei den Treibjagden eine Meisterschützin oder ein Meisterschütze ist, wenn man so oft am Schießstand trainiert. Elisabeths Antwort: „Natürlich wird man etwas sicherer und für die bevorstehenden Treibjagden ist es auch wichtig zu üben, aber am Parcours lernt man jede einzelne Taube lesen, schießt sie mitunter oftmals hintereinander, um sie konstant und sicher zu treffen. Diese Chance hat man in der Natur nicht. Während man die Wurftaube lesen lernt, ist das Wild frei in der Bewegung, und dadurch schwerer einschätzbar.

Liebe Elisabeth, danke für deine Bereitschaft und deine Offenheit. Wir wünschen dir weiterhin gute Erfolge bei den bevorstehenden Bewerben.

WURFSCHEIBENSCHIESSEN DISZIPLINEN:

• Trap: Die Wurfscheiben werden von einem Wurfautomat vor der Schützenposition weg in zufälligen Richtungen und Höhen geworfen.

• Skeet: Eine Skeetanlage besteht aus zwei Wurfmaschinen, die Häuser stehen sich gegenüber Die Wurfscheiben werden in festgelegten Bahnen geworfen. Eine Wurfmaschine bildet das so genannte Hochhaus (circa drei Meter über dem Boden) und eine das so genannte Niederhaus (circa einen Meter über dem Boden), dahinter sind im Halbkreis zwischen den Häusern die Stände angeordnet

• Jagdparcours: Eine Disziplin, die das Verhalten von Niederwild simuliert und dadurch die wesentlich realistischere Situation von Jägern abbildet. Wegen der vielen Varianten von Flugbahnen, Geschwindigkeiten und Höhen beim Jagdparcours ist die Disziplin eine gute Vorbereitung für die Niederwildjagden, sie ist jedoch nicht olympisch.

• Compak-Sporting: Eine relativ neue und kompaktere Form des Jagdparcours, die auf kleineren Schießständen geschossen werden kann. Die Schützen schießen dabei aus Käfigen, die Wurfscheiben können, wie beim Jagdparcours, als Einzeltauben oder Doubletten aus allen Richtungen kommen. Neben Standardtauben kommen auch Varianten wie Mini, Segel oder Rollhasen zum Einsatz.

• Helice-ZZ: Wenig verbreitete Disziplin, bei der nicht auf Tontauben, sondern auf „Elektrotauben“ geschossen wird. Diese Tauben sind aus Plastik und haben einen Propeller, welcher die Flugbahn unvorhersehbar macht und sie sogar die Richtung wechseln lässt.

CHOKES

Chokes sind Einsätze im Lauf einer Flinte, die bestimmen, wie stark sich die Schrotgabe nach dem Mündungsaustritt in Abhängigkeit auf die Entfernung verteilt.

• Weit entferntes Ziel: Enge Streuung, also enger Choke

• Nahes Ziel: Weitere Streuung, also weiter Choke

Auf die Frage nach dem richtigen Choke gibt es keine eindeutige Antwort, aber es helfen Richtwerte, an denen man sich orientieren kann. Im Versuch auf eine Anschusstafel lässt sich nachvollziehen, wie sich die Schrotgabe auf bestimme Entfernungen verhält.

• Skeet: sehr offen, z. B. Skeet-Choke oder 1/4

• Trap: 3/4 – 1/1 (voll)

• Jagdparcours: 1/2 und 1/1 (voll)

Innen oder außen?

• Innenliegende Chokes: bündig mit dem Lauf, meist Werkzeug zum Entfernen/Wechseln nötig

• Externe Chokes: ragen etwas aus dem Lauf, oft ohne Werkzeug wechselbar und schützen die Laufmündung

Wichtige Hinweise

• Chokes regelmäßig reinigen und leicht fetten – sonst rosten sie fest

• Nicht alle Chokes sind für „Stahlschrot“ zugelassen

• Für „Stahlschrot“ lieber etwas weiter wählen – da es enger streut

i

WEITERE INFORMATIONEN

Eine Übersicht über die Wurfscheiben-Anlagen in Oberösterreich und deren Öffnungszeiten gibt es auf der Homepage des OÖ. Landesjagdverbandes: www.ooeljv.at

OÖ. WEISER- UND VERGLEICHSFLÄCHENBEURTEILUNGEN 2025

Die Auswertungen der Vegetationsbeurteilungen 2025 in Oberösterreich zeigen durchwegs gute bis sehr gute Ergebnisse. Grund dafür dürfte zum einen die konsequente Bejagung und zum anderen der milde Winter gewesen sein.

Im Detail bedeutet das, dass bei den Vegetationsbeurteilungen im Frühjahr 2025 insgesamt 421 Jagdgebiete begangen und bewertet worden sind. Davon entfielen 383 Jagden oder etwa 91 % in Stufe I und wiesen demnach eine tragbare bis überwiegend tragbare Verbissbelastung auf. Bei 35 Jagdgebieten oder etwa 9 % wurden diese als zu hoch (Stufe II) beurteilt. Eine Beurteilung der Stufe III, nicht tragbarer Zustand der Verjüngung, wurde in keinem Bezirk vorgefunden.

436 Jagdgebiete werden der Beurteilungsstufe „Nachhaltige Ier Jagd“ zu-

geteilt und wurden daher im Frühjahr 2025 nicht begangen.

DI

Marcus Stefsky, Landesforstdienst OÖ

Vegetationsbeurteilung 2025 Ergebnisse nach Bezirken

EPIGENETIK BEI WILDTIEREN

TEXT: PAMELA BURGER UND CLAUDIA BIEBER FORSCHUNGSINSTITUT FÜR WILDTIERKUNDE UND ÖKOLOGIE, VETMEDUNI, WIEN

FOTO: CH. BÖCK, GRAFIK: WIKIPEDIA

„Nicht nur die Umweltbedingungen des einzelnen Individuums spielen eine Rolle, sondern auch die Erfahrungen und Einflüsse der Eltern und Großeltern sind wichtig für die individuelle Entwicklung.“

Was bringt die Zukunft für diese jungen Graugänse? Nicht nur die „Qualität“ der Gene zählt, sondern auch die Umwelt, in der sich Lebewesen entwickeln – dies über Generationen hinweg.

ANPASSUNG AN DIE UMWELT

Eine möglichst rasche Anpassung an sich verändernde Umweltbedingungen sichert das Überleben von Wildtierpopulationen. Für solche Anpassungen haben Wildtiere ein Repertoire an biologischen Mechanismen zur Verfügung. Sie verändern, je

nach Umfeld in dem sie Leben, zum Beispiel ihr Aussehen, unter anderem die Fellfarbe oder Größe der Ohren, oder sie passen ihr Verhalten bei der Futtersuche an. In sehr heißen Lebensräumen haben z.B. Fuchsartige große Ohren und lange Beine, der Polarfuchs lebt in der Kälte und

hat kleine Ohren und kurze Beine. Je größer die Oberfläche eines Tieres, umso mehr der Körperwärme kann abgegeben werden. In der Wüste ist das lebenswichtig, im hohen Norden eine Lebensbedrohung. Immerhin muss ein Säugetier zur optimalen Funktion immer in einem schmalen

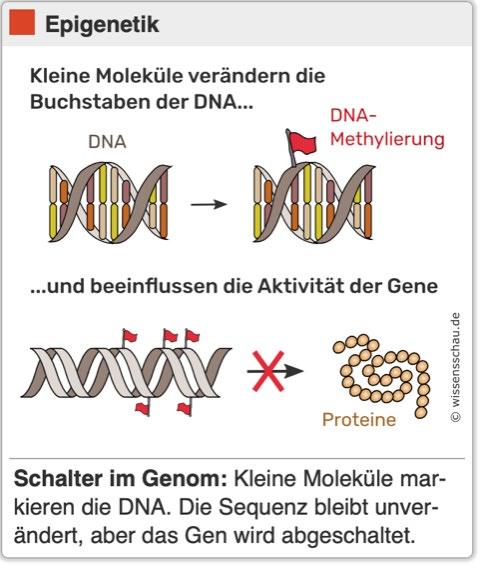

Fenster der optimalen Körpertemperatur liegen. Es haben also Anpassungen stattgefunden, die die Wärme der Umgebung berücksichtigen. Die Grundlagen für Biodiversität und somit zur Anpassungsfähigkeit von Wildtieren finden wir in ihrem Erbmaterial, der sogenannten DNA (Desoxiribunucleinacid, deutsch -säure). Nach der Entdeckung ihres Aufbaus durch Watson & Crick in den 50er Jahren, war sich die Wissenschaft sicher, den Schlüssel für Vererbung von Körpermerkmalen und teilweise auch Verhalten gefunden zu haben. Neue Forschungsergebnisse zeigen jedoch, dass die Vererbung von Merkmalen komplexer ist als bisher vermutet. So wird die Vielfalt in einer Population nicht nur von ihrem Erbgut (DNA), also ihrer Genetik bestimmt, sondern auch von anderen Faktoren, der sogenannten Epigenetik. Der Wortstamm „Epi“ kommt aus

dem Griechischen und bedeutet „darüber hinaus“. Die Epigenetik untersucht demnach alle weiteren, nicht die DNA verändernden Faktoren, welche nicht die Abfolge ihrer Sequenz, sondern die Aktivität unserer Gene und somit die Entwicklung der Zellen über einen gewissen Zeitraum bestimmen.

VERERBUNG

Die DNA, also unser Erbgut, besteht aus vier Grundbausteinen: Adenin (A), Thymin (T), Cytosin (C) und Guanin (G). Diese Bausteine können paarweise, als Basenpaare (A-T und C-G), in unterschiedlichen Abfolgen aneinandergereiht werden und bieten einen unerschöpflichen Pool an Kombinationsmöglichkeiten. Immer ein bestimmter Abschnitt der DNA ist für die Ausprägung eines Merkmals verantwortlich, das sogenannte Gen. Die Anzahl dieser Basenpaare

und Gene und damit das gesamte Erbgut eines Lebewesens ist so groß, dass die komplette Entschlüsselung z.B. für die DNA des Menschen erst 2021 im Rahmen des „Humangenomprojekts“ gelang. Das Ergebnis zeigt, dass wir die genaue Abfolge von etwa 3 Milliarden Basenpaaren, welche die Grundlage für 19.969 Gene liefern, jetzt exakt kennen. Unglaublich viel Information ist also in jeder einzelnen Zelle unseres Körpers gespeichert – moderne Speicherplatten fallen da in dem Vergleich Leistung/ Größe weit zurück.

Was aber bedeutet diese ganze Information für uns? Heute wissen wir, dass nicht alle Information gleichermaßen aktiv ist oder zur Entwicklung beiträgt. Große Teile sind inaktiv, sozusagen ausgeschaltet. Und hier kommt jetzt die Epigenetik ins Spiel. Da Änderung der DNA Sequenz auf Zufällen in der Abfolge

der Basenpaare beruht (z.B. sogenannte Mutationen), sind neue Baupläne relativ selten. Immerhin gibt es viele Kontrollmechanismen die Fehler ausmerzen. Zuviel hängt für die Gesundheit des Lebewesens davon ab. Eine schnelle Anpassung ist damit schwierig. Lediglich eine Neukombination, indem es zur Paarung, also zu Vermischung von elterlichem Erbgut beim Nachwuchs kommt, bietet größeren Raum für Veränderungen im Erbgut und damit für Anpassungen an den Lebensraum. Bei kurzfristigen Veränderungen reicht aber auch diese Trickkiste der Evolution, die Zeugung von Nachwuchs, anscheinend nicht aus und hier setzt die Epigenetik an.

EPIGENETIK UND DER MENSCH

Ein sehr bekanntes Beispiel für die Wirkung der Epigenetik finden wir im Menschen selber – leider in einer extrem traurigen und belastenden Situation. So wurde die Bevölkerung im „Dutch hunger“ (Niederländischen Hunger) unter dem Terror des

deutschen Naziregimes im Winter 1944 in eine katastrophale Hungersituation gezwungen. Der Krieg war eigentlich verloren, trotzdem wurden alle Nahrungstransporte in die Niederlande blockiert. Wissenschaftler und Medizinier untersuchten in den folgenden Jahrzehnten die traurige

Auswirkung dieser menschenverachtenden Geschehnisse.

Es stellte ich heraus, dass Kinder von Frauen, die diesen Hunger während der Schwangerschaft erlebten, besondere Merkmale zeigten. So hatten die Kinder später als Erwachsene signifikant öfter Übergewicht und Diabetes als ihre Geschwister, in deren Schwangerschaft die Mutter keinen Hunger leiden musste. Wie kann das sein, da das Erbgut also die DNA diese Veränderung der verwandten Geschwister nicht erklären konnte? Es zeigte sich, dass die Menschen, die unter diesen Umständen ausgetragen wurden, bestimmte Gene, die für den Stoffwechsel verantwortlich waren, an- bzw. ausgeschaltet hatten. Man kann sich das folgendermaßen vorstellen: Die DNA liefert die Hardware, die Epigenetik die Software. Bestimmte Moleküle – sog. Methylgruppen – legen sich dabei an die Gene und beeinflussen ihre Wirkung. Methylierungen an den Genen, das ist der wichtigste Teil der Epigenetik. Diese Methylierung sorgt dafür, dass sich Personen mit identischen Genen unterschiedlich entwickeln. Epigenetik kann also sehr kurzfristig das Erbgut gezielt beeinflussen und so zu Anpassungen führen. Im Falle des oben genannten Beispiels wurden die Nachkommen sozusagen stoffwechseltechnisch auf eine zu erwartende Mangelversorgung ausgerichtet.

EPIGENETIK UND WILDTIERE

Studien in verschiedenen Wildtierpopulationen zeigten, dass epigenetische Veränderungen bei Anpassung an Temperatur und an unterschiedliche Habitate auftraten (Hu & Barrett 2017). Ernährungsdefizite und verschiedene Umweltschadstoffe, vor allem in frühen Entwicklungsphasen (s.o.), können epigenetische Veränderungen bewirken, die mit einem Krankheitsrisiko einhergehen. Ein Beispiel wie Ernährung als epigenetischer Faktor wirkt, wurde bei zwei Populationen von Weiß-

wedelhirschen in Mississippi in den USA gezeigt. Während die eine Gruppe ein signifikant geringes Gewicht und kleinere Geweihe hatte, zeigt die andere Gruppe diese Veränderungen nicht, obwohl keine genetischen Unterschiede gefunden wurden. Über Generationen hinweg lebte die „körperlich kleinere“ Gruppe in einer Region mit geringerem Nahrungsangebot, wobei die Gene für ein größeres Geweih- und Körperwachstum zeitweise „abgeschaltet“ wurden. Dies, da kleinere Weißwedelhirsche in dieser Umwelt mit weniger Futter einen Vorteil hatten. Dieses Ausschalten von Genen verhinderte, dass Hirsche zu groß wurden und mit dem geringeren Nahrungsangebot nicht mehr zurechtgekommen wären. Hier kommt eine weitere Besonderheit der Epigenetik zum Tragen. Bisher wurde vermutet, dass nur was in der DNA festgeschrieben steht von Generation zu Generation vererbt werden kann. Auch die epigenetischen Veränderungen können, wie man heute weiß, an die Nachkommen weitergegeben werden. Diese neue Erkenntnis hat weitreichende Konsequenzen. Nicht nur die „Qualität“ der Gene zählt, sondern auch die Umwelt, in der sich Lebewesen entwickeln – dies über Generationen hinweg. Heute weiß man von Wirkungen über maximal drei Generationen, dann verschwinden die Methylierungen wieder, das System bleibt so flexibel. Epigenetik zeigt uns, dass nicht nur die Umweltbedingungen des einzelnen Individuums eine Rolle spielen, sondern auch die Erfahrungen und Einflüsse der Eltern und Großeltern wichtig für die individuelle Entwicklung sind.

Ebenso können Temperaturveränderungen und Stress epigenetische Mechanismen beeinflussen, die wiederum das soziale Verhalten bei Säugetieren verändern können. Dies wurde am Beispiel von Meerschweinchen, Steppenpavianen, und Tüpfelhyänen untersucht (Guerrero et al. 2020). Vergleichbare Studien bei Schalenwild fehlen jedoch bisher.

ALTERSBESTIMMUNG

UND EPIGENETIK

Eine der neuesten Entwicklungen im Wildtiermanagement ist die Nutzung von epigenetischer Information für die Altersbestimmung einer Wildpopulation, die sogenannte „epigenetische Uhr“. Dafür wurden in einer Studie die Muster in der DNA-Methylierung bei Rehen bestimmt und mit dem tatsächlichen, also chronologischen, Alter verglichen und eine starke Korrelation festgestellt (Lemaitre et al. 2022). Auch bei Schwarzbären, Bergziegen und Weißwedelhirschen konnte kürzlich anhand spezies-spezifischer epigenetischer Muster das epigenetische Alter bestimmt werden (Czajka et al. 2024). Aber was bedeutet das nun tatsächlich? Die Altersbestimmung mittels epigenetischer Uhr birgt eine Anzahl an Vorteilen gegenüber herkömmlichen Methoden wie z.B. der post mortem Zahnschliff. DNA und damit auch epigenetische Information, kann aus den verschiedensten, einfach zu bekommenden Probenmaterialien, wie Haarwurzeln oder Kotproben gewonnen werden. Das Tier muss dazu nicht getötet werden, bzw. Blut- oder Gewebeentnahmen ertragen. Mit auf die Art abgestimmten epigenetischen Marken ist somit ein umfassendes Monitoring der Altersverteilung in einer Wildtierpopulation möglich.

REFERENZEN

Czajka N, Northrup JM, Jones MJ, Shafer ABA (2024) Epigenetic clocks, sex markers and age-class diagnostics in three harvested large mammals. Mol Ecol Resour. 2024;24:e13956. DOI: 10.1111/17550998.13956

Tania P Guerrero, Jörns Fickel, Sarah Benhaiem, Alexandra Weyrich, Epigenomics and gene regulation in mammalian social systems, Current Zoology, Volume 66, Issue 3, June 2020, Pages 307–319, https://doi. org/10.1093/cz/zoaa005

Hu J, Barrett RDH. Epigenetics in natural animal populations. J Evol Biol. 2017 Sep;30(9):1612-1632. doi: 10.1111/jeb.13130. Epub 2017 Jul 20. Erratum in: J Evol Biol. 2017 Dec;30(12):2258. doi: 10.1111/jeb.13216.

Lemaître JF, Rey B, Gaillard JM, Régis C, Gilot-Fromont E, Débias F, Duhayer J, Pardonnet S, Pellerin M, Haghani A, Zoller JA, Li CZ, Horvath S. DNA methylation as a tool to explore ageing in wild roe deer populations. Mol Ecol Resour. 2022 Apr;22(3):1002-1015. doi: 10.1111/1755-0998.13533.

Michel, E., S. Demarais, B. Strickland, A. Blaylock, W. McKinley, C. Dacus, and B. Hamrick. 2017. The Role of Genetics and Nutrition in Deer Management. Mississippi State University Extension Service Publication 3013.

Carlberg C, Mohar F (2023) Epigenetik des Menschen: How Science Works, Springer Spektrum. ISBN 978-3031332883.

Am FIWI ist die epigenetische Forschung angekommen (Klughammer et al. 2023). In dem vorliegenden Artikel, der das ganze Forschungsfeld natürlich nur anreißen kann, möchten wir darauf aufmerksam machen. Da die Aufarbeitung der Proben im Labor aufwändig ist, benötigen wir hier Fördermittel, die wir im Bereich der Grundlagenforschung beantragen. Wir hoffen, daraus ein tieferes Verständnis der Epigenetik bei Wildtieren zu erhalten und dies zukünftig auch in Managementempfehlungen umsetzen zu können.

Klughammer J, Romanovskaia D, Nemc A, Posautz A, Seid CA, Schuster LC, Keinath MC, Lugo Ramos JS, Kosack L, Evankow A, Printz D, Kirchberger S, Ergüner B, Datlinger P, Fortelny N, Schmidl C, Farlik M, Skjærven K, Bergthaler A, Liedvogel M, Thaller D, Burger PA, Hermann M, Distel M, Distel DL, KübberHeiss A, Bock C. Comparative analysis of genome-scale, baseresolution DNA methylation profiles across 580 animal species. Nat Commun. 2023 Jan 16;14(1):232. doi: 10.1038/ s41467-022-34828-y.

Was wollten Sie schon immer über die Jagd wissen? fragen-zur-jagd.at

GRAUGANS IM FOKUS

Bestandsentwicklung und jagdliche Maßnahmen

DIE GRAUGANS – VOM ZUGVOGEL ZUM BESTÄNDIGEN VOGEL IN OBERÖSTERREICH

Noch vor mehr als zwei Jahrzehnten galt die Graugans (Anser anser) in Oberösterreich als unauffälliger Zugvogel mit geringer jagdlicher Bedeutung. Heute hat sich das Bild gewandelt: Die Art ist in vielen Regionen des Landes – insbesondere entlang der großen Flüsse im Innviertel, im Zentralraum sowie im Mühlviertel –

sesshaft geworden und nutzt unsere Kulturlandschaft intensiv.

Auf Grund geeigneter Brut- und Nahrungsbedingungen steigen die Bestände kontinuierlich an. Diese Entwicklung geht jedoch zunehmend mit Konflikten einher: Fraßschäden auf Feldern und Verschmutzungen auf Liegewiesen in Seenähe sorgen für wachsenden Handlungsbedarf. Abschusszahlen steigen deutlich Der Bestandstrend der Graugans

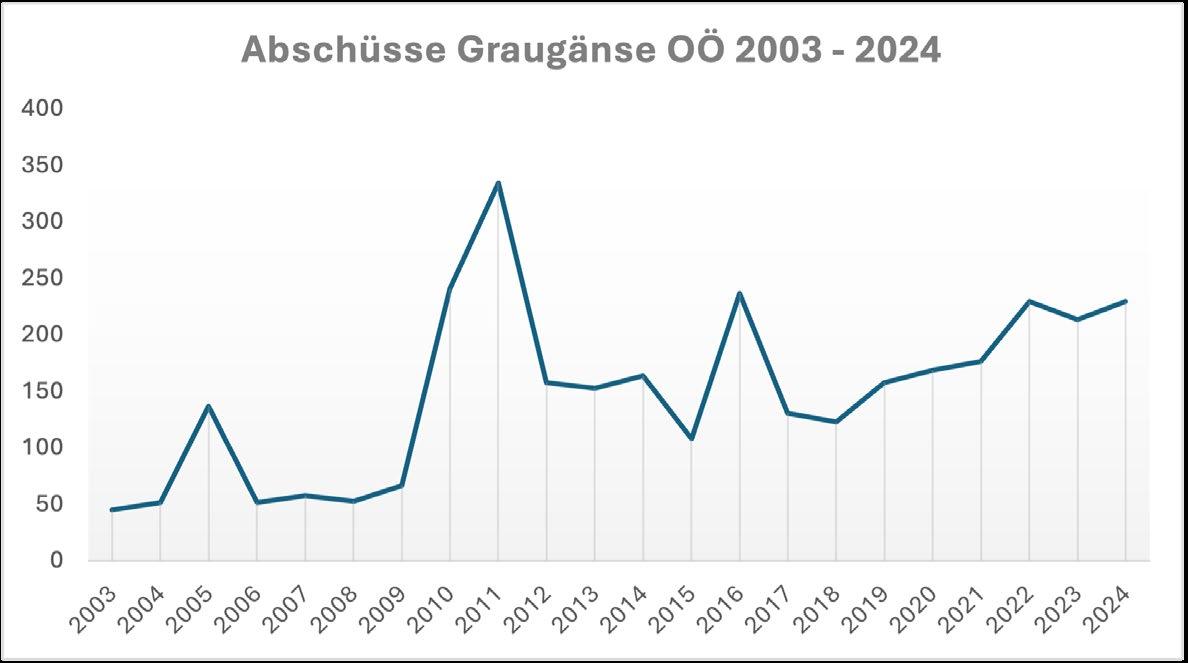

spiegelt sich auch in den jagdlichen Streckenzahlen wider. Während im Jahr 2003 lediglich 45 Stück in Oberösterreich erlegt wurden, lag die Zahl im Jahr 2024 bereits bei 230 Stück (siehe Grafik).

BEJAGUNGSZEITRAUM

Insbesondere im diesjährigen Herbst ist es nun wichtig die stark im Steigen begriffenen Bestände der Graugänse in OÖ wieder zu reduzieren.

Foto: © Getty Images

Die reguläre Schusszeit dauert von 1. August bis 31. Jänner. Zusätzlich können nun auch während der Schonzeit der Graugans (1. Februar bis 31. Juli) gezielte Maßnahmen auf Grundlage der neuen Oö. Federwildmanage-

mentverordnung gesetzt werden. Wissen erweitern: Schulungen und Informationsveranstaltungen

Zur Unterstützung der Jägerschaft sind im Herbst 2025 folgende Veranstaltungen geplant:

• Schulungskurse zur letalen Entnahme im Rahmen der Oö. FMVO

• Informationsveranstaltungen zur effektiven Bejagung und Vergrämung von Graugänsen

Die genauen Termine und Anmeldemöglichkeiten werden rechtzeitig über den Oö Landesjagdverband bekannt gegeben.

i

WEITERE INFORMATIONEN

Aktuelle Informationen, rechtliche Grundlagen sowie Entnahmeformulare zur Oö. FMVO finden Sie auf der offiziellen Internetseite des Landes Oberösterreich: www.land-oberösterreich.gv.at/ 541473.htm

EUROPA UND DER WOLF: Zwischen Schutz und Herausforderung

TEXT: MAG. BENJAMIN ÖLLINGER

Die Ausbreitung der Wölfe in unserer Europäischen Kulturlandschaft berührt vorrangig zwei Interessenlagen, jene des großen Beutegreifers1 und jene von uns Menschen. Durch die hohen Wachstumsraten der Europäischen Wolfspopulationen in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten wurden bzw. sind in vielen Europäischen Staaten notwendigerweise Wolfsmanagementmaßnahmen umgesetzt und eingeführt worden. Die nunmehrige Änderung des Schutzstatus in der Berner Konvention und anschließend in der FaunaFlora-Habitatrichtlinie (FFH-Richtlinie) ermöglicht den Mitgliedstaaten – unter bestimmten Voraussetzungen – seit Sommer 2025 mehr rechtlichen Spielraum beim Umgang mit dieser Wildtierart.

BIOLOGIE UND VERBREITUNG

Nicht nur biologisch gesehen nehmen Wölfe und damit auch der Eurasische Wolf (Canis lupus lupus) eine besondere Stellung ein. Sie sind an sich eine Unterart der in Europa vorkommenden Art des Wolfs (Canis

lupus). Als weitgehend unbestrittene Basis ist davon auszugehen, dass wir es in Europa überwiegend mit dem Eurasischen Wolf zu tun haben. Wolfsforscher:innen sind sich jedoch weitgehend einig darüber, dass es im Norden des Europäischen Kon-

tinents mit dem Canis lupus albus (sog. Tundrawolf, ua. Verbreitung von Finnland über den nördlichen Teil Russlands bis nach Kamtschatka) und süd- bzw. südöstlich angrenzend mit dem Canis lupus campestris (Kaspischer Wolf, ua. Verbreitung

1 In Europa kommen sechs große Beutegreiferarten vor: Braunbär (Ursus arctos), Wolf (Canis lupus), Eurasischer Luchs (Lynx lynx), Iberischer Luchs (Lynx pardina), Vielfraß (Gulo gulo) und Goldschakal (Canis aureus)

Fotos: Getty Images, Shutterstock

von Rumänien über den südlichen Teil Russlands über Kasachstan bis in den Iran) teilweise zu Populationsüberschneidungen kommt. Überwiegend kommen auf dem Europäischen Kontinent Subpopulationen des Eurasischen Wolfes vor. Diese Metapopulation lässt sich in 1. eine skandinavische, 2. eine karelische, 3. eine baltische, 4. eine karpatische, 5. eine dinarisch-balkanische, 6. eine iberische, 7. eine italienische, eine 8. alpine und schließlich 9. in eine mitteleuropäische Flachlandpopulation (bzw. deutsch-westpolnische Population) mit unterschiedlichen Genotypen und Haplotypen unterteilen.

Im Dezember 2023 veröffentliche die Europäische Kommission einen umfassenden Bericht zur Situation der Wolfspopulation(en) in Europa unter

anderem in Bezug auf Gesamtanzahl, Steigerungsrate und der wachsenden Verbreitung in den Europäischen Ländern. Festgehalten wurde, dass die jeweilige Wolfspopulation bei nahezu allen Subpopulationen stabil ist oder zunimmt. Der festgestellte Gesamtanstieg ist vor allem auf die schnell wachsende Wolfspopulation in Mitteleuropa und den Alpen zurückzuführen. Die Erfahrungen der vergangenen Jahre aus den Alpenländern Italien, Frankreich (und der Schweiz) zeigen, dass die (Wieder) Besiedlung einer Region durch den Wolf in drei Phasen erfolgt:

PHASE 1

Einwanderung von einzelnen jungen Männchen; die Tiere ziehen vorerst weit umher; wo sie genug Nahrung vorfinden, werden sie stationär;

PHASE 2

Einwanderung von jungen Wölfinnen; die Paarbildung und Reproduktion in kleinen Familienrudeln beginnt meist in wild- und waldreichen, ruhigen Gebieten;

PHASE 3

Flächige Ausbreitung und regelmässige Reproduktion, die zu einem Populationszuwachs von 20 – 30 % jährlich führen kann

RECHTLICHER RAHMEN

Bis zum Sommer 2025 war der Wolf in Europa teilweise in Anhang IV (Schutzstatus: streng geschützt) und in Anhang V (Schutzstatus: geschützt) der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen

Verbreitung der Wölfe in Europa für den Zeitraum 2017-2022/23 aus Kaczensky, P., Ranc, N., Hatlauf, J., Payne, J.C. et al. 2024. Large carnivore distribution maps and population updates 2017 – 2022/23. Report to the European Comission under contract N° 09.0201/2023/907799/SER/ENV.D.3 “Support for Coexistence with Large Carnivores”, “B.4 Update of the distribution maps”. IUCN/SSC Large Carnivore Initiative for Europe (LCIE) and Istituto di Ecologia Applicata (IEA), S. 34 und 35

Europa und der Wolf: Zwischen Schutz und Herausforderung

Anhang IV

Wolf (ausgenommen die griechischen Populationen nördlich des 39. Breitengrades; die estnischen Populationen, die spanischen Populationen nördlich des Duero; die bulgarischen, lettischen, litauischen, polnischen, slowakischen Populationen und die finnischen Populationen innerhalb des Rentierhaltungsareals im Sinn von Paragraf 2 des finnischen Gesetzes Nr. 848/90 vom 14. September 1990 über die Rentierhaltung);

Anhang V

Wolf (spanische Populationen nördlich des Duero, griechische Populationen nördlich des 39. Breitengrades; finnische Populationen innerhalb des Rentierhaltungsareals im Sinn von Paragraf 2 des finnischen Gesetzes Nr. 848/90 vom 14. September 1990 über die Rentierhaltung, bulgarische, lettische, litauische, estnische, polnische und slowakische Populationen).

Hintergrund für diese unionsrechtliche Einteilung waren der (damalige) Verbreitungszustand und der günstige Erhaltungszustand der (damaligen) Subpopulationen, aber auch bestimmte Vorbehalte von Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer jeweiligen (damaligen) Beitrittsverhandlungen zur Europäischen Union. Auf der Grundlage der bereits zuvor erwähnten eingehehenden Analyse des Status des Wolfes in der Europäischen Union wurde im Dezember 2024 zunächst der Schutzstatus in der Ber-

ner Konvention geändert. In weiterer Folge wurde auch die FFH-Richtlinie diesbezüglich angepasst.

Mit der Richtlinie (EU) 2025/1237 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juni 2025 wurde für die Wildtierart Wolf der Eintrag in Anhang IV zu Gänze gestrichen und vollständig und umfassend in Anhang V übernommen. Veröffentlicht wurde diese Änderung am 24. Juni 2025 und ist damit seit 14. Juli 2025 gültig. Dies bedeutet, dass der Wolf in allen EU-Mitgliedstaaten dem Anhang V unterliegt. Somit gilt der Wolf nunmehr nicht mehr als streng geschützte Tierart von gemeinschaftlichem Interesse. Bei geschützten Tierarten von gemeinschaftlichem Interesse kann, sofern es für erforderlich erachtet wird, die Entnahme von Exemplaren aus der Natur und deren Nutzung nunmehr Gegenstand von notwendigen (Verwaltungs) Maßnahmen gemäß Artikel 14 2 der FFH-Richtlinie sein. Die bisherige

2 Derartige Maßnahmen können, wenn sie von einem Mitgliedstaat aufgrund der Überwachung gemäß Art. 11 FFH-Richtlinie für erforderlich erachtet werden, zB folgendes umfassen: 1. das zeitlich oder örtlich begrenzte Verbot der Entnahme von Exemplaren aus der Natur und der Nutzung bestimmter Populationen, 2. die Regelung von Entnahmeperioden und/oder -formen, 3. die Beurteilung der Auswirkungen der ergriffenen Maßnahmen usw.;

3 „Favourable Conservation Status“ (FCS): Der Erhaltungszustand von Wölfen wird dann als günstig bezeichnet, wenn aufgrund der Daten über die Populationsdynamik anzunehmen ist, dass diese Art ein lebensfähiges Element des natürlichen Lebensraumes bildet und langristig bilden wird, das natürliche Verbreitungsgebiet dieser Art weder abnimmt noch in abnehmbarer Zeit abnehmen wird und ein genügend großer Lebensraum vorhanden ist und wahrscheinlich weiterhin vorhanden sein wird, um langfristig ein Überleben der Populationen dieser Art zu sichern; (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie bzw. FFH-Richtlinie), gelistet. Für die unterschiedliche Behandlung wurden (bisher) sowohl geographische Regionen und Grenzen als auch politische (Staats)Grenzen als Grundlage herangezogen:

strenge Schutzsystemregelung des Art. 12 der FFH-Richtlinie (sowie diesbezügliche Abweichungserfordernisse gemäß Art. 12 iVm Art. 16 FFH-Richtlinie) gelten bei notwendigen Maßnahmen im Zusammenhang mit Arten des Anhang V nicht (mehr) zwingend. Dieser Beurteilungsspielraum der Mitgliedstaaten für notwendige Maßnahmen ist durch die Pflicht begrenzt, dafür zu sorgen, das die Entnahme der Exemplare aus der Natur und die Nutzung dieser Exemplare mit der Erhaltung dieser Art in einem günstigen Erhaltungszustand3, im (jeweiligen) natürlichen Verbreitungsgebiet, vereinbar sind. Zwar kann es in diesem Zusammenhang (in einem zweiten Schritt) mitunter zur grenzüberschreitenden Betrachtung (Niveau des Rechtsschutzes in den anderen Mitgliedstaaten oder Drittländer, Grad der Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden) kommen, jedoch muss der günstige Erhaltungszustand in erster Linie (weiterhin) zwangsläufig auf

Foto: Getty Images

örtlicher und nationaler Ebene beurteilt werden. Dies bedeutet, dass bei Subpopulationen, bei denen ein grenzüberschreitender Austausch –welcher im übrigen sogar die genetische Variabilität dieser Subpopulation stärken kann – stattfindet, primär (zunächst) die Situation auf örtlicher und nationaler Ebene zu bewerten sein wird.4

(EUROPAWEITES) WOLFSMONITORING

Nachdem die Erfassung und Beurteilung des günstigen Erhaltungszustands auch in Zukunft ein Kernelement für die Zulässigkeit von jagdrechtlichen Verwaltungsmaßnahmen bilden wird, ist ein umfassendes, örtliches, regionales, nationales und auch grenzüberschreitendes Monitoring der zentrale Baustein für künftige gezielte Managamententnahmen, dies unter wissenschaftlicher Begleitung und (wie bisher) strenger behördlicher Kontrolle. Die Chance auf ein europaweites einheitliches und abgestimmtes bzw. zumindest weiter angleichendes Wolfsmonitoring hat sich durch

ES IST DAVON AUSZUGEHEN, DASS IN (OBER)ÖSTERREICH ALLE BETEILLIGTEN STAKEHOLDER WEITERHIN GUT ZUSAMMENARBEITEN WERDEN.

die Änderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen und des gleichen bzw. einheitlichen Schutzstatus erhöht. Meiner Einschätzung nach wird das Wolfsmanagement insgesamt von dieser rechtlichen Gleichbehandlung mittel- und langfristig profitieren. Je mehr valide Zahlen, Daten und Fakten künftig durch das Wolfsmonitoring erhoben werden, desto wirksamer können Maßnahmen auf örtlicher und nationaler Ebene und

auch im grenzüberschreitenden Zu sammenhang durchgeführt wer den. Es ist davon auszugehen, dass in (Ober)Österreich alle beteilligten Stakeholder weiterhin gut zusam menarbeiten werden. Genetische Untersuchungen, Erhebungen (Be senderungen), Mitteilungen (Erfas sung auf Wildtierkameras), Sichtun gen, Losungs- und Rissmeldungen (für DNA-Auswertungen) usw., wel che gemeinsam aktiv von Jägerin nen und Jägern, Landwirtinnen und Landwirten sowie Bürgerinnen und Bürgern an Wolfsbeauftragte und Rissbegutachter, an weitere Fachex perten (Forschungsinstitut für Wild tierkunde und Ökologie, Österreich zentrum Bär Wolf Luchs) und an die Behörden herangetragen und in weiterer Folge ausgewertet werden, sind dabei wichtige Elemente für ein flächendeckendes und nachhaltiges Wolfsmonitoring.

MONITORINGSTANDARDS

In Europa anerkannt als Methodik für das Monitoring von Wölfen im Bereich des Artenschutzes ist eine Anlehnung an die sogenannten SCALP-Kritieren („Status and Con servation of the Alpine Lynx Popu lation“ ) beim Luchsmonitoring im Alpenraum.

C1-Kategorie eindeutiger Nachweis („hard facts“)

Harte Fakten, die die Anwesenheit der entsprechenden Tierart eindeutig bestätigen (Lebendfang, Totfund, genetischer Nachweis, Foto, Telemetrieortung).

C2-Kategorie (bestätigter Hinweis, „soft facts – confirmed“)

Von erfahrener Person überprüfter Hinweis (z.B. Spur oder Riss), bei dem ein Wolf als Verursacher bestätigt werden konnte. Die erfahrene Person kann den Hinweis selber im Feld oder anhand einer aussage-

4 Vor kurzem befasste sich der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) in seinem Urteil vom 12. Juni 2025, C-629/23 betreffend die Republik Estland mit der Zulässigkeit derartiger artenschutzrechtlicher bzw. jagdrechtlicher Maßnahmen auf der Grundlage von Art. 14 der FFH-Richtlinie.

Qualität im 3er Set: das Komplettpaket für perfekte Wildburger. Wildburger

Setpreis 282,95 EUR 240,50 EUR -15 % Jetzt

Europa und der Wolf: Zwischen Schutz und Herausforderung

kräftigen Dokumentation von einer dritten Person überprüfen und bestätigen.

C3-Kategorie (unbestätigter Hinweis, „soft facts – unconfirmed“)

Alle Hinweise, bei denen ein Wolf als Verursacher auf Grund der mangelnden Indizienlage von einer erfahrenen Person weder bestätigt noch ausgeschlossen werden konnte. Dazu zählen z.B. Sichtbeobachtungen ohne Fotobeleg, auch von erfahrenen Personen; ferner alle Hinweise, die zu alt, unzureichend oder unvollständig dokumentiert sind, zu wenige Informationen für ein klares Bild enthalten (z.B. bei Spuren) oder aus anderen Gründen für eine Bestätigung nicht ausreichen. Die Kategorie C3

Subpopulationen Anzahl Länder

kann in Unterkategorien, wie „wahrscheinlich“ und „unwahrscheinlich“ unterteilt werden.

Vorrangig relevant für die Beurteilung des Wolfsvorkommens bzw. der Wolfspräsenz in Oberösterreich bzw. in Österreich sind Nach- und Hinweise der Kategorien C 1 und C 2. Ziel des Wolfsmonitorings ist es, durch die Überwachung der Wolfspopulation (Größe, Entwicklung, Verbreitungsgebiet, Reproduktion etc.) einen günstigen Erhaltungszustand zu erreichen bzw. beizubehalten. Neben den Erkenntnissen zum Erhaltungszustand der Wolfspopulation selbst, liefert das Monitoring ebenso wichtige Informationen für die Öffentlichkeitsarbeit sowie für

POPULATIONSTREND

Alpine Subpopulation Rd. 2000 Österreich, Italien, Frankreich, Schweiz, Slowenien, Deutschland zunehmend

Zentraleuropäische Subpopulation Rd. 3000

Dinarisch-balkanische Subpopulation Rd. 4700

Österreich, Deutschland, Polen, Niederlande, Dänemark, Belgien, Luxemburg, Tschechien zunehmend

Österreich, Slowenien, Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro, Nordmazedonien, Albanien, Serbien, Griechenland, Bulgarien zunehmend

Karpatische Subpopulation mehr als 4000 Österreich, Slowakei, Tschechien, Polen, Rumänien Ungarn, Serbien stabil bzw. zunehmend

Herdenschutzmaßnahmen, bietet Grundlage für Entschädigungen und ist die Basis für wissenschaftliche Schlussfolgerungen und damit langfristig für behördliche Entscheidun-

ES PROFITIEREN

MEHRERE EBENEN VON ENTSPRECHENDEN MONITORINGMASSNAHMEN.

gen. Es profitieren daher mehrere Ebenen von entsprechenden Monitoringmaßnahmen. Die Frage, wie mit den Ergebnissen dieses Monitorings, also den konkreten Referenzwerten in Bezug auf Verteilung, Vorkommen und Dichte betreffend den günstigen Erhaltungszustand im jeweiligen Land bzw. in der jeweiligen Region umzugehen ist, wird sich im Verlauf der kommenden Jahre zeigen. Die bisherigen Monitoringergebnisse für (Ober)Österreich zeigen, dass bei uns vorrangig Wölfe aus der jeweils im Trend zunehmenden alpinen und mittel- bzw. zentraleuropäischen Flachlandpopulation leben bzw. (Ober)Österreich regelmäßig passieren und durchstreifen. Vereinzelt können Nachweise von Wölfen aus der dinarisch-balkanischen und aus der karpatischen Subpopulation zugeordnet werden.

FAZIT

Der Wolf als geschützte und jagdbare Tierart kann nunmehr künftig Gegenstand von (erweiterten) Verwaltungsmaßnahmen unterschiedlicher Ausgestaltung sein. Diese Maßnahmen müssen den Anforderungen an Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie den regionalen und örtlichen Besonderheiten Rechnung tragen. Für eine Koexistenz zwischen Wolf und Mensch in der Kulturlandschaft Europas und damit auch der von Oberösterreich wird es künftig, bei allfälligen weiteren Verwaltungsmaßnahmen, welche im Übrigen nicht mit Managementmaßnahmen

bei Risiko- und / oder Schadwölfen oder Wolfshybriden gleichzusetzen sind, weiterhin darum gehen, die öffentliche Sicherheit und das Sicherheitsgefühl im ländlichen Raum zu garantieren. Weiters, erhebliche Schäden in der Land- und Almwirtschaft (an Nutztieren) sowie der Forstwirtschaft zu verhindern, zum Schutz der Jagdwirtschaft (mitunter betreffend andere jagdbare Wildtierarten) beizutragen, die Aspekte der touristischen Nutzungsansprüche zu berücksichtigen, praxistauglichen und realitätsnahen Herdenschutz zu etablieren, Interessen des Natur- und Artenschutzes zu achten und gleichzeitig den günstigen Erhaltungszustand dieser geschützten Tierart zu beobachten, zu sichern und zu bewerten. Jägerinnen und Jäger können für diese (gesamtgesellschaftliche) Herausforderung zunehmender Wolfspräsenz einen wichtigen Beitrag im Rahmen ihrer

jagdrechtlichen Aufgaben, Befugnisse und Kenntnisse erbringen. Meiner Einschätzung nach befindet sich ganz Europa nunmehr auf einem einheitlicheren Pfad im Bereich des (langfristigen) Wolfsmanagments. Eine interessenausgleichende Kombination von steter Öffentlichkeits- und Informationsarbeit, Herdenschutz, unbürokratischen Entschädigungen, gezielten Entnahmen von Risiko- und Schadwölfen, Managementzonierungen und (möglicherweise präventiven und proaktiven sowie regional differenzierten) Bestandsregulierungen wird dennoch ein herausfordernder Weg sein. Notwendige Transparenz und damit eine breite Beteiligung aller Interessensgruppen werden zugleich für mehr Akzeptanz sorgen.

Abschließend kann festgehalten werden, dass die rechtlichen Bestimmungen des geltenden Oö. Jagdgesetzes

2024 (zB §§ 42 Abs. 1, 43 Abs. 8, 56 Abs. 5 und 60 Abs. 4), die festgelegte ganzjährige Schonzeitregelung des § 16 Oö. Jagdverordnung 2024 (Anlage 11) für den Wolf und die erst vor kurzer Zeit erlassene Oö. Wolfsmanagementverordnung 2025 (als verlängerte Ausnahmeregelung), unter Berücksichtigung des momentanen (nachgewiesenen) Wolfsvorkommens im Bundesland Oberösterreich, derzeit einen rechtssicheren Rahmen für praxisnahe (jagdliche) Maßnahmen in unserem Bundesland festlegen. Zuletzt soll auch das im Jahr 2025 in Oberösterreich gestartete Pilotprojekt zum (verdichteten) Wolfsmonitoring nicht unerwähnt bleiben.

BEZAHLTE ANZEIGE

JAGD- UND WAFFENRECHT

FÜTTERUNG VON WASSERWILD

Grundsätzlich sind alle 16 jagdbaren Wildenten als heimische Wasservögel an die Lebensbedingungen in Oberösterreich sehr gut angepasst. Im Regelfall benötigen sie zum Überleben keine zusätzlichen Futtermittel. Elf dieser Wildenten sind ganzjährig geschont. Dazu zählen die Knäkente (Spatula querquedula), die Schnatterente (Mareca strepera), die Pfeifente (Mareca penelope), die Spießente (Anas acuta), die Löffelente (Spatula clypeata), die Kolbenente (Netta rufina), die Bergente (Aythya marila), die Moorente (Aythya nyroca), die Eisente (Clangula hyemalis), die Samtente (Melanitta fusca) und die Eiderente (Somateria mollissima). Bei diesen Entenvögeln sind an sich keine Entnahmen bzw. Abschüsse (ausgenommen Hegeentnahmen verletzter, kümmernder oder erkrankter Wildenten gemäß § 46 Abs. 4 Oö. Jagdgesetz 2024) zulässig. Sie unterliegen daher ausschließlich der jagdlichen Hegebefugnis- und -verpflichtung (§ 2 Abs. 3 Ziffer Oö. Jagdgesetz

2024 in Verbindung mit § 4 Abs. 2 Oö. Jagdgesetz 2024). Fünf Wildentenarten unterliegen hingegen einer einheitlichen Schonzeit (vgl. § 16 Oö. Jagdverordnung 2024 iVm Anlage 11) von 1. Jänner bis 15. September. Jagdzeit für Stockenten (Anas platyrhynchos), Krickenten (Anas crecca), Reiherenten (Aythya fuligula), Tafelenten (Aythya ferina) und Schellenten (Bucephala clangula) ist somit der Zeitraum von 16. September bis 31. Dezember. Bei diesen Federwildarten handelt es sich um Wasservögel. Ihr Lebensraum sind daher primär stehende und fließende Gewässer, wobei sie vorwiegend an großen Seen und Teichen, aber auch in kleinen Wald- und Wiesenbächen bzw. -gräben vorkommen. Die in Oberösterreich heimischen Wildenten kommen überwiegend in einer Seehöhe von unter 600 m, gelegentlich auch an höher gelegenen Bergseen, vor. Als Kulturfolger sind viele Entenarten in Bezug auf ihre bevorzugte Nahrung anspruch-

los und damit sehr anpassungsfähig. Als omnivore Art fressen sie alles, was sie verdauen und ohne großen Aufwand erlangen können. Zumeist handelt es sich um pflanzliche Stoffe wie Samen, Früchte, Wasser-, Uferund Landpflanzen, aber auch Laich, kleine Krebse, Frösche und Insekten stehen auf ihrem Speiseplan. Als (zusätzliche) Nahrung nehmen sie auch Mais, Weizen oder Gerste an.

FÜTTERUNGSERLAUBNIS, FÜTTERUNGSVERPFLICHTUNG UND FÜTTERUNGSVERBOT

Die in § 47 Oö. Jagdgesetz 2024 normierten Regelungen zur Fütterung von Wildtieren können in drei Bereiche unterteilt werden und gelten bezogen auf alle in Oberösterreich wild lebenden Entenvögel nur für die 16 genannten jagdbaren Wildenten. Es handelt sich hierbei um Vorgaben zum Fütterungsverbot, zur Fütterungserlaubnis und zur Fütterungsverpflichtung. Werden Wild-

tiere wie Enten gezielt gefüttert, hat dies angemessen, artgerecht und für die erforderliche Dauer zu erfolgen. Die Fütterung darf nur von den zur Jagdausbübung berechtigten Personen (den Jagdausübungsberechtigten, Inhaberinnen und Inhaber von Ausgangsscheinen) vorgenommen werden (vgl. § 51 Abs. 2 Oö. Jagdgesetz 2024). Erfolgen Wildfütterungen durch jagdfremde Personen, handelt es sich um eine schwerwiegende Verwaltungsübertretung (vgl. § 89 Abs. 2 Ziffer 13 Oö. Jagdgesetz 2024) mit

ERFOLGEN WILDFÜTTERUNGEN DURCH JAGDFREMDE PERSONEN, DROHEN MÖGLICHE GELDSTRAFEN VON BIS ZU

20.000 EURO.

einer möglichen Geldstrafe von bis zu 20.000 Euro. Zusätzlich müssen Jäger in Ausnahmesituationen („Notzeiten“) Wildenten – wie anderes jagdbares Wild –artgerecht und angemessen füttern. Eine solche Periode wird im Verordnungsweg durch die zuständige Jagdbehörde (Bezirksverwaltungsbehörde) nach Anregung bzw. Anhörung des Bezirksjägermeisters festgelegt. Es handelt sich hierbei um Zeiträume andauernder (nicht nur kurzfristiger) außergewöhnlicher Witterungsverhältnisse (z.B. Hochwasser, zugefrorene Gewässeroberfläche, starke Schneedecke im Uferbereich usw.).

Werden jagdbare Enten durch Jäger zulässigerweise während des Jagdjahres (vorwiegend im Herbst und Winter) gefüttert bzw. angekirrt („Lockfütterung“), gelten vorwiegend die zuvor genannten Vorgaben

der Angemessenheit und Artgerechtigkeit. Bei einer allfälligen Fütterung im Frühjahr bzw. Frühsommer wäre jedoch darauf zu achten, dass vor allem die Entenkücken in den ersten Wochen ausschließlich proteinreiche Nahrung wie Insekten benötigen. Zudem dürfen die Enten (Brutgelege, Schof) durch solche jagdlichen Fütterungsmaßnahmen während geltenden Schonzeiten nicht absichtlich gestört werden.

Nachdem Wildenten an das Leben in Oberösterreich angepasst sind, werden zulässige Fütterungsmaßnahmen stets im (un)mittelbaren jagdlichen Zusammenhang zu Beobachtungszwecken oder beabsichtigten Entnahme- bzw. Abschussmaßnahmen stehen.

Bei Maßnahmen der Lockfütterung haben sich, vorrangig bei den herbstund winterlichen Entenjagden1, folgende (Kirrungs-)Grundsätze bewährt:

- Es sollen mehrere kleine Kirrstellen eingerichtet werden;

- Das Kirrmaterial sollte im seichten Gewässer (bevorzugtes Gründelhabitat) oder im unmittelbaren Uferbereich ausgebracht werden;

- Gut binden lassen sich Enten mit pflanzlichem Futtermittel wie Mais, Weizen, Gerste oder mit Eicheln.

Nur der Vollständigkeit halber wird darauf hingewiesen, dass Nahrungsmittel wie Brot (noch dazu mit Zusatzstoffen wie Hefe, Zucker oder Salz) keine geeigneten Futtermittel darstellen. Die Möglichkeit zur Erlassung einer Verordnung des § 47 Abs. 6 Oö. Jagdgesetz 2024 betreffend (weitere) nähere Bestimmungen zur Wildfütterung (bei Entenvögeln) wurde von der Oö. Landesregierung bisher nicht in Anspruch genommen. Es liegen auch keine spezifischen Richtlinien des Oö. Landesjagdverbandes zur Fütterung von jagdbaren Wildenten bzw. jagdbaren Wasservögeln vor. Werden Fütterungen

1 Die Anwendung von Lockfütterungsmethoden kann sich zB bei der ganzjährig zulässigen Entnahme der (an sich nicht jagdbaren) invasiven Schwarzkopfruderente (Oxyura jamaicensis) im Rahmen des § 59 Oö. Jagdgesetz 2024 als notwendig erweisen.

als (ständige) Jagdeinrichtungen z.B in der Form eines Futterautomats oder eines Futterspenders errichtet, ist darüber hinaus eine Zustimmung der Grundeigentümerin bzw. des Grundeigentümers (ausgenommen während einer behördlich angeordneten Notzeit) einzuholen (vgl. § 49 Oö. Jagdgesetz 2024).

WEITERE (MÖGLICHE)

EINSCHRÄNKUNGEN

Das (gelegentliche) Anlocken mit (sehr) geringen Futter- bzw. Kirrmittelmengen, die eventuelle Vornahme von Ablenkfütterungen oder dauernde Fütterungsmaßnahmen beim Federwild werden mitunter nicht in jedem Fall in und an Gewässern erlaubt sein.2 In Gewässern kann es z.B. bei zu großen Mengen an Futtermitteln sowie der dadurch bedingten erhöhten Konzentration dieser Wildvögel zu einer unnatürlich hohen Nährstoffanreicherung („direkte und indirekte Eutrophierung“) und damit zu einer Störung des ökologischen Gleichgewichts (Algenwachstum, Wassertrübung, Faulschlammbildung) in bestimmten Gewässerbereichen kommen. Der dabei anfallende

Phosphor aus Vogel- bzw. Entenkot kann zu einem unerwünschten (anthropogen verursachten) erhöhten (indirekten) Nährstoffeintrag führen. Es wird auch zu unterscheiden sein, ob Fütterungsmaßnahmen im Bereich eines schnell fließenden Gewässers (Selbstreinigungskraft), im flachen Uferbereich von Gewässern ohne relevante Strömungsvorgänge, in einem kleinen Teich (stehendes Gewässer) oder einem naturschutzrechtlich schützenswerten Klein-Biotop oder Quelllebensraum stattfinden und es sich um eine bloß kurzfristige Kirrung mit (sehr) geringen Futtermengen oder um dauernde Fütterungsmaßnahmen größeren Ausmaßes handelt. Bei (längeren) unnatürlich hohen Ansammlungen von Wasserbzw. Entenvögeln können im Wasser Bakterien der Gattungen Salmonella und Campylobacter fäkalcoliforme Bakterien wie Escherichia coli als (humanpathogene) Krankheitserreger auftreten. Bei hohem Eutrophierungsgrad und Temperatur kann das Auftreten der Zerkarien-Dermatitis (durch Saugwürmer der Gattung Trichobilharzi) begünstigt werden. Bei nicht bloß kurzzeitigen Maßnahmen

können gerade im Uferbereich unbeabsichtigt auch Wanderratten (Rattus norvegicus) angelockt werden (Krankheits- und Prädationsrisiko). Ebenfalls mit der Zulässigkeit zur Fütterung von Wildtieren zusammenhängende unmittelbar einschränkende naturschutzrechtliche Regelungen können nicht ausgeschlossen werden. Die rechtmäßige Ausübung der Jagd im Rahmen einer kurzfristigen bzw. vorübergehenden und in sehr geringem Ausmaß vorgenommenen Kirrung bzw. Lockfütterung wird überwiegend (wohl) nicht betroffen sein.

Betreffend des (wasserrechtlichen) Schutzes der Gewässer sind Fütterungsmaßnahmen im Einzelfall so zu gestalten, dass sich keine, die Erhaltung der natürlichen Beschaffenheit des Wassers (bzw. des Gewässerabschnittes) in physikalischer, chemischer und biologischer Hinsicht, beeinträchtigende Gewässerverunreinigung ergibt (nachteilige Einwirkungen auf die Beschaffenheit des Gewässers bzw. die Wassergüte). Sollten darüber hinaus z.B. ortspolizeiliche Verordnungen generell das Füttern von Wasservögeln an bestimmten Plätzen oder in stehenden / fließenden Gewässern verbieten, wird dies vor Ort im heimischen Jagdrevier zumeist bekannt sein.

ZUSAMMENFASSUNG

Nur örtlich berechtigte Jägerinnen und Jäger dürfen jagdbare Wildenten füttern. Für jagdfremde Personen besteht ein unmittelbares jagdgesetzliches Fütterungsverbot. Bei jenen Wildenten, für die eine Jagdzeit festgelegt ist, erfolgt diese zumeist im Rahmen der Lockfütterung („Kirrung“) an bestimmten Stellen, um sie zu erlegen bzw. jagdlich zu nutzen. Fütterungsmaßnahmen dürfen (jagdrechtlich gesehen) nur angemessen, artgerecht und (wohl) auf die erforderliche Dauer beschränkt erfolgen.

2 Im Landesjagdgesetz des deutschen Bundeslandes Schleswig-Holstein ist die Fütterung von (jagdbarem) Wild in und an Gewässern an sich nicht zulässig (§ 18 Abs. 1). In § 27 Abs. 2 Ziffer 5 der Landesjagdgesetzdurchführungsverordnung des deutschen Bundeslandes Nordrhein-Westfalen ist es (jagdrechtlich) an sich verboten Futter- oder Kirrmittel in Gewässer einzubringen oder in Uferbereichen auszubringen.

NEUES AUS DEM JAGDRESSORT

LRin Michaela Langer-Weninger PMM

WOLFSVERORDNUNG WEITERENTWICKELT –BIRKHUHNJAGD BLEIBT RECHTLICH MÖGLICH

Mit 1. Juli 2025 ist die neue Oö. Wolfsmanagementverordnung in Kraft getreten. Sie ermöglicht es, bei Risikowölfen schneller und rechtssicher zu handeln. Konkret kann nun eine Abschusserlaubnis bereits bei dokumentiertem Gefährdungsverhalten erteilt werden – eine vorherige zweifache Vergrämung ist nicht mehr notwendig. Der Entnahmeradius wurde

flexibler ausgestaltet und technische Hilfsmittel können unter bestimmten Bedingungen eingesetzt werden. Grundlage für diese Änderungen ist die neue EU-Rechtslage, die unter anderem eine Herabstufung des Schutzstatus sowie ein klärendes Urteil des EuGH umfasst.

Im Bereich des Federwildes gibt es auch Neues. Der Verwaltungsgerichtshof hat in seiner Erkenntnis vom 26. Mai 2025 festgestellt, dass die Entnahme von Birkhühnern generell zulässig ist. Eine präzisierte

Formulierung des Ausnahmegrundes bei der Entnahmebeantragung ist allerdings notwendig.

Das Land Oberösterreich hält an seinem klaren Kurs fest: Schutz und Erhalt von Auer- und Birkhuhn erfolgen durch ein Bündel an Maßnahmen – darunter verpflichtendes Monitoring, Lebensraumverbesserung und gezielte Entnahme unter streng kontrollierten Bedingungen. Die neue Federwildmanagementverordnung verankert diesen Ansatz klar im Rechtsrahmen – im Einklang mit nationalem und EU-Recht.

Ein besonderes Zeichen der Kontinuität setzt die Wiederwahl von Herbert Sieghartsleitner zum Landesjägermeister. Ich gratuliere ihm sehr herzlich zu seiner Wiederwahl und freue mich auf die weitere vertrauensvolle Zusammenarbeit für eine sachorientierte, weidgerechte und zukunftsfeste Jagdpolitik in Oberösterreich.

Als Agrar-Landesrätin möchte ich der ARGE Wildbret auch auf diesem Wege nochmals herzlich zur Auszeichnung mit dem OÖ Agrarpreis 2025 in der Kategorie Öffentlichkeitsarbeit gratulieren.

Seit 14 Jahren setzt sie sich für Bewusstseinsbildung zur gesundheitlichen und geschmacklichen Bedeutung von Wildbret ein.

Die Jagd ist in Oberösterreich weit mehr als Hege und Entnahme. Sie ist gelebter Naturschutz, Biodiversitätsmanagement, Kulturlandschaftspflege und regionaler Wertschöpfungs-

faktor – vom Wald bis auf die Teller heimischer Wirtshäuser. Dieses Zusammenspiel aus Ökologie, Verantwortung und Handwerk macht die Jagd zu einem unverzichtbaren Teil unserer ländlichen Lebensweise.

Für die jagdliche Hochsaison im Herbst wünsche ich allen Jägerinnen und Jägern eine sichere und unfallfreie Jagd. Euch allen ein kräftiges Weidmannsheil!

Michaela Langer-Weninger, PMM Jagd-Landesrätin

LRin Michaela Langer-Weninger PMM

AUS DER. GESCHÄF TSSTELLE.

GEMEINSAM.SICHER MIT DER JÄGERSCHAFT

Am 17. Juli 2025 fand in den Räumlichkeiten der Landespolizeidirektion Oberösterreich im Rahmen der Initiative „Gemeinsam.Sicher mit der Jägerschaft“ die Auftaktbesprechung mit dem Oberösterreichischen Landesjagdverband statt.

Generalmajor Günther Humer begrüßte im Namen des Herrn Landespolizeidirektors den Landesjägermeister von Oberösterreich, Herbert Sieghartsleitner, sowie den Geschäftsführer des OÖ. Landesjagdverbands, Christopher Böck.

Gemeinsam mit Oberstleutnant Gerald Eichinger und Oberrat Michael Hubmann – beide übrigens passionierte Jäger – wurden aktuelle Entwicklungen sowohl im Bereich der Jägerschaft als auch im Bereich der Exekutive angesprochen. Diskutiert wurden neben dem neuen Oö. Jagdgesetz 2024 unterschiedliche Themen wie beispielsweise die Erreichbarkeit von Jägern bei Wildunfällen oder das Antragen von Fangschüssen von Polizistinnen und Polizisten, die gleichzeitig auch Jägerinnen bzw. Jäger sind.

KONTAKT

OÖ Landesjagdverband Hohenbrunn 1, 4490 St. Florian Telefon: 07224/20083-0

E-Mail LJV: office@ooeljv.at

E-Mail Oö Jäger: ooe.jaeger@ooeljv.at www.ooeljv.at / www.fragen-zur-jagd.at

ÖFFNUNGSZEITEN

Alle Beteiligten betonten im Rahmen eines sehr offenen Gesprächsklimas die schon bestehende, ausgezeichnete Zusammenarbeit und vereinbarten eine weitere Intensivierung der gegenseitigen Beziehungen, insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass der Oö. Landesjagdverband die Interessen von mehr als 21.000 Jägerinnen und Jäger im Bundesland vertritt.

Montag bis Donnerstag: 9:00 bis 12:00 Uhr und 12:45 bis 15:30 Uhr; Freitag: 9:00 bis 12:30 Uhr und nach Vereinbarung

Oberrat Michael Hubmann, Generalmajor Günther Humer, Landesjägermeister Herbert Sieghartsleitner, Geschäftsführer Christopher Böck und Oberstleutnant Gerald Eichinger (v.l.).

BENUTZERKONTEN GELÖSCHT

OÖ JAGDAPP – DIE TECHNIK UND IHRE TÜCKEN

Nach einem kürzlich erfolgten Update der OÖ JagdApp wurden im Zuge einer Datenbankbereinigung einige Benutzerkonten gelöscht. Betroffene Nutzer können sich jedoch problemlos neu registrieren, um wieder vollen Zugriff auf die App-Funktionen zu erhalten.

Die OÖ JagdApp bietet Jägerinnen und Jägern zahlreiche Vorteile für ihren Jagdalltag.

Anzeige der Jagdkarte (mit Foto (!), was eine Jagdkarte im Scheckkartenformat voraussetzt) ersetzt die Notwendigkeit, den Zahlungsbeleg mitzuführen. Beachten Sie, dass mit dem OÖ Jagdgesetz 2024 die digitale Jagdkarte als vollwertiger Lichtbildausweis fungiert.

• Versicherungsbestätigungen in fünf Sprachen: Versicherungsbestätigungen können in Deutsch, Englisch, Ungarisch, Rumänisch,

Neben den Schusszeiten, den jagdbaren sowie den invasiven Tierarten unter anderem folgende:

• Jederzeitige Gültigkeitsprüfung der Jagdkarte: Die App ermöglicht es, die Gültigkeit der Jagdkarte jederzeit digital festzustellen, wodurch das Mitführen eines ausgedruckten Zahlungsbeleges entfällt.

• Digitaler Nachweis: Die digitale

Tschechisch und Slowakisch als PDF-Dokument abgerufen und an die hinterlegte E-Mail-Adresse gesendet werden, um sie auszudrucken oder analog zu verwenden.

• Umfassende Informationen und Tools: Die App beinhaltet Funktionen wie einen Sonne- und Mondkalender, Infos zu Jagdhunden, Termine und Seminare, Formulare & Anträge, Notfallnummern, Infor-

mationen zum Versicherungsschutz sowie Informationen zu jagdfreien Tagen.

• Multigeräte-Nutzung: Der persönliche Login ermöglicht die Nutzung der OÖ JagdApp gleichzeitig auf mehreren Ausgabegeräten wie Smartphones und Tablets, unabhängig vom Betriebssystem.

Zusätzlich bietet die OÖ JagdApp nun eine neue Funktion: den Jagdplaner. Dieses Tool ermöglicht es Jagdleitern, Jagdgebiete anzulegen und Jägerinnen und Jäger einzuladen. Er dient als zentrale Verwaltung für Jagdgemeinschaften und bietet folgende Funktionen:

• Verwalten von Jägern

• Verwalten der JADA Zugangsdaten

• Anzeigen von Wildabgangsmeldungen

• Eintragen einer Wildabgangsmeldung

• Bearbeiten einer Wildabgangsmeldung

• Melden von Wildabgängen

GF Mag. Christopher Böck

ONLINE UNTER https://www.youtube.com/ watch?v=9AcqM_TqHRc

Auszug vom Juli 1934 aus dem Jagd-Buch der Jagarunde „Grüner Tisch“, welche sich regelmäßig im Aigner‘s Gasthaus zum schwarzen Rössl in der Ottensheimerstraße Nr. 4 in Linz/Urfahr trafen.

13 Die Verantwortung für jeden abgegebenen Schuss trägt der Schütze! Wild darf nur beschossen werden, wenn es für den Schützen zur Gänze sichtbar ist.

14 Nach Abblasen des Triebes ist das Gewehr zu entladen und geöffnet zu tragen!

15 Erlegtes Wild darf erst nach dem Abblasen des Triebes vom Schützen geholt werden.

16 (Vermutlich) Getroffenes und nicht gefundenes Wild ist dem Jagdleiter oder einem Hundeführer zu melden.

17 Leergeschossene Patronen sind mitzunehmen.

18 Signalfarbene Hutbänder sowie Signalkleidung für Hundeführer, Treiber und Schützen tragen wesentlich zur Sicherheit bei.

Hunde sind auf der Jagd mit Signalbändern auszustatten! Entlang der Verkehrswege gegebenenfalls Tafel „Achtung Jagdbetrieb“ aufstellen!

Sicherheit im Jagdbetrieb.

Regeln und Verhaltensmaßnahmen bei Bewegungsjagden wie Treibjagd, Riegel- oder Drückjagd Empfehlung des OÖ. Landesjagdverbandes · Stand September 2025

Waschbär 01. 01. – 31. 12.

Wiesel

Mauswiesel 8

Hermelin 01. 07. – 31. 03. Wildenten

Stock-, Krick-, Reiher-, Tafel- und Schellente 1 16. 09. – 31. 12. Wildgänse

Grau- und Saatgans 2 01. 08. – 31. 01. Wildkaninchen 01. 07. – 31. 01. Wildkatze 8

Schwarzwild

Keiler, Bache, Frischling 01. 01. – 31. 12.

Säugende Bache (mit gestreiften Frischlingen) 8

Wildtauben Hohltaube 8

Ringeltaube 01. 09. – 31. 01.

Türkentaube 21. 10. – 20. 02. Turteltaube 8

Wolf 8

Sonderverfügungen der Jagdbehörden sind zusätzlich zu berücksichtigen.

8 Ganzjährig geschont

1 Knäk-, Schnatter-, Pfeif-, Spieß-, Löffel-, Kolben-, Berg-, Moor-, Eis-, Samt- und Eiderente ganzjährig geschont.

2 Bläss-, Zwerg- und Kurzschnabelgans ganzjährig geschont.

3 Ausnahmebewilligungen im Frühjahr sind zu berücksichtigen.

www.ooeljv.at

JAGDBEGINN

Signale der Jagdhornbläser „Sammeln“ und „Begrüßung“

(Hut bleibt auf)

1 Der Jagdleiter begrüßt mit Weidmannsheil (alle lüften den Hut) und bringt die Sicherheitsregeln für die Jagd mit der Aufforderung zur strikten Einhaltung zur Kenntnis

2 Die Teilnahme an der Jagd ist nur mit gültiger Oö. Jagdkarte oder Jagdgastkarte möglich! Die Anweisungen des Jagdleiters sowie der Ansteller sind zu beachten.

3 Das Jagdgewehr ist außerhalb der Triebe entladen und geöffnet zu tragen. Achtung bei Flintenlaufgeschoßen: Führen Sie diese so mit, dass eine Verwechslung mit Schrotpatronen ausgeschlossen werden kann!

4 Es wird verlautbart, welches Wild schussbar ist.

5 Die Schützenstände werden vom Jagdleiter oder Ansteller zugeteilt. Den Anweisungen sind genau Folge zu leisten!

6 Es werden die Ansteller vorgestellt, die sich mit Hut lüften und/oder winkend kenntlich machen.

Alpenhase/Schneehase 16. 10. – 31. 12.

Auerhahn 3 8

Auerhenne 8

Birkhahn 3 8

Birkhenne 8

Blässhuhn 16. 09. – 31. 12. Braunbär 8

Dachs 01. 07. – 15. 01. Damwild

Hirsch 01. 09. – 31. 01. Tier & Kalb 16. 10. – 31. 01. Elch 8

Fasanhahn 16. 10. – 31. 12.

Fasanhenne 16. 11. – 31. 12. Feldhase 16. 10. – 31. 12.

Fischotter 8

Fuchs, adult 16. 05. – 28./29. 02.

Fuchs, juvenil 01. 01. – 31. 12. Gamswild

Jährlinge 01. 05. – 31. 12.

Sonstige 01. 08. – 31. 12. Graureiher 8

7 Das Verlassen oder Verändern des zugeteilten Standes ist verboten! Bei Sichtkontakt mit Handzeichen gegenüber dem Nachbarschützen auf sich aufmerksam machen.

8 Orientieren Sie sich genau, in welche Richtung kein Schuss abgegeben werden darf! (Schieß-Segment, Nachbarschütze, Nutztiere, Häuser, Straßen usw.)

9 Die Triebe werden an- und abgeblasen.

Oder: Uhrenvergleich, es ist jetzt ... Uhr. Der Trieb beginnt um ... Uhr und endet um ... Uhr.

10 Das Gewehr darf nach dem Anstellen / erst nach dem Anblasen des Triebes geladen werden.

Oder: Das Gewehr darf erst um ... Uhr geladen werden.

11 Das Linieren mit der Waffe durch die Schützenlinie ist streng verboten! Der Kugelfang ist zu beachten!

12 Das Schießen in den Trieb ist nur nach ausdrücklicher Anweisung des Jagdleiters/Anstellers erlaubt, ansonsten wegen Gefährdung von Treibern und Hunden verboten!

Goldschakal 01. 10. – 15. 03.

Habicht 8

Haselhahn 16. 09. – 30. 11.

Haselhenne 8

Höckerschwan 8

Luchs 8

Marder

Baummarder, Steinmarder 01. 07. – 31. 03.

Marderhund 01. 01. – 31. 12.

Mäusebussard 8

Mink 01. 01. – 31. 12.

Muffelwild

Widder 01. 06. – 31. 12.

Schaf & Lamm 01. 07. – 31. 12.

Murmeltier 16. 08. – 31. 10.

Rackelhahn 01. 05. – 31. 05.

Rackelhenne 8

Rebhuhn 16. 10. – 30. 11.

Rehwild Ier und IIer Bock 01. 06. – 30. 09.

Nach den geltenden Abschussrichtlinien für Rehwild und der Oö. Jagdverordnung 2024 IIIer Bock

& Kitz 16. 08. –

Rotwild

(I,

Führendes & nichtführendes

THEMA JUNGJÄGER: ERSTE HILFE IN DER JAGD

JEDE SEKUNDE ZÄHLT – FÜR DICH UND ANDERE!

Grundkenntnisse der Ersten Hilfe sind unerlässlich für eine sichere Jagd – sowohl beim Einzelansitz als auch bei Gesellschaftsjagden. Oft bewegen wir uns in Gebieten, in denen schnelle medizinische Hilfe kaum gewährleistet ist. Kleinere Verletzungen wie Schnittwunden beim Versorgen von Wild oder beim Bergen können jederzeit auftreten. Stürze oder Abstürze durch rutschige Leitern von Kanzeln kommen immer wieder vor. Auch Unfälle bei Revierarbeiten sind schnell passiert – hier ist rasche Hilfe oft unverzichtbar.

ERSTE HILFE ZU LEISTEN ERFORDERT MUT – UND MANCHMAL AUCH ÜBERWINDUNG. DOCH NICHTS ZU TUN, IST STETS DIE SCHLECHTESTE ENTSCHEIDUNG.