4 minute read

en2. Die liturgischen Handschrift

dann der Stift sbibliothekar Karl Alois Kopp eine Studie zur Bibliotheksgeschichte, deren zweiten Teil ein Katalog der Handschrift en und Inkunabeln bildete. 60 Jahre später verband Albert Bruckner in einem Kapitel seines 14bändigen Werkes «Scriptoria Medii Aevi Helvetica» die Bibliotheksgeschichte des Stift s Beromünster mit Kurzbeschreibungen der Handschrift en. Im vorliegenden Katalog werden erstmals alle mittelalterlichen Buchhandschrift en systematisch nach modernen Standards erfasst.

2. Die liturgischen Handschriften

Advertisement

Nicht nur die jüngsten, sondern auch die ältesten Prachthandschrift en des Stift s St. Michael wurden für den Gebrauch im Gottesdienst geschaff en. Eine von ihnen, ein im ersten Viertel des 11. Jahr hunderts wohl auf der Reichenau geschrie-

Rückenschild aus der Zeit der Katalogisierung durch Ignaz Vital Herzog (C 14).

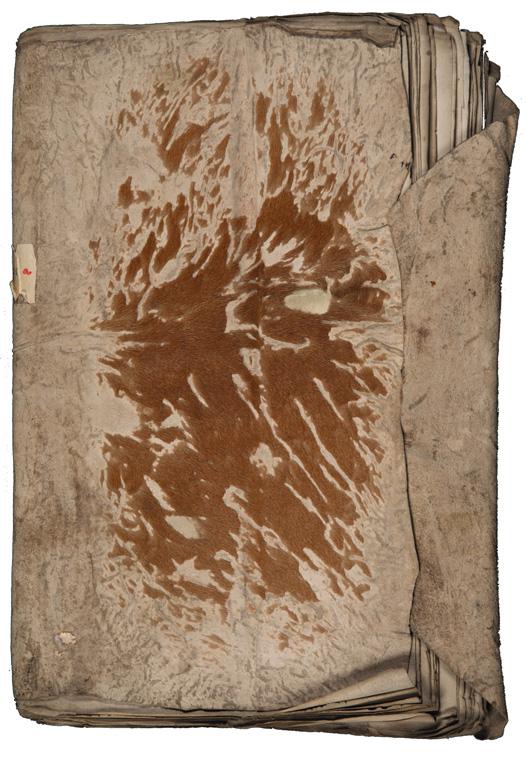

Vorderdeckel des Epistolars II C 3 (e-codices.ch/de/sbb/epist//bindingA).

benes Epistolar (II C 3), könnte als Stift ung Graf Ulrichs I. von Lenzburg nach Beromünster gekommen sein. Zu seinem Memorialeintrag im verlorenen Directorium chori hiess es nämlich weiter: «Graf Ulrich stellte diese Kirche wieder her und beschenkte sie […] mit einem goldenen Kelch und einem mit Gold unterlegten Elfenbeinepistolar, das bis heute erhalten ist, während ein Evangeliar verloren ging».49 Das Epistolar ist demnach das einzige erhaltene Buch aus der Frühzeit des Stift es. Die Elfenbeinschnitzereien, die es heute schmücken, dürft en jedoch erst im späten 13. Jahrhundert entstanden sein. Damit sind sie deutlich jünger als die Handschrift selbst oder auch das Directorium chori. 50 Man bezog die Er-

wähnung von Elfenbein in Ulrichs Memorialeintrag deshalb auf die beiden frühmittelalterlichen Darstellungen der Apostel Petrus und Paulus, die heute auf dem Einband des Cantatoriums (II C 2) angebracht sind.51 Allerdings ist diese Annahme nicht zwingend notwendig, denn die Notiz im Directorium chori wurde wohl erst nachträglich hinzugesetzt.52 Ihre Datierung ist ungewiss – vielleicht stammt sie aus derselben Zeit wie die Verse, die auf dem Vorsatzblatt des Epistolars selbst stehen:

Hunc librum Pauli doctoris denique summi Scripturis totum simul auro eboreque paratum Marchio U o dalricus tibi, Criste, sanxit in usum Qui post hanc vitam mereatur habere quietem.

(«Dieses Buch schliesslich, das für die Schrift en des er habensten Lehrers Paulus ganz in Gold und Elfen bein hergerichtet wurde,

Rückdeckel des Cantatoriums II C 2 (e-codices.ch/de/sbb/cant//bindingC).

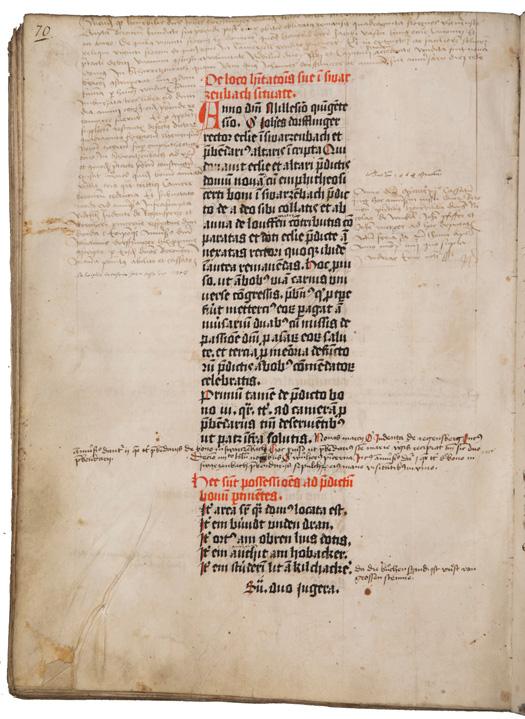

Nachtrag von der Hand des Johannes Dörfl inger mit Nennung Ulrichs I. von Lenzburg als Stifter des Epistolars II C 3, 1r .

hat Markgraf Ulrich Dir, Christus, zum Gebrauch geweiht. Möge er nach diesem Leben Ruhe verdienen.») Es handelt sich dabei um einen Nachtrag von der Hand des Kaplans Johannes Dörfl inger, der im letzten Drittel des 15. Jahrhunderts in Beromünster tätig war.53 Gegen die Th eorie, dass die Einbanddeckel des Cantatoriums ursprünglich zum Epistolar gehörten, sprechen die Grössenverhältnisse der beiden Handschrift en. Denn während das Epistolar ein vergleichsweise breites Format hat (rund 4:3), sind die beiden Platten mit den Aposteldarstellungen ebenso wie der Buchblock des Cantatoriums, auf dessen Einband sie heute angebracht sind, eher schmal (rund 2:1). Dieses «Dipty chonformat»54 und die Verwendung von viel älteren Elfenbeinarbeiten ist typisch für Handschrift en, in denen der musikalische Teil von Messe und Offi cium aufgeschrieben wurde.55 Wie das Epistolar ursprünglich eingebunden war, lässt sich nicht mehr sicher feststellen. Ein Hinweis fi ndet sich aber in Zusammenhang mit den oben zitierten Versen. Johannes Dörfl inger kopierte sie nämlich noch in eine weitere liturgische Prachthandschrift , das goldgeschmückte Evangelistar (II C 1). Dabei gab er auch an, woher die Verse stammten: Es handele sich um eine Aufschrift , die aussen in die silbernen Ränder des Epistolars graviert sei, das Graf Ulrich von Lenzburg Christus und dem Heiligen Michael geweiht habe.56 Möglicherweise hatte Dörfl inger sie selbst von dort abgeschrieben und in die beiden Handschrift en übertragen, als der betreff ende Einband – aus welchem Grund auch immer – durch die heute erhaltene Elfenbeinarbeit ersetzt wurde. Das Cantatorium, auf dem die beiden frühmittelalterlichen Elfenbeinplatten mit den Reliefs der Apostel Petrus und Paulus angebracht sind, wurde im 13. Jahrhundert geschrieben und ist damit die zweitälteste erhaltene Handschrift des Stift s Beromünster. Den prächtigsten Einband hat aber die jüngste der drei Schatzhandschrift en, das in der ersten Hälft e des 14. Jahrhunderts entstandene Evangelistar. Es ist mit fein gearbeiteten Goldelementen, transluzider Emaille und Edelsteinen aufwendig verziert, im Zentrum trägt es eine vollplastische Darstellung von Christus als Weltenretter. Anscheinend wurde es von einem Konstanzer Künstler speziell für das Stift St. Michael geschaff en, denn auf den Medaillons am Rand ist auch der Erzengel im Kampf mit dem Drachen dargestellt.57 Im Gegensatz zu den beiden anderen Schatzhandschrift en, die zwar sehr schön, aber nicht besonders prächtig geschrieben sind, ist in diesem Band auch der Text selbst aufwendig

Beginn der Michaelsmesse im Evangelistar, aufwendig mit Gold plattiert (II C 1, 94r).

verziert: Initialen und Ränder sind mit Ornamenten, Pfl anzen und Drachen in Deckfarbenmalerei mit Goldaufl agen geschmückt. Auch dabei ist die Messe zu Ehren des Heiligen Michael besonders hervorgehoben. An liturgischen Handschrift en aus dem Mittelalter sind am Stift Beromünster ausser diesen drei Bänden heute nur noch zwei Missalia erhalten. Eines davon (C 55) gehörte ursprünglich in die Schlosskapelle der Zürcher Familie Göldlin. Es wurde dem Stift von Renwald Göldlin von Tiefenau geschenkt, der seit 1551 Chorherr in Beromünster war. Das andere Missale (C 5 fol.) schrieb der bereits erwähnte Johannes Dörfl inger. Es gehörte off enbar zur Ausstattung eines neu gestift eten Altars zu Ehren der Apostel Petrus und Paulus, den der Dekan und Leutpriester Johannes Teller gemeinsam mit seinem gleichnamigen Bruder in Hochdorf, einer Patronatskirche des Stift s Beromünster, einrichtete. Die Stift ungs urkunde vom 26. September 1469, in der das liturgische Gerät (darunter auch